Maires de Séné

- Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie

- Les mairies de Séné

- Henri MENARD, un maire moderne à Séné

- Les maires honoraires de Séné

- Les maires de Séné de la Révolution à 1870

- Les maires de Séné sous la III° République

- GACHET & SEVIN, funestes adversaires1901

- LE MOUELLIC, maire pendant la guerre

- ROBERT, maire de Séné 1919-1928

- Les maires de Séné depuis la Libération 1945-80

Une des particularités "foncières" de notre commune est de compter sur son territoire une réserve ornithologique et un hippodrome !

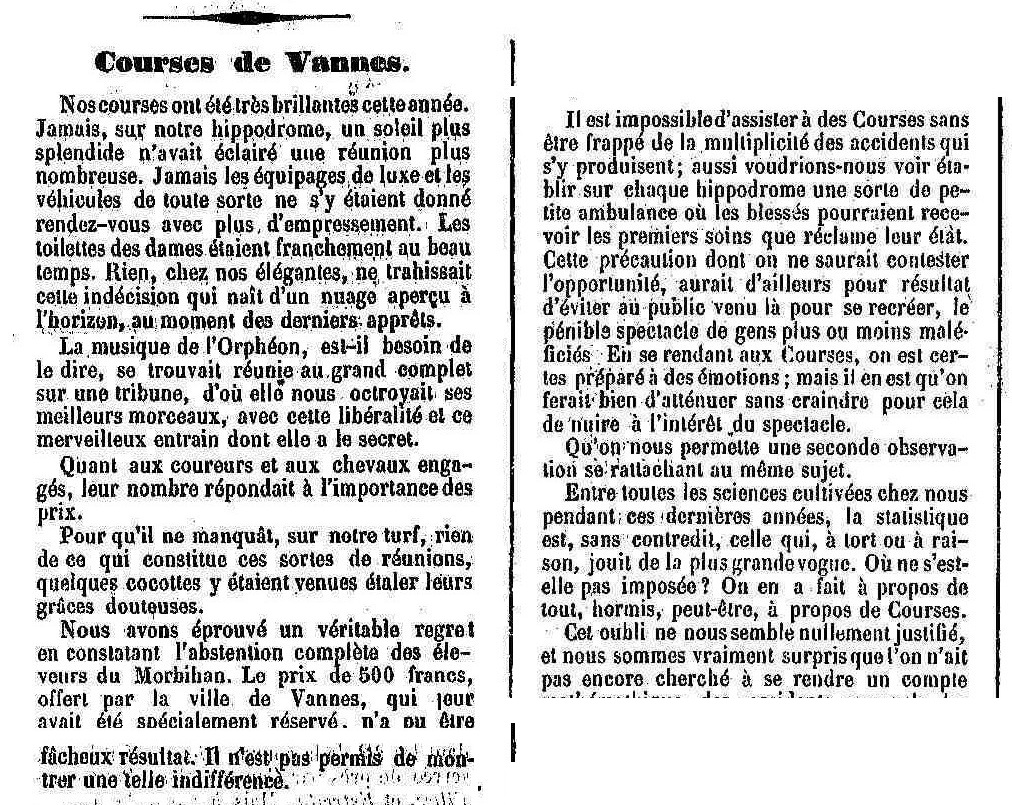

Si il semble que des courses aient eu lieu dès le 1er Empire, il faut attendre la Monarchie de Juillet, pour que les courses de chevaux se structurent à Vannes.

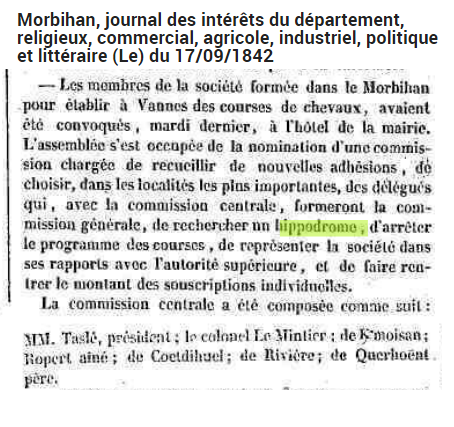

C'est en effet en septembre 1842 que la Société des Courses de Vannes est constituée autour de son Président,, M. Armand Taslé. Elle se met rapidement à la recherche un terrain pour créer un hippodrome.

C'est en effet en septembre 1842 que la Société des Courses de Vannes est constituée autour de son Président,, M. Armand Taslé. Elle se met rapidement à la recherche un terrain pour créer un hippodrome.

Armand TASLE [1801-1876], botaniste, naturaliste, membre fondateur de la Société Polymathique du Morbihan, maire de Vannes de 1839-1846.

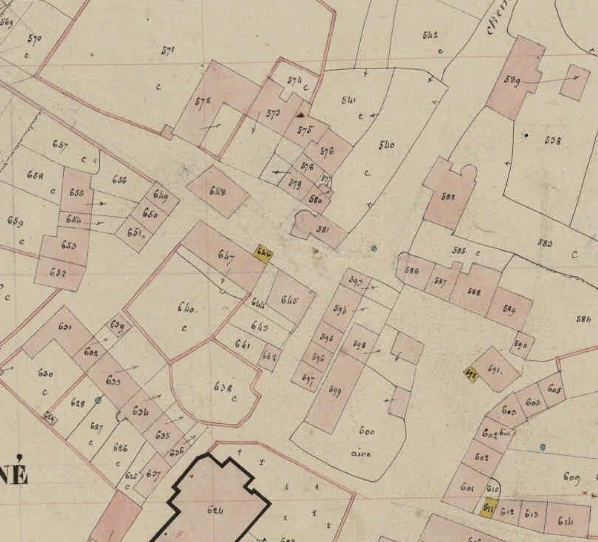

Le terrain est trouvé à Séné dans la Lande de Cano. Il apparait sur le cadastre de 1845.

Les premières courses se déroulent dès 1843, sur deux journées, les 27-28 aout 1843. Ce format demeurera avec des dates variables, soit fin mai, soit en juin ou juillet. Pendant les "périodes difficiles", on comptera une seule journée de courses.

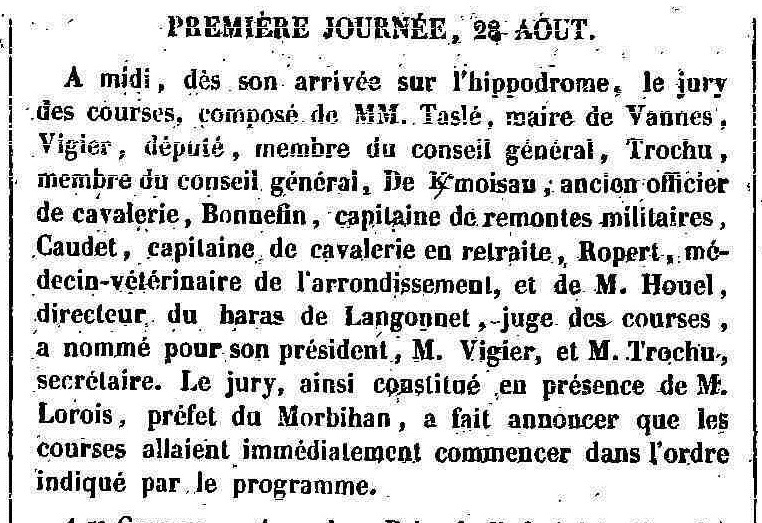

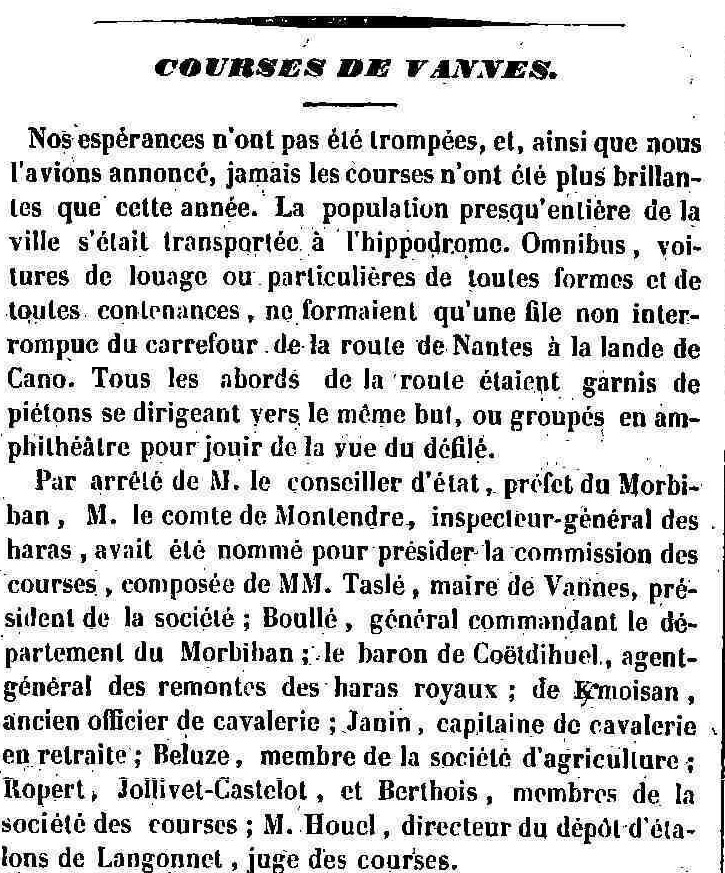

Pour la deuxième édtion des 28-29 août 1844, les personnailités de Vannes, les notables constituent le jury des courses sous l'autorité du Prefet.

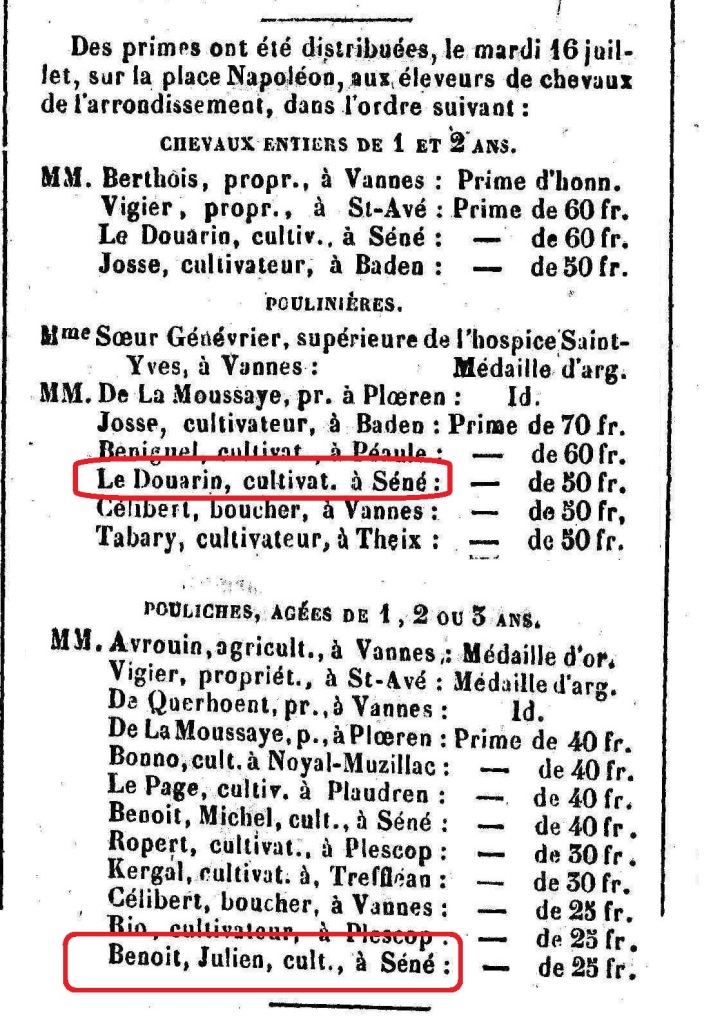

En parralèle aux courses les autorités distribuent un prix à l'encouragement de l'amélioration des chevaux. Il s'agit de récompenser des propriétaires éleveurs de chevaux. En plein XIX° siècle, les armées ont besoin de chevaux pour leur cavalerie et le transport des troupes, canons et matériels, comme l'agriculture a besoin de cheval de trait pour les labours.

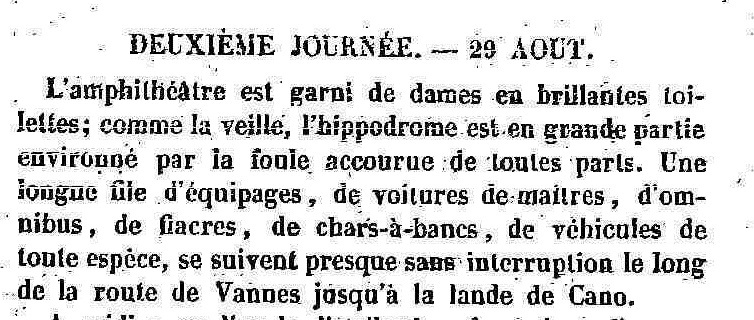

Dès les premières éditions, l'ambiance est festive et les organisateurs installent un amphithéatre temporaire sous la supervision d'un architecte, qui quand le beau est de la partie, est rempli par la foule, les Vannetais et les amateurs de courses venus en nombre des départements voisins.

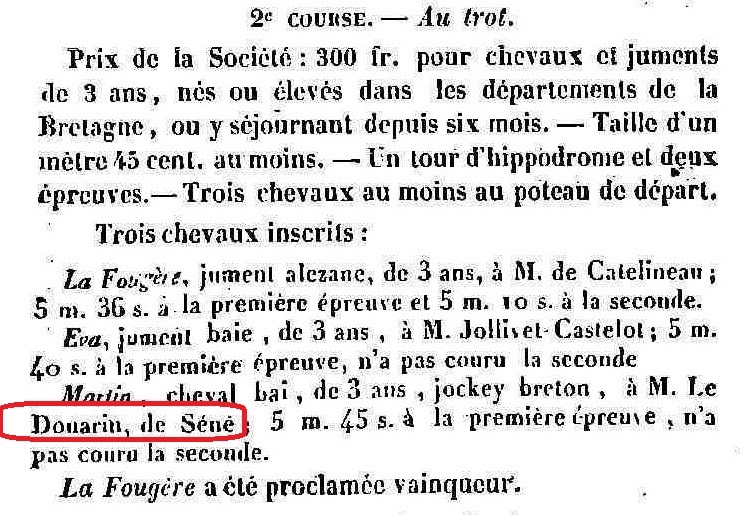

En avril 1845, une commission est constituée en vue d'acquerrir le terrain de Cano. La troisième édition a lieu les 31 août et 1er septembre 1845. Dès les premières courses, on porte une attention à la sélection des chevaux. Le sieur Chanu de Limur, membre de la Société d'Agriculture est membre du jury. En 1845, le maire de Séné LE DOUARIN inscrit son cheval à la 2° course de trot.

En septembre 1845, la Société des Courses bénéficie d'une subvention en vue de l'achat du terrain de Cano. L'édition de 1846 se déroule les 23-24 aout. En mai 1847, le projet d'acquisition du terrain fait l'objet d'une enquête publique sous l'égide du Préfet Lorois Les courses de 1849 ont lieu les 26-27 aout et celles de 1850 les 14-15 juillet. Le montage des structures temporaires pour le public est surveillée par un architecte. En 1850, deux éleveurs cultivateurs sinagots participent : LE DOUARIN et Julien BENOIT.

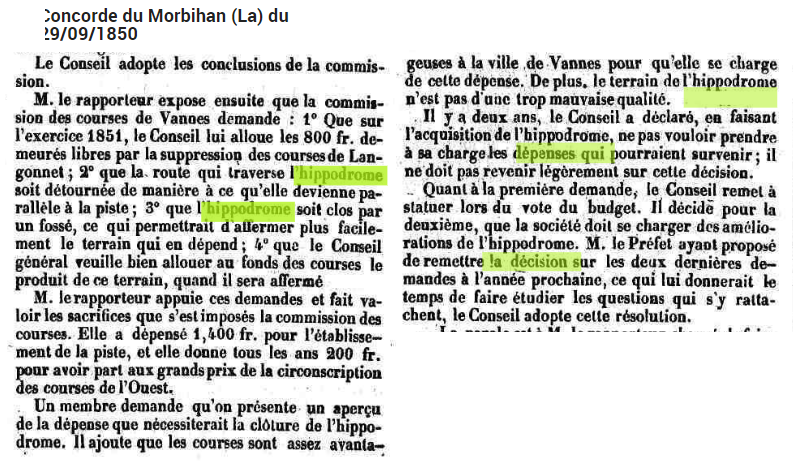

Dès l'acquisition actée par la ville de Vannes, se pose le problème des dépenses de fonctionnement et du financement de la cloture qui devra imcomber à la Société des Courses ainsi que du détournements des chemins vécinaux qui traversent l'hippodrome comme le rapporte cet article de septembre 1850.

Dès l'acquisition actée par la ville de Vannes, se pose le problème des dépenses de fonctionnement et du financement de la cloture qui devra imcomber à la Société des Courses ainsi que du détournements des chemins vécinaux qui traversent l'hippodrome comme le rapporte cet article de septembre 1850.

23-24 mai 1850 Président : Jollivet-Castelot

22-23 mai 1853

28-29 mai 1855

1855 la presse relate la possibilité de construire sur le terrain intérieur de l'hippodrome des logements pour les enfants de l'assistance.

27-28 juin 1858

Commissaires : De Kermoyan, Galles, Lallement

21-22 juillet 1861

1862 une seule journée baisse des subventions

23-24 aout 1863

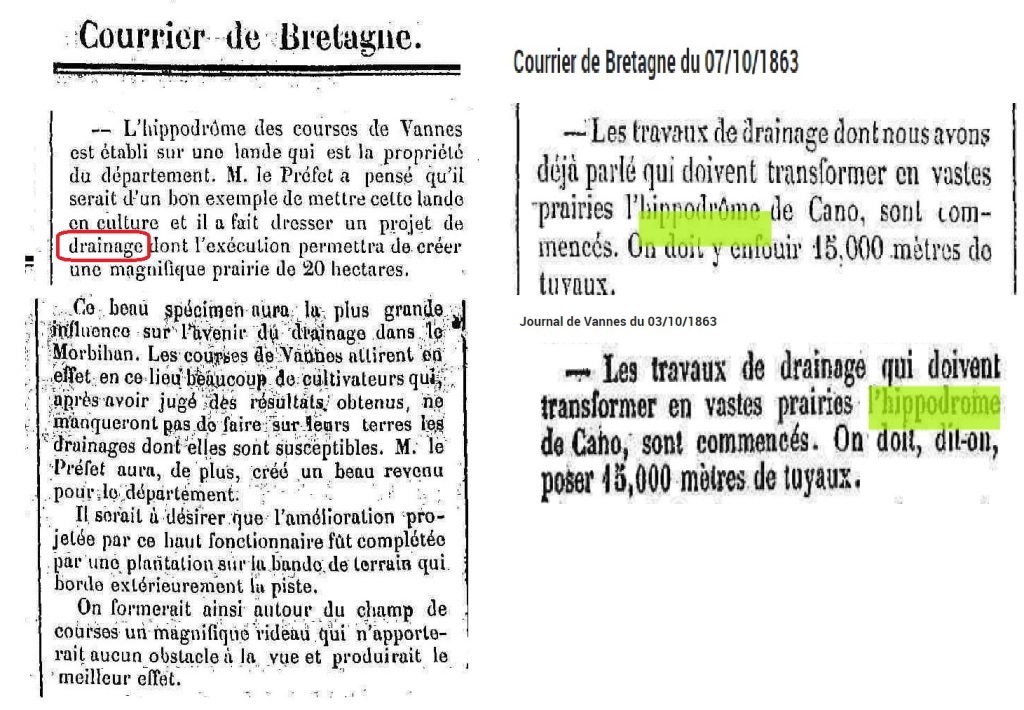

automne 1863 : drainage de la lande de Cano.

3-4 juillet 1864

26 juin 1865 une seule journée

Parfois des accidents aux abords de l'hippodrome.

Problème de drainage relévé par le concessionaire du terrain.

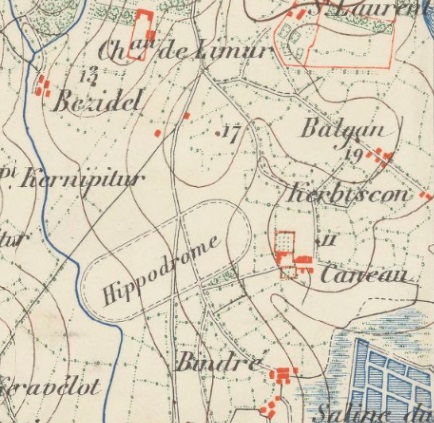

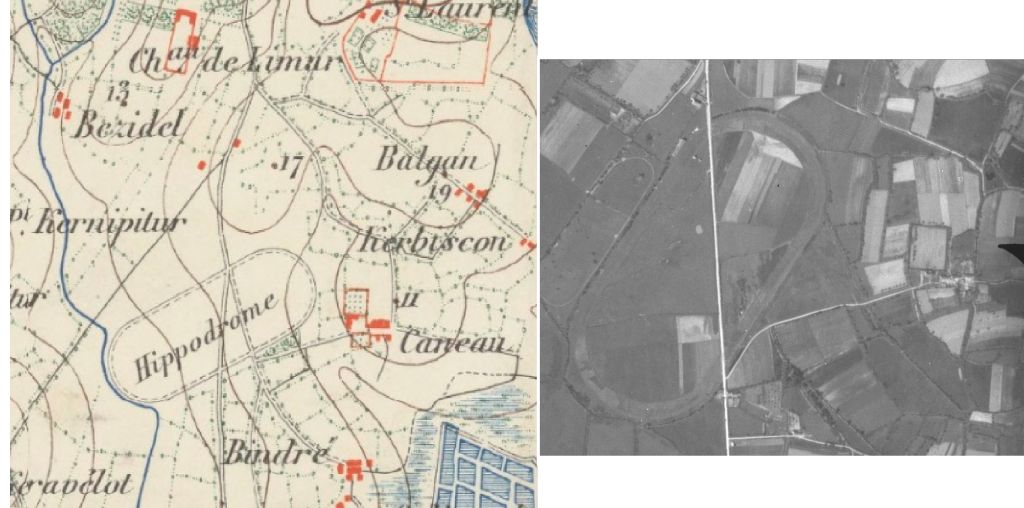

Sur la carte d'état major de 1866, la piste de l'hippodrome est bien figurée traversée par le chemin venant de Limur qui bifurque ensuite vers Bindre et vers le bourg. La piste à une orientation Sud-Ouest Nord Est.

24 juin 1866 Courses sur une seule journée.

4 aout 1867 : une seule journée

Commissaires : Taslé fils, CH Vincent, Graff.

28 juin 1868

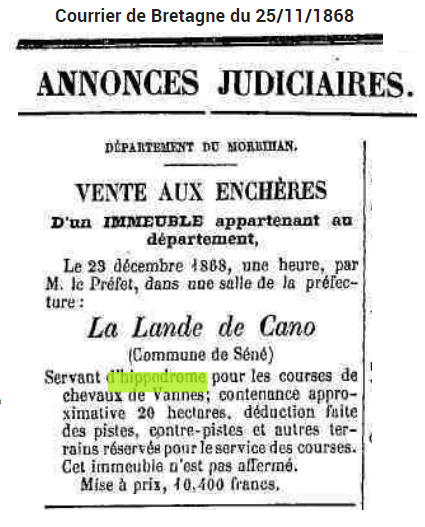

21/11/1868 Annonce vente du terrain intérieur à l'hippodrome

septembre 1869 : vente concrétisée

28 aout 1870

RQ : 1876 et 7/10/1877 course rallie-papier organisé par des officiers du régiment d'artillerie de Vannes

avril 1882 : Renaissance Nouvelle constitution de la Société de Courses.

27 aout 1882

Cette carte de 1882 montre la même orientation de la piste de l'hippodrome. La boucle nord est s'approche de l'enceinte murée du Manoir de Caneau.

avril 1883 : souscription pour une troisième tribune.

26 aout 1883 Président Comte de la Bourdonnaye

Commissaires : Taslé, Bon de lagatinerie, Alb de Francheville.

27 juillet 1884 Président : Dumoulin de Taillard

Commissaires : Taslé, De la Gatinerie, Guyot de salins

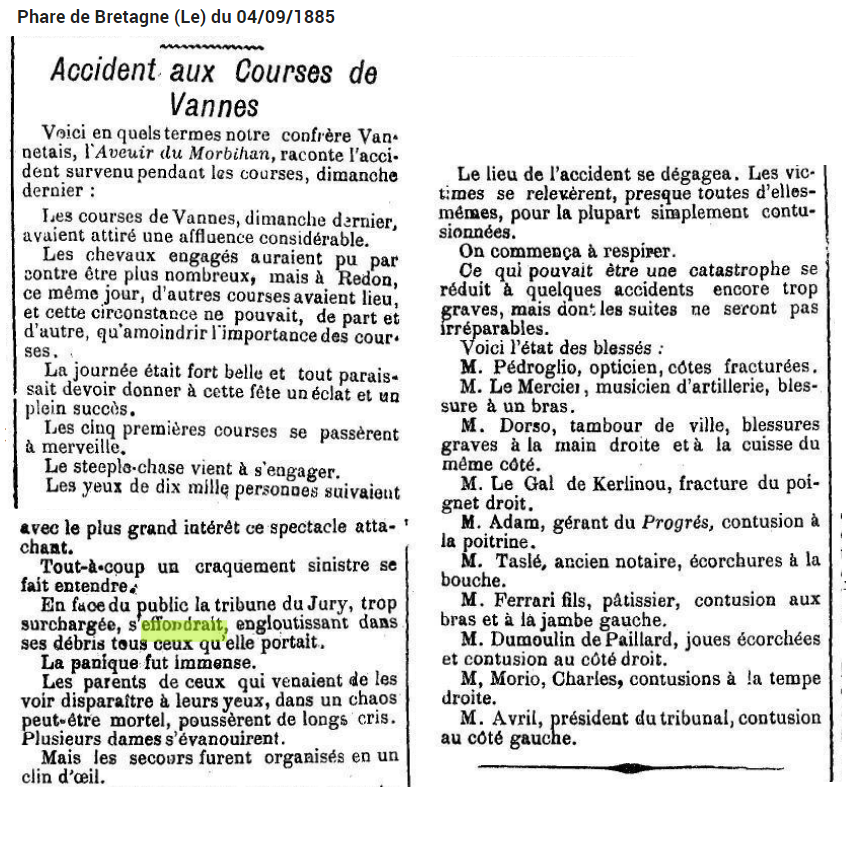

Les courses du dimanche 30 aout 1885 sont marquées par l'effondrement de la tribune en bois qui accueillait de le Jury, de nombreux invités et les officiels comme nous le relate cet article du Phare de Bretagne.

avril 1886 souscription

dimanche 27 aout 1886

Président : Dumont de >>Paillart,Commissaires : Taslé, Léon Huchet, de Boisrouvray

septembre 1886 problème de calendrier

dimanche 29 mai 1887

fin mai 1889

dimanche 11 mai 1890

9 juin 1895

Cette scène datée de 1895 montre la distribution de cidre lors des courses.

4 et 5 juillet 1896

SOCIETE HIPPIQUE DU MORBIHAN à l'Hippodrome de la Garenne.

1896 Président : Jules TASLE, vice président Alfred Vincent et Roger de Saint-George*Commissaires : Mauduit de Plessix, de Gourdon, Léon Huchet.

13 juin 1897

5 juin 1898

28 mai 1899

ATTENTION : concours hippique Hippodrome de la Garnne 1er-2 juillet 1899

10 juin 1900

Président : Baron de la Lagatinerie

Commissaires : Léon Hucher, Vicomte de Richemont, Chevrinais.

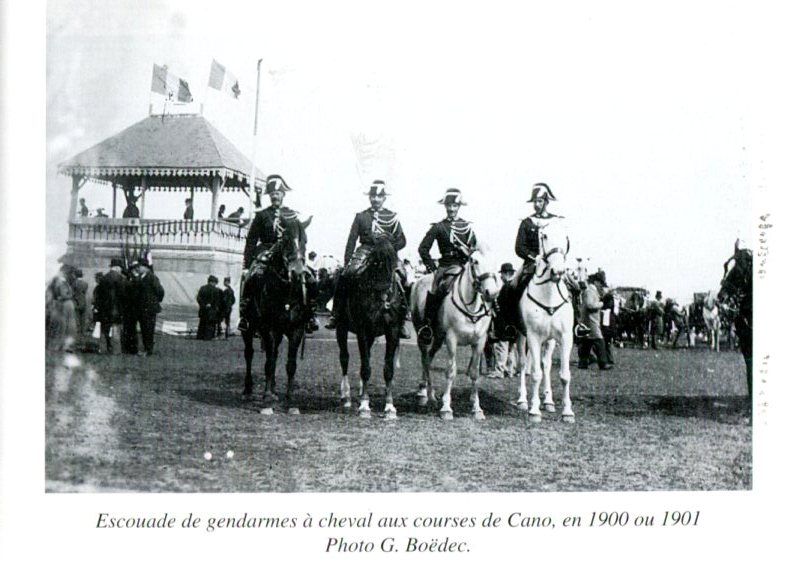

Au début du XX° siècle les courses sont resserées sur une seule journée au printemps. Le 2 juin 1901, le 25 mai 1902, le 29 mai 1904. A partir de 1906, elle reprennent leur déroulé sur 2 jours. Les 10 et 11 juin 1906, le dimanche 22 mai et lundi 23 mai 1910. Pour cette édition, la musique du 116° RI de Vannes participe.

11-12 juin 1911

11-12 juin 1911

ATTETNION Concours Hippique à Vannes les 22-23-24 juillet 1911

2-3 mai 1912

18-19 mai 1914 annullation cause pluie

reportées les 6-7 juillet 1913

7-8 juin 1914

GUERRE MONDIALE

Après la Grande Gueere, les courses reviennetn à Cano. La France à changé, les attelages de la Belle Epoque ont laissé place aux voitures automobiles.

30-31 mai 1920 : attelage et premières voitures

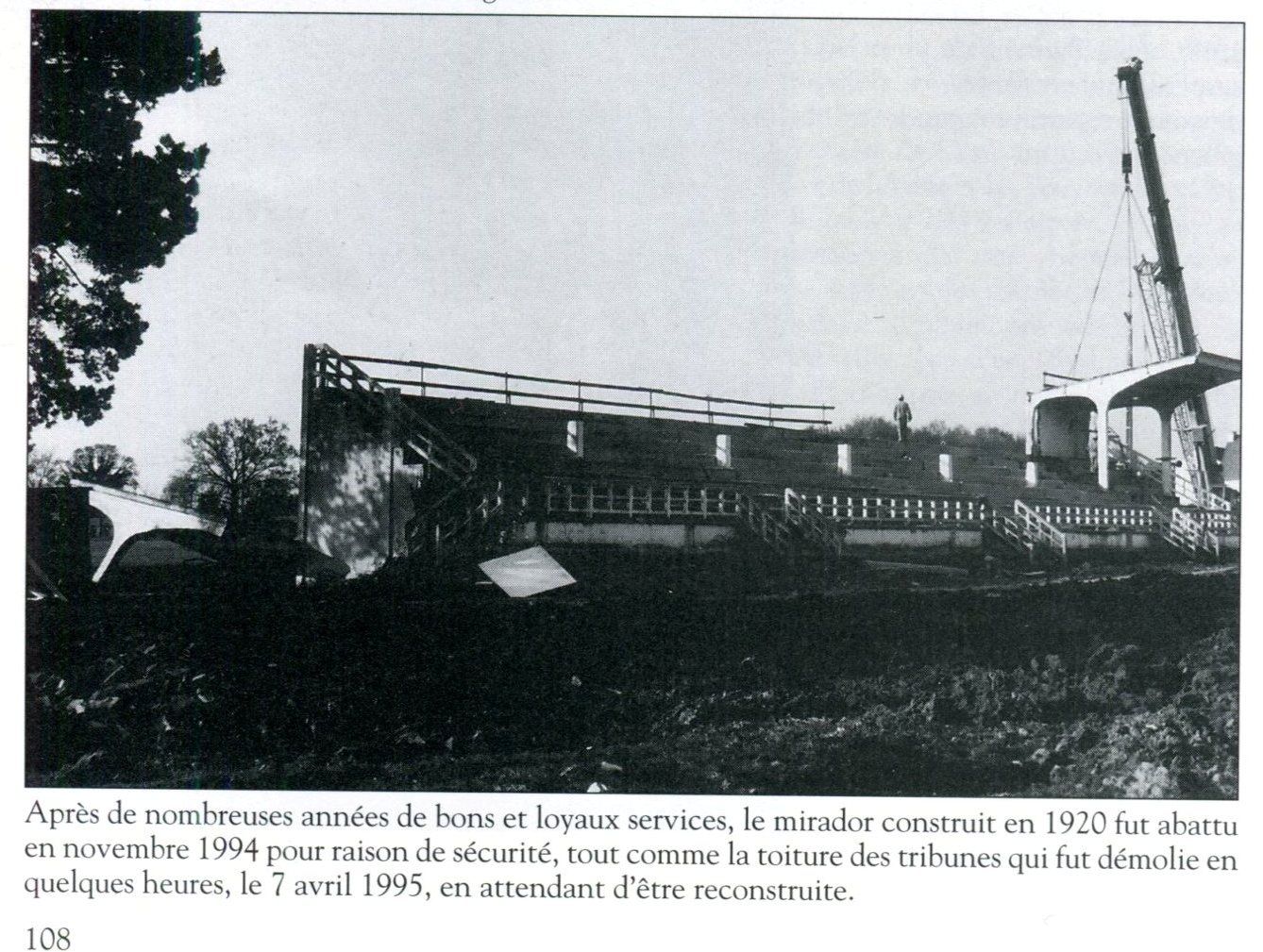

Lors de l'édition de 1921, fin mai, des militaires particpent et rafflent la mise. Sur cette photo (Collection Emile MORIN) on peut voir la plateforme en ciment qui sera détruite en 1994.

11-12 juin 1922

Les courses de 1923 se dérouleront les 27-28 mai 1923. Le peintre vannetais Frélaut immortalisera cet évènement dans un tableau détenu par le Musée de la Cohue à Vannes. Au loin sous les nuages gris, ce n'est pas le clocher de Séné mais la tour du manoir de Caneau qui sera détruite en 1928.

La piste de l'hippodrome a été rectifiée depuis 1882 (voir ci-avant).

Ce tableau a figuré dans plusieurs expositions à Paris, en 1924 et 1930, à Rennes en 1959 et à Vannes en 1995. Jean Frélaut, artiste vannetais (1879-1954), dans une vision colorée et dynamique, met en scène les courses hippiques qui, depuis 1843, attirent les badauds et parieurs près du village de Cano, entre Séné et Le Poulfanc. Les costumes bretons et les coiffes se mêlent aux uniformes bleu horizon, aux ombrelles et aux canotiers. C'est l'histoire de toute une société de l'époque que l'artiste nous transmet dans cette œuvre.

7-8 juillet Concours Hippique au Jardin des Sport à Vannes.

L'édition de 1927 se déroule les 3 et 4 juillet et sont englobées dans un grand week-end de "Grandes Fêtes Sportives" tant à Vannes qu'à Cano. A cette occasion, les tribunes en ciment armé sont inaugurées.

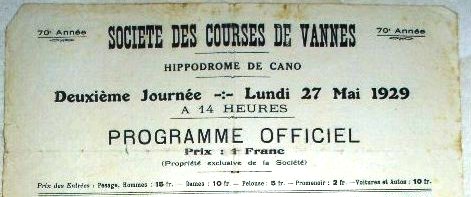

L'édition de 1929 a lieu le dimanche 26 mai et lundi 27 mai.

1930 : un bal des courses en Mairie pour générer des revenus.

6-7 juillet 1930 : courses à Cano.

20-21 juillet 1930 : concours hippique Jardin des Sports

septembre 1930 accident Marie LE RAY sinagote contre adjudant Rivaud du 35° artillerie

En aout 1931, le maire de Séné, Henri MENARD (lire article dédié) est à la manoeuvre et réussit à organiser une fete de l'aviation, un meeting aérien sur l'hippodrome de Cano, comme nous le relate cet article de presse des Nouvelles Morbihannaises.

1932 Président Albert TASLE

octobre bal en mairie de Vannes

1933 14 mai Fete Jeanne D'Arc

18 Juin Fete Dieu

Société Hippique du Morbihan : concours d'obstacles les 1-2 juillet 1933

1934 3 juin et 24 juin.

Concours hippique au Jardin des Sports de Vannes les 30 juin et 1er juillet

1935 Président Taslé, Trésorier Bouédec.Bouillon, secréatire.

Photographe Decker membre actif.

1935 : 19 mai.

Concours Hippique 6-7 juillet.

1936 : 10 m

Les courses à Cano en 1939, se déroulent sur deux dimanches consécutifs, le 7 mai et 14 mai et se superposent au Fêtes de Jeanne d'Arc. Durant toute l'entre deux guerre, Vannes accueillera également une autre manifestation hippique qui se déroulait sous l'égide du Conseil Général du Morbihan et se tenait au Parc Municipal des Sports à Vannes.

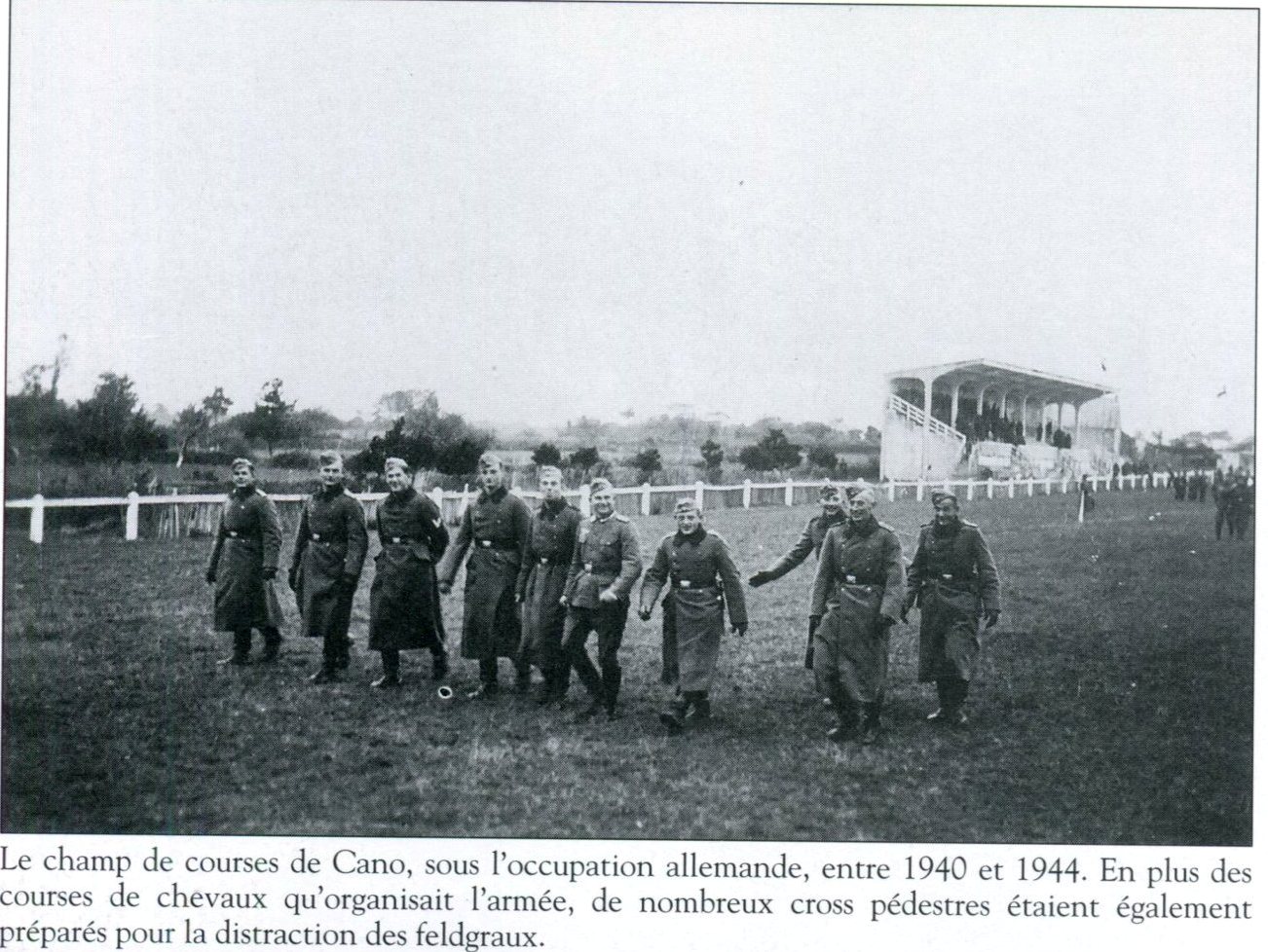

Sous l'Occupation, les courses s'arrêtent. Cette photo (collection Emile MORIN) nous montre en second pla, la tribune en béton construite en 1927.

Ala Libération les courses reprennent et en cette fin d'aout 1948, une foule importante accourt sur le champ de courses de Séné; comme l'indique cet article de journal d'époque.

Au sortir de la guerre, il semble qu'une deuxième piste ait été aménagée latéralement au champs de courses, comme le montre cette vue aérienne datée de 1948. Dès cette époque, la route du Poulfanc au bourg est rectifiée et traverse tout le champ de courses. L'intérieur du champs a encore une vocation agricole qui perdure jusqu'aux années 1990 (photoaérienne en couleur).

Depuis 1882, on observe que la piste de l'hippodrome a été rectifié pour atteindre une orientation presque nord-sud. Ce fait est confirmée par les souvenirs de la famille Le Thiec de Cano qui se rappelle que leur parcelles proches mouraient en lisière de l'hippodrome.

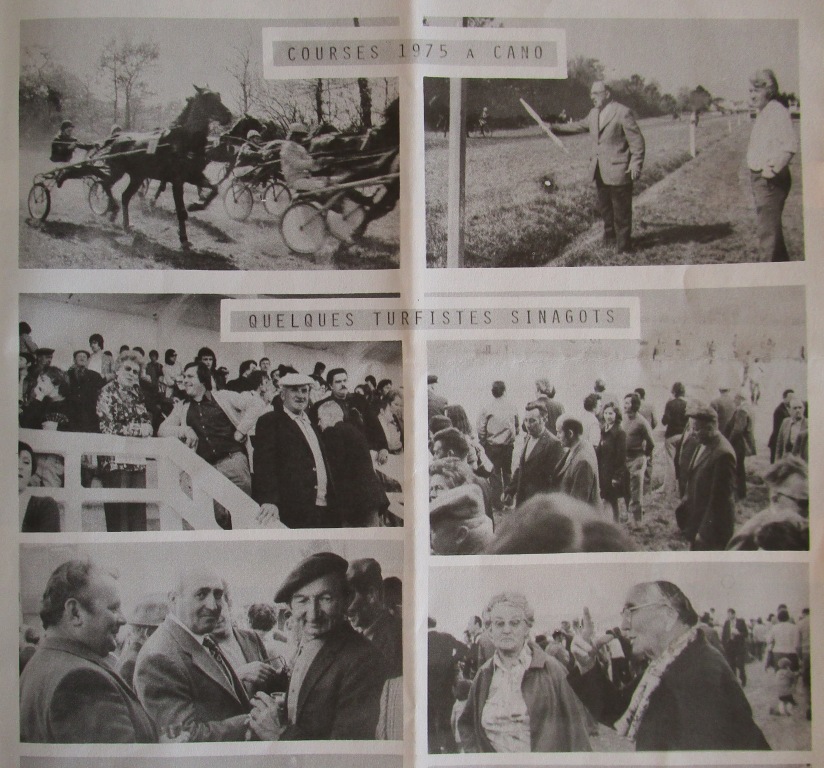

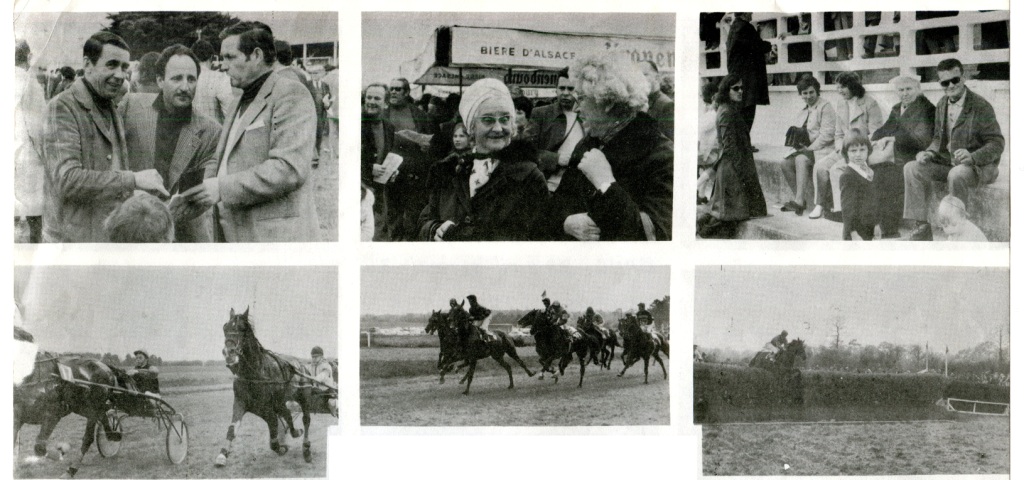

Dans les années 1970, le magazine paroissial" Le Sinagot" rend compte de ces journées populaires à Cano, où les familles et les turfistes de Séné viennent en nombre.

En 1994 la toiture en béton de la tribune est déconstruite et reconstruite avec une charpente métallique tel que nous la connaissaons aujourd'hui.

Courant des années 2000, une série da paddock est construite sur le terrain, derrière la tribune.

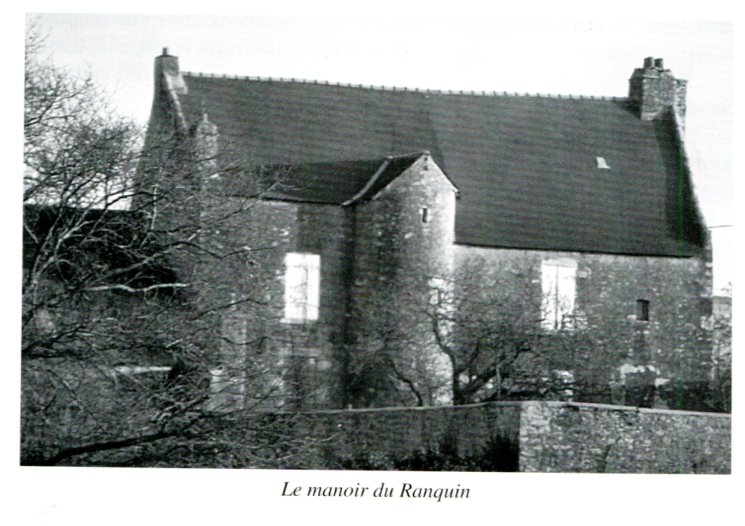

Le relevé de al DRAC de Bretagne indique que le manoir de Ranquin est attesté depuis 1416. La date de 1613 est porté sur la tour de l'escalier.

Dans son ouvrage Camille ROLLANDO retrace la succession des propriétaires du manoir que l'on peut compléter avec les données des sites de genealogie.

En 1410, il est la propriété de Guyon de Ranquin, puis de Bizien de Ranquin son fils. En 1680, de François Jouchet et en 1703 de Claude Joseph Jouchet.

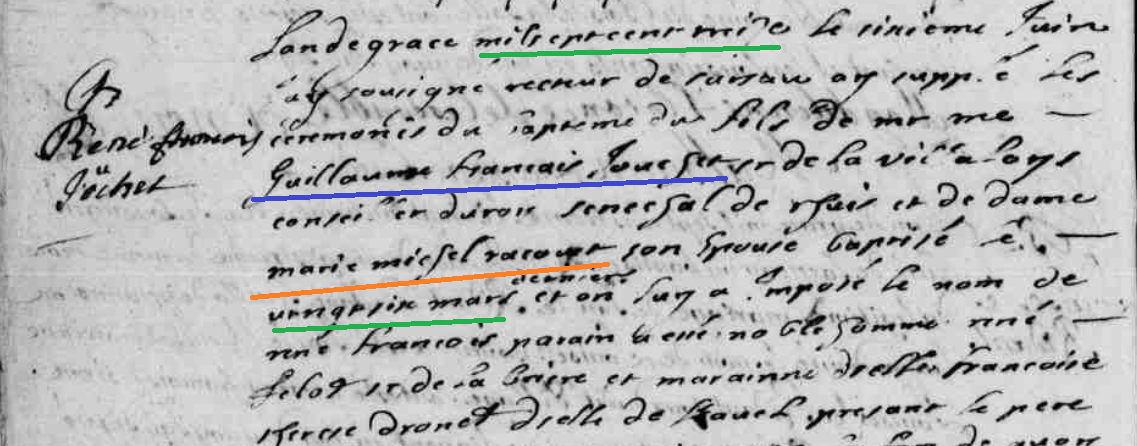

Maitre Guillaume-François Jouchet, sieur de la Villaloys, sénéchal au siège royal de Rhuis, et de dame Marie Racouët. Leur fils René natif de Sarzeau héritera du titre et du bien.

René François JOUCHET sera Sénéchal au siège royal de Rhuys, Sieur de la Villeloys, du Ranquin, de Kertthomas. Il fût baptisé le 6 juin 1713 à Sarzeau, comme le montre l'extrait du registre paroissial ci-dessus.

Il décédera le 31 juillet 1777 à Kerthomas en Sarzeau à l’âge de 64 ans. Il était également Conseiller du Roi. Marié le 22 janvier 1737 à Sarzeau, avec Marie Anne Monton De La Boucharde De Kergenty. A la mort de sa femme; il se remarie le 23 juin 1748 à Sarzeau, avec Vincente Marguerite RADO, Dame du Matz [1709-1780].

Leur fils, Alain Jean JOUCHET Sieur du Ranquin, né vers 1739, décédé vers 1847 (à l’âge de peut-être 108 ans)

sera également Conseiller du Roi et Lieutenant Général civil et Criminel, Notaire et Avocat en Parlement. Il se marie le 23 juillet 1765, à Rennes, avec Servanne Thérèse Louyer du Parquet [1744-1827].

Ils auront plusieurs enfants dont, Gaspard Anne Jean JOUCHET DU RANQUIN, né le 31 janvier 1767 à Rennes, avocat et homme de lettres. Celui-ci se marie le 13 février 1792 à La Chapelle des Fougeretz, avec Marie Eleonor Le Coat Dubois.

Leur aîné, Théophile Ambroise Marie JOUCHET DU RANQUIN [1794-1863], né le 10 avril 1794 à Gévezé près de Rennes, hérite des biens. Décédé le 12 septembre 1863 à Rennes, à l’âge de 69 ans. Il fut géomètre du cadastre Marié le 30 janvier 1828 à Rennes, avec Marie Léonie.

..../....

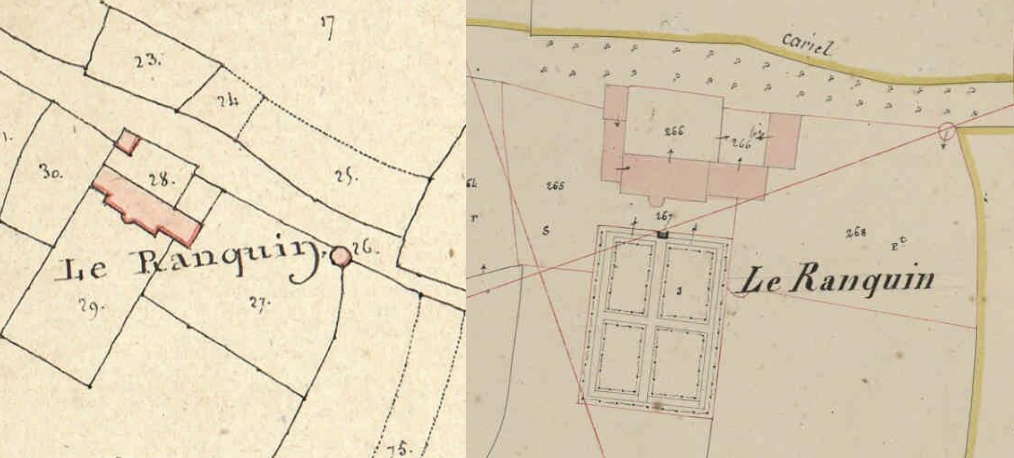

Au cadastre de 1844, la manoir de Ranquin apparait avec au sud des jardins aménagés.

Les cadastre de 1810 et de 1844 nous indiquee la présence d'une tourelle, toujours visible aujourd'hui. Est-ce un poste de douaniers ? Etait-ce un pigeonnier ?

Notre commune est riche de son patrimoine et de ses gens. Wiki-senee signale des ouvrages qui présentent l'histoire de la commune de Séné et les ouvrages d'auteurs établis à Séné, ainsi que des ouvrages sur le patrimoine du Golfe du Morbihan

Livres sur le Golfe du Morbihan :

Livres "historiques" sur Séné :

Séné d'Hier et d'Aujourd'hui : n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage de Camille ROLLANDO que tout Sinagot devrait avoir dans sa bibliothèque.

Il est traditionnellement offert auux couples qui se marient à Séné.

Editeur : 1O V Communication Arradon Dépôt Légal N° 0348 du 2° trimestre 1996

Mai 1996

La Pays de Séné : cet ouvrage d'Emile MORIN, est intéressant pour les vielles photos de Sinagots et de bâtiments de notre commune. Disponible à la bibliothèque de Vannes.

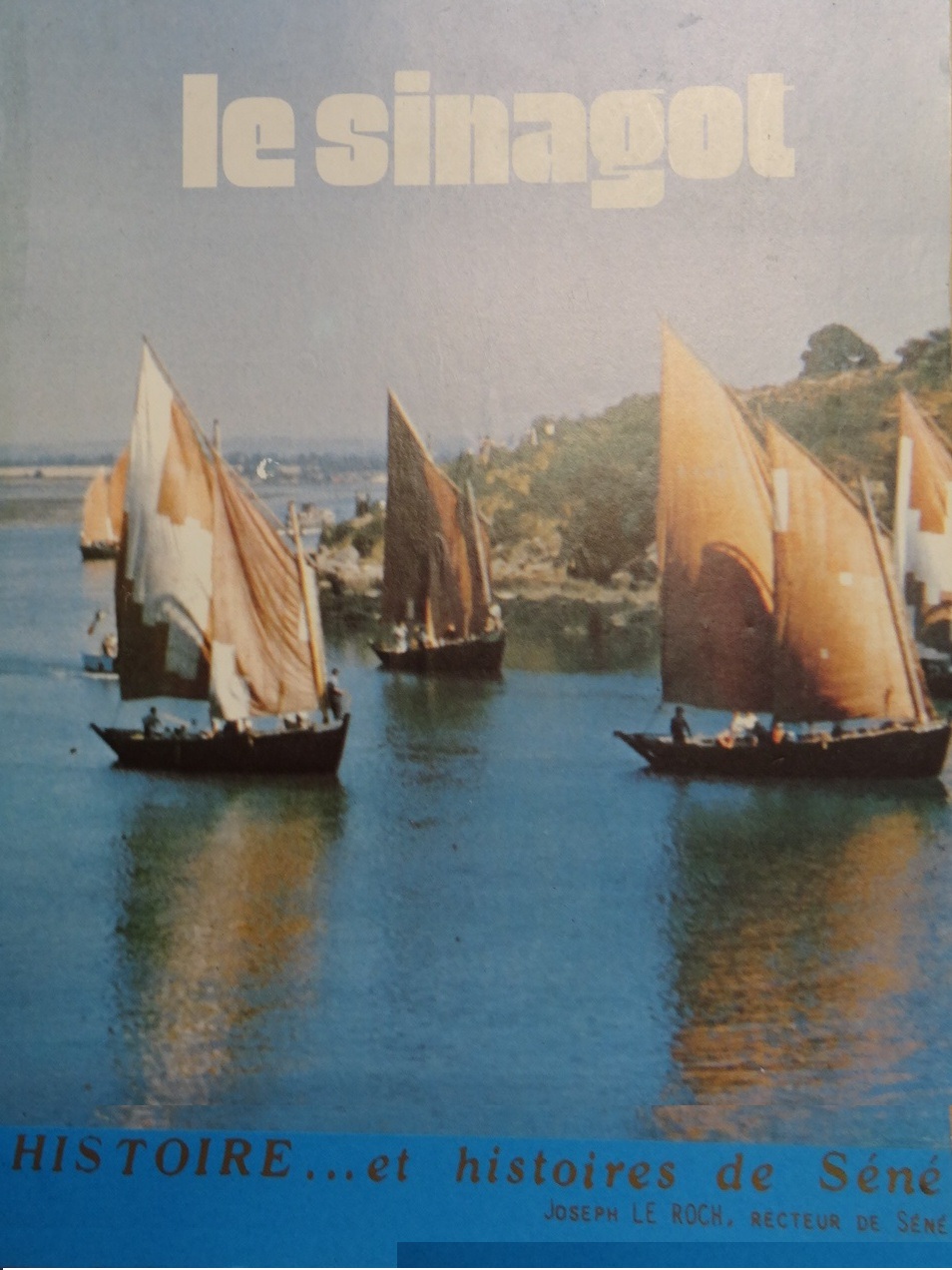

Dans le bulletin paroissial "LE SINAGOT", le recteur Joseph LE ROCH a réuni plusieurs articles sur l'Histoire...et les histoires de Séné.

On peut consulter ce numéro spécial aux archives sous la côte PB903.

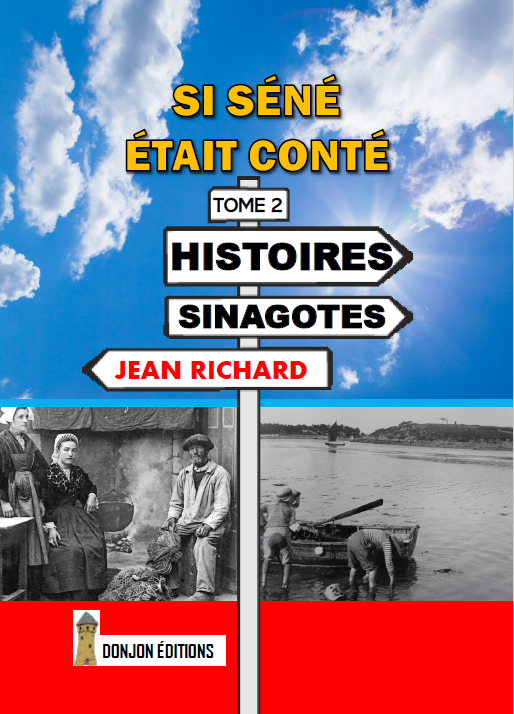

Jean RICHARD, de Séné, a écrit plusieurs ouvrages sur la vie sinagote :

Il vient de publier un nouvel ouvrage : Si Séné m'était conté" .

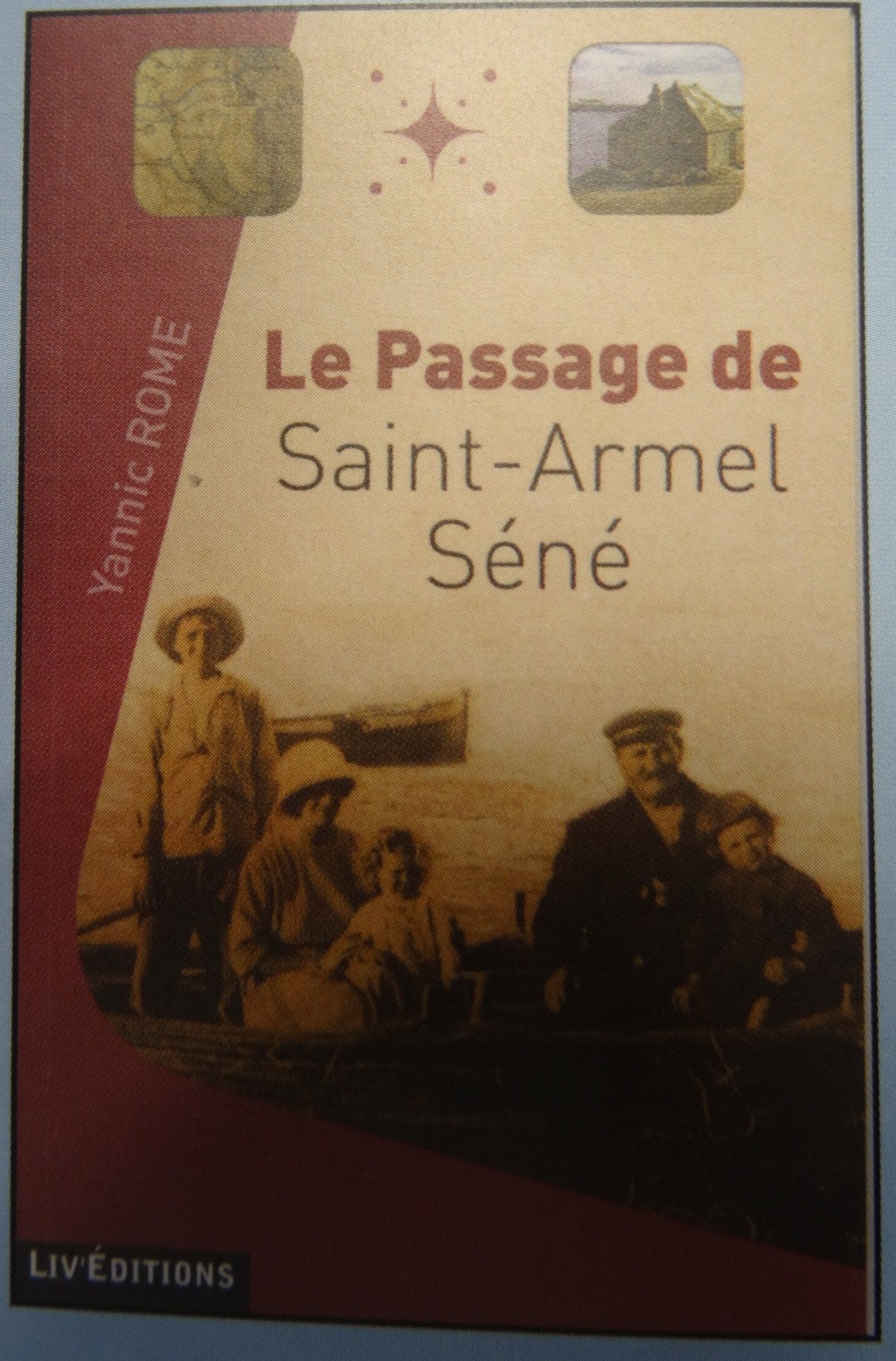

Yannick ROME, résident à Theix, a dédié un ouvrage à la cale du Passage entre Moustérian et Saint-Armel.

Romans, poêmes et nouvelles : Plus intéressant encore notre commune "héberge" une librairie et des écrivains !

http://senegolfe.fr/tous-les-articles-revue-de-presse/item/279-une-librairie-à-séné.html

Chrisitian HERSAN, poète à été à plusieurs fois récompensé. Il a notamment publié un recueil de poèmes intitulé "Slience".

http://www.ecrivainsbretons.org/auteurs/item/236-hersan-christian.html

L'écrivain Caroline LE SOMMER vit à Séné, comme l'auteur Martine ROCHEREAU RIVIERE.L'article du Télégramme ci-joint présente ses écrits).

http://au-fil-des-mots.wifeo.com/contact.php

.

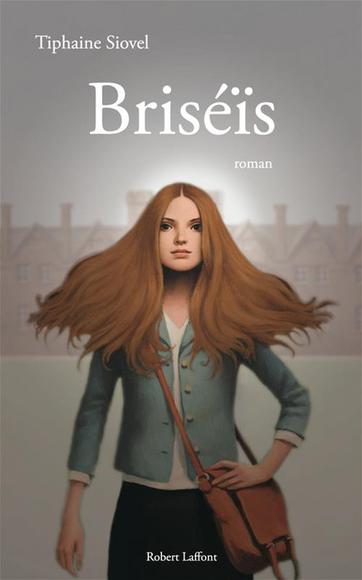

Signalons que Tiphaine SIOVEL,native de Séné a écrit également un roman jeunesse initulé "Briséïs" en 2012.

Voir l'article du Télégramme ci-joint.

.

Il y a peut-être d'autres écrivains en lien avec notre commune qui peuvent se faire connaitre de Senegolfe.

Bonne lecture.

On parlera plutôt de l'hotel croix du cimetière. Il était située dans la partie ancienne du cimetière avant sa restauration et son déménagement derrière le colombarium actuel.[Lire histoire du cimetière].

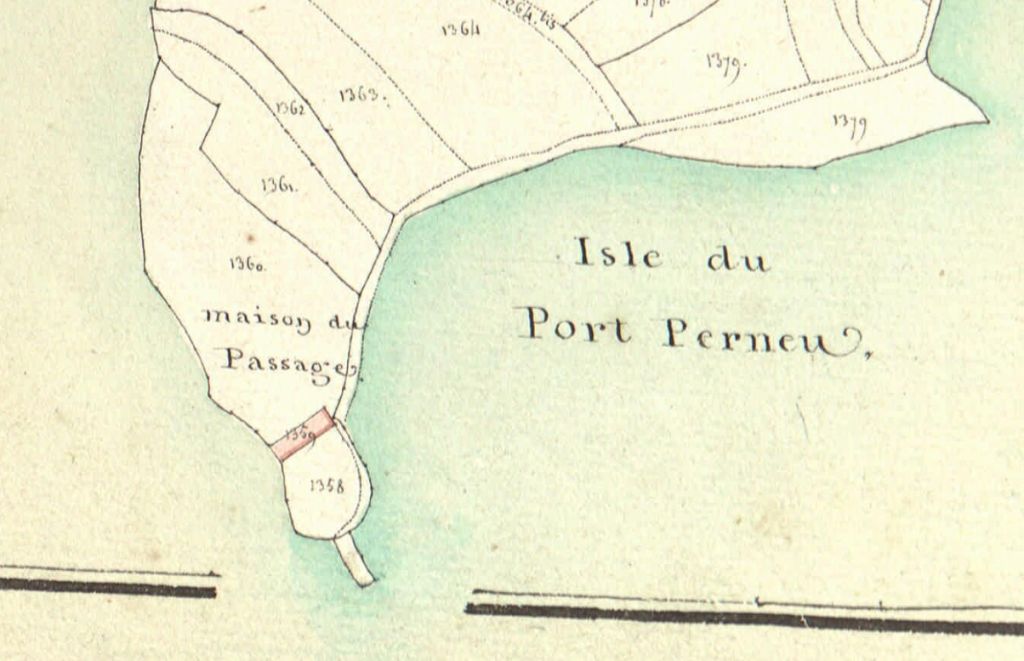

L'activité ostréicoles c'est développé dans notre commune et avec le temps les pratiques d'élevages des huîtres ont changé. Près de la cale du Passage à Séné, au débouché de l'ancienne route qui allait de vannes vers Saint-Armel, deux batisses témoignent de l'activité ostréicvole passée.

Lorsqu'on consulte les cadastre de 1810 et 1844, il semble que l'actuelle cabane occupée par l'Université de Rennes soit la plus ancienne des deux. Si on en croit les relevés, la seconde maison sera construite sur l'estran après 1844.

Les anciens savaient construire des locaux pour entreposer leur matériel, qui n'ont rien à voir avec les constructions plus récentes, visibles notamment au Badel dans des "chantiers" ostréicoles qui sont plus proches de taudis et sans valeur patrimoniale.

Lorsqu'on emprunte les sentiers du littoral, soin on observe l'estran, la partie de la palge qui découvre à marée basse, on peut remarquer des constrcution de pierre rectangulaire. Ces anciennes "piscines" d'ostréiculteurs servaient à entreposer les huîtres une fois ramenés des parcs.

Senegolfe a photographié au gré de balades un ensemble de jolies demeures et maisons. Bien qu'elles ne soient pas inventoriées par le Ministère de la Culture, elles embellissent les rues et les ruelles de notre commune.

A vous de les découvrir et de les reconnaître.

Bonne balade

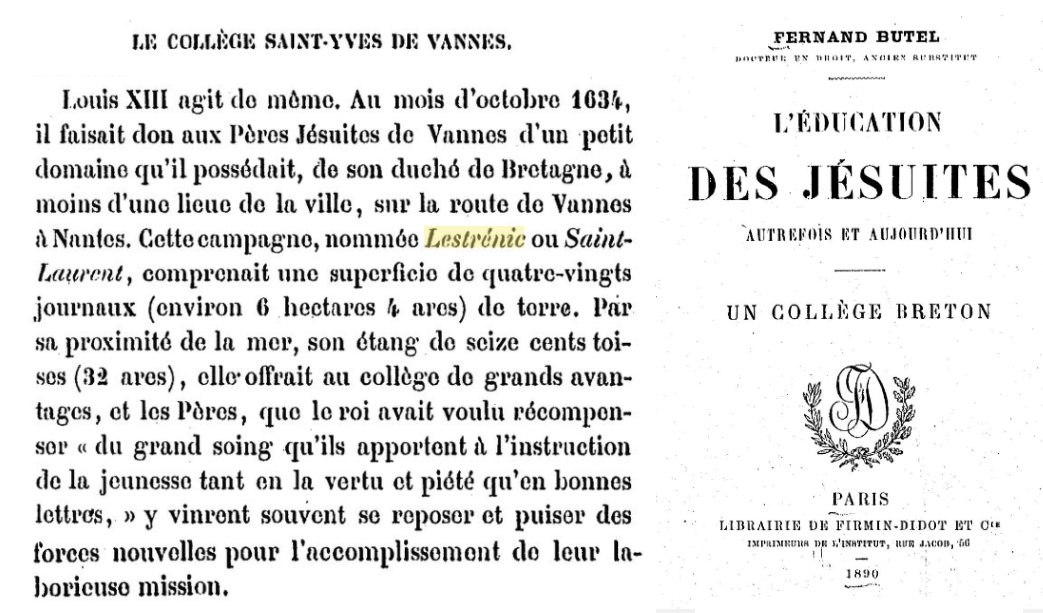

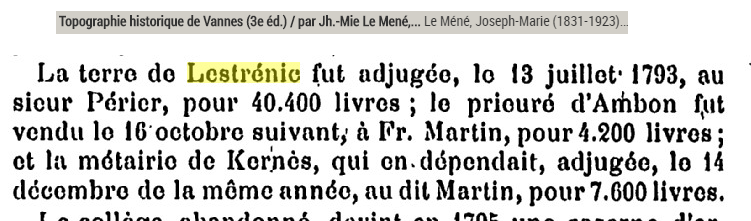

On ne confondra pas le château de Lestrénic, avec le Manoir de Lestrénic qui l'a précédé en ce même lieu. (Lire la page correspondante).

Les Jésuites du Collège de Vannes (futur Collège Jules Simon) reçurent du Roi en 1634 cette terre de Lestrénic.

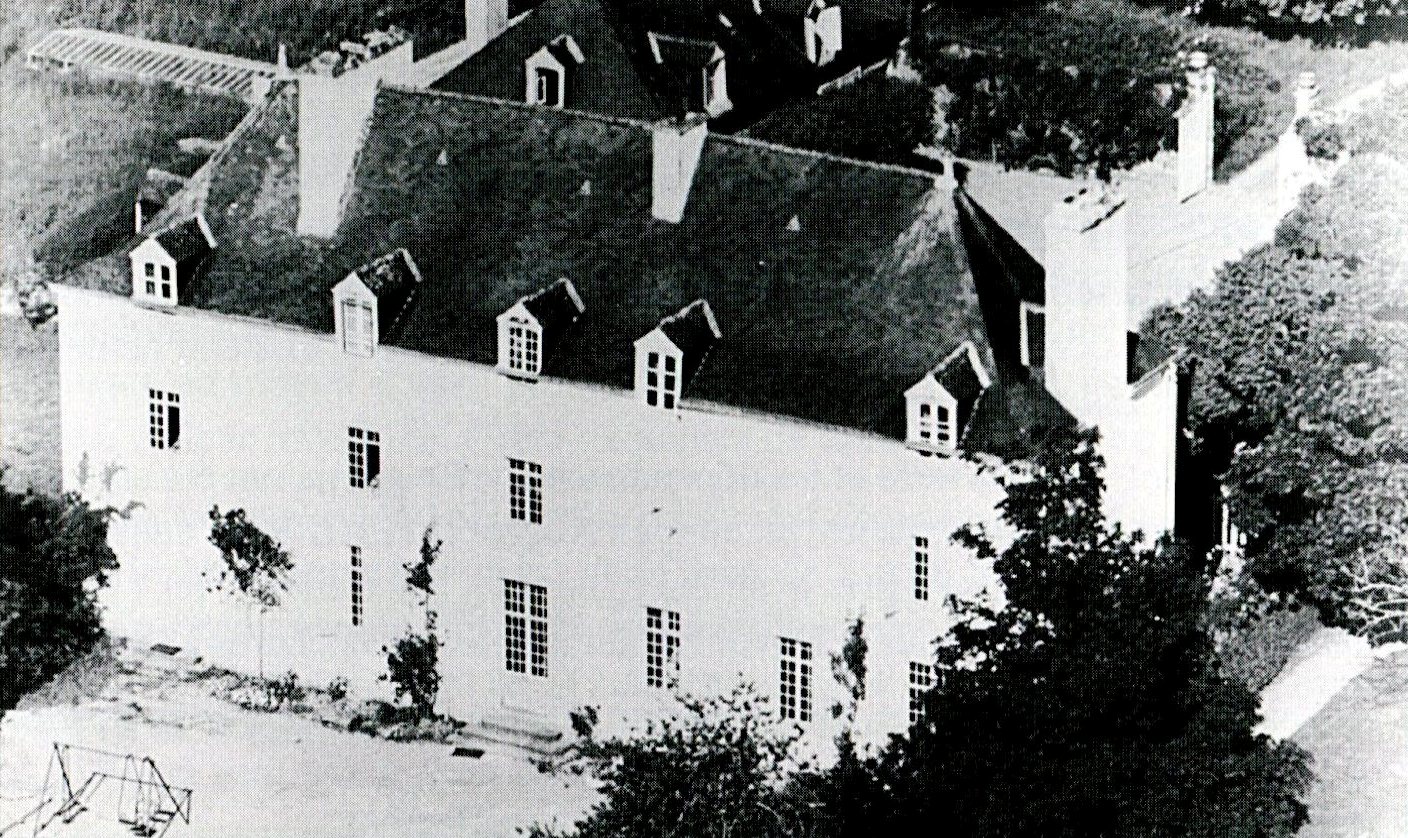

A partir de 1642 les Pères Jésuites érigent un logis, fortement remaniée au cours des siècles.

En 1793, le château est acheté par M. Jacques Paul Augustin PERIER [26/05/1746-1793], celui-là même qui acheta le moulin de Cantizac, au prix de 40,000 livres. Il mourut dans une geôle de Lorient peut après.

Le cadastre napoléonnien de 1810 montre la bâtiment principal doté d'un corps de commun au sud. On devine une terrase tournée vers l'est et donnant sur des jardins à la française. Un puits d'époque existe toujours. Un colombier existait à l'origine. L'entrée devait se situer à l'est. Le visiteur arrivait dans le château en traversant les jardins.

Le relevé de 1845 montre le basculement de l'entrée au château par l'ouest. Un deuxième corps de commun est construit au nord et le bâtiment principal semble prolongé de deux ailes latérales. On devine sur cette vieille photo montrant en premier plan la façade ouest, côté jardin, que derrière le batiment, se dresse une toiture et des constructions.

Cette vue aérienne actuelle permet de confirmer que les ailes latérales furent démolies pour laisser place côté ouest à un grand "bow-window" doté de trois grandes portes-fenêtres dont une au centre sert d'entrée principale au château.

Camille Rollando nous dit que la famille BASTIDE habitait le chateau après guerre qui fut vendu à la famille BOULARD.

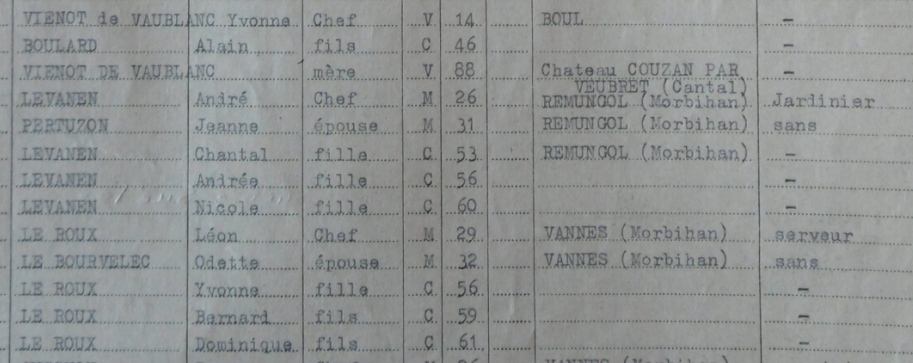

Le dénombrement de 1962 atteste bien la présence de Mme Yvonne VIENOT DE VAUBLANC, veuve BOULARD. La famille emploie un jardinier et du personnel de maison. Elle vendra le château en 1977 à Eudon de ROHAN CHABOT [4/11/1936-6/01/2017].

Aujourdh'ui sa veuve vit toujours dans le Château de Lestrénic en Saint Laurent.

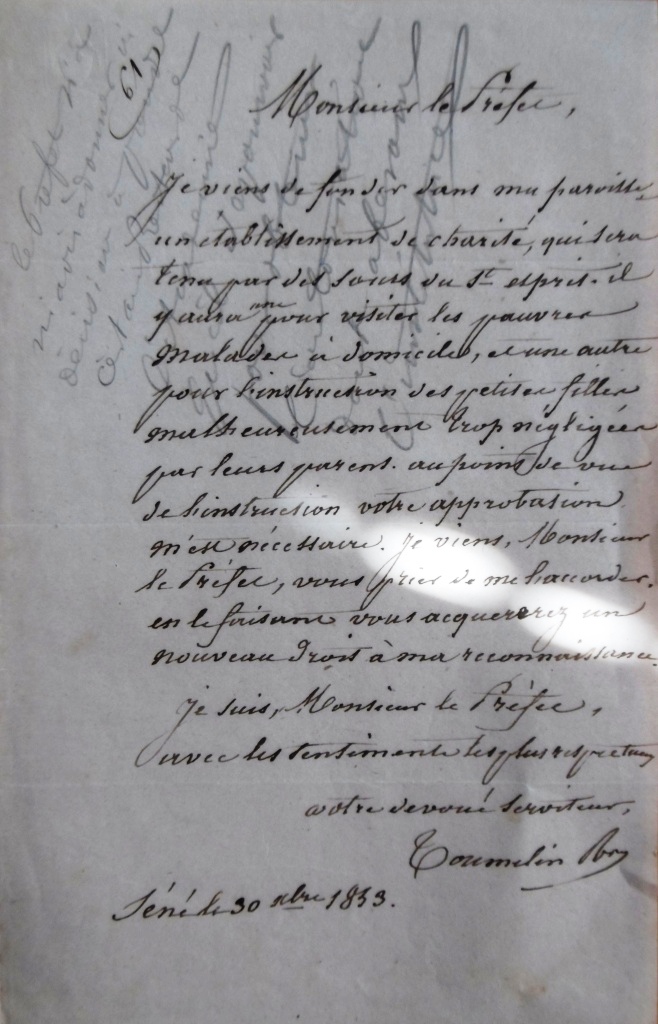

L’histoire des écoles de Séné est indissociable des différentes lois sur l’enseignement qui nous serviront de fil directeur. La principale source sera la série T des archives départementales, complétée par les dénombrements de la population de Séné de 1841 à 1962. Les vieilles cartes postales, les vieux cadastres, des articles de presse ancienne et la mémoire de nos anciens complèteront les sources de cet article. Le livret sur l'histoire de l'école Sainte-Anne et le livre de Yannick_ROME ont été également des sources précieuses. Le service des archives des Filles du Saint-Esprit (FSE) à Saint-Brieuc et celui des Frères de Ploërmel ont été également consultés.

L'histoire des écoles à Séné est présentée en 4 volets :

Le temps des premiers instituteurs : 1800-1888

La guerre scolaire à Séné : 1888-1914

Les écoles de Séné dans l'entre-deux guerres : 1918-1939

Les écoles de Séné depuis la Libération : 1945 à aujourd'hui.

Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à lire préalablement les articles sur la salle des fêtes et la mairie.

La première loi sur l’enseignement voit le jour pendant la période révolutionnaire.

La loi Dauniou adoptée par la Convention le 3 brumaire de l’An IV (25/10/1795) institut une école par canton avec une section de garçon et une section de fille. La rétribution scolaire des familles permet de payer les instituteurs, l’école est payante. Cette même loi est à l’origine des premières Grandes Ecoles dont l’Ecole Polytechnique.

Les familles privilégiées de Séné doivent amener leurs enfants dans les écoles de Vannes. On peut penser à des enfants de maître de cabotage, de chatelains ou de riches propriétaires fonciers.

L'installation des premières écoles :

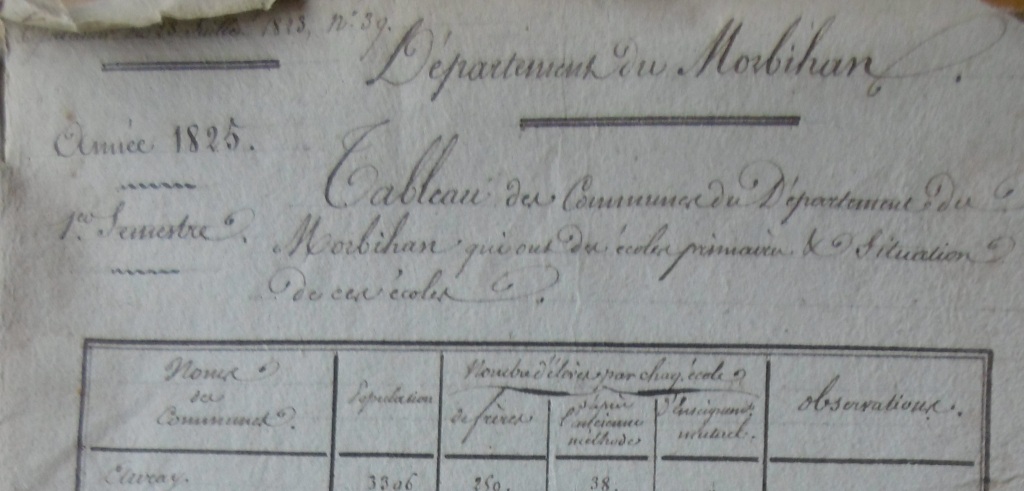

En 1825, lors du recencement des écoles du département de Morbihan, Séné ne dispose pas d'école. Le Morbihan compte alors 427.000 hab pour plus de 250 communes. Cette liste d'écoles, au total de 24, représente un ensemble de 96.788 hab soit environ 23% de la ppopulation. 1 enfant sur 4 a accès à une école en 1825, sous le règne de Charles X.

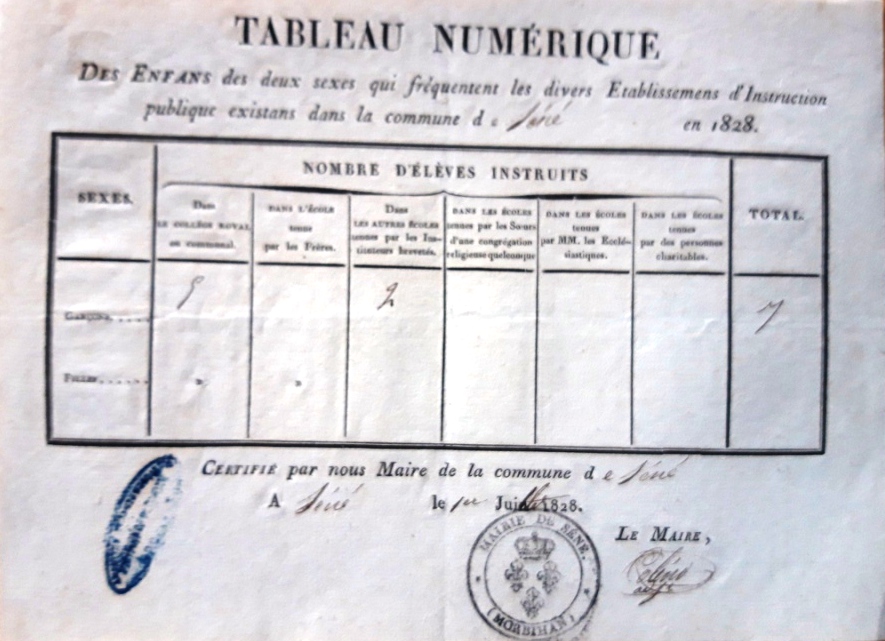

En 1828, l'administration établit le recensement des écoles dans les communes du Morbihan. L'adjoint du maire, Coléno, inscrit sur la fiche qu'il n'y a pas d'école à Séné mais que 7 élèves sont scolarisés dont 5 au Collège Royal de Vannes.

La loi Guizot du 28 juin 1833, nous sommes sous la Monarchie de Juillet, établit une instruction pour les garçons (étendue aux filles par la loi du 23/6/1836). L’école n’est ni gratuite, ni obligatoire et s’organise sur deux niveaux de compétences. Les communes de plus de 300 habitants doivent se doter d’une école primaire (pour garçons) et d’un instituteur, qu’elle soit publique ou bien privée (confessionnelle). Les parents d'élèves doivent payer une retribution aux instituteurs.

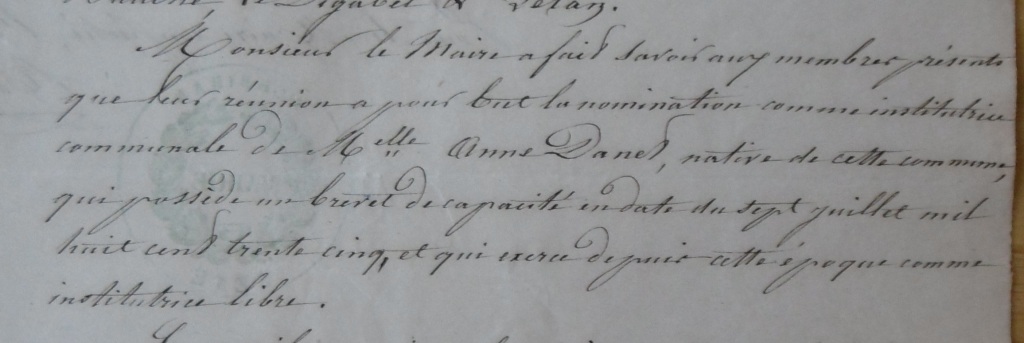

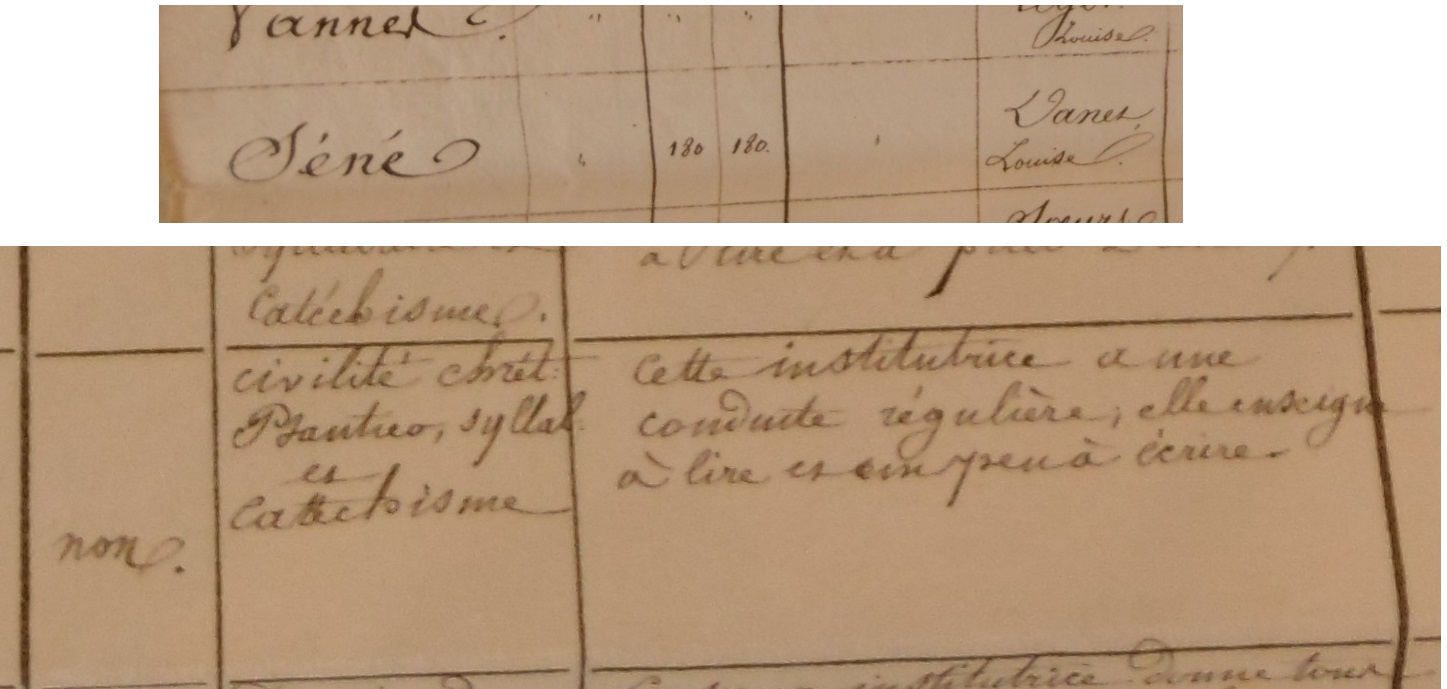

7 juillet 1835 Anne DANET "native de cette commune"ouvre la première école de filles au bourg de Séné. Elle est titulaire d'un brevet de capacité. Elle est répertoriée par l'enquête départementale de 1836-37. Ce document montre les matières enseignées par les premiers instituteurs :

Instruction de la jeunesse - morale en action - bible de Sacy - grammaire de Lhormont et cathéchisme.

Morale en action; syllabique; histoire sainte; cantiques et cathéchisme

Devoirs du chrétien; syllabique et cathéchisme.

Syllabaire; histoire sainte cantiques devoir du chrétien; géographie de Gautier; grammaire de Chapsel, cathéchisme.

Devoir du chrétien, instruction de la jeunesse; syllabaire et cathéchisme.

Civilité chrétienne, ....., syllabaire et cathéchisme.

Où était située l'école de Mlle Anne DANET?

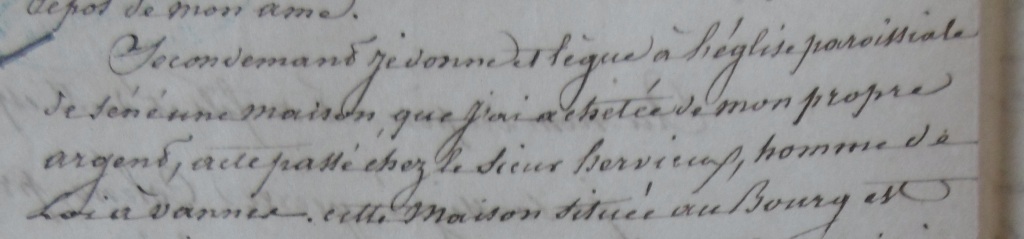

Dans son testament olographe en date du 18 septembre 1817, Pierre COLENO [Billiers 16/5/1755 - Séné 15/02/1822] recteur de Séné depuis 1789, léguait à la Fabrique de Séné, c'est à dire à l'instance qui gère les biens de la paroisse, des terrains au bourg, à Moustérian, à Cantizac et une maison située au bourg.

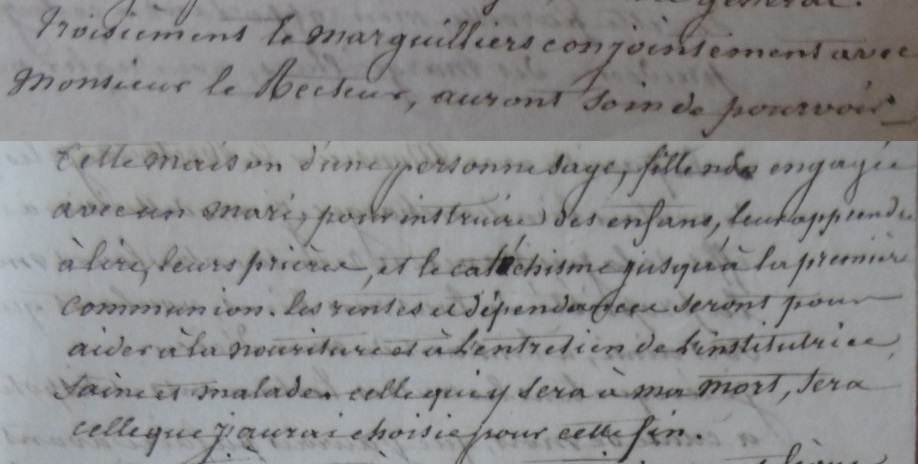

Il ajoute une clause :"le marguilliers conjointement avec M. Le Recteur auront soin de pourvoir cette maison d'une personne sage, fille non engagée avec un mari, pour instruire des enfants, leur apprendre à lire, leurs prières et le catéchisme jusqu'à la première communion, les rentes des dépendances seront pour aider à la nourriture et à l'entretien de l'institutrice saine et malade, celle qui y sera à ma mort, sera celle que j'aurai choisie pour cette fin.

Le recteur COLENO lègue également un appartement pour y loger conjointement sa servante Marguerite Le Calonnec et l'institutrice choisie. Enfin, le fruit de l'hyopthèque d'une terrain est réservé pour payer une bourse à un enfant de Séné qui devrait aller au collège étudier. Le 12 mars 1823, le Roi par la main de son ministre autorise la mairie et la fabrique à hériter des biens du recteur COLENO.

Le recteur COLENO décéda en 1822. Combien de temps dura la succession ? Une institutrice a-t-elle précédé Mlle DANET avant son arrivée en 1835?

Quant à la maison léguée par le recteur, tout porte à penser qu'elle était située - comme nous le verrons plus tard - à l'emplacement actuel de l'Ecomusée. [Consulter les archives du notaire Hervieu de Vannes qui rédigea l'acte]

Qui était Anne DANET ?

On comprend qu'elle était native de Séné. On sait qu'elle prit ces fonctions (officielles) après son bvrevet de capacité le 7 juillet 1835. La consultation des actes de naissance depuis la Révolution, ne laisse apparaitre d'une seule Marie Anne DANET, née le 27 décembbre 1816 au sein d'une famille de pêcheurs à Langle. En 1935 elle a 19 ans.

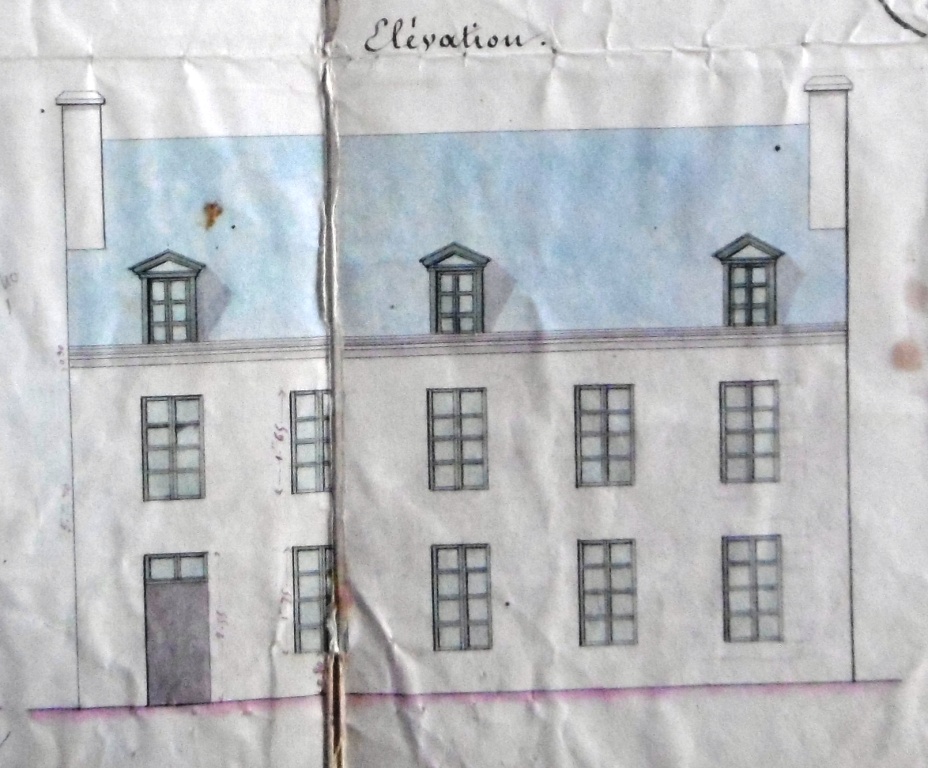

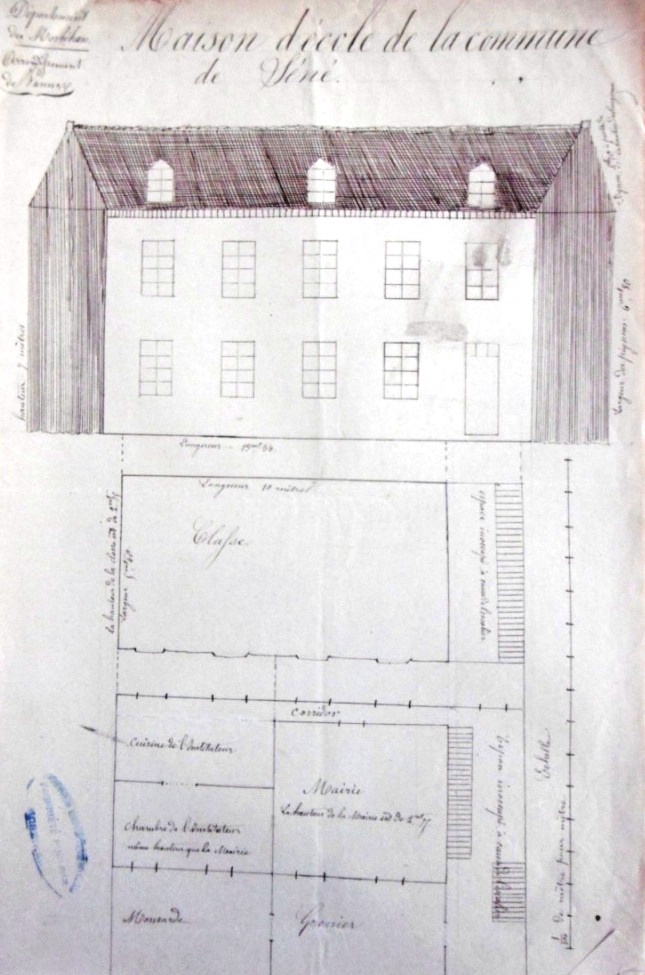

Le 1er mars 1836, la maire Vincent ROZO, boulanger à Cariel, écrit au Prefet :"Un grand nombre d'habitants de ma commune ayant manifesté le désir d'avoir un mâitre d'école, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un estimatif des dépenses à faire pour construire un local convenable.". Le 8 septembre 1842, un premier devis et un plan sont établis. Le 1er février 1843, le projet recueille l'avis favorable du Préfet. Une demande de subvention est adressée pour 2900 frs qui s'ajouteront aux 3100 Frs apportés par la commune. Le 10 novembre 1843 un devis complémentaire est établi et le 7 juillet 1844 le cahier des charges est constitué.

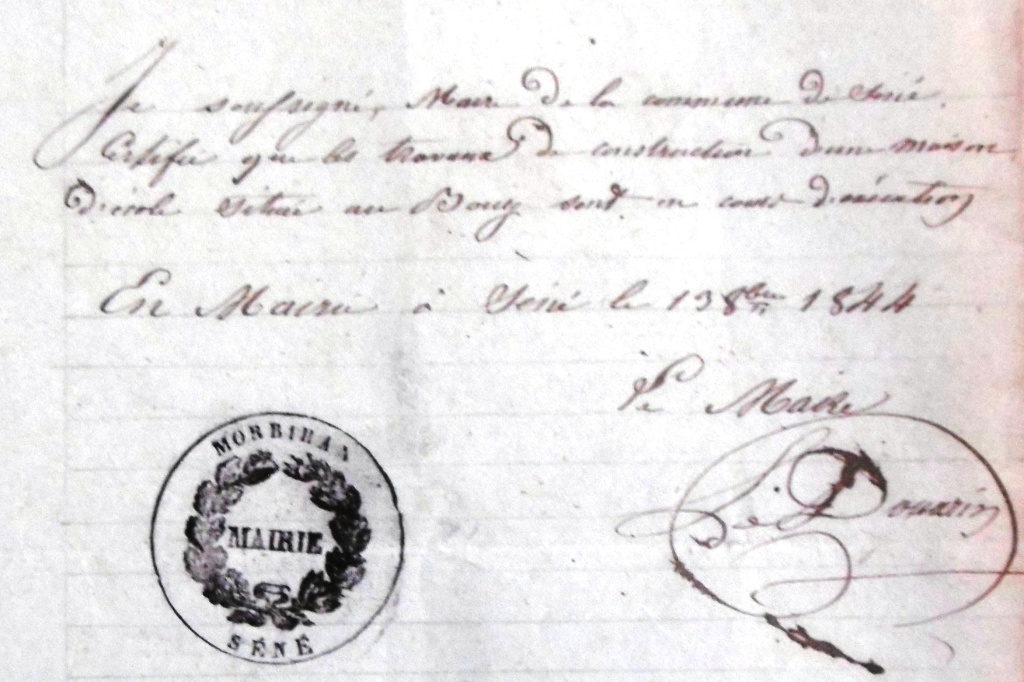

Le 13 octobre 1844, Pierre LE DOUARIN, le nouveau maire, atteste que les travaux sont en cours.

Cependant, bien avant la livraison de l'école, des instituteurs sont en poste à Séné comme l'attestent plusieurs de leurs correspondances avec leur inspecteur.

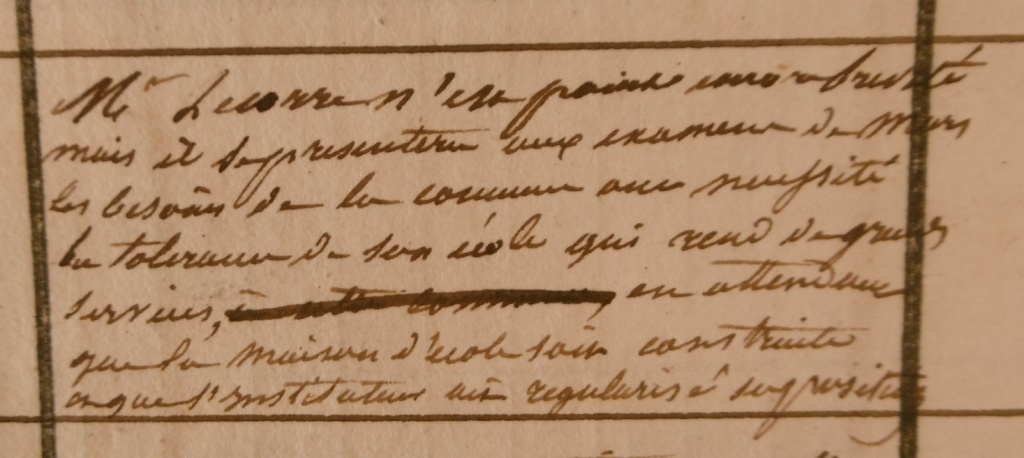

Lors de l'enquete de 1838, l'agent administratif indique à propos d'un certain LE CORRE qui office comme instituteur à Séné : "M Lecorre n'est point encore breveté mais il se présentera aux examens de mars - les besoins de la commune avec... la tolerance de son école qui rend de grands services en attendant que la maison d'école soit construite auquel l'instituteur sera régularisé sa position". Dans un courrier adressé à l'inspecteur, il explique qu'il ne se présentera pas à l'examen.

Le 13 octobre 1843, l'instituteur SEVENOL souhaite régulariser sa toute récente nomination à Séné avec le certificat de moralité de son précédent poste à Pontrieux et son brevet de capacité.

Où se faisait la classe des garçons avant l'inauguration de l'école du bourg?

Celle-ci est sans doute opérationnelle fin 1844, hiver 1845. Elle abrite à l'étage un petit appartement pour l'instituteur et la toute première mairie de Séné !

Ces deux vues aériennes extraites de cartes postales Cim, en donne l'aspect extérieur telle que le batiment existait dans les années 1950 avant la construction de la salle des fêtes.

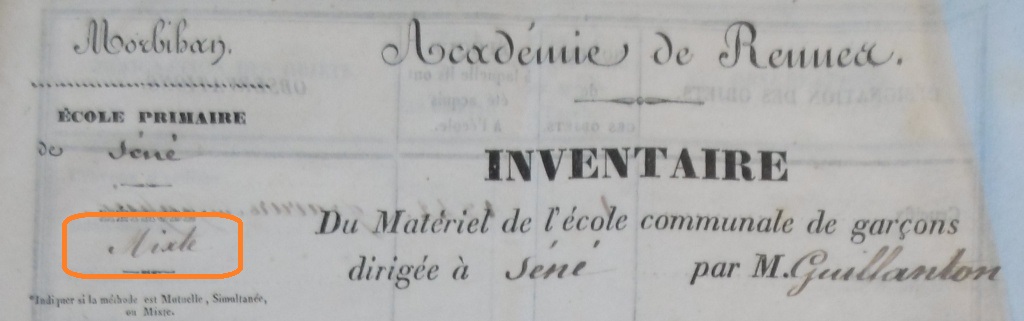

Le 2 février 1847, l'instituteur GUILLANTON et le maire DOUARIN signent l'inventaire des matériels de l'école communale mixte. Il se compose de 10 tables, 3 bans, 4 tableaux noirs et 1 tableau de lecture, 1 crucifix, 3 petites croix, 2 grandes croix, 1 pôele, 1 registre d'élèves, 1 registre de compositions, 1 boite de crayon blanc, 1 décamètre et 1 chevalet.

En mars 1847, l'instituteur GUILLANTON écrit à son inspecteur pour se plaindre des insultes du maire de Séné, Pierre Le Douarin [1844-1848] à son égard et de ses intrusions dans sa classe :

Séné le 30 mai 1847

Monsieur l'Inspecteur

J'ai l'honneur de vous prier, dans l'intérêt de l'Institution et surtout de la considération dont doit jouir

l'instituteur, d'inviter M. Le Maire à cesser de m'insulter en classe et partout. Je crois vous avoir dit que déjà

plusieurs fois il avait envoyé avec lui des hommes pour m'insulter ..... et qu'il entrait même en classe et ......

en fermant la porte avec force. Aujourd'hui, non content d'avoir répété avec exagération tout ce que vous me ....

ce magistrat est entré pendant que j'étais monté pour prendre un livre de dictée que j'avais oublié et a commencé à

me parler de la manière suivante et avait l'accent de la colère devant mes élèves et un a-t-i garder tes élèves

fumier là-bas, va derrière la pr du Recteur etc..

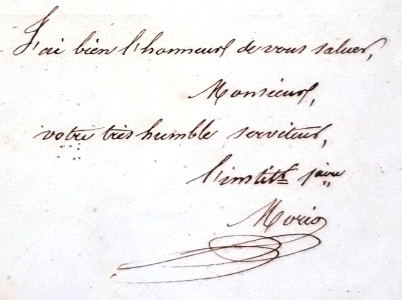

Je suis avec le plus profond respect Monsieur l'Inspecteur, votre très humble serviteur.

Guillanton.

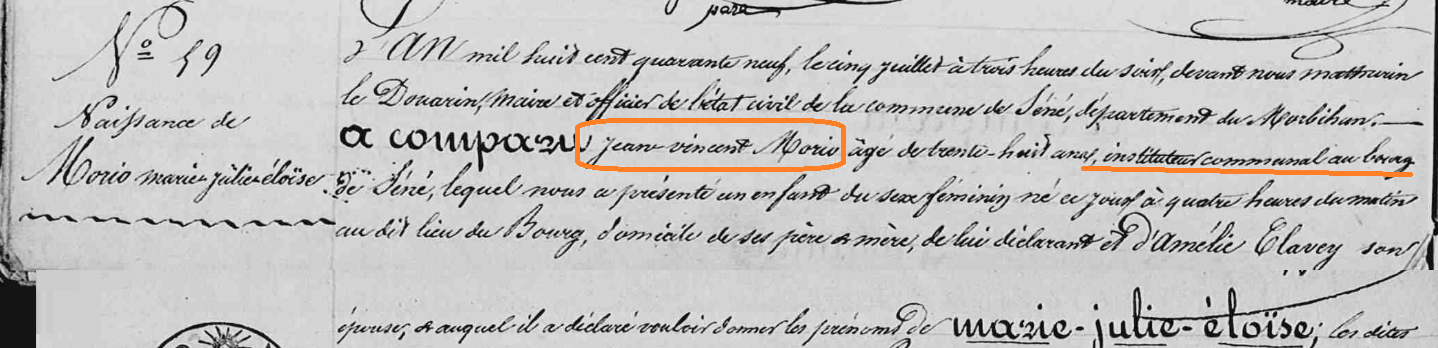

Le 24 décembre 1849, l'instituteur Jean Vincent MORIO, né le 20/9/1810 à Bangor, établi à Séné depuis 1846 après 10 ans passés à Belle-Ile, se plaint en ces termes de la concurrence des écoles publiques de Vannes :

Monsieur l'Inspecteur

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance un fait dont les conséquences me sont préjudiciables et inquiétantes,

s'il ne plait à l'administration d'y obérer.

Plusieurs enfants de cette localité fréquentent journalièrement les écoles primaires publiques de la ville de Vannes, contrairement à un arrêté de l'autorité municipale de cette ville, par lequel l'entrée de ses écoles publiques était interdite aux enfants des communes voisines. il parait que cet arrêté n'est plus en vigueur, puisque le contraire a lieu; les écoles de Vannes sont gratuites, dans cette ville de Séné il est perçu une petite rétribution mensuelle de 50 ou 75 centimes. Puisqu'à cette époque les enfants de Séné vont librement à Vannes, il est évident qu'à la belle saison il en ira bien davantage si cela, pour éviter la modique rétribution qu'on paie ici. Je n'ai point la prétention de gêner la liberté de l'enseignement mais il me parait équitable de réclamer pour les travaux de ma profession, les moyens d'existence à ma nombreuse famille (six enfants en bas âges)....

En effet, Jean Vincent MORIO, vient d'avoir une petite fille, Marie Julie Eloïse de son épouse Amélie CLAVERY.

En 1847, l'école de garçons d de Séné compte alors 37 élèves en hiver et 20 en été. pour 25 payant leur rétribution et 12 gratuits.

La loi Falloux du 15/3/1850, édictée sous le II° République, le Président élu au suffrage universel fut Louis Napoléon Bonaparte, privilégie la liberté de l’enseignement. Elle distingue l’enseignement public et l’enseignement libre. Les écoles sont surveillées par le maire et le curé. Elle oblige les communes de plus de 800 habitants à se doter d’une école pour filles. Le 2 décembre 1852, Napoléon III est Empereur des Français.

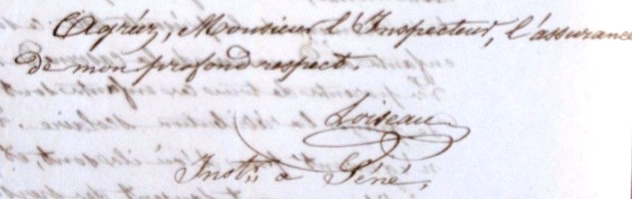

Le 14 janvier 1852, LOISEAU, instituteur à Séné, se plaint de la concurrence déloyale des Frères de Vannes qui lui enlèvent des élèves de Séné :

Séné, le 14 janvier 1852

Monsieur l'Inspecteur,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la liste des élèves de Séné qui fréquentent les écoles des Frères à Vannes. Je pense qu'il y en a d'autres qui y vont, mais malgré les informations que j'ai pu prendre, je n'ai pu encore connaître leurs noms, et même je n'ai pu savoir ceux des trois derniers de la présente liste; ce sont des enfants de douaniers de la caserne de Kerbiscon. Les parents de tous ces enfants sont à même de payer la rétribution scolaire. Les Frères n'ignorent pas d'où ils sont et je sais qu'ils engagent souvent des poissonniers de Séné à leur envoyer leurs enfants; mais M. le maire de Vannes n'a pas connaissance de ces faits car les personnes de Séné qui envoient leurs enfants chez les Frères, en se présentant d'abord à la mairie, disent qu'elles habitent Vannes, soit la ville, soit la campagne. Je puis vous affirmer, Monsieur l'Inspecteur que ces renseignements sont conformes à la plus exate vérité, et je vous supplie instamment de vouloir bien avoir la bonté d'user de votre influence pour faire cesser cet état de chose, nuisible tant à la considération de l'Instituteur qu'aux intérêts de l'état puisqu'il est vrai que, moins l'instituteur aura d'élèves, plus sera considérable la somme que l'état devra lui fournir pour compléter les 600 Frs que lui accorde la loi.

Agréer, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de mon profond respect.

Loiseau, Instituteur à Séné."

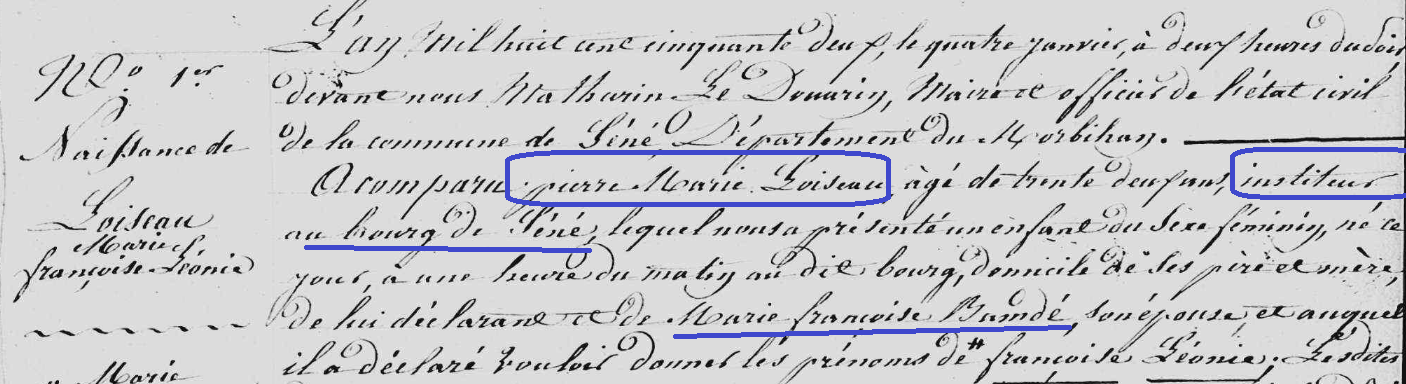

On comprend de cette lettre que l'école n'est pas gratuite et qu'une concurrence se met en place entre les congrégations et les instituteurs nommés par l'administration de l'Etat. On comprend encore mieux son courrier, quand on apprend que son épouse a mis au monde en début d'année 1852 une petite fille.

Classe des filles par Théophile Emmanuel Duverger [1821-1898]

Le 27 juillet 1853, Anne DANET écrit à son inspecteur pour se plaindre des agissements du recteur de Séné, Jean Louis Toumelin [1822-1868] :

Séné, le 27 juillet 1853,

A Monsieur l'Inspecteur des écoles primaires à Vannes

Monsieur,

Le onze du mois de mai dernier, j'ai été nommée institutrice primaire publique de la commune de Séné canton est de Vannes où j'étais déjà établie depuis le 7 juillet 1835. Je puis dire que 'a'i su me concilier l'estime de tous les habitants de la commune et le conseil municipal m'a toujours prêté un concours, un appui beinveillant en raison de mes soins envers les jeunes enfants qui me sont confiés pour les instruire.

Depuis quelques temps, le recteur de la commune de Séné a formé le projet de me renvoyer de la commune pour avoir des soeurs. Il m'a enjoint de déguerpir de la maison que j'occupe et qui a été donnée à la commune pour y établir une masion d'école. Sur mon refus de quitter la maison d'école et d'abandonner le poste qu'on m'a confié et que j'occupe; je crois avoir toujours tenu une conduite sans reproche et rempli mes fonctions à la satisfaction générale.

Monsieur le recteur de Séné me fait une guerre ouverte et par des moyens que notre sainte religion dont il est le ministre, réprouve. Il refuse la confession dans le but, édivemment d'indisposer l'opinion publique contre moi et de me descriditer dans les esprits de toute la population. Je n'ose même pas m'approcher de la table sainte car je crains qu'il me refuse la sainte hostie comme il me la déjà fait le dimanche même à la grand messe. : quoi de plus humiliant dans ce monde ! quoi de plus outrageant !

C'est évidemment dans le but d'indisposer l'opinion publique contre moi et de me discréditer dans l'esprit de toute la population au point de me forcer à déguerpir je ne reçois aucune retribution c'est une position affligente.

En vue de la bienveillance que vous m'avez témoignée et de l'intérêt que vous portez aux institutrices en général, je prends la liberté de vous exposer ces choses. Monsieur l'inspecteur quoi qu'il me soit infiniment pénible de le faire; mais vous apprécirez combien j'ai de peine d'être obligée de supporter tant d'humiliation et combien j'éprouve d'inquiétude en me voyant réduite à la mendicité après que je me suis donnée tant de peine que j'ai usé ma vie pour instruire les enfants;

Je vous supplie Monsieur l'Inspecteur de prendre en considération ma malheureuse position; de prier Monsieur le Recteur de l'Académie, ainsi que Monsieur le Préfet de vouloir bien avoir la bonté de jeter un regard de commisération sur moi. Je mets toute ma confiance en vous, ainsi qu'en ces Messieurs qui j'en ai l'espérance son trop justes pour me laisser enlever mon seul moyen d'existence.

J'ai bien l'honneur d'être Monsieur l'Inspecteur votre très humble et très obéissante servante.

Anne DANET

Le 18 juillet 1854, dans un autre courrier, Anne DANET supplie son inspecteur : "

Monsieur l'Inspecteur,

ne m'abandonnez pas dans ma triste position, vous la connaissez, le courage, la bonne volonté, ne me manquent pas pour l'instruction, si vous me trouvez capable je me trouverai heureuse d'être utile vous le savez je s'il ne le suis pas ce qui est pénible et dur pour moi; Bon Inspecteur ne m'abandonnez pas même auprès de Monsieur le Préfet s'il le faut; Monsieur l'Inspecteur ma reconnaissance toute entière est à vous.

Bon Inspecteur, je suis pour la vie votre très humble et obéissante servante.

Anne DANET.

Anne DANET est institutrice et tient ses cours dans un local qui appartient à la Fabrique. Dans son testament du 18 septembre 1819, Le recteur de Séné, Pierre COLENO, léguait à la Fabrique une maison et des terrains afin d'y accueillir une "institutrice des pauvres". Plaidant le fait que la Fabrique n'a de compétence que sur les affaires cultuelles, la Mairie essai de maintenir l'institutrice en poste mais ne semble pas encline à payer un loyer...Ainsi le recteur fait valoir son droit de propriété sur la maison et Anne DANET doit lacher son poste et son emploi. Un courrier adressé à l'inspecteur indiquerait que Mlle Danet obtint un poste en Arzal.

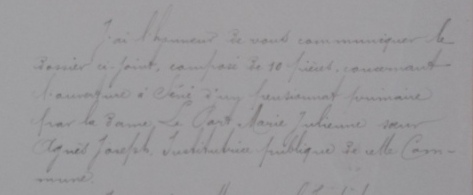

La Congrégation des Filles du Saint-Esprit vont arriver à Séné pour s'occuper de l'instruction des enfants mais également apporter de soins infirmiers à la population, "visiter les malades".

Le 21 juillet 1853, l'abbé TOUMELIN écrivait à la Supérieure Générale des Filles du Saint-Esprit : "J'ai l'honneur de vous faire connaître le projet que j'ai d'avoir des Soeurs de votre ordre, une pour l'instruction des petites filles et une pour visiter les malades de la paroisse".

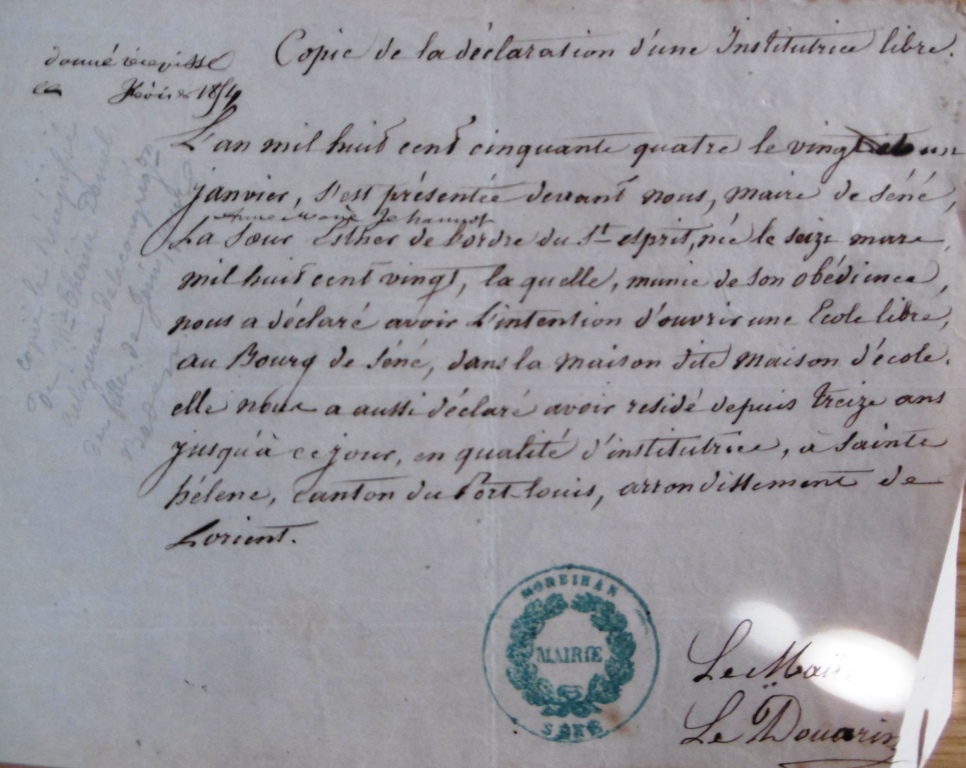

Le 21 janvier 1854, Anne Marie JEHANNOT, en religion, soeur Esther, demande l'ouverture d'une école au bourg. Elle est épaulée par soeur Aimée de Marie. (Sources archives FSE) Les soeurs rendent confessionnel l'enseignement qui était laïc jusque là.

Yannick_ROME précise "qu'une école privée de filles s'ouvre à Séné le 1er février 1854 dans un maison léguée à la Fabrique par l'abbé COLENO. toujours tenue pa r les Filles du Saint-Esprit." Cette nouvelle ouverture pourrait être la date de l'arrivée des religieuses au sein de cette école publique des filles déjà existante au bourg.

Extrait du cadastre de 1845

Le cadastre de 1845 montre rue Principale (à l'emplacement actuel de l'Ecomusée) un immeuble avec une cour au sud et un jardin au nord cloturé. Il est attesté que ce bâtiment devint l"école publique du bourg dans les années 1950 avant son transfert vers le groupe scolaire Dolto, qu'il était avant occupé par l'école libre des filles, qui remplaçait l'école des Soeurs.

Il y a fort à parier que c'était déjà l'emplacement de la première école de filles sise au bourg. L'immeuble a sans doute été plusieurs fois reconfiguré par des travaux. A quoi ressemblait cette première école catholique en 1854 ?

Lors de l'enquête sur l'état des écoles de 1855, Pierre Marie LOISEAU écrit sur le formulaire.que la maison d'école appartient à la commune., Il répond à différentes questionq :

Sont elles est assez grandes et confortablement disposéés : OUI

pour la tenue de l'école : OUI

pour le logement de l'instituteur : OUI

Ont-elles besoin de réparations : Blanchir & recrépir la salle de classe- Repeindre les fenêtres

Onservations : Il faudrait un jardin pour l'instituteur

Concernant le mobilier de classe il ajoute qu'il n'est pas complet mais en bon état. Il demande, une horloge, une collection de poids et mesures, des livres de lectures pour les enfants indigents, un tableau de système métrique, à repeindre le tableau noir, des encriers avec tables.

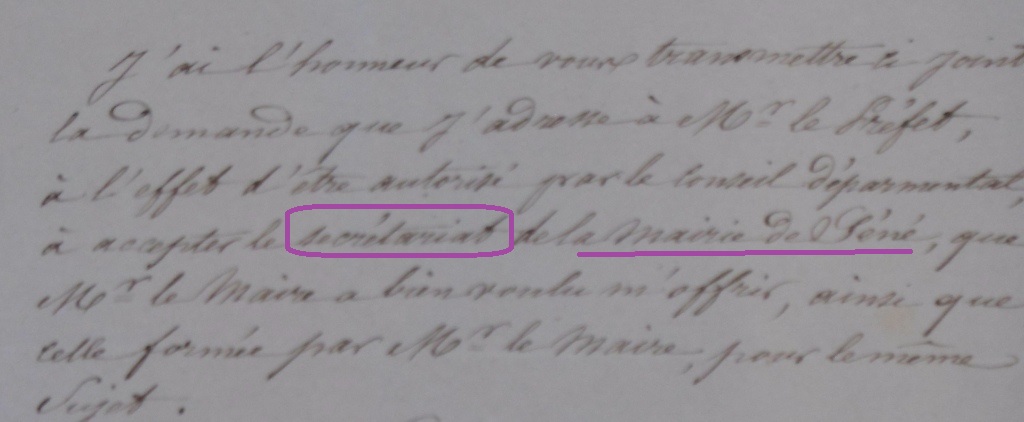

Cette même année 1855, Pierre Marie LOISEAU, [18/8/1819 Billiers -15/5/1858 Malguénac], insituteur communal à Séné accepte le poste de secrétaire de mairie présenté par le maire Mathurin LE DOUARIN. Il quittera Séné pour un poste à Malguénac où il décède à l'âge de 39 ans. LAg l'étage de l'ecole des garçons faisait office de mairie.

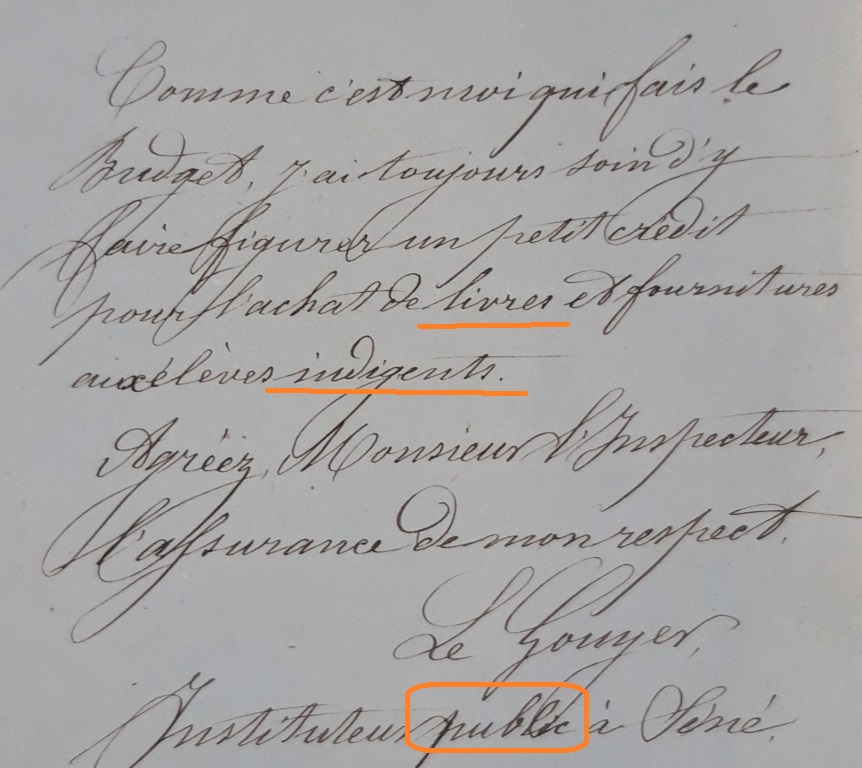

En 1860, LE GOUYER est en poste à Séné et ajoute à sa signature la mention " "instituteur public à Séné". L'école de garçons compte alors 3 divisions. L'instituteur se préoccupe pour l'achat des livres et veille à ce que tous les élèves "indigents" en disposent.

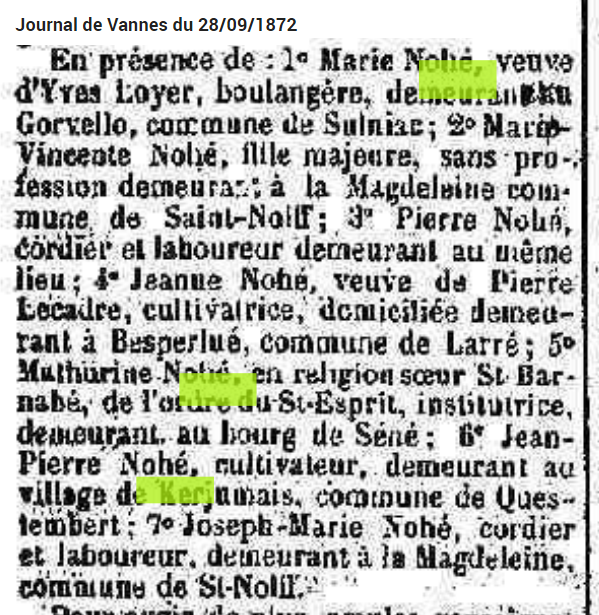

Courant 1860, Marie NOHE, alors âgée de 22 ans, en religion Soeur Barnabé, arrive à Séné au sein de la communauté des Filles du Saint-Esprit. En septembre 1872, lors de cette succession, elle déclare être institutrice à Séné.

La correspondance avec l'inspecteur montre des courriers de l'instituteur LE GOUYER sur la période 1860-1864.

Depuis 1838, avec LE CORRE, puis, SEVENOL, GUILLANTON, MORIO, LOISEAU, LE GOUYER, des instituteurs laïcs se succèdent à Séné. La dernière correspondance de LE GOUYER retrouvée aux archives date de 1867. Il semble qu'à partir d cette date, les instituteurs congrégationistes, à l'instar des religieuses, aient investi l'instruction publique à Séné.

En 1866, la commune de Séné fait une demande de secours afin de faire des travaux à l'école du bourg. La maison d'école accueille au rez-de-chaussé les salles de classes, à l'étage l'appartement de l'instituteur et une salle qui sert de mairie.

La loi Duruy du 10/4/1867, sous le III° Empire, abaisse le seuil de population pour une école de filles à 500 hab. Elle promeut des écoles séparées en garçons et filles, que ne respectent pas les écoles libres. Les communes peuvent subventionner les écoles qui restent soumises à la rétribution scolaire.

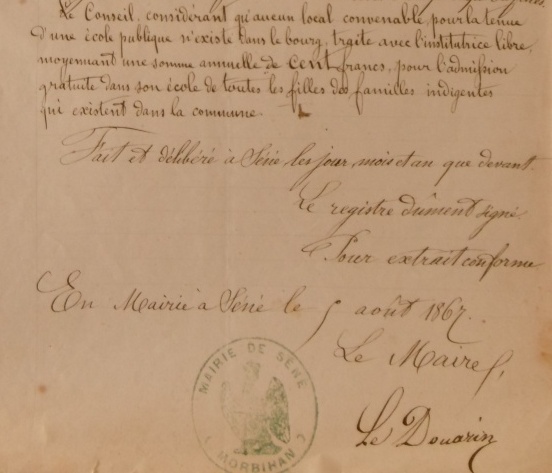

C'est l'option retenue par le conseil municipal de Séné le 5 août 1867. Il alloue une subvention de fonctionnement à l'école privée des Soeurs pour leur permettre d'accueillir les élèves "indigents".

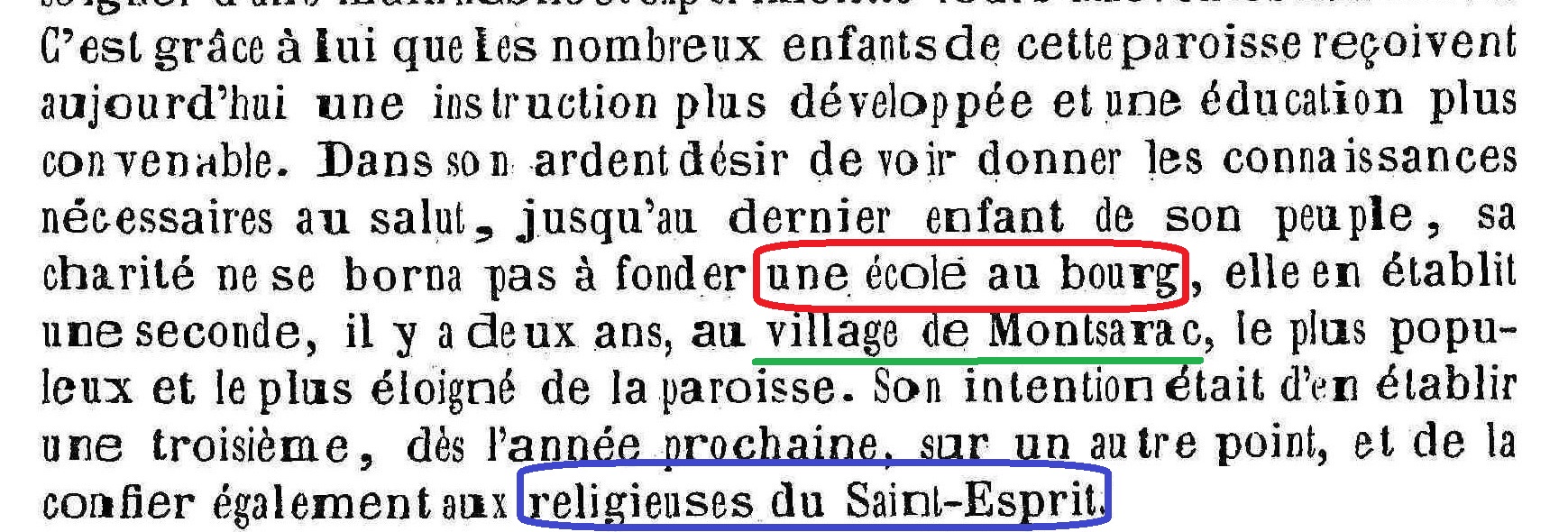

Cet extrait de la nécrologie du recteur Jean Louis TOUMELIN, recteur à Séné de 1822 à son décès en 1868, successeur de Pierre COLENO, nous informe que Séné comptait alors une 2° école privée à Montsarrac créée à son initiative, en 1866, sans doute pour accompagner la hausse de la population dans cette partie de la commune liée à la présence d’une usine d’extraction d'iode à La Garenne et à la présence des salines (Lire article sur Montsarrac).Cette école de hameau à Montsarrac aurait existé de 1867 à 1873 [point à vérifier]. Une autre sera établie sur Cadouarn de 1869 à 1875. Des correspondances entre les soeurs et l'inspecteur l'attestent.

Le 23 juin 1867, Mathurine NOHE, en religion soeur Barnabé, ouvre une école de hameau à Montsarrac qui fermera en 1873.

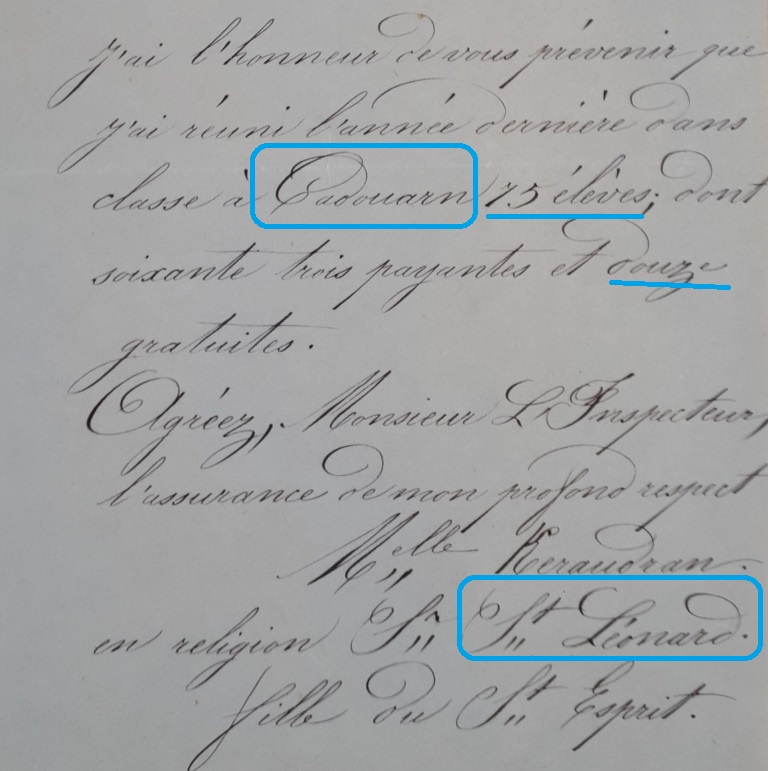

Le 20 juillet 1869, Marie Anne KERAUDRAN, en religion soeur Saint-Léonard, ouvre une école de hameau au village de Cadouarn qui durera jusqu'en 1875, date à laquelle les soeurs agrandissent l'école du bourg.

En juin 1869, le Prefet du Morbihan adressait un courrier à M. Le Douarin, maire de Séné, par lequel il lui demandait de faire voter par le conseil municipal, la construction d’une école de hameau au village à Montsarrac. Malgré la volonté du maire et du préfet, le conseil municipal rejette le projet car il souhaitait privilégier les écoles du bourg (lire article sur Montsarrac)

Le 9 juin 1871, le Recteur Toumelin écrit au Supérieur Général :

" … Veuillez aviser à nous fournir deux Frères pour la rentrée prochaine. S'il n'y en avait qu'un, il faudrait qu'il fût à même d'enseigner les mathématiques, parce que les ¾ de mes paroissiens sont marins. Les familles seraient contentes de trouver sur place quelqu'un qui les pousse avant de les présenter aux examens. Le logement est vaste et convenable ; il se trouve dans la maison commune, et en face il y a une grande place [place Coffornic] pouvant servir de cour de récréation aux enfants. La classe est très spacieuse et bien éclairée."

Le 9 juillet 1871, le conseil municipal réuni en séance ordinaire demanda à remplacer l'instituteur laïc par un Congréganiste et cela parce que les élèves diminuaient d'année en année et que ceux qui lui restaient ne faisaient aucun progrès.

Le 10 septembre 1871, M. Guyonvarc'h, vicaire à Séné, ouvrit une école libre pour faire concurrence à M. Gouyer, instituteur à Séné qui ne remplissait plus son mandat d'une façon convenable . Au commencement l'école se faisait dans l'étable actuelle du presbytère.

Le 22 juin 1873, le Conseil municipal dans une nouvelle délibération en date du 22 juin 1873 remplaçait donc le bon M. GOUYER par un Frère qui, au bout de quelques mois avait réuni 115 élèves. Il s'agit de René LE FUR, [Séglien, 15/04/1843], en religion Frère Cantien. En ce même mois, l'école libre devient école publique.

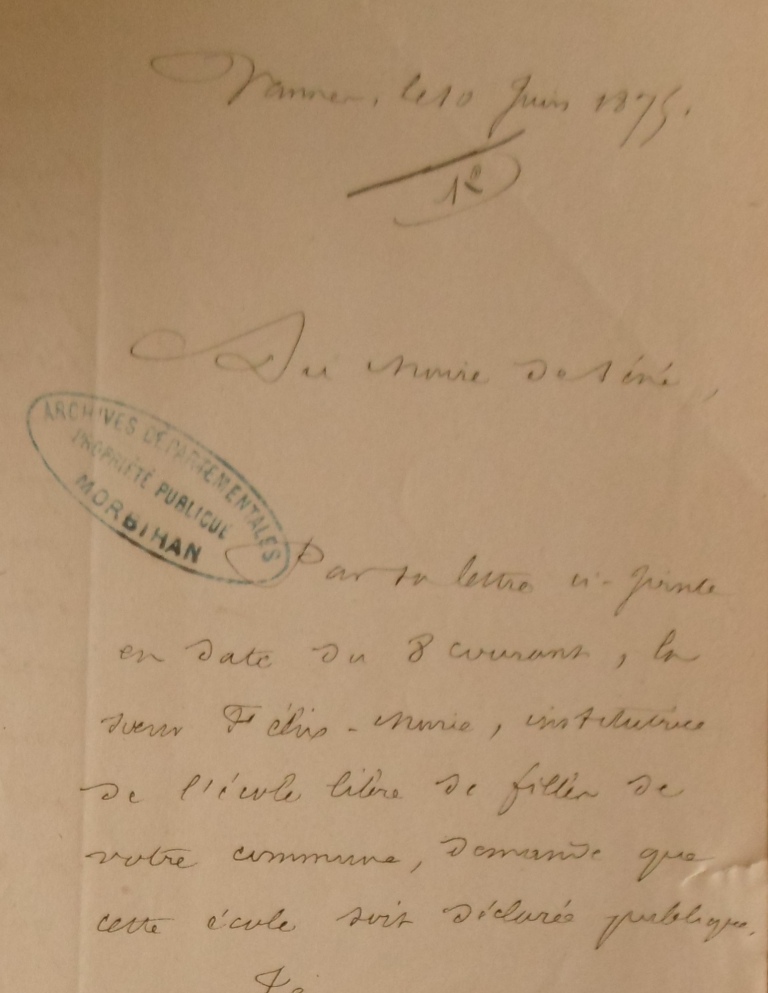

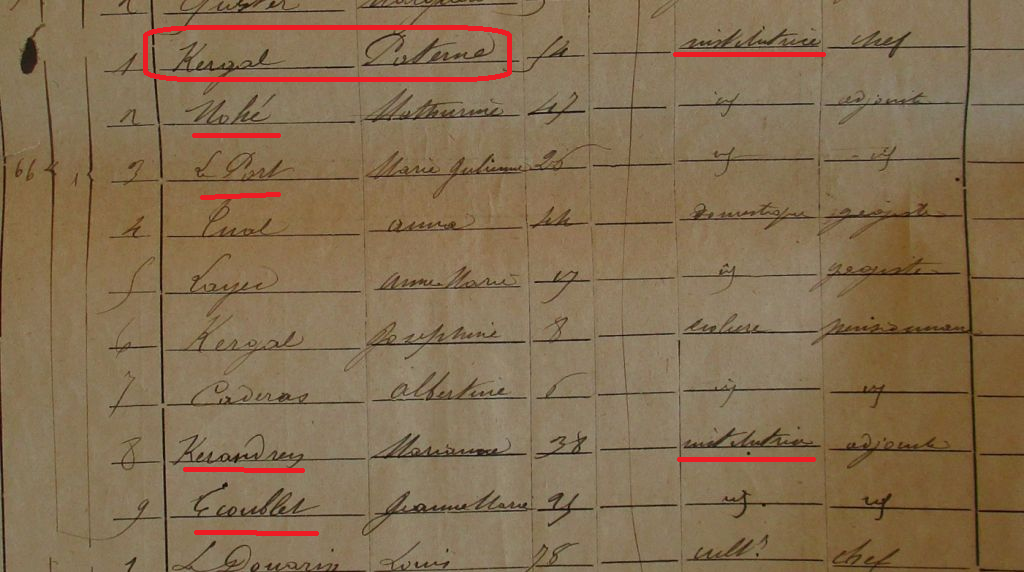

Le 1er janvier 1872, Paterne KERGAL, en religion Soeur Felix-Marie arrive à Séné.

(Lire sa biographie complète de cette soeur infirmière, institutrice et religeuse, médaillée pour son action à Séné).

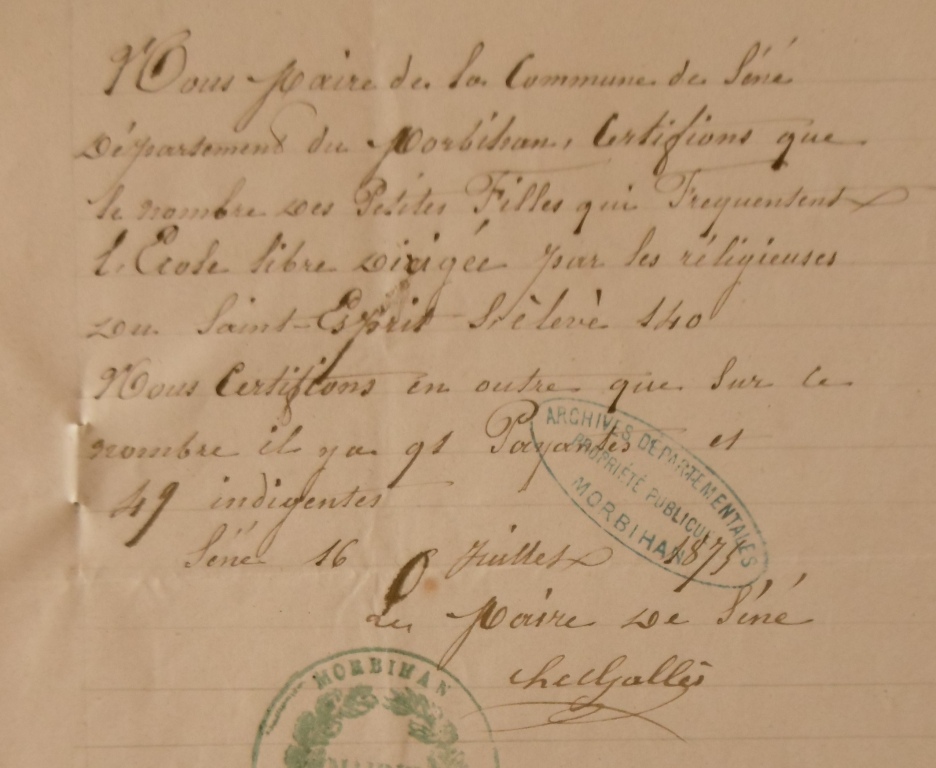

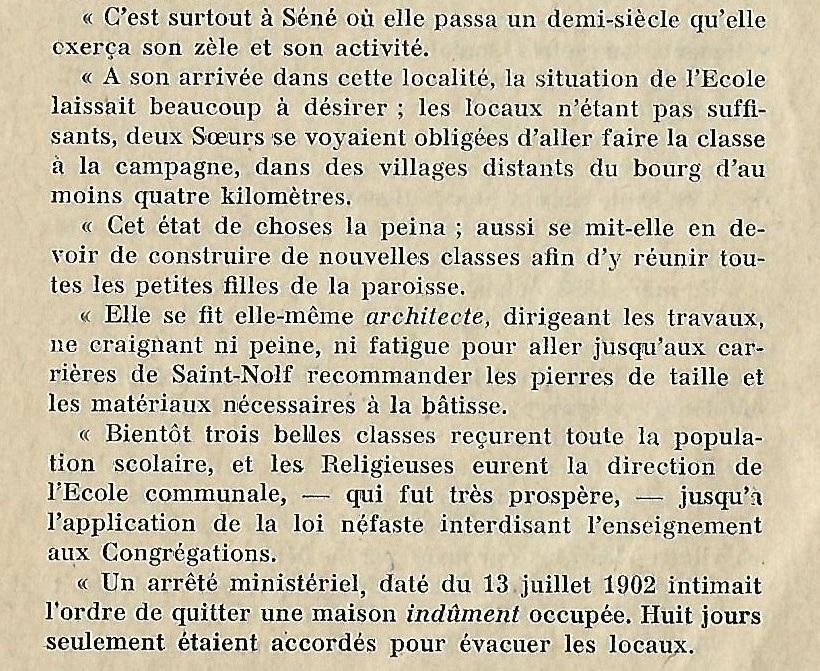

On conpremd à la lecture de ce texte élogieux, que Paterne KERGAL [28/2/1832 Theix-12/12/1924-St-Brieuc] en religion Soeur Felix-Marie, participera activement à l'aggrandissement de l'école des filles qui après les travaux disposait de 3 classes. Elle suit le Prefet qui pousse aux travaux, l'école étant jugée insuffisante et insalubre. Le conseil municipal suit l'avis du Prefet le 15/8/1875 et vote une subvention à l'école privée.

Celle-ci accepte les élèves indigents et prend le statut d'école publique ou communale. Elle compte alors 91 élèves payant et 49 indigent soit un total de 140 élèves qui fréquente l'école désormais communale des filles. L'enseignement "délocalisé" dans les hameaux est été arrêté à cette époque.

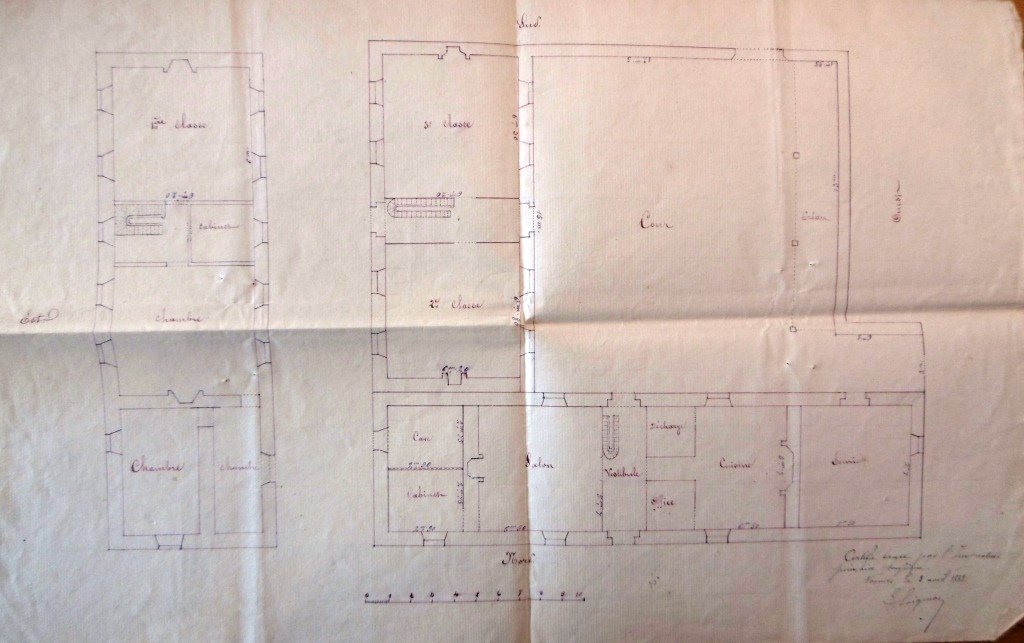

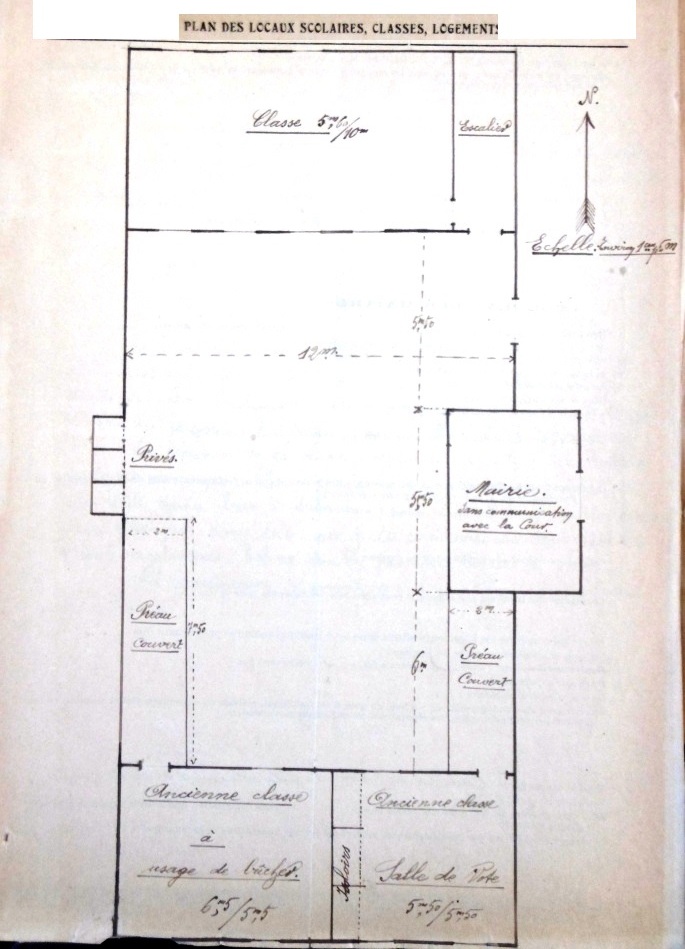

Ce plan daté du 3 avril 1883, fut annexé à la demande de création du poste d'institutrice adjointe à l'école publique des filles. L'école se compose de 3 classes, d'une cour et d'un préau. La partie privé compte cuisine, service, salon et 3 chambres pour les soeurs des Filles du saint-Exprit qui y logent.

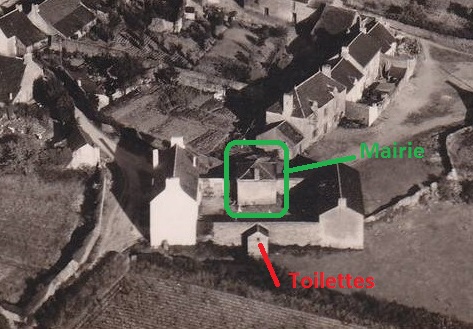

Le 31 août 1873, le conseil municipal vote la construction d'une mairie-ecole :

"Considérant que l'école communale de garçons n'est plus suffisante pour recevoir tous les élèves qui se présentent et qu'il est urgent de construire un local pour une seconde classe; Considérant que le projet dressé par M. Maigné est convenu dans les bonnes conditions, eu égard à la configuration du terrain;

vote l'exécution à ce projet dont la dépense est évaluée à neuf mille francs y compris une Mairie laquelle sera indépendante de l'école il affecte à cette entreprise un crédit de pareille somme à prélever sur les fonds libres.

De plus comme il y a nécessité de faire un échange de terrain avec M. Surzur afin d'obtenir une construction régulière,

Le conseil autorise le Maire à faire avec le propriétaire un échange sans soulte."

Le 31 août se déroule l'enquete commodo incommodo. Les travaux supervisés par l'architecte départemental Maigné, commencent à l'automne 1783 et sont confiés à l'entreprise Le Normand de vanens et ses sou-traitants (Bigot, Thareau et Tortenois).

Le 10 décembre 1874 est établi le récépissé de fin des travaux : plan et devis, procès verbal d'adjudication, métré des travaux exécutés, récipissé du cautionnement del'entrepreneur.

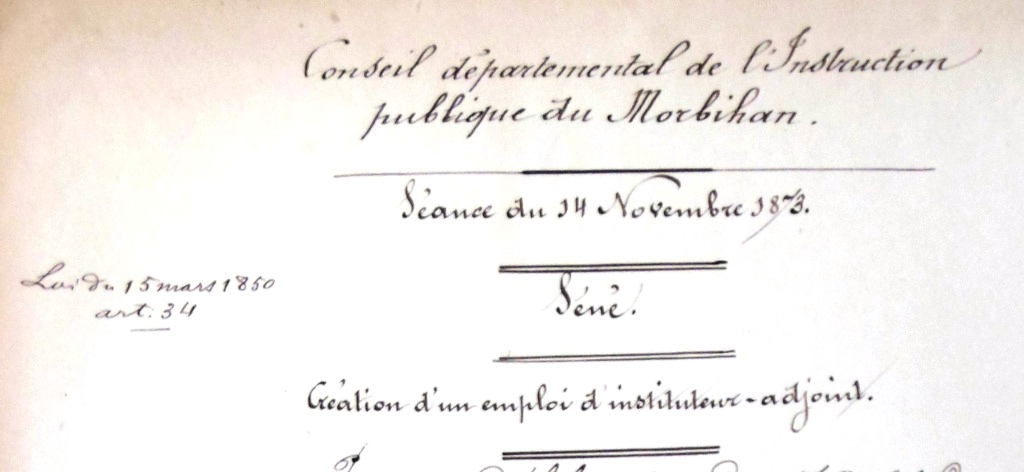

Entre temps, le 17 août 1873, le conseil municipal de Séné demande la création d'un poste d'instituteur adjoint. L'école des garçons compte alors 120 élèves. Le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts donne son accord le 13 janvier 1874.

Selon les Annales de Quintin, en mars 1874, M. LE FUR, en religion Frère Priscien-Joseph fut appelé contre mon gré et le sien auprès de son frère de sang, Frère Cantien, à Séné." Les deux frères de sang vont se réveler d'excellents instituteurs.

Le 12 avril 1876, le Recteur de Séné se désole du départ de Frère Priscilien aupès du Supérieur Général :

" Le départ précipité de mes deux Frères aura du retentissement dans la paroisse, car ils sont très aimés et estimés. Depuis leur arrivée dans le pays, ils ont mérité la confiance générale et tout le monde avoue que la jeune génération est renouvelée complètement et que d'ici quelques années la face du pays sera entièrement changée. Les jeunes gens qui se destinent au brevet de capitaine prennent énormément de goût et viennent assidûment aux cours de l'excellent F. Priscien. Quelle sera leur désolation en apprenant le départ de leur maître. Les classes sont parfaitement menées et les enfants font étonnamment de progrès. Les devoirs religieux ne le cèdent en rient à ceux de la classe. Et c'est au moment le plus heureux que je voie mes excellents Frères me quitter. Epargnez-moi cette peine…"

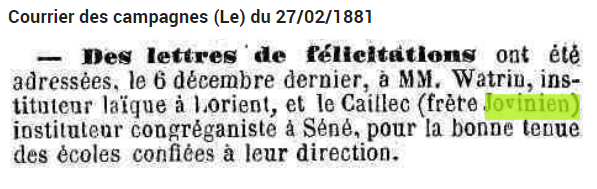

Le 22 avril 1876, la hiérarchie de la Congrégation des Frères de Ploermel donne ses instructions au remplaçant de Frère Priscilien : " Bien qu'il paraisse fort et vigoureux, le Frère Jovinien aura bien assez à faire sa classe qui ne tardera pas à arriver au 1er rang comme celle qu'il vient de quitter. Je lui défends en conséquence de s'occuper de la mairie et de donner des leçons particulières jusqu'à nouvel ordre."

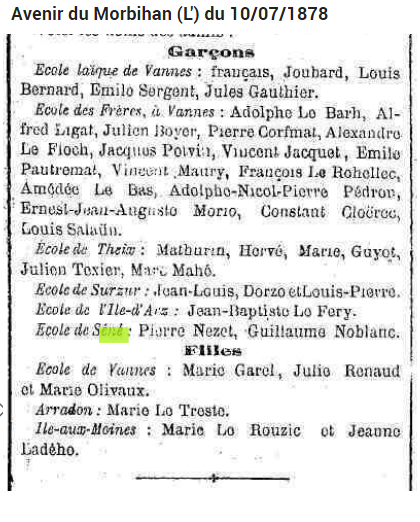

Pierre NEZET et Guillaume NOBLANC sont les élève du Frère Jovinien et ils ont obtenu leur certificat d'étude.

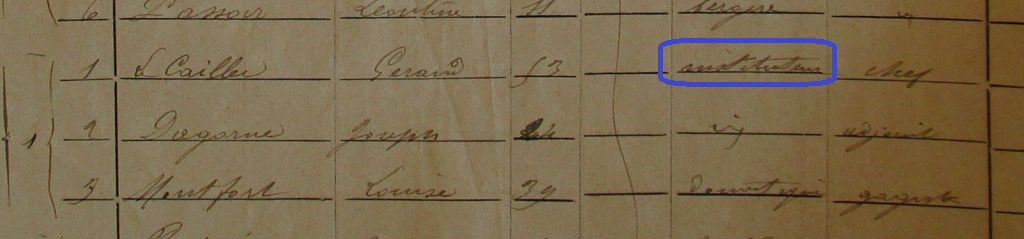

Il s'agit de Gérard LE CAILLEC, [Cléguérec 07/05/1833 - Doulon (44) 9/01/1909], en religion Frère Jovinien. On note que le Frère en poste à Séné, assure un enseignement auprès des garçons et sert de secrétaire de mairie comme jadis l'institueur laïc.

Ce plan de 1920 et cette photo aérienne permettent de ce rendre compte de l'apect du "groupe" scolaire au bourg. En 1920, la maison de gauche était dédiée au rez-de-chaussées aux classes et aux appartements de l'instituteur à l'étage. La batisse d'un seul niveau proposait deux anciennes classes utilisées en débarras. En 1920, il ne reste que les classes de filles près de la mairie., les garçons sont à l'Ecomusée. A son apogée, de part et d'autre de la mairie, il y aurait eu une école publique de garçons et une école publique de filles.

Sur cette photo, un rassemblement de Singotes et Sinagots devant l'ancienne mairie-école. On reconnait à droite le mur d'enceinte avec sa porte qui permet d'accéder à la cour. A gauche, la grnade porte de la mairie.

Le 24 mars 1876, Mlle Marie Pascaline Le Bourdiec, en religion Soeur Sainte Zozime, âgée de 21 ans, est nommée institutrice à l'école publique de Séné avec un traitement annuel de 600 frs.

Le 1er décembre 1876, Marie Anne KERAUDRAN, en religion Soeur Saint Léonard, est agréée en qualité d'institutrice adjointe à l'école de Séné, au traitement de 500 Frs.

Les recteurs de Séné et les Filles du Saint-Esprit ont réussi à placer les soeurs comme institutrices mais l'école est publique.

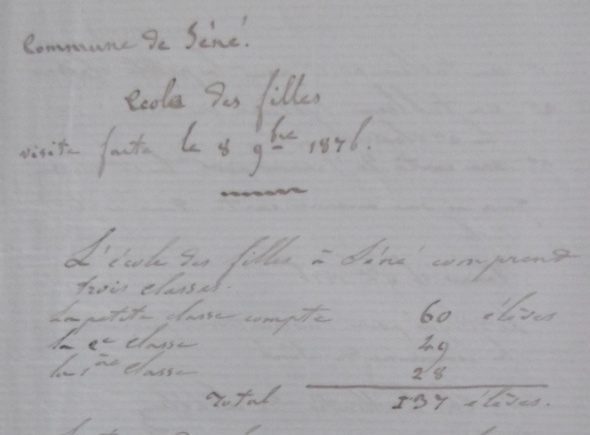

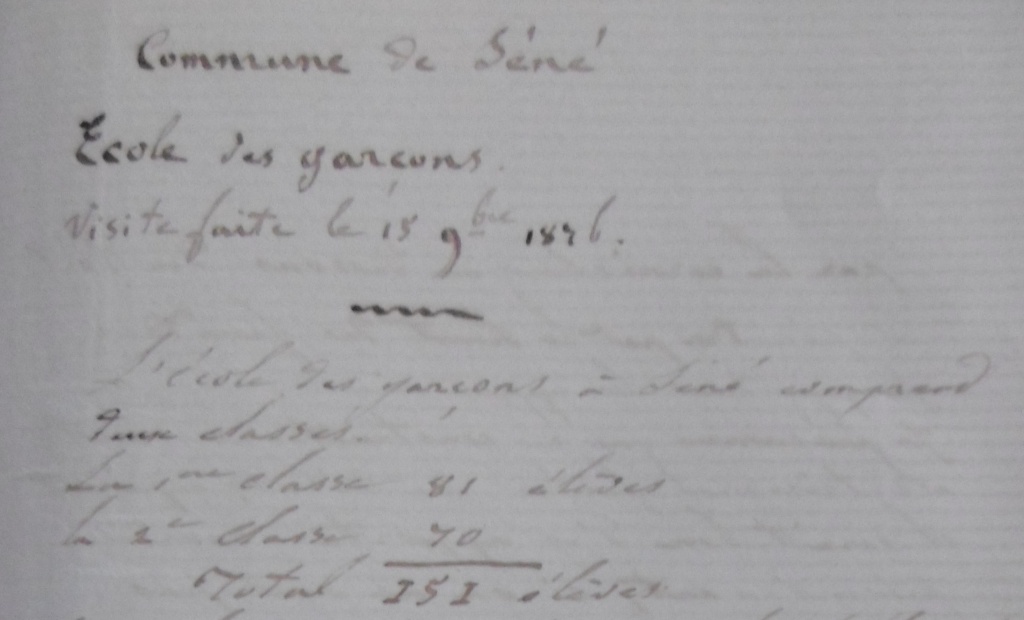

Le 8 novembre 1876, Charles Le Mintier de Lehellec, Délégué pour l'Instruction Primaire, visite les écoles de Séné. L'école des filles tenue par les soeurs compte 3 classes et 134 élèves. L'école des garçons tenue par les Frères compte 151 élèves inscrits. Le Délégué d'ajouter : "le nombre n'est pas toujours le chiffre réel des élèves présents car sur les bords de leur mer, les enfants sont souvent occupés par leur parents soit à la pêche soit aux travaux de l'agriculture".

Les lois Ferry du 16/6/1881 et 28/3/1882 de la III° République, instaurent l’école gratuite pour tous et met fin à la rétribution scolaire. Elle est obligatoire de 7 à 13 ans.

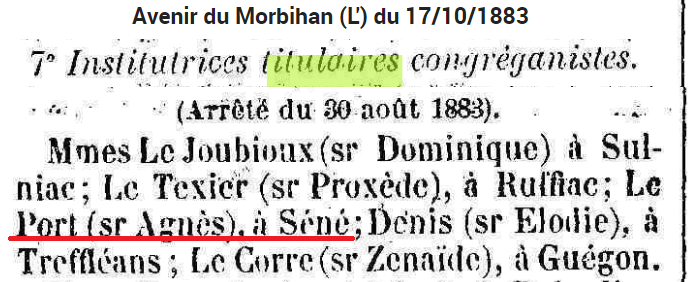

Le 10 novembre 1883, Soeur Zozime décède à Séné à l'âge de 29 ans. En octobre 1883, Julienne LE PORT, en religion Soeur Agnès Joseph est nommée à Séné.

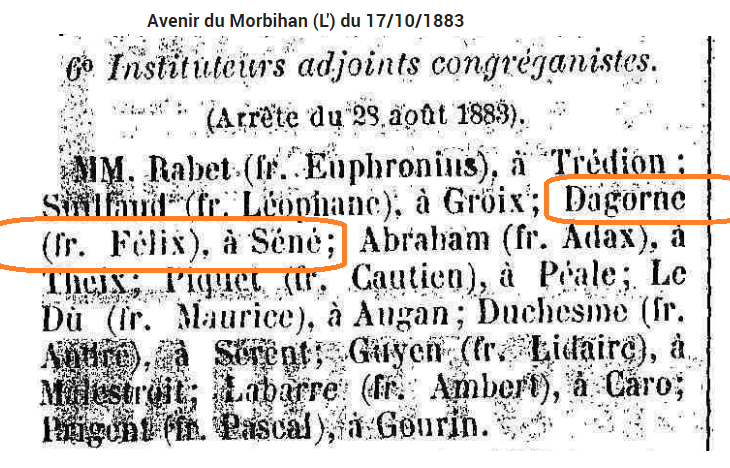

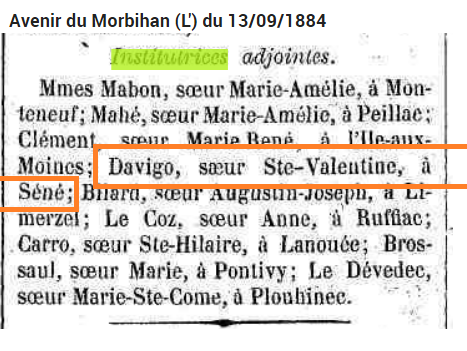

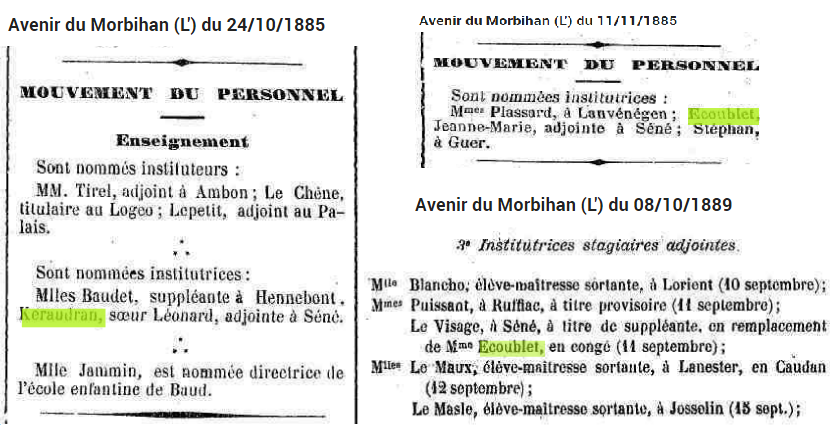

Les instituteurs congregationistes investissent également l'école de garçons de Séné. M. Joseph DAGORN, en religion Frère Félix est nommé insituteur adjoint à Séné. Il y avait donc déjà un instituteur principal à Séné à l'école communale des garçons et sans doute est-il un écclésiastique. On comprend également qu'il y a donc deux classes de garçons dans l'école communale.

Courant 1884, Mlle DAVIGO, en religion soeur Sainte Valentine est nommée institutrice adjointe à Séné.

Courant 1885, deux nouvelles soeurs, Mlle KERAUDRAN et Mlle ECOUBLET prenent leur poste d'institutrices à Séné, comme l'indique ces mouvements de personnel.

Gravure de 1884 - Ecole religieuse de filles

La loi Goblet du 30/10/1886 complète les lois Ferry. Elle impose un instituteur laïc dans le public en substitution des enseignants des congrégations (religieux). C'est la laïcisation des écoles. Les salles d’asiles évoluent vers des classes maternelles.

Lors du dénombrement de 1886, les sœurs des Filles du Saint-Esprit s'est organisée autour de Paterne KERGAL.

Ce même dénombrement de 1886, indique la présence de deux instituteurs hommes Gérard LE CAILLEC et Joseph DAGORN qui vivent avec un domestique. Ils ne vivent pas au presbytère avec le desservant (recteur), Georges LE BUON. Sont-ils des instituteurs publics ou bien catholiques ? La présence de 2 hommes et d’une domestique sous le même toit plaide pour des ecclésiastiques. Les congrégations ne sont pas encore interdites dans l’enseignement. Ces deux insituteurs devaient avoir en charge l'école des garçons de l'école communale.

Mais à quel endroit? Le presbytère ? Une des 2 maisons près de la mairie place Coffornic? Une autre "maison d'école" au bourg?

Quand les premiers enseignants écclésiastiques, à l'instar des Filles du Saint-Esprit, ont-ils commencé à s'occuper d'école à la place des instituteurs nommés par l'administration? Le dernier écrit de l'insituteur LE GOUYER date de 1864. L'école communale de garçons de Séné, à l'instar de l'école des filles a dû devenir confessionnel entre 1865-1875, amenant par la suite les "républicains" à vouloir le laïciser.

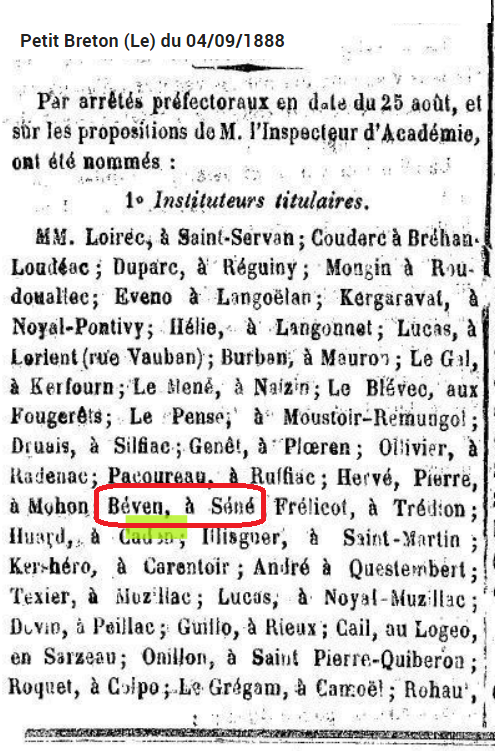

Face à cet effectif de religieuses et de "Frères", l'administration de la III° République, fais nomme à Séné, l'insituteur, Mathurin Marie BEVEN, pour procéder à la laïcisation de l'école des garçons.

Les institutrices catholiques et les instituteurs publics ont pris pied à Séné pour "s'affronter" idéologiquement dans une "guerre scolaire" fait de décrets, de laïcisation et d'expulsion des Congrégations. Lire article "La Guerre Scolaire à Séné".

Au 18e siècle, la majorité de la population vit de l´agriculture. Toutefois, certains habitants pratiquent la saliculture ou la pêche.

L'extraction de sels a cependant existé avant l'avènement des techniques des marais salants par les paludiers (lire article Saunerie)

A partir de 1723, le chapitre cathédrale de Vannes décide d´aménager des marais salants à Séné. Pour cela, il encourage l´installation de paludiers de la presqu´île de Guérande, où ils sont trop nombreux. Les nouveaux arrivants, originaires pour la plupart de Bourg-de-Batz (aujourd´hui Batz-sur-Mer), s´installent dans les villages situés à l´est du territoire communal (Michotte, Falguerec, Bindre, Cano) avec leurs familles. Venus initialement pour former de nouveaux paludiers, ils se mêlent progressivement à la population locale par mariages. Les marais salants modèlent le paysage et ouvrent une ère de prospérité. Le « terrain inculte que la mer couvre de son flux chaque jour » est métamorphosé.

Mathurin MEHEUT Les ramasseuses de sel Guérande

En 23 ans, entre 1725 et 1748, sont réalisés à Séné autant d´oeillets qu´en 140 ans dans toute l'étendue du bassin salicole de Guérande, entre le milieu du 16e siècle et le 18e siècle. Entre 1725 et 1737, 26 des 39 salines du chapitre de Vannes sont situées sur la presqu'île de Séné. La production, destinée en grande partie à l´exportation vers l´Espagne sur des bateaux originaires de Pénerf et de l´île aux Moines, connaît son apogée en 1765, date à laquelle l´ensemble des salines est mis en valeur.

En parallèle à l'essor des paludiers, l'essor des charpentiers de marines qui construisent les bateaux nécesaires à "l'exportation" du sel.

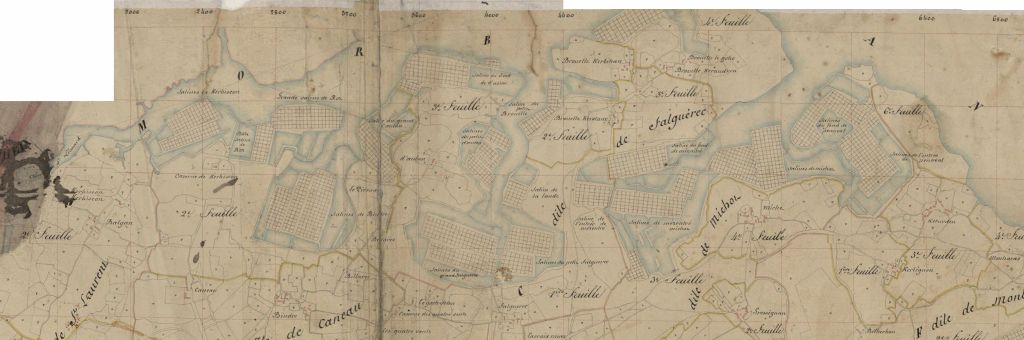

Salines de Falguérec aujourd'hui inclues dans la réserve ornithologique selon le cadastre de 1844.

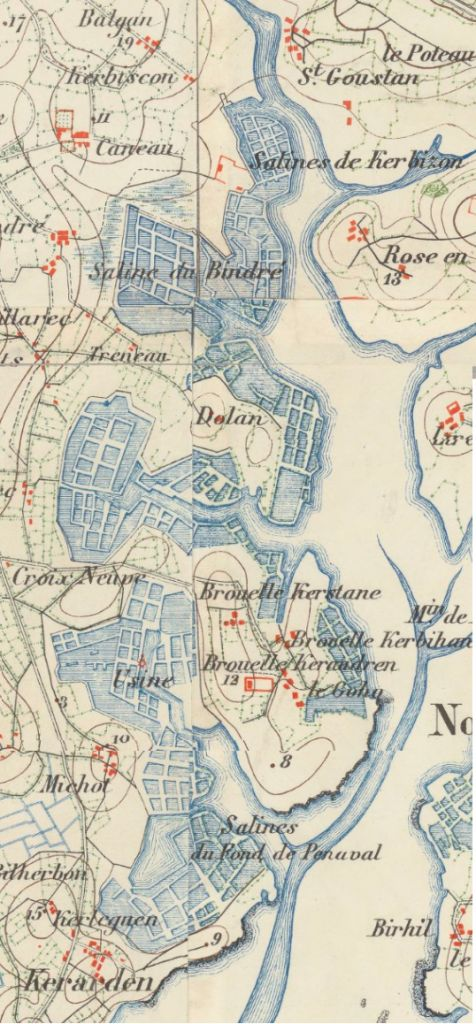

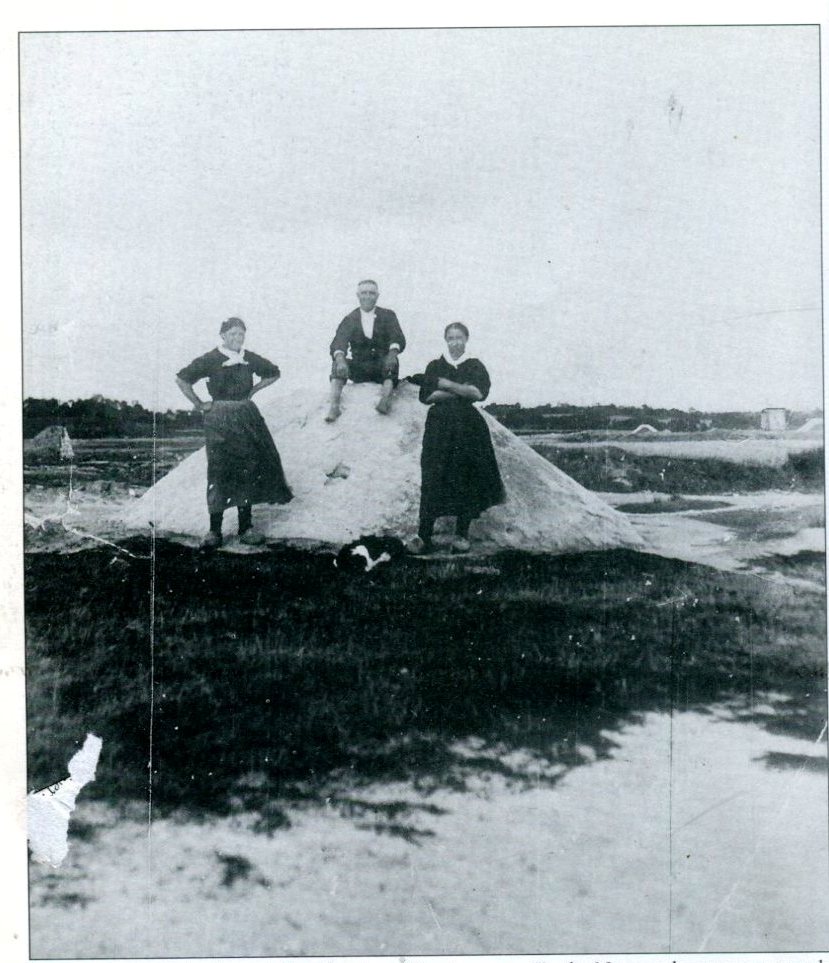

Cette carte datée de 1882 donne le plan des salines avec l'emplacement de la salorge ou "usine à sel" où on stockait le sel. On peut voir le vestige d'une salorge à Michotte dans l'enceinte de la réserve de Flaguérec.

Il en existait une autre à la Belle Etoile qui fut détruite pour laisser place à un lotissement et une près du marais de Kerbiscon.

On distingue sur cette carte les salines de Kerbiscon, les salines de Bindre, les salines de Dolan et au bout de la rivère de Noyalo les salines de Penaval.

Les paludiers construisent des salines sur l'actuelle pointe de Rosvelec en face le moulin de Cantizac. La saline de Languersac et du Morboul bordent le nord de la presqu'ile de Langle.

On peut voir encore les vestiges de la digue dite du "Pont Lisse" et sur laquelle passe un sentier. Ce sentier est un raccourci pour les Sinagots qui du bourg peuvent gagner Gorneveze plus rapidement. La digue a supplanté l'usage d'un guet constitué degrosses pierres posées sur la vasières. Les gens du bourg l'empruntaient pour s'éviter le chemin passant par le lieu-dit le Purgatoire. Aussi ont-ils appelé la parcelle au débouché de ce gué le "Paradis". Il ne reste aujourd'hui que quelques grosses pierres témoignant que les déplacements entre presqu'île et bourg puis Vannes ont de tout temps été une préoccupation des Sinagots.

Pont Lisse délimitant la saline de Languersac

Muret toujours visible de la saline du Morboul.

Au sud la saline du Porhic à Cadouarn et même une saline au sud de l'île de Boed.

Vue actuelle de la saline du Porhic

En fin, dans l'actuelle anse de Mancel, étaient aménagées les salines de Billerois. (Lire article sur l'anse de Mancel).

Au XIX° siècle, les activités économiques de Séné restent très variées, à la fois tournées vers la terre et la mer. Elles connaissent néanmoins des destinées diverses : l´activité salicole, particulièrement développée au 18e siècle, décline, l´ostréiculture s´organise et la pêche est en plein essor.

Une législation nationale défavorable à partir de 1806 (les sels bretons étaient sous l´Ancien Régime exemptés de l´impôt de la gabelle) et la concurrence des salins du Midi et de lEst, d´Espagne et du Portugal, meilleur marché, entraînent la crise de l´activité salicole au XIX° siècle. L´exploitation des marais salants se désorganise, l´activité ne devient progressivement qu´une petite ressource d´appoint pour les agriculteurs. Ce déclin est si fort que l´Etat décide de réduire les subsides affectés à la surveillance des marais. Les effectifs de douaniers sont diminués. En 1883, la surveillance permanente cesse et les casernes et guérites de douaniers sont vendues ou démolies. Les marais, mal entretenus, travaillés dans de mauvaises conditions, sont progressivement abandonnés. Le dernier paludier cesse toute activité en 1951.

L'instauration de la gabelle, l'impôt sur le sel, conduit l'Etat à faire surveiller la production et le commerce du sel par un réseau de guérites pour duanoiers qu'il faut loger d'abord en réquisitionnant des maisons et ensuite en construisant des casernes.

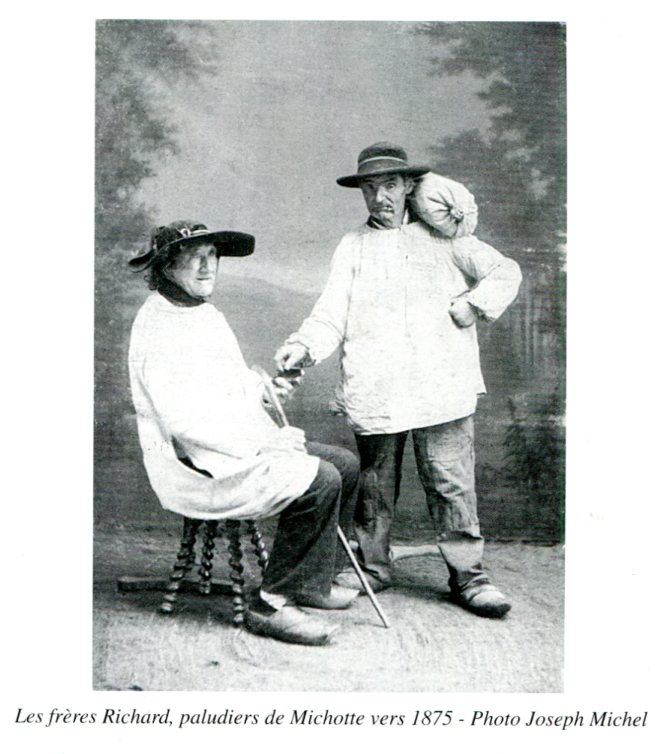

Ci-dessus : saulnier en 1875 à Michotte et au début du XX°s à Dolan