Maires de Séné

- Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie

- Les mairies de Séné

- Henri MENARD, un maire moderne à Séné

- Les maires honoraires de Séné

- Les maires de Séné de la Révolution à 1870

- Les maires de Séné sous la III° République

- GACHET & SEVIN, funestes adversaires1901

- LE MOUELLIC, maire pendant la guerre

- ROBERT, maire de Séné 1919-1928

- Les maires de Séné depuis la Libération 1945-80

Une économie de guerre à besoin de beaucoup de matières premières, du charbon pour l'industrie et des armes, des métaux pour la construction navale et l'armerment et encore des denrées pour alimenter un pays en guerre. Le rôle de la marine marchande a été primordial pour faire tourner une économie tournée vers la guerre.

Le marin sinagot Célestin JACOB a péri en mer embarqué dans un navire de commerce à la précieuse cargaison. Qui était-il et dans quelles circonstances a-t-il disparu en mer ?

Célestin Joseph Marie JACOB : 28/01/1888 - 3/11/1916

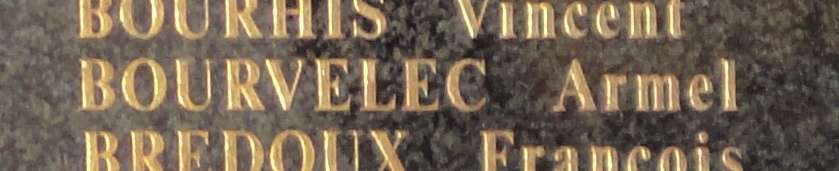

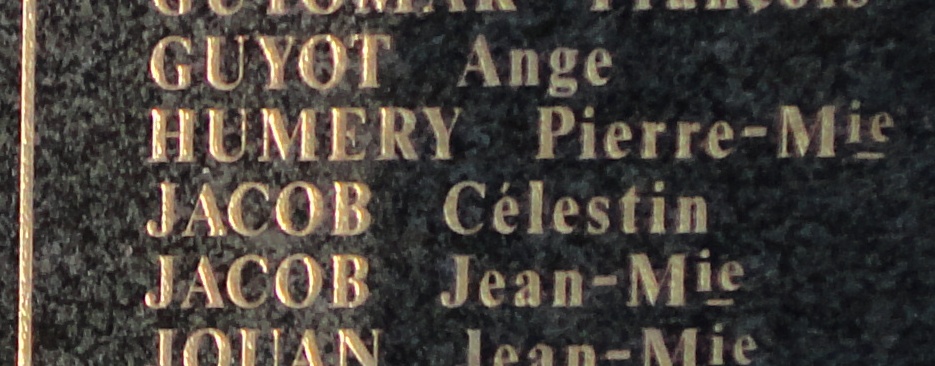

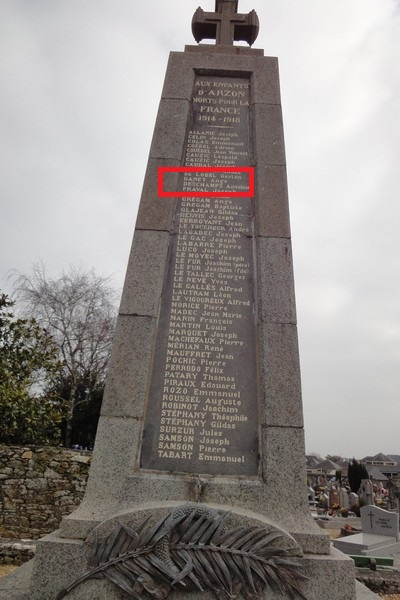

Le monument aux morts de Séné compte 86 noms dont celui de Célestin JACOB.

Les registres des décès de Séné ne semble pas répertorier la mort de ce soldat dans leur pages qui vont de 1914 à 1930.... Comment dès lors retrouver sa trace et renseigner sur les circonstances de sa disparition ?

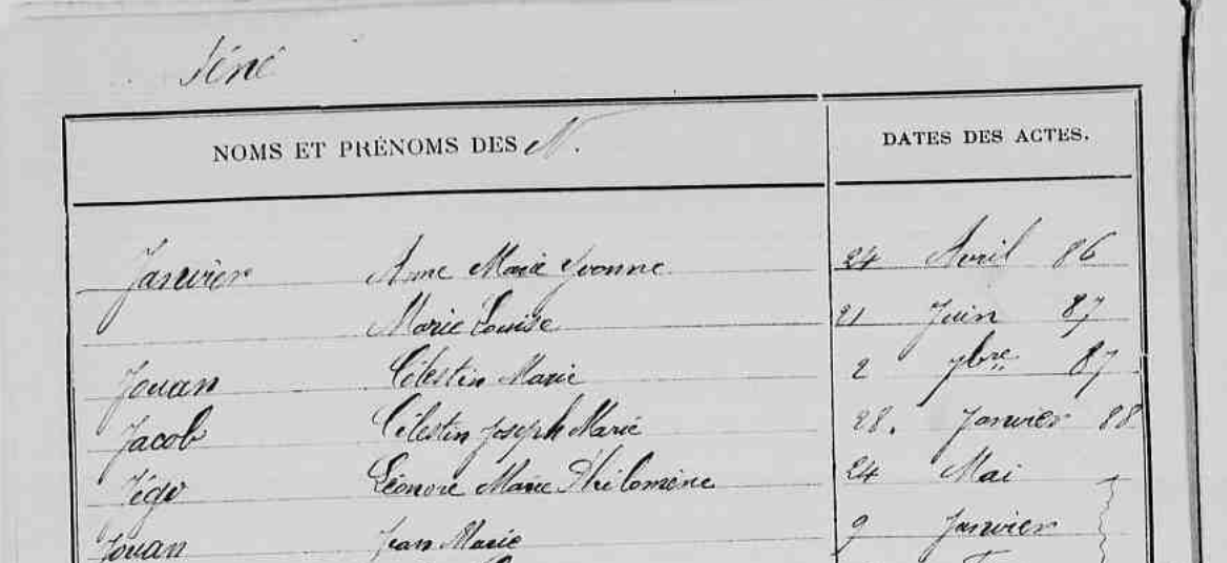

La consultation des tables décennales nous permet de retrouver un "Célestin Joseph Marie JACOB".

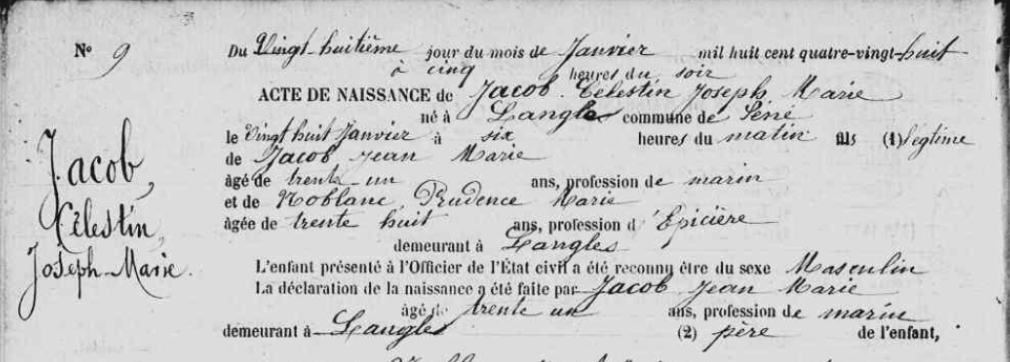

Son existence nous est confirmée par son extrait d'acte de naissance mais celui-ci ne comporte aucune mention marginale de son décès. Célestin Joseph Marie JACOB est né à Séné au village de Langle le 28/01/1888.

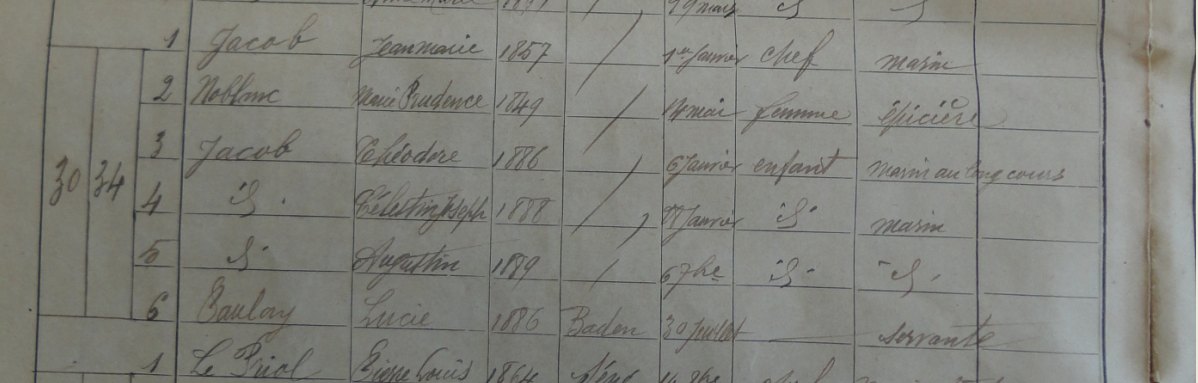

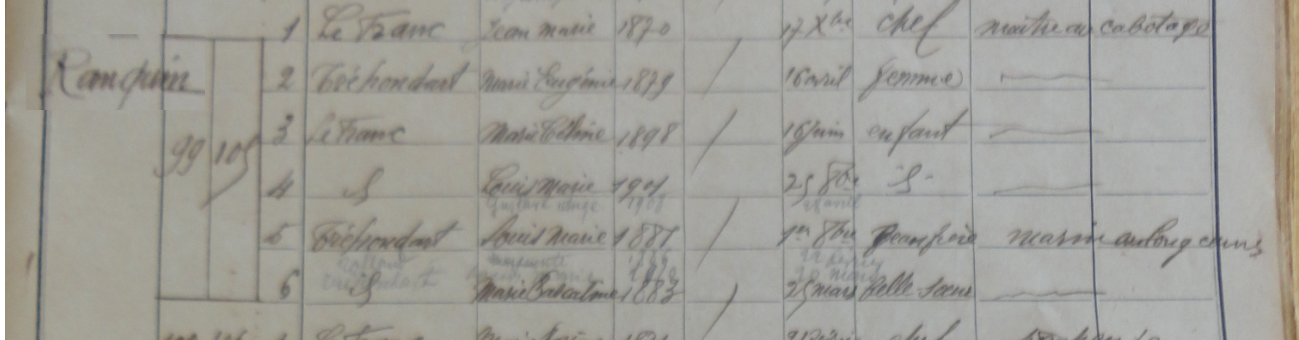

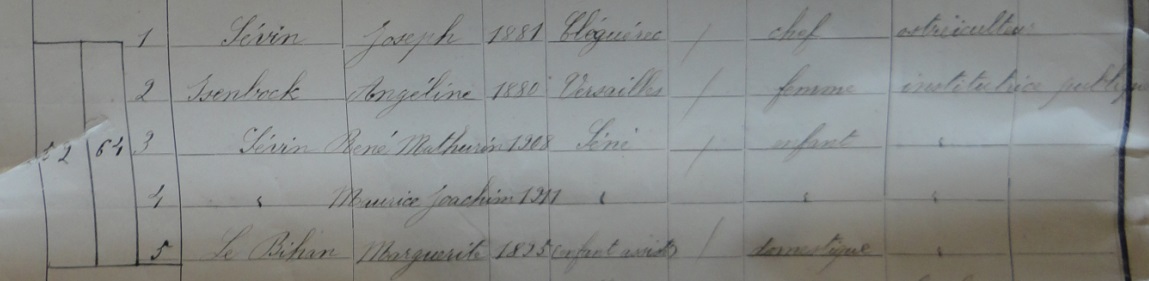

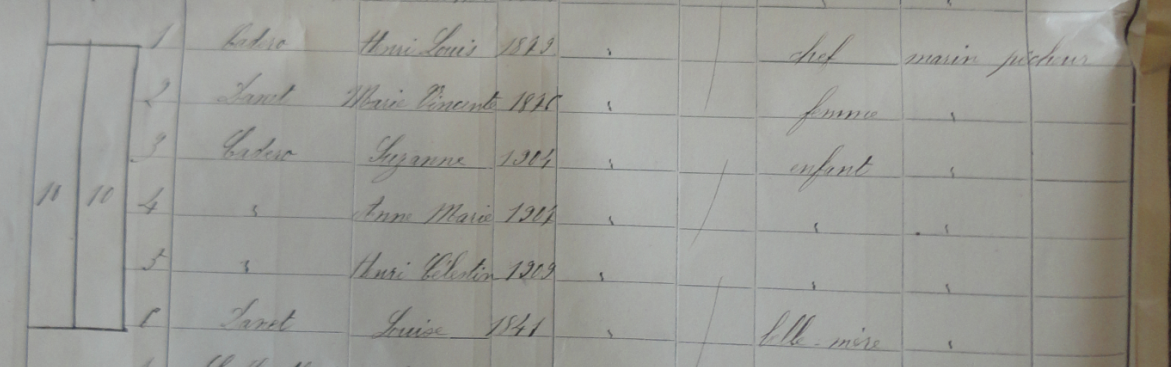

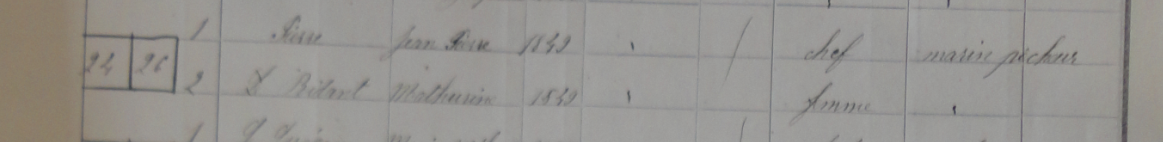

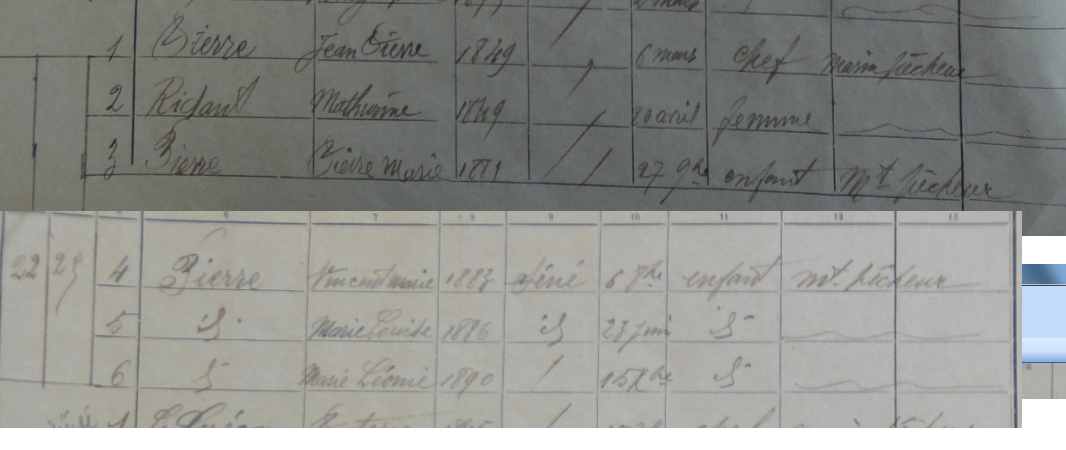

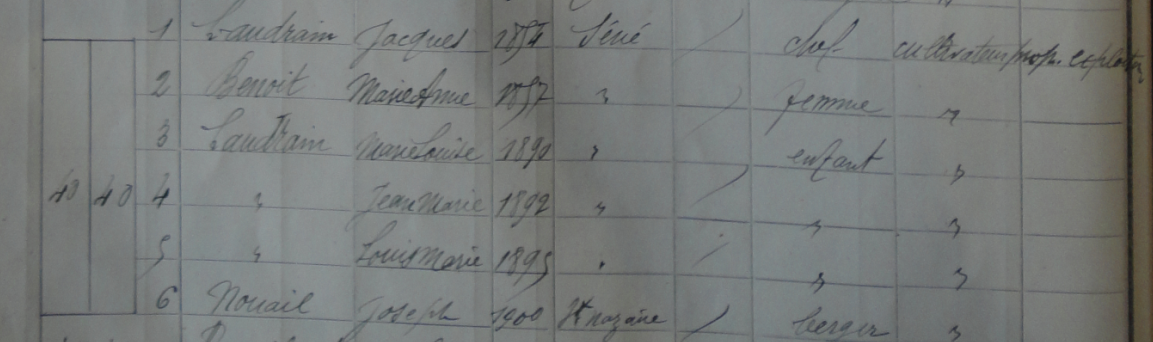

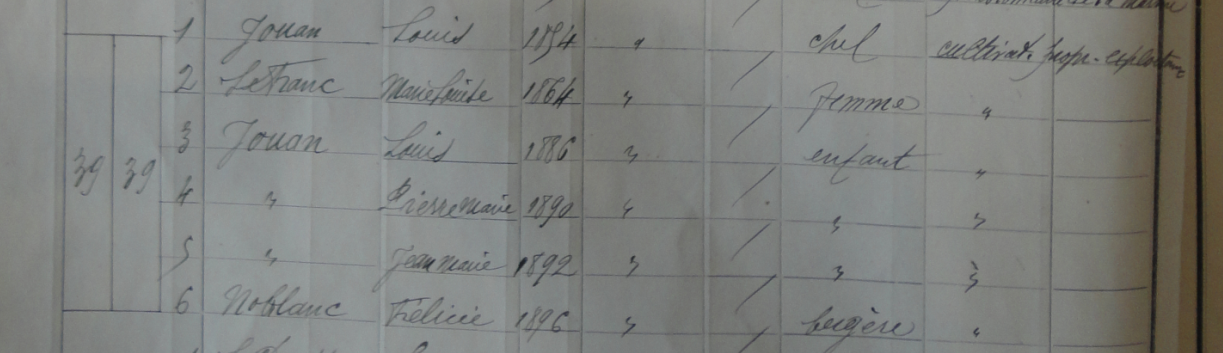

La consultation méthodique du registre du dénombrement de 1906 permet d'identifier la famille Jacob à Langle. La maman est épicière, le père et les garçons marins. La famille emploie une servante.

Mais est-ce bien notre "Poilu" ?

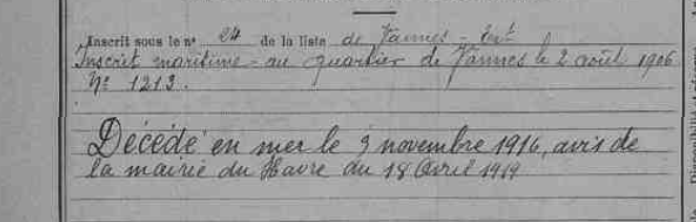

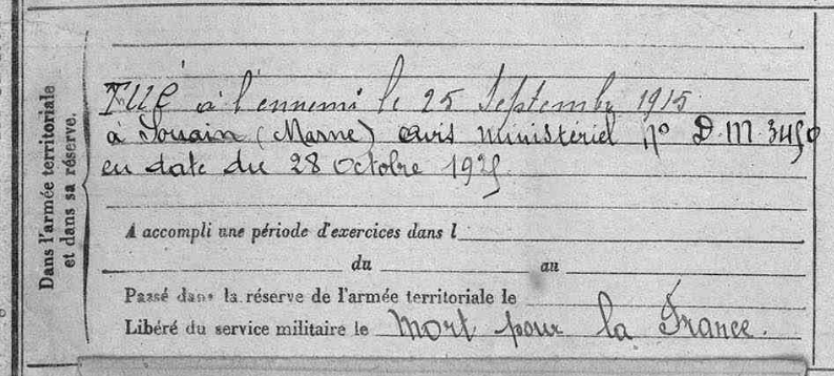

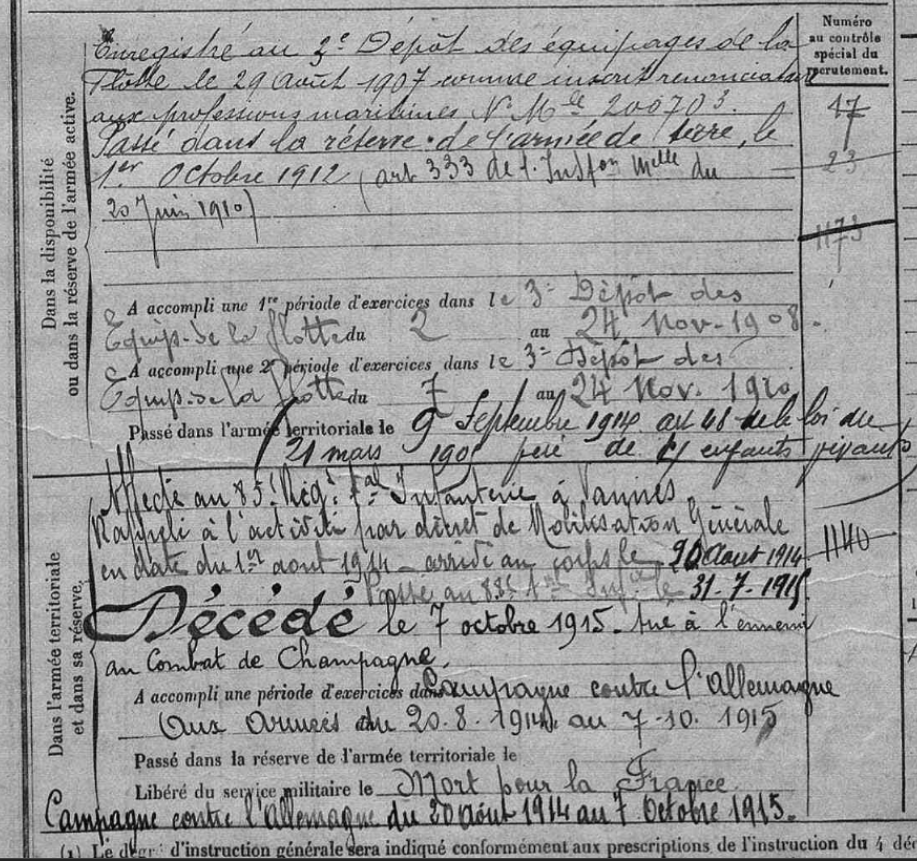

La consultation des fiches de matricule des archives du Morbihan nous donne une information supplémentaire, la date de son décès et son enregistrement dans la ville du Havre. Il n'a pas été retranscrit sur Séné. Aucune donnée sur sa conscription ou ses états de services.

Que c'est-il passé ce 3 novembre 1916 ?

L'absence de parcours militaire sur la "campagne d'Allemagne" laisse penser à un marin de marine marchande (voir autres cas Danet, Guyomar..).

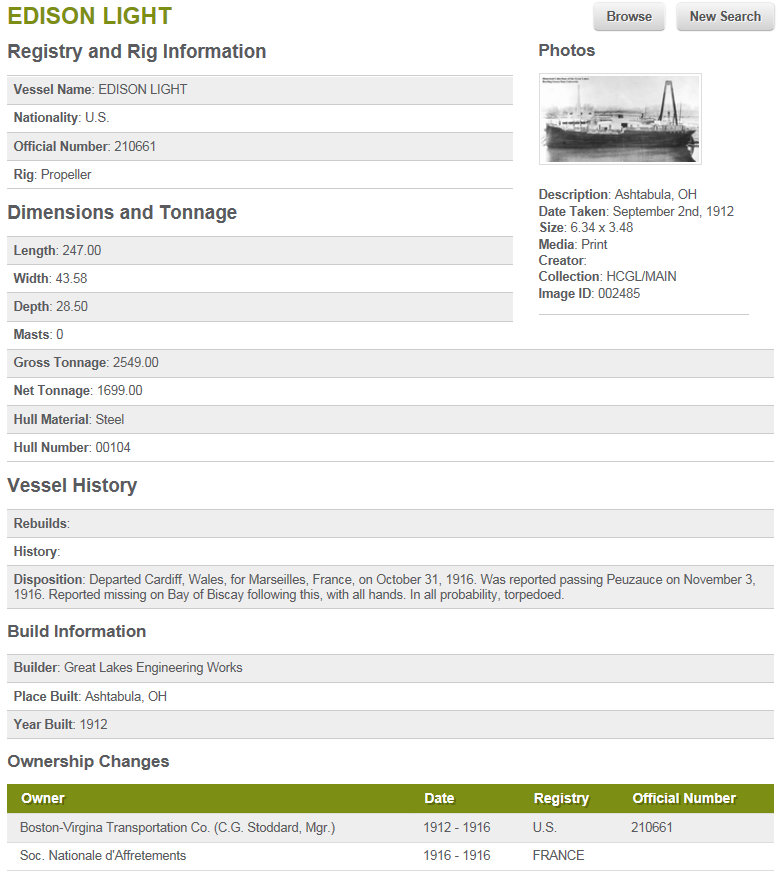

En cherchant sur internet avec comme mot clef la date du 3 novembre 1916, on finit par trouver avec pas mal d'attention et de patience un site qui parle d'un navire disparu en mer à cette date, le PML1.

De fil en aiguille on apprend que le PLM1 est un bateau de la Société Nationale d'Affrêtement, filiale d'une compagnie de chemin de fer, basée au Havre, ville où a été enregistré le décès de Jacob Célestin.

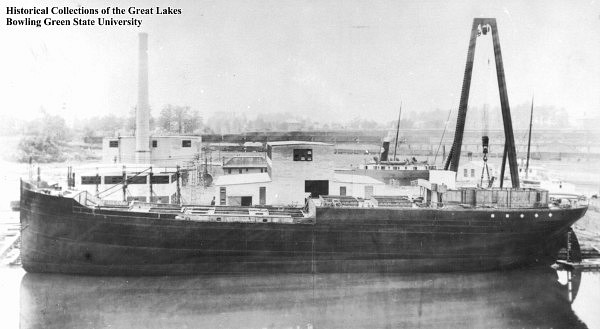

La magie d'internet nous fait attérrir sur un site qui donne toutes les caractéristiques de ce bateau :

En cliquant sur les forums on finit par trouver les circonstance de la dispariton du bateau et sa mission.

Le PLM1 de la Société Nationale d'Affrêtement venait de quitter le port anglais dans les Cornouiailles à Penzance avec sans doute dans ses soutes de l'étain. La ville anglaise avant guerre est connue pour ses mines d'étain et ses fonderies. Le métal est précieux pour confectionner les conserves de fer blanc qui serviront à produire des aliments en conserve pour les soldats.

Le PLM1 a-t-il été torpillé ?

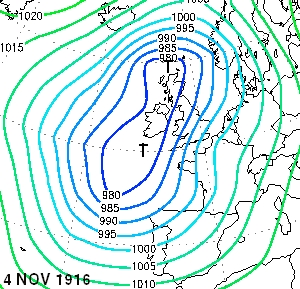

Un internaute emet l'hypothèse d'une disparition en mer dans la tempête . Il retrouve le bulletin météo de l'époque.

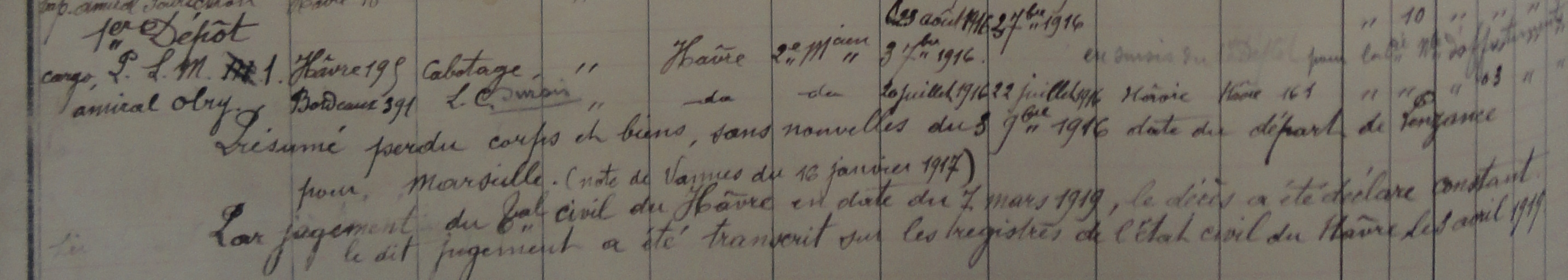

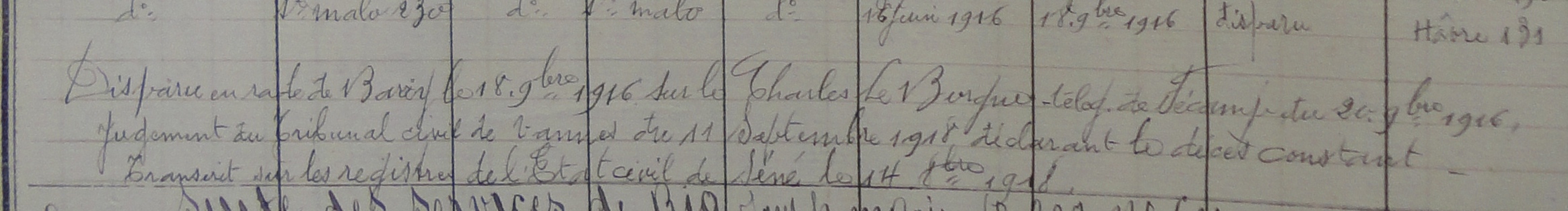

Enfin un autre abonné du forum 14-18 a retrouvé au Havre le compte-rendu du Tribunal :

Jugement rendu le 7 mars 1919 par le Tribunal civil du Havre et transcrit au Havre le 3 avril 1919 (Registre des actes de décès de la ville du Havre, Année 1919, f° 52, p. 6.090, acte n° 1.388).

« Attendu qu’il est établi par les pièces et documents versés au dossier que le vapeur P.L.M., immatriculé au Havre, numéro quinze cent soixante-et-onze, armé au Havre, parti de Penzance le trois novembre mil neuf cent seize à destination de Marseille avec un équipage de vingt-huit hommes, dont six officiers, a été perdu corps et biens au cours des violentes tempêtes qui ont sévi dans l’Atlantique et notamment dans le Golfe de Gascogne pendant le première quinzaine novembre mil neuf cent seize ; ... »

Parmi les hommes d'équipage disaprus on lit :

"JACOB Célestin Joseph Marie, né le 28 février 1888 à Séné (Morbihan) et y domicilié, Second mécanicien, inscrit à Vannes, n° 1.213. Fils de Jean Marie JACOB et de Prudence Marie NOBLANC. Célibataire. "

Célestin Joseph Marie JACOB avait 28 ans lorsque son navire le PLM1 ayant chargé de l'étain dans le port des Cornouailles de Penzance est pris dans une violente tempête et disparait en mer.

Son nom figure au monument aux morts de Séné.

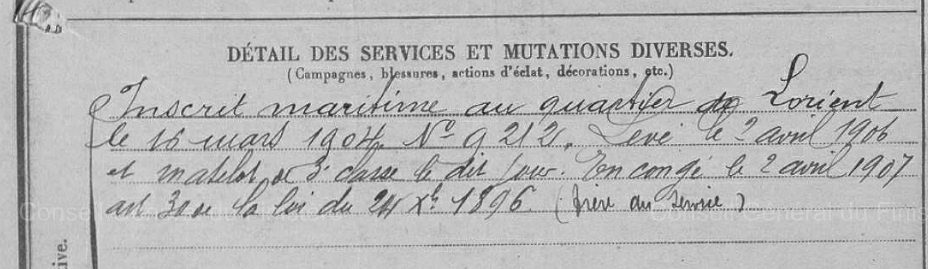

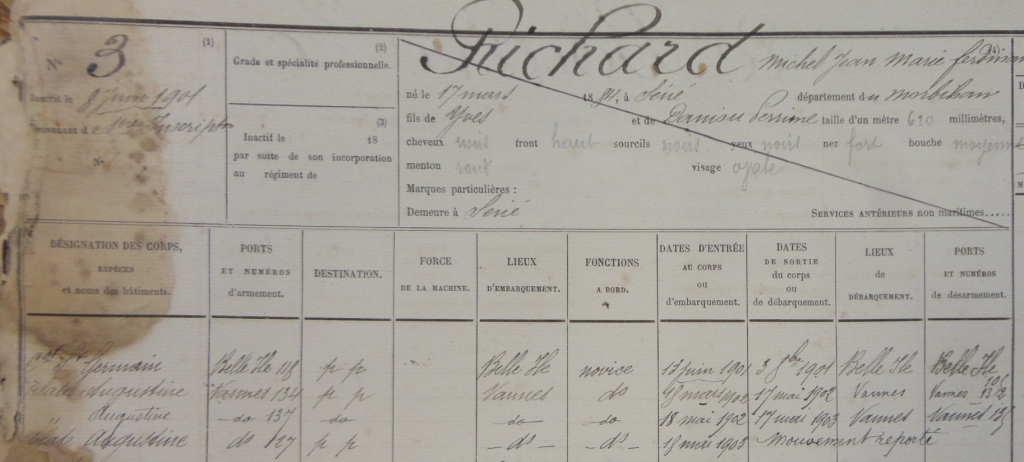

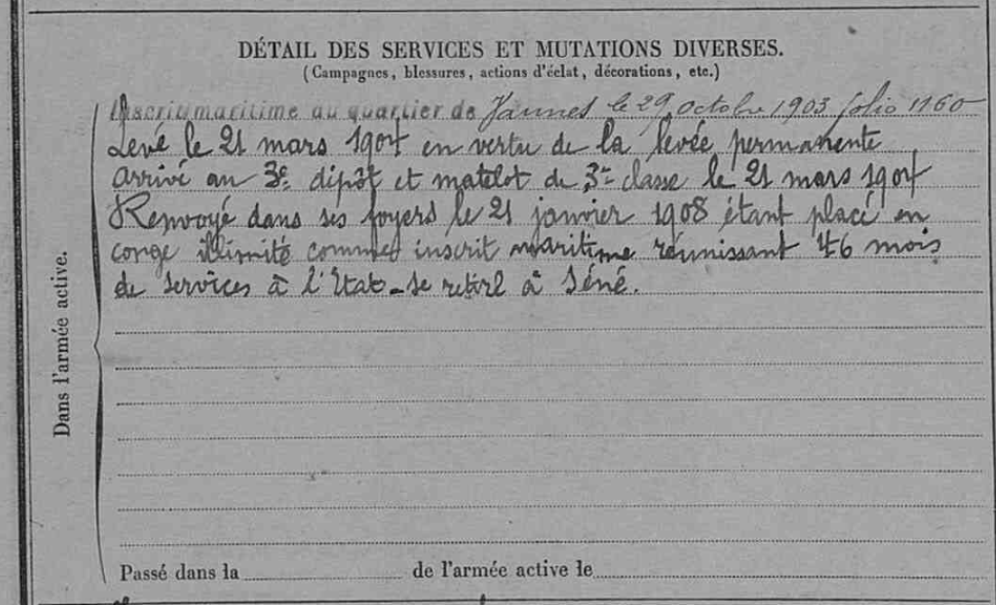

Enfin la consultation de sa fiche d'Inscrit Maritime confirme ce décès en mer.

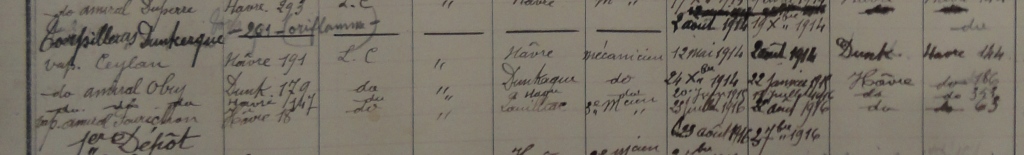

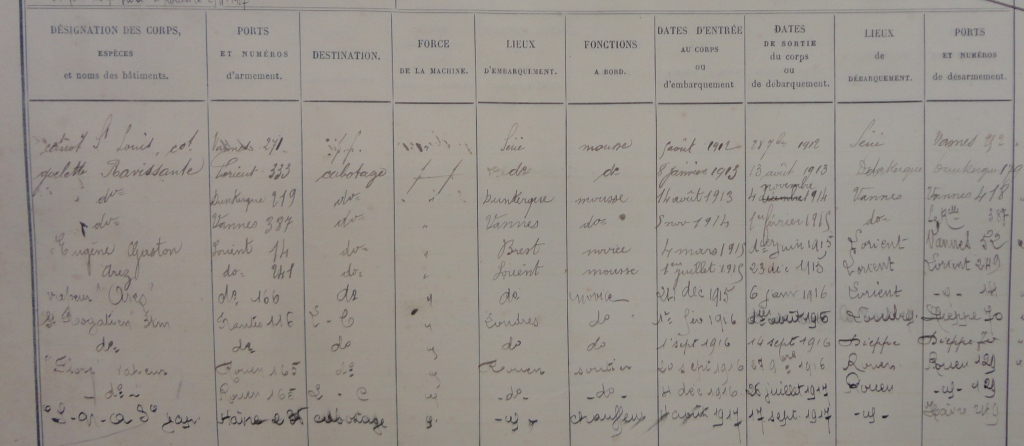

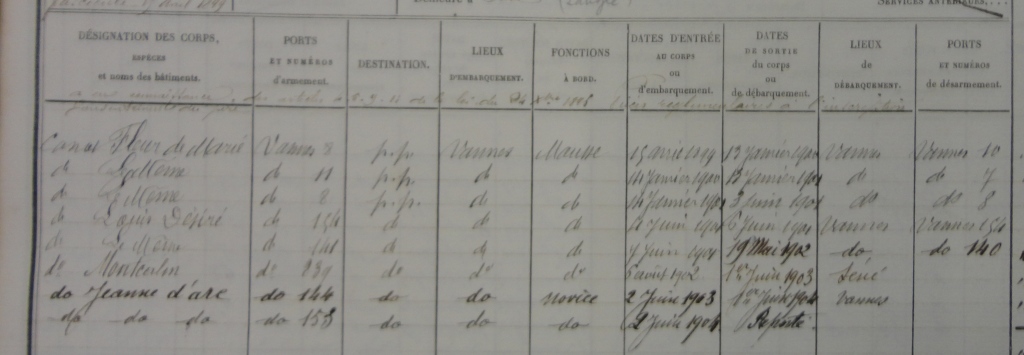

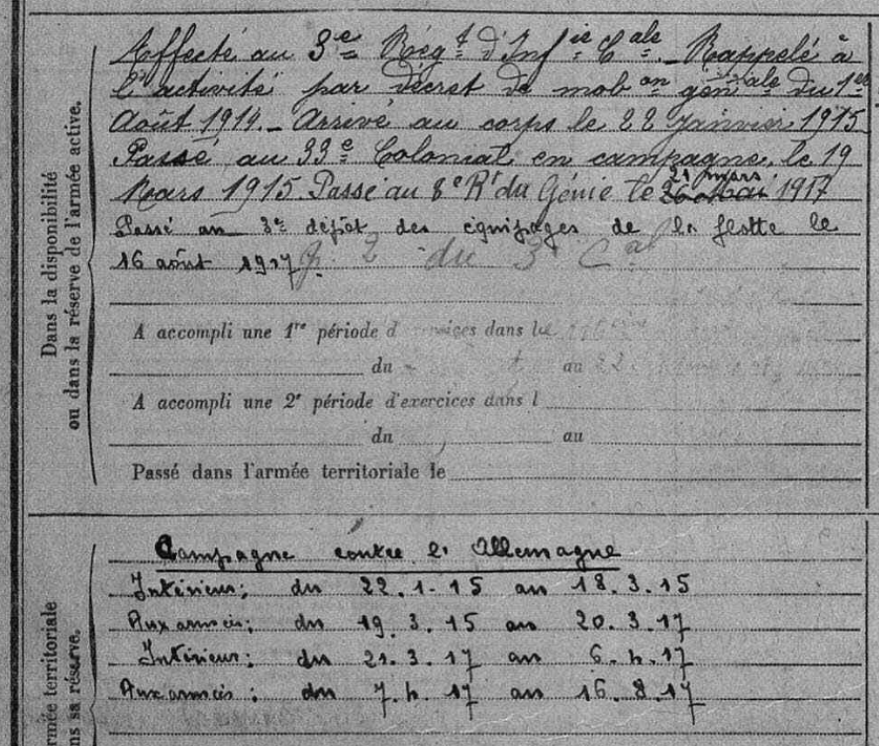

Pendant la guerre Célestin JACOB aura servi dans différentes unités.

On se sera pas étonné de compter 16 marins nés ou domiciliés à Séné et "Morts pour la France" pendant la guerre de 14-18.

Parmi ces marins, il y avait des soldats et il y avait des marins de la marine marchande qui oeuvraient à l'effort de guerre. Les marins Danet et Jacob sont morts dans leur mission. Dans quelles circonstances et qui étaient-ils ?

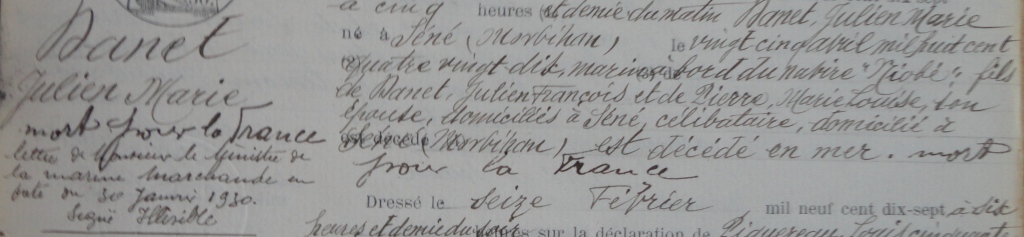

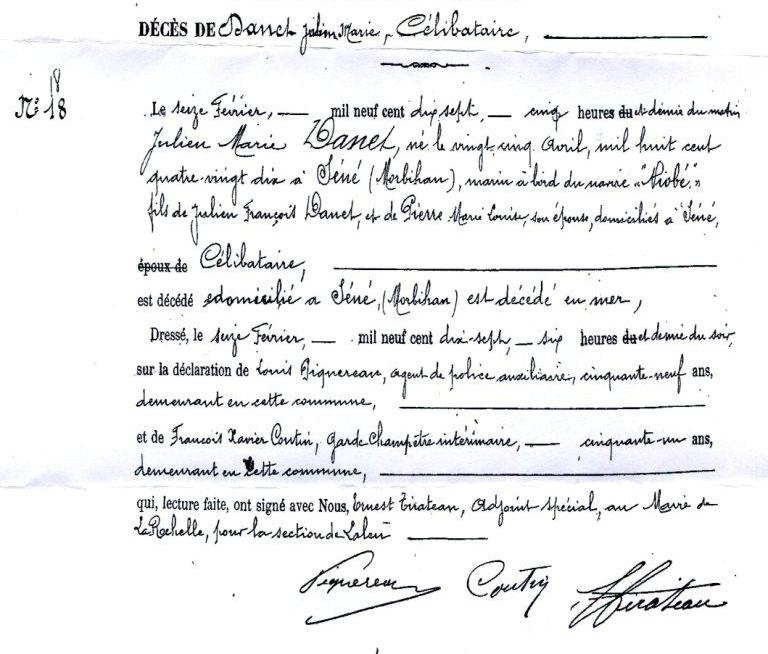

Julien Marie DANET : 25/04/1890 - 16/02/1917

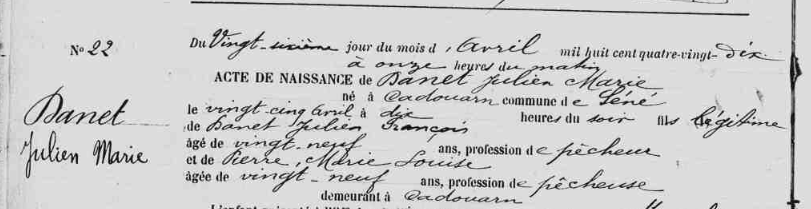

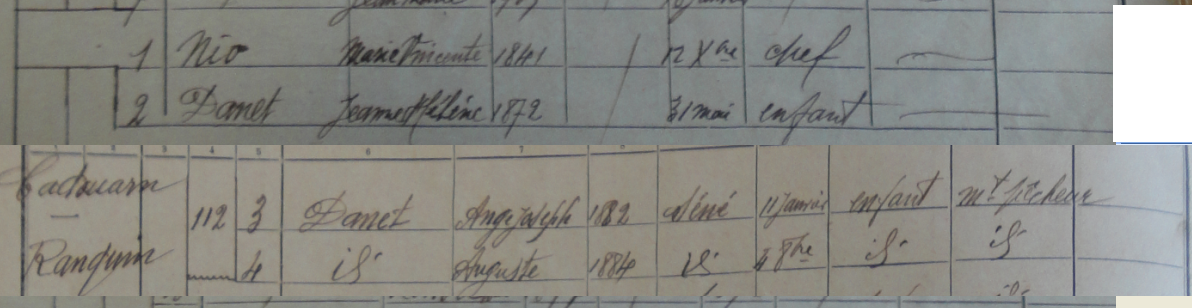

Il est né à Cadouarn le 25/04/1890, comme l'indique son acte de naissance, ses parenss sont alors pêcheurs.

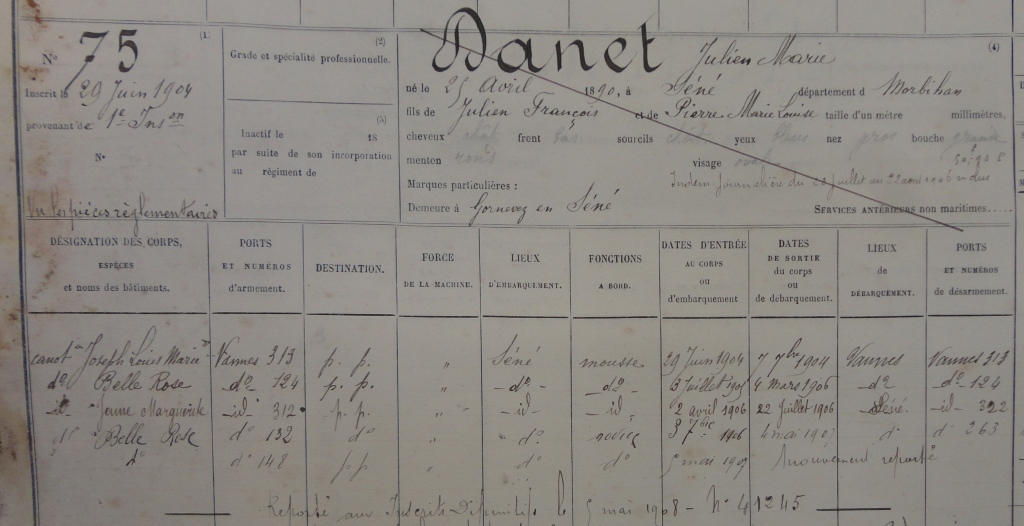

Comme beaucoup de jeunes garçon de son âge; il devient mousse dans la marine. Son premier bateau en juin 1904 est le canot Joseph Louis Marie.

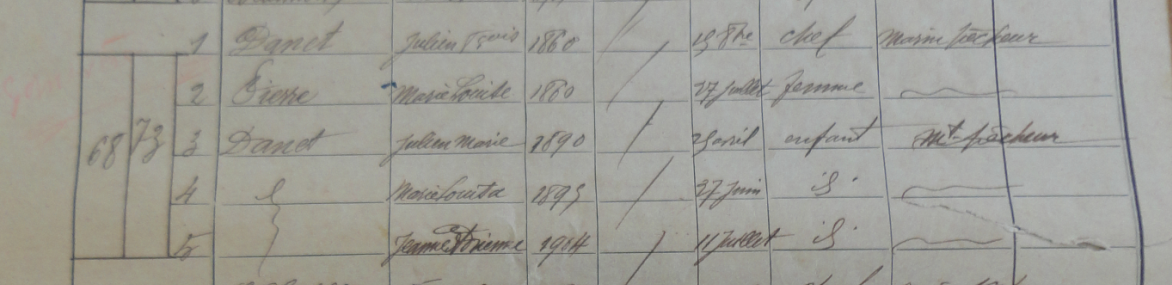

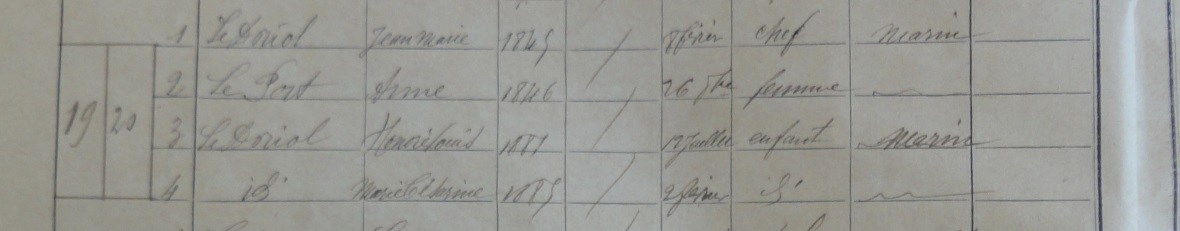

On le retrouve lors du dénombrement de 1906 avec ses deux soeurs et ses parents.

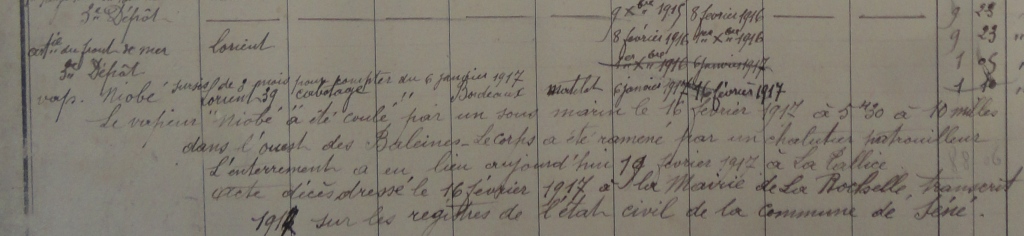

Son acte de décès au registre d'état civil de Séné nous apprend qu'il est à bord du cargo charbonnier le NIOBE alors que celui-ci est torpillé par un sous-marin allemand le 16/02/1917.

Le NIOBE est un navire auxiliaire construit par les chantiers Sunderland Shipbuilding, South Dock, Sunderland, en Grande-Bretagne pour le compte de la Société Navale Caennaise.

Mis à flot : 1905

Terminé : 01.1906

En service : 01.1906 (MM)

En service : 20.12.1915 (MN)

Retiré : 16.02.1917

Caractéristiques : 1 319 tjb ; 1 900 tpl ; 72,80 x 10,48 x 4,26 m ; 1 050 cv ; machine à triple expansion.

Armement : N.C.

Le cargo charbonnier à vapeur NIOBE effectue une traversée Cardiff – Bordeaux avec du charbon. Il est torpillé et coulé le 16/02/1917 dans le Golfe de Gascogne à 8 milles dans l’W de la bouée des Baleines par le sous-marin allemand UC 21 (OL Reinhold Satzwedel) par 46°14,4N et 001°48,7W.

Sur 32 hommes qui étaient à bord, 14 seulement ont pu être sauvés par un bateau bellilois. On compte une dizaine de disparus.

Sa fiche d'inscrit maritime porte une information complémentaire :

Le corps du matelot sinagot Julien Marie DANET, célibataire, âgé de 27 ans, est toutefois repêché près de La Rochelle en présence de l'agent d epolice auxiliaire et du garde champêtre. Il sera inhumé au cimetière de La Pallice à La Rochelle le 19/02/1917 comme l'indique son acte de décès.Son nom figure au monument aux morts de Séné.

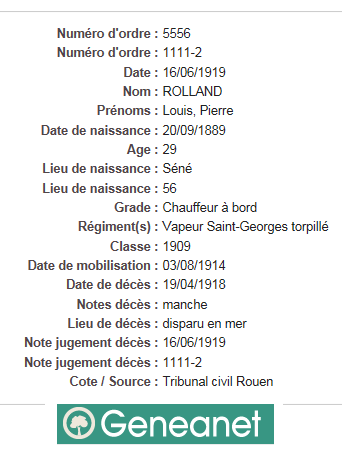

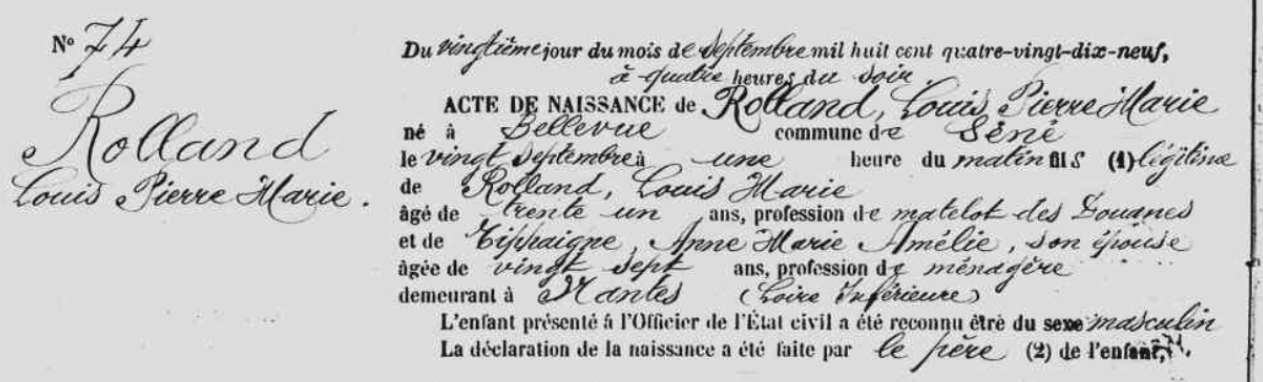

Louis Pierre ROLLAND : 20/09/1889 - 17/07/1918

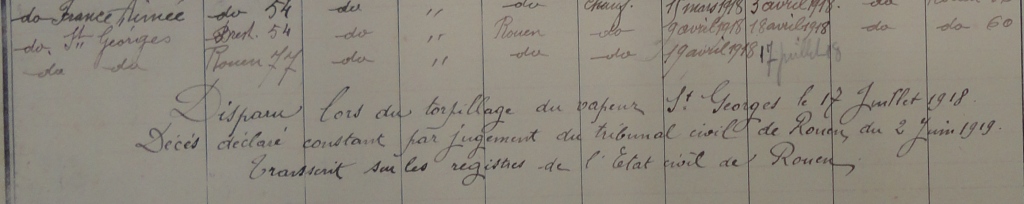

Le site "geneanet" nous donne une première piste sur une "ROLLAND Louis" natif de Séné et décédé lors du torpîllage du Saint-Georges.

La confrontation de ces données avec celles de l'état civil permet d'éliminer des homonymes et d'identifier Louis Pierre ROLLAND né à Séné le 20/09/1899 et non en 1889. Cette erreur permet d'avoir un doute sur les informations de geneanet qui malgré tout ouvrent une piste de recherches...

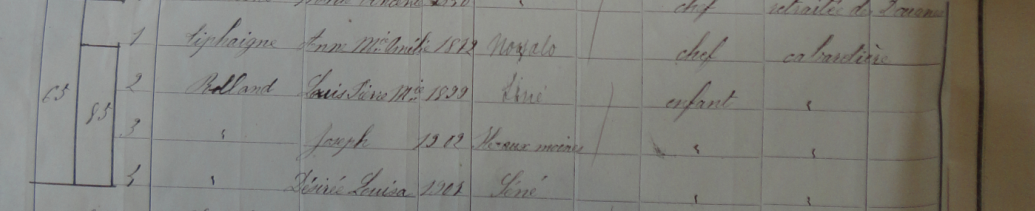

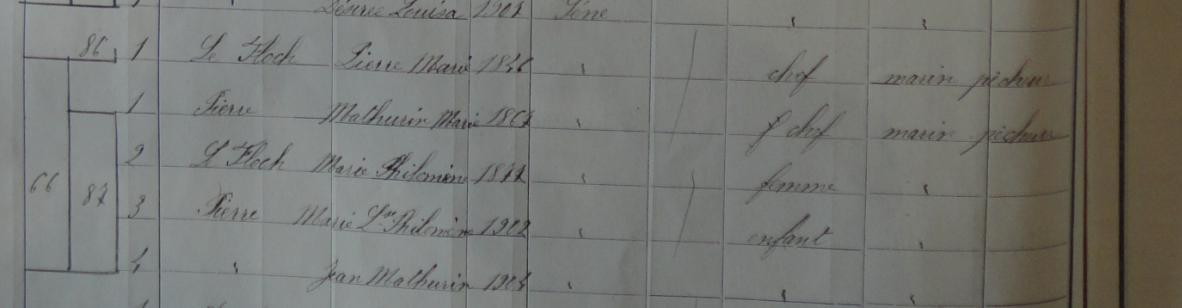

Le dénombrement de 1911 indique que ce Louis Pierre Rolland est le fils aîné de la famille rédidant à Bellevue. Le père Louis Marie qui était matelot des douanes est décédé.

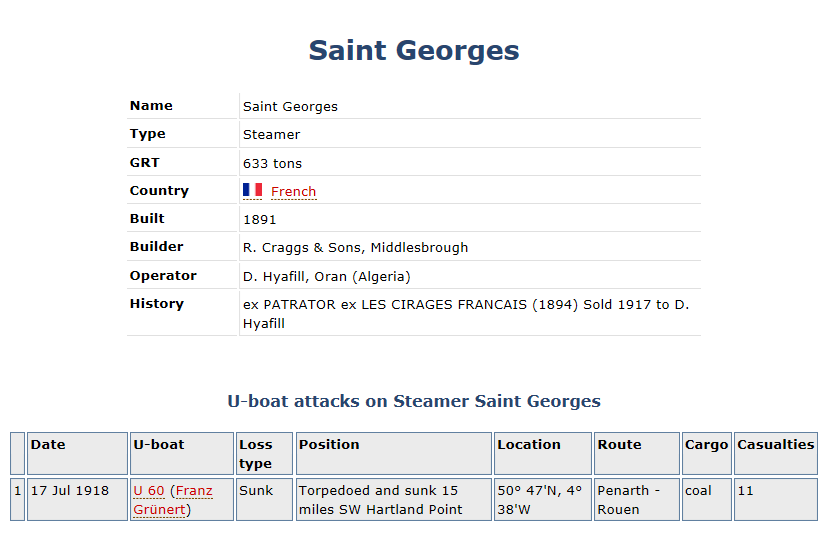

Un autre site indique que ce bâtiment de marine, le Saint-Georges (1894-1918), ex-cargo Patrator racheté en 1917 par l'armement D. Hyafill d'Oran a été renommé Saint-Georges. Le Saint Georges est torpillé et coulé par le sous-marin U-60, à 15 milles au SW d'Hartland Point, lors d'un voyage au départ de Penarth ville près de Cardiff où il venait charger du charbon et à destination de Rouen.

Cependant un site spécialisé sur les sous-marins allemends précise que le St-Geroges fut coulé le 17/07/1918.

17 juillet 1918 : Alors qu’il allait de Penarth (Pays de Galles, Royaume-Uni) à Rouen avec un chargement de charbon, torpillé et coulé par le sous-marin allemand U-60 (Kapitänleutnant Franz Grünert), à 15 milles dans le Sud-Ouest d’Hartland Point (Devon, Royaume-Uni), par 50° 47’ N. et 04° 38’ W. Les survivants sont recueillis par le navire norvégien Dana. 11 victimes.

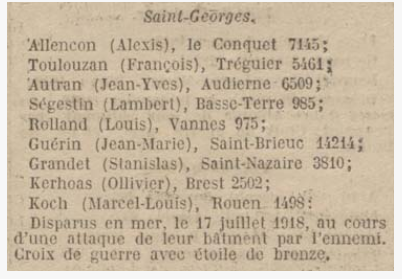

On cite aussi la liste des matelots disparus avec un certain Louis Rolland de Vannes, sans doute parce qu'il est "Inscrit maritime" à Vannes et non natif de Vannes. Son nom n'apparait pas au monument aux morts de Vannes.

Ce n'est que la consultation de sa fiche d'inscrit maritime à Lorient qui permet éclaire parfaitement. Louis Pierre ROLLAND en 1912 à l'âge de 13 ans commence sa vie de marin en tant que mousse sur le canot Saint-Louis à Séné. Ensuite il embarque sur la goëlette Ravissante puis sur l'Eugène Gaston. Il change de bateau pour des vapeurs et devien novice, soutier et ensuite chauffeur.

Louis Pierre ROLLAND est bien à bord du Saint-Georges au large du Pays de Galles lors de son torpillage. Il transportait du charbon à destination du port de Rouen. C'est dans cette ville que le tribunal statuera sur le décès du marin sinagot le 17/07/1918 âgé de 19 ans.

Son décès n'a pas été transposé à l'état civil de Séné mais le jeune Sinagot est bien inscrit sur la liste gravé du monument aux mort.

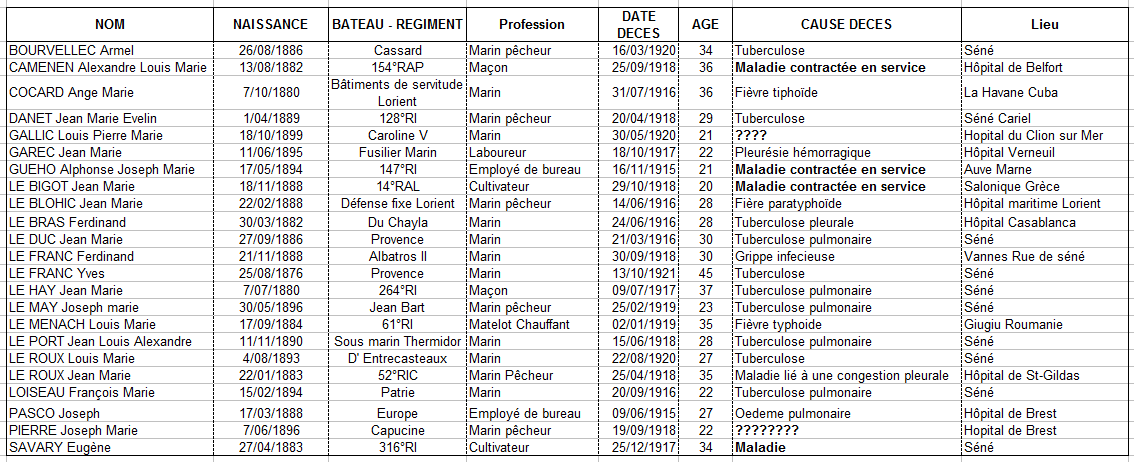

L'étude menée sur les soldats de Séné porte sur les 86 Poilus inscrits au monument au morts et tient compte des "5 Oubliés" ainsi que des soldats natifs de Séné au nombre de 24.

Le total s'élève donc à 118 soldats natifs ou domiciliés à Séné.

Le tableau suivant, établi à partir des fiches "Mémoire des Hommes", des fiches de matricules des Archives et de l'état civil de Séné, indique que 23 soldats sont morts de maladie.

Cela représente 1 soldat sur 6 qui n'est pas mort au combat. 16% de mortalité liée à des maladies révèlent des conditions d'hygiène déplorables tant sur le front qu'à bord des bâtiments de la marine.

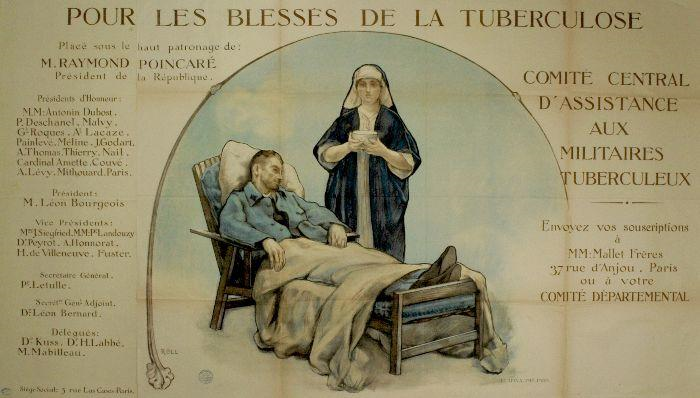

Il s'agit essentiellement de maladies des voies respiratoires notamment la tuberculose, à mettre en relation avec les conditions dans les tranchées en hiver, la boue et la pluie pour les combattant à terre et pour les marins, la grande majorité des morts de maladie, sur le compte des conditions à bord, l'humidité et le manque d'hygiène.

Une affiche de l'époque parle même de "blessés de la tuberculose".

Cet échantillon de Poilus sinagots montre qu'un seul est mort de maladie sur le front sans avoir pu être évacué dans un hôpital.

10 soldats ont eu "la chance" de finir leurs derniers jours chez eux à Séné après être passés dans un hôpital.

3 soldats sont morts à l'étranger, hopital de Casablanca, hôpital de La Havane ou de Giurgiu en Roumanie. Ces exemples nous rappellent que la guerre fut bien mondiale.

9 autres soldats sont morts dans des hôpitaux en France en arrière du front.

Au delà de cette statistique, intéressons nous au sort de quelques uns de ces soldats de Séné.

Partie 1/3 :

LE BIGOT Jean Marie : 18/11/1888 - 29/10/1918

LE BRAS Ferdinand Mathurin Marie, 30/03/1882 - 22/02/1915

LE MENACH Louis Marie Francis : 17/09/1884 - 2/01/1919

Jean Marie LE BLOHIC : 22/02/1888 - 14/06/1916

Armel Pierre Marie BOURVELLEC : 26/08/1886 - 16/03/1920

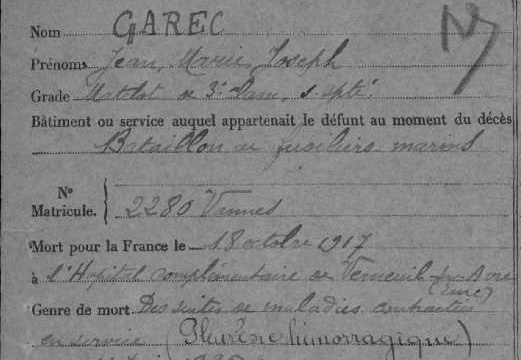

Jean Marie Joseph GAREC : 11/06/1895 - 18/10/1917

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE BIGOT Jean Marie : 18/11/1888 - 29/10/1918 Célibataire

Voici ce que nous dit de lui sa hiérarchie : "Le Bigot Jean Marie n° matricule 8588 classe 1908. Au front depuis le début de la campagne, novembre 1914 et en Orient depuis juillet 1917, a toujours fait preuve d'antrain et de courage dans les situations les plus dangereuses. Bon pointeur. Blessé à la poitrine par réclatement de la pièce le 9 juin 1918 au cours d'une tir sur les tranchées bulgares. Je cite le canonnier le Bigot comme un exemple de service dévoué. Le Colonel Commandant signé Bouguitechevitz."

Cet exemple nous rappelle que la Bulgarie s'est rangée du côté des "Empires" centraux d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et ottoman.

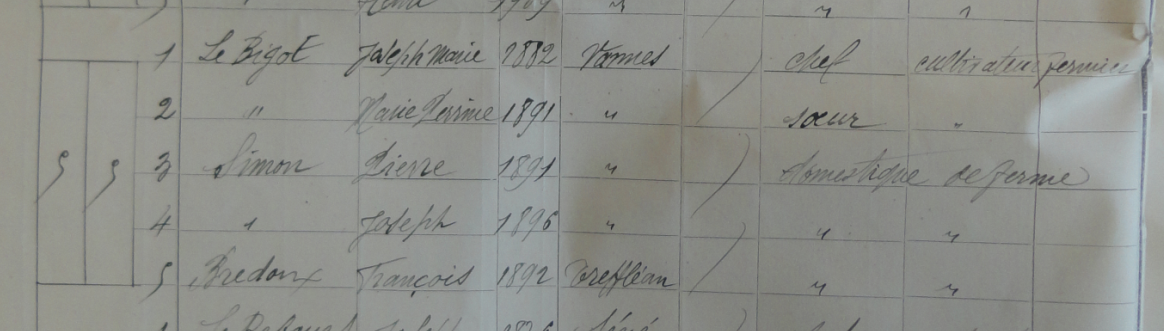

Jean Marie LE BIGOT est né à Vannes le 18/11/1888, son père est cultivateur à Bohalgo. La famille viendra s'établir à Kernipitur et on retrouve au dénombrement de 1911 trace de son frère Joseph Marie et de sa soeur Marie Perrine. Pour cette raison, Le Bigot est inscrit au monument aux morts de Séné.

Les "Le Bigot" seront endeuillés 3 fois en cet automne 1918, quelques semaines avant l'armistice. Le frère cadet, François Marie Pierre LE BIGOT né le 22/11/1897, sera gazé à Cempius (Oise) le 6/09/1918; Leur domestique de ferme, François Marie BREDOUX, caporal au 264° Régiment d'Infanterie, décédera à Sommety Tahure le 30/09/1918.

Jean Marie Le Bigot décède quant à lui à l'hôpital de Salonique le 29/10/1918 des suites d'une maladie contractée durant le service.

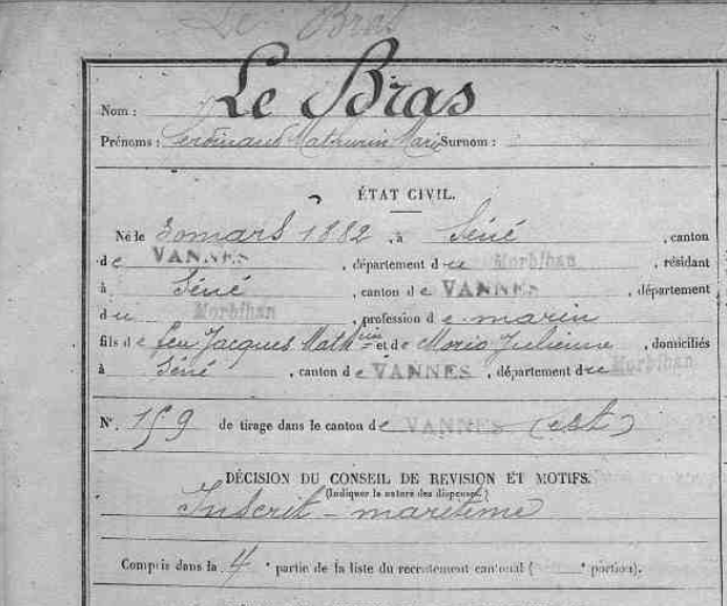

LE BRAS Ferdinand Mathurin Marie, 30/03/1882 - 22/02/1915 marié

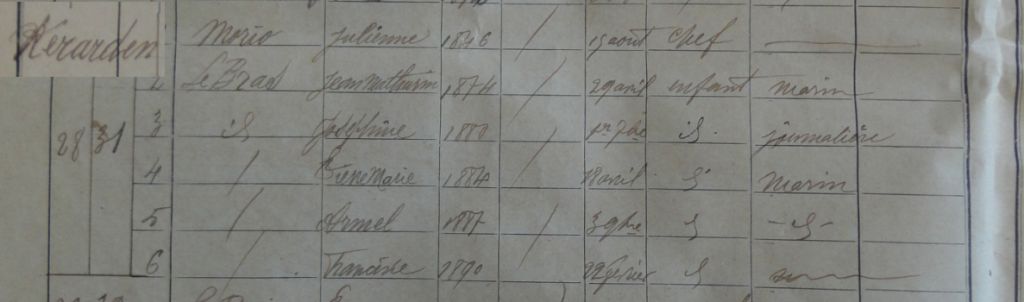

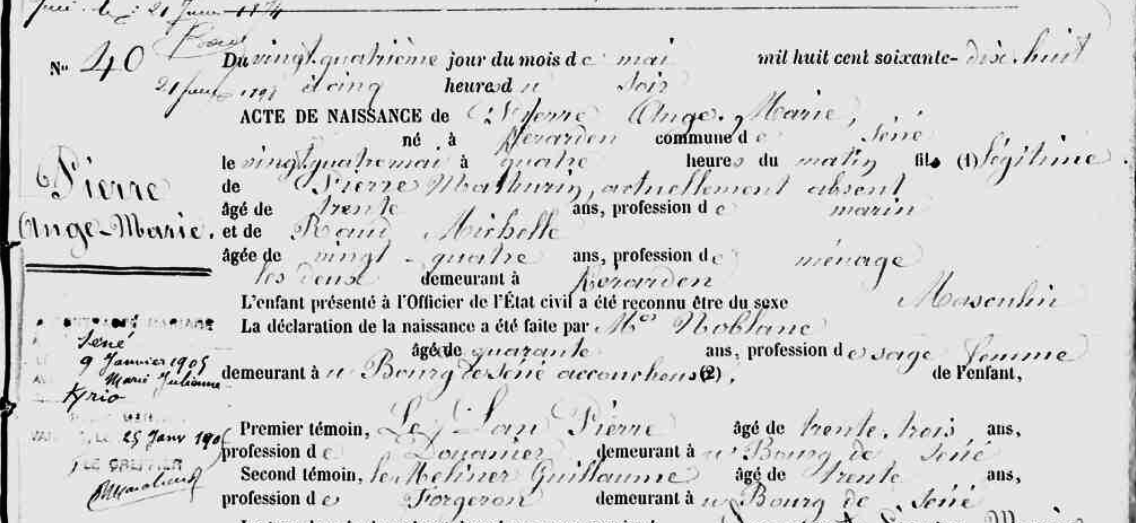

Ferdinand Mathurin LE BRAS est né à Séné le 30/03/1882. Sa famille habite Kerarden comme l'indique le dénombrement de 1906. Son père est marin et sa mère, ménagère c'est à dire femme au foyer.

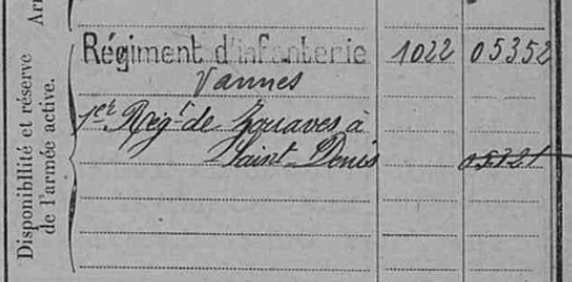

A l'âge de 20 ans le jeune LE BRAS effectue sa conscription. Il est encore domicilié à Séné. comme l'indique sa fiche de matricule.

Par contre son prénom n'apparait pas au dénombrement de 1911 aux cotés de ses frères et soeurs. Est-il déjà sur Vannes ? Il y contracte mariage avec Marie Joséphine PROSPER le 2/10/1912 comme l'indique la mention marginale de son extrait de naissance. Désormais domicilié à Vannes, ce natif de Séné sera inscrit au monument aux morts de Vannes.

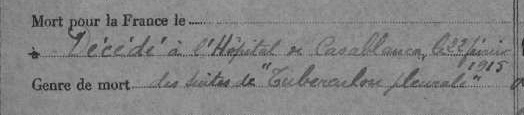

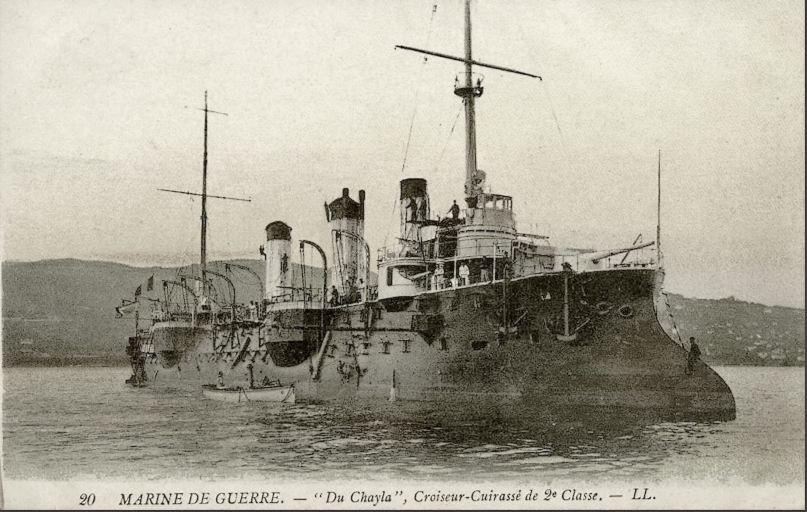

Sa fiche "Mémoire des Hommes" nous indique qu'il est marin à bord du Duchayla quand il est transporté à l'hôpital de Casablanca au Maroc où il décède le 22/02/1915 d'une tuberculose pleurale.

Du Chayla : Croiseur de 2ème Classe lancement. 1896 Escadre Méditerranée, occident et du Levant Cap. de vais. BENOIT 06/1907 Déplact. 3950 tx., long.99 m, larg. 14 m, tirant d'eau 6,25 m, vitesse 19,8 n, coût 7.857.000 F, pont cuirassé 80 mm

Armement : 6 canons de 164 mm, 4 canons de 100 mm, 15 pièces d'art. légère.

Équipage : 14 officiers et 385 hommes.

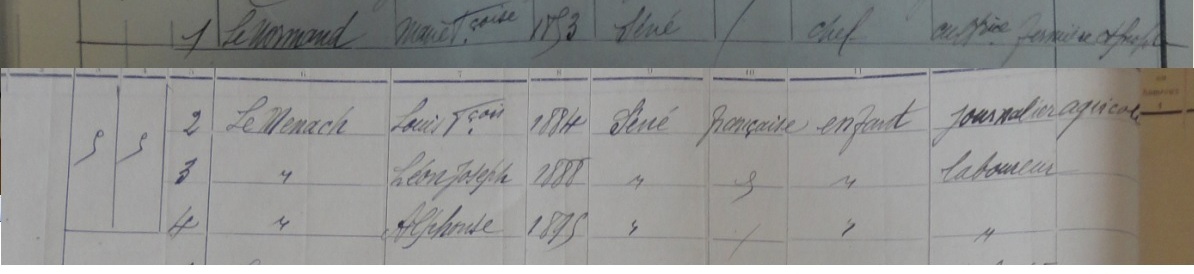

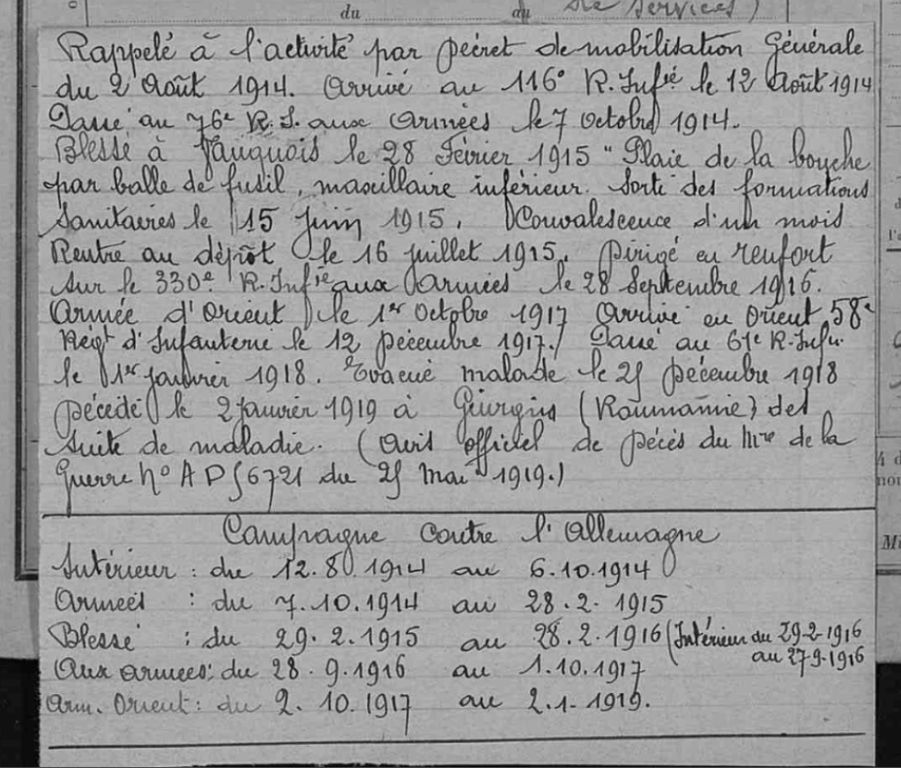

LE MENACH Louis Marie Francis : 17/09/1884 - 2/01/1919

Louis Marie francis LE MENACH nait aux Quatre-vents en Séné le 17/09/1884 au sein d'une famille de cultivateurs comme son extrait de naissance et le dénombrement de 1911 l'indiquent.

A l'âge de la conscription, il est engagé volontaire pendant presque 4 ans de mai-1903 à nov-1907. Sa fiche de matricule ajoute qu'il sera mobilisé le 2/08/1914 et intègre le 116° régiment d'artillerie de Vannes le 12/08/1914. Il est blessé gravement sur le front français le 28/02/1915 sur la butte de Vauquois située à 25 km à l'ouest de Verdun. A Vauquois, Allemands et Français expérimentent la "guerre des mines" dans des galeries creusées sous la butte. Assauts et explosions feront 3000 morts du 28/02 au 4/03 de 1915.

http://butte-vauquois.fr/histoire-de-vauquois/

Comme l'indique sa fiche, après 7 mois de soins et convalescence, il part pour l'Armée d'Orient le 1er octobre 1917. Après une période de neutralité, et contrairement à la Bulgarie, la Roumanie déclare la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. A l'issue de la guerre la Roumanie réussira à réunir sur un seul territoire l'ensemble de sa population roumanophone.

Après le 11/11/1918, la guerre continue quelques mois encore dans les Balkans où la Roumanie combat encore les Hongrois. Loin de rentrer au bercail, Le Menach contracte sur les bords du Danube, la fièvre typhoïde en décembre 1918 avant d'être évacué à l'hôpital de Giurgiu où il décède le 2/01/1919.

Son corps repose au carré militaire Français de Bucarest. L’orthographe du nom de famille est différente entre la croix funéraire (LEMEYNAC).

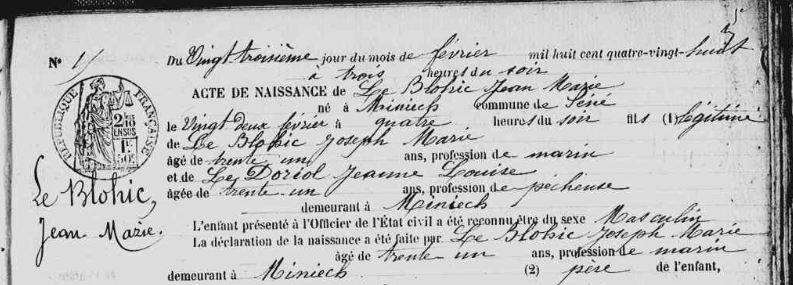

Jean Marie LE BLOHIC : 22/02/1888 - 14/06/1916

L'extrait de naissance de Jean marie Le Blohic nou sindique que son père est marin, sa mère pécheuse et que la famille habite le village du Meniech à Séné en 1888.

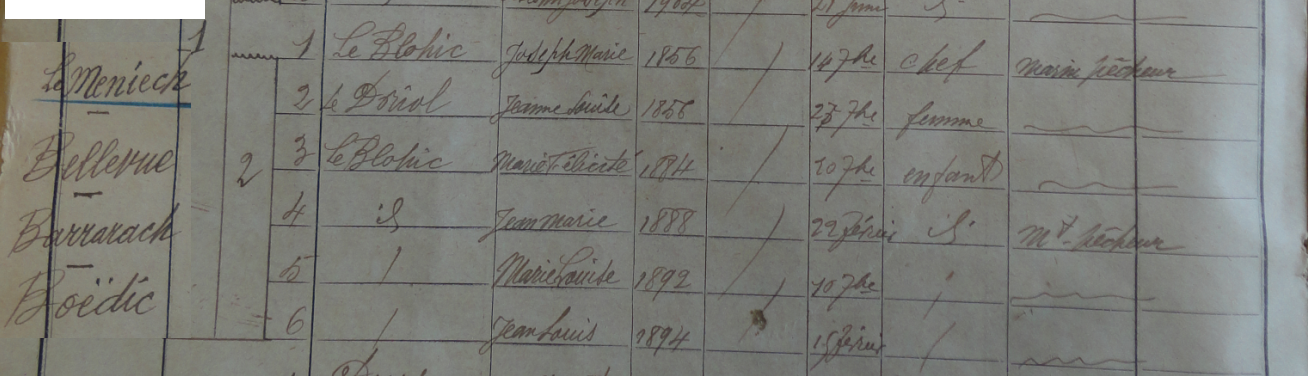

Le dénombrement de 1906 nous décrit la famille Le Blohic composée des parents et de quatre enfants. Jean Marie l'ainé des garçon est pêcheur. Le dénombrement de 1911 ne renseigne pas plus.

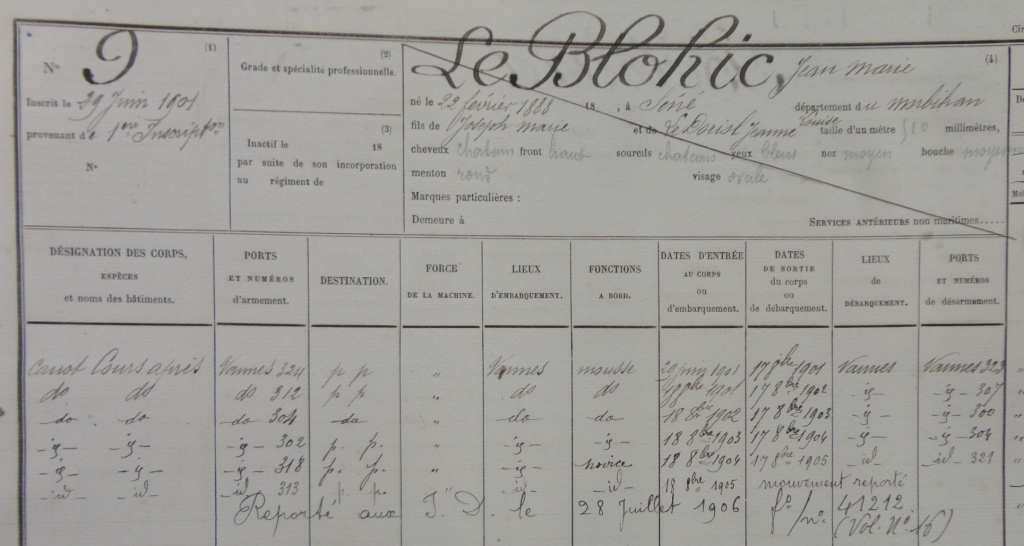

Sa fiche d'inscrit maritime nous indique qu'en 1901 à l'âge de 13 ans il a son premier poste de mousse au sein du canot "Cours Après".

En 1912, il se marie à Séné avecJeanneMarie DANET du village du Meniech. Le couple déclare la profession de pêcheur et pêcheuse.

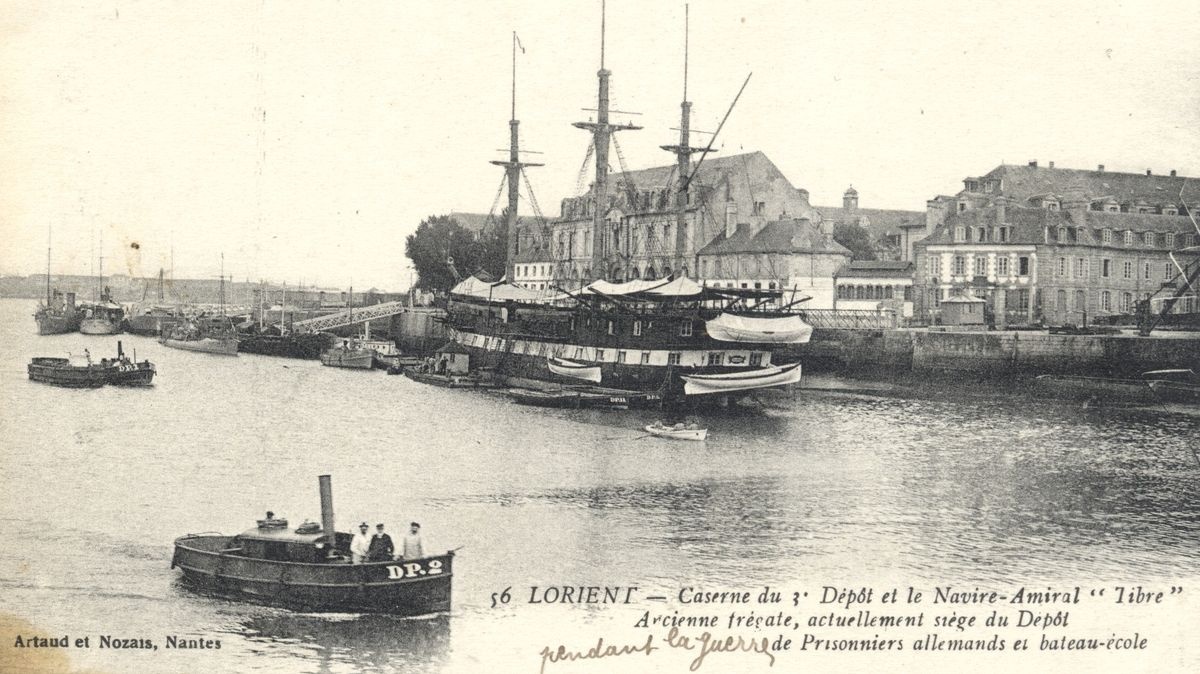

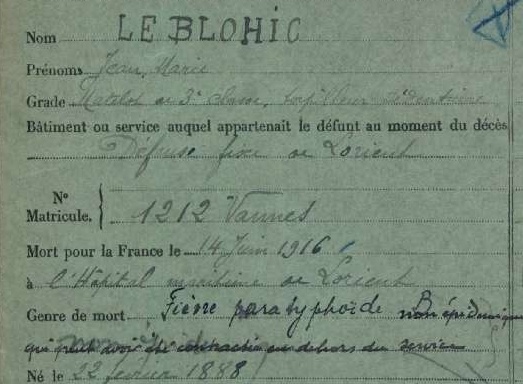

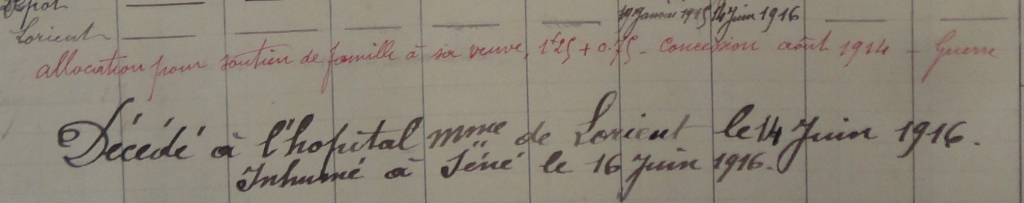

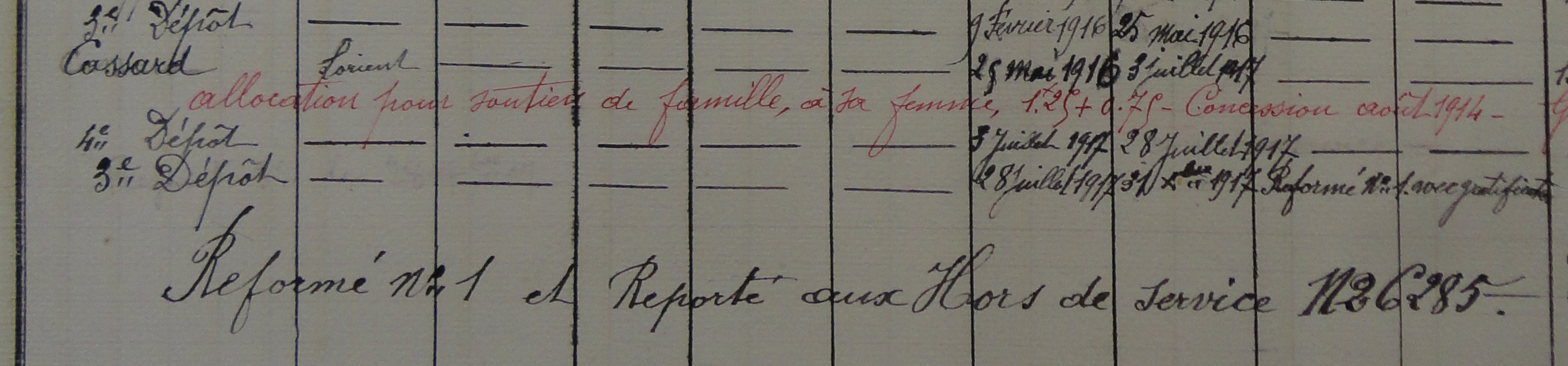

C'est tout naturellement qu'il fera sa conscription dans la marine et pendant la campagne d'Allemagne il est torpilleur sédentaire à la base fixe de Lorient, affecté à la caserne du 3° Dépôt comme l'indique sa fiche "Mémoire des Hommes" et sa fiche "d'Inscrit Maritime".

On lit qu'il décède d'une fièvre paratyphoïde non épidémique avec la mention "qui peut avoir été contractée en dehors du service". Il en meurt le 14/06/1916 et il est inhumé à Séné le 16 juin. Il sera reconnu "Mort pour la France". On lit égalemement que sa veuve a eu droit à une allocation pour soutien de famille.

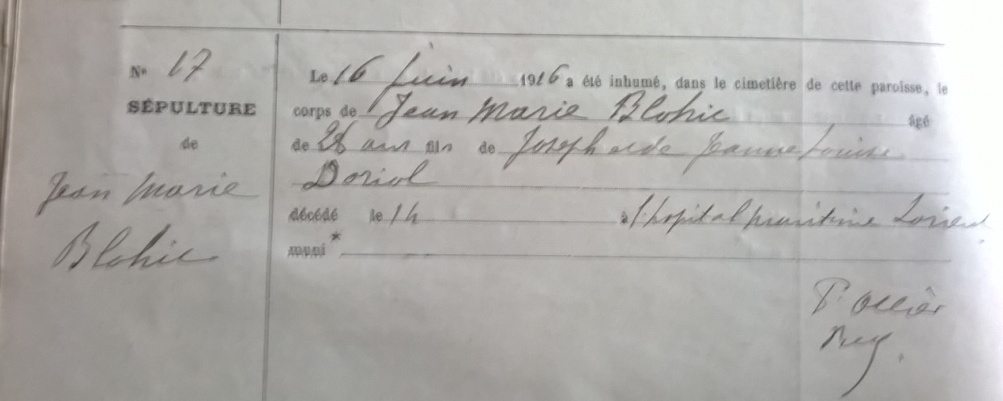

Le registre de la paroisse de Séné nous confirme que jean marie LE BLOHIC fut enterré au cimetière communal.

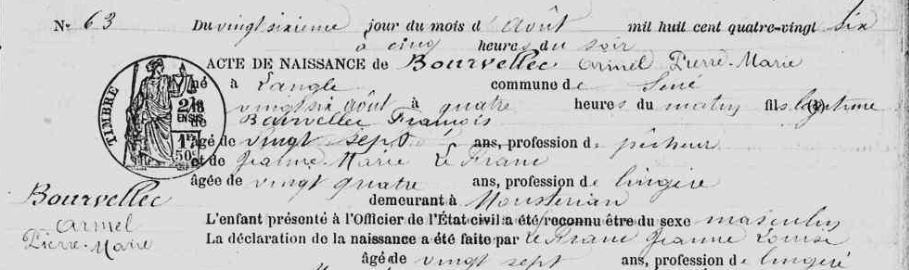

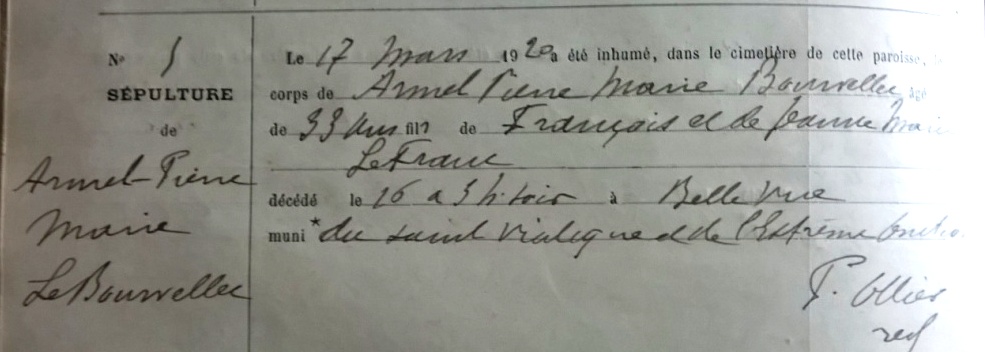

Armel Pierre Marie BOURVELLEC : 26/08/1886 - 16/03/1920

Le cas de Bourvellec intrigue. Sur le monument aux mort, il est inscrit avec une faute d'orthographe qui met un doute. La consultation des registres de l'état civil de Séné nous donne bien un "Bourvellec Armel" décédé en 1920 bien tard après l'armistice de 11 novembre et sans aucune mention marginale de "Mort pour la France".

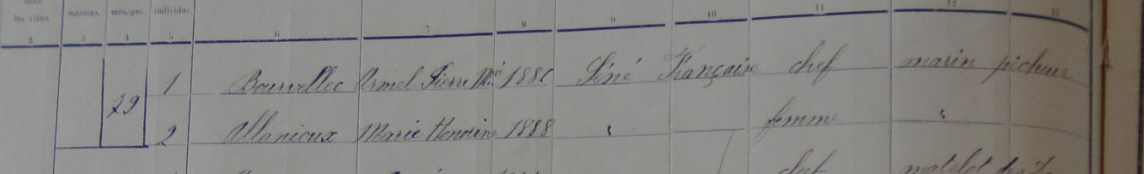

Au dénombrement de 1911 on retrouve la trace d'un Bourvellec mariée à Marie Honorine ALANIOUX. Ce mariage et bien porté sur l'acte de naissance de Bourvellec. Le site "mémoire des Hommes" ne répertorie pas de Bourvellec mais donne un autre soldat né à Séné au nom de Le Bourvelec, fusilier marin mort à Dixmude. Il y a-t-il erreur de personne ?

La fiche de matricule aux Archives du Morbihan nous indique qu'il s'agit d'un militaire "Inscrit Maritime" et confirme son décès à Séné le 16/03/1920 bien loin du front. La consultation des archives au service de documentation de la marine à Lorient nous permet d'y voir plus clair.

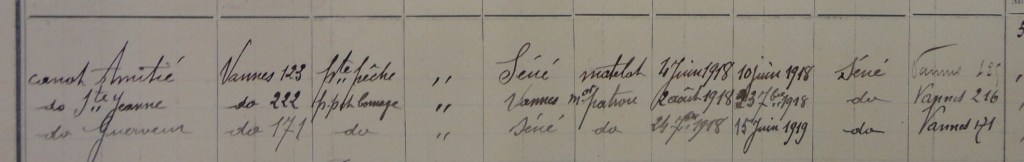

Armel Pierre Marie BOURVELLEC fait se début en tant que mousse sur le canot "Fleur de Marie" le 15/04/1899 à l'âge de 13 ans. Il deviendra par la suite "novice" en 1903 et enfin matelot en 1905 à bord du canot le "Jeanne d'Arc".

Son axtrait de mariage nous apprend qu'il vit comme sa future épouse à Langle et il se marie le 5 septembre 1910 avec Marie Honorine ALLANIOUX.

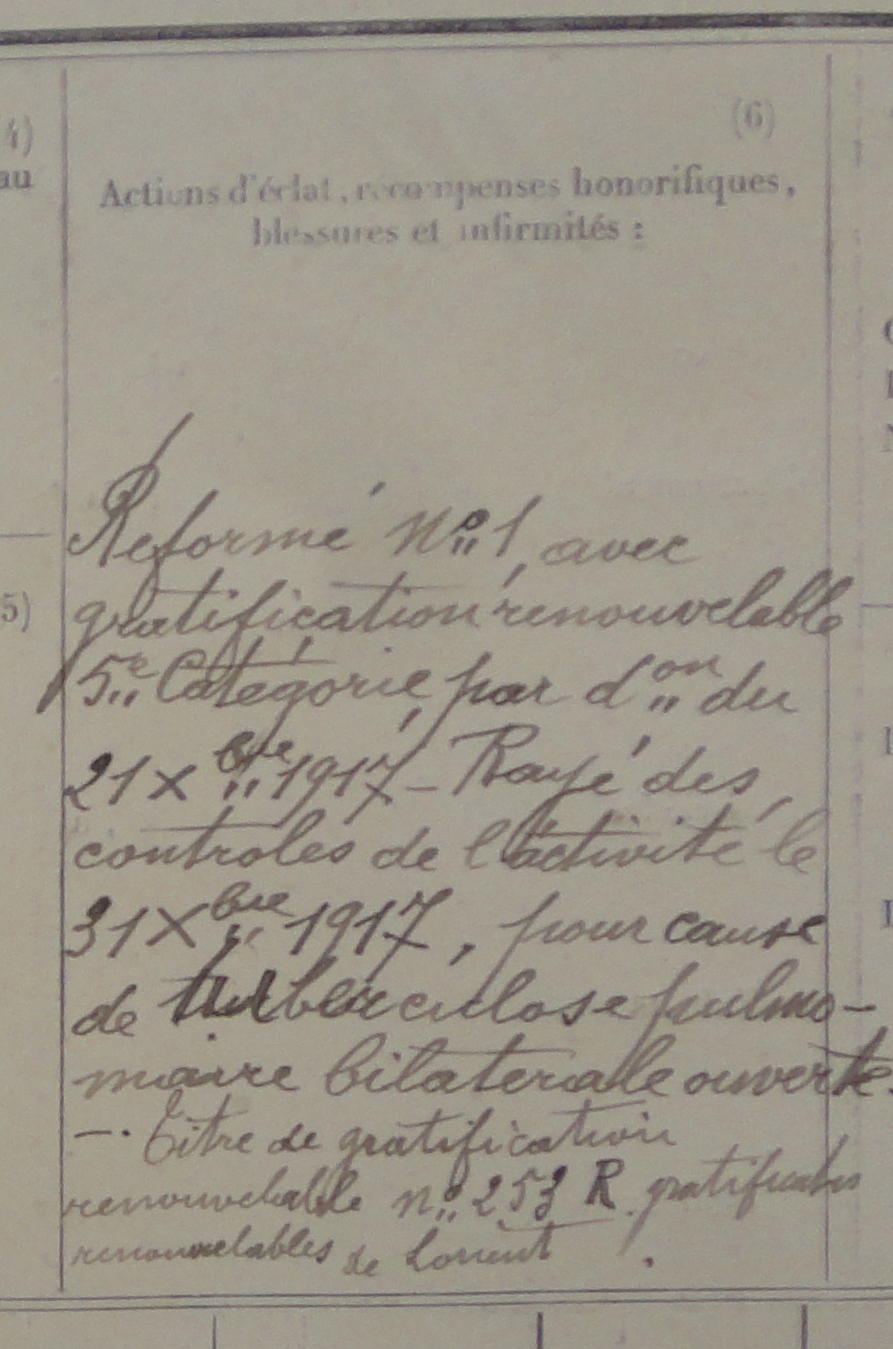

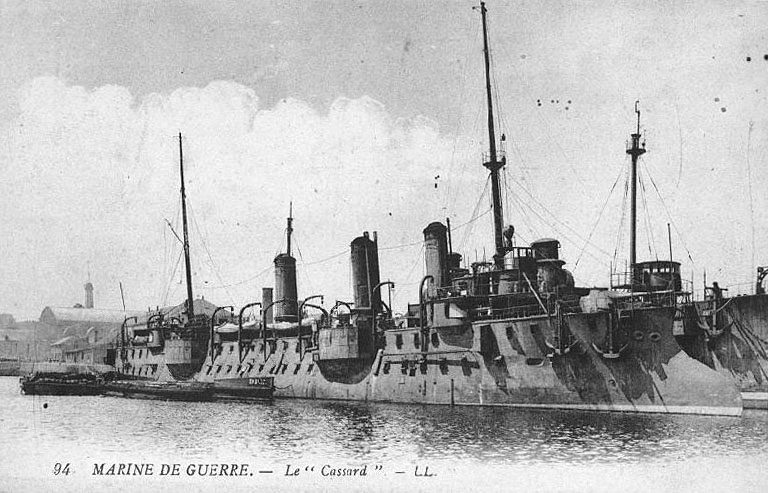

Pendant la campagne d'Allemagne on le retrouve donc matelot dans la marine. Son dernier poste est sur le Cassard où il contracte sans doute la tuberculose. Il rejoint le 4° puis 3° dépôt à Lorient avant d'être réformé-1 et rejoint son domicile. Il souffre de tuberculose pulmonaire bilatérale (les deux poumons) ouverte.

Cependant, pendant sa convalescence il va continuer à être marin jusqu'au 15/06/1919. Il décède à Séné 9 mois plus tard. Sa maladie contractée pendant le service lui vaut d'être déclaré "Mort pour la France" et son nom est gravé avec une faute d'orthographe au monument au morts de Séné.

Armel Pierre Marie BOURVELLEC a été inhumé à Séné au cimetière communal le 17 mars 1920. Il était le beau-frère de Honoré ALLANIOUX dont il avait épousé la soeur Marie Honorine ALLANIOUX le 5/09/1910.

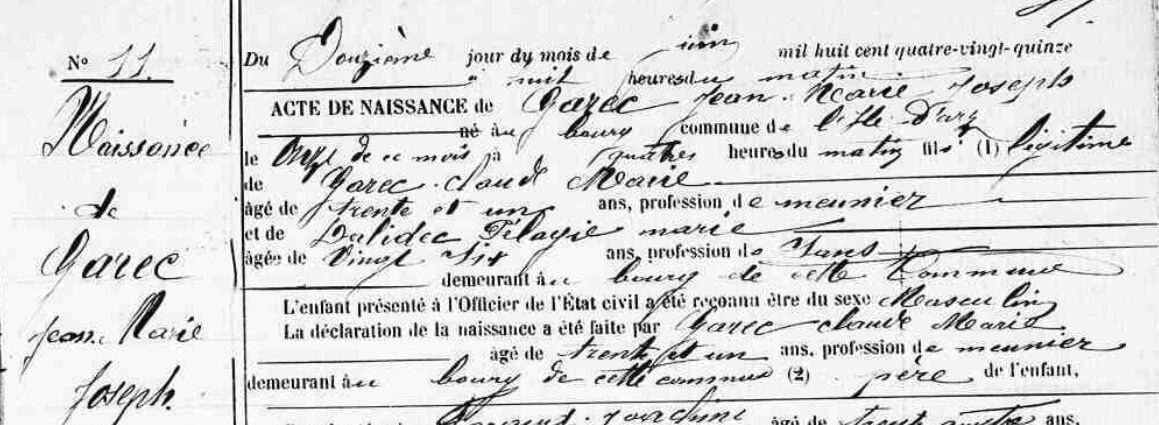

Jean Marie Joseph GAREC : 11/06/1895 - 18/10/1917

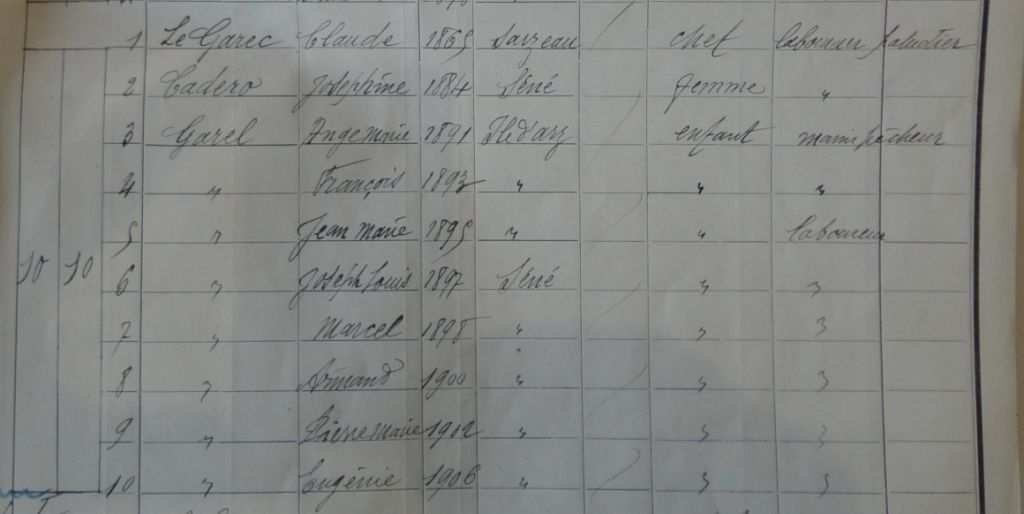

Jean Marie GAREC naît sur l'Ïle d'Arz. Son père est meunier sur l'île. Cependant, face au début des machines à vapeur (lire histoire du moulin de Cantizac à Séné) et à l'essor du transport, le moulin à marée de l'île d'Arz ne moudra bientôt plus de blé ou de sarrasin. La famille Garec vient s'installer à Séné. On la retrouve au dénombrement de 1911 et elle compte 8 enfants. Jean Marie est le 4° et dernier à être ildarais de naissance. Les quatres autres enfants sont sinagots. La traversée de la famille pour Séné a eu lieu entre 1895-1897. Le père s'est reconverti en laboureur-paludier, les deux fils les plus âgés sont marins pêcheurs, Jean Marie aide son père à cultiver la terre.

Il faudra consulter la fiche d'inscrit maritime de Jean Marie GAREC. Les archives du Morbihan dispose de celle de son frère qui reviendra sain et sauf de la guerre.

La fiche "Mémoire des Hommes" nous indique qu'il décède des suites d'une pleurésie hémorragique contractée pendant le service. Il est évacué vers l'hôpital complémentaire de Verneuil sur Avre qui occupe l'école Les Roches Blanches.

Un hôpital complémentaire n'est pas un seul bâtiment mais un réseau d'établissements en liaison avec le principal hôpital.

HC n° 33 Verneuil-sur-Avre - Ecole des Roches, Les Roches - 528 lits - Fonctionne du 4 août 1914 au 30 décembre 1917 -

Annexes: Ecole maternelle, rue Croix Saint-Pierre - 52 lits - Fonctionne du 11 novembre 1914 au 22 décembre 1917 -

Maison Mlle Desbrosses, rue Gambetta - 27 lits - Fonctionne du 2 novembre 1914 au 10 février 1916 -

Hospice, rue des Marronniers - 70 lits - Fonctionne du ? au 3 janvier 1919 -

Château du comte de Jarnac, à Condé-sur-Iton - 25 lits - Fonctionne du 10 octobre 1915 au 3 janvier 1919 -

Patronage "La Jeunesse Vernolienne" - ? - Fonctionne du 3 novembre 1914 au 20 septembre 1917 -

Abbaye Saint-Nicolas - ? - Fonctionne du 3 novembre 1914 au 22 décembre 1917 -

? , rue des Canons - ? - Fonctionne du ( ? au ? ) -

Jean Marie Joseph LE GAREC décède malgré les soins le 18/10/1917. Son corps est enterré dans le cimetière et sa tombe est encore visible aujourd'hui.

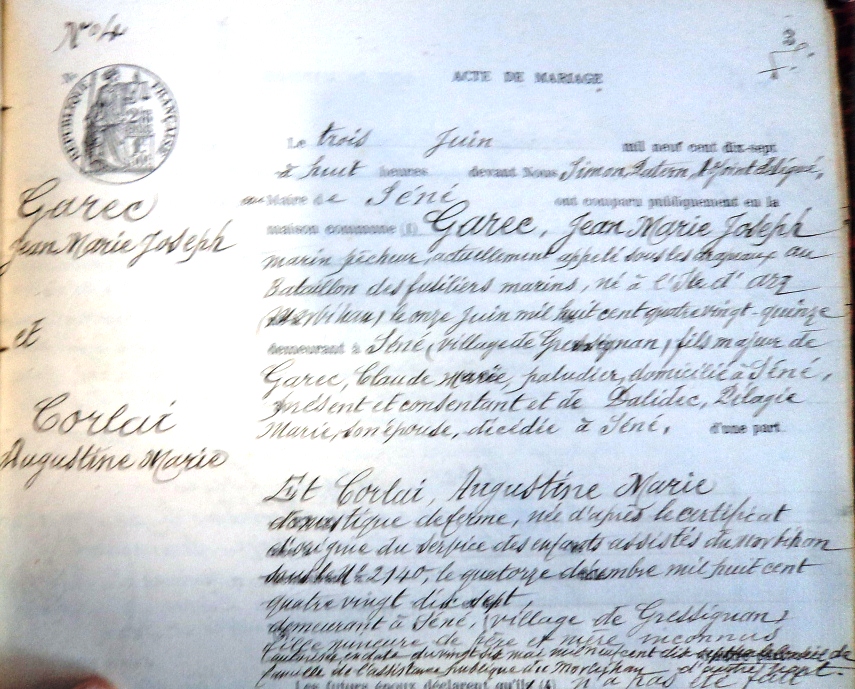

Il a du "profiter" d'une permission car il se marie le 3 juin 1917 à Séné avec Augustine Marie CORLAI domestique de ferme à Gressigna; L'acte de maraige mentionne qu'il est actuellement mobilisé au régiment de fusiliers marins.

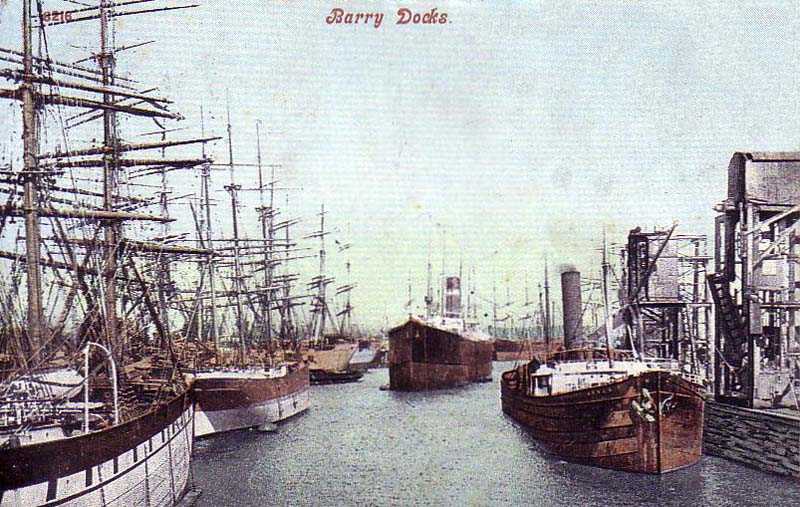

Le transport de charbon était un maillon important de la révolution industrielle. Au débuut de XX°siècle, des compagnies de transport maritime assurent le transport de charbon depuis le Roayume Uni vers la continent ou les îles.

Le récit de ces deux marins charbonniers, péris en mer, nous montre que l'activité n'était pas sans danger.

PIERRE Ange Marie [24/05/178 Kerarden 04/03/1912 ] Vapeur Belle Ile

Georges Marie JEAN [ 22/01/1878 Ile d'Arz 18/11/1916 ] Charles LE BORGNE

PIERRE Ange Marie [24/05/178 Kerarden 04/03/1912 ] Vapeur Belle Ile

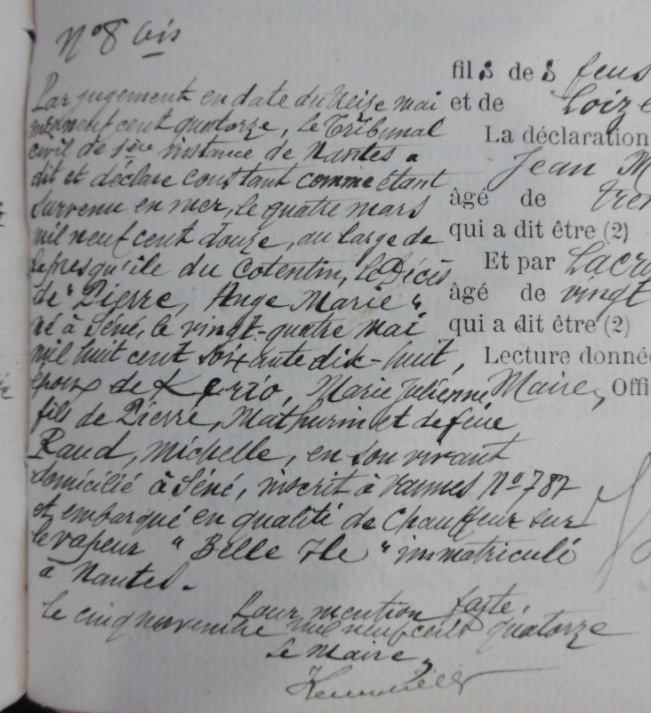

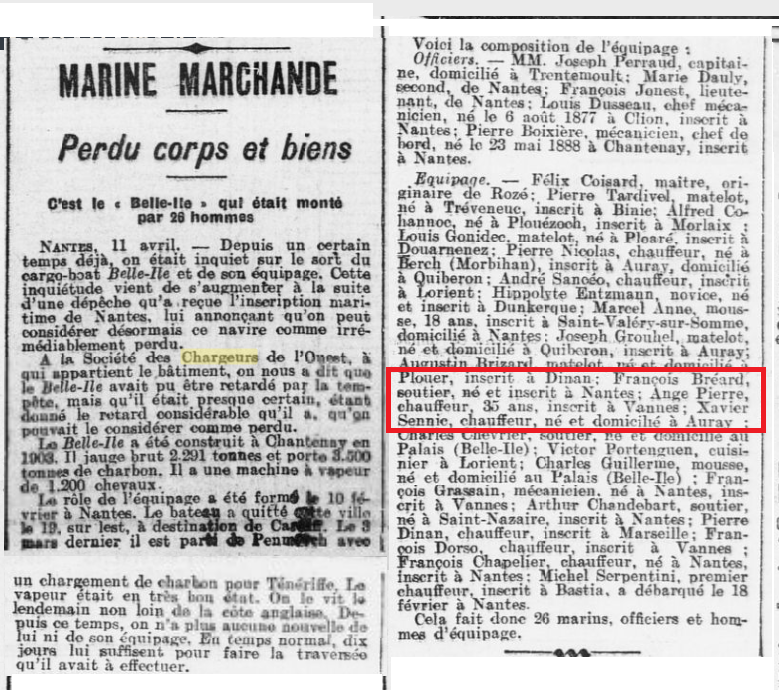

Une mention marginale sur le registre de décès de Séné interpelle l'historien local. On y apprend que Ange Marie PIERRE est déclaré par le Tribunal de Nantes disparu en mer en date du 4 mars 1912. Il laisse une veuve Marie Julienne KERIO épousé le 9/1/1905. On lit qu'il était chauffeur sur le vapeur BELLE ILE.

On vérifie avec méthode son acte de naissance qui comporte bien la mention marginale de son marriage.

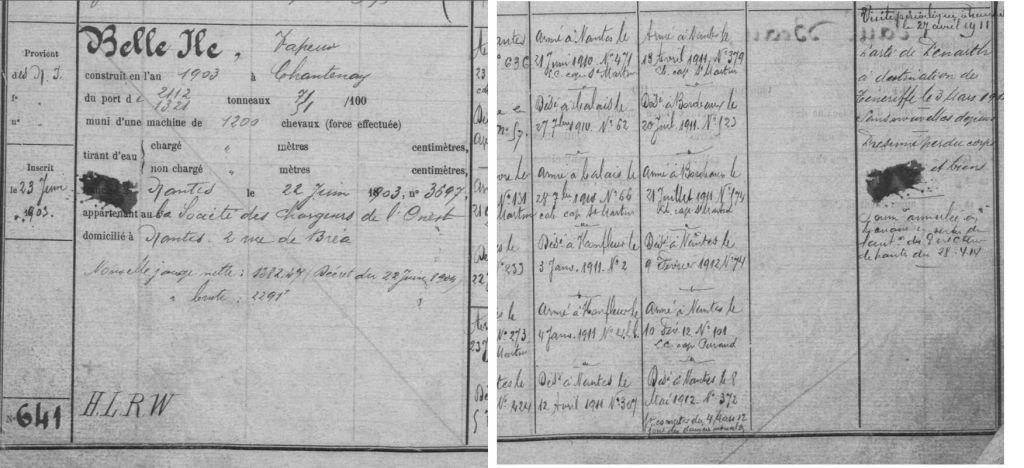

L'identité du marin vérifiée, on cherche a en savoir plus sur le vapeur BELLE ILE. Le jugement a eu lieu à Nantes, aussi on recherche dans les Archives de Loire Atlantique une mention du BELLE ILE. Ces archvies ont mis en ligne une base de données sur les matricules des navires. En quelques clics, on retrouve l'identité du vapeur BELLE ILE et les différents voyages entrepris.

On lit qu'il est parti de Penmarth près de Cardiff au Pays de Galle le 4 mars 1912. Cette date sera retenue pour date de décès. On note la compagnie de trnasport : Société des Chargeurs de l'Ouest.

Muni de ces informations on se lance dans une recherche sur la presse numérisée. Ouest Eclair semble le support plus adapté que la presse du Morbihan. En tapant le mot clef "chargeur" pour l'année 1912, on réussi à trouver un article de presse qui nou slivre le rôle d'équipage et quelques précisions sur le dernier voayage entreprise par le vapeur BELLE ILE.

Sa veuve, Marie Julienne KERIO se retrouve avec plusieurs enfants en bas âge. Elle décède le .Son enfant, Ange PIERRE [7/9/1910-1/06/1192], orphelin est recueilli par son oncle, le pêcheur de Séné, Hyacinthe KERIO qui vit avec son épouse Léonie LE DORIOL. Celle-ci accouchera de triplées. [Lire portrait des Kerio].

Sa petite-fille, Catherine PIERRE précise : Ange Marie PIERRE naquit le mercredi 07 septembre 1910 à 17h à Montsarac commune de Séné, il est le fils d’Ange PIERRE et de Marie Julienne KERIO. Il a deux ans quand son père péri en mer. Au décès de sa mère, il est recueilli par son oncle et sa tante. il refusera d'être pupille de la marine, naviguera avec son oncle sur "Léonie ma chère". Il rentrera dans la marine de commerce du Havre et naviguera sur le Valmy, sur le Normandie qui fit naufrage dans le port de New-York et sur le Liberté à partir de 1950. il est décédé en 1992 à Vannes.

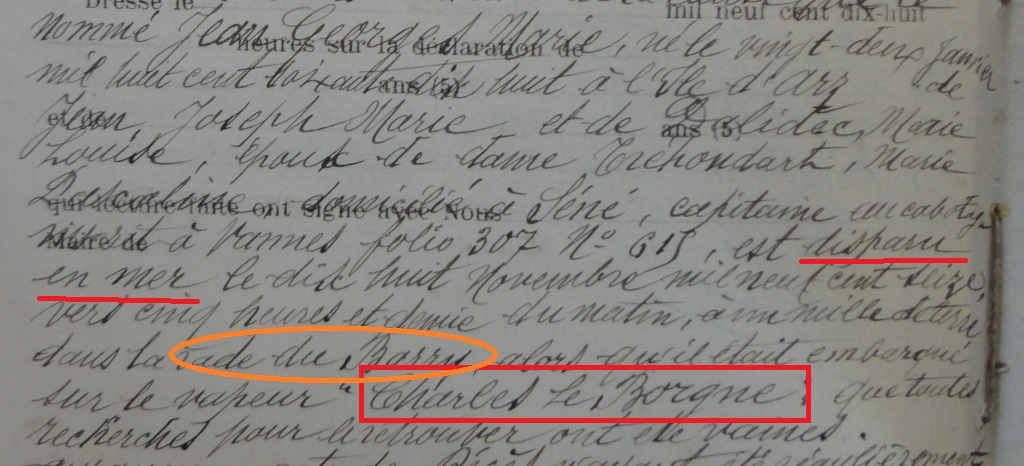

Georges Marie JEAN [ 22/01/1878 Ile d'Arz 18/11/1916 ] Charles LE BORGNE

La Première Guerre Mondiale a emporté des marins enrolés dans la marine de guerre. D'autres marins de la marine marchande sont morts du fait d'un acte de guerre et sont déclarés "Morts pour la France". D'autres marins comme Georges JEAN, sont disparus en mer sur un navire qui oeuvrait pour l'effort de guerre de la France.

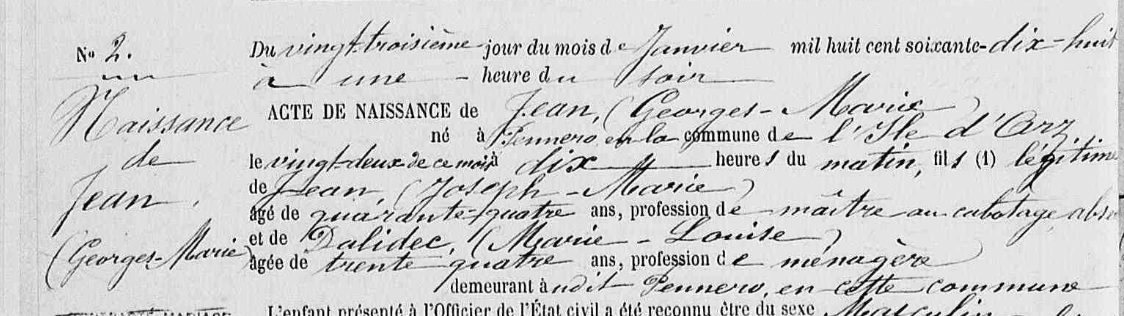

Georges Marie JEAN était né à l'Île d'Arz en comme l'indique son extrait d'acte de naissance.

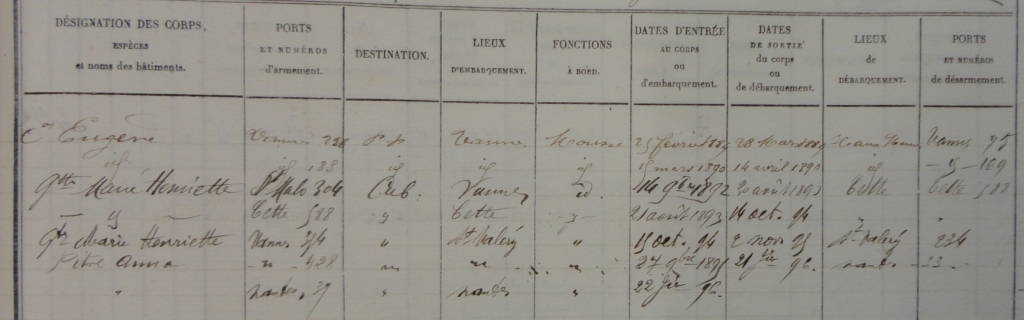

Sa fiche d'Inscrit Maritime conservée au Service Historique de la Défense de Lorient nous indique qu'à l'âge de 11 ans il est mousse dans la marine. Le 25/02/1889, il embarque sur le Canot Eugène entre Vannes et l'Ile aux Moines.

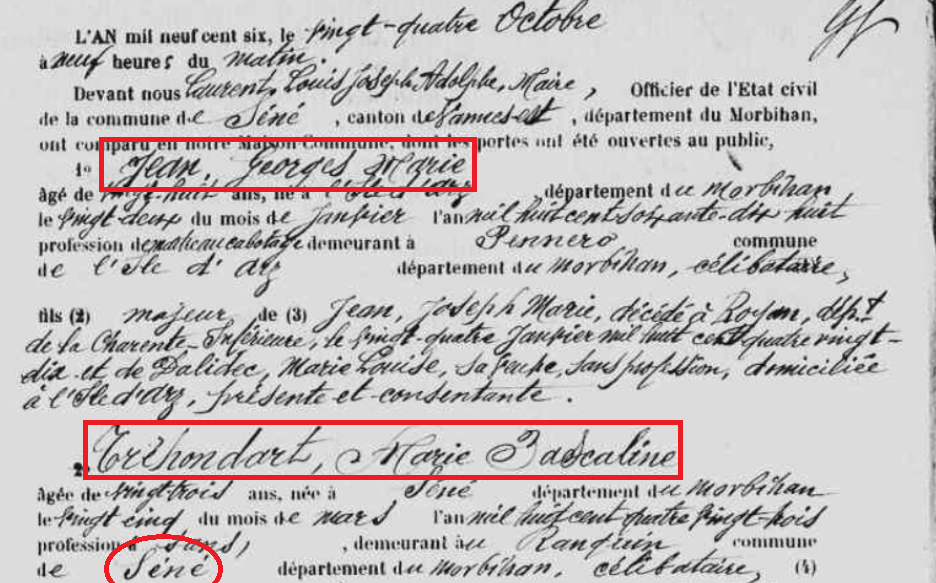

Il s'est marié à Séné le 24/10/1906 avec Marie Pascaline Trehondart comme l'indique son extrait de naissance et l'acte de mariage à l'état civil de Séné. Pascaline TREHONDART était la soeur du Capitaine au long court Ange Marie TREHONDART qui péri à bord du CHANIRAL (lire article dédié).

La jeune épouse habite bien au Ranquin comme le montre l'extrait du dénombrement de 1906. La jeune femme et son frère encore célibataires vivent sous le toit de leur soeur aînée mariée à Jean Marie LE FRANC.

Son acte de décès consultable sur les registre de Séné nous indique qu'il disparait en mer le 18 novembre 1916, en rade de Barry au sud des côtes du Pays de Galles.

Georges Marie JEAN était matelot sur la vapeur charbonnier de la compagnie Le Borgne, nonmé le "Charles Le Borgne" qui allait chercher du charbon dans le port gallois de Barry, comme le confirme sa fiche d'inscrit maritime.

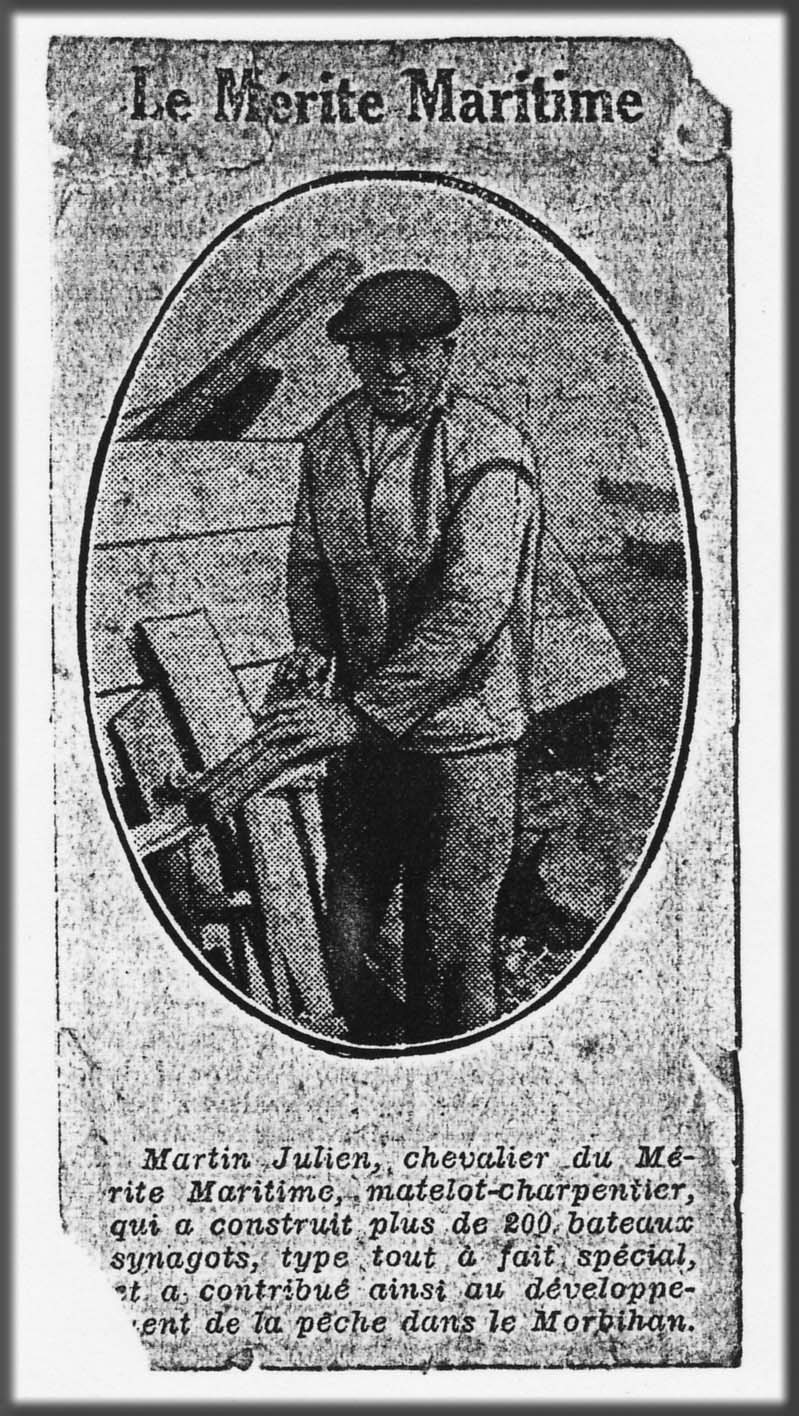

La ville de Séné a donné le nom d'une esplanade à Port-Anna en l'honneur du charpentier de marine, Julien MARTIN.

Que sait-on de Julien Marie MARTIN [1846-1939] dernier constructeur de sinagots à Séné?

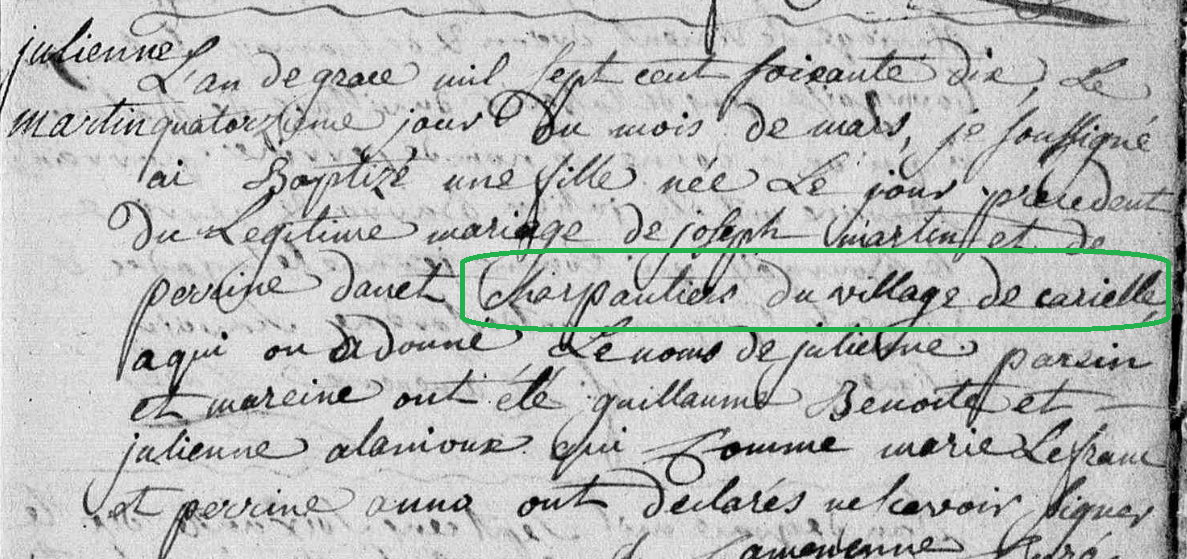

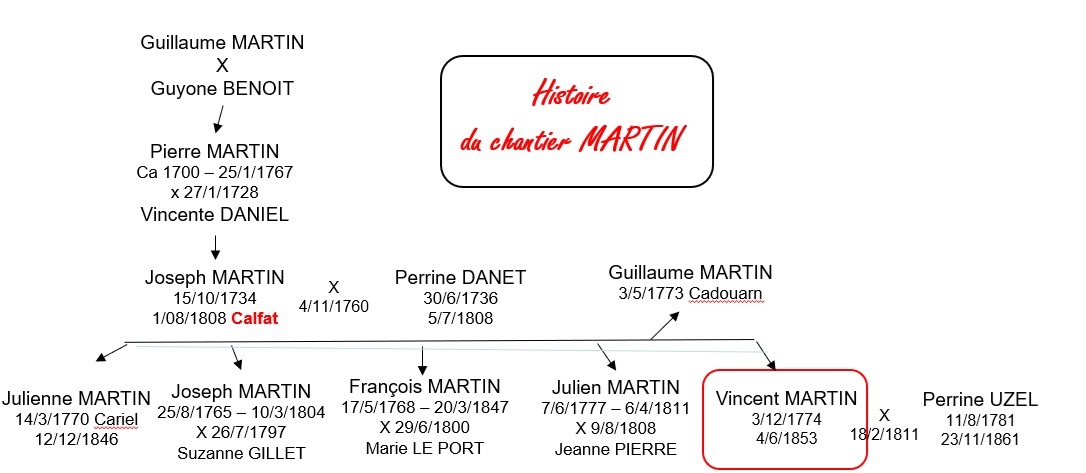

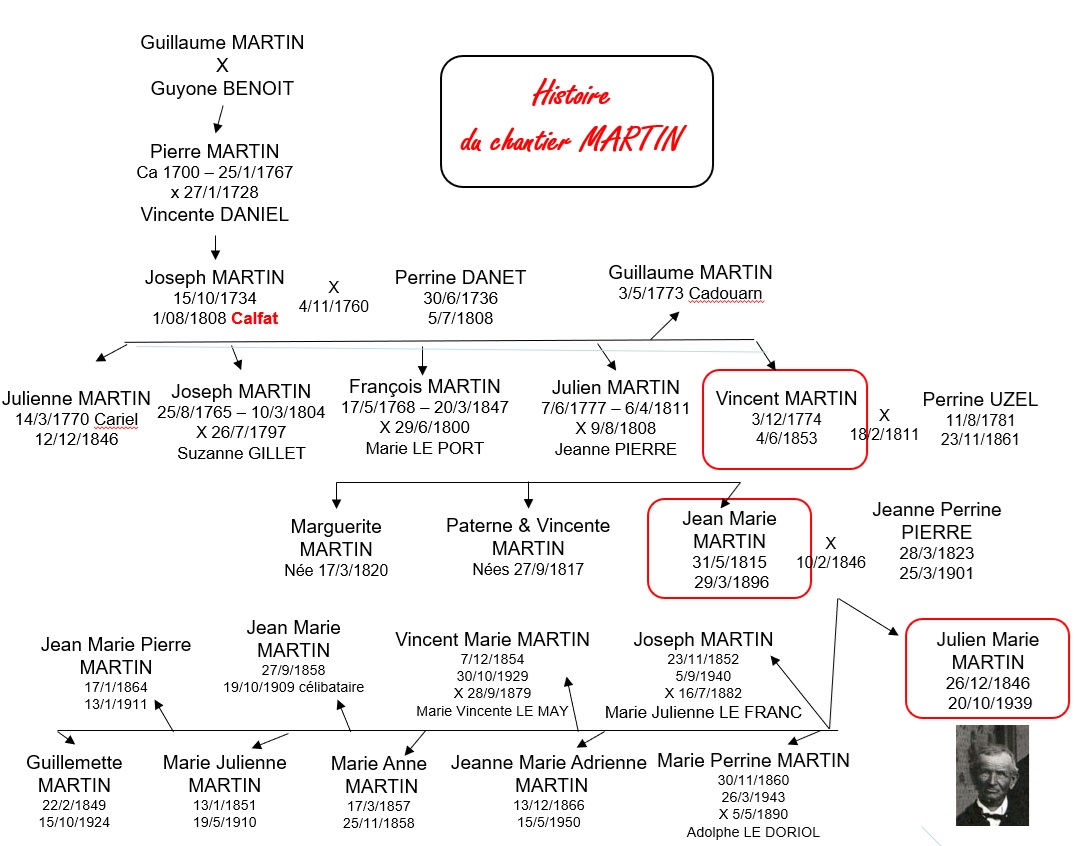

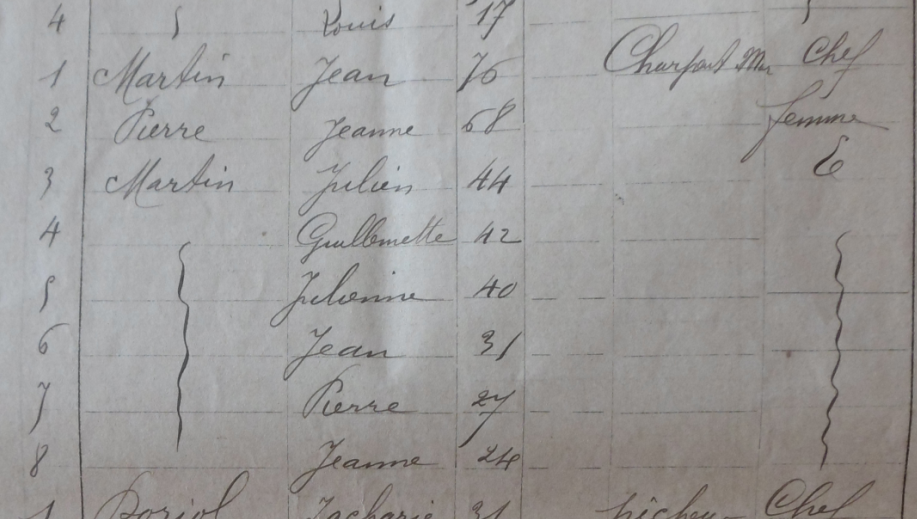

L'histoire des Chantiers Martin, remonte à la fin du règne de Louis XV vers 1765. La France et la Bretagne sortent épuisées de la Guerre de 7 ans [1756-1763]. Beaucoup de marins sinagots y perdèrent la vie, notamment lors de la Bataille des Cardinaux en 1759. Séné comptait déjà des familles de charpentiers. La famille MARTIN va se distinguer en embrassant cette profession sur 4 générations et 150 ans!

Les chantiers de construction de bateaux étaient très rudimentaires. Au contraire d'un boulanger qui transmettait un four, un charpentier transmettait quelques outils et surtout une expérience dans la construction des bateaux. Les sources sont rares. On peut toutefois s'appuyer sur les régistres d'état civil pour en savoir plus sur ces charpentiers de marine.

En étudiant l'arbre généalogique, on trouve bien un certain Guillaume MARTIN [ca 1670 - ca 1730] marié à Guyonne BENOIT [ca 1670-ca 1730], qui ne semble pas être ni calfat ni charpentier mais fournier (à préciser). L'acte de mariage de son fils, Pierre MARTIN {ca 1700 - 25/1/1767] et son acte de décès ne renseignent pas plus sur la profession de Pierre Martin.

De cette union, nait Joseph MARTIN [15/10/1734 - 1/08/1808]. Son acte de naissance à Cadouarn et son acte de mariage le 4/11/1760 à Séné avec Perrine DANET [30/6/1736-5/7/1808] ne précisent pas sa profession. Son acte de décès nous dit qu'il fut calfat. Par contre son épouse Perrine est la fille du charpentier de marine Julien DANET [18/10/1707 - ??]. Ce dernier a eu quatre enfants dont trois morts en bas âge. C'est donc son gendre Joseph MARTIN qui va continuer cette longue lignée de charpentiers sinagots remontant au maître charpentier Guillaume Danet [1620-1681]. (lire article sur les charpentiers DANET).

L'acte de naissance du fils aîné de Joseph et Perrine, baptisé Joseph en 1765, indique que son père est matelot. Celui de François en 1768, comme celui de sa fille ainée Jeanne en 1770, mentionnent la profession de charpentier à Cariel. Celui de son fils Guillaume en 1773 situe la famille à Cadouarn.

On peut avancer que Joseph MARTIN a commencé son activté de charpentier à partir de 1765, sans doute à la mort de son beau-père, d'abord sur Cariel puis sur Cadouarn.

De cette union naquirent une fille, Julienne [1768-1846] et quatre garçons. Joseph [ca 1765-10/3/1804] et Julien [7/6/1777-6/4/1811] moururent jeunes, laissant François [175/1768-20/3/1847] et Vincent [3/12/1774-4/6/1853] à la tête du chantier à la mort de leur père.

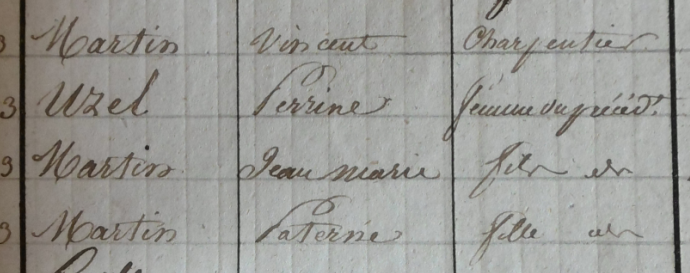

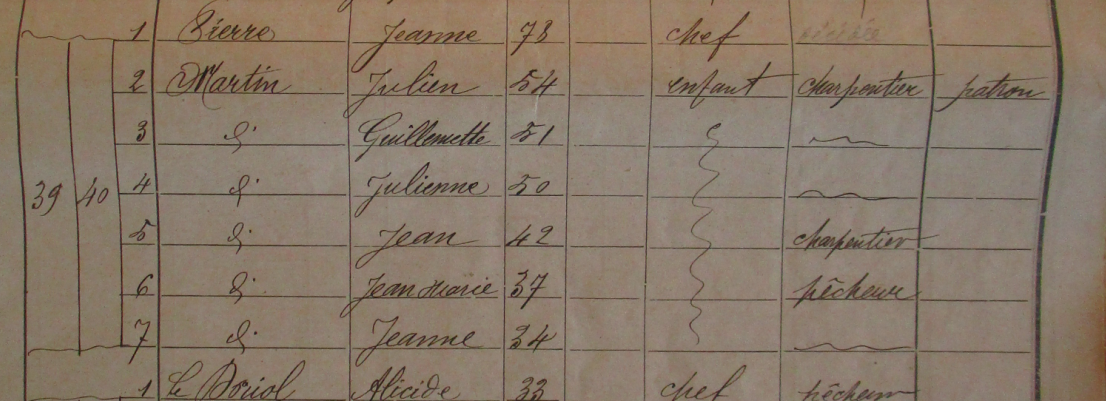

François n'ayant eu que 4 filles, le chantier passe à son frère Vincent, qui est marin pêcheur quand il épouse le 18/2/1811 Perrine UZEL de Sarzeau [11/8/1781-23/11/1861]. A la naissance de son 1er enfant, Jean Marie en 1815, il est encore pêcheur; lorsque son épouse accouche de 2 jumelles en 1817, il déclare l'activité de charpentier, tout comme en 1820, à la naissance de sa 3° fille, Marguerite qui décède en bas âge. Lors du 1er dénombrement de 1841, sa fille Marie Vincente et son enfant sont décédés suite à l'accouchement. La famille Martin est pointée à Cadouarn.

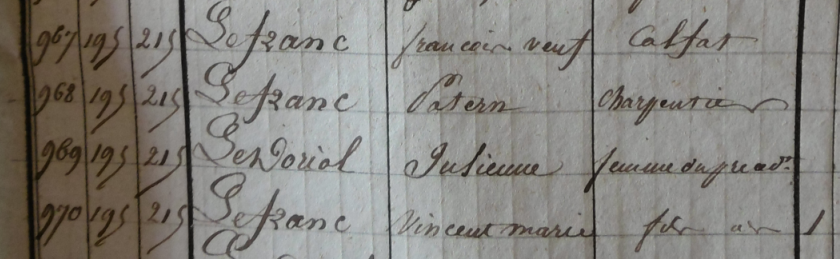

Cette liste nominative fait apparaitre aussi une autre famille de charpentiers à Cadouarn. François LE FRANC [28/11/1769-18/4/1849] est calfat. Son fils, Patern LE FRANC [9/4/1917-29/3/1896] est charpentier. Il est fort probable que les Le Franc travaillaient au chantier Martin pour satisfaire les commandes de sinagots.

Ce premier recencement à Séné montre la présence de forgerons qui forgent les outils pour le monde agricole, les charettes mais également les outils du calfat, les scies des charpentier et les pièces métalliques des bateaux.

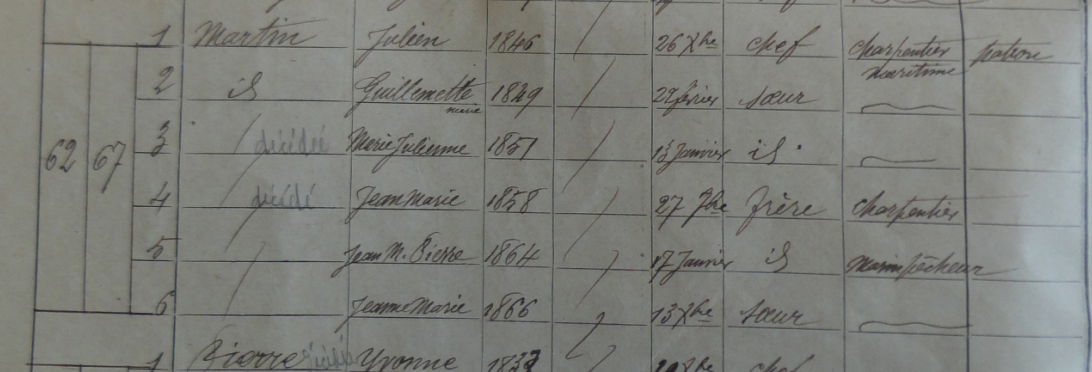

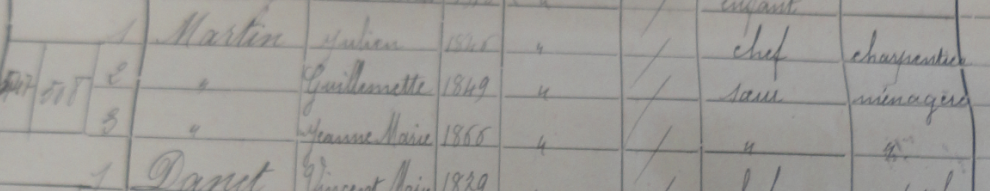

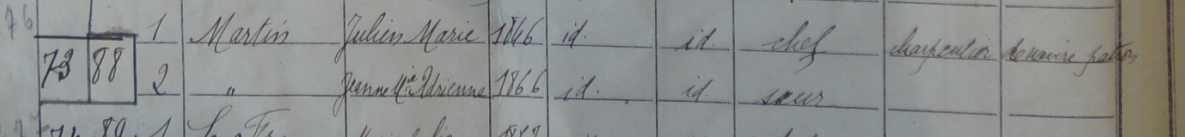

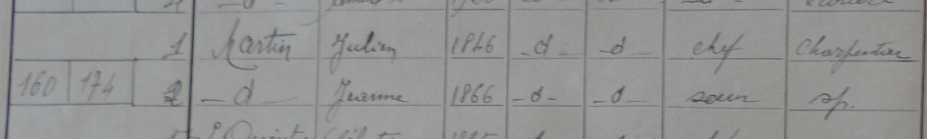

Au décès de son père en 1853, Jean Marie MARTIN [30/5/1815-29/3/1896] reprendra le chantier familial à Cadouarn. Lors de son mariage avec Jeanne Perrine PIERRE, le 10/2/1846, il déclare l'activité de charpentier, tout comme à la naissance de son fils aîné, Julien Marie cette même année. Les actes de naissance de ses enfants successifs permettent de lire l'activité déclarée en mairie. Les époux Martin eurent 5 filles et 4 garçons. En 1866, lors de la naissance de sa dernière fille, Jeanne, il est charpentier naval. Sur son acte de décès en 1896, l'officer d'état civil indique la profession de pêcheur. On comprend qu'avec l'âge, il a arrêté la construction de bateaux pour devenir pêcheur.

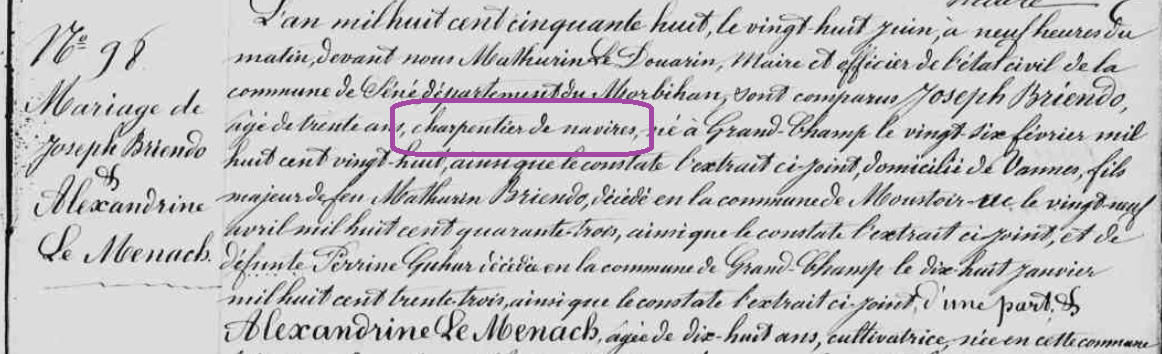

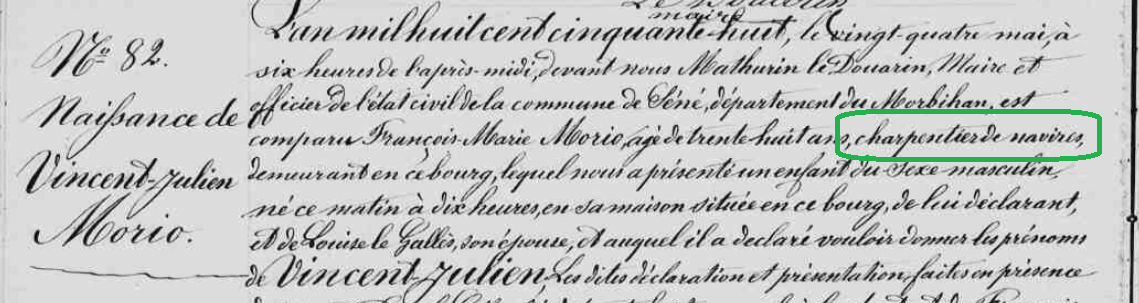

Durant ses années à la tête du chantier, Jean Marie MARTIN a travaillé avec son fils, Julien Marie mais il semble avoir également embauché des ouvriers. Ainsi lors de son mariage en 1858 avec la sinagote Alexandrine Le Ménach, Joseph BRIENDO né à Grand Champ déclare être charpentier de marine. Cette même année, à la naissance de son fils, François MORIO déclare lui aussi l'acitivté de charpentier de marine. MORIO est encore "charpentier maritime" lors de la naissance de son dernier enfant Jean Louis en 1864.

Yann LE REGENT, des Amis du Sinagot, a montré que 51 sinagots avaient été construits en 1857 et 1858, soit plus de 25 par an, alors qu'en une année "normale", le chantier Martin mettait à l'eau entre 4 et 10 bateaux.

Un grand changement intervient également à partir de l'année 1857. Les sinagots qui n'avaient jusqu'alors compté qu'un mât et une voile carrée (en bannière) amurant sur le côté, vont se doter d'un deuxième mat supportant une voilure plus importante. Cette modification couteuse avait surement pour but de leur permettre d'aller plus loin en mer. Elle va leur faciliter la sortie du Golfe du Morbihan pour pratiquer la pêche en baie de Quiberon et la drague des huîtres dans l'anse de Penerf. Les sinagots rentreront ensemble de ces sorties sur le mor bras à la queue leu leu à marée montante.

Georges Pignon, dit Jordic, Retour des siangots vers Séné à la nuit tombante, 1912, hst 23x16 cm.

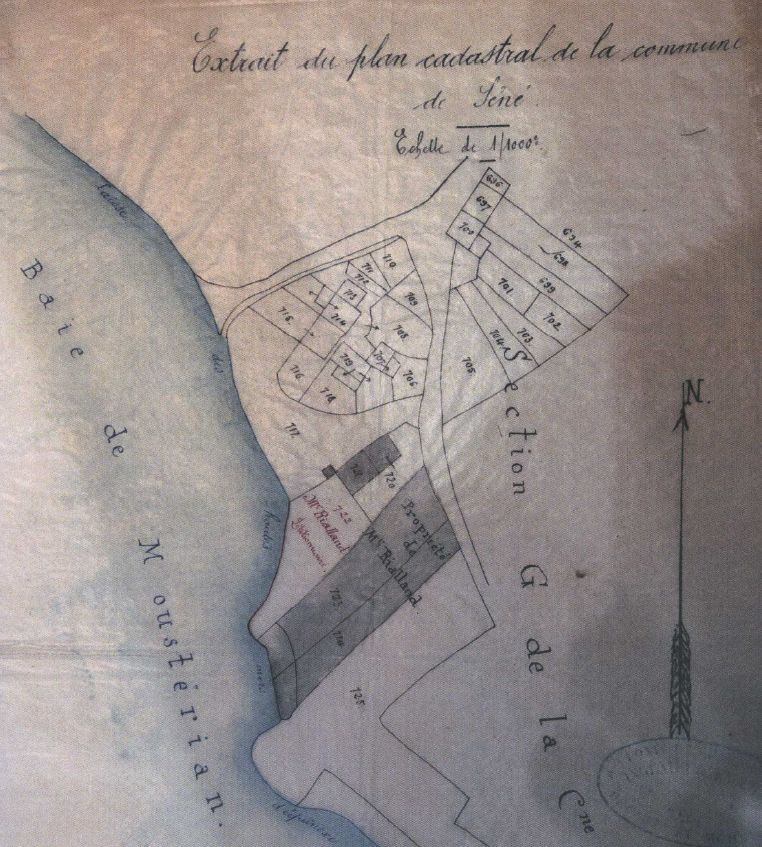

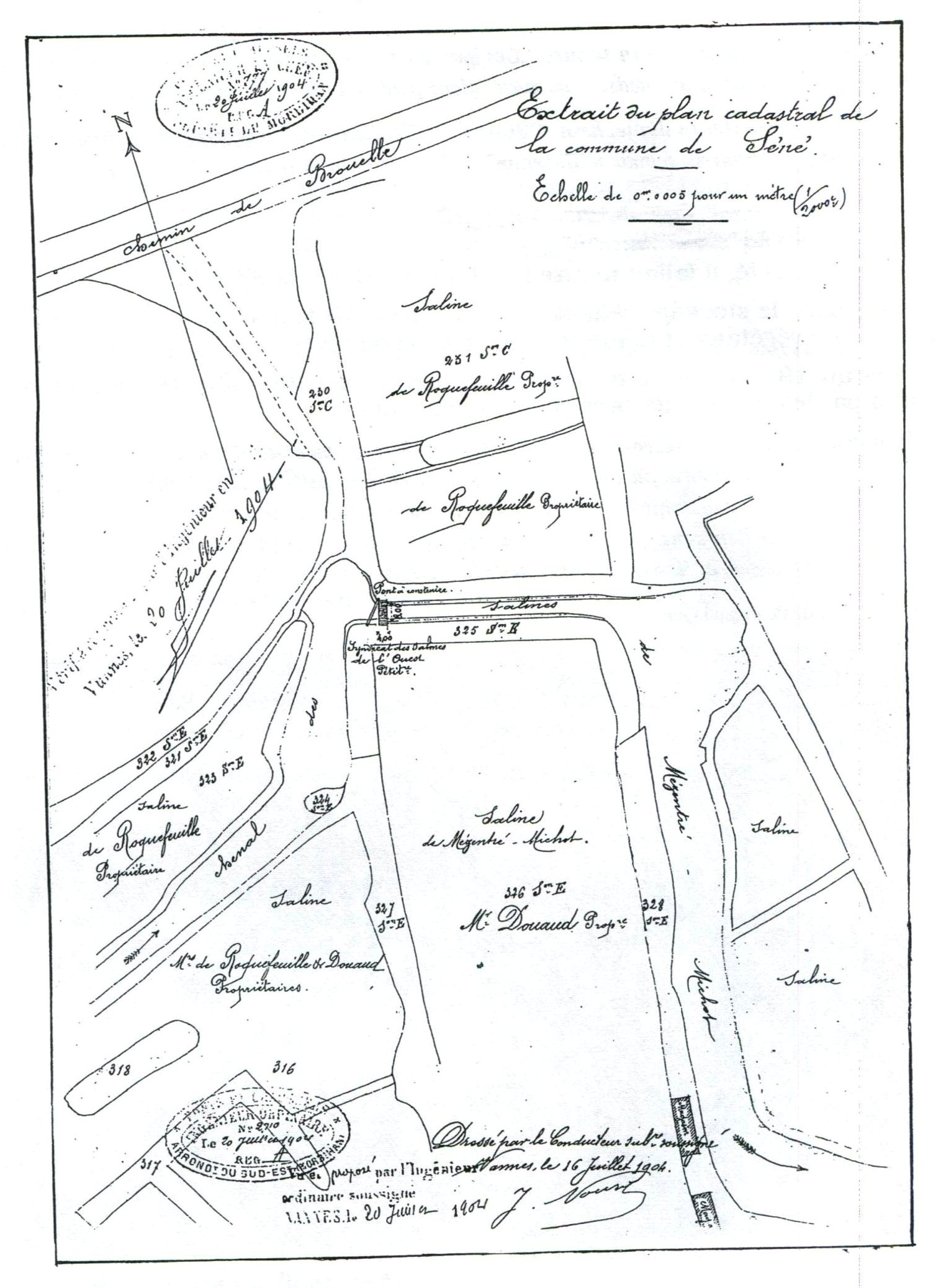

Le chantier Martin était située au Godal, près de Cadouarn, coté Vannes. Les Martin avait construit une chaussée de pierres dite de Kerdavid permettant à marée haute la mise à l'eau des bateaux. Cet extrait du cadastre de 1845 permet de le situer.

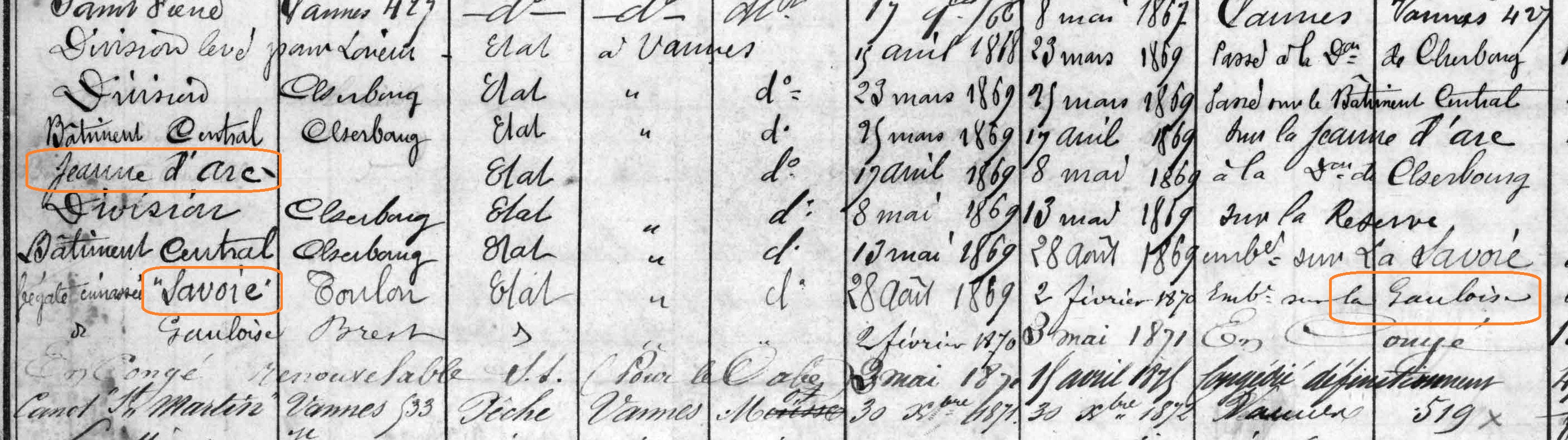

Les actes de mariages des garçons permettent de connaître leur activité à l'âge adulte. Seul Joseph indique être charpentier en 1882, les autres étant pêcheurs. Mais dès la naissance de son 1er enfant, en 1883, Joseph est aussi pêcheur. L'ainé des Martin, Julien Marie, de la classe 1866, reviendra au chantier aux côtés de son père au retour de sa conscription et de la Guerre contre la Prusse en avril 1871. Lors de cette période, il fut à bord des frégates cuirassées Savoie et Gauloise.

Fregate cuirassée Savoie

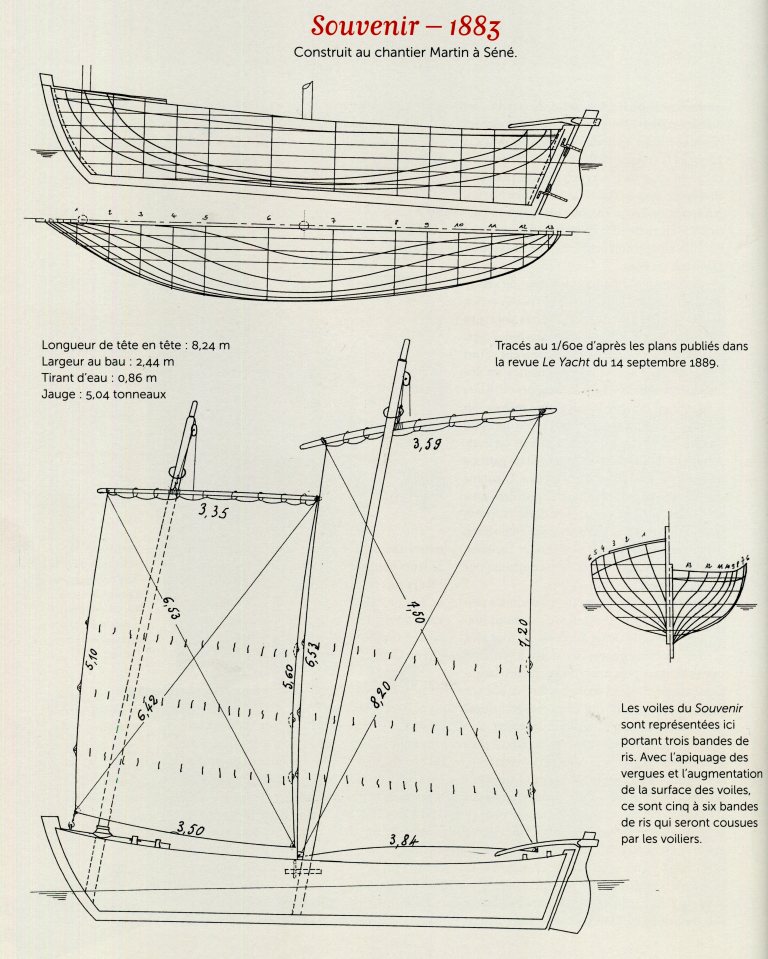

Sa fiche d'Inscrit Maritime nous indique qu'il fut marin pêcheur avant de travailler au chantier après le décès de son père. Celui-ci construisit à partir de 1883, le Souvenir, dont on fera une réplique.

Réplique du Souvenir photographié dans le port de Douarnenez en mai 1993. Le Souvenir fut lancé le 28 mars 187 au port Rhu de Douarnenez.

(cliché YR les Amis du Sinagot)

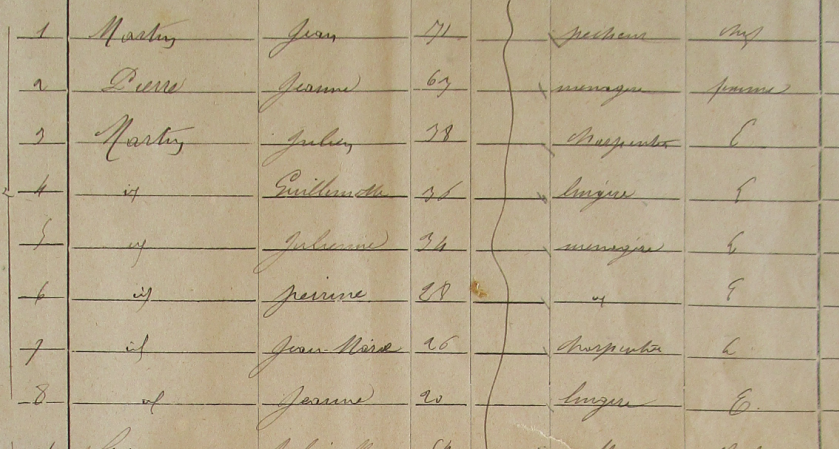

La famille Martin est pointée lors du dénombrement de 1886. Julien déclare l'activité de charpentier aux côtés de son père même si il est aussi par ailleurs marin sur Le Même selon la fiche d'Inscrit Maritime.

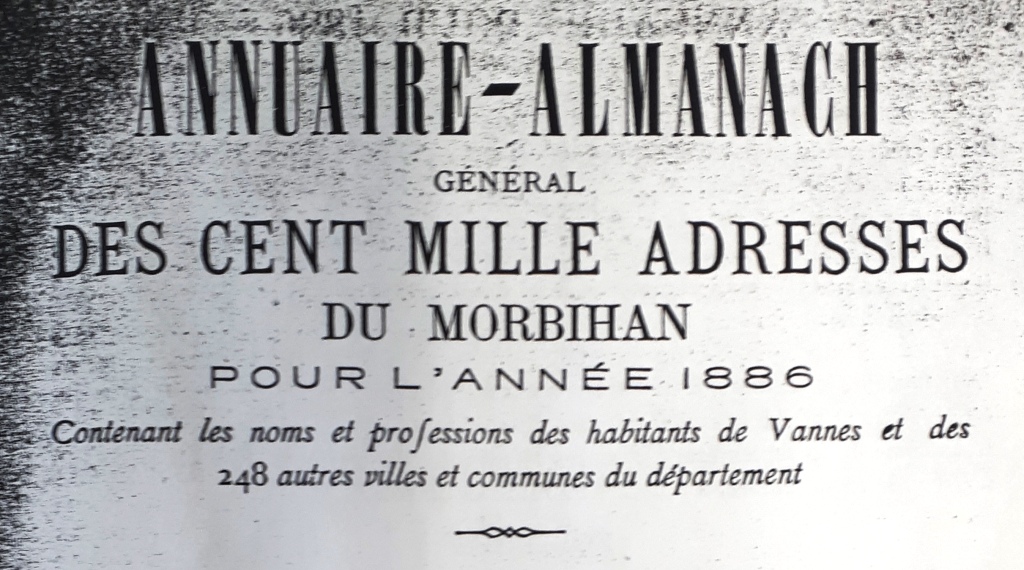

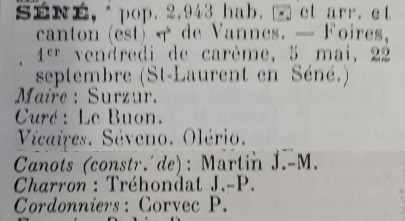

Dans l'Annuaire-Almanach des Cent Milles Adresses du Morbihan" édité en 1886, Jean Marie MARTIN est répertorié comme "constructeur de canots" sur Séné.

Au dénombrement de 1891, la famille Martin compte 6 enfants au foyer. Vincent, marié depuis1879, Joseph depuis 1882 et Pérrine depuis 1890, ont quitté le giron familial.

En 1901, Mme PIERRE est veuve depuis le décès de son mari en 1896. Les enfants les plus jeunes, Jean Marie Pierre (avec tous ses prénoms) et sa soeur Jeanne, ont opté pour le métier de pêcheur, la construction de sinagots ne pouvant pas nourrir la famille nombreuse.

En 1905, à la demande de Jean Marie LE GREGAM qui se marie cetet année-là avec Jeanne CLERO, Julien Marie MARTIN construit un sinagot qui prendra le nom de Jean et Jeanne en l'honneur des jeunes mariés.

Les listes nominatives de 1906 indiquent que Julien MARTIN est devenu le chef de famille depuis le décès de sa mère en 1901. Il ne se mariera pas, tout comme ces frères et soeurs qui vivent près de lui.

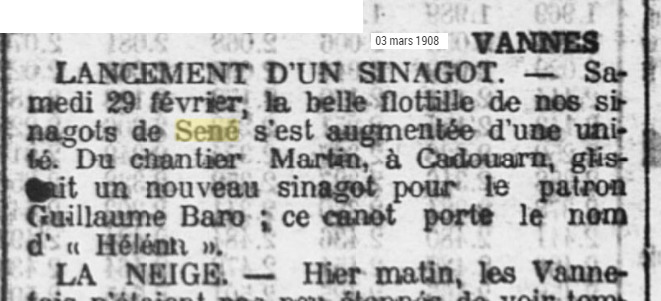

Le 29 février 1908 le sinagot "Héléna", patron Guillaume Baro est mis à l'eau à Cadouarn.

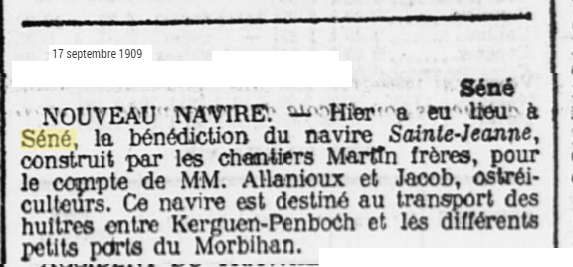

Le 16 septembre 1909, le Sainte-Jeanne est mis à l'eau.

En 1909, Julien MARTIN perd son frère cadet Jean à l'âge de 51 ans, célibataire. En 1910, sa soeur Marie Julienne décède. En 1911 c'est au tour de Jean Marie Pierre de décéder. Si bien qu'au dénombrement de 1911, Guillemete, Jeanne et Julien sont sous le même toit. Le 15/2/1913, il reçoit par décret la médaille d'honneur.

En 1914, le chantier Martin, sans doute Julien Marie MARTIN, alors âgé de 68 ans met à l'eau le dernier sinagot construit à Séné baptisé Travailleur, tout un symbole pour ce charpentier de marine et le pêcheur qui l'a armé, François LOISEAU [25/1/1863 - 19/12/1931], qui fut également sur ses vieux jours passeur entre Séné et Conleau.

La famille subit la guerre de 14-18. Les listes nominatives de 1921, montrent que ses deux soeurs Guillemette et Jeanne Marie aident au foyer Julien MARTIN alors âgé de 75 ans. Guillemette décède en 1924.

En 1926, comme en 1931, Jeanne MARTIN épaule son frère aîné. Quant à Julien Marie MARTIN, il continue d'entretenir une partie de la flotille de sinagots et construit encore des plates jusqu'à la fin des années 1920.

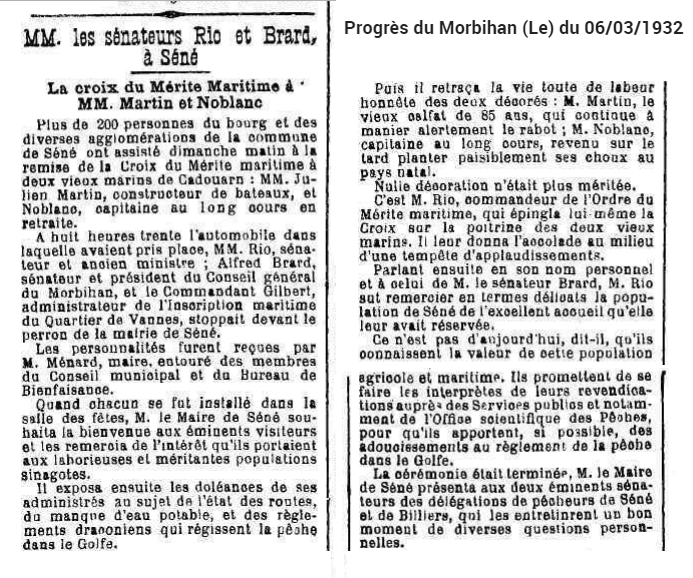

Par décret du 2/8/1931, il est fait Chevalier de l'Order du Mérite Maritime. Les autorités maritimes reconnaissent son assiduité au métier de charpentier de marine.Il reçoit sa décoration le dimanche 6 mars 1932. Le maire de l'époque, Henri MENARD, ne manqua pas, comme à son habitude, d'organiser une belle cérémonie à Séné.

Julien MARTIN aura connu trois guerres : la guerre contre les Prussiens en 1870, la Grande Guerre de 14-18 et la déclaration de guerre contre l'Allemagne nazie. Il décède le 20/10/1939, à l'âge de 93 ans des suites d’une blessure occasionnée par une pointe rouillée. Ses dernières paroles avant de mourrir furent " je ne pense pas avoir dérangé quiconque sur cette Terre ".

Julien MARTIN lors des noces d'or de son frère Joseph MARTIN en 1932.

Sur la période 1844-1914, en étudiant les archives des Affaires Maritimes, les Amis du Sinagot ont répertorié 643 sinagots construits par les chantiers du Quartier de Vannes. Le chantier Martin de Séné peut s'enorgueillir d'avoir mis à l'eau 524 sinagots auxquels viendront ensuite s'ajouter, 46 autres sinagots construits par les chantiers Lesquel et Jeffredo de Vannes. Après guerre les chantier Querrien du Bono en construiront 73 de plus.

Le chantier MARTIN et Julien MARTIN que les pêcheurs appelaient avec respect et affection "Le Père Martin" était conscient que ses bateaux faisaient tout simplement vivre la population maritime désargentée de Séné , il pratiquait le juste prix, gardant pour lui de quoi subsister, à la fin de sa carrière son corps avait pris la forme des membrures de ses bateaux tellement il était courbé !

La vie a constraint Julien MARTIN à assumer son rôle de frère aîné pour aider au besoin de ses parents et ensuite à ceux de ses nombreux frères et soeurs. Resté célibataire, les nombreux sinagots construits de ses mains sont ses enfants qu'il nous a légué.

Parmi les Sinagots "Morts pour la France" on compte 16 marins disparus soit lors d'un combat naval soit à la suite d'une attaque d'un sous-marin allemand ou autrichien.

Tel est le cas des marins Doriol et Guyomar qui près de Corfou en Grèce à un an d'intervalle ont péri à bord de leur chalutier patrouilleur qui a sauté sur une mine déposée par un sous-marin.

Des marins de Séné qui savaient manoeuvrer leur chalutier se sont retrouvés du jour au lendemain, marin combattants...

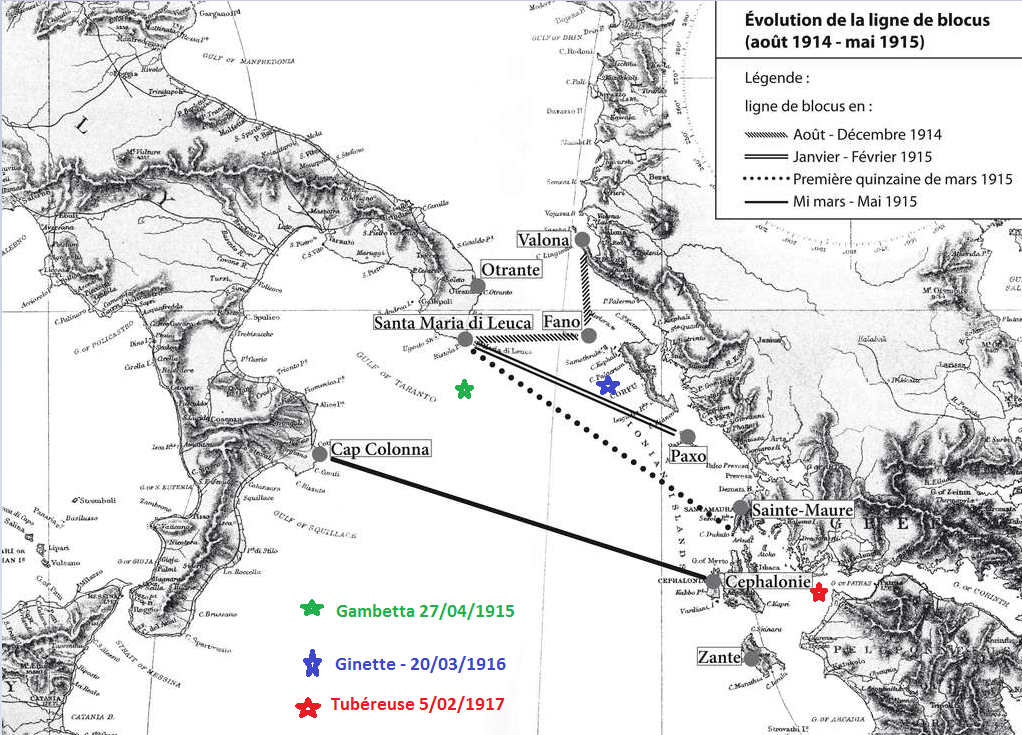

Depuis le début des hostilités, les Alliés entretiennent un blocus du détroit d'Otrante entre l'Italie et les côtes albanaises et grecques, pour nuire à la marine austro-hongroise comme l'indique la carte suivante. C'est dans ces parages que le cuirassier Le Gambetta" sombrera également. Lire article.

Qui étaient ces deux marins de Séné et dans quelles circonstances leur bateau sombra dans le canal d'Otrante ?

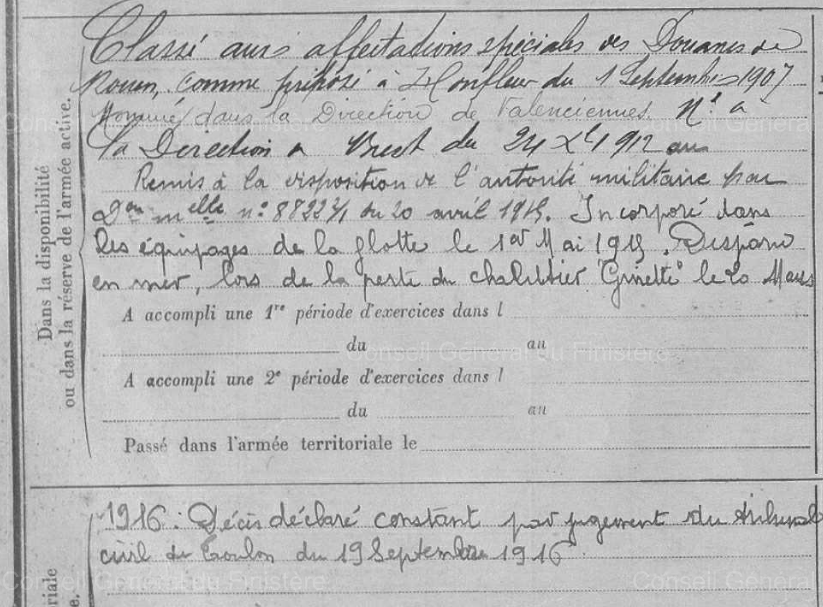

François Marie GUYOMAR : 16/10/1885 - La Ginette 30/03/1916 :

Le chalutier "La Ginette" a été réquisitionné par la Marine et il sert de patrouilleur en Méditerranée. Ainsi des marins se retrouvent soldats sur des bateaux construits pour un autre usage.

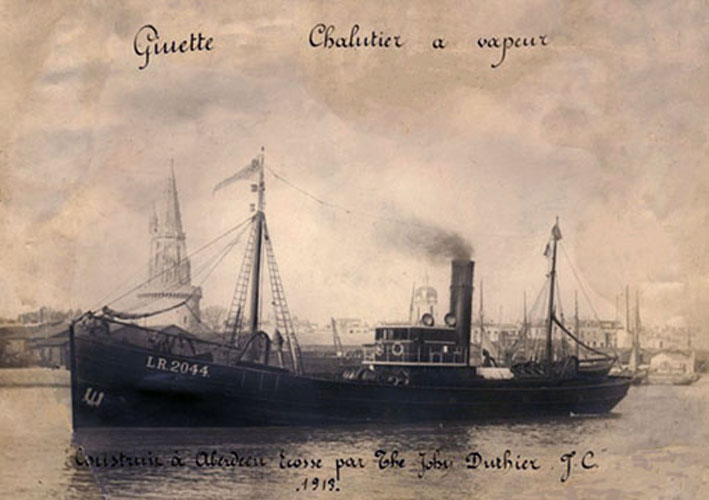

La Ginette de 272 tx a été constuit par le chantier Duthie Torry, à Aberdeen, en Grande-Bretagne.

Mis à flot le 09.01.1913, il entre en service pour la Marine le 07.02.1915, réquisitionné à La Rochelle, pour des opérations en Méditerranée. Il participe notamment à l'évacuation de l’armée serbe du port de Durazzo (aujourd'hui Düres) en Albanie. Comme fait d'armes, il abat un avion à Valona (aujourd'hui Vlora) sur la côte albanaise en 1916. Lors d'un convoi où il incorpore sa 1ère escadrille de patrouille le 20.03.1916, le Ginette saute sur une mine posée par le sous-marin UC 14 commandée par KL Franz Becker, au large de Corfou en Grèce.

On dénombre ce jour-là 19 marins disparus, dont le matelot de 3° classe François Marie GUYOMAR âgé de 31 ans et 7 rescapés qui témoigneront.

François GUYOMAR était né le 16/10/1885 à Moëlan sur mer en Finistère. Ses parents étaient cultivateurs.

Comment expliquer sa présence sur le monument au mort de Séné?

Sa fiche de matricule nous indique qu'il fait sa conscription d'avril 1906 à avril 1907.

L'administration militaire annote également son parcours professionnnel dans l'administration des douanes.

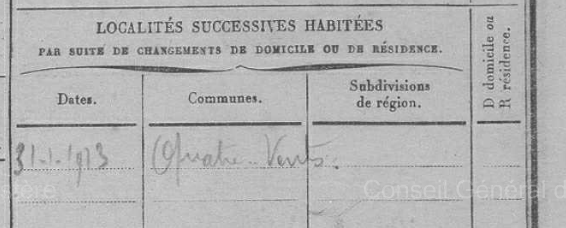

Ainsi, François GUYOMAR change d'affectation dans les douanes qui le conduisent de Honfleur vers Valenciennes, puis Brest en 1912 en Bretagne, sa région natale. A partir de mai 1915 il est donc mobilisé et matelot sur la Ginette.

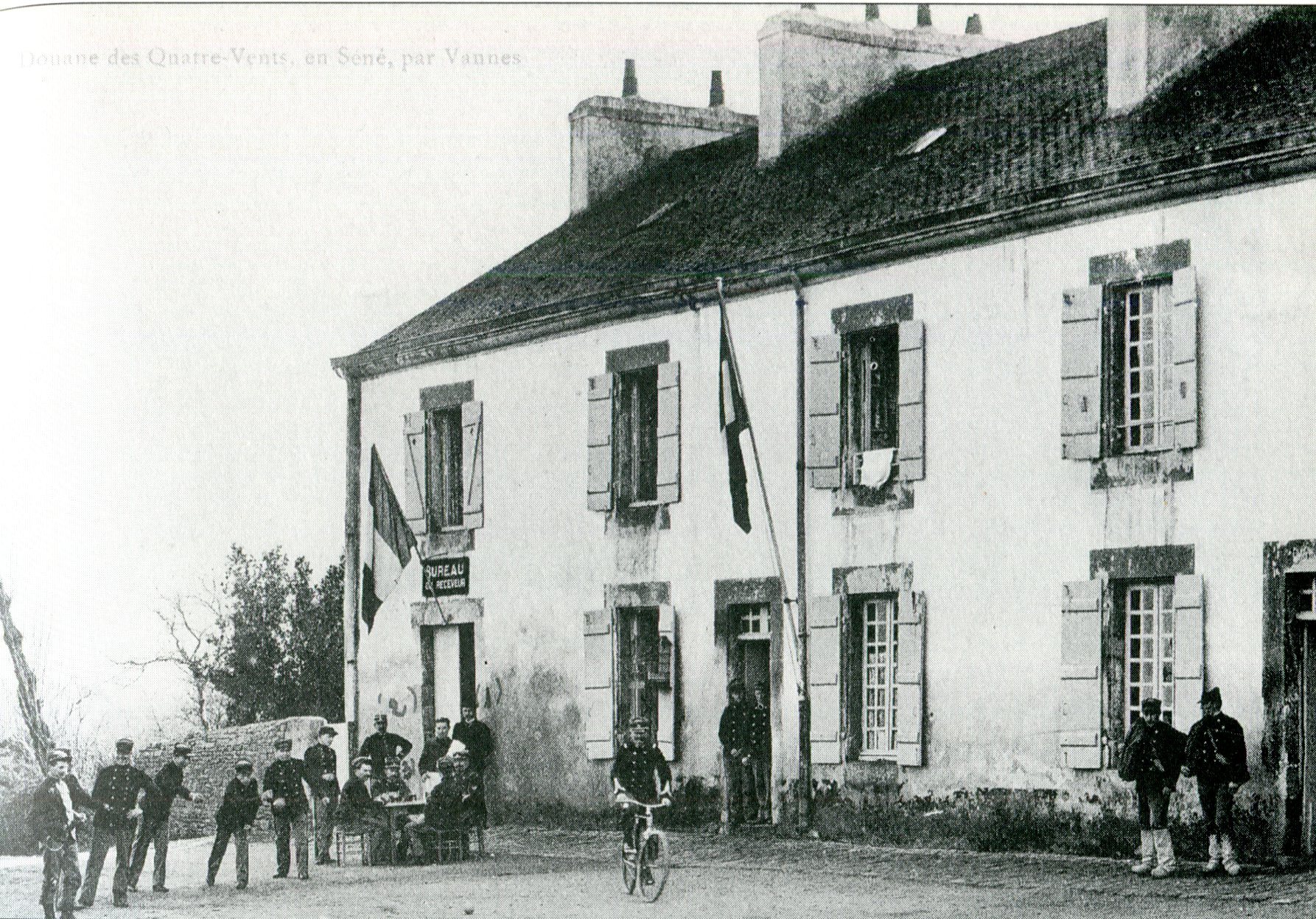

En observant de près la fiche de matricule on note au crayon de papier sa dernière localité de résidence à partir du 31/01/1913 : Quatre-Vents. Ainsi le douanier Guyomar a-t-il été affecté à Séné dans la caserne des Quatre-vents en 1913 après le dénombrement de 1911 où son nom n'apparait pas. A sa mort, c'est l'adresse du dernier domicile connu qui lui vaut son inscription sur le monument aux morts de Séné. Ce n'est d'ailleurs pas le seul douanier sinagot qui sera "Mort pour la France". Lire autre article.

Il semarie alors à Séné avec Marie Louise JACOB de Kergrippe le 16 septembre 1913.

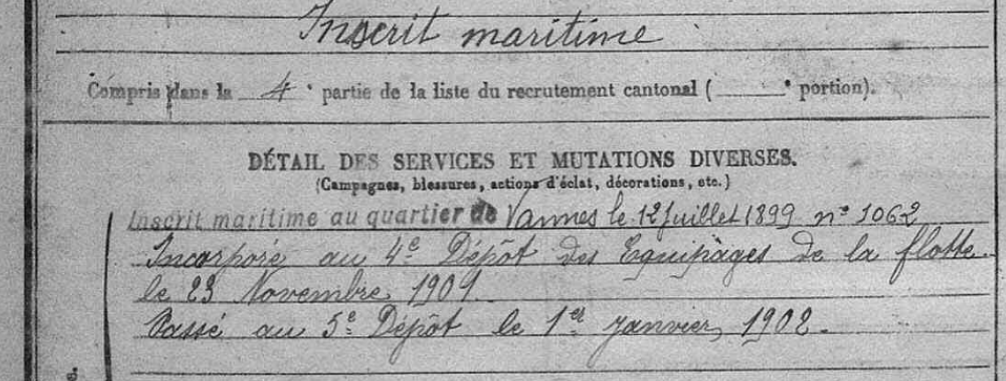

Honoré Louis Marie DORIOL : 12/07/1881 - La Tubéreuse - 5/02/1917

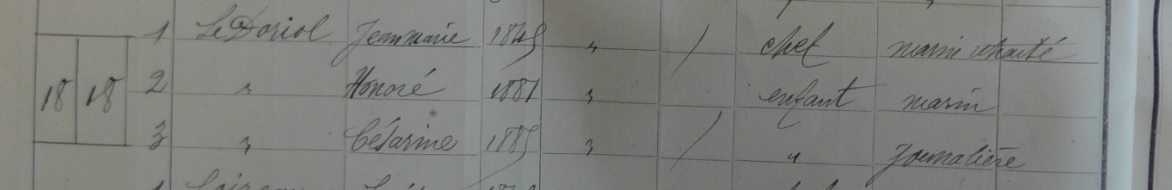

Né au village de Montsarrac le 12/07/1881 dans une famille de marins comme nous l'indique son extrait d'acte de naissance et le dénombrement de 1906.

Sa fiche de matricule nous rappelle que sa classe ne faisait que 12 mois de conscription qu'il effectuera de nov 1901 a janv.1902.

Au dénombrement de 1911 on note que son père est veuf.

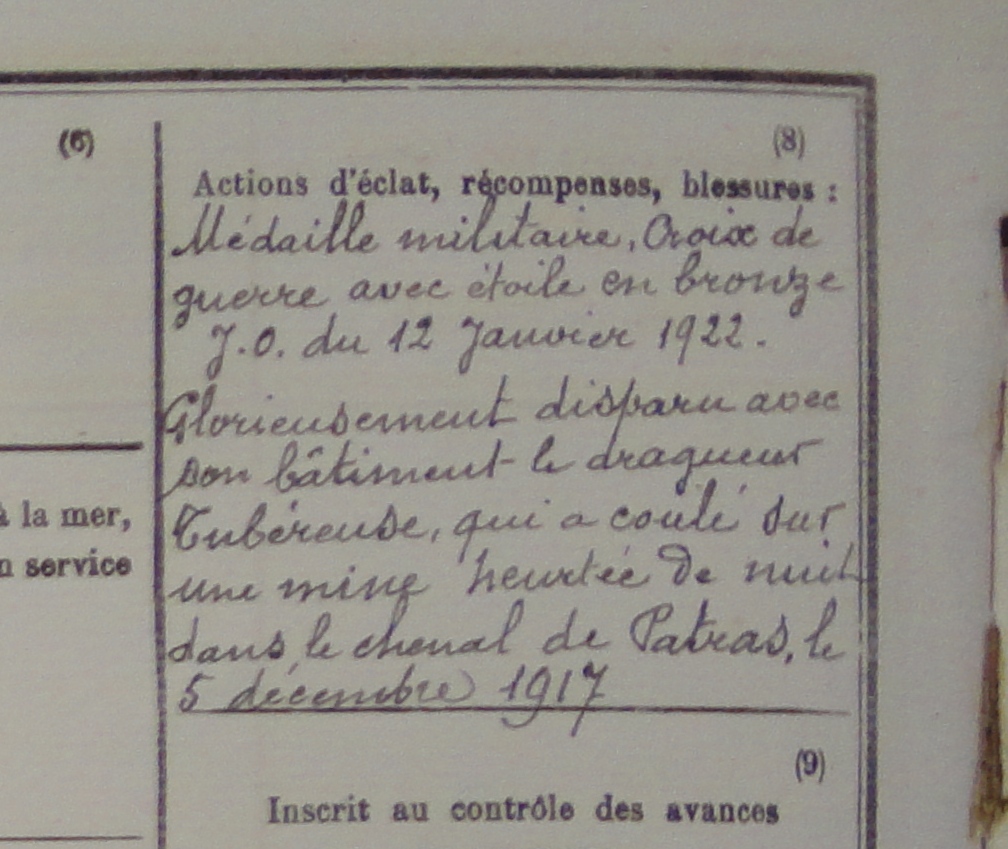

Matelot de 2° classe à bord du chalutier patrouilleur La Tubéreuse, Honoré Louis Marie DORIOL, disparait à lâge de 36 ans le 05-06.12.1917 : le Tubéreuse saute sur une mine mouillée par le sous-marin UC-38 (OL Hans Hermann Wendlandt) et coule devant Corfou dans le golfe de Patras en Grèce.

"Le chalutier TUBEREUSE a sauté sur une mine le 5 Décembre 1917 à 17h30 heure orientale. Il était à 4000 m de la porte du barrage Pappas – Tholge, dans le chenal de sécurité. Il a disparu aussitôt et seuls deux hommes ont pu être sauvés par le SCORPION qui se trouvait à proximité. Les deux survivants sont à l’infirmerie de la base de Patras"

Sa fiche d'inscrit maritime nous indique qu'il a été cité en 1922.

La TUBEREUSE était un chalutier japonais reconverti en patrouilleur. Photo de la Capucine chalutier similaire. Ce fait nous rappelle que le Japon était du côté des Alliés pendant la guerre de 1914-18.

Chantier : Kawasaki Dockyard, Kobé, Japon.

Caractéristiques : 212 t ; 31,09 x 6,4 x 3,43 m.

Armement : I ou II de 75 mm ou 90 ou 100 mm, I de 47 mm sur les unités plus petites. Parfois armement ASM.

Observations :

Chalutier Shinko Maru construit en 1911 au Japon.

06.1917 : acheté par la Marine française et renommé Tubéreuse. La France achètera 34 navires de pêche au Japon durant la guerre.

05-06.12.1917 : il saute sur une mine mouillée par le sous-marin UC-38 (OL Hans Hermann Wendlandt) et coule devant Corfou dans le golfe de Patras. Une semaine après, le 14 décembre 1917, l’équipage de l’UC-38 sera capturé après un combat contre les torpilleurs Mameluck et Lansquenet alors qu’il venait de torpiller le croiseur Châteaurenault devant l’entrée du golfe de Corinthe. Le 12, il avait manqué le croiseur D’Entrecasteaux employé pour l’occasion au transport des troupes entre Tarente et Itéa.

Le patrouilleur Tubéreuse est cité à l’ordre du jour :

Chalutier Tubéreuse : a sombré par l’explosion d’une mine au cours d’opérations à proximité d’un champ de mines connu

(J. O. du 24 février 1918).

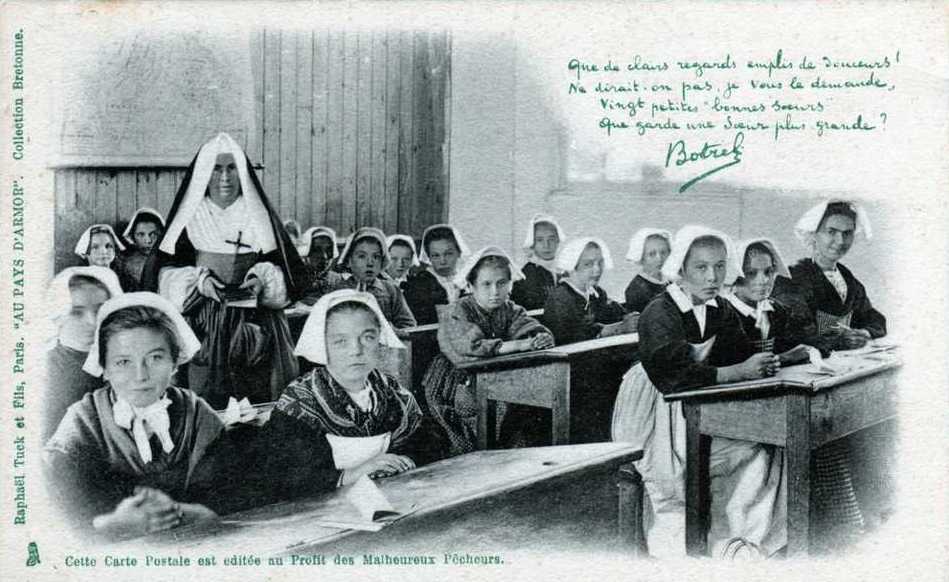

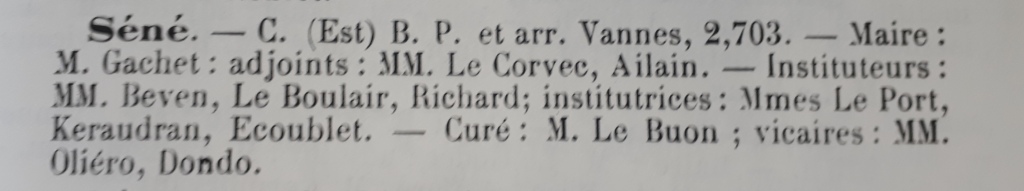

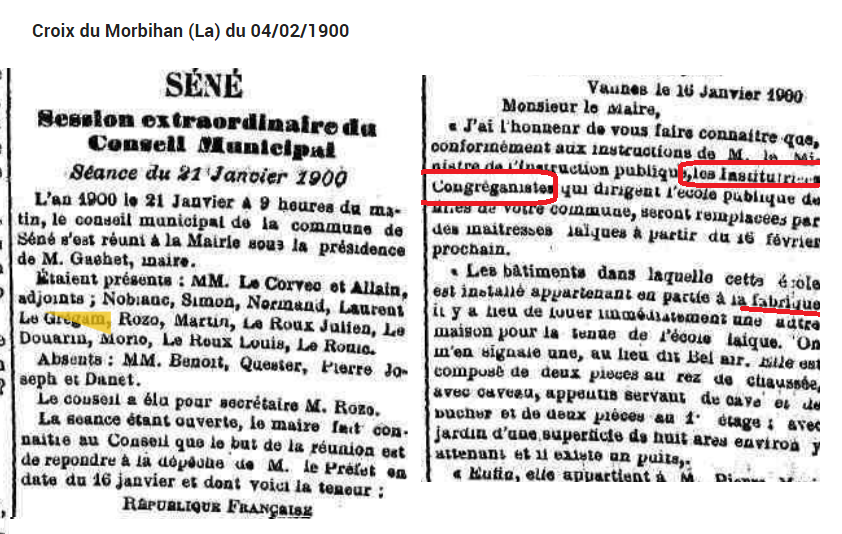

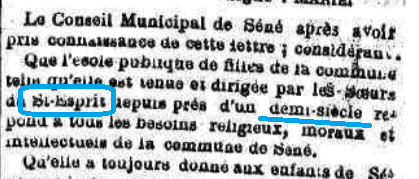

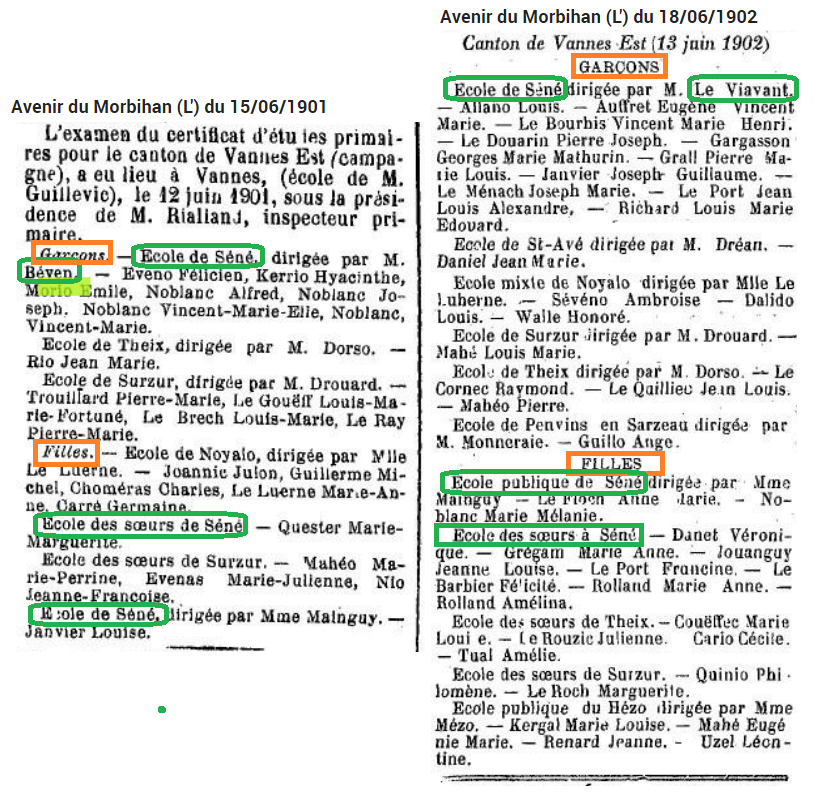

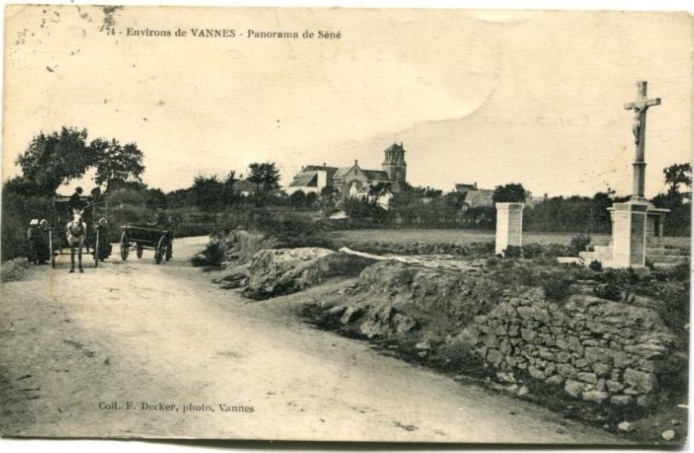

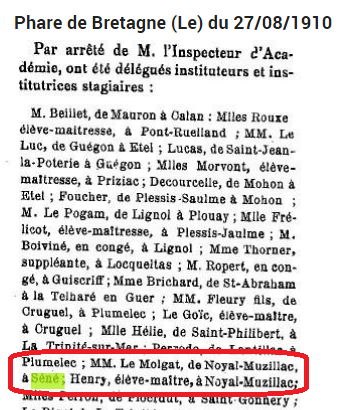

En cette fin de XIX°siècle, les maires de Séné seront "républicains" François SURZUR [1881-894]. et Jean Marie LE REBOURS [1894-1896]. Ensuite viendra le maire conservateur Jean Marie GACHET [1896-1901]. Le recteur de Séné sur cette période est Georges LE BUON 13/1/1831- 1877-1901-22/11/1901]. Séné compte alors deux écoles, l'une de garçons et l'autre de filles.

Vue d'une école de filles en Bretagne tenue par des soeurs au début du siècle dernier.

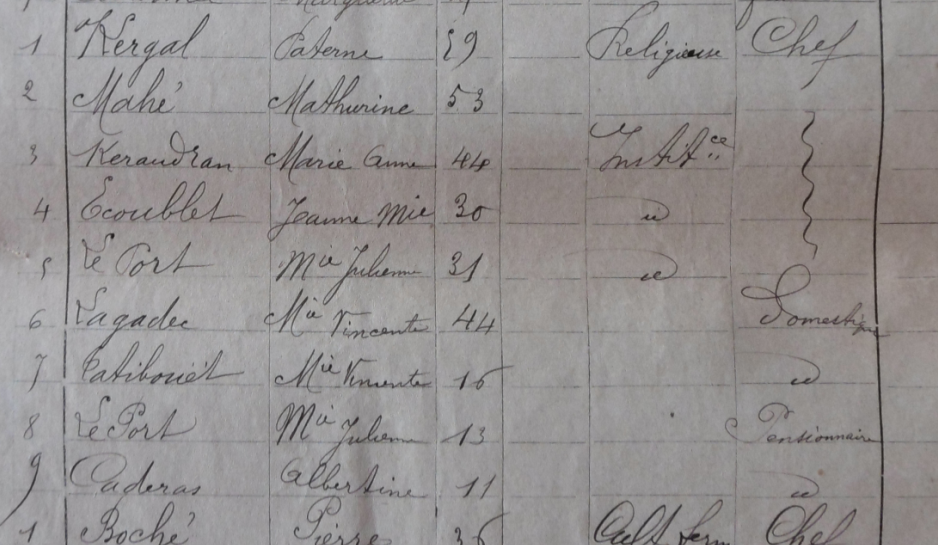

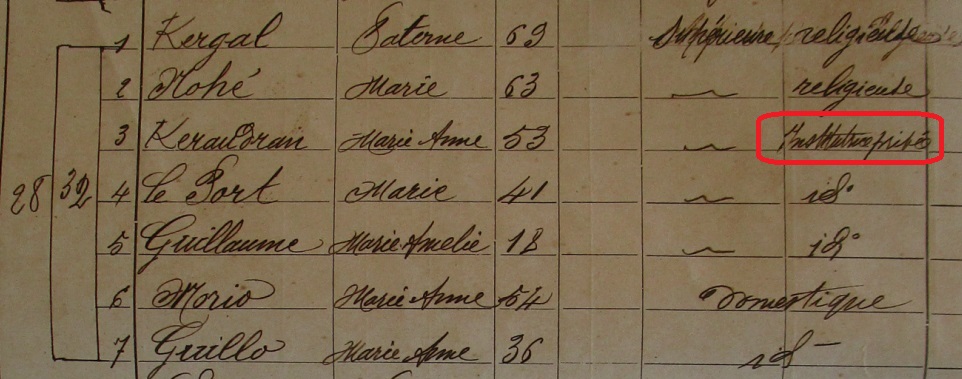

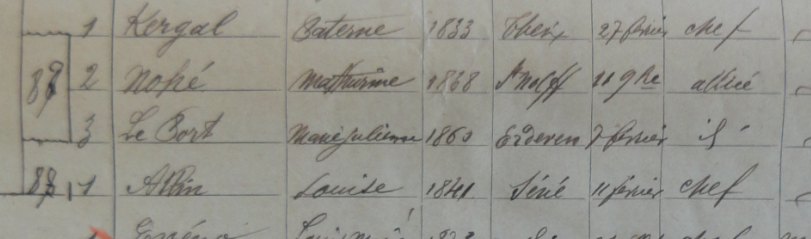

Comme nous l'indique le dénombrement de 1886 et celui-ci de 1891, les soeurs des Filles du Saint-Esprit, mesdames KERAUDRAN, ECOUBLET et LE PORT sous l'autorité de Paterne KERGAL et Mme NOHE assurent l'enseignement auprès des élèves filles de Séné. L'école agrandit par les soeurs se situe à l'emplacement de l'Ecomusée.

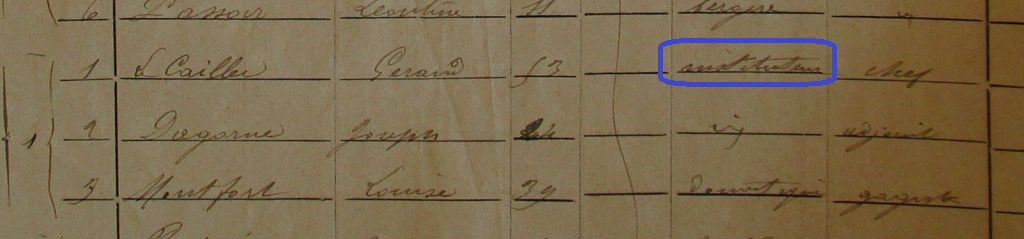

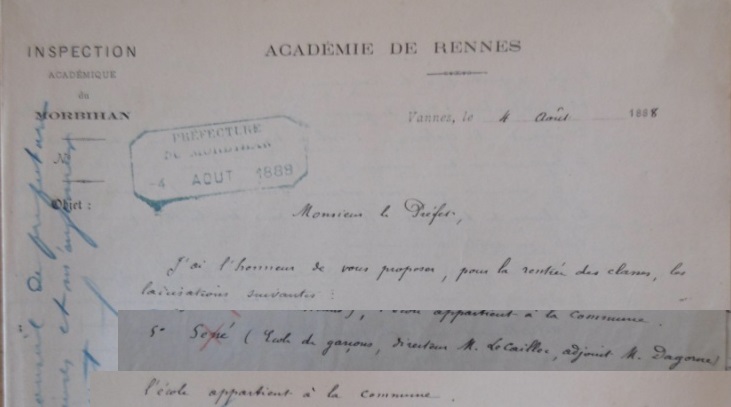

L'école de garçons emploie deux écclésiastiques, Gérard LE CAILLEC et Joseph DAGORN qui se sont subsitués aux instituteurs laïcs. Les instituteurs congrégationistes occupent l'école communale des garçons sise à côté de la mairie Place Coffornic..

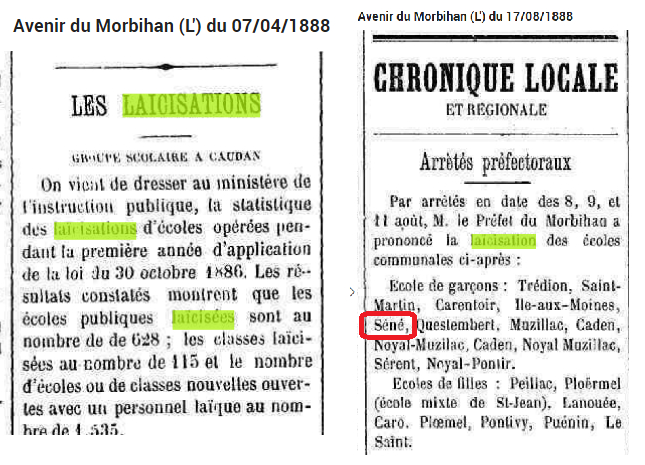

1ère Bataille de la Guerre des Ecoles : la laïcisation de l'école des garçons en 1888

En 1888, le Préfet du Morbihan entreprend un programme de "laïcisation" et choisit quelques écoles parmi lesquelles, l'école des garçons de Séné. (Lire article de presse ci-dessous).

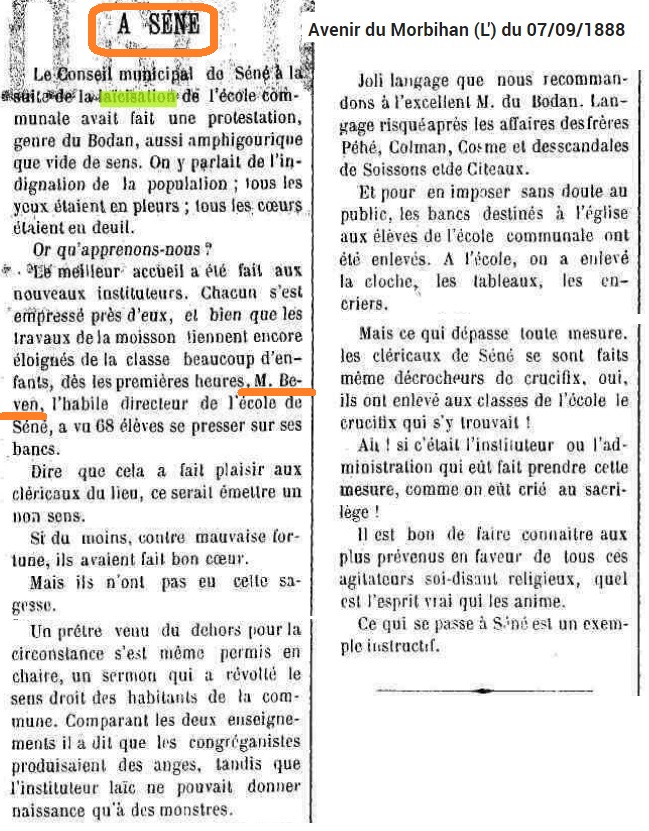

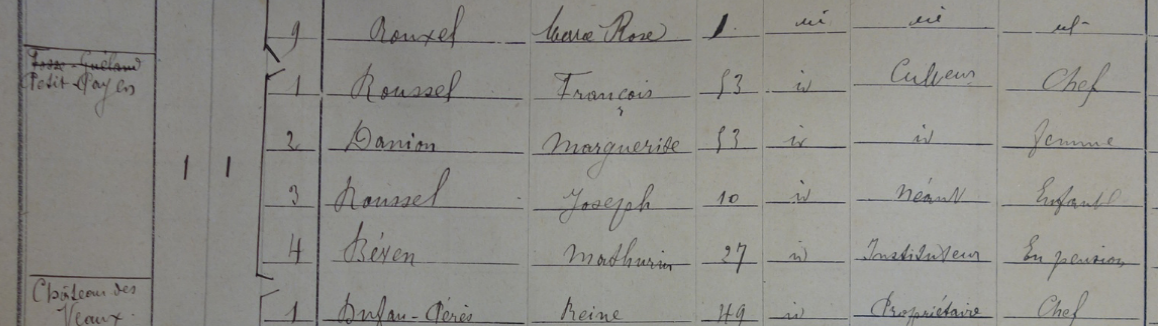

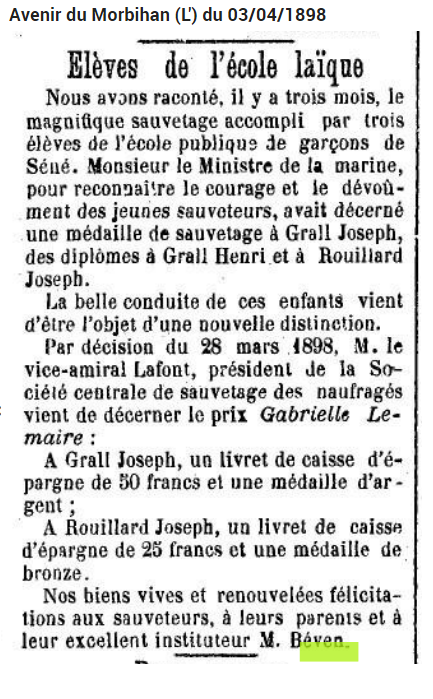

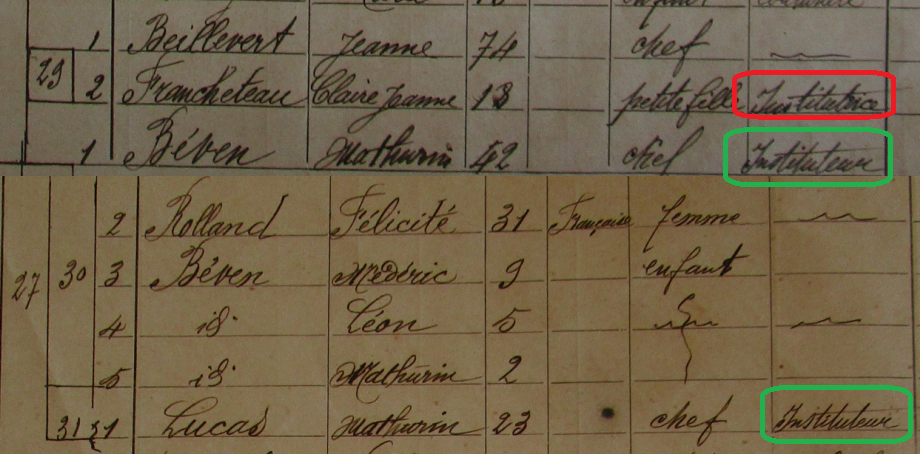

En septembre 1888, l'instituteur Mathurin BEVEN, âgé de 29 ans, prend la direction de l'école des garçons, et "chasse" les instituteurs congrégationistes. Il a un temps un adjoint, RUNGOAT. En quelques jours, il a récupéré son effectif d'élèves garçons.

Que sait-on de Mathurin BEVEN ? Le dénombrement de 1901 à Séné nous indique qu'il vit au bourg avec sa femme Félicité ROLLAND. Le nom et prénom de ses enfants nous permettent de retrouver sur le site des archives du Morbihan, leur fiche de matricule de militaires qui combattront pendant la guerre 14-18. On peut retrouver l'identité exacte de leur parents.. Mathurin Marie BEVEN était natif de l'Ile aux Moines [4/03/1859]. Il épousa le 13/8/1888 à 'Ile d'Arz, Adolphine Félicité ROLLAND native du village de Gréavo. Leur premier enfant, Joseph décède en 1890, ses trois autres frères naîtront sur l'ile, à la maison des parents de la jeune mère. Lors des naissance, il déclare son emploi d'instituteur à Séné. S'il ne figure pas dès 1891 au dénombrement de Séné, c'est que BEVEN fait la navette avec le passeur entre l'île d'Arz où sa femme chez ses parents s'occupe de sa progéniture.

Le jeune instituteur aura son premier poste à Guer. Il loge alors avec d'autres au lieu-dit "Le Petit Payen". Avant son mariage il enseigne à Bréhan près de Loudéac. Il est nommé à Séné à la rentrée suivant sa noce. Sur les fiches de matricule de ses enfants, on lit son adresse des parents au 3 rue des Tribunaux à Vannes.

La réaction des congrégations ne se fait pas attendre. Des donateurs se mobilisent pour construire une école libre. Le 1er vicaire et un conseiller municipal parcoururent la paroisse pour recueillir l'obole de personnes charitables. Mgr Bécel, évêque de Vannes, donna 1000 F , M. Le Berre : 1000 F, M. Olivierà 500 F. etc.. . L'école appartient au Recteur et compta environ 95 élèves.

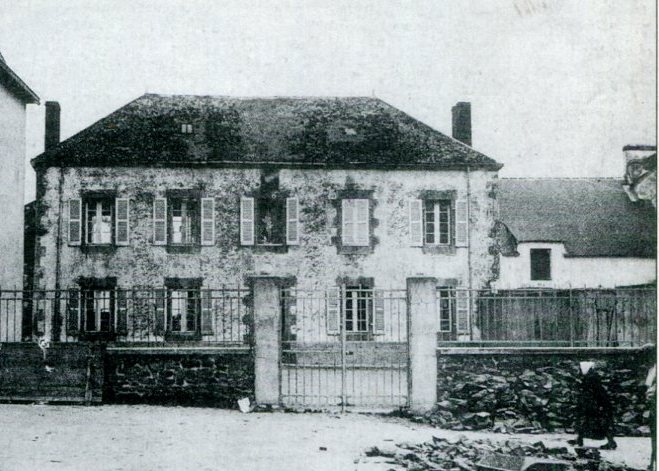

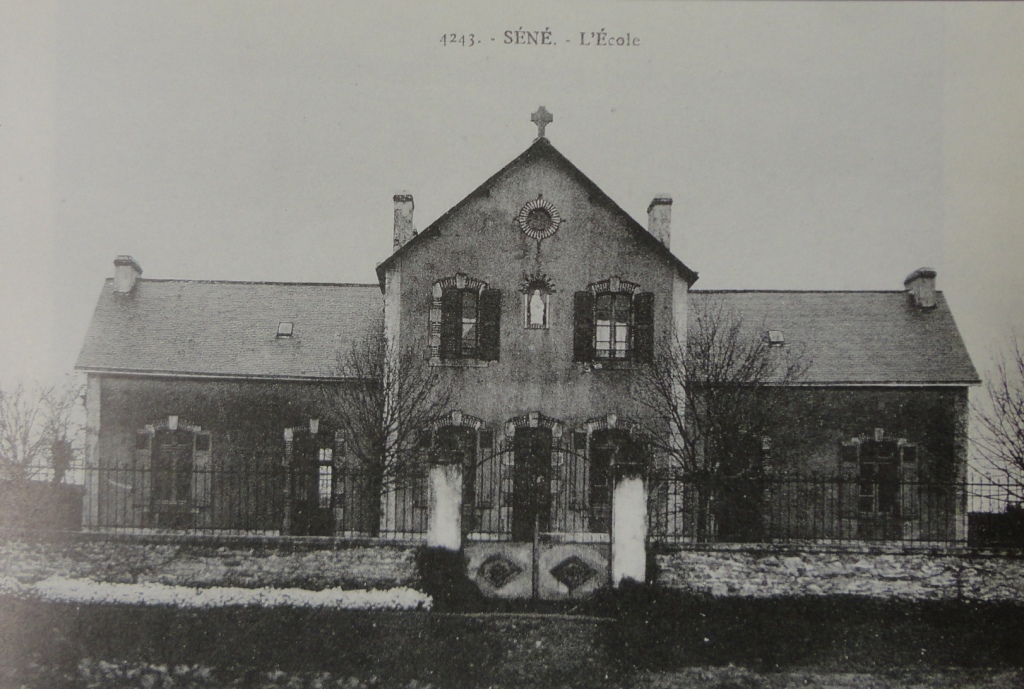

En 1889, une nouvelle maison d'école privée est construite en bordure de la route de Vannes à Saint-Armel, à hauteur du Pont Lis, qui correspond actuellement au 8 rue des Ecoles. Elle prendra le nom d'Ecole Saint Patern. Cette vieille carte postale Cim en noir et blanc montre la maison école au débouché du "Pont Lis" l'école sainte-anne figure cachée ddans les arbres. Elle est inaugurée le dimanche 13 octobre 1889 par l'Evêque de Vannes comme nous relate cet article de presse.

Frères qui enseignèrent à l'école Saint-Patern de Séné avant guerre :

1889 : F. Maximilien-Joseph (Julien LE JALE) [Theix -8/04/1857]. S de Séné en juillet 1894

1894 : F. Arconce-Joseph (Joseph BARRON) [Gourin-12/05/1858 - Josselin 1/03/1934]

1895 : F. François Caracciolo (Louis GUELLAUT) [St-Gérand 30/11/1852 - Vannes 02/1903]

1903 : F. Junien-Marie (Pierre CADIC) [Guiscriff-04/05/1869 -1905]

1904 : F. Joseph de la Croix (Auguste Joseph LE ROUZIC) Guern [21-07-1877- 1909]

En 1969, avec la fin de la mixité, elle sera geminée avec l'Eocle Sainte-Anne. Le lieu est judicieux au débouché du Pont Lis pour les enfants venant de Cadouarn et du village de Langle.

A cette date, Séné compte donc deux écoles de garçons, celle de M. Beven et des Congrégationistes et l'école des filles tenue par les Soeurs.

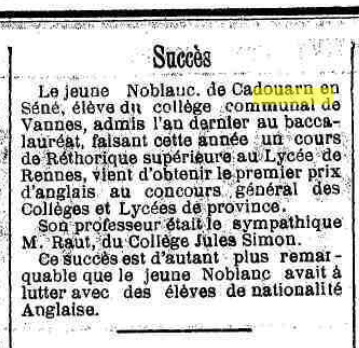

Cet article de presse de 1896, indique que le jeune Noblanc, dont la famille réside à Cadouarn, a réussi brillamment un examen d’anglais.

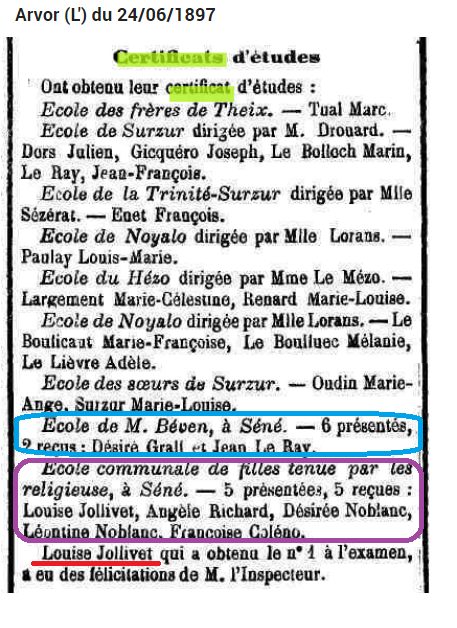

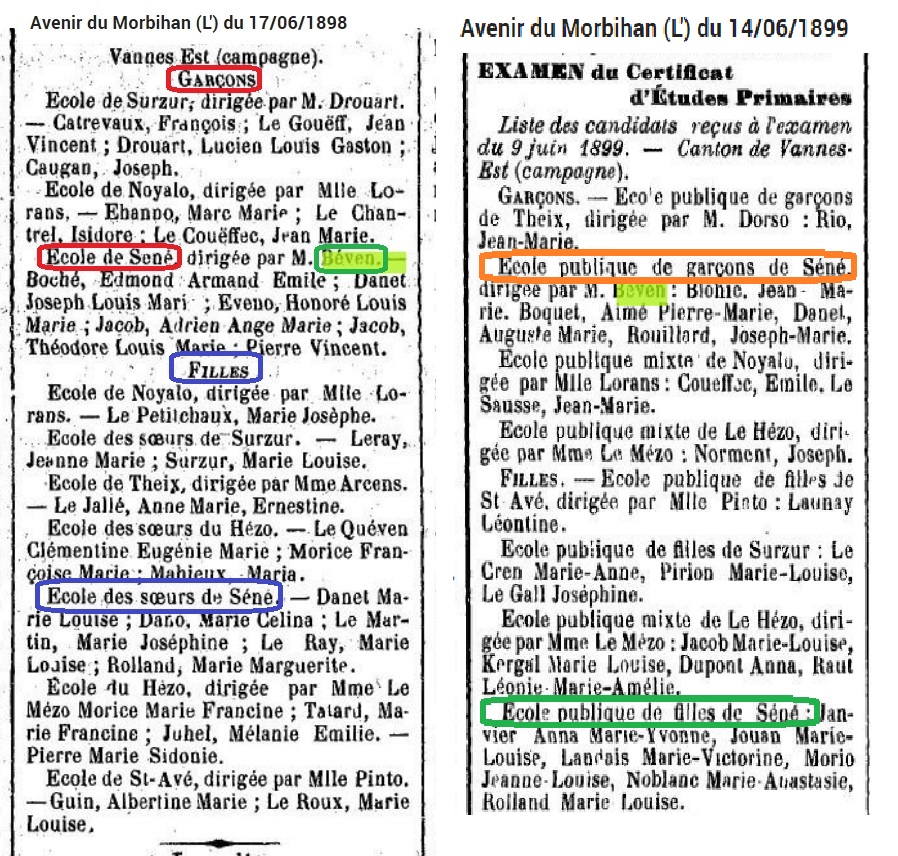

On déduit des résultats au Certificat d'Etudes pour le canton Vannes-Est en juin 1897, seules 2 écoles présentent des candidats à l'examen du certificat d'études.. L'école publique tenue par l'insituteur BEVEN et l'école tenue par les religieuses avec statut d'école communale. Notons au passage la performance de Louise Jollivet reçue avec les félicitations de l'Inspecteur. Qu'est-elle devenue?

On retrouve sur Geneanet une Marie Louise JOLLIVET, cuisinière de profession, née à Vannes le 26 juin 1883 et décédée le 25/ mai 1971 à Séné. Elle s'est ariée avec Julien Marie LE ROCH, valet de chambre. Son premier enfant est né à Paris 8° en 1906.

En avril 1898, les autorités républicaines honorent deux élèves de M. BEVEN, Joseph ROUILLARD et Joseph GRALL pour le sauvetage réalisé.

Yannick_ROME rapporte cette anecdote sur la cohabitation entre les deux écoles. "Habituellement, chaque année, environ quinze enfants de l'école publique de Séné sont reçus à l'examen de la communion. En cette année 1898, seuls trois d'entre eux sont jugés dignes de faire leur communion solennelle. Naturellement, tous les élèves de l'école privée sont acceptés. Des mères de famille vont demander des explications au recteur. "Vous n'envoyez pas vos enfants à la bonne école, nous ne pouvons rien faire pour vous. Cependant, revenez me retrouver dimanche et, si vous me promettez d'envoyer vos enfants chez les frères, nous leur ferons faire leur première communion" leur répond-on.

Ce témoignage montre que le recteur LE BUON use de tous le smoyens pour accroitre les effectifs de l'école tenue par les Frères.

On comprend des résultats du certificat d'étude en juin 1898 et juin 1899, que les filles sont scolarisées à l'école publique tenue par les soeurs et les garçons à l'école publique dirigée par M. BEVEN. L'école des Frères ne présente pas de candidat.

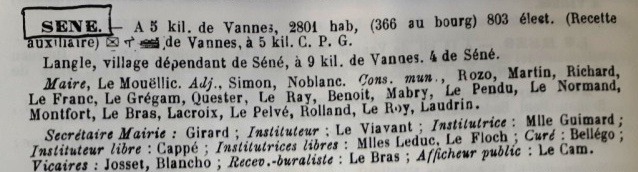

L'annuaire Lallemand de 1899 consulté aux archives de la ville de Vannes précise le personnel enseignant en poste à Séné. Les garçcons de Séné peuvent compter sur les instituteurs BEVEN (public) et par LE BOULAIR et RICHARD (publics ou privés) et les jeunes filles sur les institutrices KERAUDRAN, ECOUBLET et LE PORT qui enseignent à l'école des Soeurs.

2° Bataille de la Guerre des Ecoles : laïcisation de l'école communale des filles en 1900

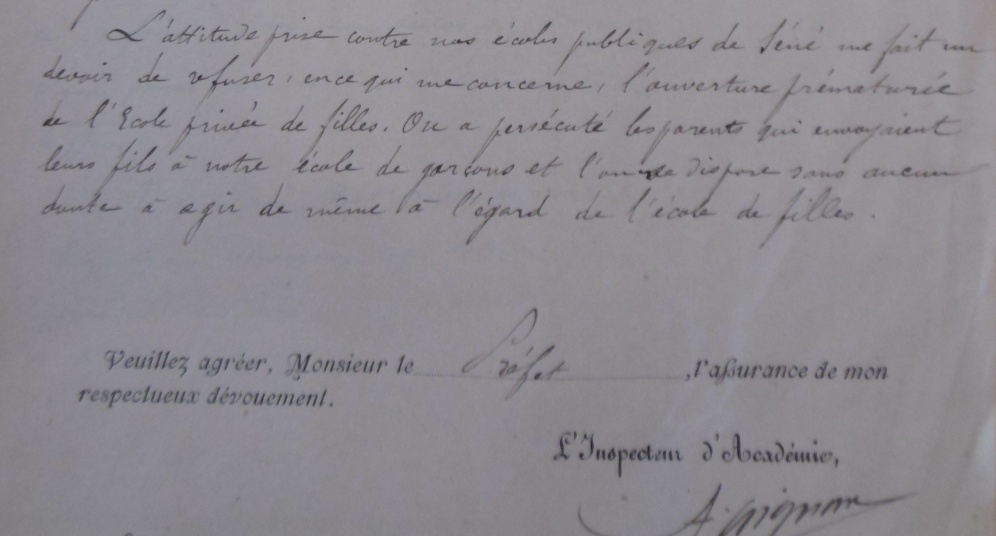

Le courrier du Préfet du Morbihan adressé à M. Gachet, maire de Séné le 16 janvier 1900 est riche d’informations. Il nous confirme la présence des sœurs du Saint-Esprit qui assurent l’enseignement à Séné depuis une cinquantaine d’années. Parce que les institutrices ne sont pas encore en nombre suffisant, en ce début de XX°s, les sœurs assurent également les cours au sein de l’école publique des filles.

Le maire conservateur de Séné, M. GACHET, proteste contre l'interdiction faite aux "Soeurs Blanches" d'enseigner. Selon Yannick_ROME, l'école des filles du bourg compte alors 200 élèves.

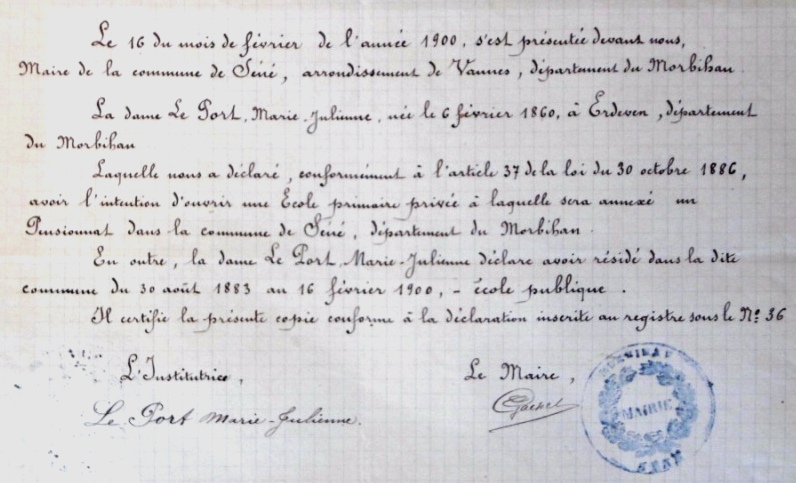

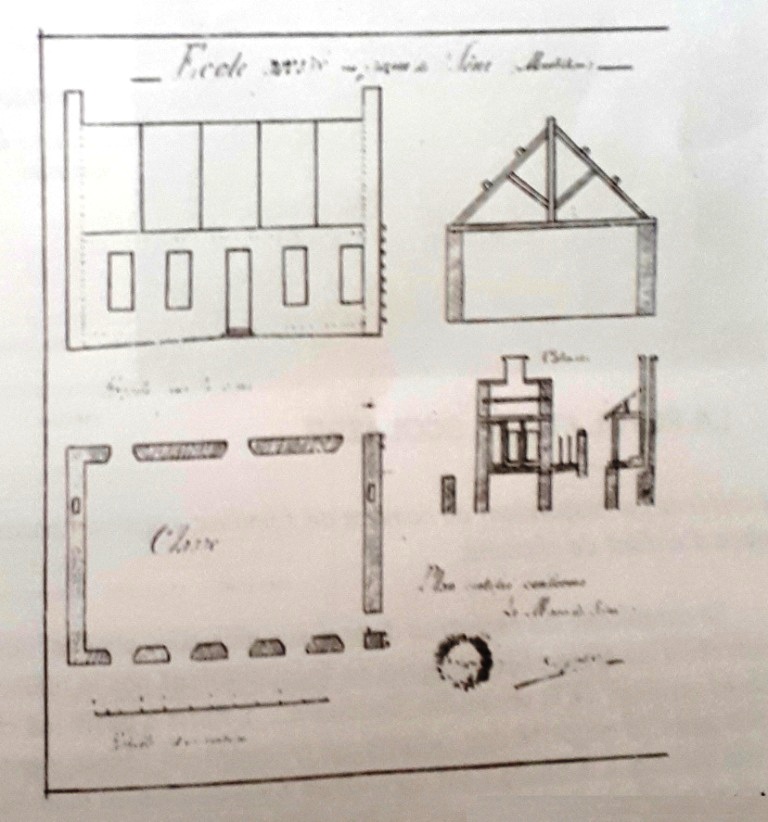

Un mois plus tard, Soeur Agnès (Marie Julienne LE PORT [6/02/1860 Erdeven]) ouvre dans les anciens locaux de la fabrique [conseil de la fabrique, instance laique qui gère les biens communaux de l'église, les dons, le mobilier d'église], une nouvelle école avec un pensionnat. En fait au même endroit, (l'actuel Ecomusée?). Le projet comporte 3 classes de 123 m², 136m² et 123 m² pour respectivemnet 25, 27 et 25 enfants. Un dortoir de 129 m² pourra accueillir 8 chambres et 1 surveillant.

Si le projet est approuvé par le maire Gachet dès le 25 février, il le sera avec "un peu de retard" par l'Inspecteur Primaire le 1 mars et par le Prefet le 15 mars.

La "nouvelle" école privée compte 133 élèves au bout de 2 semaines. Les familles de Séné restent fidèles dans leur grande majorité aux soeurs pour l'école de leurs filles. Au dénombrement de 1901, les soeurs sont toujours des "institutrices privées" en poste à Séné.

Yannick_ROME rapporte également cette anecdote. Le 16 mars 1900, l'inspecteur de Vannes dresse, pour l'inspecteur d'académie, une liste d'enfants de fonctionnaires qui devraient fréquenter l'école laïque de Séné. Il y a consigné : 5 enfants de douaniers, 1 de cantonnier, deux de veuves pensionnées de l'Etat. Il ajoute : "Si M. Le préfet pouvait donner discrètement un conseil aux familles, il est bien probable que nous aurions ces enfants."

Richard Hall (1860-1942) La Classe manuelle.

Ecole publique (l'institutrice n'est pas une religieuse) de petite filles dans le Finistère? Cour de tricotage.

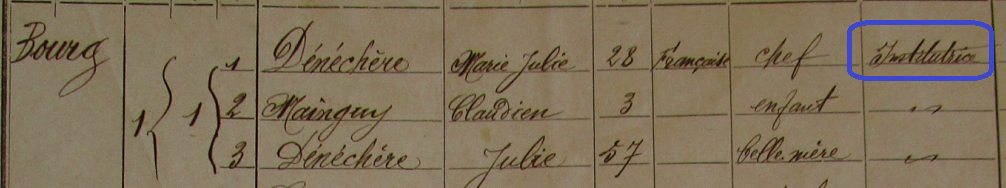

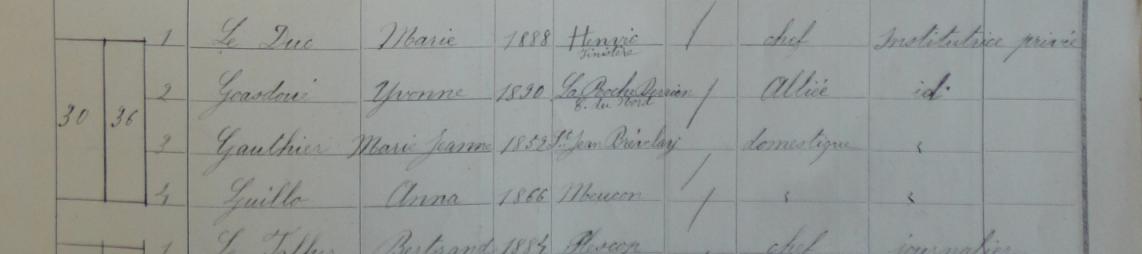

Le dénombrement de 1901 permet d'éclairicr la situation scolaire à Séné :

Les "Républicains" n'en restent pas là. Une nouvelle école publique pour les filles ouvre le 16 février 1900. Une maison est louée à cet effet, soit celle de Pierre Marie LE LAN rue de Belair ou celle de LE CORVEC.

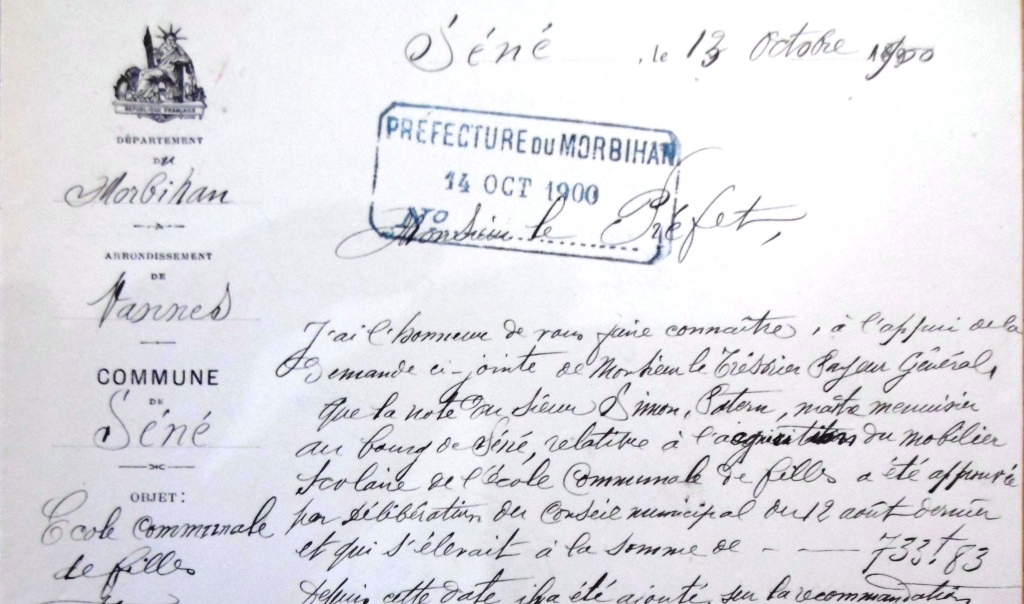

Pour ce faire, la Préfet oblige la mairie de Séné à pourvoir la dite école des filles en mobilier scolaire. Le conseil municipal de Séné, se plie à cette injonction et décide de faire fabriquer ce mobilier par Patern Simon, meunuisier à Séné.

De nouvelles institutrices arrivent à Séné. Marie Julie DENECHERE, épouse MAINGUY, est épaulée par la jeune Claire Jeanne FRANCHETEAU, à peine âgée de 18 ans. Elles ouvrent le première classe publique pour les filles à Séné. (La mère de Mlle Francheteau,Mme Beillevert, s'installe aussi à Séné)

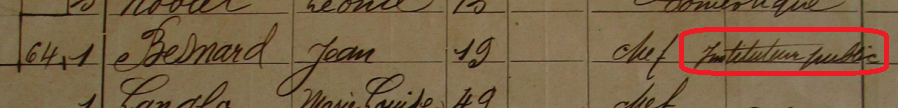

Au côtés de l'instituteur BEVEN, les jeunes Mathurin LUCAS et Jean BESNARD.

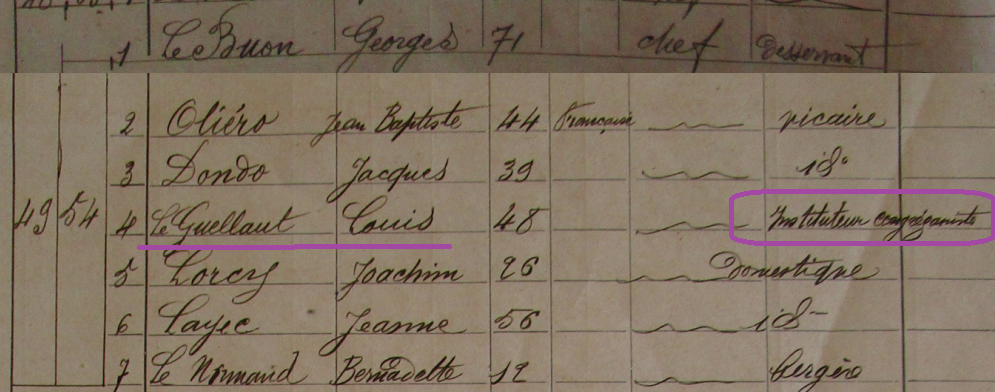

Côté privé, les soeurs assurent l'encadrement de filles et le Frère LE GUELLANT est instuteur congrégationiste.

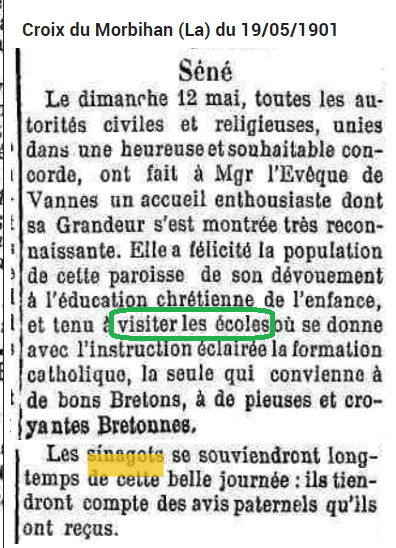

Cette même année 1901, Monseigneur Latieule, Evêque de Vannes visite les écoles catholiques de Séné, "où se donne avec l'instruction éclairée la formation catholique, la seule qui convienne à de bons Bretons, à de pieuses et croyantes Bretonnes".

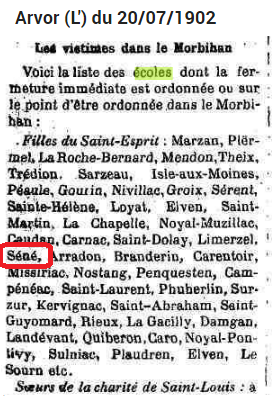

3° Bataille de la Guerre des Ecoles : expulsion des congrégations en 1902

La loi du 1er juillet 1901 sur les associations soumet les congrégations à un régime d'exception. Durant l'été 1902, 3 000 écoles non autorisées de congrégations autorisées sont fermées sur le territoire national, par ordre d’Émile Combes et le mouvement s’accélère en 1903 par l'effet de la loi du 4 décembre 1902 qui prévoit qu'est frappé d'amende ou de prison, quiconque ouvrirait sans autorisation un établissement scolaire congréganiste ou toute personne qui après ordonnance de fermeture, continuerait les activités de l'établissement ou en favoriserait l'organisation ou le fonctionnement.

En juillet 1902, le Prefet adresse un courrier type à 72 écoles du département. Au motif que ces écoles religieuses occupent un local dont elle ne sont pas propriétaires, elles doivent évacuer le lieu sous 8 jours. L'école du bourg, rue Principale à Séné est concernée.

Elle rouvre, cette fois sans les religieuses, le 9 septembre 1902 sous la direction de Marie Louise GACHET [21/05/1880-10/11/1958], fille de l'ancien maire et meunier Jean Gachet, et Marie Anne BARRO. L'école comptera 150 élèves en 1908.

A cette même époque, l'instituteur congrétioniste de Séné a dû arrêter d'enseigner dans l'attente d'institueur laïcs pour l'école privée.

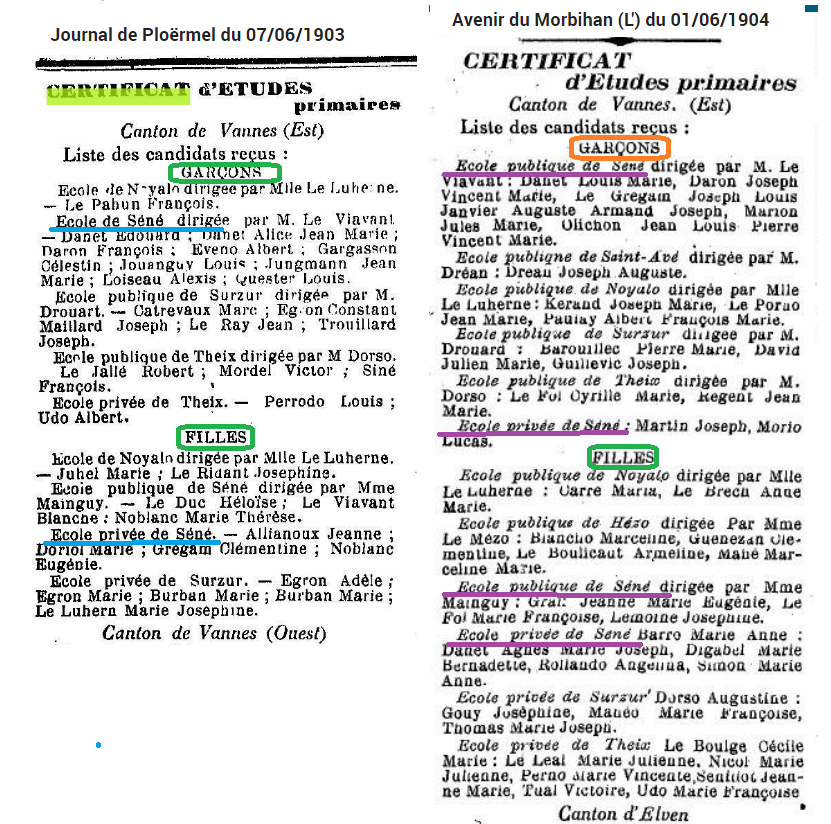

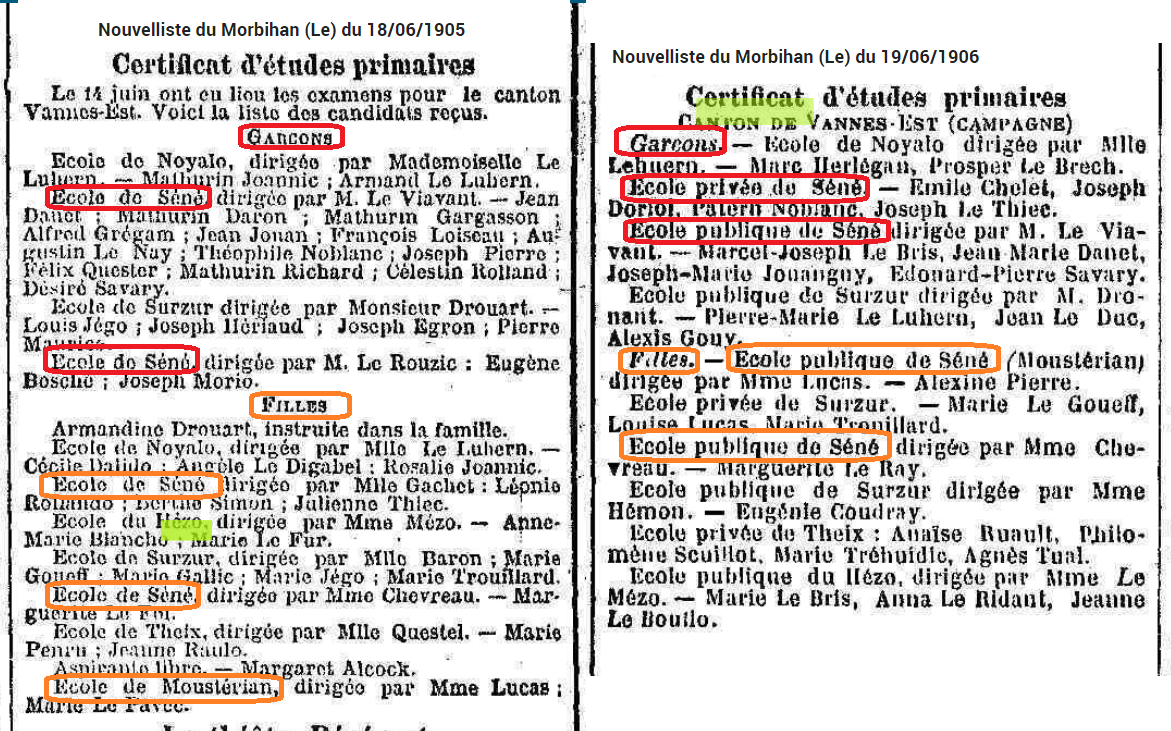

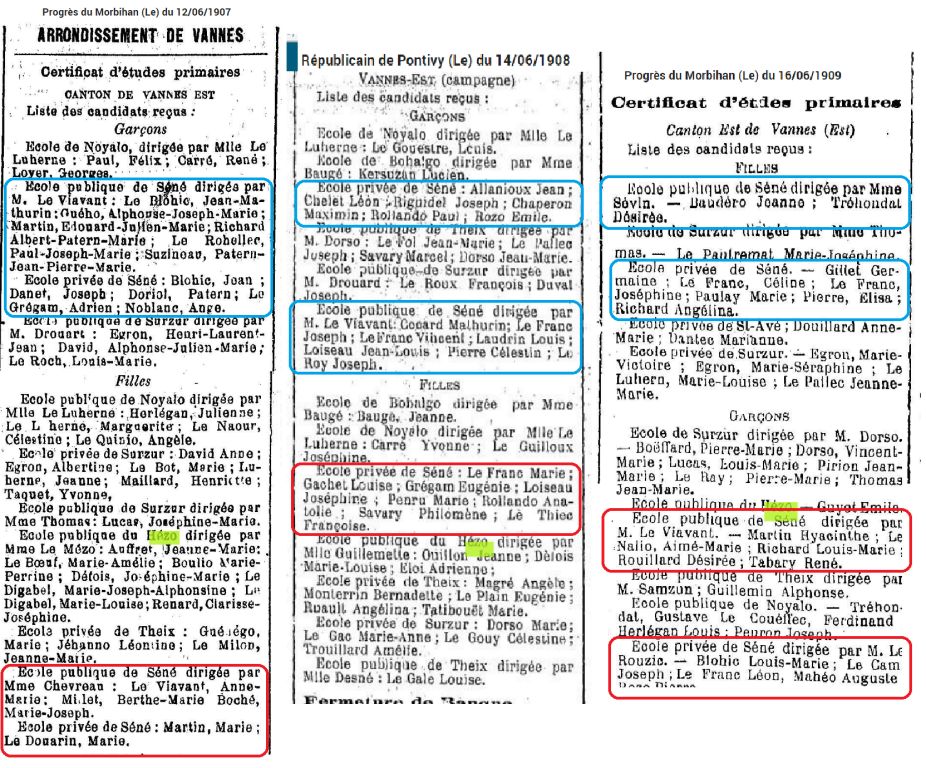

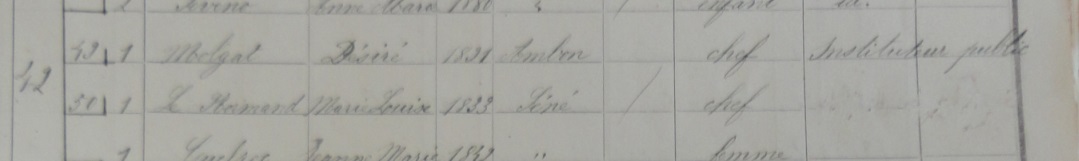

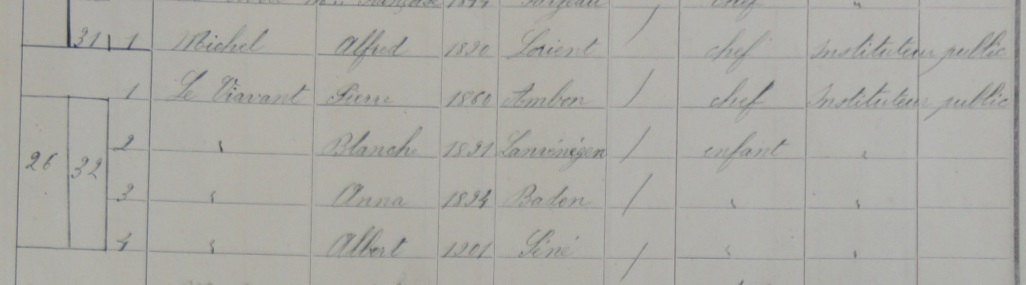

On compte alors 3 écoles à Séné qui se livrent une compétition scolaire lors de l'examen du Certificat d'Etudes. En 1902, Mathurin BEVEN est remplacé par Pierre LE VIVANT. Les écoles présentent des enfants au certificat d'étude, dont les résultats sont publiés dans la presse.

Selon Yannick_ROME, à l'automne 1902, une grande enquête est lancée pour "déterminer dans quelle mesure les écoles publiques pourraient éventuellement recevoir les enfants qui fréquentent les écoles congrégationistes". Pour Séné om compte alors 70 enfants dans le privé et 140 dans le public pour une capacité de 150.

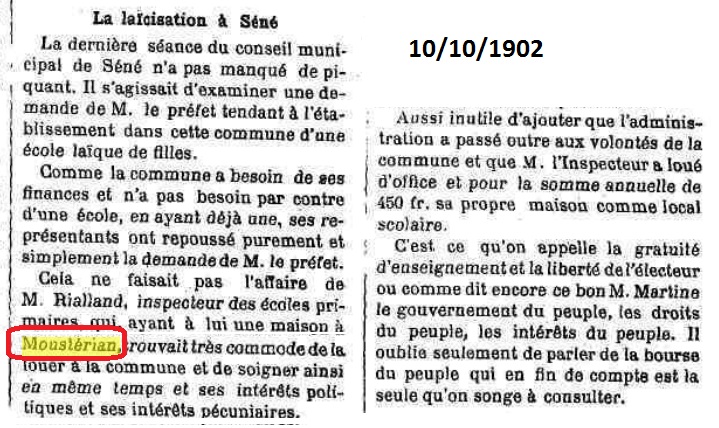

Ouverture d'une école de filles à Moustérian :

Cependant le camp "républicain" ne se satisfait pas de cette situation. Il décide d'ouvrir une autre école pour accroitre la capacité à scolariser dans le public. Devant les difficultés de louer une maison au bourg, l'inspecteur primaire de l'époque, M. Rialland, propose de louer une maison qu'il possède à Moustérian, "maison composée de 5 pièces avec cour et jardin clos". Le maire de l'époque, Laurent, et le conseil municipal se désolidarisent de cette décision de l'Inspecteur Primaire approuvée par le Préfet.

La maison des Rialland existe toujours au 12 rue de la pointe du Bil. Ici une vue dans les années 60.

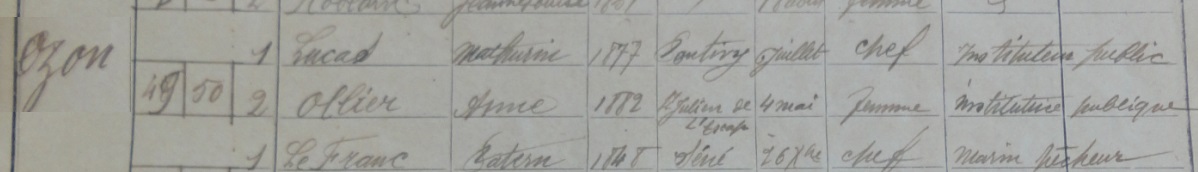

Entre 1902 et 1907, la présence d’une 2° école publique à Moustérian, classe de filles au début et sans doute mixte les dernières années, est attestée par cet article de presse qui en raconte l’origine et par le dénombrement qui pointe les instituteurs en poste en 1906.

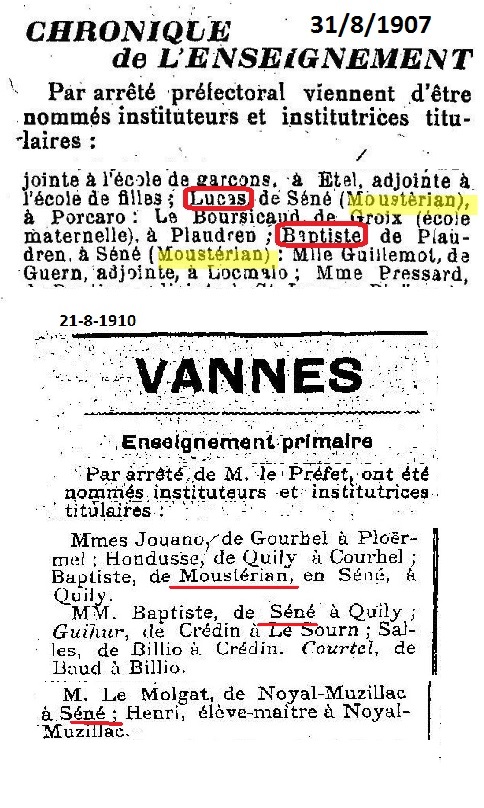

M. Mathurin LUCAS de Pontivy et sa femme Anne OLLIER y seront instituteurs comme nous l’indique le dénombrement de 1906. En 1907, M. BAPTISTE remplacera le couple d’instituteurs qu'il quitte en août 1910, année probable de la fermeture de l'école de Moustérian....pour réouvrir à Bellevue...

Pétition contre une école à Languermat :

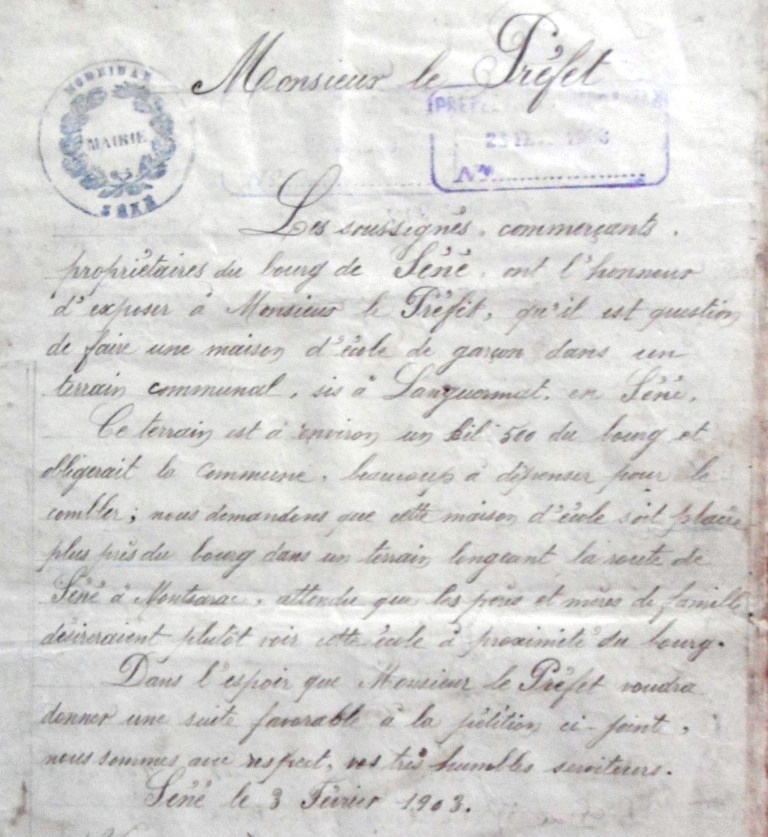

Le conseil municipal de Séné constate l'étroitesse de l'école des garçons au bourg. Il note les dépenses élevées pour la location de l'école de Moustérian. En novembre 1902, une délibération du conseil municipal votait la contruction d'une école de garçons à 3 classes et le logement pour 3 instituteurs au lieu-dit Langermat (Le Purgatoire) sur une parcelle appartenant à Mme Armande de Brossard mitoyen de la maison des Le Bourhis, dont la maison a brulé récemment. Il proposait de réaffecter l'école des garçons du bourg pour l'accueil des filles. La décision est refusée par la population. Des élus démissionnent. Le 3 février 1903, 161 personnes de Séné signent une pétition contre la construction d'une école de garçons à Languermat (Le Purgatoire). Le 15 mars 1903, le conseil municipal confirme sa décision de construire. Cependant cette école ne verra pas le jour...

La loi Combes en 7/7/1904 interdit aux Congrégations d’enseigner même dans les écoles privées. 2 500 établissements d'enseignement privés sont fermés.

A Séné, les soeurs des Filles du Esprit ou les éclésiastiques enseignants n'ont plus le droit d'enseigner même dans les écoles privées catholiques. De nouvelles institutrices et nouveaux instituteurs les remplacent.

Les résultats du certificat d'études de 1904 et 1905 nous permettent de suivre les directeur d'écoles en poste à Séné. Pierre LE VIAVANT s'occupe de l'école publique des garçons. M. Auguste Joseph LE ROUZIC, à la charge des garçons dans le privé. Côté filles, Marie-Louise GACHET dirige l'école privée alors que Yvonne CHEVREAU dirrige la classe au bourg et Mme Anne OLLIER épouse Lucas à Moustérian.

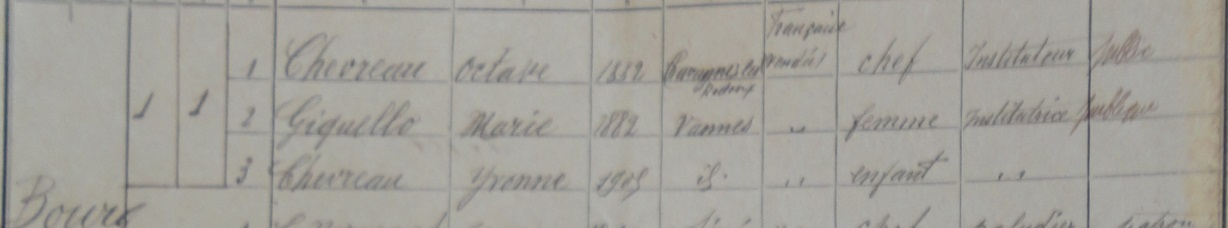

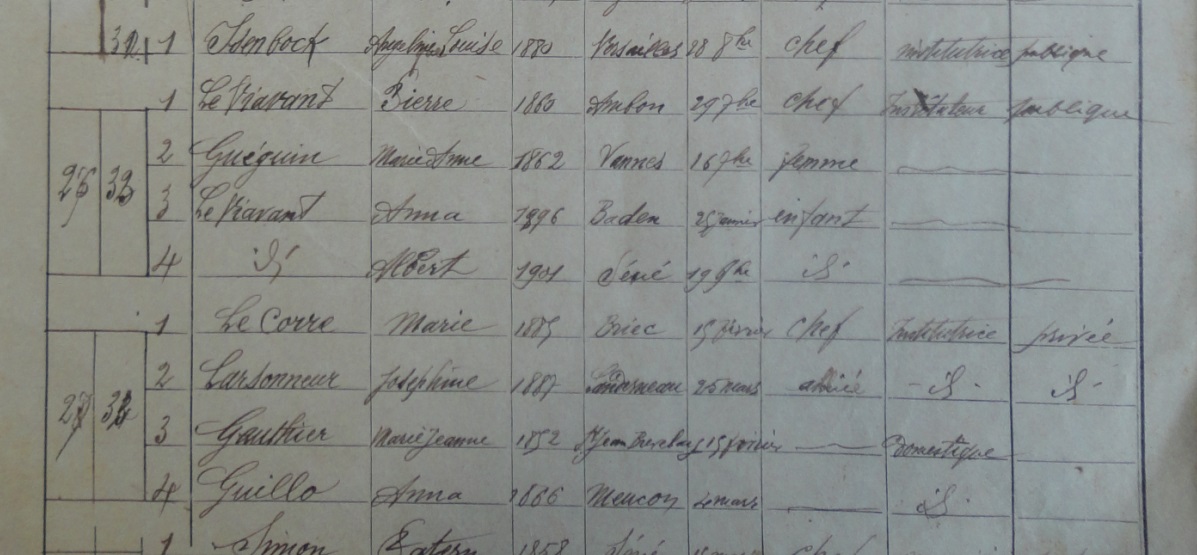

Le dénombrement de 1906 répertorie Marie GICQUELLO et son mari Octave CHEVREAU comme instituteurs publics au bourg. Mlle Angeline Louise ISENBOCK, native de Versailles est arrivée à Séné. Pierre LE VIAVANT, né à Ambon, et les instituteurs en poste à Moustérian complètent l'effectif du public

Dans le privé, Marie LE CORRE et et Joséphine LARSONNEUR tiennent leur classes avec Auguste Joseph LE ROUZIC, instituteur logé chez le recteur Bellego.

Au certificat d'étude de juin 1907, L'école publique des garçons est dirigée par LE VIAVANT et l'école privée de garçons sans doute par LE ROUZIC. L'école publique des filles est dirigée par Mme CHEVREAU et l'école privée des filles sans doute par Mlle GACHET. En juin 1908, la même configuration existe.

En juin 1909, lors des résultats du certificat d'études, Mme Angeline ISEMBOCK [28/10/1880-18/6/1945] épouse SEVIN [depuis le 12/6/1906], dirige l'école publique des filles et LE VIAVANT celle des garçons. LE ROUZIC dirige l'école privée des garçons et il y a bien une école privée des filles à Séné. Bien que sans fonction enseignate, les Soeurs vivent toujours sur Séné comme l'indique le dénombrement de 1906. Elle reviendront plus tard dans l'enseignement....

4° Bataille de la Guerre des Ecoles : la laïcisation forcée de 1910

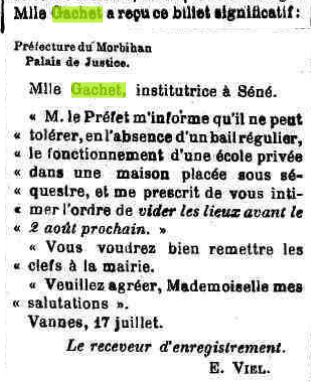

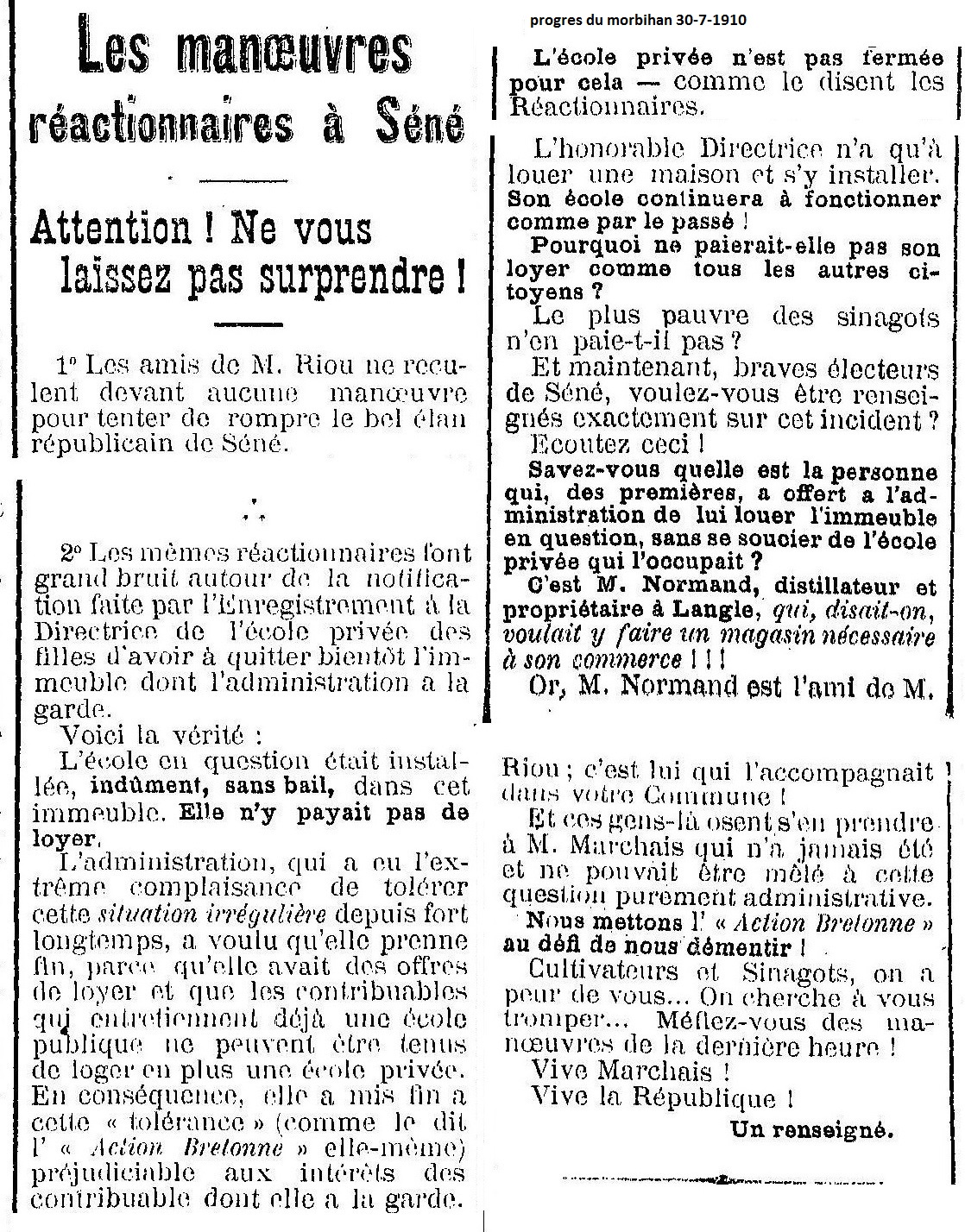

La République est inflexible avec la laïcisation des écoles. Au motif que sa directrice ne peut montrer un bail en bonne et due forme, Marie Louise GACHET, directrice de l'école privée du bourg, reçoit l'injonction du préfet, "de vider les lieux" le 17 juillet 1910 alors que l'école comptait 165 élèves. Le camp républicain soutient cette mesure pendant la campagne électorale de 1910.

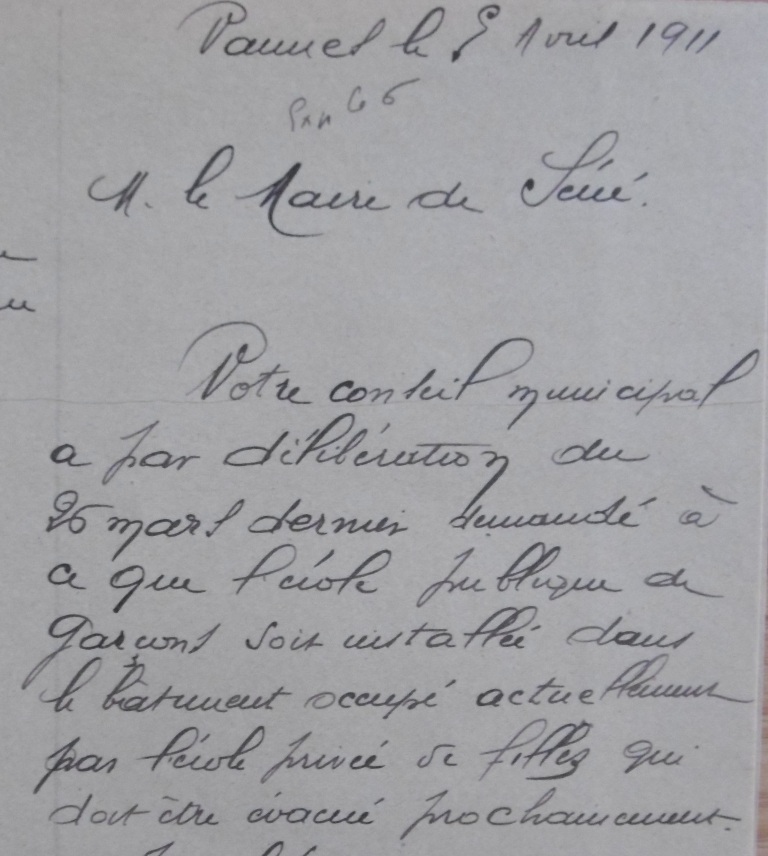

Le cinq avril 1911, la commune de Séné prend pocession de l'école libre des filles.

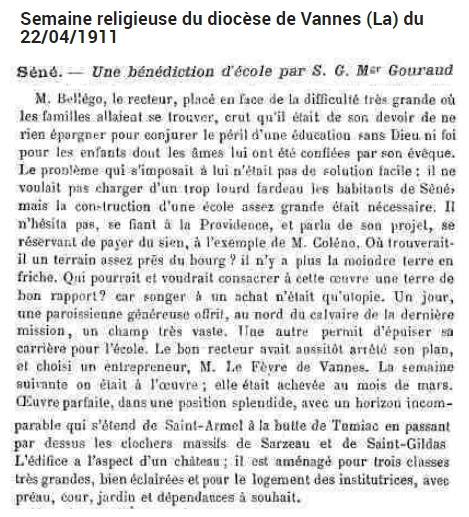

Le recteur de l'époque Désiré Ferdinand BELLEGO et les tenants de l'enseignement catholique privé n'ont plus qu'à se mobiliser pour contruire une nouvelle école. Celle-ci a lieu très rapidement comme nous le relate cet article paru dans le numéro du 22 avril 1911 de la Semaine religieuse du Diocèse de Vannes"

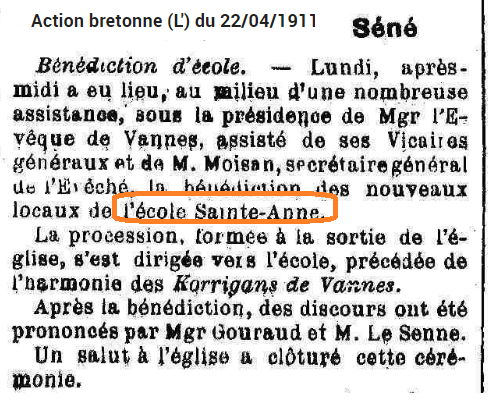

Comme nous le relate cet article de presse, le lundi de Pâques 1911 eut lieu l’inauguration de la nouvelle école privée Sainte-Anne route de Moustérian à hauteur du « Pont-Lis » . Elle se rapproche de l'école privée des garçons sise au débouché du sentier du Pont Lis.

L'école catholoique de Saint-Armel sera également bâtie sur le même schéma. Un batiment central avec deux ailes latérales sans doute pour accueillir d'un côté les garçons et de l'autre les filles. A l'étage des appartements pour les instituteurs non écclésiastiques. D'autres construcitons seront ajoutées plus tard.

Si l'inauguration a eu lieu en avril, Mlle Marie Louise GACHET déclare le transfert de son école en mairie le 24/3/1911, qu'elle dirigeait depuis le 3/9/1902.

Le 29/8/1910, Léon Marie PARISSE, natif de Plouharnel, signale en mairie sa venue à 'école privée des garçons. Le 3/8/1911, Aimé Louis Marie CAPPE (lire article dédié) arrive comme instituteur libre à Séné.

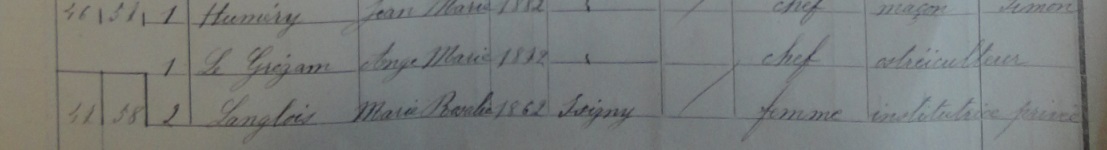

Après cette 2° bataille dans la Guerre Scolaire, l'effectif d'enseignants résidant à Séné nous est dressé lors du dénombrement de 1911. Dans le privé, Marguerite Marie LE DUC [Henvic 10/2/1892] et Marie Rosalie LANGLOIS [15/9/1862 Isigny - 6/10/1932 Séné] .

Dans le public, on compte en 1911, Désiré MOLGAT depuis sa nomination en 1910, Alfred MICHEL et Pierre LE VIAVANT. Mlle ISENBOCK, institutrice s'est mariée aves l'ostréiculteur de Séné, Joseph SEVIN.

Pierre Marie Eugène LE VIAVANT [30/9/1860 Ambon - 5/9/1924 VANNES quittera son poste à Séné après le décès de sa femme Marie Anne GUEGUIN [16/9/1862 Vannes - 29/6/1910 Séné] qu'ilm avait épousé àà Vannes le 21/1/1885. Ses affectations l'amenèrent à Pontivy (1885), puis Lanvegenen (1891), Baden (1896) et enfin Séné où il restera en poste une douzaine d'années (1900-1913).

Pour le Noël 1911, les insituteurs publics et l'administration réagissent à l'ouverture de l'école libre de Sainte-Anne et organisent un arbre de Noël à la salle des fêtes du bourg comme le relate cette article de presse. Des cadeaux et des oranges sont distribués aux enfants.

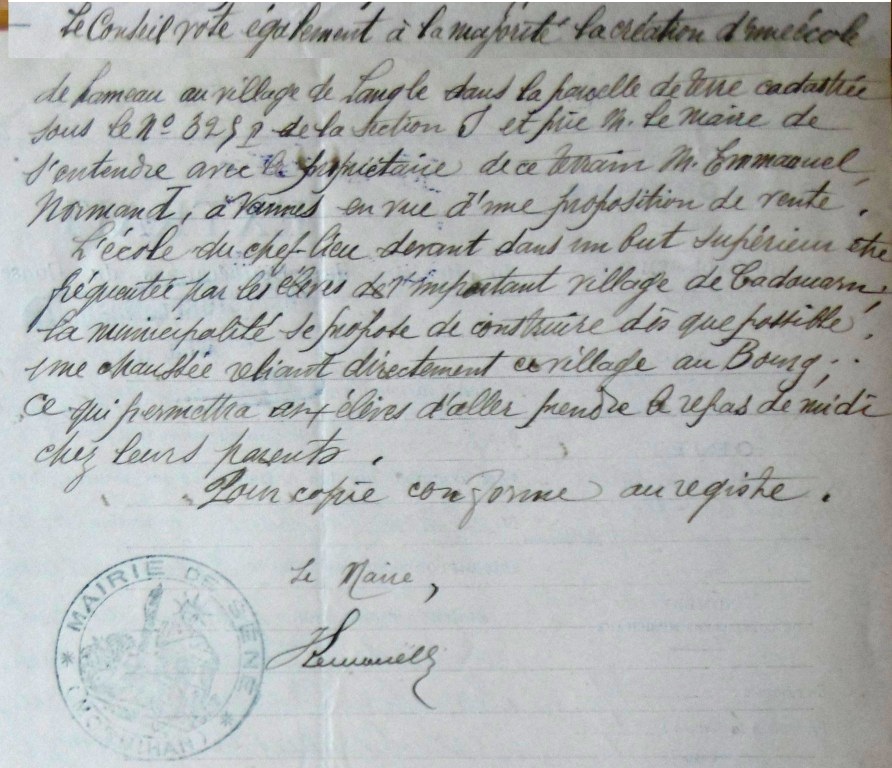

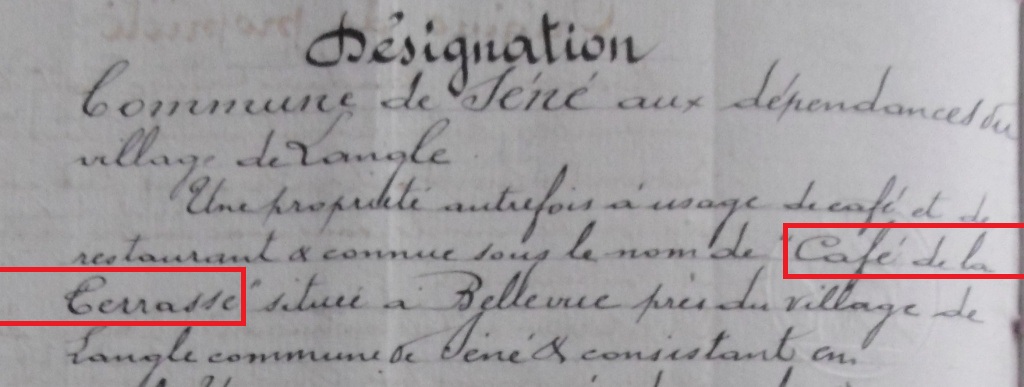

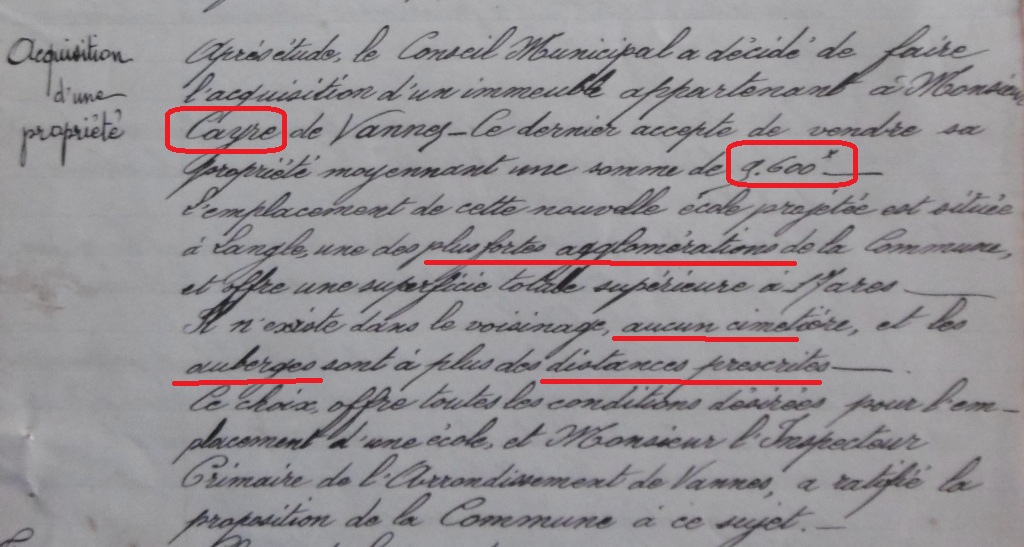

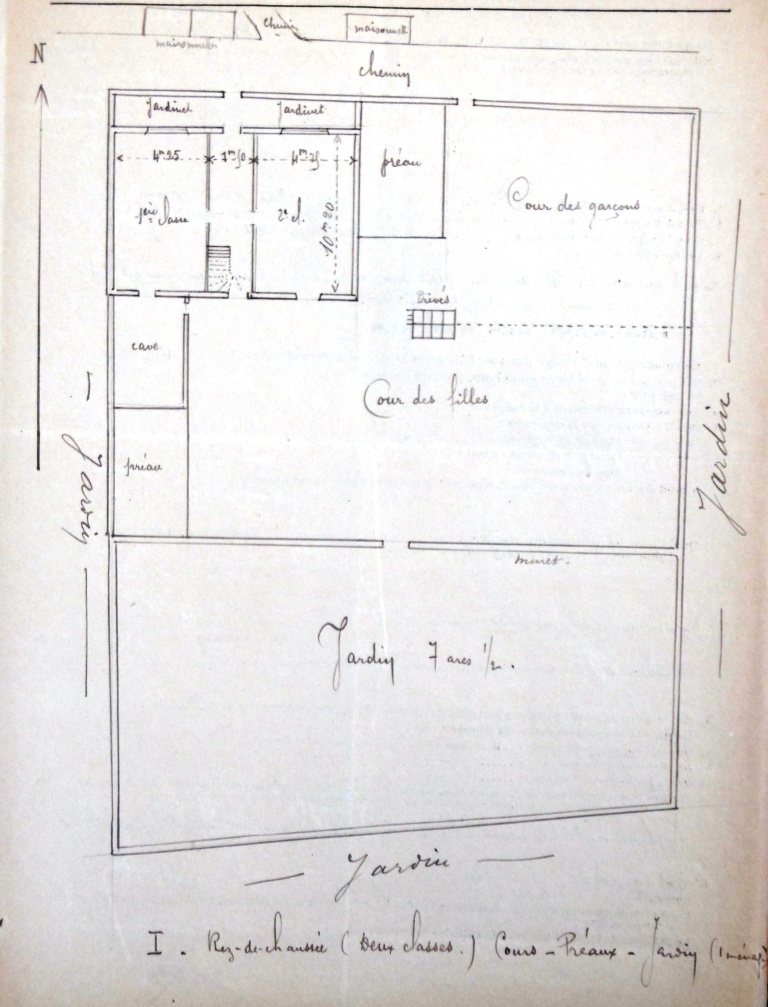

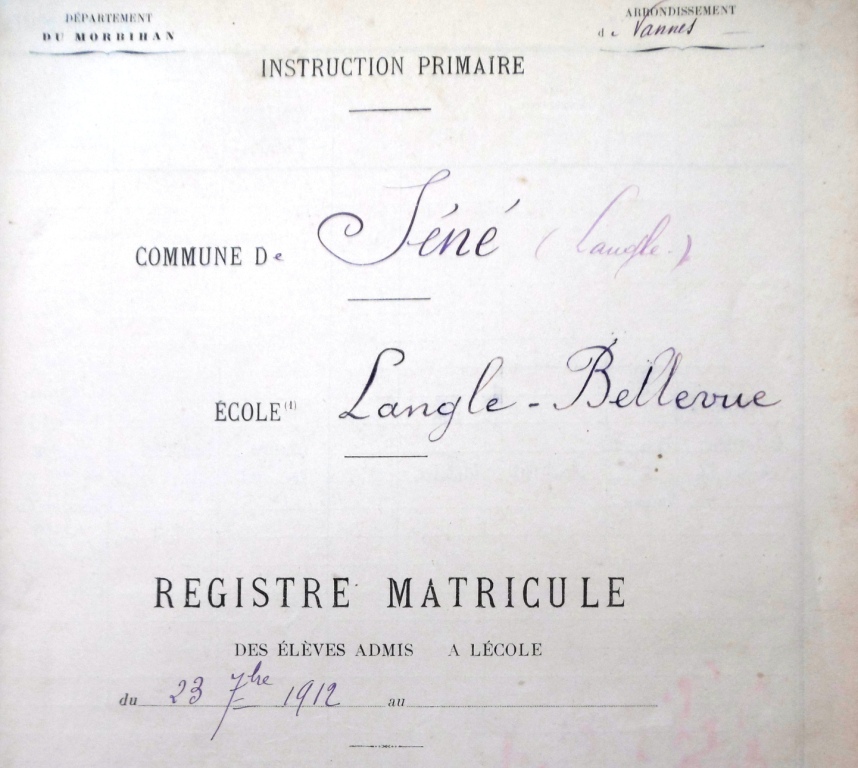

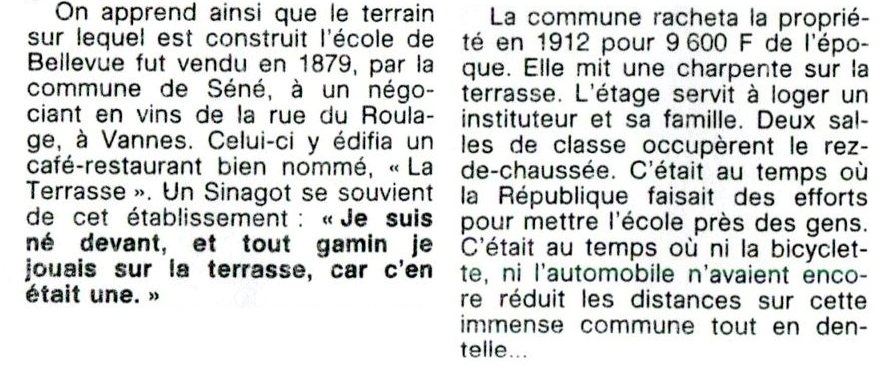

Le 12 février 1911, le Conseil municipal vote une délibération portant sur la création d'une école de hameau au village de Langle. Le 3 avril 1912, le maire Joseph LE MOUELLIC signe devant l'étude du notaire Lucien Guibert de Vannes l'acte de vente. Les propriétaires signent quant à eux le 21 mai ce même acte de vente. Marie Perrine Louise BAYER épouse de Théophile CAYRE, négociant rue du Roulage à Vannes tenaient ce terrain depuis mars 1898 quand ils l'avaient acquis à Alexandrine Falquerho et son mari François Marie Le Corvec, également négociant à Vannes. Ce sont les époux Cayre qui construire la maison qui fut avant de devenir une école, un débit de boissons, le "Café de la Terrasse".

Les Le Corvec s'en étaient porté acquérreur en avril 1889 auprès de Mme Marie Rosalie Letourny épouse JUC qui l'avait hérité à la mort de son frère Edouard. Edouard Letourny l'avait acquis le 16 mars 1879 pour 1070 Frs ...à la commune de Séné !

La commune du voter une enveloppe pour transformer l'habitation en école. Une charpente fut battie pour recouvirir la terrasse du café et constituer les appartement des instituteurs. Les classes furent créées au rez-de-chaussée. Le lot fut attribué à Jean Desmaison comme nous le relate cet article de presse. L'école fut mise en seprvice à la rentrée 1912.

Le 27 septembre 1912, M. Auguste Jules THOMER, natif de Sarzeau, épaulée de sa jeune épouse encore stagiaire, ouvrit le premier registre des élèves.

Cette vue de 1974 montre l'ancienne école de Bellevue.

L'édition de 1913 du "Grand Annuaire Administratif Commercial & Agricole du Morbihan" consultable aux archives de Vannes donne les effectifs des instituteurs en poste à Séné :Dans le Public, LE VIAVANT au bourg et GUIMARD à Bellevue; au sein de l'école libre, Aimé CAPPE [lire article dédié] et Mlles LEDUC et LE FLOCH.

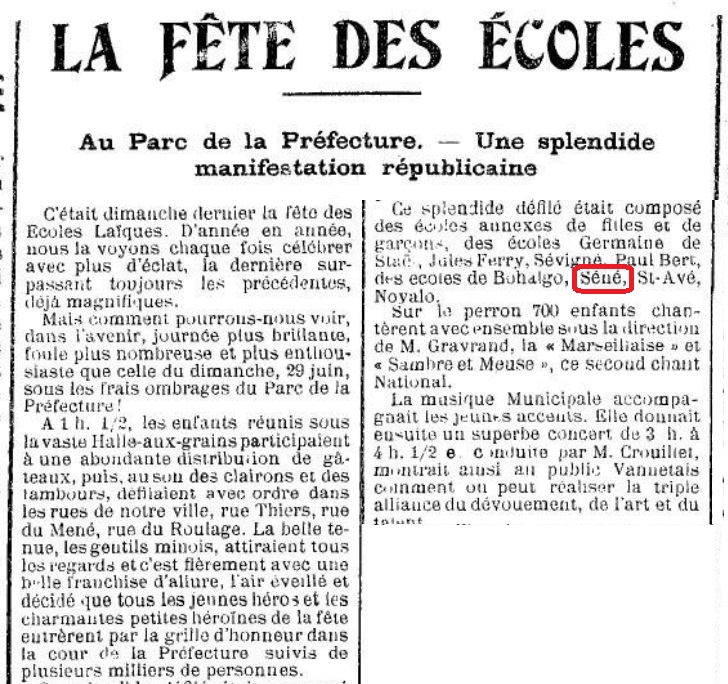

Le 29 juin 1913, les classes des écoles laïques de Séné sont conviées dans les Jardins de la Préfecture. Une ambiance « républicaine » rejaillit de cette Fête des Ecoles. Le journaliste finit son article par ces quelques mots :

« Aux électeurs sénatoriaux*[grand électeurs], venus de tous les points du département et qui ont suivant notre conseil assisté à la belle fête du Parc de la Préfecture, les Vannetais ont donné un magnifique exemple de foi laïque en l’avenir de notre Ecole Nationale. »

L'avenir s'assombrira pour la France et les enfants de Séné. Un an plus tard, éclatait la Première Guerre Mondiale. Les classes de soldats de 1880 à 1900 vont être mobilisées, anciens élèves des écoles laïques ou confessionelles de Séné. 91 hommes, marins ou soldats sont Morts pour La France. (Lire pages du Centenaire).

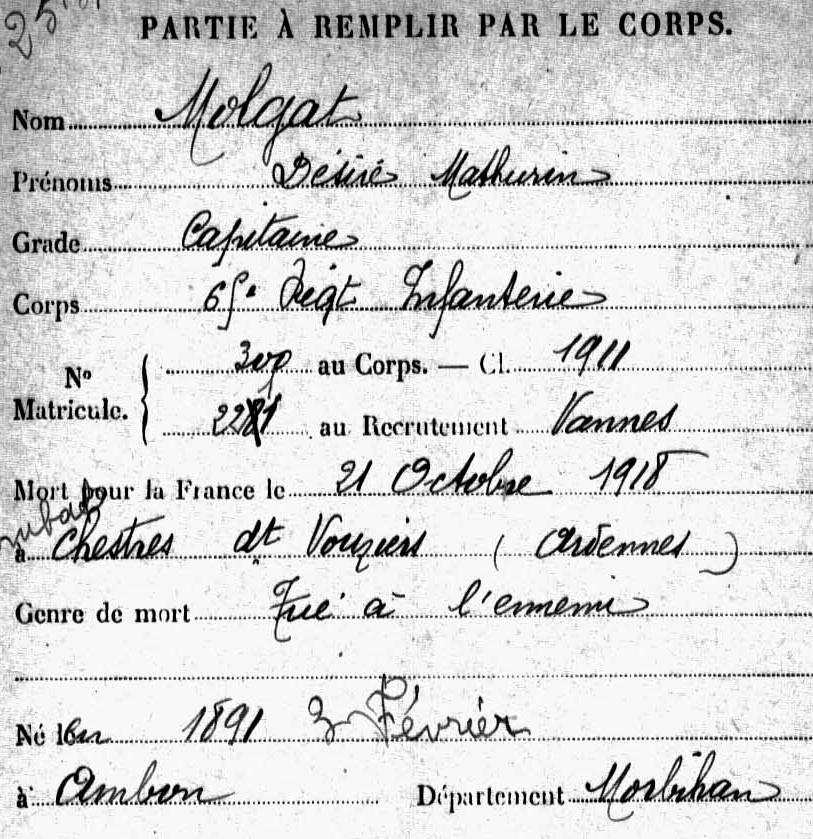

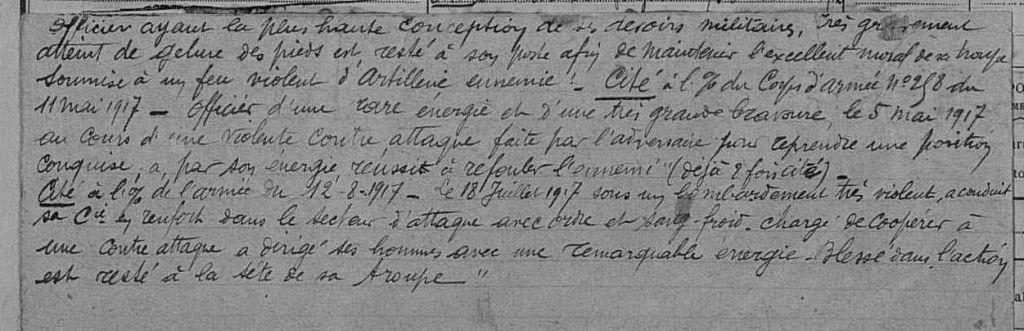

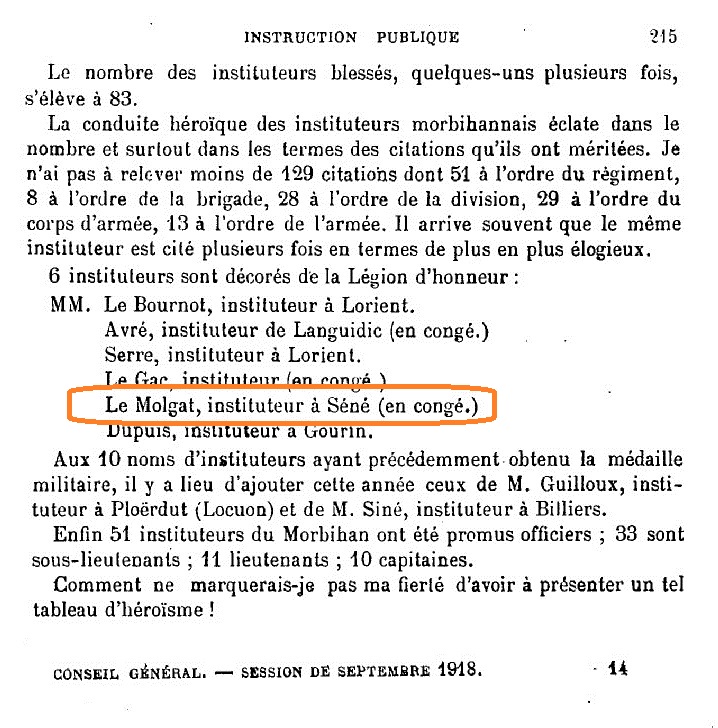

Auguste LE ROUZIC et Alfred MICHEL insituteurs ayant exercé à Séné furent mobilisées et conbattirent contre l'Allemagne. Désiré Mathurin MOLGAT, né à Ambon le 3 février 1891, insituteur à Séné entre 1910 et 19xx?, capitaine au sein du 65° Régiment d'Infanterie fut "Tué à l'ennenmi" le 21 octobre 1918 dans les Ardennes. Ces parents vivaient au Hezo où fut retranscrit sonacte de décès. Son nom figure au monument aux morts du Hezo.

L'administration le comptabilisera encore comme instituteur à Séné en 1918 lorque le Conseil Génréal écrit qu'il fut décoré de la Légion d'Honneur.

Pendant la guerre, la nécessité de faire " l'UNION SACREE" a des répercussions sur l'enseignement.

Source wikipedia : Pour se rallier les catholiques humiliés par la politique anticléricale menée, pendant près de quarante ans, par la Troisième République, politique marquée par les expulsions des congrégations et les conditions de la séparation de l'Église et l'État, le gouvernement décide de suspendre les mesures contre les congrégations religieuses.

Le 2 août1914, le ministre de l'intérieur Louis Malvy invite les préfets « à suspendre l’exécution des décrets de fermeture ou de refus d’autorisation pris par application de la loi de 1901, des arrêtés de fermeture pris en exécution de la loi de 1904 et de toutes mesures généralement prises en exécution desdites lois ». Cette décision ouvre un régime de tolérance à l’égard des congrégations.

En 1915, les soeurs des Filles du Saint-Esprit ont pu venir habiter une maison près de l'école Sainte-Anne, bâtie pour elles par le recteur et reprendre la direction de l'école des filles; les élèves sont au nombre de 157.

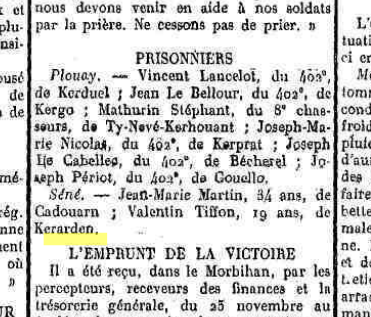

Cette coupure de presse locale datée du 12 décembre 1915 sortie de la presse en ligne des Archives du Morbihan, informe les lecteurs de l'époque pendant le conflit, de la captivité de soldats morbihannais. Malgré la guerre, l'information est parvenue aux familles certes avec quelques mois de retard...

Parmi ces noms, Jean Marie MARTIN et Valentin TIFFON sont signalés comme ressortissants de Séné.....

Qui étaient-ils et dans quelles circonstances ont-ils été faits prisonniers ?

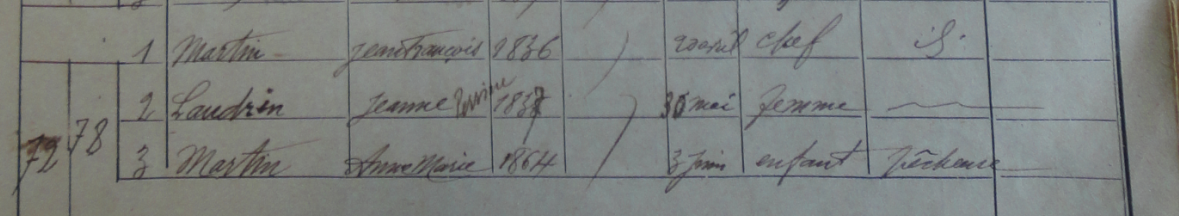

L'acte de naissance de Jean Marie MARTIN nous apprend qu'il est né à Cadouarn le 14/08/1881 au sein d'une famille de pêcheurs. Au dénombrement de 1906, il n'apparait pas au côté de ses parents et de sa soeur ainée. A 25 ans il a du quitté le giron familial...

Sa fiche de matricule nous indique qu'il est matelot lors de sa conscription autour des années 1901.

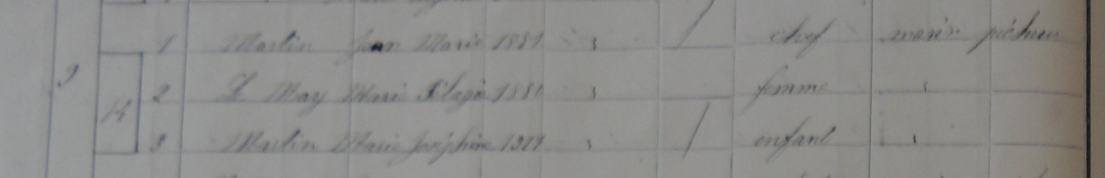

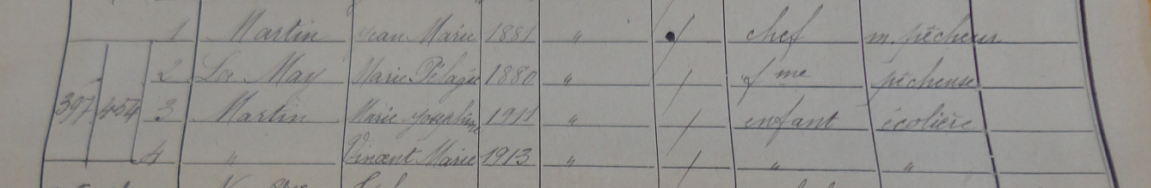

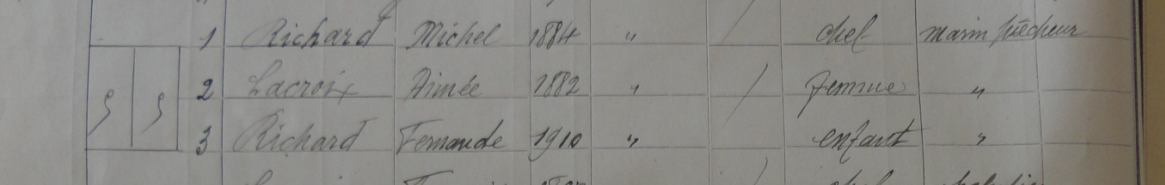

Son état civil nous informe sur son mariage à Séné le 4 avril 1910 avec Marie Pélagie LE MAY. Au dénombrement de 1911, le couple vit également à Cadouarn, alors parents d'une petite Marie Joséphine.

Jean Marie MARTIN est mobilisé et il est affecté au 91° Régiment d'Infanterie.

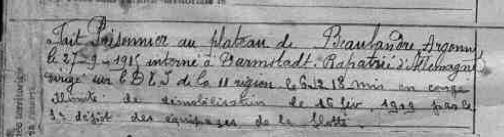

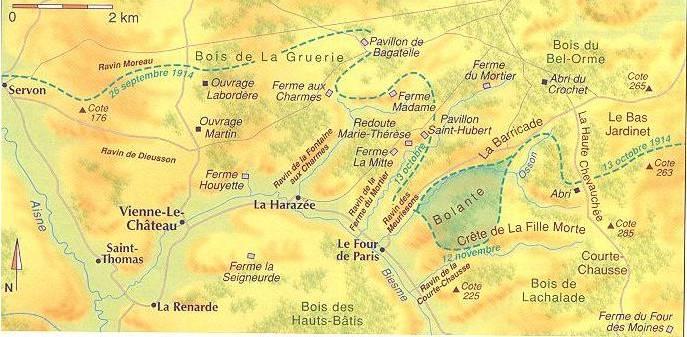

Sa fiche de matricule nous renseigne sur les circonstances de sa captivité. Il est fait prisonnier le 27/09/1915 sur le plateau de Beaulandre en Argonne, en fait le Bois de Bolante sur l'actuelle commune de Lachalade dans la Meuse. Il restera captif à Darmstadt jusqu'à l'armistice.

On retrouve sa trace au dénombrement de 1921 avec sa famille au complet.

Jean Marie MARTIN, ancien combattant de la guerre de 14-18, décèdera à Séné le 19/12/1958 à l'âge de 77 ans.

MARTIN et TIFFON fait prisonniers auront échappé aux combats dans la forêt d'Argonne. L'un capturé dans le Bois de Bolante et l'autre dans le village de La Harazée.

D'après un texte de Benoît Fidelin (Pèlerin).

Les combats de 1914 et 1915 menés dans les forêts d'Argonne ne permirent à aucun des deux camps une avancée territoriale. Des villages isolés, quelques prés et vergers pentus, les deux vallées de la Biesme et de l’Aire, le tout cerné par l’immense forêt hérissée de collines, irriguée d’eau douce et creusée de ravins profonds…

Comment cette enclave sauvage de l’Argonne a-t-elle pu devenir le théâtre d’atroces combats qui, sur un front de seulement 15km, coûteront la vie à 140 000 soldats français, soit 10% de nos morts de la Grande Guerre?

La faute aux états-majors qui, d’emblée, l’érigent en verrou stratégique dominant la route et la voie ferrée qui mènent par l’ouest à la place forte de Verdun. Reculant après la bataille de la Marne, les Allemands transforment le massif en forteresse et passent à l’offensive.

Sur un périmètre restreint et sous d’épais taillis qui laissent peu d’horizon à l’artillerie, à l’exception des mortiers de tranchées, les assauts d’infanterie ressemblent à des mêlées d’une folle violence. Ruées furieuses et contre attaques se succèdent en 1915 sans faire bouger les lignes.

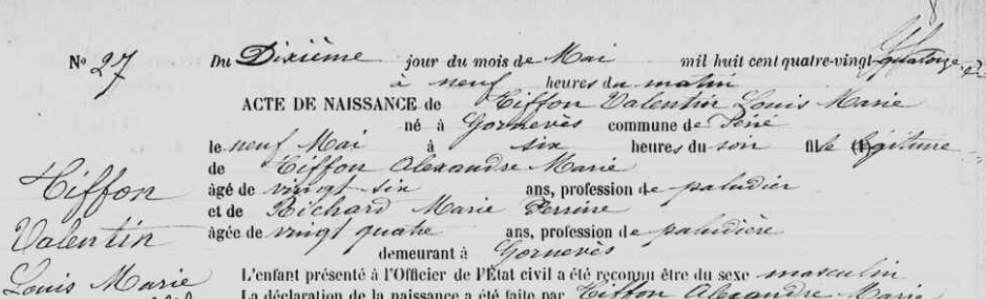

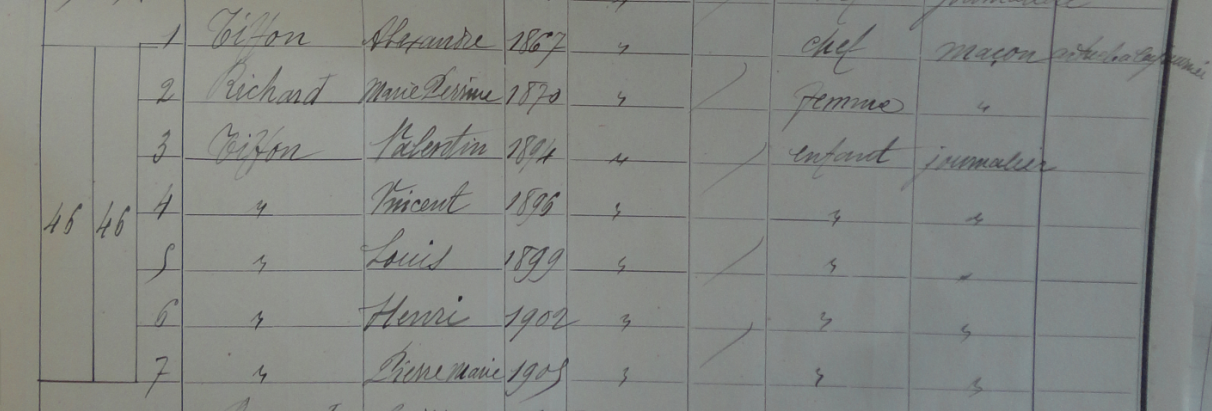

Valentin Louis Marie TIFFON nait à Séné le 9 mai 1894 comme l'indique son extrait de naissance.

Ces parents sont alors paludiers et vivent au village de Gornevèze.

Au dénombrement de 1911, ils ont changé de profession pour celle de maçon et la famille compte 5 enfants, Valentin étant l'ainée de la fratrie. Sa fiche de matricule indique qu'il est cultivateur, journalier pour le dénombrement.

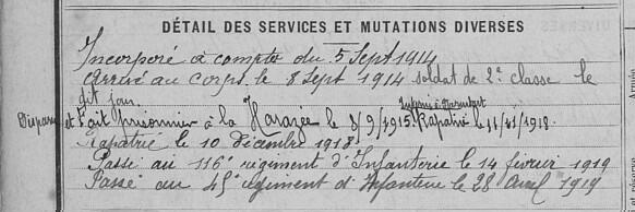

Comme sa classe de 1894, il aurait du faire sa conscription en 1914. Il n'a à peine 20 ans quand il est appelé sous les drapeaux comme l'indique sa fiche de matricule. Incorporé le 5/09/1914 il rejoint son corps d'armée en tant que soldat de 2° classe au 70° Régiment d'Infanterie.

Il est fait prisonnier à La Harazee en Argonne le 8/09/1915.

Ce jour là dans ce petit bourg de la Meuse, les combats font rage :

"Le 8 à partir de 7 heures, un bombardement d’une extrême intensité par pièces de tous calibres et par lance-bombes bouleverse les positions du 10e corps, tandis que le village de la Harazée et la vallée de la Biesme sont criblés d’obus asphyxiants. Vers 9 heures, les Allemands lancent une violente attaque d’infanterie de part et d’autre du ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes; ils occupent trois lignes de tranchées et ne sont arrêtés qu’aux abords de la Harazée. Plusieurs contre-attaques exécutées dans l’après-midi ne parviennent à reprendre qu’une partie du terrain conquis par l’ennemi. En quelques heures, les Allemands ont enlevé nos positions sur un front de 1.800 mètres et une profondeur de 5oo à 600 mètres. Nos pertes s’élèvent à 72 officiers et environ 4.200 hommes ."

Le soldat Tiffon est quant à lui fait prisonnier et aura la vie sauve.

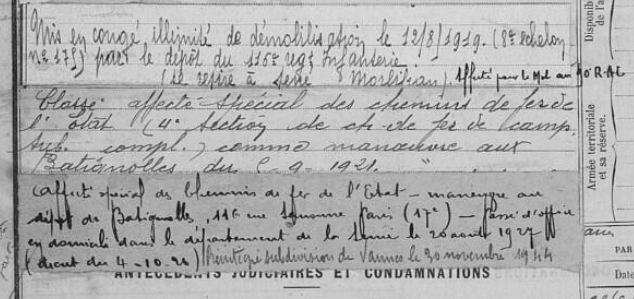

Il restera en captivité et sera rapatrié après l'armistice. le 10 décembre 1918. Il n'en a pas fini pour autant avec l'armée. Il change de régiment le 14/02/1919 puis encore le 28/04/1919. Il est définitivement démobilisé le 12/08/1919.

Il intègre les chemins de fer aux Batignolles à Paris.

Valentin Louis Pierre TIFFON s'établira sur Clichy La Garenne où il finira ses jours ces jour le 1/10/1963 à l'âge de 69 ans.

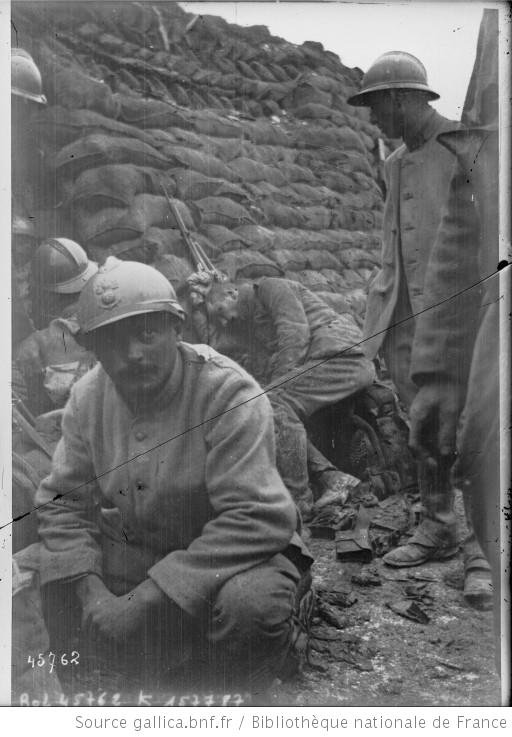

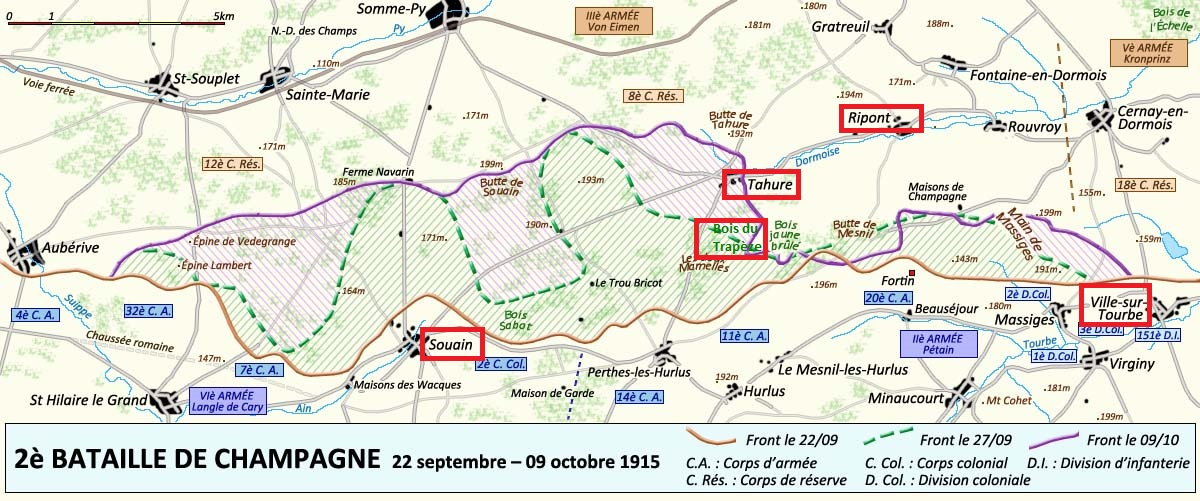

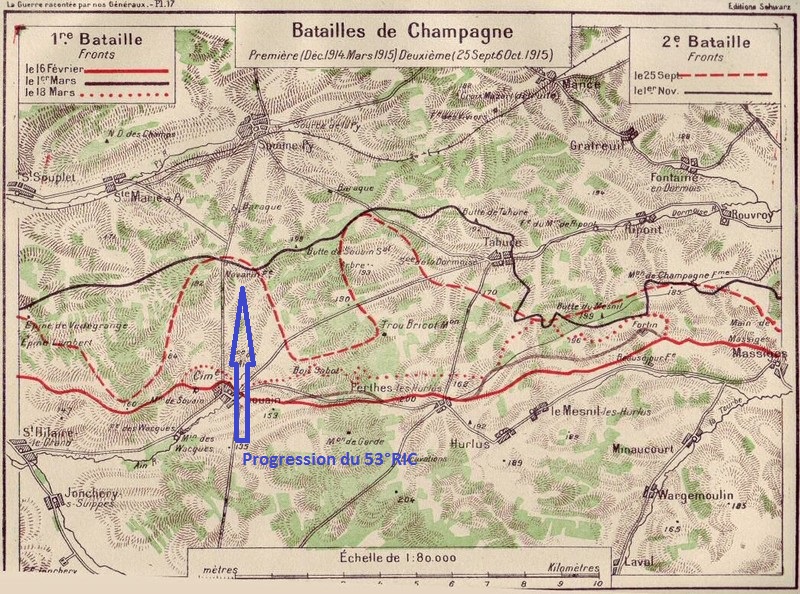

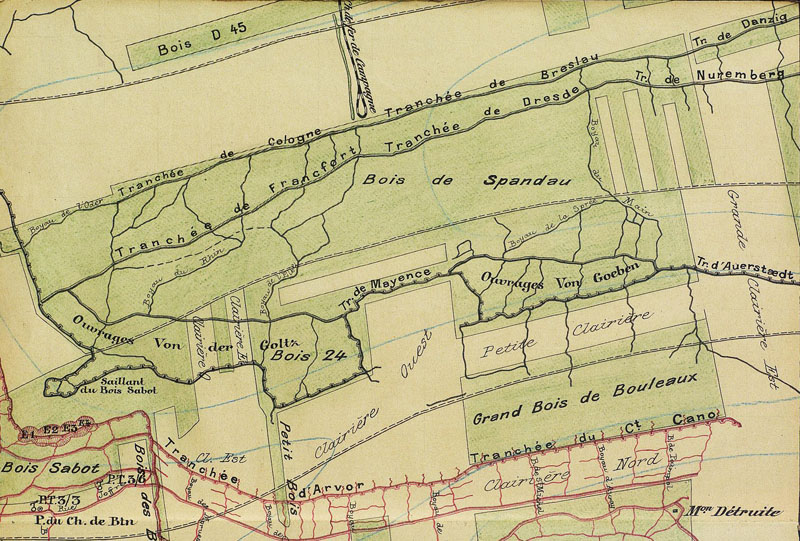

La seconde bataille de Champagne oppose, du 25 septembre 1915 au 9 octobre 1915, les troupes françaises à l'armée allemande en Champagne. Le principe est de lancer une offensive massive dans un secteur limité pour obtenir la rupture et assurer une exploitation profonde sur les arrières de l'armée allemande et forcer le repli de toute la partie ouest de son dispositif. C'est la raison pour laquelle chaque armée est renforcée par un corps de cavalerie. Cette attaque est coordonnée avec une offensive commune franco-britannique en Artois qui sert de point de fixation aux Allemands.

Malgré la prise de la première ligne allemande au prix d'un nombre de tués vertigineux, les forces françaises butteront sur la 2° ligne allemande. Le 1er octobre, le général Pétain fait suspendre les combats en raison des pertes trop importantes et d'une consommation de munitions insoutenable.

Pour en savoir plus sur le déroulement de ces journées on consultera l'extrait du livre édité par les Archives du Morbihan et les pages suivantes :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Champagne_(1915)

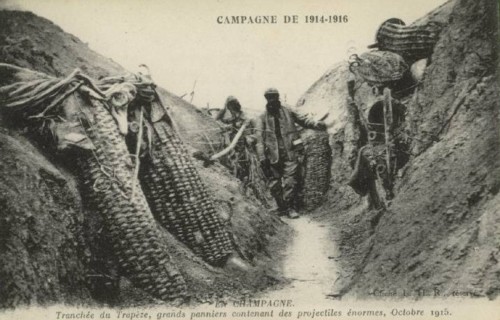

Ces quelques photos d'archives permettent de se rendre compte du drame qui s'est joué en ce mois de septembre 1915 :

La mort des soldats n’est jamais très belle;

Des croix marquent l’endroit

Des croix de bois là où ils sont tombés,

Plantées sur leur visage,

Les soldats piquent du nez, toussent et gigotent

Le monde autour d’eux hurle rouge et noir ;

Les soldats suffoquent dans un fossé,

Ils étouffent pendant toute l’attaque.

Ernest HEMINGWAY, Poèmes de guerre. Éditions Gallimard, La Pléiade I. p.515

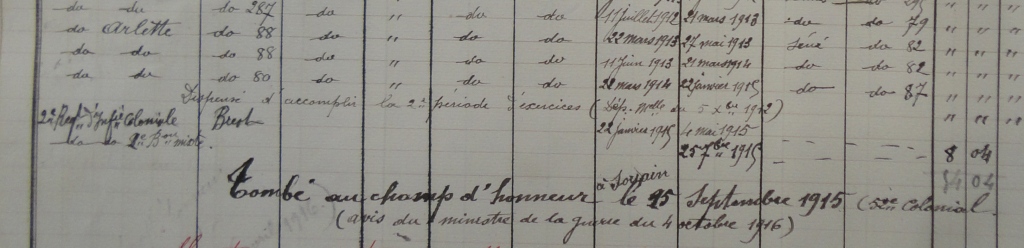

Dans cet enfer de combats et de bombardements 12 soldats natifs ou domiciliés à Séné périrent, qui étaient-ils ?

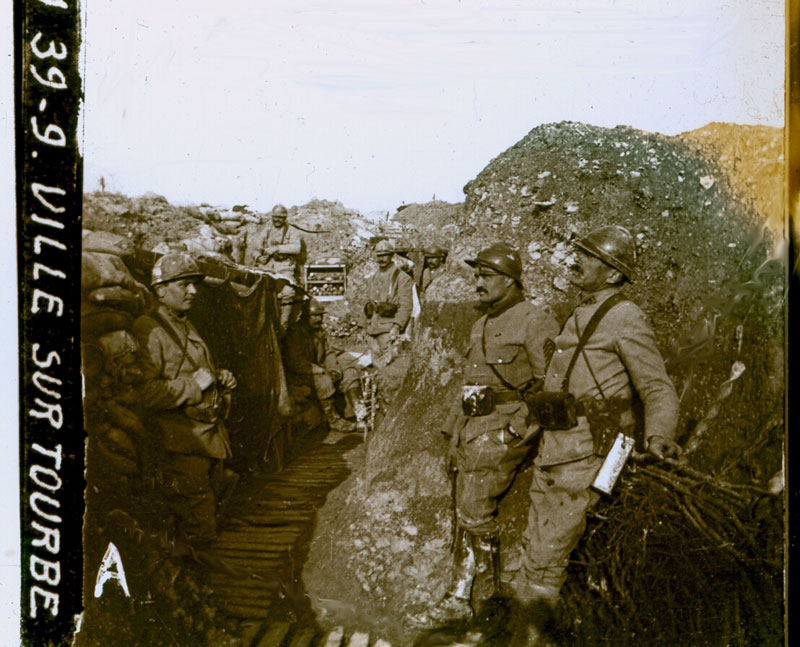

DANET Ange Joseph Marie au 3° RIC "Tué à l'ennemi" le 10/09/1915 à Ville sur Tourbe.

Journée du 25 septembre :

CORBEL Joachim au 116° RI de Vannes "Tué à l'ennemi" à Tahure.

LE FRANC Aubin Ange, au 85° Régiment d'Infanterie "Suite de ses blessures" à Tahure.

LE BOURHIS Vincent au 9° régiment de Zouaves"Tué à l'ennemi" à Ripont.

Soldat du 52° régiment d'Infanterie Coloniale

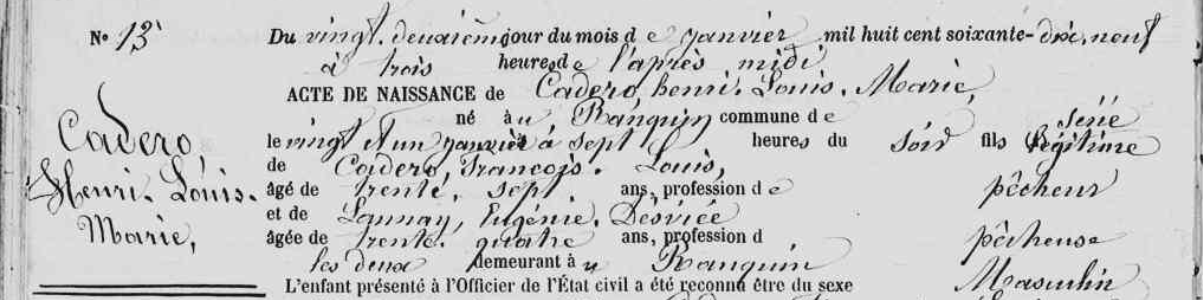

CADERO Henri Louis Marie "Tué à l'ennemi" à Souain.

PIERRE Pierre Marie au 52° "Tué à l'ennemi" à Souain.

RICHARD Michel Jean Marie Ferdiand "Tué à l'ennemi" à Souain.

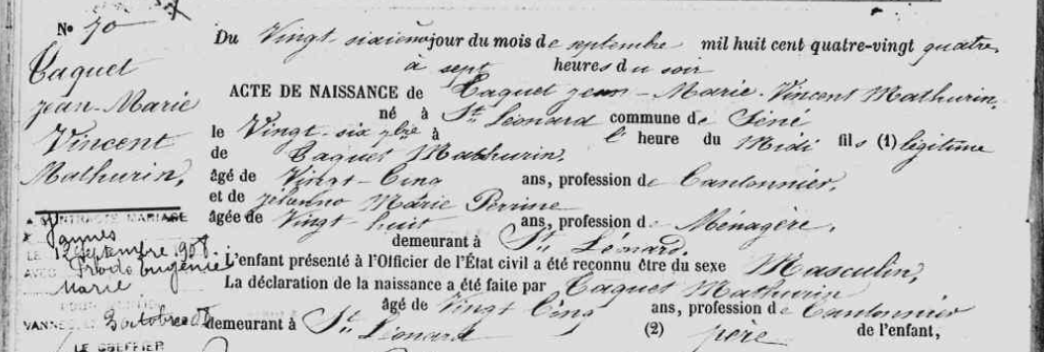

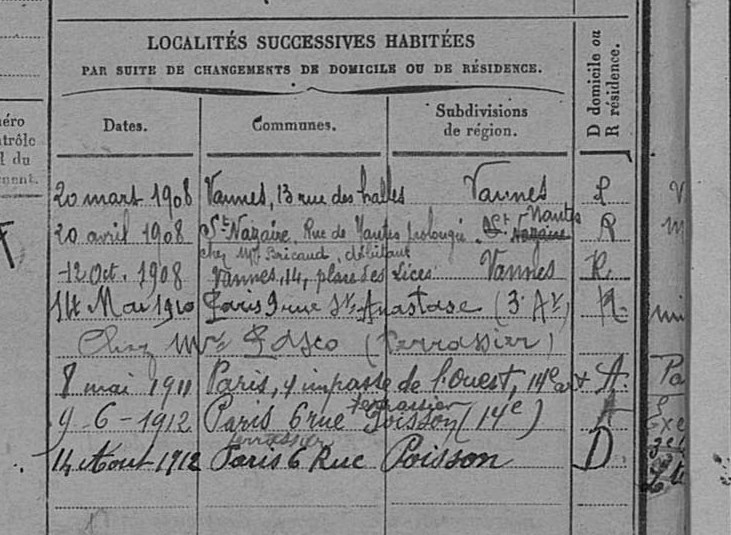

TAQUET Jean Marie du 53° Régiment d'Infanterie Coloniale "Tué à l'ennemi" à Souain.

LAUDRIN Jean Marie du 3° régiment d'Artillerie à pied, "Tué à l'ennemi" le 5/10/1915 sur le chemin de Souain à Perthes.

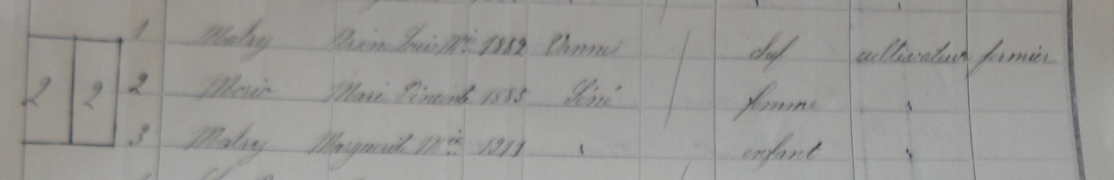

MALRY Arsène du 62° régiment d'Infanterie, "Tué à l'ennemi" à Tahure le 7/10/1915.

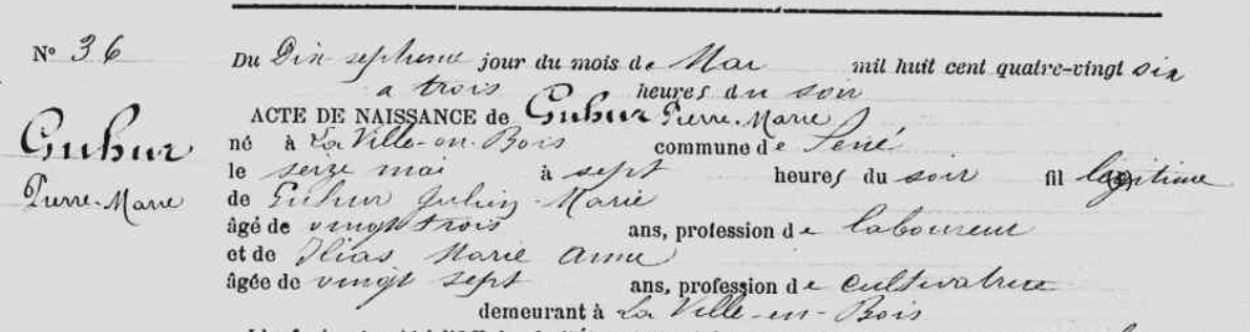

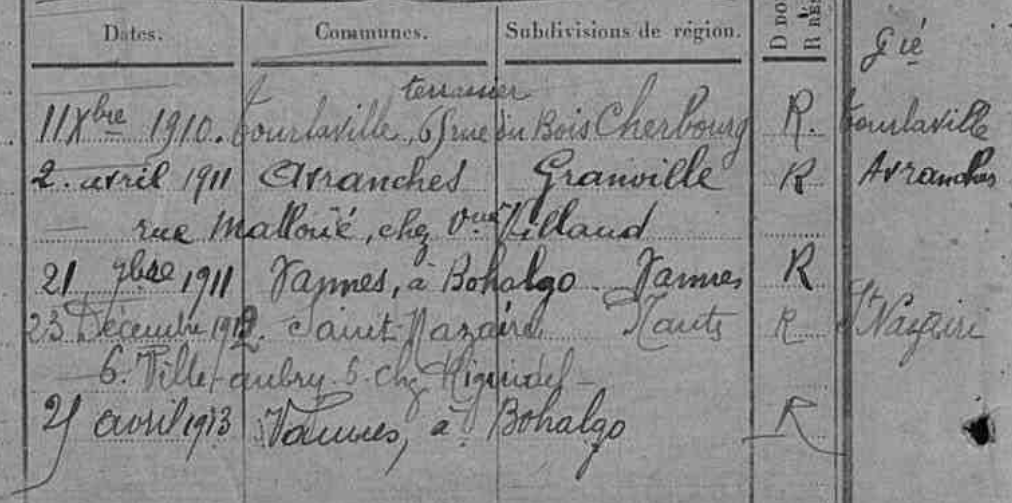

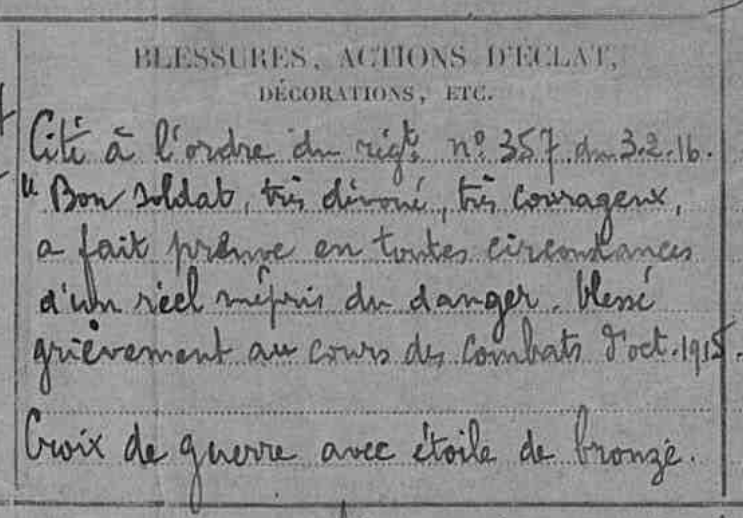

GUHUR Pierre Marie - 16/05/1886 - 7/10/1915 - Ambulance 12 Vitry Le François.

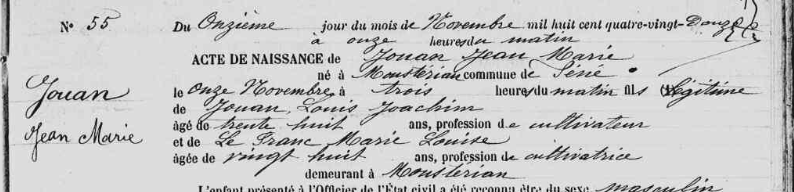

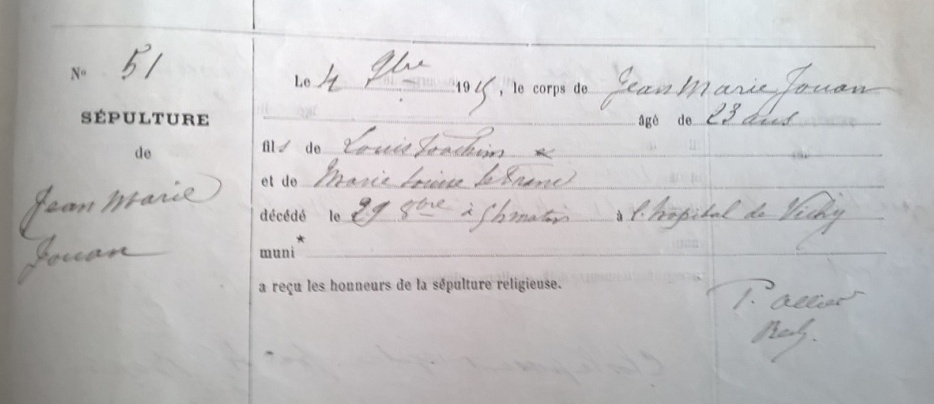

JOUAN Jean Marie - 65°RI - Bois du Trapèze - blessé autour du 8-10 octobre et décès 29/10/15.

DANET Ange Joseph Marie nait à Cadouarn dans une famille de pêcheurs le 11/01/1882. Comme l'indique le dénombrement de 1906, sa mère est veuve et élève 3 enfants.

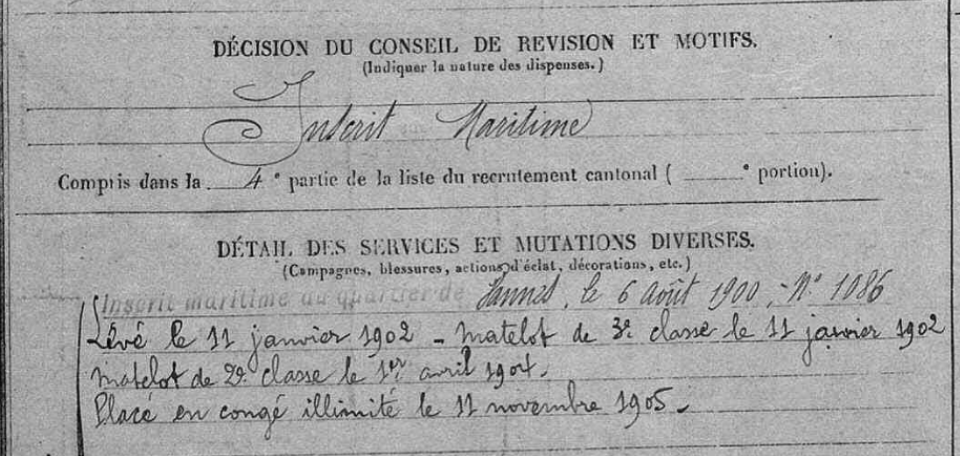

A l'âge de la conscription, il effectue son service militaire de 2 ans comme l'indique sa fiche de matricule.

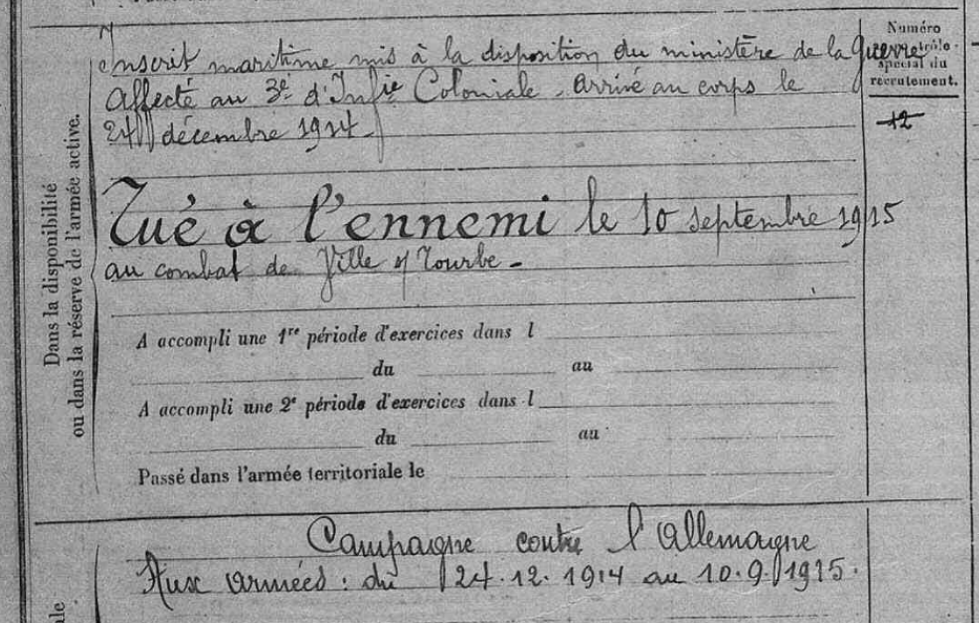

Placé "en congé illimité en novembre 1905" il est pourtant mobilisé et intègre son corps le 24 décembre 1914 au 3° régiment d'Infanterie Coloniale. Il décède au combat le 10 septembre 1915 à Ville sur Tourbe.

L'historique nous décrit ces jours de septembre 1915 :

" Le 15 août, il prend les tranchées de Ville-sur-Tourbe. Les 2e et 3e bataillons sont en secteur depuis le 12 septembre. Le régiment se prépare pour la grande offensive du 25 septembre."

Ange Joseph Marie DANET avait contracté mariage en Arzon le 16/09/1910 avec Marie Joséphine DELIN.

Ceci explique que son nom n'apparait pas au dénombrement de 1911. Domicilié en Arzon, son décès est retranscrit dans cette commune où son nom figure au monument aux morts, comme il figure au monument aux morts de Séné sa commune de naissance .

Son frère cadet Auguste Marie né le 4/10/1884 sera également mobilisé en 1915 mais échappera au sort de son fère pour déceder à Damgam en 1963.

CORBEL Joachim Marie au 116° RI de Vannes "Tué à l'ennemi" le 25/09/1915 à Tahure.

Lire la page consacré aux "5 oubliés" de Séné.

http://senegolfe.fr/guerre-14-18/item/324-les-oublies-du-monument-aux-morts.html

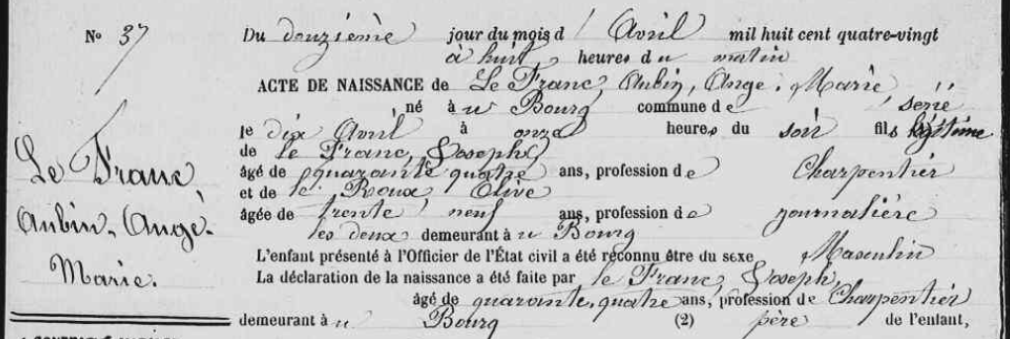

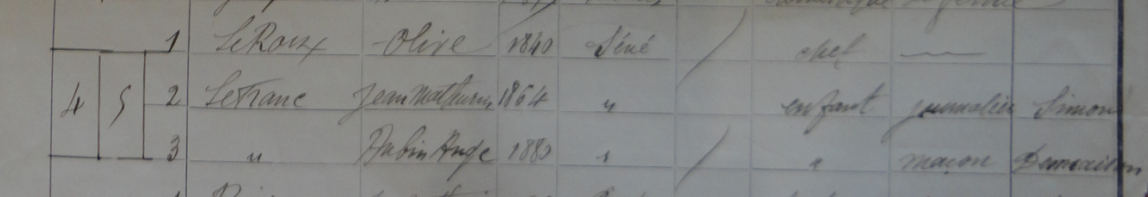

LE FRANC Aubin Ange est né au bourg de Séné le 10/01/1880. Il est le 2° garçon des époux Le Franc Pierre Joseph et Le Roux Olive.

Le père charpentier de métier décède en 1904 laissant sa femme veuve comme l'indique les registres de l'état civil et le dénombrement de 1911.

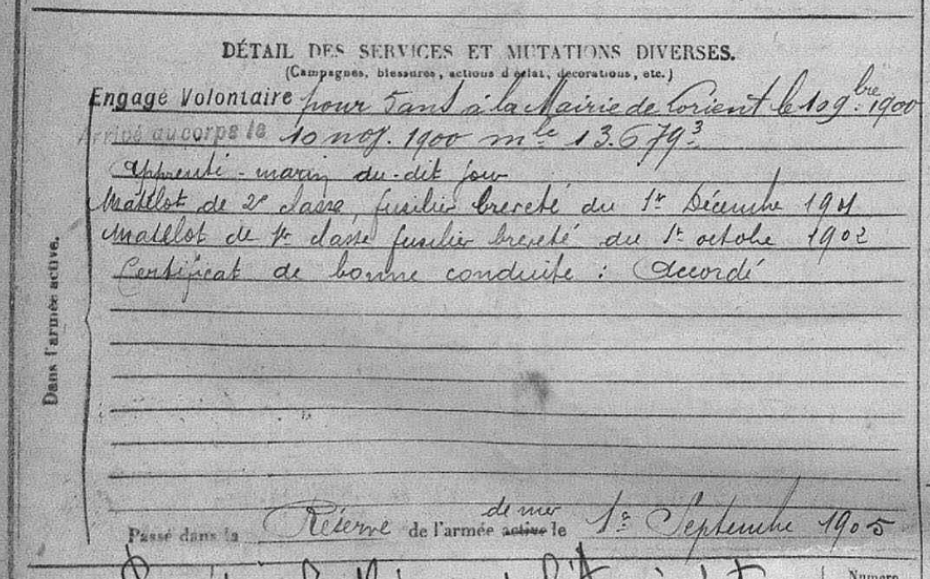

A l'âge d'accomplir sa conscription Aubin s'engage pour 5 ans dans l'armée comme l'indique sa fiche de matricule.

Un temps couvreur à l'île de Groix, Aubin Ange épouse Marie Clotilde Le Normand le 8/07/1911 et se domicilie à Vannes au 20 rue de Séné (l'actuelle rue Montseigneur Tréhou) où il exerce la profession de maçon, comme l'indique sa fiche de matricule.

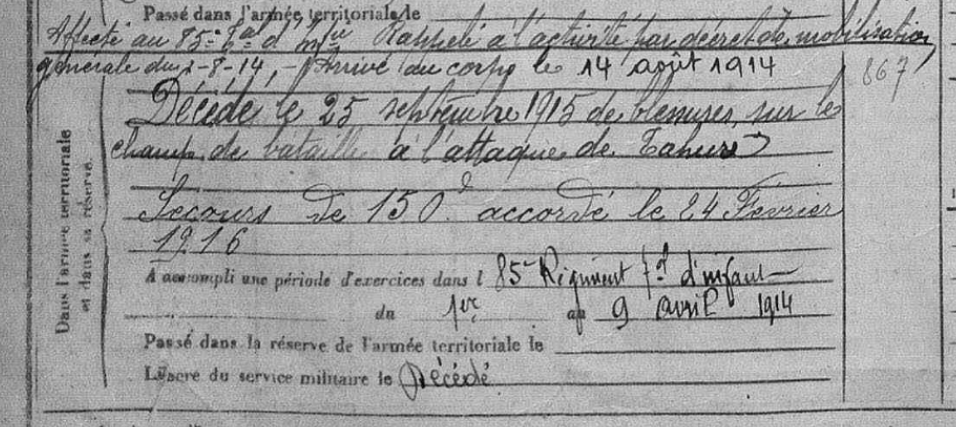

A la mobilisation, il est affecté au 85° Régiment d'Infanterie. Ces états de service nous indique qu'il est mort des suites de ses blessures sur le champ de bataille lors de l'attaque de Tahure le 25 septembre 1915.

Sa mère put se consoler de garder son 2° gars, l'aîné né le 28/09/1864 qui se résolut à se marier le 8/04/1918 à Vannes également.

LE BOURHIS Vincent au 9° régiment de Zouaves"Tué à l'ennemi" le 25/09/1915 à Ripont.

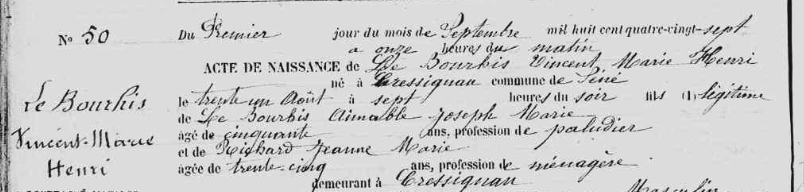

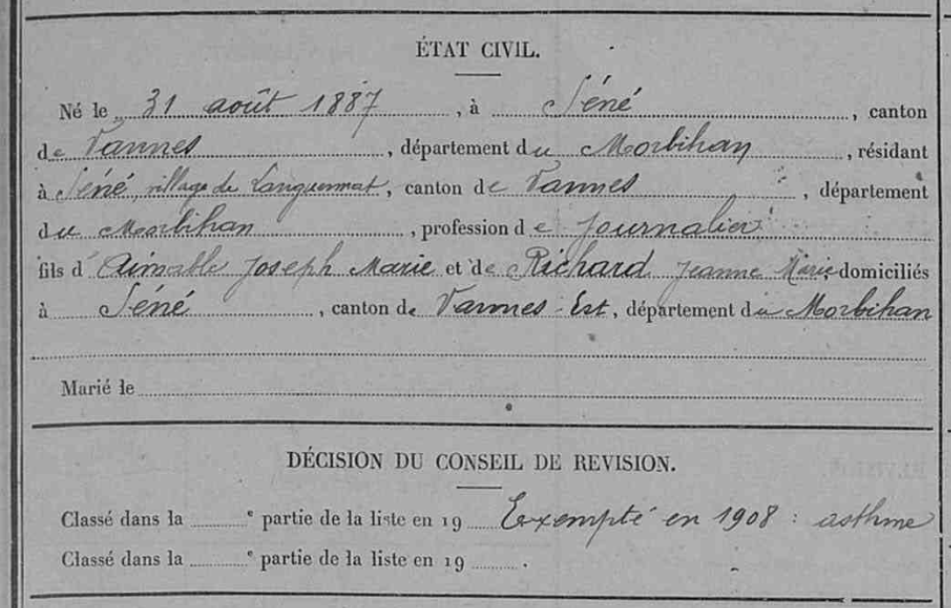

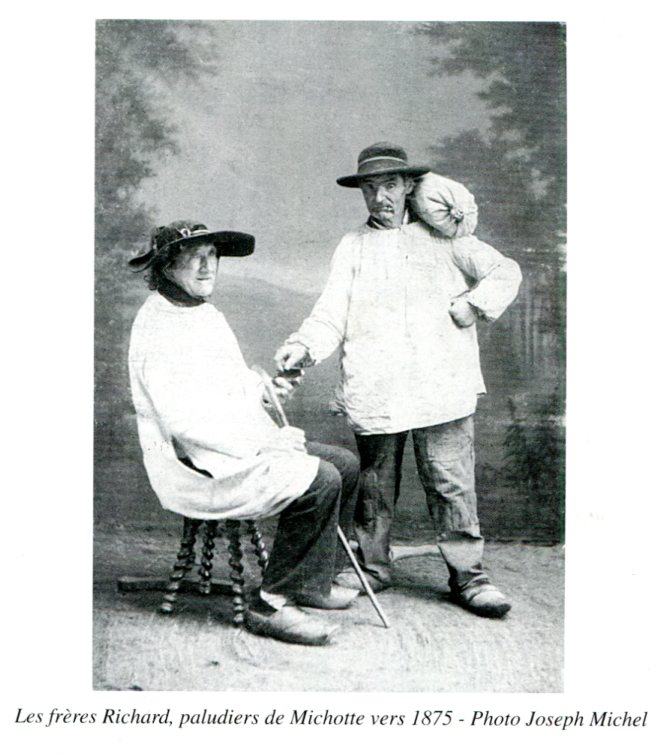

Vincent Marie Henri Le Bourhis naît à Gressignan le 31/08/1887. Son père Aimable Joseph Marie natif du Hézo, de l'autre rive de la rivière de St-Léonard, est paludier à Séné depuis son mariage avec Jeanne Marie Richard de Séné.

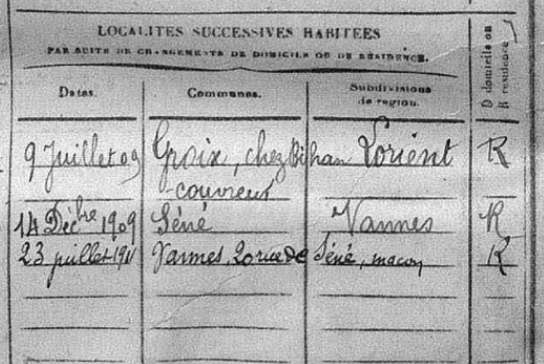

Lors de sa conscription en 1908; le jeune Vincent sera exempté à cause de l'asthme dont il souffre comme l'indique sa fiche de matricule, asthme sans doute lié à l'humidité du travail dans les marais.... Comme son père, il est devenu paludier et vit près du Pont Lisse et du marais de Languersac.

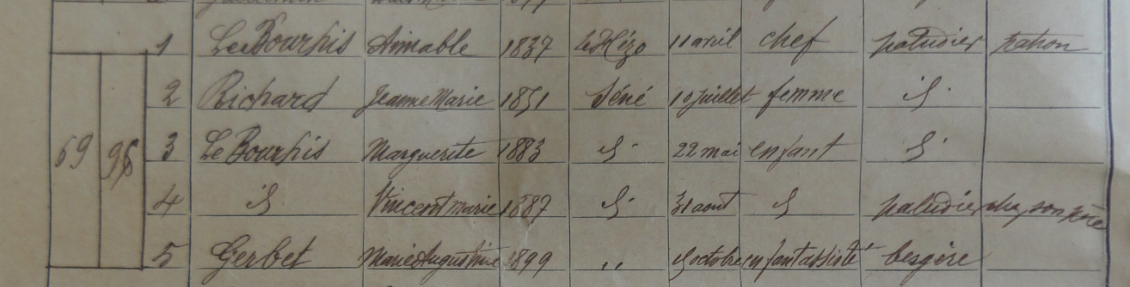

Le dénombrement de 1906 donne la composition de la famille Le Bourhis établie à Séné.

Elle emploie un jeune bergère âgée de 7 ans!