Maires de Séné

- Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie

- Les mairies de Séné

- Henri MENARD, un maire moderne à Séné

- Les maires honoraires de Séné

- Les maires de Séné de la Révolution à 1870

- Les maires de Séné sous la III° République

- GACHET & SEVIN, funestes adversaires1901

- LE MOUELLIC, maire pendant la guerre

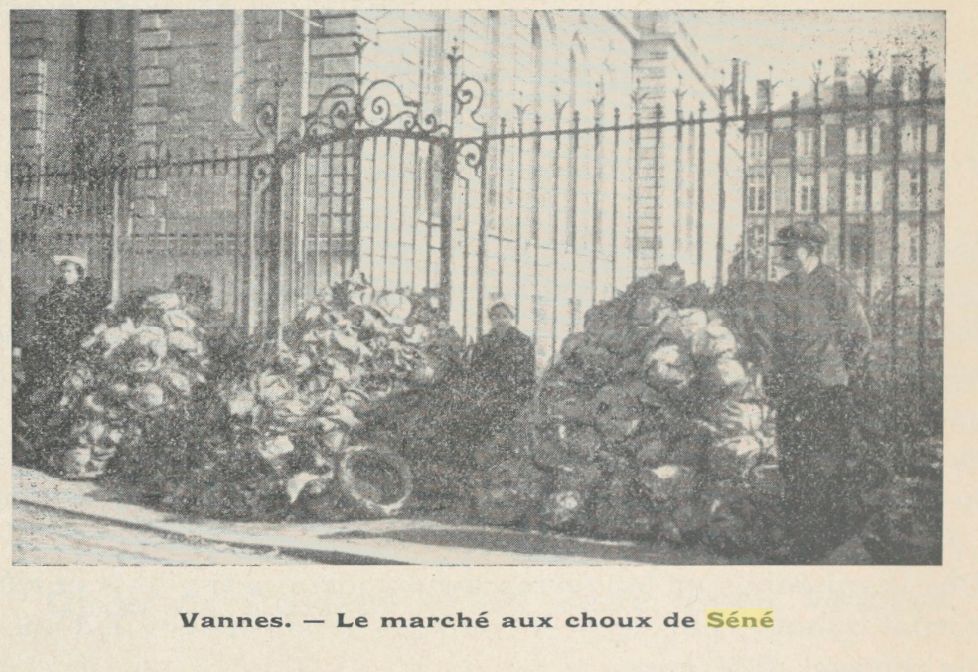

- ROBERT, maire de Séné 1919-1928

- Les maires de Séné depuis la Libération 1945-80

Merci a Yannick ROME.

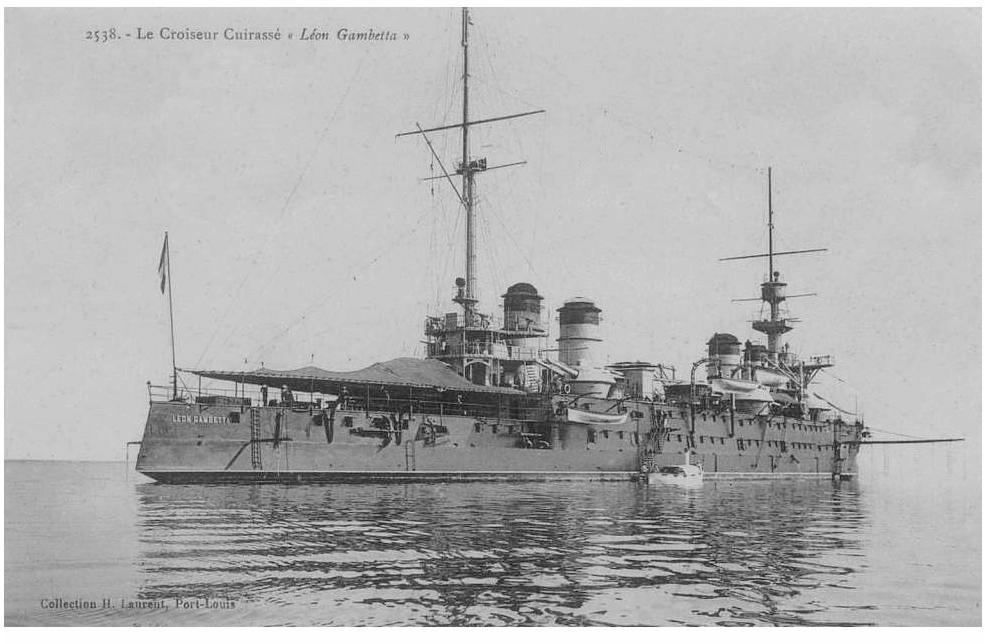

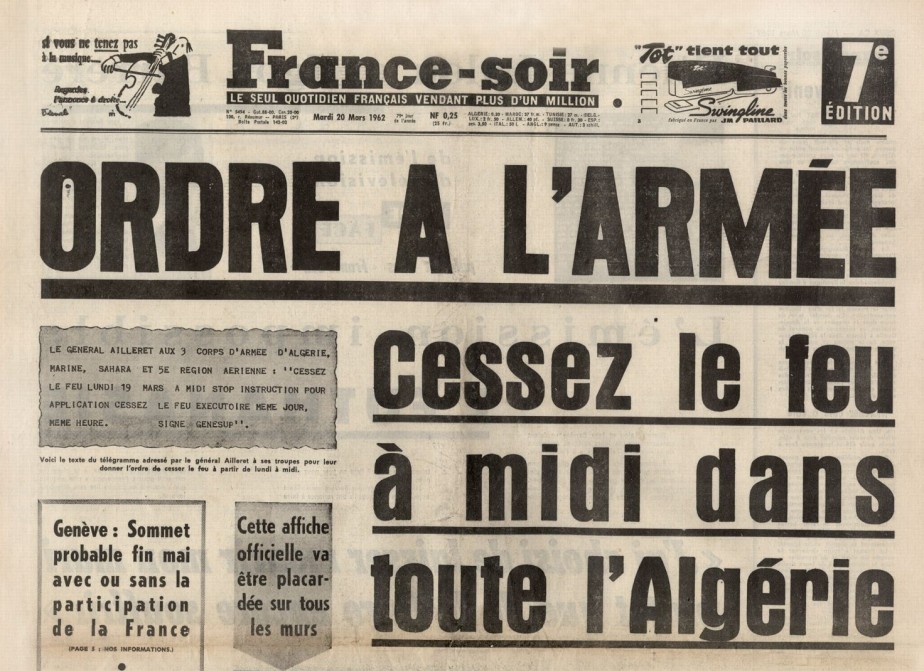

De 1914 à 1915, basé à Malte, le Léon Gambetta opère en mer Adriatique, participant au blocus de la Marine austro-hongroise, dans la 2e escadre légère du contre-amiral Victor Baptistin Sénès.

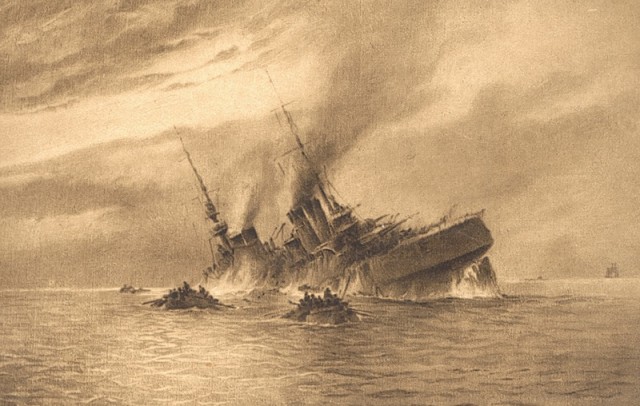

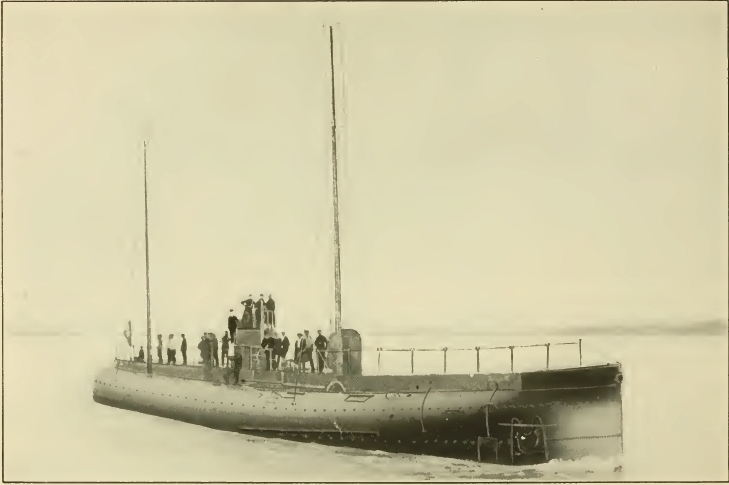

Le 27 avril 1915, le croiseur Léon Gambetta, commandé par le capitaine de vaisseau André, mais à bord se trouve aussi le contre-amiral Sénès, est torpillé par deux fois par le sous-marin autrichien U.5 commandé par le commandant Von Trapp à l’entrée du canal d’Otrante en mer Adriatique à quatorze milles nautiques du cap Santa Maria di Leuca (Pouilles, côte italienne).

Le navire, venant de Malte, devait protéger les cargos chargés de ravitailler le Montenegro. Le bâtiment prend rapidement de la bande. Un seul canot peut être mis à l’eau. Les Allemands prennent une photo du bateau évacué.

Le canot est prévu pour 58 hommes, mais 108 marins parviennent à y prendre place, et comme le temps est beau, ils font route aussitôt vers la côte italienne. Il est 2 h. Le canot atteindra miraculeusement le village de Santa Maria vers 8 heures du matin. L’alerte aussitôt donnée, de Tarente et de Brindisi, des torpilleurs se portent sur les lieux du drame. Des 500 hommes qui se trouvaient à l’eau à minuit, ils ne retrouvent que 29 survivants épuisés (soit en tout 137 survivants). On ne retrouve aucun officier. Le capitaine de vaisseau André et l’amiral Senes sont parmi les 684 morts (dont 92 finistériens) parmi les 821 officiers et hommes d’équipage on dénombre 3 soldats nés à Séné mort en ce jour du 27 avril 1915.

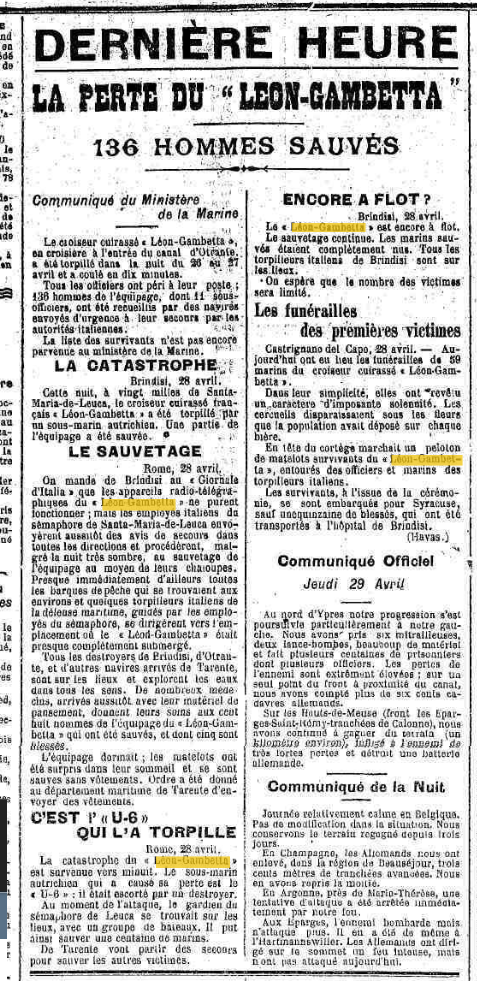

La presse morbihannaise annonce la nouvelle.

Les secours parviendront à sauver 29 naufragés, et retrouveront ce jour-là 58 morts, dont l'amiral Sénès.

Les victimes seront enterrées solennellement à Castrignano del Capo, commune la plus proche du promontoire de Santa Maria di Leuca, en présence de survivants, de la population locale, et de représentants de l'état italien. Cependant les corps seront rappatriés en France après guerre. En souvenir de ce naufrage, une chapelle a été batie au cimetière municipal de Castrignano del Capo.

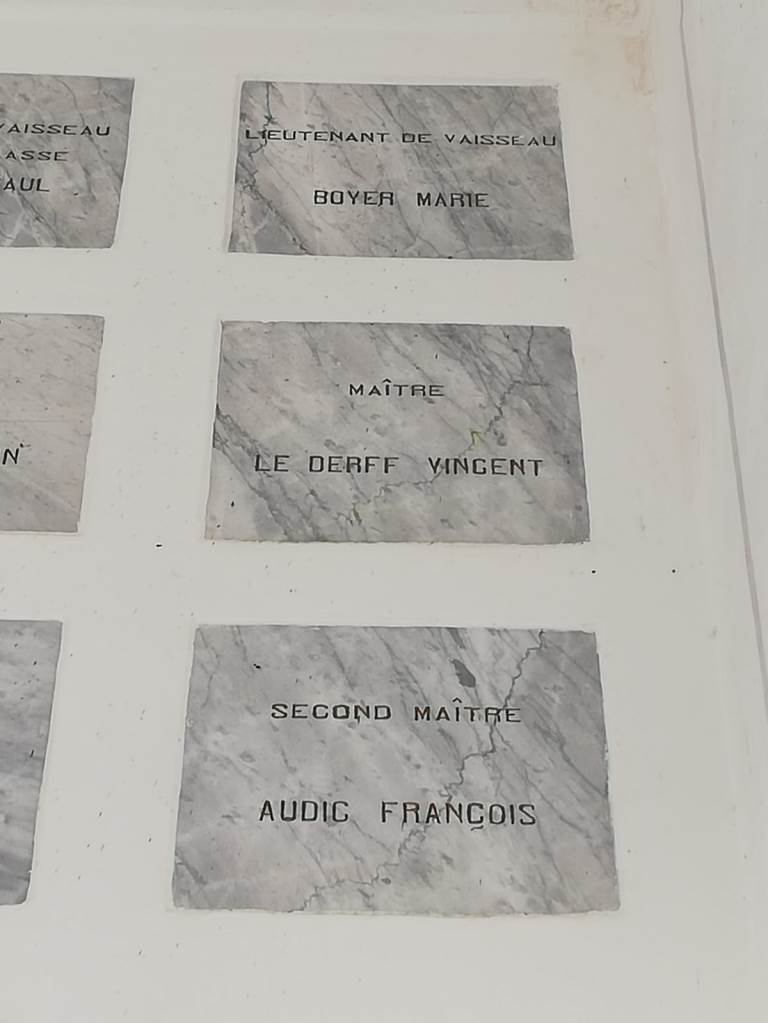

Dans la chapelle, il demeure des plaque au nom des 58 corps retrouvés. Un déplacement sur place le 23 avril 2023 a permis de lire ces noms et de repérer celui de Vincent Marie LE DERF, l'un des trois Sinagots péris lors du torpillage du Gambetta.

Pour le centenaire du torpillage du Gambetta une cérémonie solennelle eut lieu sur le port de Santa Maria de Leuca ou l'Association des Marins inaugura une pierre tombale en mémoire des disparus du Gambettta.

On peut voir sur youtube deux videos de cette cérémonie.

Qui était les trois Sinagots disparus en mer lors du torpillage du "Gambetta"?

LE DERF Vincent : 26/10/1877 - 27/04/1915

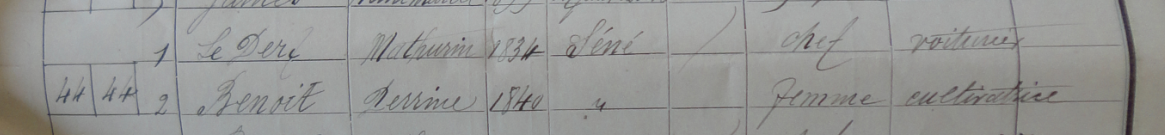

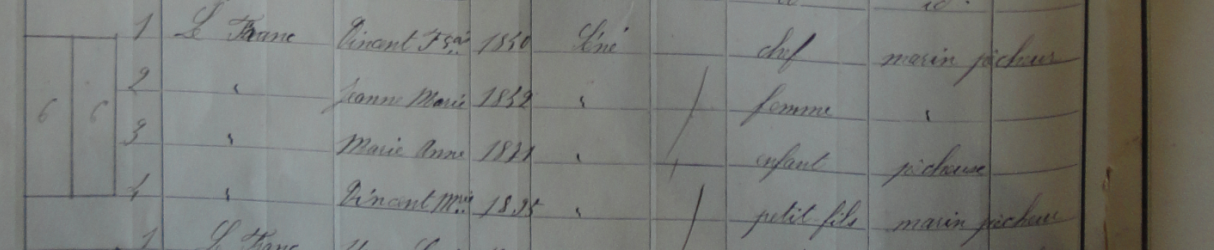

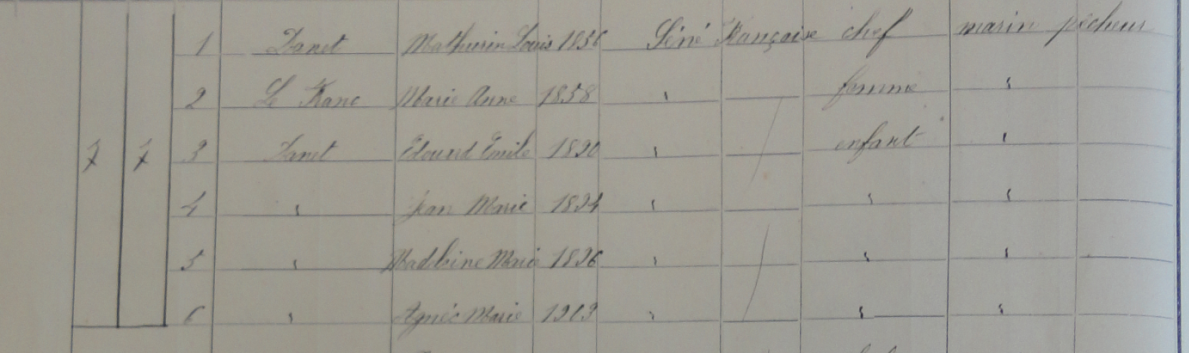

L'état civil de Séné nous apprend que Vincent Marie LE DERF est né au village de Kerarden le 26/10/1877. Au dénombrement de 1911 ses parents sont toujours domiciliés à Séné.

A l'âge de 25 ans il se marie à Lorient le 23/01/1902 avec Marie-Cécile Guillemot commerçante. Lui est Quartier Maître Torpilleur sur " Le Guédon".

Sa fiche de matricule ne nous renseigne pas sur ses états de service avant son embarquement sur le "Gambetta" où il officie également en tant que Mâître torpilleur. Son corps sera retrouvé par les sauveteurs de Santa Maria de Leuca. Porté au cimetière communal de Castrignano, il sera ensuite rappatrié en France. Son épouse étant de Lorient, on peut supposer qu'il fut inhumé fin 1915 dans un cimetière en Morbihan.

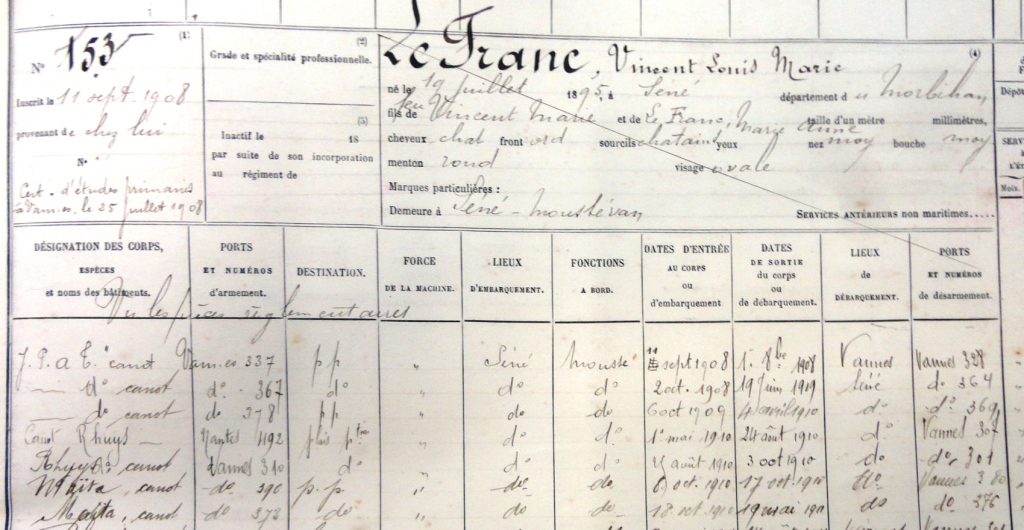

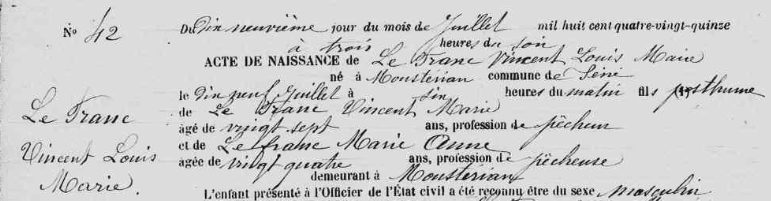

LE FRANC Vincent Louis Marie : 19/07/1895 - 27/04/1915

A sa naissance à Moustérian le 19/07/1895, le père de Vincent Louis Marie LE FRANC est décédé sans doute pendant la grossesse de sa femme,

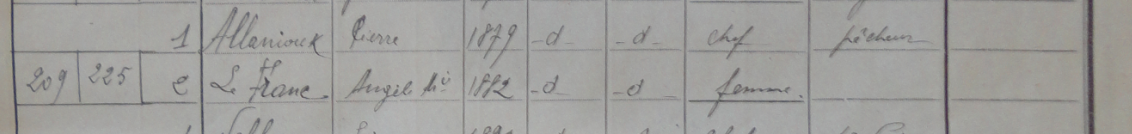

Celle-ci, Marie-Anne née Le Franc va vivre chez ces parents comme l'atteste le dénombrement de 1911.

Trois générations cohabitent, les grand-parents maternels, la jeune veuve mère de son unique enfant Vincent Louis Marie.

Celui-ci entame sa vie professionnelle en octobre 1908 comme mousse sur un canot.

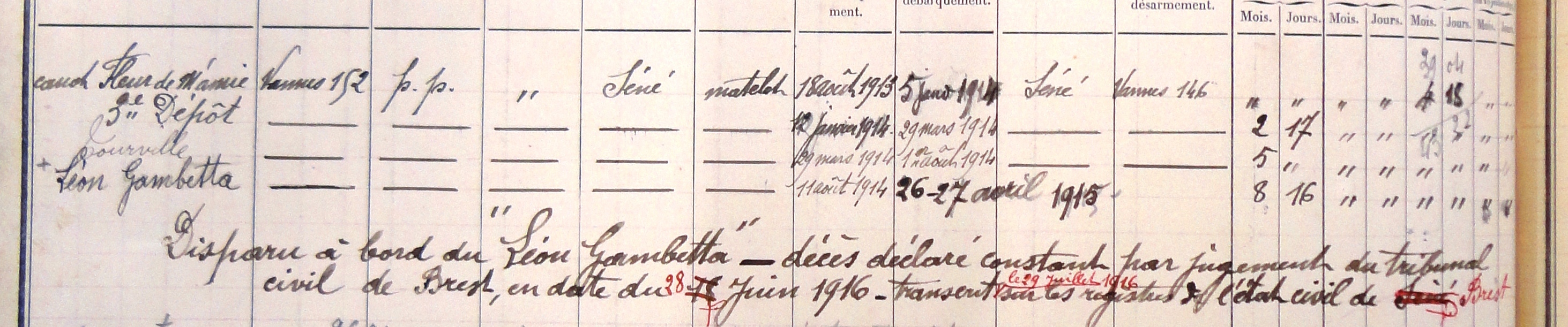

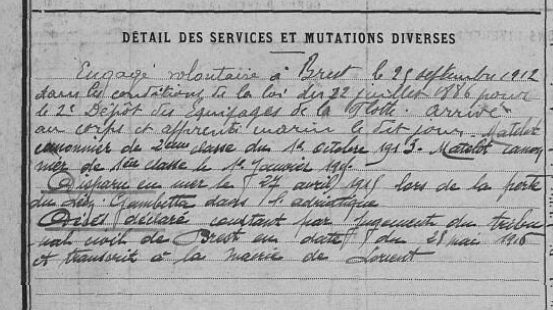

Sa fiche de matricule ne nous renseigne pas et seule la fiche issue du site "Mémoires des Hommes" mentionne sa mort lors du torpillage du "Gambetta" en tant que matelot de 3° classe. Information bien sûr annoté sur sa fiche d'inscrit maritime. Il est à bord du Gambetta quelques jours après la mobilisation, le 11/08/1914.

Ainsi, ce jour du 27 avril 1915, Marie-Anne perd son unique enfant célibataire qui allait avoir 20 ans. Son nom figure sur le monument aux morts de séné.

PIERRE Édouard Vincent Marie : 29/08/1896 - 27/04/1915

Pas étonnant que le jeune Edouard Vincent Marie PIERRE, né à Moustérian d'un père marin, s'engage à l'âge de 16 ans dans la Marine.

Sa mère ménagère a mis au monde en ce 29 août 1896 deux jumeaux Edouard et Julien Joseph.

Edouard sera tout à tour "apprenti marin" en septembre 1912, puis matelot canonnier de 2° classe en août 1913 et lors du torpillage il s'est hissé matelot canonnier de 1ère classe. Il n'a pas encore 20 ans quand il disparait en mer alors à bord du "Gambetta". Son nom figure sur la liste gravée du monument aux morts de Séné.

Quant à son frère jumeau ? Sa matricule nous indique qu'il s'est également engagé le 25/09/1912 dans la marine. Son destin ne sera pas dramatique. Julien Joseph Marie PIERRE - qui a sans doute été mobilisé - se mariera en 1922 et décèdera à Port Louis en 1973.

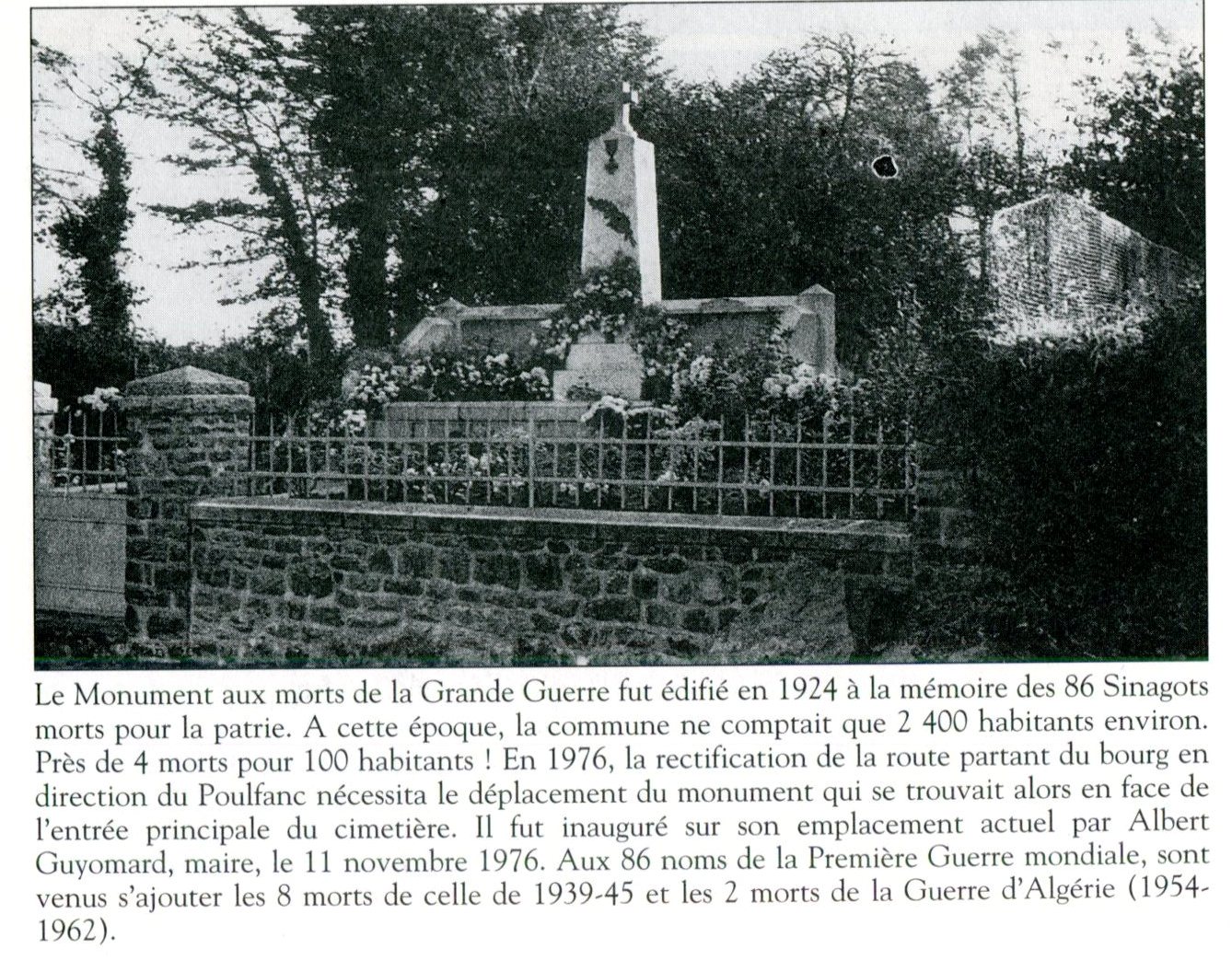

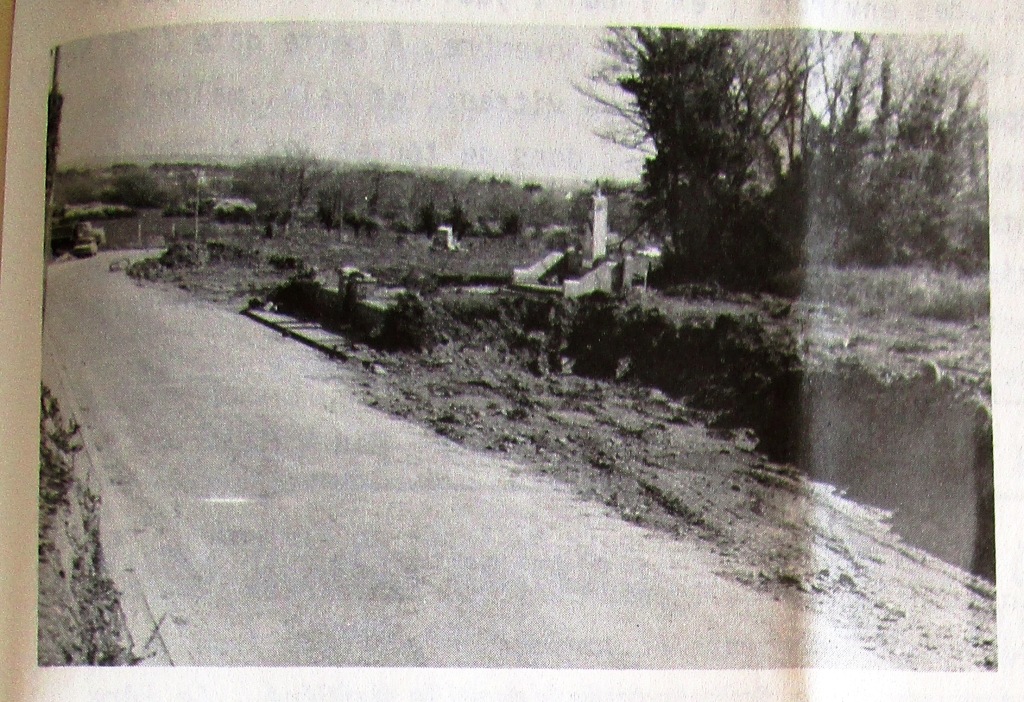

Dans son livre intitulé "Le Pays de Séné", Emile MORIN nous raconte que le monument aux mort de Séné était situé en face le cimétière, comme le montre cette photo tirée du magazine paroissial "Le Sinagot" de 1976.

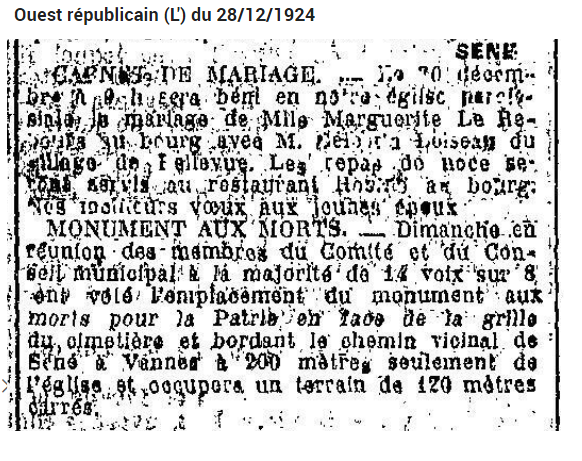

Cette décisioln date d'un conseil municipal de décembre 1924 comme nous le relate cet article de l'Ouest-Républicain.

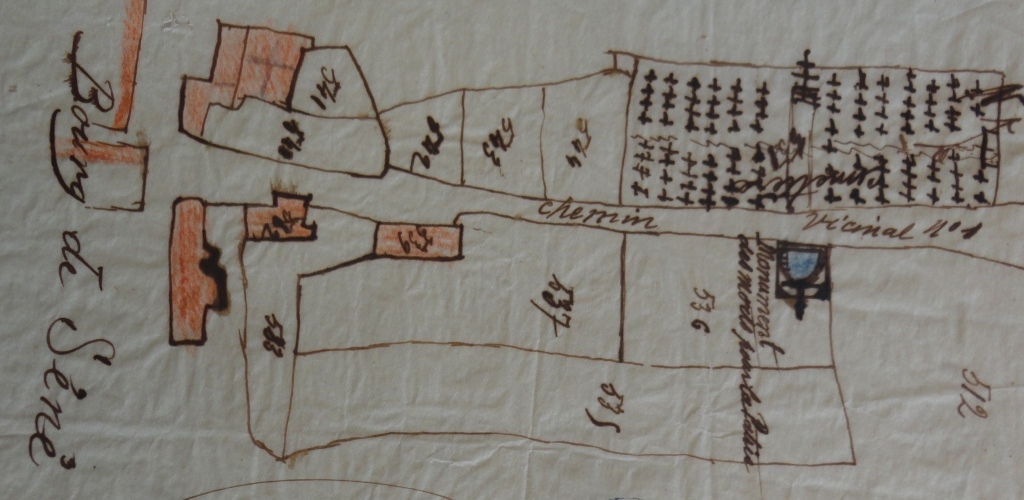

Un dossier des Archives du Morbihan nous indique qu'il fut d'abord acquis en lisière du cimetière une parcelle de terrain n°536 à M & Mme Robino Jean Marie d'une surface de 120 m² pour la somme de 400 fr.

Les services de l'urbanisme de l'époque approuvèrent ce choix par son agent "voyer" le 21/01/1925.

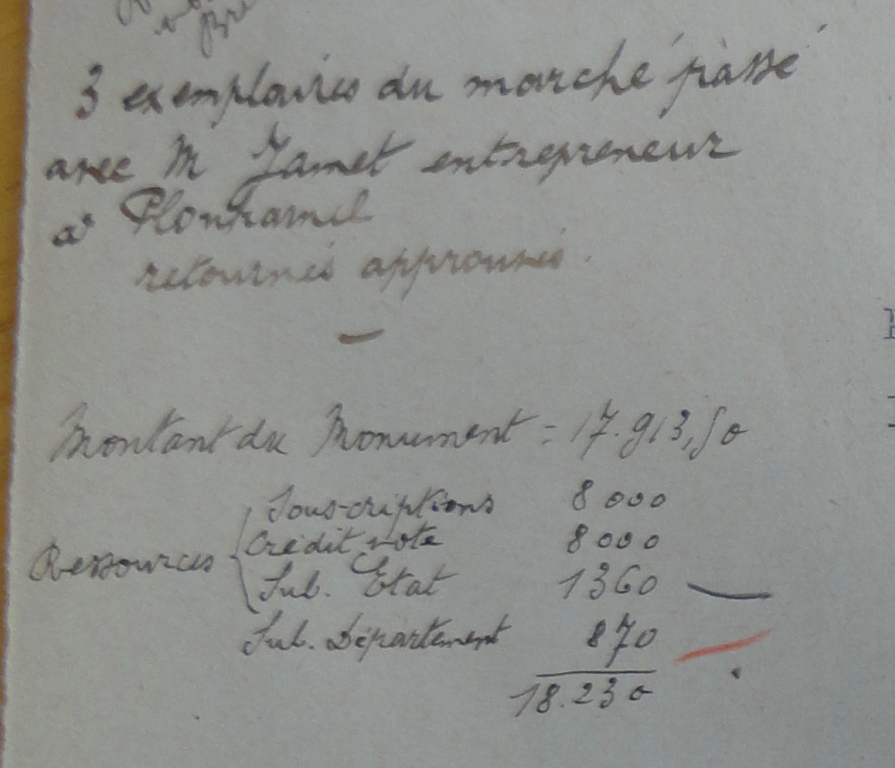

La Préfecture autorisa le marché de gré à gré et le conseil municipal approuva le 21/12/1924 le devis de l'entreprise Jamet & Fils de Plouharnel daté du 7 novembre 1924. Le montant s'élevait à 17.913.50 Frs de l'époque monument et noms gravés. Le finacement fût assuré par une souscription publique à hauteur de 8.000 fr et des subventions.

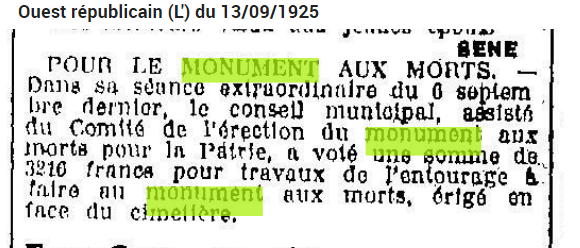

Cette coupure de presse indiquent que si le devis est acté en ce début d'année 1925, les premiers travaux débutent en septembre 1925.

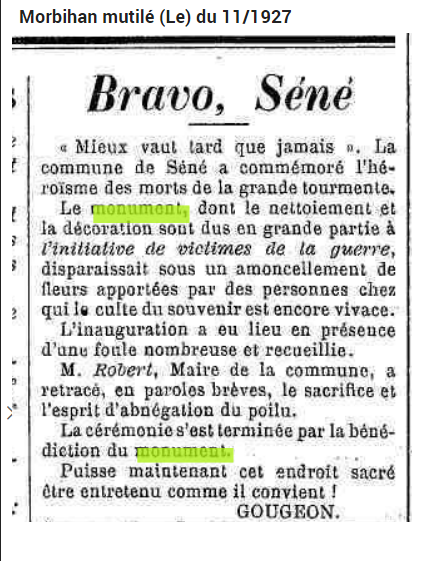

C'est Ferdinand ROBERT qui inaugurera le monument aux morts de Séné le 11 novembre 1927, soit neuf ans après l'Armistice. Cette journée est relatée dans cet article de novembre 1927 du "Cri du Poilu", journal mensuel de l'entre-deux guerres.

Le 11 novembre 1976, eut lieu la première cérémonie dans son emplacement actuel, comme l'annonce à l'époque le magazine paroissial "Le Sinagot" :

En 1925, une liste de soldats "Morts pour la Patrie" fut sans doute écrite sans trop de précaution par l'administration de l'époque. En effet, la liste des noms gravés comporte 18 patronymes mal orthographiés.

Il manque la particule "LE" au nom de ces soldats :

LE BARBIER Joseph Marie

LE BIGOT François Marie Pierre

LE BIGOT Jean Marie

LE BLOHIC Jean Marie

LE BOULAIS Henri Marie

LE BOURHIS Vincent Marie Henri

LE DIBOISE Marcel

LE GALLIC François Marie

LE GODEC Joseph Marie

LE GREGAM Jean Marie

LE MASSON Joseph

LE MENACH Louis Marie François

LE MENACH Joseph Marie

LE PAUTREMAT Ange Pierre Marie

LE TREHUDIC Jean Marie

Inscrit au monument aux mort avec une erreur de patronyme : on a mis un « T ».

MONFORT Jean Pierre

Inscrit au monument aux mort avec une erreur de patronyme : on a omis un « L ».

BOURVELLEC Armel

Inscrit au monument aux mort avec une erreur de patronyme : on a mis un « TH ».

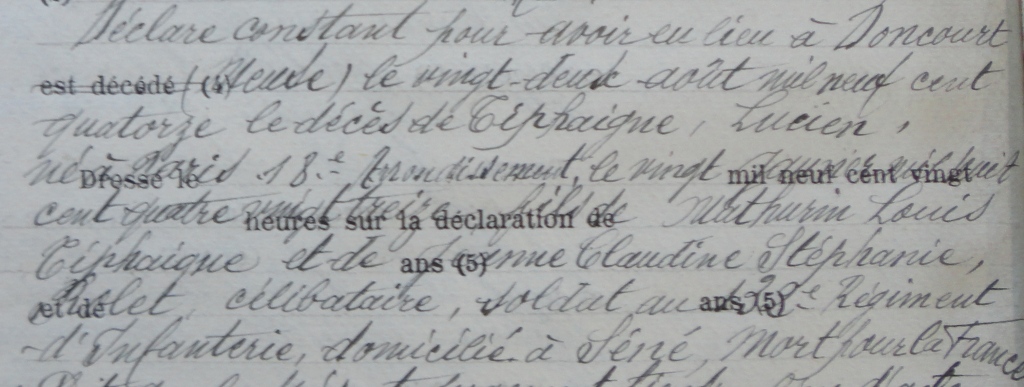

LUCIEN TIPHAIGNE

Le "centenaire" de l'Armistice en 2018, n'est-elle pas l'occasion de rectifierr et refaire la plaque gravée ?

Postérieurement à son édification, le décès de marins à l'étranger est parvenu aux autorités, des lois sont venues élargir le plus souvent la notion de "Mort pour la France", si bien que la liste gravée en 1925 n'a pas été remise à jour.

Le 11/11/2018 n'est-il pas l'occasion de vérifier cette liste à la lumière des informations aujourd'hui disponibles ?

En effet, dans le cadre des commémoration du "Centenaire", le Ministère de la Défense a "mis en ligne" des informations sur les "Poilus", notamment avec le site "Mémoires des Hommes".

Les départements ont fait un gros effort de numérisation des matricules militaires de soldats de la "Grande Guerre".

Les particuliers, surfant sur les forums Internet, échangent des informations sur la Première Guerre Mondiale.

Aujourd'hui, nous avons un accès facilité à des informations relatives aux soldats mobilisés pour la guerre de 14-18, aux anciens combattants et aux morts pour la France liés à ce conflit, sans oublier les registres de l'état civil des communes.

Le monument aux morts de Séné comporte 86 noms de soldats "Morts pour la France" pendant la guerre de 14-18.

Fort de ces informations disponibles, Wiki-Sené qui a vérifié cette liste et mis en évidence des oublis !

Cet article présente sur 5 fiches les documents qui démontrent que 5 soldats ont été oubliés sur la liste gravée sur notre monument aux morts.

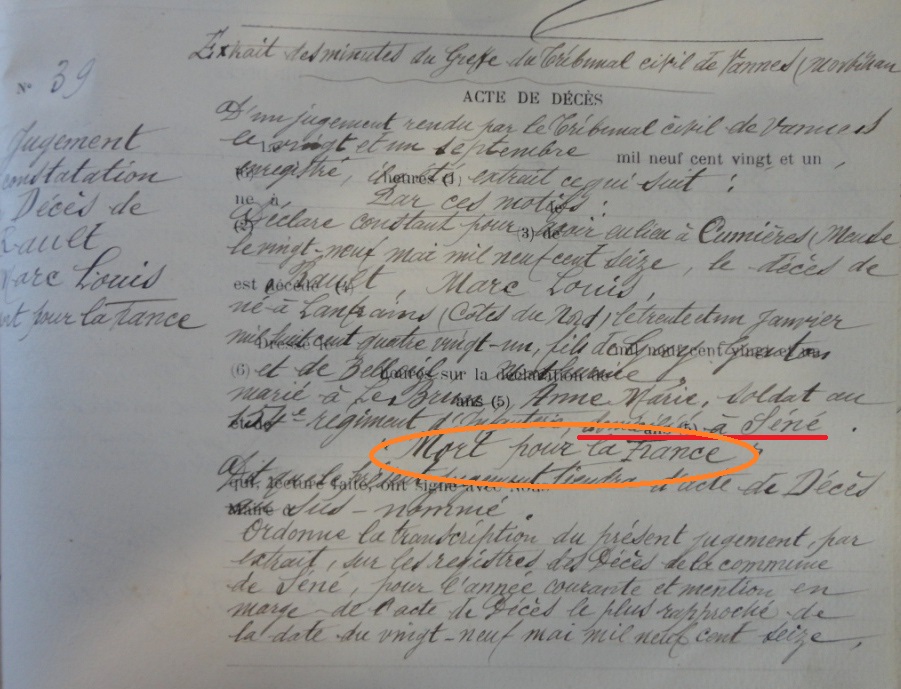

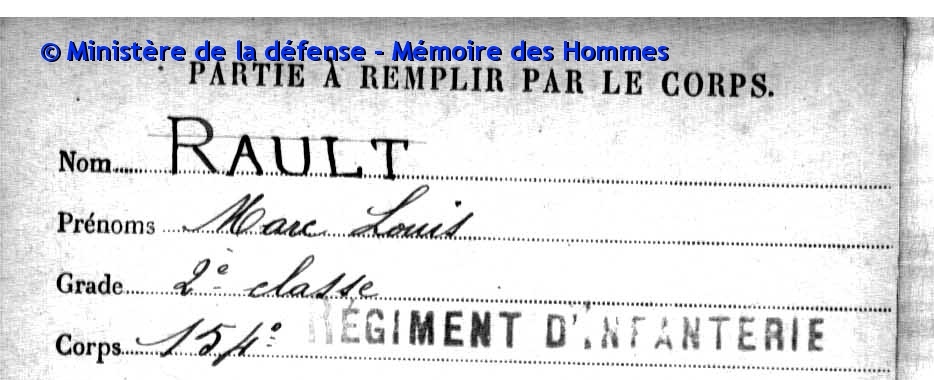

FICHE Marc Louis RAULT (31/01/1881 – 29/05/1916) :

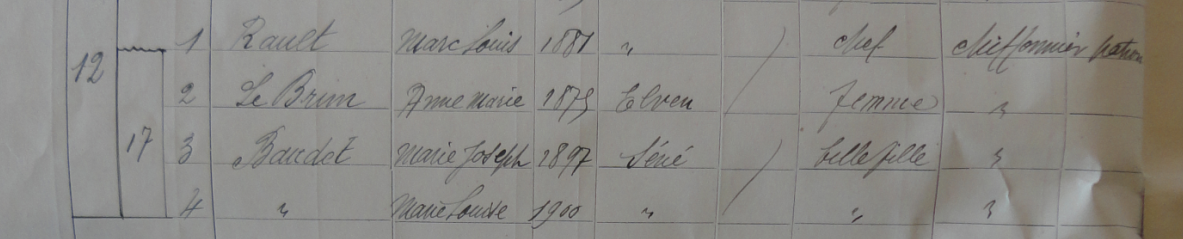

Il était domicilié à Séné comme le rapporte son acte de décès, où il s'est marié avec Anne-Marie LE BRUN le 13/01/1909 à Séné.

Il est bien « Mort pour la France » comme l’indique son acte de décès.

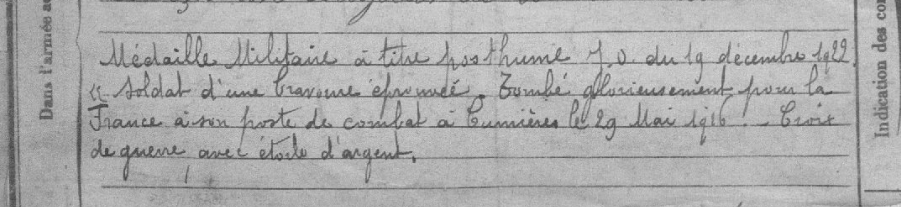

Le site du Ministère de la Défense « Mémoires des Hommes » nous confirme ses faits d’armes :

Que nous apprend sa fiche de matricule ? Le soldat Rault a reçu la médaille militaire ; « Soldat d’une bravoure éprouvée » croix de guerre et médaille d’argent.

Il était même chiffonnier de métier à Séné comme le montre le « dénombrement » de 1911.

Marc Louis RAULT, est mort le 29/05/1916 porté disparu pendant la « Bataille de Verdun » à Cumières.

Né à Lanfains sont nom figure au monument aux mort de cette commune. Il peut également être inscrit à celui de Séné.

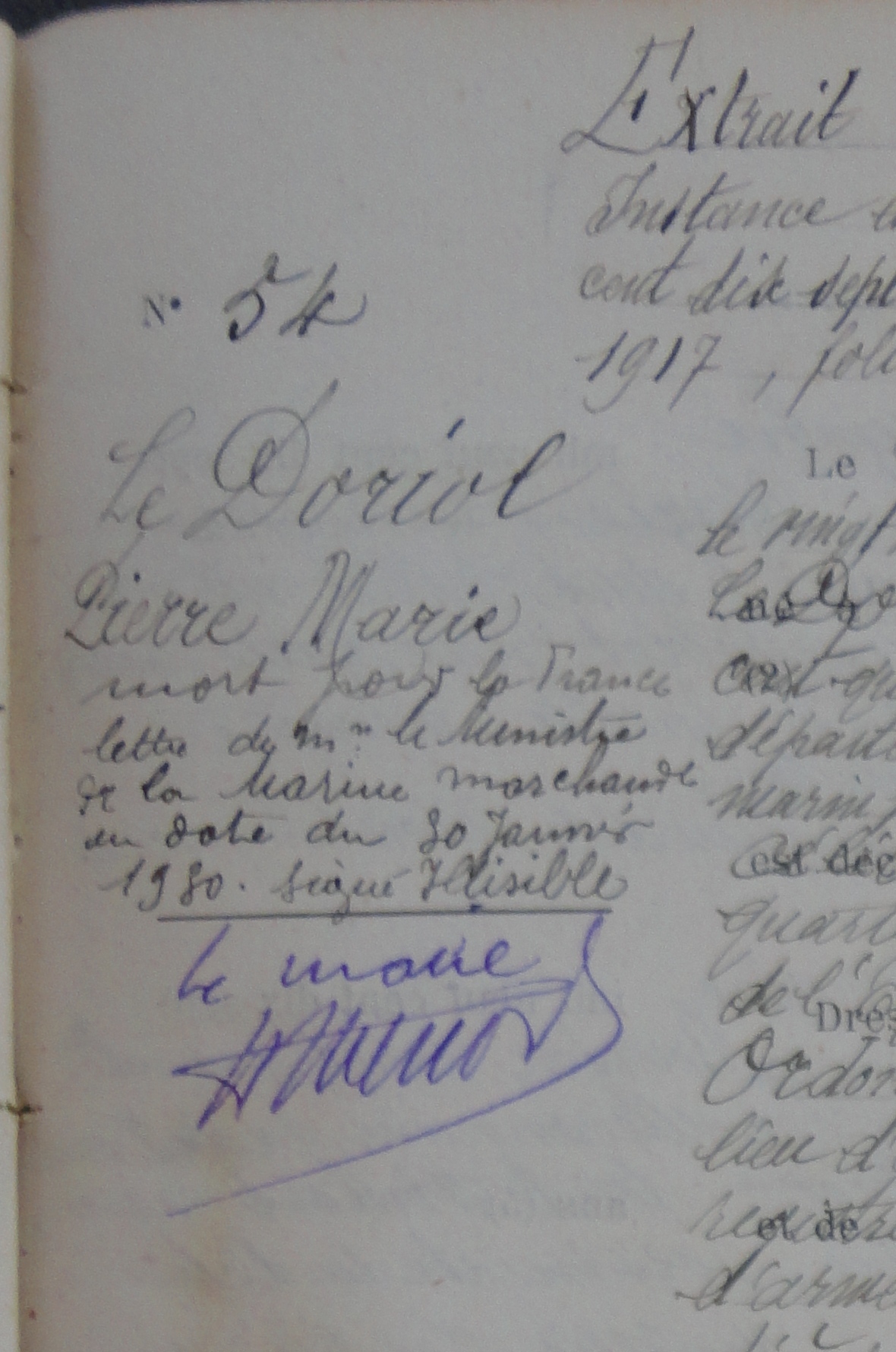

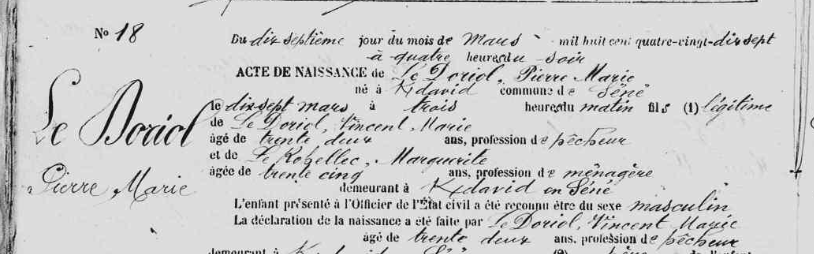

FICHE Pierre Marie LE DORIOL (17/03/1897 - 29/10/1915)

Le Ministère de la Marine en date du 30/01/1930 a attribué la mention « Mort pour la France » au marin Le Doriol, natif de Séné, comme l’indique le registre d’état civil de la commune. Cet acte est postérieur à l’inauguration du monument aux morts de Séné en 1925.

Même si Pierre Marie LE DORIOL n’a pas combattu, il a œuvré à l’effort de guerre. Le bateau sur lequel il était matelot a sombré torpillé ou à cause d'une mine.

Il faut réparer cet oubli et ajouter son nom à la liste gravée.

Lire article complet sur les circonstances du naufrage.

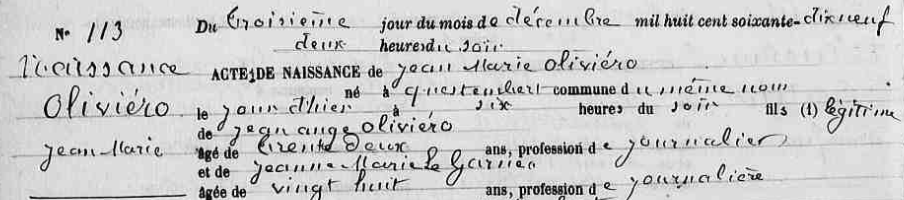

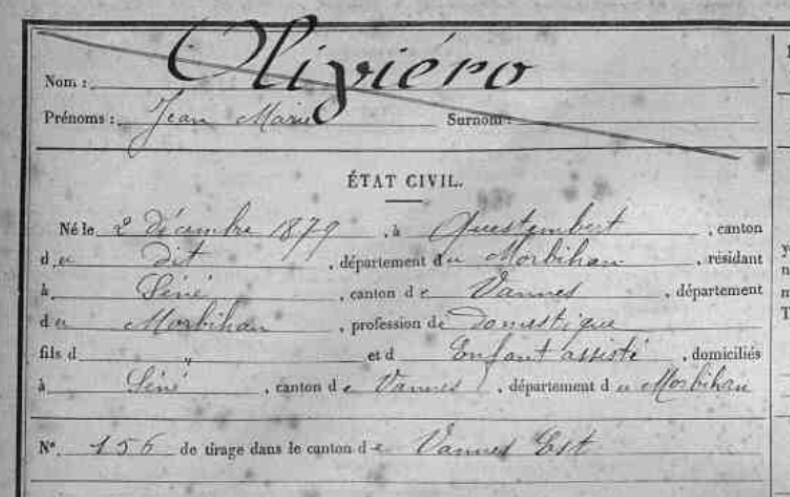

FICHE Jean Marie OLIVIERO (2/12/1879 – 8/06/1916)

Son acte de naissance nous indique qu’il est natif de Questembert, issu d’une famille de journaliers.

Sa fiche de matricule nous indique qu’il a du perdre ses parents car il est signalé comme de « enfant assisté » :

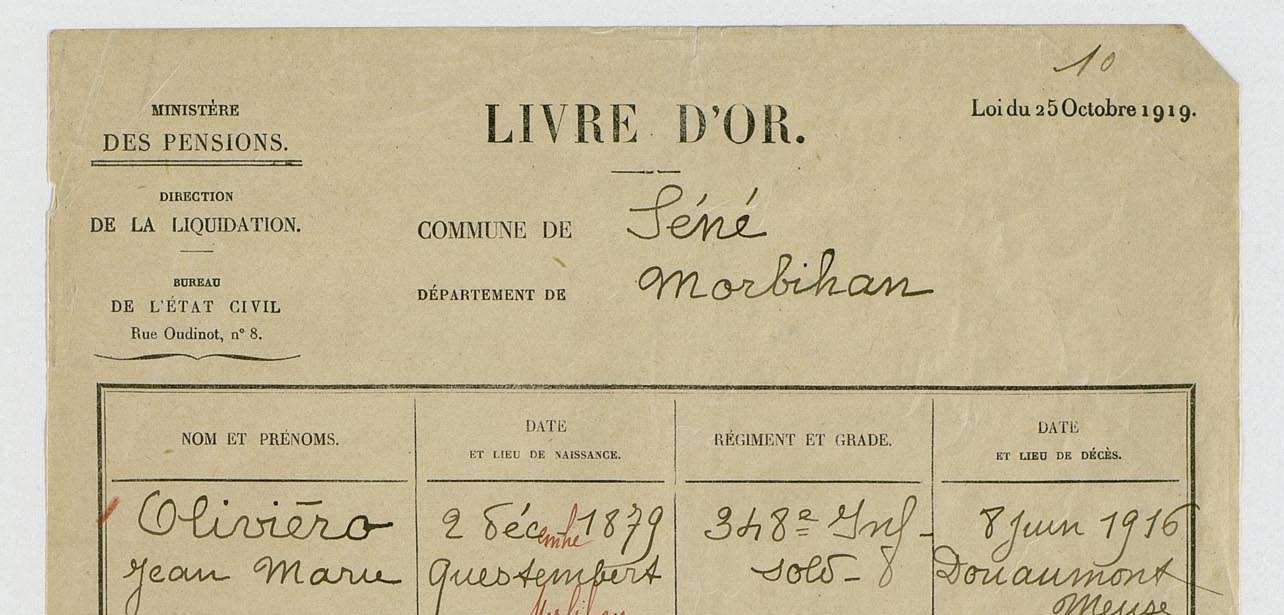

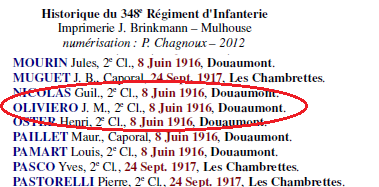

Le « Livre d’or » reprend son nom et nous indique qu’il a combattu avec le 348° Rgt d’Infanterie et est mort à Douaumont :

Il n’est pas présent sur un autre monument au mort, notamment en sa commune de naissance Questembert comme l’indique le site MémorialGenWeb

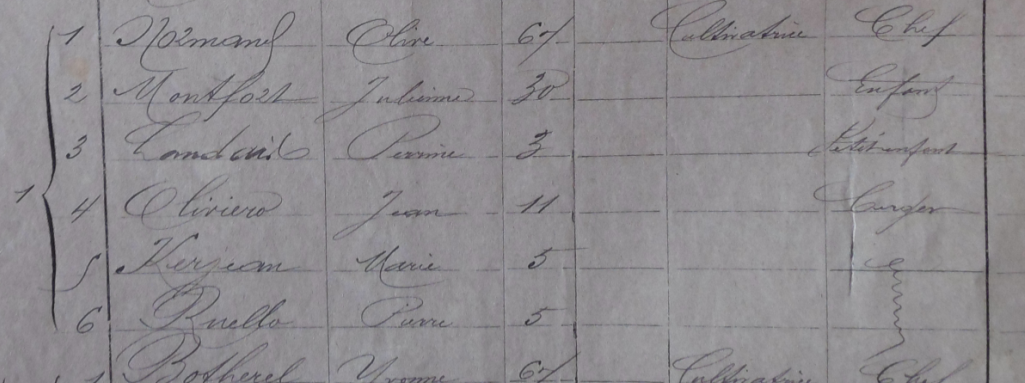

Son nom apparait au dénombrmeent de 1891. Il est un jeune berger chez la famille Normand, il a 11 ans.

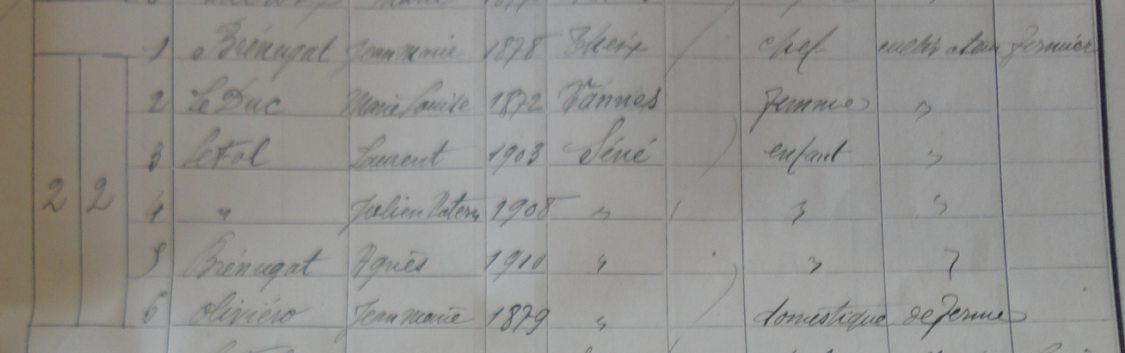

Le dénombrement de 1911 nous indique qu’il résidait bien à Séné où il était « domestique de ferme » chez une famille de métayers à Saint Laurent.

L’histoire du 348° régiment éditée en 1921 par l’imprimerie J. Brinkmann de Mulhouse mentionne son nom et son décès à Douaumont le 8 juin 1916 où comme tant d’autres il mourra face à l’attaque de 6 divisions allemandes.

Jean Marie OLIVIERO, fils de l’assistance, sans doute sans frère ni sœur, qui va bien pouvoir défendre ta mémoire en 2018 ?

Tu es mort pour la France mais qui le sait ?

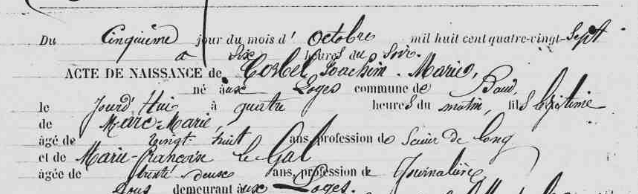

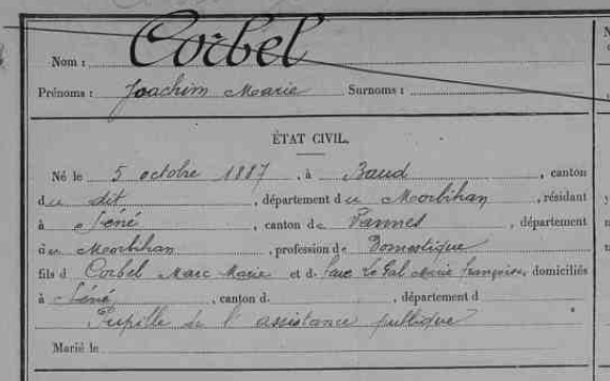

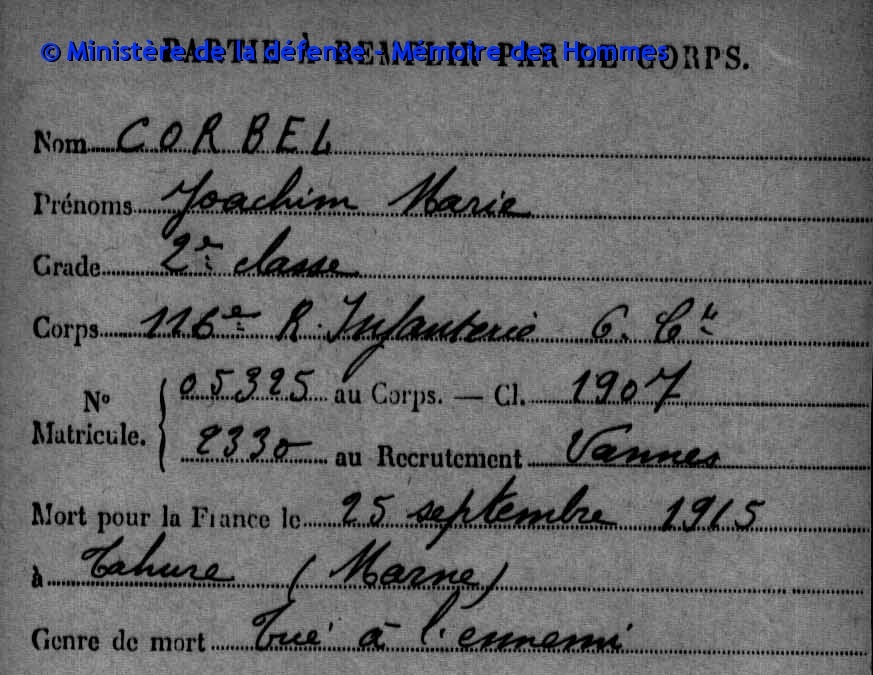

FICHE DE Joachim Marie CORBEL (Baud 5/10/1887 – 25/09/1915)

Joachim Corbel est né à Baud comme l’indique son acte de naissance :

Il a du perdre ses parents jeunes puisque sa fiche matricule stipule la mention « pupille de l’assistance publique ». Il est bien domicilié à Séné.

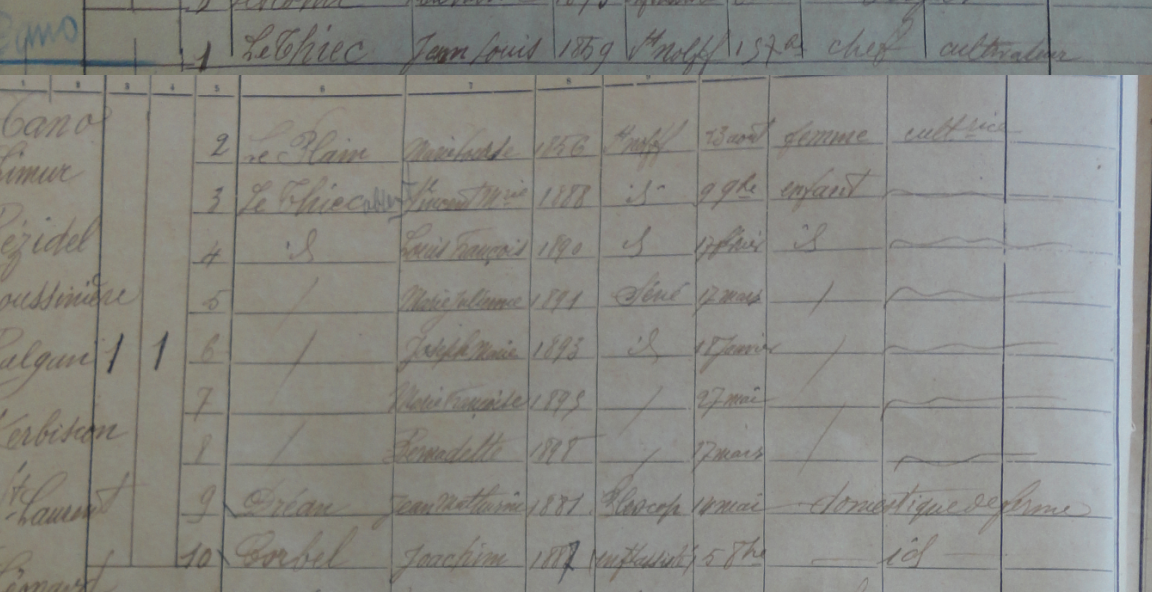

Le dénombrement de 1906 nous situe Joachim CORBEL, enfant assisté, comme un des 2 domestiques de ferme chez les Le Thiec à Cano, famille de cultivateurs comptant 6 enfants. Corbel y cotoie donc Louis François LE THIEC, autre Sinagot, frère d'arme, "mort pour la France" le 10/04/1915.

Le site Mémoire des Hommes nous apprend qu’il est mort à Tahure le 25/09/1915 pendant la bataille de Champagne.

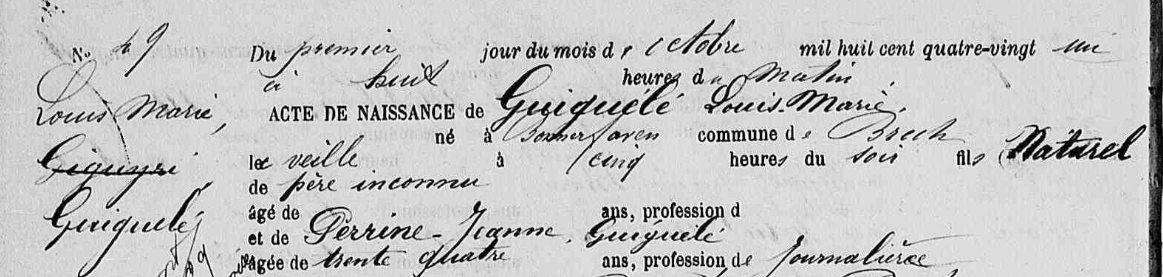

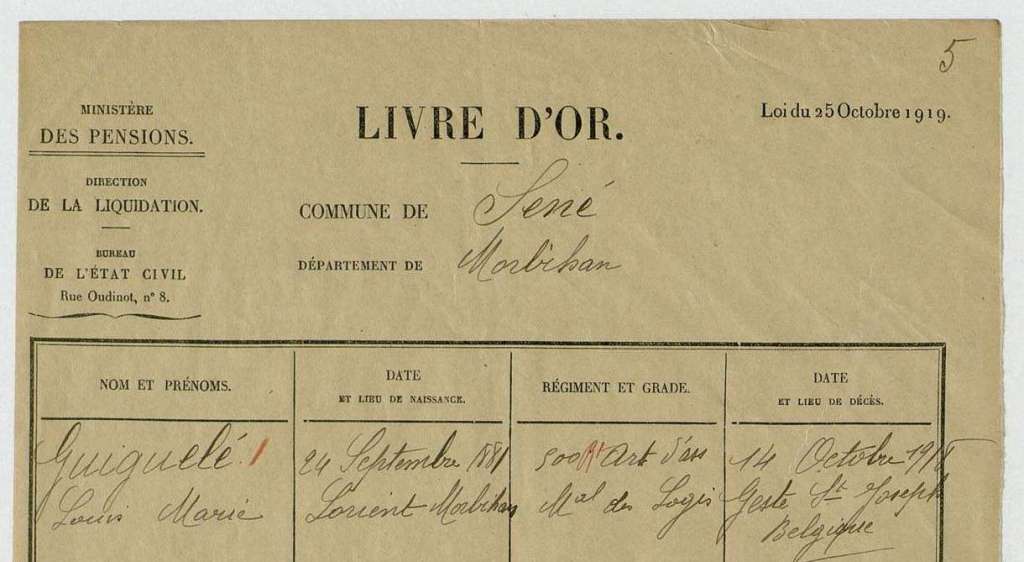

FICHE de Louis Marie GUIGUELE né à Brech le 30/09/1881

Ton acte de naissance à Brech le 30/09/1881 nous indique que tu fus marqué dès ta naissance. Fils naturel de Jeanne Perrine GUIGUELE.

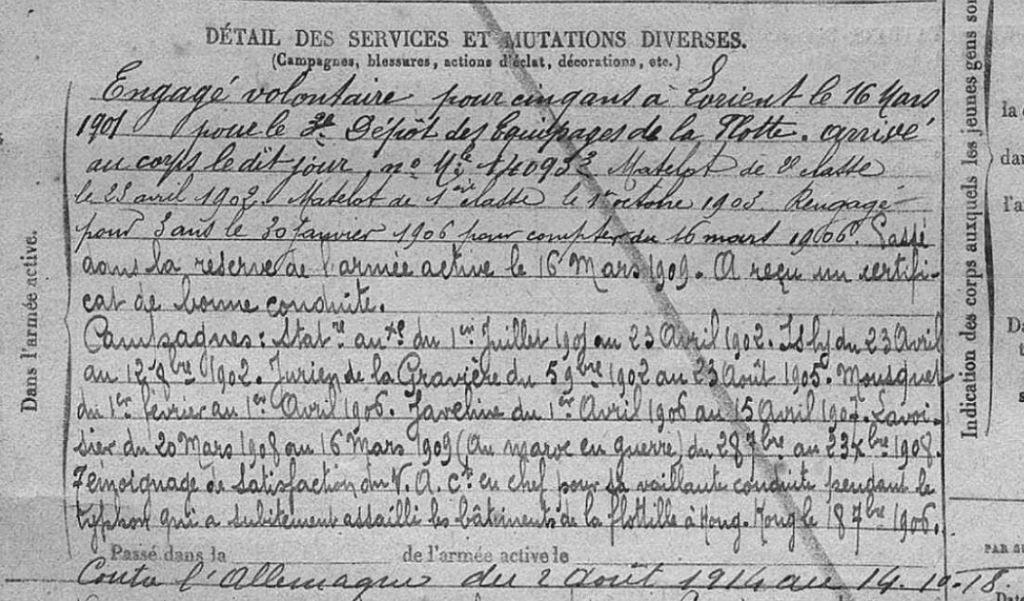

A l’âge de d’accomplir ton service militaire tu t’engages pour 5 ans dans la marine. Tu renouvelles ton engagement pour 3 ans en 1906. Le 16/06/1909 tu passes à la réserve.

Tu te maries à Lorient le 28/08/1909 avec Marie Françoise LE DORZ.

Tu sera mobilisé en 1914. Tu aura presque passé toute la guerre au front pour décéder en Belgique au combat le 14/10/1918, un mois avant l’armistice !

Ton nom figure dans le Livre d’Or. Qui portera ton destin tragique à la connaissance des Sinagots ?

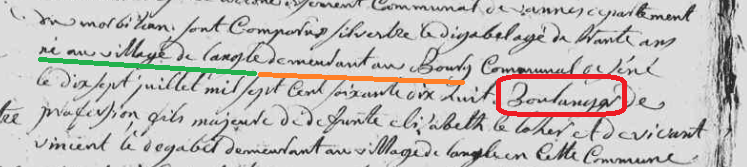

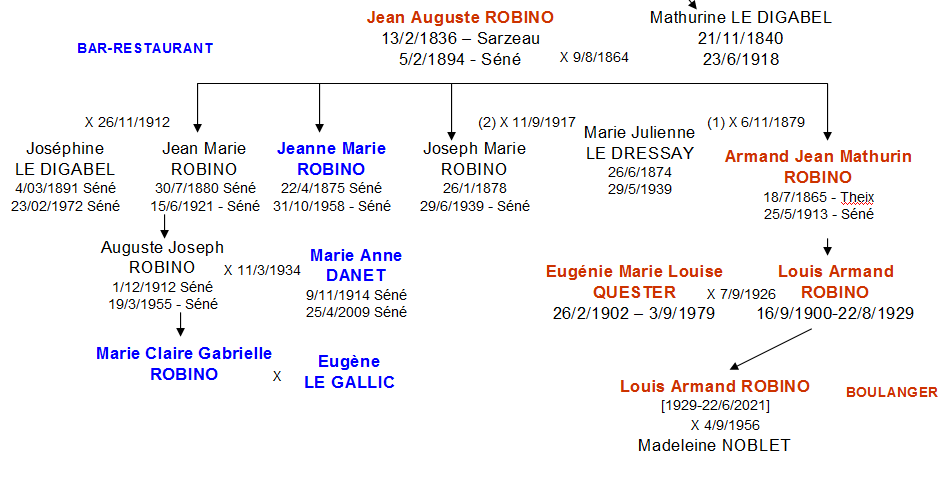

L'histoire des boulangers de Séné : depuis les LE DIGABEL jusqu'aux MONDEJAR, Place de l'Eglise au Bourg.

La consultation des registres de l'état civil sur le site des Archives du Morbihan et celle des sites de généalogie permettent de retrouver des actes où figure parfois la profession des parents ou des mariés.

Ainsi l'acte de mariage de Sylvestre LE DIGABEL [17/7/1778-3/10/1835] le 31/1/1809 avec Guillemette LE DU, nous apprend que ce dernier, natif du village de Langle, est boulanger au bourg de Séné.

Pourtant, ses parents, Vincent LE DIGABEL et Elisabeth LOHER sont laboureurs à Langle. Nous sommes sous le 1er Empire et la Révolution a rabattu les cartes des professions. Il est sans doute devenu un notable à Séné puisqu'il épouse la fille du 2° maire de Séné, Julien LE DU.

Analyse : Comment le jeune LE DIGABEL est-il devenu boulanger au bourg?

Il se peut qu'à la Révolution le ou les fours situés au bourg de Séné, peut-être propriétés comme le moulin de Cantizac du Clergé ou de la Noblesse, aient été saisis et vendus par les Autorités Révolutionnaires. La famille LE DIGABEL se serait portée acquerreur d'un four.

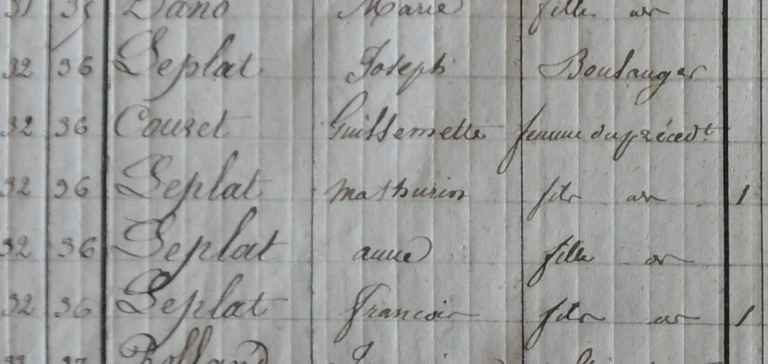

Si les actes d'état civil et les dénombrements montrent la présence en ce début de XIX° siècle, de boulangers établis au bourg de Séné. Ainsi Bertran CALLOH [18/9/1792-26/12/1850], âgé de 25 ans, déclare cette profession lors de la naissance de ses jumelles Perrine et Marie le 6/2//1817. Mathurin LE ROUIC, 23 ans, boulanger, se marie avec Marie LE FRANC le 23/3/1817.

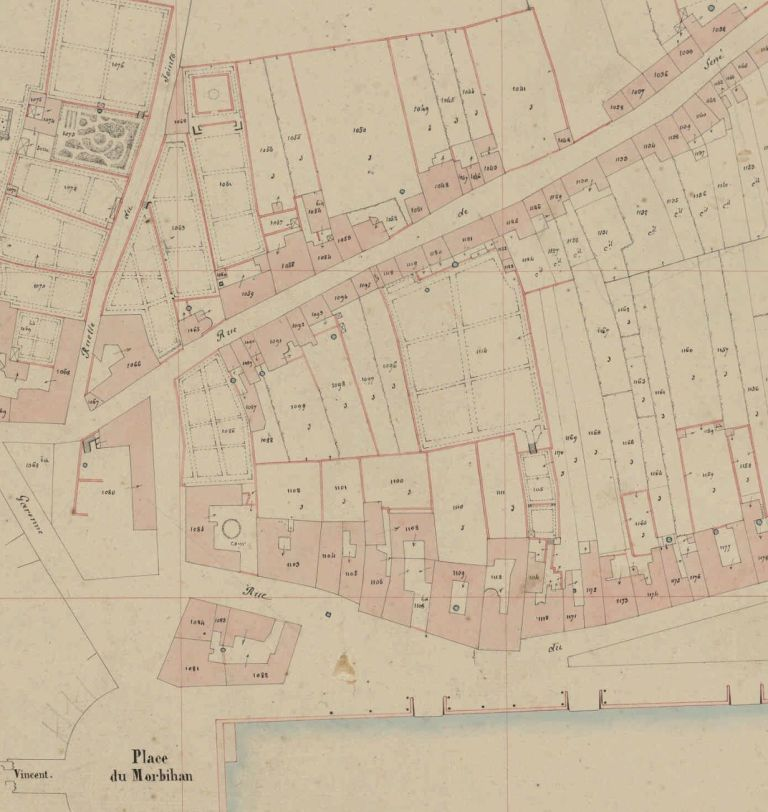

L'hypothèse de 2 fours au bourg de Séné est renforcée par la présence au dénombrement de 1841 de la famille LE PLAT, originaire de Theix, boulangers au bourg, comme les LE DIGABEL. Cette hypothèse semble crédible quand on consulte le cadastre de 1810. On note deux batiments avec une excroissance arrondie pouvant être l'âtre du four. Au débouché de l'actuelle rue de la Fontaine, là où existe toujours aujourd'hui la boulangerie Mondéjar, Place de l'Eglise, il y avait un four. Le deuxième four semble être à la place de l'actuel bar Le Séné Marin, là même où il y eut jadis un café-auberge tenu par les Robino...

Ces deux fours si près de l'église auraient pu avoir été des biens du clergé....

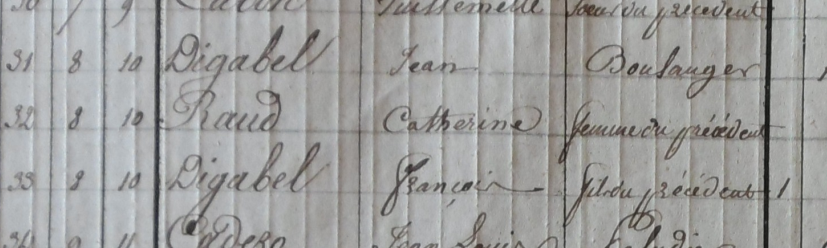

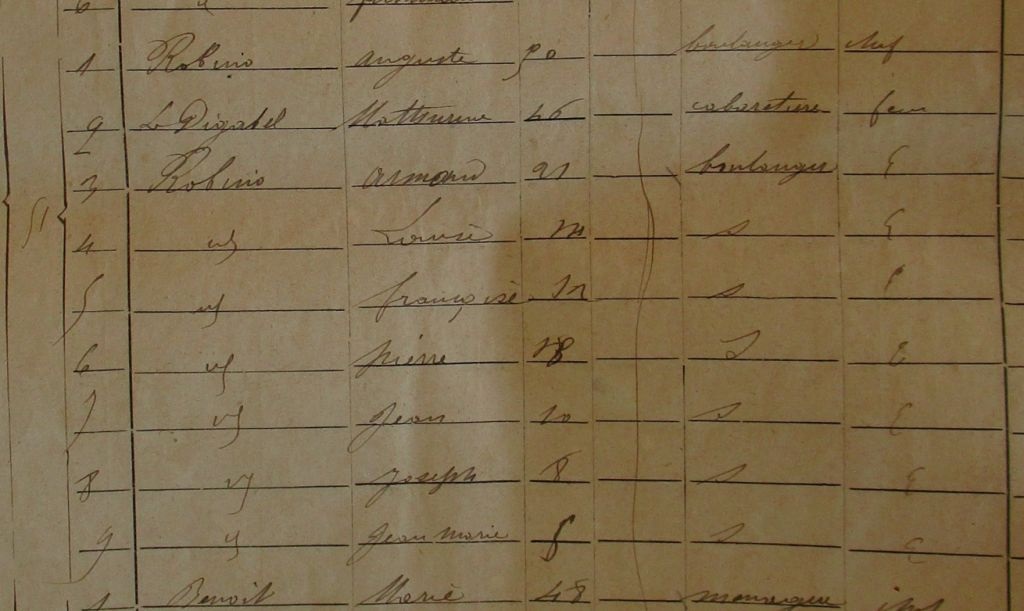

Au premier dénombrement connu à Séné en 1841, sous le règne de Louis-Philippe, son fils Jean LE DIGABEL [14/1/1813-23/8/1875] est boulanger aux côtés de son épouse Catherine Raud. Il décèdera, chose curieuse, à Fontevraud (49) le 23/8/1875 (Lire article dédié en Faits-Divers) .Entre temps il a assuré sa succession...

Sa fille Mathurine LE DIGABEL [21/11/1840-23/6/1918] déclare l'activité de lingère lors de son mariage le 9/8/1864 avec Jean Auguste ROBINO [13/2/1836 Sarzeau-5/2/1894-Séné], qui, quant à lui, est boulanger à Theix.

Les actes de naissance de leurs 2 enfants en 1867 et 1868 attestent la présence de Michel Marie LE GALLES et Marie Anne LAYEC, boulangers résidents au bourg de Séné.

Au dénombrement de 1886, la famille Robino est bien établie à Séné avec leurs nombreux enfants comme le confirme également le dénombrement de 1891 où néammoins apparait une autre famille de boulangers, mitoyens des Robino, les GUILLAS. Travaillaient-ils ensemble à fabriquer le pain dans le ou les fours des boulangeries du bourg Séné?

André GUILLAS [1818 Meucon - 14/10/1871 Bourg-Séné] déclare la profession de boulanger lors de la naissance de sa fille Marie Julienne en 1863. Il est le second mari de Marie Andrée LE GUILLANTON [18/9/1823 Vannes- ??] dont le premier époux, Yves Marie BOTHEREL [3/6/1818 Vannes - 10/4/1850 Séné Bourg] fut aussi boulanger à Séné.

SCHJERFBECK Helene 1862-1946 La boulangerie 1887

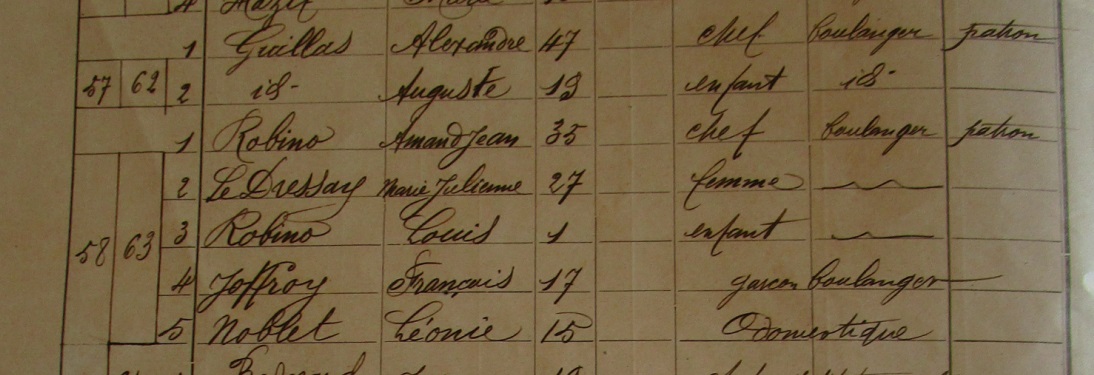

Cet état de fait perdure. Au dénombrement de 1901, 'on voit que Armand Jean ROBINO [18/7/1865-25/5/1913] a repris le fournil avec sa femme Marie Julienne LE DRESSAY.

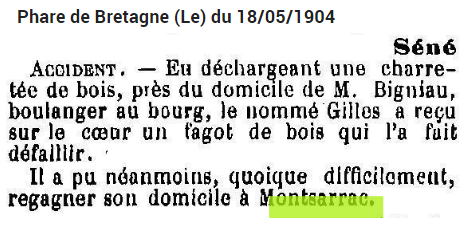

Cet article de 1904 nous rapelle que les boulangers disposent d'un four à bois. Le dénommé Bigniau, est sans doute boulanger chez les Robino.

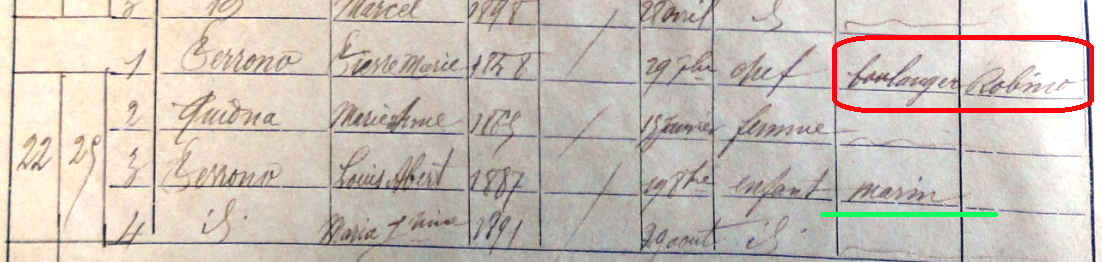

En 1906, les Robino emploient le boulanger Pierre Marie Perrono qui vit à Montsarrac, comme nous l'indique le dénombrement.

Armand ROBINO décède prématurément en 1913. Sa veuve, Marie LE DRESSAY, épousera en 1917 son beau-frère, Joseph ROBINO [26/1/1878-29/6/1939] qui sera mobilisé contre l'Allemagne du 11/9/1916 au 24/1/1919.

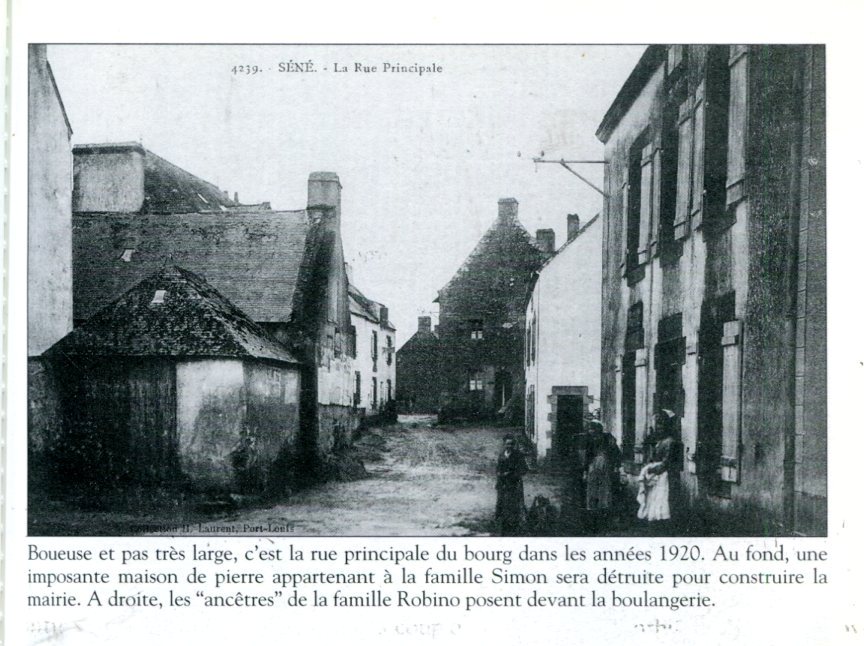

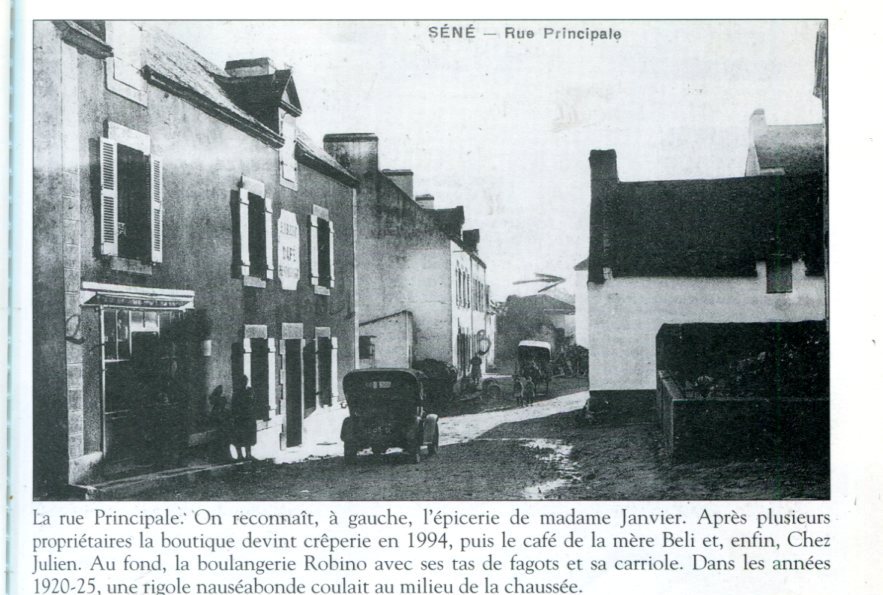

Ces deux vieilles cartes postales issues du livre d'Emile MORIN, l"Le Pays de Séné",donnent deux vues opposées de la rue Principale au bourg de Séné.

La première est prise "devant la pharmacie actuelle en regardant vers la mairie".

On voit au 1er plan à droite les Robino devant leur boulangerie. La façade blanche correspond à l'actuel café du bourg. Au second plan, comme l'explique Emile MORIN, la maison de la famille Simon qui sera détruite pour construire la nouvelle mairie vers 1924-26. (Lirer l'histoire des maires).

A gauche, la maison et sa cahute seront détruites pour élargir la rue. On reconnait à gauche la cheminée de l'ancienne bibliothèque du bourg.

La deuxième est prise "devant l'ancienne bibliothèque" et montre à gauche le café du bourg à l'angle de la rue La Fontaine. Sur sa gauche, l'ancienne épicerie de la famille Janvier, parents des Robino, qui sera détruite pour laisser place à une agence immobilière. A droite, un enclos devant la future bibliothèque, qui sera démoli et la masure qui sera également démolie.

Au second plan, l'ancienne boulangerie Robino avec devant une charette et un tas de fagots pour allimenter le four à bois.

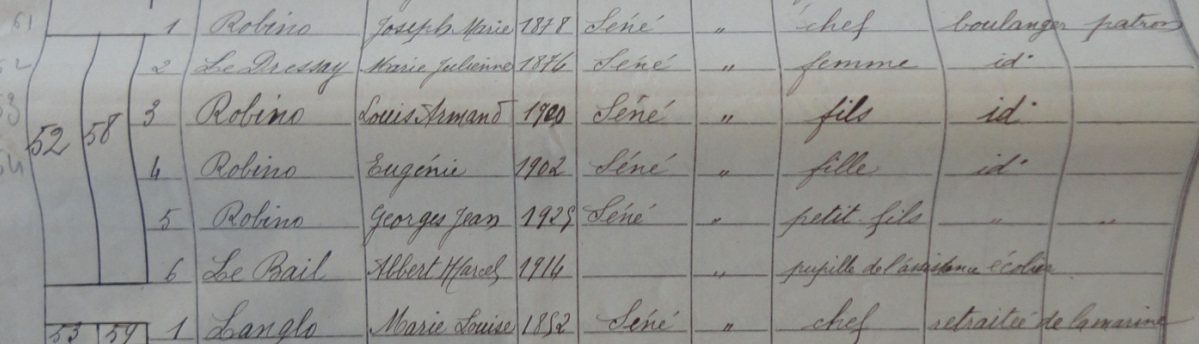

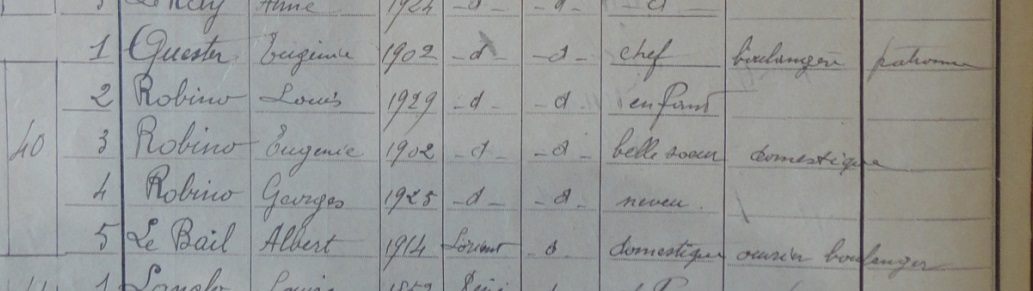

Au dénombrement de 1926, la famille Robino "recomposée" s'active au fournil du bourg où elle emploie un ouvrier.

Photo collection Emile MORIN

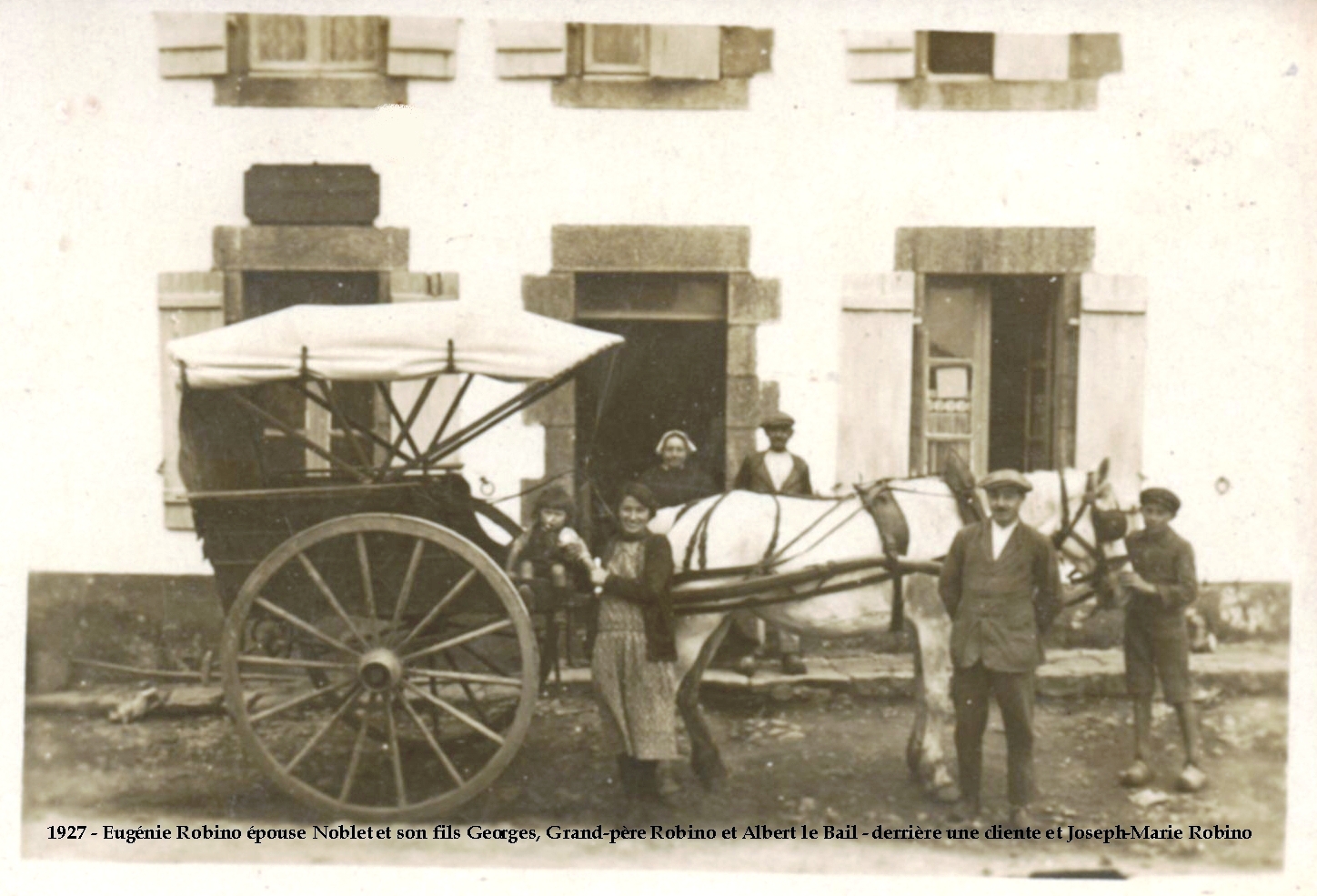

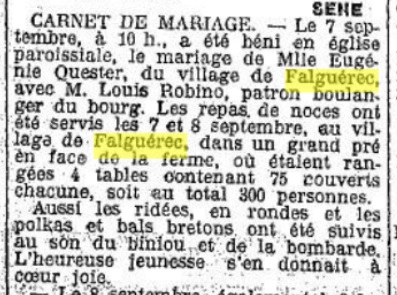

Louis ROBINO [16/9/1900-22/8/1929] se marie le 7/9/1926 avec Eugénie QUESTER [26/2/1902-3/9/1979] et une belle noce a lieu à Séné qui rassemble 300 personnes. Cependant, Mme QUESTER perd son époux en 1929. Elle prend les reines de la boulangerie, épaulée par son ouvrier.

La fenêtre de droite de la vieille boulangerie est agrandie pour laisser place à un premier magasin pour accueillir les clients. Pour porter le pain aux familles qui résident dnas les nombreux villages de Séné, Mme QUESTER faisait les tournées de pains dans la commune en char à ban, se souvient sa belle-fille Mme NOBLANC.

Eugénie QUESTER, son jeune enfant Louis en 1935 avec

Aimée PELLEN née Le Corvec devant la boulangerie Collection Maggio.

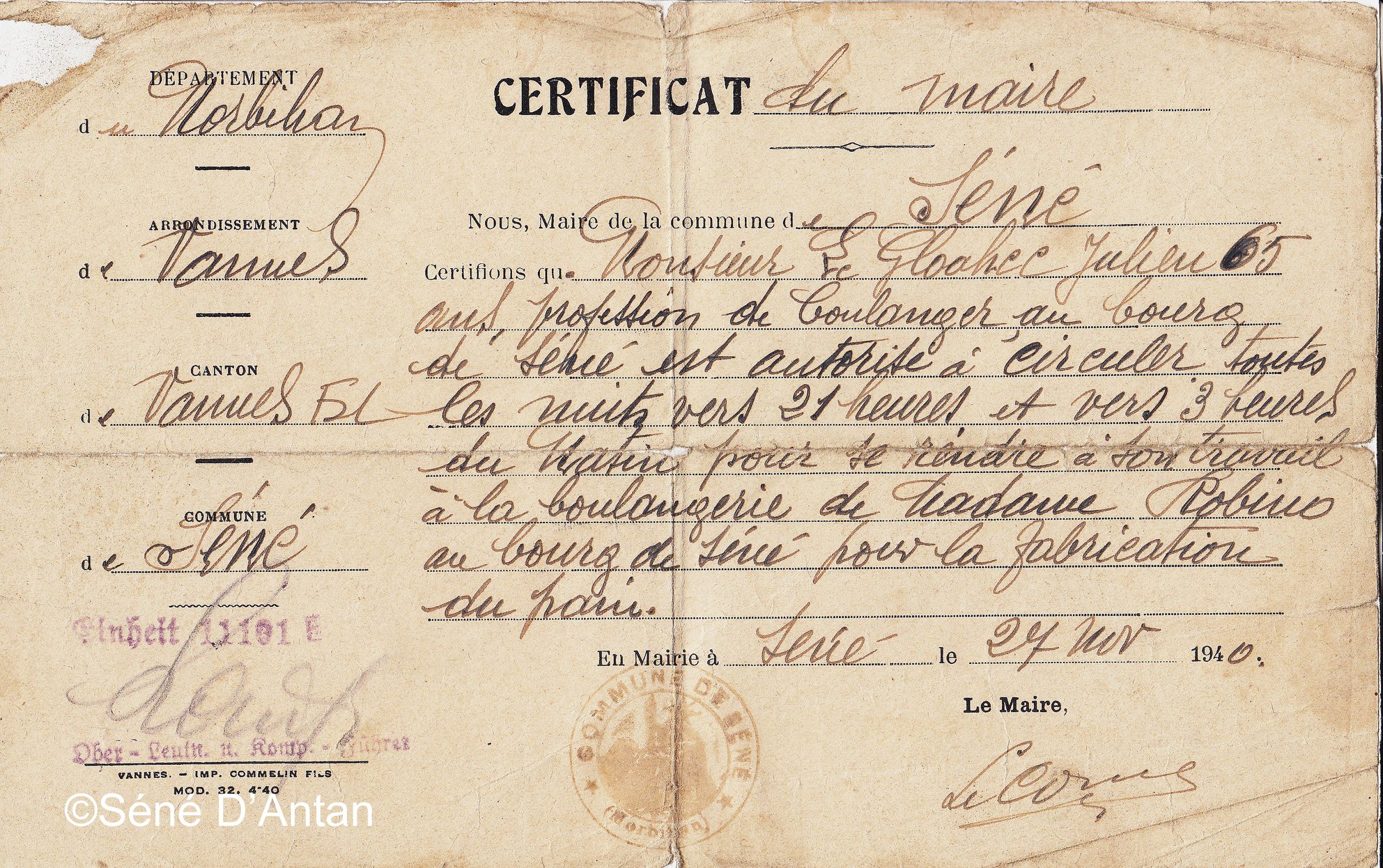

Sous l'occupation Séné, ville cotière est fortement surveillée par les Allemands qui occupent plusieurs maisons de Sinagots. Le document ci-dessus nous indique que la mairie de l'époque autorise le boulanger Julien LE GLOAHEC [4/5/1875 Vannes - Séné] à circuler la nuit pour se rendre à la boulangerie de la veuve Robino au bourg. Le document n'est pas signé du maire,

Leur enfant, Louis Armand ROBINO [1929-22/06/2021], reprendra la boulangerie familiale avec son épouse Madeleine NOBLANC. Après la Libération, la boulangerie Robino fera les tournées pour vendre le pain dans les villages en estafette bleue.

On voit bien sur cette vue aérienne, la place de l'Eglise avec les deux maisons jumelles. A gauche la boulangerie et à droite la future pharmacie des voiles rouges.

Au dénombrmeent de 1962, il est bien répertorié en tant que boulanger avec sa mère. En 1963, la batisse de gauche, similaire à celle occupée aujourdh'ui par la pharmacie du bourg, est abattue pour construire une nouvelle maison et un nouveau fournil.

Photo 1965-Collection Maggio

En 1989, Louis ROBINO fait une réclame dans le bulletin municipal de l'époque.

Il cèdera le fond en 1989 à un boulanger, Michel LE GOFF qui restera 4 ans dans ces murs.

Par la suite la Sarl CRIAUD fera le pain au 22 Place de l'Eglise à Séné. En 1998, c'est au tour de Jean-Pierre et Catherine DUAULT de reprendre la boulangerie du bourg de Séné.

En 2006, Fabienne et Didier TARDIFF s'installent boulangers. Depuis septembre 2017, Patricia et Thierry MONDEJAR sont nos nouveaux boulangers au bourg de Séné.

Mention spéciale à la boulangerie Mondejar, qui a donné à de succulentes pâtisseries des noms de notre patrimoine.

Pour faire la guerre, il faut des soldats, des mitrailleuses, des canons et de la poudre. La poudre est produite à partir de nitrates. Pendant toute la durée du conflit, le transport des matières premières, charbon, métaux et nitrates a été primordiale pour approvisionner les usines d'armements. Lire l'histoire des charbonniers Danet et Rolland ou "minéralier" que fut JACOB.

Les principaux gisements de nitrates se trouvent au Chili et les belligérant affrêtent des navires pour transporter la base de la poudre à canon.

Parmi ces marins, trois jeunes Sinagots, Pierre Marie LE DORIOL, Louis Jean Marie DARON et Pierre Marie LE PORT ont oeuvré à l'effort de guerre et sont disparus bien jeunes en mer pour ramener en France les précieux nitrates.

Pierre Marie LE DORIOL : 17/03/1897 - 29/10/1915. officiellment mine

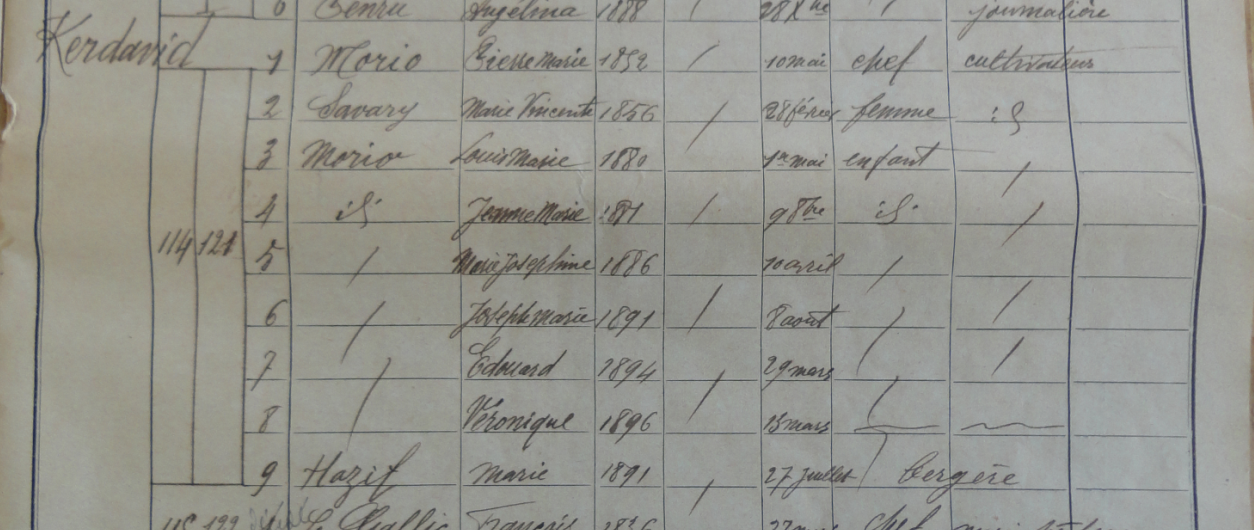

Pierre Le Doriol est né à Séné, village de Kerdavid comme l'indique son acte de naissance. Son père est pêcheur et sa mère ménagère.

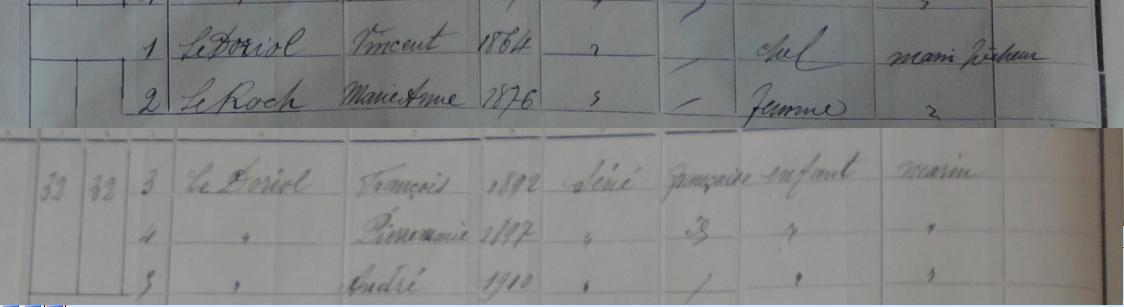

On retrouve la composition de la famille Le Doriol au dénombrement de 1911 avec 3 garçons et leur parents.

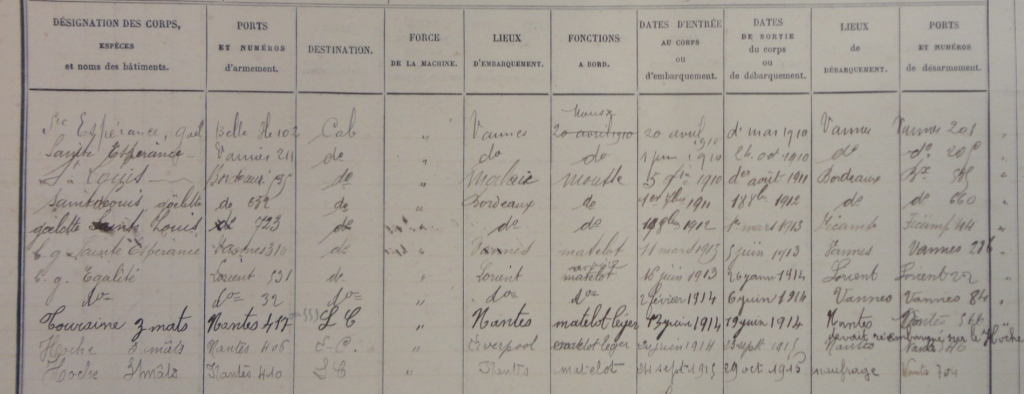

Sa fiche d'inscrit maritime nous indique qu'il embrasse la carrière de marin à l'âge de 13 ans comme mousse sur la Sainte Espérance et on le retrouve matelot sur ce même bateau en mars 1913. Après une semaine sur le Touraine - bateau dans le quel s'est noyé Le Gregam de Séné - on le voit à bord du Hoche comme matelot léger à partir de juin 1914. Il y fait un premier voyage vers Liverppol.

"Le Hoche" est un trois-mâts carré de 1941 tonneaux JB, lancé le 4 mai 1901 par les Chantiers de la Loire.

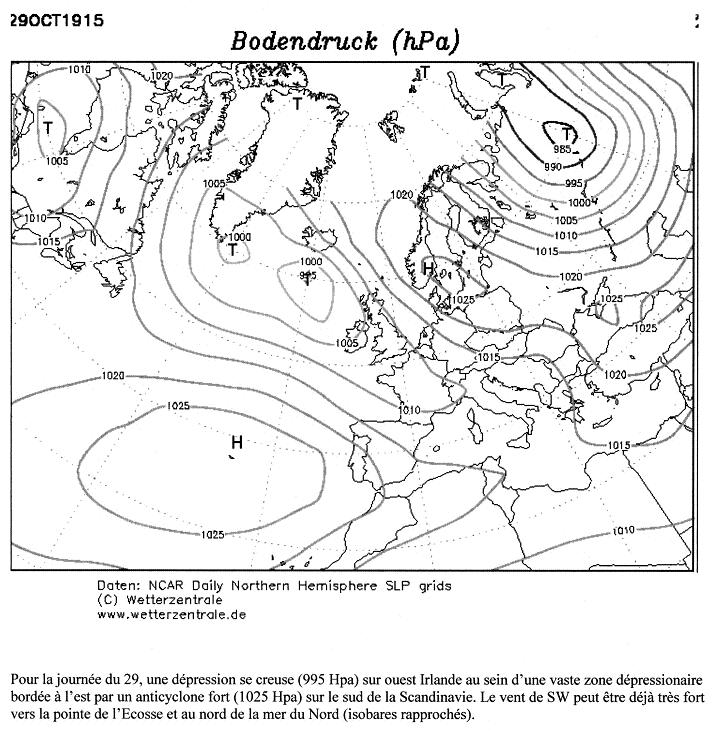

Il est armé à Nantes le 28/09/1915 et faisait route de Nantes à Valparaiso au Chili via Leith près d'Edimbourg en Ecosse. Il a disparu le 29 octobre au large de l'Ecosse entre Ipswich et Leith. Il allait sans doute charger au Chili du nitrate, indispensable minerai pour produire la poudre à canon.

Que s'est-il passé ?

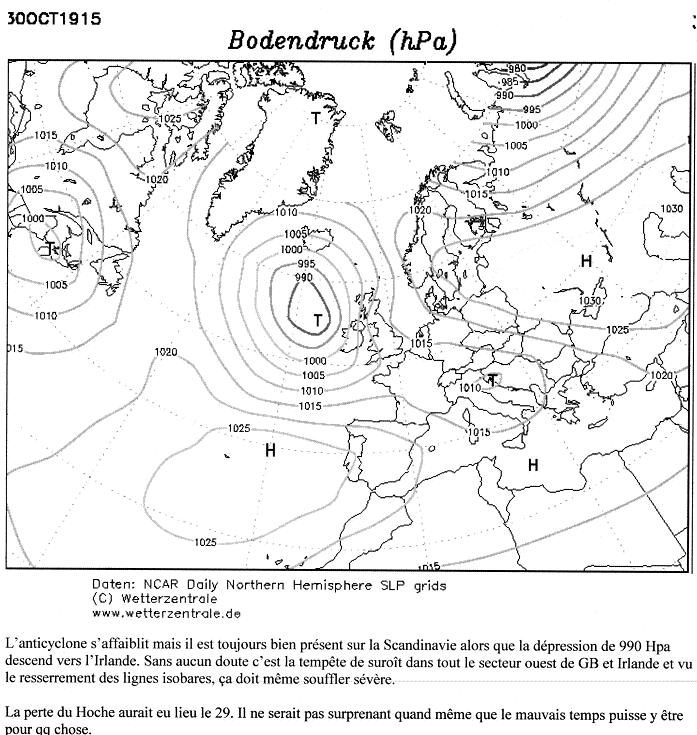

Les cartes météo des 29 et 30 Octobre 1915 nous montrent qu'une violente tempête de SW devait régner sur la zone à cette période. On peut donc penser que le navire, probablement sur lest puisqu'il devait charger à Leith, aura connu des difficultés et fait naufrage par fortune de mer.

La presse de l'époque se fait l'écho de ce naufrage :

– Le Figaro, n° 303, 30 octobre 1915, p. 2 : Dépêches et nouvelles.

Inquiétudes. - La goélette Hoche, de Nantes, a été vue à la dérive, au large des côtes d'Écosse, puis a disparu. On craint qu'elle n'ait péri,

- Ouest-Éclair – éd. de Nantes – , n° 5984, 31 octobre 1915, p. 4 : UN NAVIRE FRANÇAIS PERDU.

LONDRES, 30 octobre. - La goélette française Hoche, de Nantes (il s'agit, sans doute, du long-courrier nantais), a été aperçu [sic] jeudi soir allant à la dérive au milieu de la tempête, à environ huit milles de la côte Est d'Écosse, entre Arbroath et Carnoustie. Les feux du bâtiment ont disparu à la nuit tombante, et, ce matin, de nombreux débris ont été aperçu [sic] sur le rivage. Quatre canots appartenant au Hoche, ainsi que des ceintures de sauvetage, ont été trouvées [sic] également sur la grève. On craint que le bâtiment n'ait été perdu corps et biens.

Le Hoche avait quitté Ipswich il y a quelques jours. L'équipage comprenait 23 hommes. »

Et une interrogation en raison de cette autre brève : le Hoche aurait-il été remorqué, avant ou après avoir été désemparé par la tempête, situation qui semble néanmoins fort peu probable ?

– Ouest-Éclair – éd. de Nantes – , n° 5988, 4 novembre 1915, p. 4 : NOUVELLES MARITIMES. – LA PERTE DU HOCHE. -

Le remorqueur Homer, qui conduisait le navire Hoche, est arrivé à Broughty-Ferry. Son capitaine signale que la remorque s'est rompue. Pendant le coup de vent, de nombreux débris ont été aperçus sur le rivage. Quatre canots appartenant au Hoche, ainsi que des ceintures de sauvetage, ont été trouvés également sur la grève. »

Ainsi le HOCHE était en remorque (comme sur cette photo prise dans un port de Hollande) et l'amarre du remorqueur Homer a cassé dans le mauvais temps. Il est parti en dérive dans la tempête et se serait perdu....

On a retrouvé quelques épaves sur la côte. Il y a fort a parier que ce fut une question de ripage de lest. Les voiliers étaient effectivement souvent remorqués pour de petites traversées. Les marins du Hoche victime d'une avari ont pu monter sur les canots de sauvetage mais le mauvais temps ne leur a pas permis d'atteindre terre et ils périrent en mer

Une autre source confirme le naufrage :

"Etat-civil de la mairie de Nantes, jugement du tribunal civil de Nantes du 18 octobre 1917.

Extrait...le 23 octobre 1915, le trois-mâts Hoche, immatriculé à Nantes f° 191 n° 568, quitta Ipswich à destination de Leith en remorque du remorqueur anglais Homer. Le navire, construit à Nantes en 1901, jaugeant 2 211 tonneaux, avait été armé administrativement à Nantes pour le long cours, le 24 septembre 1915, sous le n° 410. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 1915, le Hoche se perdit corps et biens près d'Arbroath, alors qu'il était au mouillage à trois milles de terre. De nombreuses épaves recueillies à la côte le lendemain de sa disparition ont été reconnues comme appartenant au trois-mâts Hoche. D'autre part, depuis l'évènement, aucune nouvelle de l'équipage et des passagères n'est parvenue, et...les marins et les femmes qui les accompagnaient n'ont pas reparu à leurs domiciles respectifs..."

En première analyse, il semblerait que cela soit une fortune de mer qui a causé la mort de ses 32 hommes d'équipage du Hoche, dont le matelot Pierre Marie LE DORIOL qui disparait en mer à peine âgé de 18 ans.

Cependant pour d'autres éléments [à trouver] en sa possession, l'administration retiendra un fait de guerre parce que la zone était connue pour être parsemés de mines, ce qui permis d'indemniser l'armateur et de déclarer "Morts pour la France" l'équipage. L'annonce de son décès arrivera a Séné.

Ce n'est qu'en 1930 que le ministère de la marine accordera la mention "Mort pour la France" à Pierre Marie LE DORIOL ce qui lui donne le droit de figurer au monument aux morts de Séné qui n'a pu en tenir compte puisqu'il date de 1925.

Il faut donc rajouter son nom sur la liste gravée.

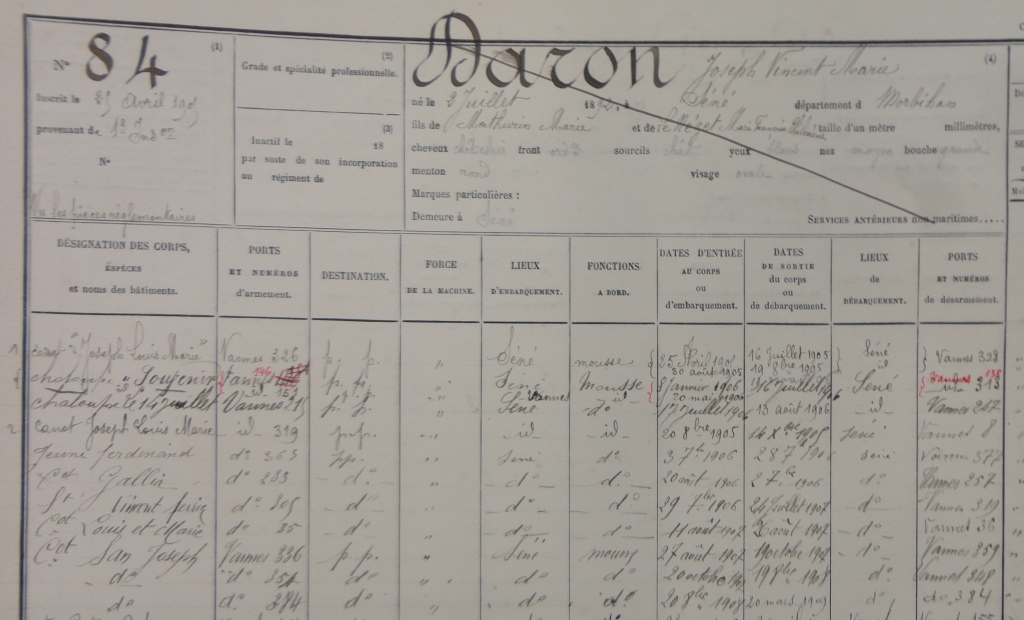

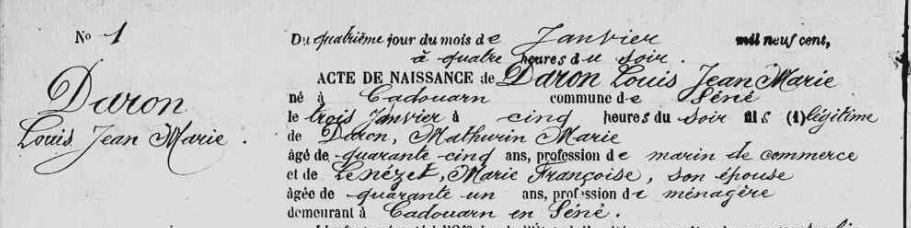

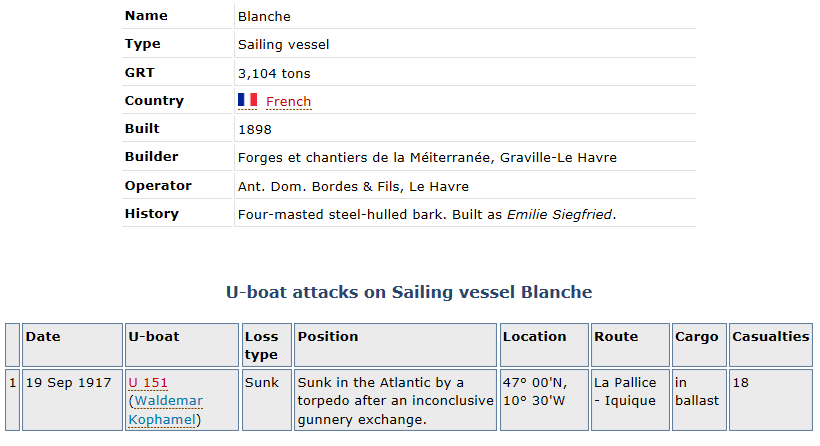

Louis Jean Marie DARON : 4/01/1900 - 31 juillet 1917 - Torpille U151

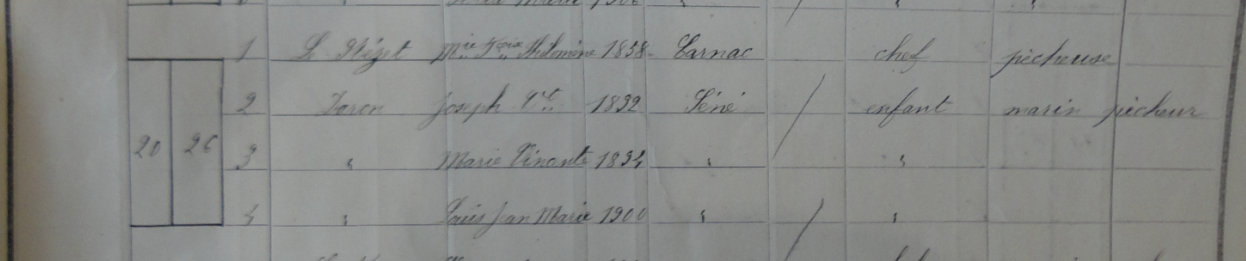

Louis Daron nait au début du XX°siècle ce 4/01/1900. Son père est marin de commerce et sa mère ménagère, c'est à dire mère au foyer.

La famille apparait au dénombrement de 1911 composée de 3 enfant autour de leur mère veuve depuis le décès de Mathurin Marie le 31/12/1905.

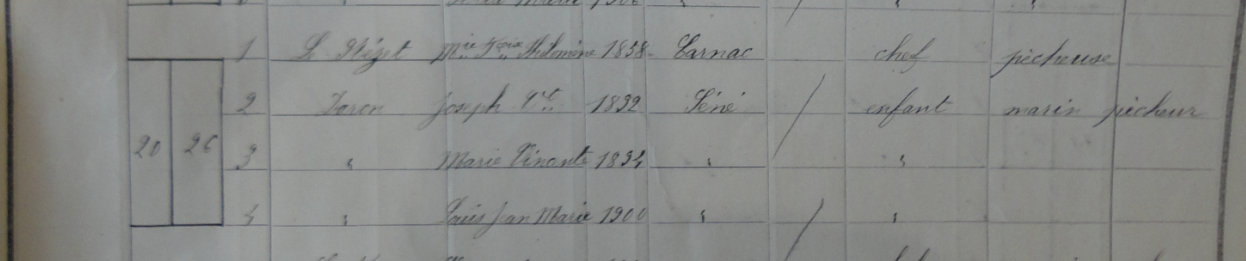

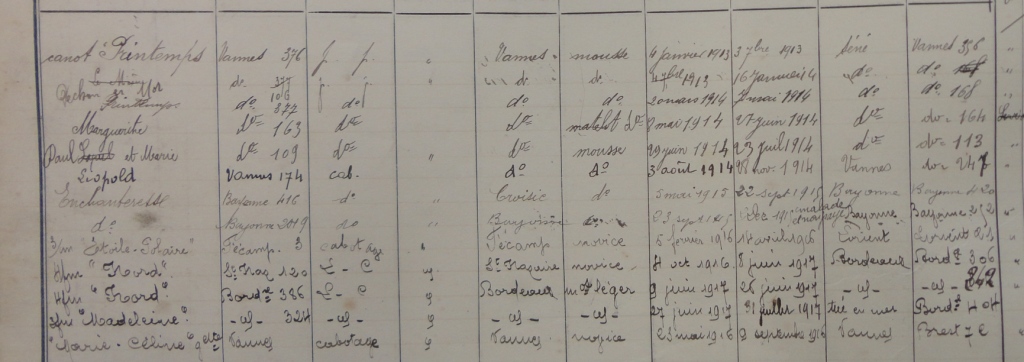

Comme son père, Louis Daron embrasse la carrière de marin. Sa fiche d'Inscrit Maritime nous fait découvrir son parcours de jeune marin. C'est à bord du canot le Printemps que le 4/01/1913 Louis Daron fait ses débuts de mousse à peine âgé de 13 ans. Au début du conflit il est à bord du Leopold. Le dernier bâteau répertorié est le Marie Céline où il est embarqué de mai à septembre 1916.

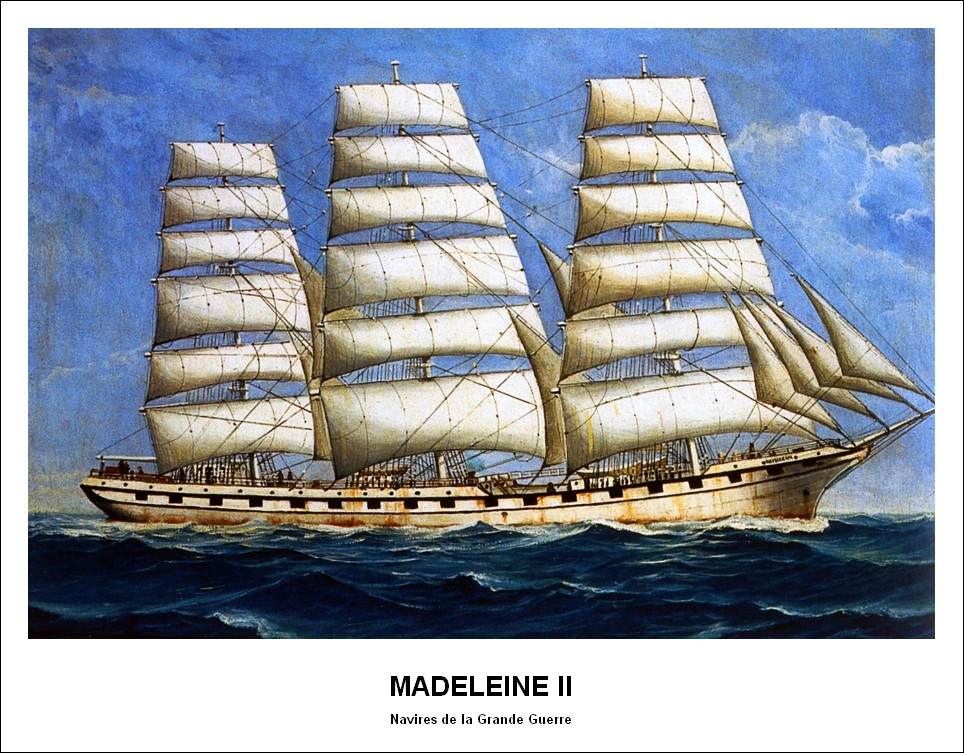

Malgré la mort de son frère (lire l'article sur les fusiliers marins à Dixmude), Louis Jean Marie DARON, travaille lui aussi à la victoire. En cet été de 1917, il est marin à bord du Madeleine II.

Ce bateau de l'armement Bordes traverse l'Atlantique pour ramener du nitrate du Chili nécesaire à la fabrication des explosifs. Comme tous ces navires qui approvionnent la France, il est une proie facile pour les U Bolt allemands.

Le 31 juillet 1917 le Madeleine est attaqué et coulé par le sous-marin allemand U155. Parmi les victimes le jeune Sinagot, Louis Jean Marie DARON à peine âgé de 17 ans.

C'est par décision du minsitre de la Marine qui sera déclaré "Mort pour la France en 1930.

Caractéristiques du MADELEINE II :

D’abord gréé en quatre-mâts carré, il fut finalement regréé en trois-mâts carré. Ce n’était pas un navire de grande marche, mais son port en lourd était avantageux par rapport à sa jauge. 3220 tpl 2709 tx JB 2340 tx JN Longueur environ 88 m Largeur supérieure à 12 m.

Capitaine Alexandre LEVEQUE né le 28/04/1884 à Pléneuf Inscrit à Saint Brieuc

La perte du MADELEINE II :

Le 6 Juillet 1917, le MADELEINE II quitte Le Verdon, à l'embouchure de la Gironde, pour Sydney sur lest, en convoi, escorté par trois patrouilleurs. Parmi les voiliers du convoi figurent également ALEXANDRE et MARTHE qui partent vers le Chili, REINE BLANCHE pour Adélaïde, tous de la compagnie Bordes, VERSAILLES et VILLE DE MULHOUSE, affrétés par le gouvernement français pour rapporter des céréales d’Australie et qui ont Melbourne comme port de destination.

Quand commence la Première Guerre mondiale, l'armement Bordes est constitué de 46 navires, 60 capitaines, 170 officiers et 1 400 matelots et maîtres. Il était le spécialiste du transport de nitrate entre le Chili et la France. La compagnie importait d'ailleurs la moitié du nitrate européen. Pendant le conflit, ses navires effectuèrent ainsi cent vingt deux voyages pour approvisionner les ports français, ce qui fut primordial pour l'effort de guerre. En effet, le nitrate était, à cette époque, un constituant des poudres pour les explosifs. Ces rotations auront donc une importance capitale pour le sort des armes. À noter que la compagnie avait été réquisitionnée par l'État début 1917, ce qui avait occasionné un changement de nom, l'armement Bordes devenant la Compagnie d'armement et d'importation des nitrates de soude.

La traversée se déroule sans encombre jusqu’à la latitude de Madère.

Rapport du capitaine Lévèque :

« Le Mardi 31 Juillet à 07H00 du matin, par 33°55 N et 22°50 W, j’ai été attaqué par un sous-marin ennemi venant du NE et signalé quelques instants avant par l’homme de vigie comme se dirigeant vers nous. Fait prendre aussitôt les dispositions de combat, mis en marche le moteur pour les émissions des appareils TSF, lancé, aussitôt l’attaque, le signal de détresse SOS suivi de notre position. Le trois-mâts est handicapé par le calme qui rend ses manœuvres lentes. Je noterai au passage le calme de mon équipage et le sang-froid des canonniers, en particulier du quartier-maitre Dinand, chef plein d’énergie de la pièce de bâbord qui parvint à encadrer l’ennemi, à le garder à distance et tira jusqu’au dernier obus restant sur le pont.

Au bout d’une heure et demie de lutte, après avoir tiré environ 200 obus, un projectile, atteignant la partie arrière de la chambre de veille et tombe sur les armoires à munitions. L’explosion tue et blesse tous les hommes assurant l’alimentation des deux pièces dont le feu diminue progressivement d’intensité, étant dans l’impossibilité de les pourvoir. Plusieurs autres obus tombent sur le pont, dans la mâture et le long du bord, blessant d’autres hommes. Un autre frappe l’avant bâbord, faisant une brèche à la flottaison. Ayant plus de la moitié de mon équipage hors de combat, étant moi-même sérieusement blessé à la cuisse gauche et étant couvert de brûlures, le feu de mes pièces étant de plus en plus éteint, décidé, après avis des principaux survivants, d’abandonner le navire dont l’arrière brûlait et que l’eau commençait à envahir. Il était 08h45 du matin. Mis à l’eau la baleinière de bâbord, celle de tribord étant indisponible, trouée par des éclats. Descendu les blessés en premier et quitté le navire avec vingt hommes. Les papiers du bord ont disparu dans l’incendie. Nous nous sommes écartés du bord. Le feu de l’ennemi, resté à distance respectable, cessa vers 10h00, quand le navire eût sombré. Le sous-marin s’approcha alors, mais changea brusquement sa route pour se diriger vers un vapeur dont on apercevait la fumée à l’horizon. »

Ce navire était le vapeur anglais SNOWDONIAN, 3870 tx. Il fut bientôt attaqué, car son appel de détresse fut reçu par le vapeur américain SANTA CECILIA, capitaine Forward, de la compagnie Nafra Line, de New York, qui faisait route vers Gênes. Un peu plus tard, il fut coulé à la position 33°44 N 22°22 W. A 13h00, le SANTA CECILIA recueillit les rescapés du MADELEINE II, et les premiers soins, sommaires car le vapeur n’avait pas de médecin, furent donnés aux blessés. Le 4 Août, ils furent transférés sur le chalutier MARACHI qui les débarqua le 7 Août à Casablanca. Le 30 Septembre 1917, le capitaine Lévèque et ses hommes furent cités à l’ordre du jour de l’armée. Le 14 Octobre 1917, un témoignage officiel de satisfaction fut accordé au navire et à son équipage.

Voici la liste des onze marins tués au cours du combat :

CARFANTON Lieutenant, DELEPINE Emile Second maitre, CHAUTEL Michel Charpentier

GERMAIN Joseph Mécanicien, BRIOT Jean Matelot, DARON Louis Matelot

FRELAUT Georges Matelot, MEHOUAS Joseph Matelot, MORVAN Yves Matelot

GUERIN Armand Mousse, ERRECALDE Victor Télégraphiste

Le sous-marin attaquant : C’était le grand sous-marin U 155 commandé du 19.02.1917 au 05.09.1917 par le Kapitänleutnant Karl MEUSEL avec à son bord 73 hommes d'équpage.

Il se rendit aux alliés le 20 novembre 1918 et fut exhibé sur la Tamise à Londres. Pendant le conflit, l'U 155 a coulé 43 navires pour un total de 120.441 t.

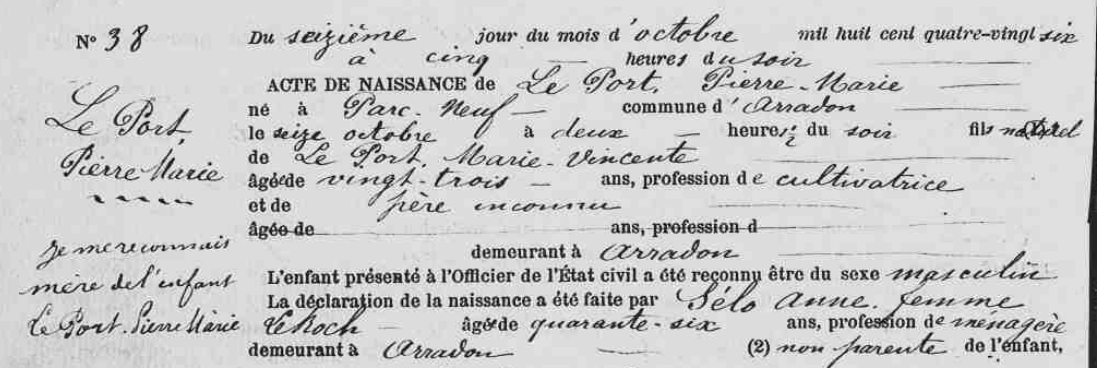

LE PORT Pierre Marie : 16/10/1886 - 19/09/1917

Pierre Marie LE PORT est né le 16/10/1886 en Arradon. Son extrait de naissance nous apprend qu'il nait de père inconnu et que sa mère est cultivatrice à Arradon.

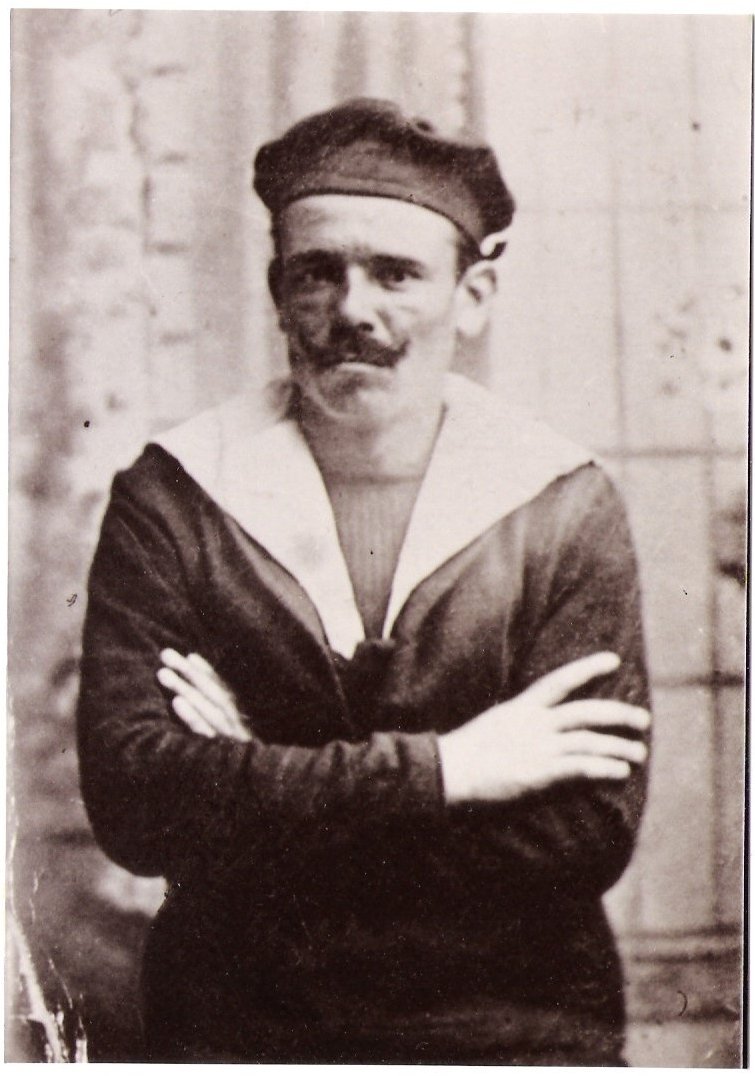

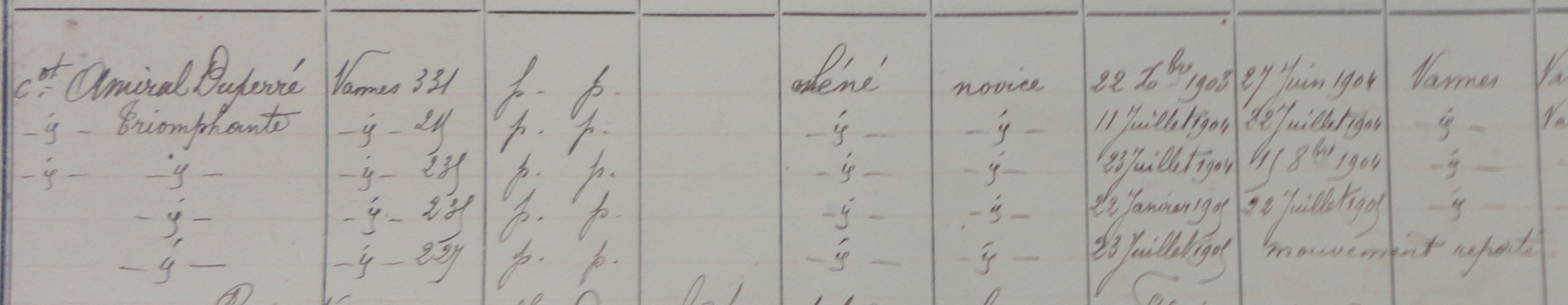

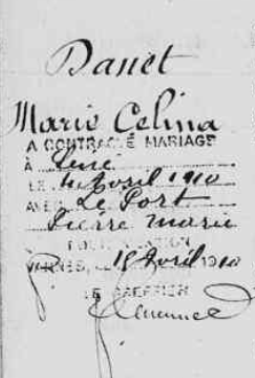

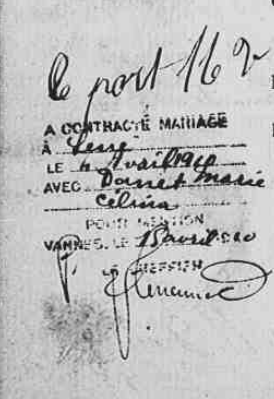

Sa fiche d'inscrit maritime nous livre les débuts de son activité professionnelle à l'âge de 17 ans comme novice sur le canot l'Amiral Duperré à Séné en 1903 puis sur la Triomphante jusqu'en 1906 pour ensuite devenir sur ce bateau matelot. Cet Arradonnais fait la connaissance d'une Sinagote, Marie Céline DANET qu'il épouse le 4 avril 1910 comme l'indique la mention marginale de leur acte de naissance respectif et leur acte de mariage à Séné..

Pierre Marie LE PORT en uniforme de matelot

Photo collection L. Gerphagnon

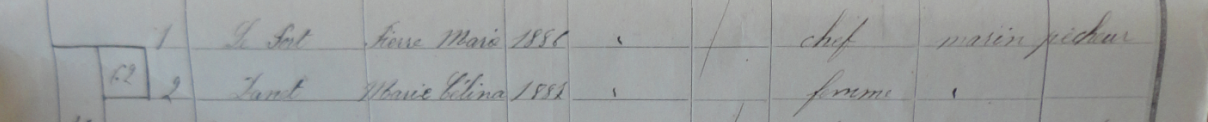

Le jeune couple s'installe à Séné et on les retrouve au dénombrement de 1911. Comme de nombreuses familles, ils sont pêcheurs.

Marie Celina DANET, épouse LE PORT avec ses 2 filles

photo collection L.Gerphagnon

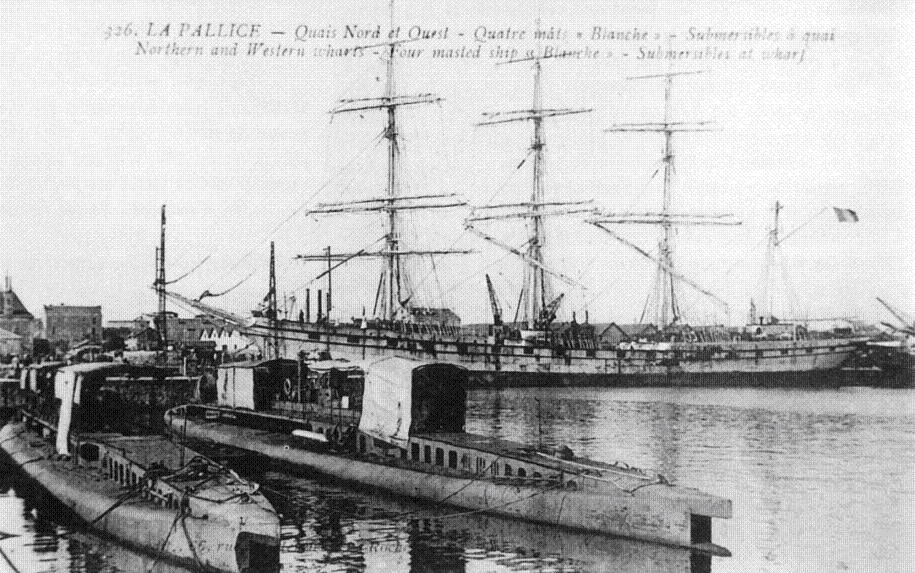

La fiche de matricule comme la fiche "Mémoire des Hommes" nous indiquent simplement que Pierre Marie LE PORT à l'âge de 31 ans est marin sur le quatre-mats "Blanche" comme quartier maître canonnier. Le bateau de commerce participe à l'effort de guerre en allant chercher des matières premières. Le voici en second plan amarré sur le port de La Pallice près de La Rochelle.

Le 4 mâts "Blanche" a été lancé au Havre le 29 novembre 1898. Il est spécialisé dans l’importation de nickel de Nouvelle-Calédonie. En 1912, il a été repris par l’armement Bordes qui lui donnait le nom de BLANCHE (3e du nom) en l'honneur de la fille de l’armateur A.D. Bordes. Longueur : 95,20 m, largeur : 13,80 m, 3 500 m² de voilure.

Le 12 septembre 1917, le navire quitte le port de La Pallice près de la Rochelle en convoi.

Le 19, à 300 miles des côtes, il est attaqué par un sous-marin allemand et après 2h30 de combat et malgré 180 coups de canon, il reçoit une torpille qui partage le bateau en deux qui coule immédiatement. On dénombre 15 rescapés qui ont pu atteindre une baleinière de sauvetage mais on dénombre 18 disparus engloutis avec la 4 mâts, dont Pierre-Marie LE PORT.

Le site internet sérieux qui répertorie les sous-marins allemands et les bateaux coulés nous livre une information importante. Le dernier trajet de la Blanche consistait à relier La Pallice à Iquique. Wikipedia nous relève que Iquique est un port du Chili spécialisé à l'époque dans l'exportaiton des nitrates naturels ou "salitres".

Au début de la Première Guerre mondiale, le Reich allemand ne tient pas compte de la neutralité du Royaume belge. Les troupes allemandes traversèrent la frontière belge près d'Arlon, et avancèrent rapidement dans le pays afin de prendre possession des ports français de Calais et Dunkerque. Lorsque l'armée allemande arriva aux environs de Dixmude en octobre 1914, le Roi des Belges donna l'ordre d'inonder la région en ouvrant les écluses de l'Yser, stoppant ainsi l'avancée des troupes allemandes.

Le fleuve envahi par la mer devint alors une ligne de front. La ville fut attaquée une première fois le 16 octobre 1914, ce qui marqua le début de la bataille de l'Yser. Les combats sur le front belge ne cessèrent qu'à la fin de la guerre.

Parmi les soldats français envoyés sur le front de l'Yser en Belgique figure les soldats du 1er et 2° Régiment de Fusiliers Marins. Après l'hécatombe des premiers mois de guerre et la bataille de la Marne, la marine qui dispose d'hommes aptes au combat les met sous les ordres de l'infanterie pour contrer l'avancée allemande. Ainsi plus de 6.000 fusiliers marins, reconnaissables à leur pompon rouge sur leur béret, pour beaucoup originaire de Bretagne, gagnent le front des Flandres.

11 fusiliers marins natifs ou domiciliés à Séné figurent parmi les victimes sur le front belge :

Joseph Marie Le MENACH : 25/03/1886 - 21/10/1914, 30 ans

Joseph Marie LE GODEC : 2/01/1885 - 27/10/1914, 29 ans

Joseph Marie CALONEC : 28/07/1890 - 7/11/1914, 24 ans

Jean Marie LE BOURVELEC : 7/01/1891 - 10/11/1914, 23 ans

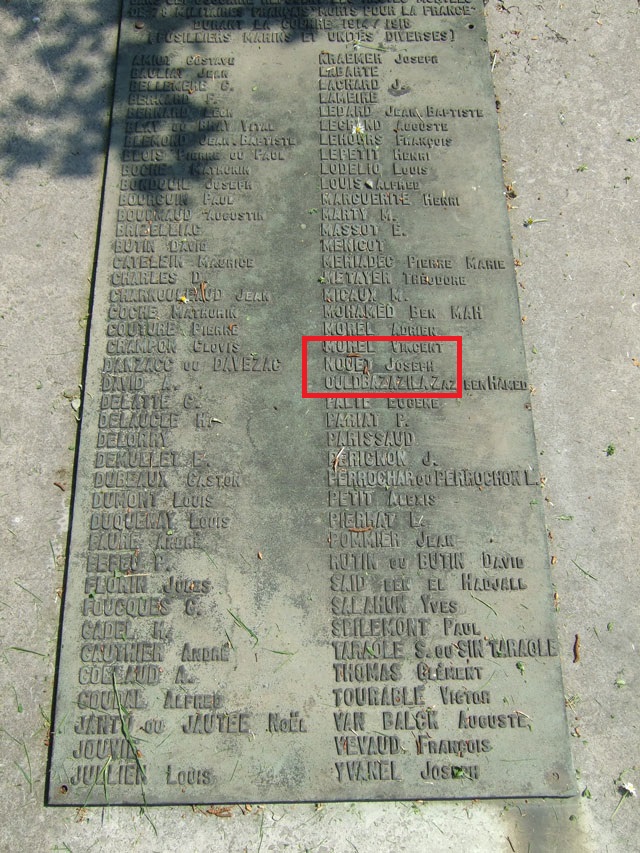

Vincent Marie MOREL : 23/08/1888 - 12/11/1914, 26 ans

Louis Marie DANET : 1712/1892 - 14/11/1914, 22 ans.

Jean Marie MARION : 14/05/1890 - 18/11/1914, 24 ans

Pierre Marie CADERO : 23/06/1890 - 17/02/1915, 25 ans

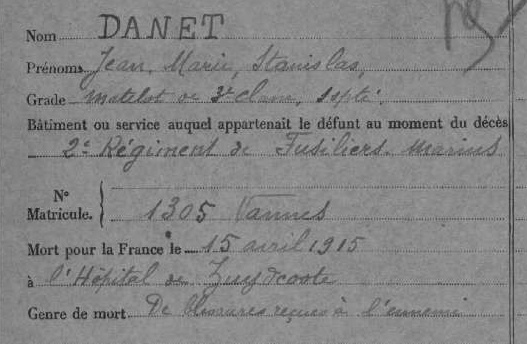

Jean Marie Stanislas DANET : 21/01/1894 - 15/04/1915, 21 ans

Joseph Vincent Marie DARON 2/07/1892 - 1/06/1915, 23 ans

Jean Marie DANET : 27/12/1894 - 11/07/1916, 22 ans

Qui étaient-ils ? Comment ont-ils perdu leur vie dans les Flandres ?

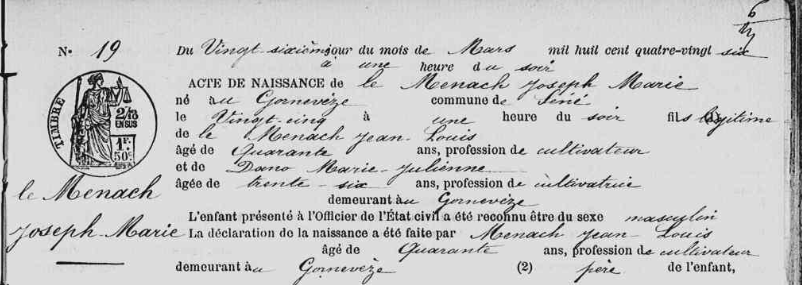

Joseph Marie Le MENACH : 25/03/1886 - 21/10/1914, 30 ans.

Parmi ces fusiliers marins figure le soldat sinagot, Joseph Marie Le MENACH né le 25/03/1886 au village de Gornevez.

Le dénombrement de 1911 nous apprend qu'il est l'aîné des trois garçons de cette famille de cultivateurs qui emploie et loge au Gorneveze une jeune bergère.

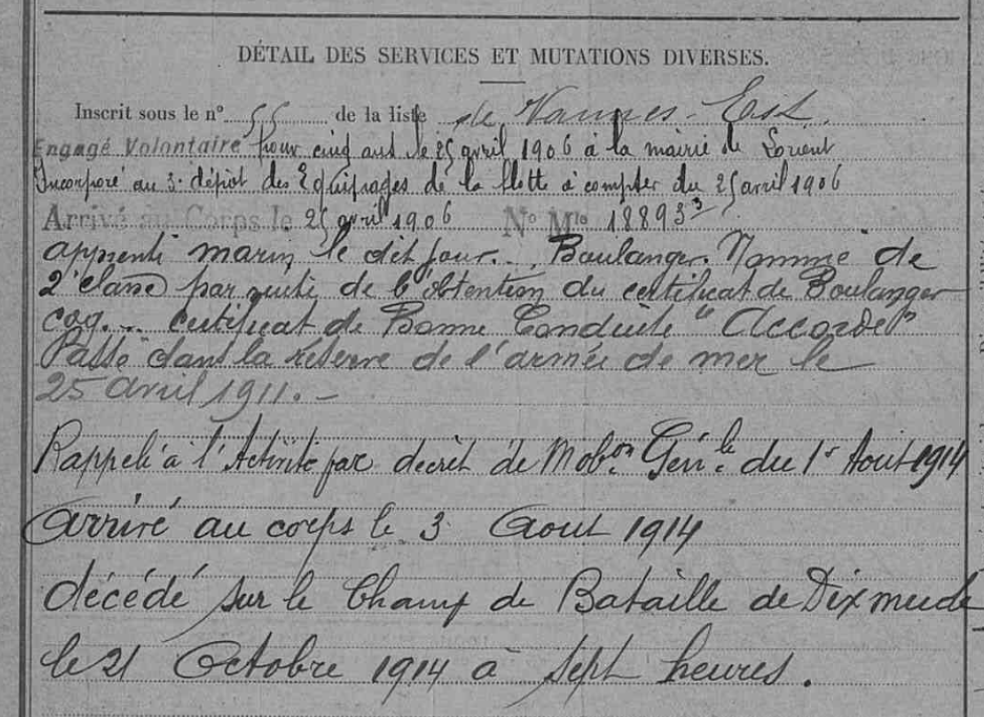

A l'âge d'effectuer son service militaire, Joseph s'est s'engagé pour 5 ans comme en témoigne sa fiche de matricule. Il n'apparait pas dans les dénombrement de 1906 et 1911.

Dès la publication du Décret de Mobilisation le 1er août 1914, il abandonne son métier de boulanger et intègre en tant que soldat de 2° classe boulanger-coq le 1er Régiment de fusiliers marins.

Joseph Le Menach est "tué à l'ennemi" le 21/10/1914 à 7 heures du matin, à l'âge de 28 ans. Il a fait l'objet d'une citation à tire posthume :

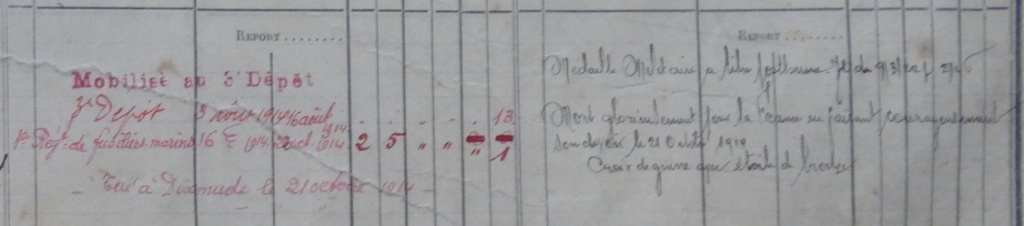

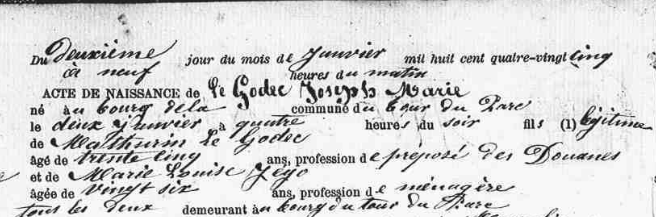

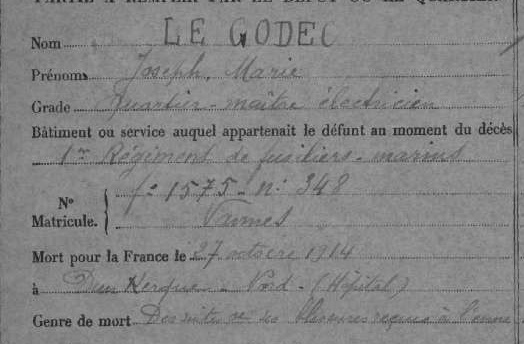

Joseph Marie LE GODEC : 2/01/1885 - 27/10/1914

La fiche "Mémoire des Hommes" nous indique que Joseph Marie LE GODEC, appartient au 1er Régiments de Fusiliers Marins. Il est blessé sur le champs de bataille et décède à Rosendael, près de Dunquerke. Son extrait de naissance nous indique qu'il était natif de La Tour du Parc avec un père douanier. C'est sans doute au hasard des affectations de son père à Séné qu'il est devenue Sinagot.

Il avait épousé le 29/06/1913 à Toulon, Marie Brigitte SIMON. On peut supposer qu'il était engagé volontaire et qu'il réussit a devenir Quartier Maître Electricien aux armées.

Sa tombe figure à la Nécropole Nationale de Dunquerke n°943.

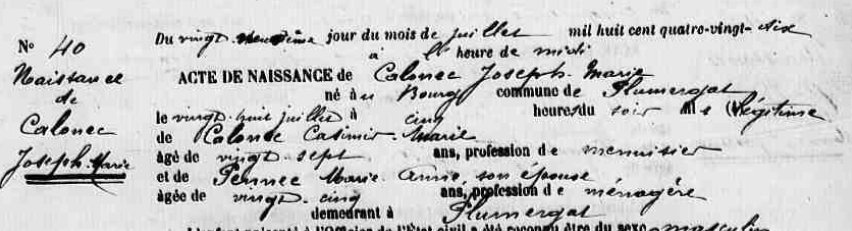

Joseph Marie CALONEC : 28/07/1890 - 7/11/1914

Joseph Marie CALONEC naît à Plumergat où son père est menuisier. La famille s'établira à Séné au village du Meniech car sur son acte de décès figure cette adresse pour son dernier domicile connu.

On peut supposer que son père était charpentier de marine à Séné là où tant de pêcheurs exerçaient..

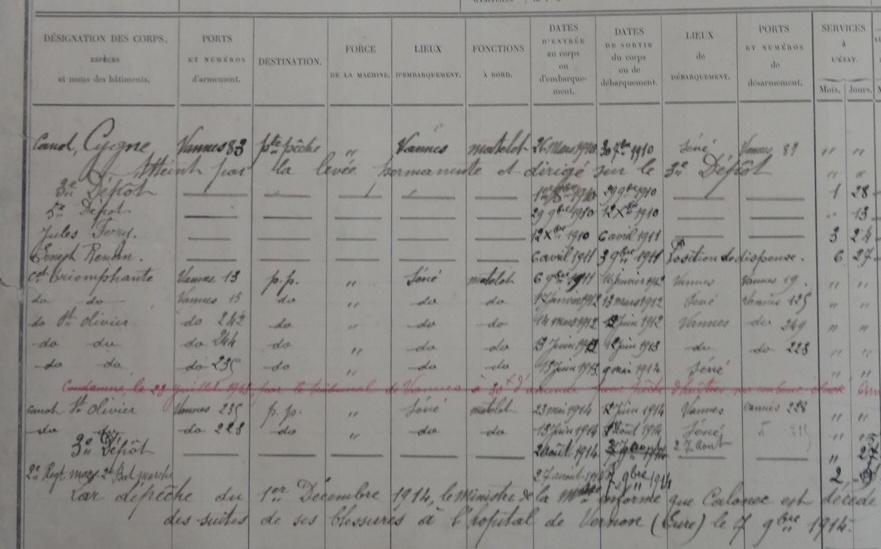

La fiche de matricule ne renseigne en rien. Sa fiche d'inscrit maritime nous décrit son parcours de marin jusqu'à la mobilisation :

Il incorpore le 2° Régiment de Fusiliers Marins et il est blessé sur le front. Evacué et transportable, il est dirigé vers l'hôpital de Vernon dans l'Eure où il décède des suites de ses blessures à l'âge de 24 ans.

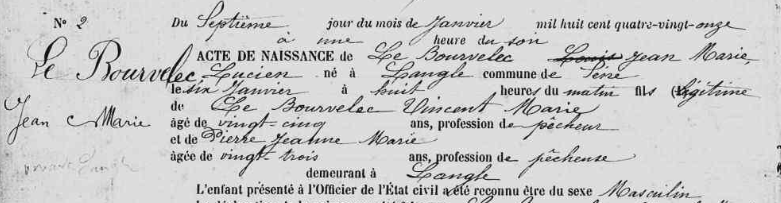

LE BOURVELEC Jean Marie : 7/01/1891 - 10/11/1914

Il nait au village de Langle à Séné le 7/01/1891 au sein d'une famille de pêcheurs.

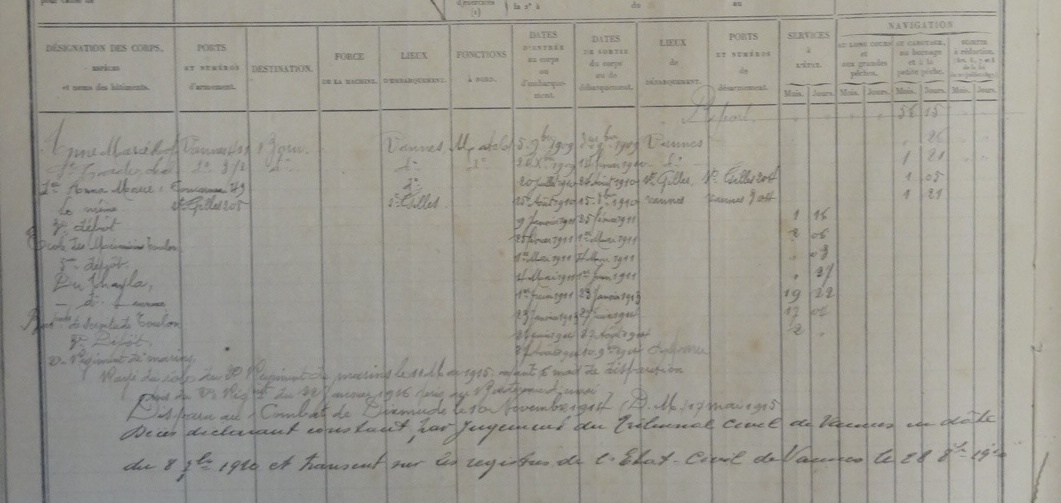

L'école achevée, il choisit de devenir mousse comme beaucoup des enfants de la presqu'île de Langle. Sa fiche d'inscrit maritime nous permet de suivre ses affectations :

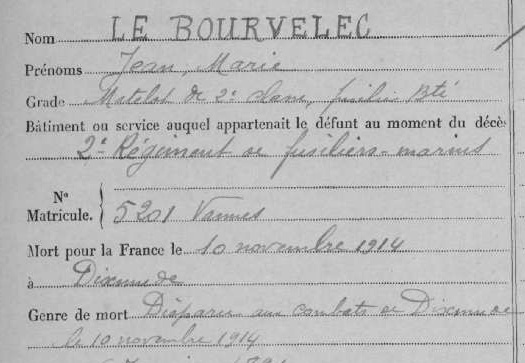

Lors de la mobilisation il rejoint le 3° Dépôt de Lorient et intègre le 2° Régiment de Fusiliers Marins comme matelot de 2° classe. Le 10/11/1914 il disparait lors des combats à Dixmude. Seul fusilier marin de Séné dont le nom n'est pas inscrit au monument aux morts de Séné mais de Vannes.

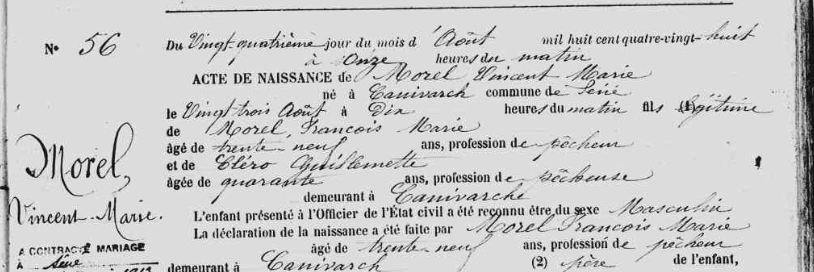

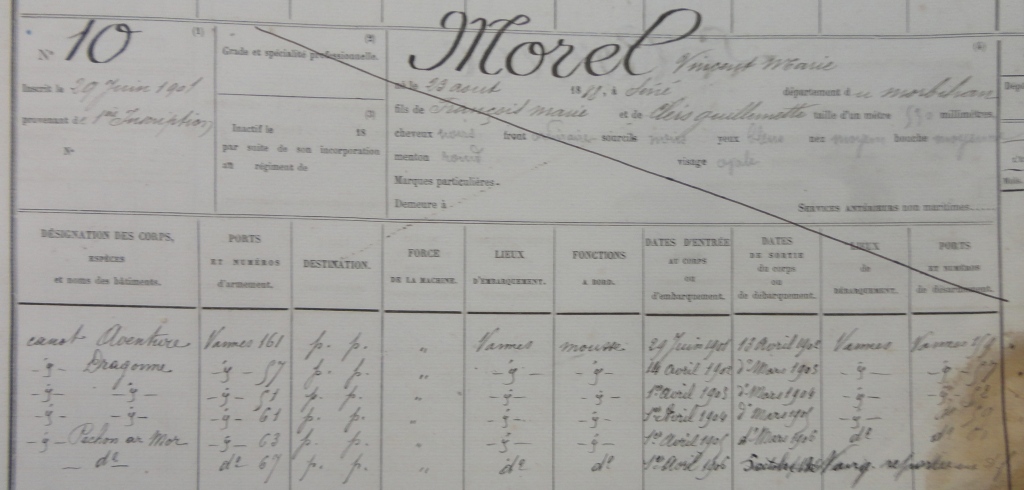

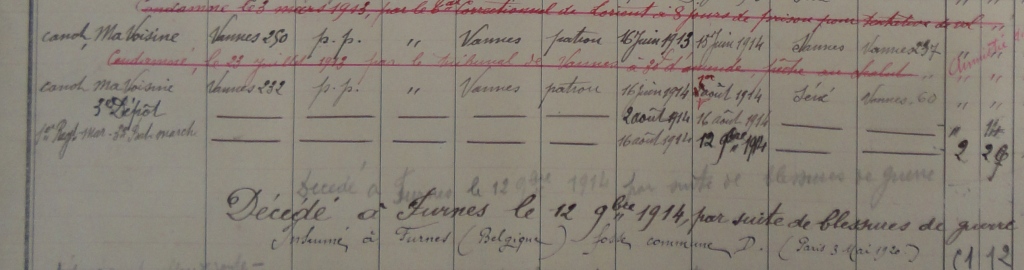

Vincent Marie MOREL : 23/08/1888 - 12/11/1914

Ce 1er régiment de fusiliers marins a également incorporé un autre marin sinagot en la personne de Vincent Marie MOREL natif du village de Canivarch.

Il intègre lui aussi le 1er Régiment de fusiliers marins en tant que matelot de 1er Classe. Sa fiche d'inscrit maritime nous retracce son parcours de mousse dès l'âge de 14 ans:

Il se marie le 17/06/1913 à Séné avec Marie Perrine DANET, ménagère à Canivach Lors de la mobilisation il rejoint le 3° dépôt des équipages à Lorient et incorpore le régiment de fusiliers marins.

Le 12 novembre le matelot MOREL décède des suites de ses blessures à Furnes près de Dixmude. Sa jeune femme apprendra à quelques jours d'intervalle la mort de son mari et de son frère Louis Marie DANET tous deux mort à Dixmude. Le corps du soldat MOREL est enterré dans le carré militaire du cimetière de Furnes.

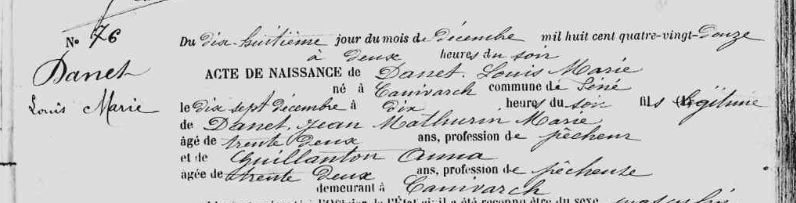

Louis Marie DANET : 17/12/1892 - 14/11/1914, 22 ans.

Louis Marie DANET nait à Canivarch au sein d'une familled e pêcheurs.

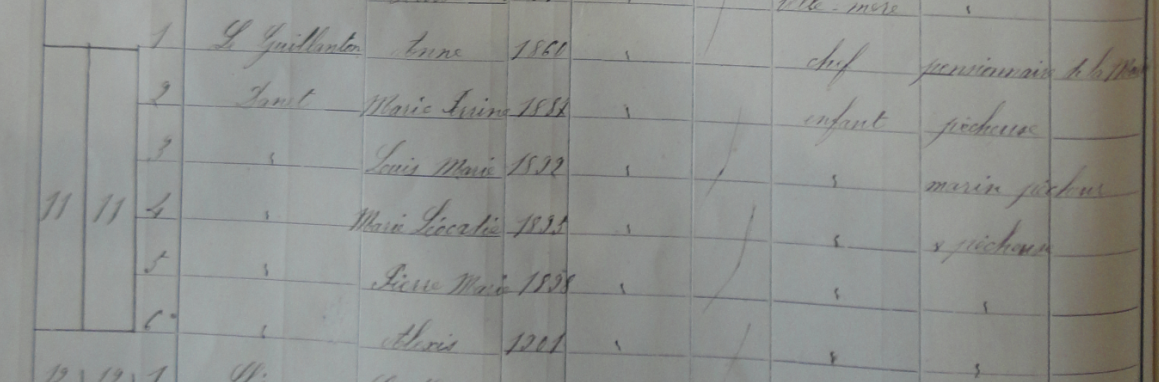

Le dénombrement de 1911 montre bien la composition de la famille avec notamment la présence de sa soeur Marie Perrine qui épousera en 1913, le jeune MOREL.

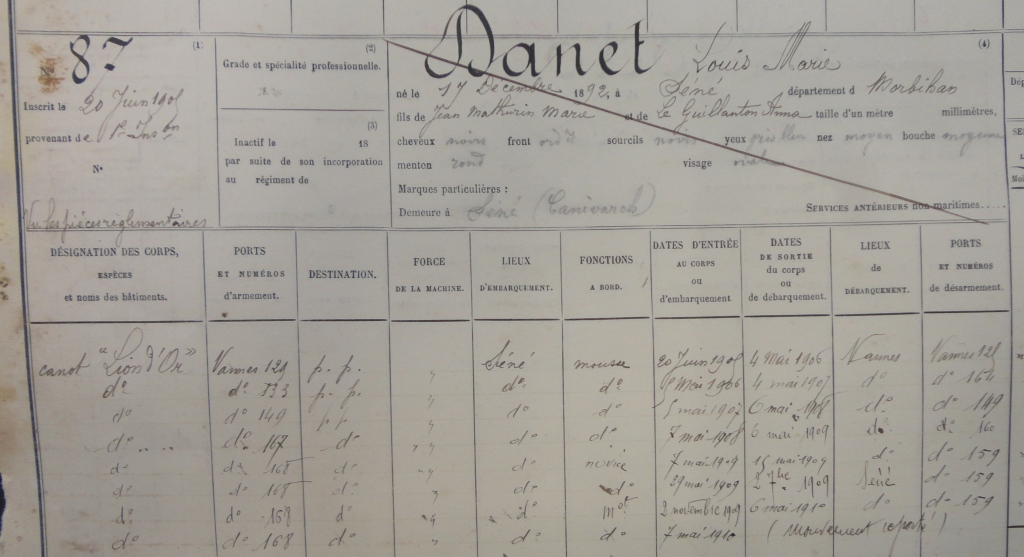

Comme la plus part des jeunes de Séné issus d'une famille de marins ou de pêcheurs, il devient mousse à l^'age de 14 ans.

La fiche d'inscrit maritime indique bien ses dernières années professionnelles avant la mobilisation :

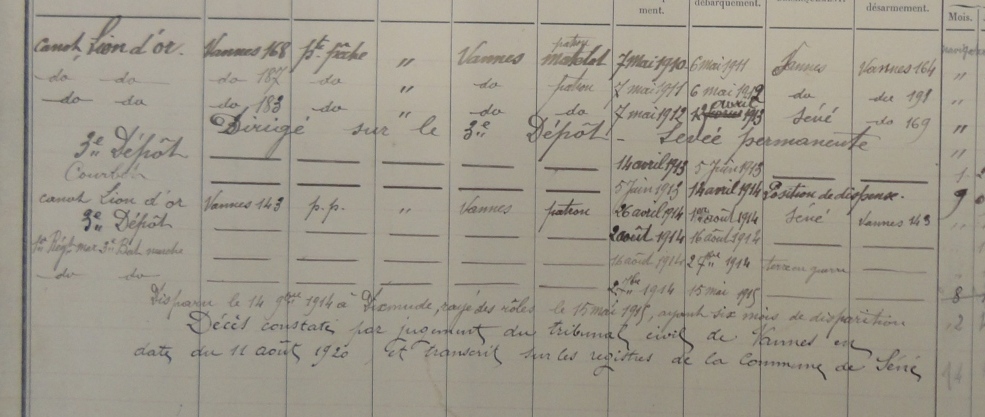

Louis Marie DANET disparait le 14 novembre 1914 à Dixmude.

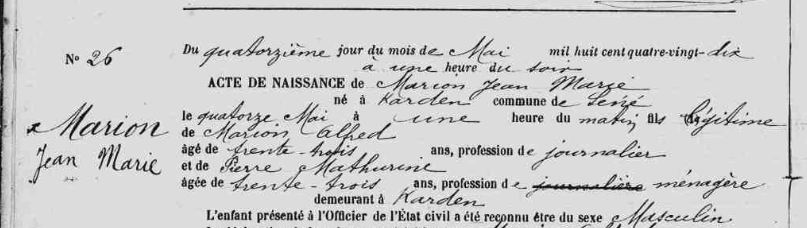

Jean Marie MARION : 14/05/1890 - 18/11/1914

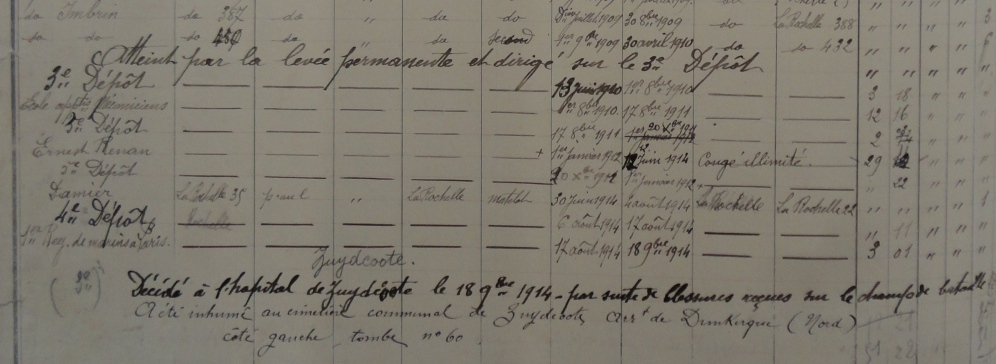

Triste bataille pour les soldats de Séné. Un autre enfant du pays, Jean Marie MARION décèdera à l'âge de 24 ans, le 18 novembre 1914 des "suites de ses blessures reçues à l'ennemi" à l'hôpital temporaire de Zuydcoote où il sera enterré dans nécropole nationale 'Zuydcoote' Carré 1 n°996.

Jean Marie MARION était né le 14 mai 1890 à Kerarden d'un père paludier journalier, (non propriétaire de la saline) comme l'indique son acte de naissance et le dénombrement de 1906.

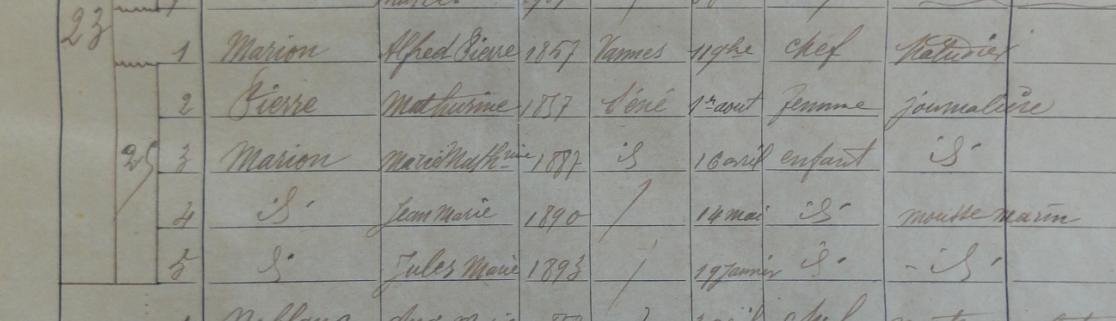

Au dénombrement de 1911, Jean Marie n'apparait plus, il a débuté dans la marine comme jeune mousse.

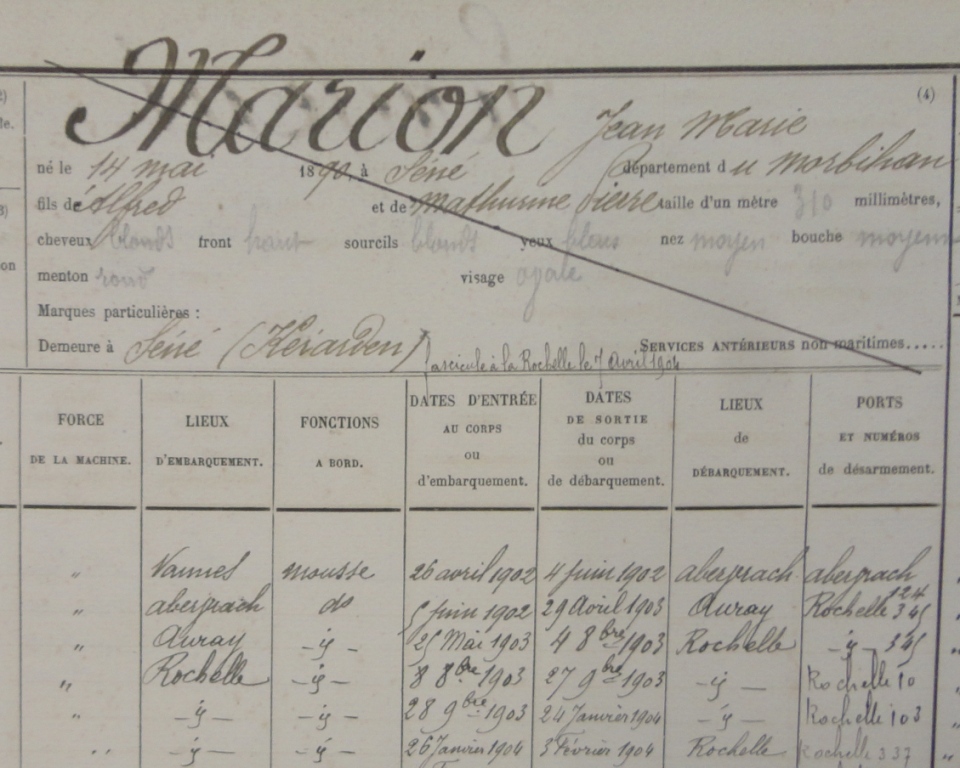

Sa fiche d'Inscrit Maritime nous indique qu'il est mousse le 26/04/1902 à l'âge de 12 ans sur un bateau de cabotage "L'Arsène" pour une traversée Vannes l'Aber Wrach. Il est soutier le 9/02/1915 sur l'Oléron et matelot sur le chalutier "Père Gérard" en mai 1906, à seize ans. Il fera l'Ecole d'Apprenti Mécanicien entre 1910-1911. Il rejoint le 4° dépot et intègre le régiment de fusiliers marins le 17/08/1914.

Il décède à l'hôpital de Zuydcotte le 19 novembre 1914.

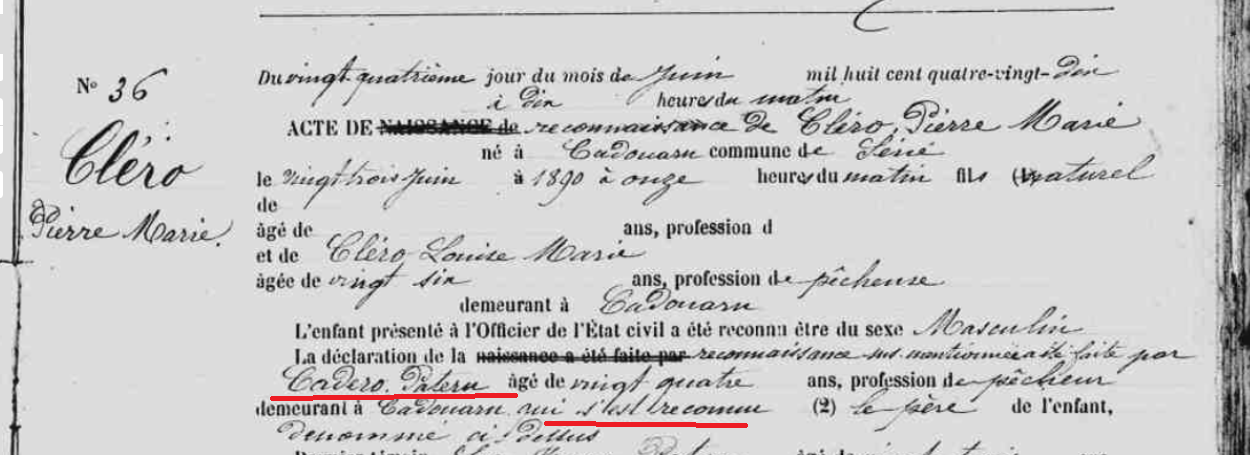

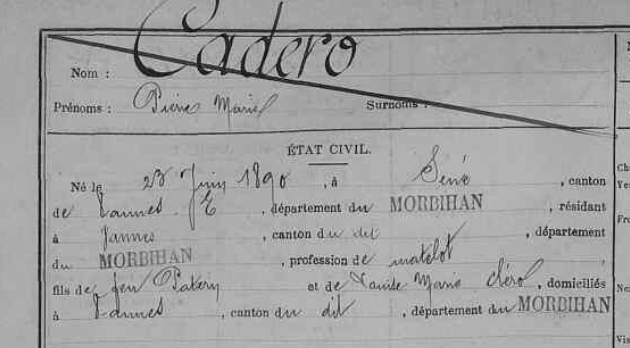

Pierre Marie CADERO : 23/06/1890 - 17/02/1915

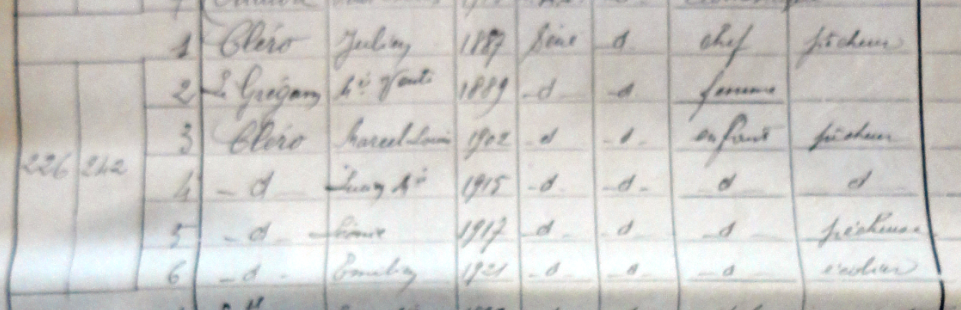

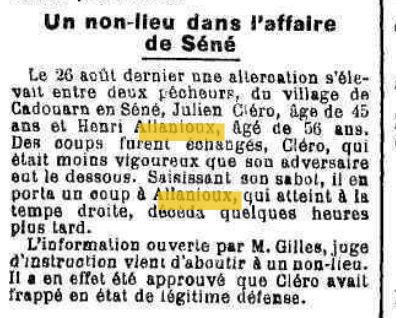

Pierre Marie CADERO nait tout d'abord "Cléro" du nom de sa mère avant que son père pêcheur sans doute absent le jour de l'accouchement ne réconnaisse son fils. La famille a du quitter avant 1906 le village de Cadouarn car on ne la trouve pas au dénombrement.

Leur fils Pierre Marie lors de sa conscription réside à Vannes. A son décès son nom sera inscrit sur le monument aux mort de Vannes.

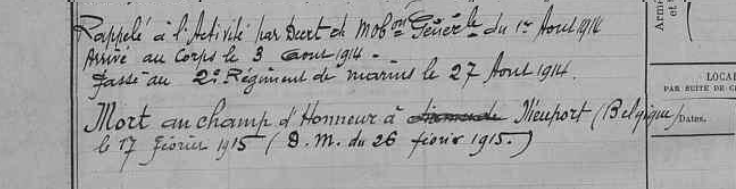

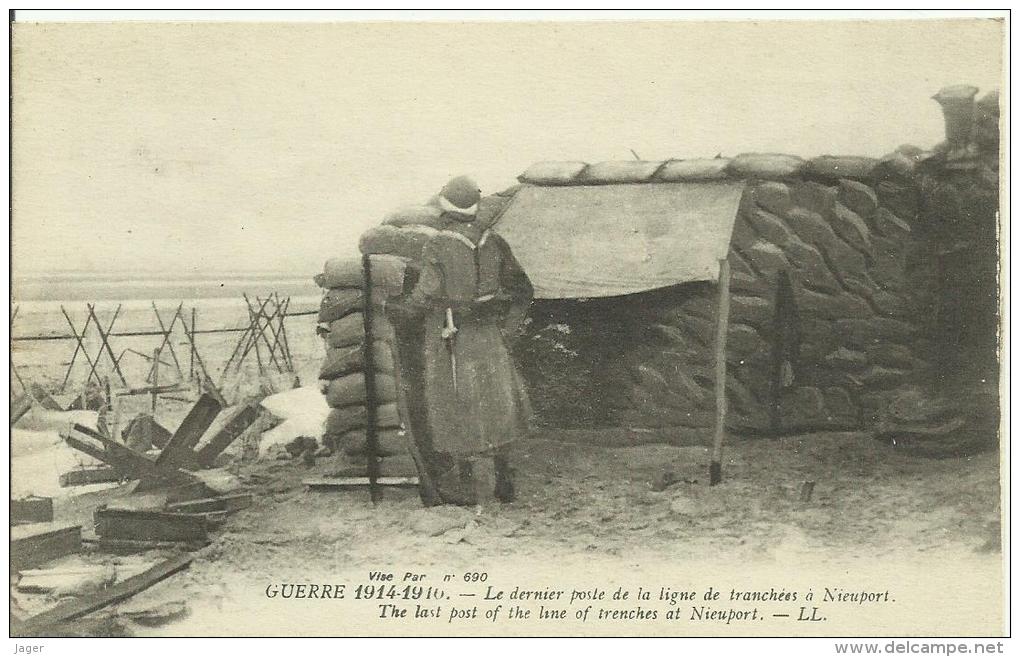

Comme d'autres il est mobilisé le 1er août 1904 et intègre le corps du 2° Régiment de Fusiliers marins en dae du 27/08/14. Il meurt "au champ d'Honneur" à Nieuport en Belgique le 17/02/1915.

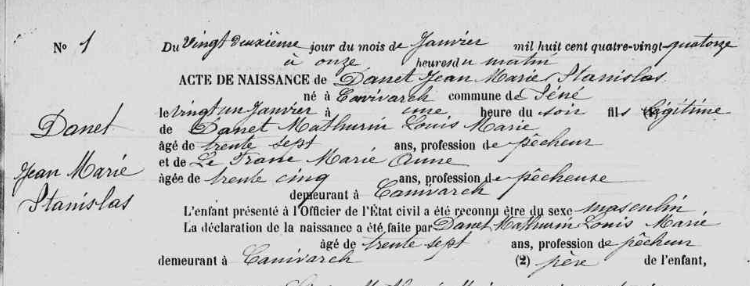

Jean Marie Stanislas DANET : 21/01/1894 - 15/04/1915

Jean Marie Stanislas était du village de Canivarch; Sans doute que ce 3° prénom lui a été donné pour le distinguer des autres "Jean Marie DANET" vivants à Séné. Il est issu d'une famille de pêcheurs.

Le dénombrement de 1911 nous donne la composition du foyer :

Enfin sa fiche militaire nous indique les circonstances de sa mort au combat. Il fut d'abord blessé au combat et conduit à l'hopital sanatorium de Zuydcoote ou il décède le 15/04/1915.

Sa tombe est située à Zuydcoote au sein de la nécropole nationale. Carré, rang, tombe : Carré 1, tombe 559

Joseph Vincent Marie DARON 2/07/1892 - 1/06/1915

Au dénombrement de 1911, la famille Daron est déjà endeuillé par la mort du père, Mathurin Marie, natif de Baden et qui était marin de commerce. L'état civil nous indique que Mathurin décéda le 31/12/1905 laisant sa femme et ses trois enfants.

Sa veuve, autrefois "ménagère", c'est à dire "femme au foyer" a du endosser la responsabilité de "chef" de famille comme l'écrit le préposé sur le registre du dénombrement. Marie Françoise LE NEZET, native de Carnac, exerce le dur métier de pecheuse comme ses enfants, à commencer par son cadet, Louis Jean Marie, sa fille et son aîné Joseph Vincent.

Tous vivent de la pêche à Cadouarn. La fiche de matricule ne renseigne pas sur les états de service de Joseph Vincent. Sa fiche d'inscrit maritme nous livre un parcours assez fréquent pour des jeunes Sinagots issus de famille de pêcheurs :

Comme d'autres marins breton et sinagots, son métier de marin l'a conduit a intégrer les "pompons rouges" du 2° régiment de Fusiliers Marins qui pour palier le manque d'effectif dans l'armée de Terre, sera engagé au combat sur le front de l'Yser en Belgique.

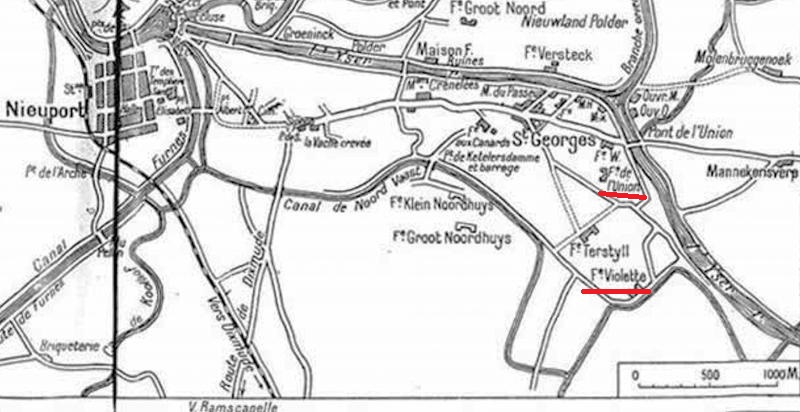

En mai 1915. En ce premier printemps de guerre, la division belge de Namur (8ème, 10ème et 13ème de Ligne) d'une part, une division française occupant Nieuport d'autre part, avaient été chargées de s'emparer d'une ligne de positions s'étendant devant leur front. Cette ligne partait de la ferme «L'union », objectif français au Nord, pour aboutir à la ferme la «Violette» , objectif du 13ème de Ligne au Sud.

Pendant cette attaque, le 1er juin 1915, Joseph Vincent Marie DARON disaparait au combat.

Mme veuve Daron perd son fils ainée Joseph Vincent en juin 1915 et elle perdra son cadet Louis Jean Marie deux ans plus tard en juillet 1917 alors que son bateau est torpillé par un sous-marin. Il s'agira du plus jeune poilu de Séné mort à 17 ans et 7 mois. Lire article (Partie Sene 14-18 Marine).

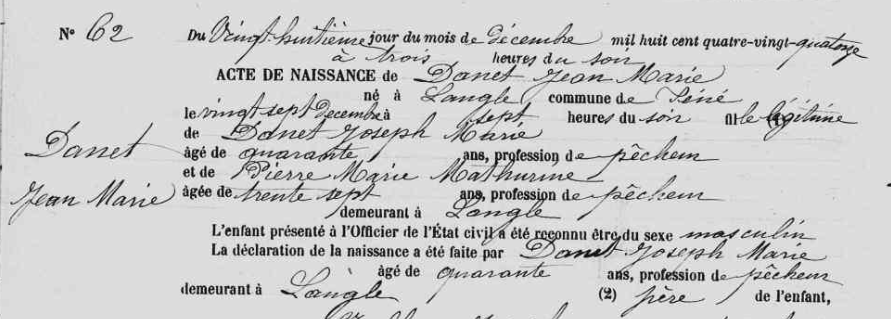

Jean Marie DANET : 27/12/1894 - 11/07/1916

Jean Marie DANET est né au village de Langle le 27/12/1894 comme nous l'indique son extrait de naissance. Ses parents sont alors pêcheurs.

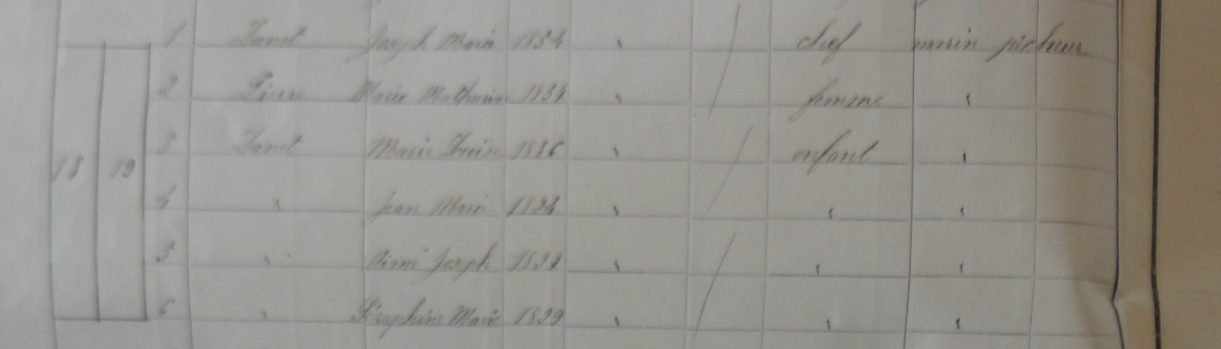

Le dénombrement de 1911 nous donne la composition de la famille : 2 filles et 2 garçons.

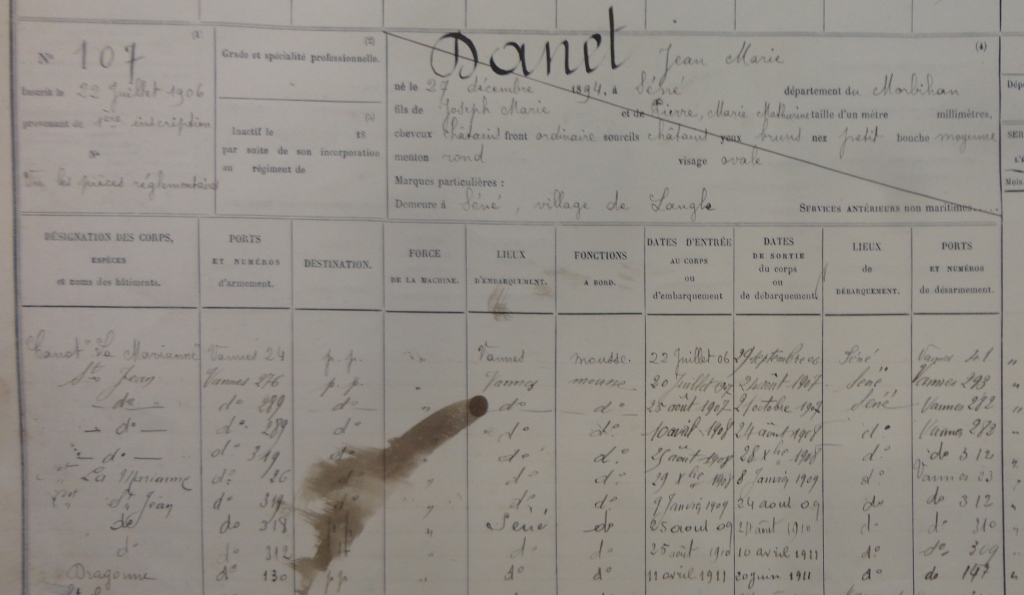

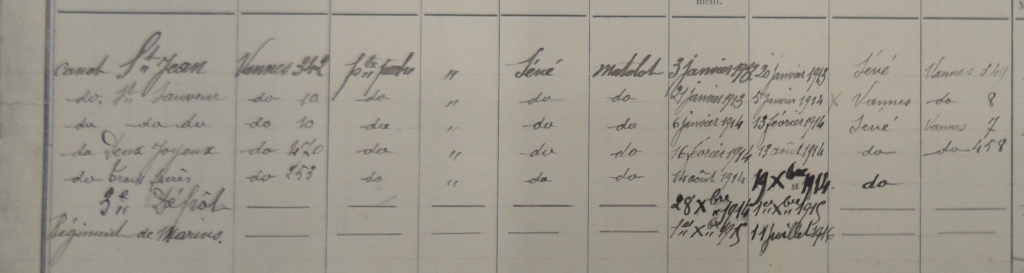

La fiche de matricule de Jean Marie DANET ne nous renseigne pas. Et pour cause il est inscrit maritime. Le service de documentation de la défense de Lorient conserve le parcours de marin de DANET. On y apprend qu'il devient mousse à l'âge de 14 sur le Marianne.

Par la suite il change de bateau pour occuper après la mobilisation le "Trois Frères". Il rejoint ensuite le 3° Dépot des équipages de Lorient et intègre le régiment de fusiliers marins.

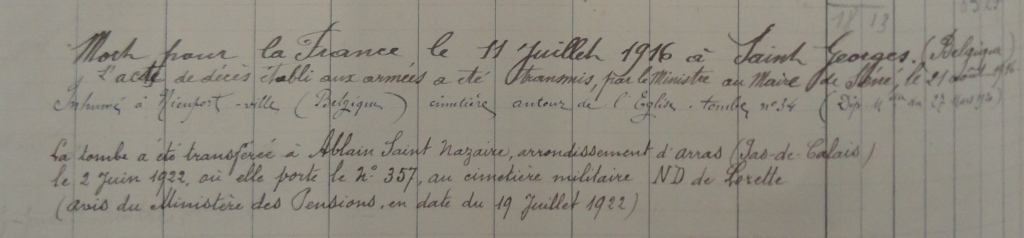

Cette fiche d'inscrit maritime nous dit qu'ile st tué à Saint Georges en Belgique le 11/07/1916.

Son corps repose à la Nécropole Notre Dame de Lorette carré 49 rang 2 tombe n°9673.

Un monument à Dunkerque rend hommage a tous les fuciliers marins morts pendants la guerre de 14-18

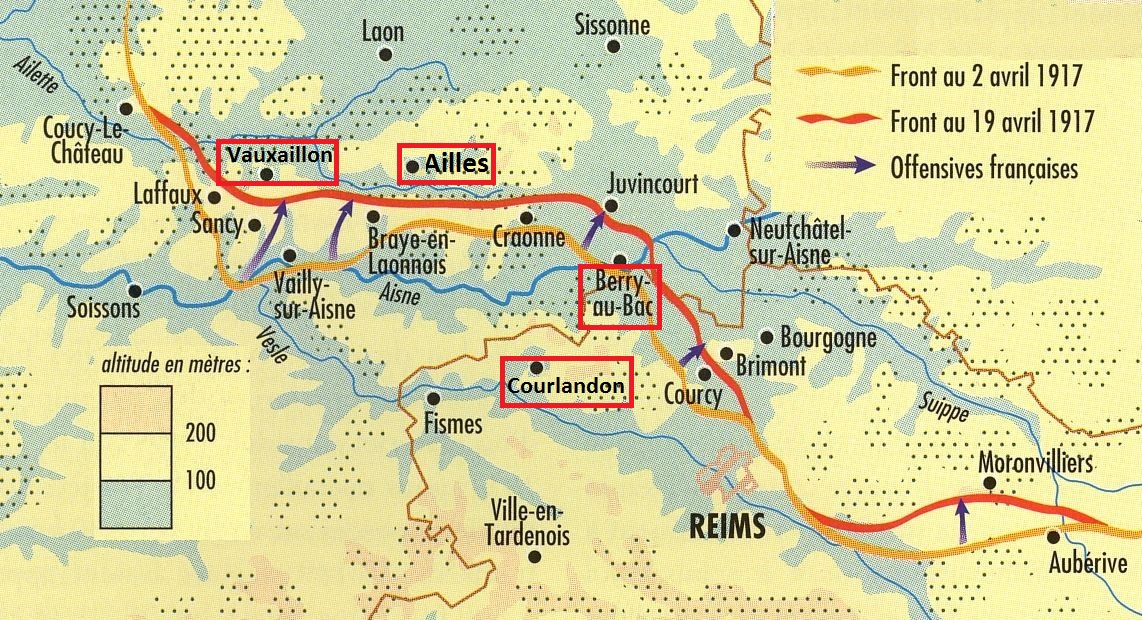

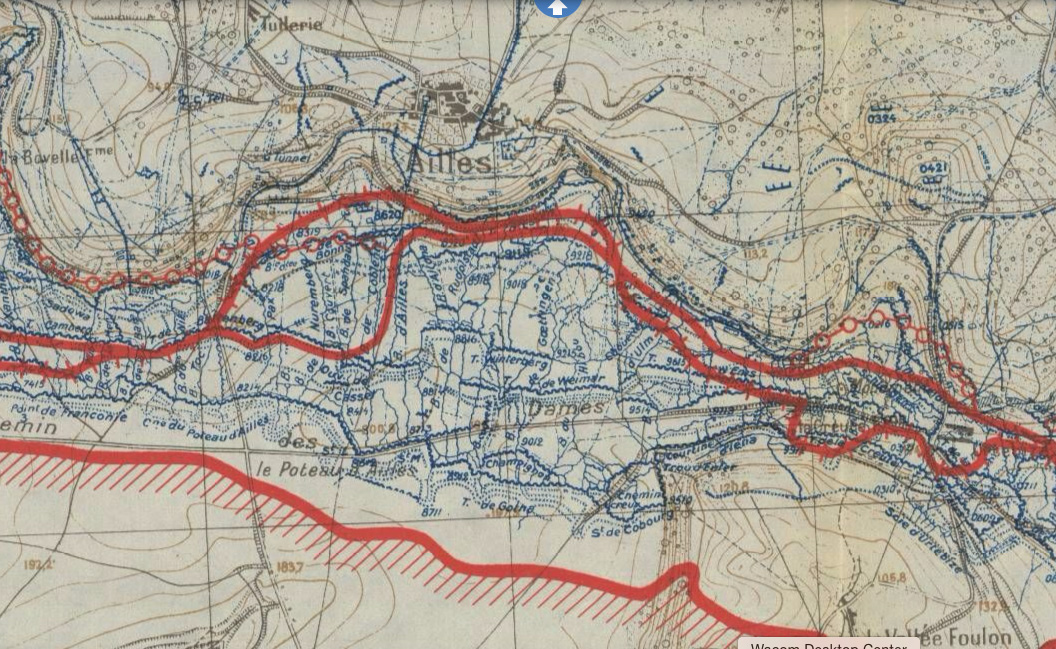

Extrait de wikipedia : L'offensive Nivelle (avril-juin 1917)

La réputation tragique du Chemin des Dames vient de l'offensive imaginée et dirigée par le général Nivelle durant le printemps 1917. Cette bataille prend des noms différents selon les auteurs : offensive Nivelle, seconde bataille de l'Aisne ou bataille du Chemin des Dames. Cette offensive est un cruel échec pour les armées françaises : alors que Nivelle pensait que l'avancée serait foudroyante, Laon (située à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau) devant être atteinte en fin de journée, le front allemand est à peine entamé. Pendant de nombreux mois, les armées allemandes et françaises se disputent le plateau.

Le bilan de l'offensive est difficile à établir. Les pertes françaises ont été souvent sous-évaluées en ne s'intéressant qu'aux pertes subies entre le 16 et 29 avril. Or, les combats se poursuivent jusque fin juin (prise de Craonne le 4 mai, prise de la Caverne du dragon le 25 juin). Il convient alors de regarder les pertes sur les mois d'avril, mai et juin. Lors des comités secrets réunissant les députés du 29 juin au 7 juillet, le député Favre estime les pertes à près de 200 000 hommes côté français au bout de deux mois d'offensives. Quant aux pertes allemandes, elles sont encore plus difficiles à évaluer.

C'est après cette grande tuerie que se développèrent dans l'armée française des mutineries, particulièrement fréquentes après le 16 avril 1917, et concentrées essentiellement sur le Chemin des Dames et le front de Champagne. La Chanson de Craonne, dont le nom fut donné lors des mutineries de 1917 (la musique était reprise d'une chanson d'avant la guerre), à la suite des pertes militaires, fait partie des répertoires antimilitariste et anarchiste, elle fut absente des ondes jusqu'en 1976.

*******************************************************************

A la tête des armées françaises depuis le début de la guerre, le général Joffre est remplacé le 13 décembre 1916 par le général Robert Nivelle alors qu'il a préparé le plan d’une nouvelle offensive entre Soissons et Reims pour le début de l’année 1917. Reprenant en partie le plan de Joffre, Nivelle promet d’opérer une percée décisive sur le Chemin des Dames « en 24 ou 48 h». Plusieurs fois reportée, notamment suite au repli stratégique allemand sur la ligne Hindenburg (ou Siegfried), et même remise en cause (le 6 avril, Nivelle propose sa démission qui est refusée), l’offensive est finalement fixée au 16 avril à 6 heures du matin.

Elle fait suite aux accords entre Français et Britanniques, l’offensive française doit s’accompagner d’une offensive en Artois. Celle-ci a lieu les 9-12 avril 1917 par l’assaut réussi des Canadiens du Lieutenant-General Julian Byng sur la Crête de Vimy. Malheureusement, l’inertie du commandement britannique à lancer les réserves à temps à empêché ce beau succès tactique (et coûteux en hommes) de déboucher sur un succès stratégique, dès lors qu’Australiens et Britanniques ont butté sur les défenses allemandes de Bullecourt. Le 16 avril, Nivelle dispose de 1 200 000 hommes (49 divisions d’infanterie et cinq de cavalerie), 5 000 canons, 128 chars d’assaut, des centaines d’avions d’observation et de chasse pour attaquer un front de 40 km entre Soissons et Reims : placée en réserve, la Xe armée est chargée d’exploiter les succès des Ve et VIe armées qui doivent rompre le front. Pour la première fois du côté français, des chars d’assaut doivent être engagés.

Dans l’Aisne, une longue et intense préparation d’artillerie qui commence le 2 avril, compromet tout effet de surprise et surtout, ne détruit que très partiellement les défenses allemandes. Les fantassins français attaquent le 16 avril à 6 heures du matin.

Quand les premières vagues s’élancent à l’assaut du plateau du Chemin des Dames, elles se heurtent à des barbelés souvent intacts et elles sont fauchées par le feu des mitrailleuses allemandes. Le mauvais temps (pluie, neige et froid) n’est pas sans conséquences, en particulier dans les bataillons de tirailleurs sénégalais, des troupes en fait recrutées dans toute l’Afrique occidentale française, de Cotonou à Bamako et d’Abidjan à Tombouctou.

Malgré les difficultés, la première position est prise et la deuxième est entamée. Cependant, une fois les crêtes franchies, les fantassins, qui ne sont plus couverts par l’artillerie, sont arrêtés par les contre-attaques allemandes alors que les conditions climatiques se sont dégradées. À l’est, à Berry-au-Bac, les premiers chars français sont parvenus à percer les trois positions allemandes mais l’infanterie n’a pu suivre et les chars survivants sont contraints de se replier. Dès les premières heures, les hommes réalisent que l’offensive est un échec, avec des pertes importantes (30 000 tués et 100 000 blessés en 10 jours du 16 au 25 avril). Le désastre est amplifié par les insuffisances logistiques et un service de santé dépassé. Interrompue le 20 avril, l’offensive reprend le 4 mai avant d’être abandonnée le 15 mai. Le ministre de la Guerre Painlevé remplace alors Nivelle par Pétain.

Au cours de cette bataille 5 soldats natifs ou résidents à Séné y laissèrent leur vie. Qui étaient-ils et dans quelles circonstances ont-ils disparu?

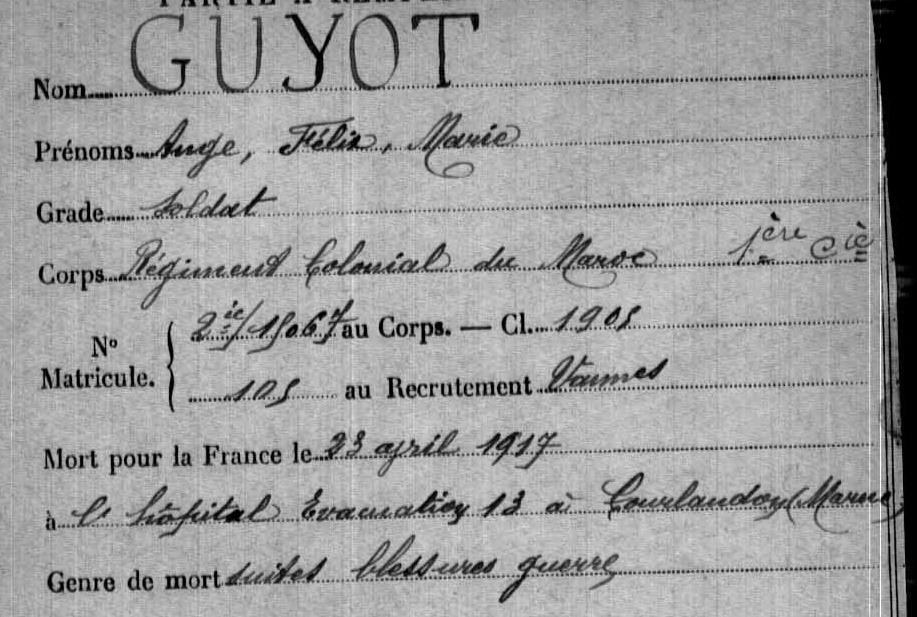

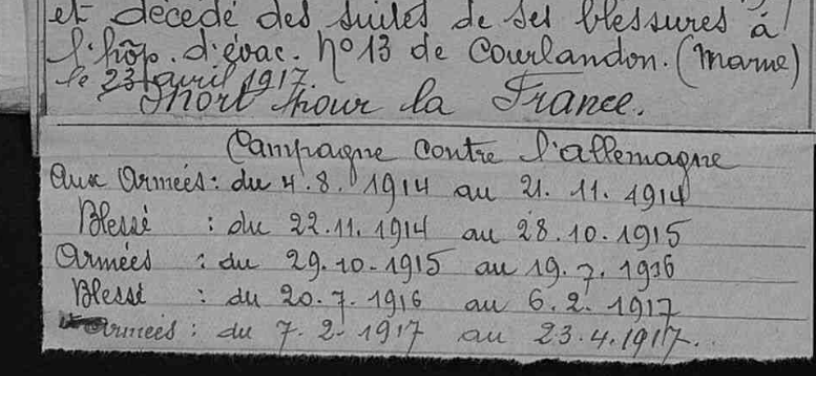

Ange GUYOT : 18/01/1885 - 23/04/1917 - Courlandon - Régiment Colonial du Maroc

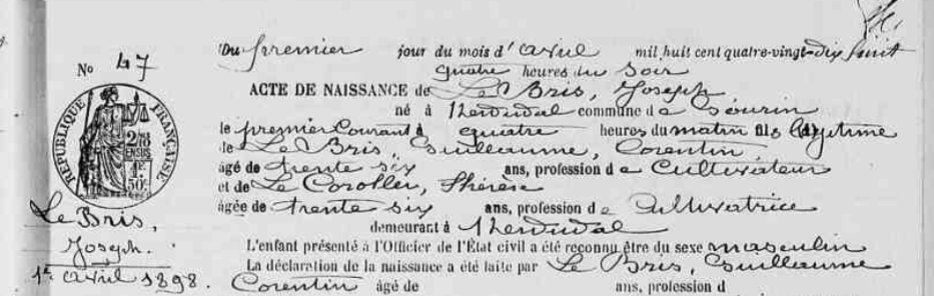

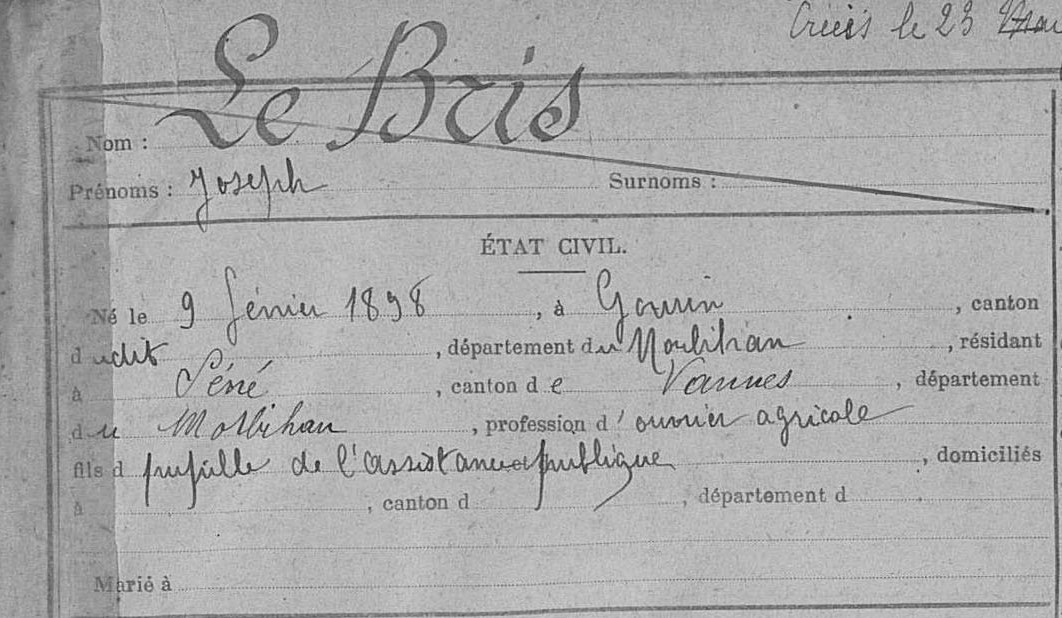

Joseph LE BRIS : 1/04/1898 - 30/03/1917 - Vauxaillon - 2° Classe 67° RI

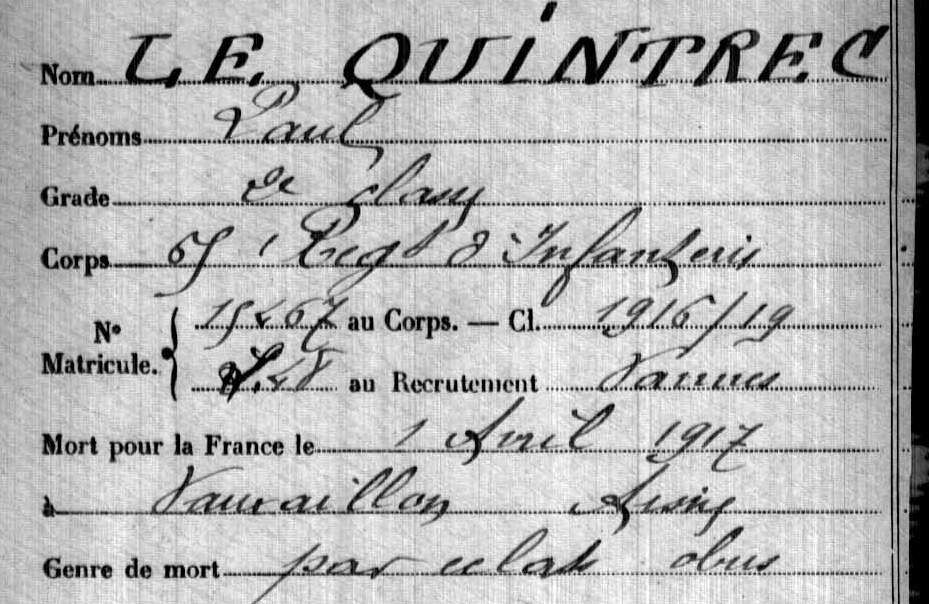

Paul LE QUINTREC : 16/05/1885 - 5/05/1917 - Vauxaillon - 2° Classe 67° RI

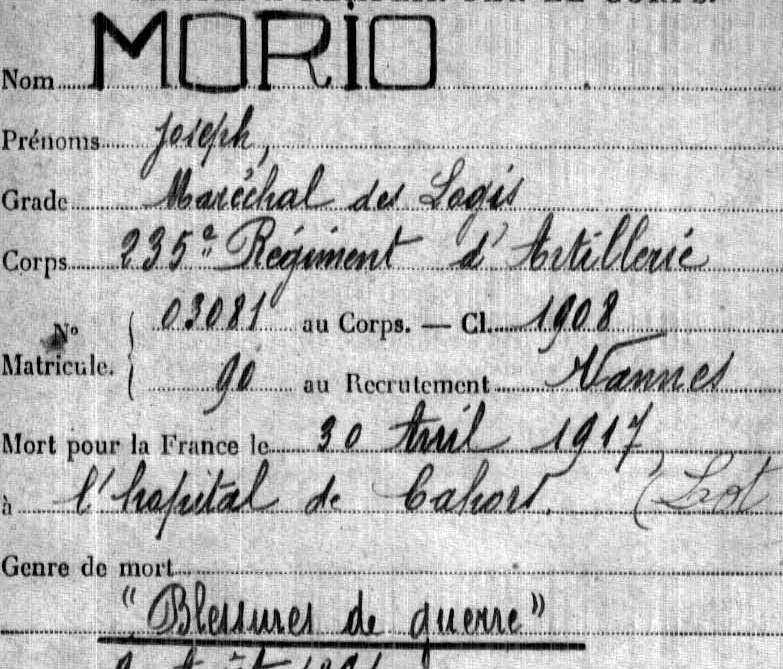

Joseph MORIO : 8/08/1891 - 30/04/1917 - Berry Le Bac - Maréchal des Logis - 235° RA.

Joseph-Louis-Marie LE DUC : 16/05/1885 - 5/05/1917 - Ailles - Capitaine - 62° RI

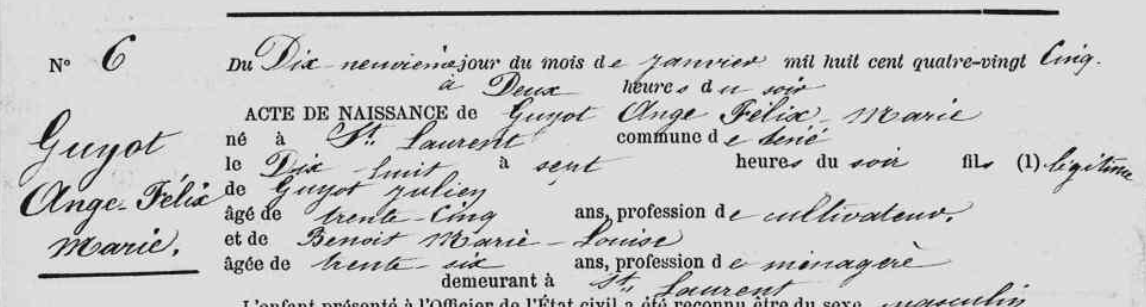

Ange Félix Marie GUYOT : 18/01/1885 - 23/04/1917 - Courlandon - Régiment Colonial du Maroc

L'extrait d'état civil nou sindique que Angé GUYOT est né dans le village de Saint Laurent au sein d'une famille de cultivateurs.

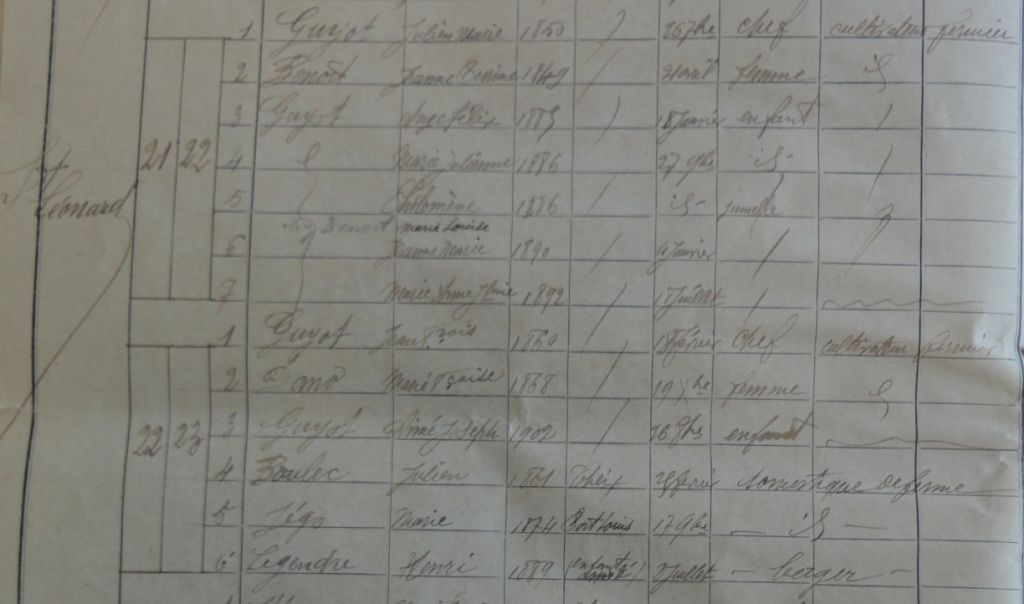

Le dénombrement de 1906 nous précise que son père Julien Marie et son oncle Jean François sont tous les deux avec leur famille respective cultivateurs fermiers à Saint-Léonard.

Sa soeur Jeanne Marie épousera Alexandre Camenen, autre Poilu décédé pendant la guerre de tuberculose.

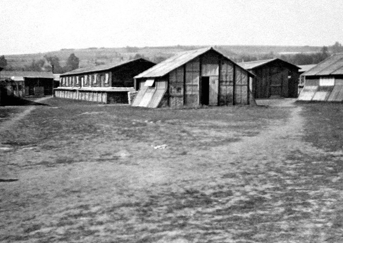

La fiche "Mémoire des Hommes" nous indique qu'il est retiré du front et amené à l'hopital de campagne de Courlandon dit "autochir" comme il en existe derrière la ligne de front où il décède le 23/04/1917.

La fiche de matricule nous livre d'autres informations sur le parcours de GUYOT qui aura été blessé par trois fois par balle au cours de la campagne d'Allemagne. Sa tombe porte le n° 3220 au sein de la Nécropole nationale La Maison Bleue de Cormicy (Marne).

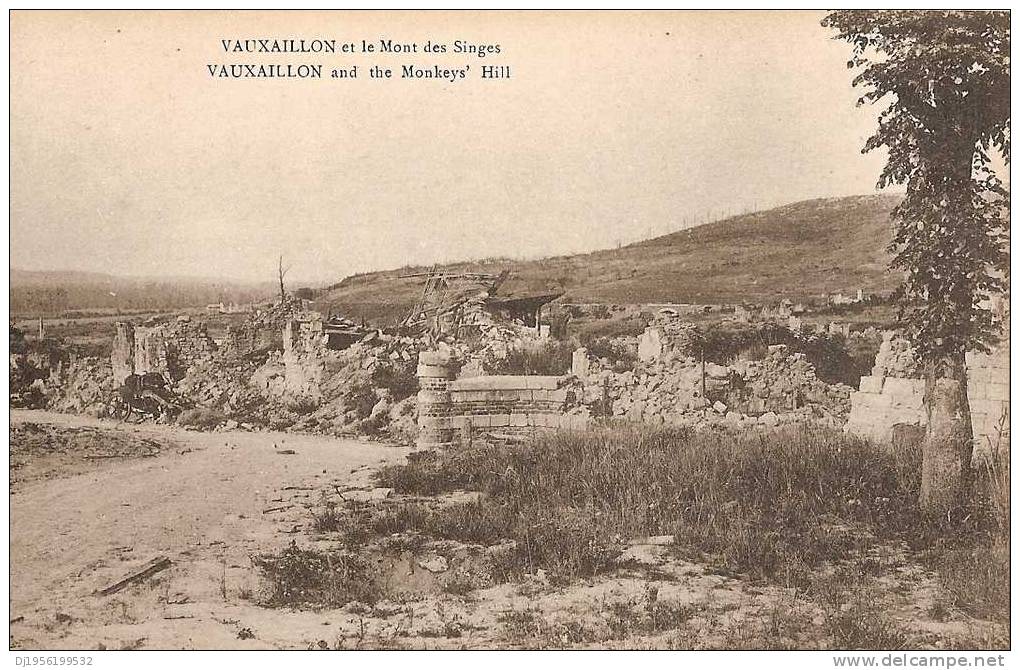

Que sait-on sur la vie et le parcours militaire de Paul LE QUINTREC et de Joseph LE BRIS, soldats de 2° classe au 65°RI, morts tous les deux à Vauxaillon ?

Joseph LE BRIS est né à Gourin le 1er avril 1898 au sein d'une famille de cultvateurs installée au hameau de Kertudal.

Sa fiche de matricule nous indique qu'il a perdu ses parents dans sa jeunesse ce qui lui vaut la mention "enfant de l'assistance publique". Il déclare vivre à Séné comme ouvrier agricole. Cette précision permet d'éliminer les autres "Joseph Le Bris" repérés dans les bases de recherches. Les dénombrements de 1906 et 1911 et 1921 montrent que Séné avait une tradition d'accueil d'enfants de l'assistance.

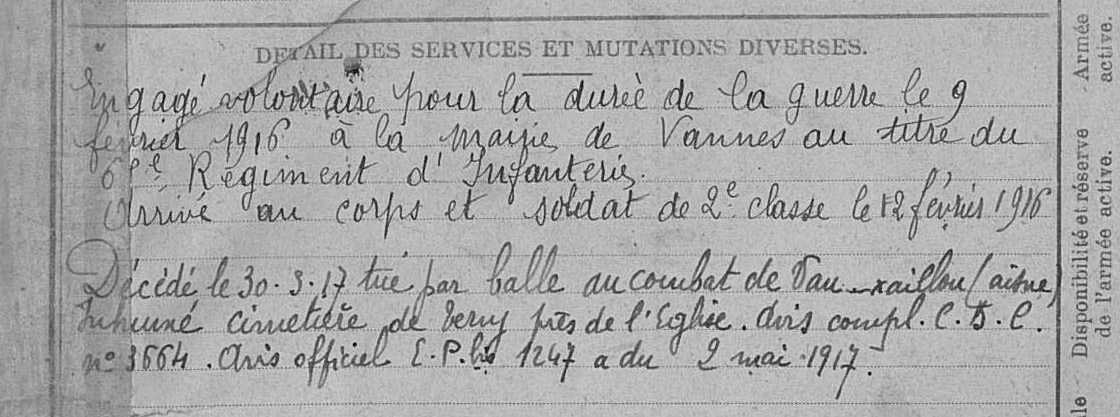

Cette même fiche de matricule nous indique qu'il est engagé volontaire pour aller combattre. Il intègre le 65°RI le 9 février 1916. Il est tué par balle au combat à Vauxaillon le 30 mars 1917, la vaille des ses 20 ans.

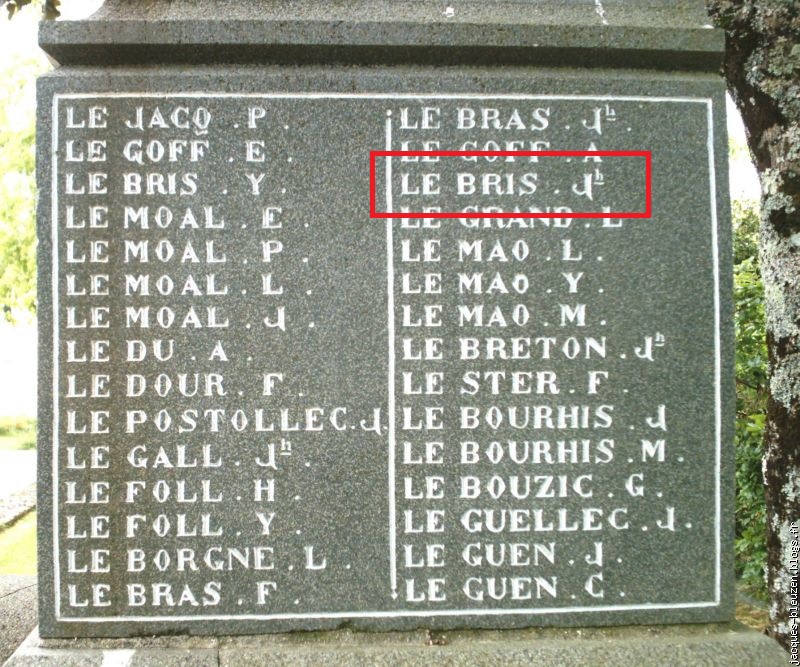

Son corps est tout d'abord inhumé dans le cimetière de Berry le Bac et sera transféré après guerre dans la nécropole de Ambleny dite Le Bois Roger carré H tombe 103. Le nom de Joseph LE BRIS figure à Séné, commune où il était domicilié, et à Gourin, sa commune de naissance.

LE QUINTREC Paul est aussi incorporé au 65° Régiment d'Infanterie.

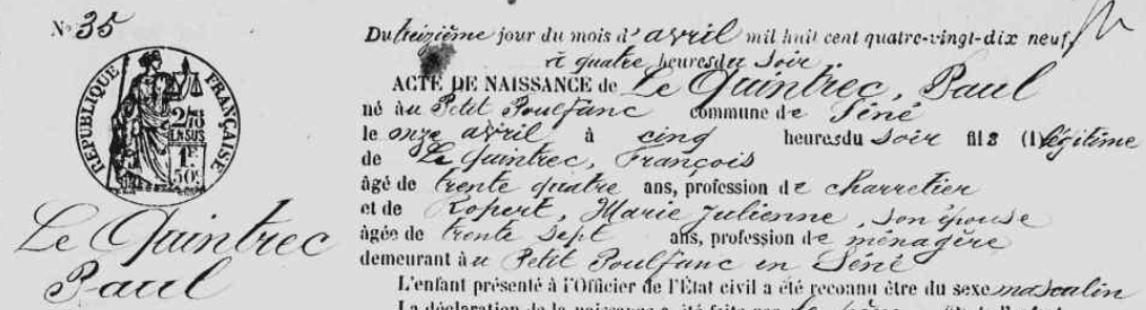

Le site "Mémoire des Hommes" nous a permis de l'identifier comme natif de Séné le 11/04/1899 au sein d'une famille établit au Poulfanc. Le père est charcutier et sa mère ménagère. On apprend également qu'il est mort au combat le 1/04/1917 quelques jours avant son 18° anniversaire. Au dénombrement de 1906, la famille n'apparait pas répertoriée à Séné. Les commerçants ont déménagé.

En 1920, il a été rédigé un historique du 65° Régiment d'Infanterie auquel appartiennent Joseph LE BRIS et Paul Le Quintrec. Il raconte les journée de mars-avril 1917.

"Le 27 mars, le 65ème qui cantonne à Sammeron, est enlevé en autos et débarque au sud de Soissons. Le 28 au soir, il prend position au nord-est de Terny-Sorny, deux bataillons en ligne (bataillon Ripault (1er) à droite, bataillon Rochemonteix (3e) à gauche) et un en réserve (bataillon Audran) aux carrières de Terny-Sorny. Les lignes allemandes bordent les têtes de ravins boisés au sud de Vauxaillon, passent par la cote 150 et les Aubes-Terres. Les nôtres en sont séparées par 800 mètres de plateau dénudé, sans abris ni couverts.

Le 30 (le 30 mars jour du décès de Le Bris) , l'ordre est donné d'enlever les avancées de la ligne Hindenbourg entre Vauxaillon et la sortie sud du tunnel. L'attaque est déclenchée à 19 heures, après une courte préparation d'artillerie.

Le bataillon Ripault, gêné dès le départ par les nombreuses mitrailleuses de Laffaux, qui prennent de flanc les unités d'attaque, progresse légèrement, mais doit s'arrêter par suite de lourdes pertes. (C'est là que Le bris est tué par balles).

Le bataillon de Rochemonteix, également accueilli par des feux violents de mitrailleuses qui balayent littéralement le plateau, voit, sa compagnie de droite décimée, tandis que la compagnie Gandin, à gauche, glisse par une manoeuvre hardie vers le nord et, dans une charge magnifique, s'empare de la cote 150, des Aubes-Terres et de la ferme d'Antioche.

Le 30 au soir, le bataillon Andran relève sur les positions conquises le bataillon de Rochemonteix, et le bataillon Ripault passe en réserve.

En pleine nuit, aussitôt la relève terminée, les compagnies de tête du bataillon Audran (compagnie Richard à droite, compagnie Redier à gauche) poussent des reconnaissances et, refoulant légèrement l'ennemi, réussissent, après une nuit de combat, à s'installer au plus près des positions de l'adversaire, évitant ainsi pour l'attaque prochaine la traversée du dangereux plateau.

Le 1er avril, à 10 heures, les compagnies bondissent de leurs trous hâtivement creusés. A 11 heures, nous bordons la voie ferrée entre la halte de Vauxaillon et l'éperon 100-140.

L'ennemi, surpris par la vigueur et la soudaineté de l'attaque, se défend avec énergie dans les carrières et dans les abatis; mais, habilement manoeuvré, il laisse entre nos mains 10 mitrailleuses et une soixantaine de prisonniers, dont 3 officiers.

Cette action, vivement menée, exécutée avec entrain, bravoure et intelligence, nous assurait la possession d'une solide base de départ pour l'offensive du 16 avril. Quelques jours plus tard, le régiment se voyait décerner une citation à l'ordre du corps d'armée. "

Ainsi ce 1er avril paul Le Quintrec est tué par un éclas d'obus. Cette vielle carte postale témoigne de l'atrocité des combat au village de Vauxaillon. Son corps rejoint al nécropole d'Amblemy tombe n°73.

Son nom figure au monument aux mort de Vannes sa commune de domiciliation ainsi qu'à la nécropole du Bois Roger à Amblemy.

Joseph MORIO : 8/08/1891 - 30/04/1917 - Berry Le Bac - Maréchal des Logis - 235° RA.

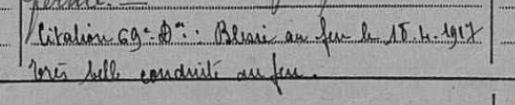

La fiche "Mémoire des Hommes" de Joseph Marie MORIO nous apprend qu'il est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de Cahors le 30/04/1917. Commennt situer le soldat Pierre Marie MORIO au coeur de cette offensive ? La fiche de matricule de Joseph Marie MORIO précise la date de sa blessure le 18/04/1917.

Sa fiche "Mémoire des Hommes" nous indique qu'il a intégré le 235° Régiment d'Artillerie de Campagne où il a le grade de maréchal des logis. En effet, sa fiche de matricule, ajoute qu'en tant qu'engagé volontaire le 25/08/1909, MORIO a transité par différents régiments d'artillerie...

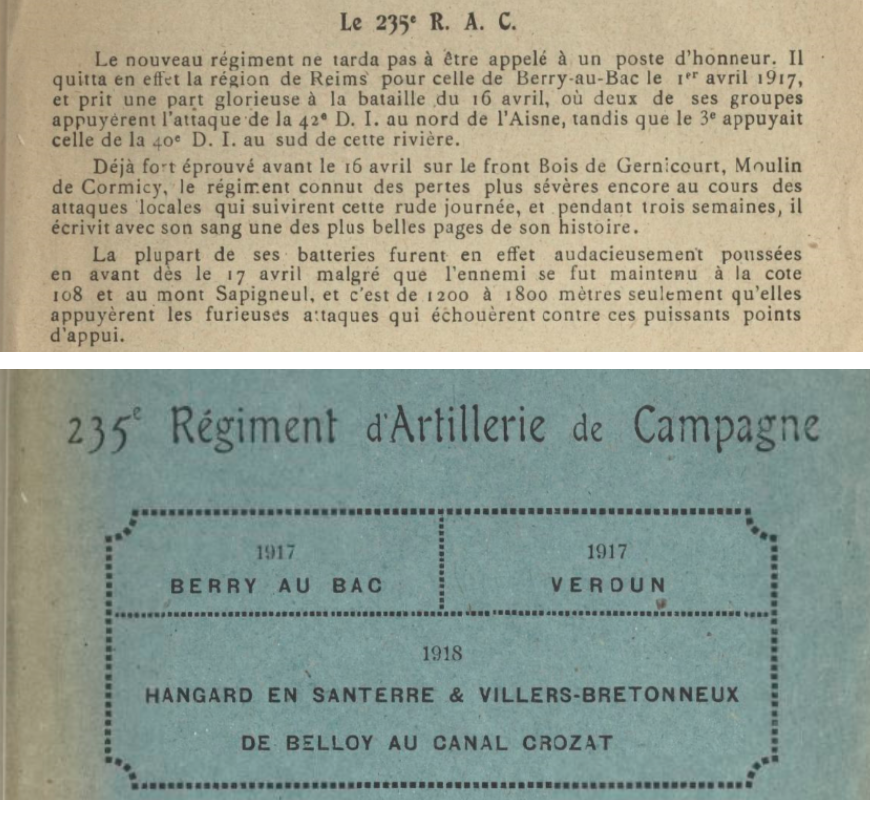

Des recherches sur le 235° RAC nous livrent que le régiment était engagé dans l'Offensive Nivelle le 16/04/1917 du côté de Berry le Bac au nord de Reims.

Bléssé sur le front, il est évacué et amené dans un hôpital de province à Cahors dans le Lot, comme il y en a tant qui assurent à l'arrière du front le secours au soldats blessés ou malades. Cependant il décède le 30/04/1917 à l'âge de 26 ans. Son corps est inhumé au cimetière de Cahors où sa tombe est conservée :

Joseph Marie MORIO était né à Séné le 8/08/1891 où ses parents sont cultivateurs à Kerdavid, comme l'indique le dénombrement de 1911. 6 enfants et une bergère vivent dans cette famille de cultivateurs.

Marié à Vannes le 6/09/1913 avec Henriette Mathuurine LORGOUEC (?) c'est ce dernier domicile connu qui sera retenu pour inscrire le nom de ce Sinagot au monument au morts de Vannes.

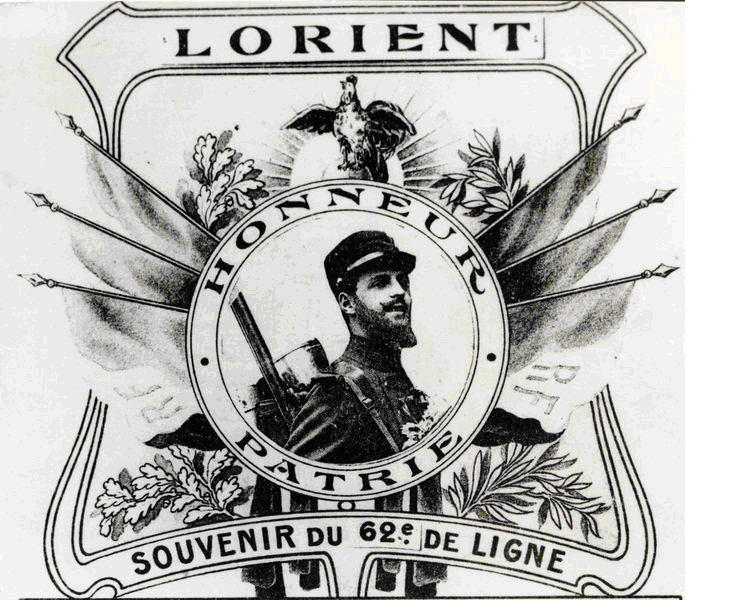

Joseph-Louis-Marie LE DUC : 16/05/1885 - 5/05/1917 - Ailles - Capitaine au 62ème régiment d’infanterie

(recherches de Yannick ROME compétées)

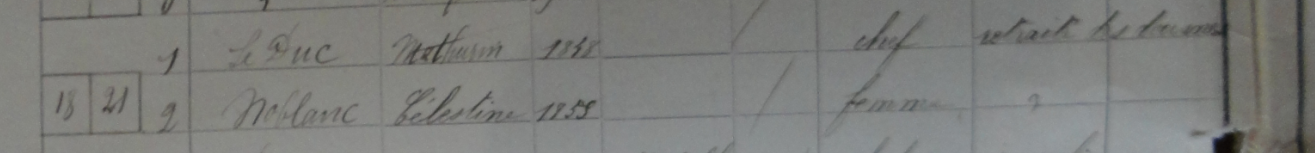

Le père de Joseph LE DUC est employée par l'administration des douanes. Le hasard des affectation fait naître Joseph à Noyalo (Morbihan) le 16 mai 1885.

Son père, Mathurin Le Duc est affecté à Séné où il y prendra sa retraite avec son épouse Marie-Célestine Noblanc.

Les parents apparaissent au dénombrement de 1911 comme habitants à Séné.

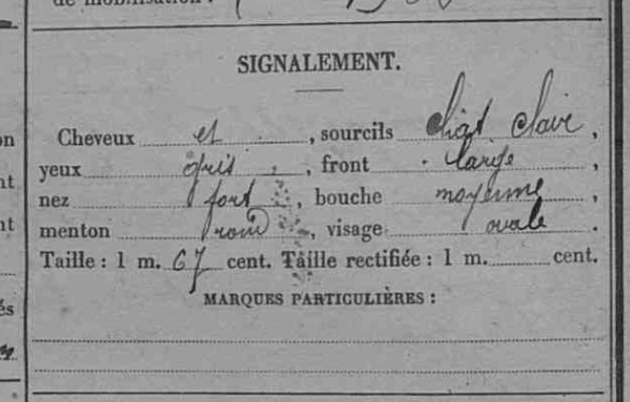

Comme chaque militaire, Joseph LE DUC fait l'objet d'un signalement dans sa fiche de matricule qui récapitule aussi ses différentes affectations :

Engagé volontaire pour 3 ans le 14 octobre 1903. Caporal de 6 juin 1904

Sergent le 20 décembre 1904. Rengagé pour 4 ans le 26 mars 1906

Rengagé pour 2 ans le 13 octobre 1910. Rengagé pour 2 ans le 11 octobre 1912

Adjudant le 1er février 1914. Sous-lieutenant le 7 septembre 1914

Lieutenant à titre temporaire le 1er juin 1915. Sous-lieutenant à titre définitif le 26 décembre 1915

Lieutenant à titre définitif le 4 avril 1916. Capitaine à titre temporaire le 27 mars 1916

Blessé le 3 décembre 1916 secteur de Vaux Damloup (Meuse)

Cité à l’ordre du régiment le 10 avril 1915 :

« S’est signalé en toutes circonstances par son sang-froid et son brillant courage. Le Duc Joseph, lieutenant à TT au 62e régiment d’infanterie, officier d’une énergie sans égale, a donné constamment des preuves de sa bravoure depuis le début de la campagne. S’est encore fait remarquer le 25 septembre 1915 à l’assaut des tranchées allemandes en conduisant remarquablement sa compagnie dont tous les officiers avaient été mis hors de combat. »

Ordre de l’armée du 21 octobre 1915 :

« Le lieutenant à titre temporaire Le Duc Joseph-Louis du 62e régiment d’infanterie a pris le commandement de son bataillon dans des circonstances difficiles et, le 6 octobre, a repoussé deux violentes contre-attaques de l’ennemi en infligeant à ce dernier de grandes pertes. »

Le 17 avril 1916 :

« Est resté pendant plusieurs heures avec ses chefs de section dans la tranchée exposée aux plus violents bombardements afin d’être prêt à recevoir l’attaque ennemie. A fait ce qui était humainement possible pour résister à cette attaque. Voyant sa compagnie tournée, a réussi, grâce à son énergie, à échapper à l’ennemi ce qui leur a permis de donner l’alarme, aucune liaison n’existant plus. »

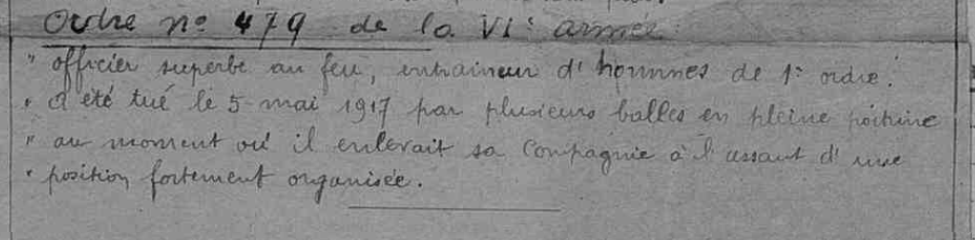

Ordre n° 479 de la VIe armée :

Mai 1917 :

Extrait de la revue du Conseil Général de l'Aisne "La Lettre du Chemin des Dames" été 2010.

"Le régiment (de Joseph LE DUC) monte en ligne sur le Chemin des Dames à la fin du mois d’avril 1917 dans le secteur d’Ailles, où il conduit, le 5 mai, une attaque visant « à s’emparer du plateau et à pousser des unités jusqu’à Ailles (commune) et l’Ailette (rivière) ». Il est encadré à droite par le 19e et à gauche par le 65e. L’attaque « s’exécute d’abord dans de bonnes conditions ». A la nuit tombée, cependant, le 62e RI est ramené dans ses lignes de départ. Il a constitué une quarantaine de prisonniers, mais ses pertes s’élèvent à 900 hommes dont un grand nombre d’officiers. Au dessus de la Creute des Saxons a été livré un combat extrêmement vif, précise l’historique du régiment.

Relevé le 7 mai, le 62e s’abrite dans « les creutes de Champagne » puis participe à nouveau aux combats, les 14 et 15 mai, avant d’être relevé du secteur du Chemin des Dames, le 18 mai. Au repos dans la Somme jusqu’au 23 juin, il reçoit en renfort 800 à 900 hommes « qui assurent son recomplètement en effectifs ».

Extrait du livre "Les Morbihannais dans la guerre 14-18" Edité par les Archives du Morbihan, page156.

"Quelques jours plus tard, le 5 mai, aux côtés des 19° et 65° RI, le 62°RI se porte à l'attaque, près de la Caverne du Dragon (Aisne). Le 62°RI "a l'ordre de s'emparer de tout le plateau et de pousser des unités jusqu'à Ailles et l'Ailette (rivière). S'ensuivent de très violents combats qui durent près de deux jours. Le régiment laisse derrière lui 900 soldats hors de combats. Parmi le smorts, on déplore le Lorientais Emilien Palaric, âgé de 22 ans, un des plus jeunes capitaines de France ".

Le capitaine, Joseph Pierre Marie LE DUC décède devant Ailles (Aisne) le 5 mai 1917. La commune de Aiiles étant complètement détruite par la guerre, le territoire sera rattaché à sa commune voisine pour créer la commune de Chermizy-Ailles. Le matricule de Le Duc indique que son corps fut nhumé au cimetière militaire de Largnan (Aisne).

Commune de Soupir détruite en mai 1917.

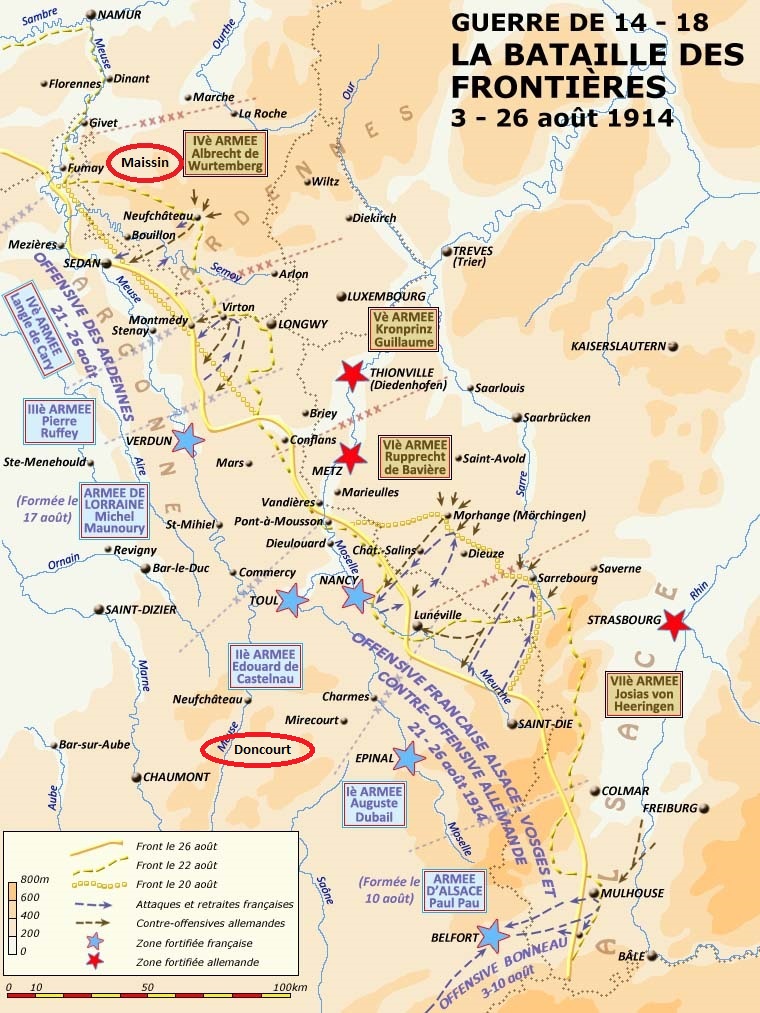

En août 1914, les Allemands envahissent le territoire belge et se dirigent vers la France. La Belgique inflige de nombreuses défaites aux troupes allemandes. L’affront est d’autant mal perçu qu’il est considéré comme servant la France. Les représailles sont violentes. Les troupes françaises défendent les frontières franco-belges et franco-allemandes, c’est « la bataille des frontières ». Les soldats français sont envoyés dans différentes zones de combats : en Haute-Alsace, dans les Vosges, les plateaux lorrains, le sillon Sambre-et-Meuse et dans les Ardennes belges.

Le 22 août 1914 est considéré comme le jour le plus sanglant de l’histoire de l’Armée française. En une seule journée, lors d’une série de combats livrés de Charleroi au confins du Luxembourg, quelque 25 000 hommes sont tués, des dizaines de milliers d’autres blessés et/ou capturés.

Les régiments bretons sont, comme les autres, pris dans ce tourbillon tragique notamment au cours des combats livrés ce jour-là par quelques-uns d’entre eux : la bataille de Rossignol, au cours duquel la 3e DIC (Brest) est presque anéantie ; la bataille de Maissin (en Belgique), livrée entre autres par la 22e DI (Quimper) dont dépendent les 19e RI et 118e RI, les deux régiments d’active du Finistère.

lire également le pdf ci-joint.

Nos soldats ne sont pas encore appelés "poilus" et leur uniforme est trop visible pour les mitrailleuses allemandes ..

Parmi les morts de cette terrible journée, on compte deux Sinagots, Albert MONFORT né à Séné et Lucien TIPHAIGNE dont le dernier domicile est à Séné. Tous deux ont leur noms gravés sur le monument aux morts de Séné. Il s'agit des deux "premiers" "Morts pour la France habitants à Séné.

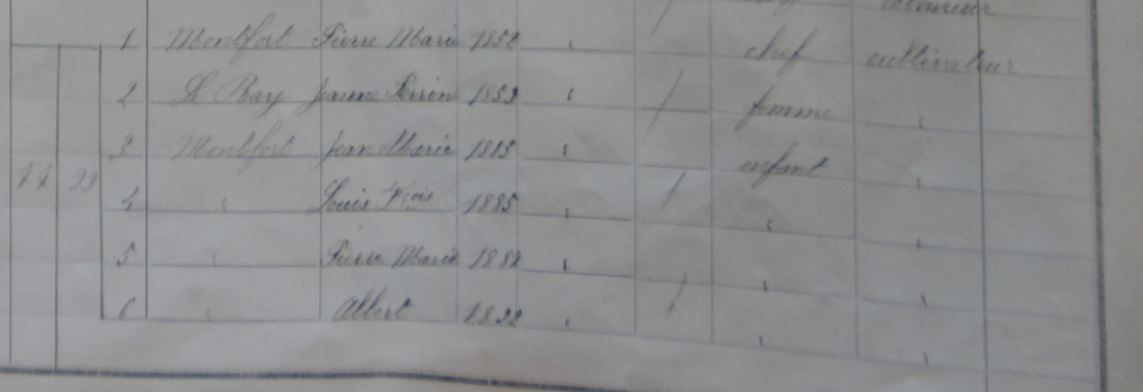

Albert Pierre Marie MONFORT : 24/04/1892 - 22/08/1914

Albert Montfort est né à Gouavert en Séné le 24 avril 1892. Son père, Pierre Marie, est cultivateur, sa mère se nomme Jeanne Marie Le Ray. Le "dénombrement" de 1911 nous indique qu'il est le 4° garçon d'une famille de cultivateurs.

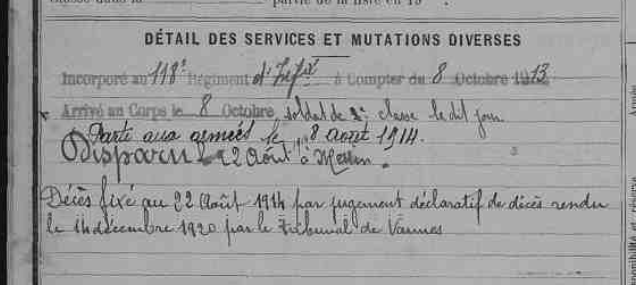

Sa fiche de matricule nous informe que depuis le 8 octobre 1913, Albert, accomplit son service militaire comme soldat de 2° classe au 118e régiment d’infanterie basé à Quimper.

Sa fiche de matricule ajoute une description du jeune soldat : il mesure alors 1,69 m. Il a les cheveux châtains, les yeux bruns, le front vertical, le nez fort et le visage ovale. Il porte une cicatrice sur le sourcil gauche. Comme tous les appelés effectuant leur service militaire, il fait parti des premiers soldats à être envoyés au front. Il est déclaré parti à la guerre le 8 août 1914 soit 5 jours après la déclaration de guerre de l'Allemagne.

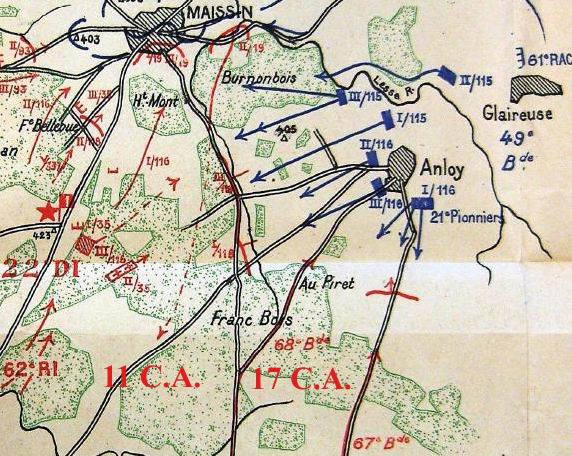

Dans les Ardennes belges, les ostilités opposent Allemands et Français à Maissin. Le 118° régiment d'infanterie de Quimper auquel appartient Albert MONFORT est au avants-postes comme nous le relate l'historique du régiment :

"Le 22 août, le 118°RI quitte Auby, à 4h45 et entre dans la colonne formée par la division à Bellevaux, à 8h30.

Le 19° RI constitue l’infanterie de l’avant-garde de la division. Le 118°RI, tête du gros de la colonne, atteint la voie ferrée de Paliseul, à 10h30. Coupé par des éléments de la 21°DI, il arrête sa marche, qu’il reprend qu’à 11 heures et passa à midi à Paliseul, marchant sur Maissin. Malgré la forte chaleur, la longueur de l’étape, le peu de nourriture pris en cours de route, les moral est excellent. Les renseignement communiquées sont les suivants : « Une colonne ennemie se dirige de Tronquoy (au nord de Neufchâteau) vers le N.O. : attaquer l’ennemi partout où on le rencontrera, le XI CA marche sur Maissin, qui n’est pas occupé. »

Après avoir dépassé Paliseul, d’environ 2 km, nous commençons à entendre la fusillade et peu après nous rencontrons des chevaux et des cavaliers blessés qui se portaient en arrière.

A 12h15 le 1er bataillon (Doucet) reçoit l’ordre d’aller s’installer en flanc-garde aux lisières N.E. et est du massif de Franc-Bois, et le 3° bataillon (Hanquelle) d’aller occuper la crête 405 (1.500 m S.E. de Maissin) pour surveiller les directions d’Anloy-Villance.

Le 2° bataillon (Bouvier) est envoyé vers la ferme de la « Réunion des Labourteur » 300 m O de la grande route), e, soutien du 19°RI qui est arrêté par des feux violents, à la sortie de Maissin. Le combat s’engage, c’est le baptême du feu.

Les Boches sont retranchés là depuis plusieurs jours, dans les bois, les champs d’avoine et les champs de blé, Les bataillons se déploient et progressent sous une grêle de balles.

Dans un élan magnifique, les officiers sabre au clair, les soldats, baïonnette au canon, se portent à l’assaut des forces ennemies, fortement défendues par des fils de fer et de nombreuses mitrailleuses.

Le 19°RI criblé de projectiles, a subi de grosses pertes et ne peut dépasser la ferme de Bellevue. L’uniforme grisâtre de l’ennemie est tellement invisible que l’on ne se rend pas compte des points d’où partent les coups. Une batterie du 35° qui, dès le début de l’action, est venue appuyer le 19°RI, a déjà perdu la plus grande partie de son effectif et ne peut tirer un coup de canon sans être aussitôt criblée d’obus.

Le 116°RI, puis le 62° et enfin le 337° viennent successivement nous renforcer et par bonds successifs, nous pouvons gagner du terrain et nous rapprocher de l’ennemi.

Pendant ce temps, une autre batterie d’artillerie prend position à l’ouest de Bellevue, à l’abri d’une crête, à 1.200 m environ des tranchées ennemies et, en très peu de temps, elle règle son tir et exécute un feu violent sur les tranchées d’où sort bientôt l’ennemi en fuite.

Aussitôt, toute le ligne charge à la baïonnette et les Allemands abandonnent leurs tranchées et el village en y laissant de nombreux morts et blessés.

Il est environ 16 heures, nous sommes maîtres de Maissin et des ses abords. Mais peu de temps après, nous recevons des nombreux projectiles sur notre flanc droit. Quelques fractions reformées en toute hâte font face à l’ennemi de ce côté et ouvrent immédiatement le feu.

L’ennemi contenu devant la ferme de Bellevue, où se trouvent de nombreux blessés riposte avec violence, en battant principalement l’entrée de la ferme pendant que d’autres fractions continuent à gagner du terrain vers Paliseul.

A 17H30, l’ordre de se replier est donné. La retraite s’exécute à travers bois, sur Paliseul. Les lisières N. et N.E. du village sont organisées, des tranchées y sont creusés et, garnies de tirailleurs. On y passe la nuit, le Boche ne poursuit pas.

Au cours de cette journée du 22 août 1914, le 118°RI perd 1.100 hommes, soit le tiers de ses effectifs. Ce même 22 août 1914, le soldat Montfort disparaît à Maissin. Il était célibataire et âgé de 22 ans. Son décès est fixé au 22 août 1914 par jugement déclaratif de décès rendu le 14 décembre 1920 par le tribunal de Vannes.

La famille sera à nouveau endeuillé par la perte de son frère Louis François Marie le 16/06/1915 sur le front dans l'Oise.

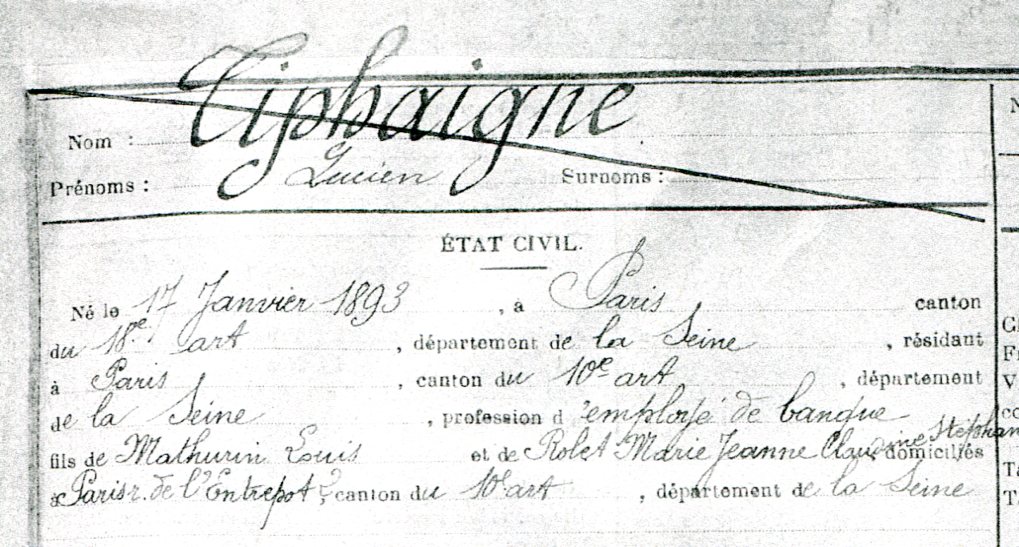

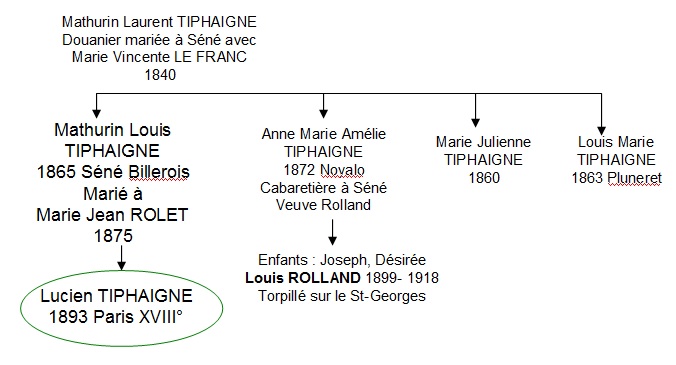

Lucien TIPHAIGNE :17/01/1893 - 22/08/1914

L'acte de décès au registre d'état civil de Séné nous indique que Lucien TIPHAIGNE a élu domicile à Séné mais est natif de Paris 18°. Quel alea de sa vie l'aura conduit à Séné ?

Sa fiche de matricule des archives de Paris nous indique qu'il réside à Paris comme ses parents, qu'il est employé de banque. Quel liens a-t-il avec Séné ?

La recherche dans les archives en ligne de la ville de Paris nous précise les circonstances de sa naissance.

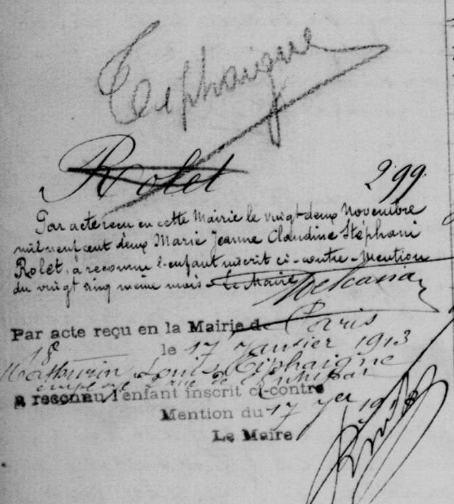

Tiphaigne Lucien est né en 1893 à Paris mais il n'a été reconnu par sa mère (née ROLET) qu'en 1902 et ensuite par son père Mathurin Louis qu'en 1913.

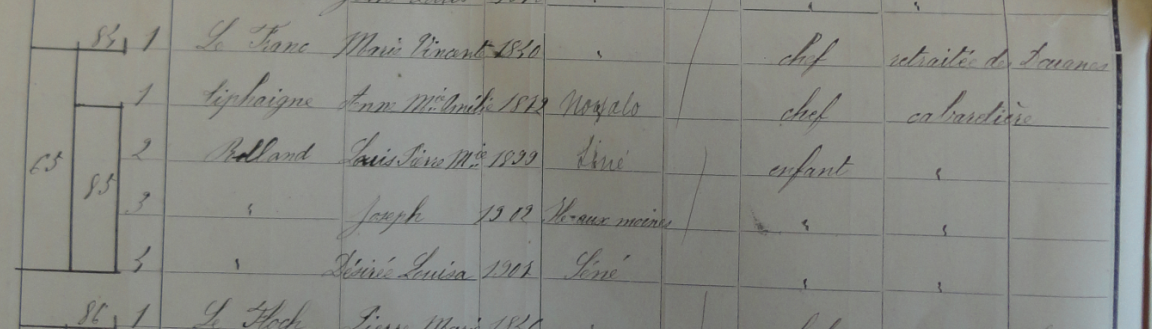

On retrouve trace au dénombrement de 1911 de sa grand-mère Marie Vincente Le Franc et de sa tante Anne Marie Amélie toutes deux vivant à Séné.

La consultation du dénombrement de 1911 indique une dénommée Marie Tiphaigne née en 1860. Les tables décennales et les actes de naissance permettent de préciser la généalogie de Lucien Tiphaigne. Il avait pour cousin Louis Rolland.

Quels rapport entretenait-il avec ses parents ? Etaient-ils décédés avant 1914 et s'est-il domicilié chez sa grand-mère Le Franc ?

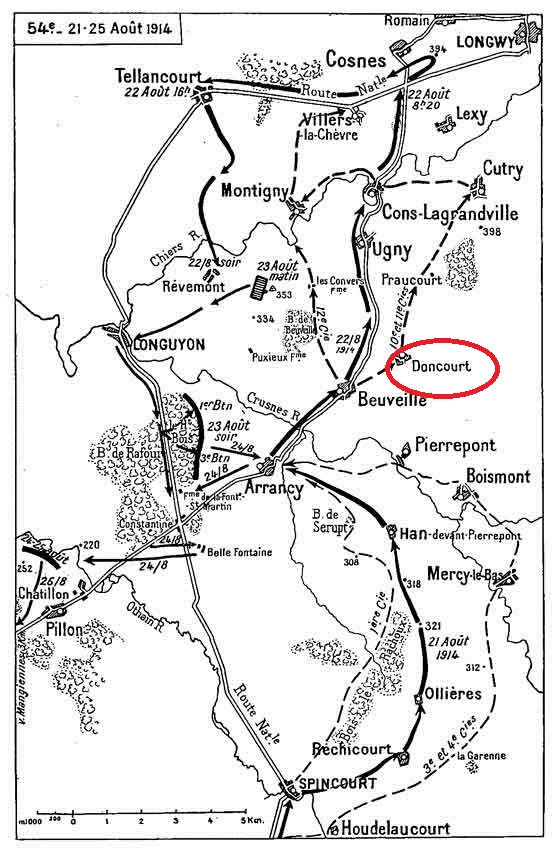

Depuis la mobilisation il a intégré le 132°Régiment d'Infanterie. Sa fiche "mémoire des Hommes" nous indique qu'il est disparu au combat à Doncourt le 22/08/1914.

L'historique sommaire réalisé du 132° RI nous relate les premières semaines de combats.

"Le régiment quitte sa garnison de Reims, le 31 juillet au matin, comme troupes de couverture, sous les ordres du Colonel Gramat. Débarqué à St Mihiel, il stationne dans la trouée de Spada à Heudicourt-Nonsard-Creuë jusqu’au 10 août. Pendant ce temps, sous la protection des bataillons de Chasseurs en avant-postes, le régiment organise défensivement les Hauts de Meuse.

Devant l’offensive allemande, par la Belgique, il marche sur le Luxembourg par Fresnes-en-Woevre, Etain, Longwy. Le 22 août, première rencontre avec l’ennemi à la sortie de Beuveilles, où il tient les Boches en respect toute la journée. Mais le soir il faut céder devant le nombre et, suivant les ordres de retraite, il se retire sur la Meuse tout en combattant et en disputant le terrain lambeau par lambeau."

Lucien TIPHAIGNE est donc dans les parages de Beuveilles département de la Meuse comme l'indique cette carte. Il décède lors de la retraite de son régiment poursuivit par les troupes allemandes supérieures en nombre et mitrailleuses.

La nécropole de Maissin :

Comme celle de Albert Monfort, les dépouilles des soldats tombés ce jour-là à Maissin n’ont pas toutes été identifiées, loin s’en faut. Afin qu’ils puissent reposer en paix, loin de leur terre natale, il est décidé de déplacer un calvaire breton dans le cimetière belge où se trouvent leurs sépultures communes ou individuelles. C’est celui de Ty Ruz au Tréhou qui a été choisi. Une cérémonie d’« Adieu au Calvaire » s’est déroulée en grande pompe le 3 avril 1932 en présence de nombreux élus, de l’abbé Boëtté, aumonier du 19e RI. L’inauguration a lieu le 21 août 1932 en présence de M. Le Gorgeu, Sénateur-Maire de la Ville de Brest, de Monseigneur Duparc, évêque de Quimper, des autorités civiles et militaires et de nombreux Bretons.

L’Amicale du 19e RI est alors très active sous l’impulsion de son président Pierre Massé et les commémorations sont suivies par grande nombre de Bretons pendant des décennies.

Une inscription est visible sur une pierre tombale à l’entrée du cimetière : « Ce calvaire breton du XVIe siècle provenant de la commune du Tréhou (Finistère), a été érigé dans ce cimetière en l’an 1932 pour veiller sur le dernier sommeil des soldats bretons et vendéens du XIe Corps d’Armée tombés les 22 et 23 août 1914 au combat de Maissin.»

La nécropole de Maissin est située en Belgique, dans la province de Luxembourg, à 45 km au nord-est de Sedan, dans l'actuelle communauté de communes de Paliseul.

Elle occupe une superficie de 5 040 m2. Un calvaire breton du XVIe siècle, une stèle commémorative aux morts du IIe Corps d'Armée (C.A.), et une borne dédiée à Pierre Massé en forme le mobilier.

Ce lieu de mémoire est la dernière demeure de 4 782 de combattants morts en août 1914. Ce cimetière militaire abrite les corps de 282 Français et de 513 Allemands, réparties en tombes individuelles.

3 001 autres soldats français sont répartis en deux ossuaires ; 643 Français et 343 Allemands occupent un ossuaire mixte.

L'Origine du cimetière