Maires de Séné

- Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie

- Les mairies de Séné

- Henri MENARD, un maire moderne à Séné

- Les maires honoraires de Séné

- Les maires de Séné de la Révolution à 1870

- Les maires de Séné sous la III° République

- GACHET & SEVIN, funestes adversaires1901

- LE MOUELLIC, maire pendant la guerre

- ROBERT, maire de Séné 1919-1928

- Les maires de Séné depuis la Libération 1945-80

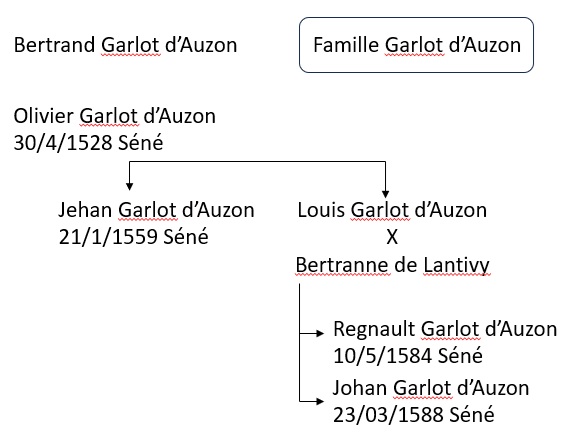

Dans l'ouvrage intitulé Séné d'Hier et d'Aujourd'hui, Camille Rollando nous renseigne sur l'ancienne seigneurie d'Auzon. Au début du XVI°siècle elle appartenait à la famille Garlot.

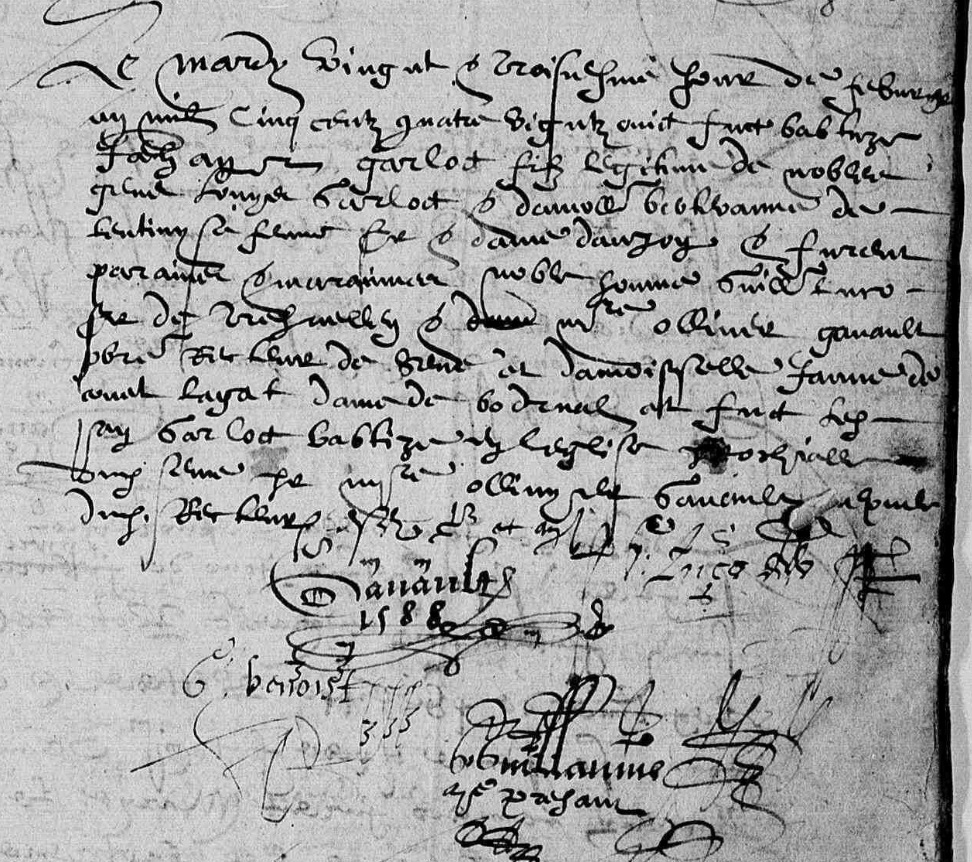

Le 11 janvier 1558, Jean Garlot, fils de noble homme Olivier Garlot sieur d'Auzon, est baptisé; le 10/5/1584, a lieu le baptême de Regnault Garlot, fils de Louis Garlot et de Bertamme de Lantivy, seigneur et dame de'Auzon. On retrouve sur les registres paroissiaux l'acte du baptême de son frère, Johan Garlot, baptisé le 23/3/1588 par le recteur de Séné, Olivier GAHAULT.

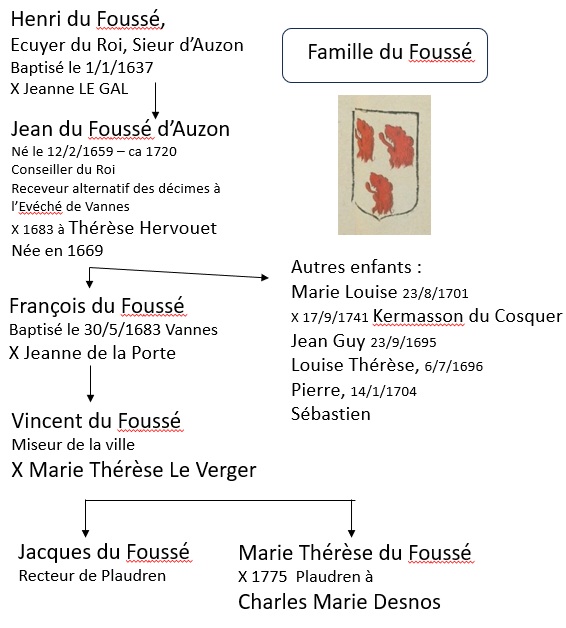

On perd la trace de la seigneurie d'Auzon qui finit par échoir à la famille du Foussé. Cette famille en porte le titre sans que des actes de naissance ou de mariage viennent confirmer la présence de ses membres à Séné.

Il semble que la famille Guimard, dont un membre sera maire de Vannes en 1694, rachète ces terres à la fin du XVII°siècle, avant qu'elles n'échoient à la famille Le Bartz.

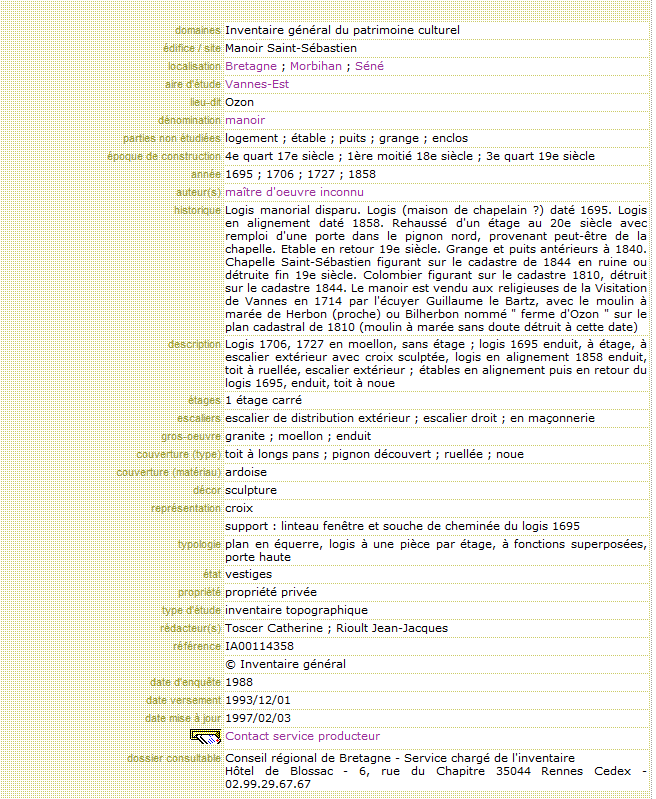

En 1714, le 30 janvier, les Religieuses de la Visitation de Vannes acquièrent de Dame Renée Truillot, épouse et procuratrice de l'écuyer Guillaume Joseph Le Bartz [6/9/1661 Morlaix - 1717], Sieur de Port Blanc par son père, Conseiller du Roi, receveur de la ville d'Hennebont en 1692, puis maire perpétuel de Vannes et colonel de la milice et banquier..

Les Visitandines acquièrent le lieu et maison noble d'Auzon avec ses appartenances y compris une pièce de terre sous vignes cernée de murailles...proches de la dite maison d'Auzon...à la charge des dites religieuses de tenir et relever lesdites maisons d'Auzon (Archives du Présidial B315). Il semblerait qu'à cette date le manoir était en mauvais état.

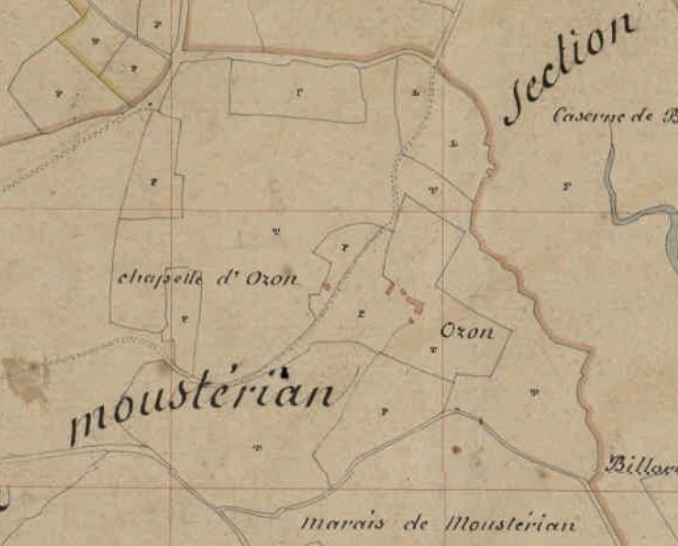

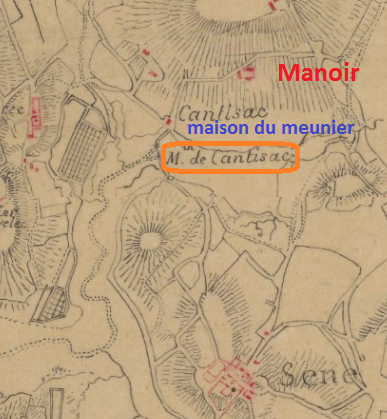

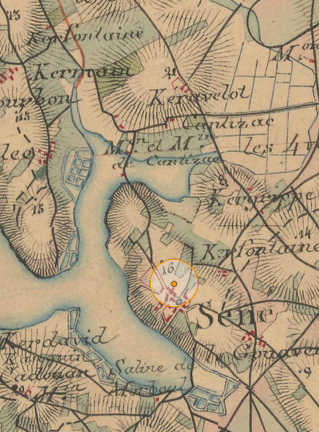

Cette carte datée d'environ 1780 nous montre l'état du bati sur les terres d'Ozon. La petite chapelle est encore débout sans doute entretenue par les Visitandines. Près de la longère, un pigeonnier et ensuite la demeure principale en angle sans doute relévée par les Soeurs de la Visitation..

Les biens éclésiastiques sont nationalisés à la Révolution.M.Périer de Lorient rachète le moulin de Cantizac qui appartient aux Visitandines. Qui rachète les terres d'Ozon?

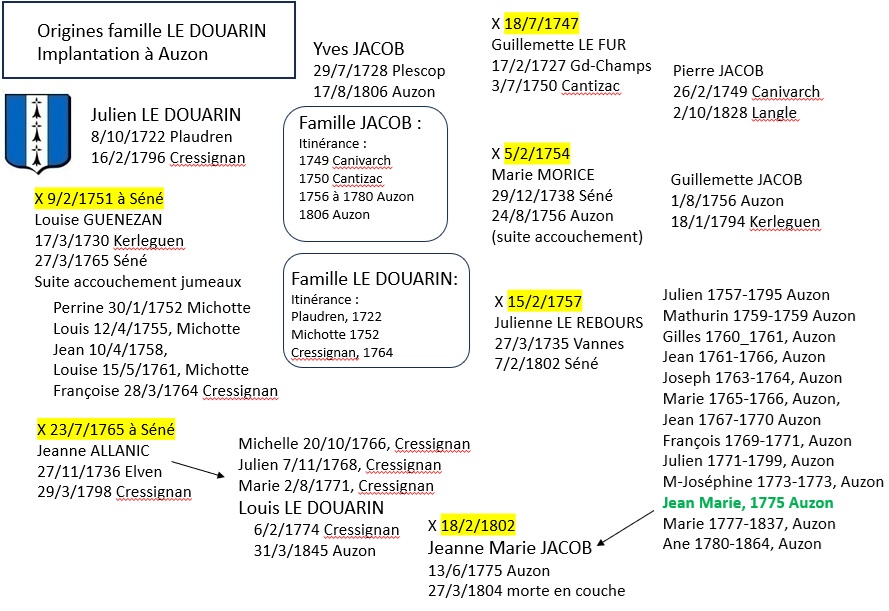

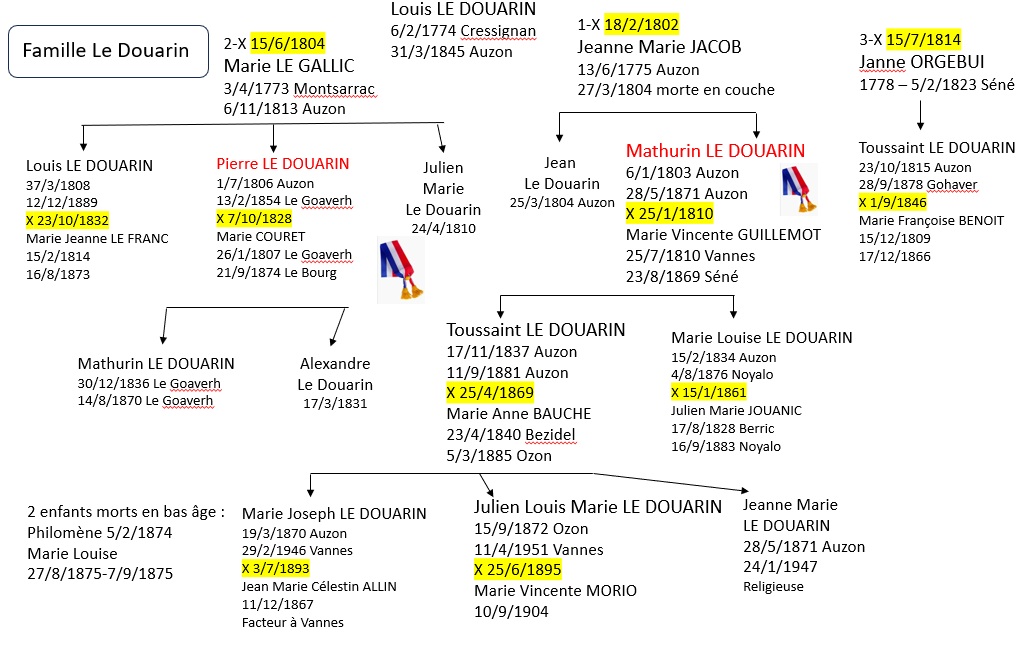

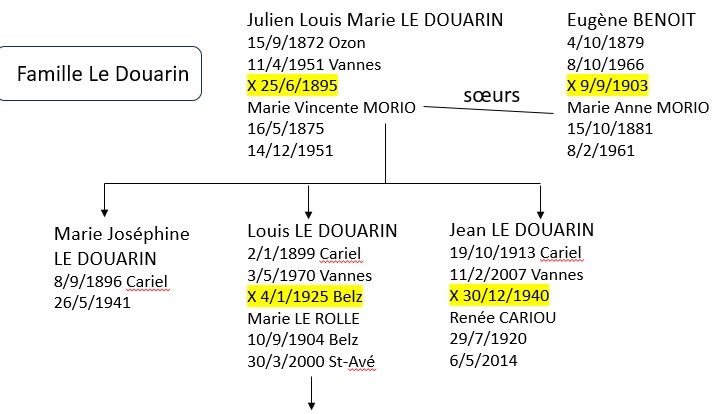

Cet arbre généalogique nous indique la provenance de Plescop de la famille Jacob qui travaille les terres d'Ozon depuis environ 1756 (date de naissance de Guillemette). Elle montre que par son mariage avec Jeanne Marie Jacob, Louis Le Douarin, dont la famille provient de Plaudren, et qui s'est établie à Cressignan, va s'installer à Ozon. Chose rare, une fille transmet un"héritage" ici un métayage.

En effet, en 1802, lors de son mariage, Jeanne Marie Jacob est devenue l'aînée de la fratrie. D'une part, son grand frère Julien est décédé en 1795 et ses deux enfants vivants sont trop jeunes pour reprendre le métayage.10 de ces petits frères et soeurs sont décédés en bas âge sur une période qui va de 1759 à 1773. Rappelons que la Guerre de Sept-Ans [1756-1763] affecta fortement le Morbihan. Des épidémie et la rudesse des temps peuvent aussi expliquer cette hécatombe enfantine.

Son deuxième frère, prénommé également Julien, parviendra à l'âge adulte et aurait dû reprendre la tête du métayage mais il décède en 1799, le jour 4 brumaire de l'an VIII, chez le menuisier Le Yondre au bourg de Séné. C'est donc à sa soeur Jeanne qui va s'occuper de son père veuf et de ses jeunes soeurs, Marie et Anne qui arriveront à l'âge adulte.

Cependant, le sort d'acharne sur les Jacob car Jeanne Marie Jacob décède lors de la naissance de son 2° garçon, Jean qui ne survivra pas. Son fils aîné Mathurin [6/1/1083-28/5/1871] deviendra maire de Séné. A la chute de l'Empire, en 1815, Louis Le Douarin est doublement veuf. Il gère la métairei avec ses enfants en bas âge : Mathurin, 12 ans et Pierre, 9 ans, les deux futurs maires.

Le cadastre de 1810 nous donne un paerçu des bâtiments répsents sur la butte d'Ozon. Le colombier est toujours figuré comme la chapelle et les deux corps de la ferme ou du manoir. La chapelle de Saint Sébastien ne sera plus utilisée et tombera en ruine. Des éléments de la chapelle (et ceux du colombier) ont peut-être été réemployées lors de l'extension du manoir d'Ozon. Les deux statues de cette chapelle, Saint-Sébastien et Saint Roch ont été transférées dans la chapelle de Kerarden.

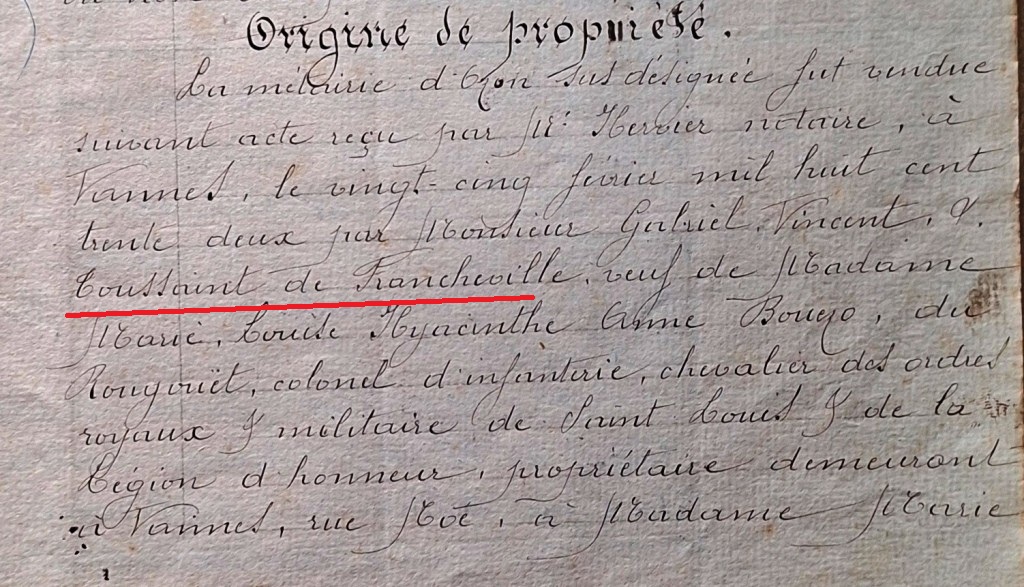

En 1832, selon un acte de vente du notaire Roussin de Vannes, Gabriel de Francheville [14/10/1778-20/4/1849] détenait des terres autour de la ferme d'Ozon à Séné. Ces terres sont vendues à Jean Louis Le Provost et son épouse Marie Jonchet de Ranquin. En 1900, arrière petit-fils, Julien Le Douarin rachètera ses parcelles pour agrandir la métairie d'Ozon.

Le dénombrement de 1841 nous donne la composition de la famille Le Douarin établie à Ozon. D'abord métayers, ils deviendront propriétaires exploitant en 1873 puis à partir de de 1895, ils loueront ces terres d'Auzon.

Dans l'ordre d'inscription par l'officier du dénombrement. On retrouve Louis Le Douarin, alors âgé de 67 ans, veuf 3 fois; à ses côtés son dernier enfant,Toussaint, âgée de 4 ans, fils de Anne Orgebui décédée; son fils aîné; Mathurin futur 1er maire, âgé de 38 ans et son épouse Guillemot; Marie Louise, leur 2° enfant, âgée de 7 ans et Mathurin à identifier comme Toussaint leur garçon). suivent des domestiques.

NB : la branche de Pierre Le Douarin, son épouse Marie Couret et leurs enfants résident au village du Goahver, selon ce même dénombrement..

Au cadastre de 1844 le bati prend la forme qu'on lui connait actuellement. Le colombier n'est plus figuré, le puits est bien marqué sur la feuille cadastrale et toujours visbile aujourd'hui.

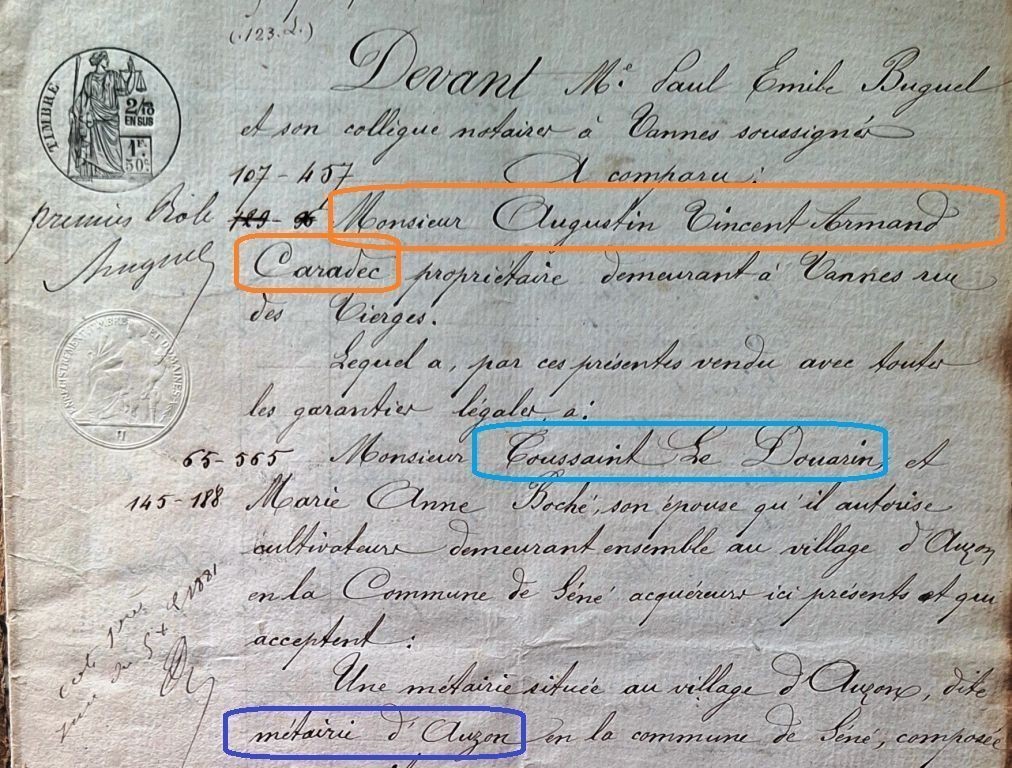

En lisant l'acte de vente du notaire Buguel de 1873, on comprend que Vincent Jean Marie Caradec [14/3/1783-21/3/1862] et son épouse Aimée Jeanne Marie Jourdan ont acquis la métairie d'Auzon en Séné. Vincent Caradec est membre du conseil général du Morbihan et élu au du conseil municipal en 1848 à Vannes. On ne sait dater l'époque à laquelle les Caradec ont acheté les terres d'Ozon. Est-ce la famille Caradec l'acquéreur des biens des Visitandines qu'elles détenaient à Ozon?

A son décès, son 3° garçon Augustin Caradec [1936-10/2/1885] hérite du bien dont il se désaisit plus tard. La métairie d'Auzon est achetée en 1873 par son métayer, Toussaint Le Douarin et son épouse Marie Anne Bauché, fille d'agriculteur de Bezidel. Toussaint puis sa veuve sont primés dans des comices agricoles.

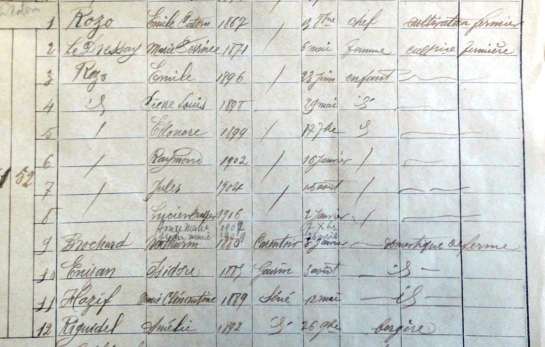

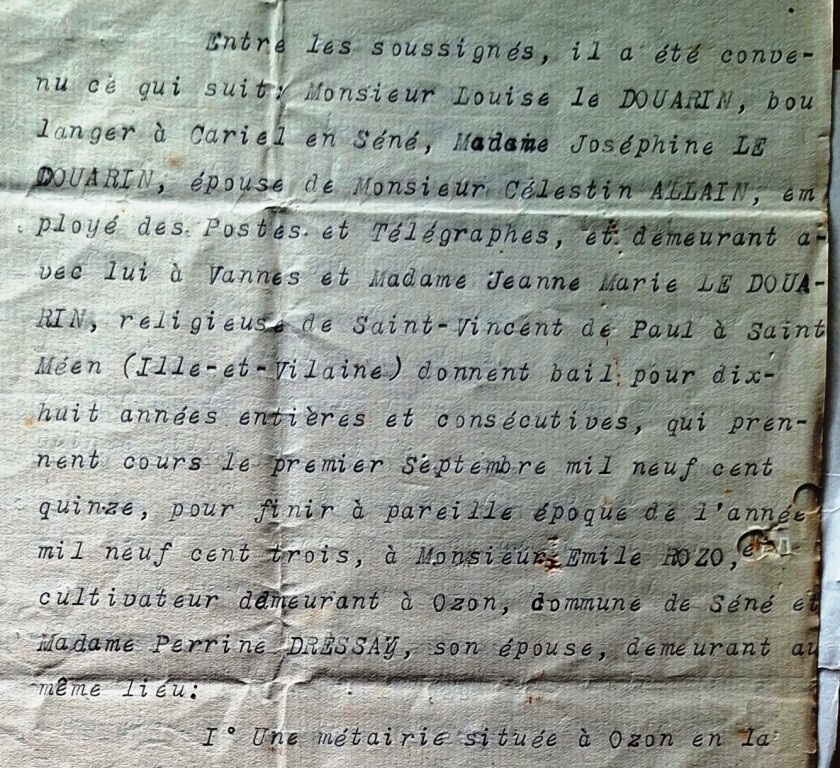

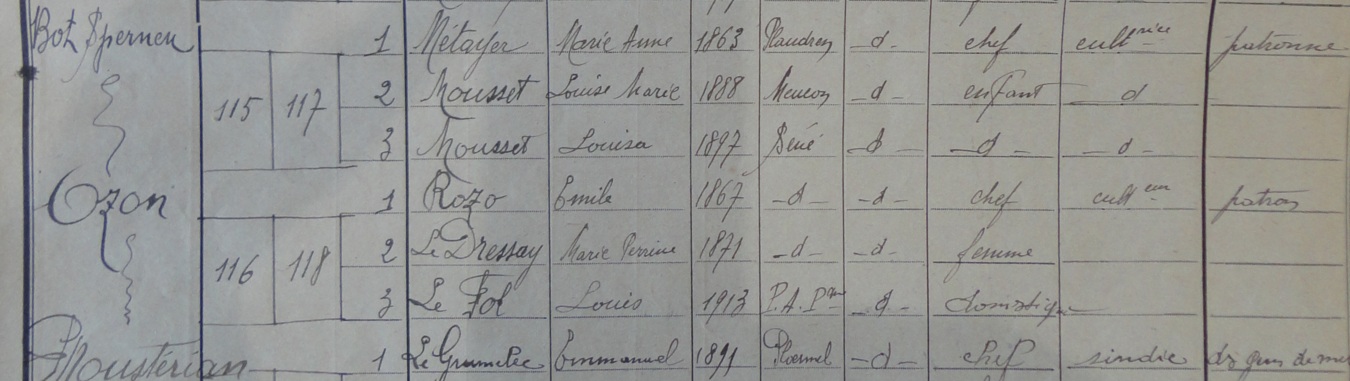

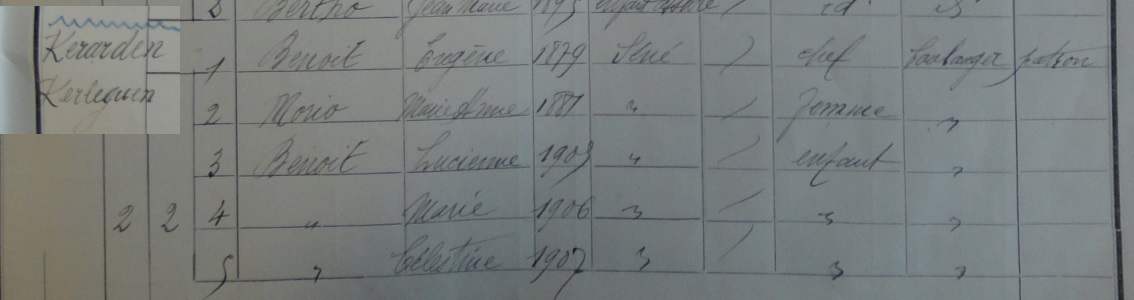

En 1895, en épousant Marie MORIO, Julien Marie Le Douarin reprend la boulangerie de Cariel. Ces enfants naitrons à Cariel. C'est la famille ROZO qui devient métayer à Ozon. Elle est pointé lors du dénombrement de 1901.La famille Le Douarin a agrandi la métairie avec les parcelles de M. Le Provost qui étaient tenues par son beau-frère Pierre Bauché..Lors du dénombrementi de 1906, les Rozo emploient un domestique de ferme, Isidore Enizan. Ces enfants s'illustreront dans la Résistance pendant la seconde Guerre Mondiale et mouront en déportation.

Après l'Armistice, la contrat de métayage entre les familles Rozo et Le Douarin fait l'objet d'une nouvelle rédaction.

La famille Rozo restera fidèle aux terres d'Ozon juqu'à la retaite des parents encore présents en 1926 et 1931 à Ozon.

En janvier 1925, la famille Le Douarin, établie comme boulanger à Cariel, marie leur fils Louis, négociant à Vannes, lors de noces mémorables.

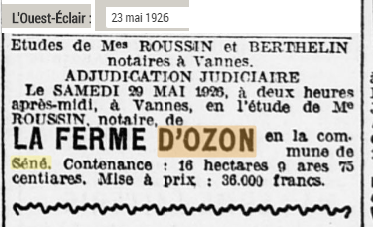

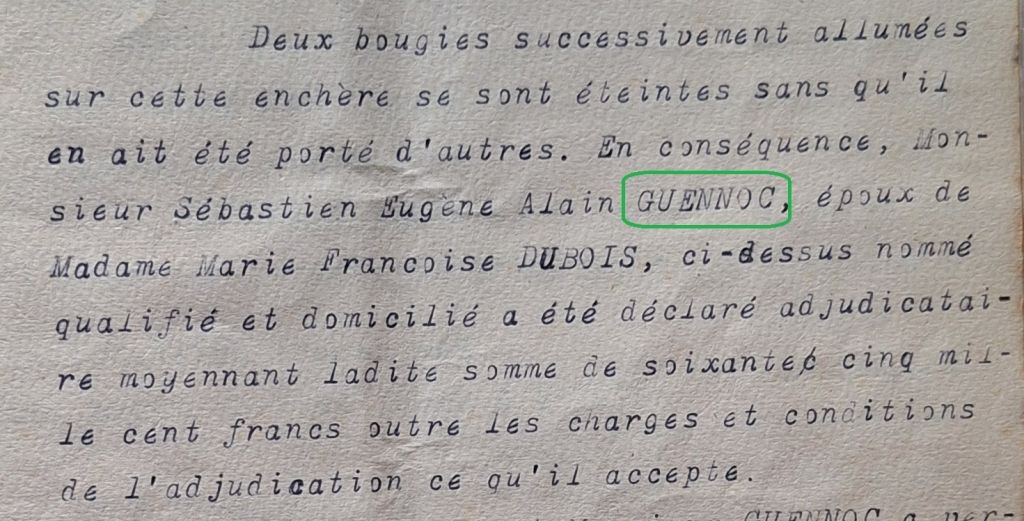

La famille Le Douarin de déssaisit de la ferme d'Ozon en 1926. La vente par licitation se fait à la bougie. Sébastien Guénnoc, natif de Surzur, pharmacien de son état et son épouse Martine Dubois, demmeurant tous les 2 dans le Finistère, acquièrent ces terres pour la somme de 36.000 Frs..

En 1931, Louis La Douarin acquiert devant Maître Berthevin, les anciennes terres et maison de Ozon auprès de M. Guennoc pour le prix de 100.000 Frs. Il retrouve le vieux couple de métayers, Emile Rozo et Marie Perrine Le Dressay En 1937, la commune de Séné, maire Henri Ménard, vend un chemin traversant les terres d'Ozon.

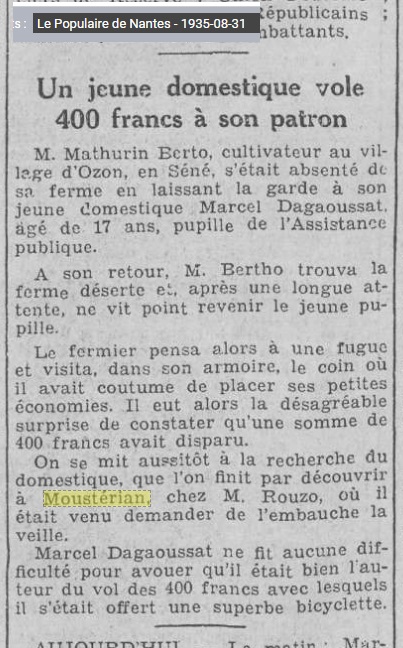

Cette coupure de presse de 1935, nous indique que Mathurin Bertho [2/2/1896 Bubry-30/6/1963] et son épouse Marie Joseph Samson [2/7/1902 Gradn-Champ-10/11/1974] sont métayers à Ozon comme le confirme cet extrait du dénombrement de 1936. Il finiront leur jours à Moustérian.

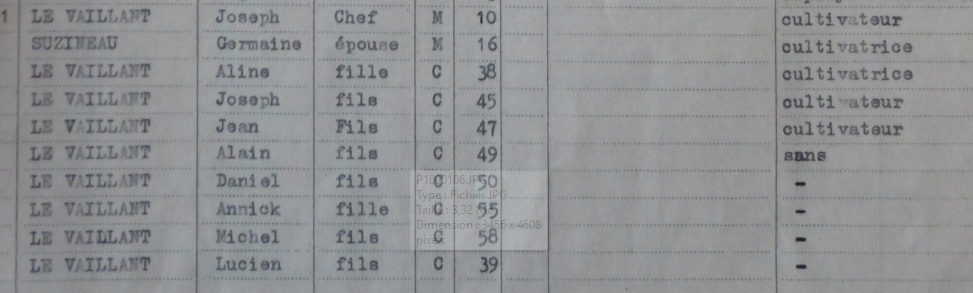

Dans les années 1960, la famille Le Vaillant travaille les terres d'Ozon.

Au décès de Louis Le Douarin en 1970, Loïic, son fils, hérite de la ferme d'Ozon et restaure en 1979 la longère qu'il habite pendant les vacances. Le nouveau métayer, Guy LE MENACH loge dans les bâtiments du bas. A son départ en retraite, de nouveaux agriculteurs en recherche de terres agricoles sollicitent M. Le Douarin. Le première ferme BIO de Séné va voir le jour à Ozon.

Depuis 1994, plusieurs exploitations agricoles ont vu le jour à Ozon et pratiquent le maraichère biologique. Aujourd'hui, on compte la Ferme d'Ozon, la ferme de Balgan (dont les terres principales sont à Ozon) et une dernière née en 2024.

Au début des années 2000, M.Le Douarin entreprend la restauration des bâtiments du bas. 2 ans de travaux ont conduit à l'aspect extérieur des batiments tel qu'on peut les voir actuellement.

En 2014, l'actuel propriétaire acquiert l'ancien manoir d'Ozon. En 2024, il plante une vigne, là même où les Visitandines la cultivait. Les nouveaux propriétaires proposent également un gite pour découvrir la commune et le Golfe du Morbihan.

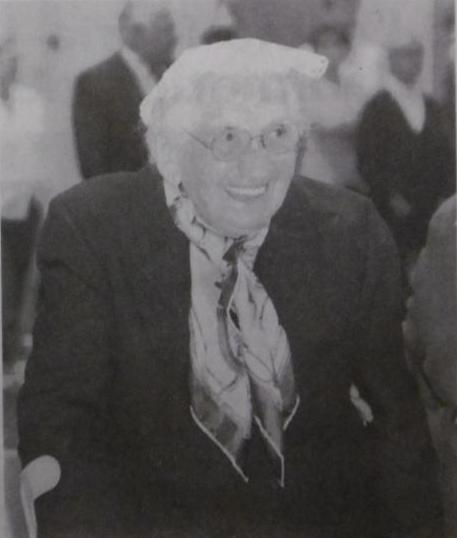

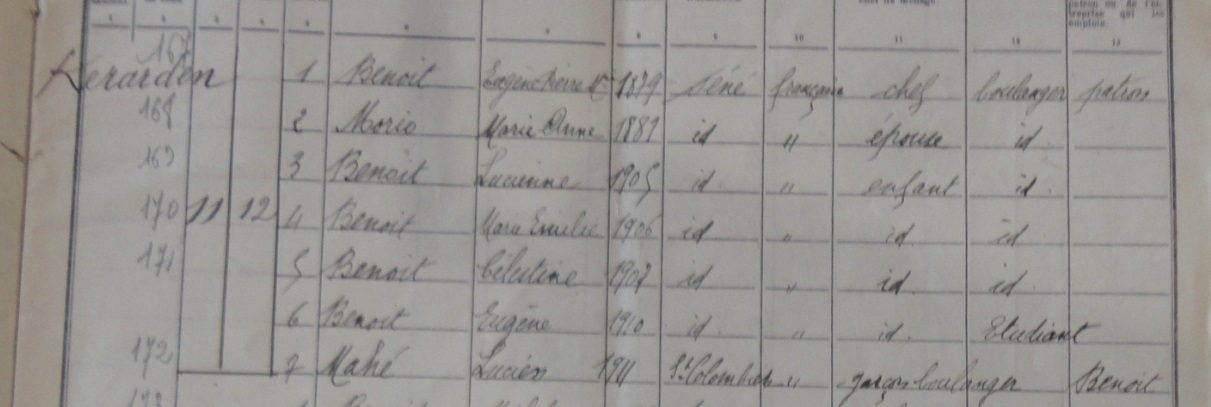

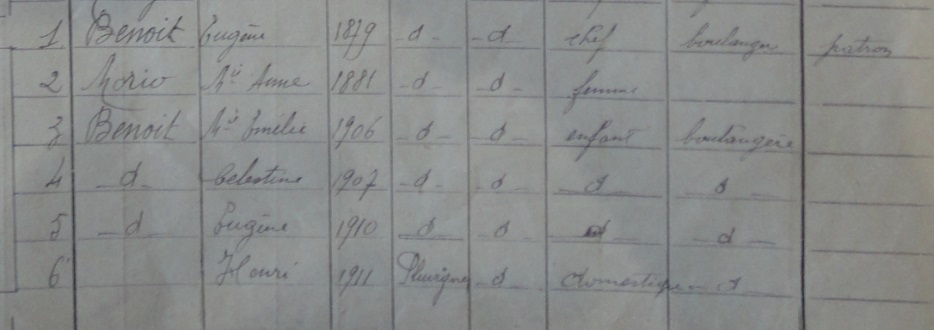

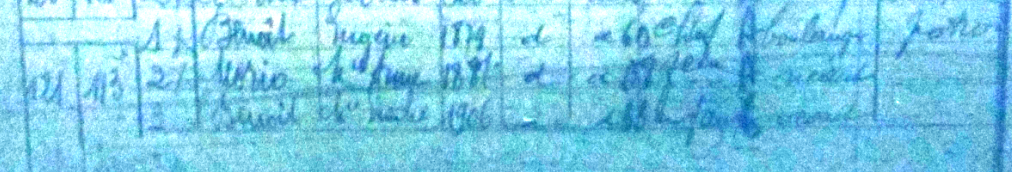

Marie Emilie BENOIT nait le 3 août 1906, au village de Kerarden où ses parents sont boulangers. Le dénombrement de 1911, juste avant la Première Guerre Mondiale, nous livre la composition de la famille Benoit.

Au dénombrement de 1921, après guerre, elle n'apparait pas. Est-elle dans un lycée quelconque à étudier ? A l'âge de 15 ans elle commence à travailler comme boulangère chez ces grand-parents, les Morio, boulanger à Cariel.

En 1926, elle est pointé par l'agent de l'administraiton à Kerarden comme boulangère. Elle à 20 ans. En 1928, elle passe son permis de conduire : elle est l'une des premières, à Séné, à l'obtenir. Cela lui permet alors d'acheminer ses pains, avec sa camionnette Citroën.

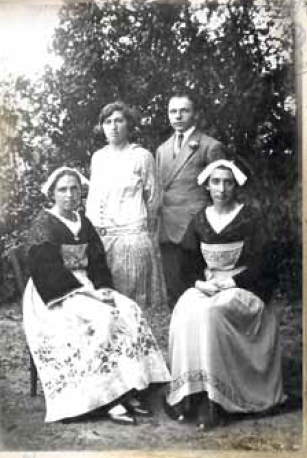

Marie Emilie BENOIT en 1926, assise à gauche

Au début des années trente, ses parents reprennent la boulangerie des Le Douarin à Cariel et la famille s'installe sur la presqu'île.

Au dénombrement de 1931, elle réside chez ces parents.Agée de 25 ans, elle est encore célibataire.

Porteuse de paquets au maquis

Pendant l'Occupation, sa tournée faisait quelques détours vers Colpo et Grand-Champ, avec certains paquets, parmi ses pains, au contenu mystérieux. Elle allait les porter au maquis de Botsegalo. En juillet 1944, 27 Résistants y furent fusillés. Parmi eux, Roger et Jean Le Gregam, 21 et 28 ans, domiciliés aussi à Séné et dont une place, à Montsarrac, porte le nom.

Son véhicule fut réquisitionné afin de servir de chauffeur aux offciers allemands basés à Séné. Comme d'autres Sinagots, elle cache des fugitifs réfractaires au Service du Travail Obligatoire.

Se dénonçant elle-même, Marie échappe de peu à l'arrestation. Après la guerre, elle poursuivit son activité de boulangère.

A la Libération, son père Eugène BENOIT, devient maire de Séné.

Au dénombrement de 1962, elle est encore active dans la boulangerie de Cariel désormais à la famille LE PENRU.

Ici la volià photographiée par Le Télgramme lors du repas des ancien en octobre 1996.

Marie BENOIT décède à Séné à l'age de 98 ans. Une rue porte son nom inaugurée le 12 octobre 2013.

Les géographes en prenant des cotes et en établissant la cartographie d'un lieu, opèrent aussi un travail de mémoire.

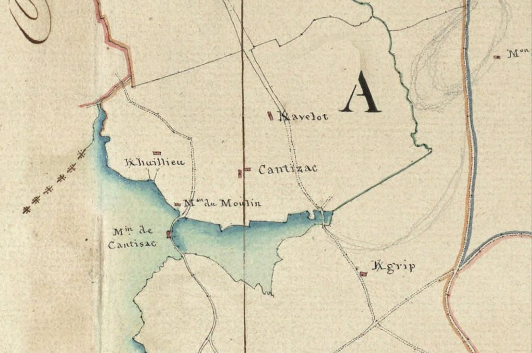

L'histoire du moulin de Cantizac à Séné peut être retracée par les cartes disponibles.

La carte de Cassini, qui date du XVIII°siècle, montre que la vasière naturelle au fond du Golfe du Morbihan est déjà exploitée pour sa force marémotrice.

Selon Camille Rollando, (Séné d'Hier et d'Aujourd'hui) le moulin de Cantizac appartenait à Nicolas FOUQUET [1615-1680]. Le roi Louis XIV le lui confisque en 1664. Après sa mort, son épouse Marie Madeleine de CASTILLE [1635-12/12/1716] reprend la possession de ses terres de Cantizac.(sources wiki-pedia).

[Lire également l'histoire du Manoir de Cantizac qui dresse la genealogie des propriétaires du lieux]

Il faut distinguer le propriétaire, qui sous l'Ancien Régime est le plus souvent un noble ou une confrérie religieuse, de l'exploitant, le meunier, qui fort de sa technique fait tourner le moulin et moud le grain.

Ainsi, vers 1676, Yves Cormier et sa femme Jaquette Morice sont meuniers à Cantizac (Source Rollando).

Mme de Castillan va se séparer du moulin et des biens qui l'entourent qui échoient à la famille LE MEZEC d'Auray qui vendent à leur tour les biens en 1714 à la congrégation des Dames de la Visitation de Vannes (source infobretagne.com) :

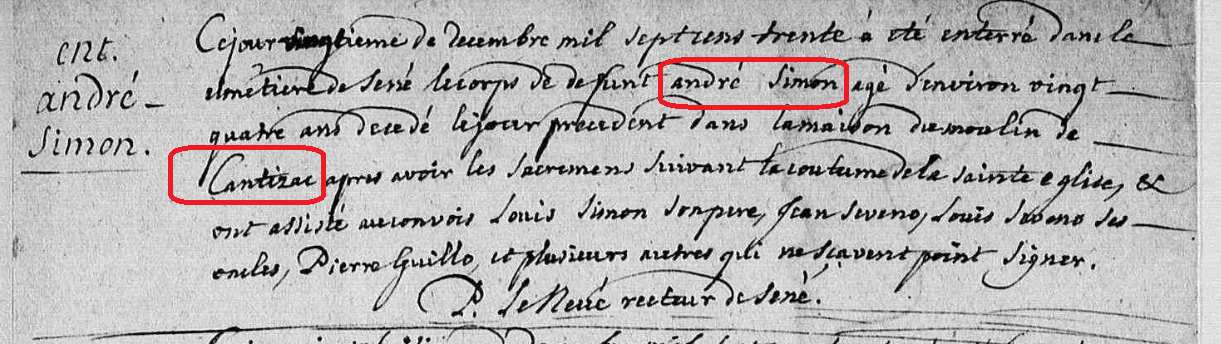

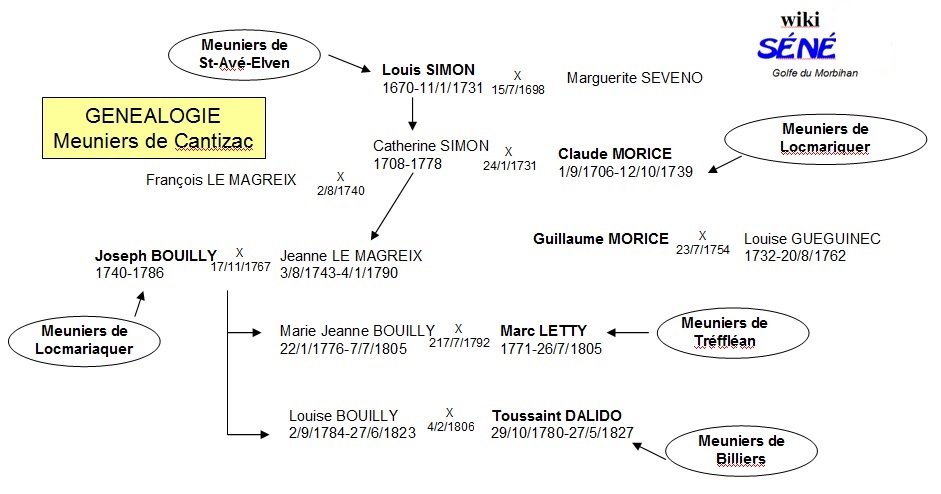

Des familles de meuniers se succèdent à Cantizac pour faire tourner le moulin, créant souvent des "dynasties" de meuniers.

Louis SIMON [1670-11/01/1731 Séné-Cantizac] meunier à Elven à la date de son mariage (15/7/1698) avec Marguerite SEVENO [9/4/1684 - ] vient s'établir à Saint-Avé où nait son fils aîné André [15/6/1704]. Puis, il vient faire tourner le moulin de Cantizac où nait sa fille Catherine en 1708.

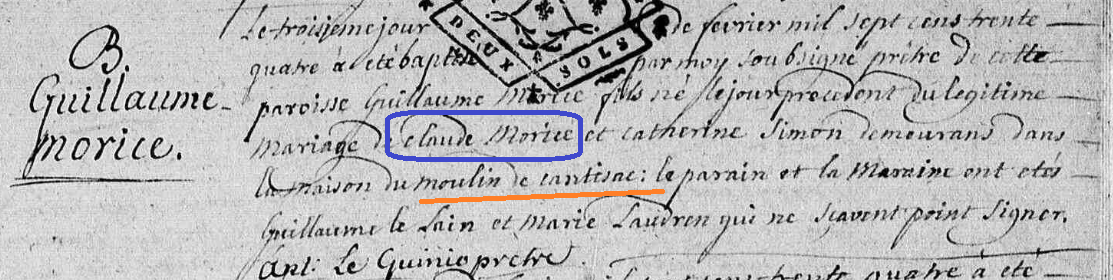

Son aîné André meurt en 1730 à Séné et la famille marit la cadette Catherine SIMON, le 24/4/1731 à Claude MORICE [1/9/1706-12/10/1739], fils d'un meunier de Locmariaquer. De cette union naitront plusieurs enfants dont Guillaume MORICE. Au décès de leur père Claude en 1739, Mme Simon-MORICE épouse le 2/8/1740 François LE MAGREIX dont elle aura une fille Jeanne [3/8/1743-4/1/1790] puis à nouveau veuve, elle prend pour mari Jean GUYOT le 20/4/1744. A l'âge adulte, Guillaume MORICE reprend les reines du moulin.

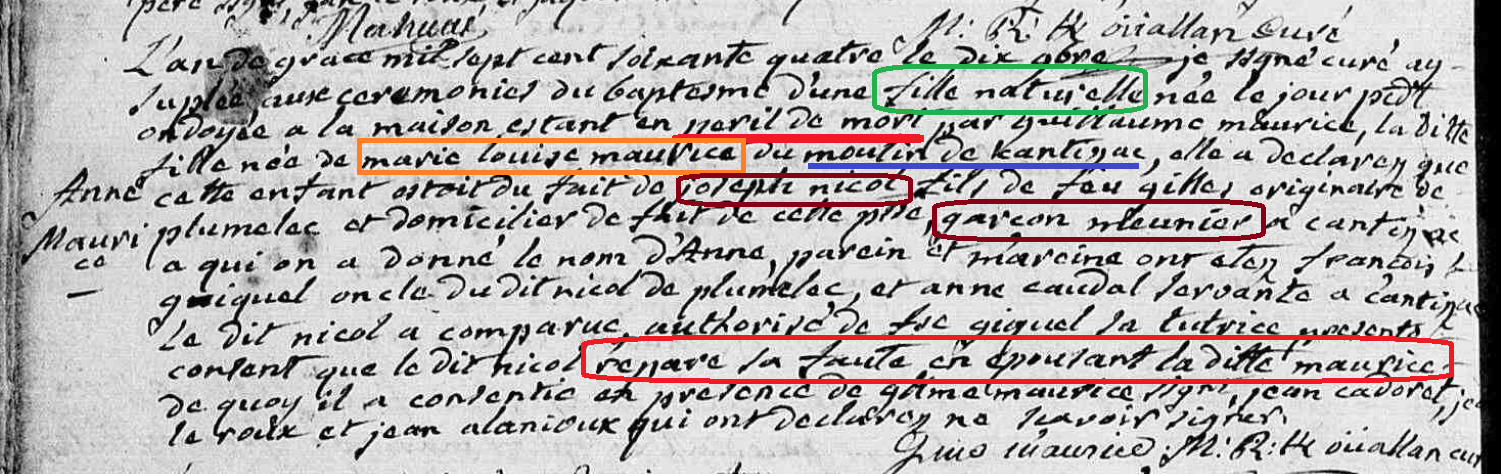

Cet extrait de naissance daté du 10 novembre 1764 nous relate que la garçon meunier Joseph NICOL employé par la famille MAURICE ou MORICE à Cantizac va "réparer sa faute" et épouser Marie Louise MORICE (née le 28/11/1737), soeur du meunier Guillaume MORICE, qui vient d'accoucher d'une petite fille nommée Anne.

En août 1762, Laurence GUIDINIAC mariée à Séné le 23/07/1754 avec Guillaume MORICE accouche d'une petite fille. Dernière trace sur les registre paroissiaux de leur présence à Cantizac.Il semble que des 5 enfants Morice, aucun n'ait repris le moulin, expliquant ainsi le changement de nom du meunier.

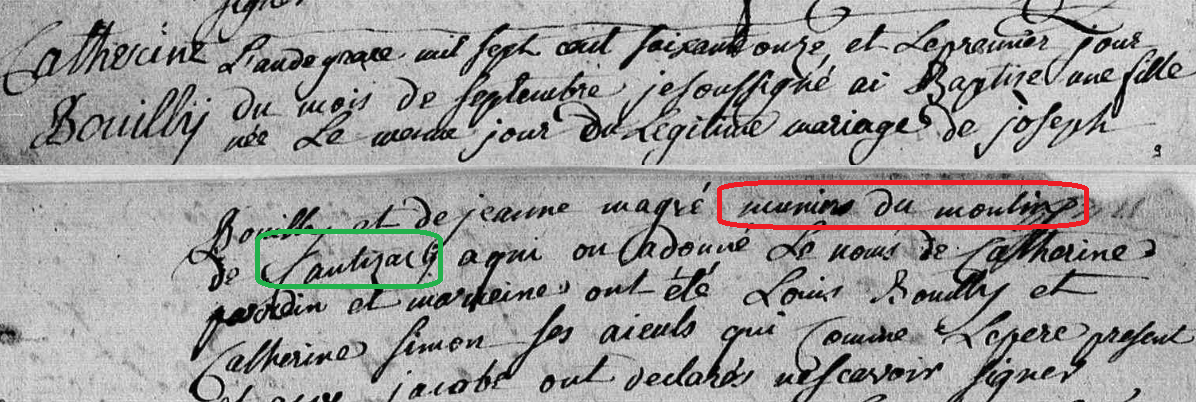

En épousant le 17/11/1767, Joseph BOUILLY, Jeanne LE MAGREIX, fille de Catherine SIMON et de son 2d mari, François LE MAGREIX, transmet le moulin de Cantizac à la famille BOUILLY. Le couple Bouilly x Le Magreix aura pas moins de 14 enfants, dont 2 jumelles, de 1768 à 1784. L'une des deux jumelles, Marie Jeanne BOUILLY [22/01/1776 - 7/07/1805] épousera Marc LETTY qui s'installe meunier à Cantizac.

Photo : Archives du Morbihan - Ancien moulin du Hézo. Peut-être que le moulin de Cantizac ressemblait à ce moulin avant la Révolution.

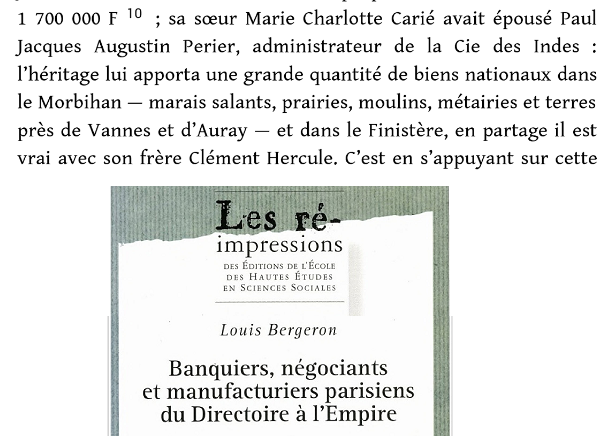

A la Révolution, le bien devient national. La terre de Cantizac et ses dépendances sont acquises, le 20 avril 1791, par M. Périer, Directeur de la Compagnie des Indes à Lorient, au prix de 85,000 livres.(Source infobretagne.com). Jacques Paul Augustin PERIER [26/05/1746-1793] s'était marié en 1777 à Marie-Charlotte CARIER. Issu d'une noblesse récente, Périer est inquiété pendant la Terreur. Il se suicide à Lorient en 1793, durant, ou juste après son incarcération. En 1794, son épouse et sa fille seront assassinées par les Chouans sur la route de Lorient en allant recueillir sa succession.

Cet extrait d'un livre atteste cette acquisition.

Dès lors le propriétaire du moulin de Cantizac sera aussi son exploitant. Ce capital sera transmis en héritage et une lignée familiale de meuniers voa faire tourner le moulin de Cantizac aux portes de Séné.

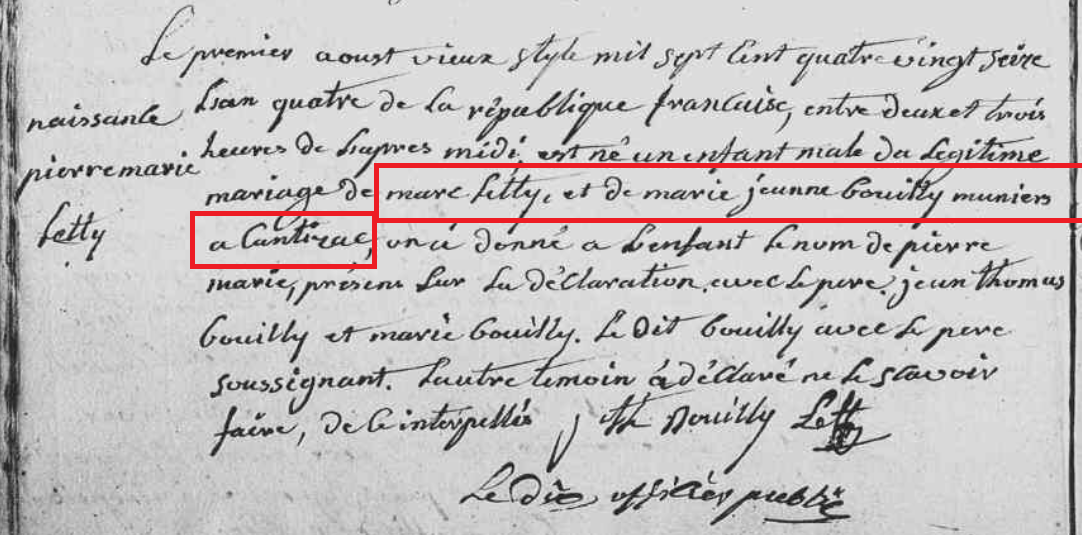

L'acte de naissance de Pierre Marie LETTY, né le 1er août 1796 ("vieux style" correspondant au 14 Thermidor de l'An IV) nous indique que ses parents, Marc LETTY [1771-26/07/1805] et Marie Jeanne BOUILLY [1776-7/07/1805], sont meuniers à Cantizac. Le père de Marc, Vincent Letty était déjà meunier à Treffléan. Les époux Letty décèdent en 1805 et il semble que de leurs nombreux enfants, sans doute trop jeunes, aucun n'ait pu reprendre le moulin.

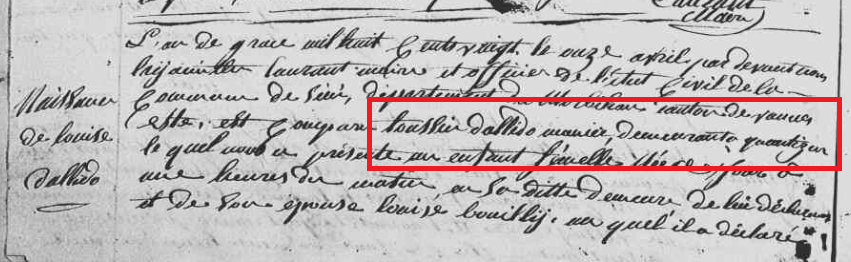

La minoterie échoit au beau-frère de Marc Letty, Toussaint DALIDO [29/10/1780-27/05/1828], époux de Louise BOUILLY [2/09/1784-27/06/1823]. L'acte de naissance de sa fille en 1820 nous atteste l'activité de meunier des Toussaint DALIDO à Cantizac. Les DALIDO sont issus d'une famille de meuniers établis à Billiers. Une branche de la famille donnera Louis Jules DALIDO, patron du Moulin de l'Etang aux Ducs à Vannes, qui brûlera dans un terrible incendie en 1910.

La malchance règnerait-elle au sein des meuniers à Séné ? Toussaint DALIDO perd sa femme en 1823 et décède en 1828. Les sites de genealogie recensent plus de 8 enfants, dont deux jumeaux mais aucun n'arrive à l'âge adulte. A son décès en 1828, le moulin va changer de propriétaire.

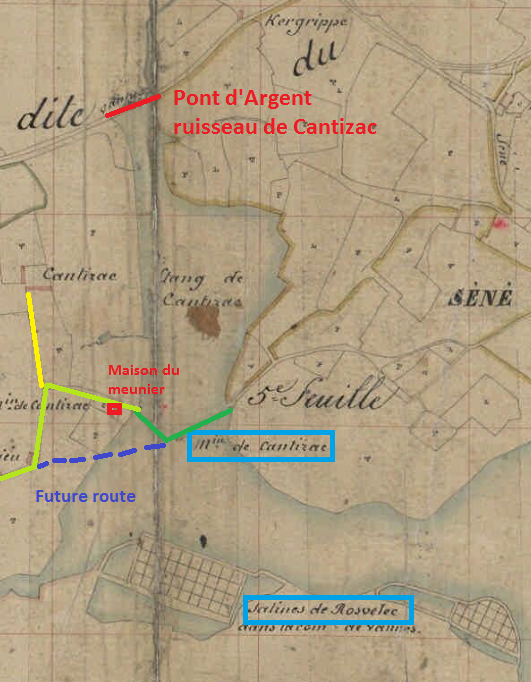

Extrait du cadastre 1810 : le moulin est positionné sur la digue; la maison du moulin est quant à elle sise sur le chemin qui mène au manoir. La carte figure aussi le "gois" à Kerhuileu fait de pierres qui permet de gagner la pointe de Rosvellec.

Dans l´enquête industrielle de 1836, ce moulin est décrit comme un moulin à roue droite, avec une meule venant de Vannes et une qualité des moutures dite à la grosse (farine utilisée uniquement par le boulanger qui réalisait lui-même le tamisage) ou à la lyonnaise (son moulu une seconde fois).(Source Inventaire du Patrimoine de Bretagne).

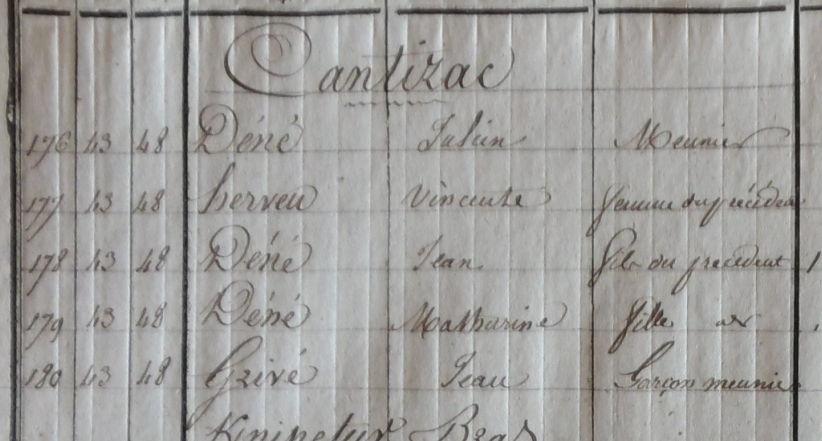

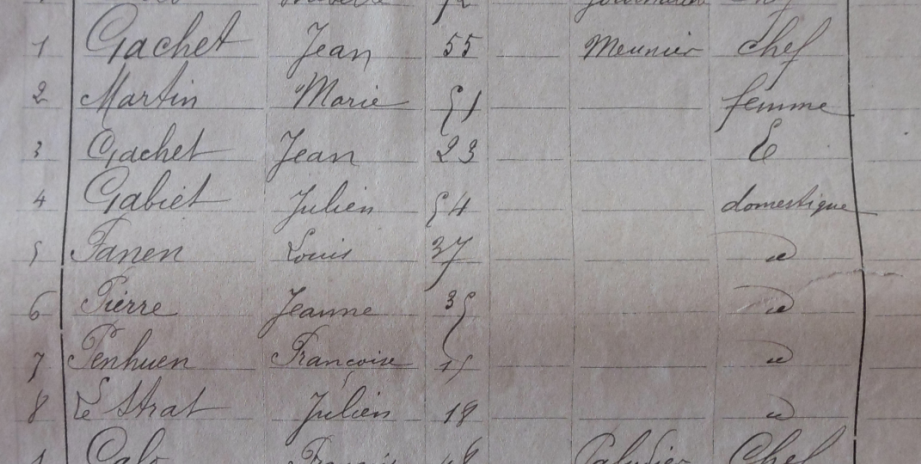

Lors du dénombrement de 1841, Julien DENE déclare l'activité de meunier à Cantizac et emploie un garçon meunier. La consultation des tables décennales et des sites de genealogie permet de retrouver l'acte de décès de Julien DESNE à Séné Cantizac le 2/07/1855. Il a marié sa fille Mathurine Anne [19/08/1817 Plumelec - 2/03/1878 Le Hézo] à un meunier du Hézo en 1848. Il a enterré son fils Jean [28/11/1824 Plaudren - 8/07/1854 Limoges, transcrit à Séné] alors incorporé dans le 5° régiment des hussard à Limoges.

Carte postale : figurant en habit de garçon meunier coiffé de la calaboussen et chaussé de sabot. Roscoff

Toutefois sa fille, Louise Françoise DENE [29/09/1815 Plumelec] se marie en 1840 avec Pierre LE RIDANT, un gars de Séné, et déclare la profession de meunière. Pierre LE RIDANT adopte le métier de sa femme.

Extrait de cadastre 1844 :

L'étang de Cantizac reçoit les eaux du ruisseau éponyme en amont. la route principale qui relie Séné à Vannes enjambe le ruisseau au lieu-dit "Pont d'Argent". C'est l'axe principal pour aller à Vannes. En aval de l'étang, une digue, des vannes et le moulin bloquent à marée haute l'eau de mer qui a pénétré l'étang. La digue est étroite et incurvée. Un chemin poursuit, passe au plus près de la maison du meunier puis bifurque vers le manoir de Cantizac et vers Kerhuilieu. La digue sera élargie à la fin du XIX°siècle. Le tracé retenu sera droit, enlevant à la mer quelques m² d'estran.

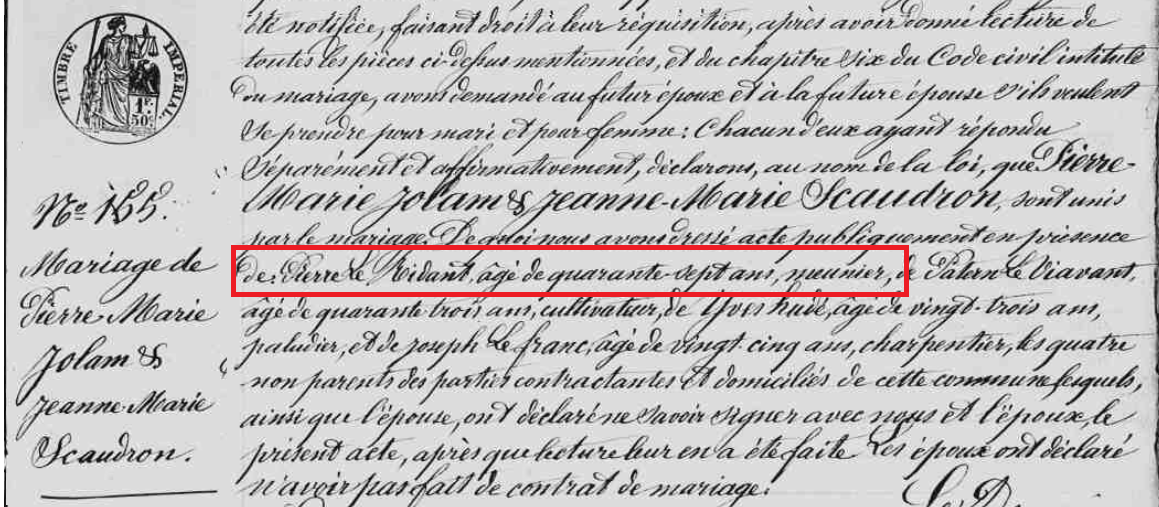

En 1860, il l'exerce toujours lorsqu'il est témoin au mariage de Pierre Marie JOLAM, garçon meunier.

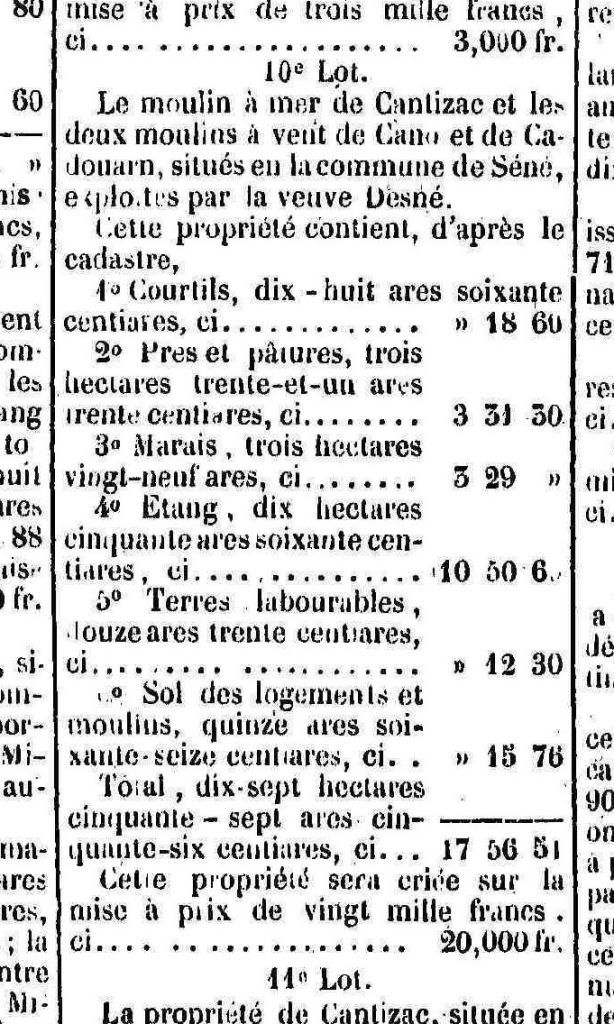

En 1845 le moulin est acheté par Charles AVROUIN FOULON qui fera faillite et vendra le moulin à Joseph Gachet. Cet annonce notariale de 1859, indique que le moulin de Cantizac, exploité par la veuve Desné est mis en vente.

La consultation fastidieuse des régistres d'état civil numérisés par les archvies du Morbihan permet de lire la profession des Sinagots qui déclarent par exemple la naissance d'un enfant. Il y a aussi le nom et la profession des témoins.

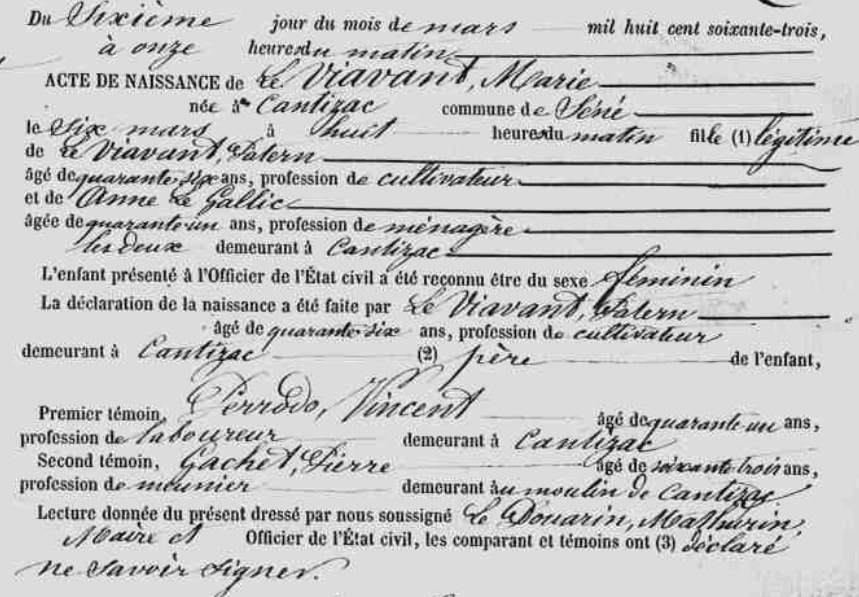

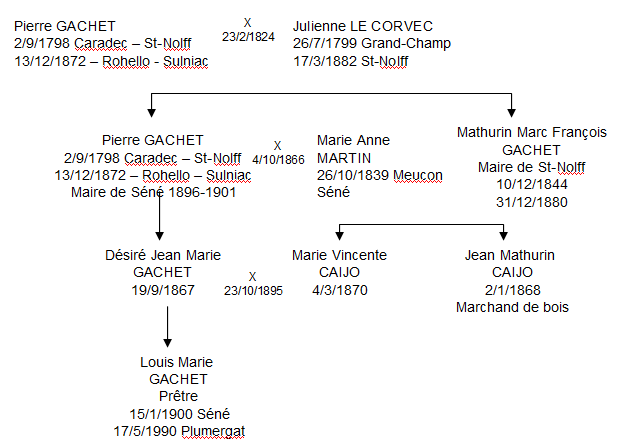

Sur cet extrait de naissance de Marie Le Viavant née à Cantinzac le 6 mars 1863, on peut lire que Pierre GACHET, meunier à Cantizac a été témoin. Pierre GACHET [2/09/1798 St Nolff - 23/12/1872 Sulniac] était déjà meunier au moulin de Caradec à Saint Nolff.

Cependant l'acte de vente de 1928 issu du Conservatoire des Hypothèques (voir plus bas) retrace l'histoire de la vente. Il apparait que le fils de Pierre GACHET, Jean Marie GACHET, acquiert en aout 1859, à l'âge de 23 ans, le moulin de Cantizac au sieur Charles Gratien FOULON, ex receveur du Morbihan qui a fait faillite. Depuis quand M. FOULON était propriétaire du moulin ? Pierre GACHET était probablement l'employé meunier de FOULON..

Arthur Midy (1877-1944) Intérieur du moulin du Grand-Pont au Faouët.

Huile sur toile 54.5 x 46 cm. Musée du Faouët.

Jean Marie GACHET [6/05/1836-19/03/1901] se marie à Saint-Nolff le 4/11/1866 avec Marie Anne MARTIN. Ses enfants naitront à Séné. Jean Marie GACHET est un entrepreneur dynamique. Il reconstruit le moulin et l'équipe d'une chaudière pour s'affranchir des horaires des marées et de la capacité de l'étang de Cantizac qui sans doute s'est envasé avec le temps. Le moulin laisse place à une minoterie équipée de cylindres et de plansichter. le bâtiment s'élève sans doute sur au moins deux étages et les combles pour disposer les matériels de mouture.

L'abbé Louis Marie Gachet, livre dans le bulletin paroissial "le Sinagot" dans les années 1970, un souvenir d'enfance :

"Il était à un étage peut-être deux plus probablement, le 1er étage contenait surtout les cylindres – et aussi nécessairement les élévateurs qui dans toute minoterie se dressent et y fonctionnent de haut en bas et de bas en haut. Au 2ème étage, ou bien au grenier, il y avait les bluteries (plansichter) qui servent au tamisage ( ou blutage) des différentes moutures et séparent les farines et le son, jusqu’à ce que ayant monté et descendu – remonté et redescendu, tout ne tombe dans les chambres à farine pour attendre, ou dans des sacs prêts à être enlevés. Le moulin avait à son pignon Est, côté SENE, une lucarne d’où s’échappaient après un dépôt ( de grains cassés – ou de sable – ou d’autres grosses saletés), les poussières que, à tout le moins, on trouvait alors après vannage ou la battage dans les froments du pays. Pendant que le moulin tournait, l’éclairage électrique y était assuré – de même ailleurs qu’à la maison d’habitation du meunier assez proche. (Une merveille qu’un pareil éclairage en ces temps-là !!!)

Photo du chemin vicinal Source Emile Morin. Cette phto des années 30 permet de distinguer en second plan la hauteur du moulin..

Jean Marie GACHET, dont le frère Mathurin a été maire de Saint Nolff, se lancera aussi en politique et deviendra maire de Séné. Il donnera son accord à l'élargissement de la digue et à la création d'une voie directe vers Vannes qui changera la physionomie de Séné (lire digue et pont).

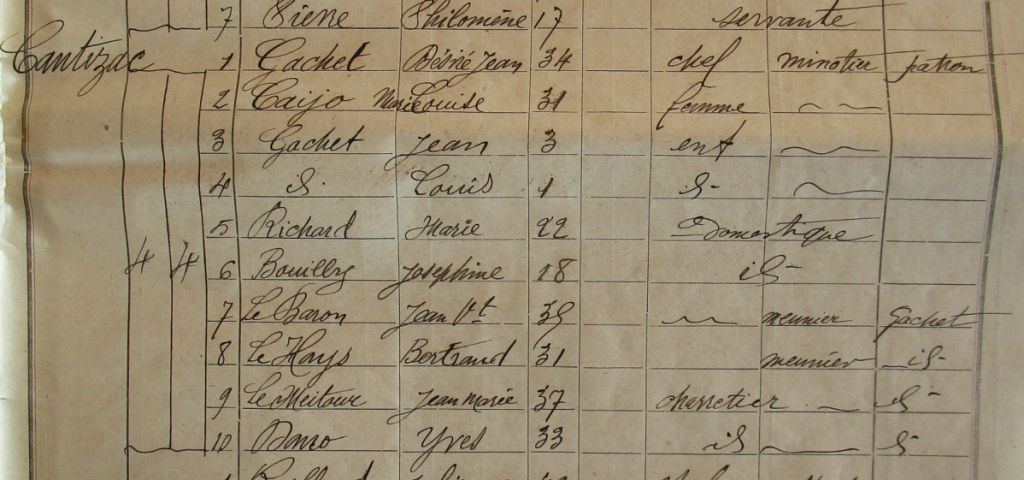

Lors du dénombrement de 1891, la famille GACHET esr recensée à Séné. Elle emploie 5 domestiques.

La carte 1887 montre également la présence du moulin et de la retenue. En face côté Vannes on reconnait les salines de Rosvellec dont il reste aujourd'hui des vestiges.

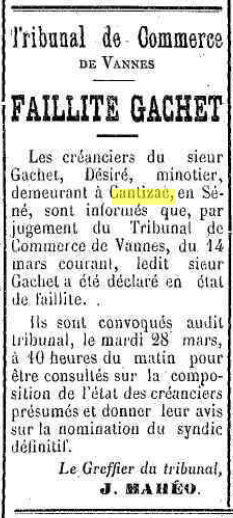

Après la mort de son père en 1901, le fils, Jean Marie Désiré GACHET [19/09/1867] reprend l'activité et apparait au dénombrement de 1901 à Cantizac. Une certaine prospérité se dégage du foyer composé de deux ouvriers meuniers, de deux charetiers pour livrer la farine aux boulangers et de deux domestiques. Le temps où les paysans apportaient leur blé et repartaient avec leur farine semble révolu. D'autres difficultés apparaissent : se faire payer des boulangers !

Le 18 mars 1905, le Tribunal déclare en faillite la minoterie Gachet à Cantizac. Le moulin est vidé de sa machinerie et laissé à l'abandon.

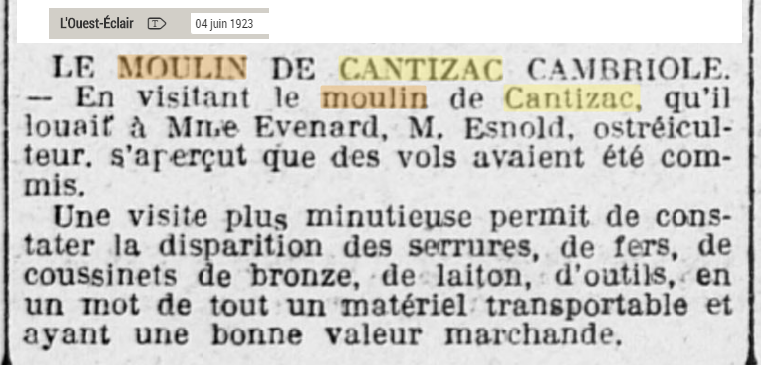

Le beau-frère de Désiré GACHET, Jean Mathurin CAIJO, marchand de bois à Moustoirac, rachète le moulin en 1907 pour le revendre en 1909 à M. EVENARD Mathurin sérurrier à Vannes. On peut comprendre de l'article suivant, que M. EVENARD n'est pas meunier; il loue les batiment à l'ostréiculteur Esnold.

Après la mort de ce dernier en 1920, sa veuve et ses enfants cèdent le moulin en 1928 en indivision à M&Mme LE GOUGUEC, armateur à la Trinité sur Mer, M&Mme MAOUT et M&Mme TERIOUX. Ces trois propriétaires revendent en 1929 leur bien à Francis CHABREDIER et sa femme née FAUCONNET.

Source : Conservatoire des Hypothèques :

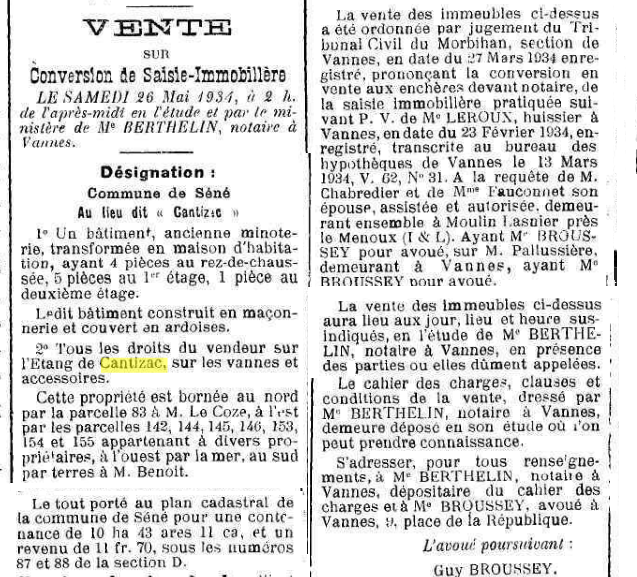

M&Mme CHABREDIER décident dès 1930 de s'en défaire mais la vente est invalidée. En mai 1934, comme l'indique l'article de presse ci-dessus, le moulin est remis en vente mais tarde à trouver un acquéreur. On ne parle plus de moulin mais d'une maison d'habitation.

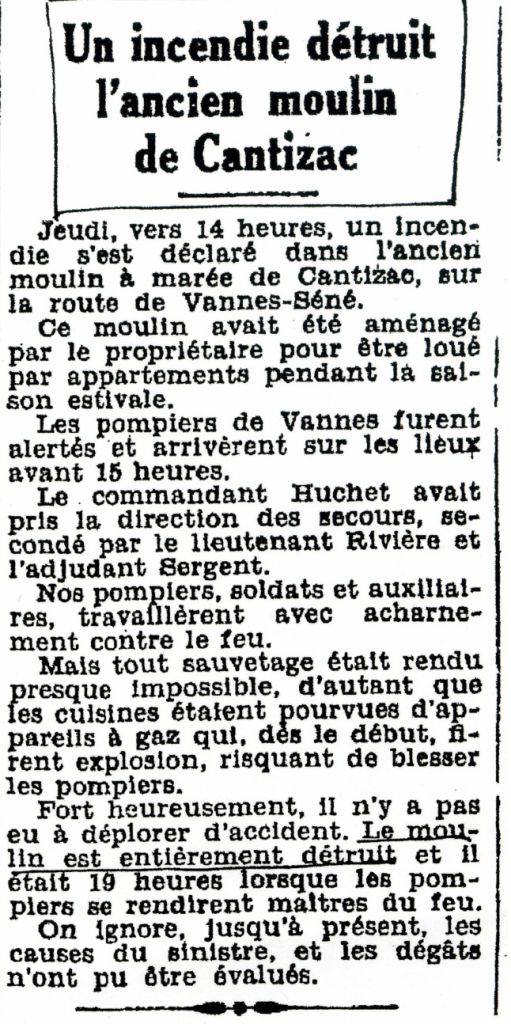

En avril 1940, les batiments sont détruits par un incendie comme le rapporte cet article de Ouest Eclair daté du 19/04/1940.

En octobre 1943, les ruines sont acquises par Eugène LE GUERNEVE de Vannes qui a dû remettre en état l'habitation. En novembre 1952, un certain Joseph Jean GUILLEVIC epoux CAUDAL acquiert l'habitation. En 1954, le moulin est acheté par la famille LE RAY et passera aux héritiers qui s'en déssaisissent 2014.

Photo aérienne www.remonterletemps (IGN) de 1952.

Le nouveau propriétaire du vieux moulin de Cantizac a complètement restauré les batiments pour en faire une habitation moderne avec une superbe vue sur la Golfe du Morbihan et la pointe de Rosvellec.

La maison du meunier existe toujours à quelques pas du vieux moulin rénové.

CHRONOLOGIE

1664 Confiscation des bien de Nicolas Fouquet

1673 Mme de Castille récupère ses biens dont le moulin de Cantizac

1676 Yves Cormier et Jaquette Morice meuniers à Cantizac

ca 1700 : la famille LE MEZEC d'Auray est propriétire du Moulin

ca 1708 famille SIMON meuniers à Cantizac

1714 ca Le moulin devient propriété des Dames de la Visitation

1735-1762 famille MORICE x Simon meuniers à Cantizac

ca 1771 : famille BOUILLY meuniers à Cantizac

1789 Révolution

1791 Le moulin devient bien national et M PERIER l'achète.

1793 A la mort de Périer la famille LETTY x Bouilly devient meunier à Cantizac

1805 Mort de Marc Letty, le moulin passe à son beau-frère Toussaint DALIDO

1828 Mort de Toussaint Dalido.

1841 La famille DENE est établie à Cantizac

1855 Julien DENE décède. Sa fille et son gendre LE RIDANT continuent l'activité

1860 LE RIDANT Pierre toujours meunier

1863 Pierre GACHET a repris le moulin

1866 Son fils Jean Marie GACHET modernise le moulin.

1901 Décès de jean Marie GACHET

1905 Faillite de Jean Marie Désiré GACHET

1907 Vente à M. CAIJO de Moustoirac

1909 Achat par M. EVENARD Mathurin sérurrier rue de l'abbatoir à Vannes

1914-18 1ère Guerre Mondiale

1928 Vente à M. LE GOUGUEC et consorts, armateurs à la Trinité sur Mer

1929 Vente à M; Francis CHABREDIER et sa femme née FAUCONNET

1930 Vente à Mr Tallusière Albert époux Hamon, invalidée pour non paiment

1934 Vente du moulin qui était une habitation par M. Chabedrier et Mme Fauconnet

1939-45 2° Guerre Mondiale

4/1940 : Incendie et destruction totale du moulin; Le moulin avait été transormé en logements saisonniers

10/1943 Vente à Eugène LE GUERNEVE époux Coquer, 9 rue de Conleau Vannes

11/1952 Vente à Joseph Jean GUILLEVIC epoux CAUDAL

03/1954 Vente à André LE RAY, charpentier de Locmaria Grand-Champ

01/1961 Vente à Mathurin Marie LE RAY

03/1970 Vente à Clément Louis Marie LE RAY époux Loyer

2007 Vente au propriéatire actuel.

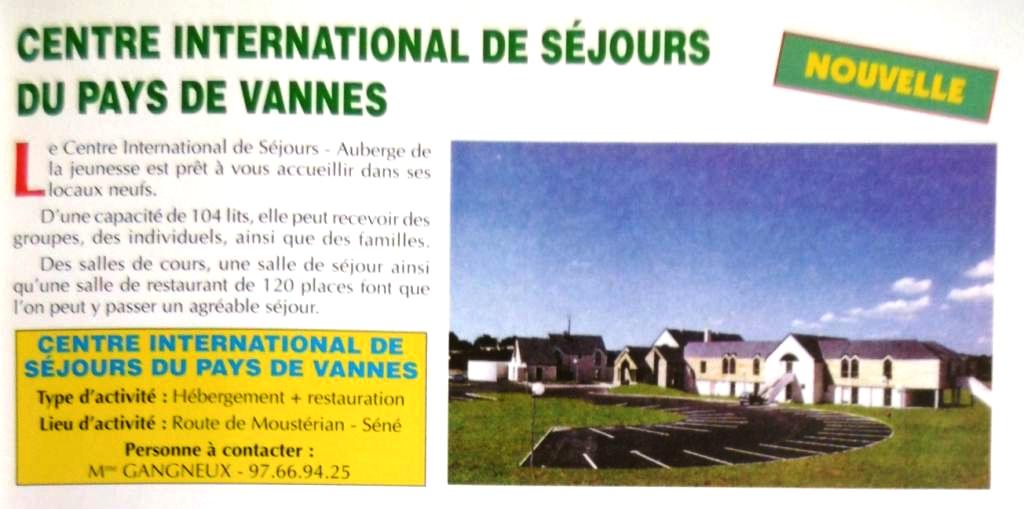

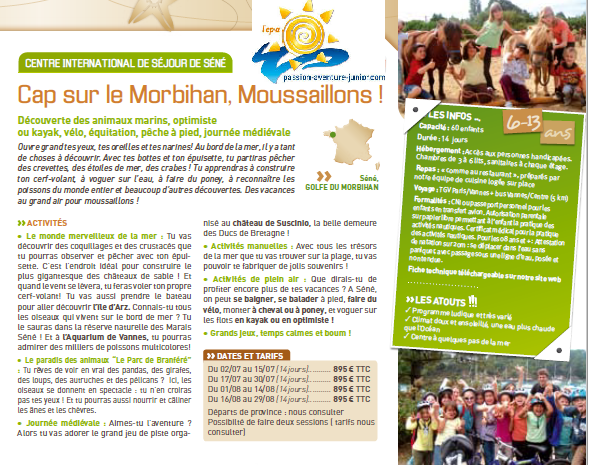

En 1993," l'ancêtre" de la communauté d'agglomération "Vannes Agglo", on disait à l'époque, le "SIVOM" acronyme pour "Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple" décidait la construction d'un "Centre International de Séjour" du Pays de Vannes. L'achèvement des travaux avait lieu en mai 1993 et la gestion confiée à une "association" ad hoc.

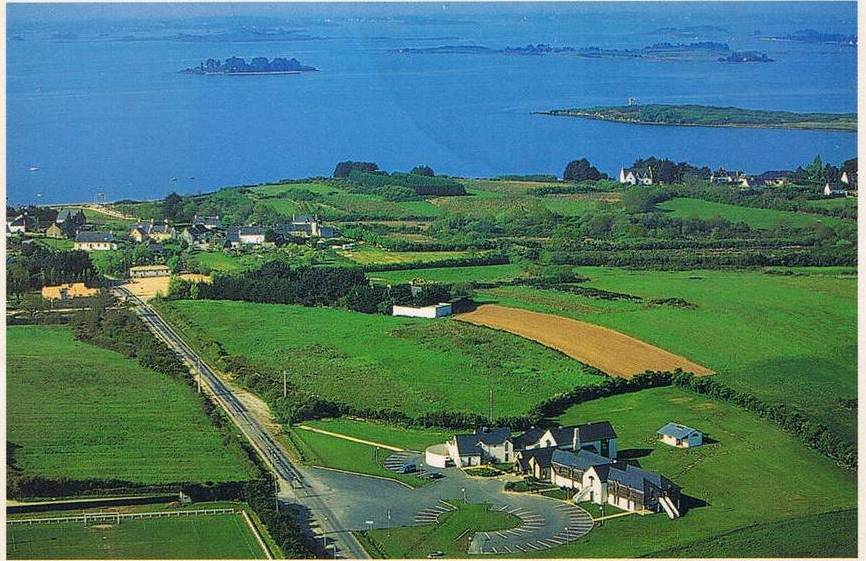

L'implantation avait été retenue à Séné entre le village de Moustérian et les hameaux de Gorneveze et Morboul, en face du plateau sportif Le Derf, à quelques centaines de mètres de la plage de Moustérian et proche du littoral et de la base nautique de la Pointe du Bill gérée par la Mouette Sinagote.

Par cette décision, la commune de Séné confortait son rôle de "poumon vert et maritime" de Vannes, forte déjà du Centre AVLEJ également à Moustérian. [lire article dédié].

Sur un terrain de 16.640m², sortait 1.800 m² de bâtiment sur trois niveaux, à une époque où l'on ne pensait pas trop à l'accueil des personnes à mobilité réduite... La première directrice fut Mme Gangneux. L'Auberge de Jeunesse fut affublée d'un nom pompeux de "Centre International de Séjour".

Durant ces années, l'accueil de groupes scolaires pendant les vacances a sans doute constitué l'essentiel de la clientèle du "CIS de Mousterian"..[Trouver des sources]. Cependant, les auberges de jeunesse ont vite été un modèle en perte de vitesse auprès d'une clientèle d'enfants et de parents en manque de loisirs "un peu plus fun".

Le SIVOM transformé en Agglo de Vannes choisit un nouveau gestionnaire plus "professionnel". Le groupe Les Astérides de la Roche sur Yon dynamisa la structure.

Les dernières années sous sa gestion, par exemple entre 2008 et jusqu'en 2013, l'organisateur de séjours pour adolescents LCPA mis à son catalogue de prestations, des séjours à Séné. Cela représentait en 2008-2009 plus de 20% des entrées. Le centre de séjour complétait son remplissage en accueillant pendant 7 saisons, des jeunes sportifs du CFEM, Centre de Formation et d'Entrainement Multisport du Pays de Vannes, autre structure publique subventionnée. Sa principale ressource était de servir de dortoir aux élèves du Lycée de Menimur avant que cet établissement scolaire privé n'aggrandisse le sien. Malgré ces efforts, le produits pour l'exercice 2008-2009 accusait une baisse de plus de 10%...

Les élus de Vannes Agglo décidèrent de se défaire du Centre International de Séjour qui ne correspondait plus aux besoins de leurs administrés en Pays de Vannes...

La ville de Séné racheta le centre en 2011 pour la somme de 834 k€ et renouvella le mandat de gestionnaire au groupe Astérides. Sans véritable projet pour ces batiments, la municipalité, endettée, dû se résoudre à se défaire elle aussi de la gestion du centre.

Il fut cédé en 2018 pour 1.035 K€ (terrain compris), à un professionnel expérimenté de l'acceuil avec hébergement, l'UCPA. Le centre UCPA de Séné-Moustérian s'est spécialisé dans l'accueil des 6-11 ans en multisports, incluant un apprentissage du cirque en partenariat avec le cirque Micheletty et bénéfice de plus de 90 places d'hébergement.

https://www.ucpa.com/sejours/hebergement-hebergement-sene

L'institut national géographique effectue depuis les années 1930 des relevés photographiques aériens. Cependant ces vues ne sont pas aussi définies que celles réalisées par les éditeurs de cartes postales.

Cette première vue en couleur du bourg de Séné est intéressante à plusieurs titres. En haut, elle montre l'école Sainte Anne et les deux premiers bâtiments du groupe scolaire Dolto qui jouxtent un grand parking. A gauche de l'église, on distingue l'hotel du Golfe et la ferme qui sera démolie pour réaliser la place Floresti. A droite de l'église, on peut encore voir l'ancien presbytère qui sera démoli en 1987. La place Coffornic apparait déjà "ouverte" côté rue principale et on visualise bien la rangée disgracieuse de garages qui sera également démolie. On voit en bas à droite la salle des fêtes du bourg avant sa rénovation. De l'autre côté, la mairie avant son extension. Un camion stationnne devant les PTT. Tout au tour du bourg tout n'est que champs verts et priaires.

Avec cette deuxième vue aérienne du bourg, on remonte dans le temps. Le long de la rue principale, en face la mairie, deux petites maisons obstruent l'entrée de la future place Coffornic, qui n'est pas encore encombrée de garages. La salle des fêtes n'est pas encore construite. On distingue à sa place l'ancienne mairie qui fait face à l'ancienne école. Les deux batisses sont jointes par un mur de cloture délimitant une cour. L'école Sainte-Anne apparait en haut isolée dans la prairie. L'école Dolto n'est pas encorie construite. Le bocage breton entoure le bourg de Séné.

Cette troisième photo montre le bourg, sans doute à la même époque, avec une prise de vue opposée à la précédente.

Cette quatrième vue aérienne montre bien le flux de circulation dans le bourg. Les véhicules longent l'église avant de tourner à gauche dans la rue des Ecoles. Et pour cause la place Floresti n'est pas encore percée. La place Coffornic ne l'est pas non plus. Une belle maison obtrue le passage. La cour devant l'école témoigne de son activité.

Cette cinquième vue, une carte postale Cim en couleur, montre l'arrière de la place de l'Eglise. On voit bien la ferme à côté de l'hotel du Golfe et qui sera démolie pour réaliser la place Floresti.On distingue la boucherie Robino à l'angle de la rue principale. Derrière l'église, on aperçoit le presbytère. La mairie est cachée par les maisons de la rue de la Fontaine. Devant la mairie, les maisons viennent d'être démolies ouvrant ainsi le passge vers la place Coffornic. La maison blanche qui luit n'est autre que l'ancienne mairie avec à ses côtés l'ancienne écoles. Sur la partie haut de la photo, le golfe du Morbihan et la presqu'île de Langle.

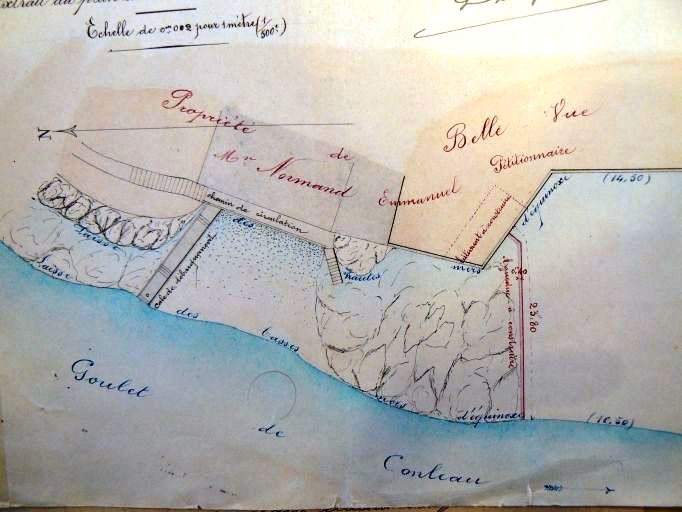

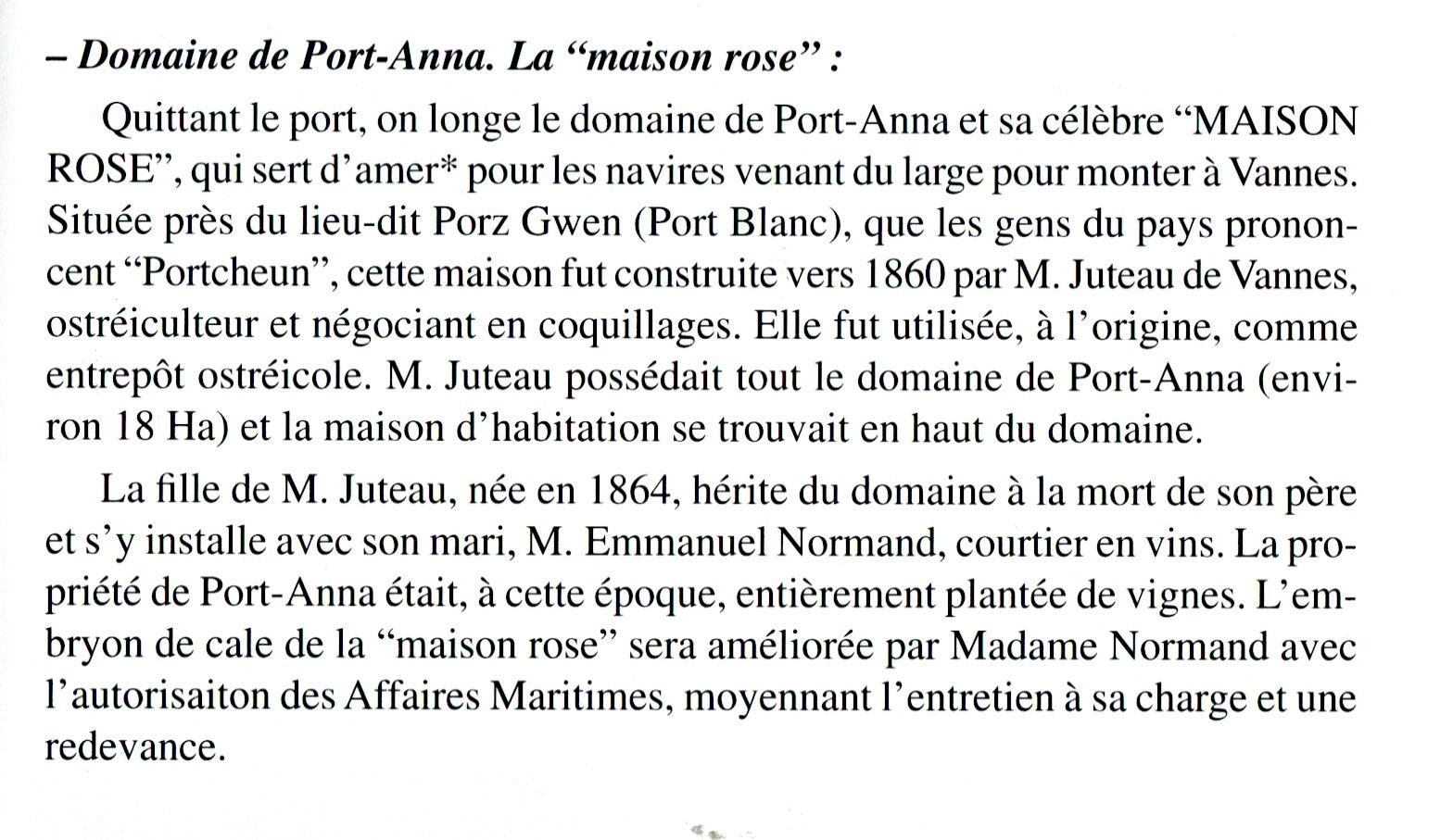

Dans son livre "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui", Camille ROLLANDO explique en ces termes l'origine de la "Maison Rose" située au boue de la butte de Bellevue, les "pieds dans l'eau" et bien connue de tous les marins pour qui elle est un véritable amer, synonyme de l'arrivée à Conleau et Port-Anna.

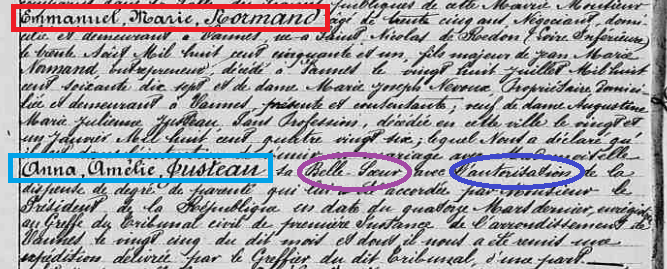

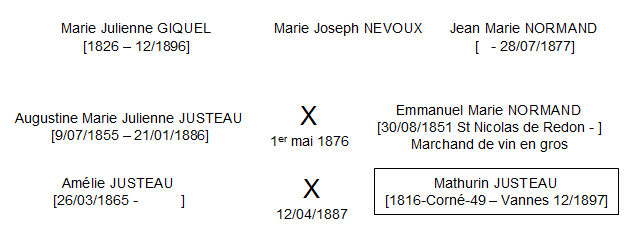

A partir des registres d'état civil et des sites on peut préciser la genealogie de la famille JUSTEAU (et non Juteau). M. JUSTEAU mariera sa fille Augustine le 1er mai 1876 à Emmanuel Marie NORMAND. Celui-ci devenu veuf en 1886, prendra pour épouse le 12 avril 1887, sa propre belle-soeur Amélie. Il faudra toutefois l'accord du tribunal à cause du lien de parenté.

voir aussi el site : http://tribulations.fr/maison-rose-aux-volets-clos-sene/#.VSgsTGf9m70

L

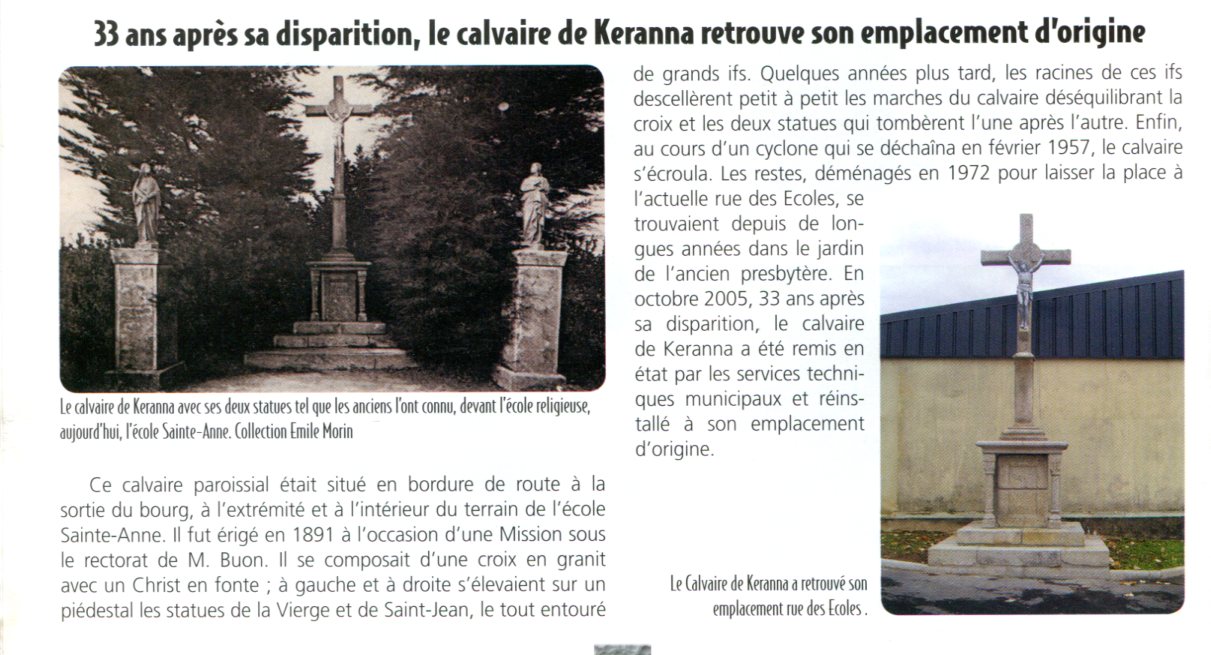

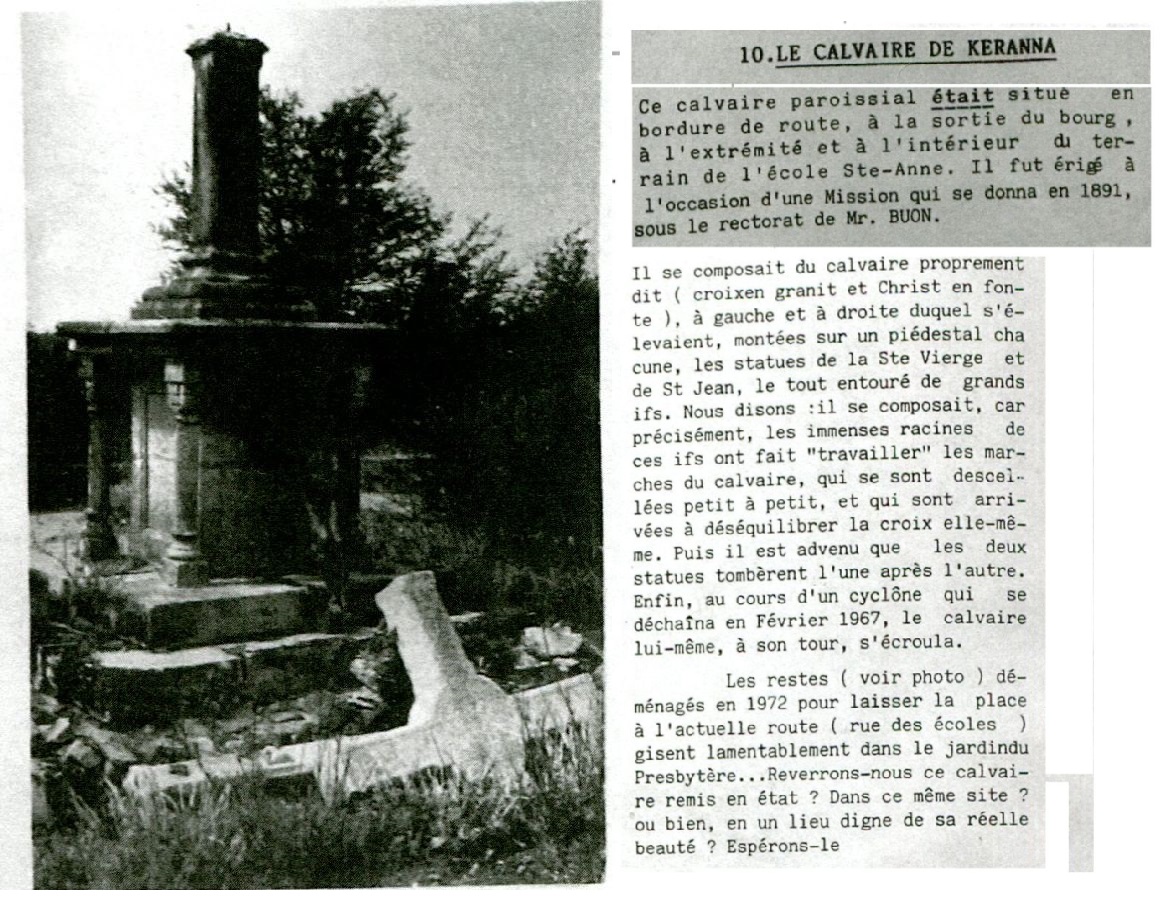

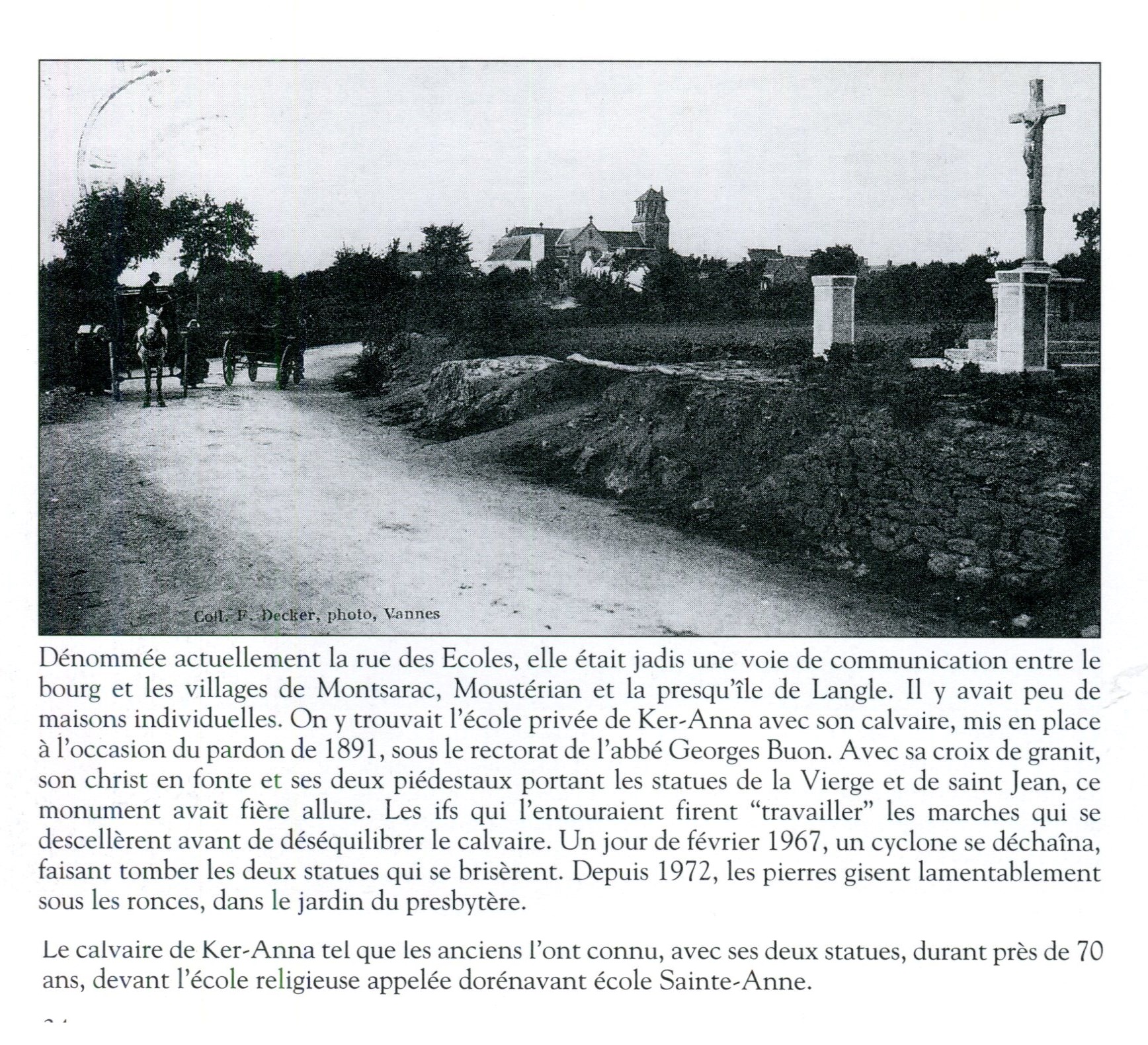

La croix actuellement visible devant l'école catholique Sainte-Anne se trouvait jadis sur une rue menant de Moustérian vers le bourg.

Un numéro du bulletin municipal nous rapelle l'histoire de cette croix :

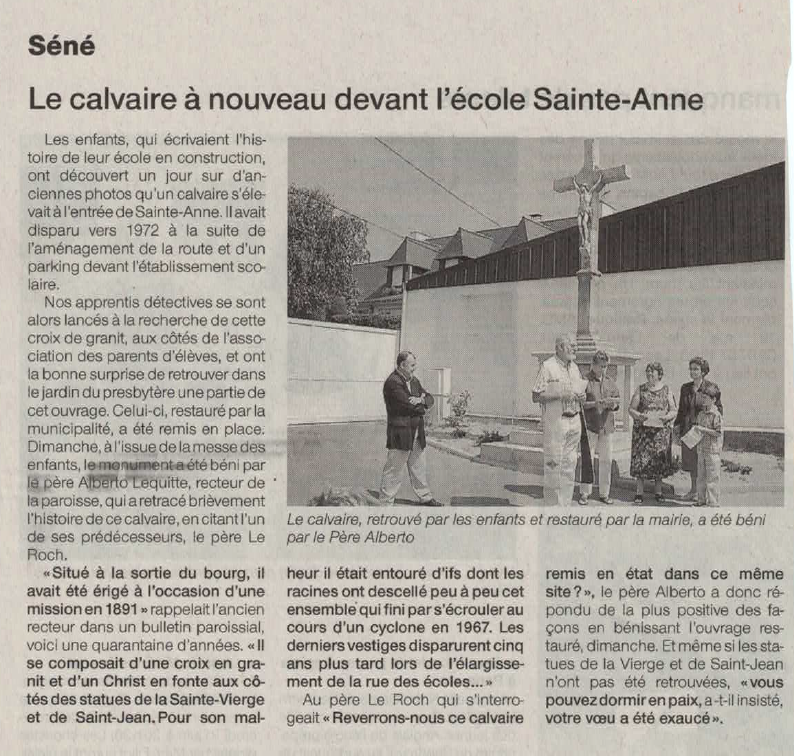

"Ce calvaire paroissial était située en bordure de route à la sortie du bourg, à l'extrémité et à l'intérieur du terain de l'école Saint-Anne. Il fut érigé en 1891 à l'occasion d'une Mission sous le rectorat de M. Buon (c'est à dire quand Georges Le Buon était recteur à Séné). Il se composait d'une croix en granit avec un Christ en fonte; à gauche et à droite s'élevaient sur un piédestal les statues de la Vierge et de saint Jean, le tout entouré de grands ifs. Quelques années plus tard, les racines de ces ifs descellèrent petit à petit les marches du calvaire déséquilibrant la croix et les deux statues qui tombèrent l'une après l'autre. Enfin, au cours d'un cyclone (grosse dépression) qui ce déchaîna en février 1957 (en fait 1967), le calvaire s'écroula. Les restes déménagés en 1972 pour laisser place à l'actuelle rue des Ecoles, se trouvaient depuis de longues années dans le jardin de l'ancien presbytère. En octobre 2005, 33 ans après sa disparition, le calvaire de Keranna a été remis en état par les services techniques municipaux et réinstallé à son emplacement d'origine. Il fut inauguré le 21 juin 2006 par le Père Alberto (lire article ci-dessous).

A l'époque, l'abbé LE ROCH s'était ému de voir au presbytère les fragment des statues.

Emile MORIN dans son ouvrage "Le Pays de Séné" nous livre quelques précisions supplémentaire sur la croix de Keranna.

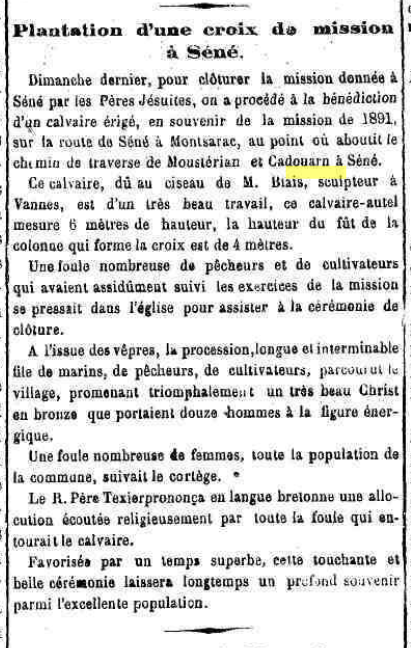

Avec un peu d'astuce et de patience on retrouve un article du Courrier des Campagnes daté du 18 avril 1891 qui relate la plantation de la croix qui eut lieu à Séné. On y apprend que le sculpteur était M. Biais de Vannes et que ce jour le révérend père Teixier prononça une allocution devant une foule nombreuse.

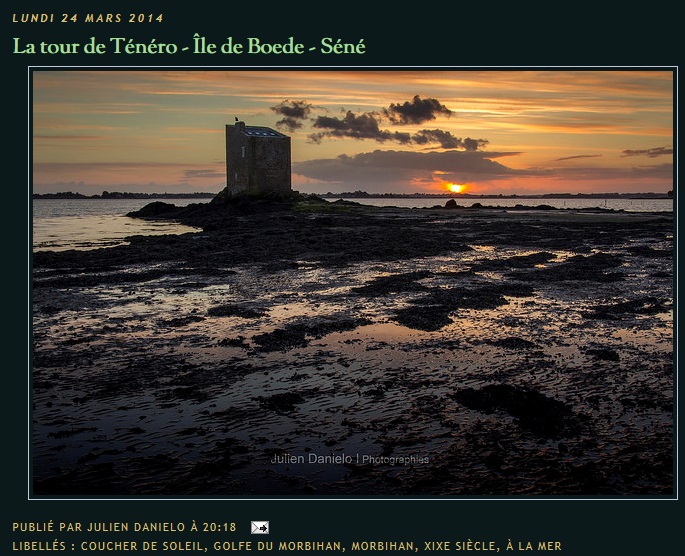

Histoire de La Tour TENERO

https://sites.google.com/site/tourtenero/histoire-de-tenero

Texte rédigé par J. de Certaines le 10-09-2011, v2

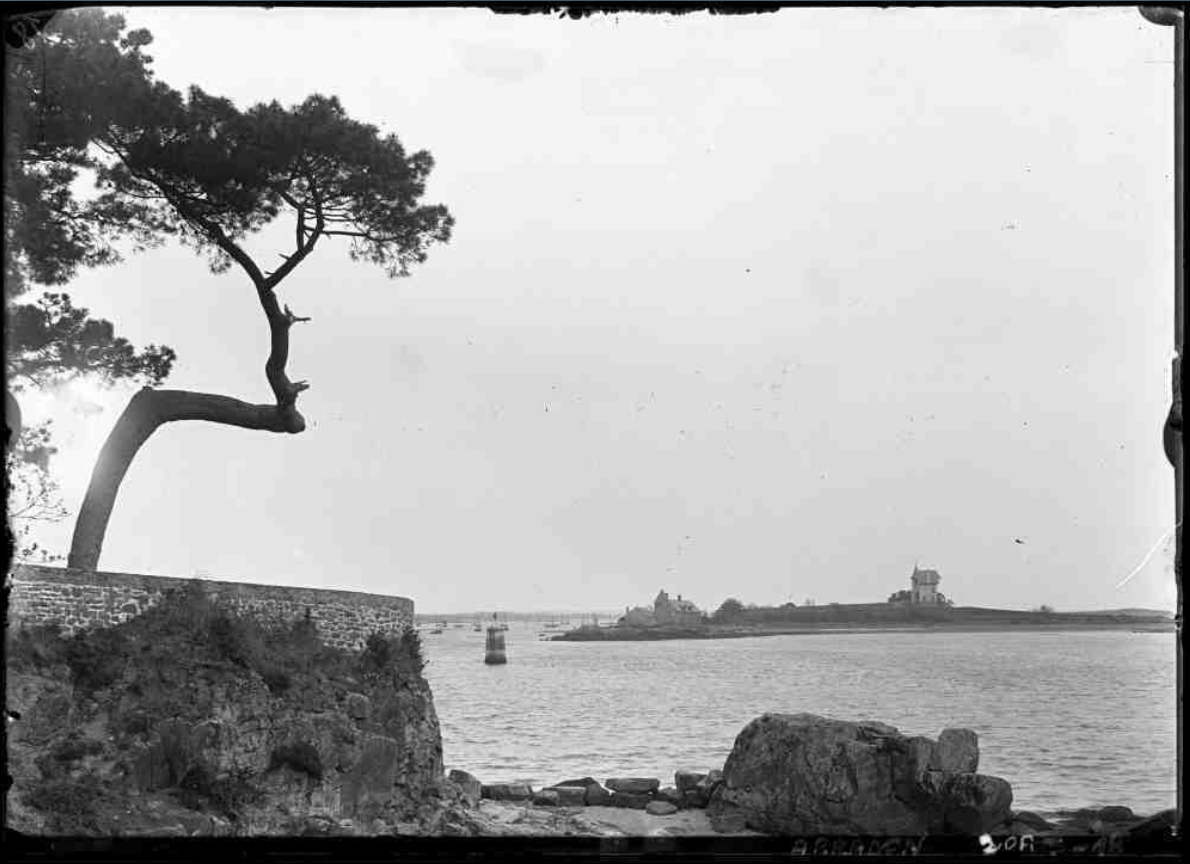

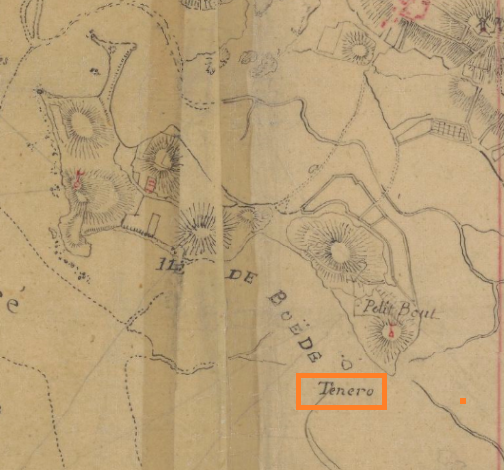

L’origine de la tour de Ténéro (47° 36’ 08,44 Nord, 02° 45’ 20,89 Ouest, canton de Vannes-Est, commune de Séné, au SE de l’ile de Boëd) n’est pas élucidée.

Les documents retrouvés sont à ce jour insuffisants pour étayer des certitudes. Le service historique du Musée des Douanes de Bordeaux s’est révélé incapable de retrouver les informations souhaitées sur les réseaux douaniers du Morbihan aux XVIIIe et XIXe siècles. On ne peut donc qu’émettre des hypothèses seulement étayées par leur vraisemblance.

Deux hypothèses sont discutées : soit elle n’a été qu’un poste de gardiennage des parcs à huîtres et daterait alors de la fin du XIXe siècle, soit elle a pour origine un poste de douane, reconverti plus tard en poste de surveillance des parcs à huîtres, et serait alors plus ancienne d’au moins un siècle.

Une carte de 1771-185 indique toutefois que le rocher sur lequel est construite la tour, s'appelle déjà Tenero".

Histoire connue depuis 1884.

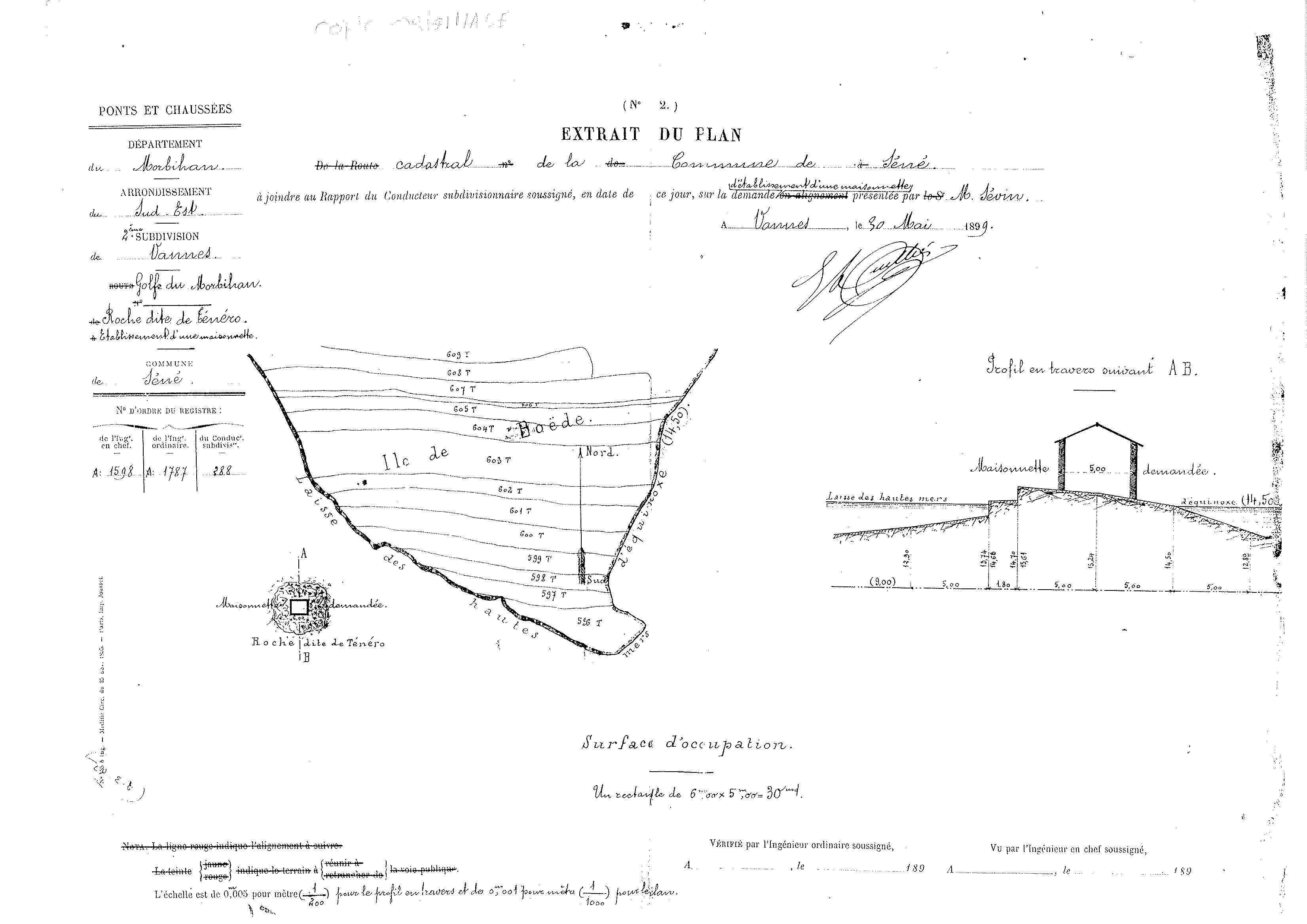

La première implantation connue de source sûre est un poste de surveillance des parcs à huîtres édifié entre 1884 et 1891 par Jean-Louis Gregam, ostréiculteur. On peut s’interroger sur la localisation de cette tour, au ras de l’eau, alors que juste derrière elle, une butte culmine à 15m offrant un point de vue amélioré. L’édifice a été détruit en 1891 puis reconstruit en 1899 par Mathurin Sévin, retraité de la gendarmerie, buraliste et ostréiculteur.

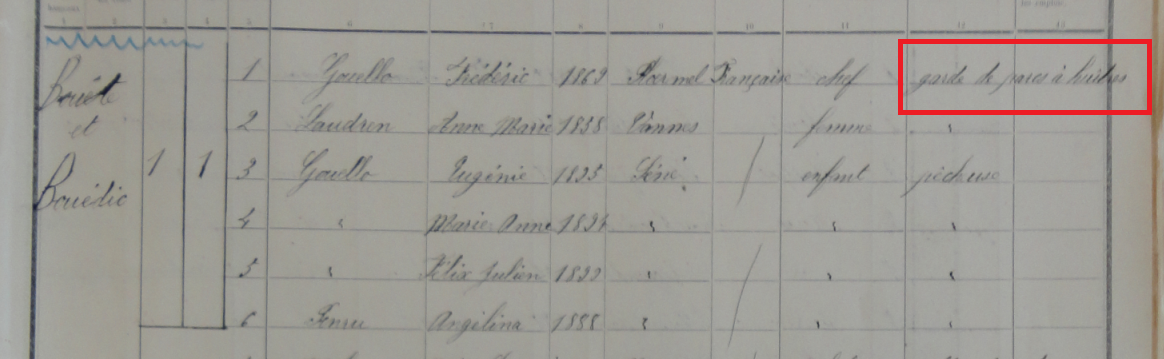

Au dénombrement de 1906 et de 1911 le chef de famille Gouello déclare l'activité de garde de parc à huitres. Sur les autres dénombrements antérieurs et postérieurs aucune famille ne déclare cette activité sur Boed.

Sa concession d’ostréiculture (n° 516) est reprise en 1935-36 par Joseph Sévin (d’où le nom parfois donné de « cabane à Sévin ») puis de 1944 à 1985 par Madame Pellen (de la famille Sévin). Ensuite abandonnée, la tour devenue possession de l’État est confiée le 7 mars 2007 à l’Association Ténéro pour la réhabiliter et la mettre en valeur. C’est en fonction de ces données que la fiche du patrimoine de Bretagne (GLAD, le portail des patrimoines de Bretagne) la date de 1899 tout en la mentionnant « douane », ce qui parait contradictoire puisqu’en 1899 les douanes n’avaient aucune raison de se maintenir sur un tel site.

Une tour douanière sous Napoléon vers 1808 ?

La gabelle (impôt sur le sel) était sous l’Ancien Régime, depuis le monopole royal sur le sel établi par Philippe VI en 1343, l’impôt le plus impopulaire et le plus inégalitaire d’une région à l’autre : le prix du minot (52 litres) de sel était par exemple vingt fois plus élevé en Anjou (pays de « grande gabelle ») qu’en Bretagne (pays de « franc salé »). Il en résultait une intense contrebande qui servit notamment à fournir (avec aussi la révocation de l’Édit de Nantes) les galères en « faux-sauniers » condamnés sous Louis XIV. Des esprits éclairés remettait déjà en cause la gabelle bien avant que la Révolution ne l’abolisse ; en 1707, Vauban écrivait : « Le sel est une manne dont Dieu a gratifié le genre humain, sur laquelle par conséquent il semblerait qu’on n’aurait pas dû mettre de l’impôt. »Qui dit « contrebande » dit « douaniers » : à la fin de l’Ancien Régime, il y avait en France 15000 « gabelous », soit trois fois plus que de gendarmes.

Ces douaniers étaient répartis en brigades, en particulier dans les zones littorales, avec leurs casernes et leurs postes de surveillance. On les appelait aussi les « catula » en fonction de la question qu’ils posaient aux gens qu’ils interpellaient : « Qu’as-tu là ? ».La Révolution a supprimé la gabelle en 1791 mais, à court d’argent, Napoléon devait la rétablir en 1806 tout en l’uniformisant.Les années 1808-1809 furent des années d’implantations intensives de casernes de douaniers et abris de surveillance dans le Morbihan, en particuliers dans les zones où étaient implantés des marais-salants.

Un dénombrement sur le cadastre de 1833 donnait 212 hectares de marais-salants sur Séné soit plus de 10% du territoire de la commune.En 1848, la loi abolissant la taxe sur le sel et autorisant son importation annonçait le début du déclin des salines du Morbihan, progressivement remplacées par l’activité ostréicole naissante.S’il y a eu une période active pour les gabelous du Morbihan, elle se situe donc entre le rétablissement de la gabelle par Napoléon en 1806 et son abolition en 1848 ; c’est donc dans cette moitié du XIXe siècle qu’il faut rechercher la possible construction (ou reconstruction) de la tour de Ténéro. On peut d’ailleurs se demander pourquoi cette tour aurait été construite au niveau de la mer alors que la butte au sud de Boëde culmine à 15 mètres et aurait donc été un excellent lieu pour y installer un poste d’observation.À cette époque, la douane était organisée en brigades pouvant comporter une centaine d’hommes mais subdivisées en équipes de cinq à dix hommes. Pour la surveillance rapprochée des marais-salants, des équipes de deux douaniers, l’un de garde, l’autre se reposant, disposaient de cabanes en torchis, les « abri-vents ».

Suite à la décision de Napoléon en 1806, un grand programme de construction de casernements et postes de douanes plus conséquents eut lieu dans le Morbihan en 1808-1809. Un centre de recette fut établi aux Quatre-Vents à Séné. En 1841, Séné comportait 31 douaniers, il y en avait 57 à l’île aux Moines, une dizaine à l’île d’Arz… P. Huon note un afflux de douaniers dans la zone de Séné dés 1806.Parmi les postes de douanes de la région, on relève Kerliscond, Cariel, Langle, Monsarac, Varsach, Bararach, Cadouarn, Falguerec, Brouette et Boëd.Il n’est pas impossible que le poste mentionné à Boëd soit la tour de Ténéro. En effet, si l’on regarde la carte marine résultant des levées de 1819 et 1820, la roche de Ténéro est partie intégrante de l’île de Boëd, ce qui n’est pas choquant si l’on tient compte du lent enfoncement du golfe du Morbihan.Or ce poste de Boëd représentait une situation exceptionnelle pour contrôler, de l’est à l’ouest par le sud, les salines de Séné et Saint-Armel, celles de Rudevent sur l’île d’Arz ainsi que le trafic maritime vers et depuis la rivière de Noyalo.En effet, la contrebande se faisait soit par terre (chevaux et piétons) soit par mer, ce qui justifie un poste sur la roche de Ténéro. Les îles étaient considérées comme des entrepôts de contrebande et, en face, Arz, l’île des capitaines, possédait une flotte de caboteurs dont les armateurs îliens étaient aussi parfois propriétaires de salines. Les armateurs devaient en effet faire aussi bien des déclarations d’entrée par mer que de sortie, ce qui ne devait pas toujours être fait très rigoureusement. Un poste d’observation important face à Arz paraissait donc particulièrement justifié.De plus, le sel n’était pas seul en cause.

La Bretagne tenait une place particulière dans la contrebande du tabac qui n’était autorisé au débarquement que dans quelques grands ports comme Nantes, Saint-Malo, Morlaix ou Lorient. Le « faux-tabac » pouvait très bien pénétrer aussi depuis l’Espagne ou l’Angleterre par les navires d’Arz qui chargeaient en retour du « faux sel ». Localement, les contrebandiers utilisaient des « yoles » à fond plat (ancêtres des « plates » du golfe) mais aussi des navires plus gros, de 10 à 15 mètres, gréés en chasse-marées.La contrebande était importante et suscitait une répression parfois cruelle ; Napoléon a fait établir en 1810 un marquage au fer rouge « VD » (voleur des douanes) pour les contrevenants.Dans l’été 1814, il y eut une pénurie de sel dans la région de Vannes qui entraina une intensification de la contrebande et du pillage des salines. Le 26 août 1814 près de Boëd, une armée de quatre-vingt fraudeurs s’oppose à une cinquantaine de douaniers armés renforcés par des grenadiers des 130e et 75e régiments de ligne et la douane à cheval de Meucon. Malgré l’ampleur exceptionnelle de cette « escarmouche », il n’y eut que des blessés dans les deux camps. Est-ce cet incident qui incita à construire la tour de Ténéro à la place d’un simple abri-vents ? Un poste douanier à Boëd est mentionné en juin 1816 avec quatre gabelous qui mirent en déroute des voleurs de sel. La taille de la tour de Ténéro correspond assez bien à l’hébergement d’une sous-brigade de quatre ou cinq douaniers.

De la protection des salines à celle des parcs ostréicoles à la fin du XIXe siècle.

La consommation d’huîtres était importante chez les grecs et les romains. Elle le sera aussi sous l’ancien régime, mais seulement dans la classe la plus riche : Vatel se serait suicidé parce que ses bourriches n’étaient pas arrivées à temps ! Mais cette consommation provenait du dragage d’huîtres plates (Ostrea edulis) sauvages et non de l’aquaculture. La drague abîmait les fonds et détruisait les gisements, renforçant vers 1850 la nécessité de passer de la cueillette à la culture, ce qui se fera en Bretagne quelques années après les débuts dans le bassin d’Arcachon. Dès le milieu du XIXe siècle, l’huître creuse (Crassastrea angulata), dite « portugaise », était cultivée dans l’estuaire du Tage. En 1868, « Le Morlaisien » jeta à la mer sa cargaison d’huîtres portugaises et le bassin de Marennes-Oléron fut ainsi colonisé. L’huître creuse, beaucoup moins chère à produire que la plate, contribua ainsi à la démocratisation de la consommation d’huîtres qui explosa dans le dernier quart du XIXème siècle.

Les débuts de l’ostréiculture sont très liés aux « conflits d’usage » du littoral : c’est en 1539 qu’un édit de François Ier intègre le rivage au domaine royal, étendu à la zone d’estran par les ordonnances de Colbert et un décret de 1852 mais les conflits existent aussi entre les paysans-riverains et les inscrits maritimes défendus par la Marine : l’ostréiculture est-elle une activité de paysans (de la mer) ou une activité de marins ? Déjà du temps de la drague, une réglementation, notamment sous Louis XV, en avait fixé des limites. Dès lors qu’il y a réglementation, il y a fraude et les sinagos, formés par la contrebande du sel, y excellaient. En 1848, la goélette « La Gazelle » est envoyée sur les côtes du Morbihan pour pourchasser les fraudeurs ne respectant pas les règles de dragage, et notamment les sinagos. En 1874, le préfet maritime de Lorient écrivait : « Quant aux pêcheurs de Séné, ils sont peu intéressants par eux-mêmes. Ma lettre d’hier vous informe de l’intention qu’ils ont manifesté de piller les huîtres semées dans le Morbihan… C’est une population active mais turbulente et à laquelle il est difficile de faire accepter de régler même lorsqu’elles sont faites en vue de leur intérêt… ».

Les débuts de l’ostréiculture (même si le mot culture est inapproprié pour désigner un élevage) sont très liés aux travaux du biologiste Victor Coste, proche de Napoléon III. En 1855, le commissaire de la Marine affirme que la reproduction artificielle des huîtres est maîtrisée.

Une première concession morbihannaise est attribuée en 1858 dans la rivière de Pénerf. On considère que c’est en 1863 que l’ostréiculture a pénétré dans le golfe du Morbihan dans la rivière d’Auray avec une concession accordée à M. Lizard, puis à Saint-Armel avec la concession de M. Pozzy en 1874, Larmor-Baden, Arradon, Séné, Arz avec la famille Jardin vers 1875… C’est aussi vers cette époque que Napoléon III a organisé l’exploitation du domaine public maritime. Aujourd’hui après les épizooties du milieu des années 1960 et du début des années 1970, c’est l’huitre creuse japonaise (Crassostrea gigas) qui est cultivée. La crise en cours de mortalité des naissains (particulièrement chez les triploïdes) va sans doute contraindre à rechercher une nouvelle espèce.Dès le début de l’ostréiculture, la protection des parcs contre le pillage s’est imposée comme s'était imposée la surveillance du dragage. Dans les périodes où la production est inférieure à la demande, les vols augmentent. C’est le cas aujourd’hui : en 2010, quatre vingt gendarmes ont été mobilisés dans le Morbihan pour la protection des parcs, assistés de bateaux et d’hélicoptères et complétés par des sociétés privées de surveillance et des gardes assermentés. Il est donc probable que la fin du XIXe siècle, avec l’explosion de la demande, a été aussi une époque de pillage dans les parcs nouvellement implantésLa surveillance des parcs ostréicoles a donc logiquement pris la suite de la surveillance des salines dans la mesure où les voleurs d’huîtres ont logiquement succédé aux voleurs de sel.Il y a du cependant avoir un « trou » entre les deux dans la mesure où les marais salants ont disparu progressivement vingt ou trente ans avant le développement de l’ostréiculture en Morbihan.Sur une roche basse exposée aux attaques de la mer, cette vingtaine d’années a du suffire pour dégrader la tour de Ténéro. Les restes de celle-ci ont pu alors servir de fondement à l’implantation de la première cabane de surveillance ostréicole sur ce site par Jean-Louis Grégam entre 1884 et 1891. Cette cabane aurait été ultérieurement reconstruite sur les mêmes fondements reprenant le plan de l’ancienne tour douanière, une tour carrée de 5 mètres sur 5 caractéristique des tours douanières du début du XIXe siècle que l’on retrouve par exemple aussi sur la bute de la pointe de Bararach au nord de Port-Anna, point de surveillance de la rivière de Conleau.

Conclusion provisoire.

Compte-tenu de l’importance des constructions douanières dans le Morbihan vers 1808-1810, il serait étonnant que ce site stratégique de l’île de Boëd n’ait pas été utilisé. Il est d’ailleurs possible que la tour construite avec sa configuration carrée caractéristique des constructions douanières du Morbihan (contrairement par exemple aux tours génoises rondes du littoral méditerranéen) ait elle-même succédé à une implantation douanière plus ancienne ; rappelons que le sentier des douaniers a été implanté sur le littoral en 1791. Cette construction probable des années 1808-1810 faisait peut-être elle-même suite à une construction douanière datant de l’ancien régime.

En 1848, lors de l’abandon de la taxation du sel, cette tour a dû être logiquement abandonnée par la douane. Il s’en est probablement suivi une période de vingt ou trente ans pendant laquelle, non entretenue, elle a pu être partiellement détruite par les intempéries.Lorsque la consommation d’huîtres explose en se démocratisant vers 1860, le pillage des concessions a dû faire renaître une situation analogue à ce qu’avaient été, un demi-siècle plus tôt, le pillage des marais salants et la contrebande. Mais les moyens de l’État mis au service des douanes étaient plus importants que les moyens des ostréiculteurs pour préserver leurs parcs. Il est donc logique qu’un Jean-Louis Grégam ou un Mathurin Sévin n’aient pas reconstruit la tour dans ses dimensions antérieures.Les archives nous disent qu’en 1891, Jean-Louis Grégam démolit sa cabane. Rappelons que les difficultés économiques ont fait baisser la consommation d’huîtres à cette époque (et ce jusqu’à la fin de la guerre de 1914-18) ce qui devait logiquement réduire l’incitation au pillage. Peut-être même Grégam a cessé sa production jusqu’à ce que sa concession soit reprise en 1899 par un retraité, Mathurin Sévin.Lorsque la concession ostréicole est reprise en 1935-36 par Joseph Sévin, la consommation d’huîtres est repartie, ce qui justifierait une reconstruction de la tour de surveillance jusqu’à ses dimensions douanières antérieures (plus de 6 mètres de haut).

En conclusion :1°) Il n’est pas impossible que le site de Ténéro ait été utilisé comme poste de douane dès l’ancien régime, sa position en faisant un site exceptionnel d’observation des mouvements dans la partie nord-est du Golfe du Morbihan.2°) Il est plus que probable qu’une construction douanière y ait été faite après la restauration de la gabelle par Napoléon en 1806. La structure carrée de la tour correspond en effet à l’architecture des tours douanières.3°) À l’abolition de la taxation du sel en 1848, cette tour a dû être laissée à l’abandon pendant quelques dizaines d’années, ce qui a pu provoquer sa destruction partielle par les intempéries.

4°) Lorsque la surveillance des parcs à huîtres est devenue nécessaire avec la démocratisation de la consommation et donc la pression sur la production, les premiers ostréiculteurs ont pu récupérer les ruines pour y établir une cabane de surveillance.5°) Lors de la baisse de la demande de la consommation pour des raisons économiques vers 1890, cette cabane a pu être provisoirement démolie ou abandonnée.6°) Lors de la reprise de la demande après la guerre de 1914-18, la surveillance des parcs s’imposant de nouveau de façon plus importante, un édifice plus conséquent a pu être reconstruit sur la base et selon les plans de la tour ancienne.

Éléments de bibliographie.

Jean Bulot, L’ile des capitaines – Chronique maritime et sociale d’une île du Ponant du XVII au XXème siècle, Editions AMB –Liv’Editions, 2001.Jacques de Certaines et Jean Bulot, Dossier pour la réhabilitation des salines de Rudevent, Dossier privé déposé à la mairie de l’île d’Arz et au Conseil Général du Morbihan, 2008.Pierre Dalido, Séné salines, Cahiers d’Histoire maritime du Morbihan, n° 24, juillet 1993, pp 84-144 et n° 25, Novembre 1993, pp 87-130.Michel Donatien, Les marais salants de Séné de 1720 à 1900, Gazette de l’île aux Moines, n° 133, 1984.Yvon Dufrêne, Gabelous et culs salés : la fraude du sel au XIXème siècle dans le Morbihan, Ass. des Amis de la réserve de Séné, 2001.Jacques et Ronan Guillet, De 1850 à nos jours, l'ostréiculture en Bretagne, Coop Breizh 2008.Paul Hervé, Sus aux salines, chronique judiciaire du Morbihan de jadis, Bull. Soc. Polymathique du Morbihan, 110, 1983, pp 21-22.Jean-Claude Hocquet et Jean-Luc Sarrazin, Le sel de la baie – Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantique, Presses Universitaires de Rennes, 2006.Paul Huon, Sinagots et douaniers, Cahiers d’Histoire maritime du Morbihan, n° 25, Novembre 1993, page 131.Françoise de Person, Bateliers contrebandiers du sel, Ed. Ouest-France, Rennes 1999.Camille Rolando, Séné d’hier et d’aujourd’hui, Mairie de Séné, 1996.

Elisabeth Rogani, L’Administration des douanes d’Ancien Régime : fonctions et résistances à ces fonctions sur le littoral breton au XVIIème siècle, in G.Le Bouëdic et C.Cerino (Eds), Pouvoirs et littoraux du XV au XX ème siècle », Presses Universitaires de Rennes, 2000.

Université du troisième âge et pour tous, Il y a cent ans sonnait le glas des marais salants morbihannais, Vannes, n° 5, 1981.

Merci à ceux qui voudront bien amener des corrections ou des compléments à cette note