Maires de Séné

- Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie

- Les mairies de Séné

- Henri MENARD, un maire moderne à Séné

- Les maires honoraires de Séné

- Les maires de Séné de la Révolution à 1870

- Les maires de Séné sous la III° République

- GACHET & SEVIN, funestes adversaires1901

- LE MOUELLIC, maire pendant la guerre

- ROBERT, maire de Séné 1919-1928

- Les maires de Séné depuis la Libération 1945-80

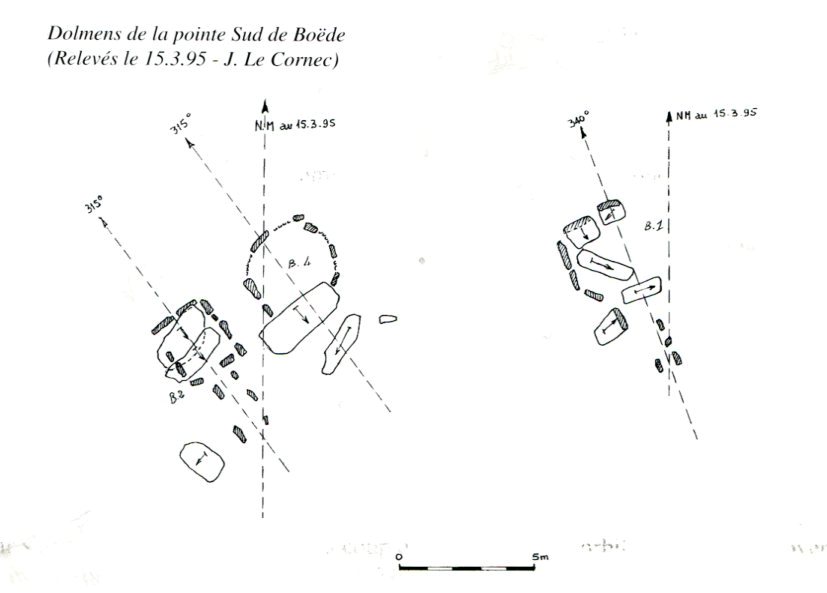

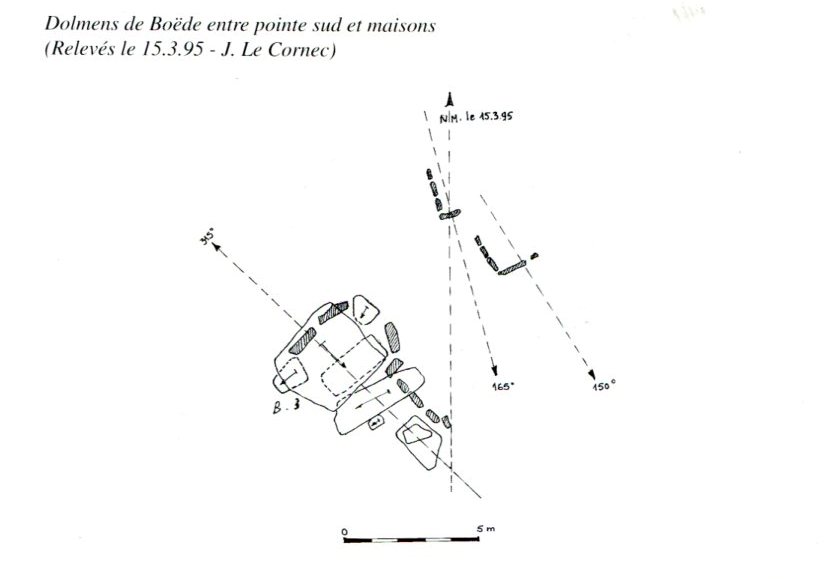

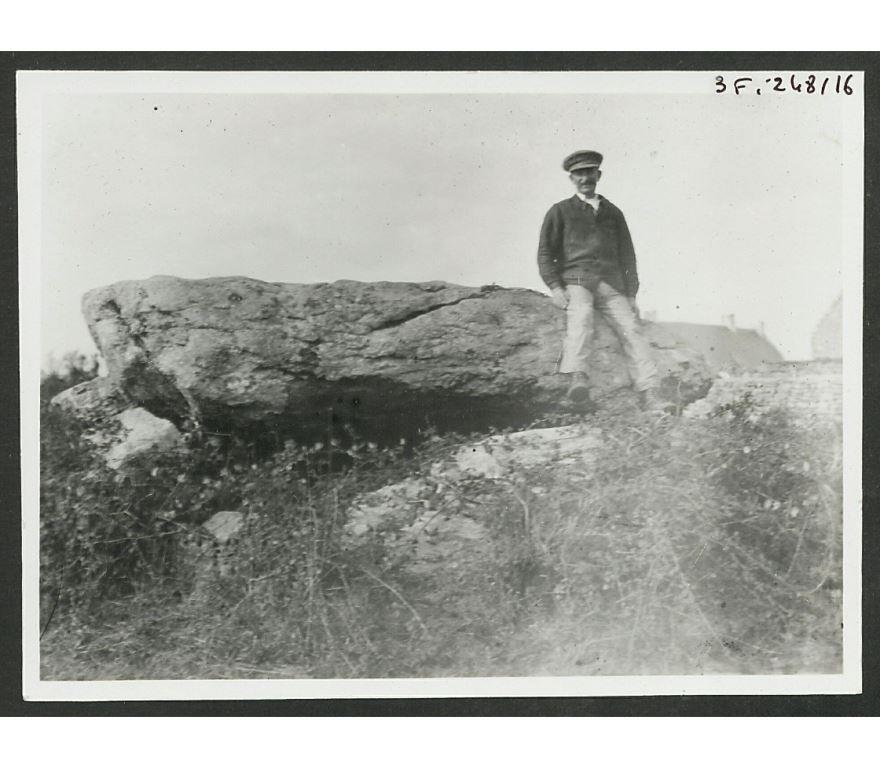

Séné conserve quelques monuments mégalithiques témoins de l'établissement d'habitants 3 000 à 5 000 ans avant notre ère.

L'île de Boëde est le siège d'un cairn à deux dolmens; un ou deux autres dolmens auraient disparu à Boëde. Aujourd'hui la brousaille recouvre ces vestiges difficilement accessibles pour qui s'aventure sur l'île de Boëde.

Il aurait existé un dolmen ruiné il y a soixante-dix ans à Ozon.

Le dolmen de Gorneveze (4500 à 2000 avant Jésus Christ) est toujours en place dans le village du même nom, à l'entrée de la presqu'île de Langle, tout près du rivage. Il a été fouillé en 1878. Il était déjà bien figuré dans le cadastre de 1841.

L'ensemble de ces vestiges est inventoriés dans le cadre de la demande de classement au Patrimoine Mondial de l'Unesco qui permettra à Séné d'être un commune citée par l'UNESCO.(Voir le pdf ci-joint pour 'lensemble des sites du Morbihan).

L'ouverture d'une librairie dans le bourg de Séné mérite d'être signalée :

MAREE PAGES

7 PLACE DE LA MAIRIE

56860 SENBE

TEL : 02 97 40 62 31

06 88 22 42 47

E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

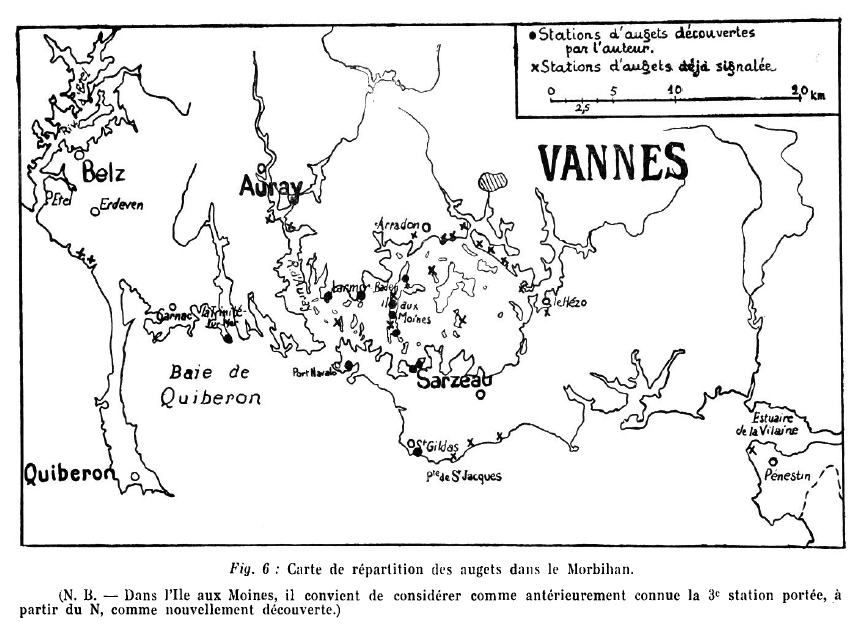

La côte de Séné recèle des vestiges de l'industrie primitive d'extraction du sel de mer comme un peu partout sur le littoral du Golfe du Morbihan.

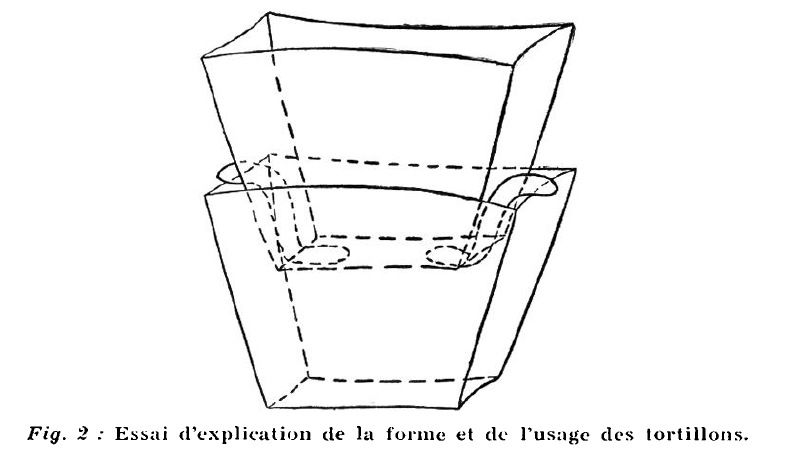

Avant de développer les salines dans les marais au XVIII°siècle, les habitants du littoral du sud Bretagne ont développé le séchage de saumures (eau concentré en sel) dans des fours à bois qui recevaient des godets, des petites auges d'env. 10 cm de long et quelques cm de haut, remplies de saumure. On parle dans ce cas de sauneries.

Cette technique remonte à la seconde période de l'âge de fer dite La Tène [ env.-450 à -25 avant JC] qui 'achève avec la conquête romaine. Les gaulois ou celtes (nos ancêtres les Venètes) maitrisaient cette technique de récupération du sel utile à la conservation des viandes et des poissons.

Les augets sont des petits récipients de terre, colorée, en forme de prisme, qui sont destinés à recevoir la samure au-dessus d'un foyer.

Cet exemplaire est visible au musée Archéologique de Vannes.

A Séné, on en a trouvé six fours à Boède, plusieurs à la pointe du Peschit, à Moustérian où existaient des lieux de stockage du sel, au gué du Moulin, à Cariel. Ces augets étaient empilés dans le four et maintenus séparés par des "tortillons" que l'on a retrouvé en nombre.

Il est plus probable que pour économiser le bois, on utilisait une saumure concentrée en sel produite dans les marais du littoral naturellement ou bien dans des cellules comme pour les marais salants.

Un autre hypothèse est l'extraction du sel à partir de sables littoraux qui se déssèchent au soleil. Dans ce cas, le sel de cuisine ou chlorure de sodium se dépose au dessus du sable alors que les autres minéraux dits sels déliquescents, dont le chlorure de magnésium restent enfouis. On récupérait le mélange sable/ sel qui brille au soleil et on le lavait à l'eau de mer pour récupérer des saumures qui étaient réduites en sels dans le four à augets. On récupère non pas des cristaux de sels mais une masse aqueuse concentrée en sel qui est mise à "ressuyer" pour éliminer le reste de sels déliquescents. Au bout de quelques mois, le sel s'est cristallisé.

Cette industrie de la saunerie cotoyait une production de briquettage qui produisait les augets et les autres ustensiles utiles au fonctionnement des fourneaux à sels.

Cette extraction utilisait san doute beaucoup (trop ?) de bois pou rproduire à la fois la poterie et pour faire évaporer le la saumure.

Elle est tombée dans l'oublie pendant le moyen supplanté par d'autres formes d'extraction de sel.

Ce n'est qu'au XVIII° que les Guérandais on réintroduit l'extraction du sel à Séné en développant les marais salants sur tout le littoral de la commune. Lire article les Salines.

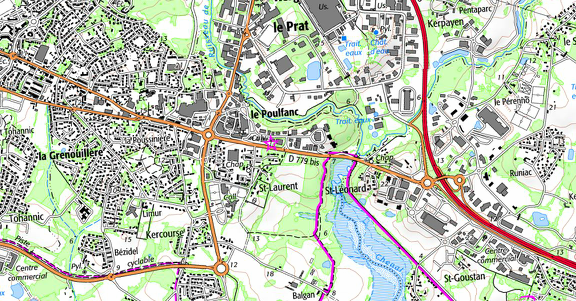

Le Liziec est le nom du ruisseau qui se jette dans la "rivière" de Saint Léonard, appelé aussi rivière de Noyalo.

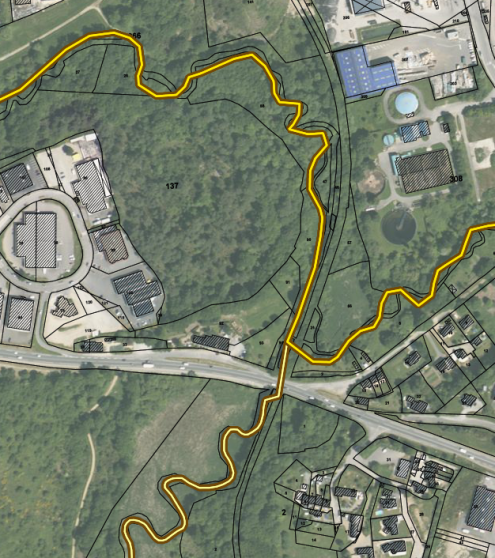

Ce ruisseau de 21.2 km de long prend sa source sur la commune d'Elven où il se nomme ruisseau de Caradec jusqu'à sa traversée de Saint-Nolff où il change de nom pour ruisseau de Condat. Passé le lieu-dit Gornay où il adopte ce nom, il continue son cours avant de recueillir les eaux des ruiseaux de Kerozer et Lihuanten en Saint-Avé. Il adopte son nom définitif au voisinage du Chateau de Liziec sa porte d'entrée à Vannes où il se faufile entre les quartiers de Bohalgo et la zone d'activités du Prat. Avant de se jetter dans la rivière de Saint-Léonard ou Noyalo, il recueillera les eaux du Talhouët.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_de_Noyalo

Ces rives sont un lieu de promenade méconnue à Séné car il faut "se la gagner" et oser s'aventurer derrrière les bâtiments commerciaux de la zone d'activité du Poulfanc. Mais cela en vaut la peine surtout en été quand il fait bien chaud, le promeneur y trouvera de la fraicheur.

Déjà en 1867, dans le guide Bretagne de la collection "Itinéraire Général de la France", Adolphe Joanne rapportait :

" Le vallon où se trouve cette grotte, dit M. Fouquet, est délicieux de fraîcheur en été; le ruisseau qui y serpente en murmurant, les beaux chênes qui y répandent leur ombre sauvage, aussi bien que les nombreux rochers qui s'y groupent de la façon la plus pittoresque, tout fait de ce vallon retiré et silencieux un lieu charmant".

Itinéraire :

Se garer près de la Banque Populaire au Poulfanc. Emprunter le sentier qui longe la rive droite du Liziec.

En ce début de tracé, on notera quelques pneus usagers dans le sable du ruisseau mais l'eau est claire sauf après la pluie. Un pêcheur rencontré y prend même des truites que toutefois il rejette à l'eau.

On longe l'arrière des batiments commerciaux et on débouche sur un 1er pont de bois à ne pas traverser pour rester toujours sur la rive droite du Liziec et sur la commune de Séné. On voit sur la droite un fossé où se déversent les eaux en provenance du bassin de rétention de la ZAC du Poulfanc situé en haut du talus, près de la route de Marcel Geistel. Un aménagement pour dépolluer un peu les eaux de pluies et de ruissèllement avant qu'elles ne se jettent dans le Liziec et puis en aval dans le Golfe du Morbihan..

On continue de longer le ruisseau ou parfois une rupture de pente crée une petite cascade.

Un panneau de danger nous indique que nous sommes pas encore arrivés à la Grotte de Jean II !

Encore quelques pas, la grotte se situe "topographiquement" juste derrière les magasins de l'association Emmaüs.

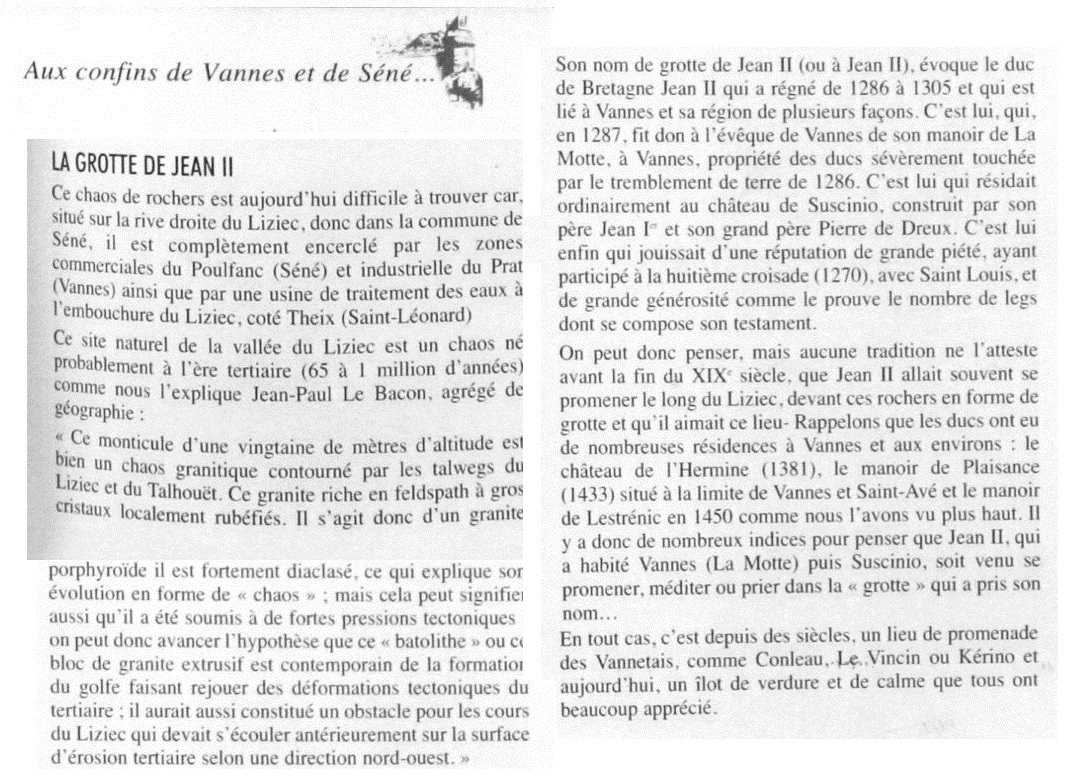

En fait de grotte, il s'agit d'un bel amas de roches granitiques, en terme de geomorphologie on dit "chaos granitique", étendu sur les communes de Vannes et Séné. Le Liziec s'y est faufilé et à installé son lit entre ses rocs. Un 2° pont de bois permet de gagner l'autre rive sur Vannes où il y a un autre amas rocheux moins élevé. Ce sentier, plus large, permet de revenir sur ses pas à gauche ou bien de gagner la zone industrielle du Prat sur la droite.

La légende dit que Jean II, duc de Bretagne aurait emprunté ce sentier comme l'explique cet extrait de la revue Les Amis de Vannes.

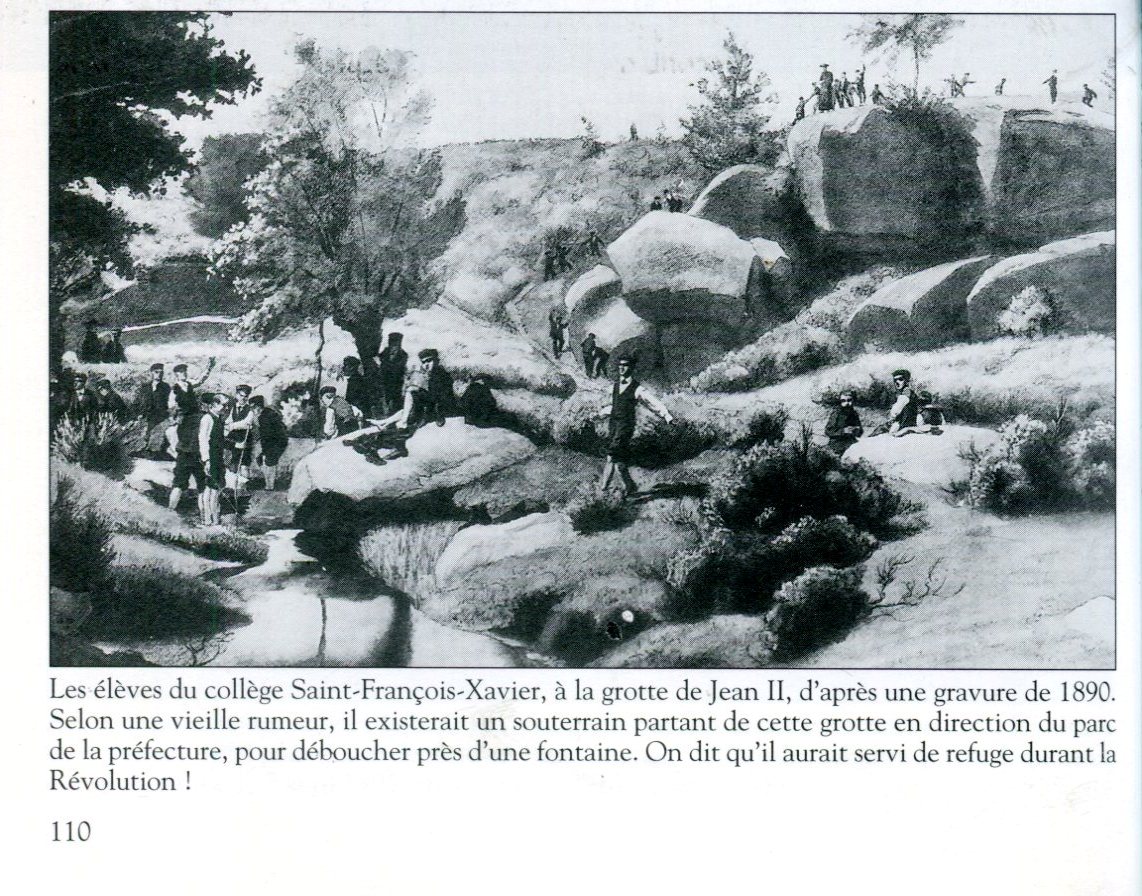

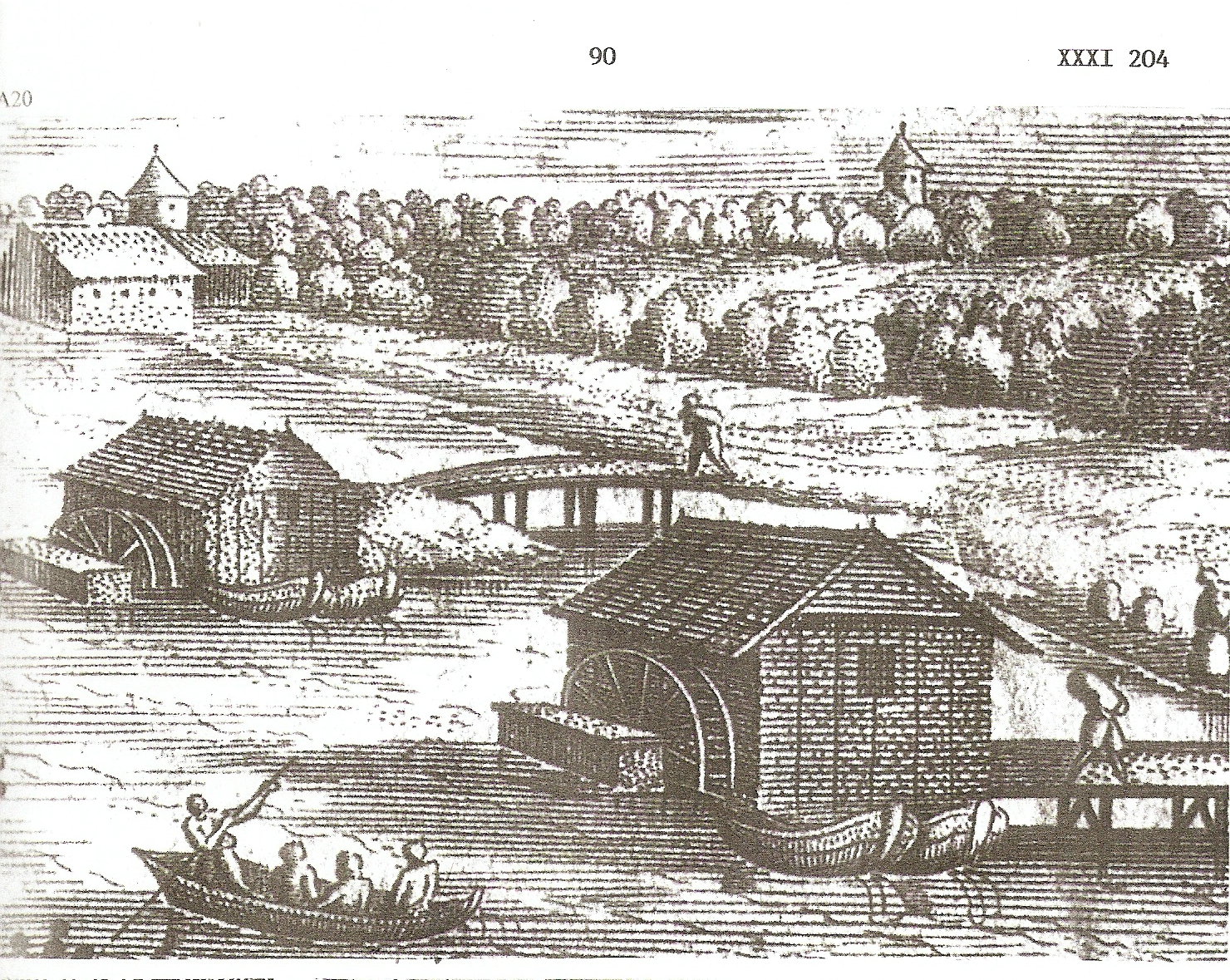

La zone n'a pas toujours été toujours boisée comme le montre la gravure de 1890 ci-dessous.

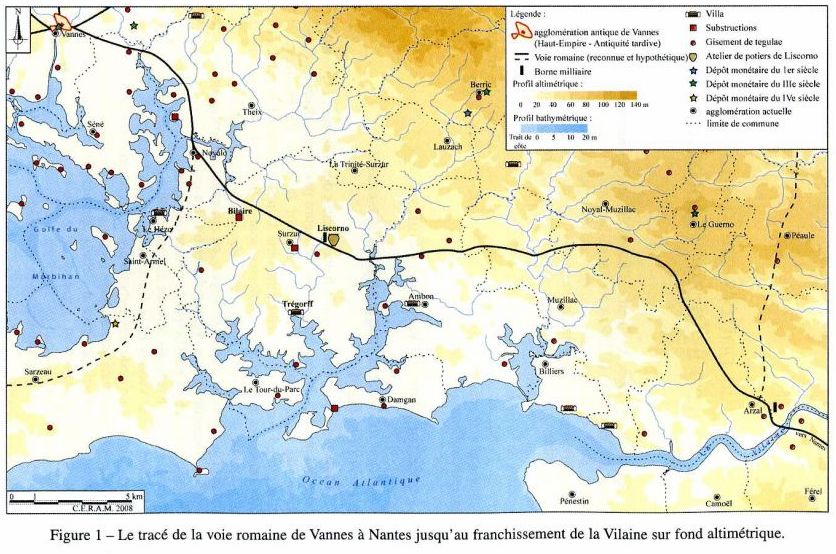

Les historiens situent également quelques part en cette zone, le franchissement du Liziec par la voie romaine qui relait Vannes à Nantes, bien avant la voie Royale et la future RN165 ! Certainement après la confluence du ruisseau du Talhouet avec le Liziec pour ne pas à avoir à franchir 2 ruisseux. Donc vraisemblablement au niveau du pont actuel de la route de Nantes, just'avant le débouché du Lizeic sur al rivière de Saint-Léonard.

Le chemin creux en pierre témoigne-t-il de cette époque ? Que dire de cet alignement de pieux encore visibles dans l'eau : surement un pont disparu. Une datation du bois serait utile. Il se pourrait que la voie romaine passe pas loin de la Grotte Jean II, mais à ce jour aucun chantier de fouille n'a été entrepris. Dommage! On pourrait trouver des vestiges romains et qui sait, l'entrée d'un souterrain qui conduirait à Vannes...

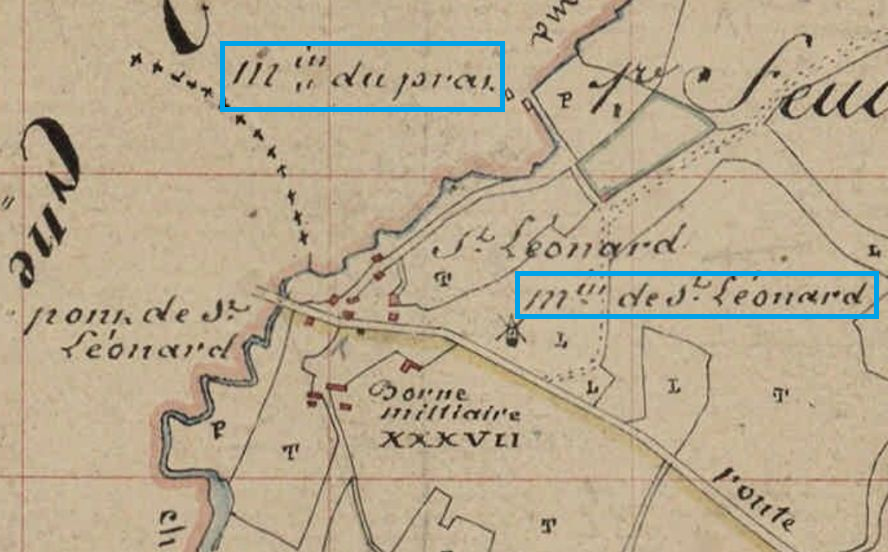

En continuant et en restant au plus près de la rive, un petit sentier conduit à l'exutoire des eaux en provennace de la station d'épuration du Prat dont on devine un bassin derrière les arbres. Un ouvrage grillagé laisse sortir un gros débit d'eau ma fois bien claire! La régie municipale de Vannes surveille bien la STEP (Station d'Epuration, en jargon d'assainissement). Ce site fut le siège d'un moulin dit du Prat, qui profitait d'une retenu d'eau.

En continuant le sentier adossé aux rochers, on finit par atteindre une prairie derrière le restaurant le Bouchon Breton. Ces longères qui datent de la 2° moitié du XIX siècle furent le siège de l'octroi, ce service fiscal qui prélevait une taxe sur les marchandises qui parvenaient à Vannes. Ils devinrent ensuite la maison de cabaretiers pour enfin abriter un ferronnier d'art et un restraurant [Lire Histoire de Saint-Léonard].

Un petit pont de bois nous fait passer pour quelques dizaines de mètres sur la commune de Vannes. On notera sur notre gauche la confluence du ruisseau du Saindo ou Talhouët (on est maintenant à Theix) et en dessous du talus un petit ouvrage de pierre qui permet à ce petit ruisseau de se jetter dans le Liziec.

Ce talus ne vous semble-t-il pas artificiel ? Il "balaffre" une prairie qui originellement recevait la confluence des ruisseaux du Saindo-Talhouet et du Liziec. Que fait-il là ?

Il s'agit en fait d'un talus aménagé dans les années 1890 pour y recevoir la voie de chemin de fer de la "Compagnie des Chemins de fer d'intérêt secondaire du Morbihan" ou C.M..

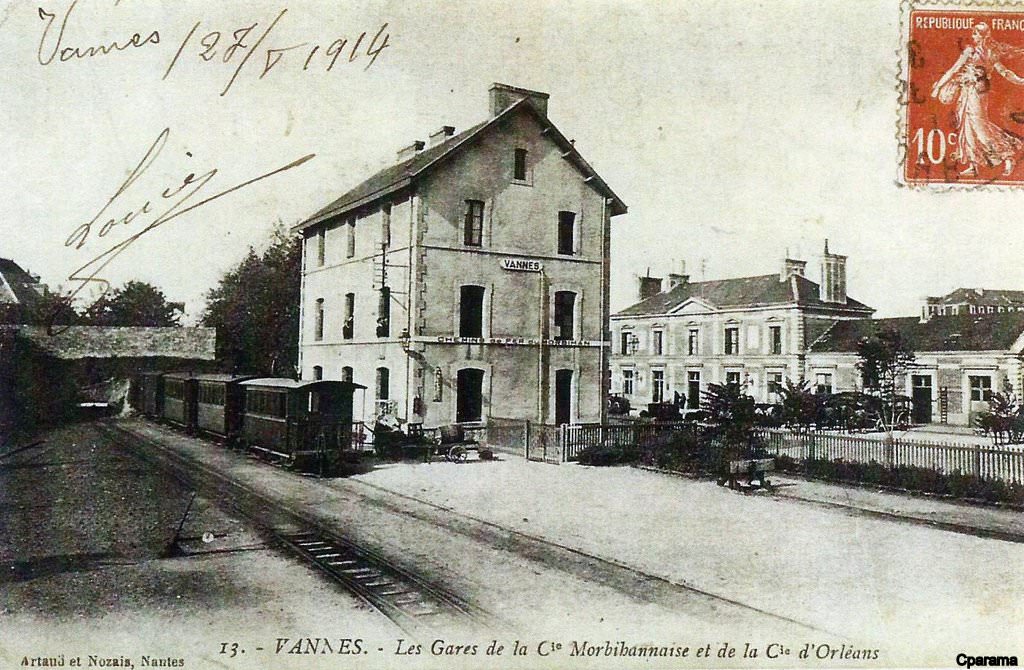

La C.M. entretenait diverses voies ferrées dans notre département et une ligne allant de Vannes vers Surzur et La Roche Bernard inaugurée le 15 mars 1903 sur 44 km.

(Voir en pièce jointe la couverture de l'ouvrage de Yannic Rome sur le sujet ).

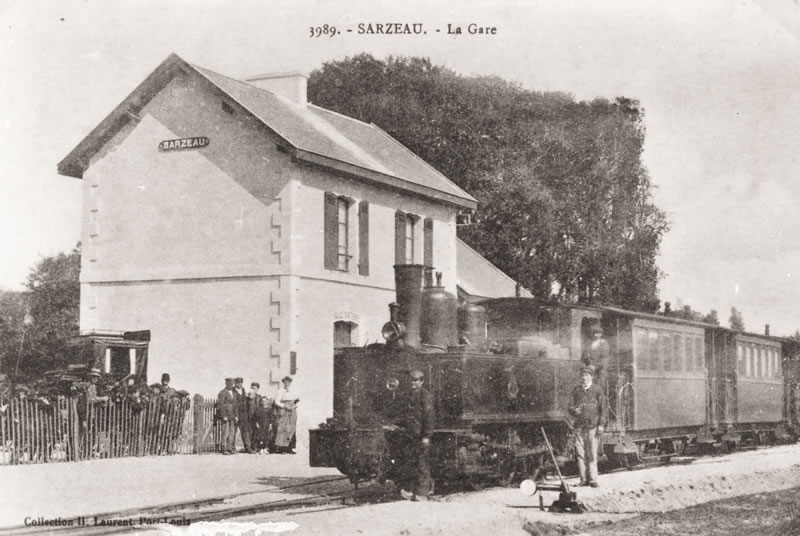

A Surzur, une extension sera inaugurée en 1910 reliant Vannes, via Theix et Surzur à Port Navalo. Il subsiste des vestiges de cette ligne avec les gares de Sarzeau et Port-Navalo ou bien à Ambon. Le petit train continuait sur le talus et coupait la RN 165 sans passage à niveau, parallèlement au pont de pierre sous lequel passe le Liziec pour rejoindre la rivière de Saint-Léonard et le Golfe du Morbihan. Il avait été question de construire un pont métallique pour enjamber le Golfe du Morbihan an aval de la route...(Voir extrait de l'Ingénieur Ordinaire du 20/02/1895.) Mais sans doute pour économiser sur le budget de la ligne on a opté pour le contournement de la Grotte de Jean II par la rive gauche du Liziec et le lieu-dit du Prat. Les relevés du cadastre témoignent encore du tracé de la ligne.

A Vannes, la gare de la CM se trouvait en face la gare SNCF actuelle. Ce tracé aujourd'hui n'a pas complètement disparu à Vannes puisqu'il a été aménagé pour permettre au train de gagner la ZI du Prat et les Etablissements Michelin....Il est regrettable qu'aucun pannonceau n'informe le promeneur.

Le pont de l'ancienne RN 165 est un bel ouvrage de pierre sur lequel passe aujourd'hui la RD779bis qui relie Theix à Séné, la fameuse "Route de Nantes" qui relie les zones commerciales d'Atlantheix à celle du Poulfanc. Attention pour la traversée, au plus fort du traffic routier, on compte près de 1.900 véhicule/heure. En dessous, un chicane en pierre contraint le Liziec à s'engouffrer sous le pont. [lire histoire des digues et des ponts à Séné].

De nos jours, l'ancienne voie de chemin de fer a laissé place au sentier du "Tour du Golfe" qui poursuit son chemin vers les hameaux de St-Goustan et Since sur la commune de Theix....

Enfin n'oubliez pas de vous approcher de la chapelle de Saint-Léonard et de trouver sa fontaine toute proche. Sur le talus derrière la chapelle, jadis se tenait le moulin à vent de Saint-Léonard, pas très loin de la croix de Saint-Léonard, toujours visible.

Bonne promenade. Sur votre retour, le manquait pas la grande croix dite de la Brassée et l'histoire du sabotier qui combattit un loup...

Pendant de nombreuses années les Sinagots étaient pour beaucoup des paysans qui élevaient des animaux et cultivaient les champs. La production de céréales était nécessaire pour alimenter les bêtes et produire de la farine. Il fallait moudre ces céréales pour produire des aliments pour le bétail et des farines alimentaires comme la farine de blé, la farine de seigle ou de sarrasin (blé noir).

Pour moudre le grain il faut un moulin, une meule et une force motrice pour l'actionner. L'histoire montre que l'activité meunière s'est souvent développé le long des cours d'eau pour tirer avantage de la force du courant régulier.

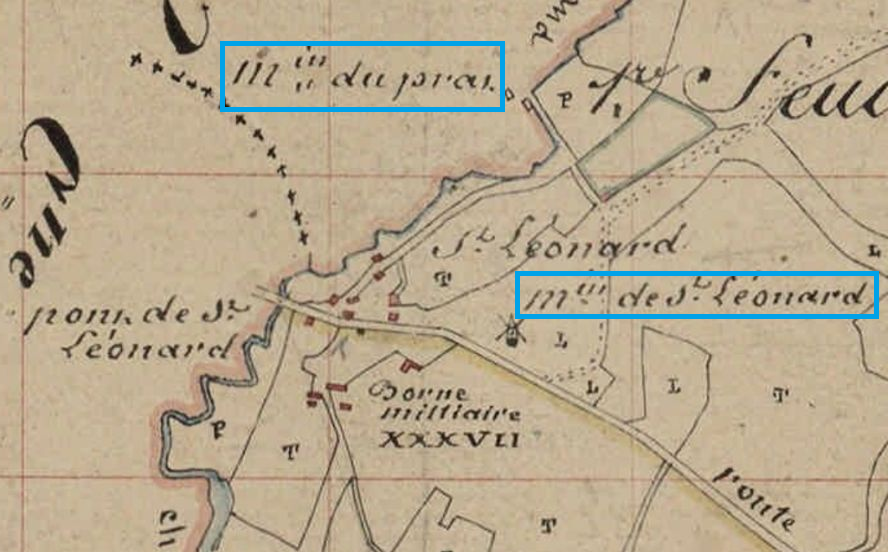

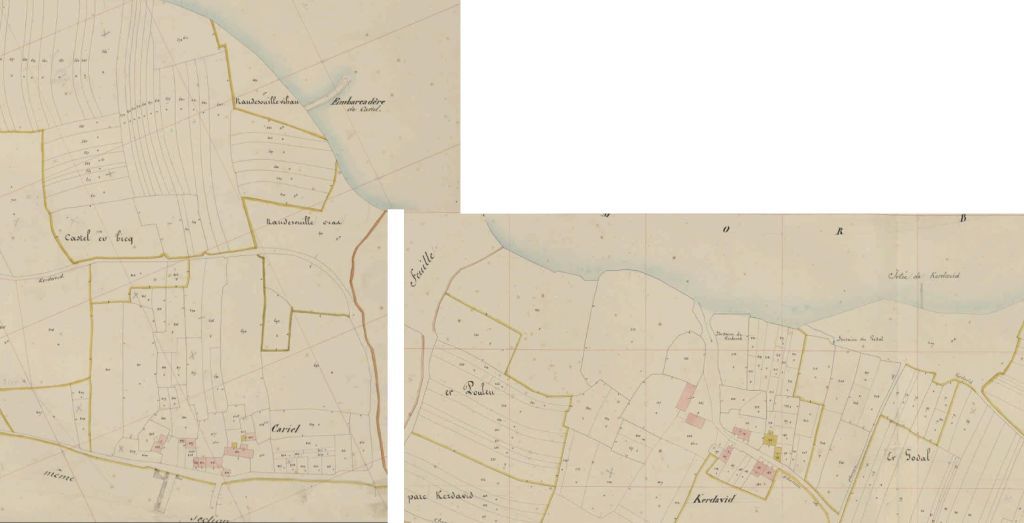

Cet extrait du cadastre de 1844 montre qu'il existait le moulin du Prat sans doute situé sur la rivé gauche du Liziec à Vannes. Près de la chapelle de Saint Léonard à Theix, existait un autre moulin à vent sur la butte.

En France, les moulins sont le troisième patrimoine bati après les églises et chapelles et les châteaux.Notre commune a compté 3 moulins à vent à Cano, Cadouarn et Leigne-Roch (Gorneveze) dont aucune trace ne subsiste et de 2 moulins à marée, le moulin de Bilherbon aujourd'hui disparu et celui de Cantizac qui nous est parvenu.

Et peut-être un moulin bateau à Barrarach ?

Un internaute m'a fait remarqué que la carte de Cassini positionne le symbole d'un moulin en bas de la butte de Barrarach.

Sous l'ancien régime, il était fréquent que des meuniers installent un ponton ou une barque sur la rive d'une rivière pour tirer avantage de la force motrice du courant. Au goulet de Conleau, aux heures des marées, le Golfe du Morbihan développe un courant suffisamment puissant pour qu'un meunier ait installé une machine pour moudre le grain. Il faudrait trouver trace du-dit meunier dans les actes d'état civil d'avant la Réolution pour confirmer cette hypothèse.

Le meunier banal jusqu'à la Révolution

Les seigneurs exercent un véritable monopole en instaurant l'obligation d'utiliser le moulin banal pour toutes les personnes qui habitent dans l'aire du moulin. Fixée approximativement à une lieue.

Les paysans ont recours au moulin banal moyennant un prélèvement sur le grain appelé "émolument". Le meunier, lui, touche à titre de salaire, une rétribution en nature, "la mouture". Il travaille la plupart du temps avec un apprenti et quelquefois avec un chasse-pochée, qui va chercher le grain dans les fermes et livrer la mouture.

A partir du XIVè siècle, pour éviter au meunier de prendre trop d'importance dans la filière du pain, la profession de boulanger lui est interdite. Dès le XVIIè siècle, pour se diversifier, le meunier essaie d'assurer le transport de la marchandise de sa clientèle boulangère et de faire le commerce des grains et de la farine.

La prolifération des moulins en 1789

Au fil des siècles, le droit de moulin est de plus en plus remis en question. Le moulin du seigneur ne suffit pas toujours à la demande, les temps d'attente sont trop longs, et faute de concurrence, la qualité de la mouture s'en ressent.

Les révoltes des Moulinets se multiplient.

La Révolution met fin aux banalités en mars 1790, ce qui entraîne la multiplication des moulins qui deviennent alors des entreprises privées. Posséder un moulin est alors un signe d'indépendance, de richesse, et de symbole de prospérité.

Les grands changements dans la profession

Ces changements interviennent sous le Second Empire, vers le milieu du XIX ème siècle.

La meunerie traditionnelle laisse la place à la minoterie moderne avec l'arrivée des manufactures, et l'introduction des évolutions techniques. La machine à vapeur libère les usines des contraintes des énergies naturelles et les meules sont remplacées par des cribles cylindriques en "bluteau" , ce qui permet un meilleur nettoyage des grains.

Les moulins à vent et les petits moulins à eau sont les premiers à disparaître par milliers vers 1860.

Le moulin de Cadouarn...

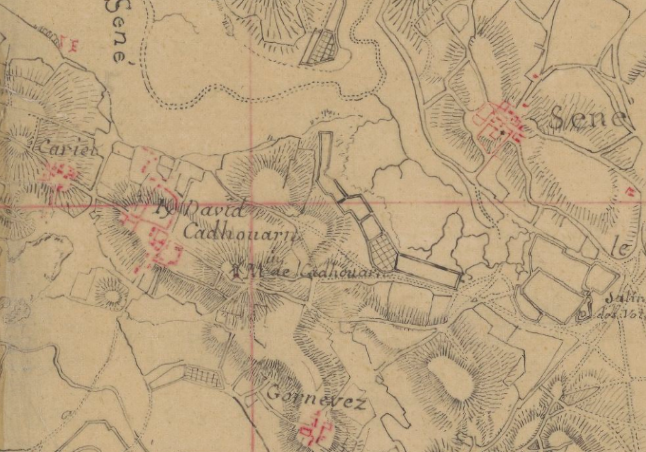

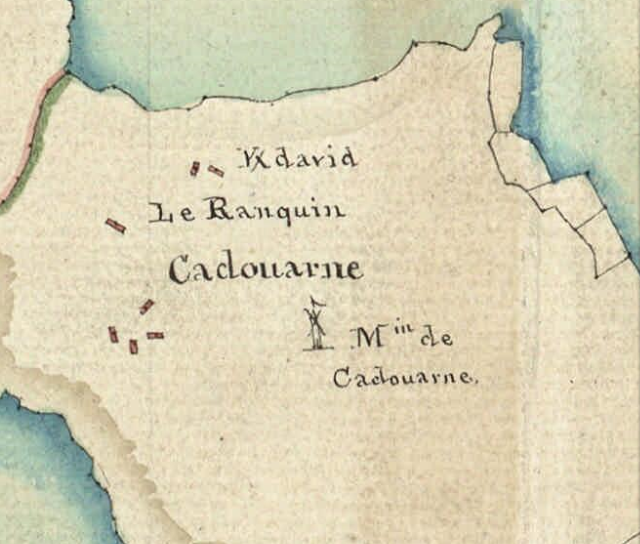

Une vielle carte de Séné datant de la fin du XVIII siècle mentionne déjà le moulin de Cadouarn que l'on retrouve également sur plusieurs cartes le long du XIX°s. On doit sa construction à la décision de la famille de la Roche, détentrice de la seigneurie de Kerdavy à Séné.

Jean de la Roche de Kerdavy épousa Nicole FOLIART; il fut inhumé dans l'église des Cordeliers à Vannes le 18 août 1701. Robert LOYER et son épouse Nicole de la Roche décédée à Rennes le 10/2/1695, paroisse de Saint-Pierre en Saint-Georges, ville où ses enfants Renée Jeanne (30/1/1684), Pierre Mathieu (22/9/693) et Louis Eugène (21/12/1694) étaient nés. On pense que leur mère décède des suites de dernier accouchement...

"Ce jour neuvième de mai 1688 devant nous notaires royaux à Vannes, ont comparu en personne noble homme Jean de la Roche, sieur de Kerdavy, marchand en cette ville de Vannes, y demeurant rue du Poids du Roy (actuelle place du Poids Public), paroisse de Sainte-Croix et Robert Loyer, sieur de la Boulonnerie, demeurant en même maison que ledit sieur de Kerdavy, et Nicolas Cordier, maître maçon et tailleur de pierres, demeurant en la rue de la Petie Garenne, paroisse de Saint-Patern, d'une et autre part, entre lesquels a été fait le présent marché par lequel ledit Cordier s'oblige de faire et construire la maçonne du moulin à vent que ledit sieur de Kerdavy et ledit sieur de la Boulonnerie ont dessin de faire bâtir près le lieu de Cariré (Cariel aujourd'hui) paroisse de Séné, conformément et semblable au moulin à vent que fait bâtir le sieur de Sourville à sa maison de Poignant, fors qu'il sera plus large d'un pied. (il existait un moulin au lieu-dit Poignant à Vannes, près de l'actuel restaurant la Gourmandière) Pour l'oeuvre de mainb seulement et les matérieux seront fournis par lesdits sieurs de Kerdavy et de la Boulonnerie et commencera à travailler et continuera jusqu'à l'avoir construit et pour lo'euvre de main ledit sieur de Kerdavy et ledit sieur de la Boulonnerie paieront audit Cordier la somme de 135 livres, payable à mesure que le travail avancera et rendra le renable prêt dans un mois et demi prochain, garantira l'ouvrage les uns et le sautres sur tous leurs biens meubles et immeubles présent et futurs pour un défaut, y être contraints par exécution et vente de leurs biens. Et a reconnu ledit Cordier avoir reçu la somme de 12 livres à valoir sur le présent marché".

Le 5 juin 1688 devanti nous notaires royaux (Etude Maître Jarnao) à Vannes a comparu Nicolas Cordier, maître maçon et tailleur de pierre lequel a reconnu avoir reçu de Nicole de la Roche compagne de noble homme Robert Lohier, sieur de la Boulonnerie, la somme de 84 livres à valoir au marché et ce non compris les 12 livres a lui payées par ladite demoiselle Lohier lors de la passation dudit marché, desquelles les deux sommes, faisant ensemble 96 livres.

Le 28ème jour d'août 1690 avant midi devaint nous notaires royaux à Vannes ont comparu en personne noble homme Robert Lohier sieur de la Boulonnerie demeurant en la ville de Rennes (rue Saint-Melaine) et présent en cette ville (de Vannes) d'une part, et Benoit Danet, [ca1641 -17/5/1707 Montsarrac] charpentier demeurant au village de Montsarac paroisse de Séné d'autre part, entre lesquels a été fait le présent acte de transaction par lequel pour ledit danet demeure quitte de l'action lui faite par le sieur Lohier pour le droit de moute des grains qu'il a cessé de moudre au moulin à vent de Kerdavy appartenant au sieur Lohier. Ils ont accordé pour le droit de moute à la somme de 30 sols et pour les fraiter à 4 livres 10 sols à valoir enlaquelle somme ledit Danet a présentement payé audit Lohier 4 livres et 10 sols pour les fraiter et les 30 sols de droit de moute, il leur paiera dnas huit jours, à quoi ledit Danet s'oblige.

En 1690, on lit sur les régistre paroissiaux que François Langlo, époux de Julienne Le Franc est meunier au moulin de Cadouarn.

Un acte notairé daté du 30 juin 1705, [AD56 6 E 768] indique que Guillaume CLERC, sieur de Coffornic en Sarzeau éxécute en tant que tuteur des enfants de Nicole et jean de la Roche, décédés, des travaux au moulin de Kerdavy-Cadouarn. Cette liste de travaux nous en dit plus sur les pièces qui composaient alors le mécanisme d'un moulin à vent.

"Le trentième jour de juin 1705 avant midi, par devant nous notaires royaux héréditaires gardenottes à Vannes avec soumission et prorogations de juridiction, ont comparu en personne noble homme Guillaume Le Clerc sir de Coffornic, (proucreur du Roi, avocat de la juridiction de Rhuis) avocat à la cour, tuteur des enfants mineurs de défunt noble homme Robert LOYER et de demoiselle Nicole de la Roche, demeurant dans sa masion de Cofournic ile de Rhuys, paroisse de Sarzeau et Yves Bobes charpentier amoulageur demeurant en cette ville de Vannes rue Saint-yves, paroisse de saint-Patern, d'autre-part entre lesquels s'est fait les réparations requises et nécessaires au moulin à vent de Kerdavy, situé en la paroisse de Séné, (appartenant aux dits mineurs) savoir changer le marbre du moulin et en mettre un neuf, deux branches et refaire le rouet (partie endentéee sur le pivot, en bois de pommier, entrainant les duex meules) le tout à neuf, mettre un maître guivre (queue en bois à l'arrière du moulin pour faire pivoter la tourelle). Mettre les averrons (vergues placées dans le smortaises des 2 bras des ailes) en la place de ceux qui sont cassés, réparer la couverture dudit moulin et y mettre une douzaine et demie de chevrons neufs, quatre milliers dessus de clous et lattes nécéssires, changer le dormant en place, étant remués d'environ 3 à 3 pouces, et racommoder le grand fer cassé d'environ un pouce, et rallonger d'environ trois pouces étant trop court. Mettre à neuf le palier d'ahaut qui conduit le grnad fer d'environ 8 à 9 pieds de long, mettre à neuf toutes les voiles dudit moulin, et oblige ledit Bobes à travailler incessamement et le rendre le tout en bon état (à partir) de ce jour en six semaines. Les dites réparations, ledit siuer de Coffornic en qualité de tuteur seulement convient avec ledit Bobes à la somme de 180 livres."

Le 23 août 1714, les religieuses de la Visitations de Vannes acquirent le moulin de Cadouarn ainsi que des maisons et métairies à Kerdavy et Cariel. Ces biens furent vendues en la juridiction de l'abbaye Saint-Georges de Rennes poour la somme de 15.050 livres (sources ADM, B 315 p 69 Présidial).

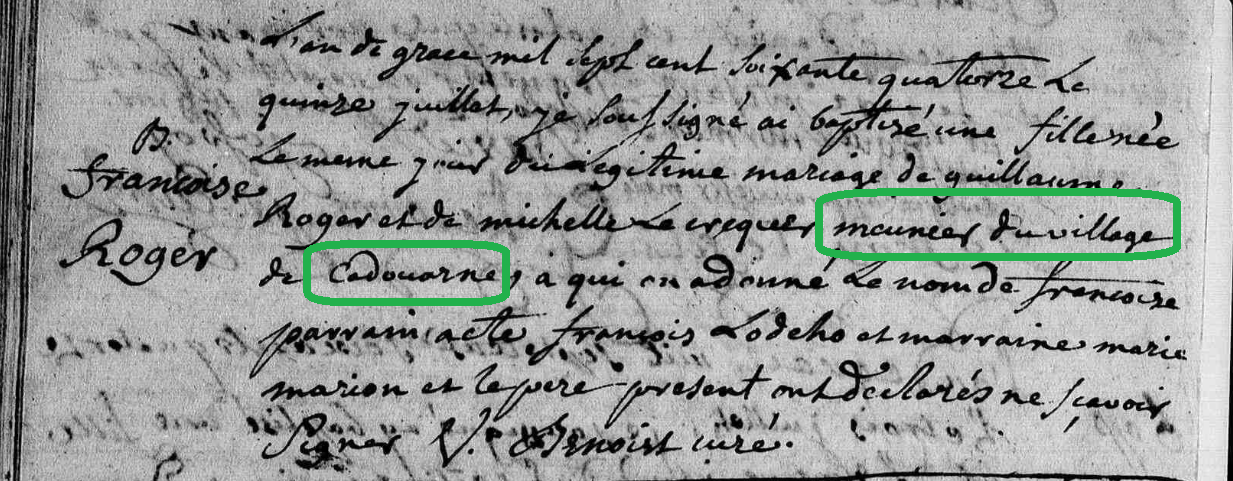

Cet acte de naissance du 15/07/1774 nous indique que Guillaume ROGER [4/1/1745 Sarzeau - 12/6/18787 Kergantec-Ile aux Moines] est meunier à Cadouarn. Il s'est marié le 4/2/1766 avec Michèle CLEQUER [4/8/1746 Séné - 26/9/1823 Baden]. Lors de la naissance de leur premier enfant, Marie Josèphe [1768-1770], il est meunier à Cadouarn. Il est encore quand nait son fils Jean en 1770, dont la marraine n'est autre que Jeanne MAGRE, femme du meunier de Cantizac. La famille ne reste pas longtemps à Cadouarn dont le rapport ne doit pas être élevé; leur enfant Marc nait à Ile aux Moine en 1786.

A la Révolution, les biens furent confisqués et vendus comme biens nationaux. (comme le moulin de Cantizac également propriété des Soeurs de la Visitation)

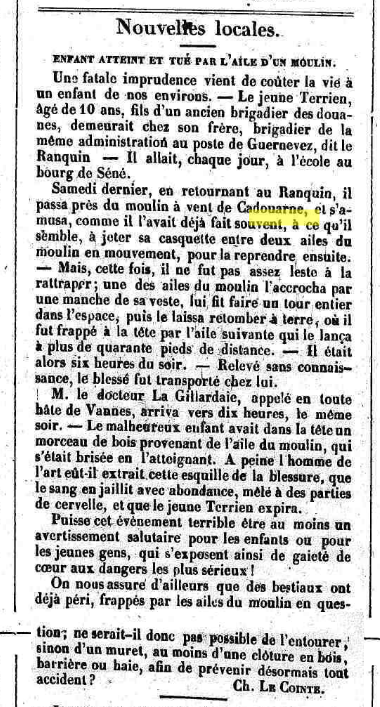

Une vieille coupure de presse permet d'attester son activité en 1851. Le récit de ce malheureux accident survenu en juin de 1851 quand le jeune Terrien âgé de 10 ans heurta les ailes du moulin..

Toutefois, si le dénombrement de 1841 indique le meunier présent à Cano, les dénombrement de 1886 et 1891 ne mentionnent pas un meunier à Cadouarn.

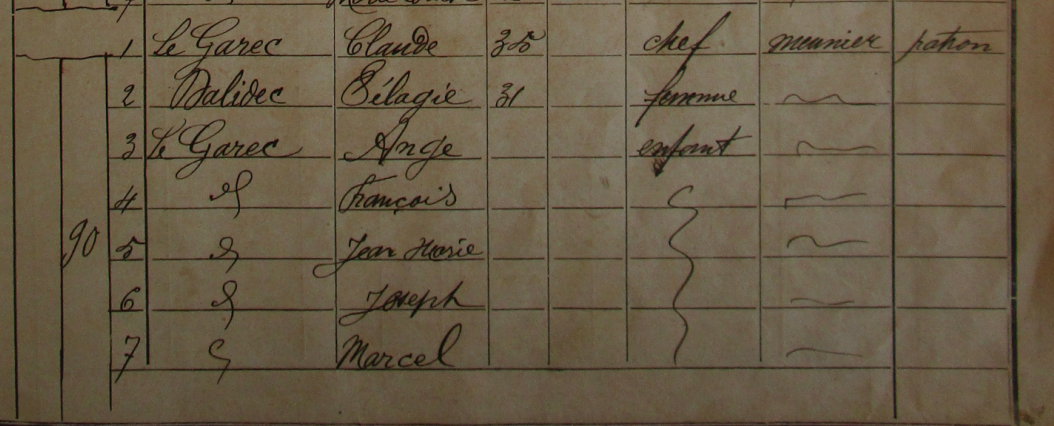

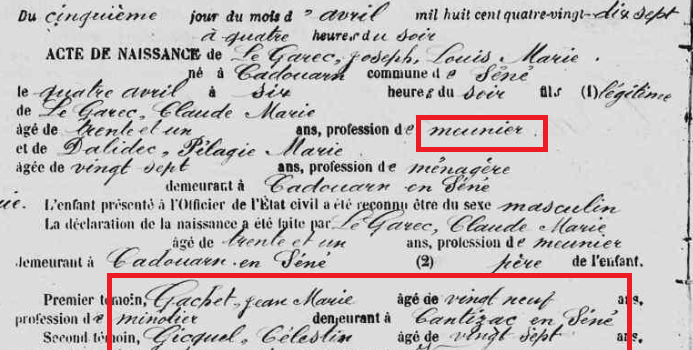

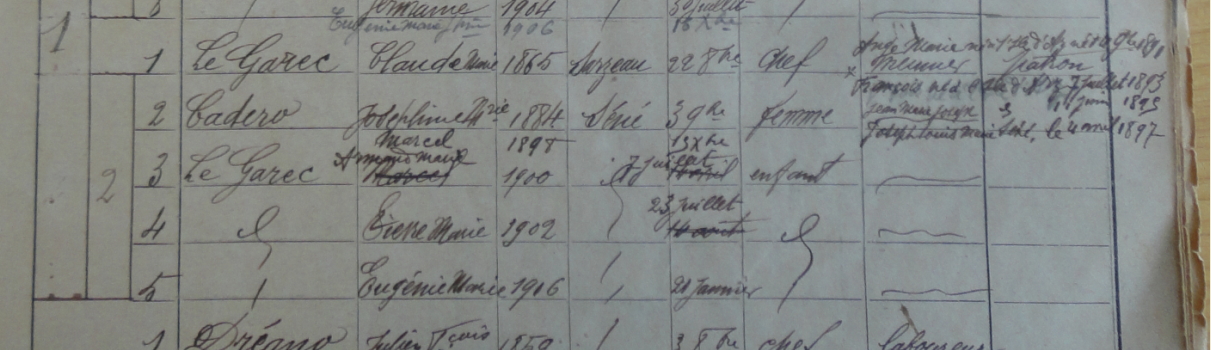

On retrouve pourtant au dénombrement de 1901 la famille Le Garec installée à Cadouarn et déclarant la profession de meunier. Claude Marie LE GAREC [23/10/1865 Sarzeau - 30/09/1949 Séné], dont le père était meunier à Sarzeau, s'est marié à l'ïle d'Arz le 6/11/1890 avec Pélagie Marie DALIDEC. Il déclare alors la profession de meunier.

Claude Le Garec et son épouse Pélagie Le dalidec (source Luc Brulais)

Le lieu de naissance de ses enfants permet de dater sa venue à Cadouarn. Joseph Louis nait le 4/04/1897 à Séné et un témoin à sa naissance n'est autre que Jean Marie Gachet minotier à Cantizac ! preuve d'une bonne entente entre confrères meuniers.

NB : Un des enfants du meunier GAREC sera mobilisé pendant la Première Guerre Mondiale et décèdera des suites d'une maladie pulmonaire. Son nom figure au monument au morts de Séné. Jean Marie Joseph GAREC [11/06/1895-18/10/1917].

Au dénombrement de 1906 la famille est recomposée. Veuf le 8/08/1902, Claude LE GAREC épouse le 18/06/1905, Joséphine Marie CADERO, fille de pêcheur à Cadouarn et lavandière.

L'abbé Gachet Louis, fils de Jean Marie Gachet a livré au recteur de Séné ses souvenirs d'enfance dans le bulletin paroissial de 1975. Voir document pdf ci-joint.

"Les familles cultivaient du blé qui après moisson et battage était apporté au moulin pour en faire de la farine. Chacune reprenait sa farine qui était ensuite apportée au boulanger. La paille servait pour faire des matelas ou des couchettes sur les bateaux."

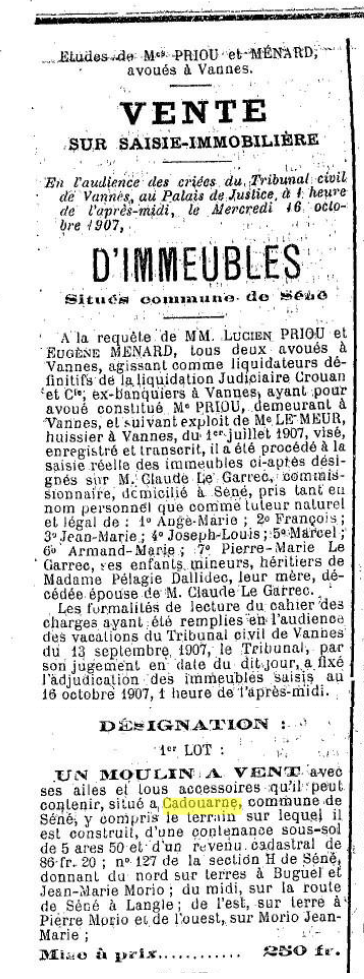

Que c'est-il passé ? Le moulin à vent de Cadouarn est-il toujours compétitif face à la nouvelle minoterie de Gachet ? Le moulin est mis en vente en octobre 1907.

Luc Brulais dans son ouvrage La paroisse de séné au siècle des lumières, nous en donne la raison. "Le moulin de Cadouarn fut saisi en 1907 par les créanciers du meunier Claude Le Garec pour un emprunt non remboursé, il ne fut jamais remis en exploitation, il finit par tomber en ruines.

Le compte rendu de la saisie immobilière (ADM Q art 15041) nous indique la vente du moulin et d'une parcelle de landes attenantes.En vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d'une obligation au rapport de Maître Leclaire, notaire à Vannes en date des 21,23 et 25 mai 1897, enregistré constatant le prêt fait par Mademoiselle Lucie Gadioux-Pain [1846-2/6/1908] sans profession demeurant à Vannes, à M. Claude Le Garec et Pélagie Le Dalidec son épouse, débiteurs conjoints et solidaires d'une some principale de 2.000 Frcs, de l'expédition d'un acte au rapport de Maître Leclaire notaire à Vannes en date du 24 mars 1899 enregistré contenant notamment transport au profit de M.M. Crouan et Cie banquiers à Vannes, par Mlle Gadioux-Pain, des causes de l'obligation sus énoncée, desquels actes copies entières a été donnée une première fois en conformité de l'article 877 du code civil et une seconde fois à M. Claude Le Garec, commisionnaire domicilié à Séné, pris tant en son nom personnel que comme tuteur naturel et légal de ses enfants mineurs Le Garec Ange, Françaois, Jean Marie, Joseph, Marcel, Armand, Marie, Pierre Marie, lesdits enfants héritiers de leur mère Mme Pléagie Le Dalidec, leur mère décédée épouse de Claude Le Garec sus nommé en tête du comandement qui lui a été signifié en ses dites qualités suivant l'exploit du ministère de l'huissier soussigné en date du 10 mai 1907 enregistré. A été faite par le sieur Le Garec es-qualité d'avoir satisfait au dit commandement Jean Pierre Marie Le Meur huissier audencier près du tribunal civil de commerce de Vannes, y demeurant rue du Mené 32bis soussigné, porteur des titrres sus énoncés et d'un pouvoir spécial à moi doné par Maître Priou et ... requérants es-qualités suivant acte sous seings privés en date à Vannes du 27 juin 1907n et enregistré le 29 du même mois folio 57 Ce 441. Me suis trasnporté dans la commune de Séné, canton et arrondissement de Vannes, département du Morbihan, où étant j'ai réellement saisi les immeubles dont la désignation suit, sur et devant lesquels je me suis transporté. - article premier : un moulin avec sesa iles et tous ces accessoires qu'il peut contenir (l'huissier soussigné déclarant n'avoir pu y pénétrer, la porte étant fermée à clé) situé à Cadouarn commune de Séné avec le terrain sur lequel il est construit, d'uen contenance sous-sol (sic) de 5 ares 50 centiares, et un revenu cadastral de Séné sous le numéro 127 de la section H, et donne du nord sur les terres Buguel et Jean Marie Morio, du midi sur la route de Séné à Langle, de l'est sur la terre à Pierre Morio et à l'ouest sur la terre de Jean Marie Morio."

Il sera démolli en 1920 pour laisser aujourd'hui place plus tard à un transformateur EDF. La rue du Moulin près du Ranquin témoigne de son existence.

L'abbé Le Roch, dans le bulletin paroissial Le Sinagot, se risque à un croquis pour illustrer à quoi ressemblait le moulin à vent de Cadouarn. Etait-il construit de pierre comme ce moulin qui existait à Saint-Armel.

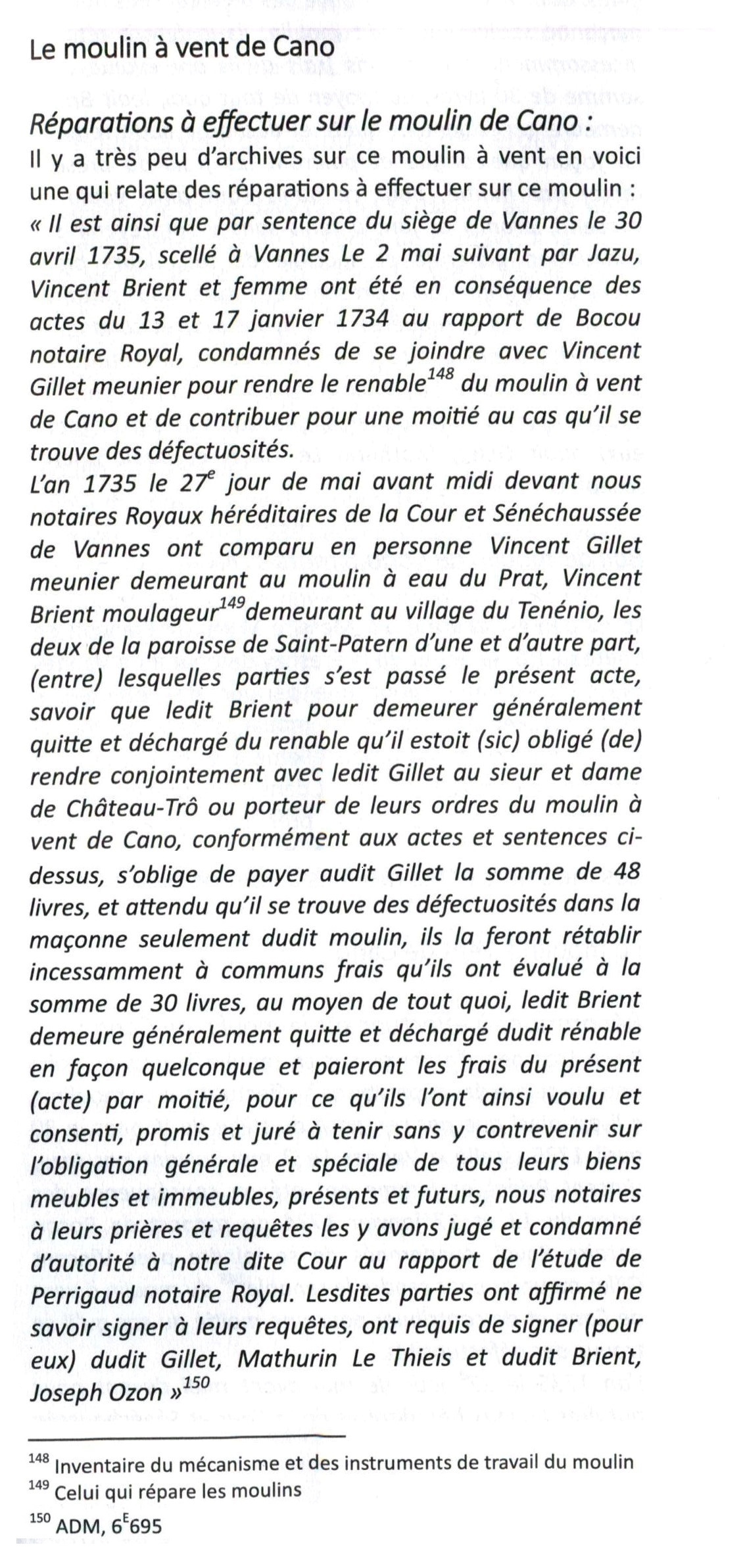

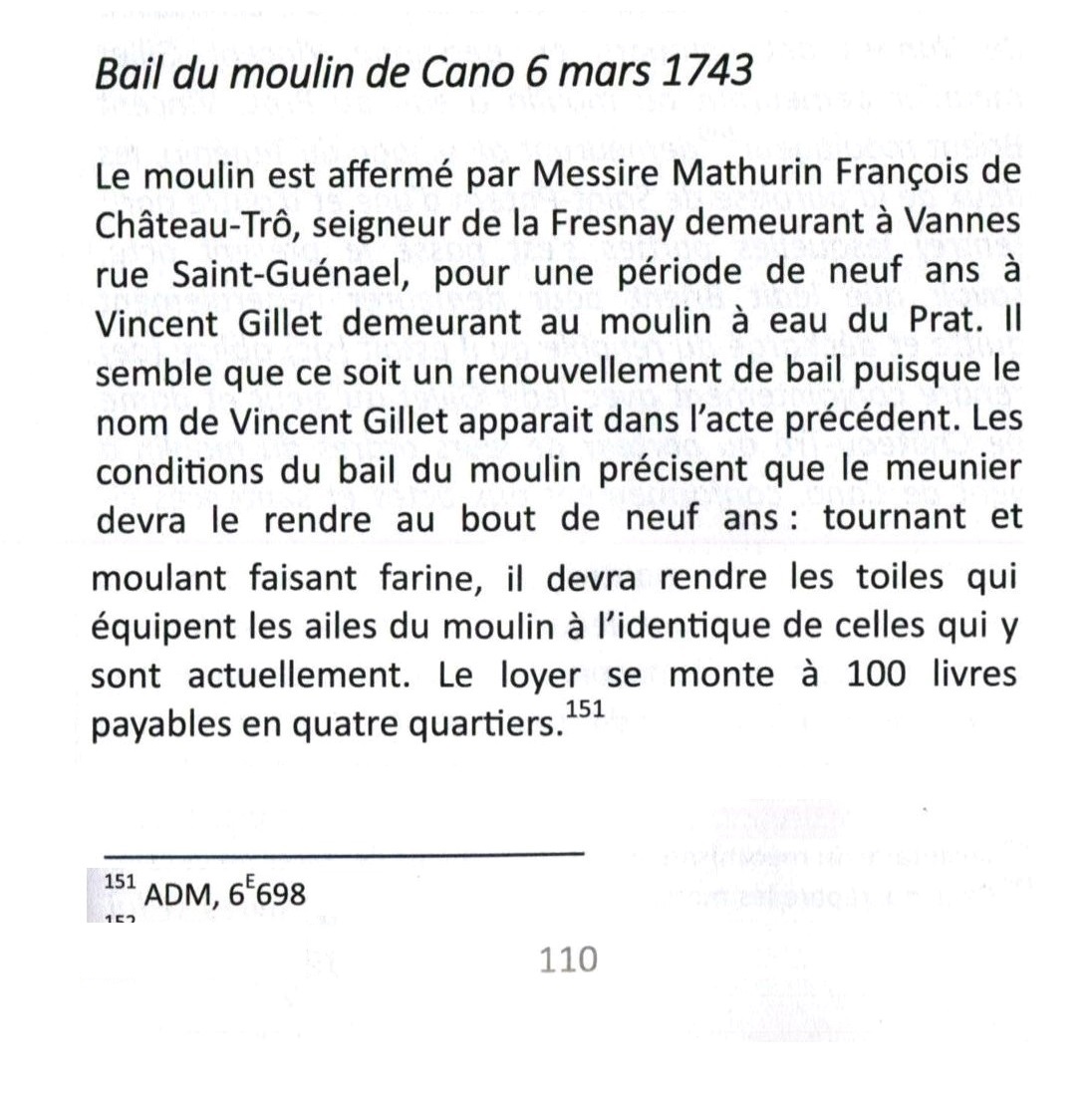

Le moulin de Cano...

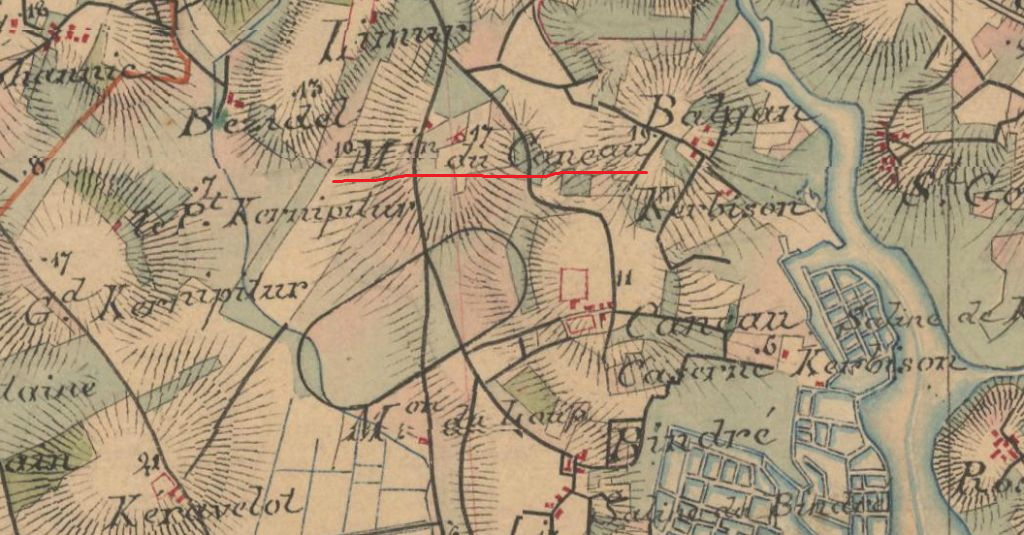

L'autre moulin à vent en Séné était situé sur une butte à Cano comme nous l'indique ces extraits de vieilles cartes. Aujourd'hui, dans le quartier de Kercourse les rues Er meliner et le clos Melin rapellent son existence.

En 1735, le meunier est Vincent GILLET.

Ce bail de 1743 nous indique que le moulin appartient à messire Mathurin François de Châteu-Trô, noble chevalier, seigneur de la Fresnaye, de la paroisse de Réminiac [8/8/1682-ca 1749] et le meunier est Vincent GILLET. Ce moulin comme les autres a dû être nationalisé pendant la Révolution puis vendu.

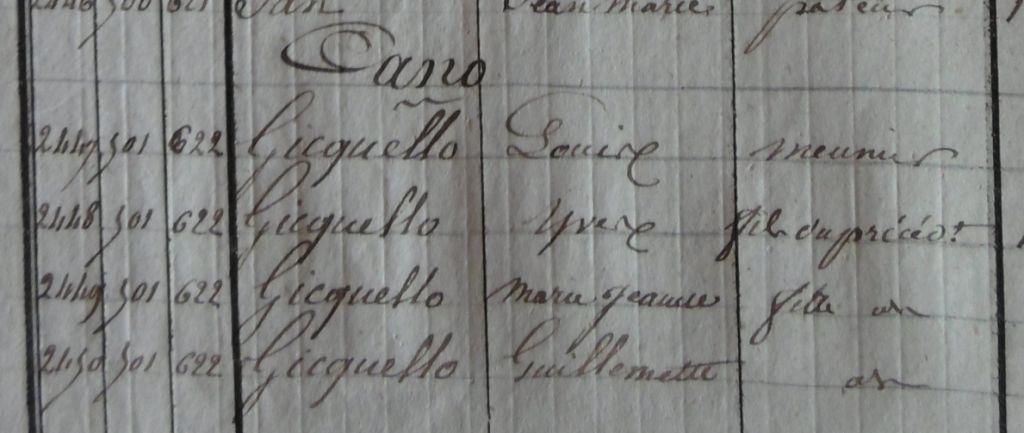

Sur l'Etat Nominatif des Habitant de 1841, on retrouve la trace de la famille Gicquello installée à Cano. Louis GICQUELLO a épousé le 28/9/1830 Vincente JACQUES à Séné, attestant son installation à Cano à cette époque. En 1841, il est désormais veuf et s'active avec son fils Yves et ses deux filles.

Le moulin est encore mentionné dans la carte d'Etat major 1820-1866 :

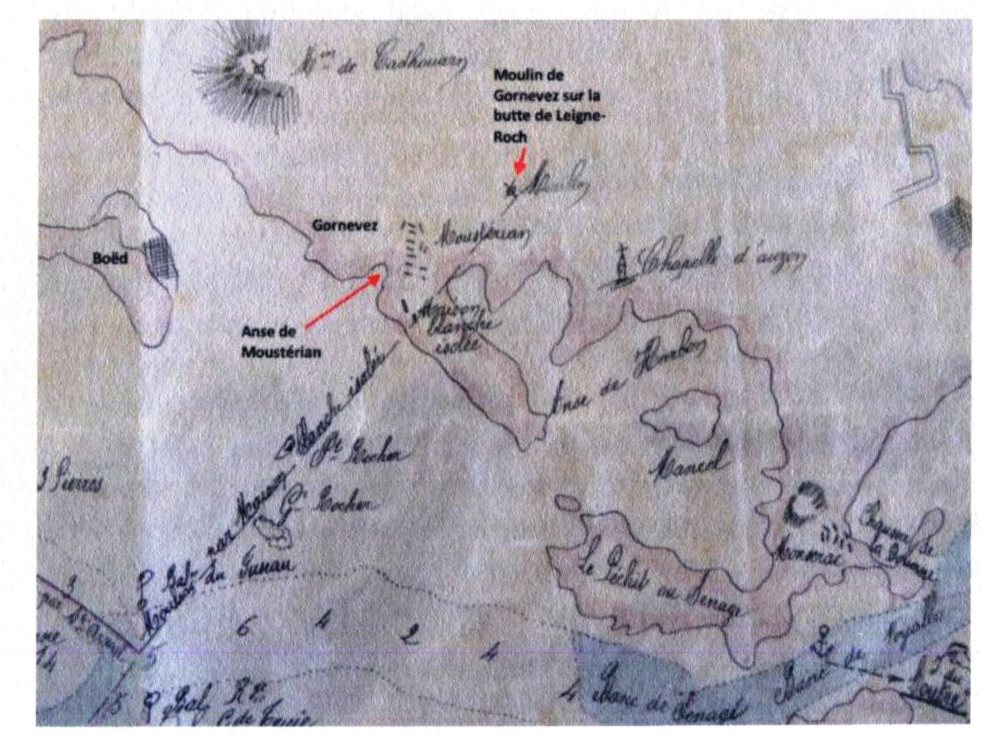

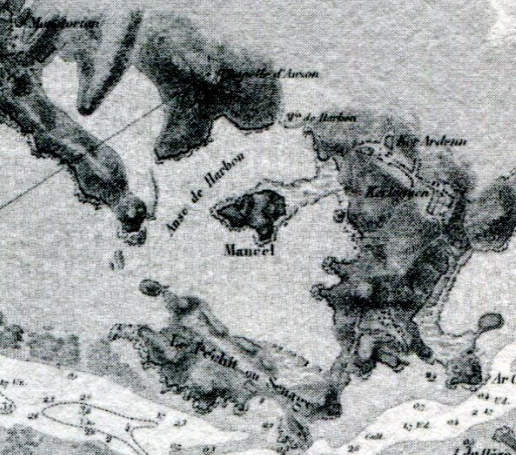

Le moulin de Gorneveze

Le compte rendu de l'acte de saisie des biens du meunier de Cadouarn, Claude Le Garec, établi le 27 juin 1907 (ADM Q art 15041) nous rend compte de ces 2 propriétés. L'une sise parcelle 127 plan H indique le moulin et l'autre parcelle 918 section G pour une lande. Sur cette ancienne lande était édifié un autre moulin à vent, en ruine en 1907. Cette vielle carte des huitrières du Golfe mentionne bien les 2 moulins à vent de la presqu'île de Langle.

Le moulin a marée de Bilherbon...

La force des courants des marées a été utilisé sur 2 sites de la commune : le moulin de Cantizac et le moulin de Bilherbon.

En 1714 encore, le 22 février, par acte au rapport de M. Le Barbier, « Messire Jean de la Monneraye, [5/12/1666-16/12/1737] chevalier, seigneur de Bourgneuf, et dame Marguerite Le Mézec,[10/12/1682-25/11/1755] son épouse d'Auray, vendirent aux Religieuses de la Visitation .... les deux moulins à mer de Cantizac et d'Herbon, avec leurs chaussées, étangs, refouls, logements, issues et franchises ;

Il existait un étang à Auzon et comme le montre la carte de Cassini, une petite roue faisait actionner un moulin. Le cadastre napoléonien de 1810 montre que l'étang existe encore sans mentionner de moulin.

Le moulin est encore attesté dans la carte marine (Shom) de 1887 et disparait lors de l'assèchement de l'anse de Mancel.

Le site accueillera un casernement de douanier à situer sur l'île de Mancel au plus près des salines.

Avec la destruction de la digue en 1937, l'eau de mer reviendra toucher le bord de la digue de Bliherbon. Aujourd'hui le site est une propriété privée où des chevaux trottent près du ruisseau d'Auzon.

L'activité minotière a plus durée sur le site de Cantizac à l'entrée du bourg de Séné. (Lire article sur le sujet).

Séné est une presqu'île coudée dotée un littoral étendu. Longtemps les bateaux de pêche avaient l'habitude de s'échouer sur l'estran. Puis la nécessité de disposer d'une cale accessible quelque soit la marée s'est imposée et dans les années 50, celle d'un port a vu le jour à Barrarach.

Parmi nos cales de mises à l'eau de bateaux, certaines ont été inventoriées par les services culturels de la DRAC. Citons la cale de Boëdic, la cale de La Garenne, le petit embarcadère de Barrarach et la cale du Passage.

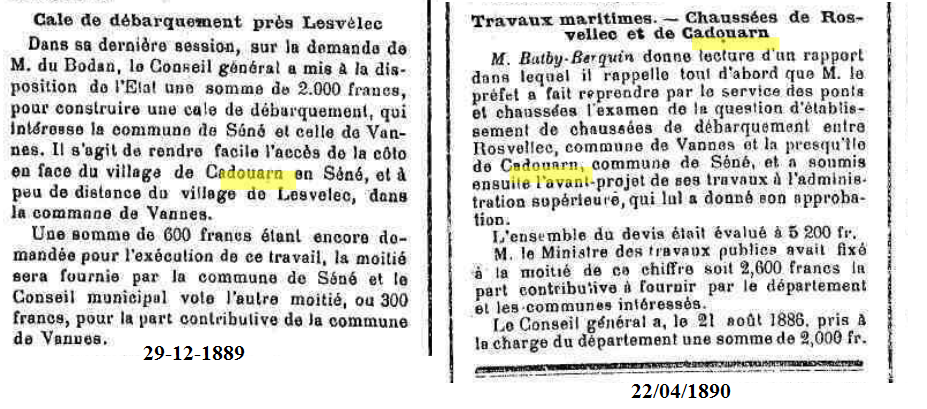

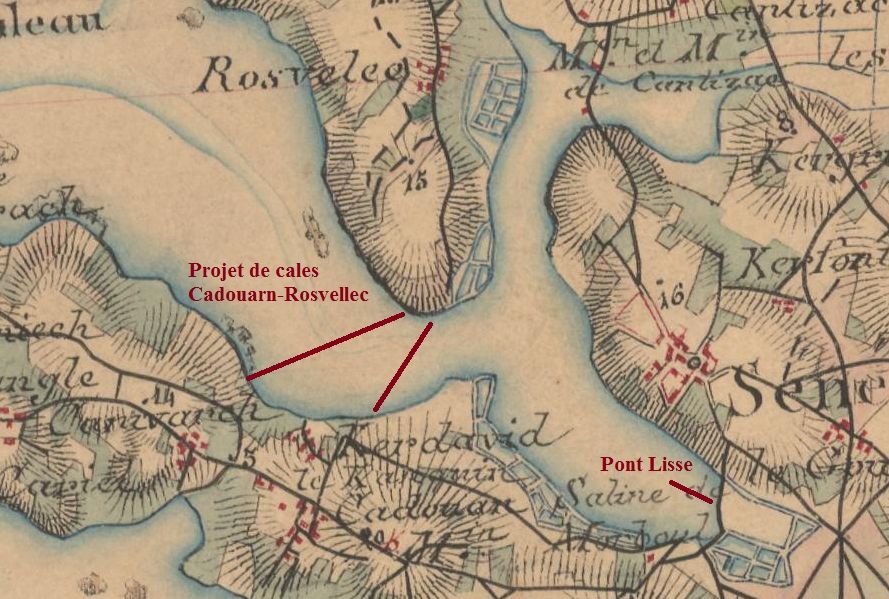

Les plans du cadastre de 1844 révèlent par ailleurs qu'il a existé un temps sur la presqu'île deux points aménagés côté Vannes. Une jetée à Kerdavid et une cale à Cariel. Deux articles de presse de 1889 et 1890 relatent un projet de liaison entre le village de Caouarn et Vannes par la pointe de Rosvellec. Cette liaison maritime favorisée par deux cales aurait été une arternative au passage péitonnier du"Pont Lisse".

La cale de Boëdic

Eléments de description

Commentaire descriptif : La cale se situe à l´extrémité nord-ouest de l´île de Boëdic. Si nous ne connaissons pas ces dimensions d´origine, nous savons qu´elle est prolongée de 2.60 m en 1897 par M. Panckouke « de manière à faciliter les débarquements au moment des basses mers ». L´infrastructure mesure alors 18,20 m de long pour 2,20 m en largeur. L´agrandissement réalisé par M. Blondel consiste en l´allongement et l´élargissement de la cale, ainsi que l´adjonction de deux rampes d´accès au littoral de chaque côté. La cale mesure alors 38 m de long pour 3 m de large et les rampes font, pour l´une, 3,50 m par 1 m, et pour l´autre, 3,75 m par 1 m.

Etat de conservation : bon état

Eléments d'historique

Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Datation(s) en années : 1897

Justification de la (des) datation(s) : daté par source

Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Panckouke Charles (commanditaire)

Commentaire historique : Les premières traces dans les archives de l´existence d´une cale sur l´île de Boëdic date d'octobre 1897. La demande d´occupation du Domaine Public Maritime émane de Charles Panckouke qui souhaite effectuer des travaux de réfection sur une cale de débarquement « qui existe depuis fort longtemps sur le rivage maritime [...] au nord-ouest de l´île de Boëdic, un peu dans l´ouest de la maison du fermier ». Le service des Ponts et Chaussées accède sans réticence à la demande car cette cale est utilisée par les agents chargés de la surveillance de la côte. Au mois de mai 1913, la concession est transférée à Maurice Blondel, qui demande l´autorisation « de conserver et d´agrandir la cale de débarquement au nord ouest de l´île de Boëdic, cale établie par monsieur Panckouke en décembre 1897, lorsqu´il était propriétaire de l´île ». Par la suite, la cale est entretenue par les propriétaires successifs de l´île de Boëdic.

Statut juridique : propriété de l'Etat

RECO : Pour faire face au fort développement des activités maritimes dans le golfe du Morbihan au 19e siècle, l´Etat et des particuliers ont construit de nombreuses cales de passage. Afin de faciliter leur construction, elles ont été édifiées à partir de caractéristiques communes. La cale de l´île de Boëdic est l´une des quatre cales de ce type existant à Séné. Le fait que l´île de Boëdic soit privée limite toutefois les possibilités de mise en valeur. Cette cale mérite néanmoins d´être entretenue en reprenant les matériaux et les techniques de construction originels. Elle pourrait être intégrée à un circuit de découverte en mer (bateaux, kayaks) sur le thème de la circulation maritime au sein du golfe du Morbihan.

La cale de La Garenne :

Eléments de description

Commentaire descriptif : La jetée de la Garenne se trouve à l´extrémité sud-est du territoire de Séné, face à la commune du Hézo. Il s´agit d´un véritable môle en pierres de granite maçonnées. Il mesure 58 m de long pour une largeur de 3 m et émerge d´un mètre au-dessus de la grève. Si l´infrastructure conserve sa morphologie d´origine, le couronnement a été bétonné et un rejointoiement a été exécuté dans le courant du 20e siècle.

Etat de conservation : bon état

Eléments d'historique

Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : La Gillardaie (commanditaire)

Commentaire historique : En janvier 1853, les frères la Gillardaie adressent une demande en préfecture pour être autorisés à construire une chaussée au pied de leur usine de produits chimiques située à La Garenne, près de Montsarrac. L´entreprise, qui fabrique à partir d´algues marines ou du sel de mer des nitrates, des sulfates de potasse, de l´alun ou du bromure, et de liode, fonctionne jusqu´à la fin des années 1870. Elle est ensuite abandonnée. L'arrivée de cete entreprise se traduit par plus d'habitants sur les hameaux de Kerarden et Moustérian si bien qu'on décide de construire la chapelle de Kerarden.

Par contre, la jetée continue à être utilisée pour les relations entre Montsarrac et Noyalo. En 1922, la mairie de Séné demande aux Ponts-et-Chaussées d´en assumer l´entretien mais l´Administration refuse car elle a déjà en charge la cale du Passage à Saint-Armel, sur l´autre rive de la rivière de Noyalo.

Au début des années 1930, l´entrepreneur italien Giannerini acquiert l´usine pour en vendre les pierres. La jetée échappe au démantèlement et son bon état d´entretien prouve que des travaux réguliers de réfection sont menés. Aujourd´hui, elle ne sert plus qu´à abriter de la houle quelques embarcations de plaisance.

Statut juridique : propriété de l'Etat

RECO : Il convient de veiller au maintien des pierres de taille apparentes et limiter les colmatages d´urgence à l´aide de ciment qui pourraient peu à peu créer une situation irréversible. Cette jetée pourrait être intégrée à un circuit de découverte en mer (bateaux, kayaks) sur le thème de la circulation maritime au sein du golfe du Morbihan.

Cale du Passage :

Eléments de description : Cette cale est un modèle caractéristique (et en bon état) des cales du golfe du Morbihan. La cale mesure 50 m de long par 3,50 m de large. Son couronnement a été refait en béton pour supporter la mise à l´eau des bateaux de plaisance.

Etat de conservation : bon état

Eléments d'historique

Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Commentaire historique : Le passage maritime de Saint-Armel, à l´extrémité sud-est de Séné, a longtemps permis de raccourcir les distances entre la Presqu´île de Rhuys et Vannes : cette traversée de 200 mètres de long permet d´éviter un détour terrestre de 18 kilomètres. Son existence est attestée dans une charte datée du 8 mars 1367, émanant du duc de Bretagne Jean IV et confirmant aux moines de l´abbaye de Rhuys la possession de paluds, de terres et du passage de Questenen (Quistinic). Au milieu du 17e siècle, les registres du Parlement de Bretagne expliquent que le passage est assuré par un bateau pouvant charger des hommes avec leurs chevaux. En 1786, deux enquêteurs missionnés par l´Amirauté de Vannes rapportent que le bateau mesure 19 pieds de long, alors qu´il devait en faire au moins 24, car il doit supporter de lourdes charges. Surtout, il faudrait construire des chaussées de débarquement de part et d´autre du passage, notamment pour faciliter l´embarquement des bestiaux.

La première mention d´une cale à cet endroit date de 1881. Elle est représentée sur une carte des Ponts-et-Chaussées, au milieu des chantiers ostréicoles. Elle fonctionne en complément de la jetée de La Garenne, située à l´est du passage. La municipalité se soucie régulièrement de l´état de cette infrastructure si utile au transit des personnes vers Le Hézo, Saint-Armel, Saint-Colombier et Sarzeau. Ainsi, en 1938, elle exhorte le service des Ponts-et-Chaussées à entamer des réparations sur l´ouvrage abîmé par une tempête. En 1956, la municipalité de Séné engage 200 francs de travaux pour la réfection des maçonneries et le rejointoiement des parements de l´ouvrage. Néanmoins, avec le développement de la circulation automobile, le service du passage est voué à un déclin irrémédiable et la municipalité de Séné indique le 13 octobre 1963 qu´il a pris fin.

Actuellement, la cale est utilisée par les marins-pêcheurs, les ostréiculteurs, les plaisanciers. Depuis 1998, avec l´aide financière de la commune et de la communauté d´agglomération du pays de Vannes, une barge aménagée effectue le passage pendant la saison estivale.

Statut juridique

Statut de la propriété : propriété du département

RECO : Pour faire face au fort développement des activités maritimes dans le golfe du Morbihan au 19e siècle, l´Etat et des particuliers ont construit de nombreuses cales de passage. Afin de faciliter leur construction, elles ont été édifiées à partir de caractéristiques communes. La cale du Passage Saint-Armel est l´une d´entre elles. La cale du Passage Saint-Armel mérite d´être entretenue en reprenant les matériaux et les techniques de construction originels ; elle est considérée comme un élément important du patrimoine maritime sinagot. Son usage doit être facilité. Les personnes interrogées au cours de l´enquête patrimoniale ont été très sensibles au fait que la mise à l´eau depuis la cale du Passage Saint-Armel reste gratuite. Elle pourrait être intégrée à un circuit de découverte en mer (bateaux, kayaks) sur le thème de la circulation maritime au sein du golfe du Morbihan.

Cale de Barrarach:

Eléments de description: L´ancienne cale du passage de Barrarac´h mesure 38 m pour une largeur de 2,5 m. L´ensemble est réalisé en beaux moellons de granite soigneusement assemblés. Elle a subi une réfection sur une trentaine de mètres et son extrémité a été exhaussée d´un mètre. Un escalier de trois marches a été aménagé au musoir et un terre-plein de 5 m de côté a été accolé à la cale pour servir de lieu de dépôt pour les marchandises.

Etat de conservation : bon état

Eléments d'historique

Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Datation(s) en années : 1895

Justification de la (des) datation(s) : daté par source

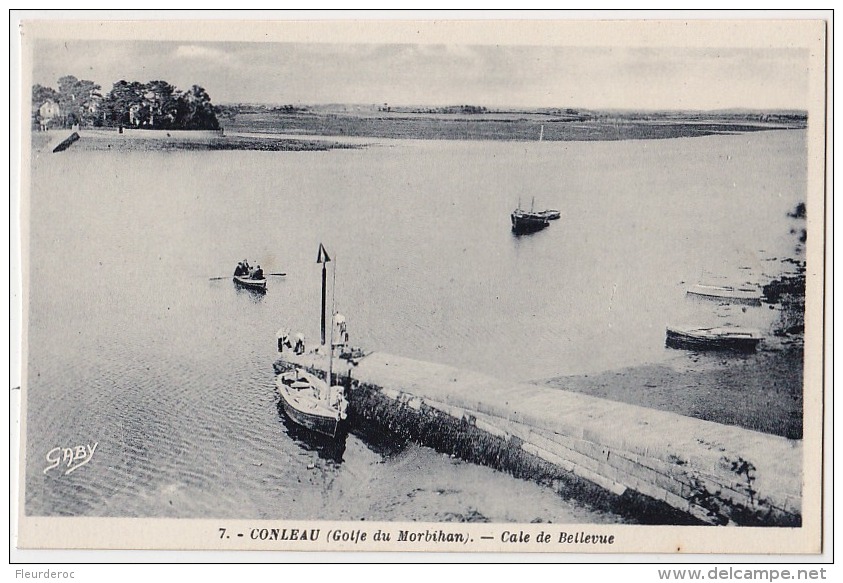

Commentaire historique : Un rapport des Ponts et Chaussées de 1885 signale l´existence à la Pointe de Barrarac´h d´une mauvaise cale en pierres sèches construite par les habitants. Deux inscrits maritimes assurent la traversée et entretiennent sommairement l´ouvrage pour le passage des piétons de la presqu´île de Séné vers l´île de Conleau et Vannes.

En 1895, la cale est entièrement remaniée et restaurée pour une dépense totale de 3 900 francs, dont les deux tiers financés par l´Etat, 1 000 francs par le département et 300 francs par la commune, et prend alors sa forme actuelle. En 1968, afin de permettre le chargement du fret vers l´île d´Arz, le service des Ponts-et-Chaussées construit une nouvelle infrastructure quelques dizaines de mètres plus à l´est, et abandonne cette cale.

Statut juridique

Statut de la propriété : propriété de la commune

RECO : Pour faire face au fort développement des activités maritimes dans le golfe du Morbihan au 19e siècle, l´Etat et des particuliers ont construit de nombreuses cales de passage. Afin de faciliter leur construction, elles ont été édifiées à partir de caractéristiques communes. La cale de passage de Barrarac´h (à ne pas confondre avec la cale récente qui sert d´embarcadère pour l´île d´Arz) est l´une d´entre elles. Les cales de passage du golfe du Morbihan méritent d´être entretenues en reprenant les matériaux et les techniques de construction originels. Difficilement accessible, la cale de passage de Barrarac´h est aujourd´hui quasiment abandonnée. Son usage doit être facilité dans la mesure du possible. La cale de Barrarac´h pourrait être intégrée à un circuit de découverte en mer (bateaux, kayaks) sur le thème de la circulation maritime au sein du golfe du Morbihan. Un discret panneau expliquant son histoire pourrait renseigner le visiteur.

La cale de Barrarach est également connue sous le nom de cale de "P'tit Jean" du nom de Jean Marie LE GUIL [16/02/1903-20/08/1983] qui l'utilisait pour faire traverser les passagers entre Séné et Conleau. (Lire article sur les passeurs et passeuses de Séné).

Au fil des ans, les Sinagots ont construit d'autres accès à la mer comme à Bellevue après la Maison de Rose de Port qui comporte également une cale. Le littoral a également été doté d'une cale à Langle et au Badel.

Une autre construction intrigue le promeneur qui passe sur la butte de Barrarach. Un pilier de pierre répose sur l'estran.

Echelle à marée de Conleau :

Les bateaux qui veulent gagner le port de Vannes doivent savoir la hauteur d'eau des marées afin d'emprunter le chenal et d'arriver au port de la Rabine.

L'échelle de marée est calée sur la hauteur d'eau à Vannes. Ainsi entre Langle et Conleau, le navire pouvait attendre la bonne hauteur de la marée avant de s'engager vers Vannes. Sur cette vue datant de 1951, on distingue encore la peinture noire et les graduations de la hauteur d'eau.

Cantizac est le nom d'un ruisseau, d'un moulin à marée en bordure du Golfe du Morbihan et d'un manoir breton toujours visible aujourd'hui. L'histoire des meuniers établis à Cantizac est présentée dans un article dédié. Le présent article retrace la succession des familles nobles qui ont possédé la seigneurie de Cantizac et son beau manoir.

Les Archives de Loire-Atlantique nous donne document issu des la Chambre des Comptes de Bretagne qui énumère les différents propriétaires des terres de Cantizac. :

"Le manoir et lieu noble de Quenetisac ou Cantizac, par Guillaume de Coatlagat, fils d'Olive de Lestenou (1413), Regnaud, fils de Michelle de Tréal, veuve de Guillaume de C. (1453), le même pour les terres de Cantizac et du Goëzic, plus des terres en Berric et Limerzel (1472), Prigent de C. (1474), Jacques de C. (1509), Jean de C. (1522), Jean, héritier de Michelle de C. (1528), Jean Peschart (1600), René de Tournemine (1639), Jacques Le Mezec, écuyer, et consorts (1701), Julien Le Mezec, écuyer, sieur du Parco, et consorts, héritiers de Marguerite Champourin (1706) ;"

On comprend que la propriété de Cantizac va passer par trois familles, les Coatligat, les Perchart-Tourmine et les Champoing-Le Mézec.

Selon Camille Rollando, en 1427, le métayer de Guillaume de COATLAGAT s'appelle Guillaume Le Guitard. En 1453, la sieurie de Quentifac ou Cantizac comprenait un manoir à courtils, des bois, 2 ha de prés, un colombier, une garenne, une métairie tenue Jean Le Roux, un moulin à marée, quelques exploitations en domaines et quelques rentes censives dans des paroisses éloignées. Au total, une quarantaine d'ha.

La propriété de Cantizac se confond avec la généalogie de la famille de Coatlagat de Clergrio, originaire de Guéhenno.

La propriété de Cantizac se confond avec la généalogie de la famille de Coatlagat de Clergrio, originaire de Guéhenno.

Vers 1585, Cantizac échoie à Jean PESCHART, seigneur de la Bothelleraye qui se marie à Redon en 1595 avec Jacquemine de TALHOUET. Leur fille Renée PESCHART est marié à René IV de Tournemine, baron de Campsillon [1619-23/4/1683] qui récupère le domaine vers 1626. René de Tournemine est le petit-fils en ligne directe de Pierre de Tournemine qui épousa Renée de Rieux, fille de l'illustre famile bretonne.

Vers 1585, Cantizac échoie à Jean PESCHART, seigneur de la Bothelleraye qui se marie à Redon en 1595 avec Jacquemine de TALHOUET. Leur fille Renée PESCHART est marié à René IV de Tournemine, baron de Campsillon [1619-23/4/1683] qui récupère le domaine vers 1626. René de Tournemine est le petit-fils en ligne directe de Pierre de Tournemine qui épousa Renée de Rieux, fille de l'illustre famile bretonne.

Ensuite, les terres sont rachetées par Nicolas FOUQUET [1615-1680]. Selon wikipedia, le Surintendant des Finances du Roi souhaite créer en Bretagne, une puissance domaniale pouvant servir de base à de vastes entreprises coloniales et commerciales. C'est dans cette optique qu'il se lie à l'illustre maison bretonne de Rieux, à qui il rachète plusieurs terres aux alentours du golfe du Morbihan, comme la forteresse de Largoët. En 1658, par l'intermédiaire de Jeanne-Pélagie de Rieux, propriétaire de l'île d'Yeu, il fait fortifier l'île où il amène des vaisseaux armés. La même année, il achète Belle-Île pour 2,6 millions de livres, dont il restaure les murailles, et où il fait bâtir un port, des magasins et des entrepôts à grands frais."

Cette puissance déplait au roi Louis XIV, qui après un procès "politique" lui confisque ses biens dont les terres de Cantizac en 1664. Après sa mort, son épouse Marie Madeleine de CASTILLE [1635-12/12/1716] reprend la possession de Cantizac. Mme de Castillan va se séparer du moulin et des biens qui sont probablement vendus à Julien LE MEZEC [1631-24/1/1701], familel originaire d'Auray. Sa fille, Marguerite LE MEZEC [1682-27/1/1755], épouse de Jean VI de la MONNERAYE [1667-1737], vend à son tour les biens en 1714 à la Congrégation des Dames de la Visitation de Vannes (source infobretagne.com) :

Cette puissance déplait au roi Louis XIV, qui après un procès "politique" lui confisque ses biens dont les terres de Cantizac en 1664. Après sa mort, son épouse Marie Madeleine de CASTILLE [1635-12/12/1716] reprend la possession de Cantizac. Mme de Castillan va se séparer du moulin et des biens qui sont probablement vendus à Julien LE MEZEC [1631-24/1/1701], familel originaire d'Auray. Sa fille, Marguerite LE MEZEC [1682-27/1/1755], épouse de Jean VI de la MONNERAYE [1667-1737], vend à son tour les biens en 1714 à la Congrégation des Dames de la Visitation de Vannes (source infobretagne.com) :

"En 1714 encore, le 22 février, par acte au rapport de M. Le Barbier, « Messire Jean de la Monneraye [1687-1737], chevalier, sgr de Bourgneuf, et dame Marguerite LE MEZEC [20/12/1682-27/11/1755], son épouse, vendirent aux religieuses de la Visitation la maison, (le tout échu à la dite dame de Bourgneuf des successions d’écuyer Julien Le Mézec, sieur de Saint-Jean, et de dame Marguerite CHAMPOURIN [6/11/1643-15/6/1704], ses père et mère) terre noble et seigneurie de Cantizac et la Salle, situées en la paroisse de Séné, comprenant : le manoir principal et ancien du dit Cantizac avec les logements, pourpris, cours, jardins, vergers, fuie, garennes, bois de haute futaie et de décoration, rabines et taillis, prés et prairies ; — la métairie de Cantizac, avec tous ses logements, terres labourables, pâtures et friches, prés et prairies, jardins et vergers, vignes et étang ; — les quatre métairies nommées le grand et le petit Guergelen et le Guerneué : deux desquelles métairies sont à présent appelées Kervilio, et les deux autres Keravelo ; — la maison du moulin de Cantizac et celle du clos de Coetihuel, dépendant des dits pourpris, — les deux moulins à mer de Cantizac et d'Herbon, avec leurs chaussées, étangs, refouls, logements, issues et franchises ; — une maison ruinée, avec ses prés, terres labourables, landes, pâtures et vignes, nommée Penn-er-Sal ; — les rentes foncières et censives, dépendant des dites terres de Cantizac et de la Salle, droit de banc et enfeu prohibitifs, tombes élevées dans le choeur et chanceau de l’église paroissiale de Séné, et autres droits honorifiques et de prééminence appartenant aux dites terres et seigneuries de Cantizac et de la Salle ; — de plus le droit de four à ban de la paroisse de Séné et droit de bannalité, reconnus par les commissaires du roi le 28 décembre 1689 et le 19 mai 1690 ; —;

« A la charge eaux dites religieuses de les tenir et relever prochement et noblement du roi notre sire, sous son domaine et juridiction de Vannes, et de payer pour l’avenir, et à compter du jour de Toussaint dernier, les rentes par argent et grains, qui se trouveront dues tant au dit domaine qu’à autres ; la dite vente et cession ainsi faite entre parties, pour et en faveur de la somme de 30,000 livres tournois de principal et accessoires... » (Présidial. B. 315. p. 69).

En la même année 1714, le 23 août, les mêmes religieuses restèrent adjudicataires des maisons et métairies de Kerdavy et de Cariel, avec un moulin à vent, le tout situé en la paroisse de Séné ; ces biens provenaient de la succession bénéficiaire de Robert Loyer et de Nicole de la Roche, sa femme, et furent vendus, en la juridiction de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes, pour la somme de 15,050 livres tournois. (Présidial. B. 315. p. 119).

A la Révolution, le bien devient national. La terre de Cantizac et ses dépendances sont acquises, le 20 avril 1791, par M. PERIER, Directeur de la Compagnie des Indes à Lorient, au prix de 85,000 livres.(Source infobretagne.com). Jacques Paul Augustin PERIER [26/05/1746-1793] s'était marié en 1777 à Marie-Charlotte CARIER. Issu d'une noblesse récente, Périer est inquiété pendant la Terreur. Il se suicide à Lorient en 1793, durant, ou juste après son incarcération. En 1794, son épouse et sa fille seront assassinées par les Chouans sur la route de Lorient en allant recueillir sa succession.

Au cadastrre napoléonien de 1810, les différents bâtiments sont bien représentés. On repère le manoir et son aile adjacente, un cercle positionant le colombier. Une fontaine rejettant ses eaux vers l'étang de Cantizac qui reçoit au Pont d'Argent les eaux du ruisseau éponyme. Sur la digue, le moulin et à tribord la maison du meunier sur le chemin qui monte au manoir.

La Drac de Bretagne en a fait un relevé du manoir :

"Manoir de la fin du XV°siècle, appartenant aux Coëtlagat. Modifications intérieure du rez-de-chaussée (couloir, excalier) dans la 1ère moitié du XVIII°siècle, après acquisition par les religieuses de la Visitation de Vannes. Puits du XVIII°siècle (toujours visible). Au XIX°siècle : construction d'une aile de communs est, du logement est en prolongement du logis. Logement ouest existant probablement au XV°siècle. Modifié au XIX°siècle. Colombier existant au XV° siècle et figurant sur el paln cadastral en 1810, détruit en 1844. Moulin à marée existant au XVIII°siècle, restauré. Vivier signalé sur les deux cadastres.

Wiki-sene vous permet de télécharcher d'autres topoguide pour des randonnées à Séné

Wiki-sene vous permet de téléchareger un livret présentant plusieurs circuits de randonnées à Séné.

Wiki-sene rvous permet de télécharger des brochures présentant les sentiers de randonnées