Maires de Séné

- Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie

- Les mairies de Séné

- Henri MENARD, un maire moderne à Séné

- Les maires honoraires de Séné

- Les maires de Séné de la Révolution à 1870

- Les maires de Séné sous la III° République

- GACHET & SEVIN, funestes adversaires1901

- LE MOUELLIC, maire pendant la guerre

- ROBERT, maire de Séné 1919-1928

- Les maires de Séné depuis la Libération 1945-80

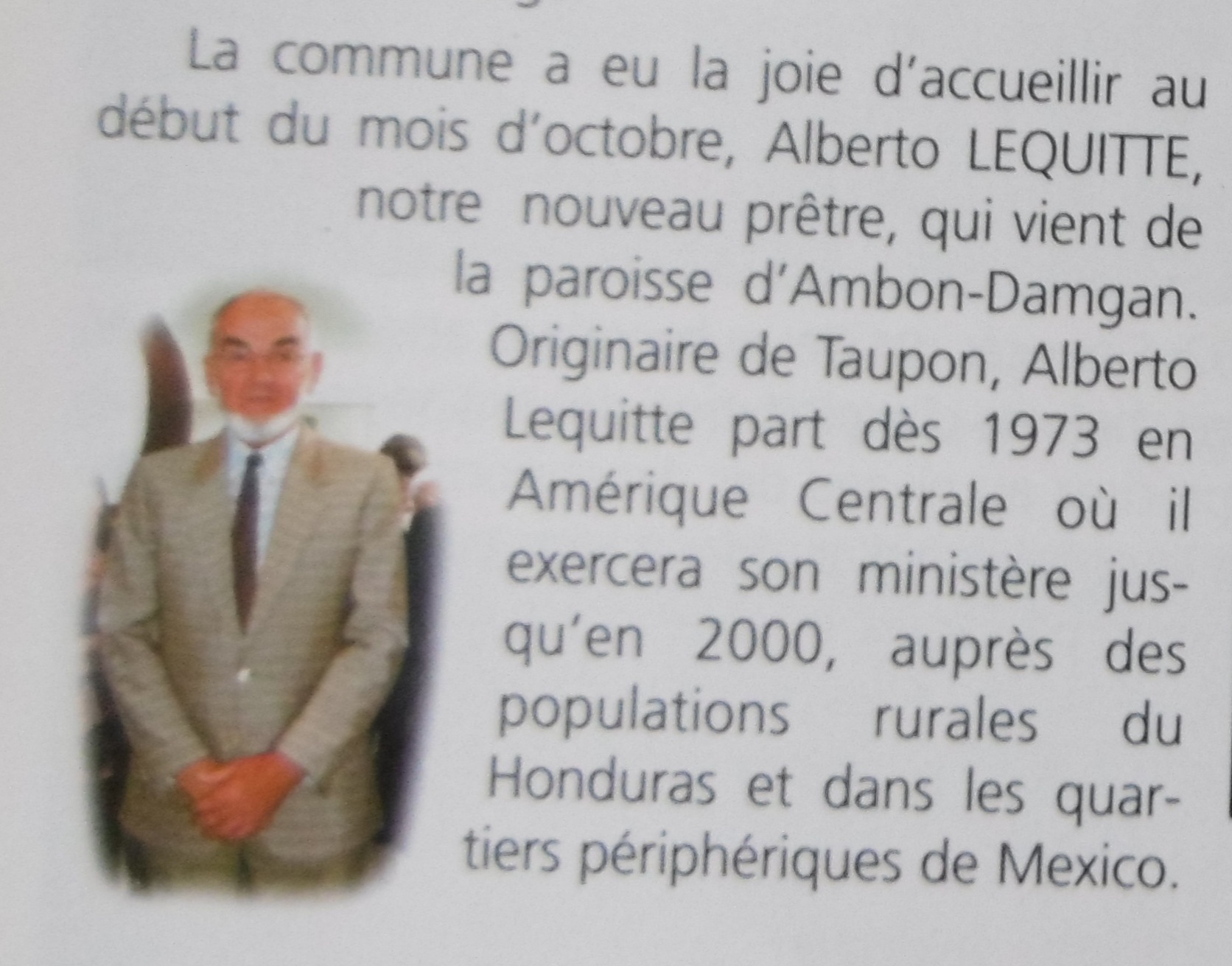

Alberto LEQUITTE [2003-2013]

Recteur de la paroisse de Séné pendant onze ans, Albert Le Quitte, que tout le monde appelle Alberto en raison de son passé au Mexique et au Honduras a quitté la paroisse de Séné en 2013 pour des aventures franco-mexicaines. Il répondait à quelques questions d’un journaliste du Télégramme avant son départ :

Recteur de la paroisse de Séné pendant onze ans, Albert Le Quitte, que tout le monde appelle Alberto en raison de son passé au Mexique et au Honduras a quitté la paroisse de Séné en 2013 pour des aventures franco-mexicaines. Il répondait à quelques questions d’un journaliste du Télégramme avant son départ :

Que retenez-vous de ces onze années à Séné ?

Beaucoup de souvenirs. En onze ans, j'ai appris à connaître Séné et ses habitants. La présence des gens montre que je ne suis pas passé inaperçu (sourire). Je suis émerveillé et reconnaissant de ce qu'ils ont manifesté. Je retiens aussi la rénovation de l'église que j'avais suivie. Mais ce qui compte, c'est ce que l'on a laissé chez les gens.

Pour quelle raison comptez-vous retourner au Mexique, début octobre ?

J'ai passé 27 ans de ma vie en Amérique latine, dix ans au Honduras et dix-sept ans au Mexique. Le Pape François a dit quelque chose, et je suis d'accord avec lui : un prêtre doit être capable de s'ouvrir au monde. Il ne doit pas rester dans sa sacristie, mais au contraire aller aux périphéries. Je serai à mi-temps entre le diocèse de Vannes et celui de Mexico. Il passera alternativement trois mois à Plaudren, puis trois mois en Amérique centrale. Il faut se faire plaisir.

À quel moment avez-vous voulu repartir vous installer au Mexique ?

C'est très récent. Ça s'est passé rapidement car j'ai tout de suite eu le feu vert du diocèse. Tous les ans, on est amené à dire si on veut changer ou non. Moi, je voulais retourner là-bas. Je pense que onze ans, c'est suffisant.

Qu'allez-vous faire là-bas ?

L'idée est de se mettre au service d'une église qui existe déjà et de se mettre dans le moule rapidement. Je suis resté attaché au Mexique.

Le 21 juin 2006, lae calvaire de Sainte-Anne est sollennellement restauré rue des Ecoles.

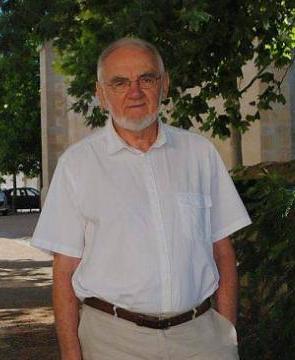

Michel GICQUELLO [2013-2016]

Succédant au père Alberto, nommé au Mexique, le père Michel Gicquello a pris possession de sa nouvelle paroisse en septembre 2013.

Après un bref séjour comme enseignant en Afrique, le nouveau curé de Séné, avait été ordonné prêtre en 1974 en l'église de Guéhenno, dont il était originaire. Ce fils d'agriculteurs aura exercé dans de nombreuses paroisses du Morbihan (Josselin, Auray, Saint-Christophe à Lorient ; Saint-Vincent-Ferrier à Vannes, ainsi que dans la Presqu'île de Rhuys.) Il n'aura laissé que de bons souvenirs à Arzon où il officia pendant neuf ans, son plus récent ministère.

L'abbé Michel Gicquello, a été nommé en 2016 aumônier de la maison de retraite des frères des écoles chrétiennes à Kerozer (Saint-Avé).

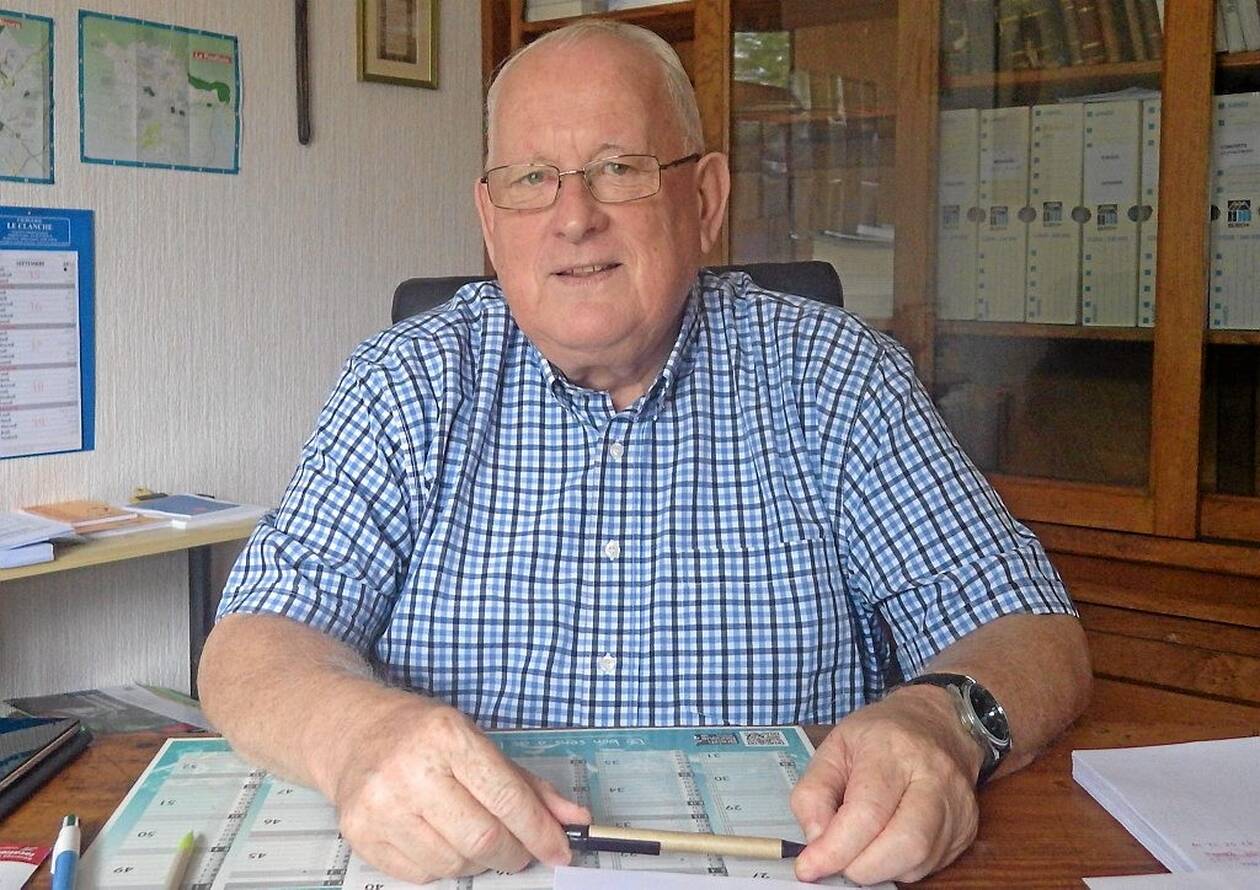

Bernard PLISSON [juillet-2016 à 2020]

Sources: article Le Télégramme 9/1998 et Ouest france 9/2016.

Originaire de Locminé, Bernard PLISSON a fait son petit séminaire à Sainte-Anne-d'Auray, puis son grand séminaire à Vannes et à Rennes. Il a été ordonné prêtre en 1974. Il a alors été nommé vicaire à Ploermel pendant six ans où il s'occupe de jeunes.

En 1980, il a quitté la France pour s'installer en Afrique dans un diocèse au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo), où il était responsable d'un foyer pendant neuf ans, sa mission y a été de préparer les jeunes séminaristes à leur future fonction de prêtre. Il y restera neuf ans, à l'est du pays, au bord du lac Tanguanyica. « J'étais chargé d'un foyer-séminaire accueillant des jeunes de 15 à 20 ans en classes secondaires. Une trentaine d'entre eux sont actuellement prêtres », confie-t-il.

En 1989, le père Plisson rentre en France pour devenir vicaire à Saint-Gwen, à Vannes. Trois ans plus tard, il est à la fois curé de Pluvigner, de Bieuzy-Lanvaux et Camors. L'évêque de Vannes lui a ensuite proposé d'être curé d'Arradon et recteur de Ploeren.

En octobre 2013, Bernard PLISSON effectue une mission pastorale au Maroc où il a travailla à l'archidiocèse de la cathédrale de Rabat pendant trois ans. Ce n'était pas une première pour le père Plisson qui avait été volontaire en Algérie pour enseigner le français pendant ses études au séminaire, un an en banlieue d'Alger et un an en Haute-Kabylie.

« Au début de mes études au Grand séminaire, entre 1968 et 1970, je suis parti deux ans en Algérie dans le cadre du service militaire, mais au titre de la coopération, explique le prêtre. J'ai exercé un an dans la banlieue d'Alger et l'année suivante en Grande Kabilie. »

A son retouir en France et en Bretagne, en juillet 2016, l'évêque de Vannes le nomme recteur de Séné. Il s'installera dans la paroisse officiellement le 11 septembre.

Tombé malade en 2019, il doit s'absenter de la paroisse. Le père Patrice MARIVIN de la cathédrale de Vannes administre la paroisse de Séné.

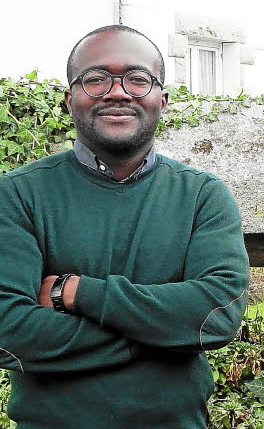

L’Abbé Jean-Paul SOSSAH assure le service liturgique en septembre 2021 et jusqu'à la nomination de Georges Henri PERES.

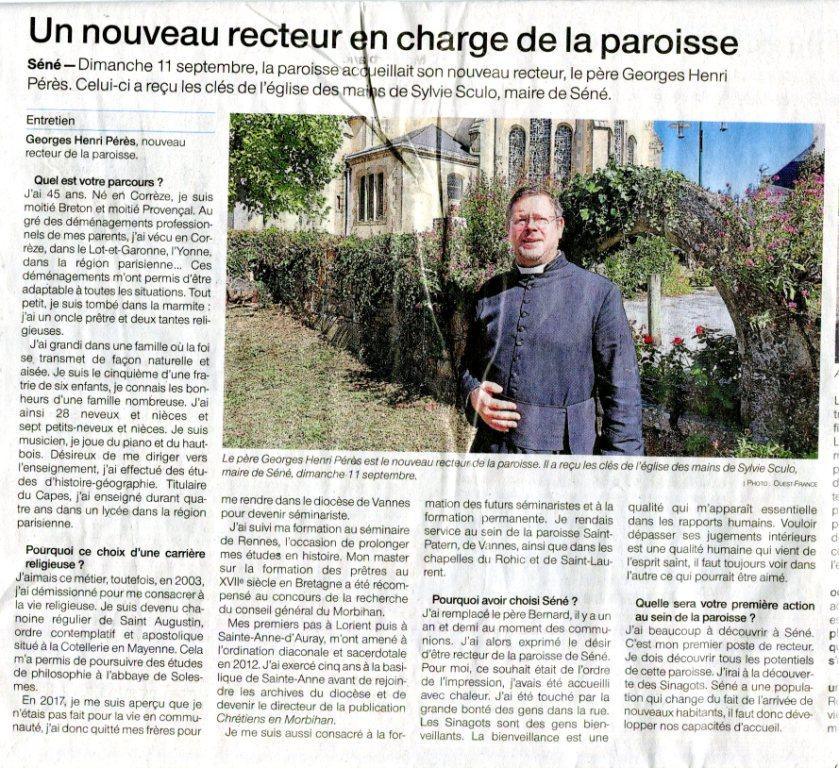

Georges Henri PERES, depuis septembre 2022

Georges-Henri PERES, né en 1977, est originaire de Cossé-le-Vivien en Mayenne.

« Je suis cinquième d'une famille de six enfants. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Ma famille est catholique pratiquante. » Certains de ses oncles sont mêmes prêtres. « Ça facilite beaucoup les choses. »

Vers 13, 14 ans, son désir de devenir prêtre est là. « J'ai pris mon temps pour réfléchir. À 22 ans, je suis arrivé à une croisée des chemins. Je terminais ma maîtrise d'Histoire. »

Finalement, l'envie de travailler prend le pas. Georges-Henri Pérès passe alors son Capes. « Dans la foulée, j'ai trouvé un poste d'enseignant en banlieue parisienne. J'ai beaucoup aimé ce travail mais le désir de devenir prêtre est devenu plus fort, plus irrésistible. » Il sera professeur durant quatre ans.

Mais l'appel de Dieu est le plus fort. «Cela faisait vingt ans que je souhaitais devenir prêtre. Les quatre années qui ont suivi, je les ai passées au monastère de La Cotellerie de l'ordre de Saint-Augustin, en Mayenne, où j'ai appris à prier. Je suis parti en me disant que la présence dans une paroisse correspondait plus à mon tempérament».

En 2008, Georges-Henri Pérès a intégré le séminaire de Rennes et a repris en parallèle ses études d'histoire en master 2 avec une spécialité qui n'a pas dû laisser Mgr Centène indifférent: l'histoire du diocèse de Vannes.

Historien, il a le souci de faire partager sa foi grâce à des conférences, des émissions de radio consacrées aux Evangiles, à la Bible et à l'histoire du Chritianisme.

Quelques enregistrements du père Georges Henri PERES:

Le Cantique des Cantiques - Eucharistie à l'école de Marie, 20 Mai 2015; Hentoù Breizh, chemins de Bretagne, ou les origines de la foi en Bretagne, avec RCF Sud Bretagne; Femmes de la Bible; La Passion de Jésus Christ selon Saint-Jean ;

Il est ordonné diacre le 17/09/2011 à l'âge de 34 ans. Il est nommé en juillet 2012, nouveau prêtre, vicaire au service des paroisses de Sainte-Anne-d'Auray et de Brec'h, et chapelain à la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Il est nommé à la paroisse de Séné en juillet 2022 et tient sa première messe le 11 septembre 2022.

Texte repris du bulletin de la Société Polymathqiue du Morbihan.

Liste des recteurs de Séné de 1400 à 1789.

1401 Jean DERIAN, chanoine et recteur de Séné (Source JM Le Mené)

1431-1432. Bertrand d'Auray.

1461 Pierre de Bodéan, de la famille et du manoir de ce nom en Saint-Jacut, fut présenté à ce rectorat par le duc de Bretagne, on ne sait à quel titre. Il dut résigner vers 1474, date d'une vacance de la paroisse de Séné ; mais il ne mourut qu'en 1498, ayant été recteur aussi de Caden, de Malestroit et Missiriac, qu'il avait résignées peu avant son décès.

1500 R. Jean Bodremont, dont on ne connaît que le nom et la date de sa résignation.

1500 Jean Le Guénédal , simple clerc tonsuré du diocèse.

1507-1533. R. Jean du Magouéro, recteur de plusieurs autres paroisses, avait résigné en 1533, mais avec réserve des gros fruits jusqu'à son décès arrivé vers le 25 août de l'année suivante.

1533 Jacques de Keralbault, simultanément recteur de Guéhenno et qui résigna lui-même à une date inconnue.

1553-1560. Guillaume de Kaerjocze, mort en mai 1560.

1560-1565. Jean de Kaerjosse, évidemment de la famille du précédent. Il mourut le 21 septembre 1565.

1565 Guillaume de Bogar, chanoine de Vannes, résigna peu de temps après la date de ses provisions

1568 Robert Gousserif, d'Arradon, donne procuration, le 11 février 1568, pour résigner entre les mains de i'évèque, et devient plus tard recteur de Berric. Il fit de longs efforts pour récupérer son rectorat de Séné.

1568 R. Jean Keralbault, clerc du diocèse, pourvu par l'Ordinaire, le 12 février 1568, prit possession le 14, et résigna le surlendemain, pour permuter avec le suivant contre son canonicat.

1568 R. Jacques de Keralbault, chanoine de Vannes, pourvu par I'évèque, le 16 février 1568, résigiia le 29 du même mois, purament et simi^ementy entre les mains de son coliateur.

1568-1569, R. Christophe Le Scourchic, prêtre du diocèse, pourvu par l’évêque, le 29 février 1568, prit possession le l«r mars. Moins d'un an après, il donna procuration, le 23 février 1569 , pour résigner entre les mains de l’Ordinaire.

1560-1578. Guenhaél Le Calvé, diacre de Pluvigner, pourvu par l’évêque, le 3 décembre 1569, prit possession le 4. Il ne reçut la prêtrise que le 18 février de l’année suivante.

1578 Regnault ou René Nouvel, chanoine de Vannes, mort en octobre 1578.

1578-1591. Olivier Ganault, ancien secrétaire de l’évêché et recteur de Baden, débouta ses compétiteurs Alain Guéhauff et Robert Gousserff qui s'obstinait toujours dans ses prétentions.

1591-1616. f Gilles Boschier, dit Capitaine, et prêtre du diocèse de Saint-Malo, mourut en janvier 1616.

1616-1661, f Nicolas Le Ray, de Saint-Nolfï, pourvu par le Pape, le 18 mars 1016, prit possession le 15 mai. H mourut au presbytère vers le 26 mai 1661.

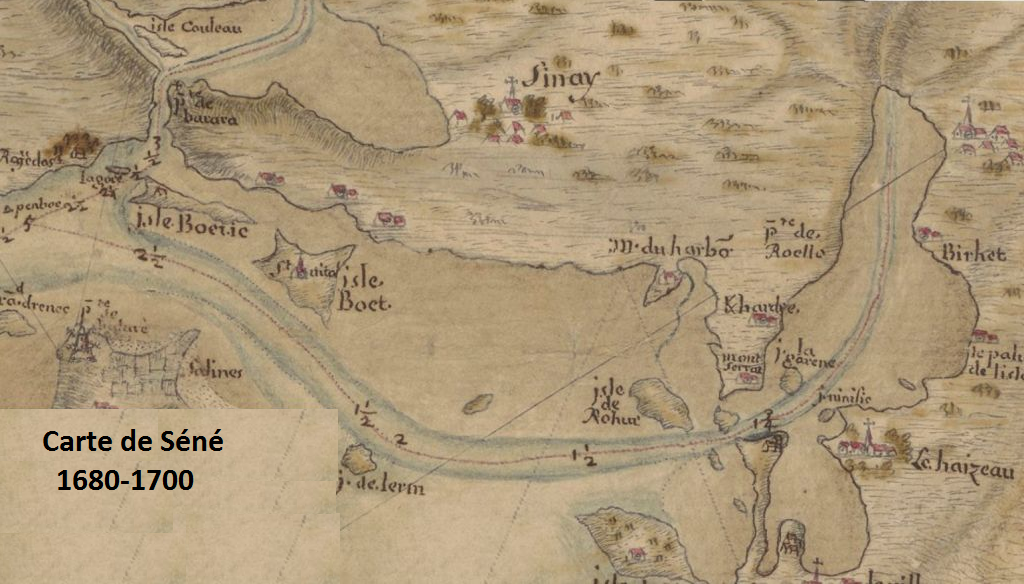

1669-1694. f Yves Kergadic dut mourir en novembre 1694. C'était un prédicateur distingué, à en juger par les éloges donnés à une station de carême prêchée par lui à Sarzeau en 1685.

1695-1700. R. Denis Le Sabazec, né et baptisé le 8/09/1664 à Corlay, prêtre du diocèse de Comouaille, pourvu par le Pape, le 26 février 1695, ne prit possession que le 26 juin. Malade, il résigna,. en janvier 1700, entre les mains de l'Ordinaire , et mourut vers 1705.

1700-1705. f Grégoire Le Toulec, prêtre à Quibéron, pourvu par l'évêque, le 16 janvier 1700, prit possession le même jour. Il mourut sur la fin du mois de mars 1705,

1705-1720. f Etienne Foyneau, d'Angers, sous-chantre de la cathédrale de Vannes et recteur du Mené, pourvu par l'Ordinaire, le 9 juillet 1705, prit possession le 12. Malade, il donna procuration, le 30 juin 1720, pour résigner entre les mains de l"évêque , et mourut en septembre suivant.

Avant de devenir recteur de Séné, fonction qu'il occupe dès le 21 janvier 1706, le personnage s'est montré quelque peu indiscipliné. Le premier juillet 1701, il est ainsi condamné à passer trois mois au séminaire de Saint-Méen, pour un scandale causé à la paroisse de Saint-Salomon à Vannes "et qui s'est répandu par toute la ville au sujet d'une personne mal notée" (sic).

Plus tard le 2 janvier 1705, on lui demande de ne pas se mettre à genoux au pupitre à côté de l'officiant sur le marchepied, ce qu'il affecte de faire depuis quelque temps. Cité par Olivier Charles dans son livre Jean Richin et consorts archiprêtres infâmes (édité en décembre 2022) Chanoines, cultes et discipline du choeur dans la cathédrale de Vannes au début du XVIIIe siècle

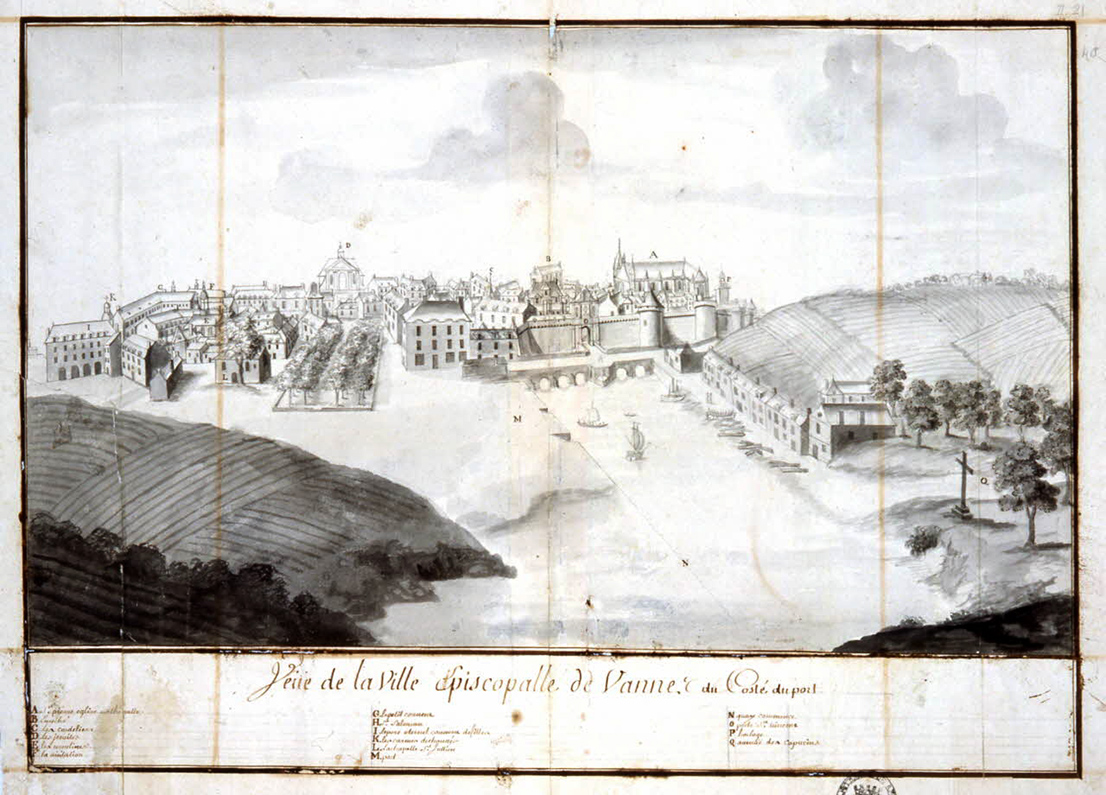

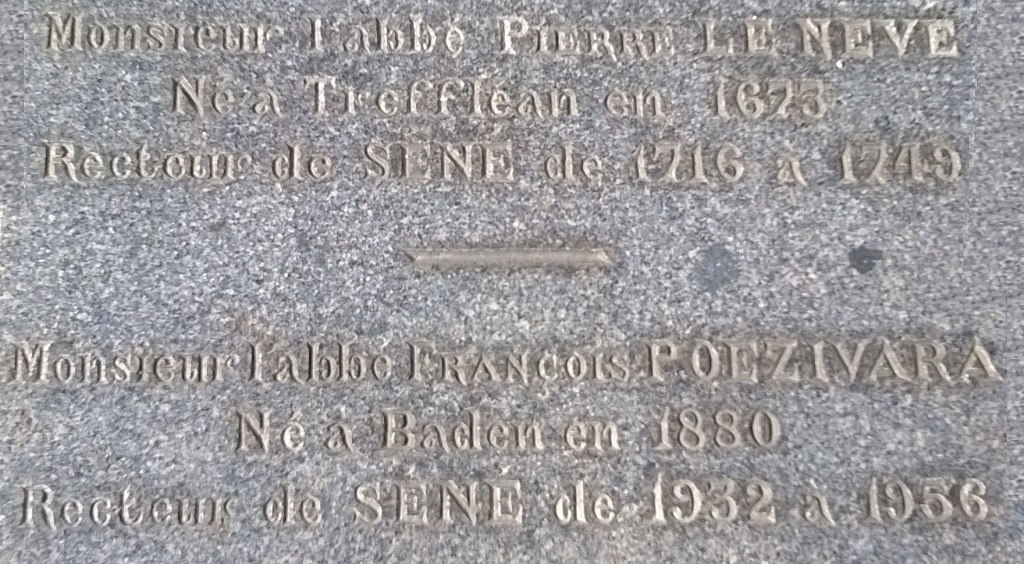

1721-1749. Pierre Le Nevé , né à Treffléan le 24 jdovembre 1673 et ordonné prêtre à Saint-Brieuc en tseptembre 1699, passa les premières années de son ministère dans sa paroisse natale. Il était curé de Saint-Patern, lorsque la paroisse de Séné lui fut conférée par l'évêque, le 12 mars 1721 ; il prit possession le 3 avril. Décédé dans son presbytère, à l'âge de 77 ans, le 23 novembre 1749, il fut inhumé le 25 dans le cimetière, où sa tombe se voyait encore naguère, avec une inscription édifiante (1). L'ancienne sacristie de Séné, qui possédait plusieurs de ses reliques, renfermait aussi son portrait dessiné par Lhermitais, notre pëintre breton. Sa vie a été publiée et Tresvaux l'a reproduite dans son édition des Vies des Saints de Bretagne.

Lire aussi article sur Pierre LE NEVE

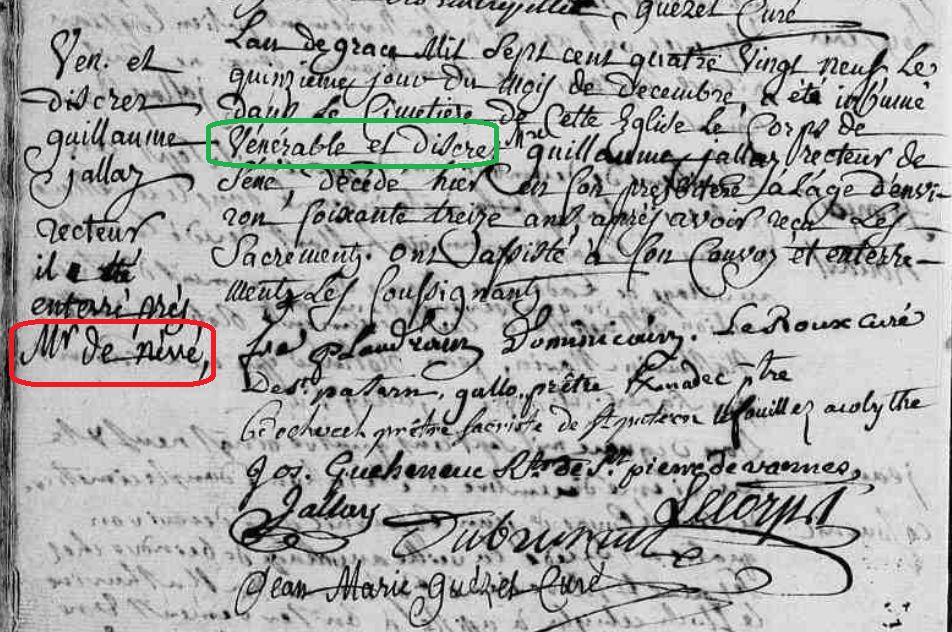

1750-1789. f Guillaume Jallay, de Saint-Palern , heureux au Concours du 10 février 1750, fut pourvu de Séné par le Pape le 23 mars, et en prit possession le 11 mai. Décédé au . presbytère, à l'âge de 73 ans, le 14 décembre 1789, il fut inhumé, le 15, dans le cimetière , auprès de son prédécesseur. Jusqu'à la reconstruction de l'église, on y voyait encore sa tombe.

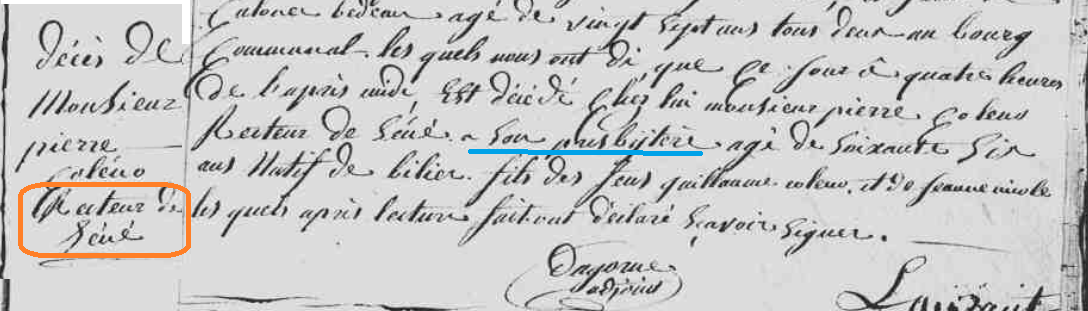

1789-1802. Pierre Coléno, de Billiers et curé de Plescop, pourvu par l'évêque, le 17 décembre 1789, prit possession le 18. Sans que nous sachions ce qu'il devint pendant les mauvais jours, il disparut en septembre 1792. Maintenu à la tête de sa paroisse après le Concordat, il prêta serment entre les mains du préfet , le 15 octobre 1802.

Lire Recteurs de Séné depuis la Révolution

Article repris du livre de Camille Rollando, "Séné d'Hier et d'Aujourd'hu"i, lui-même issu d'un article publié dans la revue de la Société Polymathique du Morbihan. L'article est ici enrichi de documents et de photos.

Quand le 14 juillet 1789, la Bastille est prise par les insurgés, depuis près de 40 ans, Guillaume JALLAY est recteur de Séné où il a succédé à Pierre LE NEVE (lire article). Il n'aura pas à subir les affres de la Révolution et de la Terreur. (Lire article sur BENOIT et LETOULLEC).

Guillaume JALLAY Xx/xx1716-1750-1789-14/12/1789

De saint Patern, heureux au concours du 10 février 1750, fut pourvu par le pape le 23 mars et prit possession de sa cure le 11 mai. Décédé au presbytère, à l’âge de 73 ans, le 14 décembre 1789, il fut inhumé le 15 dans le cimetière, auprès de son prédécesseur. Jusqu’à la reconstruction de l’église, on voyait encore sa tombe. L'acte du décès porte la mention "venerable et discret".

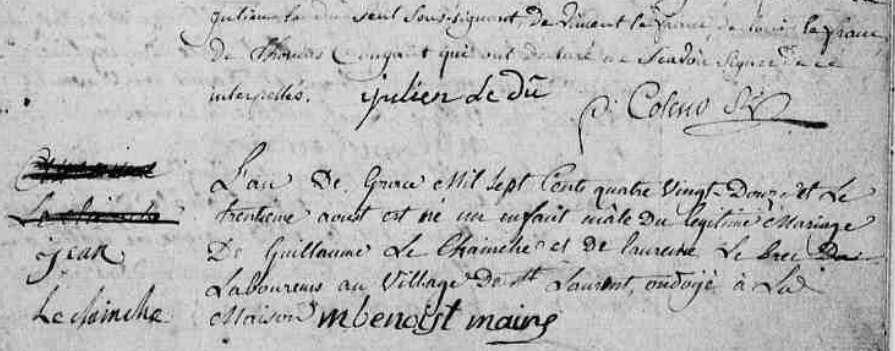

Pierre COLENO 16/5/1756- 1789-1822-15/2/1822

Né à Billiers sans que son extrait de baptême n'indique les profession des parents. Il est curé de Plescop. Pourvu par l’évêque le 17 décembre 1789, il en prit possession le 18, sans que nous sachions ce qu’il devint pendant les mauvais jours, il disparut en septembre 1792. Maintenu à la tête de sa paroisse après le concordat, il prêta serment entre les mains du préfet le 15 octobre 1802. Il mourut en 1822 à l’âge de 66 ans à Séné.

Sous son magistère à Séné plusieurs vicaires furent en poste : Le Bail, Laudrin, Martin, Jégat, Daniel, Le Clainche, Le Colleter (source Rolando).

Selon cet article de presse, le recteur COLENO est à l'origine de la première école à Séné, école de filles tenue par les religieuses des Filles du Saint-Esprit, ouverte en 1817.(Lire article sur l'histoire des écoles à Séné).

Jean Louis TOUMELIN 31/5/1787-1822-1868-12/12/1868

Né à Carnac en 1787, d'un père matelot, mourut à Séné dans sa 82° année. Après avoir navigué pendant un certain temps, il entra au grand séminaire de Vannes et fut nommé prêtre le 24 septembre 1814. D’abord vicaire de Locmariaquer, en charge du secteur de Saint-Philibert. Le 18 février 1822, Mgr de Bruc, évêque de Vannes (1817-1826), lui confia le rectorat de Séné, où il demeura jusqu’à sa mort, 47 ans plus tard, en 1868. Il fut très regretté par ses paroissiens.

Ces deux articles de presse d'époque montre que le père TOUMELIN oeuvra pour sa commune tout au long de son long magistère. On comprend qu'il établit sur Séné une religieuse en charge des soins infirmiers auprès des Sinagots. Il a fondé l'école catholique du bourg (qui deviendra par la suite l'école Sainte-Anne) et deux ans avant sa mort, en 1866, il ouvrit une autre école à Montsarrac, alors le village de Séné le plus peuplé.

En 1836, un de ses vicaires, Joachim GUILLOME, établi à Séné publie une grammaire bilingue français-breton (lire article dédié).

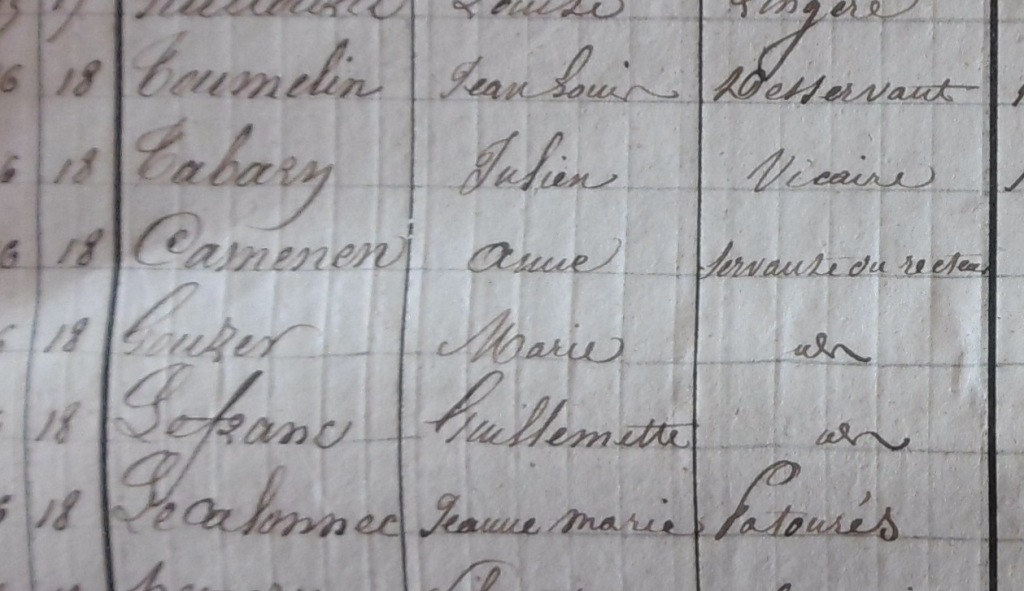

Au dénombrement de 1841, l'effectif éclésiastique à Séné comporte le "desservant", le père Toumelin, aidé par un vicaire, Julien Tabary. Trois servantes du recteur sont aux soins des deux prêtres qui ainsi peuvent demeurer dans leur chaire jusqu'à leurs vieux jours. Notons la présence au presbytère d'un "patourès", sans doute un enfant de l'assistance.

Son acte de décès montre également que le recteur de Séné était aidé dans sa fonction par des vicaires, Julien CADORET et Jean Mathurin LE MOING, contre-signe l'acte de décès. Les actes paroissiaux indiquent le noms de plusieurs vicaires qui se succédèrent à Séné sous le magistère de TOUMELIN : Guyonvarch, Couédel, Dagorne, Erdeven, Le Lohé, Guillaume.

François JOURDAN 13/8/1821-1868-1876-xx/xx/xx

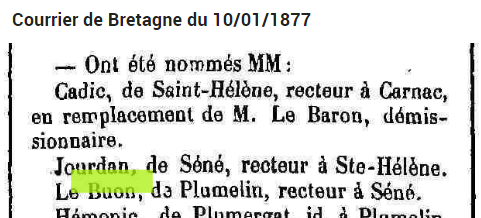

Né en 1821 à Quiberon, son père est capitaine de chasse-marée. Il est ordonné en 1848, recteur de Noyalo en 1867, fut nommé à Séné le 31 décembre 1868 qu'il quitta en 1876 comme nous lindique ces deux coupures de presse.

Rollando a pointé les vicaires suivants en poste à Séné pendant le magistère de JOURDAN : Guyonvarch, Delaquèze, Seveno, L'Hermitte.

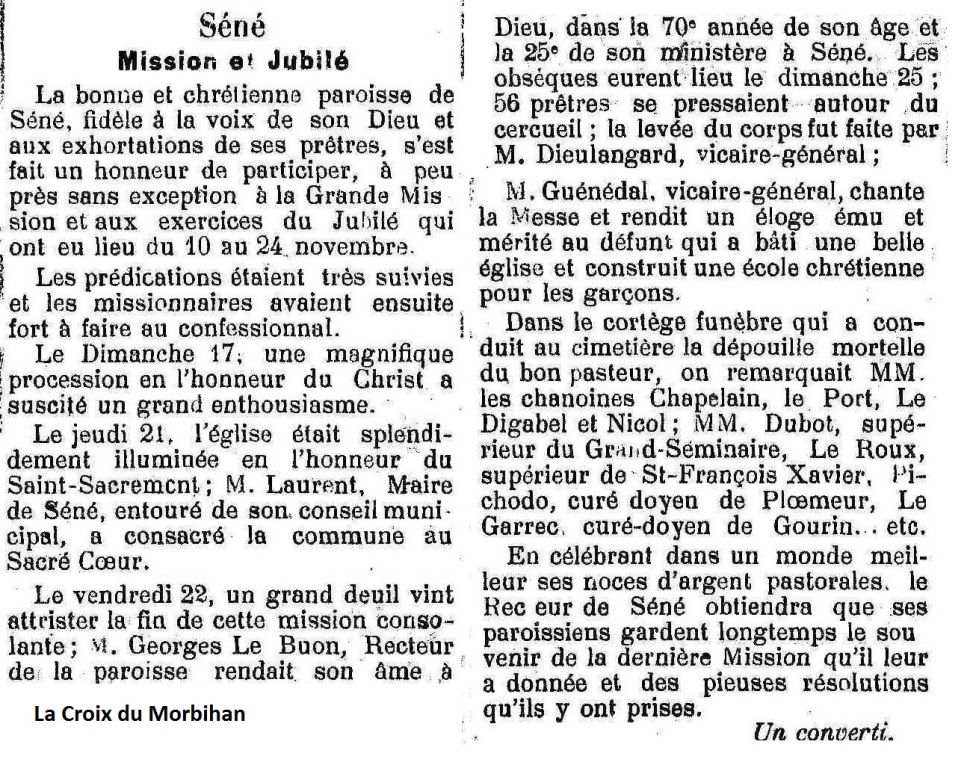

Georges LE BUON 13/1/1831-1877-1901-22/11/1901

Né à Brandérion en 1831, son père est cultivateur, ordonné en 1855, recteur de Plumélin en 1872 puis de Séné le 1er janvier 1877. Décédé en 1901 à Séné. Enterré au cimetière communal avec sa soeur qui fut durant sa vie d'écclésiastique, sa servante.

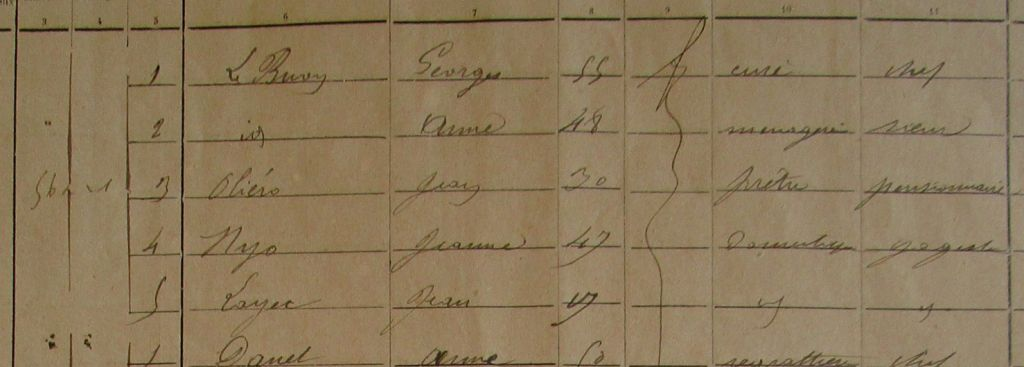

Au dénombrement de 1886, l'effectif du presbytère se compose du curé, aidé d'un prêtre pensionnaire. La soeur de Georges LE BUON et deux domestiques assurent l'intendance.

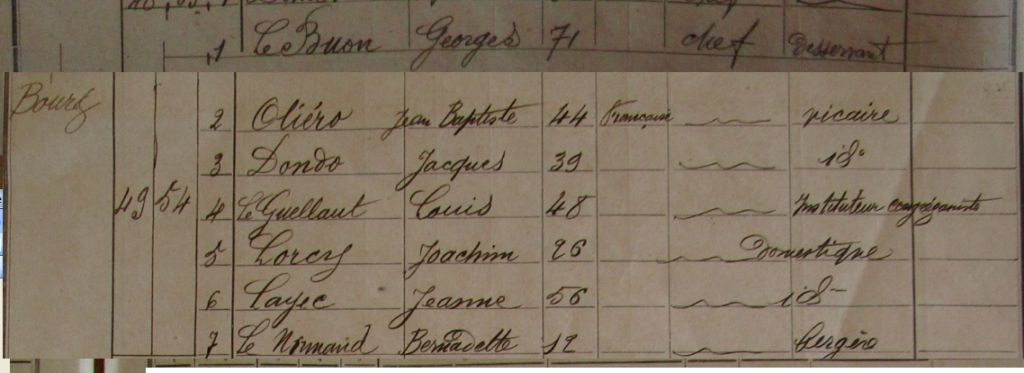

Au dénombrement de 1901, le presbytère loge également des instituteurs. Deux vicaires, Jacques Dondo et Jean Baptiste Oliéro épaulent le père Le Buon âgé de 70 ans.

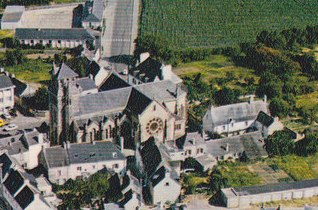

Comme nous le rappelle cet article de presse d'époque, durant son magistère, la nouvelle église Saint Patern fut construite et le recteur LE BUON est à l'origine de la création d'une école de garçons à Séné. La tombe de Goerges LE BUON est visible à l'entré du cimetière de Séné.

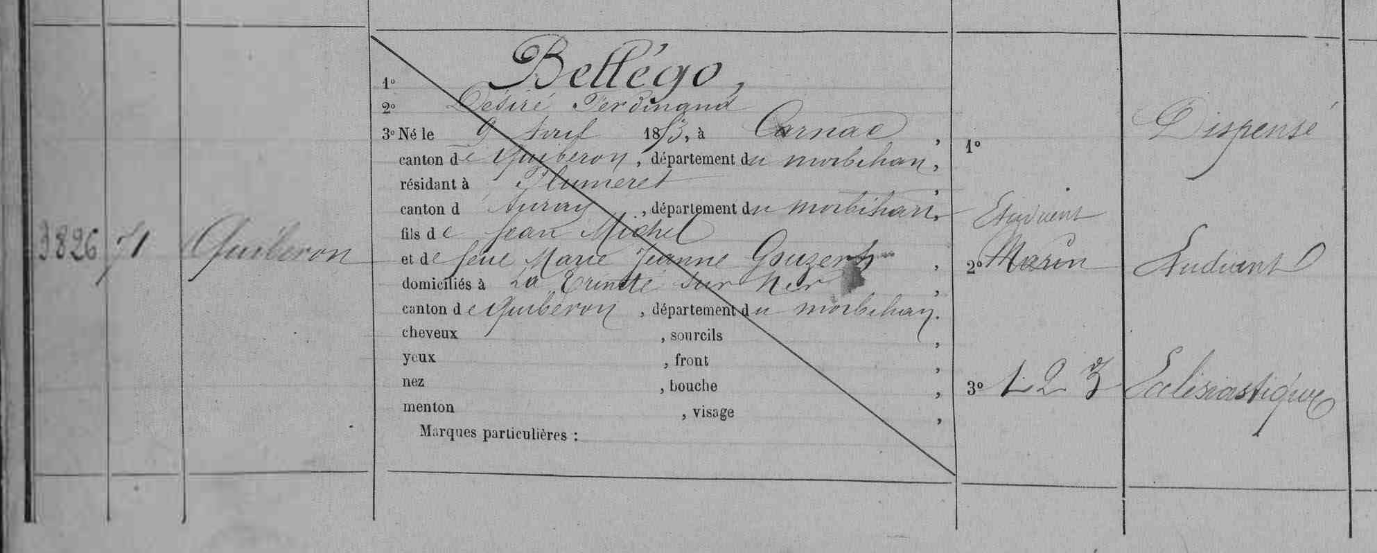

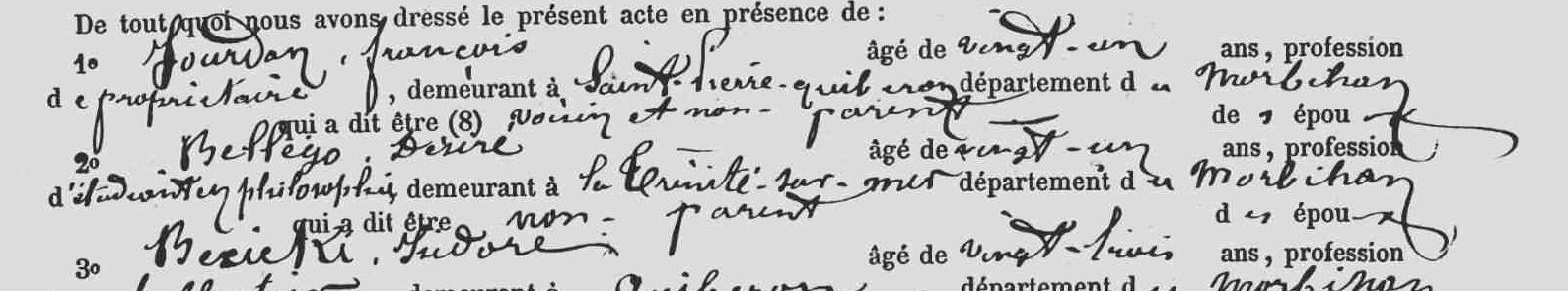

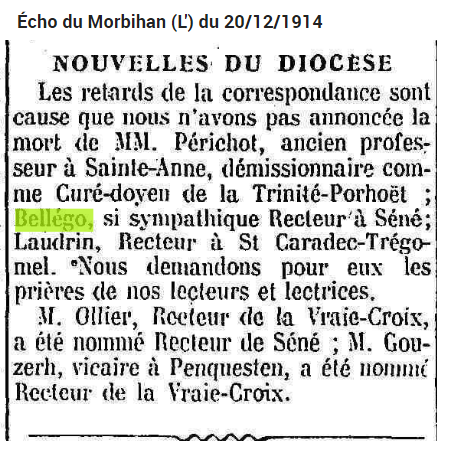

Désiré BELLEGO 9/4/1853-1901-1914- xx /xx/1914

Né à la Trinité-Carnac en 1853, son père est menuisier. Il ne fait pas sa conscription en 1873

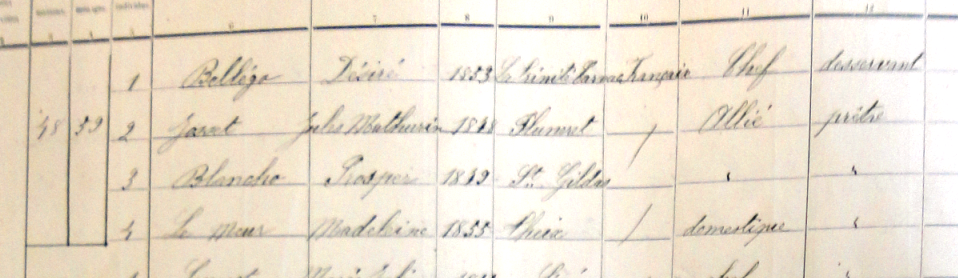

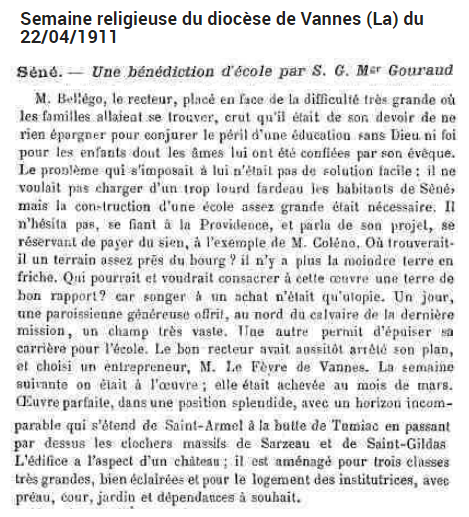

Il étudie la philosophie et devient prêtre en 1877, recteur de Houat en 1888, de Camors en 1896, puis de Séné le 14 décembre 1901. Son nom apparait au dénombrement de 1911. Le recteur BELLEGO est aidé par Jules Mathurin JAVET ou JOSSET et Prosper BLANCHO, prêtres à la paroisse.

Après la confiscatin de l'école du bourg et l'expulsion des congrégationistes, le curé Bellego fut à la manoeuvre avec Mlle Gachet pour contruire près du Pont Lis une nouvelle école privée à Séné comme le relate cet article de presse.

Il mourut en 1914 alors que la 1ère Guerre Mondiale vient d'éclater.

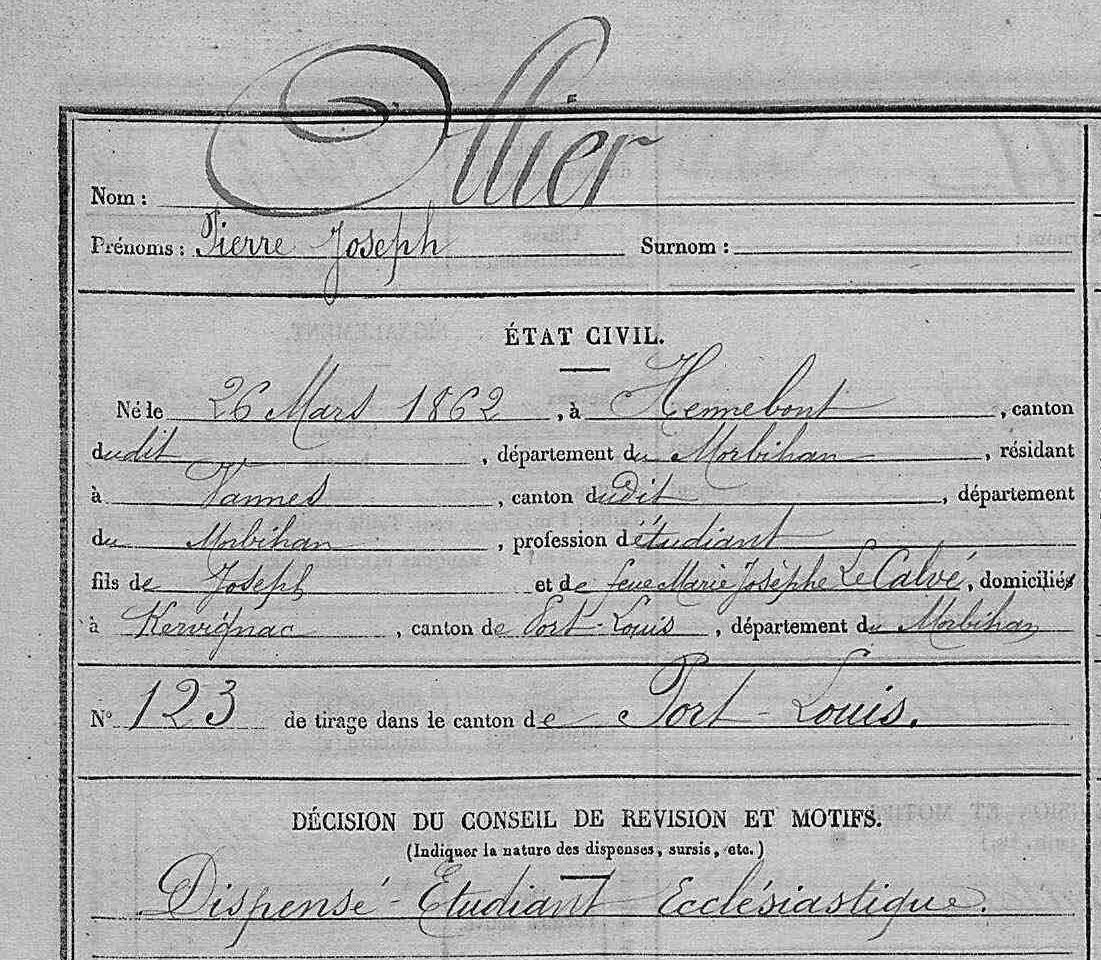

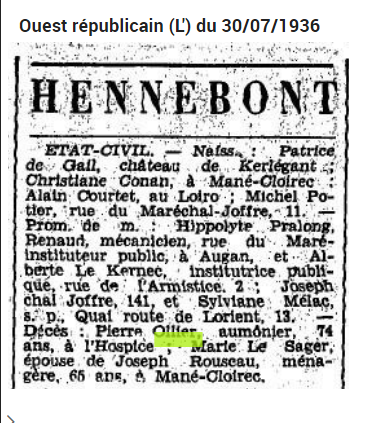

Pierre Joseph OLLIER 26/2/1862-1914-1932-xx/xx/1936

Né à Hennebont en 1862, son père est cultivateur, ordonné en 1866, il est exempté de service national.

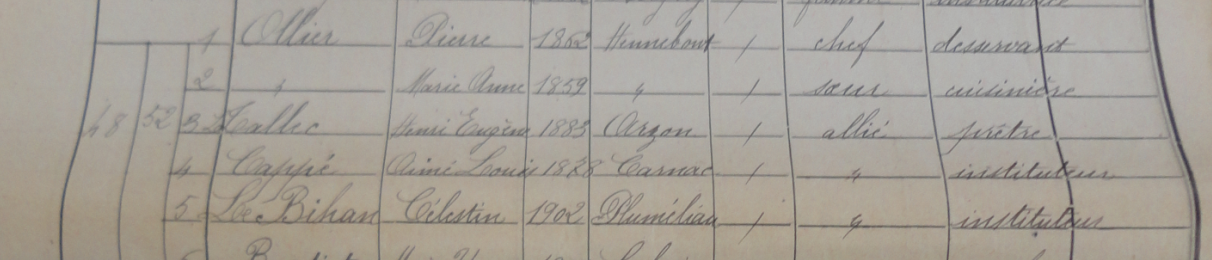

Il est recteur de la Vraie-Croix en 1909, de Séné en 1914 et durant les années de guerre. Au dénombrement de 1921, le presbytère loge le recteur, sa soeur dévouée Marie Anne Ollier, qui décèdera en 1930 à Séné, le vicaire, Henri Eugène TALLEC, et deux éclésiastiques aux fonctions d'instituteurs au bourg, dont Aimé CAPPE (lire article). Des religieuses installées au bourg complète l'effectif d'enseignants catholiques. Un autre vicaire sera en poste à Séné, Le Bourser (sources Rollando)

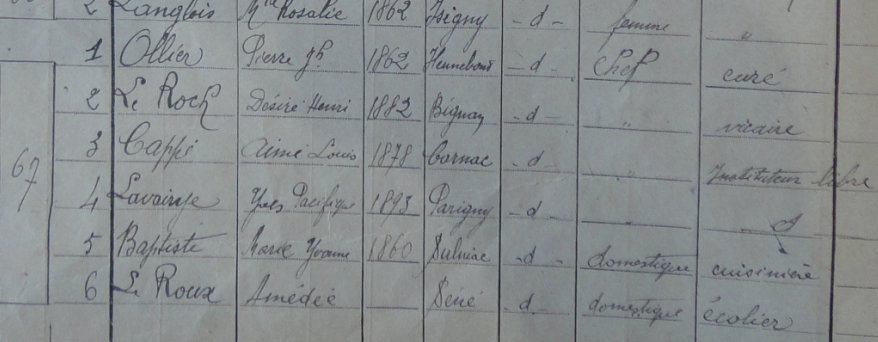

En 1931, l'effectif paroissial se compose de Pierre Joseph OLLIER, âgé de 69 ans, aidé par le vicaire Désiré Henri LE ROCH. Cappé et Lavairije sont instituteurs. Le presbytère loge également un enfant domestique et écolier, sans doute issu de l'assistance qui aide la cuisinière.

Pierre Joseph OLLIER décède en 1936, après avoir donné sa démission de Séné en 1932, si bien que son décès ne semble pas avoir été relayé dans la presse locale à Séné, malgré 18 ans de présence sur la paroisse.

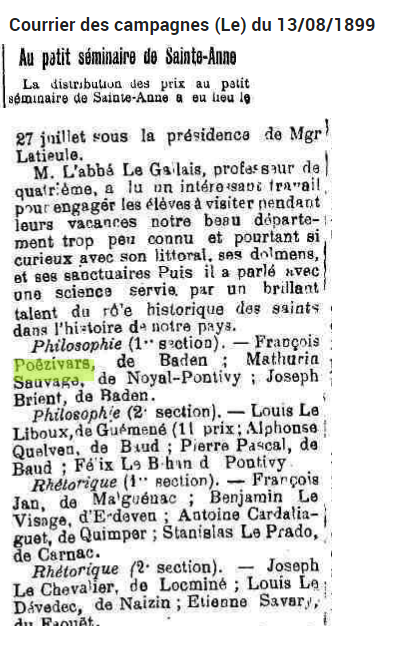

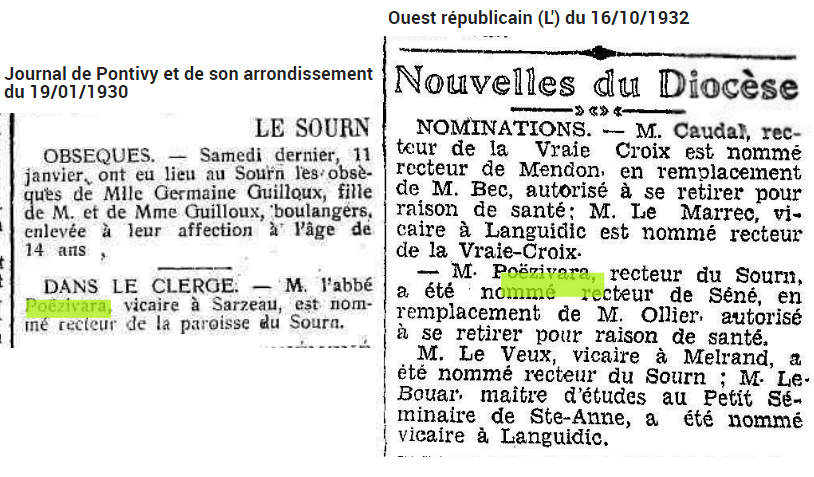

François Marie POEZIVARA 5/1/1880-1932-1956-6/3/1957

Né à Baden en 1880, son père est marin. Il entre au Petit Seminaire comme le montre cet article de presse .

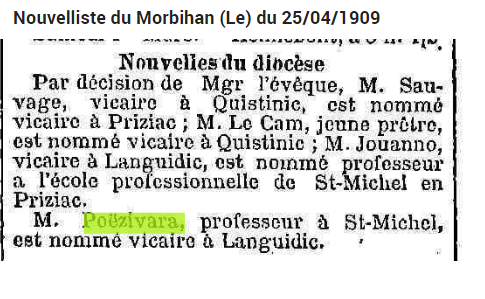

Il est ordonné en 1904. Il est professeur jusqu'en 1909 avant de rejoindre comme vicaire la paroisse de Languédic.

Il est ordonné en 1904. Il est professeur jusqu'en 1909 avant de rejoindre comme vicaire la paroisse de Languédic.

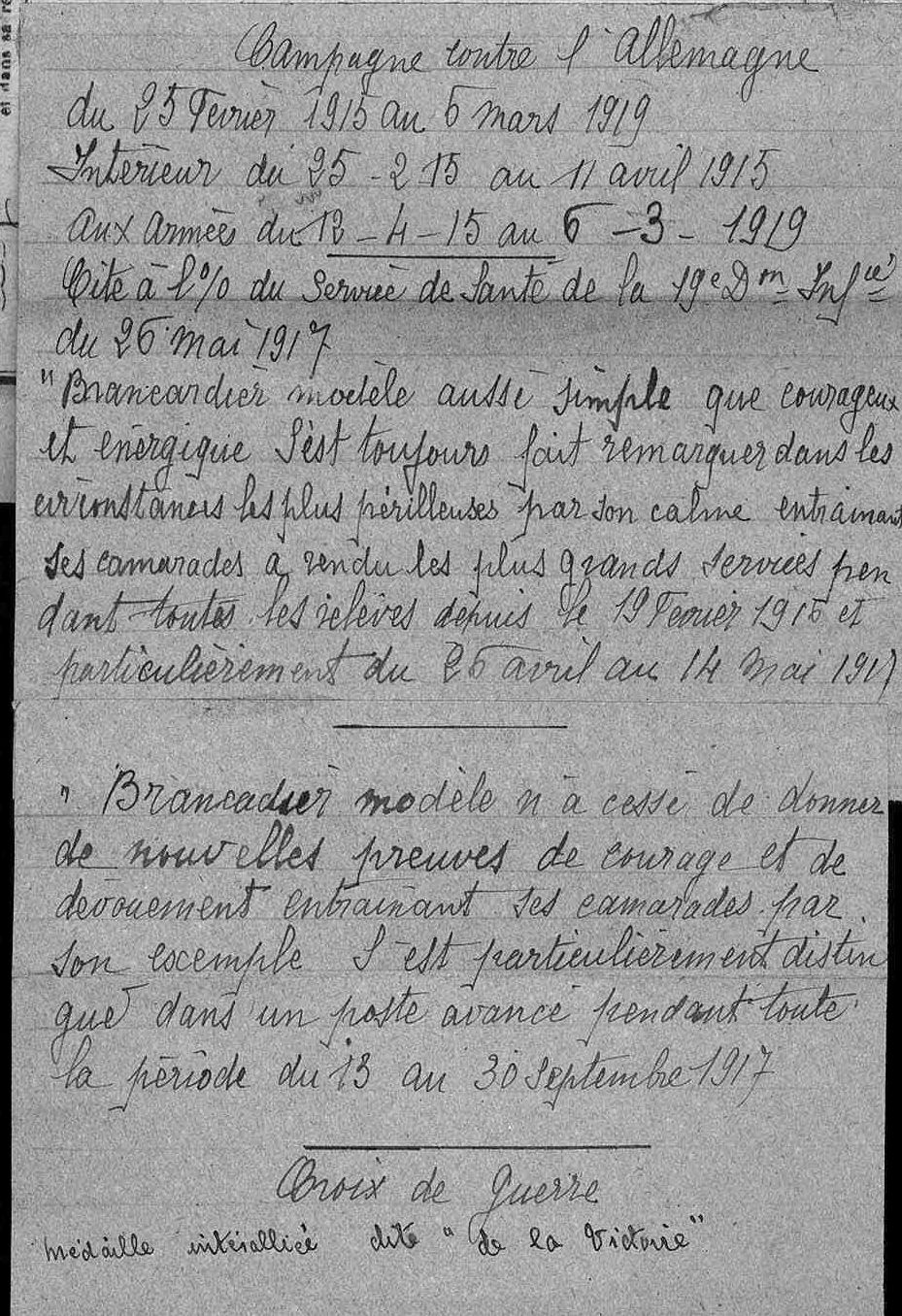

Pendant la 1ère Guerre Mondiale, le prêtre Poezivara est mobilisé dans un régiment d'infirmiers. Il recevra la Croix de Guerre.

Après un poste à Sarzeau, il est recteur de Le Sourn en 1930, de Séné en 1932.

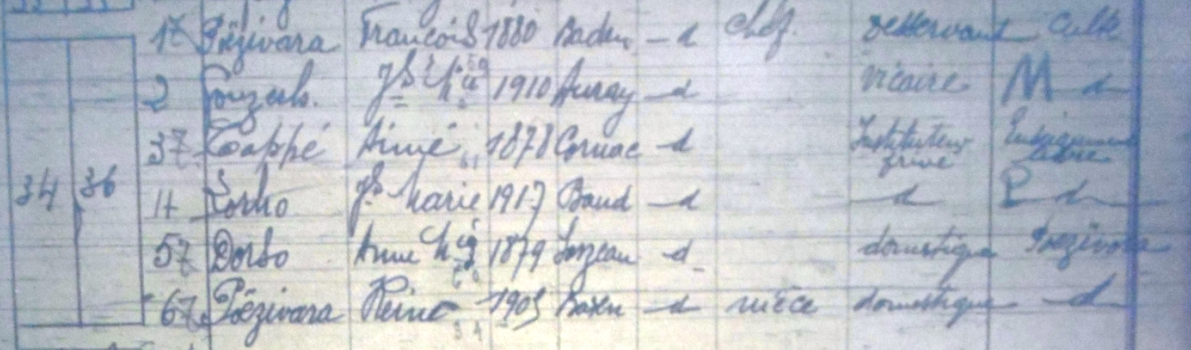

Au dénombrement de 1936, l'équipe paroissiale de l'époque se compose du desservant POEZIVARA, du vicaire Gouzerh, qui deviendra recteur de séné, des instituteurs Cappé et Lorho. L'intendance est assurée par Mme Dorso, assistée de la nièce du recteur. Rollando cite les vicaires suivants : J.Drouet, E. Perron, M. Dugor, D. Philippe.

Démissionnaire en 1956 pour des raisons de santé, il mourut en 1957 à Sainte Anne d’Auray. Il fut inhumé à Séné aux côtés de son illustre prédecessuer, Pierre LE NEVE.

François Marie CORLOBE 31/12/1908-1956-1958-xx/xx/1958

Né à Crach en 1908, fils d'un menuisier, ordonné prêtre en 1934, recteur de Silfiac en 1948, de Séné en 1956. Mourut en 1958.

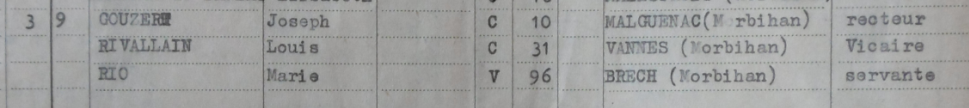

Joseph GOUZERH Xx/xx/1910-1958-1968-xx/xx/xx

Né à Auray en 1910, ordonné en 1935, d’abord vicaire de Séné pendant 8 ans auprès du recteur Poézivara. Puis recteur de Sainte Brigitte en Malguénac. Recteur de Séné en 1958. Muté à Locqueltas en 1968. Au dénombrement de 1962, le vicaire Louis RIVALLAIN est en poste à Séné.

Joseph LE ROCH -30/06/1923 Baud - 18/01/1988 Vannes - Recteur de 1968-1980 :

lire article dédié

Alphonse CHAUVIN 4/4/1925-1980-1991-xx/xx/2007

Né à Caden en 1925, ordonné prêtre le 29 juin 1949, Puis fut nommé vicaire instituteur de Nivillac le 2 février 1950 après avoir été vicaire instituteur à Brech. Par la suite il fut nommé vicaire à Carentoir. Vicaire à la cathédrale de Vannes pendant 17 ans, nommé recteur de Séné le 19 octobre 1980. Quitte ses fonctions le 2 octobre 1991. Il décède à Vannes en 2007. Son nom figure avec ceux des autres écclésiastiques de Vannes au cimetière de Bosimoreau.

Photo collection Emile Morin Le Pays de Séné

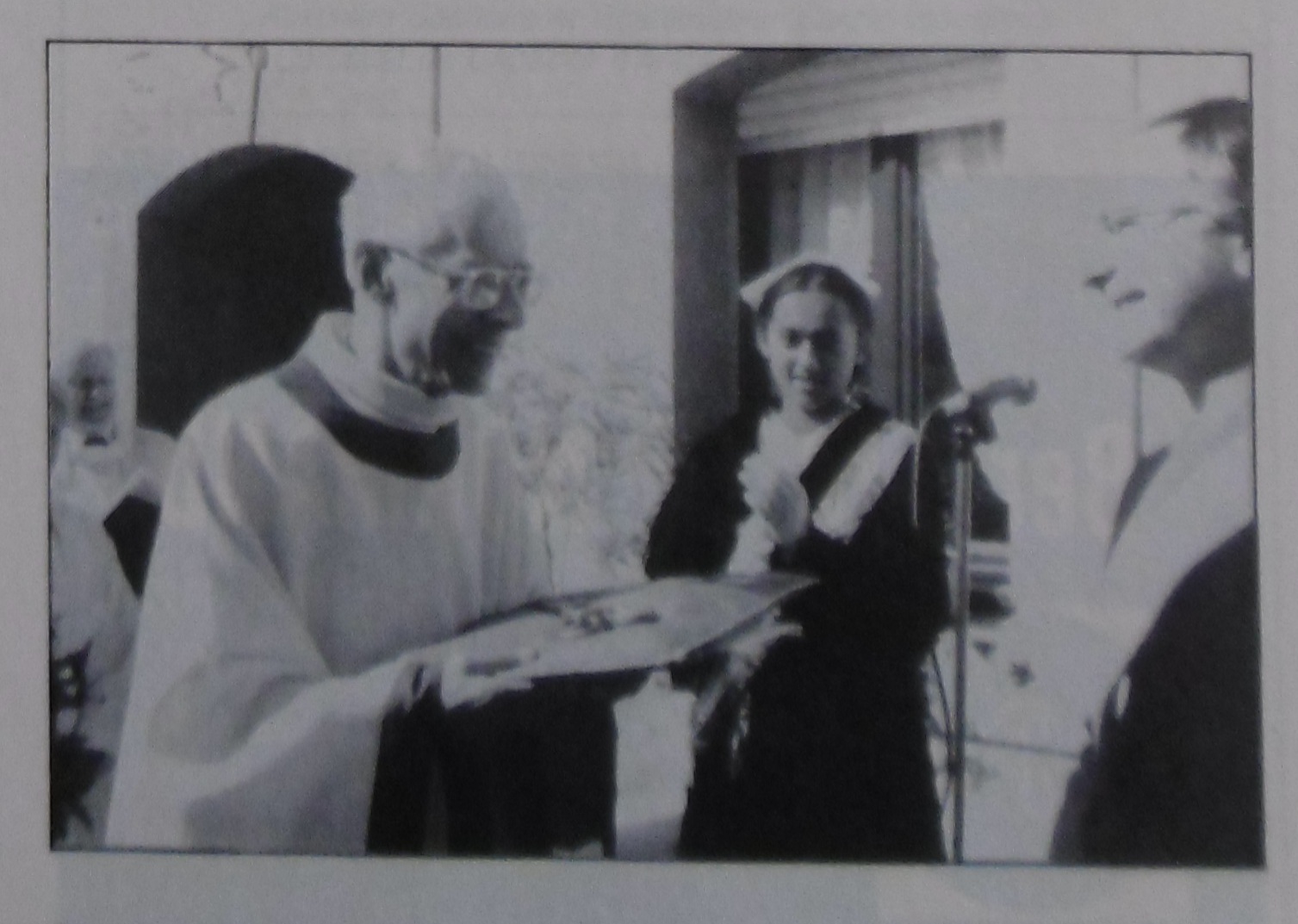

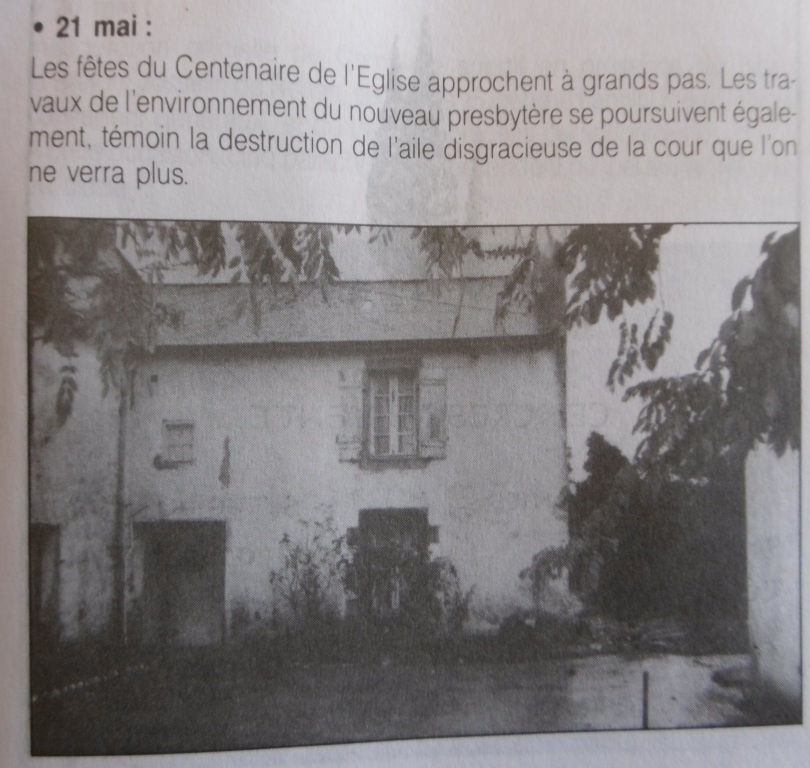

Durant son magistère eu lieu le centenaire del'église Saint-patern et l'ancien prebsbytère fut détruit pour laisser place à l'actuel.

Alphonse Chauvin (recteur) et Francis Pouligo (maire)

L'inauguration donna lieu à une grande cérémonie à Séné comme nous le relate Emile Morin dans son livre" Le Pays de Séné" : "le 27 septembre 1987, à l'occsaion des fêtes du Centenaire de l'église Saint-Patern, de grandioses cérémonies se sont déroulées à Séné. Lors de ces fêtes, le père Alphonse CHAUVIN, recteur de la paroisse, et Francis POULIGO, maire de la commune, reçurent monseigneur Pierre Boussard, évêque de vannes, ainsi que de nombreuses personnalités civiles. Une quinzaine de prêtres originaires de Séné, ou ayant exercé leur ministère, assistait aux cérémonies, retrouvant avec nostalgie leur "vieux presbytère", tandis que le père Chauvin inaugurait, ce jour-là, son nouveau domicile."

Maurice GUILLERME Xx/xx/1930-1991-2003-xx/xx/2013

Né à Saint Martin sur Oust, ordonné prêtre en 1956. Après avoir été curé de Sainte Anne d’Arvor à Lorient, nommé recteur de Séné le 26 juillet 1991.

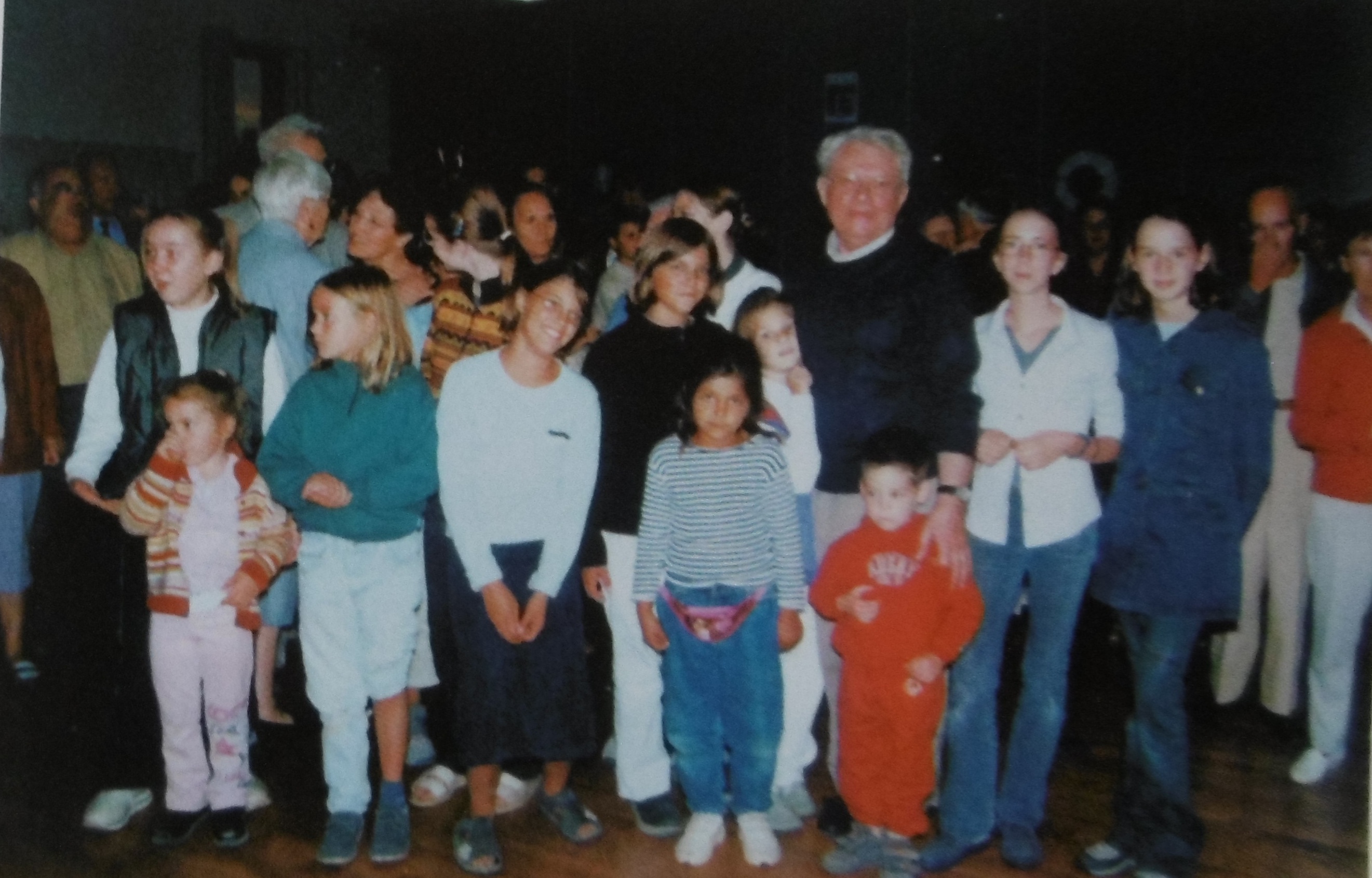

Après 11 année passées auprès des Sinagots, Maurice GUILLERME, a quitté la commune pour intégrer l'équipe pastorale au Guiriel à Hennebont. Les Sinagots ont pu lui témoigner leur affection lors d'une soirée en son honneur à la salle des fêtes où plus de 300 personnes étaient présentes pour lui rendre un véritable hommage. (Extrait du bulletin municipal).

Article de presse, révisé paru après son décès.

Ancien prêtre de la paroisse de Séné, Maurice GUILLERME avait quitté celle de Hennebont en 2009, pour se retirer à la résidence Saint-Joachim, à Sainte-Anne-d'Auray. À 83 ans, il continuait son apostolat en tenant des permanences d'accueil et d'écoute pour les pèlerins de la basilique.

Né à Saint Martin sur Oust en 1930, ordonné prêtre en 1956, Maurice GUILLERME fut d'abord professeur de lettres classiques à Sainte-Anne-d'Auray, pendant quinze ans. Puis, ce furent quinze autres années d'aumônerie dans l'enseignement public, notamment au lycée Dupuy-de-Lôme, à Lorient. Avant d'arriver à Hennebont, il fut recteur de la paroisse de Sainte-Anne-d'Arvor puis de Séné, de 1991 à 2002.

À Hennebont, il faisait partie d'une équipe de quatre prêtres à desservir le doyenné, mais il était surtout en charge de la paroisse du Guiriel. Très relationnel, jovial, il affichait le sourire, pour cacher le mal qui le minait, une polyarthrite qui, petit à petit, le paralysait. « Maurice, c'était d'abord un physique, se souvient Michel Audran, le curé d'Hennebont. C'était un footeux, un cycliste invétéré. Mais l'ancien proffesseur était aussi très charpenté intellectuellement, si je puis m'exprimer ainsi. Son charisme, il le tournait vers les 25-45 ans, ce 2e âge qu'on ne voit pas beaucoup dans les églises. Les jeunes, c'était son affaire. »

Lire l'article : Pierre LE NEVE

Notre commune Séné a accueilli pendant des décennies des hommes d'église, des écclésiastiques, qui aux côtés du Recteur de la commune (lire article dédié) s'occupaient des fidèles de la paroisse. Certains ont eu un destin dramatique, comme le vicaire Louis LE TOULLEC, d'autres se sont illustrés par leur charité chrétienne comme Pierre LE NEVE, ou par leur engagement social comme Joseph LE ROCH.

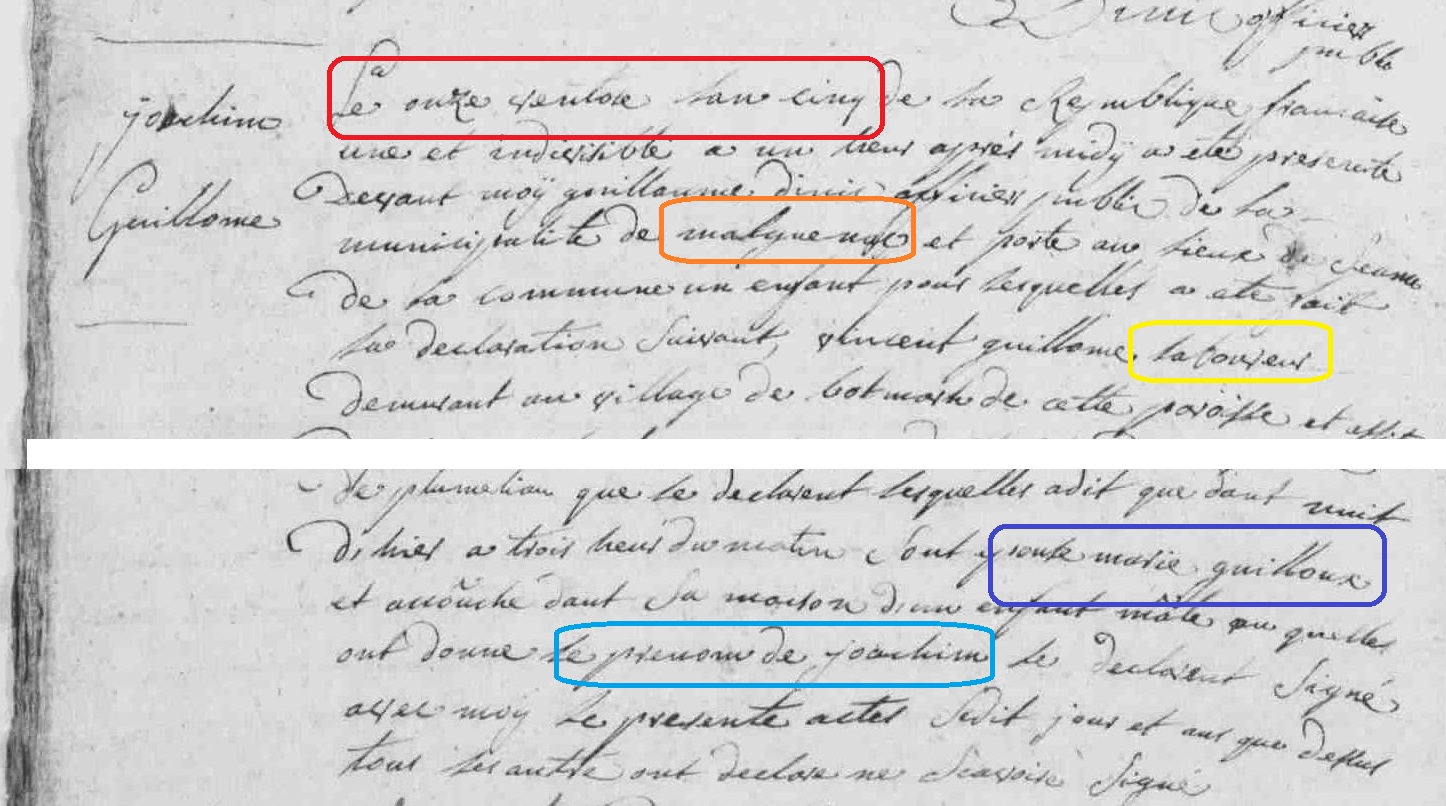

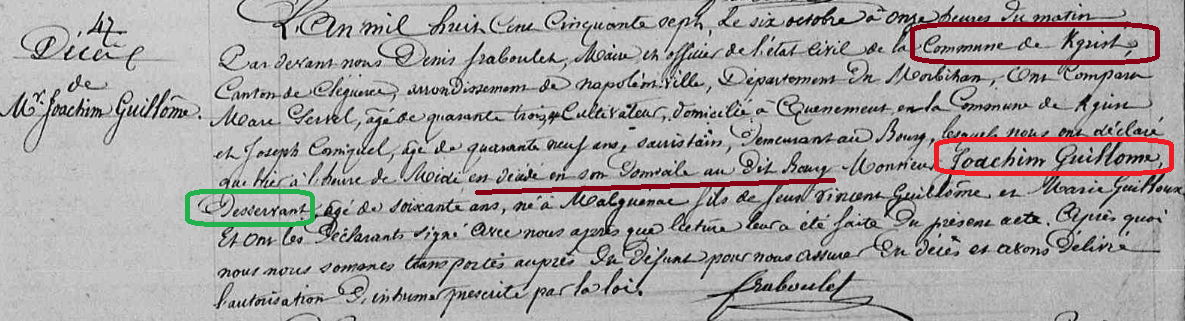

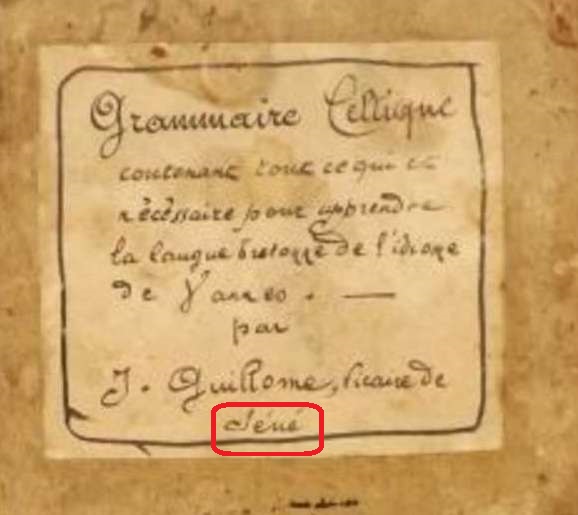

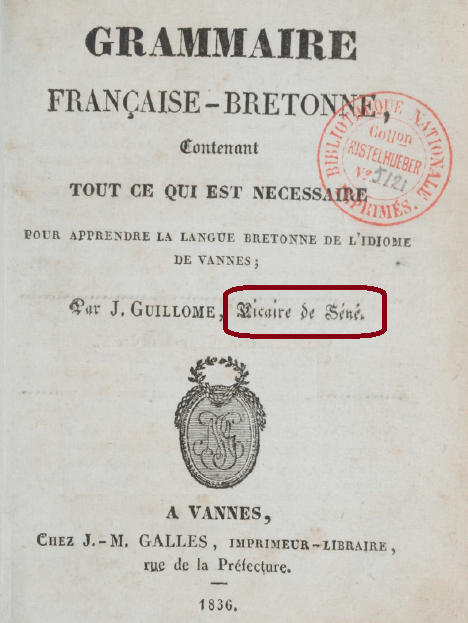

Joachim GUILLOME, vicaire à Séné de 1821 à 1838, s'est illustré quant à lui, dans la grammaire bretonne et la littérature en breton. Peu de Sinagot le connaisse.

Joachim GUILLOME naît le 11 ventôse de l'An V, selon le calendrier républicain, date qui correspond au 1er mars de 1797. Il voit le jour au sein d'une famille de laboureurs de la commune de Malguénac en Morbihan, dans le village de Bonarh, comme nous l'indique son acte de naissance. La famille Guillôme destinera plusieurs de ses garçons à la carrière écclésiastique.

En préface de la réédition de 1991, de l'ouvrage de Joachim GUILLOME, "Livr el Labourer", Yves Le Berre du Centre de Recherches Bretone et Celtique, nous donne queqlues informations sur le parcours du futur grammairien.

Après une enfance à Malguénac, ses parents tenaient une petite exploitation, propriété du comte de Boisgelin, il part vivre chez son oncle paternel, Julien GUILLOME, curé de Grand-Champ, qui lui apprit les rudiments du latin et du français. Le "Grand Guillome", surnom de son oncle, allait joué un rôle important pendant la chouannerie. Vers 1812, il entra au collège de Vannes. Quelques années plus tard, pendant la « petite Chouannerie » en 1815, le jeune Joachim GUILLOME voulut lui aussi faire partie du groupe qui fit le coup de feu pour le service du roi. Une fois terminé ses études supérieures, il entra au grand séminaire de Vannes en 1819. Il fut ordonné prêtre en 1821 et son premier poste fut à Séné, comme vicaire, où il demeurera jusqu'en 1843.

Le recteur de Séné est Jean Louis TOUMELIN 31/5/1787-1822-1868-12/12/1868] qui succède à Pierre COLENO décédé le 15 février 1822. On en sait pas grand-chose des ses années au bord du golfe du Morbihan, dans une commune de pêcheurs et de laboureurs. C'est à Séné qui'l écrit Imitation et Uirhiès et sa grammaire bretonne.

En 1843, il devient recteur de la paroisse de Kergrist, près de Pontivy. C'est dans cette commune qu'il composera Livr el Labourer publié pour la première fois en 1849,

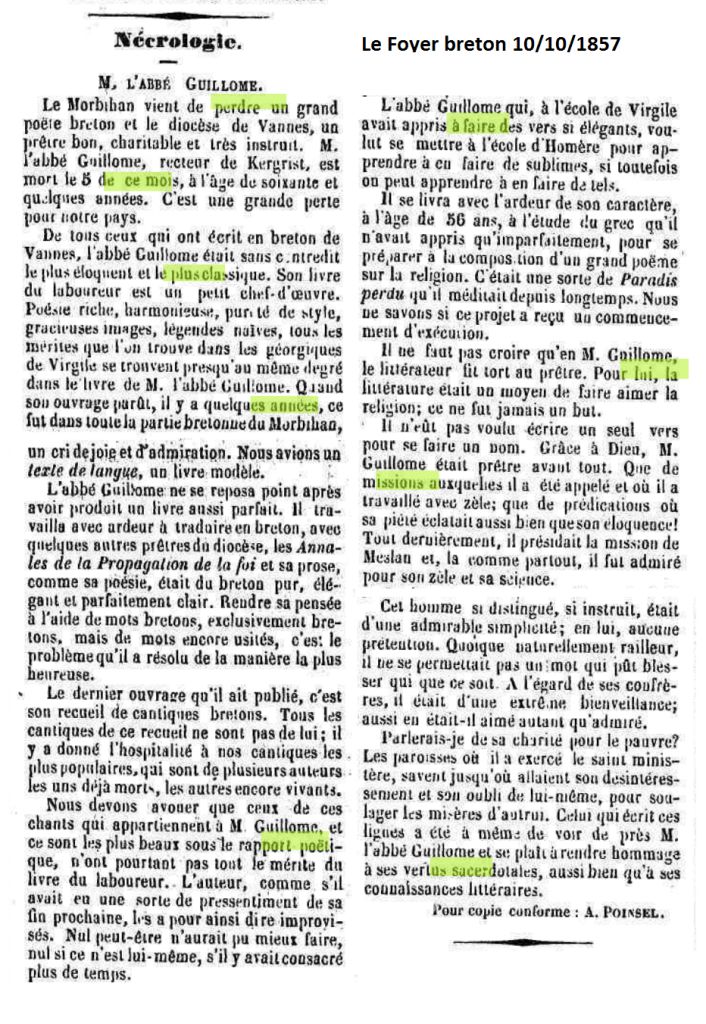

Le "désservant" de Kergrist, commune de l'arrondissement de Napoléonville (Pontivy, aujourd'hui), décède le 5 octobre 1857. à son domicile dans le bourg. Dernièrement, Muriel@Marchand, historien local de cette commune a retrouvé la tombe du vicaire breton qui a marqué sa dernière paroisse :

"ce poète breton a été recteur de Kergrist. Il a marqué la commune par son engagement, et la littérature bretonne par ses oeuvres. Kergrist avait perdu son presbytère pendant la Révolution. Le recteur a sollicité de nombreuses bonnes volontés afin d'en financer et rebâtir un nouveau. Il réussit ce tour de force en 1845. Il a aussi contribué à la rénovation de la chapelle Saint-Merec. A l'époque, on évoque même une reconstruction. Mais c'est son oeuvre littéraire, « Livr el labourer », publiée en 1849, qui marquera l'histoire et la langue bretonne".

Effectivement, en 1836, alors qu'il est vicaire à Séné, Joachim GUILLOME publie un livre sur la grammaire celtique, on dirait aujourd'hui bretonne, sur laquelle il prend la peine d'ajouter son titre de vicaire de Séné. L'ouvrage, qui fait référence dans la langue bretonne, a été depuis réédité plusieurs fois et il est disponible en version numérisée sur Gallica BnF.

Connu à Malguénac, sa paroisse natale, célébré par un nom de rue à Kergrist, sa dernière paroisse, il se doit d'être connu à Séné, où il rédigea sa très usitée "Grammaire Française-Bretonne".

Après son décès le journal, Le Foyer Breton faisait la nécrologie du Père Joachim GUILLOME.

Pour en savoir plus sur Joachim Guillome, lire les articles de l'Abbé P. Le Goff paru dans les années 1930 dans la revue "LE FOYER BRETON" rassemblées ici dans le ficheir pdf ci-joint.

Bibliographie de Joachim Guillome :

• Guerzenneu eid escobty Guénèd, dré en eutru Guillome, J.-M. Galles, Guéned, 1857 (OCLC 61497015)

• Livr el labourer, groeit dré ne eutru Guillom, N. de Lamarzelle, Vannes, 1849 (OCLC 32451782). Consultable sur la bibliothèque numérique de l'Université Rennes 2 [archive]

Réédition de 1991 par le centre de Recherches Bretonne et Celtique, précédé d'unétude par Yves Le Berre : le paysage d'un rêve.

• Grammaire française-bretonne, contenant tout ce qui est nécessaire pour apprendre la langue bretonne de l'idiome de Vannes J.-M. Galles, Vannes, 1836 (OCLC 18552593) Téléchargeable sur la BnF.

• Vocabulaire nouveau, ou Dialogues français et bretons, Galles, Vannes, 1835 (OCLC 45645875).

Camille Rollando, dans son livre intitulé "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui", nous donne une liste des recteurs de Séné. Pour la période révolutionnaire, on lit que Guillaume Jallay, recteur à Séné de 1750 à 1789, décédé le 14 décembre 1789 à Séné, ne connut que très peu les soubresseaux de la Révolution.

Son successeur, Pierre Coléno, natif de Billiers, fut nommé le 17 décembre 1789. Rollando nous dit "qu'il disparut en septembre 1792 [à éclairicir]. Maintenu à la tête de sa paroisse après le Concordat, il prêta serment entre les mains du préfet le 15 octobre 1802. Il mourut en 1822."

Cependant, la liste des recteurs ne tient pas compte des autres éclésiastiques en poste à Séné. Ainsi les registres paroissiaux nous montrent la signature de Le Bail, de Le Tual et d'un certain Le Toullec, curé ou prêtre à Séné.

Dans son ouvrage, "Les prêtres du Morbihan victimes de la Révolution (1792-1802)" le chamoine LE FALHER (J.) rédige en 1921, une biographie des 24 guillotinés, des 18 déportés et des 21 prêtres assassinés, accompagnée de documents officiels. Le chanoine Le Falher fut l'auteur d'études majeures sur la chouannerie dans le Morbihan, de monographies chouannes et aventures de guerre civile.

Dans cet ouvrage numérisé sur Internet, on peut à l'aide du mot clef "Séné" retrouver deux biographies de prêtres martyrisés, victimes de la Terreur révolutionnaire, en lien avec notre commune Séné.

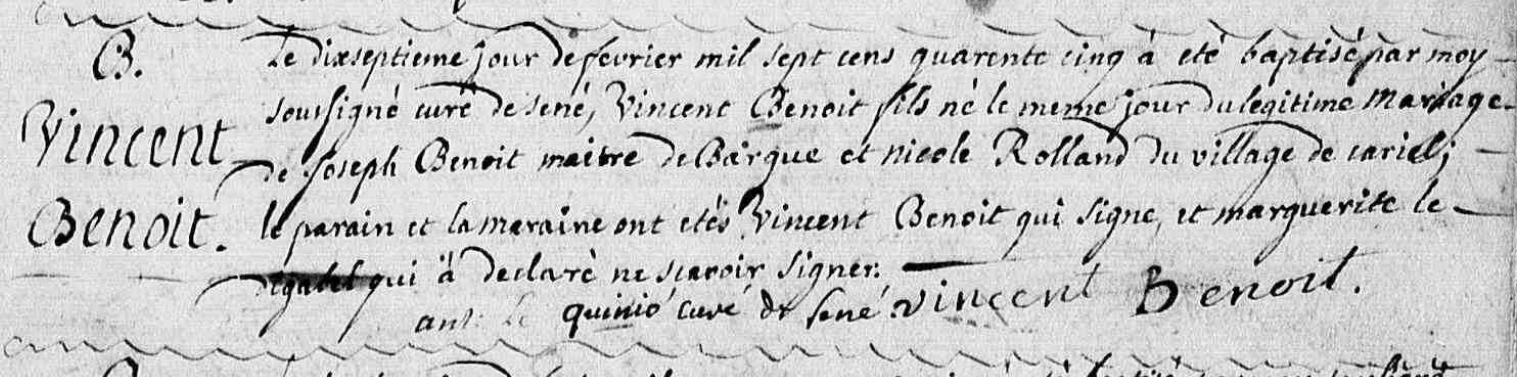

Vincent BENOIT, vicaire de Sulniac [17/02/1745-30/08/1794] et curé à Séné en 1772-75.

Louis LE TOULLEC, vicaire à Séné [7/04/1762 - 2/06/1794]

avec pour autre point commun, d'être mort en déportation à Rochefort dans les geôles révolutionnaires.

Avant de dresser leur portrait et leur destin tragique, on mentionnera le sort de Michel EVENO. D'après l'ouvrage publié en 1989, à l'occasion du Bicentenaire de la Révolution, sous la driection d'André MOISAN, abbé et conservateur de la Bibliothèque des Archives Diocésaines, à l'Eveché de Vannes, intitulé EGLISE ET REVOLUTION dans le Morbihan, on apprend que Michel EVENO natif de Séné, mourut en exil.

Michel Eveno nait le 8 avril 1752 à Kernipitur en Séné fils de Julien et Marie La Chaussée. Il est tonsuré en 1778 et devient titulaire la même année de la chapellenie de l’Isle en Noyalo. Il est sous-diacre et âgé de 40 ans quand il déclare, à la citadelle de Port-Louis, le 9 septembre 1792 qu’il veut se déporter dans la partie septentrionale de l’Espagne. Le 18 septembre il sort de Port-Louis, il est embarqué avec 26 autres prêtres sur la goélette La Flèche, capitaine Joseph Petit en baie de Cardelan en Baden est signalé après juin 1797. Il serait mort en exil.

Vincent BENOIT, vicaire de Sulniac [17/02/1745-30/08/1794]

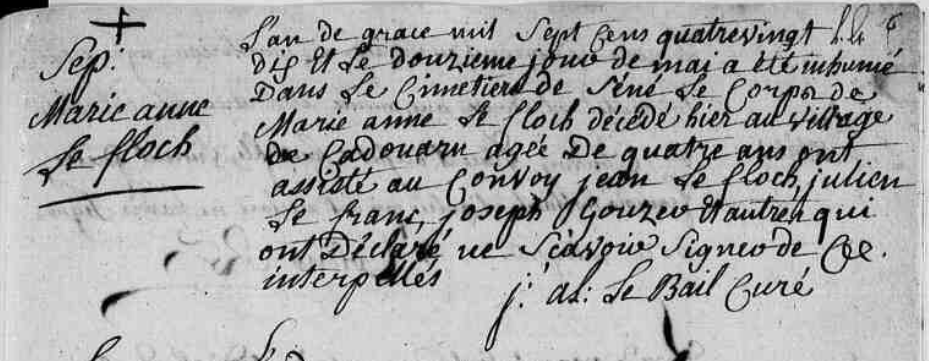

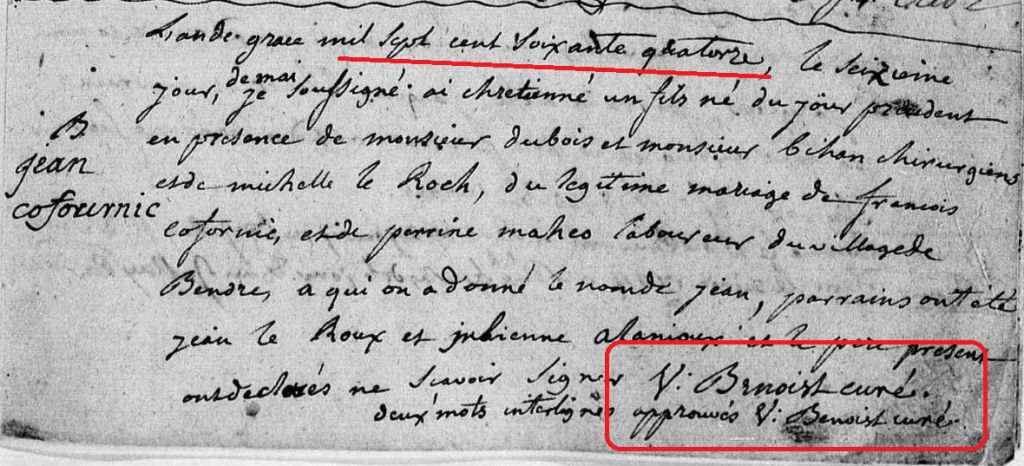

L'abbé Vincent BENOIST est né le 17 février 1745 au village de Cariel en Séné, fils de Joseph, capitaine de barque, et de Nicolle Rolland comme nous le confirme son extrait de naissance. La fratrie comptera 9 frères et soeurs installés à Cariel.

Le jeune Vincent BENOIT fut ordonné sous-diacre à Notre-Dame du Mené le 22 septembre 1770, diacre le 16 mars 1771, il est ordonné prêtre le 21 septembre 1771 par Monseigneur Charles-Jean de Bertin. Il devient vicaire chargé de la frairie Sainte-Marguerite de Sulniac.

Chapelle Sainte Marguerite à Sulniac

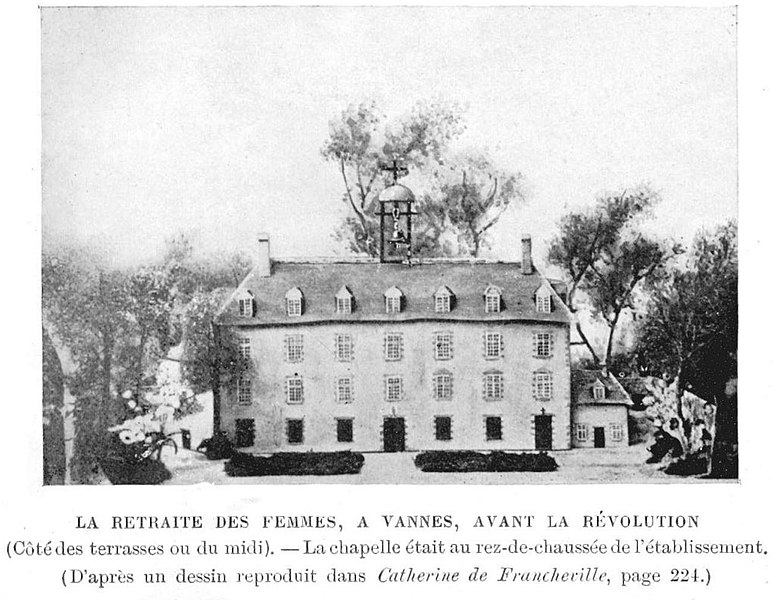

Quelques actes civils sur les registres témoignent de son affectation à Séné entre 1772-1775. Pendant la période révolutionnaire, il fut détenu à la Retraite des femmes à Vannes en octobre 1782?, puis arrêté le 11 octobre 1793 comme insermenté :

"Nous avons saisi chez lui un prêtre caché dans le grenier, et revêtu de son costume; nous l'avons jugé de bonne prise ainsi que sa chambrière, qu'il nous a dit être sa sœur; après d'autres perquisitions chez lui, nous y avons apposé les scellés", dit le rapport du citoyen Bosquet.

On comprend, que sa soeur, l'a suivi dans sa vie d'écllésiastique, comme il arrivait souvent au sein des familles nombreuses.

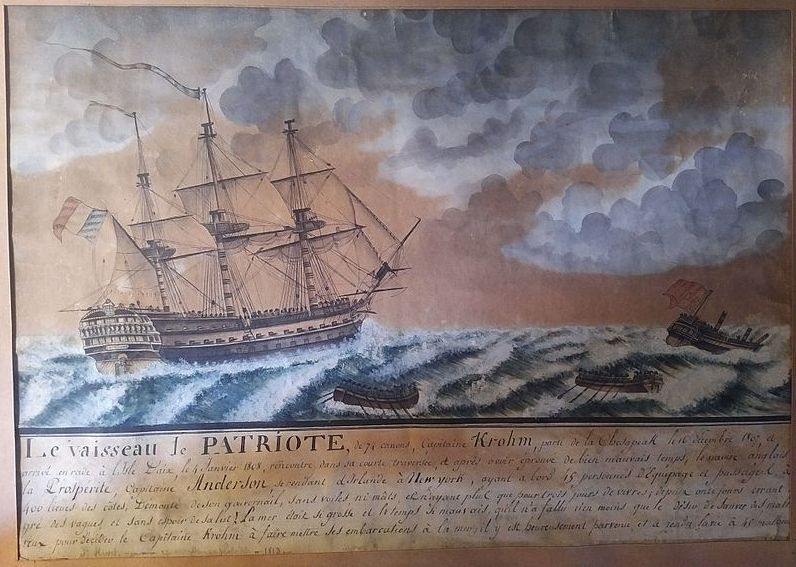

Ecroué de nouveau à la Retraite des femmes de Vannes, il est du nombre des dix-sept prêtres embarqués à Vannes sur "Le Patriote" le 3 mars 1794.

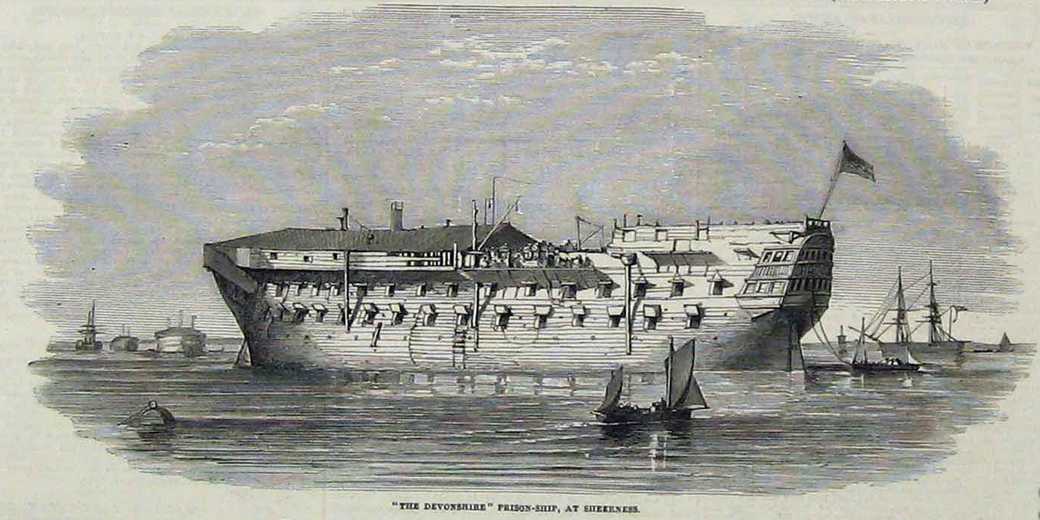

Arrivé à Rochefort le 26 mars il est transféré dans une des prisons-pontons, des bateaux désaffectés, dont on avait retiré mats et voiles, et qui servaient de prison flottantes.

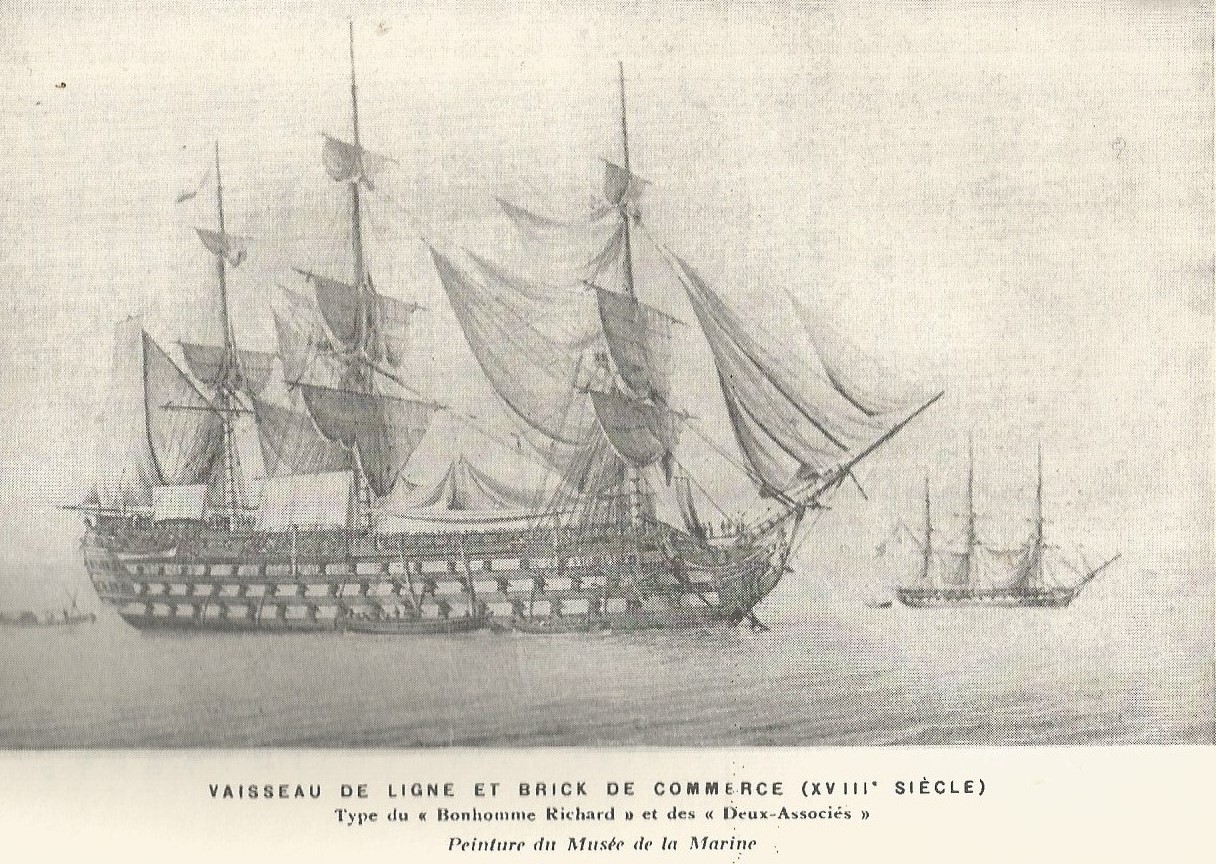

D'abord sur "La Nourrice", puis transféré sur "Les Deux Associés", un ancien vaisseau négrier.

"Ces hommes étaient rayés du livre de la République, on m'avait dit de les faire mourir sans bruit..." Capitaine Laly, du ponton les Deux Associés.

Trois pontons ancrés en rade de Rochefort servent également à emprisonner et faire disparaître 829 prêtres réfractaires pendant la période de la Terreur, durant la Révolution française. Initialement prévus pour déporter les internés vers les bagnes de Guyane, ces pontons sont finalement restés ancrés devant l'île d'Aix à partir du printemps 1794.

Les trois pontons avaient pour noms : Washington, Deux-Associés et Bonhomme Richard. 64 prêtres martyrs ont été béatifiés par Jean-Paul II en octobre 1995 et sont célébrés à différentes dates par l'Église catholique romaine, sous le vocable générique de martyrs des pontons de Rochefort.

Les pontons :

Le commandement des navires fût assuré par Laly pour les Deux-Associés et Gibert pour le Washington. Ils appliquèrent avec leurs équipages, les consignes de sévérité avec rigueur, les aggravant même parfois : pas de prière, injures, menaces, brimades physiques, nourriture infecte, pas de conversation. Mais les prisonniers continueront dans le secret une activité religieuse.

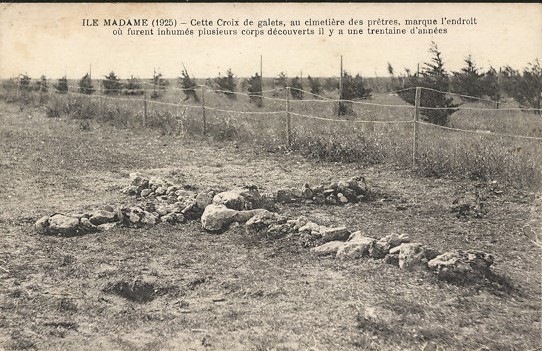

Les décès dus aux conditions de détention s'accélèrent, le scorbut, le typhus font des ravages. L'épidémie est telle qu'enfin les prisonniers valides sont transférés sur un troisième navire, l'Indien, tandis que les plus malades sont débarqués sur l'île citoyenne (l'île Madame) où beaucoup périront. L'automne 1794 est particulièrement rude, et en novembre, le vent renverse les tentes de fortune de l'hôpital installé sur l'île, les survivants sont alors à nouveau embarqués sur les navires. Les conditions matérielles de détention s'améliorent quelque peu tandis que la neige et le gel s'installent.

Vincent BENOIT meurt le 30 août, il est âgé de 50 ans et fut inhumé dans l'île Madame. Bien que martyrisé par les "Révolutionnaires", ilne figure pas dans la liste des béatifiés.

Louis LE TOULLEC, vicaire à Séné [7/04/1762 - 2/06/1794]

Sources. — Archives départementales, L. 1571, 1544, 862, 266,

Texte orginel avec quelques rajouts et illustrations.

Louis LE TOULLEC naquit à Quiberon au village de Kerdavy, le 9 avril 1762, d'Olivier Le Toullec et de Renée Le Boulair.

Il fut ordonné prêtres Vannes en 1790 par l'évêque Sébastien-Michel Amelot de Chaillou et immédiatement nommé vicaire de Séné. Hélas ce ne fut pas pour de bien longues années, car, l'orage révolutionnaire soufflant, M. LE TOULLEC crut meilleur de fuir devant lui.

Les registres de Séné montrent en date du 15 août 1792, le dernier acte signé de la main de Louis LE TOULLEC.

Le 30 août le recteur Coléno signe son dernier acte paroissial. Ces derniers échoient désormais au premier maire de Séné, Marc Besnoit. (Lire Histoire des maires de Séné).

Le 22 septembre 1792, il prit donc à Quiberon son passeport pour l'Espagne (2) et cinq jours après le 27, s'y embarqua sur le chasse-marée la Sainte-Anne. Mais Dieu ne voulait pas de l’exil pour M. LE TOULLEC, il lui réservait un autre sacrifice ; les vents contraires ne cessant pas, force fut en effet au jeune prêtre de renoncer à son voyage, de reprendre terre et pour éviter les vexations, de se cacher dans son pays (3).

Pendant un an il y fit le bien, d'une main un peu rude, si l'on en croit la tradition, ce qui n'empêcha d'ailleurs ni l'estime ni même la vénération de l'entourer comme d'un voile qui le dérobait à ses ennemis.

(1) Registres de l'état-civil de Quiberon,

(2) Arch. dépt,, L. 1571, Extrait des registres de la municipalité de Quiberon.

(3) Arch. dépt., L. 1571. Extrait des registres de la municipalité de Quiberon, O, M. I. ) *

Pourtant il devait succomber.

Une nuit, celle du 7 au 8 novembre 1793, comme il traversait la campagne, un fanal à la main [fanal = Feu ou lanterne placé(e) en un endroit élevé pour servir de repère ou de signal dans la nuit],, pour annoncer sans doute à ses pieux prosélytes quelque réunion religieuse, il tomba dans une patrouille bleue [Garde Nationale en uniforme bleue] qui ne manqua pas de s'en emparer. La scène se passa tout près du village de Keraud (l).

Une nuit, celle du 7 au 8 novembre 1793, comme il traversait la campagne, un fanal à la main [fanal = Feu ou lanterne placé(e) en un endroit élevé pour servir de repère ou de signal dans la nuit],, pour annoncer sans doute à ses pieux prosélytes quelque réunion religieuse, il tomba dans une patrouille bleue [Garde Nationale en uniforme bleue] qui ne manqua pas de s'en emparer. La scène se passa tout près du village de Keraud (l).

On jeta M. LE TOULLEC aux prisons d'Auray, puis à celles de Lorient, et, le 4 décembre, il comparut devant le Tribunal criminel séant en cette ville (2).

Chose curieuse, ce sanhédrin de guillotine et de sang se donnait la coquetterie de la légalité, et, quoiqu'il décidât, prenait soin, presque toujours, de s'appuyer sur des interprétations officielles de la loi.

D'abord il reconnut que M. LE TOULLEC n'avait prêté aucun serment et que dès lors il était manifestement atteint par la loi du 26 août 92. Seulement une difficulté surgissait pour son application, car elle venait d'être horriblement expliquée par la loi du 30 vendémiaire (21 octobre) qui condamnait, il est vrai, tous les insermentés à la peine de mort, mais dont l'article 14 portait : que l'ecclésiastique dans ce cas avait dix jours, après la publication ile la loi dans son département, pour se présenter devant les Administrations et demander qu'on le déporte. Or M. LE TOULLEC avait été arrêté le 8 novembre ; c'était bien près du 21 octobre, et partant ne convenait-il pas de demander au Département quel jour la loi avait été publiée à Vannes? Le Tribunal s'arrêta à cette solution et remit M. LE TOULLEC sous les verrous jusqu'à plus ample informé. Vannes consulté notifia que la loi du 21 octobre n'avait été promulguée que le 29 et alors le Tribunal, constatant que l'accusé n'avait pas eu dix jours pleins pour satisfaire à la loi, décida qu'il n'était point passible de mort, mais de déportation, 31 décembre 93 (1).

Jl) Arch. dép. L. 1571, Registre d'écrou de la prison d'Auray (Extrait).

(2) Arch. dépt., L. 1544. Sentence du Tribunal criminel da 14 frimaire lI.renvoyant l'affaire LeToullec jusqu'à plus ample înformé.

A la suite de cet arrêt, M. LE TOULLEC fut mis à la disposition du Département, qui, le 19 mars 1794, l'expédia à Rochefort par la Roche- Sauveur et Nantes (2). Nous savons, grâce au récit d'un confrère échappé aux horreurs des pontons, que, dans cette dernière ville, M. LE TOULLEC rencontra un convoi de prêtres Briochins, comme lui condamnés et auxquels il fut adjoint (3). Il ne devait plus s'en séparer. Car, avec eux, parvenu en rade d'Aix sur le Sphinx, il y tomba malade.

On le soigna avec humanité, affirme le confrère que je continue de citer; les chirurgiens du bord, fait digne de remarque, le traitèrent comme il convenait ; mais Dieu l'ayant trouvé mûr pour le ciel, l'appela à Lui dans sa miséricorde. M. LE TOULLEC mourut le 2 juin 1794. « Ses confrères lui creusèrent eux-mêmes son tombeau ; leurs mains le « descendirent dans la fosse. C'était la première fois « qu'ils mettaient les pieds sur cette île d'Aix qui « déposera à jamais contre les atrocités » qu'ils endurèrent. M. LE TOULLEC avait 32 ans.

En liberté dans notre District. Je m'empresse de vous informer que ce jour j'ai fait incarcérer le nommé Le Toullec, prêtre, qui nous a été conduit par une garde de Quiberon.

Il y a été saisi dans un champ pendant la nuit un fanal à la main. Sans doute ce fanatique cherchait ses prosélytes.

Mais heureusement il n'a rencontré que des sans-culottes qui s'en sont emparé. Je l'ai chargé sur le registre d'écrou des prisons de cette ville, en attendant que vous nous disiez ce qu'il faut en faire;

Arrestation de M. Le Toullec.

(Lettre du Procureur Syndic du district d'Auray au citoyen Procureur-général syndic du département du Morbihan).

Auray, 1 8 brumaire ILCitoyen, nous avons un contre-révolutionnaire de moins

(1) Arch. dépt. L. 1544. Sentence du Tribunal criminel du 11 nivôse u, condamnant M. Le Toullec à la déportation.

(2) Arch. dépt,, L. 862. Deux pièces.

(3) Bulletin de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord tome XLIX. 1911. Art. signé Le Masson.

Bibliographie :

PASSEUR DE CONLEAU : chanson

sur l'air de Santiano d'Hugues AUFFRET

C'est un sacré endroit, le goulet de Conleau

Hisse et ho, marins sinagots,

De bons gars à la force des bras,

Vous font passer de Vannes à Barrarach.

Tiens bon la rame et tiens bon le vent,

Hisse et ho, passeurs de Conleau,

Par tout temps au flot ou au jusant,

Ils traversent malgré les courants.

Ils ne sont pas les seuls, les marins sinagots,

Hisse et ho, passeuses de Conleau,

Des gaillardes de Langle et Cadouarn,

Tiraient dur, vers la cale de Vannes.

Le jours des belles régates au le goulet de Conleau,

Hisse et ho, marins sinagots,

Pour trois sous et un peu de sueur,

Vers Bellevue passaient les visiteurs.

Quand un promeneur, finissait dans l'eau,

Hisse et ho, passeurs de Conleau,

Toujours sur le pont, nos agiles passeurs,

Devenaient de très bons sauveteurs.

Ils s'appellaient Morio, Le Guil ou Loiseau

Hisse et ho, passeurs de Conleau,

Le Gregam, Ridant ou bien Miran,

Etaient passeuses entre Séné et Vannes.

Les temps a bien passé, près du Corlazo,

Hisse et ho, marins sinagots,

Ce souvenir est toujours dans nos coeurs,

On n'oublira pas les petits passeurs.

Tiens bon la rame dans le courant,

Hisse et ho, passeurs sinagots,

Entre Moréac et la cale à P'tit Jean

On entend toujours vos coups de rames.

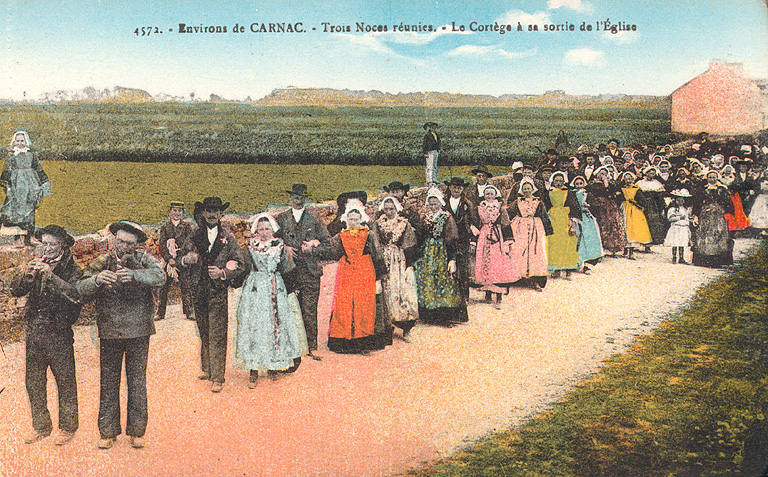

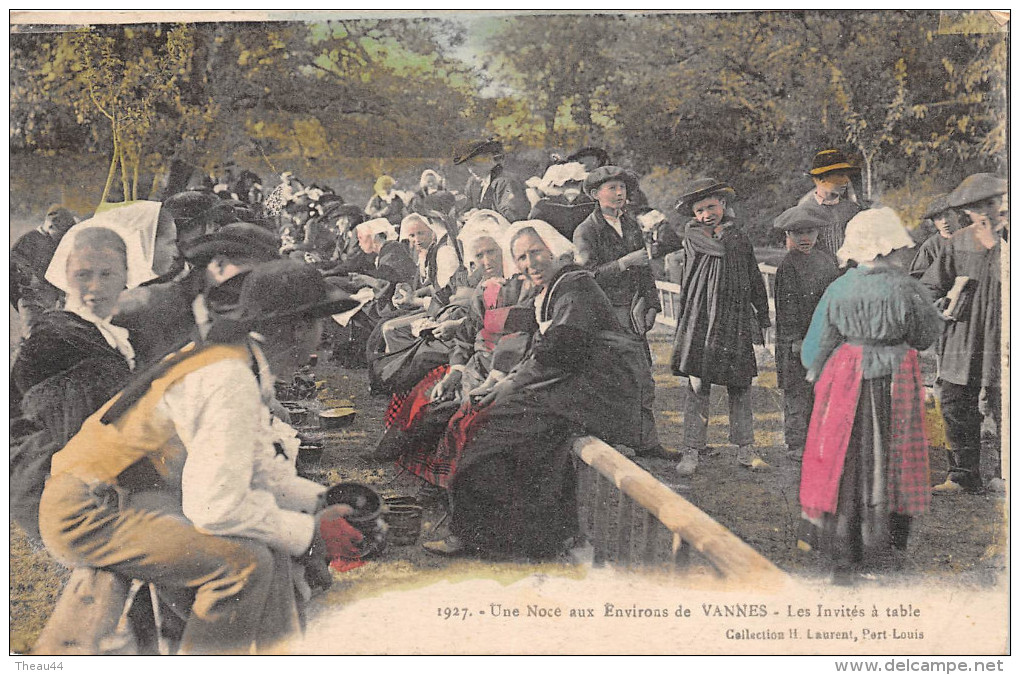

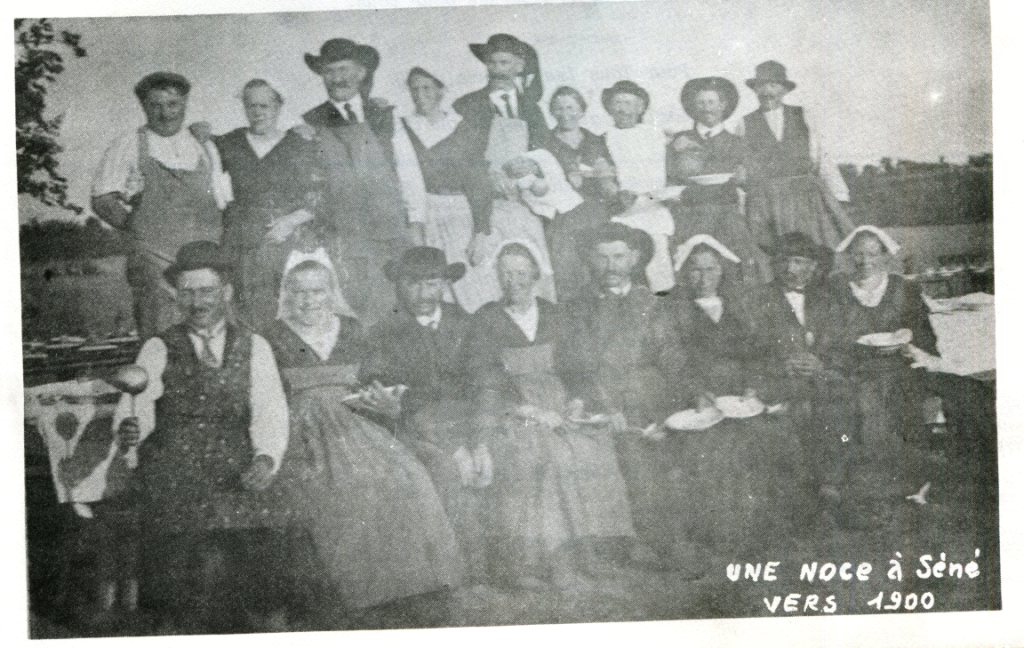

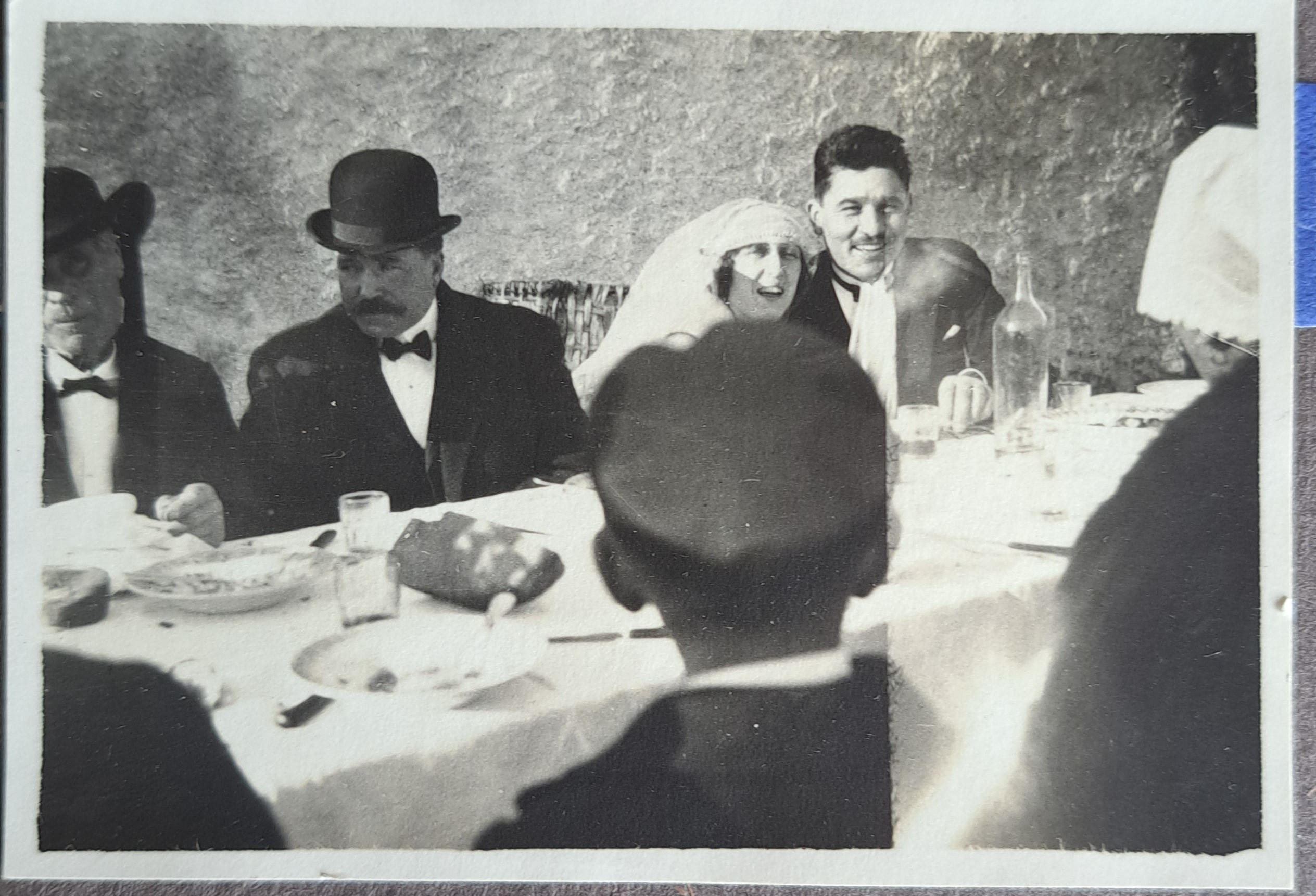

Dans leur ouvrage respectif, Camille ROLLANDO et Emile MORIN évoquent une tradition de grandes noces dans notre commune de Séné et en donne quelques exemples. Plusieurs ouvrages présentent les caractéristiques des noces bretonnes au cours du XIX° et XX° siècles, dont certaines réunissent plusieurs centaines de convives. Médiathèque de Vannes.

En parcourant les registres de l'état civil à Séné au gré de ses recherches, l'historien amateur tombe sur des actes de mariages doubles, où un frère et une soeur, deux frères ou deux soeurs se marient le même jour. De 1860 à 1930, presque chaque année, on répertorie un, deux ou trois noces doubles par an, quand, cette même année compte de 15 à 30 noces célébrées. Au total, 150 mariages doubles entre 1860 et 1950. Les doubles noces ne sont donc pas anecdotiques mais régulières sur cette période. En mariant deux de leurs enfants le même jour, les parents économisaient certainement dans les frais et réunissaient à cette occasion un plus grand nombre de convives. Ces mariages multiples au sein d'une même fratrie sont sans doute une des origines à ces grandes noces bretonnes à Séné, l'autre origine étant la fortune et le rang des familles des mariés, comme nous l'évoquerons en deuxième partie de cet article.

Jean FRELAUT [1879-1954], peintre natif de Vannes mais qui peignit plusieurs scènes de la vie sinagotes (Courses de Cano, Régates de Conleau, Maison de pêcheurs à Langle) fut également inspiré par les noces bretonnes. Ce tableau de 1908 montre l'organisation des grandes noces dans un village autour de Vannes. Serait-ce à Séné ?

Deux parties :

Les mariages doubles, à coup sûr de Grandes Noces !

Les noces mémorables.

1-Les mariages doubles, à coup sûr de Grandes Noces !

Il faudrait avoir la patience monacale pour passer en revue les actes de mariages antérieurs à 1860 car leur lecture est plus difficile. Les noces doubles ont sans doute existé de tout temps...Ainsi en 1825, les trois filles de Guillaume LE GALENNE & Anne Marie CALONNE se marient le 5 février à Séné. Marie Françoise, cabaretière, 26 ans, épouse Michel TREHONDARD, pêcheur à Montsarrac; Marie Julienne, 23 ans, pêcheuse à Montsarrac épouse Jean BENOIT, pêcheur à Montsarrac; Jeanne, 20 ans, pêcheuse à Montsarrac épouse Jacques NOBLANC, pêcheur à Moustérian.

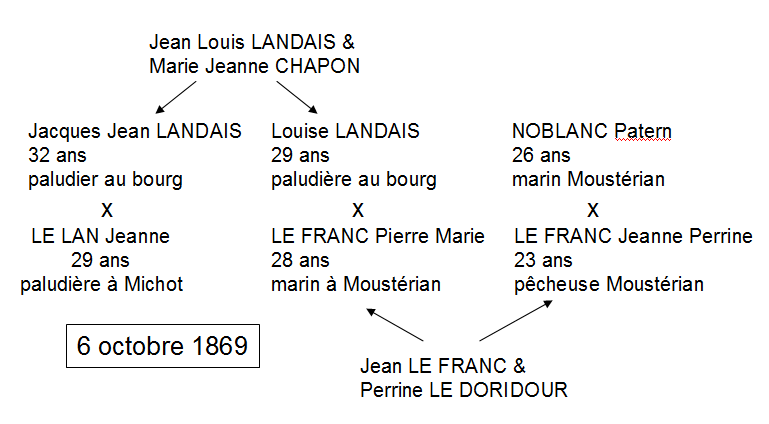

D'autres mariages sont encore plus surprenants. Ainsi, le 6 octobre 1869, le maire de Séné unit le même jour deux LE FRANC et deux LANDAIS. On peut supposer que ces 3 mariages scellés en mairie le même jour aient donné lieu à un unique grand repas de noces avec de nombreux convives.

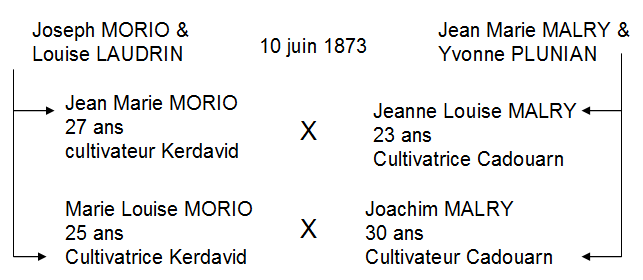

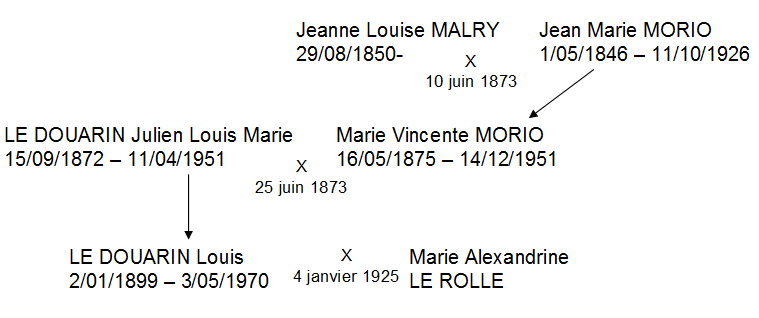

Le 10 juin 1873, un mariage croisé est célébré à Séné entre deux MORIO qui épousent deux MALRY. Un grand repas a dû suivre la cérémonie avec de nombreux convives...

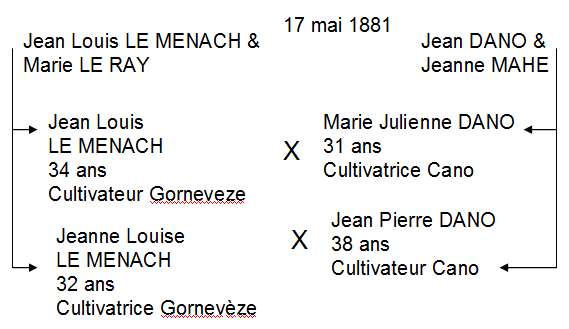

Le 17 mai 1881, c'est au tour de la famille DANO de marier deux de leurs enfants avec deux enfants LE MENACH.

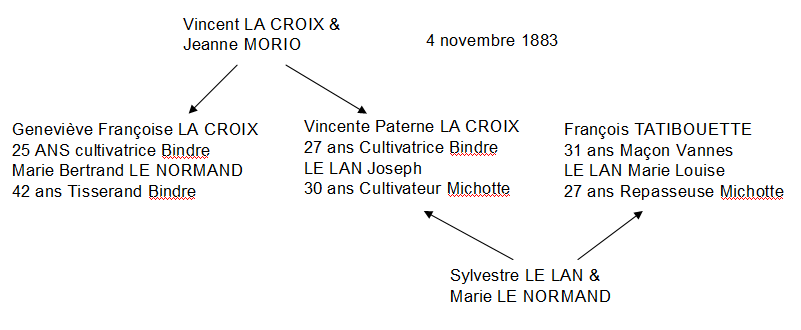

Le 4 novembre 1883, un mariage triple est célébré à Séné entre deux filles LA CROIX et deux enfants LE LAN.

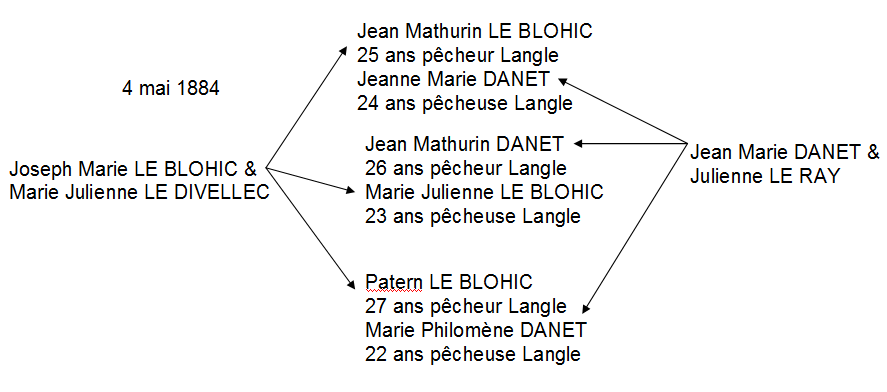

Le 4 mai 1884 sont célébrés à Séné trois incroyables mariages entre trois enfants de la famille de pêcheurs LE BLOHIC de Langle qui épousent trois enfants de la famille de pêcheurs DANET de Langle également.

Au cours de la première moitié du XX° siècle, la tradition des mariages multiples ne disparait pas.

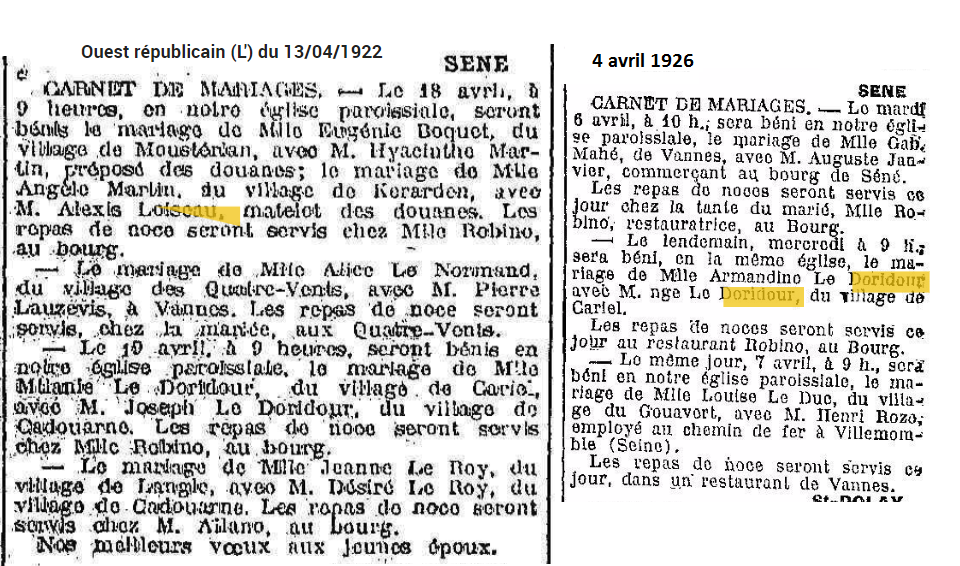

Vers 1900, comme nous le raconte Emile MORIN, deux préposés des douanes et un marin se marient le même jour à Séné.[passer à la paroisse pour voir les régistres]

La Première Guerre Mondiale : Alors que la guerre est déclarée en août, on compte 16 mariages en 1914; Il n'y en a plus que 5 en 1915, dont deux militaires; en 1916 on compte 9 mariages dont 5 militaires; En 1917, le maire Le Mouellic célèbrera 16 mariages dont 13 militaires mobilisés. Parmi eux trois sont "Morts pour la France":

GAREC Jean Marc Joseph [ 11/06/1895 – 18/10/1917], marié le 13 mars 1917 à Marie Augustine CORLAY.

CAMENEN Alexandre Louis Marie [13/08/1882 – 25/09/1918 ], marié le 13/03/1917 à Jeanne Marie GUYOT.

LE DIBOISE Marcel [22/11/1892 – 8/8/1918 ] marié le 30 juillet à Marie Honorine LE FRANC.

Comme un appel à la vie, de jeunes soldats reviennent sur Séné pour se marier. En 1918, il y aura 15 mariages dont 10 militaires mobilisés.

Ces deux cartes postales anciennes colorisées montrent que les nombreux convives s'asseyaient sur des échelles dressées horizontalement avec des pieux. Entre les rangs, à leur pieds, une simple planche servait à déposer son assiette. La table était réservée aux mariés et aux proches. Chacun des convives payait son écot, une participation aux frais de bouches, rendant ainsi possible la réunion de centaines de convives.

Cette video Pathé de 1908 montre le déroulé d'une noce en Bretagne, malheureusement sans le son.

Célébration d'un double mariage à Landévant le 15 octobre 1907 : Martin Marie Le Brech épouse Marie Désirée Kervadec et Martin Alfred Louis Jehanno s'unie avec Anne-Marie Le Brech. Le troisième couple qui apparaît lors de la présentation des cadeaux n'est pas encore marié. Tournage devant l'église paroissiale de Landévant et dans le champ "Bourne" où les tables ont été disposées bout à bout. A la fin du banquet les restes sont distribués aux pauvres. L'on danse ensuite autour du joueur de biniou.

L'année 1919 voit un retour à la vie et un rattrapage après quatre années de guerre. On comptera 30 mariages, dont un mariage double. Jeanne MORIO épouse Joseph BENOIT et sa soeur, Véronique Marie Louise MORIO épouse Louis Marie LE FRANC, le 17 juin. Pendant les années 20-30, la "tradition" des mariages multiples demeure mais leur fréquence est moindre..

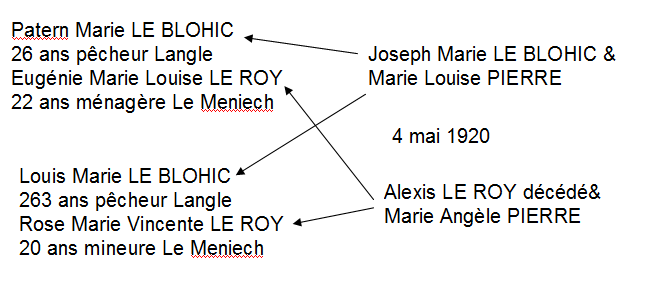

Ainsi le 9 mars 1920, les deux filles LEROY épousent les deux garçons LE BLOHIC.

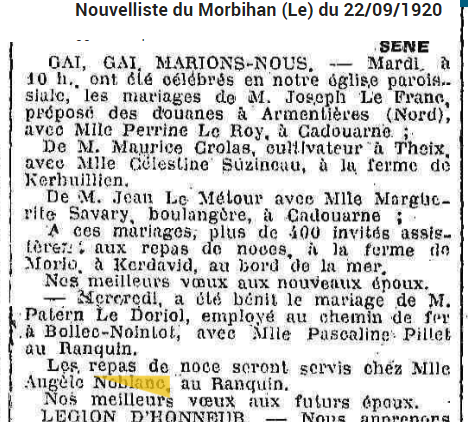

Le 21 septembre 1920, curieusement, 3 couples, sans lien de parenté, décident de se marier le même jour et si on en croit l'article de presse, ils se réunirent dans la ferme des Morio à Kerdavid pour leur repas de noces. Joseph LE FRANC [15/05/1897-16/09/1951], préposé des douanes, se marie avec Perrine LE ROY[17/8/1893-19/5/1986]. Jean Marie LE METOUR [24/9/1891-8/01/1952], boulanger épouse Marguerite SAVARY, boulangère à Cadouarn; Maurice CROLAS [24/12/1889-6/07/1973] cultivateur à Theix vient épouser à Séné Célestine Marie Louise SUZINEAU [8/9/1898 Kerhuileu-xx]. ces derniers sont les parents de Marcel CROLAS mort pour la France en 1944.

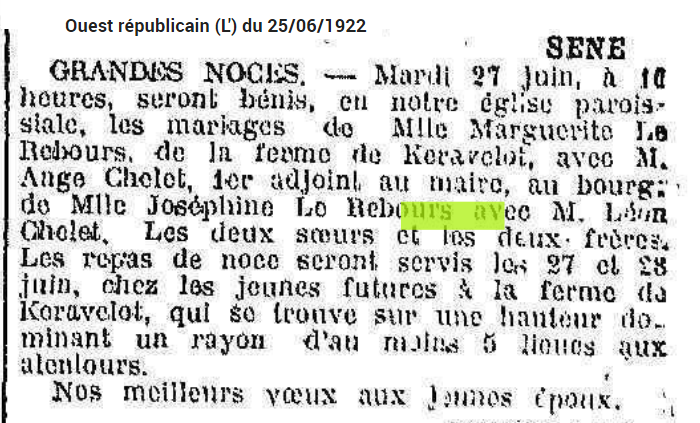

Le 27 juin 1922, un mariage double uni deux fils CHELET, agriculteurs au bourg à deux filles LE REBOURS, agriculteurs à Keravelo.

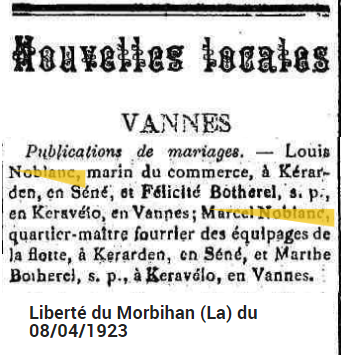

Le 24 avril 1923, un mariage double est enregistré en mairie de Vannes entre deux garçons NOBLANC de Sénéet deux filles BOTHEREL de Vannes. Louis Marie NOBLANC [16/4/1892-23/01/1960] épouse Félicité Paterne Marie BOTHEREL [10/05/1901- ] et Marcel Vincent Marie NOBLANC [3/10/1901-12/08/1954] se marie avec Marthe Marie Madeleine BOTHEREL [20/07/1899-11/07/1981].[Vérifier si la cérémonie religieuse a eu lieu à Séné]

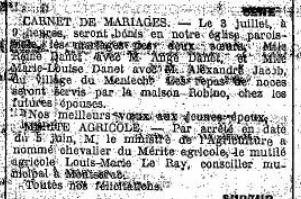

Le 3 juillet 1923, les deux soeurs DANET du Meniech se marient. Reine Marie DANET épouse Ange Louis DANET pêcheur au Meniech et Marie Louise épouse Alexandre Jean Marie JACOB, pêcheur à Langle qui périra en mer en 1932 (lire article).

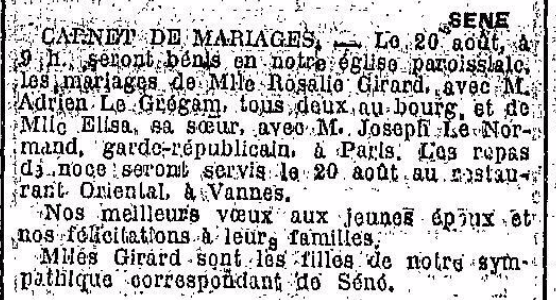

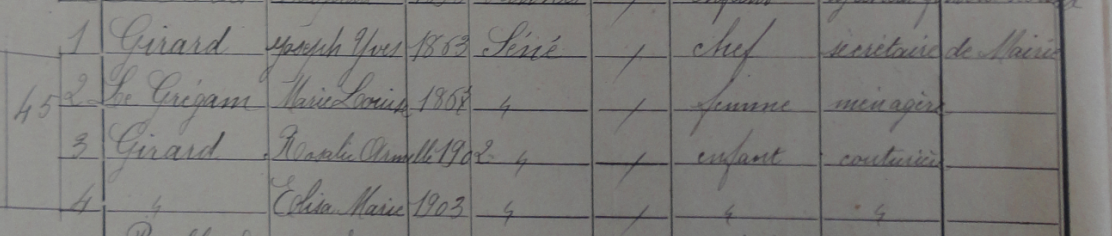

Le 20 août 1924, le secrétaire de mairie de Séné, M. GIRARD marie ses deux filles.

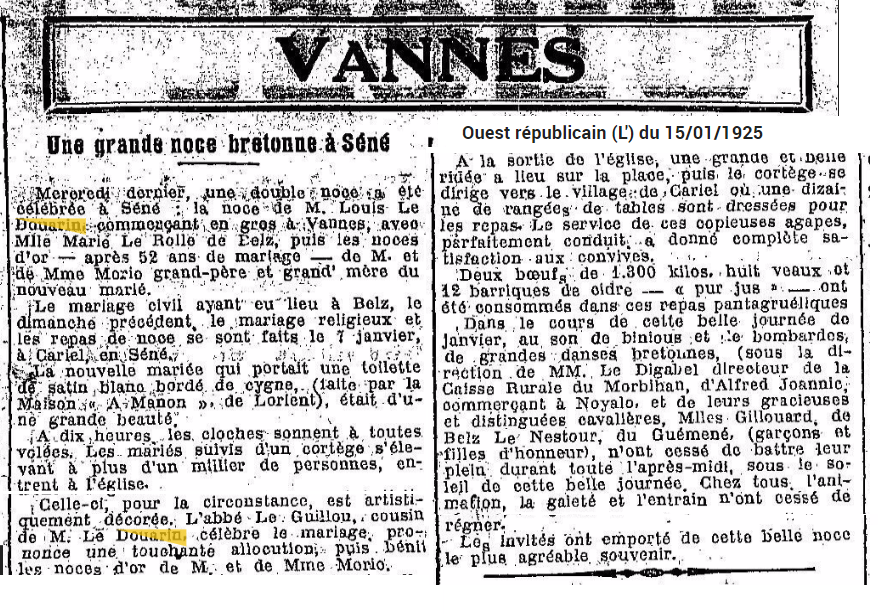

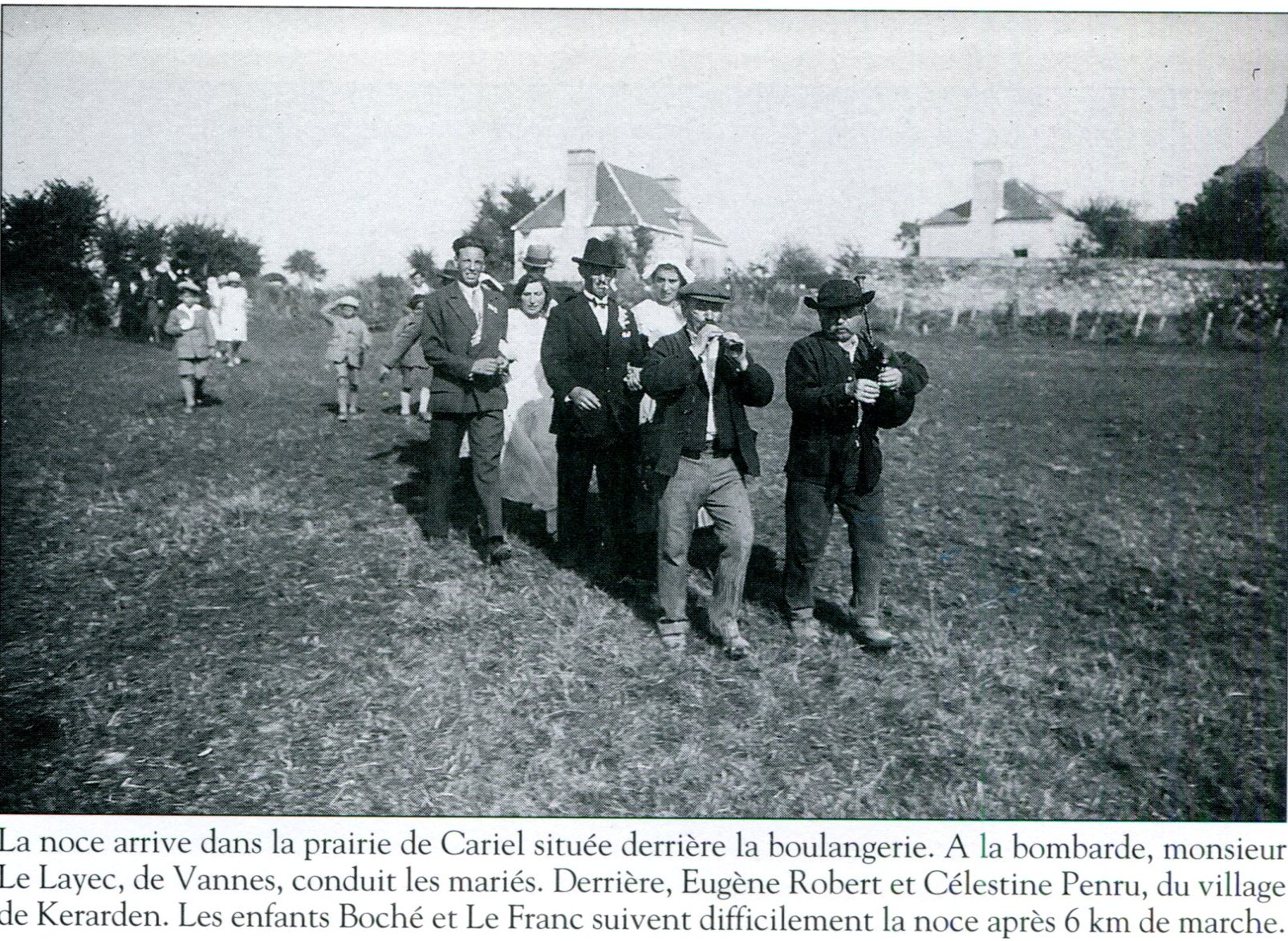

Le 4 janvier 1925, Louis Le Douarin, le fils du boulanger de Cariel et négociant à Vannes épouse à Belz Marie Le Rolle. Quelques jours plu stard, a lieu la cérémonie religieuse en l'église Saint-Patern de Séné. A la sortie de l'office, des centaines de convives accompagnent les jeunes mariés vers les prés de Cariel où un banquet est organisé.

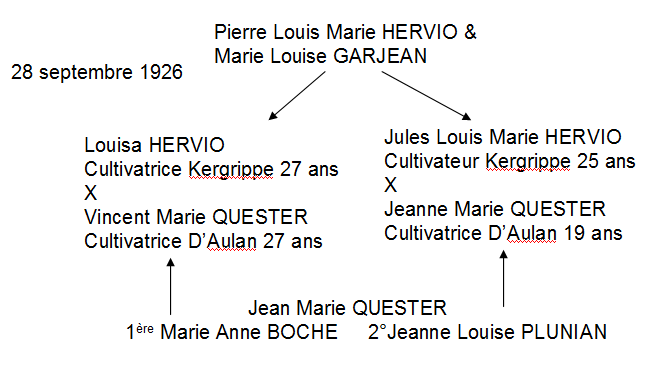

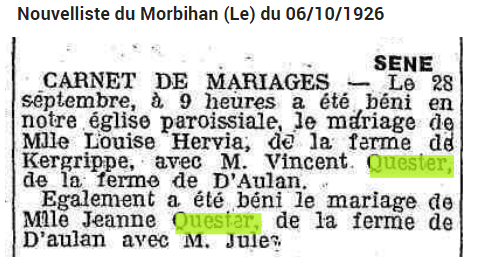

Le 28 septembre 1926 a lieu à Séné une double noce particulière. M. QUESTER Jean Marie, agriculteur à Dolan, marit son fils Vincent, fils de sa première femme et sa fille Jeanne Marie, fille de sa deuxième épouse, le même jour, à deux enfants de la famille HERVIO, agriculteurs à Kergrippe.

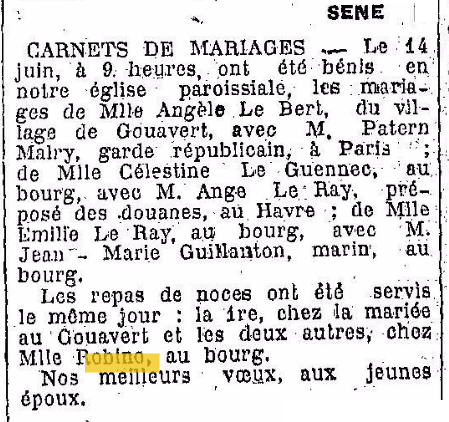

Le 14 juin 1927, Ange Marie LERAY, douanier au Havre, épouse Célestine Marie LE GUENNEC et sa soeur, Marie Emilie Ambrosine LERAY épouse Jean Marie LE GUILLANTON, marin.

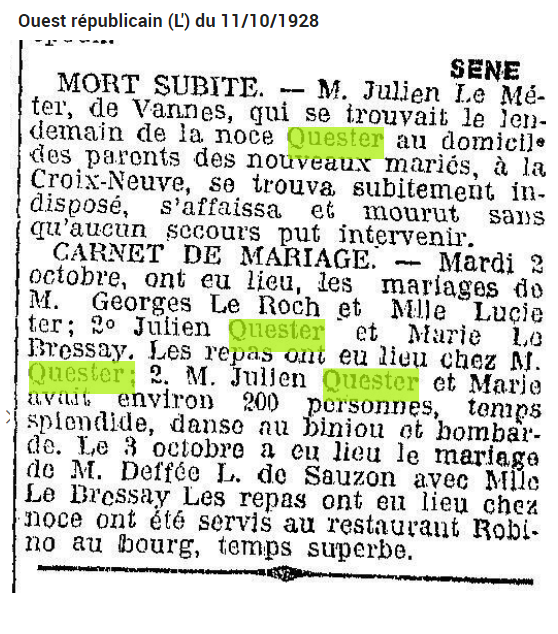

Le 2 octobre 1928, la famille QUESTER, agriculteur à Dolan "récidive". Louise Marie Philomène QUESTER épouse le Maréchal des Logis, Georges LE ROCH et Julien François Marie QUESTER, gendarme à la Garde Républicaine, épouse Marie Germaine LE DRESSAY. La noce réunit 200 personnes par un temps speldide au milieu des bombardes.

Le 23 octobre 1934, un double mariage unit les MALRY de Canneau aux ROZO de Cadouarn : Joachim Marie MALRY épouse Marie Marguerite ROZO et Maria Josephine MALRY épouse Ernest Jean ROZO.

Le 2 mai 1936, deux ans plus tard, Mme Marie Josèphe Landais, veuve ROZO, marie son fil Barnabé à Suzanne LANDAIS et sa fille Berthe à Joachim MALRY

Plus fort encore !

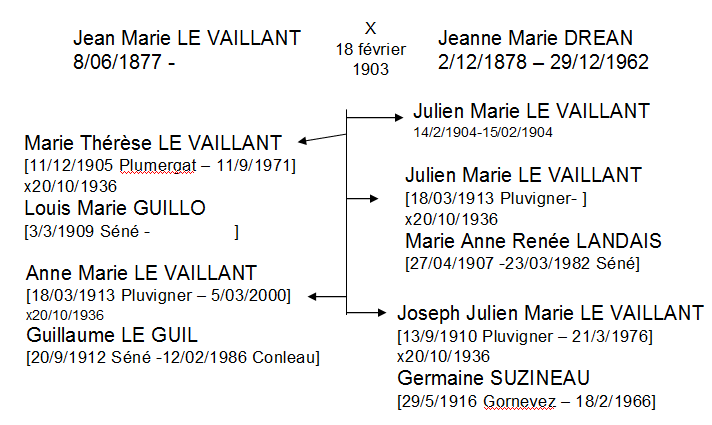

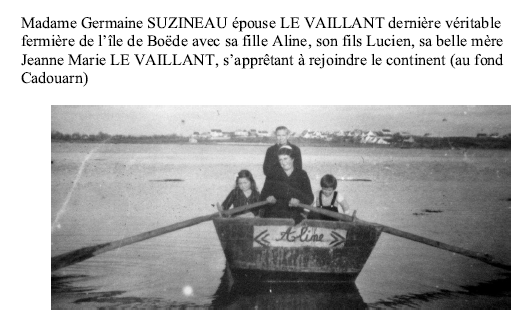

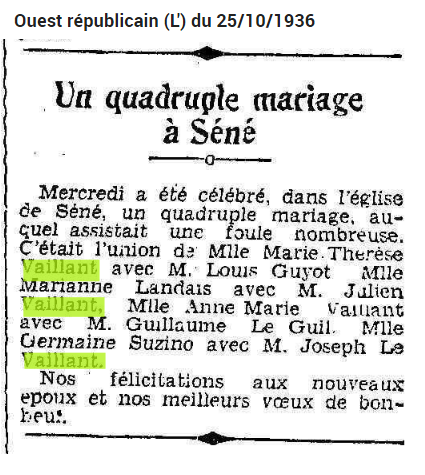

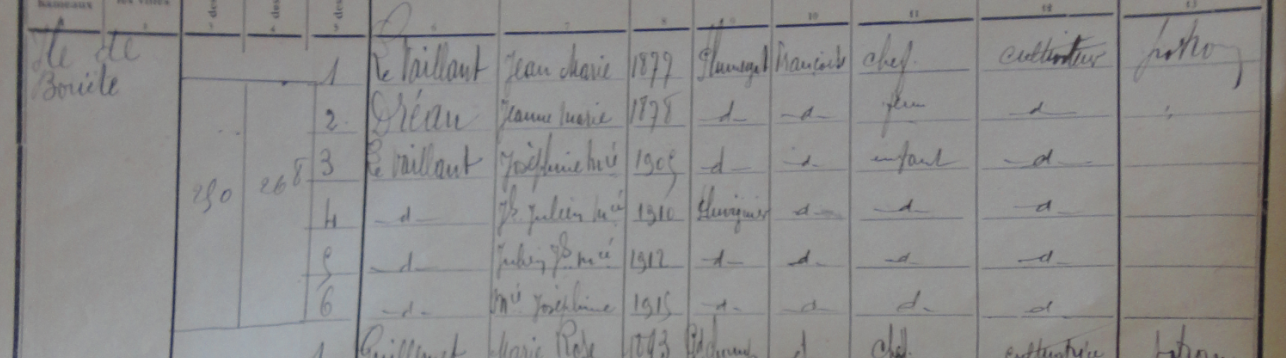

Le 20 octobre 1936, Mme Jeanne Marie DREAN,veuve de Jean Marie LE VAILLANT, cultivatrice sur l'Île de Boët, originaires de Plumergat, marie ces quatre enfants, dont deux faux-jumeaux, le même jour !

Sur la barque en second plan, Jeanne Marie LE VAILLANT née Dréan, devant ramant, Germaine SUZINEAU,épouse de Joseph LE VAILLANT. de part et d'autres leur enfant Aline et Lucien.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le nombre de mariages est peu élevé. sans doute par mesure d'économie il ya encore quelques mariages doubles : MOREL en 1941, LE GAL en 1944. Après la Libération, les deux soeurs JACOB se marient en 1945. Ensuite, les mariages doubles se rarifient fortement. Les BERTHO et LE NORMAND en 1947, les QUESTER en 1948 et les MONFORT en 1952, les LE FRANC et SAVARY en 1954 puis les RAMBAUD en 1958 et les BOURSE en 1961. Les Trente Glorieuses laissent place au mariage "individuel" loin de la grande période des noces multiples, qui donnaient leiu souvent à de grands repas de noces champêtres.

Selon le souvenir de Mme Armelle@Monfort à l'état civil de Séné, le dernier mariage double célébré à Séné date de mai 1978.

Comment expliquer l'existence pendant de nombreuses années, de ces mariages multiples unissant plusieurs membres d'une fratrie?

Bernard RIO dans son livre intitulée "Les Noces en Bretagne" en donne un explication. Jusqu'aux années 1950, pendant de longues décennies, voire des siècles, Séné, comme un grand nombre de communes françaises est une société rurale, agricole. La particularité de Séné est avoir également une activité maritime. A des époques où les moyens de transports sont la marche en sabots, parfois des déplacements à cheval, le mariage reste une affaire de proximité. Le relatif enclavement de Séné où la majeure partie de la population est établie sur la Presqu'ïle de Langle a accentué ce phénomène. Les jeunes mariés "s'étaient rencontrés sur les bans de l'église, sur les chemins de l'écoles où ils avaient gardés les vaches ensembles". Pour Séné on peut ajouter que les jeunes gens avaient pêché ensemble la crevette sur la presqu'île. Plus tard, les nouveaux moyens de déplacements, le vélo et ensuite le bus puis la voiture permetront d'élargir l'aire géographique pour trouver son conjoint.

Cependant, pour Séné on peut nuancer cette règle. Notre commune a accueilli des paludiers de Guérande et de nombreux douaniers qui ont apporté "du sang neuf" et diminué l'endogamie caractéristique de sociétés rurales.

On se marie donc avec ses voisins qu'on connait et le plus souvent issus d'un milieu social proche. Ceci est encore plus vrai dans le cas des familles de laboureurs qui ajoutent au mariage une dimension patrimoniale forte.

Noces à Séné vers 1900, source bulletin paroissial

2- Les noces mémorables : pour les grandes familles, un moyen de montrer son aisance.

Les grandes noces étaient aussi l'occasion pour les notables de Séné de montrer leur aisance matérielles. Laboureurs propriétaires, boulangers, font preuve de largesse le jour des noces de leurs enfants en invitant un grand nombre de convives, de la famille des mariés mais aussi des villageois.

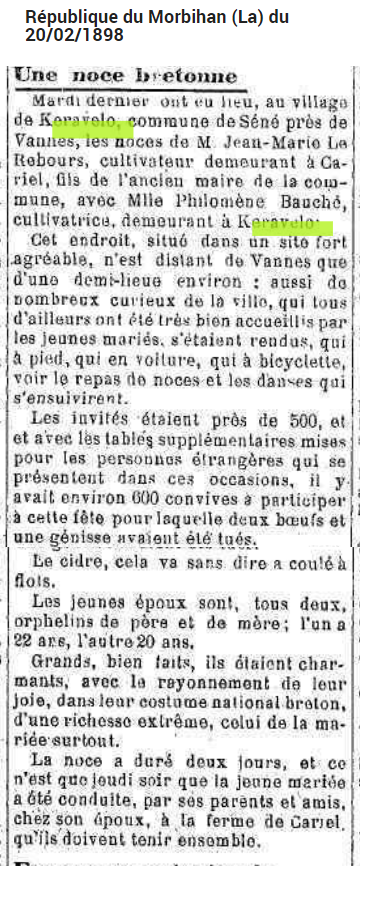

Le mardi 15 février 1898, Jean Marie LE REBOURS, fils de l'ancien maire de Séné, agriculteur à Cariel, épouse Marie Louise Philomène BOCHE, fille des agriculteurs BOCHE établis à Kéravelo. Pour nourrir pas moins de 600 convives, on a tué deux boeufs et une génisse.

Le mardi 15 février 1898, Jean Marie LE REBOURS, fils de l'ancien maire de Séné, agriculteur à Cariel, épouse Marie Louise Philomène BOCHE, fille des agriculteurs BOCHE établis à Kéravelo. Pour nourrir pas moins de 600 convives, on a tué deux boeufs et une génisse.

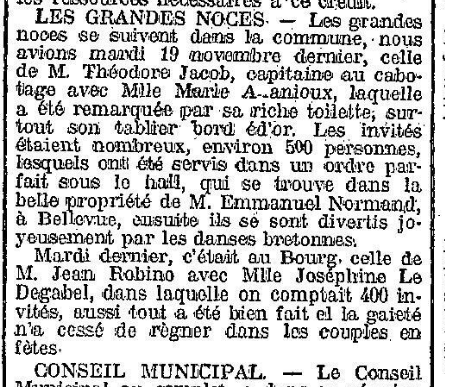

1903-époux Malry-Cadouarn

En 1912, deux noces réunissent chacune des centaines de convives comme le relate cet article de presse. Jean Marie ROBINO [30/07/1880- 15/06/1921], fils du boulanger épouse le 26 novembre 1912, Joséphine LE DIGABEL [4/03/1891-23/02/1971]. Théodore JACOB [7/01/1886- xx], capitaine de cabotage, épouse le 19/12/1912 Marie ALLANIOUX [19/01/1893-xx].

Mariage le 15/9/1919

Léon NOBLANC [8/2/1895-14/11/1985] et Henriette MADEC [25/8/1900-7/12/1967]

Source Camille Rollando

Dans l'entre deux guerre, les commerçants et boulangers Robino seront aux avant-postes pour organiser des repas de noces.

Le 4 janvier 1925 sont célébrées à Séné les noces de Louis LE DOUARIN [2/01/1899-3/5/1970] avec Marie Alexandre LE ROLLE de Beltz, âgée de 25 ans, et les noces d'or des grands-parents paternels du marié, Jean Marie MORIO et Jeanne Louise MALRY unis depuis le 10 juin 1873.

Cet article de presse de l'Ouest républicain rend compte de cette double noce. Un millier de personnes assiste à l'office religieux en l'église Saint-Patern. Le repas de noces a lieu à Cariel, sans doute sur les prairies attenantes à la boulangerie. Pour ces 2 noces on apportera 2 boeufs de 1300 Kg, 8 veaux et 12 barriques de cidre.

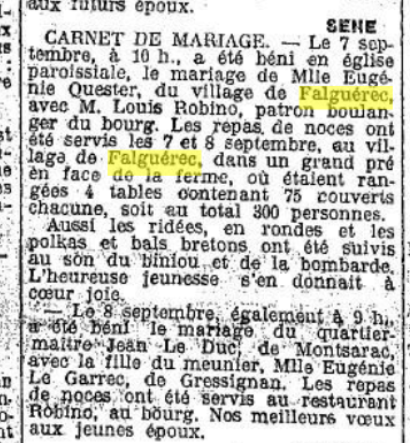

Le 7 septembre 1926, les commerçant ROBINO organisent un grand repas avec 300 convives pour le mariage de Louis ROBINO [16/9/1900-22/8/1929] et de la boulangère Eugénie QUESTER [27/2/1902-3/9/1979].

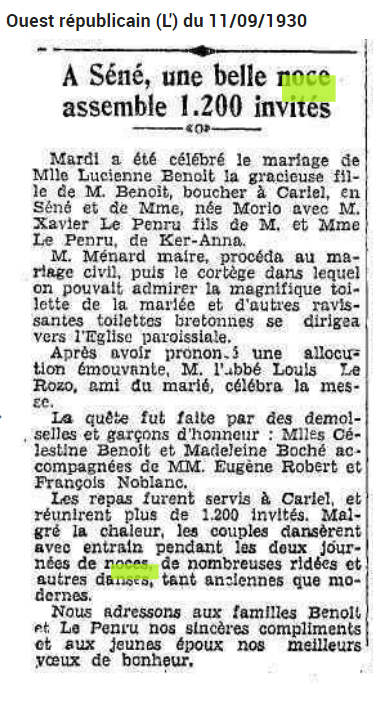

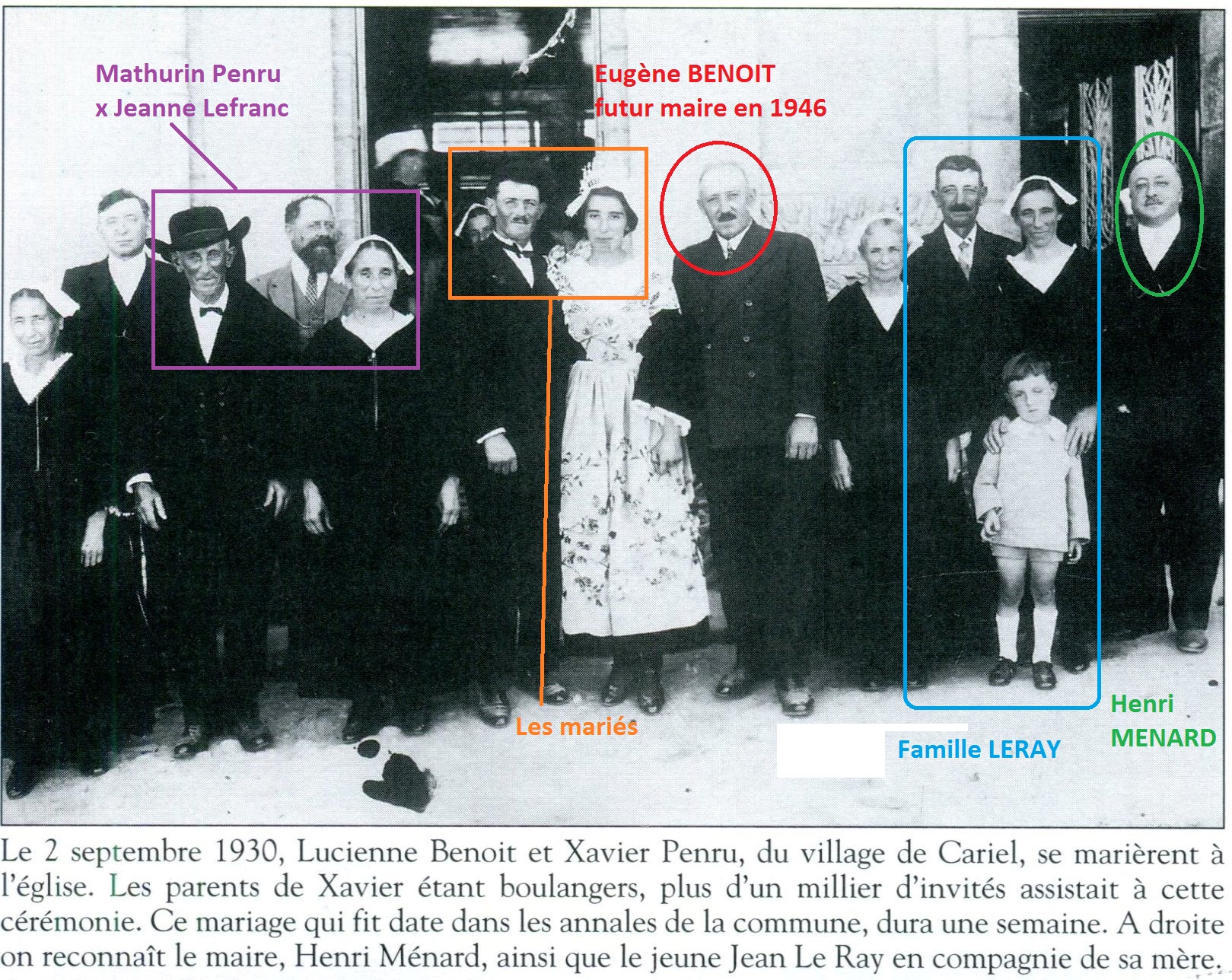

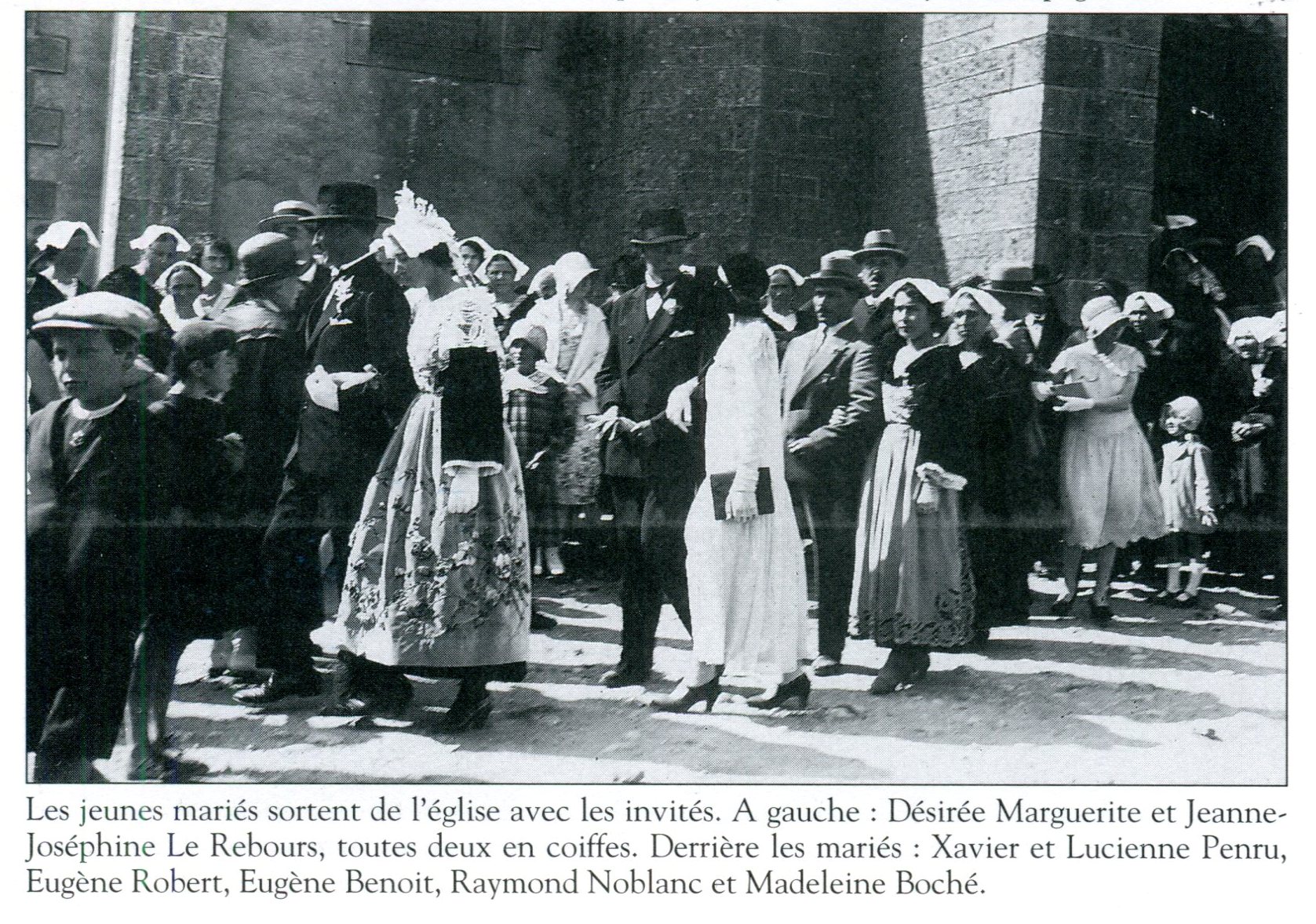

Les Grandes Noces les plus mémorables à Séné sont certainement le mariage le 2 février 1930 de Xavier Pierre Marie LE PENRU [3/12/1902- 22/11/1971] cultivateur à Ker Anna (le bourg) avec Lucienne BENOIT [16/02/1905-9/12/1990], la fille du boulanger de Cariel, car elle a fait l'objet d'un "reportage" photographique et de l'édition de cartes postales. Cet article de pressenous relate que près de 1200 convives particpèrent au repas de noces.

Emile MORIN nous donne dans son livre "Le Pays de Séné" quelques photos de cette grande noce à Séné. Le bulletin paroissial Le Sinagot lui consacra également un reportage. Certaines de ces photos se retrouvent aux Archives du Morbihan et au Musée de Bretagne en noir/blanc. On comprend qu'un photographe a réalisé ces photographie et ensuite des tirages de cartes postales.

Après le mariage à la mairie et la cérémonie réligieuse, l'ensemble des convives se retrouva du côté de Cariel, derrière la boulangerie. Des photographies immortalisèrent ce jour et certaines furent tirées en cartes postales.

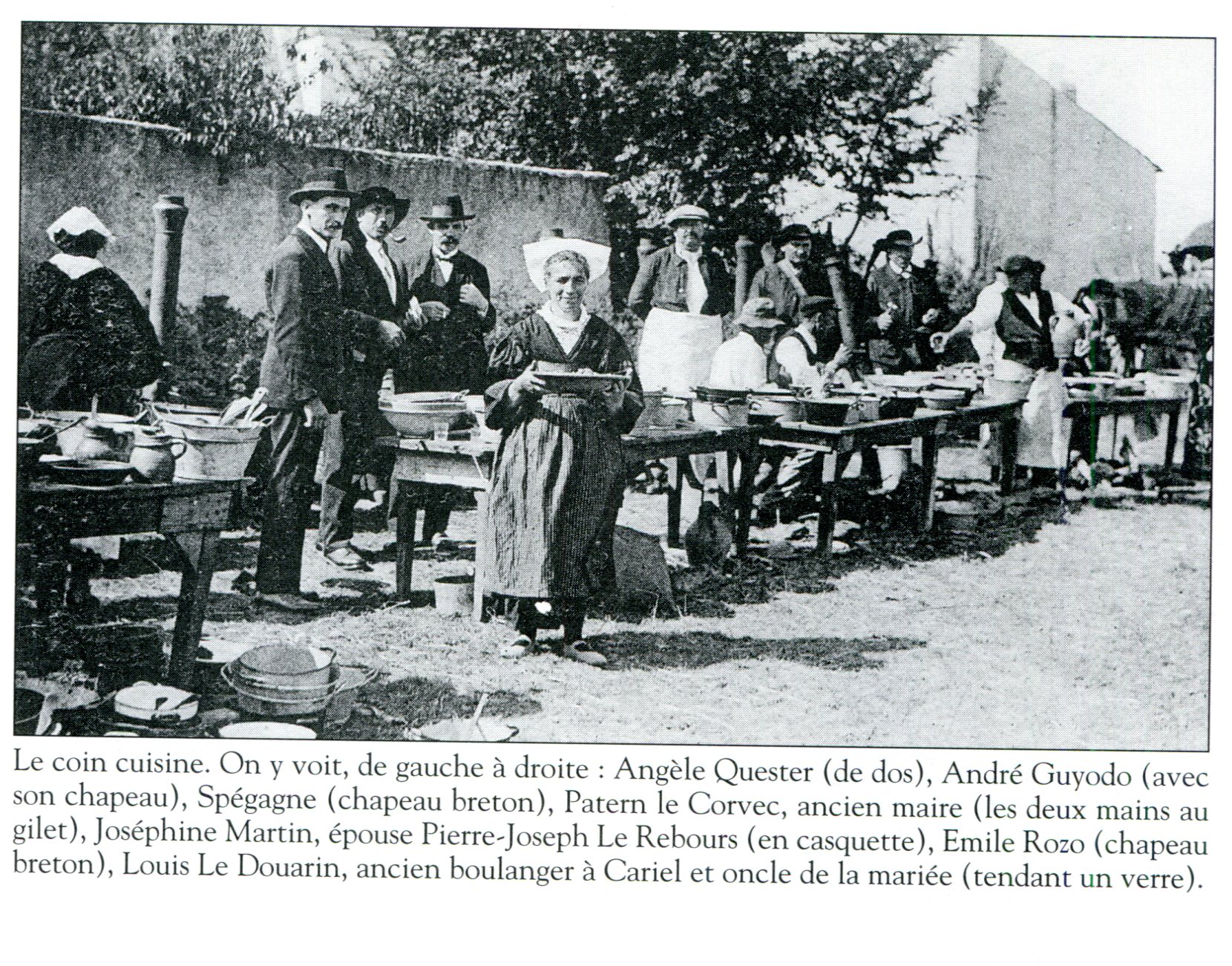

Les 1100 invités du jour sont autour des tables en plein air. Il aura fallu abattre 6 bêtes (boeufs, veaux, cochons), mettre en perce 7 barriques de cidre et cuire près de 400 pains de 6 livres pour sustenter tout lemonde ! Une noce qui a marqué la vie et la mémoire de tous les participants de l'époque. (Emile Morin). Ci-dessous, les "cuisines" installées le long du mur de coltures au fond. On reconnait à droite la batisse au toit pentu.

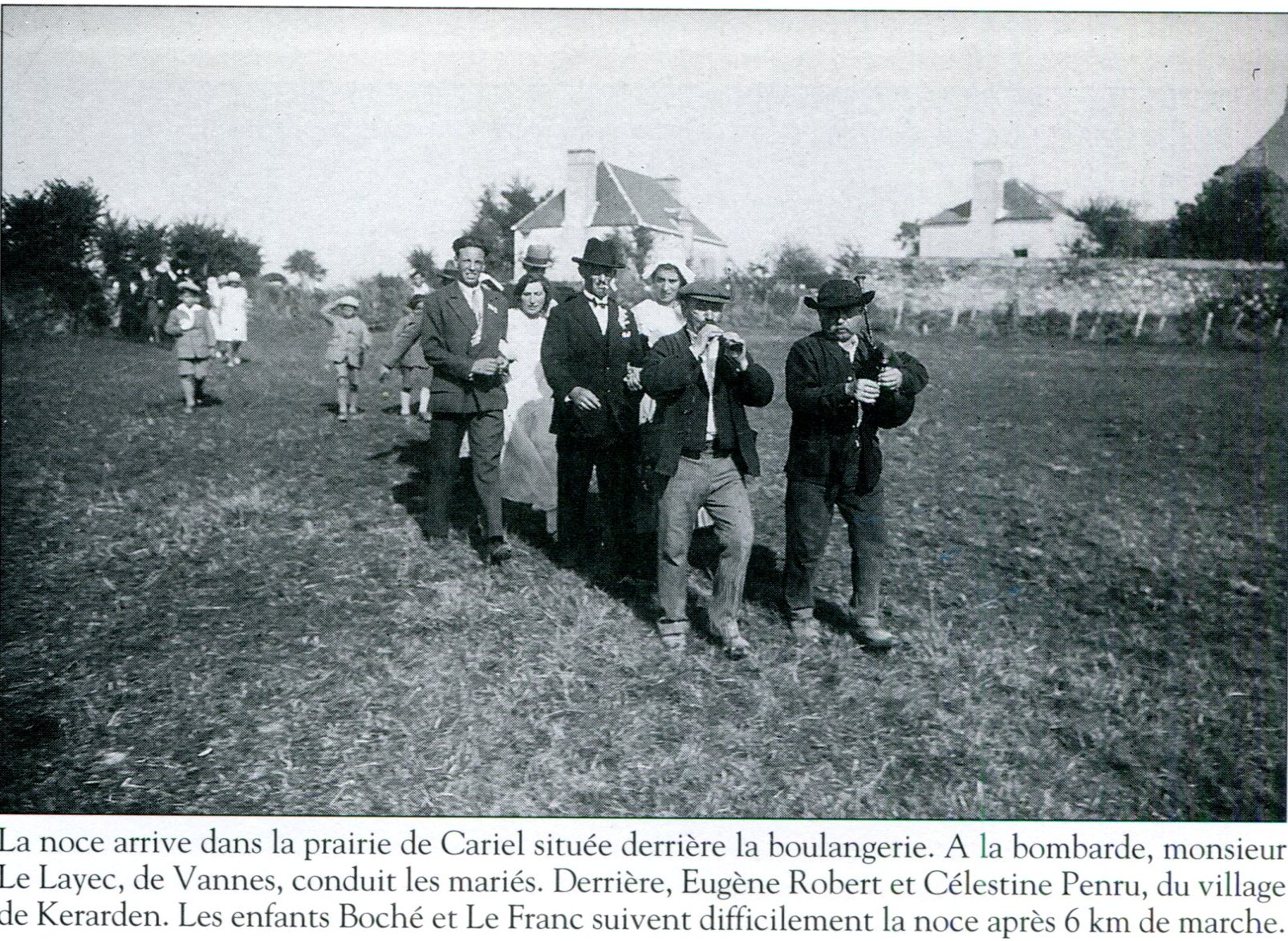

La grande ridée était toujours très attendue pour se mettre en appétit avant le repas traditionnel en plain air au son du biniou. (Emile Morin)

Comme on l'avu ci-dessus, la tradition des noces bretonnes s'est perdue à Séné pendant les Trente Glorieuses. Depuis les années 1970, les mariages sont restreints à un couple de mariés. Le bulletin paroissial Le Sinagot rendait compte de temps en temps des mariages religieux à Séné, qui également avec le temps se sont raréfiés.

Dès les années 1970, on cultivait la nostalgie des ces grandes noces comme en témoigne le défilé d'enfants en costumes lors d'une kermesse.

Reverra-t-on un jour des Grandes Noces à Séné ?

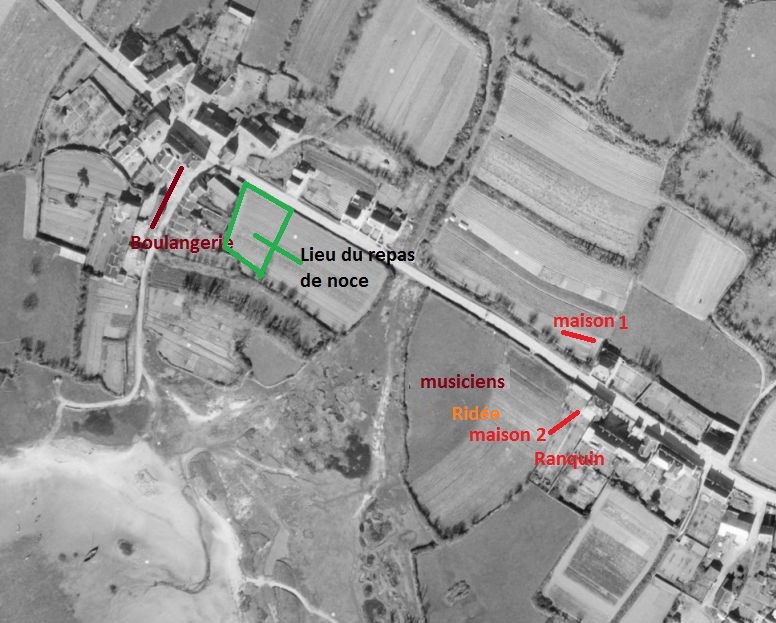

EPILOGUE : comment localiser la noce Penru aujourd'hui?

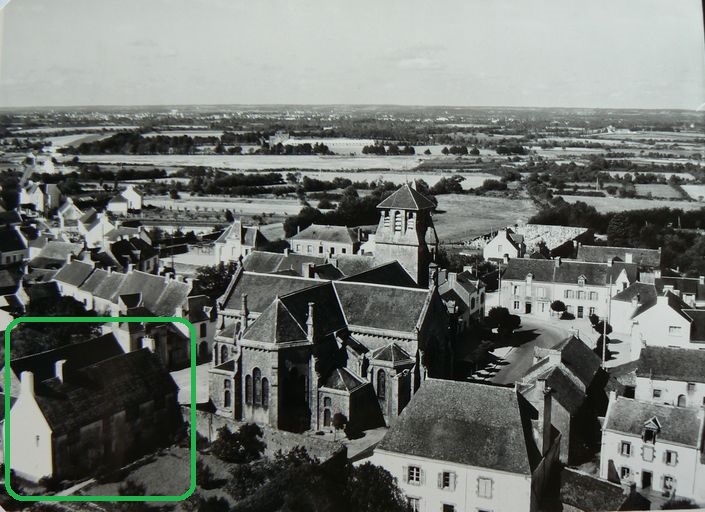

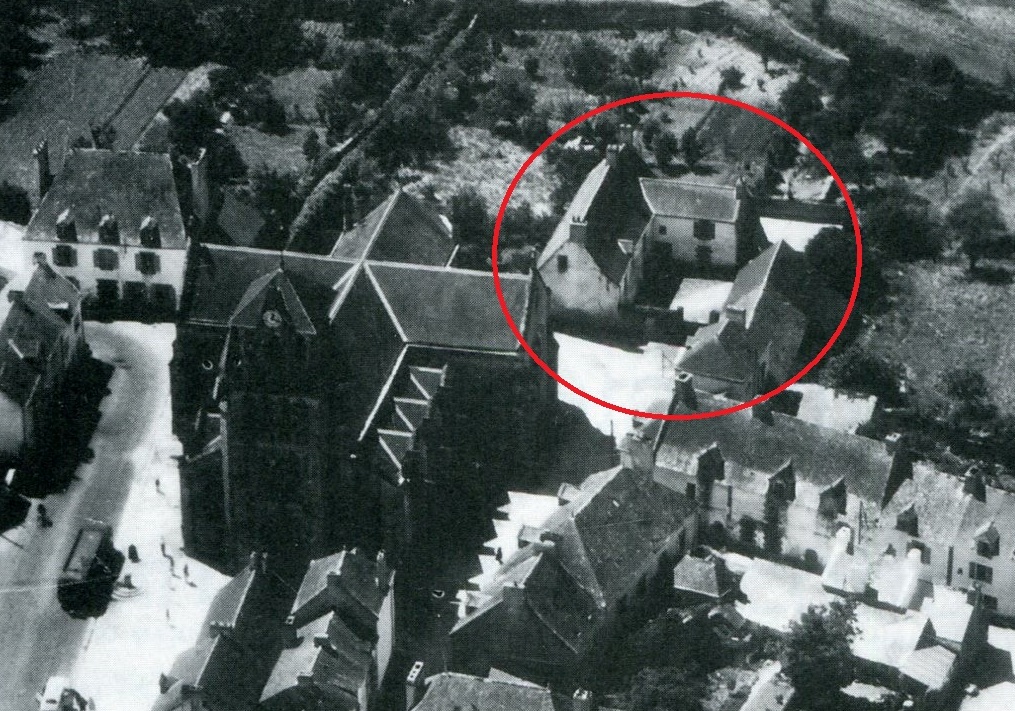

Cette phographie aérienne prise en 1948, permet de situer la scène.

Les cuisines sont installées sur la champs en VERT derrière la rangée de maisons. La grande maison avec les 2 cheminées n'est autres que la boulangerie de Cariel.

Aujourd'hui la maison à gauche du poteau électrique a remplacé le petit batiment gris devant la maison du boulanger. On reconnait les 2 fenêtres du pignon et les 2 cheminées.

Le cortège de noces a traversé la prairie derrière le manoir du Ranquin. Sur la vieille photo, on voit à gauche une maison avec une grosse cheminée. Cette maison existe toujours en face la manoir du Ranquin, photo moderne. La cheminée est plaquée d'ardoises et une autre masion a été construite à gauche. La deuxième maison sur la vieille photo a été réunie au manoir du Ranquin qu'on devine à droite de la vieille photo. Sur cette priairie les convives ont dansé la ridée.

Le 15 février

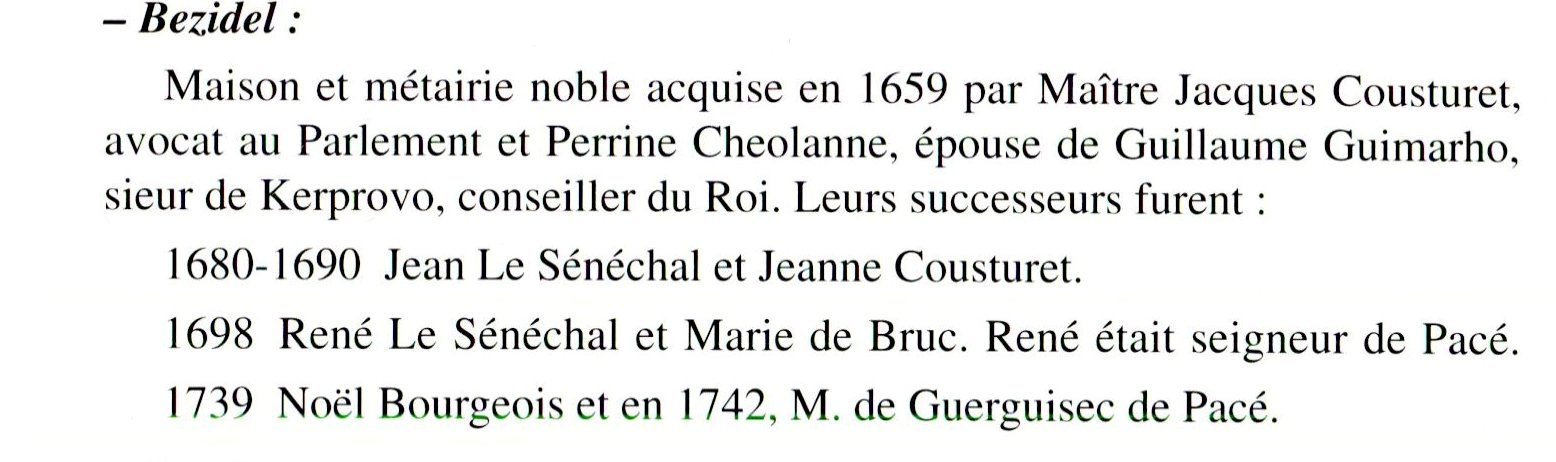

Il faut aller chercher l'ancienne ferme de Bézidel, au fond de son impasse, cachée derrière les dernières constructions dans ce quartier limitrophe de Tohannic et de Bellebat en Vannes.

Le promeneur découvrira une longère et si il est curieux, il dénichera un vieux puits et un ancien four à pain.

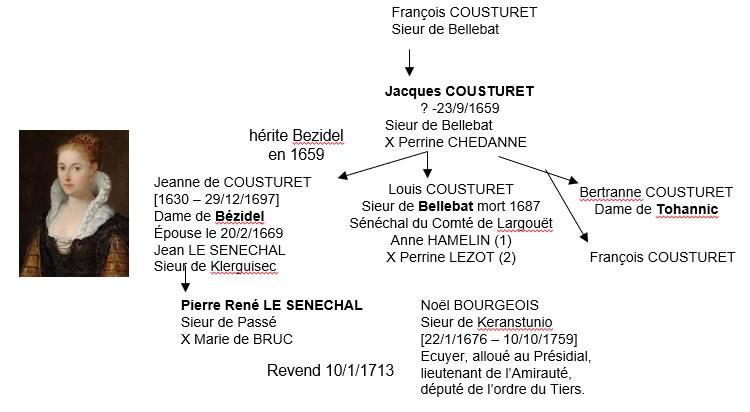

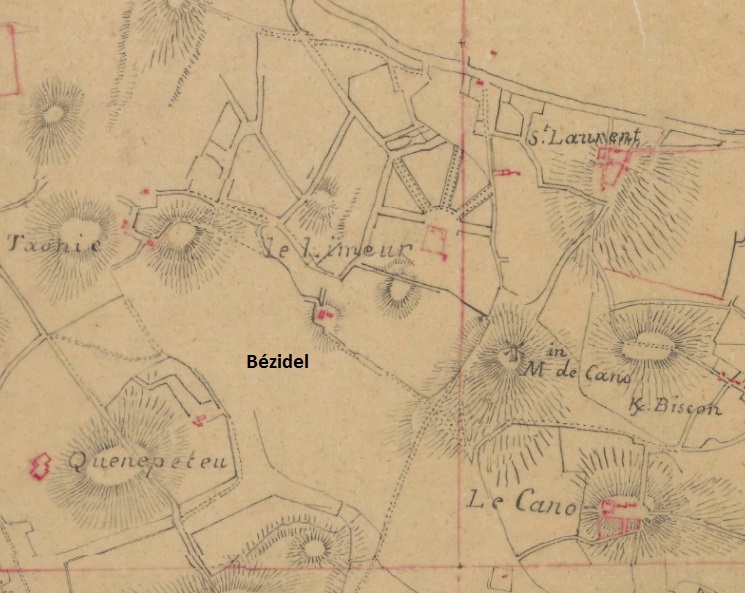

Le lieu-dit Bézidel est occupé depuis de nombreux siècles. La carte de Cassini l'indique comme les autres lieux-dits de Séné. Camille Rollando dans son livre "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui" dresse une ébauche de l'histoire de la noblesse installée propriétaire de Bezidel que l'on peut aujourd'hui affiner avec les informations des sites de généalogie.

On comprend que la métairie appartenait à Jacques COUSTURET, Sieur de Bellebat. Sa fille Jeanne en hérite et la transmet à son fils Pierre René Le Sénéchal. Lequel la vendra à son voisin,Noël BOURGEOIS, qui détenait des teres à Limur.

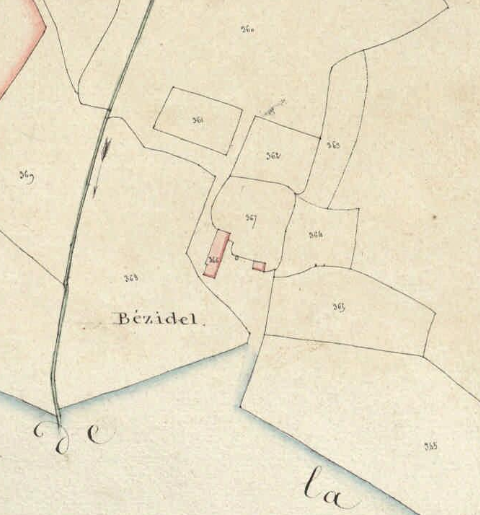

Sur la vieille carte de 1771-1785, la ferme de Bézidel, sans être nommée, apparait entre Limur et Toannic.

L'ensemble des familles nobles de Séné subissent les contre-coups de la Révolution. La ferme de Bezidel est sans doute nationalisée puis vendue à des laboureurs. Elle apparait lors du relevé du cadastre de 1810 : la longère et une annexe.

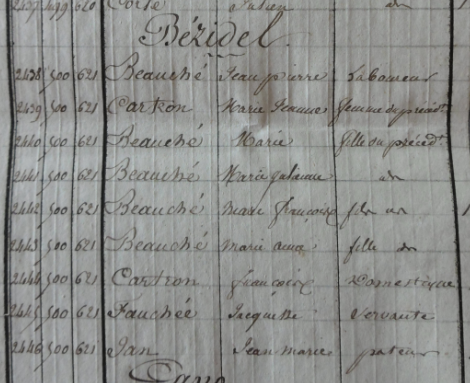

Au dénombrement de 1841, la famille Beauché (qui deviendra Bauché puis Boché) occupe les lieux. Le père de Jean-Pierre, Vincent Michel BAUCHER [1764 Vannes-1811 Vannes] avait pour épouse Anne GUILLOUZIC qui décèda à Bézidel en 1833. Ses petits-enfants naitront à Bézidel : Marie Perrine (20/12/1834), Marie Julienne (21/11/1836), François Marie (1/4/1838), Marie Anne (23/4/1840), Jeanne (11/10/1841).

Le cadastre de 1844 précise l'emplacement du batis à Bezidel : un trosième batiment a été élevé. Le four à pain n'est pas encore construit.

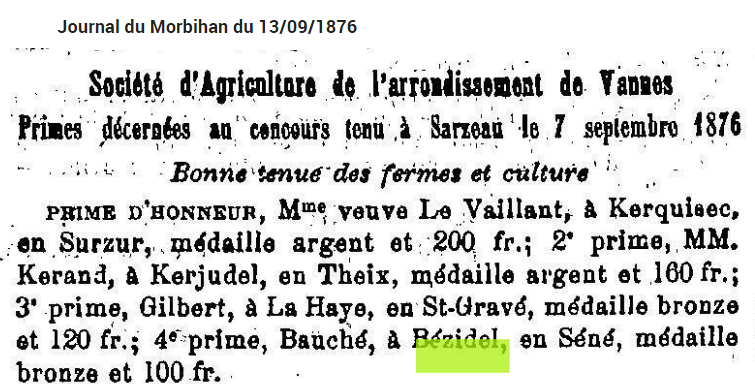

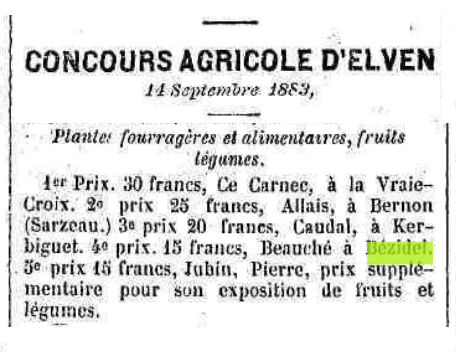

En septembre 1876, M. Bauché, sans doute le fils aîné François, reçoit une prime pour "Bonne tenue des fermes et cultures" décernée par la Société d'Agriculture de Vannes. En 1883, François Bauché reçoit une prix au concours agricole d'Elven.

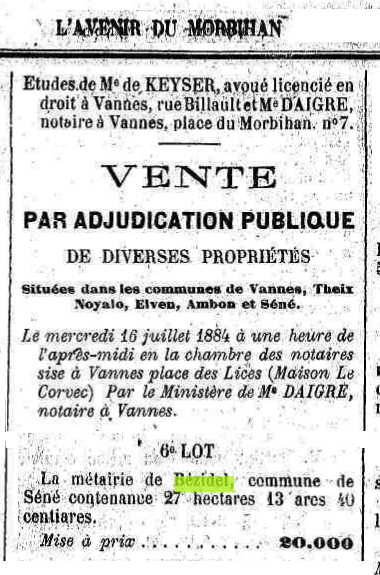

En 1884 la ferme de Bézidel est mise en vente, soit plus de 27 ha de terres..

Au dénombrement de 1886, François BOCHE [1/4/1838-1890], fils de Jean Pierre BOCHE, et sa famille sont recensés à "Limur" sans que l'on sache exactement si ce terme inclut le lieu-dit Bézidel. Ils seraient donc resté sur Bézidel indiquant ainsi qu'ils n'en étaient que les métayers.

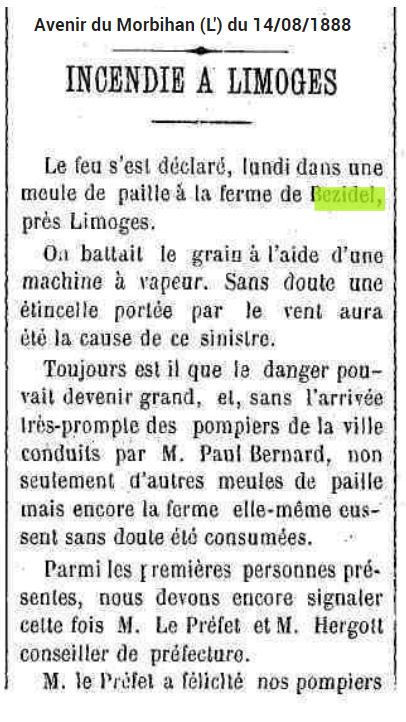

Un incendie a lieu en 1888 pendant la moisson et le récit nous décrit un peu l'agriculture à Séné à cette époque.

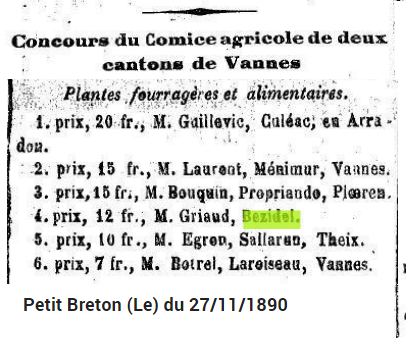

Cet article de 1890 nous indique le nom du nouveau propriétaire à Bézidel : la famille Criaud. Au concours du Comice Agricole de Vannes, il reçoit un prix.

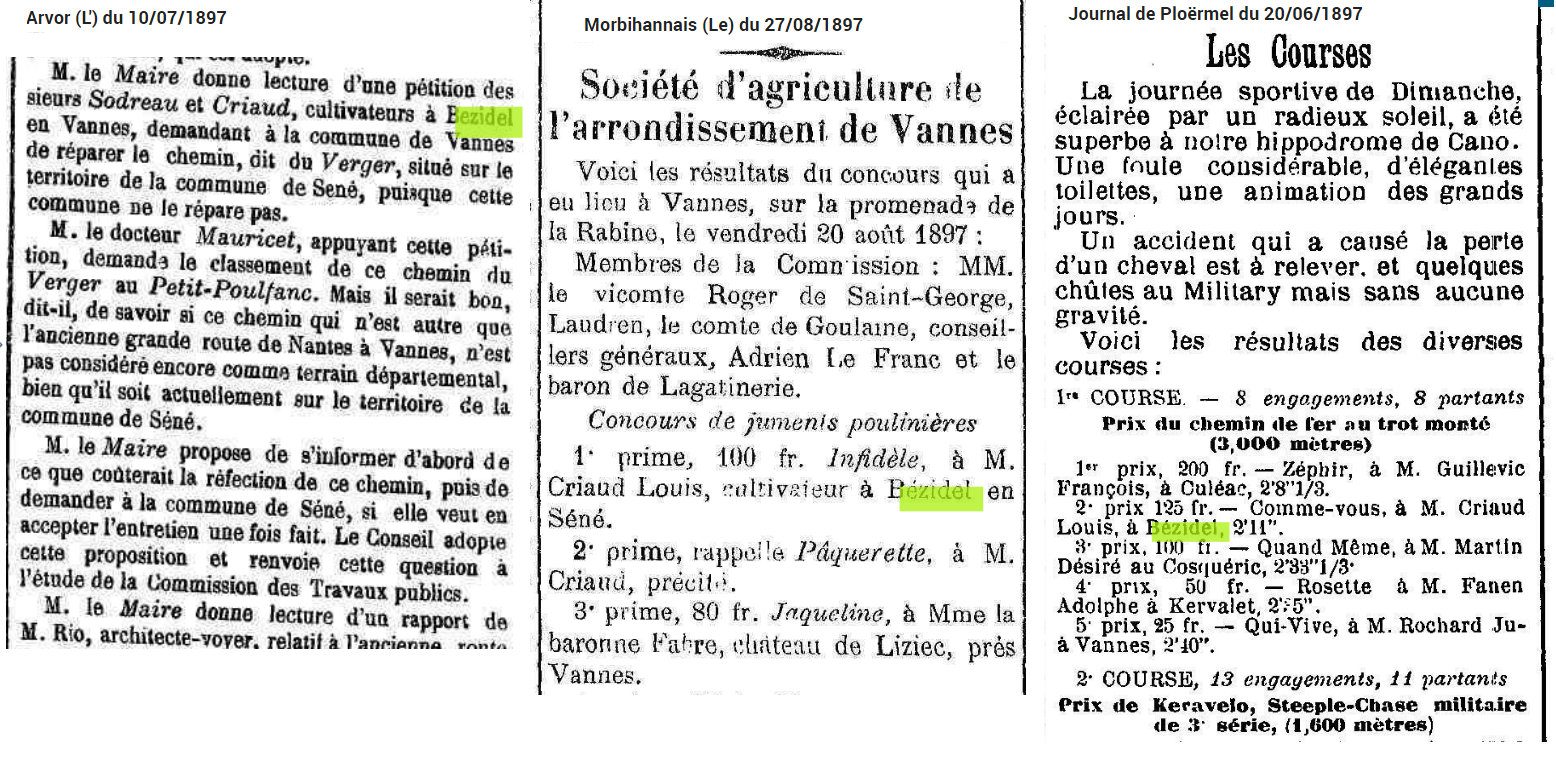

Au cours de l'année 1897, Louis CRIAUD se fait "remarquer" dans la presse locales pour son souci de l'état de la voirie, sa prime lors du Comice Agricole à Vannes et le prix remporté par son cheval aux Courses de Cano.

Louis CRIAUD [26/03/1838 Prinquiau-22/06/1902 Séné] est originaire de Prinquiau en Loire-Atlantique. En 1900 il est encore primé au Comice. Après son décès en 1902, son fils Louis reprend la ferme et se marie avec Eugénie CRIAUD. En 1903 il reçoit un prix agricole. La famille est recensée en 1906.

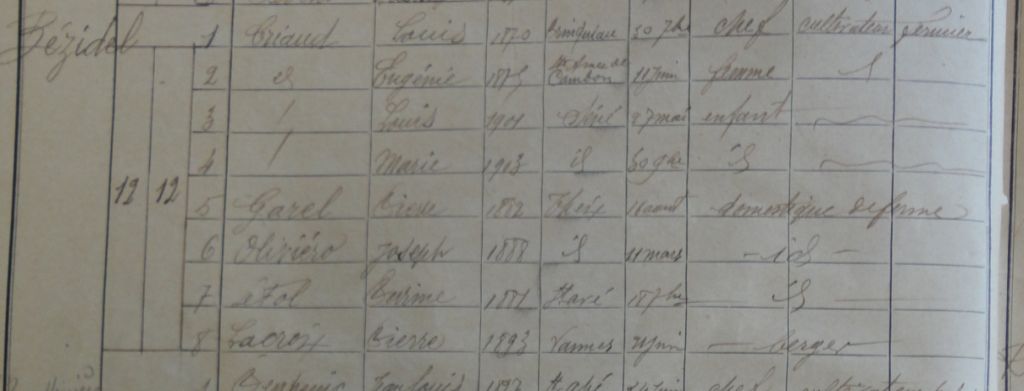

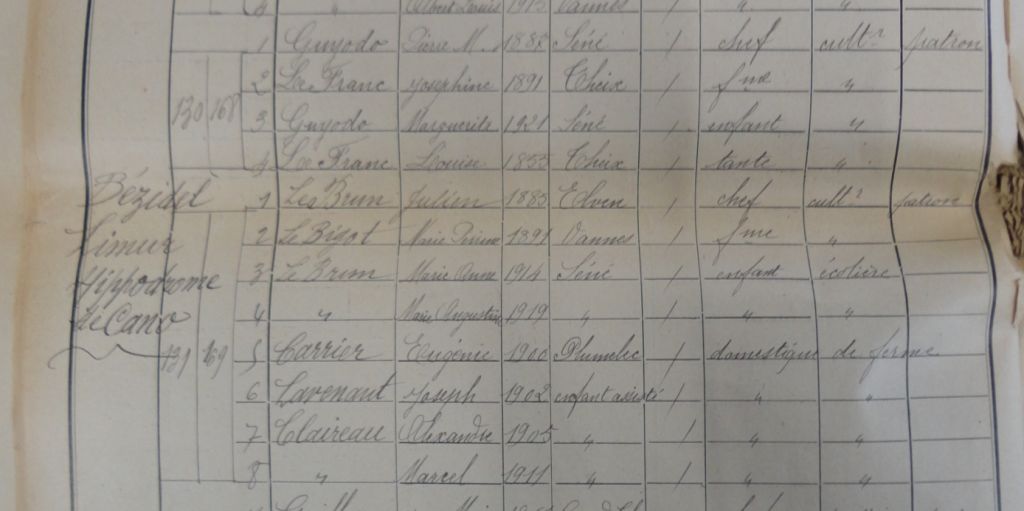

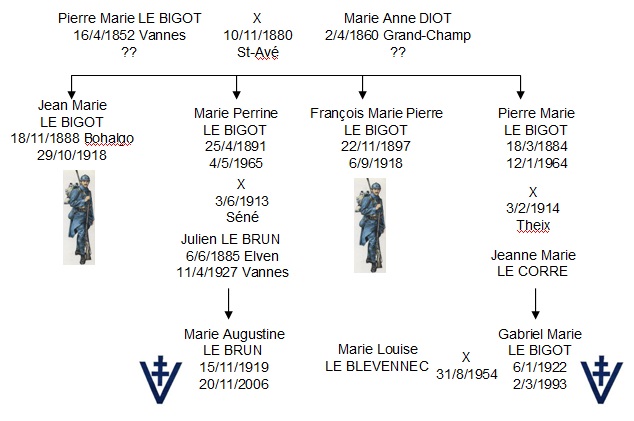

Les CRIAUD quittent la ferme de Bézidel et sont remplacés par la famille LE BRUN Julien, originaire d'Elven [6/6/1885-11/4/1927] qui a épousé en 1913 à Séné, Marie Perrine LE BIGOT, fille d'un cultivateur de Kernipitur. Ils sont pointés lors du dénombrement de 1911 à Bézidel.

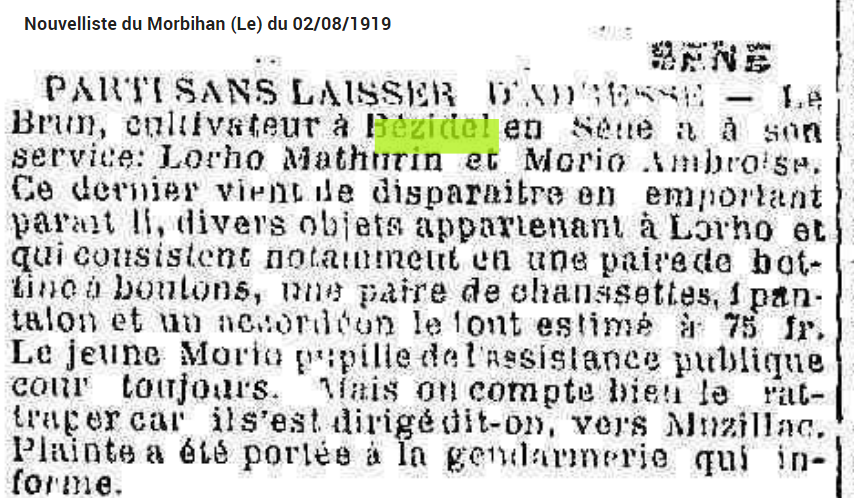

Après guerre, les LE BRUN sont à Bézidel comme le confirme cette coupure de presse et le dénombrement de 1921 ci-dessous. Au sein de la famille LE BRUN-LE BIGOT est née en 1919, Marie Augustine LE BRUN, qui rejoindra la résistance pendant la seconde guerre mondiale (Lire article).

A leur côtés, la famille de Pierre Marie GUYODO x Josephine LE FRANC. L'extension de la longère daterait de cette époque. En 1931, le fils André GUYODO x CORIGNET Marie Josèphe sont à Bézidel. Les LE BRUN ont repris une ferme à Billaire en Vannes.

Vue aérienne de Bézidel en 1952.

Vue aérienne de Bézidel en 1965

Photo aérienne de Bézidel actuellement.

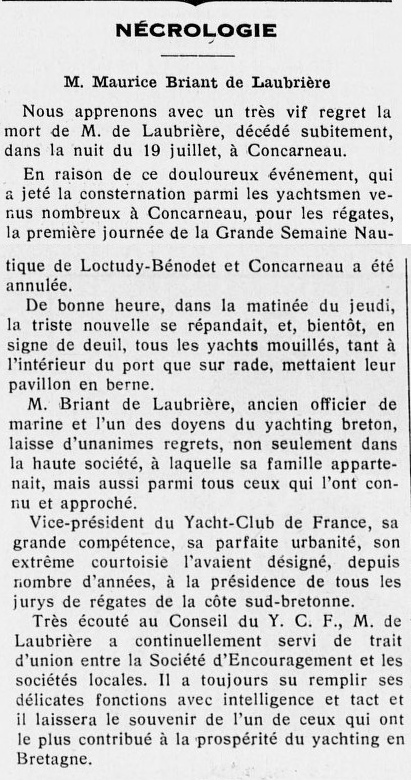

Maurice François Marie BRIANT de LAUBRIÈRE [1854 - 1928] est né le 20 septembre 1854 à SÉNÉ. Il est décédé le 19 juillet 1928 à CONCARNEAU (Finistère), où sa notoriété est bien plus grande.

Les Sinagots sont accueillant et reconnaissant de tous leurs ressortissants même ceux qui comme Vitalien Laurent ont quitté la commune, la paroisse dans leur jeune âge.

Qui était donc ce Sinagot et quel est son parcours ?

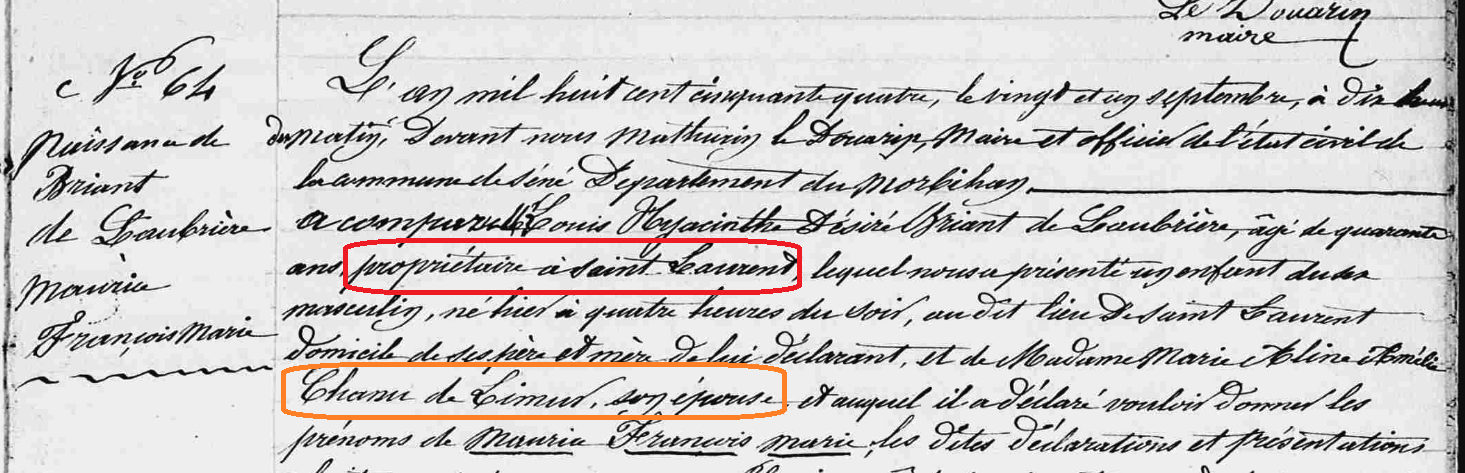

Les registres de l'état civil nous permettent de confirmer sa naissance à Saint Laurent en Séné. Sa mère n'est autre qu'un membre de la famille CHANU de Limur. (Lire Histoire du Château de Limur).

Cet arbre généalogique nous montre le lien des BRIANT de Laubrière avec les CHANU de Limur.

Maurice BRIANT de Laubrière deviendra enseigne de vaisseau dans la Marine de la Troisième République et participera à la fondation du Yacht Club de France comme nous allons le découvrir.

Remerciement à ecole.nav.traditions.free.fr pour la reproduction de leur texte illustré et enrichi.

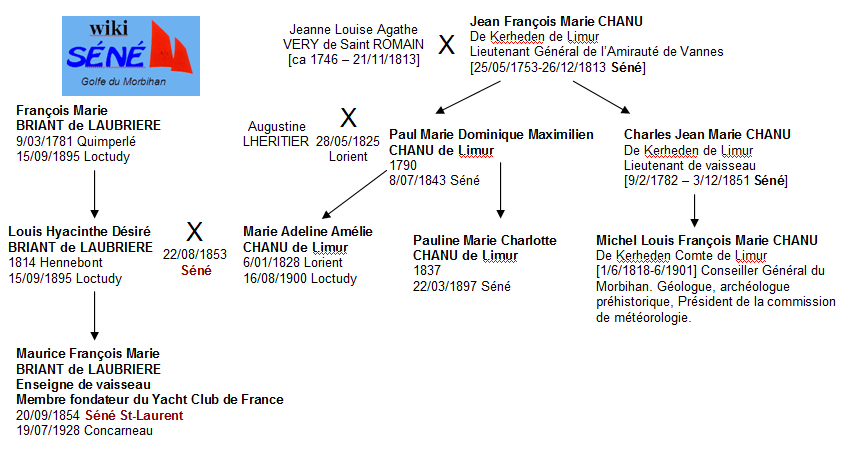

Issu d’une famille de Quimperlé fixée au XIXème siècle à Quimper puis à Loctudy, Maurice BRIANT de Laubrière naquit à Séné le 20 septembre 1854 sur les bords du golfe du Morbihan. Après ses études secondaires au Lycée Impérial de Lorient, très attiré par la mer et la navigation, il fut admis à l’Ecole Navale de Brest en 1871 qui lui fit faire, avec sa promotion, l’exaltant et traditionnel tour du monde à bord du Navire-Ecole le Borda.

Le Borda (ex-le Valmy) entre son annexe le Bougainville (au premier plan) et la Bretagne, vaisseau-école des apprentis marins.

Il devient aspirant le 5 octobre 1874 et Enseigne de Vaisseau le 1er décembre 1877. Cette fonction dans la Marine Nationale l'amènera à commander le 1er janvier 1879 la corvette "EUMÉNIDE" à LORIENT. Il navigua sur les principales mers du globe jusqu’au mois d’octobre 1880.

Il avait 26 ans et demi quand il démissionna de la Marine Nationale, désirant se consacrer entièrement à la plaisance qui fut la grande passion de sa vie et qu’il contribua à développer sur nos côtes et au sein de l’Union des Yachts français – futur Yacht Club de France – dont il fut l’un des membres fondateurs en 1891.

Pour aller plus loin : Un yachtman de la belle époque : Maurice de Laubrière (1854 – 1928)

Il résidait à Roz ar Had puis, après la mort de son père, au manoir de Briemen situé également sur la baie de Loctudy

En 1884, sous l’impulsion de Maurice de Laubrière et du Comte Arthur de Coëtlogon, propriétaire de la Forest en Loctudy, les premières régates voient le jour ainsi que la « Société des Régates de l’Ile-Tudy » pour bateaux de pêche et de plaisance, qui deviendra plus tard le Yacht Club de l’Odet.

En 1884 il en est secrétaire avant d’en prendre la présidence pour la période 1892-1896, et participe aux rencontres nautiques disputées en Bretagne Sud à bord de son yacht de dix tonneaux le « Saint-Tudy », acquis en 1887.

A noter aussi la publication par Maurice BRIANT de Laubrière d’un petit ouvrage intitulé « Traité d’astronomie et de navigation à l’usage des Yachtmen »

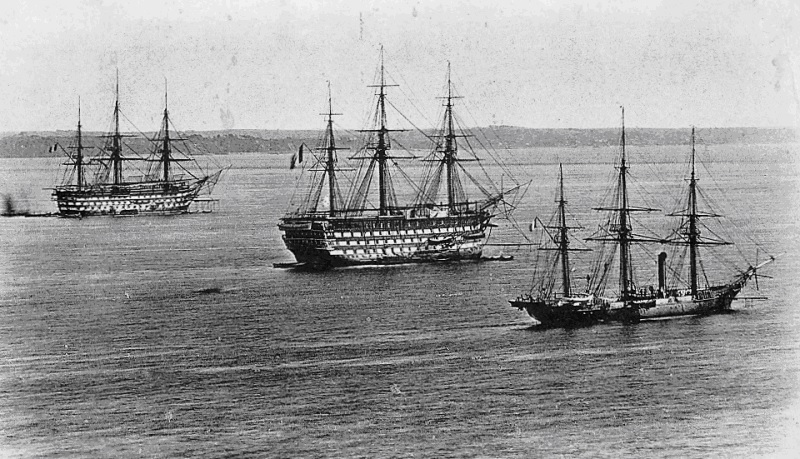

En 1900, alors qu’une assez grande anarchie règne dans la compétition, Maurice BRIANT de Laubrière et quelques autres yachtmen expérimentés fondent le « Comité des Coupes de Bretagne » (CCB) visant :

- à unifier les règles de jauge et de course en Bretagne Sud en adoptant celles du Yacht Club de France ;

- à organiser chaque année l’échelonnement des régates dans cette zone ;

- à créer les coupes de Bretagne ;

- à développer les liens d’amitié et d’estime entre les concurrents encore peu nombreux.

Sous la présidence de Maurice BRIANT de Laubrière, devenu membre du conseil du Yacht Club de France, ce programme fut très vite réalisé par le Comité des Coupes de Bretagne.

Mais c’est au cours des années 1906 et 1907 qu’il put donner la pleine mesure de ses capacités et accéder à la notoriété nationale.

En 1906, camouflet pour l’orgueil français, la Coupe de France avait été conquise par les Allemands devant Trouville.

Un défi fut lancé aux vainqueurs et la revanche fut minutieusement préparée par Maurice de Laubrière, bien déterminé à reprendre la coupe l’année suivante avec un équipage breton. Il mit sur pied un « Comité breton de la Coupe de France » chargé de réunir les fonds, de faire construire le yacht de 10 tonneaux de jauge et de recruter l’équipage.

Le richissime James de Kerjégu, propriétaire du château de Trévarez, fut nommé président du Comité.

Sur les plans de l’architecte Talma Bertrand le challenger baptisé Ar Men fut construit par le chantier Luce et Houllier du Havre et fut servi par un excellent équipage de marins professionnels du Dourduff près de Morlaix sous la conduite du célèbre Jean Feat prêté par le roi d’Espagne dont il barrait superbement les voiliers.

L’entraînement de l’équipage – en compétition avec le yacht Suzette – se fit au large du Havre sous la surveillance de Maurice de Laubrière, puis au large du port allemand de Kiel. L’Armen était un voilier de16,46 mètres hors tout, soit 11,07 mètres à la flottaison, doté d’une voilure de 186,75 m² et d’un lest en plomb de 5,5 tonnes.

Le yacht allemand Felca adversaire de l’Ar Men présentait des caractéristiques très voisines.

L’équipage de l’Ar Men se composait de sept hommes presque tous bretons : Jean et Vincent Feat, Jean Beuzit, Alain Abraham, Ernest le Fébure, François Gouzien et René Riou, ces deux derniers originaires de l’Ile-Tudy. Maurice de Laubrière fut le parrain du yacht et la marquise de la Ferronays la marraine.

La Coupe de France se disputa les 22 et 24 juin 1907 en deux manches au large de Kiel et l’Ar Men l’emporta brillamment en battant le yacht allemand Felca par plus de 5 et de 11 minutes respectivement sous les yeux du Kaiser Guillaume II.

Les souscripteurs du Comité breton reçurent des souvenirs, médailles et objets frappés du guidon de l’Ar Men, un pavillon mi-bleu mi-rouge portant une grande hermine blanche.

Le retentissement en France de cette victoire fut grand et, dans le contexte politique de l’époque, dépassa le cadre purement sportif.

Pendant la guerre de 1914-1918, le comité des Coupes de Bretagne fit de nombreux dons et envois au bataillon de fusiliers-marins et à l’œuvre du souvenir de la France à ses marins.

En 1920 Maurice BRIANT de Laubrière relança le Comité et donna sa démission de président.

En 1927 il organisa la première course-croisière « Bénodet – Ile d’Yeu – Bénodet » et cette même année il fut nommé à l’unanimité vice-président du Yacht Club de France aux côtés de son ami le célèbre Jean Charcot, président.

Le 19 juillet 1928, alors qu’il présidait la semaine nautique de Concarneau, Maurice BRIANT de Laubrière mourut presque subitement, atteint d’une attaque cérébrale.

Il repose dans la tombe familiale de Loctudy devant laquelle une belle allocution fut prononcée le jour de ses obsèques par M. Albert Danglaz au nom duYacht Club France.

Sources

Archives de la famille Briant de Laubrière

Bulletins du Yacht Club de France

Notes du Dr Gaumé, ancien président du Yacht Club de l’Odet

Plaquette du centenaire du YCO

Textes de M. Nicolas Guichet, historien spécialisé, collaborateur de la revue ‘Le Chasse-Marée »

Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches et la mise à disposition de ses données

Merci à M. Jean ALLANIOUX à Gouesna'ch

Texte originel (et complété) généreusement transmis par M. Allanioux qui a souhaité faire partager sur wiki-sene, le parcours de son grand-père natif de Séné

L’histoire retrouvée du Grand-Père

Saisi au détour d’une conversation familiale, il y a de nombreuses années, j’avais cru comprendre que mon grand-père, Jean ALLANIOUX , avait fait son service militaire pendant la Grande Guerre, à bord de ballons dirigeables en tant que mécanicien.

Il s’est trouvé que le week-end dernier (14 août 2018) nous étions invités chez des amis normands et que nous sommes passés près d’Ecausseville.

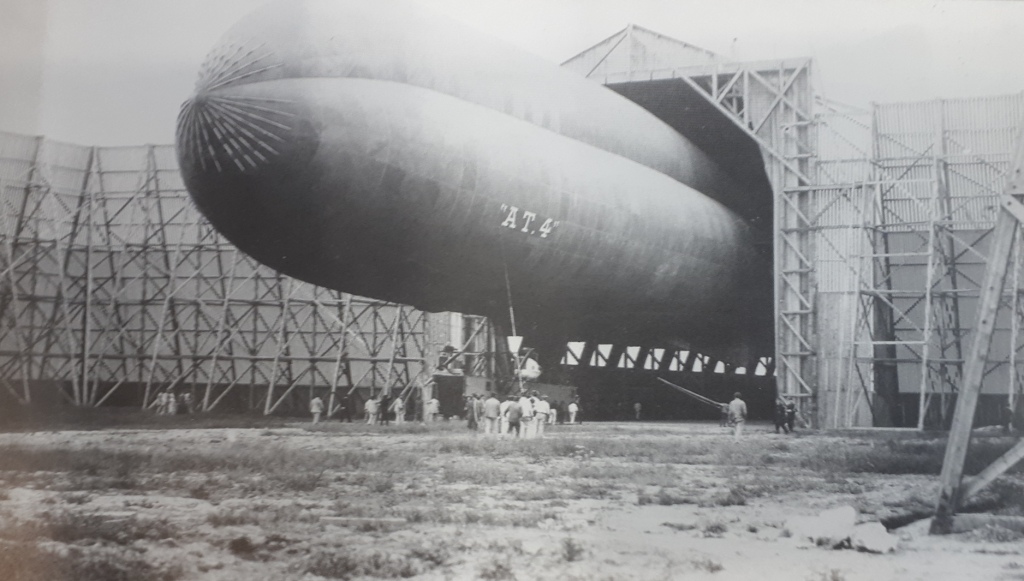

Curieux de nature, nous sommes allés visiter le site, unique au monde, du hangar à dirigeables encore debout.

Lors d’une conversation avec le responsable, j’ai évoqué la situation présumée de mon aïeul et lui ai demandé si des archives existaient concernant les personnels navigants à cette époque.

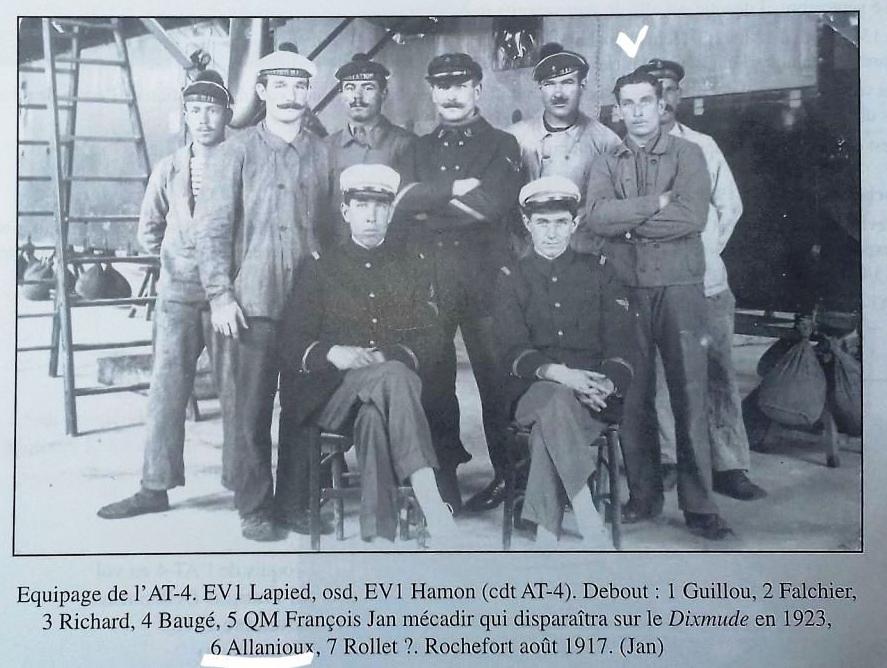

Quelle n’a pas été ma surprise lors de notre départ, lorsque celui-ci me tendait un livre évoquant toute la chronologie des dirigeables de 1915 à 1937, dans lequel j’ai pu retrouver trace du passage de mon grand-père à cette époque et, surtout, une photo de lui datant de 1917.

Je remercie donc mes amis d’avoir pu concrétiser ce que je pensais être une sorte de rêve…

Pour illustrer cette histoire, hors du commun, voici donc les images qui nous replongent plusieurs décennies en arrière.

Pour plus d’informations on peut consulter la page internet consacrée au site :

http://www.aerobase.fr/historique/dirigeables.html

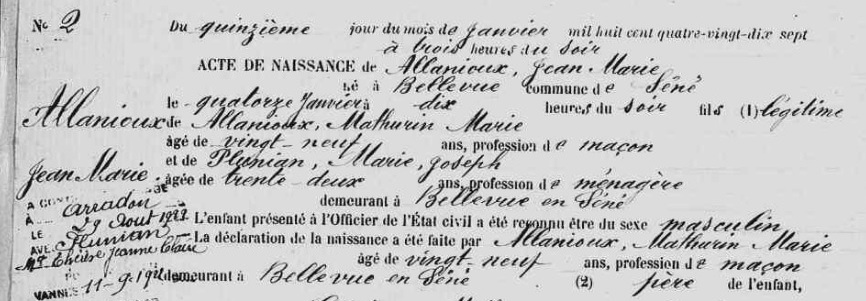

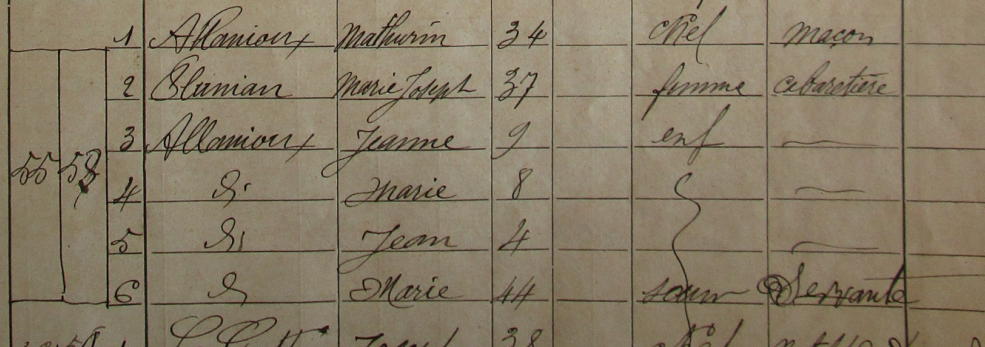

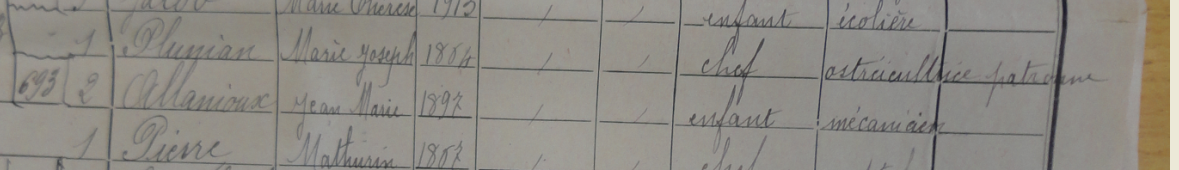

Jean Marie ALLANIOUX [14/01/1887 Séné - 26/10/1984] est bien natif de Séné et sa famille en cette fin de XIX°siècle vit à Bellevue. Avec un père maçon et une mère ménagère, rien ne le prédestinait à voler un jour sur un dirigeable.

[voir sa fiche d'Inscrit Maritime à Lorient]

Au dénombrement de 1901, la famille apparait au complet. La mère est désormais cabaretière dans un des nombreux débits de boissons de Séné. La famille emploie la tante Allanioux comme serveuse.

Au dénombrement de 1906, le père est désormais ostréiculteur et en 1911 patron ostréiculteur.

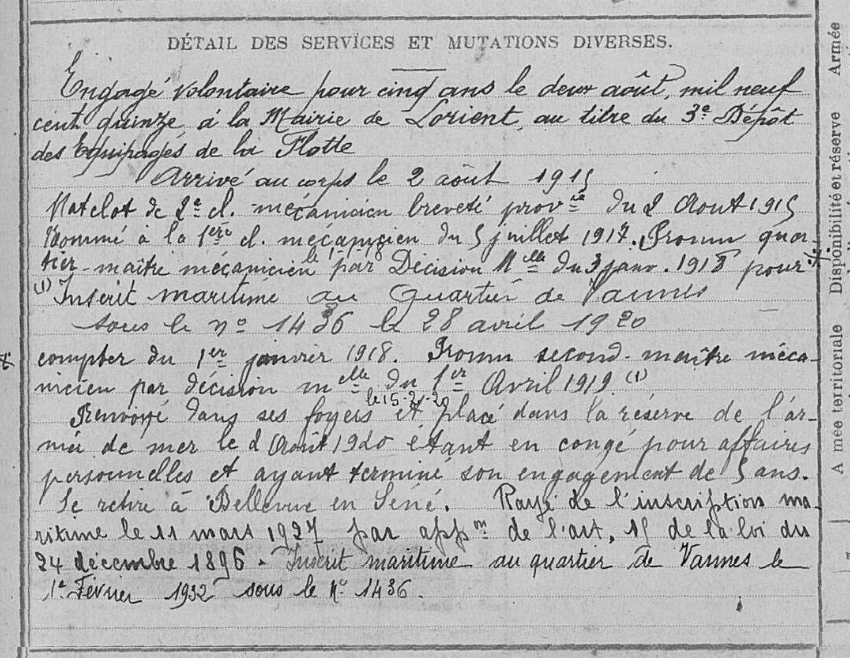

Quand la guerre éclate, il est trop jeune pour être mobilisé. Sa fiche de matricule nous indique qu'en 1915, il est engagé volontaire. On y apprend qu'il est matelot mécanicien de 2° classe puis quartier maître mécanicien. Rien n'indique son affectation dans une escadrille de dirigeables....

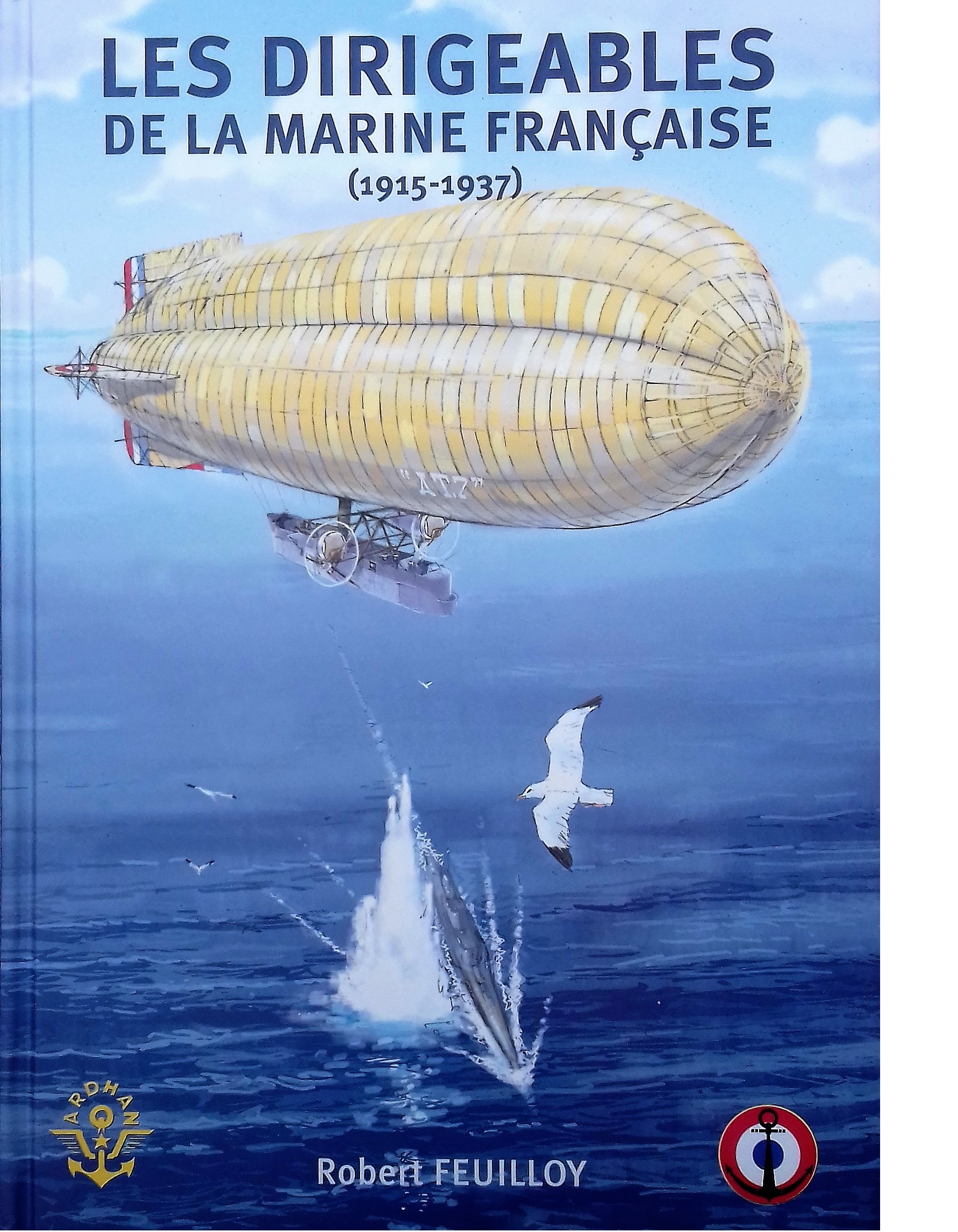

Dans son ouvrage intitulé "LES DIRIGEABLES DE LA MARINE FRANCAISE", Robert FEUILLOY nous rend compte de son énorme travail de recherhce sur cet aspect méconnu de la guerre de 14-18.

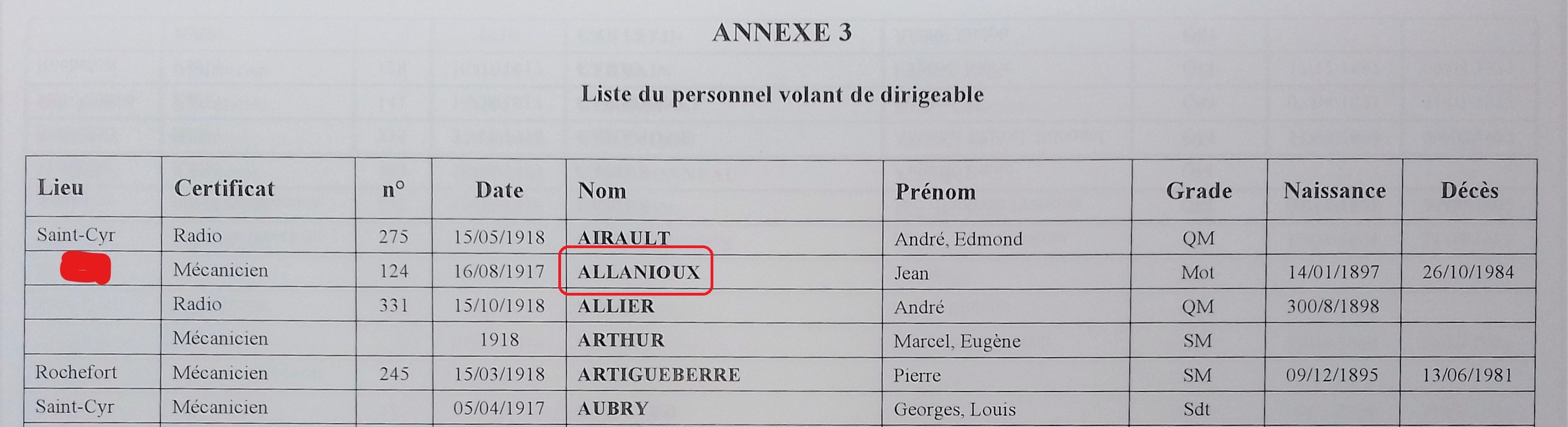

On peut être étonné du nom de l'ouvrage. Quand il s'est agit de monter des escadrilles pour de dirigeables, l'Armée a naturellement puisé dans le vivier des effectifs de la marines. L'ouvrage nous donne une liste précieuse des "marins" de dirigeables dans laquelle figure le Sinagot Allanioux.

Cette photo montre le "marin" Allanioux avec son "équipage" qui emarquera sur le ballon dirigeable AT-4.

Après la guerre, Jean Marie ALLANIOUX revient à Séné auprès de sa mère veuve, qui désormais est ostréicultrice, comme l'indique le dénombrement de 1921.

En 1922, Jean-Marie ALLANIOUX se marie en Arradon avec Marie Thérèse Jeanne Claire PLUNIAN. Il s'est installé à Quimperlé comme mécanicien général et par la suite comme ostréiculteur a Arradon. Il sera mécanicien aux Chantiers Dubigeon à Nantes et prendra sa retraite à Lorient. Il décède à l'âge de 87 ans en 1984.