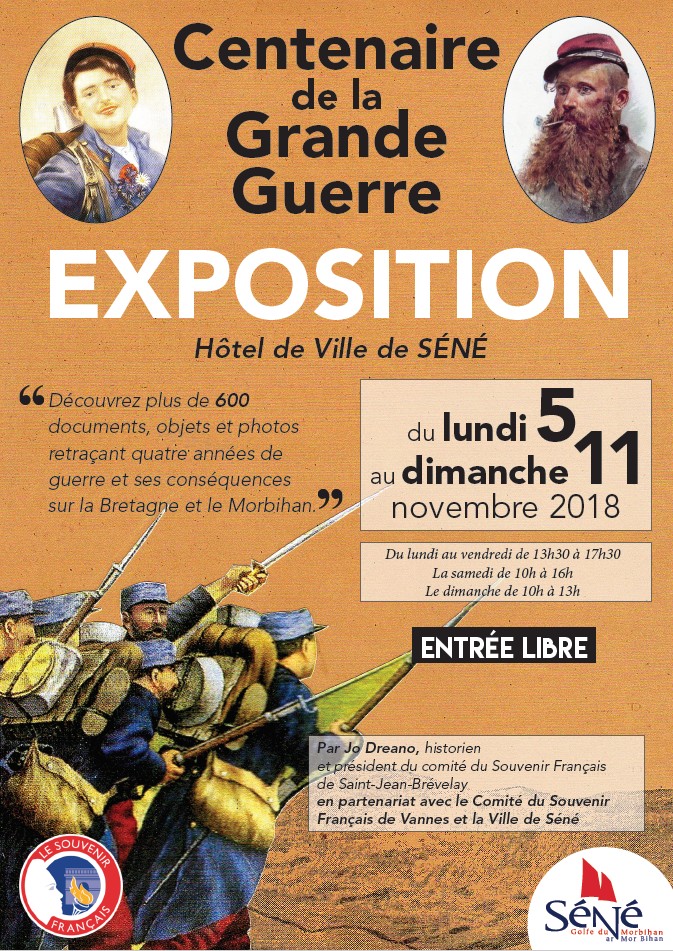

Maires de Séné

- Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie

- Les mairies de Séné

- Henri MENARD, un maire moderne à Séné

- Les maires honoraires de Séné

- Les maires de Séné de la Révolution à 1870

- Les maires de Séné sous la III° République

- GACHET & SEVIN, funestes adversaires1901

- LE MOUELLIC, maire pendant la guerre

- ROBERT, maire de Séné 1919-1928

- Les maires de Séné depuis la Libération 1945-80

1ère lettre de Poilu :

Octobre 1915

Je crois n'avoir jamais été aussi sale. ce n'est pas ici une boue liquide, comme en Argonne. C'est une boue de glaise épaisse et collante dont il est presque impossible de se débarasser, les hommes se brossent avec des étrilles. [...] par ces temps de pluie, les terres des tranchées, bouleversées par les obus, s'écroulent un peu partout, et mettent au jour des cadavres, dont rine, hélas, si ce n'est l'odeur, n'indiquait la présence. Partout des ossements et des crânes. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres; il sont encore loin de la réalité.

Jules GROSJEAN.

2°ème lettre de Poilu :

Le 11 novembre 1918

11 heures du matin

11°Compagnie

Ma chère bien-aimée pour la vie,

Tout est fini; la paix est signée - on ne se tue plus -, le clairon sonne le cessez-le-feu. Je suis à Omont, dans les Ardennes. Je pars à l'instant pour la frontière. Tant fait plus. Je suis maintenant hors de danger. Ne peux écrire longuement aujourd'hui.

Meilleures douce caresse à vous tous. A toi bon baiser et à bientôt.

Marius.

Achille Marius Maillet avait vingt-cinq en 1914. Né à Lodève, il était fils d'ouvriers du textile. Il était cuisinier, comme son frère tué sur le front au début de la guerre, et ne cessait d'écrire à sa femme Maria. Bien après la guerre, Achille devint restaurateur à Montpellier.

J'ai été soldat à dix-huit ans

Texte d'Eugène Dabit, écrivain et peintre français [1898-1936], texte écrit pendant la guerre.

chanté par la chorale du Collège Cousteau. Musique au piano de Mme Claudine@Maheu

J'ai été soldat à dix-huit ans

Quelle misère

De faire la guerre

Quand on est un enfant.

De vivre dans un trou

Contre terre

Poursuivi comme un fou

Par la guerre.

Tous mes amis ont péri

L'un après l'autre

En quelque lieu maudit

Est notre amour enseveli.

J'ai été soldat à dix-huit ans

Quelle misère

De faire la guerre

Quand on est un enfant.

De vivre dans un trou

Contre terre

Poursuivi par un fou

Par la guerre.

Mon Dieu était-ce la peine

De tant souffir.

Las je reviens humble et nu

Comme un inconnu,

Sans joie sans honneur

Avec ma douleur

Les yeux brpulés

D'avoir trop pleuré

Pour mes frères malheureux

A ce qui sont aux Cieux

Contre la guerre

A ma mère

Adieu.

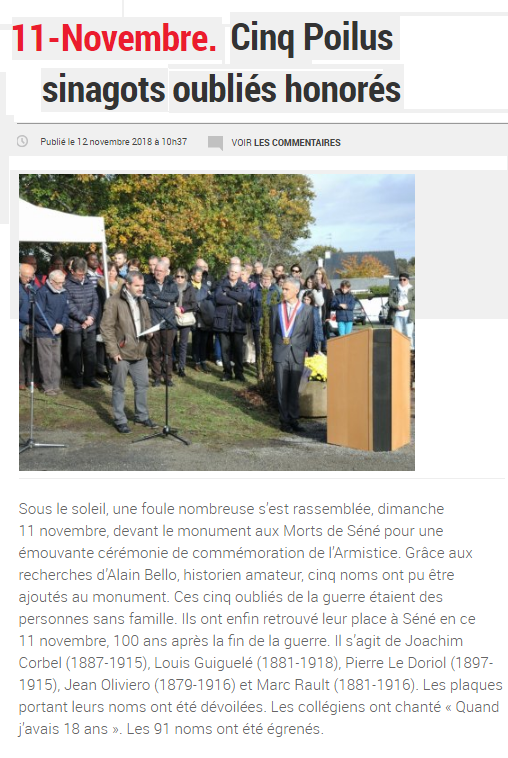

5 OUBLIES : texte lu par M. Le maire, Luc FOUCAULT.

Joachim Marie CORBEL (Baud 5/10/1887 – 25/09/1915)

Tu es né à Baud. Enfant de l'asistance, tu es placé comme domestique de ferme chez les Le Thiec à Cano. Soldat de 2° classe au 116° Régiment d'Infanterie de Vannes, tu es tué à l'ennemi à Tahure le 25/09/1915 pendant la Bataille de Champagne. Tu avais 28 ans.

Pierre Marie LE DORIOL (17/03/1897 - 29/10/1915)

Tu es né au village de Kerdavid à Séné au sein d'une famille de pêcheurs. Jeune matelot de 18 ans, tu disparais en Mer du Nord le 29/10/1915, quand ton 3 mats, le Hoche, heurte une mine allemande.

Marc Louis RAULT (31/01/1881 – 29/05/1916)

Natif de Lanfains en Cotes du Nord, tu te maries à Séné. Tu exerces le métier de chiffonnier. Soldat de 2° classe au sein du 154° Régiment d'Infanterie, tu es porté disparu le 29/05/1916 à Cumières pendant la « Bataille de Verdun ». Tu avais 35 ans.

Jean Marie OLIVIERO (2/12/1879 – 8/06/1916)

Tu es né à Questembert. Enfant de l'assistance, tu es placé comme domestique de ferme à Séné quartier de Saint-Laurent. Soldat de 3° classe au sein du 348° Régiment d'Infanterie, tu perds la vie à Douaumont le 8 juin 1916 à l'âge de 36 ans.

Louis Marie GUIGUELE né à Brech le [30/09/1881 - 14/10/1918]

Tu es né à Brech de père inconnu. L'armée française sera ta famille. Engagé dès 1901 tu seras brigadier puis maréchal des logis. Tu es mobilisé dès 1914. Au sein des premiers régiments de chars d'assaut tu combattras en Belgique où tu perds la vie le 14/10/1918 à l'âge de 37 ans

Enumération musicale des 91 noms des Poilus par Jean@Richard, Léo@Fournier et Marie-Françoise@Le-Barillec.

Remise de l'insigned'honneur de Porte-Drapeaux à M.Autret par M Le Maire au nom du Minsitre de la Défence Mme Parly.

Ils étaient paludiers, à Brouel et Dolan,

ils étaient des douaniers, logés aux Quatre-Vents,

Ils étaient laboureurs, à Cano, Cressignan

ils étaient des pêcheurs à Langle ou Moustérian.

Marins, cultivateurs, tailleur ou forgeron

Domestiques ou couvreurs, journaliers ou maçons

Boulangers, employés, que font-ils à la guerre ?

Leur destin est scellé, les voilà militaires!

Quand la cloche à sonné, dans le bourg de Séné

Savaient-ils que Jaurès, était assassiné?

Eux qui baragouinaient, un très mauvais français

Leur a-t-on expliqué, pourquoi ils se battaient?

Nos marins sinagots, ont rejoint leur Dépôt

Torpilleur, cannonier, ou simple matelot,

A bord d'un chalutier ou bien d'un cuirassé,

Ils ont péri en mer, quand l'U-Boot a tiré.

Lors des premiers combats, ils furent décimés

Comme nouveaux soldats, des marins fusiliers

Loin du pont d'un navire, et en terre flamande

Ils ont su contenir, l'avancée allemande.

Après tant de combats, sur toutes nos frontières

Voilà que nos soldats, vont, reculent et s'enterrent,

De Dixmude à Estrée, de Tahure à Cumières,

Nos soldats de Séné, vont connaitre l'enfer.

-

Cette attente angoissante, au fond de la tranchée

Sous une pluie glaçante, il va falloir monter,

Survivre aux mitrailleuses, franchir les barbelés,

Sur la plaine boueuse, tant de vie sacrifiées.

Ils ne sont pas tous morts, "tués à l'ennemi",

Pour quelques heures encore, ils auront un sursis,

Evacués du front, dans d'ultimes souffrances,

A la fin ils mourront, sur la terre de France.

De retour à Séné, pouvaient-ils être heureux?

Pour certains mutilés ou bien tuberculeux

Ils ont lu sur la pierre, les noms gravés en or

d'un ami ou d'un frère, au monument aux morts.

Aujourd'hui, y'a cent ans que cet' guerre est finie

Le voisin allemand, n'est plus notre ennemi,

Helmut Khol, Mitterand, à Verdun réunis

Etaient main dans la main pour une Europe unie.

Ils sont quatre-vingt-onze, inscrits au monument,

Ils étaient des centaines au sein des régiments

Ils ont tous combattus pour notre Liberté

Rendons un grand hommage aux Poilus de Séné.

Fort d'une marine importante, d'armées fournies en soldats grâce à la conscription obligatoire, allié à l'Angleterre depuis la Guerre de Crimée, Napoléon III peut envisager de remodeler l'Europe et d'agrandir le territoire national.

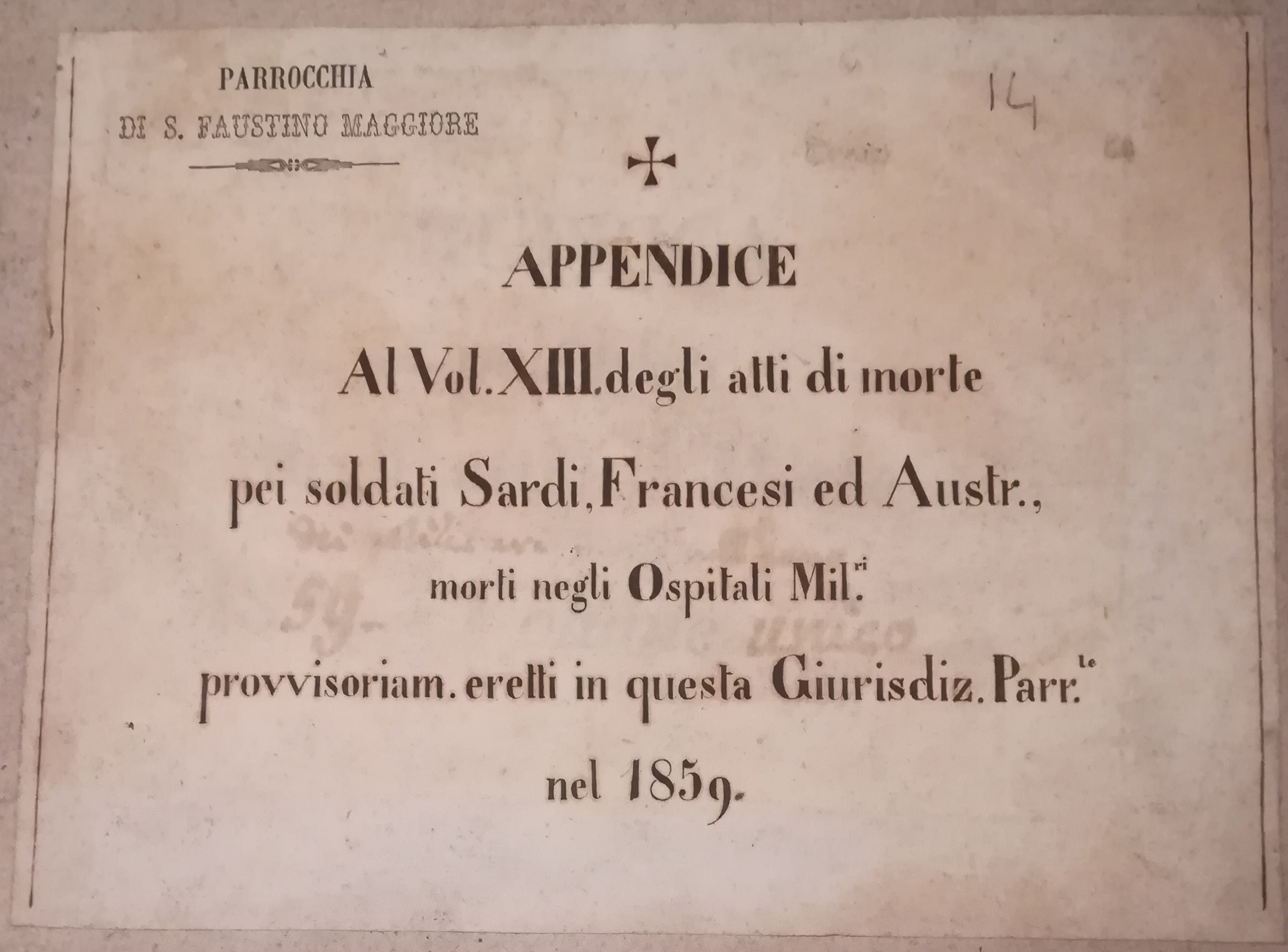

En 1859, avec le Royaume de Piémont-Sadaigne, il lance une Campagne militaire en Italie qui aboutira à la création du Royaume d'Italie et à l'annexion de la Savoie et du Comté de Nice au territoire métropolitain de l'Empire Français.

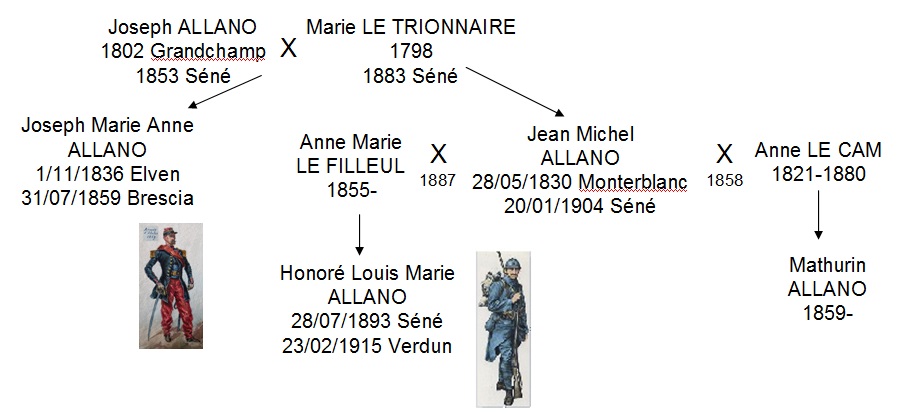

Les troupes françaises et sardes vont affronter les armées de l'Empereur d'Autriche-Hongrie dans le nord de l'actuelle Italie en Lombardie. Parmi ces nombreux soldats, deux Sinagots identifiés, Joseph Marie Anne ALLANO [1/11/1836-31/07/1859] et Marc CONAN [17/12/1835-25/8/1859]

ALLANO et CONAN survivent à la Bataille de Solferino

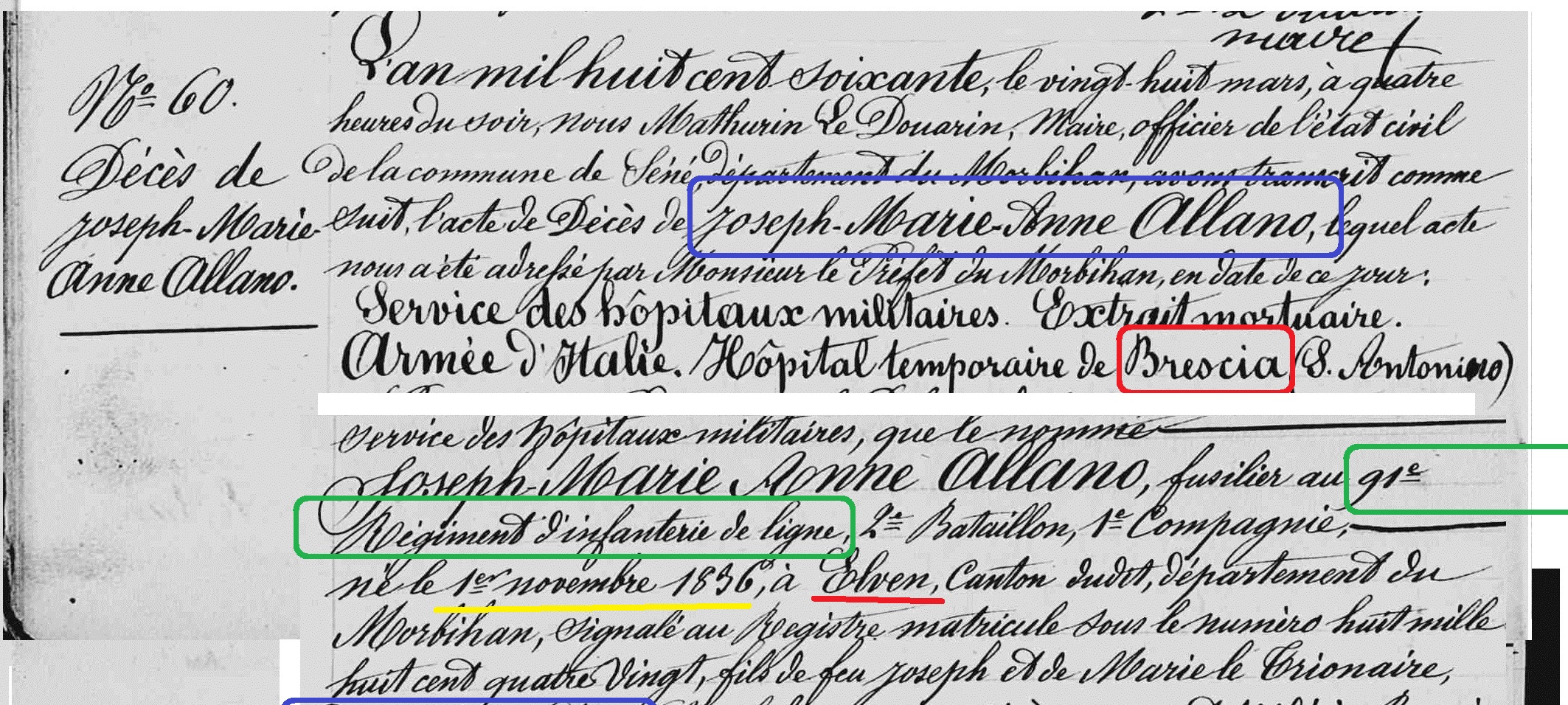

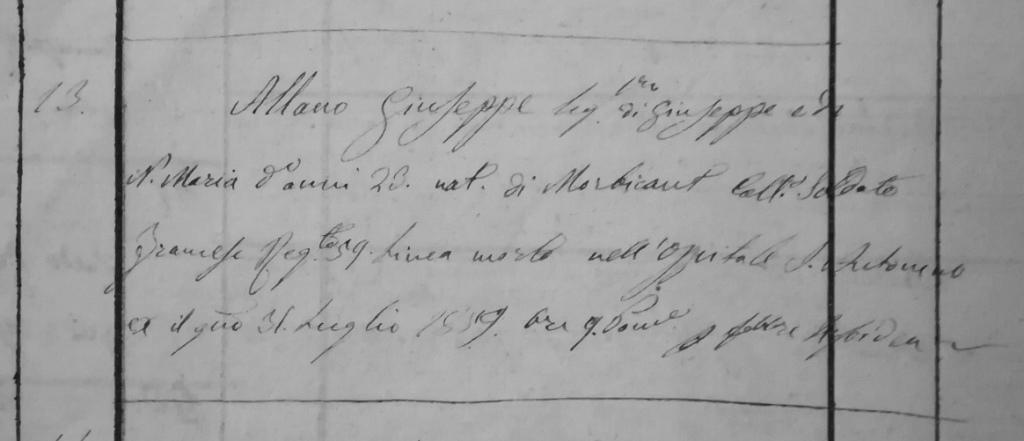

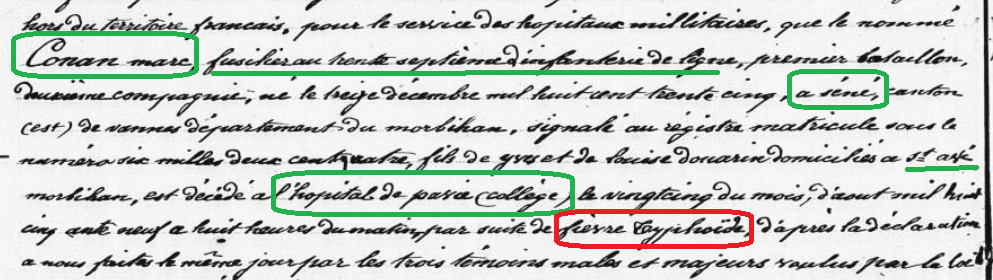

Il faut de l'attention pour repérer son acte de décès qui résume très bien les circonstances de sa mort lors de la Campagne d'Italie en 1859.

On apprend que le soldat ALLANO, est natif d'Elven mais domicilié à Séné. Il est fusilier au sein du 91° Régiment d'Infanterie de Ligne, dans la Ière Compagnie du 2° Bataillon, matricule 8880.

Le 91° régiment du 1er corps d'armée participera à différentes batailles dont celle de Solférino le 24 juin 1859.

« Prenant comme objectif la tour de Solférino, le 91e refoule les tirailleurs ennemis. Le sous-lieutenant de Guiseuil venait de planter le drapeau du régiment sur le terrain conquis lorsque l'arrivée des réserves autrichiennes arrête les progrès de nos troupes. Le porte-drapeau tombe grièvement blessé ; le drapeau, brisé par la mitraille, est ramassé par le sous-lieutenant Tollet qui est aussitôt frappé à mort. Le brave sergent Bourraqui, dit "La Guerre", prend des mains du mourant le précieux trophée mais il est blessé à son tour. Une lutte corps à corps avec les Autrichiens s'engage autour du drapeau qui est enfin sauvé grâce au dévouement des quelques hommes qui l'entouraient »

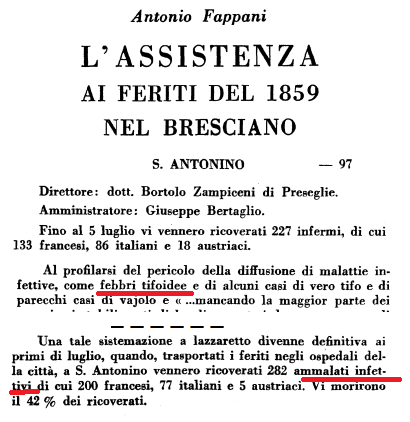

Notre Sinagot ne meurt pas "tué à l'ennemi" mais de fièvre typhoïde le 31 juillet 1859 dans un des nombreux hôpitaux temporaires établis dans la province de Brescia. On comprend à la lecture de ce rapport de Antonio Fappani, que les blessés de toutes nationalités sont amenés dans différents bâtiment spoublics réquisitionés. Un tri est effectué selont les cas et l'églisde de san Antonino récupère les soldats atteint de maladies infectieuse dont 42% morurent et pamri eux, le soldat ALLANO dont le décès est enregistré par les autorités locales.

Les armées en campagne établissent des hôpitaux temporaires près des champs de bataille. Celle de Solférino à laquelle le régiment d'ALLANO et CONAN ont été engagés, occasionnera un très grand nombre de blessés. Henri DUNANT lancera quelques temps plus tard la Croix Rouge...

Comment expliquer la transcription de son décès sur les registres de Séné ? Joseph Marie Anne ALLANO a suivi ses parents et son frère, bouchers de métier; qui se sont installés au bourg de Séné.

A cette époque, la mention "Mort pour la France" n'esiste pas encore. En 1915, Honoré ALLANO, son neveu, sera blessé aux Eparges et mourra lui aussi dans un hôpital temporaire, près de Verdun, des suites de ses blessures.

CONAN, meurt après la paix de Villafranca,

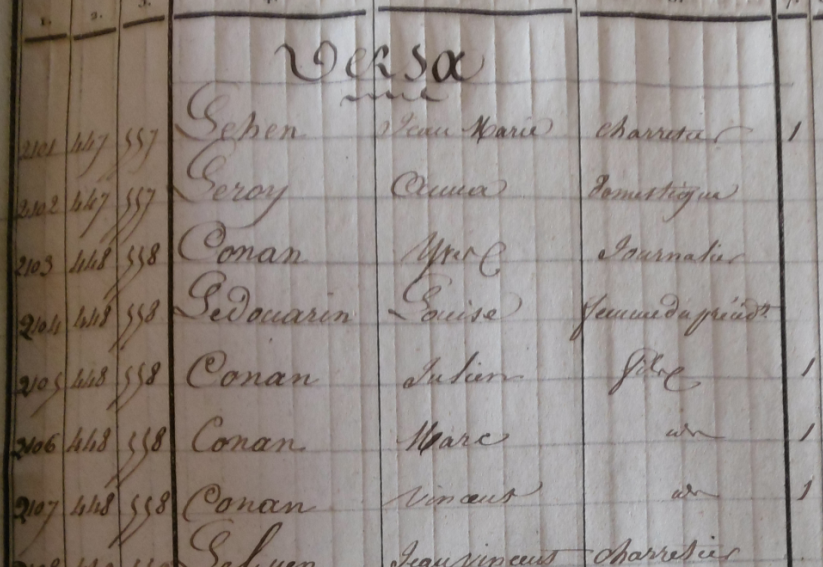

Marc CONAN [17/12/1835-25/8/1859] nait à Séné au village du Versa. Son père Yves CONAN [8/8/1807-12/9/1880 St-Avé] est natif de Saint-Avé. Son père se marie le 19/7/1830 à Séné avec Jeanne Louise LE DOUARIN [15/2/1810 Séné-13/2/1875 St-Avé], et déclare la profession de laboureur et vivre à Saint-Patern à Vannes. Sa mère quant à elle, est native de Cressignan en Séné au sein d'une famille de laboureurs.

Le lieu de naissance des 10 enfants de la famille Conan, permet de suivre son lieu de vie et de travail. Les deux premiers enfants naissent à Vannes. Tout d'abrod, l'ainé, Marc CONAN puis viennent Vincent CONAN [7/6/1838-7/4/1865], qui sera condamné au bagne pour un assassinat. Viennent ensuite Jeanne Marie [4/9/1840-1840], Marie Louise [2/12/1841-1842] et encore Jeanne Marie [20/12/1842-??]. La famille est pointée au dénombrement de 1841 au Versa.

Ensuite la famille gagne Saint-Avé où naissent Jean Marie [11/1/1846-29/9/1904 qui sera carrier; Jean François [4/8/1848-19/7/1870 qui sera laboureur et Marie Anne [7/2/1851-??]. On note au passage la forte mortalité infantile qui affecte les enfants de la famille Conan.

L'acte de decès de Marc CONAN nous indique que le soldat, Sinagot de naissance, résidait à Saint-Avé avant de s'enroler dans le 37° Régiment de Ligne, matricule 6204, 1er bataillon, 2° compagnie. Ce régiment a participé aux bataille de Magenta et de Solferino. Le soldat CONAN décède comme le soldat Allano, de fièvre typhoïde dans un hôpital de Pavie (collège). Il s'agit du Collège Borromeo qui fut requisionné pour abriter plus de 1300 soldats français qui retournent en France:

29 [luglio] Si cominciò a levare dal locale del Collegio i pagliericci, ed altri oggetti di spettanza del Comune – e si spera che tra pochi giorni verrà totalmente sgombrato il Collegio.

Agosto 3 Il locale del Collegio viene oggi occupato come caserma da più di 1300 Francesi che ritornano in Francia – così si credeva nei primi giorni, in seguito da molti indizi parve che questa truppa debba pur fermarsi in Italia. Infatti, a tutt’oggi 16 agosto nessuna disposizione per la partenza, anzi. (Source : site du College Borromeo)

Après la bataille de Solférino, le 24 juin, les Autrichiens perdent la Lombardie au traité de Villafranca signé le 12 juillet. Ce sera le début de l'Unité Italienne. Nos deux sodats sinagots décèderont à l'été 1859 et ne verront pas les conséquences de leur bravoure. Le 24/3/1860 le Traité de Turin rattache le Comté de Nice à la France et la Savoie, revient dans le giron nationaL

Le 22 avril 1860, les habitants approuvent à une écrasante majorité leur rattachement à la France. À Nice, on compte 25 743 oui, 160 non et 5 000 abstentions. En Savoie, 235 non et une poignée d'abstentions sur 130 000 votants.

Au nord des Alpes, la Savoie est divisée en deux départements : Savoie et Haute-Savoie. Au sud, le comté de Nice est réuni à un morceau du département du Var, avec le fleuve Var lui-même, pour former le département des Alpes-maritimes (le département du Var se réfère depuis lors à un fleuve qui lui est étranger).

Pour la "petite histoire", Vannes accueillera des prisonniers des armées austro-hongroises comme nous le relate cet article du 20 juillet 1859. Ils sont conviés à assister aux courses de Vannes à l'hippodrome de Cano.

Golfe du Morbihan, Retour de sinagos à la nuit tombante

Georges Pignon, dit Jordic -1912 23x16 cm coll. part.

Depuis la fin de la guerre, la pêche, le transport maritime se sont modernisés et les dernières opérations extérieures de la France n'ont pas entrainé la mort de marins sinagots.

En sollicitant la mémoires de anciens de Séné, on a ainsi fait remonter à la mémoire le noms des dernierq marins de Séné péris en mer .

Qui étaient-ils et que sait-on des circonstances de leur disparition en mer ?

1945 NOBLANC Célestin Ange Marie

1947 PELLAY Albert

1950 MIRAN Albert

1954 PIERRE Vincent Marie

1958 JACOB Jean Célestion, ostréiculteur

1961 LE FRANC Guy, cabeteur sablier SAMOURAI

1965 LE BOURVELEC - LE VEUT , PORT MANECH

1967 LE ROY Alexis

1969 LE GREGAM Roland

1974 DANET Honoré Edouard Marie

1978 ILIOT Auguste Pierre

1979 LE MAY Joseph

1990 MORICE Jean Jacques

1998 Albert TOLLANCE

1954 Louis DORIOL

1945 NOBLANC Célestin Ange Marie [12/9/1874 - 22/1945]

Son acte de décès nous indique que le vieux marin pêcheur de Moustérian est décédé en mer près de Moustérian en ce mois de juillet 1945.

1947 PELLAY Albert [14/08/1927 - 11/03/1947]

L'acte de décès d'Albert PELLAY nous indique que son corps fut retrouvé sur la plage de Moustérian et semblait remonter à 2 mois, sans doute la date de sa dernière sortie en mer. Comment a péri ce jeune marin pêcheur de 20 ans né dans le Calvados et domicilié à Cadouarn chez ces parents?

1950 MIRAN Albert [3/04/1899 Langle - 11/12/1950 Rivedoux Plage]

Dans la nuit du 10 au 11 décembre 1950, la bateau de pêche Quand Même de 23 tonneaux, appartenant à M. Millaguet, habitant rue Réaumur à La Rochelle, rentrait au port, quand, vers minuit, un coup de vent jeta à la côte entre Rivedoux et sainte Marie de ré, au lieu-dit Les Conches.

Les 5 hommes tombèrent à la mer, 2 seulement réussirent à rejoindre le rivage. Voici les 3 victimes : la patron, Albert Myram, 51 ans, domicilié 7 rue Saint Nicolas à La Rocehlle,

Le mécanicien, Pierre Lebodeau, 50 ans, 1 enfant, domicilié 5 rue Saint Nicolas à La Rochelle

Le matelot, Joseph Jégo, 48 ans, domicilié 6 quai Duperré à la Rcchelle.

Les 2 rescapés sont : Foruné Célestin de la Jarrie et Jean Péron.

les cadavres des noyés seront découverts le lundi matin et recueillis à bord d'un bateau de pêche. Les obsèques auron lieu le 13 décembre à l'église Saint- Sauveur.

Albert Miran était natif de Langle et avait épousé en 1924 à Séné Pascaline DORIOL avant d'aller s'établir à La Rochelle. Il avait pour soeur cadette, Pascaline, et ils étaient des cousin de Pascaline Miran, passeuse à Séné et épouse de Jean Marie Le Guil.

1954 PIERRE Vincent Marie [26/3/1886-14/1/1954]

L'acte de décès indique que le pêcheur retraité à Bellevue, Vincent Marie PIERRE, âgé de 68 ans, est décédé "en mer à l'intérieur du Golfe du Morbihan".

1958 JACOB Jean Célestin [11/08/1915 - 2/01/1958]

La lecture de son acte de décès nous apprend que Jean Célestin JACOB était ostréiculteur à Bellevue et qu'il est tombé à l'eau dans le goulet de Conleau.

1961 LE FRANC Guy, cabeteur sablier SAMOURAI

voir article détaillé.

1965 LE BOURVELEC - LE VEUT , pétrolier PORT MANECH

voir article détaillé.

1967 LE ROY Alexis [2/04/1902 - 25/8/1967]

Alexis LE ROY eut sa barque coulée par un chalutier dans le chenal de Vannes patron Georges ALLANO. Un site de généalogie nous indique qu'il travaillait pour un sablier de la Compagnie des Vedettes Vertes. Son acte de décès localise sa mort au "Pont Verté, sans doute le lieu où son bateau a ramené le corps.

1969 LE GREGAM Roland [22/08/1947 - 15/11/1969]

Selon le souvenir de Jean RICHARD, Roland GREGAM s’est noyé en voulant récupérer son chaland qui partait à la dérive , il avait oublié de jeter l’ancre. En tobnant à l'eau, près de sa concession ostréicole à la pointe de Tascon, il est mort de congestion.

1970 ILIOT Auguste Pierre [19/11/1920 - 18/09/1970]

L'acte de décès de Auguste Pierre ILIOT, nous apprend que ce marin né à Lorient, marié à Fernande MORIO et résidant à Montsarrac est décédé en mer au large de Monrovia, capitale du Libéria en Afrique, alors qu'il était embarqué sur le M/S Thésée, qui ramenait sans doute du bois africain en Europe.

Un site spécialisé sur les navires de la marines marchandes nous donne quelques informations sur ce cargo vraquier exploité en grumier de la Société Navale Caennaise, SNC :

A la SNC: 1958/1976

Sister Ship: Galatée 1 - Protée 2

Type: Navire vracquier exploité en grumier.

Construction: ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE à Nantes pour le compte de la SNC.

Mise en service: 29/11/1958

Longueur Hors tout: 128.80m

Largeur: 15.23m

Creux Max: 8.70m

Port en Lourd: 7355Tpl-6.68m

Puissance: 5120cv

Vitesse: 13n

Par la suite: Vendu le 13/11/1976 à UNITED MARITIME CORP SA à Singapour. Renommé "Jakarta".

1974 DANET Honoré Edouard Marie [12/10/1930-9/01/1974]: (recherches de Luc Brulais)

Né le 12 octobre 1930 à Kerdavid en Séné. Fils de Joseph Marie et de Marie Vincente Danet. Marié à Cadaujac le 1er août 1954 avec Josiane Roy. Décédé en mer le 9 janvier 1974.

"Le chalutier rocehlais L'Oeuvre,un petit bâtiment en bois de 16 mètres de long a fait naufrage dans l'Atlantique au cours de la tempête de ces derniers jours.Mercredi à 13 heures la patron Léon Coriton donnait sa position à 15 miles dans l'ouest de l'embouchure de la Gironde. Mais peu après la tempête redoublait de violence et on perdit la trace du petit navire. Des recherches furent entreprises vendredi pour tenter de le retrouver, mais la mauvaise visibilité ne permit pas de repréer sa trace.Hier les recherches reprirent mais en vain. Mais dans l'après-midi des débris d'épave furent retrouvés à proximité des côtes.Ils furent identifiés comme appartenant au chalutier disparu. Les craintes étaient justifiées; le petit navire avec quatre hommes d'équipage a péri corps et biens. Les victimes sont Léon Coriton le patron, laisse 4 orphelins, Honoré Danet de la Rochelle également, laisse 5 orphelins, Tchi Tim Baul, appelé Jean Charles par ses amis de Boulogne; Didier Degryse 19 ans novice de La Rochelle, les victimes étaient fort estimées à La Rochelle"

1979 LE MAY Joseph Augustin [24/7/1951 - 5/11/1979]

Ce marin célibataire de 28 ans sort en mer avec son bateau le Farewell. Selon le souvenir de Jean RICHARD, infatigable mémoire sinagote, le patron pêcheur LE MAY est parti à la pêche aux casiers à crabes. C'est en mettant à l’eau le cordage de casiers, que son pied se prend dans la corde et l’entraine dans l’eau. On retrouvera les casiers grâce aux flotteurs et le corps de Joseph LEMAY sera repêché en relevant les casiers.

1990 MORICE Jean Jacques [ 2/06/1943 - 27/09/1990]

De retour d'une sortie de pêche dans la rivière d'Auray, près de la cale de Langle, Jean Jacques MORICE, le fils de Ernestine MORICE [lire article dédié] tombe à l'eau se sa Marie Galante accidentellement et se noie.

1998 Albert TOLLANCE [ca1930 Locquenolé 29 - 27 avril 1998 Arradon]

Le 12 mai 1998, vers midi, un corps sans vie a été découvert dans le golfe face à Penboch en Arradon. Il a été formellement identifié dans la journée comme étant celui d'Albert Tollance, le président de l'Union des plaisanciers du Golfe, disparu dans la nuit du 27 au 28 avril. Son embarcation ayant été repérée vide de tout occupant devant l'île Boëdic, gendarmes, pompiers, bénévoles de la SNSM d'Arradon et hélicoptère de la protection civile avaient effectué des recherches toute la journée du 28 avril. En vain. Ancien combattant de la Guerre d'Algérie, retraité de la marine nationale, Albert Tollance s'était fixé à Séné dans les années 70. Il était très apprécié dans le monde de la plaisance pour son tempérament bien trempé et sa faconde. Une messe fut célébré à Séné en son hommage, à l'initiative de ses amis plaisanciers dont il s'était fait le porte-parole. Natif de Locquenolé (29), après 15 ans de service dans la Marine, il avait trouvé un poste de directeur commercial. A la retraite, il choisit de s'établir à Séné. Son corps fut incinéré et son fils, marin également, eut la pénible tâche de disperser ses cendres au large de la statue du moine Saint-Antoine de Boëdic, à quelques encablures du lieu de sa noyade.

A préciser :

Louis DORIOL [ - 1954]

Texte de Jean RICHARD

Louis DORIOL commandait le chalutier Khamsin ( vent du Sud ) quand il périt. Il commanda plusieurs bateaux dont le Charles De Gaulle , il laissa derrière lui une jeune femme et un petit garçon. Louis avait une trentaine d’années

Louis est né dans une famille de pêcheurs du village de Langle , un cousin de ma famille. Sitôt son service militaire effectué, il rejoint La Rochelle, grand port de pêche à la sortie de la guerre [Lire aussi le récit de Célestin ROLLAND] . Remarqué pour ses qualités de marins, il devint très vite et très jeune? patron d'un chalutier hauturier , il accède rapidement au top 10 des meilleurs patrons de La Rochelle .

Au retour d'une marée (15 j) son bateau LE kHAMSIN, rentre au port avec le pavillon en berne, signe d'un homme en moins à bord . Il s'agit de Louis le patron.

Les conditions de sa disparition sont tragico-comiques : En ce temps là, les wc du bord qu'on appelait, le trône ou le chalet de nécessité, se trouvait à la poupe du bateau ' l'arrière ', solidement relié à la coque le trône surplombait la mer, un orifice soigneusement percé dans le siège permettait l"accès direct à la mer.

Sur certains chalutiers, les plus récents , une petite guérite servait d'isoloir. Le trône était utilisé par tout l'équipage, au moins une fois par jour, chacun allait faire son offrande journalière à Neptune Dieu de la mer, un colis de coliformes fécaux . Il n'était pas rare que Neptune, en signe de gratitude, ordonne à une de ses vagues de venir lécher voire laver le derrière et le devant du généreux donateur. C'est par une nuit plus noire que noire que Louis se rendit sur le trône pour y déposer sa grosse commission, à peine avait 'il déposé son colis que Neptune, pour une raison inconnue ordonna à une vague du genre scélérate d'aller laver l'anus du patron. Louis surpris par la violence du lavement, fut éjecté de son trône il se retrouva détrôné et fut précipité à la mer. La mer le garda pour elle et le corps de Louis ne fut jamais retrouvé. Il est fort à parier que Louis à hurlé en tombant à la mer, son bateau était en action de pêche, aucun membre de son équipage n'entendit ses cris, couverts par le bruit des moteurs.

Bien plus tard une autre version viendra contre dire celle des WC. Le bruit courait que Louis était très exigeant pour lui même, mais pour son équipage aussi. Une altercation aurait eu lieu entre lui et un matelot pendant cette marée ...

Louis aurait pu être jeté par dessus bord par la suite .... cette version est restée sans suite.

HOMMAGE AUX MARINS DE SENE

Ils étaient des pêcheurs à bord de sinagos

Ils étaient mousaillons, novices ou matelots,

Chauffeurs dans un vapeur, gabiers à leur grément

Sur notre Mor Bihan ou de grands océans.

Ce matin

Je me souviens

De nos marins.

Ils étaient des pêcheurs à Langle ou Cadouarn,

Ils étaient caboteurs de Nantes au port de Vannes

Quand le fort coup de vent les a fait chavirer

Leurs corps dans le courant ont été emportés.

Ce matin

Je me souviens

De nos marins.

Ils étaient matelots, maitres de cabotage

Fiers de leur bateau et de leur équipage

La tempête s'est levée, ils l'ont tous combattue

Dans un' mer déchaînée, ils ont péri vaincus.

Ce matin

Je me souviens

De nos marins.

Ils ont quitté leur terre à l'appel du grand large

A bord d'un grand voilier, ont fait un long voyage

Explorateurs des mers, capitaines au long cour

Ils ont péris en mer très loin de tout secours.

Ce matin

Je me souviens

De nos marins.

Le toscin a sonné, nos marins combattants

Ont dû quitter Séné, pour gagner Lorient,

Qu'ils soient des engagés, des marins fusiliers

Ou bien des appellés à bord de cuirassés.

Ce matin

Je me souviens

De nos marins.

Ils étaient laboureurs, ils étaient paludiers,

Ils étaient des pêcheurs, matelots ou douaniers,

Ils ont tous répondus à l'appel du Drapeau,

Rendons un grand hommage aux marins sinagots.

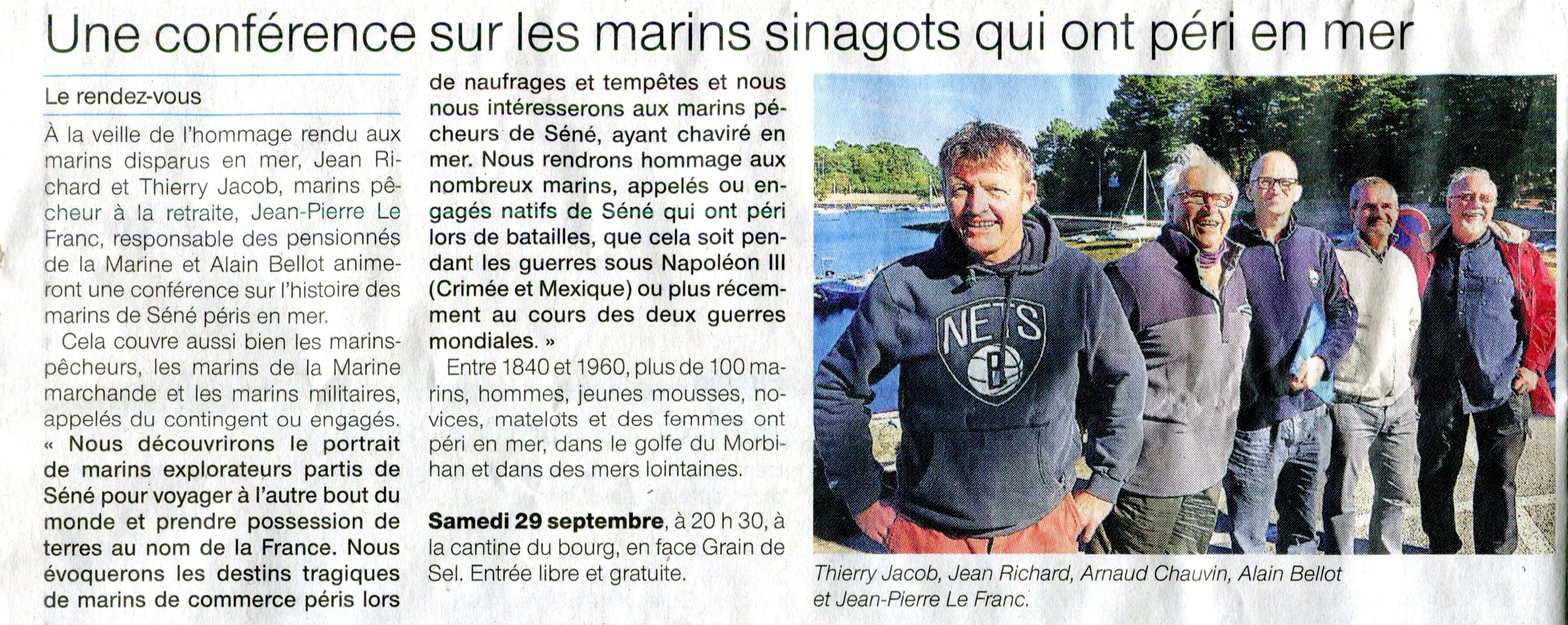

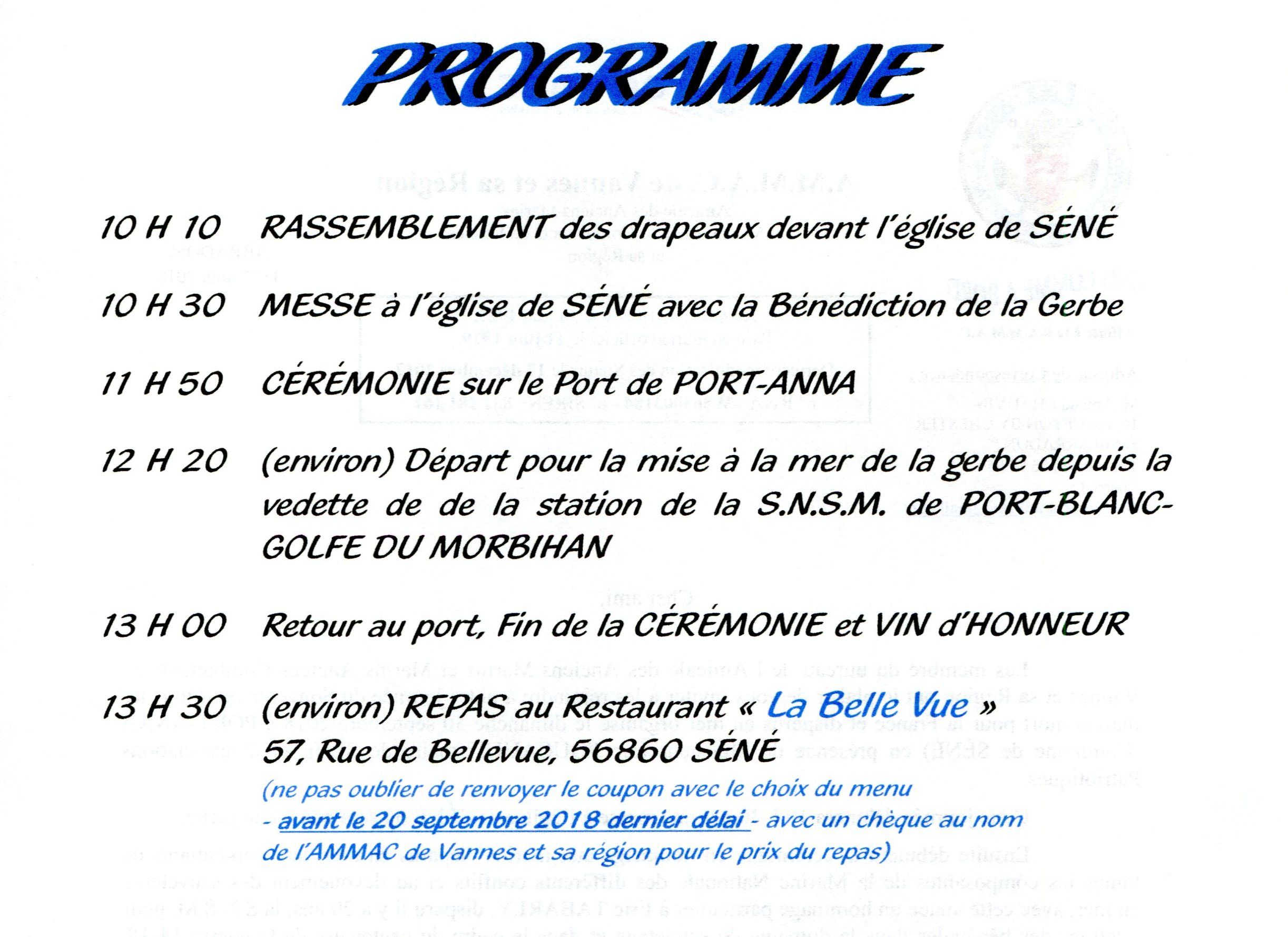

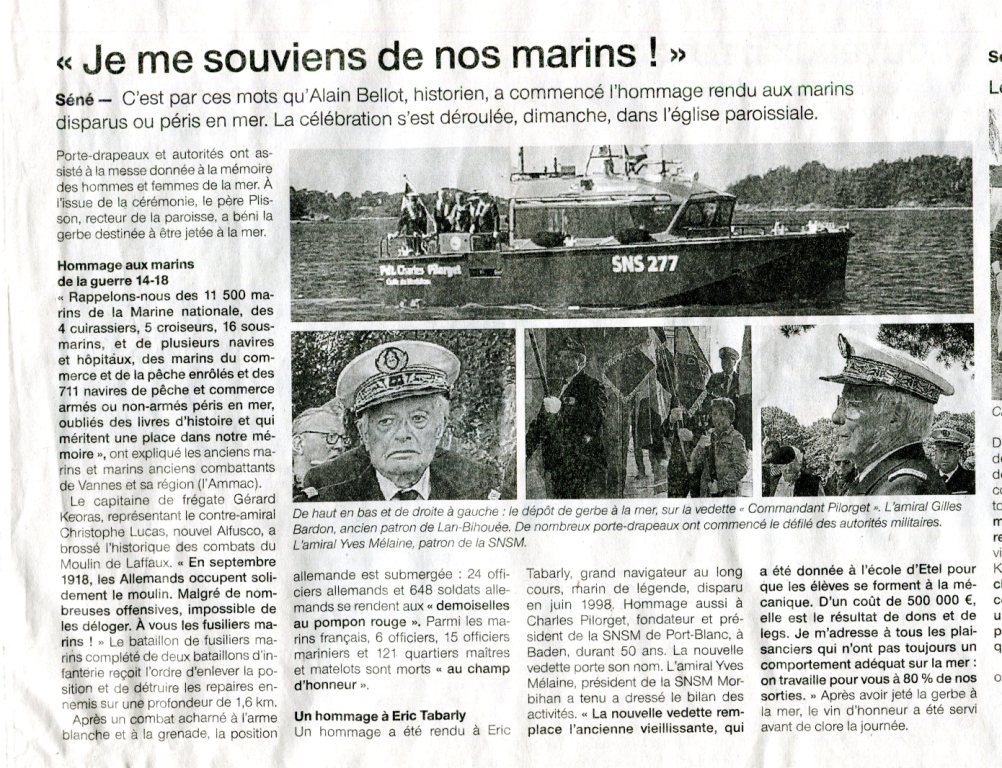

JOURNEES COMMEMORATIVES à la mémoire des Marins de Séné Péris en Mer.

Le samedi 29 septembre wiki-sene faisait une exposé/conférence sur l'Histoire des Marins de Séné Péris en Mer à la salle de la cantine du bourg.

Thème abordé : Les Marins natifs de Séné péris en mer dans l'exercice de leur activité.

Cet exposé/conférence a repris les articles du site wiki-sene.fr consacrés aux marins pécheurs, aux marins de la marine marchande et aux marins militaires, appelés du contingent ou marins engagés.

Le dimanche 30 septembre avait lieu en l'Eglise du bourg à Séné une messe dédiée à la mémoire des marins de Séné péris en mer, à l'initiative de l'Ammac de Vannes et sa région. La cérémonie religieuse fut suivi d'une commémoration à Port-Anna.

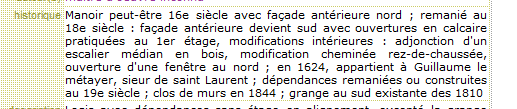

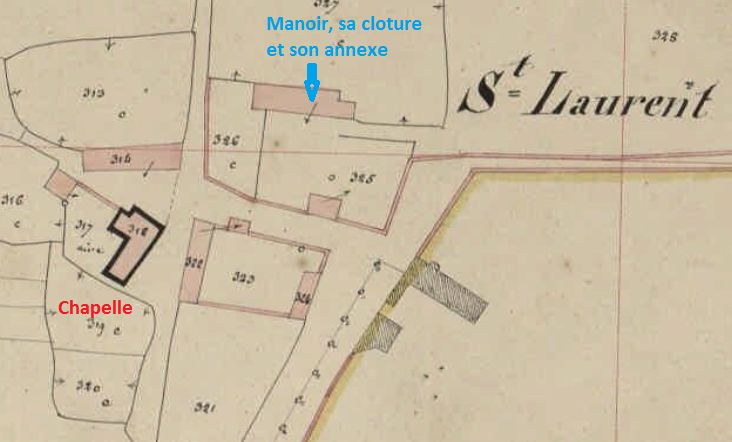

On ne confondra pas le manoir de Saint-Laurent, situé près de la chapelle éponyme avec le Château de Lestrénic, situé près du calvaire de Saint-Laurent et qui fut construit en lieu et place de l'ancien Enclos de Lestrénic.

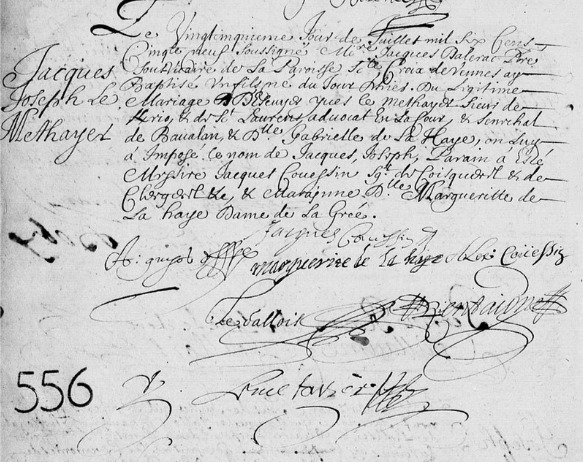

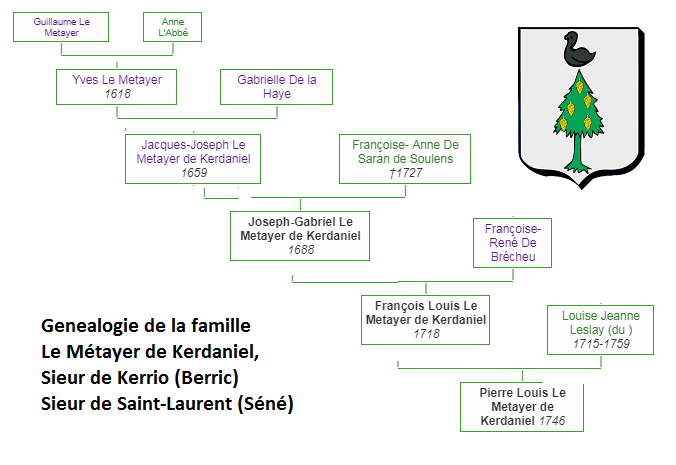

Selon la Chambre des Compte de la Sénéchaussée de Vannes, Jacques Joseph LE METAYER de Kerdaniel, Ecuyer, Sieur de Kernerien et de Saint-Laurent possédait les métairie de Kerrio dans la paroisse de Berric et de Saint-Laurent dans la paroisse de Séné.

L'acte de son baptême nous indique que son père Yves LE METAYER [6/01/1603 - 30/6/1671] était écuyer, Sieur de Kerrio, Sieur de Saint-Laurent, Avocat à la cour et Sénéchal de Bazvallan.

L'inventaire de la DRAC, indique que la manoir appartenait à Guillaume LE METAYER, Sieur de Kerrio et de Saint-Laurent. Les sites de genealogie nous confirme qu'il s'agit bien du père de Yves LE METAYER.

Il semble que la propriété du manoir de Saint-Laurent se confonde à la famille LE METAYER, sans doute jusqu'à la Révolution.

Au cadastre de 1844, il apparait figuré tel qu'il est encore aujourd'hui : la batiment ceinturé de muret et une annexe au sud. Notez le puits figuré au cadastre et toujours présent.

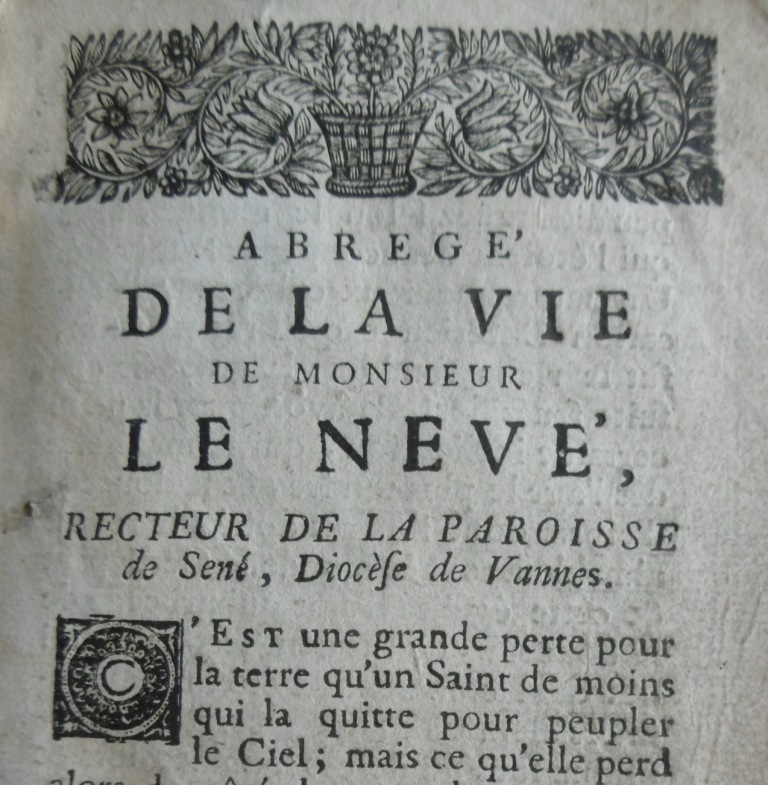

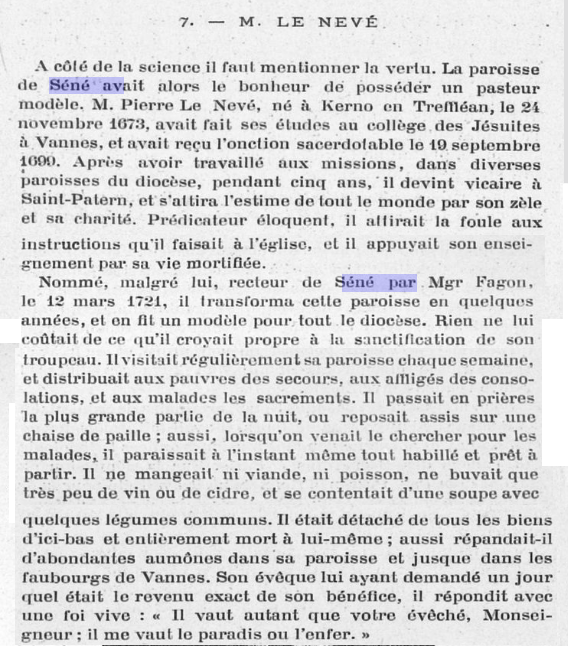

Ce texte est paru dans le bulletin paroissial Le Sinagot alors dirigé par l'abbé Joseph LE ROCH. Je me suis contenté d'ajouter des illustrations et un extrait du livre du chanoine MENE.

L'abbé LE ROCH reprend un vieux document intitulé "ABREGE DE LA VIE DE MONSIEUR LE NEVE RECTEUR DE LA PAROISSE de Séné, Diocèse de Vannes. Il s'agit d'un vieux livret, écrit en français du XVIII°, et qui fut retranscrit manuellement par un homme d'église non identifié à ce jour.

MON CURE CHEZ LES PAUVRES : L’ABBE LE NEVE

RECTEUR DE SENE AU DIX-HUITIEME SIECLE

De l’Antiquité à l’époque la plus moderne, toute l’histoire du Golfe est littéralement semée de traces religieuses. De quelques côté que l’on se aborde sur ses rives, à l’Ile aux Moines ou à Er-lannik, à Gavrinis ou au tumulus d’Arzon, toujours, tout de suite, une ombre plane, celle du christianisme ou de la religion druidique qui l’a précédé sur cette terre sacrée entre toutes.

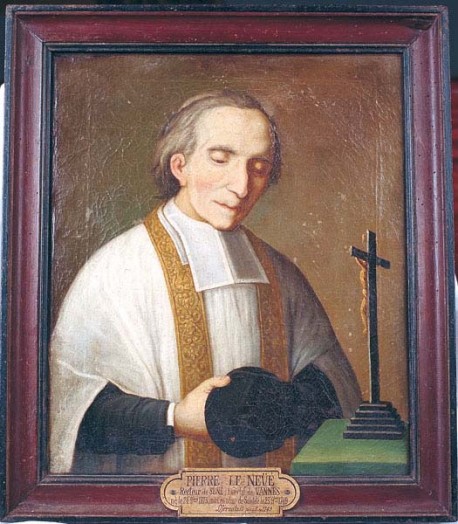

Les épisodes de l’Histoire de l’Eglise particulières à cette contrée, beaucoup sont connus, d’autres peut-être moins. De passage à Séné, à bord des sinagots, j’y relèverai un témoignage particulièrement digne d’attention, si longtemps il demeura populaire, et encore n’est-il pas oublié : la vie admirable de l’abbé Pierre LE NEVE, [24/11/1673 Tréffléan - 23/09/1749 Séné] recteur de la paroisse au dix-huitième siècle, mort en odeur de sainteté.

ETUDE ET PIETE

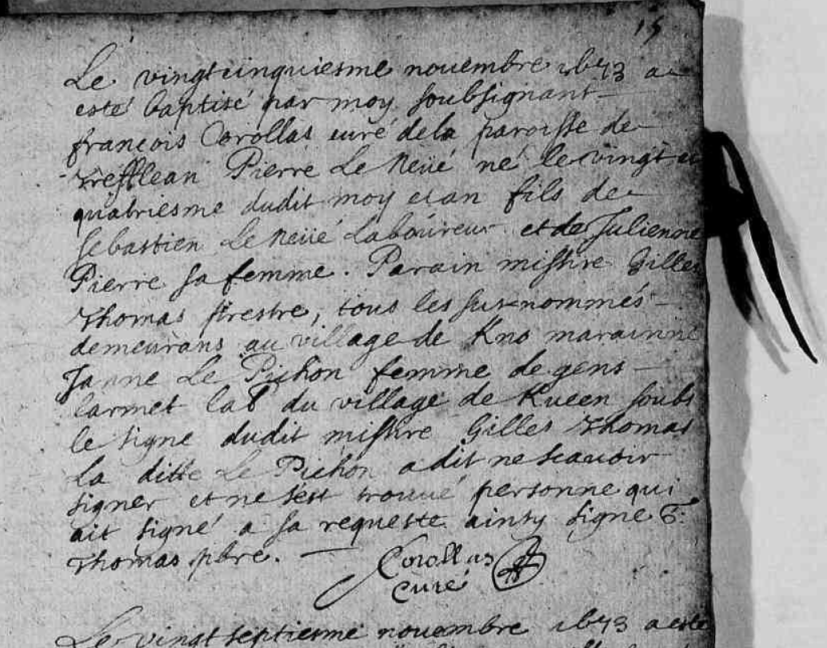

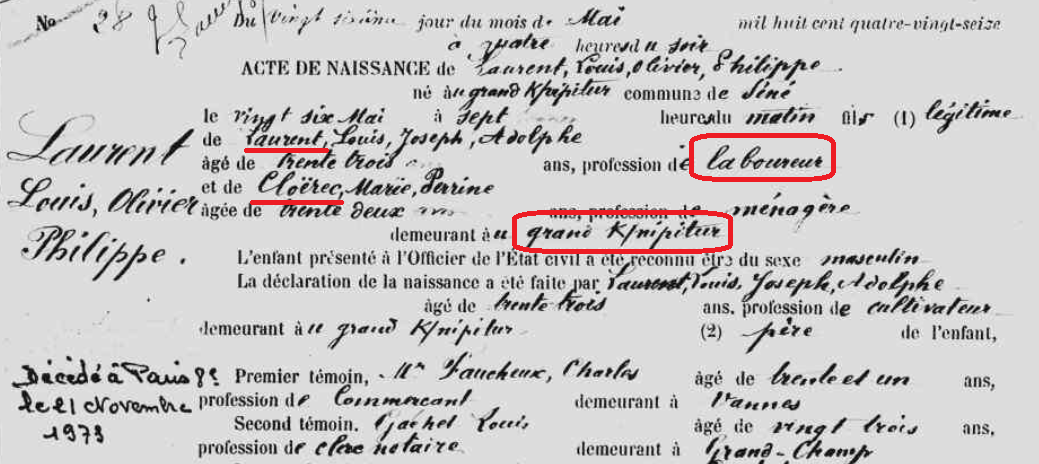

Pierre LE NEVE naquit le 24 novembre 1673, au village de Kno [vraisemblablement Kerno], en Treffléan, « de parents peu distinguées selon le monde, mais qui l’étaient beaucoup par leur piété ».[une famille de laboureurs, selon 'acte de naissance ci-dessus]

La main de Dieu était visiblement sur lui. Rien de puéril ne l’amusa. Goûter les mystères divins, s’en entretenir avec complaisance, témoigner l’empressement le plus vif à se les faire expliquer, apprendre par cœur les hymnes sacrées et les cantiques, s’en bien remplir, les chanter avec joie, et inviter ses condisciples à les chanter avec lui, voilà quels furent les délassements de ce pieux enfant, dès l’âge tendre, dont la dissipation, les ris, les jeux, sont communément l’unique partage.

On ne s’étonne donc pas que sa jeunesse fut particulièrement studieuse, appliquant son esprit à la science, autant que son âme à la piété. Ses années de séminaire furent débordantes de bonnes œuvres, gardant si peu de mesure dans son zèle, qu’il s’enflamma le sang, et voilà qu’au moment de passer les examens des Saint-Ordres, il avait les humeurs si irritées, couvrant son visage de pustules, que M. le grand Vicaire, le prit pour un homme adonné à la boisson, et il fallut attendre à l’abbé LE NEVE, l’Ordination suivante pour que justice lui soit rendue : Dieu éprouve les siens.

CURE DE SAINT-PATERN

Après quelques années de prédications, enthousiasmant les foules de sa parole, il est nommé curé de Saint-Patern de Vannes, toujours aussi actif, aussi charitable, mais surtout près des pauvres et des malheureux. Après qu’il fut mort, sa sœur a rapporté sa surprise, de voir plus d’une fois disparaître ses vêtements, son linge, ses provisions. Et l’abbé de lui répondre :

- ma sœur, les pauvres souffrent et vous avez de toute abondance.

A son père qui lui avait transmis de l’argent à changer, il écrivait le moment voulu de retourner la somme : "Consolez-vous, je vous en ai fait un trésor dans le ciel, et une échelle pour y monter ; je l’y ai fait passer en votre nom par les mains des pauvres…"

Ses malades, il les visitait toutes les semaines, faisant lui-même le lit et balayant la chambre. Selon les tempéraments auxquels il s’adressait, il savait user de patience et d’humilité, de fermeté et de courage. Un jour, il descendit en personne dans un lieu de débauche, pour en arracher une jeune fille qui se livrait aux plus vils excès.

Douze ans plus tard, la paroisse de Séné, alors plus considérable qu’aujourd’hui, et déjà elle est loin d’être sans importance, vient à vaquer. Monseigneur Fagon, évêque de Vannes, y nomme l’abbé LE NEVE. Tout le monde applaudit à ce choix, sauf l’intéressé, tant il se fait une haute idée de cette charge et qu’il s’en croit indigne, et pour l’obliger d’accepter, il lui fallut la crainte de résister à Dieu lui-même.

UNE CURE QUI N’ETAIT PAS UNE SINECURE

Elle n’était pas une sinécure, la cure de Séné, chez un peuple composé uniquement de matelots et de pêcheurs, gens grossiers et ignorants – de ce temps-là…- dont la raideur et l’indocilité avaient plus d’une fois été un écueil pour ses prédécesseurs. Lui, très vite, conquit son monde, entrant dans tous les besoins, sensible à toutes les peines, soulageant tous les maux, se faisant comme Saint-Yves, l’avocat des pauvres, comme Saint-Louis, le juge du procès, apportant souvent la caution de la somme disputée.

Autant il était bon, autant énergique, ne ménageant pas ses ouailles du haut de la chaire : « Grand Dieu, s’exclamait-il, ils voudraient qu’on leur parlât avec plus de réserve, et qu’ils vous outragent sans ménagement,. Je n’ai que l’enfer à leur montrer, et ce sera immanquablement, s’ils Vus offensent toujours, leur partage. Mon Dieu, parlez Vous-même à ces cœurs de pierre… ». Là-dessus, voilà qu’éclate un orage affreux, et à l’effroi succède la grâce dans les âmes.

Ce zèle fut si visiblement fécondé qu’en peu de temps, rapporte la chronique, les meours publiques se reformèrent, de grands désordres furent abolis, le libertinage s’éloignan et Séné devint le modèle des paroisses voisines, à telle enseigne, « qu’on distinguait ses habitants à certains air de décence et de modestie qui les accompagnait partout… »

Une parallèle à dresser avec Cucugnan….

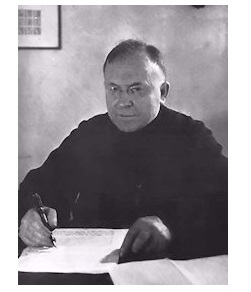

Portrait de l'abbé Le Névé [24/9/1673-23/9/1749]

peint par Jean Vincent LHERMITAIS (1700-1758).

Peinture à l'huile sur toile 40x33, de 1749. Réf PM56001231

BENEFICES

Quand on eût fait faire des Salines à Séné, elles produisirent bientôt une augmentation considérable des revenus du Chapitre de l’Eglise de Vannes et du propre bénéfice de la paroisse. On en félicitait quelquefois le curé, comme d’un grand avantage, et c’en était un en effet, qui devait vraiment lui faire plaisir.

Mais dès que ses habitants n’en profitaient point, qu’ils en souffraient même quelques préjudices, il s’en attristait au contraire et s’en plaignait comme d’un vrai mal.

- Hé ! Où iront-ils, les pauvres fens, disait-il alors, où irontils faire paître leurs bestieux, et qui leur donnera du fourrage ?

- - Mais vous en profiterez, M. de Séné ! lui répondait-on.

- - Oui, oui, j’en profite ! Beau profit vraiment : on donne à ceux qui possèdent, et on ôte à ceux qui nepossèdent pas.

- Quand au lieu des sels, dont il devait percevoir la dîme – le Chapitre lui proposa un abonnement où il y avait certainement à gagner pour lui, puisque jamais il n’aurait pou espérer, pendant sa vie, profiter sur le sel en essence à proportion de ce qu’on lui offrait en argent, la crainte seule d’engager ses successeurs, de leur occasionner dans la suite quelques domage, et aux pauvres par conséquent, lui fit rejeter cette avance quelqu’avanteuse qu’elle lui fût personnellement.

- Ce n’était point par le plus ou le moins de revenu, mais par le plus ou le moins d’actions héroïques qui’l estimait son Bénéfice.

Un jour, Monseigneur Fagon, lui en demanda la juste valeur . "Autant que votre Evêché, Monseigneur", répondit-il spirituellement. Il vaut le paradis ou l’enfer…

Toute sa vie, l’abbé LE NEVE mena une existence des plus austères. Il ne dormait guère, même la nuit, la passant en prières ou assis sur une chaise de paille lorsque le sommeil l’accablait. Et on a cent fois remarqué que lorsqu’on venait le chercher pour les malades, il paraissait à l’instant même tout habillé, et en état de porter aussitôt les secours nécessaires.

Ses repas, qu’il prenait ordinairement assez tard, demeurant souvent avec son confessionnal jusqu’à deux ou trois heures de l’après-midi, et toujours à jeun, consistaient en une mauvaise soupe de choux ou de quelques autres légumes grossier. Jamais ni viande, ni poisson, ni vin, malgré qu’il en avait, et qu’il était même jaloux qu’il fut si bon ; mais c’était pour servir aux étrangers qui le venaient voir, et pour fortifier les malades à qui il en portait chaque jour.

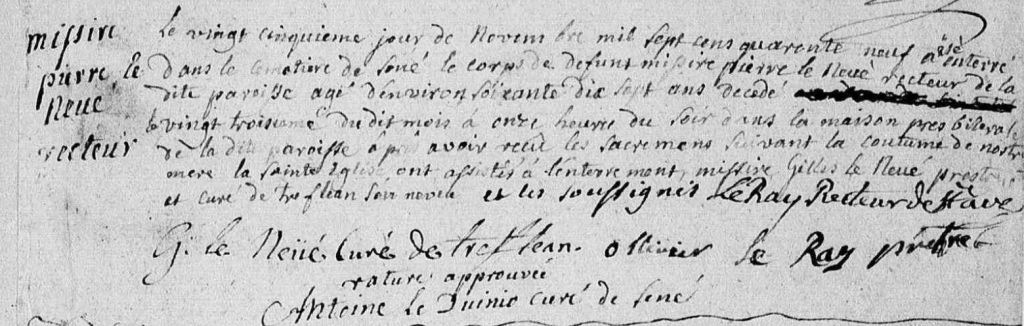

Ainsi arriva-t-il aux portes de la mort. Epuisé de fatigues et de privations il tomba malade une première fois en 1746, et se rétablit jamais complètement. A peine commençait-il à se sentir un peu mieux qu’il redoublait d’entrain et de courses d’une extrémité à l’autre de sa paroisse. Pendant sa messe, vers les derniers temps il défaillit plusieurs dois tant il était exténué. Une attaque de paralysie le retint définitivement à sa chambre et il se lamentait d’être inutile et à la charge de tous. Quatre mois il agonisa, exemple vivant de résignation et d’humilité. Le 20 novembre 1746 à onze heures du soir il rendait le dernier soupir à la veille de ses 73 ans.

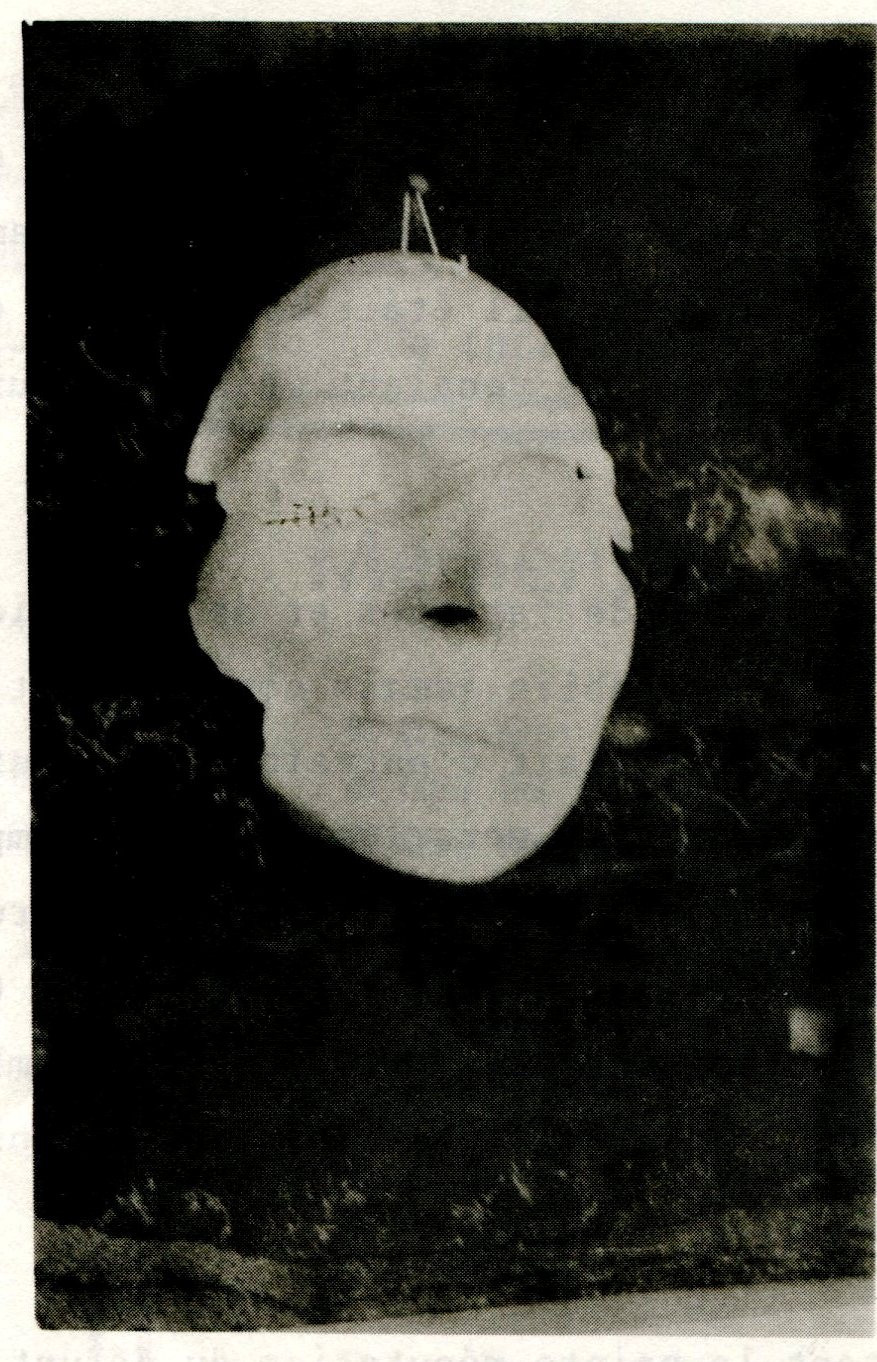

De toutes parts, on accourut à Séné, tant la sainte réputation du défunt était grande. La foule était si dense qu’après des peines infinies pour parvenir jusqu’au presbytère, une personne respectable assura qu’elle avait été forcée de demeurer trois quarts d’heure jusqu’au pied de l’escalier sans pouvoir gravir une marche. Tous voulaient des reliques, on lui coupa les cheveux, les sourcils, la soutane, jusqu’aux habits sacerdotaux dont il était revêtu.

Masque mortuaire en cire de l'abbé Le Névé.

Pour satisfaire à la dévotion publique, on dut le porter à l’église, toutes les portes demeurèrent ouvertes et du jeudi au mardi elle ne se désemplit pas. C’était à qui trouverait à ses funérailles, non pour l’assister de prières, mais pour implorer le secours des siennes.

A deux siècles de distances bientôt, la mémoire de l’abbé LE NEVE n’est pas éteinte. Plus d’un foyer à Séné conserve pieusement l’image de ce « pasteur exemplaire, pieux et charitable, lumière du peuple, père des pauvres et des misérables’ dit l’épitaphe gravé sur son tombeau.

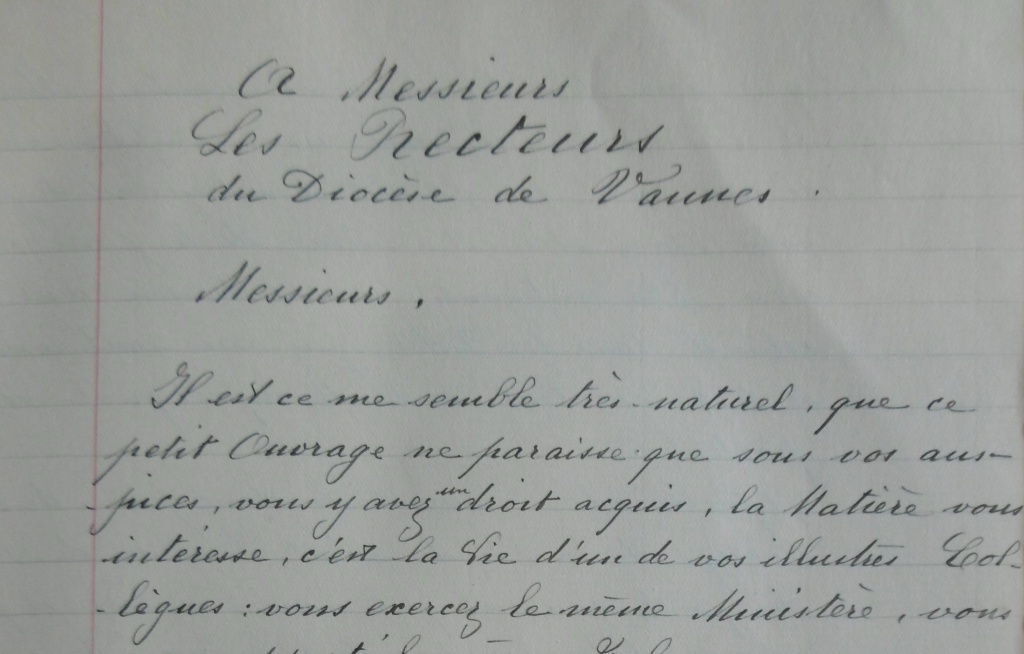

Son souvenir le plus rare, c’est encore « l’abrégé de sa vie », d’auteur anonyme mais que l’on sait être un vicaire de saint-Patern qui le dédia "à Messieurs les Recteurs du Diocèse ».

C’est une petite plaquette de 60 pages imprimée « avec approbation et permission » en l’an de grâce 1751 « à Vannes chez veuve de Guillaume Le Sieur imprimeur de Monseigneur l’Evêque, du Clergé et du Collège près la Retraite ». Sur la page de garde, une image du vénérable curé « gravée par J. Bonleu à Vannes ».

(Extrait de la très intéressante brochure de Michel de Galzain : MARE NOSTRUM)

Suit un extrait de l'Histoire du Diocèse de Vannes par le chanoine MENE :

Lors de la reconstruction de l'église de saint Patern au bourg, le vieux cimetière qui entourait l'ancien édifice fut réformé. Les autorités religieuses et civiles de l'époque transférerent symboliquement la tombe de Pierre LE NEVE dans le nouveau cimetière.

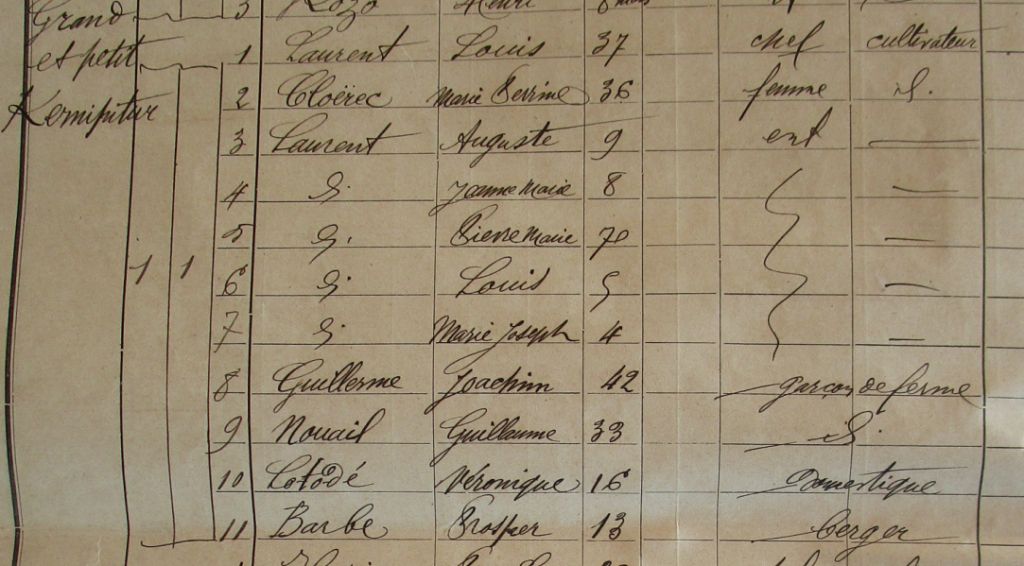

En consultant la base "Persee" qui répertorie des études scientifiques, en tapant Séné comme mot clef de recherche, on découvre un tas de publications d'un homme d'église né à Séné, le père Vitalien LAURENT, de son vrai nom, Louis Olivier Philippe LAURENT.

En regardant bien sur wikipedia, la page de Séné, parmi les personnalistés attachées à notre commune figure Vitalien LAURENT;

On est intrigué et on poursuit les recherches pour vérifier l'identité de la personne. Il s'agit bien du fils de Louis Joseph Adolphe LAURENT, laboureur à Kernipitur et qui fut maire de Séné de 1901 à 1907, comme nous l'indique son acte de naissance et l'extrait du dénombrment de de 1901.

Qui était ce chercheur, cet historien auteur d'autant de publications et natif de Séné ?

Notre commune compte peu de "gens célèbre" pour qu'on ne s'attarde pas sur lui.

Article repris du site : www.assomption.org/fr complété et illustré.

Vitalien (Louis-Olivier-Philippe) LAURENT - 1896-1973

Dans la mêlée, 1947. « J'ai rencontré pour la première fois le Père Vitalien LAURENT au début de 1947, lorsqu’il put sortir de Bucarest pour reprendre contact avec les centres. Pendant que j'allais prendre la faction avec le Père Janin, il séjourna quelques mois en France. Un rapport daté du 5 juin 1947, après son retour à Bucarest, évoque la possibilité d'établir en Roumanie une Faculté de Théologie, voire une Université Ecclésiastique. Dans ces vues généreuses et ces vastes perspectives transparaît le contact d'une reprise de contacts avec le Père Gervais Quenard, toujours ouvert aux projets optimistes. Hélas! la roche Tarpéienne était toute proche et précipita les trois byzantins dans les caves du Ministère de l'Intérieur, en attendant leur expulsion 'volontaire' du sol roumain. La veille venait d'arriver le Père Emile Jean qui tomba juste à temps pour garder la maison avec le frère Petru. Disons aussi que deux jours auparavant, les commissions d'armistice occidentales venaient de quitter la Roumanie et que nous étions donc à la merci des indispensables recyclages démocratiques. Témoignage du Père Jean Darrouzès sur le P. Vitalien.

Biographie Religieux de la Province dite de France (exO.C.F).

Une Formation entravée par la première guerre mondiale.

Né le 26 mai 1896 à Séné (Morbihan), Louis- Olivier-Philippe LAURENT, après ses classes primaires à Saint-Joseph de Landernau (1905-1909), entre à l'alumnat du Bizet, en Belgique, en 1909, puis à Taintegnies en 1912. La guerre le bloque au Luxembourg de 1915 à 1918.

[La famille Laurent place le jeune Louis en pensionnant à l'âge de 10 ans à Landerneau. Son père Jospeh Laurent, décèdera à Séné en 1907]

Ayant pris l'habit à Limpertsberg, le 14 septembre 1913, sous le nom de Frère Vitalien, il y étudie la philosophie à défaut de pouvoir faire un noviciat canonique.

[Choisit-il le prénom de Vitalien en souvenir de la chapelle Saint-VitaI sur l'île de Boëd, dont il ne reste que la statue?]

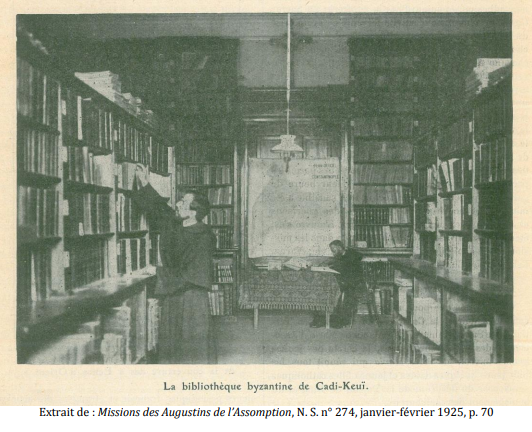

l rejoint Louvain en 1918 où son admission dans la Congrégation est enregistrée le 11 février; après un séjour de trois mois à la caserne de Saint-Malo, il passe l'année 1919-1920 à Taintegnies où il est reçu à la première profession, le 23 octobre 1919. Profès perpétuel à Louvain le 6 janvier 1923, il y étudie la théologie (1920-1923), termine sa formation à Kadi- Keui (1923-1924) et est ordonné prêtre, le 27 juin 1924 à Istanbul.

Il est envoyé à Rome, à l'institut pontifical oriental (1924-1926) où il commence la rédaction d'une thèse sur le patriarche Jean Beccos, du XIIIème siècle, qui reste inachevée et ne peut être présentée au jury. Son peu d'empressement à cueillir des lauriers universitaires montre que dès cette époque le Père Vitalien se considère moins comme un simple élève que comme déjà un brillant chercheur et un érudit spécialisé très au fait de questions très pointues sur l'histoire chrétienne en Orient: études des documents grecs du concile de Lyon (1274), intention de rééditer l'oeuvre de Pachymère. Ses premiers compte-rendus critiques, dans les Echos d'Orient, dénotent une agressivité juvénile incontestable et une maîtrise de l'information peu commune. Ses relations avec Mercati et les religieux de la première équipe des Echos d'Orient, Vailhé, Petit, Jugie, Souarn, sa pratique assidue des manuscrits et des bibliothèques, une intelligence pénétrante jointe à une capacité de travail redoutable valent au Père Vitalien une notoriété incontestée dans de nombreux domaines: sources littéraires, épigraphie, sigillographie.

Une vie consacrée à la recherche, perturbée par la seconde guerre mondiale.

A partir de 1926, à Kadi-Keuï, la vie du P. Vitalien se confond avec celle de l'oeuvre des Echos d'Orient, devenue en 1938, à Bucarest, l'institut français d'Etudes byzantines. A trente ans, il assume la direction de l'entreprise et lui infuse une nouvelle vie. D'une grande acuité pour définir clairement les travaux et la méthode, le P. Vitalien est la riouvelle comète qui se lève sur l'horizon byzantin. La simple lecture de ses travaux d'érudition, sa participation à divers enseignements, ses conférences de haut vol, ses relations avec le monde universitaire en Roumanie, ne peuvent que susciter l'admiration de ses pairs, impressionnés par la qualité et la quantité d'un travail intellectuel conduit en autodidacte. Astreint à des tàches administratives par nécessité qui le surchargent, le P. Vitalien joue un rôle de résistant en Roumanie pendant la guerre au point d'être surnommé 'le chef des Gaullistes en Roumanie'. Il ouvre sa porte aux services anglais de renseignement après la fermeture de la Légation de Grande-Bretagne (1941), conserve un code de décryptage pour ses archives personnelles, prête un concours aussi discret qu'efficace à des activités d'un genre éloigné des préoccupations byzantines. Son bureau est celui de l'intelligence Service qui draine les informations sur les régions balkaniques en direction d'Istanbul: rapports, relevés de plans cartes militaires, tout est microfilmé par ses mains et expédié dans des boites d'allumettes à double fond, des paquets de cigarettes et des pots de crème de beauté pour lesquels il a un faible. On peut estimer que le régime d'Antonesco, allié du Reich pour récupérer la Bessarabie et la Bukovine, témoigne volontairement d'une grande mansuétude et ferme les yeux sur les activités d'ordre politique du P. Vitalien.

Expulsé du sol roumain en 1947 avec les PP. Grumel et Janin, l'Institut et son Directeur retrouvent pied à Paris. Les services des affaires étrangères français ramènent à Paris la précieuse bibliothèque byzantine (230 caisses). Maître (1958), puis Directeur de recherches au C.N.R.S. (1962), le P. Vitalien peut réaliser sa grande oeuvre, le Corpus de sigillographie, qui fait de lui le spécialiste incontesté de la numismastique byzantine.

La sigillographie est une science auxiliaire de l'histoire dont l'objet est l'étude des sceaux (en latin sigillum) et de leur emploi.

Compte tenu de la pénurie des ressources, de la rareté des collaborateurs, de deux déménagements (1938, 1947», on ne peut qu'être admiratif pour une oeuvre qui passe le temps. Peu porté au travail pastoral qui ne cadre pas avec les activités de la recherche, le P. Vitalien admet pour lui-même et pour ses collaborateurs des formes d'apostolat discret et personnel. Sa conviction est de réaliser sa vocation de religieux et de prêtre en se consacrant intégralement à une activité intellectuelle aux prolongements Oecuméniques prometteurs.

Le P. Vitalien meurt à Paris, dans la nuit du 20 au 21 novembre 1973. Il est inhumé au cimetière parisien de Montparnasse, dans le caveau de l'Assomption.

Bibliographie Bibliographie et documentation: B.O.A. mars 1975, p. 267. L'Assomption et ses (Euvres, 1974, n° 577, p. 14. Nouvelles de la Province de France, n° 22, janvier 1974, p. 25-28; n° 23, 23-27 et n° 24, 23-27. Catholicisme, VII, col 54-55. Revue des Etudes byzantines, t. XXXII, V-XIV (Renseignements sur l'oeuvre, les publications et l'activité du P. Vitalien comme Directeur des Echos d'Orient, puis de la Revue des Etudes byzantines et de l'Institut). Dans les ACR, du P. Vitalien Laurent, rapports sur l'Institut (1947-1964), les Echos d'Orient (1927-1935), correspondances (1919-1970).