Maires de Séné

- Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie

- Les mairies de Séné

- Henri MENARD, un maire moderne à Séné

- Les maires honoraires de Séné

- Les maires de Séné de la Révolution à 1870

- Les maires de Séné sous la III° République

- GACHET & SEVIN, funestes adversaires1901

- LE MOUELLIC, maire pendant la guerre

- ROBERT, maire de Séné 1919-1928

- Les maires de Séné depuis la Libération 1945-80

Le site internet MemorialGenWeb donne le nom des soldats morts pour la France pendant les deux guerres mondailaes et d'autres conflits. Il répertorie également quelques victimes de guerres. Une recherhce avec la commune de naissance permet de se rendre compte du sort dramatique qui frappa la famille DORIDOR de Séné.

La destruction de Lorient en 1943

Dasn la nuit du 14 au 15 janvier 1943, à 23h55, les sirènes de Lorient donnèrent l’alerte et quelques minutes après, on pouvait entendre distinctement les ronflements des moteurs d’une importante escadre aérienne. Cependant, les Lorientais n’en conçurent pas autrement d’inquiétude, car il était fréquent qu’au cours des opérations de mouillage de mines, les avions viennent survoler la Ville, salués par un feu nourri des batteries antiaériennes. Mais, vers 24h15, les fusées éclairantes s’allumèrent en grand nombre, annonçant un bombardement qui ne tarda pas à se produire. Plusieurs milliers de bombes incendiaires furent lancées ainsi que quelques bombes explosives sur la ville de Lorient.

Les quartiers atteints étaient ceux de la Nouvelle-Ville et de Merville. Plus de 80 foyers d’incendie éclatèrent simultanément et, après avoir dirigé sur les lieux tous les moyens de secours dont on disposait et jugé de la gravité de la situation, le Directeur de la Défense Passive fit appel aux pompiers de la Marine française, puis aux corps de sapeurs-pompiers de Vannes, d’Auray, d’Hennebont et de Pontivy dans le Morbihan, de Quimper, de Quimperlé et de Concarneau dans le Finistère. Les effectifs ainsi utilisés étaient imposant. Plus de 350 officiers, sous-officiers et sapeurs, participèrent à la lutte contre le feu avec 12 autos-pompes, 10 motos-pompes, sans compter un fort détachement de pompiers allemands avec leur matériel.

Malgré tout, la situation était critique. Dans les quartiers denses, le feu gagnait de maison en maison. On décida d’adopter une politique sévère qui fut féconde en résultats. Les immeubles isolés ou entourés de jardinets furent abandonnés au feu, tous les efforts étant dirigés sur les points où il y avait danger d’extension. Le 15 janvier, à 11h30, les corps de pompiers venus de l’extérieur pouvaient ramasser leur matériel et regagner leurs casernes.

120 maisons, dont deux églises, étaient détruites par le feu ou par explosions. L’émotion causée par cette agression n’était pas calmée lorsque, le même jour, à 19h30, une nouvelle attaque se produisit, avec une violence accrue. Le bombardement se poursuivit pendant deux heures, sans interruption. On peut considérer que le nombre d’avions assaillants était de 200.

Les quartiers atteints étaient principalement ceux de l’intra-muros et de Kerentrech. Les bombes incendiaires pleuvaient littéralement sur la Ville. Dès le début de l’attaque, on pouvait dénombrer plus de 400 foyers d’incendie. Le Théâtre, l’Hôtel des P.T.T., l’Hôpital Bodélio, brûlaient. Les pompiers de l’extérieur furent à nouveau appelés.

Bientôt, les bombes explosives succédèrent aux bombes incendiaires.

Vers 22 heures, le centre de la Ville était un immense foyer. La lutte contre le feu était difficile. Par suite de la rupture de la conduite principale de 600 m/m alimentant la Ville, touchée en plein par une bombe, et d’une panne générale d’électricité, l’eau manquait. Il fallut faire des établissements dans le bassin à flot, mais de nombreux incendies ne pouvaient être combattus. Les pompiers, qui venaient de lutter pendant toute une nuit et une journée, faisaient l’impossible. L’Hôtel des P.T.T. put être préservé, grâce au dévouement du personnel.

Un fort vent du Sud-Est activait les flammes. L’atmosphère était irrespirable. Au milieu de la fumée et des flammèches transportées par le vent, des gens à peine vêtus, une valise à la main, dans laquelle ils avaient entassé, très vite, pêle-mêle, les objets les plus chers, fuyaient, éperdus. D’autres, assis sur une malle sauvée à grand peine, regardaient sur la rue brûler les maisons.

Dans les postes de secours, on soignait les blessés, les pompiers aux yeux gonflés et rouges.

La lutte se poursuivit toute la nuit, toute la journée du 16, la nuit du 16 au 17, la journée du 17.

Le 18, on put faire le bilan de cette terrible soirée : 800 nouveaux immeubles étaient détruits. On comptait 14 morts et 20 blessés, mais sous les décombres, il restait des corps dont le nombre n’était pas connu.

Lorient vécut les journées qui suivirent le 15 janvier, dans une atmosphère de panique. Quoique l’ordre d’évacuation ne fut pas donné, de nombreuses personnes quittaient la Ville en toute hâte et, sur les routes, on pouvait voir, se succédant sans interruption, les véhicules les plus disparates, du car spacieux à la voiture à bras, où de pauvres gens avaient entassé toutes leurs richesses.

Cependant, on espérait encore. On ne pouvait pas comprendre que la malheureuse ville était condamnée et qu’elle allait mourir inévitablement.

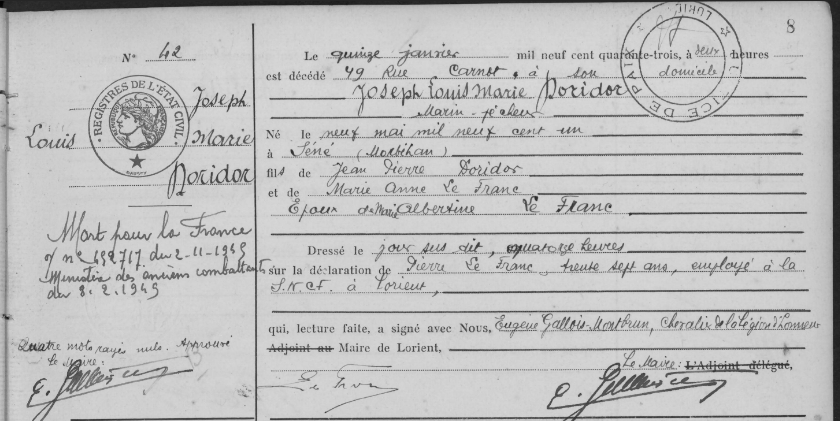

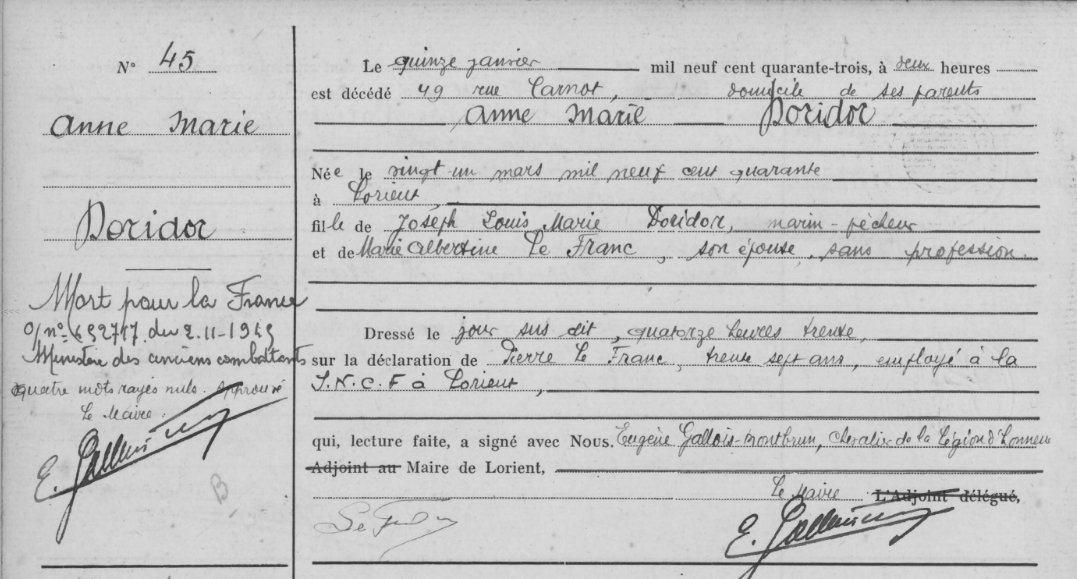

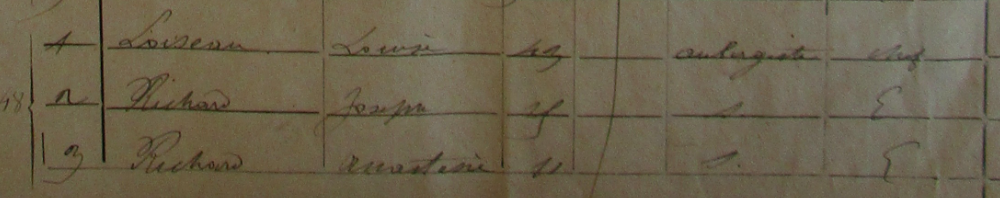

On compta que 12 tués et plusieurs blessés. Leur noms ont fait l'objet d'acte civil de decès. Ainsi on peut lire les noms de la famille DORIDOR victimes du bombardement de Lorient le 15 janvier 1943.

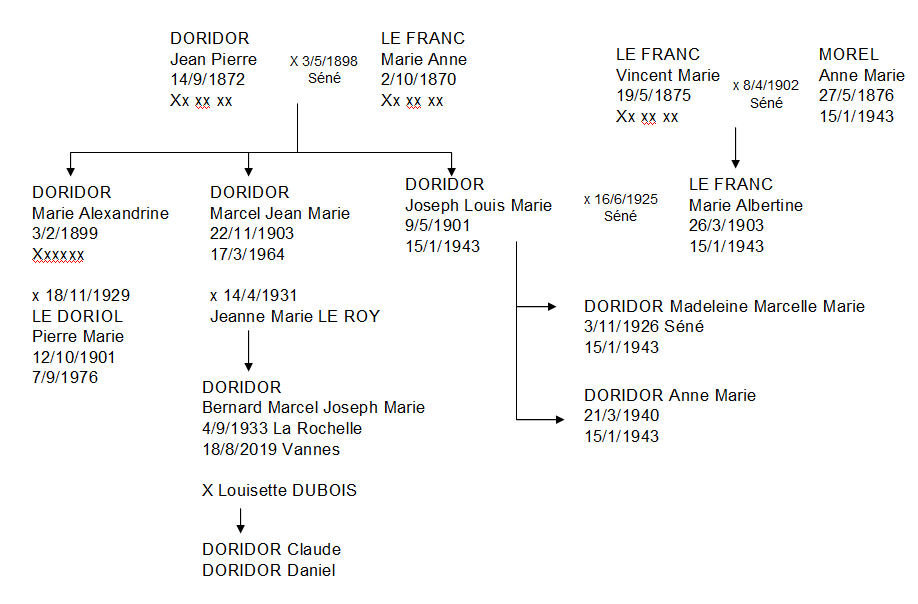

Joseph Louis Marie DORIDO [9/5/1901-15/1/1943] fils d'une famille de pêcheur de Langle, avait épousé le 16/6/1925 à Séné, Marie Albertine LE FRANC [26/3/1903-15/1/1943]. En 1926, naissait à Séné, Madeleine Marcelle Marie DORIDOR [3/11/1926 - 15/1/1943]. Après le décès de son beau-père, Vincent Marie LE FRANC [19/5/1875 -* ], la famille Dordior accueillit la belle-mère Anne Marie MOREL [27/5/1876-15/1/1943] sous son toit à Bllevue. En 1931, le dénombrement ne montre plus que les parents à Séné. Joseph DORIDOR et sa famille sont partis sur Lorient. Qu'est-ce qu amena les Doridor à aller s'installer à Lorient?

Cette nuit du 15 janvier 1943, la famille qui vit au n°49 de la rue Carnot à Lorient, est surprise dans la nuit, dans son sommeil, par les bombardements. Elle n'a pas le temps de fuir. Leur appartement est détruit par les bombes. Aux côtés de son père, de sa mère, de sa grand-mère qui avait suivi sur Lorient et de sa petite soeur, la dernière de la famille, Anne Marie DORIDOR [21/3/1940- 15/1/1943] compte parmi les victimes. Les 5 Sinagots ont été déclarés "Morts pour la France" en tant que victime de guerre.

Il y a sans doute eu d'autres Sinagots de passage à Lorient ou vivants dans ce port militaire, victimes des multiples bombardements qu'à subti la sous-préfecture.

Ainsi, Jean RICHARD se souvient : "mon oncle André RICHARD et son épouse Féline MOREL vivaient rue Traversière à Lorient et furent blessés pendant un bombardement". Leur fille Andrée RICHARD, à Bubry, née le 6/12/1939, complète ce souvenir: "mon père était directeur au port militaire de Lorient. en septembre 1940, j'avais 9 mois, m'a-t-on dit, un bombardement a cloué mon père 9 jours dans le coma. Il fut trépané et il en resta sourd. Quant à moi, jeune bébé, j'ai reçu un éclat d'obus dans la fesse gauche. Cela m'a handicapé toute ma vie. Je n'ai marché qu'à l'âge de 5 ans. L'ancienne poissonnière en retraite, âgé de 81 ans, à la mémoire intacte, n'a pas oublié cette blessure d'enfance qui se rappelle encore à elle. En février dernier (2-2020), on m'a amputé de la jambe gauche, celle qui reçu l'éclat d'obus allié!

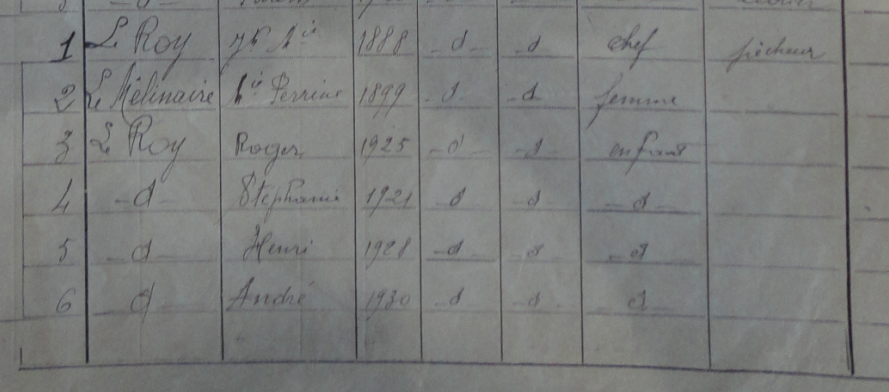

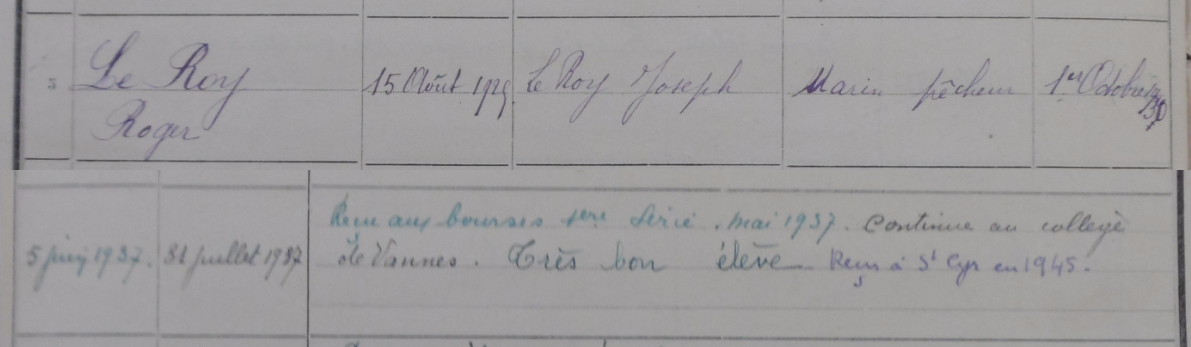

Roger LE ROY est né le 15 août 1925, à Séné, au bout de la presqu’île de Langle. Son Père Joseph LE ROY [26/7/1888-2/2/1981] est pêcheur et sa mère Marie Perrine LE MELINAIRE [26/1/1899-1/7/1988] originaire de Grand-Champs est cultivatrice. Roger Le Roy est le fils aîné d’une fratrie qui comptera 9 enfants. En 1931, la famille est pointée lors du dénombrement et vit au village de Langle.

Sur la presqu'île de Lagle, depuis 1911, les enfants vont à l'école de Bellevue [lire article sur l'histoire des écoles].

Son institutrice à l’école de Langle, Mme Jaffré, ayant détecté ses capacités, avait tout fait pour qu’il puisse poursuivre des études supérieures. Les commentaires du registre de l'école sont élogieux. C’est ainsi qu’il a obtenu son baccalauréat à la suite de sa scolarité au collège Jules-Simon, à Vannes.

Élève officier à Saint-Cyr Coëtquidan, promotion Général Leclerc en 1946-1947, il choisit de servir dans la coloniale ( troupes de marine). Parmi ses premières affectations, l’Indochine où il commande une section de tirailleurs sénégalais et de partisans vietnamiens. Gravement blessé lors d’une bataille, il est rapatrié à Séné où il passe un an de convalescence. Versé dans l’armée blindée, il poursuit sa carrière d’officier en Afrique et en Allemagne. Bilingue, il est nommé officier de liaison entre l’état-major de l’armée française et celui du Centre Europe de l’Otan.

Croix de Guerre, commandeur de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite, Roger LE ROY revient à Séné en 1982 pour y passer sa retraite. Il décède à l'âge de 94 ans le 30/7/2020.

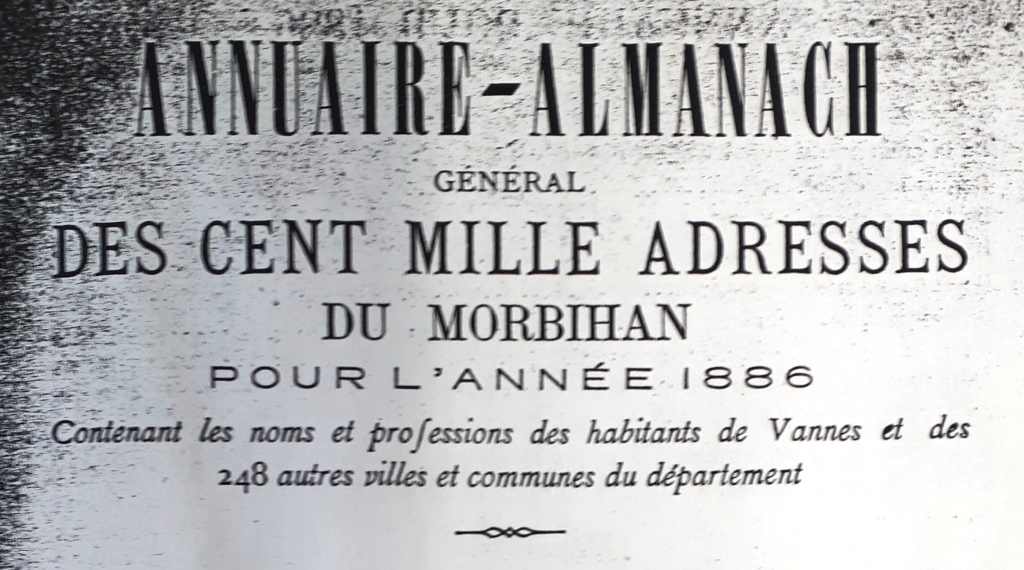

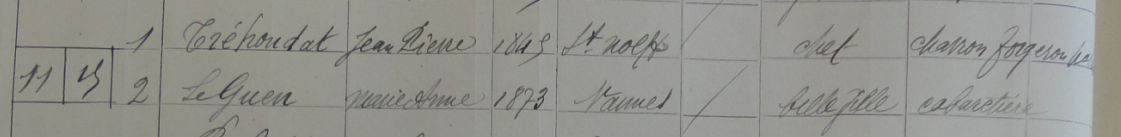

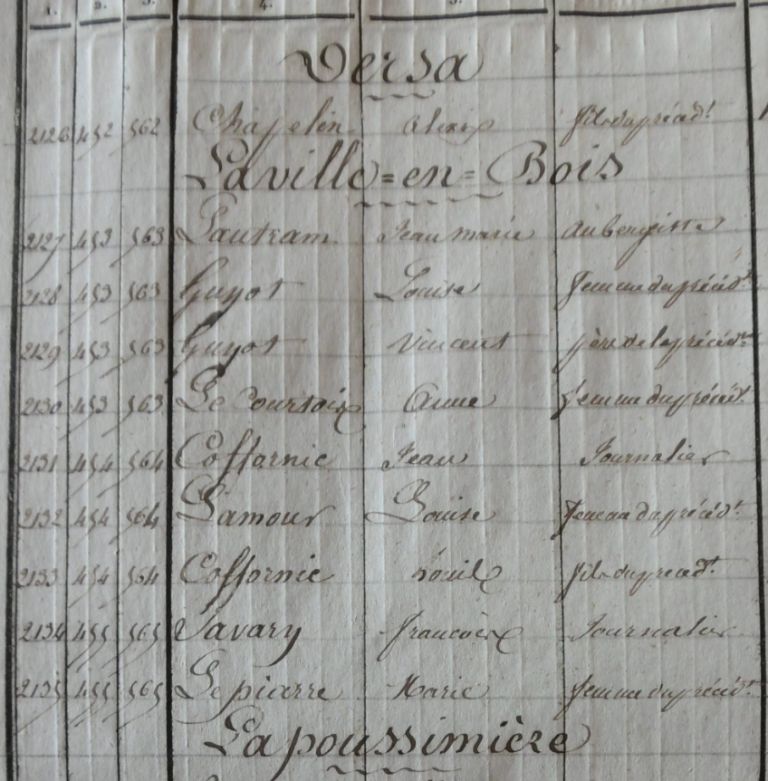

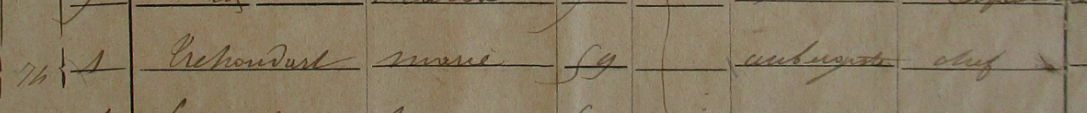

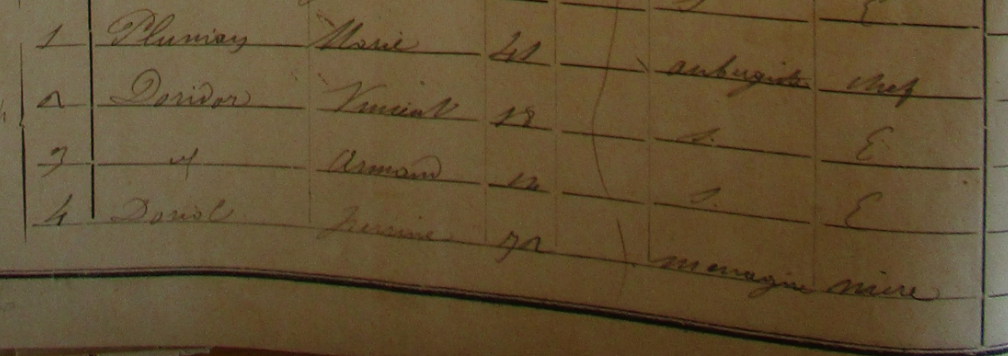

La vie des Sinagots à la fin du XIX° siècle

Le dénombrement de 1886 semble incomplet et sa lecture est difficile. Nous disposons cependant de l'Annuaire du Morbihan de la même année et du dénombrement de la population de Séné en 1891. Ce recensement nous donne le nom des Sinagots et Sinagotes, de leur enfants et apparentés qui vivent sous un même toit. Ces listes nominatives, indiquent également le village de résidence et la profession du chef de famille. Un comptage manuel (avec un peu d'imprécition sur la méthode) et les professionnels indiqués dans l'annuaire nous permettent de dresser un panarama de la vie à Séné à la fin du XIX° siècle qui compte alors 2918 hab.

15-20 % de la population aux champs :

On ne s'étonnera pas de compter à Séné 124 familles déclarant l'activité de cultivateurs, qu'ils soient cultivateurs fermiers (61), qui loue la terre qu'il cultive, cultivateur propriétaires de la terre qu'il cultive (28) ou simples cultivateurs (24) sans que l'on sache le statut du foncier qu'ils cultivent. Quand l'homme est décédé, la femme devient le chef de famille et on recense 2 cultivateurs fermières et 9 cultivatrices. Cet ensemble d'exploitants agricoles emploie 10 bergers et 14 bergères, souvent des enfants d'autres familles de Séné ou de l'assistance, au travail dès l'adolescence. Autour de ces activités agricoles gravitent un botteleur (bottes de paille), 2 taupiers et un jardinier employé chez une grande famille et 1 sellier pour les chevaux de traits présents sur Séné pour les travaux des champs et quelques uns de courses [lire histoire de l'hippodrome]. L'annuaire site également un vendeur d'engrais et de légumes, Paul Robin, au Poulfanc. Les plus aisés des cultivateurs emploient également des domestiques. On peut supposer, qu'en fonction des travaux des champs, les nombreux journaliers et journalières (environ 70 familles), louent leur services aux cultivateurs comme la forge Tréhondart qui loue sa machine à battre.

Séné, bourg et villages tournées ver la mer :

L'autre activité primaire à Séné est l'extraction de sel. On dénombre 39 chefs de famille paludiers et 8 veuves paludières ainsi que plusieurs marchands de sel. L'activité salicole donne sa raison d'être à la présence de 32 "familles" de douaniers parmi lesquels, 1 receveur, 1 lieutenant, 1 brigadier, 1 sous-brigadier, 1 commis et 12 préposés et 15 autres douaniers (sans plus de précision), logés principalement à la caserne des Quatres-Vents et aussi au poste de Langles. L'annuaire ajoute la présence d'un patachier, agent des douanes sur une embarcation chargé de surveiller la fraude.

Deux gardes maritimes figurent au recensement, sans que l'on sache s'il s'agit de gardiens de concessions ostréicoles. Ils gravitent autour de près de 200 familles de pêcheurs (177) et pêcheuses (veuve de pêcheurs, 19), sans que l'on sache si certains sont spécialisés dans l'ostréiculture. L'annuaire cite M. Juteau, mareyeur.

La fin du XIX°siècle à Séné correspond à l'âge d'or de la marine. Le port de Montsarrac est encore actif et la mer attire un grand nombre de Sinagots. On compte 77 chefs de famille déclarant être marins, et 17 maîtres de cabotage. L'annuaire préfère parler d'armateurs et en cite 20. Le dénombrement comme l'annuaire cite 1 batelier et 1 batelière, les premiers passeur et passeuse entre Barrarach et Conleau [lire l'Histoire des passeurs]. Au total, près de 100 familles sont dans la marine marchande.

La mer au sens large, la pêche et la voilerie (1 tisserand), la marine de commerce (marin, maitre de cabotage), et les marais salants (paludiers et douaniers), font vivre plus de la moitié des familles sinagotes.

On ne s'étonnera pas de trouver un charpentier de marine ou constructeur de canot selon l'annuaire, M. Martin [lire son portrait] qui construit les sinagos des pêcheurs.

Des artisans et commerçants organisés autour de ces activités agricole et maritime :

L'artisanat est bien présent à Séné avec 2 menuisiers, 2 charpentiers, 4 charrons qui travaillent à la forge de Tréhondart au Poulfanc ou chez le maréchal ferrant Seveno au bourg. Ils cerclent les charrettes de fer aux côtés de 7 forgerons qui préparent le métal tant pour les charrettes, que les outils agricoles ou les ancres marines.

Que cela soit pour le sel, les denrées agricoles (Lire histoire de la culture du choux) 4 charretiers et 1 commissionnaire (synonyme de voituriers au nombre de 2 sur l'annuaire) s'adonnent au transport de marchandises et de personnes. 2 cantonniers résident à Séné pour entretien chemins vicinaux et routes principales.

La construction donne un emploi à 27 chefs de famille, dont 7 couvreurs, 16 maçons, parmi lesquesl J. Dano. 1 tailleur de pierre, et un entrepreneur (ferrailleur). L'annuaire de 1886 cite Olivier LE ROY comme briquetier. Activités de construction à laquelle charpentiers et menuisiers contribuent certainement.

Pour nourrir cette population, Séné compte un meunier, M. Gachet qui deviendra maire, 8 boulangers [lire histoire des boulangers], 2 bouchers [lire histoire des bouchers], 1 épicier et 1 épicière, 1 revendeuse (?).

On dénombre également 1 marchand, 2 cordonniers. L'annuaire ajoute 2 merceries. Viennent ensuite 4 repasseuses et une blanchisseuse sans doute au service des grandes familles de Séné (propriétaires, maître de cabotage, rentiers, fonctionnaire des douanes) qui font appel à leur service alors que le reste de la populatin utilise puits et fontaines pour laver son linge.

D'autres métiers sont simplement féminins, comme les ménagères (24). "Ménagère" semble en 1891 ne plus définir l'épouse au foyer. Que revait-il exactement?

On compte 34 lingères. L'appellation couturière n'est plus utilisée. L'annuaire ajoute 3 vendeurs de tissus qui vont supplanter le dernier tisserand. Ces "lingères" participent-elles à la confection des voiles des bateaux?

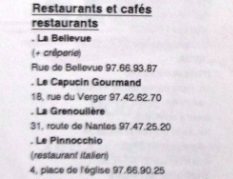

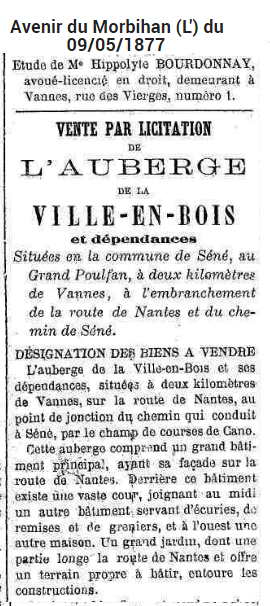

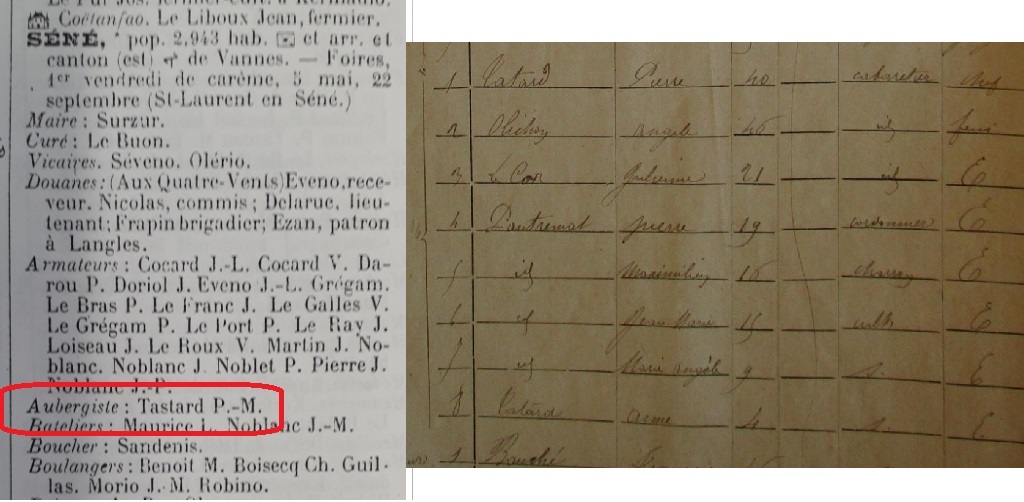

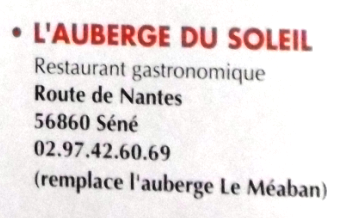

Les différents villages et le bourg de Séné comptent au total 32 débits de boissons, (37 cabaretiers selon l'annuaire) majoritairement tenus par des débitantes (19), l'activité étant adaptée à des veuves avec des enfants à charges. L'annuaire cite la présence des aubergistes Tastard à la Ville en Bois au Poulfanc [lire histoire des restaurants à Séné ].

En cette fin de XIX siècle, Séné loge 3 institutrices (religieuses), 2 pensionnaires dans le 1er internat bien que l'enseignement public emploie également des instituteurs chez les garçons mais qui ne demeurent pas à Séné. [lire Histoire des Ecoles]

Mme Le Douarin est la sage-femme auprès des femmes de Séné épaulée également par les religieuses qui sont également infirmières, notamment Paterne KERGAL qui en 1894 luttera contre le choléra [lire page dédiée]. Les emploies "catholiques" regroupent 2 religieuses, 2 sacristains et 2 prêtres. Georges Le Buon est recteur épaulé par deux vicaires (Séveno et Olério).

Toutes ces activités, quand elles sont le fait de foyers aisés, font appel à de nombreux domestiques, souvent des adolescents placés, quelques manoeuvres et près de 70 familles déclarent le métier de "journalier ou journalière". Au total, entre enfants domestiques et journaliers, près de 120 foyers fiscaux, dirait-on aujourd'hui ont un emploi qui parait de nos jours assez précaire.

Une trentaine de personnes déclarent une absence d'activité économique que cela soit le fait de 7 propriétaires, dont un emploie 1 garde particulier, de 20 retraités, de 3 rentiers, du maire François Surzur, de l'ancien boulanger Le Douarin, d'un certain Digabel et de 4 rentières, Mme Bourbasquet, Mme Guennec, Mme De Limur et Mme Noblet. 13 autres personnes ne déclarent pas de profession.

Ainsi vivaient les Sinagots en cette fin du XIX°siècle.

Le hasard d'une recherche; on tombe sur un article...de l'Abbé LE ROCH...une nécrologie d'une femme de Séné...elle était pompiste! Le charme de la plume de l'abbé émeut l'historien local... On a envie de parler de Pascaline LE DOUARIN, née LE RAY et des pompistes de Séné.

PASCALINE NOUS A QUITTE. (Article paru dans le numéro de janvier 1978 du Bulletin paroissial "LE SINAGOT")

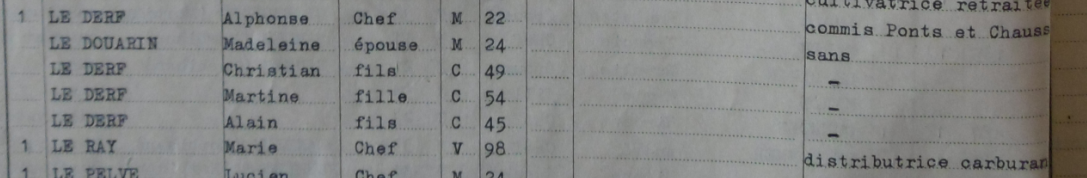

"PASCALINE EST MORTE!" Cette incroyable nouvelle a fait le tour du pays en quelques heures. Mme Pascaline LE DOUARIN [mariée le 711/1922 à François Marie LE DOUARIN (1883-1935)], 79 ans [née Pascaline Marie LE RAY à Séné le 2/4/1898], incarnait, à elle seule, toutes les vertus des Sinagots : franc-parler, mais aussi joie de vivre et amour passionnée de son cher pays de Séné, amour qu'elle avait su inculquer à son gendre, M. Alphonse LE DERF [1922-1967], ancien maire de Séné. [Lire histoires des maires de Séné]. Sa vie, pourtant, fut traversée par de grandes épreuves: la mort de son époux relativement jeune (52 ans en 1935) la laissa seule à la tête d'une exploitation agricole. La mort brutale de son gendre (Alphonse LE DERF âgé de 45 ans) qu'elle aimait comme son fils, la déchira, mais ne l'abattit pas, car sa fille unique (Madeleine LE DOUARIN) et ses trois petits-enfants étaient là et il fallait les aider à vivre.

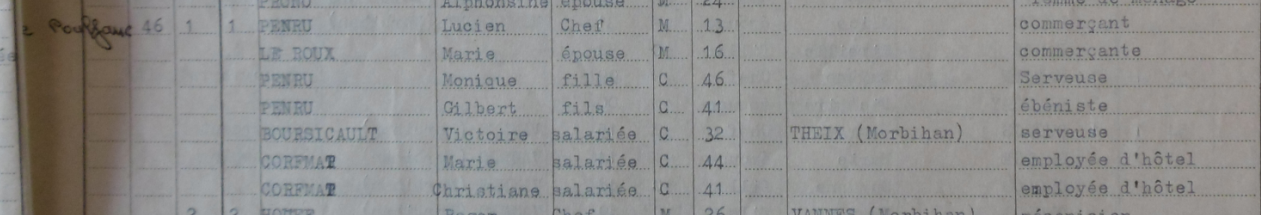

Composition de la famille Le Derf au dénombrement de 1962

DOYENNE du CLUB VERMEIL de Séné qui vient de se fonder, elle était la plus jeune par le caractère : elle semblait en être l'âme!..lors des réunions des anciens, au cours de leur repas annuel à la salle des Fêtes, elle était du groupe des infatigables chanteurs de Séné (...pour vous rendre compte,...feuilletez les Bulletins Paroissiaux des dernières années relatants ces repas)...Elle était présente également à toutes les kermesses de Séné et Courses de Cano : elle y venait pour rencontrer par-dessus tout ses amis, les Sinagots.

Jean Richard se souvient :"J’ai très bien connu Pascaline, la belle-mère d’Alphonse Le Derf, maire de Séné. Elle tenait une station d’essence à la sortie du bourg, direction port de Vannes. C'était une fidèle supportrice de l'équipe de foot. Elle faisait tous les déplacements de l’ USS. C’était la seule station de Séné hormis le Poulfanc, route de Nantes."

Son petit-fils Christian LE DERF se souvient : ma grand-mère a tenu l'épicerie du bourg à juste avant-guerre,[ancienne épicerie Janvier, photo ci-dessus de 1940] à côté du bar-tabac. Elle y fit installer la première pompe à essence au bourg. Lorsqu'elle a arrêté d'être épicière, la pompe fut installée devant chez elle, rue de Bel-Air.[photo ci-dessous].

Pascaline LE DOUARIN vivait chez sa fille et son gendre qui lui avait aménagé le sol de leur maison, rue de Bel-Air

Les clients de la pompe à essence aimaient à deviser avec elle. Sa curiosité, son extraordinaire mémoire lui permettait de savoir et de retenir les nouvelles. Elle apportait cette chaleur humaine qui manque tant à de nombreux commerçants d'aujourd'hui. Les petits enfants, eux aussi, l'aimaient : Quelquefois, ne pouvant prononcer son nom ils l'appelaient "Caline !", avec une tendre affection.

Devant cette sympathie et cette amitié qu'elle savait communiquer à tous, comment s'étonner dès lors que l'église de Séné, en ce jour du 24 décembre [elle décéda le 23/12/1977], à ses obsèques, ait elle aussi, "fait le plein"?...Toutes nos condoléances à la famille de PASCALINE ! ...

Joseph LE ROCH, recteur de Séné.

Lire l'histoire des garagistes de Séné.

Dans son court métrage intitulé "Le dernier Sinago", Bertrand MOISAN filme la sortie de l'usine Michelin en 1964 et quelques séquences sur la route de Nantes.

La route de Nantes était alors empruntée par un grand nombre de véhicules et de chauffeurs routiers. Ce n'est pas un hasard si plusieurs sociétés de transport s'installèrent de part et d'autres de ce qui était alors la route nationale 165. Sur Vannes,, il y avait les transporteurs LE GAL et CHAMBOURG mais c'est sur la "route de Nantes" que les plus importants établirent leur bases...

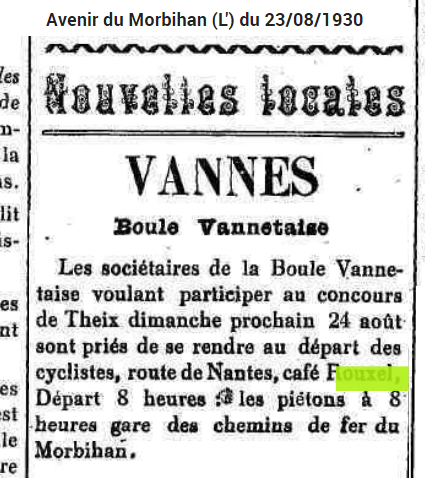

1-Les transporteurs s'installent Route de Nantes...ils se nommaient, Lorcy, Drouin, Dejan, Nives et Rouxel.

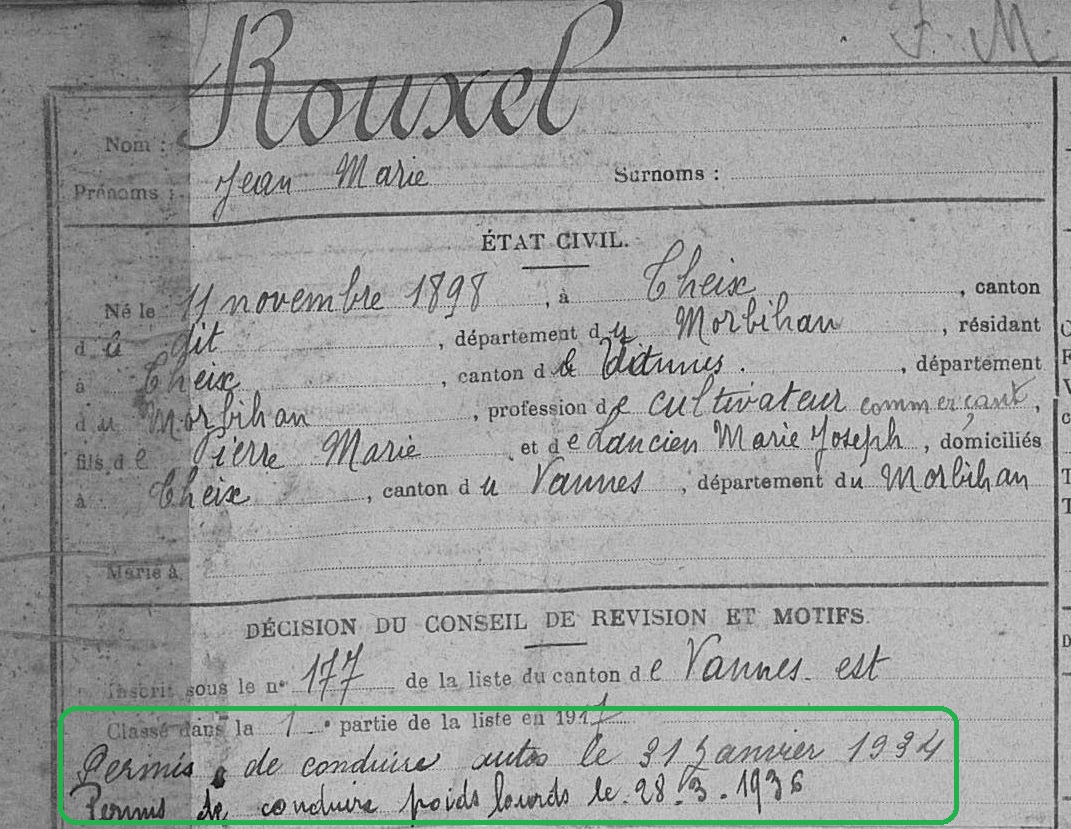

En quittant Vannes par la Route de Nantes avant qu'elle ne s'appelle Bouvevard Herriot, il y avait là le siège des Transports ROUXEL. Jean Marie ROUXEL natif de Theix (11/11/1898), est agriculteur à Theix quand éclate le Première Guerre Mondiale. Mobilisé, il contracte une bronchite chronique sur le front et est évacué à l'hôpital de Brest. On lui diagnostiquera la tuberculose et il sera définitivement renvoyé au foyer le 5/2/1918. Après l'Armistice, le jeune agriculteur de Theix se marie avec Mathilde Marie Louise GOUPIL native du Gorvello (21/10/1900), agricultrice également.

La famille va abandonner l'activité agricole pour s'installer à Vannes où Route de Nantes, ils tiennent un café qui sera pendant quelques années le siège de la Boule Vannetaise.

Dans les années 1930, Jean Marie ROUXEL passe ses permis de conduire, comme nous le renseigne sa fiche de matricule. Cela va changer sa vie.

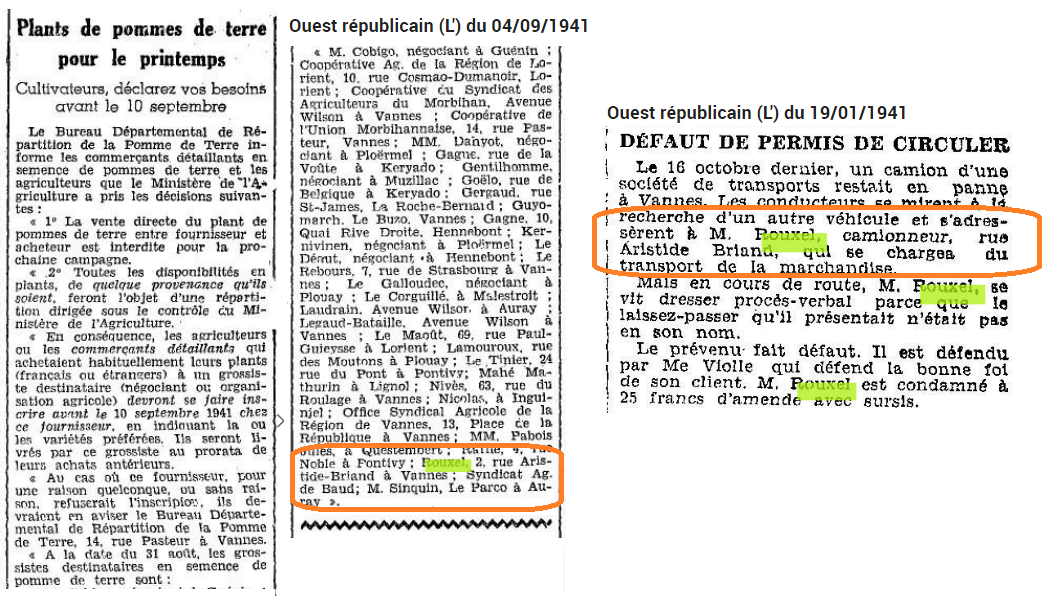

La Seconde Guerre Mondiale éclate et Jean Marie ROUXEL doit subvenir à sa famille. Il achète un camion et commence à livrer des pommes de terre comme l'indique cette coupure de presse.

A la Libération, l'activité de transport va se développer. Sur cette photo, il aide les marins-pêcheurs de Séné à Pénerf lors de pêche à la drague aux huitres en 1949.

Il va acquerrir un terrain Route de Nantes derrière son bar pour y contruire une maison (toujours visible au n° ) et y garer sa flotte de camions.

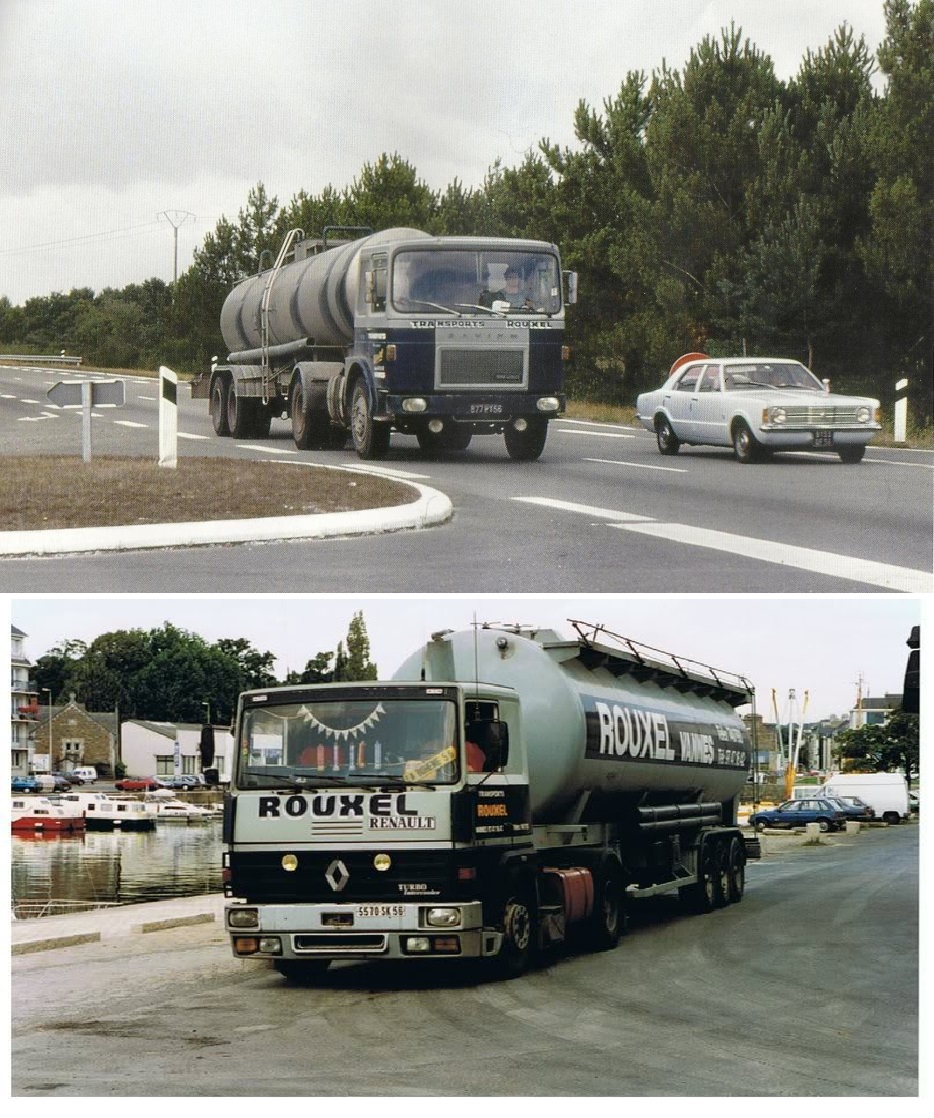

En 1968, l'entreprise adopte le statut de Société Anonyme.

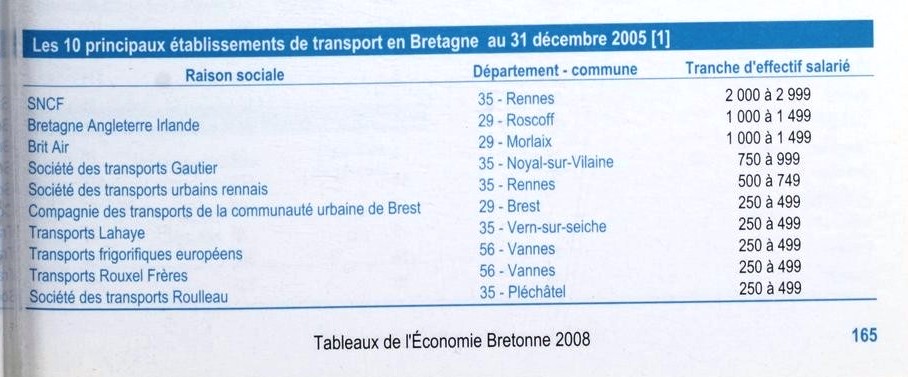

En 2005 l'entreprise des Transport ROUXEL s'est hissé au 3° rang des transporteurs de Bretagne.

En 2010, l’entreprise se restructure pour mieux s’adapter et répondre aux besoins du marché. Les entités ainsi constituées sont regroupées par pôles d’activités et forment : ROUXEL Béton : Activité de location de malaxeurs à béton dont le siège est localisé à VANNES (56); ROUXEL Citerne :Transport par citernes de produits pulvérulents, liquides, hydrocarbures et chimiques. Le siège est basé à POLIGNE (35); ROUXEL Logistique : Transport et entreposage en lots et demi-lots conditionnés, par tautliners, plateaux, fourgons et frigorifiques. Le siège est situé à VANNES (56); ROUXEL TP : Activité Vrac, benne TP, céréalières et amplirolls dont le siège est fixé à CAUDAN (56).

La société Rouxel exploite desormais 23 000 m² d'entrepôts pour le stockage de produits secs sur Lorient, Vannes, Josselin et Saint-Brieuc et 8000 m² de stockage frigorifique sur Vannes.

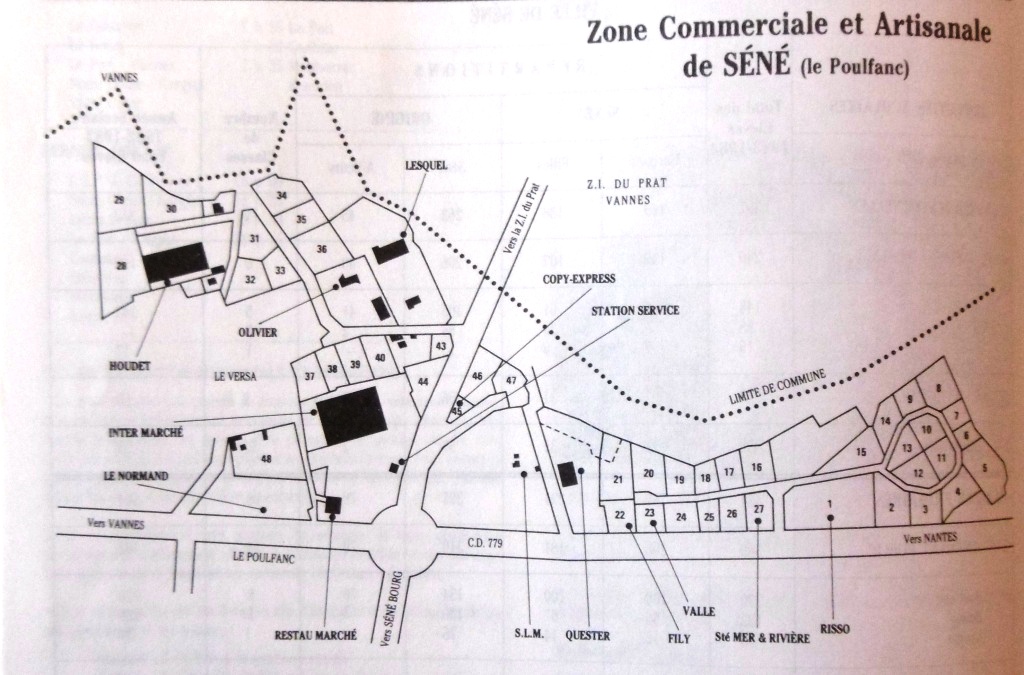

L'entreprise quitte la Route de Nantes en pour s'installer en Zone Industrielle du Prat. Le terrain libéré accueille un nouveau quartier à Vannes.

En 2019, elle se porte acquerreur du Château de Beauregard à Saint-Avé où elle installera le siège social du groupe qui emploie en 2020, xxx personnes et fait rouler en France et en Europe une flotte de 900 camions.

Yannick ROUXEL, 3° génération de "routiers" continue de développer l'entreprise familiale vannetaise, dernier trnasporteur qui était installé route de Nantes entre Vannes et Séné.

Au n°1 il y avait les Etablissements LORCY, juste en face du garage Renault.

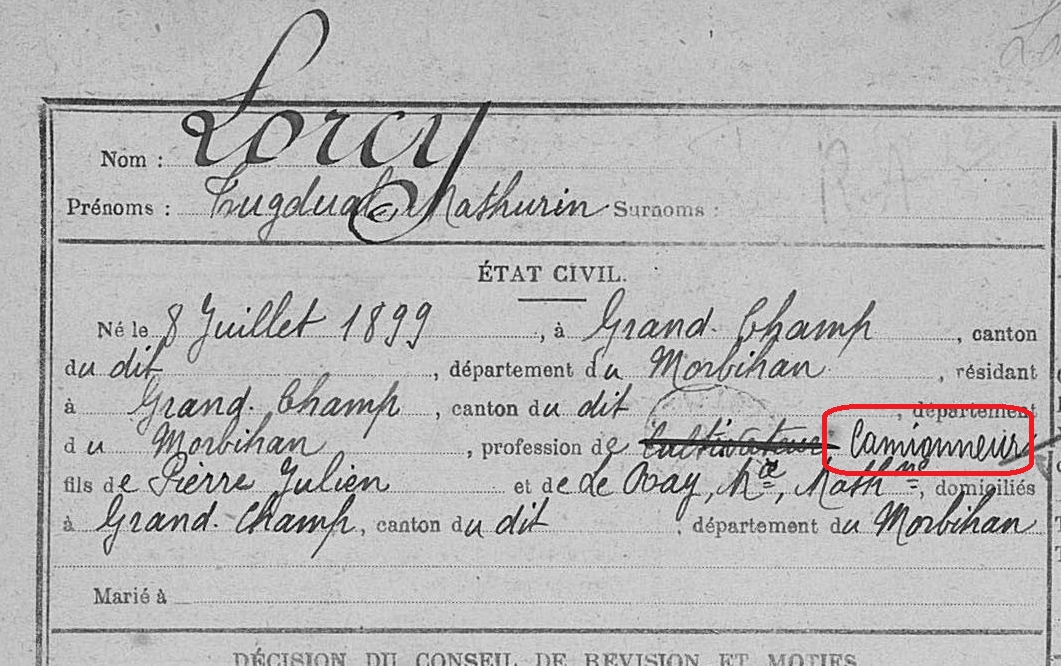

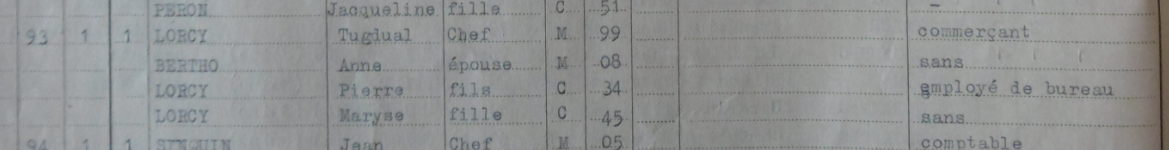

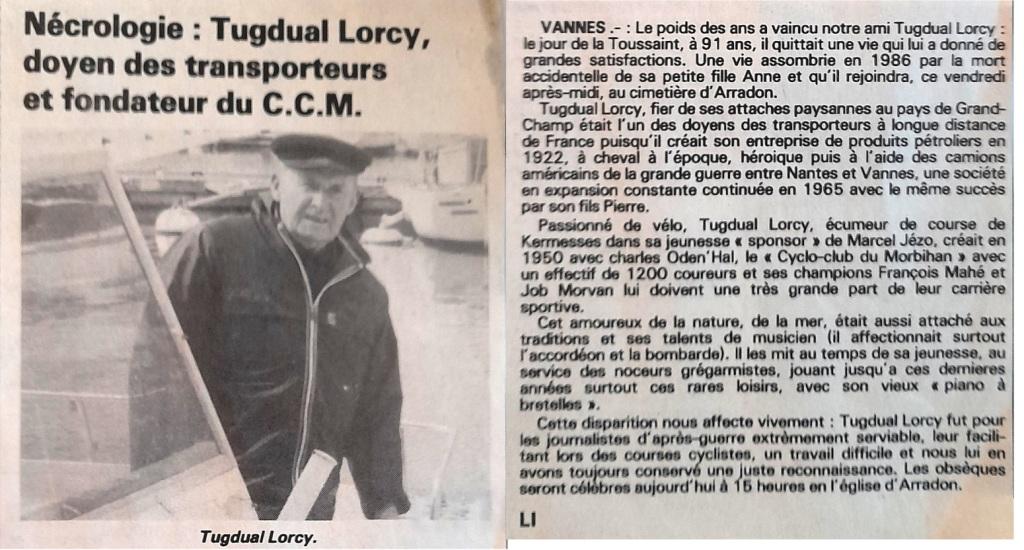

Tugdual LORCY [8/7/1899- 1/11/1989], est natif de Grand-Champ, au sein d'une famille de cultivateurs. Il fait partie des dernières classes appellées au combat pendant la 1ère Guerre Mondiale. D'abord écarté pour "faiblesse" il est ensuite classé dans la 1ère partie de la liste le 28 septembre 1918. Il arrive avec son bataillon au front le 11 novembre 1918!

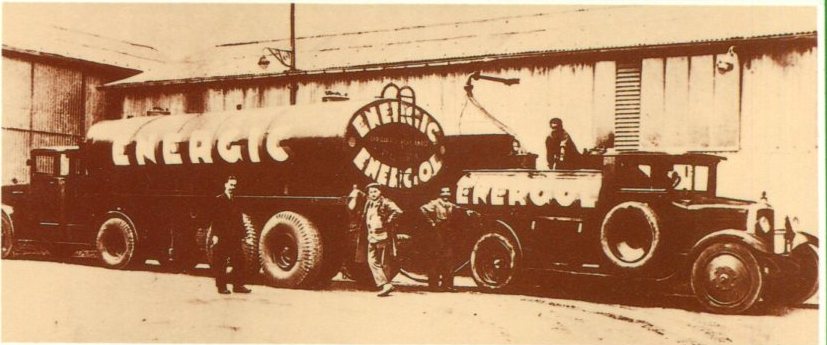

Avant de servir sous les drapeaux, il déclare déjà la profession de camionneur. Il est mobilisé pour les opérations extérieures au Maroc en 1920-21. Démobilisé, il fonde son entreprise dès 1922. "Un cheval et une charete, puis deux chevaux et un jour j'ai vu à Saint-Nazaire des camions américains de la Grande Guerre; je suis revenu avec un camion et c'est comme ça qu'on commencé les transports entre Nantes et Vannes".

Le 1er camion est pris en photo qui lui permet de ravitailler les villages équipés des toutes premières pompes à carburant. Il se marie le 2/8/1928 avec Anne Marie BERTHO qui durant ces années l'accompagnera dans l'entreprise. En 1933, il a son 1er garage près du cimetière de Grand-Champ. Fin 1933, début 1934, il s'installe route de Nantes à Séné-Vannes, où l'entreprise ne fera que se développer et où la famille vit à côté du garage.

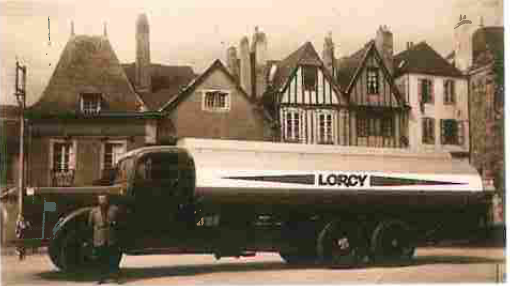

Tugdual LORCY posant devant un camion citerne rue Thiers à Vannes

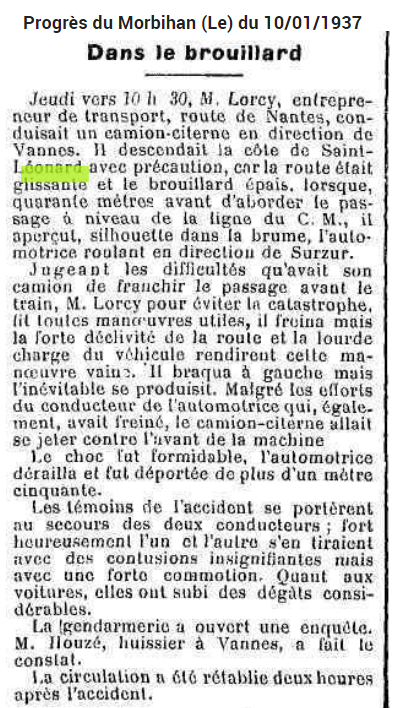

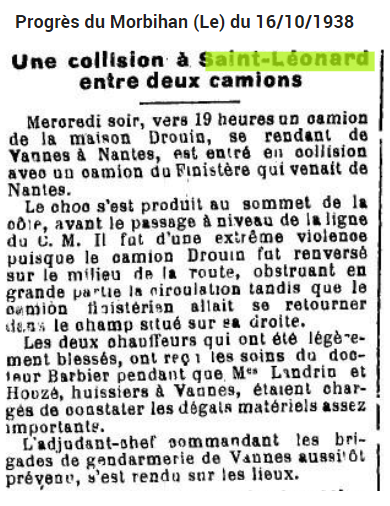

Avant guerre, LORCY est déjà spécialisé dans le transport citerne. Le passage à niveau de Saint Léonard est un carrefour dangereux comme le relate plusieurs accidents dont celui-ci impliquant M. Lorcy qui percute l'automotrice.

Pendant l'Occupation, les Allemands réquisitionnent ses camions et ne lui en laissent qu'un pour assurer les services auprès des pompiers et des ambulances de Vannes.

Après le débarquement en Normandie, il cache son dernier camion aux Allemands ce qui lui vaut une condamanation à mort et l'oblige de fuir avc sa famille dans la campagne bretonne . A la Libération, en août 1944, la famille peut revenir dans la maison de Séné. Tugdual LORCY recommence son activité de transporteur et développe son parc de camions.

Au dénombrement de 1962, la famille est pointée par l'agent du recensement et vit à la Grenouillère, quartier au nord de Séné. Sur la photo ci-dessus, la maison côté cour de la famille et Tugdual devant uen Renault 16. Le transporteur est spécialisé dans le camion-citerne pour les carburants, les produits chimiques, dans le jargon, le vrac liquide. Il fit également un peu de liquide alimentaire.

Pour sa retraite, il construit une maison plus spacieuse au n°111 du Boulevard Herriot à Vannes, non loin du garage. En 1965, son fils Pierre LORCY [17/10/1934-30/8/2006], portrait ci-dessus, succède à son père à la tête de l'entreprise qui compte alors 10 camions et emploie 12 personnes. En 1972 la SA Transport Lorcy est créée et compte des dépôts à Lorient, Séné et Vern sur Seiche puis Donges.

Photo prise du parking des Etablissements Lorcy. On voit une publicité pour le supermarché Continent, ancêtre de Carrefour, situé à l'époque route d'Auray. On voit les deux cheminées de la villa Catherine toujours présente Avenue Herriot, en limite de Séné. A droite, on distingue la concession Renault.

Sur cette photographie le camion-citerne Lorcy garé sur la parking avec en second plan le garage Renault-ELF, qui deviendra la concession Bodemer.

A partir de 1982, Pierre LORCY s'est mis en retrait de l'entreprise dont il reste le seul actionnaire.

En 1989, son père Tugdual décède. Il envisage de céder l'entreprise à 5 de ses cadres dirigeants. Cependant ce projet le voit pas le jour et l'entreprise est rachetée par le transporteur GIRAUD en 1990. La SA Transport Lorcy compte alors 190 camions et emploie 200 personnes.

En 2002, le groupe GIRAUD, endetté par l'achat successif d'une quarantaine d'entreprises, cède sa division "liquide" au Groupe EB-Trans.

Courant 2004, l'entreprise déménage sur la zone d'activité de Pentaparc à Vannes libérant un terrain de 2.5 ha qui débouche au sud, sur la rue du Verger, et qui laissa place à des logements, les résidences Vents d'Ouest et Vents du Sud, encore connues sous le nom de quartier "Lorcy".

Pierre LORCY [17/10/1934 -30/08/2006], le fils du fondateur décède en 2006, à l'âge de 71 ans.

En 2018, EB-Trans ferme sa base sur Vannes au profit de son site à Donges.

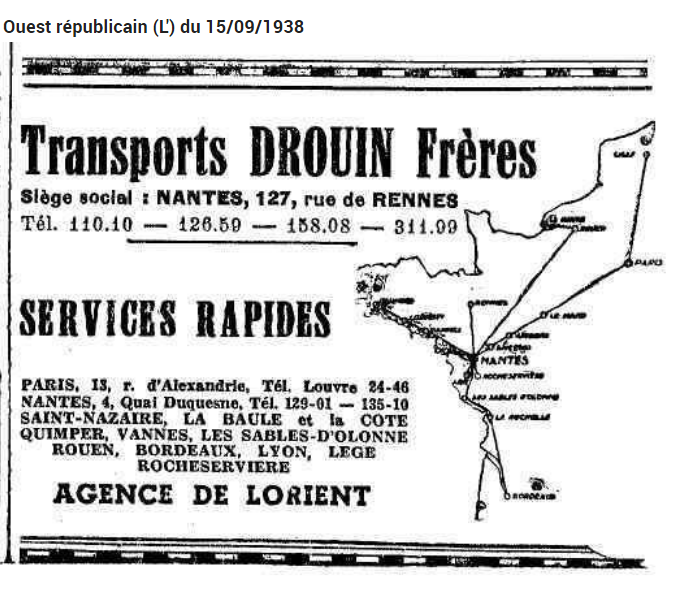

En face, au n°4 le transporteur DROUIN.

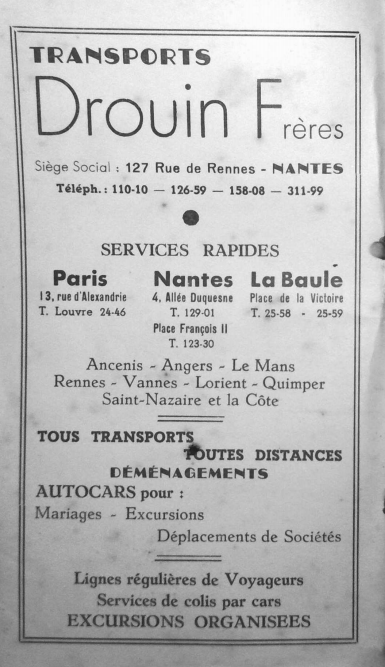

L'entreprise de transport DROUIN Frères fondée en 1912 à Nantes par Charles Drouin, se constitue en DROUIN Frères en 1928.

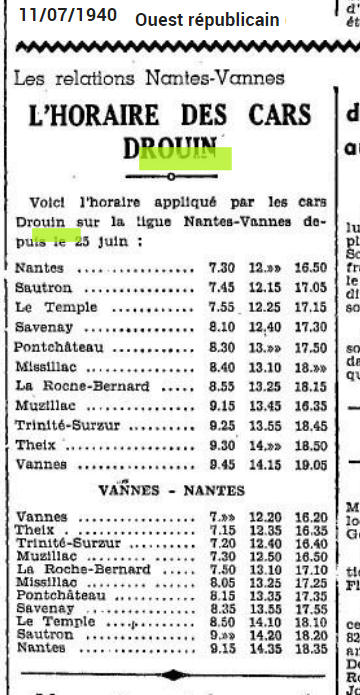

Pendant les années 30, les Transport DROUIN assurent du transport de marchandises, notamment sur l'axe Nantes-Vannes, et des liaisons de cars forts utiles au Morbihannais.

Une ligne Vannes-Nantes relie les deux préfectures et sans nul doute, les autocars empruntent entre Theix et Vannes, la Route de Nantes. Vers 1938-40, la toute nouvelle SNCF demande l'arrêt des lignes d'autocars. Malgré tout, la ligne Vannes-Nantes subsiste encore en 1940.

Après guerre, les Transport DROUIN ouvrent des succursales en Bretagne et Pays de Loire, pour des autocars de tourisme, du transport de marchandises et du déménagement.

L'autocar à gauche est à destination de Vannes...par la Route de Nantes.

Dans les années 1960, DROUIN Frères ouvre une succursale route de Nantes à Séné. Cependant, l'entreprise subit également les évolutions qui affectent le transport. Une nouvelle industrie "la logistique" se met en place sur une échelle nationale et européenne.

La famille Drouin restera active dans trop de métiers différents, fret routier et colis, jusqu'à mise sous séquestre en 1996 après six ans de pertes. Sur Séné, elle emploie alors 23 salariés et fait rouler 15 véhicules. Les opérations de frêt seront acquises par ZIEGLER, groupe de transport et de l'entreposage belge, qui se porte aussi acquéreur de 12 dépôts, reprend 147 employés et le nom de Transports Drouin. Ziegler est installé à Salarun commune de Theix depuis 2002.

Le terrain sur Séné laissera lui aussi la place à des logements, les lotissement La Croix du Sud.

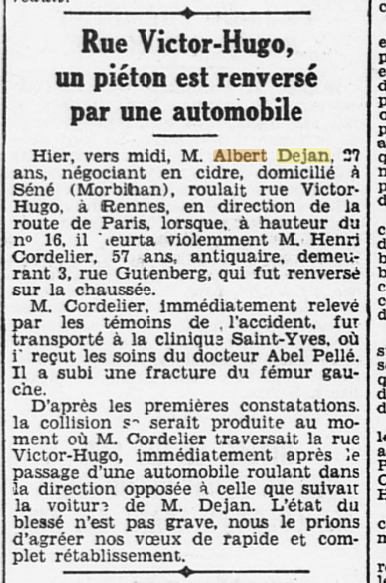

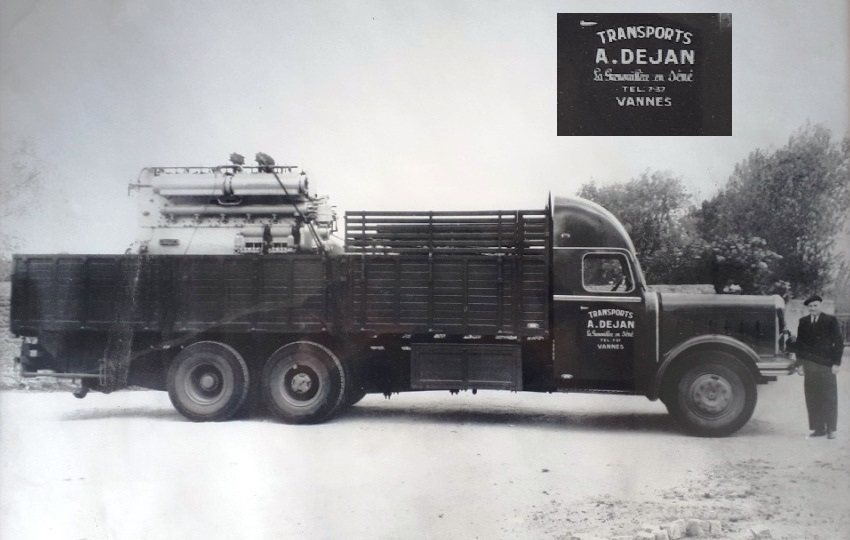

Au n°8, le transporteur DEJAN avait acquis un terrain pour y garer sa flotte de camions, et avait fait construire sa maison familiale en face du garage Pénel-Le-Roch.

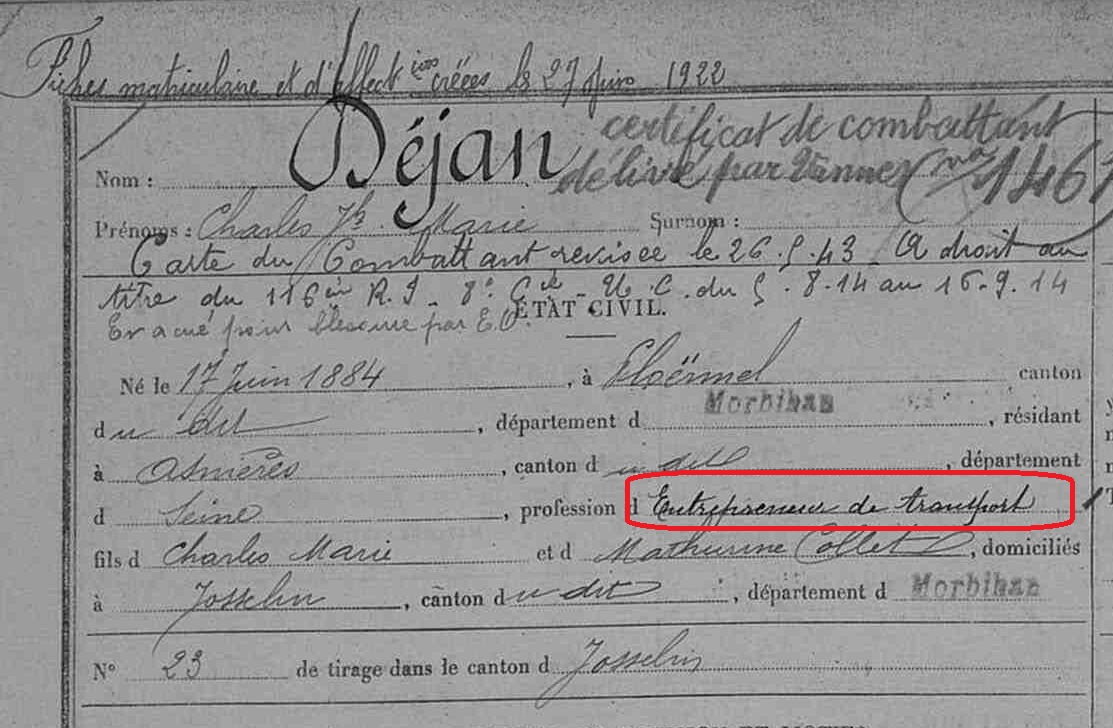

La fiche de matricule de Charles Joseph Marie DEJAN [17//6/1884-30/11/1957] nous indique que ce natif de Ploërmel, était transporteur à Asnières près de Paris avant la guerre. Il se marie à Quettreveille avec une Normande, Marie Gabrille LEVILLAIN, rencontrée à Paris, le 16/6/1908. En 1910, les péoux ont leur 1er enfant, Albert Charles. Survient la guerre. En plus de ses années de service militaire, Charles DEJAN passera 5 ans dans les Armées. Il sera plusieurs fois blessé et plusieurs fois cités.

Après guerre, il revient en Bretagne avec son épouse. Continue-t-il l'activté de transporteur?

On retrouve trace des Dejan, en 1937. Cette coupure de l'Ouest-Eclair, nous indique que Albert Charles DEJAN [8/6/1910 Ploërmel - ??] est négociant en cidre sur Séné. Il pourrait avoir repris le commerce de l'ancien maire de Séné, Joseph Marie LE MOUILLIC [1866-1933], également négociant en cidres.

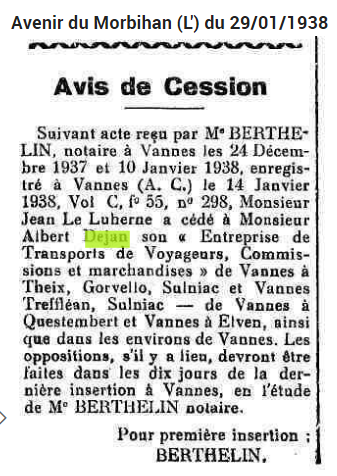

En 1938, Albert DEJAN rachète à Jean Le Luherne son "Entreprise de Transport de Voyageurs, Commissions et marchandises", qu'il va développer.

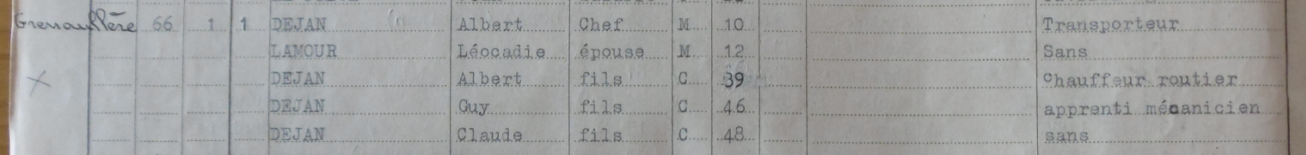

A la Libération, Il fait le négoces de pommes à cidre, de cidre et il dispose même d'une cidrerie route de Nantes, où il fait construire la maison de famille. La famille est pointée au dénombrement de 1962.

De pommes en cidres, Albert DEJAN élargit son activité de transporteur. A son décès, en 1976, ces trois enfants, Guy, Claude et Albert poursuivent dans le transport. En 2002, DEJAN Transport compte 17 chauffeurs salariés et autant de camions.

Après le départ en retraite des enfants, au début des années 2000, l'affaire est reprise par la société ROUXEL située non loin sur l'avenue Herriot à Vannes. Le terrain laissera place aux logements Croix du Sud.

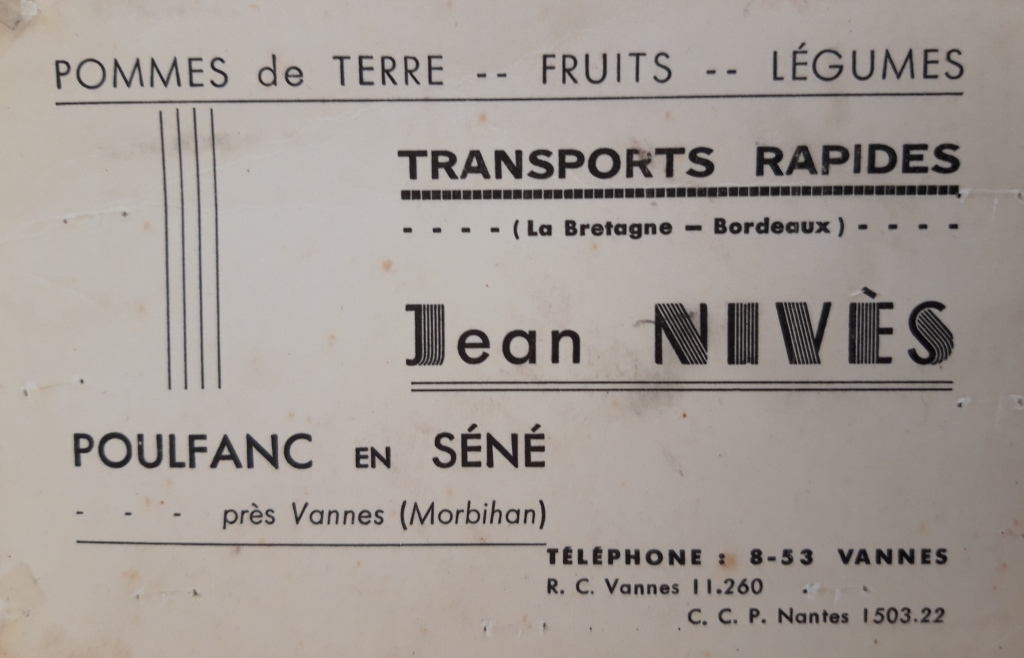

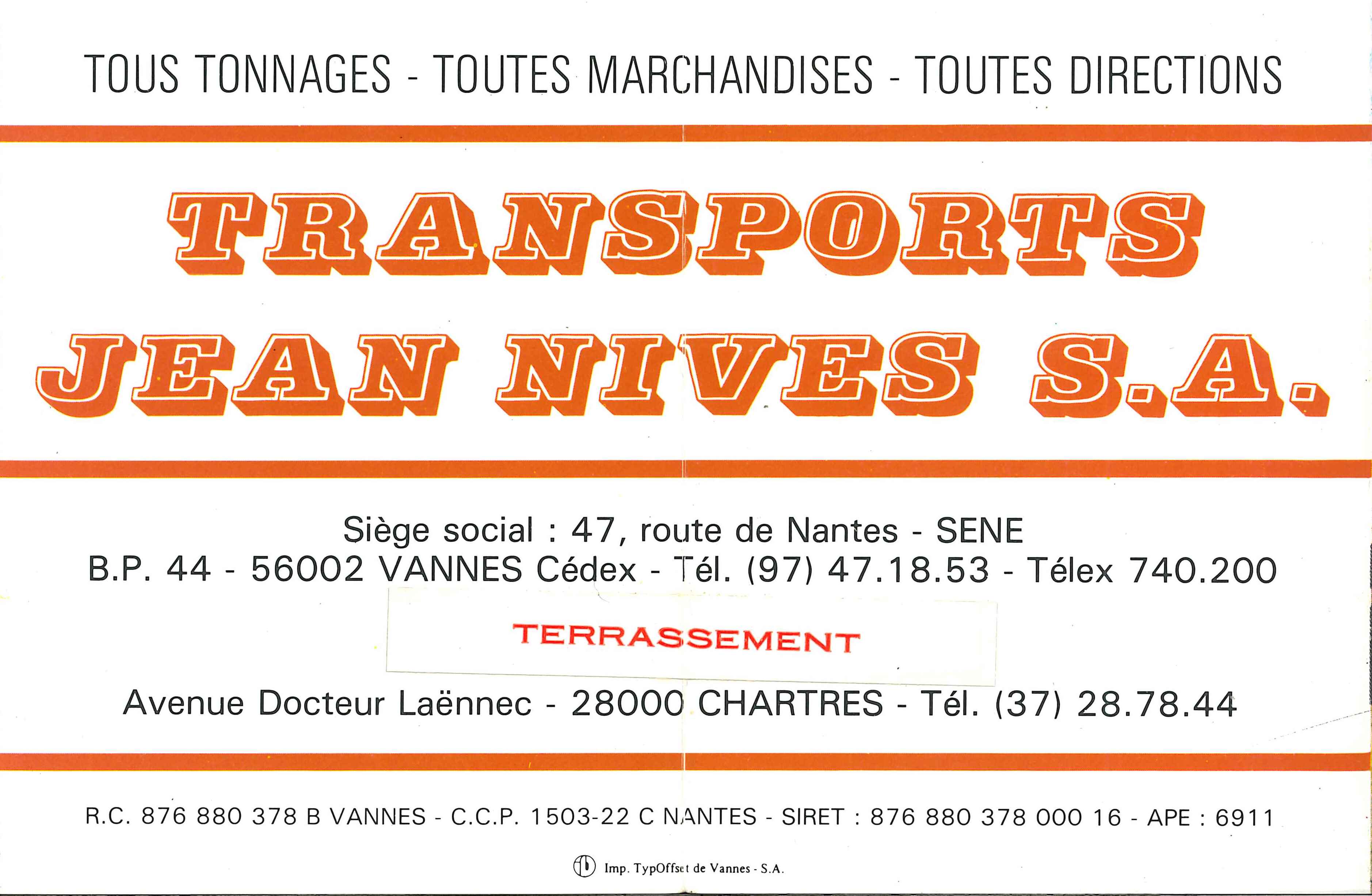

Avant la jonction avec la rue du Verger, à la pointe, on trouvait le transporteur NIVES.

Dans un article paru dans le bulletin municipal Vannes MAG, Jean NIVES évoque l'histoire de son entreprise. Natif de Coray dans le Finistère en 1926, son père cultivateur livrait alors avec la charrette des fruits et des légumes à l'unique régiment de Quimper. Comme à Vannes, il y avait trois casernes de militaires, la famille Nives vint s'y installer en 1936, puis à Séné en 1942. A l'âge de 15 ans, pendant la guerre, Jean NIVES commence à aider son père et livre ses premières charrettes et tombereaux de fruits & légumes. Il transportait également le linge sale des cliniques aux lavandières installées à l'étang aux Ducs, qu'il ramenait ensuite une fois propre. L'époque est difficile et le jeune Nives transporte du sable et des matériaux vers les chantiers ou du fumier de cheval venant des casernes vers la gare où il partaient vers les champignognières de Saumur.

A son retour du service militaire, en 1947-48, il a le permis en poche, il se lance dans le négoce de pommes de terre avec un premier camion d'occasion. En 1952, il achète son premier camion neuf, un Berliet GLR8, et sa licence de transporteur.

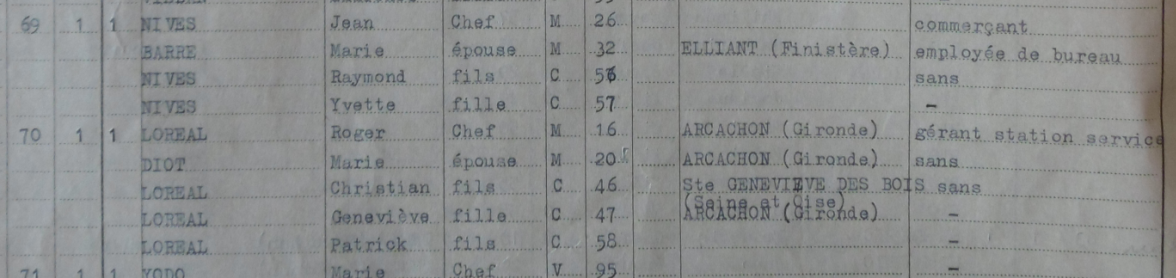

En 1962, la famille NIVES vit à Séné comme nous l'indique le dénombrement,dans cete maison qui donnait reoute de nantes. Habitant à Séné, il fera deux mandats de conseiller municipal en charge des questions de voiries sous le mandat de Alphonse LE DERF [1953-1967]. A côté du siège du transporteur, il y avait une station service AZUR qui sera rachetée par NIVES pour y agrandir ses bureaux. Il y en avait peut-être une autre, dite "le petit Total" à l'emplacement actuel de la boulangerie Le Bris, [lire histoire des garagistes de Séné].

En 1968, il fonde Jean NIVES SA toujours route de Nantes à Séné et il ouvre un local sur Chartres. Les Etablissements NIVES ont compté jusqu'à 130 personnes et 226 véhicules roulant. A son départ en retraite, il vendit l'entreprise à TURBO Trans, qui malheureusement fit faillite quelques années plus tard...

Les terrains de NIVES laisseront place au supermarché LIDL et la longère où était les bureaux tout comme l'&ancienne maison familaile seront déconstruite en 2019 , dans le cadre de l'aménagement urbain du Poulfanc.

2-Un concessionnaire se rapproche des routiers...

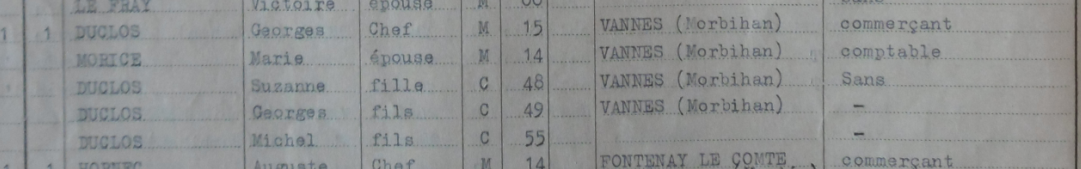

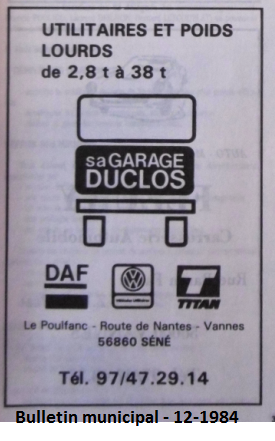

Ce n'est pas non plus un hasard, si à partir de 1960, le garage DUCLOS, spécialisé dans les poids-lourds, situé à l'époque au 34 Rue du Général Giraud à Vannes, décida de transférer son atelier sur la RN 165. L'ancien bâtiment est aujourd'hui occupé par les restos du Coeur.

Fondée en 1918 par Maurice DUCLOS à Josselin, la garage DUCLOS, d'abord installé à Mauron, déménagera à Vannes dans les années 1950, Rue du Général GIRAUD avant de faire construire un nouveau garage à Séné.

Lors du recensement de 1962, la famille DUCLOS vit à Séné au Poulfanc dans une maison qui aujourd'hui a été remplacé par la résidence Harbor & Sens.

Le garage déménagera zone artisanale du Chapeau Rouge à Vannes en 2001, dans une partie des anciens locaux du carrossier poids lourd Lamberet. Le local au n°28 de la Route de Nantes sera loué à des artisans.

Le garage déménagera zone artisanale du Chapeau Rouge à Vannes en 2001, dans une partie des anciens locaux du carrossier poids lourd Lamberet. Le local au n°28 de la Route de Nantes sera loué à des artisans.

A partir de 2015, le batiment sera vendu et il a laissé place aujourd'hui à des logements.

En 2018, l'entreprise familiale fêtait ses 100 ans :

Aujourd'hui, le garage Duclos, c'est sept sites en Bretagne, une centaine de salariés, 300 camions vendus par an pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Du lourd !

3-Un hotel-restaurant s'établit route de Nantes..

Un axe emprunté par des poids-lourds, de nombreuses stations services, des transporteurs installés de part et d'autre de la RN165. Il ne manquait à ce "cluster" de logisitique qu'un hotel-restaurant pour nourrir et loger les nombreux chauffeurs routiers de passage.

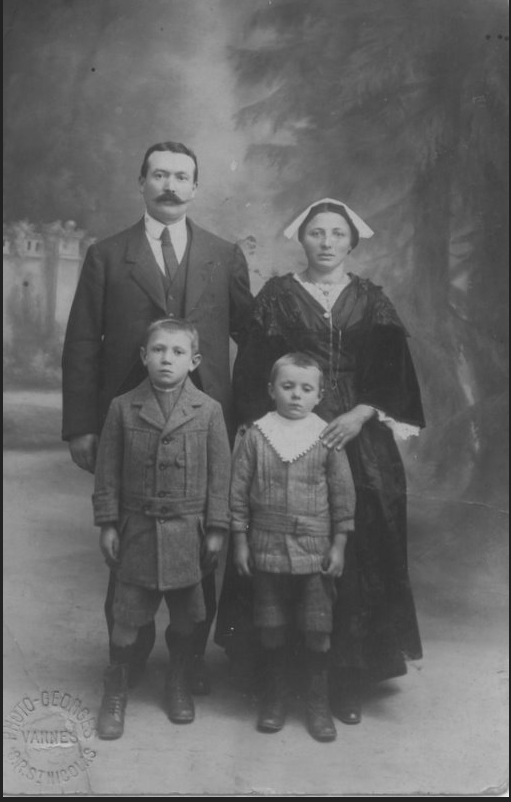

La présence d'un bistro, d'un café sur cet axe remonte loin...Le SUROIT ne date-t-il pas d'avant la Révolution? De l'autre côté de la route, près de la forge, il y avait, avant la 1ère Guerre Mondiale, le café tenu par Marie Anne LE GUENNE [5/9/1873-17/1/1951], l'épouse du forgeron Jean Mathurin TREHONDAT (lire histoire des forgerons). A son décès en 1906, elle épouse en secondes noces, Louis Marie LE GUENNE [9/9/1865- ??]. Les époux Le Guenne sont cabaretiers au dénombrement de 1921, 1926, 1931 et Mme LE GUENNE devenue veuve l'est encore en 1936.

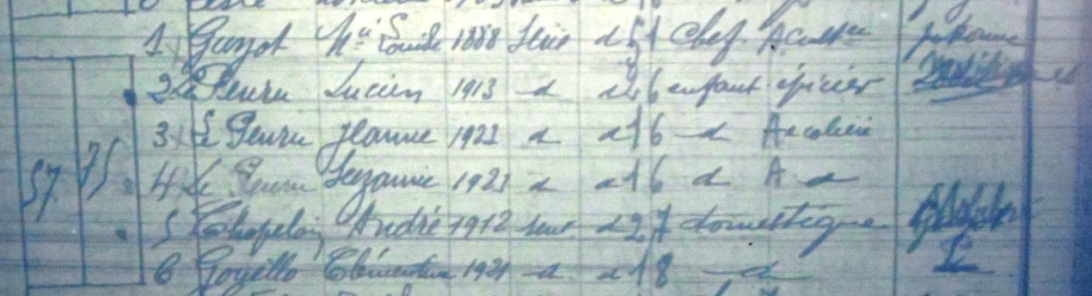

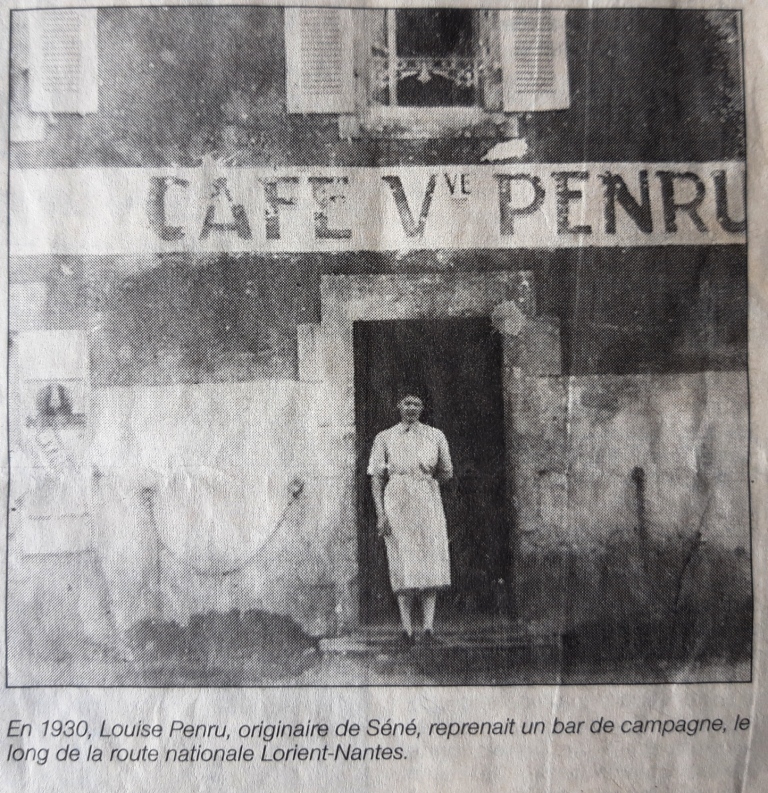

Non loin du Poulfanc, Mme Marie Louise GUYOT [12/3/1888-5/5/1957] et son mari Pierre Marie PENRU [13/9/1886-18/7/1924], épousé le 24/8/1910, sont agriculteurs près de Saint-Laurent. Les époux Penru perdent leur cadet Roger PENRU [14/6/1911-4/4/1919] au sortir de la guerre. Pierre Marie PENRU décède en 1924, laissant une veuve avec trois enfants en bas âge, Lucien (1913), Jeanne (1922) et Suzanne (1923). Mme GUYOT, veuve PENRU va travailler au café LE GUENNE. Après le décès de son mari, Mme Veuve PENRU a repris l'affaire à son compte.

Non loin de là, la scierie LE GAL emploie des ouvriers menuisiers. Vers 1950, Mme GUYOT commence à cuisiner leur repas du midi...de bistro on passe à restaurant.

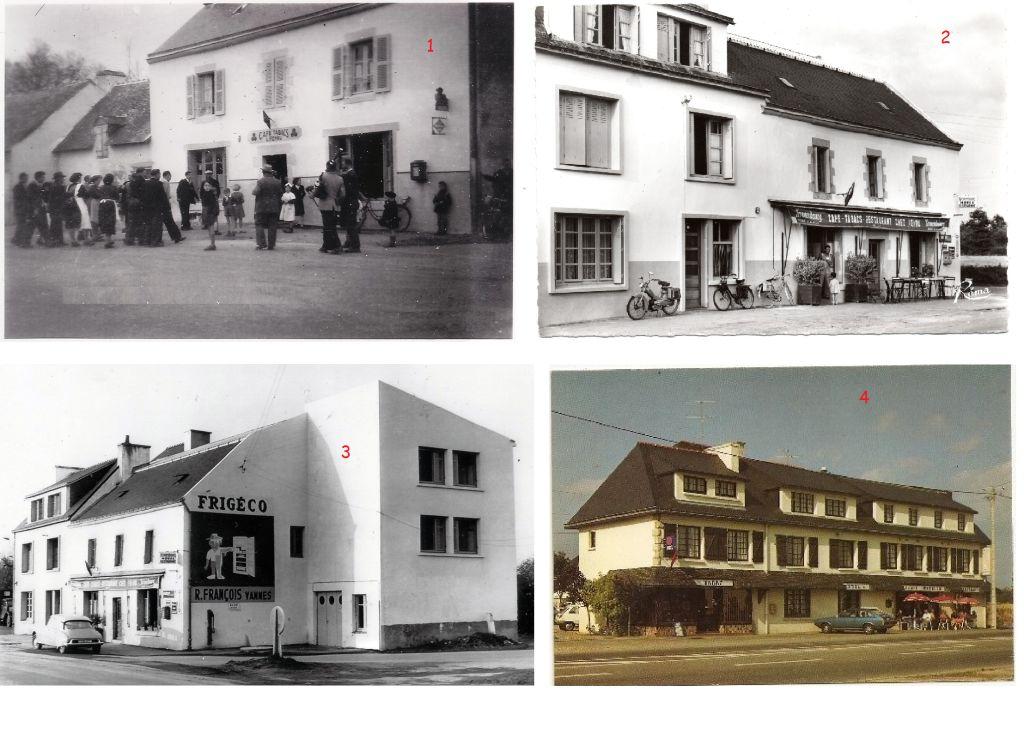

Plus tard, son fils Lucien PENRU [14/1/1913-20/7/1986], portrait ci-dessus, et son épouse Marie Louise LE ROUX [1916 St-Nolff-4/6/1999 Séné] rejoignent leur mère et développent l'affaire sise à l'angle de la route de Nantes et de la rue du Poulfanc.

Vers 1951, on rachète la vieille forge Tréhondat qui a fermé (peut-êrte la masion basse à gauche deu café. En plusieurs étapes, les époux PENRU agrandissent leur restaurant qui devient également hotel, d'abord avec 6 chambres pour accueillir les ouvriers qui contruisent au Prat l'usine Michelin..

En 1962, l'hotel-restaurant routier PENRU compte deux employées d'hotel et une serveuse. La première batisse reçoit un étage de chambres supplémentaires, sur un côté puis ensuite sur toute la longueur et enfin à l'arrière du bâtiment originel, comme en témoigne ses vieilles photos.

En 1964, Bertrand MOISAN filme quelques scènes sur la route de Nantes et notamment des clients qui rentrent chez "Penru". En 1975, l'entreprise familiale adopte le statut de Société Anonyme. Les époux PENRU construisent leur maison en retrait de l'hotel.

Au plus fort de son activité, on servait de 150 à 200 couverts par jour, parfois 300 couverts, se souvient Mme Monique ARZE. Une annexe est construite pour doter l'hotel de 12 chambres supplémentaires pour un total d'une quarantaine de chambres.

Malgré la déviation de la RN165, l'activité de l'hotel-restaurant ne faiblit pas. A sa fermeture en 2003, l'établissement employait toujours 2 cuisiniers, serveuses et femmes de ménage pour un total d'une dizaine d'employés.

L'établissement devint rapidement un débit de tabac (lire histoire des buralistes), activité complémentaire d'hotelier, cafetier et de restaurateur. Le batiment a été plusieurs fois remodelé. Après l'arrêt du métier d'hotelier-restaurateur, la batiment accueillit des appartements aux étages et des cellules commerciales en rez-de-chaussée. La tabac-presse ARZE, est toujours tenu par l'arrière petit-fils de Mme GUYOT, la cabaretière. Quelques restaurants, AU RAPIDO, puis LA TARTINERIE, proposèrent sans succès, de la petite restauration...

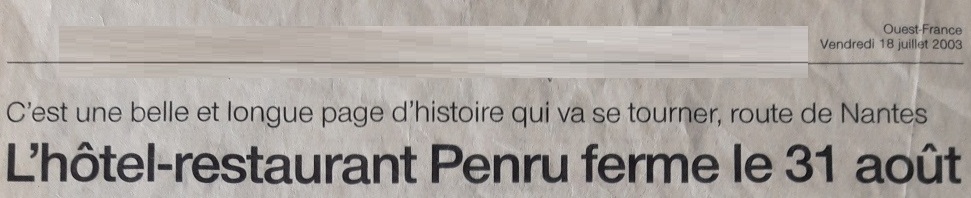

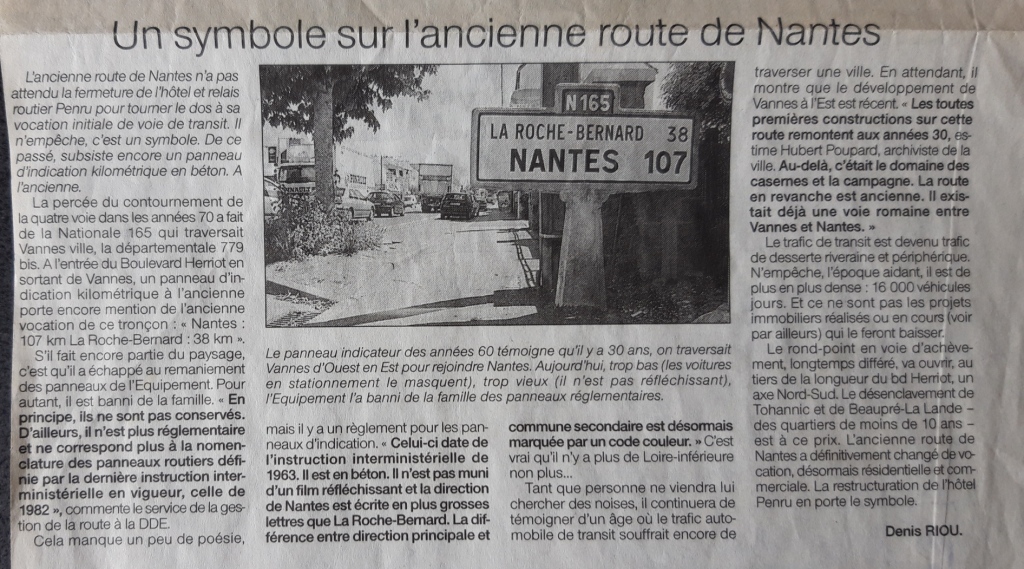

Le 18 juillet 2003, Yves Marie ROBIN, journaliste à Ouest-France rédigeait cet article à l'annonce de la prochaine fermeture de l'Hotel-Restaurant PENRU.

Une grande et belle page d'histoire commerciale de Vannes et de Séné va se tourner. L'hôtel-restaurant Penru, situé au bord de la route de Nantes, fermera définitivement ses portes dimanche 31 oût, après plus de 70 ans d'activités. Monique et Guy ARZE et Gilbert PENRU, les propriétaires n'ont pas trouvé de repreuneur.

C'est assurémen t, l'âme du quartier du Poulfanc. Sa fermetrure prochaine laissera certainement un énorme vide, tant chez les habituels qui fréquentent les lieux depuis des annéees, que chez les riverains et les très nombreux automobilistes qui passent régulièrement devant. A la fin de l'été, au soir de la dernière journée du mois d'août, les lumières de l'hôtel-restaurant Pendu s'éteindront à jamais. Une belle et longue page d'histoire se trounera alors. C'est en 1930 que Louise Penru reprenait un petit estaminet de campagne, crée au début du XX°siècle. L'endroit était stratégique. Il se situait, à l'époque, au bord de la route nationale 165 reliant Lorient à Nantes, via la commune de la Roche-Bernard. A l'origine, ce débit de boissons était surtout fréquenté par les agriculteurs sinagots qui s'en allaient régulièremùent à la gare de marchandises de Vannes déposer leurs cargaisons de choux fleurs.

Les routiers sont sympas

"Notre maman Marie-Josèphe a pris la suite de notre grand-mère en octobre 1940, racontent Monique et Gilbert, la gille et le fils, et Guy ARZE, le gendre. Notre père, lui, travaillait à l'extérieur, chez un épicier en gros de Vannes. Très vite, elle à senti que l'activité allait se développer. Voilà pourquoi en 1950, elle lança la construction d'un petit restaurant. Elle y servait des repas oiuvriers, essentiellement pour les employées de la parqueterie, LE GAL au Poulfanc."

Les routiers, français et étrangers, qui voulaient rejoindre la Loire-Atlantqiue ou le Finistère, ont eux aussi apprécié l'adresse. Tous se sont, alors, donné le mot et le commerce s'est développé. " 1959 est l'autre date importante pour l'établissement. A ce moment-là, la zone industrielle du Prat commençait à sortir de terre. Il y avait du monde sur les chantiers. Il nous a fallu ainsi aménager six chambres pour héberger ceux qui édifiaent l'usine Michelin".

Appartement et locaux commerciaux.

L'énnée 1963 sera, elle, marquée par l'ouverture de 18 autres chambres. Deux ans plus tard, la famille Penru donnait la vie à un hôtel annexe de 17 nouvelles chambres et à une plus grande salle de restauration. "On nous disait que nous allions être en difficulté avec la mise en service de la voie express. Il n'en a rien été. En 1972, nous rasions tout pour rebâtir immédiatement. Au maximuù, nous avons servi jusqu'à 400 repas par jour. Notre maman a travaillé jusqu'en 1970. Papa l'avait rejointe aux fourneaux." Tous les deux ont ensuite passé le relais à Monique, la fille de la maison, et à son mari Guy. La fatique et quelques petits pépins de santé les obligent aujourd'hui, à arrêter leur activité. "Ma soeur Monique travaille depuis 43 ans, rapelle Gilbert Penru, son frère. Mon beau-frère Guy est là depuis 33 ans. Tous deux ont mérité de s'arrêter. C'est sûr que c'est difficile pour nous de fermer. C'est dur aussi pour le shuit salariés. Certaints travaielelnt avec nous depuis 25 ans, voire d'avantage. Mais nous ne pouvions pas faire autrement. Nous n'avons pas trouvé de repreneur". D'ici quelques mois, l'immeuble sera entièrement réaménagé. Des appartements privatifs verront le jour à l'étage, tandis que des locaux commerciaux (une banque) s'installeront au rez-de-chaussée. Le tabac voisin, lui, fonctionnera toujours. Se sont Didier et Patrick, les deux fils de Monique et Guy ARZE, qui en sont responsablmes aujourd'hui. La famille Penru sera ainsi toujours bien présente le long de la route de Nantes, lieu mythique d'une formisable réussite commerciale.

Les nombreux véhicules qui empruntent la route de Nantes pour entrer ou sortir de l'agglomération de Vannes traversent le Hameau de Saint Léonard à cheval sur les communes de Séné et de Theix. Ce petit village nous présente un patrimoine tout à fait remarquable

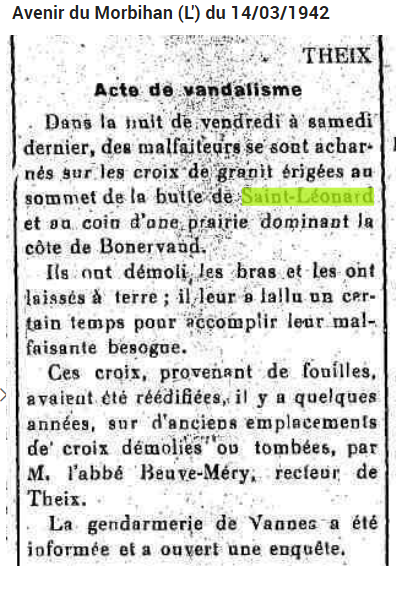

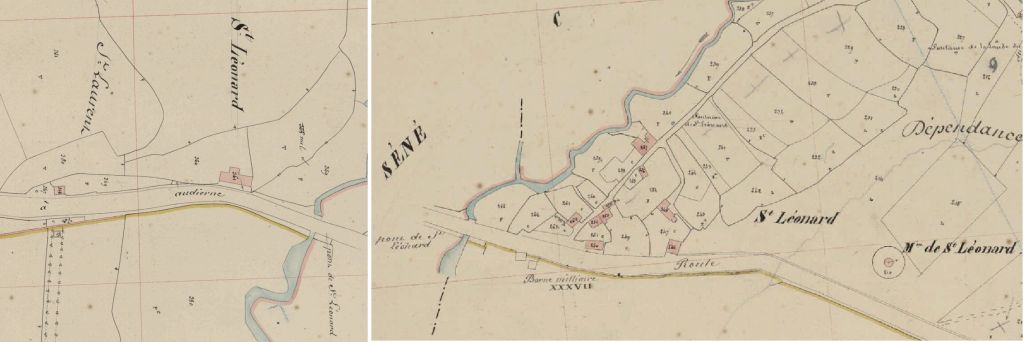

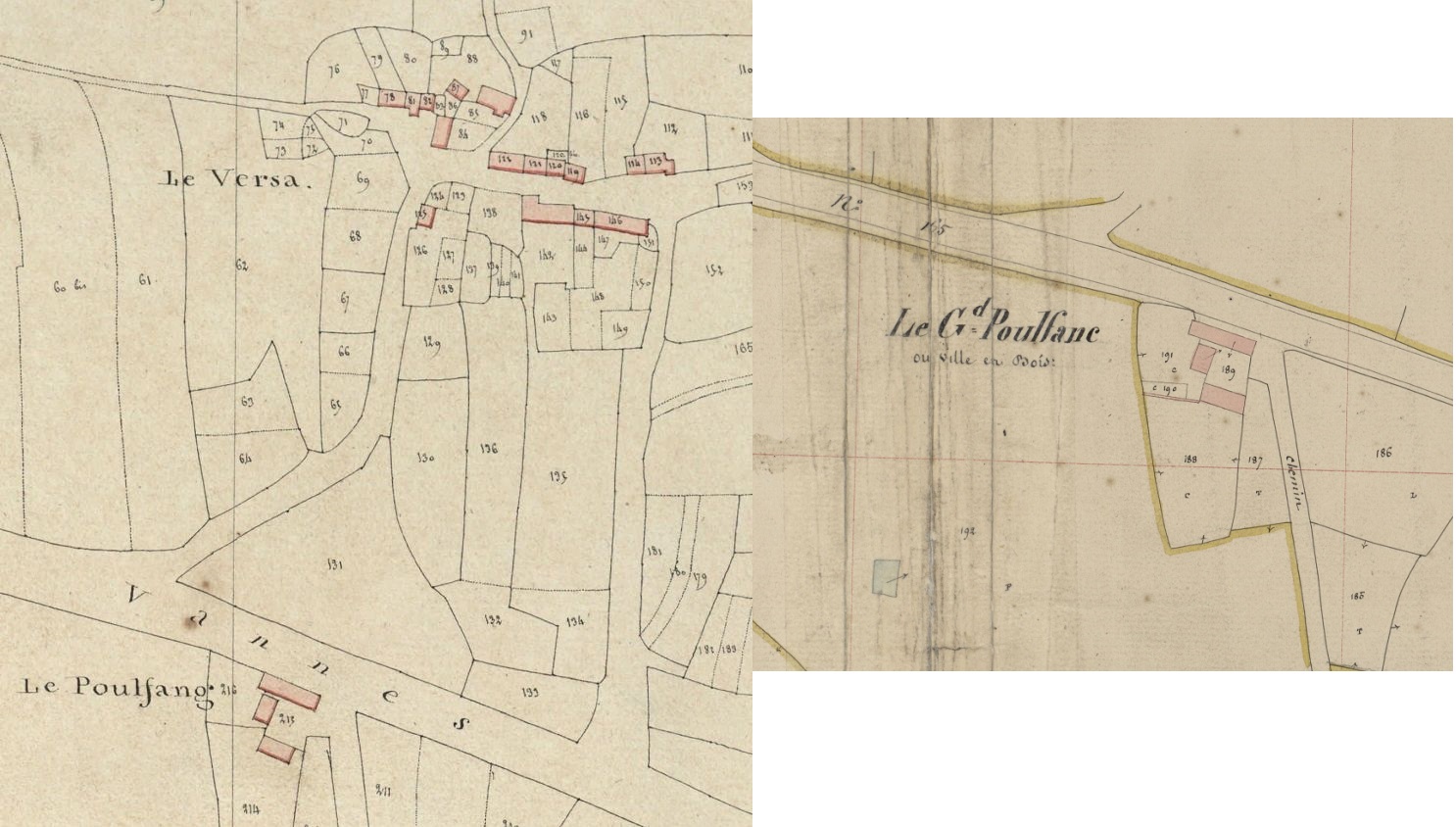

Sur la butte au dessus de la route, un peu masquée dans l'herbe, on découvre la Croix de St-Léonard, sise en la paroisse de Theix et si familière aux Sinagots. Elle a été restaurée vers 1940, ainsi que celle de Bonervaud, située plus loin sur la même voie, avec les débris des deux croix géminées trouvées dans le fossé de la route."Source l'Abbé Le Roch). Non loin de là se tenait un moulin à vent comme l'indique le relevé cadastral de 1844.(ci-après)

La Chapelle Saint-Léonard (XVème siècle et 1767), reconstruite en 1767, est située en contre bas de la route de Nantes. Saint-Léonard est un prieuré cité au XVème siècle et qui subsiste jusqu'à la Révolution. La chapelle porte la date de 1767 mais on sait qu'une chapelle existait très anciennement en ce lieu puisqu'en 1485 un seigneur de Lohan y fut enterré. Deux contreforts sur la façade principale semblent datés du XVème siècle.

Extrait du cahier des amis de Vannes : Citée par Dubuisson-Aubenay, dans son itinéraire de Bretagne de 1636, la chapelle de Saint-Léonard était le siège d'un petit prieuré à la présentation des soeurs de Salarun (Theix). En 1425, le duc Jean V y fit porter des présents pour l'heureuse naissance de son fils Gille. La chapelle est encore citée au procès de canonisation de Vincent Ferrier (1455) et dans un compte de la fabrique de la cathédrale de 1485 indiquant que le sieur de Lohan, puis sa femme, y furent inhumés. En 1695, ses revenus étaient affermés au secrétaire de l'evêque. La chapelle a été entièrement restaurée en 1767 (date inscrite sur la porte) et sauvée de la destruction sous la Révolution quand un voisin abtiny de la louer comme étable. Rendue au culute, elle risquait ruine quand une association se créa en 1974 pour l arestaurer et l'entretenir et rétablir son pardon annuel.

Edifice rectangulaire soutenu par des contreforts à l'ouest (restes du XV siècle), la chapelle voutée d'un lambris et enrichie d'un autel du XVIII°siècle et de plusieurs statues, Sainte Anne et la vierge (bois). Sainte Cécile (terre cuite), patonne de Theix, et Saint-Léonard qui apparait aussi dans le vitrail où il console les prisonniers. Ermite du V°siècle, Saint Léonard (466-559?) selon la tradition, aurait été baptisé avec Clovis, son cousin à Reims en 499; retiré dans la forêt de Pauvin, près de Limoges, il y meurt à l'âge de 93 ans. Fêté le 6 novembre, il est le patron des prisonniers. (D'après "Eglises et chapelles du Pays de Vannes, tome II Vannes-Est, Joseph DANIGO.

Pour passer sur la commune de Séné, on emprunte le Pont de Saint Léonard qui enjambe la rivière du Liziec à quelques mètre de son embouchure avec la Rivière de Saint Léonard et le Golfe du Morbihan. Le promeneur descendra sur la berge pour découvrir la construction. Jusqu'aux années 1946, la ligne de Chemin de Fer Secondaire du Morbihan passait sur ce pont. Lire article sur la Grotte de Jean II.

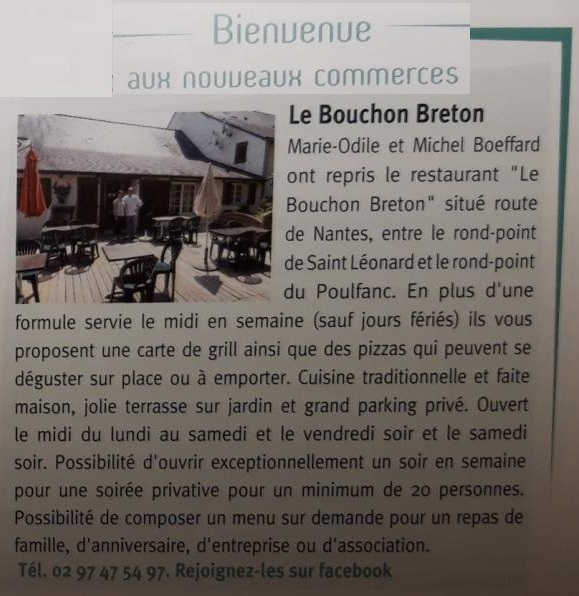

Une fois passé le pont, on ne peut le manquer. Situé dans le quartier limitrophe des communes de Séné et de Theix, le restaurant LE JARDINS DE LEONARD a ouvert en septembre 2020, à l'emplacement du BOUCHON BRETON.

Le BOUCHON BRETON, était installé au N° 130 de la route de Nantes à Séné depuis mars 2013 et géré par Michel & Marie Odile BOEFFARD.

On doit le JARDIN DE SAINT LEONARD à Cécile BRETON et Frédéric FORTIN qui ont officiellement signé l'acte en avril 2020.

Ce restaurant bénéficie d'une très bonne exposition et d'un lieu imprégné d'histoire à deux pas des sentiers qui mène à la Grotte de Jean II ou de la Croix de la Brassée.

En limite entre Theix et Vannes, près de la chapelle de Saint-Léonard, sa fontaine et sa croix, un village est constitué dès 1810 sur la commune de Theix mais pas encore à Séné. Au cadastre de 1845, quelques maisons sont bâties également sur Séné. On identifie facilement ce qui deviendra au n°66 Route de Nantes, le constructeur Design & Tradition et au n°130 Route de Nantes, le restaurant et l'artiste ferronnier.

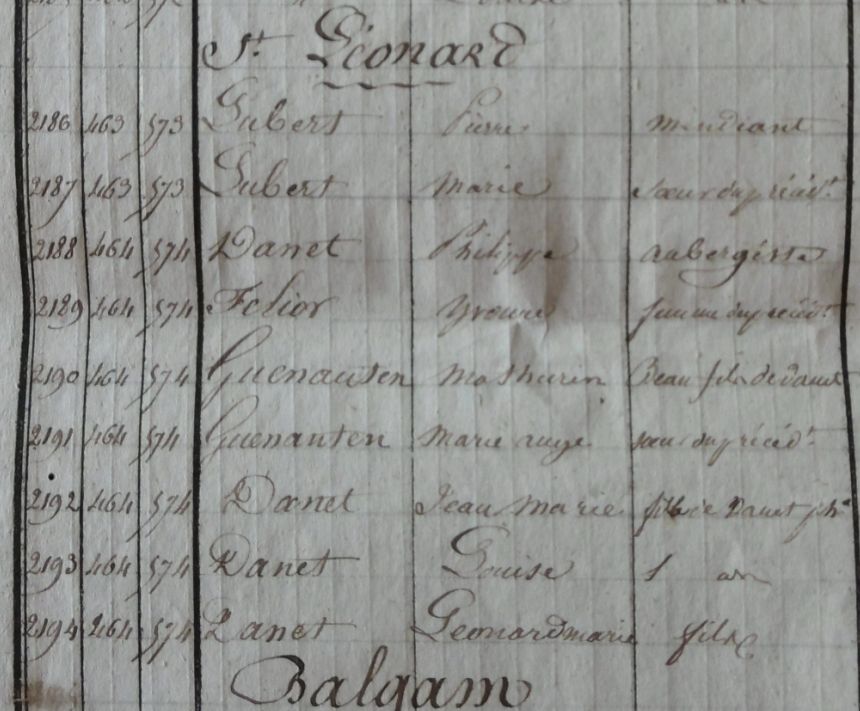

Le dénombrement de 1841 nous indique que Philippe DANET et Yvonne FILIOZ sont aubergistes. Leur auberge fait vivre au total sept membres de leur famille, dont les memebres de la famille Guénanton, apparentés aux Danet.. Charrettes, voitures hippomobiles vont et viennent sur la route royale de Nantes à Audierne.

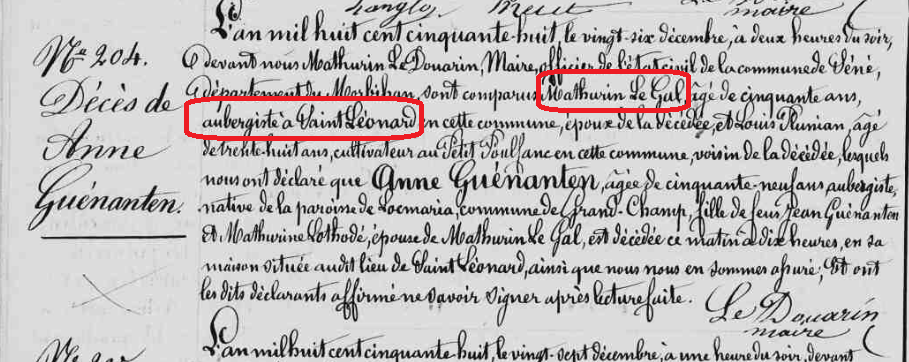

Au hasard de recherches sur les sites de généalogie et sur les registres d'état civil, on trouve cet acte de décès à Séné de Anne GUENANTON [ca 1799-26/12/1858] marié à Mathurin LE GAL né à Noyalo le 25/9/1808. qui déclare en ce jour du décès de son épouse la profession d'aubergiste à Saint-Léonard. On peut penser que le débit de boisson ou cabaret de Saint Léonard est passé de la famille Danet à la famille Guenanton. Mathurin LE GAL se marie en 1859 avec Jeanne Louise QUESTER [11/3/1817 - 3/9/1880] de Cressignan.

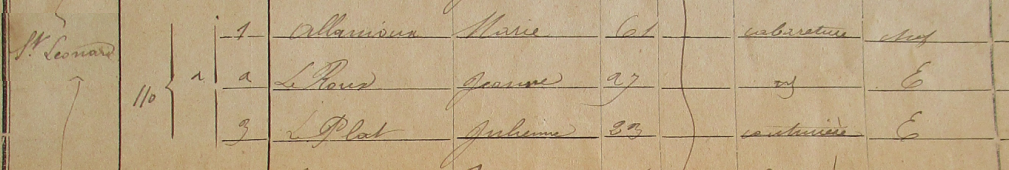

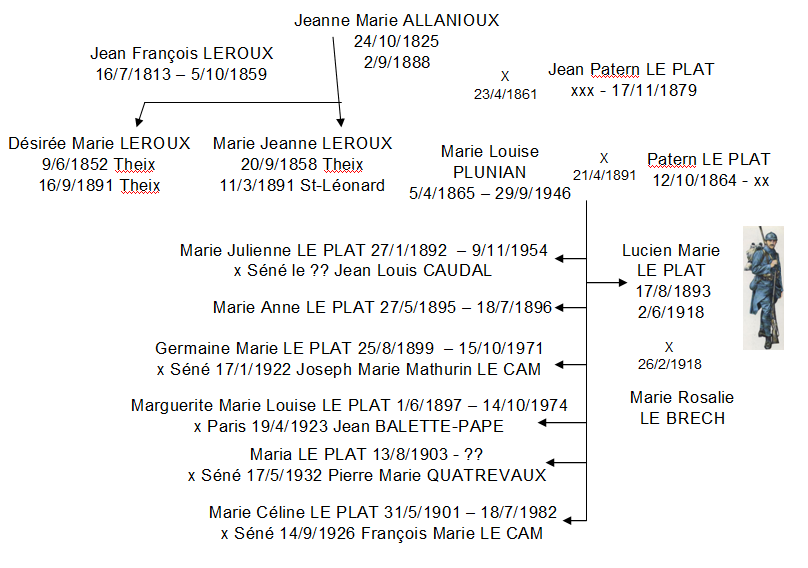

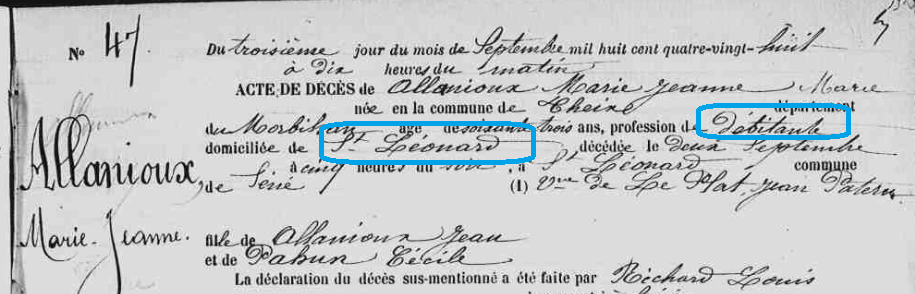

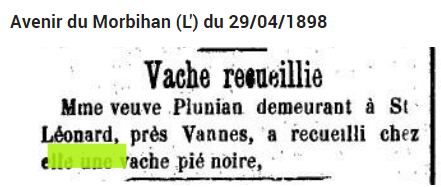

Le dénombrement de 1886, fait apparaitre le nom de Marie ALLANIOUX qui exerce l'activité de cabaretière. On peut penser à une vente de l'établissement de Mathurin LE GAL à Mme ALLANIOUX car aucun lien de parenté n'est mis en évidence. Il s'agit de Jeanne Marie ALLANIOUX, veuve alors de Jean Patern LE PLAT. Elle avait déjà eu pour mari Jean François LEROUX, dont elle eu deux filles, Désirée et Marie Jeanne LEROUX qui apparait au dénombrement de 1886. Au décès de sa mère, Marie Jeanne reprend le débit de boissons. Après son mariage en 1889, elle décède prématurément en 1891.

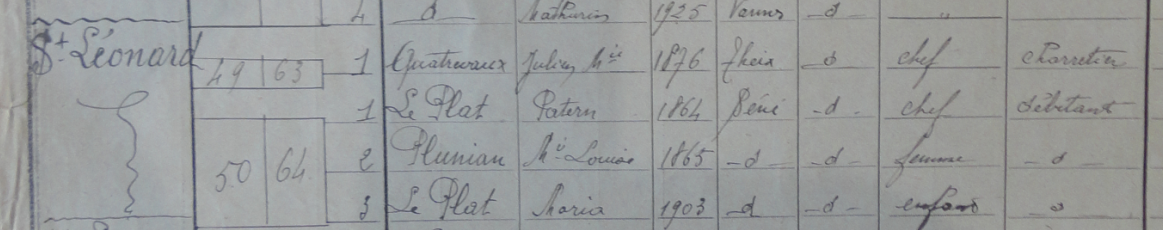

Patern Marie LE PLAT se marie la même année 1891 et reprend l'établissement avec son épouse Marie Louise PLUNIAN.

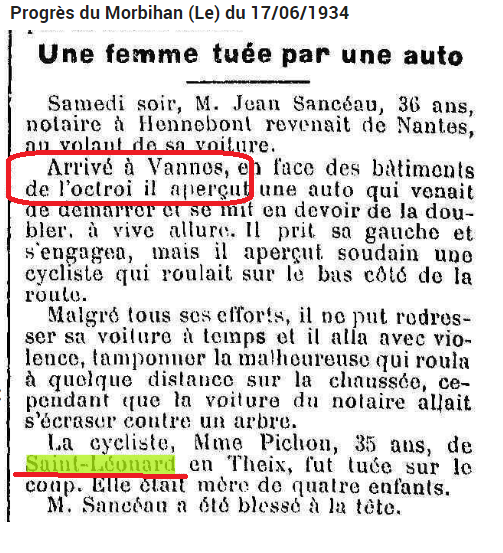

Les "Le Plat" perdront leur unique garçon, Lucien LE PLAT [17/8/1893-2/6/1918], charron chez le forgeron Tréhondat, pendant la guerre de 14-18, alors qu'il était rentré à Séné pour se marier avec Marie Rosalie LE BRECH le 26 février 1918...

Après guerre, ils déclarent l'activité de cabaretier lors des dénombrements de 1921 et de 1926, puis celle de débitant en 1931.

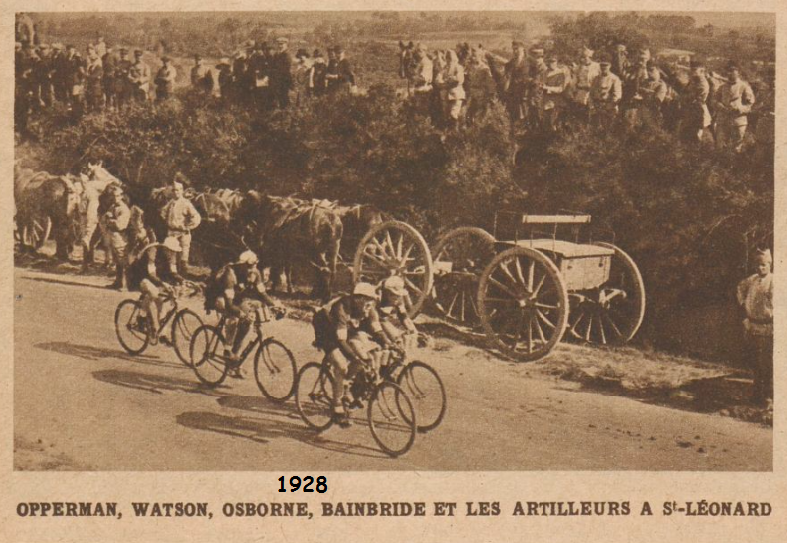

En 1928, lors de l'étapedu Tour de France arrivant à Vannes, le régiment d'infanterie se poste sur la butte de Saint-Léonard pour assister à la course.

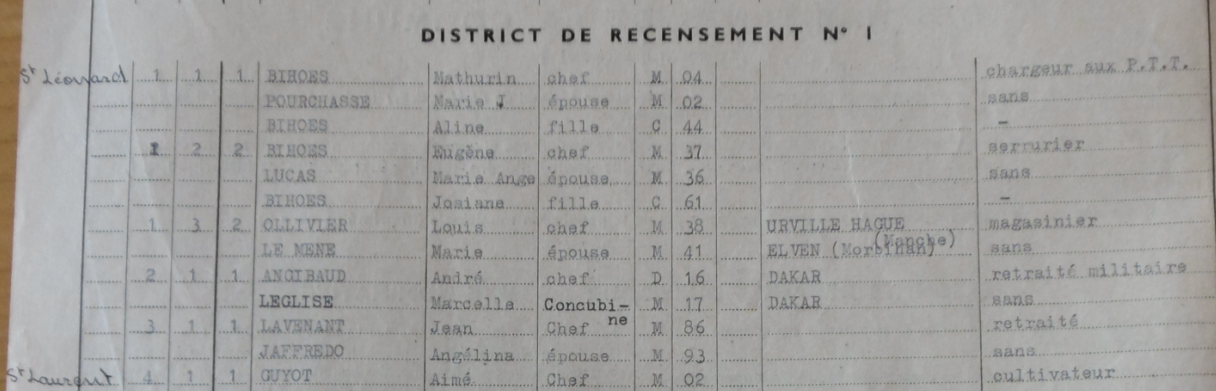

Après le décès de Mme PLUNIAN,Mathurin BIHOES et son épouse Marie Josèphe POURCHASSE [29/7/1902-6/11/1977] achètent l'établissement aux héritiers Le Plat en avril 1948. L'établissement portait alors le nom bucolique de "Rendez-vous des Chasseurs et des Pêcheurs". Les Bihoes font quelques travaux et demeureront cafetier jusqu'en 1954-55.

La café a pignon sur la route de Nantes. L'endroit est toujours dangereux. Venant de Theix il faut négocier la descente, puis passer la chicane du pont sur le Liziec, ancienne voix ferrée, pour repartir vers Vannes.

Ces deux photos illustrent un accident qui impliqua le producteur de muscadet, Donatien BAHUAUD. Au passage, on peut noter l'aspect des bâtiments dans les années 1950. Le corps principal n'a pas bougé; l'aile droite a été depuis rallongé vers Theix et du côté gauche, un hangar a été accolé à la batisse.

Vers 1959, la route de Nantes est rectifiée et ne passera plus au ras de l'établissement.Le dénombrement de 1962, nou smontre la présence de M. Bihoes qui demeurera dans sa maison jusqu'à son admission en maison de retraite.

Le bien sera vendu le 3/10/1996 à la SCI Kerleo. La Girouette (Ane Art Chic) , atelier de ferronnerie d'art verra le jour ainsi que le restaurant LA FERIA qui laissera place vers 2005 au restaurant Le Bouchon Breton.

En 2020, le bien est revendu à a societé de Nantes FCMB qui revend le bien en 3 lots dans la foulée: le restaurant, l'atelier et la maison d'habitation. Depuis l'automne 2021, L'Atelier de Saint Léonard propose la dégustation et la vente d'un large choix de café, torréfiés sur place par Isabelle BAZIN, artisane torréfacteur.

L'espace de "Bien-être" PARACELSE est venu compléter l'activité de cette entrepreneuse en 2023.

Le nord de la commune a toujours été traversé d'est en ouest par une voie de circulation. Voie romaine puis route Royale, route nationale qui aujourd'hui Route de Nantes. Faubourg de Vannes, cet axe a de tout temps vu passé charrettes, voitures, camions et automobiles, autant de clients pour les auberges, charrons, garages et hoteliers (lire histoire des forgerons et des garagistes de Séné).

Sur cette vieille carte [1771-1785], un établissement est figuré à l'intersection de la route Royale et du chemin qui mène de Bohalgo à Cano et ensuite au bourg de Séné. Il s'agissait certaineemnt d'un relai de poste. Le descriptif que nous avons des bâtiment (voir vente ci-paèrs de 1877) montre une écurie attentante à une auberge. L'actuel Suroit aurait donc été un relais de poste à quelques lieues de Vannes.

Le cadastre napoléonnien de 1810 montre trois constructions, à l'intersection de ce qui deviendra la Route de Nantes et la rue du Poulfanc. Nous disposons du relevé du cadastre de 1845. A l'angle de la rue du Poulfanc et de la route de Nantes, dès cet époque, il y avait des bâtiments.

La confrontation de ces relevés du cadastre et la vue aérienne de l'Institut Géographique National, nous amène à dire que l'actuel bar Le Suroit, est une des plus vieux établissements de restauration de Séné, datant d'avant la Révolution.

Le dénombrement de 1841 nous livre le nom des premiers aubergistes qui tenaient ce lieu sur ce carrefour connu alors par le nom de "La Ville en Bois" : Jean Marie LAUTRAM et son épouse Louise GUYOT, emploient les beaux-parents et pas moins de 5 adultes, traduisant une grande fréquentation de l'établissement. Bien sûr la route apporte son flux de charettes mais aussi, la présence de la forge Tréhondat apporte de la clientèle pour laquelle on sert à boire et à manger. Les jours des Courses de Cano, le public emprunte ce carrefour qui conduit à l'hippodrome.

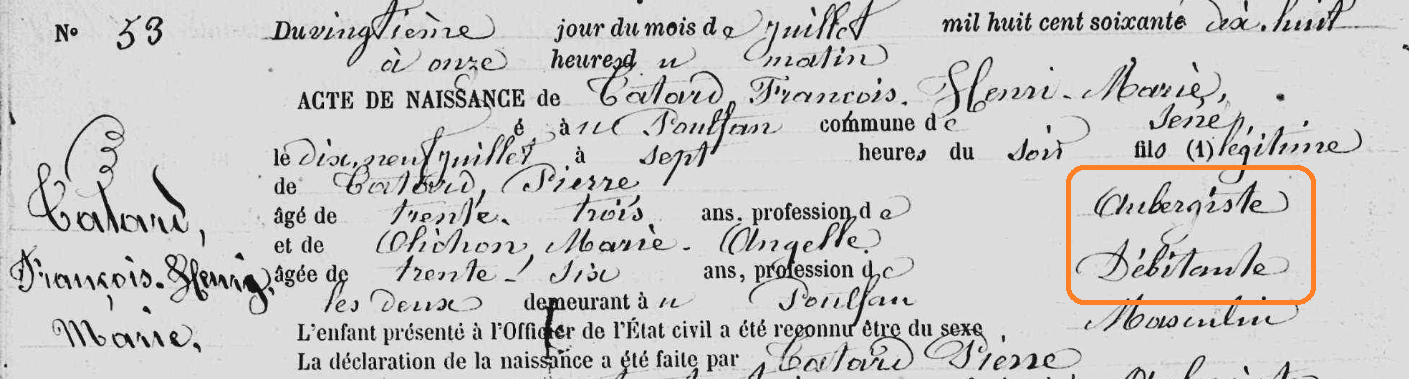

Dans les années 1860, Marie Angèle OLICHON de Séné [1840-6/12/1896] épouse Marc LE PAUTREMAT [19/2/1839 Surzur- 25/8/1876, ST-Léonard-Theix], forgeron. A la naissance de leur aîné, Pierre Marie LE PAUTREMAT (26/4/1867), elle indique être débitante à Saint-Léonard. Après le décès de son mari, elle épouse en seconde noces Pierre Marie TATARD dans les années 1875.

A la naissance François Henri (19/7/1878) lui déclare l'activité d'aubergiste et elle de débitante, tous deux résident au Poulfanc. Le dénombrement de 1886 nous présente cette famille recomposée établie au Poulfanc. Les Tatard ont repris l'auberge du Poulfanc sans doute plus fréquentée que celle de Saint-Léonard. Cette annonce notariale, lors de la succession Le Pautremat, donne une description de l'auberge. Les bâtiments ont encore de nos jours la même configuration.

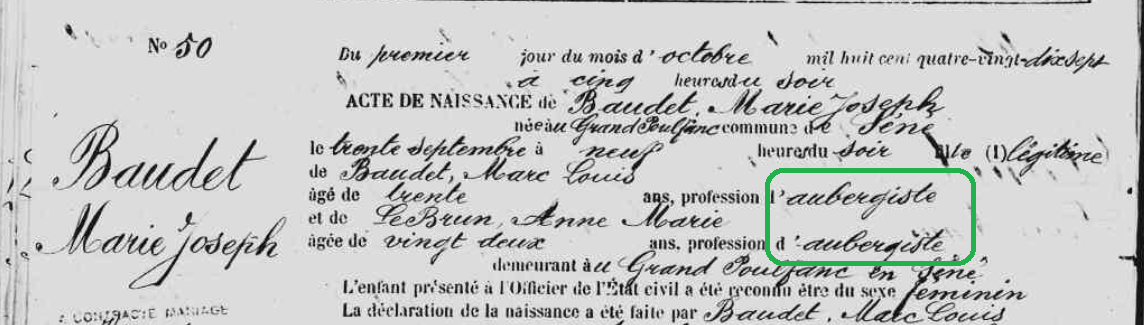

Après le décès de Mme Olichon en 1896, l'auberge du Poulfanc est reprise par M. BAUDET et son épouse Anne Marie LE BRUN, comme nous l'indique l'extrait de naissance de leur aînée, Marie Joseph, née le 1/10/1897 à Séné.

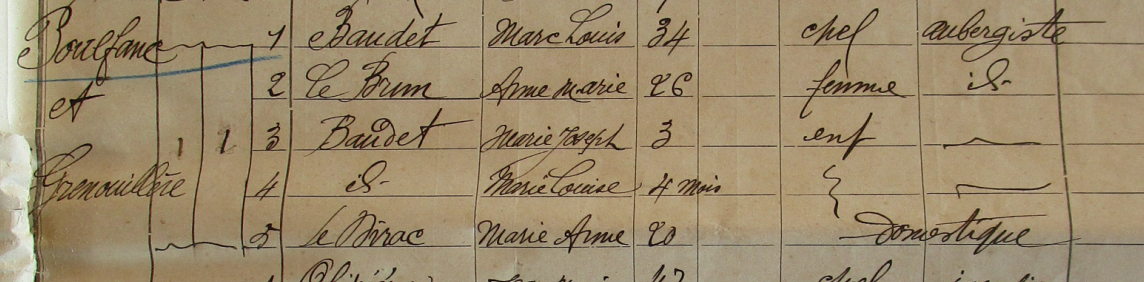

Le dénombrement de 1901, nous confirme que les patrons de l'auberge sont Marc Marie BAUDET [3/1/1867 Ploeren - 16/7/1907 Séné] et son épouse Anne Marie LE BRUN [5/1/1875 Elven - 18/3/1911 Séné]. De cette union est né Marie Josèphe [30/1/1897-14/2/1924] qui décèdera de la tuberculose et sa soeur Marie Louise BAUDET, présentes lors du dénombrement.

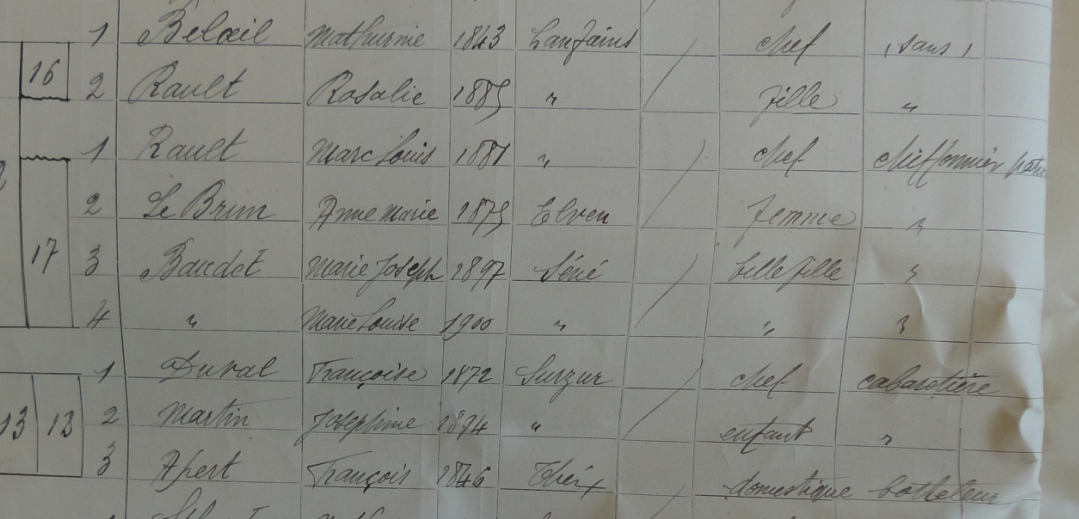

Marc BAUDET décède à Séné en 1907 et Mme LE BRUN se remarie à Séné le 13/1/1909 avec un chiffonnier de Lanfains (Côtes du Nord), installé à Séné avec sa mère veuve, Mme Béloeil et sa soeur Rosalie. Marc Louis RAULT [31/1/1881 - 29/5/1916] sera mobilisé et décèdera à Cumières pendant la guerre de 14-18. Son nom fut rajouté en 2018 au monument aux morts de Séné.

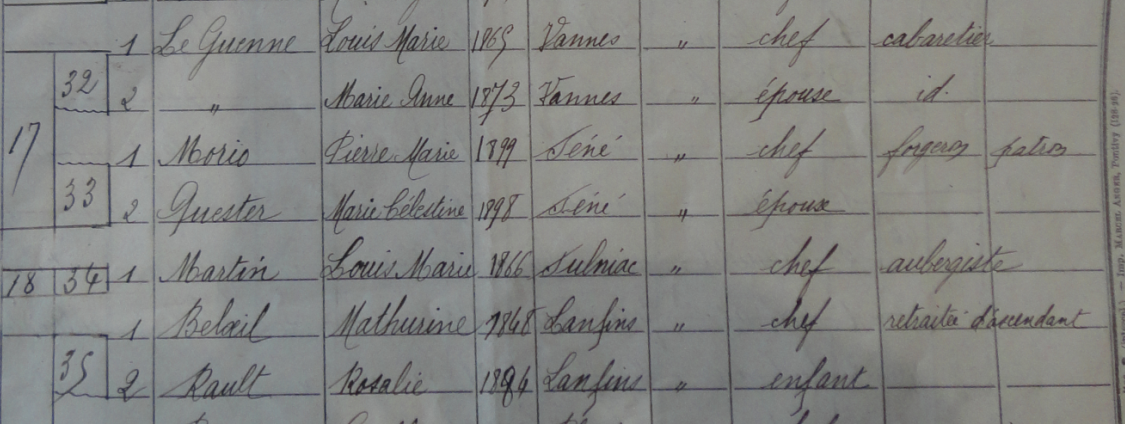

Le dénombrement de 1911, nous indique que l'auberge a changé de gérant. Françoise DUVAL [11/6/1872 - 8/6/1913 Séné], épouse de Louis Marie MARTIN [5/2/1866 Sulniac - ?] est cabaretière au Poulfanc. Après son décès, son mari sera aubergiste comme l'indique les dénombrements de 1921 et 1926. En 1921, il perdra tragiquement sa fille Marie Anastasie lors de la catastrophe des Batignoles.

Le dénombrement de 1926, l'auberge est tenue par Louis Marie MARTIN. Pierre Marie MORIO, le jeune forgeron mécanicien qui a repris la forge Tréhondart vit avec son épouse à l'auberge.(Lire article sur l'historie des forgerons) ainsi que Mme Beloeil, veuve Rault et sa fille, Rosalie.

L'explication nous est donné par Mme Michelle ROBIN, actuelle propriétaire des murs du SUROIT qui se rappelle que le batiment en retrait de la route était une écurie pour les chevaux des voyageurs. Cette généalogie nous amène à penser qu'avant guerre, la famille Rault confie la gérance de l'auberge à M. MARTIN et sa femme Mme DUVAL. M. MARTIN sera toujours aubergiste en 1921 et 1926.

Marie Françoise s'est mariée à Jean Baptiste ROBIN. Leur fils, également Jean Baptiste et son épouse ont géré l'auberge, plutôt un bistrot après guerre (1939-45). Par héritage, la bar a échu à leur fille Michelle ROBIN, épouse LENORMAND.

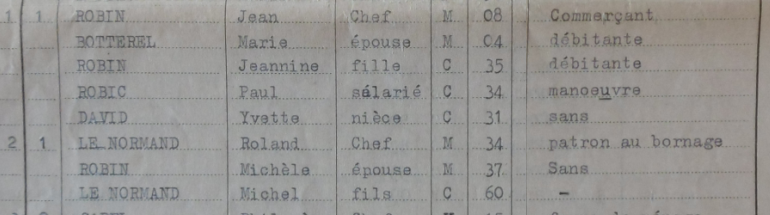

Après guerre, le bistrot est tenu par Jean Baptiste ROBIN et son épouse Mme Marie Louise BOTTEREL.

Après son décès, sa fille, Mme Michelle ROBIN continue quelques années à servir les clients. Dans les années 1960, la bar avait même un epompe à essence comme beaucoup sur la Route de Nantes (Lire Histoire des Garages).

Ensuite, le bar est géré par M. & Mme GUELO. Viendront à sa suite M. BERTOLOTTI puis PEDRONO, qui gère aussi l'époque le bar-tabac du bourg de Séné (Lire histoire des buralistes à Séné).

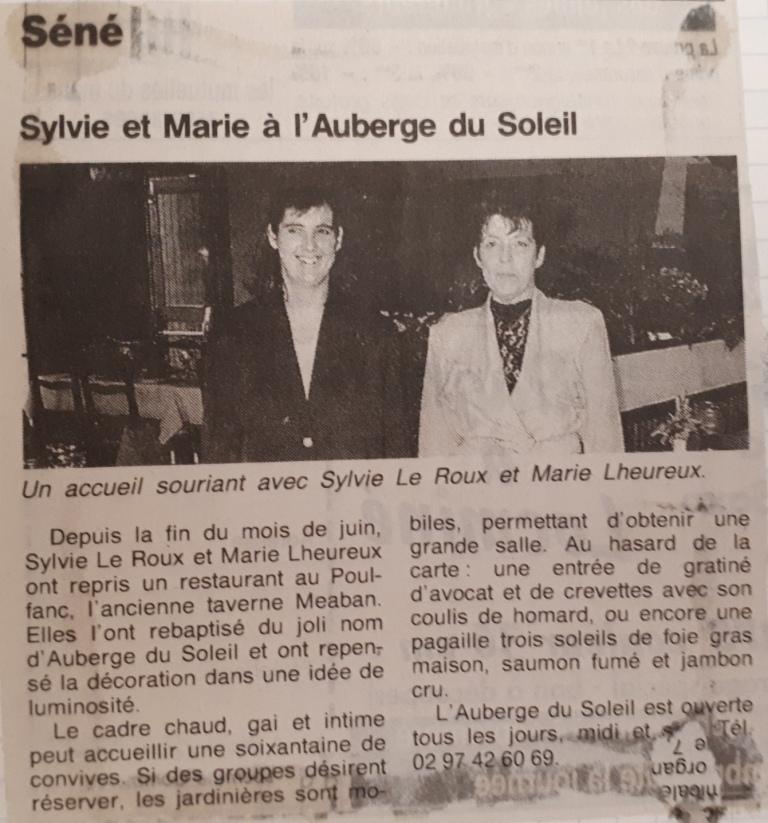

Depuis 1994, Mme Marie Louise LHEUREUX a ouvert un restaurant qui propose à une clientèle d'habitués, d'ouvriers et d'artisans, des repas le midi. Tenace, elle a réussi à conserver son lieu de travail...

En novembre 2019, la décision est tombée. Le bar-restaurant LE SUROIT ne sera pas démoli dans le cadre du réaménagement du quartier. Le plus ancien des café-restaurant de Séné peut témoigner encore du temps où charrettes, charrons et charretiers animaient la carrefour de la Ville en Bois..

HISTOIRE....et histoires de Séné. L'abbé LE ROCH aimait commencer par ces quelques mots, ces articles d'histoire locale qui paraissaient dans le bulletin partoissial, Le Sinagot. A côté de l'histoire de nos manoirs, des familles nobles de Séné, des Grandes Batailles, il y a aussi l'histoire des gens humbles, forgerons (lire article), boulangers (lires les articles) ou encore bouchers (lire l'article). Les restarateurs sont de cette trempe...

Le métier d'aubergiste ou de restaurateur ne sera pas confondu avec les activités de débit de vins (ou de cidre) et de cabatiers, que l'on trouve en grand nombre dans les dénombrements de notre commune de 1841 et jusqu'à l'entre-deux-guerres. On comprend le débit de boissons comme un lieu où l'on pouvait boire un verre de vin ou de cidre et se retrouver entre Sinagots dans les différents villages de Séné. Et effectivement, il y avait des débits un peu partout sur la commune. Le terme cabaretier et cabaretière coexiste avec celui de débitant. Dans ces commerces, on pouvait à la fois boire et manger une restauration sommaire. Insérés dans les villages et le bourg, ce n'étaient pas de vrais "restaurants". L'aubergiste, ajoutait au cabaretier la possibilité de se loger et sans doute de ce fait, une restauration plus soignée. l'ancêtre de l'hotel-restaurant.

1-Au village de Montsarrac

2-La presqu'île de Langle :

3-Le bourg de Séné :

4-La route de Nantes :

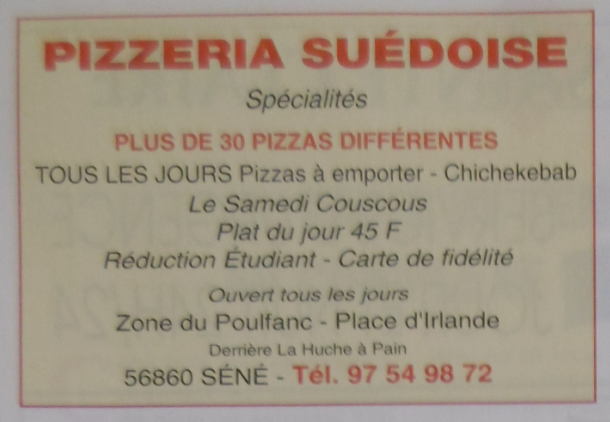

5-Autour du centre commercial Intermarché :

6-Sur la ZAC du Poulfanc :

1-Au village de Montsarrac :

Sur la seconde moitié du XIX° siècle, le village de Montsarrac eut une période d'essor démographique dû à la présence d'une usine d'extraction d'iode du varech, d'un port de pêche et de commerce inauguré à la Garenne et par la proximité des salines. Ces activités amenaient journaliers, paludiers, pêcheurs, marins et ouvriers de l'usine à iode, autant de clientèle pour des auberges.

Au dénombrment de 1886, on recense sur Montsarrac, trois aubergistes. Avec la fermeture de l'usine, l'activité du port ira décliante et les auberges disparaitront de Montsarrac...

2-La presqu'île de Langle :

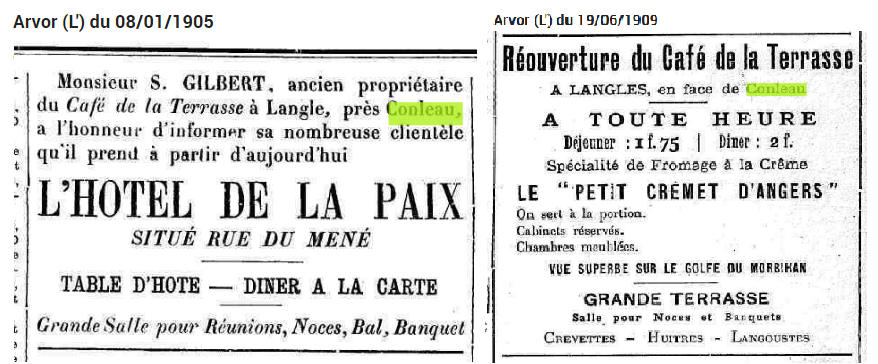

Le Café de la Terrasse deviendra une école

Avec la création de la cale de Barrarach, le développement des Régates de Conleau et de l'activité de passeur (lire histoire de Conleau et des Passeurs), à la fin du XIX° siècle , la pointe de Bellevue est devenue un lieu touristique.

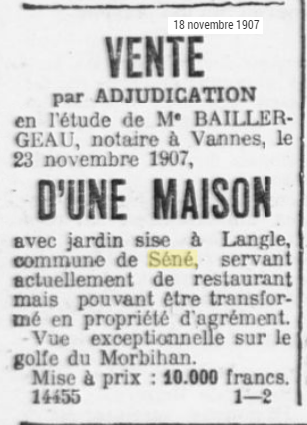

En 1898-99, M. CAYRE et son épouse Mme BOYER, négociants rue du Roulage à Vannes, achètent un terrain à Bellevue et y font construire un café-restaurant qui prend le nom de "Café de la Terrasse".

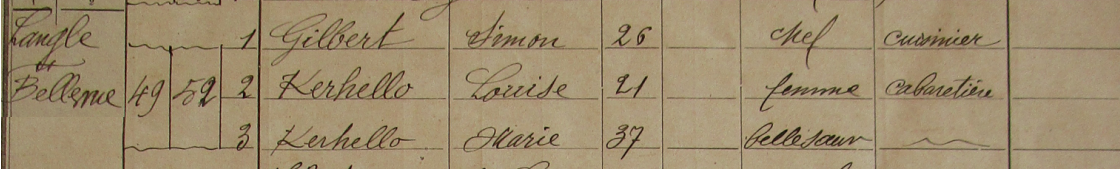

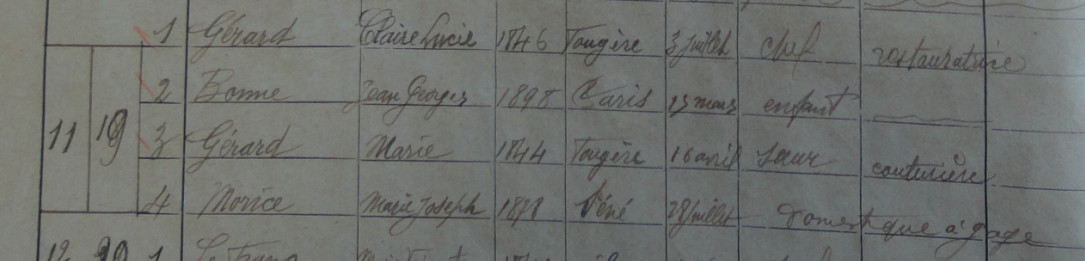

Le nom du premier gérant nous est donné au dénombrement de 1901. Simon GILBERT, cuisinier de métier et son épouse Louise KERHELLO, cabaretière. En 1906, Claire Lucie GERARD [1847 Fougères, 1916 Paris], âgée de 60 ans, a réouvert le Café de la Terrasse.

La restauratrice âgée ne tient pas le Café de la Terrasse longtemps. .

Le 19/7/1906, Euphrasie Léontine MORIO [17/6/1885 Montsarac-9/1/1957 Pau], mariée à Séné depuis le 26/7/1905 avec Jean Vincent Brice DOURS accouche d'une fille et déclare avec son mari la profession de restaurateur. La fiche de matricule du père DOURS nous indique que ce Gascon est allé travailler à Paris comme garçon café, puis comme liquoriste. Il vient travailler à Vannes, précisément à Conleau et on pense qu'il fut recruté par Jean Marie LAPORTE , propriétaire de l'île de Conleau pour travailler au Grand Café. C'est là qu'il connait son épouse et ensuite ils s'établissent à Langle où naissent leurs 4 enfants, Jeanne puis Noël le 27/7/1907 et de leur fille Francine le 27/8/1908. Leur dernier enfant sinagot, Guy DOURS [2/3/1911-16/1/1989] nait à Barrarach. Il sera résistant pendant la guerre au sein des FFI. Ensuite, les époux Douars ont laissé l'ancien Café de la Terrasse qui va devenir l'école de Langle.

Pendant une douzaine d'années, le Café de la Terrasse sera un lieu couru des Vannetais qui franchissent le goulet de Conleau, et s'installent près de la patache des douaniers à Bellevue les jours de Régates, ou qui empruntent la barque du passeur pour une excursion en terre sinagote les dimanches après la messe... En 1912, le café, qui a sans doute arrêté son activité, est vendu à la commune pour y installer la toute première école de Langle .

Le 1er restaurant de Bellevue deviendra un café

Après la Première Guerre Mondiale, l'attrait de Conleau, les courses des Régates génèrent la présence de clients sans quoi, point de restaurant.

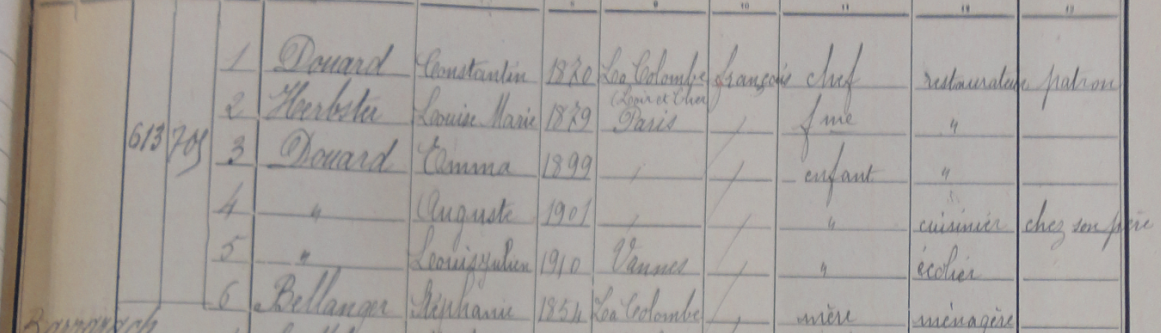

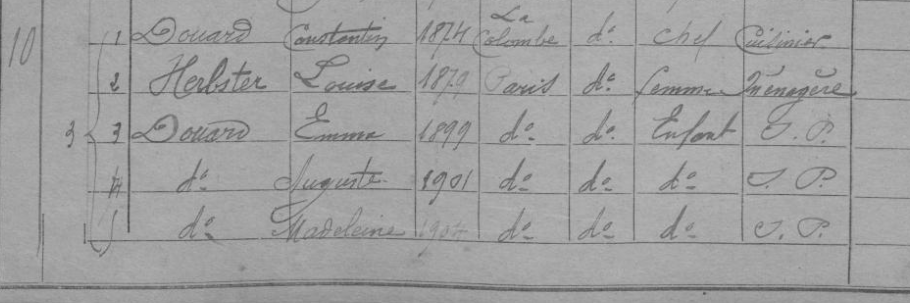

Au dénombrement de 1921, Constantin DOUARD et son fils aîné Auguste déclarent la profession de cuisinier à Séné. On a bien a faire à une famille de "vrais" restaurateurs où l'épouse Louise Marie HERSTER dirige aussi le restaurant. Le Café de la Terrasse a été vendu à la commune et est devenu l'Ecole de Langle. Où se situait donc cet autre restaurant?

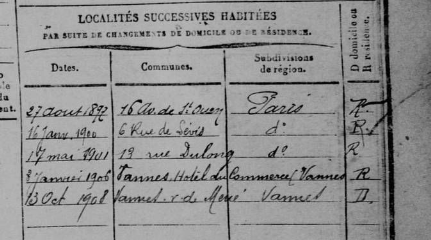

La fiche de matricule de Constantin Emile Moïse DOUARD, né le 26/12/1874 à La Colombe (Loir et Cher), domicilié chez ses parents à Orléans (Loiret), nous indique qu'il s'est engagé dans la marine pendant 5 ans de 1892 à 1897 où il participe à la campagne au Dahomey (actuel Bénin). A son retour à terre, il épouse à Paris, le 19/04/1898, Louise Marianne HERLSTER, née à Paris le 16/6/1879, dont le père est hôtelier au 18 avenue de Saint Ouen à Paris.

La succession des localités déclarées aux Autorités Militaires permet de dater l'arrivée de Constantin DOUARD à Vannes en janvier 1906 où il est logé à l'Hôtel du Commerce. Cet hotel appartient-il déjà à Henri MENARD qui en sera le patron avant de devenir maire de Séné en 1929.

Il fait ensuite venir sa famille à Vannes qui lors du dénombrement de 1906 est pointée rue des Chanoines à Vannes. La famille s'agrandit avec l'arrivée de Louis Julien DOUARD [8/4/1910 Vannes-2/07/1951 Vannes].

Constantin est mobilisé à partir du 5 mars 1915 et réformé le 5 mai 1917 à cause d'une néphrite chronique hydropigène avec des oedèmes permanant dans les jambes, sans que l'on sache si cette maladie fut contractée pendant ces années de guerre.

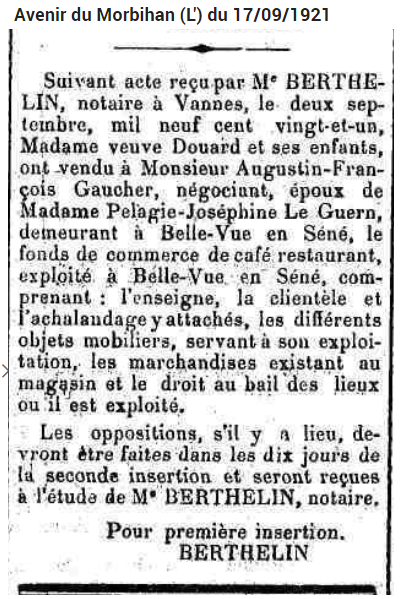

De retour du front, Constantin DOUARD ouvre où reprends un restaurant à Bellevue à Séné. Il décède de maladie le 1er juin 1921 en son domicile à Bellevue. Son épouse est contrainte de céder le fonds de commerce comme l'indique cette annonce légale.

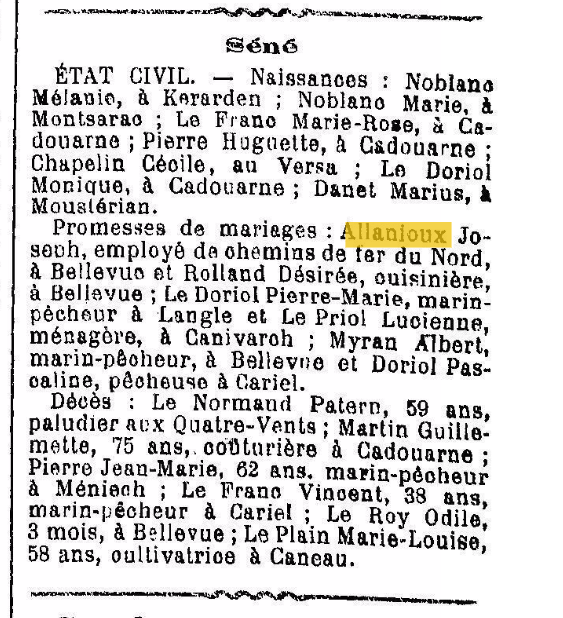

En 1924, Désirée Louise ROLAND, est cuisinière à Bellevue lorqu'elle annonce ses fiancailles avec Joseph ALLANIOUX. Celui-ci éconduit la tuera le 6 novembre 1924.

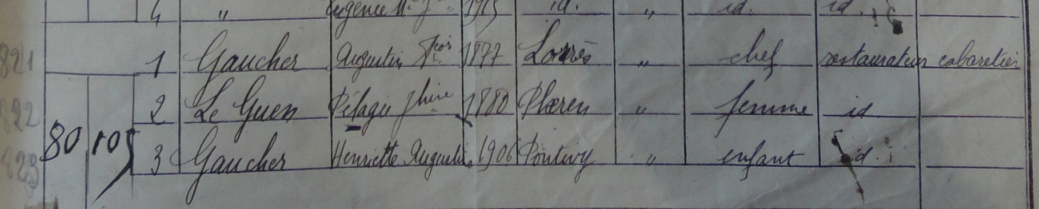

En 1926, Augustin François GAUCHER et Pélagie Joséphine LE GUEN, qui ont racheté le restaurant des Douard, sont pointés lors du dénombrement. Lui, est natif de Lorris dans le Loiret (30/8/1877) et elle de Ploeren (19/01/1880). La ville de naissance de leur enfant Henriette montre que ces commerçants, sont mobiles au gré de leur activité.

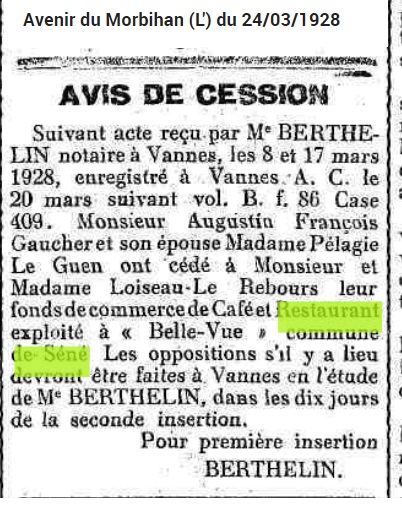

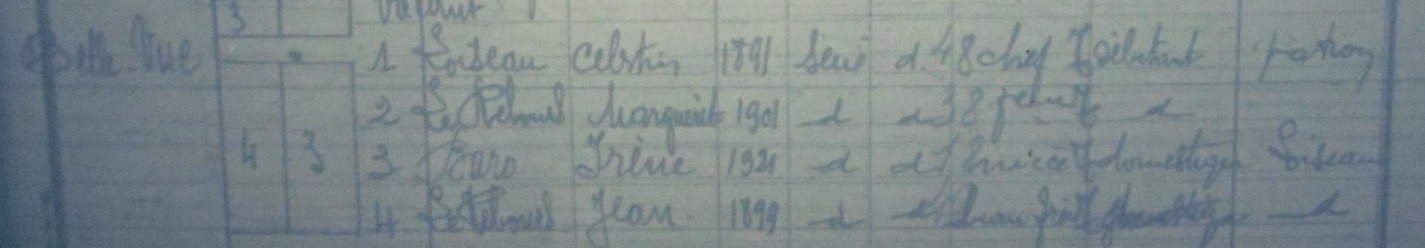

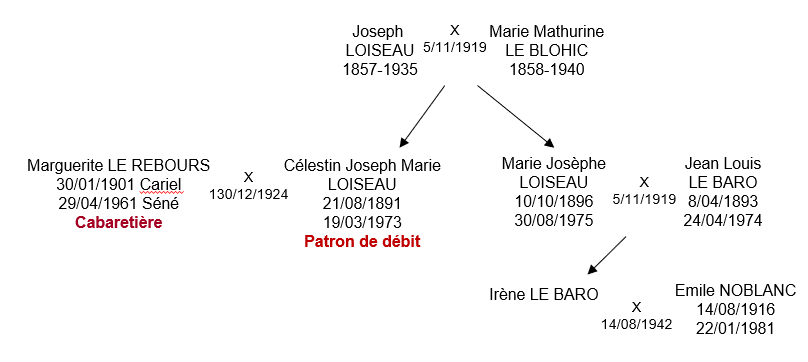

En mars 1928, M. Gaucher cède à son tour son établissement à Célestin LOISEAU [21/8/1891-19/3/1973] marié depuis le 30/12/1924 à Marguerite LE REBOURS [30/1/1901 - 29/04/1961]. Le début de la voiture, les régates désormais sur Port-Navalo, l'attrait touristique de Bellevue s'est amoindri...Le nouveau établissement devient un simple café et en 1936, Célestin LOISEAU déclare le métier de débitant. Sa nièce Irène LE BARO travaille à ses côtés.

Maryse NOBLANC se souvient:"mon grand-oncle Célestin tenait un débit situé dans la dernière maison à droite en descendant la rue qui mène à Port-Anna."

Ce café connu des anciens Sinagots comme le Café de la Pointe était donc le siège du 1er restaurant qu'a connu la presqu'île de Langle au début du siècle dernier. Sur cette photo, on reconnait debout devant la porte principale, Marguerite LE REBOURS et assis sur une chaise au prmeier plan, l'artiste peintre BOISECQ.

La Café de la Pointe cessera son activité en 19XX. Le café a été fortement remodelé et sur son toit trone une décoration représentant un bateau sinagot. Une nouvelle maison a été ajoutée sur son flanc gauche.

La café deviendra le restaurant de Bellevue

Il faudra attendre la construction de Port-Anna dans les annnées 1950 pour que la pointe de la presqu'île retrouve un regain d'activité dans la restauration.

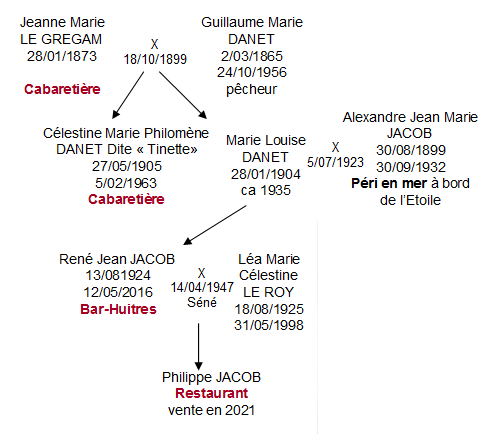

Parmi les nombreux cafés de la presqu'ile, Jeanne LE GREGAM, femme de pêcheur, tient un débit. En 1892, elle reçoit sa plaque qui est la licence n°IV dans le Morbihan. L'état déploie son contrôle sur les débits d'alcool...Après son décès, son mari Guillaume DANET, pêcheur en retraite, tient le bistrot avec l'aide de sa fille, Célestine DANET dite "Titine", qui déclare la profession de commerçante en 1962. Elle tiendra le café de La Bellevue jusqu'à ses vieux jours.

![]()

Sans enfant, à son décès, le fonds échoie à son neveu René Jean JACOB dont le père Alexandre Jean périt en mer en 1932. Installée à Caen, la famille revient sur Séné. Léa son épouse tient le café car son époux continue à naviguer.

René JACOB et son épouse, Léa, ajoutent la dégustation d'huîtres à la vente de boissons et de crêpes. En 1980, son établissement passe à la télé. L'abbé Le Roch, recteur médiatique de Séné, réussit en effet à faire venir FR3, la chaine de télévision régionale, pour un reportage sur les derniers marins sinagots.

En 1985, Réné passe la main à son fils, Philippe JACOB, cuisinier de profession, qui avec sa femme transforment le café en restaurant. En 1994, le rez-de-chaussée est transformé. Une salle de 120m² est créée.

A sa retaite en 2020, La Bellevue a été reprise par deux nouveaux propriétaires, Mathieu BOUCQ et Nicolas PEAU. Leur établissement propose de se restaurer avec une très belle vue sur le Golfe du Morbihan et l'île de Boëdic.

Du food-truck à Ty-Anna

Sur le Port ou près de la cale de Barrarach, aucun restaurant ne s'est établi, malgré la passage de promeneurs ou l'activité nautique. Dans les années 2000, un "food-truck", surnommé par les Sinagots, "la cabanne", tenu par Wanda et Frédéric KERBARTH, s'installait en saison pour offrir une "petite" restauration aux promeneurs.

Depuis 2019, Ty ANNA, la "Maison du Port" dispose d'un restaurant à Port-Anna , géré par la société NéoRestauration dont la particularité est de favoriser l'insertion professionnelle.

3-Le bourg de Séné :

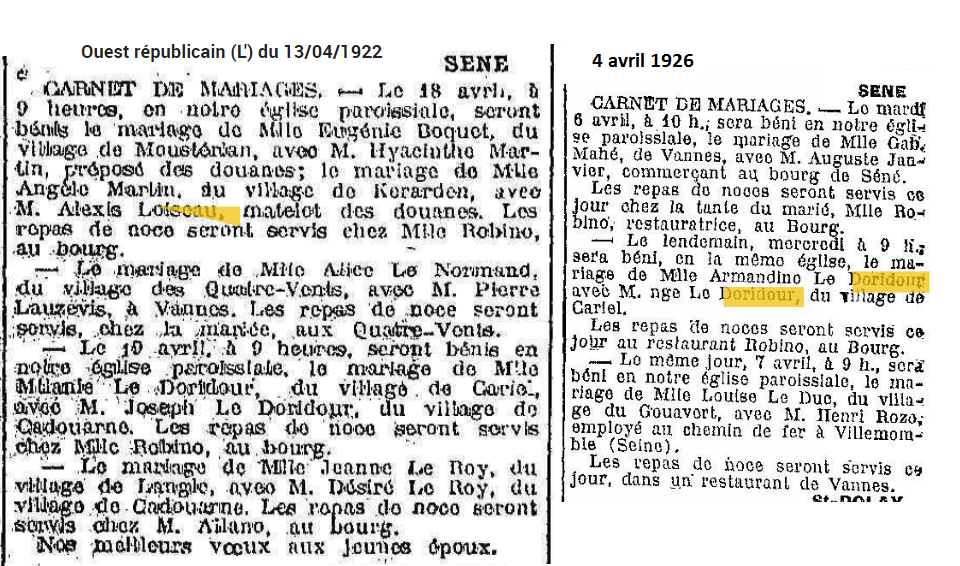

Dans un commune peuplée de pêcheurs et d'agriculteurs où l'épouse au foyer s'occupe des enfants et de la cuisine, les occasions sont rares d'aller au restaurant. Toutefois, les noces sont de vrais moments de convivialité pour les Sinagots (lire article sur les noces) mais souvent organisées dans une ferme par la famille... Au début du XX° siècle les commerçants Robino et Allano, qui tiennent des boucheries et épiceries au bourg de Séné se lancent - dirait-on aujourd'hui - dans du "traiteur évènementiel" pour les jours de noces. N'ont-ils pas le mets le plus apprécié pour les fêtes : la viande!

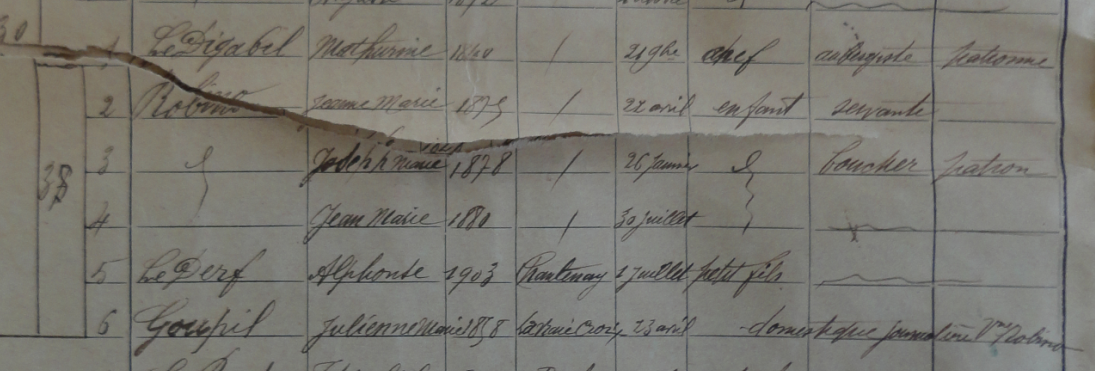

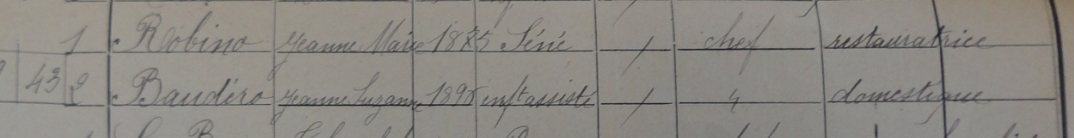

En 1906, Mathurine LE DIGABEL est aubergiste au bourg, son aînée Jeanne Marie ROBINO est servante et son fils, Joseph Marie ROBINO est boucher. Ces activités de boucherie-restauration-café se cotoient.

Après la Grande Guerre, Jeanne Marie ROBINO déclare le métier de restauratrice. Plusieurs jeunes mariés se retrouvent "chez les Robino" pour célébrer leur repas de noces. Ce n'est que bien plus tard que de "vrais" restaurants vont éclore dans le bourg de Séné.

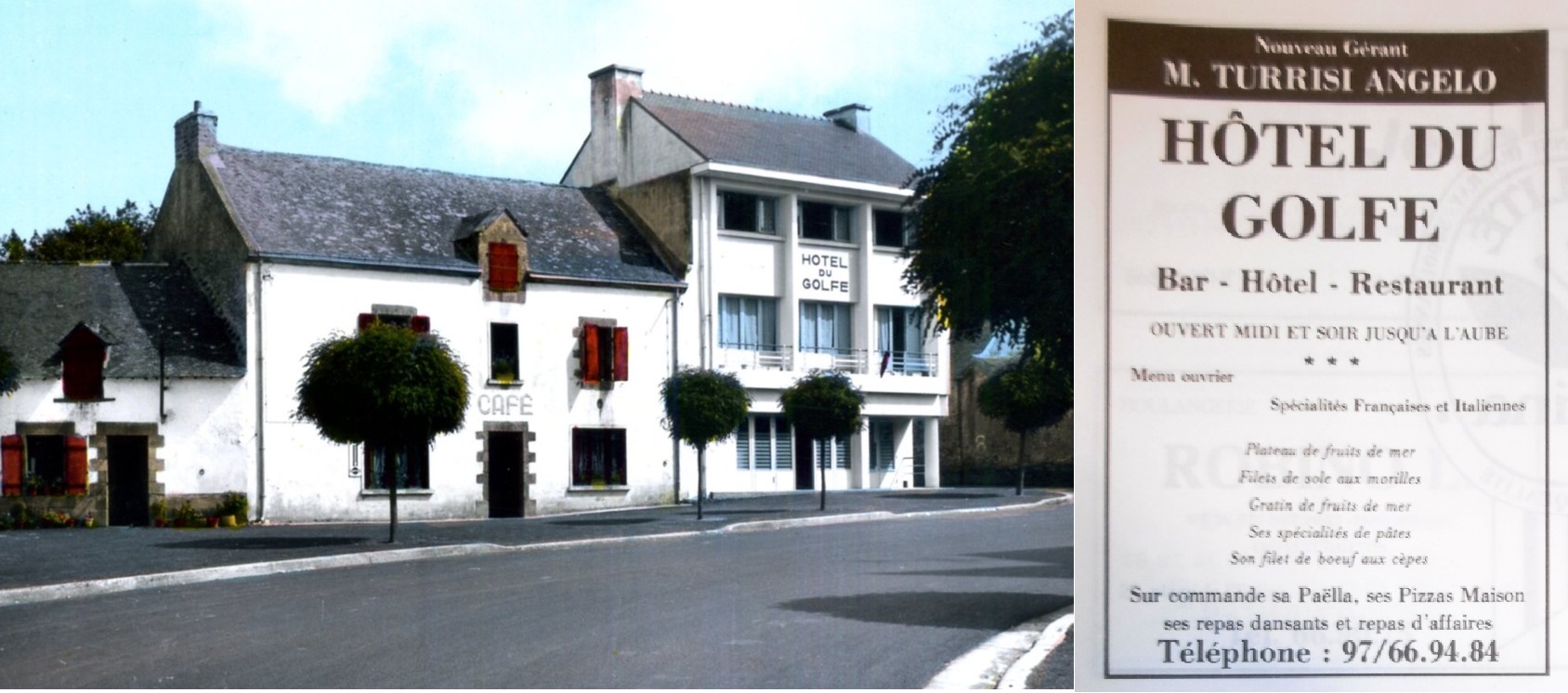

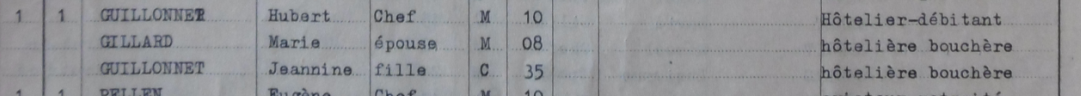

Au n°6 de la Place de l'Eglise la vieille boucherie Allano laissera place à l'Hotel du Golfe au début des années 1960 qui propose alors gite et couvert à ses hôtes. Il semble qu'il fut le premier vrai restaurant d'après-guerre. Il sera successivement tenu par M. Guillonnet, M. Leray et Danet dans les années 1985, avant de laisser place à un fleuriste.

Au n°4 de la Place de l'Eglise, la batisse devint communale et abrita un temps la Poste et les Soeurs des Filles du Saint-Esprit...Vers 1992, la commune loua la batisse à un restaurateur niçois qui ouvrit une pizzeria, LE PINOCCHIO.

2-3 ans plus tard, la mairie vendit la batisse à deux cuisiniers Mario LE PESQUER et Jean Luc MORICE qui la mirent aux normes d'un vrai restaurant, l'ASSIETTE SINAGOTE. Le restaurant fut reprise par Stéphane et Isabelle EZANNO en juillet 2005 pendant 1-2 ans.

Depuis 2008, Ludovic et Magali BOUCHET gèrent le restaurant AR GOUELENN.

Au n°5, à l'emplacement de l'ancienne boucherie Hervio (lire article sur les bouchers) le dernier boucher, Marcel BOISSON laissera place à un traiteur, "Les Mets en Bouche" puis le batiment sera acheté par la mairie pour le louer à un restaurateur, Sylvie SELIGOUR qui a ouvert une crêperie salon de thé, l'AVEL BRAS.

Ce commerce prend un nouvel envol au printemps 2022. Un nouveau bail en fait une vraie crêperie forte de 40 couverts.

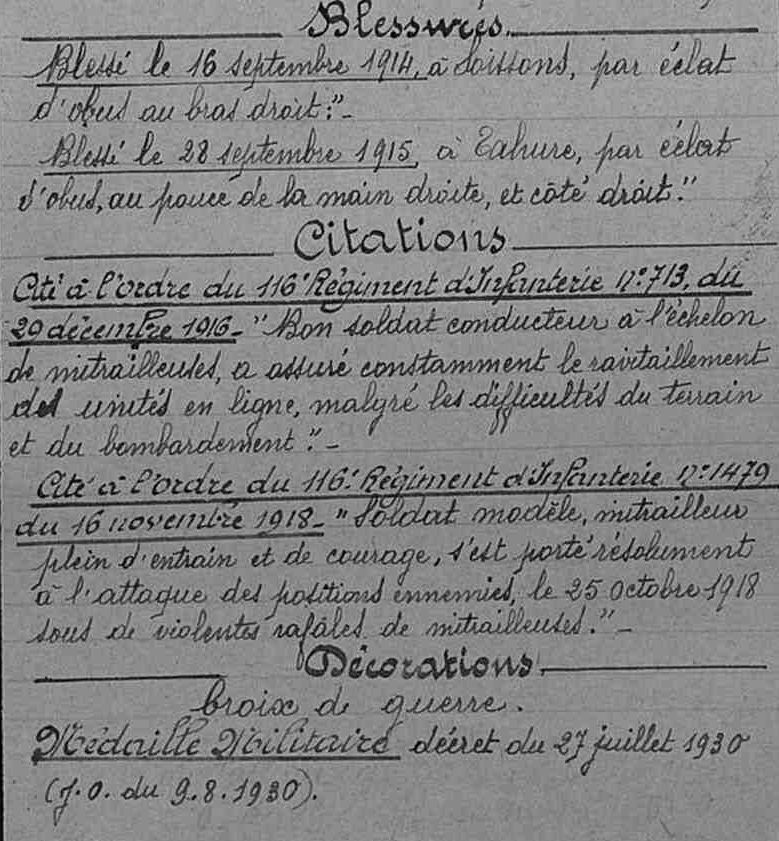

Au n°2 de la Place de la Mairie (place de la Fraternité) là où jadis était l'épicerie Janvier mitoyenne du café, avant que ne s'installe l'agence immobilière, entre 1998-2000, il y avait un restaurant, LES VOILES ROUGES de Fabrice ROZELIER. Il succédait à une crêperie, snack, salon de thé, LE PARADISIER ouvert en novembre 1994.

Avec le percement de la place Floresti et la création du centre commercial des Lilas, sur la nouvelle place Penhoêt, des cellules commerciales accueillirent de nouvelles activités. Ce n'est que récemment, que le site accueille de la petite restauration, avec PRESTIGE DÖNER, qui offre de la restauration turque et des kebabs.

En s'éloignant du bourg par la rue des Ecoles, on arrive au Purgatoire et au quartier du Goah Ver. Le percement de l'avenue Donnegal renforça le trafic sur cette voie et la visibilité propice à l'établissement d'un commerce.

Dans les années 1970, M. CAPELLE et sa femme Mme FICHEPOIL ouvrirent la TAVERNE SINAGOTE dans de vieilles écuries réaménagées. Ils quitèrent le Goah Ver en 1991 et transférèrent leur restaurant au n°18 de la rue du Verger. En 1989, Eric NATTIER et son épouse ouvrirent à la même adresse, le CAPUCIN GOURMAND. En 1999, celui-ci émigra sur Trefflean.

Quelque temps plus tard, rue du Verger, un autre établissement, LA CASE, proposait restauration et karaoké. Il occupait la partie sud donnant rue du Verger, d'un grand bâtiment qui donnait également route de Nantes, au nord. Ce bâtiment à l'origine fut construit pour un élevage de volaille dans les années 1950-60 qui fut transformé en boucherie industrielle de découpe de volailles.

Au Goah Ver, en 1998, Marinka et Gilbert LE BROC récupérèrent les locaux de la Taverne Sinagotes et ouvrirent la CREPERIE DU GOAH VER jusqu'en mars 2011, quand l'établissement fut repris par Katia et Yann KERISIT jusqu'en 2016.

Depuis octobre 2016, Marinka et Gilbert LE BROC gèrent la CREPERIE DU POULFANC. Pour compléter ce panaroma des crêperies sinagotes (Avel Bras, Goah Ver, Poulfanc) il a existé de 1997 à 2003 une crêperie près de l'hippodrome de Cano tenue par M. & Mme POULIGNY.

NB : il a existé dans les années 1970-80, L'OASIS, restaurant oriental établi à Moustérian qui pris vers décembre 2005 le nom LE SAHARA.

A Kergrippe on a également compté sur l'établissement LE ZOCALO qui ouvrit, selon le bulletin municpal, à l'automne 1995.

Au cours de lété 2024, une nouvelleforme de restauration fit son apparition à Séné :un distributeur à pizza fut installé sur la parcelle du garage de Kergrippe.

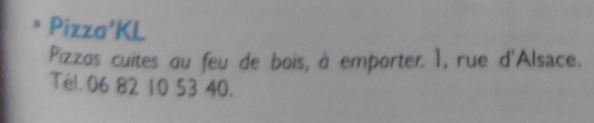

4- La route de Nantes :

En 1964, Bertrand MOISAN filme le Pays Sinagot et la route de Nantes. Près de la station service "La Grenouillère", on devine un commerce avec garée devant une 4CV. Au n°31 de la Route de Nantes Jeanne LE ROCH, épouse PENEL, qui disposait des terres agricoles derrière la route de Nantes, tenait le restaurant LA GRENOUILLERE qui gardera ce nom au moins jusqu'en juin 1992, comme l'atteste cet extrait du bulletin municipal.

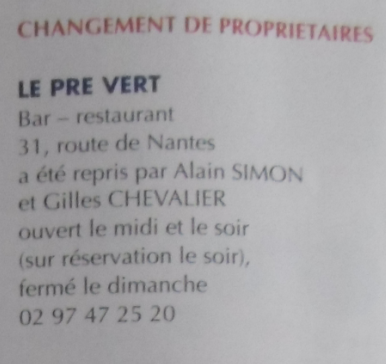

Plus tard, il changera de nom pour "LE PRE VERT". Cet autre extrait du bulletin municpal daté d'avril 2000, nous donne les noms des deux associés qui reprirent le fonds de commerce, Alain SIMON et Gilles CHEVALIER.

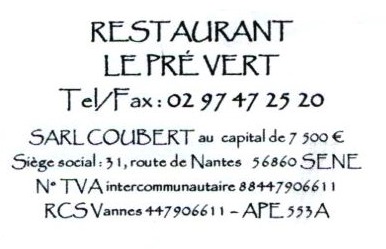

Il fut repris entre 2003 et 2009 par M. & Mme BERLAND, SARL COUBERT.

En avril 2009, une nouvelle équipe conduite par Anaïs DALINO, lance LE BISTROT jusqu'en avril 2018.

Depuis la société NEO Restauration a ouvert L'ENTRE DEUX, restaurant avec terrasse dont la particularité est de favoriser l'insection professionnelle. Il cessera son activité en 2023.

Non loin de là, au n°14 entre 2010 zt 2012 SAVEURS BRETONNES proposait des crêpes et des galettes. En 2012, ce restuarant est remplacé par L'ESCAPADE ITALIENNE, de Thomas SALESSES, qui proposait du snacking italien. Il a été repris brièvement en septembre 2019 par MM. DECHERY et FRANCOIS. Fin 2019, l'entreprise change de propriétaire et adopte le nom de Food Time, mais ce nom n'apparait en façade que courant 2024.

Ce n°14 de la Route de Nantes comprend 3 cellules commerciales. Dans le garage, avant le restaurant italien il y avait un fleuriste qui s'était installé. Avant le magazin de robe et costumes de mariés, il y avait un bar-billard, LE 147 de Nicolas KERMORVANT, qui proposait alors des jeux de billard. (Le 147 était précedemment établi au n°8 Place d'Irlande). A ce même n°14, on a connue un garage spécialisé dans les motos existait avant le billard et un magazin de revetemens de sols Les Sols Vannetais d'Ange SERAZIN, l'ancien propriétaire des murs.

Aujourd'hui, ce grand local est occupé par la magasin de costumes et robes de mariage, d'abord sous l'enseigne PRONUPTIA et désormais sous le nom de MARIELLA.

En contuant vers le Poulfanc, on ne peut pas ne pas voir le restaurant asiatique WAN SHENG au n°41 de la Route de Nantes qui existe depuis juin 2009. On peut s'étonner de voir là un très grand bâtiment, qui ressemble plus à un hangar, à un entrepôt qu'à un bâtiment commercial..Dans les années 1960 il fut occupé par un abattoir de volailles et ensuite l'atelier de découpe BIGGY. [lire histoire des bouchers de Séné]. Avant d'être un restaurant chinois, le local fut occupé par un marchnad de véhicules d'occasion et ensuite un marchand de meubles asiatiques.

La route de Nantes, ancienne route nationale 165, a été de tout temps très fréquentée pour quitter Vannes vers Nantes ou pour parvenir à la prefecture du Morbihan. Après guerre, avec l'essor des transports, de nombreux garages se sont installés ainsi que des stations services (lire Histoire des garages). En toute logique, Lucien PENRU établit un hotel-restaurant au Poulfanc [lire histoire des routiers]. L'établissement devint rapidement un débit de tabac (lire histoire des buralistes), activité complémentaire d'hotelier, cafetier et de restaurateur. Le batiment a été plusieurs fois remodelé. L'activité de restauration est abandonnée en 19xx pour renaitre quelques temps plus tard avec un établissement qui proposait du snacking, AU RAPIDO, puis LA TARTINERIE ouvert en juillet 2005.

En poursuivant la route de Nantes vers le Poulfanc, on arrive sur le SUROIT, restaurant vieux de plus de 200 ans. De l'autre côté de la route, dans les années 80-90, une parcelle de terrain fut aménagée pour accueillir le "Pärc du Rohu", petite zone d'activités commerciales.

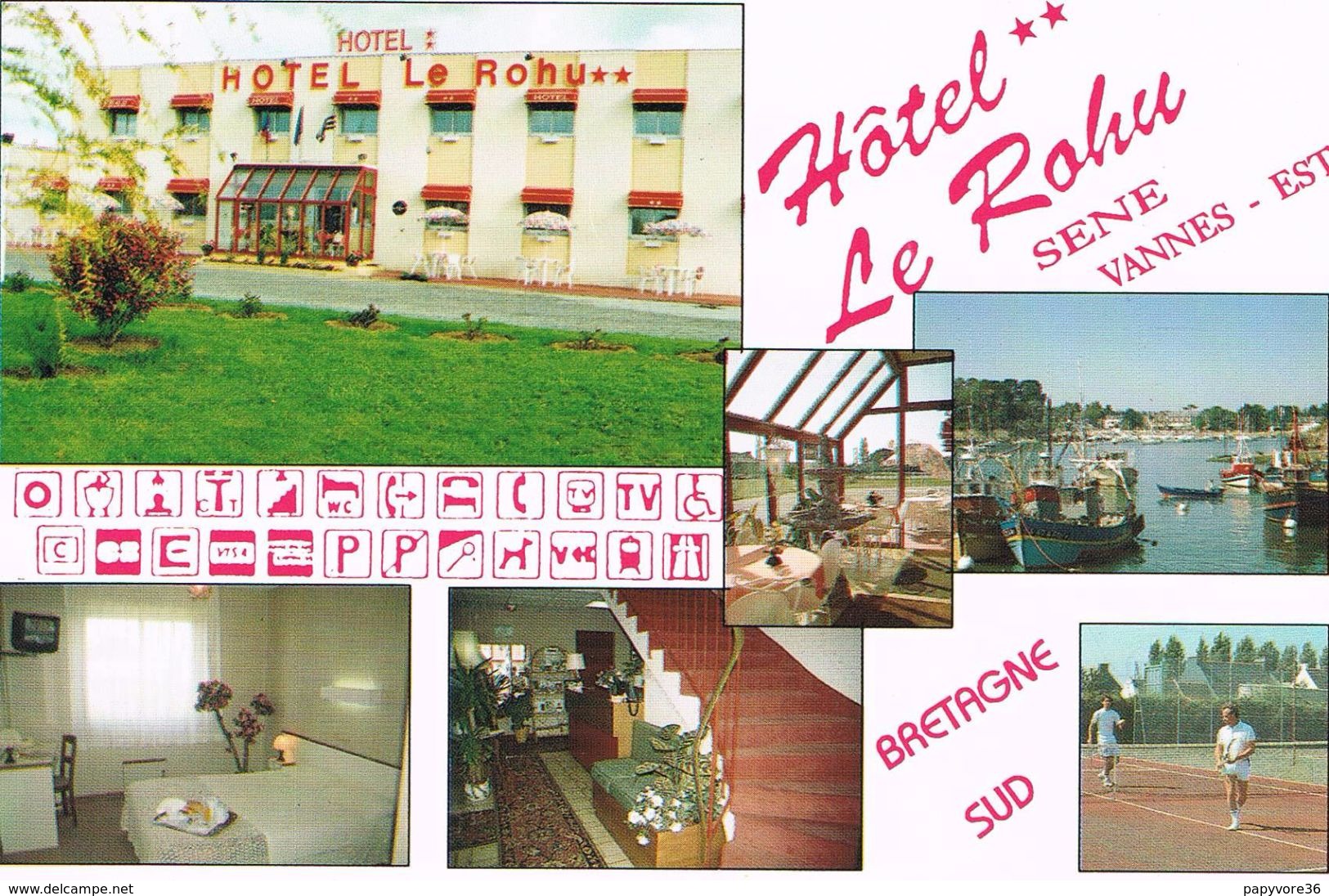

Cette zone accueillit l'hotel LE ROHU, qui proposait bien un accès à des terrains de tennis et une offre moderne pour l'époque qui lui valait 2 étoiles. En juin 1989, la gérante est Michèle LE NORMAND. Toutefois, son positionnement en zone commerciale, lui fit perdre de son éclat et aujourd'hui l'hotel s'est spécialisé dans l'accueil de personnes en attente de titre de séjour. Sur la photo ci-après, on voit la publicité de l'hotel, la mention des cours de tenns. En premier plan, le terrain qui accueillera le fast-food Mac Donald's.

Quelques années plus tard, un bâtiment le long de la route de Nantes vint occupé les terrains de tennis. Sur ces nouvelles cellules commerciales du "Parc du Rohu", des banques et des commerces, et plusieurs restaurants surent su tirer profit de la "vitrine" qu'offre la Route de Nantes.

Au n°52, LE CLOS MATHILDA, de Catherine et Jacky FORGEARD a succédé en octobre 2017 à la franchise SUBWAY qui faisait suite à un autre restaurant le CAP FAIM, de Didier et Sylvie FAYET, inauguré en janvier 2003.

Au n°50, le KEBAB DELICE existe depuis décembre 2005 et fut crée par M. GUZEL. Après un an d'activité, il chandea de propriétaire. En mars 2020, il déménage au n°3 Place d'Irlande, près de la Huche à Pain.

Mais l'enseigne le plus importante est bien la fast-food Mc DONALD'S qui ouvrit à Séné au n°61 de la Route de Nantes en octobre 2002, à l'initiative de son premier directeur Alexis VINOUZE. L'établissement fut inauguré en présence du maire de l'époque, Patrick SALIC.

Près du rond-point du Poulfanc, la nouvelle zone commerciale les Quais qui succéda à la scierie LEGAL, permis à l'enseigne AU BUREAU d'ouvrir un bar-brasserie au n°69 de le Route de Nantes, dont le premier gérant fut Olivier RENARD.

5- Autour de l'Intermarché :

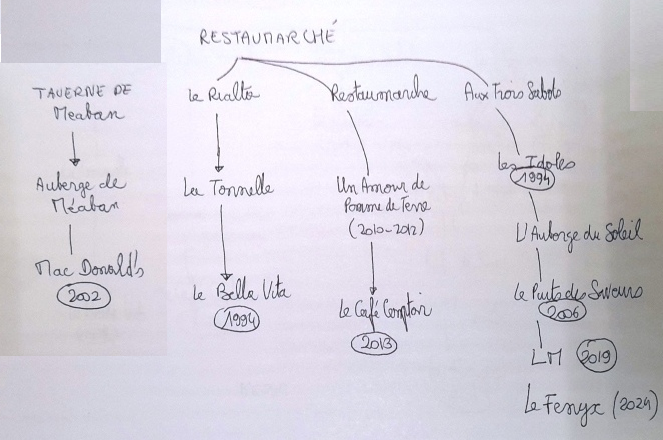

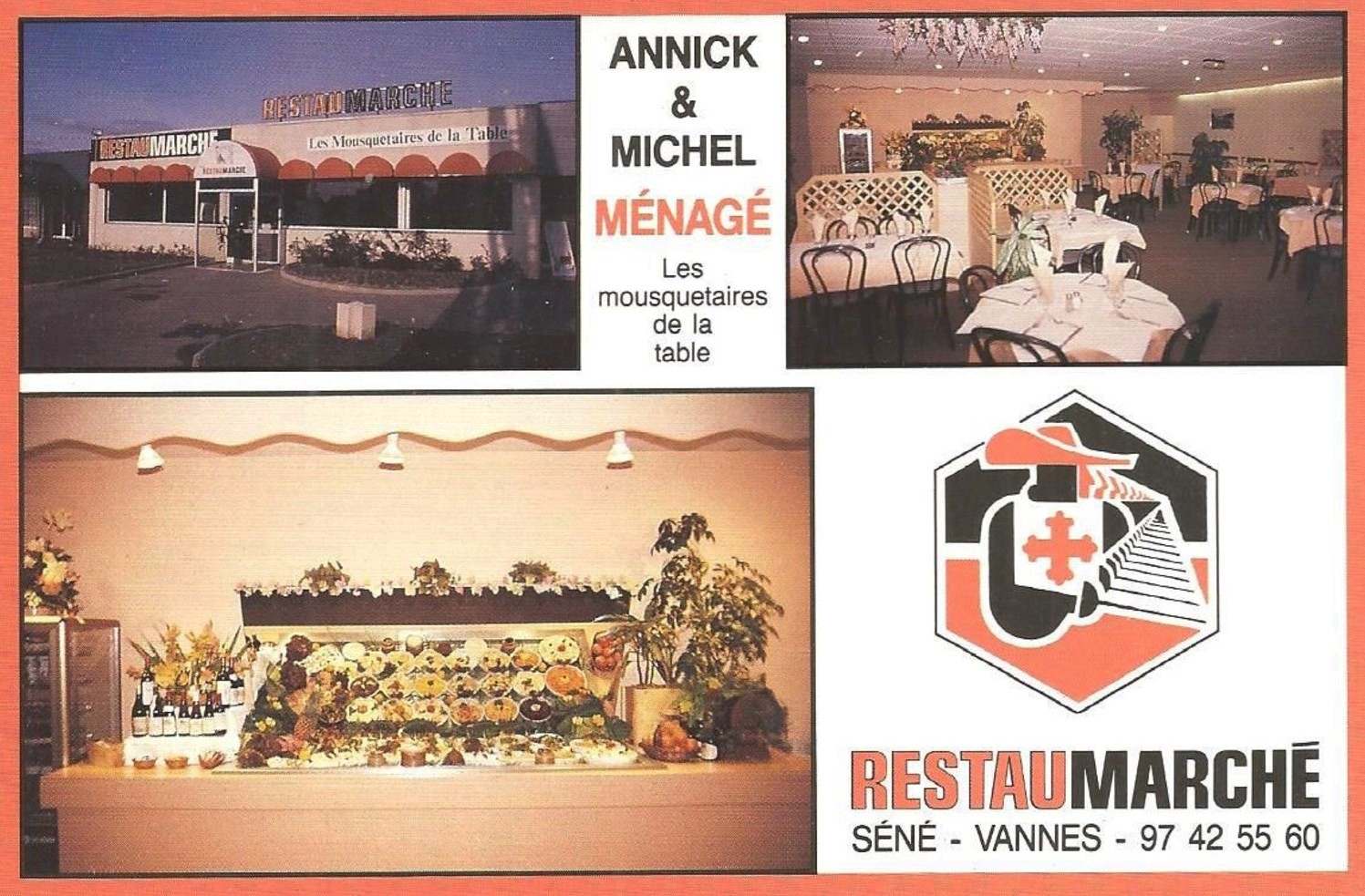

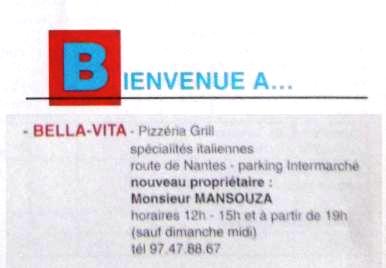

Dans les années 1980, la ZAC du Poulfanc prend forme. L'intermarché, installé rue du Verger, à l'emplacement actuel du NETTO, est transféré au Poulfanc. Dès ses débuts , cette grande surface du groupement Les Mousquetaires, est accompagnée d'un restaurant RESTAUMARCHE. En juin 1989, il est géré par Mme Le Roch. Plusieurs gérants se succèdent ensuite et en 1990, le restaurant est repris par Annick et Michel MENAGE qui relancent l'affaire. Leur fils Arnaud MENAGE leur succèdera en 2010. La nouvelle ZAC dispose alors d'une première station service STATIONMARCHE.

Par la suite la zonne comerciale est remodelée et s'agrandit pour accueillir un VETIMARCHE.