A contrario de sa grande soeur, l'île de Boëdic n'a révelé aucun vestige de mégalithes après des fouilles.

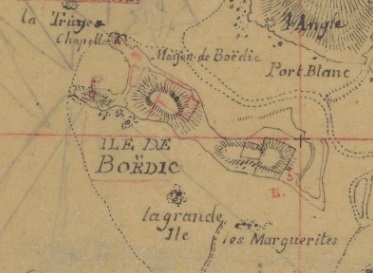

La carte de Cassini témoigne de la présence sur Boëdic d'une chapelle.

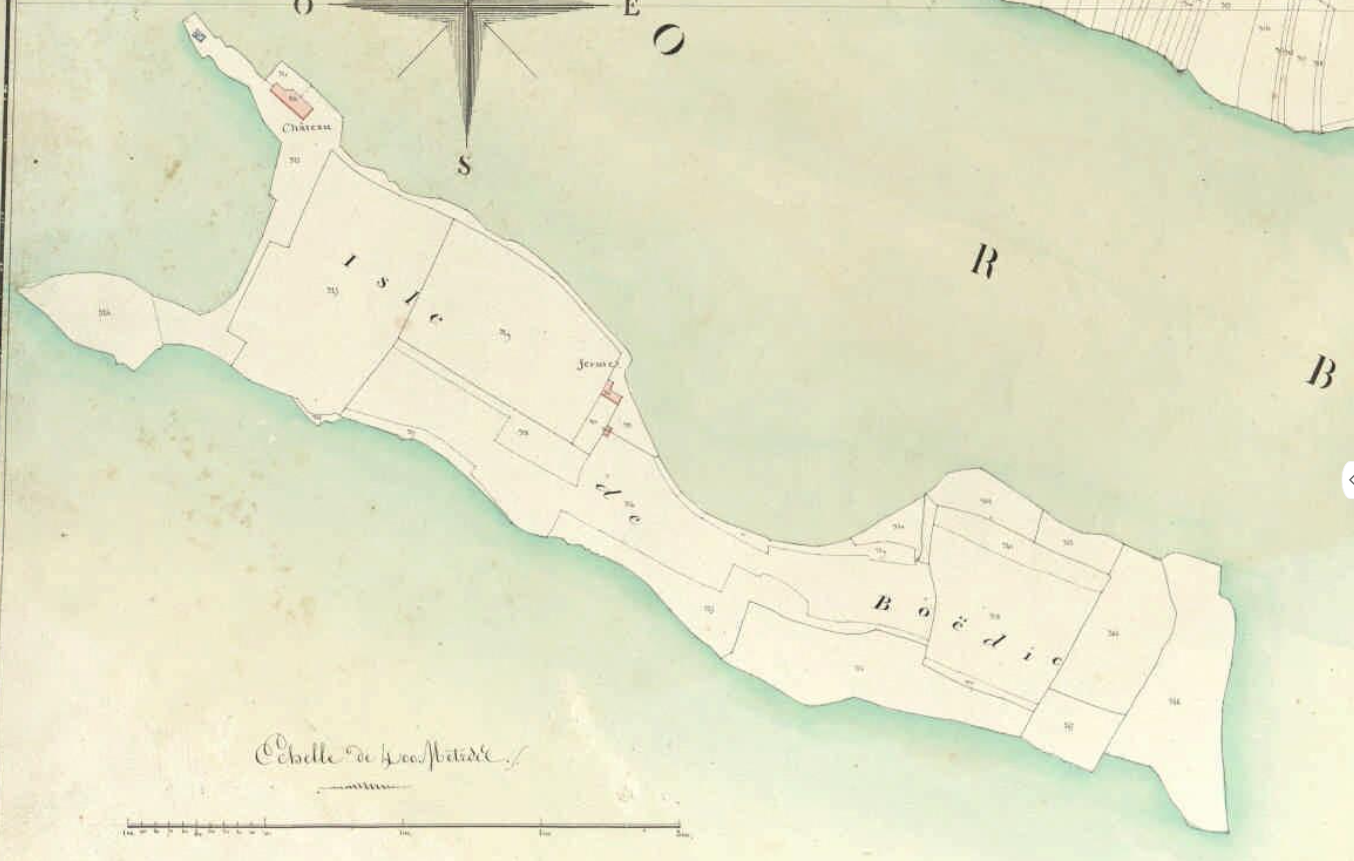

Cette vieille carte datée de 1771-1785, confirme la présence d'une chapelle à l'extrémité nord-ouest de l'île comme une "Maisson de Boëdic".

Rollando (Séné d'Hier et d'Aujourd'hui) nous dit qu'en 1655-1656, un procès est enregistré par le Présidial de Vannes [retrouver le document aux AD] pour un différent entre le sieur de Boëdic, le noble homme Rolland BONNEFOY sieur de Couedic et de Kergoual, Substitut du Procureur du Roi au siège des eaux et forêts de Vannes, et Guillaume Yhanno, au sujet de dégradations commises en la chapelle et principale maison de Boëdic, ainsi qu'au jardin de la maison. Plus tard, les terres de Boëdic appartennaient à l'abbé Ragat de Vannes (1723) puis au chevalier de Moncant (1723-1742).

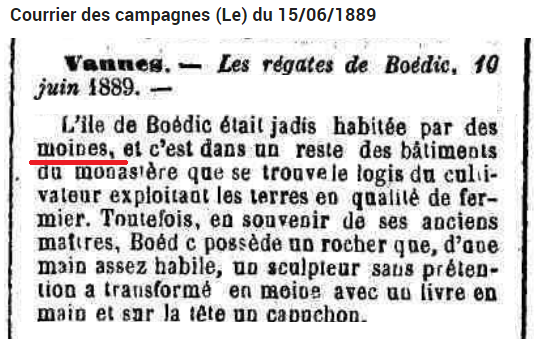

Cet article de presse, certes daté de 1889, laisse entendre au lecteur que l'île aurait abrité des moines et une petit "monastère". La présence de moines à Boëdic est donc plus que certaine avant la Révolution.

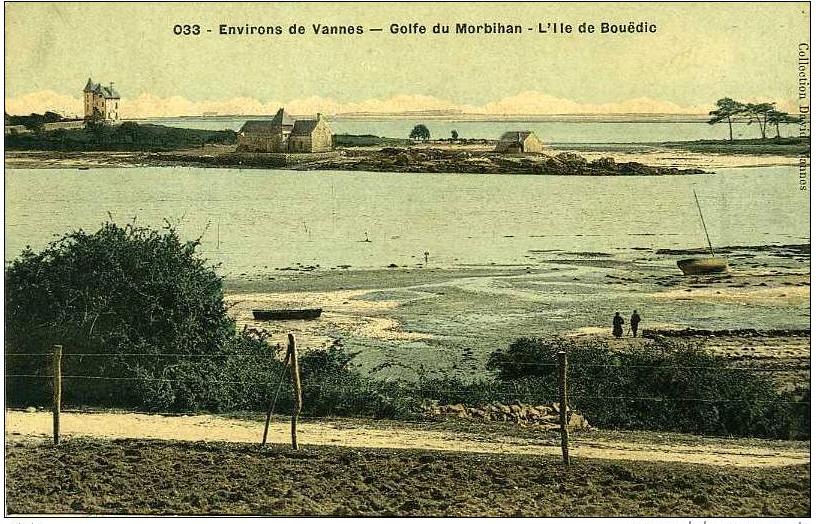

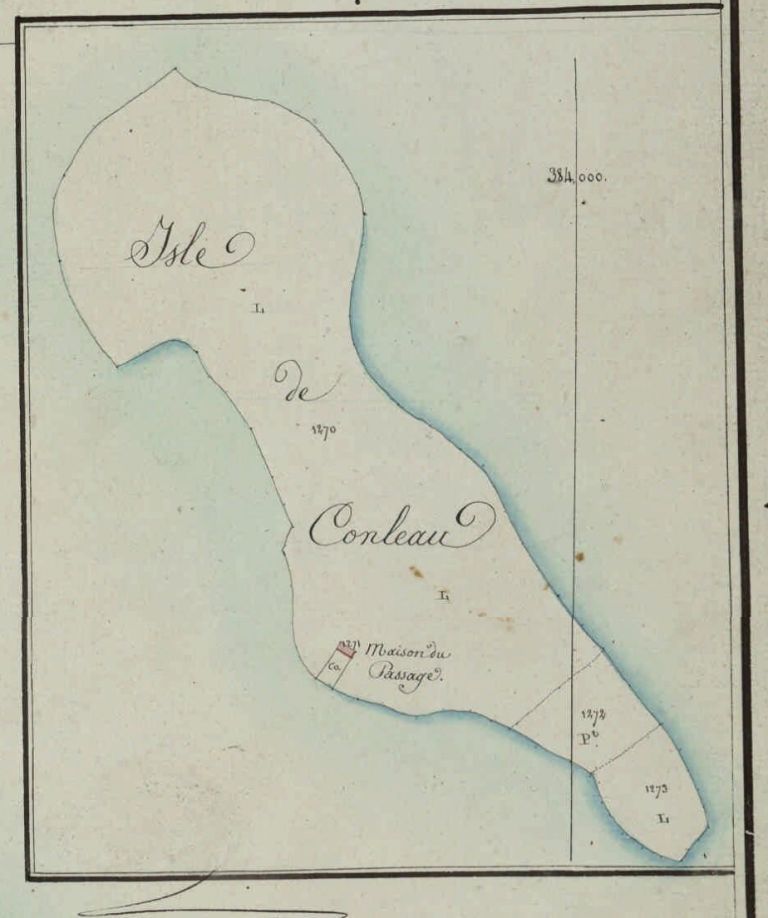

Le cadastre de 1810 ne mentionne plus la chapelle. Il semble qu'après le départ des moines, le batiment fut transformé en poste de garde des douaniers, à l'entré du goulet de Conleau, point stratégique pour guetter les bateaux allant vers le port de Vannes. Cette vieille chapelle sera dotée d'un four à pain avec une cheminée. (Lire article dédié "Petit Patrimoine). L'île compte également une belle demeure, surmontée d'une tourelle qui lui vaut le nom de château. Plus à l'est, la maison du fermier qui aurait abrité les moines.

En repassant patiemment les actes sur les registres de l'état civil, on finit par trouver une certaine Mathurine LE PORT décédée sur l'île de Boedic, le 7/06/1803. Avec l'aide de site de généalogie, on arrive à raccrocher cet enfant mort en bas âge à la famille de François LE PORT [26/9/1769 Grand Champ - 6/02/1863 Vannes] marié à Séné le 15/10/1796 avec Mathurine TATIBOUET [11/4/1777 Arradon - ??], tous deux cultivateurs sans que l'on sache si ils sont déjà établis à Boëdic. Toujours les registres, nous indiquent qu'ils auront plusieurs enfants tous nés à Boëdic : Jacques (11/5/1797), François (7/4/1799), Louise (12/4/1800) Mathurine (25/8/1802), Mathurine (7/06/1803) indiquant que sa soeur est morte en bas âge et Julien Jean (29/09/1809).

La famille LE PORTxTatibouët laisse place aux cultivateur Mathurin LE BIHAN [9/4/1781 Arradon - 11/2/1849 Arradon] et son épouse Françoise LE CALO [21/6/1781-5/03/1859 Moréac] qui met au monde un enfant, Vincent Marie [25/10/1812 Boëdic -22/02/1884 Kerguen Arradon] puis son frère Mathruin Joseph (21/1/1819) à Boëdic. Les Le Bihan restèrent sur Boëdic entre 1812 et 1820.

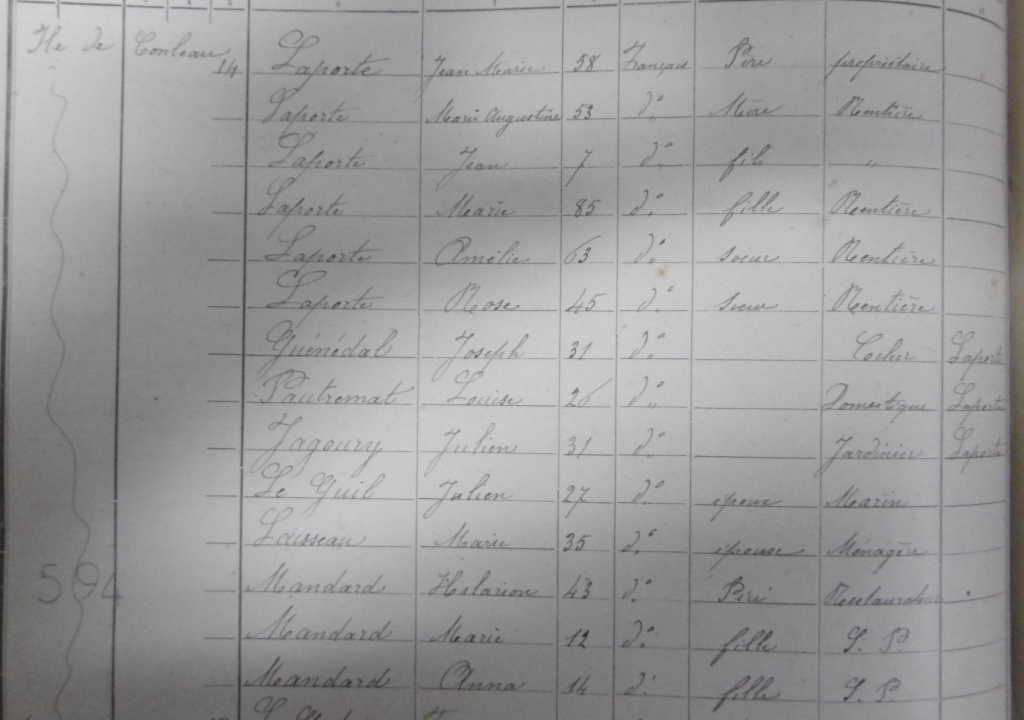

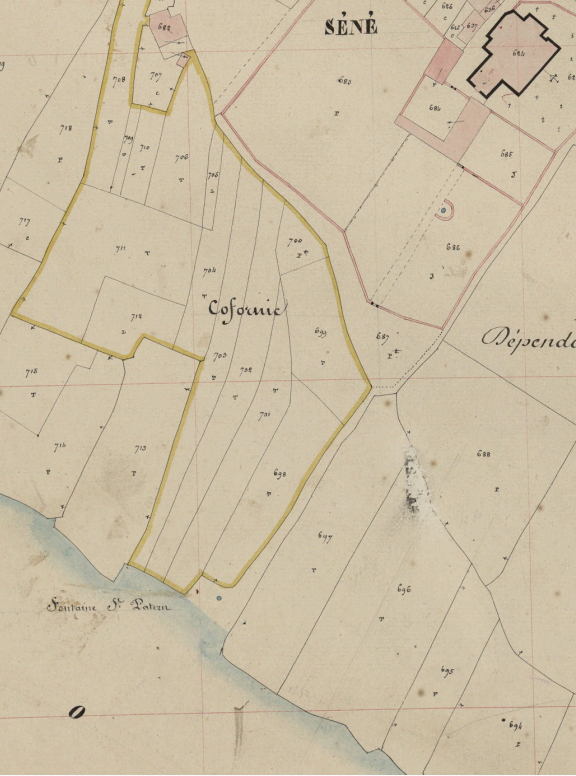

Le cadastre de 1844 montre tout près de la métairie un grand jardin cloisonné de 8 parcelles de terres. La douceur du climat à Boëdic explique sans doute la permance d'un jardin (potager) sur ces terres insulaires à quelques encablures du port de Vannes, attesté dès 1655 (voir c-dessus) et qui perdurera jusqu'au jardinier ROPERT (dénombrement de 1926).

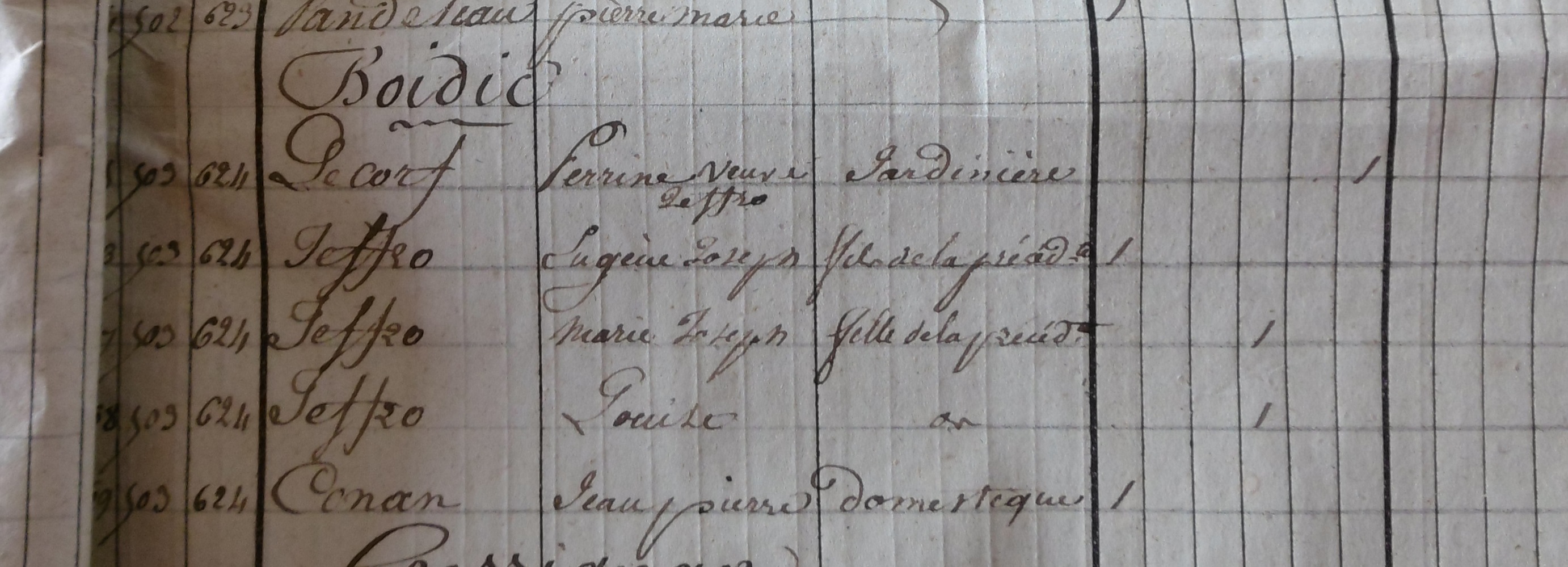

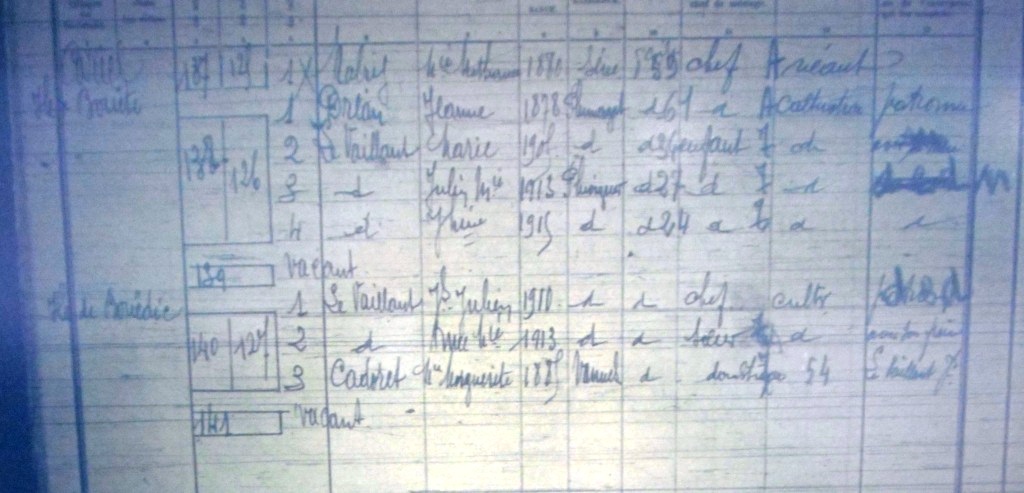

Le dénombrement de 1841 nous donne le nom du jardinier, en fait une jardinière, en la personne de Mme Perrine LE CORF [20/1/1794-28/5/1876 Vannes], veuve de Jean Baptiste JEFFRO ou JEFFRAU [1803-29/7/1840 Boëdic]. Mme veuve JEFFRO, entretient le grand jardin de Mme Marie Louise Joséphine QUIFISTRE DE BAVALAN [1836-26/10/1886 Berric], (dont le père fut maire de Vannes entre 1830-32), propriétaire de l'île avec son mari oseph de GOUELLO du Timat [Bath, 22/9/1811- oct/1881 Vannes] (Source Camille Rollando). La famille JEFFRO est installée à Boëdic depuis au moins la naissance de leur fille Marie Josèphe JEFFRO [30/11/1831 Boëdic -12/11/1867 Vannes_H].(Louise le 14/2/1835).

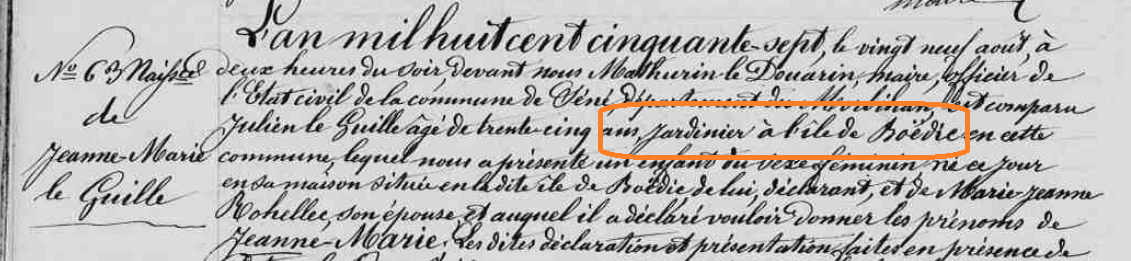

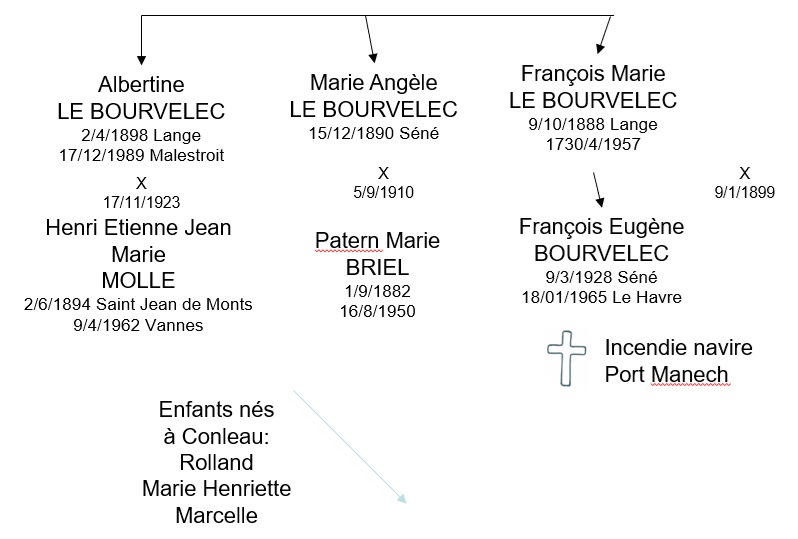

Cet acte de naissance de de Jeanne Marie LE GUILLE [21/8/1857] indique que son père Julien LE GUILL [1822-1904] et son épouse Marie Jeanne LE ROHELLEC, sont les jardieniers à Boëdic. Un autre LE GUIL, Jean Pierre était le grand-père de P'tit Jean, le passeur de Conleau [lire histoire des passeurs]

En 1863, une bande de copains érige la statue du moine Saint-Antoine. [Lire article Chronique-Petites Histoire) rappellant le passé monacal de l'île.

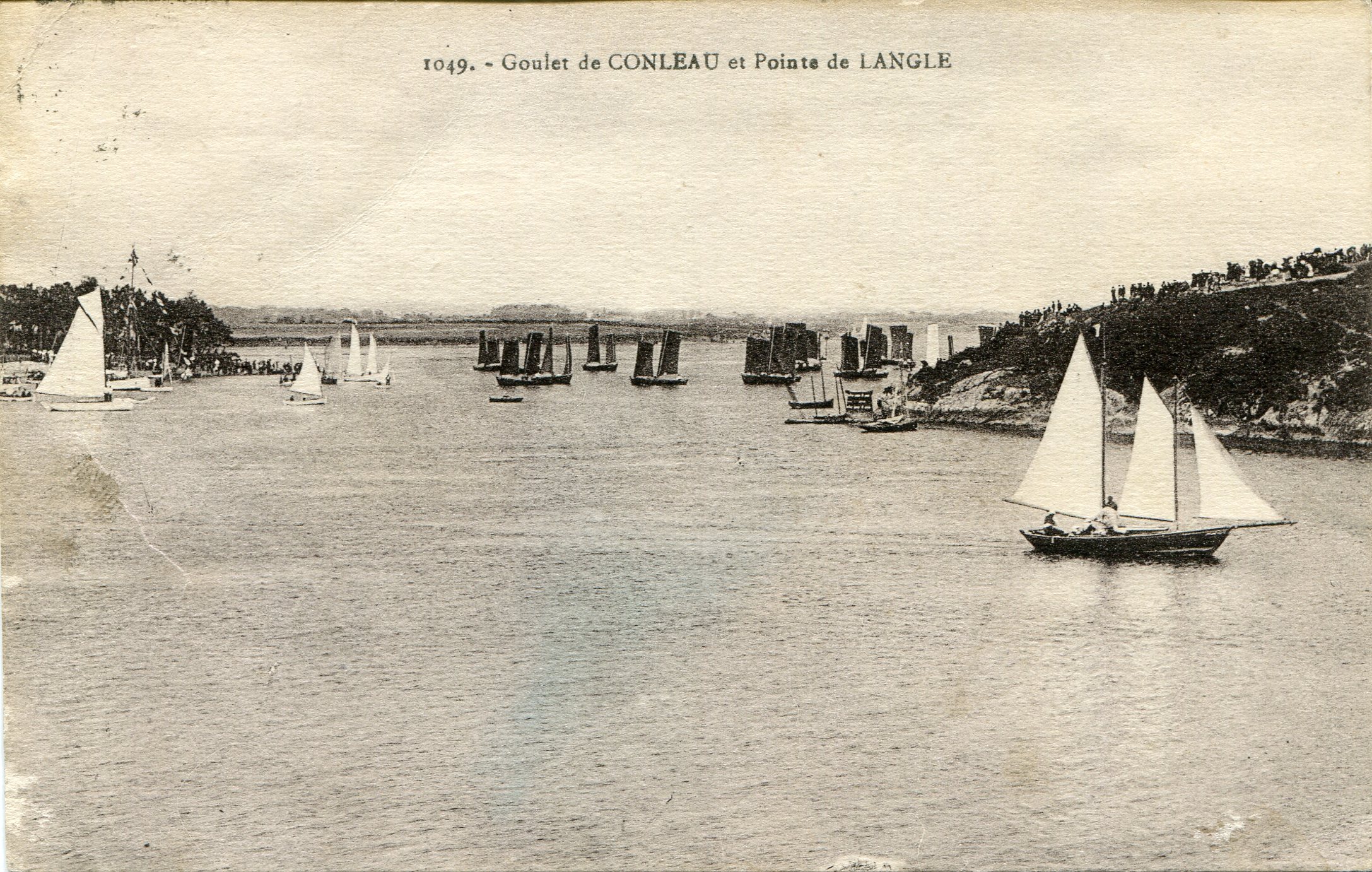

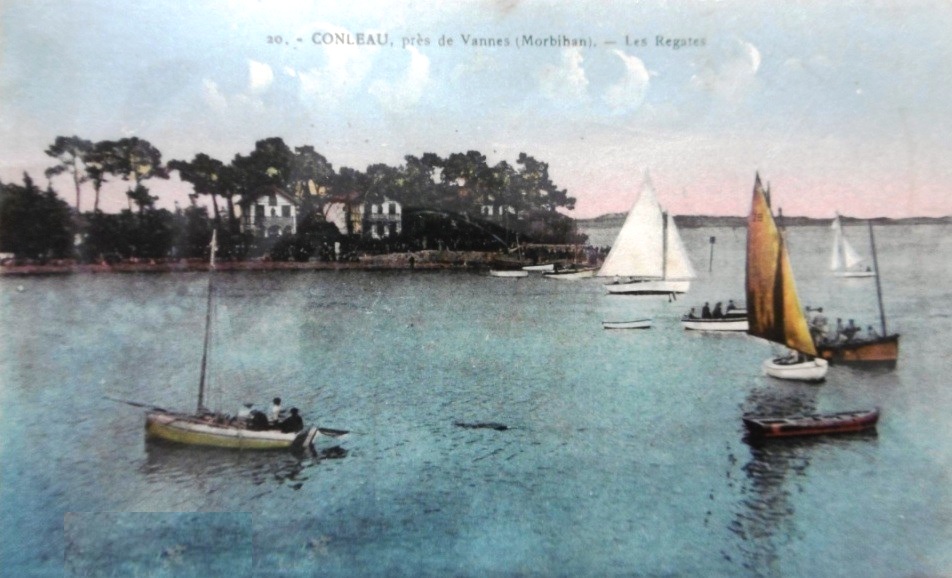

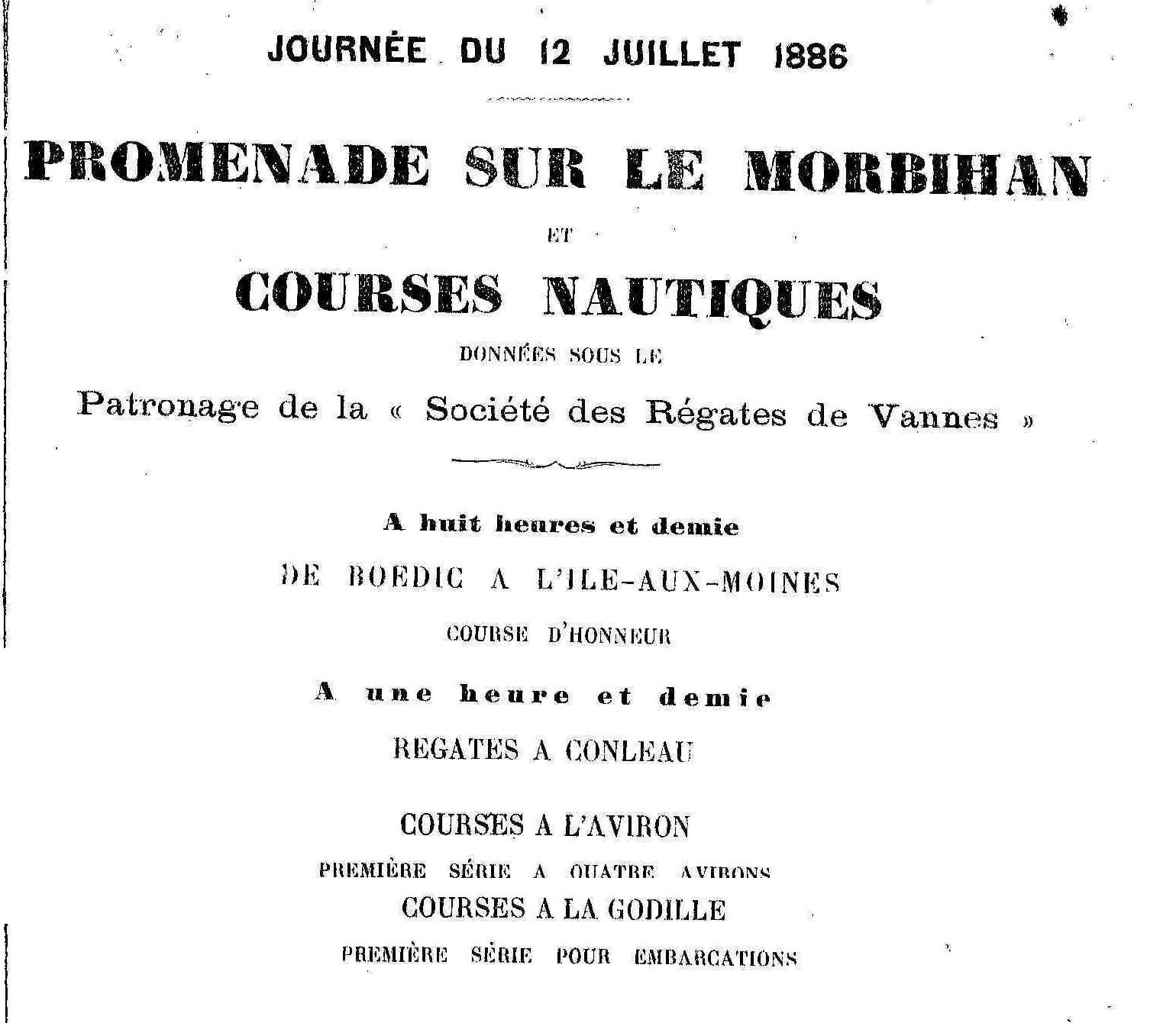

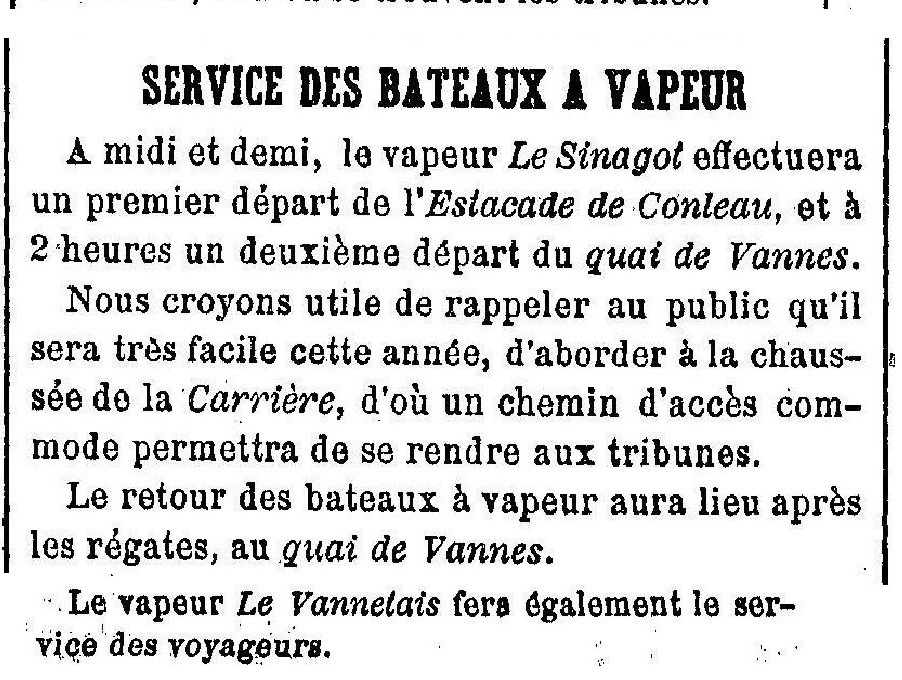

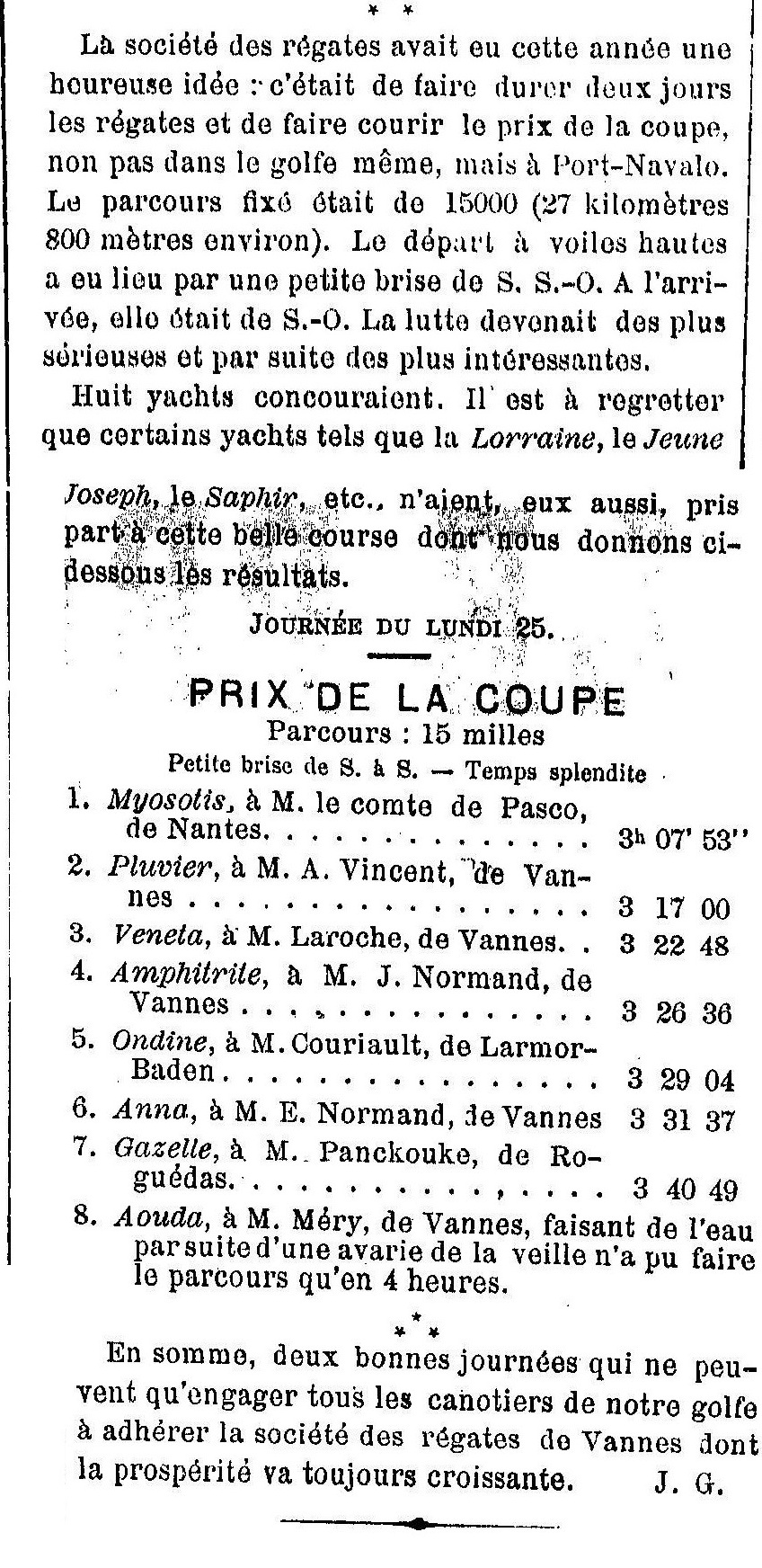

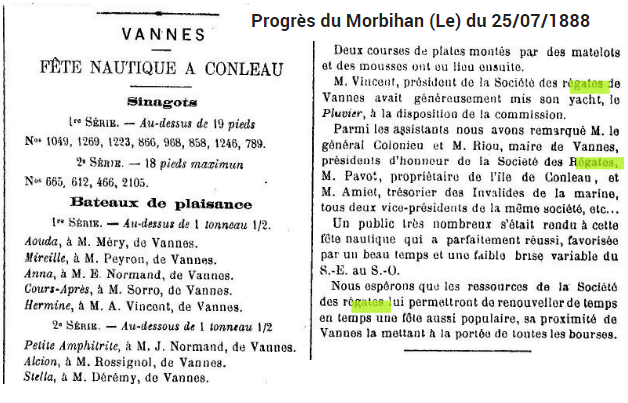

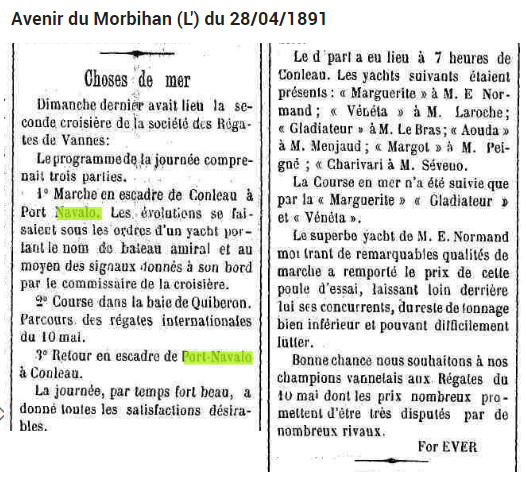

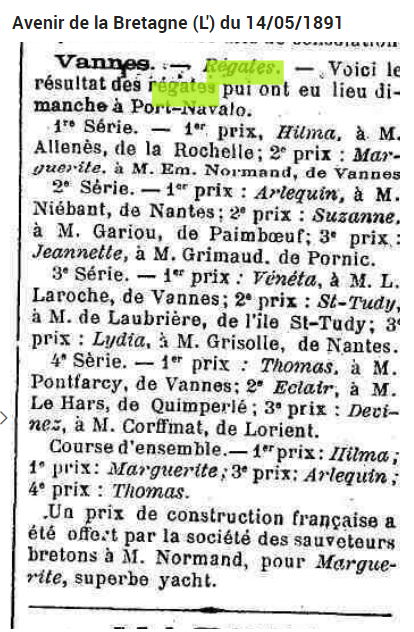

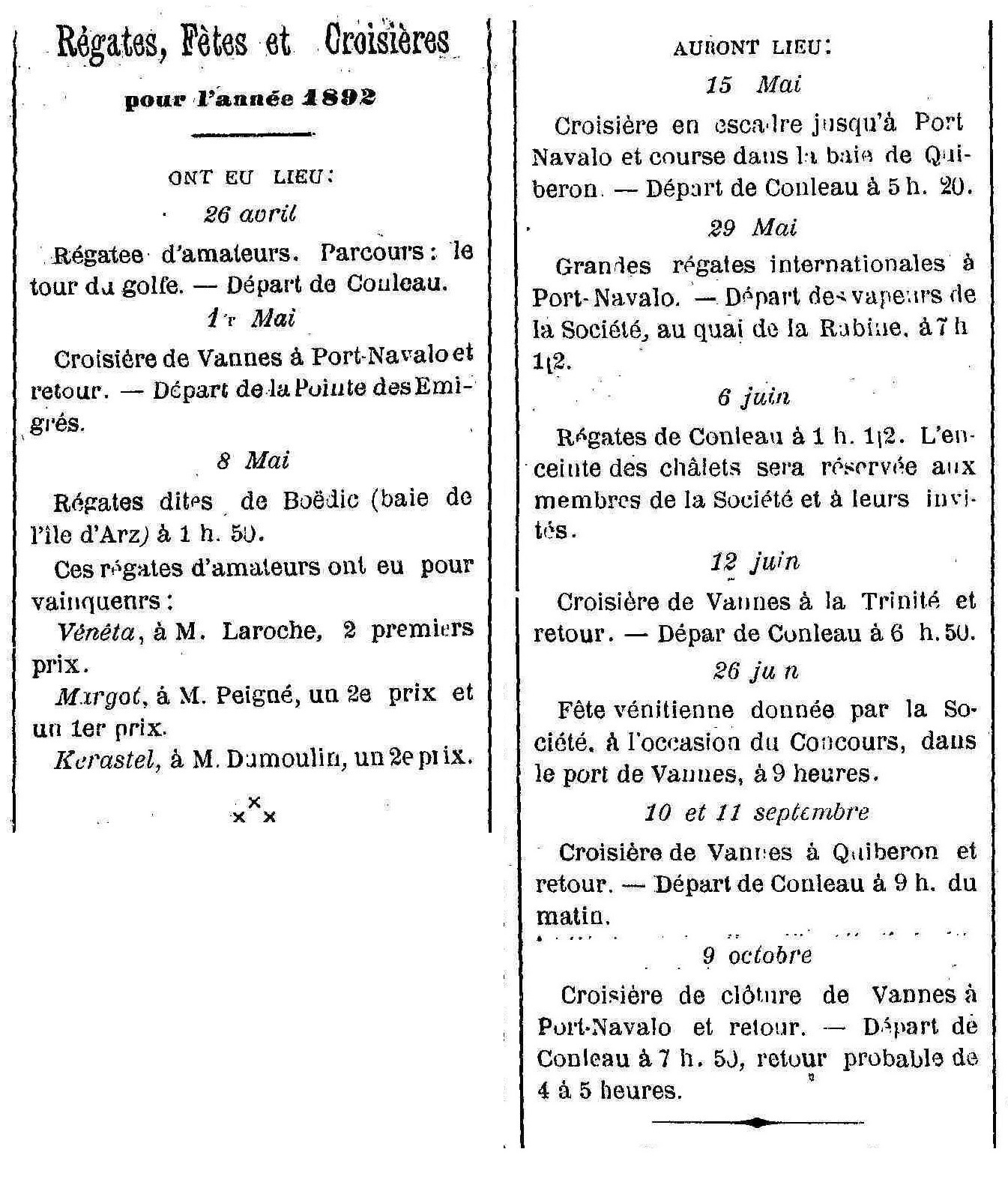

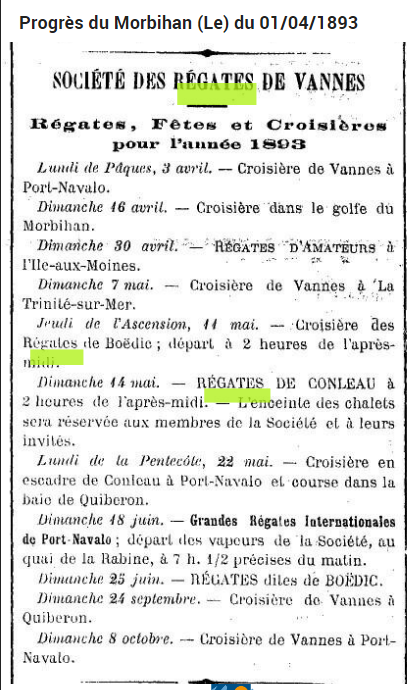

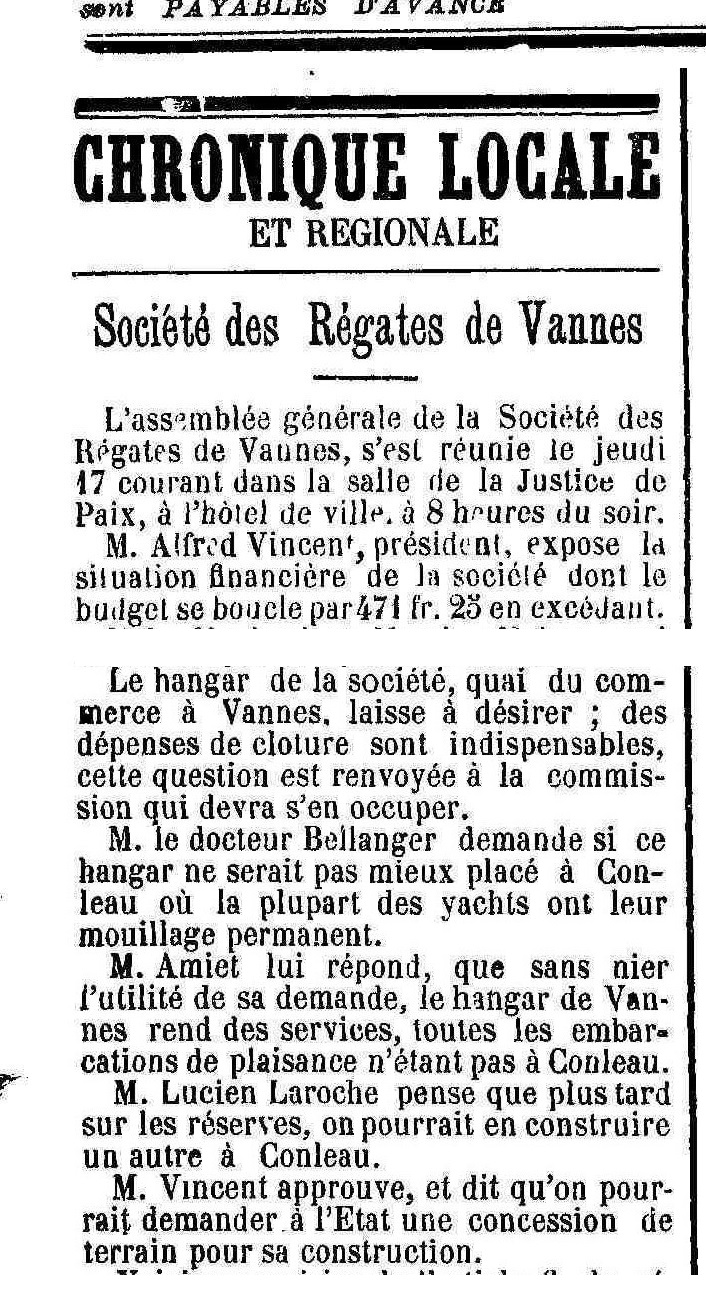

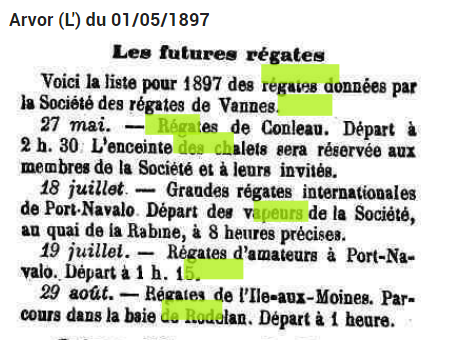

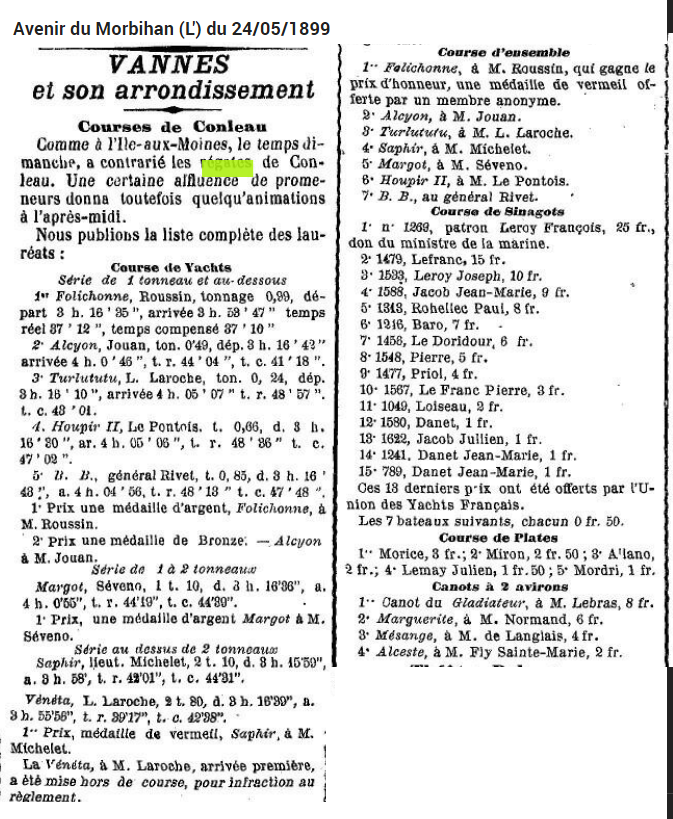

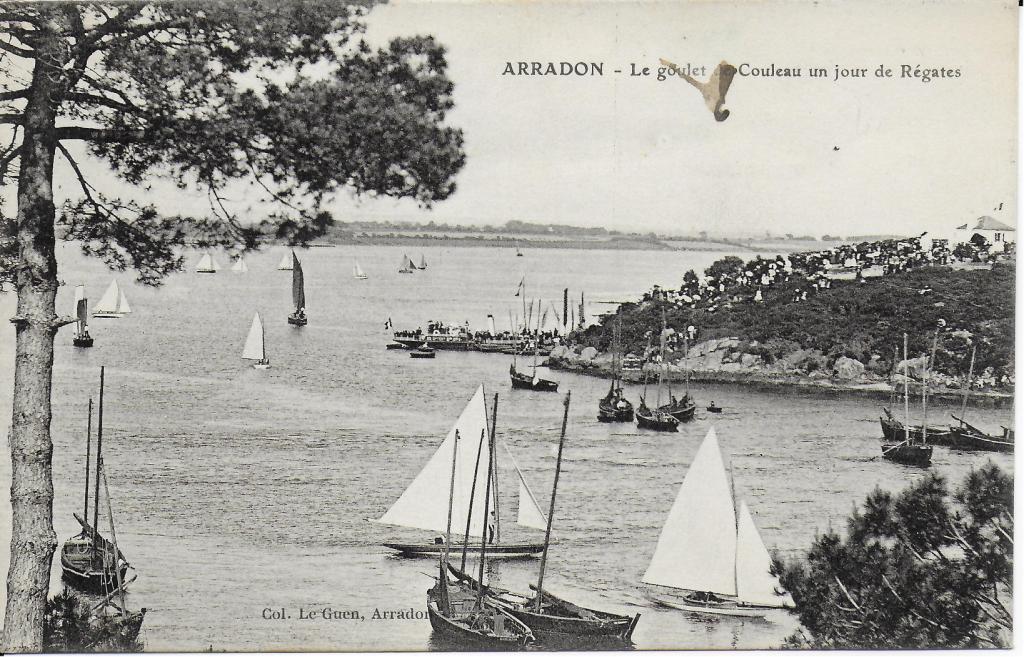

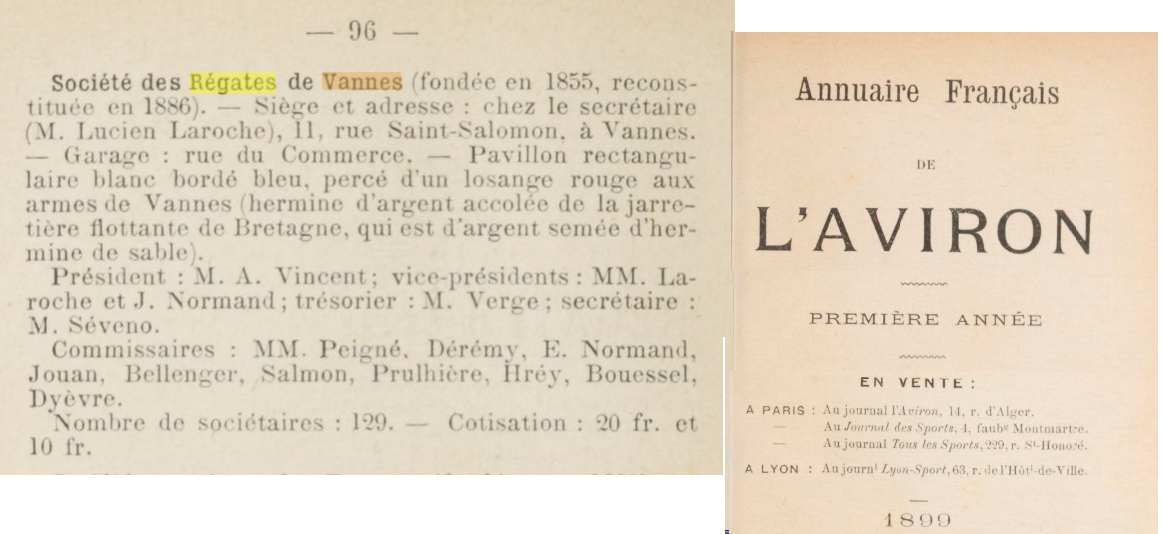

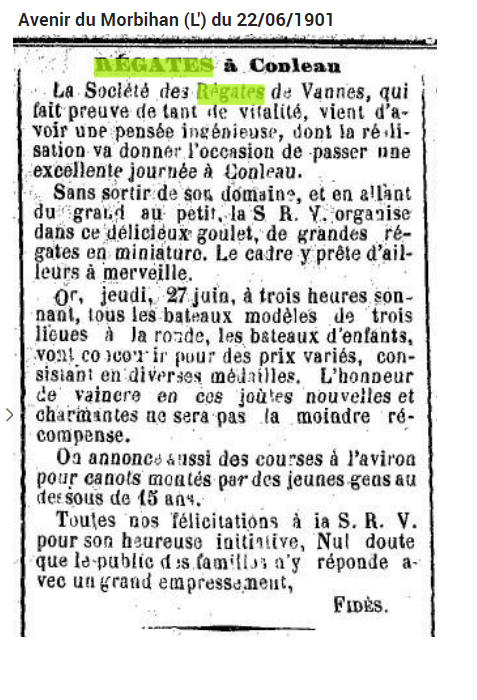

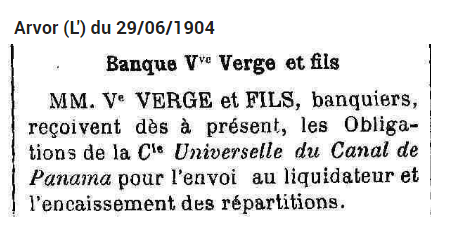

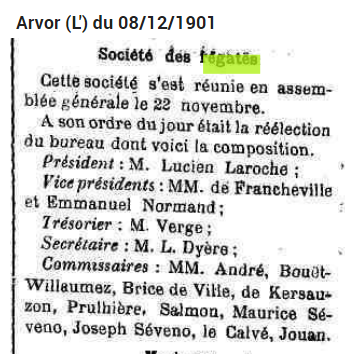

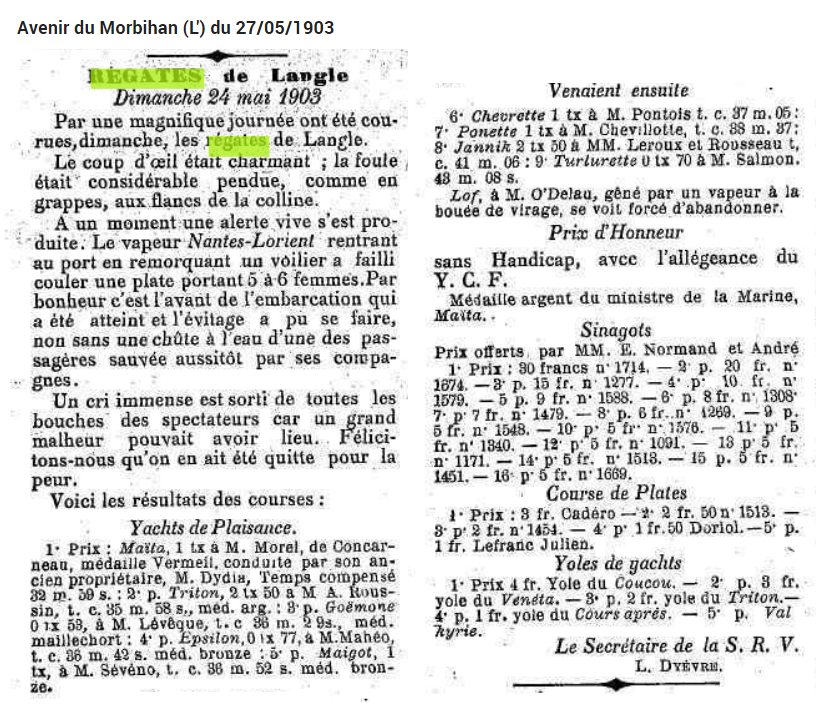

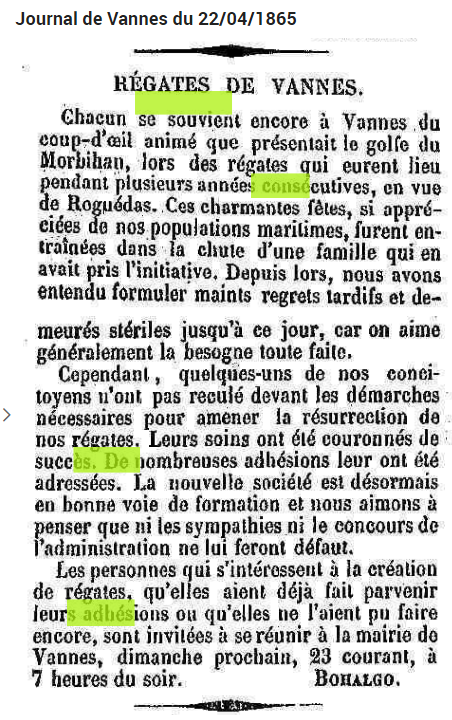

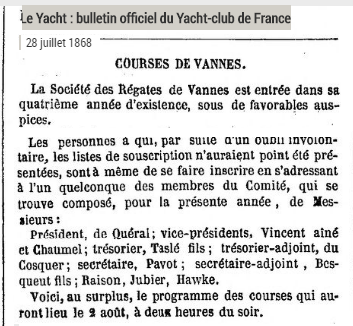

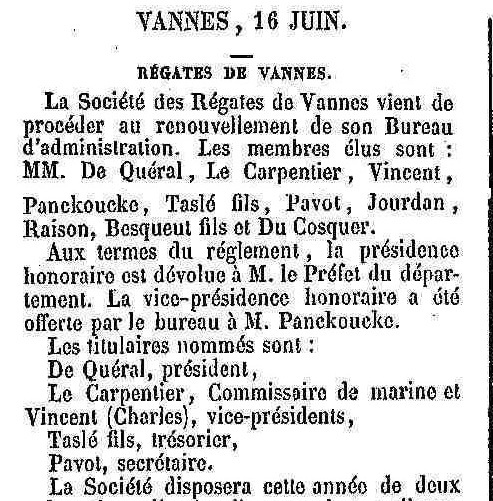

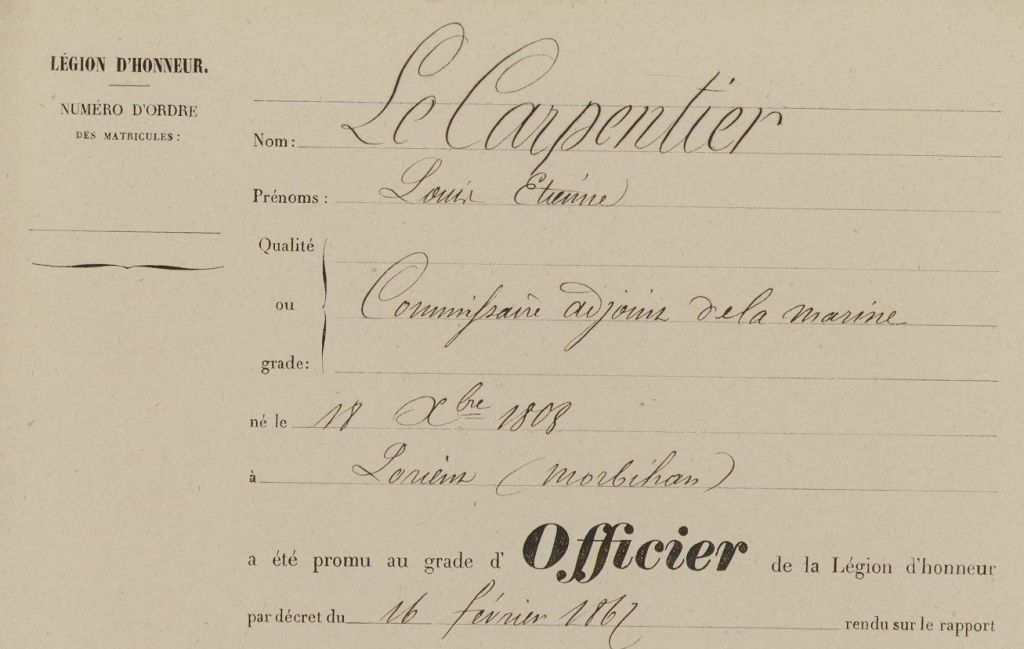

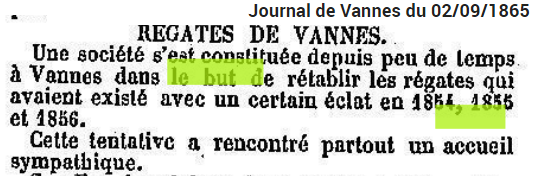

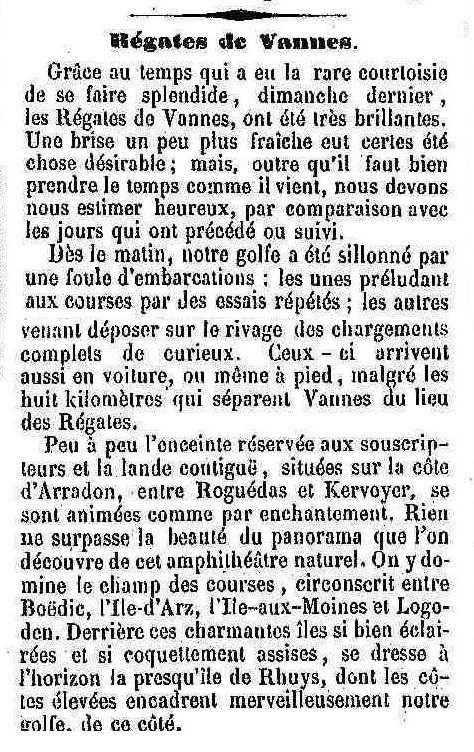

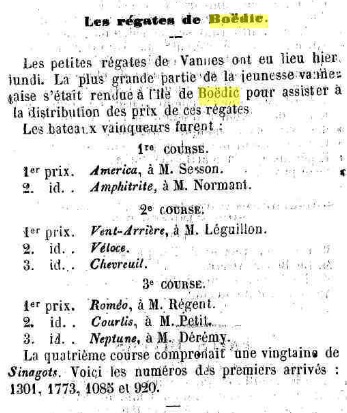

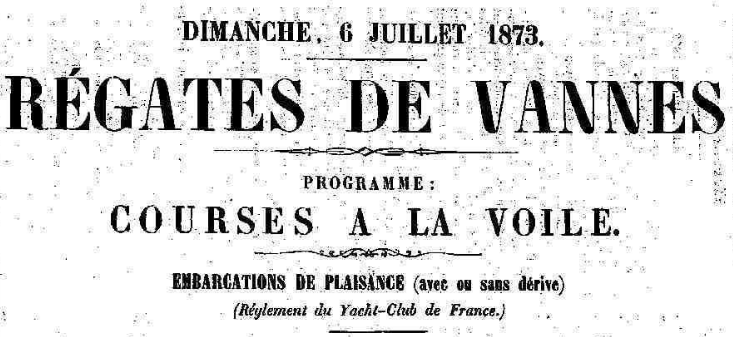

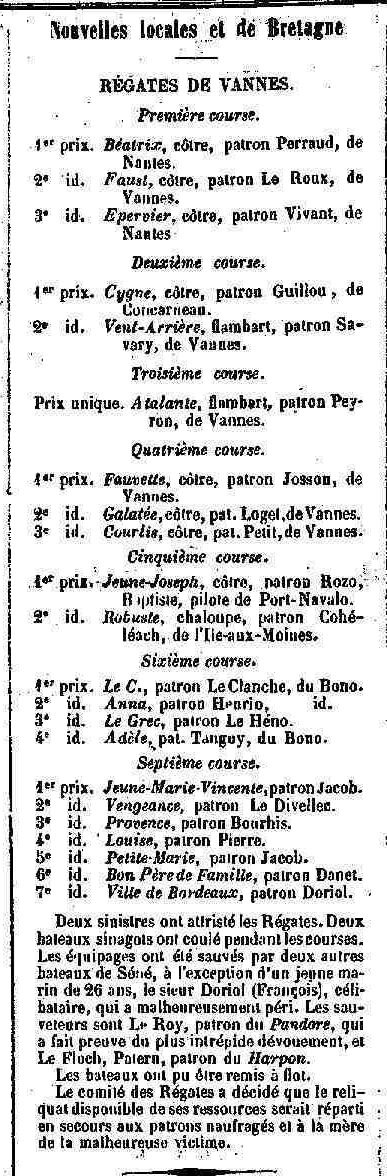

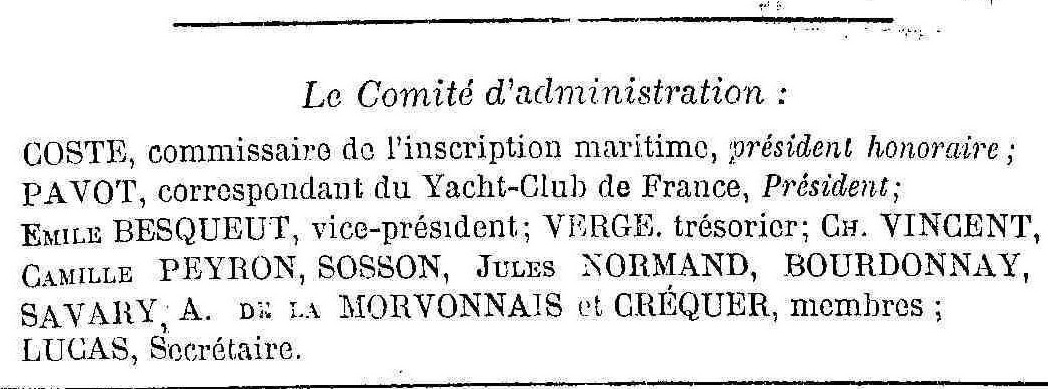

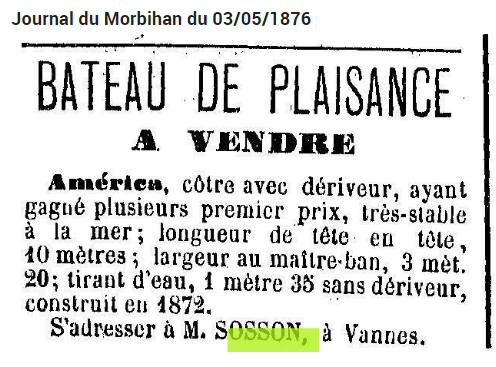

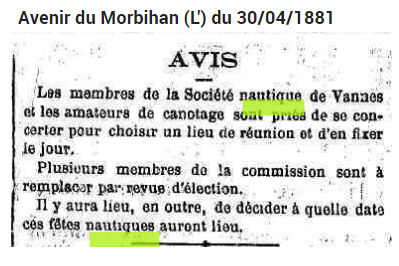

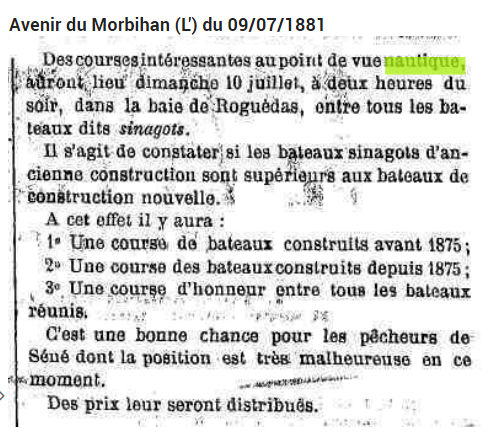

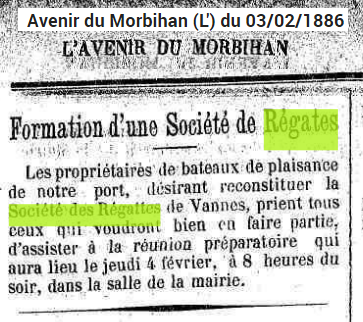

En 1873, la Société des Régates de Vannes organise pour la première fois une petite course autour de l'île de Boëdic le 2 juin, lundi de Pentecôte. Le programme est annoncé dans le Journal de Vannes du 24/5/1873 :

"Les canotiers vannetais remercient les souscripteurs qui se sont intéressés à leur oeuvre. Leur bienveillant concours permettra de distribuer bon nombre de prix aux vainqueurs. Des musiciens amateurs se sont gracieusement joints aux canotiers pour égayer la fête. Au programme : départ de Vannes à neuf heures, annoncé par l'artillerie des régates. Les mucisiens, placés à bord d'un des bateaux de plaisance, exécuteront à deux heures. Le retour aura lieu vers sept heures du soir. Les bateaux se formeront en ordre au Pont-Vert pour faire leur rentrée dans le port. La musique jouera. Les personnes désireuses de se rendre à Boëdic trouveront, dès neuf heures, au quai, de nombreux bateaux pour les y transporter. Les canotiers prendront à la chaussée de Roguédas, les amateurs qui voudriaent passer à Boëdic."

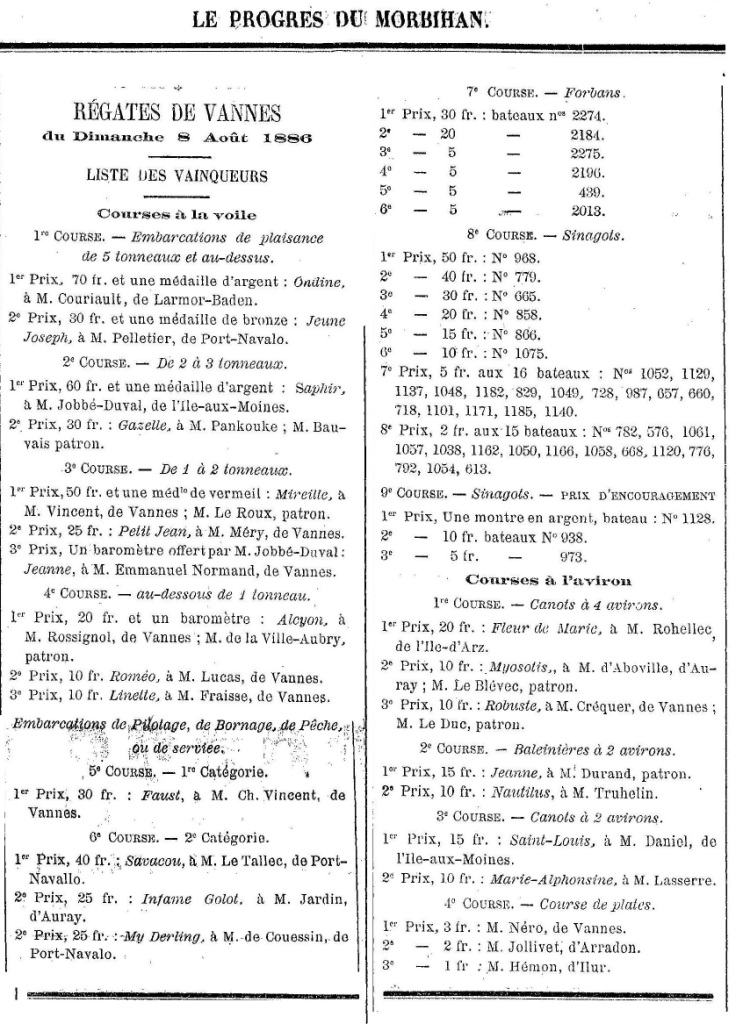

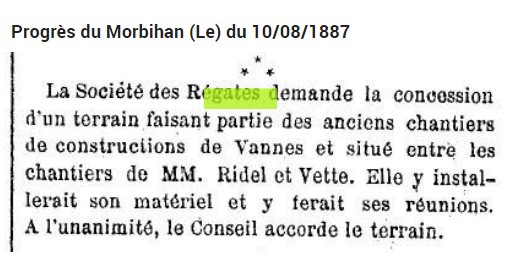

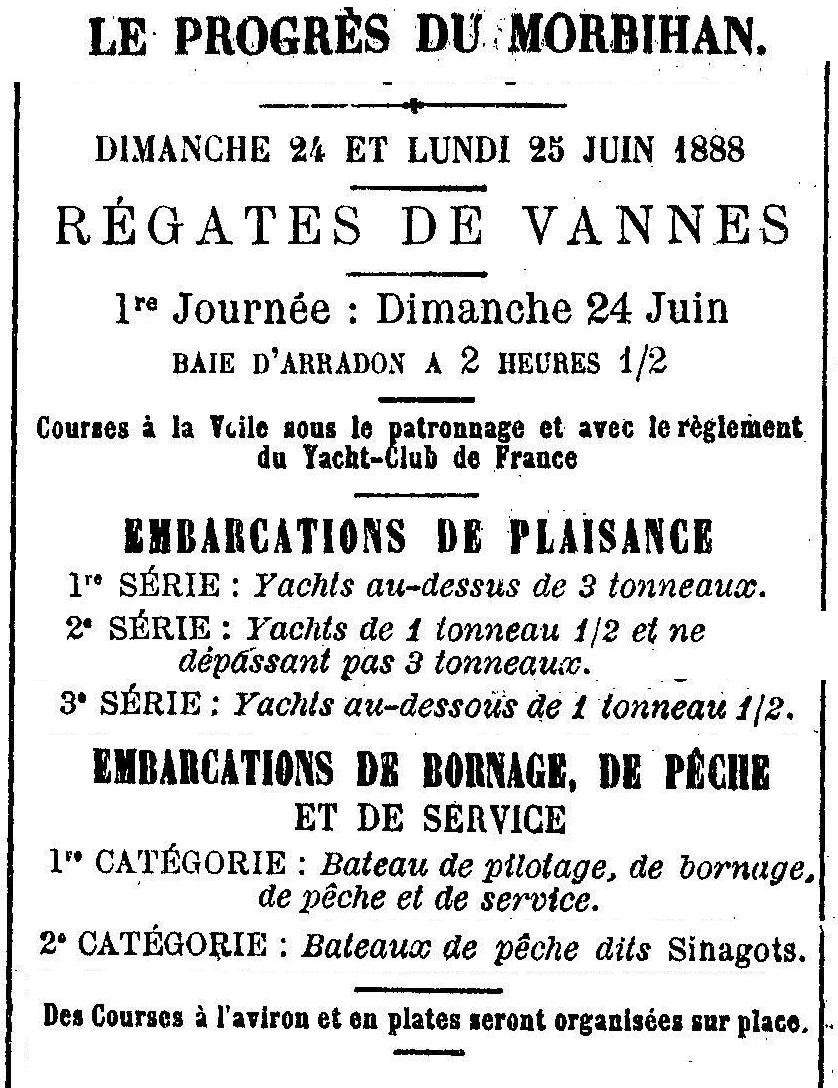

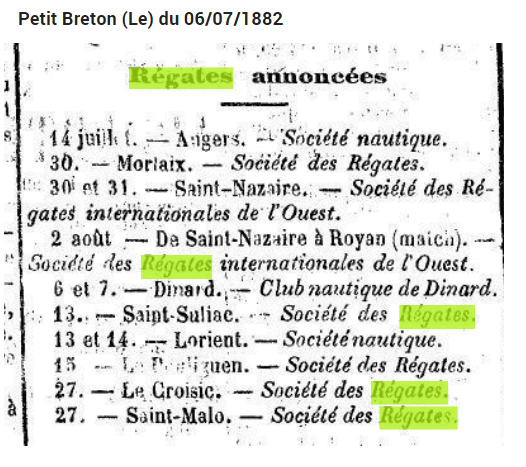

Les régates dites de Boëdic perdureront jusqu'aux années 1890 avant de se fondre avec celles de Conleau. (Lire articles sur l'histoire des Régates de Vannes").

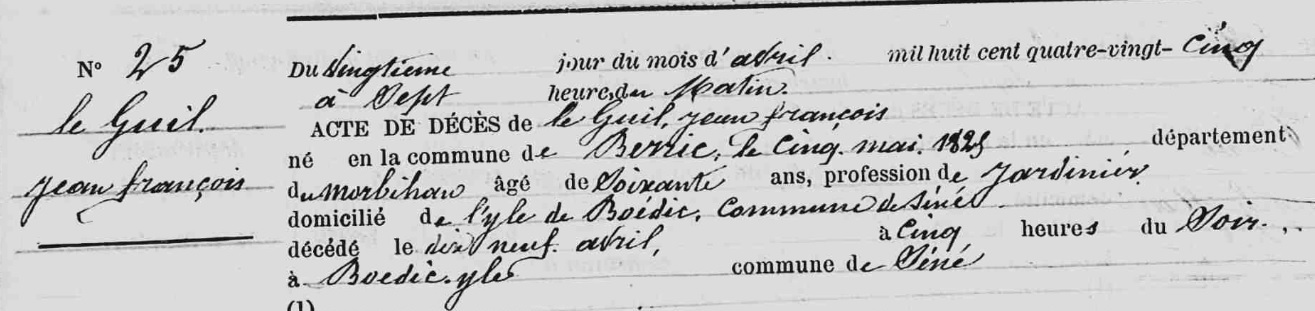

Cet extrait d'acte de décès nous indique qu'en 1885, Jean-François LE GUIL, natif de Berric est jardinier à Boëdic aux côtés de son frère Julien LE GUIL. C'est leur père François LE GUIL [1792-1865] qui est veur prendre la succession des Jeffreau comme jardinier à Boëdic.

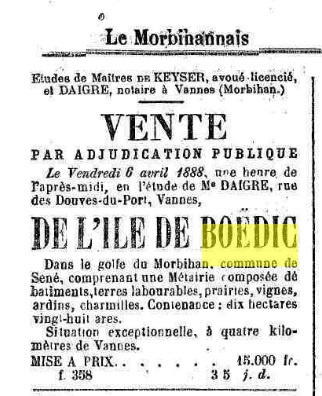

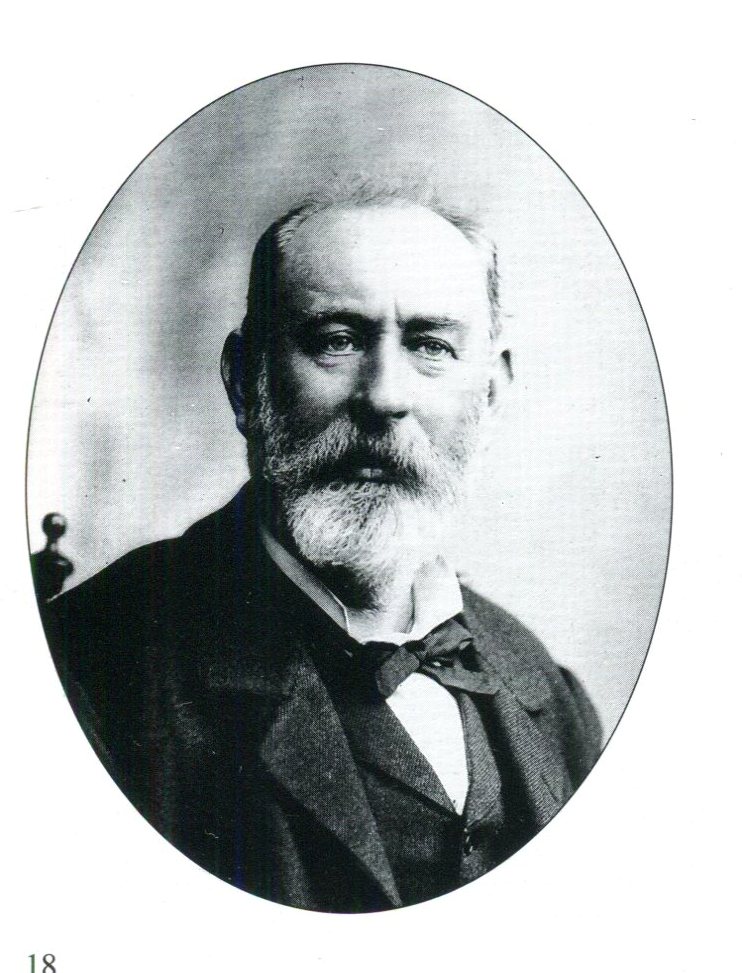

Lors de la succession des Quifistre de Bavalan, l'île de Boëdic est mise en vente en mars 1888 et sera achetée par Louis PANCKOUKE. Louis Fleury Arthur PANCKOUCKE [6/8/1831 Meudon - 23/2/1893 Paris], est éditeur de presse, dont le Journal de Vannes, petit-fils de l'éditeur de l'Encyclopédie de Didérot,. Il est aussi propriétaire du manoir de Roguédas qu'il a racheté en 1867 à la famille Avrouin-Foulon qui a fait faillite.(Lire article Faille Avrouin-Foulon). A sa mort, son fils Charles PANCKOUKE en hérite.

Cette photographie NB a l'avantage de réunir sur une seule vue, à gauche le "chateau" près de la cale de Boëdic, au centre le manoir et à droite l'ancienen chapelle, flanquée de son four à pain sur son aile nord.

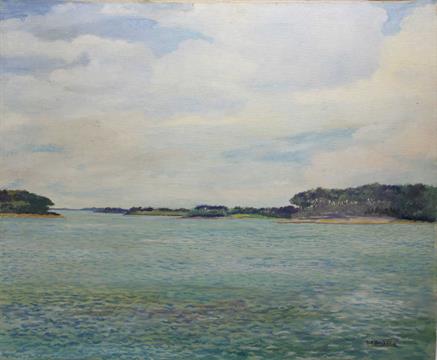

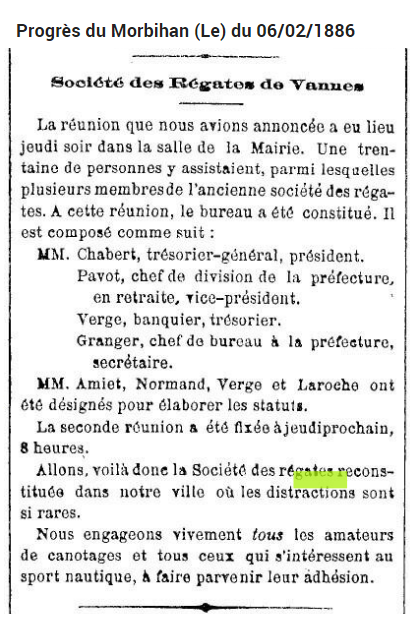

Vue de l'île de Boëdic depuis Roguedas en Arradon. Carte postale David-Vannes

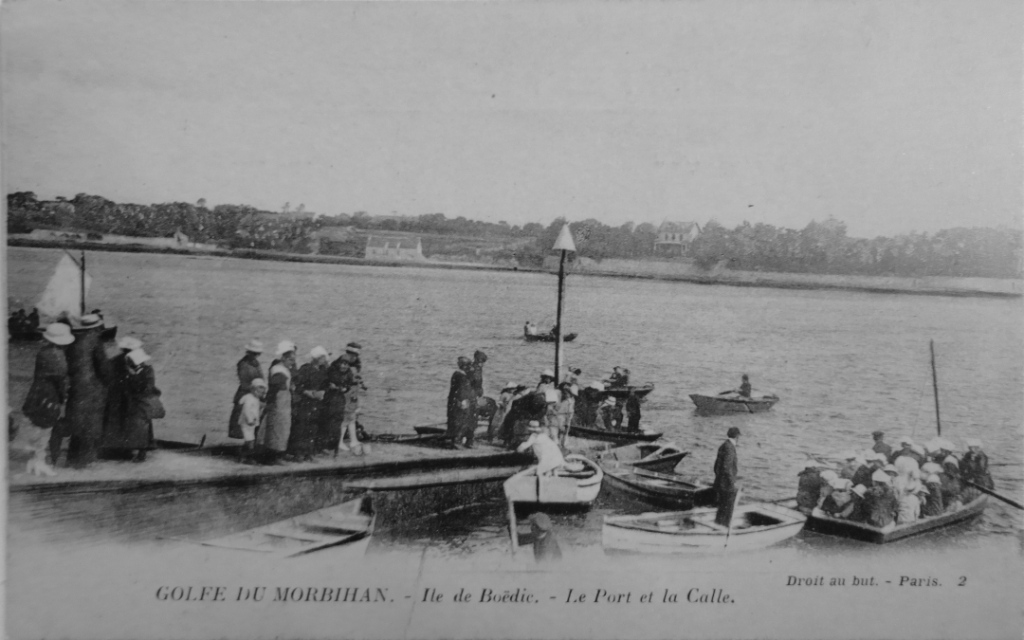

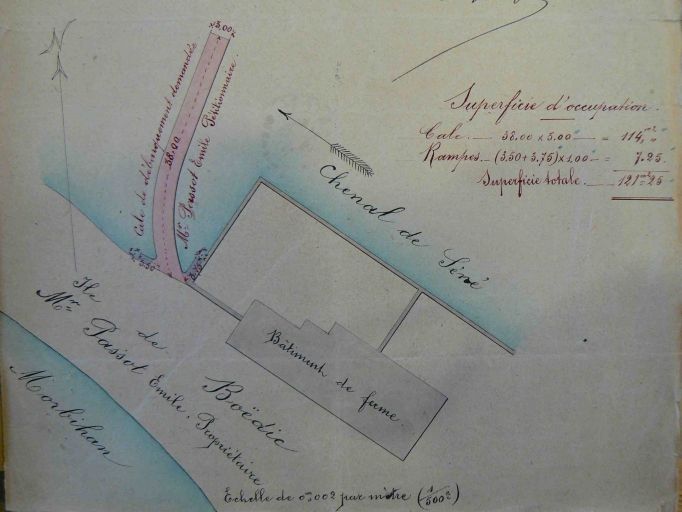

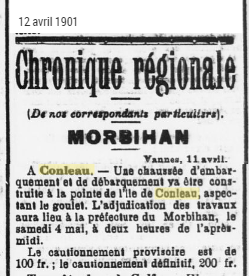

Vers 1897, la cale de Boëdic est rallongée de 2.6 m sans que l'on sache dater sa première construction. M. Passot, plus tard, y fera d'autres travaux.

La famille PANCKOUKE est à l'origine du joli manoir de Boëdic, construit avant la fin du XIX°siècle.

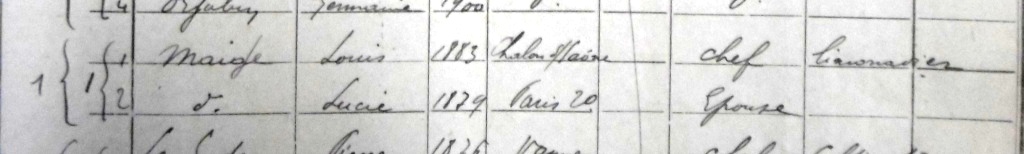

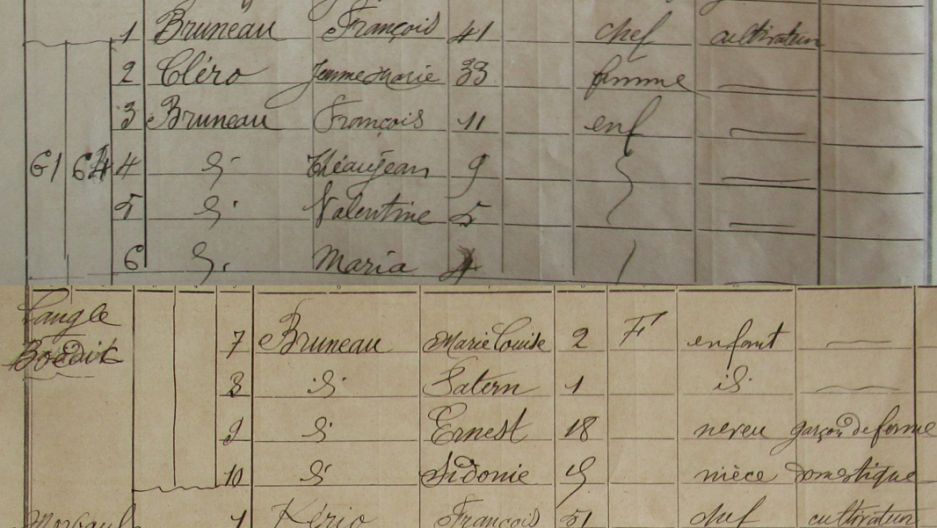

Au dénombrement de 1901 et à celui de 1906, la famille BRUNEAU est installée comme cultivateur à Boëdic.

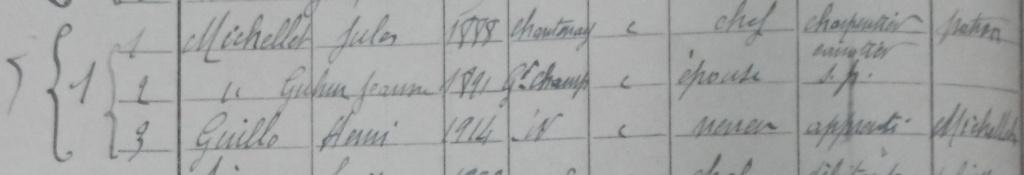

En 1911, c'est la famille BENVEL qui cultive les terres de Boëdic. En janvier 1919, les frères PASSOT, industriels parisiens achètent l'île .

Narcisse Emile PASSOT et son frère Pierre Emile PASSOT dirigent un garage à Paris. Il réhabilitent la chapelle en 1923-24, (Lire article dédié aux chapelles de Séné). Leur autre frère, Narcisse Marie PASSOT, abbé y célèbre quelques messes, comme en témoigne cette vieille carte postale. Les passeurs de Conleau assurent le transport des fidèles.

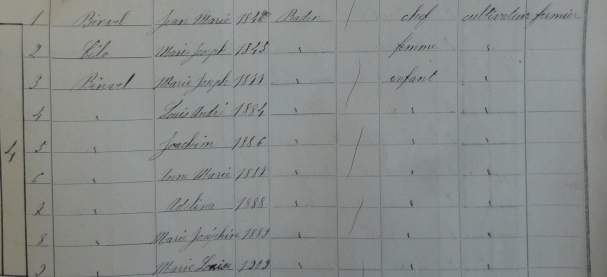

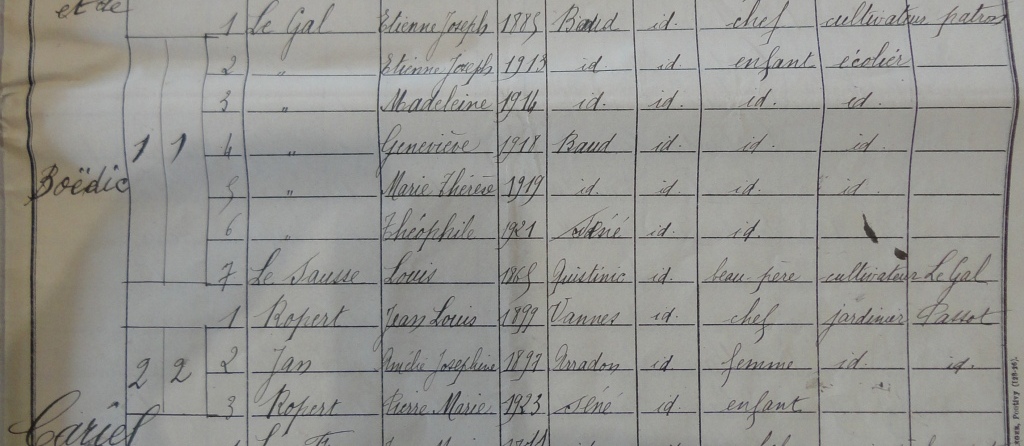

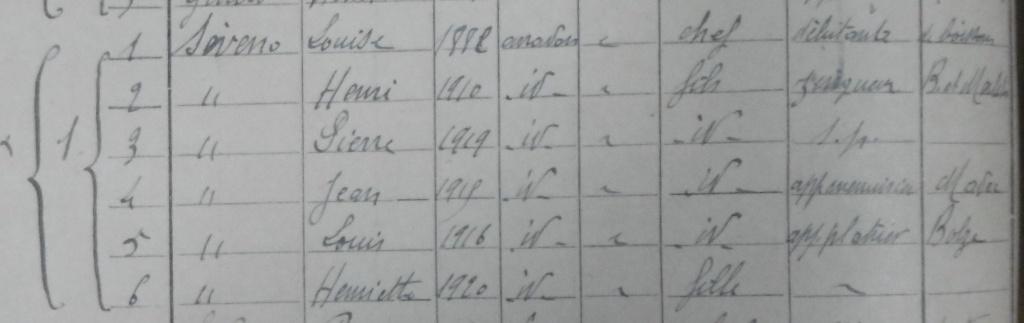

Au dénombrement de 1921, la famille LE GAL est établie sur Boëdic. Elle est encore présente en 1926 aux côtés de la famille ROPERT qui est jardinier sur l'île. Leur fils, Pierre ROPERT se distinguera durant l'été1944 dans la résistance.

Courant des années 1930, la famille LE VAILLANT qui cultive des terres à Boëd, travaille également une propriété à Boëdic, comme nous l'indique le dénombrement de 1936.

Camille Rollando nous donne les propriétaires successif de l'île :

5/1936 Marc BOYER

10/1940 : LE HIR et MARCHAL

5/1941 J.M. LE GUILLOU

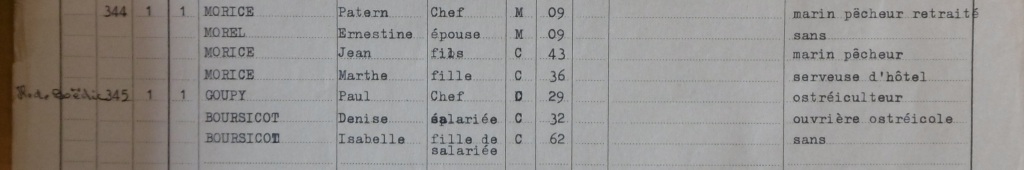

En 1947 ou 1949 Bernard et Paul Claude GOUPY, originaires de la Mayenne, achètent l'île et s'installent comme ostréiculteurs. Paul-Claude est pointé par le resencement de 1962. Bernard, vit sur Conleau. Très bricoleur, il avait construit une petite centrale électrique avec une éolienne qui alimentait une série de batteries. En récoltant l’eau de pluie, les Goupy pouvaient ainsi vivre en autarcie.

Bernard GOUPY derrière la statue de Saint-Antoine.

Le cinéma débarque à Boëdic...

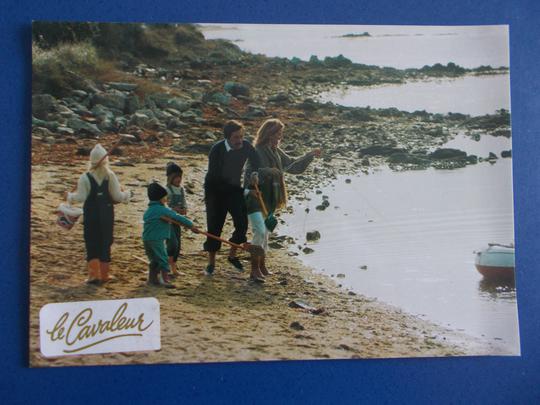

En 1979, le réalisateur Philippe DU BROCA tourne quelques scènes du film "Le Cavaleur" avec Jean Rochefort.

En 2011, les héritiers de Beranrd GOUPY décédé en 2007, vendent l'île de Boëdic à Olivier METZNER [1949-2013-Séné). L'avocat entreprend une large rénovation des différents batiments de l'île. En mars 2013, maître METZNER décide de mettre fin à ses jours. Il est retrouvé noyé au bord de l'île.

Longère dites "le château" avant et après sa restauration

Manoir de Boëdic

Métairie de Boëdic

Depuis 2015, l'île appartient à Christian LATOUCHE, homme d'affaires français à la tête du groupe FIDUCIAL.

3. DU MOYEN-ÂGE A LA REVOLUTION

Séné continue bien d'exister au Moyen-Age. Des Seigneuries s'y établissent, vassales du Comte de VANNES ( Cantizac, Quentifiac, Surzon, Lestrénic ). Mais du Vème siècle jusqu'à la RévolutioN, l'histoire de Séné se confond surtout avec celle de la Paroisse.

Dans Son "Histoire du Diocèse" (P. 50), l'abbé LE MENE écrit que Saint Patern, ayant été moine, était toujours resté attaché à l'ordre monastique. Il éleva donc un ermitage à une petite distance de sa ville épiscopale, entre Trussac et Conleau. Mais, on peut avec autant de raison supposer que ce fut à Séné, village gallo-romain qui portait a lors le nom de Sénac. (1) "C'est là que le saint évêque aimait à se retirer dans les moments disponibles que lui laissaient la prédication de l'Evangile, l'administration des sacrements, la prière publique et la visite du Diocèse".

C'est pour cette raison que l'église paroissiale de Séné se trouve placée sous le vocable de Saint Patern, premier évêque de Vannes en 465, et que son vitrail principal, au centre du chevet, le représente. Pour expliquer ce fait, il faut supposer que ce territoire, probablement démembré à une date inconnue de la vaste paroisse de Saint-Patern de VANNES, portait, avant son érection en paroisse, au lieu choisi pour siège du nouvel établissement, une chapelle déjà sous le vocable du Saint.

D'où deux hypothèses : Si la paroisse de Séné est un démembrement de la paroisse de Saint-Patern de VANNES, son érection serait antérieure au XIème siècle, Si elle constituait une section ou trève de cette paroisse, elle serait postérieure.

Bien plus tard, la Paroisse de Séné fut annexée au Chapitre de la Cathédrale de VANNES par une "bulle" du pape Nicolas V du 23 septembre 1451, mise à exécution le 22 janvier 1453 par l'évêque Yves de Pontsal. Les Recteurs ne perdirent point leur titre pour devenir des "vicaires perpétuels", mais ils virent, à partir de cette date, les chanoines recueillir les deux-tiers des gros fruits de la Paroisse. Il fut établi que l'autre tiers leur serait laissé, ainsi que la jouissance du presbytère pour leur tenir lieu de. "portion congrue" ou part de bénéfice. Outre ce tiers des dîmes levées à la 33ème gerbe dans toute l'étendue de sa paroisse, le Recteur de Séné percevait seul les "novales" à la 36ème gerbe, et même sur les sels. Ce dernier privilège continua beaucoup à augnenter ses revenus. Aussi, vers le milieu du XVIIIème siècle, abandonna-t-il son tiers de dimes ordinaires pour se contenter d'une pension annuelle de 300 Livres. Sur le territoire de Séné, il n'y avait que peu de terres défrichées ; par suite, la grosse dime n'avait qu'une médiocre importance. Les"novales" la surpassaient de beaucoup. Mais les salines formaient, avec la pêche, une des principales ressources de la fortune de la Paroisse, surtout depuis que, pour fournir à l'entretien du bas-choeur de la Cathédrale, le roi avait, en avril 1721, afféagé au Chapitre une étendue considérable de terre à Brouël, sur le bord du Golfe du Morbihan. A partir de 1725, on y fit plus de 3000 ''oeillets" de salines. Quand le tout fut en plein rapport, les revenus annuels du Chapitre s'en trouvèrent augmentés de 20.000 Livres environ. Alors, aussi, malgré quelques protestations du contraire, les recteurs de Séné devinrent d'assez riches "bénéficiaires".

En plus de l'église paroissiale St-Patern, trois chapelles s'élevaient sur le territoire de la Paroisse vers le milieu du XVIIIème siècle :

1.Celle de Saint Laurent, sur le bord de la route de Nantes. Depuis la "bulle" de 1451, les oblations qui y étaient recueillies appartenaient exclusivement au Chapitre, chargé par suite de son entretien. Aux Rogations, la procession du Lundi se rendait à Saint-Laurent et un Chanoine y célébrait la messe.

2. La chapelle de Saint-Sébastien, sur une hauteur auprès de la maison noble d'AUZON, a disparu vers le milieu du XIXème siècle.

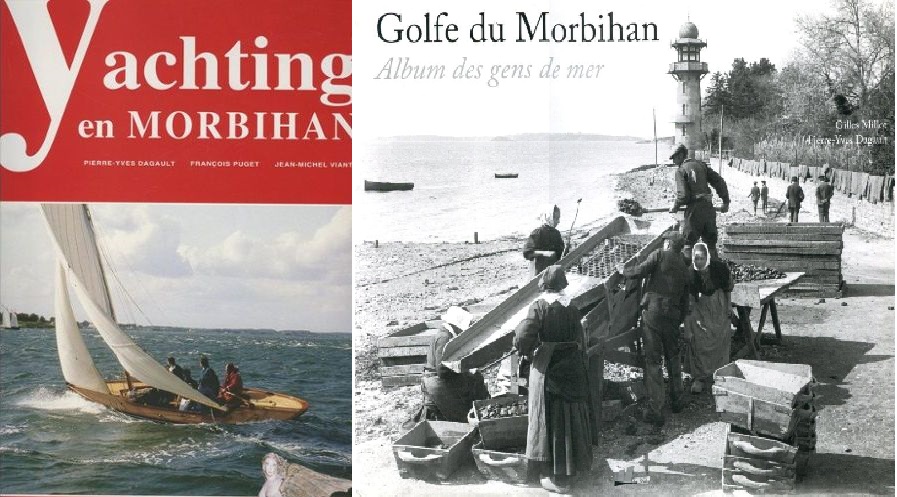

La richesse de Séné sous l'ancien régime, c'est le ramassage du sel et la pêche. Toute une série de marais salants s'établissent sur la côte Est. Les premiers apparaissent dans les années où Pierre Le Nevé fut recteur. Les pêcheurs font la loi sur tous les autres pêcheurs du Golfe, et vont pêcher en mer, jusque sur les côtes de Belle-Ile ; il n'y a absolument aucun renseignement sur la nature de leurs tateaux. Les fameux "sinagots'', solides bateaux noirs à deux voiles carrées rouges, qui, au dire de certains, sont du type de ceux qu'utilisèrent les Vénètes contre César. Contentons-nous de dire qu'ils sont employés par nos pêcheurs sinagots bien avant la Révolution ; on ne peut rien affirmer de plus. Ce qui est certain , c'est que sous l'ancien Régime et encore un peu par la suite, bien que cet état de choses disparaisse peu à peu, les pêcheurs constituent un ensemble assez riche, nombreux dans Séné, assez conscient de leur force et s'imposant aux autres pêcheurs du Golfe, comme aux paysans de Séné.

Les cultures ne sont pas très riches ; la plupart des terres sont défrichées depuis assez peu de temps ; tout le Nord de la paroisse est couvert de landes. Pourtant les femmes sinagottes, surtout celles des pêcheurs, sont réputéesêtre très travailleuses.

Les Sinagots ne semblent pas sortir de cette relative aisance, malgré la construction ou l'entretien de leurs nombreuses chapelles : Saint Vital (à Boëdic), Saint Sétastien à Montsarrac, Saint Laurent dans le petit village qui porte son nom. Il faut y ajouter la chapelle du chateau de Limur, actuellement désaffectée, et celle d'Auzon, démolie et remplacée au XIXème siècle par une chapelle Notre-Dame. Les sanctuaires sont donc nombreux et attestent l'enracinement d'une foi robuste.

Mais le trésor religieux de Séné ne serait pas complet si nous ne disions rien des croix en particulier de celle de Montsarrac, vieille de quatre siècles sans doute, mais restaurée au XIXème siècle, et celle de St Laurent, monolithe de 4 mètres de haut.

Enfin le trésor de l'église St Patern entre autres merveilles, possède un beau calice du XVIème siècle en venneil, et une plaque de cuivre repoussée également du XVIème siècle.

Ce patrimoine religieux est donc très important, et pendant des siècles les sinagots ont su y consacrer une part de leurs richesses.

Au XVIIIème siècle, l'un des recteurs de Séné; Pierre Le Nevé, acquiert en 28 ans de ministère sur la paroisse, une profonde réputation de sainteté ; il se fait aimer et admirer de tous ses paroissiens, des plus rudes comme des plus simples. Comme dit M. de Galzain, la cure de Séné, n'est pas une sinécure ... A sa mort (20 novembre 1749), et à plus de deux siècles de distance, on ne l'a pas oublié.

( 1 ) . Séné paraît avoir été englobé assez longtemps dans le centre gallo-romain de VANNES et n'avoir été occupé par les Bretons que tardivement. Le nom même de Sénac évolué en Séné alors qu'il aurait dû demeurer figé, le prouve, de même que celui d'un certain nombre de villages qui ne se sont pas bretonnisés...D'ailleurs, et nous l'avons déjà dit, on trouve sur le territoire de la commune de nombreux vestiges gallo-romains : briques à rebord, tuiles romaines, fours à augets...

La Guerre de Sept Ans (1756-1763) a beaucoup affaibli en hommes et en matériel la Marine Française, et en particulier la marine bretonne, où périssent bon ombre de Sinagots.

Les marins (pêcheurs) de Séné sont fortement éprouvés par cette guerre et par des tempêtes de mer comme le coup de vent de Noël. Ils oublient un temps leur mépris pour ce qui n'est pas sinagot et s'associent aux marins de l'ïle d'Arz dans une supplique qu'ils adressent en 1772 à l'évêque de Vannes. Ils expliquent à Monseigneur BERTIN les pertes qu'ils ont subies dans la guerre et dans les tempêtes, lui montrent qu'il ne peuvent se relever aux-mêmes et lui demandent, en comparant leur sort à celui de Marseille, qui "doit son opulence à la dévotion" du Coeur de Jésus, qui les protègera désormais de ces calamités. L'évêque de Vannes leur donne cette permission (11 décembre 1771), confirmée par une bulle du pape Clément XIV (8 février 1772).

Nous donnons ici le document de 1772 rédigé par les marins de Séné en accord avec ceux de l'ïle d'Arz. Nous sommes sous Louis XV et depuis la Guerre de Sept-Ans, la France ne s'est pas remise des blessures infligées par l'Angleterre. Séné aussi a connu cette grande misère.

Le roi de France est Louis XV [15/02/1710-1005/1774]; Le recteur de Séné en 1772 est Guillaume JALLAY [Xx/xx/xx-1750-1789-15/12/1789].

SUPPLIQUE DES MARINS A MONSEIGNEUR L'ILLUSTRISSIME ET REVERENTISSIME EVEQUE DE VANNES

Monseigneur,

Supplient très humblement les soussignés disant qu'ils espèrent d'une association en leur faveur. Quelque rigoureuse que soit par elle-même notre condition, les calamités publiques ont beaucoup aggravé notre joug. Nous avons perdu nos navires, nous avons langui dans les prisons d'Angleterre. Si quelques-un de nous ont dérobés à la faveur des ennemis, ce n'a été qu'après avoir soutenu de critiques combats. Le retour à la paix a flatté nos expérances; mais en devenant plus tranquilles, nous ne sommes pas devenus plus riches.

Nous ne pouvons nous rétablir : nos pertes ont été trop considérables, elles n'ont pas intéressé le public à entrer dans notre négoce. le commerce de ce pays-ci autrefois si florissant n'est plus fort étendu. Dans ces tristes conjonctures, la religion nous fournit une ressource.

Le Rédempteur de tous les hommes a dit dans l'Evangile : "Lorsqu'il y a en quelques lieu deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je suis au milieu d'elles". Sur ce principe, nous voudrions réunir nos voeux pour nous rendre propice l'Être Suprême. Selon l'expression de l'écriture, sa volonté est le Trésor d'où sortent les ventes? Nous désirons l'établissement d'une association pour nous assurer les suffrages de l'Eglise. Les services que nous rendons au public, aux missionnaires qui passent chez l'étranger, sollicitent pour nous notre grâce.

Nous pourrions recourrir directement au Divin Coeur de Jésus; Marseille doit son opulence à cette dévotion; mais une circonstance nous détemrine à l'Association du Très Saint-Enfant-Jésus. Presque chaque année vers la fin de dcembre, nous sommes alarmés par un coup de vent vulgairement appelé "le coup de vent de Noël". Les tempêtes sont nécessaires. Si l'Océan était toujours tranquille, la corruption de ses eaux infecteraient l'univers. Ordinairement nous leur résistons; mais celle dont nous parlons est si furieuse que nous n'osons sortir du port. Si la nécessité nous y oblige, nous nous voyons sans cesse enlevés dans les airs sur la cime d'un flot écumant, ou précipités dans les abymes affreux. La fête de la Nativité du Sauveur dilate tous les coeurs chrétiens par la foi, mais elle resserre les nôtres par la tristesse : son seul souvenir nous fait frémir.

Vos suppliants, Monseigneur, désirent d'honorer ce mystère particulièrement pendant l'année pour obtenir quelques part aux bénédictions particulières que le Ciel répand en cette sollenité, et pour prévenir les malheurs dont nous sommes continuellement menacés sur un élément qui tôt ou tard doit servir de tombeau à la plupart d'entre nous. Ce considéré, qu'il plaise à votre Grandeur, Monseigneur, d'ériger, en l'église paroissiale de Séné l'association du Divin Enfant Jésus, d'assigner pour article principal une communion par an en quelqu'église que ce soit et la récitation des actes des trois vertus théologiques pour exercice quotidien, laissant le reste à gences communes aux fidèles de l'un et l'autre sexe sans aucune exception. (On observe qu'il n'en coûtera rien à personne pur être associé).

Ce faisant vous nous donnerez, Monsiegneur, lieu d'espérer de ramener l'abondance dans nos ports, pour la consolation des pauvres, et de parer nos autels des riches étoffes de l'Etranger, de vivre avec honneur, de soutenir nos familles, et de nous assurer une heureuse vieillesse. Enfin, vous nous procurerez des grâces précieuses pour arriver au port du salut.

Ainsi signé : Jos. BENOIST, de Séné; Jul. BENOIST, de Séné; Guill. LE FRANC; Ge. LE FRANC: Mat. ROLAND; Joseph LE FLOCH; Patern PRIOL, LE FLOCH, ancien fabrique; Marc LE ROUX; François THOMAS; Jul. EVENO; Jul. BOUCHER, fabrique en charge de Séné; Joseph LE FRANC, de l'île d'Arz; Julien CALVE, de l'ïle d'Arz; Joseph NERO, de l'ïle d'Arz; Julien DREANO, de l'ïle d'Arz.

LA CONFRERIE DE L'ENFANT JESUS A SENE (1772)

Dans tous les temps de péril et d'angoisses, l'homme élève sa pensée vers Dieu et parfois il en reste des traces durables.

Cruellement éprouvée et mutilée dans la terrible guerre 1870-1871? la France, par la voix de ses représentants, fit un voeu national, en jettant les bases de la Basilique dont la masse imposante doit du haut de Montmartre dominer la capitale, se consacra au Sacré-Coeur de Jésus.

Cent ans auparavant, d'humbles marins de Séné et de l'Île d' Arz aussi, en de pénibles circonstances, cherché un refuge près du divin Maître.

Nous sommes en 1771. Louis XV est sur le trône et la Guerre de Sept Ans, qui vient de finir par le honteux mais nécessaire Traité de Paris, a laissé de profondes blessures à la richesse nationale comme à celle des particuliers.

Au début des hostilités, en 1755, sans déclaration de guerre, plus de 300 vaisseaux marchands sont capturés par l'Angleterre, et dans le nombre, nous en aurons la preuve tout-à-l'heure, beaucoup étaient bretons.

La France n'a plus qu'un seul vaisseau de guerre ; on s'empresse de construire des navires de tous rangs et de toutes grandeurs, et 12.000 hommes, parmi lesquels beaucoup de nos compatriotes, débarquent à l'île Minorque et sous la conduite du Duc de Richelieu, emportent la place presque inattaquable de Port-Mahon. Mais l'heure des désastres arrive: la Prusse triomphe à Forbach, l'Angleterre a fait des conquêtes prodigieuses dans les Indes, a entièrement ruiné notre commerce en Afrique et s'est emparé de presque toutes nos pessessions d'Amérique.

Pauvres marins bretons et français, la paix signée, c'est à peine s'il vous reste le droit d'aller pêcher la morue sur les côtes de Terte¬Neuve, et par moments éclatent, au grand détriment de notre marine marchande sur toute l'étendue de l'Océan Atlantique, de redoutables et périodiques tempêtes dont le contre-coup se fait particulièrement sentir sur la côte sud de Bretagne et dans le Golfe du Morbihan. La plus terrible de toutes se nommait "le coup de vent de Noël". C'est pourquoi les marins de Séné et de l'Ile d' Arz sollicitèrent et obtinrent l'érection dans l'église paroissiale de Séné d'une Confrérie pour les fidèles de l'un et l'autre sexe en l'honneur et sous l'invocation du Très Saint Enfant Jésus.

Malheureusement 20 ans s'écoulaient à peine que la tourmente révolutionnaire survenait à son tour, et parmi les institutions que son souffle emporta se trouva la pieuse Confrérie qui nous intéresse aujourd'hui, car son souvenir a complètement disparu de la mémoire des hommes et nulle trace n'en reste ni aux archives de l'évêché ni dans les registres paroissiaux de Séné. Cependant, en 1893, a été retrouvé un exemplaire imprimé, probablement unique, contenant la demande faite par les Sinagots et les marins de l'Ile d' Arz, son approbation par Mgr Bertin, évêque de Vannes '11 Décembre 1771), la Bulle du pape Clément XIV (8 Février 1772), le permis d'imprimer donné à Vannes par Mgr Bertin (6 Mars 1772) et enfin l'expédition signée à Rennes (3 Mars 1772) de deux noms : N.de Lanjuinais et H. Arot.

SUPPLIQUE DES MARINS à Mgr BERTIN ( voir chapitre précédent)

APPROBATION de Mgr BERTIN

Charles-Jean de BERTIN (Périgueux-30/10/1712 - 23/09/1774-Plescop)

est un ecclésiastique français qui fut évêque de Vannes de 1746 à sa mort.

Charles Jean de BERTIN, par la permission de Dieu et la grâce du Saint-Siège Apostolique, évêque de Vannes, conseiller du Roi en ses conseils, vu la requête ci-jointe, nous louons et approuvons le pieux désir des suppliants et voulant autant qu'il est en nous soutenir et perpétuer la bonne oeuvre qu'ils se proposent, nous avons érigé et erigeons dans l'église paroissiale de Séné en ce diocèse, pour les personnes de l'un et l'autre sexe, une association sous l'invocation de l'Enfant Jésus, parce que :

1°-Chaque confrère et soeur fera au moins une communion par an, outre la communion pascale ; et attendu que plusieurs marins se proposent d'entrer dans la dite association et que leur état ne leur permettrait pas de la faire toujours commodément dans l'église paroissiale de Séné et que même cela leur serait souvent impossible , nous leur permettons et à tous frères et soeurs de la dite association qui ne sont pas de la paroisse de Séné de la faire dans toute église catholique.

2°-Tous confrères et soeurs feront une fois par jour les actes de foi, d'espérance et de charité.

3°-Ils diront tous les jours une fois un Pater et un Ave, et trois fois "Domine, sal vum fac regem" pour la précieuse conservation du Roy et de la famille royale. Autorisons lesdits associés à se pourvoir en Cour de Rome pour obtenir les indulgences en faveur de la dite association.

Donné à Vannes sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre-seing de notre secrétaire ordinaire, l'onzième jour du mois de décembre mil sept cent soixante-onze.

Ainsi signé à côté du sceau :

Charles-Jean, évêque de Vannes

et plus bas : par Monseigneur Chauvaux, secrétaire.

BULLE

De notre Saint-Père Le Pape CLEMENT XIV du NOM Pour Mémoire à Perpétuité

Ayant appris que dans l'église paroissiale de Séné, diocèse de Vannes, est ou doit être instituée canoniquement une pieuse et dévote Confrérie pour les fidèles chrétiens de l'un et l'autre sexe en l'honneur et sous l'invocation du très saint Enfant Jésus (non cependant pour des personnes d'un art spécial), les confrères et soeurs de laquelle ont coutume ou l'intention d'exercer plusieurs oeuvres de religion et de charité.

Afin que la dite Confrérie prenne de jour en jour de nouveaux accroissements, nous confiant en la miséricorde de Dieu tout-puissant et sous L'autorité de ses bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul, accordons miséricordieusement en Notre Seigneur à tous et à chacun des fidèles de L'un et de l'autre sexe qui vraiement pénitents et confessés entreront ci-après en la dite Confrérie, le premier jour de leur association , s'ils reçoivent le très Saint Sacrement de l'Eucharistie, indulgence plénière et rémission de leurs péchés.

Nous donnons et octroyons aussi à tous les confrères et soeurs de la Confrérie qui y sont maintenant enrollés, et qui y feront chacun en son temps, étant pareillement vraiement pénitents et confessés et repus de la sainte communion, si cela peut se faire, ou tout au moins contrits à l'article de la mort, invoqueront dévotement le très saint nom de Jésus de coeur, s'ils ne le peuvent de bouche, pareillement indulgence plénière et rémission de tous leurs péchés. De plus nous accordons aux mêmes confrères et soeurs qui sont ou seront à l'avenir de la dite Confrérie lesquels vraiement pénitents confessés et repus de la sacrée communion visiteront dévotement tous les ans l'église, chapelle ou oratoire de la dite Confrérie le jour de la fête principale de la dite association, jour que les dits confrères ne pourront choisir qu'une fois seulement et qui sera approuvé par l'Ordinaire depuis les prermières vêpres jusqu'au coucher du soleil du dit jour, et là prieront Dieu avec piété pour la paix et la concorde des princes chrétiens, pour l'extirpation des hérésies et pour l'exaltation de l'Eglise notre Sainte-

Mère, pareillement indulgence plénière et rémission de tous leurs péchés.

En outre, nous concédons aux-dits confrères et soeurs qui, véritablement pénitents et confessés et repus de la sacrée communion, visiteront dévotement par chaque année l'église, chapelle ou oratoire de la dite Confrérie quatre jours chômés ou non chômés ou dimanches, jours aussi que les confrères choisiront une fois seulement et qui sera approuvé par l'Ordinaire, et là feront les mêmes prières que dessus pour chacun des dits jours, sept ans d'indulgence et autant de quarantaines. Enfin toutes les fois que les confrères et soeurs de la dite Confrérie assisteront aux messes et aux autres services divins qui se célèbreront dans l'église, chapelle et oratoire susdits, ou aux assemblées publiques ou secrètes de la dite Confrérie, ou qui recevront chez eux les pauvres, qui réconcilieront ceux qui sont ennemis, ou tâcheront de le faire par eux-mêmes ou par le moyen des autres qui accompagneront les corps des défunts confrères et soeurs ou autres à la sépulture, ou qui accompagneront quelque procession que ce soit pourvu qu'elle soit approuvée ou qu'elle par la permission de l'Ordinaire, ou qui accompagneront le Très Saint-Sacrement de l'autel dans les processions ou quand on le porte aux malades, ou enfin qui l'accompagneront en quelque lieu ou en quelque manière qu'on le porte, ou bien qui en étant empêchés, entendant là cloche sonner à cet effet, réciteront une fois l'oraison dominicale et la. salutation angélique, ou même réciteront cinq fois les mêmes oraisons et salutations pour les âmes des défunts confrères et soeurs, ou qui ramèneront quelque dévoyé ,au chemin du salut, ou qui enseigneront aux ignorants les commandements de Dieu et les vérités nécessaires au salut, ou qui exerceront quelque oeuvre de religion ou de charité nous leur remettons miséricordieusement en Notre-Seigneur Jéus-Christ, de l'autorité et teneur ci-dessus, pour chaque fois qu'ils feront quelques unes des di tes oeuvres de piété, soixante jours de pénitence à eux enjointes ou autrement par eux dûes par quelque manière que ce soit. Nous permettons aussi d'appliquer par manière de suffrage aux âmes des didèles chrétiens décédés dans l'union de Dieu dans la charité les indulgences susài tes tant pour la rémission des péchés que pour la remise des pénitences. Les présentes valables pour les siècles futurs à perpétuité. Or, nous voulons que, si on a concédé aux dits confrères et soeurs quelqu' autre indulgence perpétuelle ou pour un temps non encore expiré, les présentes lettres soient révoquées et déclarées de nulle valeur, et si aussi la dite Confrérie est jointe à quelque achi confrérie ou le serait ci-après ou le devient par quelque moyen que ce puisse être, que toutes les lettres apostoliques obtenues auparavant ne servent de rien à la dite Confrérie, et pour dès à présent les déclarons nulle.

Donné à Rome à Sainte Marie-Majeure l'anneau du Pêcheur, le huitième jour de février mil sept cent soixante-douze, de notre Pontificat, la troisième année.

Charles-Jean de BERTIN, par la permission de Dieu et la grâce du Saint-Siège Apostolique , évêque de Vannes, conseiller du Roy en ses conseils, vu le bref d'indulgences écrit au revers, permettons de le faire imprimer publier et mettre en exécution selon la forme et teneur et désignons pour gagner les indulgences plénières la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, fête principale de la di te Confrérie, jour auquel nous permettons l'exposition du très Saint-Sacrement. Quant aux indulgences de sept ans et d'autant de quarantaines, nous fixons le premier dimanche de Carême, la fête de la Très Sainte Trinité, la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie et la fête de Saint Martin, archevêque de Tours.

Donné à Vannes, l'an du Seigneur mil sept cent soixante-douze et le sixième jour de mars.

Ainsi signé à côté du sceau épiscopal : Charles-Jean, évêque de Vannes

Et plus bas : Par ordre de Monseigneur, signé Chauvaux, secrétaire.

EXPEDITION DE LA BULLE

Nous soussigné, expéditionnaire juré en Cour de Rome, domicilié de Rennes : attestons que le Bref écrit au revers est vrai; originairement et légitimement expédié en ladite Cour de Rome.

Donné à Rennes l'an du Seigneur 1772 et le troisième jour de mars. Ainsi signé à l'original : N de LANJUINAIS.....A. AROT

Suivent les actes de foi, d'espérance et charité et la prière pour le Roy (Domine, salvum...).

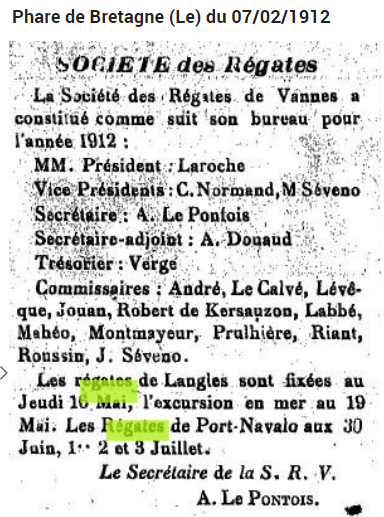

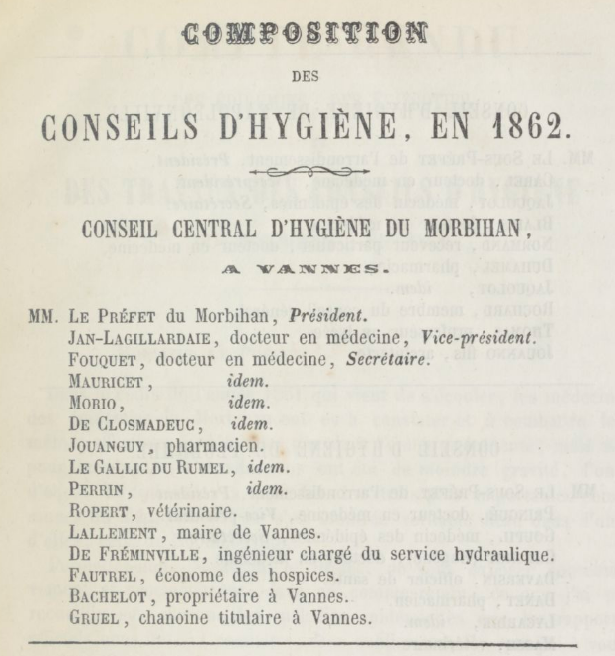

Après ces années de guerre, la France réapprend à vivre. La Société des Régates de Vannes renait une nouvelle fois le 17 juillet 1919. Au sein du nouveau bureau de la société on retrouve des anciens membres, aux côtés de personnalités pas encore citées dans ces articles:

Eugène LEBERT, [1857-1939] Ingénieur en retraite des Ponts & Chaussées, Président;

Maurice SEVENO et LE CALVE, vice-présidents;

Maurice VERGE, [18/6/1882 - ] fils du banquier Auguste VERGE,

André Marie BUGUEL [2/11/1891-9/01/1987 Arradon], Notaire, secrétaire, propriétaire de Izel, remplacé par LE NEDELLEC en 1923

En 1919, on trouve des coupres de presse relatant les régates de l'Île aux moines du 24/8/1919 pour lesquells la Compagnie Vannetaise de Navigation dépêche un vapeur pour amener le public sur l'île.

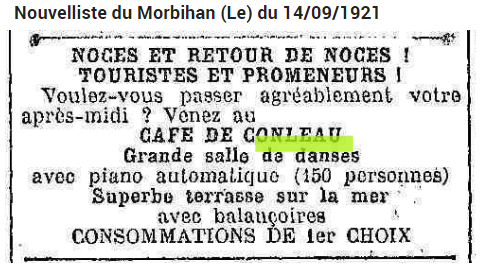

En 1920, on note les réagates de Conleau. Cette m^me année, la SRV propose à la ville de Vannes d'abandonner le terrain rue du Commerce au Port au profit d'une parcelle à Conleau pour y établir un "centre d'instruction nautique". Un terrain de 390 m² sera loué à la Société des Régates ...en 1944!

La SRV oregnaise les réagetes de Conleau le 5/5/1921. L'annéee 1922 est plus riches en évènement nautiques avec les réagtes de Conleau le 25 mai, celles de Port Navalo les 16 et 17 juillet et celles de l'Île aux moines le 24 septembre.

La calendrier des régates de 1923 compte avec les courses à Conleau le 10 mai, à l'ïle d'Arz le 25 juin, à Port Navalo les 14 et 15 juillet, à l'ïle aux Moines le 15 août et à Arradon le 3 Septembre.

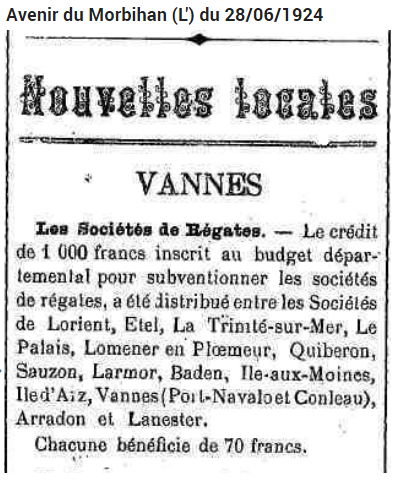

Cet article daté de juin 1924, montre la répartition des subventions allouées par le Conseil Génral du Morbihan aux différentes Sociétés de Régates. On note que celle de Vannes organise les régates de Conleau et de Port Navalo. L'Île aux Moines ou Arradon ont leur propre société de régate.

Les sociétés de régates se coordonnent au sein des Sociétés du Sud Breton afin de caler le calendrier des régates. Celles de Conleau se tienent le 1er juin, celles de l'ïle aux Moines le 22 juin, les régates internationalles de Port Navalo sont le 6 juillet et celles d'Arradon le 3 août. La SRV a été entendu, la Cie Vannetaise de Navigation affrête deux bateaux pour ces régates.

Cet article de novembre 1925, nous donne une aperçu des membres de la SRV de l'époque.

Emmanuel NORMAND [29/2/1880-18/2/1970], fils de l'ancien président, est à son tour Président;

CANET, Docteur,

GLAY, docteur,

Le calendrier de 1926 est plus riche avec des régates à Conleau le 13/5, à Port Navalo le 11/7, à l'ïle d'Arz le 8/8, à l'Île aux Moines le 15/8, en Arradon le 29/8, à Houat le 5/9 et à Larmor Baden le 12/9. Cette même année; la SRV done une fête à la mairie de Vannes.

Il faut avoir le sens de l'observation pour le repérer sur les vieilles cartes postales montrant la butte de Bellevue à Séné.

Il apparait sur la plage de Barrarach, non loin de la cale du passeur.

Vous le voyez? Oui, il s'agit d'une construction, d'un cabanon à un étage établi sur la plage de Barrarach !

Mais diable comment cette construction a-t-elle pu être édifiée à même le rivage?

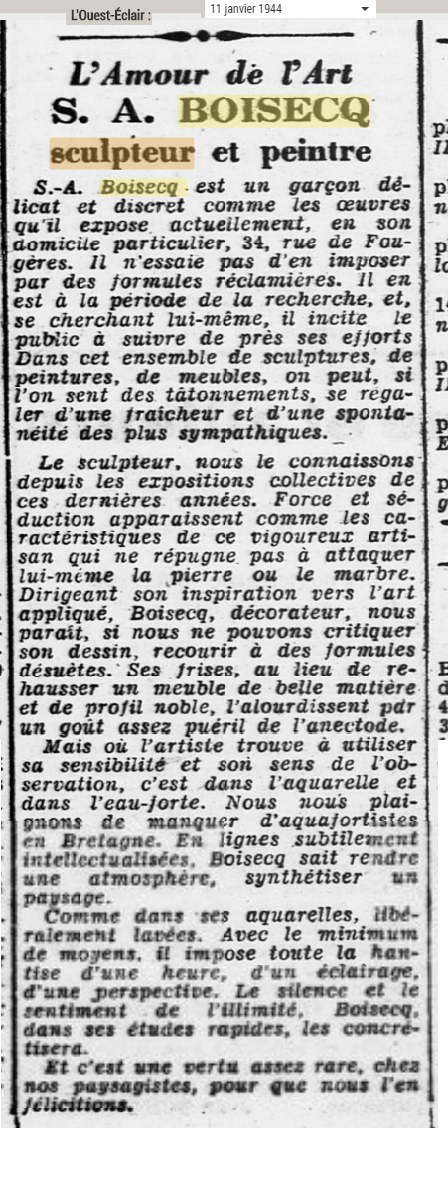

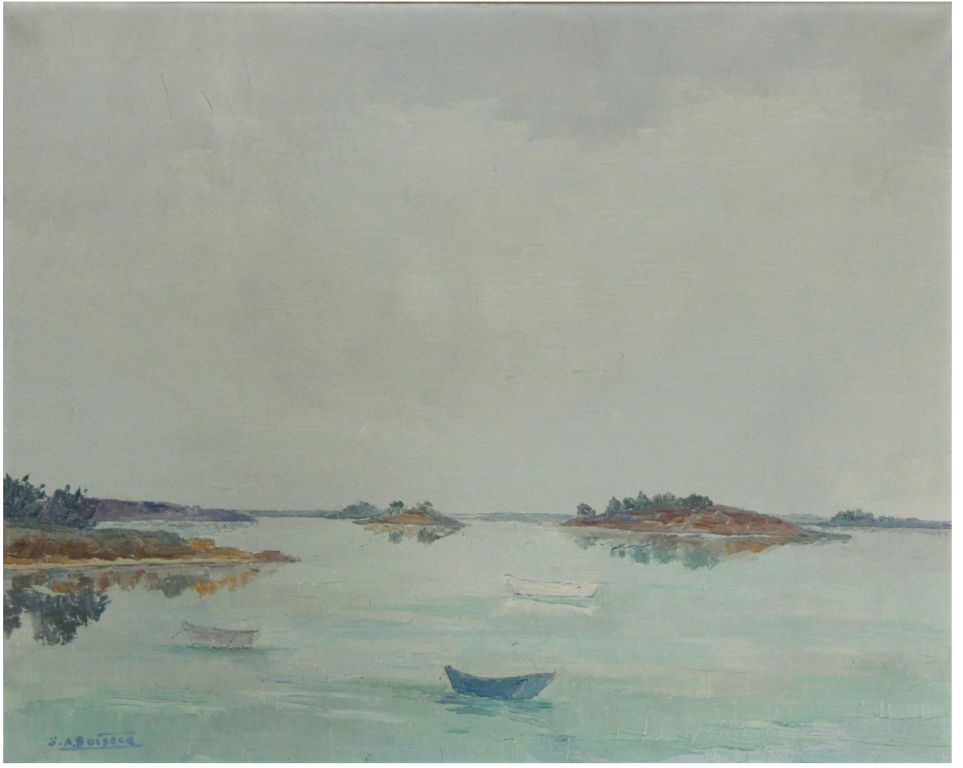

Jean RICHARD se souvient : "M.Boisecq est arrivé d’Algerie en 1952 , un artiste peintre et sculpteur ,c’est lui qui a fabriqué la statue de Saint-Pierre qui orne la Chapelle de Bellevue. Il a construit lui même son cabanon , où il demeurait . Les enfants de la presqu’île l’ont aidé à confectionner les parpaings,qu’il posait lui même , à l’estime! Cela amena les gamins à appeler le cabanon, "le fil à plomb". Le cabanon fut démoli vers 1962 quand il fut décidé de construire la zone de Barrarach !"

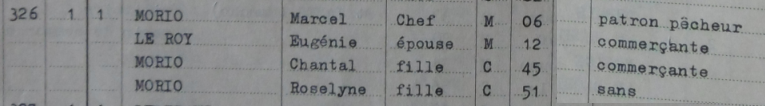

Jean-Paul PIERRE faisait partie des gamins de la presqu'île qui "aidèrent" l'artiste dans son projet : "Nous étions Lulu MOREL (Lucien Morel), Jean-Jacques MORICE, (le fils d'Ernestine), Chantal MORIO, la fille de la patronne du café de la Pointe, à l'aider à faire les parpaing."

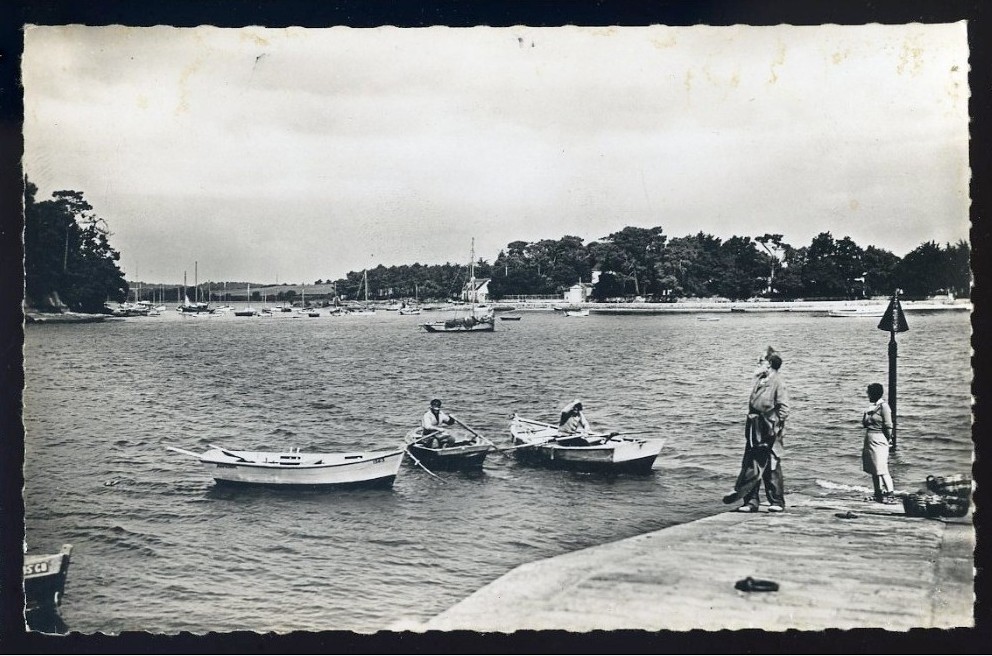

En effet, le peintre sculpteur fut logé un certain temps au café de la Pointe, aujourd'hui disparu, avant "d'aménager" son logis sur la plage. Sur cette photo, au premier plan, on le voit assis devant le café.

Sur cette autre cliché, il vient de débarquer sur la cale de P'tit Jean à Barrarach.

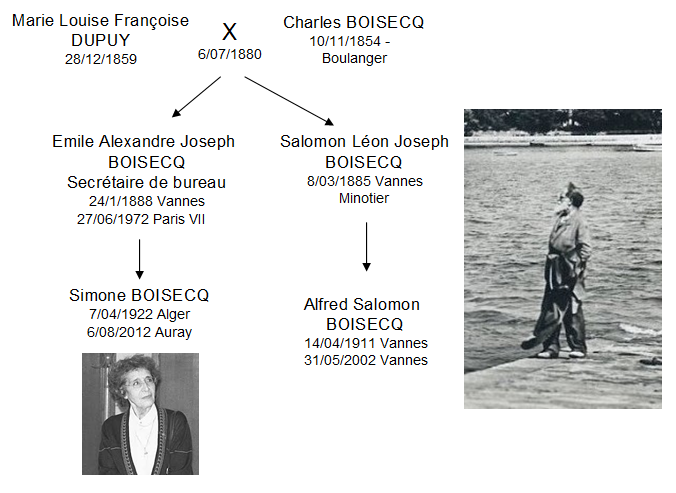

Fils du minotier Boisecq à Vannes, Salomon Alfred Jospeh Marie BOISECQ [17/4/1911 - 31/5/2002], il est le cousin de la sculptrice Simone BOISECQ [1922-2012].

Après des études au lycée Saint-François-Xavier à Vannes, il embarque sur le trois-mats Général de Sonis entre 1927-1929. Attiré par la mer, il suit des cours à l'Ecole d'Hydrographie en vue de devenir lieutenant au long cours. En 1931-1933, il est au Levant (Syrie-Liban).

De retour en France, il épouse Madeleine ANDRE en 1933. Il aura 6 enfants. Il se lance dans la peinture, l'aquarelle et la sculture. Il se définisait qomme Statuaire, Artiste Peintre.

Pendant la 2° guerre mondiale, il est engagé volontaire lors de la Campagne de France. En juin 1940 il a le grade d'aspirant puis de sergent. Il sera cité pendant la Campagne de France. Après l'armistice, il participe à la création du réseau de résistance HECTOR. Il sera reconnu actif dans ce réseau des FFC, Forces Françaises Combattantes du 1/2/1941 au 31/7/1944. Il sera lieutenant en décembre 1943 au sein du groupe Heurtaux, faisant du renseignements et des relevés topographiques, tantôt, basé en Morbihan, en Île et Vilaine et Côtes du Nord. Ensuite il est membre des l'ORAF, Organisation des la Résistance des Armées Françaises. Dans le civil, ilest de 1940 à 1943, Contrôleur des Réfugiés à la Préfecture du Morbihan puis de mars 1942 à aout 1944, il se déclare Artisite Peintre Sculteur et vit à Renes. Le 28 août 1944, il s'engage dans le Transport Militaire Automobile pour les Populations Civiles , les TMAPC. Après le débarquement, il rejoint l'armée française et aux côtés des Américains, il combat jusqu'en Allemagne et participe à la libération du camp de Dachau.

Après guerre, on le retrouve à Vannes, au n°3 Place de la république; , puis à Paramé. Il devient Secrétaire de la Société Nouvelle des Beaux-Arts vers 1955. Puis il reviendra en Morbihan et s'établira quelques temps à Séné. Ses différentes aquarelles, eux-fortes et peintures montrent qu'il a voyagé en France et à l'étranger avant de revenir s'établir sur Vannes, où il décède en 2002.

Parmi ses oeuvres locale, notons une statue à la cathédrale de Vannes et différentes oeuvre avec pour inspiration le Golfe du Morbihan et Séné.

Au Domaine de la Rochevillaine, on peut voir un très grand tableau représentant la bataille des Cardinaux qui eut lieu non loin de l'Île Dumet le 20 novembre 1759. L'industriel Henri DRESCH, qui acquis l'île et constuisit le domaine à Billiers, était incollable sur cette épisode de la Guerre des Sept-Ans [1756-1763]. A sa demande, Salomon Alfred Boisecq peignit en 1966, cette représentation de la bataille navale qui est désormais exposé dans le manoir des Cardinaux.

.

.

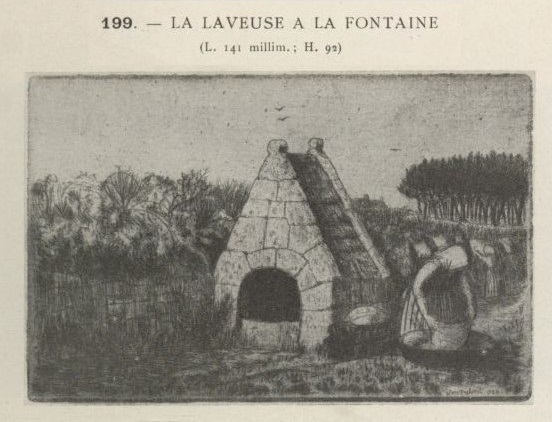

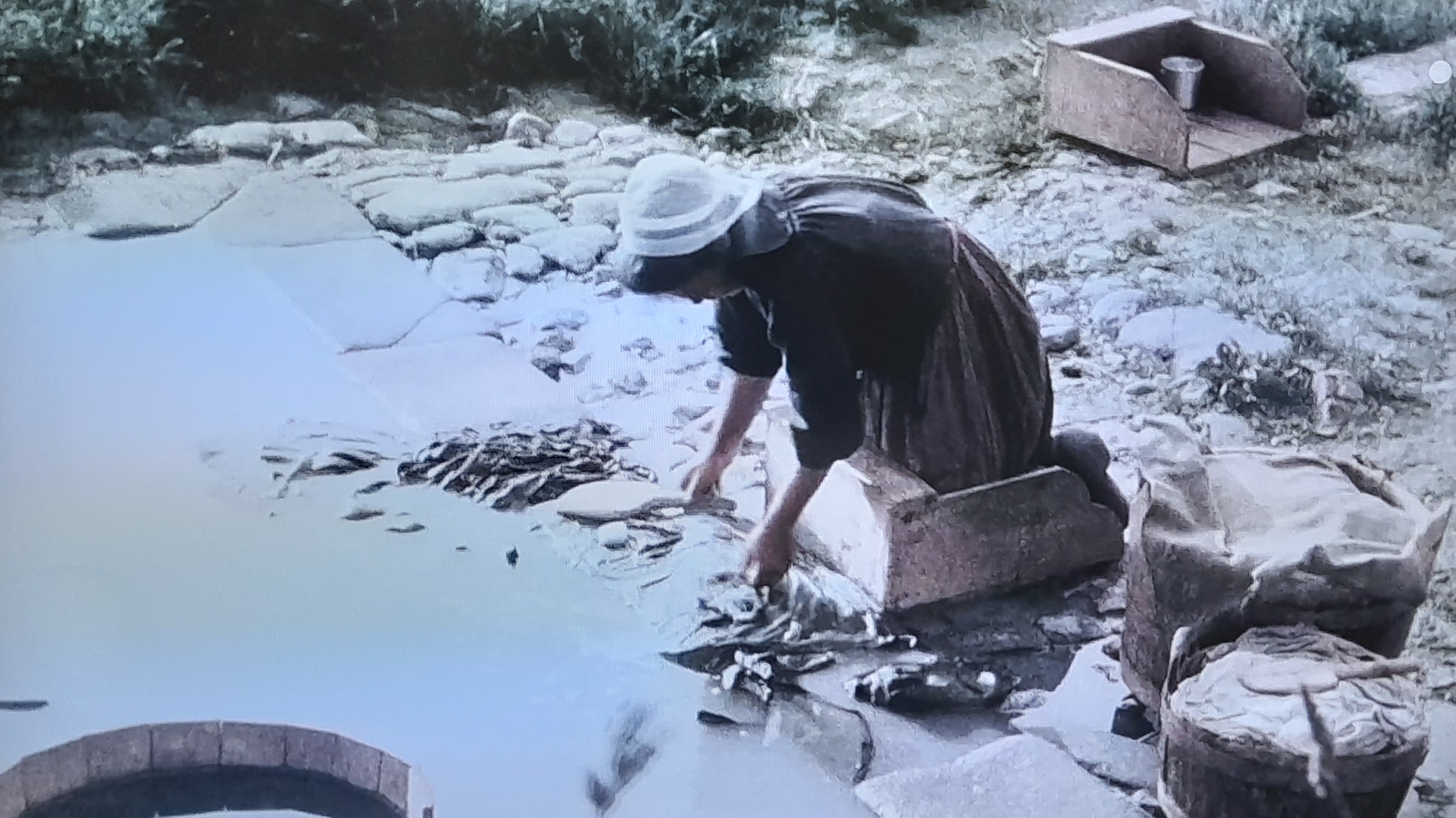

La laveuse à la fontaine - Jean FRELAUT

De tout temps il a fallu lavé le linge salle. A des époques où l'eau courante à la maison n'existait pas, il fallait aller au lavoir du village, souvent un lieu de rencontre entre les lavandières.

A Séné, il est évident que la fontaine de Langle était également un lieu pour le lavage du linge. Le grand bassin de pierre en contrebas de la fontaine servait surement aux lavandières des villages de Langle ou Cariel.

Non loin de Langle, près du village de Barrarach, il y avait un lavoir comme l'indique le cadastre de 1844. Il était alimenté par une source, la fontaine de Barrarach. Marielle D. se souvient: "Je ne peux pas être plus précise car j’étais petite. J’accompagnais ma grand-mère quand j’étais en vacances à Bellevue et les moments au lavoir étaient intéressants car elle y retrouvait ses copines et ensemble elles échangeaient les derniers potins. Le lavoir était le premier réseau social !". Le point d'eau est toujours visible dans le jardin de la maison sise à cet endroit.

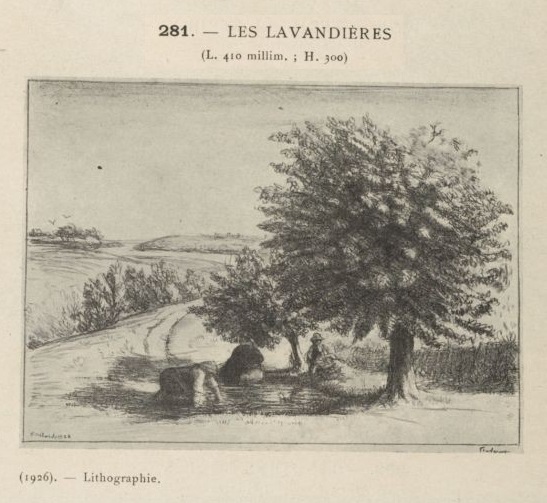

Les lavandières - Jean FRELAUT

Il nous reste également le vestige d'un autre lavoir à Séné mais "il faut le savoir" pour imaginer qu'on y lavait du linge.

En descendant le sentier qui part de l'église Saint-Patern au bourg vers les rives du Golfe du Morbihan, il existait une fontaine, dite fontaine de Saint-Patern, comme nous l'indique le relevé cadastral de 1844.

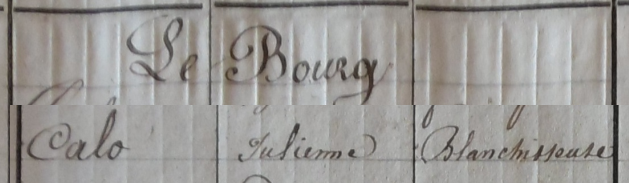

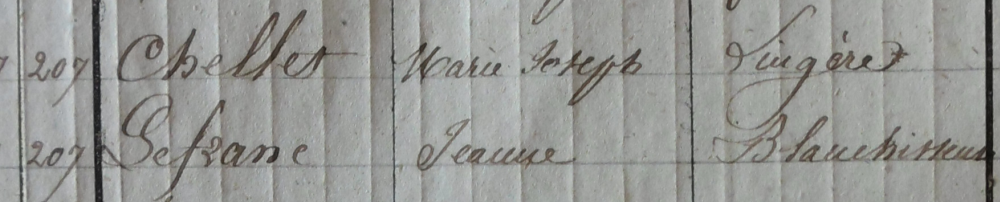

Au dénombrement de 1841, il y avait une blanchisseuse installée au bourg en la personne de Julienne CALO. Au village de Cadouarn, Marie Josèphe CHELLET était lingère et Jeanne Lefranc, blanchisseuse.

Aujourd'hui à son emplacement, on peut voir deux alignements de blocs de pierres polis par le temps qui interrogent le randonneur. On peut trouver une réponse en comparant ce site avec des scènes figées sur de vieilles cartes postales.

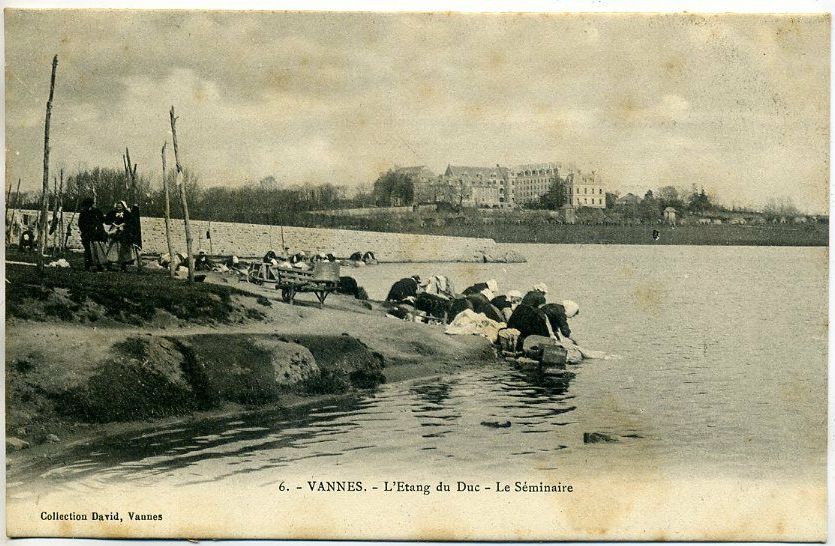

Ainsi ces lavandières d'Arradon sont regroupées autour d'une mare. A l'aide d'une brouette, elles ont améné leur linge. A genoux, les jambes repliées et protégées dans un caisson de bois, elles frottent leur linge sur des pierres disposées sur les rives de la mare.

Cet autre lavoir, mieux conservé, permet d'imaginer le fonctionnement du lavoir. Les pierres de lavages délimitent le bord d'un bassin.

Cette peinture de Jules Breton lève les derniers doutes. On y voit des lavandières près d'un ruisseau d'eau douce à son "embouchure" vers la mer salée. Cette reconstitution, montre des lavandières à genoux dans leur caissons de bois, rincer le linge dans le basin et le frotter sur les pierres de lavage.

Au point d'eau douce de la fontaine de Saint-Patern, entre les deux alignements de pierres de lavages, il devait y avoir une mare, une retenue d'eau pour les lavandières qui frottaient leur linge et le rinçait périodiquement. Les Sinagotes se faisaient face, appuyées sur les pierres, avec entre elles, un petit ruisseau d'eau ou une mare rudimentaire pour retenir l'eau pour le lavage du linge. Afin de rendre moins pénible leur labeur, elles pouvaient discuter entre elles. Les jours où l'eau ne coulait pas, elles pouvaient puiser au fond du puits l'eau douce nécessaire aux lessives.

Didier DAUBER, le fils du forgeron se souvient; "La retenue d'eau était juste à côté des pierres , elle était ronde et fermée par le dessus par une plaque circulaire en métal . Au retour de la lessive, on pouvait faire sécher le linge ; on remontait le petit sentier et il y avait un espace d'où partait , sur la gauche ,un sentier menant à Coffornic, planté de poteaux métalliques entre lesquels étaient tendus des fils pour accrocher le linge. Voilà mes souvenirs vieux de plus de soixante ans."

Avec le temps, la fontaine de Saint Patern qui affleurait en bas du talus a été fermée par une dalle de béton qu'on peut voir aux cotées des pierres.

Pour lever les doutes, il faudrait faire quelques fouilles entre les pierres pour voir si on ne retourve pas de trace d'un ancien lavoir.

Cette autre vieille carte postale montre des femmes, au début du XX°siècle, en train de laver du linge sur les rives de l'étang au Duc à Vannes. En effet, il faut de l'eau douce pour que le savon agisse. On peut penser que sur le territoire de Séné, qui comporte plusieurs mares, les femmes sinagotes utilisaient ces "bassins" naturels pour aller laver et rincer le linge. Il y avait-il des pierres disposées sur le bords des mares pour frotter le linge, aujourd'hui sans doute disparu sous la végétation et les talus.

Dans son documentaire intitulé La Grande Histoire de la Bretagne, Frédéric Brunnquell montre cette scène de la lessive au lavoir.

Le lavoir de Poul Mor au Versa:

Petit garçon, Louis Le Boulicaut, aujourd'hui habitant du Versa, vivait dans un logis étroit rue Briand à Vannes. Il avait l'habitude de venir les jeudis et les dimanches voir sa grand mère au Versa. Il se souvient qu'après guerre, il allait jouer dans le ruisseau du Liziec avec ses camarades. Les enfants en pataugeant dans l'eau soulevaient de la vase qui troublait l'eau des lavandières installées plus en aval. Ces lavandières allaient laver le linge dans un lavoir improvisé au lieu-dit Poul Mor, sur la rive du Liziec. Sur cette photo aérienne du Versa de 1965, on distingue au bord du Liziec, entre les arbres une tolle ondulée sous laquelle les lavandières se protégeaient du soleil et de la pluie.

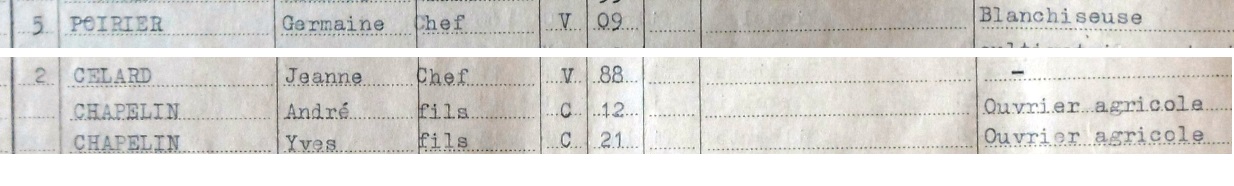

Au dénombrement de 1962, Germaine POIRIER, veuve de Alexis GUILLEMOT déclare la profession de blanchisseuse.Jeanne CELARD, veuve CHAPELAIN, dite Janon, était la patronne des blanchisseuses. Ces blanchisseuses, se souvient Louis Le Boulicaut avaient des lissiveuses chauffées par du bois.

Plus tard viendra le temps des lessiveuses à la maison alimentées par l'eau du puits, avant l'arrivée de l'eau courante, de la chaudière, de l'électricité et de la machine à laver.

Plus récemment, on a vu apparaitre des pressings au Poulfanc. Accompagnant le développement du centre commercial Intermarché, PRESCOR propose un service de pressing vers1990. En 1994, le commerce est repris sous le nom de Pressing du Poulfanc.

En novembre 2001, il est repris par la Sarl KANNDI d'Isabelle LE GUILLY, d'abord sous le nom de LIGNE BLEUE, puis sous le nom de PRESSING DU POULFANC.

Bien que chacun de nos foyers dispose d'une machine à laver, on a vu apparraitre des laveries proposant de laver des linges encombrant (dessus de lit, couettes) dans des machines à laver de grande capacité tout comme elles permettent à de jeunes étudiants ou de jeunes travailleurs de laver leur linge quand leur appartement ne dispose pas de la machine à laver.

La première laverie était installée derrière le tabac-presse du Poulfanc, la Laverie du Poulfanc fut active de janvier 2005 à novembre 2019.

En juilet 2022, KERWASH gérée par Pascale MAESTRE ouvrira une laverie automatique. Désormais, sur le parvis du centre Intermaché, LAVERIE REVOLUTION propose un ensemble de machines à laver.

Depuis l'Ancien Régine, les receveurs généraux des finances étaient de véritables banquiers qui faisaient des avances considérables au Trésor à l'aide de fonds qu'ils empruntaient au public, ou qu'ils se procuraient par des opérations ou des spéculations plus ou moins hasardeuses. [source : infobretagne]

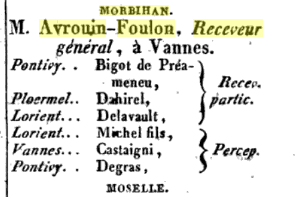

Cet extrait de l'Almanach de 1819 montre que le receveur général chapotait l'administration financière du département qui comprend des receveurs et des percepteurs.

Charles Gratien AVROUIN FOULON [2/05/1790 Beaumont lès Tours - Nantes 22/8/1860] succède en 1816 au poste à Jospeh François DANET, qui fut révoqué à la Restauration de la monarchie. En effet, on constata alors un déficit énorme dans ses caisses. Deux arrêts de 1816 de la Cour des Comptes le constituèrent en débit pour les exercices 1811 et 1812 d'une somme globale de 126.883 fr. Puis, le 24 juin 1817, le ministre des finances établissait le dit Joseph François DANET débiteur de 1.263.553 fr, dans son compte courant avec le Trésor arrêté, en capitaux et intérêts, au 31 décembre 1816.

Contrainte fut décernée contre lui, et, à la requête de l'agent judiciaire du Trésor, on procède en juillet et août 1818 à la saisie immobilière de ses immeubles. Antérieurement, un arrêt de la cour d'assises du 15 juillet 1818 l'avait déclaré contumax et condamné à une peine afflictive et infamante. Il ne purgea pas cette contumace, et le directeur des Domaines fut chargé de le représenter en qualité d'administrateur légal de ses biens.[source : infobretagne]

Charles Gratien AVROUIN FOULON, durant sa carrière de plus de 40 ans en Morbihan, fut également un grand acheteur de biens, comme le montrera la liquidation de son patrimoine.

En août 1854, le conseiller municipal de Vannes devient conseiller général du Morbihan à Saint-Jean Brevelay. A la mort du maire de Vannes, il est nommé second adjoint du nouveau maire Lallement. La ville de Vannes organise les premières régates. Son fils Jules AVROUIN-FOULON [5/2/1829-5/1/1908] est le trésorier secrétaire parmi les commissaires des régates.

La crise financière de 1857 (sourdce Jean Marc Daniel)

Déroulement de la crise mondiale de 1857.

24 août 1857, début de la crise: faillite de l'Ohio Life Insurance and Trust Company.

4 octobre: les actions des compagnies de chemin de fer ont perdu depuis le début de l'année 30% de leur valeur à Wall Street; début d'un "bank run" aux Etats-Unis; fermeture des banques jusqu'au 11 décembre.

12 novembre 1857: la banque d'Angleterre suspend la convertibilité de la livre.

La crise de 1857 résulte de la conjonction de ces deux principaux phénomènes:

1-la baisse soudaine de rentabilité des mines d'or californiennes;

2-la baisse du rendement financier des actions des compagnies de chemin de fer, laquelle ne tardera pas à affecter lourdement l'industrie sidérurgique.

Répercussions en France :

Les actions du crédit mobilier passent de 1.487 Fr. en mars à 670 Fr. en décembre.

Les taux d'escompte variable d'ajustement grimpent.Le taux de référence à 4%; loi du 3 mars 1852; loi du 9 juin 1857; le taux culmine à 10% en novembre 1857; il redescend à 5% fin 1857. Il descend à 3.5% en 1863.

10 juin 1857 : Charles de Germiny devient Gouverneur de la Banque de France.

14 janvier 1858: attenta d'Orsini contre Napoléon III.

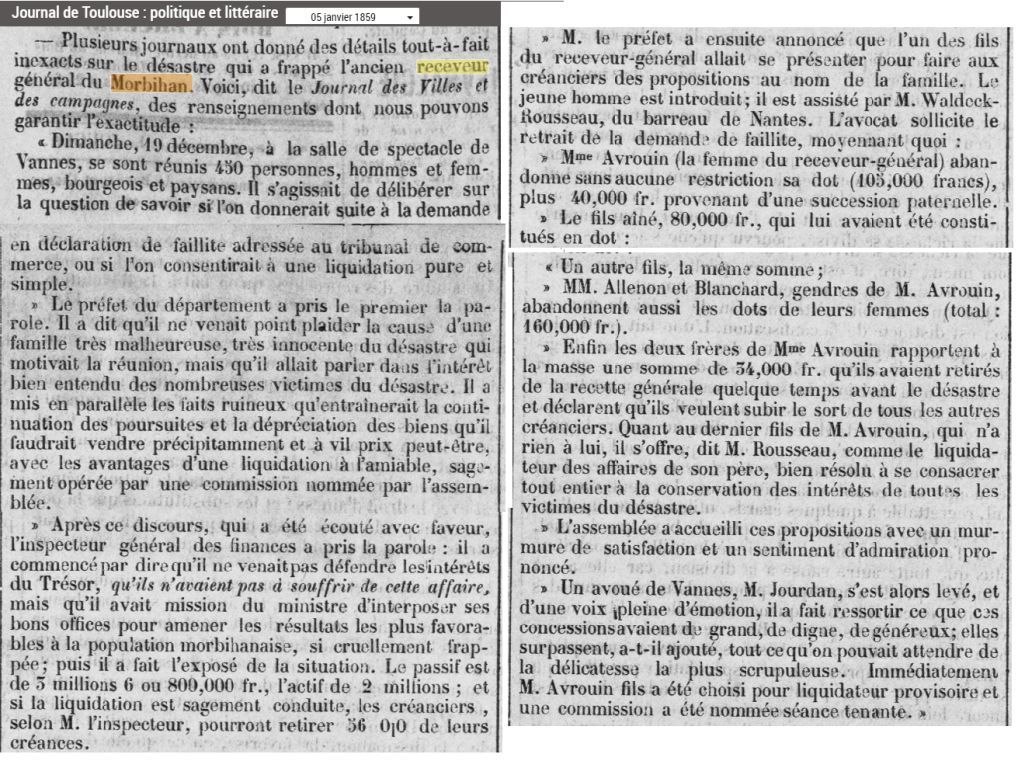

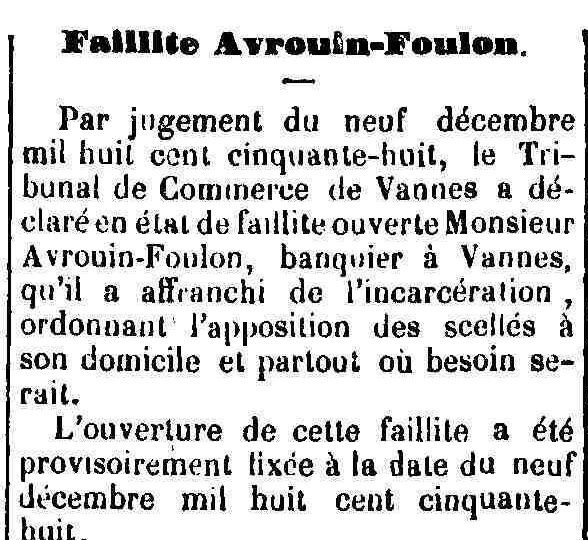

Ce rare article de presse, daté de décembre 1858, évoque la fin de carrière d'AVROUIN FOULON, sans doute victime de la crise financière.

"Nous reproduisons, d'après le Journal de Nantes, la nouvelle suivante, dont nous lui laissons la responsabilité : La ville de Vannes est dans la plus grande des consternations. Son receveur général a été déclaré le 9 de ce mois [décembre 1858] en faillite, et d'office. Il avait été mis le 1er de ce mois en retraite. La passif approche de 4 millions; le déficit dépasse 2 millions. Le receveur général est malade à tel point, que l'on ne peut obtenir de lui aucune espèce de renseignements. "La ville de Vannes sera compromise pour plus d'un million".

L'Abeille de Lorient confirme le fait en ces termes : Une nouvelle qui produit une très grande sensation dans notre ville nous est parvenue avant-hier : c'est la faillite de M. Avrouin Fouilon, receveur-général de notre département dont le remplaçant a été nommé. Si l'on en croit les avis reçus, le passif de cette faillite s'élèverait au chiffre énorme de 4 millions, tandis que l'actif serait évalué à deux millions seulement. Sur tous les points du département, cette nouvelle causera l'étonnement le plus profond, tant était grande la confiance que la maison Avrouin inspirait. A Vannes, l'émotion causée par ce sinistre financier a été d'autant plus vive que rien ne pouvait laisser prévoir un semblable désastre. Il y avait quarante-deux ans que Avrouin était receveur général du Morbihan.

On ne connait pas encore d'une manière certaine les causes qui ont pu déterminer cette faillite. Ch. Gousset.

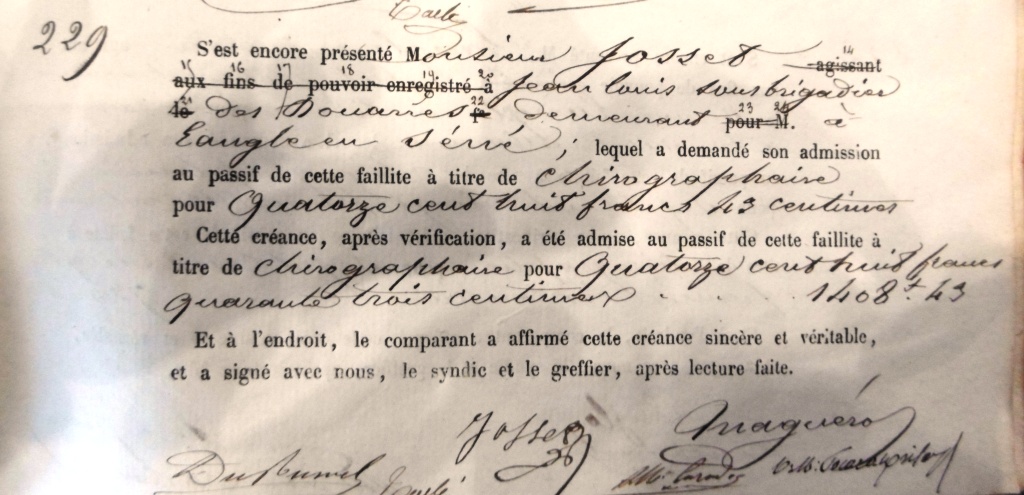

La consultation de la cote U3686 aux Archives Départementales montre plusieurs centaines de requerants, essentiellement de Vannes, floués par cette faillite et qui déclare des sommes variables. Quelques Sinagots seront victimes de cette fiallite à l'image du douanier Josset.

Effectivement, le receveur, qui faisait partie des notables de Vannes qui avaient accueillis l'Empereur le 15 août lors de sa visite à Vannes, compte parmi les promus de la Légion d'Honneur.

Avant la promulgation de sa faillite qui parait sans doute évidente, les autorités mettent en retraite le vieux receveur et nomme son successeur. Début janvier 1859, le Préfet prend les chose en main afin de limiter les conséquences de la faillite sur la population, comme le décrit cet article du Journal de Toulouse.

La première annonce de vente aux enchères retrouvée sur le sites des Archvies du Morbihan, porte sur des chevaux le 19 janvier 1859 : un cheval de selle, deux chevaux de voiture, quatre chevaux de trait, Amazone, petit cheval de selle, montrant que l'ancien receveur s'adonnait aux courses en voque déjà à l'hippodrome de Cano à Séné.

Le lundi 21 février 1859, c'est au tour du mobilier d'être vendu aux enchères dont des voitures et calèches. tableaux et gravures. Un autre lot comporte des embarcations, dont les bateaux La Perle et l'Hirondelle, qui participaient aux Régates de Vannes. La chute de la maison Avrouin entrainera la suspension des régates de Vannes pendant 8 ans.

Le 22 mars 1859, est mis en vente le château de Roguédas en Arradon où la famille Avrouin Foulon recevait les officiels lors des Régates de Vannes. Le château sera acquis par l'imprimeur Panckoucke."Batterie de cuisine, cristaux et porcelaines, rideaux, tentures et tapis; meubles en acajou, anitques et modernes, ameublement Louis XV, tableaux, glaces, pendules et candélabres; lits garnis et quantité de linge de lit et de table.

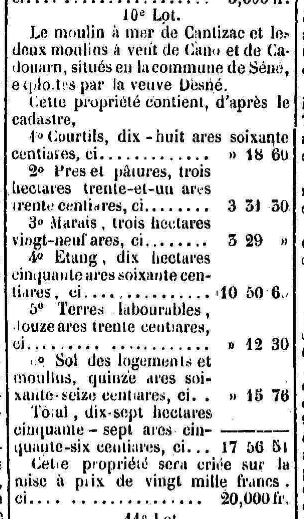

Les Avrouin détenaient également les moulins du Hezo, de Campen et le petit moulin à vent de Cano à Séné. Le moulin de Cantizac et de Cano furent rachetés par le meunier Joseph GACHET qui les exploitait.

A ces biens, s'ajoutait les terres à Séné à Cantizac, 17 ha, la maison du meunier et les terres jouxtantes pour 36 ha, des propriétés à Kerhuilhieu, 72 ha, Keravelo, 56 ha, la Poussinière, 20 ha.

AVROUIN FOULON mettait aussi en fermage des terres à La Chenaie, Keroyer et Keravelo en Arradon comme d'autres parcelles de terres au Hézo.

Charles Gratien AVROUIN FOULON détenait également des salines sur Séné : saline grande de Michote, 50 oeillets, saline petite de Michotes, 104 oeillets, saline de Misentrets, 60 oeillets, saline de Misentrets-Michot, 29 oeillets, salien de Misentrets 100 oeillets et saline de Grand Brouel 111 oeillets pour un total d'environ 45 ha. La vente des ses salines permis à des Sinagot d'en devenir les propriétaires [à investiguer - article à venir sur les paludiers].

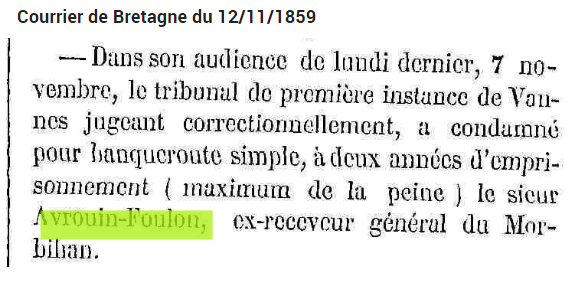

Charles Gratien AVROUIN FOULON sera condamné pour banqueroute à deux ans de prison. Vu son grand âge et son état de santé, on lui permettra de quitter la ville. Il décède à Nantes le 22 août 1860.

Cet article reprend dans sa première partie "la plus ancienne" l'article paru en 1932 dans la revue de la Société Polymathique du Morbihan, les auteurs en sont Etienne RAULT et Léon LALLEMENT. Il est ici complété, enrichi et illustré.

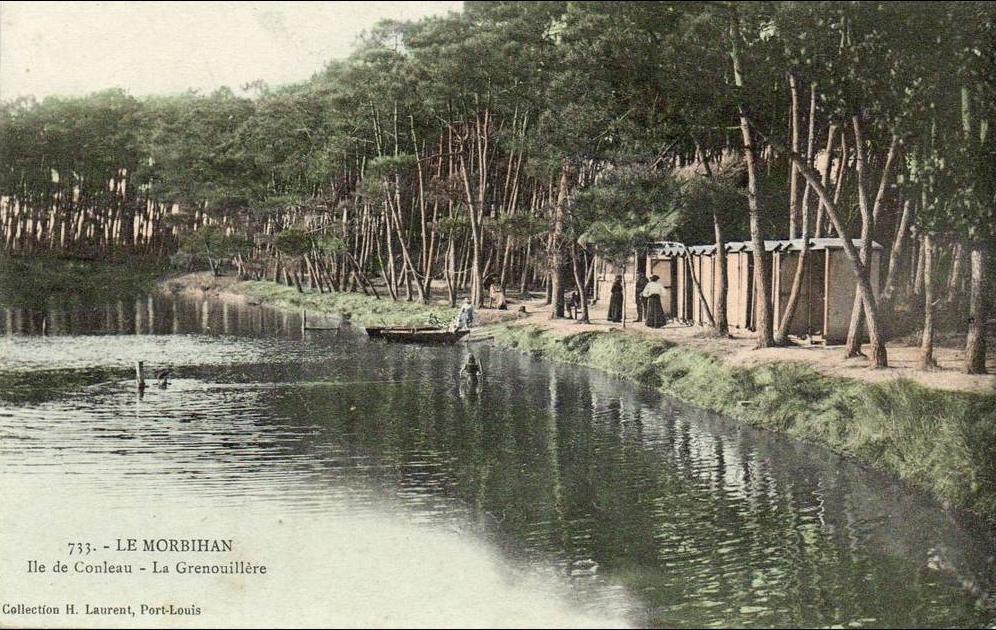

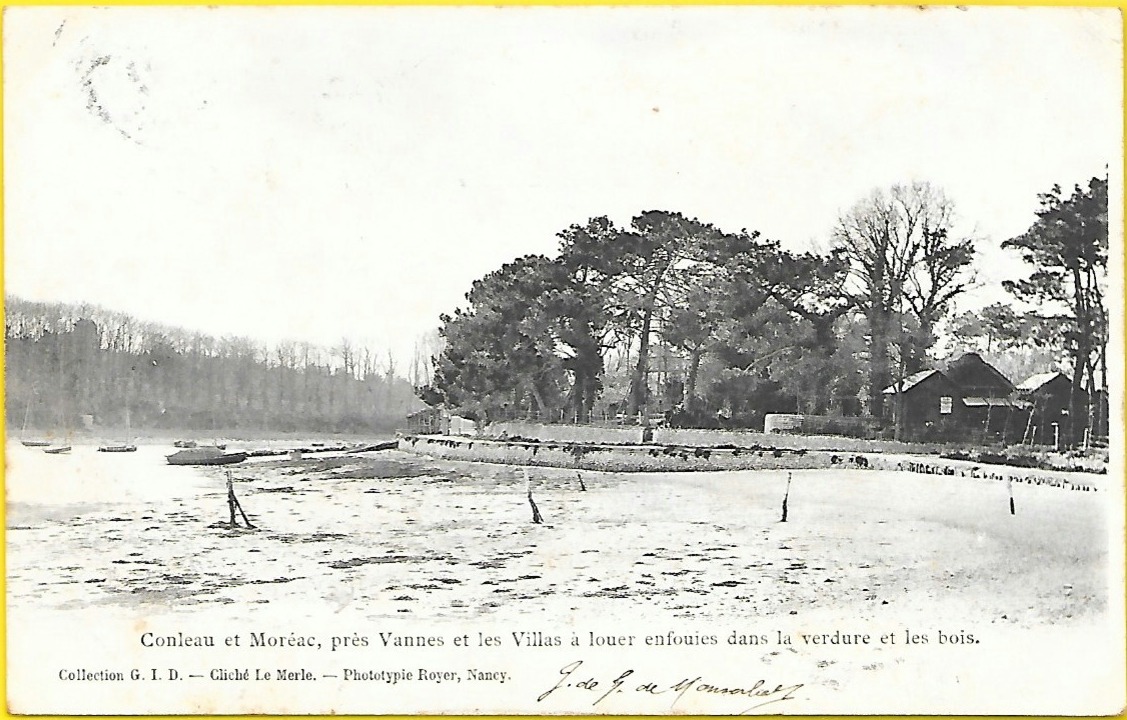

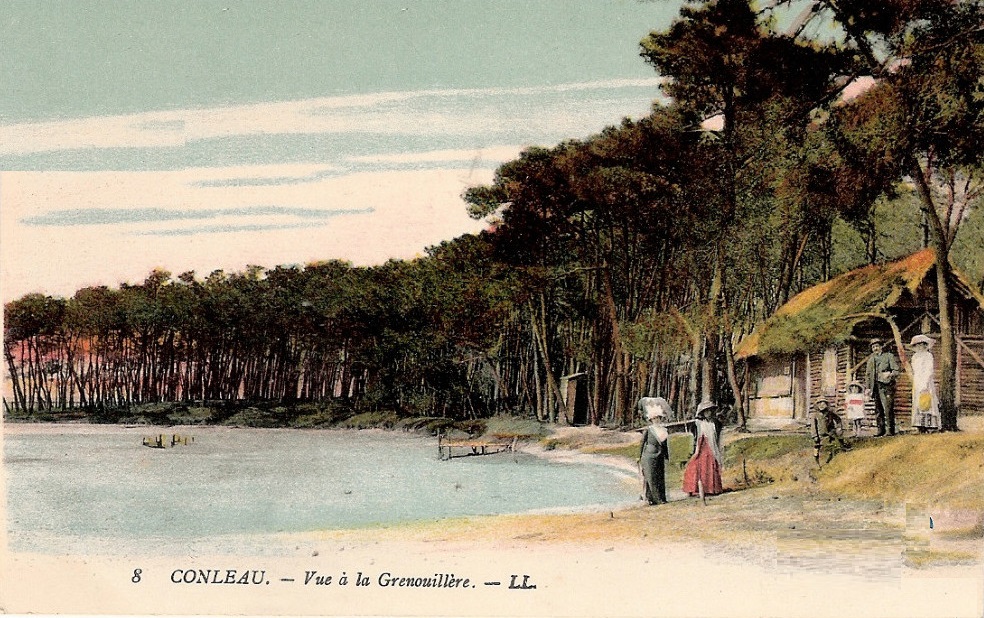

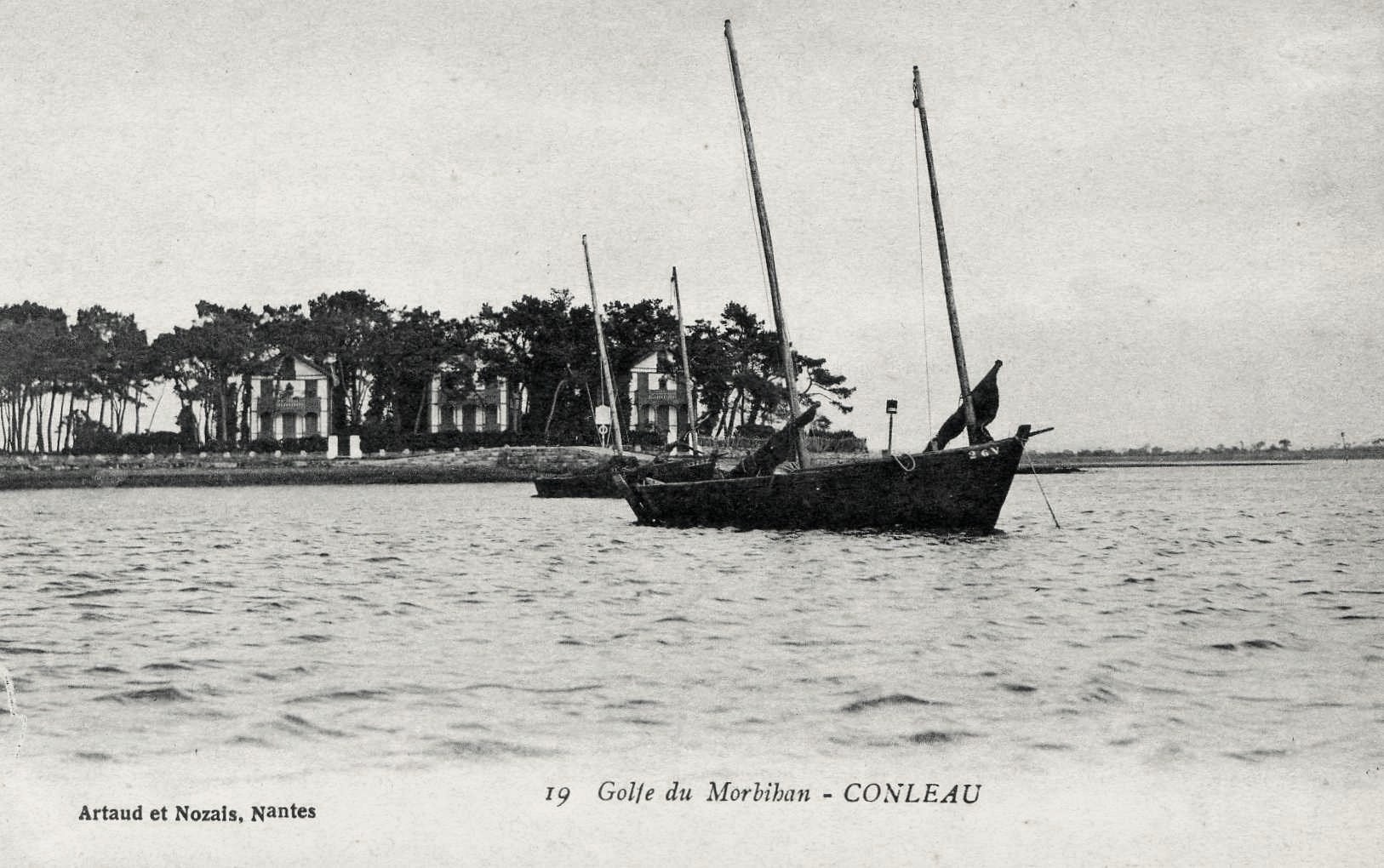

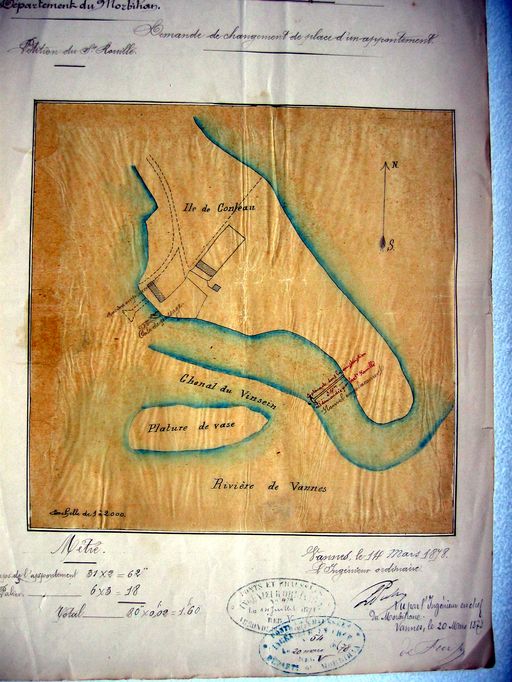

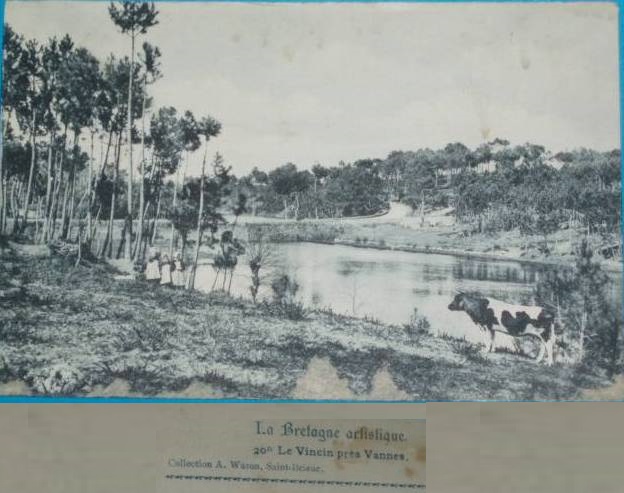

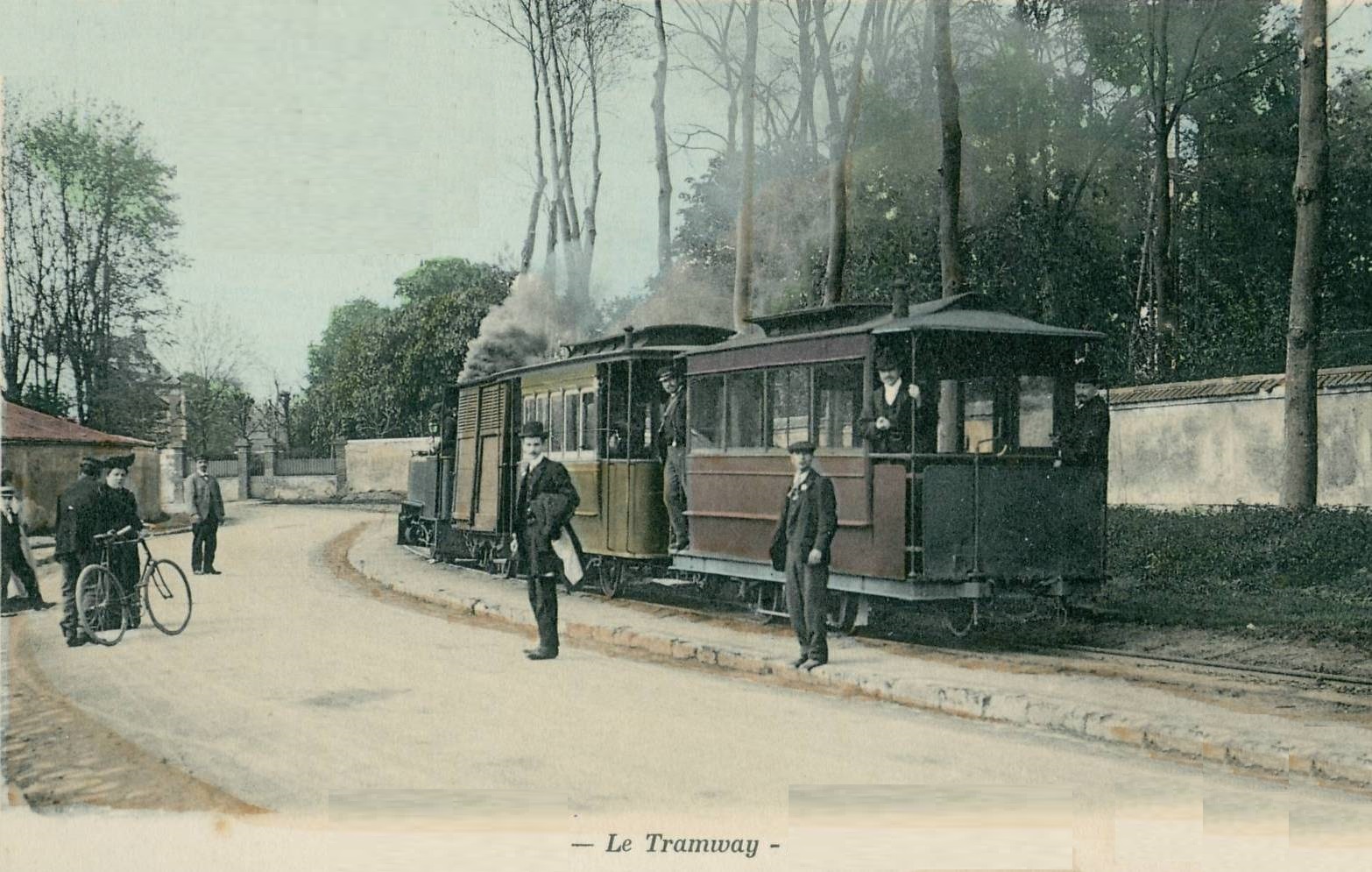

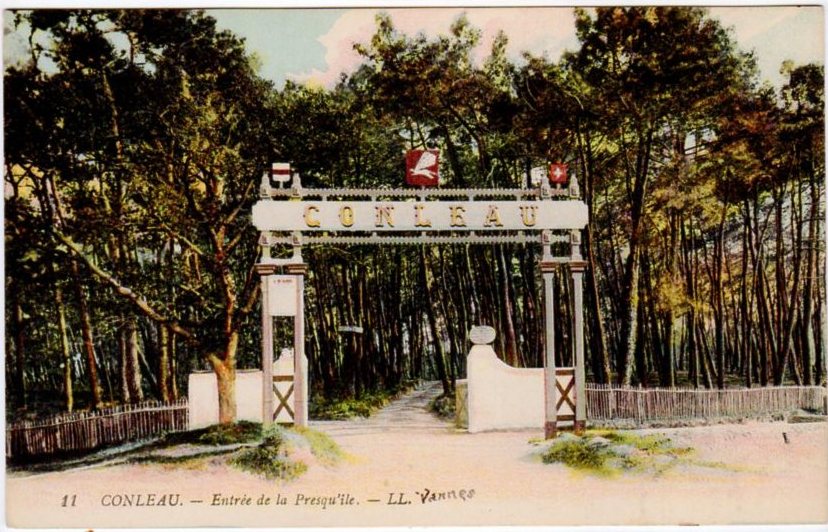

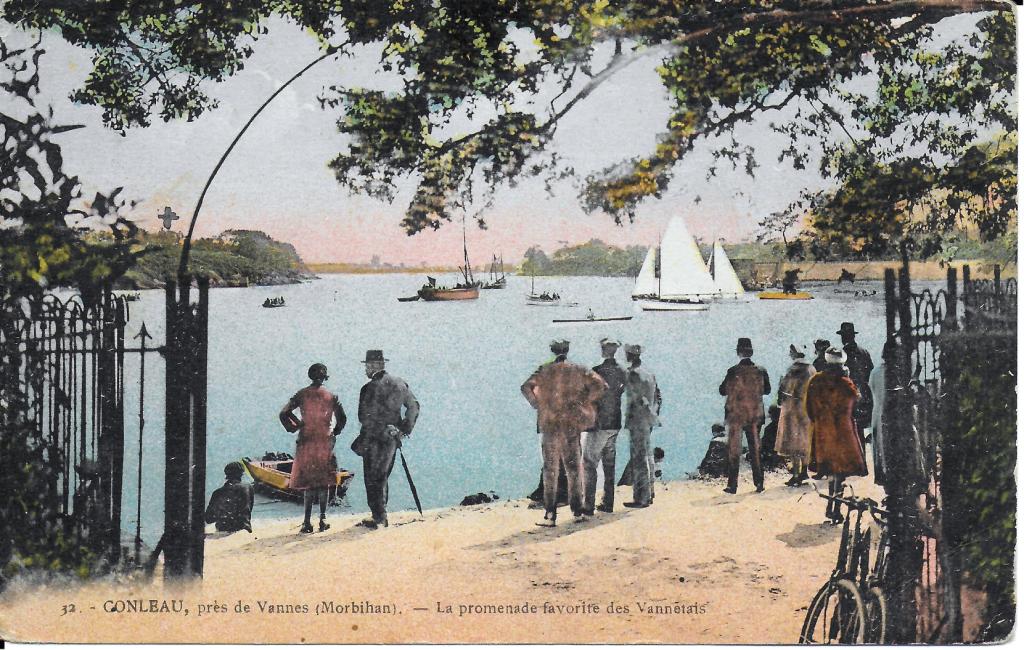

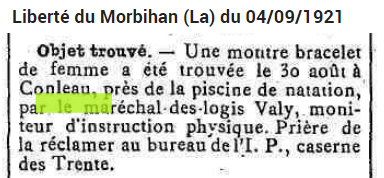

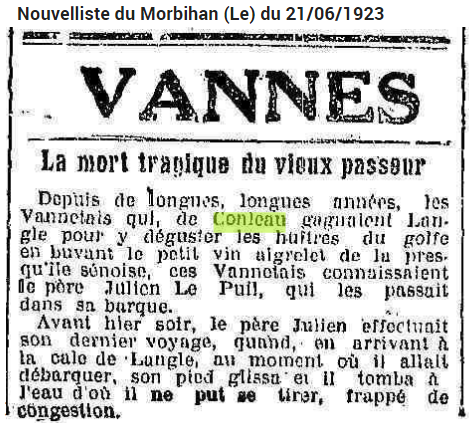

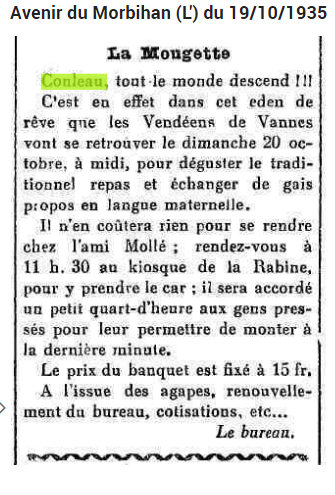

Conleau est un des quartiers de la ville de Vannes (Morbihan). Il comprend la presqu'île de Conleau qui est une ancienne île du golfe du Morbihan, reliée à la terre ferme par une route-digue depuis 1879.

Cet article s'attachera à retracer l'histoire de la seule'Île de Conleau, qui reste intimement liée à l'histoire de Séné. Jadis, les passeurs de Conleau, en fait des marins de la presqu'île de Langle reliaient Conleau à Séné ou Moréac; Dès leur création, les Régates de Conleau accueillaient un course réservée aux seuls bateaux des marins sinagots; Et, comme nous le rapelle Camille Rollando, "les constructeurs de navires sinagots, qui étaient nombreux, venaient effectuer les petites réparations et rabouds [réparation de la coque d'un navire] sur la petite plage de Conleau".

1- L'ïle de Conleau vendu par l'Evêque de Vannes

M. le chanoine Le Mené, traitant de la guerre civile entre catholiques et protestants, sous Henri III, relate le fait suivant dans son Histoire du diocèse de Vannes, tome II, page 17.

En 1568, le prince de Condé et l'amiral de Coligny se retirèrent à la Rochelle, où ils furent rejoints par d'Andelot et recommencèrent la guerre civile, en s'emparant d'Angoulême et des places voisines. Le trésor royal était à sec. Le roi s'adressa au pape pour faire une levée extraordinaire sur les biens du clergé. Pie V, en considération du caractère religieux de cette guerre et dans l'espoir d'une compensation ultérieure, permit, par une bulle du 24 octobre 1568, d'aliéner une partie des biens ecclésiastiques jusqu'à concurrence d'une rente annuelle de 50.000 écus d'or ; c'était un capital d'un million d'écus d'or, somme énorme pour l'époque.

Le diocèse de Vannes fut taxé à 7.401 livres de rente et pour la réalisation de cette somme l'évêque seul dut fournir 800 livres. Le siège épiscopal était alors occupé par Mgr Jean Fabri ou Le Febvre pourvu de l'évêché par Pie V, le 15 mars 1566.

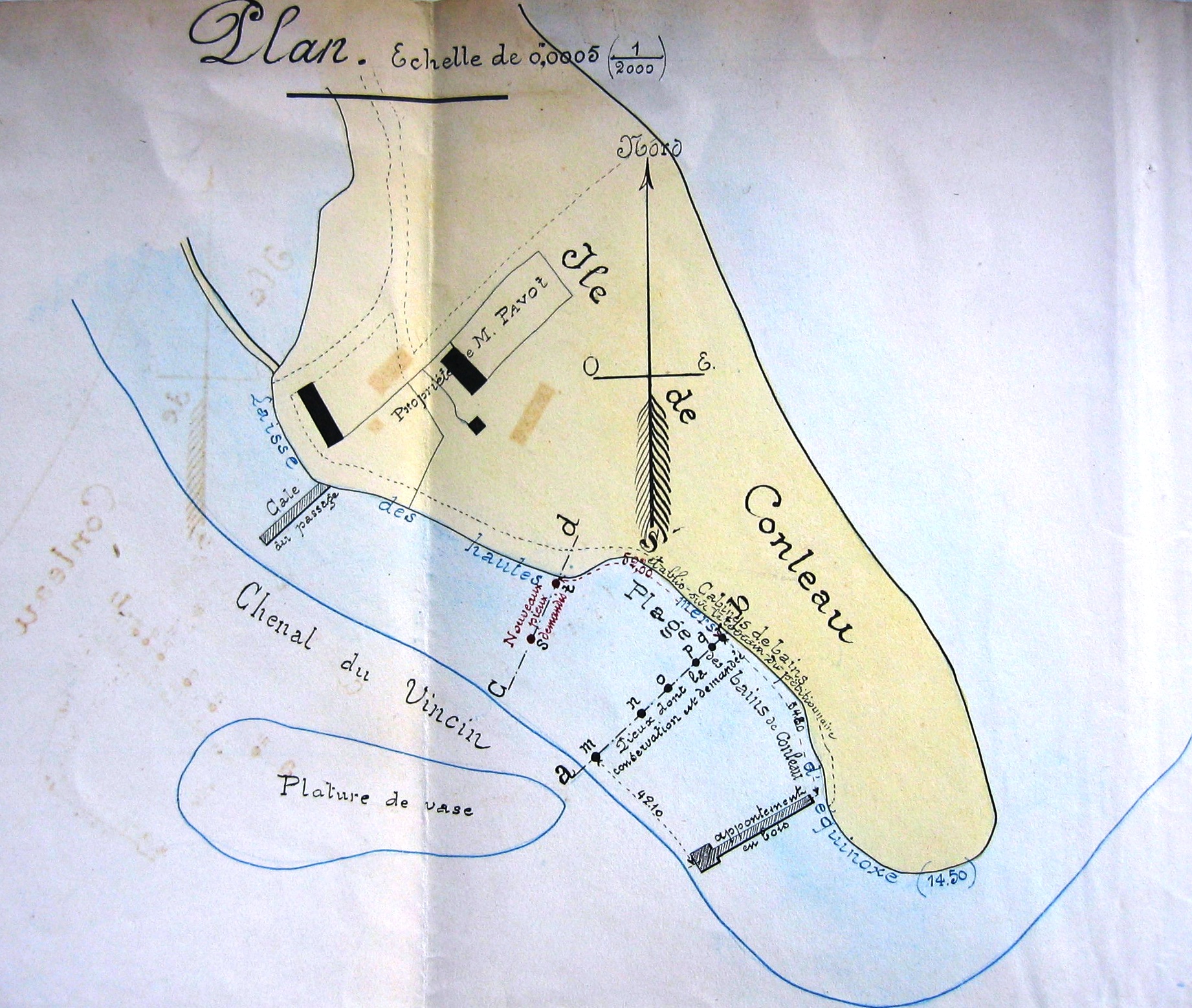

Au nombre des biens de son domaine temporel se trouvait l'île de Conleau près de Vannes. Elle fut désignée parmi les immeubles destinés à être aliénés pour se conformer aux prescriptions de la bulle du 24 octobre 1568.

L'île est ainsi décrite dans un acte de 1570 que Mme Maupin a eu l'obligeance de nous communiquer :

"Un bois nommé vulgairement le petit bois tailliff de Conleau avec les pâturages y adjassants situé en la paroisse de Saint-Patern, ayant environ 12 journaux [Note : Le journal avait alors une contenance de 48 ares, 62 centiares] de superficie cerné de mer entre le village de Conleau et le manoir de Moréac."

La procédure suivie pour parvenir à l'aliénation de cette île est assez curieuse et mérite d'être en partie signalée d'autant qu'elle s'appliqua sans doute aux autres biens ecclésiastiques situés dans le diocèse et choisis pour être vendus.

Les 15 et 16 juillet 1570, Le Treste, sergent de justice, publie, proclame et affiche que la vente de l'île se fera au plus donnant et dernier enchérisseur, au denier 24 de l'évaluation et après que cette évaluation aura été faite par les priseurs nobles : Messires Guy de Lantivy sieur de la Haye-Dréan, Georges Bardoul sieur de la Ville-Picaud, Pierre de Courcelles sieur du Prat et Jehan Juhel marchand juré, tous les quatre assignés et convoqués, leur expertise terminée, pour le 12 août suivant, à l'auditoire du présidial.

Ce jour venu, le sénéchal leur fait prêter serment de dire la vérité ; puis, séparément enquis, ils attestent évaluer chaque journal 30 sous de rente, ce qui faisait pour l'ensemble de l'île, d'une étendue de 12 journaux, 360 sous de rente ou 18 livres de rente, la livre valant alors 20 sous.

Étant admis, d'autre part, qu'il fallait aussi 20 livres de capital pour constituer une rente d'une livre, l'île, au dire des experts nobles, valait 360 livres de capital, à laquelle somme il y avait lieu d'ajouter le denier 24 ou un 24ème en plus, c'est-à-dire 15 livres, pour fixer la mise à prix, soit 375 livres.

Le sénéchal demande si, à ce prix, il y a acquéreur dans l'assistance. Personne ne répond.

L'adjudication est alors remise à quinzaine après nouvelles bannies et publications et aussi et affiches apposées contre la « principale porte de l'Église Mr Saint-Pierre et au passé (à l'entrée) de l'auditoire dudit Vannes ».

Le samedi 26 août 1570 l'auditoire est, cette fois, assez garni de monde. On y remarque notamment M. Rolland Vincent représentant l'évêque et le procureur du roi, car l'évêque tenait l'île du roi en fief amorti.

En ouvrant les enchères le sénéchal demande, comme il y a quinze jours, s'il y a acquéreur. Un certain nombre de compétiteurs se présentent et après plusieurs enchères, la chandelle éteinte, Messire Jacques de BOGAR est déclaré adjudicataire pour la somme de 403 livres.

Et aussitôt Messire de Bogar déclare avoir acquis au nom de sieur Guillaume LECHET présent et qui accepte pour la somme de 403 livres.Voilà donc l'île qui passe, en 1570, du domaine temporel de l'évêché aux mains de Guillaume LECHET, puis, selon Camille Rollando, à messisre Jean MORIN.

Pendant longtemps, l'Île de Conleau ne sera accessible qu'à marée basse en empruntant un pont de pierres, comme nous l'a illustré l'artiste Charles Ferdinand de Lambilly en 1859.

2- Sucession de propriétaires de la petite noblesse jusqu'à la Révolution :

Plus tard, on ne sait exactement à quelle date, ce même Lechet la vend à Messire Jean MORIN, sieur de Vieille-Vigne. A la mort de celui-ci elle échoit par succession, dès la première moitié du XVIIème siècle, à Messire Renaud Le GOUVELLO, seigneur de Keriaval, conseiller du roi à la Chambre des Comptes de Bretagne époux de Perrone CARRE de Kerlevenan.

La famille Le Gouvello de Keriaval, qui était propriétaire de la terre noble du Petit-Conleau et de diverses métairies et tenues dans le voisinage, annexe l'île à la réserve ou pourpris du manoir, tout proche.

Extrait wiki-pedia : Histoire de Vannes :

Au milieu du XVIIIe siècle, on trouve à Vannes, comme dans seize autres port français, des armateurs qui participent au commerce triangulaire à la traite des noirs. Deux négociants vannetais ont été identifiés : Joseph Ange Guillo du Bodan (1693-1755), maire de Vannes de 1747 à sa mort, et Ignace Advisse-Desruisseaux (1703-1786) qui, après avoir séjourné deux ans à Nantes, se lance dans des armements transatlantiques: « La Marguerite » part de Conleau, en octobre 1749, et « La Ressources » en 1752. Au total se seraient près de 2 000 esclaves qui auraient été transpotés sur quatre navires vannetais, « La Marguerite » (90 tonneaux), « Le Duc de Rohan » (220 tonneaux), « La Concorde », « La Sirène » (corvette de 95 tonneaux), et « Le Prince de Condé », armés et ravitaillés au port de Vannes, plus rarement sur les embarcadères de l’avant port de Conleau.

Agnès Josèphe de GOUVELLO [25/2/1689-20/4/1749] , fille d'Armand Le Gouvello et petite-fille de Renaud et de Perrone Carré, épouse en 1711, à l'âge de 22 ans, Georges de SERVAUDE, seigneur de la VILLE-ès-CERF, [29/5/1670 Plélan - 16/2/1748 Vannes], et lui apporte en dot la terre noble du Petit-Conleau avec l'île y annexée et qui reste la propriété de la famille de la Ville-ès-Cerf. Leur unique fils vivant, Joseph Zaccharie de SERVAUDE [30/10/1711 Plélan - 14/05/1791 Vannes] en hérite. Il se marie le 24/9/1764 à Vincente Ursule Le GOUVELLO [1744-17/5/1791Vannes], maisleur unique enfant décède en 1780. A la Révolution leur biens sont vendus comme biens d'émigrés.

Tel est le résumé de ce qu'il a été possible de découvrir au sujet des propriétaires de l'île de Conleau depuis l'an 1570 jusqu'à la fin du XVIIIème siècle.

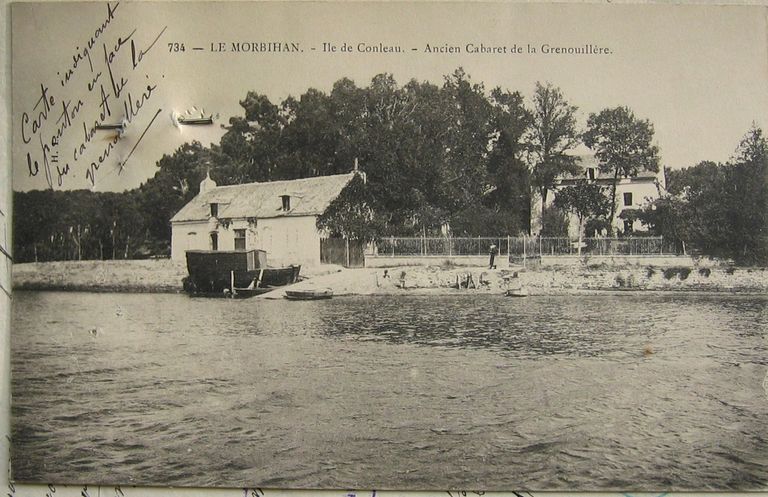

Lors du relevé pour le cadastre de 1810, l'île n'est battie que de la cabane du passage, refuge pour les passeurs entre Conleau et Séné. La construction d'une digue permettra une activité régulière pour les bateliers qui seront ensuite appelés passeurs et passeuses. A la place de cette cabane, on construira plus tard une maison qui deviendra l'actuel café-brasserie le Corlazo.

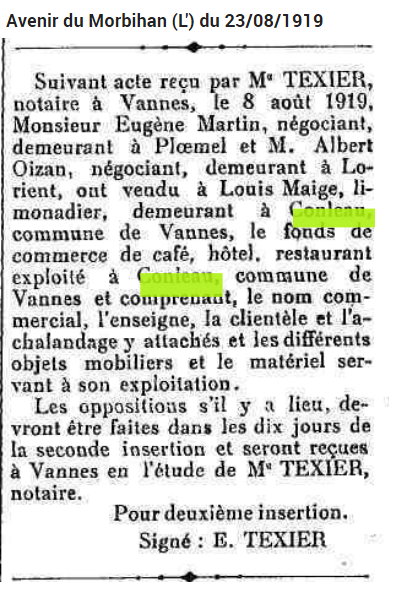

3-De la famille THUBE aux associés ROUILLE et PAVOT :

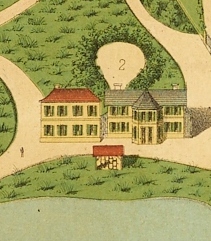

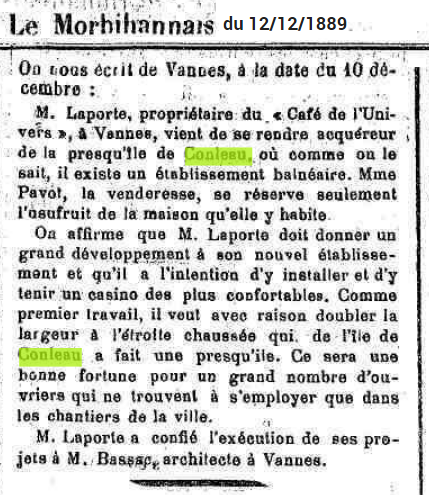

Après avoir fait l'objet de différentes ventes au commencement du siècle dernier, l'île est acquise par la famille THUBE, de Nantes. Cette famille fera édifier une maison de maître qui deviendra l'actuelle villa Thalassa.

Le 2 juin 1829, M. Pierre Louis THUBE [2/2/1775-31/7/1829], agent des subsistances militaires, afferme, suivant bail emphytéotique et pour 99 ans,

[Note : L'emphytéose est un contrat par lequel un propriétaire concède, pour longues années, la jouissance d'un immeuble, moyennant une redevance annuelle, à la charge par le preneur, qu'on appelle emphytéote, d'exécuter des constructions, défrichements ou autres travaux ayant pour effet d'améliorer le fonds. D'après la loi de 1790, le bail emphytéotique ne peut pas être fait pour plus de 99 années ou pour plus de trois générations. Le code Napoléon ne s'est pas occupé de l'emphytéose, mais il ne l'a pas interdit, d'où il suit que ce contrat est licite. Dict. de Dupiney de Vorepierre]

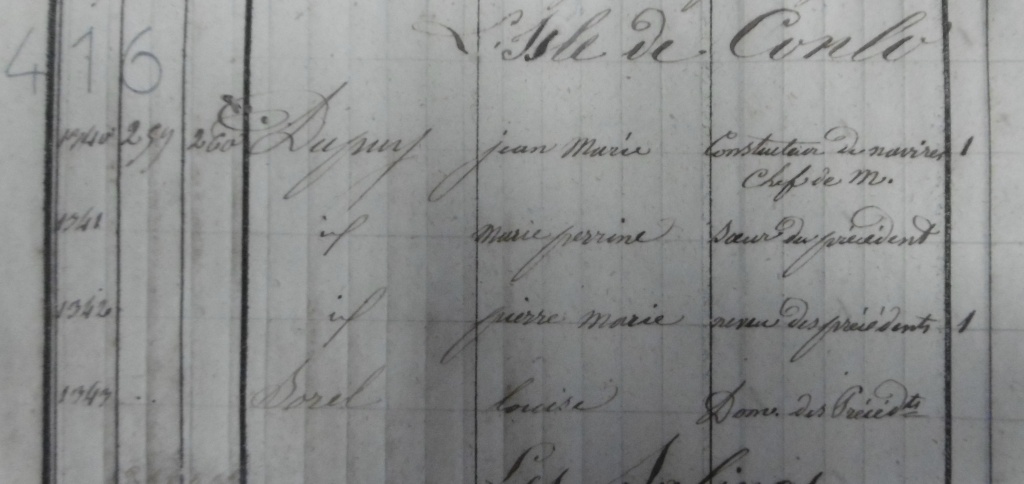

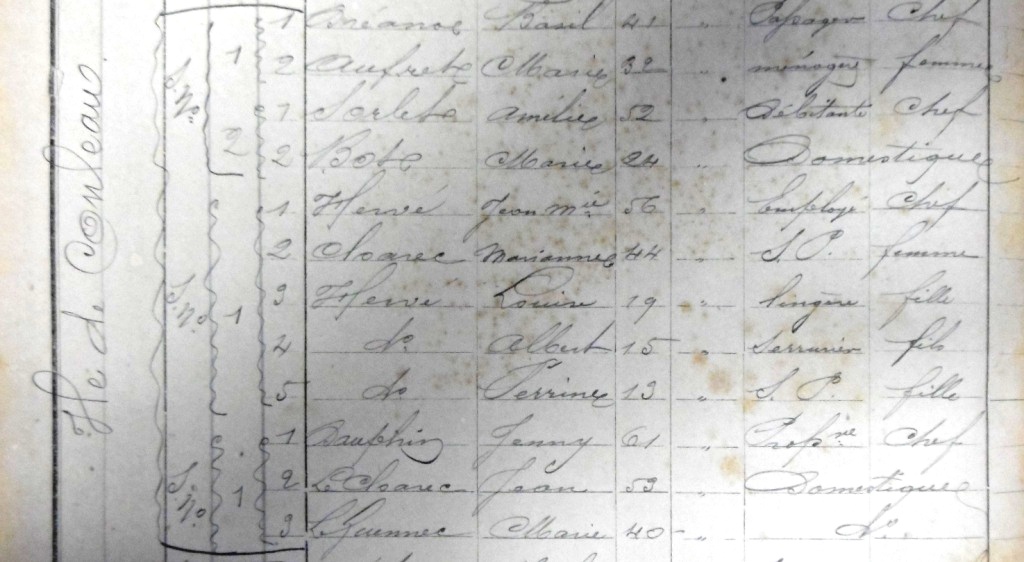

une portion de l'île d'environ 4 ares à MM. Pierre Marie et Jean Marie DUPUY, constructeurs de navires demeurant à Vannes, moyennant une redevance annuelle de 100 francs et les impôts. Jean Marie DUPUY, sa soeur et son neuveu sont pointés par l'agent du dénombrement de 1841.

Le 2 décemhre 1851, M. Gustave de LAMARZELLE achète de M. Pierre Marie DUPUY et les héritiers de son frère, leurs droits au bail emphytéotique en cours ainsi que les bâtiments par eux édifiés sur la partie de l'île objet du bail.

Gustave Jules Louis de LAMARZELLE [6/9/1828 Vannes - 24/9/1900 Sarzeau], imprimeur libraire à Vannes... puis distillateur (1886-), père du député du Morbihan.

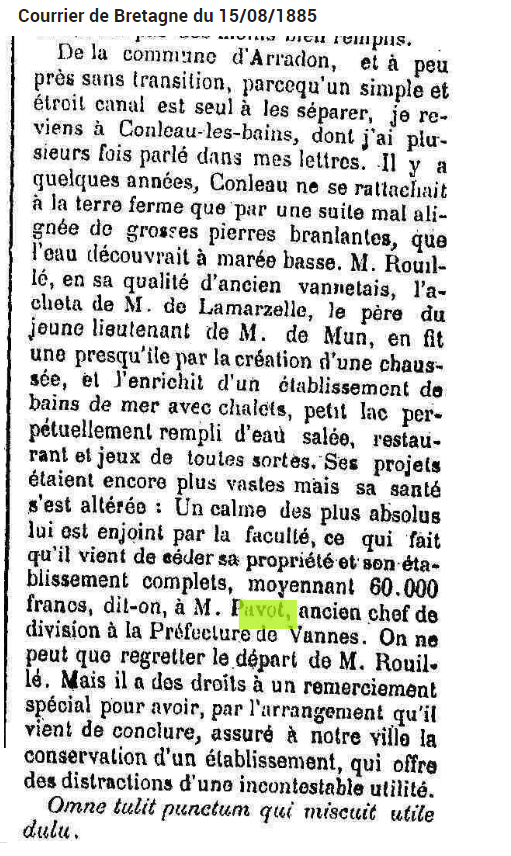

4-Qui étaient François Marie ROUILLE et Jean Baptiste PAVOT ?

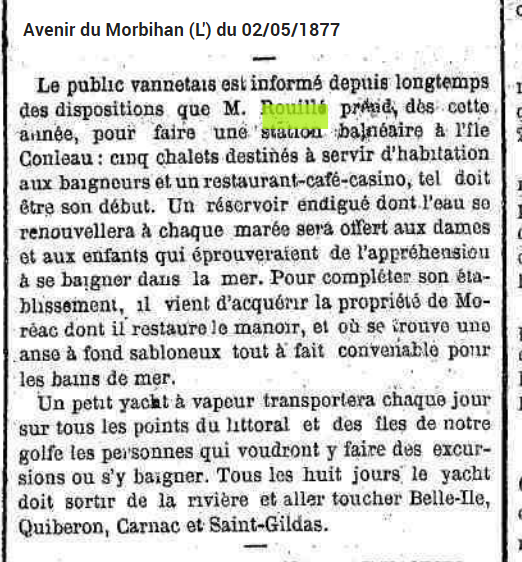

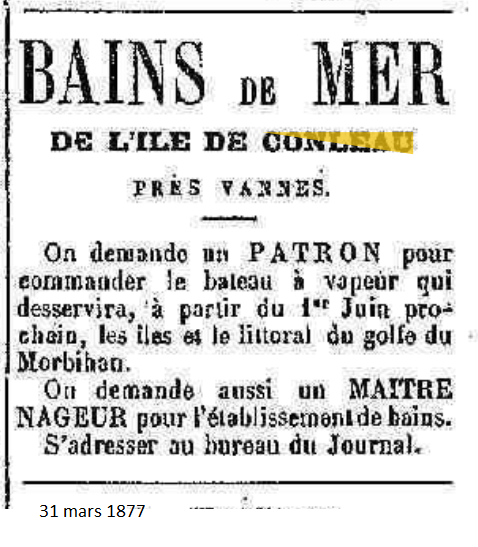

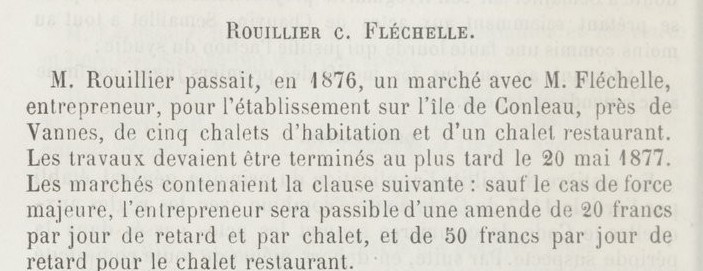

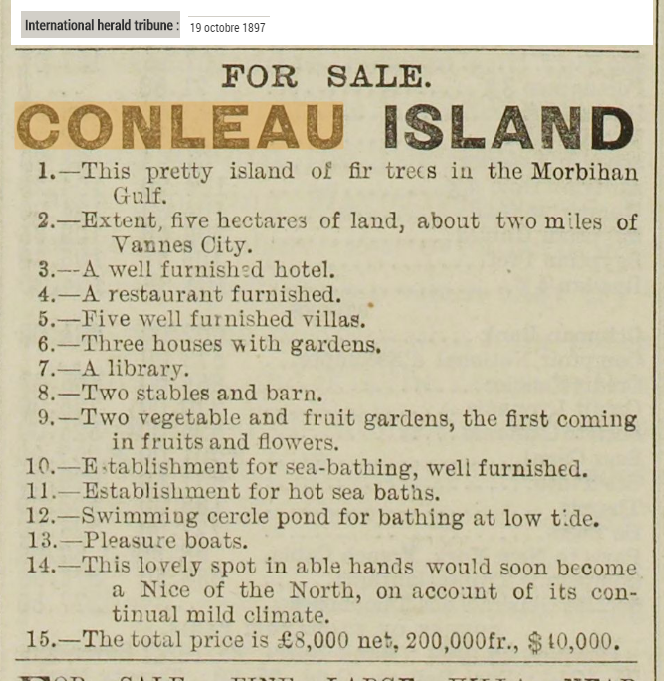

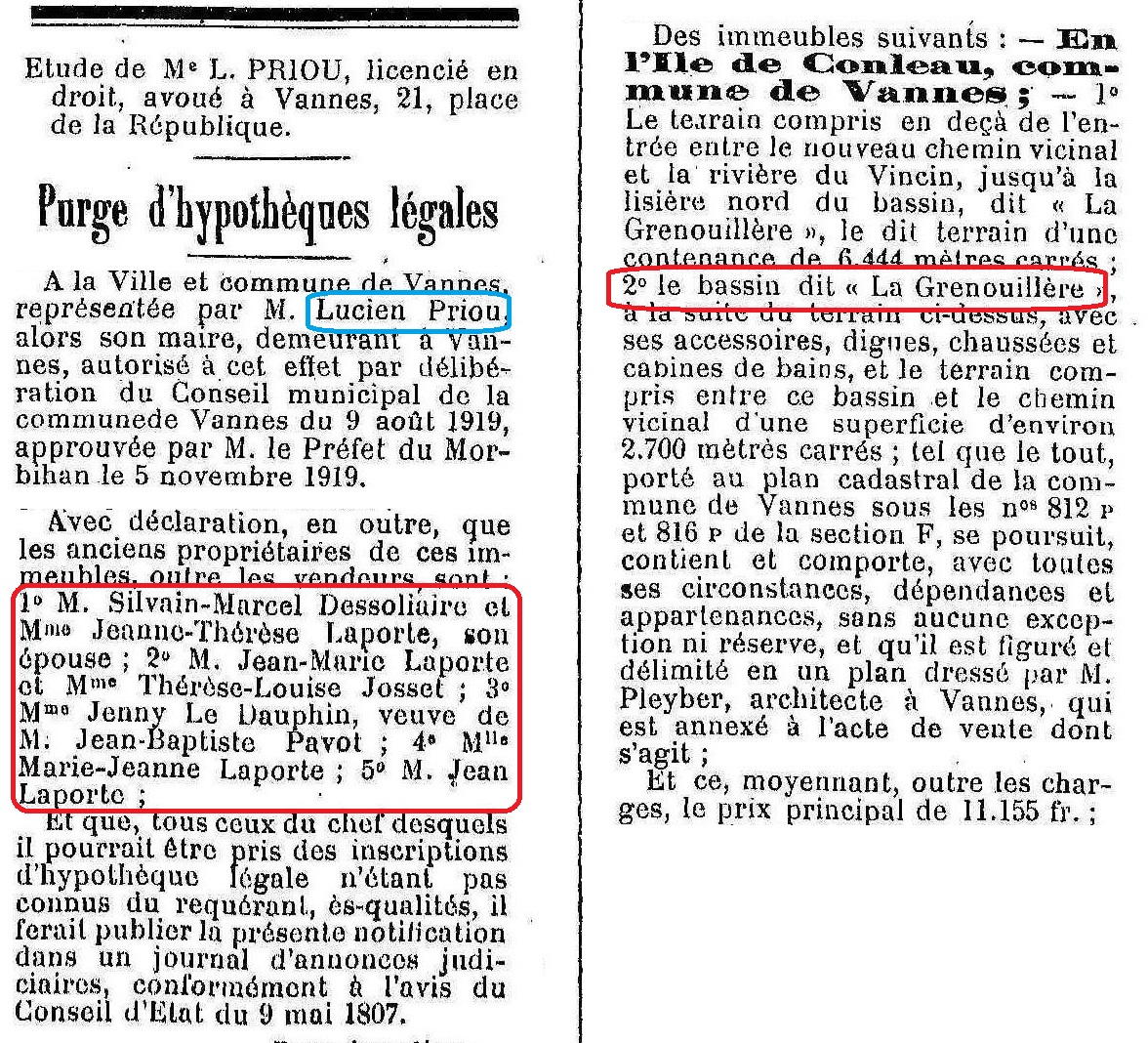

Le 11 novembre 1876, MM. François Marie ROUILLE et Jean Baptiste PAVOT se rendent acquéreurs de la totalité de l'île, avec respectivement 8\9è et 1\9è des parts pour créer une station balnéaire composée de 5 chalets locatifs, d'un restaurant, d'écuries et remises et de cabines de bains. Le montant verssé est de 11.000 francs pour M. Amédée THUBE [15/6/1805 Vannes - 23/8/1892 Nantes ], fils de Pierre Louis, et 8.000 francs pour M. de LAMARZELLE.

NOTE : La somme de 8.000 francs pour M. de Lamarzelle qui n'était que locataire, nouvel emphytéote, paraît relativement élevée en regard de celle de 11.000 francs pour M. Thubé, propriétaire de toute l'île. Mais il y a lieu de remarquer que le droit au bail emphytéotique acheté par M. de Lamarzelie de la famille Dupuis, en 1851, n'avait pas pris fin en 1876 et loin de là, puisqu'il restait encore à courir 52 années et aussi que M. de Lamarzelle, après MM. Dupuis, avait élevé des constructions sur la partie louée de l'île.

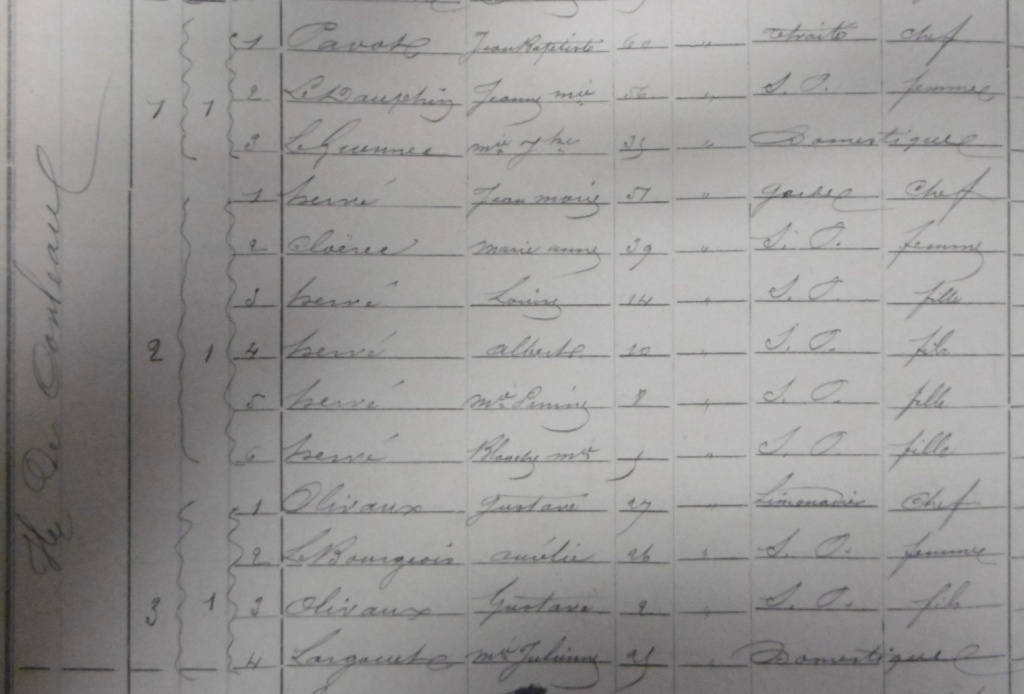

Jean Baptiste Fortuné PAVOT :

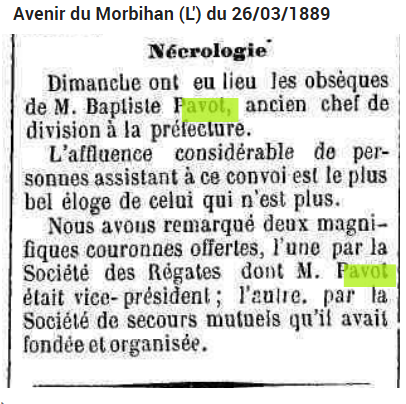

Ancien chef de la Préfecture, Jean-Baptiste PAVOT nait à Malestroit,[19/9/1826 Malestroit -23/3/1889 Vannes]. Il sera secrétaire rédacteur au Conseil Général du Morbihan. Il est rédacteur du Journal de Vannes. Il crée le premier club de vélo à Vannes, le Véloce Vannetais en 1870, dont il est le président.

François Marie ROUILLE :

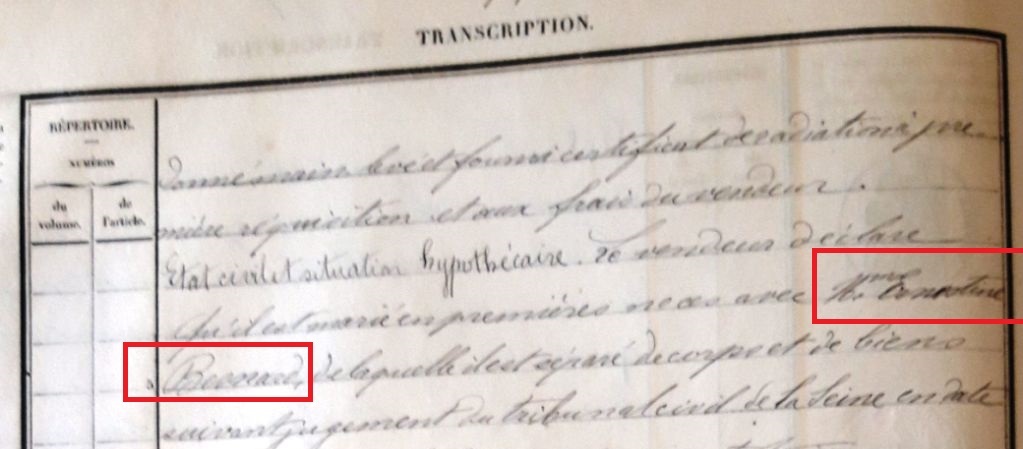

En consultant l'acte de vente de Conleau à son associé, consultable aux Archives Départemantales du Morbihan, François Marie ROUILLE indique au notaire qu'il est divorcé d'Ernestine BESNARD en date du 7 mai 1863. C'est une rare indication sur son état-civil, les autres actes notariaux ne mentionnant que son nom et sa résidence à Paris...

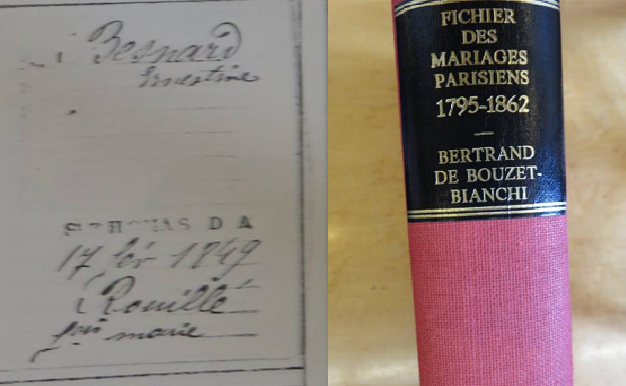

Un internaute a numérisé les pages contenues dans le "Fichier des Mariages Parisiens 1795-1862" ce qui permet de retrouver la date de leur mariage et la paroisse où se tint la cérémonie religieuse.

Malheureusement, l'acte de mariage du 17 février 1849 de la paroisse de Saint-Thomas d'Aquin n'indique ni la date ni lieu de naissance de François Marie ROUILLE. Mais que disent les archives de la ville de Paris? Celles-ci ont brulées pendant la Commune de Paris et on ne retouve que l'acte de mariage "reconstitué" qui n'apporte pas plus d'information.

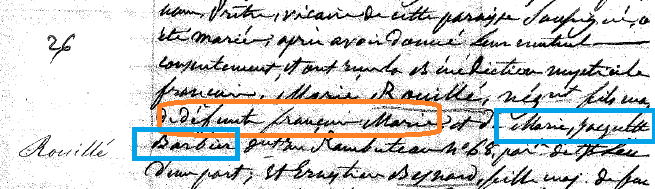

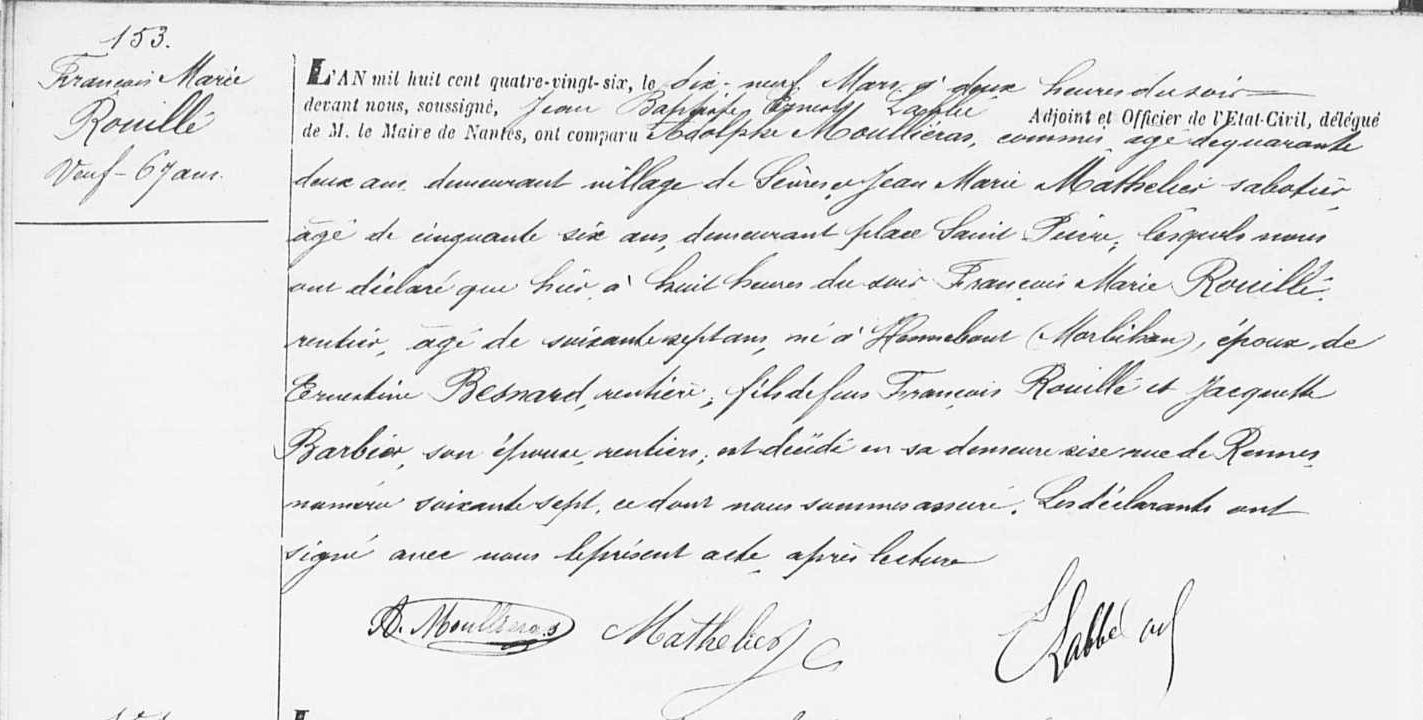

Toutefois, on connait les noms du père et de la mère de François Marie ROUILLE. François Marie ROUILLE [13/2/1790-7/5/1830] pour le père et Marie Jacquette BARBIER [7/12/1790-15/11/1839] pour la mère.

Le site de genealogie Geneanet permet de retrouver cette famille Rouillé, installée à Hennebont. Ils se sont mariés le 21/1/1816 et leur premier enfant, Jérôme Marie est née le 20 décembre 1816, reconnus par les deux parents. Le père est menuisier et la mère, ménagère. De 1816 au décès du père en 1830, 3 filles et 8 garçons, dont François Marie ROUILLE, né le 7 juin 1819 à Hennebont, fondateur des Bains de Conleau. [Pas moins de 11 enfants en l'espace de 14 ans. Mme Barbier était "d'une grande prolificité" accouchant à plusieurs reprises avec un intervale de 12 mois ce qui est rare chez les femmes car il faut plutôt compter sur 14 mois en génréal entre deux accouchements. De quoi induire en erreur les genealogistes]

Pour confirmer cette identitié, il faudra aller chercher aux Archives de Paris dans la côte DU107, l'acte du divorce n°5168 prononcé par la 1ère Chambre du Tribunal Civil en date du 7 mai 1863, en espérant que le juge aura été précis sur l'identité des divorcés...On attendra la fin de l'épidémie du COVID19...[Séné le 24 mars 2020]. Ce même site geneanet nous permet de retrouvr la date du décès de Ernestine BESNARD le 9/10/1889 à Asnières à l'âge de 72 ans.

Une autre piste se présente, la bibliothèque du site Geneanet. Elle donne les références d'un article du journal le Phare de la Loire, daté du 21 mars 1886. On pense à un acte de décès car il y a une succession de noms, dont celui de François Marie ROUILLE, 67 ans (ça colle), rentier, résidant rue de Rennes. On recherche son acte de décès sur le site des archives de la ville de Nantes. Bingo ! C'est bien lui, le fils de Jacquette Barbier et François ROUILLE, marié à Ernestine Besnard, François Marie ROUILLE décédé le 18 mars 1886 à Nantes.

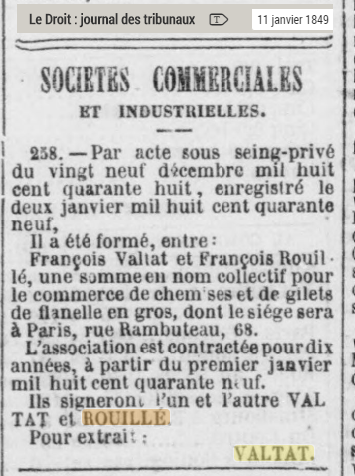

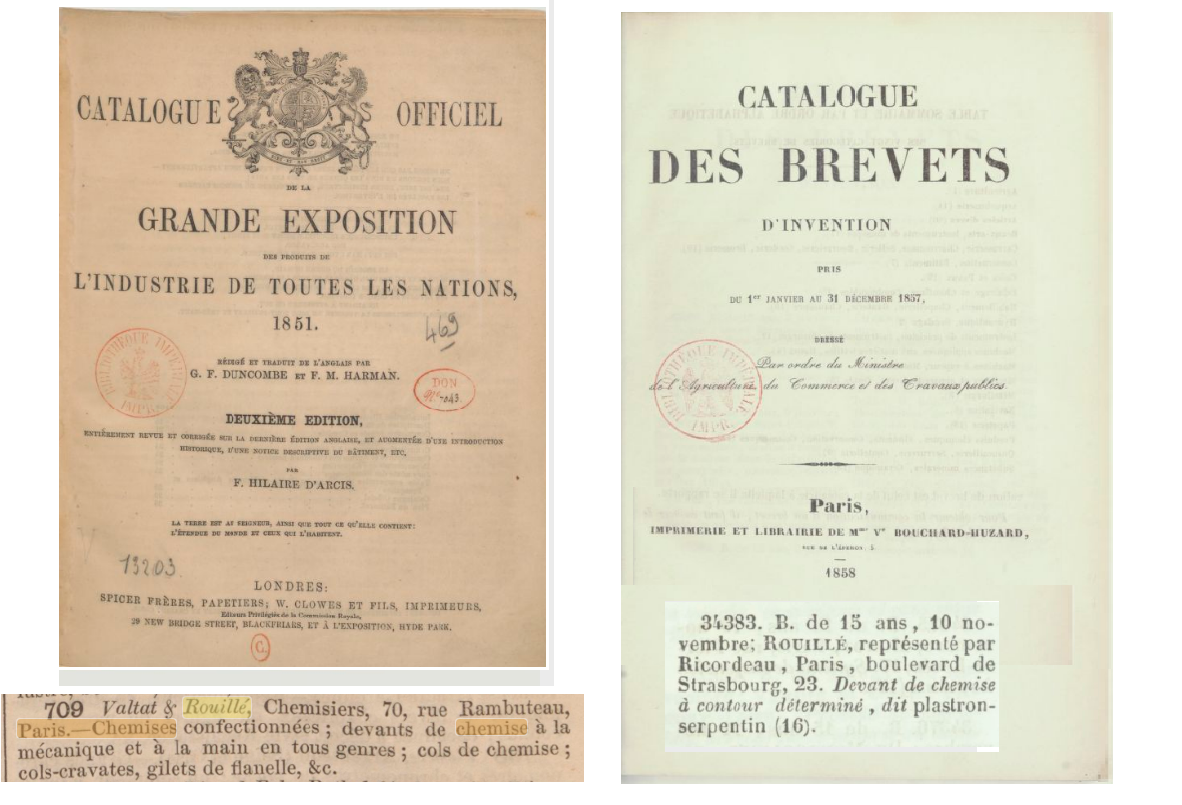

En 1849, François Marie ROUILLE et son associé François VALTAT créent un société spécialisée dans le commerce de chemises et de gilets de flanelles en gros, au 68 rue Rambuteau à Paris.

En 1851, il présente un invention à la Grande Exposition de Londres et le 23 février 1853 il dépose un brevet pour un devant de chemise à contour déterminé, dit plastron serpentin. Il semble que ce brevet et son activité commerciale dans le textile soient à l'origine de sa fortune.

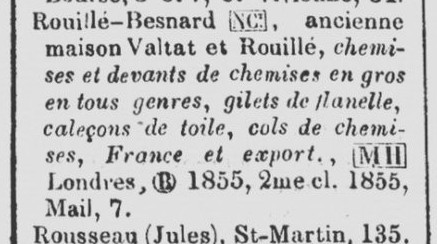

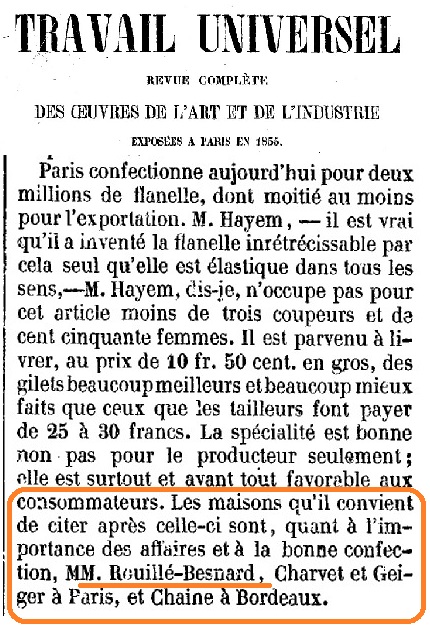

En 1855, la "maison Rouille-Besnard" fait partir des meilleurs ateliers en Europe comme nous l'indique cet extrait de catalogue professionnel.

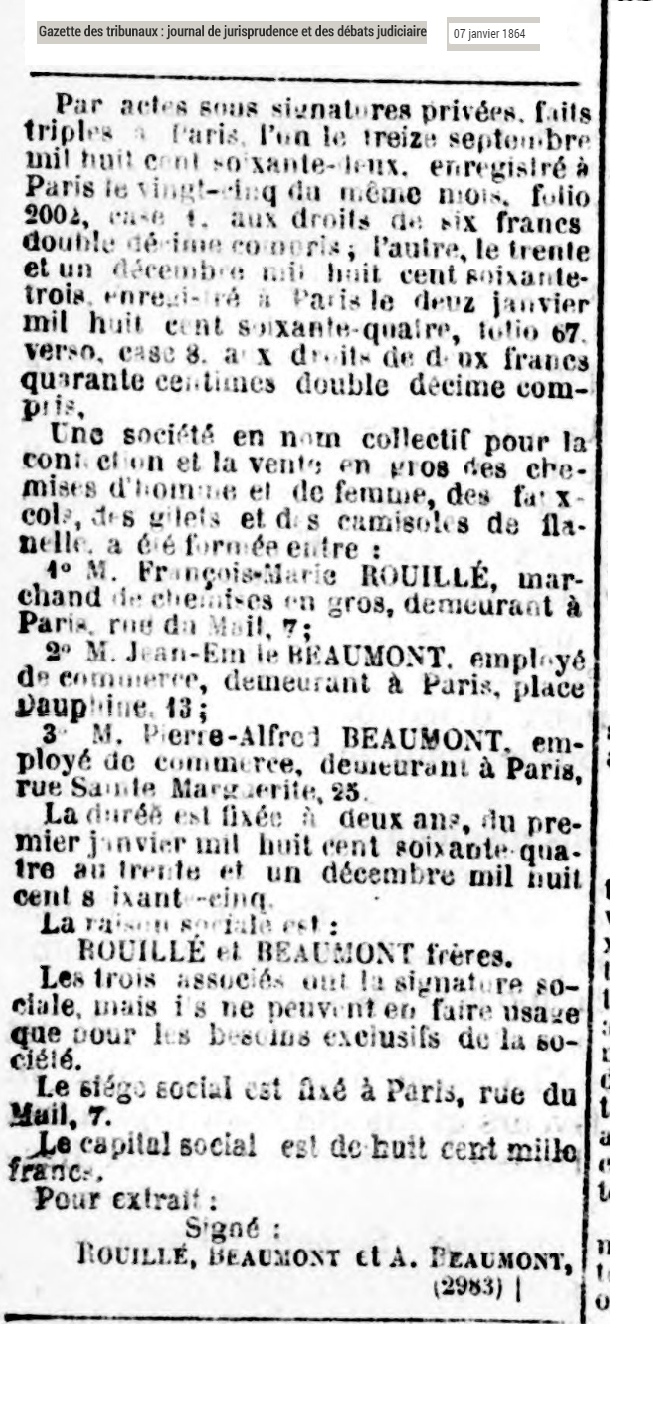

Lors de l'édition de l'Almanach FIRMIN DIDOT & BOTTIN REUNIS de 1858, il semble avoir racheté les part de François VALTAT et désormais associé son épouse Mme Ernestine Besnard à ses affaires. Il divorcera en 1863 et entre temps il trouve 2 nouveaux actionnaires avec lesquels il crée une nouvelle société.

Après le divorce, il abandonne sans doute sa part de la société aux frères Beaumont et commence à vivre de ses rentes...

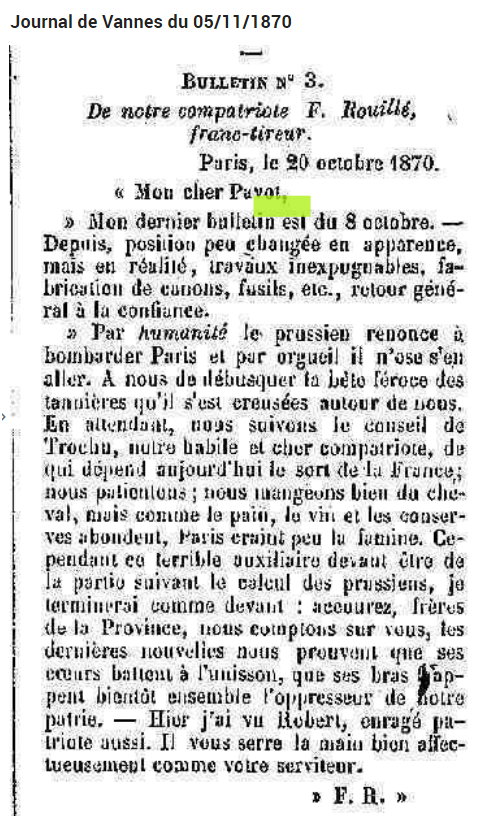

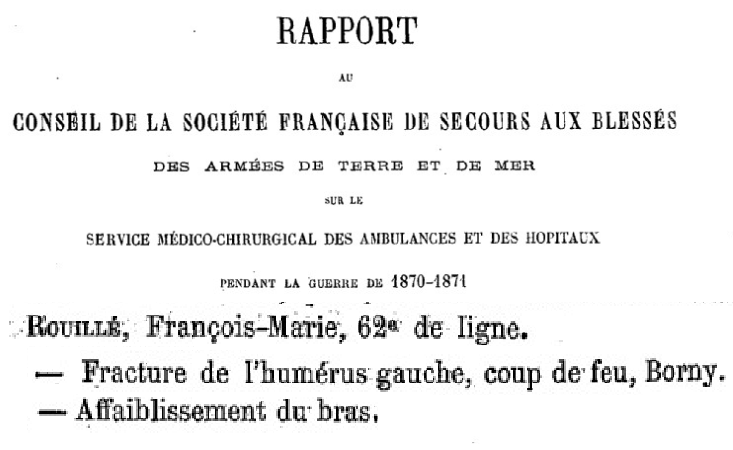

Pendant la guerre franco-prussienne, François Marie ROUILLE est à Paris. Il écrit à Pavot au journal de Vannes qui passe son compte-rendu des combats. Les deux hommes devaient se connaître d'avant le conflit. On retrouve un François Marie ROUILLE, incorporé au 62° Régiment d'Infanterie de ligne, qui sera blessé le 14 août 1870 à la Bataille de Borny-Colembey, près de Metz, comme l'indique le rapport de guerre. Est-ce notre Rouillé âgé alors de 51 ans?

Pendant la guerre franco-prussienne, François Marie ROUILLE est à Paris. Il écrit à Pavot au journal de Vannes qui passe son compte-rendu des combats. Les deux hommes devaient se connaître d'avant le conflit. On retrouve un François Marie ROUILLE, incorporé au 62° Régiment d'Infanterie de ligne, qui sera blessé le 14 août 1870 à la Bataille de Borny-Colembey, près de Metz, comme l'indique le rapport de guerre. Est-ce notre Rouillé âgé alors de 51 ans?

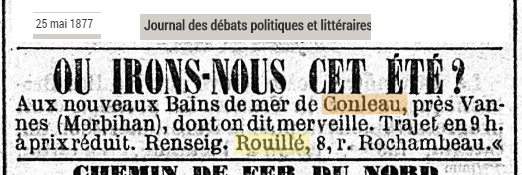

Après la guerre franco-prussienne, on le retouve en 1877 établi au 8 rue Rochambault dans le IX° arrondissement de Paris. De là, il va suivre son projet de Conleau les Bains à Vannes.

Apèrs la vente de ses parts dans "Conleau les Bains" à M. Pavot, François Marie ROUILLE s'est sans doute retiré à Nantes, rue de Rennes où il décède le 18 mars 1886, divorcé de sa femme, Ernestine BENARD et sans doute sans enfant. Son frère Vincent ROUILLE [25/5/1820-19/8/1905] a dû hériter d'une partie de ses biens. A son décès, il fera des legs à la ville de Vannes. Cela lui vaut aujourd'hui encore d'avoir une rue à Vannes qui porte son nom, à l'angle des rues Jérôme d'Arradon et Louis Pasteur.

Il est encore temps d'honorer son frère, François Marie ROUILLE [7/06/1819 - 18/03/1886], autre bienfaiteur de Vannes, pour nous avoir légué les aménagements de Conleau dont la piscine toujours appréciée par les Vannetais et les touristes.

5 Les aménagements à Conleau par Rouillé & Pavot :

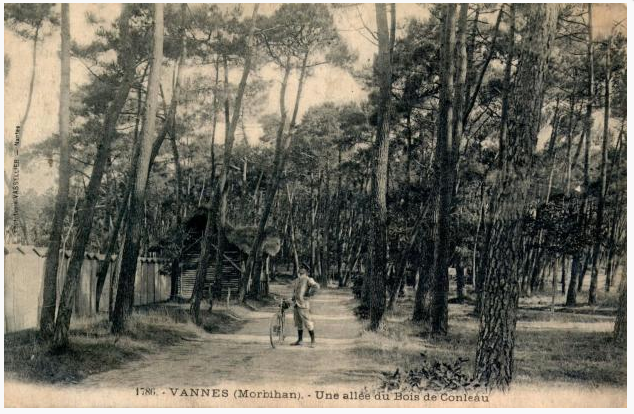

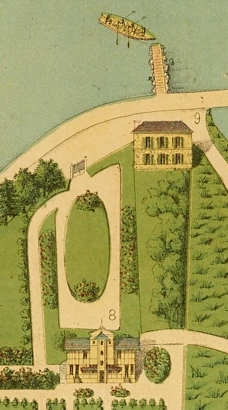

Les deux associés vont profondément changer l'aspect et la destination de l'île de Conleau. De propriété privée, en grande partie négligée, délaissée même, l'île va devenir un but de promenade et une sorte de petite station balnéaire pour la population vannetaise. Bien arobrée, plantée de sapins - qui seront abattus pendant la 1ère guerre mondiale, l'île va être aménagée. Les arbres de Conleau sont une exeption dans un paysage du Golfe du Morbihan à l'époque. Les vielles cartes postales ne montrent que des landes, des prés, des talus, des rochers sans aucun arbre. Tout au long du XX°siècle, les parcelles du littoral seront bâties de belles demeures et paysagés comme en Arradon et plus tard un peu partout sur le Golfe.

L'un des co-propriétaires, M. François Marie ROUILLE, un Vannetais ayant l'amour de son pays natal et possesseur d'une certaine fortune, méditait les plus vastes projets pour la prospérité de sa petite patrie. Il voulut tout d'abord doter les familles de ses concitoyens de divers agréments dont il avait pu ailleurs goûter les avantages et apprécier tout le charme.

L'île avant lui n'était accessible par voie de terre, à marée basse, qu'au moyen de grosses pierres placées les unes à la suite des autres et qu'on enjambait difficilement au risque de tomber dans la vase. A marée haute, la plate de Chariot, seul habitant de l'île qu'il fallait s'époumonner à héler, était indispensable.

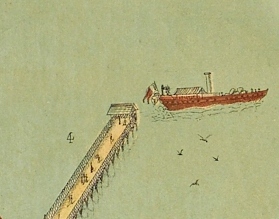

Pour remédier à ces inconvénients le premier soin de M. ROUILLE fut de construire une digue reliant l'île au continent et précédée d'un chemin d'accès côtoyant le rivage le long de la grande prairie au midi du village du Petit-Conleau. La toute première cale ci-dessous représentée dans cette gravure, doit également dater de cette époque où le "pont de pierres" de Moréac n'existe pas, où la butte de Bellevue à Séné est une lande rase sur laquelle n'apparaissent que la patache des douaniers et la croix.

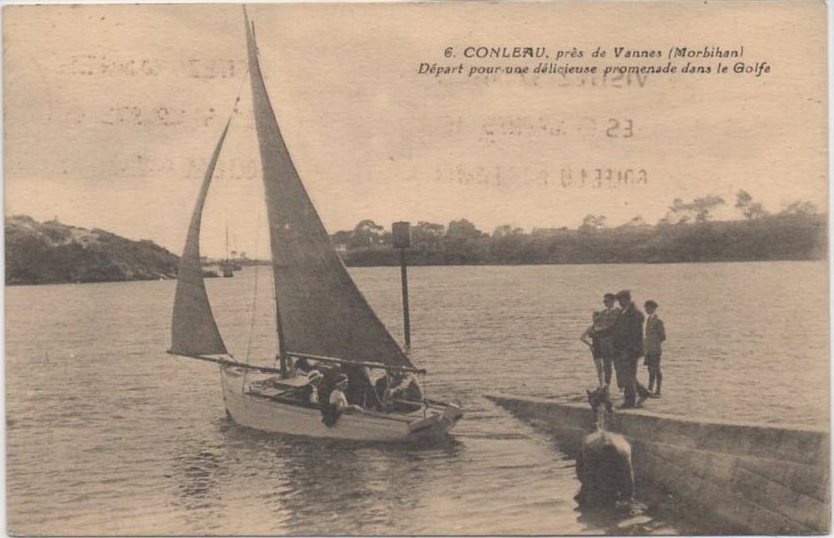

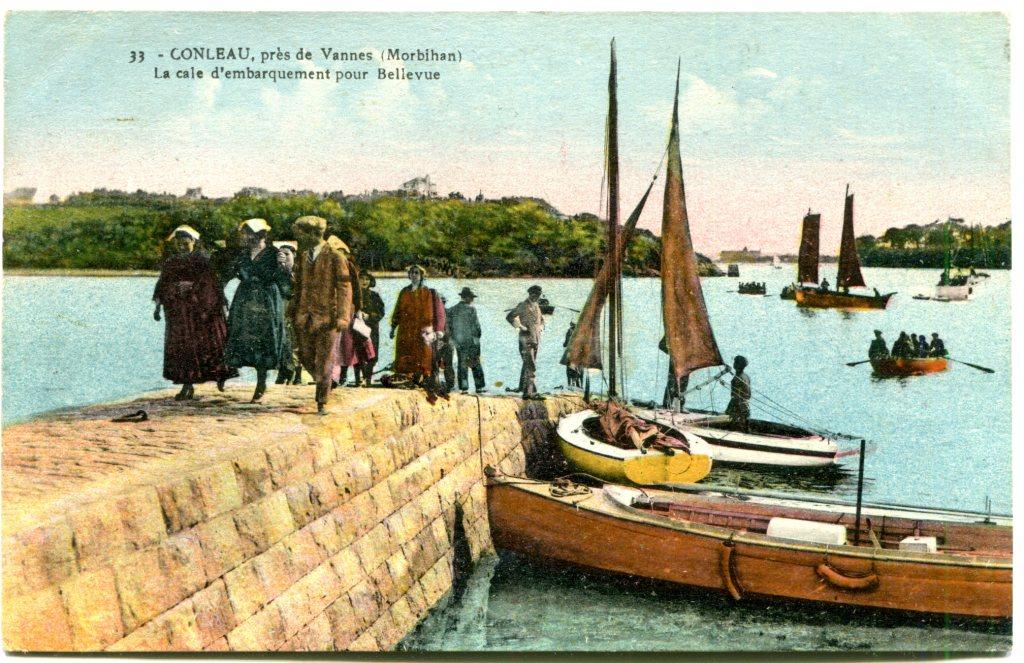

Passeurs en attente de clients sur la toute pierre cale de Conleau - 1883

Dès lors, cette nouvelle chaussée permet aux piétons d'accéder facilement à cale de Conleau construite en pierre en bas de la cabane du passage et l'activité de passeur est ainsi facilitée.

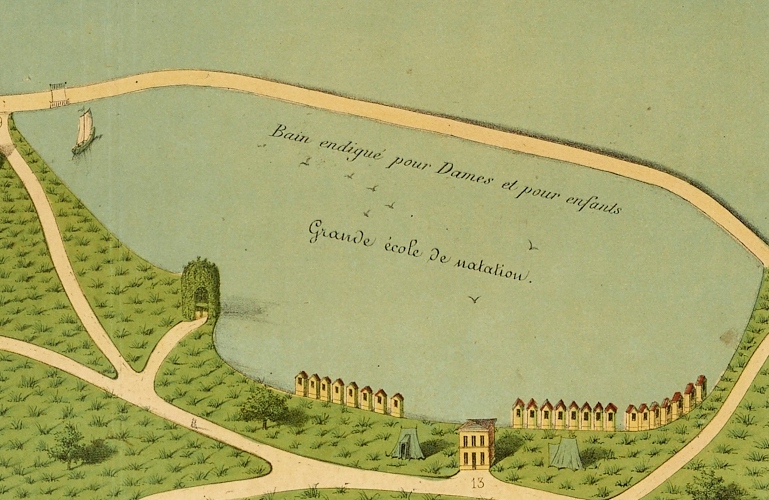

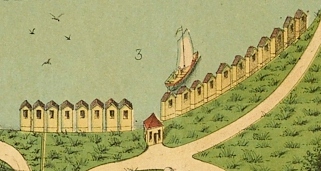

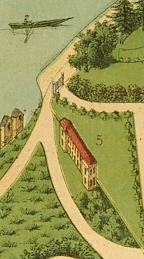

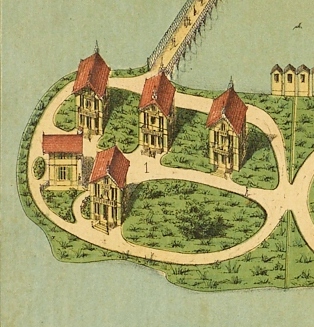

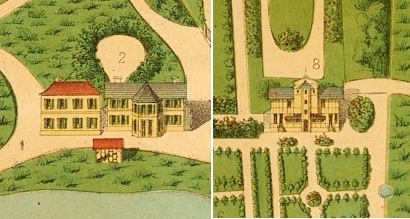

Au printemps 1877, le projet de François Marie ROUILLE retient l'attention de la presse. Le plan d'ensemble en couleur, en tête de cet article permet de situer l'ensemble des composantes du projet, que M. ROUILLE ne peut sans dout emener à son terme.

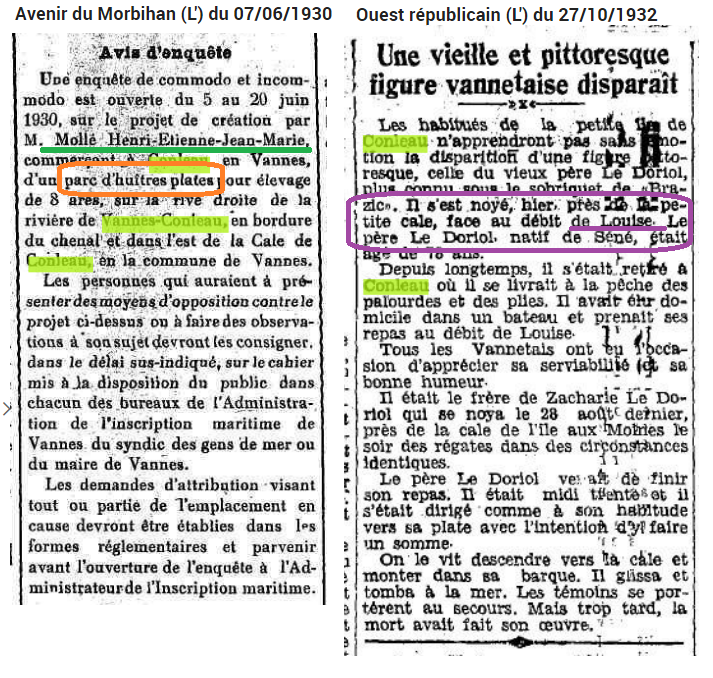

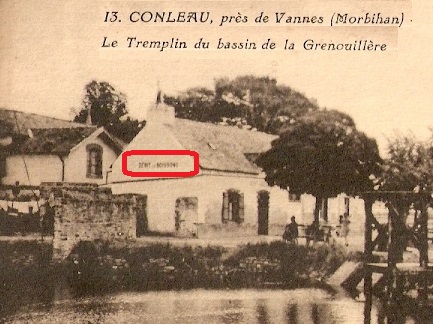

51 La piscine d'eau de mer

A l'aide d'une chaussée, avec écluse, élevée en face de Moréac, il créa une retenue d'eau, un "réservoir endigué", qu'il aimait à appeler « le petit lac salé » où il était possible à quiconque de se baigner à toute heure de marée et, ce qui plaisait beaucoup aux familles, sans danger pour les enfants en raison de son fond uni et de ses eaux toujours calmes et peu profondes.

François Marie ROUILLE était fier d'apporter la sécurité des baignades et recrutait un maître-nageur pour Conleau les Bains comme il aimait à appeller sa station balnéaire.

52 Les cabines de bains sur la plage

Le 7 février 1877, ROUILLE fait une demande avec plan pour l'établissement de cabines de bains (composée de bois et de toiles). [Aller aux Archives pour retrouver les originaux].

53 Aire de jeux et cabanes

Le projet comprend également une aire de jeux pour enfant à côté de cabanes sous les arbres comme le montre cette vieille carte postale ci-dessous,

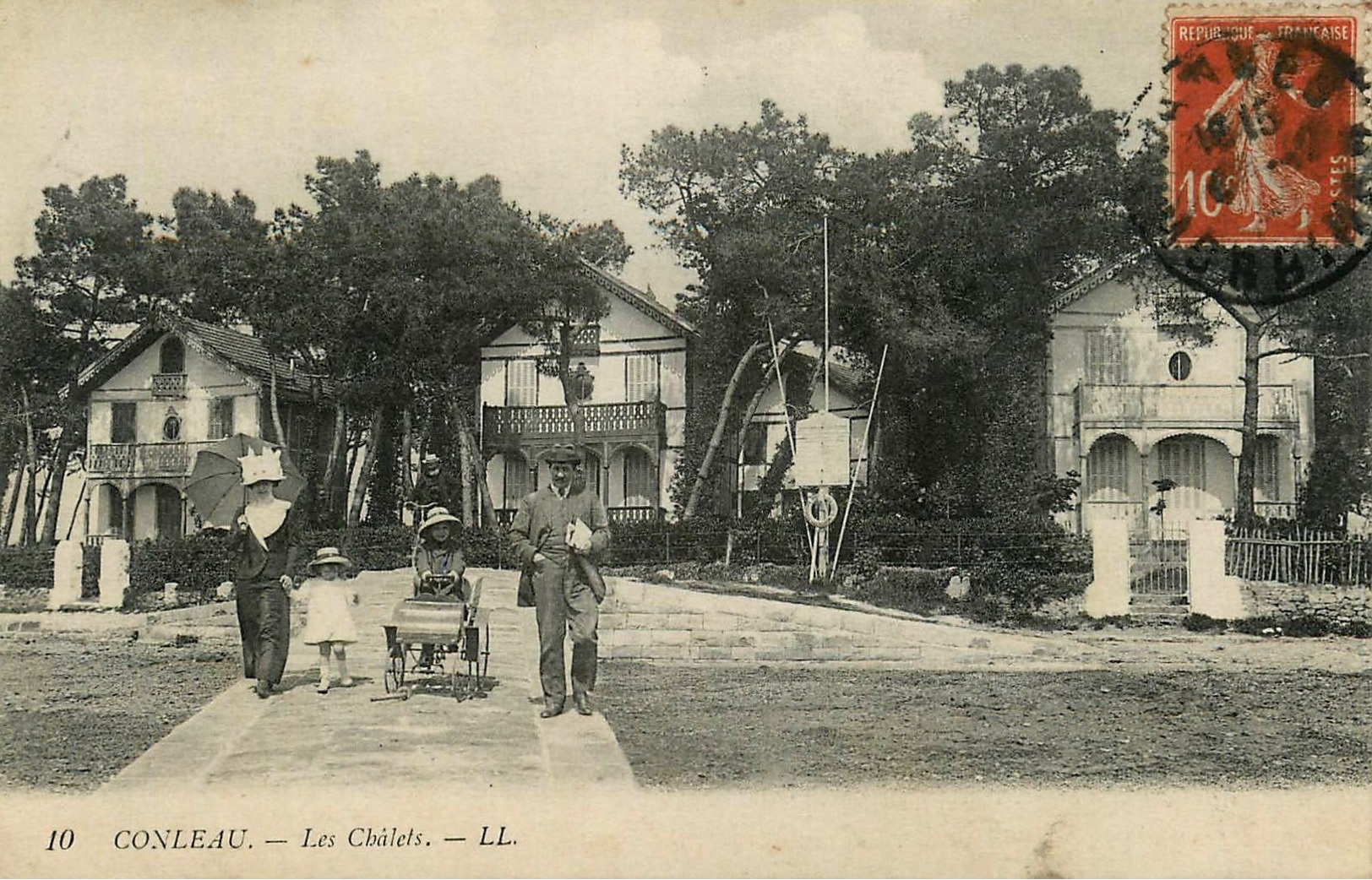

54 Des chalets meublés à la location

Plan de situation des 5 premiers chalets

Vue depuis l'embarcadère de Conleau des premiers chalets

Chalets sur la plage de Conleau un jour de régate

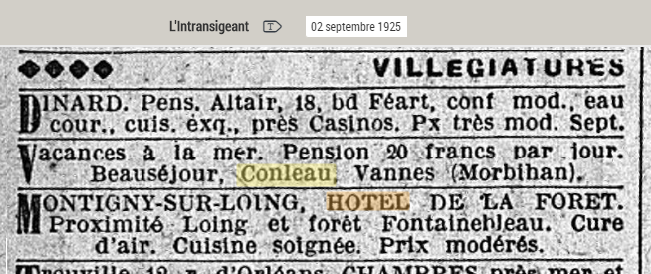

Dans la foulée, il passe un marché avec l'entreprise Fléchelle pour la construction de 5 chalets qui seront loués meublés aux familles désireuses de passer une partie de la belle saison dans l'île. Depuis Paris, il finance dans divers journaux des encarts publicitaires. Au nombre de 5, ces belles maisons style 1900 portent aux doux noms de Haydée, Lakmé, Jenny Mireille et Sigurd.

Ces noms sont tirés respectivement d'un opéra de Daniel-François-Esprit Auber, Léo Delibes, Charles Gounod, Ernest Reyer à l'exception de Jenny. [voir la suite pour l'explicaiton]

Aujourd'hui, il reste à Conleau rue Cadoret la villa Jenny n°19, la villa Haydée n°22 et la villa n°23.

Le sinagot Angèle & Armentine en1905 devant les chalets de Conleau. Cliché Les Amis du Sinagot

Cette carte postale ancienne ci-avant montre la plage de Conleau à marée haute, avec une file de promeneurs qui se dirigent vers l'embarcadère de Conleau pour monter à bord de Sinagots, direction les régates. A gauche, on distingue le chalet Jenny et un autre similaire aujourd'hui disparu.

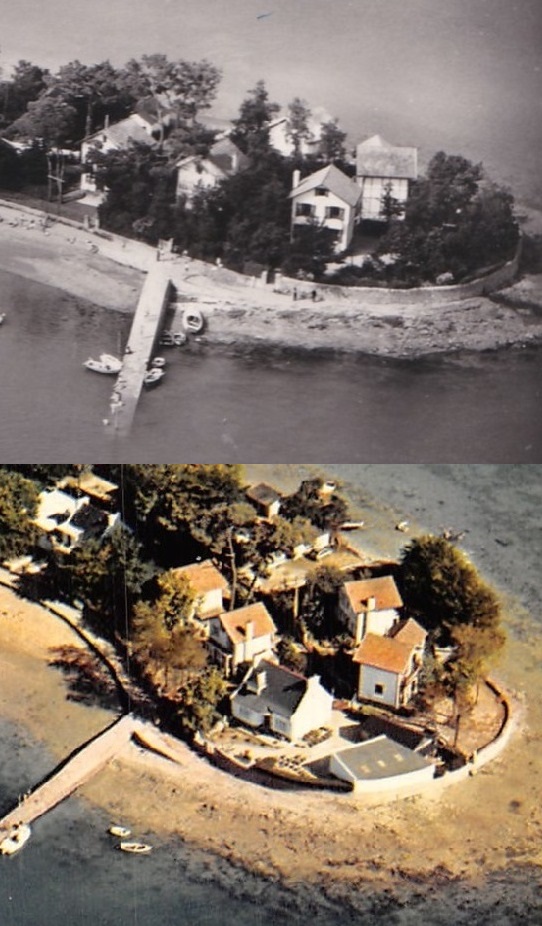

Ce montage superpose deux photos espacées dans le temps de la pointe de l'île de Conleau. Sur la première en noir et blanc on peut voir les 5 villas et sur la seconde en couleur, une a été rasée et laisse place à une maison en style néobreton.

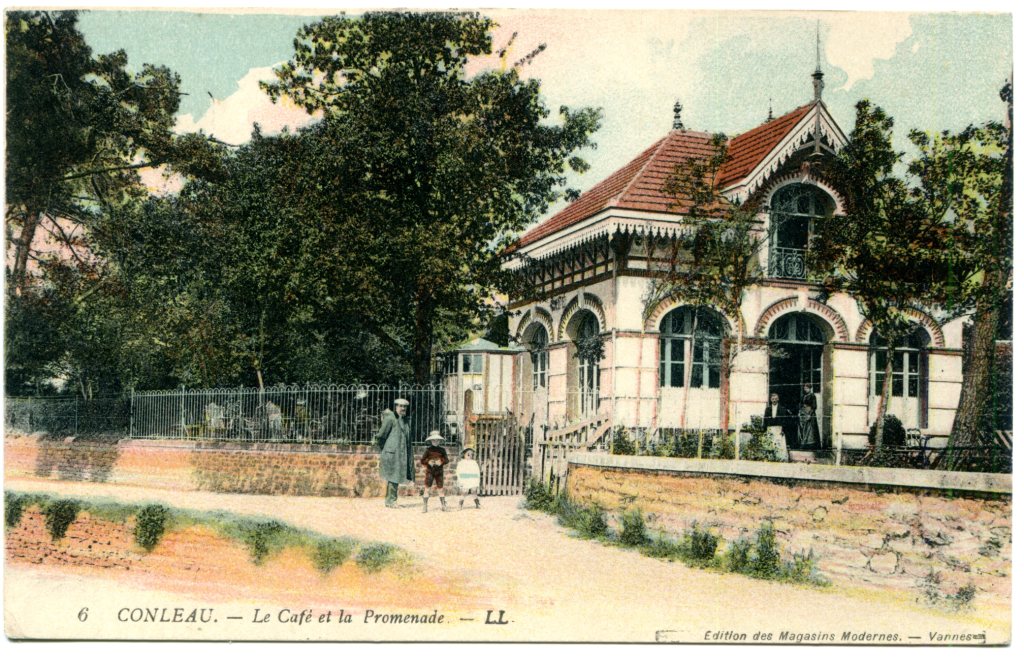

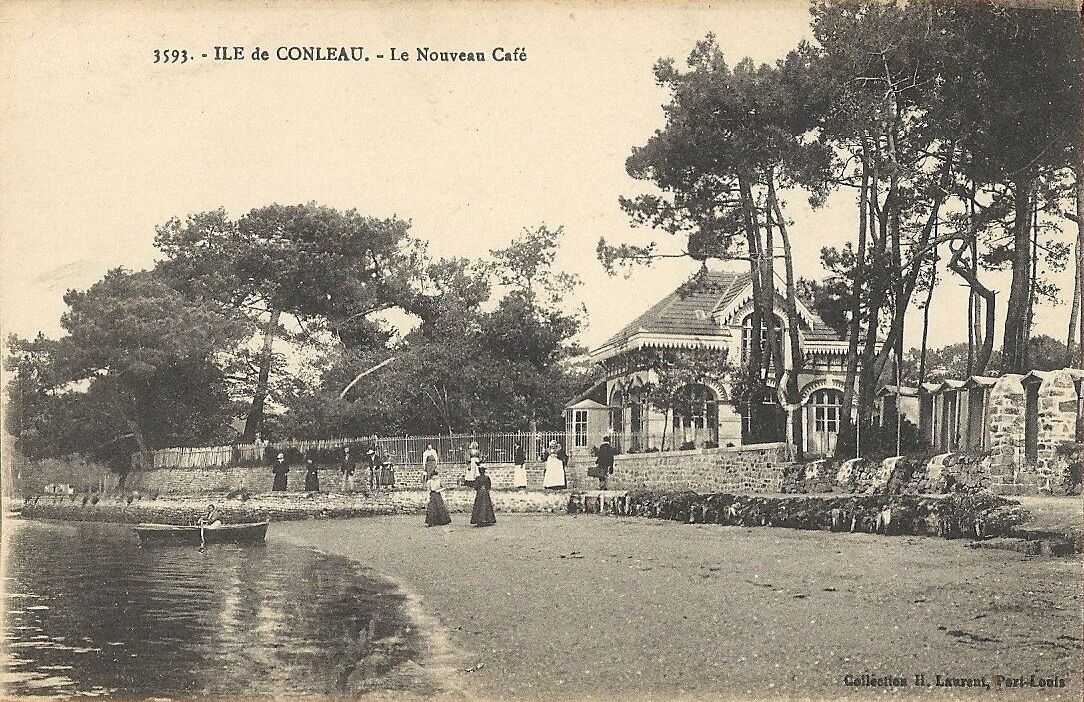

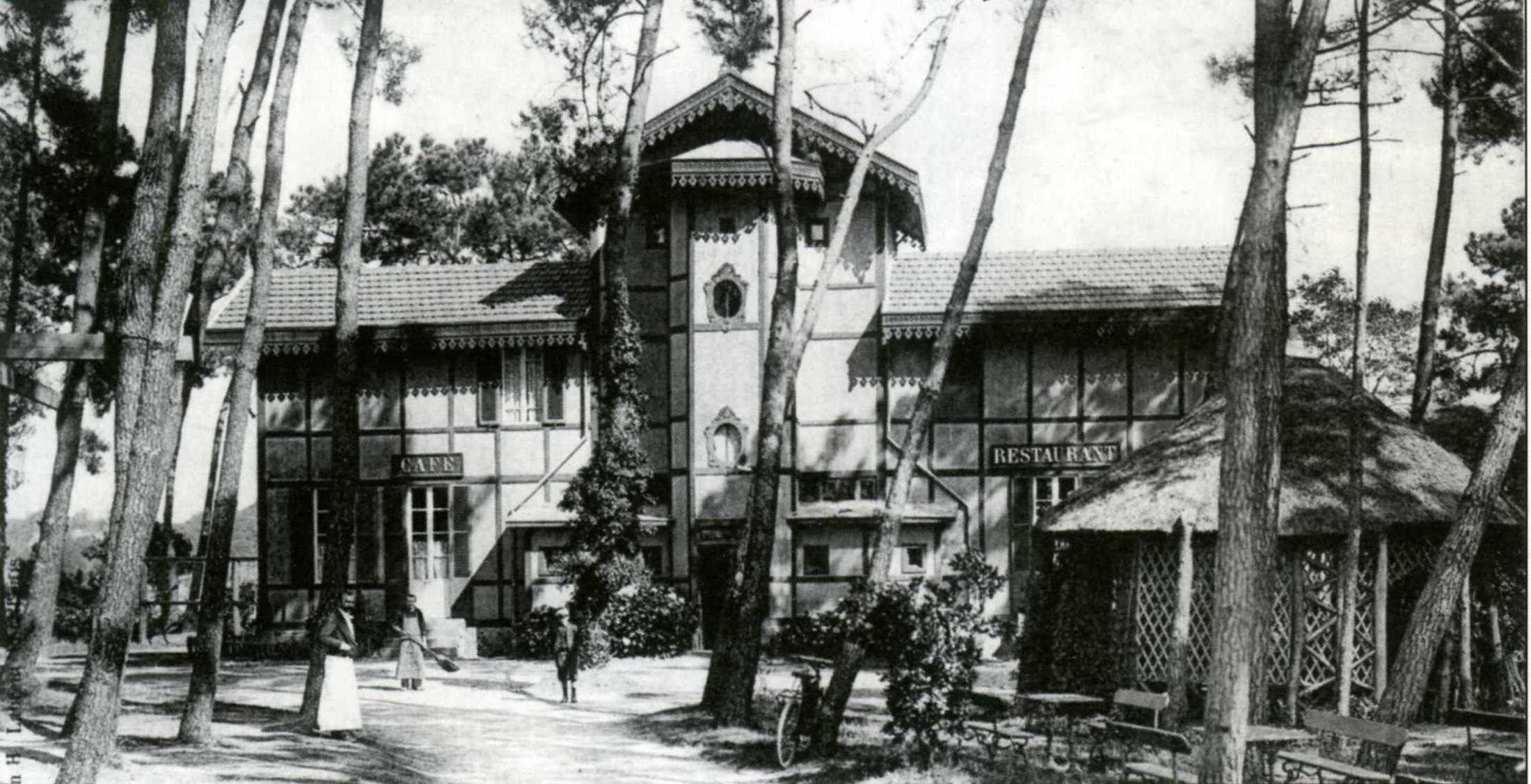

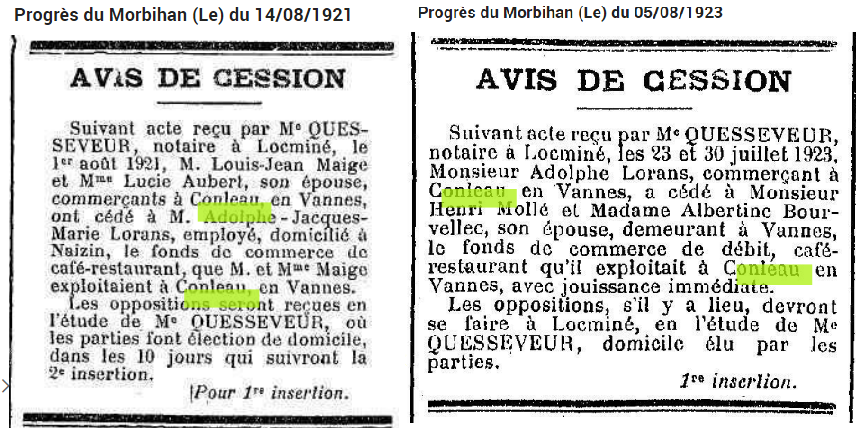

55 Le chalet restaurant :

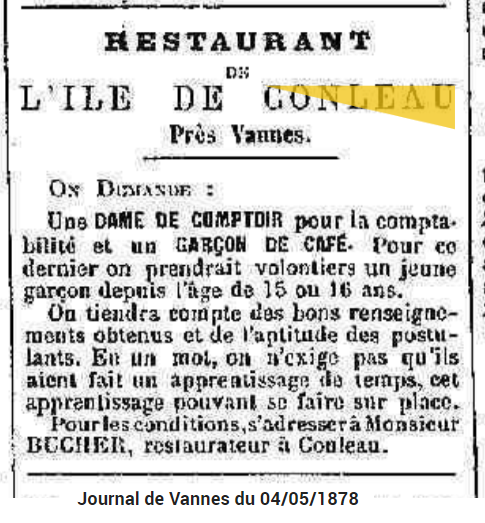

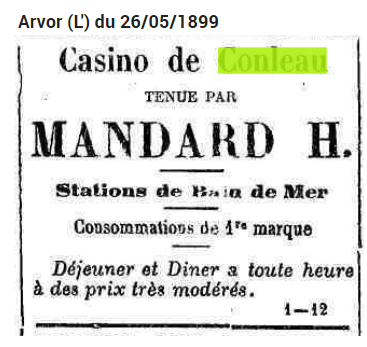

Le contrat pour construire les 5 chalets, comporte également un chalet-restaurant. On retrouve une annonce datée de mai 1878 par laquelle, M. Bucher, le gérant recrute une dame de comptoir et d'un garçon de café. Où se situtait ce premier restaurant? Il semble que la Guinguette présente à Conleau près de parking date des années 1930.

56 Un appontement en bois pour des bateaux à vapeur :

Afin d'amener les visiteurs depuis Vannes, car il n'existe pas de voie carrossable, il obtint le 3 juin 1878, en vertu d'un arrêté ministériel, l'autorisation pour établir une estacade en bois, c’est-à-dire une longue jetée à claires-voies à la pointe sud-est de l’île, là où se trouve aujourd'hui la belle cale construite par les Ponts-et-Chaussées. Cet appontement permet aux personnes arrivant en bateau de débarquer à toute heure, notamment avec les vapeurs en provenance du port de Vannes, le jour des régates.

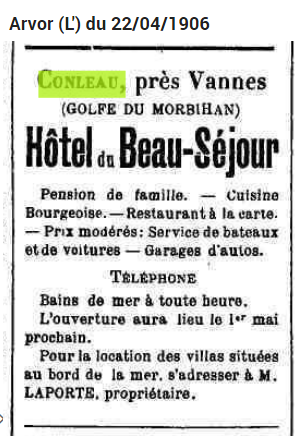

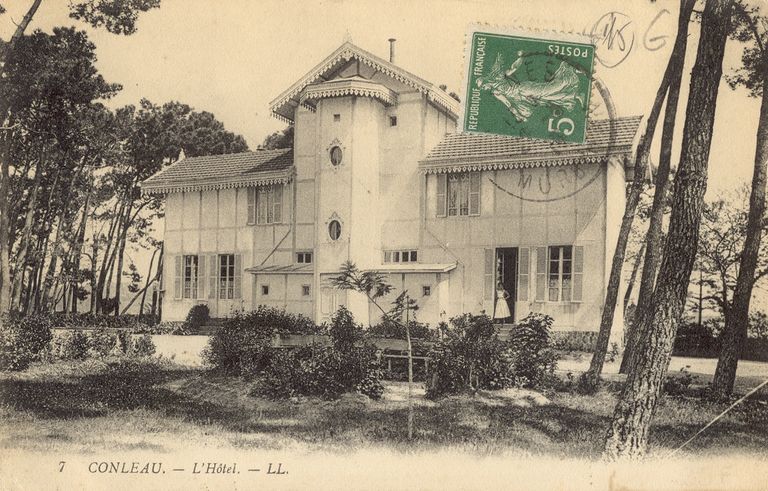

57 L'hotel et les bâtiments de la station balnéaire

Le projet comprend également un hotel restaurant chambres d'hotes si on lit bien sur la plan d'ensemble (croquis n°2). ROUILLE prévoit sur son plan, un bâtiment pour loger le personnel saisonnier et un batiment administratif. Le croquis n°8 montre (de manière inversée) la façade de ce bâtiment et le n°9 celui pour le logement des employés.

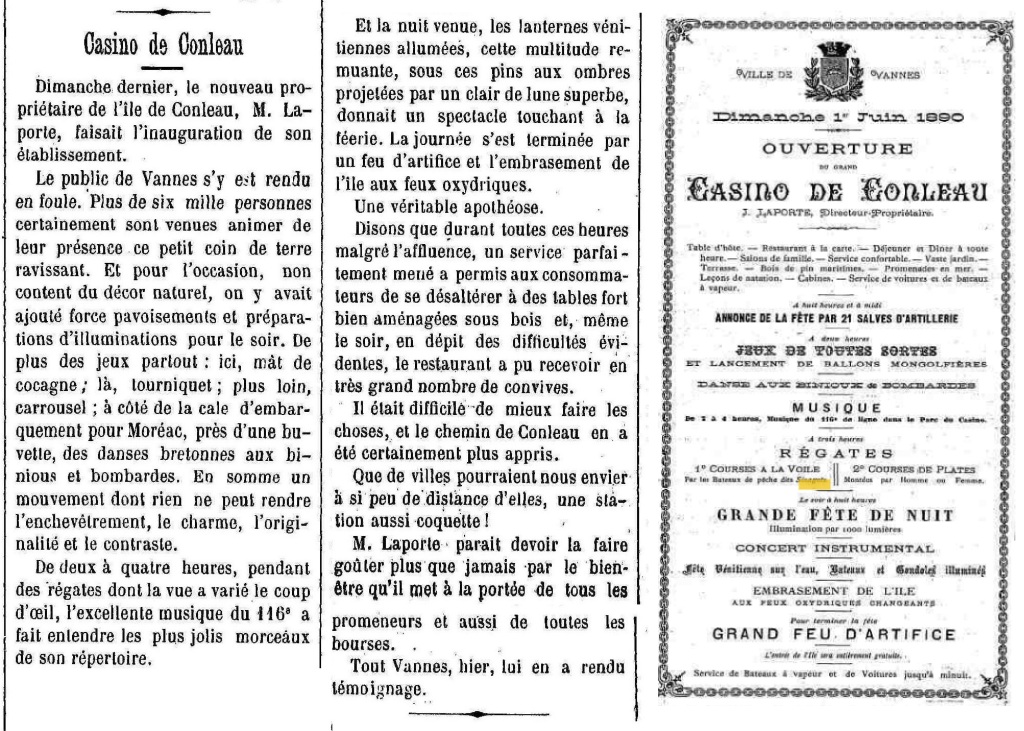

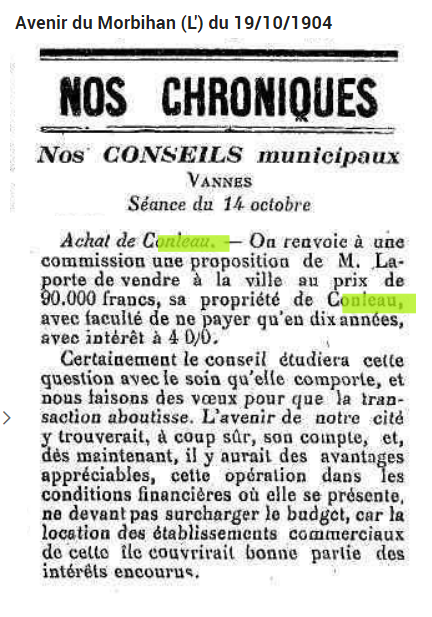

Cet l'article suivant, daté de 1885, laisse à penser que ces bâtiments (hotel, administration, logement du personnel) ne furent pas construits "sous l'ère Rouillé" mais plus tard par son successeur M. Laporte.