Cet article reprend la nécrologie parue dans le bulletin des Filles du Saint-Esprit après le décès de Paterne KERGAL, en religion Soeur Félix-Marie. Il est complété par des documents relatifs à l'épidémie de choléra qui frappa Séné au printemps 1893.

Déjà, dans les pages de ce Bulletin, nous avons rendu hommage aux grandes vertus de cette respectable Soeur, l'aînée de notre Famille Religieuse. Nous avons souligné en particulier la promptitude et la générosité de son obéissance lors de son rappel à la Maions Principale, la simplicité parfaite avec laquelle elle prit rang parmi les Soeurs de l'Infirmerie.

Ne trouvait-elle pas à la tête du service des malades Soeur Euphrosine-Joseph dont elle avait été la Mère dans la chère Fondation de Séné en deuil depuis son départ?

Nous l'avons vue menant la vie commune comme une simple Novice, pleine de cordialité, affable avec toutes, assidue à la chapelle parce qu'elle y trouvait "le Dieu se son coeur et le Coeur de son Dieu"; asistant à la sainte Messe et s'unissant à Notre-Seigneur au moment de la Communion avec une piété toute séraphqiue.

Laissons à une plume filiale la consolation de résumer sa belle et très féconde carrière.

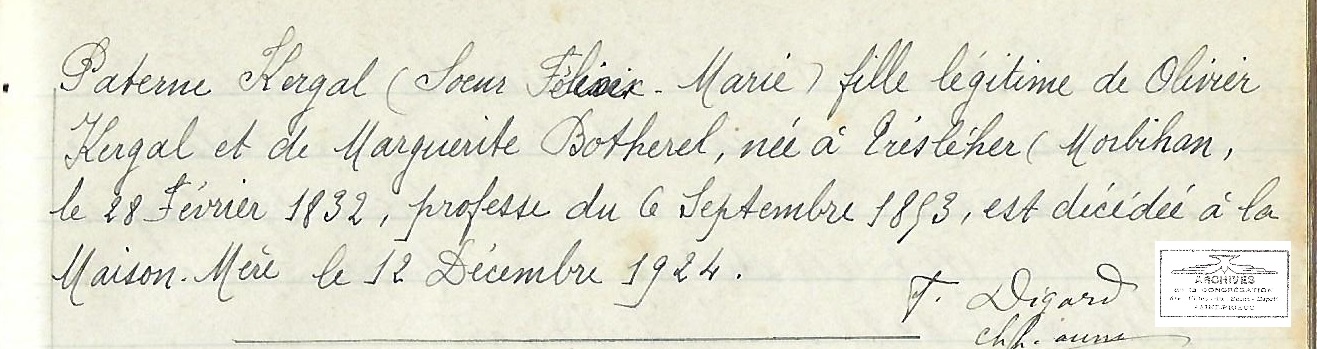

"Soeur Félix-Marie était née à Theix, le 27 février 1832, dans une famille aisée, très honorable et surtout foncièrement chrétienne. Cet heureux foyer vit naître douze enfants dont six se consacrèrent à Dieu dans la vie religieuse.

"Deux filles entrèrent dans la Congrégation des Filles du Saint-Esprit; deux autres prirent rang dans la Congrégation du Père de Montfort; la cinquième entra au Couvent des Filles de Jésus. à Kermaria, et un fils dans la Société des Frères de Saint-Gabriel, à Saint-Laurent sur Sèvre. Soeur Félix-Marie était l'aînée de la famille; les petits frères réclamant des soins continuels, elle fut initiée de bonne heure au soin du ménage et aux travaux de la ferme. Elle conserva toute sa vie cet esprit d'ordre et d'organisation qui la distingauit déjà dans la maison paternelle.

Dès l'âge tendre, ses parents, lui inspirèrent le goût de la piété. Vers l'époque de la première Communion, elle fut envoyée en pension, chez les Soeurs, au bourg de Theix où elle ne tarda pas à obtenir l'estime de ses maîtresses et de ses compagnes par sa sagesse, son obligence, son application à l'étude au au travail.

Dès lors, la voix du bon Maître se fit entendre à son âme. Rentrée pour quelques temsp dans sa famille, elle ne songea plus qu'à quitter le monde et à se consacrer à Dieu, à l'exemple de ses deux cousines, Soeur Saint-Felix et Soeur Sainte-Isabelle.

Après avoir obtenu le consentement de ses pieux parents, elle dirigea ses pas vers le Noviciat des Filles du Saint-Esprit. Là, au comble de ses désirs, elle travailla courageusement à se former à la vie religieuse. Après quelque smoins d'épreuves, elle fut envoyée à Plérin, pour la visite des malades, sous la direction d'une Soeur.

Elle se plaisait à parler de sa première Fondation qui fut le berceau de notre chère Congrégation.

En 1853 [le 6/9/1853], elle prononça ses Voeux et fut nommée à Groix où elle passa 14 ans, s'occupant des enfants de la salle d'asile. Elle aimait beaucoup ses petis bambins, et dans un âge très avancé,elle se plaisait encore à chanter les cantiques qu'elle leur avait appris dans sa jeunesse, car jusqu'à ses derniersq jours, elle conserva intacte sa mémoire aussi bien que sa lucidité d'esprit.

Ni le travail de l amaison, ni sa classe ne l'empêchaient de voir les malades. Pendant une épidémie de choléra qui fit tant de victimes dans l'île, [ de Groix], elle se rendait d'un village à l'autre. Epuisée de fatique, et n'en pouvant plus, elle tomba évanouie un jour en rentrant à la maison. Elle se crût elle-même atteinte par le terrible fléau. Mais le bon Dieu veillait sur elle et la réservait pour d'autres travaux.

Jeune encore, elle fut nommée Supérieure à Erdeven où elle commença la Maison. Les débuts d'une Fondation sont souvent pénibles. Cependant, sous sa direction, la classe devint prospère, avec le concours de deux Maîtres ses zélées et capables, dont l'une vit encore, c'est Soeur Gabrielle, Supérieure à la Communauté de Douarnenez. Ici comme ailleurs, son dévouement pour les malades fut sans bornes, et les gens qui l'ont vue à l'oeuvre en parlent encore avec admiration.

C'est surtout à Séné où elle passa un demi-siècle qu'elle exerça son zème et son activité.

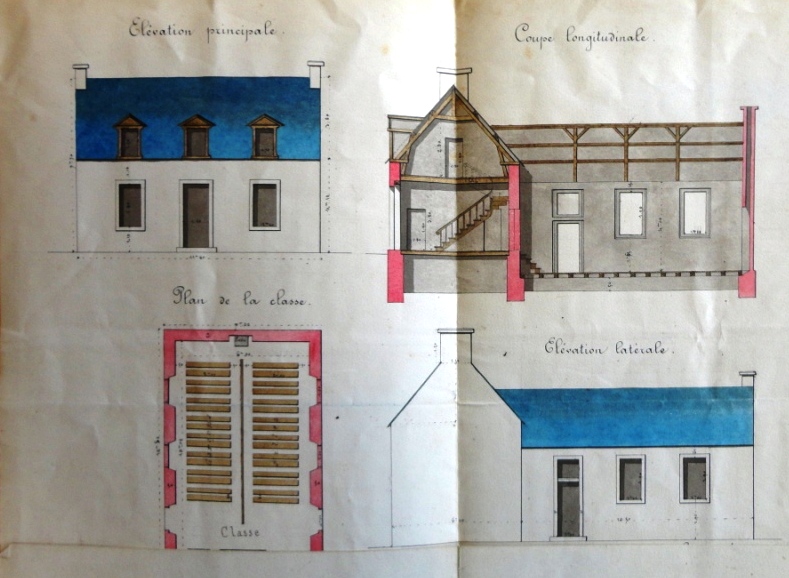

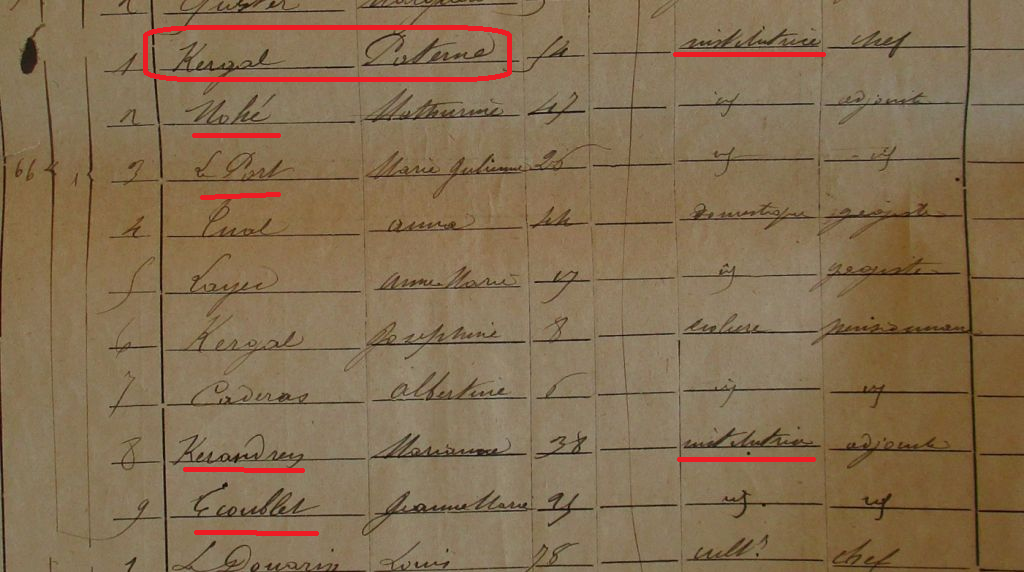

A son arrivée dans cette localité [ le 1er janvier 1872] , la situation de l'Ecole laissait beaucoup à désirer; les locaux n'étant pas suffisant, deux Soeurs se voyaient obligées d'aller faire une classe à la campagne, dans les villages distants du bourg d'au moins quatre kilomètres. Cet état de choses la peina; aussi se mit-elle en devoir de construire de nouvelles classes afin d'y réunir toutes les petites filles de la paroisse.

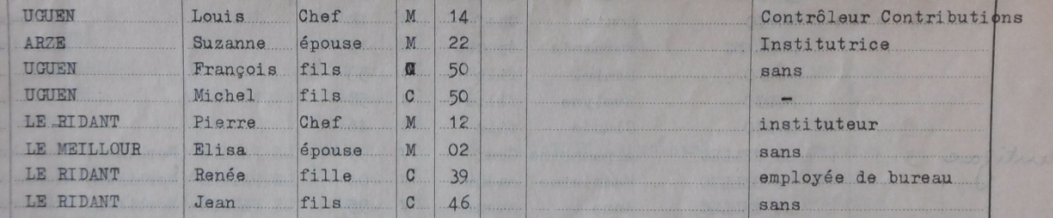

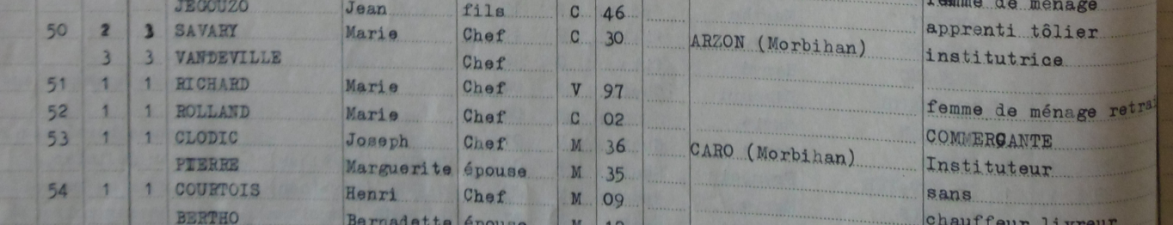

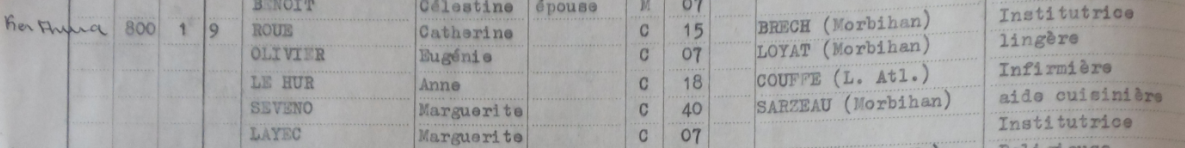

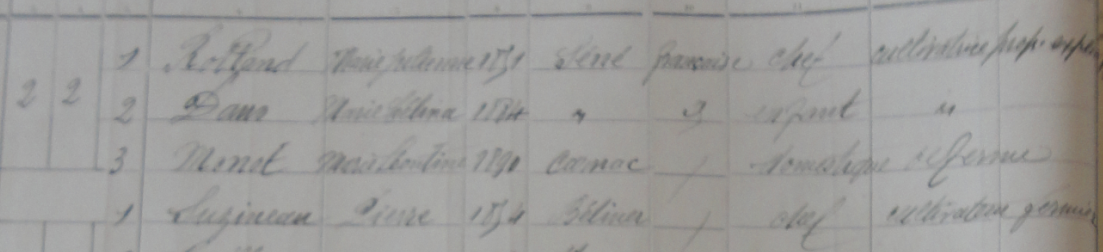

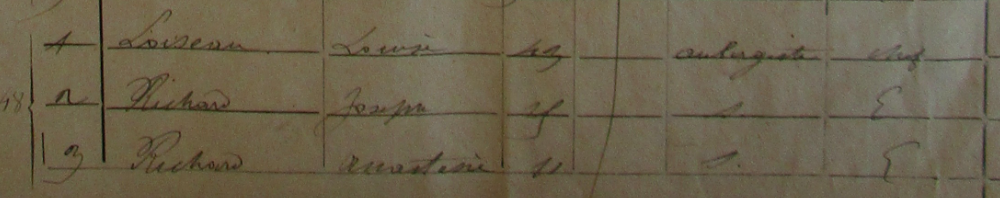

Extrait du dénombrement de Sén en 1886

Elle se fit elle-même architecte, dirigeant les travaux, ne craignant pas ni peine, ni fatigue pour aller jusqu'aux carrières de Saint-Nolf recommander les pierres de taille et les matériaux nécéessaires à la bâtisse.

Bientôt trois belles classes, reçurent toute la population scolaire, et les Religieuses eurent la direction de l'Ecole communale, - qui fut très prospère , - jusqu'à l'application de la loi néfaste interdisant l'enseignement aux Congrégations.

Un arrêté ministériel, daté du 13 juillet 1902 intimait l'ordre de quitter une maions indûment occupée. Huit jours seulement étaient accordés pour évacuer les locaux.

Que de peines, que de soucis incombèrent à la chère Supérieure pour tout réorganiser ! En septembre 1902, les classes s'ouvrirent sous la direction d'une personne dévouée qui prodigua pendant plusieurs années ses ressources et son dévouement pour le maintien de l'Ecole chrétienne.

[Le texte parle de Marie Louise GACHET [21/5/1880-10//1958] lire article sur l'Histoire des Ecoles]

En prévision d'une confiscation prochaine du Couvent, M. Le recteur obtint d'une personne du bourg, très généreuse et très dévouée aux bonnes oeuvres, un grand et beau terrain pour construire une nouvelle Ecole libre.

Chassée de cette maison qu'elle avait bâtie, où elle avait tant prié, travaillé et souffert, Soeur Felix-Marie ne cessait pas pour cela de se livrer à la visite des malades qui devenaient de plus en plus l'objet de ses soins charitalbes.

Que de viellards n'a-telle as conduits à Vannes, soit à l'hôpital, soit chez les Petites Soeurs des pauvres ! Elle sollicitait les aumônes des riches pour l'admission de ses protgés dans ces asiles charitables où ces bons vieux terminaient leur jours dans la paix et la tranquilité.

Combien de pauvres aussi n'a-t-elle pas secourus discrètement, leur procurant des couvertures pour l'hiver, des vêtements ou autres soulagements dans leurs maladies! Rien ne lui coûtait quand il s'agissait de secourrir un malheureux.

Un généreux bienfaiteur la faisait la distributrice de ses aumônes, et c'était pour elle un bonheur que de donner des "Bons de pain" aux indigents qui usaient de son influence pour solliciter des secours pour eux et pour leurs familles.

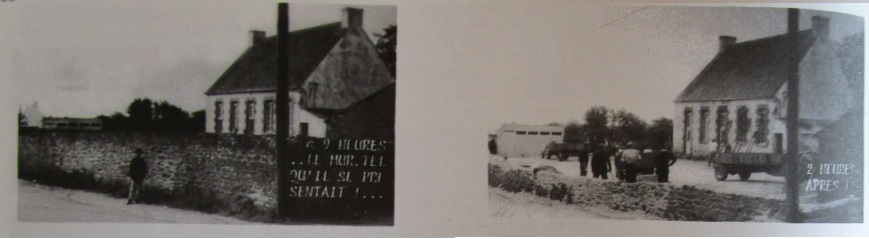

En mars 1893, éclata une terrible épidémie de choléra; plusieurs malades furent enlevés en vingtèquatre heures; et une trentaine de personnes sucommbèrent en quelques jours. La chère Supérieure donna toute sa peine, tout son temps, n'épargna rien pour soigner, visite, consoler ces pauvres victimes.

Mais ses forces ne suffisant pas à la tâche, l'Administration préfectorale ne tarda pas à lui envoyer, tous les matins, une voiture d'ambulance, pour la conduire dansles villages les plus éprouvés par le fléau.

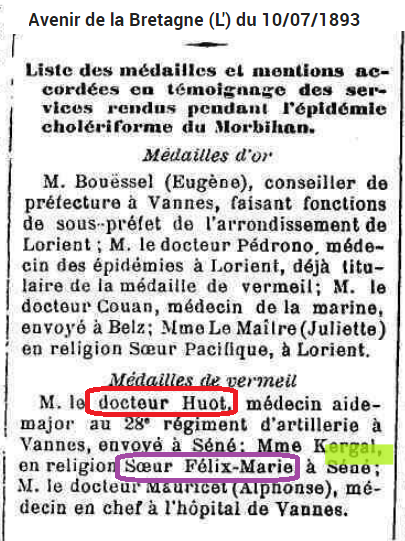

D'après les ordonnances d'un Major [le Docteur HUOT, major au 28° RA], elle distribuait aux malades les médicaments délivrés par la Préfecture. En reconnaissance de tout son dévouement, le Ministère lui décerna une Médaille de Vermeil, et la population applaudit à cette distinction. Quant à la vaillante Soeur, elle n'en fut pas émue; on la vit seulement par la suite plus modeste encore dans l'exercice de la charité.

Tandis que ces forces le lui permirent, elle travailla courageusement au bien de la Communauté.

Depuis plusieurs années, une infirmité, qui n'ôtait rien à son activité, la gênait beaucoup dans ses mouvements. "J'ai de sottes mains encore aujourdh'ui". disait-elle. Jamais une palinte dans les malaises inhérents à la vieillesse. Son aspiration favorite était alors : "Mon Jésus, ayez pitié de moi".

Elle vait une grande dévotion pour le saint Sacrifice de la Messe, mais la distance de l'église la privait souvent du bonheur d'y assister; [les soeurs vivent loin du bourg]. Aussi se trouvait-elle heureuse à la Maison-Mère de communier tous le sjours, et de visiter Jésus dans son divin Sacrfement. Que de prières ardentes se sontélevées de son coeur, là, près du Tabernacle pour la sainte Eglise, pour notre Congrégation, pour tous ceux qu'elle aimait!

Quelques jours avant son départ pour Saint-Brieuc, la population de Séné se préparait à fêter ses "Noces de rubis". C'était une occasion merveilleuse de lui témoigner son estime et sa reconnaissance, pour tout le bien qu'elle avait fait dans la paroisse. Soudain une lettre de notre bonne Mère la rapelle à la Maison Principale.

Aussitôt, avec le plus grand calme, elle fit ses préparatifs de départ, comme s'il agissait de se rendre à la retraite annuelle. Elle voyait la volonté de Dieu dans celle de ses Supérieures.

C'est dans la paix et le repos de la Maison-Mère, où elle a passé seulement quinze mois, que le bon Maître est venu prendre sa fidèle Epouse pour la conduire au Ciel. Elle y prie certainement pour nous qui l'avons tant aimée et vénérée.

Elle décède à la maison Mère à Saint-Brieux, le 12 décembre 1924.

L'épidémie choleriforme à Séné en 1893

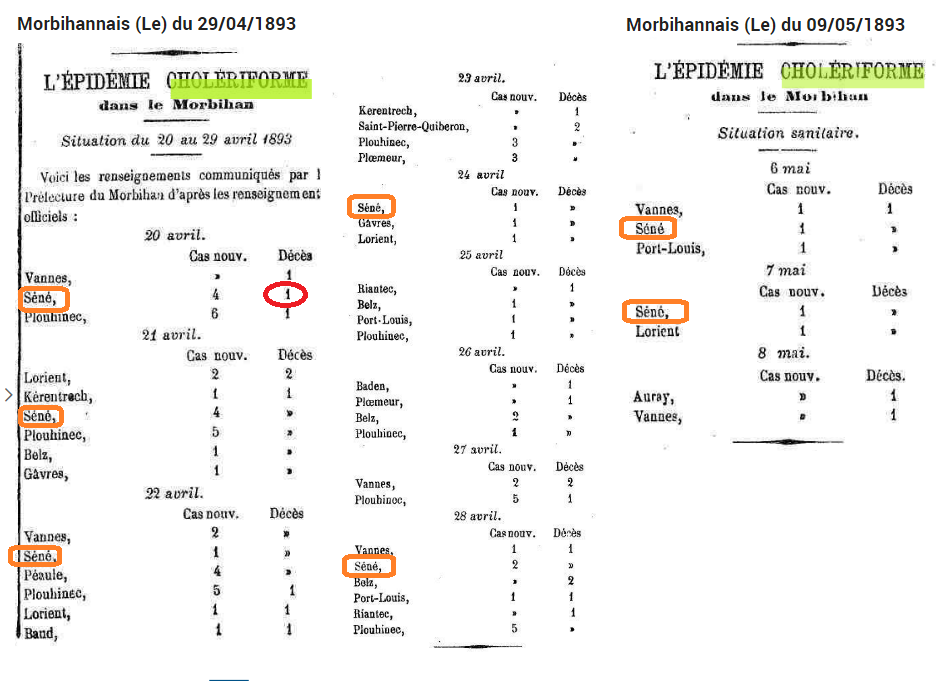

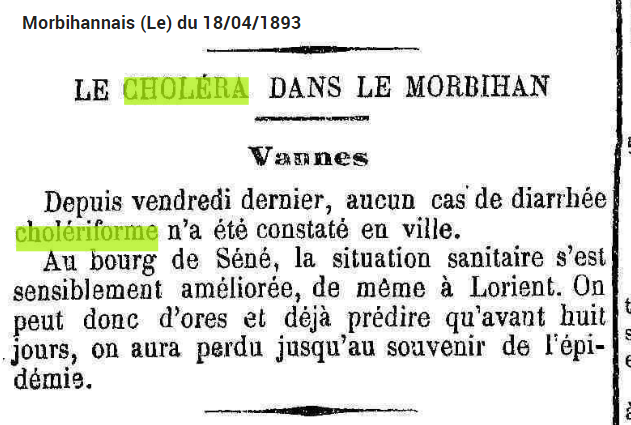

A plusieurs reprises cette réclame apparait dans les numéros des journeaux du Morbihan en avril et mai 1893.

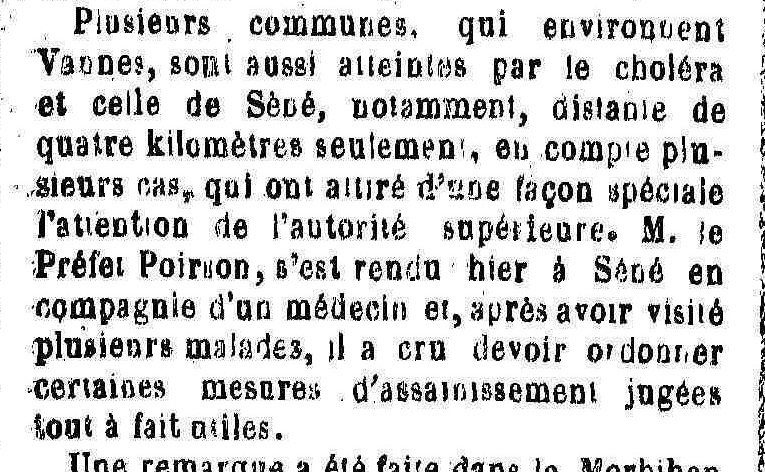

Cet article de la Liberté Morbihannaise est daté du 11 avril 1893 et montre que l'épidémie est sérieuse et mobilise jusqu'au Prefet du Morbihan, Henri POIRSON.

Malheureusement, les archives du Morbihan ne conservent pas tous les numéros des journaux de cette époque. On peut penser que dans un souci de transparence et afin d'éviter la panique, les autorités publient un état sanitaire de l'épidémie, comme le 29 avril et ce 9 mai 1893. Plusieurs cas sont déclarés à Séné dont un mortel le 20 avril 1893.

La consultation des actes de décès à Séné montre 8 décès en janvier 1893, 8 décès en février, 5 décès en mars et 17 décès en avril 1893 puis 14 décès en mai. Une quinzaine de décès supplémentaires imputables à l'épidémie de choléra ?

Les actes de décès à Séné n'indiquent pas la cause du décès. Il se peut également que des décès aient eu lieu à l'Hôpital de Vannes. Cependant aucun Sinagot n'est pointé dans les registres de décès de Vannes mais il se peut que l'Hôpital Civil & Militaire, rue de la Loi à Vannes n'ait pas retranscrit tous les décès pendant l'épidémie. [Consulter aux Archives les registres de l'hopital].

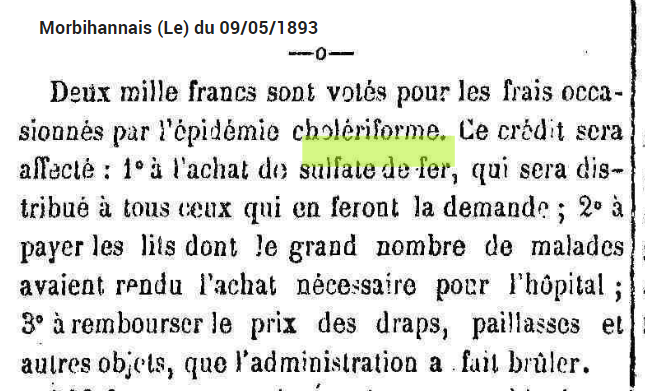

L'épidémie à Séné est suffisamment sérieuse pour que l'Hôpital de Vannes décide d'envoyer sur place le medecin aide-major Huot du 28° régiment d'Artillerie à Vannes. Des dépenses importantes auront été engagées pendant l'épdiémie comme nousl'indique cet article de presse.

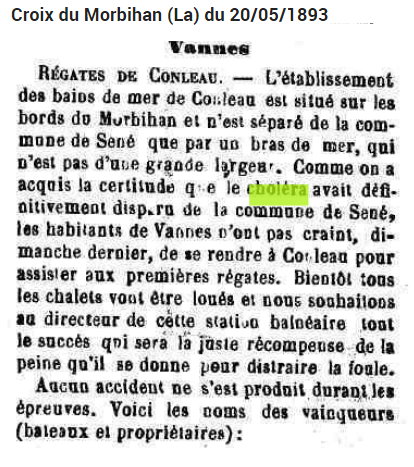

Finalement, les cas de choléra finissent par se raréfier. Le 20 mai la Croix du Morbihan rassure le public attendu aux prochaines régates de Conleau et Séné.

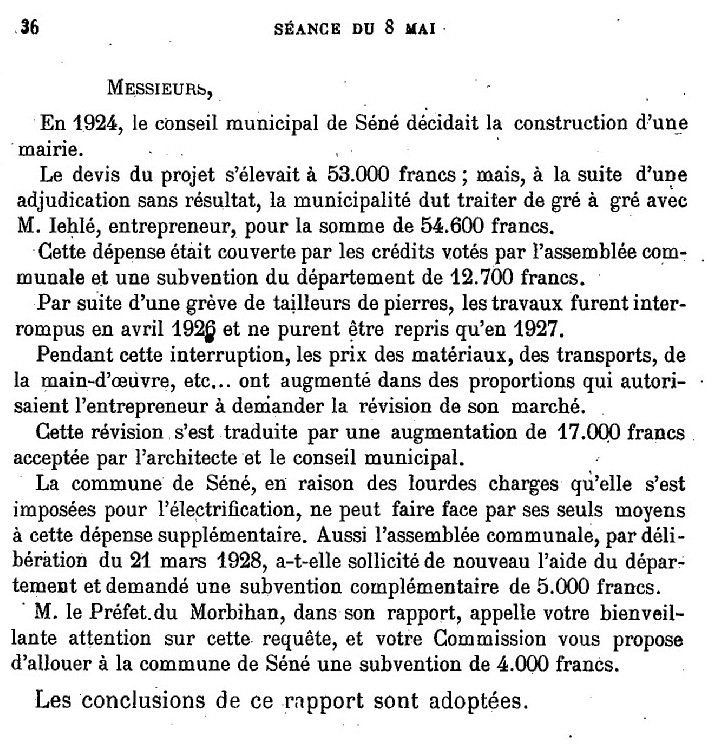

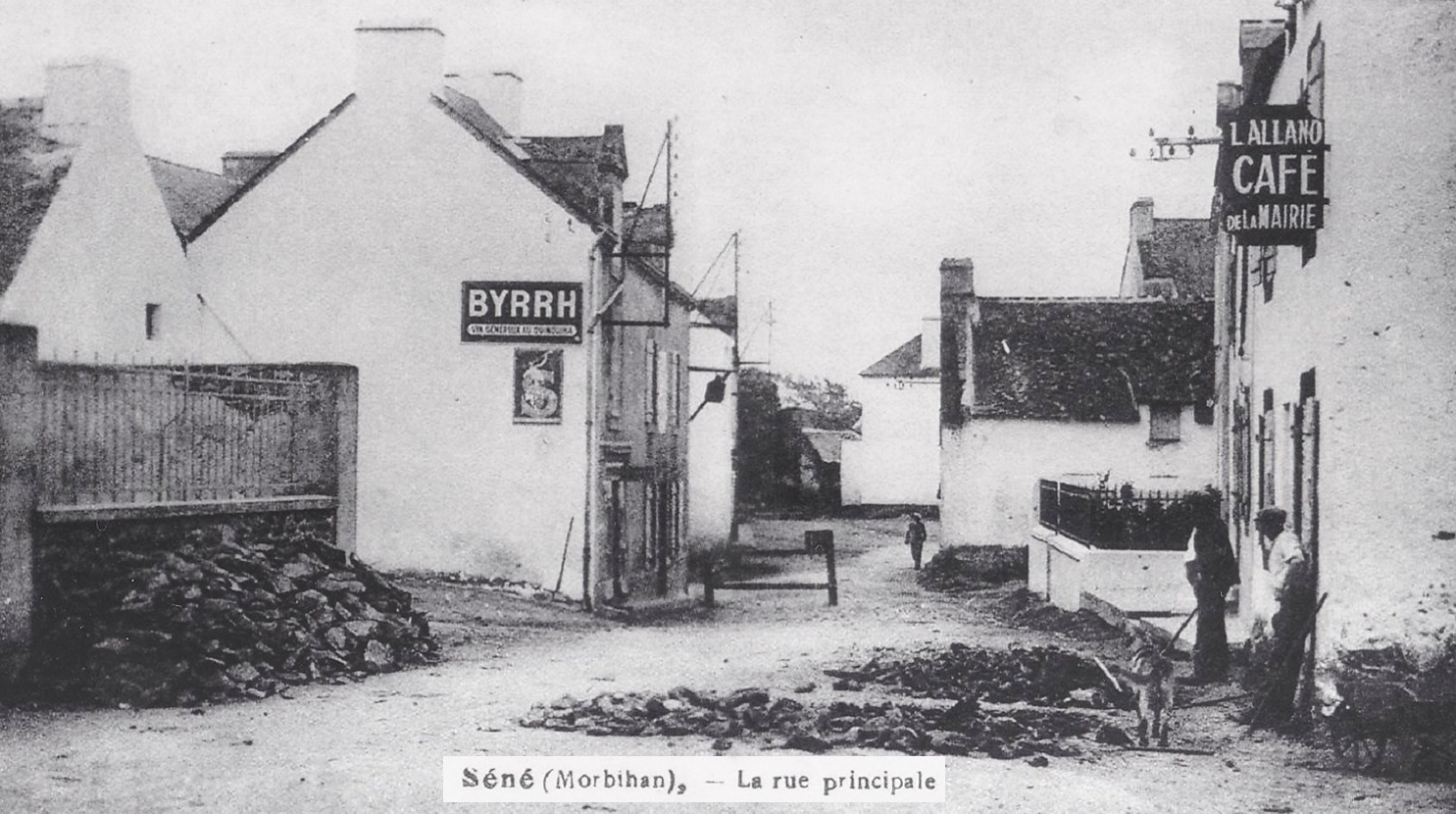

Ces deux vues de l'ancienne mairie de Séné datent respectivement de 1928 et 1941. Entre ces 2 dates, l'édifice a été doté d'une horloge et d'un beau balcon en fer forgé. Dans le bulletin municipal de décembre 1990, avant l'agrandissement de la mairie, tel que nous la connaissons aujourd'hui, un historique avait été dressé par Vincent Le Franc, conseiller municipal qui resta en poste de 1947 à 1997.

Il nous apprend que la décision de principe de construire cette mairie fut prise le 17 février 1924, sous le mandat de Ferdinand ROBERT. Le 15 juin 1924, les plans de l'architecte Germain de Vannes et le devis de 53.900 Frs furent approuvés.

Le 2 août 1925, les travaux furent confiés à une entreprise JEHLE de Soissons. Le 22 janvier 1928, une rallonge de 17.000 Frs fut votée afin de finir le toit de l'édifice. La mairie fut officiellement inaugurée le 31 juillet 1930, Henri MENARD étant alors le maire de Séné.

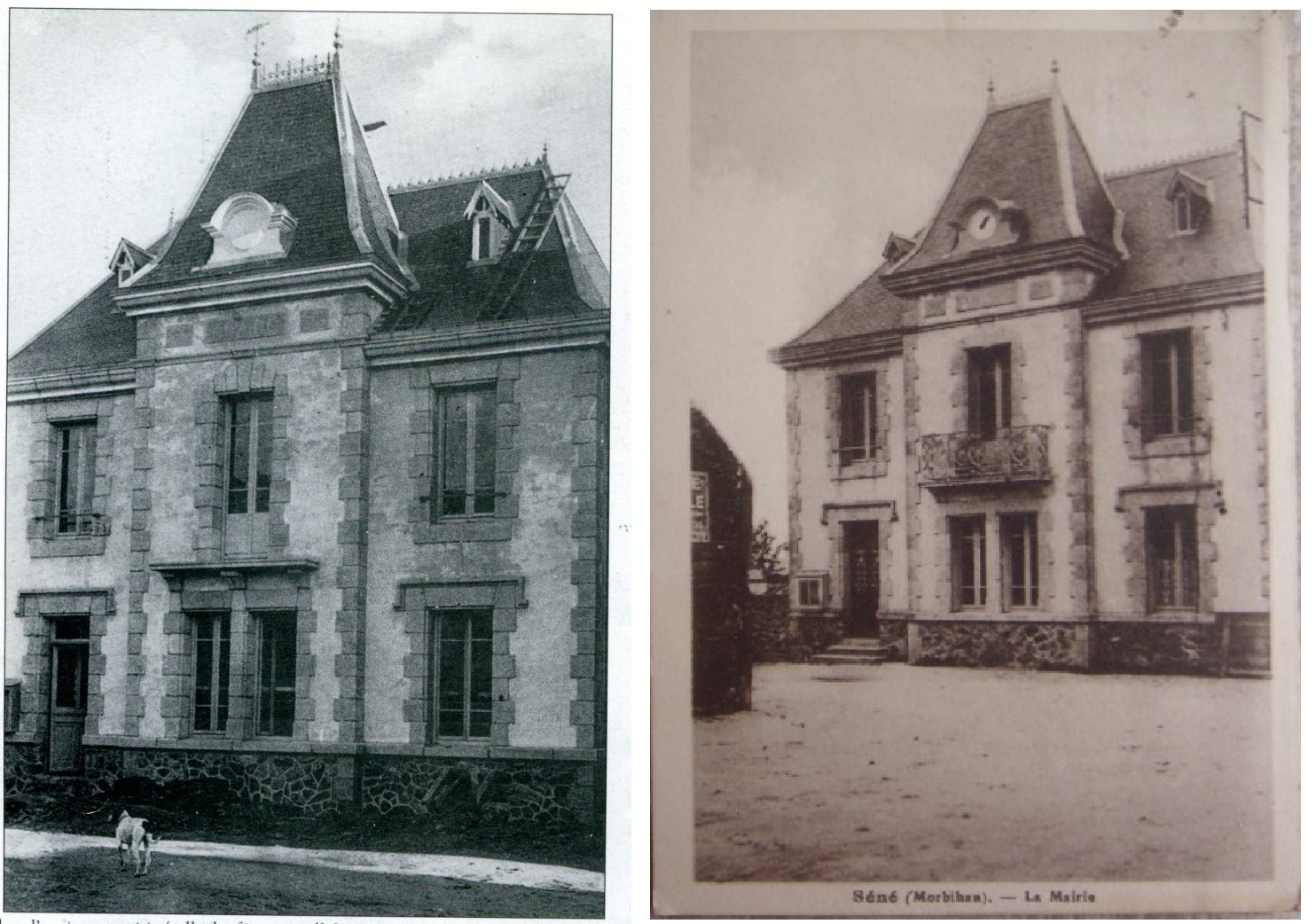

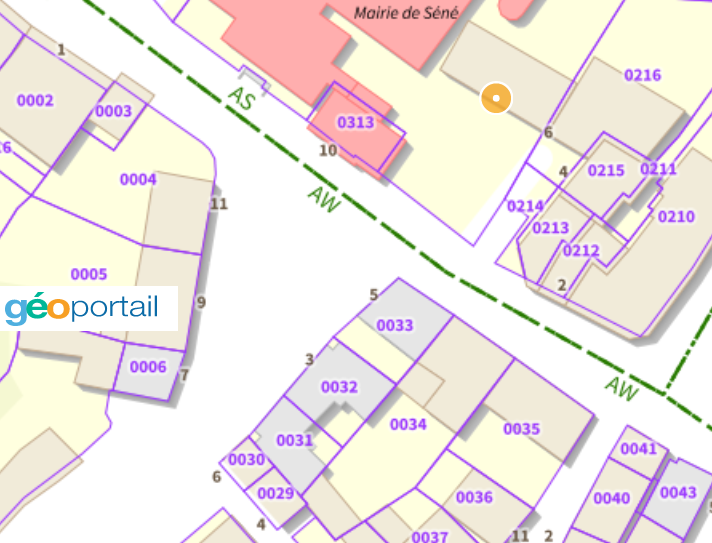

Le conseil municipal décida à l'unanimité de construire la nouvelle mairie au centre du bourg. Il acquit pour 1.000 Frs un viel immeuble appartenant au Bureau de Bienfaisance et pour 35.000 Frs, la maison Simon, qui s'élevait en plein milieu de la rue Principale. Le cadastre de 1845 permet de situer ces acquisitation immobilières de la commune. Il semble donc que la mairie fut construire en lieu et place d'un batiment existant.

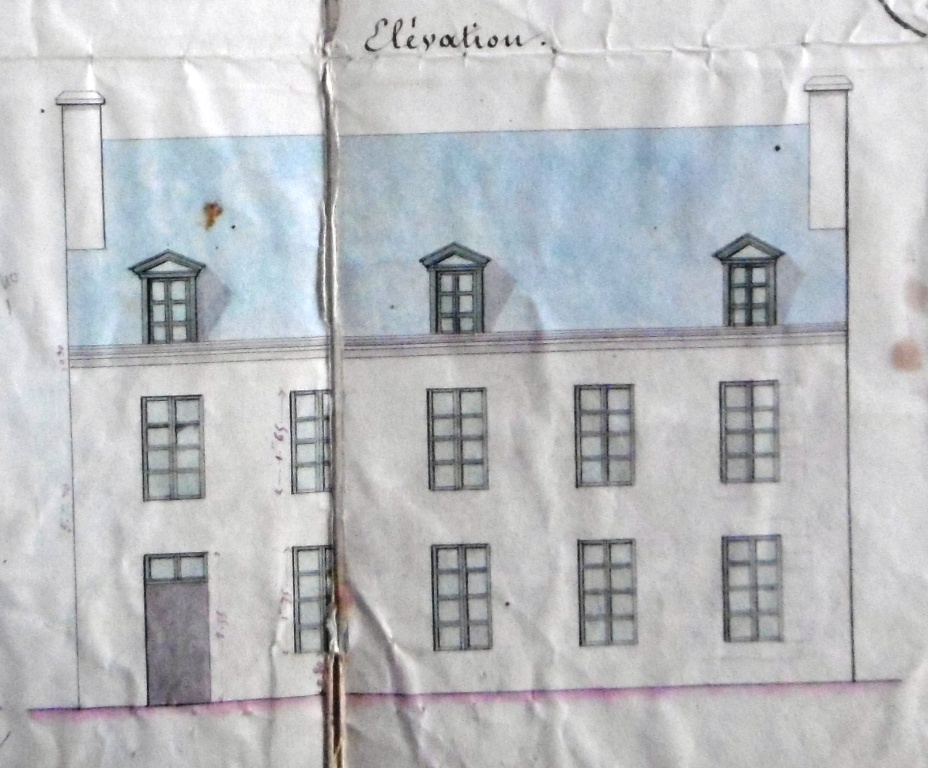

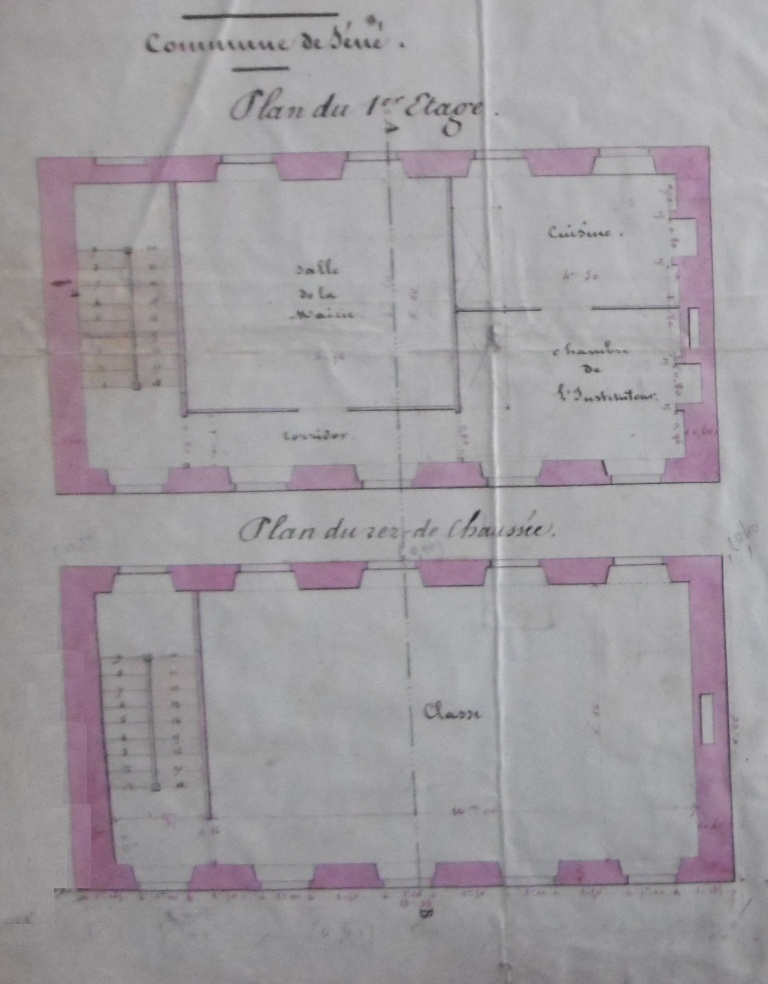

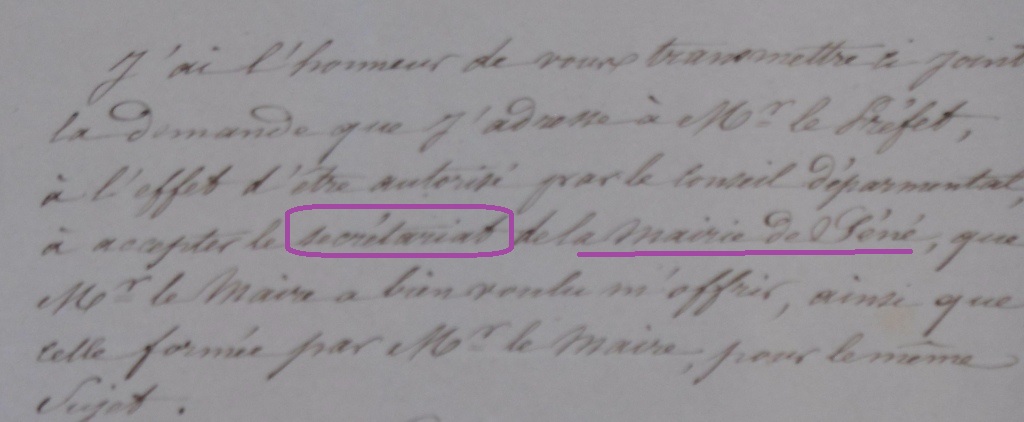

La toute première mairie de Séné date de la construction de la première école au bourg en 1846 [lire article sur les écoles]. Initiée par Vincent ROZO, c'est son successeur, Pierre LE DOUARIN qui suivra les travaux de l'école qui comprenait à l'étage, aux côtés du petit appartement de l'instituteur, une salle dédiée à la mairie.

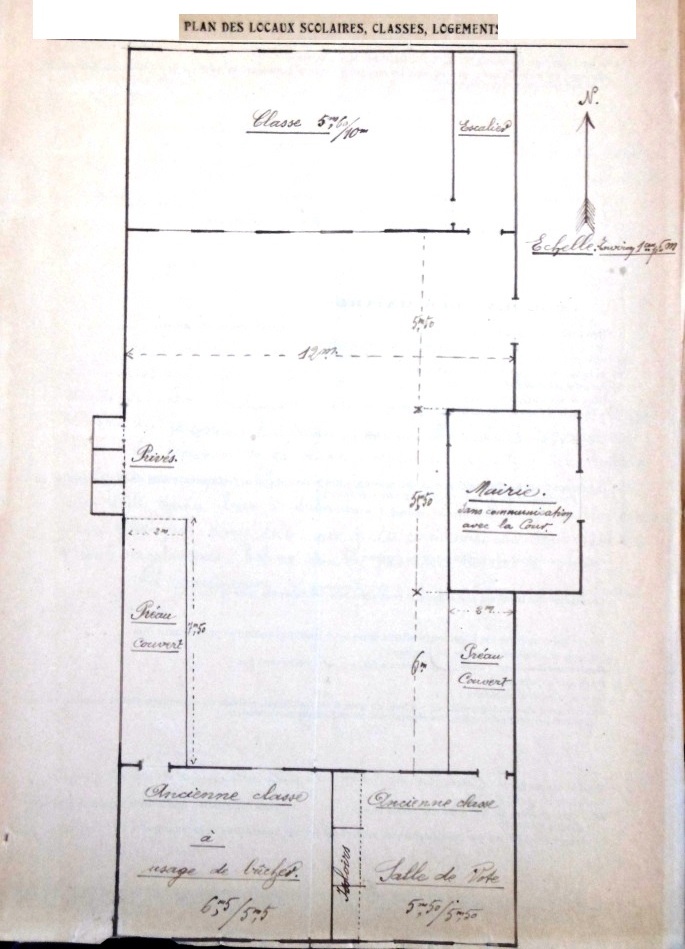

Le 31/8/1873, le conseil municipal décide d'agrandir l'école des garçons et de se doter d'une mairie séparée. La nouvelle mairie (et la nouvelle classe) font l'objet d'un récépissé de travaux le 10/12/1874.

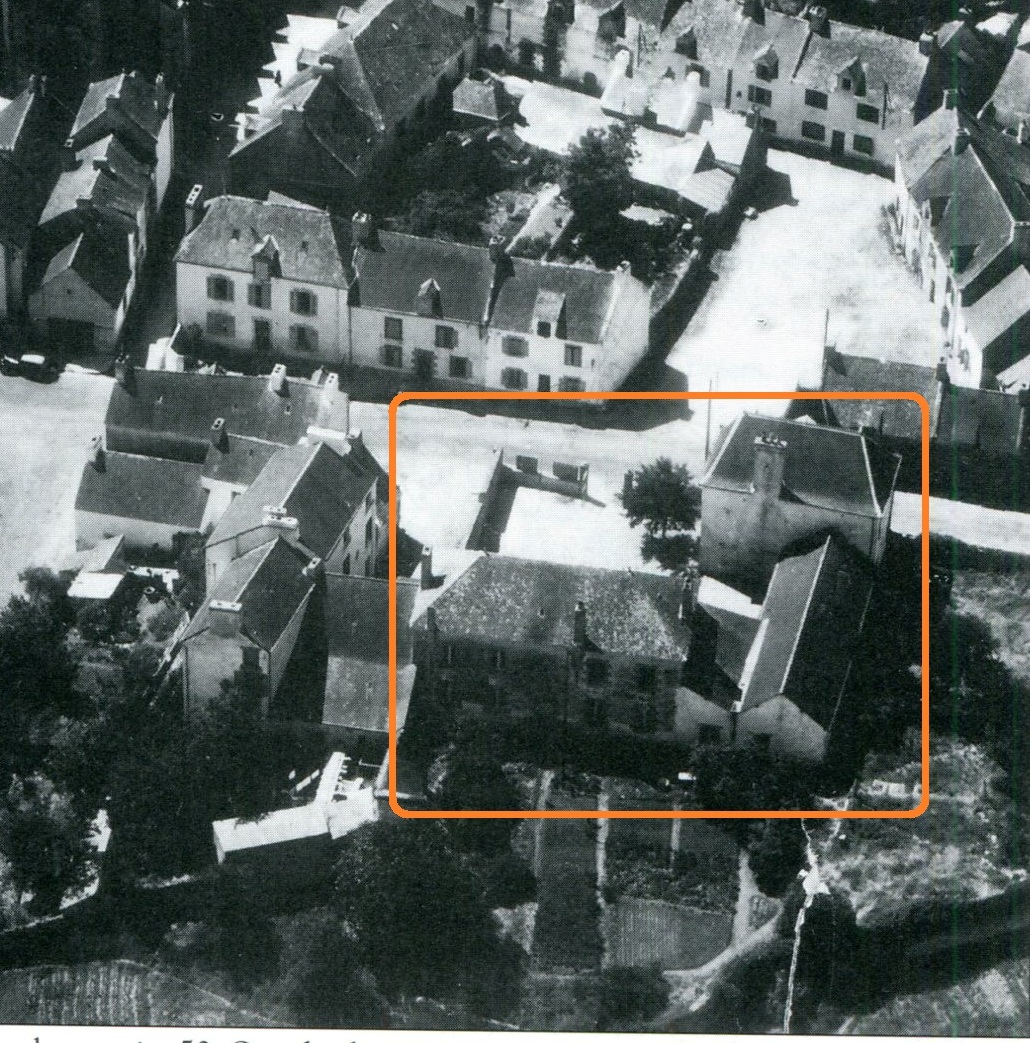

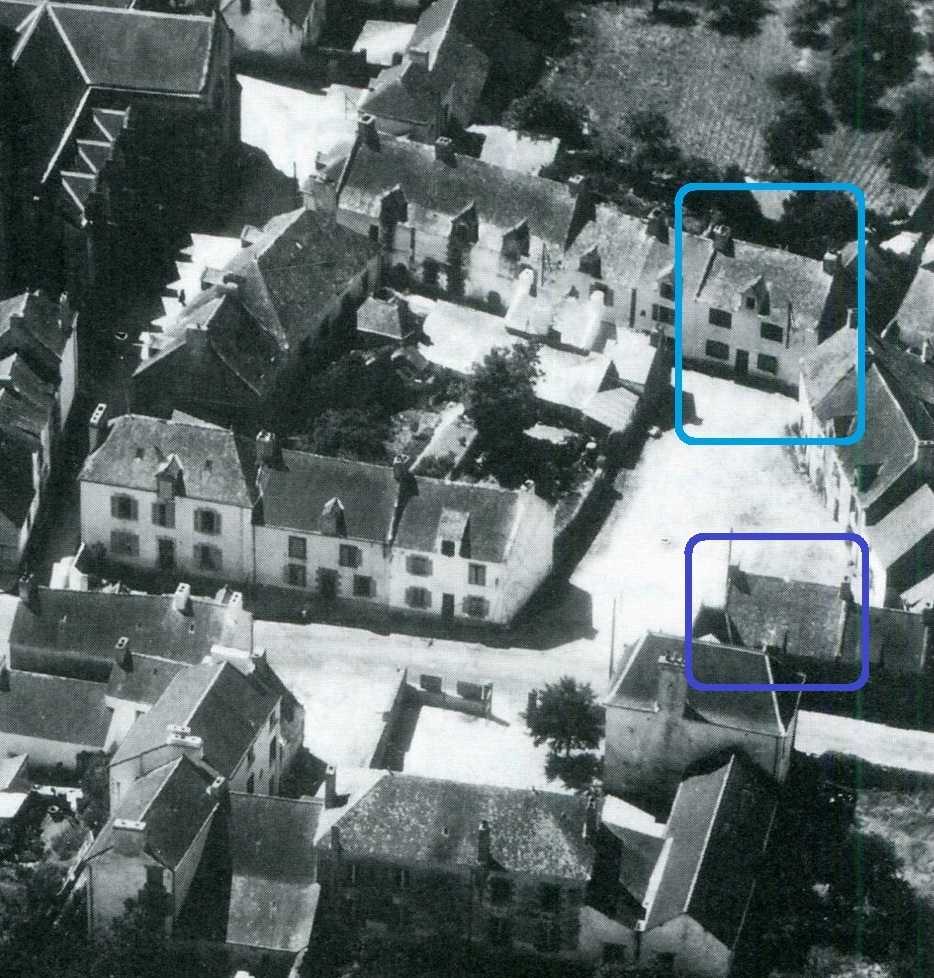

Sur cette photo, une réunion de marins devant la mairie.On reconnait le bâtiment avec ses contours de fenêtres et de portes en briques. On dicerne l'entrée de la cour à droite. Sur cette vue aérienne des années 1950, on reconnait les deux batiments des écoles de filles et de garçons avec la cour séparative et la petite mairie. Le plan de 1920 ci-après, confirme l'implantation de la mairie, place Coffornic jusqu'en 1928.

1953 Ci-dessus, vue des écoles du bourg. On distingue la mairie.

Ci-dessous vue latérale : Ecole nord - mairie - Ecole sud

Sur l'actuelle salle de fêtes on peut encore observer l'ancienne entrée de la toute première mairie.L'architecte a choit les briques pour les contours des fenêtres.

Le premier maire de Séné, Marc BENOIT, signe son premier acte d'état civil le 30 août 1792. Où se réunissait le conseil municipal à l'époque? Le besoin d'un lieu propre à l'administration de la commune mis donc plus de 50 ans à se concrétiser.

Le premier secrétaire de mairie fut l'institueur Pierre Maire LOISEAU en 1855.

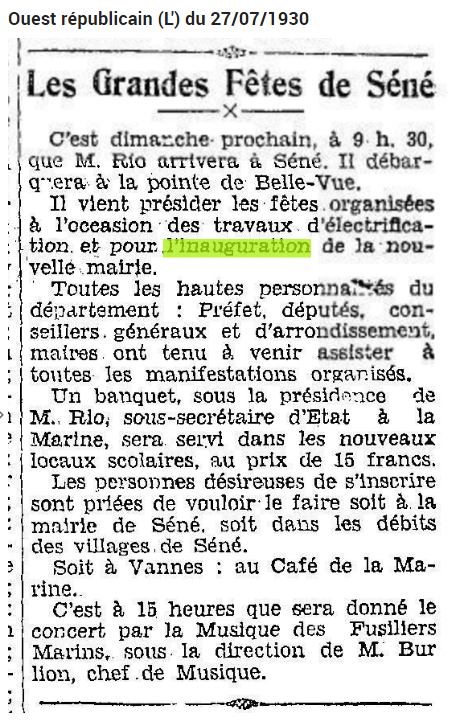

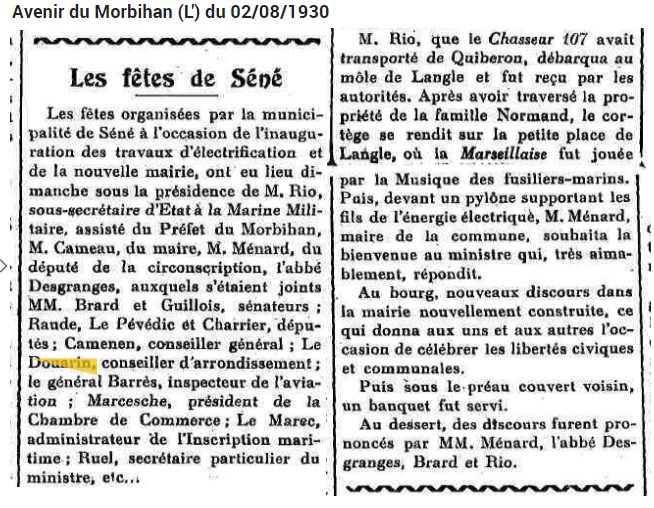

L'inauguration de la nouvelle mairie eut lieu le dimanche 27 juillet 1930, comme nous l'annonce cet article de presse de l'Ouest Républicain. Le maire Henri MENARD, qui organisera en 1931 un meeting aérien à Cano [lire article dédié], réussit ce jour-là à faire venir un grand nombre "d'Officiels" dont Alphonse RIO, sous-secrétaire d'état du 2° Gouvernement de André Tardieu, pour à la fois inaugurer la nouvelle mairie et un pylone électrique à Bellevue, comme nouis le relate le compte-rendu du journal, "L'Avenir du Morbihan".

(Lire également l'article qui présente les grand travaux du maire (dont une nouvelle mairie) avorté à cause de la guerre)

Ce dernier article indique que le banquet eut lieu sous le préau couvert voisin. Il se peut que l'école et son préau existassent déjà ou bien que la construction de la nouvelle mairie s'acompagnat de celle d'une nouvelle école et préau. Il était en effet fréquent de "confondre" école publique et mairie en ces temps là.

Cette photo nous montre une vue arrière de la mairie. Deux maisons place Coffornic seront démolies (lire article dédidé). Le batiment accolé à la mairie n'est autre que le préau . L'école à gauche apparait avec sa cour de récréation (lire article sur l'histoire des écoles).

Cette vue datée de 1960, montre la mairie avec ses ateliers attenant qui occupe l'ancien préau.

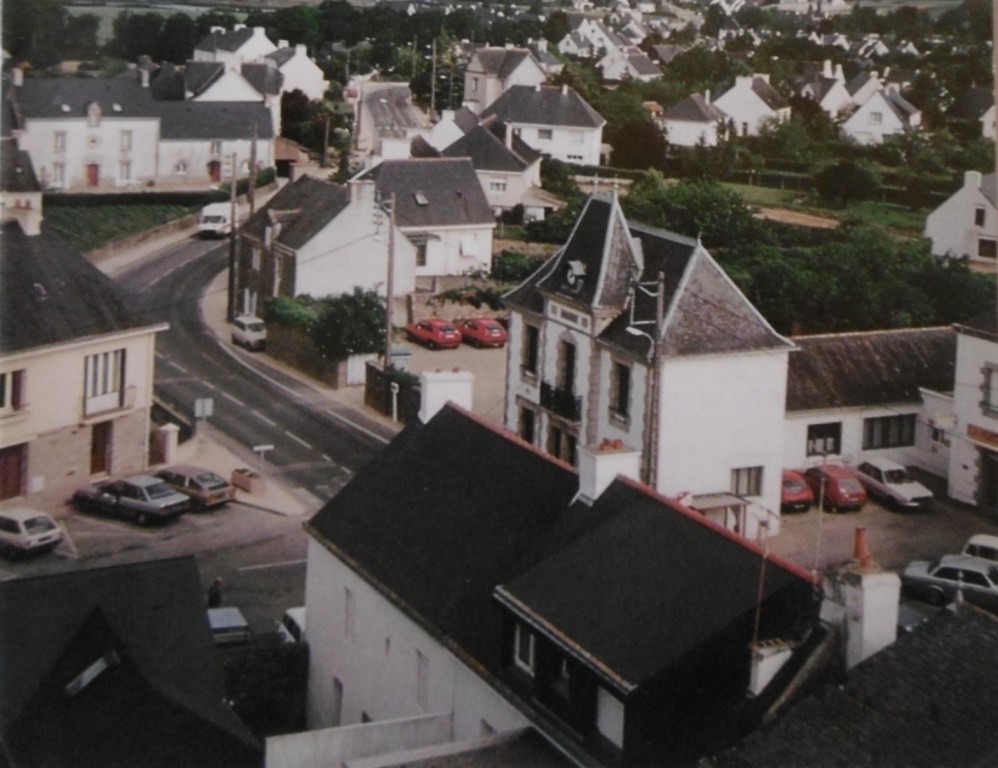

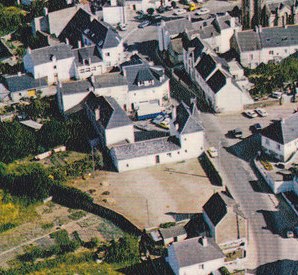

Vue de 1990 en couleur, avant les travaux d'extension. L'ancien préau a laissé place à des bureaux.

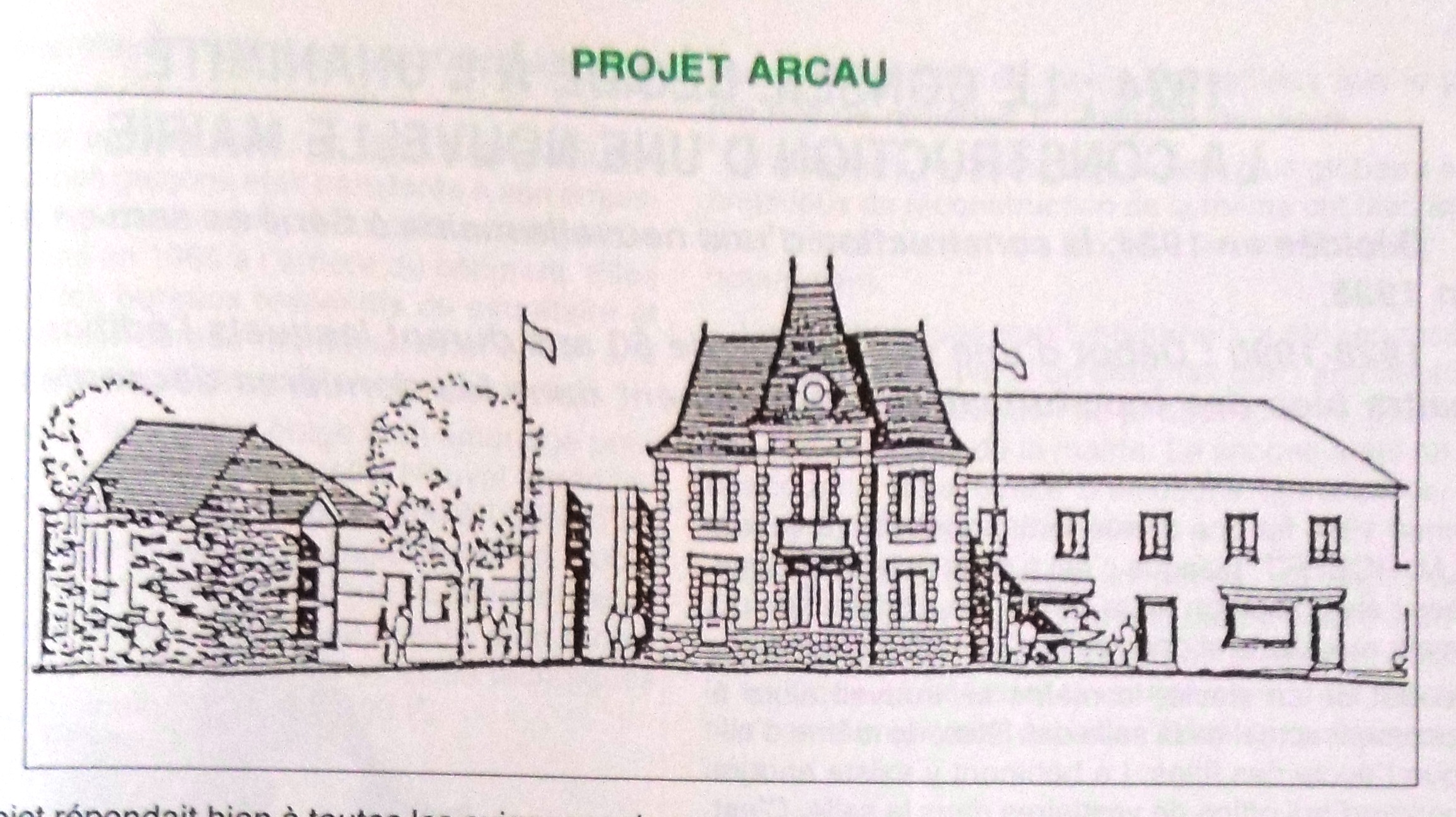

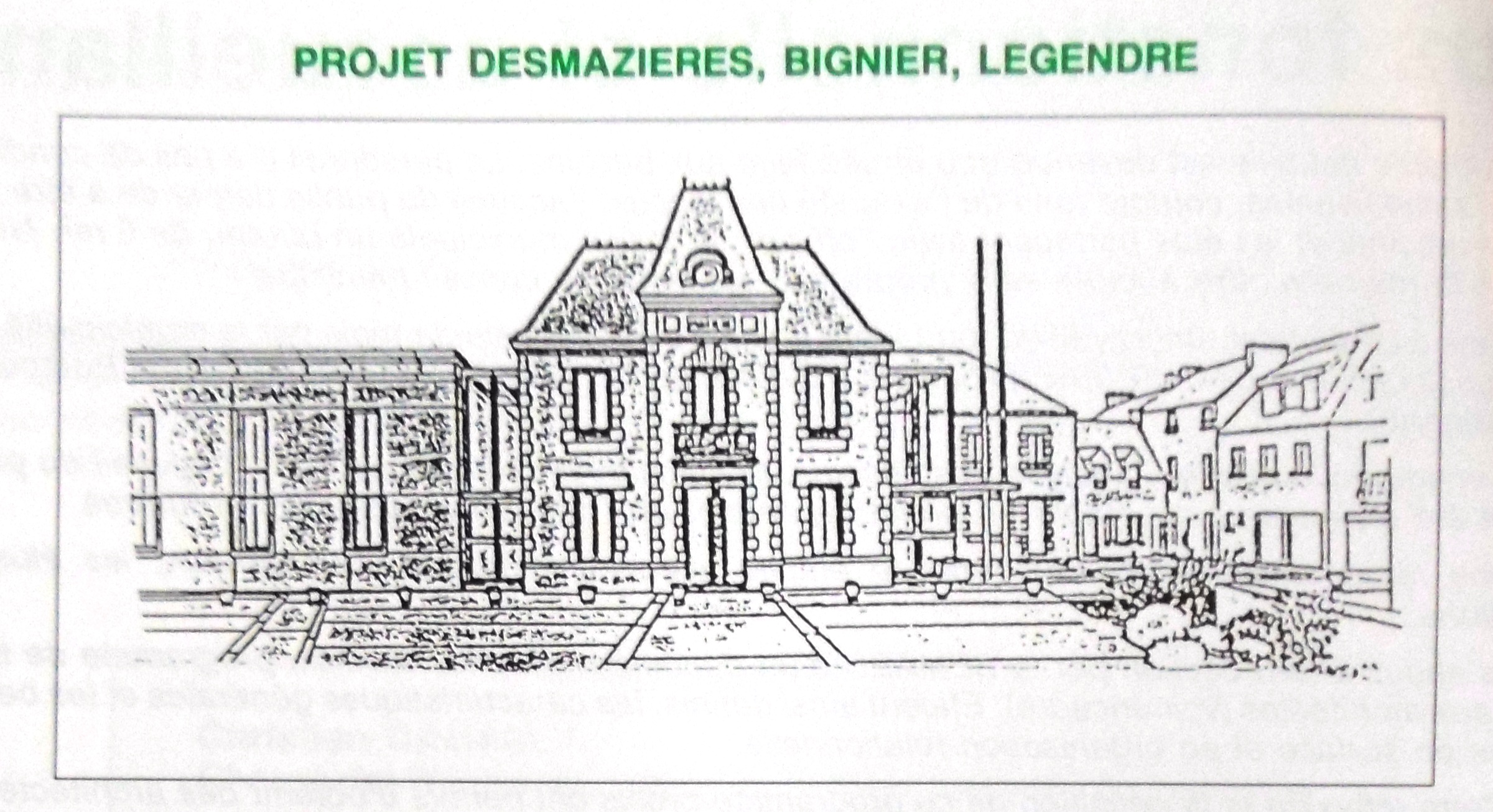

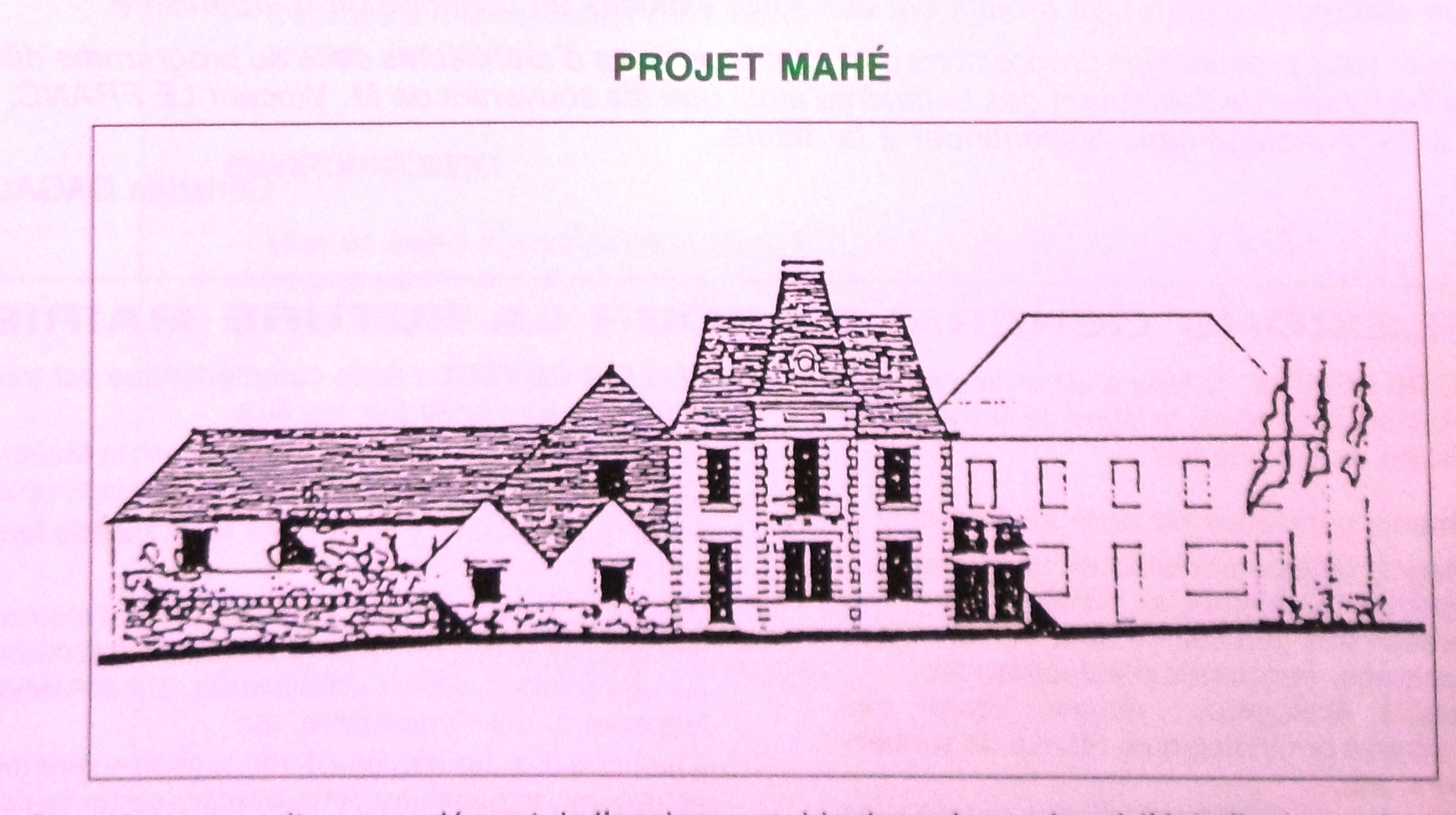

Quatre projets étaient en lice pour l'aggrandissement de la mairie de Séné, décidés et réalisée sous le mandat de Marcel CARTEAU. Le conseil municipal retint le projet des architectes Christophe & Bernard GUILLOUET. Le coût de la construction s'éleva à 7.182.000 Frs TTC. Par la suite, le terrain jouxtant fut transformé en parking.

L'ancien préau de l'école qui fut réhabilité en bureau, est détruit.

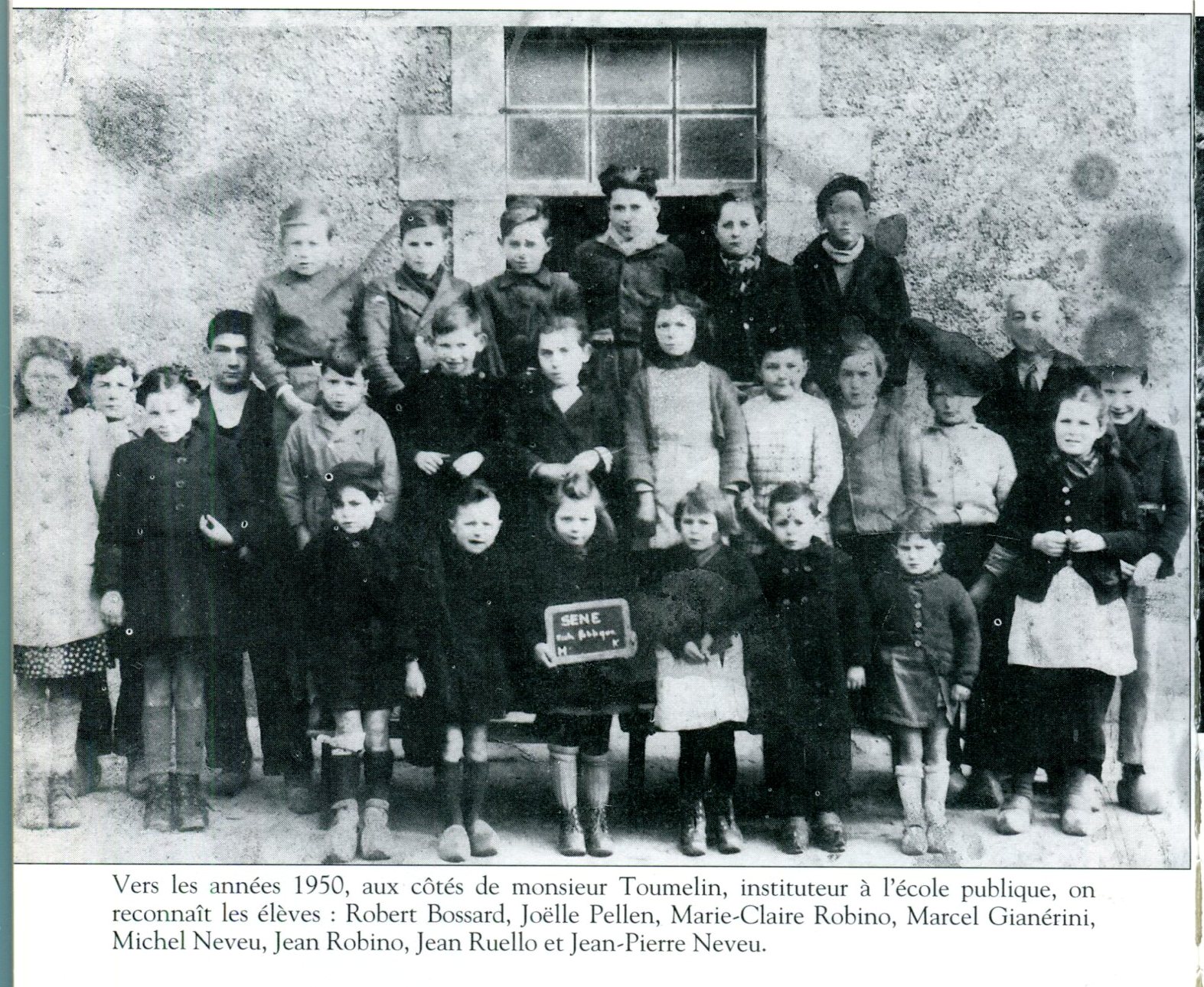

Les écoles depuis la Libération :

De l'école du bourg à l'écomusée.

De l'école de Bellevue à l'école Aveline :

La fin de l'école Saint-Patern au bourg

De l'école de la Grenouillère au Groupe Scolaire Guyomard

La naissance du Groupe Scolaire Dolto :

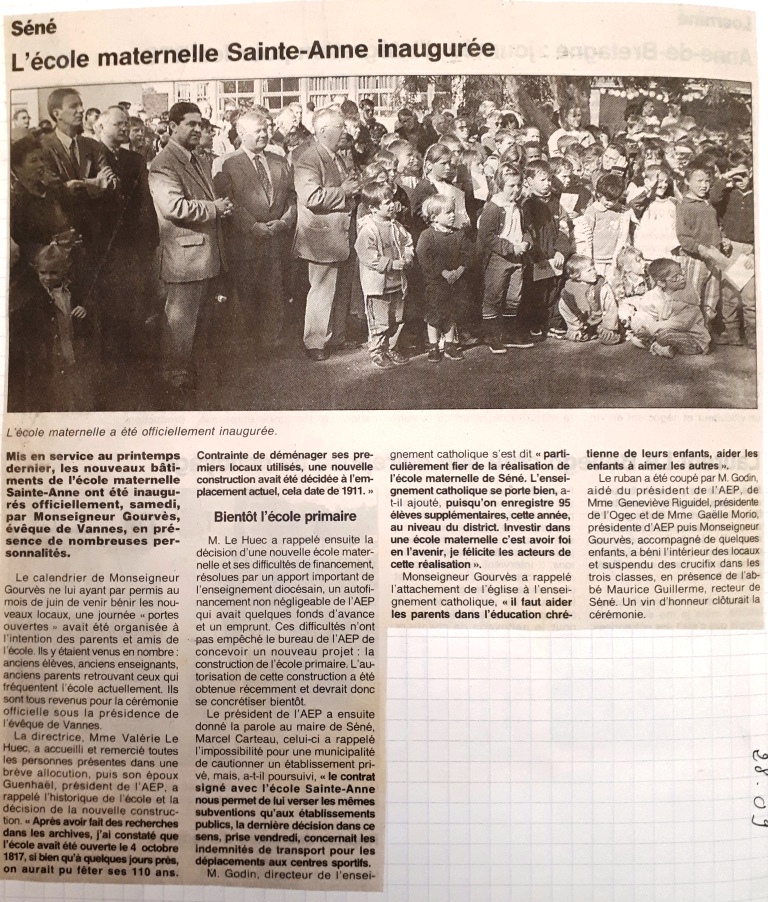

La reconstruction de l'Ecole Sainte-Anne

Les nouveaux établissements : l'IME du Bois de Lisa, le Collège Cousteau.

Cette période sera marquée par la loi Debré du 31/12/1959 sous la V° République, qui amène l’Etat à rémunérer les enseignants des écoles privées qui passent un contrat d'enseignement avec l’Etat.

De l'école du bourg à l'écomusée.

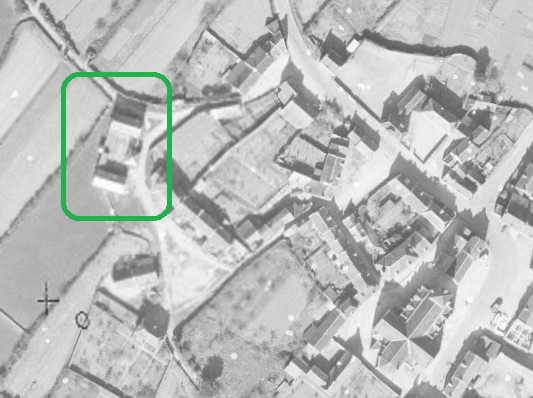

Les relevés aériens de l'IGN, Institut National Géographique, permettent de survoler Séné dans le temps. Ces trois clichés aériens montrent que la cloture de l'école du bourg fut détruite vers la fin des années 1950 en vue de créer une place plusieurs fois réaménagée. Cette époque coïncida avec l'ouverture de l'école Dolto. Désaffecté, le bâtiment trouva rapidement une nouvelle vocation. Il abrita les "Postes & Télécommunication" et l'Inscription Maritime" avant d'être transformé en salle d'exposition.

1948, on devine la cour.

1953, ci-dessus on voit bien le pourtour de la cloture.

Sur ces deux photos, on peut bien voir le pourtour en pierre de taille de la porte principale de l'école, dont le haut est vitré.

Cette photo de 1956 montre l'insitutrice, Mme Suzanne ARZE, l'épouse du futur maire M. Louis Uguen.devant une classe mixte de jeunes enfants. En 1960-1961 il n'y a plus de classe rue Principale. Les élèves vont dans la toute nouvelle école Dolto. La cloture limitant la cour sera détruite. Le bâtiment sera occupé par les PTT et l’Inscription Maritime avant de devenir l'Ecomusée que nous connaissons..

Ci-dessous, vue arrière de la mairie et de l'école.

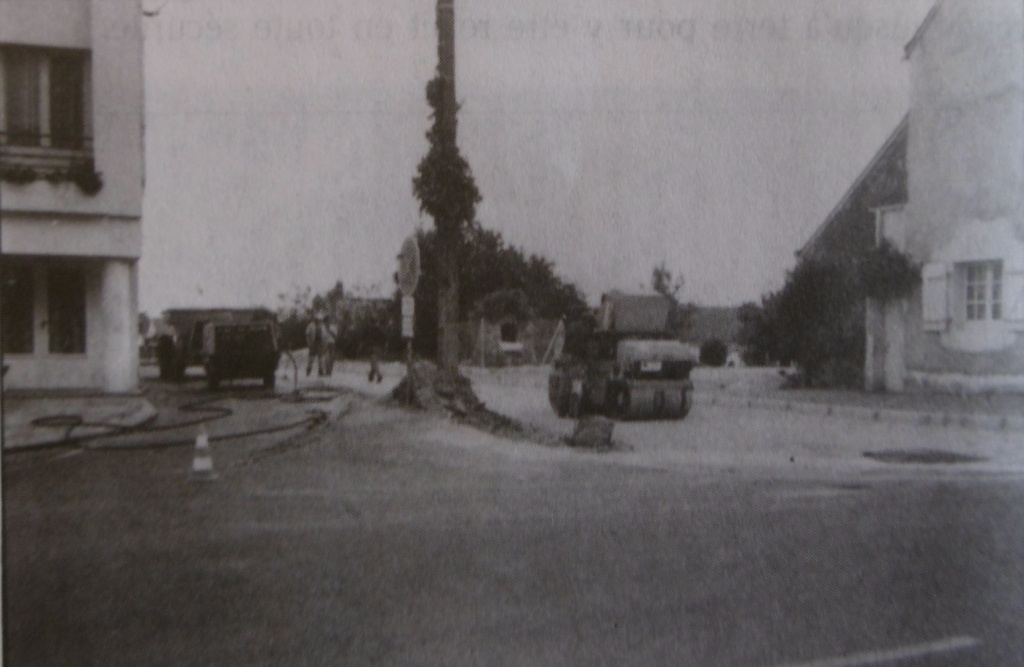

1960, 1er aménagement de la place en parking.

La future Place de la Fraternité vient de recevoir son goudron.

1973

1994, la place de la Fraternité achevée

De l'école de Bellevue à l'école Aveline :

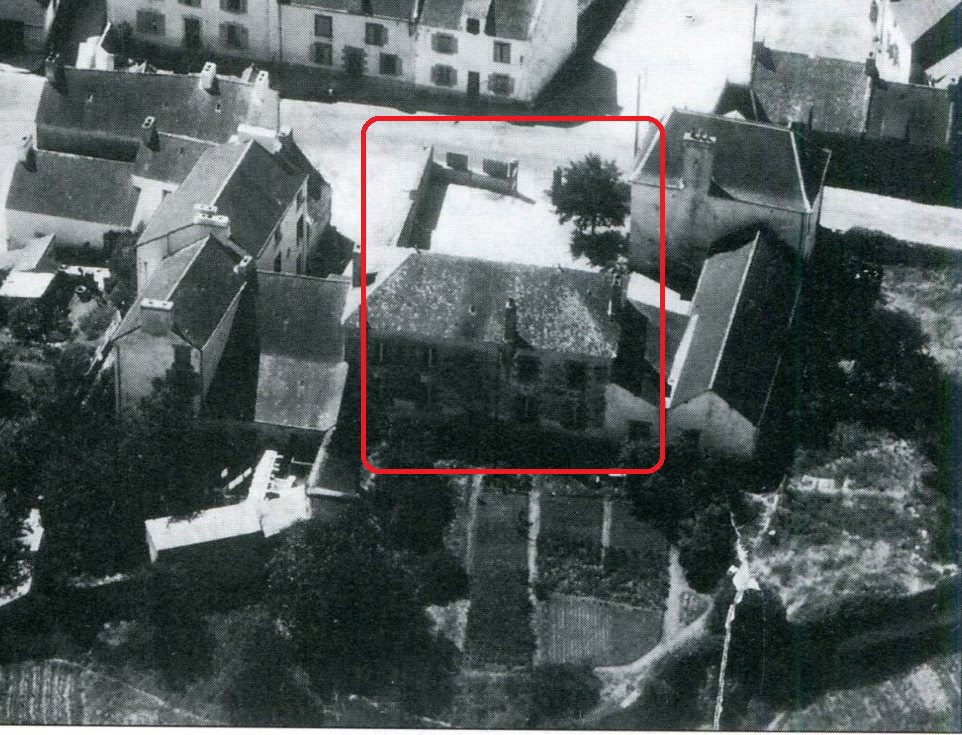

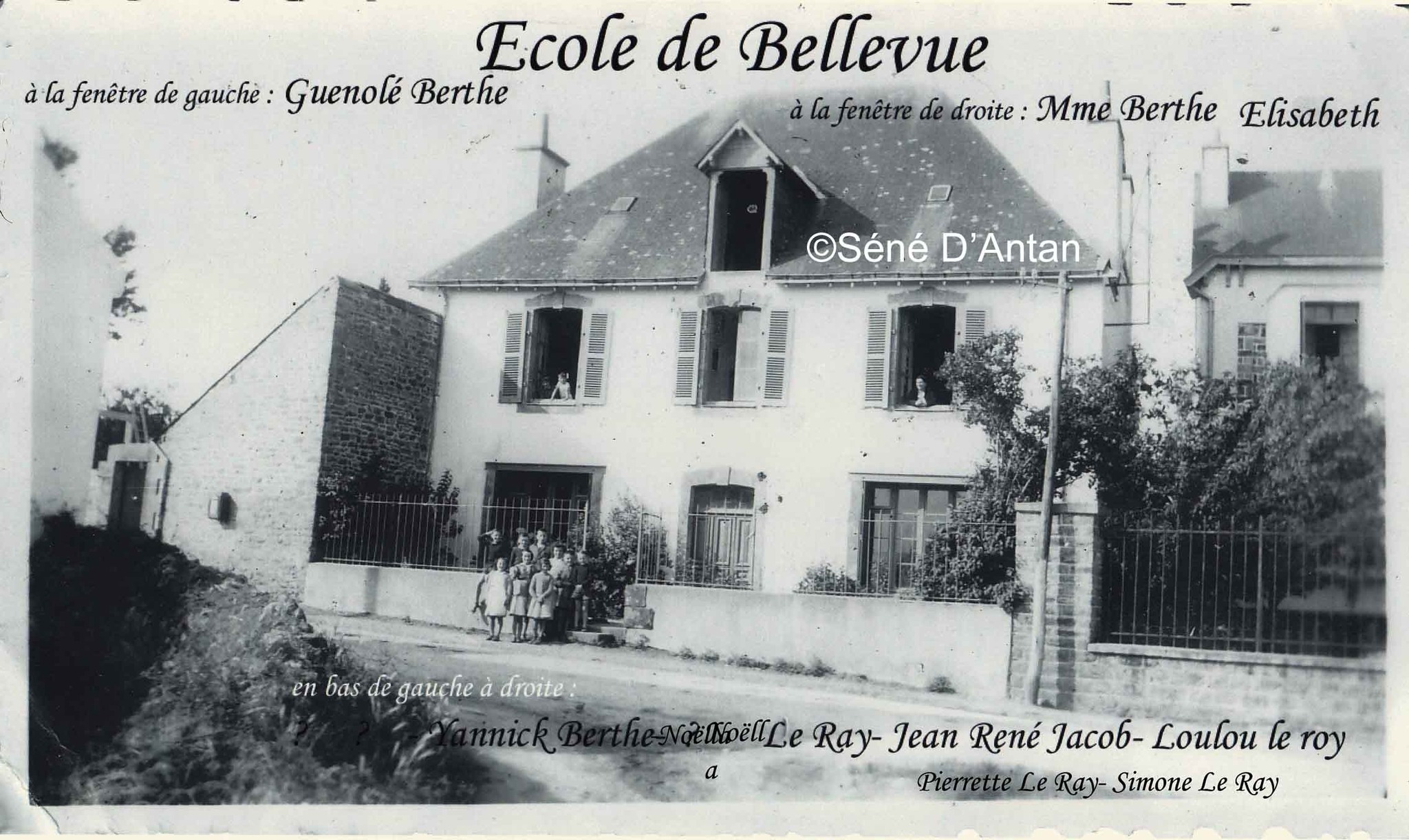

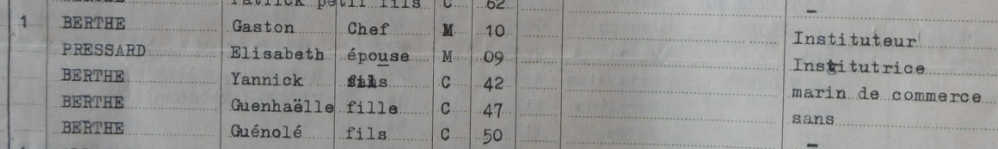

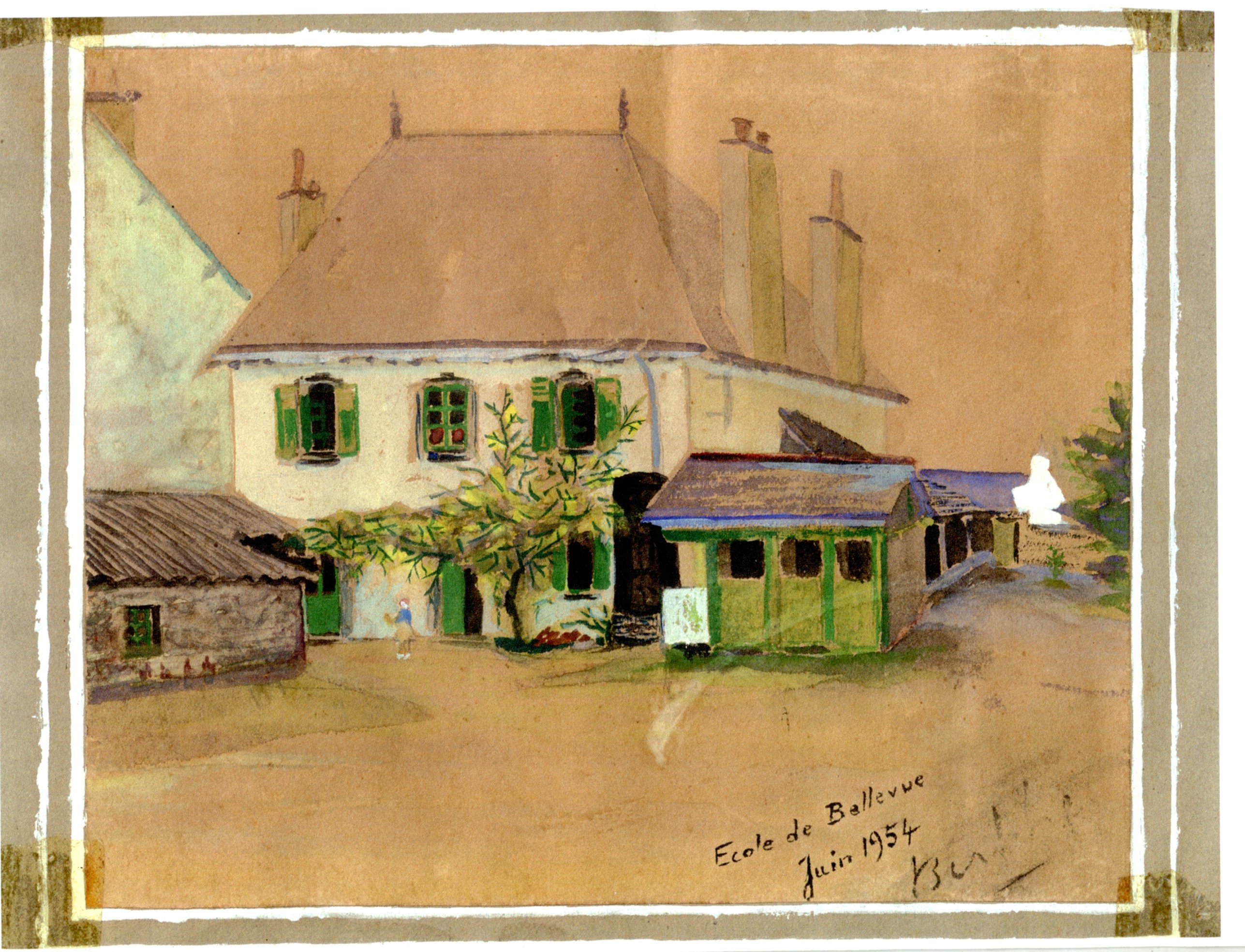

Ce dessin signé Berthe, du nom de la famille d'instituteurs en poste lors du recensement de 1962, est daté de juin 1954 et nous donne une vue côté jardin.

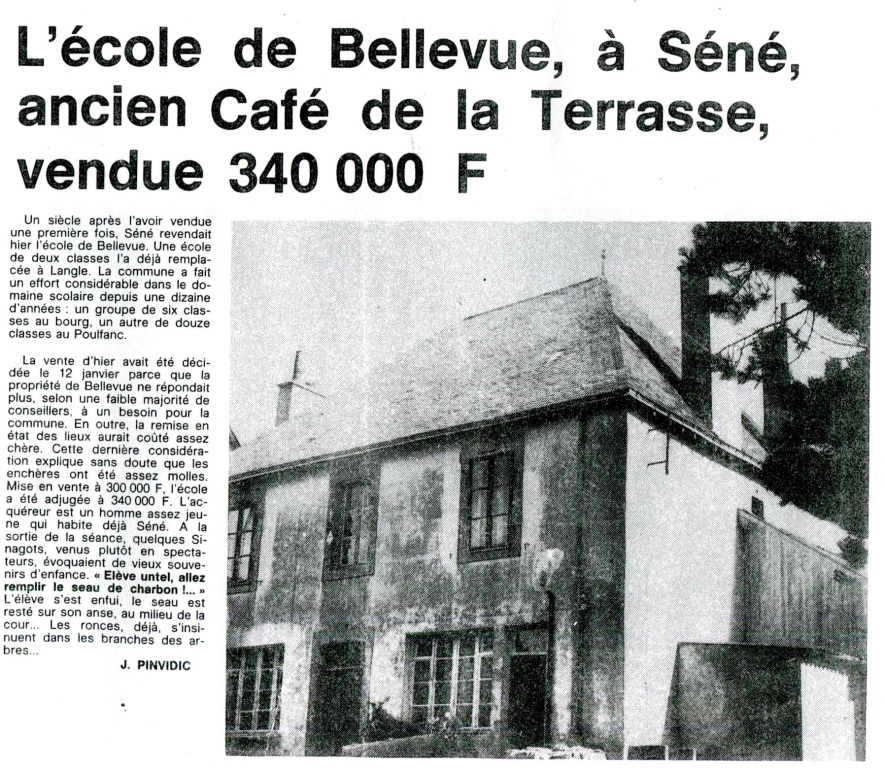

L'école de Bellevue aménagée en 1912 à la place de l'ancien café de la Terrasse, devenait étroite et vétuste. Il fut décidé de la transférer dans de nouveaux locaux au niveau du village de Langle. En1977, eu lieu l'inauguration de la nouvelle école de Langle, qui prendra plus tard le nom de l'écrivain Claude Aveline [1901-1992]. En 1979, la mairie de Séné se sépare de l'ancienne école de Bellevue qui a été renovée en une jolie maison.

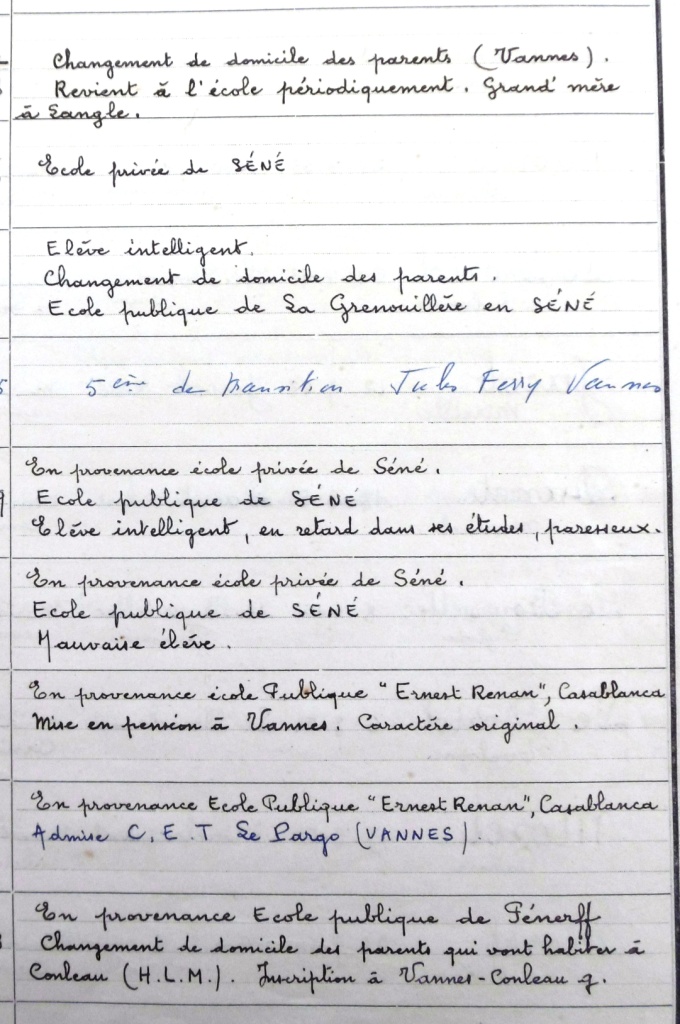

Cet extrait des registres des élèves de l'école de Bellevue de 1960, témoigne de la manière dont les instituteurs jugaient leur élèves.

Vue de lancienne école de Bellevue lors de sa vente en 1979.

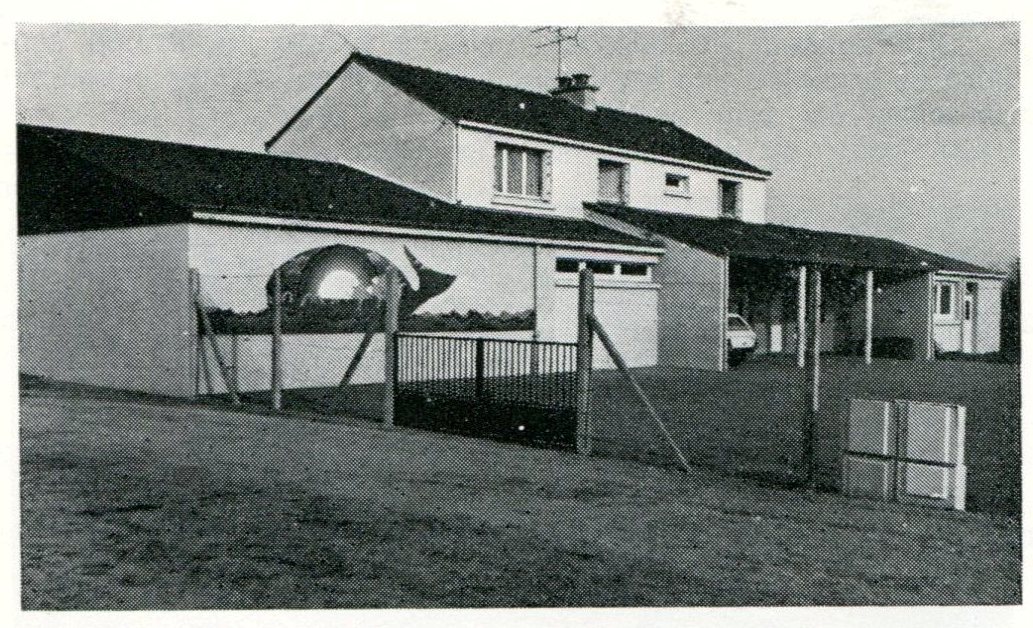

Vue de la nouvelle école de Langle

Ces deux montages photos permettent de voir les évolutions de l'école et la succession des investissements faits par la commune et notamment la création de la salle Salicorne.

La fin de l'école St-Patern au bourg

A l'école des garçons de Saint-Patern, Paulette QUESTER pris la classe de 1947 à 1959. Pierre LOYER quitte Séné en 1958.

Joseph CLODIC apparait avec sa collègue Marie SAVARY au resencement de 1962. Il sera remplacé à la direction de l'école des garçons par Roger LEBIHAN. Quelques temps après mai 1968, ce fut alors la mixité et tous les élèves se retrouvèrent à l'Ecoles Saint-Anne. La batisse fut vendue et existe toujours au 8 rue des Ecoles.

Cette vue aérienne de 1953 montre bien au nord l'école Sainte-Anne et sur la route, au débouché du chemin remontant du Pont Lisse, l'école des garçons cloturée d'un haut muret. Ce muret sera rabaissé dans les années 1960, lors de travaux de rénovation effectués par les parents mobilisés par le président de 'A.P.E.L.de l'école de Keranna, Joseph Le Franc et le directeur de l'école Roger Le Bihan.

Sur cette phot datée de 1975, prise en face lancienne école, on devine les classes derrière les fenêtre.

De l'école de la Grenouillère au Groupe Scolaire Guyomard

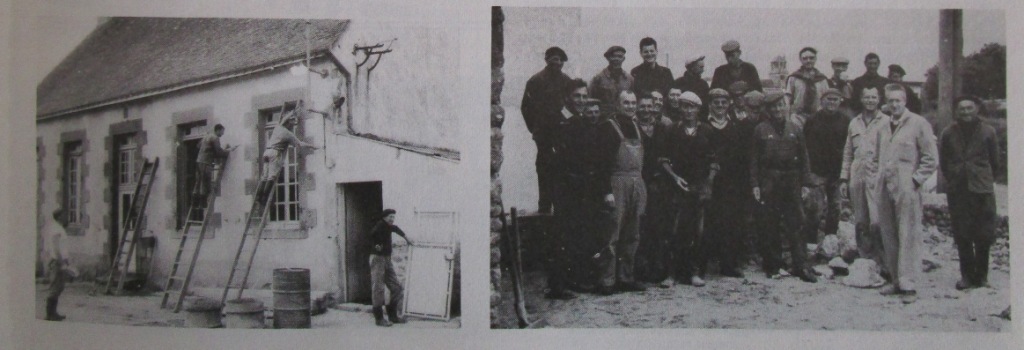

La construction de l’école La Grenouillère débute en 1955 près du Versa et réponds à l'accroissement de la population résidant dans les quartiers nord de la commune, Versa, Clos du Poulfanc, Route de Nantes. Ce 1er bâtiment correspond aujourd’hui à ll’école maternelle Guyomard. Ces vues aériennes successives dans le temps permettent de se rendre compte des aggrandissements de l'école de la Grenouillère qui prendra le nom d'un instituteur, ancien maire de Séné, Albert Guyomard (lire article sur les maires) en [trouver la date].

En 1960, on gagne l'école de la Grenouillère par un chemin depuis la route de Nantes. A gauche on reconnait le garage Duclos aujourd'hui occupés par des logements. La vue suivante date de 1965. Un premier préfabriqué est disposé pour les besoins. Les arbres sont plantés. En 1973, l'école dispsoe de 3 préfabriqués pour accueillir les nouvelles classes.

Vue de la Grenuillère en 1960

Vue de la Grenuillère en 1973

L'école du Poulfanc ne va cesser de s'aggrandir pour accompagner l'accroissement de la population. En 1976 a lieu la construction d'un 2° bâtiment, actuelle école élmentaire.

Vue du groupe scolaire en aout 1977

1975 : Croissance de l’école la Grenouillère 1975, 2° classe, 1977, 3° classe, 1978, 4° classe.

1976 : remplacement des préfabriqués par un 2° bâtiment à la Grenouillère. Un préfabriqué sera reconstruit dans le Quartier Saint-Laurent.

Vue du groupe scolaire Guyoamrd en mai 1987

Dans la fin des années 1980, l'entrée des écoles se fait par le nord rue Pierre Loti. La disposition des bâtiments est conforme à peu de choses à l'actuelle. La création d'une garderie et d'un restaurant scolaire dans le courant 1990, finira par donner à cette école tous les équipements modernes pour les enfants du nord de la commune.

1991 : Construction du restaurant en face l’école Guyomard.

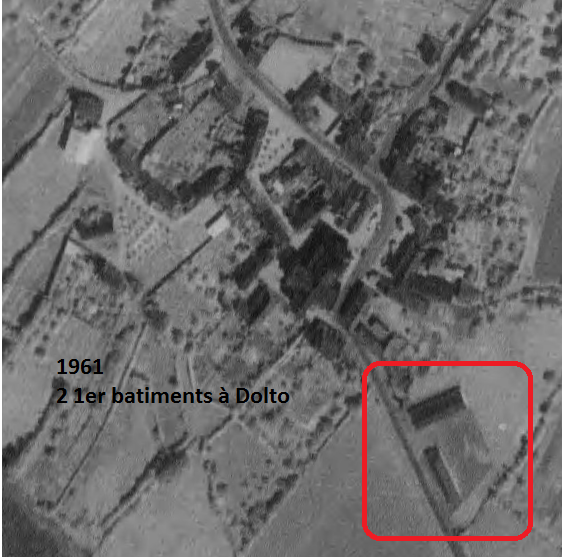

La naissance du groupe scolaire Dolto :

1961 : 1ère phase de l’école mixte Dolto:

1970 : Rajout de 2 bâtiments à Dolto.

1980 : Nouveau bâtiment à Dolto. Vers 1984 Cantine et maternelle DOLTO

En 1961, on construit deux bâtiments scolaires et des logements pour deux instituteurs. Une troisième classe est ouverte en 1964, une quatrième en 1970, une cinquième en 1978 et une sixième en 1979. Les locaux devenant insuffisants, la municipalité prenait la décision, en octobre 1977, d'un agrandissmeent et la transformation en groupe scolaire de 5 clases comprenant des salles annexes et, à la rentrée de septembre 1978, les nouveaux bâtiments pouvaient être occupés.

Effectif enseignants en 1979-80 :

CM1 et CM2, Directeur LE CLECH - CE1 LE STAMM CP Mme THOREZ - CS-MS : Mme DASSIN - MSPS : Mme ME SCIELLOUR.

,

La reconstruction de l'Ecoles Sante-Anne :

Cette photo est extraite du bulletin municipal début 2000. L'ancienne école Sainte-Anne a été réhaussée d'appartements où loge les institutrices. Au dénombrement de 1962, on note laprésence de la dernière soeur des Filles du Saint-Esprit, Catherine ROUE, en religion Soeur xxxx , qui quittera Séné en 1969. En 1972, les élèves, les parents et le corps enseignant fêtent le départ en retraite de Marguerite LAYEC.

Catherine ROUE, mère Supérieur des Filles du Saint-Esprit

1970 Sortie scolaire mixte encadrée par Roger Le BIHAN

1972 Départ en retraite de l'institutrice Marguerite LAYEC. On sort la télévision!

2000 : Destruction et construction de la nouvelle école Sainte-Anne.

L'Institut Mécido-Educatif du Bois de Lisa, réseau Les Papillons Blancs :

Dans les années 1960, le Bois de Lisa [lire article sur la famille Limur] sépare la commune de Séné de celle de Vannes. Ce terrain boisé, sans valeur agricole ou écologique à l'époque est acheté afin d'y installer un Institut Médico-Pédagogique. En 2019, les batiments sont complètement reconstruits.

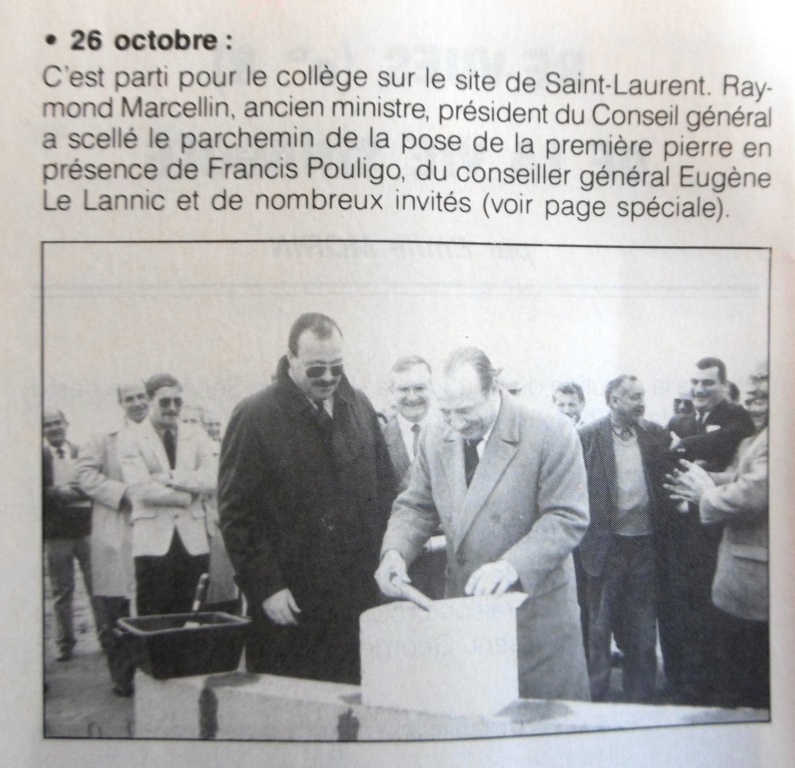

Le Collège Cousteau Quartier Saint Laurent :

Pour accueillir un nouveau collège dans l'Est de Vannes, la vilel de Séné est choisie par le Conseil Général. Un espace agricole près de Saint-Laurent sera aménagé. Le 26 octobree 1987 a lieu la pose de la première pierre, en présence du maire Francis Pouligo et du Président du Conseil Général Raymond Marcellin. Il sera officiellement inauguré par le 1er Ministre Michel Rocard le 23 septembre 1989, en présence du maire, Marcel Carteau, du ministre Pierre Joxe et Raymond Marcellin.

L'Institut National Géographique effectue depuis les années 1930, des relevés aériens du territoire français. Depuis la Libération, ils sont plus fréquents et précis, parfois en couleur, et permettent de retracer l'histoire d'un lieu "vu du ciel".

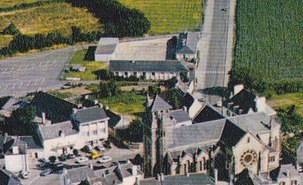

Cette vue plongeante de 1953 sur le bourg de Séné montre qu'à l'actuel emplacement de notre salle des fête, il existait là deux batiments occupés par les écoles du bourg (lire article dédié) et la première mairie.

Après le transfert de l'école des garçons vers l'actuel Ecomusée, les anciennes écoles trouvèrent une nouvelle utilisation.

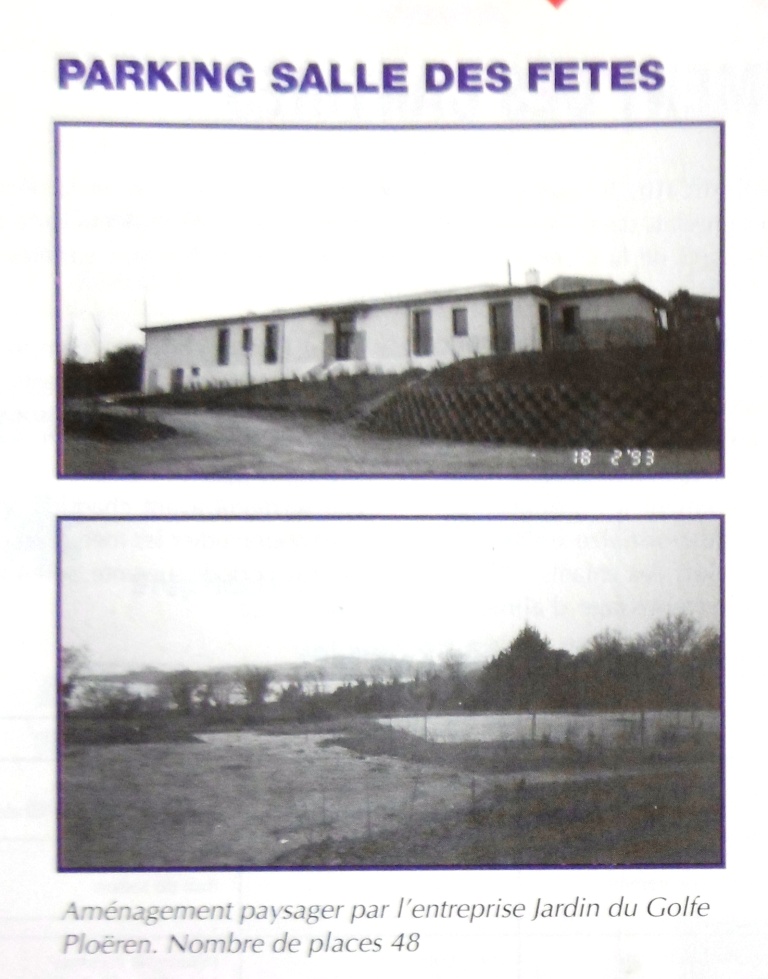

Le relevé de 1960 montre que la maison au sud a été reconstruite pour laisser place à une 1ère salle des fêtes. La vue aérienne de 1970, ne nous montre plus qu'un seul bâtiment, la salle des fêtes telle qu'elle était avant sa rénovation entreprise en 1992.

Aujourd'hui,la salle des fêtes est fort utile aux nombreuses associations et lors de cérémonies républicaines.

1953

Cette photo aérienne doit dater de la même époque. On y voit au premier plan les deux maisons jumelées par une cloture. Les bâtisses à gauche et à droite étaient occupées par les écoles. On devine la petite mairie au centre.

1960

Cette vue de 1960 montre la toute première salle des fêtes de Séné. Elle sera "fusionnée" avec l'autre batisse pour donner une nouvelle salle des fête plus spacieuse.

1970

Vue de l'ancienne salle des fêtes en 1991

1992

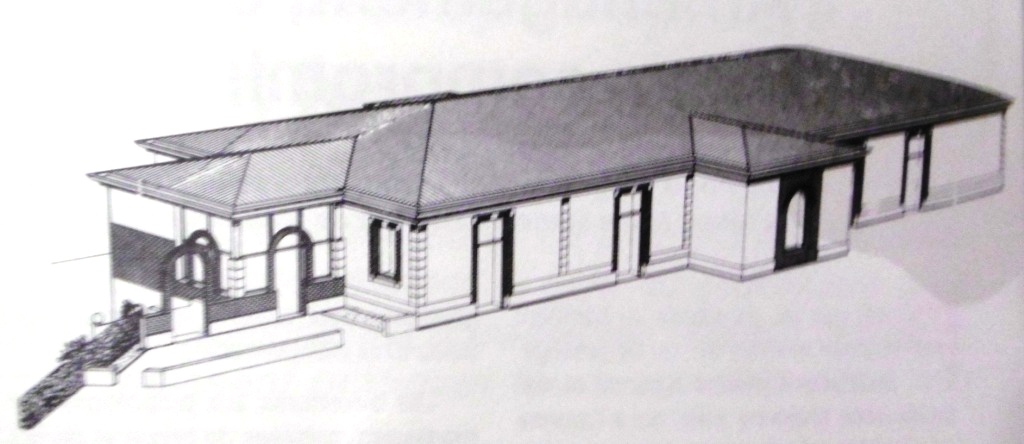

Projet de l'architecte Robert

2015

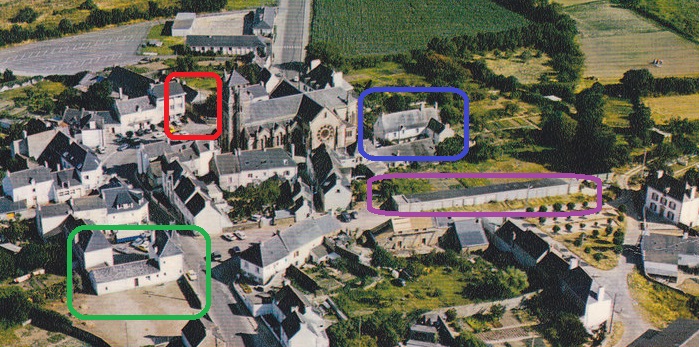

Cette vue aérienne de Séné situent 4 endroits du bourg qui ont connu une modification profonde: derrière l'église, l'ancien presbytère sera démoli; la mairie de Séné sera agrandie;deux nouvelles voies seront percées pour donner naissance à deux places: la Place Floresti et la Place Cofornic.

Dans les années 1960, notre commune comptait un hotel au bourg. Ce n'était pas le premier lieu pour accueillir des hôtes à Séné, car la famille Robino-Janvier savait louer des chambres au dessus de leurs commerces. A droite de l''Hotel du Golfe, une ruelle permettait de gagner la route vers Moustérian. Les véhiculent toutefois traversaient la place de l'église et tournaient après la maison du forgeron Dauder, au n°2 de la place.

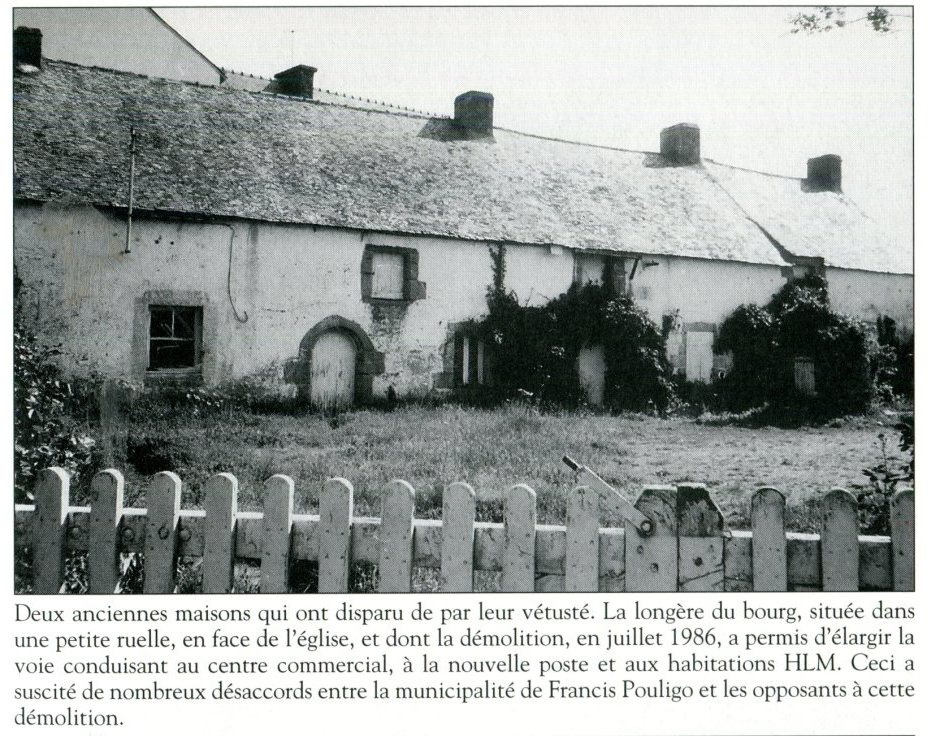

Pour aérer l'urbanisme du bourg et favoriser la circulation des automobiles, il fut dicider de démolir la ferme d'un agriculteur

Cette carte postale ancienne de Cim, montre l'actuelle place de l'Eglise à la fin des années 1970. La route file tout droit, longe l'église avant de tourner à gauche pour emprumpter la rue des écoles. En effet, comme le montre cette vue aérienne du bourg, une longère et son mur de cloture existaient en lieu et place de l'actuelle place Floresti. C'était le siège d'une exploitation agricole. En 1964, lors du tournage du film de Bertrand MOISAN, on voit l'agriculteur ramener ses vaches à l'étable....

Marcel POULIGO, maire de l'époque et son équipe entreprirent d'ouvrir le bourg et de détruire cette longère pour créer un accès aux nouveaux quartiers autour du bourg et du futur centre commercial des Lilas, Les travaux de démolitions épargnèrent toutefois une maison qui hier fut le siège de la poste et aujourd'hui abrite un des restaurants emblématique du bourg, Ar Gouelenn.

Une nouvelle place était crée derrière l'hotel du Golfe et la Place de l'Eglise. La place Floresti, qui s'en souvient, tire son nom de la ville Roumaine de Floresti. Les Sinagots furent émus par la situation en Roumanie sous la dictarure de Nicolae Ceaușescu. Aujourd'hui encore, la ville de Séné et de Floresti sont jumelées.

Vue de l'glise catholique romaine de Floresti

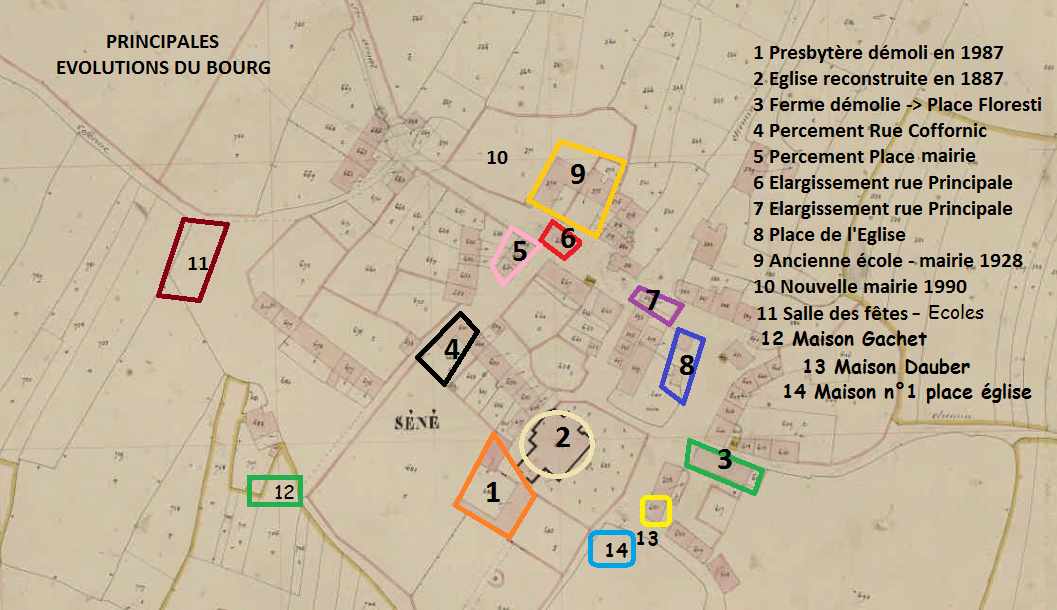

Le bourg de Séné tel que nous le connaissons aujurd'hui est le résultat d'une succession aménagements tout au long du XIX° et XX°siècle, la dernière étant la construction de la salle Grain de Sel.

Ce plan cadastral de 1845 nous donne la position des habitations à l'époque. En couleur, ont été reportées les principales modifications par rapport au bâti actuel. Une page est dédiée aux changements intervenus Place de l'Eglise.

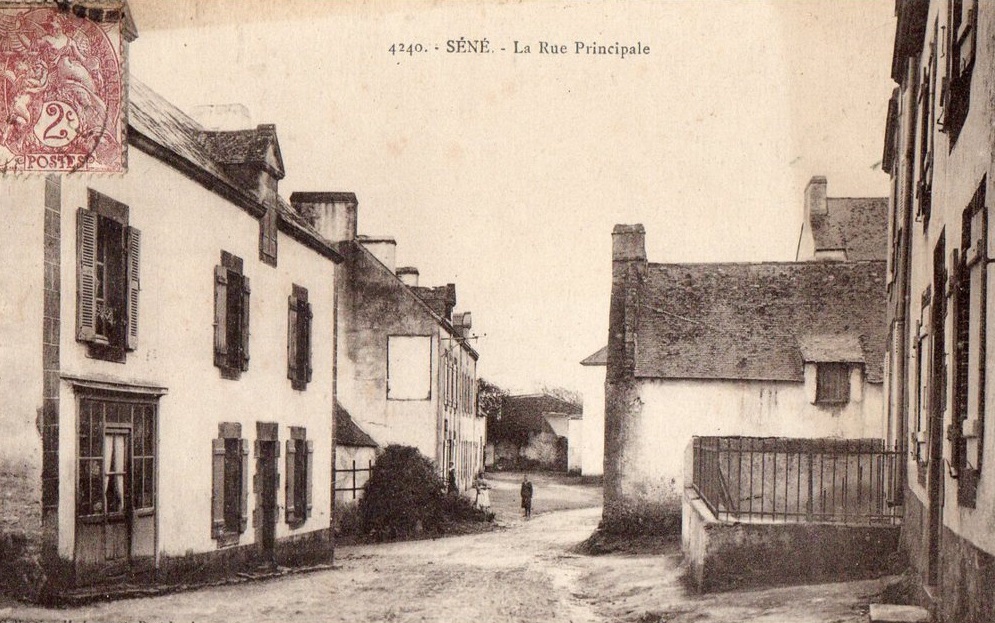

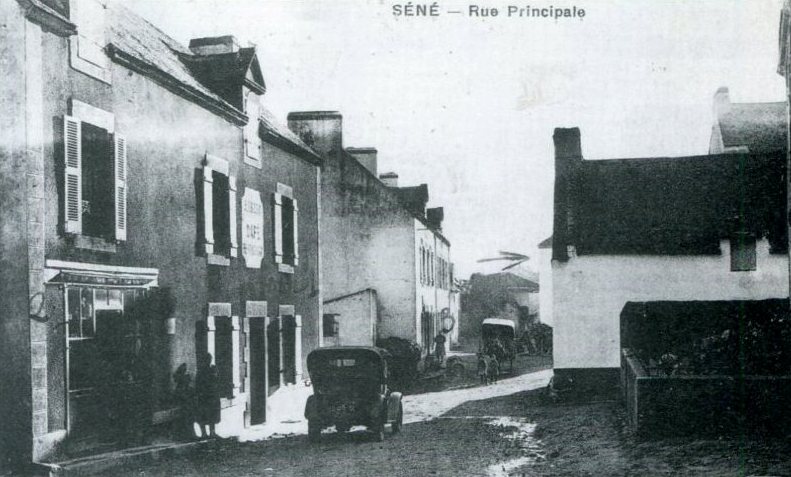

Nous disposons de vieilles photographies ou de vieilles cartes postales qui nous permettent d'illustrer les principales modifications intervenues dans cet espace qui deviendra les places de la Mairie et de Coffornic.

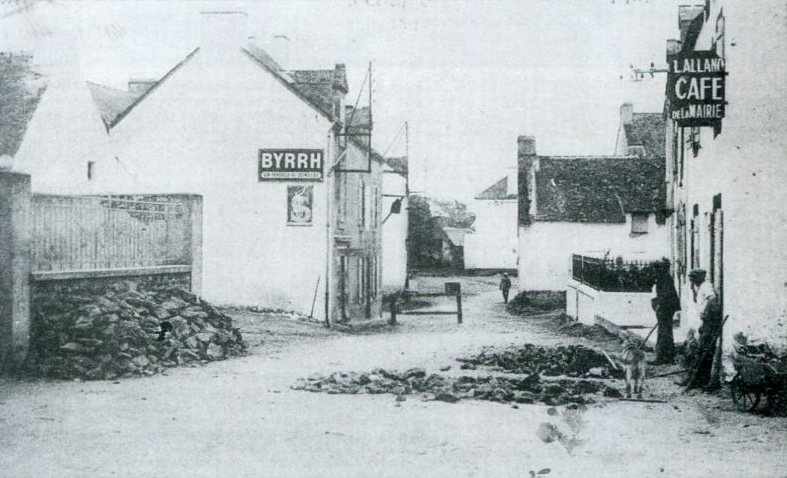

Avant de s'appeller place de la Fraternité officiellement et couramment, place de la mairie, cet espace compris entre le haut de la rue de la Fontaine jusqu'au début de la rue de Bel Air, s'est appelé rue Principale, nom qui apparait au bas de vieilles cartes postales On peut dater sa création lors de la destruction de la maison du cabaretier Simon (N°6) qui était carrément flanquée au milieu de la chaussée. La photographie ci-dessous, datée d'autour de 1900, nous montre sans doute un baptême réunissant des Sinagots devant ce qui deviendra le n°1 de la rue de la Fontaine, notre bar-tabac du bourg. A droite, on reconnait la devanture en bois d'un commerce, d'abord boucherie puis épicerie de la famille Janvier. Bouchant la vue, la maison Simon, massive, en pierre. En 1870, Le Digabel y tua son voisin de deux coups de couteau..

Repassons à présent les numéros de la Place de la Fraternité afin de noter les changements intervenus dans la passé, en zigzaguant entre les numéros pairs et impairs.

n°2- Bar-Cabaretier-Restaurant Robino-Bar-Tabac

Cette autre vue, plus récente, montre à gauche l'épicerie Janvier, mitoyenne du bar-restaurant des Robino. Le n°2 de la Place de la Mairie restera une épicerie pendant de longues années, puis sera démolie et reconstruite par accuiellir une épicerie. Un restaurant s'y est installé en 1998 quelques temps avant de devenir le siège d'une agence immobilière.

Cette photo montre l'angle de la rue de la Fontaine avec la rue Principale dans l'entre-deux-guerres où se situait le restaurant Robino qui est devenu ensuite un bar pui un bar-tabac.

En face, juste au débouché de l'actuelle rue de la Fontaine, il y avait une maison qui fut elle aussi détruite pour faciliter le passage vers la place de l'église (N°7). Sur cette vieille vue, on situe cette maison à droite. Il en reste aujourd'hui, un petit garage à l'entrée de la ruelle du Recteur.

n°1-Maison - Bibliothèque - Habitation :

Une fois passée la ruelle du Recteur, on trouve une grande maison qui fut le siège de la bibliothèque municipale avant la réalisation de la médiathèque GRAIN DE SEL. La maison d'habitation précedent la bibliothèque était flanquée d'un muret qui sera également démoli pour faciliter la circulation.

Ironie de l'histoire, la municipalité a vendu courant 2020 la vieille bibliothèque qui redevient une habitation.

n°3-n°5 Habitation et annexe de la mairie :

Cette vieille vue aérienne, extraite d'une carte postale CIM, doit dater du début des années 1960. On reconnait à gauche la maison qui deviendra la bibliothèque. On peut voir l'allure des anciennes façades des maisons situées aujourd'hui au n°3 et n°5 (reconstruite en 1972). Il y avait un "style sinagot" dans ces maisons qui dispoait d'un chien-assis au raz du palncher du toit pour éclairer les combles; des ouvertures ceintrées de pierre de taille; une porte centrale; des façades peintes en blanc, des volets de bois aux fenêtres..

Si le n°3 reste une habitation complètement remodelée, le n°5 également transformé, est devenu une annexe de la mairie toute proche qui acueille aujourd'hui les services de la jeunesse. Dans cette maison se sont succédés les bureaux du Receveur buraliste, ancêtre des services fiscaux et de la poste. Ensuite vint le Café de la Mairie, tenu par Louis ALLANO, dans les années 1930.

Dans les années 1960, la maison était habitée par la famille Balacon qui était réparateur de vélos. Cette photo un peu flou sort du bulletin municipal de décembre 1998. A gauche, sur la mur de la maison au n°5, on reconnait le logo de la Caisse d'Epargne qui ouvrit sa première agence au milieu des années 1980.

Cette même photo montre la "petite longère" qui fut construite derrière la banque et qui aujourd'hui abrite au n°5bis, un autre service de la mairie et au n°5ter, un cabinet médical.

n°4-n°6-n°8 habitations:

Il faut chercher les n°4, n°6 et n°8 coincés derrière l'agence immobilière. Ces maisons ont de toute évidence été remodelées. En poursuivant côté pair, on arrive au parvis de l'Hotel de Ville avec le grand bâtiment de l'écomusée, qui accueillait jusqu'au années 1955 l'école publique. L'entrée de la mairie construite sur la rue Principale en 1924 est donc sise au n°10 comme le montre le plan cadastral de l'IGN. Pour autant, sur les annuaires, la mairie est au numéro n°6 !!

La création de la place à proprement parlé, remonte à la démolition des deux habitations qui étaient flanquées en son centre. (voir ci-avant N°5). Deux autres démolitions intervinrent dans les années 1950-1960. Au sud,(N°4) la maison au bout de la rue des Vierges obstruait le passage vers la place de Coffornic. Il y avait certes un pasage tellement étroit, que les anciens avait dû rabotter la maison du n°7 (librairie Marée Pages) pour laisser passer les charrettes. Le principal accès se faisait par l'actuelle rue du Golfe qui desservait la première école municipale et la première mairie avant d'accéder aux autres habitations.

L'autre démolition concerna une maison en face la vieille mairie, ce qui permis d'élargir la place.

n°7 La librairie Marée Pages

n°9 : La belle demeure de 1770:

Il faut lever les yeux pour apercevoir sous la fenêtre du chien-assis de gauche, une inscription gravée sur la pierre. Il est écrit trois lettres IHS et une date 1770. Cette inscription IHS 1770 pourrait dater la construction de cette maison déjà présente sur le plan du cadastre napoléonnien de 1810.

n°11 Maison d'habitation :

Il faudrait retrouver une vue de l'ancienne maison avant sa démolition et sa reconstruction.

En cette fin de XIX°siècle la famille DANO composée de Jean DANO [23/7/1807 Surzur - 30/3/1876 Séné], sa femme Marie Vincente LE FRANC [1820 - 10/12/1884 Séné] et leurs enfants, quitte Theix et vient s'installer à Cantizac comme cultivateurs.

Cette extrait d'un plan du cadastre de 1845 donne un aperçu de ce que devait être les abords de l'étang de Cantizac, avec le moulin sur la digue et le Manoir de Cantizac, doté d'une fontaine et d'un puits. De l'autre rive du ruisseau, les champs drainées de Keravelo. (lire aussi histoire du moulin et du manoir). Jean DANO décède en 1876 à Séné laissant une veuve avec ses enfants. Entre 1845 et 1863, établis sur Theix à Saint-léonard, non loin de Séné, M. et Mme Dano auront eu 9 enfants. Il semble qu'une fois à Séné, aucun enfant Dano ne soit né à Cantizac.

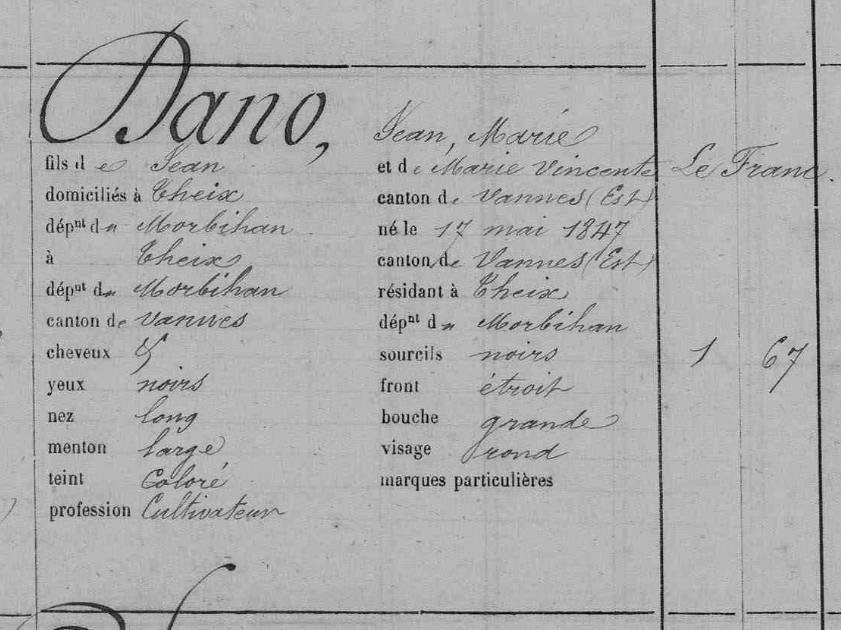

Un de ces enfants Dano nous intéresse, il s'agit de Jean Marie DANO [18/5/1847 Theix - 16/6/1893 Séné].

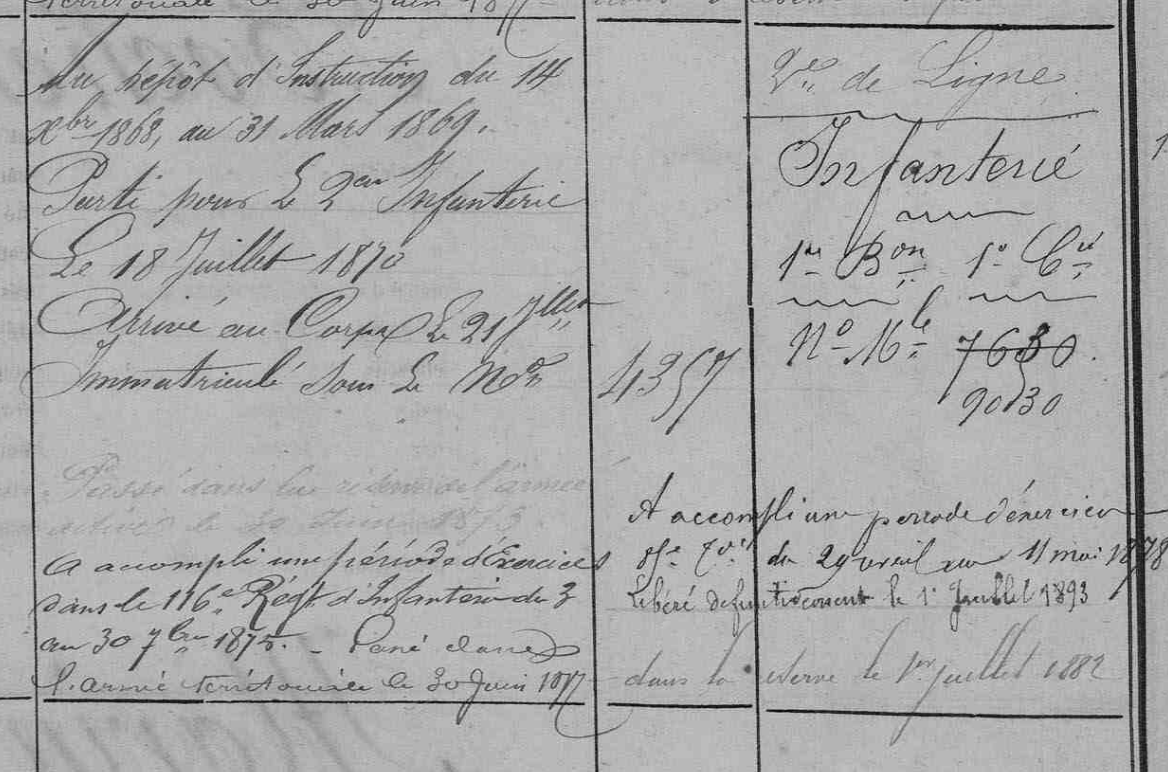

Vers l'âge de 20 ans Jean DANO fait sa conscription, comme nous l'indique sa fiche de matricule. Il sera mobilisé dans l'infanterie pendant la Guerre de 1870 contre les Prussiens. Sa domicilation est encore à Theix. L'examen du lieu de naissance de ses frères et soeurs montre qu'ils sont nés à Theix entre 1845 et 1863. On peut penser que la famille Dano s'est établie à Séné après la guerre de 1870.

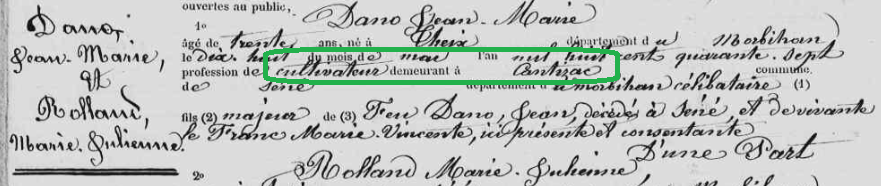

A l'âge de 29 ans, cultivateur à Cantizac, il se marie à Séné le 29/7/1877 avec Marie Julienne ROLLAND [6/4/1851 - 4/8/1914] également cultivatrice.

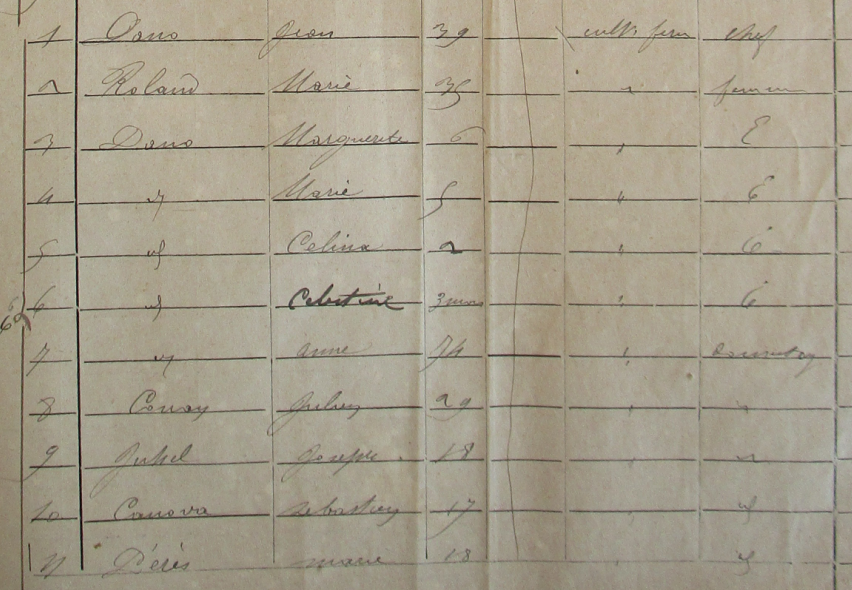

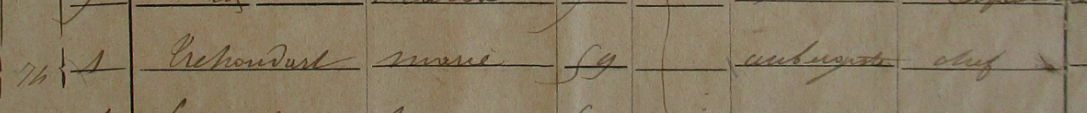

Au dénombrement de 1886, le chef de la famille Dano est cultivateur fermier à Cantizac La famille Dano compte 4 enfants et 5 domestiques dont une parente; Anne Dano.

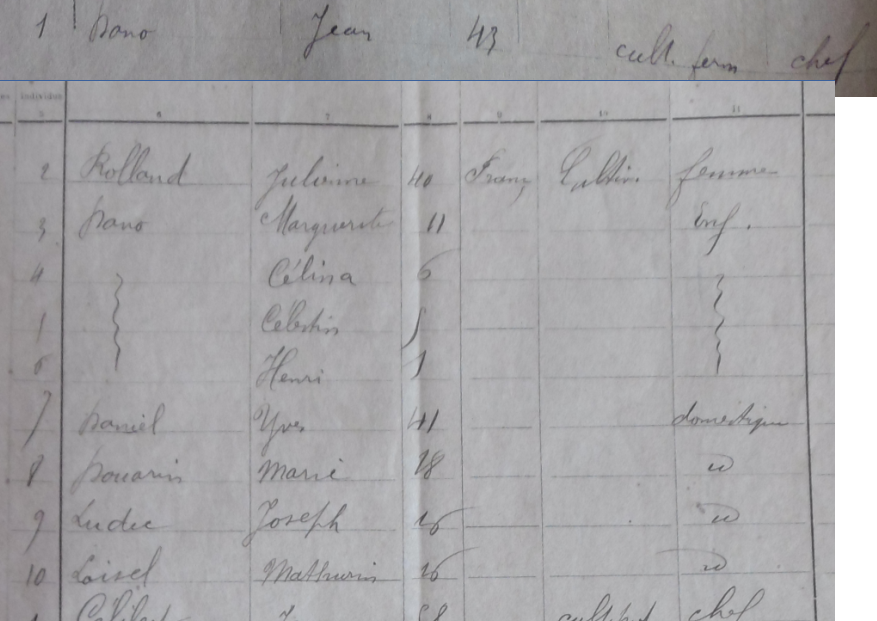

Au dénombrement de 1891, la configuration familiale à fortement évolué. On y voit 3 enfants avec des prénoms différents et 4 domestiques confirmant une certaine aisance de ces cultivateurs.

Pourquoi s'interresser à cette famille de cultivateurs comme il en existe d'autres à Séné ?

En parcourrant les registres de l'état civil, sur la période 1870-1900, on ne manque pas de voir les (trop) nombreux actes de décès concernant les DANO. Cette succession de naissances et de décès d'enfants en bas âge au sein de la famille DANO interoge l'historien local.

Marie Célestine [5/8/1878 - 26/12/1882] décède à l'âge de 4 ans la famille compte alors une 2° petite fille, Marie Marguerite.

Marie Marguerite [6/9/1879 - 16/4/1894] décèdera à l'âge de 15 ans, le même jour que son frère de 6 mois

Marie Louise [11/9/1880 - 17/4/1890] décède à l'âge de 9 ans.

Jean Marie [17/11/1882 - 9/2/1883] troisème enfant qui décède à l'âge de 2 mois.

Marie Célina [17/6/1884 - 7/5/1909] se mariera le 27/5/1902 à Patern BOCHE, agriculteur de Keravelo, aura 3 enfants dont un survivra et décèdera à l'âge de 25 ans.

Marie Célestine [17/2/1886 - 19/2/ 1913], deuxième du nom, se mariera le 25/4/1911, mais décèdera à l'âge de 27 ans sans descendance.

Julien Marie Désiré [20/6/1888 - 11/10/1888] décède à 3 mois

Henri Joseph Marie [20/8/1889 - 19/9/1902] décède à l'âge de 13 ans

Jules Marie [1/10/1890 - 7/1/1891] décède âgée de 3 mois.

Marie Julienne [20/4/1892 - 6/4/1894] décédée à 2 ans.

Jean Marie [22/9/1893 - 16/4/1894] deuxième du nom, enfant posthume, décède à l'âge de 6 mois.

Jean DANO et sa femme Marie Julienne ROLLAND auront eu entre 1878 et 1893, 11 enfants (presque) tous morts de leur vivant ! 4 nourrissons (2 mois, 3 mois, 3 mois et 6 mois), 2 jeunes enfants (2 ans et 4 ans), 3 jeunes adolescents (9 ans, 13 ans et 15 ans) et 2 jeunes mères de 25 et 27 ans.

En 1911, lors du dénombrement d'avant guerre, Mme Marie Julienne ROLLAND, veuve DANO est désormais cultivateur propriétaire mais depuis son mariage elle a perdu son mari et 10 de ses 11 enfants !

Ses 2 seules filles arrivées à l'âge adultes meurent à 25 ans pour Marie Célina en mai 1909 quelques mois après le décès de son 3° enfant, et à 27 ans pour Marie Célestine en 1913. A sa mort, Mme Rolland veuve Dano aura enterré toute sa progéniture.

Quelles hypothèses peut-on faire pour expliquer une telle hécatombe au sein d'une même famille?

On peut malheureusement les faire toutes : manque d'hygiène pour les nourrissons, manque d'hygiène après l'accouchement et pendant l'allaitement; maladies infectieuses pour les enfants, peut-être l'épidémie de choléra à Séné en 1893 (lire article sur Paterne KERGAL, l'infirmière); conséquence des grossesses et des acouchements pour les jeunes mères. La mort le même jour (16/4/1894) d'un enfant de 6 mois et d'une de 15 ans étaye la cause d'une maladie infecieuse d'autant qu'on note un autre décès le 6 de ce même mois. Une maladie congénitale n'est pas non plus à écarter. L'eau de la fontaine et du puits étaient-elles saines? On sait que la tiphoïde était fréquente à cette époque comme les maladies transmises par les animaux domestiques. (Lire article Puits et Fontaines)

L'unité de lieu interpelle aussi. Il faut se rappeller la présence de paludisme endémique tout autour de Séné comme le révèlera une étude de 1922. (Lire article dédié). La famille Dano vit près de l'étang de Cantizac et laboure des terrres sur Keravelo qui, bien que drainées, comportent maintes mouillères riches en moustiques...

La seule descendance des Dano sera Henri BOCHE, fils de Patern BOCHE et Marie Célina qui se mariera en 1927 et décèdera en 1957 en Mayenne. Ses héritiers connaissent-ils le sort malheureux de leur aïeux?

Le plus halletant pour un historien local, même amateur, est de flairer une piste, de dénicher une anecdote et mettre à jour un fait inconnu.

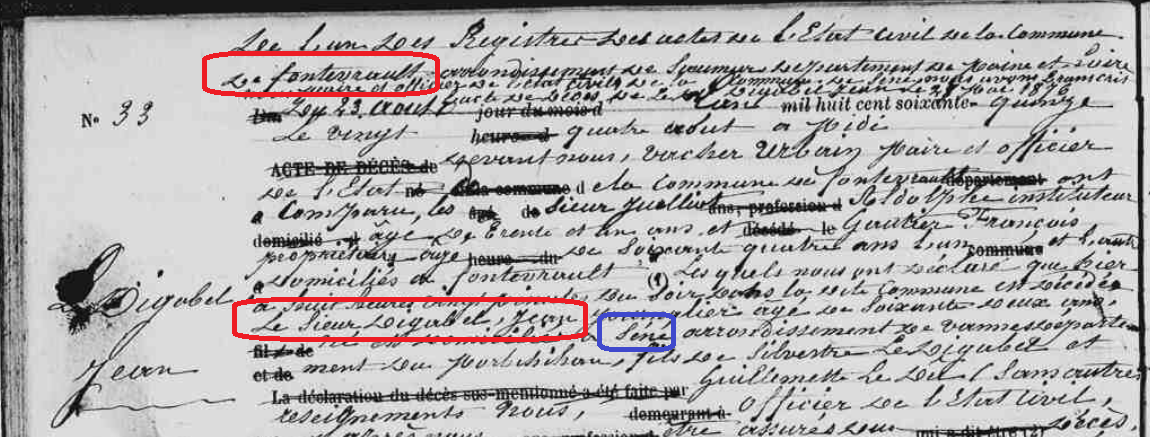

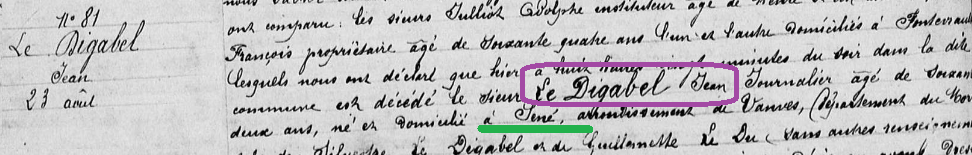

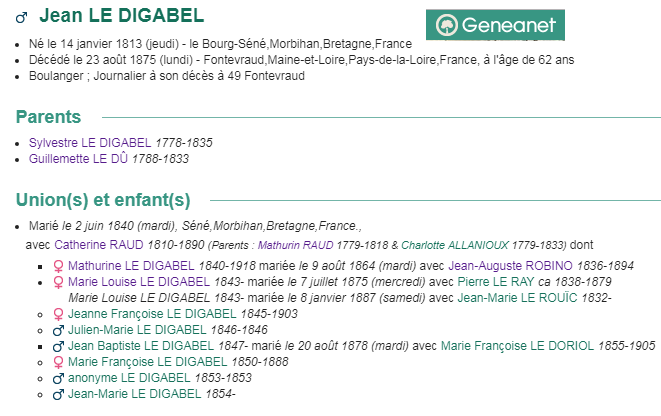

Ainsi, en étudiant l'histoire des boulangers de Séné, un acte de décès attire l'attention. Jean LE DIGABEL, natif de Séné est décédé à Fontevraud le 23/8/1875. Cet acte, retranscrit à Séné reprend les informations de celui établi dans la cité angevine célèbre pour son abbaye. Mais qu'est allé faire Jean LE DIGABEL [14/1/1813 - 23/8/1875], boulanger de son métier au bourg de Séné, âgé de 62 ans, si loin de son village natal !

De plus, il semble avoir oublié sa profession, puisqu'il est déclaré journalier. Est-il allé travaillé à Fontevraud? Est-il décédé au cour d'un voyage? L'abbaye de Fontevraud a été restaurée à la fin du XIX° siècle, a-t-elle eu besoin de beaucoup de main d'oeuvre jusqu'à recruter en Bretagne? Mais Jean LE DIGABEL n'est ni tailleur de pierre ni maçon et son âge ne colle pas à cette hypothèse! Cette abbaye ne fut-elle pas avant une prison? LE DIGABEL aurait-il été interné à la prison de Fontevraud?

Quelques échanges d'emails avec les Archvies du Maine et Loire et le responsable du secteur "Archives modernes" transmet de précieuses informations que l'on peut étayer par d'autres documents.

"Monsieur,

Comme suite à votre demande d’information concernant Jean Le Digabel décédé à Fontevrault le 23 août 1875, Voici les éléments principaux relevés dans le dossier

- Jean Le Digabel né à Séné le 13 janvier 1813, (son père Sylvestre est boulanger, lire article sur les boulangers)

- Profession : journalier et lors de son entrée à la prison « se dit boulanger »

- Marié, 6 enfants, sait lire et écrire;

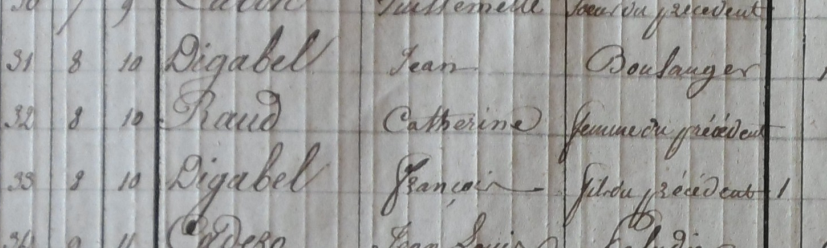

Au dénombrement de 1841, la famille Le Digabel apparait bien dans les registres.

Le site Geneanet nous donne la composition de sa famille. Il aura eu 8 enfants et "seul" 2 ou 3 moururent en bas âge.

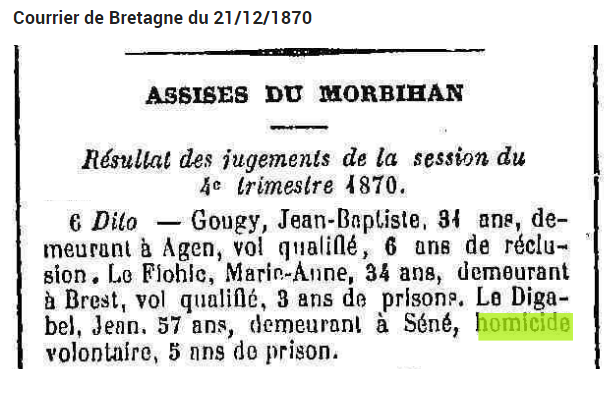

- Condamné à 5 ans de prison par la cour d’assises du Morbihan le 6 décembre 1870 pour homicide volontaire

- Pas de condamnation antérieure

- Entré à la Maison centrale de Fontevrault le 23 décembre 1870, libérable le 6 décembre 1875.

- N° écrou : 36771, plaque n° 428

- Entré à l’infirmerie le 15 février 1875 et décédé le 23 août 1875 à 8 H 20 du soir.

- Pendant son incarcération, fin juin-début juillet 1875, il a donné son consentement au mariage d’une de ses filles [Marie Louise Le Digabel] à un marin dénommé Leray qui a embarqué aussitôt après le mariage.[Il s'agit de Pierre LERAY marié le 7/7/1875]

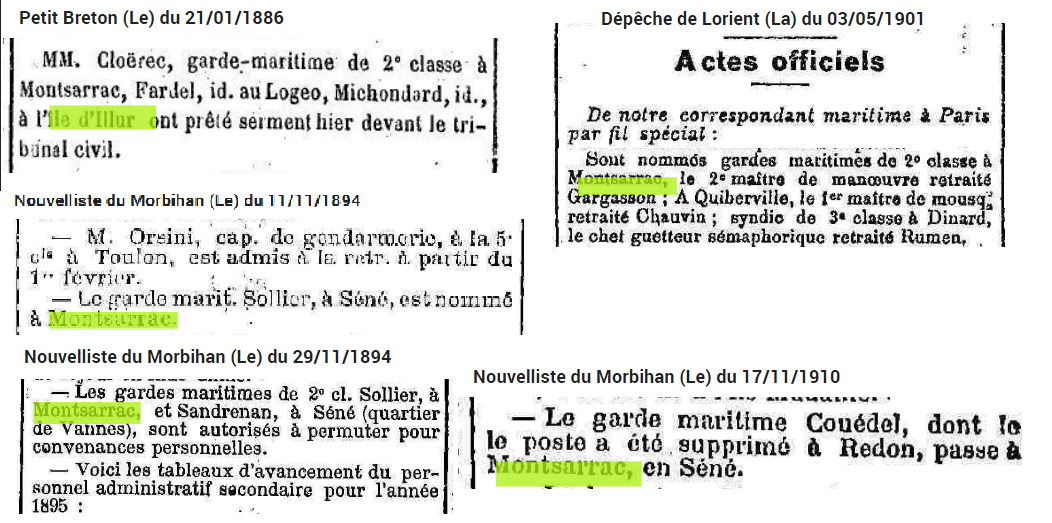

- Par un courrier daté du 17 décembre 1875, une de ses filles Mme Robineau boulangère à Montsarac, [Il s'agit de Mathurine Le Digabel épouse Jean-Auguste ROBINO] commune de Séné demande des nouvelles de son père qui aurait dû rentrer à son domicile une fois la peine expirée.[On ne va pas accueillir son père à la fin de sa détention. Décédé le 23 août, l'administration pénitencière n'a semble-t-il pas averti la famille du décès.]"

Ainsi, la piste du criminel était la bonne. Jean LE DIGABEL a commis un homicide volontaire et a été incarcéré à la prison de Fontevrault. On comprend qu'à quelques semaines de sa libération, après presque 5 ans de réclusion, il tombe malade et décède à l'hôpital du centre pénitenciaire. On s'étonne d'une peine "que de 5 ans" qui doit être mis en relation avec les circonstances de l'homicide.

Comment un honnête boulanger de Séné a-t-il tué quelqu'un en automne 1870? Qui était la victime?

On ne le dira jamais assez, les départements de France et de Navarre mettent de plus en plus en ligne leur archives et les côtes de nombreux dossiers archivés.

Quelques clics sur le site des archives du Morbihan et on trouve le dossier de Jean LE DIGABEL natif de Séné sous la côte 2U2-540 (au passage on tombe sur d'autres procès relatifs à des Sinagots, de nouveaux articles en perspective!). A la faveur d'une RTT, on file rue des Vénètes à Vannes consulter le dossier du procès en assises.

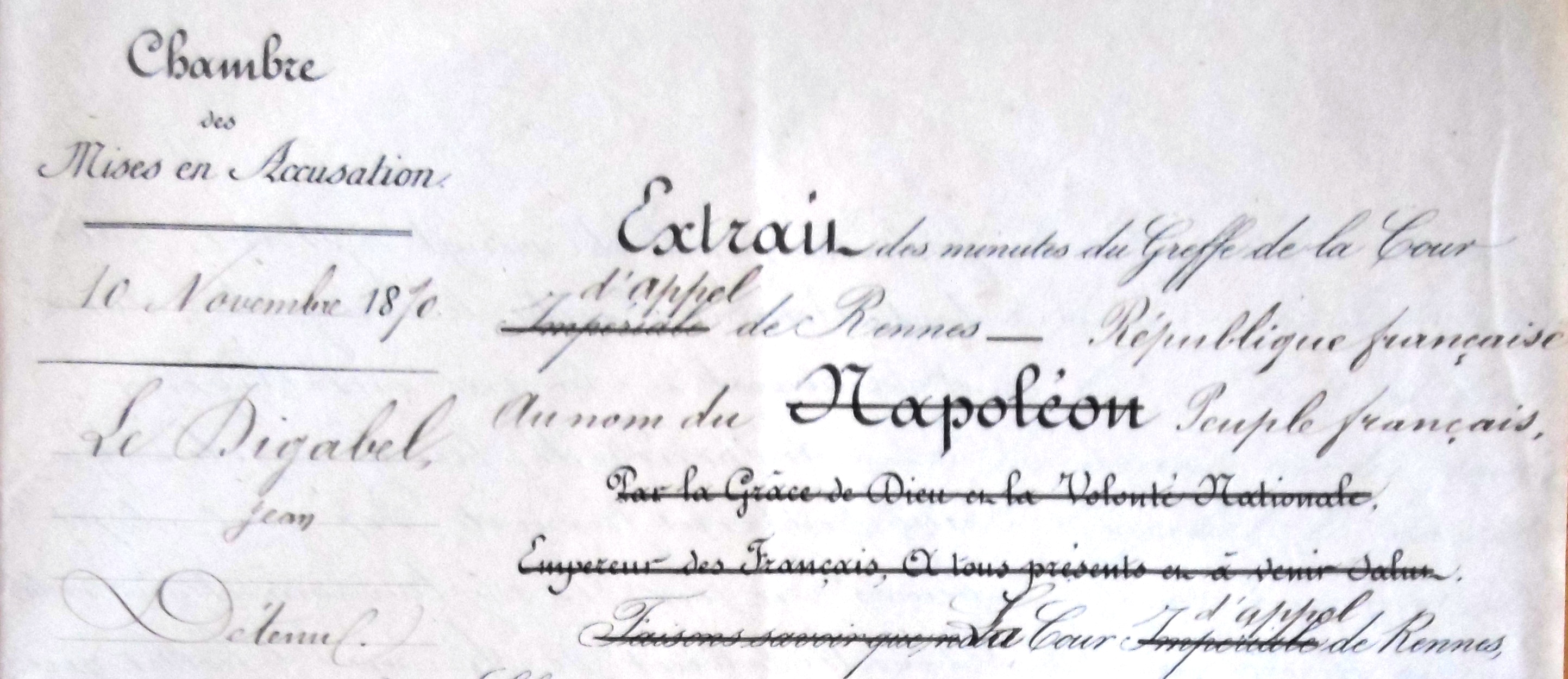

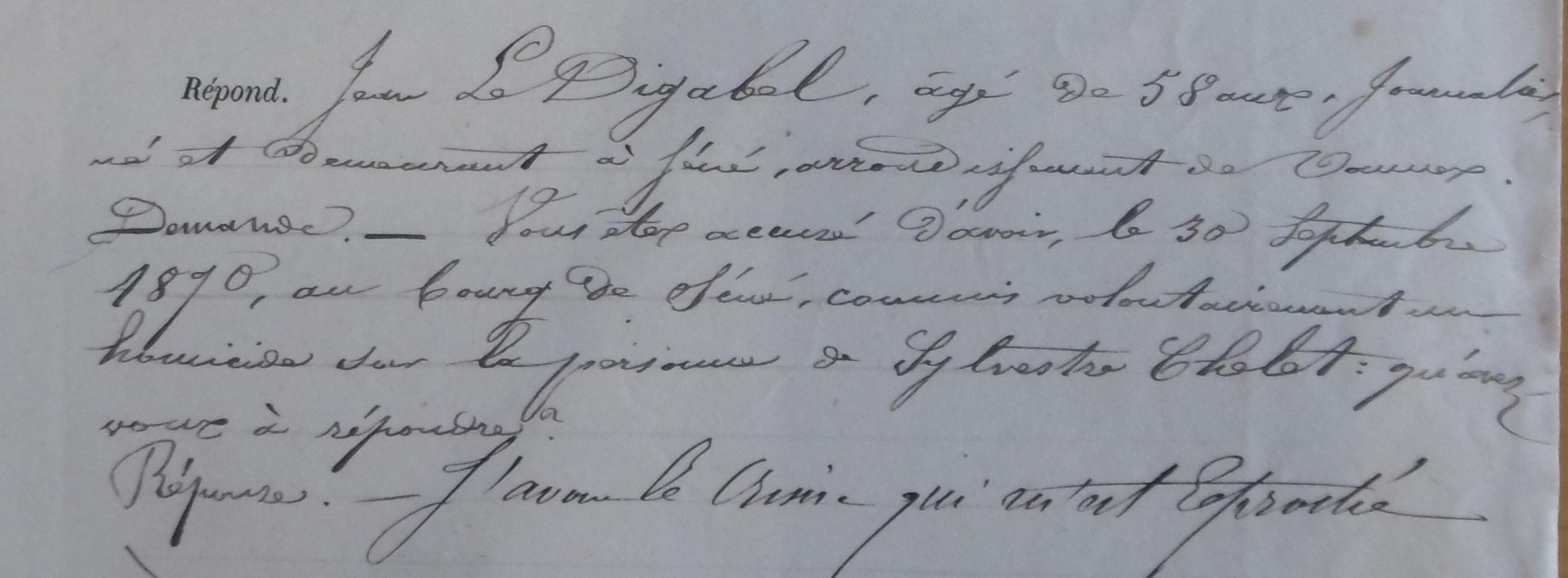

L'acte d'accusation retrace les circonstances de cet homicide :

Le 30 septembre 1870,

[nous sommes un vendredi, depuis le 4 septembre 1870, la III° Répûblique a été proclamée à Paris occupée par les Armées prussiennes. Le 1 septembre, l'Empereur est défait à Sedan. La France vaincue par les Etats allemands, qui instaure le Reich le 18 janvier à Versailles. La France signera un Armistice le 28 janvier 1871 mettant fin à cette guerre déclarée par Napoléon III, le 19 juillet 1870. Elle paiera rubis sur l'ongle de très fortes indemmnités de guerre.]

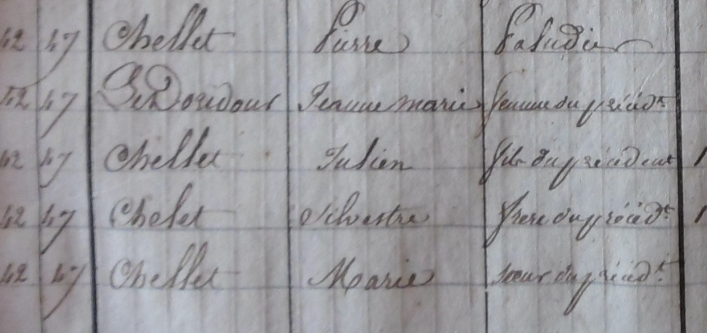

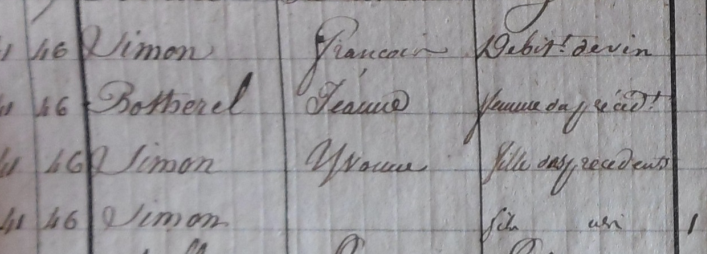

vers sept heures du soir, Le Digabel et Sylvestre Chelet , paludier, âgé de vingt sept ans, demeurant au bourg de Séné, se trouvaient ensemble dans le cabaret de Vincent Patern Simon.

[On retrouve la famille Chelet au dénombrement de 1841 et on note que celle-ci vit juste à côté du "débit de boisson" tenu par M & Mme Simon. Plus tard, Vincent Patern SIMON, leur fils, reprendra le "débit de boissons" après son mariage avec Julienne GUELZEC. Le "Sylvestre Chelet frère du précédent" se mariera et aura un fils, Sylvestre CHELET [15/8/1843-30/9/1870], notre victime.

Ce dernier [Sylvestre CHELET, âgé de 27 ans] qui était un peu pris de boissons, dit en plaisantant à son camarade : "tu es trop vieux, tu n'es plus bon à rien; si les Prussiens venaient ici, ils te tueraient tout de suite" en même temps, il faisait avec le pied tomber le chapeau de Le Digabel.

Toutefois, cette première querelle n'eut pas de suites car à quelques instants de là le Sieur Landais trouvait Chelet et Le Digabel dans des termes de la meilleure amitié. Chelet bientôt après, se prît en dispute avec le cabaretier Simon qu'il atteignit d'un coup de pied à la cuisse et qu'il renversa sur le dos. Au bruit de cette scène, Le Digabel qui était sorti, rentra et reprocha à son compagnon de ne s'attaquer qu'à des vieillards. L'un et l'autre se colletèrent alors mais la femme Vincent mit fin à la querelle en ordonant à l'inculpé de quitter le cabaret.

Celui-ci sortit aussitôt et alla se poster à quelques pas de la maison située en face de l'auberge. Deux ou trois minutes après, Chelet paraissait : "sors donc dehors" B...lui cria Le Digabel. "Viens donc boire une chopine" lui répondit Chelet en s'avançant vers lui; il lui posa familièrement la main sous l'épaule. A cet instant même, Le Digabel, sans répliquer un mot, saisit à la gorge son adversaire et lui porta deux coups de couteau. Chelet ne poussa pas de cri. Il fit en trébuchant quelques pas et alla tomber à une quinzaine de mètres de l'endroit où il avait été frappé. Un quart d'heure après, il était mort.

L'examen du cadavre effectué le lendemain chez la victime révelèra deux blessures à la poitrine et à l'abdomen portées "par un couteau à la mae acérée".

Le 1er coup de couteau "a été donné avec une telle violence que le couteau a nécéssairmeent traversé la peua, les muscles, coupé le carticlage intercostal de la 6ème côte et traversé le péricarde et perforé le vendticule droit du coeur". Le seonde blessure est une plaie pénétrante dans l'abdomen. L'ouverture extérieure de 2 1/2 cm de long est à peu près verticale et étalé sur 4 cm le long de l'ombilic. ...Cette blessure interesse la peau, les muscles de l'abdomen et de l'estomac dont la face extérieure est perforé."

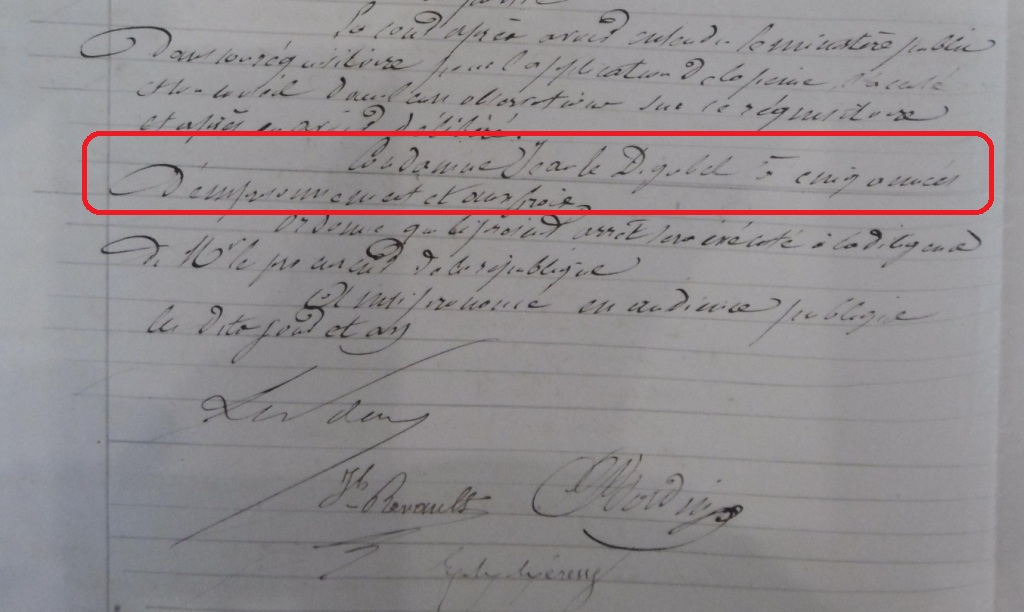

Malgré la guerre et le changement de régime politique en France, la continuité de l'Etat est assurée et justice rendue. L'instruction du procès a lieu avec l'aide d'un interprète pour assister les témoins qui parlent breton. Maître Caradec est l'avocat commis d'office pour défendre Jean LE DIGABEL. Le 10 novembre 1870, Jean LE DIGABEL est mis en accusation. Il reconnaitra son homicide.

Jean LE DIGABEL fut condamné à 5 ans de prison le 6 décembre par les Assises du Morbihan et interné à la prison de Fontevrault le 23 décembre 1870. Il décèdera de maladie le 23 août 1875.

Tout le monde connait Port-Anna au bout de la presqu'île de Langle, en bas de la butte de Bellevue, qui fait face au village de Moréac en Arradon et à l'ïle de Conleau à Vannes.

Mais Port-Anna est récent dans l'histoire de notre commune. (lire article dédié). Un autre port a exité à Montsarrac qui resta actif durant toute la seconde moitié du XIX°siècle. Le port fut aménagé tout en bas de la rue qui descends depuis le calvaire (lire article sur le patrimoine) qui passer près de la fontaine de Montsarrac (lire article sur le spuits & fontaines) et poursuit vers l'île de La Garenne...

Au début l'usine chimique de Montsarrac :

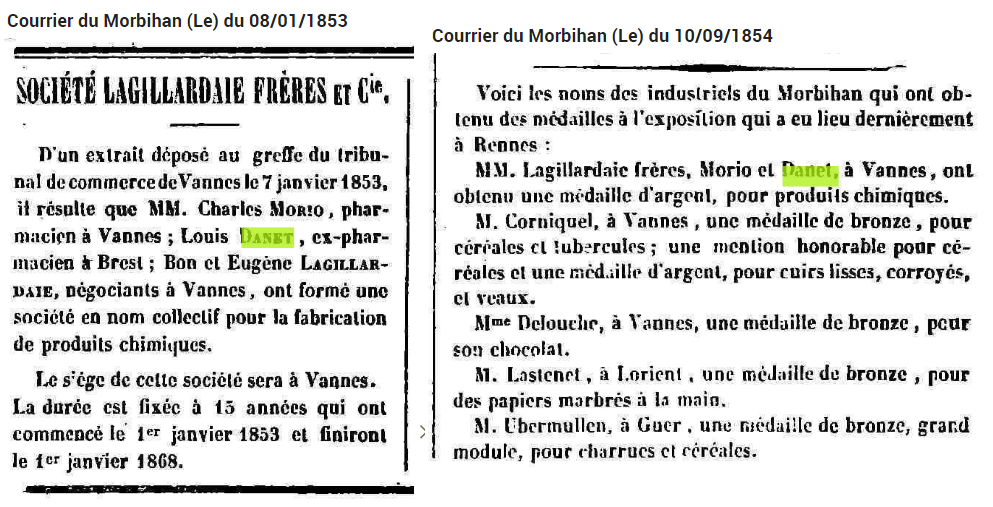

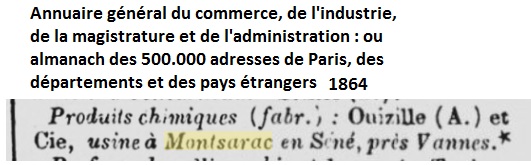

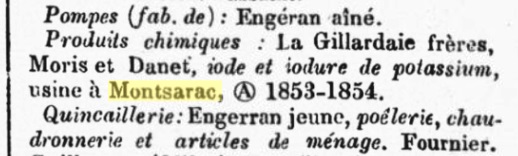

Sous le Second Empire, la France devient un pays industriel. Les sciences progressent, des projets industriels fleurissent sur le territoire national. A Vannes, plusieurs associés, Charles MORIO [12/10/1819 - 15/7/1883], pharmacien à Vannes, Louis DANET, ex-pharmacien à Brest et les frères Bon et Eugène LAGILLARDAIE [9/11/1823 Auray - 25/3/1904 Paris], négociants, créent une société en janvier 1853 pour la fabrication de produits chimiques. Dès septembre 1854, l'entreprise est primée à Rennes comme nous le relate le Courrier du Morbihan.

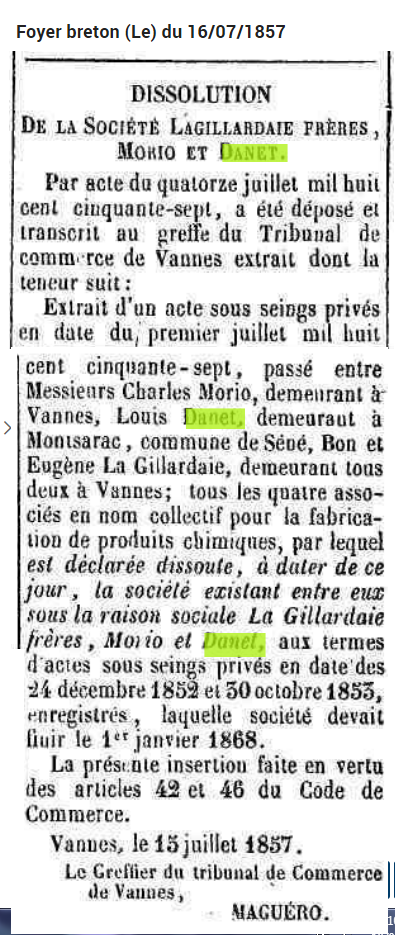

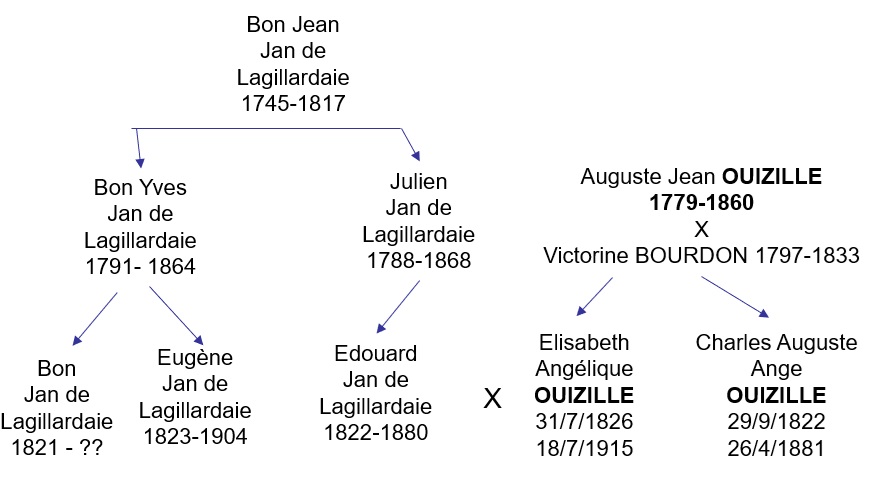

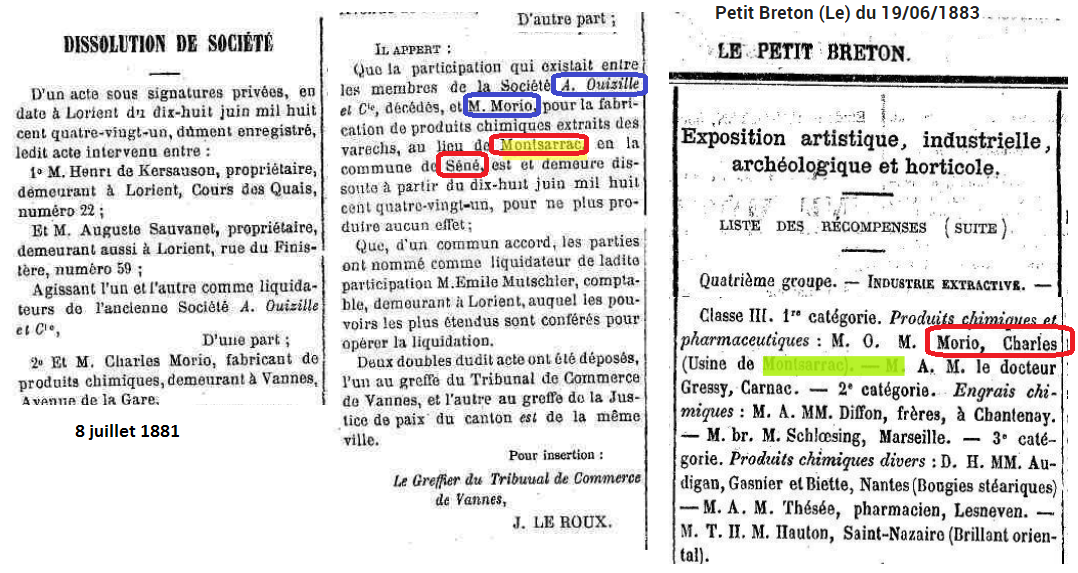

En juillet 1857, la société de produits chimiques Lagillardaie Frères est dissoute.......par acte du tribunal de commerce. L'usine trouve un repreneur comme nous l'indique l'annuaire de 1864. M. Charles Auguste Ange OUIZILLE [29/9/1822-26/4/1881] a repris l''activité à Montsarrac. La famille Ouizile est apparentée à la famile Lagillardaie.

Les douaniers en poste sur Séné participent au contrôle de cette activité.

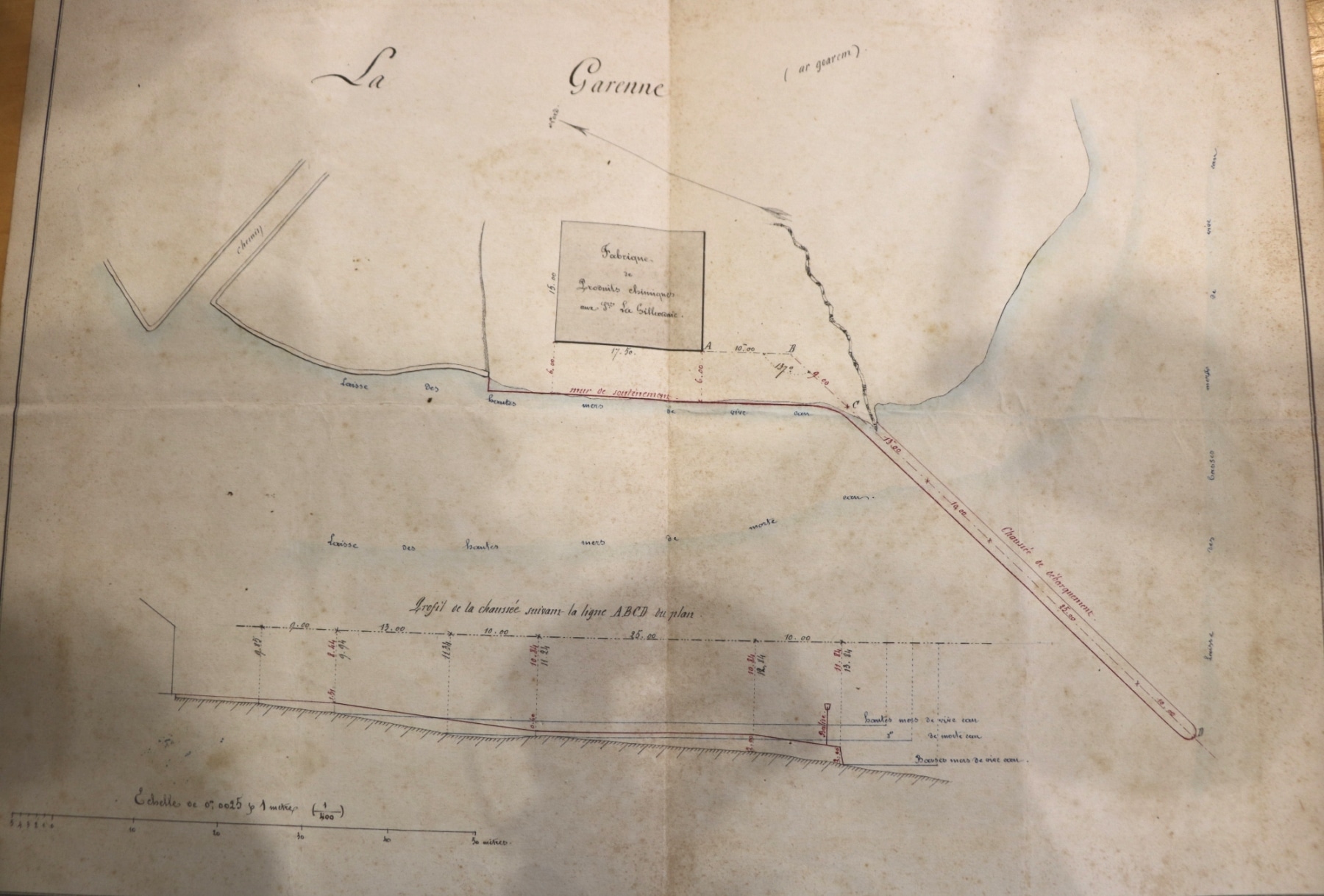

Le 9 avril 1853, les frères La Gillardaie, de Vannes, sont autorisés à installer au lieu dit « La Garenne », sur la commune de Séné, une fabrique de produits chimiques : sulfate de potassium, chlorure de potassium cristallisé, alun, nitrate de potasse, iode, brôme…

Tous les ans, des échantillons de chlorure de sodium sont prélevés par les douanes et examinés. En 1860, c’est M.Perrin, pharmacien place Henri IV, qui en est chargé. Par la suite, les échantillons sont envoyés à Nantes.

Voici le certificat de prise d’échantillons dressé le 23 août 1862 :

« Nous soussignés Brière Henri, commis des Douanes aux Quatre Vents (Commune de Séné) et Lhôte, patron des mêmes douanes à Mont Sérac, certifions que, par suite de déclaration enregistrée sous le n°3 au bureau des Quatre Vents et faite ce jour au nom de Mr Ouizille fils, propriétaire de l’usine de Mont-Sérac, par Mr Boutillier son fondé de pouvoir, pour la quantité de cinquante trois mille kilogrammes de chlorure de sodium impur que l’on se propose d’expédier à Rouen ; nous avons procédé au prélèvement d’échantillons qui doivent être soumis à l’examen des experts désignés par le préfet du Morbihan pour savoir s’il y a lieu de délivrer le certificat d’innocuité prescrit pour la consommation de ces produits. Nous avons, en conséquence, retiré de différents endroits de la masse de chlorure de sodium des petites quantités de ce produit qui ont été mélangées en notre présence et placées ensuite dans deux bocaux scellés de notre cachet et de celui de Mr Boutillier.

Fait à Mont Sérac le 23 Août 1862 ».

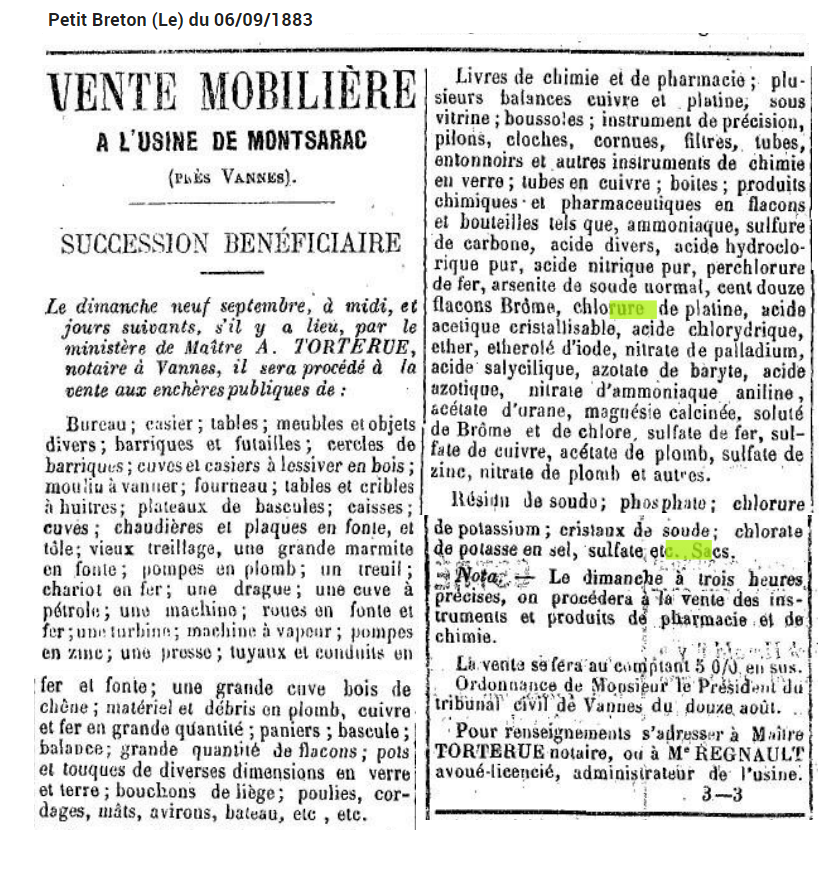

L'activité de fabrication de produits chimiques perdurera jusqu'en 1881 date du décès d'Auguste OUIZILLE négociant et banquier de Lorient [29/9/1822-26/4/1881]. Charles MORIO demande la dissolution de leur entreprise. Il semble qu'il décide de continuer seul l'activité et il obtient un prix en juin 1883. Cependant, en septembre 1883, l'usine est mise en vente. L'annonce de sa vente nous renseigne sur la fabrication de produits chimiques qui avait lieu à Montsarrac.

Maître Torterie, notaire et Maître Regnault avoué licencié, administrateur de l'usine en liquidation, nous dressent un inventaire complet des biens mis à la vente :

bureau; casier; tables; meubles et objets divers; bariques et futailles; cercles de barriques; cuves et casiers à lessiver en bois; moulin à vanner; fourneau; table et cribles à huîtres; plateaux de bascules; caisses; cuves; chaudières et plaques en fonte et tôle; vieux treillage, une grande marmite en fonte; pompes en plomb; un treuil; chariot en fer; une drague; une cuve à pétrole; une machne; roues en fonte et en fer; une turbine, machine à vapeur; pompes en zinc; une presse; tuyaux et conduits en fer et fonte; une grande cuve de bois de chêne; matériel et débris en plomb, cuivre et fer en grande quantité; paniers; bascule; balance; grande quantité de flacons; pots et touques de diverses dimensions en verre et terre; bouchons de liège; poulies, cordages; mâts; avirons, bateau, etc, etc,

Livres de chimie et pharmacie; plusieurs blances cuivre et platine; sous vitrine; boussoles; instruments de précision, pilons, cloches, cornes, filtres, tubes, entonnoirs et autres instruments de chimie en verre; tubes de cuivres; boites; produits chimiques et pharmaceutiques en flacons et bouteilles tels que, ammonique, sulfures de carbone, acides divers, acide hydrochlorique pur, acide nitrique pur, perchlorure de fer, arsenite de soude normal, cent douze flacon sde brôme, chlorure de platine, acide acétique cristallisable, acide chlorhydrique, éther, éthérolé d'iode, nitrate de palladium; acide sallycilique, azotate de baryle, acide azotique, nitrate d'ammoniaque aniline, acétate d'urane, magnésie calcinée, soluté de brome et de chlore, sulfate de fer, sulfate de cuivre, acétate de plomb, sulfate de zinc, noitrate de plomb et autres...Résidus de soude, phosphate, chlorues de potassium, cristaux de soude, chlorate de potasse en sel et sulfates etc, sacs.

L'extraction d'iode à partir de "pain de soude" :

L'usine de produits chimiques de Montsarrac produisait de l'iode et du iodure de potassium à partir de "pains de soude" produits par des usines en Bretagne qui trataient le varech récolté en mer. L’iode était utilisée en médecine et en photographie.

Société de Traitement Chimique des Algues

Usine de Trégunc (Finistère)

Extrait wiki-pedia : L'essor des industries de fabrication de l'iode à partir du goémon

Initialement utilisé presque uniquement comme engrais, l’usage industriel du goémon se développe à partir de la fin du XVIIIe lorsque ses cendres, les « soudes de varech », riches en carbonate de sodium, entrent dans la fabrication du verre ; on s’en sert aussi en savonnerie, pour nettoyer le linge, teindre des étoffes… L’invention de Nicolas Leblanc, qui mit au point en 1791 un procédé de fabrication du carbonate de sodium à partir du sel marin provoqua la ruine des « soudiers ».

Mais en 1812, Bernard Courtois découvre que l’on peut obtenir de l’iode à partir de cendres de varech. Ce n’est toutefois qu’en 1829 qu’ouvre au Conquet (usine Tissier) et d'autres la première usine bretonne d’extraction d’iode obtenu par calcination du goémon dans des fours à soude. Des usines à iode se créent le long du littoral breton (on en compte 18 à la fin du XIXe siècle le long du littoral breton), par exemple à Pont-l’Abbé en 1852, Vannes en 1853, Quiberon en 1857, l’Aber-Wrac’h (usine Glaizot) en 1873, Guipavas en 1877, Lampaul-Plouarzel et Audierne en 1895, Loctudy et Kérity (Penmarc'h) en 1914, faisant travailler en tout plus de 300 ouvriers à la veille de la Première Guerre mondiale.

On comprend pourquoi des pharmaciens sont à l'origine de l'usine d'extraction d'iode à Montasrrac.

Il fallait récolté 25 tonnes d'algues frâiches pour obtenir 5 tonnes d'algues séchées.

Extrait des annales de géographie, 1947 Marcel Gautier :

Le goémon séché en plein air, est mis en meules couvertes de gazon puis brûlé dans des fours à fosses analogues aux anciens fours à varech du XVIII°siècle, où on produisait en Normandie la "soude" réclamée par les verriers. Il s'agit de rigoles (0.6 m de large, 0.4m de profondeur, 10 à 15 m de long) grossièrement maçonnes en granit particulièrement choisi pour éviter qu'ilne "brîle", c'est à dire qu'il ne s'écaille, sous l'action d'une température atteignant jusqu'à 800°. La fumée des fours, au moment du travail, abscurcit toute la côte des goémoniers. Quelques "brûleries" en briques, plus perfectionnées, existent à Plouguerneau, Portsall, l'Aver Wrac'h, Argenton. Le produit de combustion, la "soude" masse vitreuse et scoriacée, découpé en pain, est vendu aux usines après titrage variant de 0,3 à 1,8%. Toutefois, à l'île Calot, près de Carantec, cette vente se fait aux enchères. L'extraction d'iode entraine une série d'opérations pendant l'obtention de liqueurs toujours plus concentrées. les sous-produits de fabrications sont vendus comme engrais (poudrettes).

L'arrêt de l'activité et la vente de l'usine :

La vente de l'usine se réalisera en plusieurs étapes si on en croit ces annonces de presse. Au delà des produits chimiques et du stock de l'ancienne activité, l'usine comprenait des bâtiments intéressants qui malheureusement tombèrent en ruines. L'époque n'était pas à la résidence secondaire "les pieds dans l'eau" d'autant que le lieu devait sans doute être pollué...

Le 7° lot dresse l'inventaire des bâtiments : quatre corps comprenant magasins, ateliers, remises, écuries, chambre d'habitation, jardin, cour, puits, carrière, une grande pièce de terre plantée en partie de sapins, le tout enclos d'un seul tenant pour une contenance d'envrion 2 ha. 25.000 frs de mise à prix.

L'ancienne usine à iode échut à la commune de Séné qui s'en désaisit vers 1930. Elle fut acheté par la famille Giannerini, maçons à Séné, qui y fit pendant quelques années une extraction de pierres. Dans les années 2010, elle fut acquise et rénovée en maison d'habitation.

La construction de la cale de La Garenne, la naissance du port de Montsarrac :

Maxime MAUFRA [1861-1918],

1910 - La plage de saint-Pierre de Quiberon, L'usine à iode.

Huile sur toile - Collection particulière.

L'usine chimique était située sur l'île de la Garenne au bout du village de Montsarrac. Dès 1853, les propriétaires adressent une demande en préfecture pour être autorisés à construire une chaussée au pied de leur usine. Ils ont besoin de recevoir les pains de soude des usines du nord Finistère. Peu à peu, la cale privée devient le quai fréquenté par des bateaux faisant du cabotage.

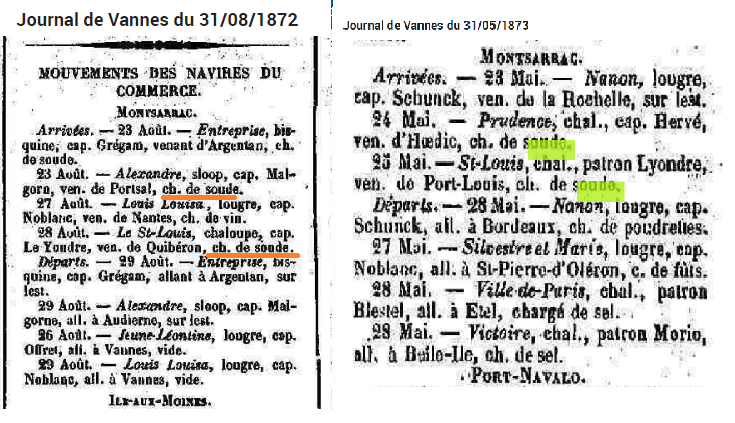

Avec quelques mots clefs judicieux, un peu de patience, on retrouve sur le site des archives du Morbihan, des vieux articles de journaux qui nous relatent l'activité maritime à Montsarrac. On parle de "Mouvements des Navires de Commerce" au port de Montsarrac comme pour celui de Vannes, de Port Navalo etc.. Le Golfe du Morbihan, à une époque où le transport routier n'est pas développé, est emprumpté par un tas de bateaux, de caboteurs qui transportent vivres (vin, pomme de terre, sel), des matières, bois, charbon et poudrette (engrais) et les pains de soude nécessaires à l'usine de Montsarrac. Ils emportent également du sel en provenance des marais salants de Séné et du petit équipement, fûts de vins et touques vides (récipient métallique).

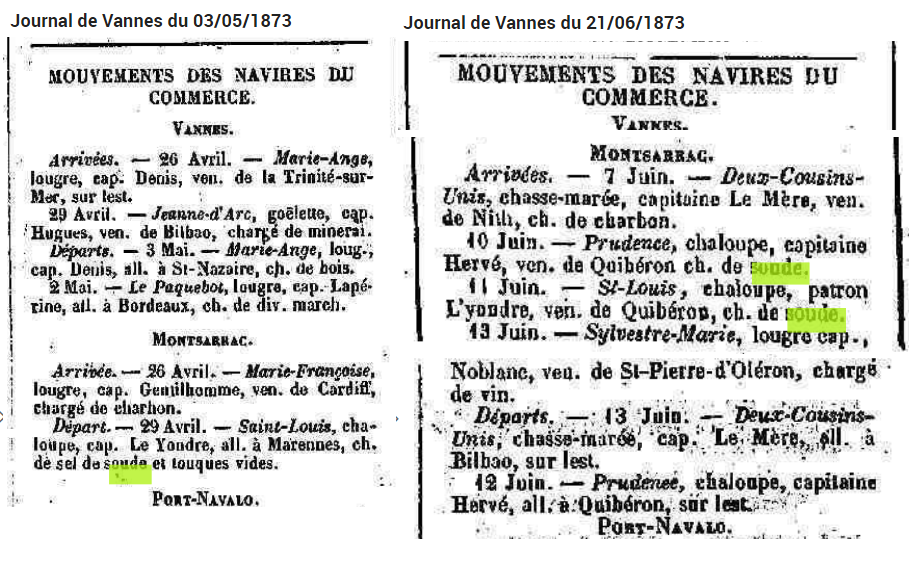

En septembre 1874, le lougre Jeune-Alfred, du capitaine Crabot, parti du port de l'Aber Wra'ch avec un chargement de soude à destination de Montsarrac fit naufrage sur les roches de Portsall, comme nous le relate cet article du Journal de Vannes.

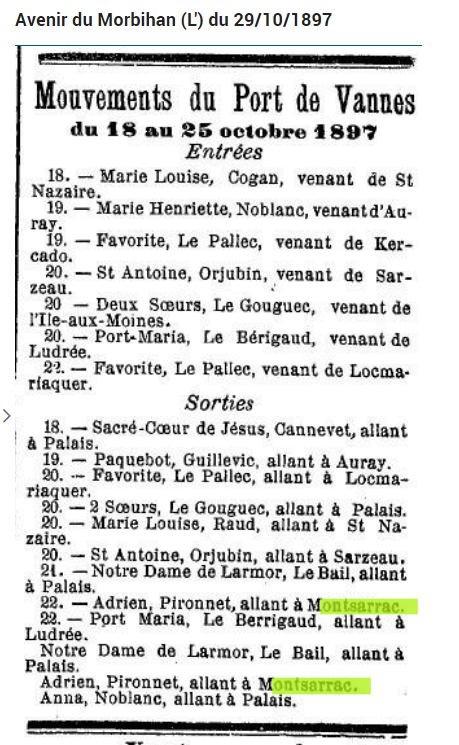

La dernière mention du port de commerce de Montsarrac trouvée dans la presse locale date d'octobre 1897.

La prospérité du village de Montsarrac à Séné :

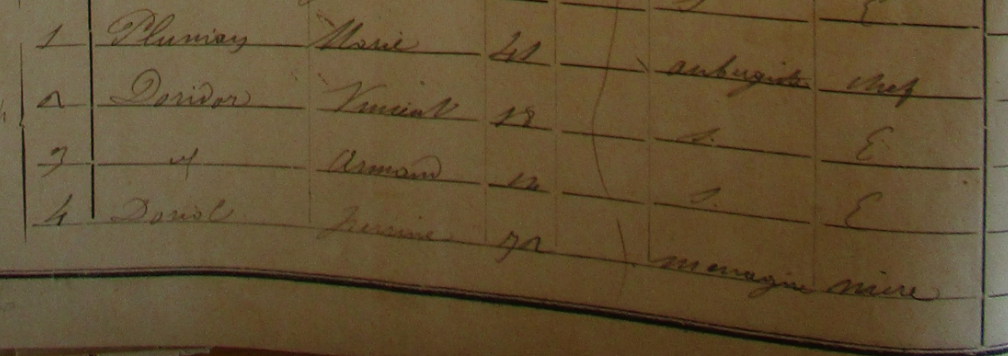

Durant ces années 1850-1890, le village de Montsarrac sera relativement prospère. Selon le dénombrement de 1886, le village est habité essentiellement de famille de marins, quelques pêcheurs et pêcheuses [catégorie différente des marins, sans doute pêcheurs à pied), leurs épouses sont des ménagères. Parmi les marins, 5 maîtres de cabotage.

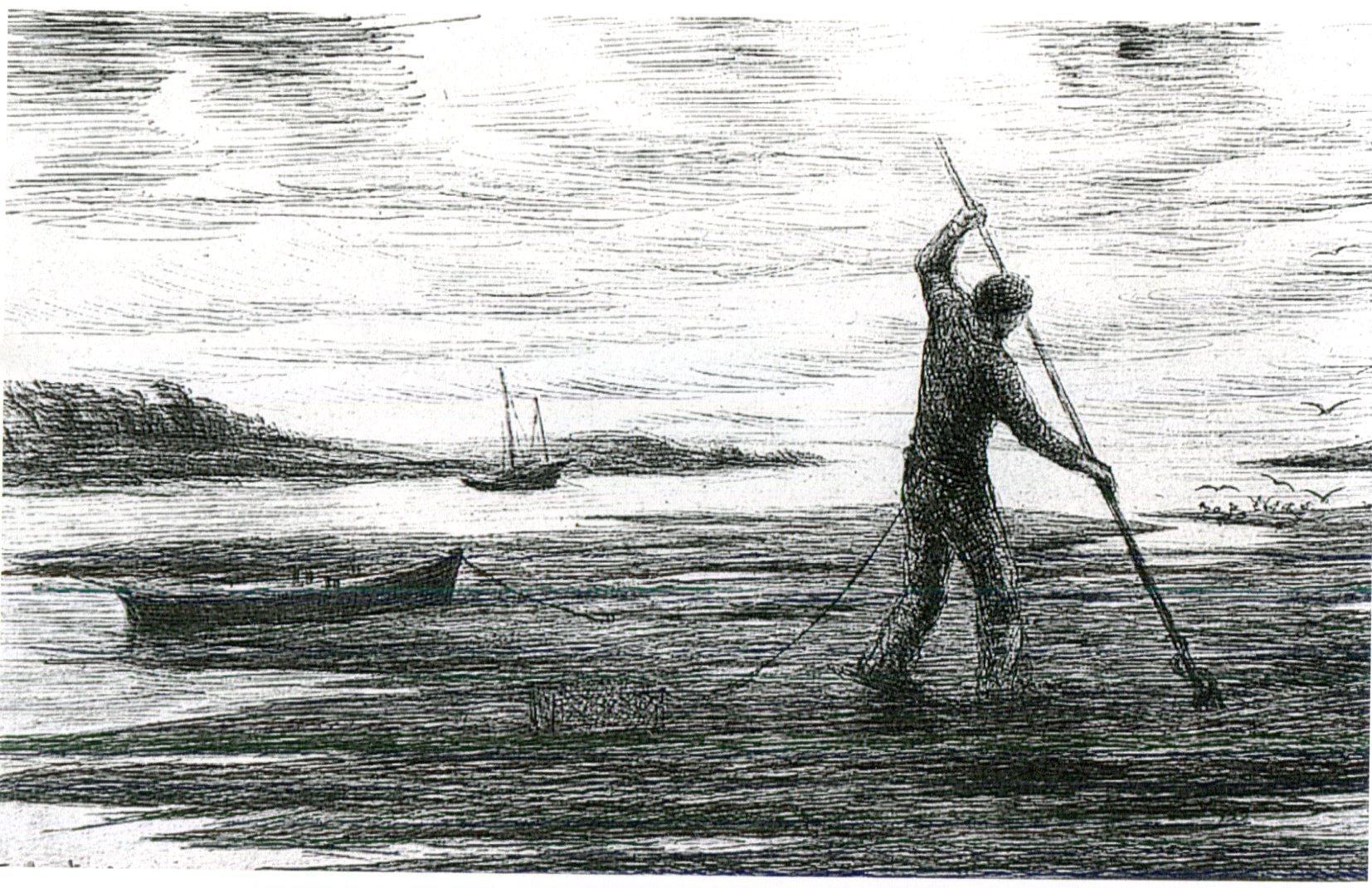

Pêcheurs d'anguille, gravue de jean Frélaut. Tout y est : la plate échouée en bordure de la vasière, les sabots-plats pour progresser et le vivier attaché autour de la taille du pêcheur. Le geste indique qu'il faut taper fort dans la vase pour surprendre les anguilles enfouies. Au second plan, un sinago est mouillé dans le milieu du chenal. (Texte G.Millot)

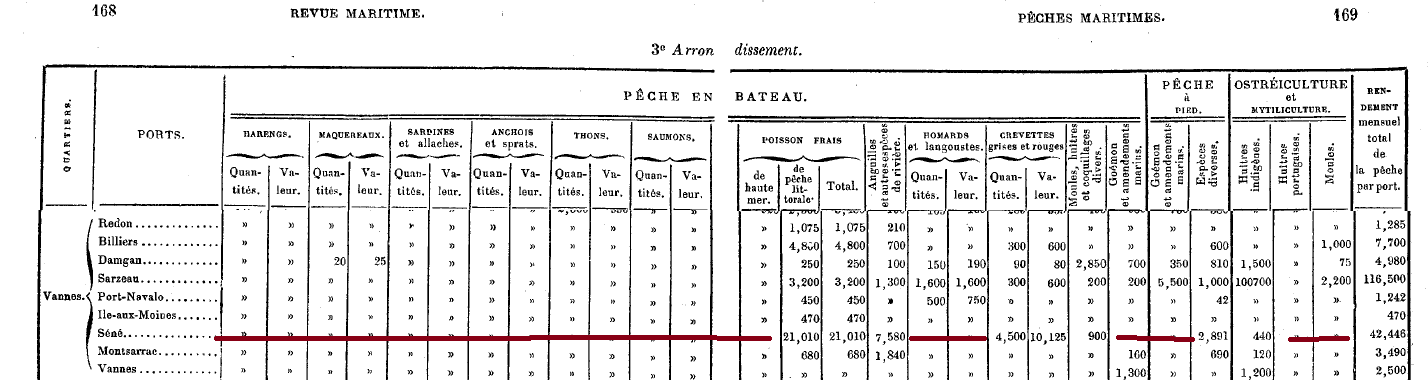

Cette statistique de 1898 rend compte du type de pêche pratiquée par les marins de Montsarrac, village traité à part par l'administration maritime de l'époque. On ramène à quai du poisson frais de la pêche littorale, 680 Kg, des anguilles et autres poissons de rivières pour 1840 Kg, 160 Kg de goémon, 690 Kg d'espèces diverses, 120 Kg d'huitres indigènes, soit 3.490 kg de "rendement mensuel de la pêche au port de Montssarac" [env 42 T par an], à comparer aux 42.446 Kg débarqués à Séné en un mois.

On compte aussi des journaliers et des journalières. 2-3 retraités; un propriétaire, M. de Castellan au château de Bot-Spernen (lire article sur le château) . Un étudiant et pas mal d'enfants de tout âge dont un enfant de l'assistance publique placée chez une famille..

Le village compte aussi avec 4 cabaretières, un boulanger et 3 aubergistes femmes, Marie PLUNIAN, 41 ans, Mouise LOISEAU, 43 ans et Marie TREHONDART qui servent à boire et à manger aux pêcheurs et marins du port, à des journaliers et aux ouvriers de l'usine à varech... On dénombre aussi un charretier, un maçon, un garde maritime et 3-4 familles de cultivateurs.

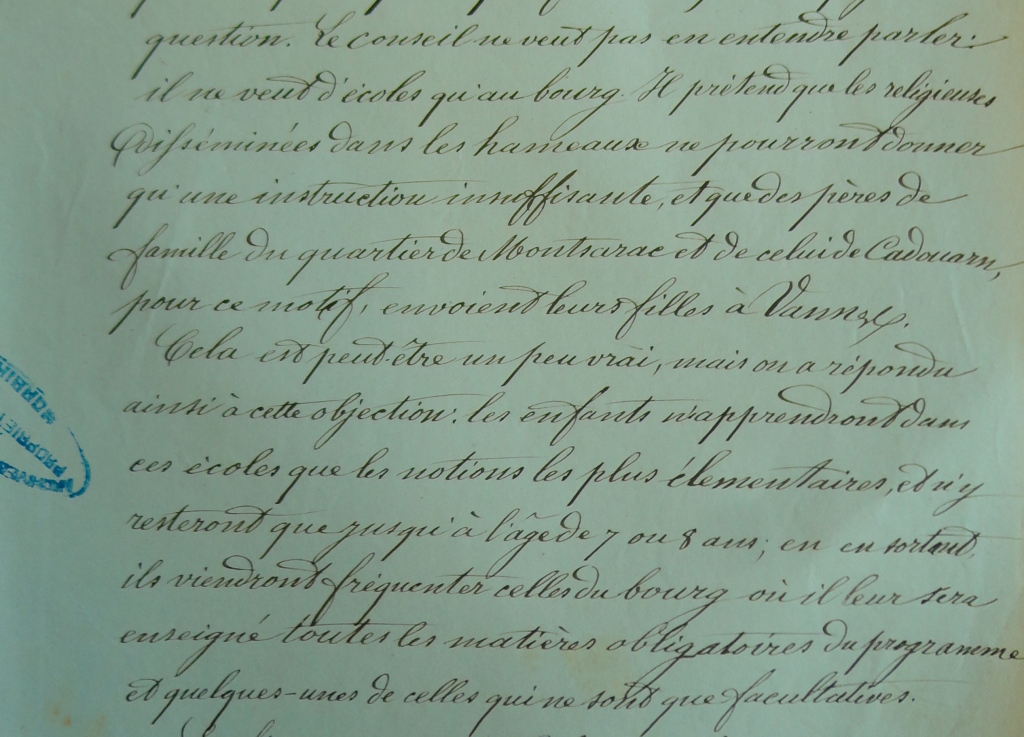

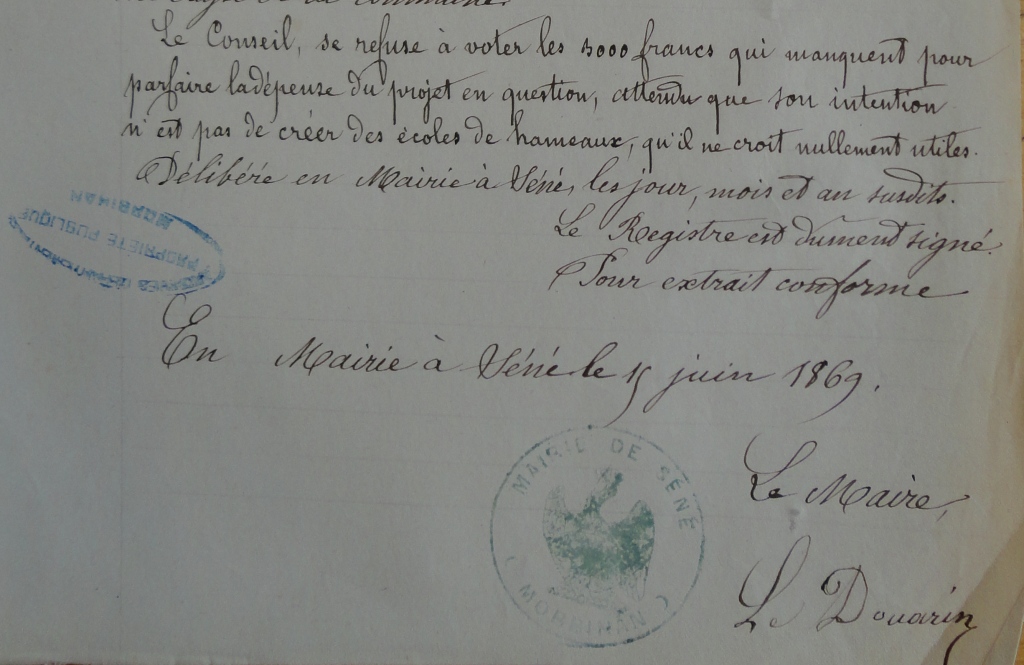

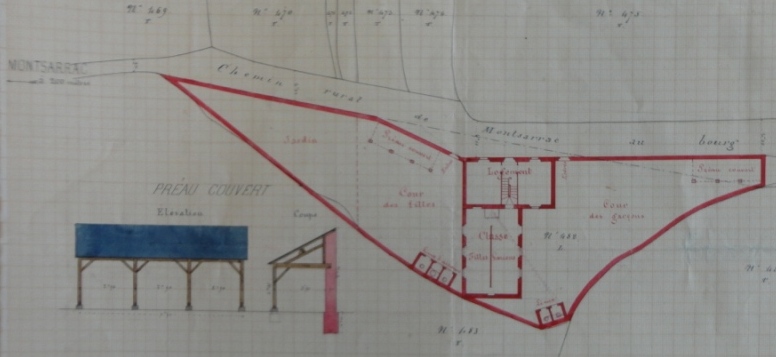

Une école sera même ouverte entre 1867 et 1873 à Montsarrac tenue par une soeur des Filles du Saint-Esprit qui vient du bourg mais où?. (lire article sur les écoles). En 1869, le village a failli se doter d'une vraie maison d'école. On retrouve aux archives du Morbihan, le plan envisagée pour cette école. Le conseil municipal ne suivra pas le souhait du Prefet argumentant qu'il préfère privilégier les classes du bourg. Elle devait être construite sur la parcelle n°480 cadatrée en 1845, soit aujourd'hui en venant de Bilherbon vers Montsarrac, au tout début de la côte sur la gauche.

Le garde maritime à Montsarrac, était sans doute posté dans la guérite de l'île de la Garenne, d'où il pouvait suivre les mouvements des bateaux chargés de sel et surveiller les concessions ostréicoles.

L'activité du port décroitra et le souvenir d'un port à Montsarrac s'évanouira. Plus tard, Port-Anna, 2° port à Séné, installé en "eaux profondes" prendra le relai avec la pêche et l'ostréiculture.