Portraits

- Léon TREMBLE, la mosaïste de passage à Séné

- Les Légionnaires Sinagots

- Auguste JANVIER, soldat de 14-18, Légion d'Honneur

- LE MOUSSU, Communard natif de Séné

- LE MEUT Emile, Général sinagot 1874-1949

- LE LAYEC, fils du boulanger devient Gouverneur

- LE ROY Roger 1925-2020

- Marguerite LAYEC, institutrice dévouée

- Ernestine MORICE, parcours de vie [1909-1999]

- Aimé CAPPE, instituteur libre...à bicyclette

- ALLANIOUX marin de dirigeable, 1887-1984

- François QUESTER : 1er Centenaire de Séné 1919

- Marie BENOIT, la boulangère résistante

La Ramasseuse de Choux-Louis-Henri-Saintin-1846-1899 (autour de Dinan-Cancale)

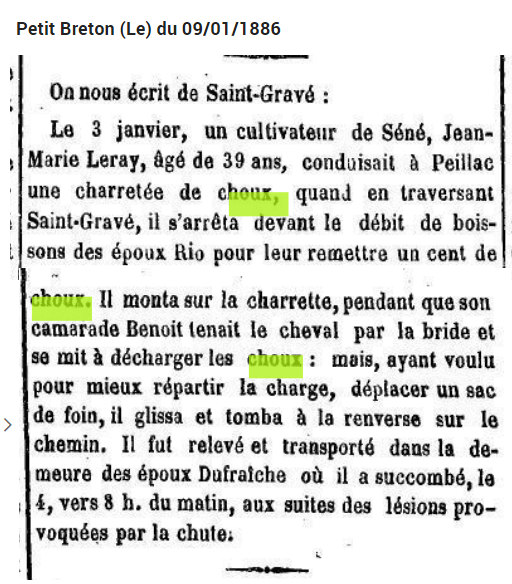

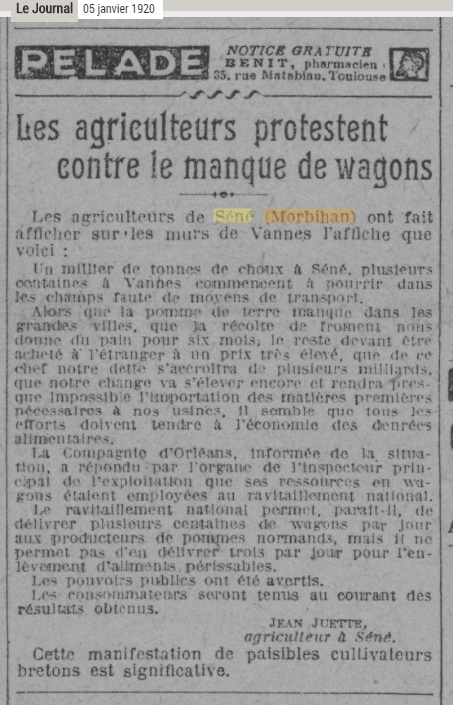

La presse d'épqoue a été numérisée par les Archives du Morbihan et les journaux sont une source inépuisable de témoignages sur le passé de notre commune pour qui sait chercher...

Ainsi cet article de 1886 nous relate le dramatique accident dont a été victime Jean Marie LERAY [25/1/1847-4/01/1886] en allant décharger des choux à Saint-Gravé. La famille LERAY cultivera les choux à Brouel pendant trois générations.

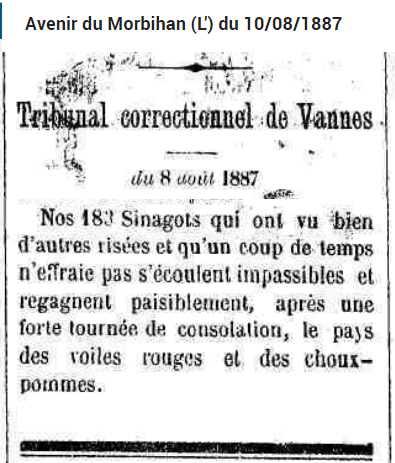

Cet autre article d'août 1887, est consacré à un fameux procès où 182 Sinagots et Sinagotes furent jugés au Tribunal pour une pêche en fraude (Lire article dédié). A la fin de son exposé, le journaliste de l'époque relève déjà les "Voiles Rouges" et le "Chou Pommé" comme éléments qui caractérisent Séné.

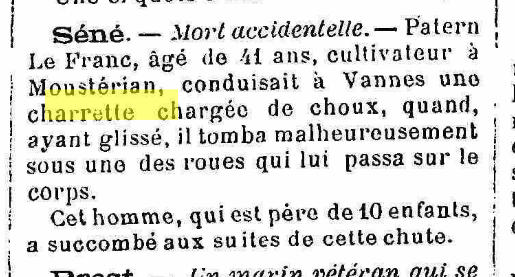

Cet autre article de "L'Avenir de la Bretagne" daté du 7 janvier 1893, nous relate le décès de Patern LE FRANC [22/02/1850-31/12/1892], agriculteur de Séné. L'acte de décès indique que l'accident eu lieu à Péaule ou le cultivateur de choux allait livrer sa marchandise.

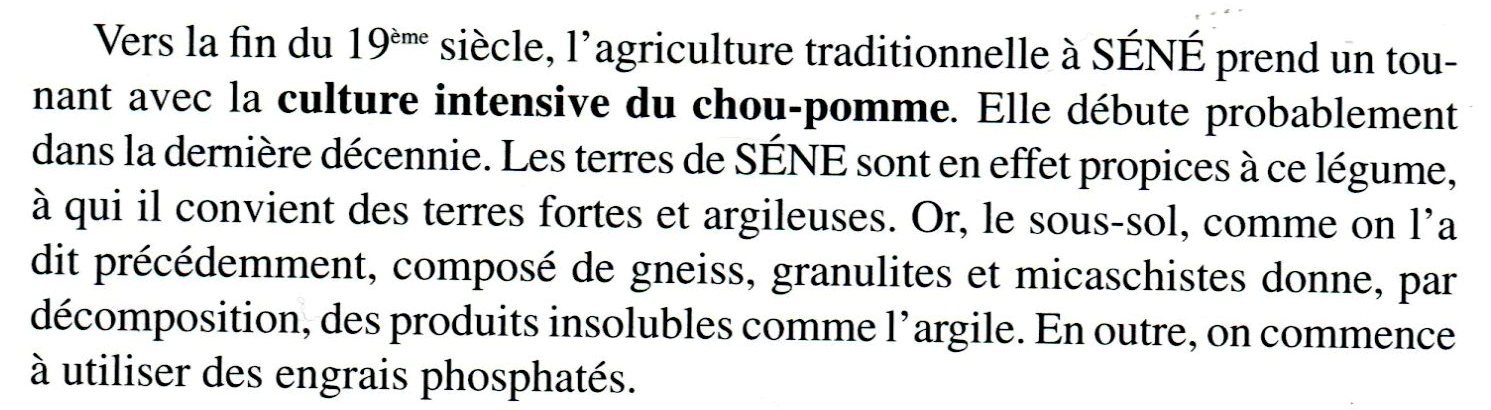

Camille Rollando dans son livre intitulé "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui" nous explique le fondement agronomique de cette culture en Séné :

Le chou pommé (Brassica oleracea) est une plante de la famille des brassicacées qui comporte des feuilles qui se coiffent mutuellement en formant une pomme, plus ou moins allongée ou aplatie. Quand ses feuilles sont lisses, il est appelé « cabus » et, lorsqu'elles sont cloquées, «chou de Milan ».

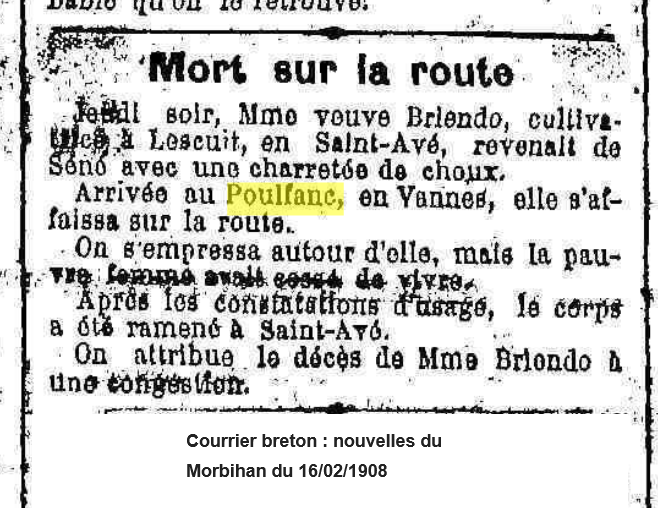

Cet autre article daté du 16 février 1908, témoigne de la culture du chou à Séné au début du siècle dernier.

Aspect d'une cour de ferme bretonne vers 1900-Charrette de choux. Musée de Bretagne

Une recherche Google Book permet de repérer ces deux extraits de la même période, indiquant qu'avant la Première Guerre Mondiale, la culture du chou était importante sur Séné :

"Dans les terres fertiles des environs du golfe du Morbihan, et particulièrement dans la presqu'île de Séné, il est fait actuellement d'importantes cultures de choux-pommes, et depuis peu on y a introduit la culture du chou-fleur géant d'automne. page 253

Notice sur le commerce des produits agricoles

France. Service des Etudes Techniques - 1906

La culture des choux cabus , des choux-fleurs et des brocolis se pratique avec succès dans de nombreux villages du littoral breton. Ainsi les environs de Vannes, de Lorient et de Saint-Brieuc sont renommés par la production des choux

Bulletin de l'Office de renseignements agricoles, Volume 8,Numéro 2

France. Direction de l'agriculture - 1909 -

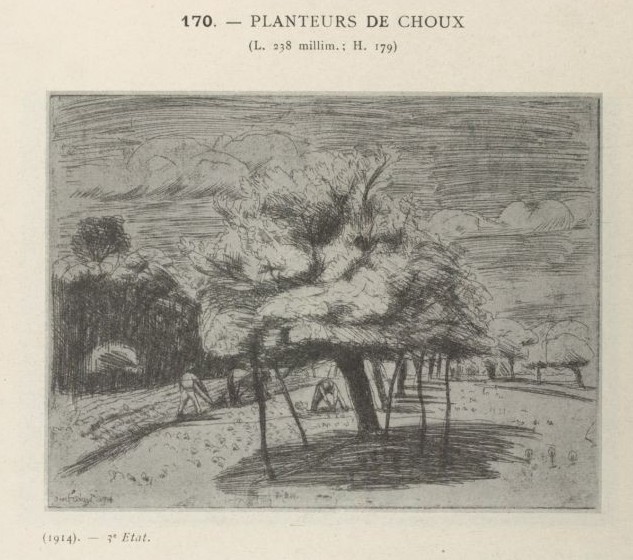

Gravue Jean Frélaut 1914 Planteurs de choux

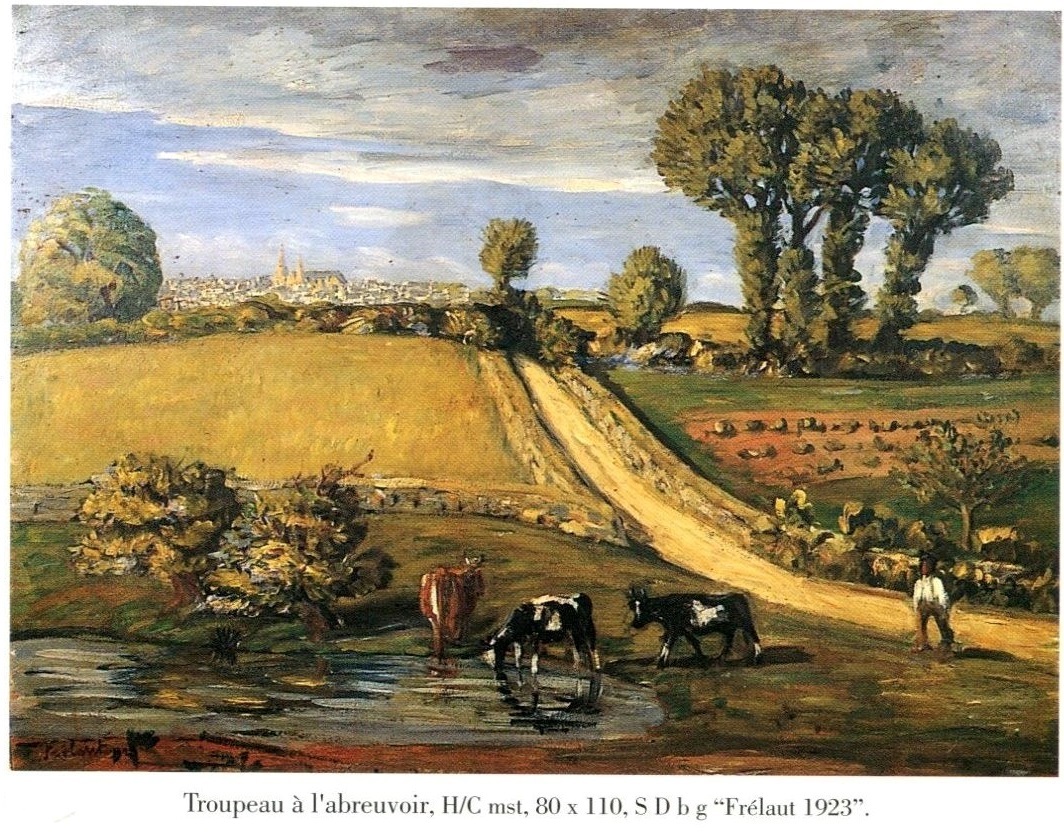

Tableau de Jean FRELAUT - 1923 - L'abreuvoir. Scène où on voit un champs de choux.

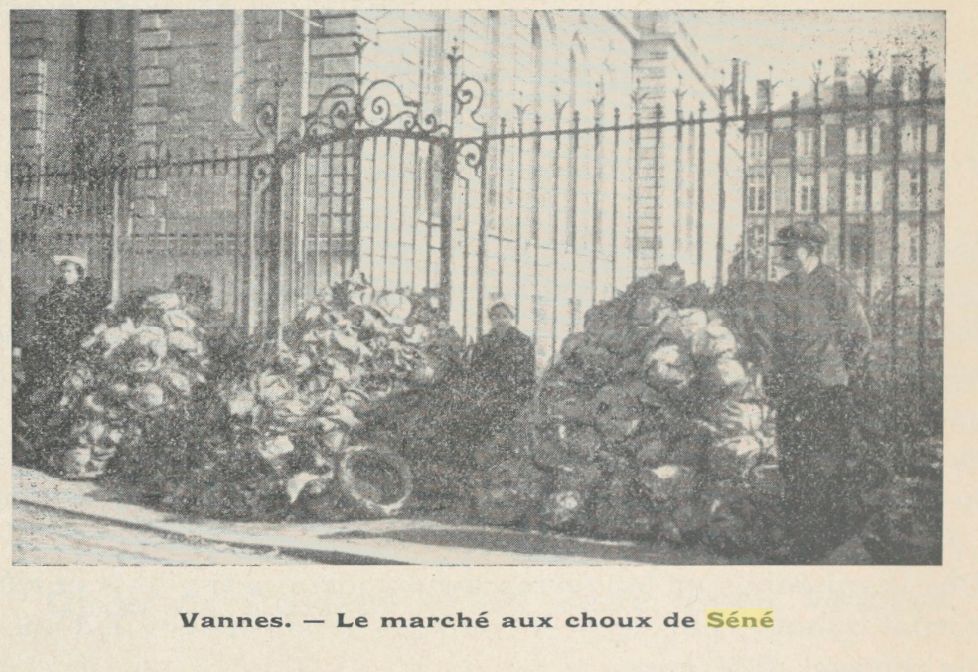

Sinagots devant la Préfecture de Vannes

Extrait Enquête Agricole 1929 Gallica Bnf

LA CAMPAGNE des CHOUX,

est ouverte depuis un mois,

Elle s’annonce bonne.

Ainsi titrait Ouest Républicain, le 3 février 1938.

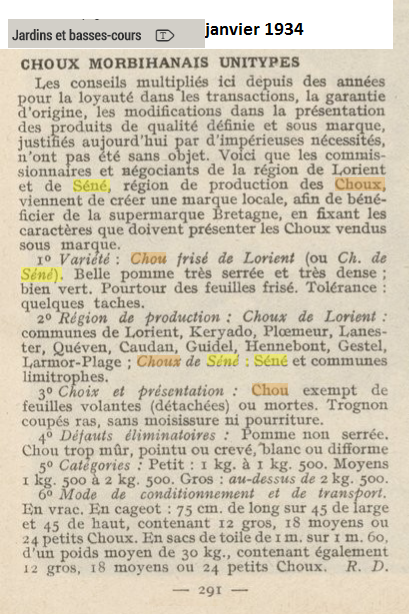

Cet article plus récent a le mérite de dresser un historique de la culture du chou dans le Morbihan où l'on comprend que la culture du chou à Séné est très liée à celle du choux à Lorient...

L'article est ici proposé dans son intégralité avec des annotations et des illustrations, afin de comprendre comment la culture du chou à Séné a revêtu une grande importance avant guerre.

../...Début de l'article de l'Ouest Républicain

L’expédition des choux est, depuis plusieurs années, l’une des sources de l’activité commerciale de notre région lorientaise.

Elle ne date pas de loin. En 1892, on comptait dans le Morbihan que 1.200 ha de terres ensemencées en choux-fleurs et choux-pommes. Par suite d’une sélection heureuse de semences, la situation de cette culture devint florissante peu après la guerre [guere 14-18] On comptait en 1923, 3.100 ha ensemencées de choux-pommes. En 1929, le nombre d’hectares était monté à 3.300, pour descendre en 1934 à 1.250.

La production était dans tout le Morbihan de 560.000 quintaux en 1929, 660.000 quintaux en 1930, 556.550 en 1931, 404.250 en 1932, 362.500 en 1933, 313.500 en 1934. Depuis ce chiffre est demeuré stationnaire [soit environ 30-35.000 tonnes par an]

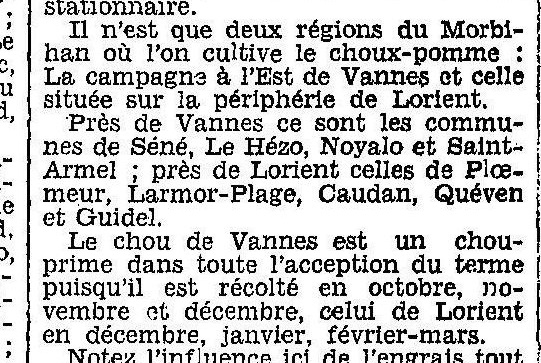

Il n’est que deux régions du Morbihan où l’on cultive le choux-pomme : la campagne à l’est de Vannes et celle située en périphérie de Lorient.

Photo Fond David : femmes plantant des choux à l'Ile d'Arz

Près de Vannes ce sont les communes de Séné, Le Hézo, Noyalo et Saint-Armel ; Près de Lorient, celles de Ploemeur, Larmor-Plage, Caudan, Quéven et Guidel.

[ces deux terroirs du Morbihan offre douceur et terres favorables à la culture du chou-pommé ou chou de Milan]

Le chou de Vannes est un chou-prime dans toute l’acception du terme puisqu’il est récolté en octobre, novembre et décembre, celui de Lorient en décembre, janvier, février-mars.

[les deux bassins de production se complètent pour assurer une production de chou frais d'octobre à avril]

Notez l’influence ici de l’engrais tout particulier fourni par les résidus ménagers récoltés par les cultivateurs dans les villes.

[fabrication agricole de compost qui n'a rien à envier à la produciton de biomasse actuelle]

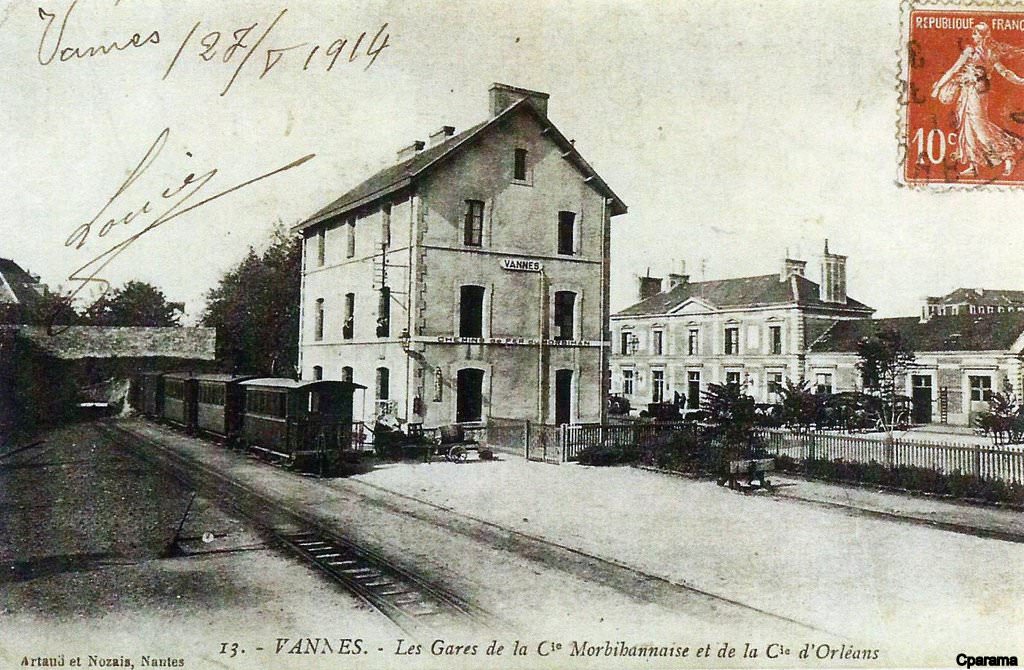

Les expéditions se font de la gare de Vannes, pour la région de Séné, aux gares de Lorient et d’Hennebont pour nos communes circonvoisines.

Les expéditions ont été en gare de Lorient de 4.042 tonnes pour la saison 1933-34, 3849 pour la 1934-1935, 4.952 pour 1935-1936, pour tomber à 1.684 tonnes pour 1936-1937.

[Les expéditions hors du Morbihan reprensente entre 10% et 15% de la production]

On voit que chaque saison est à cheval sur deux années, pourquoi ?

C’est qu’une saison normale commence au 15 décembre pour finir au 1er mars. L’an passé, il n’en fut pas ainsi, puisque la saison commencée le 12 janvier ne se termina que le 8 mai.

1920-La récolte des choux - Lucien SIMON - Huile sur toile

OU VONT LES CHOUX

C’est très joli de produire beaucoup, il faut trouver des débouchés. Nos choux lorientais ont été particulièrement demandés dès 1923 dans la région de l’Est.

Et puis de 1928 à 1934, l’Allemagne en réclame de fortes provisions. Ce fut pour nos campagnes une source réelle de richesse. La rue Cosmao-Dumanoir [près de la gare de Lorient], connut, chaque jour de véritables caravanes de charrettes se dirigeant vers la gare des marchandises. Car, sur les 4.000 tonnes expédiées des gares du Morbihan, 500 tonnes seulement étaient expédiées de la gare de Vannes.

Négociant venu voir la récolte de chou Baud

[ce chiffre de 500 Tonnes livrées en gare de Vannes permet d'extrapoler une productions sur les communes autour de la rivière de Saint Léonard (Séné, Noyalo, Saint-Armel) de 50.000 à 60.000 quintaux, soit environ le dixième de la production lorientaise].

[les agriculteurs de Séné, Saint-Armel, Noyalo, livre des grossites de Vannes qui se charge d'expédier par train les choux. Le passeur de Saint-Armel était-il utilisé?]

Mais voici qu’en 1934, l’Allemagne augmente les droits de douane et par peur de l’épidémie de doryphore, restreint ses commandes.

[Il n'y avait pas de "Politique Agricole Commune", ni de volonté de libre-échange. De tout temps, les états se sont prémunis contre les risques de calamité agricole. Aujourd'hui le risque "ravageur" liés aux insectes est peu commun mais des mesures de sauvegarde contre des épizooties sont utilisées , par exemple aujourd'hui la grippe aviaire ou la peste porcine].

En 1935, par suite d’interventions heureuses de nos parlementaires, les tarifs de transports sont abaissés et d’autres part M. Briend, notre très actif inspecteur commercial de la région, obtient que les transports P .V.[pour petite vitesse] soient accélérés.

Wagons de "grande vitesse" : le terme "grande vitesse" désigne ici l’aptitude des wagons à être incorporés aux trains de voyageurs. Cette possibilité était réservée à certains services : service postal, messageries, transports de chevaux, des voitures, transport des produits de marée, du lait et des produits finis.

Wagons de « petite vitesse » : la petie vitesse désigne les services de marchandises non incorporés aux trains de voyageurs. On va trouver ici le matériel tels que les fourgons, les tombereaux, les plats, les réservoirs.

La situation va donc être équilibrée. Mais, à ce moment, nouvel et gros ennui. Les expéditeurs ne peuvent plus arriver à se faire régler.[L'Allemange fait un chantage au réglement car elle souffre d'un déficit commercial avec la France] Les Lorientais pour un temps dont on ne prévoit pas la fin, doivent renoncer à des expéditions en Allemagne.

Au mois de mars 1935, nous avons alors exposé en détail cette situation dans nos colonnes.

Heureusement la région parisienne nous fournit tout à coup un débouché inattendu en 1936. La récolte devint déficitaire à Pontoise et on fit alors appel aux choux bretons. Ce qui a fait le malheur des uns a fait le bonheur des autres.

Cette situation ne dura pas. Les choux de Pontoise suffirent largement aux besoins de la capitale en 1937 et d’autre part nos choux lorientais ne purent être expédiés avant la fin de janvier à l’heure où déjà bien des commandes étaient faites.

[Cet article de février 1937, relate la crise du chou lors de la campagne 1936-1937 - où seulement 1.684 tonnes furent exportées. Les mauvaises conditions météo ont retardé la récolte sur Lorient et dégradé la qualité des choux. La production lorientaise est venue se téléscoper avec celle de Vannes (Séné) entrainant une chute des prix. La crise remonta à Paris comme l'indique cet article daté d'août 1937, aboutissant à un accord avec l'Allemagne, chou contre charbon.

Photo prise vers 1936-37 à Kerfontaine (Collection Odette Le Franc-Cadouarn). Camionette Ford à pneus plains, servant à aller vendre les choux de Séné sur les marchés de saint Jacut, Saint Gravé, Redon, Peilleac,etc.. Sur la photo à droite, Jean Marie LE RAY, exploitant à Brouel et à gauche, son beau-frère Joseph LE GAL. (Source bulletin munipal 11-1995)

LES PREMIERS ENVOIS

C’est le 28 décembre dernier (1937) que furent expédiés de Lorient le premier wagon grande vitesse et le 29 le premier wagon petite vitesse, partis de Lorient, soit une moyenne de 250 tonnes. C’est peu.

La récolte nous dit-on, parait inférieure à celle de l’an passé. La sécheresse de juillet et d’août en est la première cause, les gelées de fin décembre et janvier étaient d’un bon augure. Elles ne durèrent malheureusement pas assez longtemps. La saison des pluies que nous traversons n’est pas faite, actuellement pour favoriser les expéditions, bien au contraire ! La fermentation agit au cours du voyage.

[l'article est écrit en février; le chou est une denrée périssable et préfère les grands froids pour voyager même en train "grande vitesse".Les gelées d'hiver sont donc favorables pour le transport et la concurrence !]

Les gelées n’ont pas été assez fortes pour nuire aux choux de Pontoise, tandis que les nôtres plus robustes les supportent aisément. Nous ne pouvons donc pas cette année profiter de la vitalité de nos espèces. La région parisienne va pouvoir, comme en 1937 se suffire à elle-même.

Joignez à cela le chômage qui va grandissant.

UN BON SON DE CLOCHE : L’ALLEMAGNE VA REDEVENIR NOTRE CLIENTE

Est-ce à dire qu’il faut désespérer de la saison 1938 ? Pas du tout.

Souvenons-nous que l’un des principaux intérêts de notre production lorientaise est la durée. Alors qu’en fin février-mars, les autres régions de France sont complètement démunies de choux, nous en possédons encore, parfois jusqu’en mai et c’est ce qui a fait du reste que nous pouvons les vendre à des prix très rémunérateurs.

Et puis il y a un autre fait : Les expéditions pour l’Allemagne vont reprendre.

[La négociation bilatérale est la règle dans l'Entre-deux-Guerres. La France, sous la pression de ces agriculteurs, cherche des débouchés pour les productions et notamment le chou breton. L'Allemagne entend exporter son charbon. On négocie]

L’Allemagne a en effet décidé d’accepter pour 2 millions d’importations de choux. Or la région lorientaise est à peu près la seule région de France à même de donner satisfaction aux commandes.

Dans quelques jours vont commencer les expéditions pour l’Allemagne et nos exportateurs lorientais ont droit de bien augurer de l’issue de la campagne. Nos cultivateurs récolteront des choux et ils vendront à bon prix.

LES PRIX

Au début de chaque saison, les prix de 450 à 500 frs. la tonne sont pratiqués. Il en est ainsi cette année.

Mais ils ne tarderont pas à monter. Ils sont à l’heure actuelle tout juste rémunérateurs pour nos agriculteurs.

Il est peu probable néanmoins qu’ils revoient l’âge d’or de 1933, à l’époque d’une disette complète de choux en Allemagne où le prix de la tonne monta à 1500 frs. Par suite du reste de spéculation.

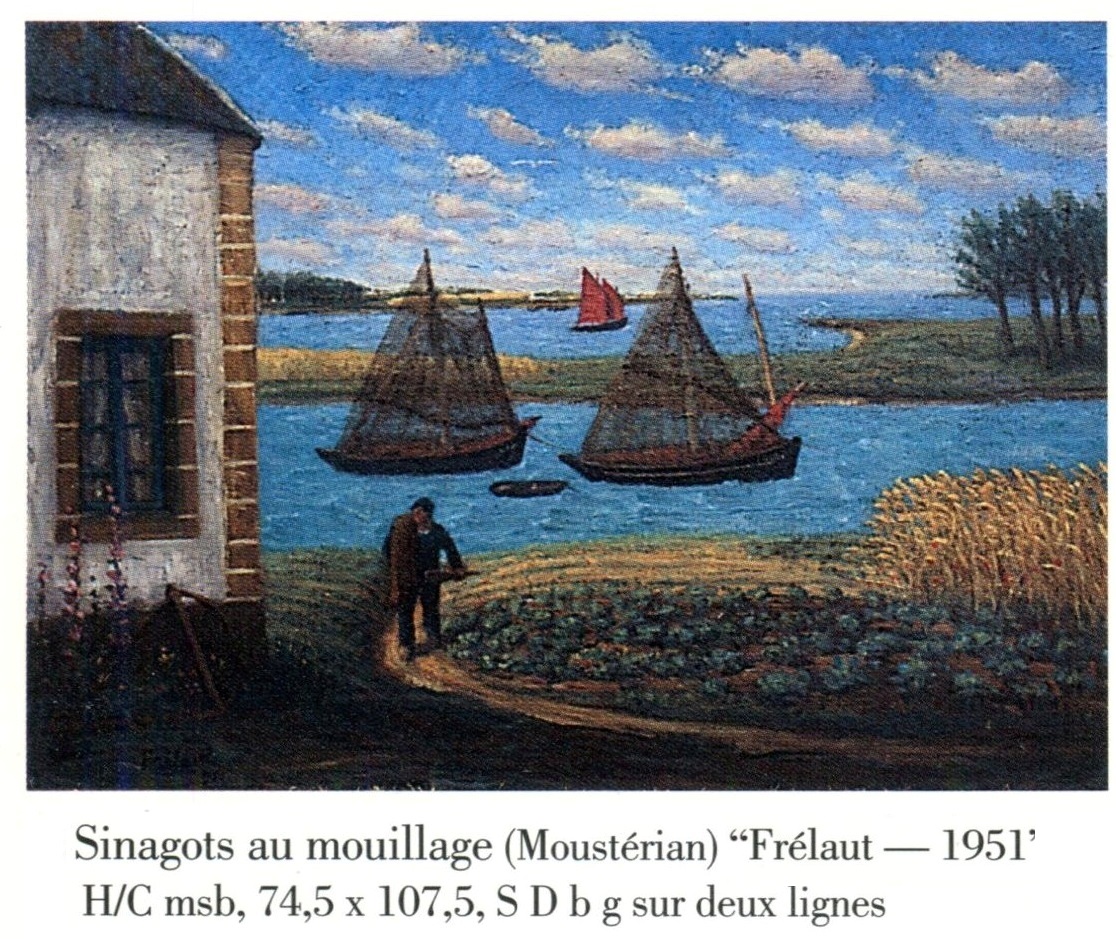

Sinagots au mouillage à Moustérian - 1951: au 1er plan un jardin avec des choux

.../...Fin de l'article de Ouest Républicain

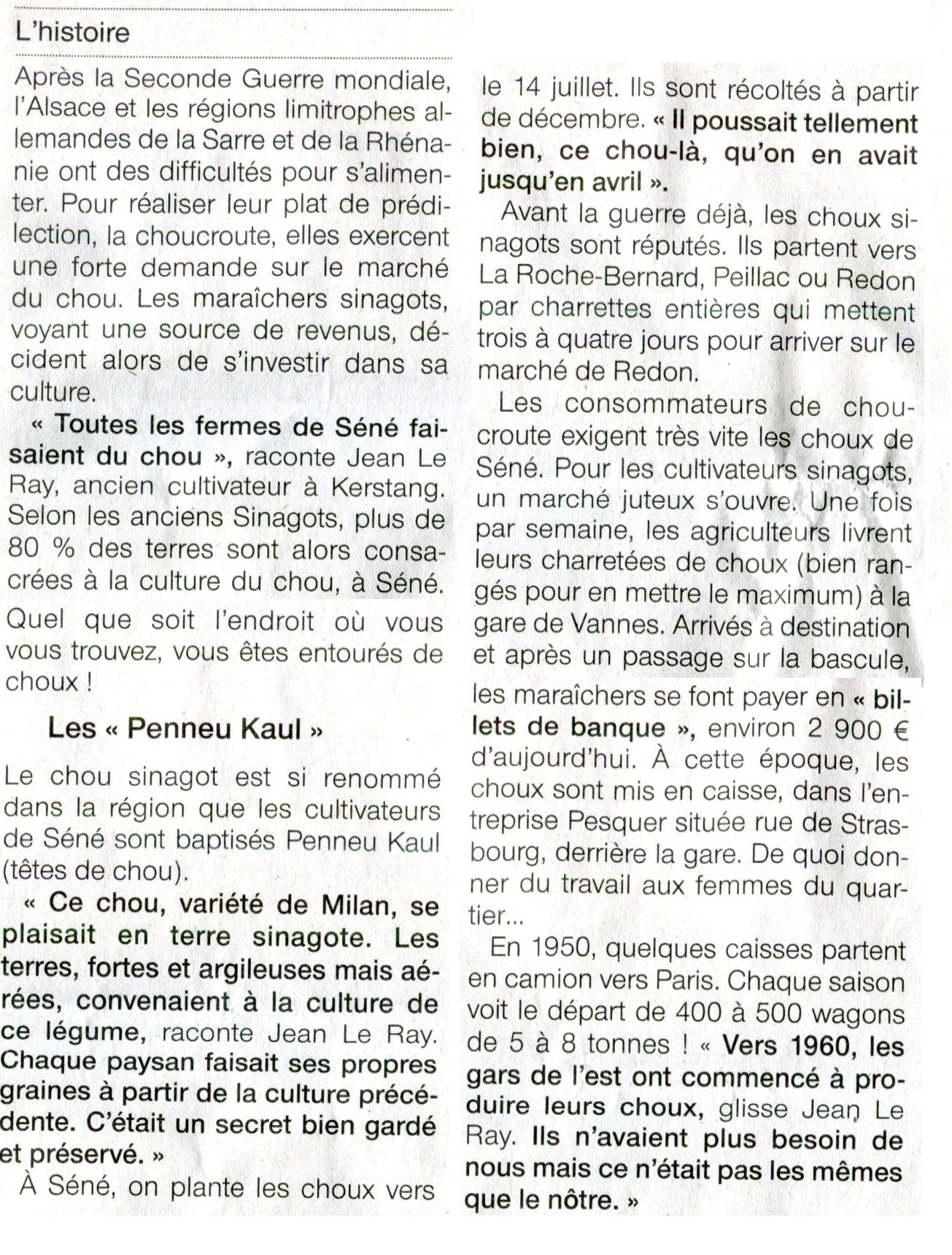

La 2° Guerre Mondaile va éclater. A la Libération l'agriculture bretonne et morbihannaise va se moderniser. La culture du chou va toutefois persister mais en déclin pour approvisionner l'Alsace et les régions limitrophes en Allemagne. Par exemple sur Lorient on compte en 1954 que 400 ha de chou contre plus de 3000 ha vant guerre. Durant les Trente Glorieuses, la production va diminuer sous l'effet du cout de la maindo'euvre, de la désertification rurale et du changement d'alimentation des Français.

Photo extraite du nournal "La Liberté du Morbihan" 20 janvier 1955.

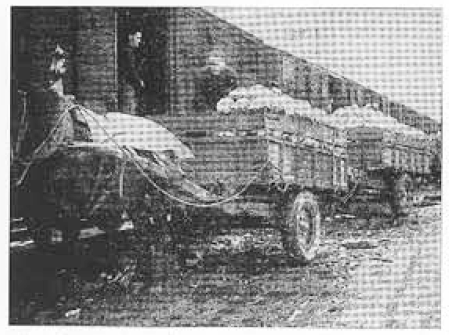

Charrettes de choux en gare de Lorient

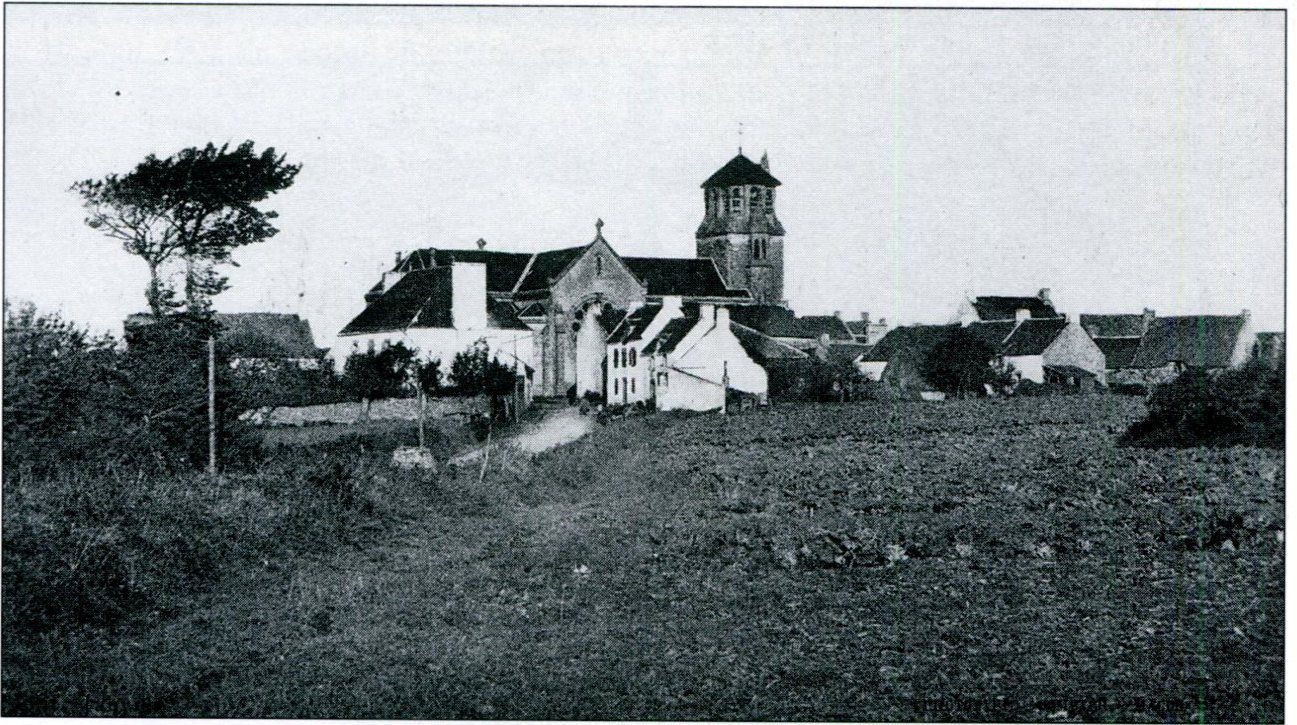

Dans son livre, "Le Pays de Séné", Emile Morin rassemble un grand nombre de cartes postales anciennes et de vieilles photographies. Pour celle-ci montrant un champ de choux près de notre église, il écrit : "Un champ de choux. Jusqu'aux années 1950, les choux de Séné étaient renommés dans toute la région. Par cherrettes entières, les cultivateurs les envoyaient à la gare des marchndises pour être livrés en Alsace pour la choucroute. Tout au long du trajet des choux tombaient et les gamins se battaient pour les ramasser. Le champ que l'on voit ici se trouvait à l'emplacement de l'école publique mixte Françoise Dolt et de la rue du 19 mars 1962 (qui n'est pas encore construite)."

Un chargement de choux prêts pour l'expédition.

Sur la remaroque entre les cagettes : Jean LE RAY

Dans un article paru dans Ouest-France en mai 2018, Jean LE RAY, dont le grand-père mourut lors d'une livraison de choux en 1886 (voir ci-avant), agriiculteur en retraite à Kerstang se souvient : "Toutes les fermes de Séné faisaient du chou". "Ce chou, variété Milan, se plaisait en terre sinagote. les terres, fortes et argileuses mais aérées, convenaient à la culture de ce légume. Chaque paysan faisait ses propres graines à partir de la culture précédente. C'était un secret bien gardé et préservé".

Dans les années 1960, la moitié de la surface agricole utile est dédiée à la culture du choux. Les expéditions diminueront à cause d'un marché en déclin. Dans son documentaire de 1964, Moisan, immortalise un vieux Sinagot qui ramasse des choux dans son champ.

Dans les années 1970, on cultive encore le chou du côté de Brouel, comme le montre cette photo tirée du magazine paroissial "Le Sinagot" pour la consommation locale.

Jean RICHARD, grand témoin sinagot de son temps, se souvient dans ce même article Ouest-France.

Aujourd'hui, le choux de Lorient, le grand frère du chou de Séné, tente un nouvel essor au travers d'une démarche de qualité. Les agriculteurs de Séné doivent-ils monter dans le train à "grande vitesse" ou à "petite vitesse"?

Bibliographie :

Les Cahiers du Pays de Ploemeur, Darcourt pages 39-43

Histoire de Lorient n°3 avril 2011.

Séné d'Hier & d'Aujourd'hui - Camille Rollando.

Archives du Morbihan : article de presse.

Parfois il suffit d'une photographie ou une vielle carte postale d'Emile MORIN, ou bien encore d'un article de l'abbé LE ROCH pour susciter l'envie d'approfondir un aspect méconnu de l'histoire de Séné.

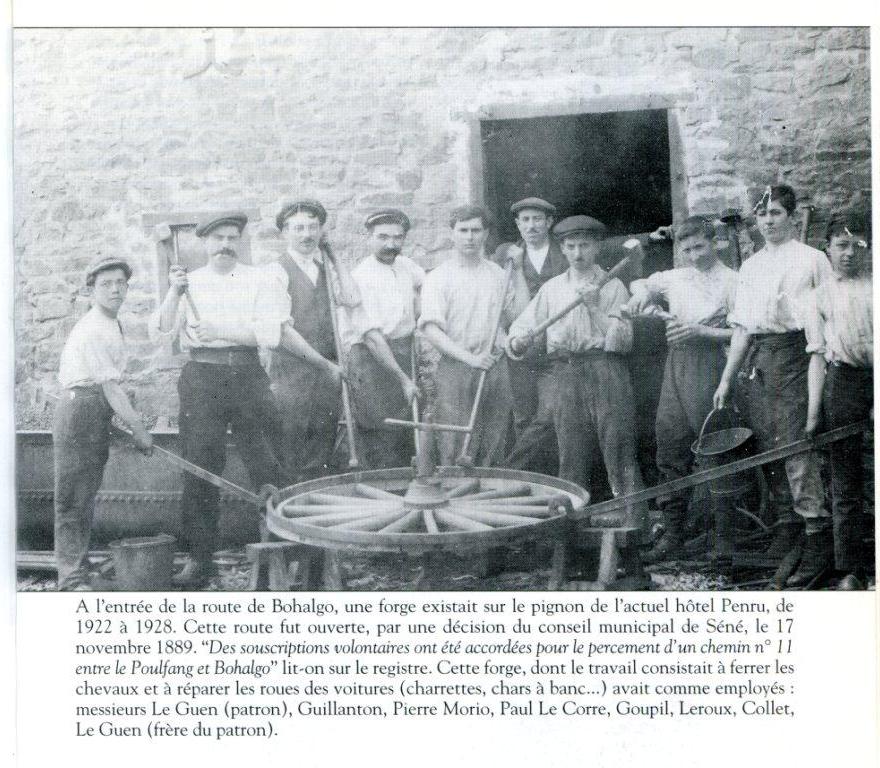

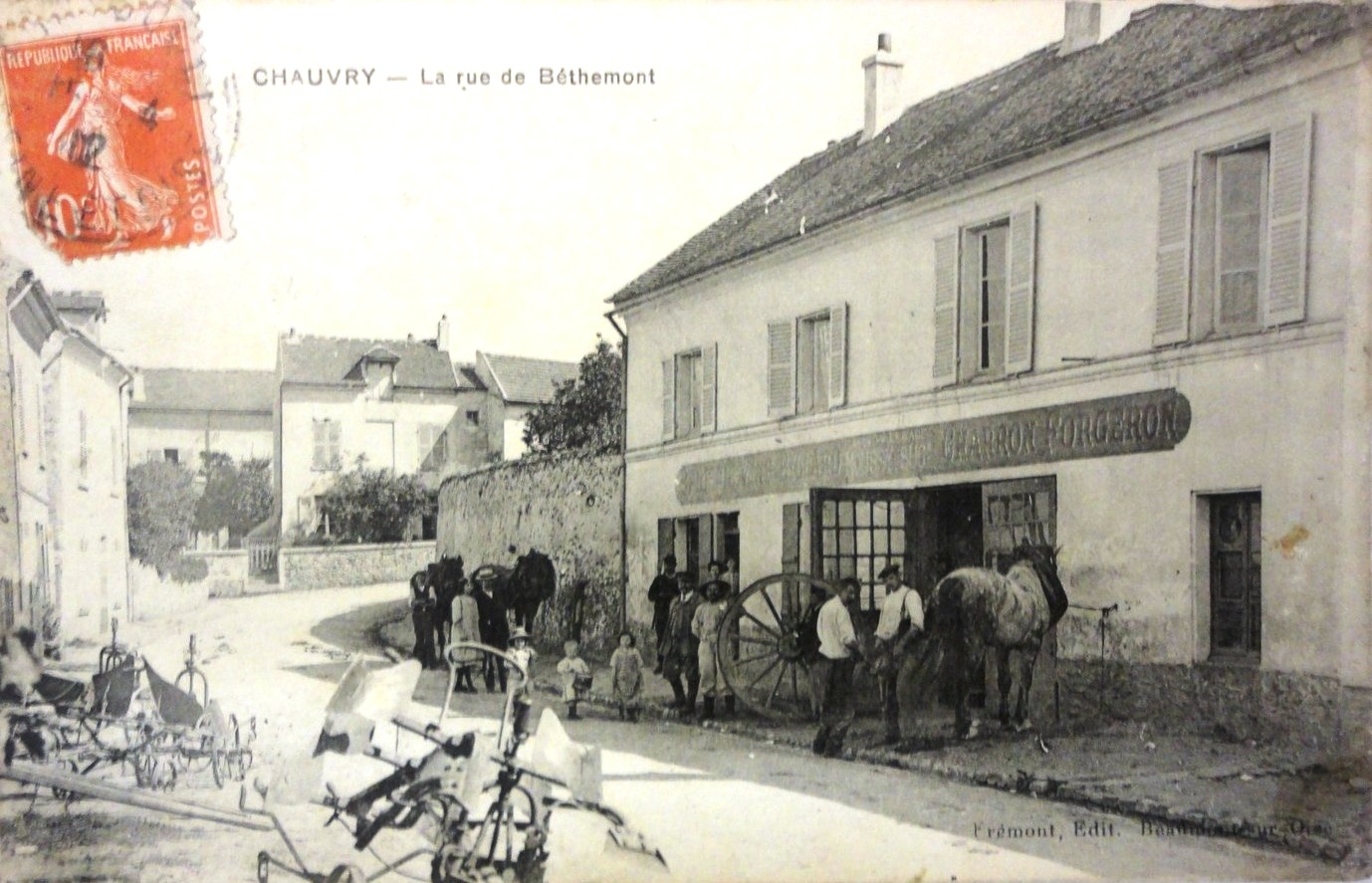

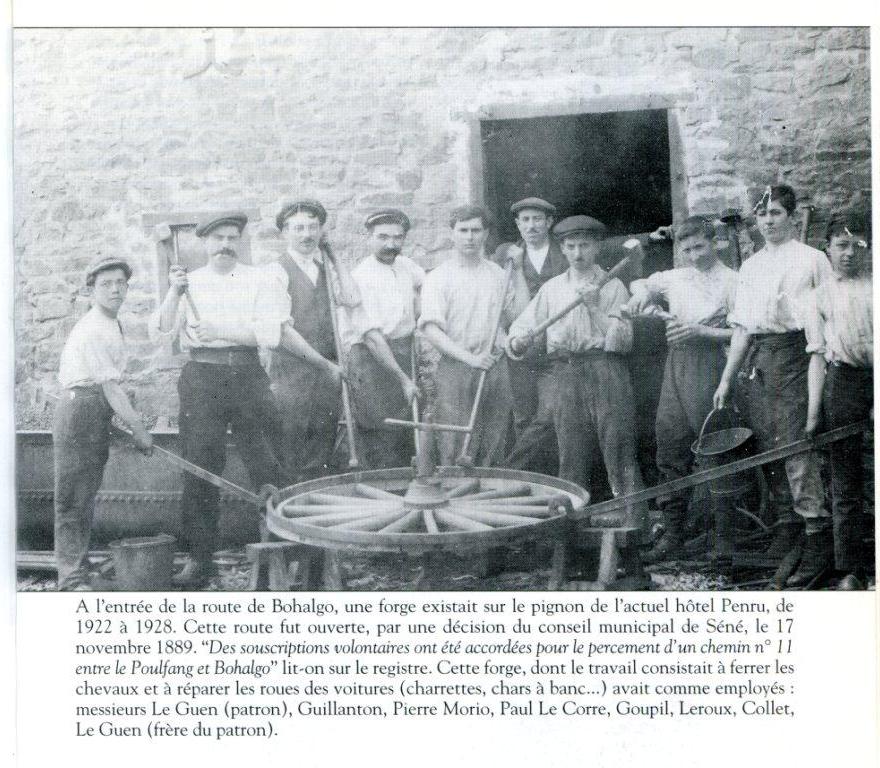

C'est le cas avec cette photographie tirée de l'ouvrage d'Emile MORIN, "Le Pays de Séné". Dix gaillards posent devant le photographe, debout autour d'une roue de charette qu'ils s'apprètent à cercler de fer. Emile MORIN nous dit qu'il existait une forge à peu près au débouché de l'actuelle rue du Versa sur la Route de Nantes. Il donne des noms de ces hommes. Tachons d'opérer avec méthode pour retracer l'histoire de cette profession à Séné et pour en savoir plus sur cette photographie.

Les vieilles cartes postales insérées dans le texte ne sont pas de Bretagne ou de Séné. Elle illustre les type de tâches des anciens métiers de maréchal ferrant, charrons ou forgerons.

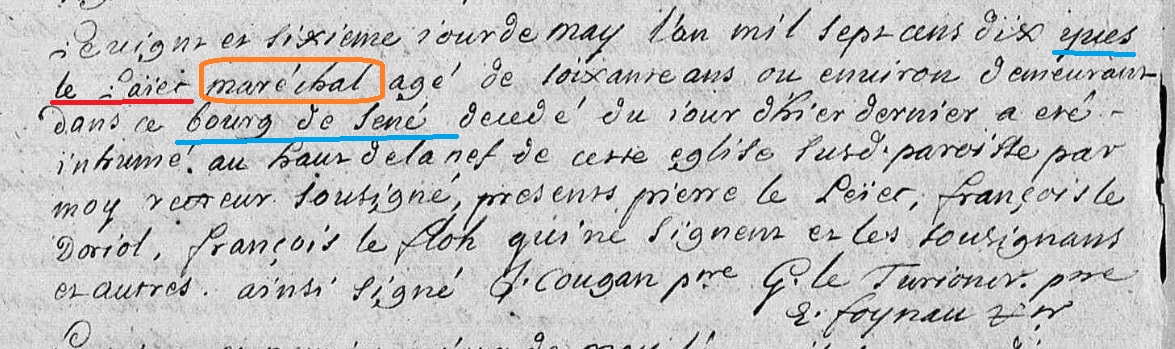

Lors du procès entre les chanoines du chapître de Vannes et les religieuses de la Visitations, le 22 octobre 1719, des habitants de Séné sont appellés à témoigner. Parmi ces Sinagots, Pierre LAYEC qui déclare la profession de maréchal ferrant au bourg de la paroisse. Un site de généalogie nous permet d'identifier cet artisan au ferrage des chevaux, à la fabrication d'outils agricoles, des outils du calfat, des pièces métalliques d'un sinagot ou de leur encre. Pierre LAYEC, né le 24/5/1681 est le fils d'Yves LAYEC [ca 1654 - 25/5/1710] lui même maréchal ferrant comme en témoigne son acte de décès et l'acte de naissance de son 1er enfant Vincent en 1679.. Les nombreux enfants de Pierre LAYEC et de son épouse mariée le 27/6/1705 nous permette de dire qu'il est encore le 17/9/1719 à la naissance de sa fille Perrine. N'ayant eu que des filles survivantes, on peut supposer que l'atelier du maréchal ferrant au bourg de Séné change de main.

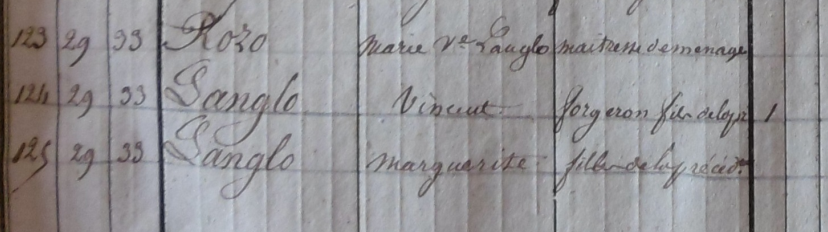

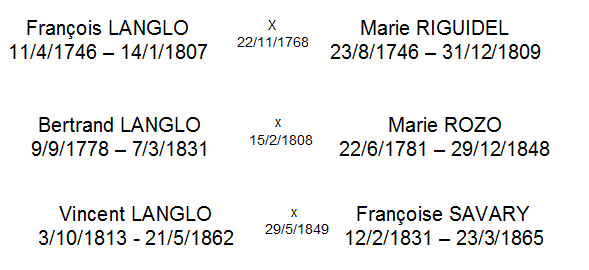

Plus d'un siècle est passé et deux Révolutions lors du premier recensement à Séné de 1841. La France alors sous la Monarchie de Juillet de Louis Philippe 1er, "Roi des Français". Ce document précieux nous présente la sociologie de Séné à plein XIX° (lire article dédié). Cet extrait nous apprend que le forgeron de Séné habite le bourg. Il se nomme Vincent LANGLO. La consultation des sites de genealogie et des registres d'état civil permet d'établir la généalogie de la famille Langlo à Séné.

François LANGLO, né à Elven, se marie à Séné en 1768 avec Marie RIGUIDEL. A la naissance de son premier enfant, Marie, en 1769, il déclare la profession de maréchal (maréchal ferrant qui ferre les sabots des chevaux). Pour la naissance de Bertrand, idem maréchal. Pour son fils François en 1786, on retient la profession de forgeron. A sa mort, en 1807, sous le 1er Empire, Gervais Eveno, maire de Séné et officier d'état civil indique le métier de "taillandier" (forgeron spécialiste des outils tranchants, serpes, couteaux, faux, faucilles). A sa mort, en 1831, Bertrand est "forgeron"; son fils Vincent en 1862 à sa mort est aussi "forgeron". Plus tard viendra le terme de charron, pour le forgeron qui sait "ferrer" la roue en bois d'une charette avec un cerclage de fer.

Les recherches menées sur la descendance de Vincent LANGLO montrent qu'il n'a pas eu de garçon arrivant à l'âge adulte, apte à reprendre la forge du bourg de Séné? Où se stiuait-elle?

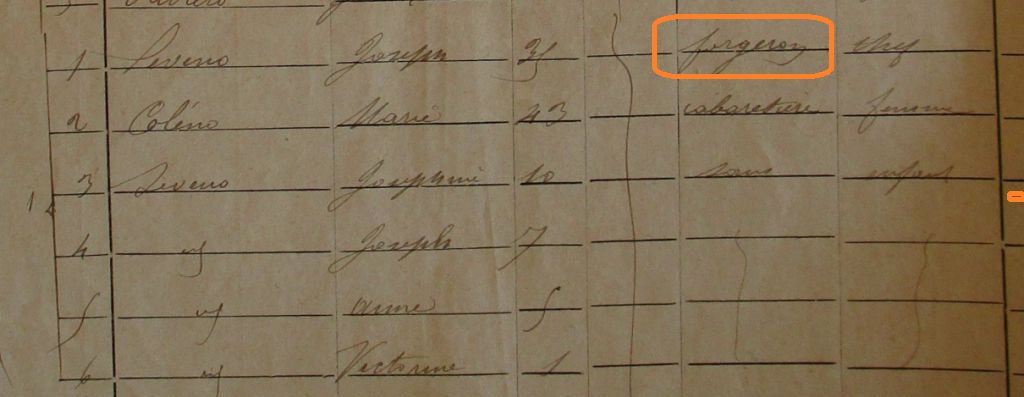

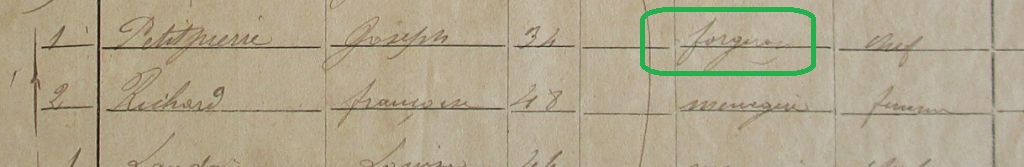

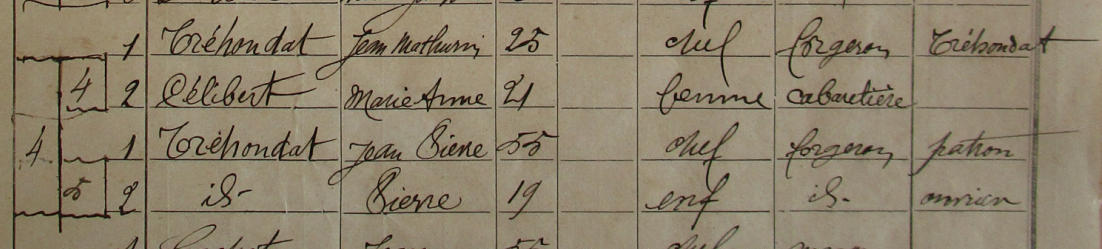

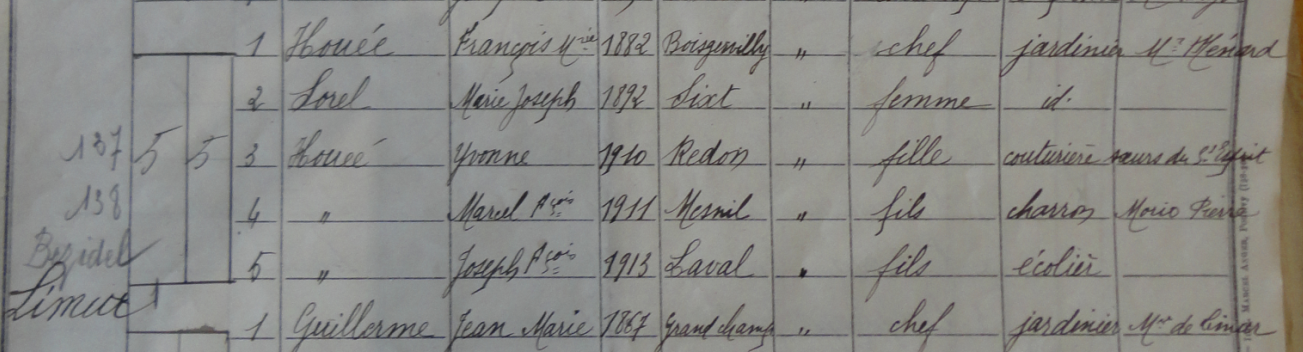

Le dénombrement ultérieur disponible date de 1886. On note au bourg de Séné, la présence des forgerons Joseph SEVENO [7/9/1850 St-Avé - 18/8/1901 Séné] et Joseph PETITPIERRE [22/3/1852 à Saint Jean-Brevelay - ??], tout deux non natifs de Séné. A leur côtés, plusieurs Sinagots se réclament de cette profession : un certain RIGUIDEL, 29 ans est charron et vit à la Grenouillère; Maximilien LE PAUTREMAT le fils de l'aubergiste du Poulfanc est charron, il épousera Marie Vincente LE TREHONDAT; Louis LE CORVEC 43 ans est charron et demeure au Poulfanc; Jean-Baptiste LE LAN [1/10/1837 - <1911], 48 ans est forgeron et vit au bourg. C'est le fils des paludiers LE LANxLE GUELZEC. A son mariage en 1876, il déclarait le métier de maréchal. Tout laisse à penser, qu'à l'âge de choisir un métier, il fut été placé chez le nouveau forgeron SEVENO installé au bourg;

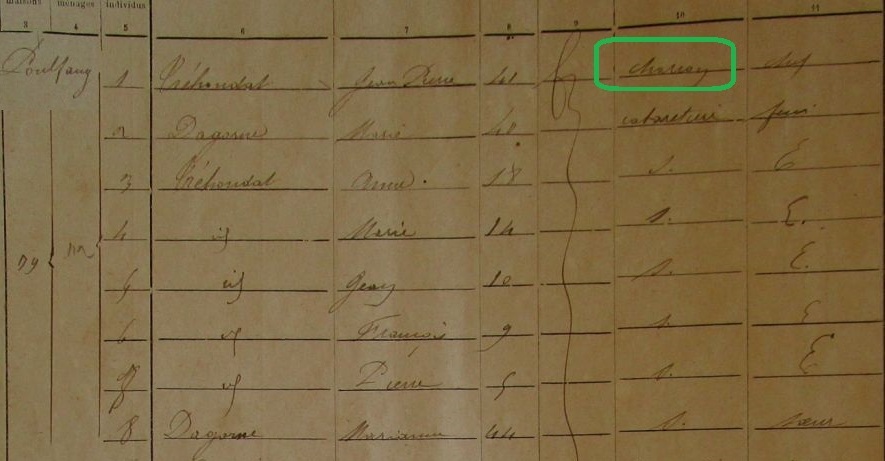

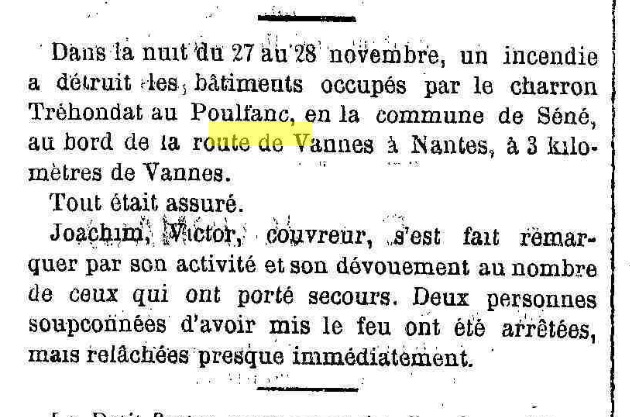

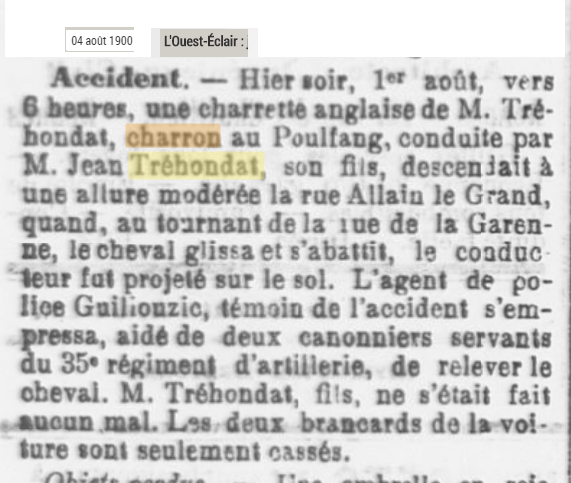

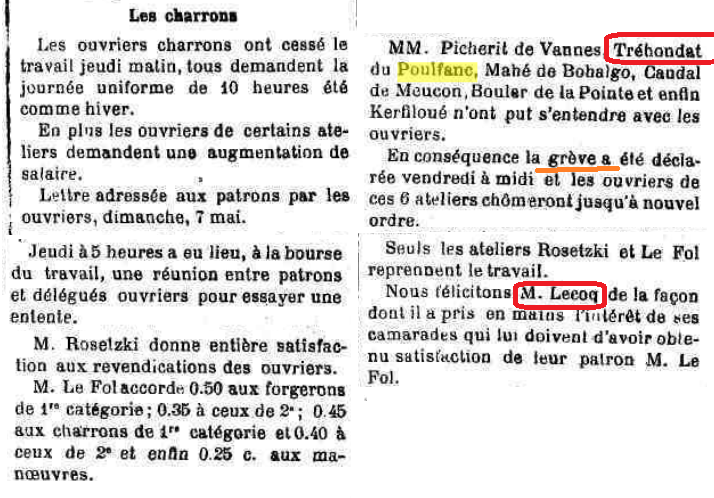

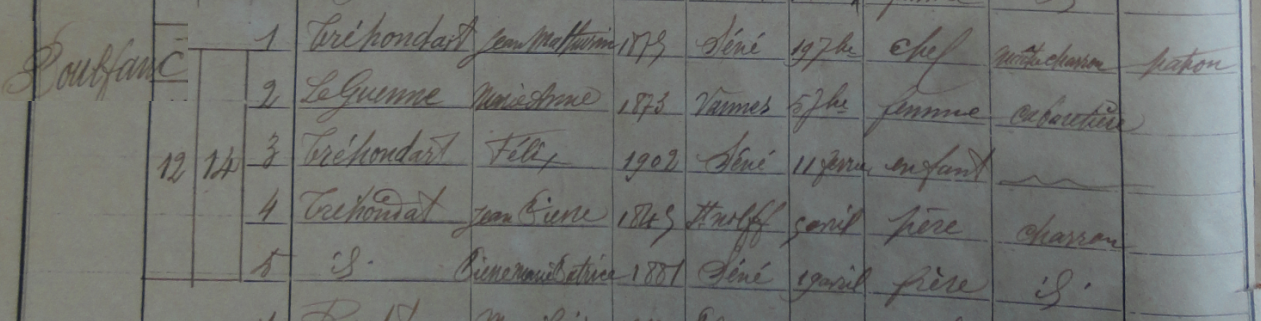

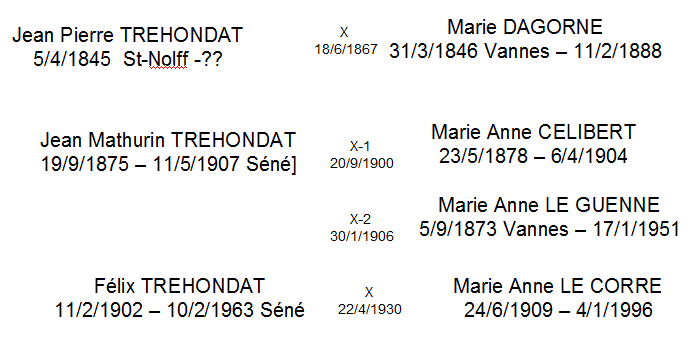

En 1886, au Poulfanc, Jean Pierre TREHONDAT [5/4/1845 St Nolff - ??] est forgeron. Lors de son mariage à Séné le 18/6/1867 avec Marie DAGORNE [31/31846 - 11/2/1888], il déclarait la profession de forgeron. Fils du maréchal ferrant, Mayol TREHONDAT [1810-1857], il perd son père, à 12 ans. Il a du sans doute reprendre l'atelier familial avec ses frères, avant de s'établir à Séné dans les années 1865, sur la route impériale de Nantes à Audierne. Il a su remettre sur pieds sa forge suite à son incendie, comme le relate cet article de presse du 1er décembre 1880.

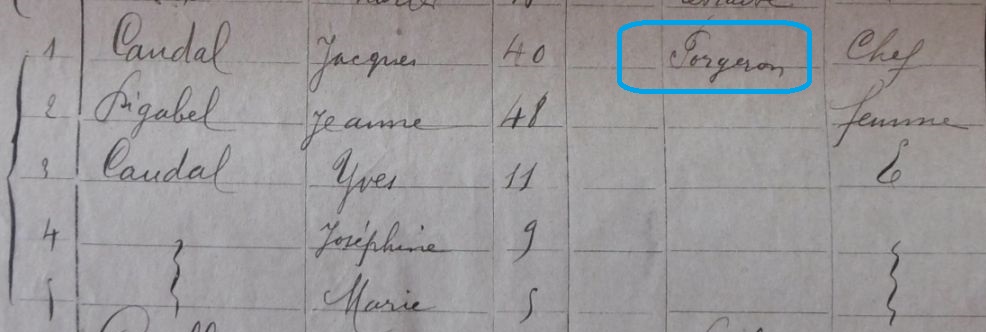

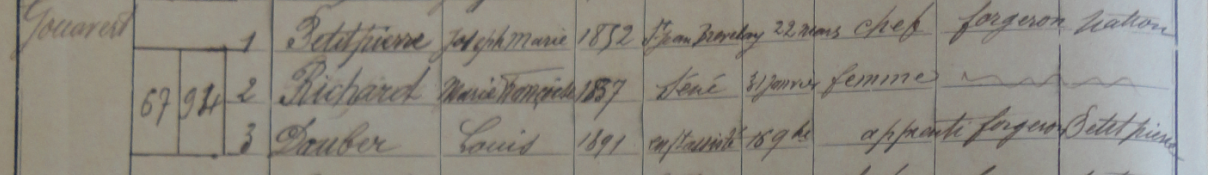

En 1891, Jean Jacques CAUDAL [13/6/1850 Plaudren - 26/1/1922 Cadouarn] est établi comme forgeron au Goah Ver, non loin du bourg de Séné. Il est le fils d'un cordonnier et lors de son mariage, le 22/5/1878, avec Jeanne DIGABEL [24/3/1845-13/2/1903], il vit à Saint-Léonard, commune de Theix, à proximité du Poulfanc. Vraisemblablement, il travaillait à la forge Trehondat avant de s'installer à son compte au bourg de Séné, où l'on retourve également la forgeron PETITPIERRE. Ce dénombrement de 1891 est incomplet mais SEVENO est encore forgeron.

Au Poulfanc, la forge a été reprise par Jean Mathurin TREHONDAT [19/9/1875-11/5/1907] avec son père à ses côtés, désormais veuf. La forge emploie désormais un ouvrier, Joseph HOUEIX, 23 ans.

Au dénombrement de 1901, Joseph PETITPIERRE emploie Henri LE CORVEC, jeune ouvrier de 17 ans.[C'est le frère de Patern LE CORVEC, épicier et futur maire de Séné].

La forge de Joseph SEVENO [7/9/1850 St-Avé - 18/8/1901 Séné] semble prospère. Elle emploie Jean Baptiste LE LAN, forgeron de 63 ans et Julien GODEC, apprenti de 15 ans aux côtés de Jean Marie DANIELLO, charron de 36 ans et de Joseph LE DIVELLEC, menuisier de 26 ans qui vit à Cano.

Au Goah Ver, Jean Jacques CAUDAL tient sa forge et emploie peut-être Julien EVENO, charron de 29 ans qui vit à Kerleguen.

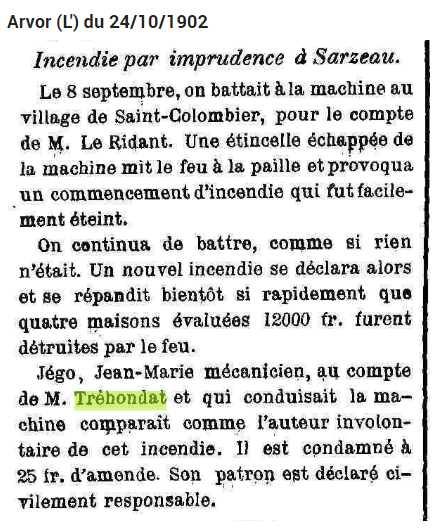

Au Poulfanc, Jean Mathruin TREHONDAT [19/9/1875-11/5/1907] et son père Jean-Pierre emploient le forgeron Jean Pierre JEHANNO de 28 ans et sans doute aussi Joseph GUILLEMOT, charron de 30 ans établit au Versa. On complète ses revenus avec la location d'une machine à battre le blé dont il assure à la forge l'entretien des pièces en métal. Un mécanicien, Jean Marie JEGO est affecté à cette tâche. Le maître forgeron perdra son épouse Marie Anne CELIBERT [23/5/1878 – 6/4/1904] dont il aura eu un fils, Félix né en 1902.

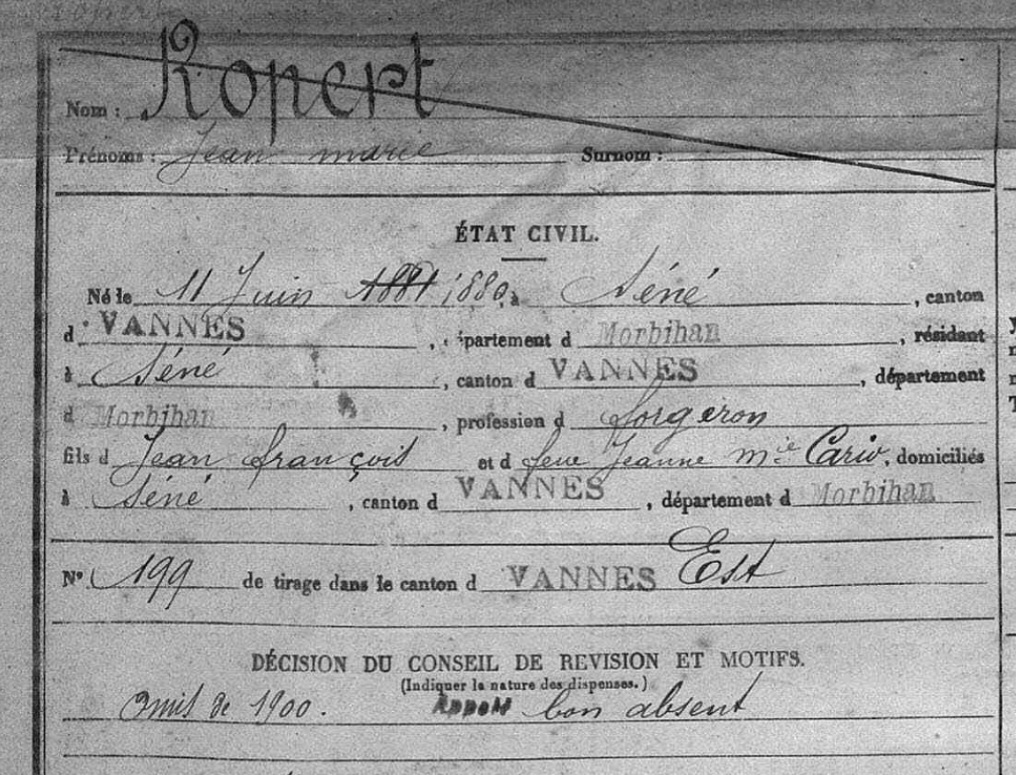

En 1900, avant de partir au service militaire Jean Marie ROPERT [16/6/1880 - 7/12/1914], fils d'un cultivateur du Versa, déclare sur sa fiche de matricule être forgeron, sans doute travaille-t-il chez Trehondat. Il se mariera en 1907 à Séné avant de s'établir sur Nantes. Il sera un des premiers natifs de Séné à perdre la vie en 1914 dans la Somme.

En mai 1905, les ouvriers charrons de 6 ateliers du Pays de Vannes se mettent en grève dans le but d'améliorer leur conditions de travail. Le métier est dur avec 10 heures de travail par jour.

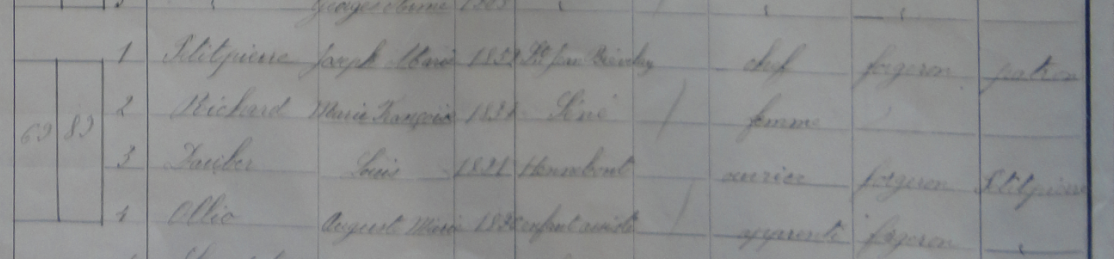

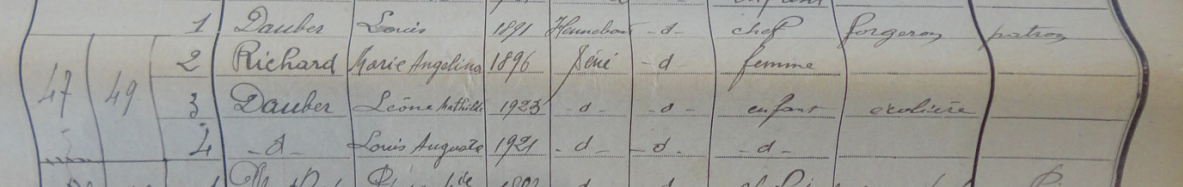

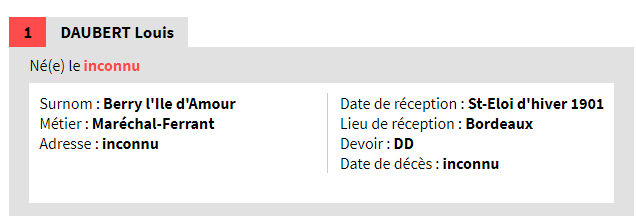

Au dénombrement de 1906, au Goah Ver, près du bourg, Joseph PETITPIERRE et son épouse Marie Françoise RICHARD, se font à l'idée de ne pas avoir d'enfant. Ils prennent chez eux un jeune apprenti, Louis Marie DAUBER [16/11/1891 Hennebont - 16/5/1972 Séné ], enfant de l'assistance (il a perdu son père enfant) âgé de 15 ans.

Au décès en août 1901 de leur père, les filles Séveno sont casées et Vincent Marie SEVENO [22/9/1878 - 21/7/1947] a embrassé la carrière de marin pour devenir second maître mécanicien...La forge est arrêtée si bien que le vieux forgeron Jean Baptiste LE LAN s'en est allé travailler, à l'âge de 69 ans, à la forge Caudal.

Au Poulfanc, Jean Mathurin TREHONDAT s'est remarié le 30/1/1906 avec Marie Anne LE GUENNE [23/5/1878-6/4/1904] qui déclare l'activité de cabaretière. A son décès l'année suivante, c'est elle qui va prendre les rennes de la forge familiale avec son beau-frère Pierre Marie TREHONDAT [19/4/1881 - ?].

En 1911, l'apprenti DAUBER est devenu ouvrier chez PETITPIERRE. Au Poulfanc, la forge gérée par Mme LE GUENNE-Tréhondart emploie toujours Joseph GUILLEMOT ainsi que deux jeunes forgerons, Auguste MAHE [17/8/1893-7/6/1917] et Lucien LE PLAT [7/11/1890-19/11/1914], qui perdront la vie durant la guerre 14-18.(Lire lespages Centenaires).

Après guerre, l'équilibre économique et les innovations techniques bouleversent l'ordre précédent.

Au Goah Ver-Purgatoire, Le fils Caudal, engagé volontaire dans l'artillerie coloniale puis l'infirmerie coloniale, ancien combattant de 14-18, ne reprendra pas la forge. Son cousin, Mathurin CAUDAL [3/3/1885 - 18/5/1950], natif de Meucon reprend la forge de Séné où il a épousé Anne Marie JOUAN [26/10/1889 - 23//11/1968] qui sera cabaretière, comme nous le précise le dénombrement de 1921. Il emploie Pierre Marie LOTODE comme forgeron.

Louis Marie DAUBER s'est marié le 26/8/1919 avec Marie Angelina RICHARD [2/10/1896-18/12/1969] et il a repris la forge de PETITPIERRE, son ancien patron.

A Cadouarn, le jeune Pierre Marie MORIO [26/1/1899 - 27/10/1989] est forgeron mécanicien.

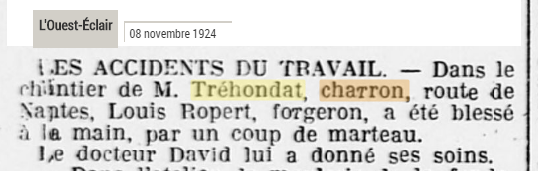

Au Poulfanc, Jean François LEROUX est apprenti à la forge Tréhondat alors que les Trehondat-Le Guenne ne sont plus dénombrés au Poulfanc. La forge est bien là. Elle emploie Louis ROPERT en 1924 comme l'indique cette coupure de presse.

Plus tard, la forge Tréhondat fermera et la batiment sera racheté par le café-restaurant Penru dans le sannées 1950. Maison à gauche sur cette photo.

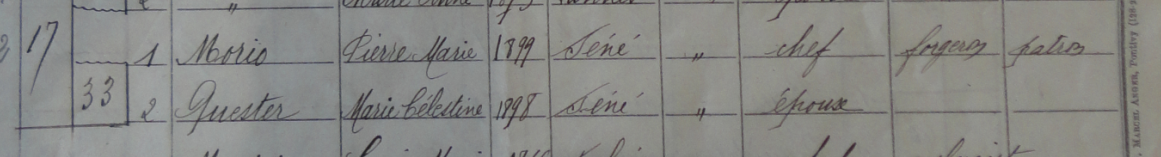

Au dénombrement de 1926, Pierre Marie MORIO, le jeune forgeron mécanicien, formé à la réparation des pièces mécaniques, a repris la forge au Poulfanc. Il s'est marié le 10/4/1923 avec Marie Célestine QUESTER.

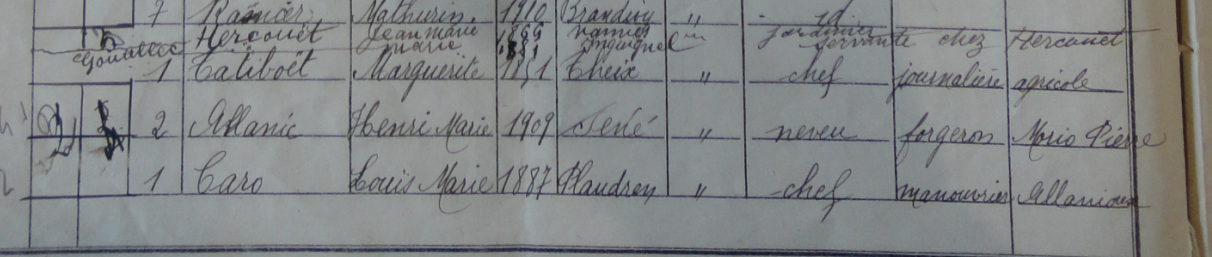

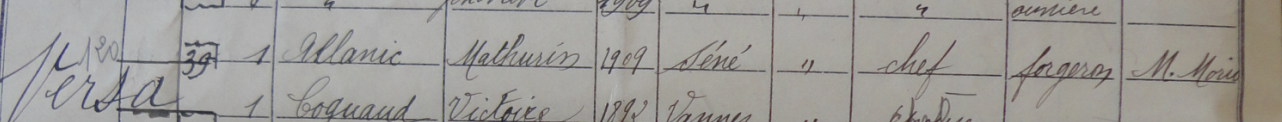

Le dénombrement nous indique que Morio emploie Henri Marie ALLANIC domicilié à La Poussinière, Mathurin ALLANIC, domicilié au Versa, le jeune Marcel François HOUEE domicilié à Bézidel et L'ancien apprenti Jean François LEROUX de Limur.

Et nous avons confirmation sur le jeune forgeron Louis ROPERT, blessé en 1924 d'un coup de marteau.

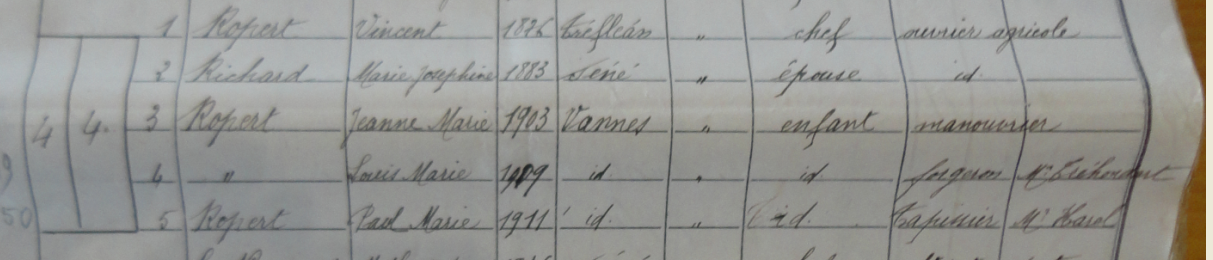

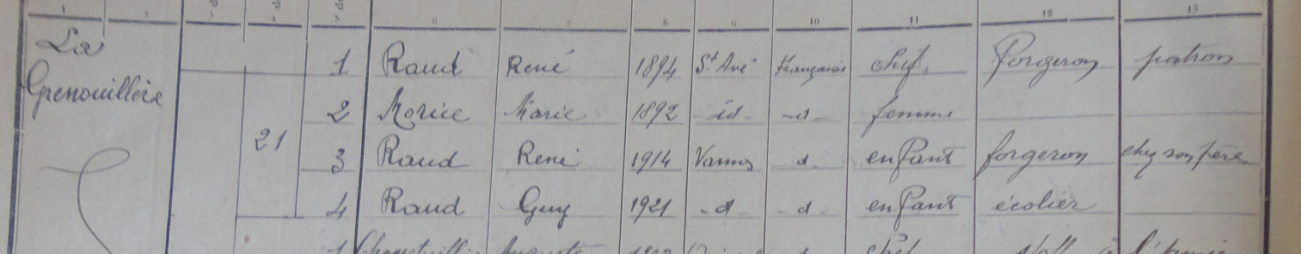

Le prochain dénombrement nous porte en 1931. Au Poulfanc, on ne voit plus de trace de MORIO. A la "Grenouillère" René RAUD est patron forgeron; il a sans doute repris l'ancienne forge Trehondat. Il y est encore avec son fils Guy RAUD en 1936.

Au bourg, nos deux forgerons, Mathurin CAUDAL et Louis DAUBER sont pointés en 1931 et en 1936.Louis DAUBER a été compagnon dont le surnom, habitude de la confrérie était Berry l'Île d'Amour.

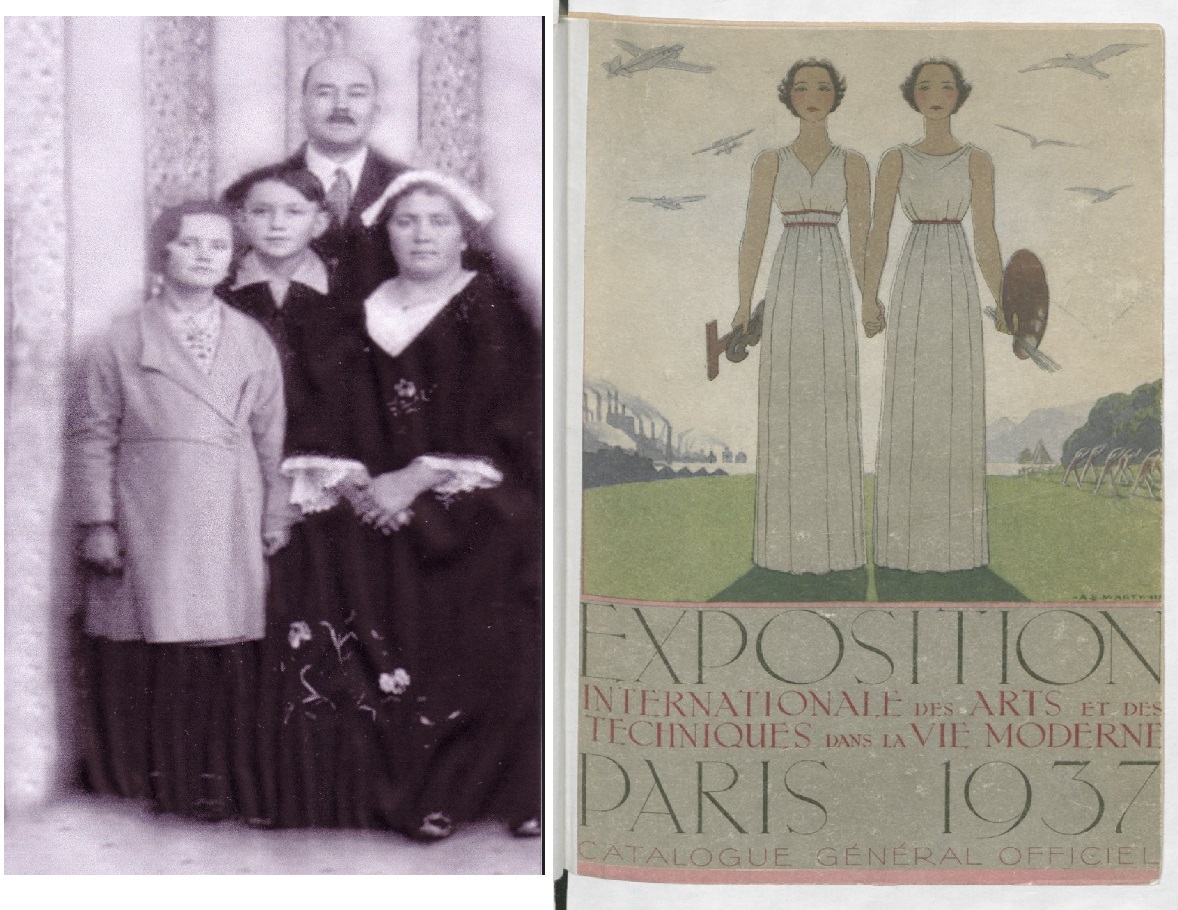

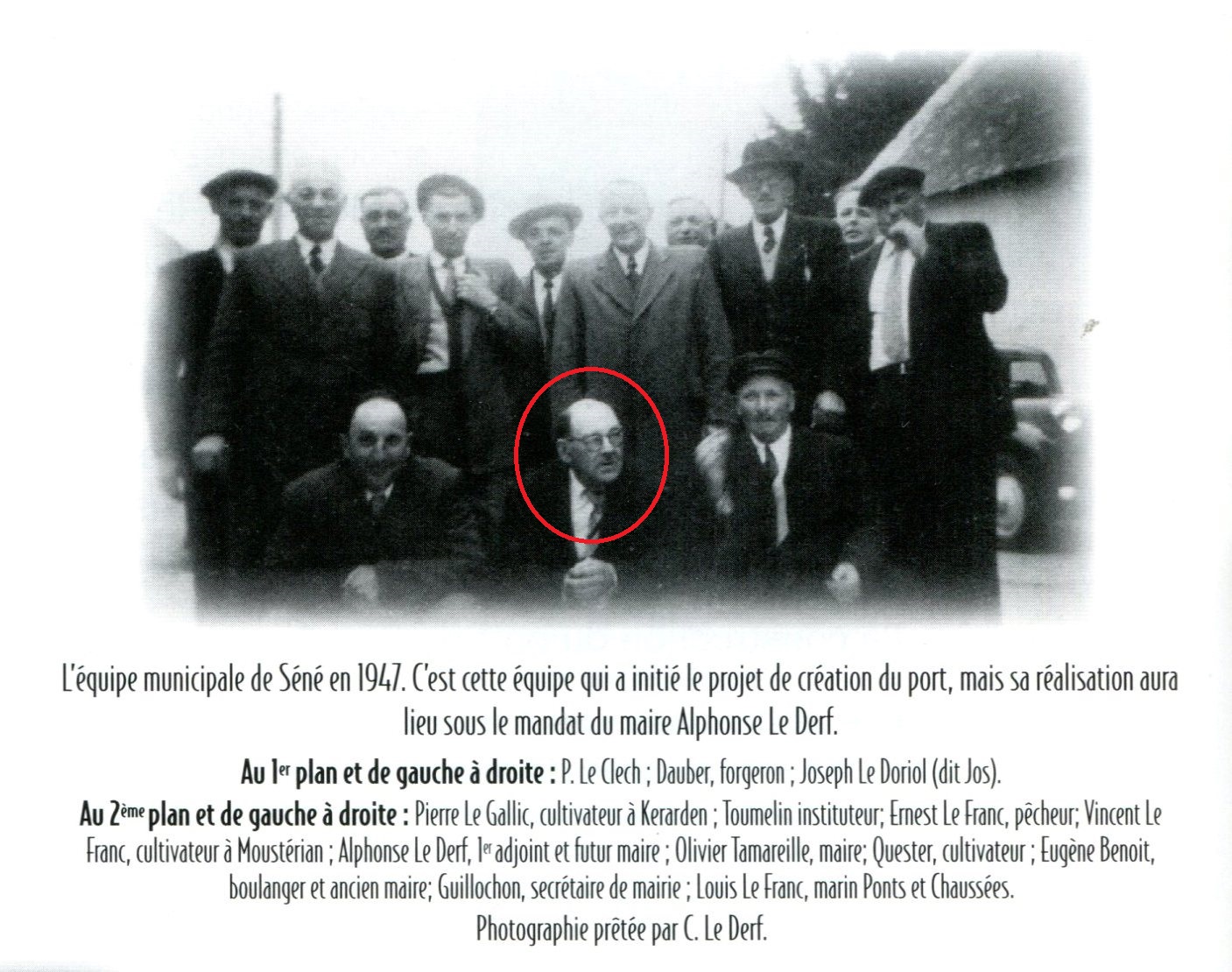

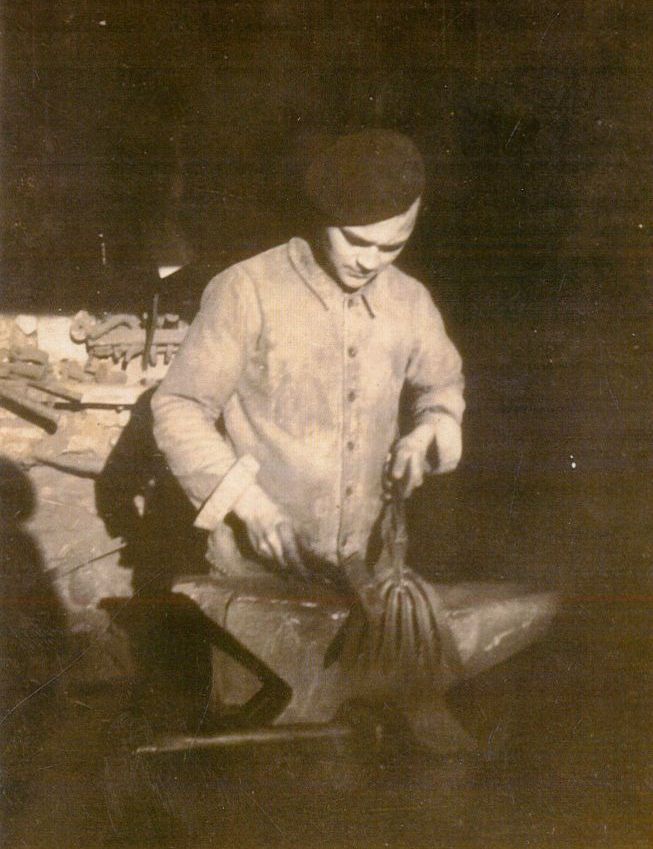

Sur la photo ci-dessus, Louis Dauber, son épouse Angelina RICHARD et leur deux enfants, Louis et Léontine. Lors de l'Exposition Internationale des Arts et des Techniques dans la Vie Moderne à Paris en 1937, Louis DAUBER fils [4/10/1921 - 2/10/1995], alors âgé de 16 ans, reçoit un prix pour un trident ou foëne en fer forgé.

Dans ces années 1925-1935, le métier change, de forgeron on passe à mécanicien. On lit sur ces dénombrements : Alfred Jean DAVID, Louis LE ROHELLEC mécaniciens chez Poulichet à Vannes (le futur garage Simca, Talbot et aujourdh'ui Peugeot); Marcel Houée, carrossier chez Lambert à Vannes; René LE DERF, charron chez Le Coq à Vannes; Joseph LE DORIOL, forgeron chez Jean PETIT à Vannes; Pierre Marie LOTODE, a laissé Caudal en Séné pour travailler chez Fily à Vannes; Henri CORBEL, mécanicien; Eugène BOSSU, mécanicien...

Après la Seconde Guerre Mondiale, le métier de forgeron va s'éteindre. Les mécaniciens se retrouveront au sein des premiers garages de camions et d'automobiles (lire l'article sur Pascaline et les garagistes-pompistes de Séné).

Aux élections de 1947, le "fils de l'assistance publique, le jeune apprendit de PETITPIERRE, Louis DAUBER, fait partie de l'équipe municipale.

Au bourg de Séné, Louis DAUBER (ci-dessus à l'enclume) et Lucien CAUDAL déclarent toujours le métier de forgeron en 1962, activité en lien avec la pêche et d'ostréiculture (ancre, grappin, mâts, treuil).

Son fils, Jean Luc CAUDAL, 4° génération de forgeron, reprendra l'atelier de son père en 1988 et orientera l'activité vers les métiers de la serrurrerie, ferronnerie et métallerie (clôtures, porte de garage etc.). Entre-temps, le feu de la forge a laissé place à l'acétylène...

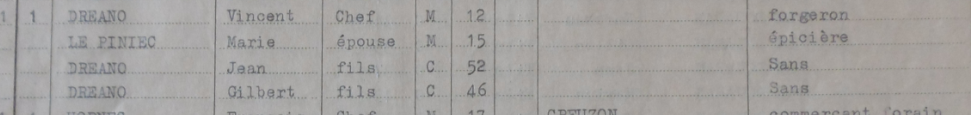

En 1962, au Poulfanc, Vincent DREANO est forgeron et son épouse Marie LE PINIEC tient une épicerie à côté de la forge qui se situait à l'emplacement des logements Résidence Hortensia, non loin du bar le Suroit. Un de ses enfants entrera dans les ordres. Les voisins se rappellent un atelier des plus sommaires en fibrociment. Etait-ce là que se teniat la forge établie par TREHONDART?

Epilogue :

Emile MORIN nomme les employés pris en photographie devant la forge : LE GUEN, patron, GUILLANTON, Pierre MORIO, Paul LE CORRE, GOUPIL, LEROUX, COLLET, LE GUEN (frère du patron).

Les frères LE GUEN seraient de la familel de Marie Anne LE GUENNE, l'épouse de Jean Mathurin TREHONDAT; Pierre MORIO pourrait être Pierre Marie MORIO, le jeune mécanicien qui va reprendre la forge; LEROUX serait l'ouvrier Jean Marie LEROUX qui débuta apprenti; Paul LE CORRE serait de la famille de Marie Anne LE CORRE, l'épouse de Félix TREHONDAT; GOUPIL, COLLET et GUILLANTON restent "inconnus".

Et pour mettre un visage sur ces noms...c'est une autre histoire.

En travaillant à la réalisation du site internet www.wiki-sene.fr dont le but est de présenter l'histoire et le patrimoine de la commune de Séné,

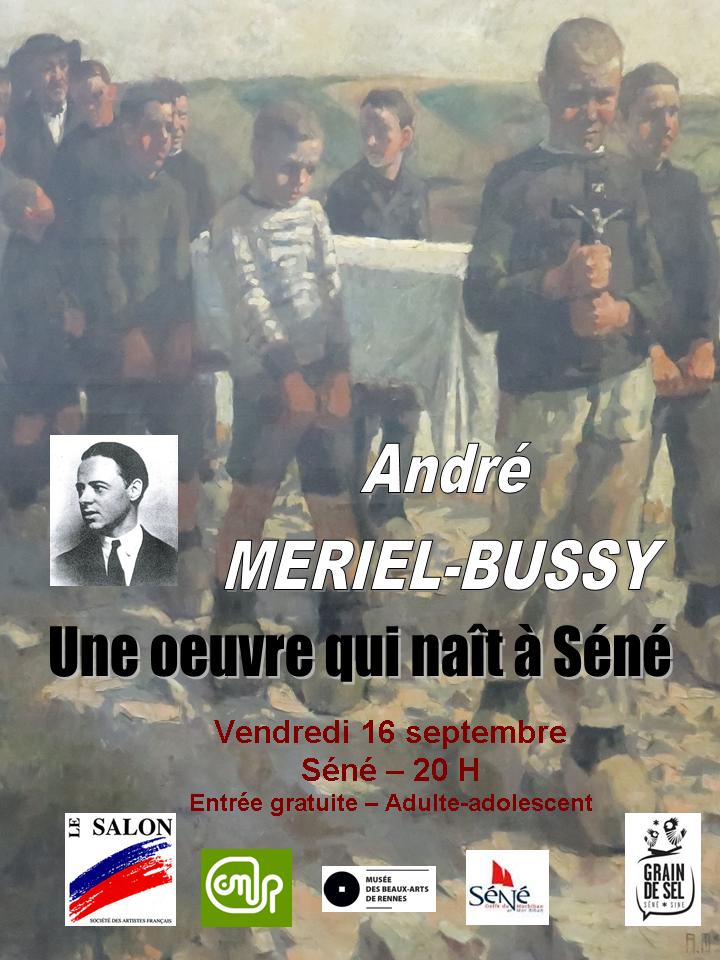

au hasard de mes recherches, j'ai découvert l'existence d'une toile intitulée "Enterrement d'Enfant à Séné" réalisée en 1925 par le peintre André Mériel-Bussy [1902-1984].

Curieux de savoir ce qui avait amené un peintre à poser sur une toile une scène d'enterrement d'enfant,

je me suis pris au jeu et j'ai décidé de "tout savoir" tant sur la vie et l'œuvre du peintre que sur le tableau "Enterrement d'Enfant à Séné".

Pendant plus d'un an, j'ai couru les archives départementales du Morbihan, de l'Ile et Vilaine, les archives municipales de Vannes et les archives nationales à Pierrefitte.

Je suis parti "à la recherche" des décorations, fresques et vitraux réalisés par l'artiste à Vannes, en Bretagne, en France et à l'étranger.

Avec l'aide de la famille Mériel-Bussy et tout particulièrement de son fils, Yves Mériel-Bussy, artiste peintre à Ploudalmézeau,

nous sommes parvenus à retracer le parcours artistique de son père.

Pendant mes recherches j'ai été à la fois "généalogiste, historien local, collectionneur, enquêteur".

Je me suis déplacé aux archives et j'ai utilisé également des moyens "modernes" comme les sites de généalogie,

les sites d'art en ligne, la base Gallica de la Bnf et tout particulièrement les Archives en ligne du Morbihan.

Cet artiste breton, est demeuré jusqu'à présent trop "discret" et le résultat de mes recherches montre qu'il ne manque pas de talent.

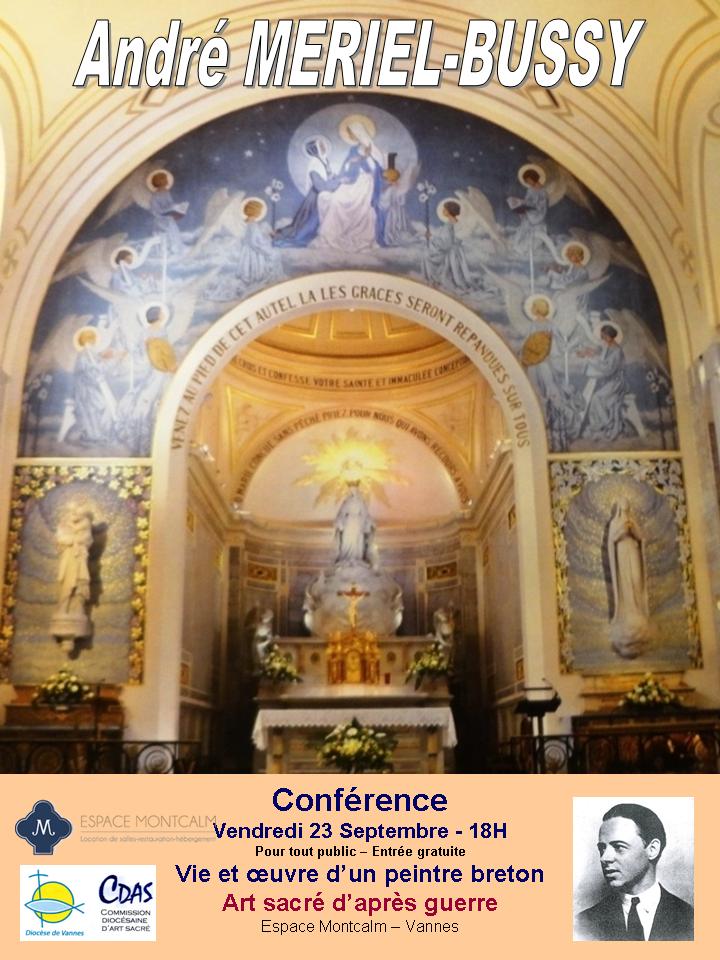

Il s'est illustré aussi bien dans la décoration, les fresques et vitraux d'édifices religieux à Vannes, dans le Morbihan, à Rennes, en Bretagne, en Ile de France et à l'étranger.

Artistes aux multiples techniques il a également exercé dans la gravure et la peinture.

Les musées de Vannes, de Rennes et le musée Départemental de Quimper possède de ses gravures et aquarelles.

Ancien élève du collège Jules Simon, il est diplômé des Beaux-Arts de Rennes et des Beaux-Arts de Paris.

André Mériel-Bussy a été un fidèle du Salon des Artistes Français au Grand Palais à Paris.

Il a été médaillé par deux fois pour ses toiles "Enterrement d'Enfant à Séné" en 1926 et "Le Nid" en 1939.

Il a exposé à L'Exposition Universelle de Paris en 1937.

J'ai bien sûr focalisé mes recherches sur la toile "Enterrement d'Enfant à Séné" et j'ai réuni un ensemble de documents permettant de retracer la genèse de l'œuvre.

J'ai même réussi à identifier l'enterrement du jeune Sinagot qui a inspiré le peintre...

Désireux de faire partager mon travail aux amateurs d'arts, au plus grande nombre d'habitants de Séné et du Morbihan,

Désireux de faire découvrir la vie et l'oeuvre de André Mériel-Bussy, j'ai réalisé un cycle de 3 conférences en collaboration avec les villes de Vannes et de Séné et le Diocèse du Morbihan :

16 sept 20 H 30: Grain de Sel à Séné : vie et oeuvre du peintre - Séné en 1923 - les "secrets" du tableau "Enterrement d'Enfant à Séné".

20/09 : 20H Palais des Arts de Vannes : vie et oeuvre du peintre - enterrement d 'enfant à Séné - Décès et enterrement d'enfant vue par les peintres français et étangers

23/09 18 H : Espace Montcalm Vannes : vie et oeuvre du peintre - exemple d'art sacré - les décès et enterrement d'enfant à travers la peinture française.

Ces conférences intéressent les villes citées (Vannes et Séné) mais aussi Port-Louis, Thehillac, Pleugriffet et Arradon où le peintre a laissé des fresques, ainsi que Rennes, Saint Malo, Fougères, Ploudalmézeau en Bretagne..

Télécharger les affiches à partir des fichiers joints et l'article du Telegramme.

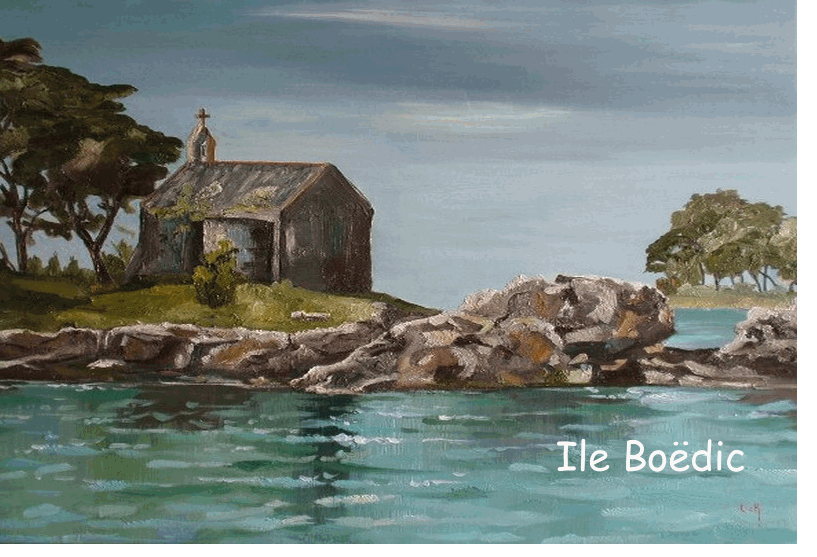

Le célèvre avocat Olivier Metzner est décédé sur l'île de Boëd le 17/03/2013 après avoir décidé de mettre fin à ses jours par noyade dans les eaux du Golfe du Morbihan.

Ce fait divers dramatique a inspiré un romancier italien qui a publié en 2013 aux éditions Pezzini, un roman intitulé Boëdic.

Boëdic, de Giovanni Braiga, professeur de religion à Viareggio, province de Luques en Toscane, s'inspire de la vie de Maître Metzner.

Le roman commence par raconter la matinée qui précède le suicide du célèbre avocat pénaliste au barreau de Paris retiré sur l’île de Boëdic.

Mais dans le roman, maître Metzner est sauvé de sa noyade par un jeune professeur qui assiste à la scène et le recueille quelques jours chez lui. M. Metzner, qui voulait mettre fin à ses jours, devient grand-père Olivier pour les enfants de son sauveur. Mais l’intervention de la femme du jeune professeur Gabriel, modifiera le cours de ce sauvetage…

Selon la critique italienne (lire en italien le document word attaché), le roman est fort bien écrit et fait réfléchir le lecteur sur le sens de la vie et la célébrité.

Avis au italianophones sinagot et bretons.

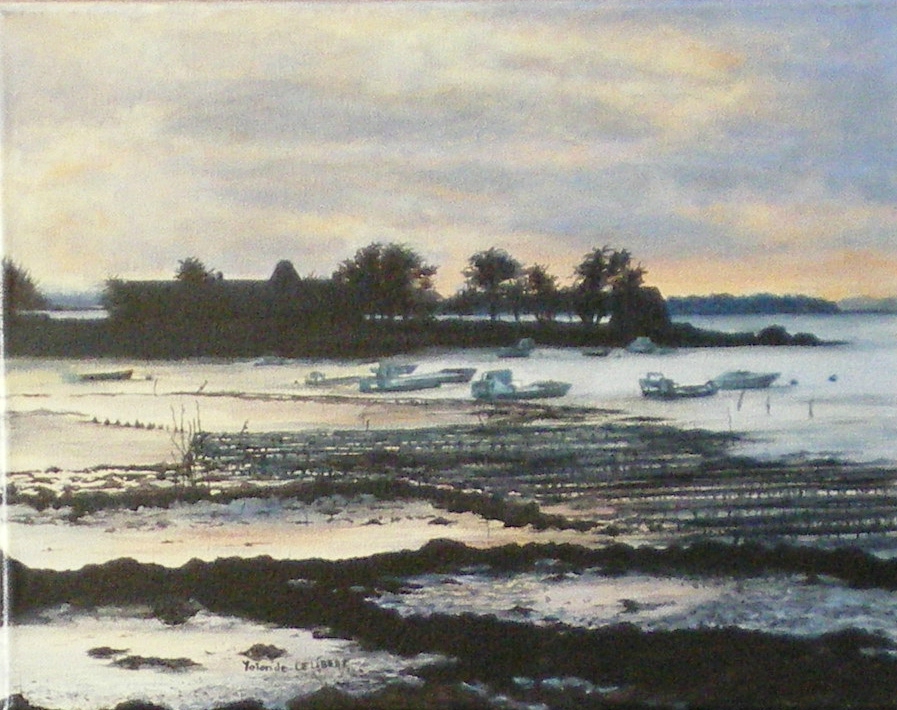

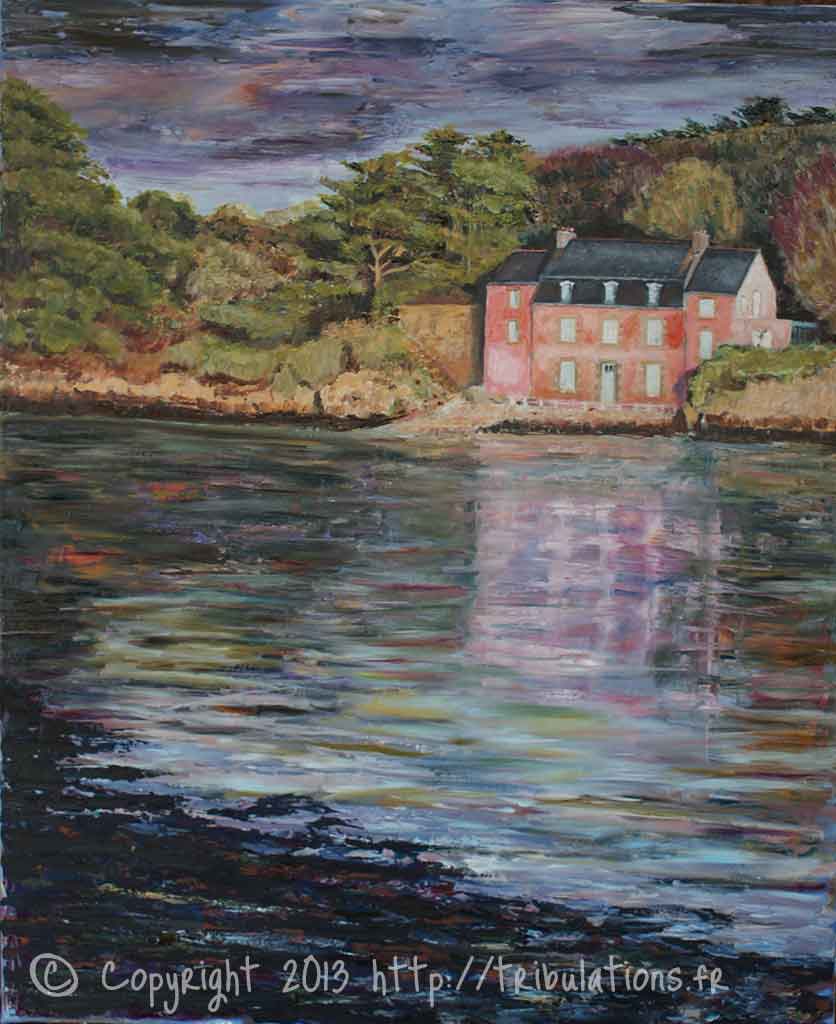

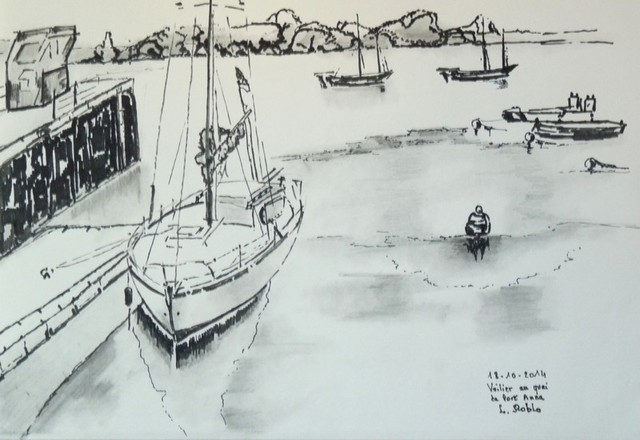

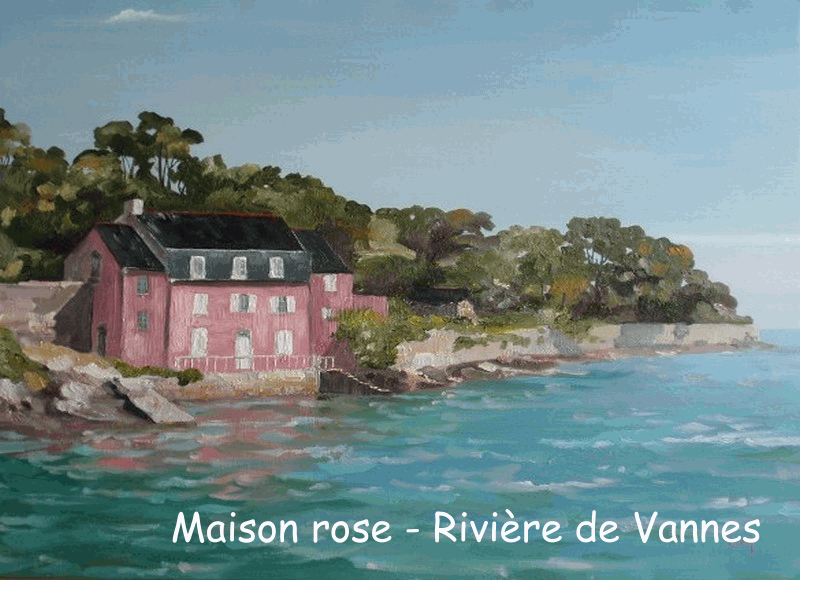

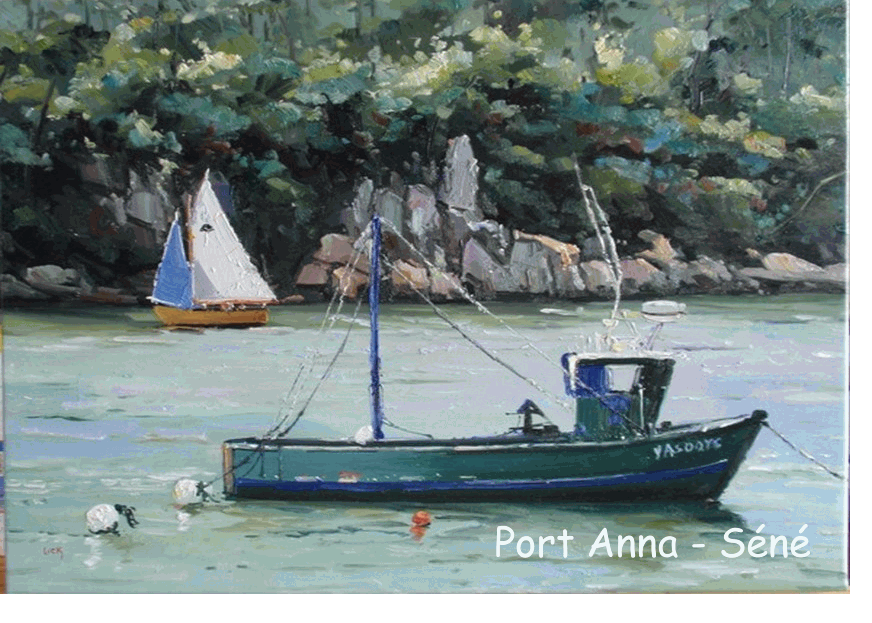

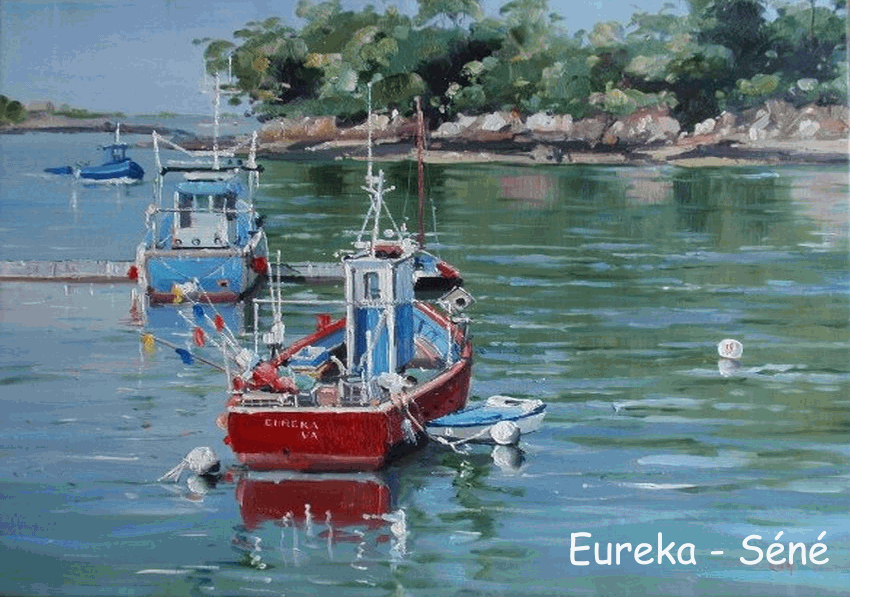

Senegolfe répertorie ici des artistes peintres qui ont illustré sur leur toiles des scènes ou des paysages de Séné.

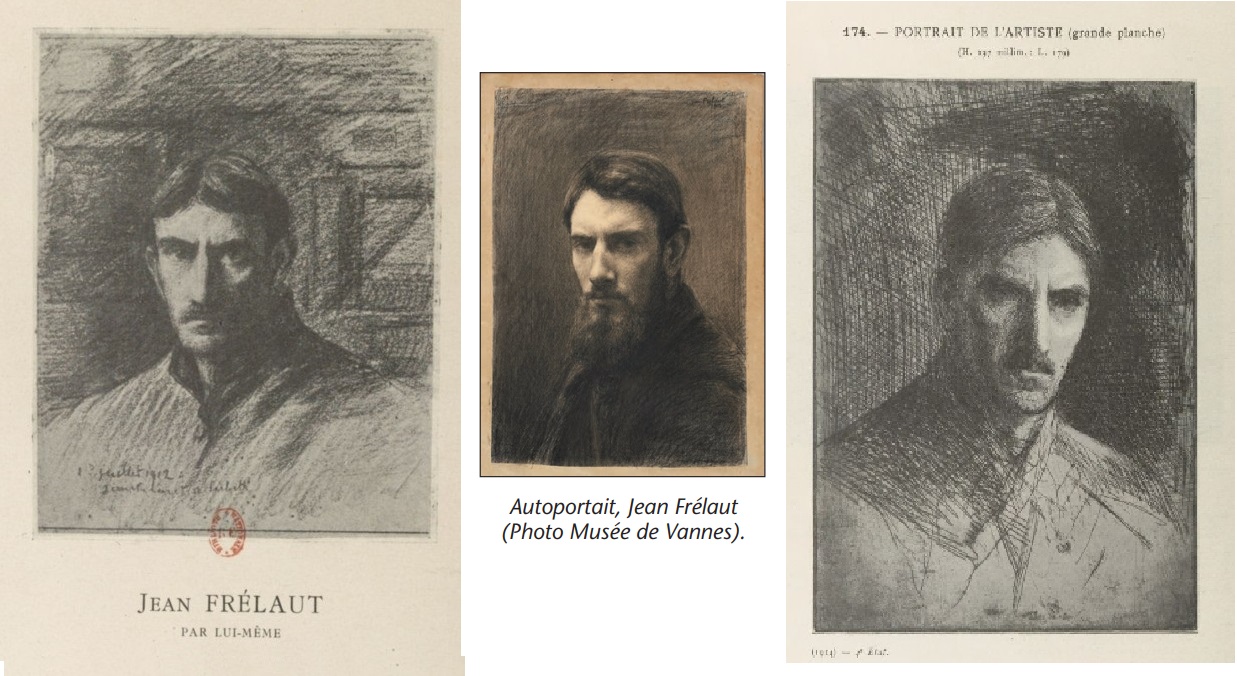

On citera en premier lieu Jean Frélaut (1879-1954) qui a immortalisé dans ses toiles et gravures des scènes et des paysages de Séné.

http://senegolfe.fr/culture/item/288-séné-inspire-jean-frélaut.html

Depuis, la peinture est un art qui s'est popularisé et de nombreux peintres ont peint notre littoral, nos îles et nos monuments.

Plus proche de nous, l'artiste plasticien Alain COSTE, décédé en nov.2012, avait élu domicile en Séné.

La ville de Séné a donné son nom à la salle d'exposition de Grain de Sel.

Ce lien permet de découvrir son peuvre : http://tribulations.fr/alain-coste/#.VdXn0lIcFMt

Séné compte des artistes contemporains professionnels mais aussi un grand nombre de peintres amateurs qui exposent également leur toiles. Voir quelques liens internet ci-dessous.

http://www.corinne-le-guhennec.com/contact.php

http://www.moniquearradon.com/

Monique Arradon habite à Séné

D'autres sont regroupés au sein d'une association :

ARTS SINAGOTS : http://arts-sinagots.blogspot.fr/p/appel-projets.html ou sur le blog http://tribulations.fr/

ou encore : http://atbleu.free.fr/

.https://marcetien.wordpress.com/

http://dominique-tremois-chazot.com/le-sinagot/

http://yolandecelibert.canalblog.com/

http://www.eric-winzenried.com/spip.php?rubrique2

http://tribulations.fr/maison-rose-aux-volets-clos-sene/#.Vaj5i3kVi70

Louis ROBLO :http://roblo.artblog.fr/216486/Voilier-sous-ciel-nuageux-a-Sene-Golfe-du-Morbihan/

Darfeuil : http://www.darfeuille.net/category/peintures-a-l-huile/peinture-du-golfe-du-morbihan

Lick :

http://www.peinture-huile.com/peinture-huile-Sene-Port-Anna.php

http://www.artmajeur.com/fr/artist/dumergue

http://www.lerol.com/protected/page00010046.html

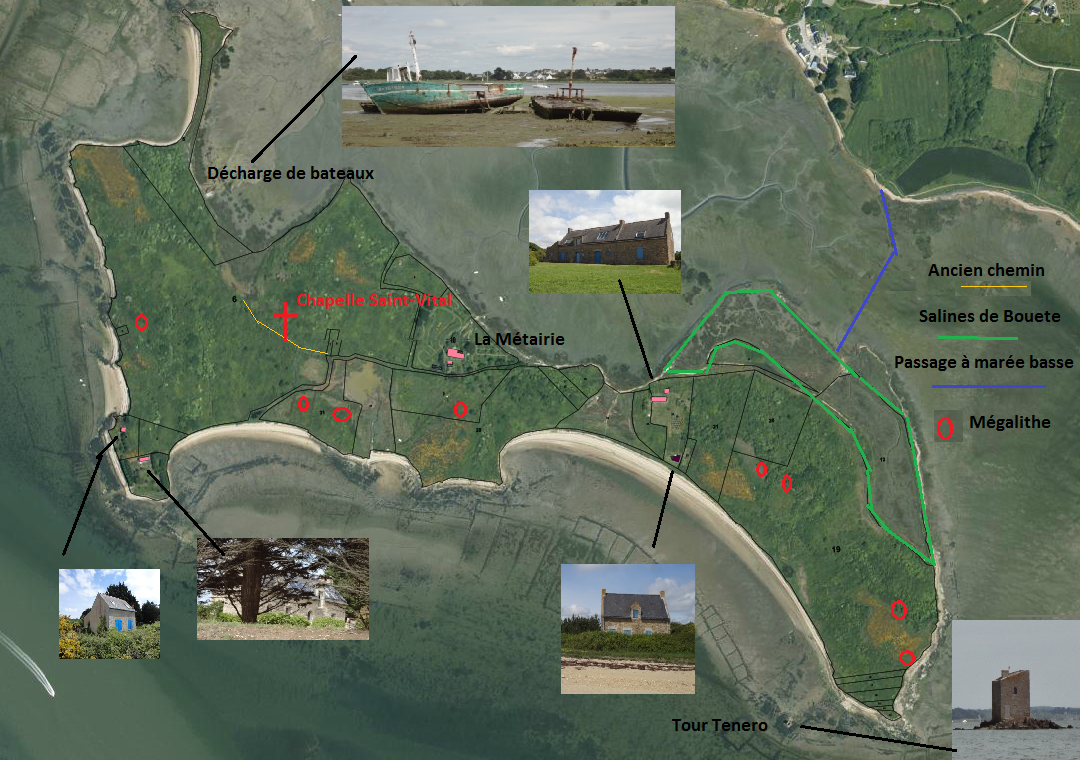

Notre commune compte 45 km de littoral et trois îles qui se pretent à des randonnées en kayak. Le pagayeur pourra louer un kayak à l'embarcadère de Barrarach chez enez-kapad http://www.enez-kapad.com/ et partir découvrir le bord de mer de Séné "en négatif" des sentiers cotiers du Tour du Golfe. Sur son parcours il ne manquera pas de croiser la célèbre "maison rose" (voir page concernée) avant de découvrir deux belles îles : Boëd et Boëdic.

La kayakiste veillera à bien respecter les règles de sécurité et à faire attention aux tables ostréicoles ou aux épaves qui peuvent représenter des vrais dangers.

Bonne randonnée en kayak de mer.

Pour un avant goût :

http://www.pbase.com/debetencourt/balades_dans_le_morbihan_ile_boed

http://lartisan.eklablog.com/l-ile-de-boed-a115108024

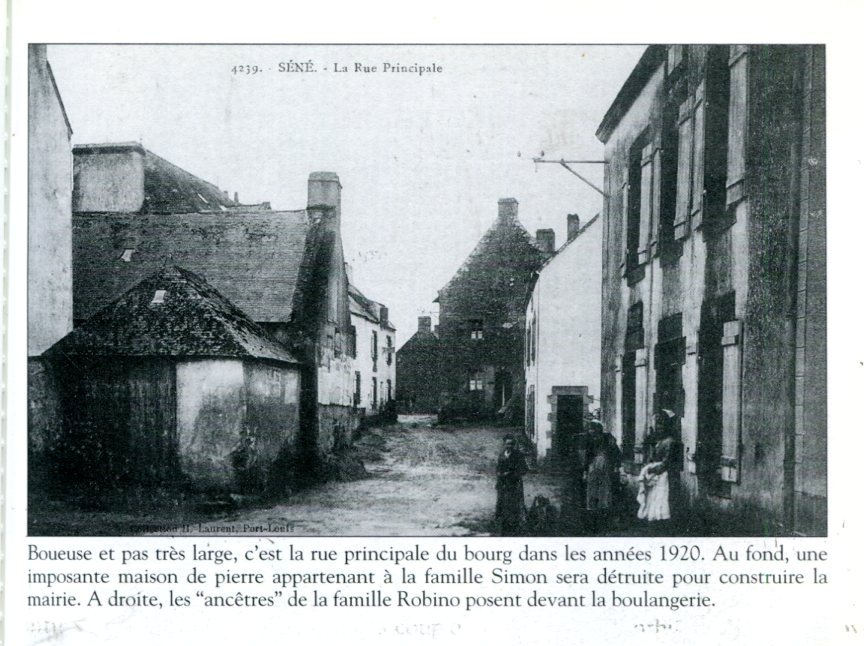

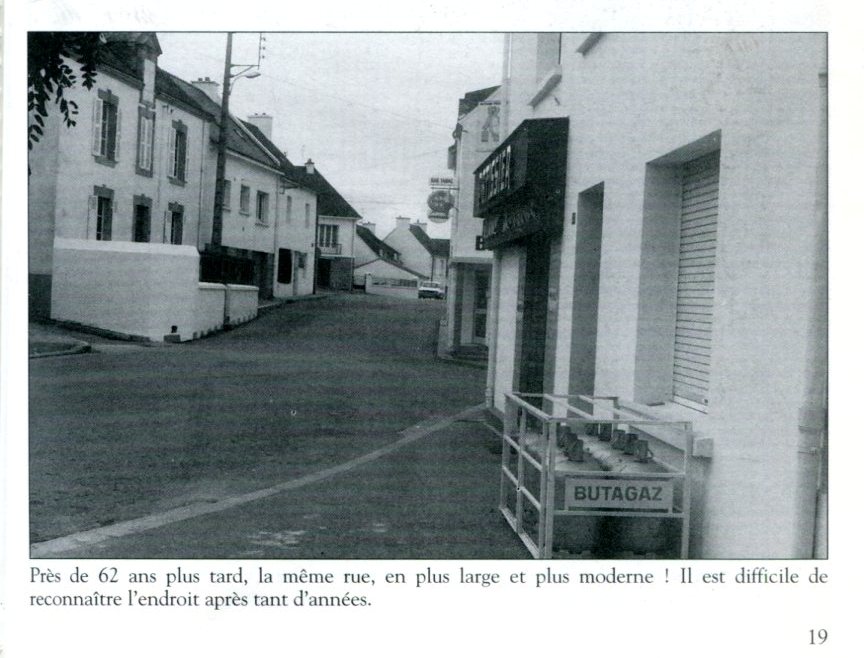

Rendons hommage à M. Rollando et Morin pour avoir écrit chacun un livre sur notre commune. On peut voir dans ces pages des vielles vues de Séné complétées par des photos plus récente datant de l'impression du livre. En continuité de ces auteurs, Sénégolfe a ajouté des vues des mêmes lieux en 2015. Quels changements !

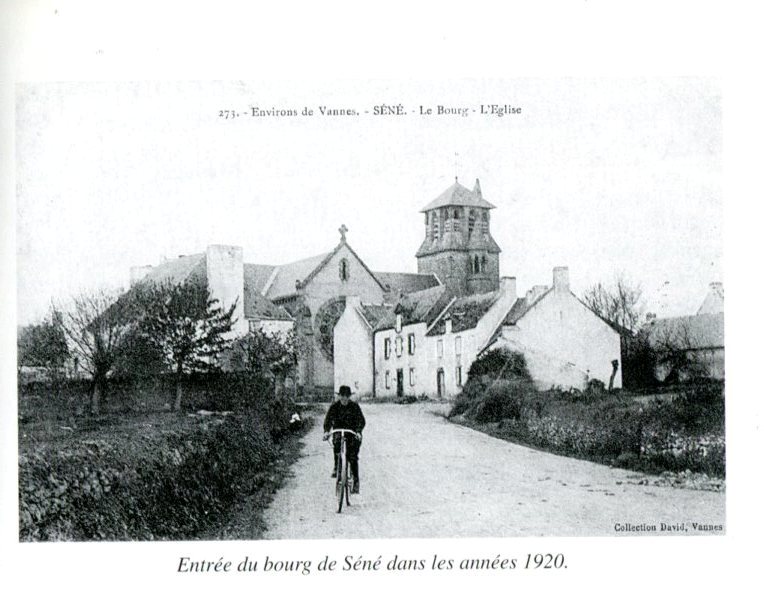

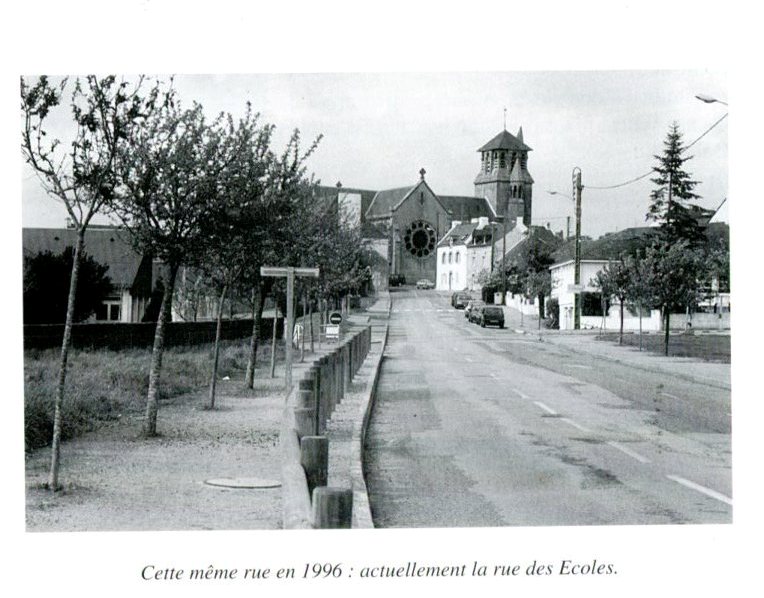

Evolution dans le temps de la rue des Ecoles :

Entre la vue de 1920 et celle de 1996, on note la construction du groupe scolaire Dolto. En 2015, l'église Saint-Patern montre des façades restaurées et la rue des écoles est devenue piétonne.

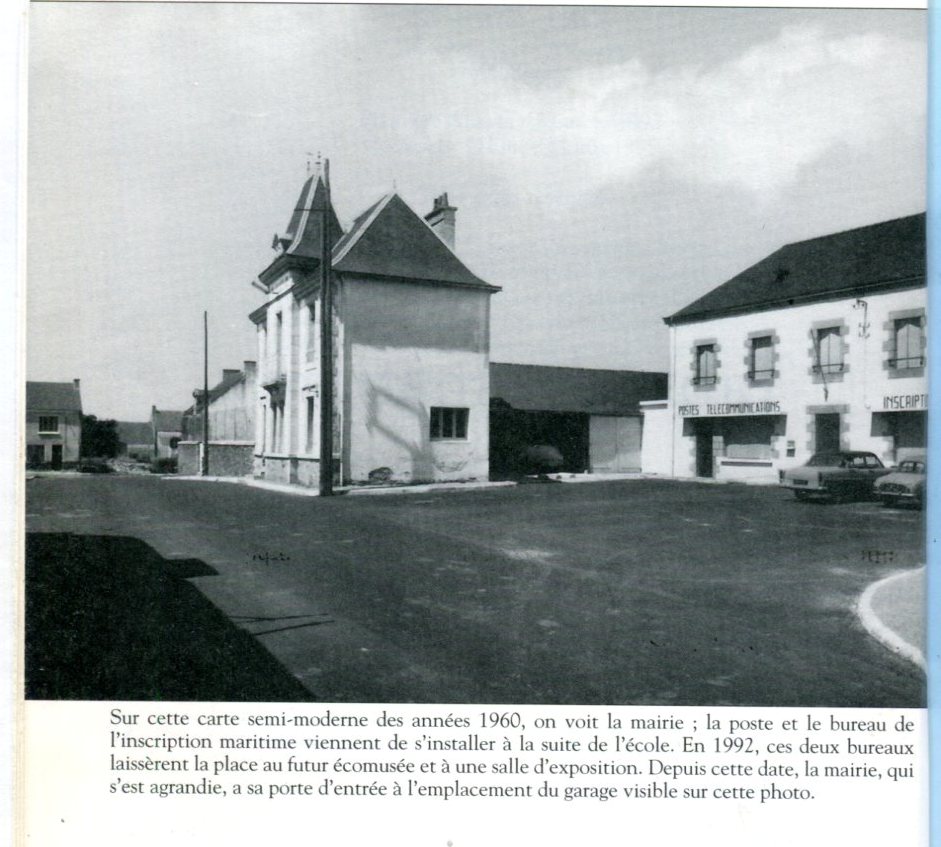

Entre cette vue de la mairie datée de 1960 et la photo de 2015, on note pas mal de changement : la place est devenue piétonne. La mairie a été agrandie et l'ancienne école qui abritait la poste et les affaires maritimes est déosmrais une salle d'exposition. On note aussi la voirie complètement refaite.

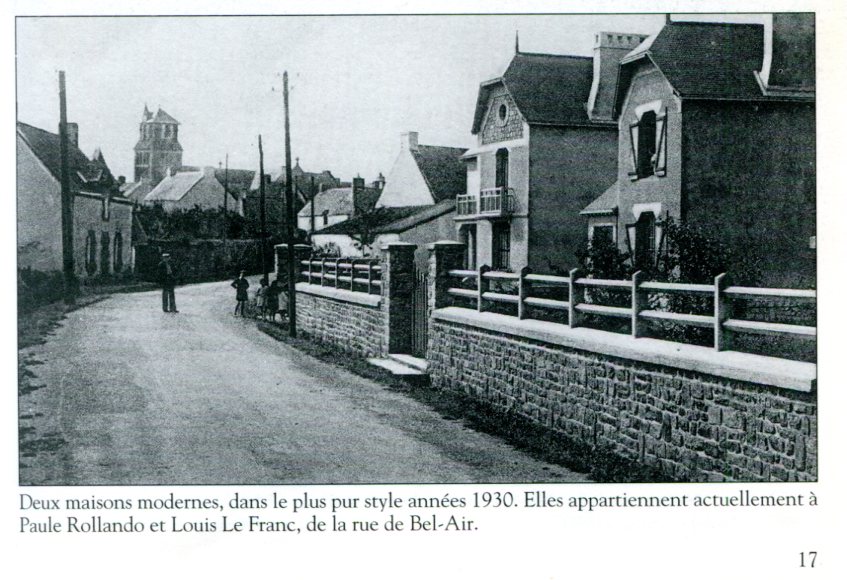

Les deux maisons "modernes" datant de 1930 sont toujours là et ont été restaurés. Les clotures sont moins imposantes.

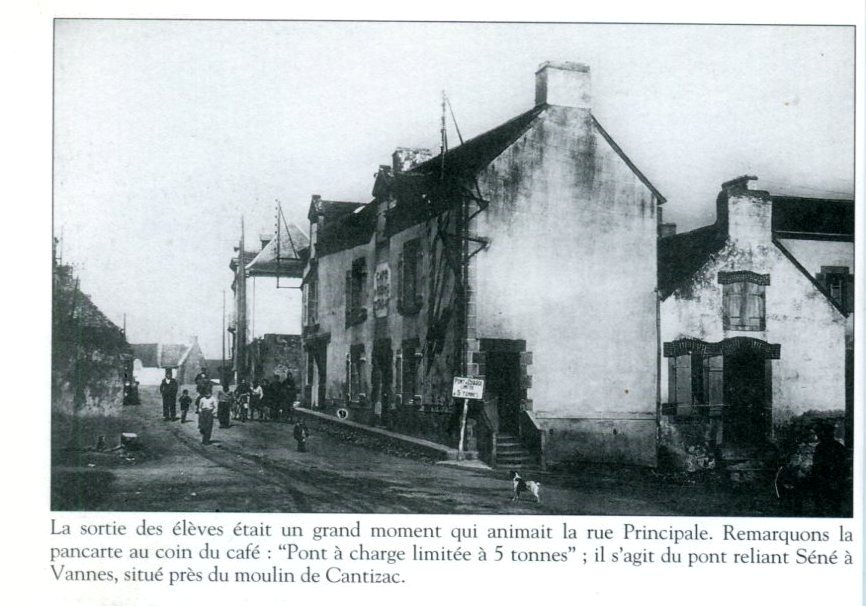

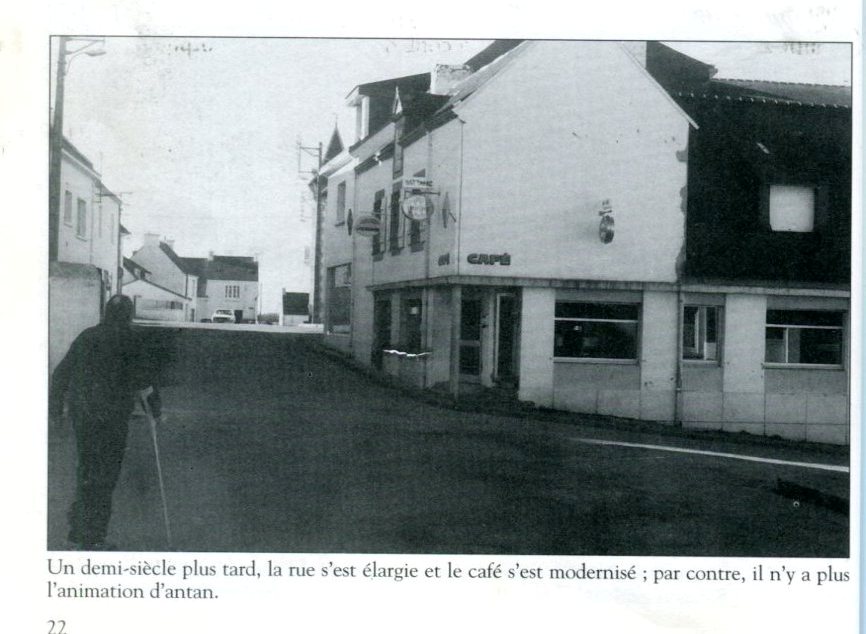

En 2015, la route est toute neuve, on reconnait le café du bourg.

On a détruit le muret devant ce qui était la bibliothèque avant la construction de "Grain de Sel". Par rapport à 1982, les bâtiments de gauche n'ont pas trop changé.

Les Hommes ont de tout temps cherché à se déplacer. Une fois établis dans une région, une contrée, ils ont façonné des sentiers, des chemins et des voies pour relier des fermes aux hameaux, des hameaux au bourg, des bourgs à la ville.

La route de Nantes.

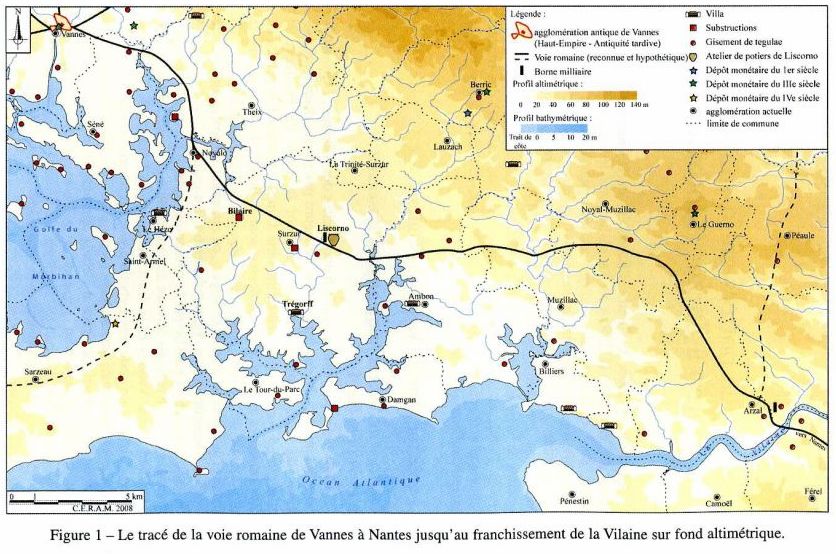

A Séné, l'aménagement de voies de circulation était d'autant plus important, que notre commune est une presqu'ile qu'il a fallu relier au principal axe ouest-est passant au nord de Séné. Successivement, la voie romaine dont le tracé passait déjà au nord de notre commune près du Versa a laissé place à la voie Royale reliant Quimper à Nantes et ensuite à la RN 165 allant de Audierne à Nantes. La géographie de notre territoire a imposé ses contraintes qui restent toujours d'actualité avec le Plan de Déplacement Urbain ....

Ces voies devaient franchir au nord de notre commune le ruisseau du Liziec, limite naturelle entre les paroisses de Séné, Vannes et Theix. S'il en reste aucun pont romain ou ouvrage datant de l'ancien régime, le pont actuel de la RD 779bis, qui a succédé à la RN 165 après la déviation par la voie express, mérite d'être signalé.

C'est un ouvrage de pierre en granit, en chicane, qui laisse passer les eaux de la rivière du Liziec après que celles-ci ne reçoivent celles du ruisseau du Saindo-Talhouët arrivant des hauteurs de Theix. Le ruisseau passe par une buse ouvragée en pierre. Photo ci-après.

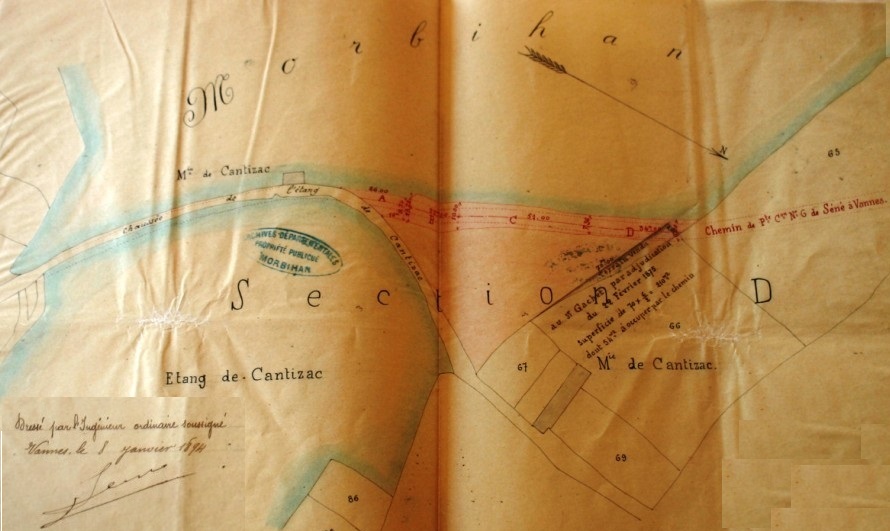

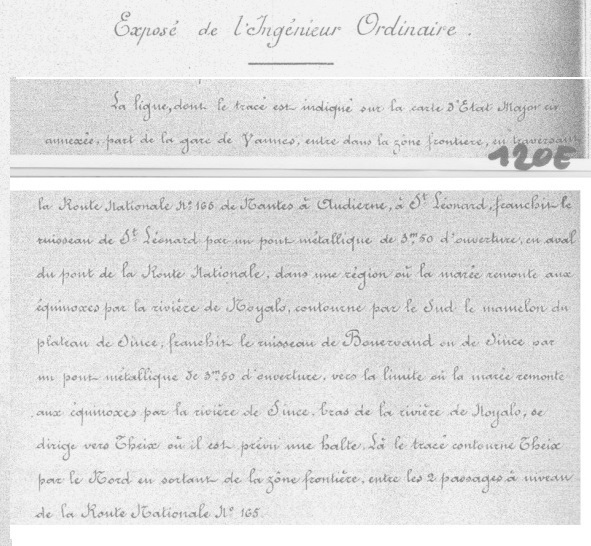

Non loin de ce pont routier, Séné a bien failli accueillir un pont métallique et une voie de chemin de fer ! Le 20 février 1895, l'ingénieur ordinaire recommande pour le tracé de la ligne de chemin de fer d'intérêt secondaire du Morbihan, de "franchir le ruisseau de St-Léonard par un pont métallique de 3.5 m d'ouverture en aval de la Route Nationale dans une région où la marée remonte aux équinoxes par la rivière de Noyalo". Finalement, on préfèrera contourner la butte de Jean II et filer tout droit par le lieu-dit Le Prat. (Lire article sur la Grottte Jean II).

Non loin de la Grotte Jean II, le chateau de Lestrénic où dit-on le roi Jean II de Bretagne séjournait...

Au fond de la propriété un étang bucolique. Il ne doit son existence qu'à la présence d'une digue de pierre.

Le pont d'Argent :

Les ponts permettent de franchir des rivières ou un estuaire mais de par sa géographie Séné n'offre pas beaucoup de possibilités pour construire des ouvrages d'art. Pourtant, le promeneur peut être intrigué par le lieu-dit "Le Pont d'Argent". En descendant en contrebas de la route qui va du bourg à Kernipitur, on peut voir que pour enjamber le seul vrai ruisseau de notre commune, dit ruisseau de Cantizac, les "anciens" ont construit un pont dont la dernière version date sans doute de la fin du XIX°s. Il a été depuis élargi par une assise en béton mais on peut toujours voir sa partie plus ancienne.

ll faut rappeller au lecteur que l'axe bourg-Keravelo-Kernipitur était la route principale pour relier Séné à Vannes comme le montre les anciens cadastres, avant que l'on puisse passer à charette et en voiture par la digue de Cantizac. Cette voie arrivait à Vannes par la rue de Séné, actuelle rue monseigneur Tréhou.

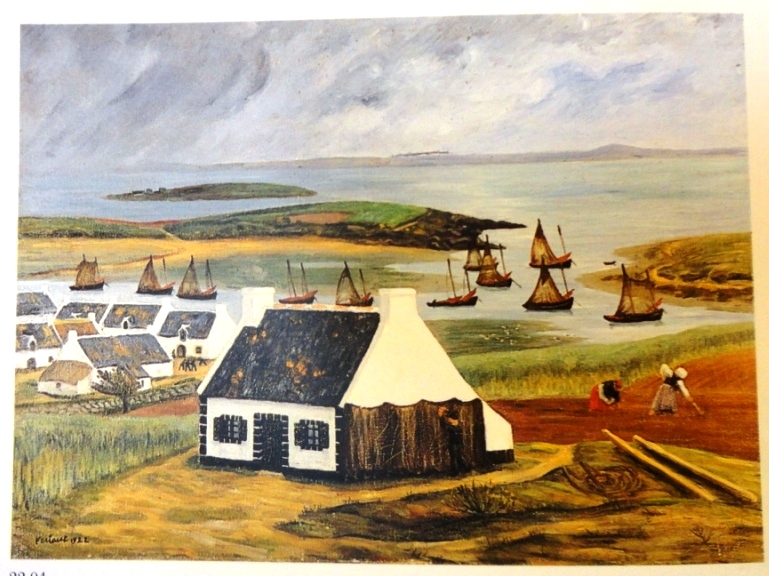

La digue route de Cantizac

On peut voir coté "Golfe" que la digue comprend deux tronçons. Côté bourg, la partie ancienne et côté Vannes la partie la plus récente.

Coté terre, à l'intérieur de l'ancien étang, aujourd'hui le camping de Cantizac, les pierres originelles sont été masquées par l'élargissement de la voie vicinale qui supporte aujourdhui la RD199. Peut-être qu'à l'entré à droite, ce mur de pierre est-il une reliquat de l'ancienne digue du moyen-âge ?

On aperçoit aujourd'hui qu'un système de vannes récentes en béton qui "régulent" le cours du ruisseau de Cantizac à son embouchure. Lire aussi "Histoire du Moulin de Cantizac".

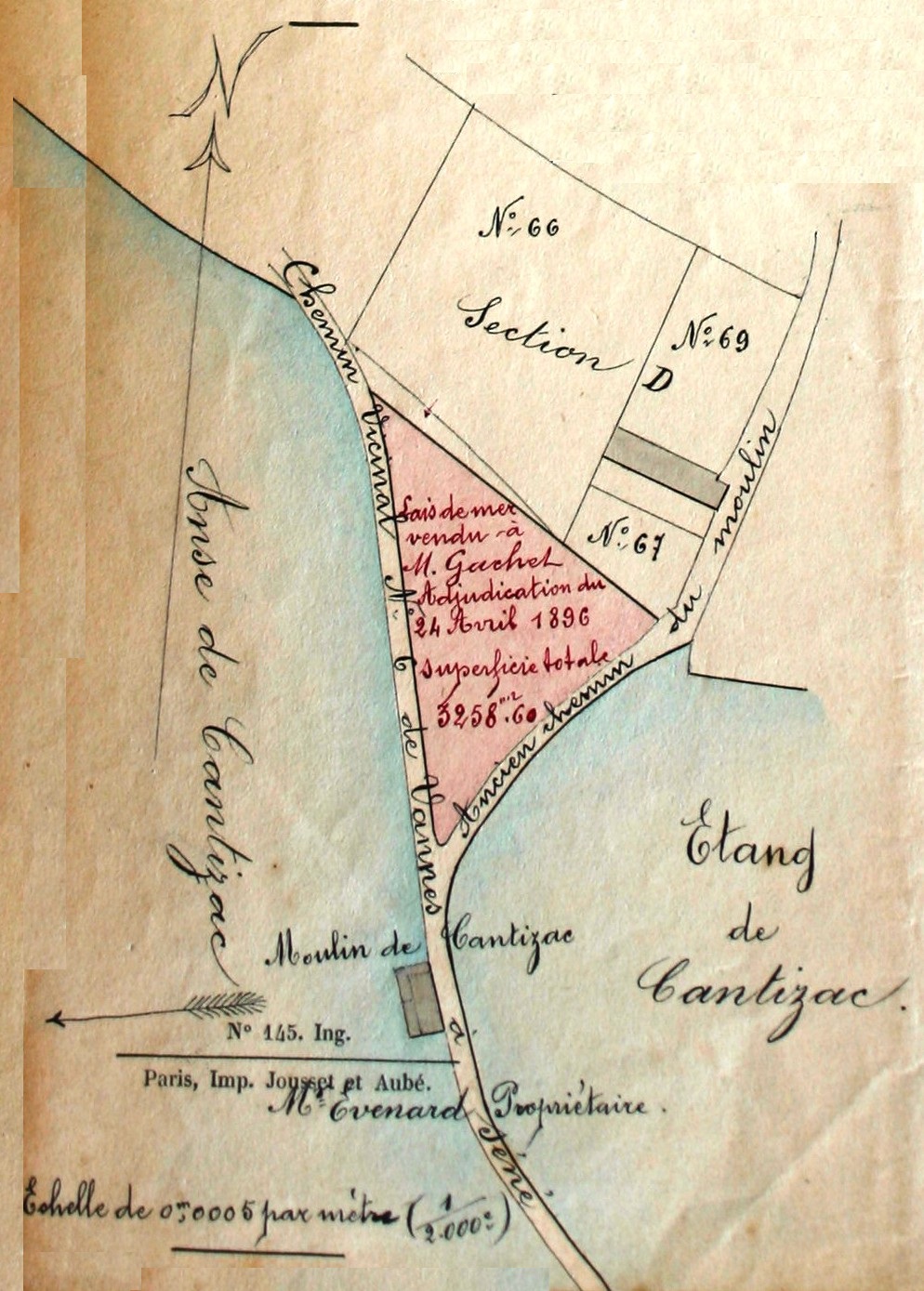

A la fin du XIX°siècle, Jean Marie GACHET, meunier et maire de la commune (lire article sur les maires de l III° Républiqe) a entrepris une modifcation importante de la digue de Cantizac alors voie vicinale ordinaire n°6. Celle-ci à l'origine était incurvée et reliait la route vers le bourg ('actuelle rue de Cantizac) au chemin qui montait vers le manoir et Kerhuileu (actuelle rue des Orchidées) comme le montre cet extrait de cadastre.

NB : Les orchidées sont de belles fleurs, présentes sur le territoriale communal, mais un nom plus patrimonial conviendrait à cette rue qui repose sur l'ancienne digue. Rue des Meuniers, Rue Gachet ?

Lorsqu'en 1896, il a été question d'élargir la voie vicinale ordinaire n°6, les autorités ont privilégié un tracé droit direct vers Vannes. Une portion de l'estran s'est retrouvé asséché et racheté par GACHET, lequel a abandonné ses droits sur la digue.

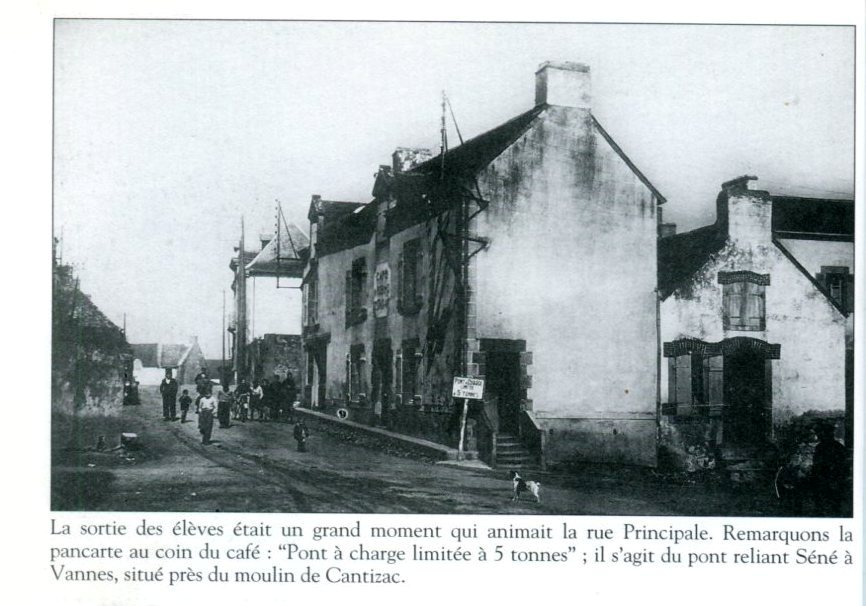

Toutefois, d'autres travaux suivront à la fin des années 60, qui renforceront la voie vicinale en route départementale. Dans son livre "Le Pays de Séné", Emile Morin signale l'existence d'un pont à charge limité à 5 tonnes. Les camions trop chargés devaient toujours emprunter la route de Kernipitur.

A l'est de la commune, le moulin de Bilherbon construit sur l'étang d'Auzon (lire article sur l'Anse de Mancel de Camille Rollando) a également permis de créer une voie de passage entre le bourg et Kerarden.

Au XVIII° siècle, l'aménagement des marais salants s'est traduit également par la construction de digues. La saline de Landrezac a permis de créer un voie de passage plus courte pour relier le bourg et la presqu'île. . Aujourd'hui ce raccourci est plus connu sous le nom de Pont Lisse. (Lire article salines). C'est sur ce pont qu'en juin 1923, le peintre André Mériel-Bussy a croisé un enterrement d'enfant dont il a fait un magnifique tableau.

Digue de Languersac ou "Pont Lisse"

Il en est de même de la digue de Billerois au Ruello près de Moustérian qui a isolé la zone marécageuse de Moustérian et permis un raccourci entre les villages de Moustérian, la chapelle d'Ozon et plus loin les villages de Cressignan et Kerarden.

Digue Billerois au Ruello

C'est aussi dans le but de créer un raccourci, que le maire de l'époque, Patern LE CORVEC vers 1928, a fait réaliser la digue au Badel permettant de relier plus directement les villages de Cadouarn et du Cariel à la cale de Badel.

Plus anecdotique, un guet de pierres plates posées sur la vasières permettent à Kerhuileu de franchir à marée basse l'étier de crée un raccourci vers la pointe de Rosvelec en Vannes.

D'autres point de passage existaient sur la presqu'île de Langle pour gagner directement le bourg de Séné.

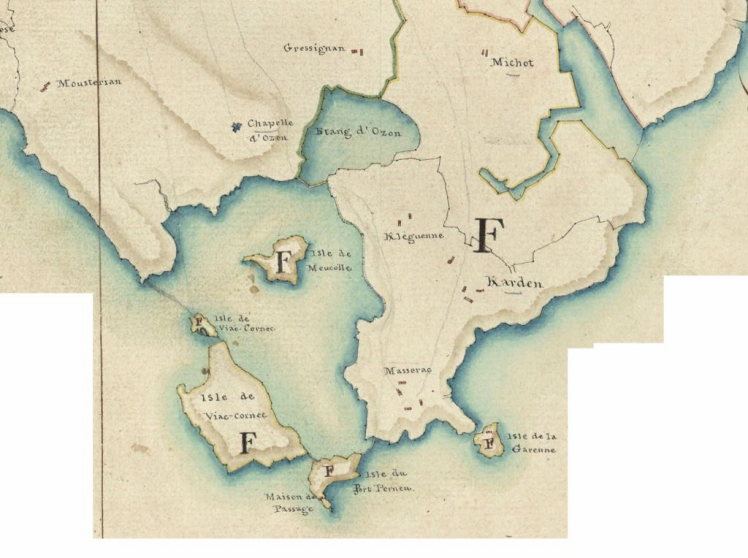

Dans le cas de La Garenne près de Montsarrac, on a tout simplement décidé de relier l'île au continent. Les cartes anciennes montrent l'insularité de La Garenne qui toutefois à marée basse devait être accessible à pied. La digue a favorisé le comblement de la zone marécageuse au nord.

Mais c'est tout autour de l'actuelle île de Mancel qu'il y a le plus long linéaire de digues. La cadastre de Napoleon montre que ces terres étaient des îles sans doute accessible à marée basse.

La création d'un polder (lire Histoire de la Pointe du Bil et de Mancel) s'est accompagné de la construction de plusieurs digues et le "rattachement" au continent des îlots de Péchit, de la Villeneuve et de Bot Spernem. La vieille carte d'Etat major montre que ces digues ont permis de créer un réseau de voie de communication (trait en noir).

Carte d'Etat Major 1820-1866

Digue et mur d'enceinte Bot Spernem

Digue mur de la Villeneuve - plage à marée haute

Digue Lorois détruite par une tempête Vestige du pilier avec la vannes.

La tempête de 1937 a fini par détruire la digue Lorois entre l'îlot du Pechit et la Pointe du Bil qui avait été reconstruite après la brêche créée en 1927.

La guerre qui suivit n'a pas permis sa reconstruction et au sortie du conflit, l'agriculture sinagote avait d'autres besoins, si bien que la mer a définitivement repris possession des terres.

De nos jours, avec l'essor des promenades à pied, de la marche nordique et des circuits de randonnées ne faudrait-il pas relier les deux rives de l'estuaire de l'anse de Mancel ?

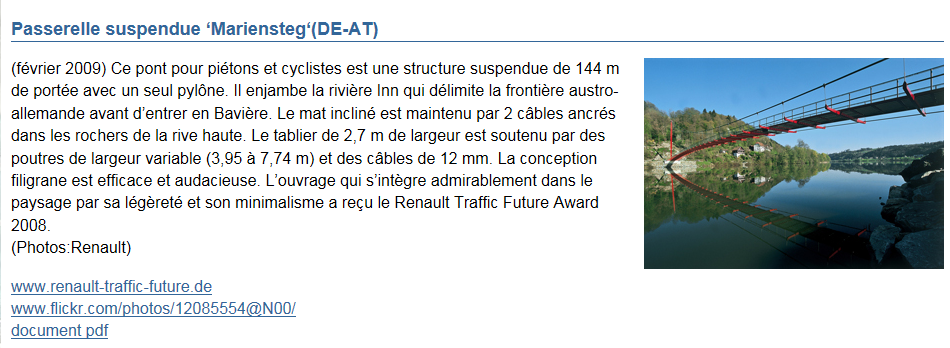

Il existe des exemples de passerelles modernes en bois ou métalliques dont on pourrait s'inspirer pour construire une passerelle à la place de l'ancienne digue Lorois.

Le peintre-graveur Jean Frélaut (1879-1954) est à son époque un artiste représentatif du paysage breton, s'il en est. Issu d'une famille morbihannaise, il choisit de se fixer à Vannes où il a vécu sa jeunesse plutôt que de rechercher à Paris les vanités d'un succès mondain. Pratiquement toute son œuvre s'inspire du Morbihan. Ses milliers de dessins et aquarelles, ses mille quatre cent trente-quatre gravures et ses quelque six cents peintures y puisent leur beauté. Peintre de la sincérité et de l'émotion, Jean Frélaut a aussi excellé dans l'estampe et l'illustration de livres (Le Pèlerin des sept saints, La Brière, Les Fables de La Fontaine). Le musée de la Cohue possède plusieurs de ses toiles importantes : La Procession de Belz, Paysage de Luscanen, Le Champ de blé, Le Champ de courses, L'Enterrement.

Il est aussi connu pour avoir illustré de ses gravures les pages du roman "Le Grand Meaulnes" d'Alain Fournier.

Quelques oeuvres ayant pour inspiration la commune de Séné et son littoral :

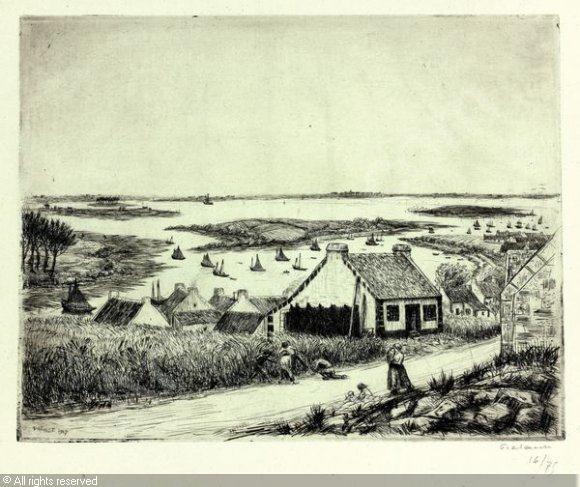

LE VILLAGE DE SÉNÉ ; LA MAISON DU BRACONNIER. 1912. Eau-forte et pointe sèche. 109 x 226 et 47 x 161. D. 124 et 125. Très belles épreuves sur vergé, signées et annotées à la mine de plomb. Infime déchirure en pied à la première. Petites marges normales. Ens. 2 p.

VILLAGE DE LANGLE. 1927. Pointe sèche et burin. 220 x 280. F. 297. Très belle épreuve sur vergé, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves

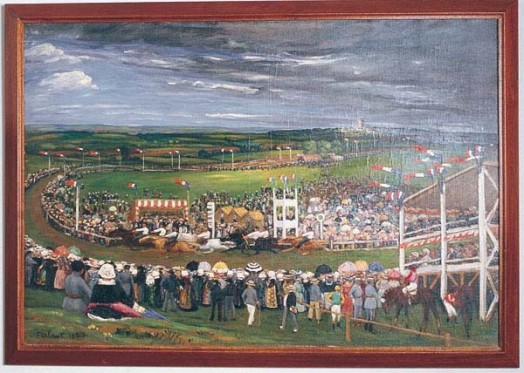

COURSES DE CANO ou le Champ de Courses (Visible au Musée de la Cohue de Vannes)

Ce tableau a figuré dans plusieurs expositions à Paris, en 1924 et 1930, à Rennes en 1959 et à Vannes en 1995. Jean Frélaut, artiste vannetais (1879-1954), dans une vision colorée et dynamique, met en scène les courses hippiques qui, depuis 1843, attirent les badauds et parieurs près du village de Cano, entre Séné et Le Poulfanc. Les costumes bretons et les coiffes se mêlent aux uniformes bleu horizon, aux ombrelles et aux canotiers. C'est l'histoire de toute une société de l'époque que l'artiste nous transmet dans cette œuvre;

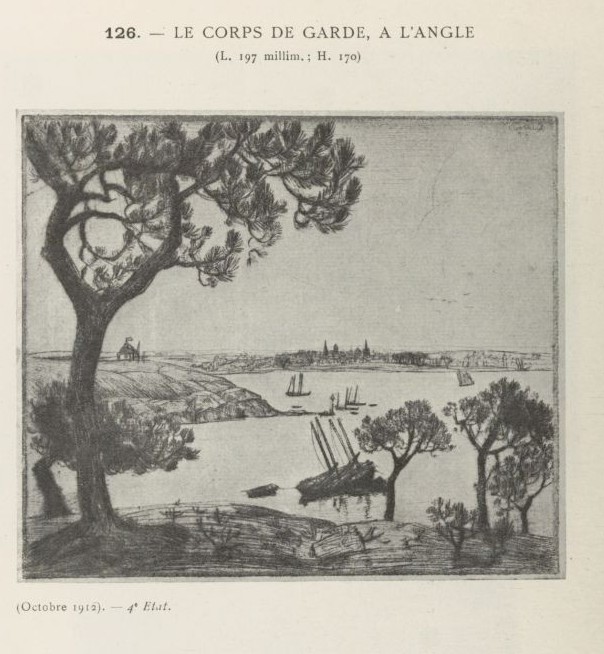

LE CORPS DE GARDE A L'ANGLE. 1912. Pointe sèche. D. 126. Très belle épreuve sur vergé, signée et datée à la mine de plomb puis annotée " 5e état ". Petites marges normales. Tirage définitif à 20 épreuves. Ex-coll. E. Lafon (Lugt 877a) et L. Delteil (Lugt 773). Ils'agit du corps de garde de douaniers sur la butte de Bellevue au dessu sde Port-Anna.

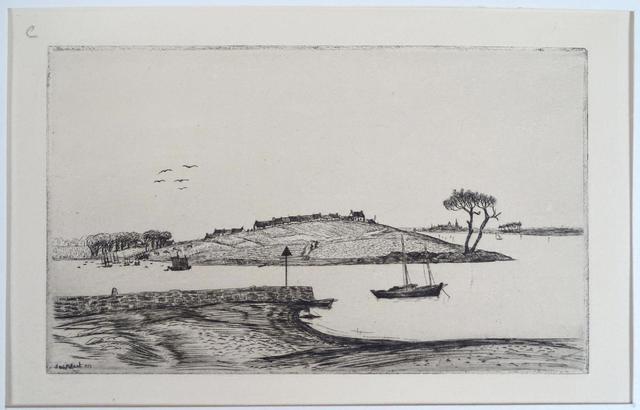

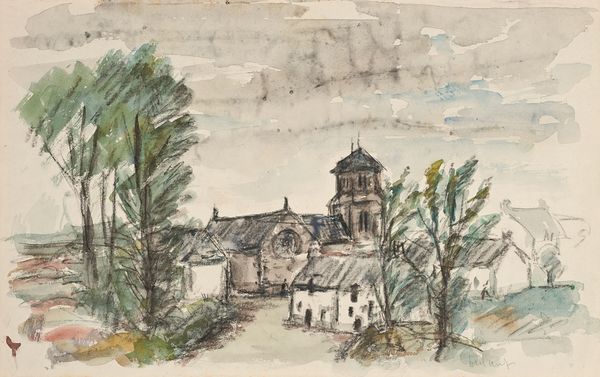

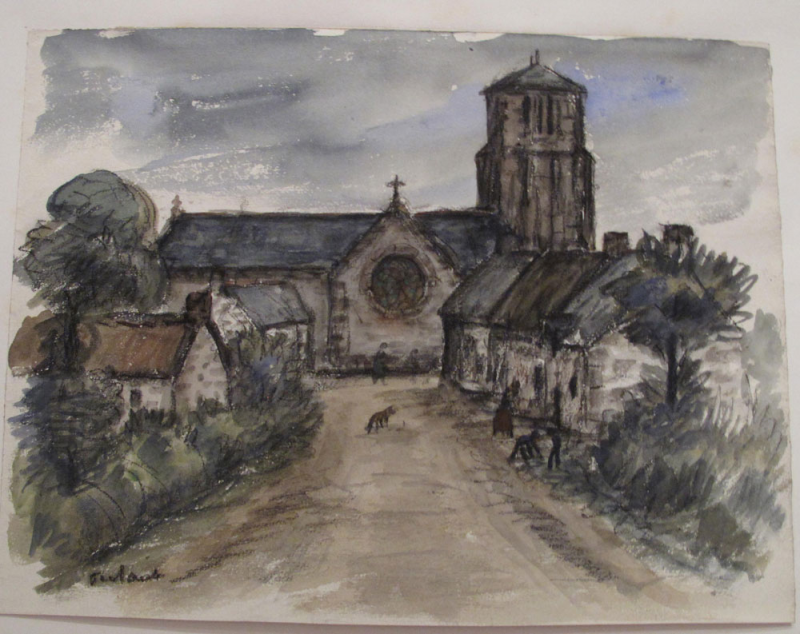

PETIT PORT DE SENE. 1913. Eau-forte et pointe sèche. 120 x 199. D. 133. Très belle épreuve sur vélin, non signée, d'un tirage postérieur à celui de la Gazette des Beaux-Arts. Toutes marges.EGLISE DE SENE Vers 1920. Dessin, aquarelle et pierre noire sur vélin blanc, [308 x 237], signé en bas à gauche à la pierre noire.

On reconnait la butte de Bellevue avec la guérite de douaniers au sommet, à gauche la cale de Barrarach et au loin l'île de Boëdic. Au premier plan la plage de Conleau et sa petite cale.

Plusieurs représentations de l'église de Séné vue depuis l'actuelle rue des écoles

Un Sinagot peint au fond de l'anse de Locmiquel .

Plusieurs représentaitons de maisons de pêcheur à Séné.

Lire aussi l'article sur les régates de Conleau.

Jean RICHARD, mémoire étourdissante de Séné, raconte dans son ouvrage intitulé "Au Pays des Sinagots" les mille et une péripéties judiciaires et maritimes des Sinagots pris souvent en flagrant déli de pêches non autorisée.

Parmi ces faits divers de pêches frauduleuses, celle du 25 mars 1887 est à marquer d'une croix par la conséquence judiciaire qu'elle eut à l'époque et parce quelle participa à cette légende de marins insoumis, fraudeurs et roublards vivant au pays des "voiles rouges et des choux pommés".

Lisez donc TOUTES ces coupures de presse d'époque. Les journalistes relatent avec bien plus de talent d'écriture que votre humble serviteur.

Bonne lecture.