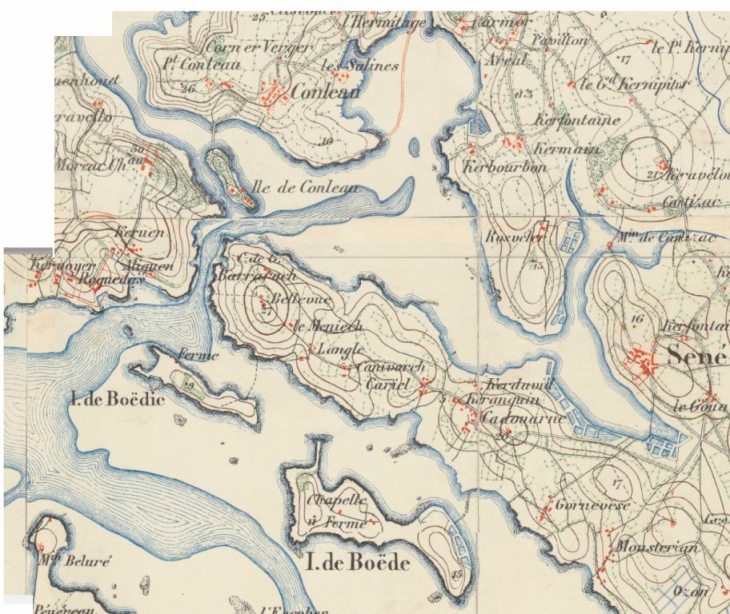

Parmi les éléments à noter sur cette carte d'Etat Major daté de 1866, on reconnait l'hippodrome de Cano et on note que l'anse de Mancel est un polder protégé de la mer par la digue Lorois.

Les diffretns chemins de la commune, trait noir, préfigurent la voirie actuelle.

Les salines sont bien representées.

L'île de Conleau n'est pas encore rattaché au continent.

La maison du Loup est mieux préciser. Elle correspond à la maison de toit de chaume visible à la Belle Etoile.

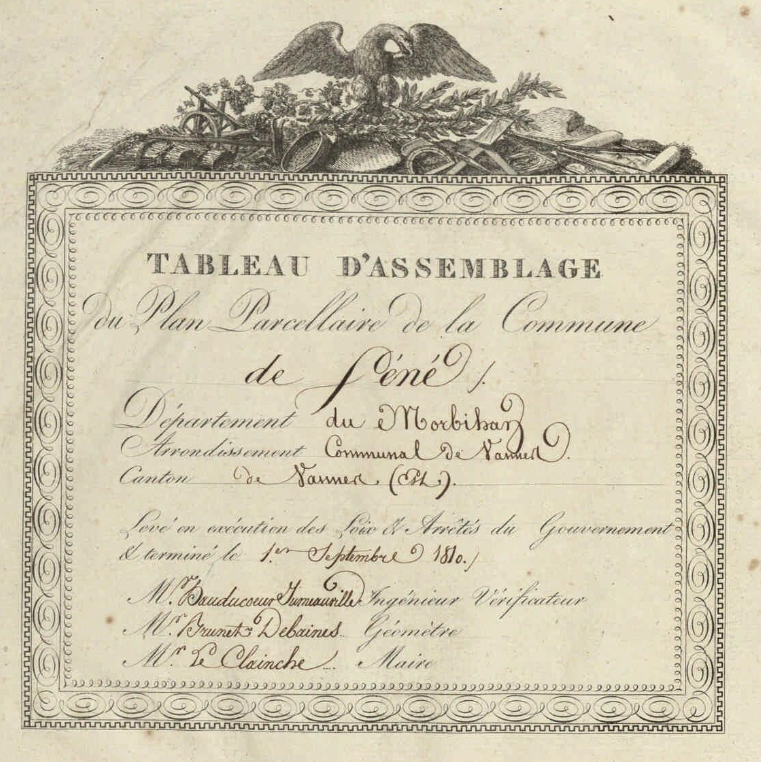

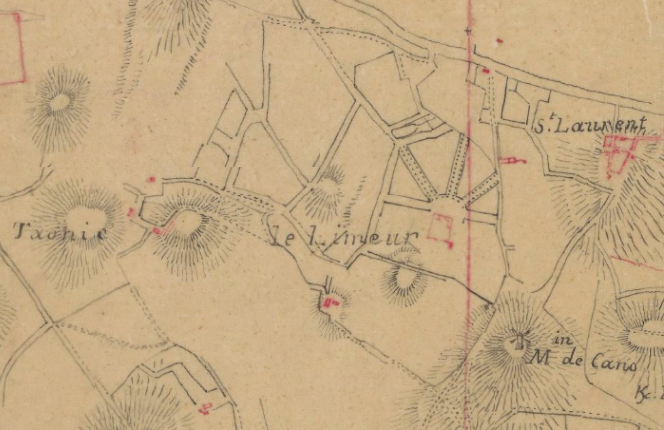

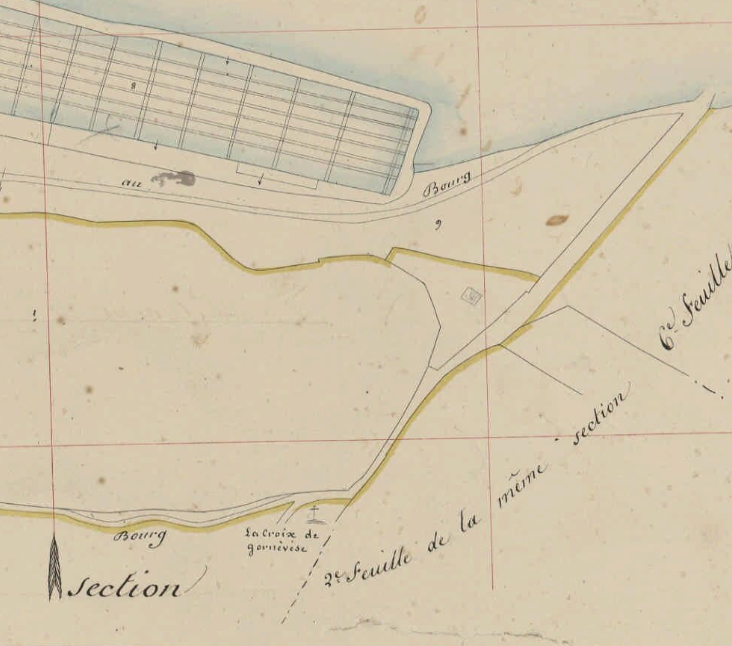

Sur cette car de 1810 est mentionné le lieu-dit La Poussinière, les casernes des douanes à Kerbiscon et aux Quatre Vents.

Une maison du Loup est situé près de Cano où l'hippodrome n'est pas indiqué.

La maison du meunier et le moulin de cantizac sont mentionnés.

Le moulin de Cadouarn et la chapelle d'Auzon également.

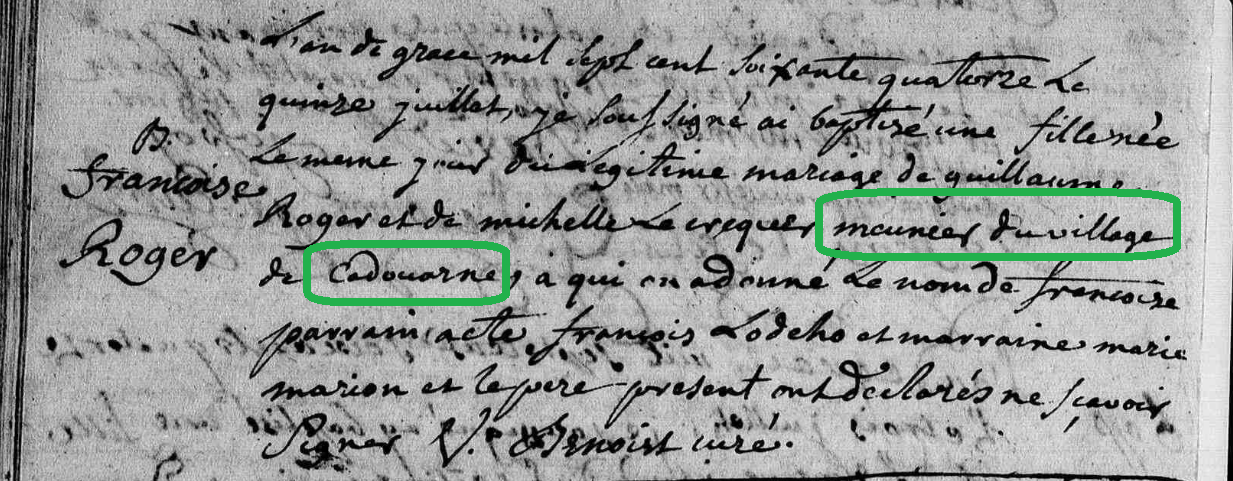

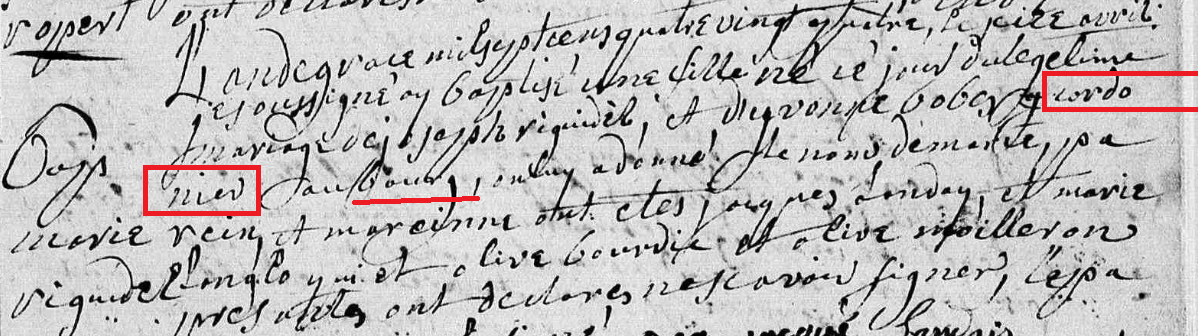

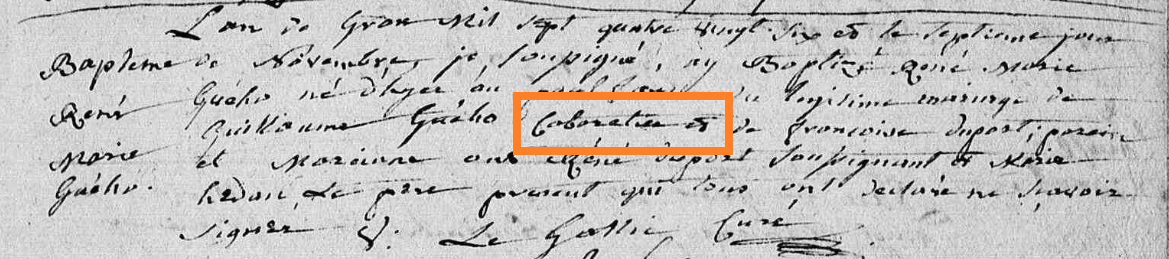

La Révolution est une période charnière de l'Histoire de France. Dans son ouvrage "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui", Camille Rollando y consacre quelques pages. Cet article apporte quelques éléments complémentaires à partir d'une étude des actes de naissance de la période pré-révolutionnaire et de cette carte de Séné, datée de 1771-1785.

Si les actes de décès n'apporte pas de précision sur la profession du défunt, si les actes de mariages s'attachent à vérifier la "christianité" des époux, les actes de naissances comportent la mention de l'activité du chef de famille.

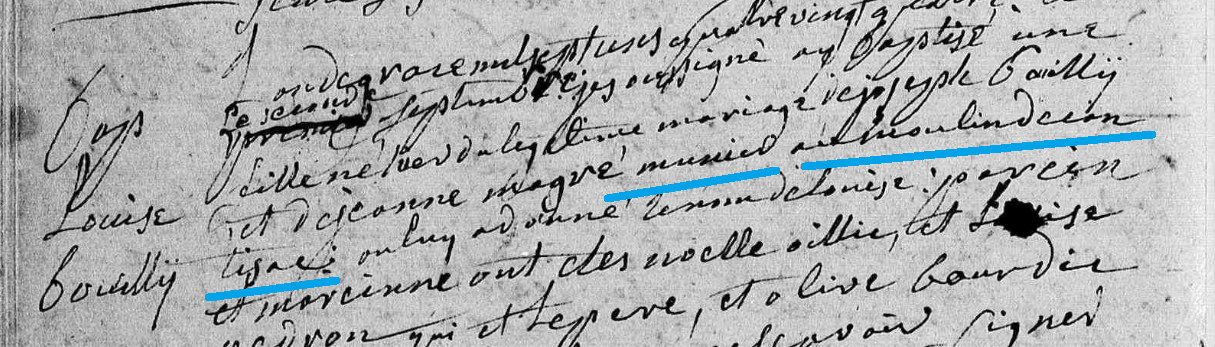

Par ailleurs, cette carte, assez précise, mentionne les villages et hameaux de la commune, et notamment les moulins de Cano, de Cadouarn,et de Cantizac. Les registres de l'état civil nous indiquent que la famille BOUILLY à la charge de ce moulin.

Celui de Cadaourn est tenu par Guillaume ROGER.

A Kergrippe près du bourg on cite un établissement. La chapelle d'Auzon est figuré ainsi que le moulin à marée de Harbon.

Un chemin à marée basse permet d'atteindre l'île de Mancel comme celui entre le bourg et le Morboul près du Pont Lisse.

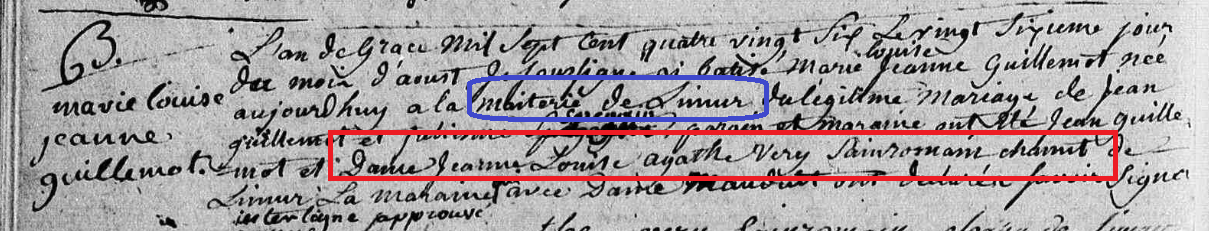

L'ancienne propriété de Limur apparait avec son parc. Elle est la propriété de Jean François Marie CHANU, de Kerheden de Limur, Lieutenant Général de l’Amirauté de Vannes [25/05/1753-26/12/1813 Séné]. Celui-ci est marié avec Jeanne Louise Agathe VERY de Saint ROMAIN [ca 1746 – 21/11/1813. Les terres de Limur constituent une métairie.

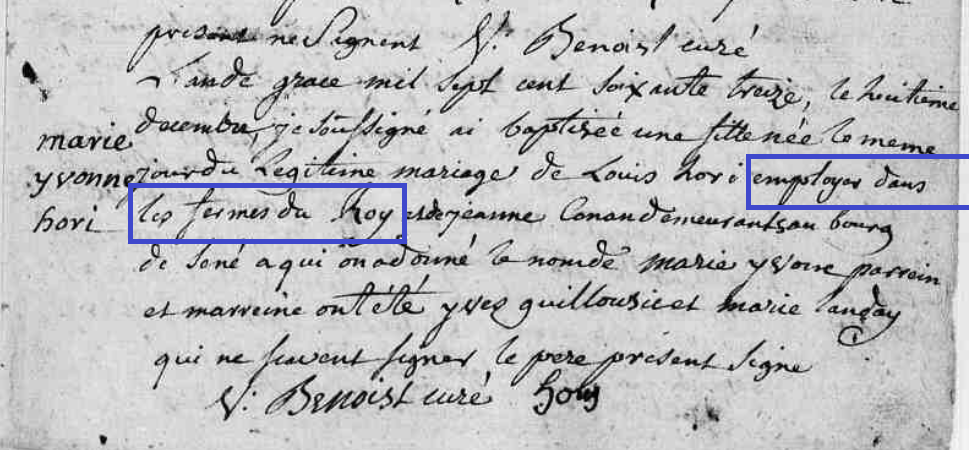

La noblesse semble disposer de terres sur Séné comme l'atteste cet acte de naissance où les parents sont "employés dans les fermes du Roy".

La Croix Neuve est mentionnée ainsi que celle de Barrarach. Les salines des Voleurs sont posionnées entre le Purgatoire et Morboul.

L'examen attentif des actes de naissance, sur la période [1768-1789] montre trois activités majeures sur la paroisse de Séné : les paludiers, les laboureurs et les "pescheurs", complétées par quelques journaliers et "gens de labeur" et "gens de mer".

La paroisse compte également quelques commerces et artisans dont les noms montrent qu'ils ne sont pas nés dans la commune. On compte un forgeron, des tisserans et tailleurs à rapprocher de l'activité de la pêche et marine à voile. On note ausis un tailleur d'habit au Poulfanc, un cordonnier.

Au moins un boulanger installé à Cariel. On dénombre aussi des cabaretiers au Poulfanc et au bourg.

Un maréchal vit au bourg. Au moins un menuisier et plusieurs charpentiers sans doute construisant et réparant les nombreux sinagos des "pescheurs" de la presqu'île. Les actes évoque quelques marins, quelques matelots et 2-3 mariniers.

La société sinagote est encadrée par le clergé. Rollando mentionne Guillaume JALLAY [1750-1789] qui a succédé à l'emblématique recteur Pierre LE NEVE, Des vicaires et autres hommes d'église l'aident dans sa mission. Le Gallic, G. Le Corre, Moguen, J.M. Gulezec, Le Bail, signent successivement les actes paroissiaux.

Cette autre carte date de la fin du XVII°siècle.

La représentation est succinte. Le cartographe a cependant figuré, la chapelle Saint Vital sur l'île de Boet, le moulin du Harbon, l'île de la Garenne et l'île du Rohu (actuellement La Villeneuve).

Ces dernières années, l'engouement pour le pain fait à la maison, le renouveau de la boulangerie, le goût revenu du pain au levain, ont permis de redonner de l'intérêt aux fours à pain, qui ça et là, existent encore dans nos villages.

Cette étude a recensé 6 fours à pain encore visibles à Séné.

L'un est situé sur l'île de Boëd mais son propriétaire l'a construit dans les années 80.

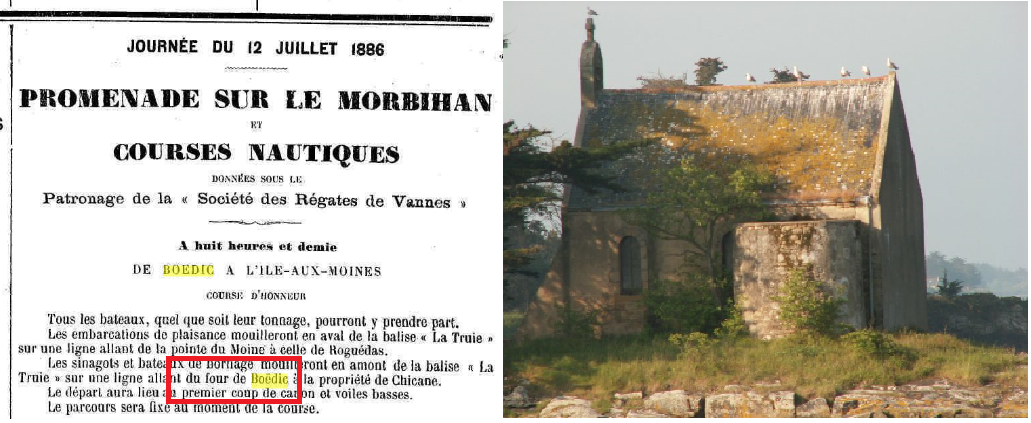

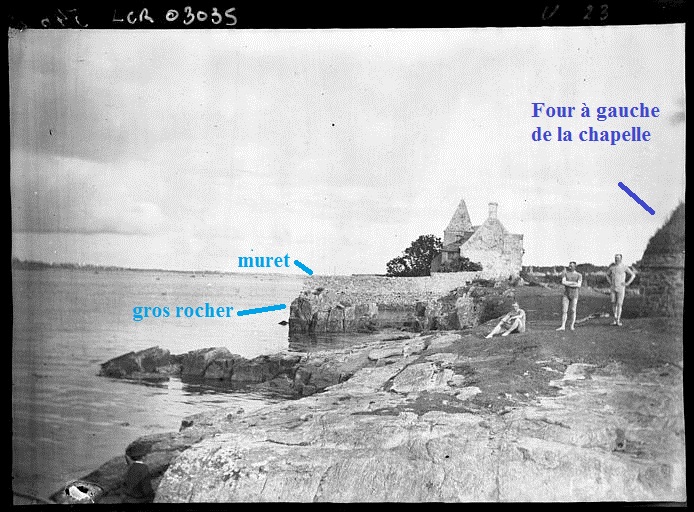

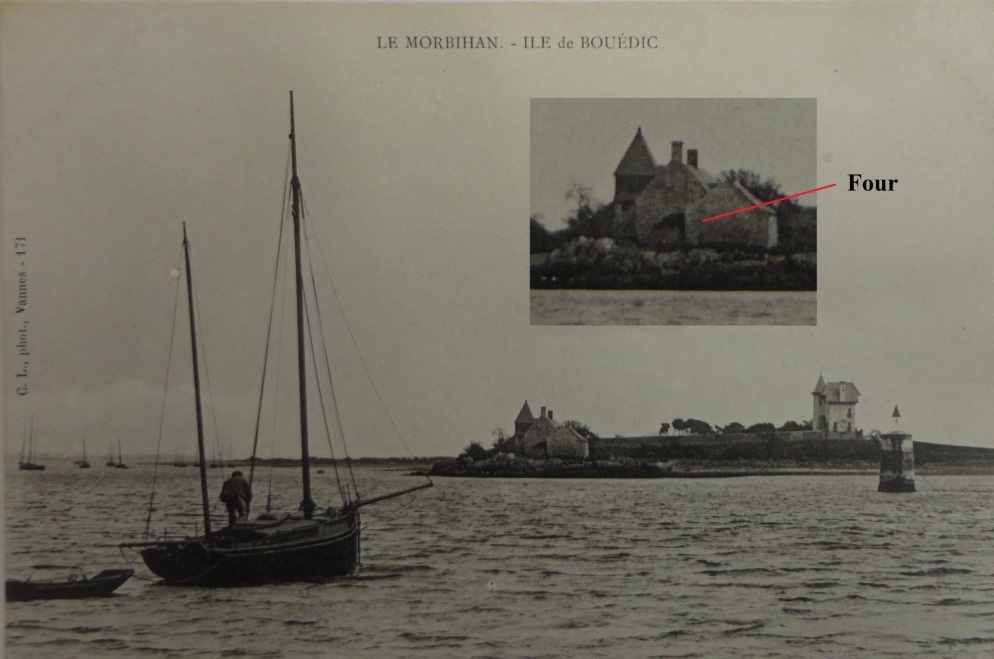

Cette coupure de presse datant du 10 juillet 1886 semble indiquer qu'il y avait un four sur l'île de Boëdic qui, comme la statue de Saint-Antoine [Lire article sur l'amer St-Antoine], pouvait servir de répère aux régatiers. Etait-ce la petite construction qui existe encore sur le flan de la chapelle ?

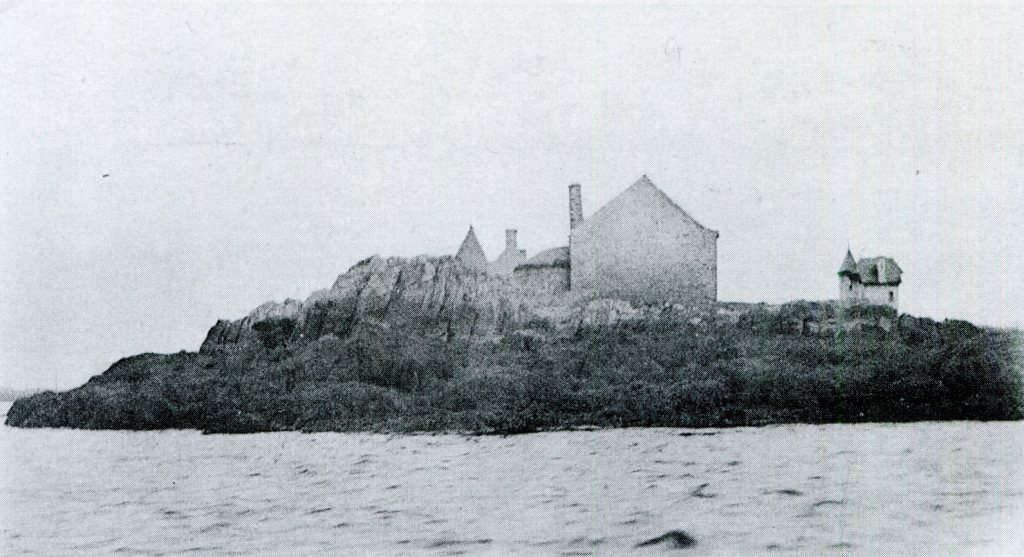

La confrontaion de deux photos permet sans doute de confirmer cette hypothèse. Attention à la perspective. Entre ces deux dates, la construction de la cale et la transformation du four en annexe de la chapelle.

Photo NB des archives du Morbihan

Photo couleur aout 2015

Si on grossit la vue de la chapelle sur cette vieille carte postale, on devine le four latéral à la chapell qui effectivement peut servir d'amer.

Cette dernière photographie extraite du livre d'Emile Morin le Pays de Séné montre bien un four avec sa cheminée.

Le four de Limur est assez petit et on peut avancer un usage privé réservé aux propriétaires et aux fermiers. Il doit dater de la constrcution du Château vers 1720 par Noël BOURGEOIS (lire article dédié).

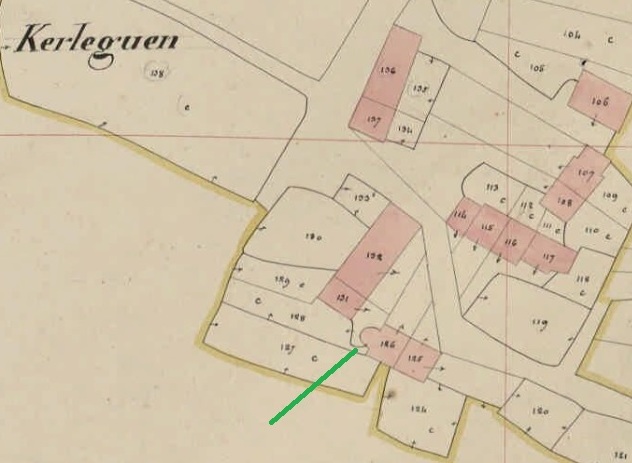

Si on observe bien le cadastre de 1844, le four de Kerleguen est indiqué comme un appendice semi-circulaire accolé à une maison, aujourd'hui disparue. Son foyer donnait à l'intérieur de l'habitation. Etait-ce le lieu d'une boulangerie?

.

Le four de Bezidel n'apparaît pas sur le cadastre de 1844. Il est adossé à une construction et son foyer donne à l'intérieur. On peut penser à un usage privé par les habitants du hameau.

Il faut avoir l'oeil "patrimonial" pour ne pas confondre le four de Cadouarn avec un muret au débouché d'un chemin qui remonte sur la rue principale.

Un dessin sur le cadastre de 1844 figure la four de Cadouarn, situé à l'angle d'une parcelle nommée "La Grande Vigne". On peut penser qu'il était utilisé par les habitants des villages voisins. (Lire article sur les boulangers).

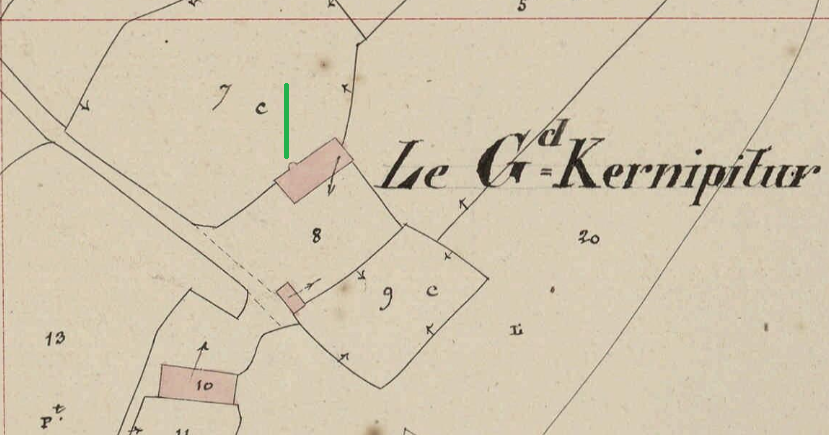

Comme on l'a vu le four de Boëdic, de Cadouarn de Kerleguen sont figurés au cadastre de1844 par un "semi-cylindre" adossé à une habitation. On retrouve de telles indications sur des maisons à Kernipitur, Saint-Laurent, Canneau, Cariel, Cadouarn, Montsarrac, Langle et aussi au bourg.

Il faudra vérifier par d'autres sources si il s'agissait bien de fours.

Exemple Kernipitur :

Autrefois, dans les campagnes, l'usage voulait que le paysan apportât son grain au meunier, notre commune avait encore au début du XX°siècle trois moulins en fonctionnement, et repartît avec sa farine plus ou moins raffinée.

La tâche de la ménagère, tel que le raconte une video du village de Poul Fetan, était de pétrir la pâte à pain et de laisser reposer le levain et le pâton final avant sa cuisson.

Allumer le four, le porter à la bonne température était sans doute l'affaire des hommes du village et demandait une certaine technique. Afin d'économiser le bois, la fournée avait lieu une fois par semaine. Nos aieux mangeaient plutôt des grosses miches de pain à la mie serrée, fait souvent de farine de seigle et les meilleurs jours d'un mélange de farine de blé ou froment et de seigle, une sorte de pain de campagne à la mie grise et acide, qui devait racir en temps sec ou moisir par temps humide...

D'autres céréales comme la bouillie d'avoine et de blé noir étaient également consommées.

Comme le montre cette vieille carte postale (Four à Kernascleden), on se réunissait autour du four et chaque famille apportait ses patons levés dans des paniers prêts à être enfournés dans le four à sole de pierres.

Cette peinture d'André Jolly (1882-1969), du Musée de Pont-Aven, intitulée Le Four et datée de 1909 en donne une autre représentation.

Avec le développement des minoteries (Lire article sur les moulins) et des boulangeries (Lire article), la corvée du pétrissage a disparu et le boulanger a cuit du pain tous les jours, libérant ainsi les femmes et les hommes de cette tâche.

L'ancien curé de Séné, Joseph Le Roch [1968-1980], très érudit, insérait de temps à autre dans le bulletin paroissial "Le Sinagot" des articles sur l'histoire de Séné, et notamment son patrimoine chrétien.

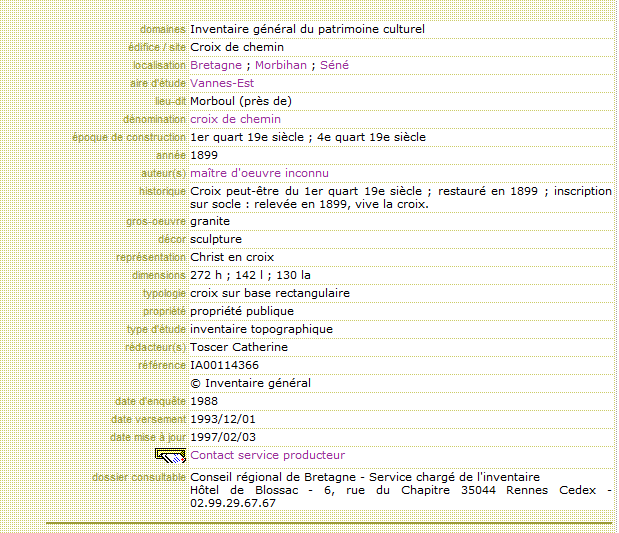

Il accompagnait la photo noir et blanc de la croix de Gornevez de ce texte :

"A l'embranchement de la route qui mène au Gornevez, s'élève cette croix à base rectangulaire en maçonnerie. Le socle est formé d'une dalle en granit. Il est d'une seule pièce et a les rebords biseautés. Un fût rond, monolithe porte le Christ qui se détache de la masse. On lit sur le socle : "VIVE LA CROIX" et plus bas "RELEVEE EN 1899".

C'est dans les grands espaces dénudés et désolés, au sommet des crêtes des landes que la fine silhouette de la croix se détache sur la pureté du ciel, sorte de provocant appel à prier. Par quelles affinités secrètes, le Breton, fruste, dit-on, et ignorant, a pourtant si bien su choisir des emplacements qui éveillent en nous une émotion à la fois esthétique et spirituelle ? C'est là un des mystères de cet art populaire, mystère dont les conditions subtiles paraissent bien oubliées de nos jours puisque ce qu'on érige actuellement est dépourvu de tout charme et de toute fine sensibilité.

Enfouies et cachées dans la verdure ou visibles et aux contours découpés, les croix sont sur tous les chemins bretons; et pourtant la Révolution en a détruit une quantité considérable. Les sculptures des grands calvaires de chez nous n'ont été sauvées que grâce à vigilance et à l'habileté de braves gens qui ont caché les fragments les plu simportant...Les calvaires et les croix que nou spouvons admirer de nos jours ne sont qu'une fabile partie de ceux qui existaient à la fin du XIII° siècle.

La croix de Gorneveze est indiquée sur le cadastre de 1844.

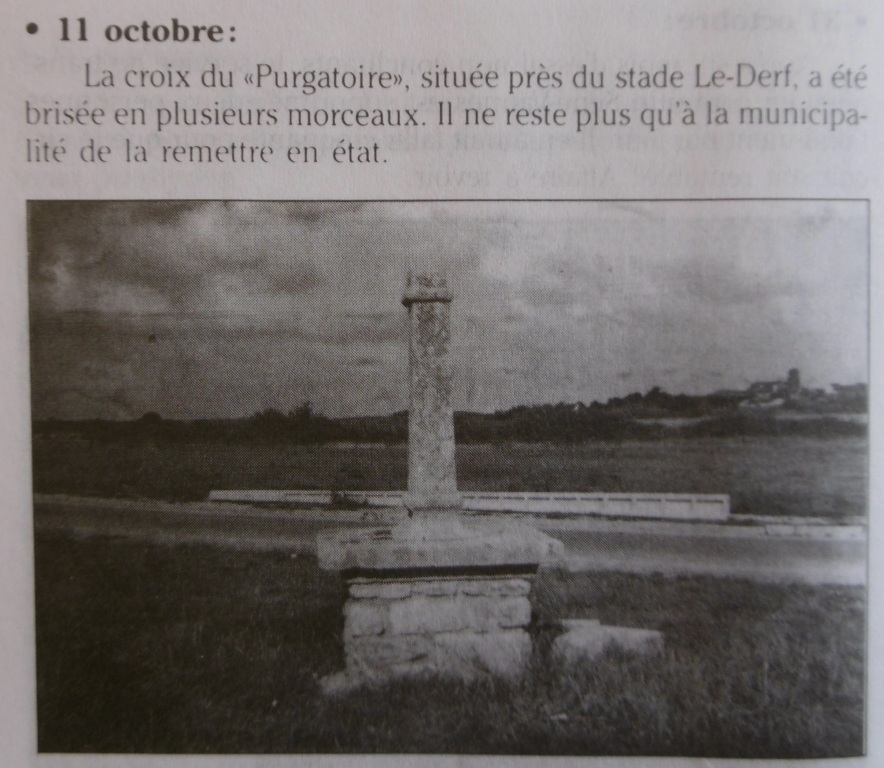

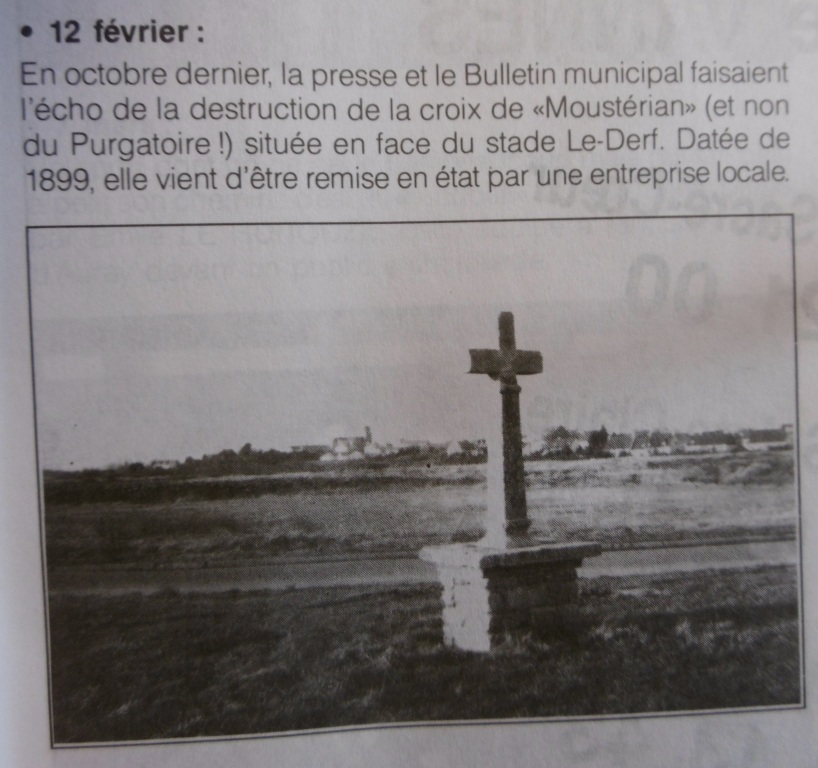

Toujours dans ce bulletin paroissial, il ajoutait sur la croix du Purgatoire aussi nommée croix de Moustérian dans le cadastre de 1844, aujourd'hui sise en face le complexe sportif Le Derff.

"Sur un soubassement maçonné et un socle en granit, biseauté, s'élève un fût rectangulaire comportant un anneau au dessus des bras de la croix. celle-ci n'a pas de Christ."

Emile Morin dans son livre nous rappelle que cette croix fut à plusieurs reprises démolies puis refaite. Une première fois en 1976 et une seconde fois en 1986, comme nous le relate ces 2 articles tirés du bulletin municipal.

La date de 1899, gravée sur son socle signerait une origine commune avec les croix du Gorneveze et Cadouarn.

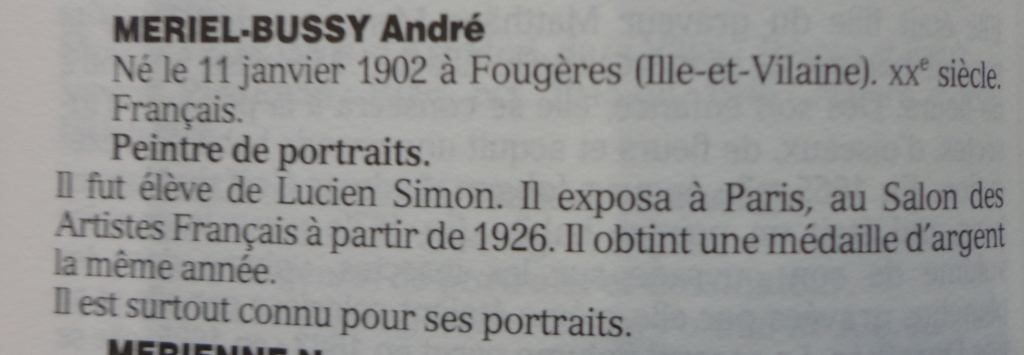

Les livres suivants citent l'oeuvre d'André MERIEL-BUSSY :

wiki-sene reprend ici un article du site : http://www.infobretagne.com/sene.htm

ETYMOLOGIE ET HISTOIRE DE SENE

Séné dérive d’une forme romaine.

Séné est, semble-t-il, un démembrement de la paroisse de Saint-Patern. Le nom primitif est Senac, qui signifie, semble-t-il, l'ancienne propriété rurale.

En 1393 des indulgences sont accordées à la paroisse de Séné par le Saint-Siège pour la chapelle Saint-Laurent : " Cupientes igitur ut capella Sancti Laurentii sita infra metas parrochialis ecclesie de Sene, Venetensis diocesis, congruis honoribus frequentetur et etiam reparetur … Datum Avenione III nonas junii, anno quintodecimo (3 juin 1393) " (Archives du Vatican).

Au Moyen Age, le territoire de Séné compte plusieurs de seigneuries, qui dépendent du duc de Bretagne ou des chanoines du chapitre de Vannes. Séné est érigé en commune en 1790.

Note : Séné forme une presqu'île, bornée au nord par Saint-Patern, à l'est, par la rivière de Noyalo, au sud et à l'ouest par le golfe du Morbihan. En 1891, sa superficie est de 2079 hectares ; mais anciennement elle était plus considérable, puisque les îles de Boéd et de Boédic n'en étaient point séparées par la mer ; l'affaissement graduel du sol a noyé toutes les parties basses de la côte. En 1891, la population est de 2918 habitants, dont une partit cultive la terre et l'autre se livre à la pêche. Les bateaux de pêche de Séné, nommés sinagots, sont excellents voiliers et pointus aux deux extrémités. Le bourg, très irrégulièrement bâti, est à 5 kilomètres de Vannes. De la période celtique il reste plusieurs vestiges. On peut citer à Gornevez un beau dolmen déjà fouillé ; à Boéd un groupe de dolmens ruinés, où l'on a trouvé des briques et des monnaies romaines ; à Boéd, encore un tumulus bouleversé, qui a donné un petit celtae et des fragments de silex, de poteries et de briques (Bull. 1878. p. 121) ; au même lieu les débris d'un dolmen, placé au centre d'un cromlech. On peut mentionner encore quatre dolmens et plusieurs autres ruines auprès de la chapelle d'Auzon, un celtae trouvé près de Montsarrac, et un autre découvert dans le jardin du presbytère, etc... De la période romaine, il reste une partie de la voie de Vannes Nantes, passant au Versa et à Saint-Léonard. Dès le VIème siècle, les Bretons ont occupé ce territoire et s'y sont maintenus depuis. Parmi les noms de villages, il faut remarquer celui de Moustérian, qui pourrait bien rappeler un ancien établissement monastique (J-M. Le Mené).

PATRIMOINE de SENE

l'église Saint-Patern (1878-1886), édifiée sur les plans de l'architecte Deperthes. Elle est consacrée le 25 septembre 1877. De style roman-gothique, l'édifice qui remplace un ancien sanctuaire situé jadis à l'Ouest de l'actuel édifice, est non orienté et mesure 45 mètres sur 30 au transept. On y conserve une belle croix en fer forgé de 1766 (oeuvre, semble-t-il, d'Eustache Roussin) et un calice en vermeil du XVème siècle, avec une inscription à la base nous apprenant qu'il a appartenu à Jérôme d'Arradon. La croix en fer forgé est ornée en son centre d'une monstrance où devait se trouver la relique de la Vraie-Croix. Le calice, an argent doré, porte les armoiries d'Isabeau d'Ecosse, duchesse de Bretagne (de 1422 à 1499) : il s'agit de l'oeuvre de Jean Pigeon qui y a laissé son poinçon d'orfèvre et aurait appartenu à Jean Le Petit, vicaire d'Arradon, en 1517. La peinture intitulée "Portrait du recteur Le Nevé", oeuvre du peintre Lhermitais, date du milieu du XVIIIème siècle. On y trouve des ex-voto (maquettes de bateau surtout) ainsi qu'une statue de saint Cornély du XIXème siècle (patron des laboureurs) et d'une statue de saint Isidore (patron des bêtes à cornes) ;

Nota : La paroisse de Séné est sous le patronage de saint Patern, évêque de Vannes ; tout porte à croire qu'elle est un démembrement de la paroisse épiscopale ou tout au moins une section de la paroisse de Saint-Patern ; dans le premier cas, son érection serait antérieure au XIème siècle, dans le second, elle serait postérieure. L'église paroissiale, démolie en 1877, était une simple croix latine sans ornements, avec une tour carrée au sud. La nouvelle église, construite de 1878 à 1880, sur les plans de M. Deperthes, est en style ogival, avec deux bas côtés, des vitraux peints dans les fenêtres, deux grandes roses dans les transepts, et une belle tour carrée au bas de la nef. — On conserve à la sacristie un calice en argent doré portant l'écusson de Bretagne et celui d'Isabeau d'Ecosse. On peut voir aussi le portrait de Pierre Le Nevé, recteur de Séné, mort en 1749, en odeur de sainteté. Les chapelles de la paroisse sont : — 1° Saint-Laurent, près de la route de Nantes ; fenêtres ogivales et meneaux rayonnants. Sur le bord de la route se trouve une croix monolithe de quatre mètres de hauteur. — 2° Saint-Sébastien, près du manoir d'Auzon, remplacée récemment par une chapelle neuve, dédiée à la sainte Vierge. — 3° Saint-Vital, dans l'île de Boéd ; elle ne sert plus au culte et ne tardera pas à disparaître. Les chapelles privées étaient celles de Boédic et de Limur. Quant aux chapellenies, il y avait : — 1° Celle de la Conception de Notre-Dame, fondée par le prêtre Olivier Boule à l'autel de la Vierge, et chargée de deux messes par semaine ; — 2° Celle de Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1656 par le prêtre Jean Bertin, à l'autel de ce saint, et chargée aussi de deux messes. Les dîmes de cette paroisse ayant été unies à la mense capitulaire par ordonnance épiscopale du 22 janvier 1453 (N. S.), conformément à une bulle de 1451, le recteur n'en eut plus qu'un tiers pour sa part. Mais à partir de 1725, le chapitre ayant établi de nombreuses salines sur la côte, son sort s'améliora considérablement, et en 1756 son revenu net, casuel compris, était évalué à 700 livres. Séné était du territoire et de la sénéchaussée de Vannes. En 1790, il fut érigé en commune, du canton et du district de Vannes. Son recteur, P. Coléno, refusa le serment en 1791 et disparut en 1792. On y vendit nationalement les salines du chapitre pour 303,975 livres, puis la dotation des chapellenies, le pourpris de Lestrénic, la terre de Cantizac et diverses autres propriétés appartenant à des communautés de Vannes. Séné prit sa part au mouvement réactionnaire et religieux pendant la persécution. En 1801, il entra dans le canton de Saint-Patern (aujourd'hui Vannes), et y est toujours resté depuis (J-M. Le Mené).

la chapelle de Saint-Laurent (XIVème siècle), modifiée et restaurée au XVème siècle, en 1515, 1645, 1678 et aux XVIIIème et XIXème siècles. Elle aurait servi de point d'accueil de saint Vincent Ferrier venu prêcher à Vannes en 1418. Il s'agit d'un petit édifice rectangulaire avec une chapelle au Nord ouvrant par une arcade en tiers-point dont les moulures pénètrent dans la muraille. Elle est éclairée de fenêtres du XVème et du XVIème siècles et surmontée d'un court clocheton de pierre. Elle date du XIV-XVème siècle, mais a été très restaurée au XIXème siècle. A la fenêtre du chevet un fragment de vitrail représente la Crucifixion. La chapelle abrite quelques vieilles statues : saint Vincent Ferrier, saint Laurent, saint Pierre, saint Mathieu, saint François Xavier et une Pietà ;

la chapelle de Boëdic, située au Nord de l'île de Boëdic. Elle est de forme rectangulaire et possède deux fenêtres au midi. Son pignon à l'Ouest est dominé par un petit clocheton ;

la chapelle Notre-Dame (1846), située à Kerarden. Elle a été reconstruite au XIXème siècle, près du manoir d'Auzon, sur l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée à saint Sébastien ;

la chapelle Saint-François-Xavier (XVIIIème siècle), située à Limur et édifiée par Noël Bourgeois à l'entrée de l'ancien château. Elle est dédiée à saint François-Xavier par une fondation en date du 22 mars 1749 ;

l'ancienne chapelle Saint-Vital (XVème siècle), située jadis au Sud-Ouest de l'île de Boède ou Boëd ou Bouette. De forme rectangulaire, elle mesurait environ 8 mètres sur 4 mètres. Le cintre légèrement brisé de la porte occidentale reposait sur de courtes colonnettes cylindriques engagées aux chapiteaux grossièrement sculptés. Dans la muraille était encastré un vieux bénitier sculpté. En 1908, elle était déjà en ruine. Une statue du saint a été réinstallée au portail de l'église paroissiale de Séné. Les femmes de l'île allaient jadis à la chapelle "pour y tourner le sabre du saint dans le sens des brises favorables" ;

la croix de la Brassée ou croix de Jean II (XIXème siècle). On raconte qu'elle aurait été élevée par un sabotier qui aurait tué un loup sur le lieu en 1823 ;

la croix de Gornevez (XVIIIème siècle), située à l'intersection de la route de Langle et de la route de Gorneveze ;

le calvaire de Montsarrac (XVème siècle) ;

la croix située près de la chapelle Saint-Laurent ;

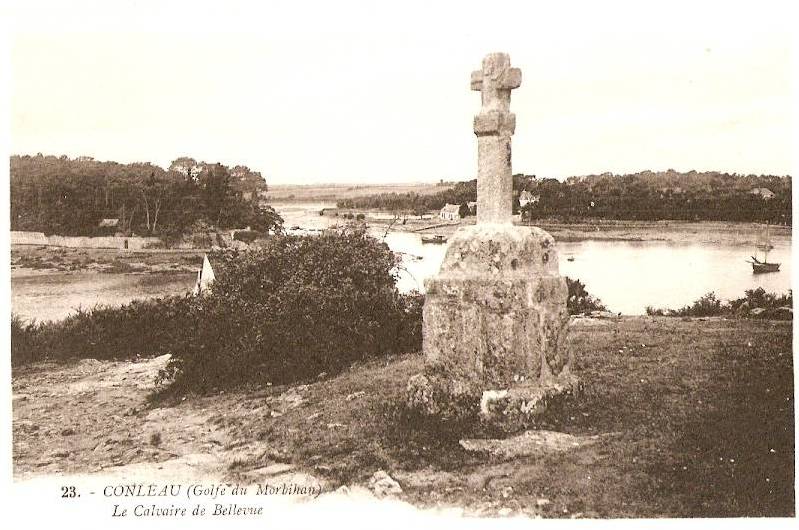

plusieurs autres croix sont à mentionner : Cadouarn (datée de 1635 et située route de Vannes), Bel Air, Le Poulfanc, Bellevue, Kerranna disparues comme celles de Botspernen, du Poulfanc ou celle d'Arcal transférée à Vannes ;

la maison ancienne (XVI-XVIIIème siècle), située rue des Vierges ;

le manoir de Lestrénis ou Lestrenic (XVIIème siècle), restauré au XIXème siècle. Il est aussi surnommé "Saint-Laurent". Ancienne possession des ducs de Bretagne. Cette propriété est vendue en 1450 par Jehan de Vannes au duc Pierre II. Certains écrits prétendent aussi que le château a été édifié par Pierre II en 1431. Abandonné, ses ruines sont rasées en 1614 et Louis XIII donne ses pierres aux Capucins de Vannes afin de pouvoir édifier leur couvent de Calmont-Haut. Le manoir est cédé en 1634, sous le nom de Saint-Laurent, aux jésuites du collège de Vannes. L'édifice est vendu comme bien national en 1793 à un négociant de Lorient. Il devient, par la suite, la propriété successive des familles Bastide, Boulard et Eudon de Rohan Chabot (depuis 1975) ;

l'ancien manoir de Balgan, propriété de la famille Jégou de Séné, puis du vicomte Olivier II de Rohan (en 1316). Le 22 décembre 1316 "Guillaume, fils de Jégou de Séné, donne au vicomte Olivier II de Rohan son manoir de Balgan avec toutes les terres et appartenances, et tout le bois d'environ et d'après le dit manoir, en la paroisse de Séné, en échange de terres à Quenet Ysac et aux environs". On mentionne Jehan Derian en 1427. L'édifice a aujourd'hui totalement disparu ;

le manoir de Boédic. Siège d'une ancienne seigneurie de l'île de Boédic. Il possédait une chapelle privée ;

le château de Bot-Spernen (1850), édifié par le comte de Castellan. Il est vendu vers 1916 à la famille de L'Ecochère, puis en 1922 à la famille Bruneau, et enfin à la famille Bérard. Vers 1939, il devient la propriété successive de l'évêché de Vannes, de la famille Oberthur (imprimeur à Rennes), de la famille Hirglair, puis des Augustines de la Miséricorde de Jésus (en 1957 et jusqu'en 1983) et de la famille L'Haridon ;

le château de Cantizac. Siège de l'ancienne seigneurie de Quentifac ou Cantizac appartenant à la famille Coetlagat (en 1400 et en 1530), puis à la Visitation (en 1714). On mentionne Guillaume de Coetlagat en 1424, Renault de Coetlagast en 1464 et Prigent de Coetlagat en 1481 ;

le manoir de Limur. Siège d'une ancienne seigneurie appartenant successivement aux familles Limur, Bourgeois (au XVIIIème siècle) et Chanu. Il possédait autrefois une chapelle privée, aujourd'hui disparue ;

les manoirs de Canivarh et Cano ;

la maison de pêcheur (1660), située au n° 47, rue de Bellevue, Langle ;

la tombe de la famille de Limur (XVIII-XIXème siècle). Il s'agit du nom de l'ancienne famille Chanu ;

la caserne de douanier (XVIIIème siècle), située à Bilherbon ;

le moulin à eau de Cantizac, et les moulins à vent de Canneau (ou Cano), de Cadouarn ;

A signaler aussi :

le dolmen de Gornevez (4500 à 2000 avant Jésus Christ) ;

les anciens dolmens de Boède, d'Ozon ;

le cairn situé sur l'île de Boède ;

le four à augets de Moustérian (époque gallo-romaine) ;

le nord de Séné est traversé par la voie romaine de Vannes à Nantes ;

ANCIENNE NOBLESSE DE SENE

Les seigneuries de Séné étaient :

1° Auzon, vers le sud, aux Garlot, aux Guymar...

2° Balgan, au nord-est, vendue en 1312 à Olivier de Rohan.

3° Bararach, vers la pointe de Langle.

4° Bézidel, au nord.

5° Boédic, île, vers l'ouest.

6° Cano, au nord-est, aux Bigaré.

7° Canivarh, vers l'ouest.

8° Cantizac, aux Coetlagat dès 1400, à la Visitation en 1714.

9° Falguérec, aux Bodrual en 1530.

10° Gornevez, au sud-ouest.

11° Gouavert, près du bourg.

12° Keravelo, vers le nord.

13° Kerbiscon, au nord-est, aux Bourdin, la Restrée.

14° Kerléguen, au sud-est.

15° Kernipitur, ou Quenipitur.

16° Limur, aux Bourgeois en 17... puis aux Chanu.

17° Lestrénic ou Saint-Laurent, aux ducs de Bretagne et en 1634 aux Jésuites.

18° Moustérian, au sud.

19° Le Ranquin, aux Jonchet en 1790.

20° Le Versa, au nord.

Il est bon de noter aussi qu'un endroit du bourg se nomme encore Coh-Castel ou le Vieux-Château (J-M. Le Mené).

Lors de la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles à Séné : Jehan Rolland (au bourg de Séné), Ollivier Mahé et Amelle de Lesthuou (Falguérec), Guillaume de Coetlagat et Guillaume Le Guitart (Cantizac), Jehan Le Franc et Jehan Pezron (frairie du Passage), Jehan Derian (Balgan), Guillaume Le Douraier et Ollivier Lorbelous (Cano).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 3 nobles de Séné :

Benoist LAYEC (400 livres de revenu) : excusé ;

Pierre BOURDIN (70 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge et d'harnois de jambes ;

Renault de COETLAGAST (700 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 3 nobles de Séné :

Prigent de COETLAGAT : comparaît en homme d'armes ;

Pierre BOURDIN : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

François LAYEC et son fils Amaulry : comparaît en archer ;

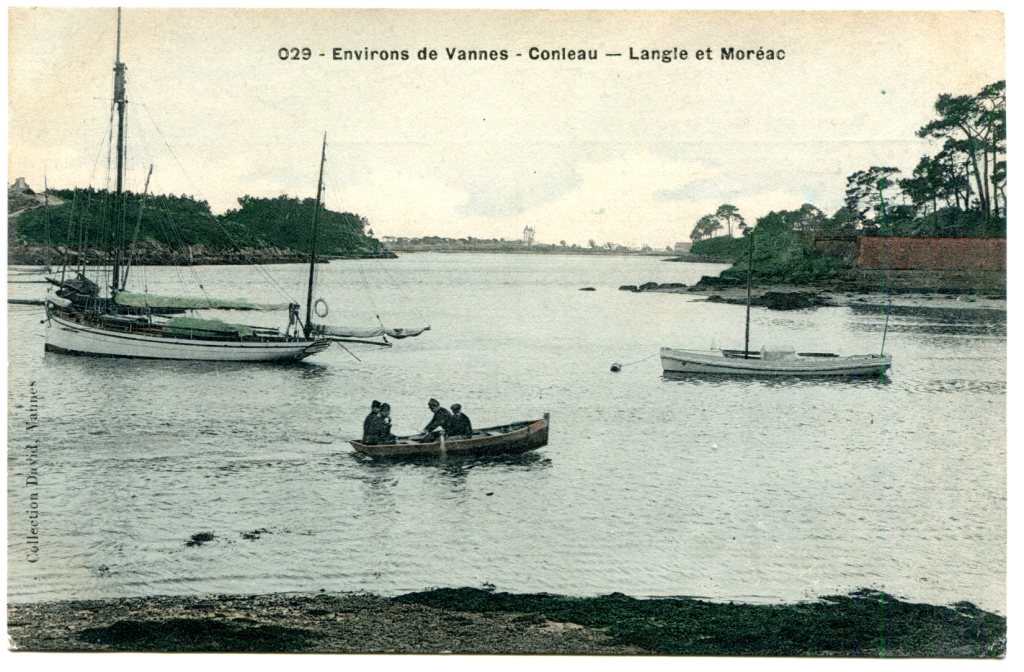

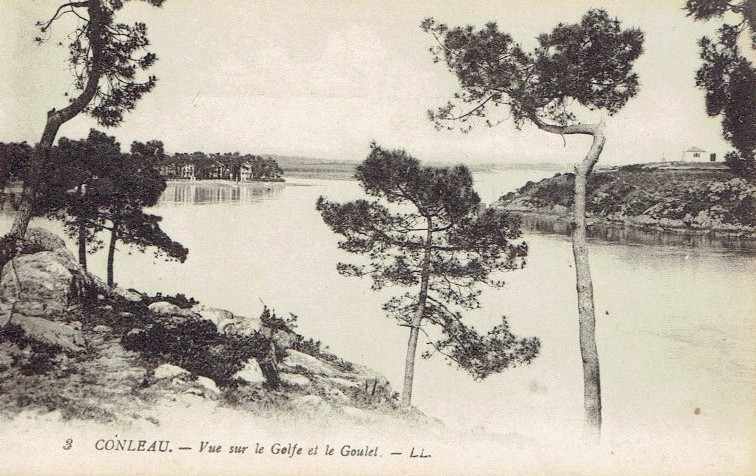

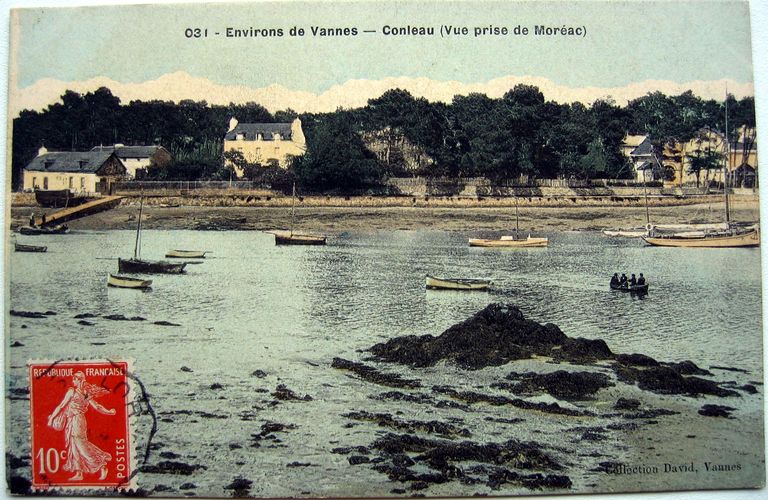

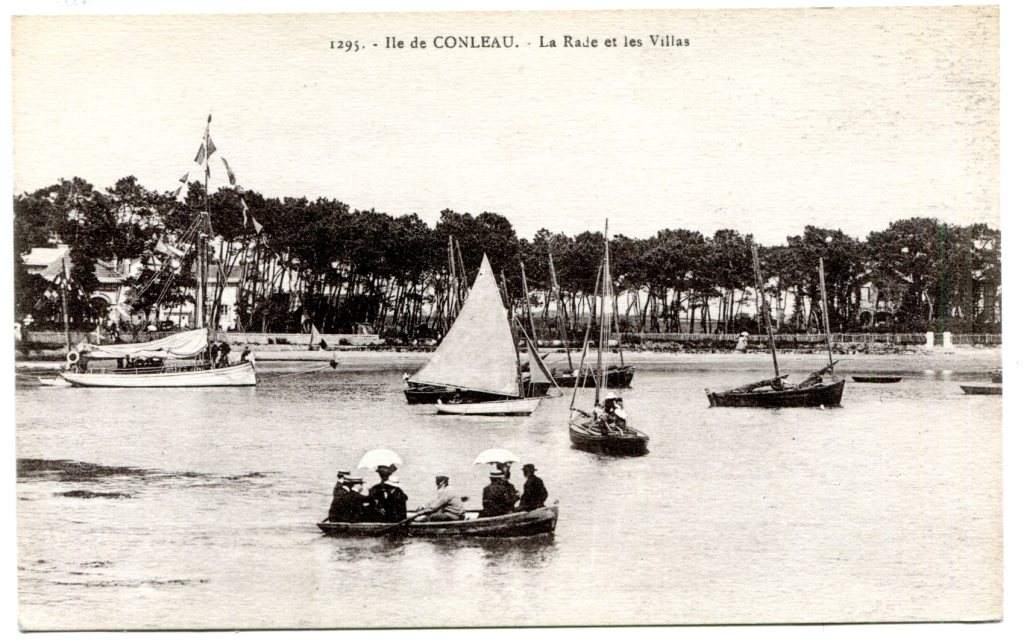

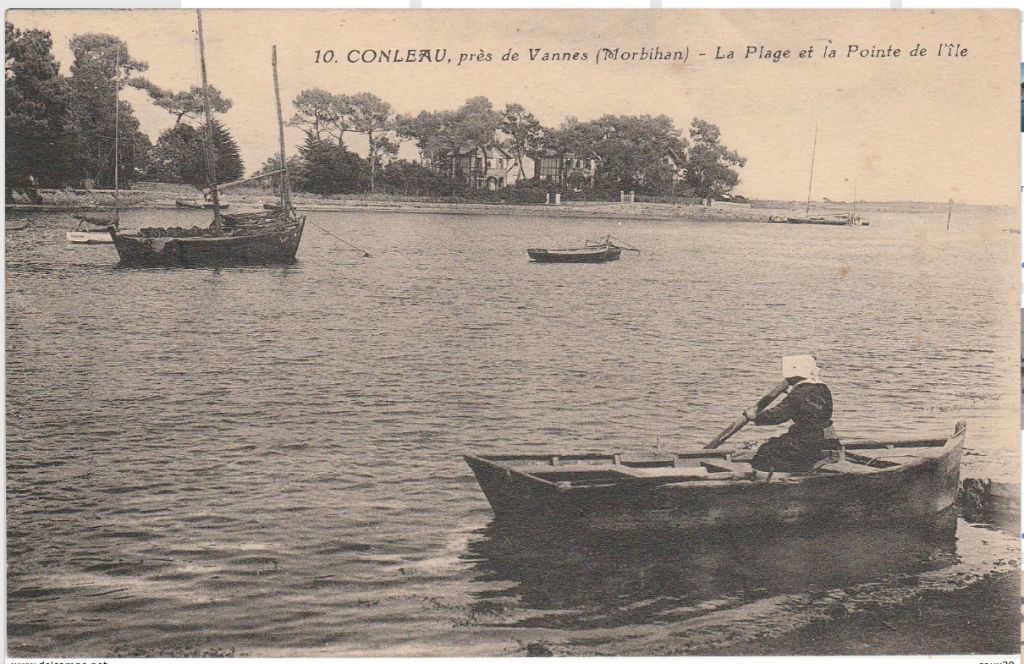

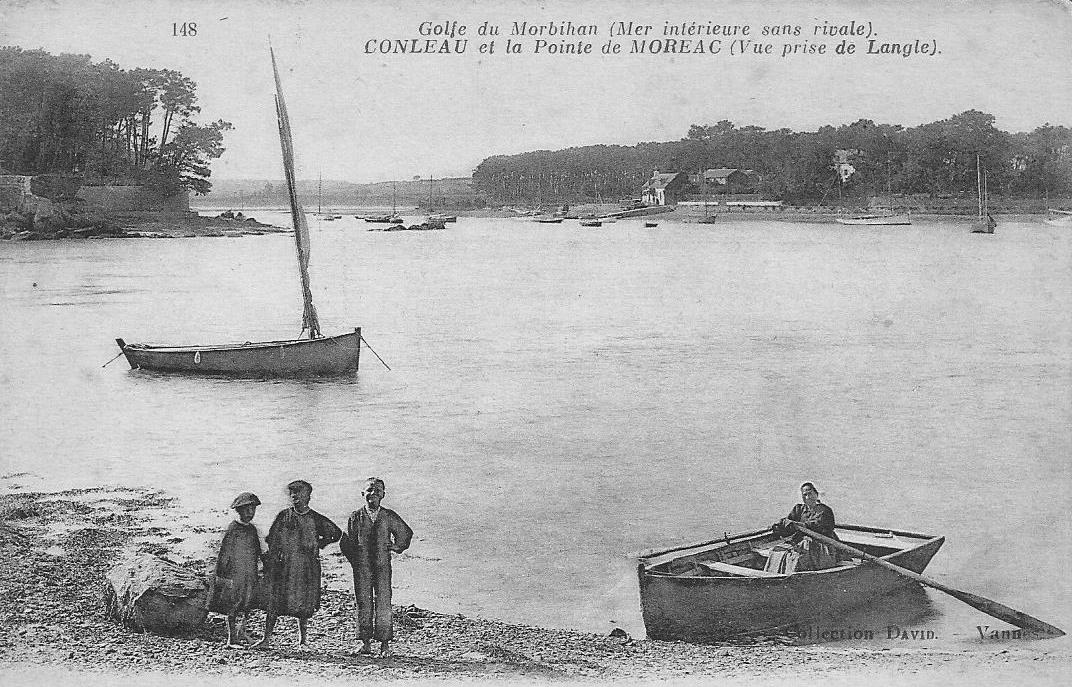

Le territoire de notre commune Séné est une presqu'île coudée entre les rivières de Vannes et de Saint Léonard, avec une pointe aujourd'hui nommée Port-Anna, hier Bellevue ou Langle. Cette géographie particulière a dessiné des rétrécissements sur chacune des deux rivières, le passage de Montsarrac à Saint-Armel et le goulet de Conleau entre la presqu'île de Langle à Séné, le village de Moréac en Arradon et l'île de Conleau à Vannes. Ces deux étroits canaux d'eau salée étaient prédisposés à accueillir des embarcations pour en assurer la traversée régulière et offrir aux populations un raccourci maritime.

Carte de 1882 : la digue de Conleau figure ainsi que les "Gois" pour atteindre Boëdic et Boëd, tout comme le Pont Lisse et la cahute de garde de Barrarach.

Yannick ROME raconte dans son livre intitulé "Le passage de Saint Armel à Séné" l'histoire d'une communication maritime entre Vannes et la Presqu'île de Rhuys passant par le territoire de Séné. Le passeur permet un raccourci pour les laboureurs et les éleveurs se rendant à Vannes les jours de marché. Conscientes de l'importance du service rendu, les autorités sous l'Ancien Régime et jusqu'à aujourd’hui vont organiser l'activité de passeur sur le Domaine Maritime qui sera soumise régulièrement à adjudication.

Mais qu'en est-il de l'autre "passage" du goulet de Conleau? Qui furent les "petits passeurs" de Langle? Que peut-on apprendre des archives à leur sujet ?

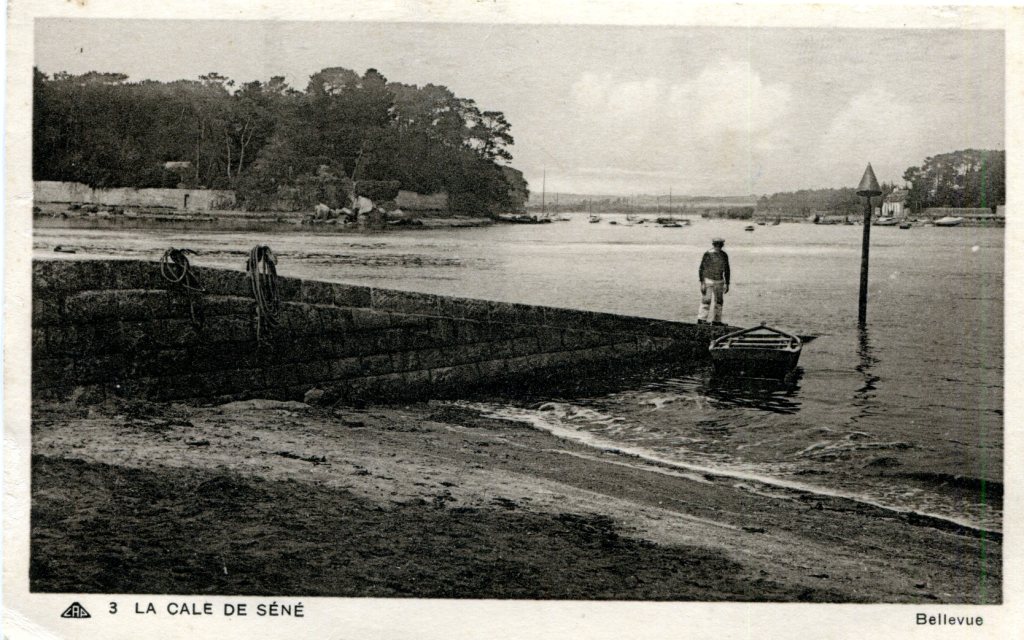

De la digue à la cale...

S'il est difficile de dire à quand remonte les premiers passeurs de Barrarach, nous avons cependant une trace de la construction de la cale en bas de la butte de Bellevue.

Source Inventaire DRAC : Un rapport des Ponts et Chaussées de 1885 signale l´existence à la Pointe de Barrarac´h d´une mauvaise cale en pierres sèches construite par les habitants. Deux inscrits maritimes assurent la traversée et entretiennent sommairement l´ouvrage pour le passage des piétons de la presqu´île de Séné vers l´île de Conleau et Vannes.

Dans l'ouvrage intitulé "LA BRETAGNE CONTEMPORAINE" illustré par des dessins de Félix Benoist, un des auteurs qui visitent notre commune écrit : "Le touriste qui préfère l'aspect d'un beau site à celui de vieilles ruines, devra se rendre, par le bourg de Séné, au village de Gornevez et à la chapelle d'Ozan, au sud-est du bourg. De là, prenant la direction de l'ouest-nord-ouest, par les villages de Cadouarn et de Langle, on arrive, en face de Moréeac et de Conlo, à une colline formant promontaoire et du sommet de laquelle l'oeil embrasse tout le basin de Vannes e une grande partie du Morbihan. On descend à la côte par un escalier creusé dans le flanc nord de la montagne, et l'on trouve, à l'extrémité d'une jetée, un petit bateau qui vous transporte à la côte du Grand Conlo" qui nous indqiue qu'il y avait une activité de passeurs sans doute épisodique entre Bellevue et Conleau.

En 1895, la cale est entièrement remaniée et restaurée pour une dépense totale de 3 900 francs, dont les deux tiers financés par l´Etat, 1 000 francs par le département et 300 francs par la commune, et prend alors sa forme actuelle. En 1968, afin de permettre le chargement du fret vers l´île d´Arz, le service des Ponts-et-Chaussées construit une nouvelle infrastructure quelques dizaines de mètres plus à l´est, et abandonne cette cale.

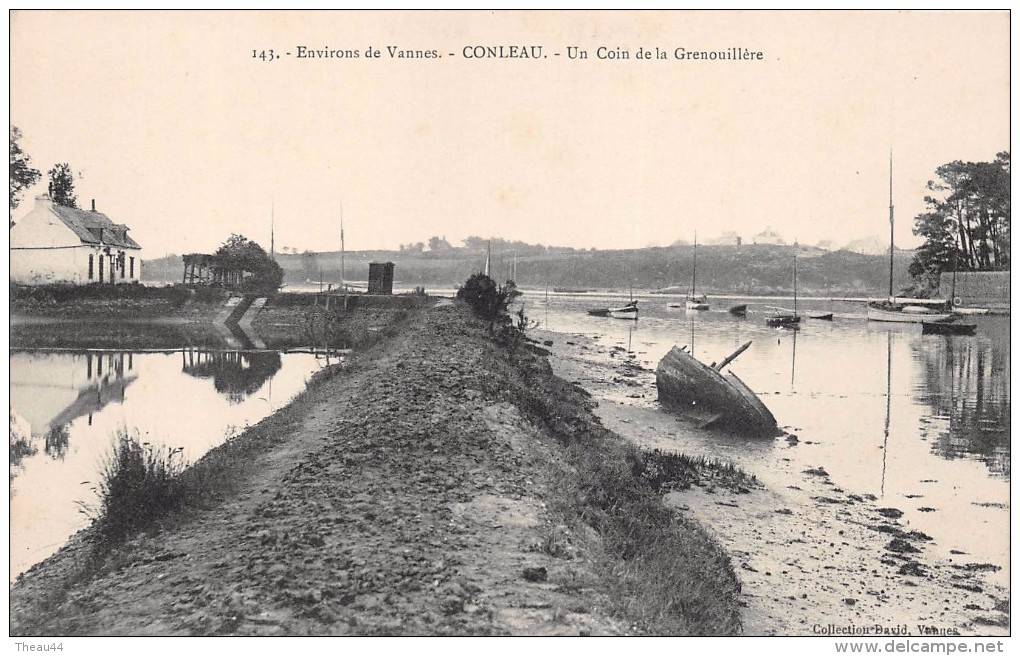

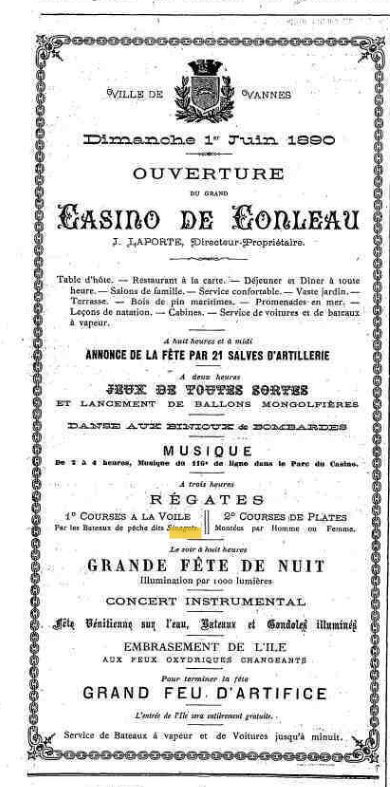

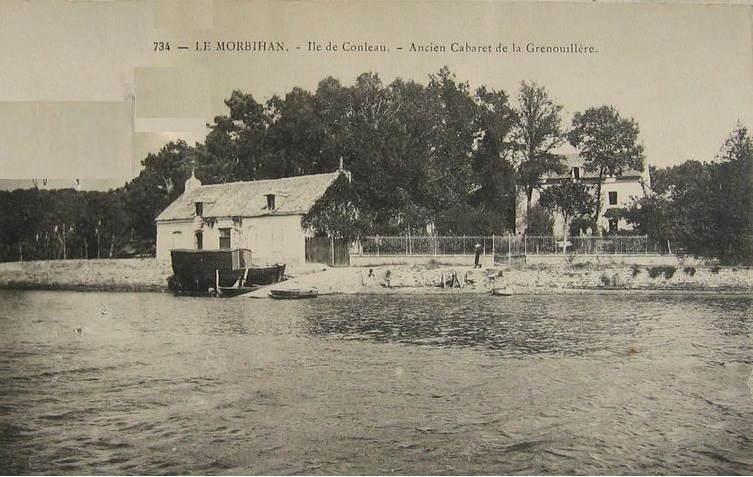

De l’autre côté du goulet, à partir de 1876, les nouveaux propriétaires de l'île de Conleau, François ROUILLE et Jean Baptiste PAVOT font faire réaliser une digue en dur afin de faire de Conleau une destination touristique. [Lire l'article sur l'histoire de Conleau]

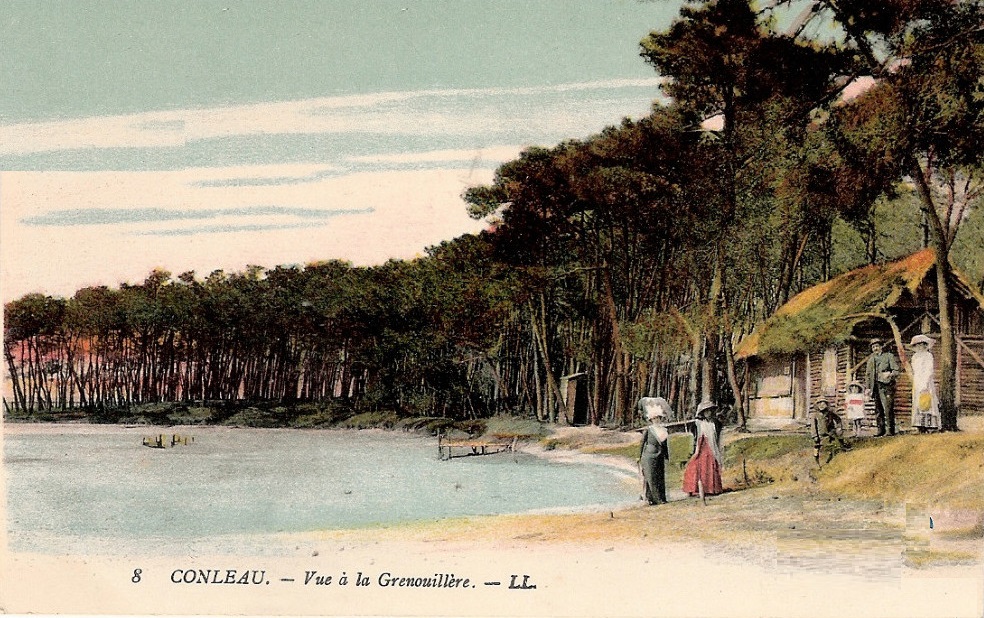

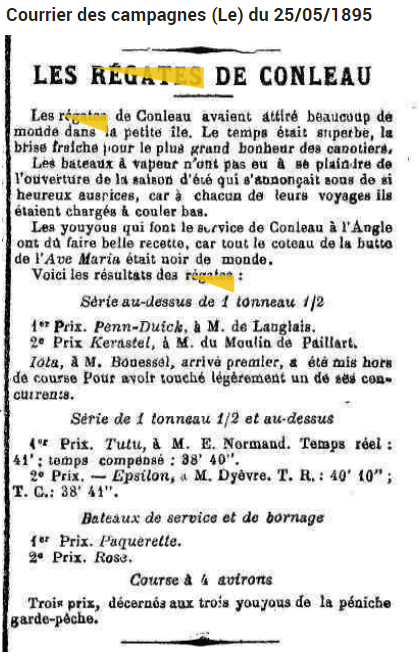

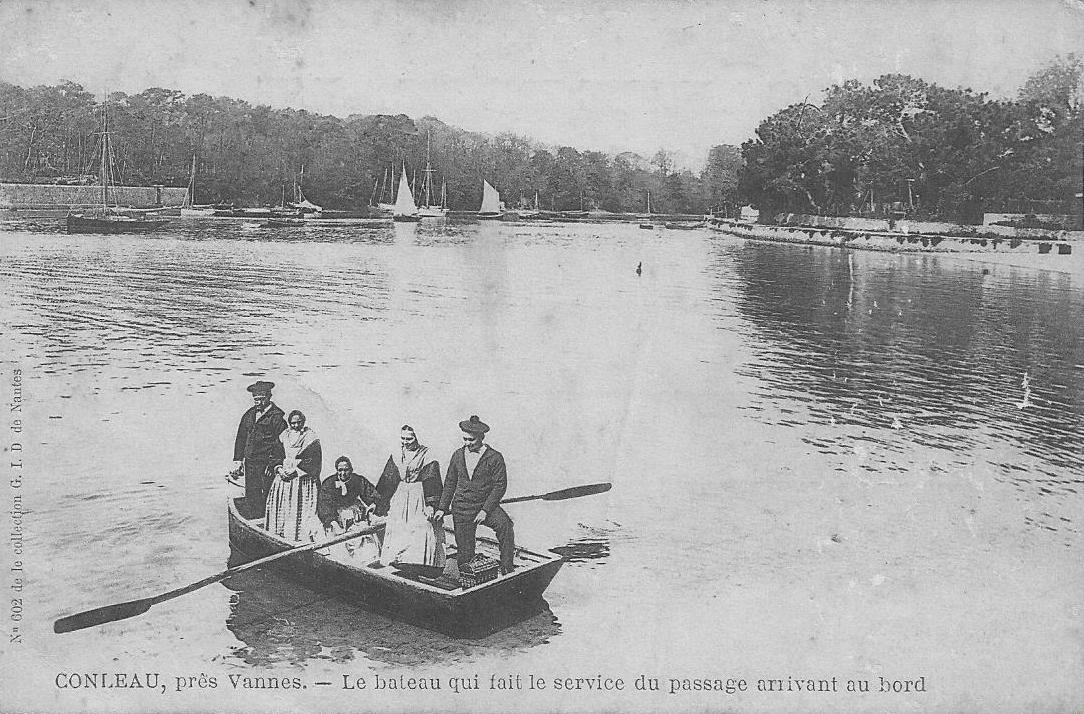

Conleau n'est accessible alors qu'à marée basse et le lieu arboré offre une belle plage connue sous le nom de Grenouillère.

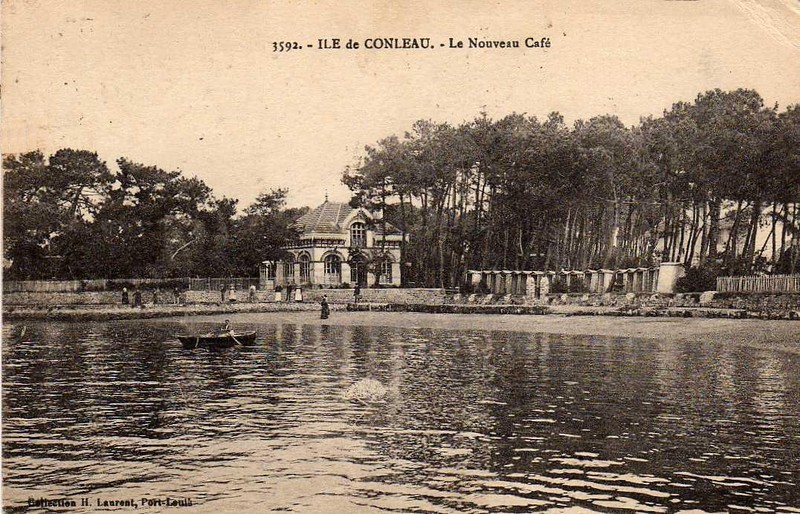

Une piscine d'eau de mer est aménagée; Un café est construit sur la promenade ainsi qu’un casino à l’emplacement actuel de l’Hôtel le Roof et du Café de Conleau. Près de la petite cale, on construit un bistrot, l’actuel « Corlazo ». On installe sur les bords de la plage des cabines de plage. Les régates se développent de part et d'autre du goulet. On construit une estacade en bois qui sera remplacée plus tard par la cale en pierre toujours présente, pour permettre aux voyageurs de débarquer à toute heure

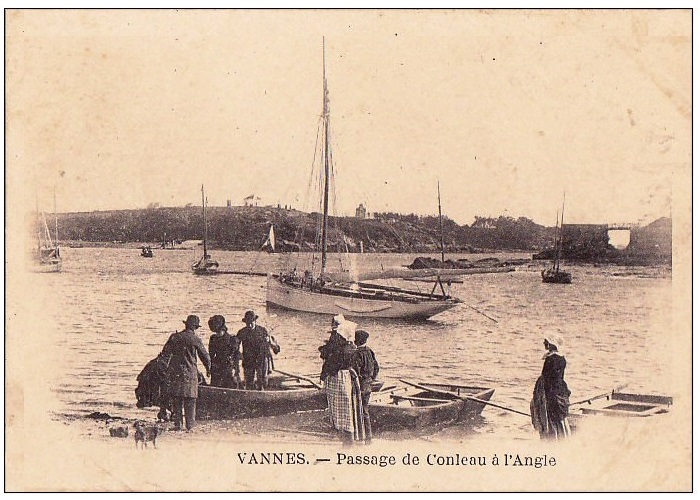

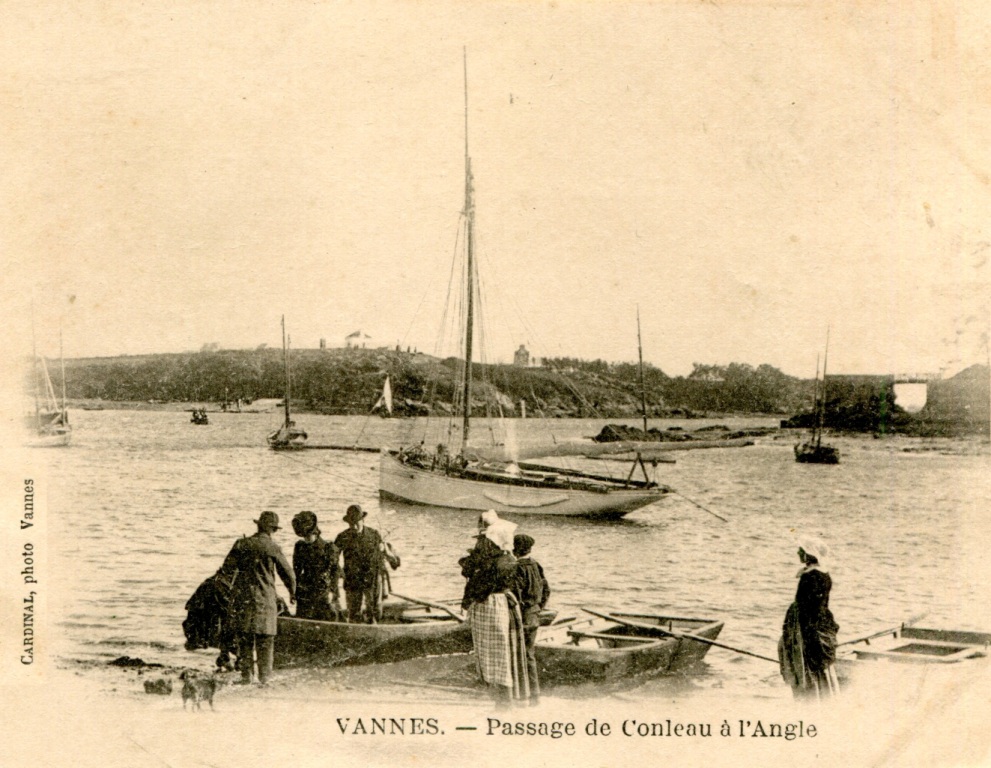

Vue de Conleau avec le nouveau café, les cabines de plage et sur l'eau dans sa barque un passeur ou une passeuse ?

Dès lors, cette digue qui rattache Conleau au continent, offre aux Sinagots du fond de la presqu'île de Langle, une possibilité de raccourci pour aller jusqu'à Vannes pour peu qu'un bateau les fasse passer sur l'autre rive.

Dans l'autre sens, ces aménagements amènent des visiteurs à Conleau. Ces derniers peuvent être tentés de gagner la butte de Bellevue ornée de sa patache des douaniers, de sa croix et offrant un beau point de vue sur le goulet de Conleau.

Pour améliorer la desserte entre Langle et Conleau, une vraie cale est contruite en 1895, sous le mandat du maire Jean Marie LE REBOURS, ancien adjoint qui succédait à François SURZUR démissionnaire pour raison de santé, élu républicain, sans doute l'initiateur du projet.

L'inventaire des monuments de Bretagne dresse une description de la cale : "L´ancienne cale du passage de Barrarac´h mesure 38 m pour une largeur de 2,5 m. L´ensemble est réalisé en beaux moellons de granite soigneusement assemblés. Elle a subi une réfection sur une trentaine de mètres et son extrémité a été exhaussée d´un mètre. Un escalier de trois marches a été aménagé au musoir et un terre-plein de 5 m de côté a été accolé à la cale pour servir de lieu de dépôt pour les marchandises."

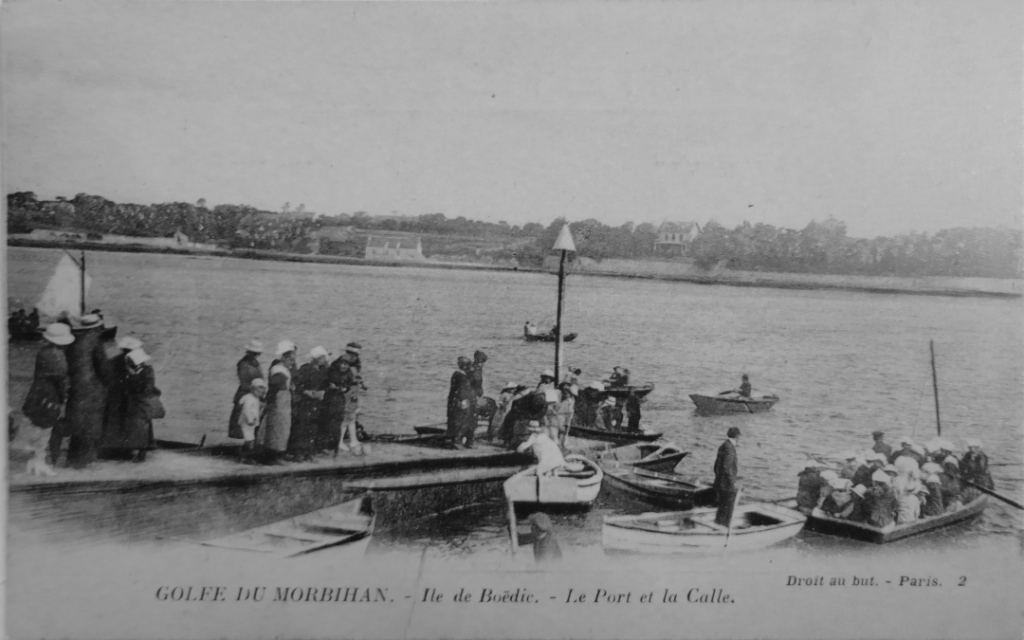

La construction de la cale de Barrarach va accélérer le cours des choses et permettre aux marins de Séné et de Vannes d'organiser un service de passage entre les cales de Moréac, de Conleau, de Barrarach et vers les îles de Boëdic et d'Arz...

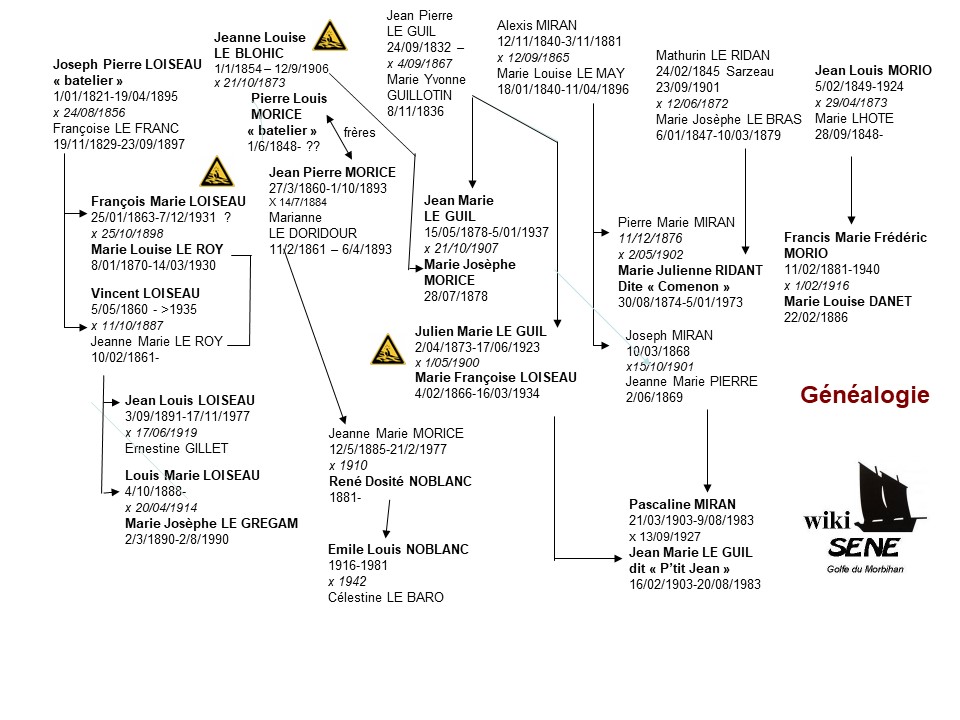

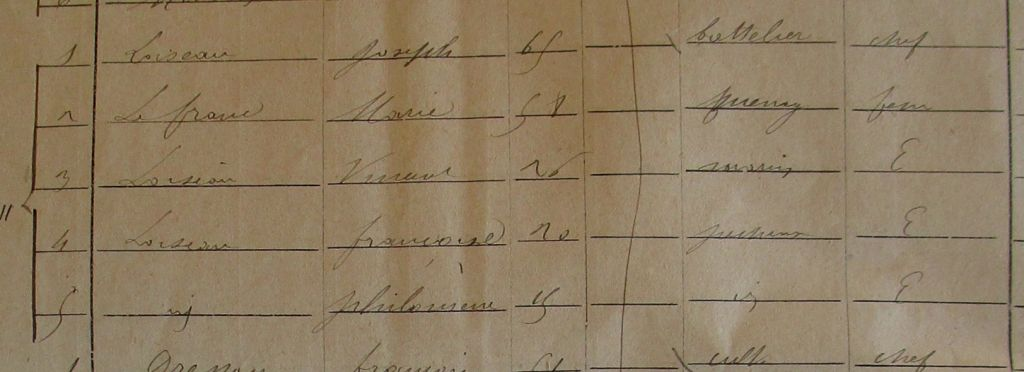

Les Loiseau et Ridan, bateliers à Séné...

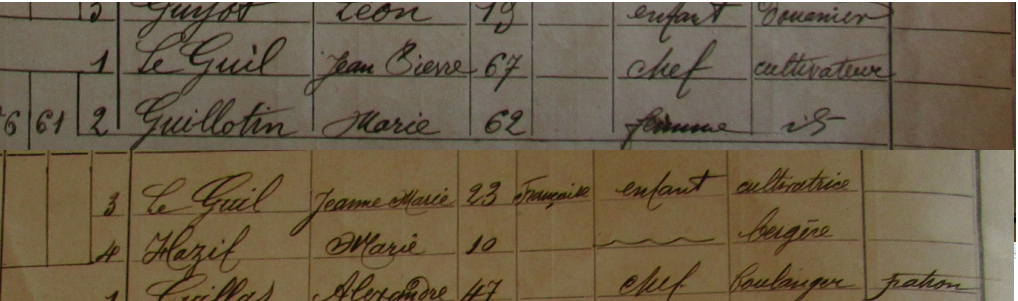

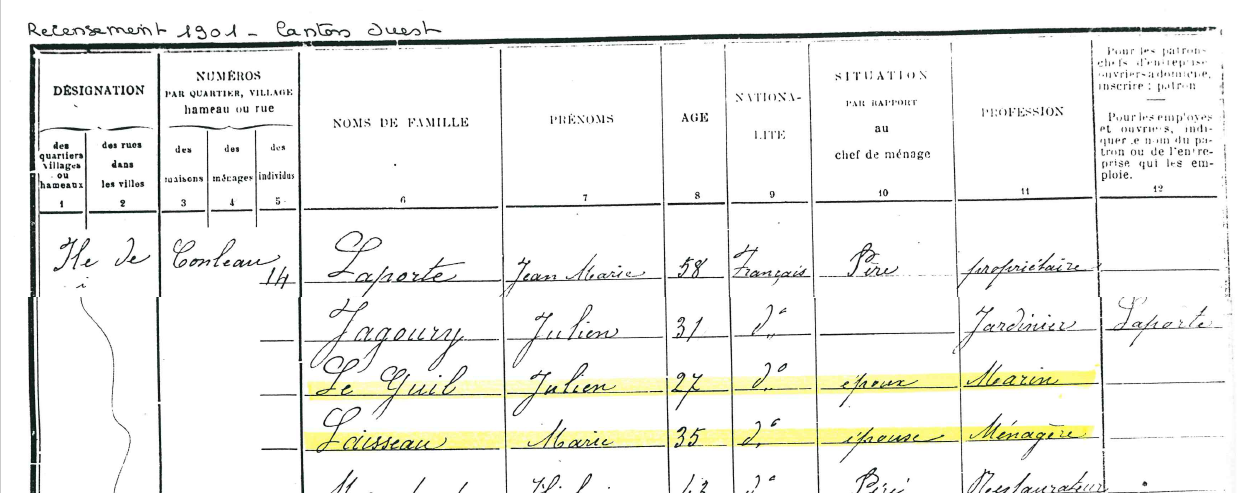

La consultation attentive du dénombrement de 1886, permet de repérer une famille qui déclare l'actvité de batelier. La famille de Joseph LOISEAU est installée à Langle. Né à Elven le 1er janvier 1821, il est descendu sur la côte et a épousé le 24 août 1856, Françoise LE FRANC, né le 19/11/1829 à Langle au sein d'une famille de pêcheurs. Les "Loiseau" seront passeurs à Séné pendant trois générations.

Malheureusement le dénombrement de 1886 est incomplet. Celui de 1891 nous donne le noms de deux autres familles de "bateliers".

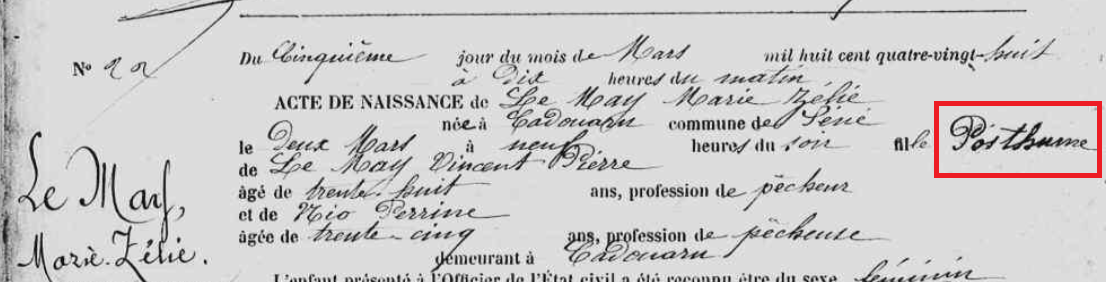

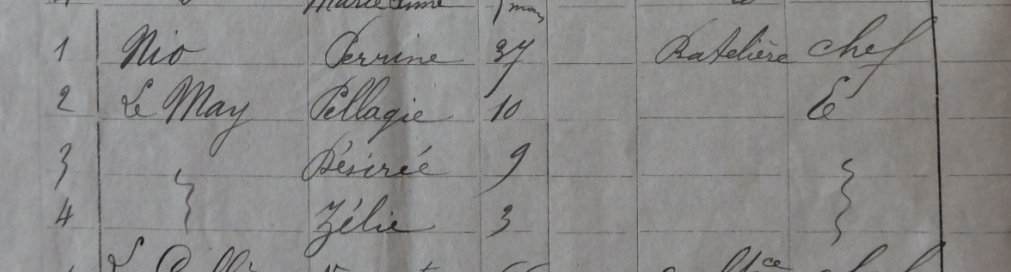

A Cadouarn, Perrine NIO a perdu son mari, Vincent Pierre LE MAY et à la naissance de sa fille Zélie en 1888, la mention enfant posthume est indiquée sur l'acte de naissance. Le couple était pêcheur et pêcheuse à Cadouarn. La veuve va changer d'activité comme nous l'indique le dénombrement de 1891. Elle est batelière à l'âge de 37 ans. Cette nouvelle activité semble plus adaptée à la charge de cette jeune veuve avec 3 enfants. Au dénombrement de 1901, elle et ses filles désormais grandes sont toutes pêcheuses.

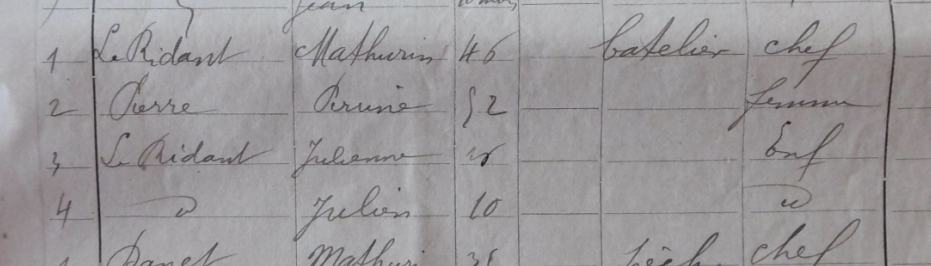

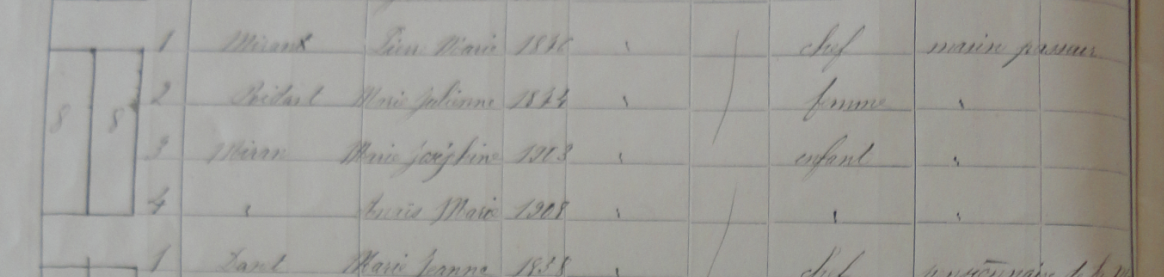

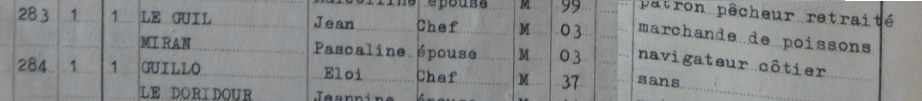

Une autre famille de bateliers vit à Moustérian en 1891. Les Ridant ou Le Ridan seront passeurs pendant trois générations : Mathurin RIDANT, sa fille Marie Julienne RIDANT et la cousine de sa fille Pascaline MIRAN, épouse de P'tit Jean.

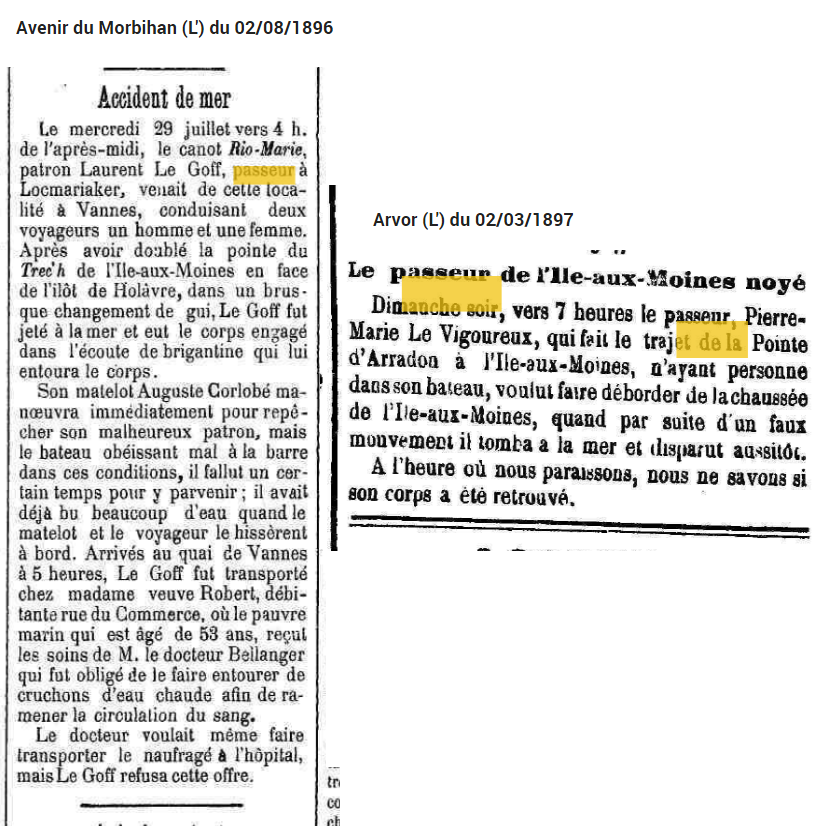

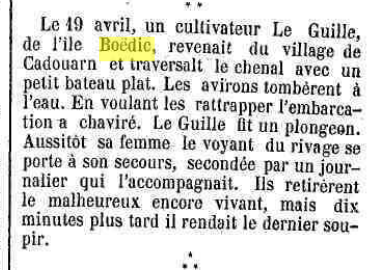

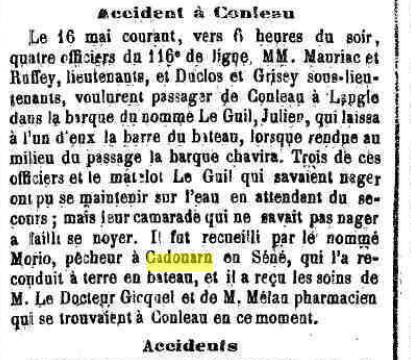

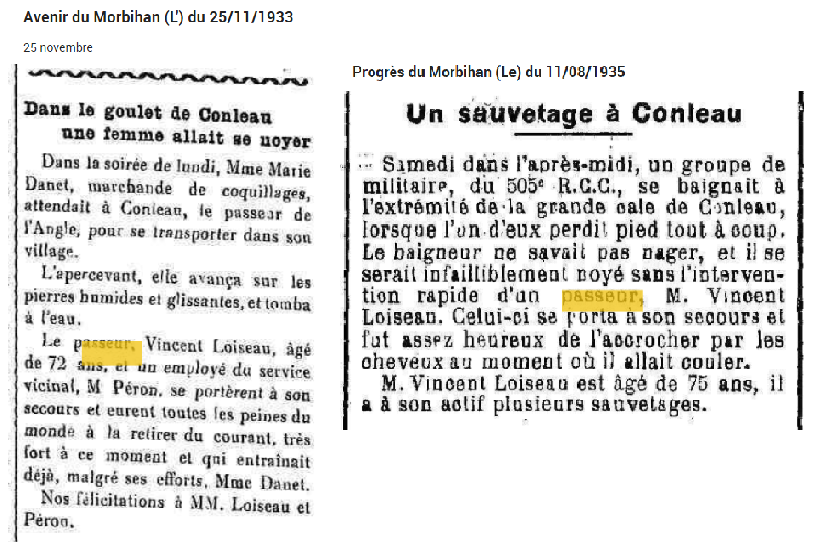

La consultation de la presse numérisée des Archives du Morbihan permet de retrouver des articles de presse où les noms des premiers passeurs apparaissent. Ainsi, ces articles de 1896 et 1897 nous indiquent que l'essor de l'activité de passeurs concerne tout le Golfe du Morbihan. Les débuts sont parfois tragiques car ces marins ne savent pas tous nager !

Les Morio défendent leur activité...

Un autre article du Courrier des Campagnes daté du 15 mars 1896, relate un savetage au crédit du passeur dénommé Morio.

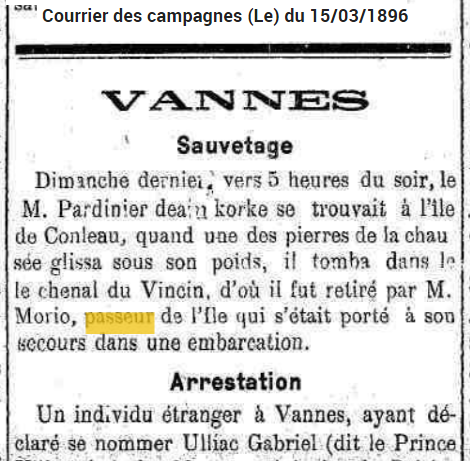

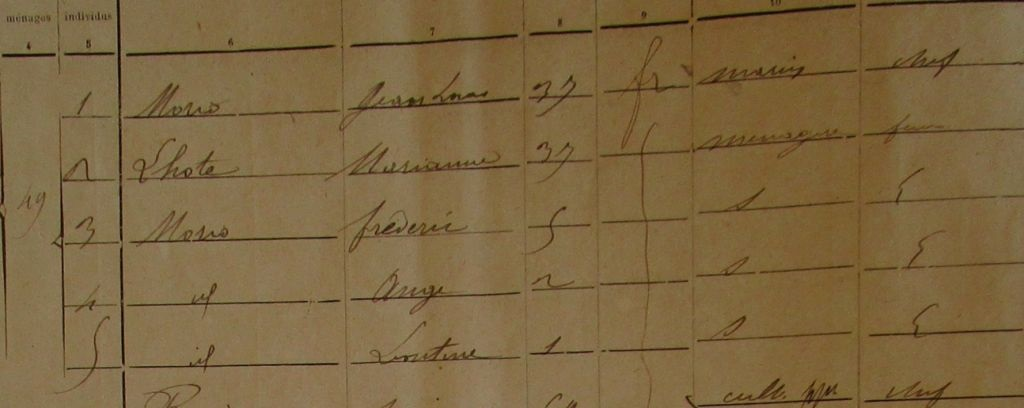

Au dénombrement de 1886 à Séné, une famille MORIO est recensée. Jean Louis MORIO ne déclare pas encore l'activité de passeur. Il faudra attendre le dénombrement de 1901 pour que le métier de passeur soit revendiqué.

Jean Louis MORIO est né le 5 février 1849 à Montsarrac. Son père est marin et sa mère ménagère. Il se marie le 13 avril 1873 à Séné avec Marie Anne LHOTE, née à Baden le 28/09/1848, et installée à Montsarrac comme tailleuse.

Jean Louis MORIO était le frère de Sylvestre Louis MORIO, engagé dans la marine, et qui fit le tour du monde sur l'Astrée. En 1896, à l'âge de 47 ans, Jean Louis est donc passeur à Barrarach.

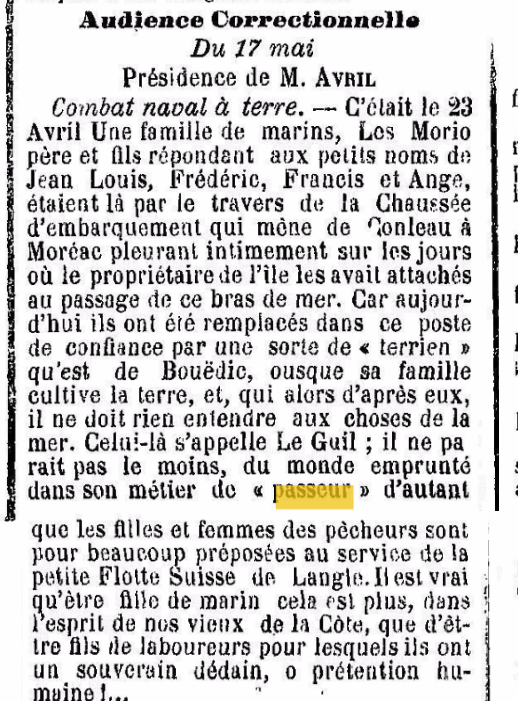

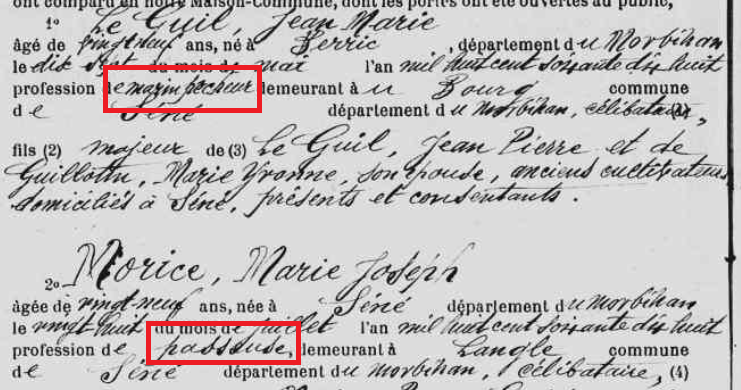

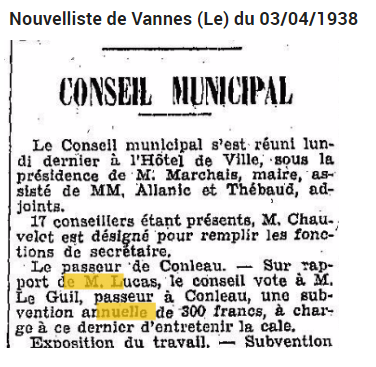

Cet article du Nouvelliste du Morbihan, daté du 21 mai 1899, nous rapporte une rixe entre les familles MORIO et LE GUIL qui se disputent la clientèle. La concurrence est rude sur le goulet de Conleau ou pas moins de 14 passeurs et passeuses sont en activité. Un autre compte rendu publié dans le Progrès du Morbihan, indique que Marie Julienne RIDANT fut témoin de la scène.

Une cale en dur est annoncée pour remplacer l’appontement de bois à Conleau dès mai 1899 et sera sans doute construite courant 1901.

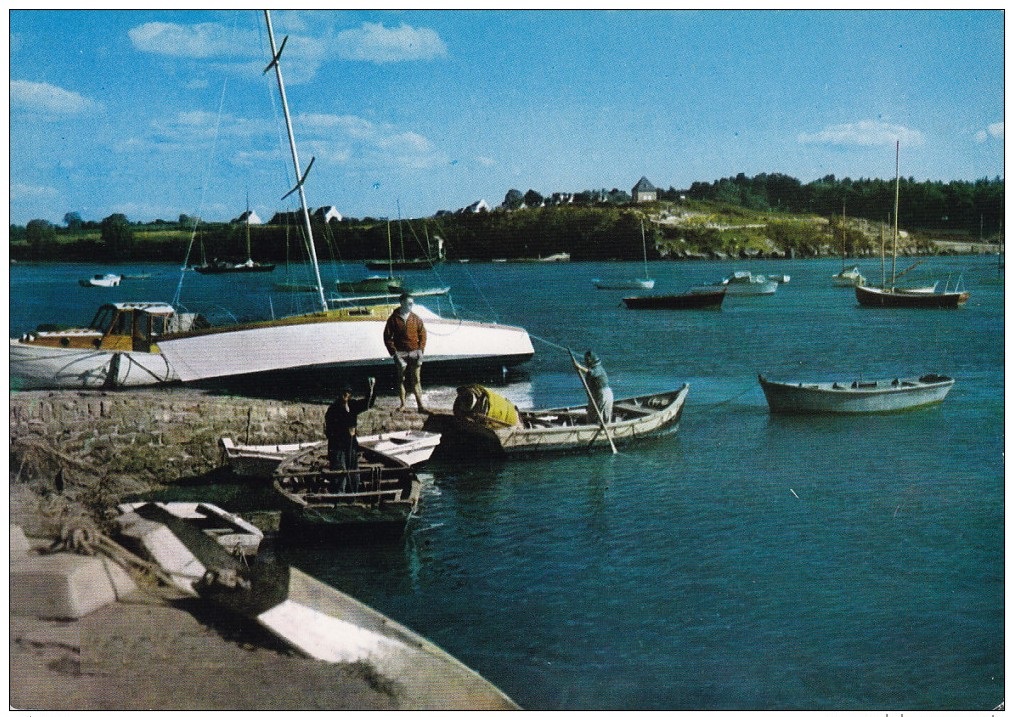

Rivage de Bellevue, en face Conleau, un passeur à gauche avec trois passagers

Cependant il va perdre "sa charge" en cette fin du XIX°Siècle......

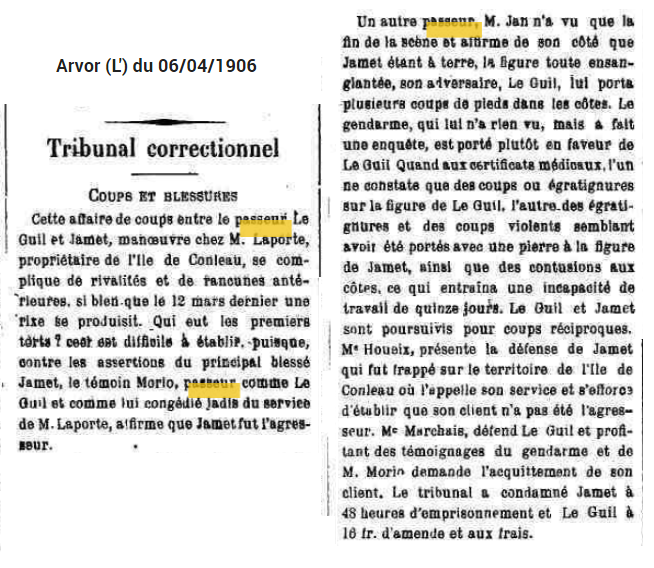

Un article du journal L'Arvor daté du 19 mai 1899, nous rapporte une rixe entre les familles MORIO et LE GUIL qui se disputent la clientèle.

Au delà de l'anecdote, le second article qui commente le procès qui s'en suivit, nous informe de l'origine de la rivalité en les Morio et les Le Guil.

On comprend que le propriéraire de l'ïle de Conleau a retiré à Jean Louis MORIO et ses deux enfants, le soin d'assurer le passage entre les deux rives. Quel était la réglementation de l'époque de cette activité de transport sur le Domaine Maritime? Les Morio sont amers car ils ont été remplacés par les Le Guil établis sur l'île de Boëd. Le journaliste ajoute que 14 passeurs (parents et enfants) cohabitent entre Conleau et Langle.

Photo : Passage de Conleau à l'Angle

Les Le Guil s'imposent comme passeurs...

François LE GUIL [1792-1865] natif de Berric s'est établi avec sa famille comme jardinier pour le compte du propriétaire de l'île de Boëdic. Il vient à Séné avec ses 3 garçons : Julien [1822-1904], Jean-Pierre [1832- ] et Jean-François [1825-1885] qui se noiera en traversant à la barque le chenal entre Langle à Boëdic.

Vers 1897, Charles PANCKOUKE, propriétaire de l'île de Boëdic fait contruire une cale en dur. Julien Marie, un des enfants de Jean-Pierre LE GUIL sera passeur pour relier notamment Böedic à Conleau.

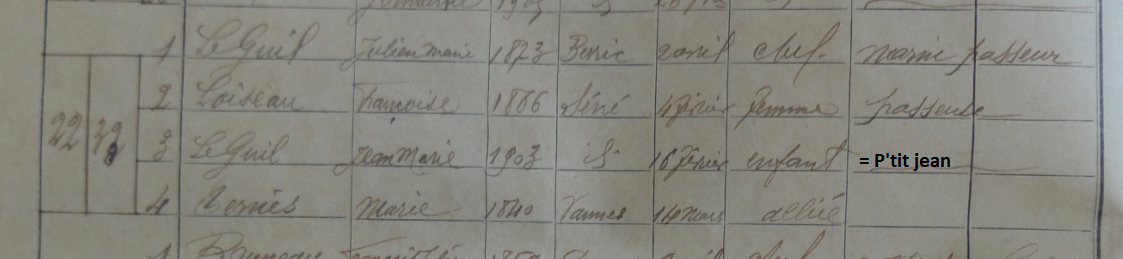

Au dénombrement de 1901, on retrouve la famille de Jean-Pierre LE GUIL installée au bourg de Séné. Cependant leur fils Jean Marie, né le 17/05/1878, qui finit son service militaire et Julien Marie, né le 2/04/1873, qui est installé comme passeur à Conleau ne figurent pas sur le resencement.

En effet c'est Julien Marie LE GUIL, né le 2/04/1873, qui se lance dans l'activité de passeur au retour de sa conscription vers 1894-95. Il croise tous les jours ou presque Marie Françoise LOISEAU, de 7 ans son ainée, née le 4/02/1866 à Séné. La fille du vieux passeur Joseph LOISEAU [1821-1895] a soulagé son père ces dernières années et finit par le remplacer à son décès en 1895. Elle n'a pas vu les années passer. Chacun sur son canot, on se croise, on discute. Les deux passeurs de Séné finissent par s'épouser le mardi 1er mai 1900. Le muguet a dû fleuri cette noce maritime. Le jeune couple s'établira à Conleau comme nous l'indique le dénombrement de 1901.

Le jeune couple s'installe dans une barque aménangée, un "camping-boat", près du cabaret de Conleau, l'actuel bar Le Corlazo.

La communauté de passeurs cohabitent cahin caha comme en témoigne cet article de presse daté de mai 1900 et celui de L'Arvor de d'août 1905. Les familles Loiseau, Morio, Le Guil exercent le métier de passeurs entre Conleau et Langle.

Courant août 1905, François Marie LOISEAU récupère sur son canot « Travailleur » deux personnes qui allaient se noyer. Il reçoit en septembre 1906 une récompense du Ministère de la Marine. Le "Travailleur" fut le dernier sinagot construite par Julien Marie MARTIN, charpentier de marine à Kerdavid.

Cet autre article du Phare de Bretagne, daté de novembre 1905, semble confirmer que le propriétaire de l'île de Conleau, à cette époque M. Laporte, autorise le passeur à accoster sur son île. Julien JAN sur son cotre "La Victoire" est aussi passeur entre l'île d'Arz et Conleau.

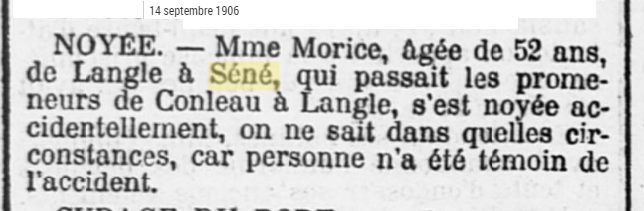

Cet article de presse indqiue de Jeane Louise LE BLOHIC [12/1/1854 - 1906] était passeuse entre Conleau et Séné et se noya dans le goulet. Le dénombrement de 1906 nous indique que le couple LE GUIL LOISEAU s'est installé à terre au plus près de la cale de Barrarach. En effet, les voilà parents d'un petit garçon, Jean Marie née le 16/02/1903.

Au village de Langle, Marie Mathurine LE DRESSAY [28/4/1879-22/5/1963] déclare l'activité de passeuse. Elle confirme cette profession lors de son mariagge le 14/1/1908 avec Alexis LE DORIDOUR, veuf depuis le 26/12/1901 de Louise MORIO.

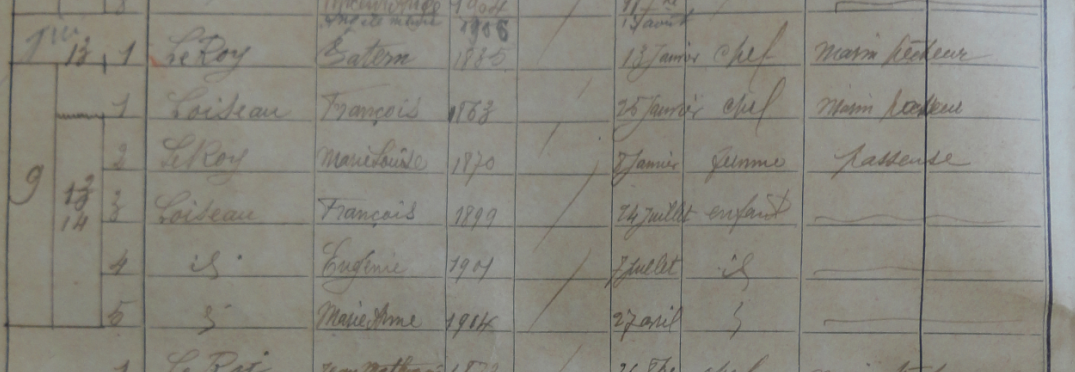

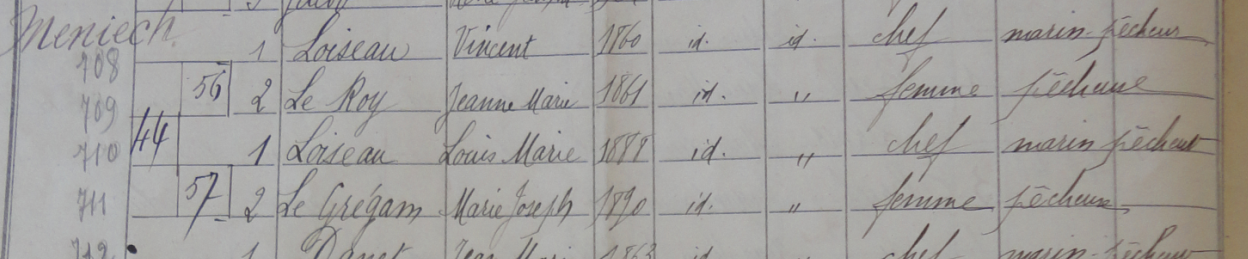

Un autre couple de passeurs vit non loin au village de Langle. Il s'agit de François LOISEAU et de sa femme Marie Louise LE ROY qui déclare l'activité de passeuse. François et Vincent sont les enfants de Joseph Pierre LOISEAU. Ils ont chacun épousé une fille de Patern LE ROY. Vincent à épousé Jeanne Marie le 11/10/1887 et François, Marie Louise, le 25/101898.

Rixe à Conleau, LE GUIL cogne dur...

Cet article de L'Arvor daté d'avril 1906 nous apprend que LE GUIL cogne dur. Il écoppe d'une amende 16 francs pour s'être bagarré avec M. Jamet manoeuvre chez Laporte, le propriétaire de l'île de Conleau. A la faveur de cet article, on notre que Jean Louis MORIO est toujours passeur et qu'un certain Jan, est également passeur.

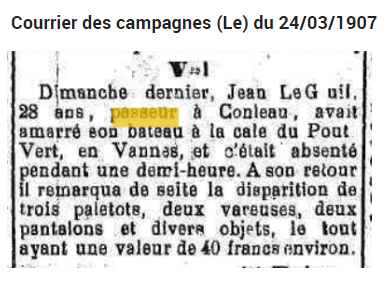

On ne sait lequel des frères LE GUIL a cogné. En effet, Jean Marie est aussi passeur à Conleau. D'ailleurs, il est victime d'un vol en mars 1907 comme le rapporte le journal Le Courrier des Campagnes.

Cette même année, Jean Marie LE GUIL épouse le 21 octobre 1907 Marie Josèpje MORICE qui déclare le jour de son mariage le métier de passeuse.

Marie Jo MORICE est la fille de feu Jeanne Louis LE BLOHIC [1/1/1854-12/9/1906, épouse MORICE Pierre Louis, qui était déjà passeuse à Conleau. Cette dernière se noya en traversant le goulet comme nous le relate cet article de presse.

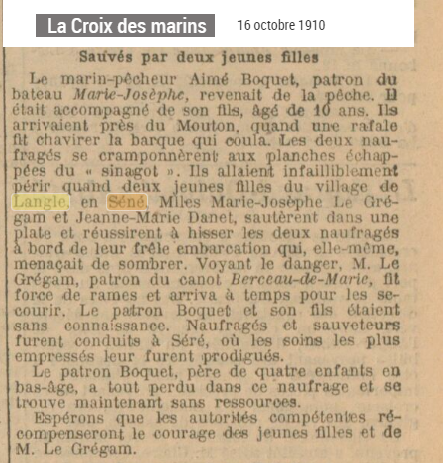

L'article qui suit relate le sauvetage du patron Aimé BOQUET et de son fils grâce à l'inverventioncourageuse des passeuses Marie Josèphe LE GREGAM et Jeanne Marie DANET de Séné.

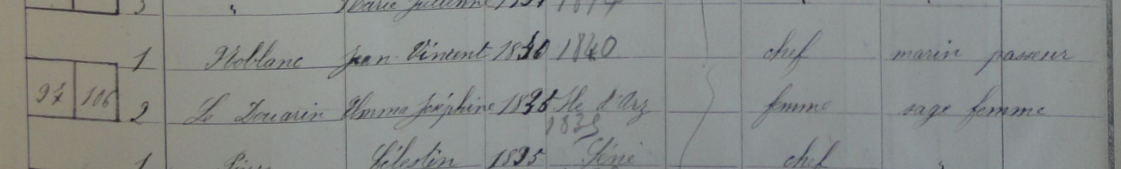

Au dénombrement de 1911, Julien Marie LE GUIL et sa femme Marie Françoise LOISEAU déclarent l'activité de passeur et passeuse. Son frère, Jean Marie LE GUIL déclare le métier de marin aux cotés de sa femme Marie Josèphe MORICE. François LOISEAU déclare l'activité de passeur aux côtés de sa femme Marie Louise LE ROY. Jean Vincent NOBLANC [12/4/1840 - xx], le mari de la sage-femme Elmina LE DOUARIN déclare l'activité de passeur à Cadouarn.

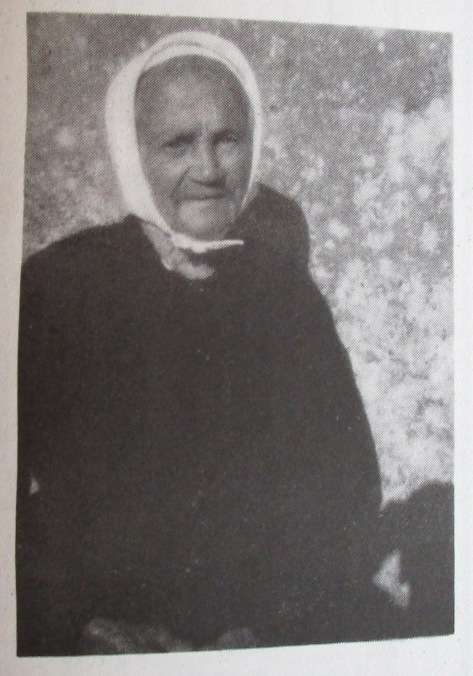

Ce dénombrement confirme l'activité de passeur de Jean Pierre MIRAN et de son épouse Marie Julienne RIDANT qui sera connue sous le surnom de "Comenon".

Pour ses 95 ans, en 1969, le bulletin paroissial, Le Sinagot, fera un article sur la doyenne de Séné. Elle décèdera en janvier 1973 à tout de même près de 100 ans !

« C’est aussi l’âge de notre doyenne, à Séné, Mme Vve MIRAN, de Canivar’ch. Bon pied, bon œil, elle a bien l’intention de franchir les 5 années qui la sépare de ses 100 ans ! « Si Dieu le veut ! » comme elle dit. Et pourtant, Dieu sait si cette brave Sinagote en a vu de toutes les couleurs depuis près d’un siècle ! Ayant effectué durant 52 ans le métier de « passeur » à Conleau (le passage, dit-elle, coûtait alors 1 sou ! mais …il y avait les palourdes ! ») Elle pourrait dire long sur la vie pénible des Sinagots du début du siècle…Faudrait-il conclure comme la chanson… : »Le travail, c’est la santé ! En tous cas, tous les Sinagots vous souhaitent un BON ANNIVERSAIRE, Madame Miran, et une BONNE SANTE ! ».

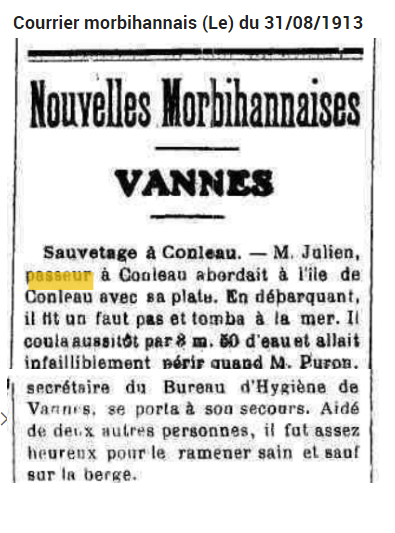

A la veille de la Première Guerre Mondiale, plusieurs familles vivent de l'activité de transport maritime. Le métier de passeur n'est pas sans danger comme nous l'indique cet article du Courrier Morbihannais d'aout 1913 ou Julien LE GUIL faillit perdre la vie.

Les cinq Marie rament sur leur canot.....

Après guerre l'activité de passeur et passeuse reprend comme nous l'indique le dénombrement de 1921. Les femmes constituent le principal effectif de la profession bien ancrée à Séné.

Marie Josèphe MORICE, 43 ans, épouse LE GUIL Jean Marie déclare être passeuse; Marie Françoise LOISEAU, 55 ans, et son marie Julien LE GUIL sont tous deux passeurs à Barrarach; Marie Louise LE ROY, 51 ans, dit être passeuse et son époux François LOISEAU dit être pecheur, tous deux vivent au Meniech; Marie Julienne RIDANT, 47 ans et Jean Pierre MIRAN sont tous deux passeurs et vivent à Canivar'ch. La benjamine, Marie Louise DANET, 35 ans, déclare être passeur aux côtés de son marie Francis MORIO marin.

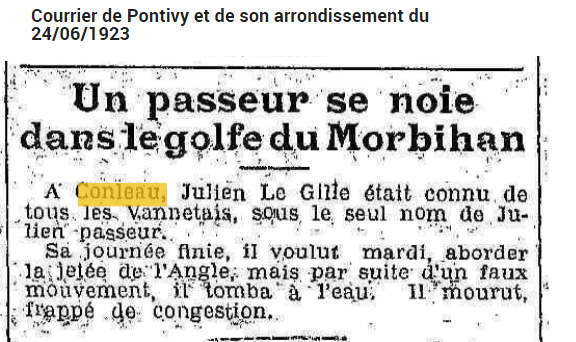

La communauté des passeurs de Langle est endeuillée au début de l'été 1923. Julien Marie LE GUIL tombe à l'eau et meurt sans doute d'hydrocution. 10 ans plus tôt déjà il faillit mourrir noyé.. Sa veuve Marie Josèphe et P'tit Jean continuent leur métier...

Au dénombrement de 1926, on retrouve à peu près le même effectif de passeurs et passeuses. Pascaline MIRAN en épousant le 13/09/1927 Jean Marie LE GUIL, rejoindra la communauté de passeurs de Langle à Conleau. Bien que mariée à Louis LOISEAU depuis le 20/04/1914, Marie Josèphe LE GREGAM ne déclare pas encore l'activité de paseuse mais de pêcheuse.

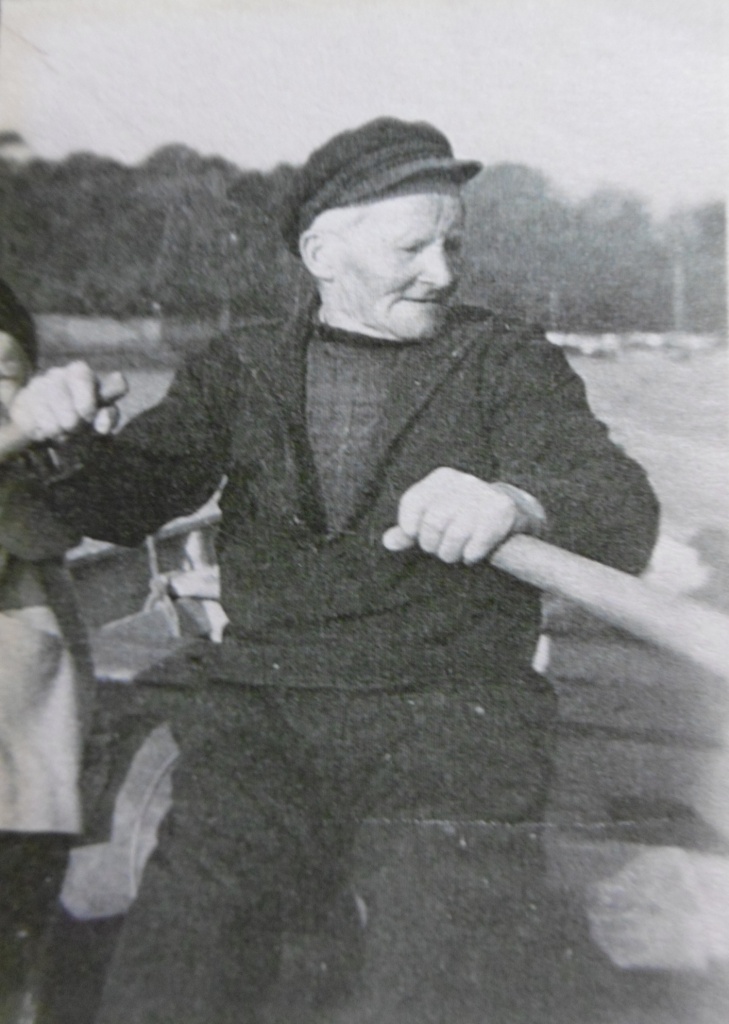

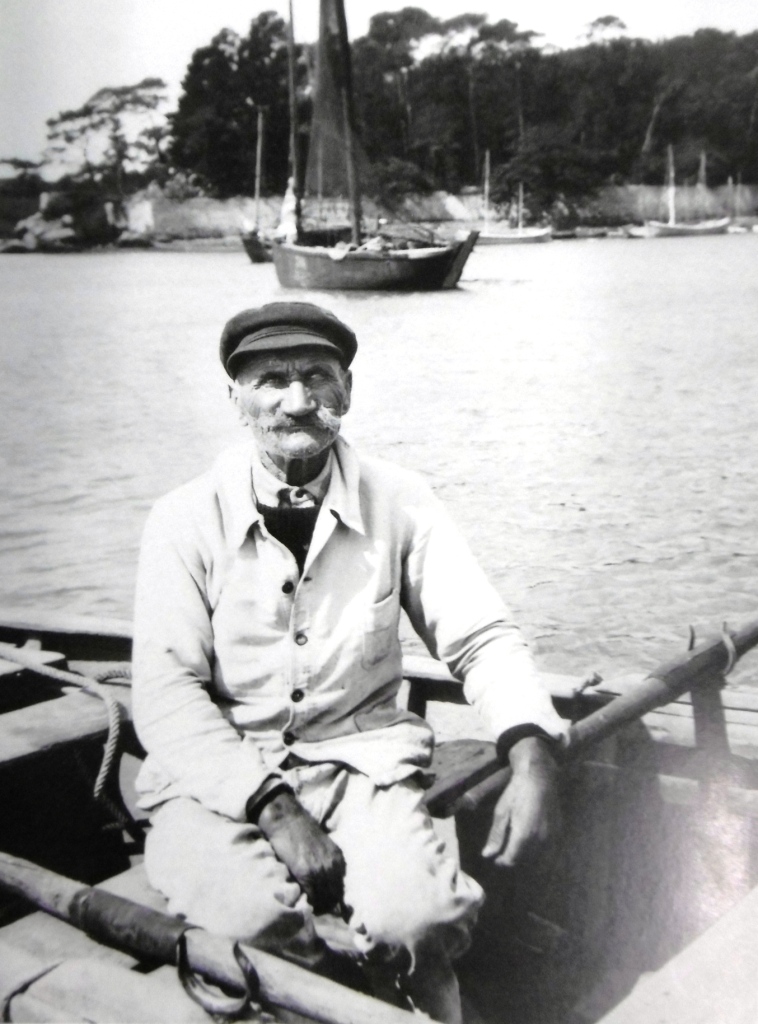

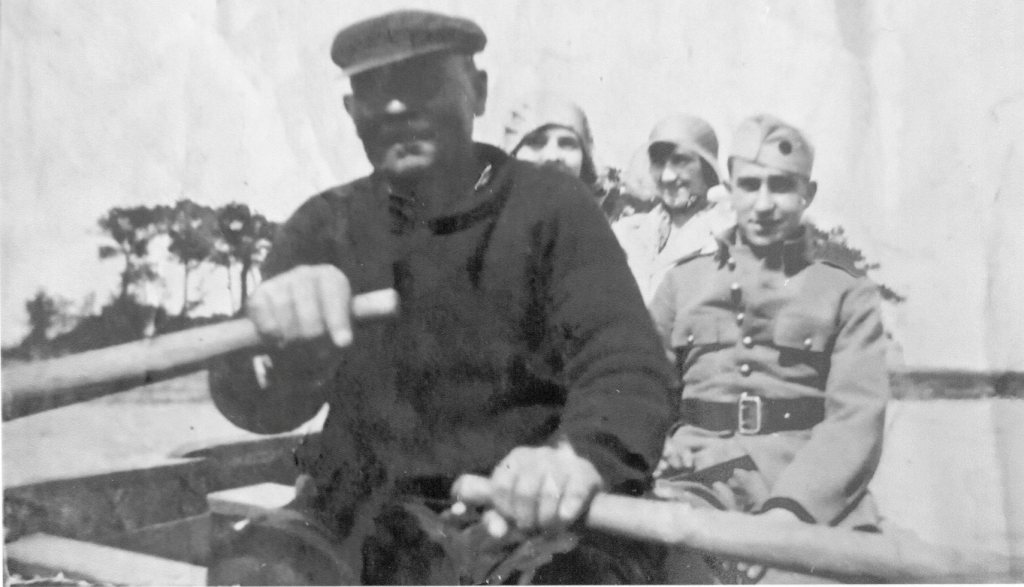

Photo :Pascaline MIRAN mariée LE GUIL sur sa barque

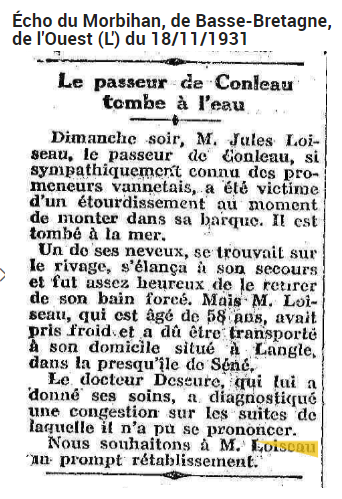

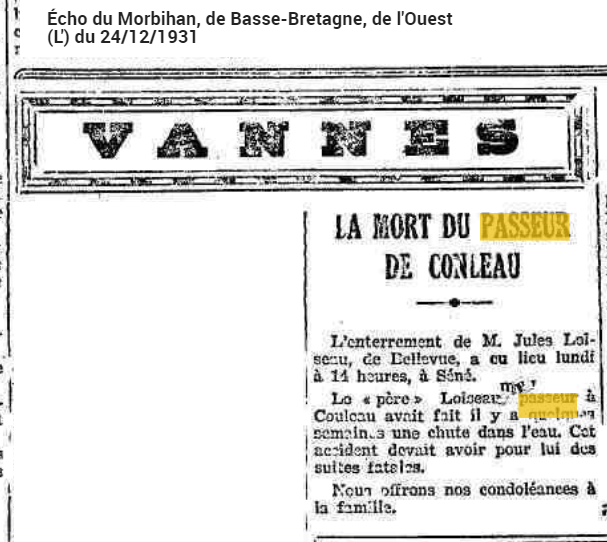

En novembre 1931, François Marie LOISEAU qui exerce l'activité de passeur tombe à l'eau comme nous le rapporte cet article de presse. Il décède le mois suivant. Son frère Vincent, âgé de plus de 70 ans, exerce encore l'activité et accompli encore un sauvetage comme nous l'indique cet article de presse de 1933 et en 1935.

Photo : passagers débarquant à la cale de Conleau

Joseph LEROY

René Dosité NOBLANC

Emile Morin a reconnu Jean-Louis Loiseau dit « Grillu » sur cette carte postale

Emile Morin a reconnu Marie Jo Loiseau sur cette photo

C’est la famille de Vincent LOISEAU qui perpétuera l’activité de « batelier » initiée par leur aïeul Joseph Pierre LOISEAU. En premier lieu, la belle-fille, Marie Josèphe LE GREGAM [1890-1990] qui finira centenaire, épouse de Louis Marie LOISEAU [né le 4/10/1888] dit "Louis Ho" à bord du canot « Mon Rêve »; Jean Louis LOISEAU [1891-1977], son frère surnommé "Grillu" à bord du misainier « Liberté » grand rival de son cousin Joseph LEROY [1888-1981] dit « Desbins », si bien qu’on les surnommait « Pôle Sud » et « Pôle Nord » (Source C.Rollando). René NOBLANC assurera également pendant sa retraite de marin, l’activité de passeur.

Mme Joncour, institutrice à Bellevue, ses deux enfants,

les grands-parents de Quimper sur la barque de Louis Marie Loiseau,1942

Le développement des transports rendra moins nécessaire un service régulier entre Langle et Conleau. Dès les années 1920, un bus relie la presqu’île de Langle à Vannes. Après guerre, les Sinagots se dotent de voitures automobiles….

L’activité de passeur survit grâce aux régates mais celles-ci se déplaceront sur l’Ile d’Arz puis vers Port Navalo. Le tourisme prendra le relais.

Dès lors, le métier de passeur ne sera plus qu’un complément pour des pêcheurs de la presqu’île et le métier se « motorise ». Ainsi Emile NOBLANC [1916-1981], fils de René NOBLANC, fera le passeur à la rame entre Barrarach et Conleau et des trajets en mer sur son bateau « Mon rêve » puis sur « L’En Avant », entre l’île d’Arz et Conleau, notamment pour transporter les marins de commerce.

Le métier s’éteindra avec la disparition de la troisième génération de passeurs et passeuses dans les années 1980.

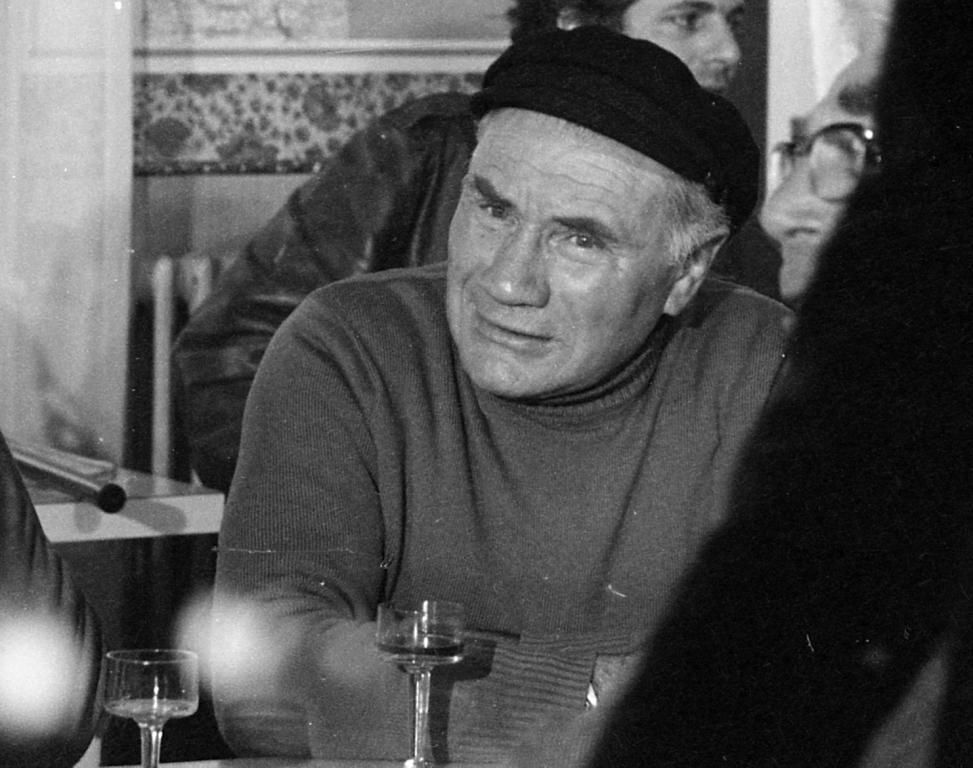

Parmi les plus « célèbres » passeurs, Jean Marie LE GUIL [1903-1983] dit P'tit Jean depuis la cale à Barrarach dite cale à P'tit Jean, et sa femme Pascaline MIRAN [1903-1983] continueront de nombreuses années l'activité de passeur à la rame, notamment avec leur misainier "Geneviève et Denise" du nom de leurs deux filles.

La ville de Vannes a nommé une "petite rue" Jean Marie Le GUIL dans le quartier de Conleau en mémoire du "petit passeur". Lors du recensement de 1961, l'employé retiendra comme profession, navigateur côtier !

Texte de Joseph LE ROCH, recteur de Séné 1968-1980

Une médaille pour 50 ans de bons et loyaux services...je l'ai rencontré sur la route de Port-Anna, à l'heure où, au foyer, l'épouse prépare le repas...

Béret sur les yeux, caban, sabots, il avait cette démarche "chaloupée" de ceux qui passent plus de temps à bord d'un bateau que sur "le plancher des vaches". Silhouette familière, non seulement aux Sinagots, mais à de nombreux Vannetais, à d'anciens groupes de grand Séminaristes ensoutanés -prêtes maintenant..et pas bien loin de Port-Anna !- dans lesquels j'étais "agrégé". Qui, en effet, de près ou de loin, ne connaît pas "P’TIT JEAN", le passeur de Conleau? Depuis 53 ans - c'est du précis - sa vie s'est pratiquement passée à Conleau.

S'il a connu les SINAGOTS" à voiles brunes et, pendant quelques années, franchi régulièrement aux beaux jours le goulet pour promener le touriste sur le golfe, il s'est surtout contenté de relier la rive vannetaise à Moréac en Arradon, ou Port-Anna en Séné...Juste en face la Plage? Cela n'a rien d'un voyage au long-cours, et les seuls écueils du trajet ne sont constitués que par les nombreux yachts amarrés à cet endroit. Il pourrait l'accomplir les yeux fermés. Mais, seul maître de la plate avec son chargement de passagers, en a-t-il parcouru des milles, toujours à force de rames !...

Jean Marie LE GUIL, né à Conleau le 16 février 1903, a connu les grands espaces que seuls les océans peuvent offrir. Embarqués à Brest pour le service militaire, il a séjournée trois ans en Chine et au Japon, à bord du croiseur-cuirassé "Jules Ferry". Souvenirs à goût d'aventure. Usés et que l'on ne raconte plus..., sauf à la fin d'un copieux repas de familial ou de rares fois en compagnie des gars "de la classe". Qu'on ne se trompe pas !, ce sympathique passeur, il a succédé à son père. C'était bien ainsi ! Vous comprenez : j'ai soixante sept ans, et je continuerai à faire le passeur, tant que je pourrai. Qu'est-ce que je ferais à la maison ? J'étouffe entre quatre murs. Je ne gagne pas d'argent. Juste pour mes frais. Mais ça me fait plaisir. Je vois des tas de gens? Ils me connaissent. Et j'ai mes copains. Tant que je pourrai tirer sur les rames !..

Notre compatriote vient de recevoir la "reconnaissance" de sa fidélité à "la mer" : un diplôme : "LE MINISTRE DE LA MARINE MARCHANDE A JEAN MARIE LE GUIL, MATELOT, EN RECOMPENSE DE SES BONS ET LOYAUX SERVICES", et une médaille au ruban tricolore. On les lui a remis il y a quelques mois. Il en est fier à juste titre. Mais qu’importent les honneurs ! Ceux-ci n'empêcheront pas notre ami de rejoindre fidèlement son poste, et de toujours rendre service : FELICITATIONS ! Mr Jean LE GUIL, Pardon ! P'TIT JEAN : Tu nous donnes une rude leçon de courage et de fidélité !

Documents :

Coupure de presse : Archives du Morbihan.

Extrait de dénombrement ville de Séné : Archives du Morbihan

Extrait de dénombrement ville de Vannes en 1901 – Archives municipales

Carte géographique 1882 : Institut Géographique National

Plan de Conleau : service du patrimoine – Ville de Vannes

Bibliographie :

Passeur, Passages et passagers du Golfe du Morbihan Camille Rollando avril 1999 Société Polymathique

Le Passage de Saint-Armel Séné

Yannick Rome - Liv Editions

Le passage de l’Île aux Moines

Guillaume Mongeon, - Editions Cheminements.

La Pays de Séné – Emile Morin - Editions Sutton

Le Golfe du Morbihan, Album de Gens de Mer

Edition Hengoun.