Aujourd'hui on peut encore voir sur notre commune, l'église Saint-Patern et 5 autres chapelles : à Boëdic, Saint François-Xavier à Limur, Notre Dame de Bon Voyage à Kerarden, Sainte Anne à Bellevue et Saint-Laurent. Il existait jadis d'autres petites chapelles aujourd'hui disparues.

Nous avons des traces écrites de la présence d'une chapelle privée dans l'ancien Enclos de Lestrénic à Saint-Laurent. Ce domaine, manoir et logis, colombier et chapelle, tomba en ruine et fut reconstruit, laissant place à l'actuel Château de Lestrénic.

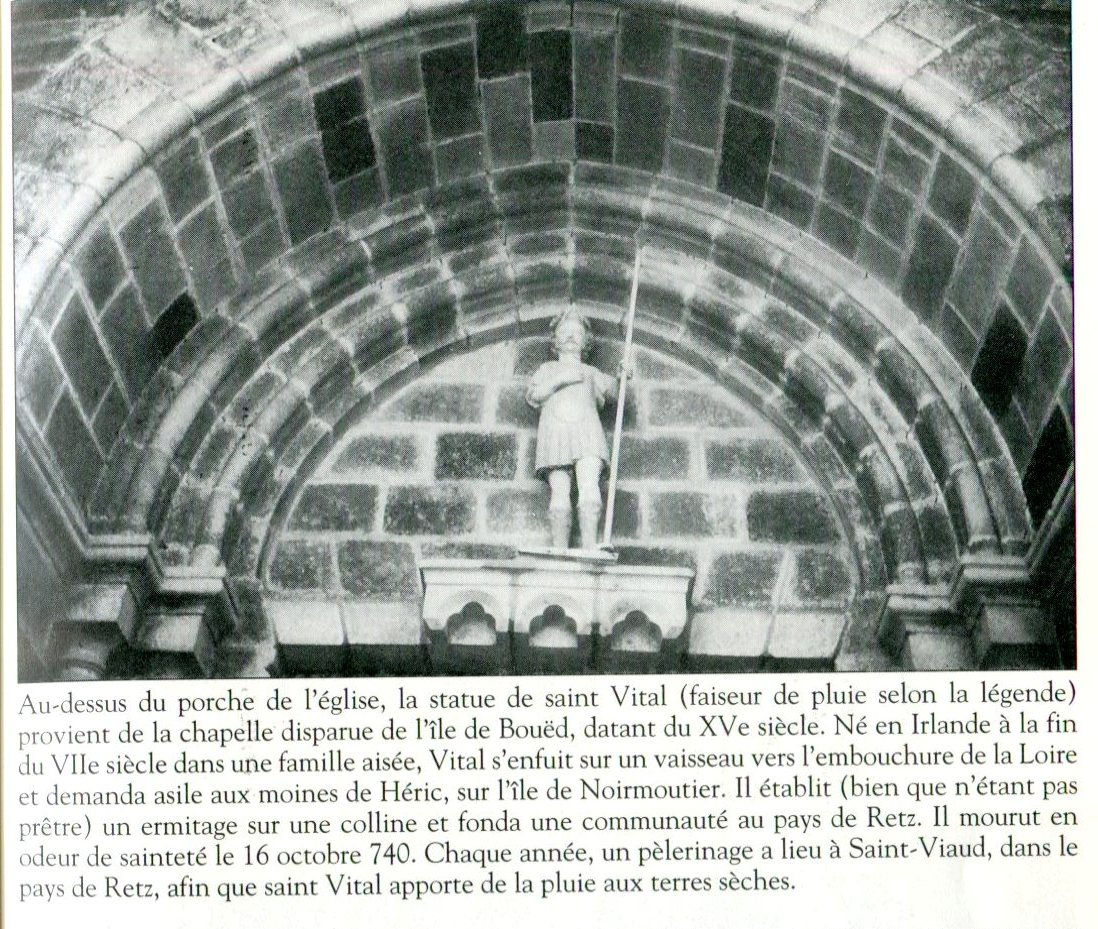

L'ancienne chapelle Saint-Vital de Boëd

L'ancienne chapelle Saint-Vital (XVème siècle) était située jadis au Sud-Ouest de l'île de Boède ou Boëd ou Bouette. Cette carte datée de 1680-1700 la situe sur l'île.

Voilà ce qu'on en dit dans l'ouvrage collectif "La Bretagne contemporaine" édité en 1865 et illustré par Felix Benoist : '"Cet ilôt, où l'on aperçoit pas un arbre, renferme une chapelle consacrée à Saint Vital et l'on y vient en pélerinage demander des promptes nouvelles des marins absents. La petite église, construite en appareil irrégulier, appartient à l'architecture romane. A l'ouest s'ouvre une porte à cintre légèrement brisé, avec colonnettes cylindriques engagées à chapiteau grossièrement sculpté; au nord se fait remarquer une porte plein cintre sans aucun ornement. Sur le sommer pierreux d'un mamelon, au Nord-Ouest de la chapelle, se voient les débris d'un dolmen placé au centre d'un cercle de pierres, assez correctement tracé. Quelques autres monuments primitifs se rencontrent aussi à l'extrémité opposée de l'île, où deux ou trois dolmens gisent, bouleversés, au sommet d'un monticule."

Cammille Rollando rapporte une description faite par Ogée dans son dictionnaire de la Bretagne daté de 1843 :"L'île de Boëde, qui fait partie de la commune, n'est séparée du continent qu'à marée haute; une simple chapelle s'élève sur cette terre aride, où elle est entourée de quelques débris druidiques" et il ajoute "En effet au nord-ouest de la chapelle, on atrouvé les débris d'un dolmen au centre d'un cercle de pierres. Ogée suggère que cette chapelle fût élévée pour rechristianiser un lieu souillé par les vestiges du paganisme."

Rosenweig de la Société Polymathique en fait également la description : "Chapelle Saint Vital (île de Boued) : apparaeil irrégulier. Plan rectangulaire. Porte occidentale à ceintre légèrement brisé avec de courtes colonnetes cylindriques engagées à chapiteau grossièrement sculpté; on distingue d'un côté des volutes; au nord, porte plein cintre sans ornements. Dimensions dans l'oeuvre : 8 mètres sur 4 environ. Traces d'une fenêtre à cintre brisé, à l'est. Bénitier creusé dans la muraille avec sculptures."

En 1908, elle était déjà en ruine. Une statue du saint a été réinstallée au portail de l'église paroissiale de Séné. Les femmes de l'île allaient jadis à la chapelle "pour y tourner le sabre du saint dans le sens des brises favorables" .

Une autre citation d'ajouter du Chanoine J h-M. Le Mené, 1891 :"Par contre, les vestiges de l’ancienne chapelle de Saint-Vital ont complètement disparu. Saint-Vital avait pouvoir de faire tourner les vents grâce à son sabre. Sa statue demeure visible à l’église Saint-Patern en centre-bourg. Saint-Vital, dans l’île de Boède, elle ne sert plus au culte et ne tardera pas à disparaître."

Figurée sur le cadastre de 1844, la chapelle finira par disparaitre sur Boëd.

On conserve toujours la statue de saint-Vital qui a été déplacé du fronton de l'église à l'intérieur.

Qui était Saint-Vital ? Extrait de wikipedia

Vital de Savigny, Vital de Mortain ou saint Vital de Savigny († 1119 ou 11221) est une personnalité religieuse de l'Ouest de la France. Contemporain de Robert d'Arbrissel, Raoul de la Futaie, Bernard de Tiron et saint Alleaume, il fonde l'Ordre de Savigny. On le fête le 16 septembre

Le chanoine : Vital de Savigny nait vers 1050 dans le diocèse de Bayeux, dans un village nommé aujourd'hui Tierceville. Il appartient certainement à une famille aisée mais non aristocratique. Ses parents, Raimfroy et Roharde, se hâtent de le faire instruire. Sa précocité le fait nommer le petit abbé. Le célèbre évêque de Bayeux Odon de Conteville l'envoie étudier à Liège2. Vital revient dans son pays pour y ouvrir lui-même une école, qui était en même temps la chaire d'un apôtre. Il voit sa réputation se répandre à la Normandie, au Maine, en Bretagne, en Angleterre. Robert de Mortain, demi-frère utérin de Guillaume le Conquérant et frère d'Odon de Conteville, le choisit comme chapelain et chanoine de sa collégiale Saint-Évroult de Mortain. Il occupe cette charge pendant environ vingt ans. La Vita beati Vitalis écrite par Étienne de Fougères raconte comment Vital s'évertue à ramener la paix dans son entourage. Il intervient par exemple pour empêcher le comte de Mortain de battre sa femme, le menaçant de rompre le mariage3.

L'ermite : En 1093 ou en 1095-10964embrasse la vie érémitique renonçant à tous les avantages qui lui étaient promis. Constatant l'enrichissement excessif des monastères bénédictins, il cherche dans la solitude une vie plus proche de la règle de saint Benoît. Il n'est pas le seul à suivre cette voie. Entre 1095 et 1110, de nombreux religieux deviennent en effet ermite et partent évangéliser les foules. Pierre l'Ermite, Robert d'Arbrissel, Bernard de Tiron, Raymond Gayrard, Aldwine en sont les figures les plus connues5. De nombreux disciples se soumettent sous la direction de Vital à une règle de silence absolu, de prière continuelle et de travail manuel. C'est l'origine la communauté du Neubourg (dans les faubourgs de Mortain)6. Le fils de Robert de Mortain, Guillaume cède à l'ermite des terres au Neubourg qu'on appellera l'aumône de Mortain.

Les ermites deviennent trop nombreux ; Vital de Savigny les emmène alors dans les "déserts" et les forêts des marches de Normandie, du Maine et de Bretagne, fonde des ermitages, notamment celui de Dompierre, et donne des soins aux populations délaissées. Sa notoriété se répand au loin. Bernard d'Abbeville († 1117), ermite, bénédictin, se réfugie dans l'un de ses ermitages. On lui offre un monastère à Château-Gontier ; il habite quelque temps à Saint-Sulpice-des-chèvres, dans la forêt de Pail. Il passe deux fois en Angleterre (1102, 1108), appelé par saint Anselme. En 1106, il est présent à Tinchebray et cherche à empêcher la bataille qui s'annonce entre Robert Courteheuse et son frère Henri Beauclerc7. La bataille a quand même lieu et Henri en sort vainqueur. Le roi d'Angleterre confisque à Vital l'aumône de Mortain. L'ermite paie sûrement d'avoir pour bienfaiteur Guillaume de Mortain, l'un des barons vaincus.

Vital part se réfugier dans les forêts des marches de Bretagne, Maine et Normandie, où il retrouve ses illustres amis Robert d'Arbrissel, Raoul de la Futaie et Bernard de Tiron, « qui venaient à Dompierre, comme jadis les Pères de Nitrie, tenir des conférences sur les constitutions érémitiques et sur la situation de l'Église ». Bernard, lors d'une de ses visites (1110) trouve Vital de Savigny dans un lieu de la forêt de Fougères dit le Chêne-savant.

L'abbé : En 1105, Raoul, seigneur de Fougères, avait donné à Vital une partie de la forêt de Savigny8 où ce dernier avait établi ses moines blancs (ses néophytes comme les nomme Orderic Vital). La fondation est officialisée en 1112 quand le roi d'Angleterre et duc de Normandie Henri lui accorda une charte. Par sa situation aux confins du Maine, de la Bretagne et de la Normandie, la communauté monastique représentait un enjeu stratégique et Henri, oubliant son ressentiment à l'égard de Vital, comprit qu'il avait tout à gagner en s'impliquant à Savigny. Il renforçait sa position sur ce secteur aux limites de son duché9. 1112 est donc l'année de naissance officielle de l'abbaye de Savigny. Dans la Vita beati Vitalis écrite par Étienne de Fougères, Vital apparaît sous la figure original d'un « abbé spécialiste de la prédication hors du monastère »10. Par contre, son compagnon Bernard de Tiron est plus connu comme un anachorète.

Monastère double, l'abbaye de Savigny devient bientôt chef d'Ordre, étend ses possessions dans le Maine, particulièrement au doyenné d'Ernée, et les seigneurs de Mayenne deviennent ses principaux bienfaiteurs. Cependant, l'Ordre de Savigny se développera surtout sous l'abbatiat de son successeur, Geoffroy11.

Vital fonda aussi une communauté féminine dont la localisation est incertaine. Il s'agit peut-être de l'abbaye Blanche à Mortain mais sa charte de fondation, datée de 1105, est un faux12. La communauté féminine fondée par l'anachorète avait la particularité d'être ouverte aux filles pauvres, au contraire des autres monastères qui n'accueillaient que des filles de l'aristocratie13.

En 1119 ou en 1122, Vital de Savigny visite les ermites de Dompierre, quand il expire subitement après avoir prononcé ces paroles : « Sanctæ Mariæ intercessio nos angelorum adjungat consortio ».

On ensevelit son corps à Savigny, puis un de ses moines partit, muni d'un rouleau mortuaire, de monastère en monastère dans le Maine, l'Anjou et la Normandie, notifier le décès de l'abbé, et demander pour lui des prières.

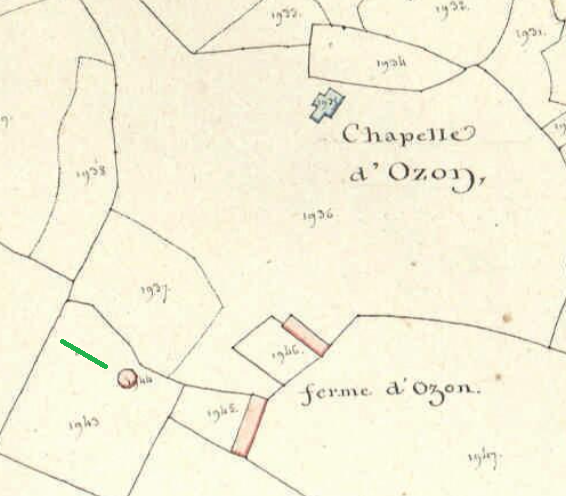

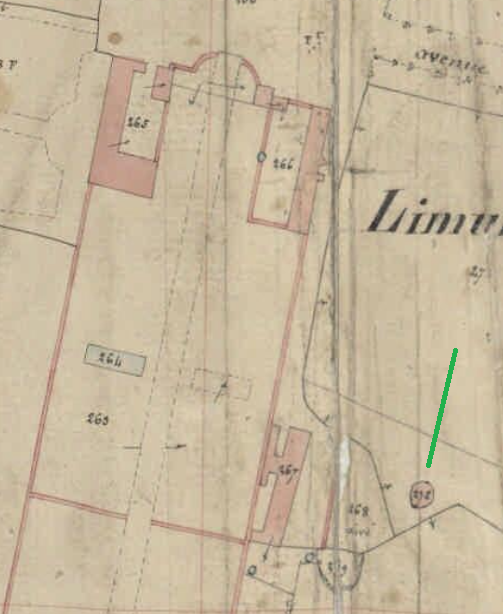

La chapelle Saint-Sébastien à Auzon (Ozon).

La vieille carte de Cassini de la fin du 18°siècle figure le moulin d'Auzon et la chapelle qui était dédié à Saint-Sébastien. Les relevés du cadastre de 1810 et de 1844 montrent l'emplacement de la chapelle aujourd'hui disparue. Des éléments de la chapelle ont peut-être été réemployées lors de l'extension du manoir d'Ozon. Les deux statues de cette chapelle Saint-Sébastien et Saint Roch ont été transférées dans la chapelle de Kerarden.

Sources enrichies et complétées :

http://www.la-marine-marchande.com/evenement-mer-port-manech.htm

http://gede-de-le-havre.blogspot.fr/2016/11/ca-se-passe-au-havre_4.html

Merci à Madeleine pour son aide.

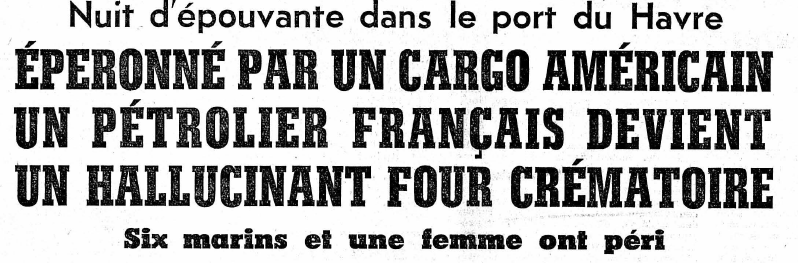

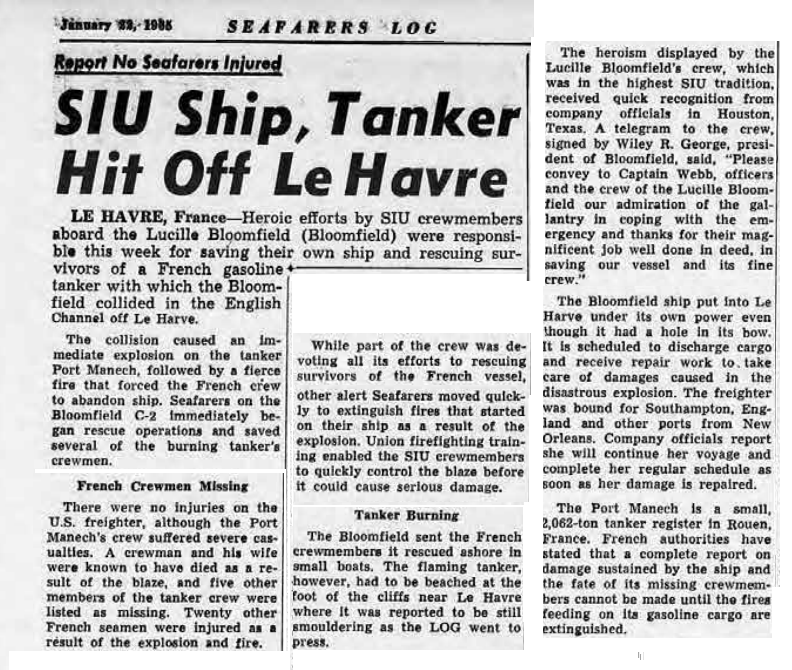

Incendie du pétrolier PORT-MANECH le 18 janvier 1965 en rade du Havre

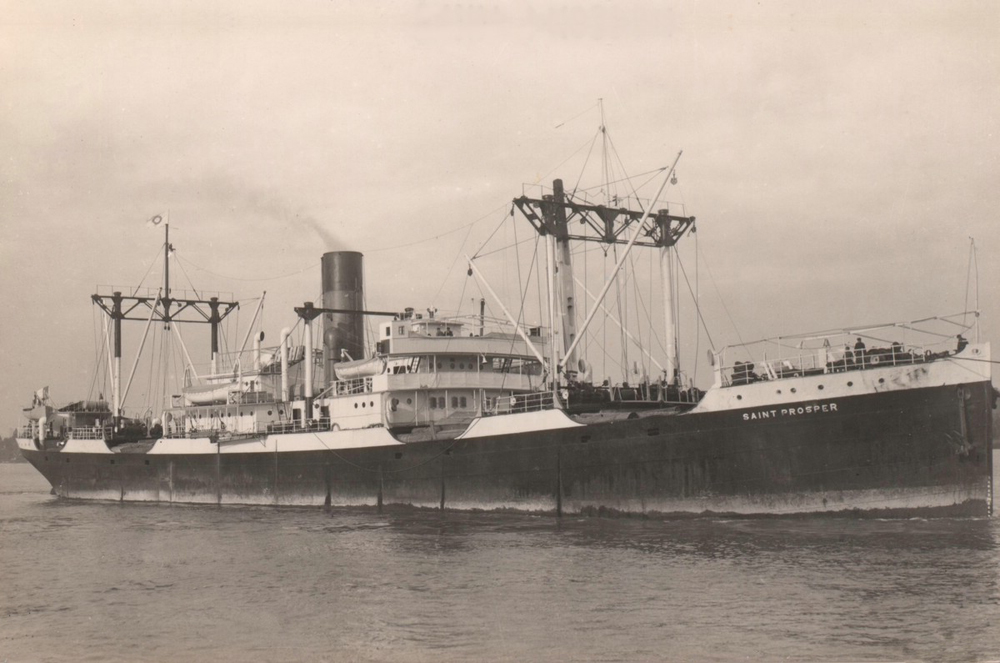

Le lundi 18 janvier, Le Port Manech, armement SOFLUMAR, caboteur de 2800 tonnes de port en lourd, construit en Norvège en 1953 par le chantier Drammen Slip Verksted, ex Elisabeth Amlie, francisé en 1960, avait chargé 2500 tonne de super carburant aux appontements d'Orcher à destination de Caen.

Le pétrolier Port Manech dans l'avant port du Havre face à la C.I..M

Vers 21 h 30, au passage du sas Quinette de Rochemont, pour gagner du temps, le commandant avait libéré le pilote. Le temps était clair et la mer calme, légérement houleuse.

Le cargo U.S Lucile Bloomfield, en provenance de Southampton, faisait route pour entrer au Havre après avoir pris le pilote à l'entrée du chenal.

Le cargo Lucile Bloomfield entrant au Havre, devant le sémaphore et le quai des "Abeilles"

Le Port Manech, commandé part le capitaine René BERTHOLOM, était précédé dans le chenal par le cargo espagnol Picogris et suivi par le bateau pilote Francoyse de Grâce. Vers 21 h 37, le pétrolier approche des bouées A3-B3, le commandant décide de venir en grand sur la gauche pour traverser le chenal et faire route sur les bouées d'Ouistreham à l'entrée du canal de Caen. Il signale sa manoeuvre par deux coups de sifflet brefs qu'il renouvellera cinq fois.

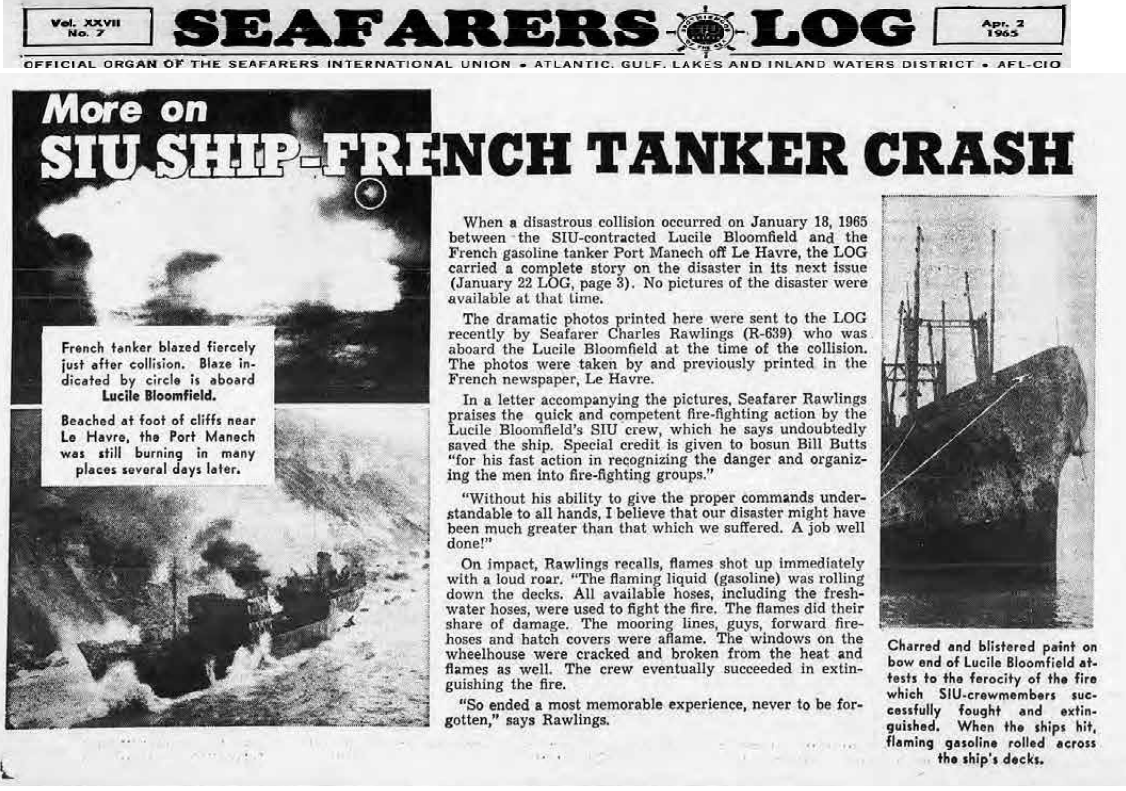

Au même moment, le commandant et le pilote du Lucile Bloomfield qui viennent de croiser le Picogris, aperçoivent le Port Manech qui leur coupe la route. Malgré la manoeuvre désespére effectuée pour éviter la collision, le cargo aborde le pétrolier au niveau du château. Le choc est violent, l'étrave du cargo s'est enfoncée de plusieurs mètres.

"La fatalité voulut que le point d'impact se situât sur le flanc arrière droit, au centre même des citernes" expliquera un journaliste du Neuchatel.

Une explosion se produit, le pétrolier s'enflamme de l'avant du château jusqu' à l'avant du bloc dunette. Le feu se communique rapidement sur le Lucile Bloomfield, jusqu'à hauteur de la passerelle. Les deux navires se séparent. La mer est recouverte d'une nappe d'essence embrasée, elle enveloppe le Port Manech qui dérive.

Le commandant James William Webb, du Lucile Bllomfield, déclarerra plus tard" Immédiatement nous fimes un "arrière toute" pour tenter de nous éloigner du pétrolier, car l'essence s'était répandue sur l'avant et le feu avait pris à bord".

Le commandant René Bertholom du Port Manach organise l'évacuation, une partie de l'équipage est sur l'avant du navire, l'autre à l'arrière qui tente de mettre une embarcation à la mer. A bord, vingt-cinq officiers et marins ainsi que deux passagères autorisées non inscrites sur le rôle d'équipage.

"La collision a surpris toute le monde, j'ai juste eu le temps d'envoyer un bref S;O.S." déclarera l'opérateur-radio qui figurera par mi les rescapés".

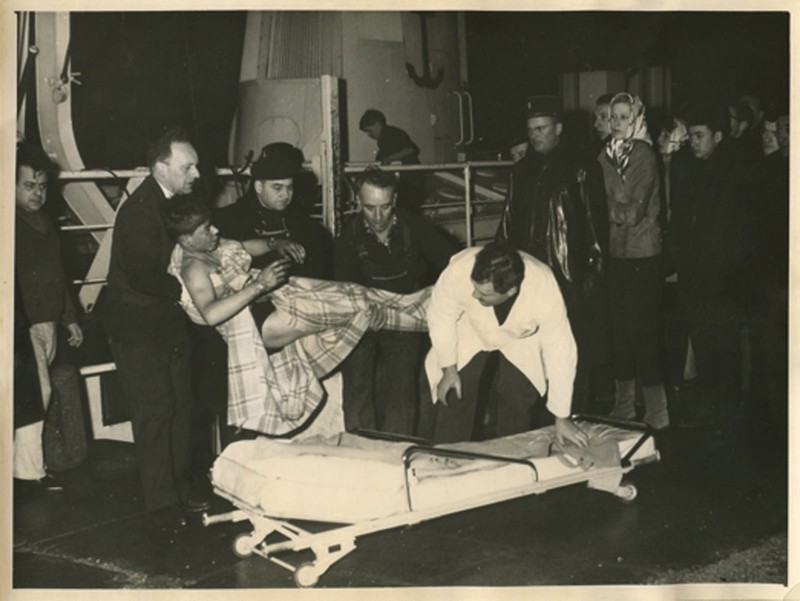

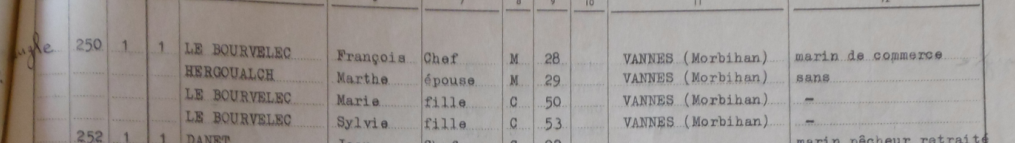

Aussitôt l'alerte déclenchée par le sémaphore, plusieurs remorqueurs des "Abeilles" et le canot de sauvetage des "Hospitaliers Sauveteur Bretons" se porteront sur le lieu de l'abordage. Le bâteau-pilote Françoise de Grâce qui suivait le pétrolier met deux pilotines à la mer, assistées par le bâteau-pilote de Rouen, il ramènera à terre dix-neuf hommes et une femme, le bâteau-pilote de Rouen deux hommes, ils seront tous dirigés vers l'hôpital. deux sucomberont à leurs brûlures [François LE BOURVELEC et Mme Coupeaux], cinq seront portés disparus.

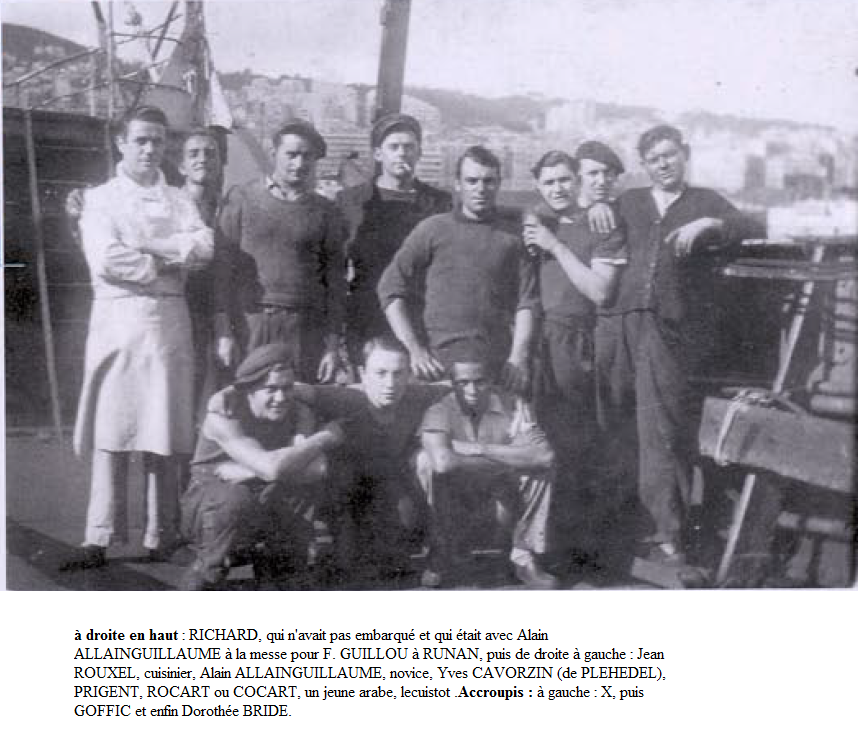

Sauveteurs et rescapés à bord du bateau Pilote "Françoyse de Grâce "- Photo collection Michel PEROT

Interrogés le 18 janvier 2015 par l'Actu.fr, deux marins du Havre qui officiaient sur le Françoyse de Grâce se souviennent. Michel Vigouroux et Michel Perot avaient 23 ans, à l’époque.

"Nous étions aux premières loges. Le personnel de quart a même vu l’abordage. Ce fut une chance pour le pétrolier », racontent les deux hommes. À bord du bateau-pilote, une petite douzaine d’hommes. Ils ont été rapidement mobilisés pour procéder au sauvetage de l’équipage du Port Manech. La plupart sortaient du lit. La peur n’a même pas eu le temps de s’exprimer. « Bien que nous approchions du bateau en feu à bord de petits canots équipés de moteurs à essence », précise Michel Vigouroux.

Trois, quatre rotations ont été nécessaires pour évacuer les rescapés du pétrolier et les conduire à terre. Michel Perot, le temps de ce voyage, avait pour mission d’encadrer les rescapés, de les rassurer. « Je me souviens des plaintes d’un jeune maître d’hôtel qui cherchait sa femme, membre de l’équipage également. Elle avait sauté à l’eau, gravement brûlée. Elle est morte sur le bateau-pilote de Rouen », regrette encore le retraité. 22 personnes, néanmoins, ont été sauvées, lors de cette nuit tragique."

Après avoir maîtrisé l'incendie le commandant du Lucile Bloomfield fera route vers le port. Par l'une de ces étranges coïncidences des évènements, c'était la seconde fois que le cargo Louis Bloomfield était impliqué dans une collision au large du Havre, la précédente s'étant produite 16 mois plus tôt, le 2 octobre 1963, entre lui et le cargo norvégien Ronda, sans faire de victimes.

Le Port Manech, tout en continuant de brûler, dérivera vers les falaises de La Hève près d'Octeville où il s'échouera.

Une version de a catastrophe est donné par un journal américain qui relève le mérite du capitaine du Lucille Bloomfleld qui réussit à dégager son navire et sauver son équipage et son bateau.

21 hommes et une femme sont ramenés à terre, 2 succomberont à leurs blessures. 5 seront portés disparus. Les corps de quatre marins portés disparus seront retrouvés à bord, dasn la salle des machines.

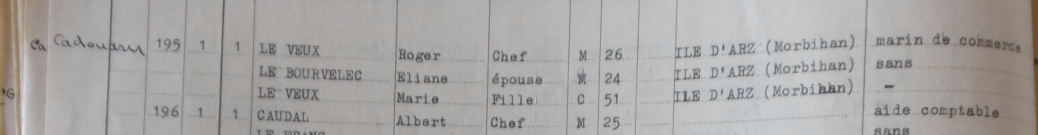

Parmi ces victimes, le maître d'hotel, Roger LE VEUT [ 2/10/1926 - 18/01/1965] et le deuxième lieutenant, François LE BOURVELEC [9/03/1928-18/01/1965], tous deux domiciliés avec leur famille à Séné, comme il est écrit sur leur acte de décès retranscrit et sur le dénombrement de 1962. Ils laissent chacun, une veuve avec des enfants à charge.

Le corps de Roger LE VEUX fut rendu par la mer le mardi soir sur les falaises de Dollemard à Sainte-Adresse. L'aide cuisinier René LOISIEL et la matelot Jospeh DUPONT témoigneront. Pris de panique par la vue des flammes, Le Veux s'engouffra dans une coursive où les flammes le rattrapèrent. Il réussit à se jetter à la mer, contre le vent et échappa à la nappe de carburant. Son corps montrait des traces de brûlures relate le journal LE HAVRE LIBRE : "Ses pieds, ses mains, ses avant-bras et son visage n'étaient plus qu'une plaie". Une fois à l'eau , il ne survécut à ses brulûres.

Le Lieutenant LE BOURVELEC pu être soigné à l'hôpital mais ne survécu pas à ses brûlures

Ironie de ce drame, LE BOURVELEC et LE VEUX étaient beau-frères.

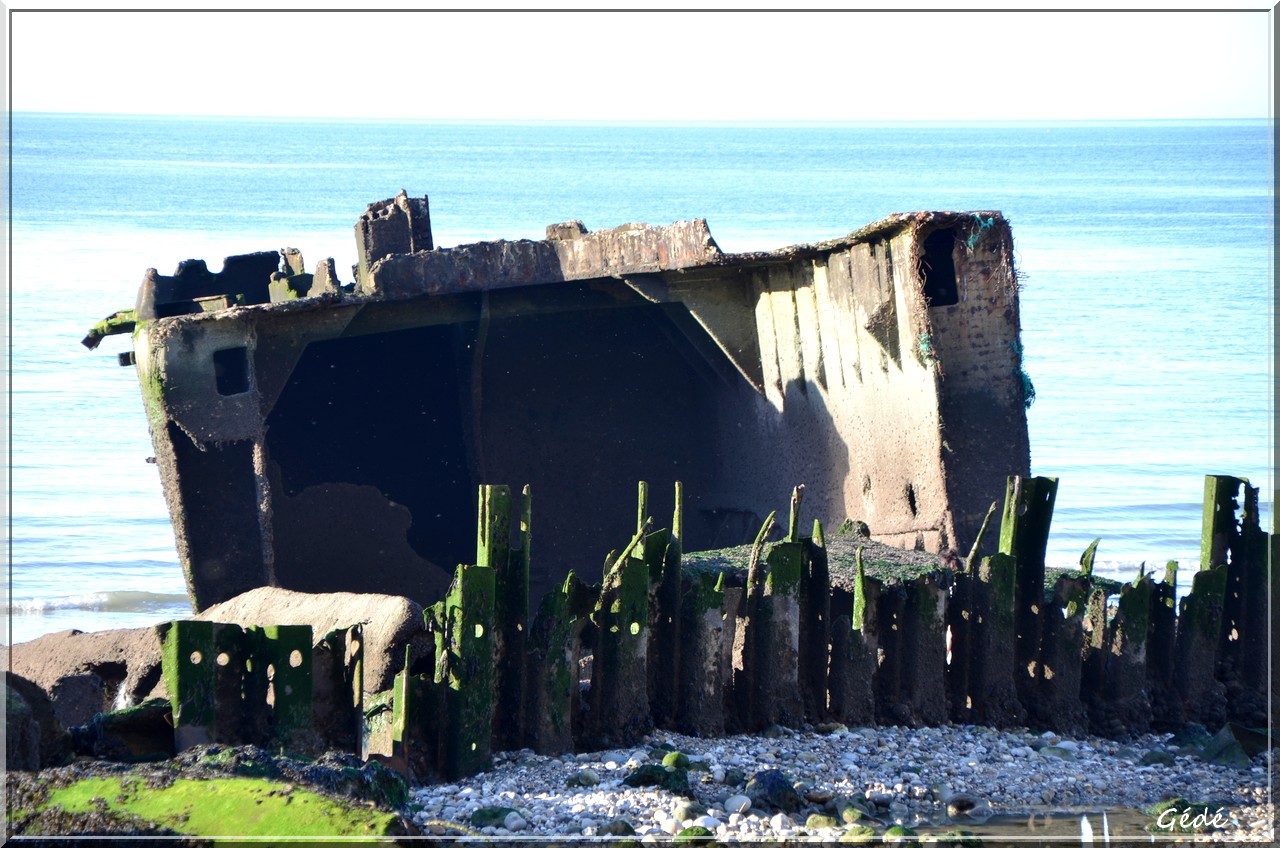

L'épave qui contenait encore des milliers de litre d'essence, jugée dangereuse, sera dynamitée le samedi 13 février. Aujourd'hui, les restes de l'épave se trouvent toujours au bas des 534 marches qui descendent au site de l'ancienne base de l'OTAN.

Quand on emprunte la route qui mène à Port-Anna, on peut être intrigué par une "tourelle" située au carrefour de la rue du Ranquin et du Chemin de Kerdavid.

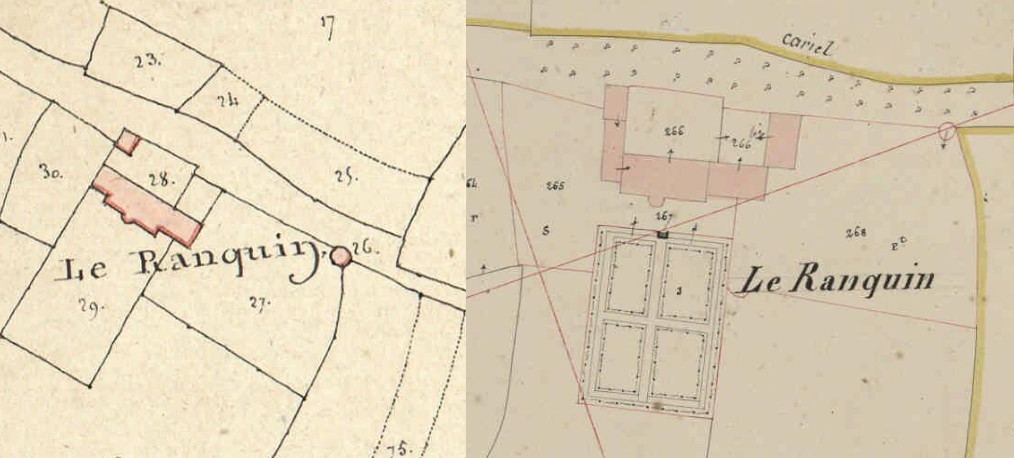

En consultant les cadastres de 1810 et 1844 on note que la tourelle est déjà bien positionnée à cet endroit, assurant qu'il s'agit d'une construction ancienne.

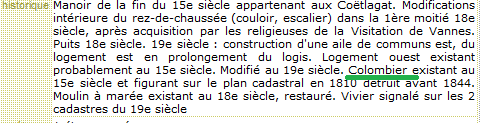

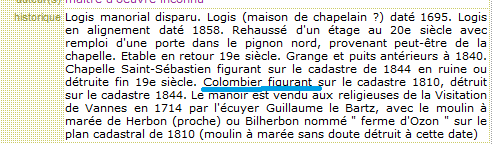

En poursuivant la consultations de ces cadastres, on s'aperçoit qu'il existe de tels "bâtiments cylindriques" à plusieurs endroits de la commune. Les relevés de la Direction Régionale de la Culture, nous en donne la signification. Il s'agit de l'emplacement d'anciens colombiers ou pigeonniers dont il ne reste qu'un exemplaire restauré, celui du Ranquin.

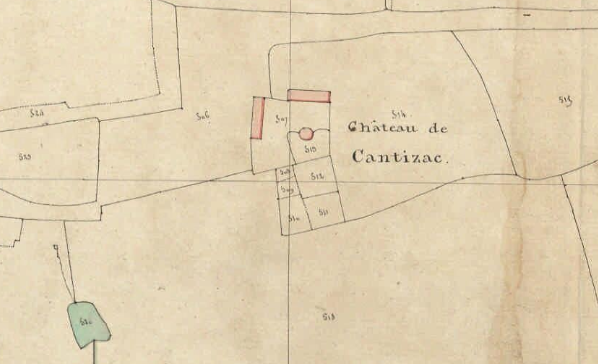

Il y avait un colombier au manoir de Cantizac et un autre à la ferme d'Ozon.

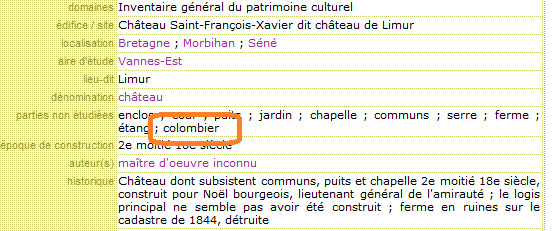

Le cadastre de 1844 laisse également penser [il faudra vérifier] qu'il y avait également un pigeonnier au château de Limur. La Drac le mentionne dans son inventaire.

Enfin, l'Enclos de Lestrénic à Saint Laurent, qui fut complètement reconstruit au XVIII° siècle pour laisser place aujourd'hui au château de Lestrénic, disposait également d'un colombier, privilège de la noblesse.

Pour voir un beau colombier pas trop loin de Séné, on pourra aller au château de Suscinio ou au lieu-dit Bernus à Vannes, où il existe encore de très bels exemples de ce que pouvait être un colombier sous l'Ancien Régime.

Extrait wikipedia :

Dans les anciennes provinces de droit coutumier où posséder un colombier était un privilège réservé à la noblesse (Normandie, Bretagne, etc.), les cahiers de doléances en demandèrent très fréquemment la suppression, ce qui sera entériné lors de la nuit du 4 août 1789. Selon un commentaire de la loi de 1889 sur les animaux employés à l'exploitation des propriétés rurales, l«e droit d'avoir des colombiers [avant la nuit du 4 août] n'appartenait qu'aux seigneurs haut justiciers ou féodaux» 5; certains pouvaient accorder à des roturiers ayant au moins 50 arpents le droit de construire une volière; la noblesse s'est toujours défendue contre toute «usurpation ecclésiastique»5, les clercs insistant pour obtenir le droit d'avoir des colombiers 5.

Le pigeonnier devint, après la Révolution la partie emblématique de l'habitat paysan puisque sa construction signifiait la fin des droits seigneuriaux, celui-ci étant jusqu'alors réservé aux seules maisons nobles. Il était soit directement accolé à la maison soit indépendant d'elle. Toujours de dimension considérable, puisqu'il était censé ennoblir l'habitat, il s'élevait sur deux étages, le dernier étant seul réservé aux pigeons. Pour protéger ceux-ci d'une invasion de rongeurs, son accès était toujours protégé par un revêtement de carreaux vernissés qui les empêchait d'accéder à l'intérieur.

La ferme de Keravelo se situe à mi-chemin entre Vannes et Séné, sur l'ancien chemin dit de Vannes à Saint-Armel qui évitait le bourg, passait par Kergrippe vant de filer vers la bac du Passage à Montsarrac. Sur son parcours, il existait deux croix. La croix de Kernipitur a été déplacée. Elle est visible en face l'Université près de l'arrêt de bus. La croix de Keravelo est nichée sur un murêt non loin de la ferme éponyme. Lire page sur les croix et calvaires à Séné.

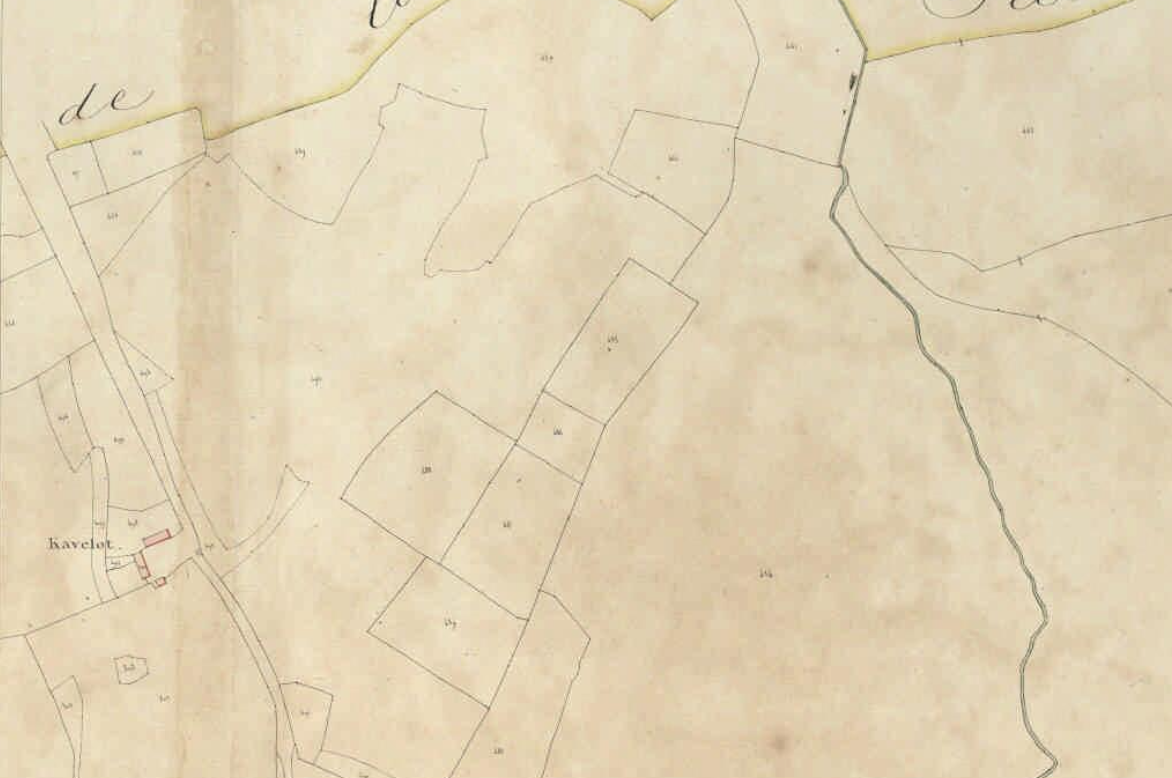

Dès le relevé cartographique de Cassini, la ferme de Keravelo est figurée.

Sur cet extrait de carte de 1771-1785, la ferme figure entre le Moulin de Cantisac au sud et les fermes de Quenpeteu (Kernipitur) au nord.

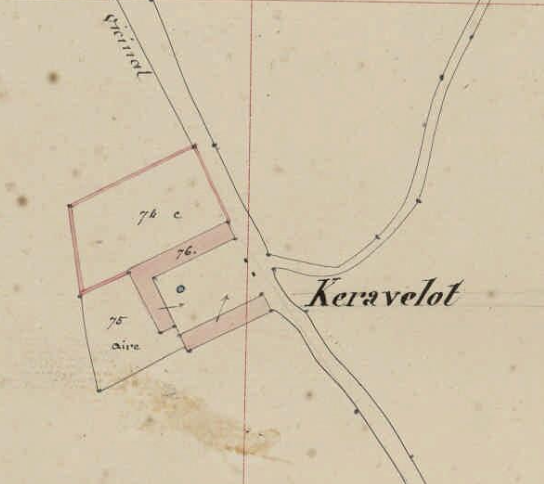

Le ferme est mieux figurée dans les cadastres de 1810. On distingue plusieurs bâtiments et les champs en contre-bas sont délimités par quelques parcelles.

Le relevé du cadastre de1845, indique bien la disposition du bâtis le long de la route qui relie Séné à Vannes à son croisement vers celui qui file au nord-ouest vers Cano. Aujourd'hui ce chemin existe encore mais son tracé ce perd dans la végétation avan d'arriver au champ de course de Cano.

NB : Il existe aujourd'hui une rue de Keravelo à Vannes qui nous rappelle l'existence d'une demeure dite de Keravelo en ce lieu au XIX°siècle. Il faudra vérifier si il n'y a pas un rapport entre les deux lieux-dits.

Le plus interssant à observer sur le cadastre de 1845, ce sont les alentours de la ferme. On note un gros travail d'assainissement des mouillères (zones humides et marécageuses). Un réseau de canaux a été creusé pour drainer les eaux des ruisseaux de Bezidel et de Cantizac. Ces terres "nouvellement conquises" sont nommées sur la carte "Parc de Keravelo". En drainant ces parcelles, on en faisait des prairies et des champs aptes à la culture et on amenait l'eau des ruisseaux vers l'étang de Cantizac. Alimenté par suffisamment d'eau, c'était un étang poissonneux. Avec le temps, les canaux se sont bouchés, l'étang s'est envasé. (Lire les articles sur la manoir de Cantizac et le Moulin de Cantizac). Le drainage de ces terres aurait été entrepris entre 1810 et 1840.

De l'autre côté du "Parc de Keravelo", une ferme au nom original. La Ferme du Loup, toujours visible près de l'hippodrome. Est-ce le loup qui tua le cordonnier en 1823 et pour lequel on érigea la Croix de la Brassée?

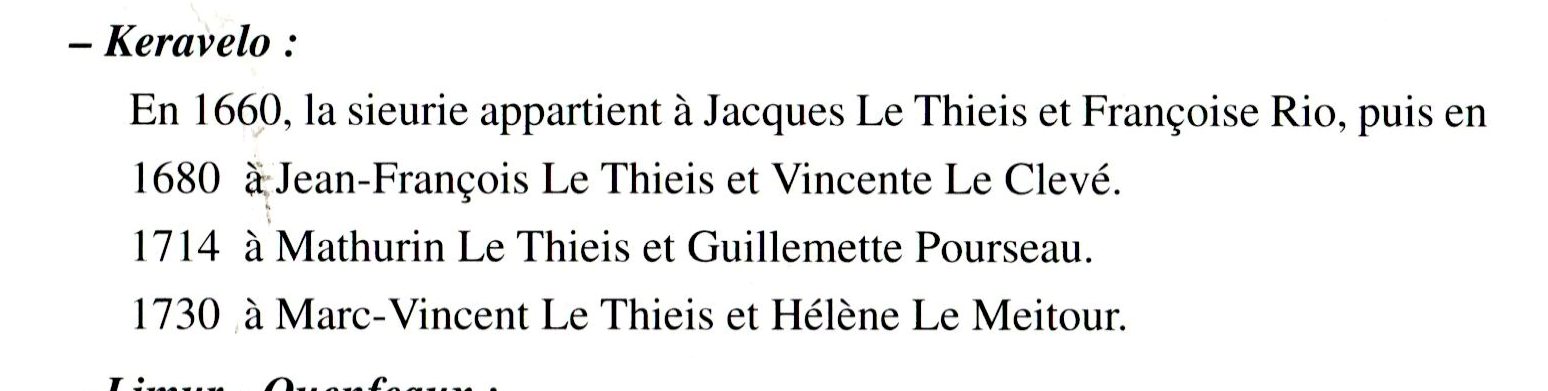

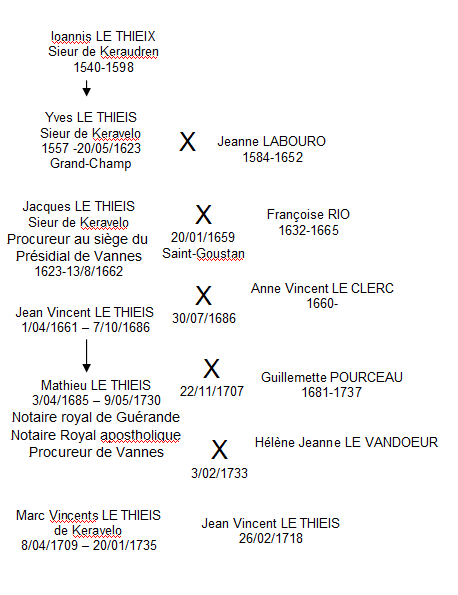

Camille ROLLANDO, dans son livre intitulé "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui", nous liste la noblesse qui était propriétaire des terres de Kéravelo.

On peut compléter ces recherches avec les données fournies par les sites de généalogie pour établir la lignée des propriétaires de la ferme de Keravelo. Il s'agirait d'une branche cadette de la famille de Keraudren originaire de Grand-Champ.

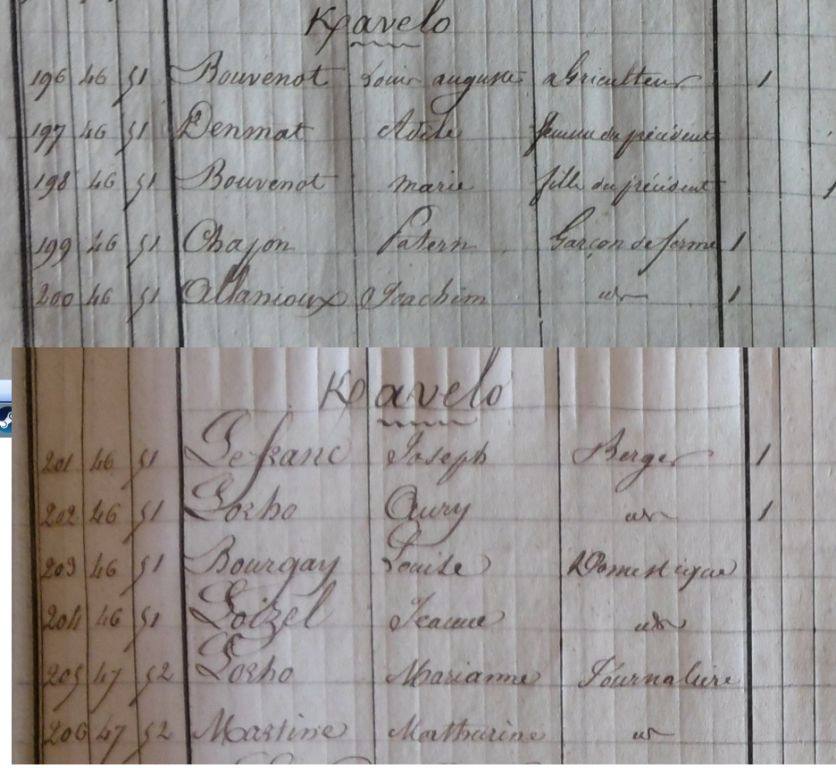

On peut penser qu'à la Révolution le bien a été exproprié puis vendu. Les dénombrements successifs indiquent les noms des laboureurs qui occupaient les lieux depuis 1841.

On peut penser qu'à la Révolution le bien a été exproprié puis vendu. Les dénombrements successifs indiquent les noms des laboureurs qui occupaient les lieux depuis 1841.

Au dénombrement de 1841, Louis Auguste BOUVENOT x Adèle DEMMAT sont logés à la ferme de Keravelo. Les cultivateurs emploient domestiques, berger, garçon de ferme et journaliers.

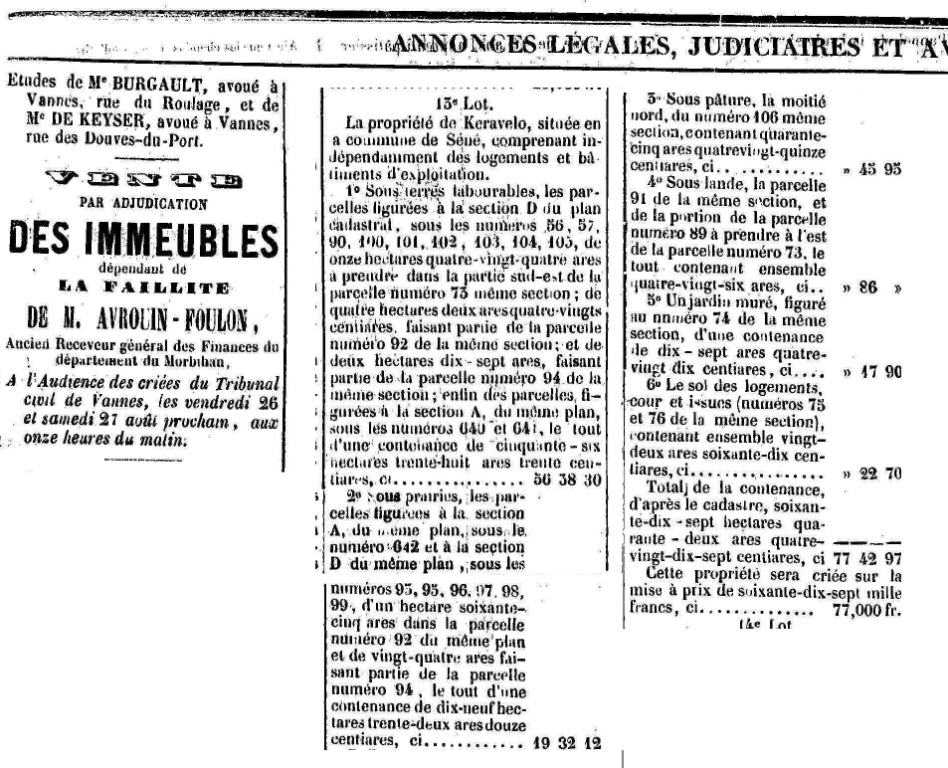

Cette annonce notariale pour la vente aux enchères des biens du banquiers Charles Gratien AVROUIN FOULON, de 1859 décrit l'ensemble des biens de la ferme de Kéravelo.

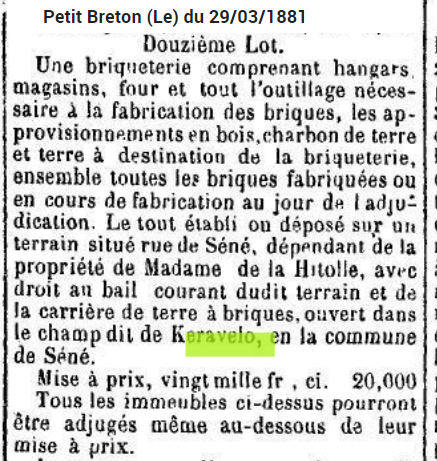

La presse d'époque renseigne également sur l'actualité d'un lieu. Ainsi cet article daté de 1881, extrait d'une annonce notariale, nous indique qu'il existait une briquetterie rue de Séné en Vannes (actuelle rue de Monseigneur Tréhou), qui s'approvionnait en terre argileuse, "terre à briques" dans un champs à Keravelo en Séné.

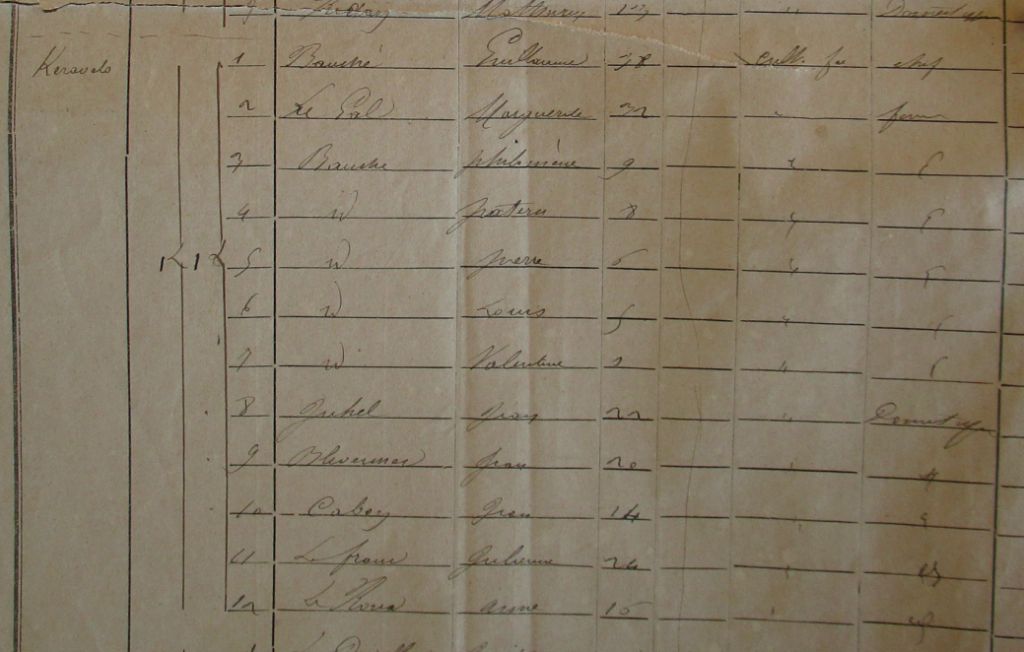

Au dénombrement de 1886, la famille de François BOCHE x LE GAL Marguerite, originaire de Bézidel, leurs cinq enfants et leurs cinq domestiques vivent à Keravelo.

En 1891, Mme veuve BOCHE vit sur Keravelo avec ses 4 enfants et 4 domestiques. Sur la ferme, Mme veuve RAUD, sa fille et quatre domestiques logent à Keravelo.

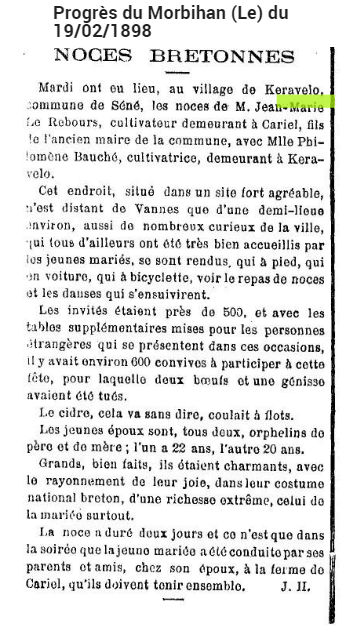

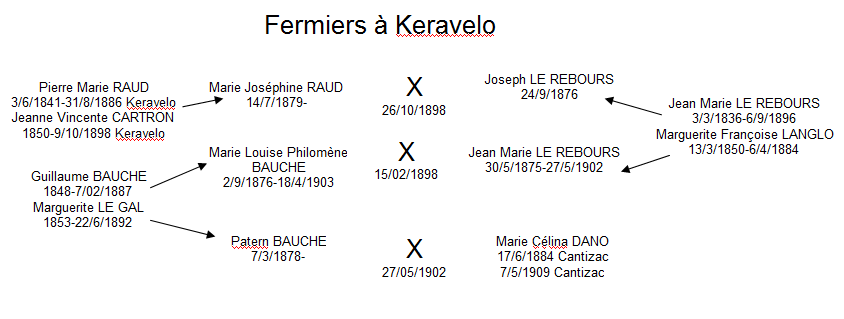

En 1898, Jean-Marie LE REBOURS, cultivateur à Cariel, épouse Mlle Philomène BAUCHE. Une noce mémérable à lieu à Keravelo qui réunit plus de 500 convives comme nous le relate cet article d'époque. Les jeunes mariés BOCHE x LE REBOURS reprennent la ferme à Cariel.

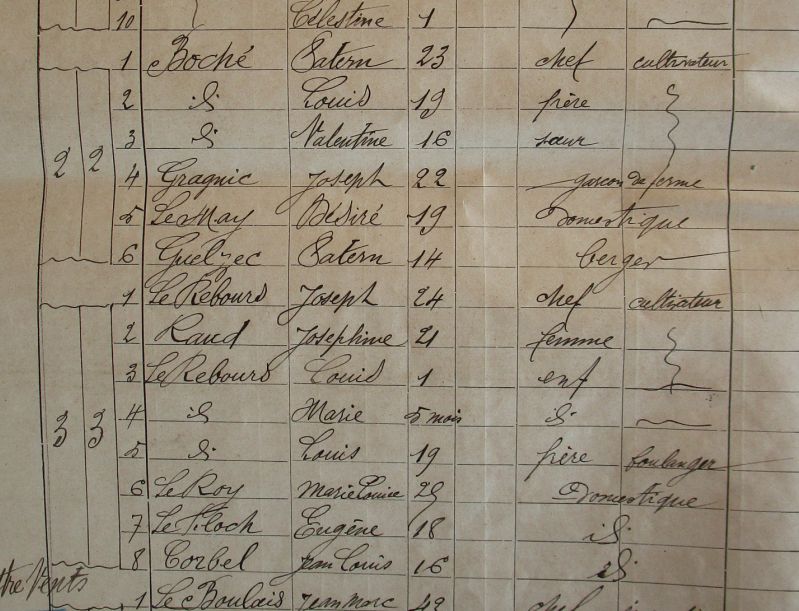

Le dénombrement de 1901, nous apprend que le fils BOCHE Patern a repris une partie des terres et vit à Keravelo. Il a épousé une fille des DANO, cultivateurs à Cantizac. Au sein de l'autre famille de cultivateurs fermiers de Keravélo, la jeune Marie Joséphine RAUD s'est marié à Joseph LE REBOURS et exploitent des terres comme cultivateurs à Keravelo. Ce "Joseph" n'est autre que le frère de Jean Marie LE REBOURS, tous deux fils de l'ancien maire Jean Marie LE REBOURS;

En 1906, la famille ALLANIC Joachim X Le Sergent apparait au dénombrement. Les BOCHE comptent 2 enfants, 2 domestiques et un berger; Les LE REBOURS comptent 4 enfants et 1 domestique de ferme.

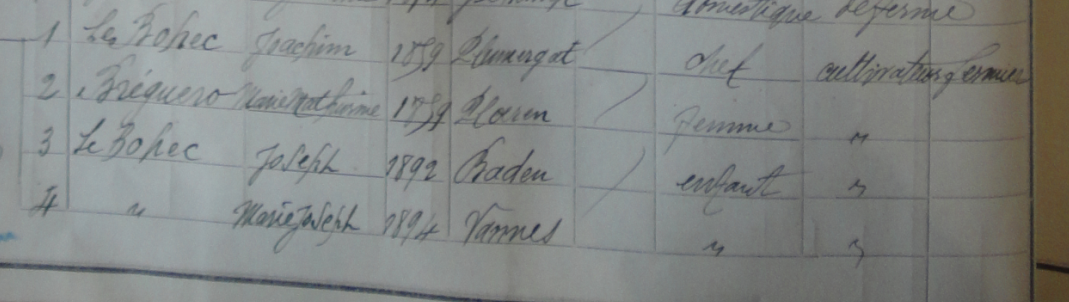

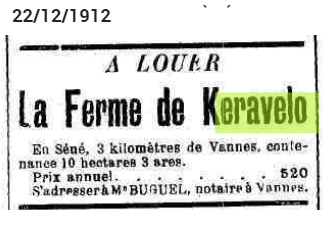

Avant la 1ère Guerre Mondiale, les LE REBOURS sont toujours présents à Keravelo avec la famille LE BOHIC X Brequéno qui déclarent l'activité de cultivateurs fermiers. Avec des communes de naissances différentes pour leurs enfants, on pressent que ces fermiers changent de propriétaires au gré des contrats de fermage. En 1912, la ferme de Kéravelo cherche un fermier.

Au dénombrement qui suit l'Armistice en 1921, les LE REBOURS partagent les murs de Keravelo avec la famille LE BRUN X Guillerme. En 1926, les LE FALHER remplacent les LE REBOURS. Au dénombrement de 1931. Julienne LE BRUN a épousé Jean Marie EVENO. Leur famille est recensée à Kéravélo.

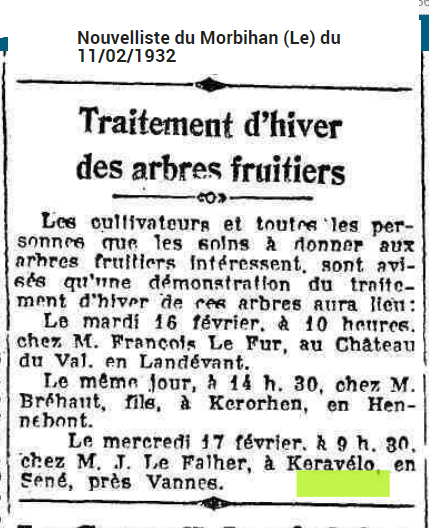

De tout temps, l'agriculture a fait l'objet de mesures d'encouragement à la diffusion de techniques agronomiques. Cet article de 1932, indique que les agriculteurs LE FALHER de Kéravélo se prêtent à une démostrations des traitement d'hiver des arbres fruitiers, révelant leur culture à Séné dans l'entre deux guerres.

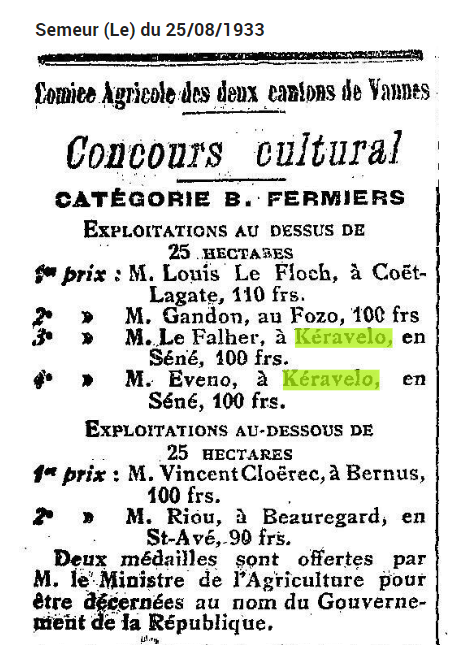

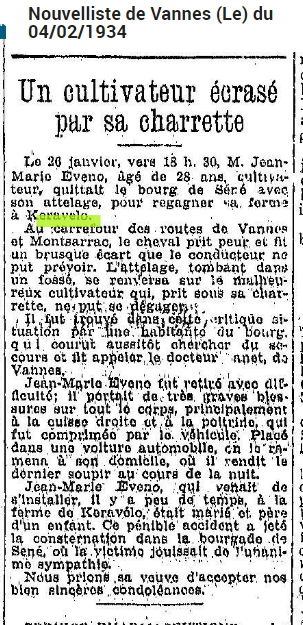

Cet autre article daté de 1933 nous indique le dynamisme des familles LE FALHER et EVENO. installées à Kéravelo. Jean Marie EVENO, décèdera d'un accident de charette comme le relate cet article de 1934.

Différentes vue de Kéravelo : en 1965 et actuellement

Courant 2023, des gites ont été aménagés dans l'aile ouest de la ferme de Keravelo.

Un habitant de Séné qui s'interresse un temps soit peu à son patrimoine s'interrogera sur l'homonymie entre le village de Limur et son château à Séné et l'Hôtel de Limur à Vannes, au 31 rue Thiers, qui vient d'être restauré. Il y a-t-il un lien entre ces deux édifices ?

Pour répondre à cette question, on réunit quelques références et on part en quête d'une explication :

Le livre de Camille Rollando, est la bible de l'historien sinagot, un paragraphe y est consacré à la ferme de Limur qui résume l'origine du lien.

Toutefois, on a envie de préciser et d'illustrer cette histoire. On retrouve une généalogie sur Internet sur le sujet, on consulte les relevés du cadastre des Archives du Morbihan, et on trouve quelques photos ur Internet. Le lecteur aura également un oeil sur l'arbre généalogique ici présenté qui permettra de mieux comprendre la succession d'évènements familiaux qui sont à l'origine de cette dualité de nom Limur à Séné et Limur à Vannes.

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/Heraldique-Noblesse/conversations/topics/20485

https://www.kerbernard.bzh/familles/12-ChanuDeLimur.pdf

C'est en effet une histoire de famille et de succession comme c'était fréquent sous l'ancien régime...

François HAMELIN, de Malestroit, Sieur de la Chamosière puis de Keranstunio, avait pour femme, Julienne CAR et aura deux filles, Isabelle et Anne. Isabelle HAMELIN, devient Dame de Saint-Rémy par son premier mariage avec François du MEURIER, Écuyer, Seigneur de la Touche Saint-Rémy, décédé en 1673. Elle épouse en secondes noces le mardi 24 janvier 1673, en l’Eglise Notre Dame de Redon, Louis BOURGEOIS, noble homme, qui devient par mariage Sieur de Keranstunio. Il sera Conseiller du roi et son alloué et lieutenant général civil et criminel au Présidial de Vannes.

Origine du titre Limur.

Louis BOURGEOIS semble n'avoir eu qu'un frère, décédé sans descendance et dont il fut le seul héritier. En 1675, il intente une action judiciaire en tant que prévôt de l'hôpital Saint-Yves de Rennes. En 1679, il hérite de tous les biens de son frère Jean, notaire royal à Hennebont. Louis BOURGEOIS est inscrit comme avocat au Parlement de Rennes, et exerce la charge de procureur à Rennes de 1675 à 1681 (Arch. du Morbihan). Il resigne cette charge de procureur dans un acte du 22 décembre 1682. Il avait été pourvu en 1680 de la charge de chauffe-cire et scelleur héréditaire en la chancellerie près le parlement de Bretagne (c'était apparemment une charge enviée, qu'il avait acquit semble-t-il bien cher). La charge d'alloué au présidial de Vannes fut achetée en 1681 pour 27000 livres. Il établit sa résidence en un hôtel particulier de la rue des Orfèvres, à Vannes. On peut trouver de nombreux actes de procès dans lesquels il est cité à divers titres.

Le 9 décembre 1679, il s'était rendu acquéreur d'une partie de la seigneurie de Limur, près de Peillac. En fait, il s'était remboursé d'une créance de son épouse sur la dame d'Escaillun en faisant apposer des scellés sur cette terre, et la dite Dame lui abandonna la terre pour le désintéresser.

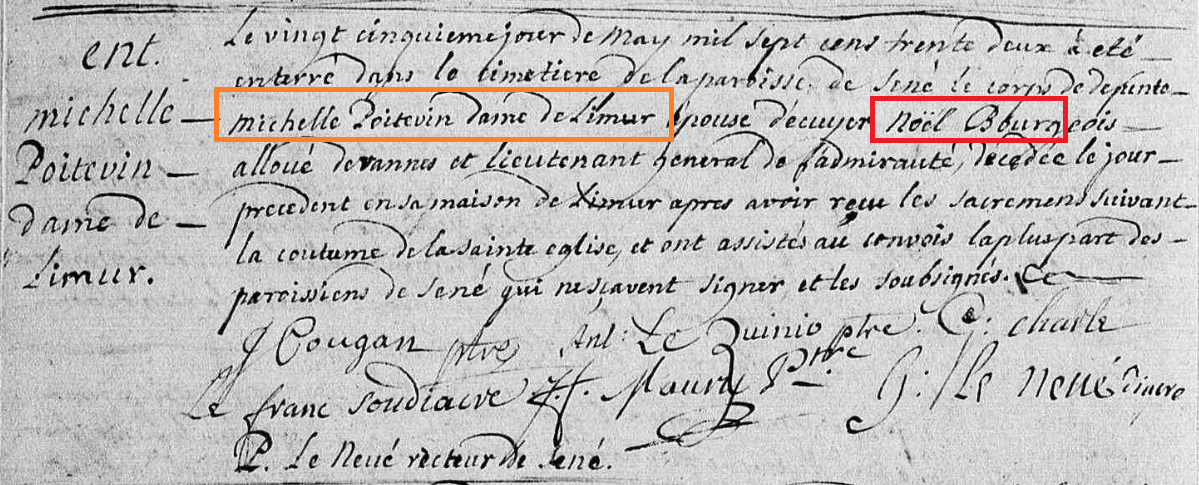

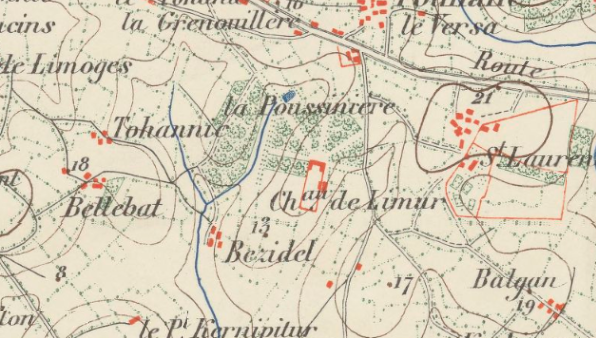

Le lieu-dit Limur existe bien comme le montre cet extrait de la carte IGN de 1886.

Le 11 avril 1711, sur sa requête, le roi ordonna qu'en raison de l'occupation de cette charge, il jouisse du privilège de la noblesse et autres privilèges et exemptions accordées à son office. (source : Archives de l'hôtel de Limur, déposées aux Archives départementales du Morbihan). Il est alors qualifié d'écuyer, Conseiller du Roi. Il décède cette même année 1711.

En 1713, son fils Noël BOURGEOIS se porte acquéreur de la métairie de Quenfaux, en Sené,

Comme l'explique Rollando, la métairie de Quenfaux à Séné se trouvait entre les lieux-dits Bezidel et Saint Laurent. D'abord propriété depuis de nombreuses générations de la famille du Sieur Bressean, la ferme est vendue en 1662 au Sieur de Saint Laurent qui s'en défait en 1683 auprès du Sieur de Bellebat. A la mort de Louis COUSTURET, Sieur de Bellebat, la propriété est scindée entre son neuveu, Pierre René LE SENECHAL, fils de sa soeur Jeanne de Cousturet et à son autre neuveu par alliance, Noël BOURGEOIS, lequel achète à son cousin le 10/1/1713 lses terres. Ainsi la ferme de Quenfaux passe en totalité à la famille Bourgeois.

Progressivement, le nom de l'ancienne métairie de Quenfaux s'effaça, et fut substitué par celui de l'ancienne seigneurie de Limur, pourtant située ailleurs (par ex., dans les Archives de la Chambre des comptes de Nantes, on peut lire le 15 janvier 1727 ".. le lieu et maison noble de Limur, cy devant appelé Quenfaux..."). Il agrandit son patrimoine en achetant tout au long de sa vie plusieurs autres seigneuries. Il édifia une élégante résidence entourée de jardins fastueux.

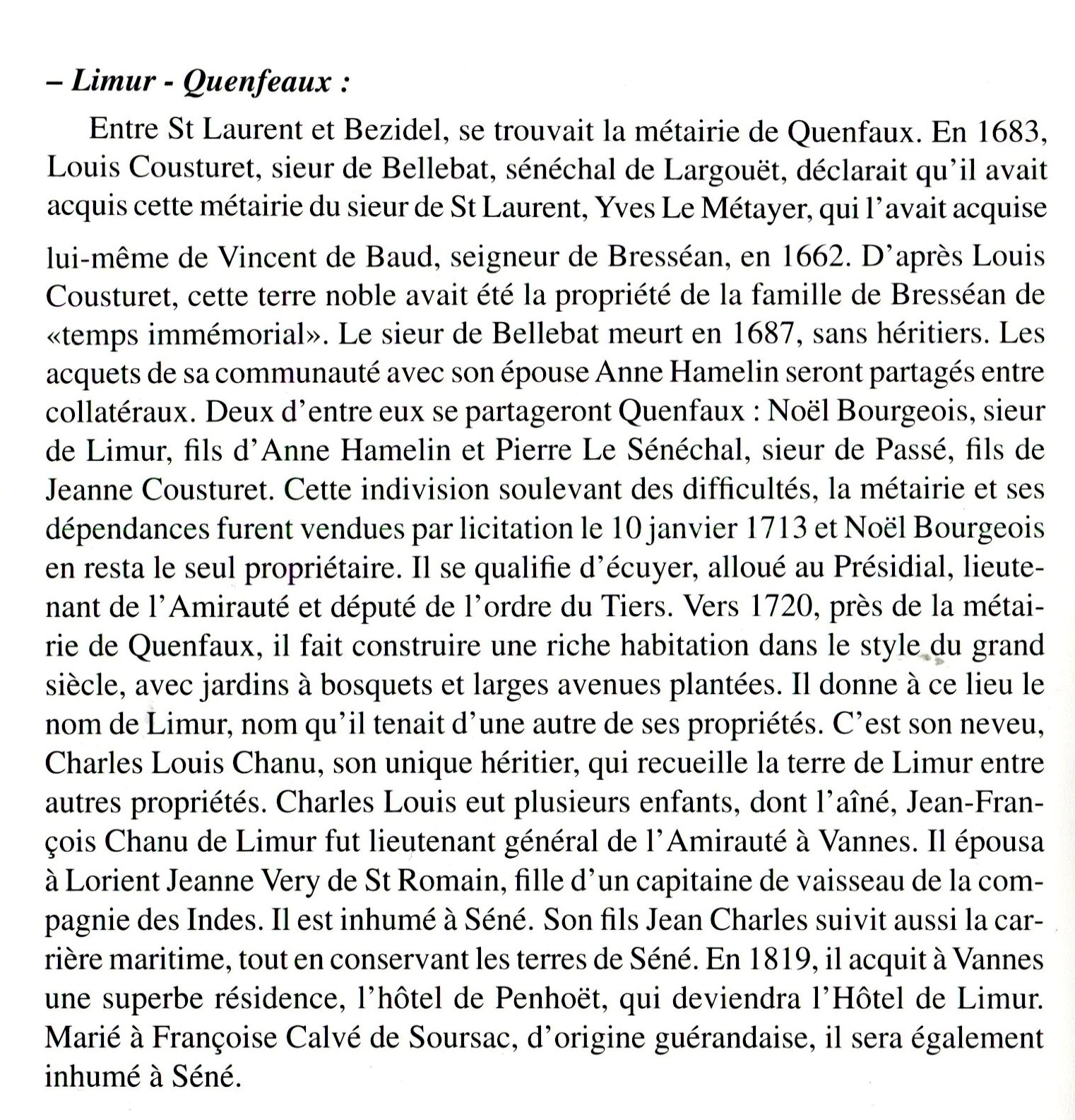

Le 25/5/1732, Noël BOURGEOIS de Limur perd sa première femme Michelle POITEVIN de Vauzelle qui sera enterrée à Séné sous le nom de Dame de Limur.

Le Château de Limur en Séné

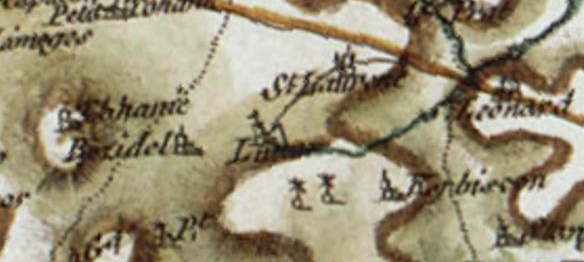

Les premières cartes précises des provinces françaises datent de la famille de géographes Cassini à la fin du XVIII° siècle. Dès ce relevé, le lieu-dit Limur est bien porté sur la carte de Séné..

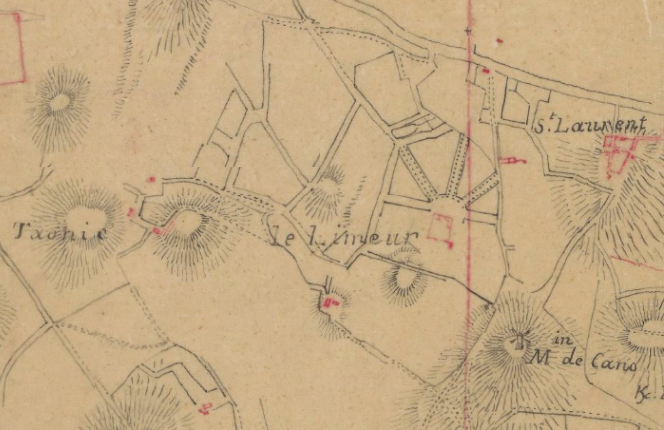

Une vielle carte de 1771-1785 montre la tracé de la nouvelle propriété de Limur. On distingue quatre allées en demi-cercle qui irriguent les jardins. Au bout de l'allée une mare est signifiée sur la carte.

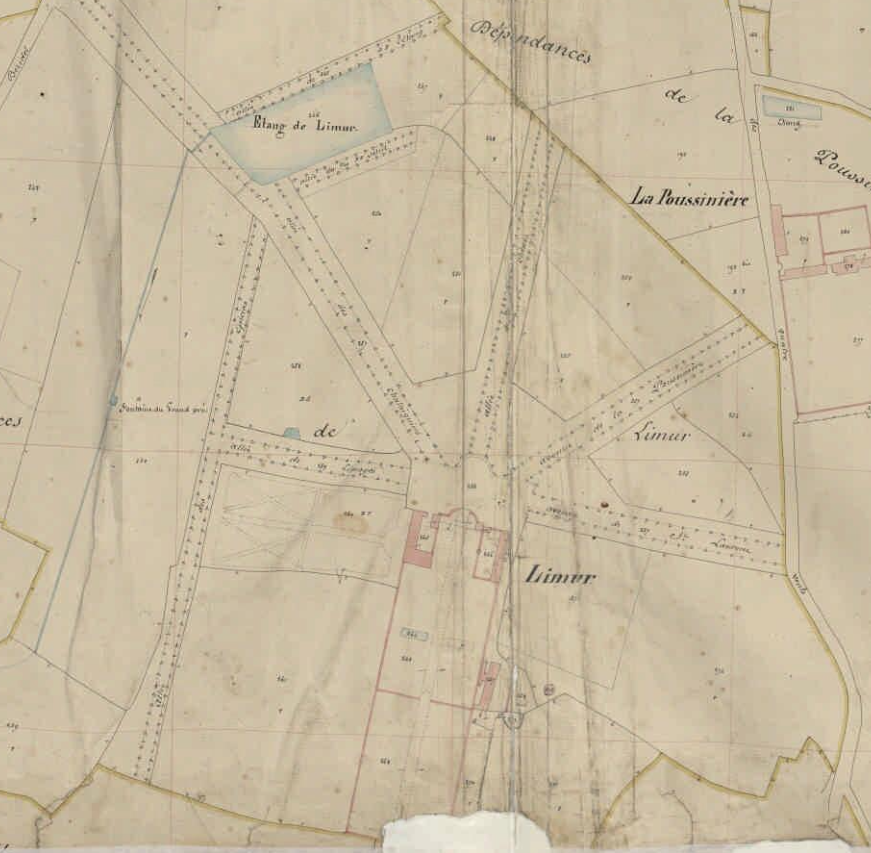

Le cadastre de 1844 livre une meilleure représentation de ce que devait être la Chateau de Limur et ses jardins. La mare est bien figurée. Aujourd'hui, au parc de Limur, la ville de Séné a crée un bassin de rétention des eaux pluviales juste à son emplacement. Un ruisseau en part et rejoignait celui de Bezidel. On peut lire le noms de chacunes des allées : Allée de Limoges (vers Vannes, allée des Chataigniers, allées des Chênes, allée des Pommiers, allée de saint Laurent. Autour de la mare, allé des Epicéeas, allées du Soleil et allée de l'étang.

Au sud de la propriété, est figuré une maison qui aujourd'hui a totalement disparu. Est-ce l'ancien corps de la ferme de Quenfaux?

Le cadastre de 1882 montre le couvert végétal des terres autour du château de Limur. La mare de Limur évacue son trop plein d'eau vers un ruisseau qui file vers Bezidel; les parcelles de terre entre les allées du parc semblent arborées.

Jusqu'aux années 50, les terres de Limur étaient agricoles comme le montre cette photo aérienne. Le parc du château a disparu et le bois de Lisa a perdu de sa superficie.. Aujourd'hui, il ne reste qu'une bande étroite entre Séné et Vannes, la majeure partie est occupée par l'IME les Papillons blanc et le quartier de Limur.

Des Bourgeois aux Chanu de Limur

De l'union entre Isabelle HAMELIN et Louis BOURGEOIS naîtront 4 enfants dont, Louise et Noël.

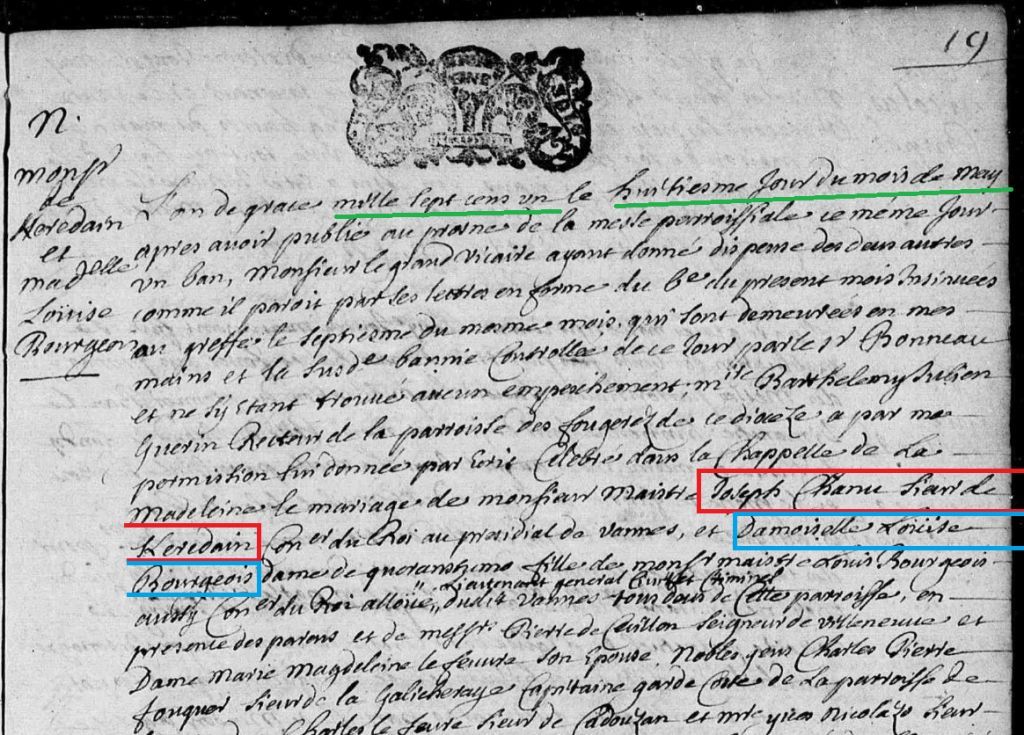

Louise-Elisabeth BOURGEOIS, née à Vannes paroisse de Sainte Croix, se marie le 8 mai 1701, à Vannes, cathédrale Saint-Pierre avec Joseph Marie CHANU Sieur de Kerheden. Ci-après l'extrait de lacte de maraige qui scelle l'union des Chanu aux Bourgeois.

[Le nom de Bois de Lisa pourrait venir de Louise Elisabeth BOURGEOIS, Elisabeth, Elisa, Lisa.]

Noël BOURGEOIS [1676-1759], né le 22 janvier 1676 à Rennes, est baptisé le 4 novembre 1676 à Rennes St-Germain. Il décède le 10 octobre 1759, à l’âge de 83 ans. Il est inhumé au couvent des Cordeliers à Vannes. Il a été Alloué de Vannes et Lieutenant Général de l'Amirauté. Il se marie en 1707 avec Michelle POITEVIN †1732. Le couple n’aura pas d’enfant.

Noël BOURGEOIS [1676-1759], succéda aux charges de son père. Son père lui céda notamment la charge de conseiller alloué, lieutenant général civil et criminel en la sénéchaussée et présidial de Vannes à l'occasion de son mariage. Noël BOURGEOIS obtint du Roi des afféagements pour l'agrandissement de son domaine de Limur (en Sené),et y accomplit des améliorations de toutes sortes, dont une chapellenie dotée de 100 livres annuelles (tous ces documents ont été préservés jusqu'à nos jours).

Il semble que les privilèges de la noblesse accordées à son père en 1711 se soient appuyées sur cette terre de "Limur". En tout cas, il est désormais connu sous le nom de "Bourgeois de Limur", ou Noël Bourgeois, seigneur de Limur. Il épouse en1707 Michelle Poitevin, dame de Vausselle, (fille de Henri Poitevin, seigneur de la Ressinière et de Servanne L'Escuier, veuve de Jean Poitevin, seigneur de Vausselle) déjà mère de deux filles, mais n'eut pas de descendance directe. L'une des filles de son épouse, Marie-Anne Poitevin de Vausselle épousa en 1731 Charles-Louis CHANU, seigneur de Kerhéden, fils de sa sœur Louise Bourgeois, dame de Keranstumio.

Noël BOURGEOIS, dès 1730, vend à son neveu Charle-Louis CHANU de Kerhéden, avocat au Parlement de Paris, la charge d'alloué au présidial de Vannes. Il en fera ensuite l'un de ses héritiers, avec sa soeur Geneviève CHANU, demoiselle de la Retraite, qui décède en 1790, faisant de son neveu son héritier.

La chapelle située à Limur et édifié par Noël BOURGEOIS à l’entrée de l’ancien château est dédiée à Saint François-Xavier par une fondation en date du 22 mars 1749.

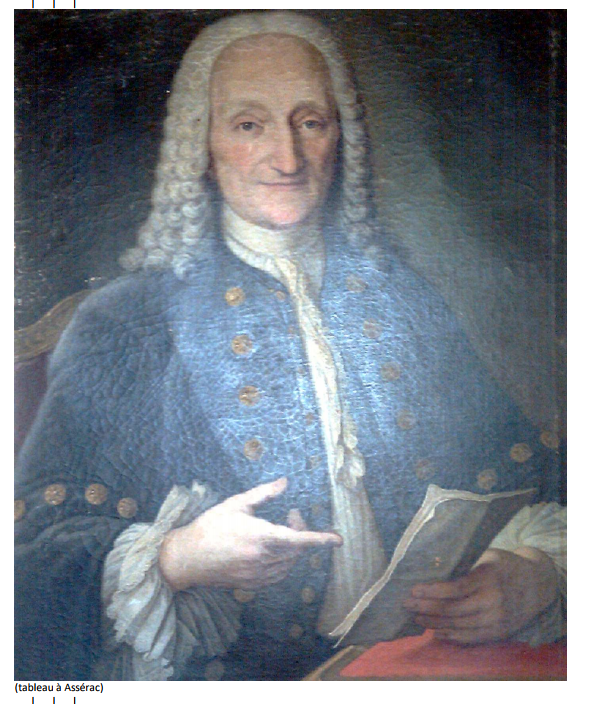

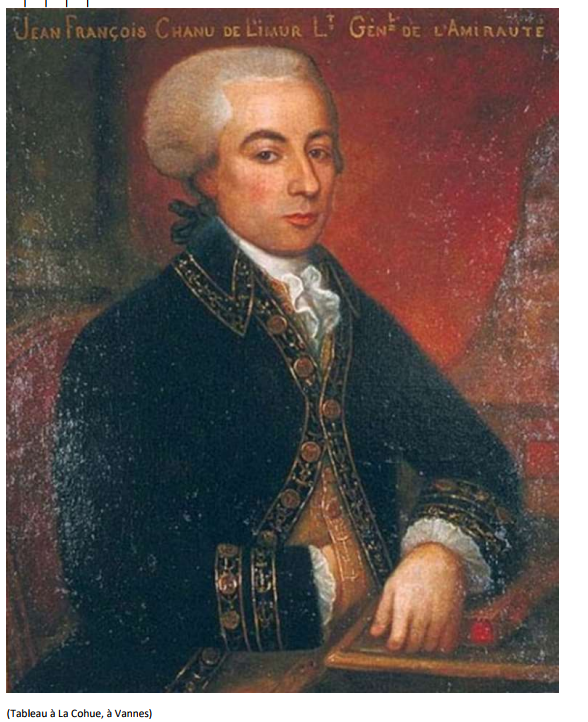

Comme dit précédement, Louise BOURGEOIS, dame de Keranstumio, sœur du précédent, épousa le 8 mai 1701 à Saint-Pierre de Vannes Joseph Marie CHANU, sieur de Kerhéden, Officier au régiment irlandais de Jacques II, conseiller garde-scel au présidial de Vannes, demeurant à Vannes, rue des Orfèvres (donc voisin de Louis Bourgeois), et au manoir de Cardinal à Guérande. Portrait ci-dessous

Ils eurent entre autres comme enfant, Charles-Louis CHANU, seigneur de Limur (1705-1777). Ce dernier fut apparemment très proche de son oncle Noël BOURGEOIS, et fut désigné par lui comme héritier de ses habitations, de ses terres comme de ses charges, et fut donc connu par la suite, lui et sa descendance, sous le nom de "CHANU de Limur".

Après le décès de Marie-Anne Le Poitevin de Vausselle (dont il eut un fils, Noël-Xavier, qui mourut jeune) il se remaria avec Marie-Jacquette le Minihy, demoiselle du Rumen et laissa une descendance, nombreuse de nos jours (dont un certain nombre de porteurs du nom Chanu de Limur, en France et aux Etats-Unis).

De l'Hotel de Penhouët à l'Hotel de Limur

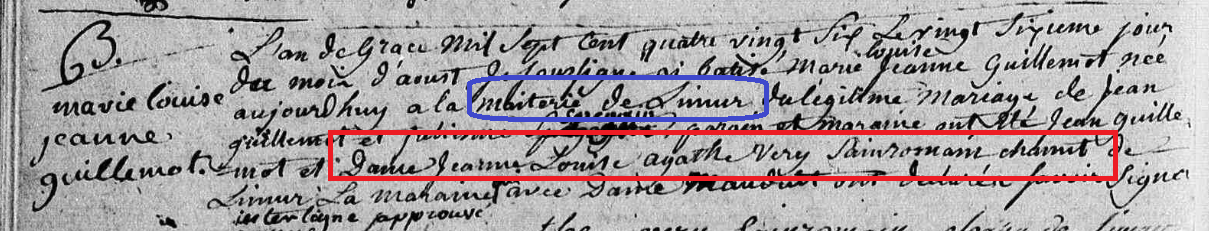

Son fils, Jean-François-Marie CHANU [Portrait ci-dessus] est le seul héritier à la mort de sa tante Geneviève. Il se marie le 27/07/1778 avec Jeanne Louise Agathe VERY de ROMAIN. Celle-ci est la marraine de l'enfant de Jean Guillemot, employé à la Métairie de Limur.

Leur fils Charles Jean Marie CHANU de Limur, marié à Françoise CALVE de SOURSAC, achète en 1819 auprès de la famille Gouvello, l’hotel de Penhouët, rue Thiers à Vannes qu’il rebaptise, Hotel de Limur.

L'hotel de Limur a fait l'objet de la part de la mairie de Vannes qui l'a acquit en d'une profonde restauration.

Le Château de Limur à Séné est aujourd'hui en mauvais état comme en témoigne ses photos datées de 2018.

Les registres du dénombrement nous indiquent que Pauline de Limur fut semble-t-il la dernière occupante de la lignée Chanu de Limur encore présente en 1891.

Après la 1ère guerre mondiale, la famille MESNARD de CHOUSY occupa les lieux (dénombrement de 1921) et fut remplacée par la famille LEROY x de la PORTE jusqu'avant la 2de guerre mondiale.

Cette annonce parue dans Ouest-Eclair nous indique que le château de Limur est occupée par la famille de FONTENAY pendant la guerre.

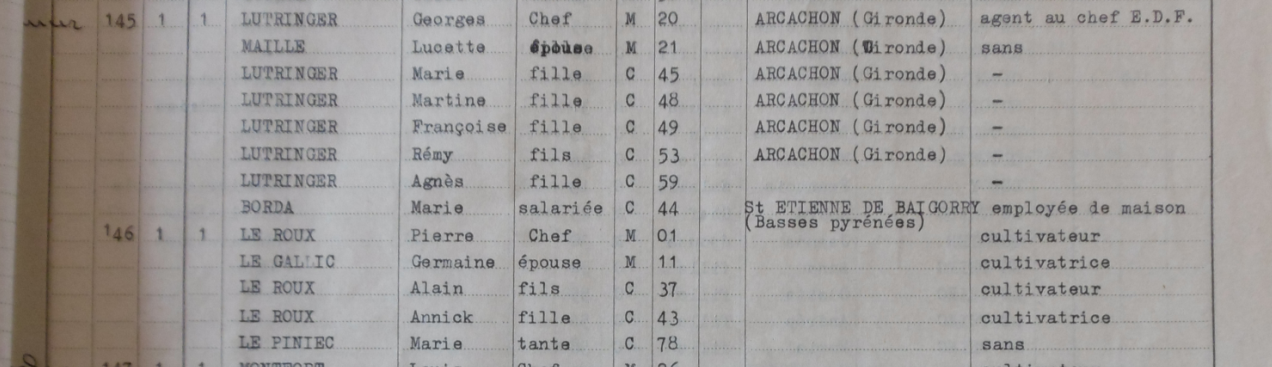

En 1962, la famille LUTRINGER originaire d'Arcachon occupe une aile du château avec la famille LE ROUX, installée comme fermier après la 1ère guerre mondiale.

On suit également le "petit personnel" attaché au château, à ses terres et son beau jardin.

En 1841, on compte encore deux jardiniers, Marc PERROTIN et les époux Louis RIO x Guillemette Mousset. En 1886, c'est Jean Louis CRAPEL et en 1891 Joachim JOLLIVET est employé par Pauline de Limur. Au début du siècle dernier, c'est au tour d'Alexandre ROZO et de sa femme Marguerite LANDAIS. En 1906, Joseph DANIELLO et sa femme Françoise DREAN sont le couple de jardiniers de Limur. Ensuite Jean Marie GUILLERME et Anne ARZ reprennent cette fonction.

Les cultivateurs des terres de Limur sont plus pérennes. En 1886 on compte un nombre élévé de'employés recensés sur Limur dont les famille Bauché, Gladic, Hébel et Bouler. En 1891, Pierre Hervio et sa femme Marie Hays sont les cultivateurs. Ensuite se succèdent les Criaud (1901, 1906, 1911) sans doute jusqu'à la fin de la guerre de 1914-1918. Après guerre on voit arriver la famille de Pierre Marie LEROUX et Marie Anne OLIVIER et leurs 9 enfants qui vont rester fidèles à Limur. Après avoir acquis les terres de Limur, les Leroux achèteront également le château. En 2018, la 4° génération occupe encore une partie de la vielle demeure construite en 1720 par Charles Louis CHANU de Limur, dont la restauration vient d'être entreprise.

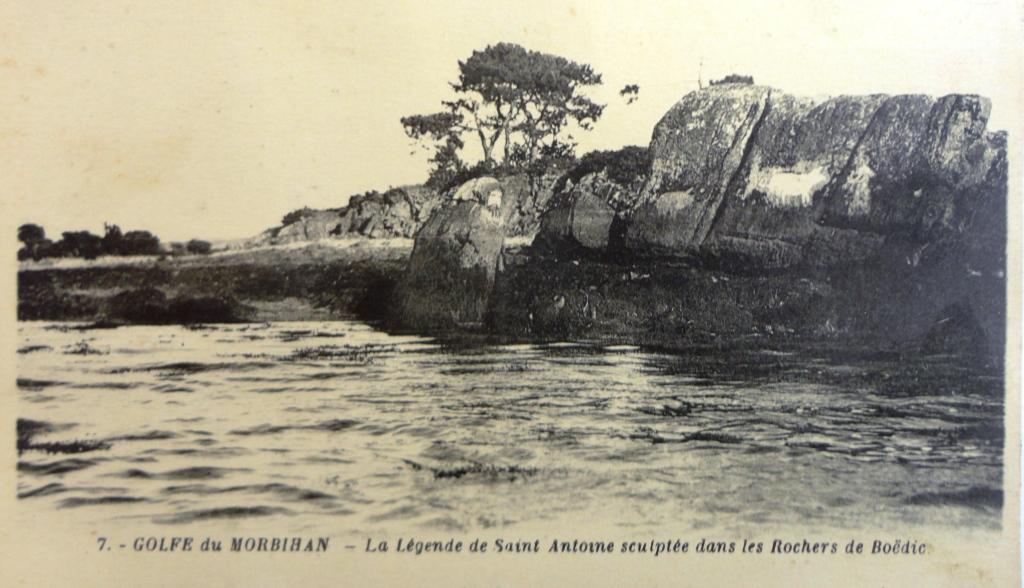

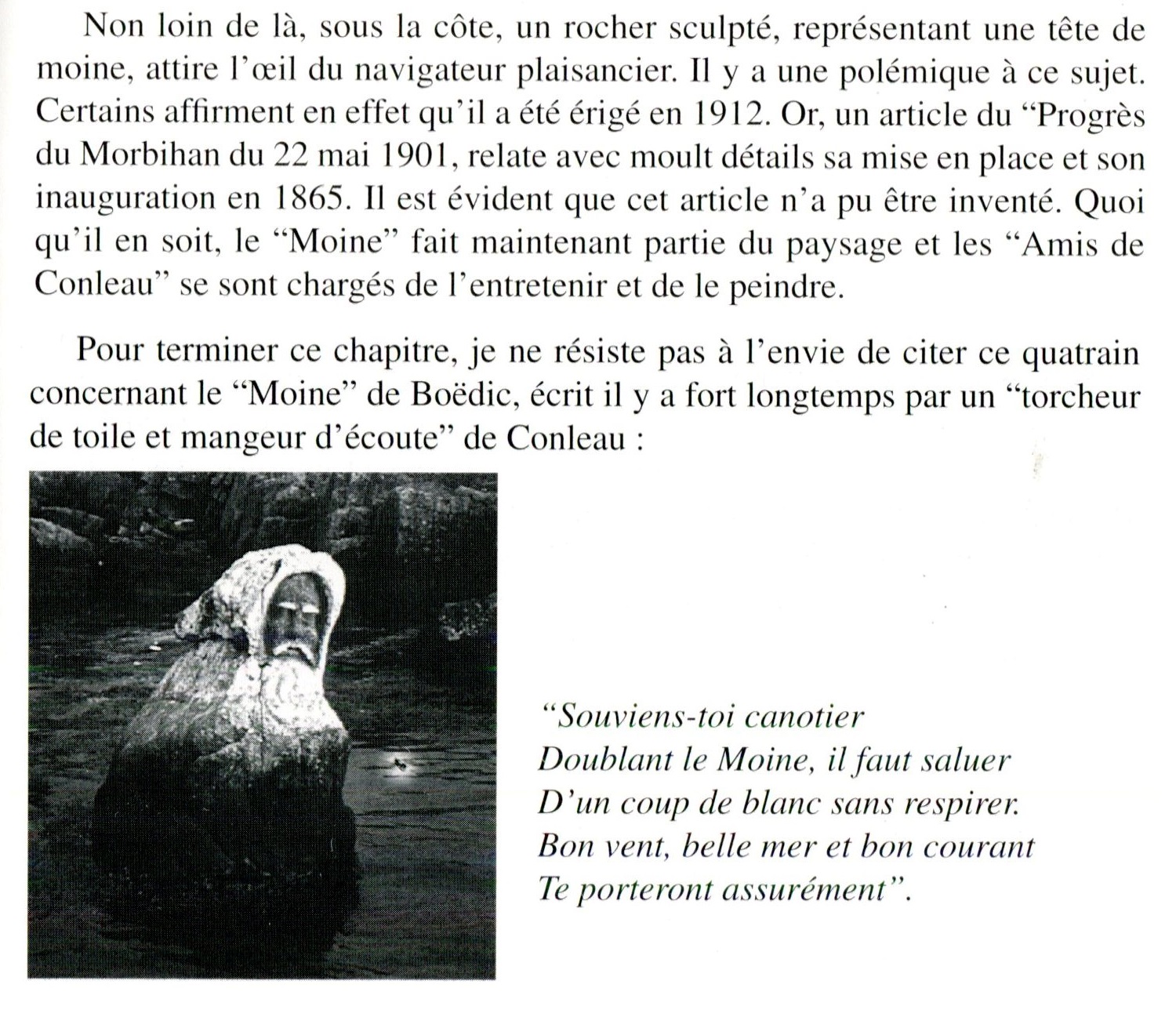

Dans son livre "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui", Camille Rollando évoque l'origine de la statue qui repose sur l'estran à la pointe ouest de l'île de Boëd, bien connue des plaisanciers et des kayakistes qui longent l'île.

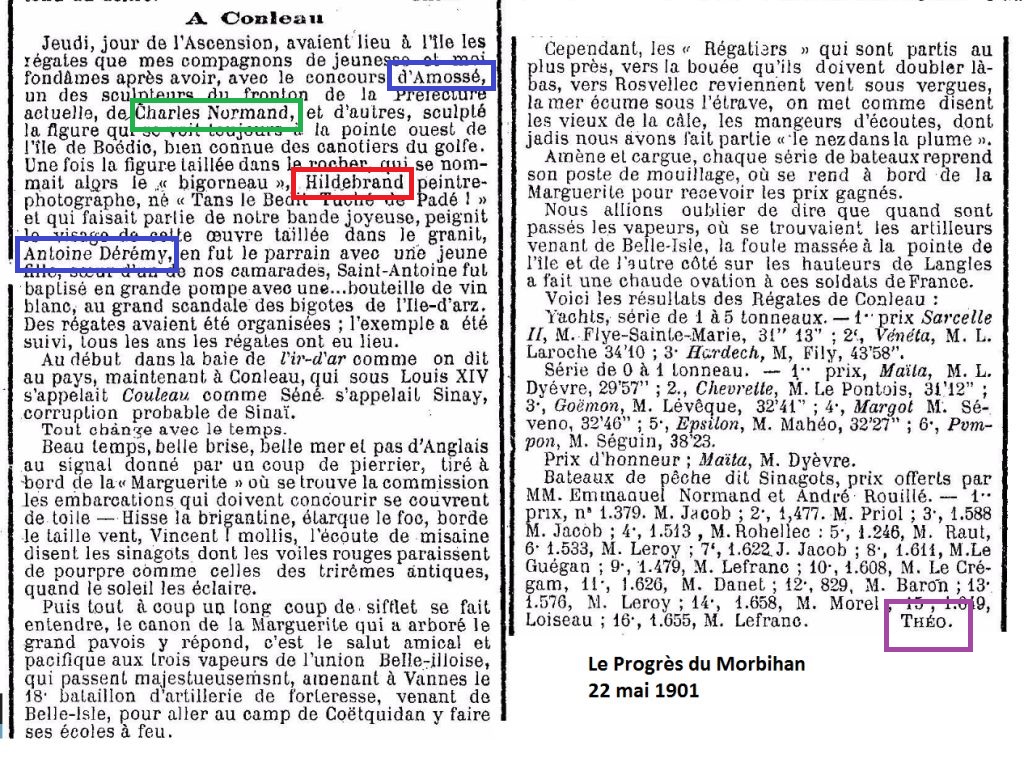

On apprend à la lecture de cet extrait qu'une explication est avancée dans un article de journal du "Progrès du Morbihan" en date du 22 mai 1901.

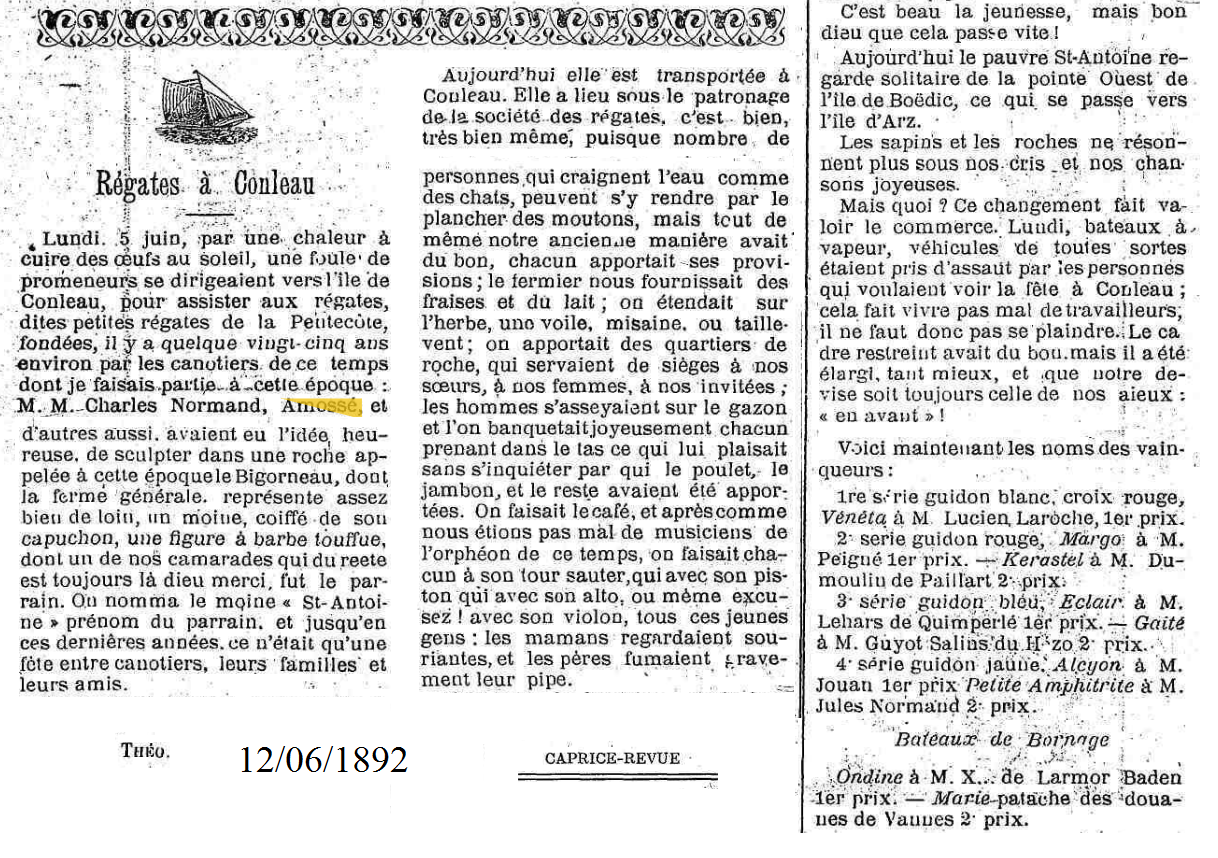

Grâce aux archives en ligne du Morbihan, on peut retrouver facilement l'article de presse en question. Le journaliste du Progrès du Morbihan, un certain THEO, y nous donne le palmarès des régates de Conleau où on reconnait le nom de marins de Séné qui se sont distingués dans la catégorie : bateau de pêche dit Sinagots.

En introduction, il écrit"

Jeudi, jour de l'Ascension, avaient lieu à l'île les régates que mes compagnons de jeunesse et moi fondâmes après avoir, avec le concours d'Amossé, un des sculpteurs du fronyon de la Préfecture actuelle, de Charles Normand, et d'autres, sculpté la figure qui se voit toujours à la pointe ouest de l'île de Boëdic, bien connue des canotiers du golfes. Une fois la figure taillée dans le rocher, qui se nommait alors le "bigorneau", Hildebrand peintre-photographe, né "Tans le Bedit Tuché de Padé" et qui faisait partie de notre bande joyeuse, peignit le visage de cette oeuvre taillée dans le granit, Antoine Dérémy, en fut leparrain avec une jeune fille, soeur d'un de nos camarades. Saint-Antoine fut baptisé en grande pompe avec une ...bouteille de vin blanc, au grand scandale des bigotes de l'ïle d'Arz."

On comprend qu'une bande de copains qui se retrouvent pour des sorties en mer, on ne disait pas encore plaisanciers mais canotiers, est à l'origine de la transformation du rocher le "bigorneau" en statue du moine Saint Antoine.

Cet article nous précise les circonstances dans lesquelles le rocher fut sculpté. C'est l'un des sculpteurs travaillant à la construction de la préfecture de Vannes qui se chargea de l'ouvrage. On sait que les frontons de la nouvelle préfecture furent sculptés en 1864 et les bâtiments inaugurés par le préfet le 23 août 1865. Cette indication permet de dater entre 1864 et 1865 l'érection de la statue de Saint-Antoine à Boëdic, date reprise par Camille Rollando.

Mais qui étaient ces joyeux lurons qui nous ont légué cette sculpture maritime ?

On connait au moins cinq noms de ce groupe de canotiers : AMOSSE, HILDEBRAND, Antoine DEREMY, Charles NORMAND et THEO.

1-Alexandre Julien AMOSSE

Grace à un site de genéalogie on retrouve l'identité du sculpteur Amossé. Il s'agit d'Alexandre Julien AMOSSE [11/06/1829- xx/06/1898]. Le journaliste ajoute qu'il fut un des sculpteurs du fronton de la Préfecture à Vannes [à vérifier].

Alexandre Julien AMOSSE

Né le 11 juin 1829 (jeudi) - Nantes, Loire-Atlantique,

Décédé avant juin 1898 - Paris; Sculpteur

Parents

Julien Amossé 1800-

Marguerite Etienne 1795-

Union(s) et enfant(s)

Marié avec Henriette Jeanne Marie Even †

Marié le 25 octobre 1865 (mercredi), 1er canton - Nantes,44, avec Reine Marie Victorine Audouis 1846-1898/ dont

F Amélie Jeanne Marie Amossé 1870-1949

H Louis Jean Marie Amossé 1871-1871

F Jeanne Blanche Amossé 1873-

F Eugénie Marie Amossé 1876-

F Louise Amélie Amossé 1884-1958

Frères et sœurs

H Auguste Amossé 1824-

H Julien Saturnin Amossé 1825-

H Joseph Hyppolite Amossé 1827-

F Marie Louise Amossé 1832-

La recherche sur la presse numérisée du Morbihan avec le mot clef AMOSSE, permet de trouver un article de la revue Caprice-Revue daté de juin 1892, dans lequel quelques années plus tôt, le même Théo raconte ce même souvenir.

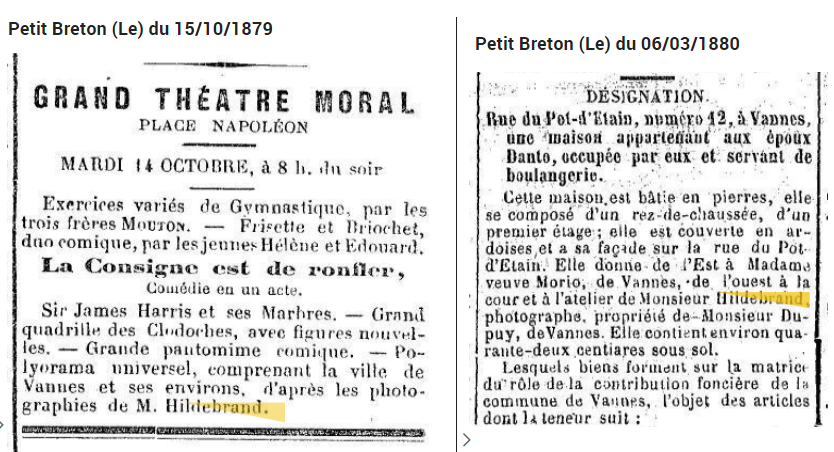

2-Joseph HILDEBRAND

On peut retrouver l'identité du peintre Hildebrand sur un site de genealogie. Le nom n'est pas commun dans le Morbihan. Parmi les fiches, celle d'un Joseph HILDEBRAND dont la profession est artiste lithographe est surement la bonne. La date de naissance en fait un comptemporain du sculpteur Amossé. Il a vécu à Vannes, il n'y plus plus de doute sur la personne.

Né le 1er avril 1822 - KIECHLINSBERGEN - Grand Duché de Bade (Allemagne)

Artiste lithographe en 1856>62 à VANNES rue du Port, en 1865 rue des douves de la Garenne, en 1874 place Napoléon (Morbihan), graveur lithographe en 1886>88 à PARIS 17 rue du Val de Gràce (1)

Parents

Léopold HILDEBRAND

Catherine RUESCH

Union(s) et enfant(s)

Marié le 28 juillet 1856, VANNES (Morbihan), avec Marie Julienne CHRETIEN 1836-1897 (témoins : Jacques Marie LE LUDEC ca 1828 , Julien LE PENVEN ca 1822 , Pierre Marie CONAN ca 1809 , Isaïe PRAUD ca 1798 ) (voir note) dont

F Marie Léopoldine HILDEBRAND 1857-1891

F Berthe Marie Augustine Francine HILDEBRAND 1862

F Eléonore Elisabeth Marie HILDEBRAND 1865-1865

F Madeleine Cécile Léopoldine Joséphine HILDEBRAND 1874-1960

Des recherches sur le site des Archives du Morbihan permettent de trouver quelques coupures de presse qui authentifient l'intéressé.

3-Antoine Louis Marie DEREMY

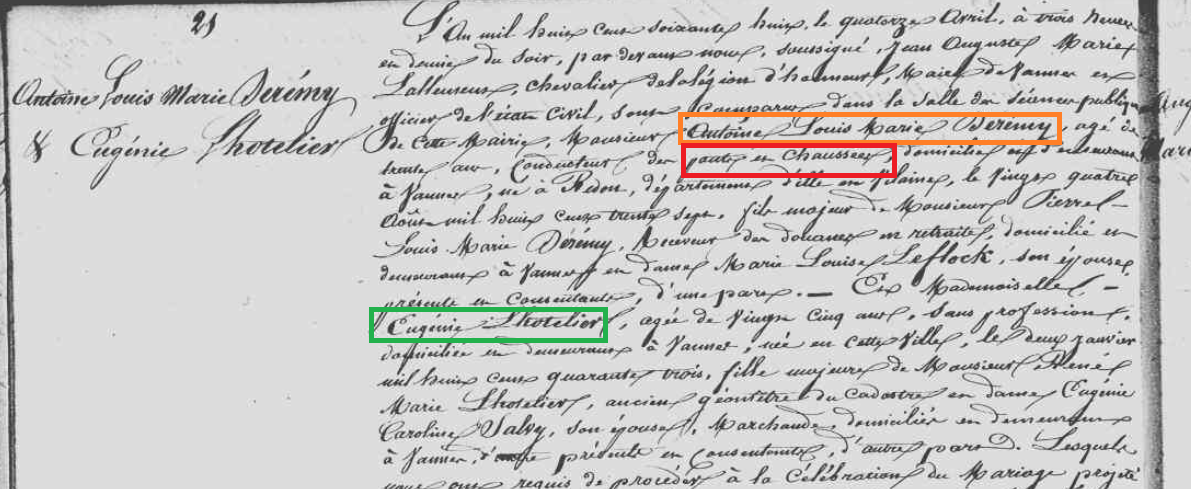

En utilisant les site de genealogie et le nom de famille DEREMY, pas très fréquent en Bretagne, on ai aiquillé vers les archives du Morbihan et leur base contenant les fiches de matricule des soldats de 14-18. Il y a bien des soldats au nom de DEREMY et avec un prénom contenant Antoine. Cependant, ils sont trop jeunes, mais se sont les fils d'un certain Antoine Louis Marie DEREMY [Redon 24/08/1837 - 18/12/1897 Vannes]. Son acte de mariage nous dit qu'il était conducteur aux Ponts & Chaussées. C'est sans doute la personne qui a donné son prénom à la statue.

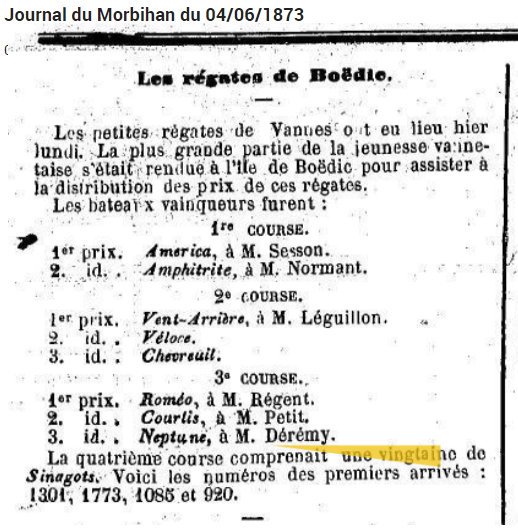

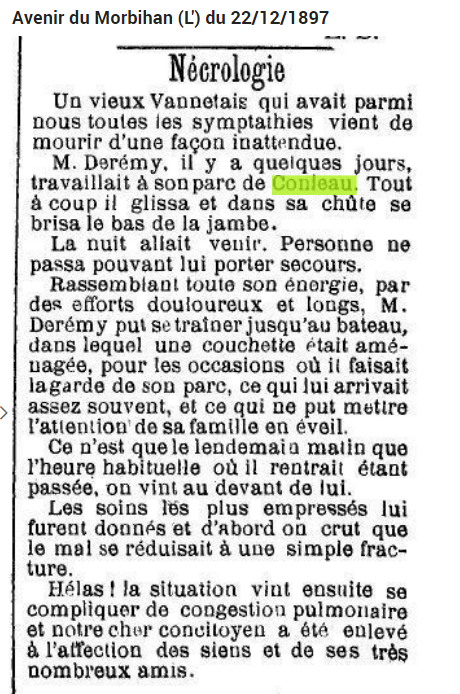

On retrouve un certain DEREMY qui participe aux régates de Boëdic avec son bateau le Neptune. Il faudra toutefois affiner les recherches pour être sûr qu'il s'agit bien du parrain de la statue du moine Saint Antoine. Ildécèdera des suites d'un banal accident sur sa concession.

4-Julien Marie NORMAND

On note aussi le nom de NORMAN, propriétaire du bateau Amphitrite. Dans le livre YACHTING en MORBIHAN, les auteurs font le portait de la famille NORMAND dont Julien [1841-1897] fit construire ce bateau. La famille Normand comptait également Charles Julien Marie NORMAND né en 1847. C'est sans doute la personne du "Groupe de Saint-Antoine". Julien Marie, dit Jules NORMAND, [6/12/1841-21/11/1901 Auray], Vice-Président. Originaire de Redon, entrepreneur en travaux publics à Vannes, meurt lors d'un accident de train en gare d'Auray

Mais qui était le Théo, journaliste à la revue Caprices et ensuite au Progrès du Morbihan.

5-Théophile BAUDOUX

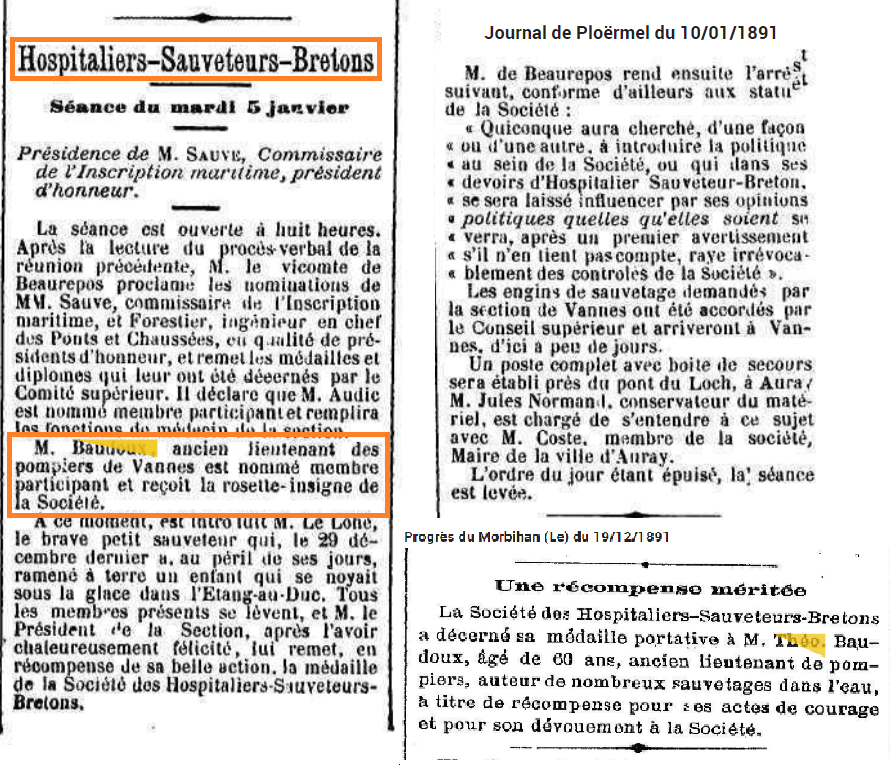

Une recherche sur la presse en ligne me met sur la trace d'un certain Théophile BAUDOUX [désolé mais pris dans mes recherches je ne sais plus quel est cet article], qui participe à l'Association des Hospitaliers Sauveteurs de Vannes. Je flaire le bon "candidat" en lien avec la mer, un peu notable, tout à fait apte à avoir parmi ses amis quelques artistes et autres canotiers.

Je reprends patiemment mes recherches en ligne, depuis 1867 à [1892-25= 1867] année suposée de l'érection de la statue, en quête d'indice sur ce Théophile Baudoux.

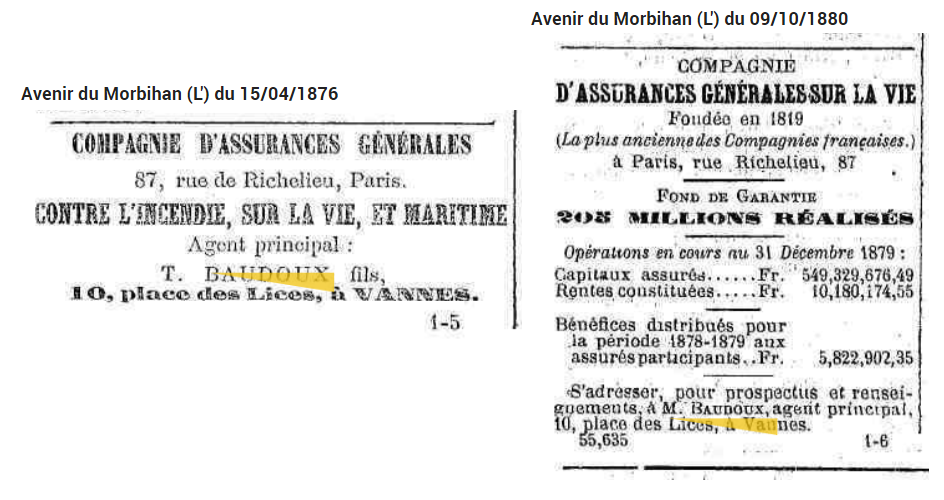

Je trouve d'abord en 1873 un courtier en assurance qui signe sa réclame, avec des bureaux Place des Lices à Vannes. Je le retrouve encore en 1880 dans les assurances. En 1891, il est toujours membre des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, l'ancêtre de la SNSM.

En 1892, on comprend qu'il s'est reconverti dans le dessin de broderie en collaboration avec un membre de sa famille qui tient une boutique de vêtements.

En 1894, il est juré au tribunal et son identité de journaliste ne fait plus aucun doute.

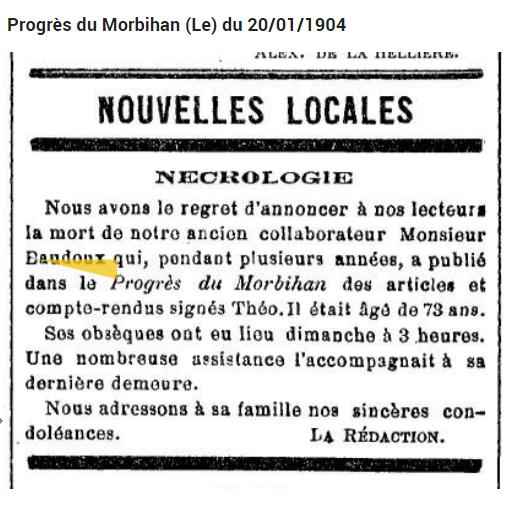

En 1899, il signe un article de son nom complet avec son titre dans le corps des pompiers. Sa nécrologie de 1904, confirme qu'il est bien l'auteur des deux articles qui relatent la "fondation" de la statue de Saint Antoine à Boëdic.

Théophile François Louis BAUDOUX, né à Vannes le 9/12/1831, fils de pâtissier décédé le 16/01/1904, courtier d'assurance, dessinateur de broderie, lieutenant des pompiers de Vannes, journaliste et canotiers à ses heures est à l'origine avec d'autres canotiers de l'amer de Saint-Antoine à Boëdic.

Les régates de Boëdic :

A l'époque d'or des canotiers, la Société des Régates de vannes organisait sur le plan d'eau en l'Île de Boëdic et l'ïle d'Arz, des régates le lundi de Pentecôte, sorte d'entrée en matière avant les régates de Vannes de l'ïle aux Moines et de Port-Navalo.

On retrouve des articles de presse de 1886, année de rétablissement de la Société des Régates de Vannes, jusqu'aux années 1890.

Epilogue :

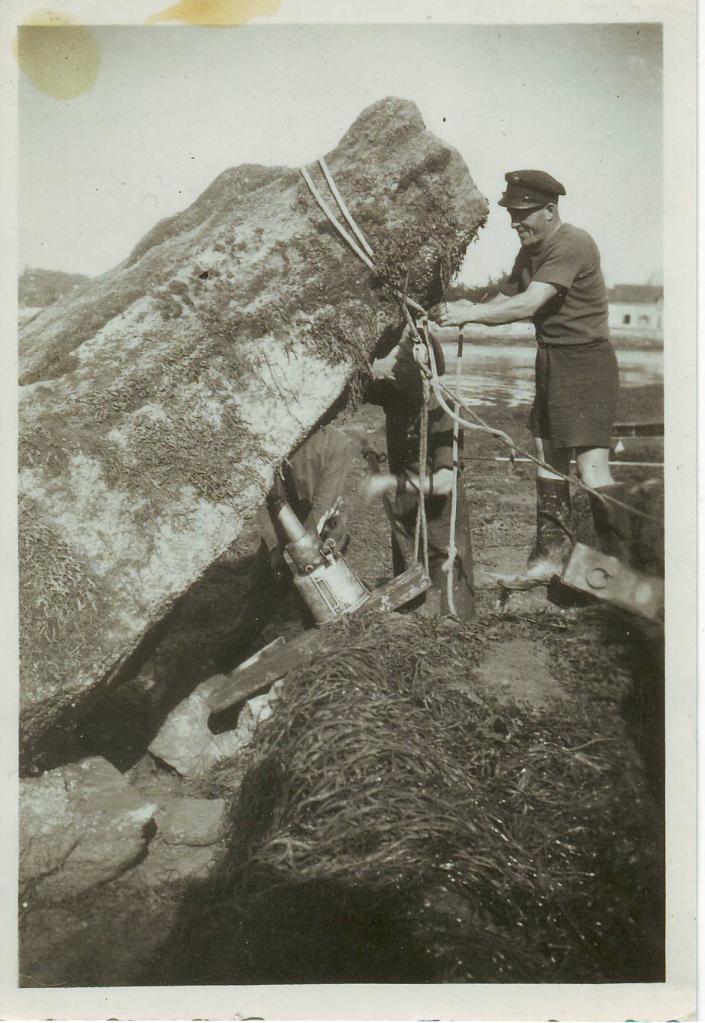

Jean Richard nous rappelle que la statue fut renversée lors d'un tremblement de terre du 22 novembre 1956 et fut ensuite redressée et bétonnée.

Elle est devenue un amer, près de Boëdic que les kayakistes peuvent approcher au plus près et que les plaisanciers aperçoivent de leur bateau.

Aujourd'hui, Les Amis de Port Anna veillent à lui reprendre régulièrement la tête.

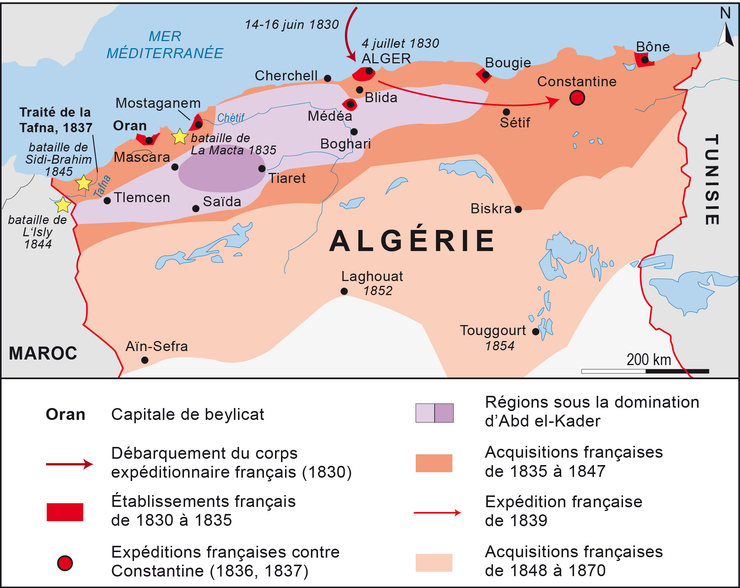

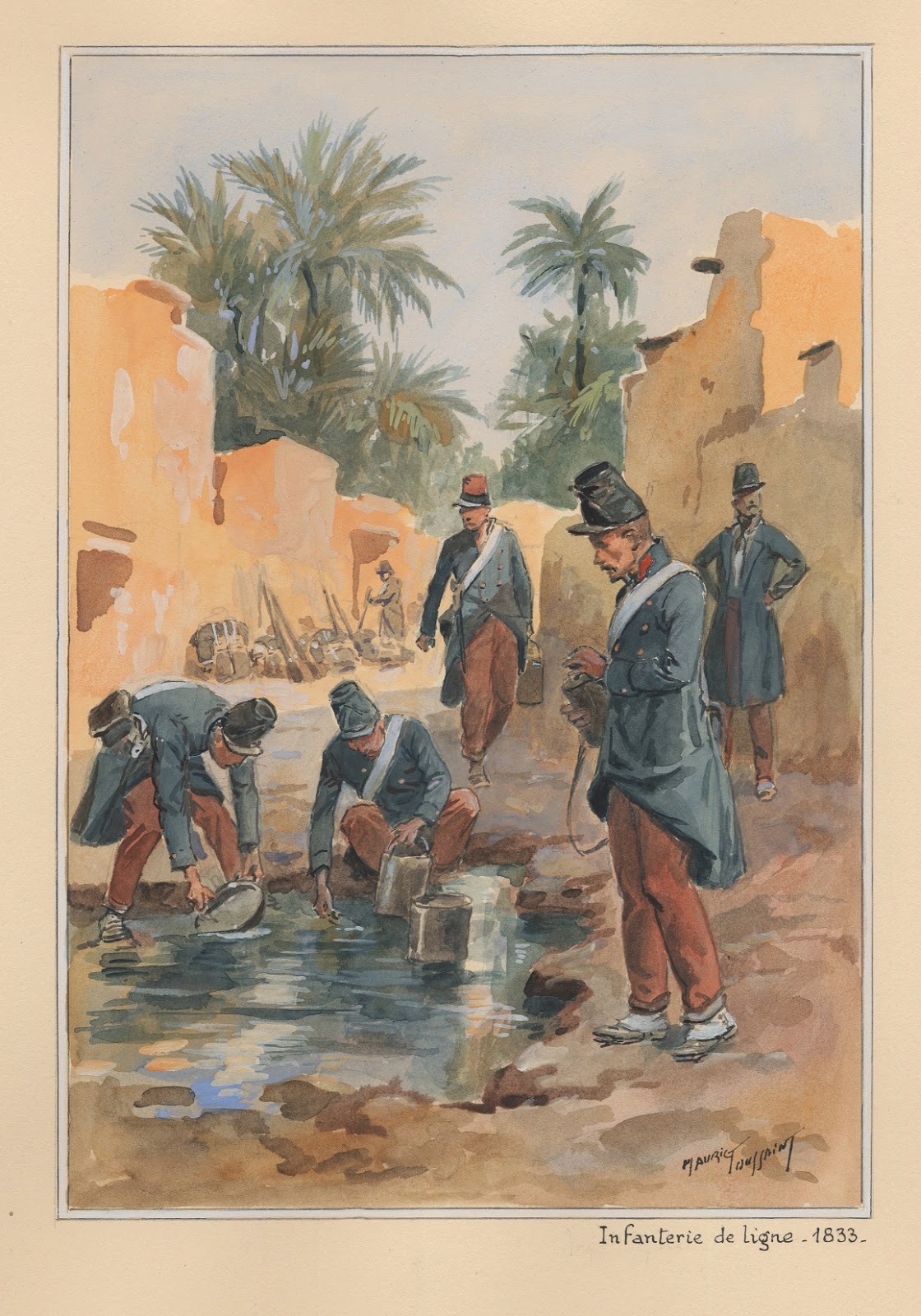

Quand on évoque la guerrre d'Algérie, on pense bien sûr à la guerre de décolonisation qui se déroula de 1954 à 1962, et qui aboutit à l'indépendance du pays. Pendant ces 8 années de conflit, fait de guérilla, de violences et de représailles, les gouvernements français successifs mobilisèrent des appelés du contingent aux côtés de militaires engagés. Parmi eux, trois Sinagots perdirent la vie. (Lire page dédéiée). Après l'indépendance, les colons français et européeens installés en Algérie depuis plus de cent ans furent rapatriés en France...

La colonisation de l'Algérie avait débuté sous la Restauration Française mais son origine remonte aux guerres napoléoniennes. Pour nourrir ses armées, Napoléon achète à crédit du blé produit dans la plaine de la Mitija, près d'Alger alors sous domnination turque. Le bey turc, sorte de préfet autonome de l'Empire Ottoman, vit à Alger et amasse un véritable trésor gràce la piraterie barbaresque qu'il organise pour son compte en Méditerranée.

Napoléon déchu, le bey d'Alger reclame le paiement de la dette au consul de France à Alger qu'il finit par giffler d'un "coup d'éventail" lors d'une entrevue. Trois ans plus tard, le Roi Charles X, désireux de redorer son blason, trouve ce pretexte pour partir s'emparer d'Alger et de son trésor.

Le 14 juin 1830, une véritable armada française composée de plus de 100 navires de guerre et 500 bateaux de commerce, débarque sur les plages de Sidi Ferruch. Le 4 juillet, la ville d'Alger tombe aux mains des Français. Le trésor est découvert mais la Révolution éclate en France et Charles X abdique. Louis Philippe qi lui succède n'en récupèrera qu'une partir le reste se perdra dans les poches des armateurs, de militaires et d'intermédiaires....

Ecouter : https://www.youtube.com/watch?v=sT3A8MO8PjM

La conquête des territoires s'imposent progressivement. Pour lutter contre la résistance des populations, les troupes françaises pratiquent la guerre de la terre brulée, chassent et pourchassent les familles arabes et berbères jusque dans des grottes que l'on enfume. A bien des égards, ces pratiquent militaires d'un autre âge, seraient aujourd'hui qualifiées de "crimes de guerre".

Il faudra toutefois 7 ans d'un conflit fait de razzias et représailles pour obtenir la rédition du chef algérien Abd El Kader le 23 décembre 1847.

Cependant, dès 1833, le capitaine Lamoricière a mis sur pied dans la province d’Alger un premier «Bureau arabe», composé de militaires connaissant la langue, la religion et les coutumes du pays. Ces officiers allaient de village en village établir des liens avec les «indigènes », écouter leurs doléances et gagner leur confiance. Cette nouvelle approche permit de pacifier la région qui accepta la présence française et l'afflux des colons, qui s'intensifia avec l'arrivée des républicains fuyant le Second Empire de Napoléon III.

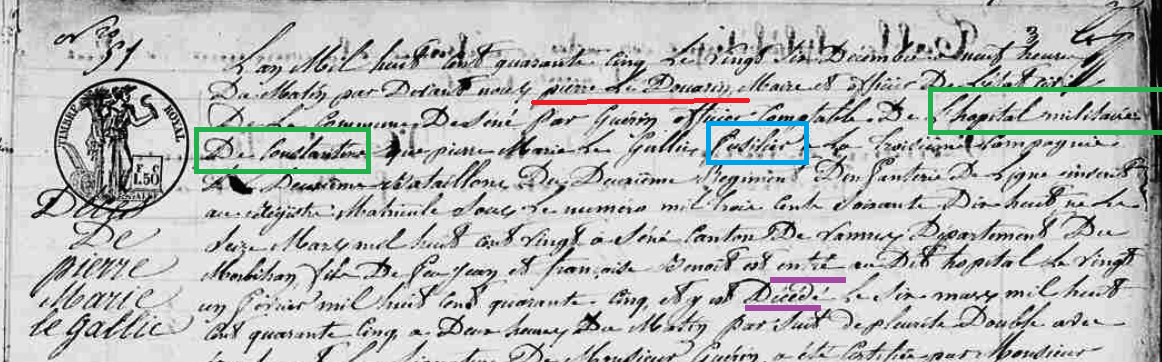

Parmi les Français envoyés en Algérie durant ces années de guerre, sans doute un grand nombre de marins mobilisés lors du débarquement à Sidi Ferruch et des soldats enrolés dans divers régiments et unités. Grâce aux registres de décès, nous avons la trace de quatre d'entre eux qui perdirent la vie des suites de combats mais surtout de maladie contractée lors de cette guerre coloniale :

Jean Pierre Théodore AUVRAY [7/03/1805, 16 Ventose An XIII - 1/02/1836]

Julien EVENO : [13/09/1795, 27 Fructidor An III - 2/10/1837]

Pierre Marie CADORET [23/04/1815 - 2/10/1843]

Pierre Marie LE GALLIC [16/03/1820 - 6/03/1845]

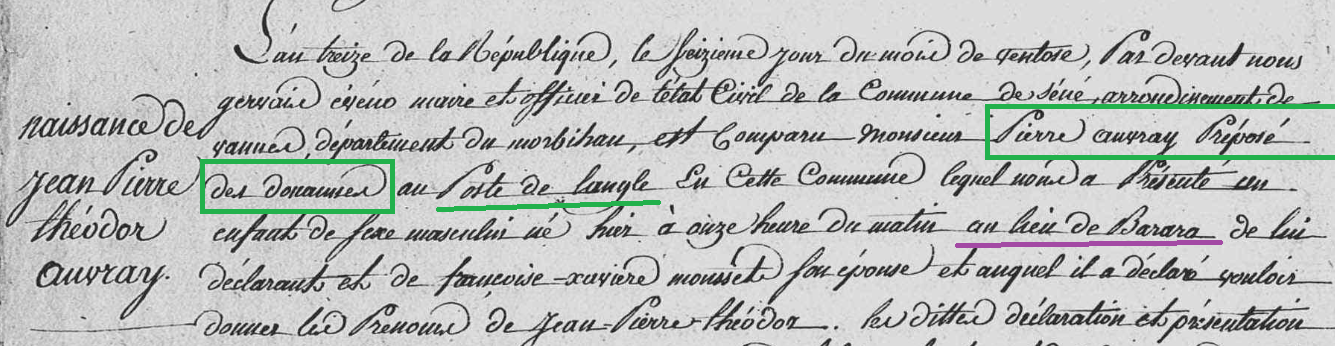

Jean Pierre Théodore AUVRAY [7/03/1805, 16 Ventose An XIII - 1/02/1836]

Ce Sinagot est né à Barrarach au temps du calendrier révolutionnaire. Son père est douanier au poste de Langle. Son acte de décès nous indique qu'il est chasseur dans la 2° Compagnie du 2° Bataillon au sein du 17° Régiment d'Infanterie Légère de la 3° Division établie en Algérie. On lit qu'il décède à l'hôpital d'Oran le 1er février 1836 sans doute de maladie, à l'âge de 25 ans. Son origine familiale (père douanier), sa fonction militaire, chasseur, pourraient faire penser à un jeune militaire engagé..

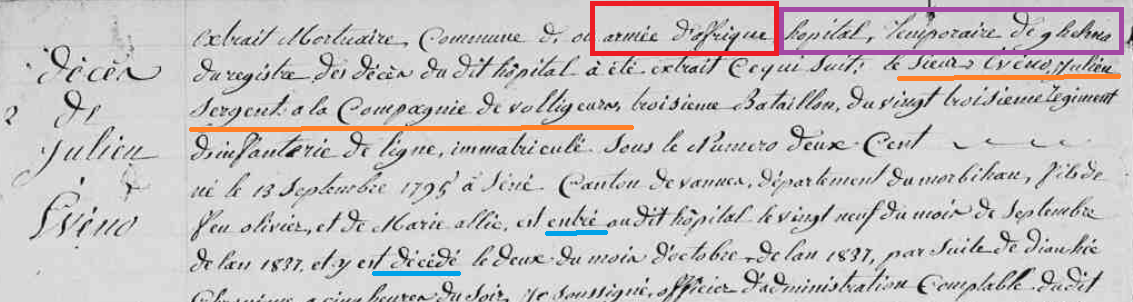

Julien EVENO : [13/09/1795, 27 Fructidor An III - 2/10/1837]

La chaine administrative sous la Monarchie de Juillet fonctionne bien. Depuis l'Algérie, les autorités militaires parviennent à adresser au maire de Séné le l'époque, Vincent ROZO, l'information du décès du sergent EVENO Julien, voltigeur au 3° Bataillon du 23° Régiment de ligne de la 3° Division, engagé en Algérie.

Voltigeur : Dans son sens militaire, le voltigeur est un fantassin porté en première ligne par un cavalier qui le prend en croupe. Plus généralement, le terme désigne les unités d’infanterie légère d’une compagnie d’élite destinée à agir en tirailleur en avant de la ligne d’un bataillon.

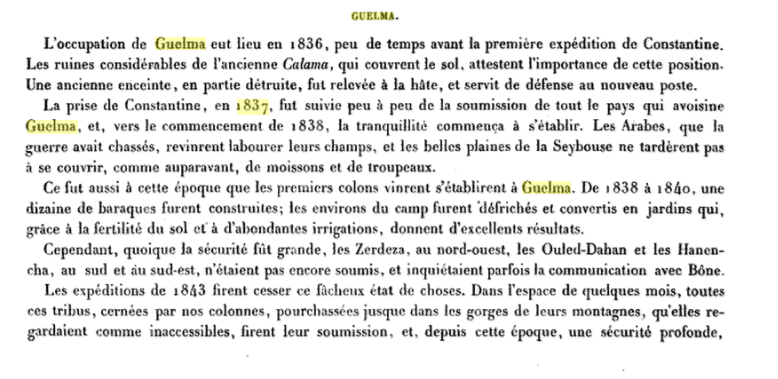

On lit qu'il entre le 29 septembre 1837 à l'hôpital temporaire de Guelma et y décède le 2 octobre, à l'âge de 42 ans sans précision sur l'origine du décès mais sans doute la maladie. Julien EVENO était natif de Kernipitur où ses parents étaient laboureur, agriculteurs propriétaires. Son âge et son grade nous indiquent qu'il était sans doute militaire du rang.

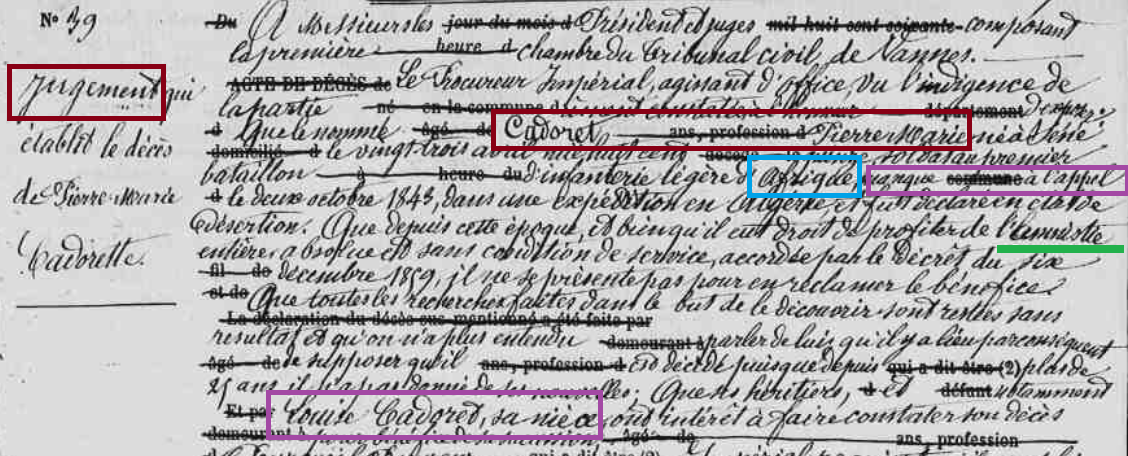

Pierre Marie CADORET [23/04/1815 - 2/10/1843]

Louise CADORET obtient le 13/05/1869, du Tribunal Civil de Vannes, le jugement par lequel son oncle Pierre Marie CADORET est reconnu comme mort en Algérie. Cet acte permettra sans doute de régler la succession.

On lit sur la transcription du jugement, que Pierre Marie CADORET incorporé au sein du "1er Bataillon d'Infanterie Légère d'Afrique", fut tout d'abord déclaré déserteur car il manquait à l'appel le 2 ocotobre 1843, de retour d'une expédition. On apprend que les Autorités avaient publié un décret d'ammnistie, qui suggère que un certain nombre de soldats avait dû déserter le théâtre des opérations. Sans nouvelle du soldat Cadoret, malgré ce décret, le jugment enterine le décès du Sinagot pendant la dite expédition.

Pierre Marie CADORET était natif de Bouedic d'un père journalier. Il disparait donc en Algérie à l'âge de 28 ans.

Pierre Marie LE GALLIC [16/03/1820 - 6/03/1845]

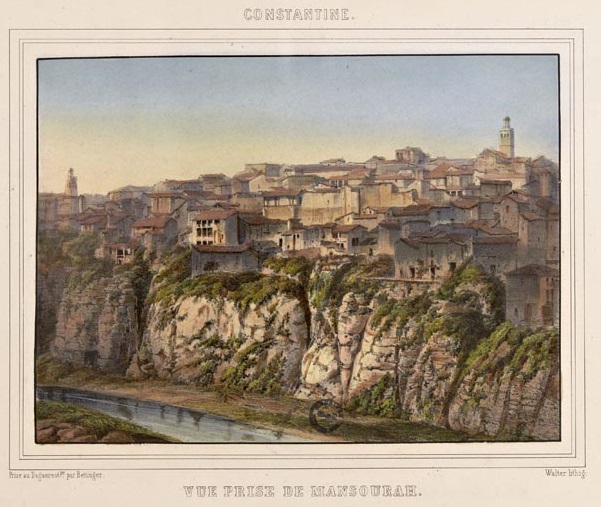

On comprend à la lecture de l'acte de décès de Pierre Marie LE GALLIC, retranscrite par le maire de l'époque Pierre LE DOUARIN, que le Sinagot est mort de maladie en Algérie. Fusilier à la 3° Compagnie du 2° Bataillon au sein du 2° Régiment d'Infanterie de Ligne, il entre à l'hôpital militaire de Constantine le 21 février 1845 et y décède le 6 mars 1845, d'un pleurite double avec épanchement (maladie pulmonaire) à l'âge de 25 ans.

Ces quatres exemples reflètent bien les causes de décès des militaires engagés lors de la conquête de l'Algérie. Au plus fort des combats, la France compta environ 100.000 hommes en Algérie. Après 17 ans de combats nécessaires pour venir à bout de la résistance, le bilan humain est très lourd tant au sein des populations civiles, que chez les militaires français, qui pour la plus part moururent de maladie, dysenterie, fièvres, typhus, malaria et choléra.

Cependant, malgré la rédition d'Abd El Kader, les heurts ne disparurent pas pour autant. Périodiquement, des révoltes éclataient, durement réprimés par les forces françaises...

En 1954, les attentat de novembre allait réveiller le sentiment national algérien.

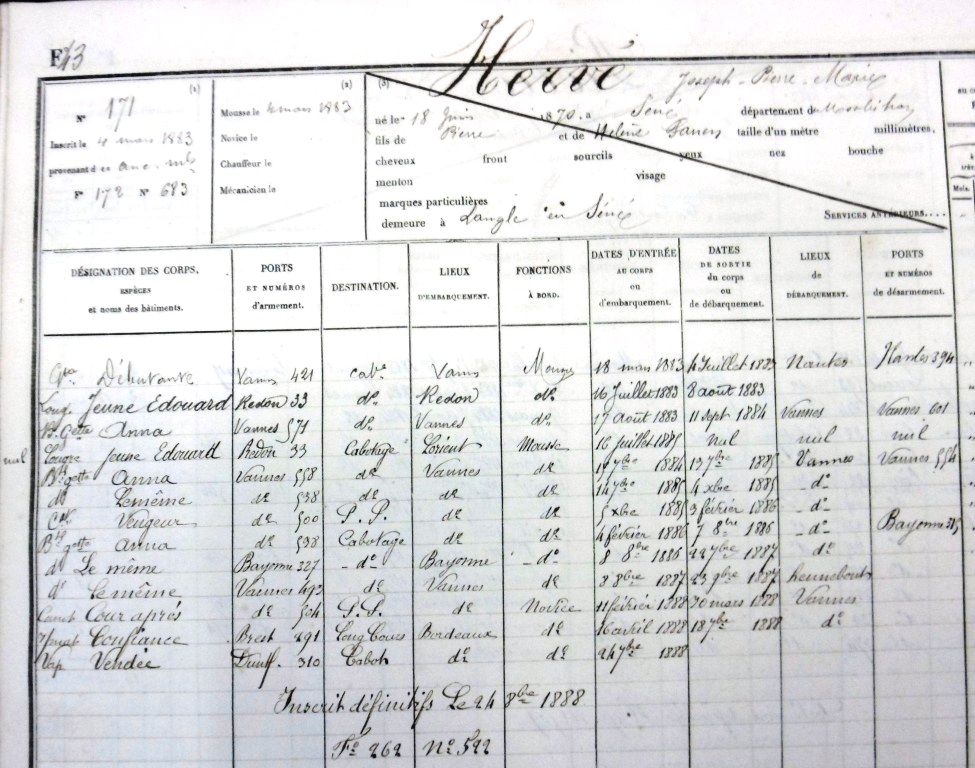

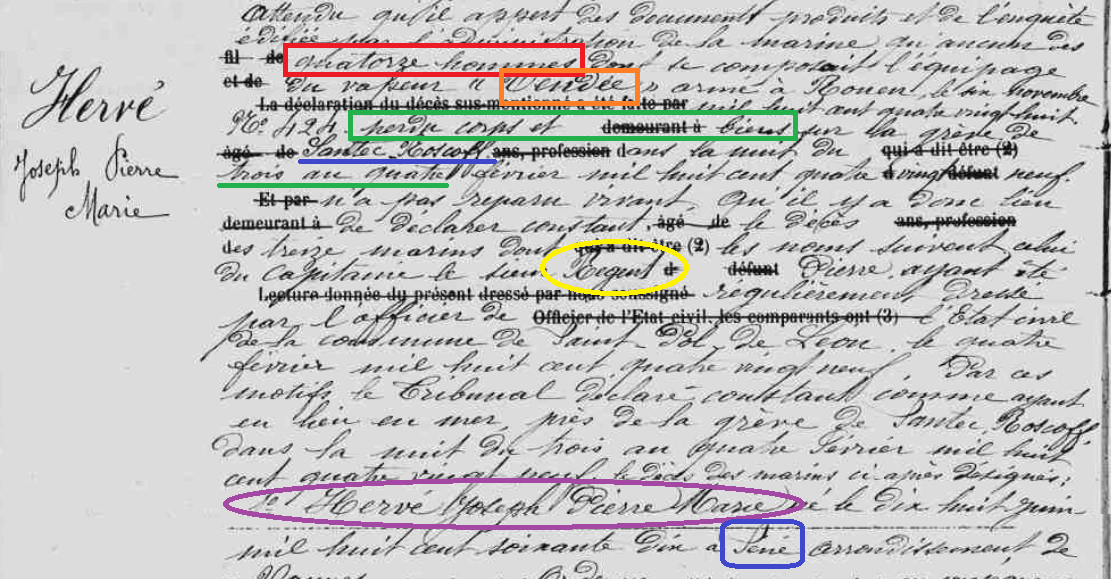

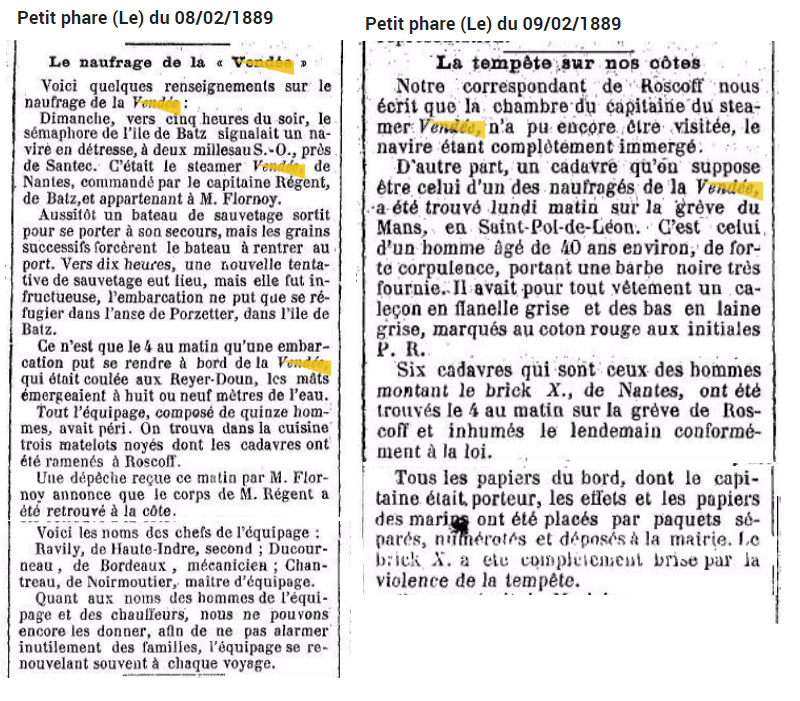

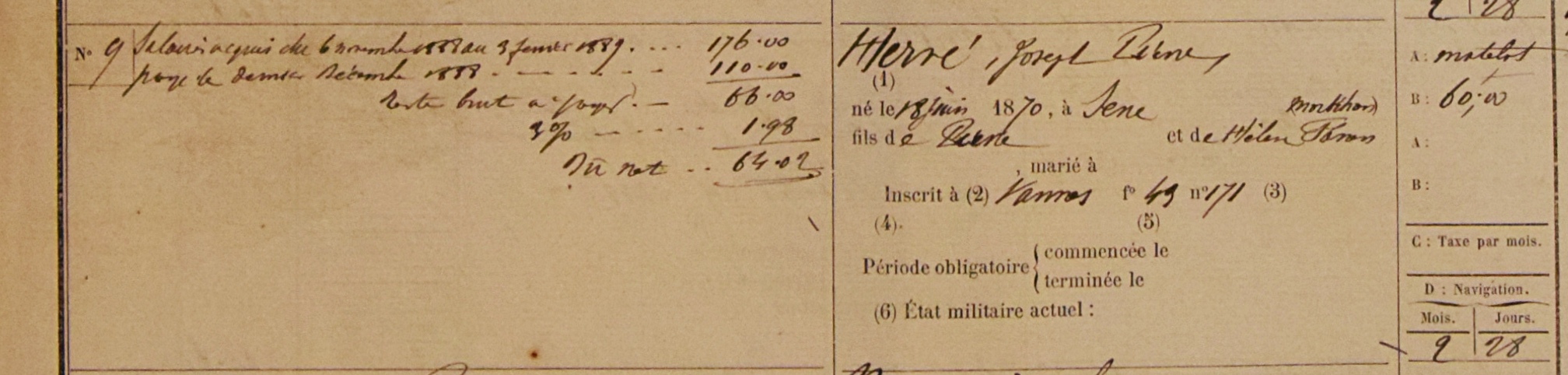

Cet acte de décès recèle de multiples précisions sur la disparition de Joseph Pierre Marie HERVE [18/06/1870 Langle 3/02/1889].

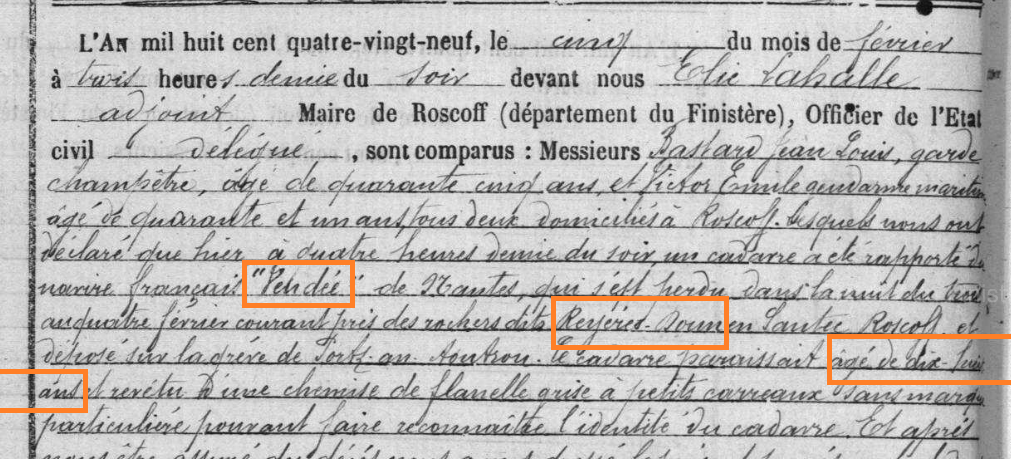

On comprend que le marin, natif de Séné, a péri lors du naufrage du vapeur VENDEE. Le navire du capitaine Pierre Regent et les 13 hommes qui formaient son équipage, a disparu corps et bien non loin de Roscoff, près de la grève Santec, dans la nuit du 3 au 4 février 1889.

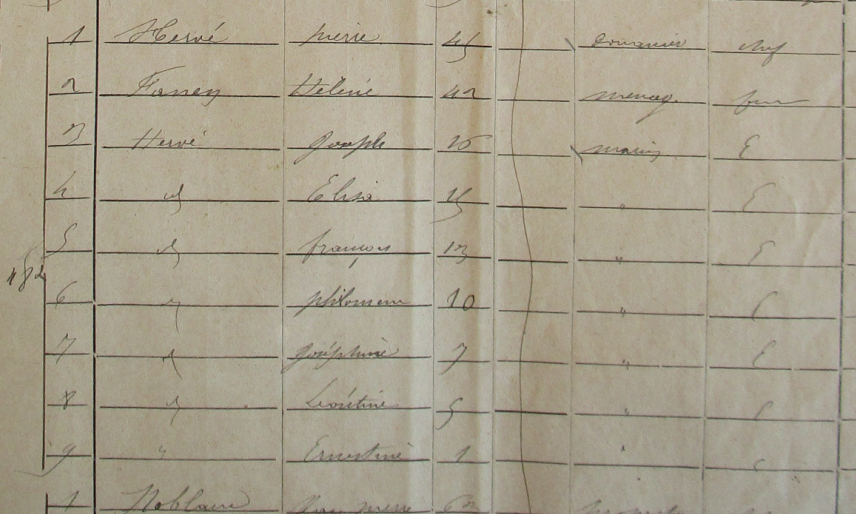

On retrouve la famille HERVE dans le registre du dénombrement de 1886 établie au village de Langle. Le père est douanier à Séné, son épouse est mère au foyer composé de 7 enfants. Joseph HERVE, est l'ainé et déclare l'activité de marin.

Sa fiche d'inscrit maritime consultable au Service Historique de la Défense à Lorient, nous dresse le parcour du jeune marin. Il débute en tant que mousse le 18 mars 1883, à l'âge de 13 ans, sur la goélette LA DEBUTANTE à Vannes. Le 16 avril 1888, il est novice sur le trois mâts CONFIANCE et il embarque sur le vapeur VENDEE le 24/09/1888.

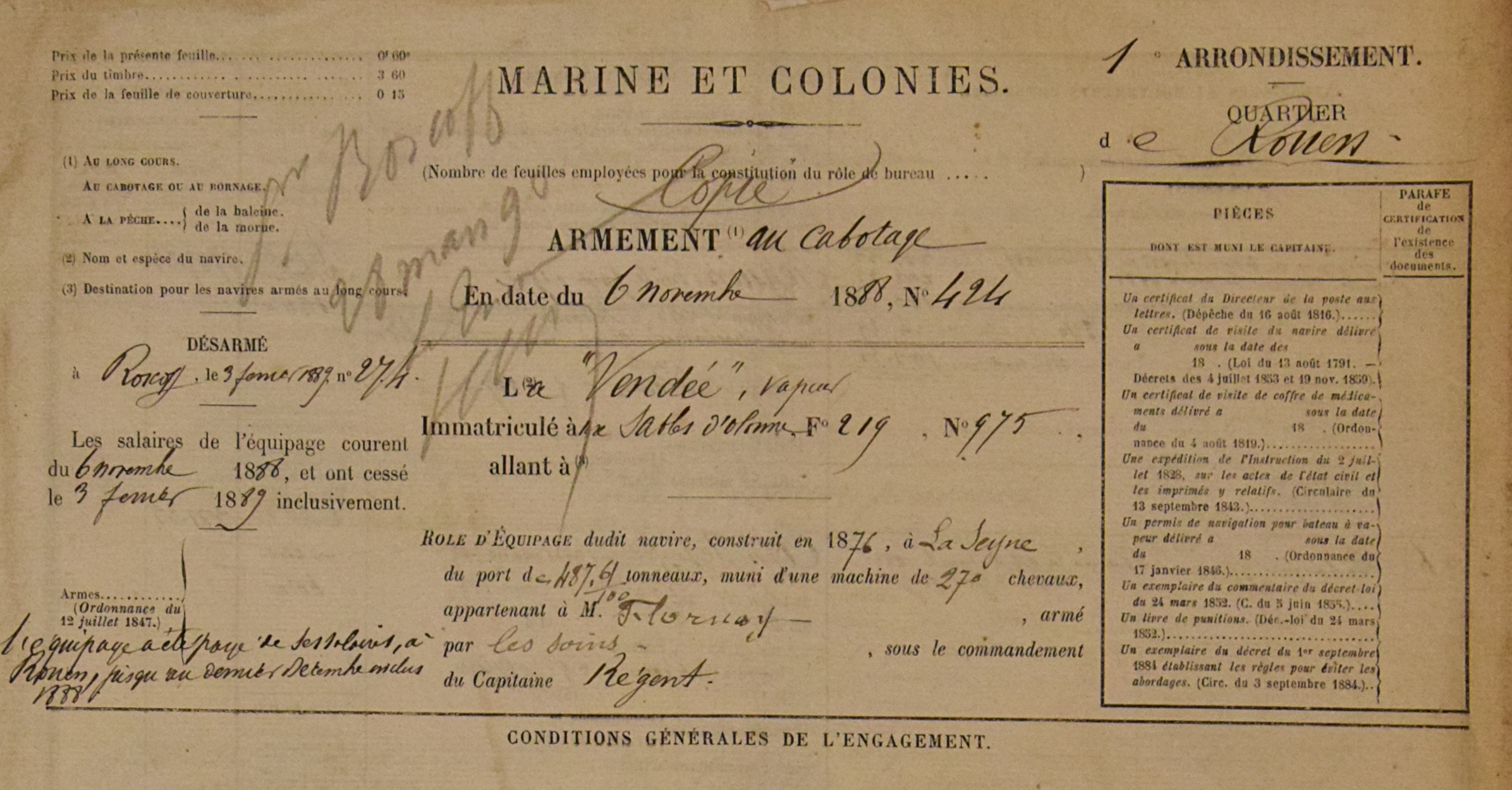

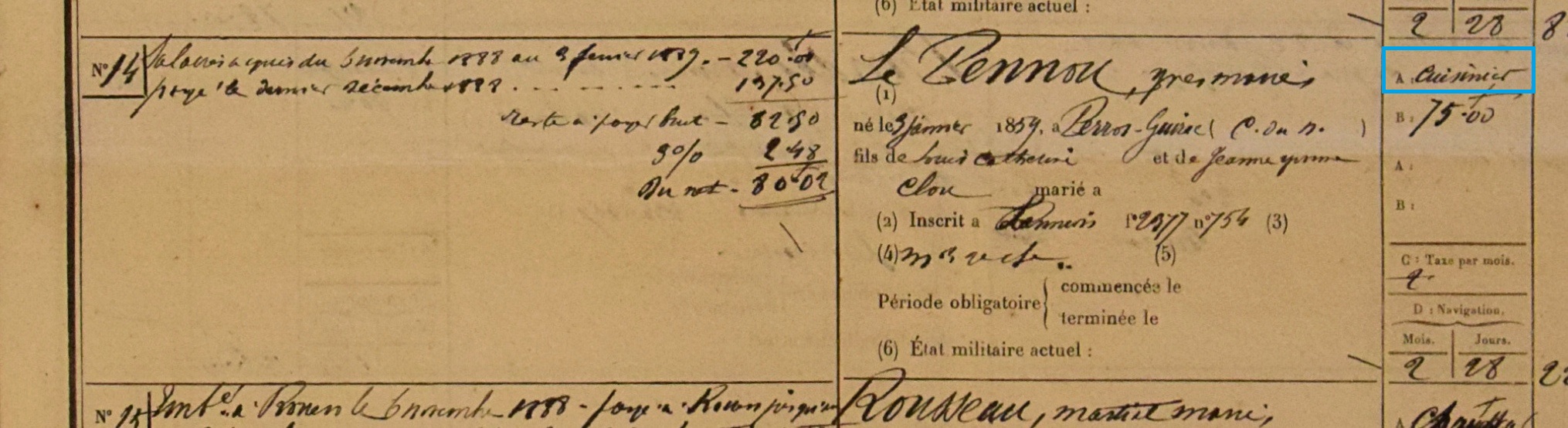

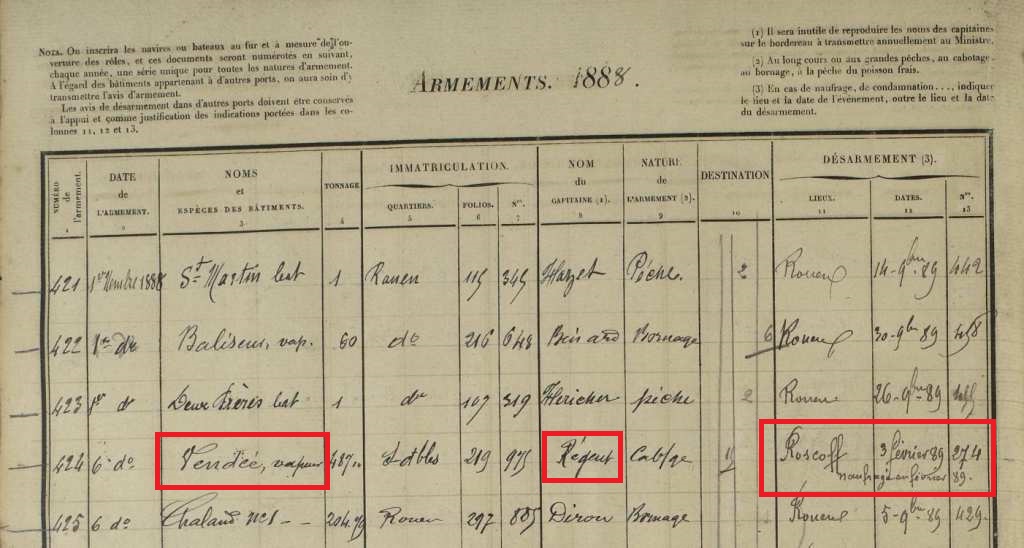

Le registre des armements de Rouen confirme la disparition du bateau à vapeur VENDEE au large de Roscoff.

Le vapeur VENDEE est un navire de cabotage de 467 tonneaux construit en 1875 Forges et Chantiers de la Méditerranée à La Seyne pour le compte de la Société des Chemins de Fers de Vendée puis acheté par Flornoy, armateur à Nantes, en janvier 1887 pour la somme de 70.000 francs. Sa coque à 64 m de longueur sur 8 m de large il est équipé d’une machine d’une puissance de 300 chevaux. Au moment du naufrage il fait route depuis Pasajes, au pays basque espagnol (Pasaja en basque) pour Rouen avec un chargement de vin espagnol en barrique et d’alcool.

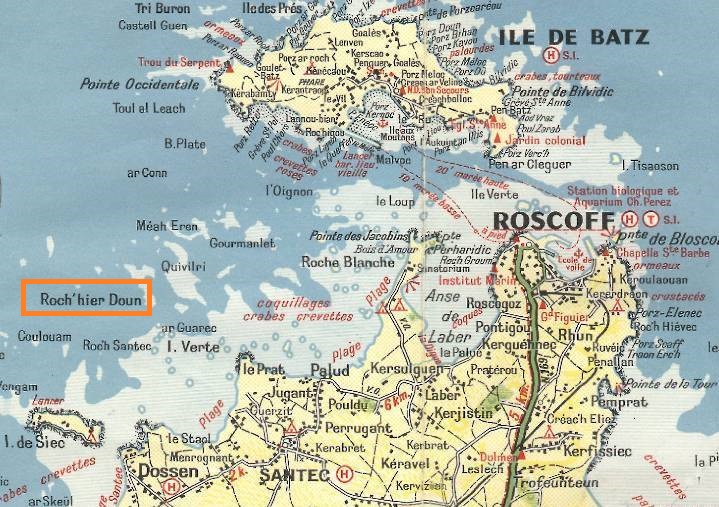

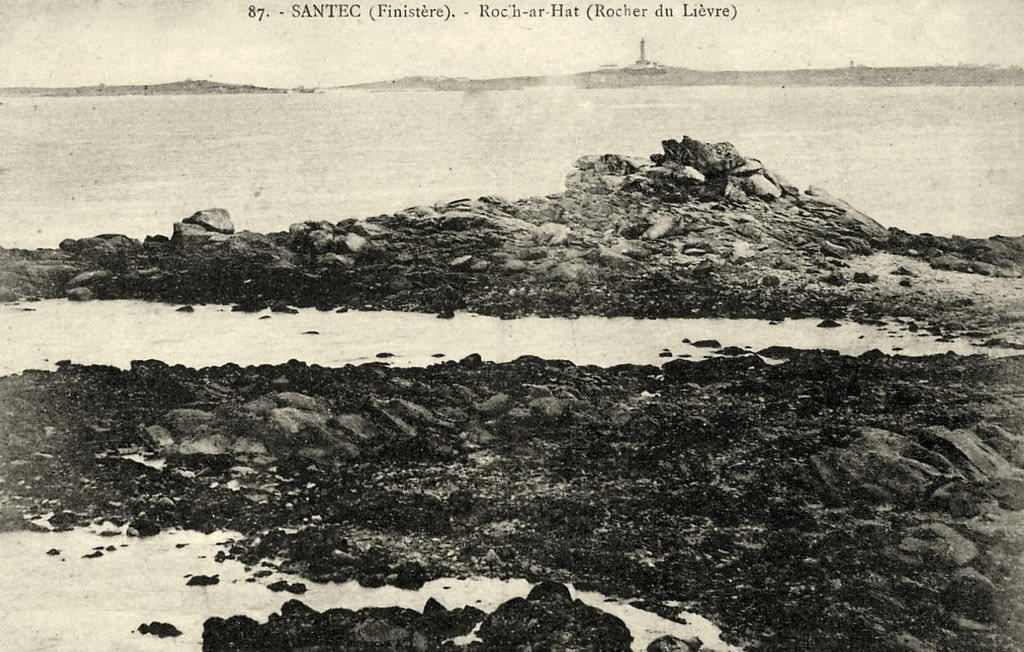

Une recherche sur la presse d'époque permet de retrouver des articles qui relatent le naufrage du vapeur VENDEE. On comprend que des sauveteurs au départ de Roscoff ne réussirent à rejoindre le navire qu'à la 2° tentative, le lendemain vers 4 heures du matin. Le bateau gisait sur le rocher Reyer Doun près de la grève de Santec.

On poursuit nos recherches sur Internet et on finit par trouver un site qui relate les efforts des sauveteurs pour atteindre le vapeur VENDEE ce 3 février 1889.

https://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/gens-de-mer/gens-de-mer-1/

Le 3 février 1889, le naufrage du vapeur Le Vendée dans les roches de Santec.

Esprit Le Mat [1838-1905] Pilote et patron du canot de sauvetage de Roscoff.

Rapport du comité de Roscoff à la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, sur les deux sorties faites par le canot de sauvetage de Roscoff dans la soirée du 3 et la nuit du 3 au 4 février pour porter secours au vapeur français Vendée de Nantes, naufragé sur les rochers de Santec, commune de Roscoff.

Première sortie :

Le dimanche 3 févier, courant à cinq heure du soir, monsieur le commissaire de l’Inscription Maritime à Roscoff recevait une dépêche des guetteurs du sémaphore de l’île de Batz, signalant un vapeur en détresse à trois mille dans le N-O et dérivant sur l’île de Batz.

Le comité aussitôt prévenu fit lancer le canot à cinq heures quarante-cinq. Il ventait en tempête du N.N-O, et le fort courant de flot de grande marée, poussé encore par la violence du vent rendait la sortie des plus difficiles. Néanmoins le canot de sauvetage, longeant la jetée de Roscoff, fit route à l’aviron pour essayer d’atteindre l’entrée ouest du chenal ; jusqu’à sept heures du soir l’équipage lutta et fit des efforts désespérés pour doubler la pointe du fort Lacroix, mais la force des grains de grêle et de neige était telle que le canot n’avait pu gagner au vent que huit cent mètres environ.

Esprit Le Mat (1838-1905) Pilote et patron du canot de sauvetage de Roscoff

Le patron LE Mat, voyant ses canotiers exténués, se décida à revenir à l’abri de la jetée pour leur donner du repos, remplacé les plus fatigués et attendre le renversement du courant.

L’équipage était composé pour cette première sortie de : 1 Le Mat Esprit, patron ; 2 Roignant Charles 2ème patron ; 3 Saout Louis ;4 Créach Paul ;5 Masson Joseph fils ; 6 Auttret Victor ; 7 Le Mat esprit fils ; 8 Creignon Pierre ; 9 Kerenfors Jérôme ; 10 Le Duc Hervé ; 11 Grall Ollivier ; Provost Jean

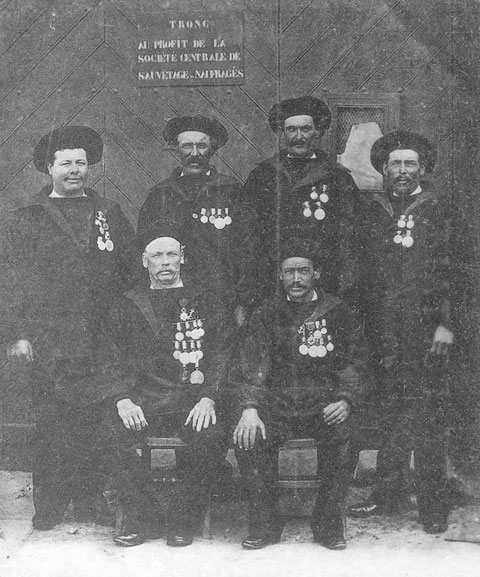

Une partie de l’équipage du canot de sauvetage

Une partie de l’équipage du canot de sauvetage

Esprit le Mat fils, Joseph Masson, Louis Saout, Joseph Corre Esprit le Mat père et Charles Roignant

A six heure cinquante-cinq, nouvelle dépêche des guetteurs de l’île de Batz ainsi conçue : « Perdu de vue vapeur signalé en détresse à deux milles S-O Dérive sur l’île de Sieck : perte presque certaine »

Deuxième sortie

La nuit et les grains de plus en plus fréquents rendaient la situation de plus en plus critique ( à la nuit les guetteurs avaient perdu de vue le vapeur). Essayer de franchir à cette heure les brisants de la passe ouest, c’était exposer à une mort certaine l’équipage du canot. Il n’y avait donc en l’état que deux partis à prendre : ou laisser le canot à l’abri jusqu’au jour ou profiter des dernières heurs de jusant pour atteindre l’entrée du chenal ; ce dernier parti n’était pas sans danger pour les sauveteurs, mais il offrait une dernière chance de salut pour les malheureux en détresse. Le patron Le Mat et son vaillant équipage insistant pour le prendre, le comité local fut unanime pour l’approuver.

A dix heures et demie du soir, après avoir laissé à terre les trois canotiers Le Duc, Grall et Provost (que leur fatigue extrême rendait incapables) et les avoir remplacés par les nommés Frout Baptiste, Saout François et Guyader François, le patron Le Mat reprenait la mer avec les autres hommes du premier équipage dans lesquels il avait toute confiance et le nommé Le Mat Jean-Marie.

A deux heures du matin le canot atteignait la pointe Ouest , côté sud de l’île de Batz ; aucun feu n’indiquait la position du navire, il y avait impossibilité absolue, du reste, à franchir dans l’obscurité les brisants de la passe ouest. Le patron Le Mat se décida alors à jeter l’ancre à l’entrée d’une petite crique dite Pors Reter et y attendre le jour. On avait parcouru trois milles. Mais à ce moment le vent sauta N. N-E, l’ouragan se déchaina dans toute sa force, l’ancre commença à chasser et les lames du brisant poussée par un ressac furieux, venait briser continuellement sur l’arrière du canot. La position devenait critique, l’ancre fut levée et sans hésitation le patron dirigea son canot dans l’intérieur de l’anse où il mouilla par une brasse d’eau.

Au jour profitant d’une espèce d’accalmie le patron le Mat put se rendre compte de la position du vapeur qu’il aperçut coulé dans le sud des récifs du toc (Rocher de Santec) en Roscoff. Sa mâture (Goélette latine) émergeait à trois mètres au dessus de la pleine mer, son fanal de position, éteint, pendait au mât de misaine et son pavillon français en berne flottait en loques à son grand mât. Un mille et demi environ séparait le canot de sauvetage du navire naufragé, qui d’après les renseignements fournis depuis par les guetteurs dut faire côte vers huit heures du soir. Le vent hala le N-E et l'ouragan reprit toute sa force. Le ressac balayait les rochers sur lesquels le canot de sauvetage eût été broyé s’il eût essayé de les explorer. Tout était fini, nos sauveteurs avaient fait leur devoir.

Le patron Le Mat et ses canotiers interrogèrent une dernière fois l’horizon, ils ne virent rien, il était alors huit heures du matin. A neuf heures le canot était assez heureux pour atteindre sans avaries, par une mer affreuse, le port de Roscoff ; il n’était que temps. Les familles et le comité ne voyant rien paraitre au jour n’étaient point sans inquiétudes. L’équipage épuisé, presque anéanti par le froid, était à bout de forces.

Neuf heures et demie -La tempête continue, le canot a été monté dans sa maison abri et tout est prêt pour une nouvelle sortie si quelque navire en détresse était signalé. Le canot s’est bien comporté et l’équipage a toute confiance.

Midi -L’état de la mer ne permet pas d’approcher l’épave qu’on suppose être Vendée de Nantes, d’après quelques notes trouvées à la côte, allant de passage à Rouen.

Une heure - La côte est couverte d’épaves (barrique de vin).

Le président du comité,

Ludovic le Dault

Le Service Historique de la Défense à Brest conserve le "rôle d'équipage" du Vendée, c'est à dire la liste des matelots embarqués.

Après le naufrage, l'administration maritime s'est attachée à régler les salaires des marins péris lors du naufrage, si bien que l'on peut déduire de ce document qui comporte 21 noms de marins, la liste des 15 matelots embarqués lors le dernier voyage du VENDEE.

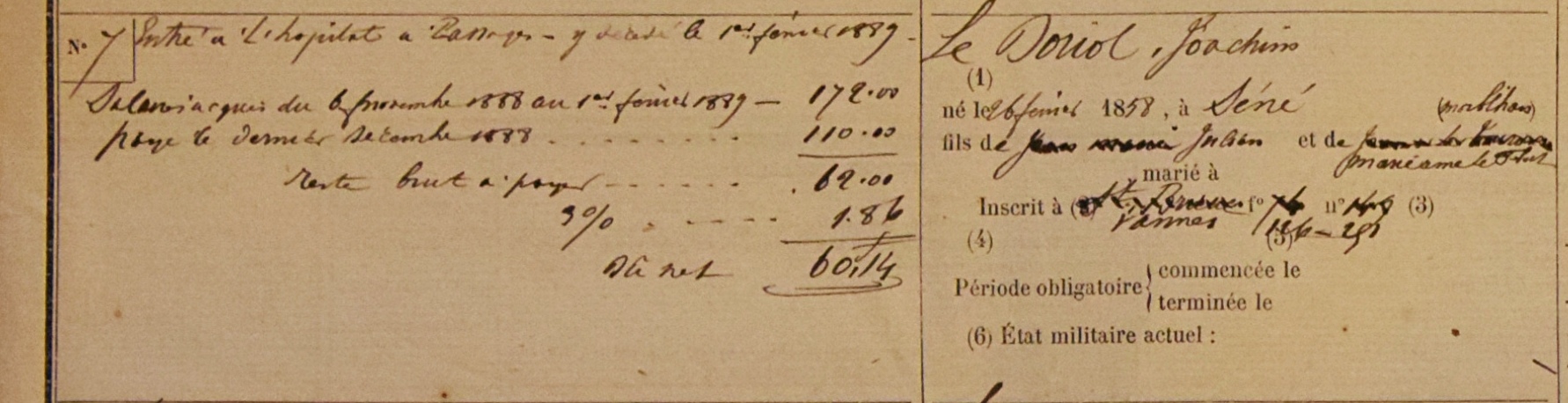

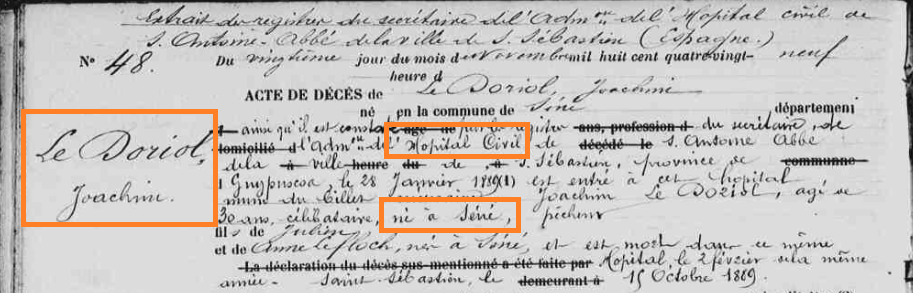

Parmi ces noms figure un marin de Séné, Joachim LE DORIOL [21/05/1858 - 2/02/1889]. On lit sur le rôle d'équipage, qu'il fut débarqué au port de Pasajes et conduit à l'hôpital de la ville. Il échappa ainsi au naufrage mais il mourut de maladie à l'hôpital. Son acte de décès sera retranscrit à Séné. Ainsi parle-t-on de 14 marins naufragés.

Epilogue :

Le corps du capitaine Pierre Régent fut rendu par la mer sur la côte de Saint Pol de Léon où il fut authentifié par son fils et inhumé.

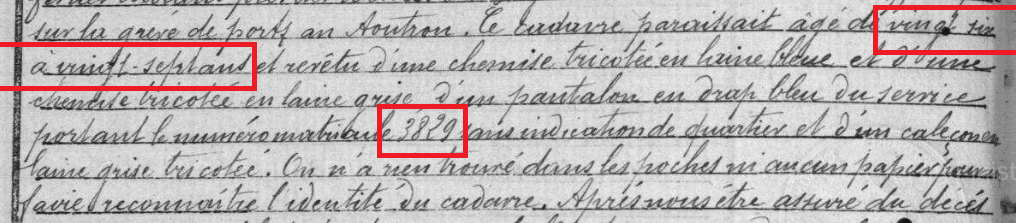

Le lendemain du naufrage, une barque du Theven, à la faveur de la marée basse, put atteindre l'épave et recueillir les corps de trois hommes réfugiés dans la cuisine du navire. Agés d'environ 18 ans, 26-27 ans et 28-30 ans, mentions sur les actes de décès, ces malheureux ne purent être identifiés à l'époque. Sur ordre du maire de Roscoff, les vêtements des noyés furent empaquetés, déposés à la mairie de Roscoff et les dépouilles placées dans des cercueils marqués 1,2,3 puis inhumées.

Un mois plus tard, Adrien Caroff, cultivateur au Jugant, en Santec, découvrait sur les Reyer Doun le corps non identifiable d'un homme de 20 ans qui, ayant échappé à la noyade, avait trouvé un refuge précaire sur les rochers et y mourut de froid. (Source Jean-Claude le Goff).

Peut-on déterminer qu'elle est l'identité des 4 corps de marins inhumés avec celui de leur capitaine?

Le "role d'équipage" transmis par le SHD de Brest comporte la liste des 14 marins payés jusqu'à la date du naufrage ainsi que leur date de naissance.

Pierre Marie Victor REGENT né en 1848, capitaine

François Firmin Chrsitophe RAVILLY né en 1842, second

Elie Charles CHANTREAU, né en 1863, lieutenant, âgé de 26 ans

Adolphe DUCOURNEAU né en 1849, 1er mécanicien

Emile SEGUIN, né en 1855, 2° mécanicien

Léon BAILLY né en mars 1874, mousse de 15 ans.

Yves Marie L'ECUYER, né en 1848, matelot

Pierre Marie JAOUEN, né en 1864, chauffeur, âgé de 25 ans

Jules Isidore FIQUET né en 1864, chauffeur, âgé de 25 ans

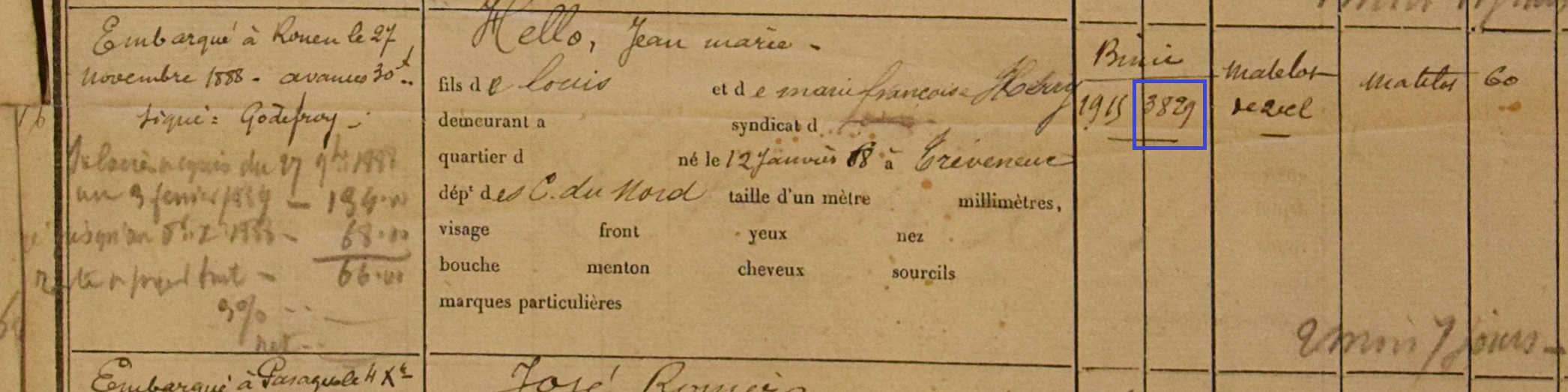

Jean Marie HELLO, né en janvier 1868, matelot âgé de 21 ans. En rapprochant deux documents, rôle d'équipage et acte de décès, le numéro d' inscrit maritime permet de déduire que la marin HELLO était dans les cuisines et son corps fut donc retrouvé et inhumé.

Yves LE PENNOU, né en 1859, âgé de 30 ans, etait le cuisinier à bord. Son âge et sa fonction laissent pensé que l'un des trois corps retrouvés dans les cuisines du VENDEE est bien le sien.

Alexandre Joseph BERNIER né en mai 1869, est un des chauffeurs à bord du VENDEE. Il est âgé de presque 20 ans. HELLO du même âge ayant été identifié, BERNIER semble donc être le marin qui put se réfugier sur le rocher Reyer Doun.

Quant au 3° marin retrouvé dans les cuisines, il est décrit comme ayant 18 ans.

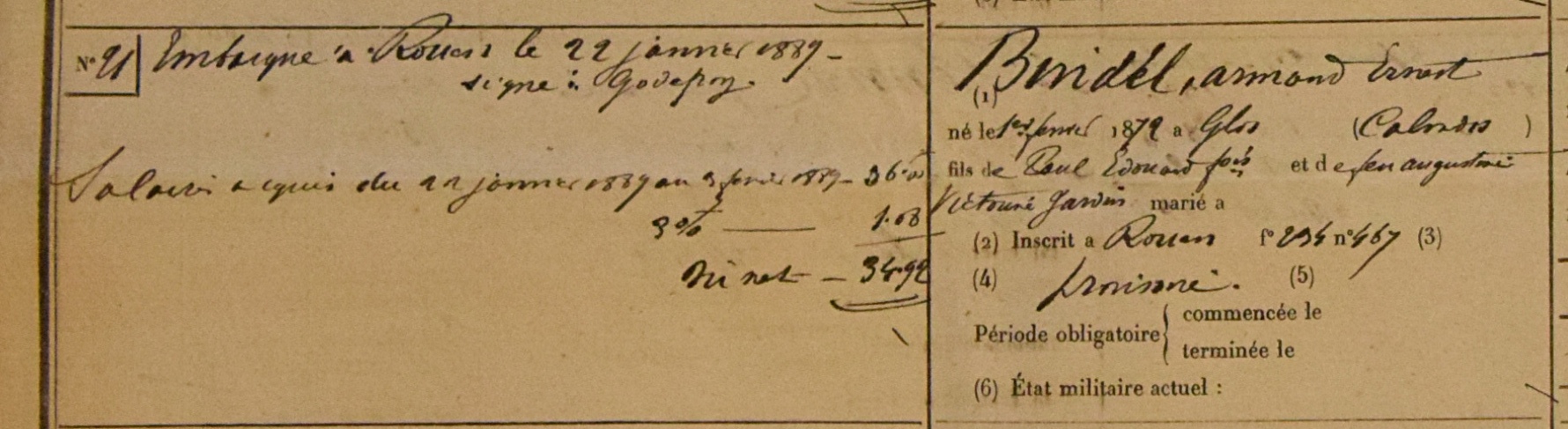

Deux marins répondent à cette description: Joseph Pierre HERVE, né en juin 1870, matelot âgé d'un peu plus de 18 ans et Armand Ernest BINDEL né en février 1872, âgé de 17 ans, à moins que cela soit vraiment notre Sinagot, Joseph Pierre HERVE [18/06/1870 Langle 3/02/1889].

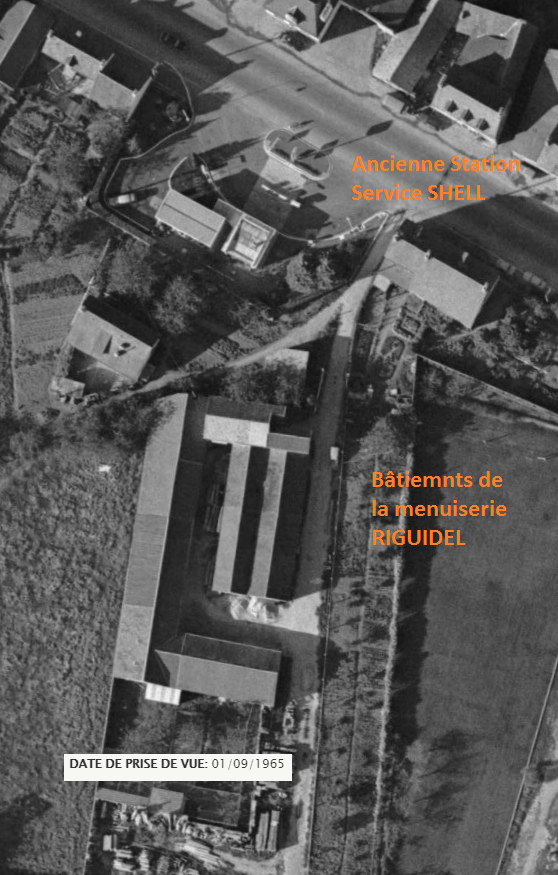

Le travail du bois à une longue existence à Séné que cela soit chez les charpentiers de marine [lire article du Jean Martin], chez les charrons-forgerons [Lire article dédié] ou chez les meunisiers. Dans l'histoire récente de la "Route de Nantes", quatre entreprises de menuiserie se seront développées à Séné, la menuiserie Riguidel, la Scierie Le Gal, le cuisiniste PENRU et la menuiserie Lesquel.

1-La menuiserie Riguidel

Vers 1953, René RIGUIDEL [1922-1995], ancien ouvrier menuisier chez LE GODEC, récupère un bâtiment à l'aérodrome de Meucon qu'il remonte sur un terrain à la Grenouillère à Séné. Ce sera le premier entrepôt de sa menuiserie. René RIGUIDEL, est le fils de l'artisan vannetais, Louis RIGUIDEL [3/4/1897-18/3/1959], de son état, chaudronnier, zingueur, couvreur, plombier et de Céline Marie MENARD [8/7/1891 St-Hilaire de Clisson-13/9/1990 Vannes].

Au cours des 30 ans d'activité, la menuiserie Riguidel produira des charpentes, des voliges et autres lintaux pour la couverture des toits. L'activité s'arrête en 1983, au départ en retraite. L'entreprise aura compté au plus fort de son activité plus de 40 salariés. Route de Nantes, derrière l'entreprise EASYROOL, on peut toujours voir les derniers vestiges de la menuiserie.

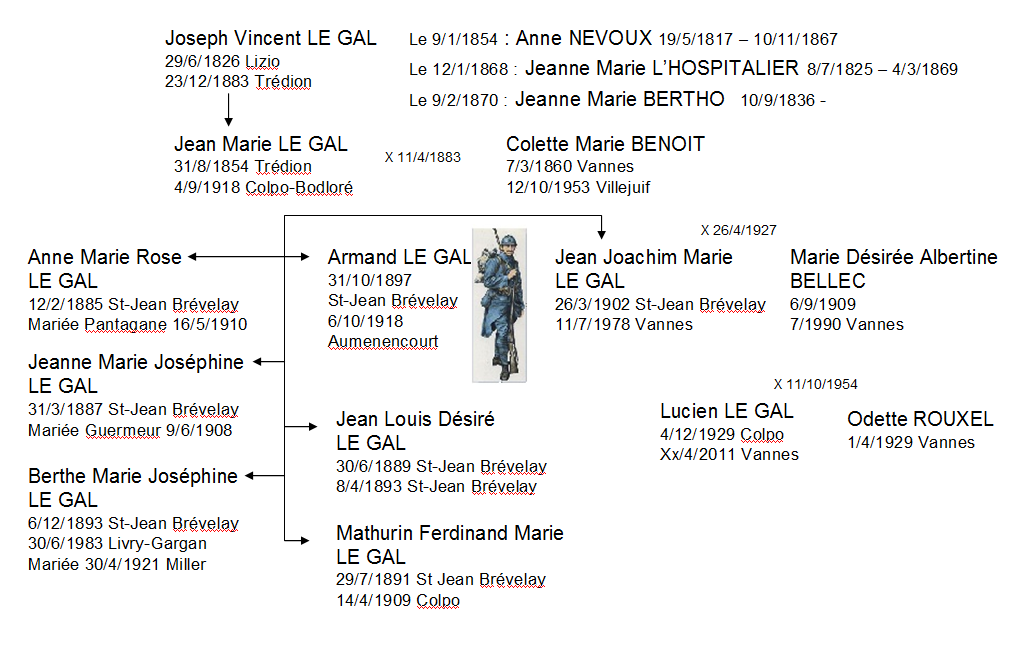

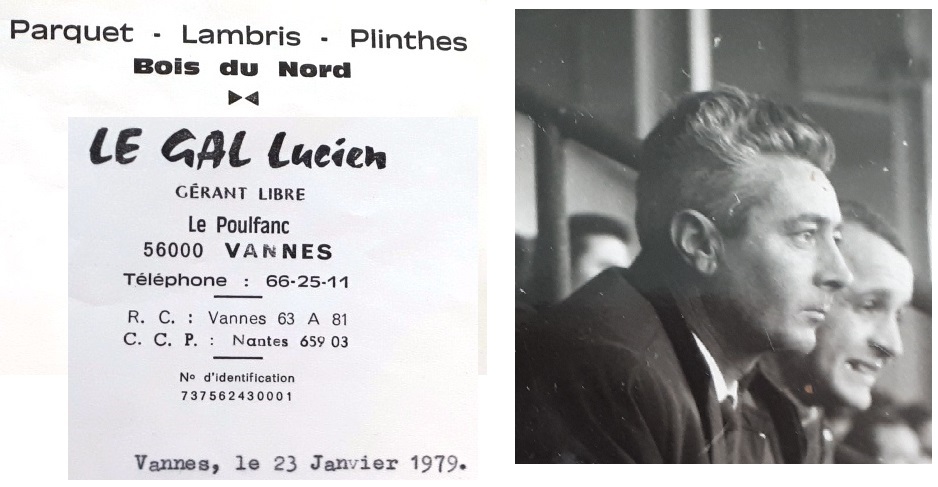

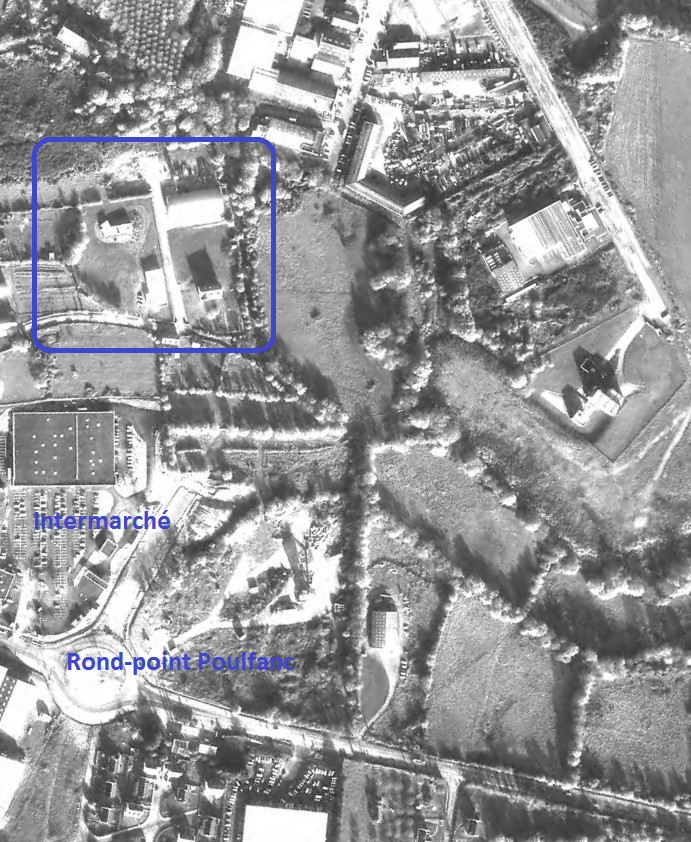

2-La Scierie Legal, 70 ans de présence au Poulfanc.

La famille LE GAL est originaire du Lizio et de Trédion comme nous le montre cette petite généalogie. Tout bascule au début du siècle dernier. Jean Marie LE GAL [31/8/1854-4/9/1918] déclare l'activté de couvreur le jour de son mariage, comme avant lui son père Joseph Vincent. Marié à Colette BENOIT, les époux perdent leur premier garçon, Jean Louis, à l'âge de 3 ans. Alors qu'ils sont installés sur Colpo, ils perdent leur 2° garçon, Mathurin, couvreur de son métier, à l'âge de 17 ans. La guerre survient. Jean Marie LE GAL décède en septembre 1918 à Colpo et quelques semaines plus tard, Armand, leur 3° garçon, également couvreur, décède sur le front de Champagne, lors de combat du 95° Régiment d'Infanterie à Aumenancourt. Son corps repose au cimetière militaire de Somepy-Tahure. Son nom a été rajouté au Monument aux Morts de Colpo, en 2018 à l'occasion du Centenaire.

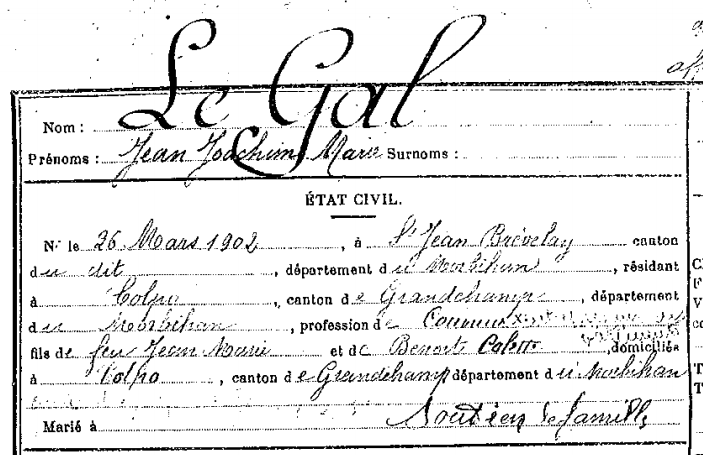

Après l'Armistice, Mme veuve LE GAL reste seule à Colpo, avec son cadet, Jean Joachim Marie LE GAL [26/3/1902-11/7/1978]. Celui-ci effectue son service militaire en 1922 et on note sur sa fiche de matricule la mention "soutien de famille" et la mention de sa profession : couvreur.

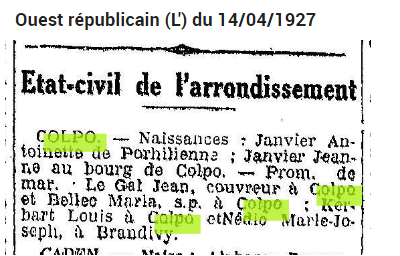

Après le service militaire, il se marie à Colpo en 1927 et déclare la profession de couvreur comme nous l'indique cette annonce d'état-civil. A la naissance de son fils aîné, Lucien, en 1929 il est également couvreur.

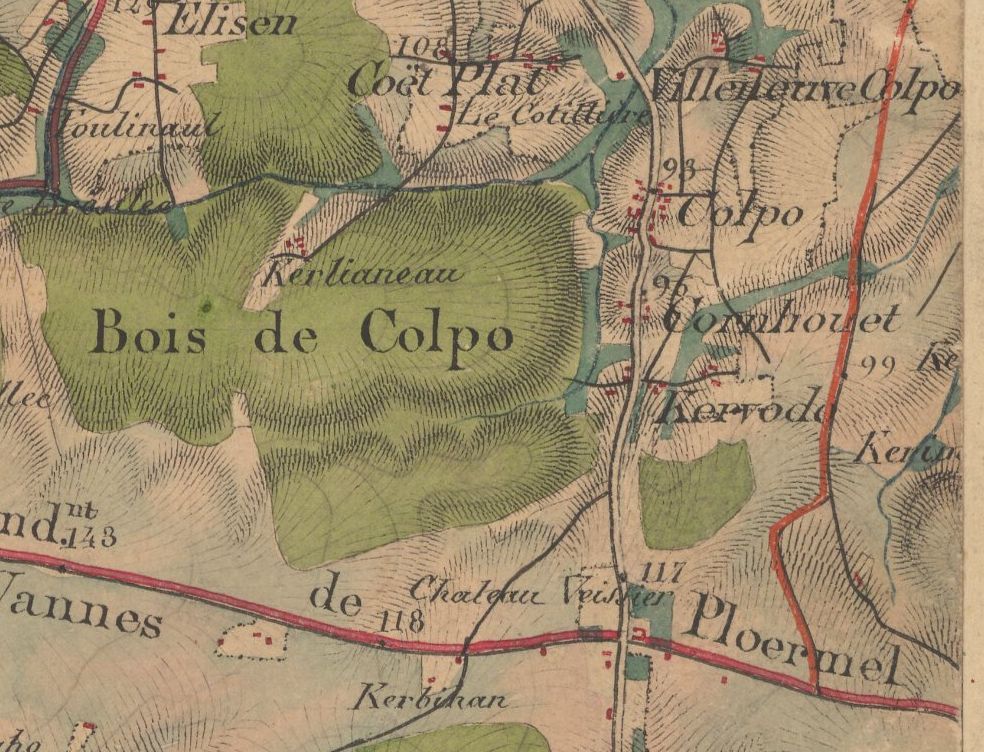

Au cours des années 1930, Jean LE GAL va changer d'activité. Colpo est situé non loin du grand massif forestier dit des Landes de Lanvaux.

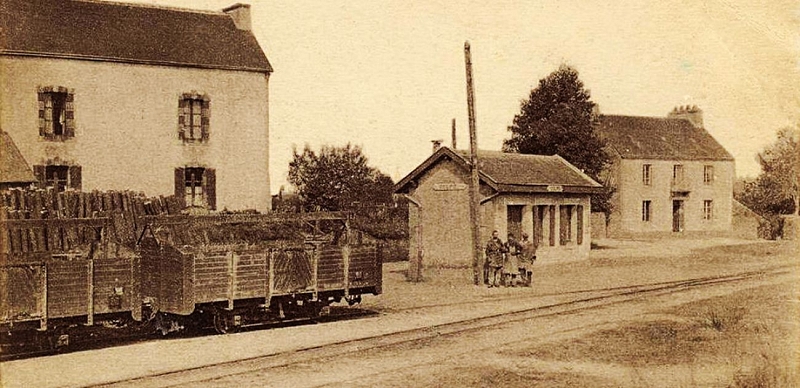

Depuis la construction de la ligne de chemin de fer entre Pontivy et Vannes inauguré en 1902, Colpo bénéficie d'une desserte directe vers la gare de Vannes propice à l'expédition de bois coupé dans les bois de Colpo et des alentours. Plusieurs scieries voient le jour dans le secteur dont la scierie Jehanno, près de la gare de Colpo. Jean LE GAL a-t-il été employé chez Jehanno? Le fait est qu'il est à la tête de sa propre scierie dans les années 30 établie également près de la gare de Colpo. Les scieurs confectionnent des poteaux de mines exportés via Vannes et Séné vers les mines du Pays de Galles. On emploie de scieurs de long pour produire des planches. Très vite, Jean LE GAL va orienter son activité vers la fabrication de lambris et de parquets. Visionnaire, il acquiert des landes incultes qu'il plante de pins pour assurer les approvisionnements de sa descendance. [la famille LE GAL possède toujours des bois près de Colpo].

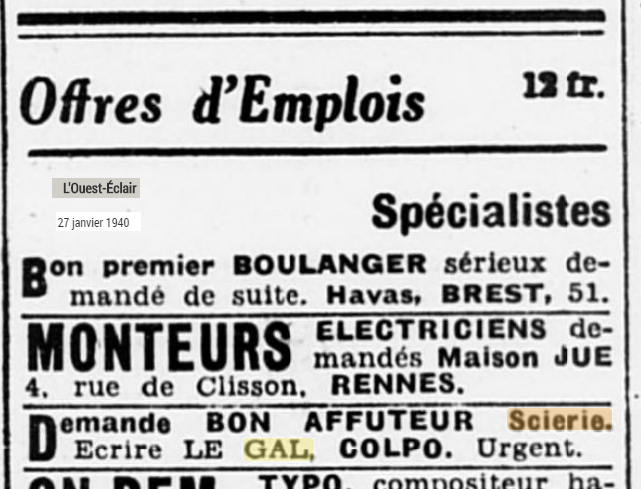

Cette annonce paru en 1940, indique que son atelier se situe toujours à Colpo pendant la guerre. A la Libération, la ligne de chemin de fer dite d'intérêt secondaire est arrêtée vers 1948. La famille LE GAL s'installe donc à Vannes, rue de Verdun au plus près du port d'exportation et d'importation de bois car la produciton bretonne de bois ne suffit pas. A Vannes, aidé de son fils, il va développer l'activité de sa scierie. Au début des années 1950, à l'étroit à Vannes, comme beaucoup d'entreprises à l'époque, il déménage et s'implante à Séné sur un terrain route de Nantes. Lucien LE GAL se marie en 1954 avec Odette ROUXEL, la fille du transporteur de Vannes.

Les ouvriers de la scierie ont vite fait d'adopter leur pause casse-croûte chez Mme Penru ou chez Mme Lenormand. [Lire Histoire des Routiers de Séné ]. La scierie LE GAL importe du bois de Scandinavie par bateau jusqu'au port de Vannes comme en témoigne ses photographies.

Lucien LEGAL [4/12/1929 - 4/2011] succède à son père et développe l'entreprise. Plus tard, le bois arrivera par trains en gare de Vannes. Aujourd'hui le bois toujours en provenance de Scandinavie est débarqué au port de Saint-Malo.

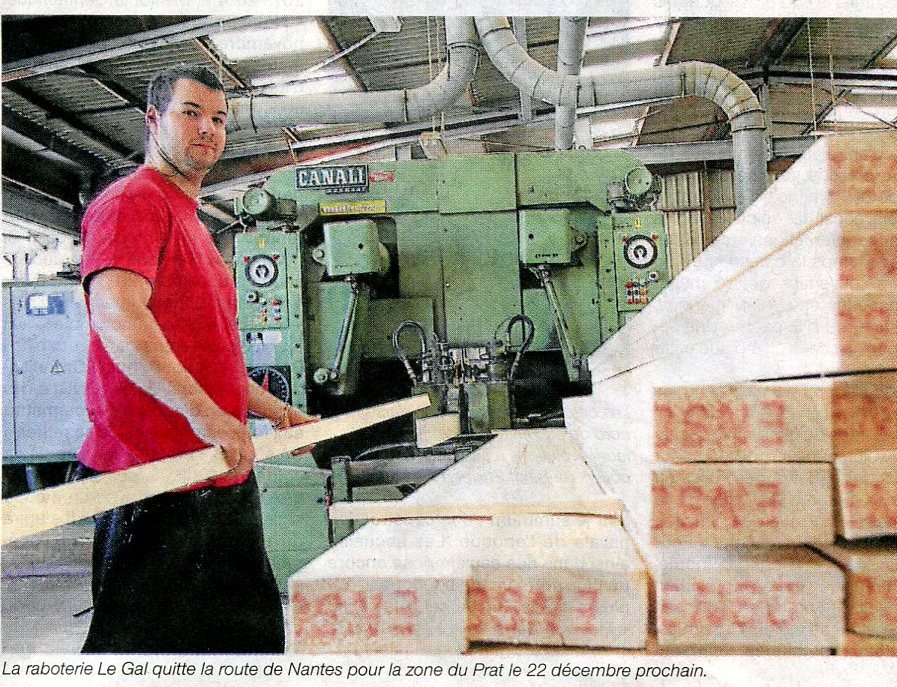

Au départ en retraite de Lucien LE GAL, son fils, Jean Claude LE GAL, déjà en poste dans l'entreprise paternelle, reprend la gestion dans les années 2000, épaulé par ses deux enfants. Connue sous le nom de "Scierie LE GAL", l'entreprise familiale fabrique des planchers pour la maison, vendus en France et en Europe et emploie une quinzaine d'employés.

En 2014, la rabotterie, contrainte et forcée, quitte le N°67 Route de Nantes au Poulfanc, pour un terrain au 13 avenue Gontran Bienvenu à Vannes. Ce déménagement s'accompagne d'une nouvelle raison sociale et d'un nouveau logo.

3- Le cuisiniste Penru

On connait la famille Penru, propriétaire de l'hotel-restaurant au Poulfanc. Gilbert PENRU, le fils de Lucien, ébénestie de profession, se lancera dans les années 80 dans la menuiseire pour les cuisines équipées. D'abord sous l'enseigne CUISIBA puis sous sa propre marque PENRU Cuisines. L'atelier était situé derrière le restaurant et la maison familiale.

4- La menuiserie Lesquel

Les entreprises ont rarement la faveur des gazettes. Rendons grâce à la menuiserie LESQUEL qui comme le peintre JOSSELIN ou le plombier MORICE sont parmi les plus vieilles entreprises artisanales établies à Séné.

La menuiserie Lesquel s’est implantée au Versa, quartier du Poulfanc en 1981, quand la rue de Gelpolsheim n’était pas encore tracée.

Fondée par Joseph LESQUEL [1911-1999] en janvier 1938, la menuiserie était d’abord établie à Vannes, Route d’Auray, puis en bas de la rue de Saint-Tropez à Vannes.

Joseph LESQUEL à droite, la main dans la poche.

En 1996, dans un article d’Ouest-France, le fondateur livre ses souvenirs de jeune apprenti de 12 ans en 1923 : « L’époque des charrettes à bras. Une épopée pour descendre la rue du Mené ! Nous étions tous de corvée pour gratter les parquets. Nous faisions chauffer la colle. Il fallait maintenir le feu. S’il s’éteignait, nous avions la botte aux fesses ».Plus tard, avec un associé il se met à son compte. Deux ans plus tard, avec l’argent mis de côté, il achète ses premières machines et continue de faire tourner l’entreprise tout seul.

Claude LESQUEL rejoint son père en 1950. « C’était l’époque de la charrette à bras ou du vélo sur lequel chacun transportait sa caisse à outils…la première voiture automobile, une B 14 berline d’occasion, découpée pour en faire une camionnette, est arrivée en 1952 ».

Au départ en retraite de son père, en 1976, il adopte le statut de SARL. A l’étroit, rue de Saint-Tropez avec ses 14 ouvriers, l’entreprise arrive au Versa à Séné en 1981.

Quand l’avenue de Gelpolsheim est ouverte en 1989, l’entreprise se dote d’un magasin d’exposition.

Depuis 1991, c’est la troisième génération de menuisiers qui est aux commandes. Dominique LESQUEL, sorti diplôme en poche du Lycée Joseph de Vannes, a rejoint l’entreprise familiale qui emploie aujourd’hui 6 personnes dans l’atelier discret toujours située derrière son magasin. La menuiserie travaille toujours le bois et répond à des demandes aussi variées que la réalisation d’un escalier, l’aménagement de combles, la création de fenêtres et de portails sur mesures pour le neuf ou la rénovation.

Pour mieux répondre à ses clients, la menuiserie Lesquel a rejoint le réseau SOLABAIE et propose également des huisseries aluminium et PVC fabriquées en Bretagne.

Dynamique, l’entreprise opère sur tout le littoral morbihannais, d’Arzon et de Penestin jusqu’à Quiberon.

Bien ancrée à Séné, la menuiserie Lesquel est un sponsor fidèle depuis 2005 au Football Club de Séné.

5-Tecni'Logis Armory ouvre une agence à Séné:

Profitant de la rénovation des huisserie entreprise par de nombreux propriétaires, l'entrepise bretonne TECNI LOGIS, connue sous sa marque ARMORY, basée à Beaucé dans l'Ille et Vilaine, a ouvert une agence àdans le Morbihan à Séné.

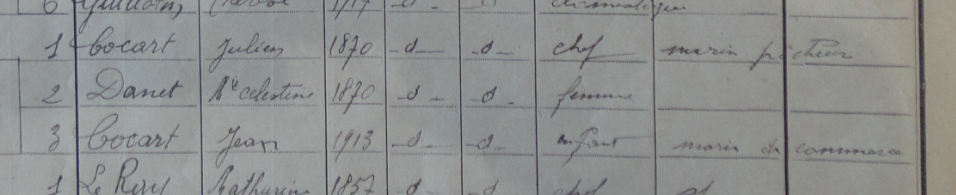

Tout commence avec une simple mention marginale sur le registre d'état civil de Séné. Il ne faut pas se tromper de personne. Quester Vinccent Marie, non. Il s'agit de Jean Marie COCART.

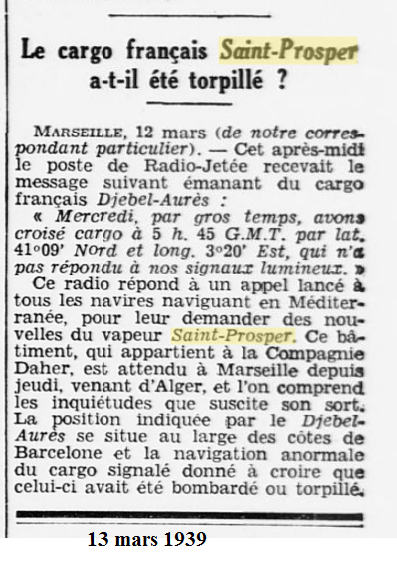

"Cocart Jean Marie disparu en mer le huit mars mil neuf cent trente neuf, acte de décès créé par Jugement du Tribunal Civil de Rouen en date du dix huit octobre mil neuf cent trente neuf. Transcrit le onze novembre mil neuf cent trente neuf. Pour le maire, l'Adjoint délégué."

On comprend que Jean Marie COCART est un marin de Séné, disparu en mer lors d'un évènement tragique.

La date du 8 mars 1939 se situe avant le délanchement de la Seconde Guerre Mondiale. Est-ce malgré tout un militaire ou un marin civil ?

On se rappelle que lors d'une disparition en mer, les tribunaux retiennent souvent comme date de décès, la date du naufrage quand il est avéré et le plus souvent, la date de l'embarquement avant un voyage qui sera interrompu...

Comment trouver un fil et une pelote à démêler ?

La magie d'Internet va encore opérer....

On tape sur Google la date fatidique : 8 mars 1939 et on consulte les pages ainsi sélectionnées par le moteur de recherches.

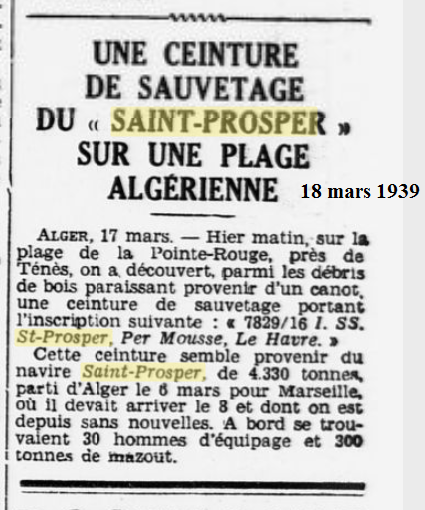

On découvre un premier lien vers un article du TELEGRAMME daté du 9 décembre 2008 :

http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20081209&article=4325524&type=ar

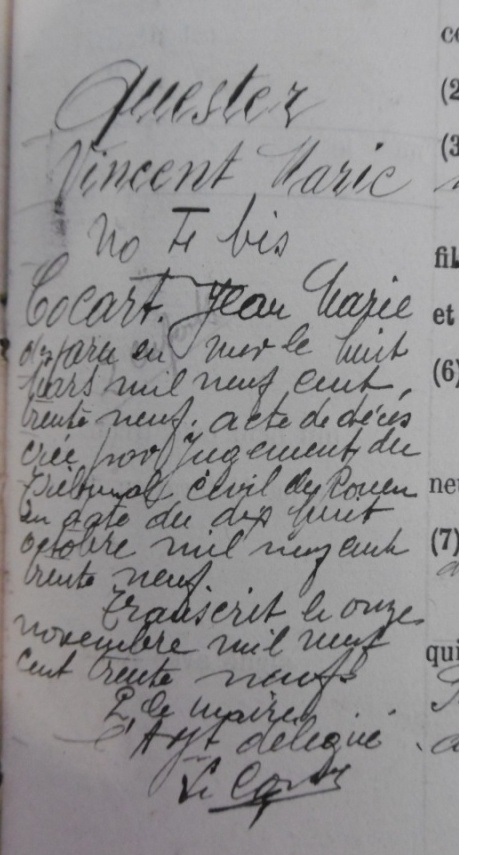

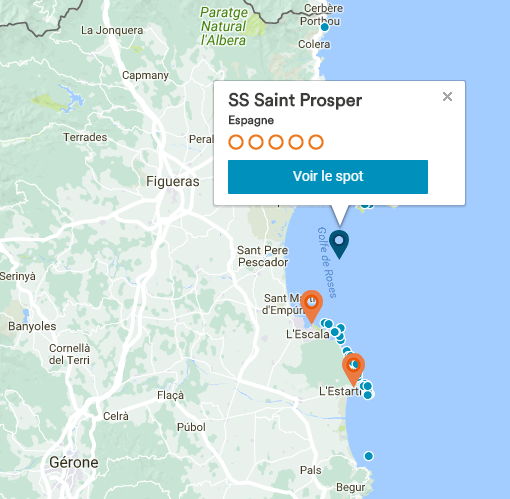

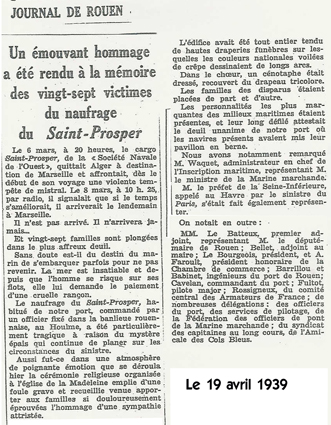

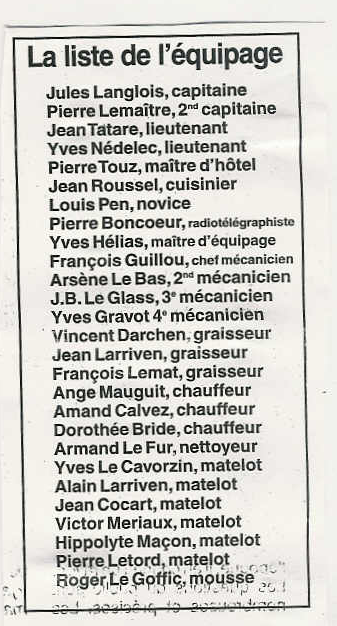

"Un cargo est resté anonyme de nombreuses années dans le golfe de Rosas (Espagne), après son naufrage en 1939. Les familles des marins disparus, en majorité bretons, ont appris les circonstances du drame 65 ans plus tard. Et ce, grâce à la ténacité des Guillou dont un oncle était à bord. 1939, dernières semaines de la Guerre d'Espagne avant que le dictateur Franco ne prenne le pouvoir.

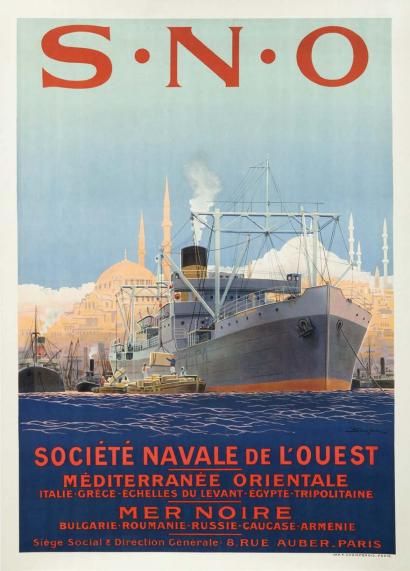

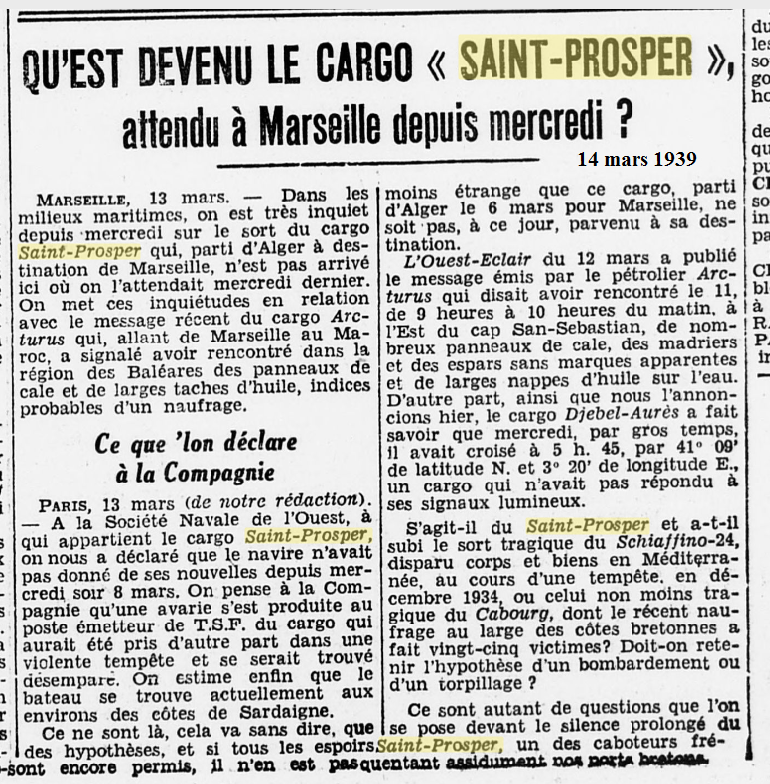

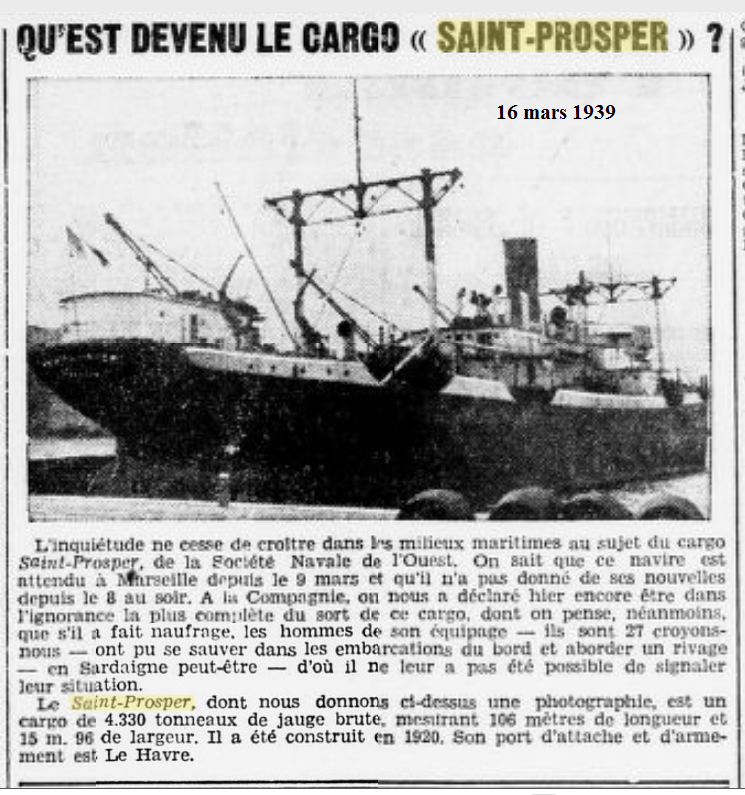

Dans ce contexte, le SAINT PROSPER, un cargo de 106 m de long et 15 m de large de la Société Navale de l'Ouest, accoste à Alger le 4 mars, après avoir quitté le port de Rouen pour Oran.

L'équipage est composé en majorité de Bretons. Beaucoup sont de la région de Paimpol. Le 8 mars, il appareille pour Marseille, avec du pétrole dans les soutes. Mais, le capitaine du SAINT PROSPER, Jules-Honoré Langlois envoie un message radio informant que son navire est pris dans une tempête et qu'il s'abrite dans la baie de Rosas. Seulement, il va droit sur un chapelet de mines posé par les républicains pour se protéger de bâtiments de guerre. Une mine éclate et le bateau sombre. Rapidement. Il n'y a aucun survivant. En fait, un homme grièvement brûlé, décédé 1 h 30 après avoir pu rejoindre la côte et Rosas, balbutie quelques mots dans une langue inconnue. Certains croient reconnaître du grec. Il est alors établi qu'un pétrolier grec gît dans la baie, par 60 mètres de fond.

Quelques jours après le drame, des débris de bois provenant d'un canot de sauvetage et une bouée du cargo sont retrouvés sur une plage du côté de Ténès, en Algérie. Puis, des taches d'huile et des morceaux d'épave sont signalés dans la région des Baléares. Les familles en sont informées par l'armateur. La thèse officielle : le bateau a disparu corps et biens au large des Baléares. Le temps passe et l'oubli s'installe. Personne ne sait où se trouve le SAINT PROSPER et ses 27 marins.