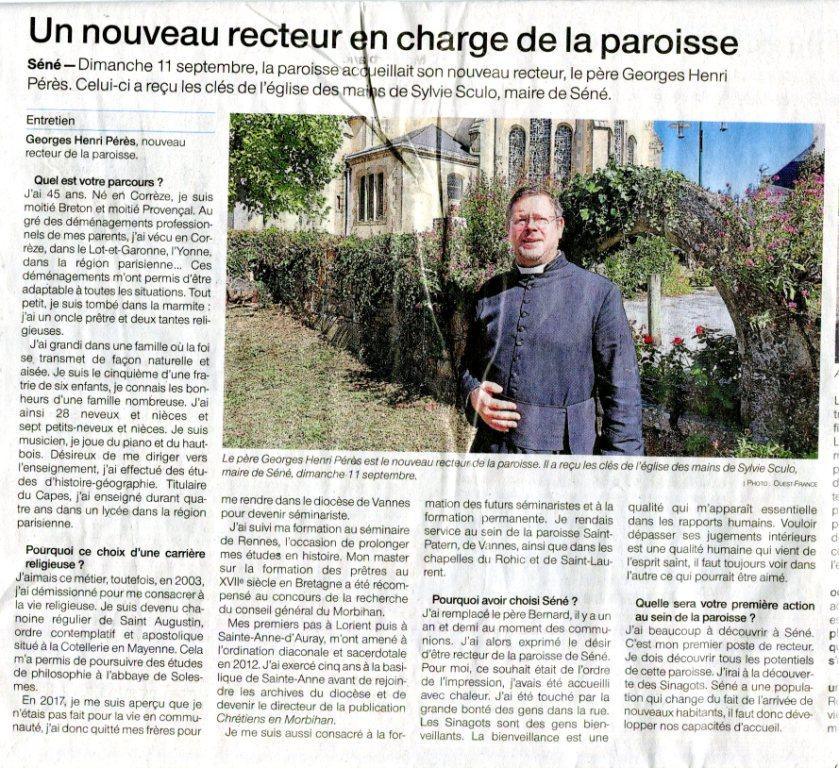

CHRONIQUE

Les possessions des Sœurs de la Visitation à Séné

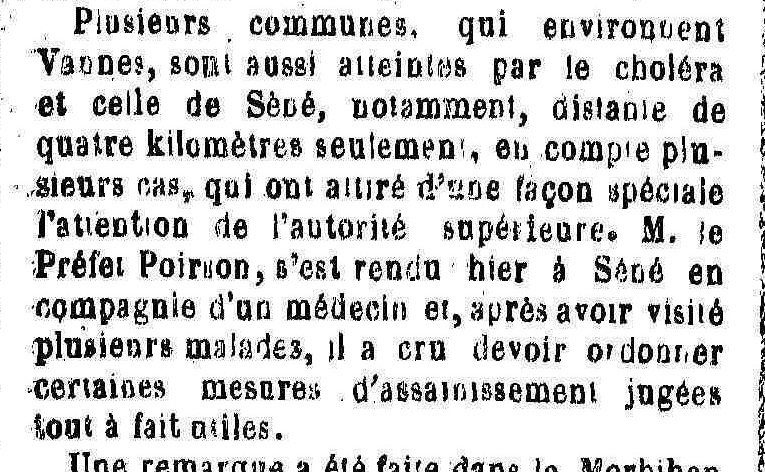

L'ordre de la Visitation fout fondé en 1604 à Annecy. Jeanne-Françoise Frémyot, baronne de Chantal, jeune veuve de 28 ans et mère de quatre enfants, rencontre à Dijon l'évêque de Genève, François de Sales. Entre eux, va s'établir une grande amitié spirituelle, qui va la pousser à venir s'installer près de lui à Annecy et à fonder l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie.

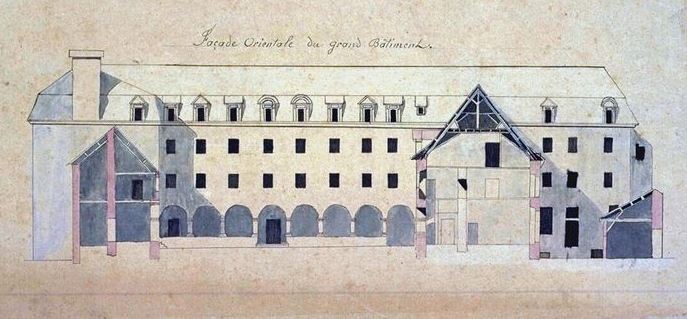

L'ordre va se développer rapidment et parvenir dans l'ouest de la France, En 1635, les soeurs de la Visitation, à l'étroit dans leur couvent du Croisic viennent s'établir à Vannes, où elle construisent un couvent en 1652. Aujourd'hui, derrière la mairie, sur la parking subsiste des arcs, ultimes vestige de ce couvent qui fut également le siège de la Caserne des Trente.

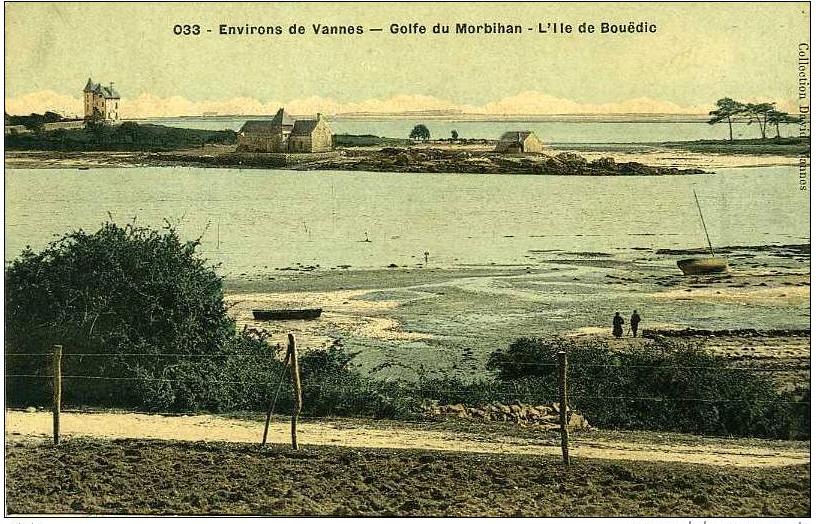

Outre les immeubles situés à Vannes, les religieuses de la Visitation avaient aussi quelques propriétés répandues dans les paroisses limitrophes comme Elven et Séné.

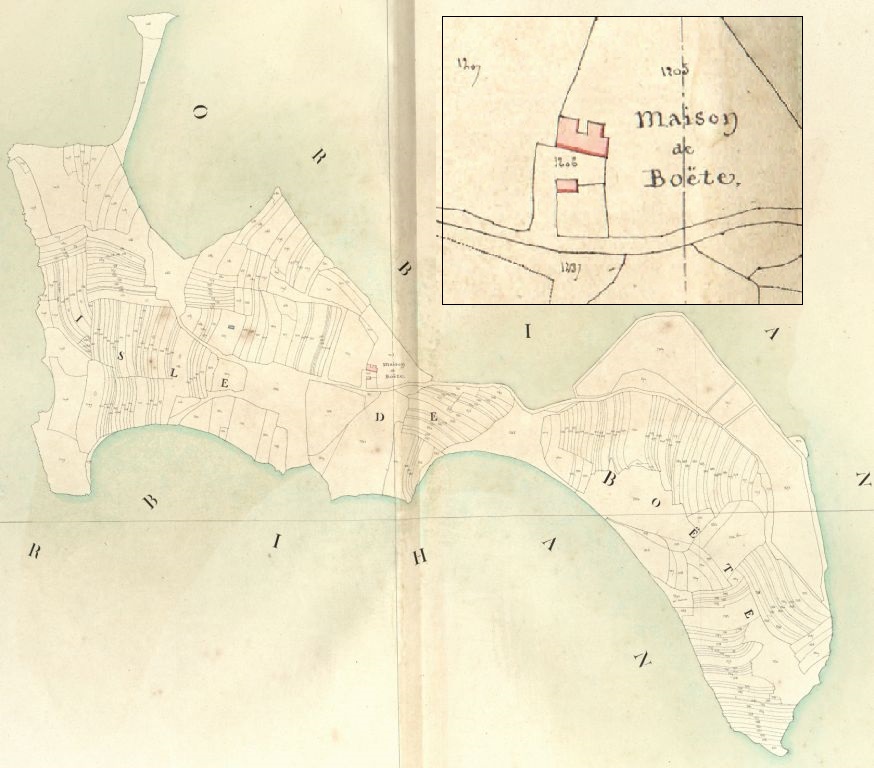

En 1714, le 30 janvier, par acte au rapport de M. Le Barbier, notaire royal, les religieuses de la Visitation de Vannes acquirent de dame Renée Truillot, épouse et procuratrice générale d’écuyer Guillaume Le Bartz, « avec promesse et obligation de toute garantie, le lieu et maison noble d'Auzon, avec ses appartenances et dépendances, situées en la paroisse de Séné, y compris une pièce de terre sous vigne, cernée de murailles, contenant environ un journal de terre, autrefois appelée la vigne de Randrecar ou de Callac, proche la dite maison d'Auzon, et une autre pièce de terre, contenant environ deux journaux, située en la motte d'Auzon, à la charge aux dites religieuses de tenir et relever les dites maisons d'Auzon et deux pièces de terre prochement et noblement du Roi notre sire, sous la cour de Vannes, à devoir de rachat, foi et hommage ;

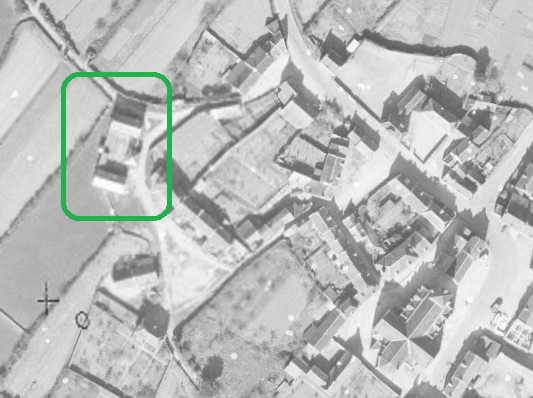

On reconnait là la belle demeure d'Ozon avec son enceinte en mur de pierre, qui ironie de l'histoire, a été planté d'une vigne en 2020-2024.

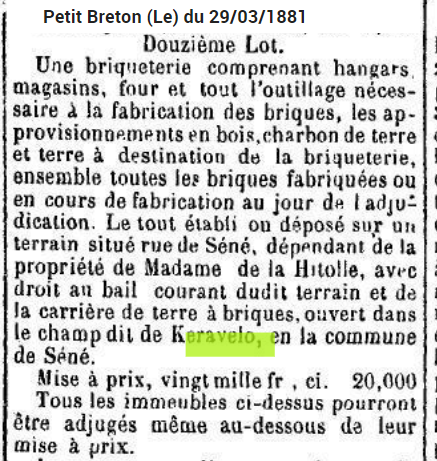

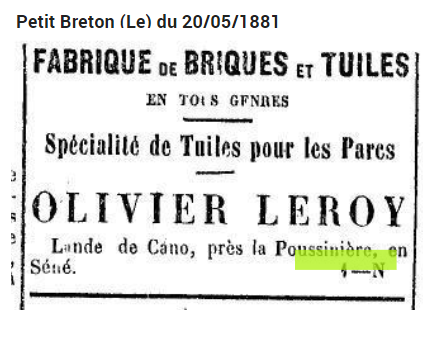

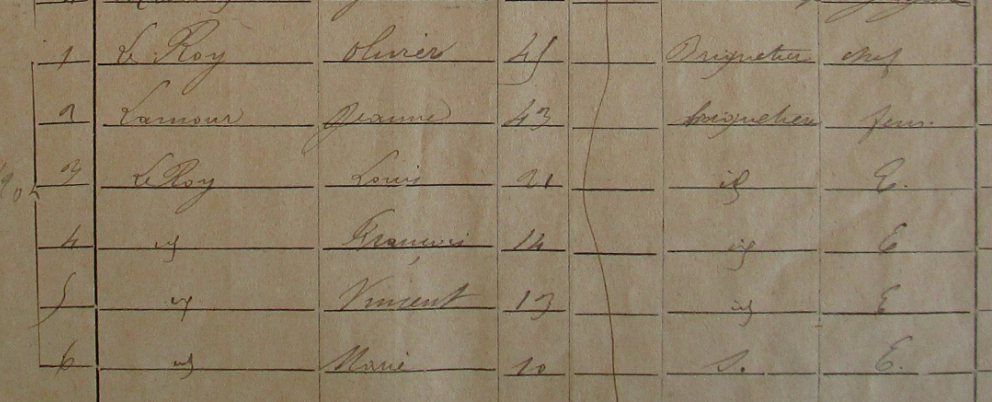

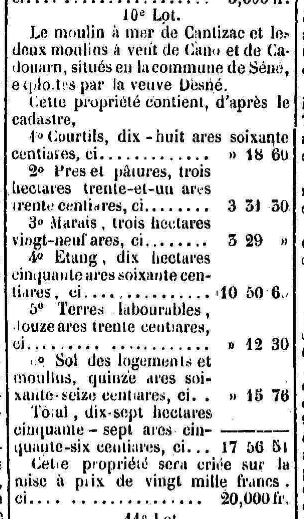

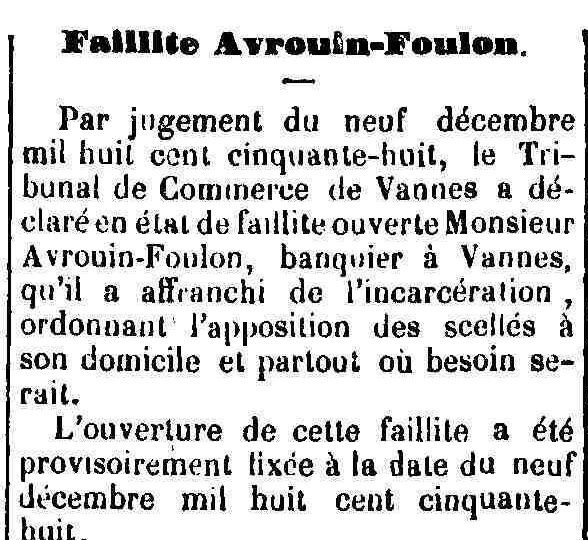

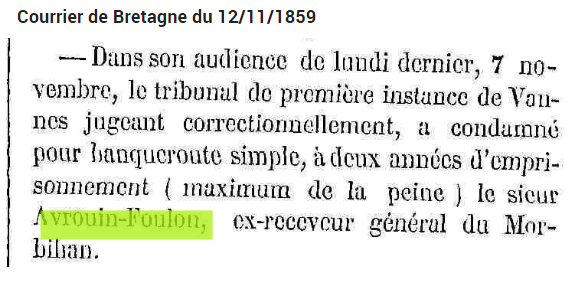

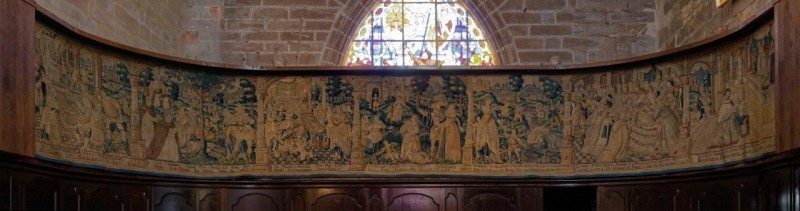

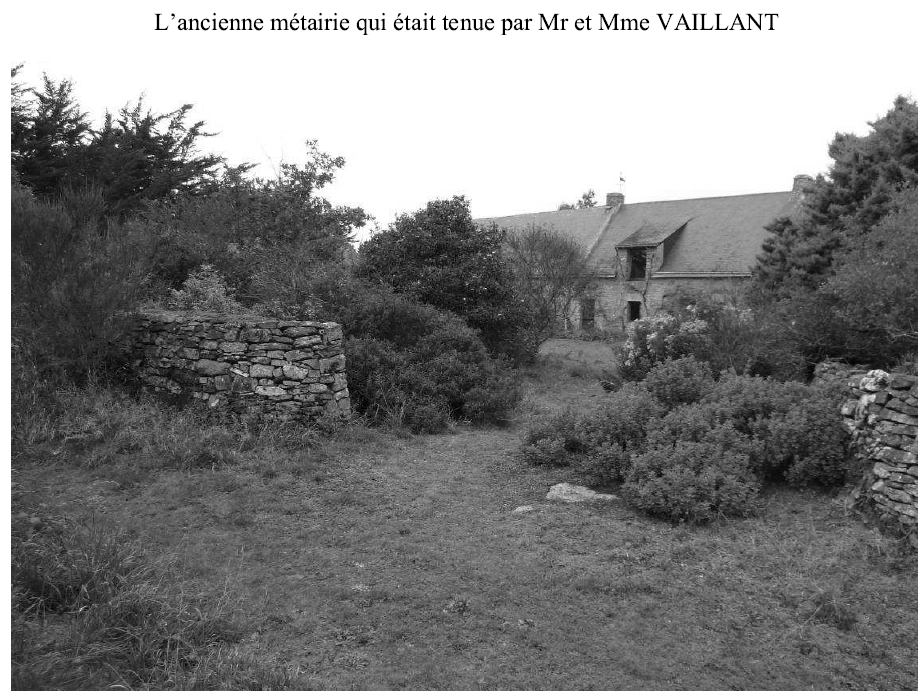

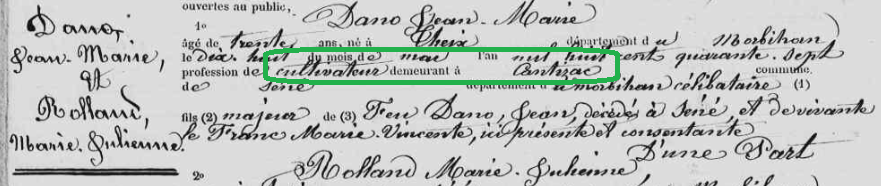

En 1714 encore, le 22 février, par acte au rapport de M. Le Barbier, « Messire Jean de la Monneraye, [5/12/1666-16/12/1737] chevalier, seigneur de Bourgneuf, et dame Marguerite Le Mézec,[10/12/1682-25/11/1755] son épouse d'Auray, vendirent aux Religieuses de la Visitation la maison, terre noble et seigneurie de Cantizac et la Salle, situées en la paroisse de Séné, comprenant : le manoir principal et ancien du dit Cantizac avec les logements, pourpris, cours, jardins, vergers, fuie, garennes, bois de haute futaie et de décoration, rabines et taillis, prés et prairies ; — la métairie de Cantizac, avec tous ses logements, terres labourables, pâtures et friches, prés et prairies, jardins et vergers, vignes et étang ; — les quatre métairies nommées le grand et le petit Guergelen et le Guerneué : deux desquelles métairies sont à présent appelées Kervilio, et les deux autres Keravelo ; — la maison du moulin de Cantizac et celle du clos de Coetihuel, dépendant des dits pourpris, — les deux moulins à mer de Cantizac et d'Herbon, avec leurs chaussées, étangs, refouls, logements, issues et franchises ; — une maison ruinée, avec ses prés, terres labourables, landes, pâtures et vignes, nommée Penn-er-Sal ; — les rentes foncières et censives, dépendant des dites terres de Cantizac et de la Salle, droit de banc et enfeu prohibitifs, tombes élevées dans le choeur et chanceau de l’église paroissiale de Séné, et autres droits honorifiques et de prééminence appartenant aux dites terres et seigneuries de Cantizac et de la Salle ; — de plus le droit de four à ban de la paroisse de Séné et droit de bannalité, reconnus par les commissaires du roi le 28 décembre 1689 et le 19 mai 1690 ; — le tout échu à la dite dame de Bourgneuf des successions d’écuyer Julien Le Mézec, sieur de Saint-Jean, et de dame Marguerite Champoing, ses père et mère ;

« A la charge eaux dites religieuses de les tenir et relever prochement et noblement du roi notre sire, sous son domaine et juridiction de Vannes, et de payer pour l’avenir, et à compter du jour de Toussaint dernier, les rentes par argent et grains, qui se trouveront dues tant au dit domaine qu’à autres ; la dite vente et cession ainsi faite entre parties, pour et en faveur de la somme de 30,000 livres tournois de principal et accessoires... » (Présidial. B. 315. p. 69).

En la même année le 23/08/1714, les mêmes religieuses restèrent adjudicataires des maisons et métairies de Kerdavy et de Cariel, avec un moulin à vent, le tout situé en la paroisse de Séné ; ces biens provenaient de la succession bénéficiaire de Robert Loyer et de Nicole de la Roche, sa femme, et furent vendus, en la juridiction de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes, pour la somme de 15,050 livres tournois. (Présidial. B. 315. p. 119)

Les biens de la communauté étaient administrés par la supérieure, assistée d’un conseil de discrètes. Chacune d’elles était élue pour trois ans, et pouvait être continuée pendant trois autres années, après lesquelles il fallait une interruption.

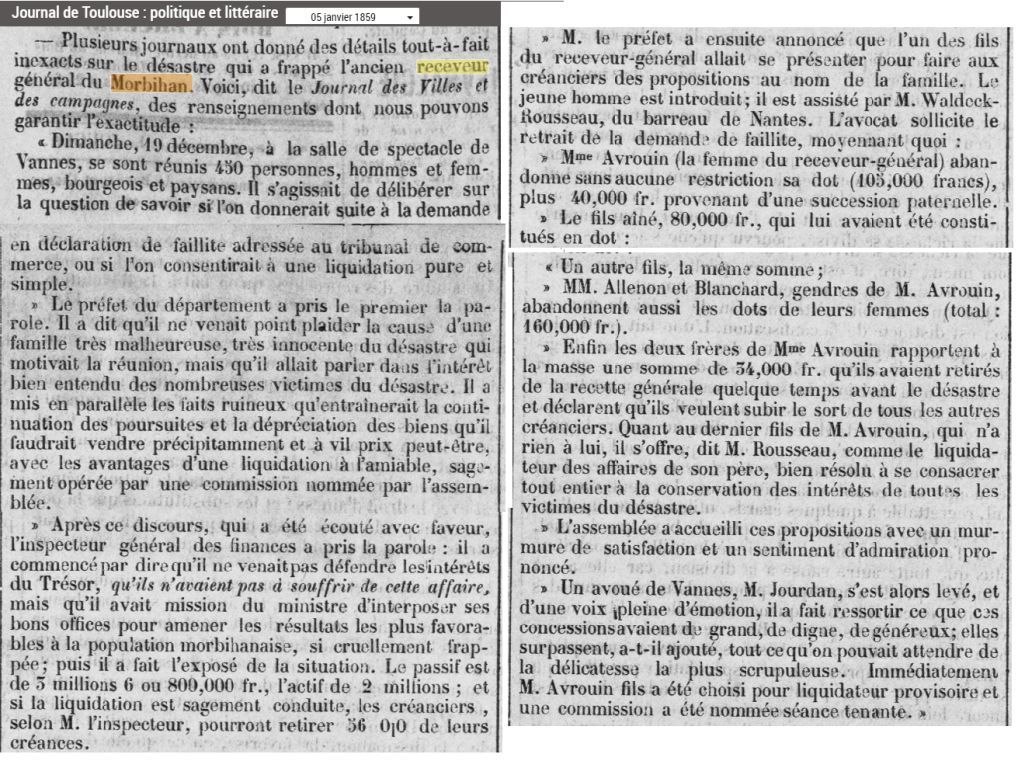

A la Révolution, la terre de Cantizac et ses dépendances furent acquises, le 20 avril 1791, par M. Périer, de Lorient, au prix de 85,000 livres.

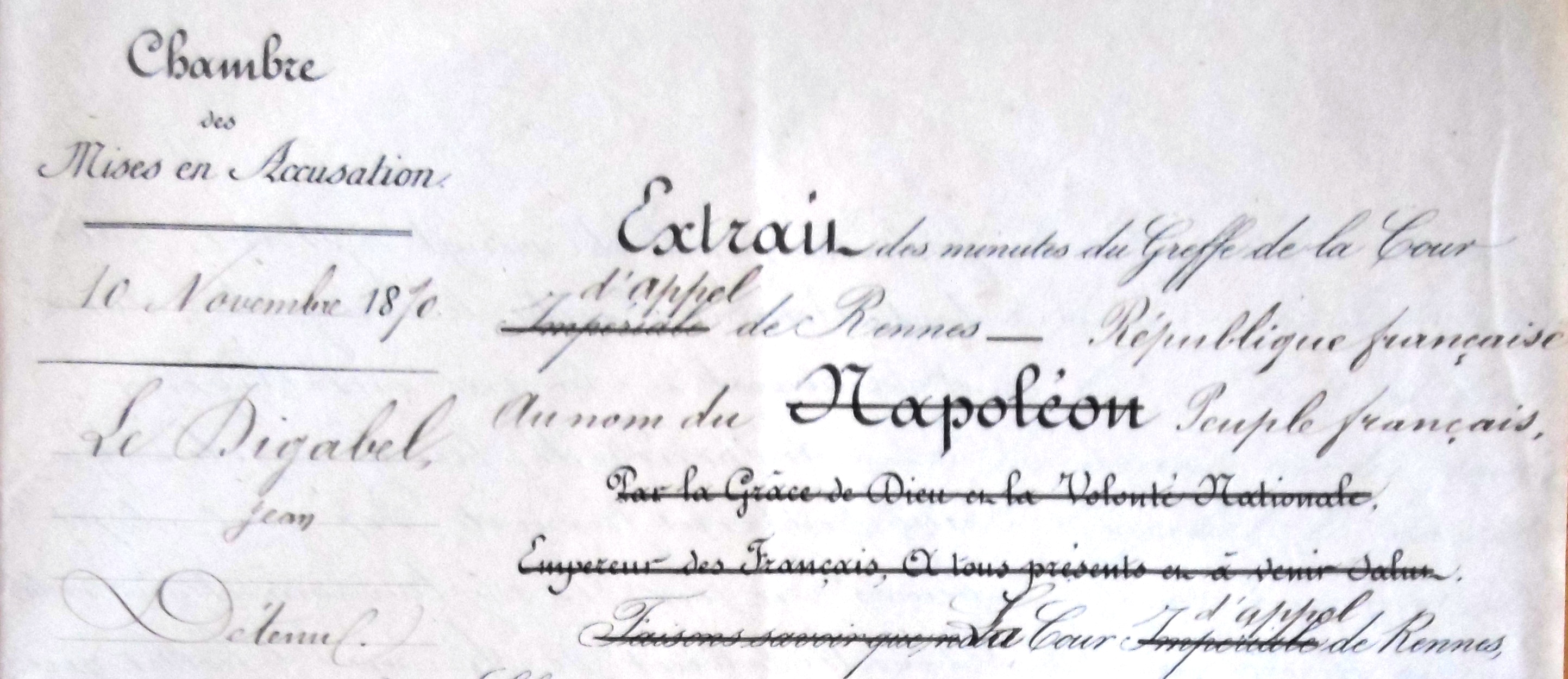

Pêche en fraude, 1729, par l'Abbé LE ROCH

3.- DU MOYEN-ÂGE A LA REVOLUTION

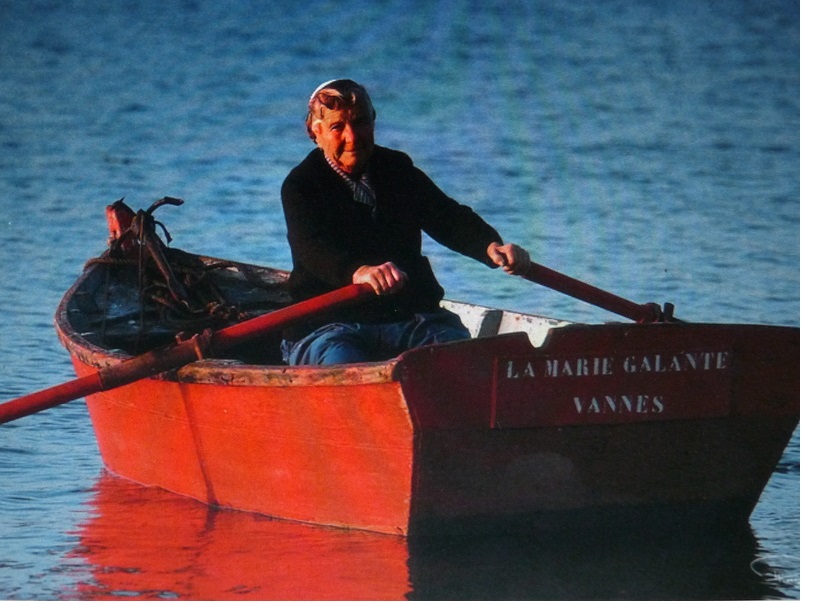

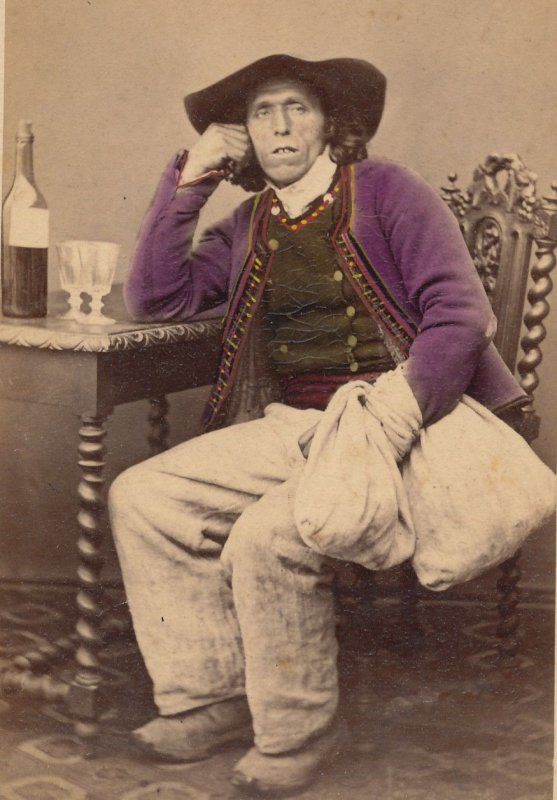

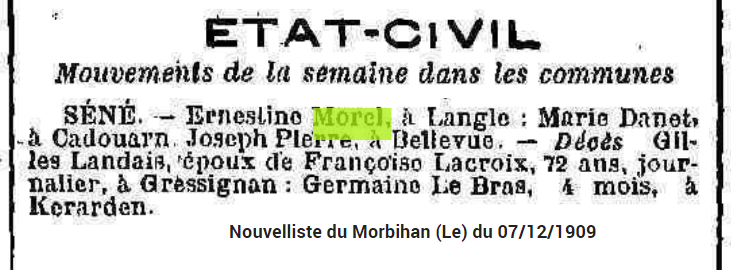

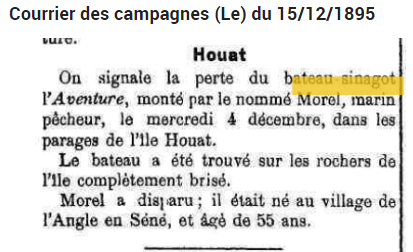

Le Sinagot vu par "le petit bout de la lorgnette": une anecdote en date de 1729, qui montre que, pour sa survie et celle de sa famille, le Sinagot sait "tirer des bords" face à la "LOI"...Ci-dessous le texte "en clair" que vous aimerez auparavant essayer de déchiffrer dans les pages qui suivent. MERCI à M. Bertrand, de l'Inscription Maritime qui nous les a communiquées.

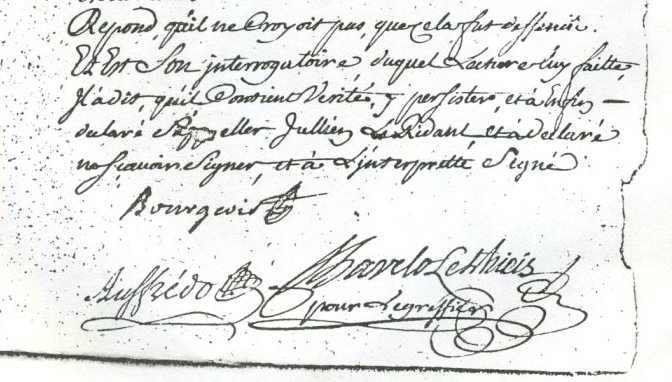

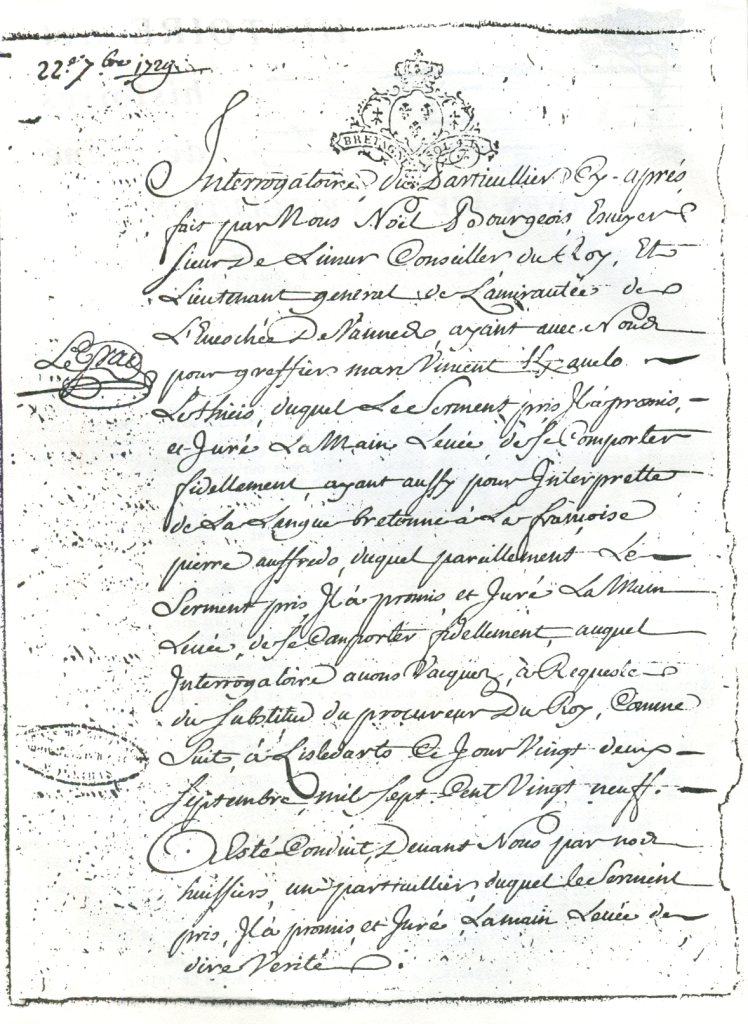

22 Septembre 1729- Interrogatoire du Particulier Cy-après fais par Nous Noël Bourgeois Escuyer, Sieur de Limur, Conseiller du Roy, et Lieutenant Général del'Amirautée de l'Esveschée de Vannes ayant avec nous pour greffier Vincent Gavelo Le Thieis duquel le Serment pris il a promis et juré la main levée de se comporter fidellement ayant aussi pour Interprette de la langue bretonne à la française Pierre Auffrédo duquel pareillement le Serment pris il a promis et juré la main levée de se comporter fidellement auquel interrogatoire avons vacque à Requeste du Substitut du procureur du Roy comme suit à Lisledarts. Ce jour Vingt deux Septembre mil sept cent vingt neuff..?.. Conduit devant nous par nos huissiers, un particulier duquel le serment pris, il a promis et juré la main levée de dire vérté.

Interrogé de Son nom, qualitée et demeure. Répond par l'interprette s'appeler Le Ridant et Reffusant de nous dire son nom de Baptêsme, calfat de profession, âgé de (45) quarante cinq ans, demeurant au village du Mousterian en Sene.

Interrogé d'ou vient. Il fuyait devant nous ce jour dans la chaloupe et d'ou vient il a reffusé aussi bien que son Equipage se voyant arresté de nous dire son nom de Baptêsme, Répond qu'il allait son chemin et que s'il n'a pas voulu dire son nom c'est qu'il pensait pas et qu'il ne se souvient pas de son nom de Baptêsme.

Interrogé d'au vient naviguant en qualitè de pescheur qu'il se dispense de prendre de passeport d'un an de Monseigneur l'Amiral et depuis quand Il n'en a pris. Répond qu'il n'a point pris de passeport depuis que le dernier est finy et qu'il ne se souvient depuis quand le dernier est finy.

Interrogé s'il ignore les déffenses de pescher avec la drague si ce n'est en dehorsde la Rivière et du moins à une lieue long des Costes et d 'ou vient il pratique cette sorte de pesche ainsi que la plupart des pescheurs de Séné de jour et encore plus de nuit en dedans de la Rivière et tout près des Costes. Répond qu'il a ouy dire qu'il y a des déffenses et que s'il pesche de cette façon, c'est pour avoir du pain.

Interrogé d'ou vient il ne sort pas hors, de la Rivière pour pescher du moins une li lieue de la Coste; Répond qu'il ne savait pas qu'il fallait sortir hors de la Rivière.

Interrogé d'ou vient, il se sert de battons ferrés en forme de trident pour battre l'eau et prendre du poisson, ce qui est deffendu par les ordonnances.

Répond qu'il ne croyait pas que cela fut deffend son interrogatoire duquel lecture luy faitte, il a dit qu'il convient vérité, y persister et a enfin déclaré s'appeller Julien Le Ridant et a déclaré ne savoir signer et a l'interprette signé.

Bourgeois - Auffredo Gavelo Le Thieis - Pr le greffier

N.D.L.R : "NIHIL NOVI SUB SOLE"

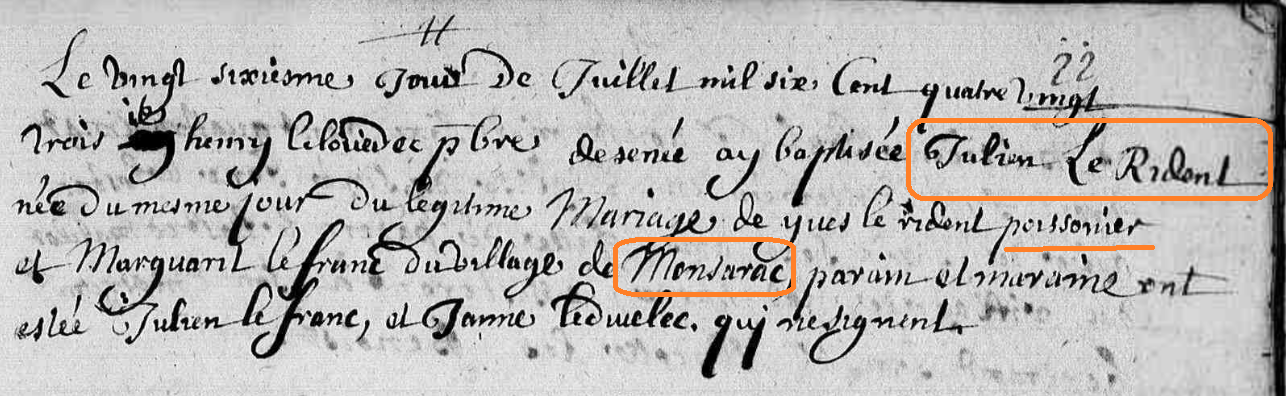

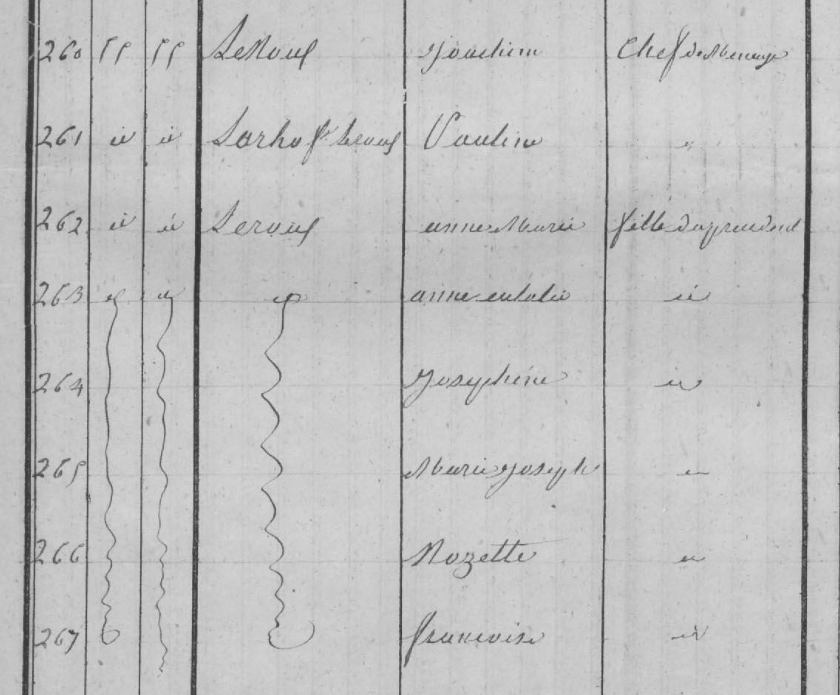

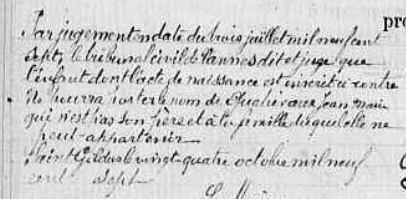

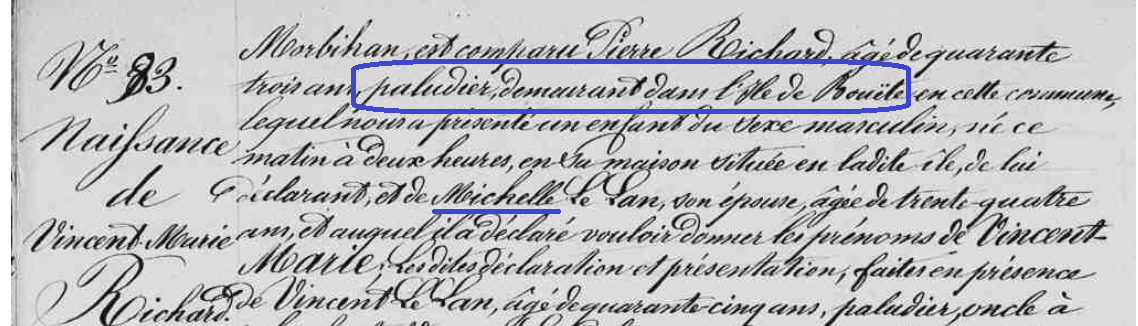

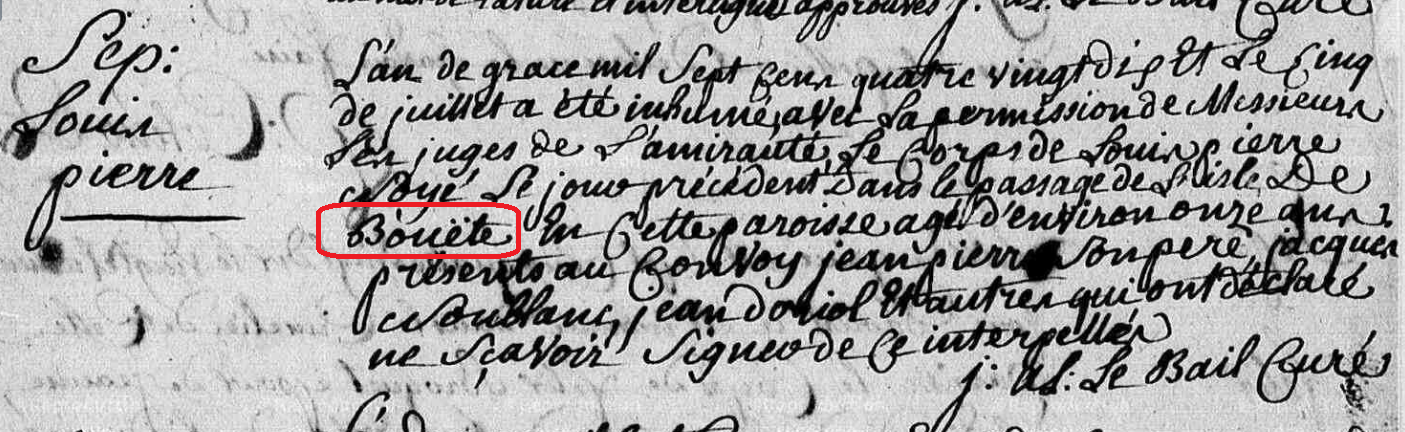

Sur la base des déclaration du pêcheur en fraude, Julien LE RIDANT, âgé de 45 ans, on retrouve sur les registres de bâpteme son identité. Il s'agit de Julien LE RIDANT, né le 26 juillet de l'an de grâce 1683, au village de Montsarrac, fils du poisonnier, Yves et de Marguerite LE FRANC.

Ci-après copie du procès verbal d'époque, 1ère page sur 3.

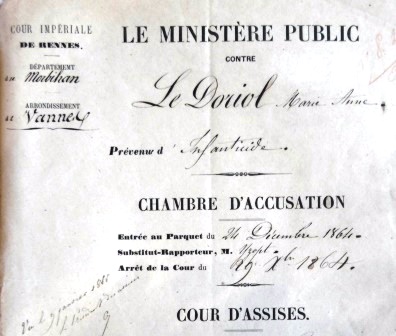

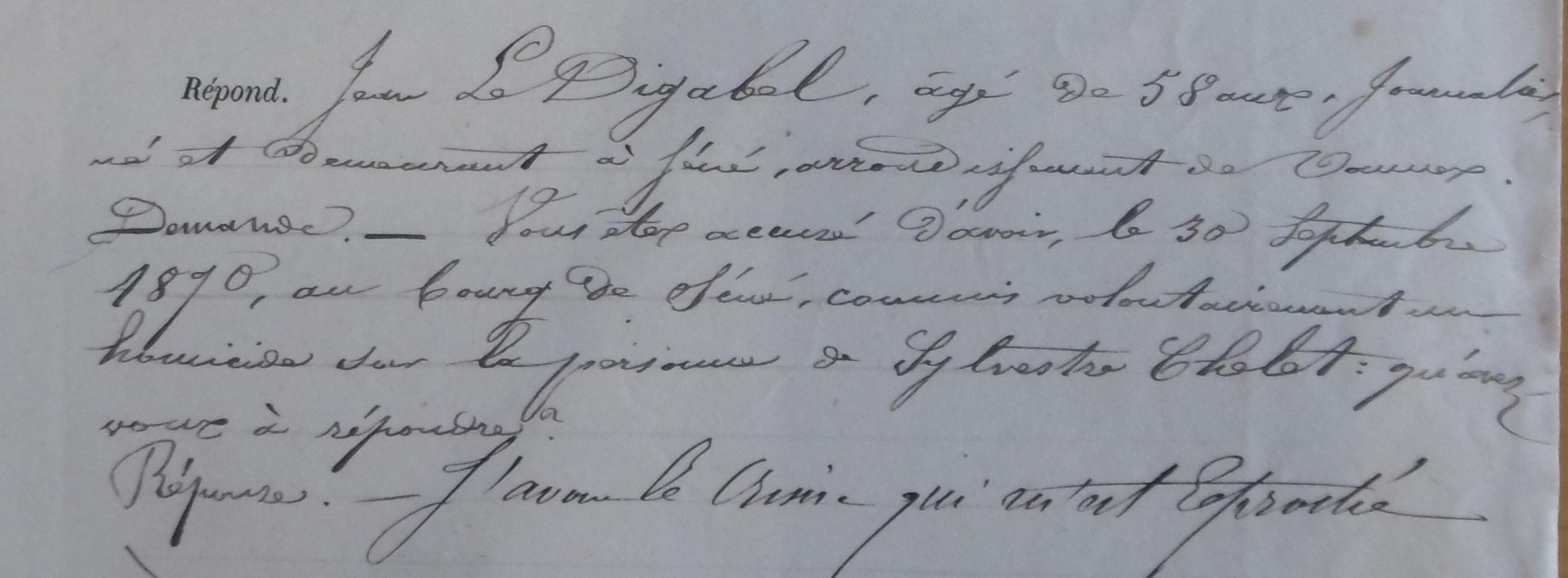

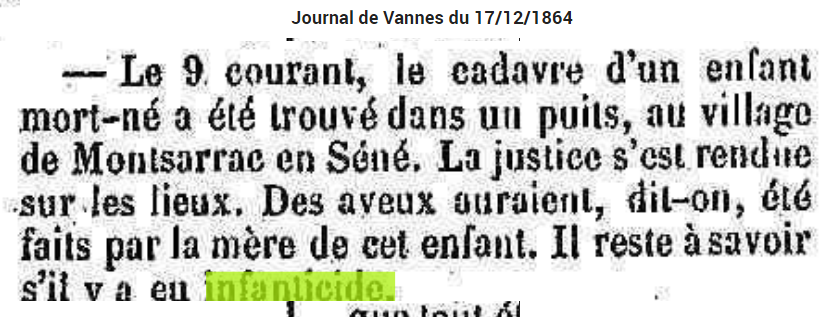

Anne LE DORIOL, infanticide 1864

Les Archives du Morbihan conserve les archives des Assises et des tribunaux de Vannes. Finalement, depuis la Révolution, les Sinagots auront été un peuple pacifique. On ne conserve de trace que de quelques crimes parmi lesquels l'infanticide commis par Marie Anne LE DORIOL de Montsarrac.

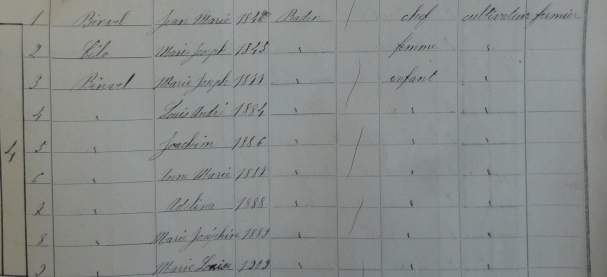

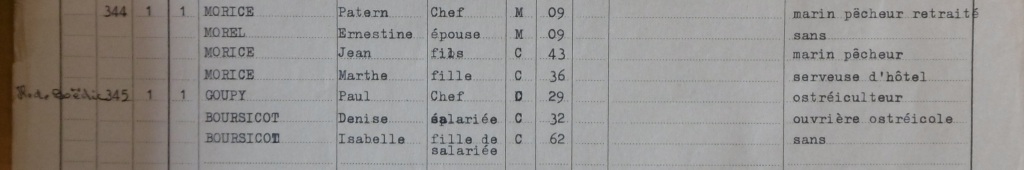

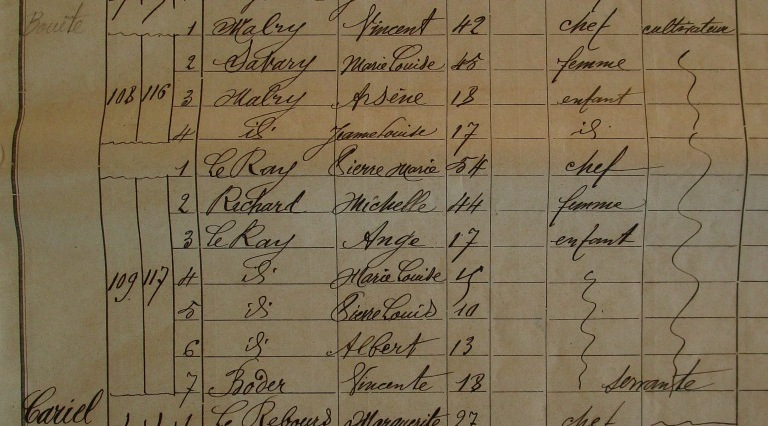

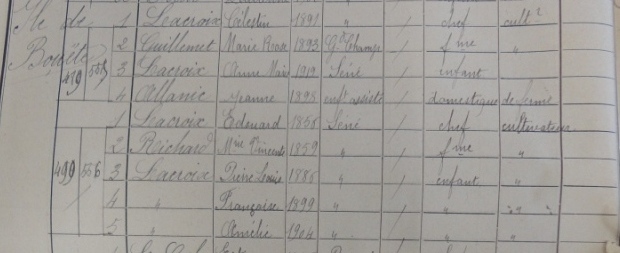

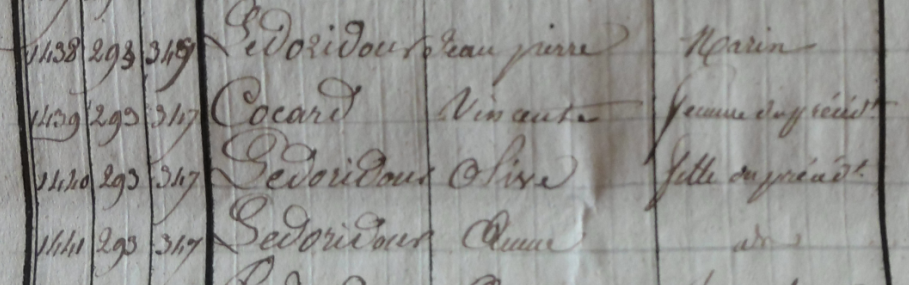

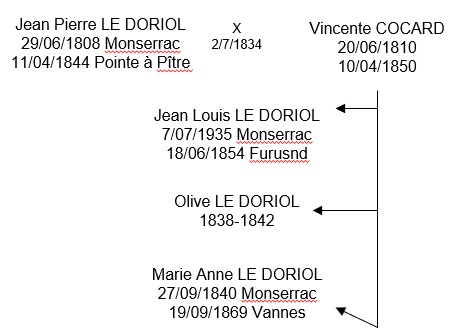

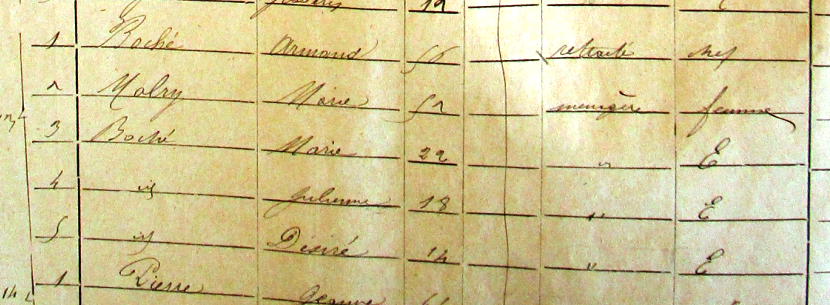

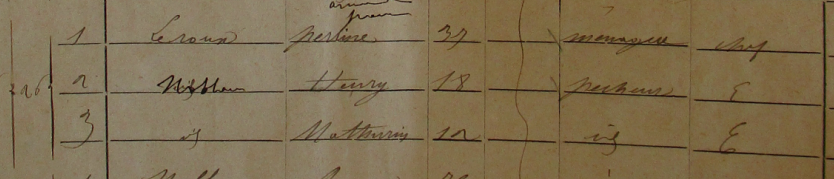

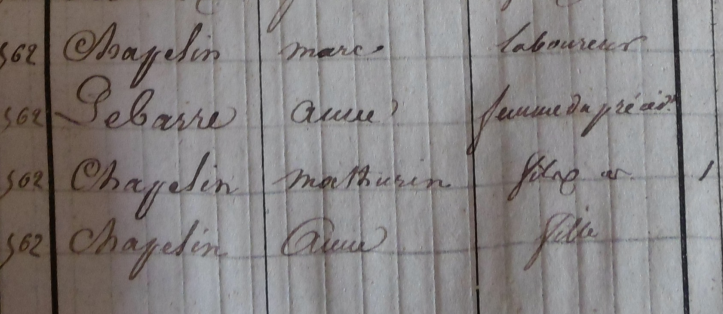

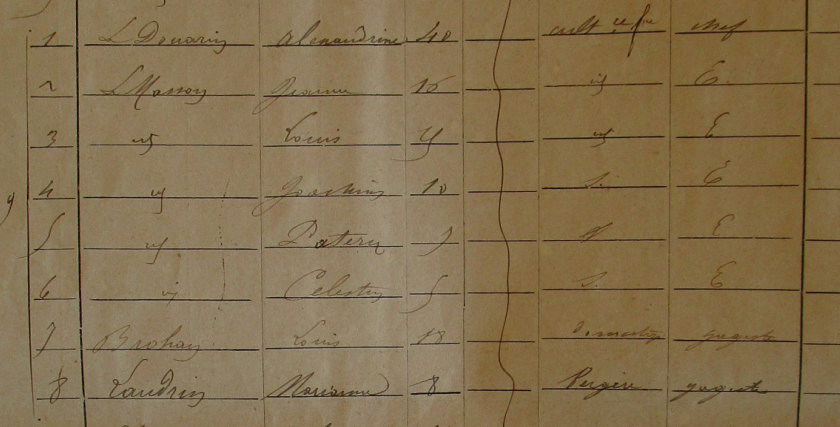

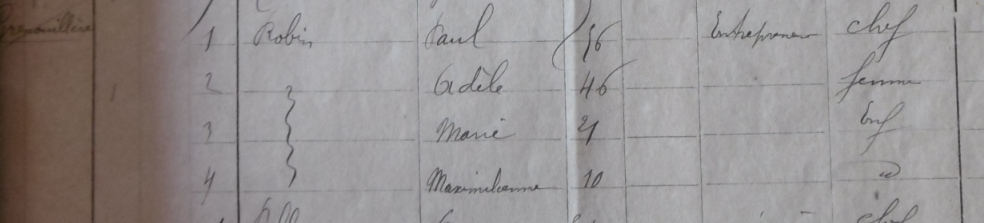

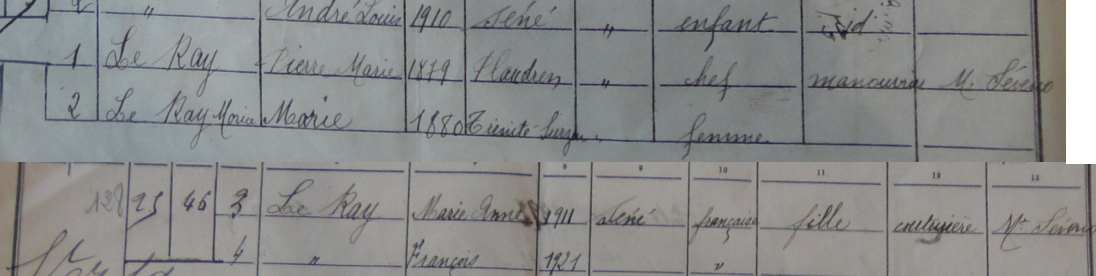

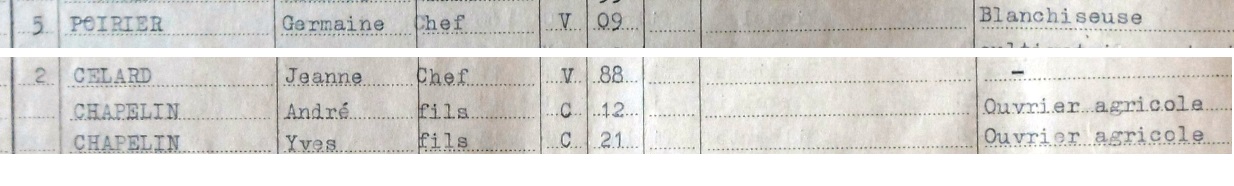

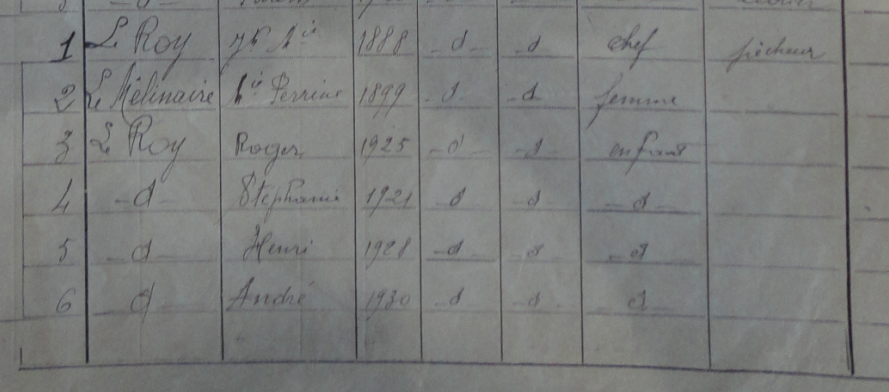

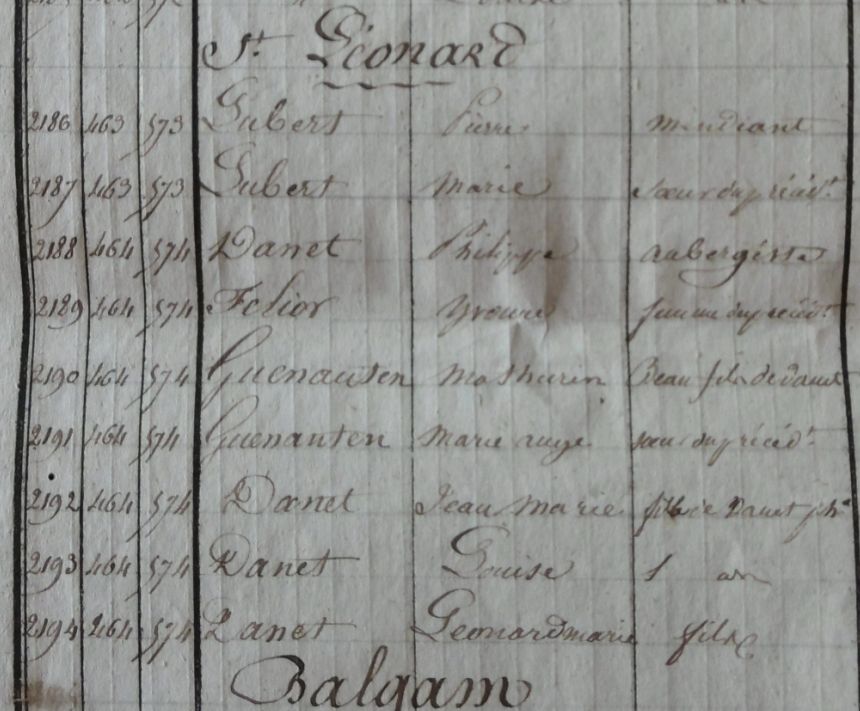

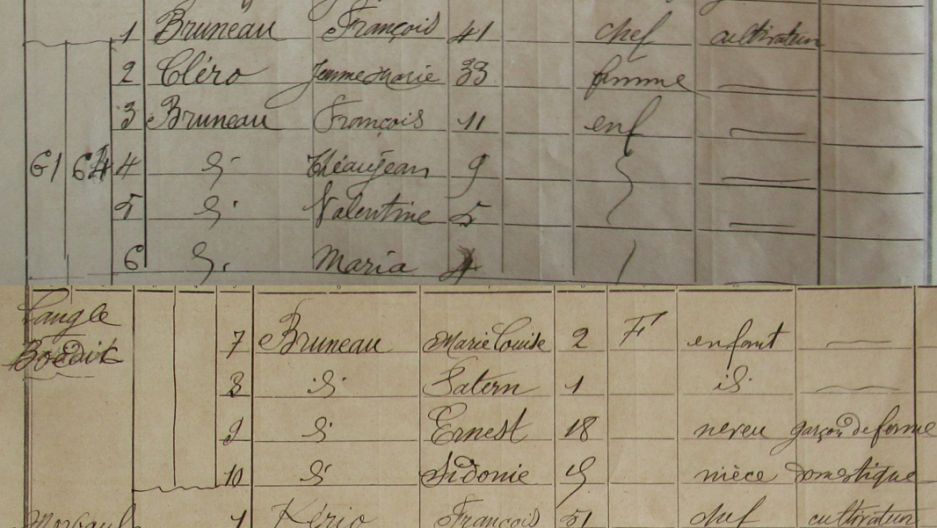

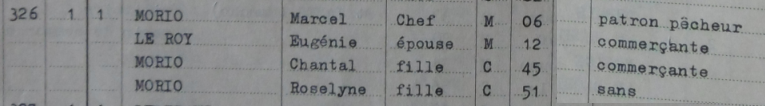

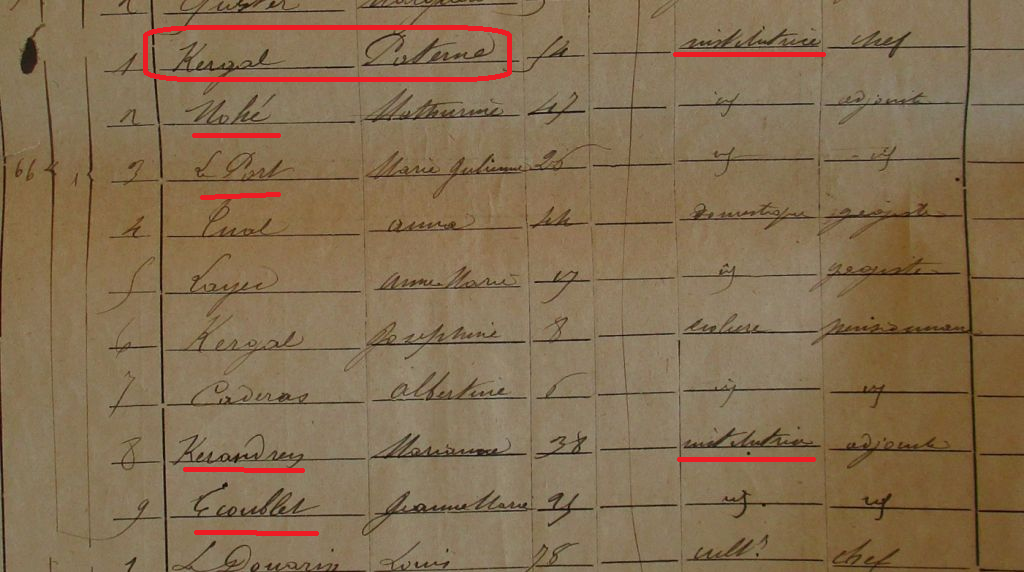

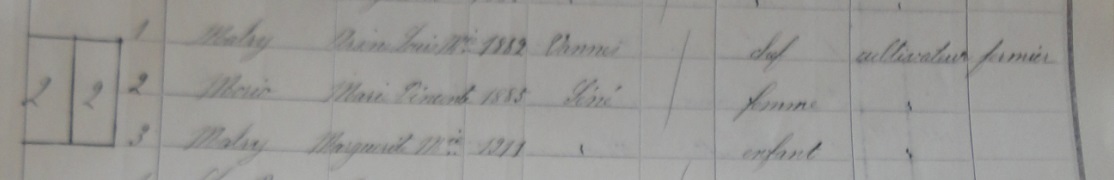

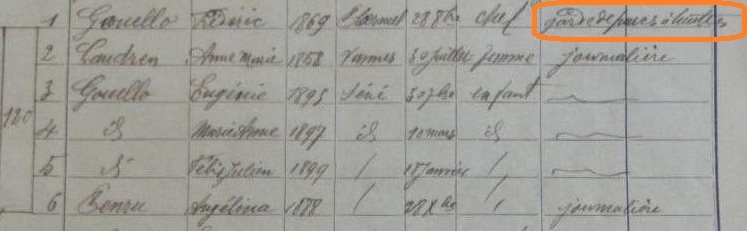

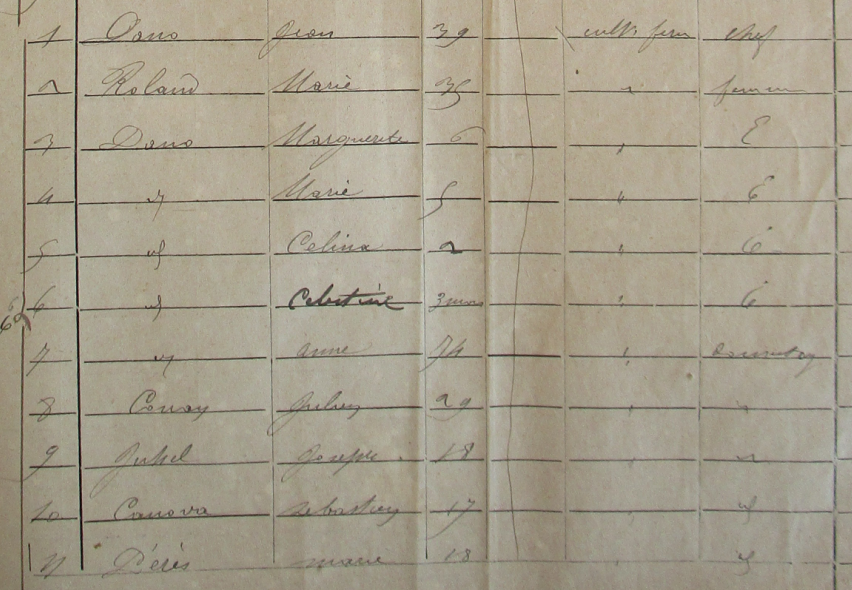

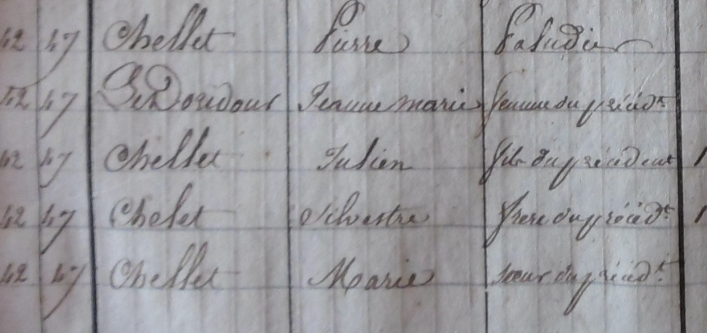

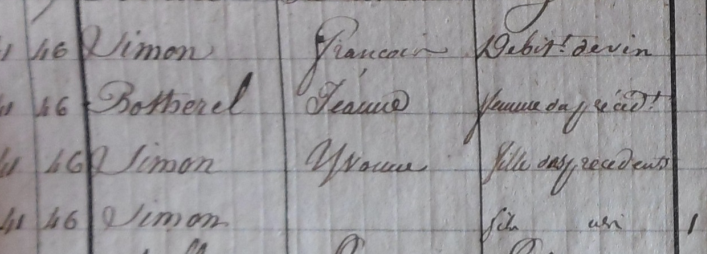

Marie Anne LE DORIOL nait au village de Monsarrec le 27/9/1840. Son père, Jean Pierre est marin. Sa mère, Marie Vicente COCARD est ménagère. La famille est pointée lors du dénombrement de 1841. Mais il faut noter l'erreur de l'employé qui enregistre la famille sous le patronyme LE DORIDOUR.

L'aîné de la famille est Jean Louis [7/07/1835-18/06/1854] qui sera marin comme son père. Le deuxième enfant, s'appelle Olive qui décèdera en bas âge [1838-1842]. La famille était déjà endeuillée par le décès du papa à l'hôpital de Pointe à Pitre en Guadeloupe, alors qu'il était embarqué sur La Renaissance. Séné détient un nombre élevé de marins péris en mer et sans doute un nombre tout aussi élevé de marins décédés de maladie contractée à bord...

Anne et Jean Louis se retrouvent orphelins au décès de leur mère en 1850. Jean Louis continue sa carrière dans la marine qui le conduit à bord de La Semillante pendant la Guerre de Crimée. Le matelot de 3° classe décède de maladie à bord, au large de l'île de Furusund en Suède. La Sémillante aura un destin tragique au large de Bonifacio en février 1855 où périront d'autres marins sinagots.

Marie Anne LE DORIOL se retrouve seule à l'été 1854 au village de Montsarrac, elle a 14 ans à peine. Si la jeune Marie Anne a été scolarisée, elle a peut-être suvi les cours de la toute première institutrice, Anne DANET, présente sur la commune de 1835 à 1854, date de l'arrivée de Soeur Esther et des Filles de la Charité, à l'initiative du recteur Toumelin.

Elle déclarera le métier de lingère qu'elle a dû apprendre par apprentissage sur Vannes.

Un métier va suivre le même développement et le même déclin que celui des coiffes, c'est celui de lingère. D'une activité de simple entretien de linge au début du siècle, il va devenir une activité de création nécessitant un long apprentissage et des doigts d'or.

"Au début du XIXe siècle, les lingères entretiennent le linge, surtout le blanc. Elles lavent, repassent, amidonnent jupons, bonnets, chemises, les mettent en forme. Mais ce métier va exploser au cours du siècle avec le développement des coiffes. Les lingères qui jusque là travaillaient dans les maisons nobles et bourgeoises vont se voir solliciter par les paysannes qui ont désormais accès aux dentelles et à la soie, matériaux qu'elles ne savent pas entretenir.

En effet on ne s'improvise pas lingère. On accède à ce statut après un apprentissage de trois ans. Une condition pour devenir apprentie, c'est d'avoir les ongles longs pour réaliser le fameux plissé à l'ongle. Une vieille grand-mère de 90 ans se souvenait encore il y a dix ans de son émerveillement, quand elle était petite, devant la longueur des ongles de la lingère. Ceux de l'index, du majeur et de l'annulaire mesuraient au moins 1 centimètre et elle les voyait encore saisir prestement deux plis qu'ils bloquaient et tiraient. Puis elle les repassait par petite surface, environ 4 cm2 après 4 cm2. Il fallait aussi avoir le souci de la perfection sinon gare aux coups d'aiguille à tricoter sur les doigts."

Quelques temps avant son accouchement, elle est accueillie par Mme Veuve LERAY, née Louise Tréhondart [17/6/1823-17/9/1903]. Il s'agit de la soeur de Julien Tréhondart, marin, Chevalier de la Légion d'Honneur, qui se noiera dans le Golfe avec sa fille Marie Jeanne. C'est aussi la soeur de Jean Louis Tréhondart, marin décédé lors de la Guerre de Crimée. Louise LERAY sera témoin lors du procès avec 5 autres personnes : "quelques jours avant la foire de Saint Laurent qui a lieu dans le mois de spetembre, la nommée Marie Anne Le Doriol vint demeurer chez moi dans une petite chambre .... attenante à celle où je demeurrai moi même, je ne lui avais demandé aucun frais pour la location et s'était par amitié que je l'avais accueillie chez moi comme elle était lingère qu'elle allait souvent en journée et qu'elle en revenait que le soir, je ne m'imaginais pâs qu'elle fut enceinte."

Louise Trehondard, une ami eintime de l'accusée déclarera avoir ignorer que son amie était enceinte. Ainsi au village de Montsarrac, Marie Anne LE DORIOL réussit a masquer sa grossesse.

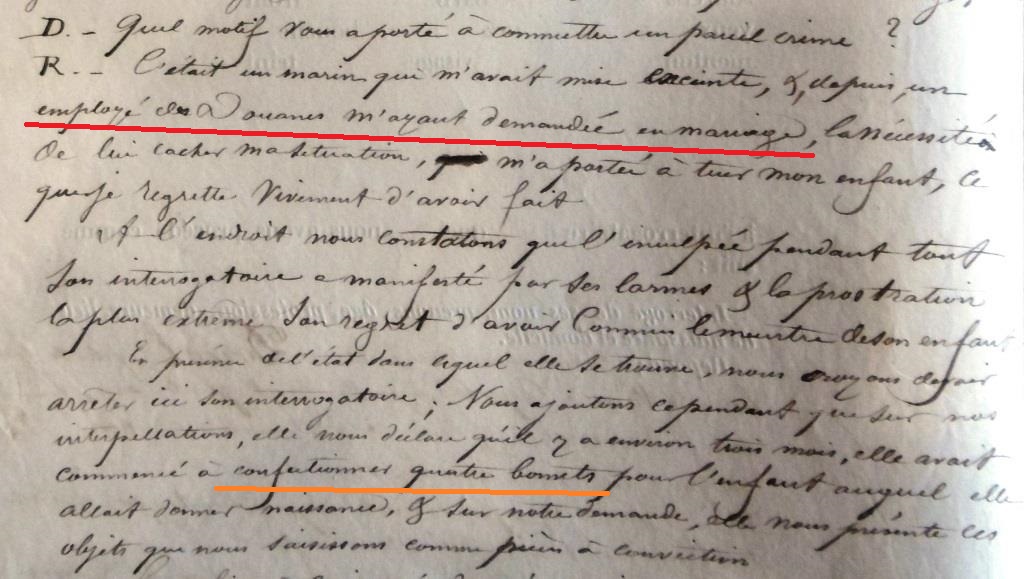

Selon l'adjoint au maire Le Douarin, François Surzur, qui deviendra maire également, il s'agissait d'une fille coquette. Lors de l'année de ces 20 ans, elle rencontre un marin qui la met enceinte. Lors de sa déposition, elle avouera qu'elle devait épouser un préposé des douanes et pour cette raison, elle cachera sa grossesse au village de Montsarrac.

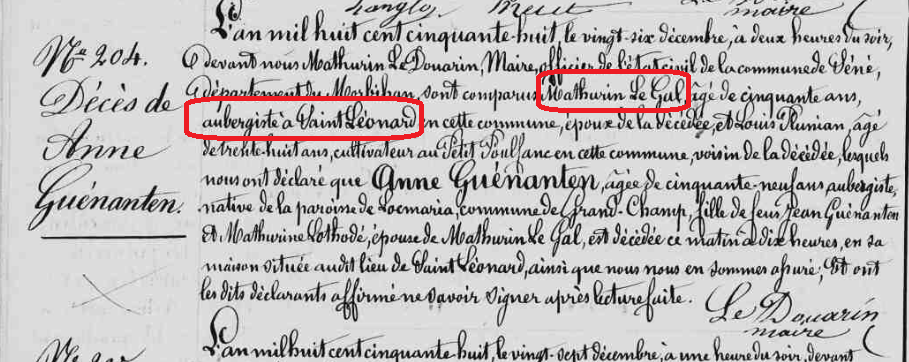

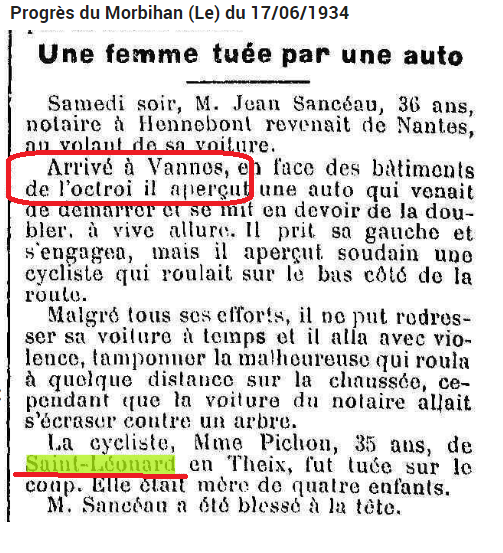

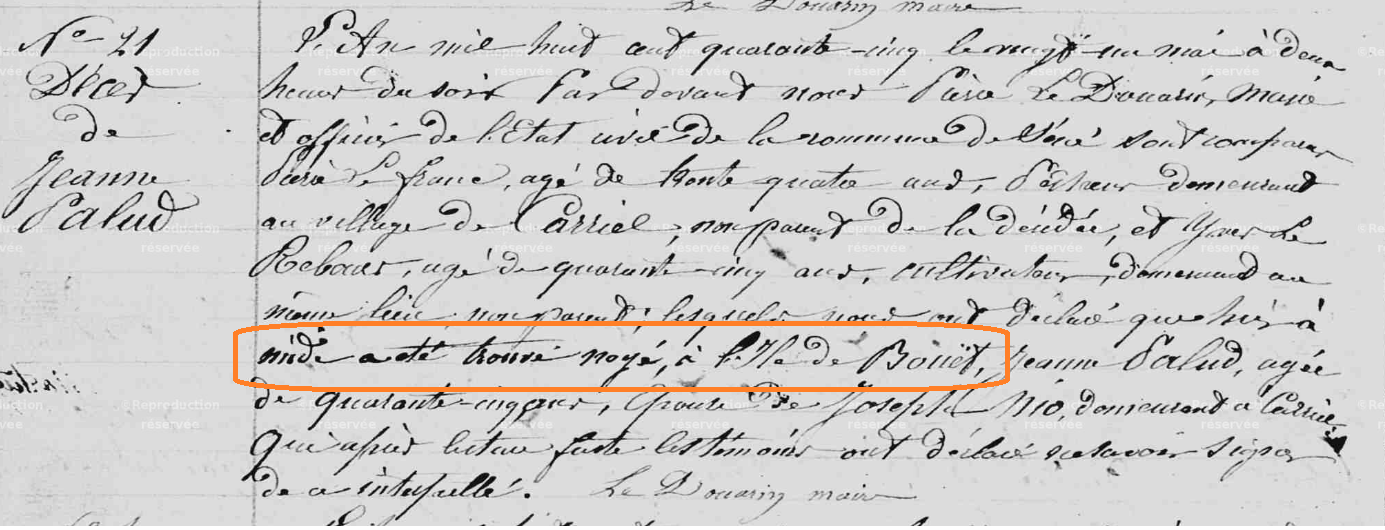

Elle accouche d'une petite fille le 12 novembre 1864. Elle tombe malade à la suite de cet accouchement clandestin. Elle ira quémander un vomitif à Soeur Esther quelques jours après avoir donné vie à un enfant dont elle abandonnera le corps dans un puits et qui sera retouvé par des enfants le 8/12/1864. Aussitôt, la maire Le Douarin en informera la justice.

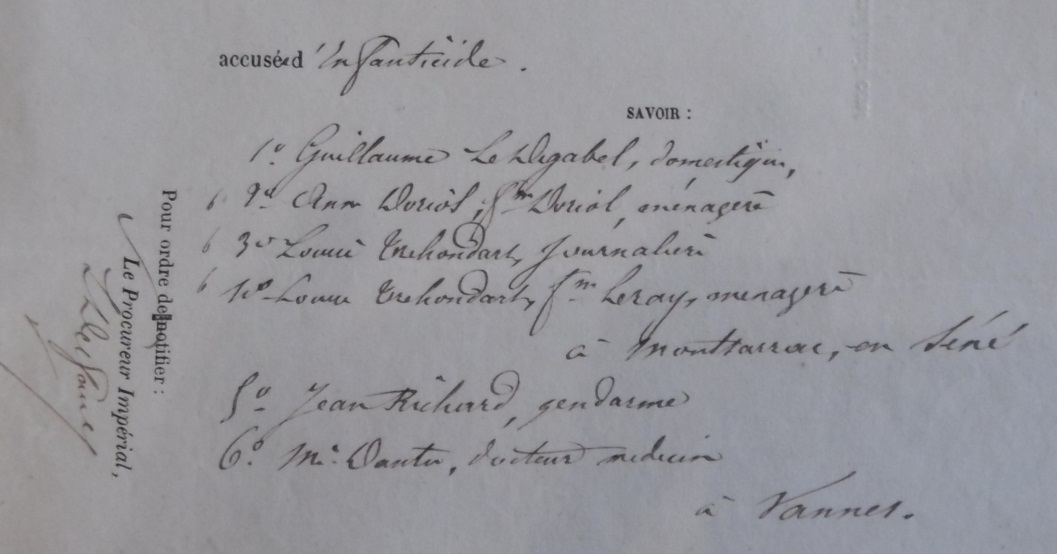

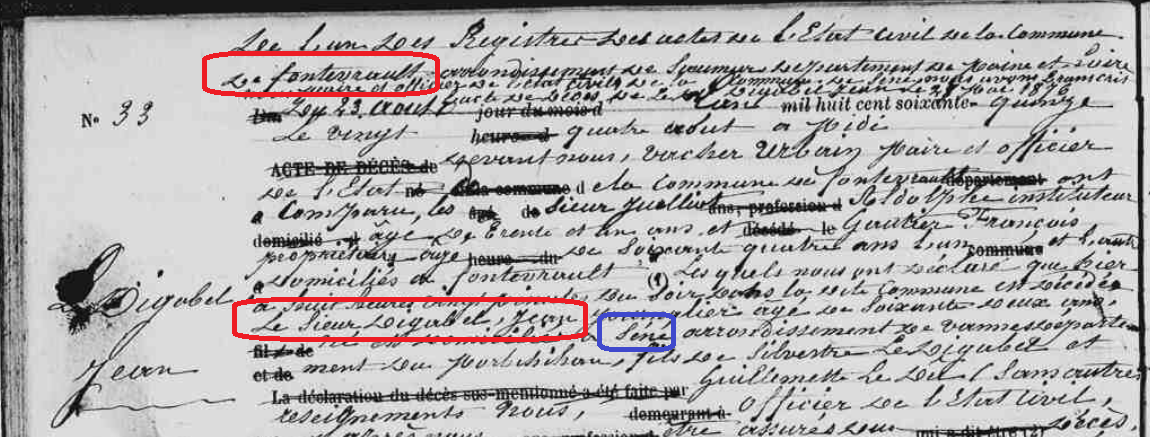

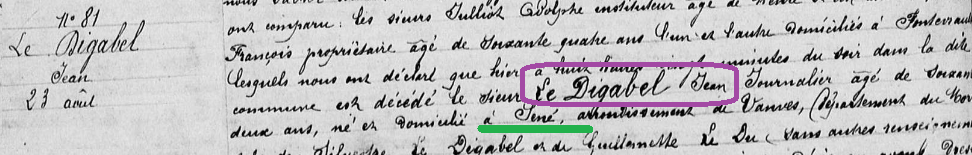

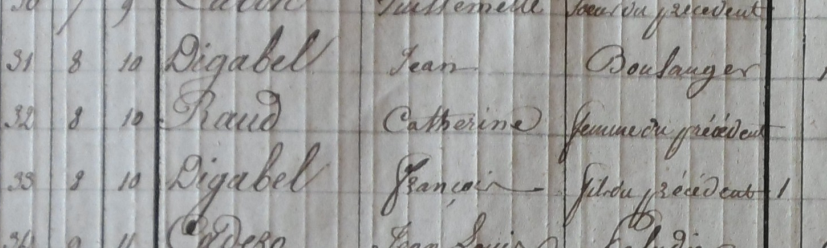

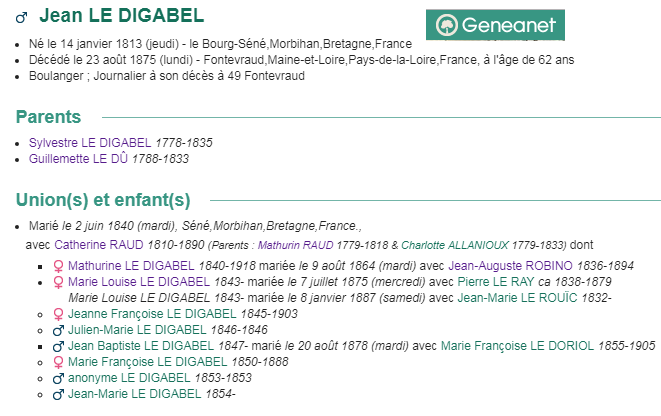

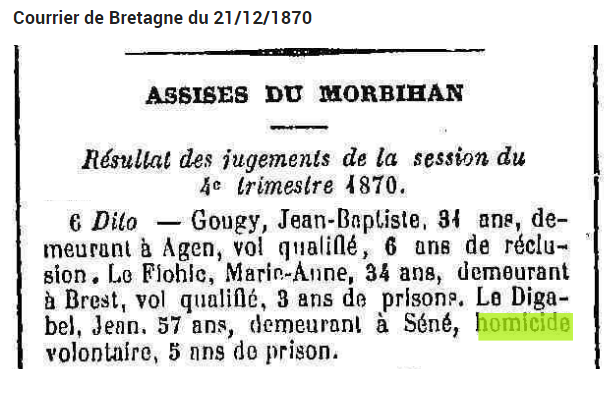

Le chef d'accusation précise les circonstances de l'infanticide: "Le huit décembre 1864, deux enfants ayant aperçu flottant à la surface d'un puits xxxx, près du village de Montsarrac en la commune de Séné un paquet assez volumineux, avertirent Guilllaume Le Digabel et François Le Didrouch qui le retirèrent de l'eau. Le paquet dont l'enveloppe en grosse toile était cousue avec soin de tous les côtés, contenait avec une chemise de femme tachée de sang, le corps d'un enfant nouveau né, la tête était entièrement recouverte d'un tablier que l'on avait fortement attaché autour du cou au moyen d'une lisière de laine. Le médecin chargé de l'autopsie constata que cet enfant, bien qu'il fut venu au monde un peu avant terme, était né vivant et viable et qu'il avait succombé par suite d'une asphyxie déterminée par la constriction qui avait été opérée sur la bouche et sur le cou. La mort devait remonter à trois semaines environ.

Marie Anne Le Doriol, jeune fille de vingt quatre ans, qui habitait avec la femme Leray une maison située au village de Montsarrac, s'était trouvée malade à l'époque correspondant à celle de la naissance de cet enfant. Après quelques dénégations, cette fille déclara qu'après une grossesse de huit mois, elle avait été prise le onze novembre 1864 des premières douleurs de l'enfantement et avait accouché le lendemain pendant l'absence de la femme Leray. Elle avait baptisé son enfant et lui avait enveloppé la tête dans un tablier qu'elle avait serré avec force autour du cou dans le but de lui donner la mort.

Elle avait ensuite déposé son cadavre dans une armoire et après l'avoir mis dans un morceau de toile qu'elle avait cousu de tous les côtés, elle était allé huit jours après le jeter dans le puits où on l'a trouvé. Elle a persisté dans cette déclaraiton en maintenant toutefois qu'elle n'avait pas entendu son enfant crier et quelle ne savait s'il avait vécu. Elle ajoutera avoir baptisé l'enfant né.

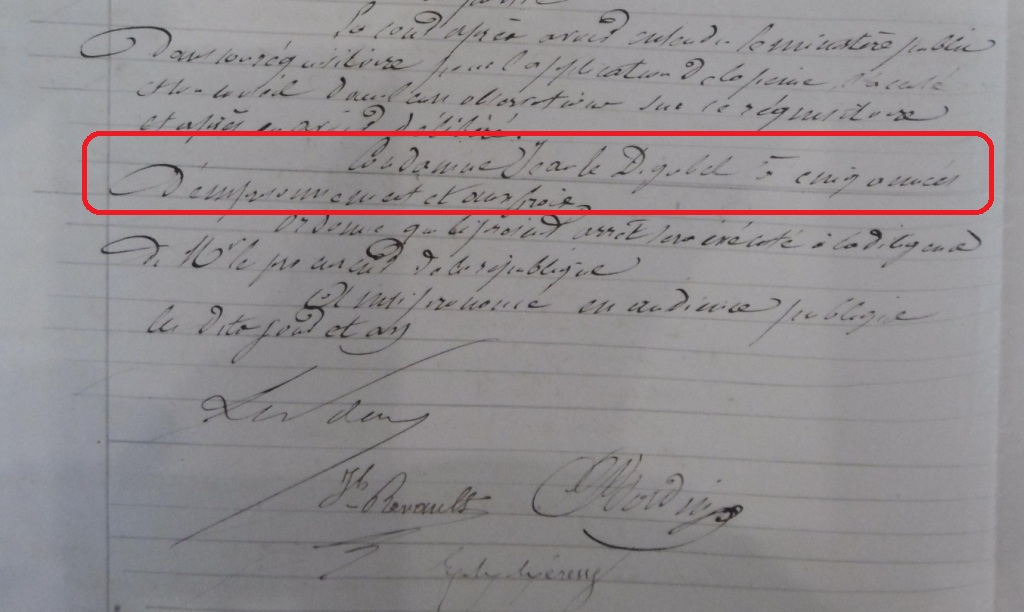

En conséquence, Marie Anne Le Doriol est accusée d'avoir le douze novembre 1864 commis un homicide volontaire en la personne de son enfant nouveau né.

Marie Anne Le Doriol ajoutera qu'elle acceptait sa maternité et pour preuve avait confectionné quatre bonnets pour son futur enfant. C'est la perspective d'épouser un préposé des douanes qui la convainc de se débarasser de son enfant.

Le gendarme la questionna rudement: "

D:Quelques jours avant votre accouchement n'allâtes-vous pas trouver les Soeurs de la Charité au bourg de Séné, en leur disant que vous aviez mal au ventre et que vous aviez les jambes enflées, et ne leur demandates vous pas un vomitif qu'elle vous donnèrent?

R: ce en fut pas avant mon accouchement que les Soeurs de la Charité de Séné me donnèrent ce vomitif mais le dimanche lendemain de moin accouchement. (Cette réponse fut confirmé par Soeur Esther qui fut entendu comme témoin.)

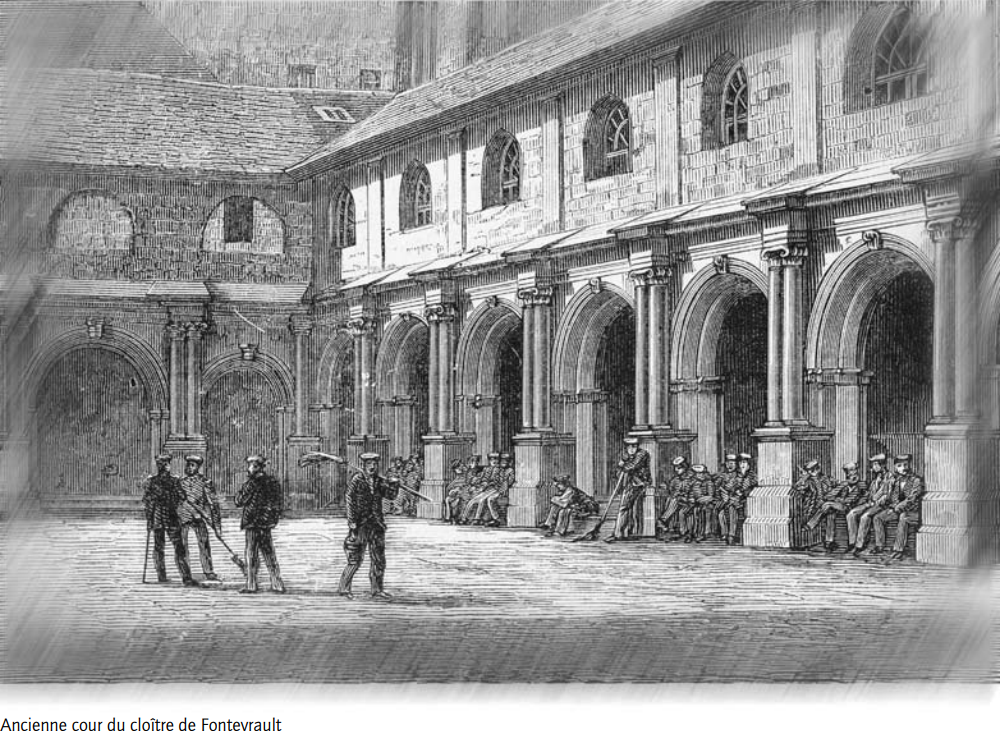

Le procès se tient aux Assises de Vannes, le 7 mars 1865. 12 jurés sont choisis parmi une liste de 36 nomùs. Elle sera accusée à la majorité d'assassinat sur son enfant et condamnée à 6 ans de travaux forcés, bénéficiant de circonstances atténuantes. Elle sera incarcérée à la "maison centrale" de Vannes. Par un recours en grâce déposé le 28/5/1869 et accepté le 9/08/1869, elle bénéficera d'une remise de peine de un an.

Cependant, Marie Anne LE DORIOL décède le 19/9/1869 à la prison de Vannes.

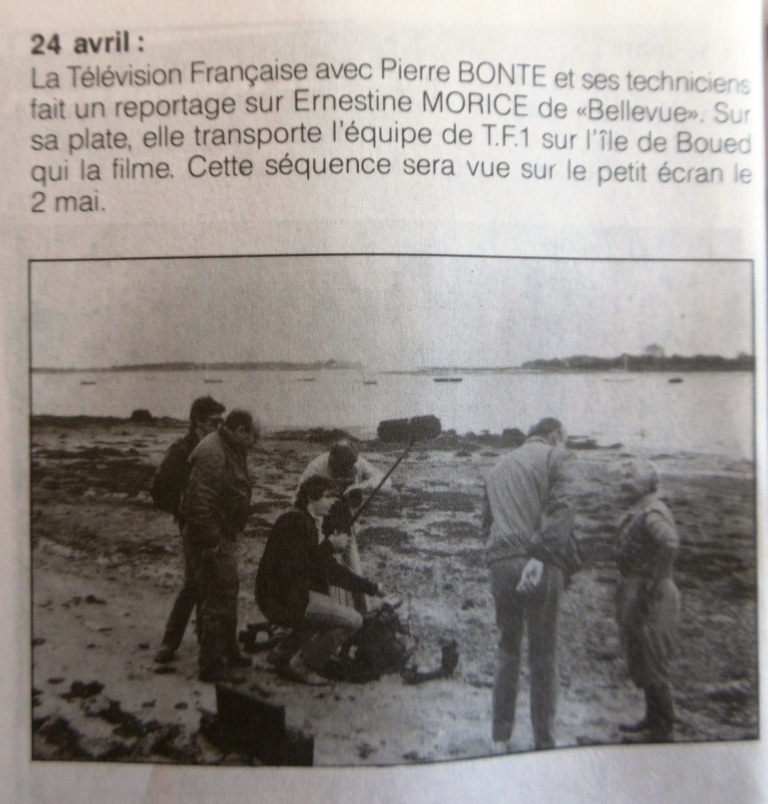

Léon TREMBLE, la mosaïste de passage à Séné

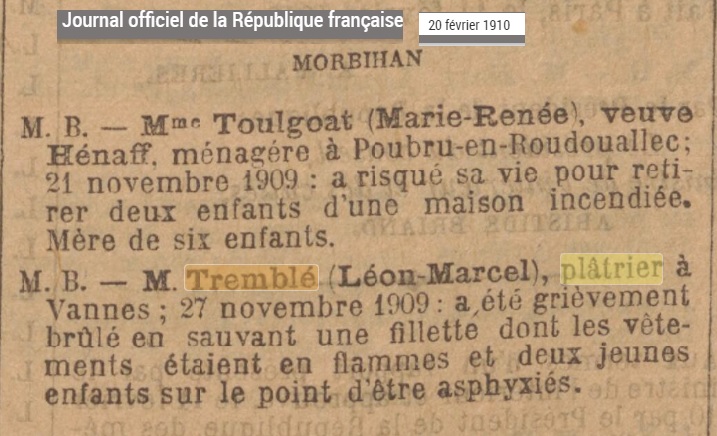

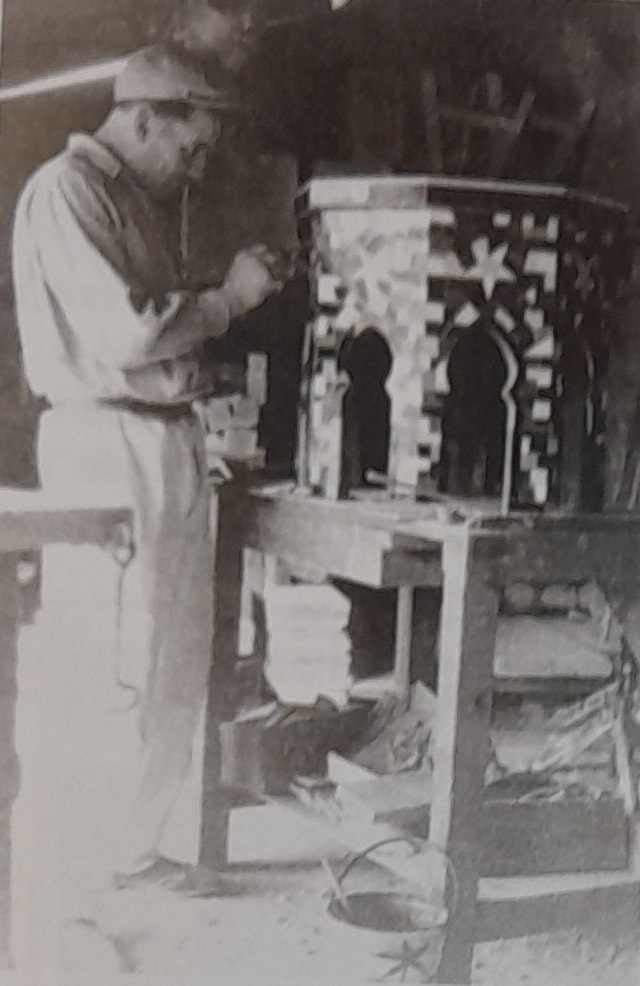

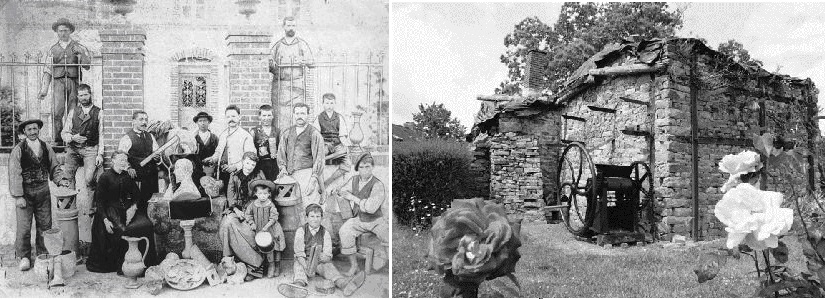

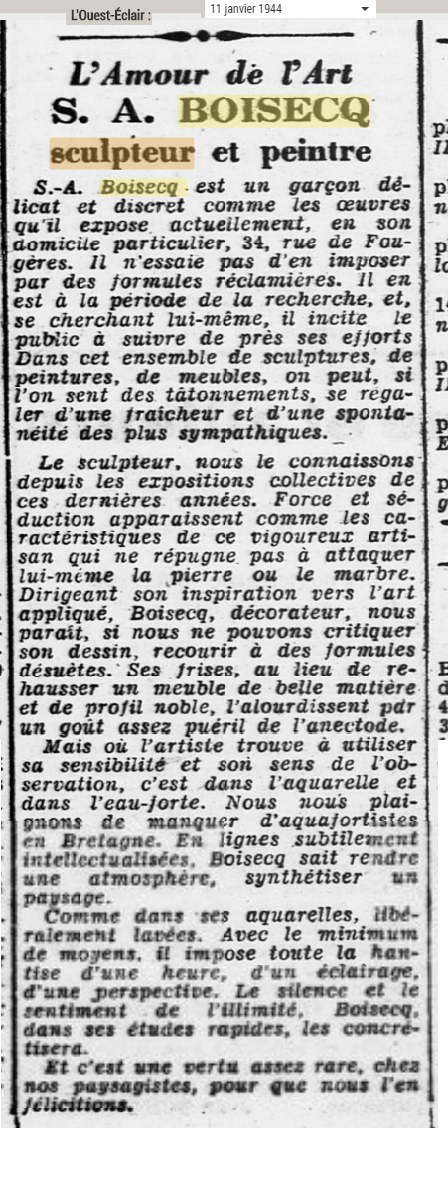

En se promenant sur la presqu'île de Séné, on est interpelé par des décorations qui ornent certaines maisons. L'auteur de ces décorations est Léon TREMBLE, platrier de son métier et mosaïste à ses heures perdues.

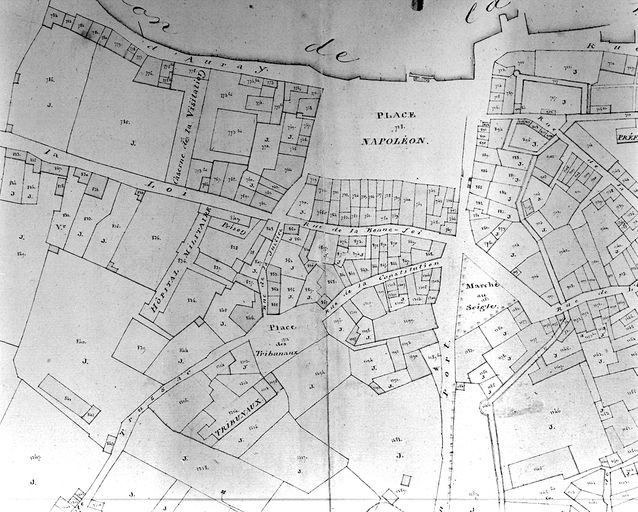

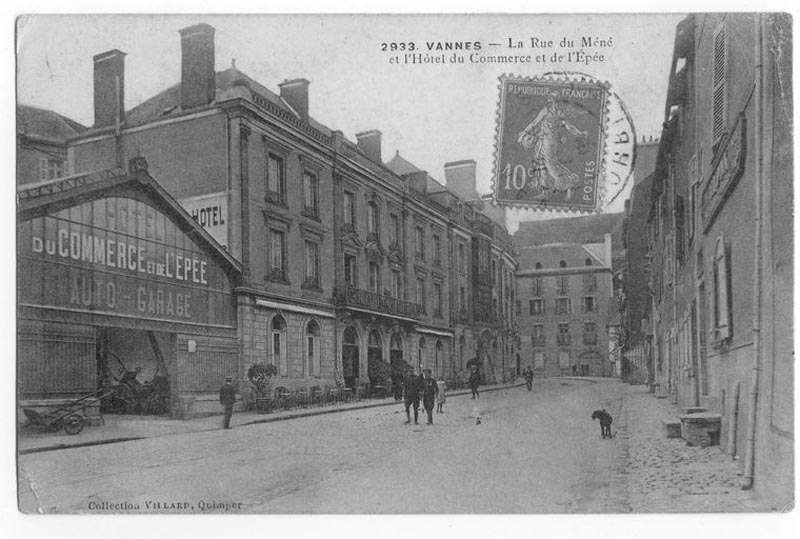

Léon Louis TREMBLE [23/9/1908-19/9/1988] nait à Vannes, au 34 rue Thiers. Son père, Marcel [17/5/1876- 11/02/1963], natif de Nantes, est plâtrier et s'est marié à la Vannetaise, Germaine Fougeray à Vannes le 18/7/1903. On pense que le plâtrier nantais en a fait la connaissance à Vannes alors qu'il était venu travailler. Sa fiche de matricule militaire nous indique que le plâtrier réside en 1902, Rue du Mené, et en 1905, rue Saint-Salomon. A la naissance de Léon, Mme TREMBLE a déjà la charge de son frère aîné, Marcel [19/7/1904-4/1/1969] né, Place du Marché au Seigle. Il sera plâtrier comme son père et son frère Léon.

Son père, Léon Marcel [17/5/1876-11/2/1963] fait acte de courage en 1909, comme nous le relate le Journal Officiel, en sauvant des flammes une fillette. Le couple bas de l'aile et divorce le 17/12/913, les enfants ont respectivement 9 et 5 ans. S'en suit la guerre. Le père est mobilisé. La mention de son acte de sauvetage et de la médaille reçue, semble lui avoir épargné le front.

Au sortir de la guerre, le père se remarie à Nantes le 7/11/1922 avec Julie Déabbera. Il est diplômé en 1933, lors de l'Exposition Régionale du Travail. Il décèdera à Nantes en 1963.

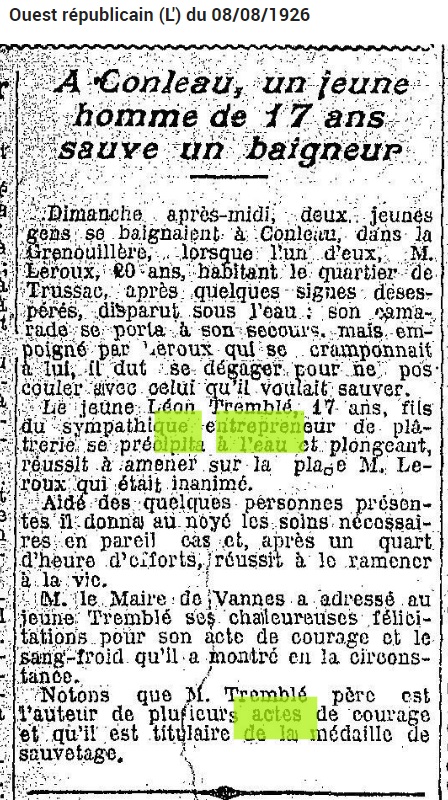

Les enfants suivent la voie de leur père et seront plâtriers. Léon Louis entreprend à partir de 1925 un compagnonage. Pendant l'été 1926, le jeune plâtier sauve un baigneur à Conleau, comme nous le relate cet article de l'Ouest Républicain.

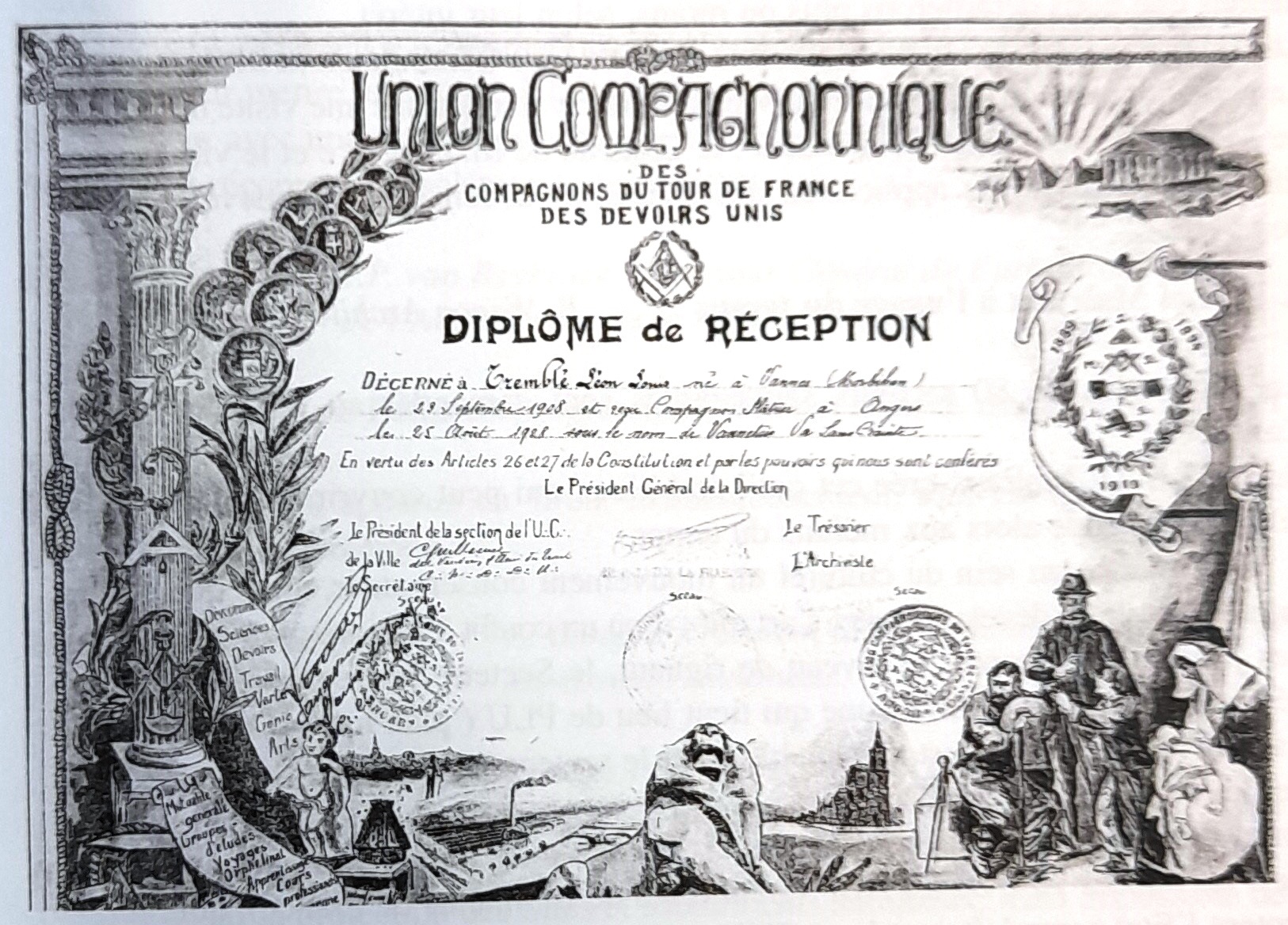

Son apprentissage le conduit à travailler pour différentes entreprises.."C'est ainsi qu'à chaque étape, Léon enrichit son savoir faire de techniques nouvelles, de Paris à Angers, de Saint-Nazaire à Lyon, de La Baule à Marseille" (1). Pour son examen, Léon TREMBLE présente une façade de cathédrale en staff et la réplique miniature d'un temple grec. Il est reçu à Angers le 25/8/1928 et baptisé par ses pairs, "Vannetais va sans crainte".

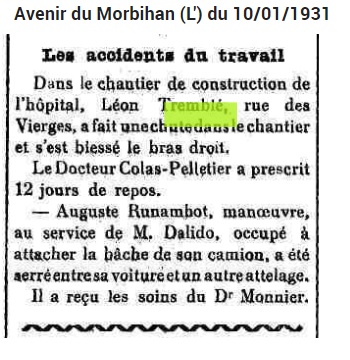

Il se marie à Vannes le 5/9/1931 avec Germaine DEMARQUET. La famille loge en 1932 au 20 rue des Vierges. Le métier de plâtrier n'est pas sans risque, comme en témoigne cet article de l'Avenir du Morbihan de 1931.

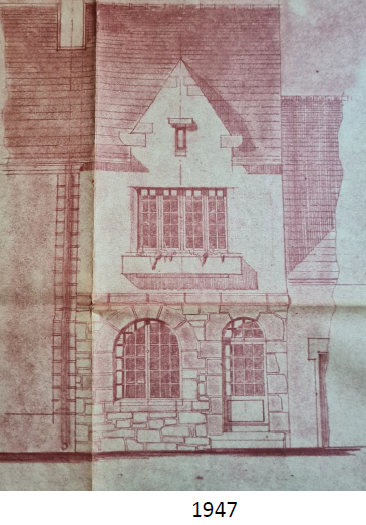

En 1936, il fait construire une demeure ruelle du Pont Vert, maison toujours visible à Vannes. "Cette maison reste le témoignage le plus remarquable de sa production. Tous les motifs décoratifs ont été conçus et réalisés par lui. A l'entrée on peut lire Mon Trimard, nom de travail. Sur la façade de la ruelle, nous découvrons une multitude de motifs géométriques et colorés, parfois exhubérants, dans la tradition artisanale de l'art moresque ou de l'Espagnol Gaudi".

L'entrée est orné de jardinières de mosaïque, rouge, vert, bleu, un oiseau décore la boite aux lettres. Ces productions sont d'autant plus remarquables que l'ensemble a été exécuté à la main. Sur la galerie du balcon trône un globe terrestre, l'imposte de la porte figure un homme sous lequel est inscrit "Mon Trimard".

Parralèlement à ces motifs géométriques simples, Léon Tremblé nous offre à voir un répertoire animalier, plutôt aquatique, avec des animaux tel que la pieuvre, la grenouille, la méduse qui ornent le portail de l'entrée. Le thème de l'eau revient fréquemment comme le montre l'installaion dans la cour donnant sur la rue et dans le jardin à l'arrière de la maison, de fontaines, jets d'eau et bassins".

Léon TREMBLE s'illustrera également dans la décoration de nombreux magasins, comme la poissonnerie rue Saint Nicolas, le fronton du Café de la Pointe à Séné et de nombreuses maisons sinagotes.

Léon TREMBLE décède à Vannes le 19/9/1988.

Plus...

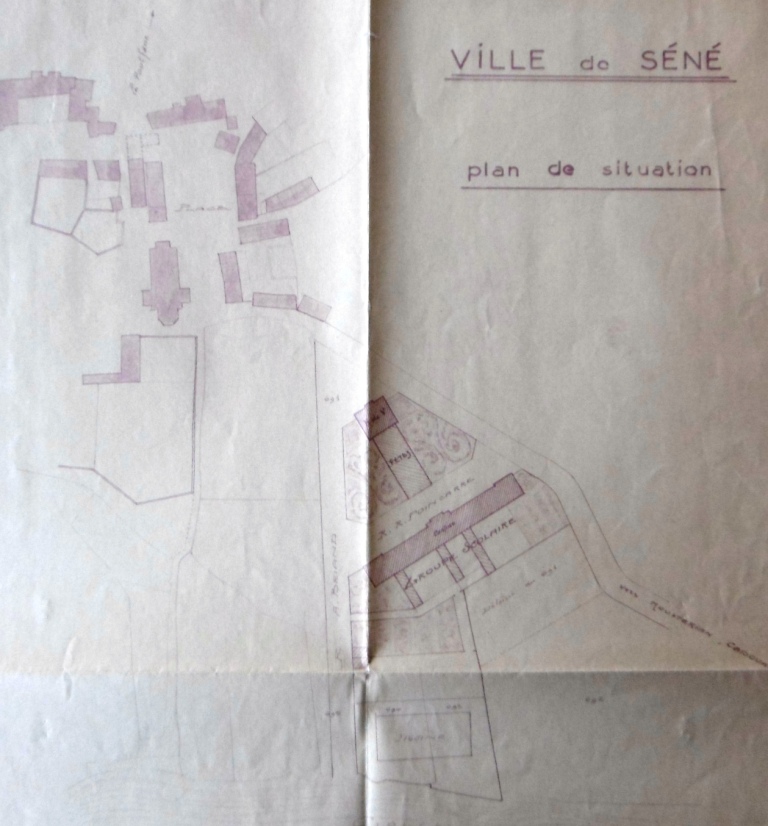

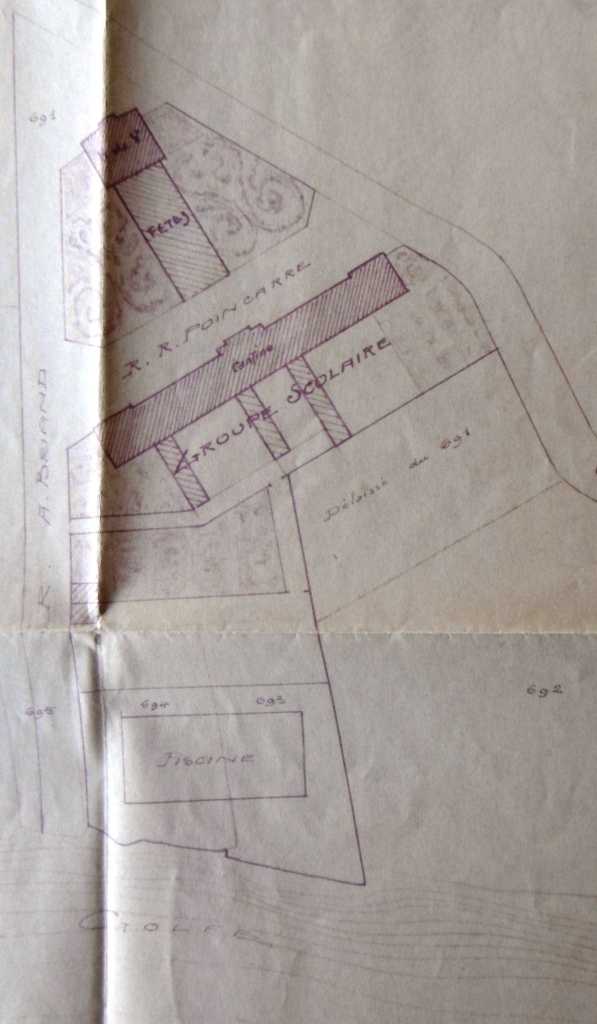

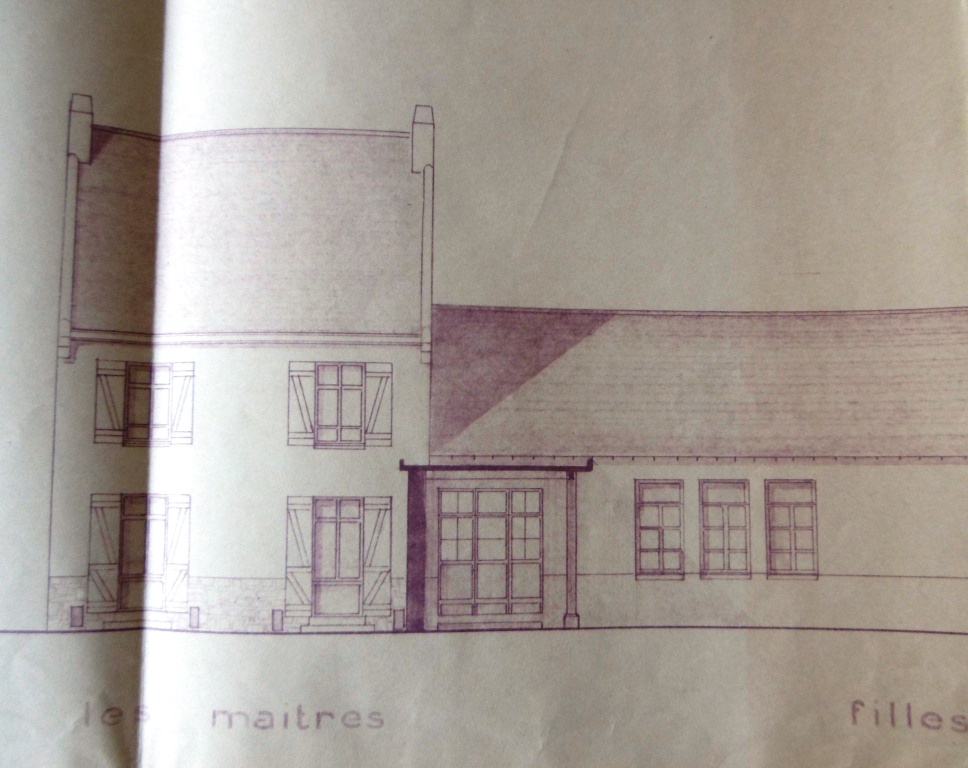

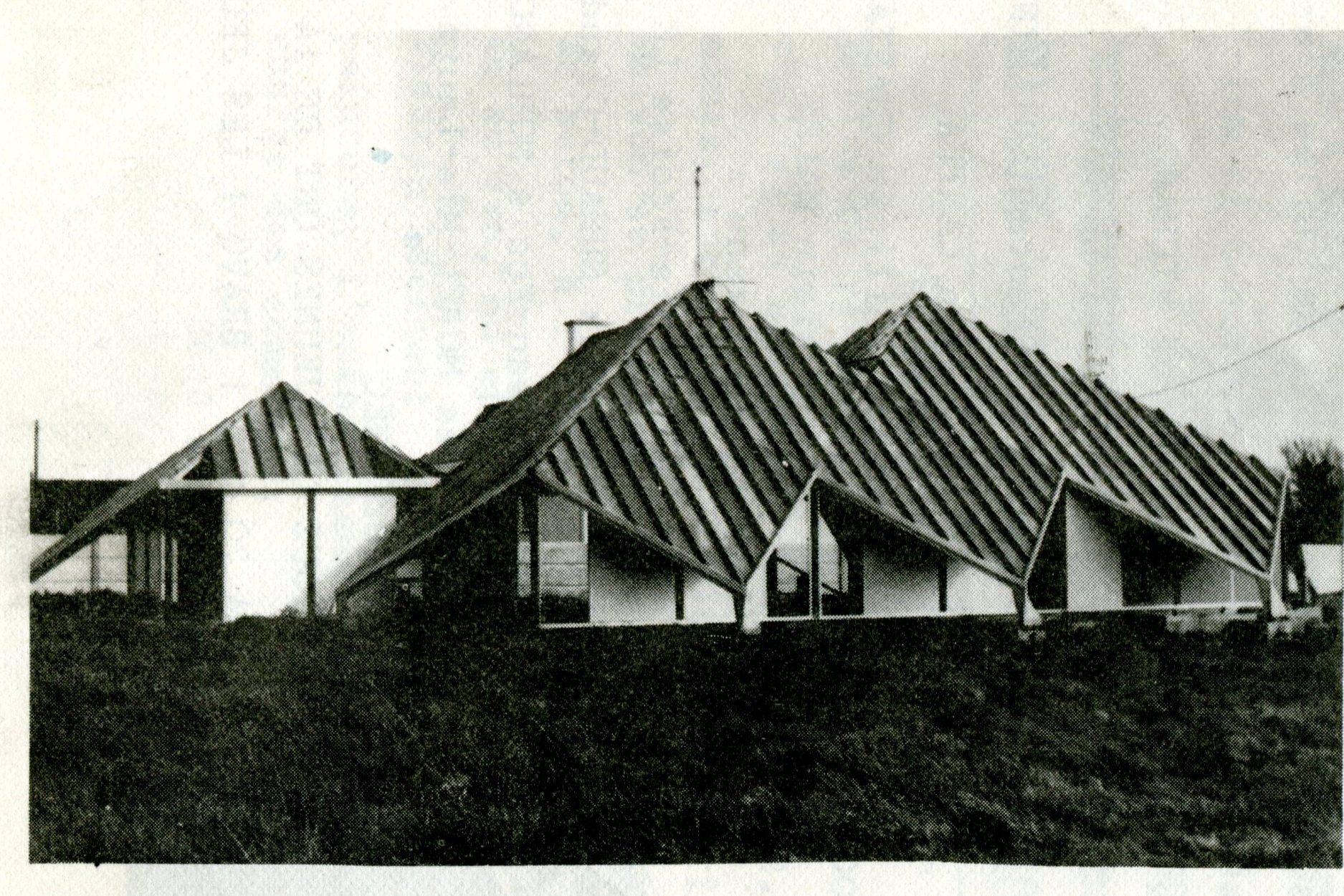

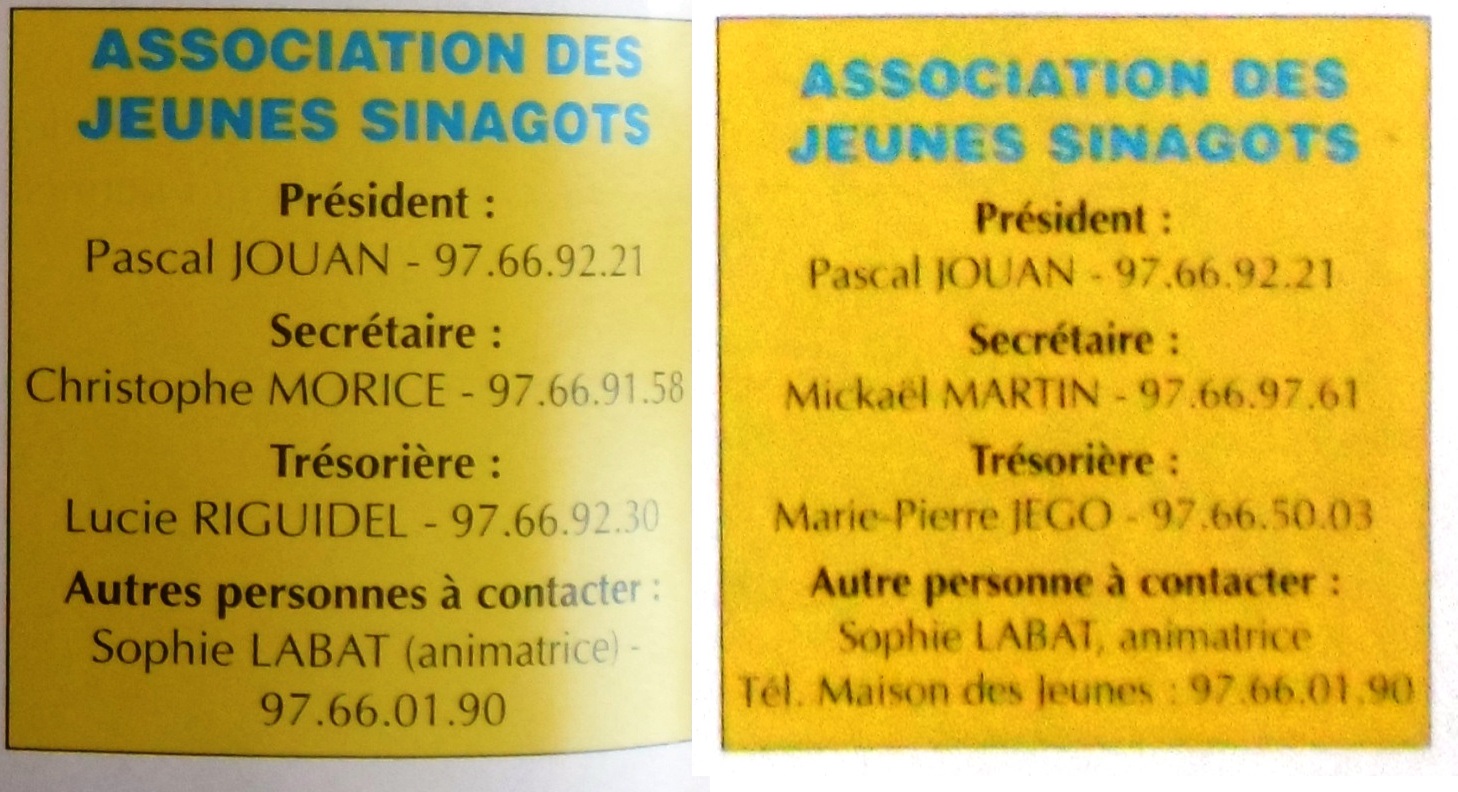

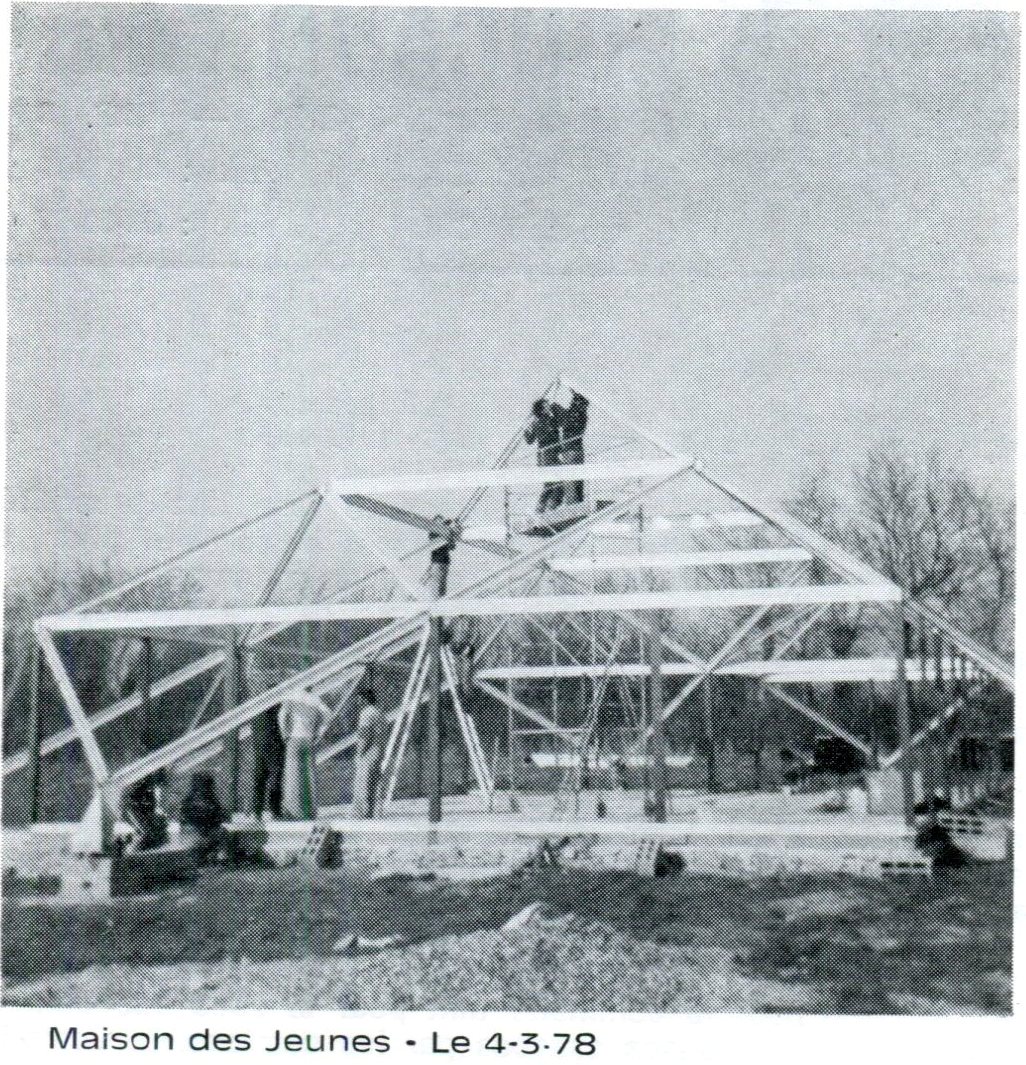

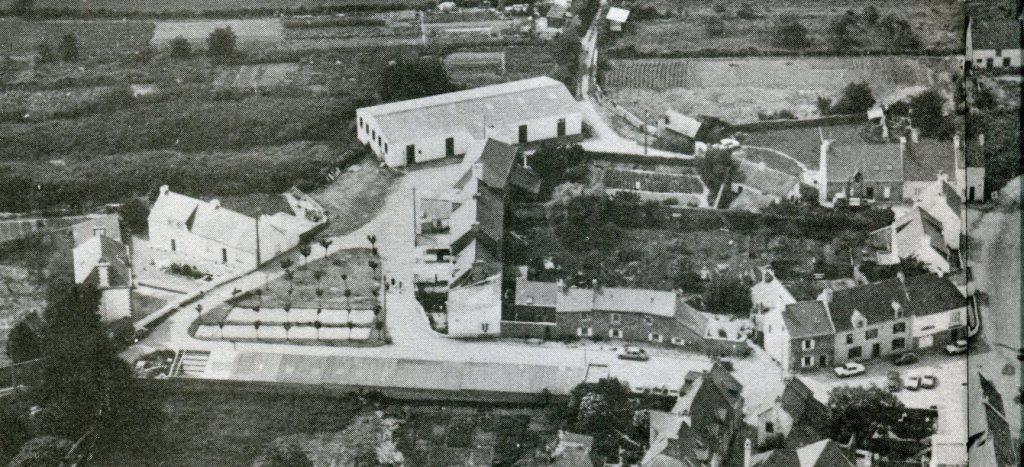

Salles de sport à Séné

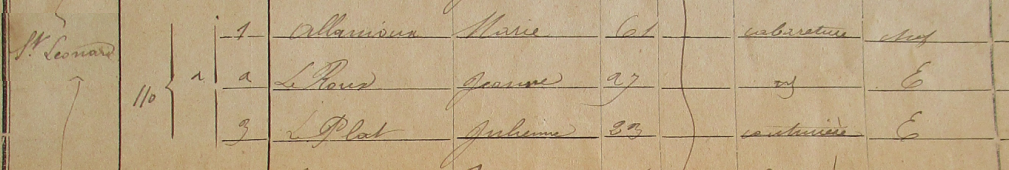

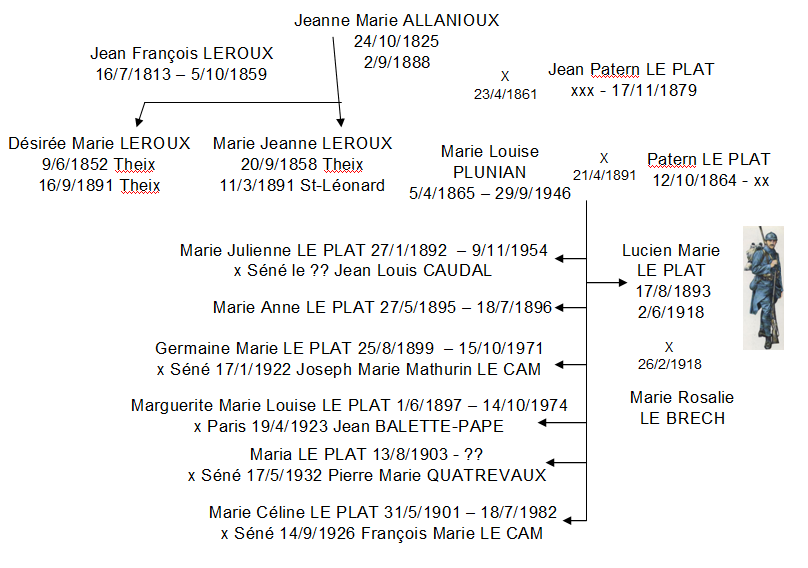

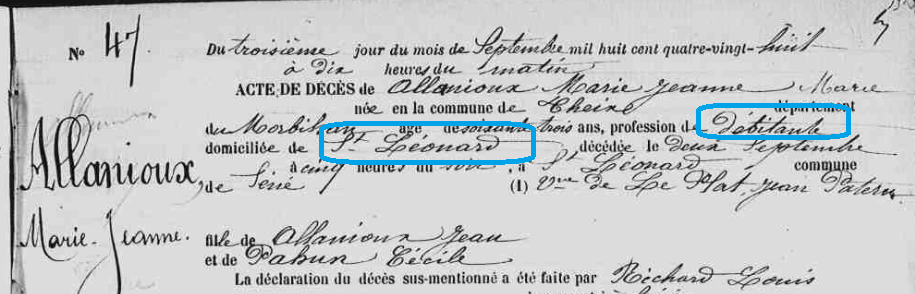

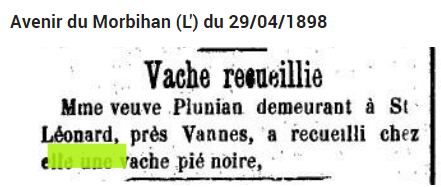

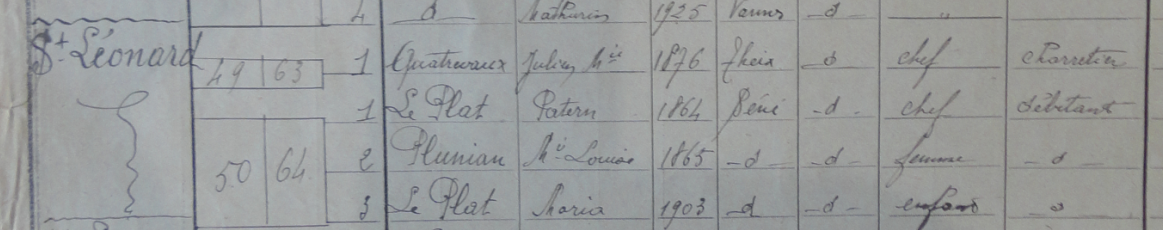

Notre commune est riche de ses associations et notamment de ses clubs sportifs. Parmi nos équipements, certaines salles portent le nom d'une personne: salle Allanioux, salle Chantal Daniel, salle Denis le Nechet, salle Claude Prunier. Tachons de dresser le portrait de ces personnes et d'éclairer les circonstances qui amnenèrent nos associations à rendre ainsi hommage à une personnalité locale.

LA SALLE ROGER ALLANIOUX

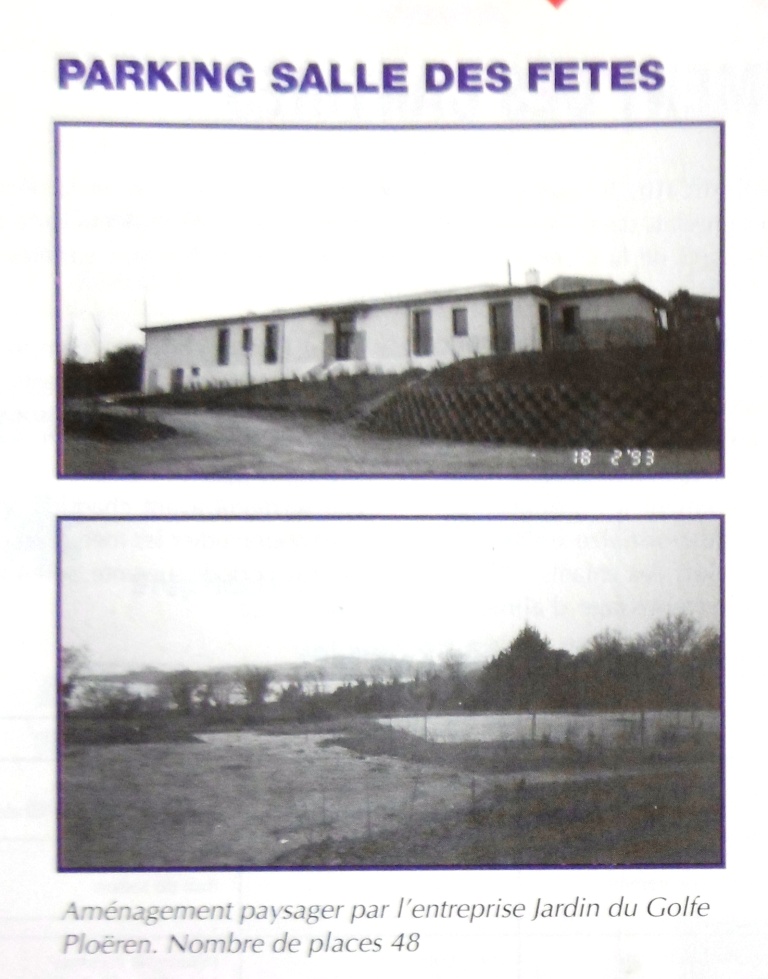

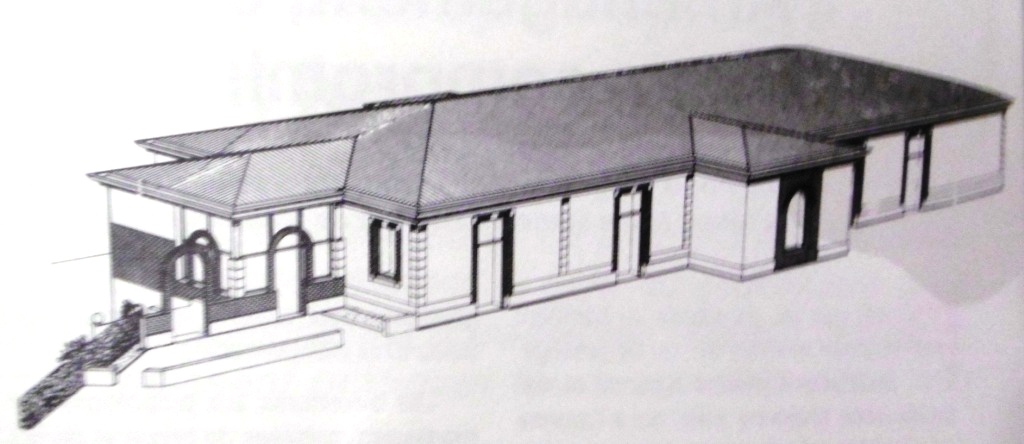

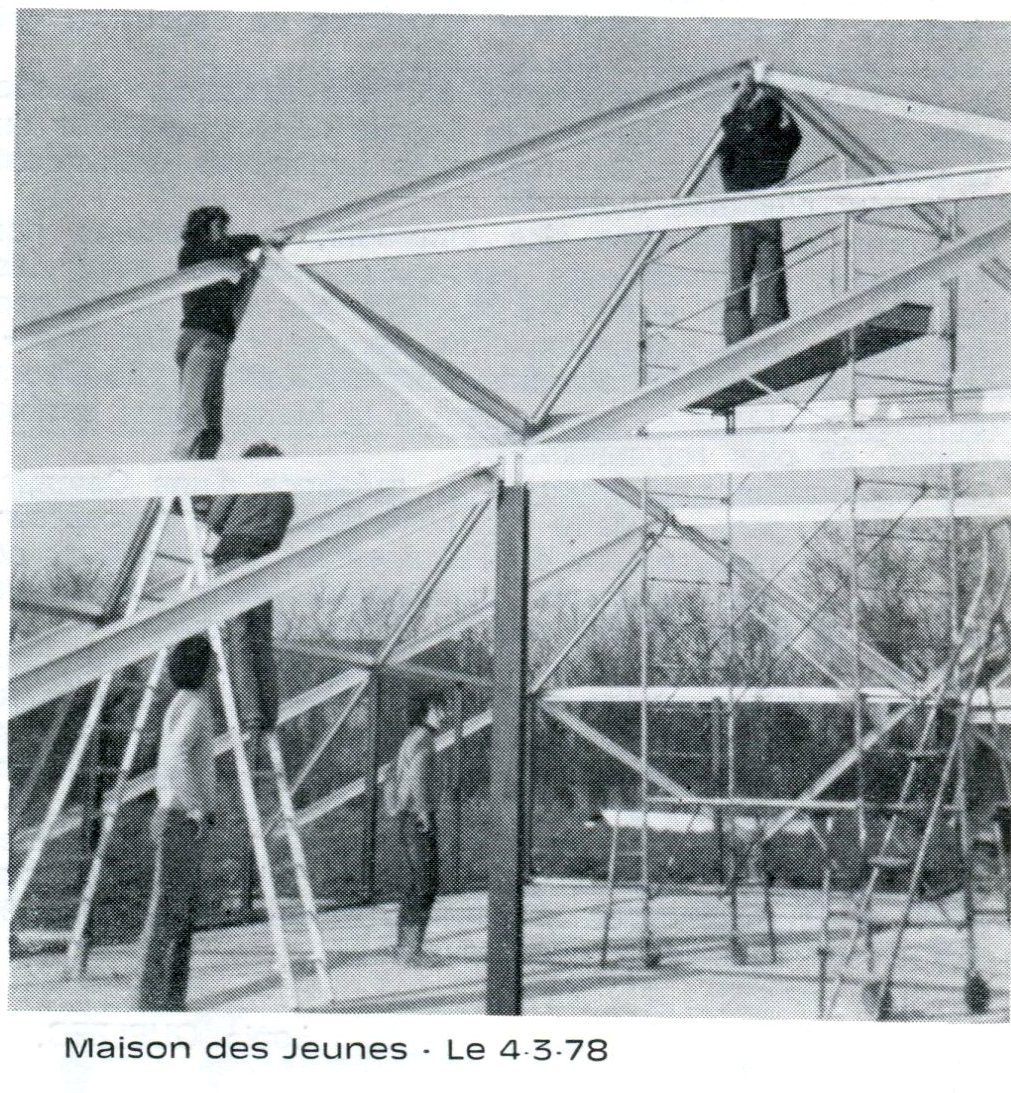

Lors de la construction de la nouvelle école de la Grenouillère au Poulfanc, l’ancien maire Albert GUYOMARD, récupère les anciens préfabriqués qui servaient de salles de classe. Il offre le premier préfabriqué au quartier de Saint-Laurent où il est toujours visible.

Le deuxième est attribué à la toute jeune association sportive US Séné. Il s’agissait alors d’un club de football. L’US Séné deviendra par la suite une association omnisport comptant jusqu'à 6 associations avant que le football reprenne son indépendance en 1999.

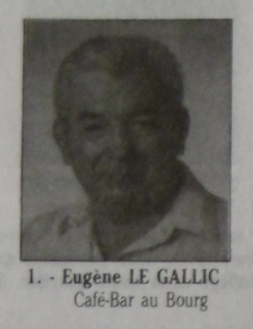

Le préfabriqué est démonté vers 1977 et stocké chez le déménageur Bernard Lescoublet qui n’est autre que le président de US Séné Foot. En 1979, le préfabriqué est remonté sur le plateau sportif Le Derf. L’employé municipal, la maçon Garnec donne un coup de main au montage. Le préfabriqué est aménagé par les bénévoles. Eugène Le Gallic, autre dirigeant du club, se défait du comptoir de son bar qu’il avait place de l’église et l’offre à l’association sportive.

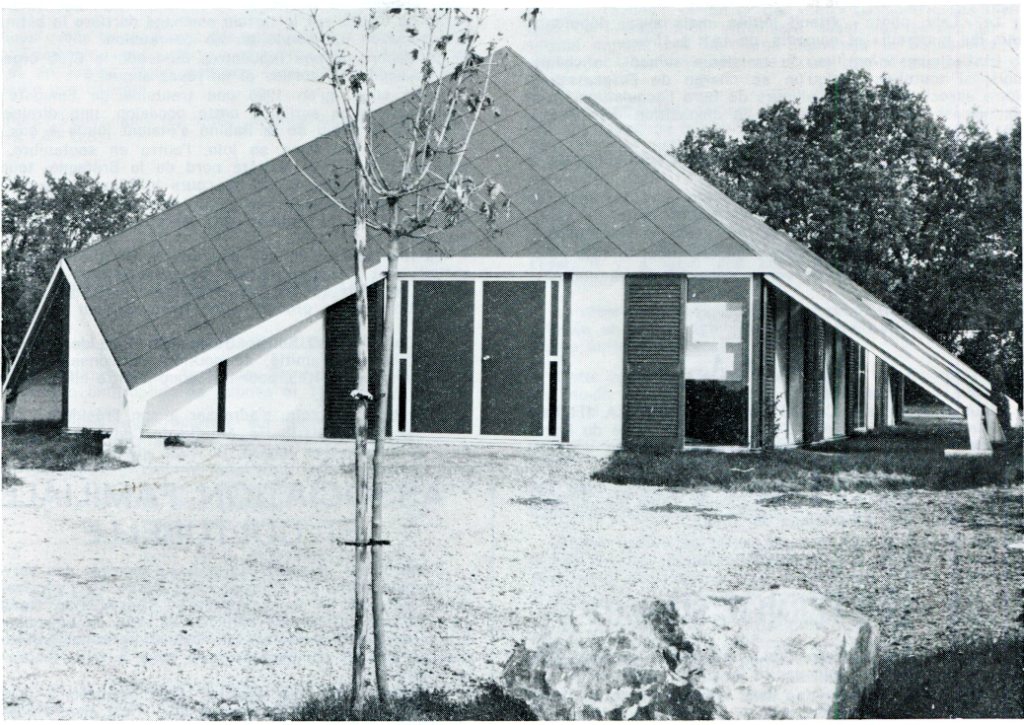

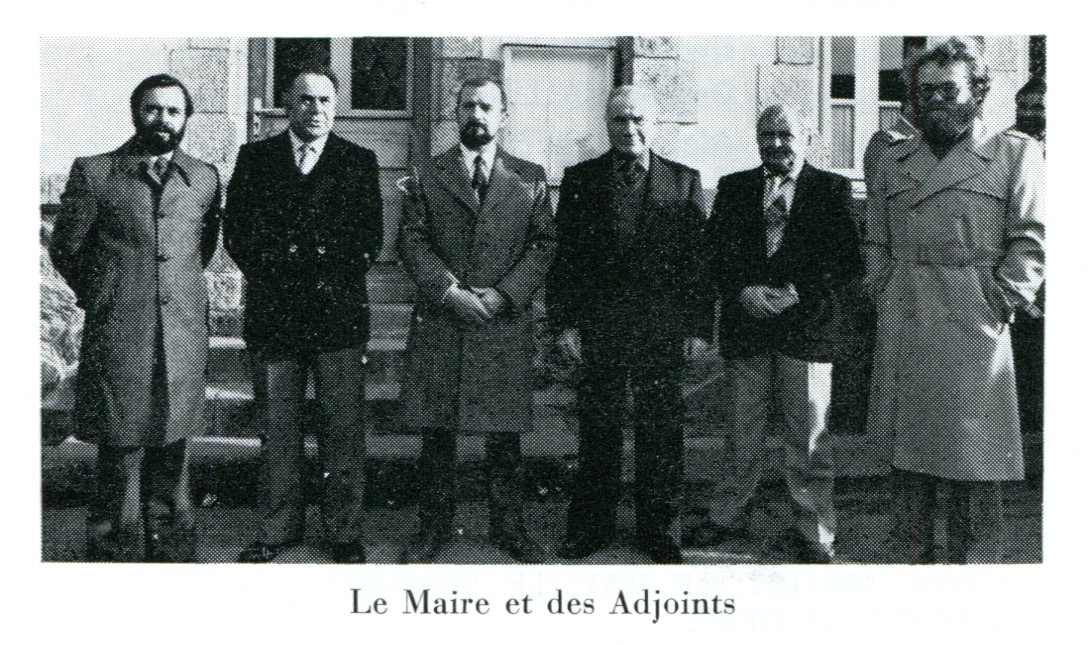

En juillet 1981, le nouveau maire, Daniel Mallet inaugure officiellement la salle qui ne porte pas encore de nom.

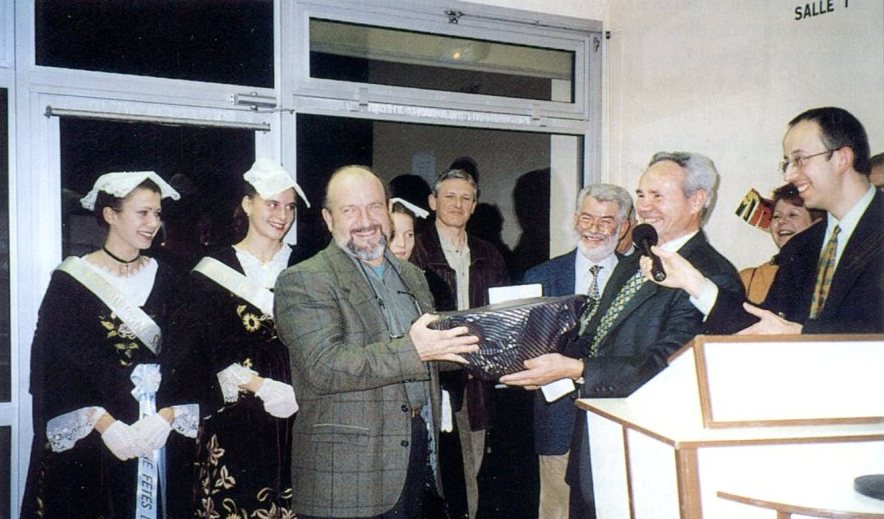

A l’étroit dans ce préfabriqué, la ville de Séné décide en févreier 1998 de démolir le préfabriqué et de reconstruire à la mêm eplace une nouvelle salle. Le 29 août 1998, Marcel Carteau inaugure le nouvel équipement qui est toujours présent au complexe Le Derf.

Elle prendra le nom de Roger ALLANIOUX en 198x.

Roger ALLANIOUX [16/5/1923- 1977 ] nait u village de Cadouarn. Ses parents sont pêcheurs comme beaucoup de familles du village. Après la Libération, il effectue son service militaire et s’engage dans la marine nationale. Il devient infirmier militaire. Il est envoyé en Indochine à bord de La Marseillaise, navire hopital militaire. Il revient en métropole et il est affecté à Lorient puis à la base américaine de Rochefort sur Mer.

De retour à Séné, Roger ALLANIOUX particpe à la création du premier club de football de Séné dans les années 1965. Tout naturellement, de part sa formation d’infirmier, il s’occupe de la santé des joueurs. Il devient leur soigneur à la fois coach, kiné et masseur.

"Les premiers matchs se tenaient à Cariel", se souvient Gérard, son fils. "Il y avait une équipe de sénior et une réserve des 18-20 ans."

Vers 1975, Roger ALLANIOUX arrête le bénévolat après 10 ans passés à soigner les footballeurs sinagots. Il décède d'une logue maladie en 1977.

Les dirigeants du club propose son nom à la mairie pour la nouvelle salle .

Les Légionnaires Sinagots

L'ordre national de la Légion d'honneur est l'institution qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Instituée le 19 mai 1802 par Bonaparte, alors Premier consul de la République, elle récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des « services éminents » à la Nation.(source: wikipedia)

Depuis sa création, wiki-sene à retrouvé le nom de 13 Sinagots décédés a qui l'ordre a décerné cette distinction. Qui étaient-ils et quels faits de gloire leur ont permis de recevoir cette décoration de la Nation?

En plus des 7 noms résencés dans la base "leonore", wiki-sene a établi une liste exhaustive des lauréats sinagots, dont certain font l'objet d'un article dédié.

Julien TREHONDARD [12/3/1816 Séné-5/2/1859 Séné], Chevalier de la Légion d'Honneur,

Jean Marie LE PEVEDIC [28/4/1844 Séné - 21/8/1913 Neuville], Chevalier de la Légion d'Honneur

Pierre Marie LE DOUARIN [24/1/1846 Séné - 13/8/1918 Rochefeort en Terre], Chevalier de la Légion d'Honneur

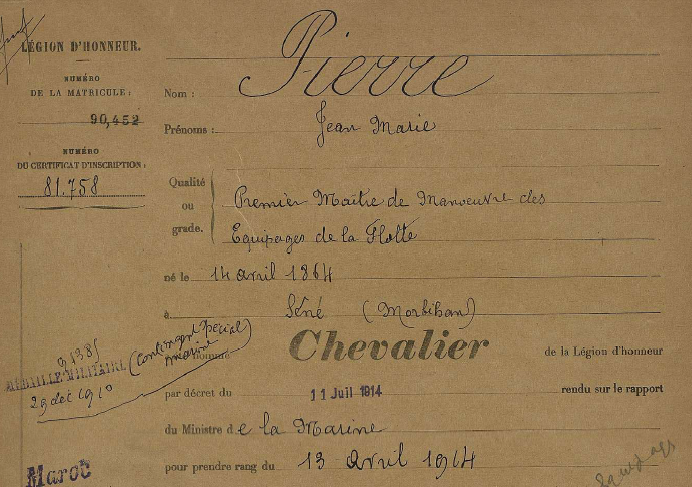

Jean Marie PIERRE [14/4/1864 Séné - chercher date décès], Chevalier de la Légion d'Honneur

Désiré Jean Marie BOCHE [21/9/1872 Séné - 26/2/1945 Vannes], Chevalier de la Légion d'Honneur

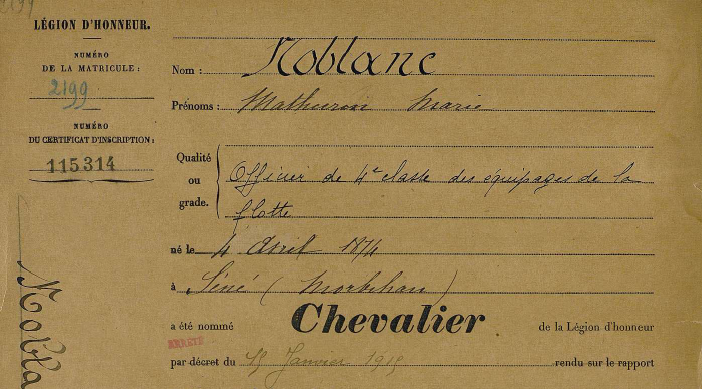

Mathurin Marie NOBLANC [4/4/1874 Séné - 3/4/1955 Lorient] Chevalier de la Légion d'Honneur

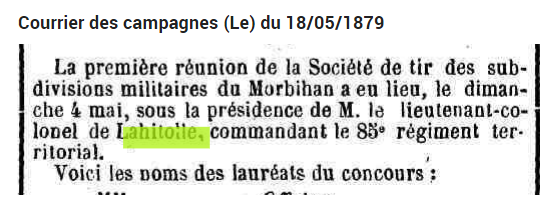

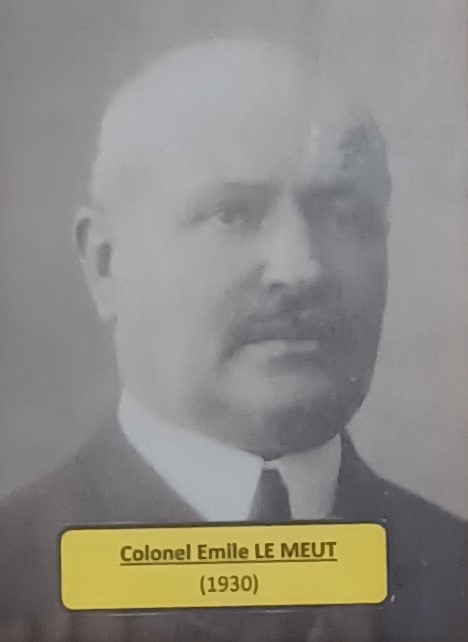

Emile Louis Marie LE MEUT [21/10/1874 Séné - 9/10/1949 Séné],Commandeur de la Légion d'Honneur

Vincent Marie Joseph SEVENO [22/9/1878 Séné - 21/7/1947 Séné] Chevalier de la Légion d'Honneur

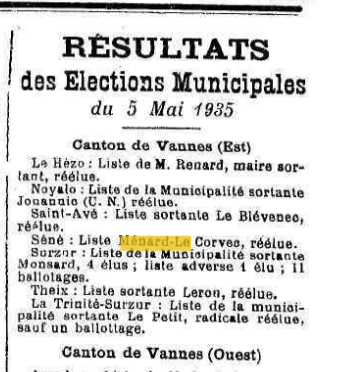

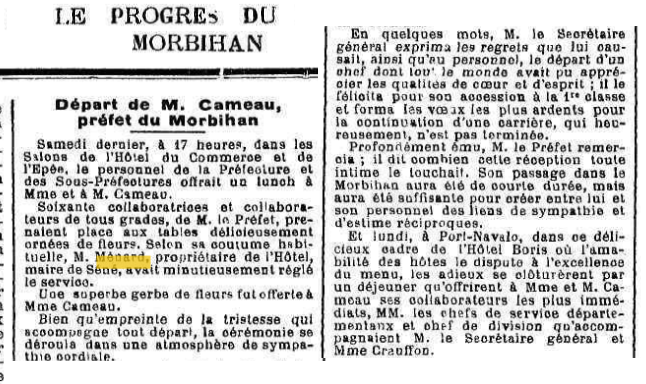

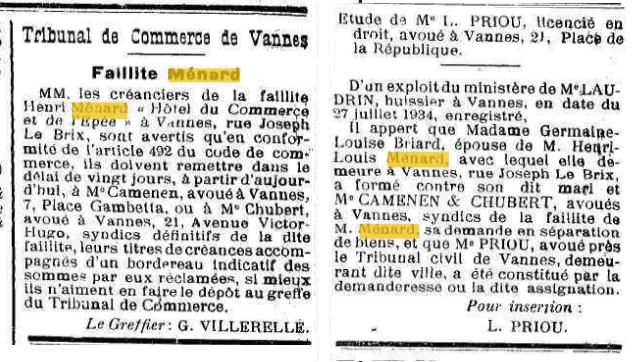

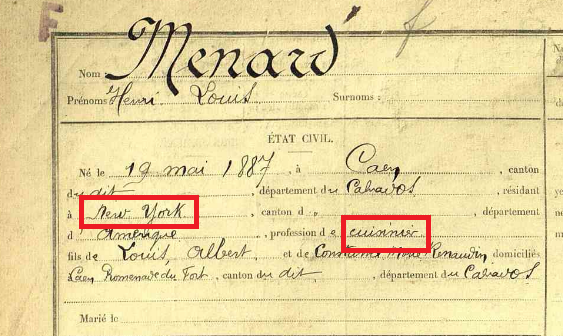

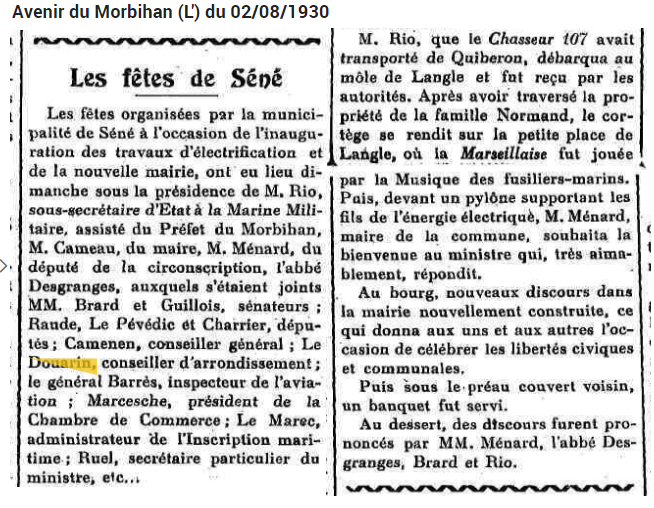

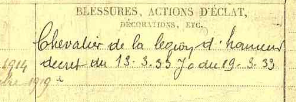

Henri MENARD [19/5/1887 Cane - 20/1/1946 Villers sur Marne], maire de Séné, Chevalier de la Légion d'Honneur

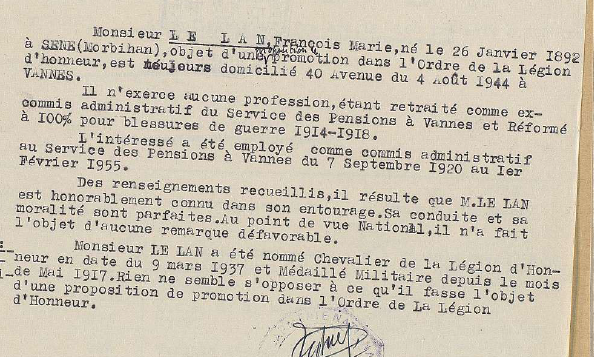

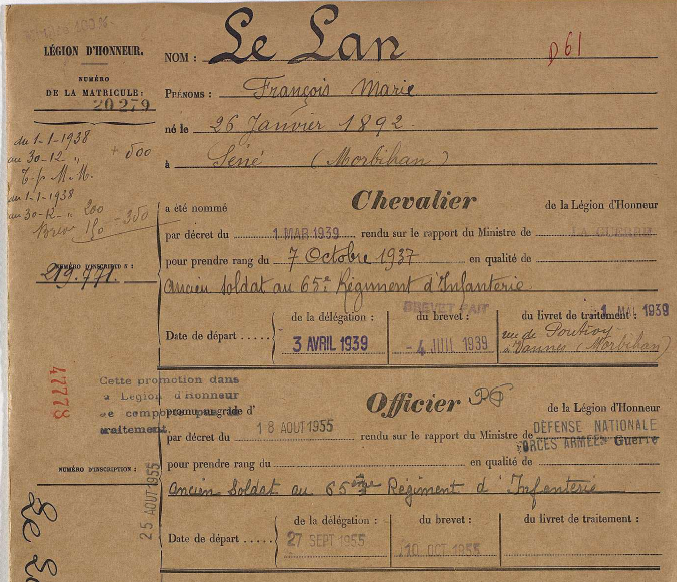

François Marie LE LAN [26/1/1892 Séné - 5/6/1961], Chevalier puis Officier de la Légion d'Honneur

Auguste JANVIER [4/10/1892 Séné - 23/8/1958 Vannes], Chevalier de Légion d'Honneur

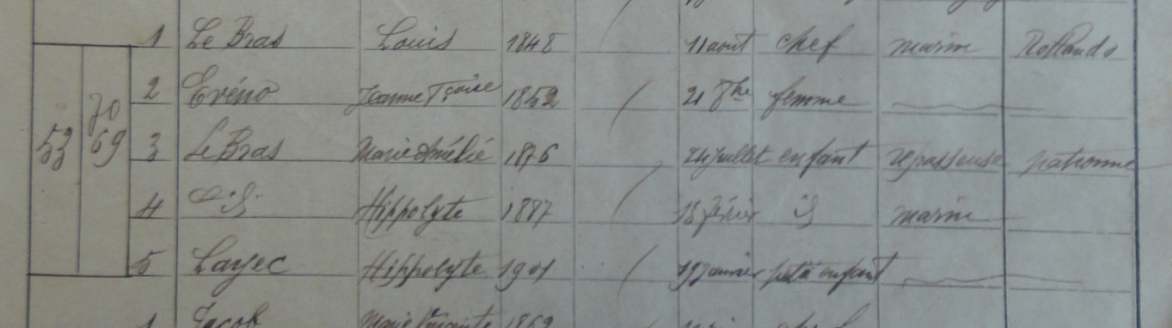

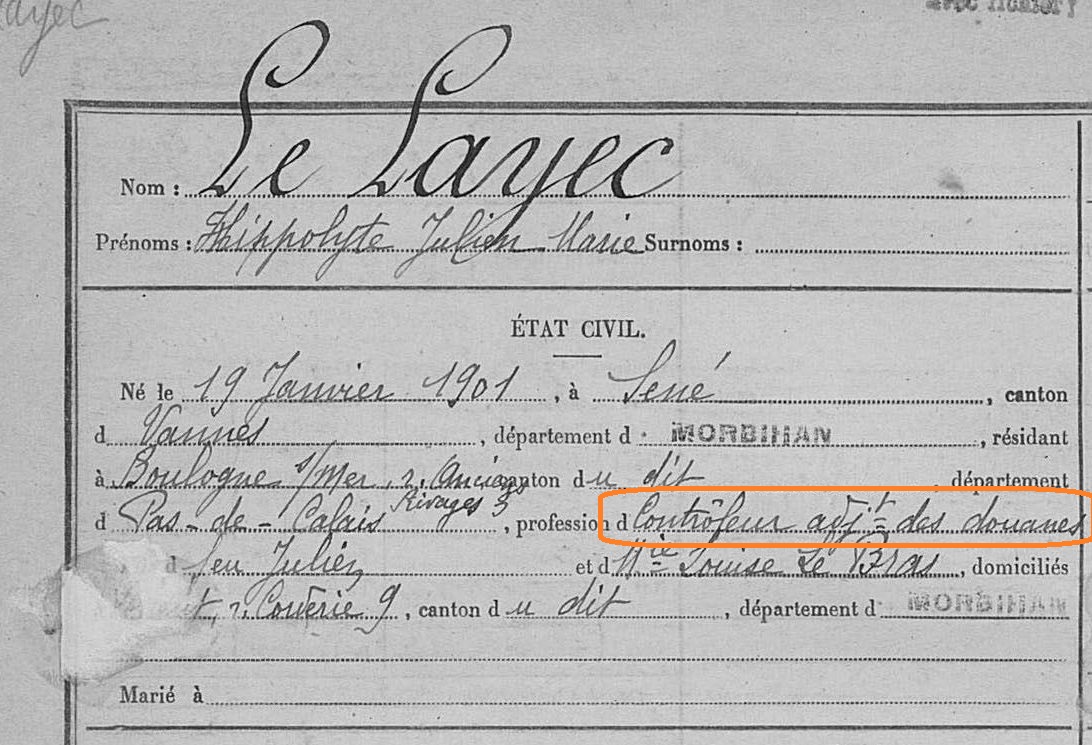

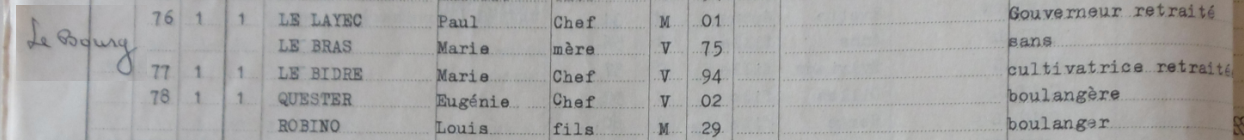

Hippolyte LAYEC [19/1/1901 Séné - 26/8/1965 Séné ], Commandeur de la Légion d'Honneur

Eugène ROBERT [6/8/1911 Nantes - 14/6/2003 Séné ], Officier de la Légion d'Honneur

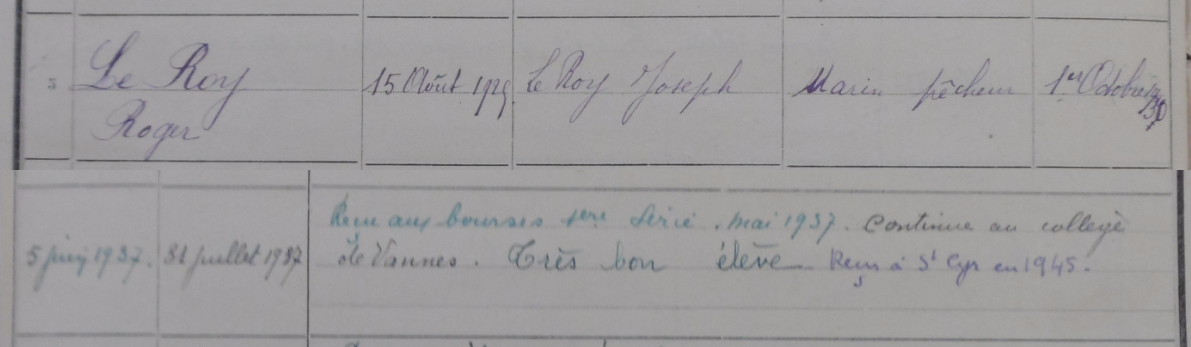

Roger LE ROY [15/8/1925 Séné - 30/7/2020 Séné] Commandeur de la Légion d'Honneur

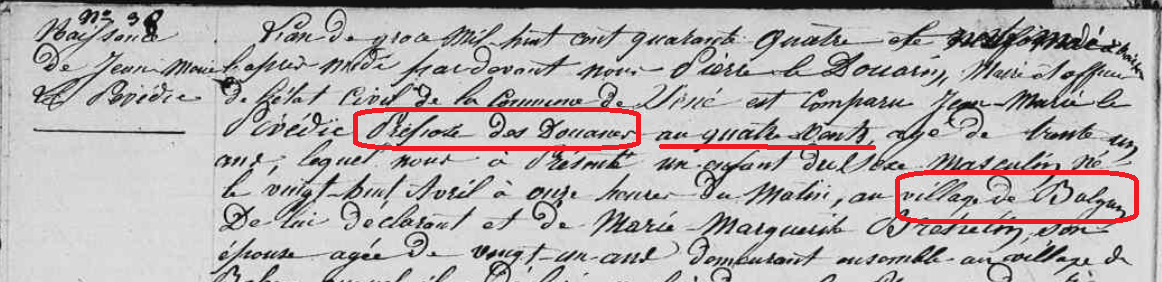

Jean Marie LE PEVEDIC [28/4/1844 - 21/8/1913 Neuville du Poitou], Chevalier de la Légion d'Honneur

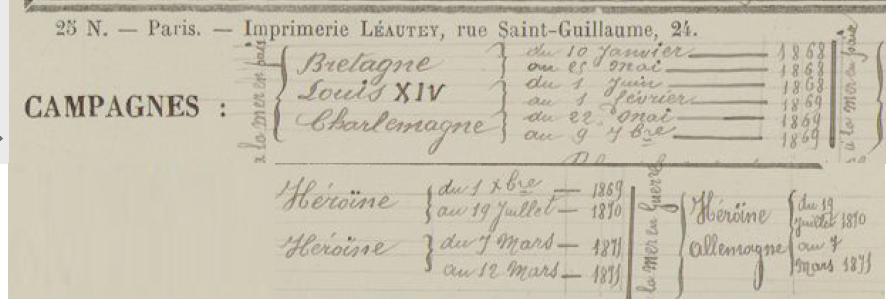

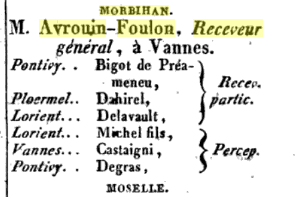

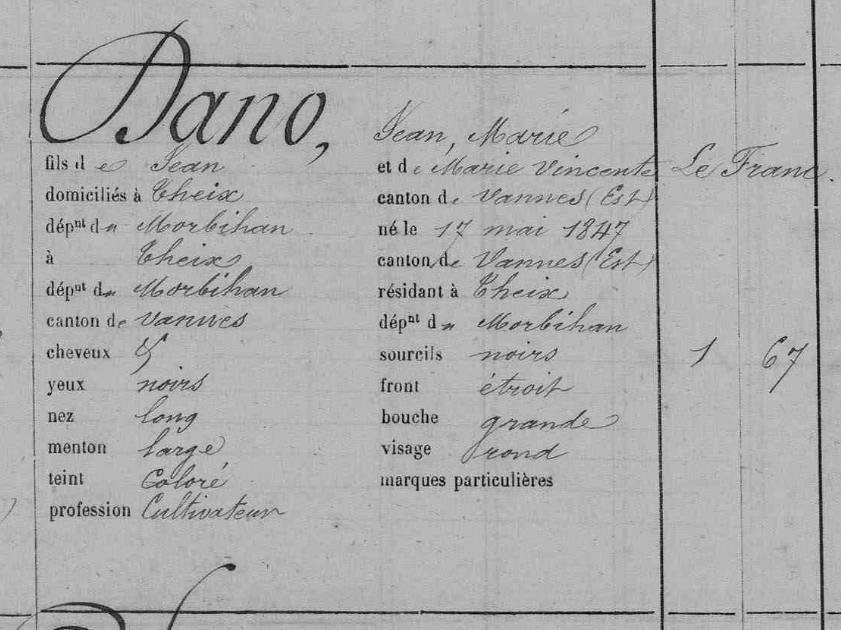

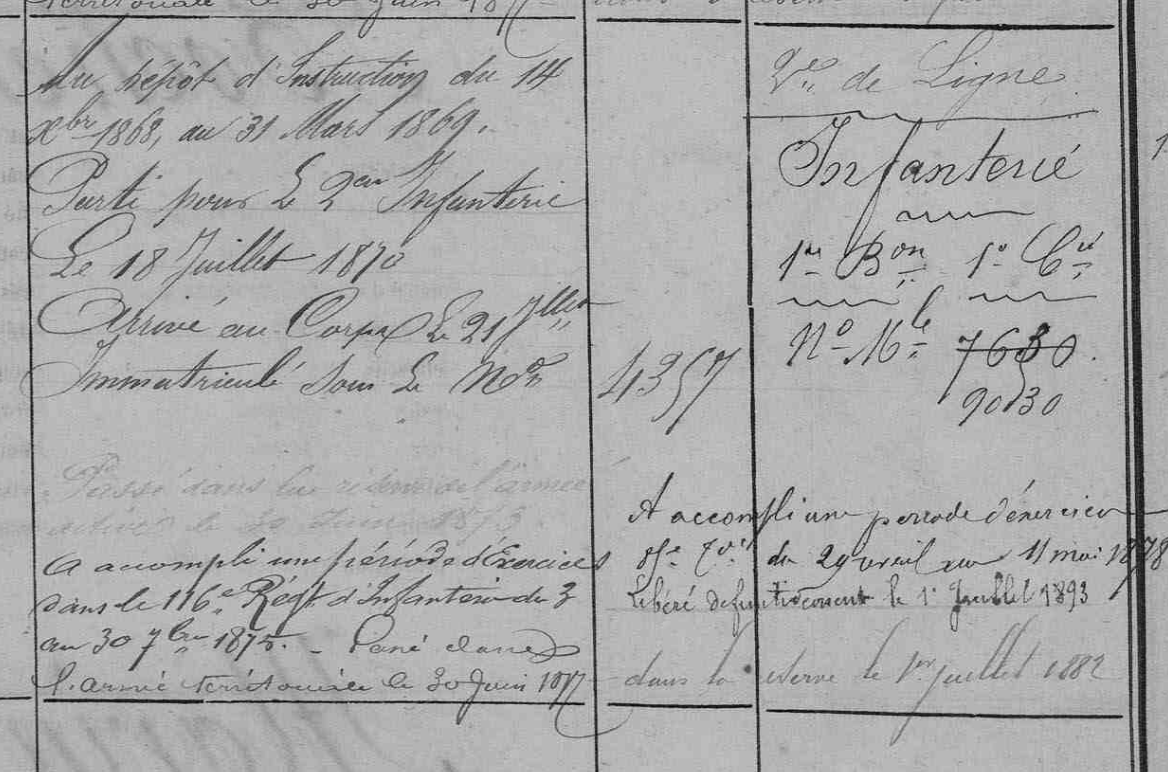

Jean Marie LE PEVEDIC nait à Balgan d'une mère ménagère et d'un père préposé des douanes en poste à la casern des Quatre-Vents. Son dossier sur la base "leonore" nous apprend que se militaire de carrière est incorporé en 8/1865 au 8° régiment de ligne. Il devient par la suite voltigeur puis caporal en 1868, sergent en 1871. Pendant la guerre contre la Pruse, il est fait prisionier. A l'issu du conflit, il se réengage et atteint le grade d'adjudant. Il occupe un poste de "portier consigne", poste de sous-officier surveillant l'entrée d'une place-forte militaire, d'abord à Rochefort sur Mer puis à Blaye. Il décède à Neuville de Poitou en 1913.

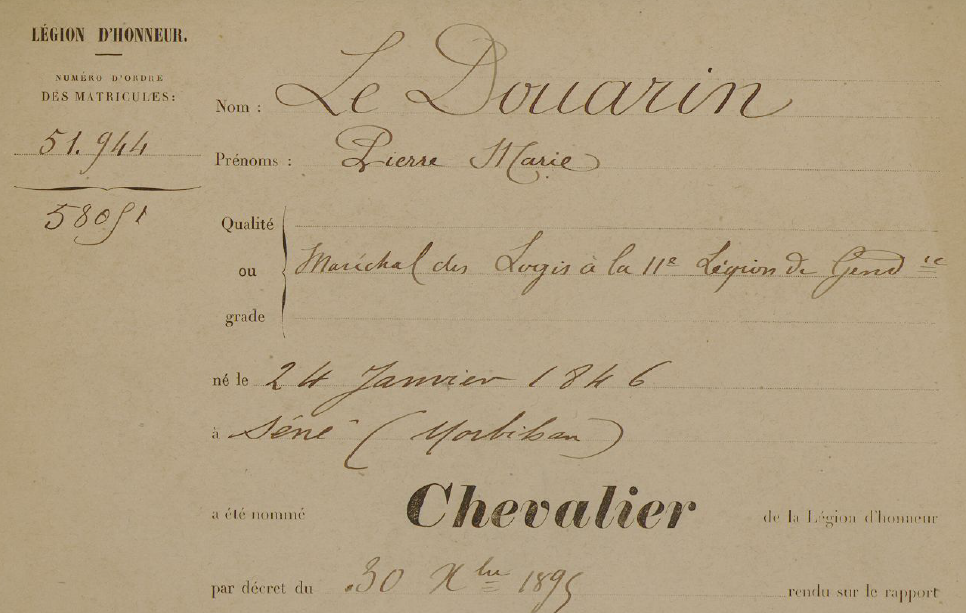

Pierre Marie LE DOUARIN [24/1/1846 Séné -13/8/1918 Rochefort en Terre], Chevalier de la Légion d'Honneur

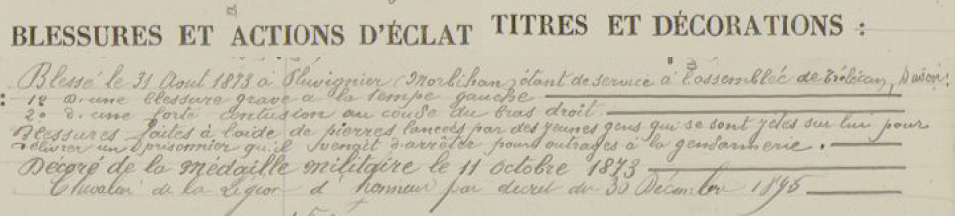

Pierre LE DOUARIN est né à Cressignan au sein d'une famille de cultivateurs. Conscrit en 1864, il est d'abord marin à Lorient sur plusieurs navires successifs. Il participe à la guerre contre la Prusse. En 1869 il est cannonier de 1ère classe. Après la conflit, il se marie le 12/10/1875 à Pluneret avec Jeanne Ribouchon. Il rejoint la gendarmerie, d'abord comme gendarme à pied, puis brigadier et en 1888 il devient maréchal des logis. Il dispose alors d'un poste dans le Finistère, notamment à Pont-Aven en 1896. Décoré de la médaille militaire en 1873, il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 décembre 1898.

A son départ de la gendarmerie, il bénéficie d'emploi réservé aux militaires retraite. Son acte de décès le 13/8/1918 indique qu'il est alors receveur buraliste à Rochefort en Terre.

Jean Marie PIERRE [14/4/1864 - chercher date décès ].

Jean Marie PIERRE nait au sein d'une famille de pêcheur de Montsarrac en 1864. Il effectue sa conscription entre 1883 et 1886. Puis il s'engage dans la marine. en renouvelant plusieurs fois un engagement de 3 ans. Le 29/12/1910, il reçoit la médaille militaire. Il a 23 ans et 3 mois de service pour l'Etat. Entre-temps il s'est marié à Séné le 10/4/1894 avec Joséphine Marie Mathurine NOBLANC. Le 11/7/1917, il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur.

Désiré Jean Marie BOCHE [21/9/1872 Séné - 26/2/1945 Vannes]

Désiré BOCHE nait au village de Cadouarn d'une mère ménagère et d'un père préposé des douanes.La famille est pointée en 1886 lors de dénombrement. Lors de son mariage à Séné avec Marie Perrine DANET, le 4/10/1898, il déclare l'activité de matelot torpilleur breveté. Il reçoit sa légion d'honneur au grade de Chevalier le 19/01/1922, il vit alors à Lorient. Il décède à Vannes le 26/2/1945.

Mathurin Marie NOBLANC [4/4/1874 Séné - 3/4/1955 Lorient]

Il nait à Kérarden au sein d'une famille de pêcheur, fils posthume de son père Julien. Lors de son mariage le 16/6/1900 à Lorient avec Marie françoise GUILLEMOT, il déclare être Quartier maître de mousqueterie de la flotte. Il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur le 15/1/1925.

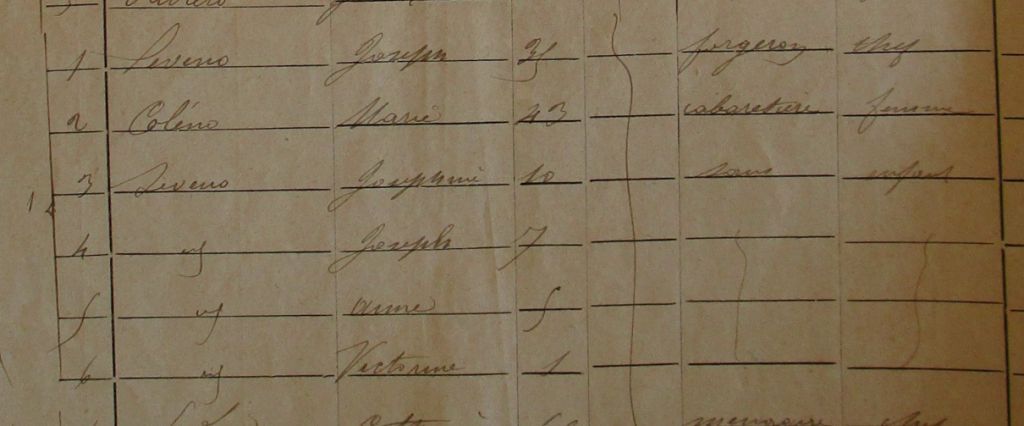

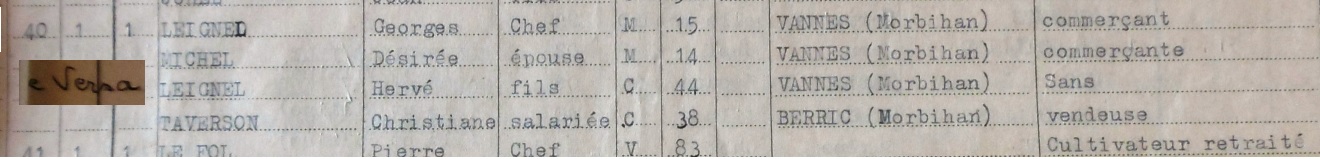

Vincent Marie Joseph SEVENO [22/9/1878 Séné - 21/7/1947 Séné]

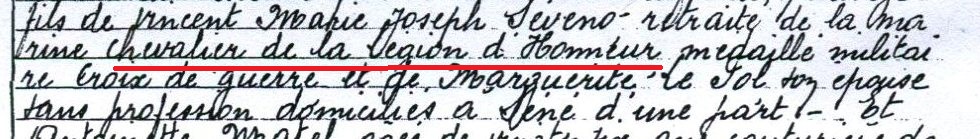

Lors du mariage de son fils le 1er juillet 1947, l'officier d'état civil de la ville de Vannes n'oublie pas de mentionner les décorations que le vieux marin sinagot a reçues: médaille militaire, croix de guerre et légion d''honneur.

Dans l'attente de consulter son dossier d'inscrit maritime au SHD de Lorient, que sait-on de Vincent Marie Joseph SEVENO?

C'est le fils de forgeron de Séné dont l'épouse tient un débit de boissons au bourg. A 20 ans, il est forgeron mécanicien. La profession évolue alors vers la mécanique. Il se marie le 8/10/1913 avec Marguerite LE FOL [5/10/1891 Vannes - 5/5/1977 Trégunc], couturière à Vannes. Il s'engage dans la marine militaire où il fera carrière comme marin chargé de la manoeuvre des torpilles.

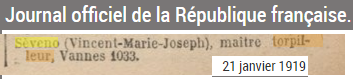

La guerre éclate et l'ancien forgeron sinagot devenu torpilleur se fera remarquer jusqu'à être décoré. Après l'Armistice, il est nommé par décret maître torpilleur en janvier 1919.

Il s'éteint à Séné, quelques jours après ce mariage, heureux sans doute de revoir son fils revenu vivant de déportation en Allemagne.

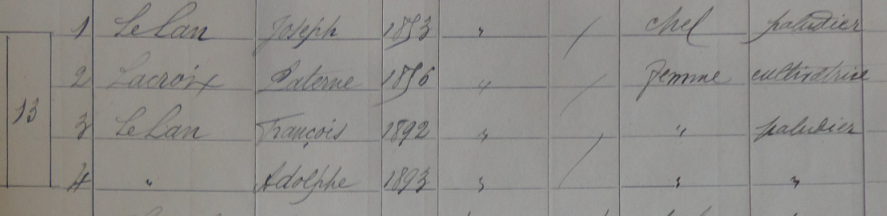

François Marie LE LAN [26/1/1892 Séné - 5/6/1961 Vannes]

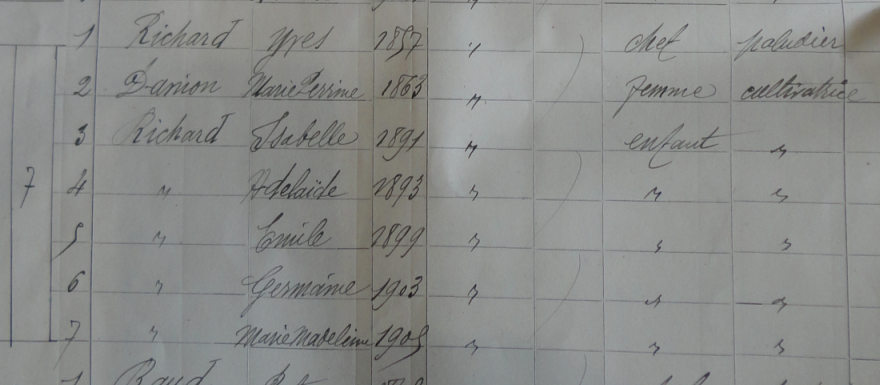

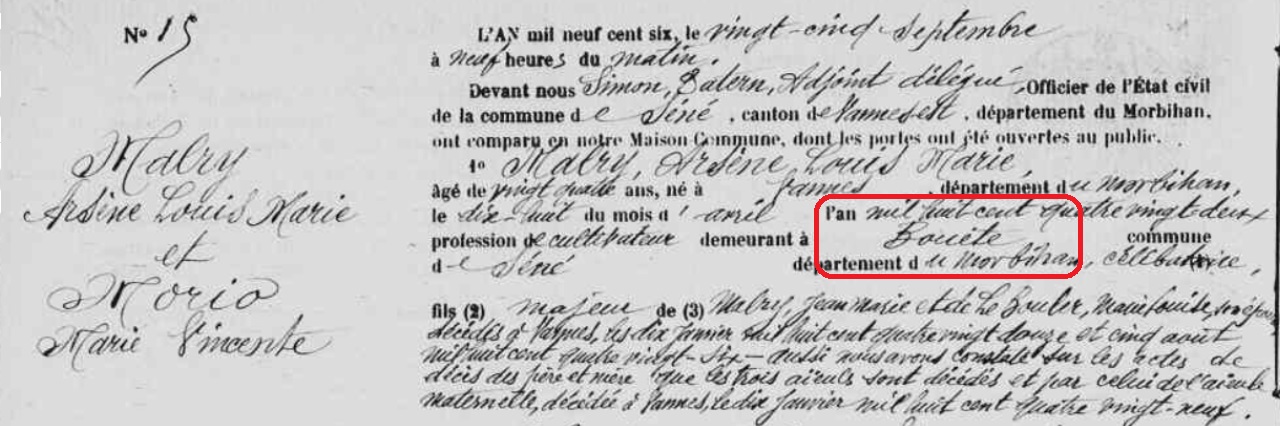

François LE LAN nait à Michot au sein d'une famille de paludiers. Il a un frère prénommé Adolphe [11/2/1893-19/3/1936], qui sera également mobilisé, blessé à deux reprises et fait prisonnier en Allemagne.

Vers 1912, avant la guerre, il déclare la profession de maçon. Il incorpore le 65° Régiment d'Infanterie le 8/10/1913. Il est se suite mobilisé lors de la déclaration de guerre contre l'Allemagne.

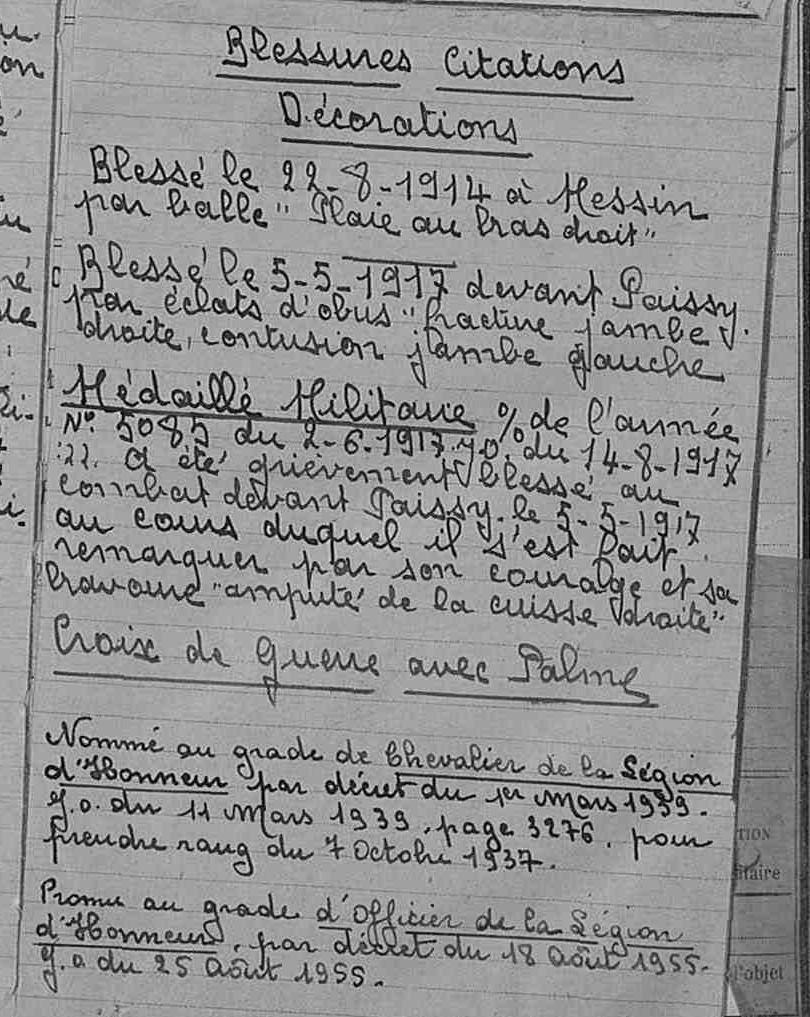

Lhistorique du 65° régiment nous livre le récit de son combat aux premiers jours de la guerre "Le 21, il prend contact avec les avant-gardes allemandes, à 20 kilomètres au nord de Bouillon et, le 22 août il est engagé dans la grande bataille livrée par la 4e Armée française, il reçoit le

baptême du feu à l’attaque des positions ennemies de Maissin. C’est l’époque des magnifiques charges à la baïonnette, où officiers et soldats affirment les splendides qualités de bravoure de la race. L’ennemi bat en retraite après de furieux combats corps à corps qui se prolongent fort avant dans la nuit. Mais le lendemain matin, l’ordre est donné de rompre le combat." François LE LAN est blessé par balle le 22/8/1914 Maissin, une plaie au bras droit. Le 27/10/1914, il rejoint son bataillon.

Le 4/8/1915 il est évacué pour une pleurésie.Il soigne sa maladie d'abrod à l'hôpital temporaire n°14 de Senlis. Ensuite à l'hôpital La Bucaille à Cherbourg, puis à l'hôpital n°88 de Querqueville puis l'hôpitaltemporaire La Broussais à Nantes.

Il rejoint à nouveau son corps le 5/11/1916 et passe au 91° Régiment d'Infanterie le 1/11/1916 puis au 65° le 29/12/1916. Le Régiment opère dans un secteur qui deviendra le "Chemin des Dames":

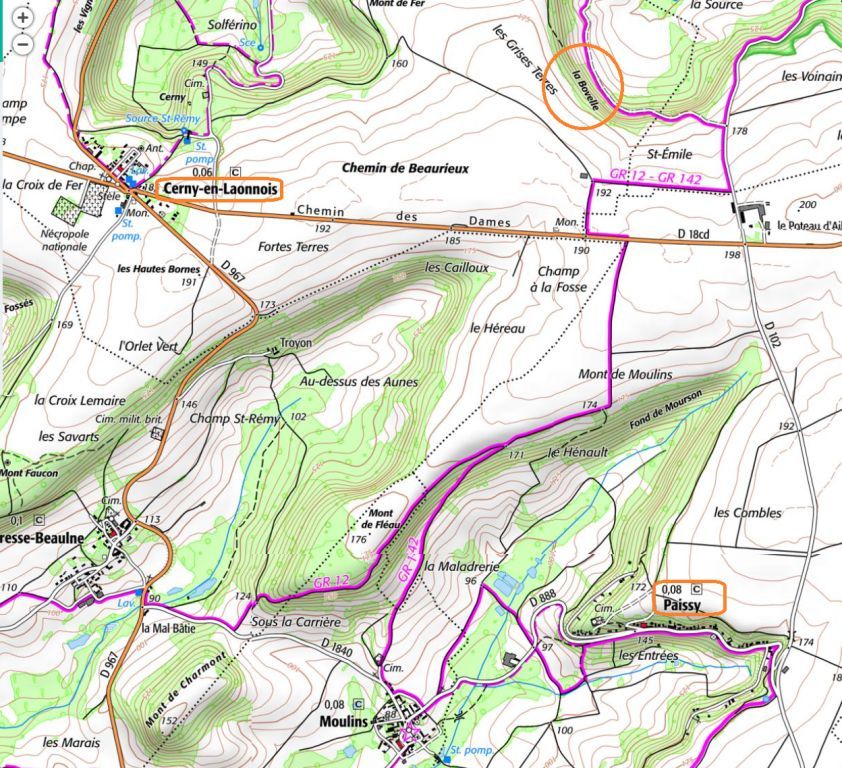

Retiré du secteur, le 65ème cantonne à Saint-Rémy Blanzy, au sud de Soissons, Aisne. Le lieutenant-colonel Prouzergue vient d’en prendre le commandement lorsque se déclenche l’offensive d’avril. Faisant partie d’une division de deuxième ligne, le régiment n’est pas directement engagé.Le 18 avril, le 65ème va prendre position au ravin de Moulins. Le 29, il relève en ligne un régiment de la division. Le 5 mai, attaque les positions allemandes dans le secteur de la Bovelle, avec mission d’atteindre les pentes nord du plateau qui domine l’Ailette.

Il est inutile de souligner la puissance des organisations ennemies en ce point du front : casemates bétonnées, tunnels profonds à entrées multiples, centres de résistance garnis de mitrailleuses et protégés par de nombreux réseaux. Tout cela occupé par des troupes d’élite

(4e régiment de la garde) qui dispose d’une artillerie formidable. A l’heure H (9 heures), le bataillon de Rochemonteix à droite et le bataillon Audran à gauche débouchent sous un feu d’enfer et, si les pertes ne diminuent pas l’ardeur de l’attaque, elles font que les objectifs ne peuvent être atteints qu’en fin de journée, après de furieux corps à corps. Des mitrailleuses et des prisonniers restent entre nos mains.

Au centre, un tunnel à trois entrées bétonnées gênait terriblement la progression. La compagnie Mercier, du bataillon de réserve, combinant son mouvement avec la compagnie Redier, réussit d’abord à faire échouer une contre-attaque, forte de deux compagnies, débouchant du tunnel ; puis, par enveloppement, à s’emparer de deux de ses entrées, faisant 60 prisonniers, prenant plusieurs mitrailleuses et un canon révolver. La nuit est tombée quand se déclenche brusquement sur le bataillon de Rochemonteix, très en flèche, une puissante concentration d’artillerie. Puis les troupes allemandes s’élancent à l’assaut. C’est, dans la nuit, une lutte épique qui s’engage, à la lueur des fusées et des

éclatements de grenades ; debout sur le parapet les hommes se battent avec une farouche énergie… A 23 heures, le calme revient, nos unités ont repoussé l’ennemi. Elles repousseront de même, à 3 h. 30, une attaque dirigée sur le même point."

Le secteur de la Bovelle est la partie orientale du saillant de Deimling, qu’il pousse encore plus loin en direction de l’Ailette : Les

soldats ont baptisé le lieu le « Museau de porc » de par sa forme. (Limité grosso modo par le tunnel de l’Yser à l’ouest et une ligne ferme de la Bovelle – Chemin des Dames à l’est. La ferme de Bovelle est aujourd’hui disparue, située à quelques hectomètres à l’est de Cerny-en-Laonnois. De septembre 1914 à avril 1917, la ferme est en zone allemande. Début mai 1917, les français arrivent à proximité de la Bovelle, les armées ennemies s’y opposant pendant de longues semaines, ce qui achève d’anéantir la ferme. Après la guerre celle-ci n’est pas reconstruite

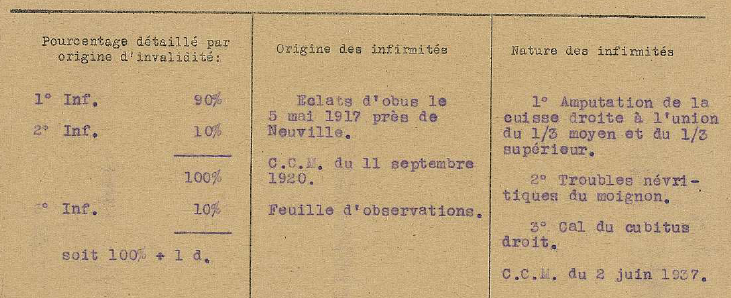

Ce jour du 5/5/1917, le soldat François LE LAN est une seconde fois blessé par un éclas d'obus devant Paissy, au combat au cours duquel il s'est fait remarquer par son courage et sa bravoure. La bombe, lui provoque la fracture de la jambe droite et une contusion sur la jambe gauche. Il est évacué à l'hôpital temporaire Broussais de Nantes, puis à l'hôpital St-Stanislas de Nantes et sur celui de Rennes. Le 1/12/1917 il est proposé pour la réforme et renvoyé dans ses foyers.. Il sera amputé de la cuisse droite.

Après la démobilisation il se marie à Séné le 30/7/1919 avec Marie Isabelle RICHARD [30/1/1891-12/2/1962 Vannes], fille de paludiers à Michot, voisin des Le Lan. Son amie d'enfance s'occupera de ce soldat handicapé jusqu'à sa mort. François LE LAN s'installera avec son épouse à Vannes et sera commis administratif au Service des Pensions à Vannes.

Il recevra la Médaille Militaire puis la Croix de Guerre avec Palme. Il est nommé au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur par décret le 1er mars 1939 et élevé au grade d'Officier de la Légion d'Honneur le 18/8/1955. Il décède à Vanne le 5/6/1961.

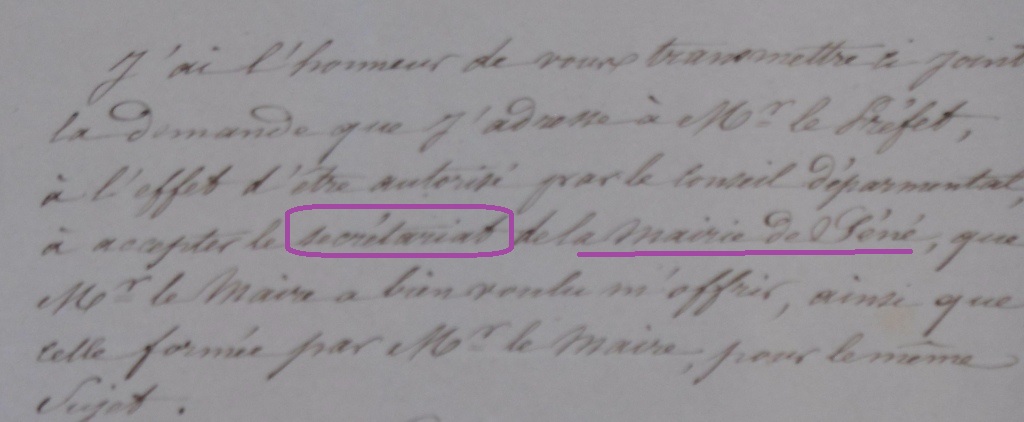

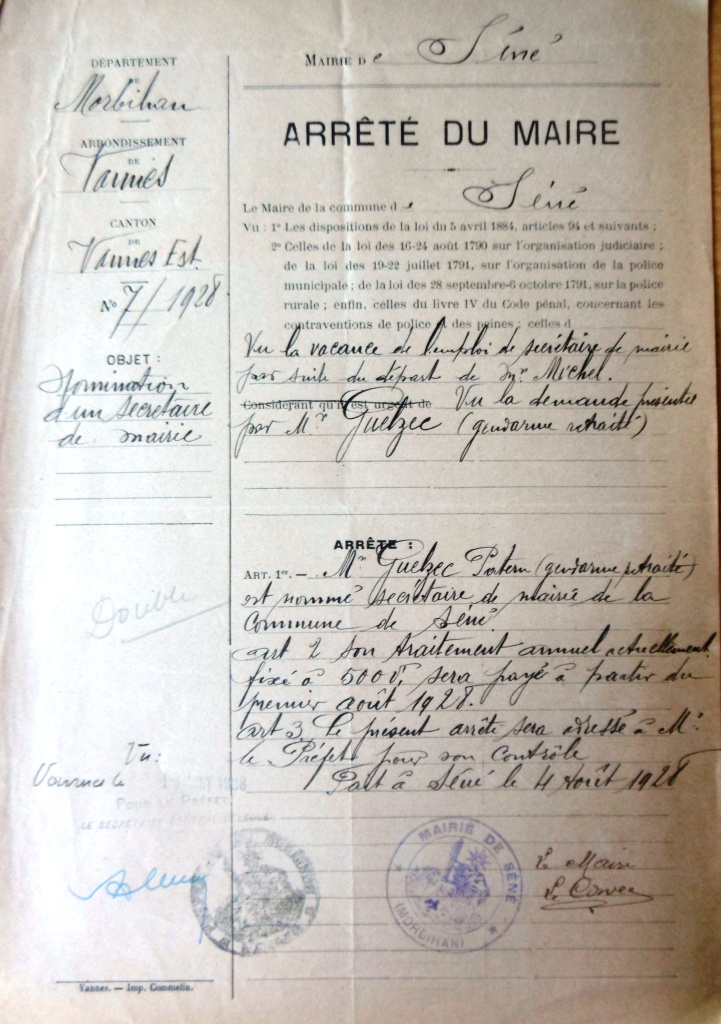

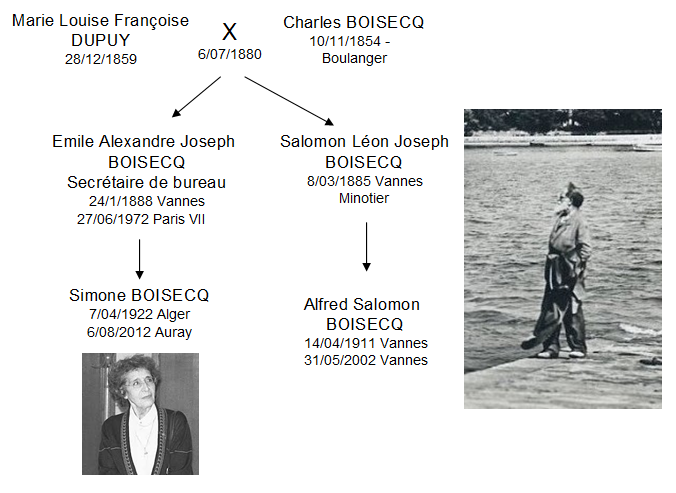

Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie

La Révolution crée les communes qui se substituent aux paroisses. Les maires récupèrent la gestion des actes d'état civil. Les baptêmes, les mariages et les sépultures déclarés chez le recteur ou le curé sont remplacés par des actes de naissance, de mariage et de décès qu'enregistre l'Officier d'Etat Civil.

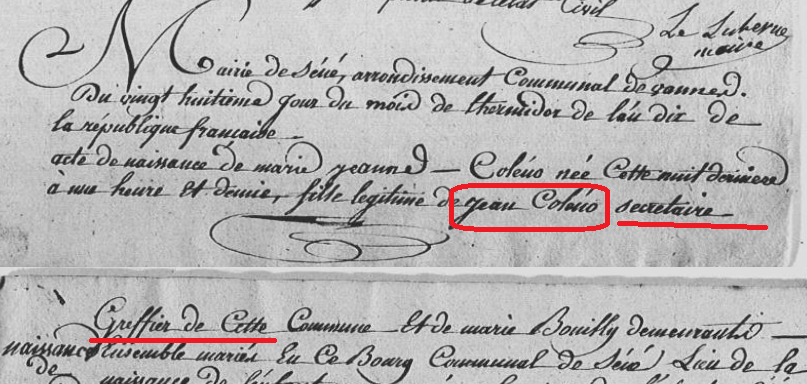

Le tout premier secrétaire de mairie.

Lors de la naissance de sa fille, Jean COLENO déclare la profession de secrétaire greffier à Séné. Jean COLENO [18/10/1772 Billiers-24/2/1808 Séné] est l'époux de Marie BOUILLY, la fille du meunier de Cantizac. C'est un notable. Son oncle n'est autre que le recteur de la paroisse. Lors da la naisance de son 4° enfant, il déclare toujours être secrétaire greffier, fonction qu'il conservera jusqu'à son décès à l'âge de 36 ans. Séné compte alors 1.667 hab.

.../... poursuivre les recherches

Le dénombrement de 1841 ne mentionne pas de "secrétaire de mairie". En existe-t-il un? Vit-il sur Séné?

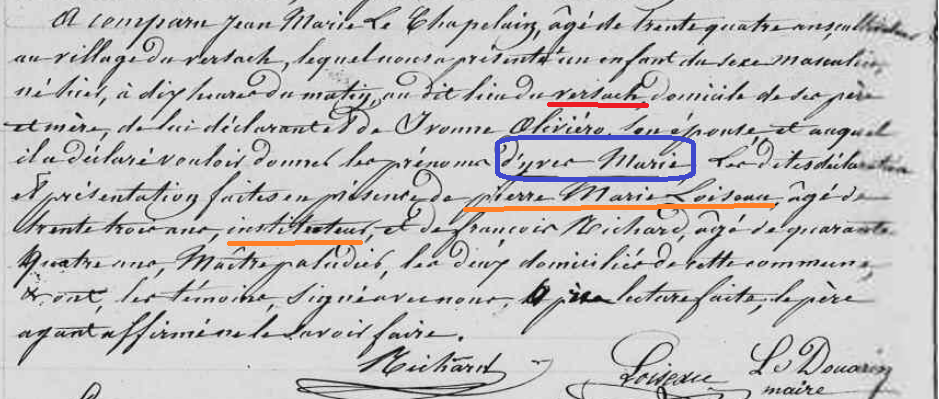

On retrouve la trace d'un autre secrétaire de mairie en 1855, quand Pierre Marie LOISEAU [18/8/1819 Billiers-15/05/1858 Malguénac], alors instituteur public de Séné au bourg, est nommé par le maire de l'époque, Mathurin Le Douarin. Séné compte alors 2.554 hab.

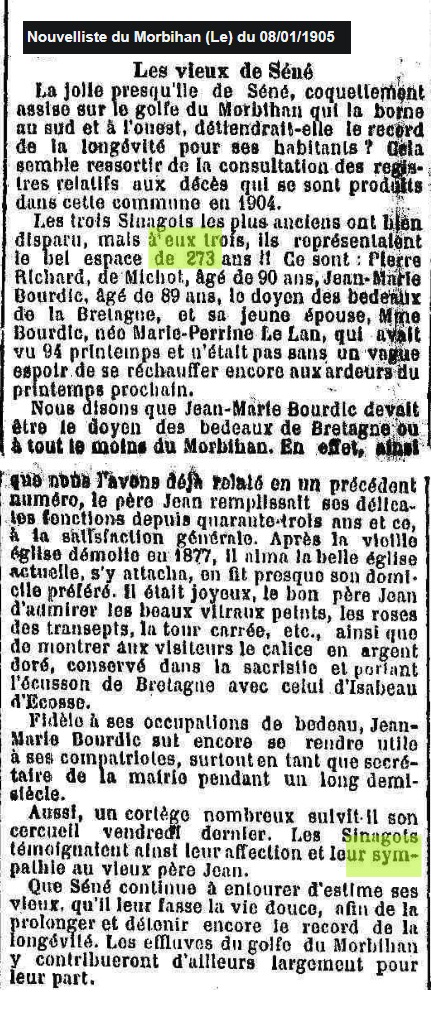

Cet article de 1905 nou sinforme que Jean Marie BOURDIC [2/11/1817 - 28/12/1904], paludier de son état fut de nombreuses années secrétaire de mairie et ensuite bedeau ou sacristain à l'église de Séné. Il assista à la destruction de la vieille église et apprécia la nouvelle église de Desperthe.

.../... poursuivre les recherches

Au dénombrement de 1886, on ne retrouve pas non plus la mention d'un secrétaire de mairie mais il manque des pages à cette archive.

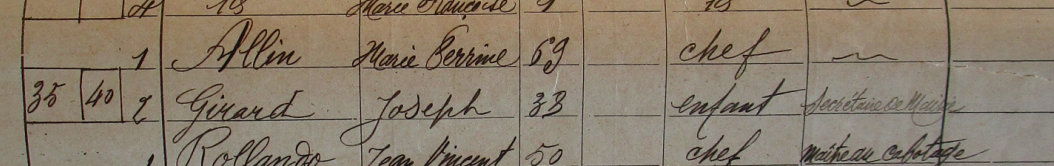

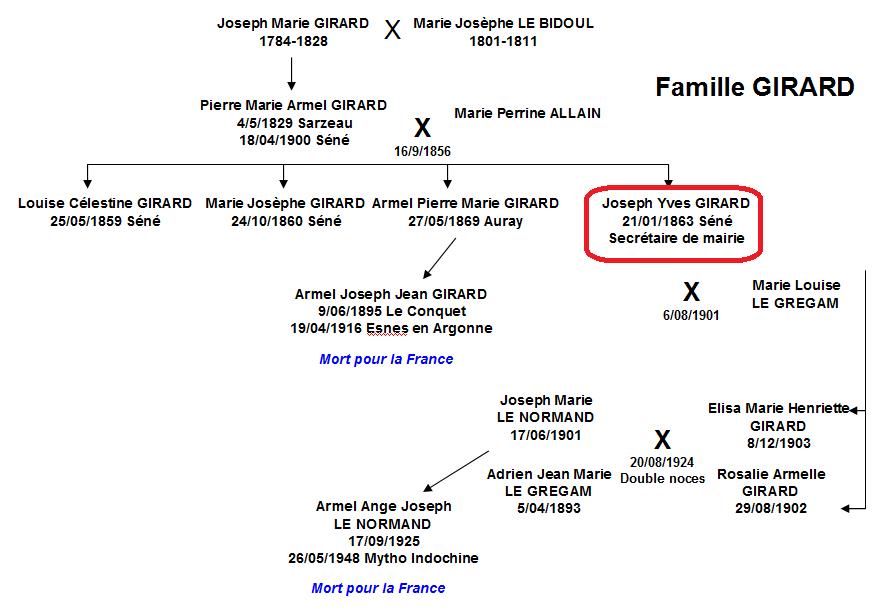

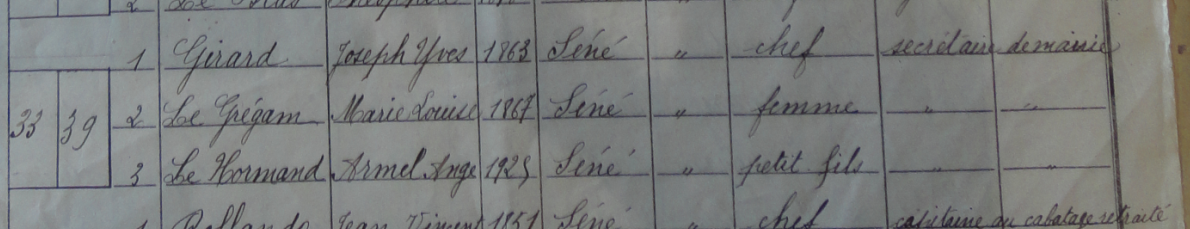

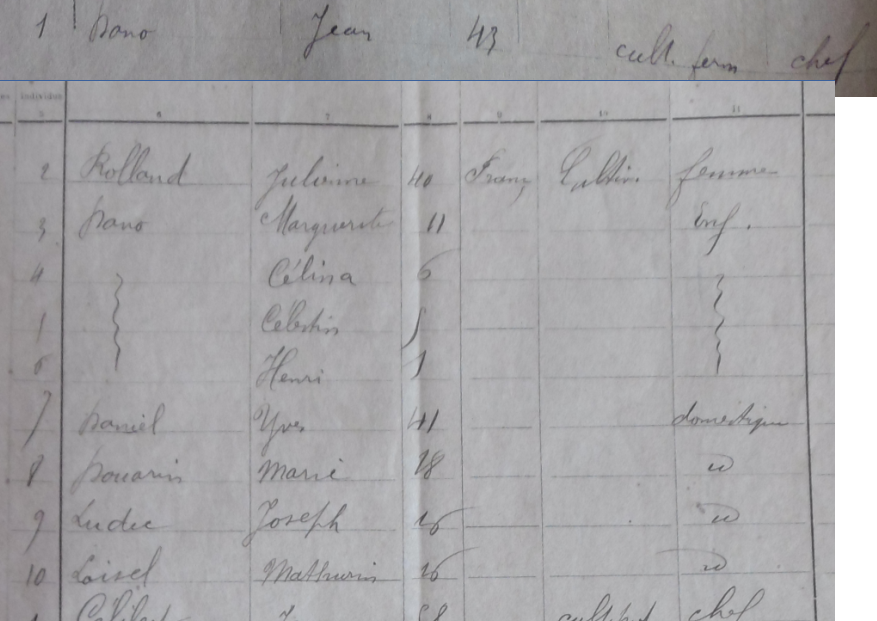

Les dénombrements de 1901 à 1926, nous indiquent que Joseph Yves GIRARD [21/1/1863 Séné - 21/11/1927 Séné] est le secrétaire de mairie. Natif de Séné, il le fils d'un préposé des douanes en poste au bourg de Séné. On sait qu'il sera aussi le correspondant local de l'Ouest Républicain et qu'il mariera ces deux filles le même jour. Cette généalogie nous montre que la famille Girard est partie prenante de la vie sinagote. Le secrétaire de mairie s'est marié avec la fille d'un maître de cabotage. La famille perdra deux de ses membres pendant la 1ère guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Durant son "mandat", entre 1901 et 1926, la population de Séné décroit de 2.780 hab à 2.440 hab.

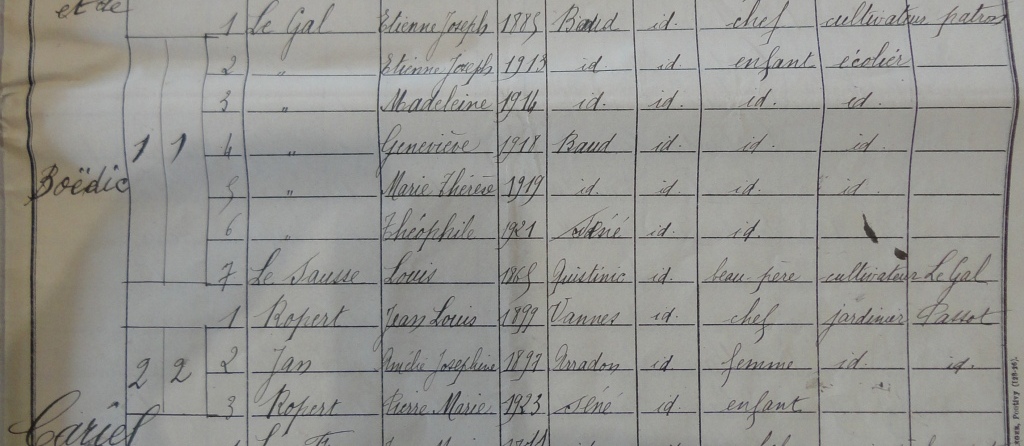

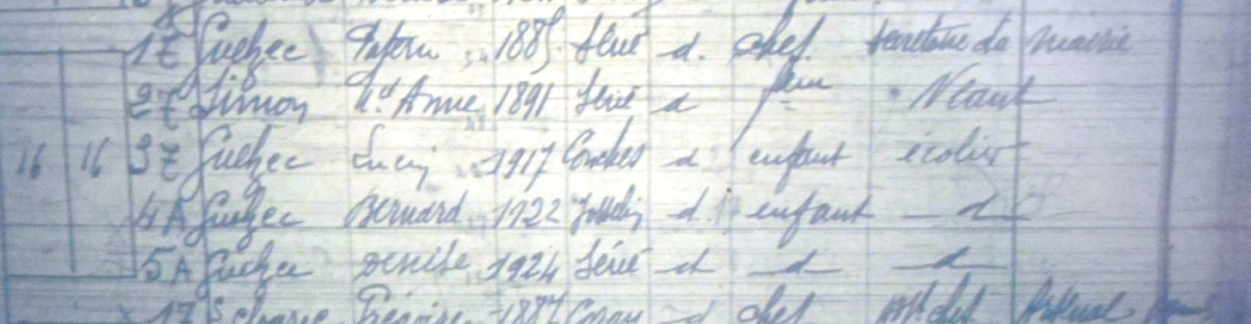

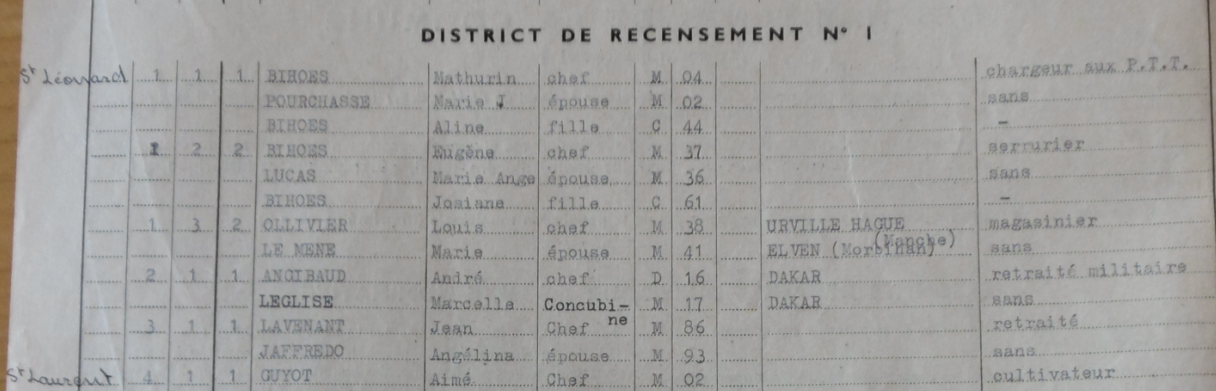

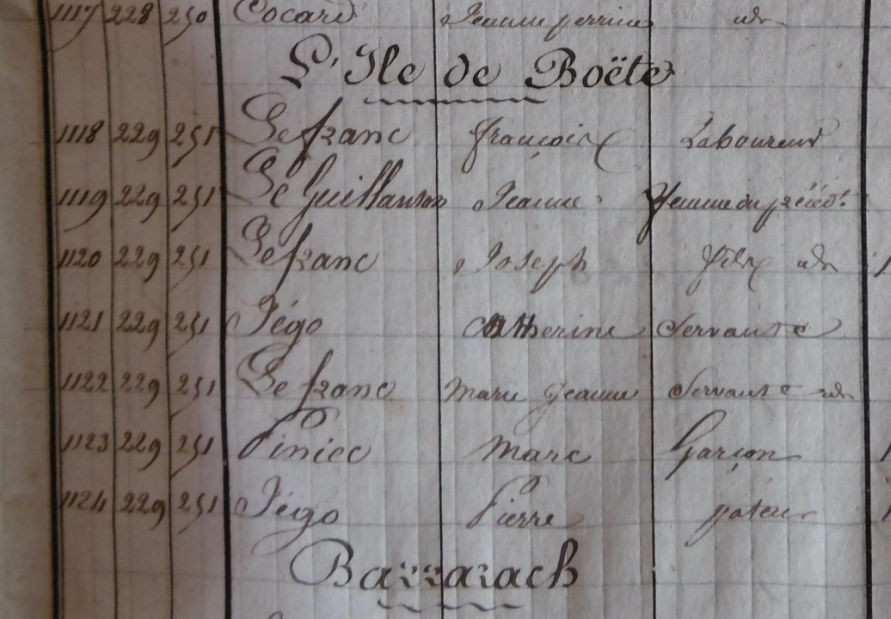

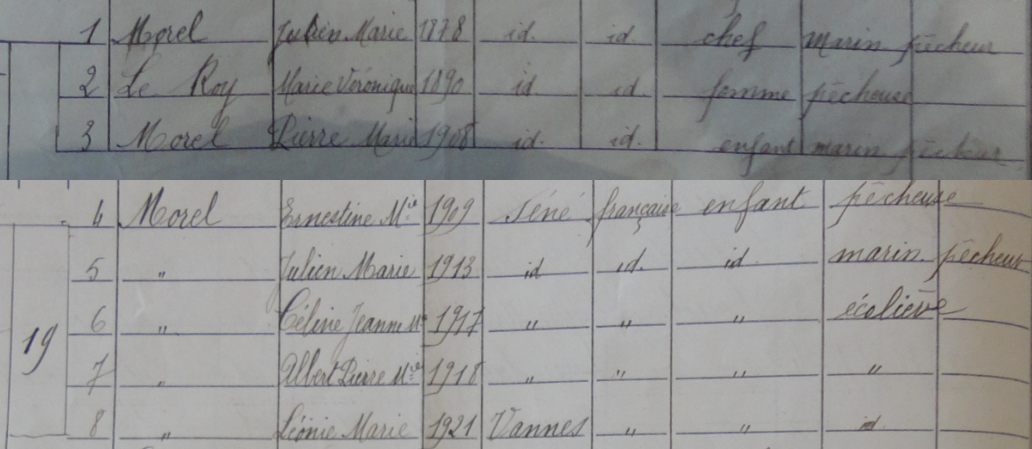

Dénombrmeent de 1901

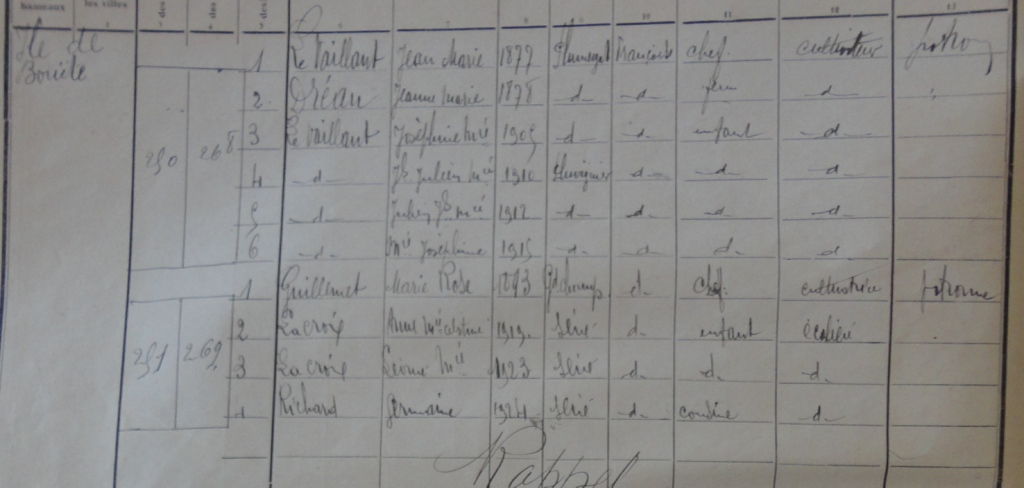

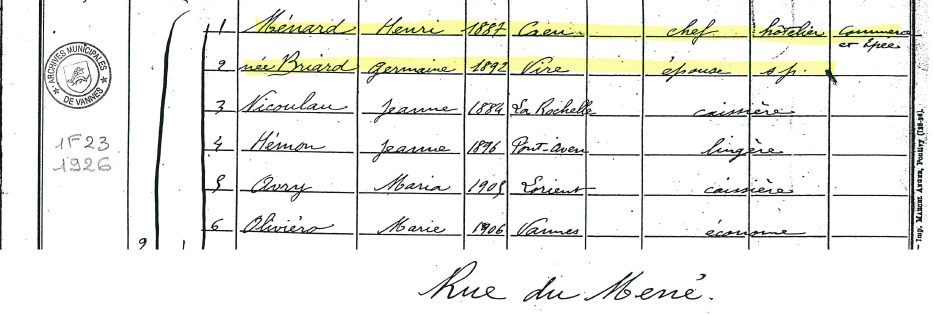

Dénombrement de 1926

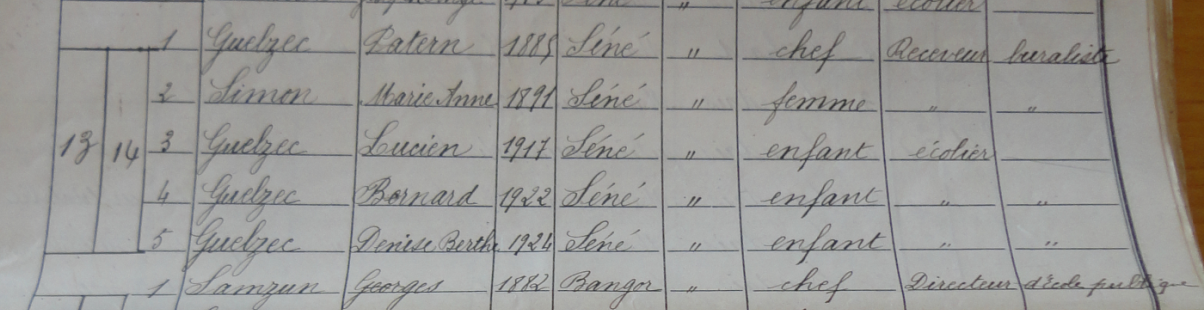

A la suite du décès de Joseph Girard, Michel JOSEPH, ancien institueur, est nommé puis remercié par Patern LE CORVEC.

De 1928 à1936, c'est le Sinagot Patern GUELZEC [28/12/1885-27/16/1950] ancien receveur buraliste au bourg, ancien combattant de 14-18 qui assurera la fonction de secrétaire de mairie. Séné continue une décroissance démographique qui conduira la population à 2.091 hab à la veille de la 2° Guerre Mondiale.

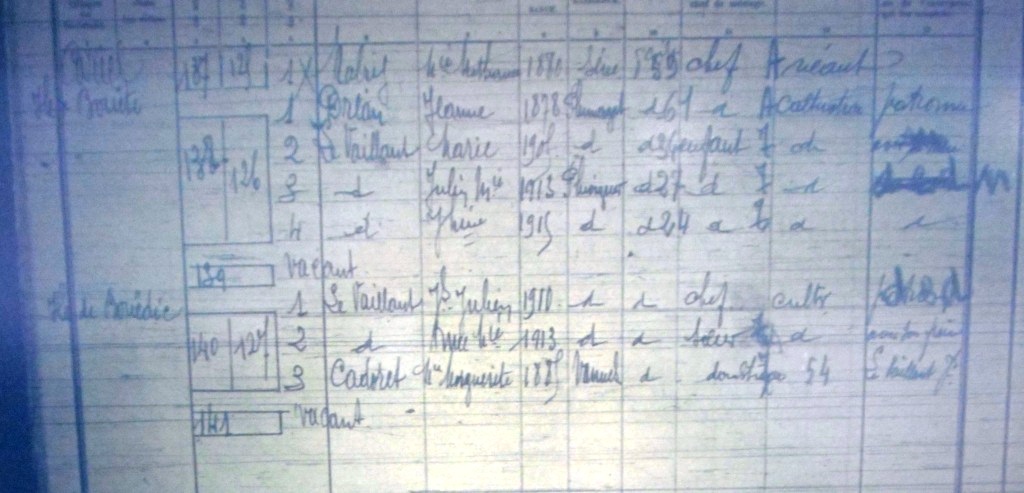

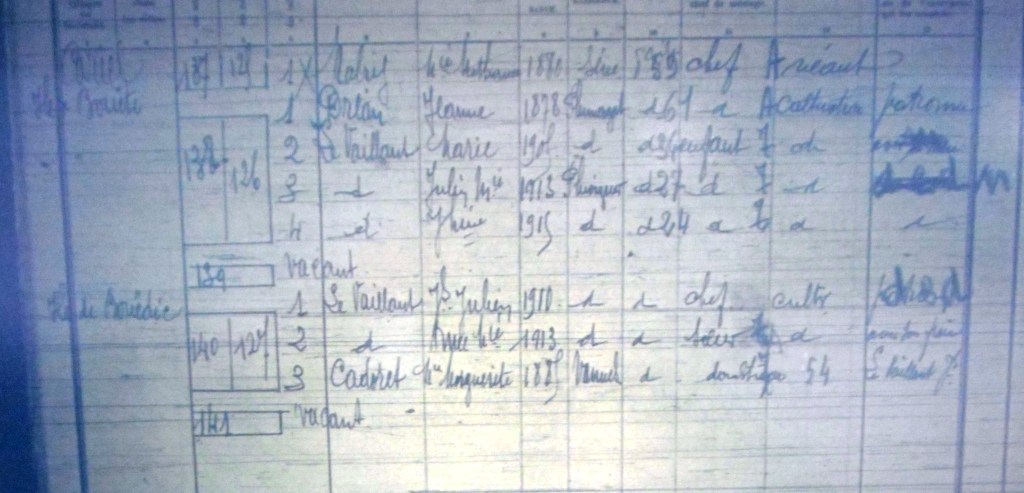

Dénombrement de 1936

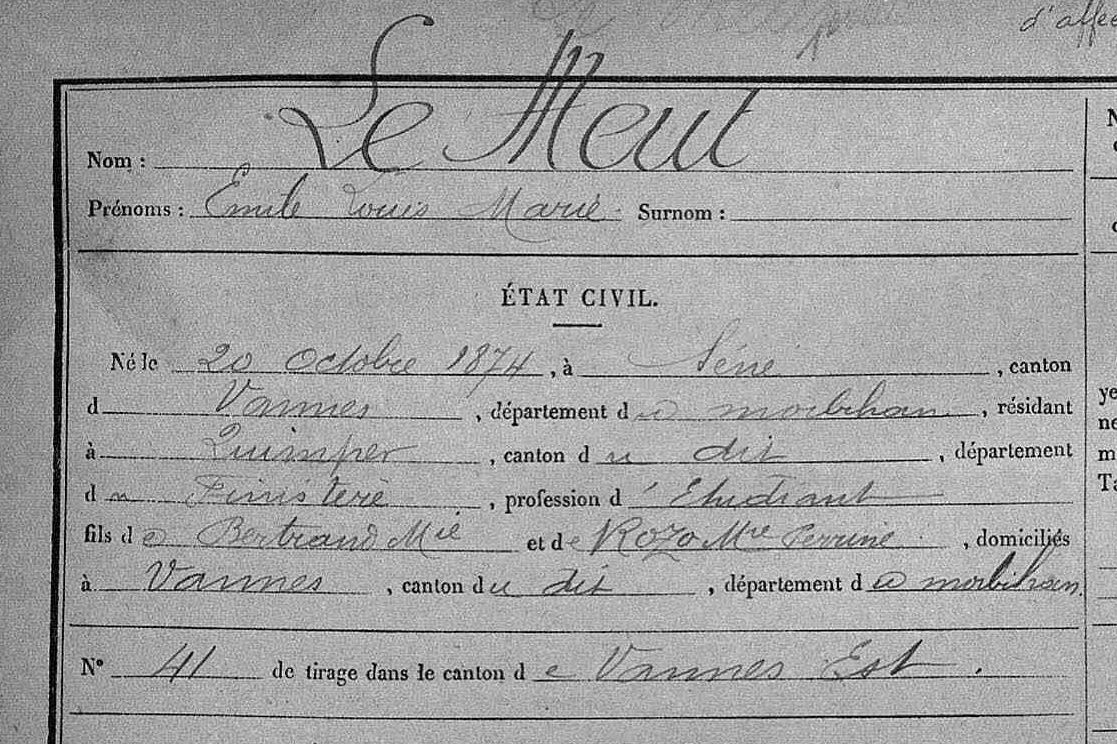

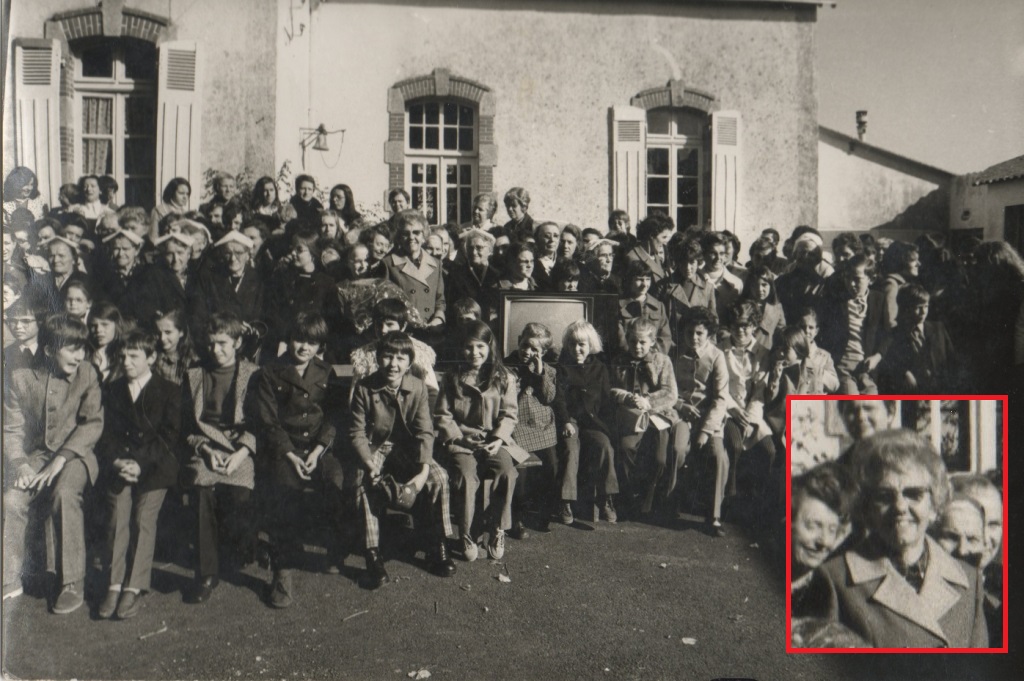

Sous la mandat de Henri MENARD, la commune de Séné emploie 7 personnes réunis sur cette photo aux côté de M. le maire et son épouse, dont principalement des femmes sans doute pour le nettoyage des écoles et la cantine?

.../... poursuivre les recherches

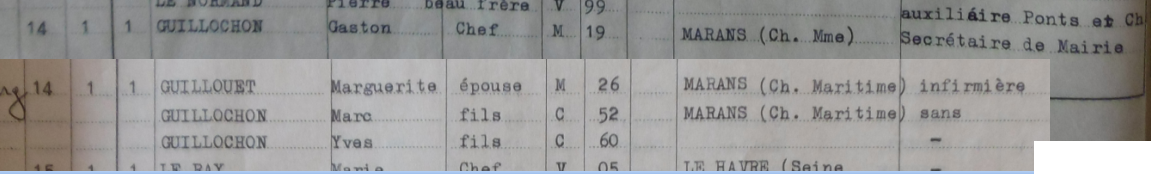

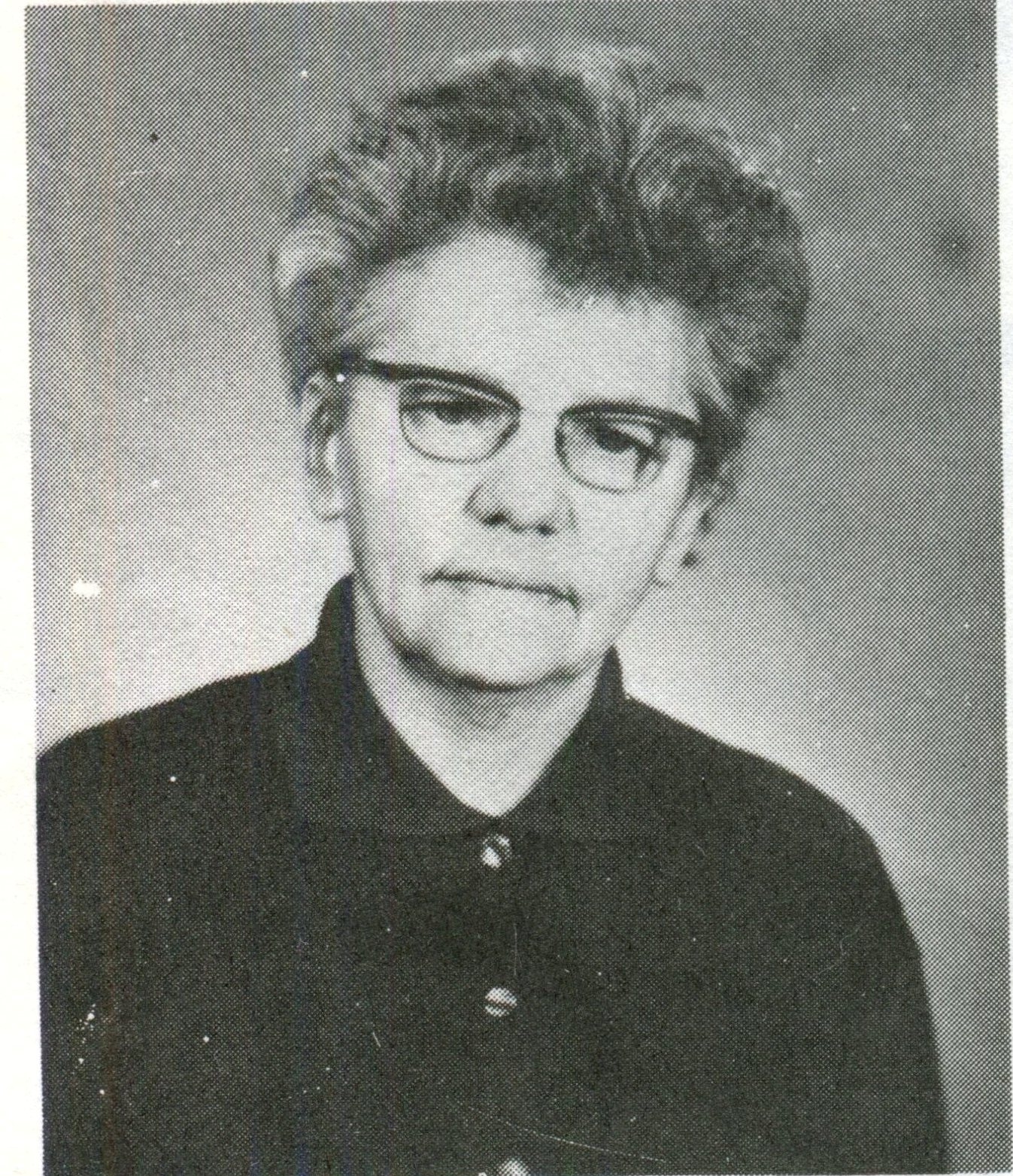

Le recensement de 1962, nous donne le nom du secrétaire de mairie, Gaston Louis Roger GUILLOCHON [15/12/1913 Paris XIV - 3/9/2000 Ploërmel] qui finira sa carrière à Séné.

A son départ, Gilles GALLET (à confirmer) prend le poste mais ne reste que peu de temps à Séné.

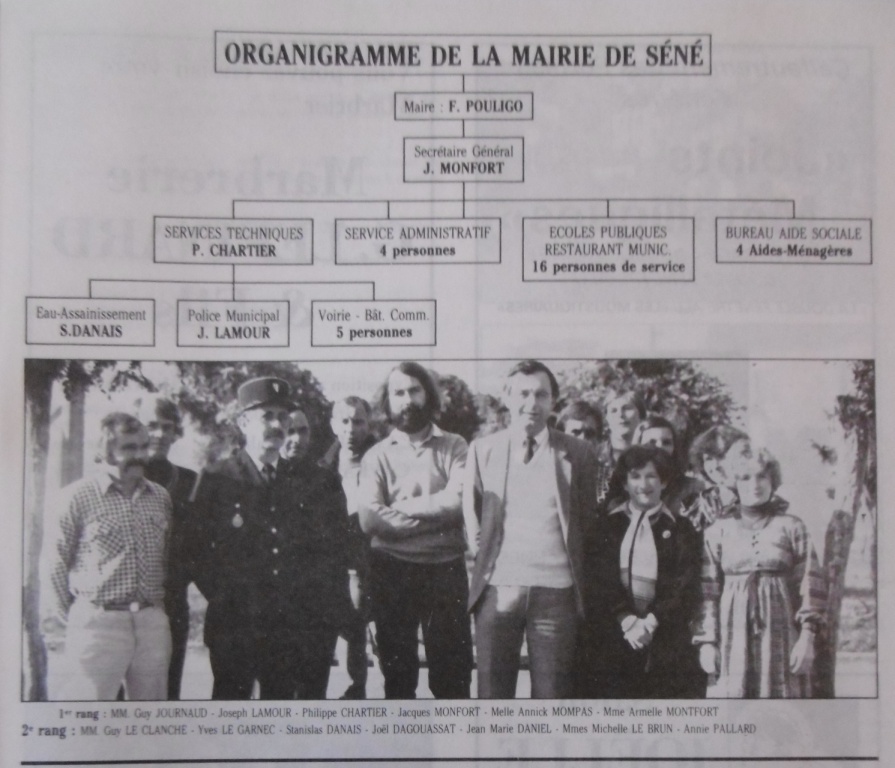

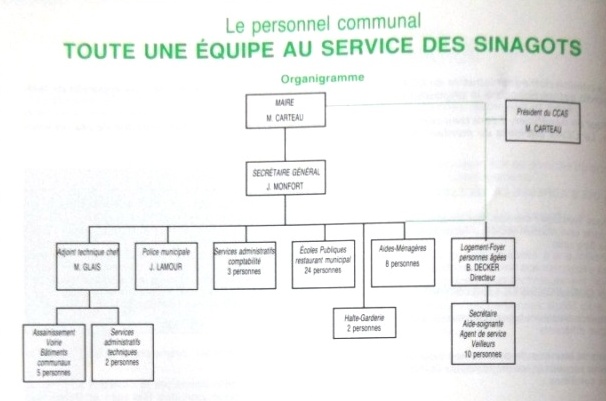

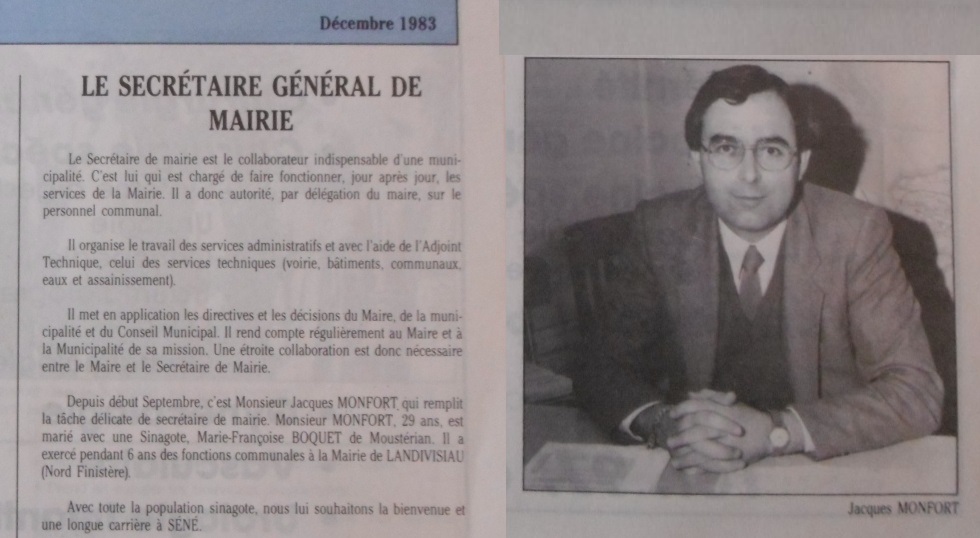

En 1983, après les élections remportées par l'équipe de Francis POULIGO, Jacques MONTFORT, natif de Landivisiau, est nommé Secrétaire Général. Séné compte alors 4.599 hab et la ville emploie 33 personnes. Il restera en poste jusqu'en 1996. Marié à une Sinagote, il s'est établi dans la commune qu'il a adminsitré pendant plus de 12 ans. En 1990, le nombre total des employés municipaux s'èlève à 58 personnes.

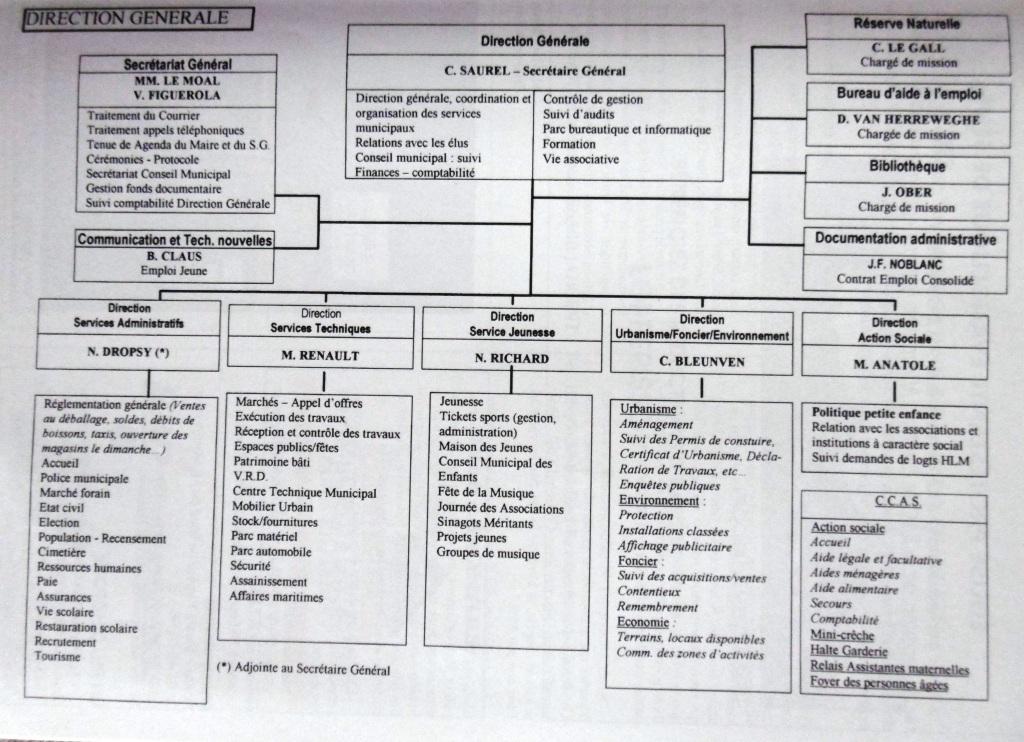

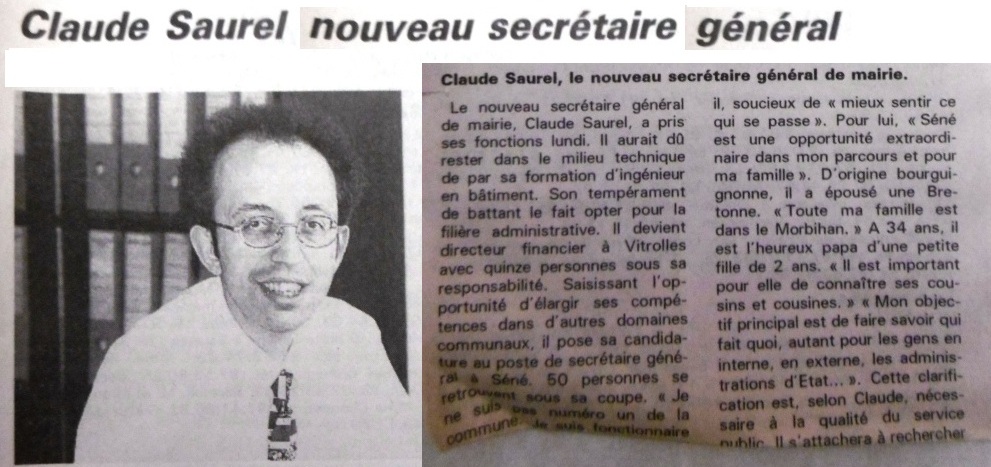

En 1996, Marcel Carteau nomme Claude SAUREL secrétaire général, poste qu'il quittera en mai 2000. La commune compte alors 7.868 hab et les services de la commune emploent env. 50 personnes.

Depuis le 1er avril, le maire procédait au recrutement d'un secrétaire général, à la suite du départ de Jacques Montort pour Ploëren. Choisi parmi pluieurs candidats, Claude Saurel a été nommé et prendra ses fonctions le 1er juillet. Agé de 33 ans et père d'un enfant, Claude Saurel a toujours exercé dans des villes supérieures à 10.000 habitants (Vitrolles, 39.000 habitants; Saint-Herblain, 434.000). Recruté par détachement (procédure complexe) il reste attaché à la commune de Vitrolles tout en exerçant et étant rémunéré par la commune de Séné. Le détachement normal est de cinq ans entre collectivités et renouvelable après accord. Se rapprocher de sa famille Il a souhaité venir à Séné pour se rapprocher de sa famille habitant sur Vannes et Grandchamp, et ainsi bénéficier des atouts du golfe du Morbihan. Titulaire d'une formation d'ingénieur et d'un DESS (certificat d'aptitude à l'administration des entreprises), Claude Saurel a effectué différents stages, notamment à EDF et à la DDE.

(Le Télégramme 23 avril 1996)

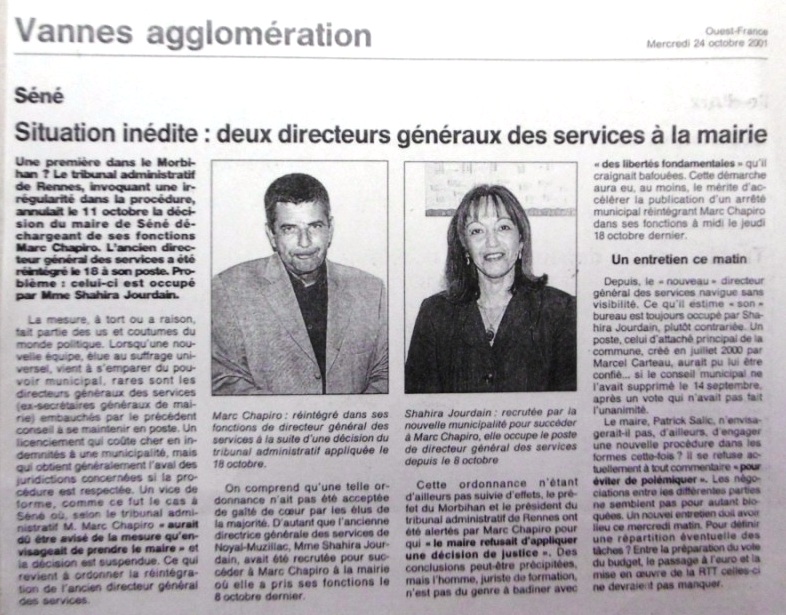

A l'été 2000, Marc CHAPIRO qui occupait la fonction de secrétaire général, est démis de ses fonctions par le maire Patrick SALLIC qui recrute en octobre Shahira JOURDAIN à ce poste. Entre temps, le Tribunal Administratif réintégrait l'ancien secrétaire dans ces fonctions. Séné comptera jusqu'à la retraite de Marc Chapiro, deux secrétaires de mairie, un en fonction et l'autre qui sera rétribué mais n'exerçera pas jusqu'à son départ en retraite.

Shahira JOURDAIN restera en poste en Séné jusqu'en mars 2005. Née à Alexandrie, où elle fait ses études au lycée français, puis à l'université avant de venir à Paris terminer ses études de Lettres. Après des débuts comme traductrice-interprète, elle prépare les concours de la fonction publique pour devenir cadre A. Nommée, en 1985, secrétaire générale de mairie à Montreuil (02), c'est en mars 1996 qu'elle se fixe en Bretagne, à Noyal-Muzillac, puis à Séné où elle occupe depuis octobre 2001 la fonction de Directrice générale des services. En mars 2005 elle part pour la ville de Cannes.

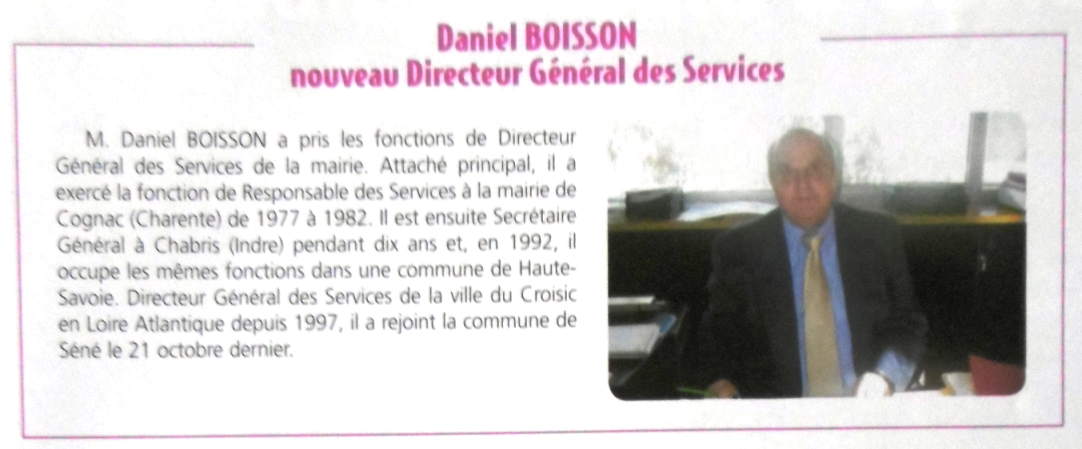

Daniel BOISSON rejoint la ville de Séné en décembre 2005 et occupera le sfocntions de secrétaire général jusqu'en 9/2012.

Depuis 1/2013 Céline MESSINA est la titulaire du poste de secrétaire générale de la commune de Séné

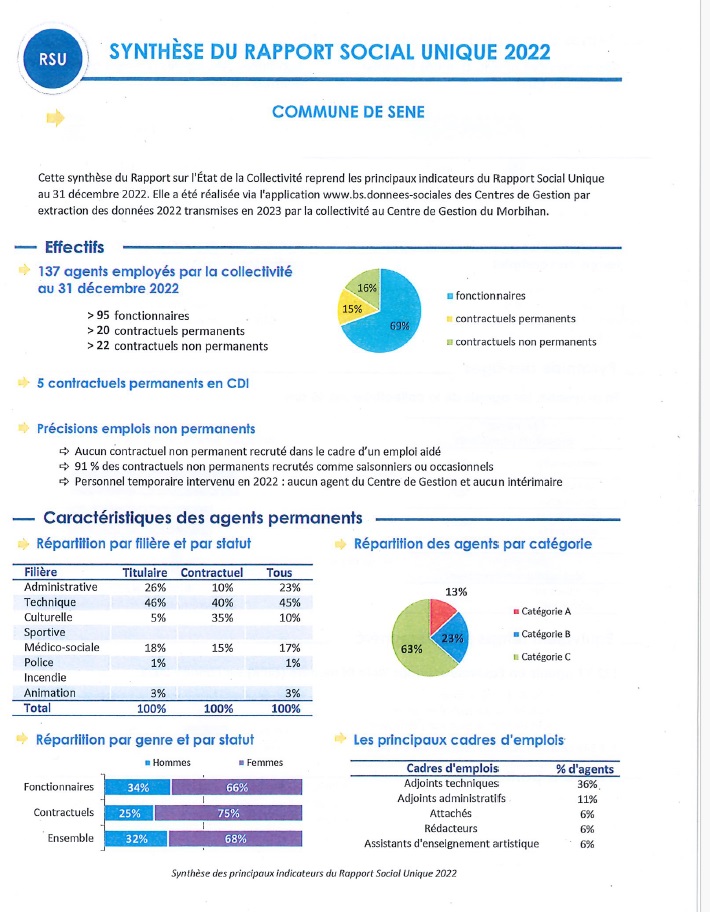

Originaire de Rouen, Céline MESSINA prend en charge la direction générale des services, à la suite du départ de Daniel Boisson. Elle a exercé les fonctions de directrice de CCAS (centre communal d'action sociale) en Haute-Garonne et de DRH (directrice des ressources humaines) à la Ville d'Evreux, 50 000 habitants et 2 000 agents municipaux. A Séné, à son arrivée elle encadrait 120 salariés pour une population de 8.821 hab. Selon le rapport social de 2022, la ville de Séné employait 137 agents pour une population de 9.155 hab (Insee) ou 9.647 hab(donnée DGF).

Le café rue de la Fontaine

LE BAR TABAC DU BOURG DE SENE

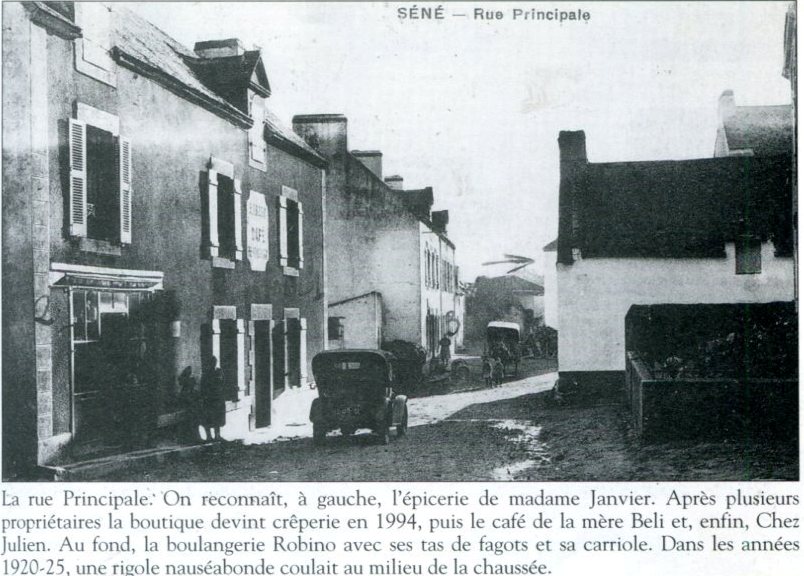

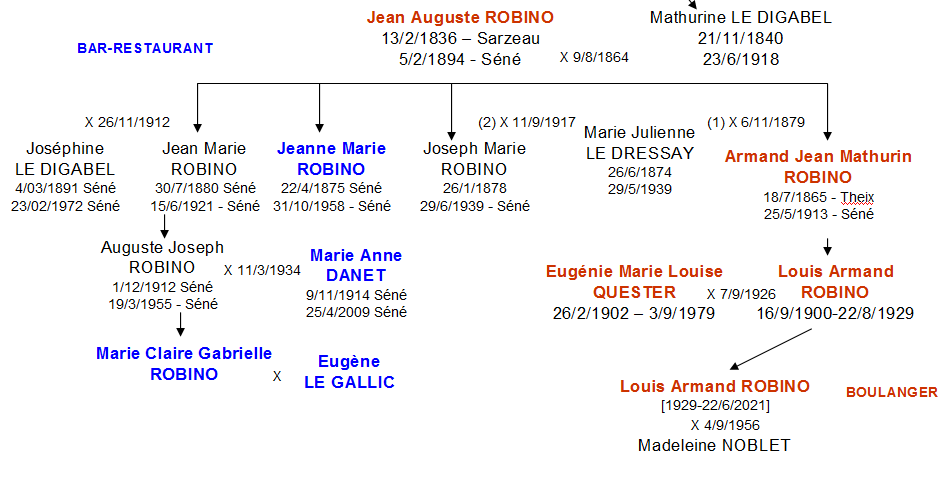

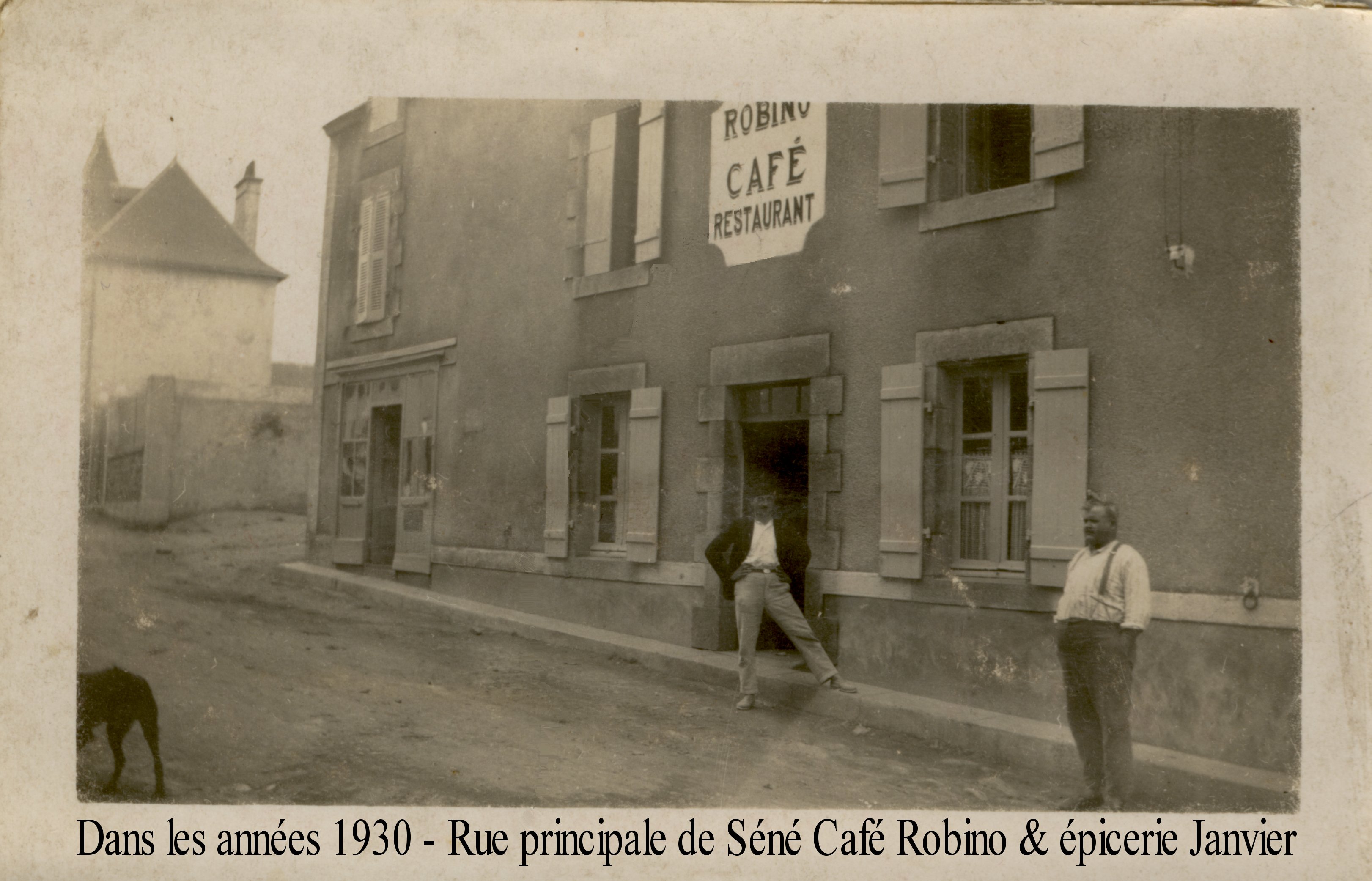

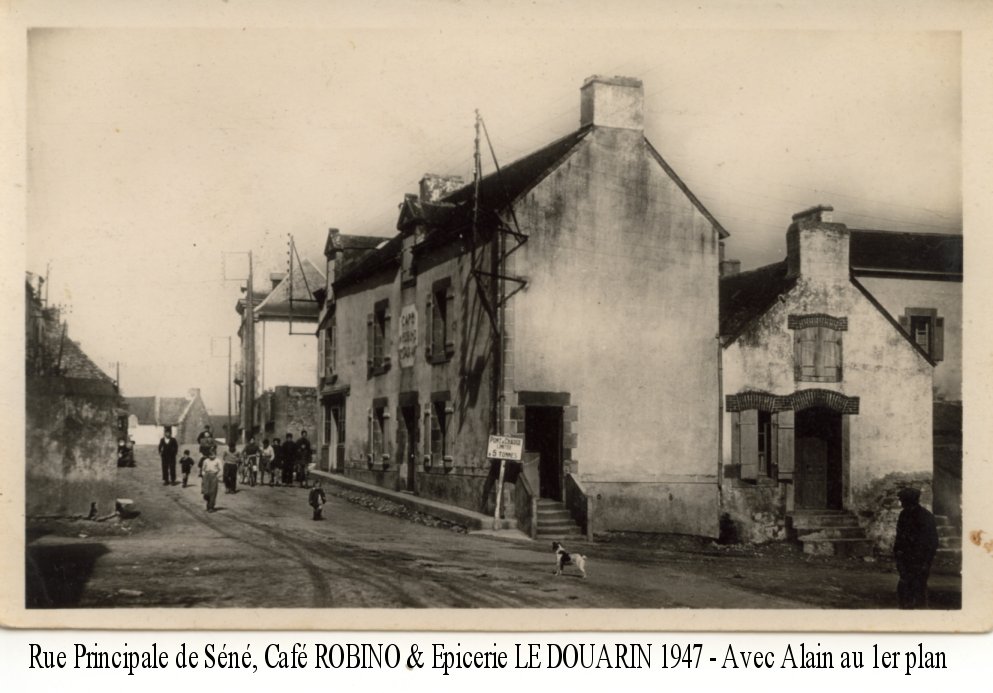

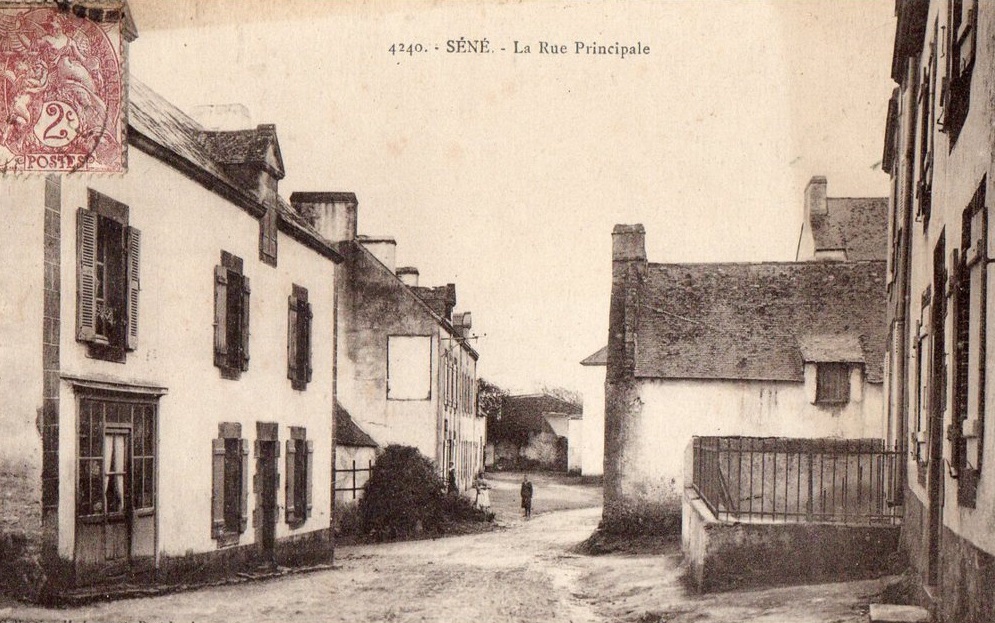

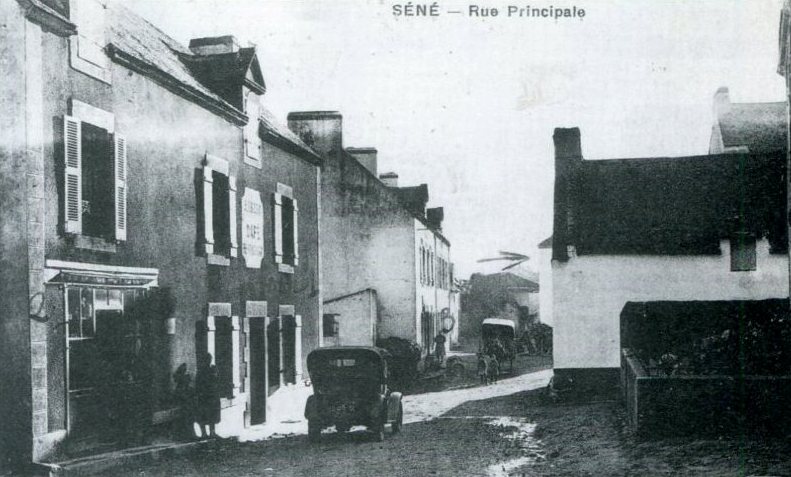

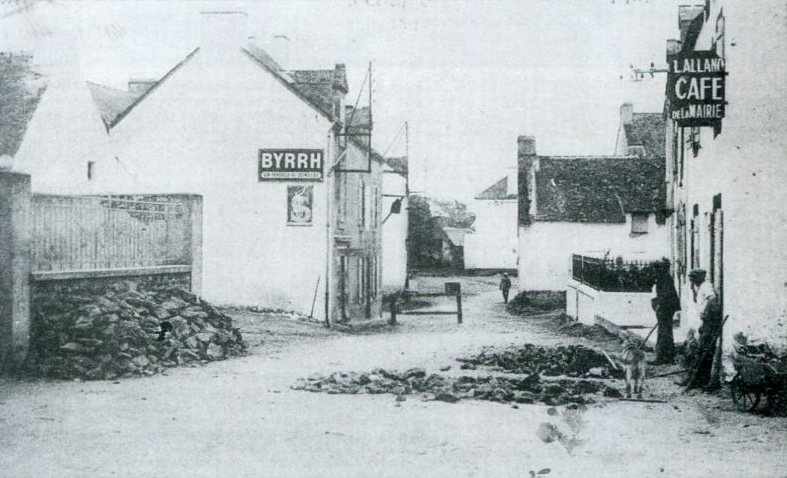

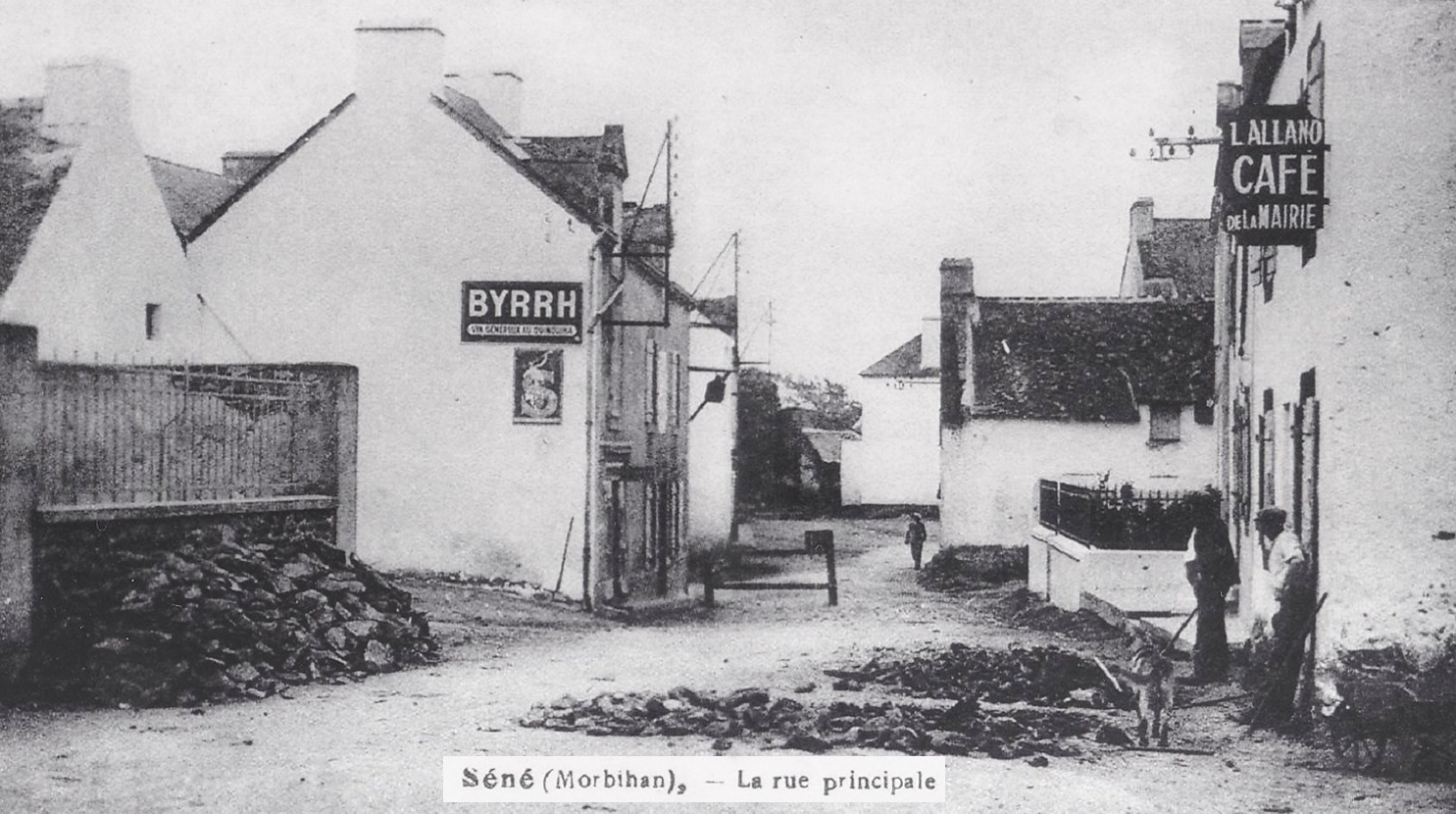

Cette photo, extraite du livre d'Emile MORIN, Le Pays de Séné, montre la rue Principale au bourg de Séné. Au second plan la boulangerie Robino avec devant une charrette prête à emporter le pain pour la tournée dans les nombreux villages de la commune. Au premier plan à gauche, à la hauteur de la voiture automobile, était situé un café-hotel-restaurant tenu par un membre de la famille Robino. Sur sa gauche, l'ancienne épicerie du bourg.

Mais à l'origine il y avait là une boulangerie...

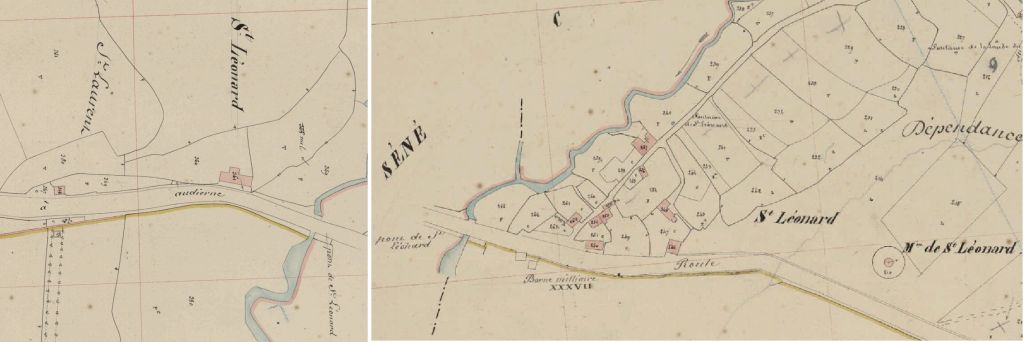

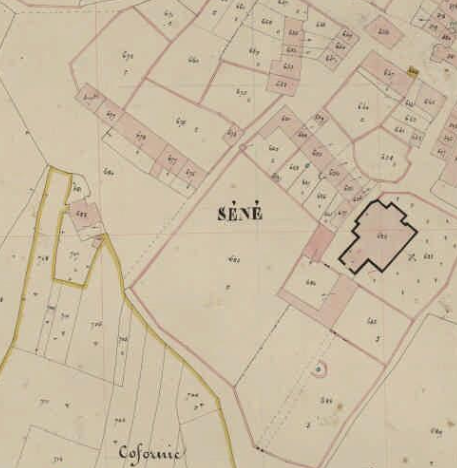

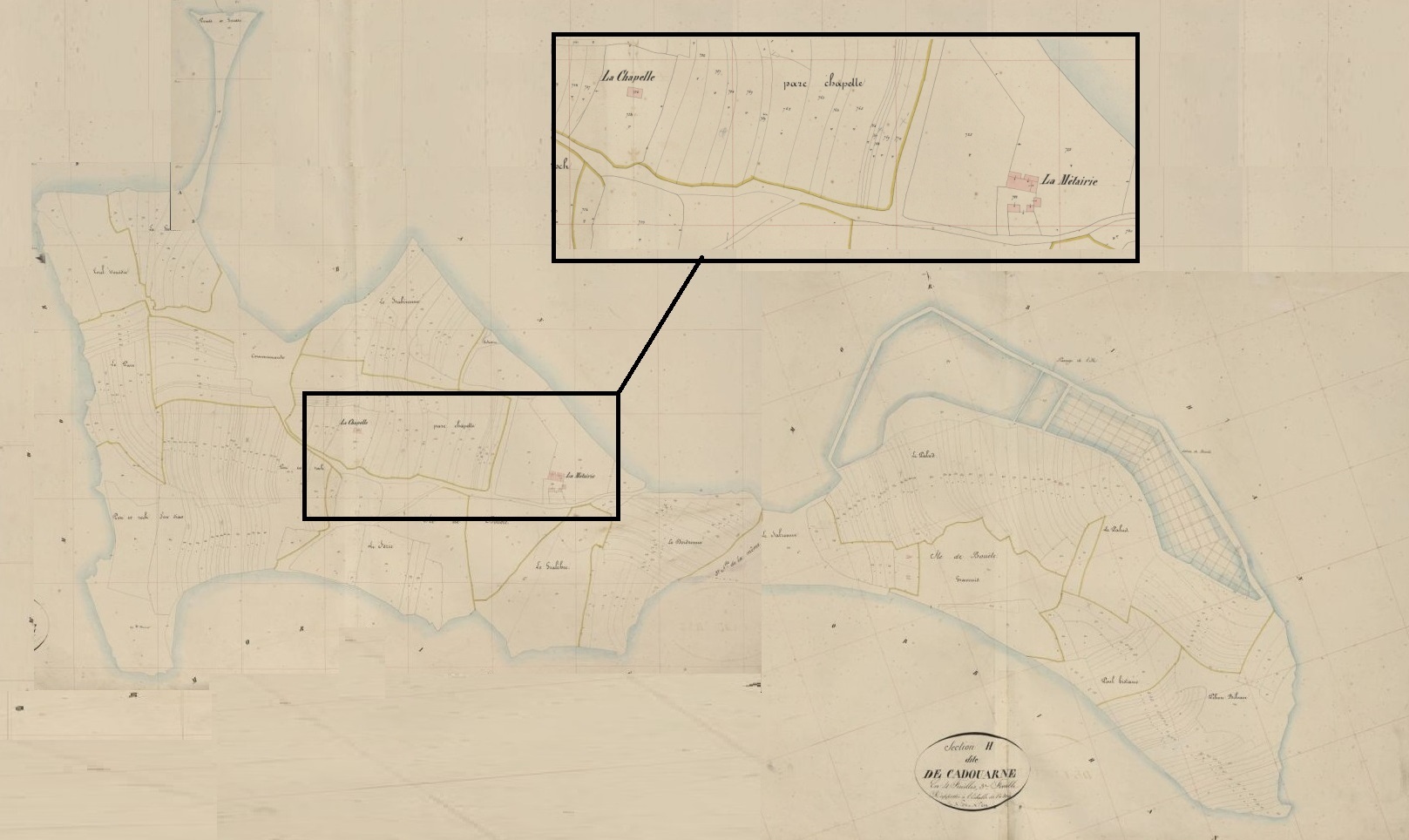

Cet extrait du cadastre de 1810 montre le bâtiment de l'actuel bar-tabac. L'appendice arrondi signale un des deux fours à pain du bourg de Séné. Le cadastre de 1844 nous montre le même bâtiment. La boulangerie perdurera jusqu'aux années 1890 et deviednra un café. Quant à l'épicerie Janvier, elle sera construite ultérieurement.

Après la première Guerre Mondiale, la famille Robino-Janvier a "tissé sa toile". Jean Marie ROBINO est boucher place de l'Eglise; sa soeur Jeanne Marie ROBINO, dite "tante Bélie", est restauratrice, épaulée par une enfant de l'asssistance, Jeanne Suzanne BAUDERO; elle a logé les peintres André Mériel-Bussy et Arthur MIDY lors de leurs venues à Séné. Son autre soeur, Anne Marie Françoise ROBINO, veuve de Guillaume JANVIER, épaulée d'une enfant de l'assistance, Madeleine LAURE, gère l'épicerie du bourg.

A quand remonte la vente de tabac dans ce café de Séné, qui en comptait une grand nombre au bourg et dans les villages?

Tante Bélie (Jeanne Marie ROBINO) ne se mariera pas, si bien que la café passe à la famille de son frère Auguste Joseph ROBINO.

Marie Madelaine Maggio se souvient: "Tante Belie a tenu la bar presque jusqu'à son décès en 1958 ensuite cela devait être son neveu Auguste ROBINO, la marie de Marianne qui devait tenir le bar mais il était décédé en 1955. Alors, c'est une employée de Tante Bélie, Marie ROLLAND qui a tenu le bar jusqu'à ce que Marianne ait pu laisser la boucherie à sa fille Marie-Claire (1960). A cemoment-là, Marie ROLLAND a tenu un bar près de l'Eglise au coin de la rue des Vierges.

Marie-Claire et Eugène LE GALLIC ont tenu le bar quand ils ont vendu la boucherie vers 1978. Ils ont venu le fond de commerce à Julien Pédrono en 1988. Marie Claire m'a dit que la Tante Bélie vendait du tabac "à la coupe" et aussi du tabac à rouler. Quand elle a arrêté, la vente de tabac a été confiée à l'Hôtel Restaurant Guillonnet et ensuite Marie-Claire a récupéré la vente de tabac.

Sur cette capture d'écran, extraite du film de Bernard Moisan de 1964, on peut voir les aménagements effectués avec notamment l'entrée de l'établissement portée à l'angle de la Rue de la Fontaine et de la rue principale. Eugène LE GALLIC [3/12/1930-19/4/2016] conservera son établissement qui portait le nom LE RENDEZ VOUS DES SPORTIFS, jusqu'en 1987. A sa retraite, M. LE GALLIC deviendra Président du Football Club de Séné.

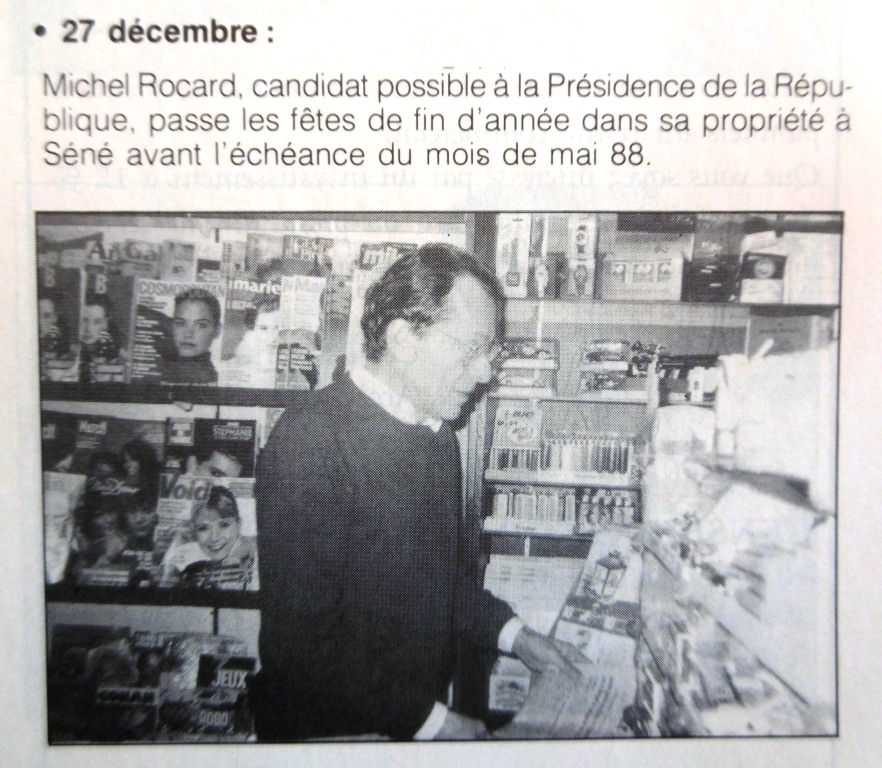

La famille Rocard dispose d'une maison familiale sur l'île de la Garenne où l'homme politique en vue sera interviewé en 1979.Michel ROCARD [1930-2016] sera présent à Séné lors de l'inauguration du collège. Lors de ses passages à Séné, il lui arrviait de fréquenter le scommerces dont le tabac-presse du bourg comme ici en mai 1988.

Jocelyne et Julien PEDRONO reprennent le 1er avril 1987, la café du bourg qu'il nomme le Bar des Sports. Deux ans plus tard, ils ajoutent à la représentation du Loto National, celle du PMU. Beaucoup de Sinagots qui allaient le dimanche faire leur tiercé sur Vannes, le font désormais au bourg. Cette afflux de clientèle dominicale dynamise la boulangerie de la place de l'Eglise. A la même époque, de nombreuses associations sportives peuvent organiser leurs assemblées et leurs repas dans des salles mises en place par la mairie. Le Bar des Sports est de moins en moins le lieu de rendez-vous des sportifs amateurs de la commune.

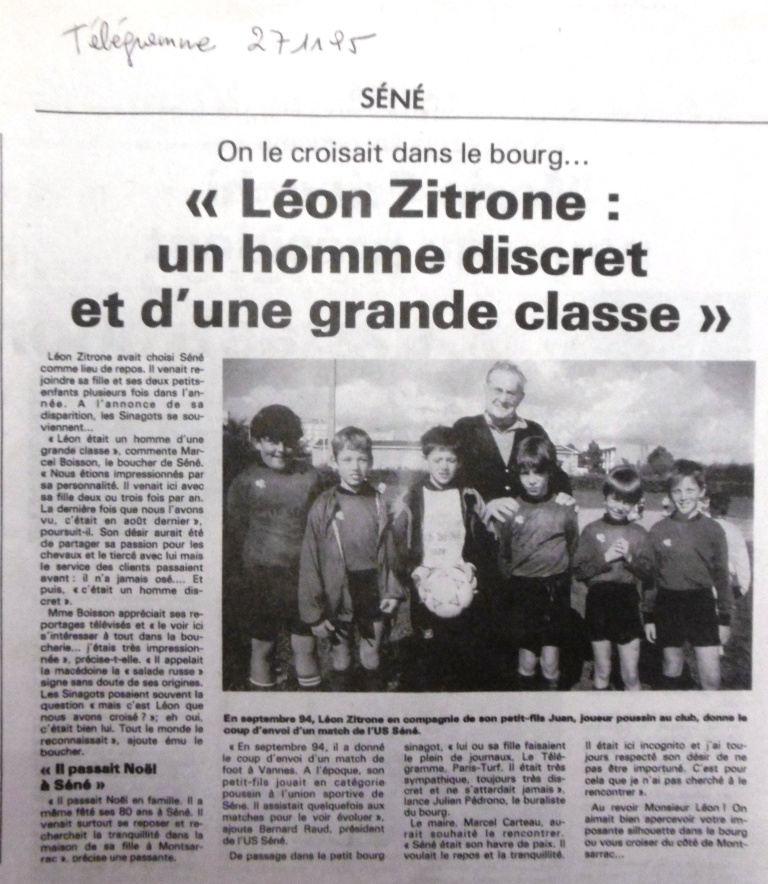

M. Pédrono se souvient d'un autre client célèbre qui a fréquenté son établissement: Léon Zitrone [25/11/1914-25/11/1995]. Le journaliste, animateur de télévision, avait acheté une maison à Montsarrac pour sa fille et son gendre convalescent.

M. Pedrono sera aussi à l'origine de la "résurrection" du bar-brasserie Le Suroît route de Nantes.

Roger et Françoise GARNIER reprennent la bar-pmu du bourg en avril 1999 et le rebaptisent LE SPORTIF

Vers 2006, Hervé et Magali BESNARD reprennent l'établissement qu'ils conserveront pendant 10 ans.

Au printemp 2016 le café est repris par Jean Pierre et Frédérique LOHEAC et adopte le nom LE SENE MARIN.

En avril 2022, le bar-tabac du bourg est repris par Christophe et Cyrielle MANÇAUX originaire d'Auray.

En janvier 2024, la SABRIVO de Ivonig GOUELLO et Sabrina GLOANIC arrivant de Campbon, reprennent le Séné Marin.

CHAPELAIN, condamné à la relégation

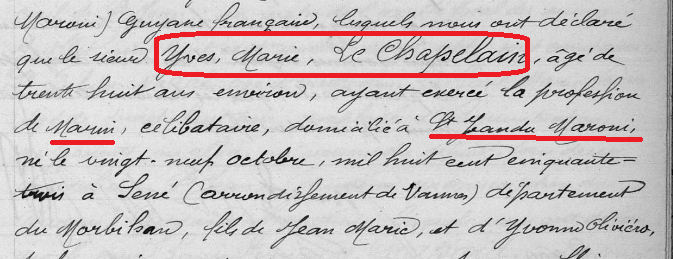

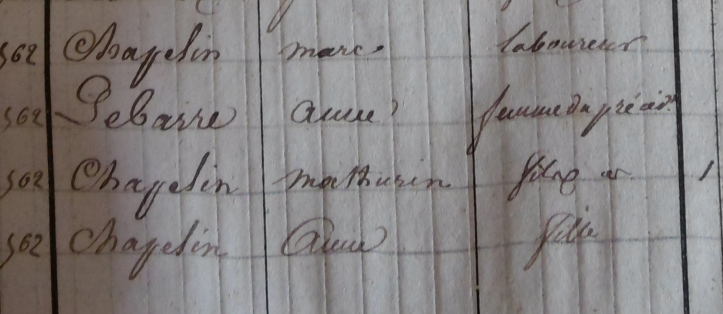

CHAPELAIN Yves Marie [29/10/1853-27/6/1892] nait au village du Versa dans le nord de la commune. Ses grands-parents de Chapelain sont recensés en 1841.

Son père, Jean Marie [10/10/1819-25/7/1859 Séné Versa], absent lors de ce recensement, il a 22 ans, doit faire son service militaire. Il sera d'abord cultivateur comme ses parents avant de devenir maçon . Au début des années 1850,, il a épousé Yvonne OLIVIERO.

L'acte de naissance Yves Marie CHAPELAIN révèle qu'un des témoins n'est autre que l'instituteur du village Pierre Marie Loiseau. Fut-il un bon élève?

La recherche des enfants de la famille Chapelain sur les registres de l'état civil à Séné nous donne, Yves Marie né le 29/10/853 puis Marie Anne, née le 13/9/1855; deux jumelles mortes enfants, Joséphine [28/8/1857-4/9/1857] et Françoise [28/8/1857-25/4/1858]. Ces enfants étant tous nées au Versach où leur père décède le 25/7/1859.

Après la défaite de Sedan, la jeune III République à la volonté de reconstituer des forces armées nationales. Le jeune CHAPELAIN s'engage le 17/8/1872, il a alors 19 ans, dans le 93° Régiment de Ligne et en sort le 17/8/1874 soldat de 2° classe. Il se réengagera en 1881, mais ses difficultés avec la discipline militaire le conduiront à être à plusieurs reprises déclarés insousmis. C'est le début des fiches de matricule des jeunes Français qui nous permettent de retracer le parcours militaire mais également civil des appelés.

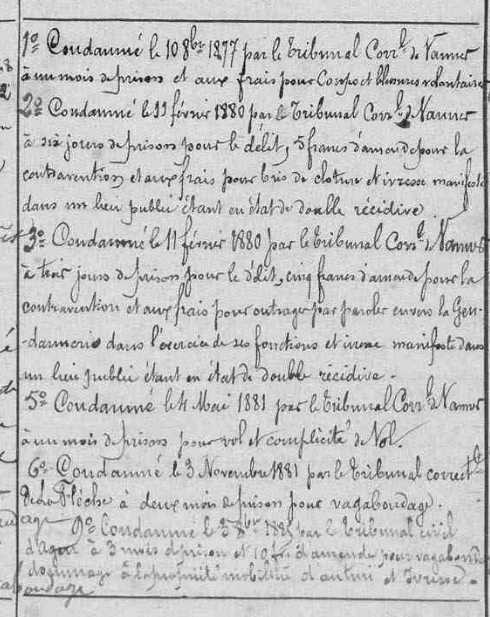

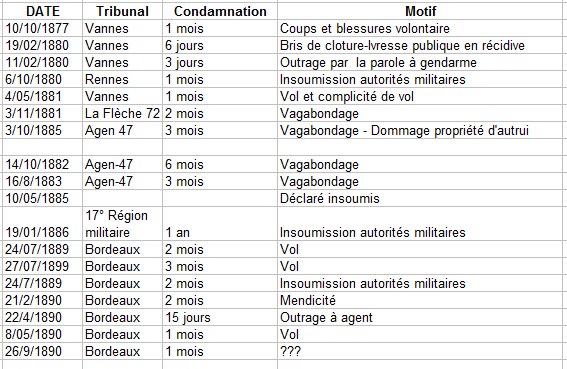

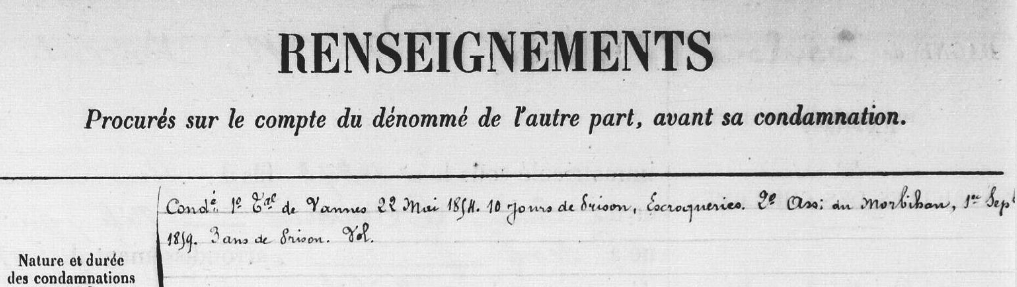

La fiche de matricule de Yves Marie CHAPELAIN mentionne également ses condamnations. Et elles sont nombreuses!

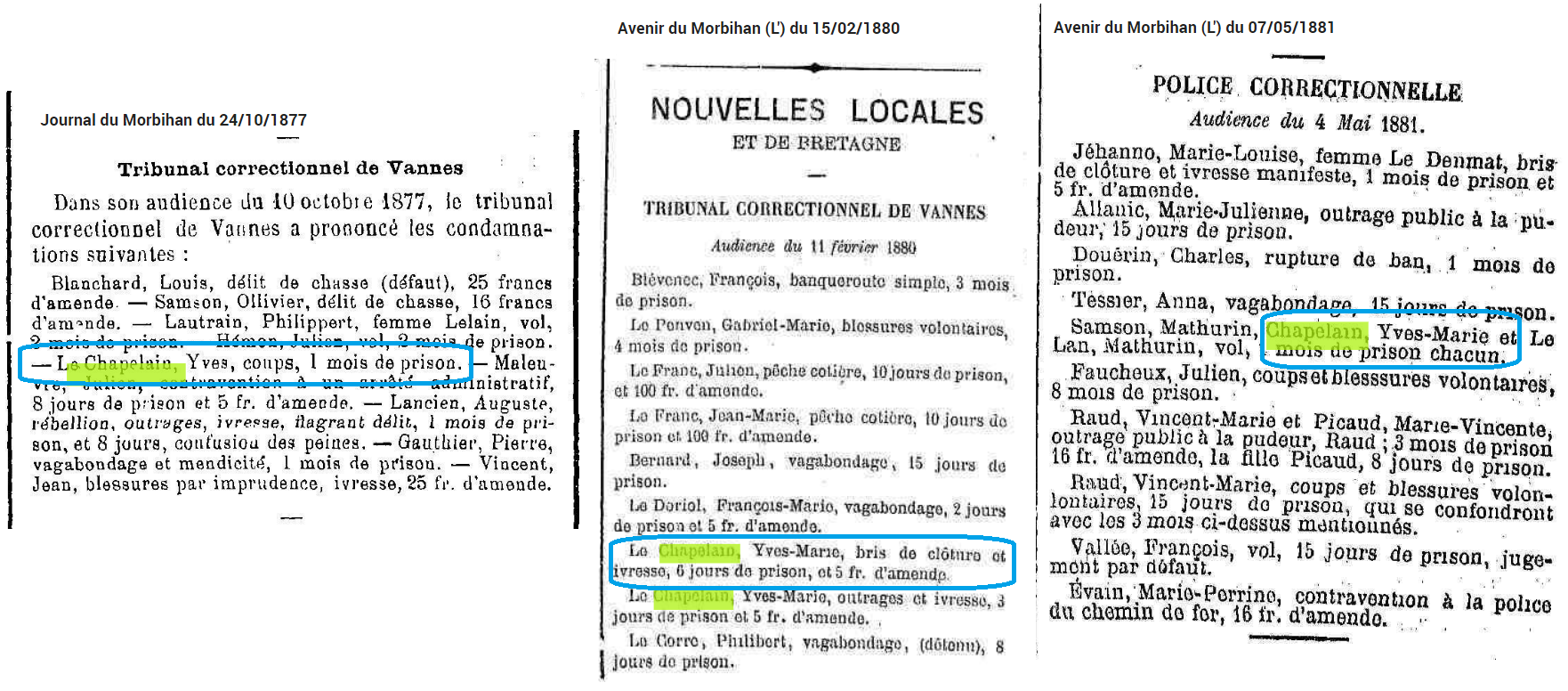

Celles établies par le tribunal correctionnel de Vannes font l'objet d'articles dans la presse locale.

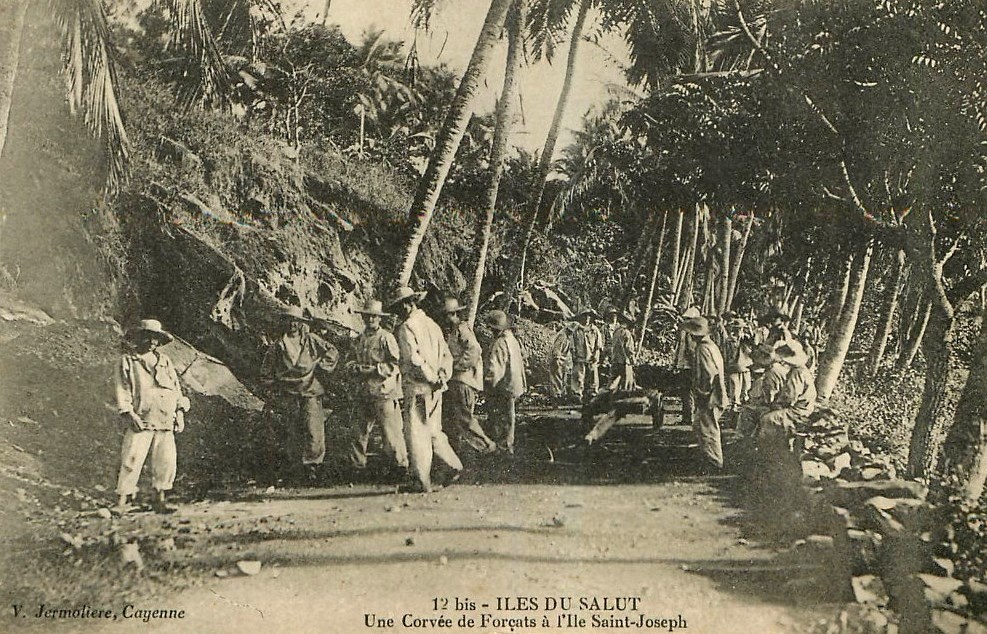

La relégation est une peine corporelle créée par une loi de 1885 et supprimée en 1970. La relégation était définie comme « l'internement perpétuel sur le territoire de colonies ou possessions françaises, des condamnés que la présente loi a pour objet d'éloigner de France » (métropolitaine).

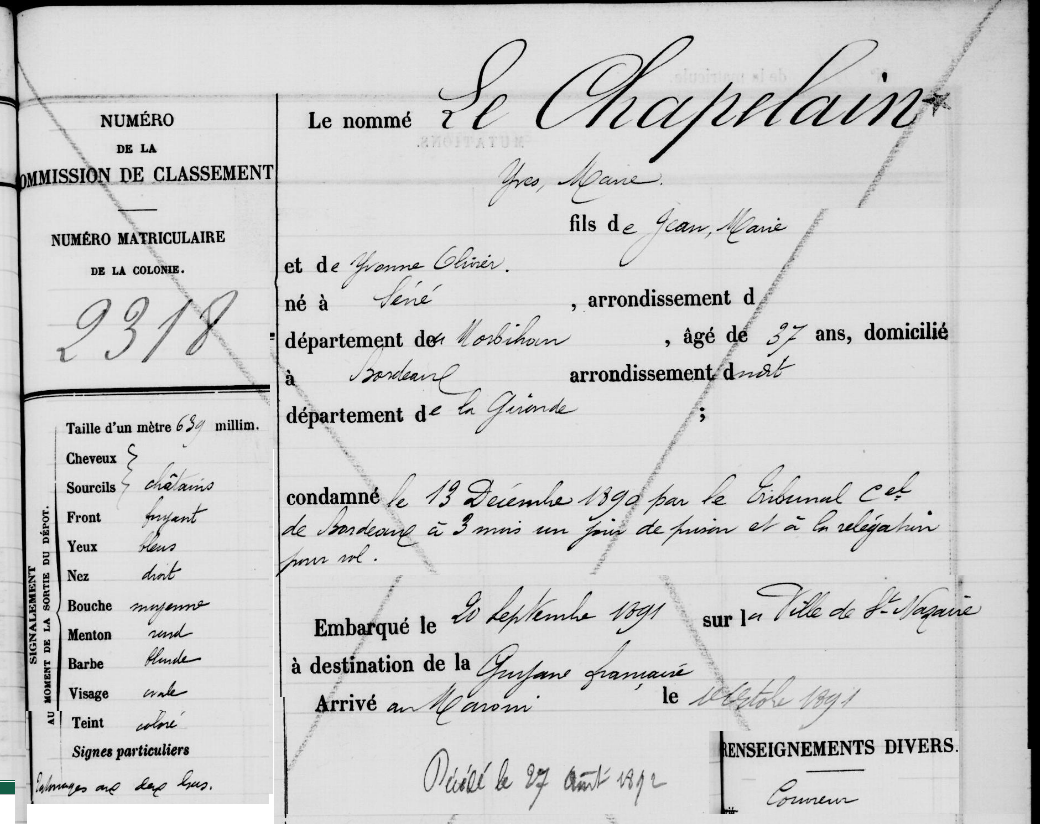

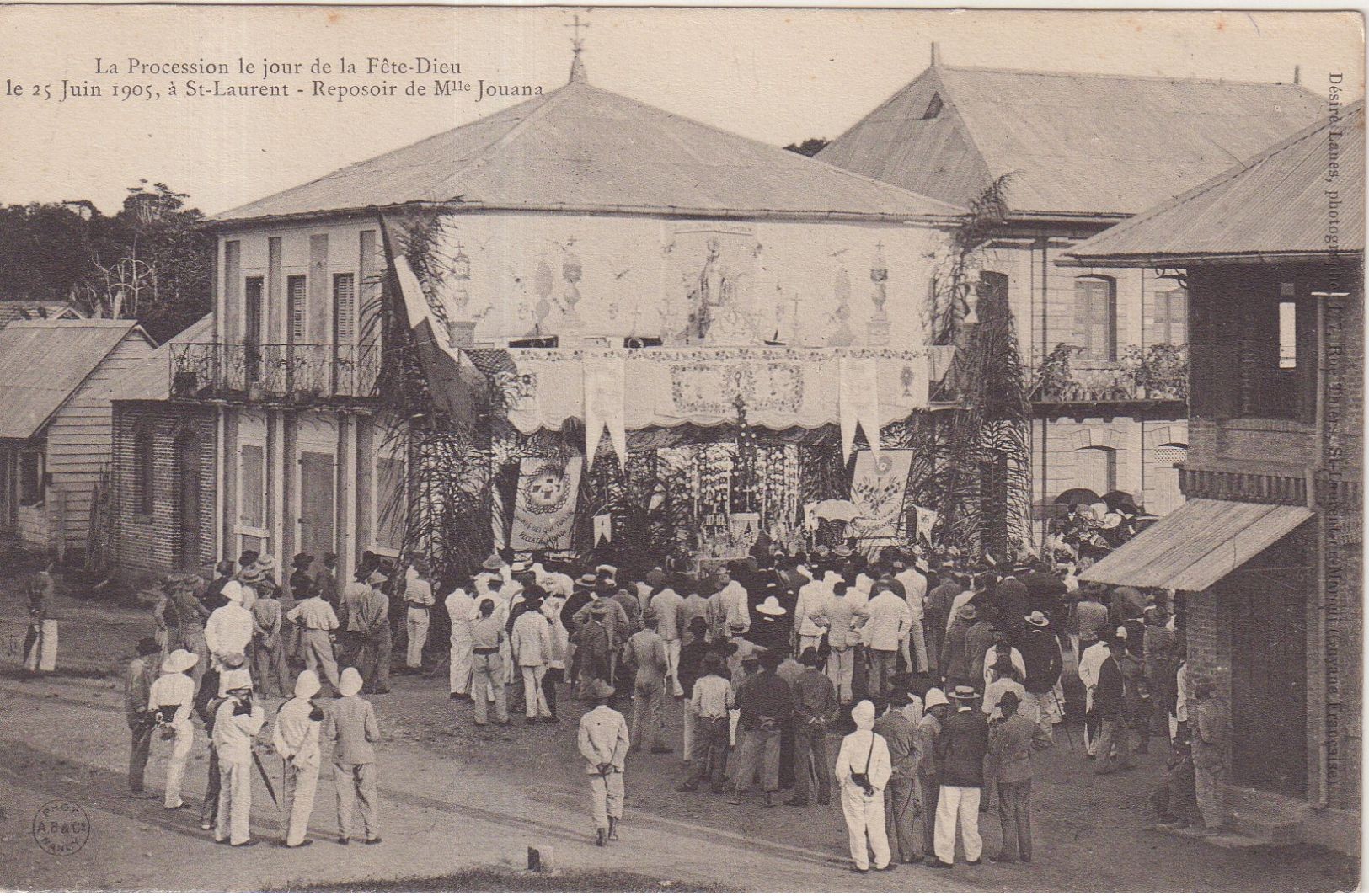

Le 13 décembre 1890 le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le condamne à 3 mois de prison un jour de prison et à la relegation pour vol. Le 20 septembre 1891, il embarque à bord du Ville de Saint-Nazaire pour la Guyane.

Il arrive à Saint Laurent du Maroni en octobre 1891. L'administration pénitencière indique en "Renseignements Divers" que notre Sinagot, insoumis et multirécidiviste est couvreur.

Yves Marie CHAPELAIN dont la dernière profession fut "marin", décède à Saint Jean du Maroni, en Guyane le 27/6/1892.

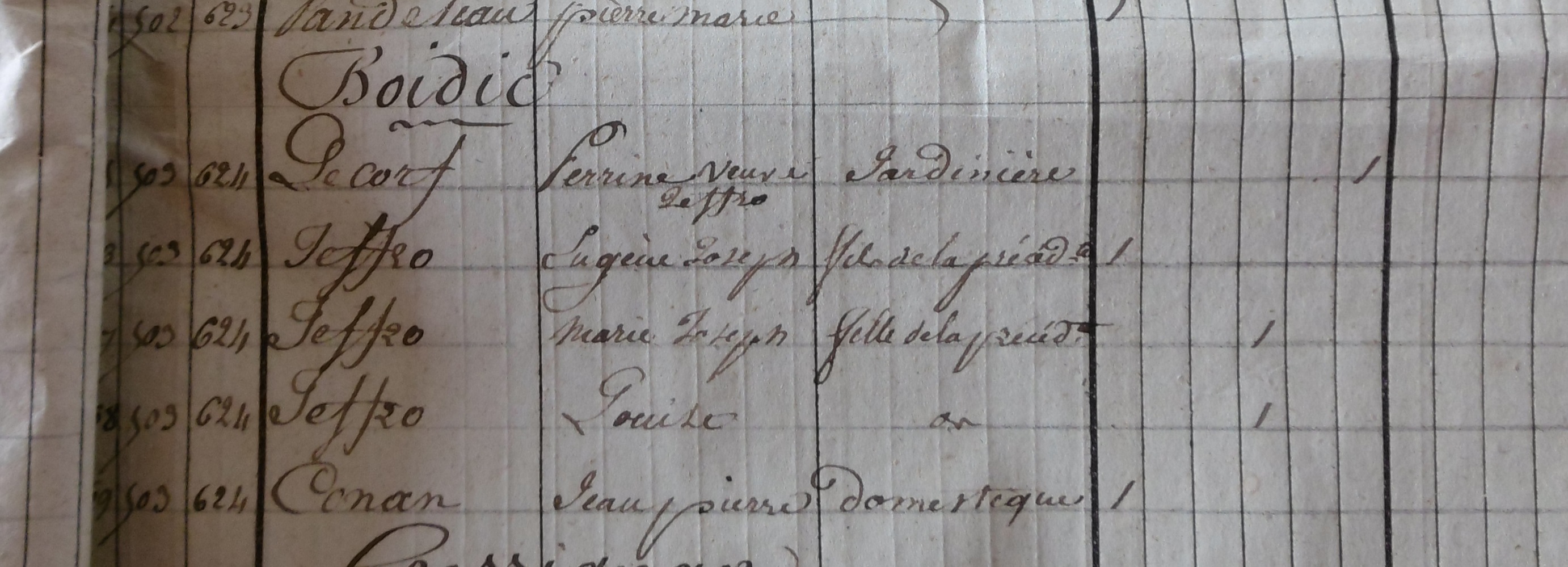

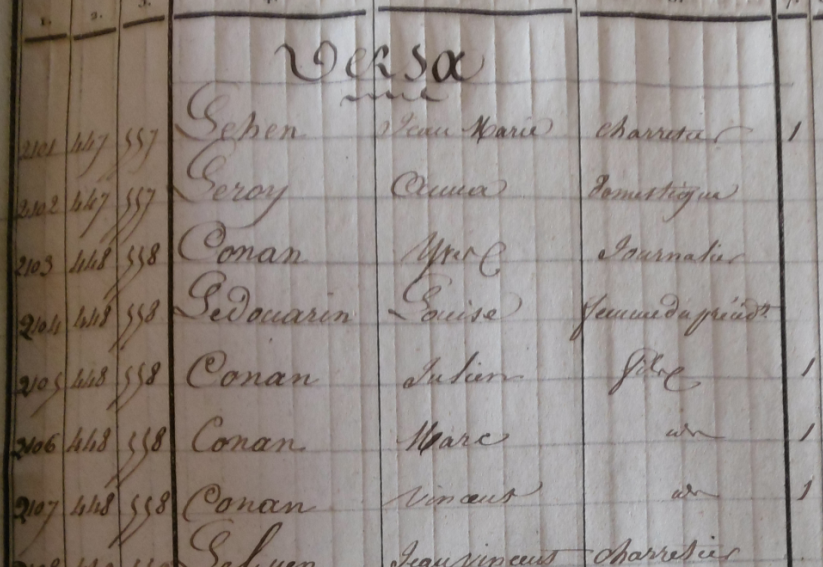

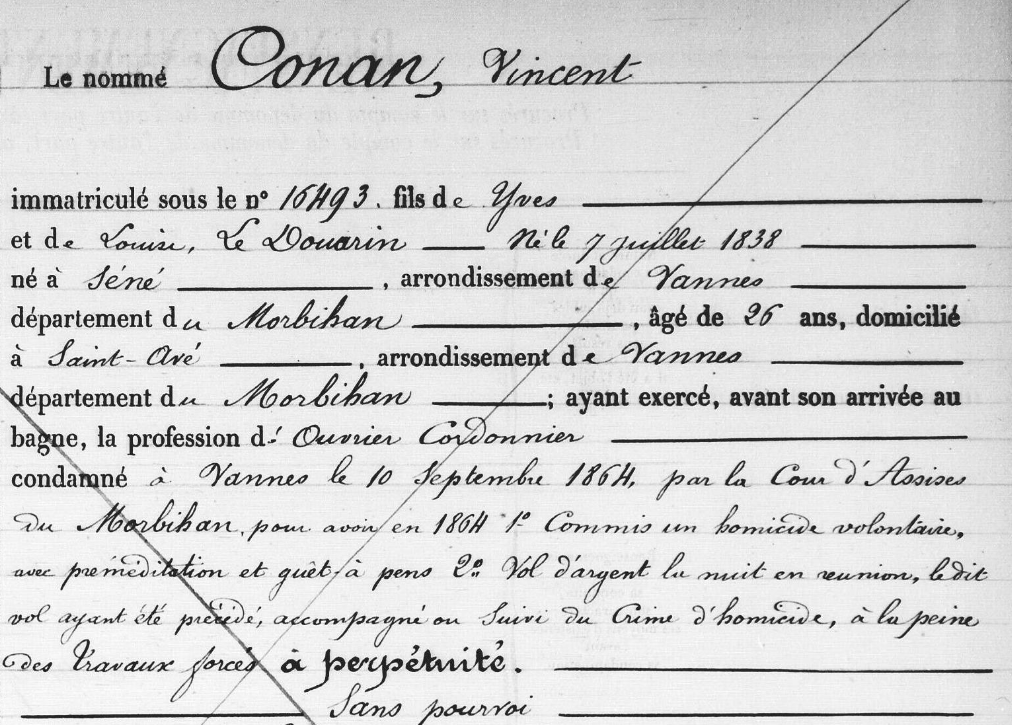

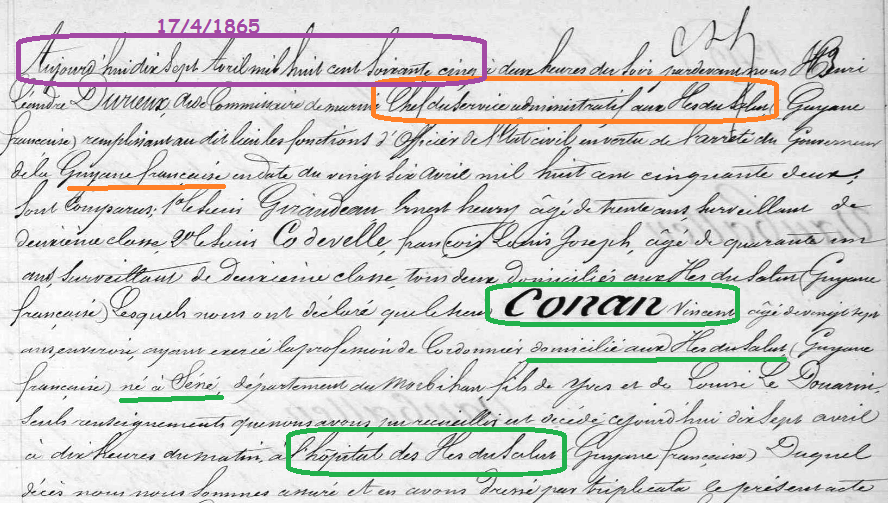

CONAN, le bagnards du Versa, 1864

Vincent CONAN [7/6/1838-7/4/1865] nait à Séné au village du Versa. Son père Yves CONAN [8/8/1807-12/9/1880 St-Avé] est natif de Saint-Avé. Son père se marie le 19/7/1830 à Séné avec Jeanne Louise LE DOUARIN [15/2/1810 Séné-13/2/1875 St-Avé], et déclare la profession de laboureur et vivre à Saint-Patern à Vannes. Sa mère quant à elle, est native de Cressignan en Séné au sein d'une famille de laboureurs.

Le lieu de naissance des 10 enfants de la famille Conan, permet de suivre son lieu de vie et de travail. Les deux premiers enfants naissent à Vannes. Marc CONAN [17/12/1835-25/8/1859] nait au Versa et mourra de fièvre typhoïde lors de la Campagne d'Italie des Armées de Napoléon III comme l'autre soldat sinagot Allano. Puis viennent Vincent, Jeanne Marie [4/9/1840-1840], Marie Louise [2/12/1841-1842] et encore Jeanne Marie [20/12/1842-??]. La famille est pointée au dénombrement de 1841 au Versa.

Ensuite la famille gagne Saint-Avé où naissent Jean Marie [11/1/1846-29/9/1904 qui sera carrier; Jean François [4/8/1848-19/7/1870 qui sera laboureur et Marie Anne [7/2/1851-??]. On note au passage la forte mortalité infantile qui affecte les enfants de la famille Conan.

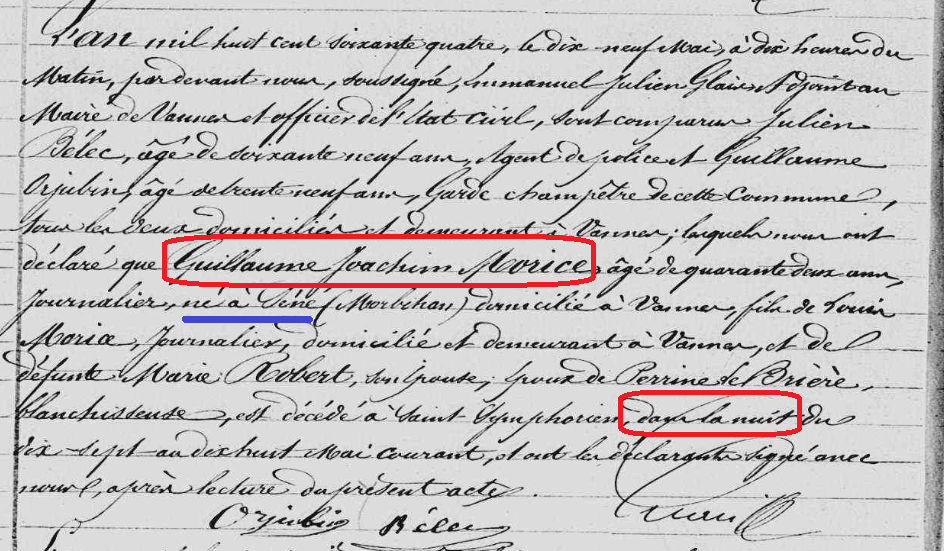

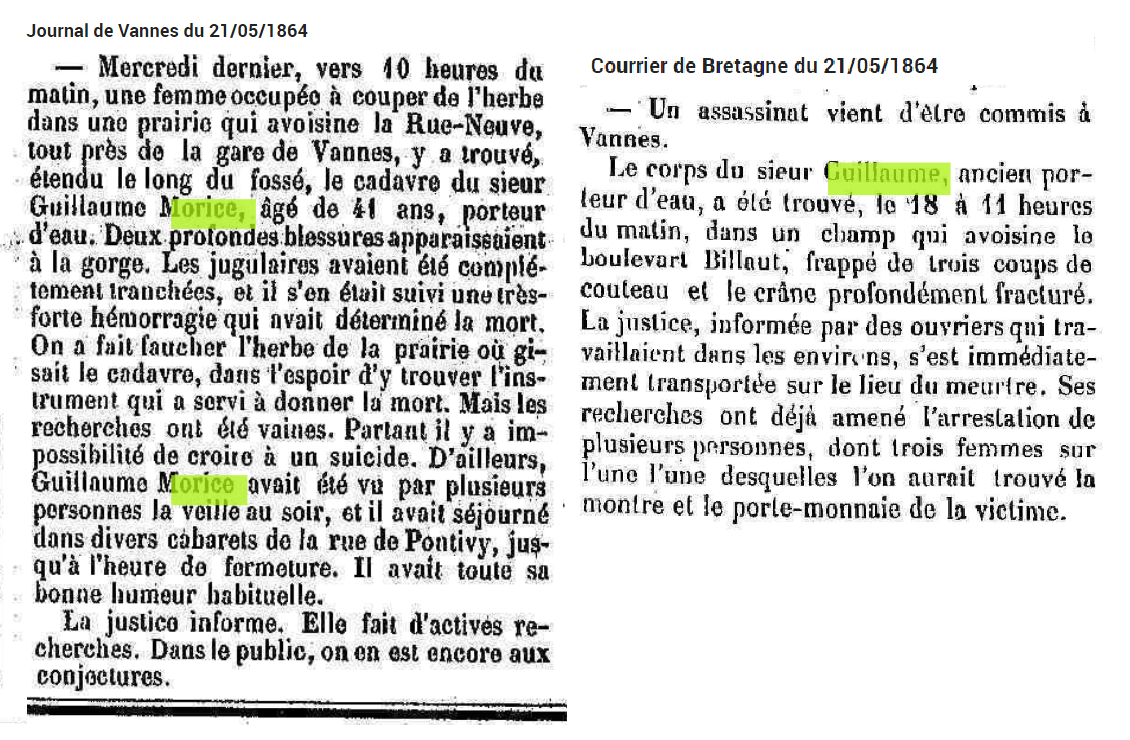

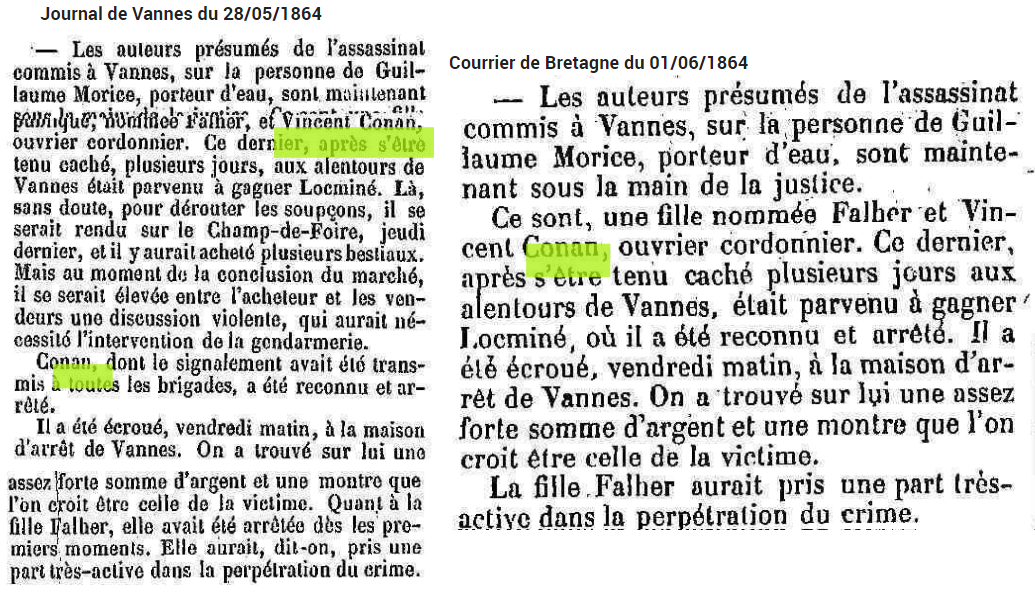

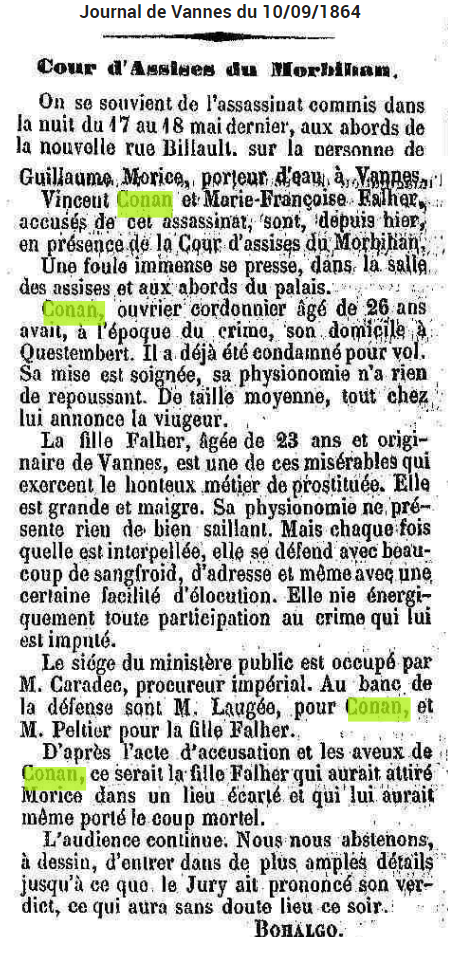

Vincent CONAN écope de sa première condanation à l'âge de 16 ans, le 22/5/1854. Il fait 10 jours de prison pour escroquerie. Lors de son procès en 1864, la profession de Vincent CONAN est ouvrier cordonnier et il demeure à Questembert. Il fait la connaissance de Marie Françoise FALHER, jeune prostituée de 23 ans à Vannes. Celle-ci approche un dénommé Guillaume MORICE, porteur d'eau de son état.

Guillaume Joachim MORICE [26/7/1822-17-18/5/1864] est natif de Séné. Sa mère Marie ROPERT [30/5/1795 Séné Versa - 24/2/1835 Vannes] a épousé à Vannes Louis MORICE [23/9/1793-2/2/1869 Vannes]. Lorsqu'il se marie à Saint Jean Brevelay le 21/11/1845, il déclare la profession de cultivateur comme son épouse, Perrine LE BRIERE [7/6/1822-??].

Selon les articles de presse d'époque, au moment des faits, il est porteur d'eau à Vannes et selon son acte de décès, sa femme est blanchisseuse. Dans la nuit du 17 au 18 mai 1864, il est détroussé et tué à l'arme blancheaux abords de la nouvelle rue Billault à Vannes.

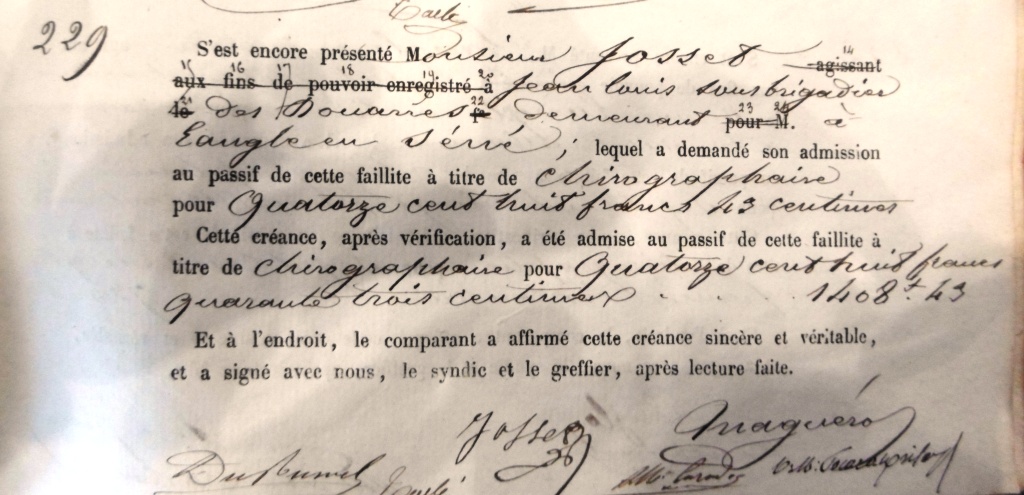

Vincent CONAN sera condamné le 10/9/1864 aux travaux forcés à perpétuité.(documents ANOM)

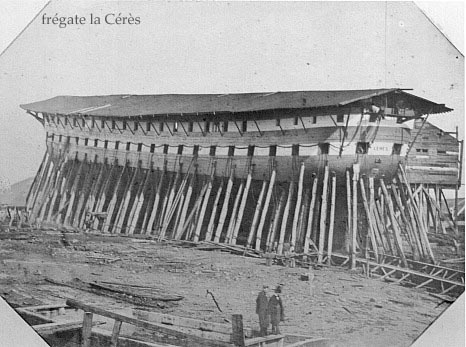

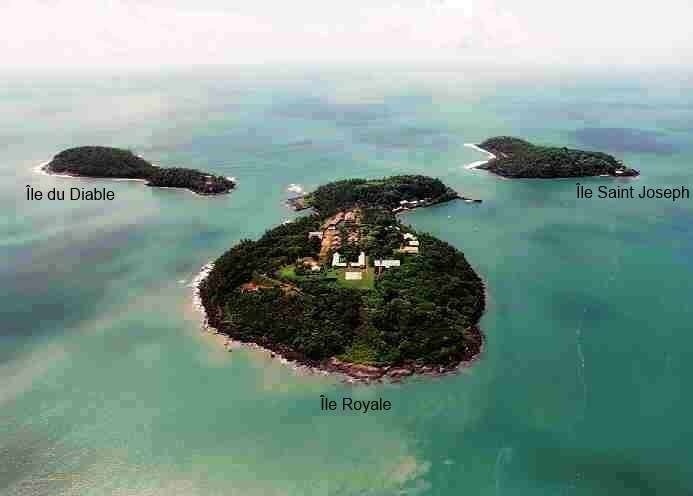

Il arrive au bagne de Toulon le 6/10/1864. Il est détaché des chaînes le 21/11/1864 et embarque sur le Céres pour la Guyane où il sera emprisonné sur l'ïle au Salut.

Il décède environ 4 mois après son arrivée le 7 avril 1865.

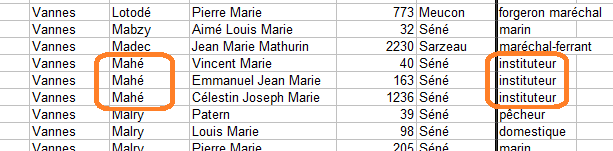

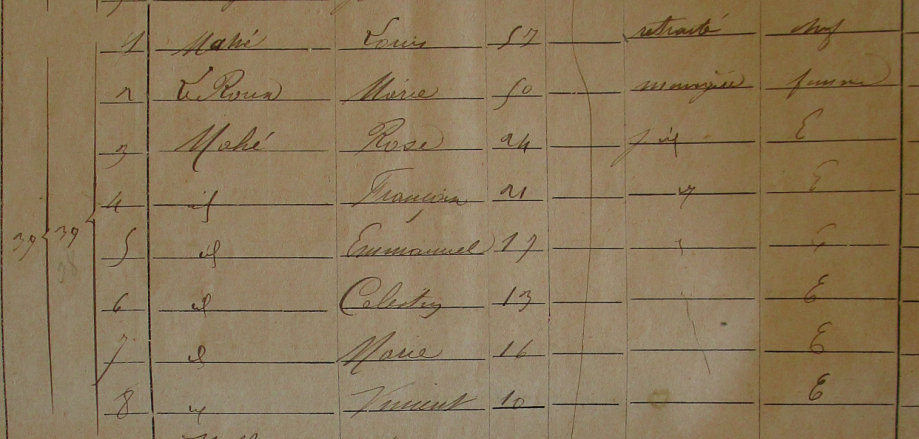

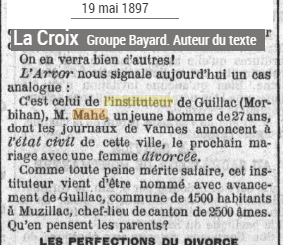

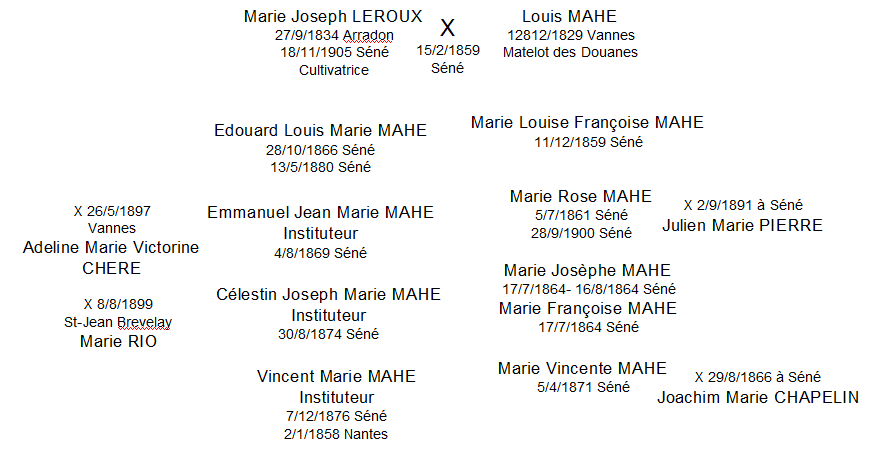

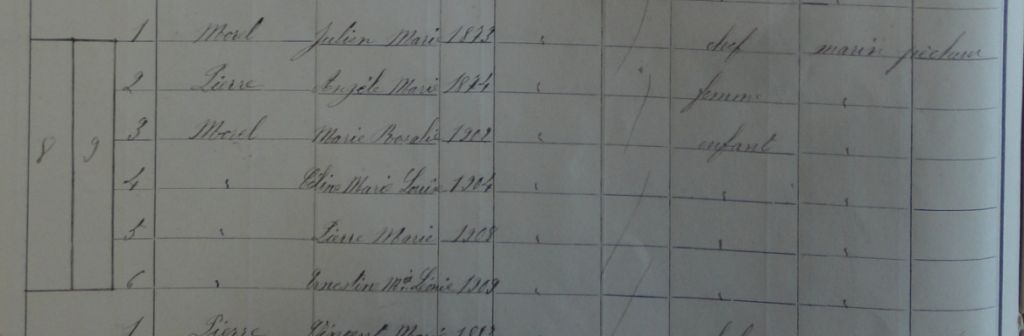

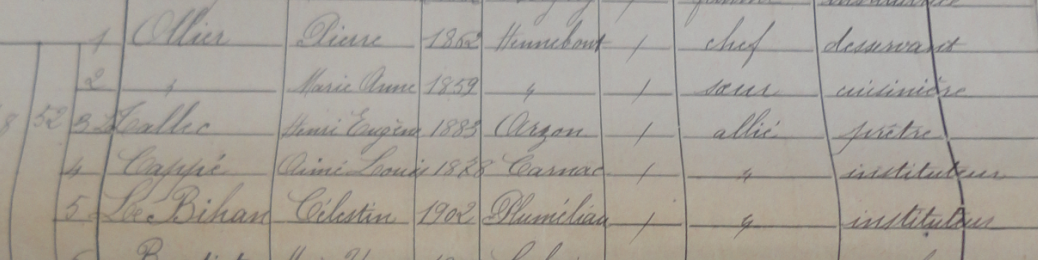

Chez les MAHE, les 3 garçons seront instituteurs

On ne remerciera jamais assez le travail de numérisation réalisé par les Archives du Morbihan. Pour le Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, un grand nombre de fiches de matricule des soldats ont été ainsi mise à la disposition des historiens amateurs. Wiki-sene s'est procuré une extraction par profession. En la regardant de près, on peut voir le nom de 3 soldats ayant le même patronyme et ayant déclaré avant de partir à la guerre, la même profession d'instituteur. On a envie d'en savoir plus...et de raconter une histoire...

Louis MAHE, né en 1819 à Vannes, est l'enfant naturel de Marie MAHE, native de Sarzeau et domestique à Vannes. A l'age de 20 ans, il accomplit son service militaire dans la marine à Toulon d'où il sort matelot de 3° classe.

Sa future épouse, Marie Josèphe LE ROUX nait en Arradon au village du Moustoir en 1834. Sa mère et ménagère et son père Joachim LE ROUX est Préposé des Douanes.

Les obligations de service amènent la famille sur l'Ïle au Moines où il décède en 1843. Le dénombrement de 1841 de cette commune montre la composition de la famille Leroux: que des filles! Notre "Marie Josèphe", quittera l'île pour aller travailler sur Séné où elle déclare l'activité de cultivatrice l'année de son mariage, en 1859 avec l'ex Matelot de la Marine, Joseph MAHE, qui fils naturel, obtient de son ancien Général de Brigade, l'autorisation de prendre épouse.

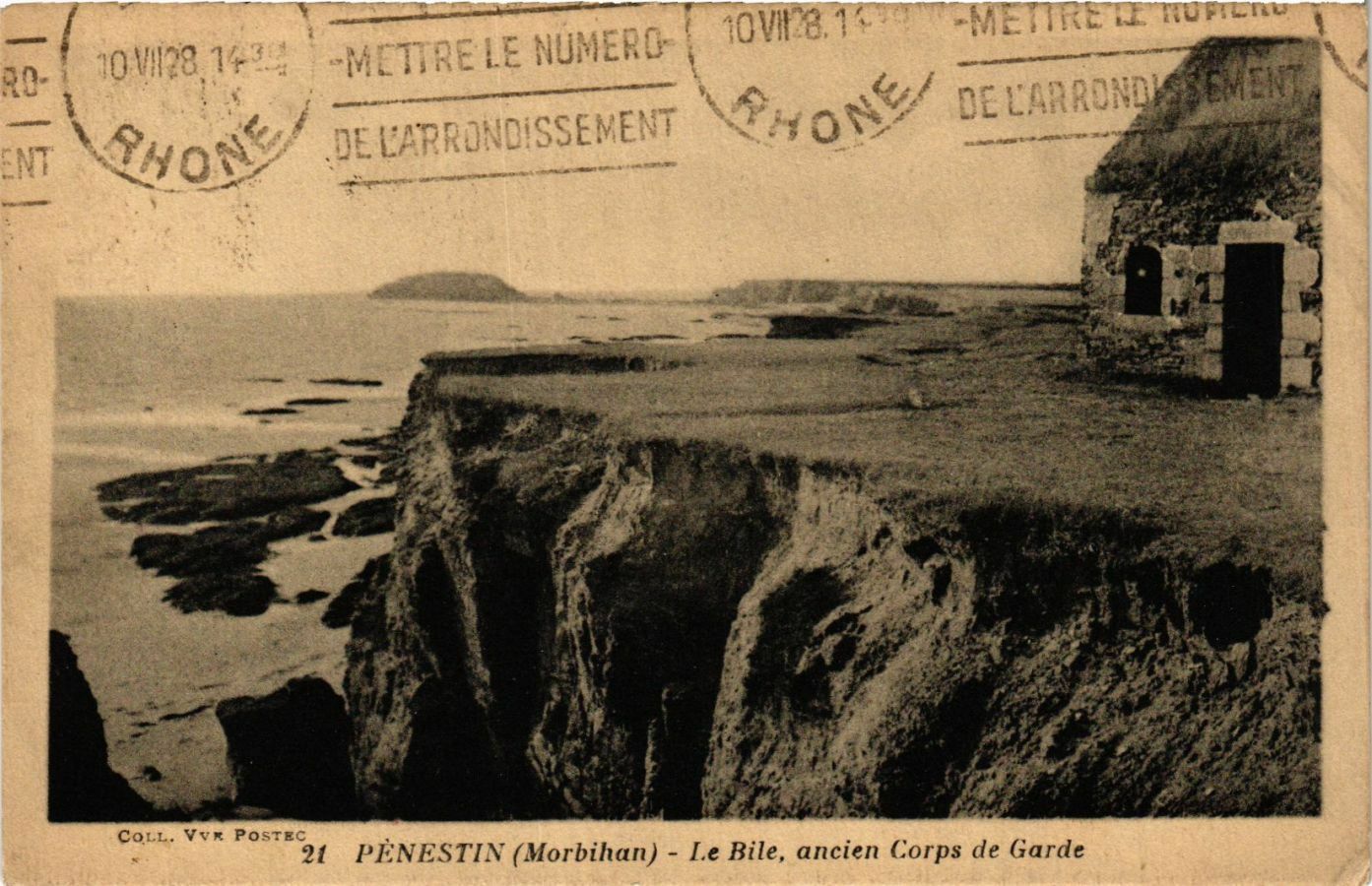

Le jeune couple s'installe à Moustérian où nait leur premier enfant Marie Louise Françoise. L'acte de naissance nous apprend que son père est préposé des douanes au port deTrehiguier commune de Pénestin. Le gendre a donc choisi la carrière de son beau-père.

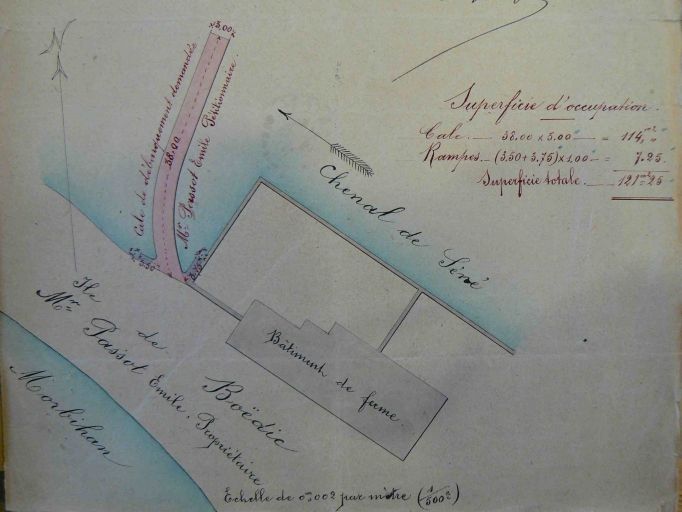

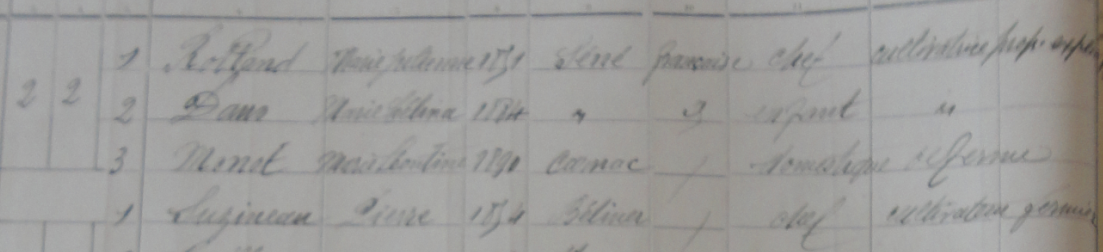

Pour la naissance de Marie Rose, leur 2° enfant, en 1861, Louis MAHE est matelot des Douanes à Langle en Séné. L'acte de naissance de ses jumelles nées en 1864, dont une meurt la même année, nous précise que la famille vit à Canivarch. Deux ans plus tard, arrive le 1er garçon, Edouard alors que la famille du douanier vit à Montsarrac. Le 2° garçon, Emmanuel, vient au monde alors que la famille vit toujours à Montsarrac en 1869. Le 3° enfant mâle, Célestin, voit le jour à Moustérian en 1874. Vincent sera le 4° garçon de la famille toujours installée à Moustérian en 1876. En 1880, la famille est endeuillée, l'ainé des garçons, Edouard, décède à l'âge de14 ans.

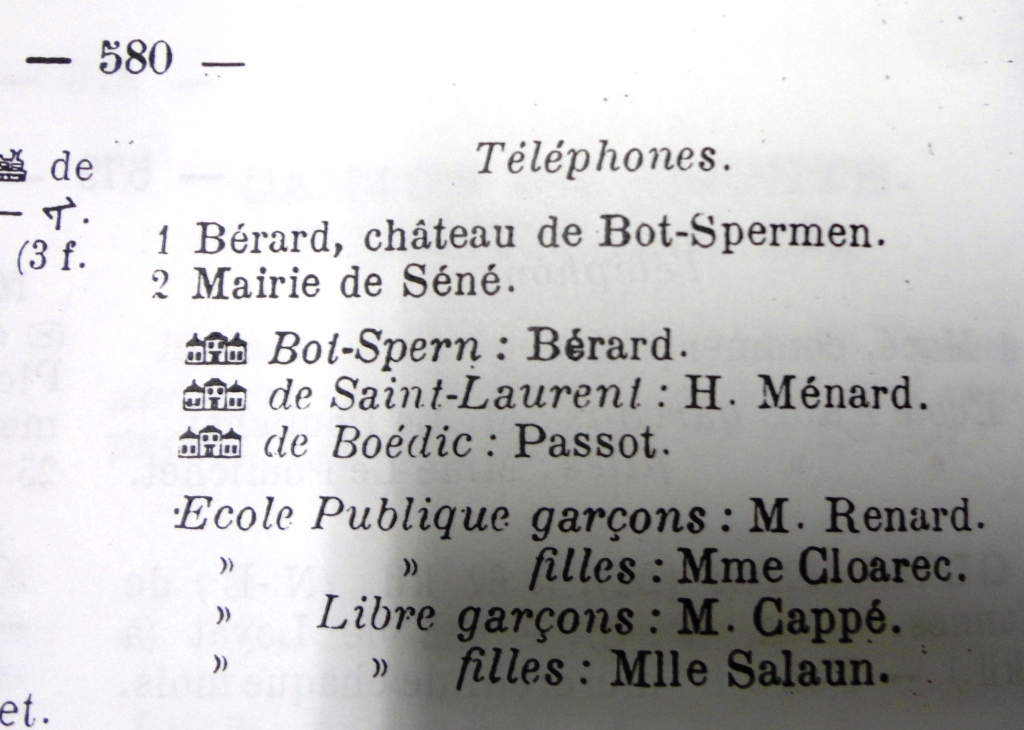

Les enfants étaient surement scolarisés dans les Ecoles de Séné qui ont vu le jour ces dernières années.

En 1886, le dénombrement à Séné indique que Louis MAHE est retraité à Moustérian.

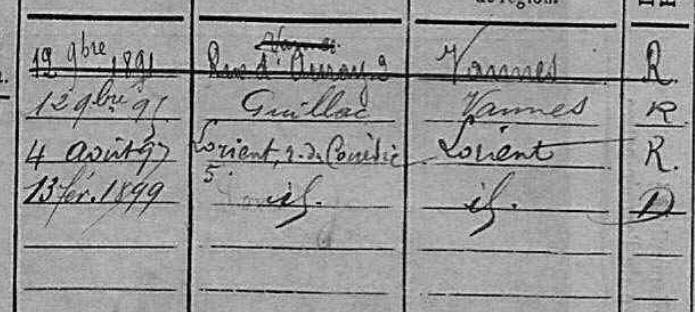

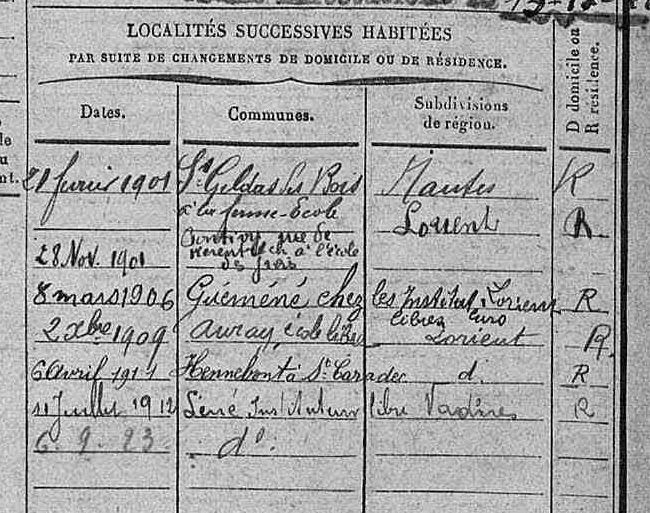

Emmanuel n'est pas pointé par l'officier du recensement, car il effectue son service militaire. Sa fiche de matricule nous indique qu'il est instituteur. Il aura un poste à Vannes, puis Guillas, Lorient..

En 1891, sur l'acte de mariage de sa fille Marie Rose on lit que la famille Mahé vit à Moustérian autour du retraité des douanes.

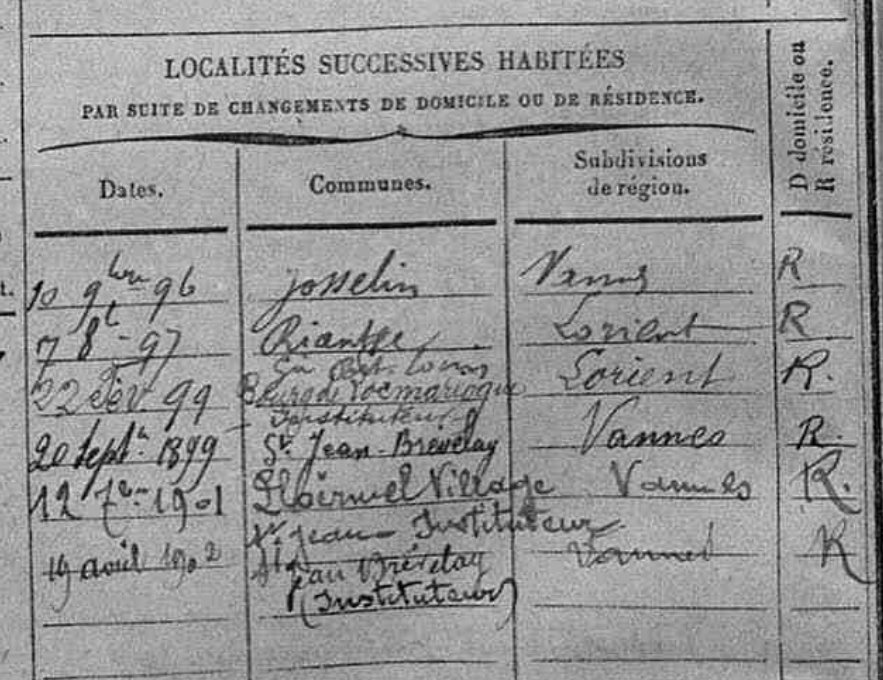

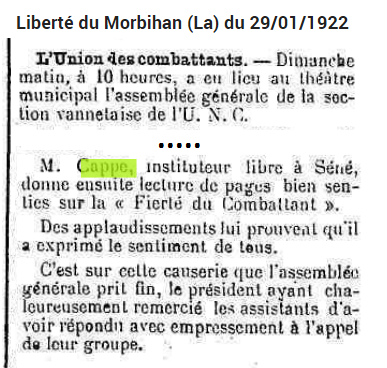

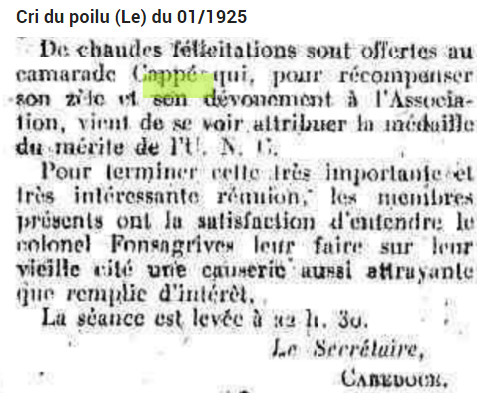

En 1894, Célestin fait son service militaire et déclare la profession d'instituteur. Il débute par un poste à Josselin, puis Riantec et Lorient. En 1899 il est en poste à Saint-Jean Brevelay où il se mariera et où, après un passage à Ploërmel il semble s'être établi avec son épouse.

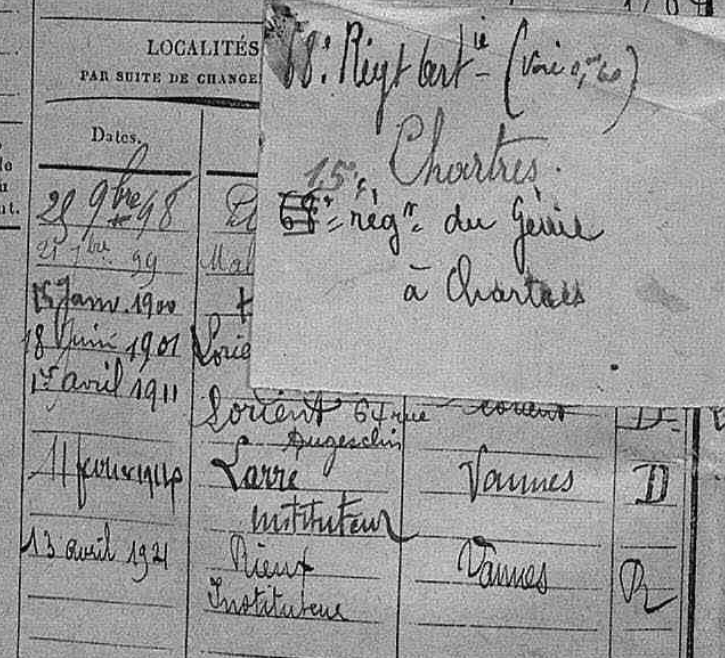

En 1896, son frère Vincent passe sous le drapeau et déclare également la profession d'instituteur. On ne lit pas bien sur sa fiche de matricule ses premières domiciliations. Après Lorient, il sera instituteur à Larré et Rieux.

En 1897, la famille Mahé vit toujours à Moustérian quand il marit son fils Emmanuel avec une femme divorcée de 10 ans son aînée ! Et en 1899 quand il marit à son tour sa fille Marie Vincente.

En 1900, il perd sa fille Marie Rose, âgée de 39 ans et en 1905, Louis MAHE devient veuf.

Louis MAHE, l'enfant sans père, aura donné à la III° République trois garçons instituteurs qui officieront dans les écoles du Morbihan. Le douanier en retraite décède à Séné le 2/10/1909 à l'âge de 80 ans.

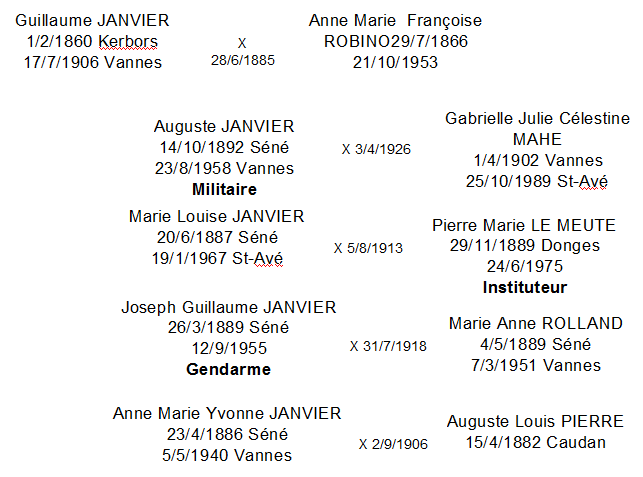

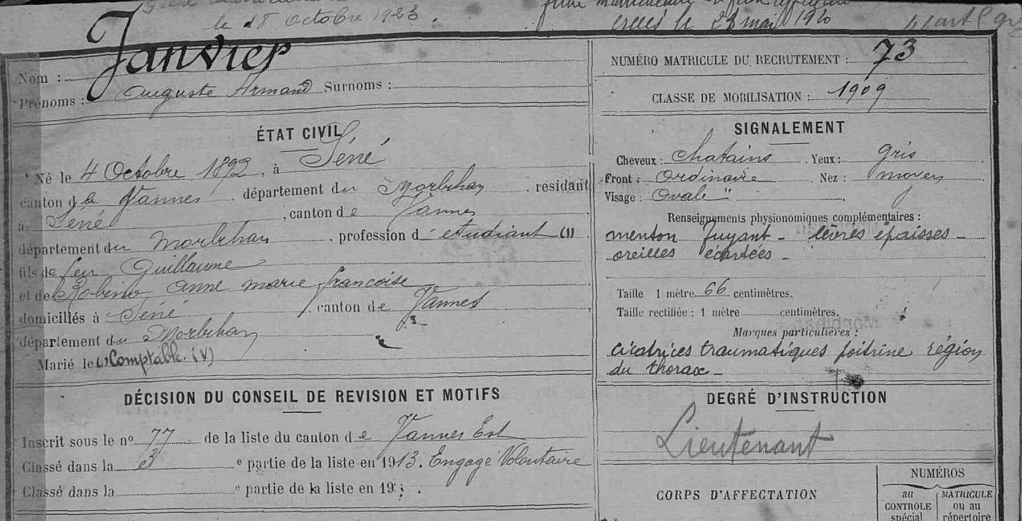

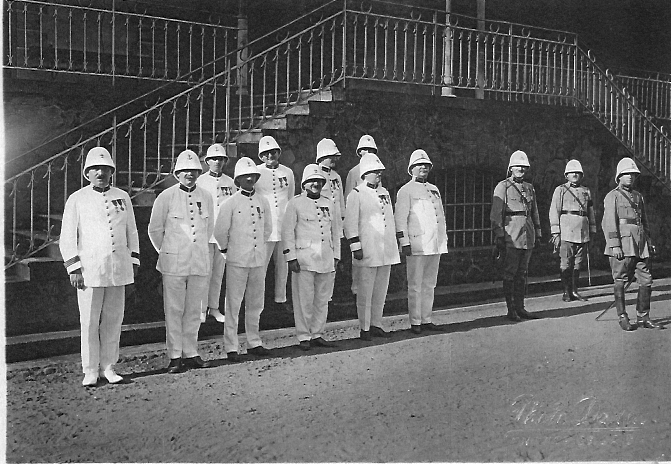

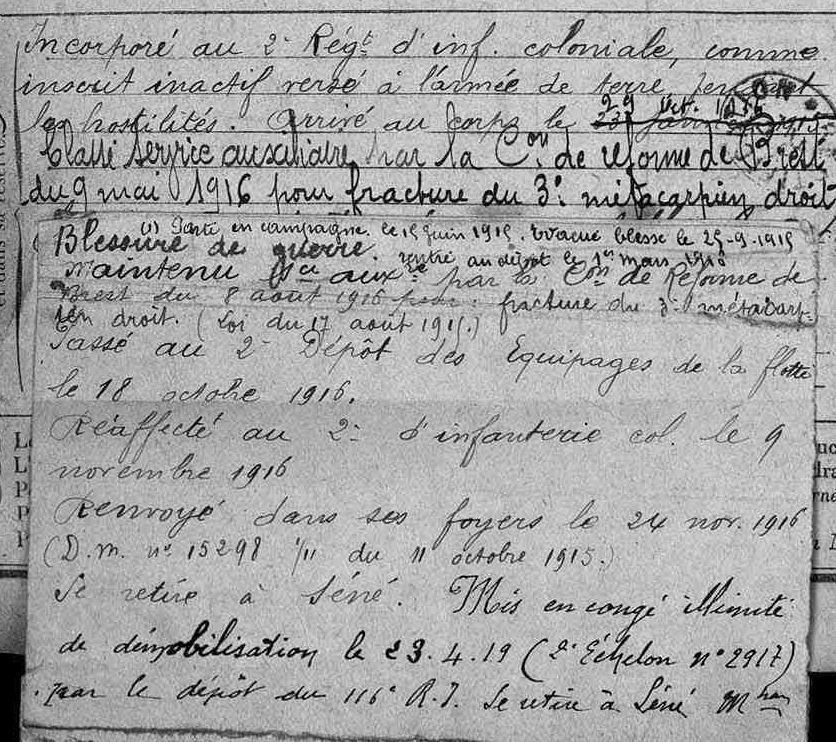

Auguste JANVIER, soldat de 14-18, Légion d'Honneur

Texte de Yannick ROME, complété et illustré.

Auguste JANVIER est né le 4 octobre 1892, à huit heures du matin, au bourg de Séné. Son père, Guillaume est quartier-maître de manœuvre dans la marine nationale [1/2/1860 Kerbors 22-17/7/1906 Vannes]. Sa mère, Anne-Marie ROBINO s’occupe des tâches ménagères durant les longues absences de son mari.

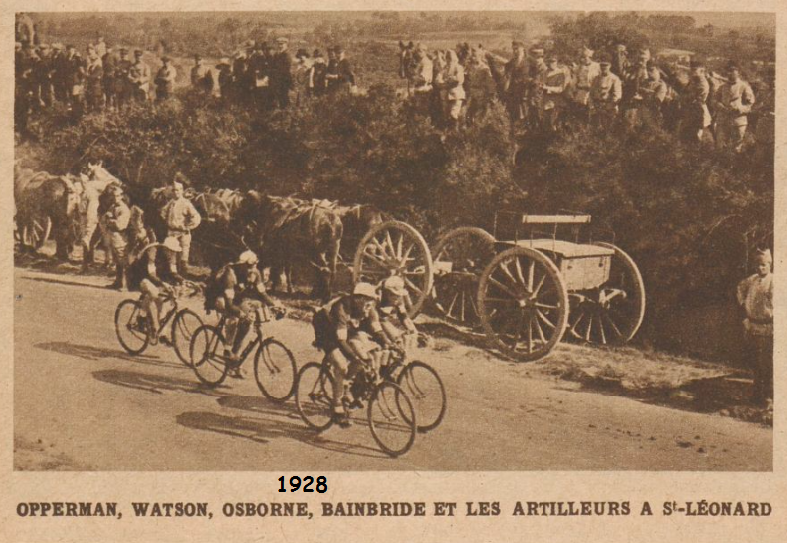

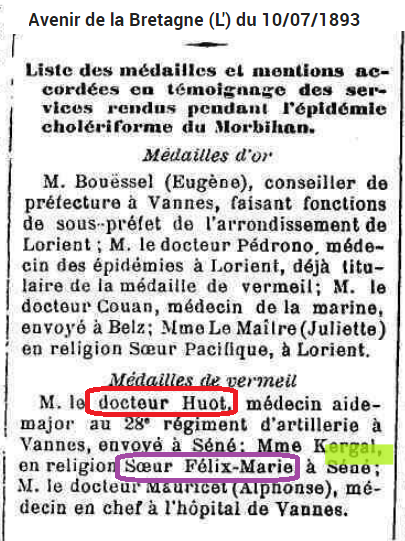

Le 4 octobre 1910, alors qu’il est étudiant, Auguste s’engage pour 4 ans dans l’armée. Il est affecté au 28e Régiment d’Artillerie basé à Vannes. Il mesure alors 1,66 m, a les cheveux châtain, le menton fuyant, les lèvres épaisses et les oreilles décollées.

Il participe, dans l’artillerie, à toute la première Guerre mondiale. Le 11 octobre 1916, il est nommé sous-lieutenant. Il récolte 3 citations attestant de son activité :

Citation à l’ordre du régiment : « A rendu de nombreux et de très importants services comme éclaireur et comme agent de liaison avec l’infanterie. A toujours gardé le plus grand sang-froid dans les circonstances difficiles. »

Citation à l’ordre du corps d’armée, le 26 mai 1917 : « Le 11 avril 1917, par son sang-froid et son entrain au-dessus de tout éloge, a dirigé l’évacuation immédiate de tous les blessés et a commandé le tir de sa batterie un instant hésitante sous la violence du bombardement ennemi. »

Citation à l’ordre du corps d’armée le 22 août 1917 : « Brillant officier ayant le plus grand mépris du danger, a développé les plus belles qualités de courage et d’initiative. Le 19 août 1917, volontaire pour une reconnaissance dans les lignes ennemies, a rapporté des renseignements précieux sur l’état de destruction des organisations ennemies ».

Il sera blessé le 8 septembre 1917, à Verdun : « éclat d’obus à la tête ».

Après la guerre, il poursuit sa carrière militaire. On le retrouve en Haute Silésie (actuellement en Pologne) du 1er février 1920 au 2 juillet 1922.

Il y reçoit une nouvelle citation : « Chargé depuis le 3 mai 1921 de diriger les convois transportant les troupes interalliées dans un pays occupé par de nombreuses bandes armées, a montré un zèle et un dévouement inlassables, a su, par sa présence, en imposer aux insurgés et a permis ainsi, sans faire usage de la force, la libre circulation de ces convois. »

Le 3 avril 1926, il se mariera, à Vannes, avec Gabrielle Mahé [1/4/1902 Vannes-25/10/1989 Grand-Champs]

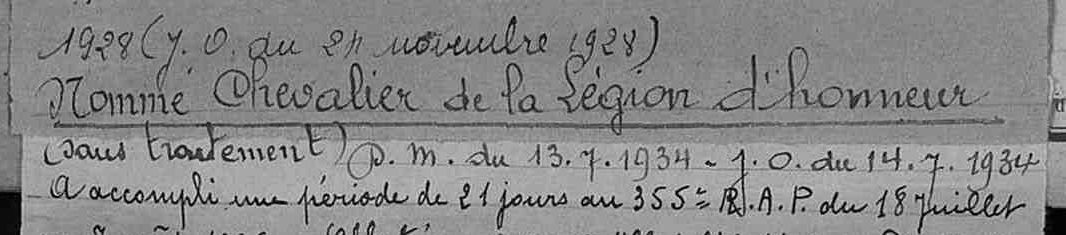

Le 13 juillet 1934, il est nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.

Il décède à Vannes le 23 août 1958.

LE MOUSSU, Communard natif de Séné

Cet article reprend celui publié sur le site maitron. Il est complété par d'autres sources

https://maitron.fr/spip.php?article64202

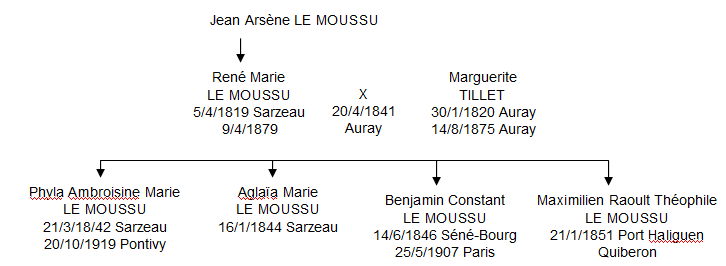

LE MOUSSU Benjamin, Constant

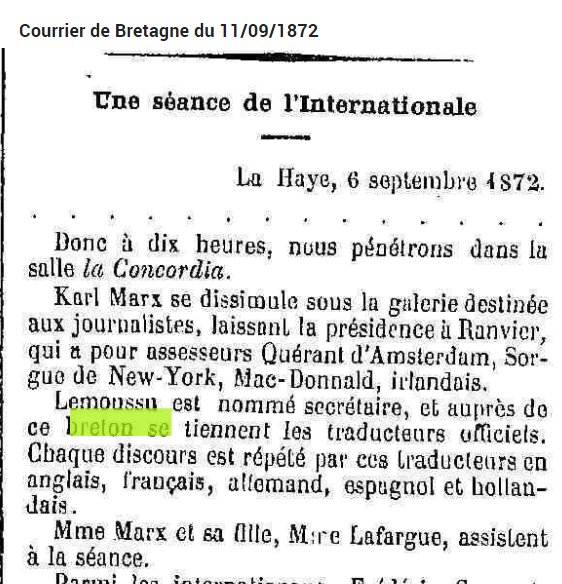

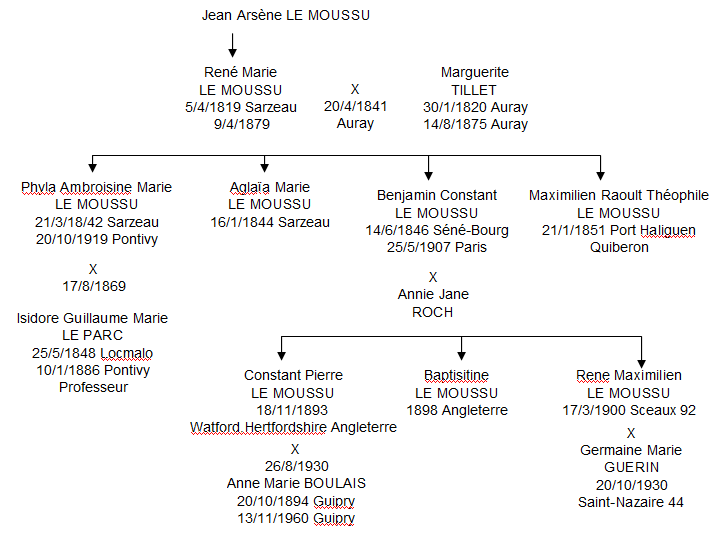

Né à Séné (Morbihan) le 14 juin 1846 ; mort le 25 mai 1907 à Paris (XIVe) ; dessinateur ; membre de l’Internationale ; communard.

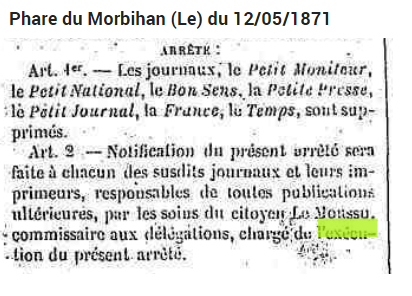

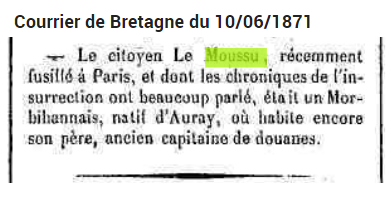

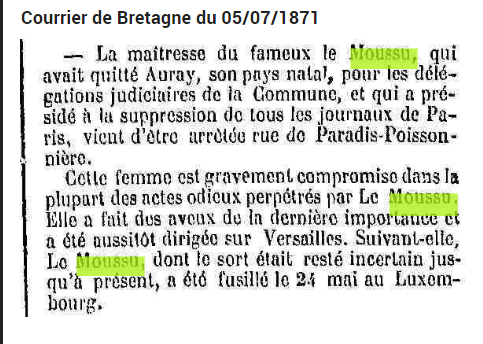

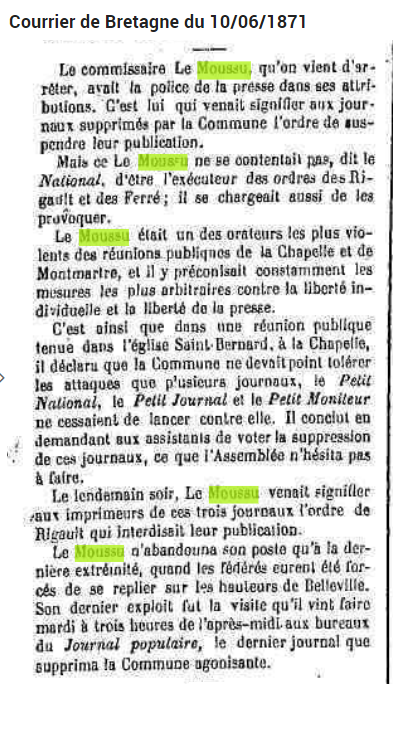

Benjamin Constant LE MOUSSU (parfois orthographié par erreur Lemoussu) était petit-fils d’un retraité des douanes qui aurait été soldat volontaire de la Première République, et fils d’un capitaine des douanes. Il vint travailler à Paris et habita, 80, rue de Clignancourt, XVIIIe arr. Pendant la Commune de Paris il est "Commissaire aux Délégations Judiciaires de la Commune". Réfugié en Angleterre àprès la Commune de Paris, il s'y maria avant de revenir en France. Ingénieur, il décède en 1907 à Paris.

Avant le 18 mars 1871, il appartenait, avec Théodore FERRE [1846-1871], Louise MICHEL [1830-1905] et autres, au Comité de vigilance du XVIIIe arrondissement. Il servit la Commune de Paris en qualité de commissaire de police du quartier des Grandes-Carrières (XVIIIe arr.), puis, avec des pouvoirs élargis, de Commissaire aux Délégations Judiciaires.

Louise MICHEL, le mentionne dans ses souvenirs, La Commune, histoire et souvenirs, La Découverte/Poche, 1999 (1ère édition, 1898): La nuit du 17 au 18 mars 1871, Louise Michel (29 mai 1830-9 janvier 1905), membre des deux comités de vigilance, celui des femmes et celui des hommes, du XVIIIe arrondissement, où elle travaille comme institutrice, est sur la Butte au poste de la Garde nationale, au n°6 de la rue des Rosiers et voit tomber le factionnaire Turpin2.

« Je descends la butte, ma carabine sous mon manteau, en criant : Trahison ! Une colonne se formait, tout le comité de vigilance était là : Ferré, le vieux Moreau, Avronsart, Le Moussu, Burlot, Scheiner, Bourdeille. Montmartre s'éveillait, le rappel battait, je revenais en effet, mais avec les autres à l'assaut des buttes.

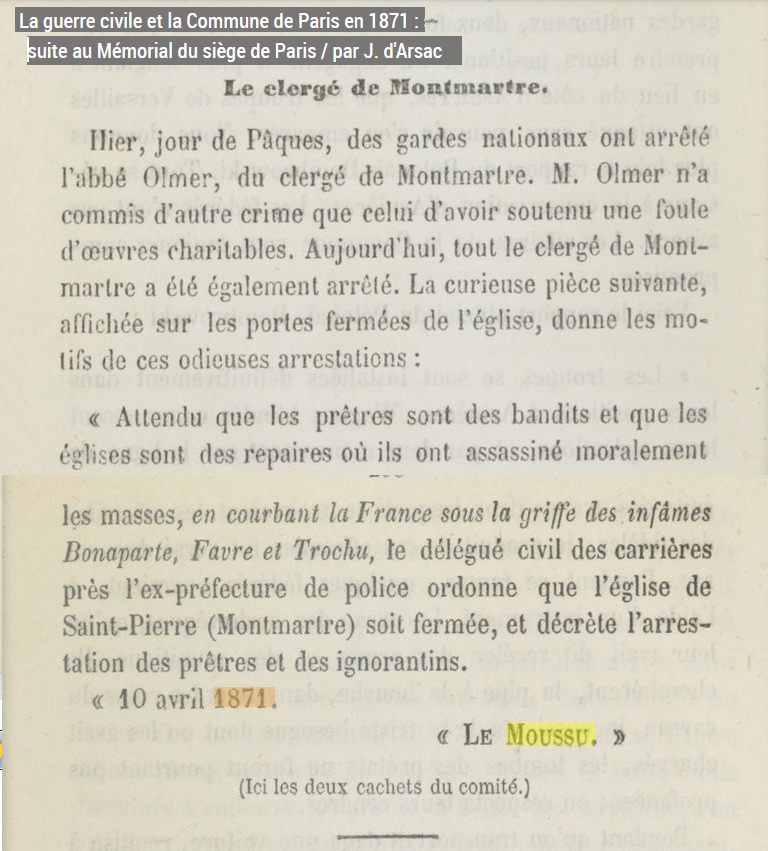

Investit en tant que Commissaire aux Délégations Judiciaires de la Commune, il participe à la fermeture d'églises dans la capitale.

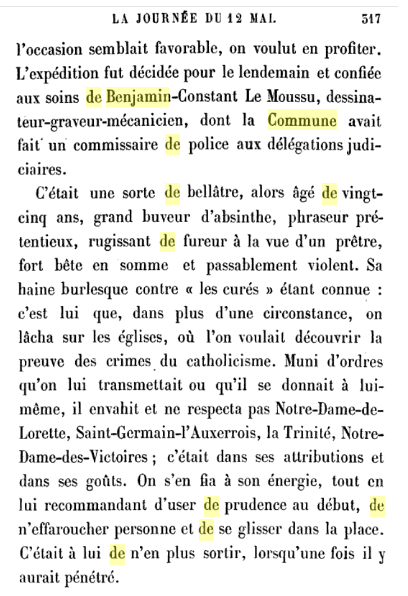

Lors de la journée di 12 mai 1871, il s'illustre dans le pillage de plusieurs églises à Paris. (Source Les Colvulsions de Paris

Maxime du Camp 1879.Tomme III) et censure la presse.

Après la défaite, on annonce sa mort comme celle de sa maitresse à Paris.

Cependant, LE MOUSSU réussit à fuir et gagna Londres. Par contumace, le 13° conseil de guerre le condamna à la peine de mort le 9 février 1872.

Dès son arrivée dans la capitale anglaise, LE MOUSSU entra au conseil général de l’Internationale et participa à la conférence de Londres, 17-23 septembre 1871, comme secrétaire-correspondant du Conseil pour les branches françaises des États-Unis. Marx a ainsi précisé ses fonctions dans une lettre à Bolte du 23 novembre 1871 :

Dès son arrivée dans la capitale anglaise, LE MOUSSU entra au conseil général de l’Internationale et participa à la conférence de Londres, 17-23 septembre 1871, comme secrétaire-correspondant du Conseil pour les branches françaises des États-Unis. Marx a ainsi précisé ses fonctions dans une lettre à Bolte du 23 novembre 1871 :

« Eccarius a été, sur ma demande, nommé secrétaire pour toutes les sections des États-Unis (excepté les sections françaises, pour lesquelles Le Moussu est secrétaire) ».

Un an plus tard — 27 mai 1872 — Marx, qui a rompu avec Eccarius, écrit à Sorge : « Provisoirement, Le Moussu [est secrétaire] pour toute l’Amérique. »

Benjamin LE MOUSSU fut membre de la section de langue française de l’AIT à Londres, Association Internationale des Travailleurs, la 1ère "Internationale", dont le secrétaire était Bourdeille.

Au 5e congrès de l’Internationale tenu à la Haye en septembre 1872, LE MOUSSU représenta « une section française à Londres ». Il fut un des quatre secrétaires du congrès et, par la suite, un des membres de la commission chargée de la rédaction des procès-verbaux. Au titre de secrétaire-correspondant, il fut un des signataires des brochures Les Prétendues scissions de l’Internationale, Genève, 1872, et l’Alliance de la démocratie socialiste et l’AIT, rapports et documents publiés par ordre du congrès de La Haye, Londres, 1873. Au congrès, il vota pour l’expulsion de Bakounine, de James Guillaume et de Schwitzguébel, pour que les pleins pouvoirs soient accordés au conseil général et que celui-ci soit transféré à New-York.

Selon un rapport sans date et sans signature (Arch. PPo., B a/429), une section française d’une trentaine de membres se constitua à Londres après le congrès de La Haye, section qui comprenait entre autres les blanquistes Martin Constant et Vaillant. Étant donné ce que nous savons de l’histoire de l’Internationale et du conflit surgi entre les blanquistes et Marx vers la fin du congrès de La Haye à propos du transfert à New York du siège du Conseil général, il ne peut s’agir là que d’une section dissidente et qui ne dut pas avoir longue vie.

De toute façon, LE MOUSSU allait bientôt rompre avec Marx. Ce dernier écrivait en effet à Sorge le 4 avril 1874 :

« Les quelques Français (j’entends de ceux qui tenaient encore avec nous à La Haye) se sont pour la plupart révélés ensuite fripouilles, notamment M. LE MOUSSU, qui m’a filouté, ainsi que d’autres, pas mal d’argent et a ensuite cherché par d’infâmes calomnies à se blanchir en belle âme méconnue. »

Engels écrivait au même correspondant les 12 et 17 septembre 1874 :

« Celui qui s’est comporté le moins proprement est LE MOUSSU, qui s’est révélé escroc. »

Il convient, en cette circonstance, de faire la part des conflits habituels entre exilés, conflits avivés par les scissions et, sur le plan personnel, par la pauvreté, voire la misère. Engels nous apprend dans cette même lettre que de nombreux Français avaient fait — ou croyaient avoir fait — des inventions qu’ils cherchaient, pour vivre, à exploiter. D’où ces demandes d’argent... à fonds perdus. Ainsi s’expliquent, sans se justifier, les accusations d’escroquerie.

Deux années plus tard, Mme Marx, écrivant à Sorge, confirme (21 janvier 1877) :

« Des autres connaissances, je ne saurais vous dire que peu de chose, parce qu’il y en a quelques-uns que nous ne voyons plus, notamment plus de Français : pas de LE MOUSSU, pas de Serraillier, surtout pas de blanquistes. We had enough of them [Nous en avons eu assez d’eux]. »

D’après Paul Martinez, LE MOUSSU se maria en exil (Paris Communard refugees in Britain, 1871-1880, thèse, University of Sussex, 1981, p. 538).

Nous manquons d’informations sur la fin du séjour de LE MOUSSU en Angleterre, comme d’ailleurs sur la fin de sa vie. Aussi retiendrons-nous les quelques lignes d’un rapport de police sans date (Arch. PPo., B a/429) qui concerne le séjour en Angleterre :

« A travaillé dans des revues d’agriculture, etc., bon ouvrier demandant l’égalité des salaires, tant que la mesure n’est pas mise en pratique. Doctrines ultra-révolutionnaires ; dans l’intimité, très doux. »

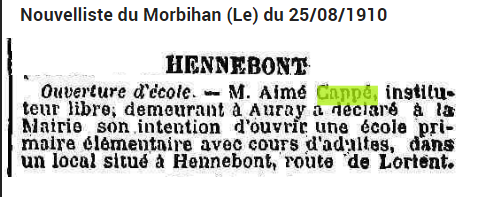

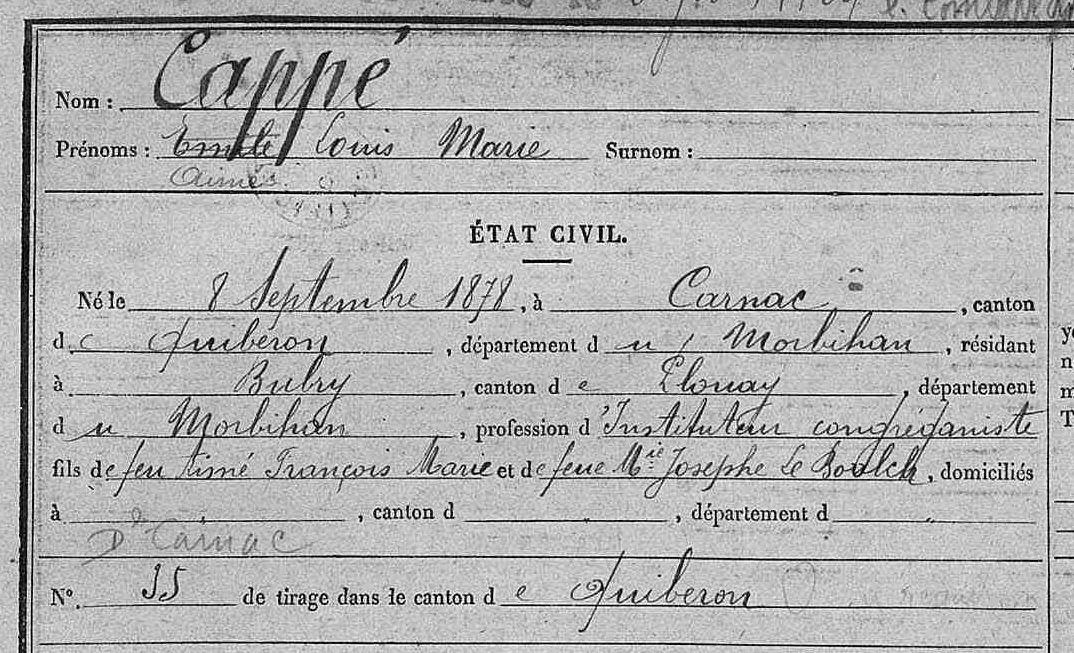

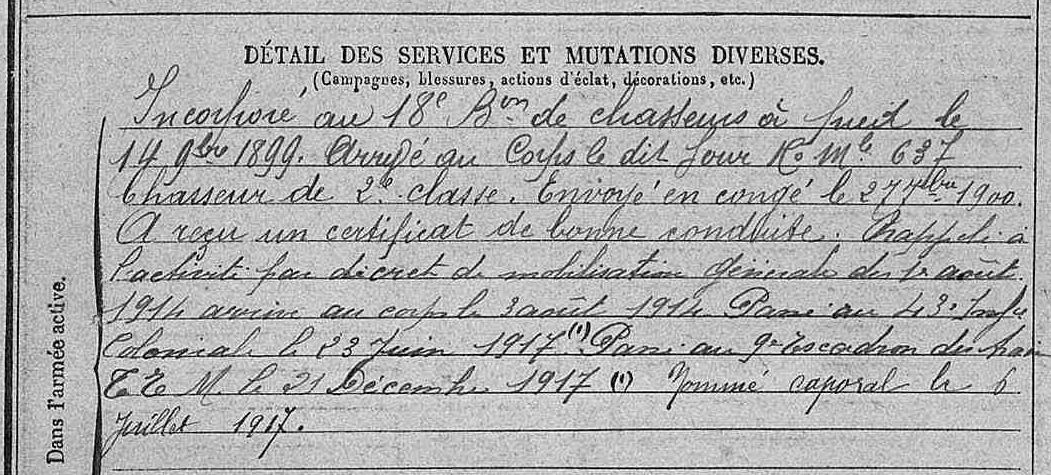

Les parents de LE MOUSSU firent de nombreuses démarches pour le faire amnistier, mais comme pour les autres condamnés, surtout contumaces, ce fut en vain. Sa mère décèda en 1875 et son père mourut en 1879. Une de ses sœurs mourut aussi « qui avait puisé le germe de sa mort en allant le soigner dans une maladie grave sur la terre d’exil ». Deux sœurs demeuraient, l’une institutrice libre à Auray (Morbihan), l’autre, Ambroisine, épouse d’un professeur au lycée de Pontivy.

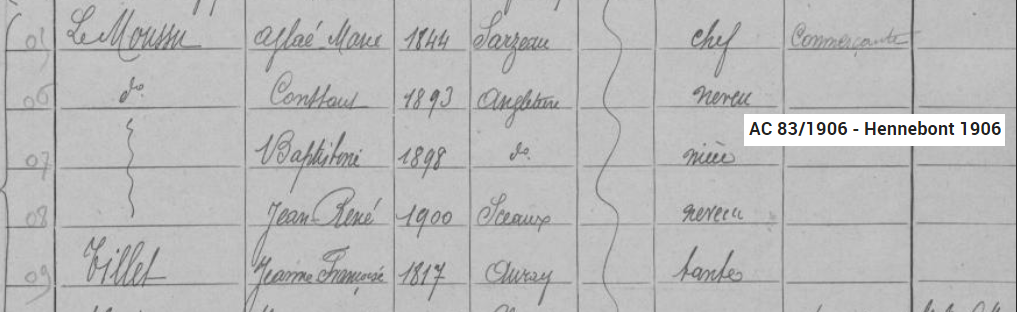

En 1906, la famille est établie à Hennebont. Les enfants de LE MOUSSU vivent chez leur tante, Aglaé Marie, commerçante célibataire qui loge également sa tante. LE MOUSSU n'est pas pointé par l'agent du recensement. On comprend que LE MOUSSU a eut 2 enfants en Angleterre avec son épouse Annie Jane ROCH et un garçon né à Sceaux.

Elles poursuivirent les démarches et, le 14 février 1880, le docteur Louis Joachim Le Maguet, député du Morbihan [1879-1881] , plaidait à son tour pour LE MOUSSU. J’ai eu en main, écrivait-il, « une lettre intime du fils au père datée d’avril 1879 [le père mourut le 9 avril], admirable de patriotisme et de sentiment filial » et je considère qu’en 1871, LE MOUSSU fut « un républicain de 23 ans égaré par son patriotisme ». Témoignage intéressé certes, mais qu’il convenait néanmoins de relever, compte tenu de ce que l’on sait par ailleurs des sentiments qui animèrent souvent les Communards.

LE MOUSSU décède le 25 mai 1907 à Paris (XIVe).

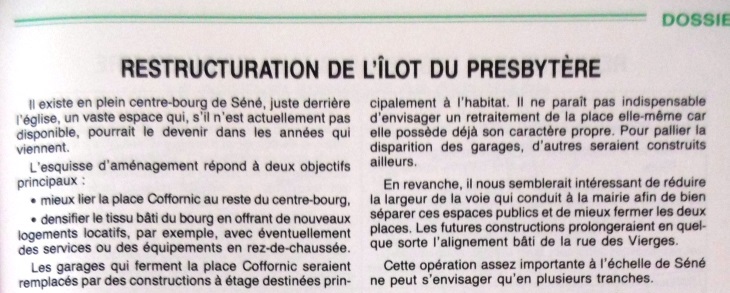

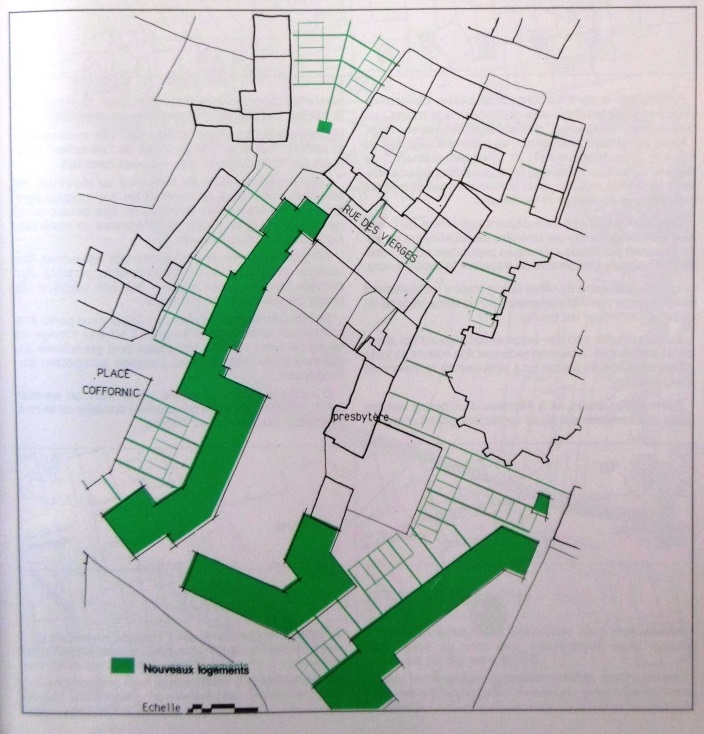

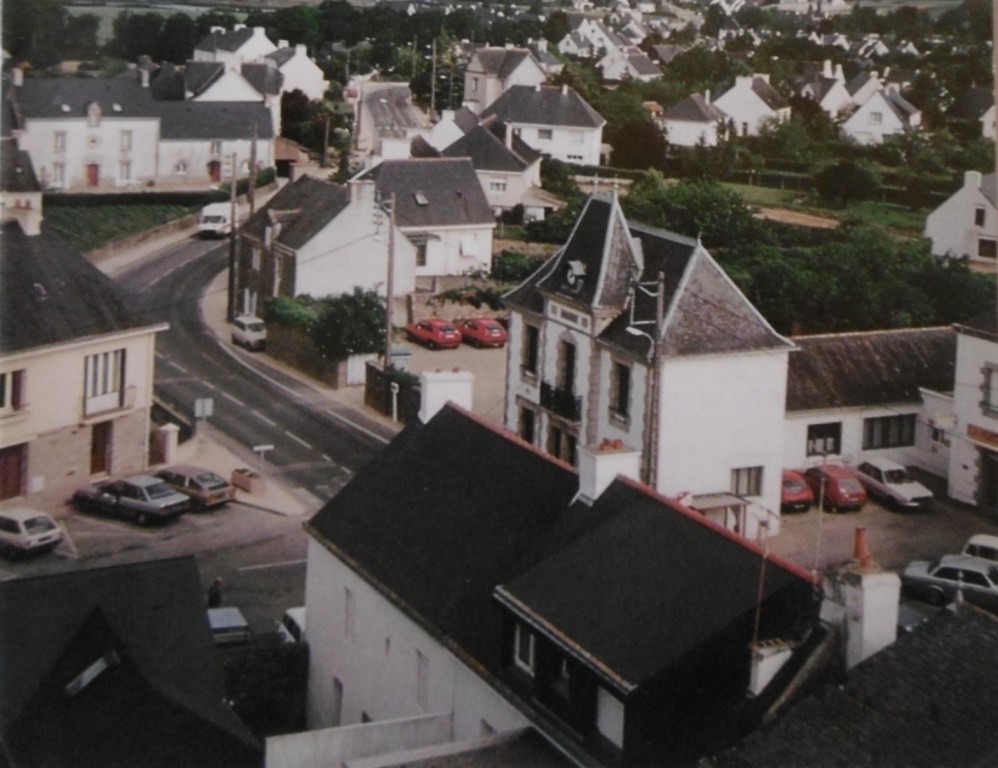

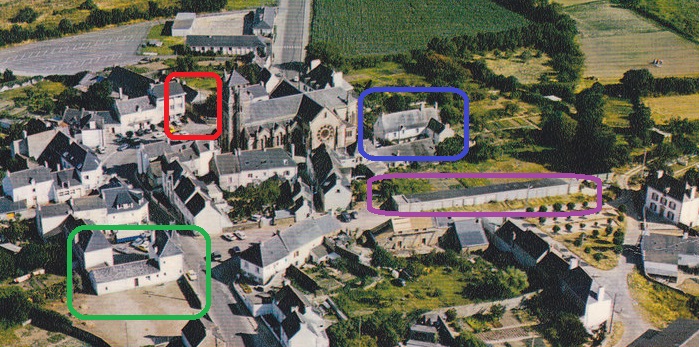

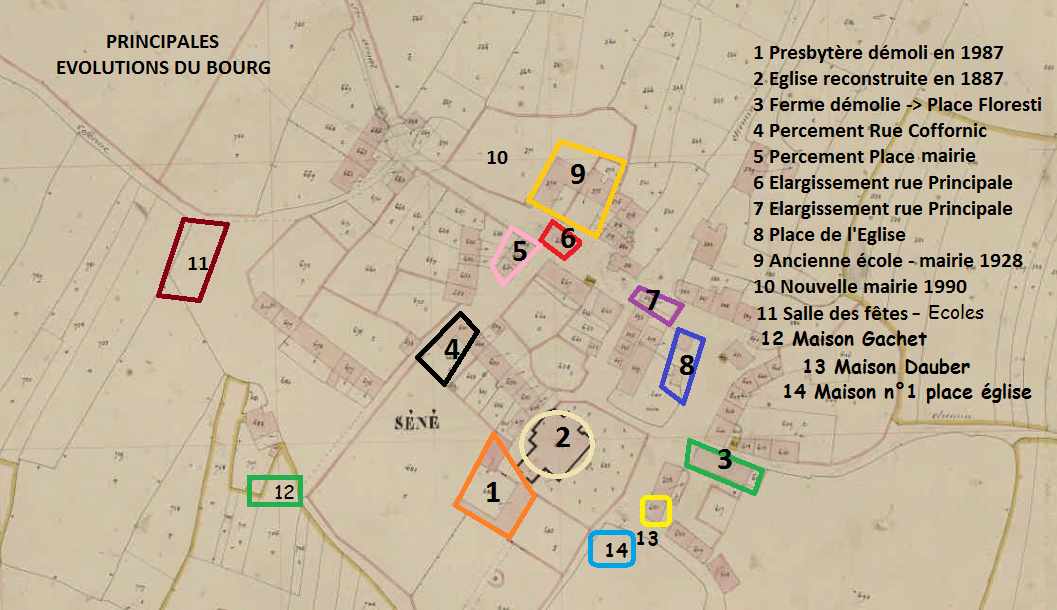

La Place de l'Eglise

La Place de l'Eglise à Séné est le centre du bourg. En son sein se tient le marché BIO. A la sortie de la messe, les Sinagots peuvent aller chercher leur pain. C'est aussi un point de rencontre des patients qui vont chercher leur médicaments à la pharmacie. On y trouve le fleuriste du bourg et quelques restaurants.

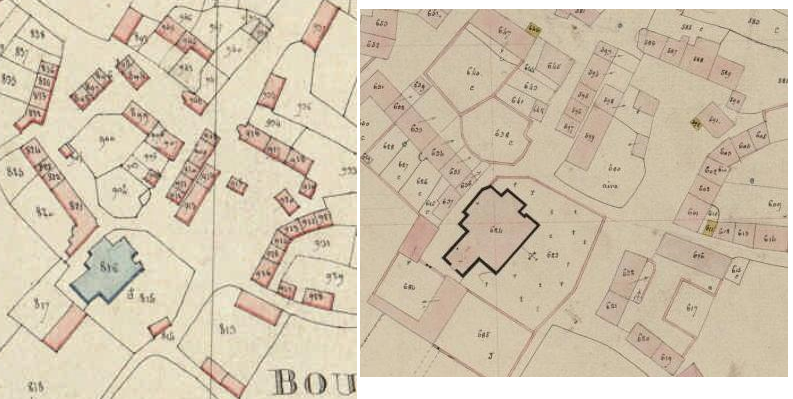

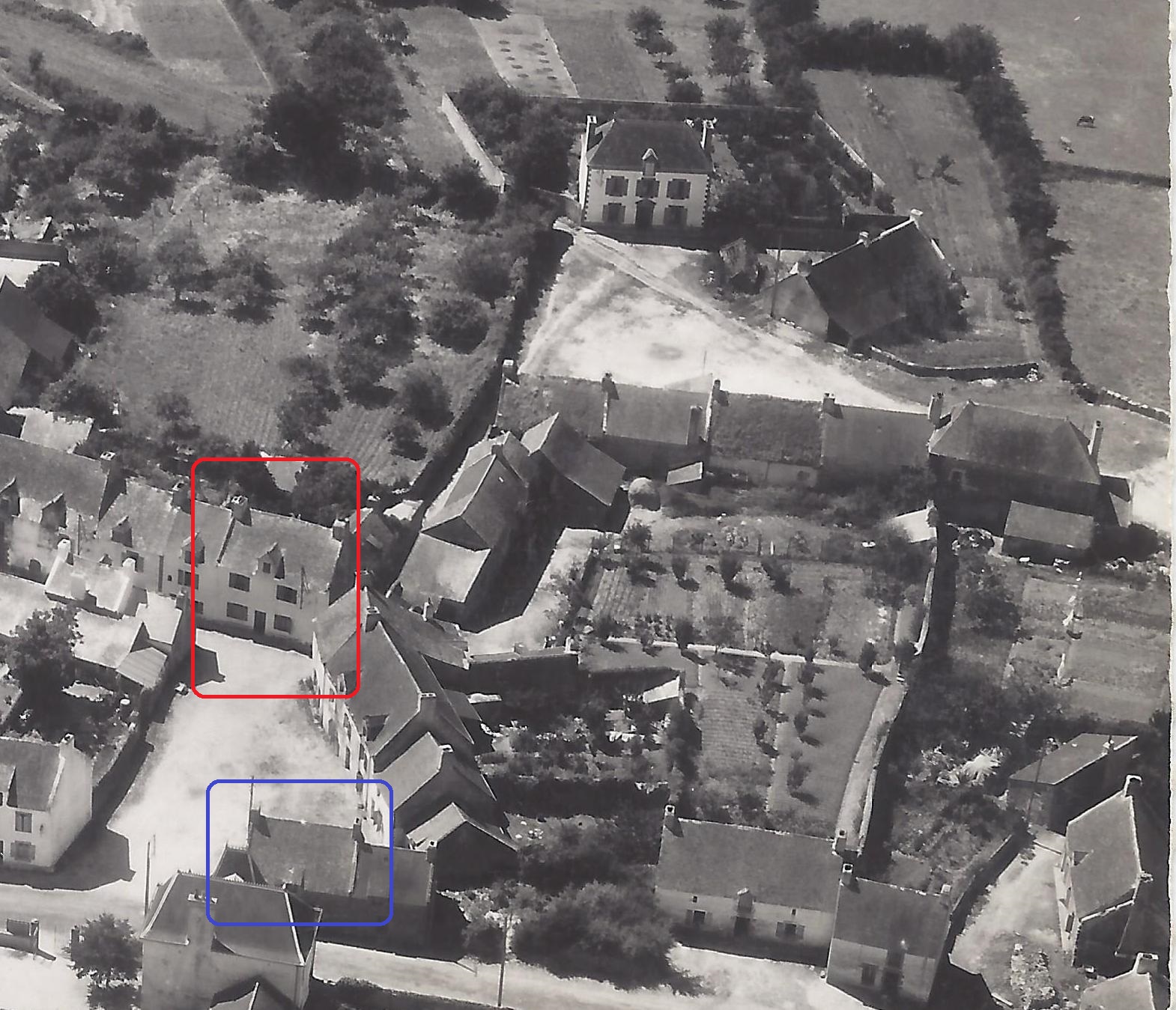

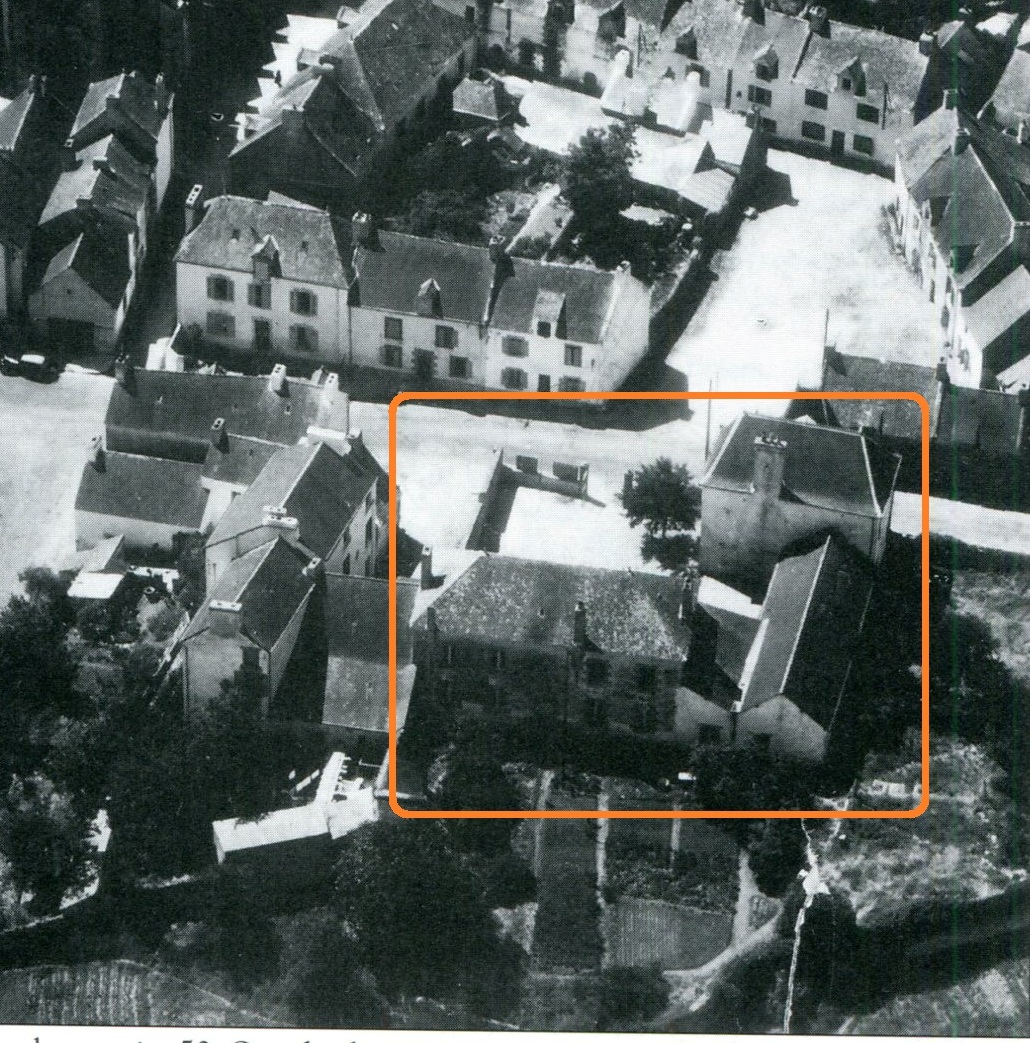

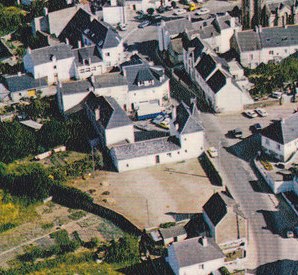

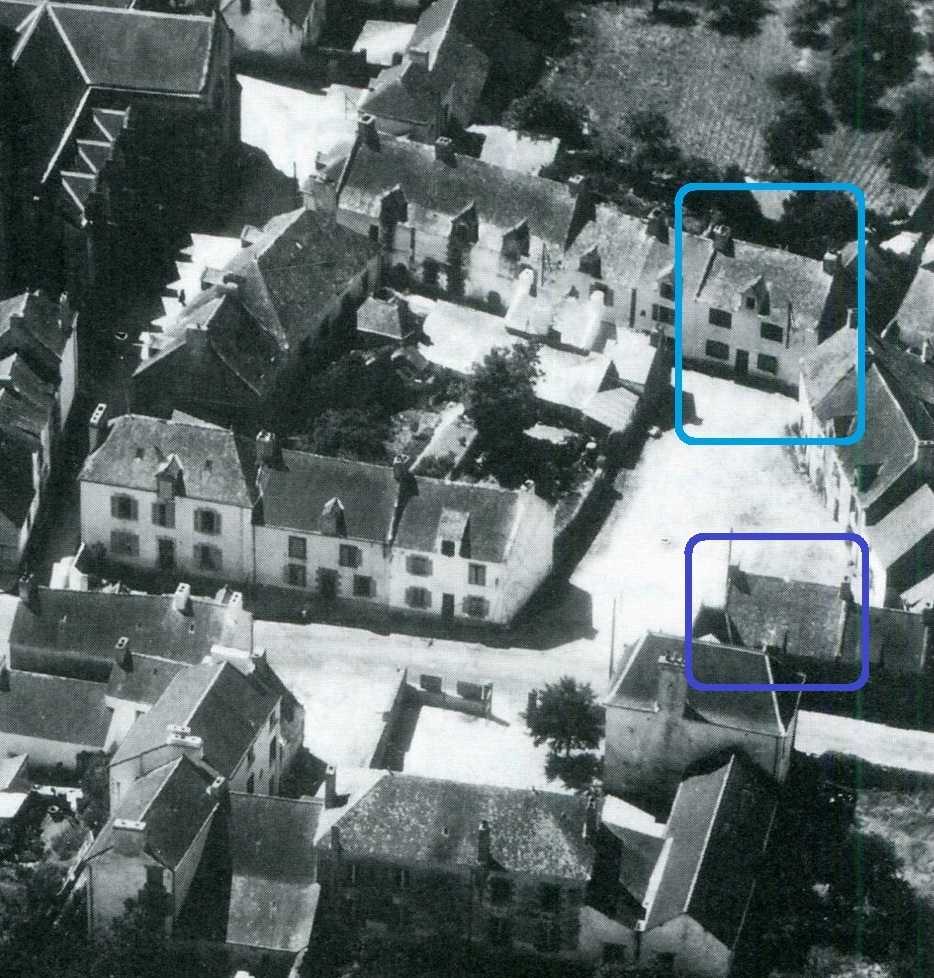

La configuration de la place a bien évolué dans le temps. Le plan du cadastre de 1810 positionne la première église de Séné et autour des constructions, des habitations disposées sans réelle règle d'urbanisme.

A gauche de l'église on distingue la future rue des Vierges. Au sud de l'église, le presbytère,d'abord sur un seul bâtiment, il sera agrandi d'une aile et d'un jardin clos, avant sa destrution vers 1985. Le premier cimetière a fini par ceinturer l'église paroissiale..A droite, un premier paté de maisons où l'on devine les futures rue des écoles et rue de Penhoët.

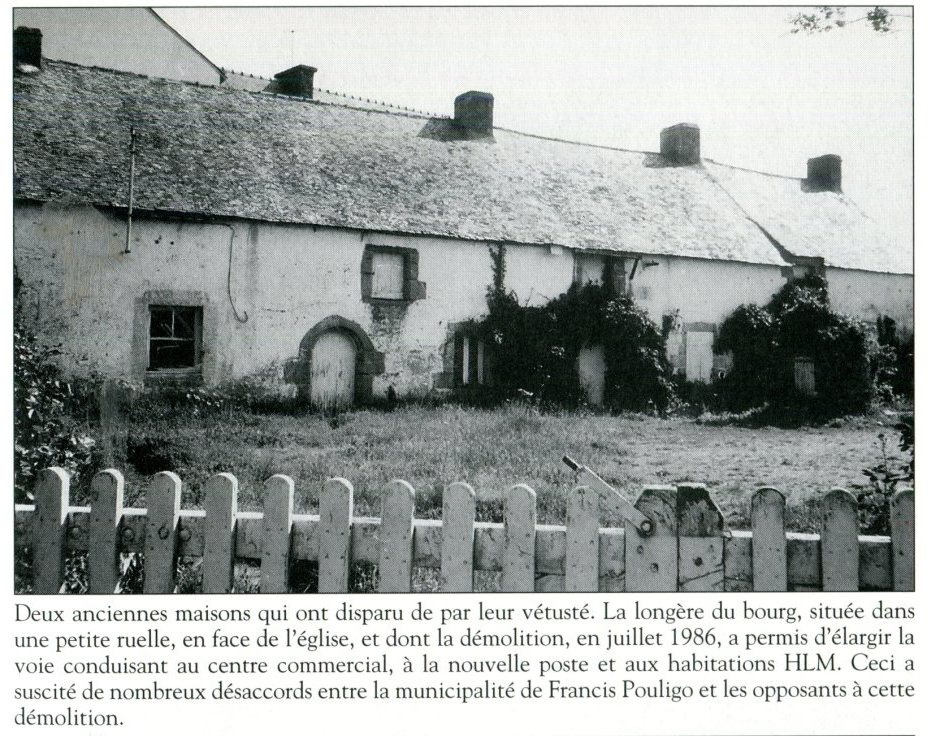

En 1810 la future place est "encombrée" par une construciton en son centre, puis deux en 1844 qui finalement seront démolies. Le transfert du cimetière rue de la Fontaine en 1887 en même temps que la construction d'une nouvelle église signent la naissance de la place de l'Eglise.

Le nord de la Place est encore emcombré en 1844 d'une maison qui bouche la sortie vers la rue de la Fontaine et la route vers Cantizac.Sa démolition permettra de créer une rue Principale qui deviendra ensuite Place de la Fraternité (Place de la Mairie).

Les derniers changements dans la configuration de la place verront la construction d'une belle demeure au sud (actuell n°1) et la percée de la place Floresti.

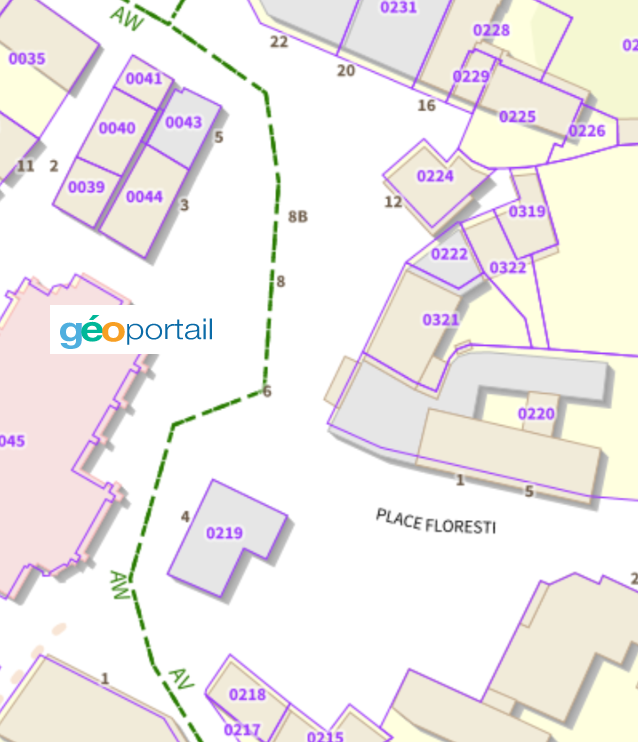

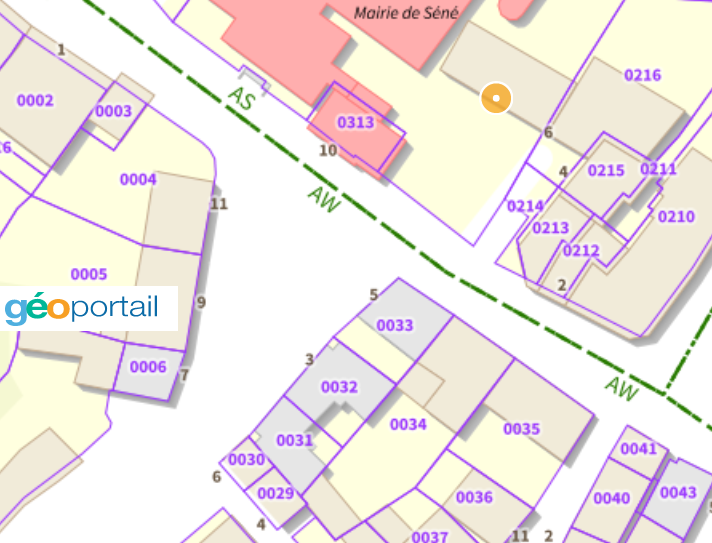

La configuration actuelle nous est bien illustrée par ce plan du site Geoportail qui positionne les parcelles cadastrales sur le pourtour de la place en indiquant leur numéro de boîte aux lettres.

Quelques vues font le lien avec les pages Facebook de Séné d'Antan, qui oeuvre à la collecte du patrimoine photographique sinagot. https://www.facebook.com/senedantan/

Place de l'Eglise numéro IMPAIR:

1-La belle demeure derrière l'église:

Sans doute une des plus belles demeures de Séné. Avant le percement de la place de Floresti, la route principale passait au ras des habitations. Sous l'Occupation, cette maison fut réquisitionnée pour abriter la Kommandatur.

3 La maison basse devant l'église

Il y avait devant cette maison un puits qui sera bouché .

5 Boucherie-café-traiteur et crêperie:

Avant d'être acquise par la municipalité pour y installer une crêperie, cette batisse a été occupée par une boucherie, puis un traiteur. On regrettera que la crêperie n'est pas repris l'écusson disposé sur la façade entre les deux fenêtres.

Place de l'Eglise côté PAIR:

2-Ne chercher pas le numéro 2

L'ancienne maison de la famille Dauber, forgeron et conseiller rmunicipal, fut détruite pour élargir la route principale. Après la création de la place de Floresti et de l'avenue de Penhouët, on décida de soustraire à la circulation cette portion de la route qui descendait vers la rue des Ecoles.

4-Masion des soeurs - Poste - Restaurant:

L'actuel restaurant Ar Gouelen, succède à une série de restaurants. Avant de servir des plats, cette bâtisse fut le siège des PTT et de son receveur. Ce fut ensuite une maison de vacances avant de servir de logement aux Soeurs du Saint-Esprit qui s'occupaient de l'école libre et de soins infirmiers dans la commune.

6-Boucherie - Hotel restaurant - Fleuriste:

La construction actuelle date de la fin des années 1960, quand le boucher de l'époque, M. Guillonnet, rasa l'ancienne boucherie pour construire un hotel-restaurant flambant neuf. Vint ensuite le temps des fleuristes.

8-Café - café - café -Infirmière et confiserie

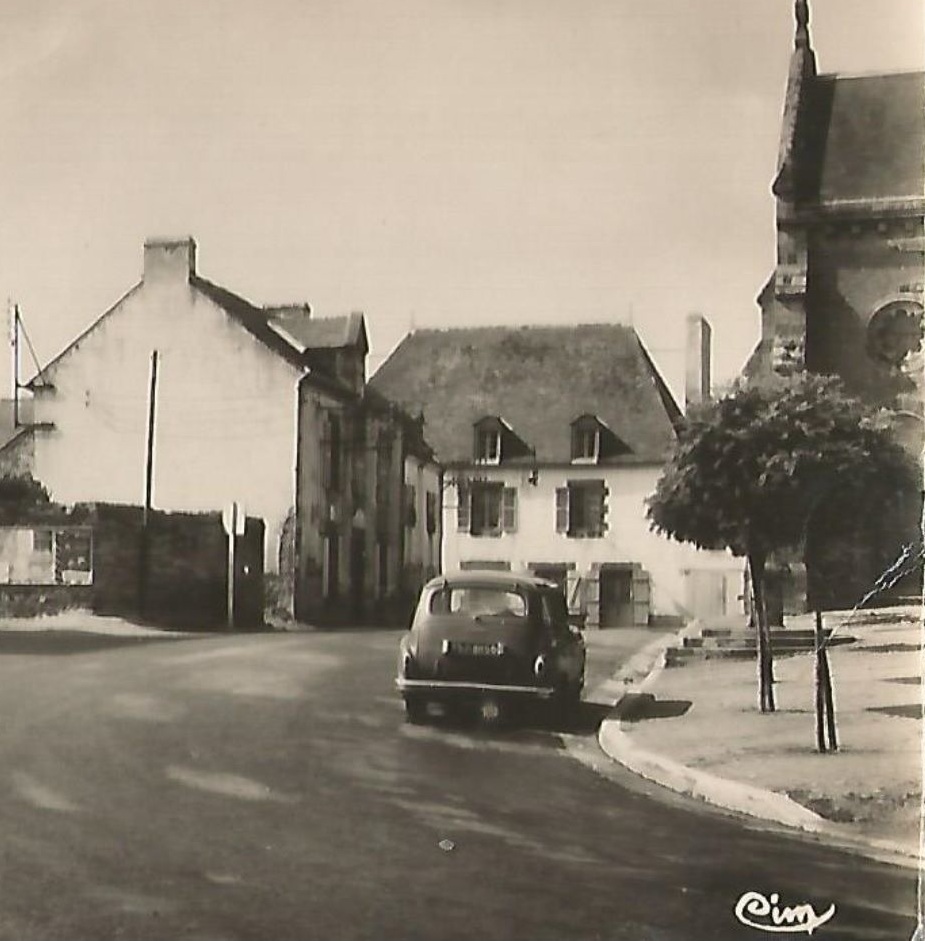

Cette maison typique du bourg semble avoir longtemps été le siège d'un commerce, comme l'enseigne sur sa façade, visible sur cette vieille photo du début siècle semble l'attester.

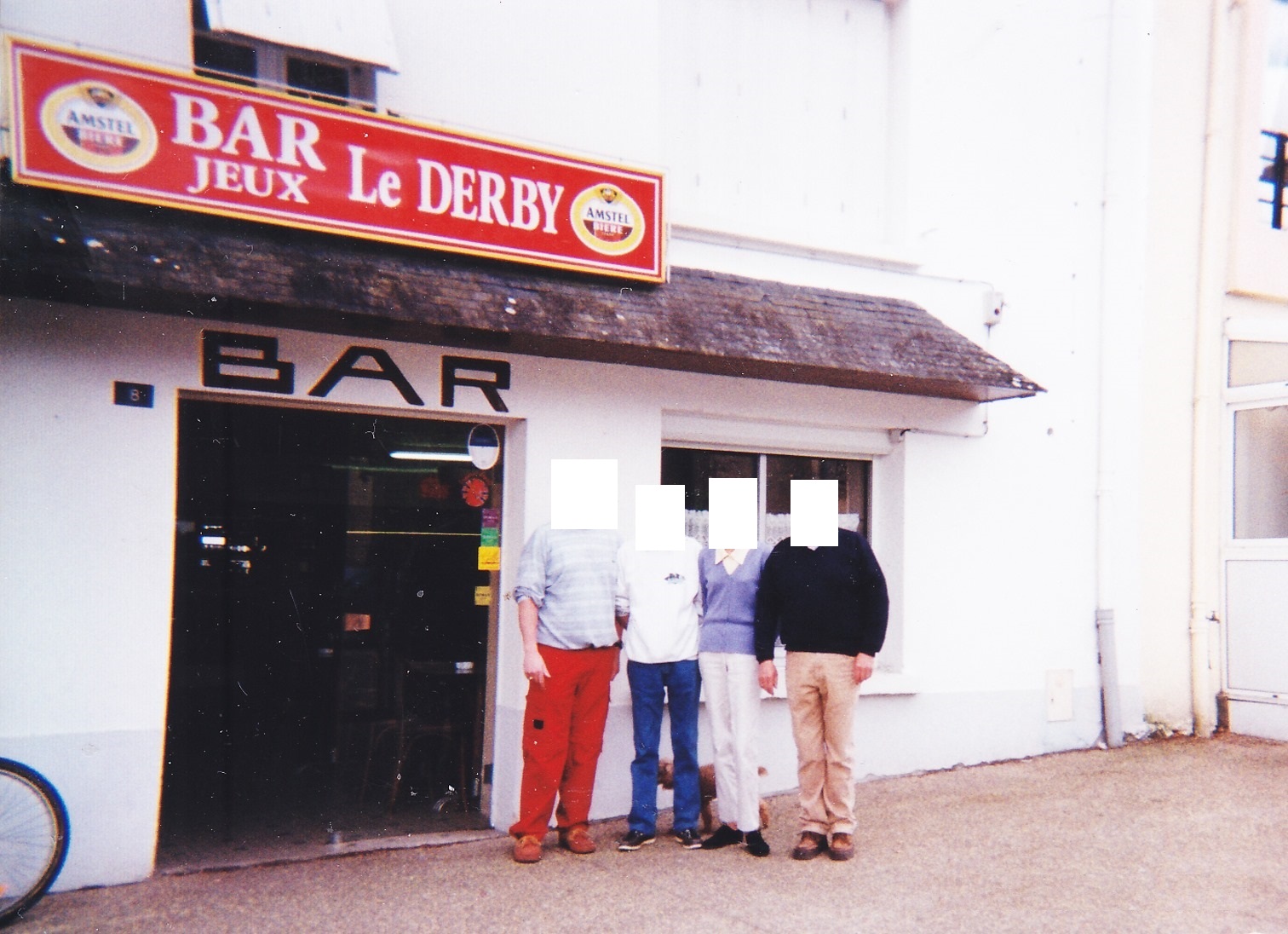

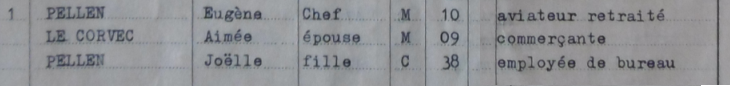

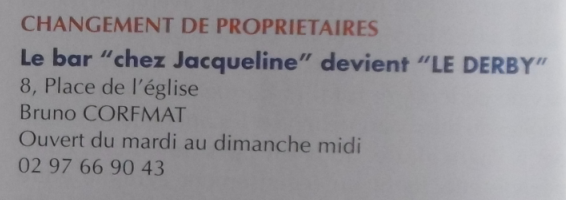

Ensuite, vint le temps du Café Le Corvec, tenu par Aimée PELLEN qui devait le tenir se son père. En ce lieu se succédèrent les cafés "Chez Jacqueline" et "Le Derby" de Bruno CORFMAT. Il est aujourdh'ui le siège de cabinet d'infirmiers, d'une confiserie-crêperie et d'appartements.

10-Annexe café - Médecin :

Actuellement occupé par le cabinet d'un médecin, cette petite habitation a été l'annexe du café situé au n°8. Au fond de la petite cours, figure le n°8bis ainsi qu'une autre petite remise inhabitée.. Dans les années 1975-78 elle a été occupée par une agence du Crdit Mutuel de Bretagne.

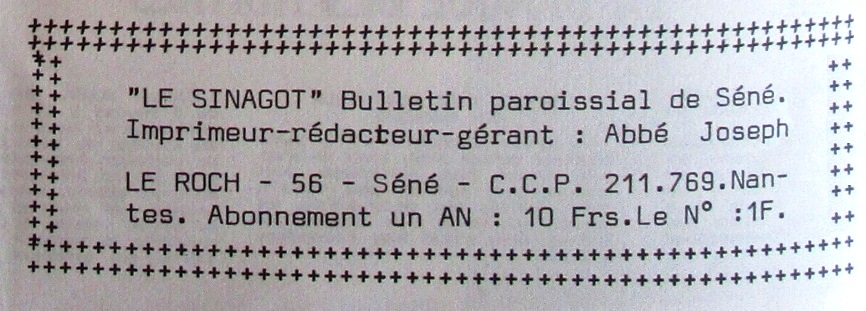

Source:bulletin paroissial archives Morbihan

12-Demeure d'habitation:

Cette belle maison qui a pignon sur la place a été restaurée et divisée en appartements. Elle est typique de ce qu'on purrati appeller le style sinagot. Maison avec porte principale au centre du rez de chaussée, flanque d'un chien assis sur à mi-hauteur du toit.

14-16- Maisons Layec

Lors de la rénovation de cette maison en 1947, M. Lelayec prit le soin d'orner son toit d'une pointe pour appeller celle du clocher de l'église. En 1966, il racheta le garage de Mme Eveno attenant (parcelles 0228 et 0229) qui fut intégré à la maison.

Source : document famille Le Layec

18-Où est donc passé le n°18?

L'ancienne maison Noblan, visible dans les vieilles cartes postales et photographie aérienne accuillit dans les années 1960 la toute première pharmacie à Séné, tenue par Mme GILLOT qui occupait la partie gauche de la maison, le n°20, M. Noblan gardant le n°18. La pharmacie fut agrandie en récupérant toute l'habitation. Le n°18 disparu des boites à lettres.

20- Habitation - Pharmacie

Avant d'accueillir la pharmacie du bourg, cette maison était une habitation, comme le montre cette vieille vue aérienne.

Après Mme GILOT, installée vers 1960, la pharmacie fut reprise par Mme AUFFRAY [vérfier si il y eu un autre pharmacien entre temps] qui la transmit au pharmacien Claude BRETT vers janvier 1989. En janvier 1991 elle est reprise par M. FRICQ et M. CARON et prend le nom de pharmacie "Les Sinagots". En février 2004, son nouveau gérant, Armelle CARRET adopte le nom de pharmacie "Les Voiles Rouges". A noter que le numéro de téléphone n' pas changé depuis, le 66-90-27 est devenu le 02 97 66 90 27.

Depuis mai 2021, la pharmacie a été reprise par Hélène ORAIN et Sachat BEDROSSIAN. Elel a fait peau neuve à l'automen 2024.

La deuxième pharmacie à Séné s'est installée en janvier 1989 au 8 rue du Verger. Le pharmacien était Mme. LE DEAN toujours présent en juin 1992. En décembre 2009, Pascale BOUHIER LATOUCHE reprit la pharmacie.

Une troisième pharmacie vit le jour au centre commercial du Poulfanc vers mars 1996. La publicité de l'époque évoque un certain Av. Deguilene.. Elle change de gérant en novembre 2003, reprise par Jean Marc GOBAILLE qui pris avec lui deux associés en mai 2013, Florent HAOUISE et Laurence LE BERRE.

22-Boulangerie et encore boulangerie

Depuis la révolutin et sans doute avant, en cette parcelle se tenait une boulangerie. Lire l'histoire des boulangers du bourg.

Source ci-dessus : google-street-view, ci-dessous : Collection prive Robino

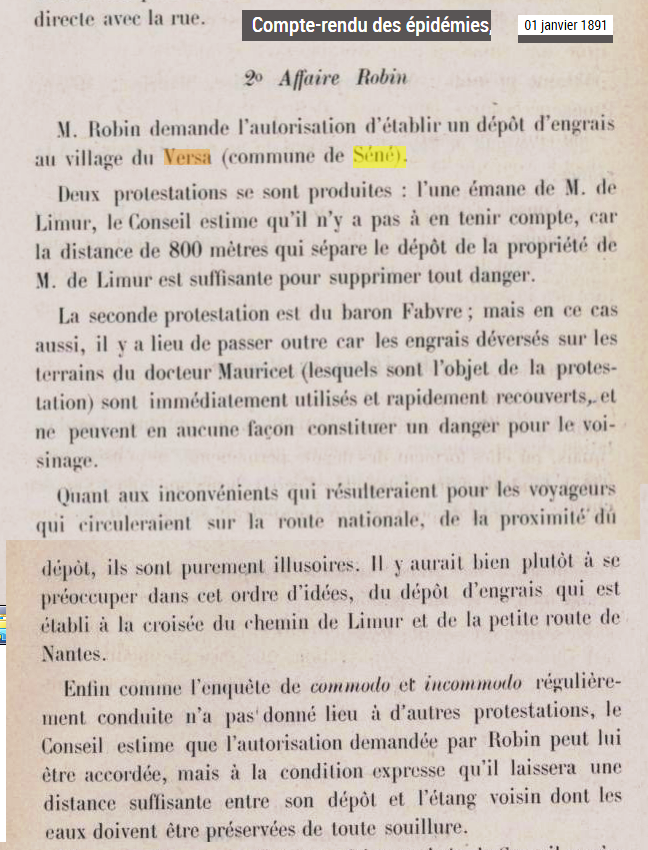

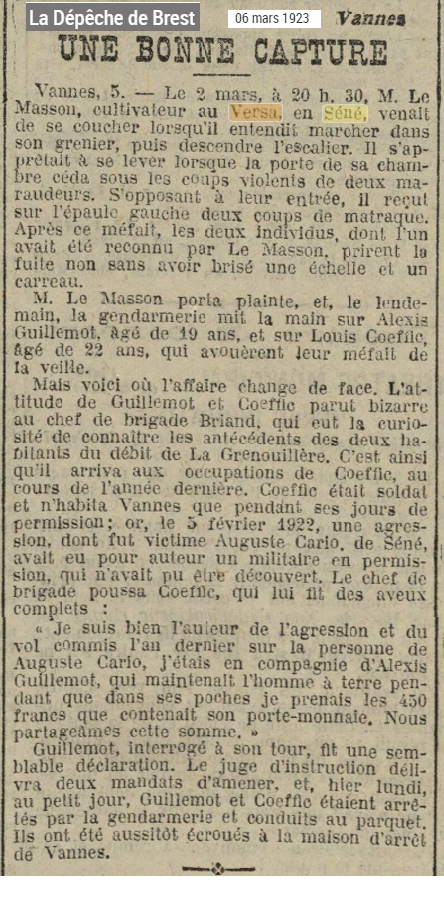

Le Versa, évolution d'un quartier de Séné

Le quartier du Versa est le plus au nord de la commune de Séné, coincé entre la Route de Nantes et le Liziec, rivière qui délimite Vannes et Séné. Il est assez méconnu des habitants du bourg de Séné et de la presqu'île de Langle.

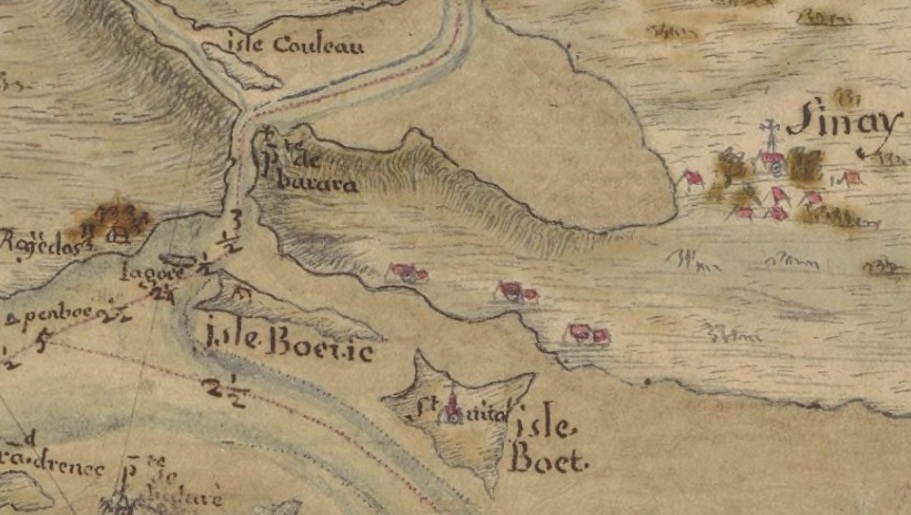

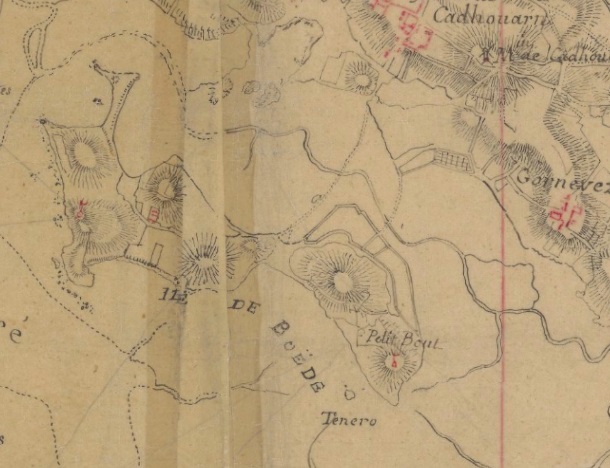

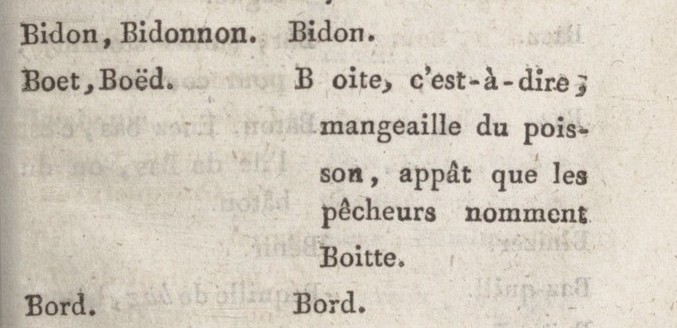

On ne s'est donner l"étymologie du mot Versa. Le lieu est déjà mentionné au temps de la carte de Cassini. Camille Rollando dans son ouvrage "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui" nous dit que le Versa ou Versach appartenait tout d'abrod à N. Rousseau et Marguerite Delahaye. En 1680, à Jean de la Landelle et en 1745, à François Louis Le Métayer. Le Versa n'était qu'une simple maison. Seul son toit d'ardoises la distinguait des autres. Mais c'était un démenbrement d'une ancienne terre noble et son propriétaire s'intitulait seigneur de Varsa.

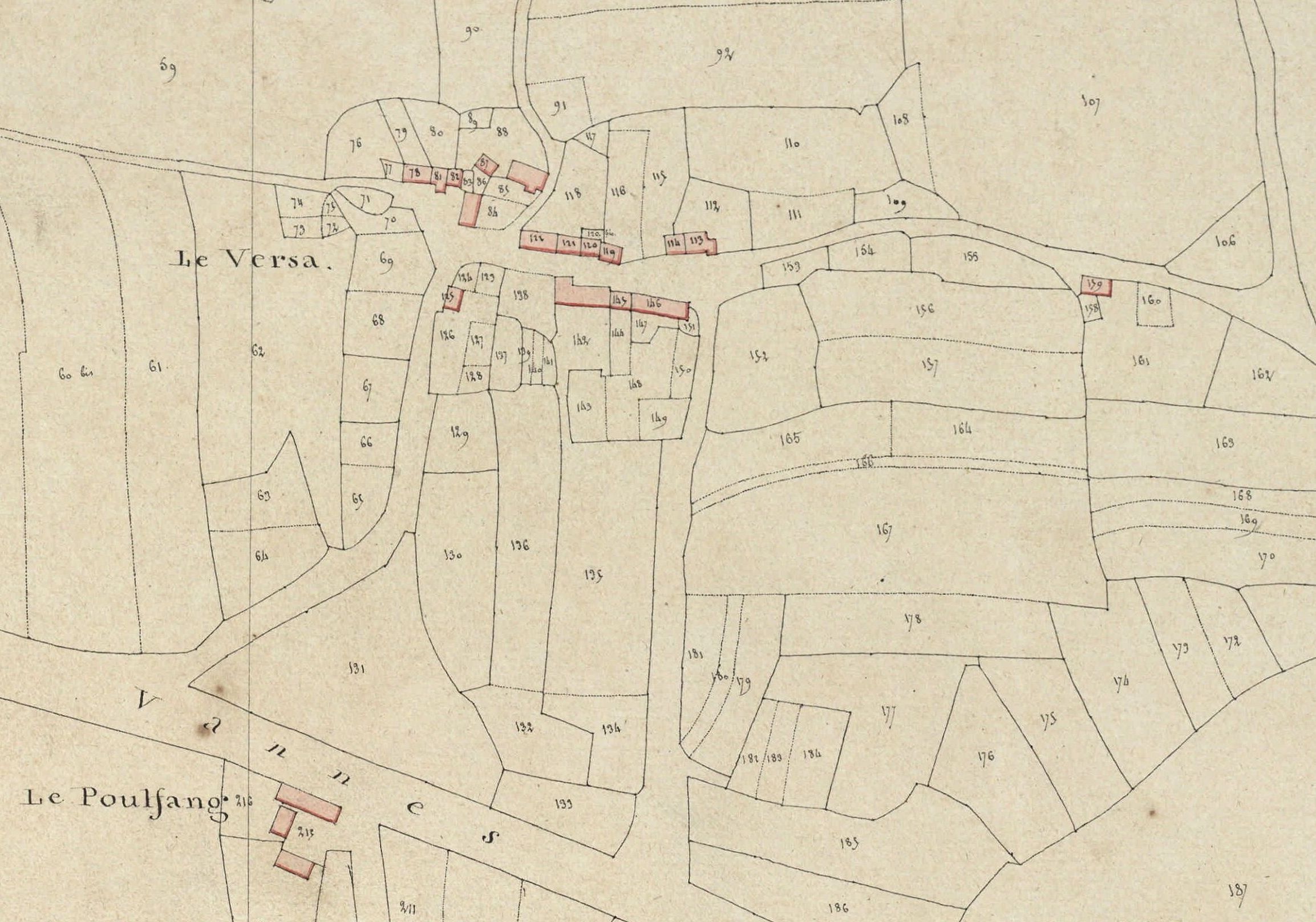

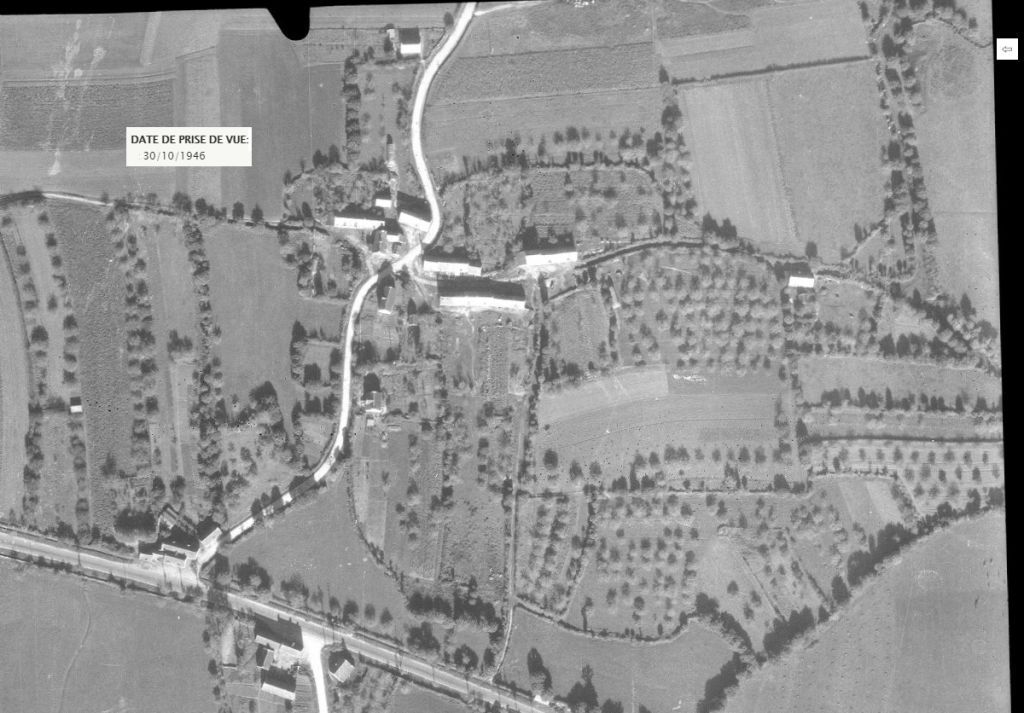

Le plan du cadastre de Napoléon en 1810, mentionne le hameau et postionne les maisons qui nous sont presque toutes parvenues.

On reconnait sur la route d'Audierne à Nantes, le relais de poste de la Ville en Bois [actuel bar le Suroît].

Le dénombrement de 1841 nous indique la présence de plusieurs familles de laboureurs et de cultivateurs: Langlo, Guillemot, Plunian, Adeline et Chapelain cultivent les terres et prairies sur la rive droite du Liziec. Un des petits-enfants de la famille Chapelain, délinquant multirécidiviste, sera condamné à la relégation. Il finira ses jours, à Saint-Jean de Maroni en Guyane. Le village du Grand Versa et du Petit Versa comptent aussi avec le tisserand Le Brec, la maçon Olichon et les charretiers Le Pen et Le Guen et la famille de journalier Conan. Les enfants Conan se distingueront de manière bien différente. Marc participera à la Campagne d'Italie en 1859. Son frère Vincent, sera condamné au bagne.

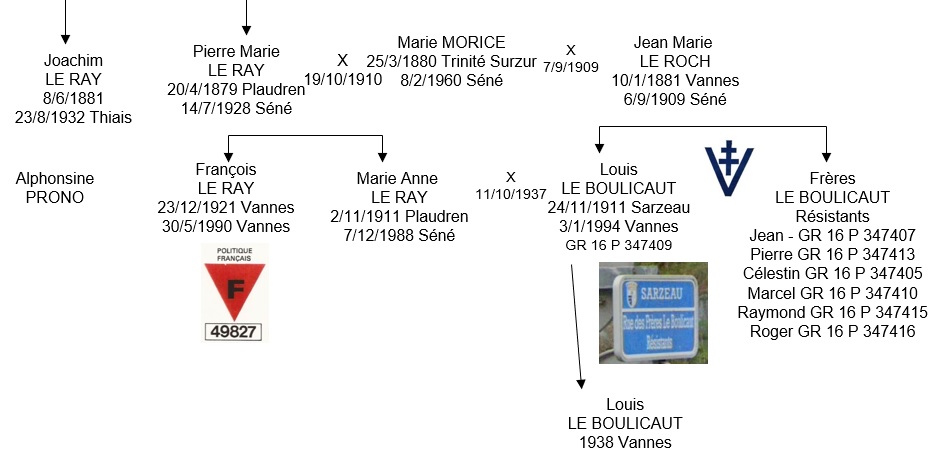

Sur cet extrait du cadastre de 1844, on peut positionner les batisses qui sont presque toutes parvenues jusqu'à nous. Au bout du chemin du Petit Versa, on situe la vieille ferme [au n°24 derrière le garagiste Roady]; ; on positionne aussi facilement la belle batisse restaurée au n°7 et ses dépendances en face au n°6; les anciens logements des cultivateurs s'alignent au débouché du chemin du Petit Versa. Au carrefour, on reconnait le petit hameau, avec l'ancienne maison LE RAY qui fait l'angle, la longère derrière et l'alignement de petites maisons rue Lotti. Et la dernière maison sur la parcelle opposée.

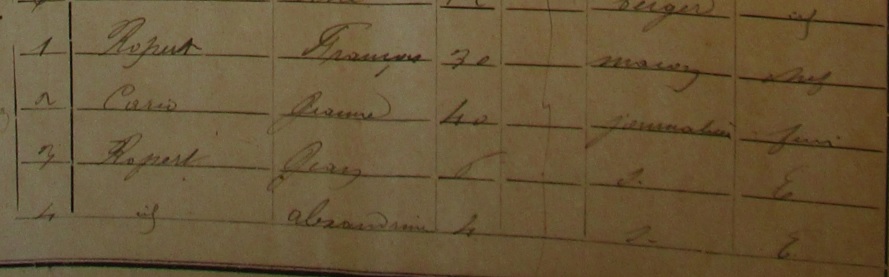

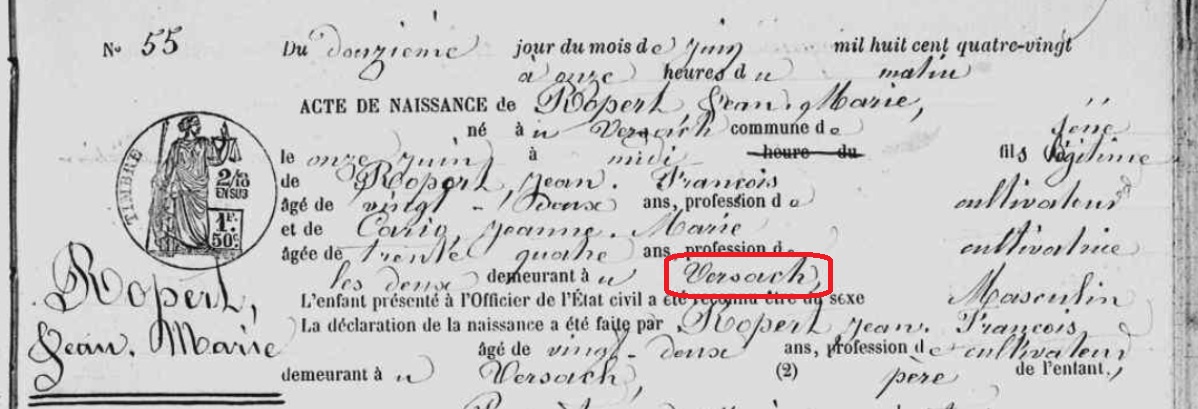

Le 11 juin 1880, Jeanne Marie CARIO, cultivatrice au Versa avec son mari Jean François ROPERT, accouche d'un garçon, Jean Marie ROPERT [11/6/1880-7/12/1914]. Ce Sinagot déclare l'activité de forgeron lors de son service militaire en 1900. Il travaille à la forge Tréhondart du Poulfanc. Mobilisé en 1914, il fait partie des premiers enfants de Séné à mourrir au début de la guerre 14-18. Il est tué à l'ennemi à Louvremont dans la Somme.

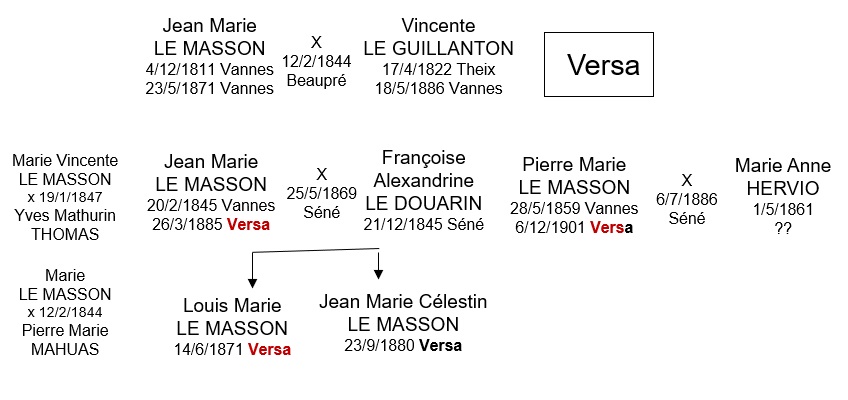

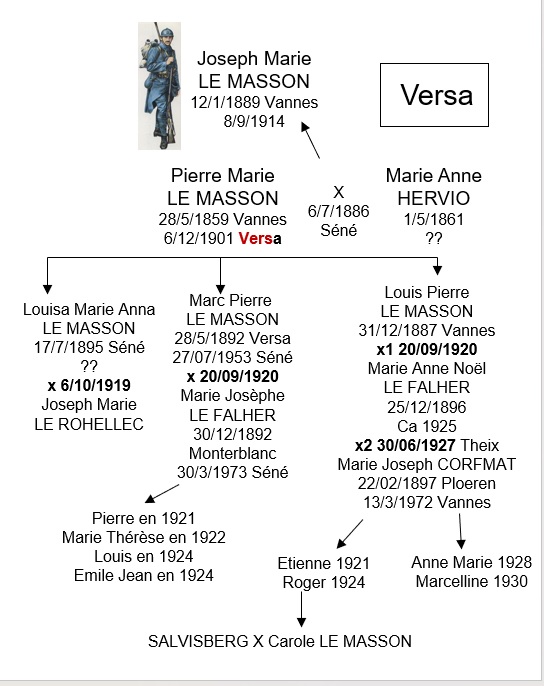

Le dénombrement de 1886 laisse apparaître l'arrivée d'une nouvelle famille au Versa, les Le Masson qui demeureront près d'un siècle sur ces terres.

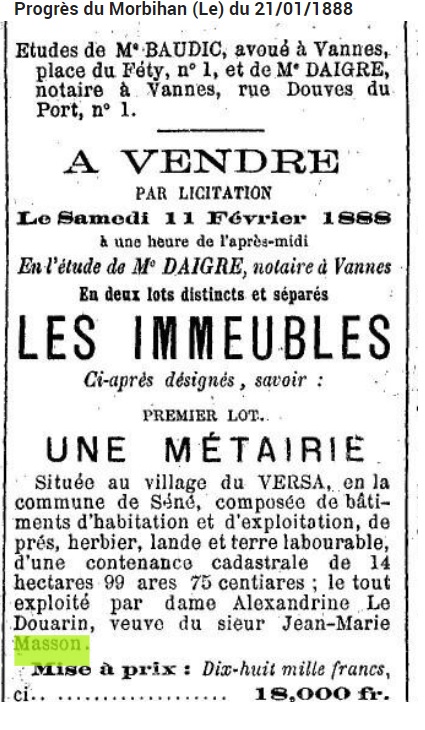

La généalogie des Le Masson permet de dater leur établissement au Versa vers 1869, année du mariage de Jean Marie LE MASSON avec Françoise LE DOUARIN, fille d'un laboureur d'Auzon, ou vers 1870, année de naissance au Versa de Jeanne, leur 1er enfant. Le ferme est grande avec plus de 14 ha de terres.

En mars 1885, Jean Marie LE MASSON décède. Son épouse, qui a perdu au moins 4 enfants en bas âge, sur les 9 qu'elle a mis au monde, est contrainte de vendre à son beau-frère. Sa fille aînée Jeanne décède au Versa en 1891. Après cette date, elle a dû suivre ses enfants établis sur Brech où Joachim puis Vincent ses garçons décèdent respectivement en 1901 et en 1903. Elle finira ses jours sur Landaul.

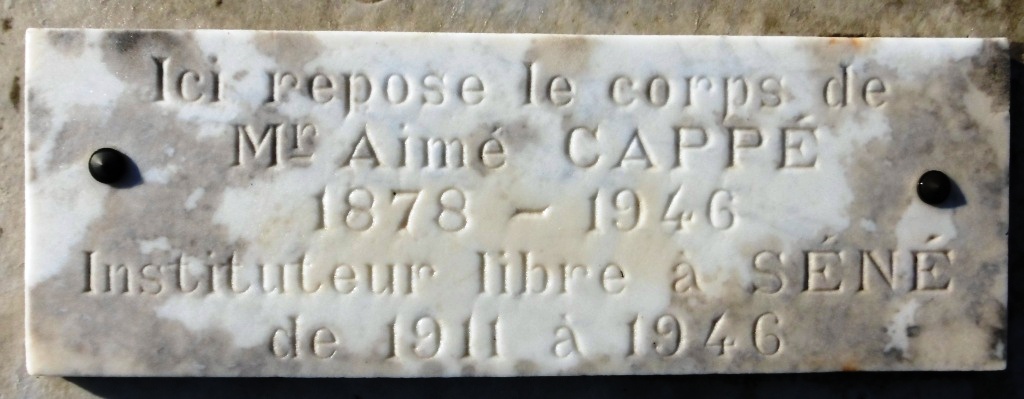

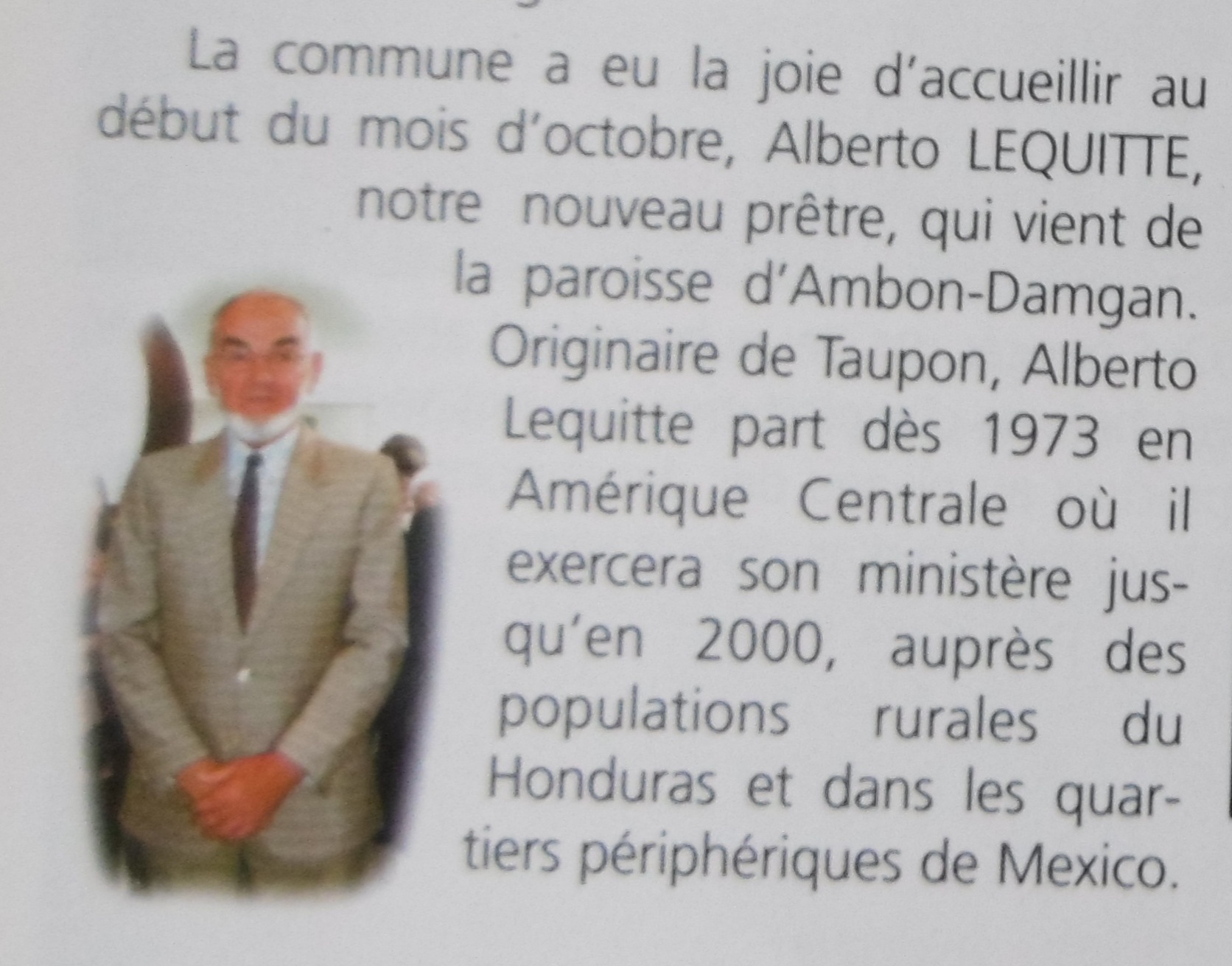

Pierre Marie LE MASSON a épousé également une sinagote, cultivatrice à Kernipitur, Marie Anne HERVIO. Ils sont recensées au dénombrement de 1901, traduisant une arrivée plus tardive au Versa après la vente des terres.