CHRONIQUE

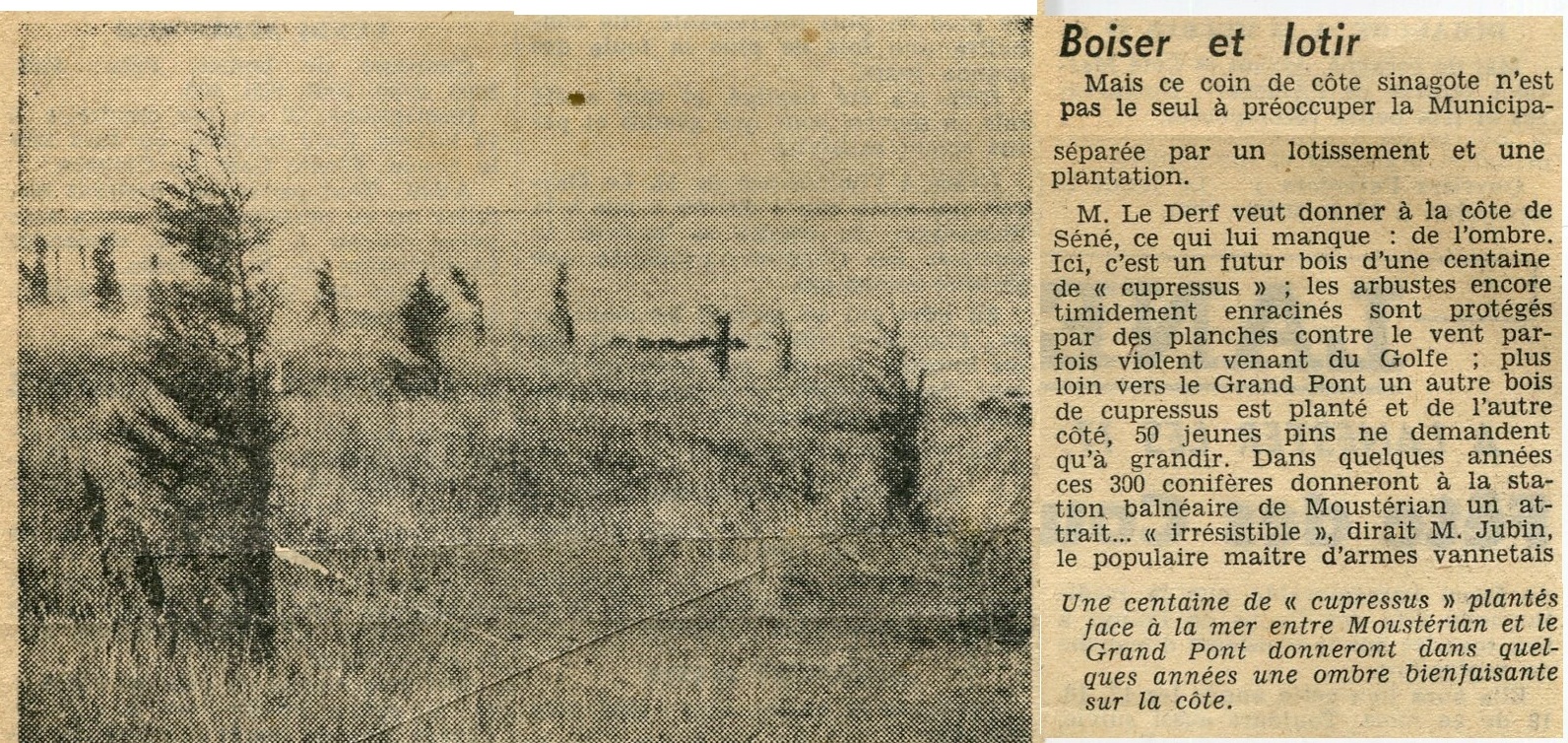

Recteurs de Séné sous l'Ancien Régime

Texte repris du bulletin de la Société Polymathqiue du Morbihan.

Liste des recteurs de Séné de 1400 à 1789.

1401 Jean DERIAN, chanoine et recteur de Séné (Source JM Le Mené)

1431-1432. Bertrand d'Auray.

1461 Pierre de Bodéan, de la famille et du manoir de ce nom en Saint-Jacut, fut présenté à ce rectorat par le duc de Bretagne, on ne sait à quel titre. Il dut résigner vers 1474, date d'une vacance de la paroisse de Séné ; mais il ne mourut qu'en 1498, ayant été recteur aussi de Caden, de Malestroit et Missiriac, qu'il avait résignées peu avant son décès.

1500 R. Jean Bodremont, dont on ne connaît que le nom et la date de sa résignation.

1500 Jean Le Guénédal , simple clerc tonsuré du diocèse.

1507-1533. R. Jean du Magouéro, recteur de plusieurs autres paroisses, avait résigné en 1533, mais avec réserve des gros fruits jusqu'à son décès arrivé vers le 25 août de l'année suivante.

1533 Jacques de Keralbault, simultanément recteur de Guéhenno et qui résigna lui-même à une date inconnue.

1553-1560. Guillaume de Kaerjocze, mort en mai 1560.

1560-1565. Jean de Kaerjosse, évidemment de la famille du précédent. Il mourut le 21 septembre 1565.

1565 Guillaume de Bogar, chanoine de Vannes, résigna peu de temps après la date de ses provisions

1568 Robert Gousserif, d'Arradon, donne procuration, le 11 février 1568, pour résigner entre les mains de i'évèque, et devient plus tard recteur de Berric. Il fit de longs efforts pour récupérer son rectorat de Séné.

1568 R. Jean Keralbault, clerc du diocèse, pourvu par l'Ordinaire, le 12 février 1568, prit possession le 14, et résigna le surlendemain, pour permuter avec le suivant contre son canonicat.

1568 R. Jacques de Keralbault, chanoine de Vannes, pourvu par I'évèque, le 16 février 1568, résigiia le 29 du même mois, purament et simi^ementy entre les mains de son coliateur.

1568-1569, R. Christophe Le Scourchic, prêtre du diocèse, pourvu par l’évêque, le 29 février 1568, prit possession le l«r mars. Moins d'un an après, il donna procuration, le 23 février 1569 , pour résigner entre les mains de l’Ordinaire.

1560-1578. Guenhaél Le Calvé, diacre de Pluvigner, pourvu par l’évêque, le 3 décembre 1569, prit possession le 4. Il ne reçut la prêtrise que le 18 février de l’année suivante.

1578 Regnault ou René Nouvel, chanoine de Vannes, mort en octobre 1578.

1578-1591. Olivier Ganault, ancien secrétaire de l’évêché et recteur de Baden, débouta ses compétiteurs Alain Guéhauff et Robert Gousserff qui s'obstinait toujours dans ses prétentions.

1591-1616. f Gilles Boschier, dit Capitaine, et prêtre du diocèse de Saint-Malo, mourut en janvier 1616.

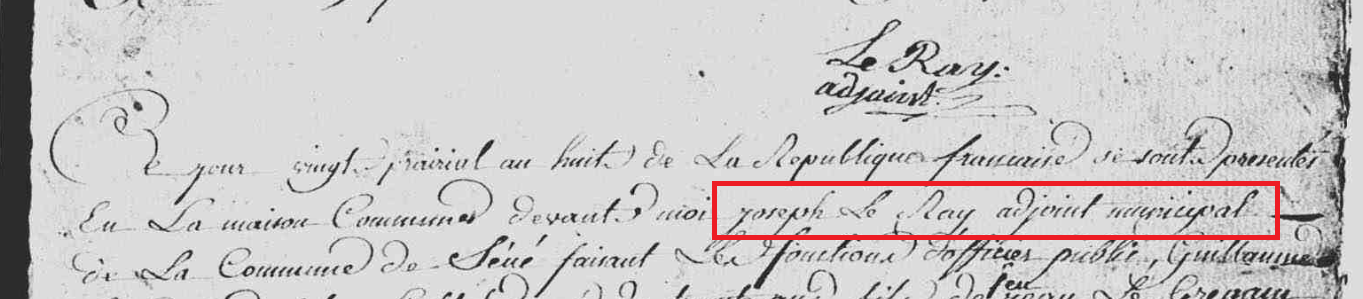

1616-1661, f Nicolas Le Ray, de Saint-Nolfï, pourvu par le Pape, le 18 mars 1016, prit possession le 15 mai. H mourut au presbytère vers le 26 mai 1661.

1669-1694. f Yves Kergadic dut mourir en novembre 1694. C'était un prédicateur distingué, à en juger par les éloges donnés à une station de carême prêchée par lui à Sarzeau en 1685.

1695-1700. R. Denis Le Sabazec, né et baptisé le 8/09/1664 à Corlay, prêtre du diocèse de Comouaille, pourvu par le Pape, le 26 février 1695, ne prit possession que le 26 juin. Malade, il résigna,. en janvier 1700, entre les mains de l'Ordinaire , et mourut vers 1705.

1700-1705. f Grégoire Le Toulec, prêtre à Quibéron, pourvu par l'évêque, le 16 janvier 1700, prit possession le même jour. Il mourut sur la fin du mois de mars 1705,

1705-1720. f Etienne Foyneau, d'Angers, sous-chantre de la cathédrale de Vannes et recteur du Mené, pourvu par l'Ordinaire, le 9 juillet 1705, prit possession le 12. Malade, il donna procuration, le 30 juin 1720, pour résigner entre les mains de l"évêque , et mourut en septembre suivant.

Avant de devenir recteur de Séné, fonction qu'il occupe dès le 21 janvier 1706, le personnage s'est montré quelque peu indiscipliné. Le premier juillet 1701, il est ainsi condamné à passer trois mois au séminaire de Saint-Méen, pour un scandale causé à la paroisse de Saint-Salomon à Vannes "et qui s'est répandu par toute la ville au sujet d'une personne mal notée" (sic).

Plus tard le 2 janvier 1705, on lui demande de ne pas se mettre à genoux au pupitre à côté de l'officiant sur le marchepied, ce qu'il affecte de faire depuis quelque temps. Cité par Olivier Charles dans son livre Jean Richin et consorts archiprêtres infâmes (édité en décembre 2022) Chanoines, cultes et discipline du choeur dans la cathédrale de Vannes au début du XVIIIe siècle

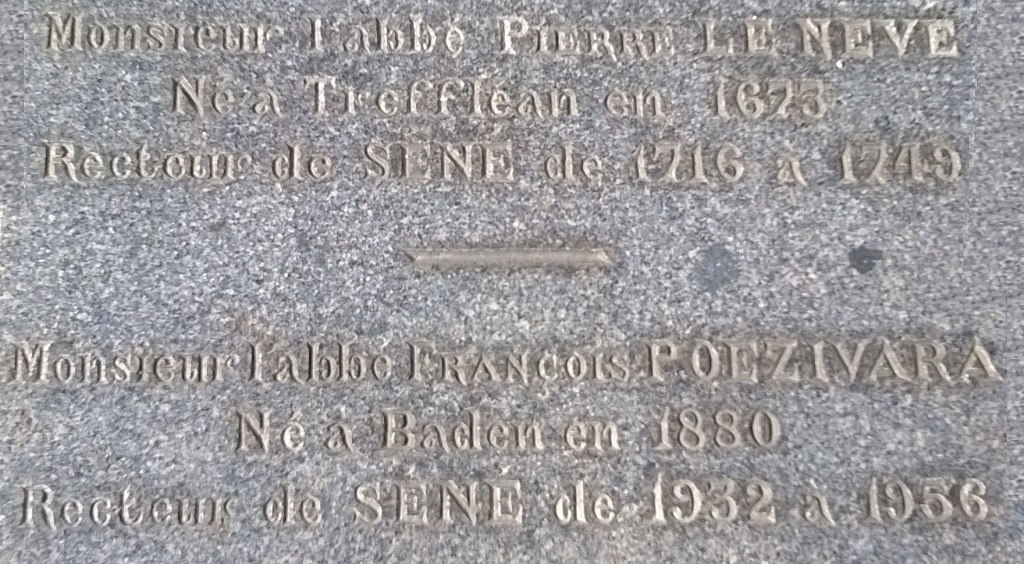

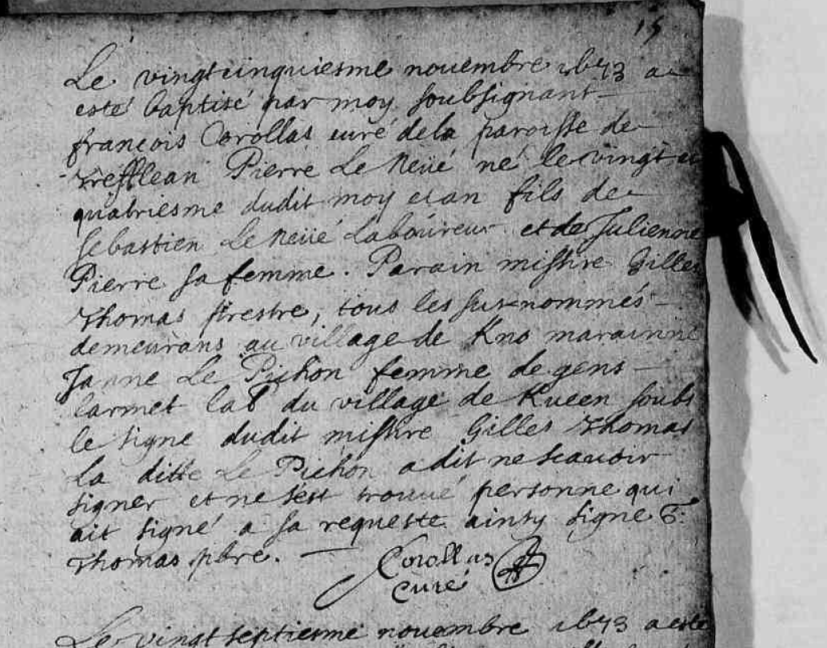

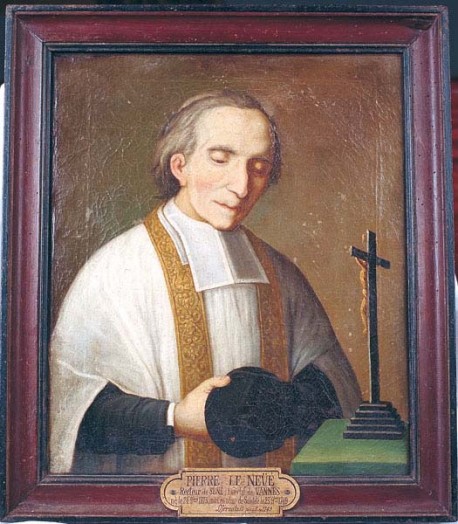

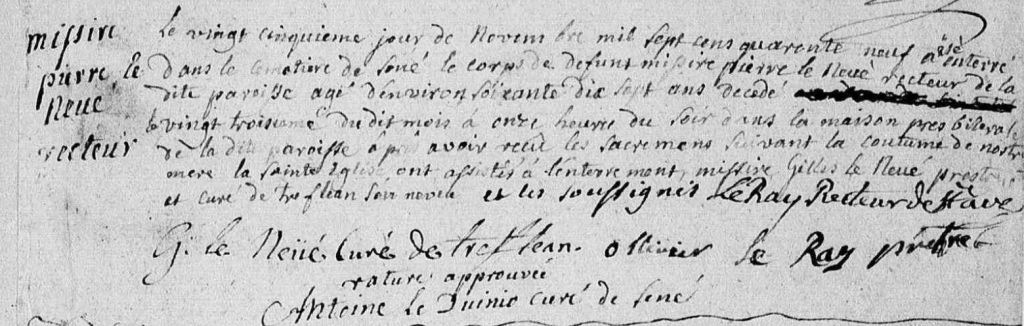

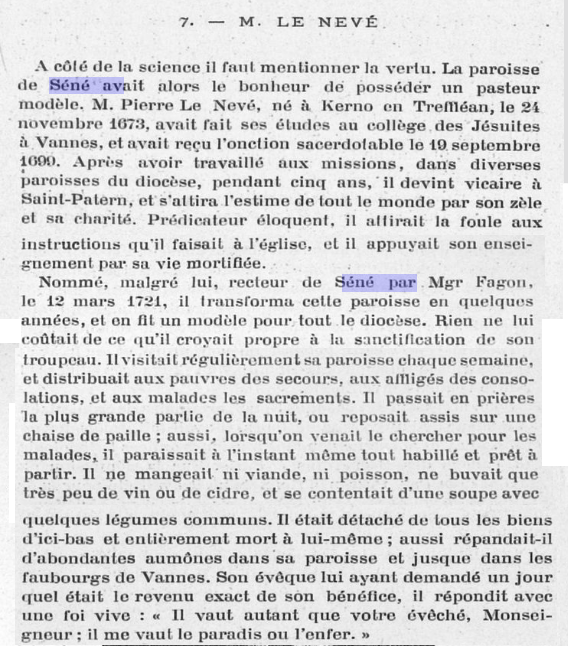

1721-1749. Pierre Le Nevé , né à Treffléan le 24 jdovembre 1673 et ordonné prêtre à Saint-Brieuc en tseptembre 1699, passa les premières années de son ministère dans sa paroisse natale. Il était curé de Saint-Patern, lorsque la paroisse de Séné lui fut conférée par l'évêque, le 12 mars 1721 ; il prit possession le 3 avril. Décédé dans son presbytère, à l'âge de 77 ans, le 23 novembre 1749, il fut inhumé le 25 dans le cimetière, où sa tombe se voyait encore naguère, avec une inscription édifiante (1). L'ancienne sacristie de Séné, qui possédait plusieurs de ses reliques, renfermait aussi son portrait dessiné par Lhermitais, notre pëintre breton. Sa vie a été publiée et Tresvaux l'a reproduite dans son édition des Vies des Saints de Bretagne.

Lire aussi article sur Pierre LE NEVE

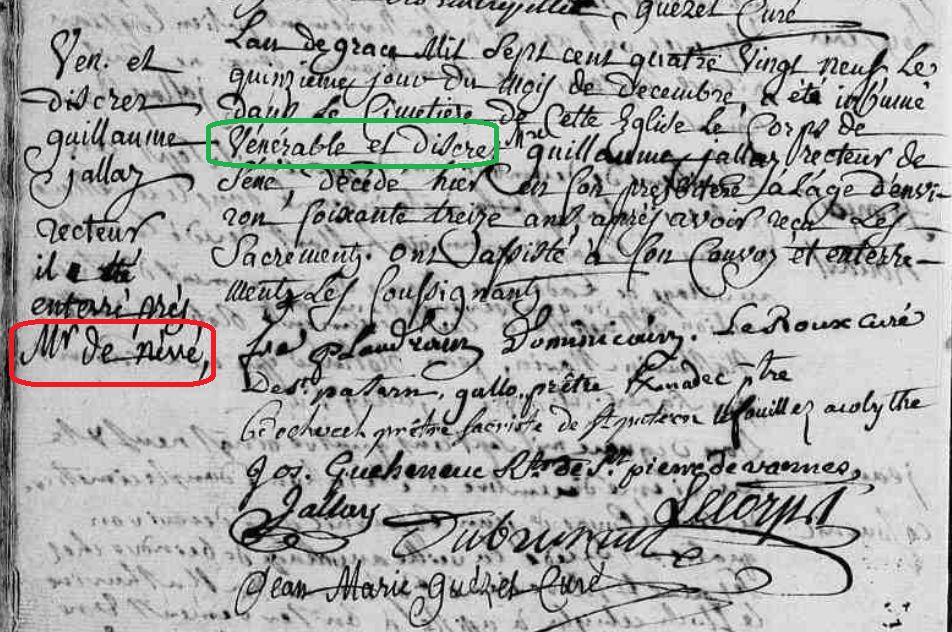

1750-1789. f Guillaume Jallay, de Saint-Palern , heureux au Concours du 10 février 1750, fut pourvu de Séné par le Pape le 23 mars, et en prit possession le 11 mai. Décédé au . presbytère, à l'âge de 73 ans, le 14 décembre 1789, il fut inhumé, le 15, dans le cimetière , auprès de son prédécesseur. Jusqu'à la reconstruction de l'église, on y voyait encore sa tombe.

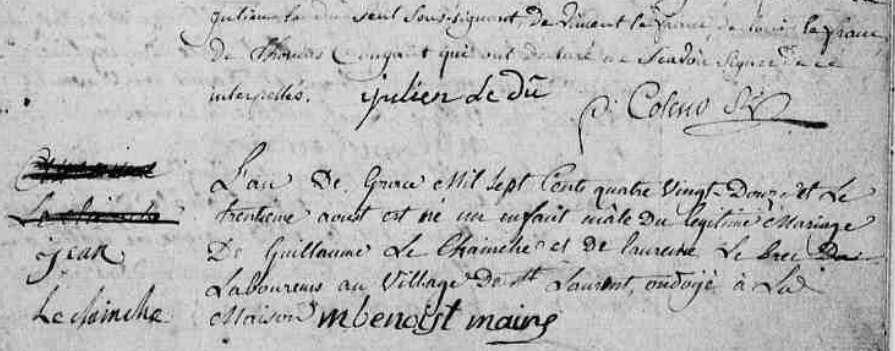

1789-1802. Pierre Coléno, de Billiers et curé de Plescop, pourvu par l'évêque, le 17 décembre 1789, prit possession le 18. Sans que nous sachions ce qu'il devint pendant les mauvais jours, il disparut en septembre 1792. Maintenu à la tête de sa paroisse après le Concordat, il prêta serment entre les mains du préfet , le 15 octobre 1802.

Lire Recteurs de Séné depuis la Révolution

Recteurs de Séné depuis la Révolution

Article repris du livre de Camille Rollando, "Séné d'Hier et d'Aujourd'hu"i, lui-même issu d'un article publié dans la revue de la Société Polymathique du Morbihan. L'article est ici enrichi de documents et de photos.

Quand le 14 juillet 1789, la Bastille est prise par les insurgés, depuis près de 40 ans, Guillaume JALLAY est recteur de Séné où il a succédé à Pierre LE NEVE (lire article). Il n'aura pas à subir les affres de la Révolution et de la Terreur. (Lire article sur BENOIT et LETOULLEC).

Guillaume JALLAY Xx/xx1716-1750-1789-14/12/1789

De saint Patern, heureux au concours du 10 février 1750, fut pourvu par le pape le 23 mars et prit possession de sa cure le 11 mai. Décédé au presbytère, à l’âge de 73 ans, le 14 décembre 1789, il fut inhumé le 15 dans le cimetière, auprès de son prédécesseur. Jusqu’à la reconstruction de l’église, on voyait encore sa tombe. L'acte du décès porte la mention "venerable et discret".

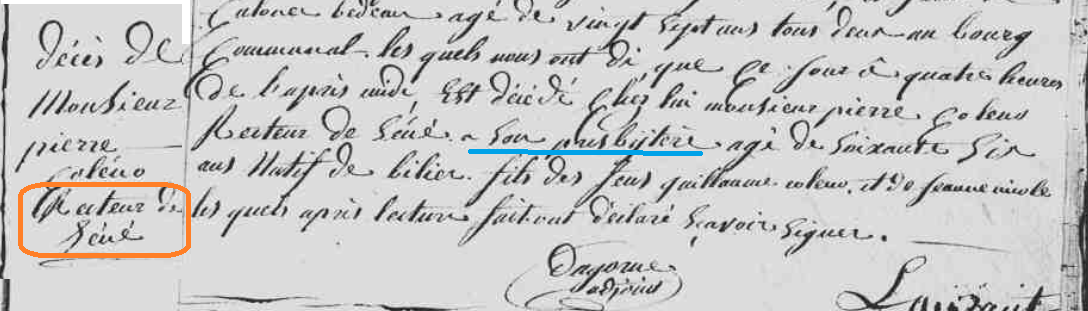

Pierre COLENO 16/5/1756- 1789-1822-15/2/1822

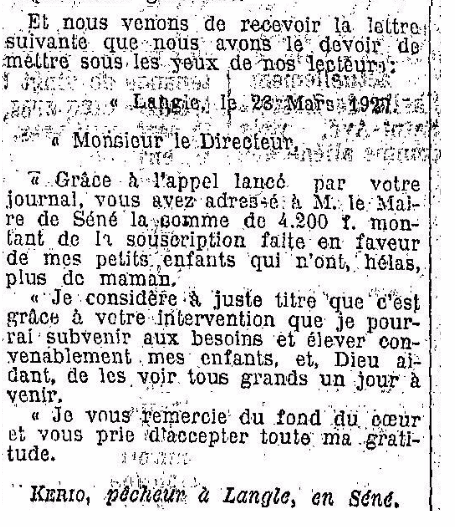

Né à Billiers sans que son extrait de baptême n'indique les profession des parents. Il est curé de Plescop. Pourvu par l’évêque le 17 décembre 1789, il en prit possession le 18, sans que nous sachions ce qu’il devint pendant les mauvais jours, il disparut en septembre 1792. Maintenu à la tête de sa paroisse après le concordat, il prêta serment entre les mains du préfet le 15 octobre 1802. Il mourut en 1822 à l’âge de 66 ans à Séné.

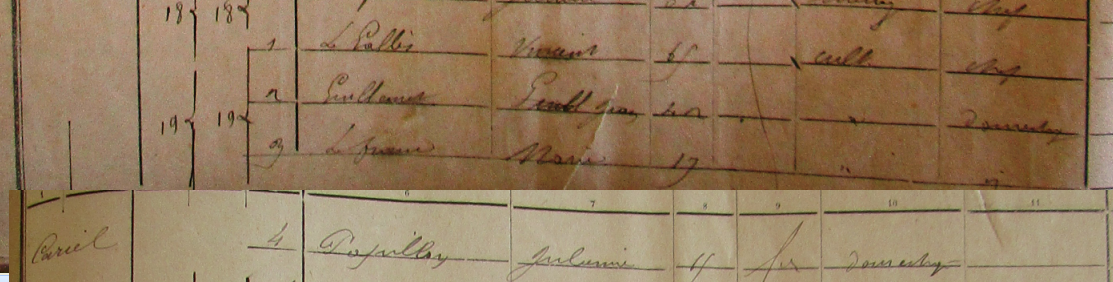

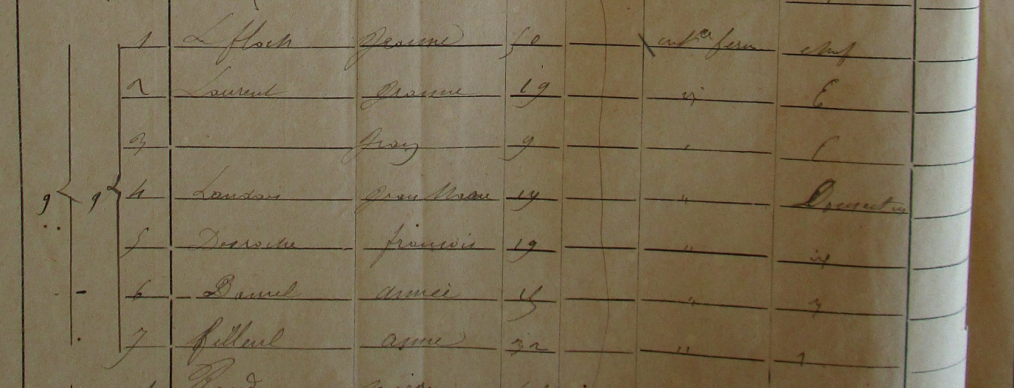

Sous son magistère à Séné plusieurs vicaires furent en poste : Le Bail, Laudrin, Martin, Jégat, Daniel, Le Clainche, Le Colleter (source Rolando).

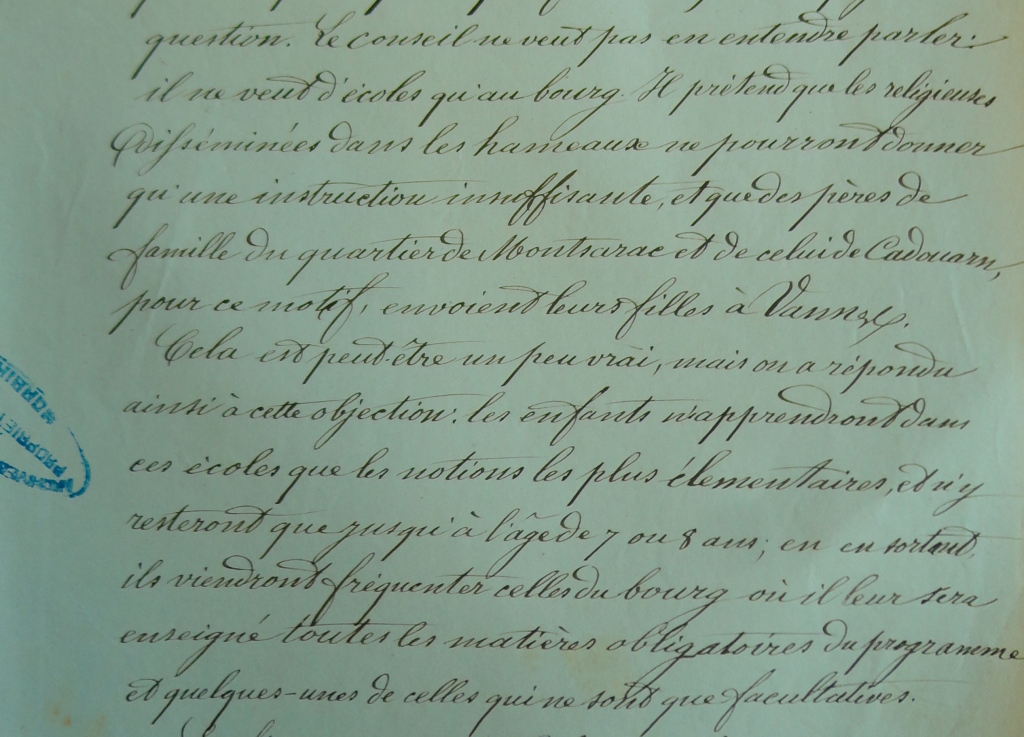

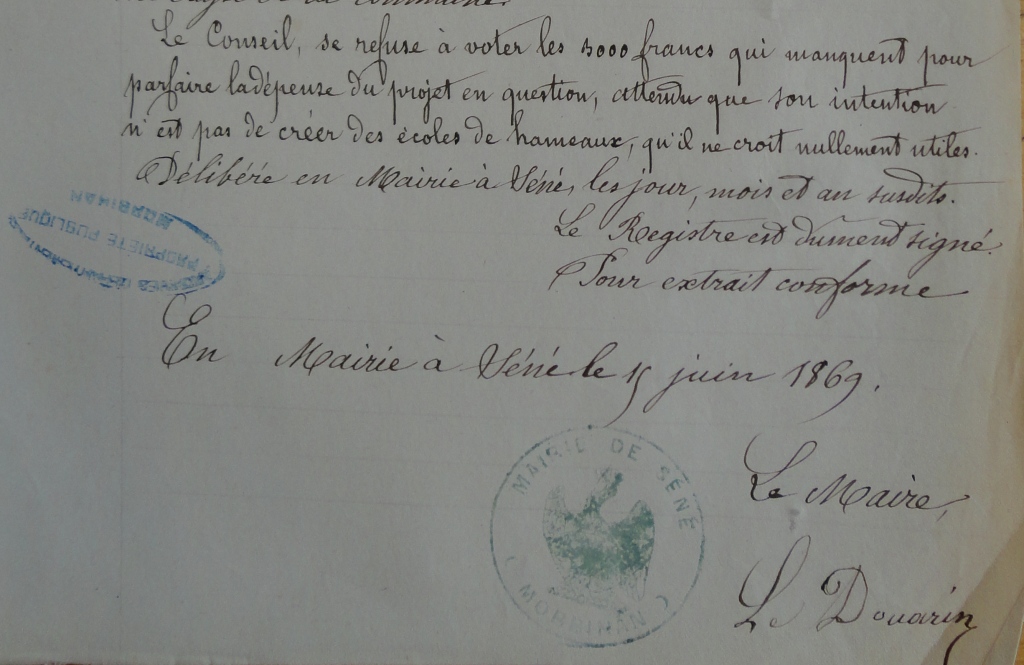

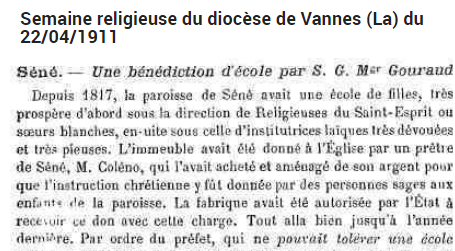

Selon cet article de presse, le recteur COLENO est à l'origine de la première école à Séné, école de filles tenue par les religieuses des Filles du Saint-Esprit, ouverte en 1817.(Lire article sur l'histoire des écoles à Séné).

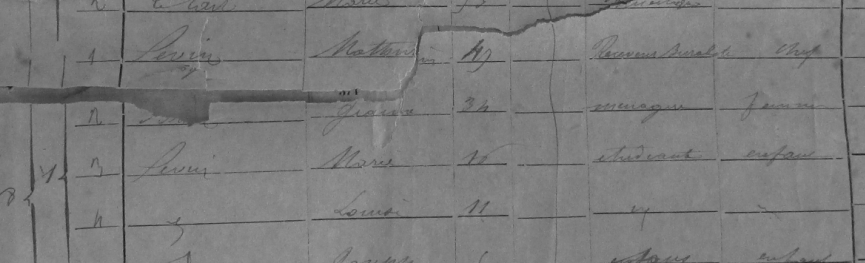

Jean Louis TOUMELIN 31/5/1787-1822-1868-12/12/1868

Né à Carnac en 1787, d'un père matelot, mourut à Séné dans sa 82° année. Après avoir navigué pendant un certain temps, il entra au grand séminaire de Vannes et fut nommé prêtre le 24 septembre 1814. D’abord vicaire de Locmariaquer, en charge du secteur de Saint-Philibert. Le 18 février 1822, Mgr de Bruc, évêque de Vannes (1817-1826), lui confia le rectorat de Séné, où il demeura jusqu’à sa mort, 47 ans plus tard, en 1868. Il fut très regretté par ses paroissiens.

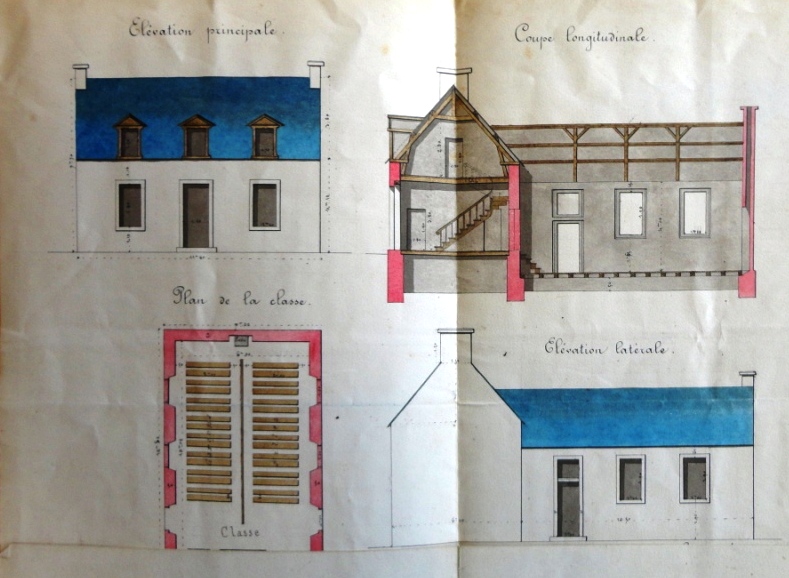

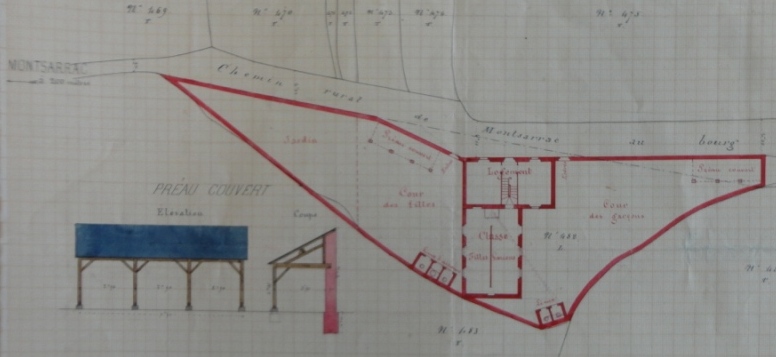

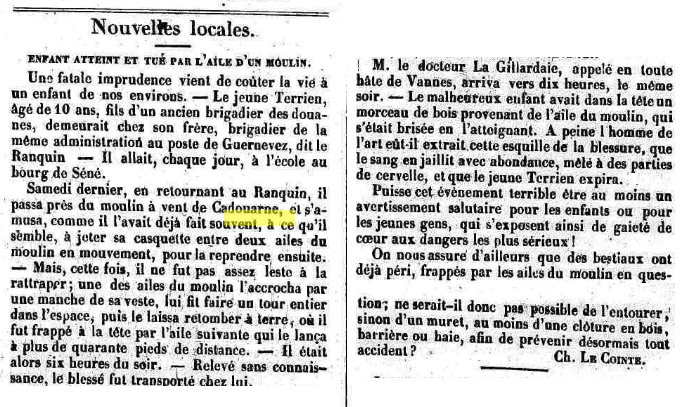

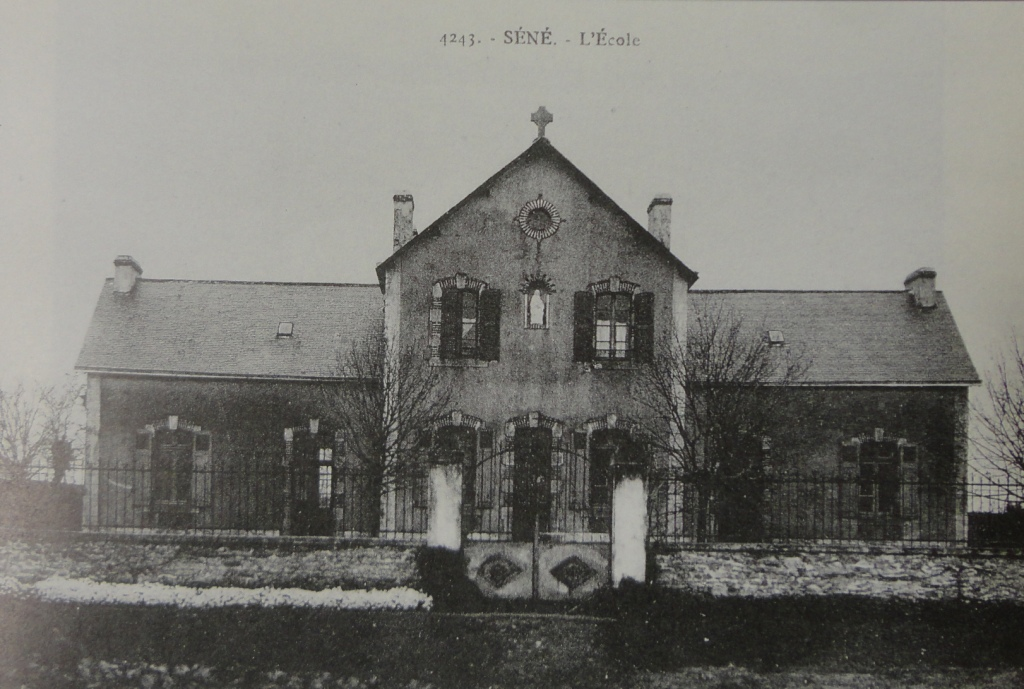

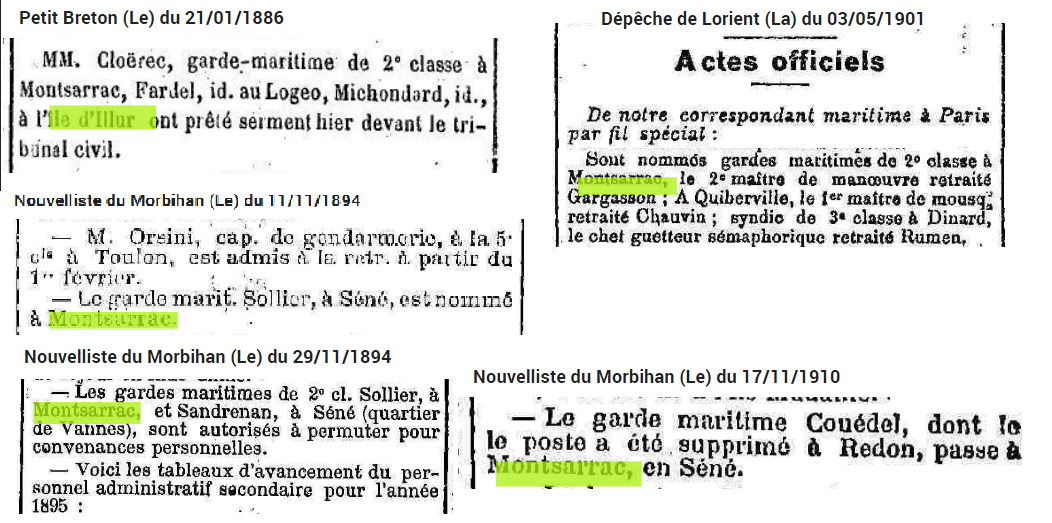

Ces deux articles de presse d'époque montre que le père TOUMELIN oeuvra pour sa commune tout au long de son long magistère. On comprend qu'il établit sur Séné une religieuse en charge des soins infirmiers auprès des Sinagots. Il a fondé l'école catholique du bourg (qui deviendra par la suite l'école Sainte-Anne) et deux ans avant sa mort, en 1866, il ouvrit une autre école à Montsarrac, alors le village de Séné le plus peuplé.

En 1836, un de ses vicaires, Joachim GUILLOME, établi à Séné publie une grammaire bilingue français-breton (lire article dédié).

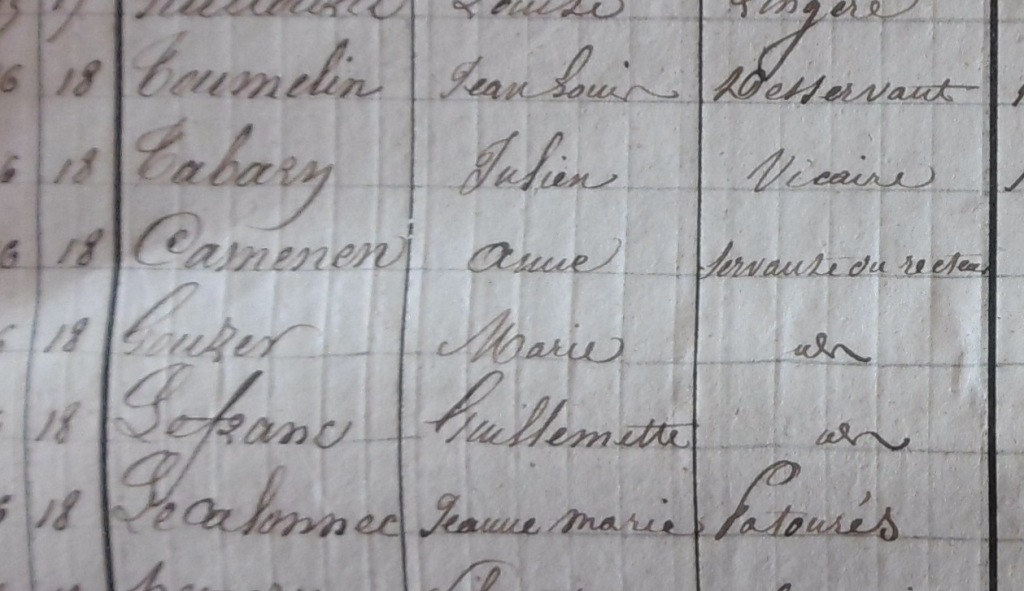

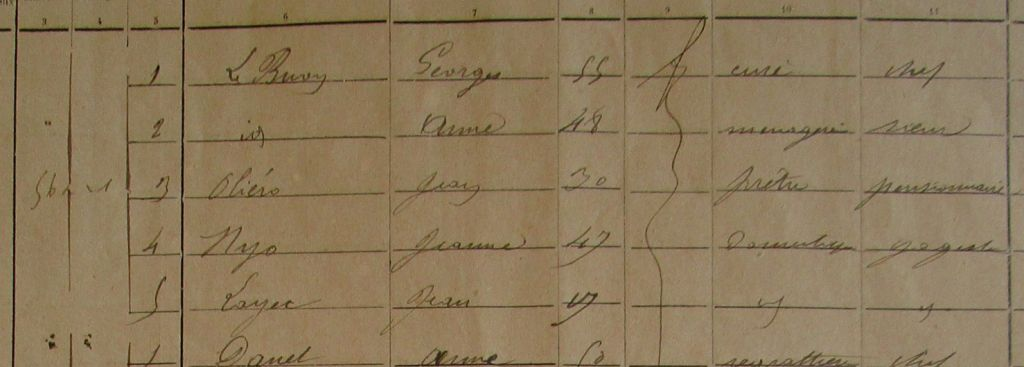

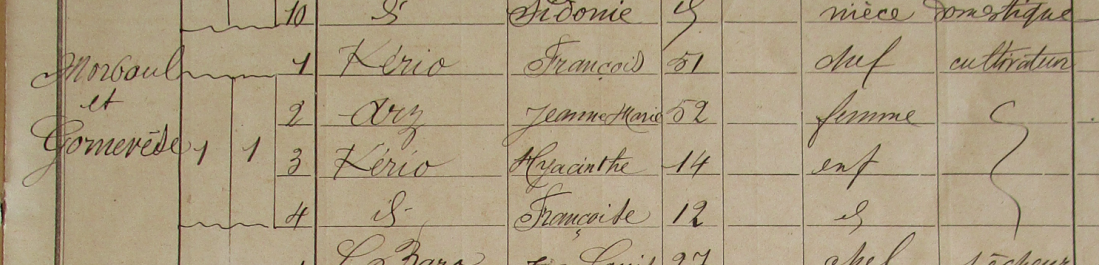

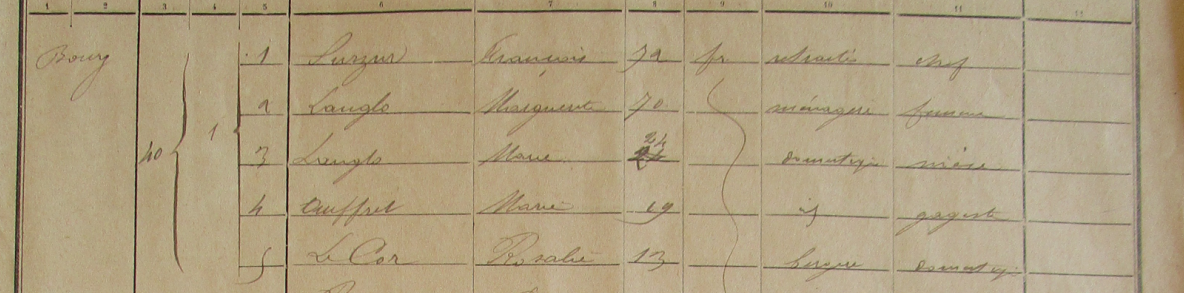

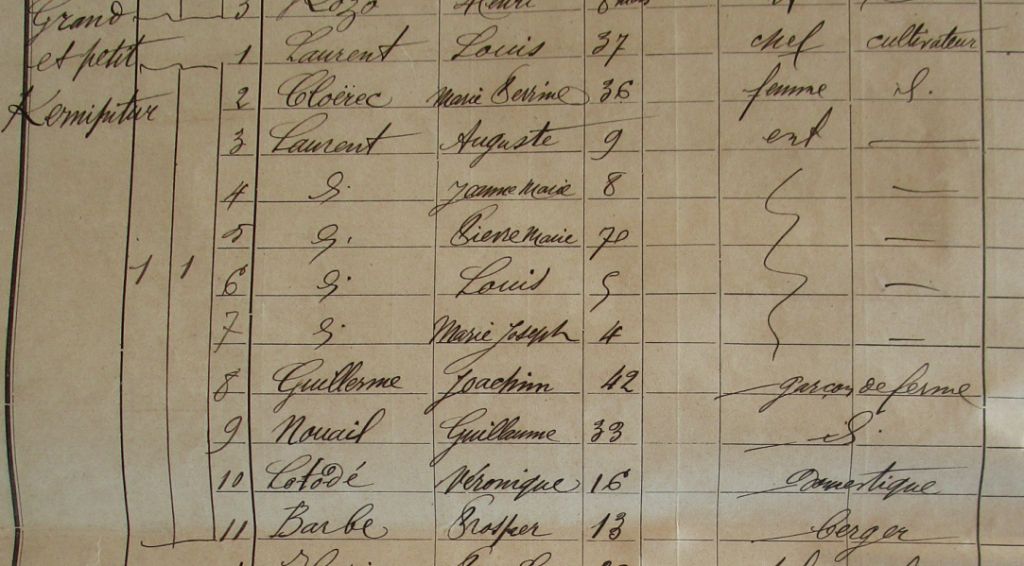

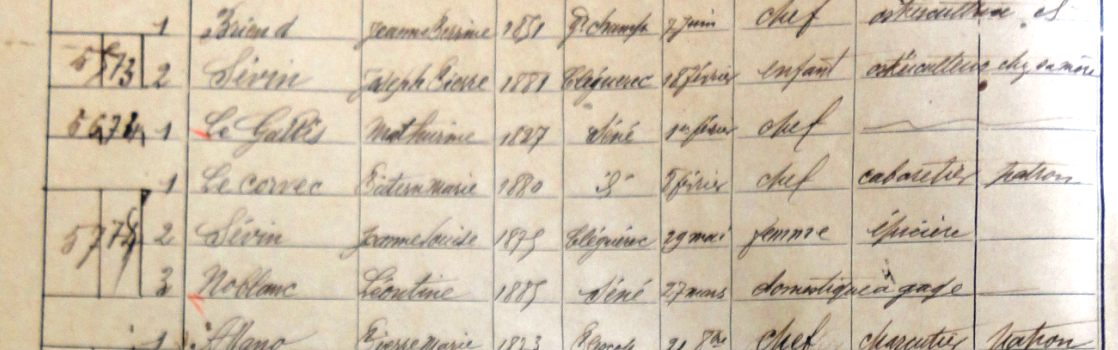

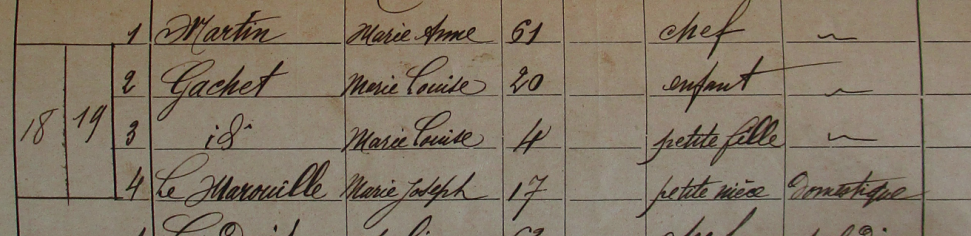

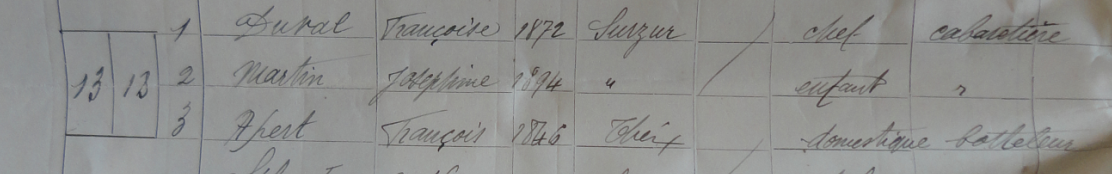

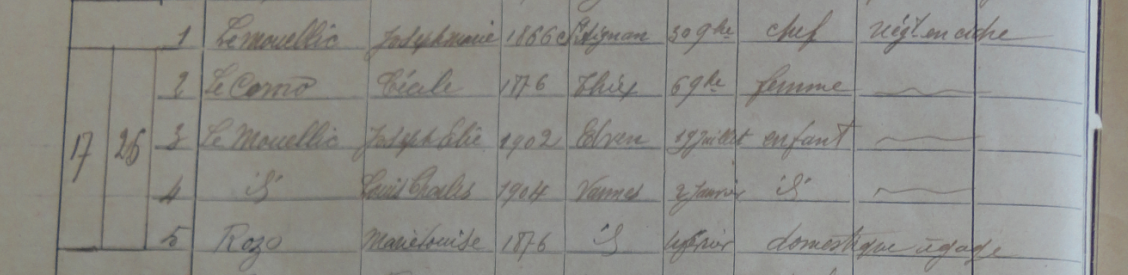

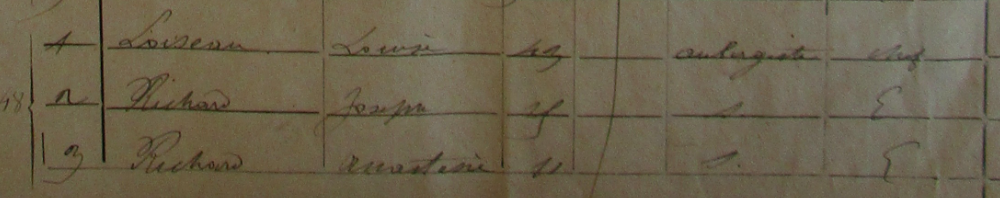

Au dénombrement de 1841, l'effectif éclésiastique à Séné comporte le "desservant", le père Toumelin, aidé par un vicaire, Julien Tabary. Trois servantes du recteur sont aux soins des deux prêtres qui ainsi peuvent demeurer dans leur chaire jusqu'à leurs vieux jours. Notons la présence au presbytère d'un "patourès", sans doute un enfant de l'assistance.

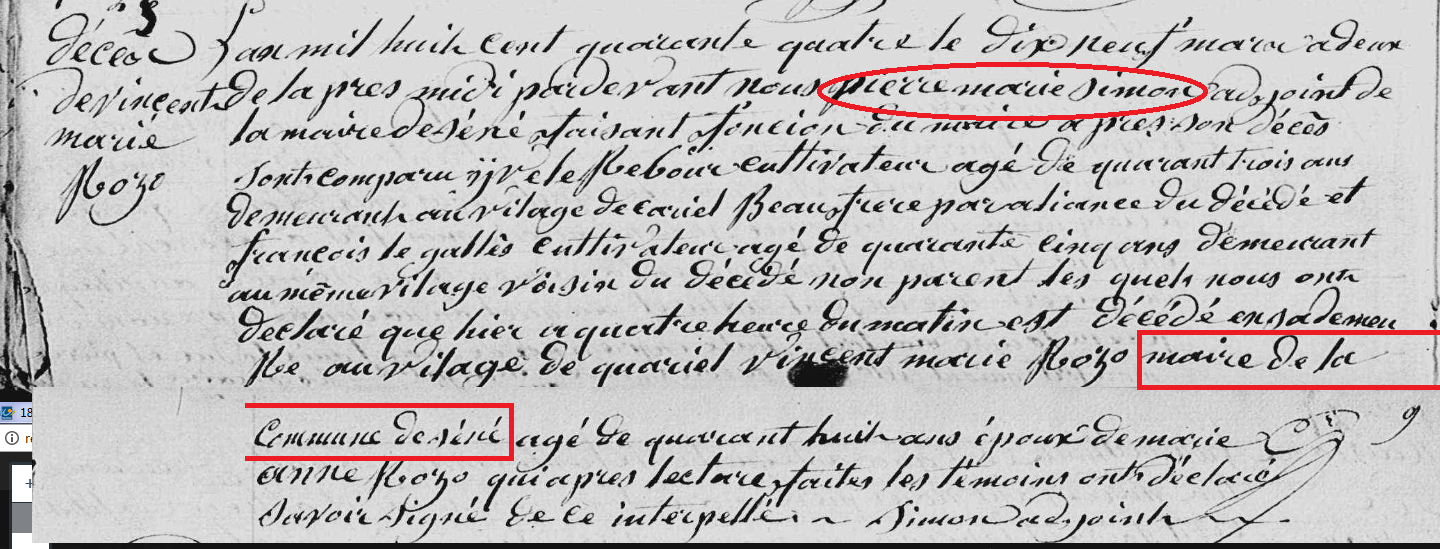

Son acte de décès montre également que le recteur de Séné était aidé dans sa fonction par des vicaires, Julien CADORET et Jean Mathurin LE MOING, contre-signe l'acte de décès. Les actes paroissiaux indiquent le noms de plusieurs vicaires qui se succédèrent à Séné sous le magistère de TOUMELIN : Guyonvarch, Couédel, Dagorne, Erdeven, Le Lohé, Guillaume.

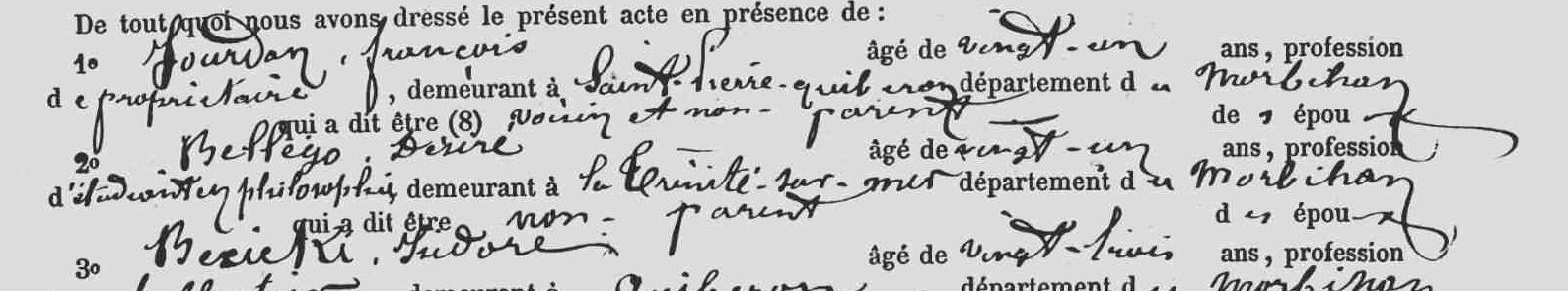

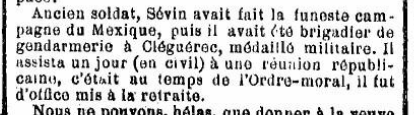

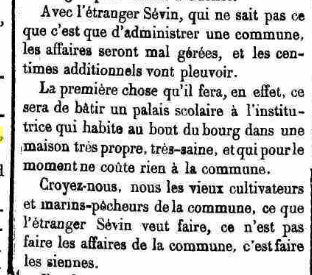

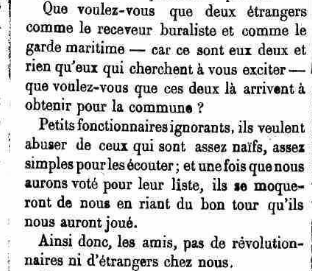

François JOURDAN 13/8/1821-1868-1876-xx/xx/xx

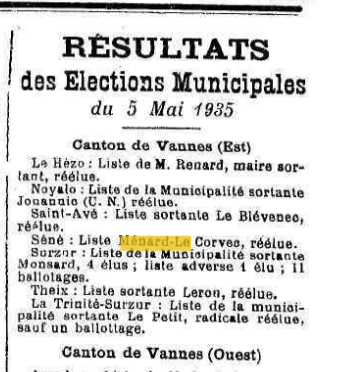

Né en 1821 à Quiberon, son père est capitaine de chasse-marée. Il est ordonné en 1848, recteur de Noyalo en 1867, fut nommé à Séné le 31 décembre 1868 qu'il quitta en 1876 comme nous lindique ces deux coupures de presse.

Rollando a pointé les vicaires suivants en poste à Séné pendant le magistère de JOURDAN : Guyonvarch, Delaquèze, Seveno, L'Hermitte.

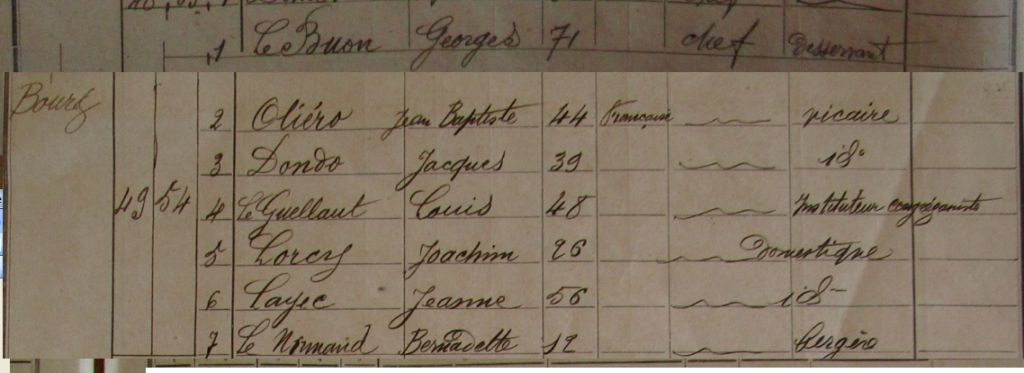

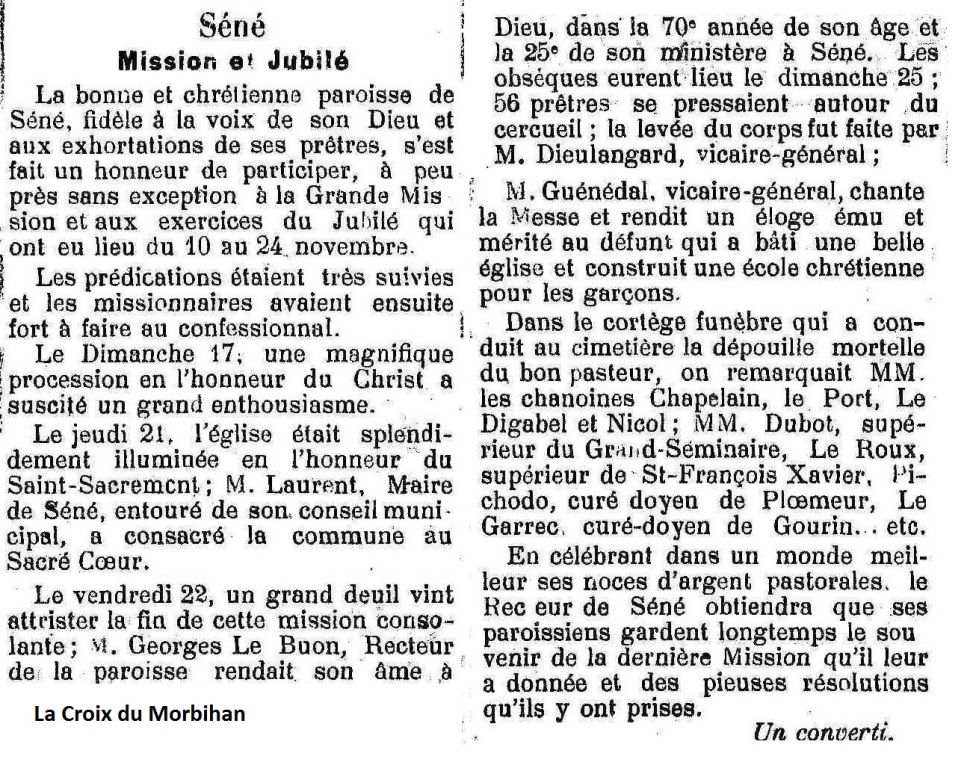

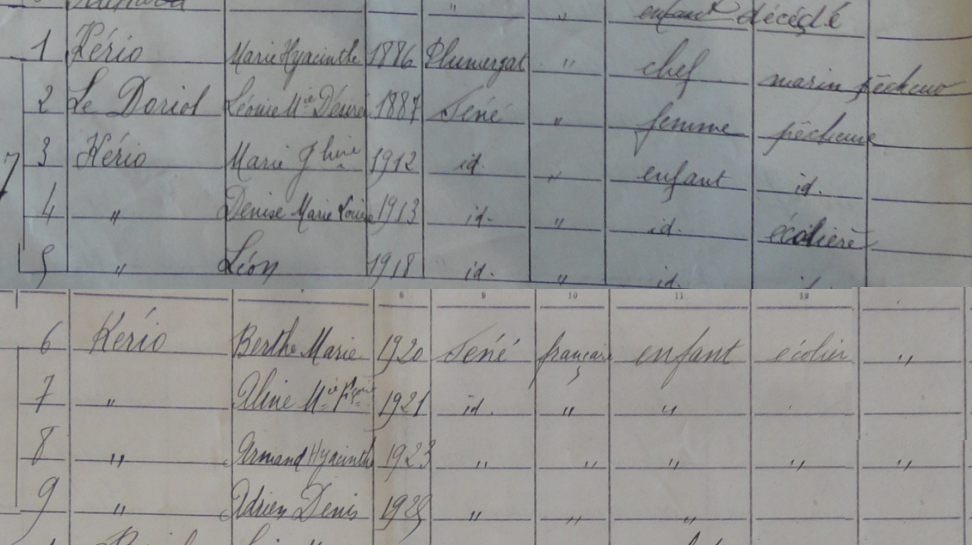

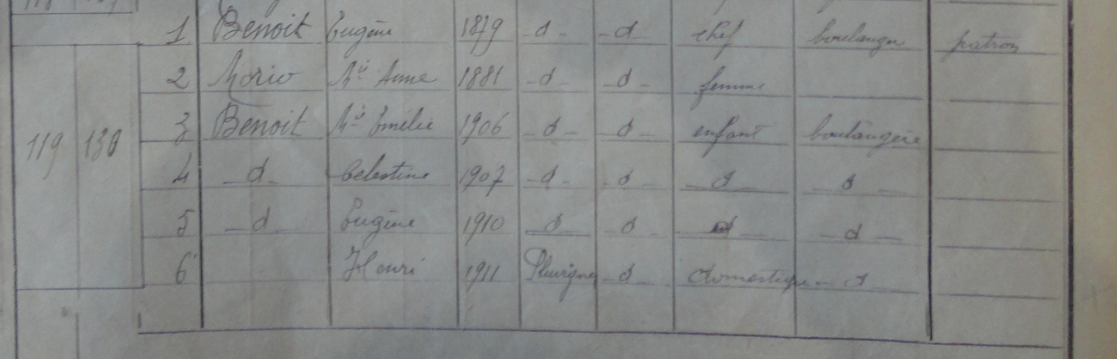

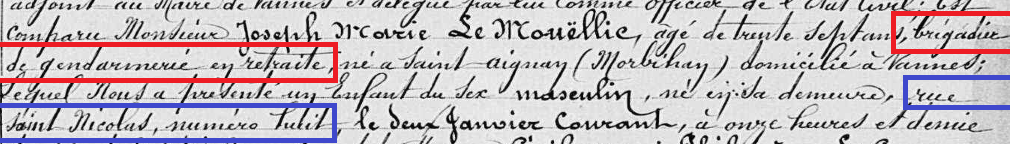

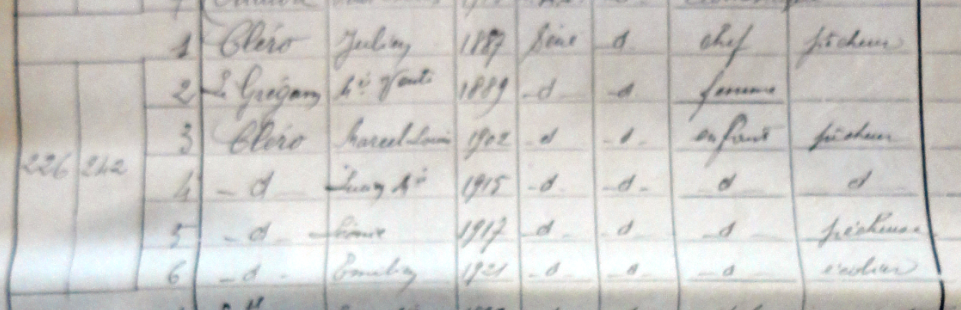

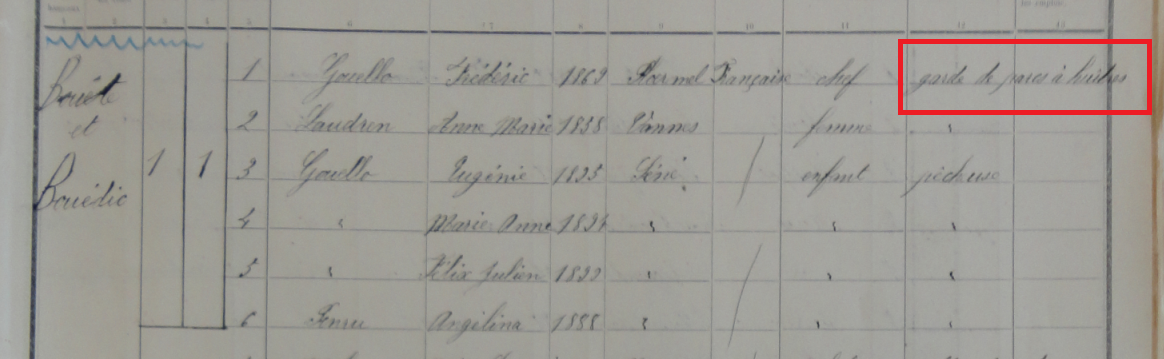

Georges LE BUON 13/1/1831-1877-1901-22/11/1901

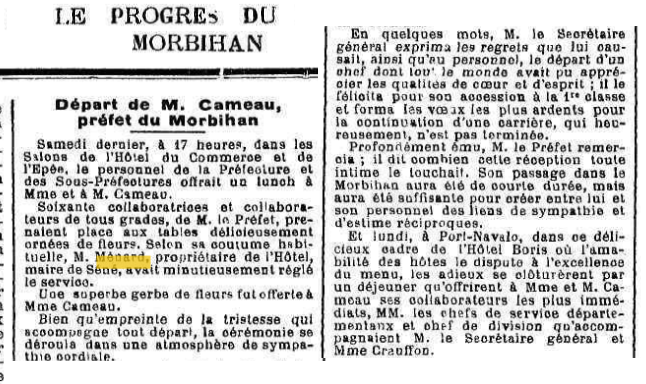

Né à Brandérion en 1831, son père est cultivateur, ordonné en 1855, recteur de Plumélin en 1872 puis de Séné le 1er janvier 1877. Décédé en 1901 à Séné. Enterré au cimetière communal avec sa soeur qui fut durant sa vie d'écclésiastique, sa servante.

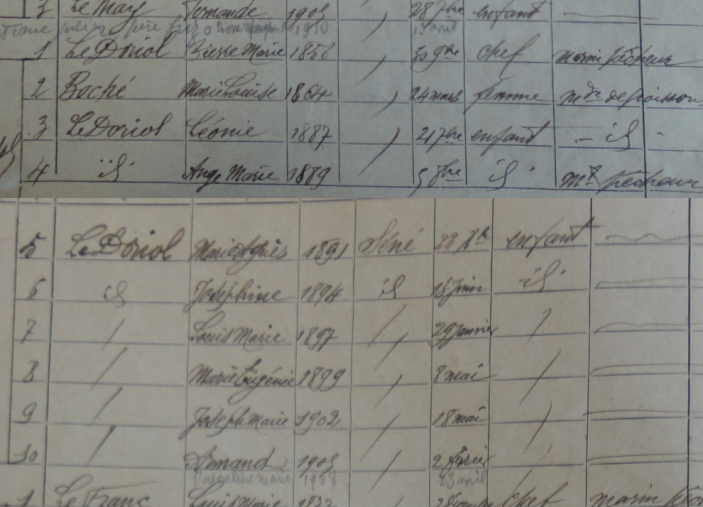

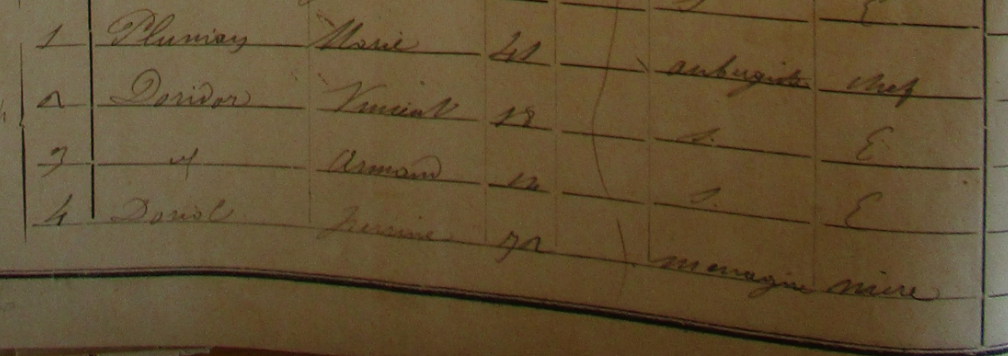

Au dénombrement de 1886, l'effectif du presbytère se compose du curé, aidé d'un prêtre pensionnaire. La soeur de Georges LE BUON et deux domestiques assurent l'intendance.

Au dénombrement de 1901, le presbytère loge également des instituteurs. Deux vicaires, Jacques Dondo et Jean Baptiste Oliéro épaulent le père Le Buon âgé de 70 ans.

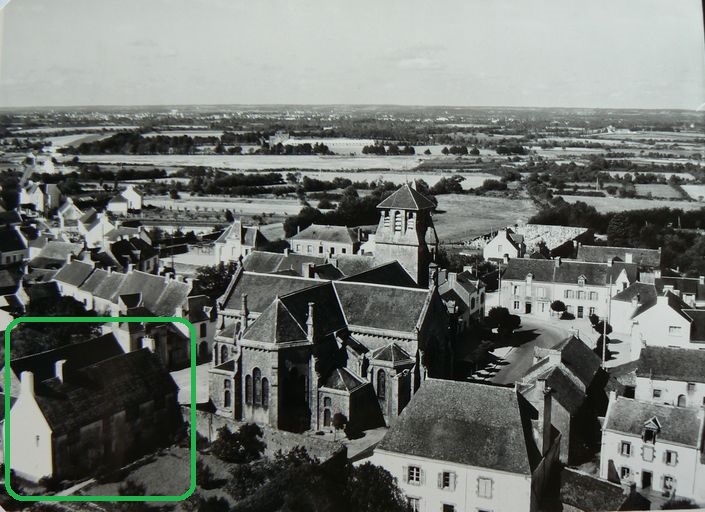

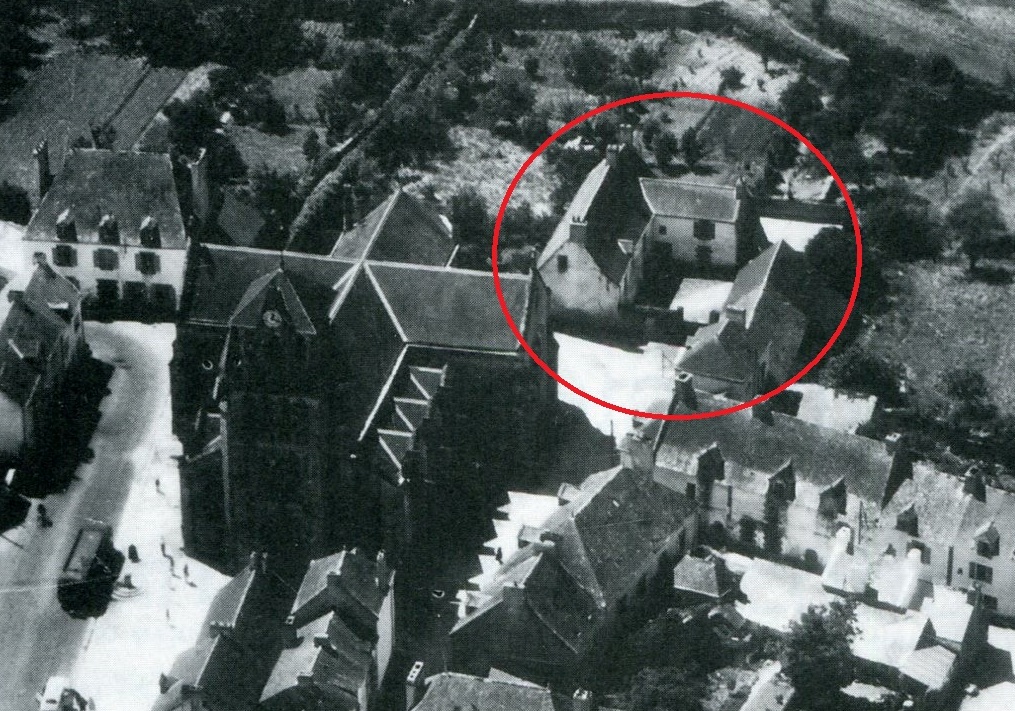

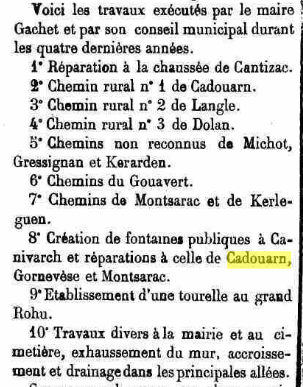

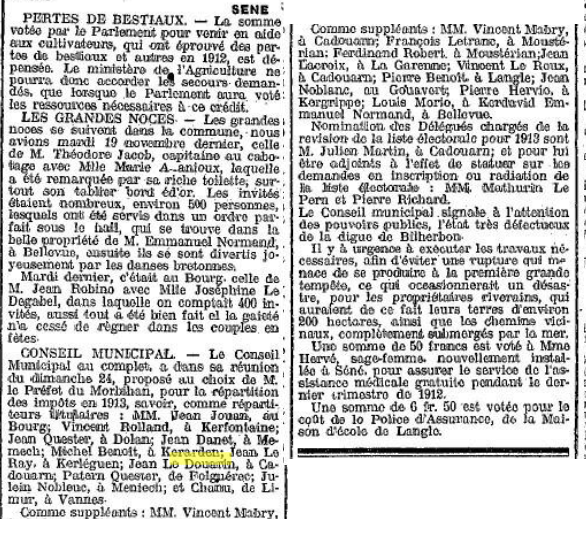

Comme nous le rappelle cet article de presse d'époque, durant son magistère, la nouvelle église Saint Patern fut construite et le recteur LE BUON est à l'origine de la création d'une école de garçons à Séné. La tombe de Goerges LE BUON est visible à l'entré du cimetière de Séné.

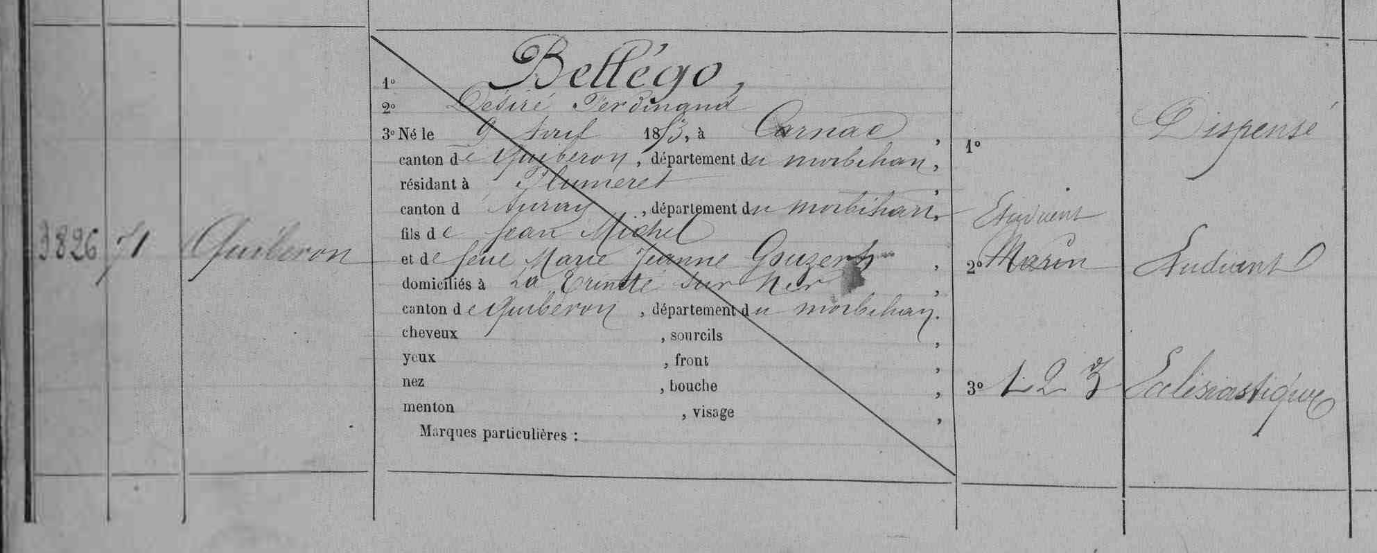

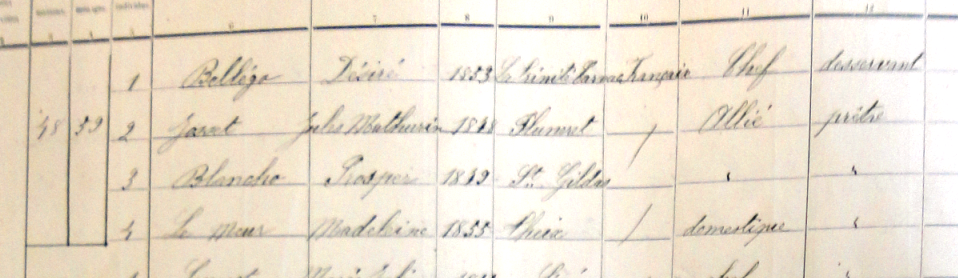

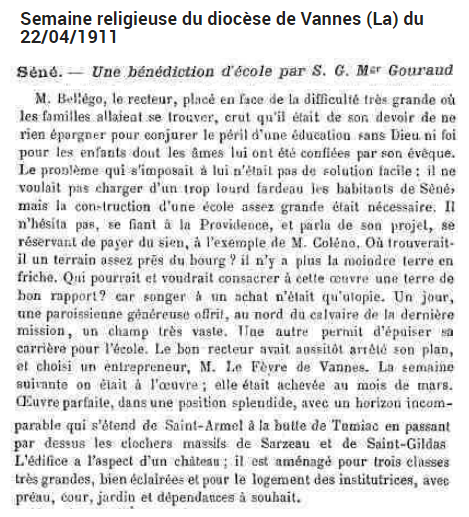

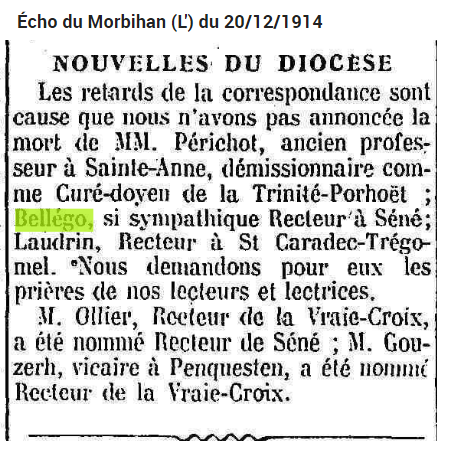

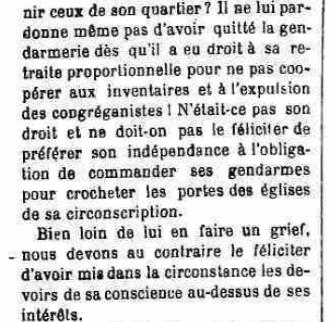

Désiré BELLEGO 9/4/1853-1901-1914- xx /xx/1914

Né à la Trinité-Carnac en 1853, son père est menuisier. Il ne fait pas sa conscription en 1873

Il étudie la philosophie et devient prêtre en 1877, recteur de Houat en 1888, de Camors en 1896, puis de Séné le 14 décembre 1901. Son nom apparait au dénombrement de 1911. Le recteur BELLEGO est aidé par Jules Mathurin JAVET ou JOSSET et Prosper BLANCHO, prêtres à la paroisse.

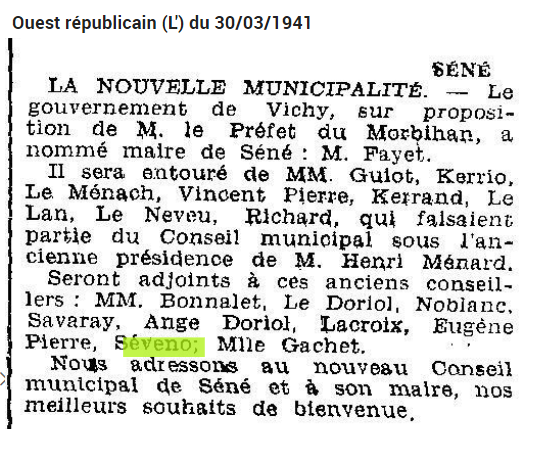

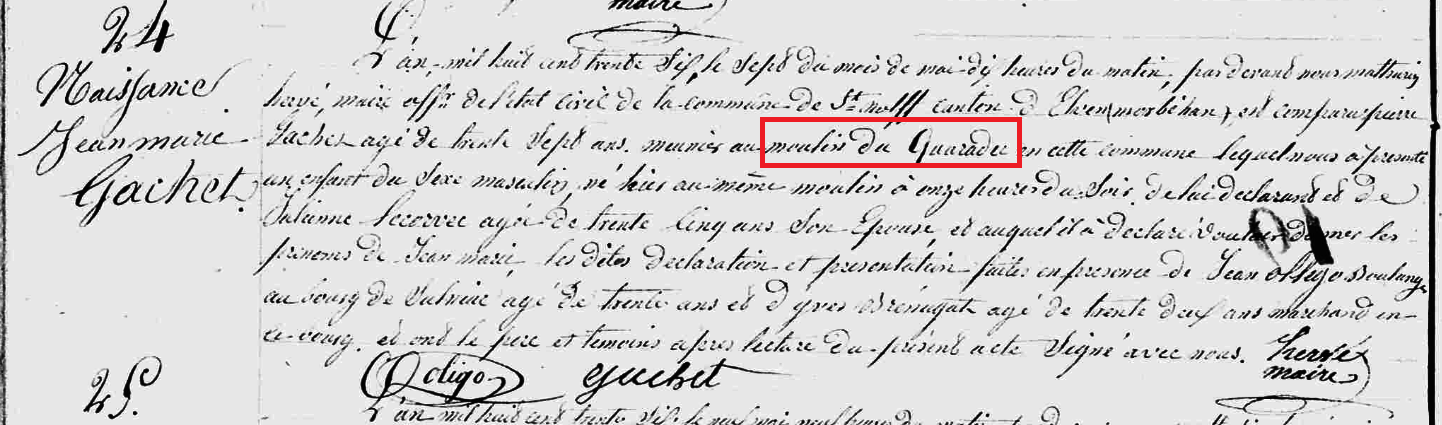

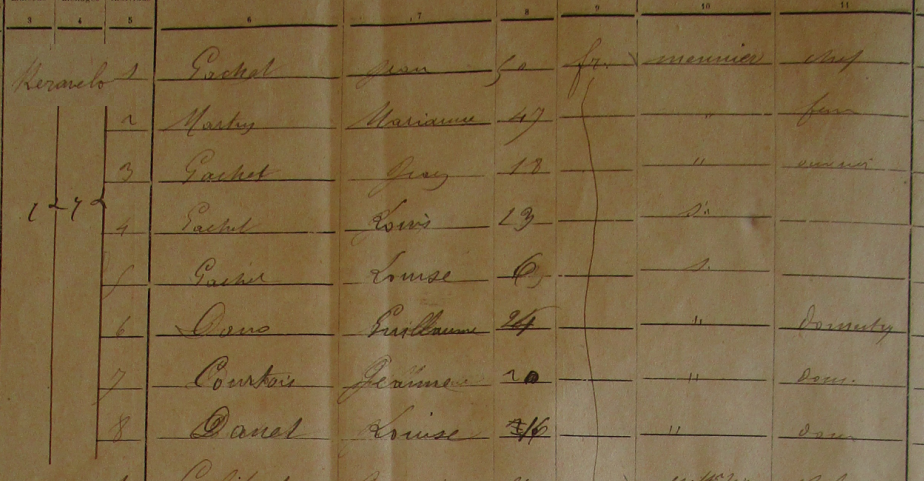

Après la confiscatin de l'école du bourg et l'expulsion des congrégationistes, le curé Bellego fut à la manoeuvre avec Mlle Gachet pour contruire près du Pont Lis une nouvelle école privée à Séné comme le relate cet article de presse.

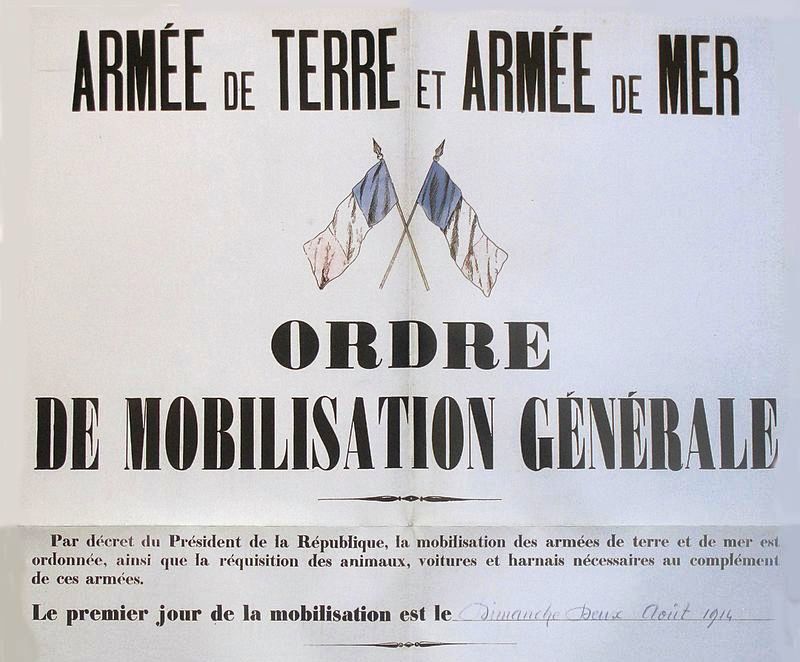

Il mourut en 1914 alors que la 1ère Guerre Mondiale vient d'éclater.

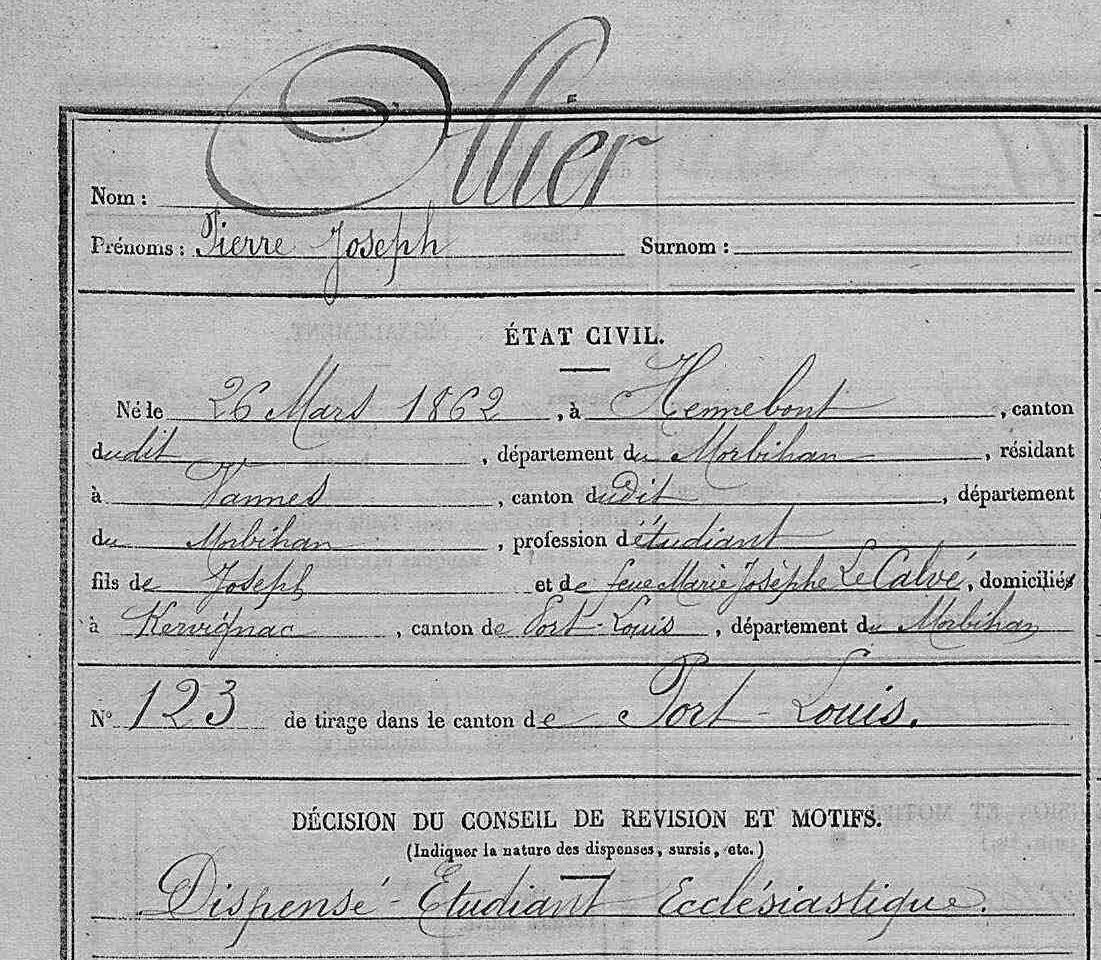

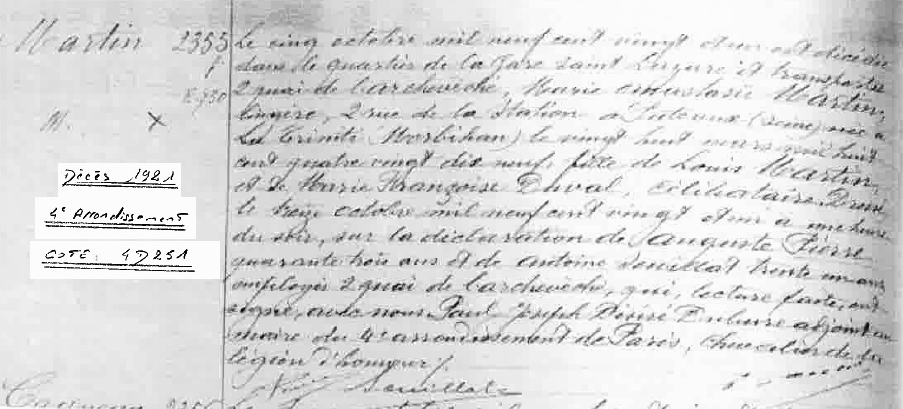

Pierre Joseph OLLIER 26/2/1862-1914-1932-xx/xx/1936

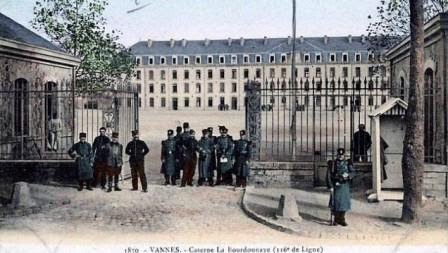

Né à Hennebont en 1862, son père est cultivateur, ordonné en 1866, il est exempté de service national.

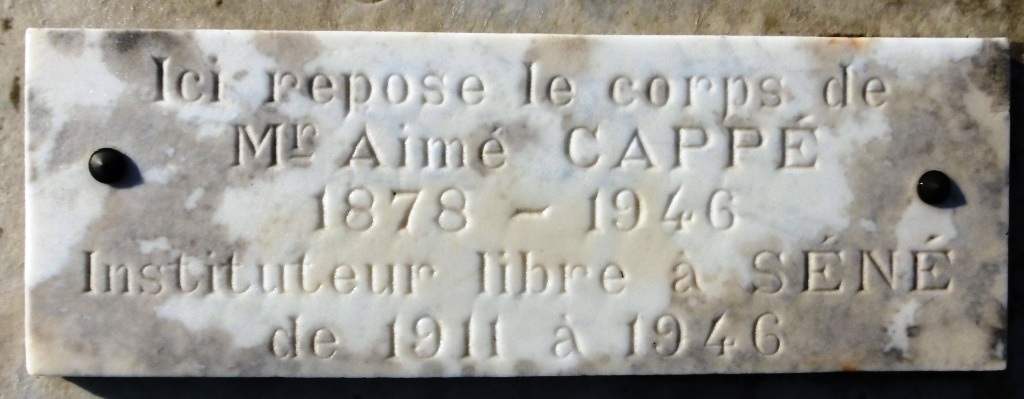

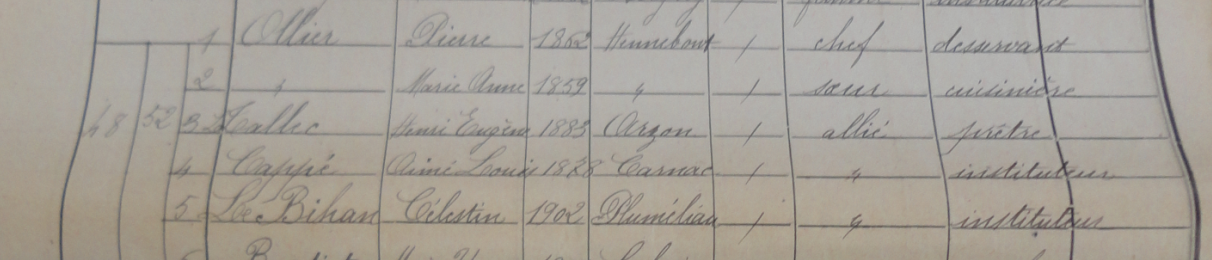

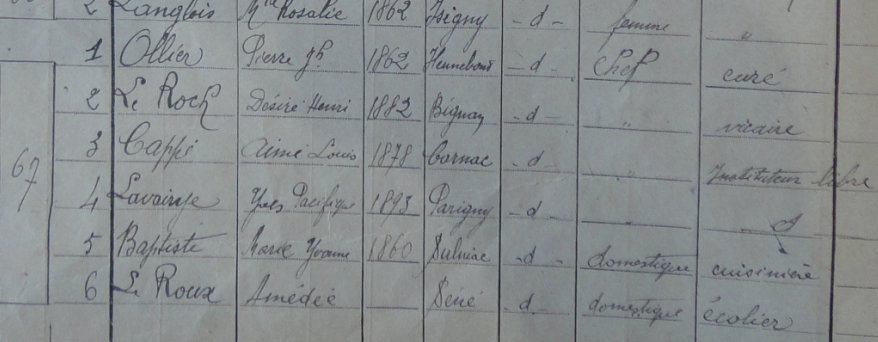

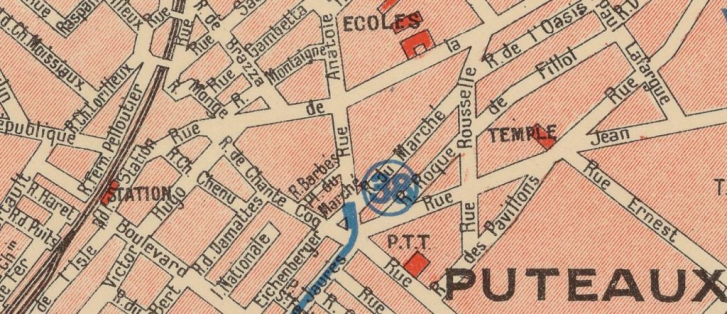

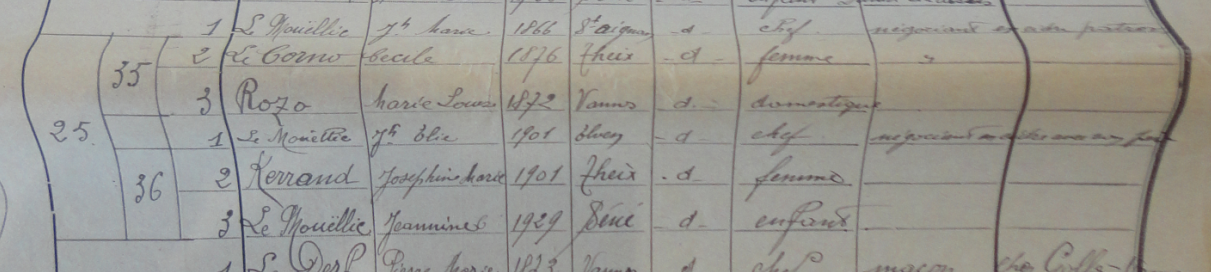

Il est recteur de la Vraie-Croix en 1909, de Séné en 1914 et durant les années de guerre. Au dénombrement de 1921, le presbytère loge le recteur, sa soeur dévouée Marie Anne Ollier, qui décèdera en 1930 à Séné, le vicaire, Henri Eugène TALLEC, et deux éclésiastiques aux fonctions d'instituteurs au bourg, dont Aimé CAPPE (lire article). Des religieuses installées au bourg complète l'effectif d'enseignants catholiques. Un autre vicaire sera en poste à Séné, Le Bourser (sources Rollando)

En 1931, l'effectif paroissial se compose de Pierre Joseph OLLIER, âgé de 69 ans, aidé par le vicaire Désiré Henri LE ROCH. Cappé et Lavairije sont instituteurs. Le presbytère loge également un enfant domestique et écolier, sans doute issu de l'assistance qui aide la cuisinière.

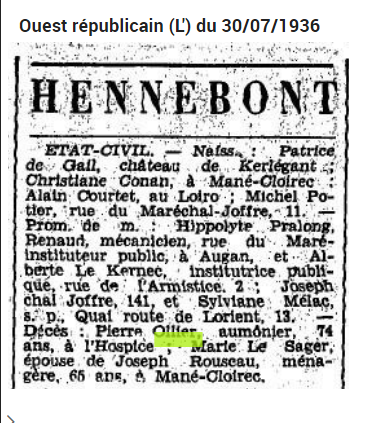

Pierre Joseph OLLIER décède en 1936, après avoir donné sa démission de Séné en 1932, si bien que son décès ne semble pas avoir été relayé dans la presse locale à Séné, malgré 18 ans de présence sur la paroisse.

François Marie POEZIVARA 5/1/1880-1932-1956-6/3/1957

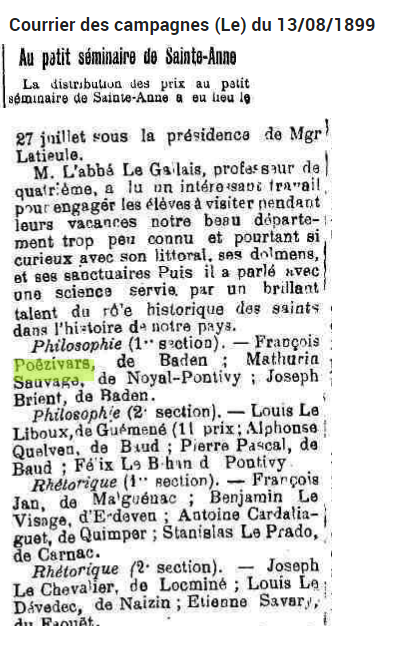

Né à Baden en 1880, son père est marin. Il entre au Petit Seminaire comme le montre cet article de presse .

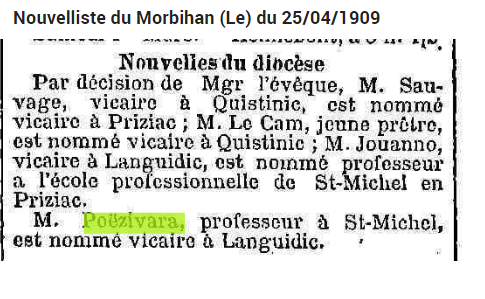

Il est ordonné en 1904. Il est professeur jusqu'en 1909 avant de rejoindre comme vicaire la paroisse de Languédic.

Il est ordonné en 1904. Il est professeur jusqu'en 1909 avant de rejoindre comme vicaire la paroisse de Languédic.

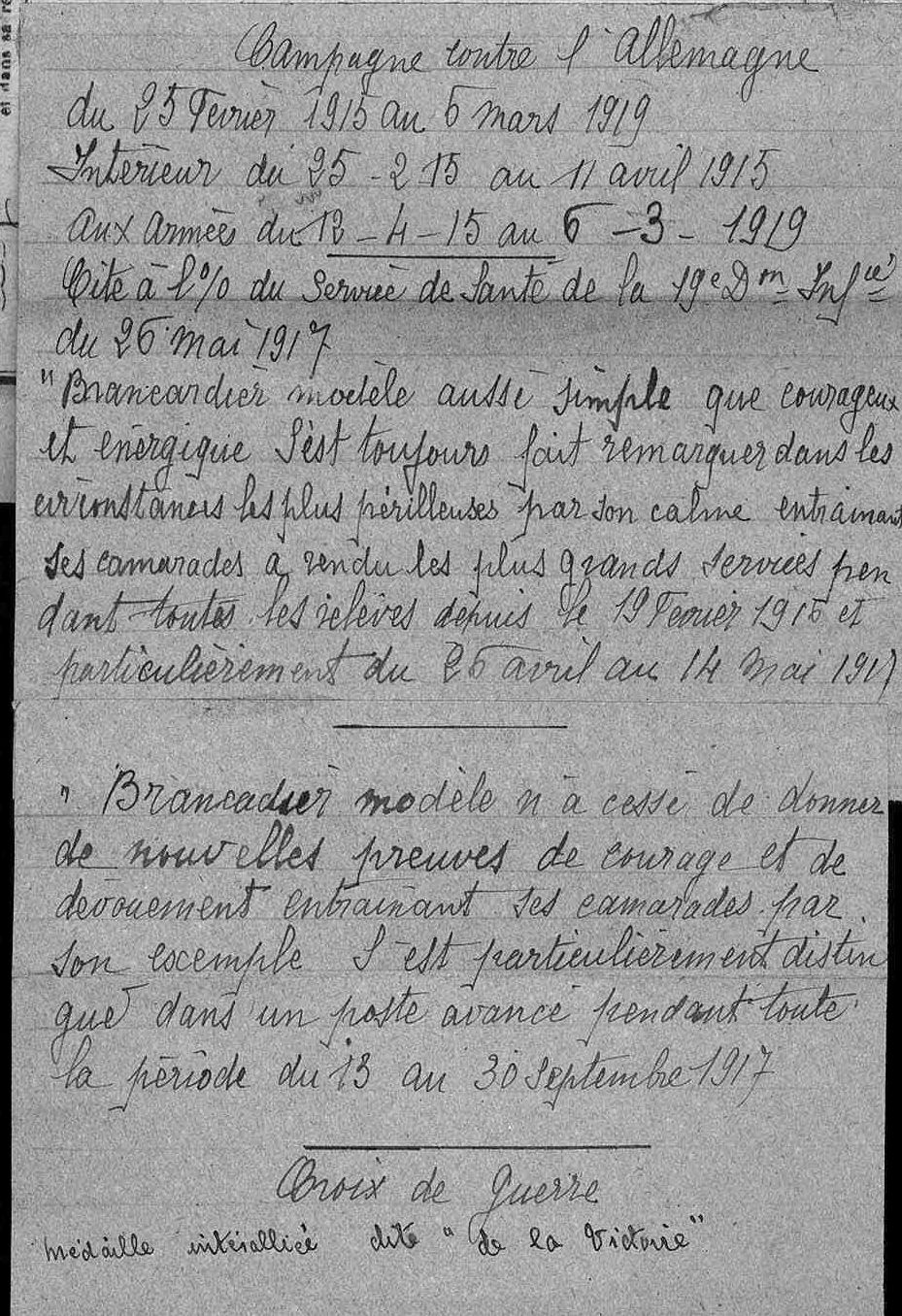

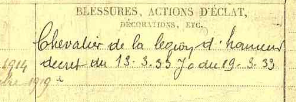

Pendant la 1ère Guerre Mondiale, le prêtre Poezivara est mobilisé dans un régiment d'infirmiers. Il recevra la Croix de Guerre.

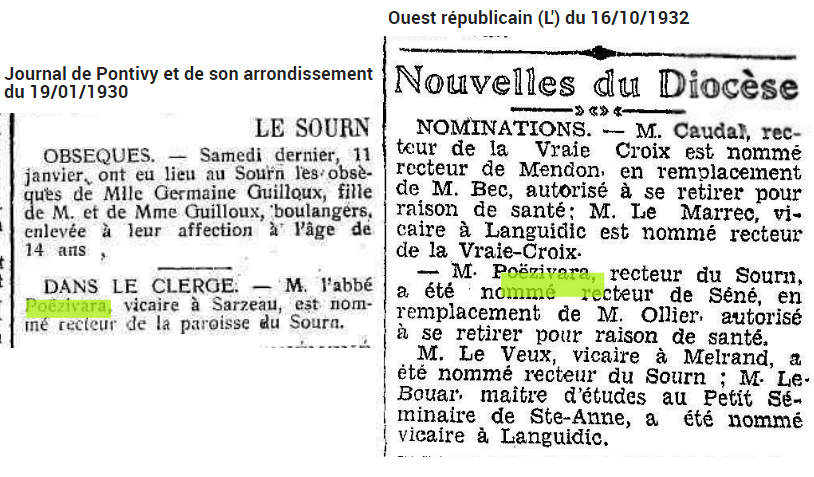

Après un poste à Sarzeau, il est recteur de Le Sourn en 1930, de Séné en 1932.

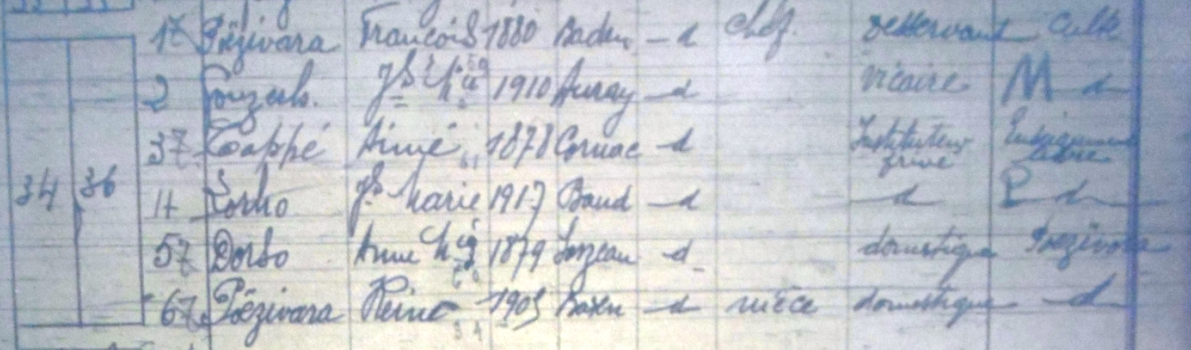

Au dénombrement de 1936, l'équipe paroissiale de l'époque se compose du desservant POEZIVARA, du vicaire Gouzerh, qui deviendra recteur de séné, des instituteurs Cappé et Lorho. L'intendance est assurée par Mme Dorso, assistée de la nièce du recteur. Rollando cite les vicaires suivants : J.Drouet, E. Perron, M. Dugor, D. Philippe.

Démissionnaire en 1956 pour des raisons de santé, il mourut en 1957 à Sainte Anne d’Auray. Il fut inhumé à Séné aux côtés de son illustre prédecessuer, Pierre LE NEVE.

François Marie CORLOBE 31/12/1908-1956-1958-xx/xx/1958

Né à Crach en 1908, fils d'un menuisier, ordonné prêtre en 1934, recteur de Silfiac en 1948, de Séné en 1956. Mourut en 1958.

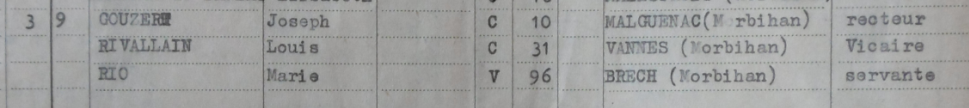

Joseph GOUZERH Xx/xx/1910-1958-1968-xx/xx/xx

Né à Auray en 1910, ordonné en 1935, d’abord vicaire de Séné pendant 8 ans auprès du recteur Poézivara. Puis recteur de Sainte Brigitte en Malguénac. Recteur de Séné en 1958. Muté à Locqueltas en 1968. Au dénombrement de 1962, le vicaire Louis RIVALLAIN est en poste à Séné.

Joseph LE ROCH -30/06/1923 Baud - 18/01/1988 Vannes - Recteur de 1968-1980 :

lire article dédié

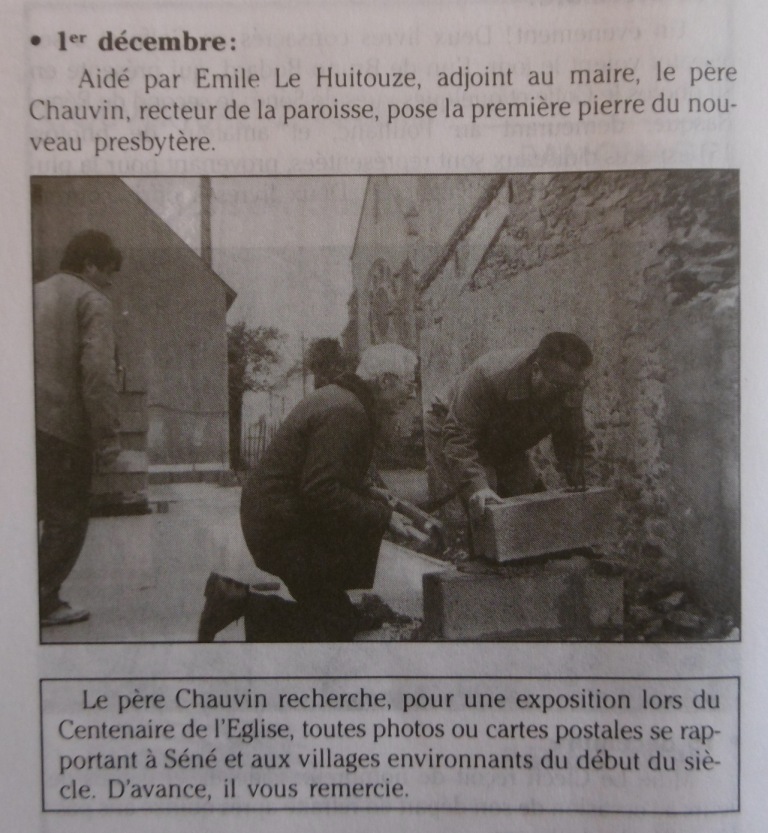

Alphonse CHAUVIN 4/4/1925-1980-1991-xx/xx/2007

Né à Caden en 1925, ordonné prêtre le 29 juin 1949, Puis fut nommé vicaire instituteur de Nivillac le 2 février 1950 après avoir été vicaire instituteur à Brech. Par la suite il fut nommé vicaire à Carentoir. Vicaire à la cathédrale de Vannes pendant 17 ans, nommé recteur de Séné le 19 octobre 1980. Quitte ses fonctions le 2 octobre 1991. Il décède à Vannes en 2007. Son nom figure avec ceux des autres écclésiastiques de Vannes au cimetière de Bosimoreau.

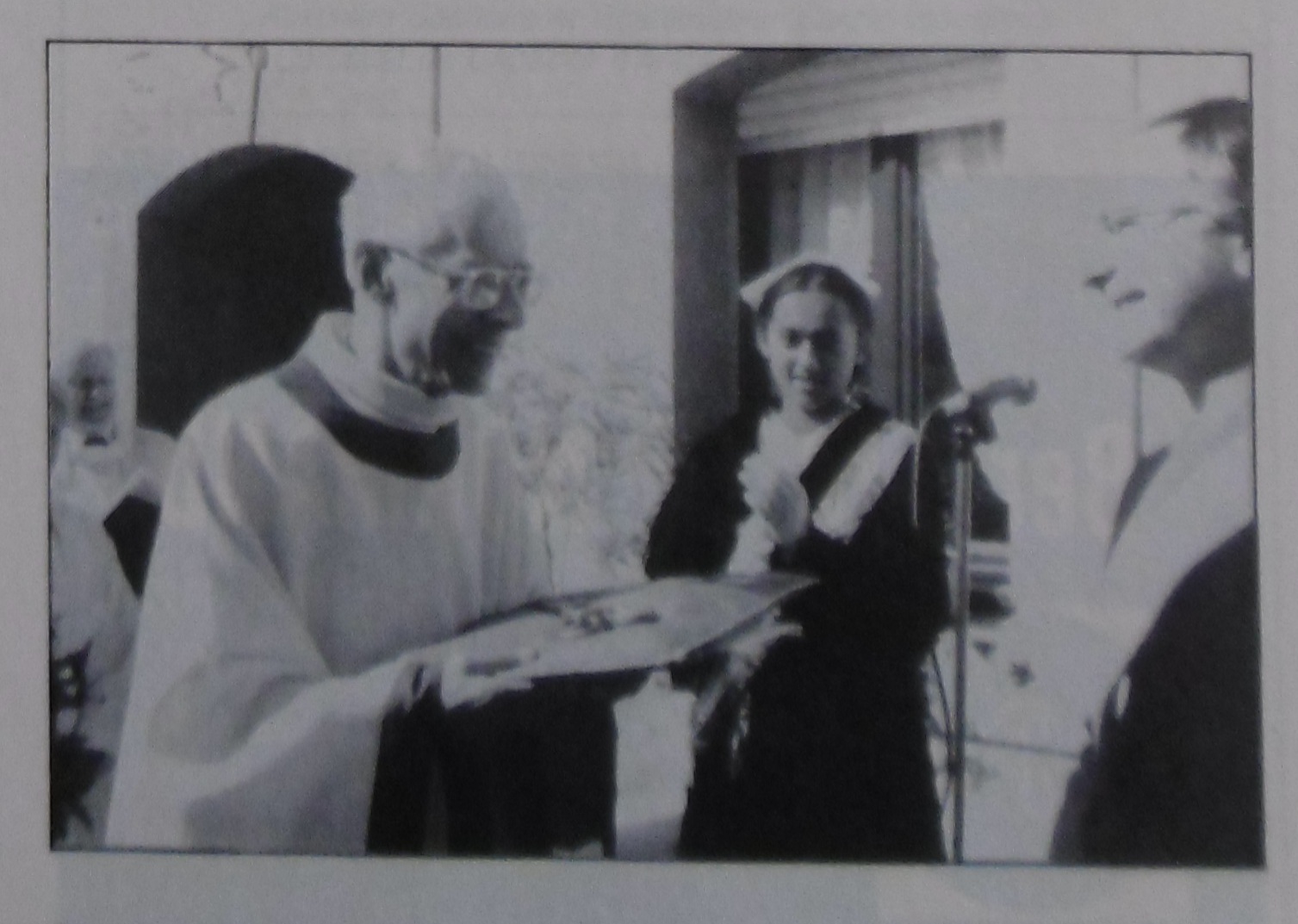

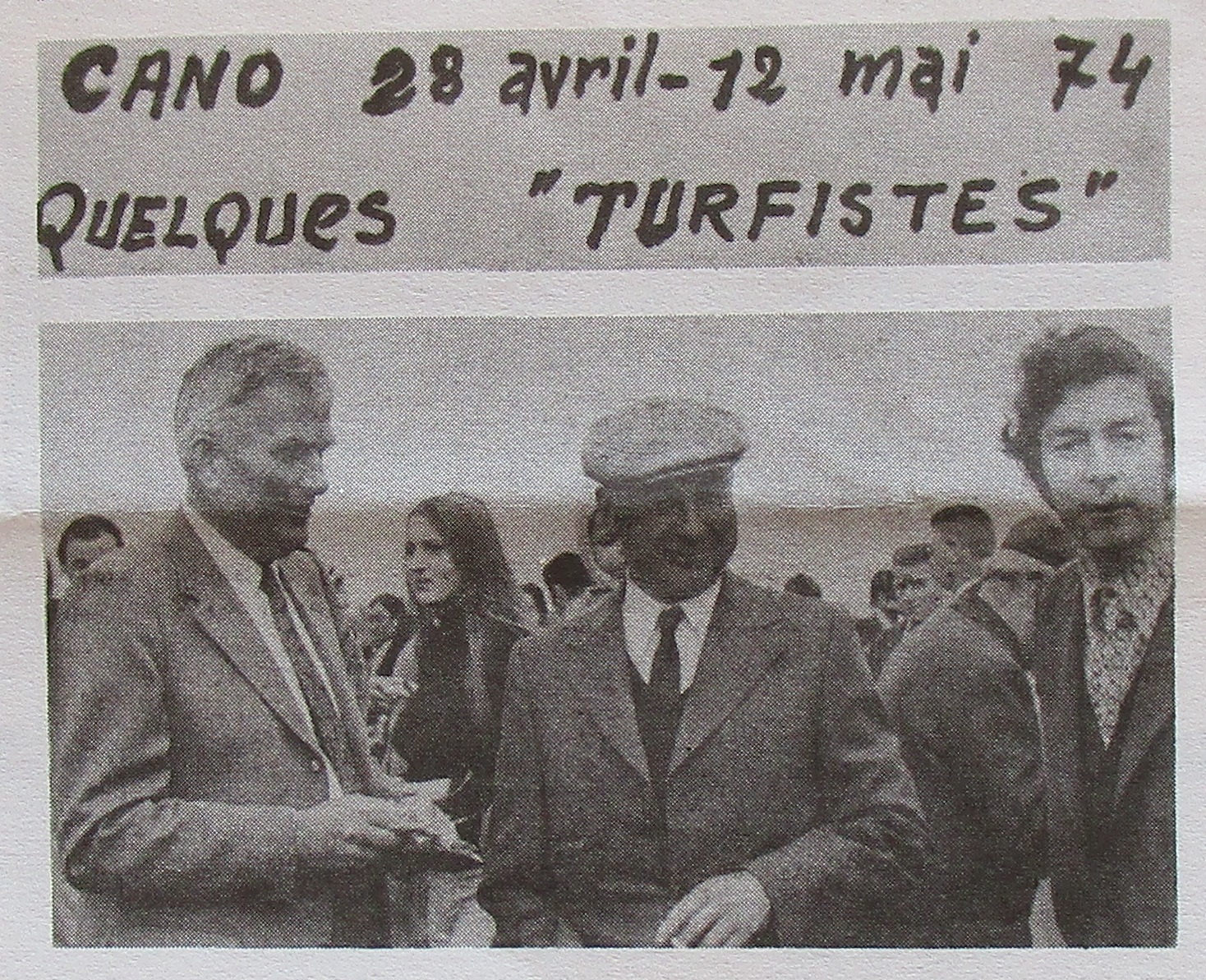

Photo collection Emile Morin Le Pays de Séné

Durant son magistère eu lieu le centenaire del'église Saint-patern et l'ancien prebsbytère fut détruit pour laisser place à l'actuel.

Alphonse Chauvin (recteur) et Francis Pouligo (maire)

L'inauguration donna lieu à une grande cérémonie à Séné comme nous le relate Emile Morin dans son livre" Le Pays de Séné" : "le 27 septembre 1987, à l'occsaion des fêtes du Centenaire de l'église Saint-Patern, de grandioses cérémonies se sont déroulées à Séné. Lors de ces fêtes, le père Alphonse CHAUVIN, recteur de la paroisse, et Francis POULIGO, maire de la commune, reçurent monseigneur Pierre Boussard, évêque de vannes, ainsi que de nombreuses personnalités civiles. Une quinzaine de prêtres originaires de Séné, ou ayant exercé leur ministère, assistait aux cérémonies, retrouvant avec nostalgie leur "vieux presbytère", tandis que le père Chauvin inaugurait, ce jour-là, son nouveau domicile."

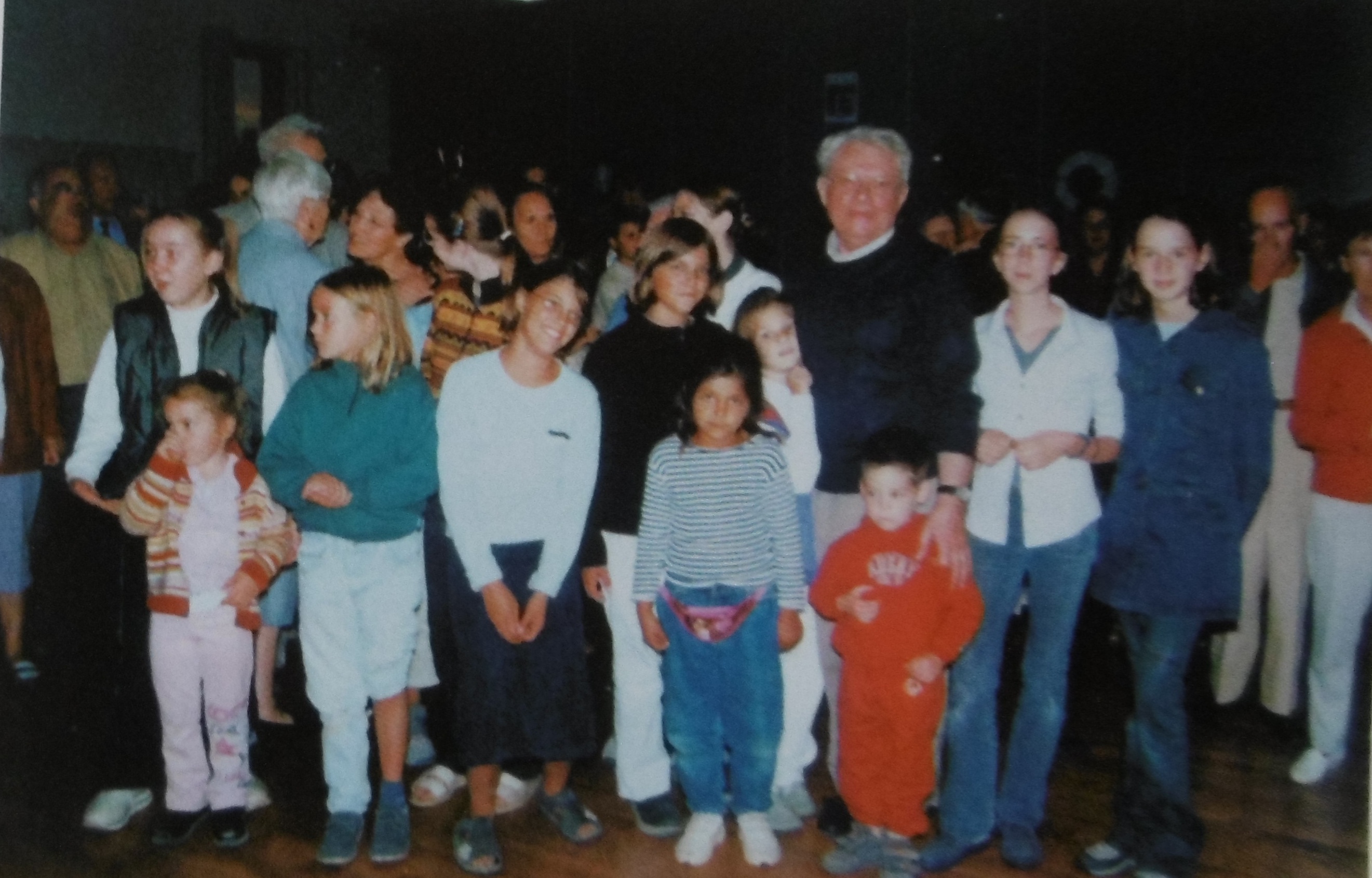

Maurice GUILLERME Xx/xx/1930-1991-2003-xx/xx/2013

Né à Saint Martin sur Oust, ordonné prêtre en 1956. Après avoir été curé de Sainte Anne d’Arvor à Lorient, nommé recteur de Séné le 26 juillet 1991.

Après 11 année passées auprès des Sinagots, Maurice GUILLERME, a quitté la commune pour intégrer l'équipe pastorale au Guiriel à Hennebont. Les Sinagots ont pu lui témoigner leur affection lors d'une soirée en son honneur à la salle des fêtes où plus de 300 personnes étaient présentes pour lui rendre un véritable hommage. (Extrait du bulletin municipal).

Article de presse, révisé paru après son décès.

Ancien prêtre de la paroisse de Séné, Maurice GUILLERME avait quitté celle de Hennebont en 2009, pour se retirer à la résidence Saint-Joachim, à Sainte-Anne-d'Auray. À 83 ans, il continuait son apostolat en tenant des permanences d'accueil et d'écoute pour les pèlerins de la basilique.

Né à Saint Martin sur Oust en 1930, ordonné prêtre en 1956, Maurice GUILLERME fut d'abord professeur de lettres classiques à Sainte-Anne-d'Auray, pendant quinze ans. Puis, ce furent quinze autres années d'aumônerie dans l'enseignement public, notamment au lycée Dupuy-de-Lôme, à Lorient. Avant d'arriver à Hennebont, il fut recteur de la paroisse de Sainte-Anne-d'Arvor puis de Séné, de 1991 à 2002.

À Hennebont, il faisait partie d'une équipe de quatre prêtres à desservir le doyenné, mais il était surtout en charge de la paroisse du Guiriel. Très relationnel, jovial, il affichait le sourire, pour cacher le mal qui le minait, une polyarthrite qui, petit à petit, le paralysait. « Maurice, c'était d'abord un physique, se souvient Michel Audran, le curé d'Hennebont. C'était un footeux, un cycliste invétéré. Mais l'ancien proffesseur était aussi très charpenté intellectuellement, si je puis m'exprimer ainsi. Son charisme, il le tournait vers les 25-45 ans, ce 2e âge qu'on ne voit pas beaucoup dans les églises. Les jeunes, c'était son affaire. »

Lire l'article : Pierre LE NEVE

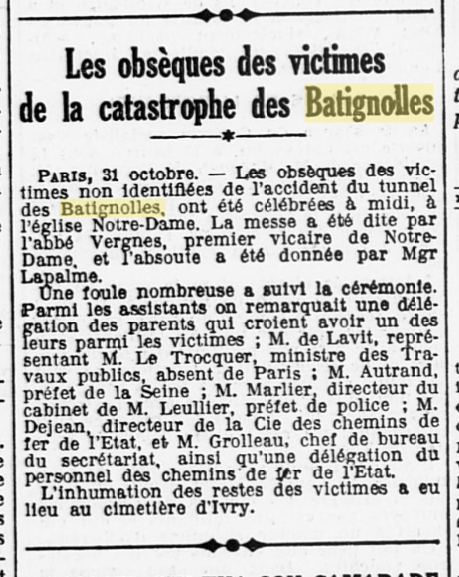

BENOIT - LE TOULLEC, victimes de la Terreur

Camille Rollando, dans son livre intitulé "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui", nous donne une liste des recteurs de Séné. Pour la période révolutionnaire, on lit que Guillaume Jallay, recteur à Séné de 1750 à 1789, décédé le 14 décembre 1789 à Séné, ne connut que très peu les soubresseaux de la Révolution.

Son successeur, Pierre Coléno, natif de Billiers, fut nommé le 17 décembre 1789. Rollando nous dit "qu'il disparut en septembre 1792 [à éclairicir]. Maintenu à la tête de sa paroisse après le Concordat, il prêta serment entre les mains du préfet le 15 octobre 1802. Il mourut en 1822."

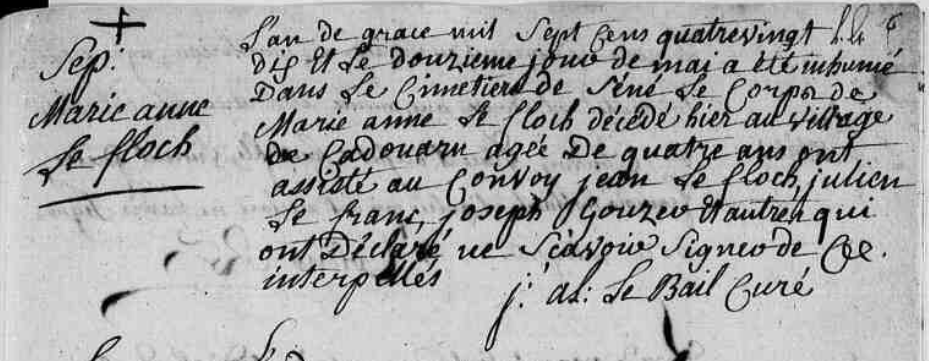

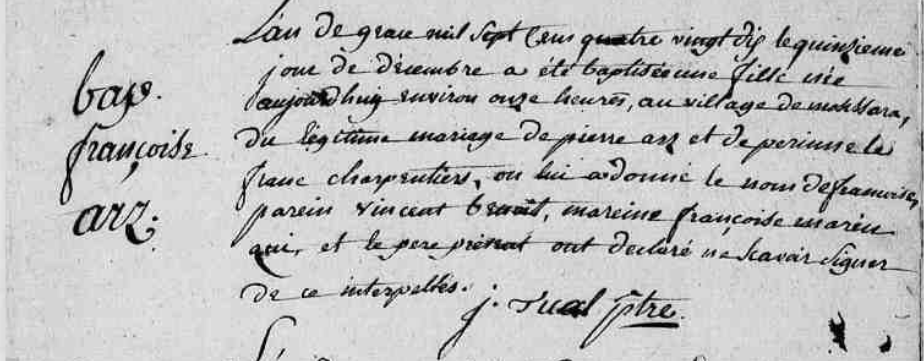

Cependant, la liste des recteurs ne tient pas compte des autres éclésiastiques en poste à Séné. Ainsi les registres paroissiaux nous montrent la signature de Le Bail, de Le Tual et d'un certain Le Toullec, curé ou prêtre à Séné.

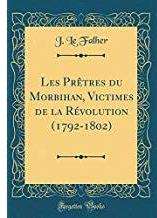

Dans son ouvrage, "Les prêtres du Morbihan victimes de la Révolution (1792-1802)" le chamoine LE FALHER (J.) rédige en 1921, une biographie des 24 guillotinés, des 18 déportés et des 21 prêtres assassinés, accompagnée de documents officiels. Le chanoine Le Falher fut l'auteur d'études majeures sur la chouannerie dans le Morbihan, de monographies chouannes et aventures de guerre civile.

Dans cet ouvrage numérisé sur Internet, on peut à l'aide du mot clef "Séné" retrouver deux biographies de prêtres martyrisés, victimes de la Terreur révolutionnaire, en lien avec notre commune Séné.

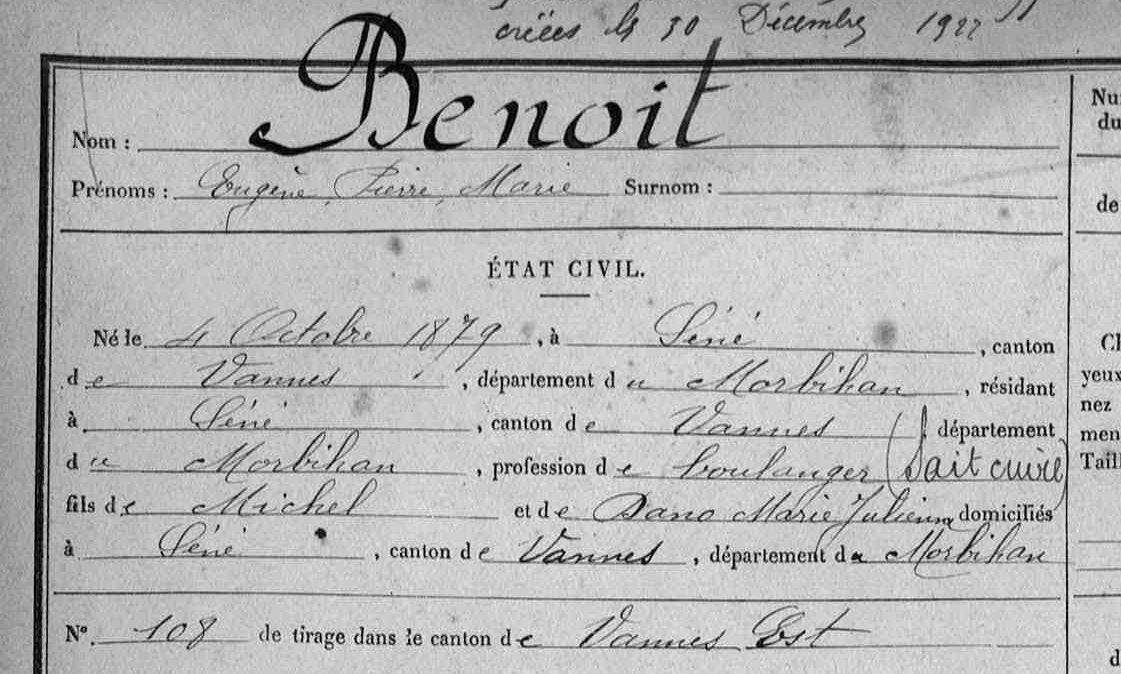

Vincent BENOIT, vicaire de Sulniac [17/02/1745-30/08/1794] et curé à Séné en 1772-75.

Louis LE TOULLEC, vicaire à Séné [7/04/1762 - 2/06/1794]

avec pour autre point commun, d'être mort en déportation à Rochefort dans les geôles révolutionnaires.

Avant de dresser leur portrait et leur destin tragique, on mentionnera le sort de Michel EVENO. D'après l'ouvrage publié en 1989, à l'occasion du Bicentenaire de la Révolution, sous la driection d'André MOISAN, abbé et conservateur de la Bibliothèque des Archives Diocésaines, à l'Eveché de Vannes, intitulé EGLISE ET REVOLUTION dans le Morbihan, on apprend que Michel EVENO natif de Séné, mourut en exil.

Michel Eveno nait le 8 avril 1752 à Kernipitur en Séné fils de Julien et Marie La Chaussée. Il est tonsuré en 1778 et devient titulaire la même année de la chapellenie de l’Isle en Noyalo. Il est sous-diacre et âgé de 40 ans quand il déclare, à la citadelle de Port-Louis, le 9 septembre 1792 qu’il veut se déporter dans la partie septentrionale de l’Espagne. Le 18 septembre il sort de Port-Louis, il est embarqué avec 26 autres prêtres sur la goélette La Flèche, capitaine Joseph Petit en baie de Cardelan en Baden est signalé après juin 1797. Il serait mort en exil.

Vincent BENOIT, vicaire de Sulniac [17/02/1745-30/08/1794]

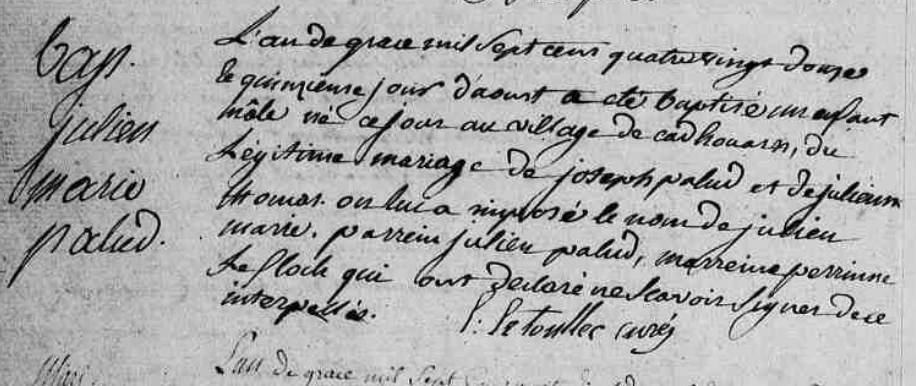

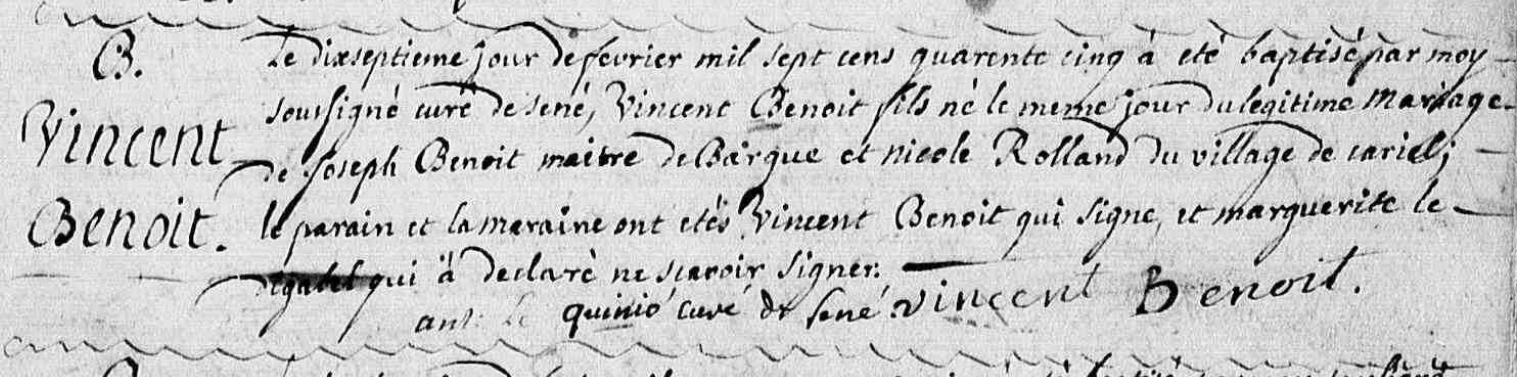

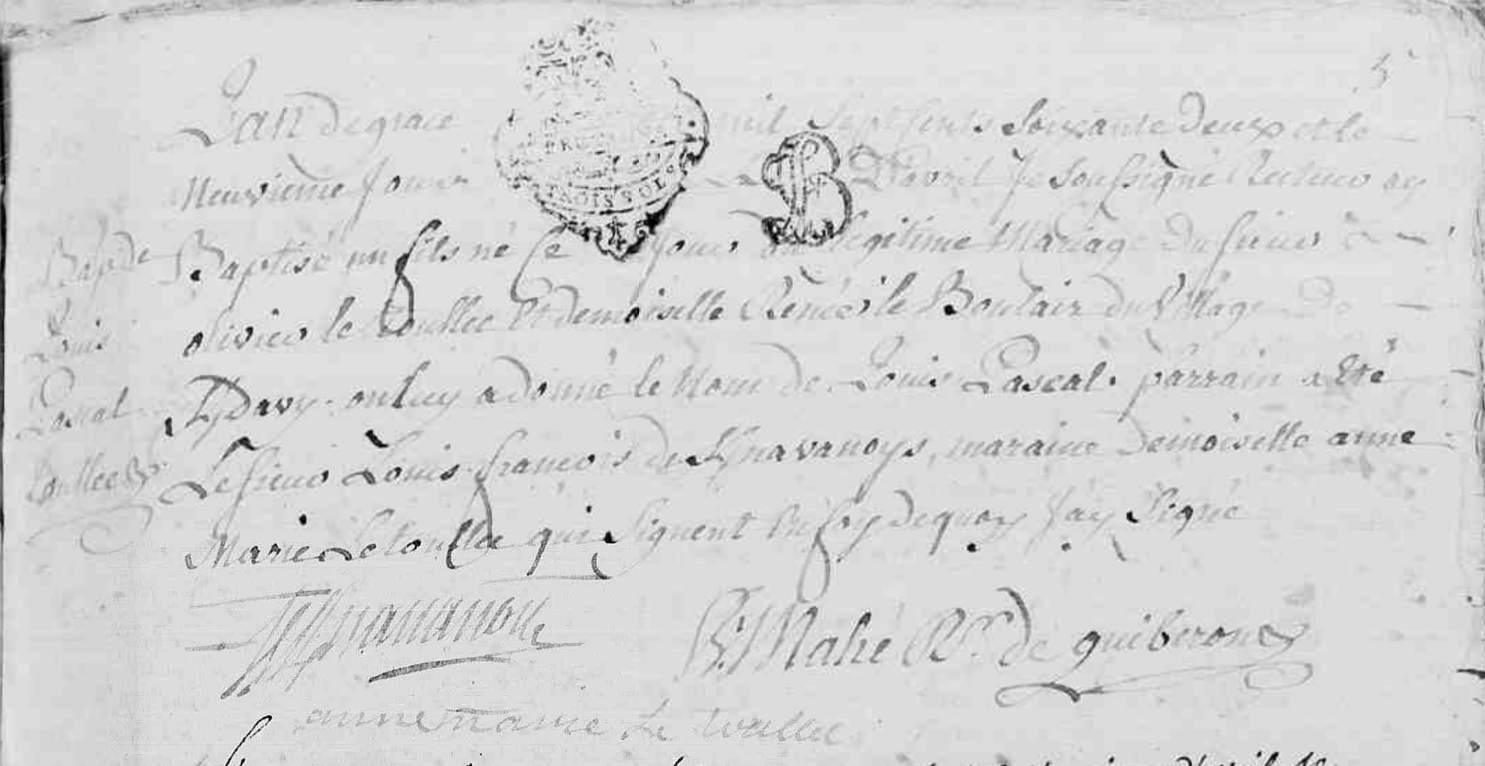

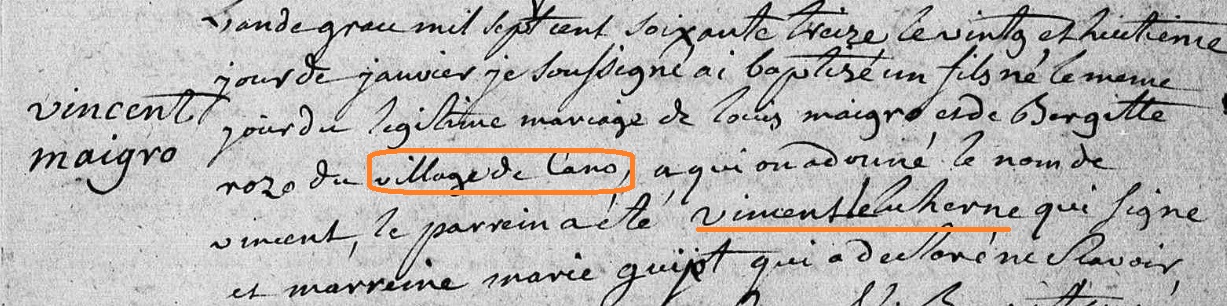

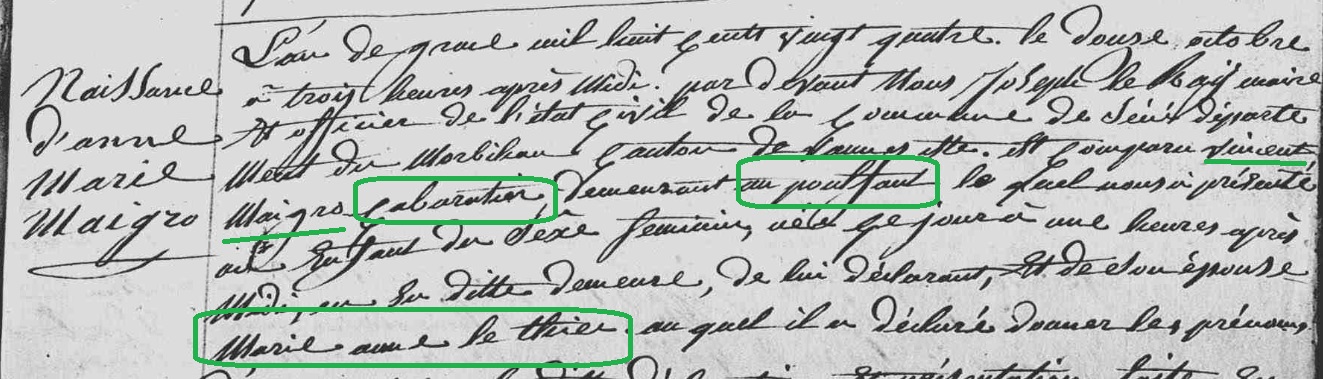

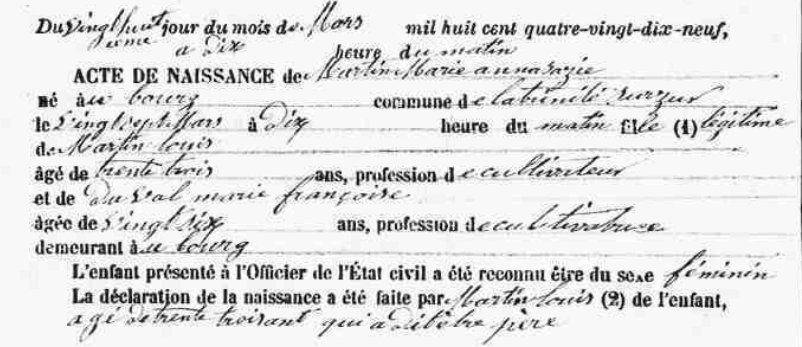

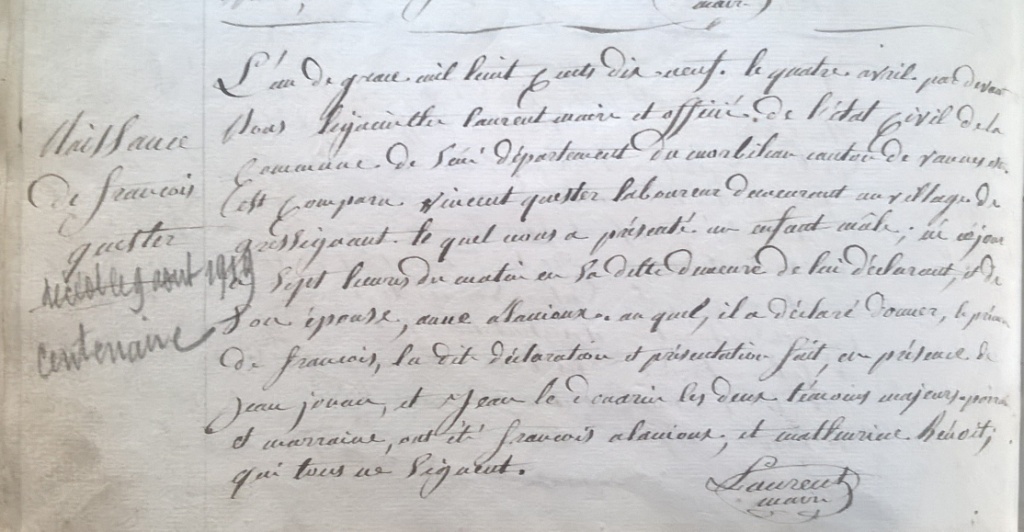

L'abbé Vincent BENOIST est né le 17 février 1745 au village de Cariel en Séné, fils de Joseph, capitaine de barque, et de Nicolle Rolland comme nous le confirme son extrait de naissance. La fratrie comptera 9 frères et soeurs installés à Cariel.

Le jeune Vincent BENOIT fut ordonné sous-diacre à Notre-Dame du Mené le 22 septembre 1770, diacre le 16 mars 1771, il est ordonné prêtre le 21 septembre 1771 par Monseigneur Charles-Jean de Bertin. Il devient vicaire chargé de la frairie Sainte-Marguerite de Sulniac.

Chapelle Sainte Marguerite à Sulniac

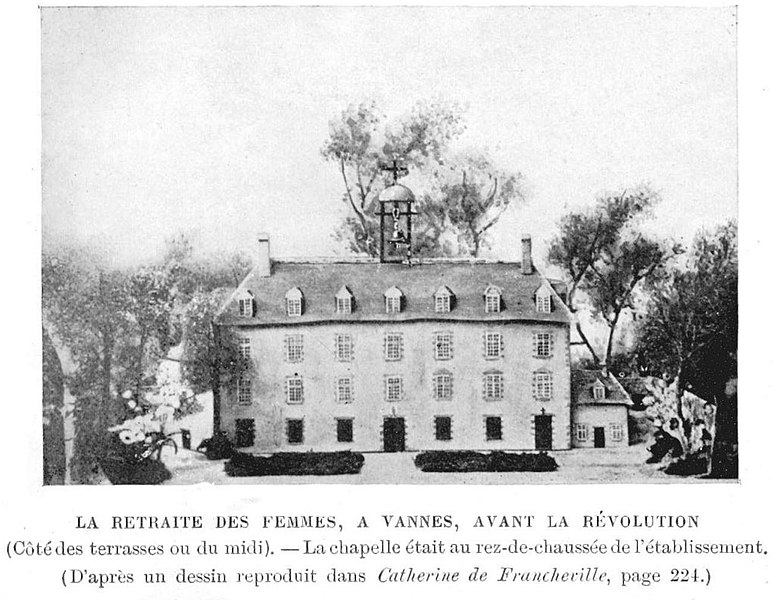

Quelques actes civils sur les registres témoignent de son affectation à Séné entre 1772-1775. Pendant la période révolutionnaire, il fut détenu à la Retraite des femmes à Vannes en octobre 1782?, puis arrêté le 11 octobre 1793 comme insermenté :

"Nous avons saisi chez lui un prêtre caché dans le grenier, et revêtu de son costume; nous l'avons jugé de bonne prise ainsi que sa chambrière, qu'il nous a dit être sa sœur; après d'autres perquisitions chez lui, nous y avons apposé les scellés", dit le rapport du citoyen Bosquet.

On comprend, que sa soeur, l'a suivi dans sa vie d'écllésiastique, comme il arrivait souvent au sein des familles nombreuses.

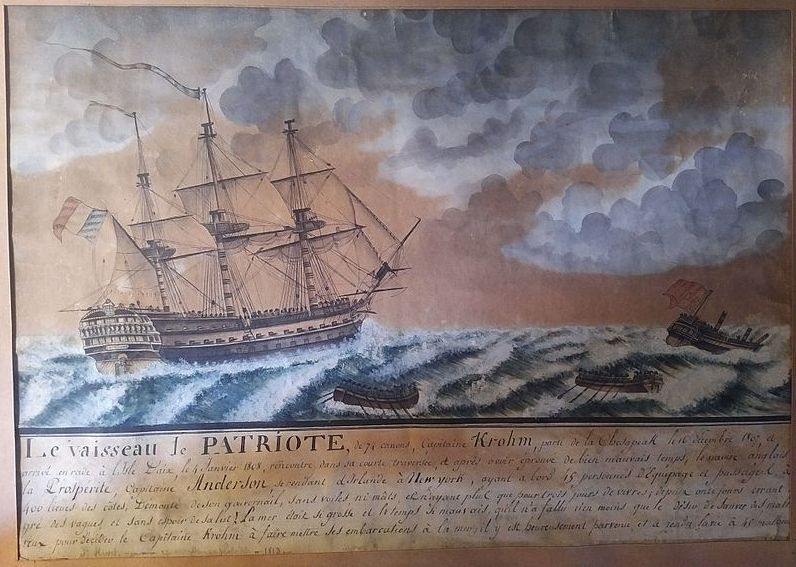

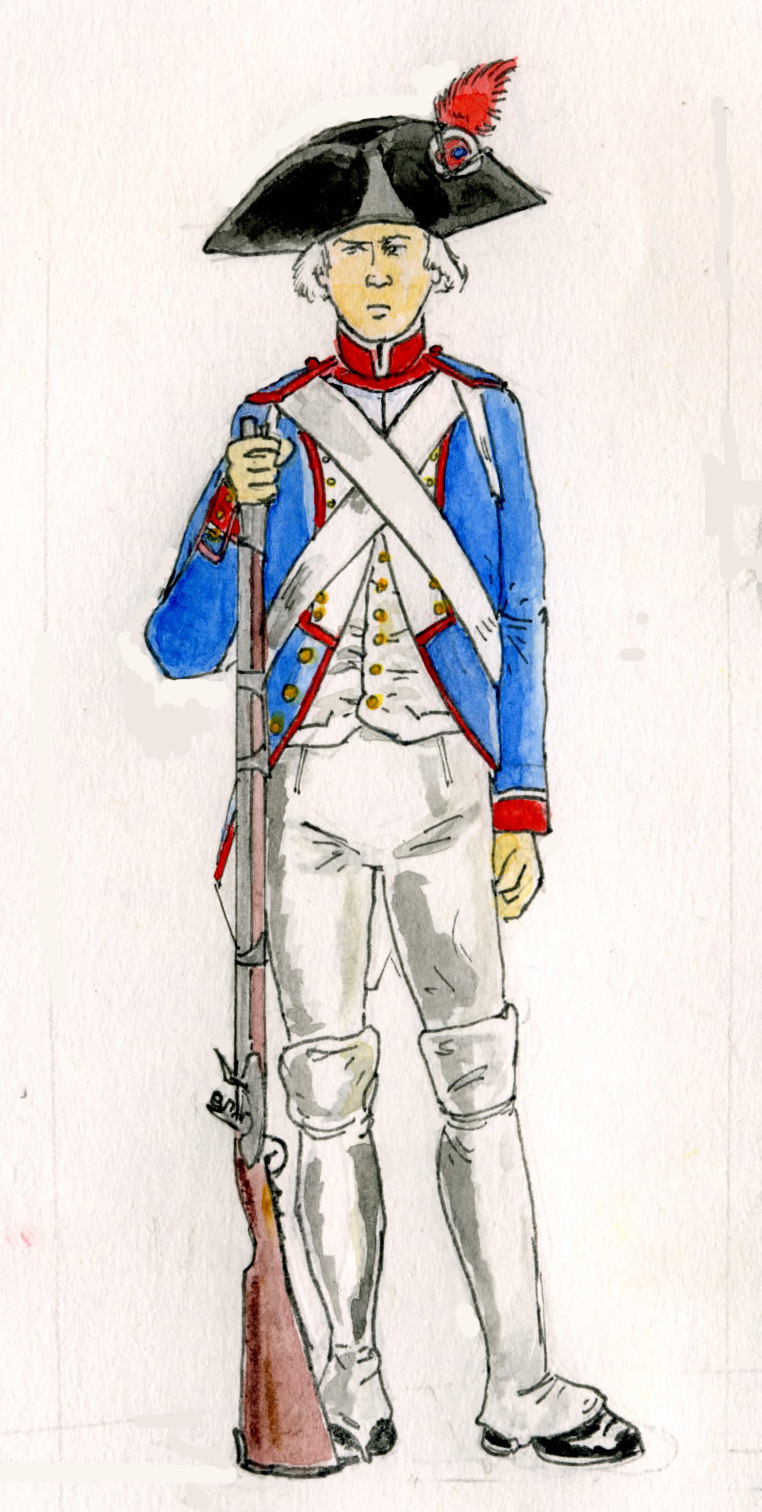

Ecroué de nouveau à la Retraite des femmes de Vannes, il est du nombre des dix-sept prêtres embarqués à Vannes sur "Le Patriote" le 3 mars 1794.

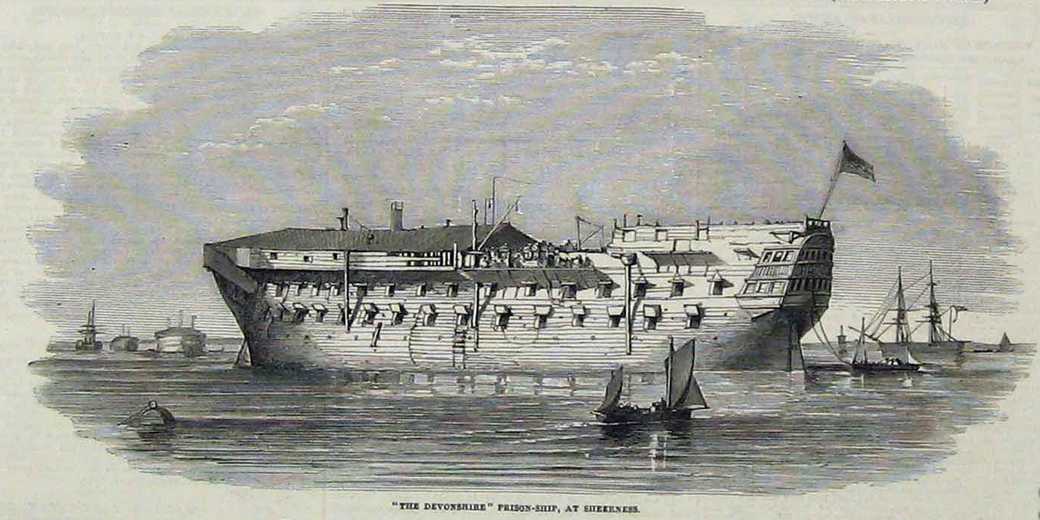

Arrivé à Rochefort le 26 mars il est transféré dans une des prisons-pontons, des bateaux désaffectés, dont on avait retiré mats et voiles, et qui servaient de prison flottantes.

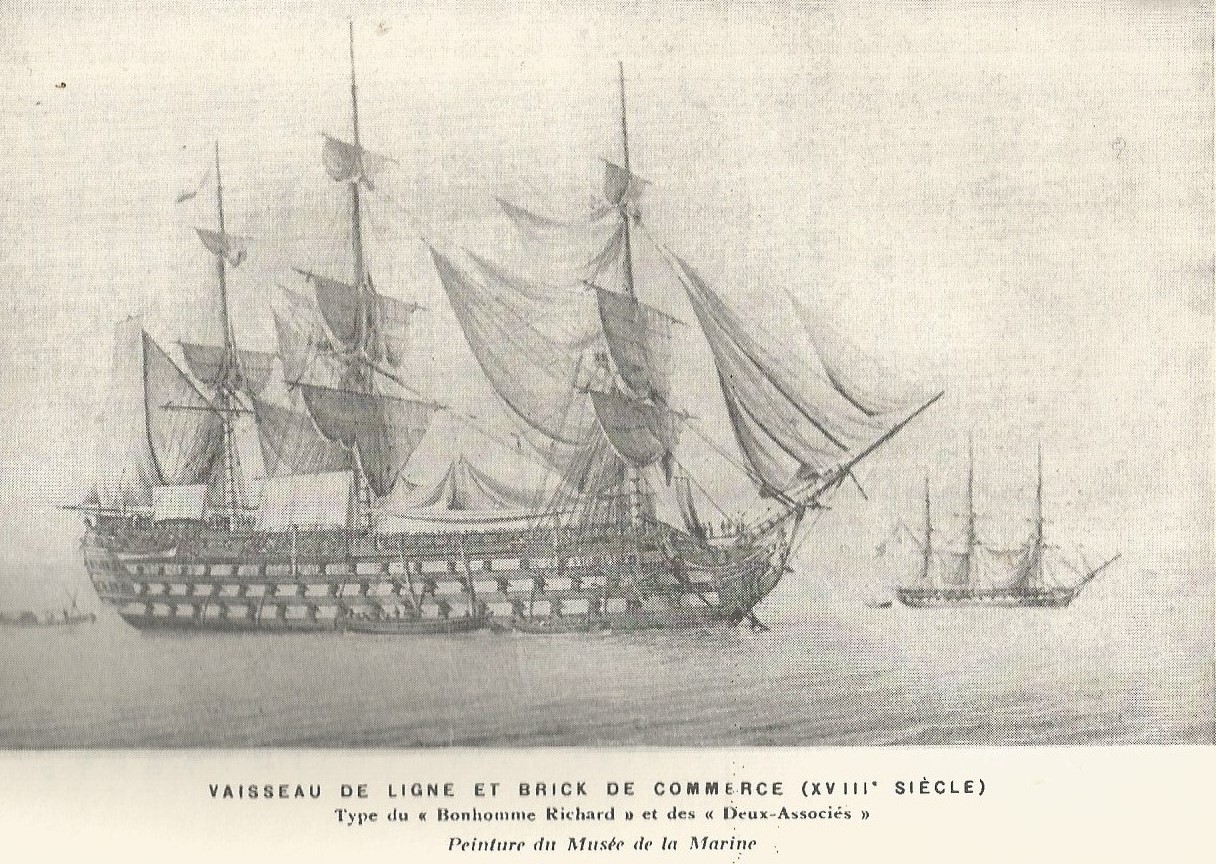

D'abord sur "La Nourrice", puis transféré sur "Les Deux Associés", un ancien vaisseau négrier.

"Ces hommes étaient rayés du livre de la République, on m'avait dit de les faire mourir sans bruit..." Capitaine Laly, du ponton les Deux Associés.

Trois pontons ancrés en rade de Rochefort servent également à emprisonner et faire disparaître 829 prêtres réfractaires pendant la période de la Terreur, durant la Révolution française. Initialement prévus pour déporter les internés vers les bagnes de Guyane, ces pontons sont finalement restés ancrés devant l'île d'Aix à partir du printemps 1794.

Les trois pontons avaient pour noms : Washington, Deux-Associés et Bonhomme Richard. 64 prêtres martyrs ont été béatifiés par Jean-Paul II en octobre 1995 et sont célébrés à différentes dates par l'Église catholique romaine, sous le vocable générique de martyrs des pontons de Rochefort.

Les pontons :

Le commandement des navires fût assuré par Laly pour les Deux-Associés et Gibert pour le Washington. Ils appliquèrent avec leurs équipages, les consignes de sévérité avec rigueur, les aggravant même parfois : pas de prière, injures, menaces, brimades physiques, nourriture infecte, pas de conversation. Mais les prisonniers continueront dans le secret une activité religieuse.

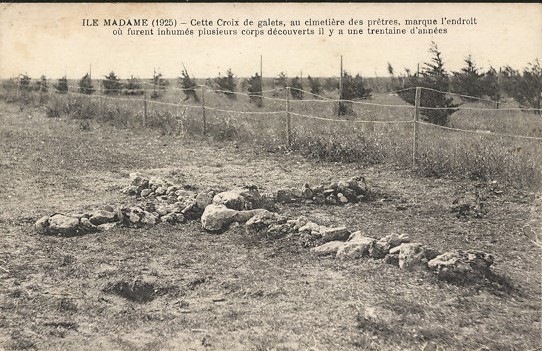

Les décès dus aux conditions de détention s'accélèrent, le scorbut, le typhus font des ravages. L'épidémie est telle qu'enfin les prisonniers valides sont transférés sur un troisième navire, l'Indien, tandis que les plus malades sont débarqués sur l'île citoyenne (l'île Madame) où beaucoup périront. L'automne 1794 est particulièrement rude, et en novembre, le vent renverse les tentes de fortune de l'hôpital installé sur l'île, les survivants sont alors à nouveau embarqués sur les navires. Les conditions matérielles de détention s'améliorent quelque peu tandis que la neige et le gel s'installent.

Vincent BENOIT meurt le 30 août, il est âgé de 50 ans et fut inhumé dans l'île Madame. Bien que martyrisé par les "Révolutionnaires", ilne figure pas dans la liste des béatifiés.

Louis LE TOULLEC, vicaire à Séné [7/04/1762 - 2/06/1794]

Sources. — Archives départementales, L. 1571, 1544, 862, 266,

Texte orginel avec quelques rajouts et illustrations.

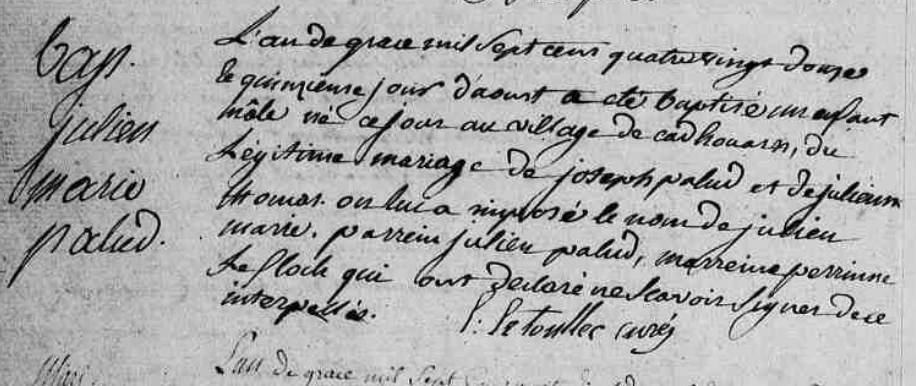

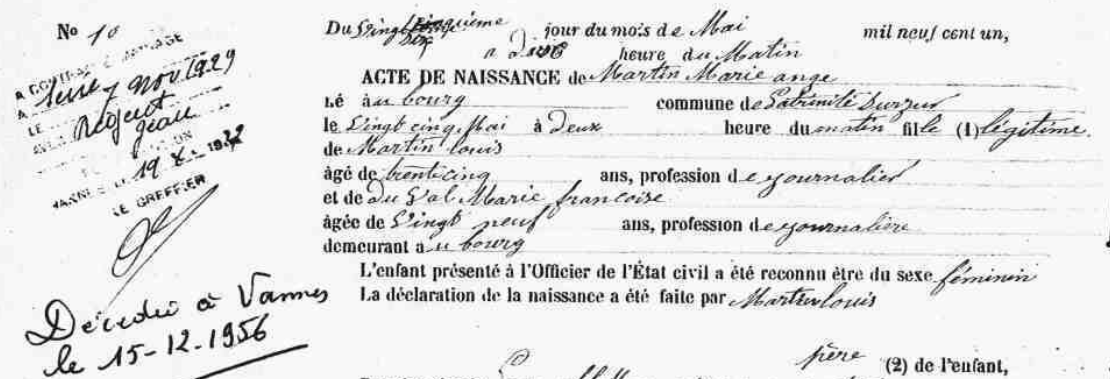

Louis LE TOULLEC naquit à Quiberon au village de Kerdavy, le 9 avril 1762, d'Olivier Le Toullec et de Renée Le Boulair.

Il fut ordonné prêtres Vannes en 1790 par l'évêque Sébastien-Michel Amelot de Chaillou et immédiatement nommé vicaire de Séné. Hélas ce ne fut pas pour de bien longues années, car, l'orage révolutionnaire soufflant, M. LE TOULLEC crut meilleur de fuir devant lui.

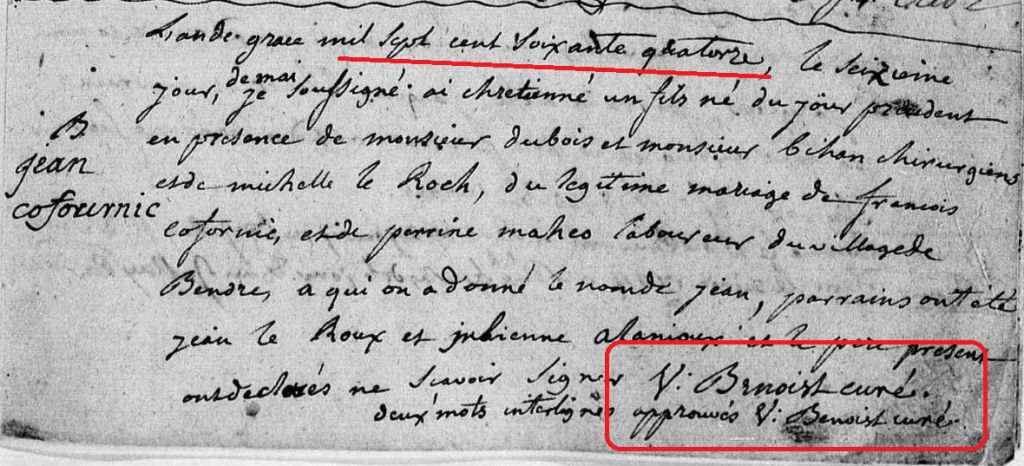

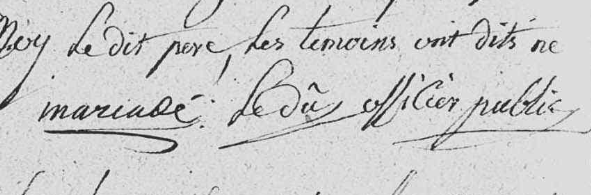

Les registres de Séné montrent en date du 15 août 1792, le dernier acte signé de la main de Louis LE TOULLEC.

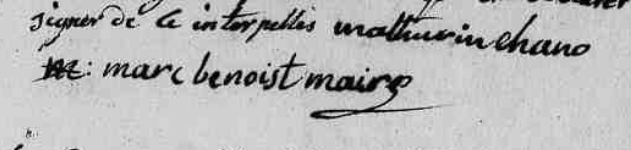

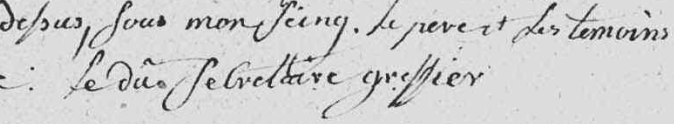

Le 30 août le recteur Coléno signe son dernier acte paroissial. Ces derniers échoient désormais au premier maire de Séné, Marc Besnoit. (Lire Histoire des maires de Séné).

Le 22 septembre 1792, il prit donc à Quiberon son passeport pour l'Espagne (2) et cinq jours après le 27, s'y embarqua sur le chasse-marée la Sainte-Anne. Mais Dieu ne voulait pas de l’exil pour M. LE TOULLEC, il lui réservait un autre sacrifice ; les vents contraires ne cessant pas, force fut en effet au jeune prêtre de renoncer à son voyage, de reprendre terre et pour éviter les vexations, de se cacher dans son pays (3).

Pendant un an il y fit le bien, d'une main un peu rude, si l'on en croit la tradition, ce qui n'empêcha d'ailleurs ni l'estime ni même la vénération de l'entourer comme d'un voile qui le dérobait à ses ennemis.

(1) Registres de l'état-civil de Quiberon,

(2) Arch. dépt,, L. 1571, Extrait des registres de la municipalité de Quiberon.

(3) Arch. dépt., L. 1571. Extrait des registres de la municipalité de Quiberon, O, M. I. ) *

Pourtant il devait succomber.

Une nuit, celle du 7 au 8 novembre 1793, comme il traversait la campagne, un fanal à la main [fanal = Feu ou lanterne placé(e) en un endroit élevé pour servir de repère ou de signal dans la nuit],, pour annoncer sans doute à ses pieux prosélytes quelque réunion religieuse, il tomba dans une patrouille bleue [Garde Nationale en uniforme bleue] qui ne manqua pas de s'en emparer. La scène se passa tout près du village de Keraud (l).

Une nuit, celle du 7 au 8 novembre 1793, comme il traversait la campagne, un fanal à la main [fanal = Feu ou lanterne placé(e) en un endroit élevé pour servir de repère ou de signal dans la nuit],, pour annoncer sans doute à ses pieux prosélytes quelque réunion religieuse, il tomba dans une patrouille bleue [Garde Nationale en uniforme bleue] qui ne manqua pas de s'en emparer. La scène se passa tout près du village de Keraud (l).

On jeta M. LE TOULLEC aux prisons d'Auray, puis à celles de Lorient, et, le 4 décembre, il comparut devant le Tribunal criminel séant en cette ville (2).

Chose curieuse, ce sanhédrin de guillotine et de sang se donnait la coquetterie de la légalité, et, quoiqu'il décidât, prenait soin, presque toujours, de s'appuyer sur des interprétations officielles de la loi.

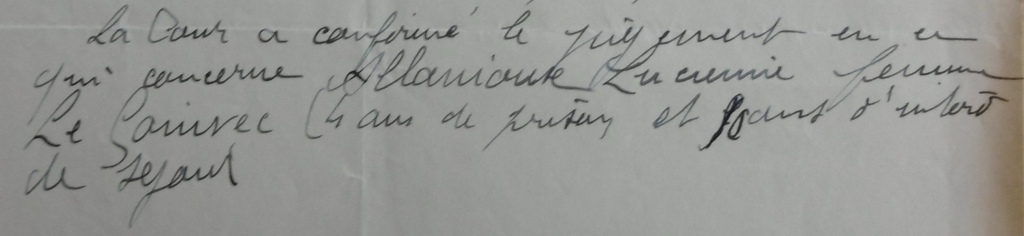

D'abord il reconnut que M. LE TOULLEC n'avait prêté aucun serment et que dès lors il était manifestement atteint par la loi du 26 août 92. Seulement une difficulté surgissait pour son application, car elle venait d'être horriblement expliquée par la loi du 30 vendémiaire (21 octobre) qui condamnait, il est vrai, tous les insermentés à la peine de mort, mais dont l'article 14 portait : que l'ecclésiastique dans ce cas avait dix jours, après la publication ile la loi dans son département, pour se présenter devant les Administrations et demander qu'on le déporte. Or M. LE TOULLEC avait été arrêté le 8 novembre ; c'était bien près du 21 octobre, et partant ne convenait-il pas de demander au Département quel jour la loi avait été publiée à Vannes? Le Tribunal s'arrêta à cette solution et remit M. LE TOULLEC sous les verrous jusqu'à plus ample informé. Vannes consulté notifia que la loi du 21 octobre n'avait été promulguée que le 29 et alors le Tribunal, constatant que l'accusé n'avait pas eu dix jours pleins pour satisfaire à la loi, décida qu'il n'était point passible de mort, mais de déportation, 31 décembre 93 (1).

Jl) Arch. dép. L. 1571, Registre d'écrou de la prison d'Auray (Extrait).

(2) Arch. dépt., L. 1544. Sentence du Tribunal criminel da 14 frimaire lI.renvoyant l'affaire LeToullec jusqu'à plus ample înformé.

A la suite de cet arrêt, M. LE TOULLEC fut mis à la disposition du Département, qui, le 19 mars 1794, l'expédia à Rochefort par la Roche- Sauveur et Nantes (2). Nous savons, grâce au récit d'un confrère échappé aux horreurs des pontons, que, dans cette dernière ville, M. LE TOULLEC rencontra un convoi de prêtres Briochins, comme lui condamnés et auxquels il fut adjoint (3). Il ne devait plus s'en séparer. Car, avec eux, parvenu en rade d'Aix sur le Sphinx, il y tomba malade.

On le soigna avec humanité, affirme le confrère que je continue de citer; les chirurgiens du bord, fait digne de remarque, le traitèrent comme il convenait ; mais Dieu l'ayant trouvé mûr pour le ciel, l'appela à Lui dans sa miséricorde. M. LE TOULLEC mourut le 2 juin 1794. « Ses confrères lui creusèrent eux-mêmes son tombeau ; leurs mains le « descendirent dans la fosse. C'était la première fois « qu'ils mettaient les pieds sur cette île d'Aix qui « déposera à jamais contre les atrocités » qu'ils endurèrent. M. LE TOULLEC avait 32 ans.

En liberté dans notre District. Je m'empresse de vous informer que ce jour j'ai fait incarcérer le nommé Le Toullec, prêtre, qui nous a été conduit par une garde de Quiberon.

Il y a été saisi dans un champ pendant la nuit un fanal à la main. Sans doute ce fanatique cherchait ses prosélytes.

Mais heureusement il n'a rencontré que des sans-culottes qui s'en sont emparé. Je l'ai chargé sur le registre d'écrou des prisons de cette ville, en attendant que vous nous disiez ce qu'il faut en faire;

Arrestation de M. Le Toullec.

(Lettre du Procureur Syndic du district d'Auray au citoyen Procureur-général syndic du département du Morbihan).

Auray, 1 8 brumaire ILCitoyen, nous avons un contre-révolutionnaire de moins

(1) Arch. dépt. L. 1544. Sentence du Tribunal criminel du 11 nivôse u, condamnant M. Le Toullec à la déportation.

(2) Arch. dépt,, L. 862. Deux pièces.

(3) Bulletin de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord tome XLIX. 1911. Art. signé Le Masson.

Bibliographie :

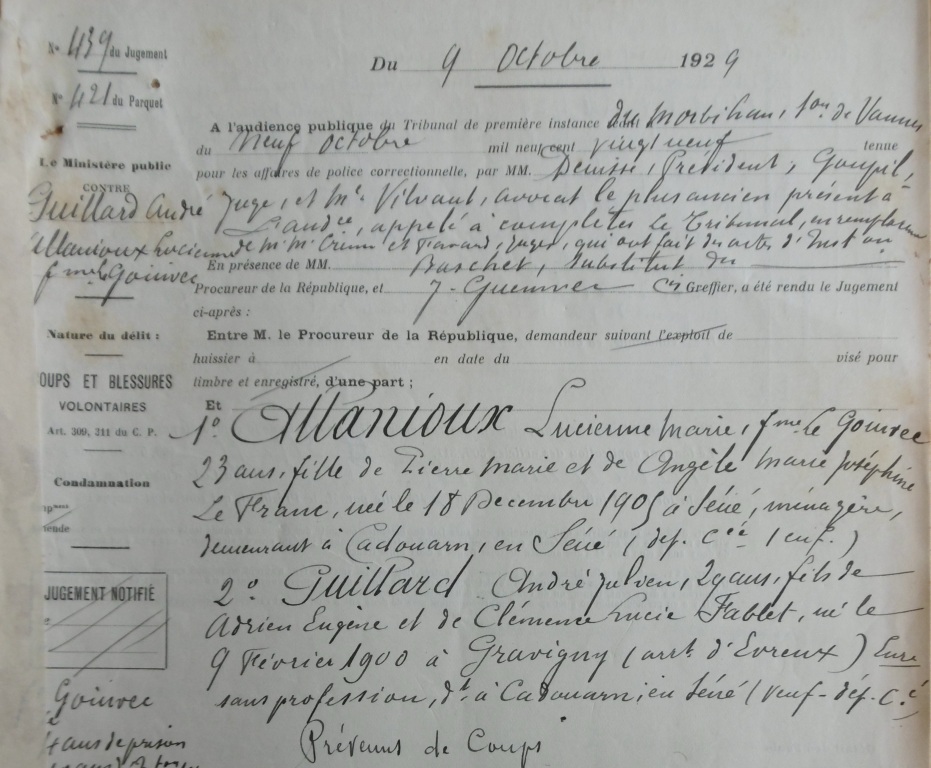

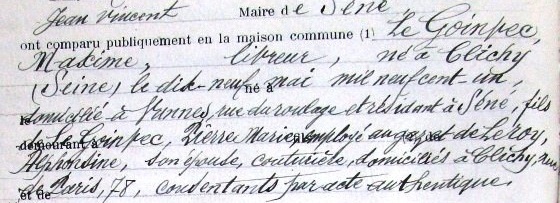

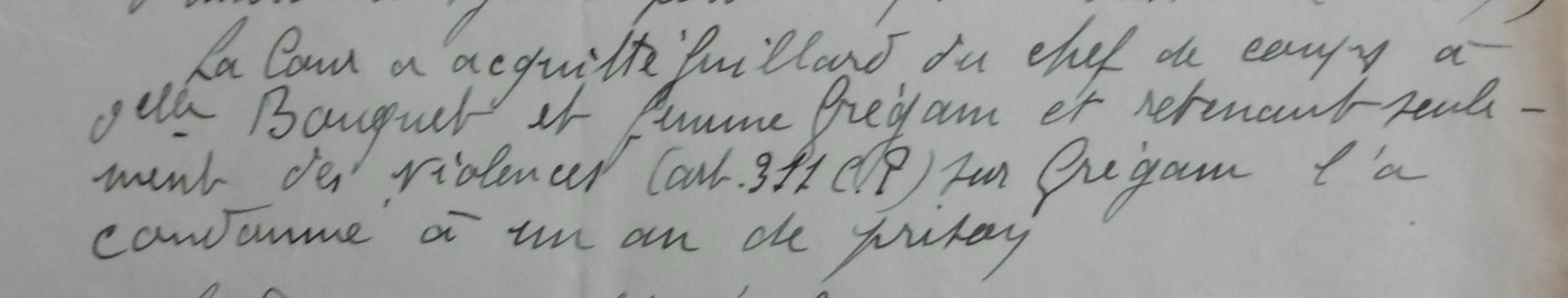

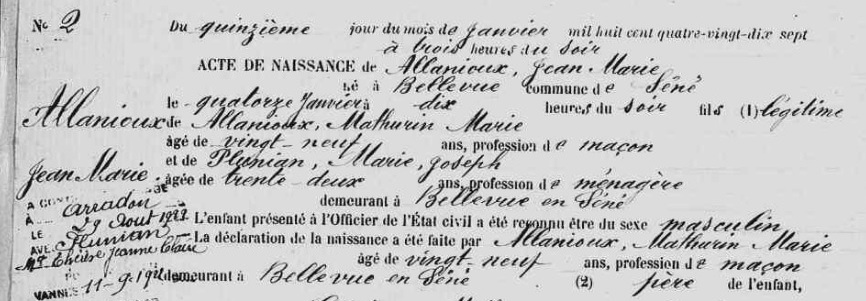

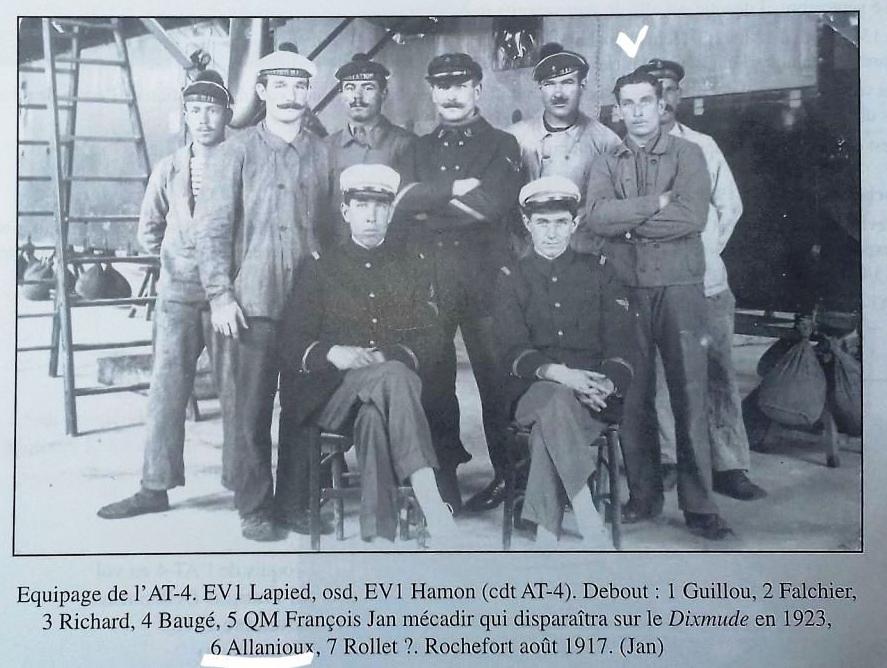

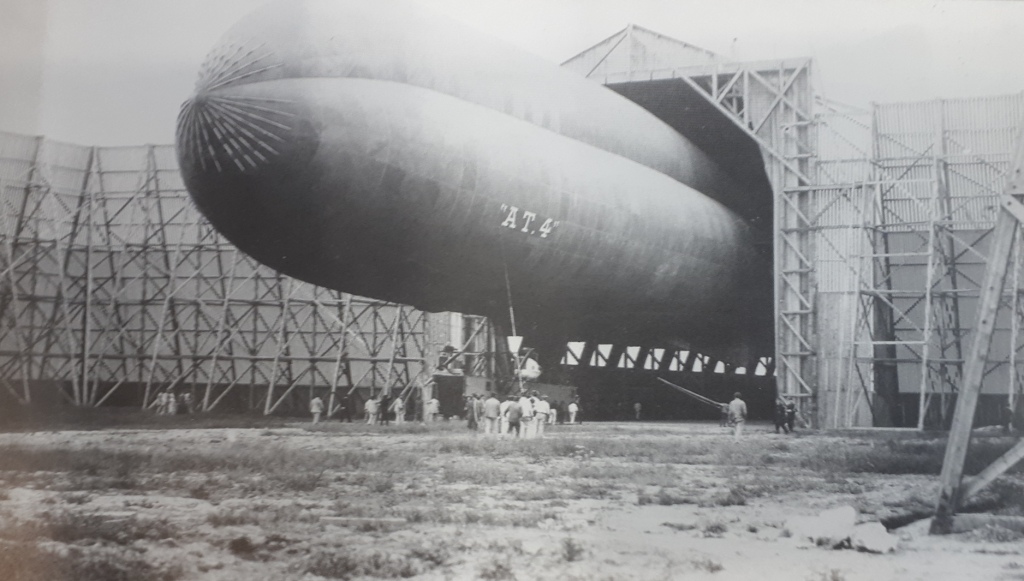

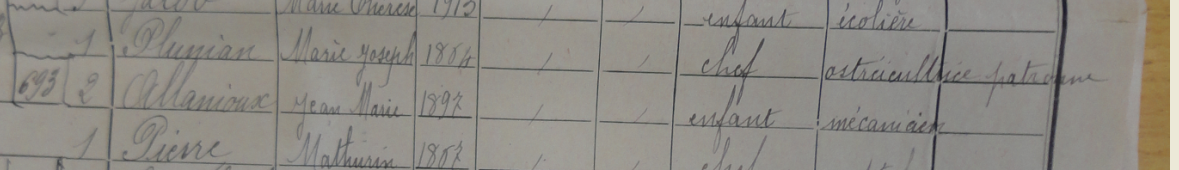

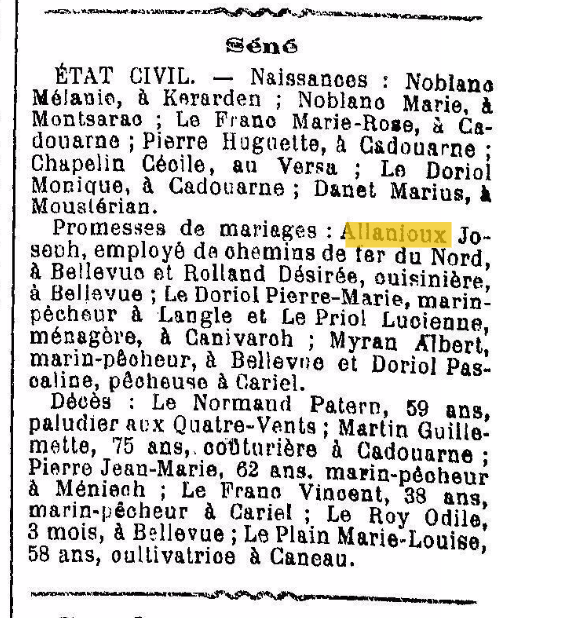

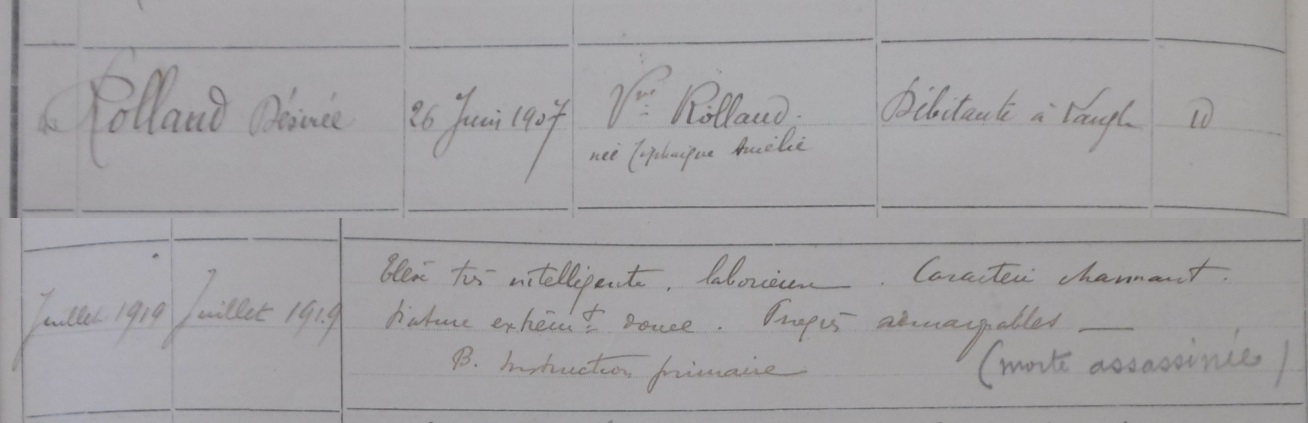

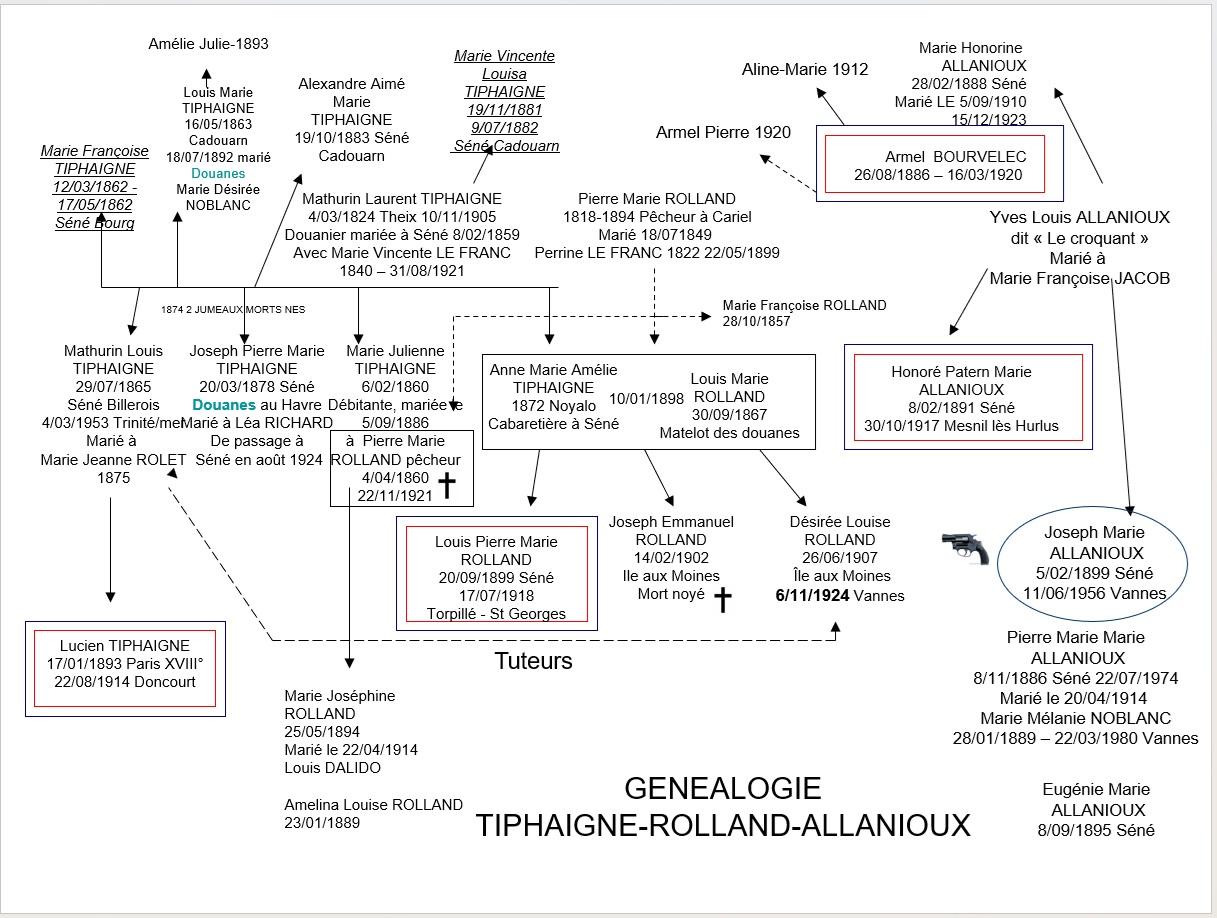

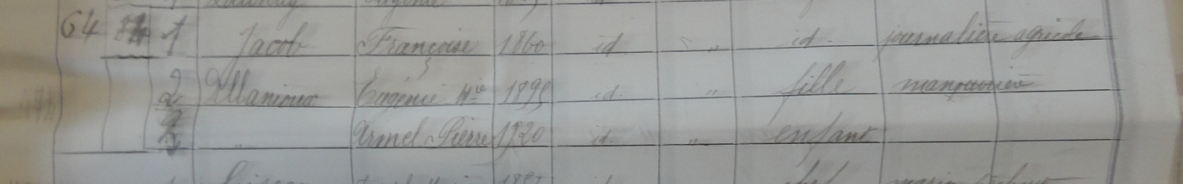

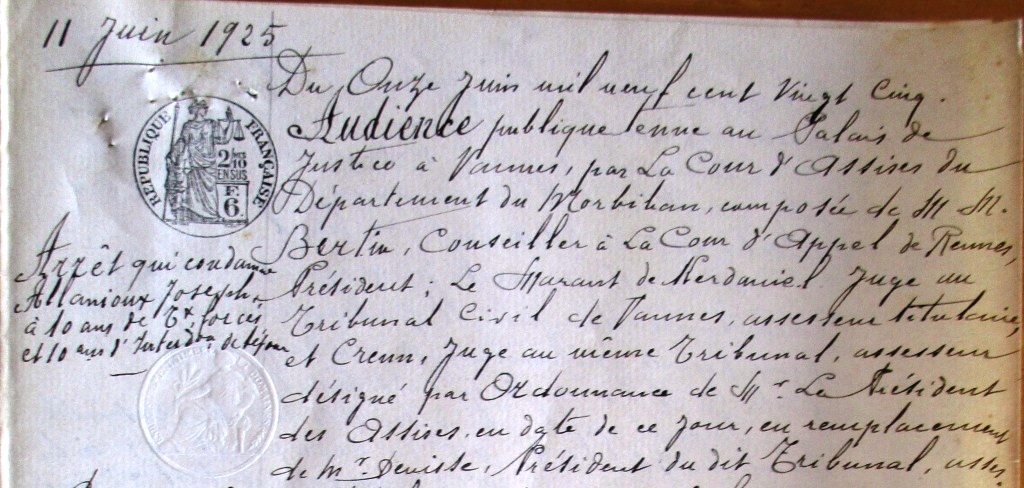

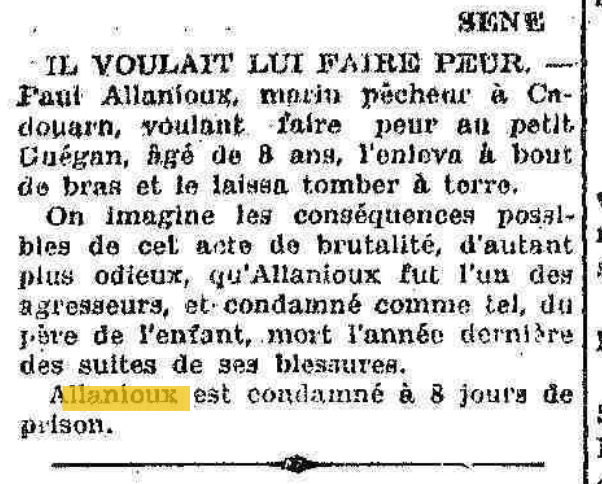

ALLANIOUX marin de dirigeable, 1887-1984

Merci à M. Jean ALLANIOUX à Gouesna'ch

Texte originel (et complété) généreusement transmis par M. Allanioux qui a souhaité faire partager sur wiki-sene, le parcours de son grand-père natif de Séné

L’histoire retrouvée du Grand-Père

Saisi au détour d’une conversation familiale, il y a de nombreuses années, j’avais cru comprendre que mon grand-père, Jean ALLANIOUX , avait fait son service militaire pendant la Grande Guerre, à bord de ballons dirigeables en tant que mécanicien.

Il s’est trouvé que le week-end dernier (14 août 2018) nous étions invités chez des amis normands et que nous sommes passés près d’Ecausseville.

Curieux de nature, nous sommes allés visiter le site, unique au monde, du hangar à dirigeables encore debout.

Lors d’une conversation avec le responsable, j’ai évoqué la situation présumée de mon aïeul et lui ai demandé si des archives existaient concernant les personnels navigants à cette époque.

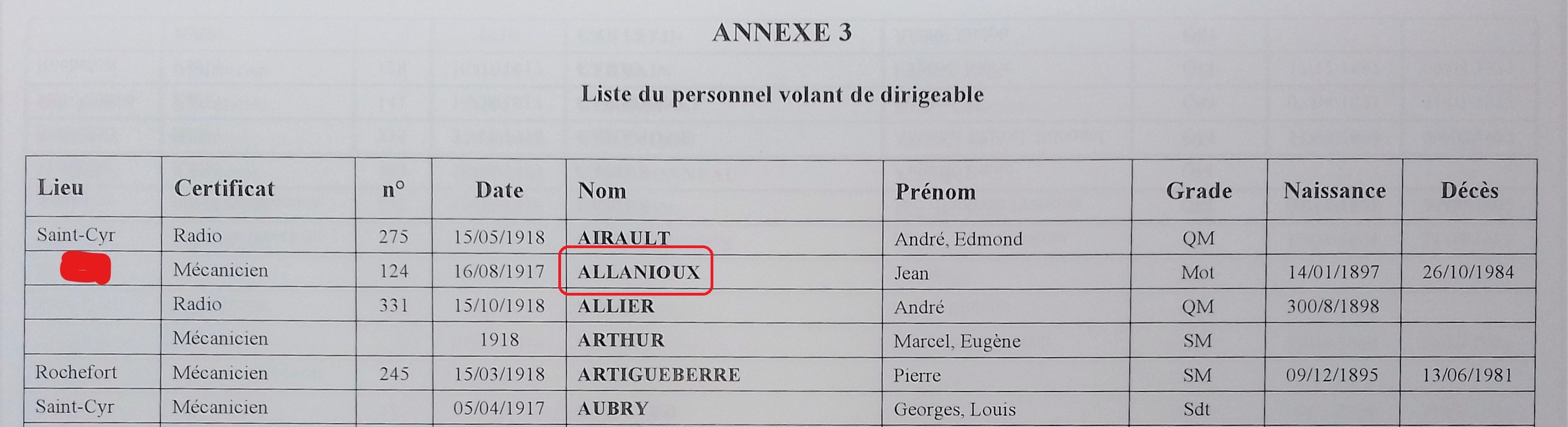

Quelle n’a pas été ma surprise lors de notre départ, lorsque celui-ci me tendait un livre évoquant toute la chronologie des dirigeables de 1915 à 1937, dans lequel j’ai pu retrouver trace du passage de mon grand-père à cette époque et, surtout, une photo de lui datant de 1917.

Je remercie donc mes amis d’avoir pu concrétiser ce que je pensais être une sorte de rêve…

Pour illustrer cette histoire, hors du commun, voici donc les images qui nous replongent plusieurs décennies en arrière.

Pour plus d’informations on peut consulter la page internet consacrée au site :

http://www.aerobase.fr/historique/dirigeables.html

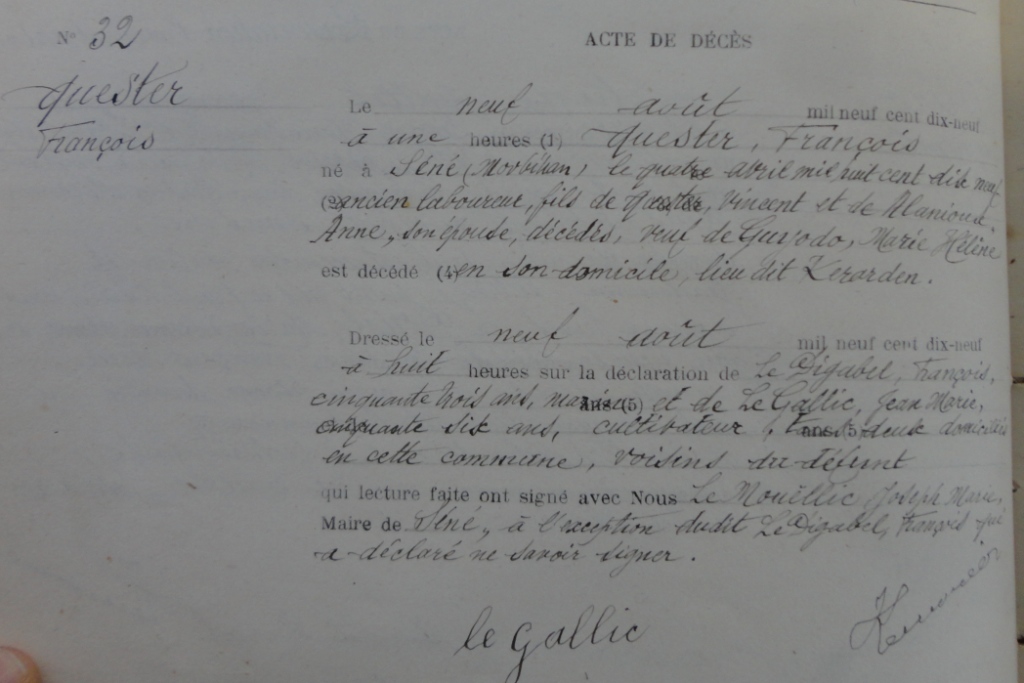

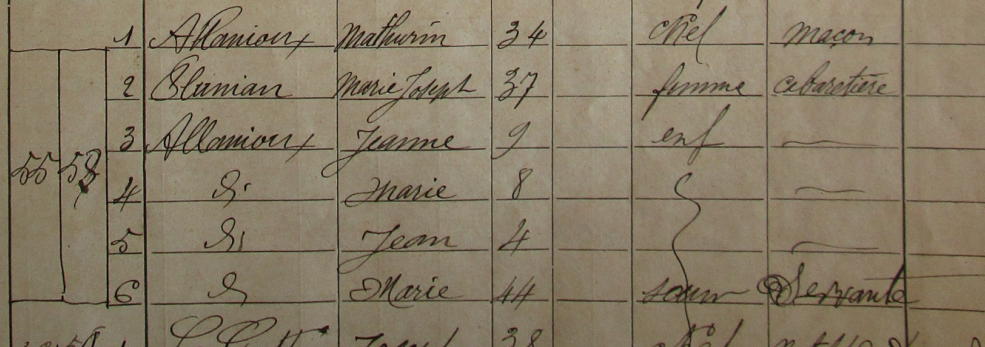

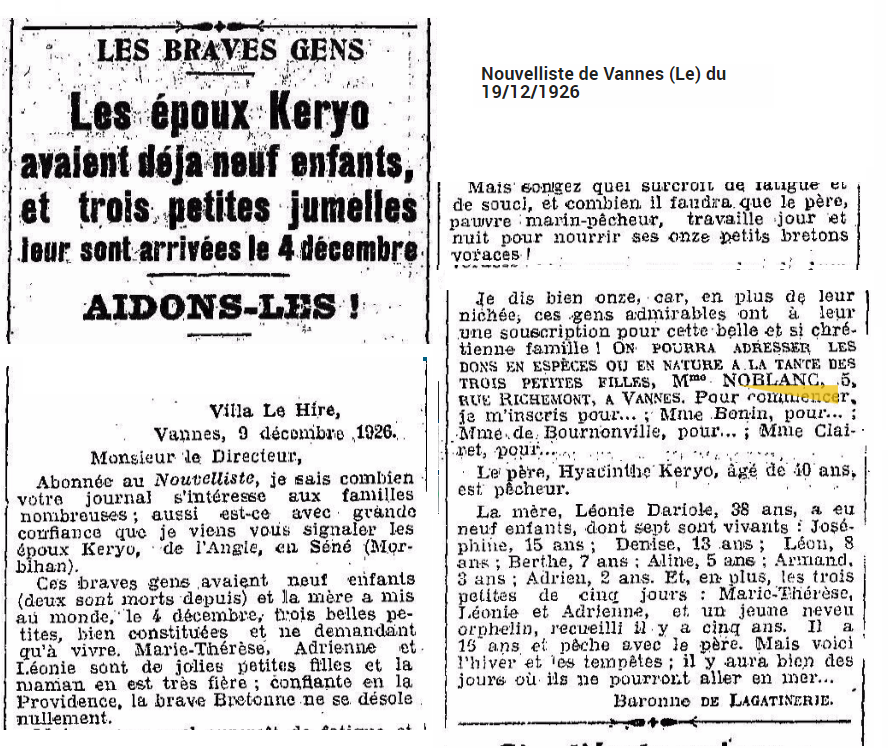

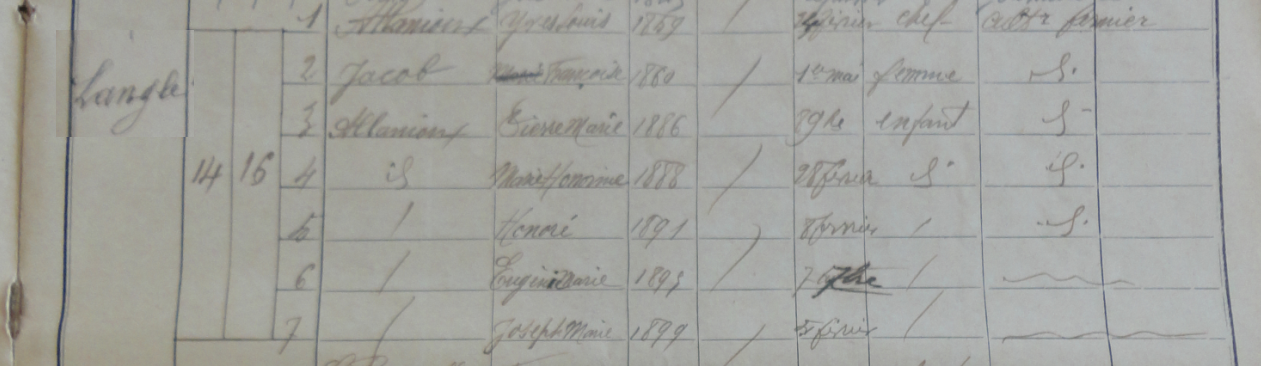

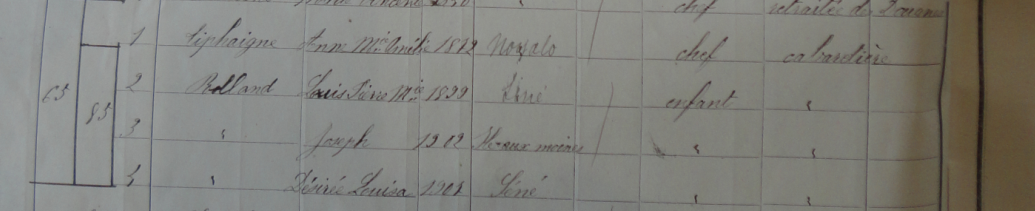

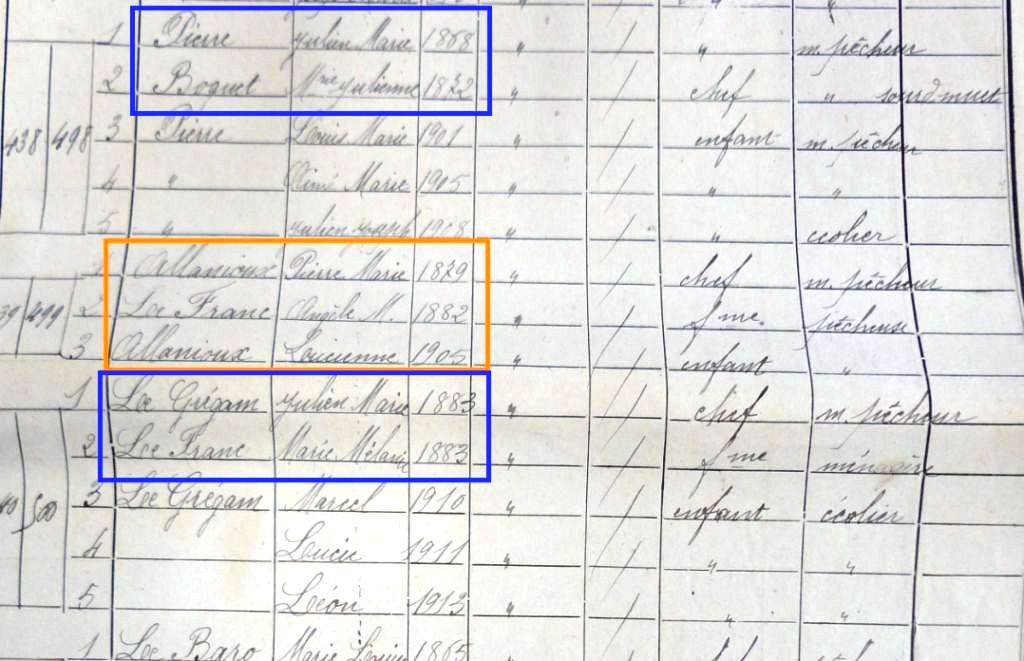

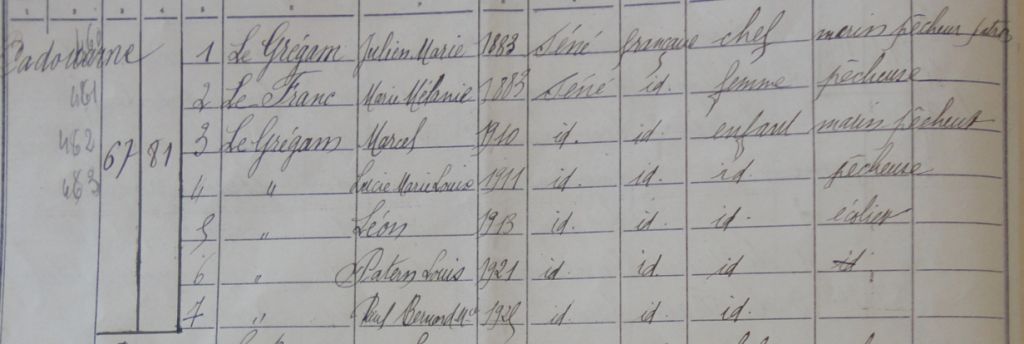

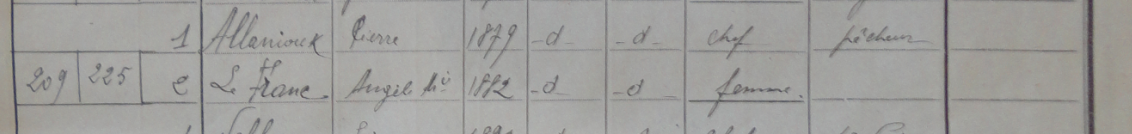

Jean Marie ALLANIOUX [14/01/1887 Séné - 26/10/1984] est bien natif de Séné et sa famille en cette fin de XIX°siècle vit à Bellevue. Avec un père maçon et une mère ménagère, rien ne le prédestinait à voler un jour sur un dirigeable.

[voir sa fiche d'Inscrit Maritime à Lorient]

Au dénombrement de 1901, la famille apparait au complet. La mère est désormais cabaretière dans un des nombreux débits de boissons de Séné. La famille emploie la tante Allanioux comme serveuse.

Au dénombrement de 1906, le père est désormais ostréiculteur et en 1911 patron ostréiculteur.

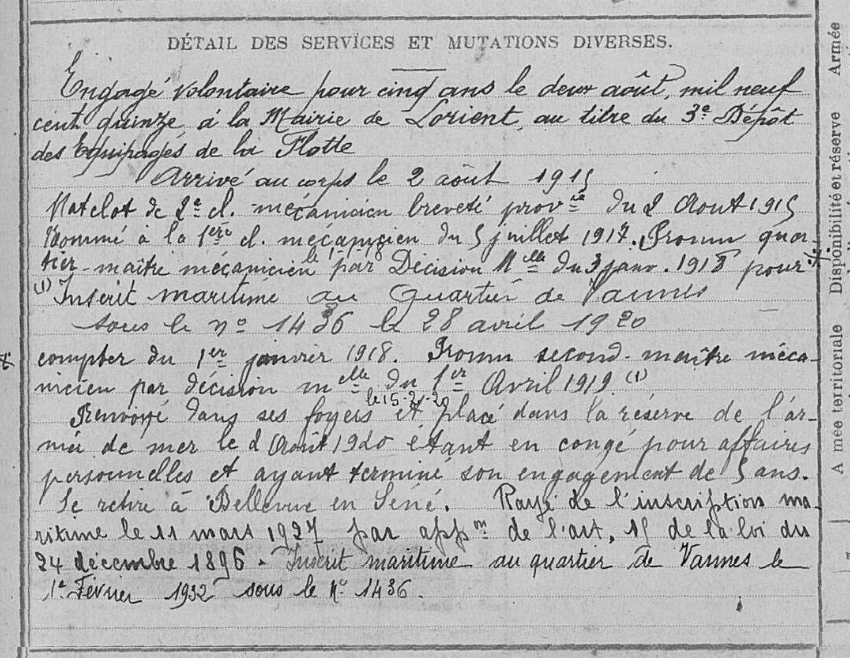

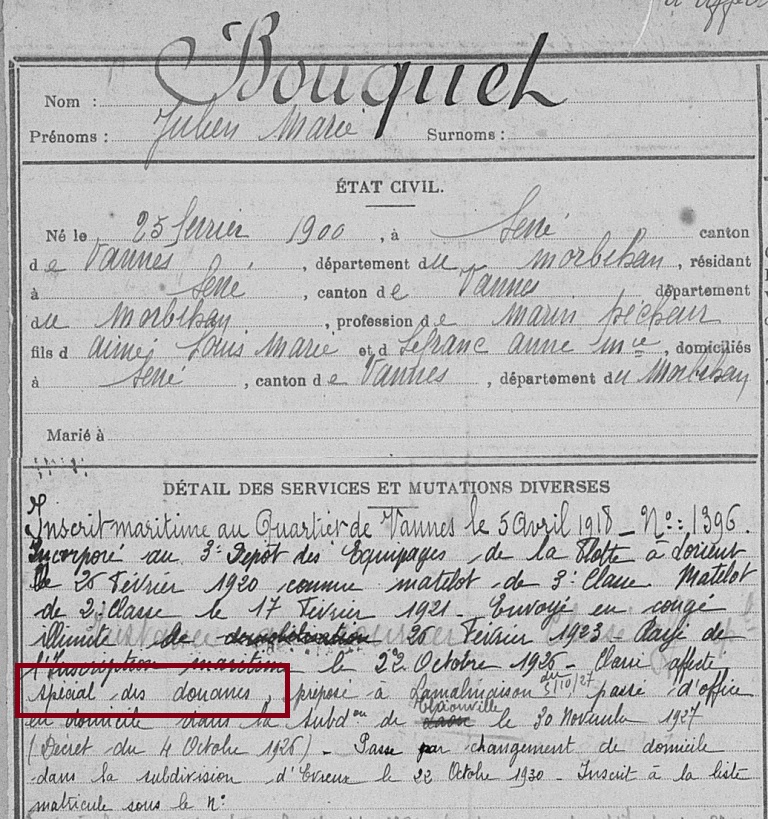

Quand la guerre éclate, il est trop jeune pour être mobilisé. Sa fiche de matricule nous indique qu'en 1915, il est engagé volontaire. On y apprend qu'il est matelot mécanicien de 2° classe puis quartier maître mécanicien. Rien n'indique son affectation dans une escadrille de dirigeables....

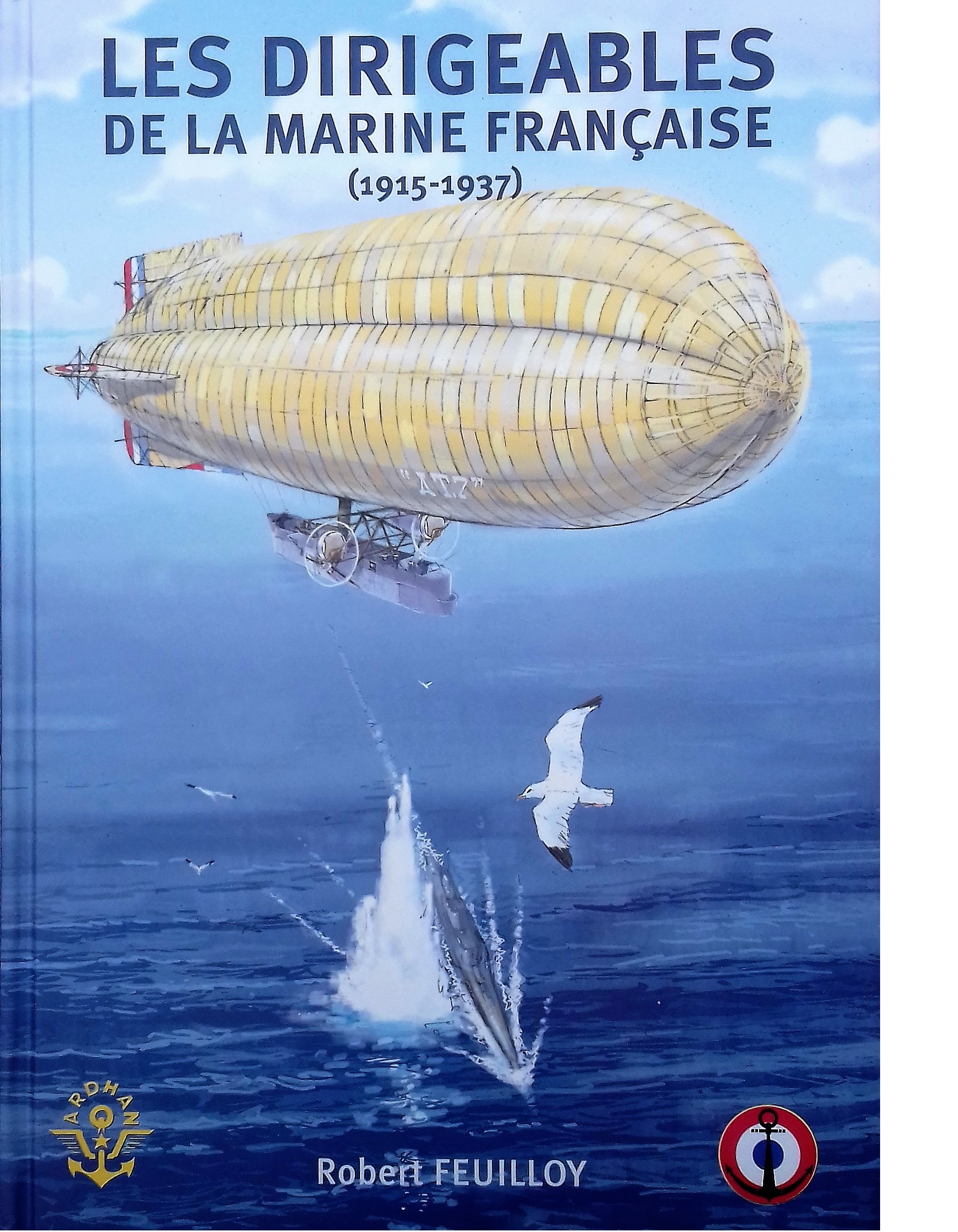

Dans son ouvrage intitulé "LES DIRIGEABLES DE LA MARINE FRANCAISE", Robert FEUILLOY nous rend compte de son énorme travail de recherhce sur cet aspect méconnu de la guerre de 14-18.

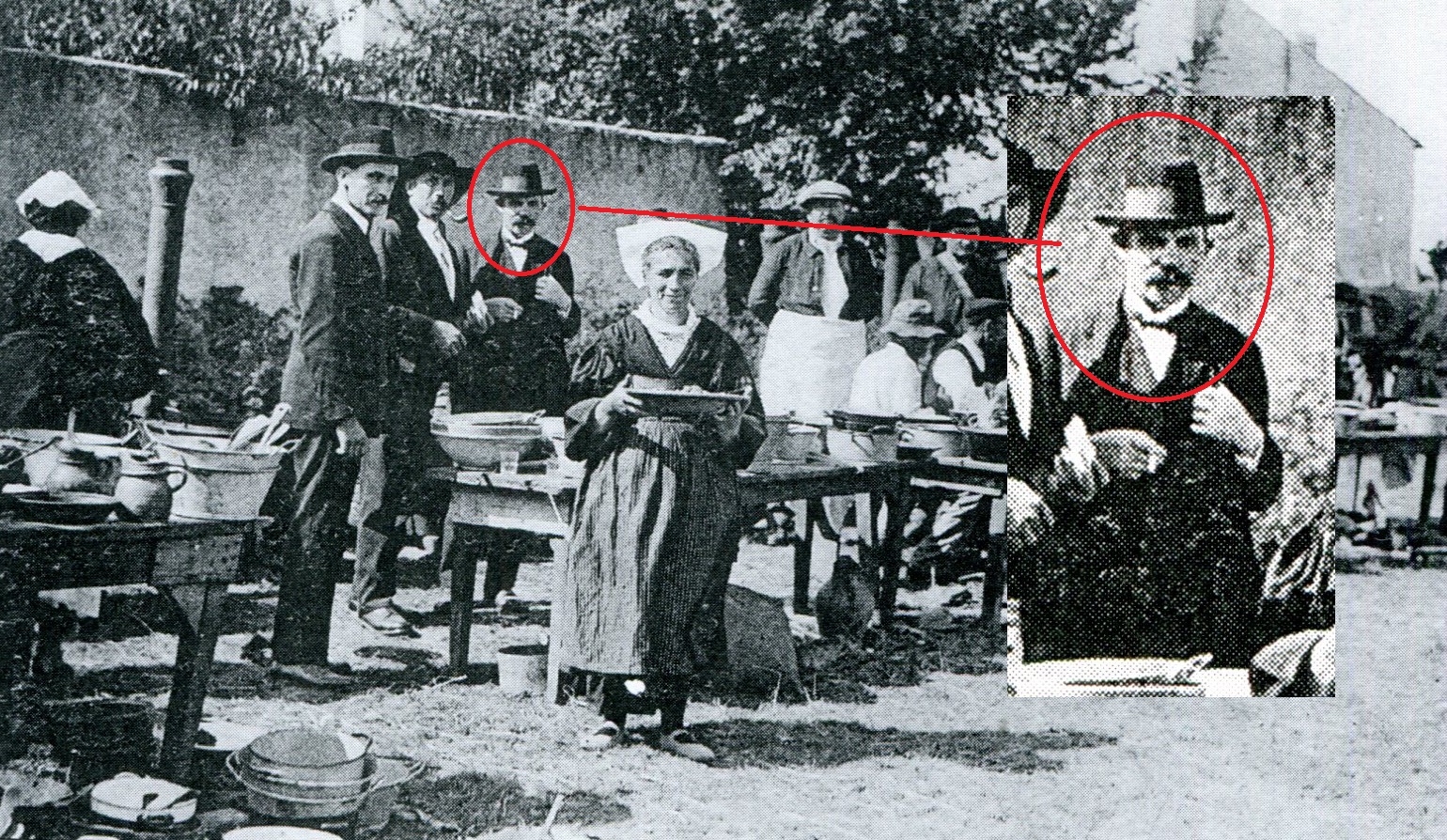

On peut être étonné du nom de l'ouvrage. Quand il s'est agit de monter des escadrilles pour de dirigeables, l'Armée a naturellement puisé dans le vivier des effectifs de la marines. L'ouvrage nous donne une liste précieuse des "marins" de dirigeables dans laquelle figure le Sinagot Allanioux.

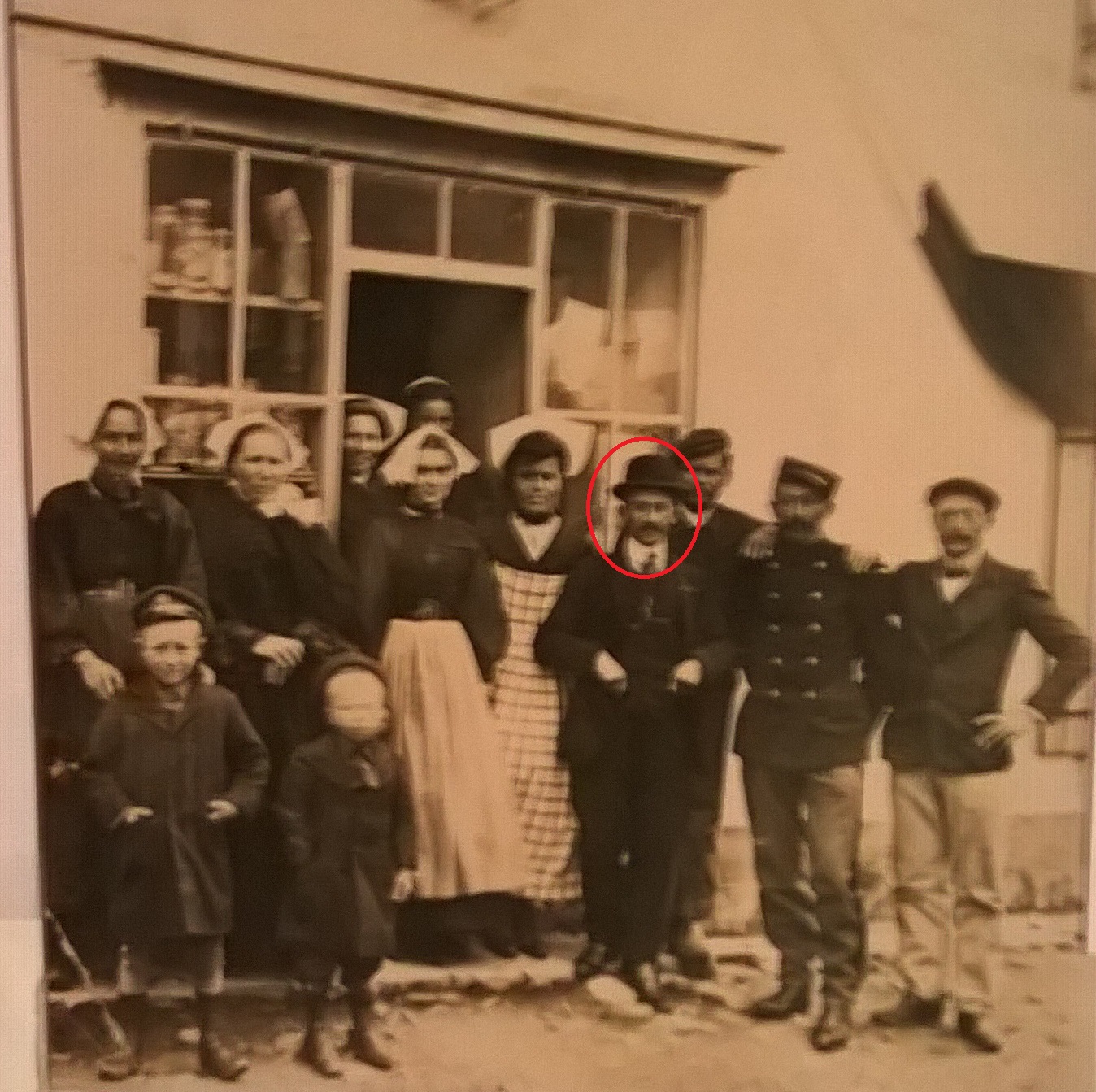

Cette photo montre le "marin" Allanioux avec son "équipage" qui emarquera sur le ballon dirigeable AT-4.

Après la guerre, Jean Marie ALLANIOUX revient à Séné auprès de sa mère veuve, qui désormais est ostréicultrice, comme l'indique le dénombrement de 1921.

En 1922, Jean-Marie ALLANIOUX se marie en Arradon avec Marie Thérèse Jeanne Claire PLUNIAN. Il s'est installé à Quimperlé comme mécanicien général et par la suite comme ostréiculteur a Arradon. Il sera mécanicien aux Chantiers Dubigeon à Nantes et prendra sa retraite à Lorient. Il décède à l'âge de 87 ans en 1984.

Plus...

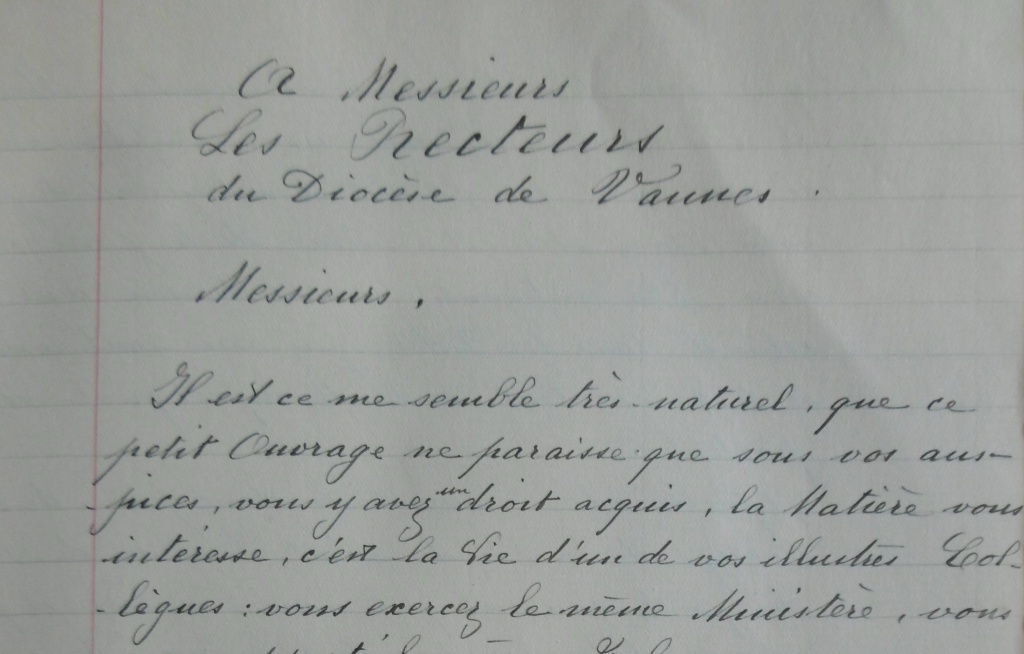

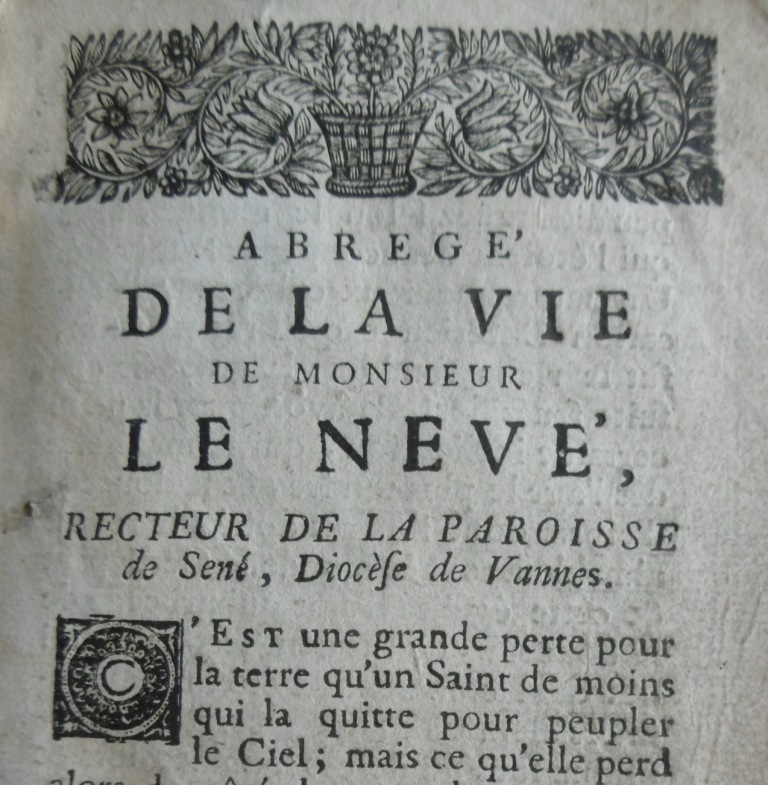

Pierre LE NEVE, recteur 1673-1749

Ce texte est paru dans le bulletin paroissial Le Sinagot alors dirigé par l'abbé Joseph LE ROCH. Je me suis contenté d'ajouter des illustrations et un extrait du livre du chanoine MENE.

L'abbé LE ROCH reprend un vieux document intitulé "ABREGE DE LA VIE DE MONSIEUR LE NEVE RECTEUR DE LA PAROISSE de Séné, Diocèse de Vannes. Il s'agit d'un vieux livret, écrit en français du XVIII°, et qui fut retranscrit manuellement par un homme d'église non identifié à ce jour.

MON CURE CHEZ LES PAUVRES : L’ABBE LE NEVE

RECTEUR DE SENE AU DIX-HUITIEME SIECLE

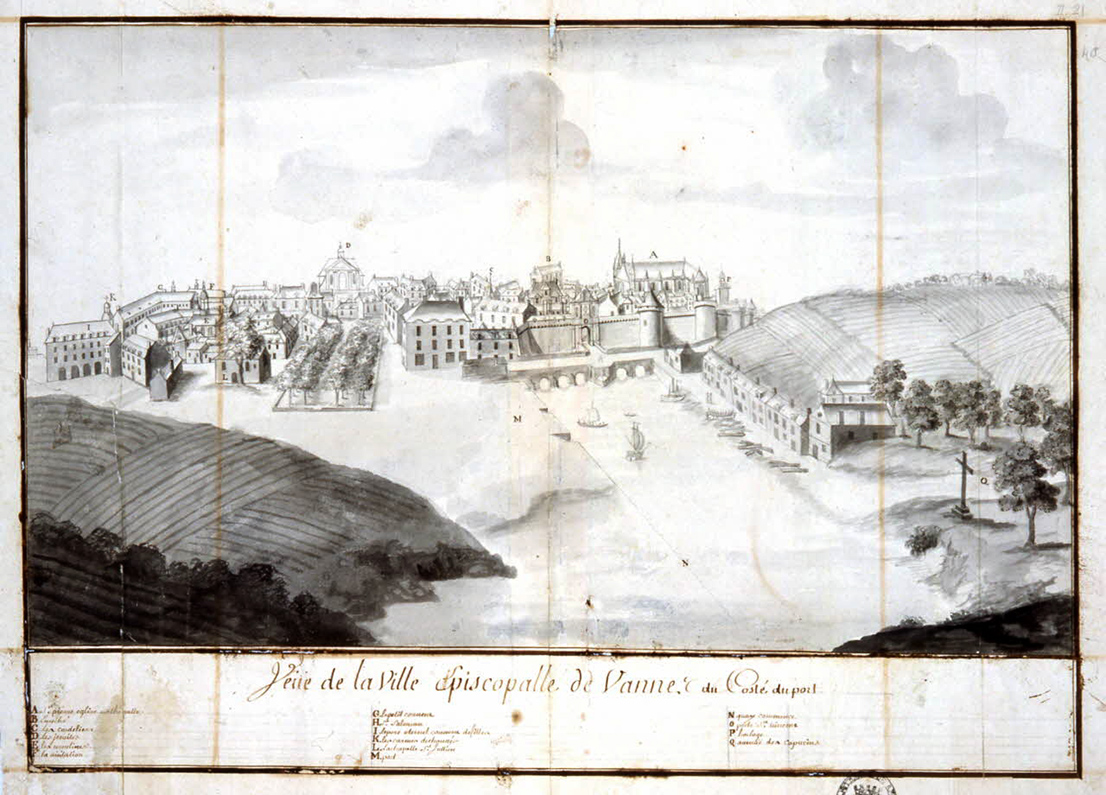

De l’Antiquité à l’époque la plus moderne, toute l’histoire du Golfe est littéralement semée de traces religieuses. De quelques côté que l’on se aborde sur ses rives, à l’Ile aux Moines ou à Er-lannik, à Gavrinis ou au tumulus d’Arzon, toujours, tout de suite, une ombre plane, celle du christianisme ou de la religion druidique qui l’a précédé sur cette terre sacrée entre toutes.

Les épisodes de l’Histoire de l’Eglise particulières à cette contrée, beaucoup sont connus, d’autres peut-être moins. De passage à Séné, à bord des sinagots, j’y relèverai un témoignage particulièrement digne d’attention, si longtemps il demeura populaire, et encore n’est-il pas oublié : la vie admirable de l’abbé Pierre LE NEVE, [24/11/1673 Tréffléan - 23/09/1749 Séné] recteur de la paroisse au dix-huitième siècle, mort en odeur de sainteté.

ETUDE ET PIETE

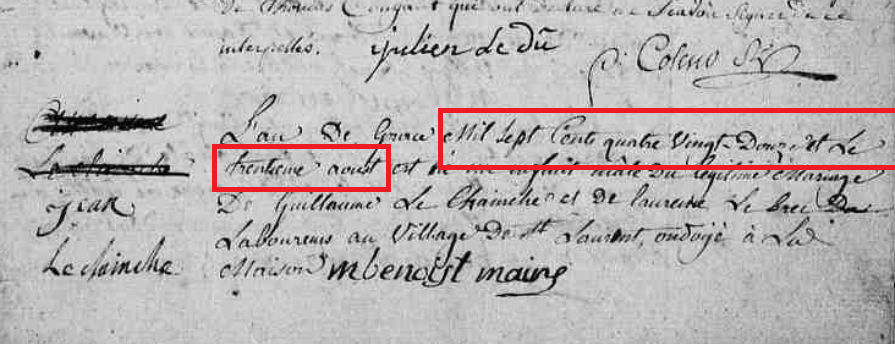

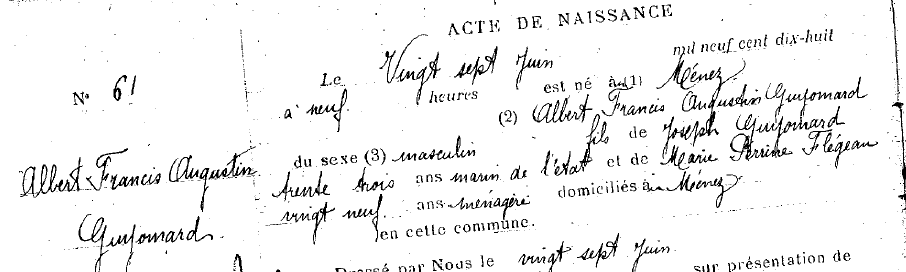

Pierre LE NEVE naquit le 24 novembre 1673, au village de Kno [vraisemblablement Kerno], en Treffléan, « de parents peu distinguées selon le monde, mais qui l’étaient beaucoup par leur piété ».[une famille de laboureurs, selon 'acte de naissance ci-dessus]

La main de Dieu était visiblement sur lui. Rien de puéril ne l’amusa. Goûter les mystères divins, s’en entretenir avec complaisance, témoigner l’empressement le plus vif à se les faire expliquer, apprendre par cœur les hymnes sacrées et les cantiques, s’en bien remplir, les chanter avec joie, et inviter ses condisciples à les chanter avec lui, voilà quels furent les délassements de ce pieux enfant, dès l’âge tendre, dont la dissipation, les ris, les jeux, sont communément l’unique partage.

On ne s’étonne donc pas que sa jeunesse fut particulièrement studieuse, appliquant son esprit à la science, autant que son âme à la piété. Ses années de séminaire furent débordantes de bonnes œuvres, gardant si peu de mesure dans son zèle, qu’il s’enflamma le sang, et voilà qu’au moment de passer les examens des Saint-Ordres, il avait les humeurs si irritées, couvrant son visage de pustules, que M. le grand Vicaire, le prit pour un homme adonné à la boisson, et il fallut attendre à l’abbé LE NEVE, l’Ordination suivante pour que justice lui soit rendue : Dieu éprouve les siens.

CURE DE SAINT-PATERN

Après quelques années de prédications, enthousiasmant les foules de sa parole, il est nommé curé de Saint-Patern de Vannes, toujours aussi actif, aussi charitable, mais surtout près des pauvres et des malheureux. Après qu’il fut mort, sa sœur a rapporté sa surprise, de voir plus d’une fois disparaître ses vêtements, son linge, ses provisions. Et l’abbé de lui répondre :

- ma sœur, les pauvres souffrent et vous avez de toute abondance.

A son père qui lui avait transmis de l’argent à changer, il écrivait le moment voulu de retourner la somme : "Consolez-vous, je vous en ai fait un trésor dans le ciel, et une échelle pour y monter ; je l’y ai fait passer en votre nom par les mains des pauvres…"

Ses malades, il les visitait toutes les semaines, faisant lui-même le lit et balayant la chambre. Selon les tempéraments auxquels il s’adressait, il savait user de patience et d’humilité, de fermeté et de courage. Un jour, il descendit en personne dans un lieu de débauche, pour en arracher une jeune fille qui se livrait aux plus vils excès.

Douze ans plus tard, la paroisse de Séné, alors plus considérable qu’aujourd’hui, et déjà elle est loin d’être sans importance, vient à vaquer. Monseigneur Fagon, évêque de Vannes, y nomme l’abbé LE NEVE. Tout le monde applaudit à ce choix, sauf l’intéressé, tant il se fait une haute idée de cette charge et qu’il s’en croit indigne, et pour l’obliger d’accepter, il lui fallut la crainte de résister à Dieu lui-même.

UNE CURE QUI N’ETAIT PAS UNE SINECURE

Elle n’était pas une sinécure, la cure de Séné, chez un peuple composé uniquement de matelots et de pêcheurs, gens grossiers et ignorants – de ce temps-là…- dont la raideur et l’indocilité avaient plus d’une fois été un écueil pour ses prédécesseurs. Lui, très vite, conquit son monde, entrant dans tous les besoins, sensible à toutes les peines, soulageant tous les maux, se faisant comme Saint-Yves, l’avocat des pauvres, comme Saint-Louis, le juge du procès, apportant souvent la caution de la somme disputée.

Autant il était bon, autant énergique, ne ménageant pas ses ouailles du haut de la chaire : « Grand Dieu, s’exclamait-il, ils voudraient qu’on leur parlât avec plus de réserve, et qu’ils vous outragent sans ménagement,. Je n’ai que l’enfer à leur montrer, et ce sera immanquablement, s’ils Vus offensent toujours, leur partage. Mon Dieu, parlez Vous-même à ces cœurs de pierre… ». Là-dessus, voilà qu’éclate un orage affreux, et à l’effroi succède la grâce dans les âmes.

Ce zèle fut si visiblement fécondé qu’en peu de temps, rapporte la chronique, les meours publiques se reformèrent, de grands désordres furent abolis, le libertinage s’éloignan et Séné devint le modèle des paroisses voisines, à telle enseigne, « qu’on distinguait ses habitants à certains air de décence et de modestie qui les accompagnait partout… »

Une parallèle à dresser avec Cucugnan….

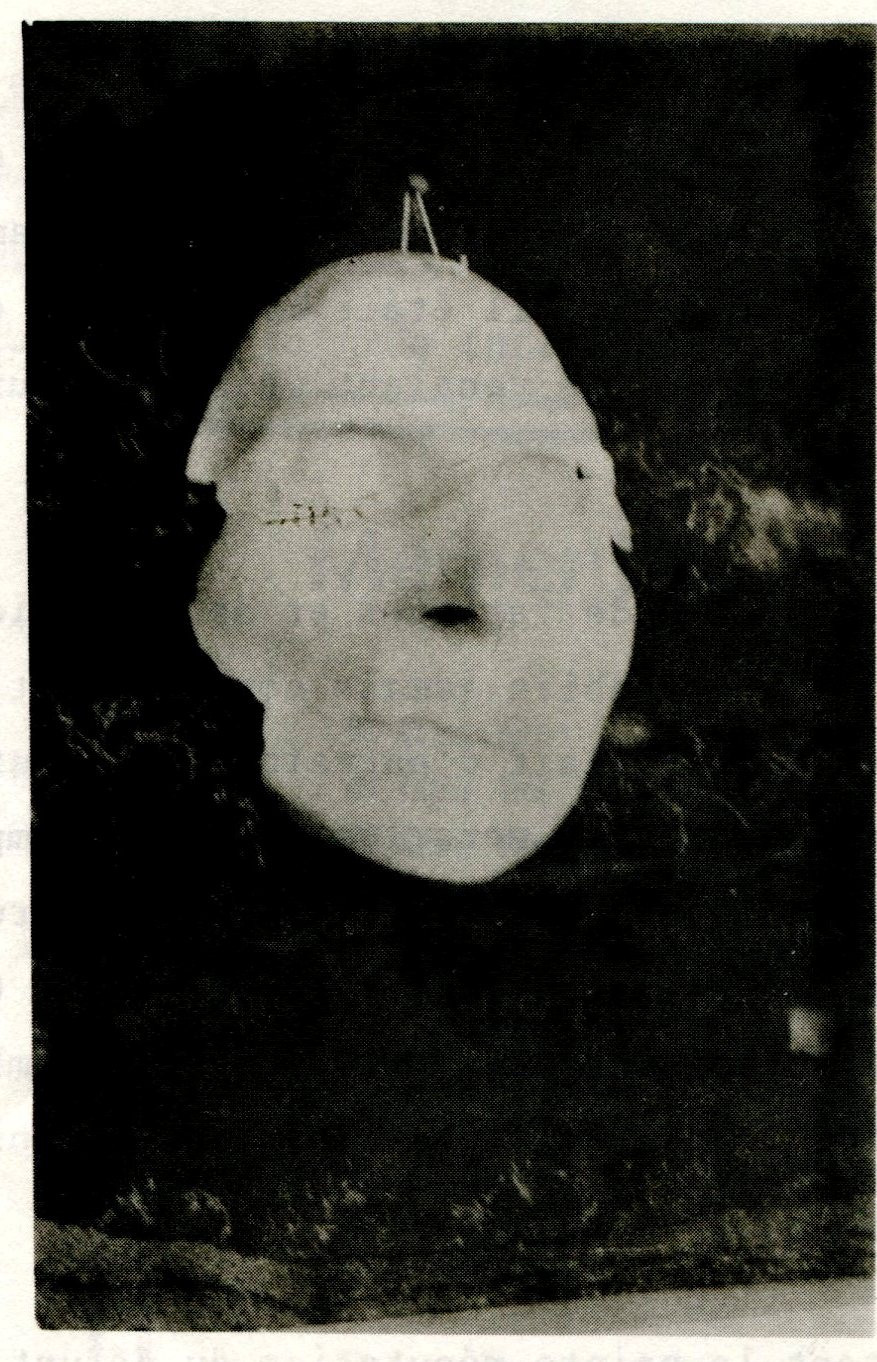

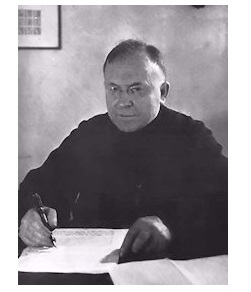

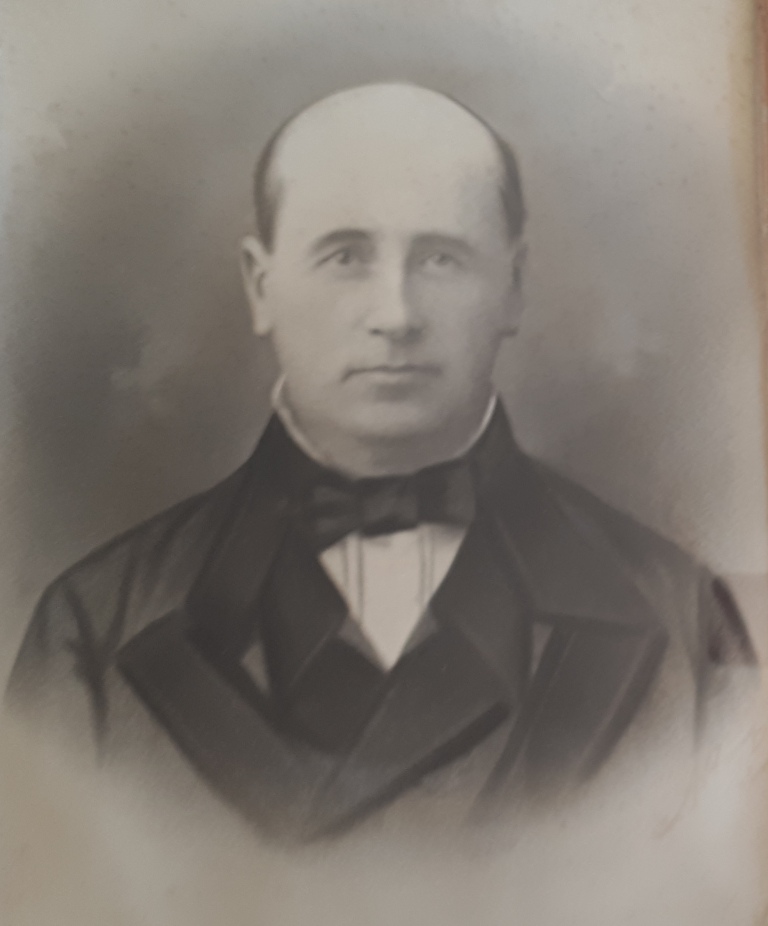

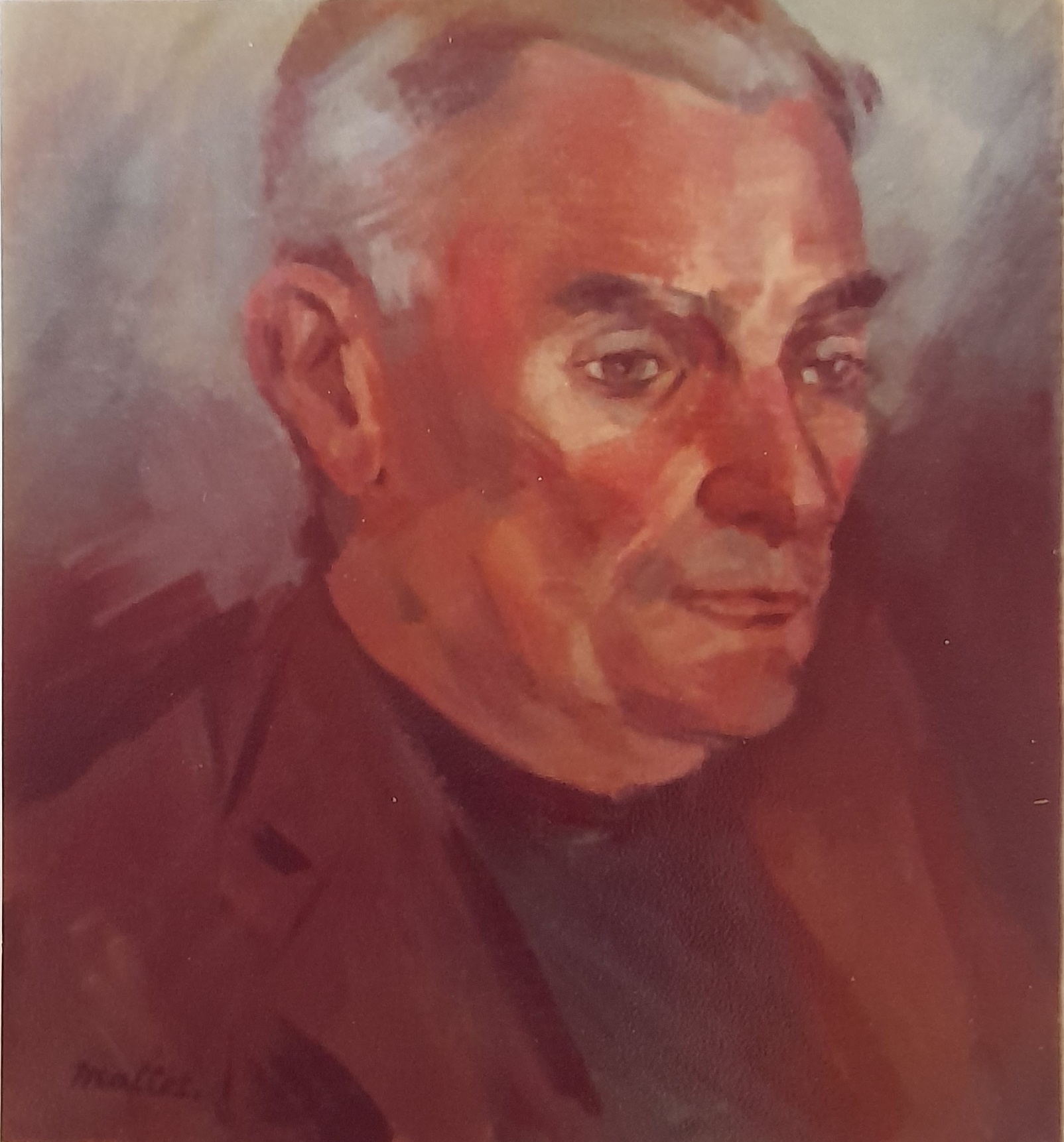

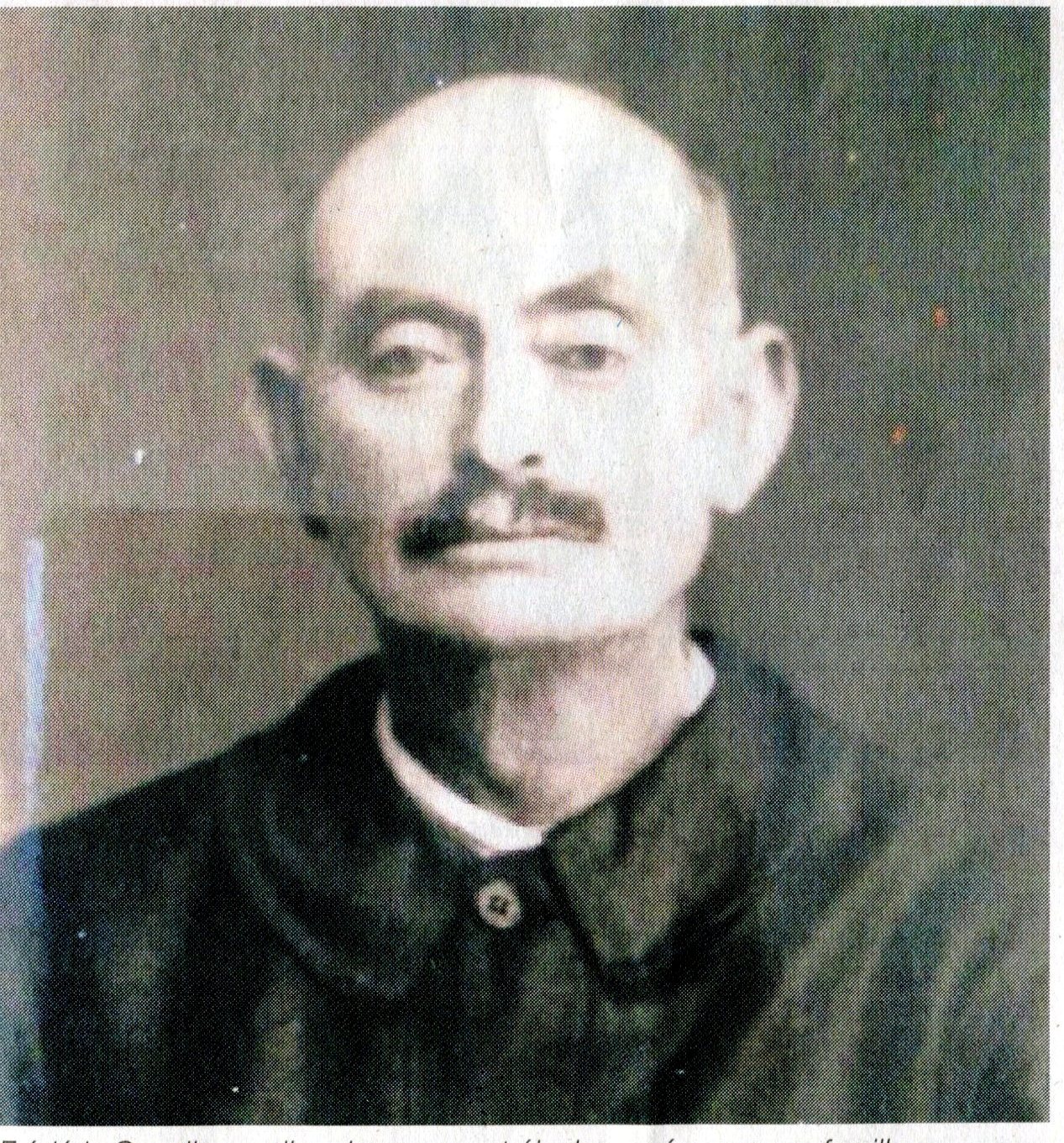

Portrait de l'abbé Le Névé [24/9/1673-23/9/1749]

peint par Jean Vincent LHERMITAIS (1700-1758).

Peinture à l'huile sur toile 40x33, de 1749. Réf PM56001231

BENEFICES

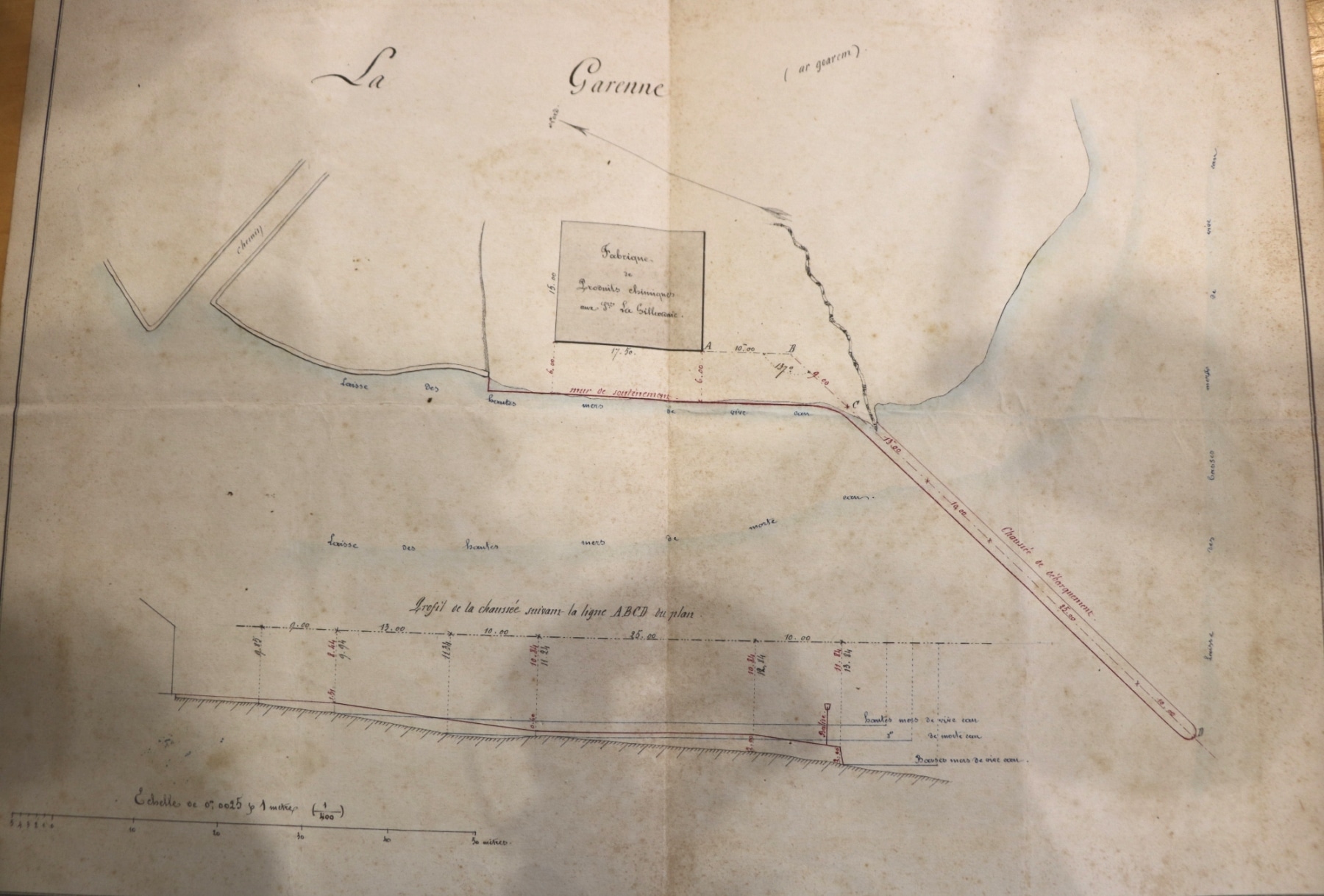

Quand on eût fait faire des Salines à Séné, elles produisirent bientôt une augmentation considérable des revenus du Chapitre de l’Eglise de Vannes et du propre bénéfice de la paroisse. On en félicitait quelquefois le curé, comme d’un grand avantage, et c’en était un en effet, qui devait vraiment lui faire plaisir.

Mais dès que ses habitants n’en profitaient point, qu’ils en souffraient même quelques préjudices, il s’en attristait au contraire et s’en plaignait comme d’un vrai mal.

- Hé ! Où iront-ils, les pauvres fens, disait-il alors, où irontils faire paître leurs bestieux, et qui leur donnera du fourrage ?

- - Mais vous en profiterez, M. de Séné ! lui répondait-on.

- - Oui, oui, j’en profite ! Beau profit vraiment : on donne à ceux qui possèdent, et on ôte à ceux qui nepossèdent pas.

- Quand au lieu des sels, dont il devait percevoir la dîme – le Chapitre lui proposa un abonnement où il y avait certainement à gagner pour lui, puisque jamais il n’aurait pou espérer, pendant sa vie, profiter sur le sel en essence à proportion de ce qu’on lui offrait en argent, la crainte seule d’engager ses successeurs, de leur occasionner dans la suite quelques domage, et aux pauvres par conséquent, lui fit rejeter cette avance quelqu’avanteuse qu’elle lui fût personnellement.

- Ce n’était point par le plus ou le moins de revenu, mais par le plus ou le moins d’actions héroïques qui’l estimait son Bénéfice.

Un jour, Monseigneur Fagon, lui en demanda la juste valeur . "Autant que votre Evêché, Monseigneur", répondit-il spirituellement. Il vaut le paradis ou l’enfer…

Toute sa vie, l’abbé LE NEVE mena une existence des plus austères. Il ne dormait guère, même la nuit, la passant en prières ou assis sur une chaise de paille lorsque le sommeil l’accablait. Et on a cent fois remarqué que lorsqu’on venait le chercher pour les malades, il paraissait à l’instant même tout habillé, et en état de porter aussitôt les secours nécessaires.

Ses repas, qu’il prenait ordinairement assez tard, demeurant souvent avec son confessionnal jusqu’à deux ou trois heures de l’après-midi, et toujours à jeun, consistaient en une mauvaise soupe de choux ou de quelques autres légumes grossier. Jamais ni viande, ni poisson, ni vin, malgré qu’il en avait, et qu’il était même jaloux qu’il fut si bon ; mais c’était pour servir aux étrangers qui le venaient voir, et pour fortifier les malades à qui il en portait chaque jour.

Ainsi arriva-t-il aux portes de la mort. Epuisé de fatigues et de privations il tomba malade une première fois en 1746, et se rétablit jamais complètement. A peine commençait-il à se sentir un peu mieux qu’il redoublait d’entrain et de courses d’une extrémité à l’autre de sa paroisse. Pendant sa messe, vers les derniers temps il défaillit plusieurs dois tant il était exténué. Une attaque de paralysie le retint définitivement à sa chambre et il se lamentait d’être inutile et à la charge de tous. Quatre mois il agonisa, exemple vivant de résignation et d’humilité. Le 20 novembre 1746 à onze heures du soir il rendait le dernier soupir à la veille de ses 73 ans.

De toutes parts, on accourut à Séné, tant la sainte réputation du défunt était grande. La foule était si dense qu’après des peines infinies pour parvenir jusqu’au presbytère, une personne respectable assura qu’elle avait été forcée de demeurer trois quarts d’heure jusqu’au pied de l’escalier sans pouvoir gravir une marche. Tous voulaient des reliques, on lui coupa les cheveux, les sourcils, la soutane, jusqu’aux habits sacerdotaux dont il était revêtu.

Masque mortuaire en cire de l'abbé Le Névé.

Pour satisfaire à la dévotion publique, on dut le porter à l’église, toutes les portes demeurèrent ouvertes et du jeudi au mardi elle ne se désemplit pas. C’était à qui trouverait à ses funérailles, non pour l’assister de prières, mais pour implorer le secours des siennes.

A deux siècles de distances bientôt, la mémoire de l’abbé LE NEVE n’est pas éteinte. Plus d’un foyer à Séné conserve pieusement l’image de ce « pasteur exemplaire, pieux et charitable, lumière du peuple, père des pauvres et des misérables’ dit l’épitaphe gravé sur son tombeau.

Son souvenir le plus rare, c’est encore « l’abrégé de sa vie », d’auteur anonyme mais que l’on sait être un vicaire de saint-Patern qui le dédia "à Messieurs les Recteurs du Diocèse ».

C’est une petite plaquette de 60 pages imprimée « avec approbation et permission » en l’an de grâce 1751 « à Vannes chez veuve de Guillaume Le Sieur imprimeur de Monseigneur l’Evêque, du Clergé et du Collège près la Retraite ». Sur la page de garde, une image du vénérable curé « gravée par J. Bonleu à Vannes ».

(Extrait de la très intéressante brochure de Michel de Galzain : MARE NOSTRUM)

Suit un extrait de l'Histoire du Diocèse de Vannes par le chanoine MENE :

Lors de la reconstruction de l'église de saint Patern au bourg, le vieux cimetière qui entourait l'ancien édifice fut réformé. Les autorités religieuses et civiles de l'époque transférerent symboliquement la tombe de Pierre LE NEVE dans le nouveau cimetière.

Vitalien LAURENT, prêtre érudit (1896-1973)

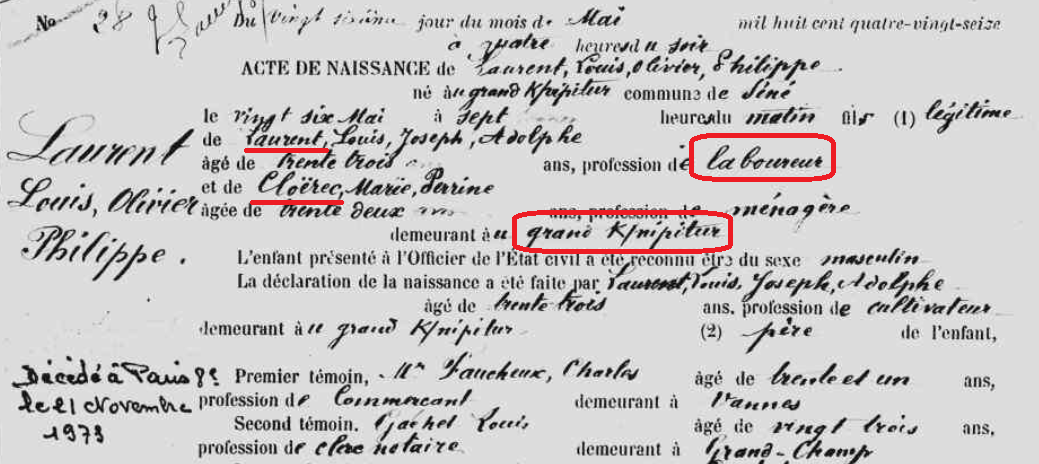

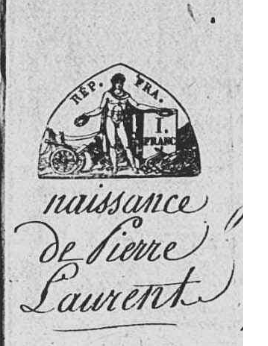

En consultant la base "Persee" qui répertorie des études scientifiques, en tapant Séné comme mot clef de recherche, on découvre un tas de publications d'un homme d'église né à Séné, le père Vitalien LAURENT, de son vrai nom, Louis Olivier Philippe LAURENT.

En regardant bien sur wikipedia, la page de Séné, parmi les personnalistés attachées à notre commune figure Vitalien LAURENT;

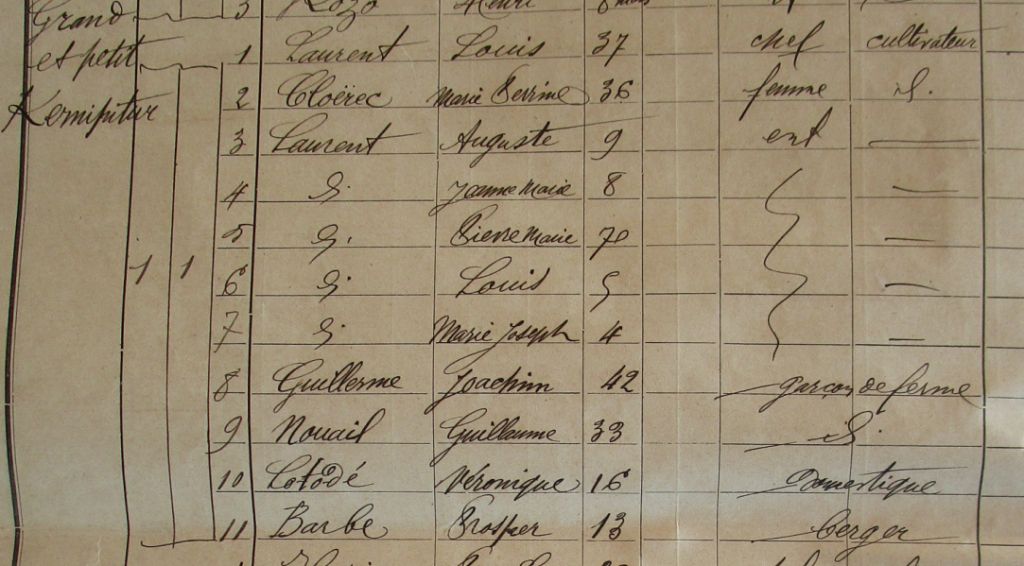

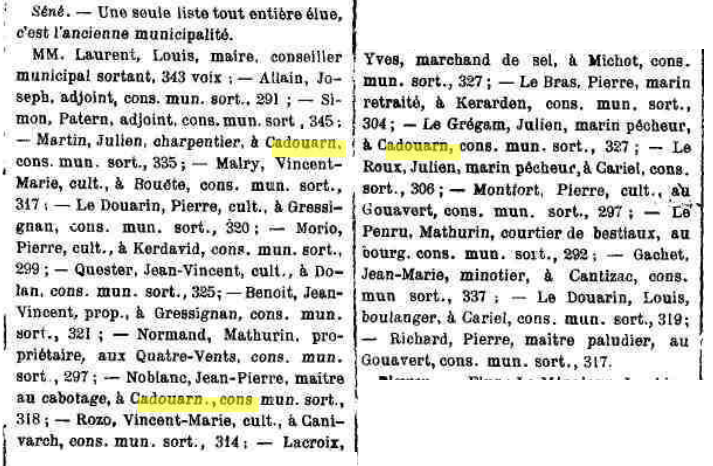

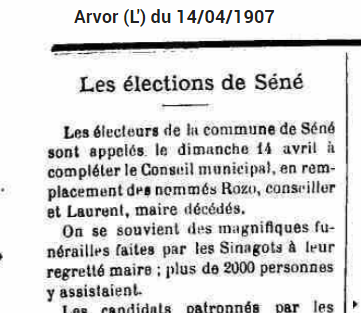

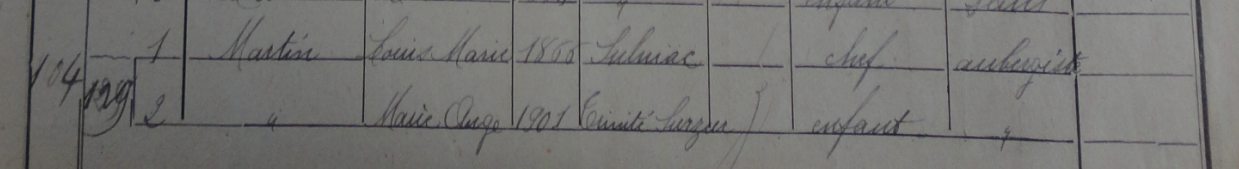

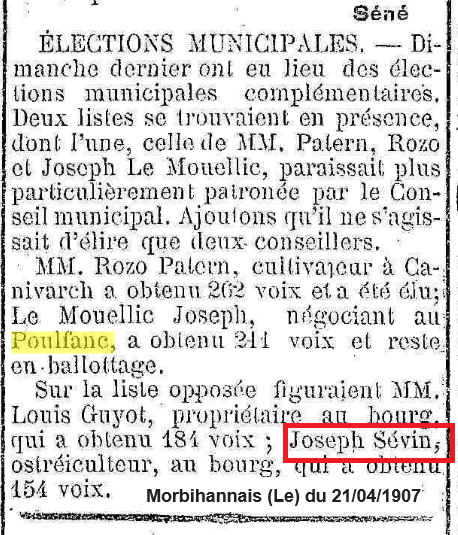

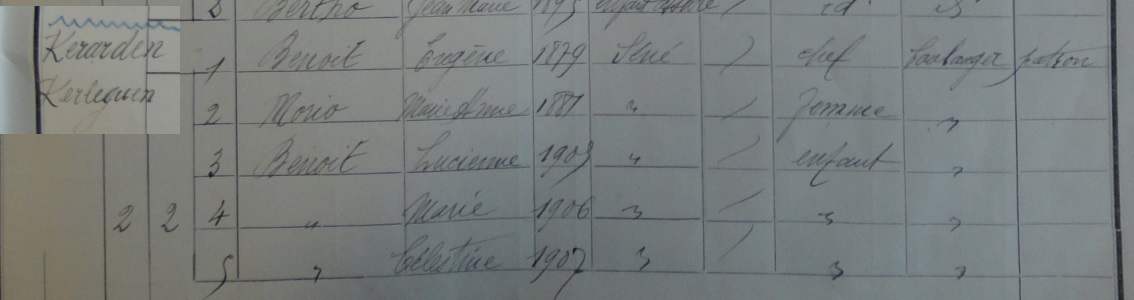

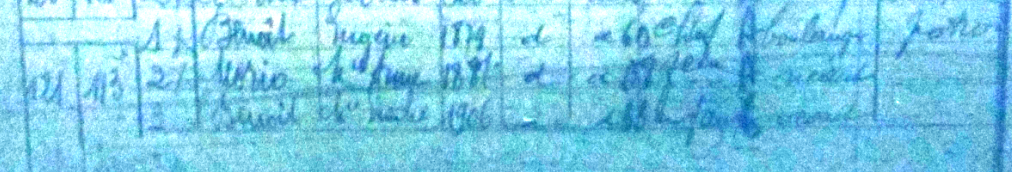

On est intrigué et on poursuit les recherches pour vérifier l'identité de la personne. Il s'agit bien du fils de Louis Joseph Adolphe LAURENT, laboureur à Kernipitur et qui fut maire de Séné de 1901 à 1907, comme nous l'indique son acte de naissance et l'extrait du dénombrment de de 1901.

Qui était ce chercheur, cet historien auteur d'autant de publications et natif de Séné ?

Notre commune compte peu de "gens célèbre" pour qu'on ne s'attarde pas sur lui.

Article repris du site : www.assomption.org/fr complété et illustré.

Vitalien (Louis-Olivier-Philippe) LAURENT - 1896-1973

Dans la mêlée, 1947. « J'ai rencontré pour la première fois le Père Vitalien LAURENT au début de 1947, lorsqu’il put sortir de Bucarest pour reprendre contact avec les centres. Pendant que j'allais prendre la faction avec le Père Janin, il séjourna quelques mois en France. Un rapport daté du 5 juin 1947, après son retour à Bucarest, évoque la possibilité d'établir en Roumanie une Faculté de Théologie, voire une Université Ecclésiastique. Dans ces vues généreuses et ces vastes perspectives transparaît le contact d'une reprise de contacts avec le Père Gervais Quenard, toujours ouvert aux projets optimistes. Hélas! la roche Tarpéienne était toute proche et précipita les trois byzantins dans les caves du Ministère de l'Intérieur, en attendant leur expulsion 'volontaire' du sol roumain. La veille venait d'arriver le Père Emile Jean qui tomba juste à temps pour garder la maison avec le frère Petru. Disons aussi que deux jours auparavant, les commissions d'armistice occidentales venaient de quitter la Roumanie et que nous étions donc à la merci des indispensables recyclages démocratiques. Témoignage du Père Jean Darrouzès sur le P. Vitalien.

Biographie Religieux de la Province dite de France (exO.C.F).

Une Formation entravée par la première guerre mondiale.

Né le 26 mai 1896 à Séné (Morbihan), Louis- Olivier-Philippe LAURENT, après ses classes primaires à Saint-Joseph de Landernau (1905-1909), entre à l'alumnat du Bizet, en Belgique, en 1909, puis à Taintegnies en 1912. La guerre le bloque au Luxembourg de 1915 à 1918.

[La famille Laurent place le jeune Louis en pensionnant à l'âge de 10 ans à Landerneau. Son père Jospeh Laurent, décèdera à Séné en 1907]

Ayant pris l'habit à Limpertsberg, le 14 septembre 1913, sous le nom de Frère Vitalien, il y étudie la philosophie à défaut de pouvoir faire un noviciat canonique.

[Choisit-il le prénom de Vitalien en souvenir de la chapelle Saint-VitaI sur l'île de Boëd, dont il ne reste que la statue?]

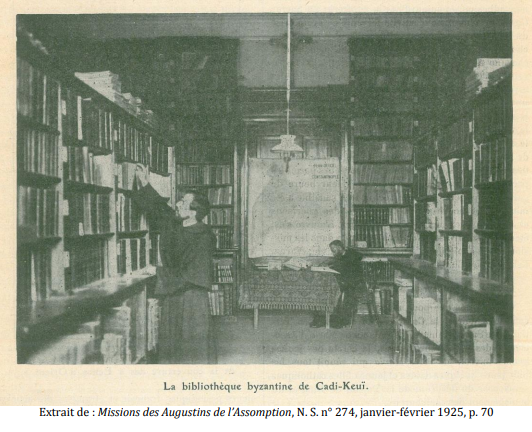

l rejoint Louvain en 1918 où son admission dans la Congrégation est enregistrée le 11 février; après un séjour de trois mois à la caserne de Saint-Malo, il passe l'année 1919-1920 à Taintegnies où il est reçu à la première profession, le 23 octobre 1919. Profès perpétuel à Louvain le 6 janvier 1923, il y étudie la théologie (1920-1923), termine sa formation à Kadi- Keui (1923-1924) et est ordonné prêtre, le 27 juin 1924 à Istanbul.

Il est envoyé à Rome, à l'institut pontifical oriental (1924-1926) où il commence la rédaction d'une thèse sur le patriarche Jean Beccos, du XIIIème siècle, qui reste inachevée et ne peut être présentée au jury. Son peu d'empressement à cueillir des lauriers universitaires montre que dès cette époque le Père Vitalien se considère moins comme un simple élève que comme déjà un brillant chercheur et un érudit spécialisé très au fait de questions très pointues sur l'histoire chrétienne en Orient: études des documents grecs du concile de Lyon (1274), intention de rééditer l'oeuvre de Pachymère. Ses premiers compte-rendus critiques, dans les Echos d'Orient, dénotent une agressivité juvénile incontestable et une maîtrise de l'information peu commune. Ses relations avec Mercati et les religieux de la première équipe des Echos d'Orient, Vailhé, Petit, Jugie, Souarn, sa pratique assidue des manuscrits et des bibliothèques, une intelligence pénétrante jointe à une capacité de travail redoutable valent au Père Vitalien une notoriété incontestée dans de nombreux domaines: sources littéraires, épigraphie, sigillographie.

Une vie consacrée à la recherche, perturbée par la seconde guerre mondiale.

A partir de 1926, à Kadi-Keuï, la vie du P. Vitalien se confond avec celle de l'oeuvre des Echos d'Orient, devenue en 1938, à Bucarest, l'institut français d'Etudes byzantines. A trente ans, il assume la direction de l'entreprise et lui infuse une nouvelle vie. D'une grande acuité pour définir clairement les travaux et la méthode, le P. Vitalien est la riouvelle comète qui se lève sur l'horizon byzantin. La simple lecture de ses travaux d'érudition, sa participation à divers enseignements, ses conférences de haut vol, ses relations avec le monde universitaire en Roumanie, ne peuvent que susciter l'admiration de ses pairs, impressionnés par la qualité et la quantité d'un travail intellectuel conduit en autodidacte. Astreint à des tàches administratives par nécessité qui le surchargent, le P. Vitalien joue un rôle de résistant en Roumanie pendant la guerre au point d'être surnommé 'le chef des Gaullistes en Roumanie'. Il ouvre sa porte aux services anglais de renseignement après la fermeture de la Légation de Grande-Bretagne (1941), conserve un code de décryptage pour ses archives personnelles, prête un concours aussi discret qu'efficace à des activités d'un genre éloigné des préoccupations byzantines. Son bureau est celui de l'intelligence Service qui draine les informations sur les régions balkaniques en direction d'Istanbul: rapports, relevés de plans cartes militaires, tout est microfilmé par ses mains et expédié dans des boites d'allumettes à double fond, des paquets de cigarettes et des pots de crème de beauté pour lesquels il a un faible. On peut estimer que le régime d'Antonesco, allié du Reich pour récupérer la Bessarabie et la Bukovine, témoigne volontairement d'une grande mansuétude et ferme les yeux sur les activités d'ordre politique du P. Vitalien.

Expulsé du sol roumain en 1947 avec les PP. Grumel et Janin, l'Institut et son Directeur retrouvent pied à Paris. Les services des affaires étrangères français ramènent à Paris la précieuse bibliothèque byzantine (230 caisses). Maître (1958), puis Directeur de recherches au C.N.R.S. (1962), le P. Vitalien peut réaliser sa grande oeuvre, le Corpus de sigillographie, qui fait de lui le spécialiste incontesté de la numismastique byzantine.

La sigillographie est une science auxiliaire de l'histoire dont l'objet est l'étude des sceaux (en latin sigillum) et de leur emploi.

Compte tenu de la pénurie des ressources, de la rareté des collaborateurs, de deux déménagements (1938, 1947», on ne peut qu'être admiratif pour une oeuvre qui passe le temps. Peu porté au travail pastoral qui ne cadre pas avec les activités de la recherche, le P. Vitalien admet pour lui-même et pour ses collaborateurs des formes d'apostolat discret et personnel. Sa conviction est de réaliser sa vocation de religieux et de prêtre en se consacrant intégralement à une activité intellectuelle aux prolongements Oecuméniques prometteurs.

Le P. Vitalien meurt à Paris, dans la nuit du 20 au 21 novembre 1973. Il est inhumé au cimetière parisien de Montparnasse, dans le caveau de l'Assomption.

Bibliographie Bibliographie et documentation: B.O.A. mars 1975, p. 267. L'Assomption et ses (Euvres, 1974, n° 577, p. 14. Nouvelles de la Province de France, n° 22, janvier 1974, p. 25-28; n° 23, 23-27 et n° 24, 23-27. Catholicisme, VII, col 54-55. Revue des Etudes byzantines, t. XXXII, V-XIV (Renseignements sur l'oeuvre, les publications et l'activité du P. Vitalien comme Directeur des Echos d'Orient, puis de la Revue des Etudes byzantines et de l'Institut). Dans les ACR, du P. Vitalien Laurent, rapports sur l'Institut (1947-1964), les Echos d'Orient (1927-1935), correspondances (1919-1970).

1887, Ainsi se forge une légende !

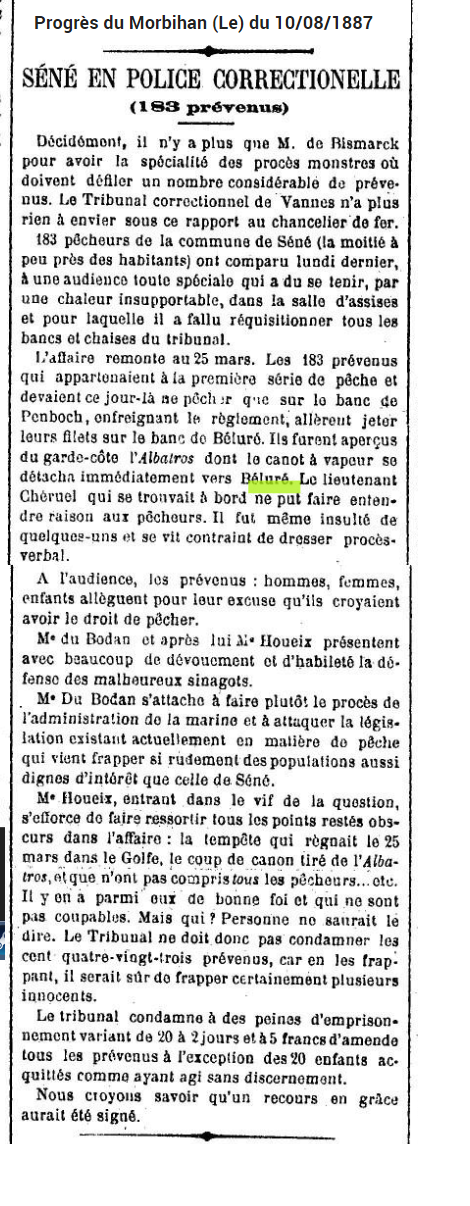

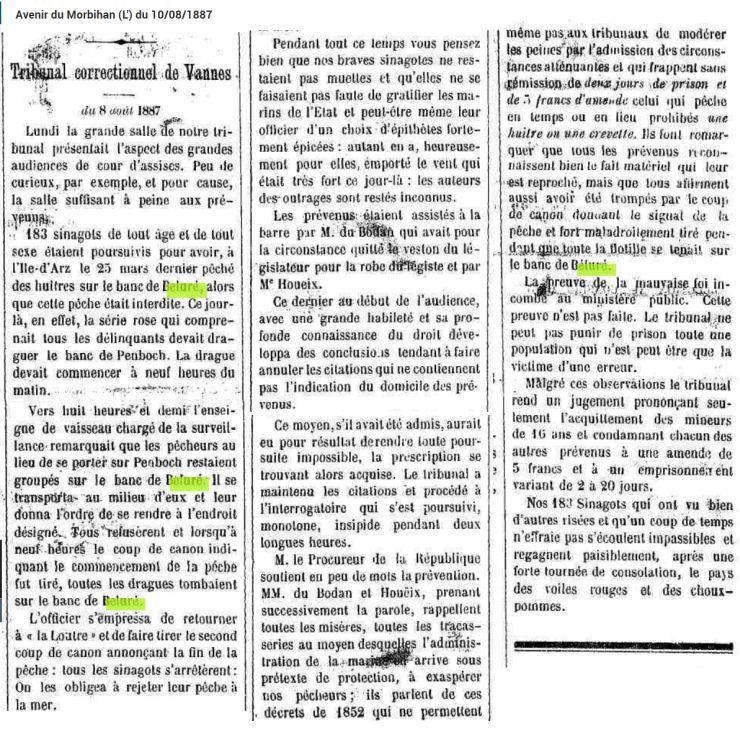

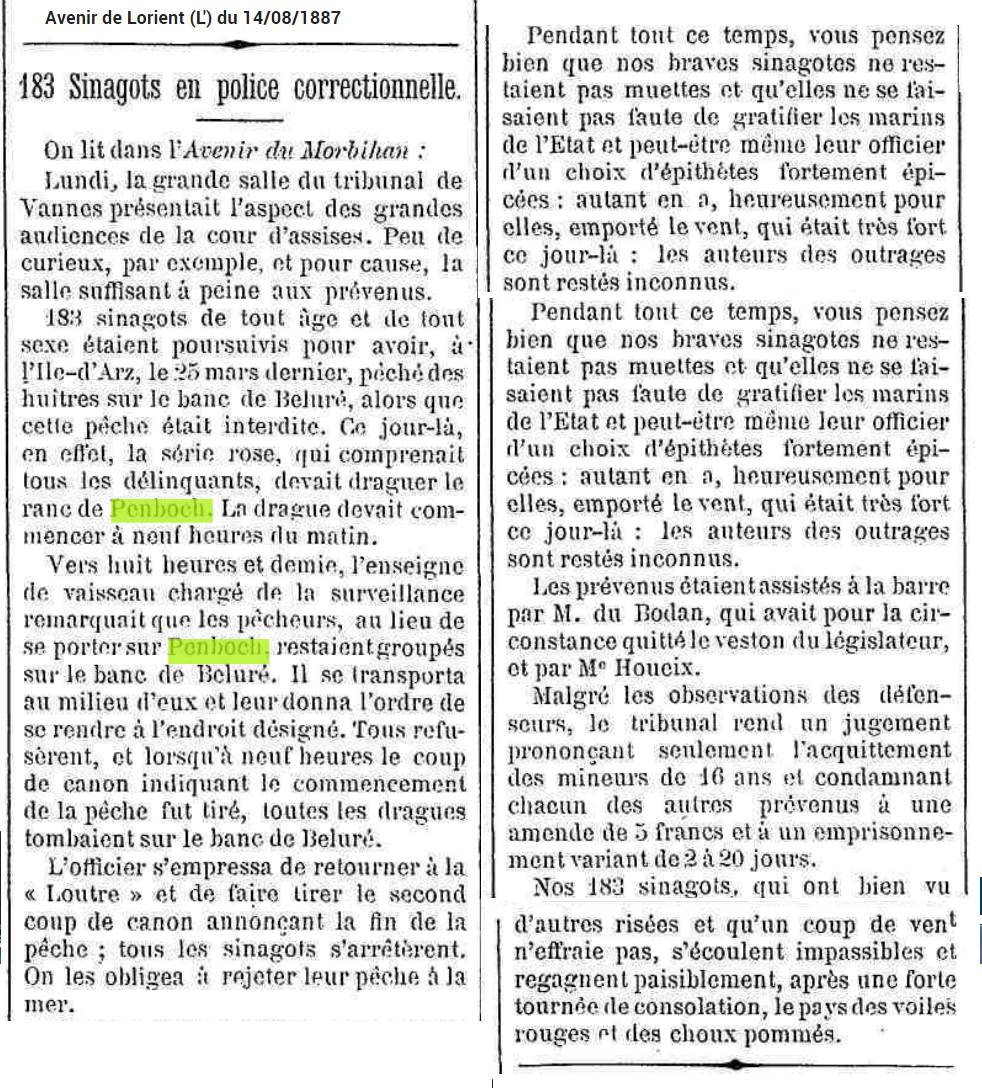

Jean RICHARD, mémoire étourdissante de Séné, raconte dans son ouvrage intitulé "Au Pays des Sinagots" les mille et une péripéties judiciaires et maritimes des Sinagots pris souvent en flagrant déli de pêches non autorisée.

Parmi ces faits divers de pêches frauduleuses, celle du 25 mars 1887 est à marquer d'une croix par la conséquence judiciaire qu'elle eut à l'époque et parce quelle participa à cette légende de marins insoumis, fraudeurs et roublards vivant au pays des "voiles rouges et des choux pommés".

Lisez donc TOUTES ces coupures de presse d'époque. Les journalistes relatent avec bien plus de talent d'écriture que votre humble serviteur.

Bonne lecture.

Cimetière : visite guidée

Un cimetière accumule des tombes comme autant de points finaux à des vies. Il n'y a pas que le Père Lachaise, célèbre cimetière parisien, à receler derrière une pierre tombale ou un caveau, une histoire ou un destin à raconter.

Notre cimetière communal date des années 1880, quand celui qui entourait la vieille église fut déplacé, pour laisser place à la future Eglise de l'architecte Deperthes. Ces plus vieilles tombes dates de cette période.

Légèrement surélevé par rapport à la rue de la Fontaine, on y accède sur son entrée principale, solennellement, par quelques marches et un portail en fer forgé. Le visiteur est rapidement surpris par l'étroitesse des lieux. Des allées étroites, des rangs serrés.

Avant les derniers travaux de l'hiver 2018, le visiteur ne pouvait pas manquer la croix monumentale adossée au premier mur de cloture, avant la première extension. Le goudron récent témoigne de son ancien emplacement.

Cette croix a été repertoriée par la DRAC de Bretagne. Durant l'hiver 2018, elle a été déplacée dans la plus récente partie ouest du cimetière derrière le colombarium. La pierre a été (trop) nettoyée et ce manque de "patine" enlève un peu de charme à cette croix et à son autel. Laissons faire le temps et la pluie qui lui redonneront dans quelques années son aspect "rustique".

Le visiteur qui fréquente quelques autres cimetières, notera l'absence de caveaux en hauteur ou de mausolées comme on peut en trouver par exemple au cimetière de Boismoreau de Vannes. A Séné, village de cultivateurs humbles et modestes pêcheurs, on se serre et dans un esprit grégaire, on ne construit que des caveaux enterrés n'offrant aucune prise au suroît, et parfois quelques tombes dans la terre, pour les moins fortunés des paroissiens...

Au fur et à mesure des reprises de concessions funéraires, les vieilles tombes disparaissent. Les morts d'hier sont oubliés et laissent place aux morts d'aujourd'hui. Pourtant, le visiteur attentif remarque quelques tombes particulières dont la pierre a été patinée par le temps et les inscriptions difficiles à lire.

Qui se cachent derrière ces tombes singulières ?

Quelles familles enterrèrent avec obstentation les êtres chers disparus ?

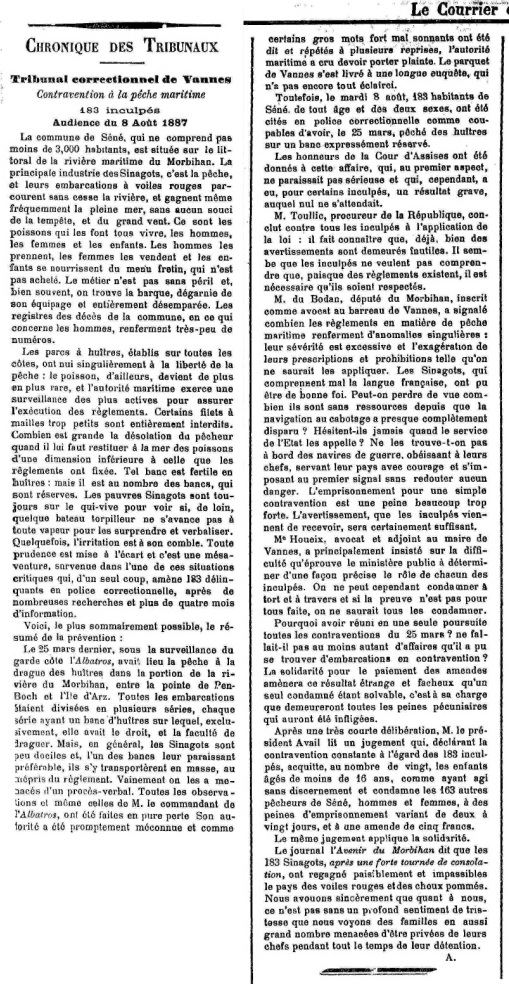

Les Rondouin, de Carentoir à Séné.

Trois tombes de pierre, tels des coffres posés, attirent le regard du visiteur. Quand on se penche, on lit difficilement le nom de Rondouin.

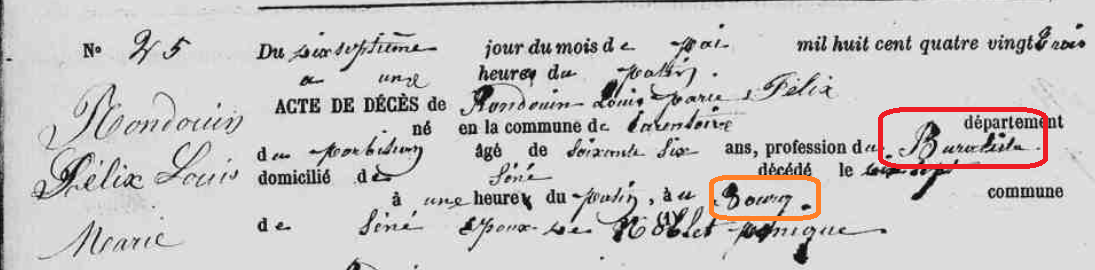

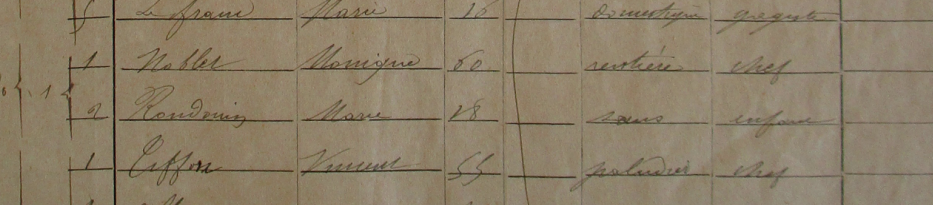

Quelques clics sur le site des archives du Morbihan et on établit la généalogie de la famille Rondouin, originaire de Carentoir. Le père Félix, fut buraliste au bourg de Séné comme nous l'indique son acte de décès. Au dénombrement de 1883, le buraliste a laissé une rentière, Mme Noblet et leur fille Marie Monique Gabrielle.

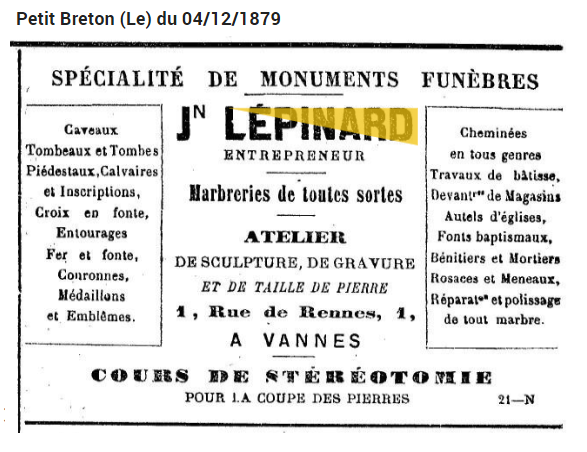

Propriétaires à Carentoir, qu'elles raisons poussèrent les Rondouin à venir s'établir à Séné pour occuper l'emploi de buraliste. Arrivés à Séné, les Rondouin furent meurtris par la mort de leur fille, Mathurine en 1881, à l'âge de 23 ans, puis par celle de leur fils Louis Victor à l'âge de 18 ans en 1882. Le père décéda en 1883. La famille choisit l'entreprise Lepinard, marbrier récemment installé à Vannes pour réaliser les sarcophages des enfants et ensuite du père.

La veuve Rondouin put marier sa fille Marie Monique en 1899. Elle décèdera vers 1900 et repose auprès de son époux. Etrange et triste destinée que celle des Rondouin.

De Castillan, propriétaire du château de Bot Spernem.(lire histoire du château)

Louis Marie Joseph de Castillan naquit à Quintin, Côtes du Nord et mourut à Séné, sans descendance le 11 août 1891. Il a légué au cimetière une belle tombe qui parle encore de lui....

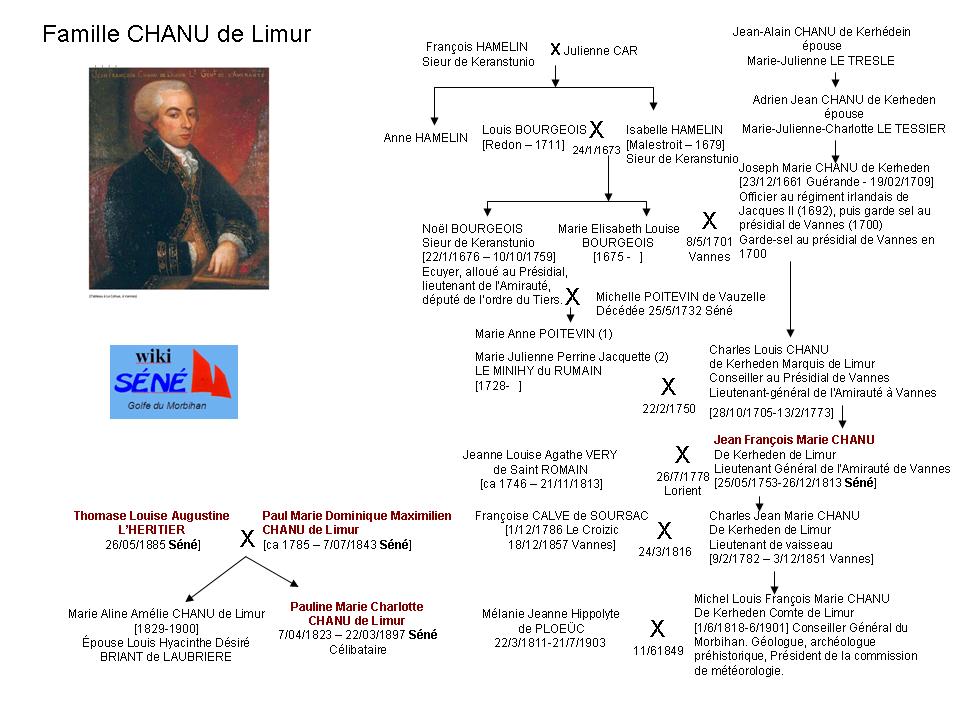

Les Chanu de Limur.

La famille Chanu de Limur arriva à Séné par mariage avec les descendants du Sieur Bourgeois. Lire article sur le château de Limur. Cette généalogie retrace les derniers membres de la famille ayant vécu à Séné. L'observation des pierres tombales et les recherches d'actes d'état civil permettent de confirmer que plusieurs membres de la famille Chanu de Limur choisirent Séné pour leur dernier repos.

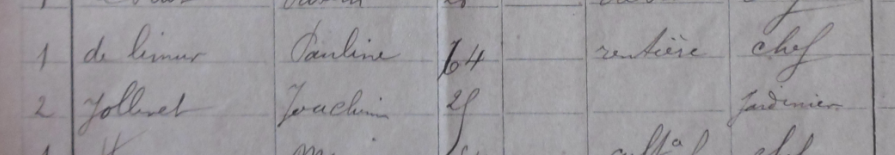

En premier lieu, Jean François Marie Chanu de Limur, dont la Musée de la Cohue détient le portrait. Son premier fils, Charles achètera un hotel à Vannes, le futur Hotel de Limur. Son second fils, Paul Marie Dominique Maximilien et sa femme, Thomase Louise Augustine L'Héritier, demeurèrent sans doute à Séné, au château de Limur. Les époux reposent au cimetière de Séné avec leur fille, Pauline Marie Charlotte, dernière Chanu ayant vécu à Séné, comme nous l'indique le dénombrement de 1891.

Des recteurs de Séné

Des recteurs de Séné

Aux côtés de ces familles issues de la noblesse d'ancien régime, on pourra également observer les tombes de trois recteurs de Séné. Celle de Pierre Le Névé [1721-1749], qui recueillit la dépouille du recteur François Marie Poezivara [1932-1956] et la tombe de Georges Le Buon [1877-1901],(Lire histoire des Recteurs de Séné), qui accueillit la dépouille d'Aimé Cappé, célèbre instituteur à bicyclette et défenseur acharné de l'école libre". (Lire histoire des Ecoles). Le dernière tombe, dont on lit difficilement le nom, est celle de Anne Marguerite Le Buon, soeur et dévouée servante de son frère, décédée le 18/09/1903 à Séné.

Des maires de Séné.

Enfin, le promeneur tachera de repérer dans l'entrelas de tombes, des personnalités liées à Séné.

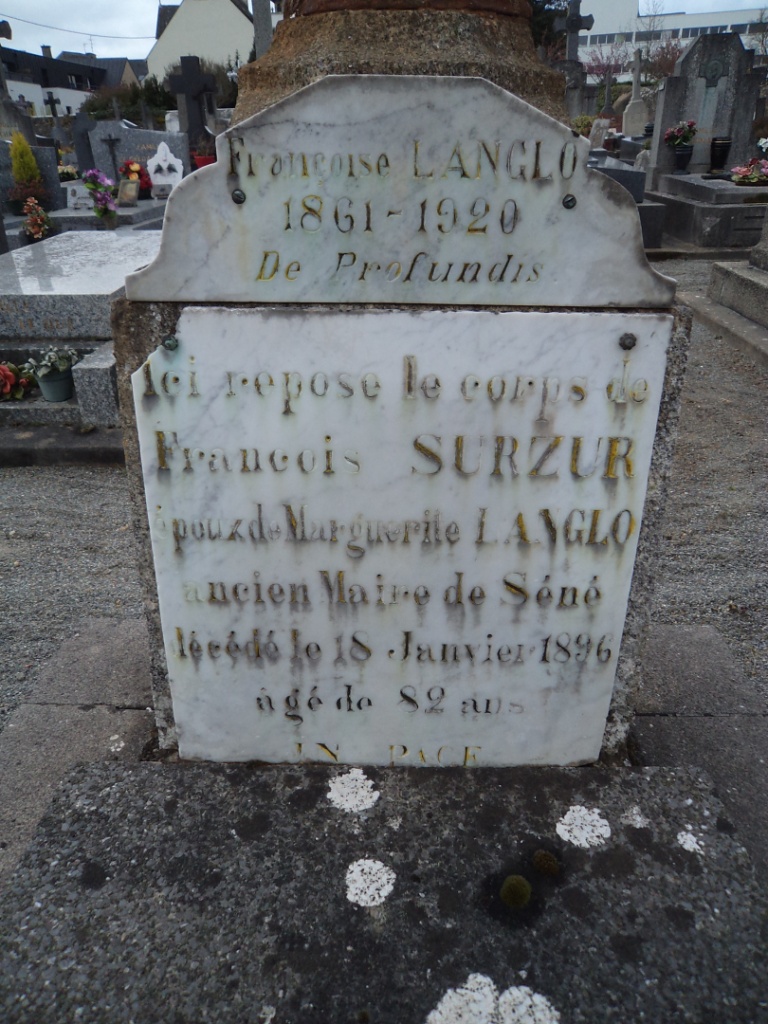

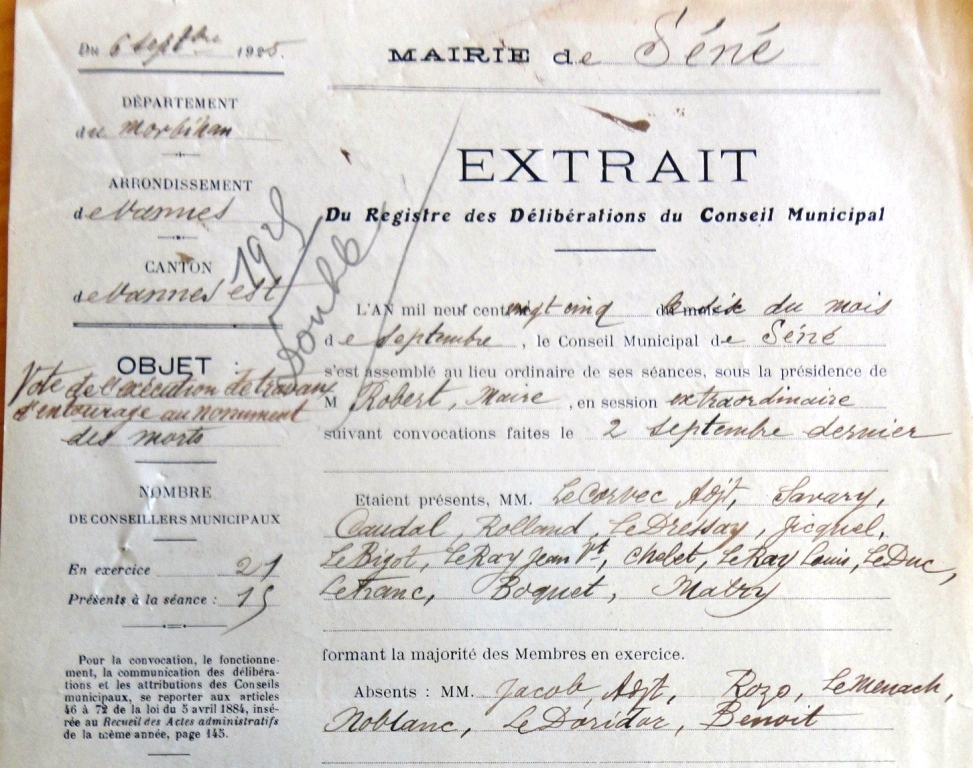

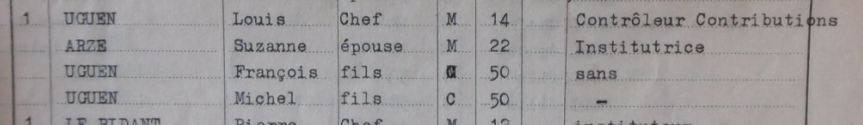

Notre cimetière abrite les tombes de trois maires de Séné, Surzur, Le Derf et Uguen. Lire article sur les maires de Séné.

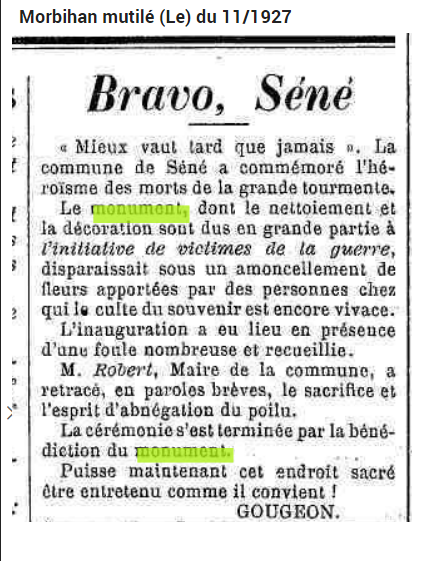

Des soldats de la Grande Guerre Morts pour la France.

Jean Marie Le Hay [7/07/1880 - 9/07/1917] et Eugène Marie Savary [27/04/1883 - 25/12/1917], deux Poilus natifs de Séné, décédés des suite de la tuberculose après la Guerre de 14-18, conservent encore leur tombes.

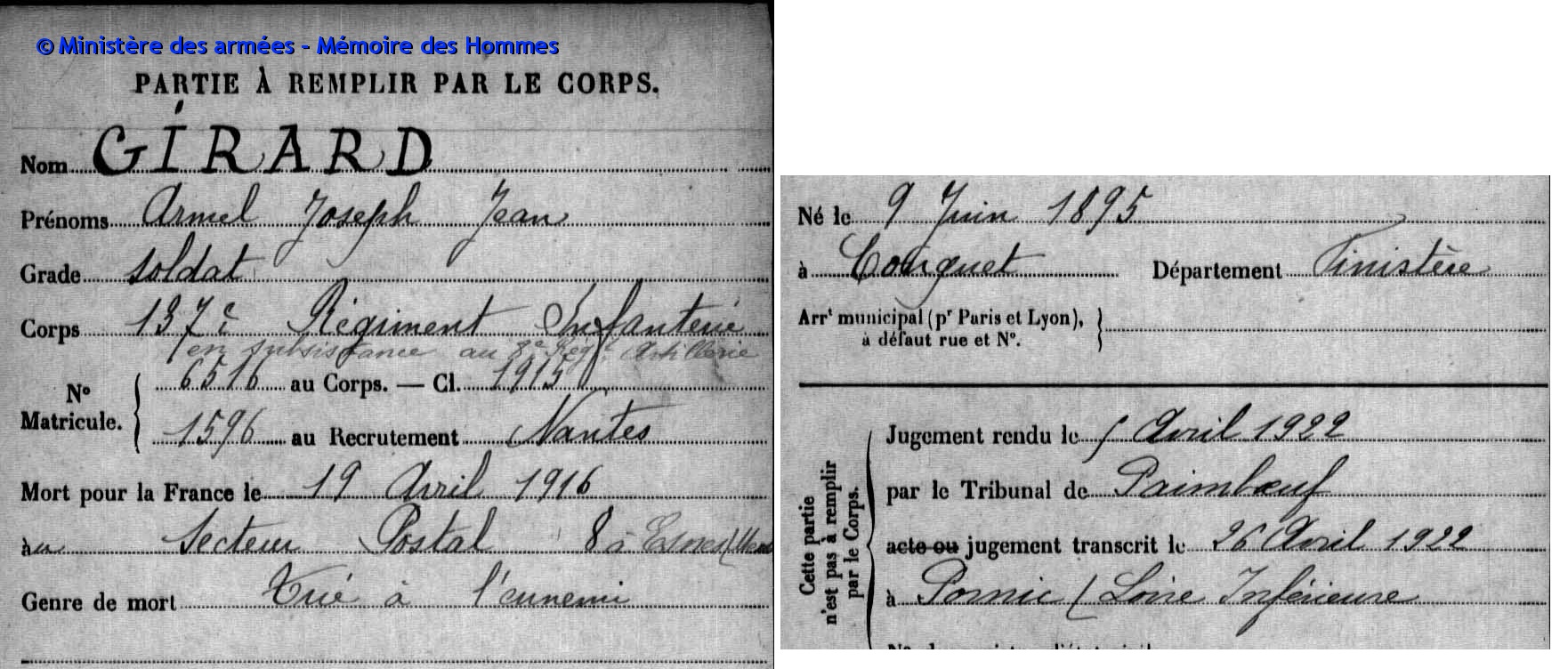

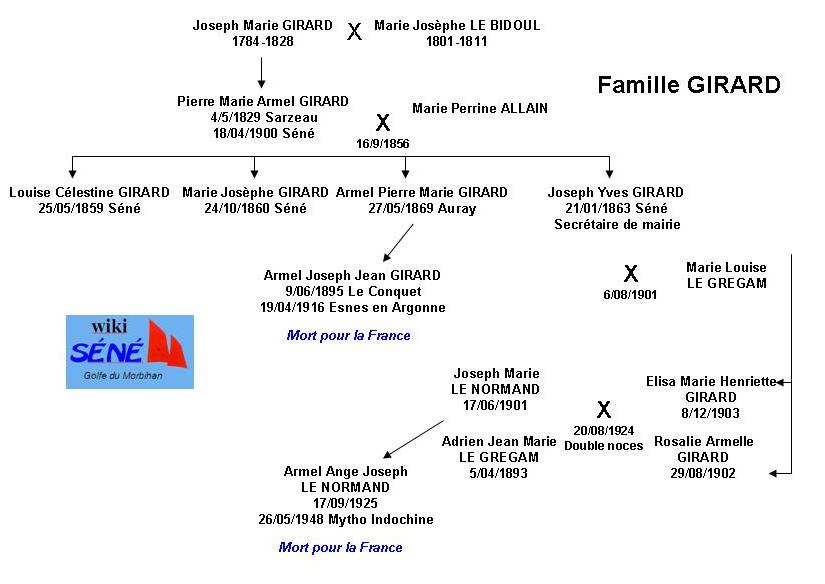

Armel Joseph Jean GIRARD

Il faut avoir l'oeil "patrimonial" pour trouver la plaque d'Armel GIRARD, soldat mort pour la France en 1916. Que fait cette plaque là au flanc de la tombe de la famille Girard?

Une recherche sur le site "Mémoire des Hommes" permet de retouver sa date de naissance et de décès.

De fil en aiguille, en surfant sur le site des archives du Morbihan et un site de genealogie, on finit par établir l"arbre généalogique dela famille Girard.

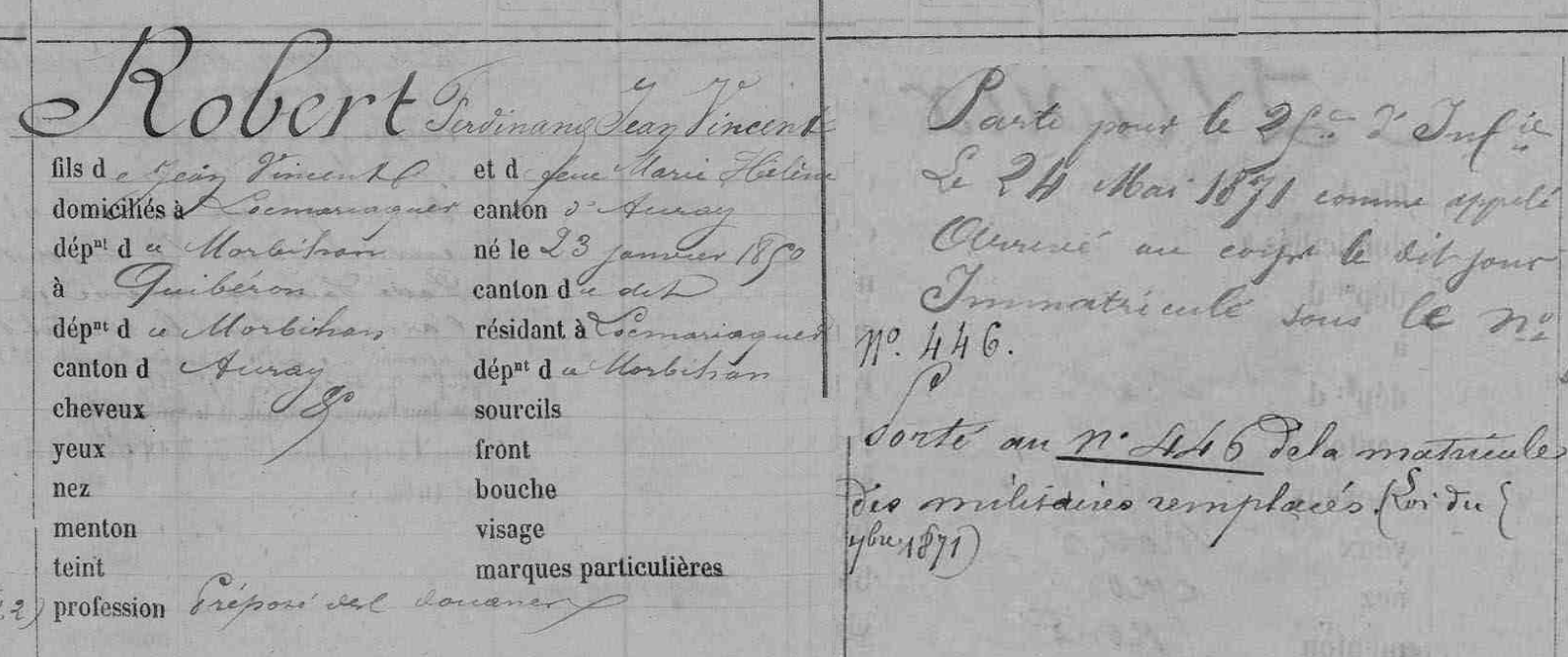

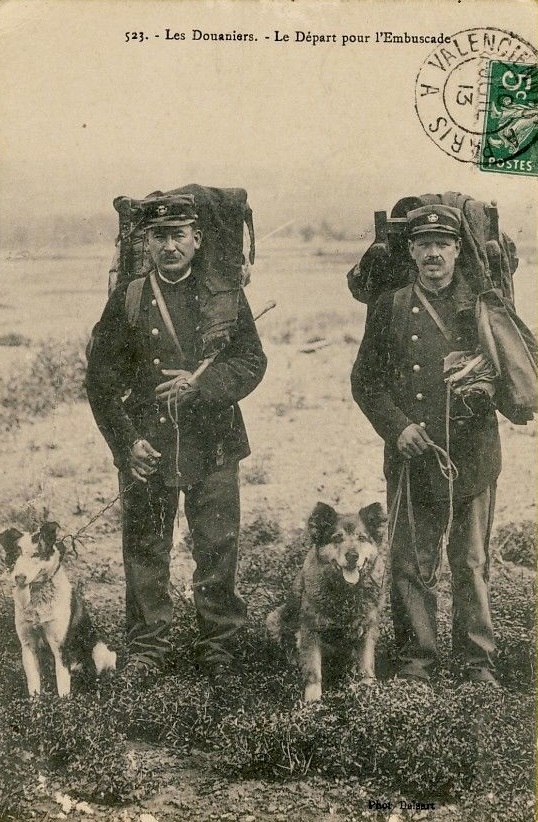

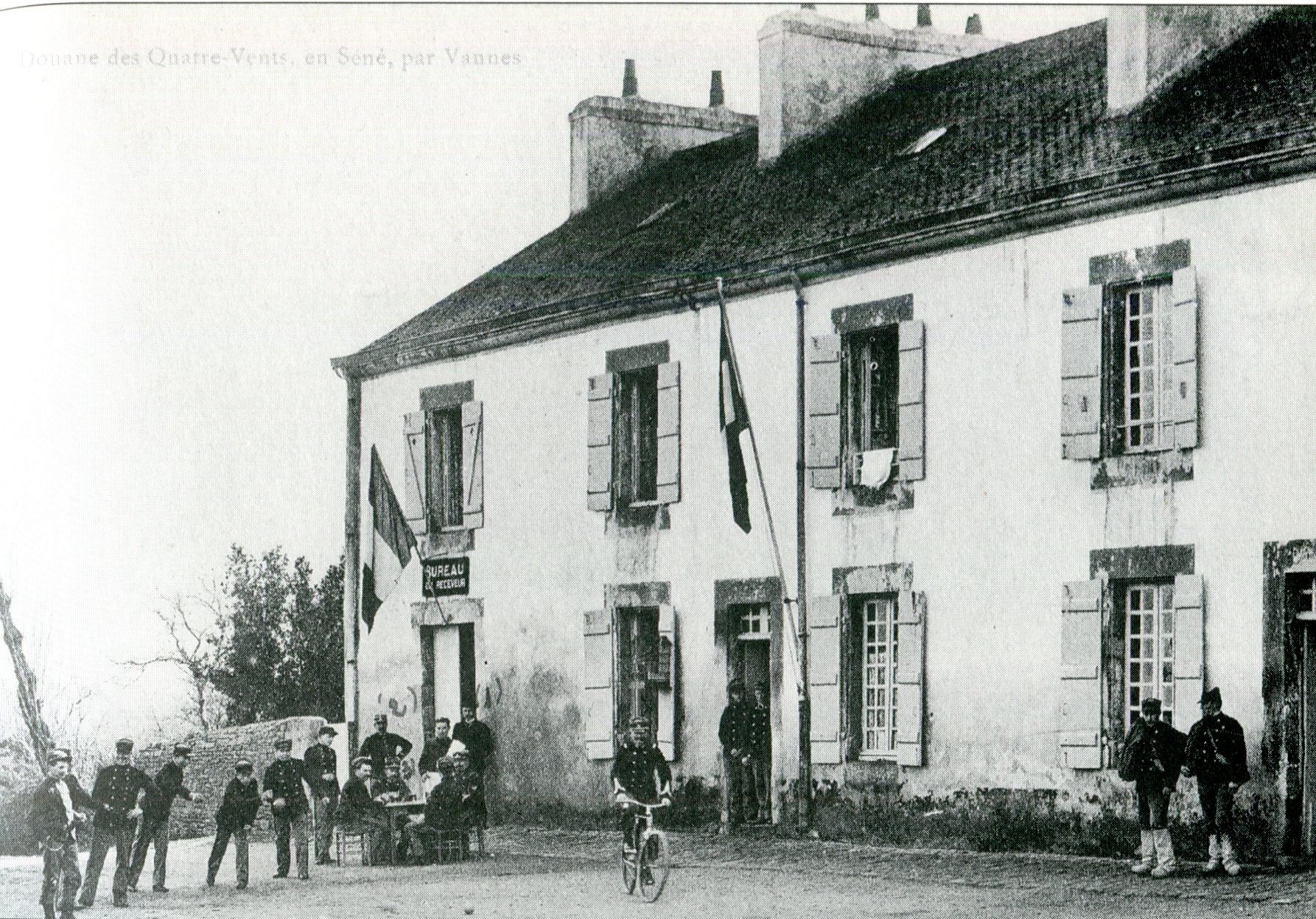

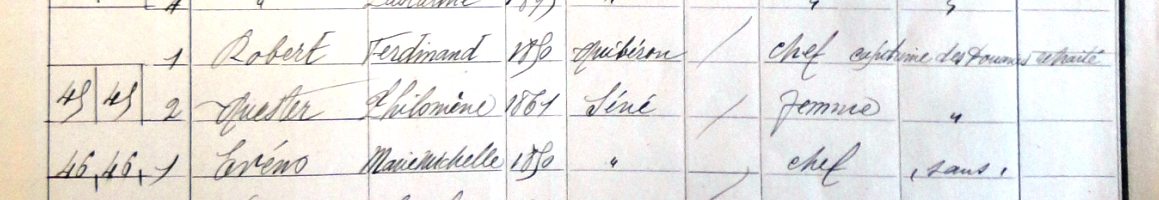

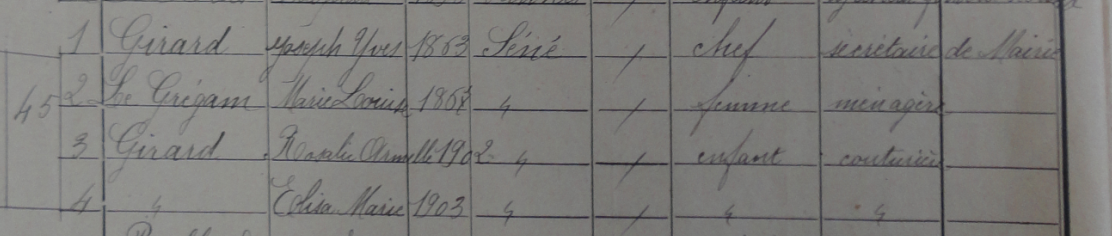

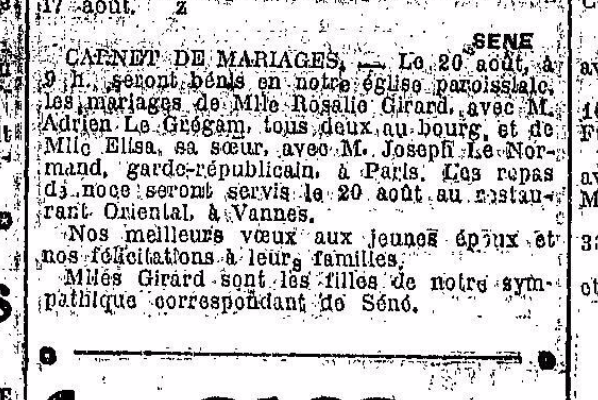

Ainsi, Pierre Marie Girard, douanier en retraite est venu finir ses jours à Séné, où il avait été en fonction autour des années 1859-1863, comme en témoigne le lieu de naissance de 3 de ses enfants. A Séné où vit son fils, Joseph Yves Girard, qui occupe le poste de secrétaire de mairie.

Le père de notre Poilu Armel Joseph Jean, Armel Pierre Marie était né à Auray. Sa fiche de matricule nous indique qu'il fut d'abord serrurier, avant de s'engager dans l'armée. Au retour à la vie civile, il est dans les Douanes à Brest, ce qui explique que son fils soit né au Conquet. Il est ensuite muté en Loire Atlantique où il vit vers 1910. Ce qui explique que l'acte de décès de son fils fut retranscrit à Pornic et que son nom figure au Monument aux Morts de Pornic.

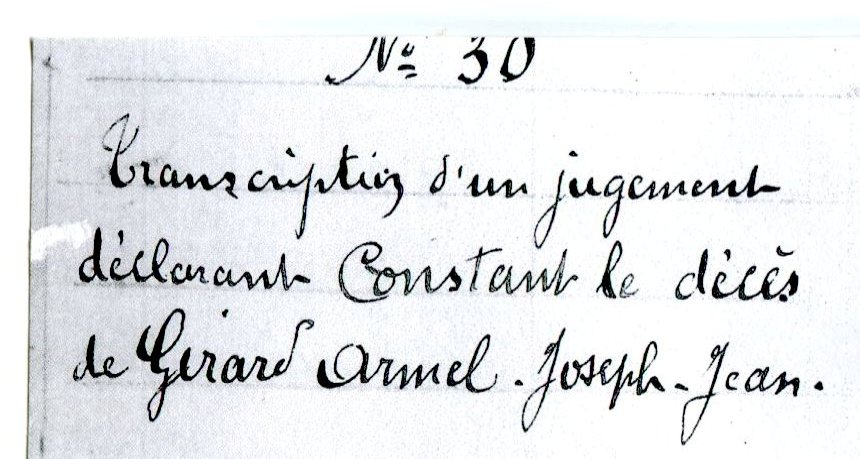

La fiche "Mémoire des Hommes" comme l'acte de décès de Pornic, parle d'un jugement du Tribunal de Paimbeuf du 5 avril 1922, déclarant"Constant" le décès de Girard Armel Joseph Jean.

Vraisemblablement, le soldat Armel GIRARD, a été "tué à l'ennemi" à Esnes sur Meuse (Esne en Argonne), sans que son corps ne soit retrouvé. La famille Girard, aura souhaité déposer "discrètement" cette plaque sur la face latérale de la tombe, pour honorer leur enfant "Mort pour la France".

Des sodlats décédés pendant la 2de Guerre Mondiale et la Guerre d'Algérie.

Les soldats Crolas, Pierre et Lacroix, morts pour la France lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Les résistants FFI, Roger et Jean Le Gregam et la mère de Louis et Anne Marie Enizan, déportés à Mathausen.

Les militaires Le Cam et Le Clerecq, morts pour la France en Algérie.

D'autres Sinagots au destin particulier.

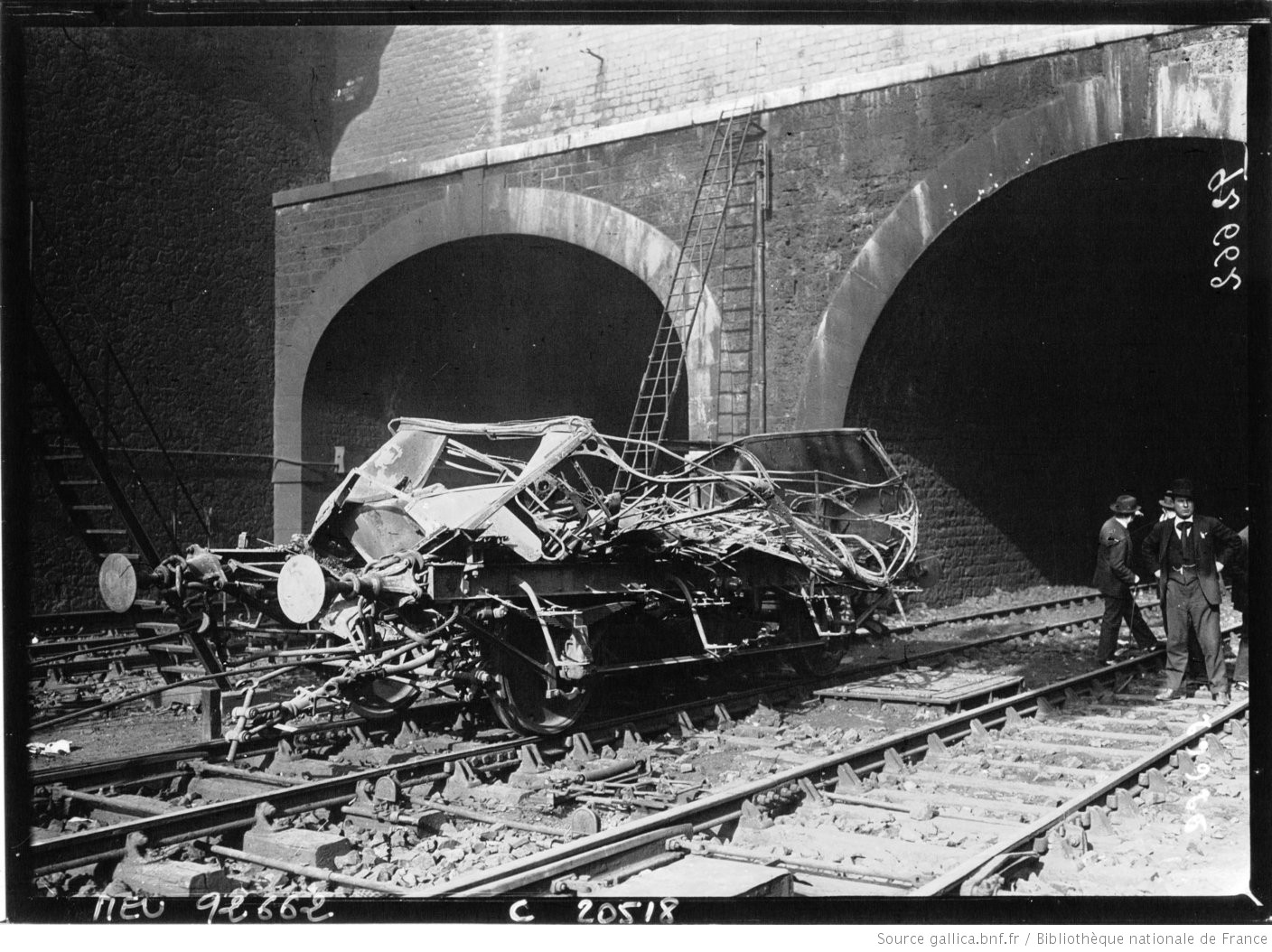

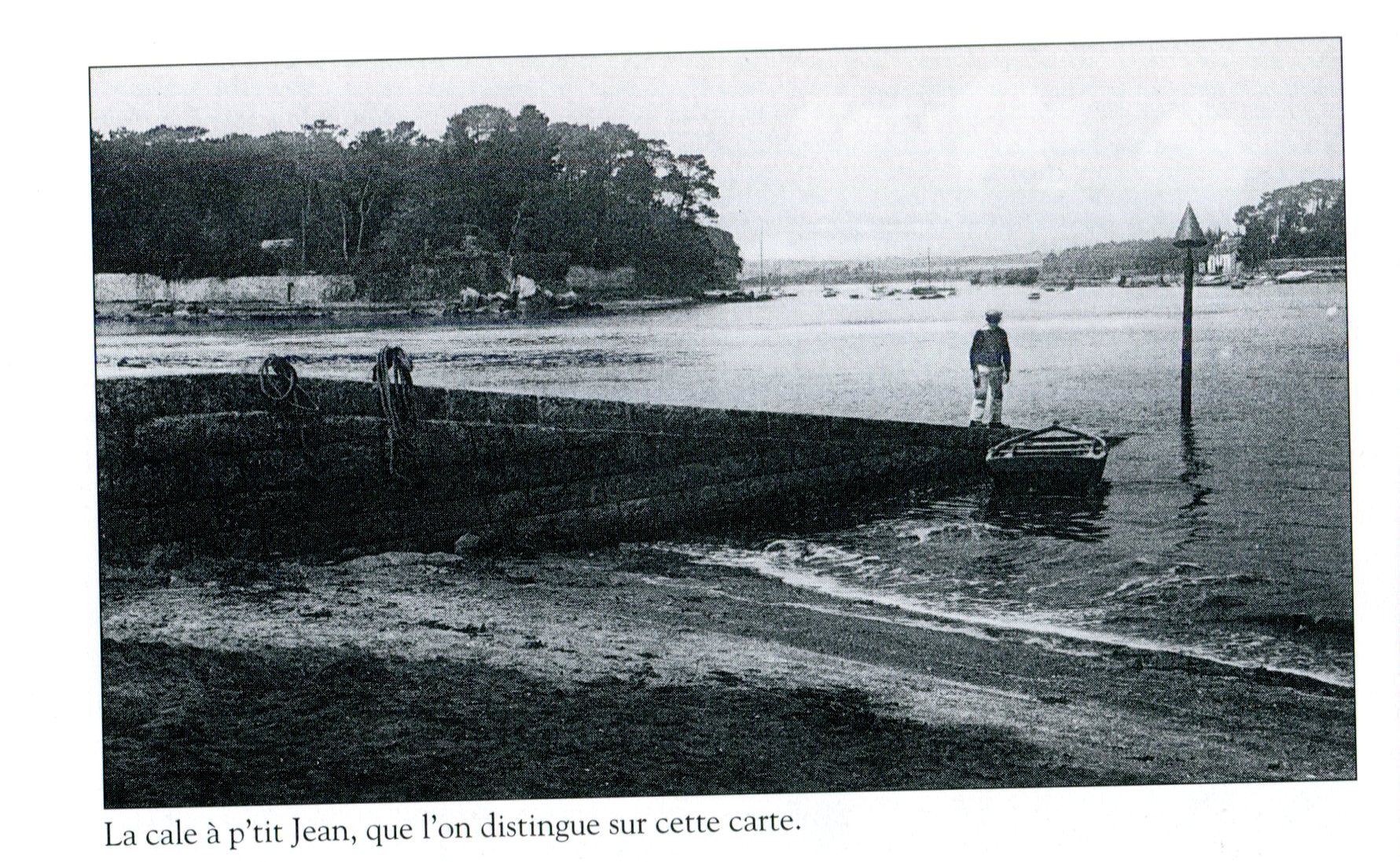

La passé martime de Séné a laissé des traces au cimetière avec les tombes de Le Doriol mort lors de la catastrophe du Iéna (1907); les marins Le Bourvelec et Le Veut décédés lors de l'incendie du Port Manech (1965); la tombe du Petit Passeur, Jean Marie Le Guil et sa femme Pascaline Miran celle du regretté Lucien Le Quentrec tué en 1976 dans la salle des fêtes de Séné.

D'autres tombes restent sans doute à mettre en relief à cause de l'histoire singulière de leur occupant. Pour les Sinagots, notre cimetière, lieu de repos de nos disparus, est aussi notre "Père Lachaise" à nous.

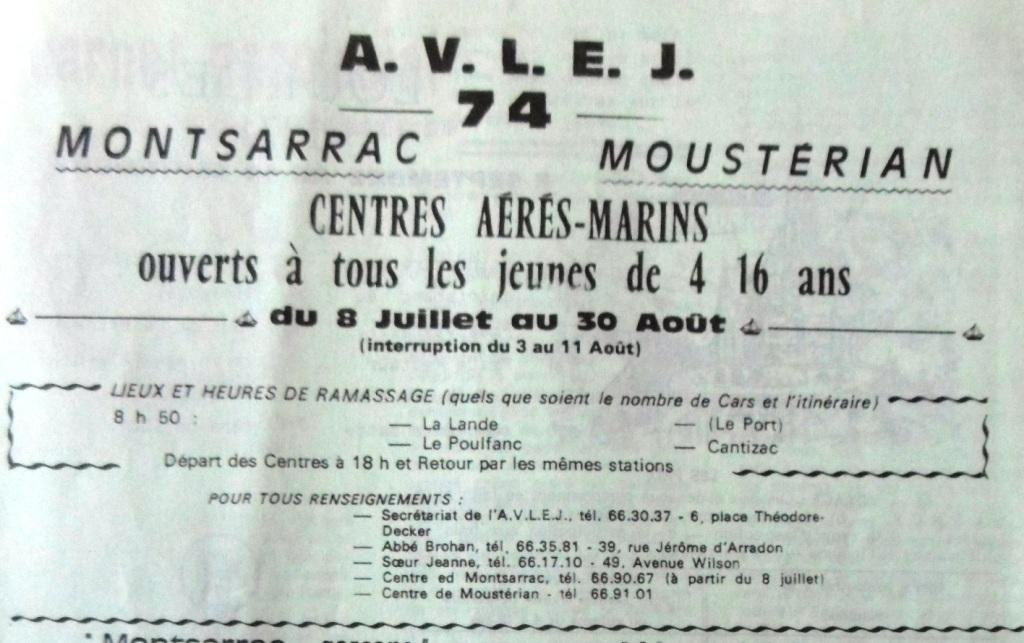

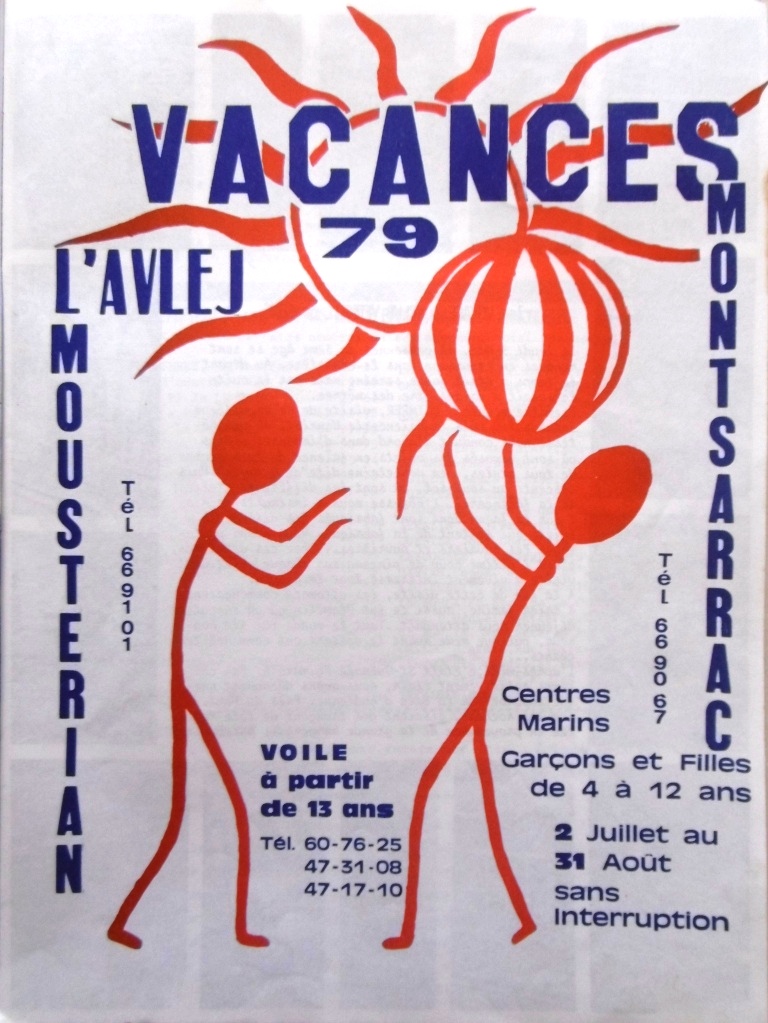

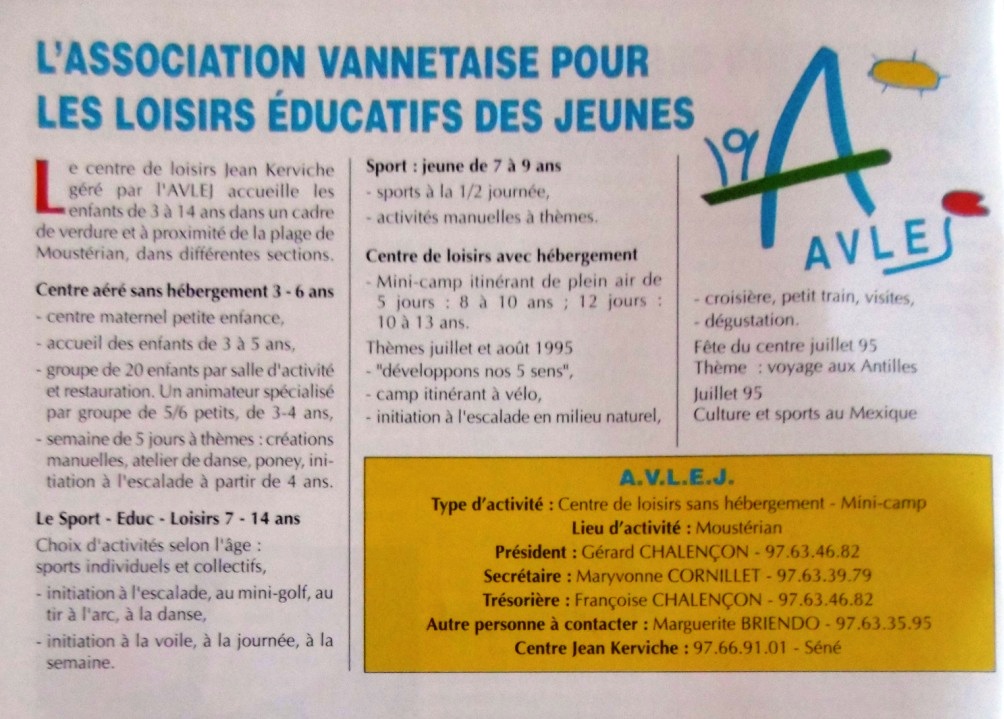

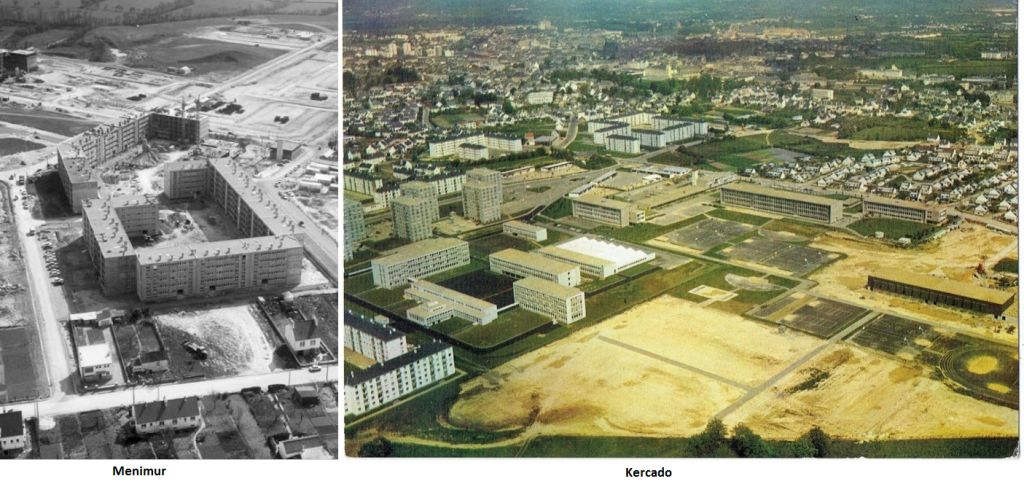

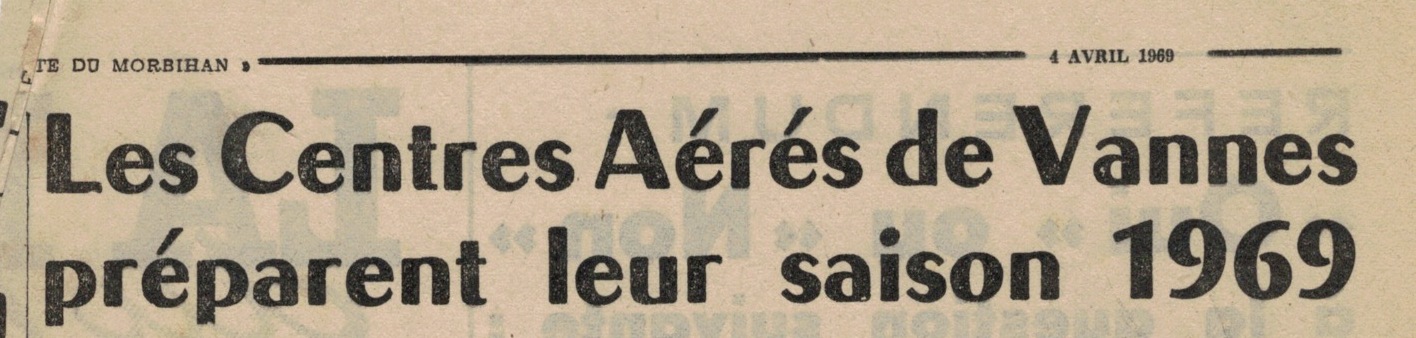

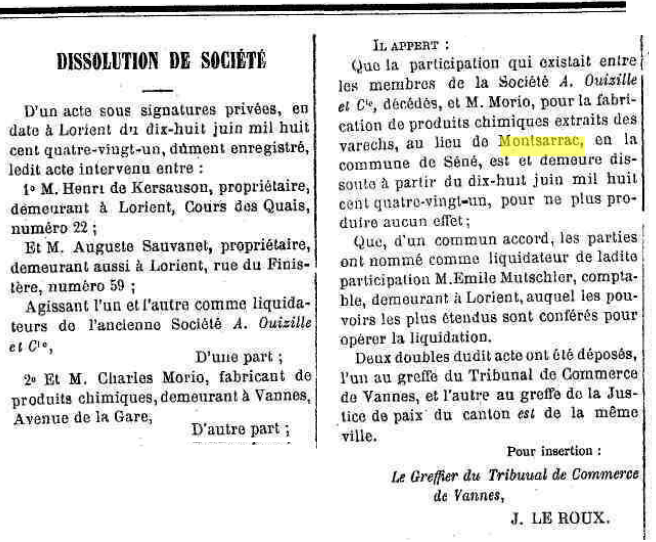

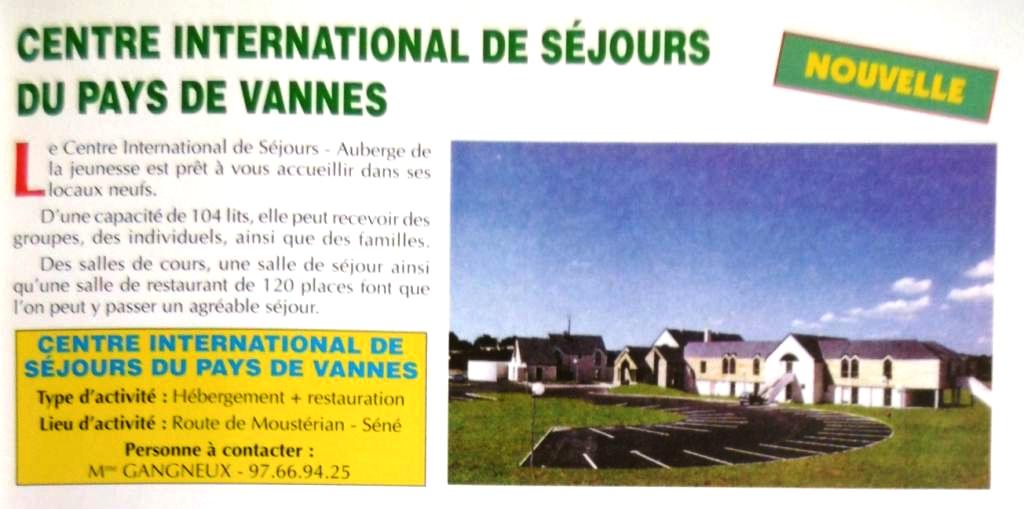

AVLEJ Mousterian (Montsarac)

Dans les années 1960-70, pour accueillir de nouvelles populations sur Vannes, on créait de grands ensembles de logements à Kercado et Ménimur.

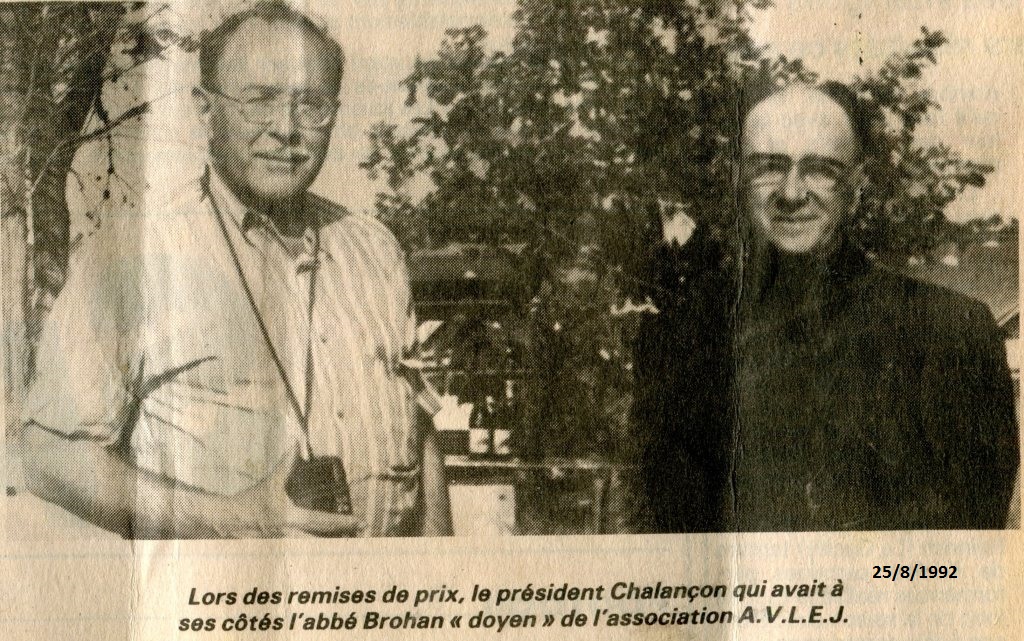

Dès les années 1965, L'Abbé Francis Brohan [xxx - 1997 Ile'd'Arz ] à l'époque aumonier auprès des écoles Saint-Joesph à Vannes, s'émeut de voir beaucoup d'enfants désoeuvrés à ne rien faire au bas de leur immeubles...

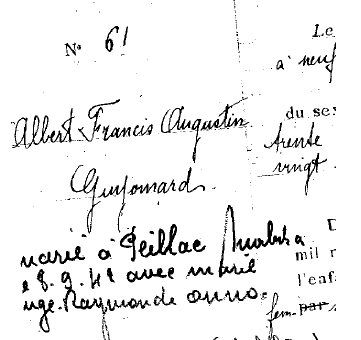

Avec l'aide de l'industriel Jean GUYOMARC'H [1923-8/12/1996], propriétaire de l'ancienne ferme du Traire, derrière le château de Bot Spernen, plus connue sous le nom de ferme de la Villeneuve, ils créent un centre de loisirs, géré par une association : Association Vannetaise pour les Loisirs Educatifs des Jeunes, l'AVLEJ.

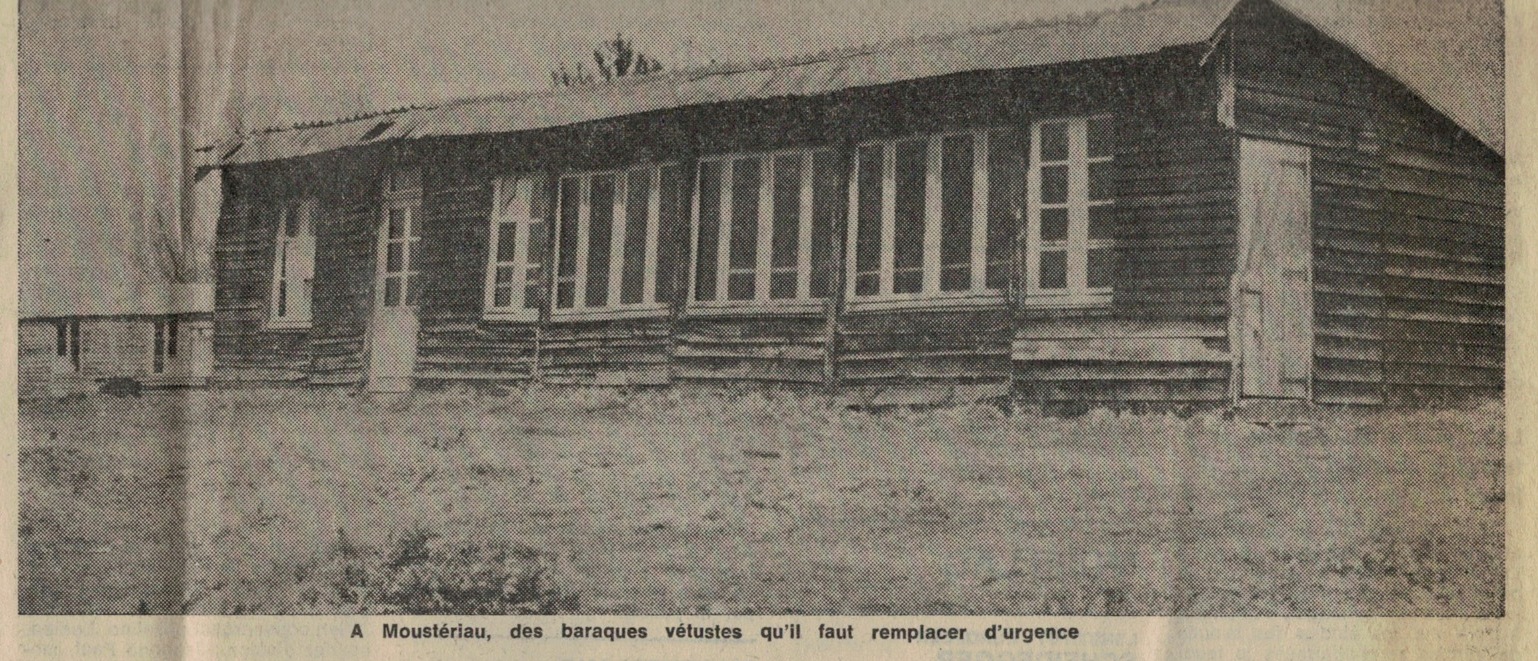

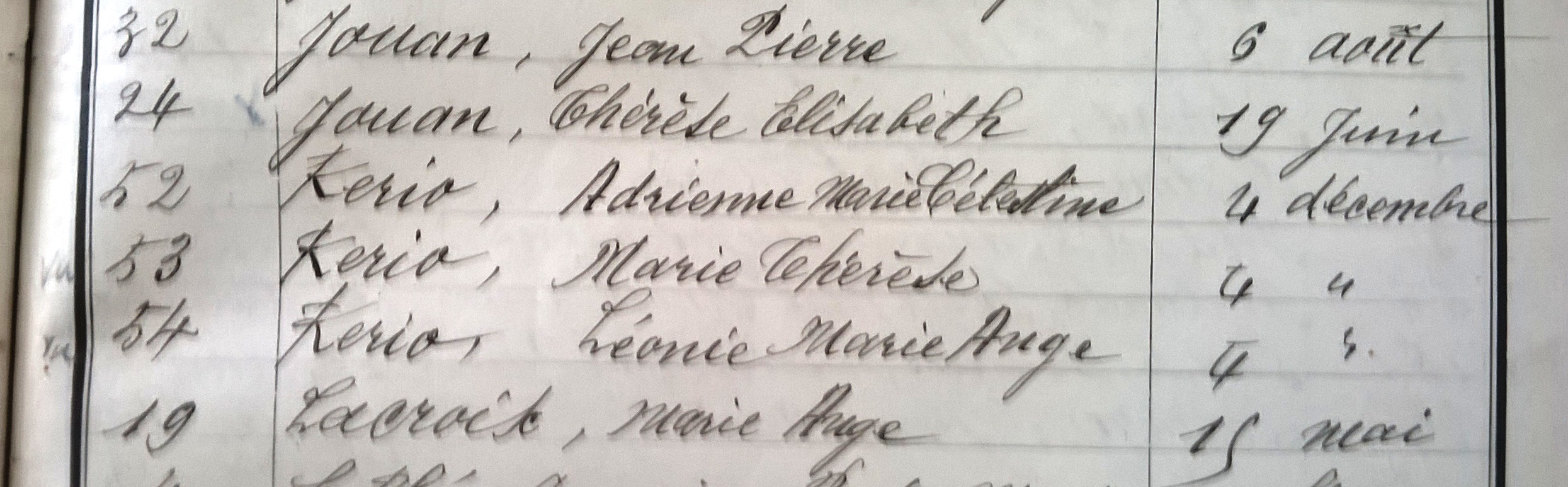

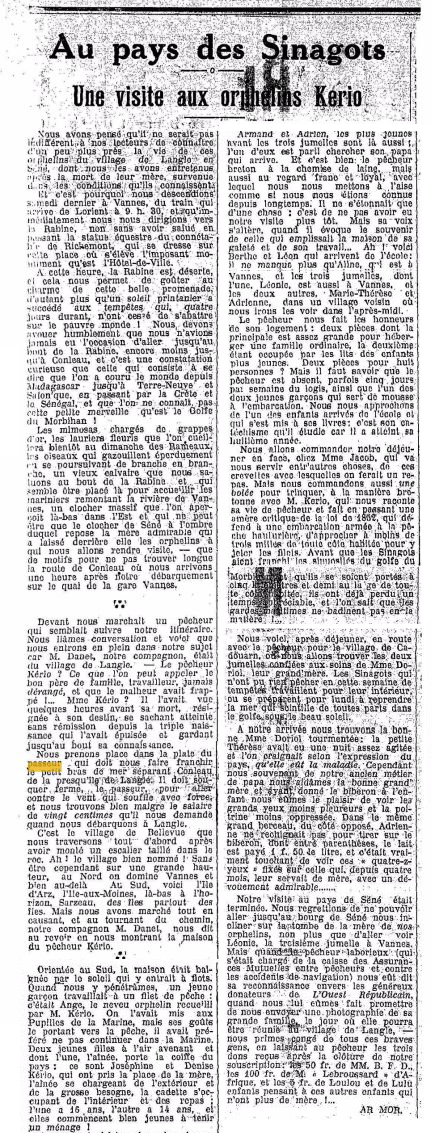

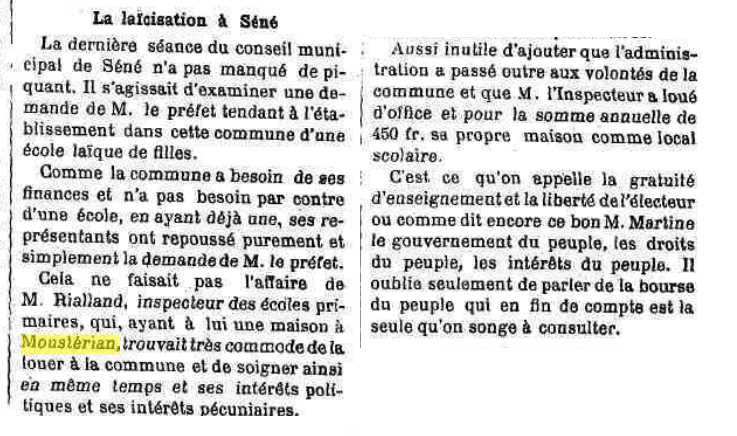

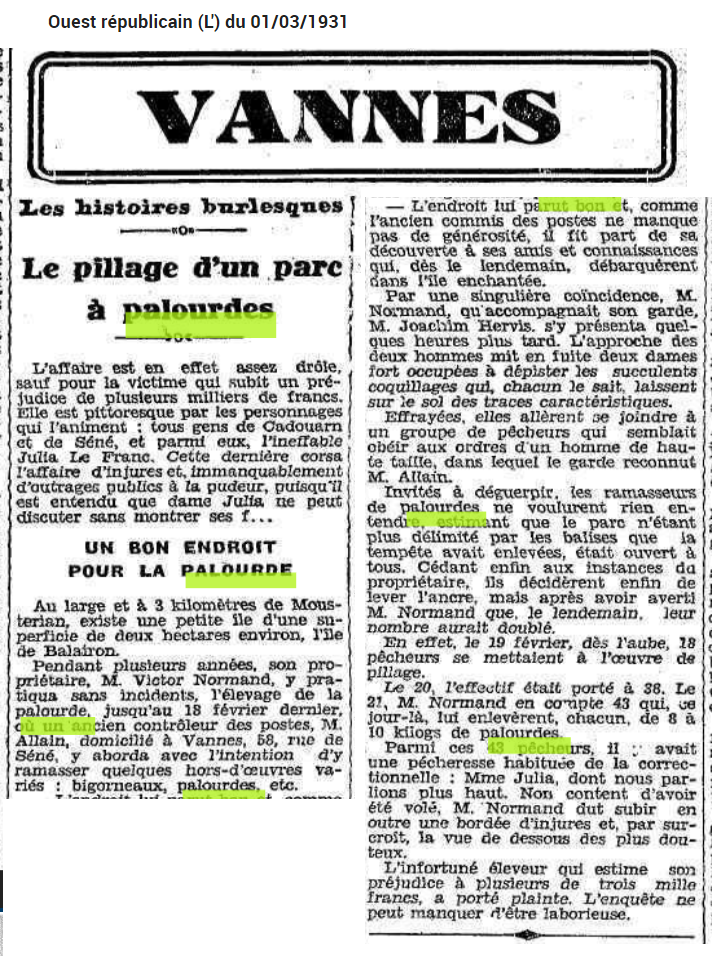

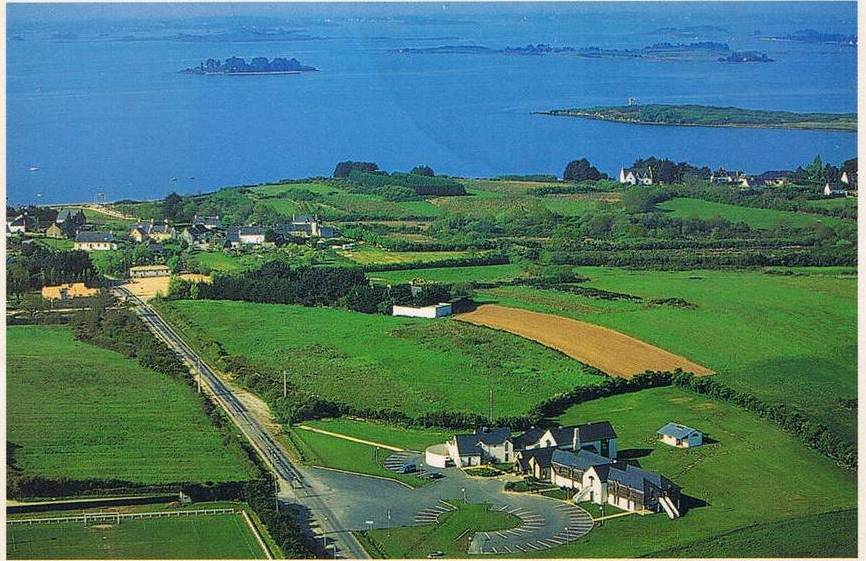

Ils aménage cette ancienne ferme près de Montsarrac et en 1965 et l'association, dont la présidente n'est autre que l'épouse de M. Guyomarc'h, Mme Emma Marcelle CHARLET, devient propriétaire d'un terrain près du village de Mousterian, acheté à Mme Marie Joseph JOUAN épouse MORIO du Morboul pour 17.000 Frs. Sur ce terrain de 11 ares73 ca, on construit un premier barraquement mais très vite, face au succès auprès des enfants, de nouveaux bâtiments plus "modernes" seront réservés aux filles. En 1965, le centre de loisir accueillit 200 enfants et en 1970, 800 répartis en 6637 journées pour les filles à Mousterian et 7777 journées pour les garçons à Montsarrac où est créé le toute première école de voiles de Séné.

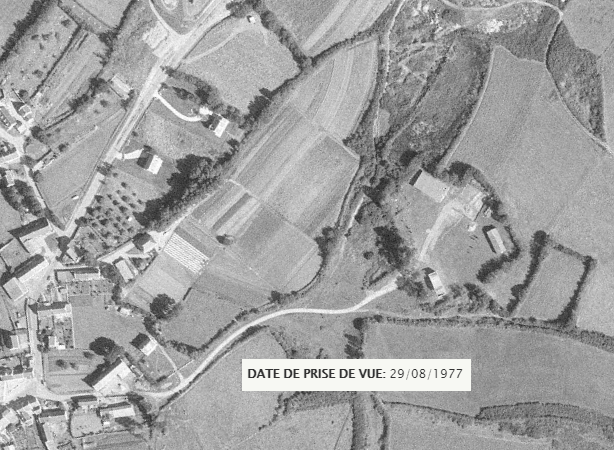

Ces photographies aériennes montre l'évolution de bâti sur cette parcelle de Moustérian:

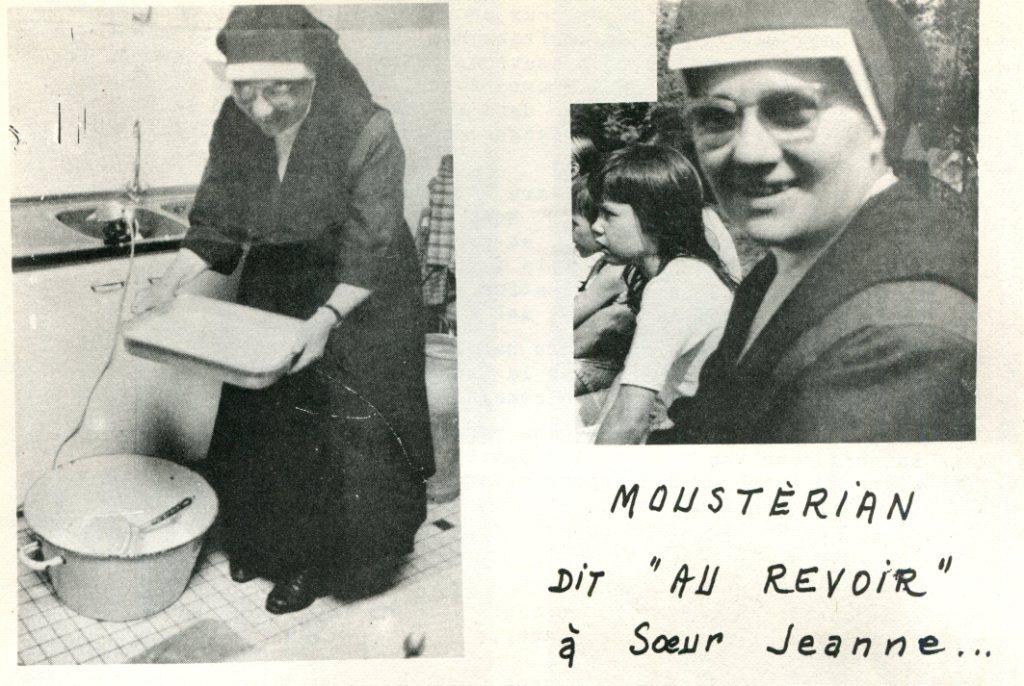

Rapidement, aux côtés de l'abbé Brohan, M. Jean KERVICHE [1910-1975], du Secours Catholique et Soeur Jeanne font tourner l'association. Le professeur de sciences naturelle, Mme Solange RABADE, du lycée de Menimur, rejoindra également les bénévoles de l'AVLEJ. On organise un rammassage des enfants avec des autocars. Le 20 janvier 1976, l'abbé Brohan recevait la médaille de la Jeunesse et des Sport et ce jour-là, il fut décidé de donner au Centre de Loisirs le nom de Jean Kerviche décédé un an plus tôt. Nom qui sera repris ensuite pa rla commune de Séné pour nommer la rue qui va du village de Moustérian au centre de loisir.

Quant à Soeur Jeanne, elle demeurera active pendant une vingtaine d'années. Le recteur de Séné, Joseph LE ROCH, en "bon reporter de sa paroisse", restituait dans le bulletin LE SINAGOT, la cérémonie de départ de Soeur Jeanne.

Le 19 septembre, en soirée, le Conseil d'Administration de l'AVLEJ, les Amis de Moustérian, autour de l'Abbé Brohan, en présence de Mr Chazard, Conseiller Général, de Mr Rivière représentant Mr Chapal député-maire de Vannes, se sont réunis au Centre Aéré pour dire "au revoir" à celle qui fut pendant 20 ans infatigable animatrice des "Vacances vannetaises en Pays Sinagot" : elle quitte la côte bretonne pour la côte normande.

A cette occasion, l'Abbé Brohan se faisant l'interprète de l'Association Vannetaise pour les loisirs éducatifs des Jeunes, prononça ces quelques mots: "Votre discrétion et votre modestie ne peuvent m'empêcher de parler...D'autres vous diront "au revoir" ailleurs et autrement (ceux du 3ème Age); mais il se devait qu'ici se retrouvent tous ceux que nous représentons: .Association, parents, animateurs...et surtout ces nombreux petits (et plus grandes) que vous avez vu passer...Merci pour votre bonté! Parler de "Bonne Soeur"; à notre époque, a une résonnànce un peu péjorative, mais pas quand on vous connait. Car la BONTE a rayonné ici depuis ces débuts héroiques du Moustérian des anciennes baraques junqu'à cette résidence d'été, devenue un peu votre résidence secondaire, où le tandem Soeur Jeanne-Solange (bien connu du voisinage) aura passé des vacances inoubliables, malgré les soucis et les fatigues...des genoux. Mais c'était pour le bonheur des enfants et des jeunes...et on le sait, jamais pour un quelconque profit. C'est à Solange Rabade que reviendrait le droit de rappeler ces quelques vingt ans de souvenirs communs. Elle a préféré, je le sais, vous le dire en particulier.

Mais l'AVLEJ vous doit tellement d'avoir Até accueillante, intendante, patiente, souriante, soignante, consolante à. l'occasion. Elle veut vous le manifester par quelques modestes souvenirs que vous aurez bien le loisir de regarder de la Bretagne à la Normandie, il n'y a qu'un pas; on veut vous donner l'occasion de comparer les beautés de deux provinces voisines et soeurs (vous y trouverez bien quelques sujets de méditation). Dans la collection des diapositives prises depuis 15 ans que nous oeuvrons ensemble, vous retrouverez le souvenir, de ce qui fut beau et bon à Moustérian...et vous le ferez découvrir aux Normands. De loin nous le porterons dans le souvenir et dans la prière. Et si on s'est aussi intéressé à vos.bagages, c'est bien pour faciliter un " Aller-Retour" ...quand vous voudrez.

A un MERCI qui mériterait d'être écrit non loin du nom de "Jean KERVICHE", j'ajouterais volontiers: "PARDON" Soeur Jeanne, de vous avoir souvent taquinée, quelquefois beaucoup demandé, et parfois un peu bousculée.: pendant que vous voyiez toujours l'"ENFANT" et la famille modeste qui vous le confiait, je voyais peut-être surtout une organisation à faire fonctionner et réussir... en fin de compte, on n'a pas eu trop de mal à se comprendre.

Merci d'avoir toujours répondu par le sourire d'une "BONNE-SOEUR", et d'avoir été parmi nous une "Fille de la Charité" que reconnait sür-ement Saint Vincent de Paul que vous célébrerez la semaine prochaine sur la côté normande.

En vous voyant partir, non sans regret, je vous entends nous dire à tous "Mais laissez donc venir à moi les petits enfants...ne les empêchez pas". Vous en trouverez d'autres sur d'autres rivages. Mais ils continueront à venir ici, de Vannes et sa banlieue, et il y aura, j'en suis sür, une autre "Soeur Jeanne" pour les accueillir et prendre la relève. Ce n'est jamais du temps perdu que de s'intéresser à l'ENFANT !

Alors, pardon un peu, merci. beaucoup, et au revoir seulement...Vous savez que Moustérian accueille en toutes saisons...si vous avez quelques vacances, Solange vous trouvera une place..."

A.V.L.E.J.

Monsieur Chapal, Maire àe Vannes, retenu au Conseil Régional, faisait offrir â Soeur Jeanne un três bel ouvrage sur le Morbihan. Monsieur le Recteur de Séné joignait son Merci au nom des familles de Sêné.

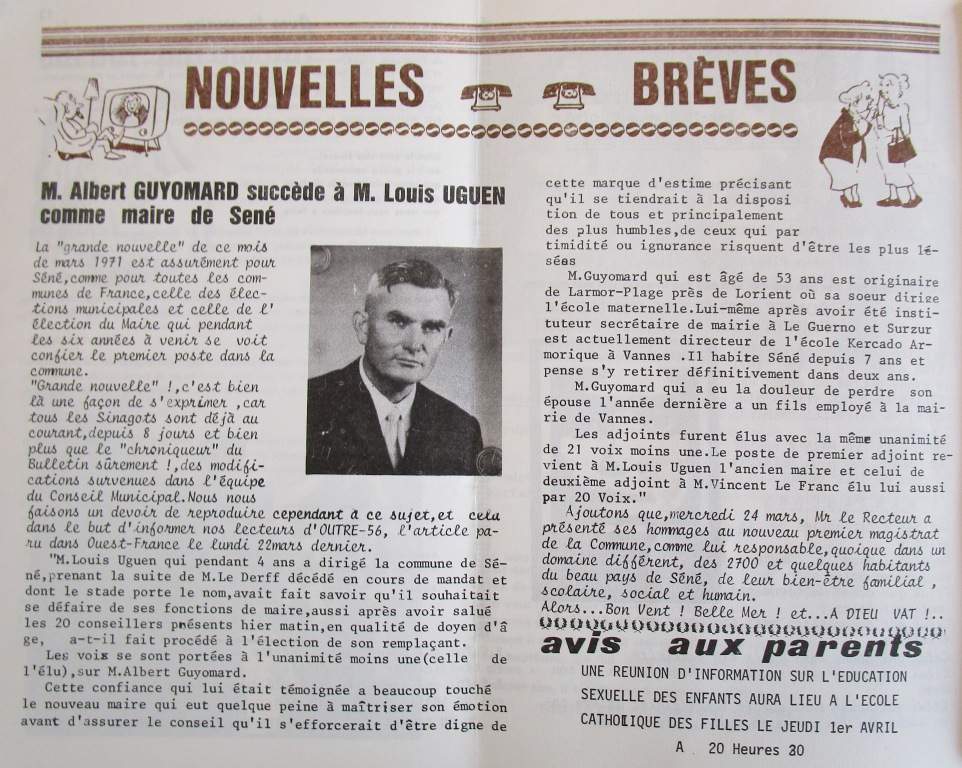

Mr Guyomard, Maire de Séné, retenu au jury des Assises, s'était fait excuser.

Le centre de loisirs va fonctionner encore pendant toute la fin du XX°siècle. Il abandonnera les locaux de la ferme de Villeneuve pour se recentrer sur Moustérian..

Il sera vendu vers 2012 à des investisseurs, qui proposent aujourd'hui, à Porh Kerviche, la location des salles et bâtiments pour des mariages, associations sportives ou salons professionnels.

La ferme de Villeneuve

Tant que l'anse de Mancel était recouverte à marée haute par les eaux du Golfe, les ilots de Bot Spernem et de Viac Cornec restaient isolés, peu accessibles aux Sinagots.

Le projet d’assèchement du Golfe datait du XVIII° siècle, mais il fallut attendre 1830 pour que le Nantais, Edouard Lorois, devenu Préfet du Morbihan, obtînt finalement la concession et réalisa son endiguement. La nouvelle digue fut dénommée le « Pont Bras » et constitua un nouvel accès entre Moustérian et Montsarrac.(Lire Histoire de l'anse de Mancel).

Dès lors, les nouvelles terres agricoles du polder présentaient un intérêt agricole et localiser une ferme au plus près prenait du sens. Cependant, il fallut attendre ledébut du XX°siècle pour qu'une ferme voit le jour sur l'ancienne île de Viac Cornec.

D'abord nommée, la ferme du Traire, la ferme de Villeneuve apparaît pour la première fois sur une carte en 1912, ce n’est qu’en 1927 qu’il est dénommé sur un plan comme la « ferme neuve ». A cette époque, le corps de ferme semble finit sur ses plus grandes dimensions à l'image des grandes fermes du nord de la France. On parle, dans les années trente à Montsarrac, de la Villeneuve comme la ferme modèle de Fleury, son propriétaire, boucher à Vannes.

Il avait acquis environ 8 ha à M. BROUARD, marchand de bois, qui avait acquis une vingtaine d'ha à Henry François Joseph BOUAN du Chef de Bos, lui même l'yant acquise de Auguste Marie SEPTLIVRES, agronome, membre de la Société d'Agriculture de Vannes, qui la détenait de M. LOROIS, qui avait asséché le marais de Mancel pour y créer un polder. [lire histoire de Mancel]..

Avant la première guerre mondiale, M Fleury développe un élevage de moutons et de chevaux de boucherie. Il cèdera la ferme vers 1935 à M. LE BOLEIS. Comme la ferme de Bilheron, la ferme de la Villeneuve va subir les deux ruptures de la digue de Mancel.

En décembre 1925, une première tempête ouvre une brèche de 20m dans la digue. M. Rohling, propriétaire de l'autre ferme qui exploite le polder, la ferme de Bilherbon, refuse de prendre en charge les frais occasionnés par le colmatage effectué par les riverains. S’ensuit alors un contentieux qui aboutit à la vente sur saisie de la propriété en 1934, qui sera acquise par Pierre LE PELVE, alors fermier. La digue est réparée.

En 1937, une violente tempête coïncidente avec une marée d’équinoxe provoqua un mini raz-de-marée et creusa une énorme brèche dans la digue.Les exploitants agricoles n’obtinrent aucun dédommagement et depuis l’anse de Bilherbon est devenue « domaine maritime ». Après guerre, l'exode rural et la mécanisation agricole renda moins nécessaire le gain de terres agricoles.

Puis la ferme de la Villeneuve devient la propriété de M. Guyomar'ch, patron de l’entreprise agro-alimentaire basée sur Saint-Nolff. Durant cette période les bâtiments sont transformés pour accueillir des colonies de vacances [Lire histoire de l'AVLEJ]. Enfin la ferme devient la propriété du Conseil Général au titre de la TDENS (Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles).

Le Conseil Départemental du Morbihan y loge l'association Voiles & Patrimoine qui y restaure des bateaux et des yoles.

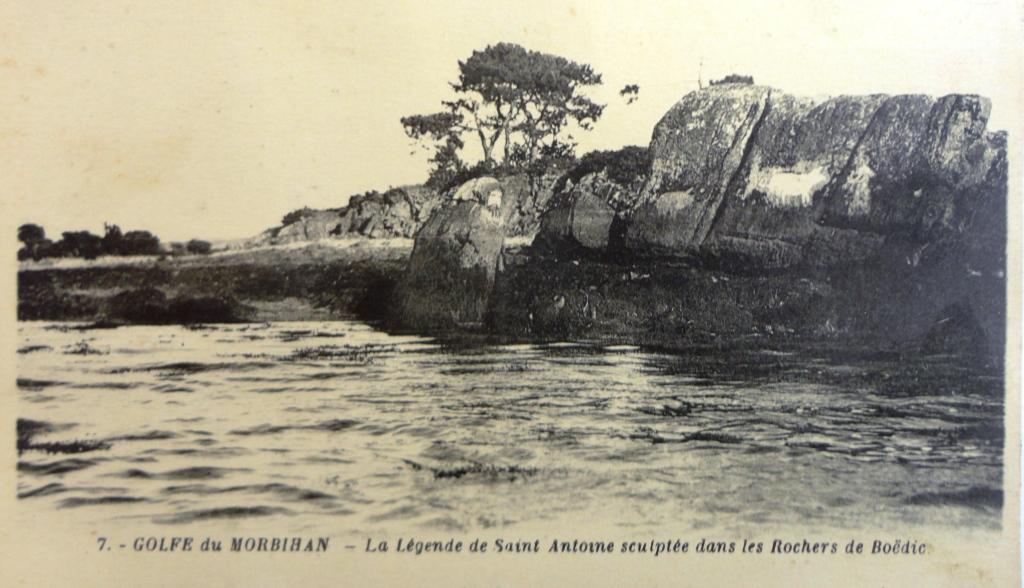

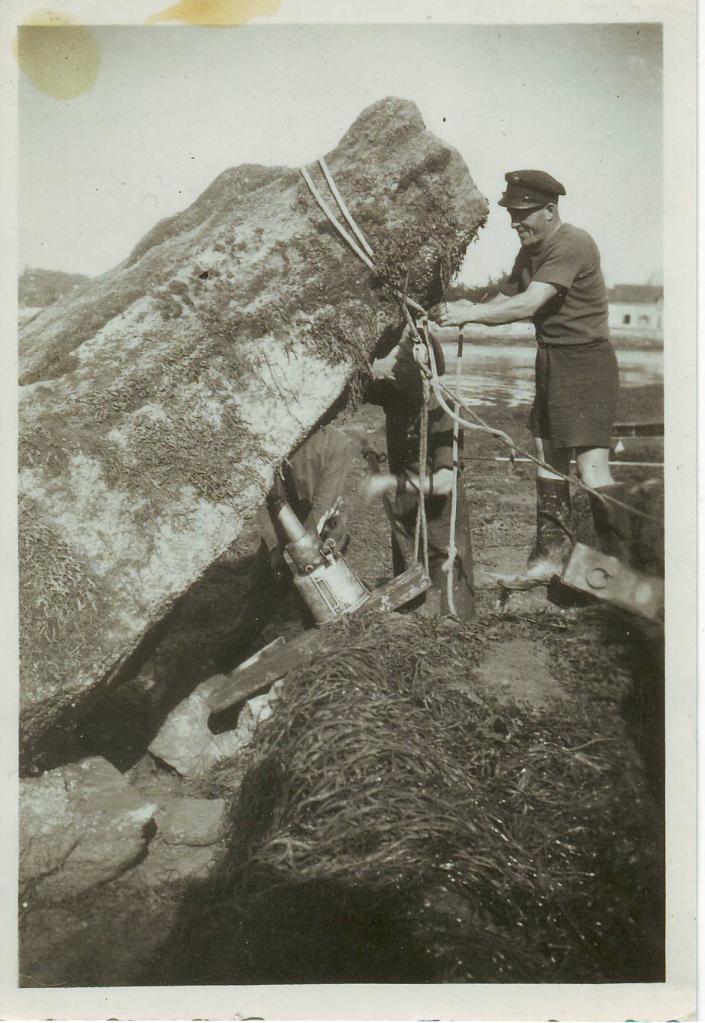

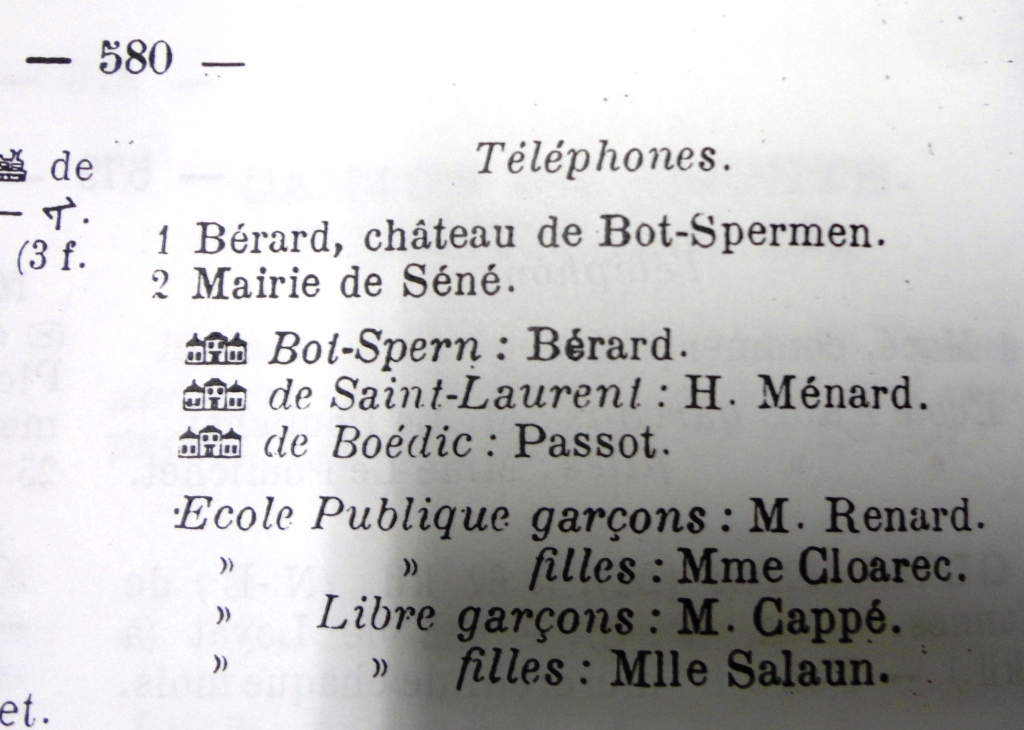

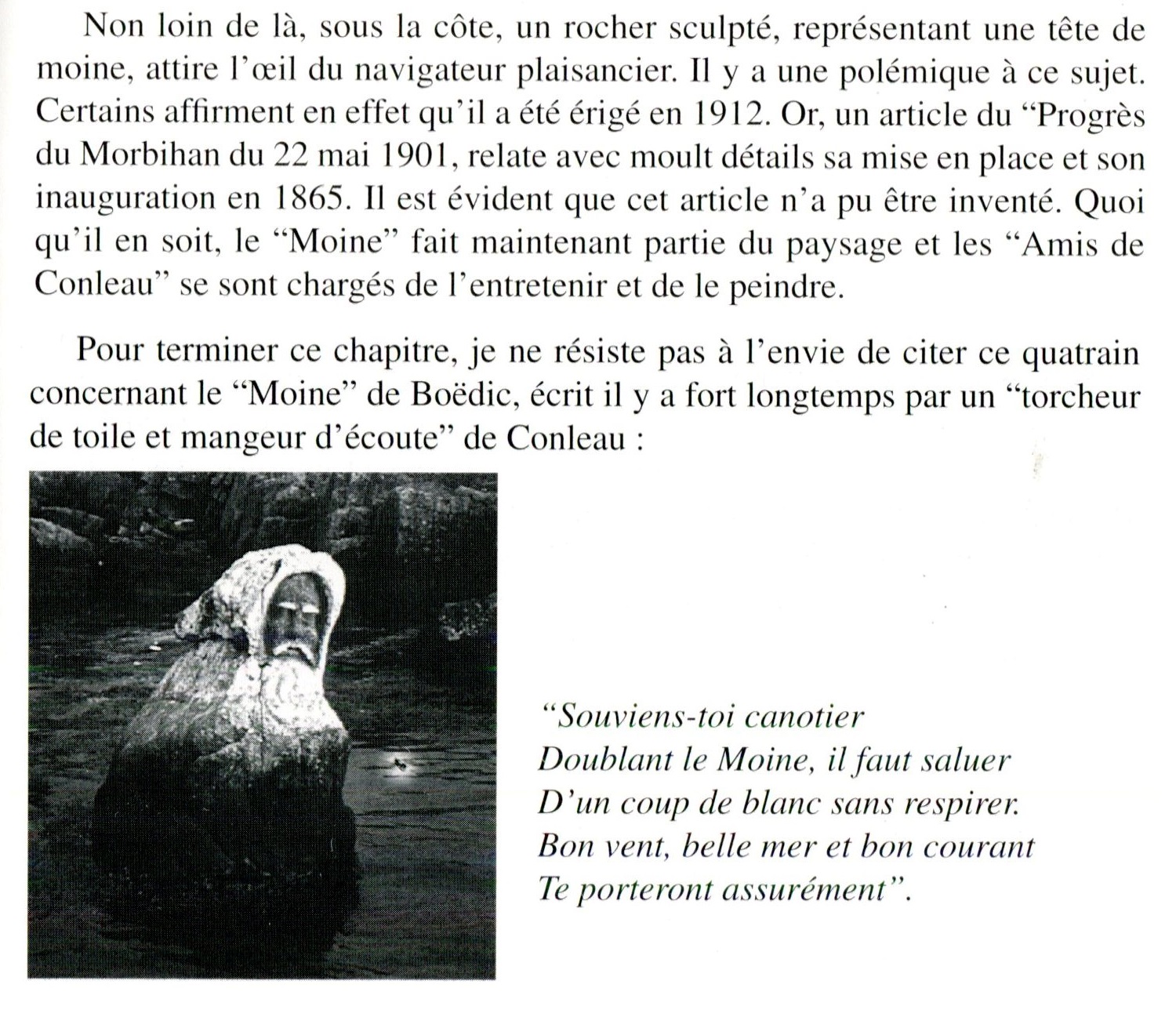

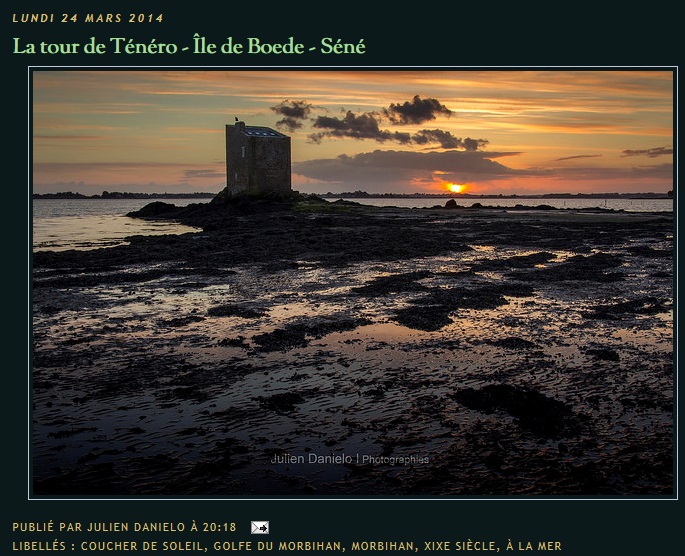

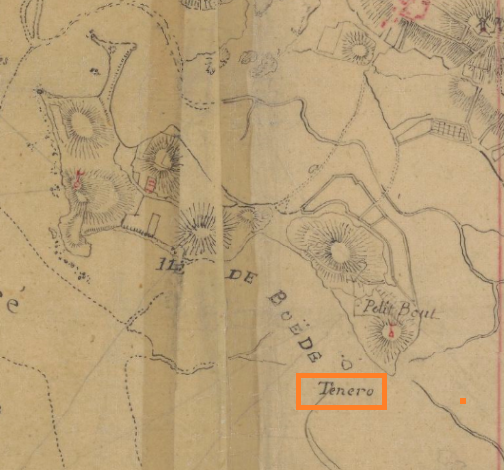

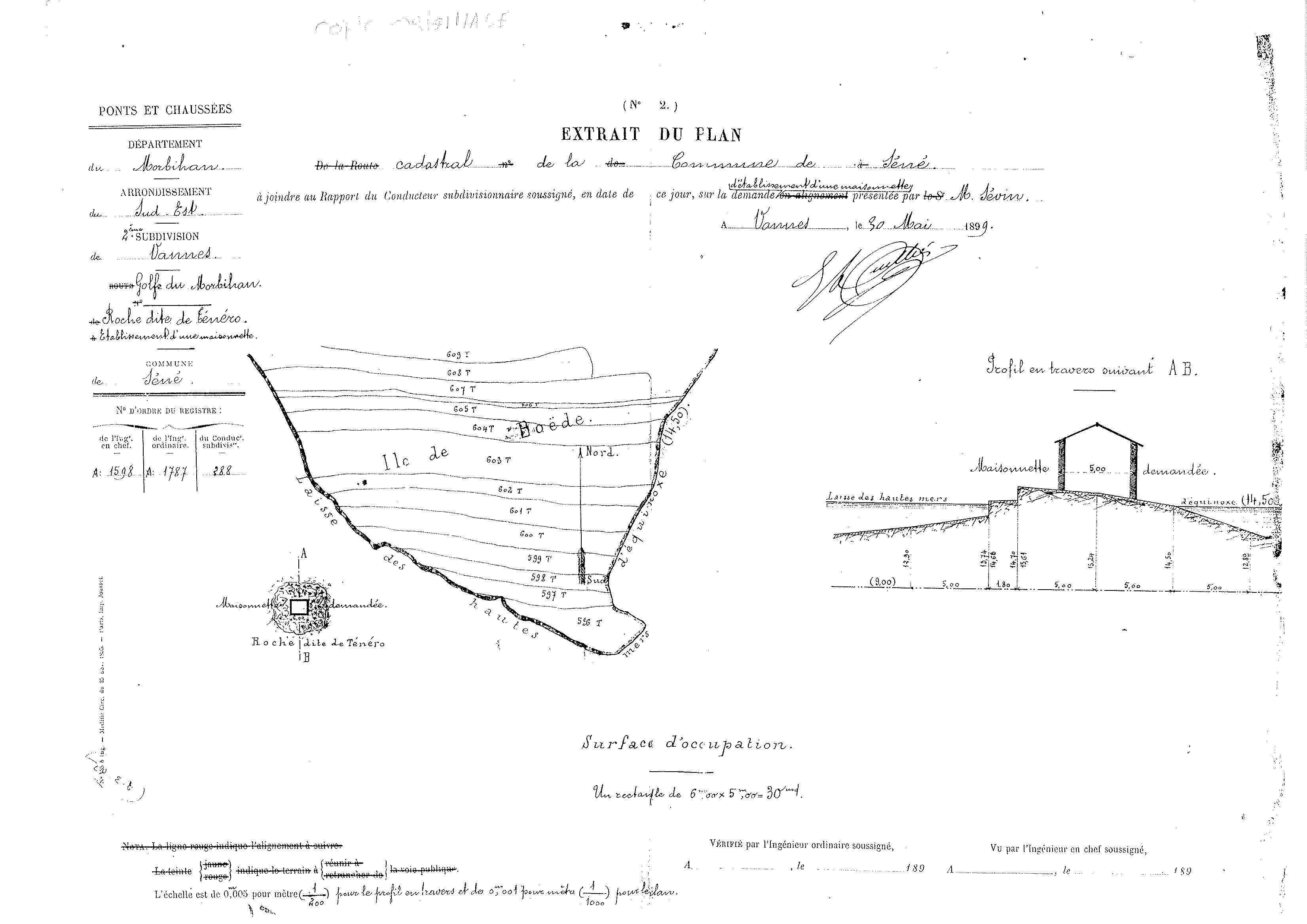

L'amer Saint-Antoine à Boëdic, 1865

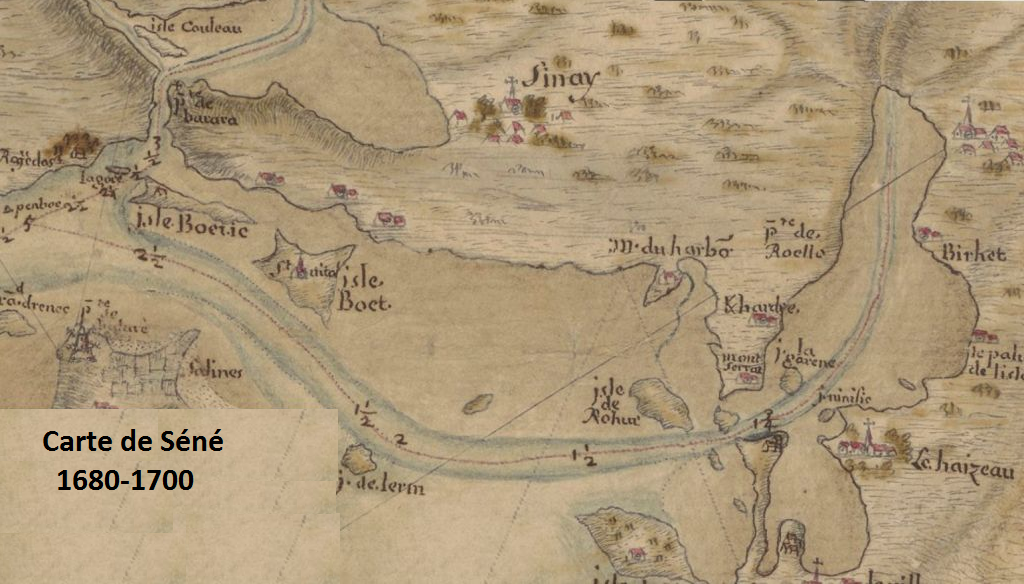

Dans son livre "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui", Camille Rollando évoque l'origine de la statue qui repose sur l'estran à la pointe ouest de l'île de Boëd, bien connue des plaisanciers et des kayakistes qui longent l'île.

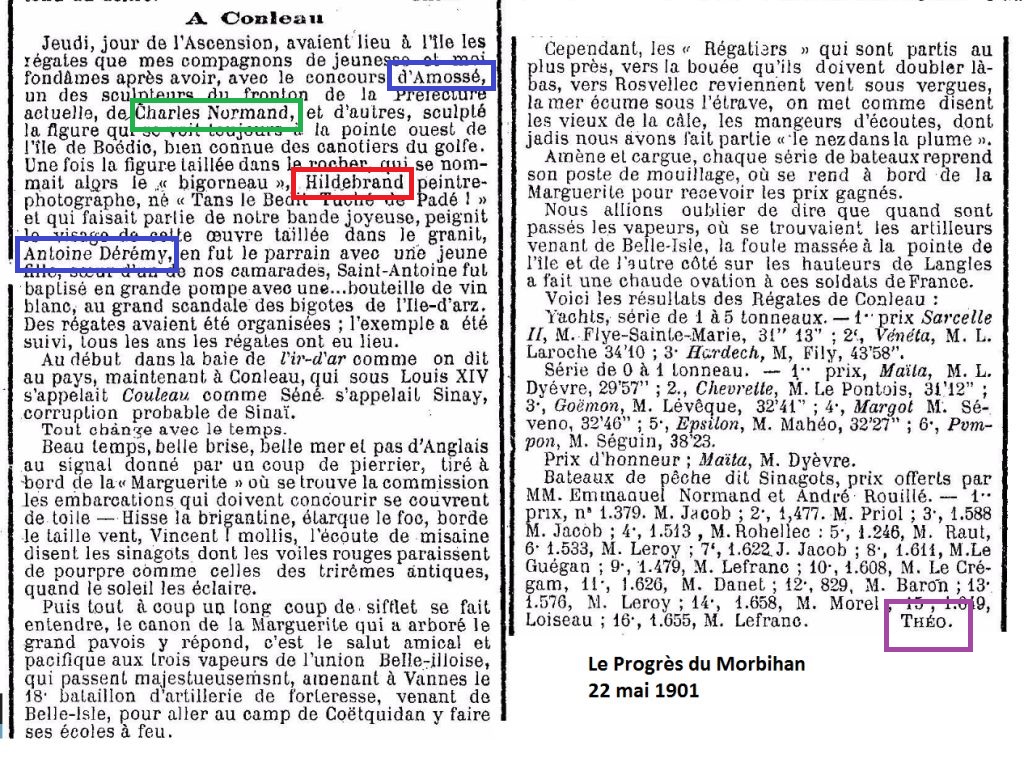

On apprend à la lecture de cet extrait qu'une explication est avancée dans un article de journal du "Progrès du Morbihan" en date du 22 mai 1901.

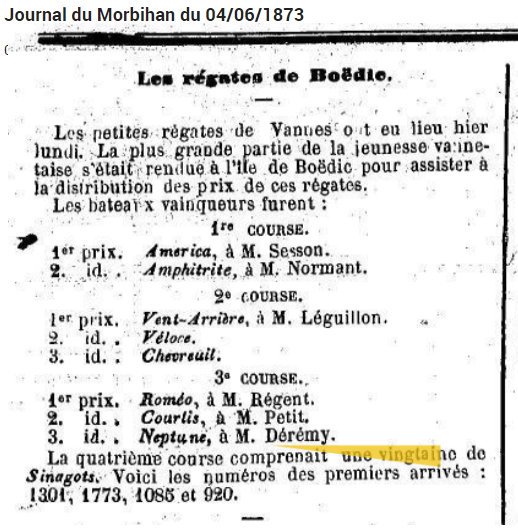

Grâce aux archives en ligne du Morbihan, on peut retrouver facilement l'article de presse en question. Le journaliste du Progrès du Morbihan, un certain THEO, y nous donne le palmarès des régates de Conleau où on reconnait le nom de marins de Séné qui se sont distingués dans la catégorie : bateau de pêche dit Sinagots.

En introduction, il écrit"

Jeudi, jour de l'Ascension, avaient lieu à l'île les régates que mes compagnons de jeunesse et moi fondâmes après avoir, avec le concours d'Amossé, un des sculpteurs du fronyon de la Préfecture actuelle, de Charles Normand, et d'autres, sculpté la figure qui se voit toujours à la pointe ouest de l'île de Boëdic, bien connue des canotiers du golfes. Une fois la figure taillée dans le rocher, qui se nommait alors le "bigorneau", Hildebrand peintre-photographe, né "Tans le Bedit Tuché de Padé" et qui faisait partie de notre bande joyeuse, peignit le visage de cette oeuvre taillée dans le granit, Antoine Dérémy, en fut leparrain avec une jeune fille, soeur d'un de nos camarades. Saint-Antoine fut baptisé en grande pompe avec une ...bouteille de vin blanc, au grand scandale des bigotes de l'ïle d'Arz."

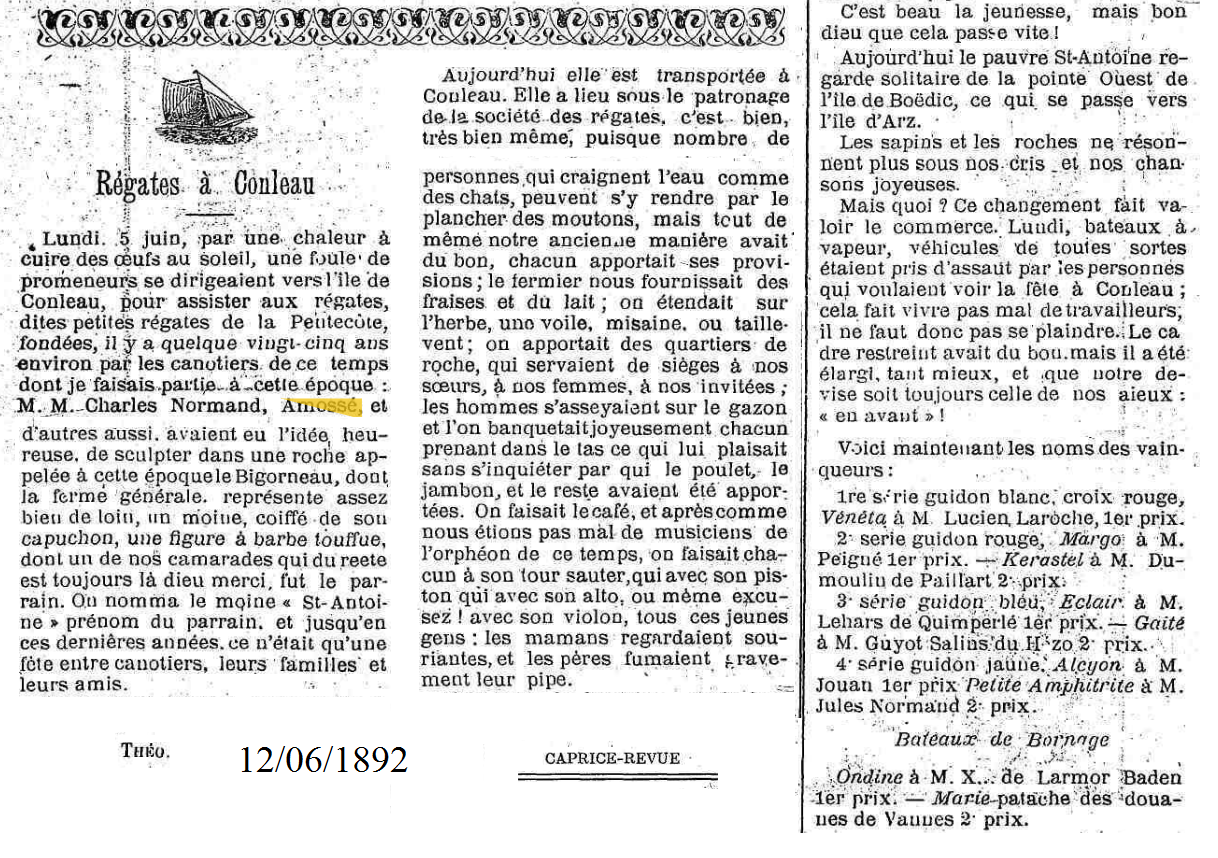

On comprend qu'une bande de copains qui se retrouvent pour des sorties en mer, on ne disait pas encore plaisanciers mais canotiers, est à l'origine de la transformation du rocher le "bigorneau" en statue du moine Saint Antoine.

Cet article nous précise les circonstances dans lesquelles le rocher fut sculpté. C'est l'un des sculpteurs travaillant à la construction de la préfecture de Vannes qui se chargea de l'ouvrage. On sait que les frontons de la nouvelle préfecture furent sculptés en 1864 et les bâtiments inaugurés par le préfet le 23 août 1865. Cette indication permet de dater entre 1864 et 1865 l'érection de la statue de Saint-Antoine à Boëdic, date reprise par Camille Rollando.

Mais qui étaient ces joyeux lurons qui nous ont légué cette sculpture maritime ?

On connait au moins cinq noms de ce groupe de canotiers : AMOSSE, HILDEBRAND, Antoine DEREMY, Charles NORMAND et THEO.

1-Alexandre Julien AMOSSE

Grace à un site de genéalogie on retrouve l'identité du sculpteur Amossé. Il s'agit d'Alexandre Julien AMOSSE [11/06/1829- xx/06/1898]. Le journaliste ajoute qu'il fut un des sculpteurs du fronton de la Préfecture à Vannes [à vérifier].

Alexandre Julien AMOSSE

Né le 11 juin 1829 (jeudi) - Nantes, Loire-Atlantique,

Décédé avant juin 1898 - Paris; Sculpteur

Parents

Julien Amossé 1800-

Marguerite Etienne 1795-

Union(s) et enfant(s)

Marié avec Henriette Jeanne Marie Even †

Marié le 25 octobre 1865 (mercredi), 1er canton - Nantes,44, avec Reine Marie Victorine Audouis 1846-1898/ dont

F Amélie Jeanne Marie Amossé 1870-1949

H Louis Jean Marie Amossé 1871-1871

F Jeanne Blanche Amossé 1873-

F Eugénie Marie Amossé 1876-

F Louise Amélie Amossé 1884-1958

Frères et sœurs

H Auguste Amossé 1824-

H Julien Saturnin Amossé 1825-

H Joseph Hyppolite Amossé 1827-

F Marie Louise Amossé 1832-

La recherche sur la presse numérisée du Morbihan avec le mot clef AMOSSE, permet de trouver un article de la revue Caprice-Revue daté de juin 1892, dans lequel quelques années plus tôt, le même Théo raconte ce même souvenir.

2-Joseph HILDEBRAND

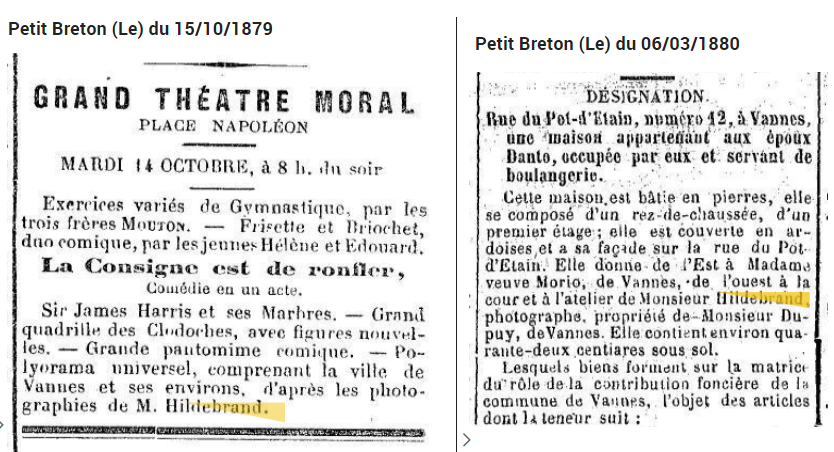

On peut retrouver l'identité du peintre Hildebrand sur un site de genealogie. Le nom n'est pas commun dans le Morbihan. Parmi les fiches, celle d'un Joseph HILDEBRAND dont la profession est artiste lithographe est surement la bonne. La date de naissance en fait un comptemporain du sculpteur Amossé. Il a vécu à Vannes, il n'y plus plus de doute sur la personne.

Né le 1er avril 1822 - KIECHLINSBERGEN - Grand Duché de Bade (Allemagne)

Artiste lithographe en 1856>62 à VANNES rue du Port, en 1865 rue des douves de la Garenne, en 1874 place Napoléon (Morbihan), graveur lithographe en 1886>88 à PARIS 17 rue du Val de Gràce (1)

Parents

Léopold HILDEBRAND

Catherine RUESCH

Union(s) et enfant(s)

Marié le 28 juillet 1856, VANNES (Morbihan), avec Marie Julienne CHRETIEN 1836-1897 (témoins : Jacques Marie LE LUDEC ca 1828 , Julien LE PENVEN ca 1822 , Pierre Marie CONAN ca 1809 , Isaïe PRAUD ca 1798 ) (voir note) dont

F Marie Léopoldine HILDEBRAND 1857-1891

F Berthe Marie Augustine Francine HILDEBRAND 1862

F Eléonore Elisabeth Marie HILDEBRAND 1865-1865

F Madeleine Cécile Léopoldine Joséphine HILDEBRAND 1874-1960

Des recherches sur le site des Archives du Morbihan permettent de trouver quelques coupures de presse qui authentifient l'intéressé.

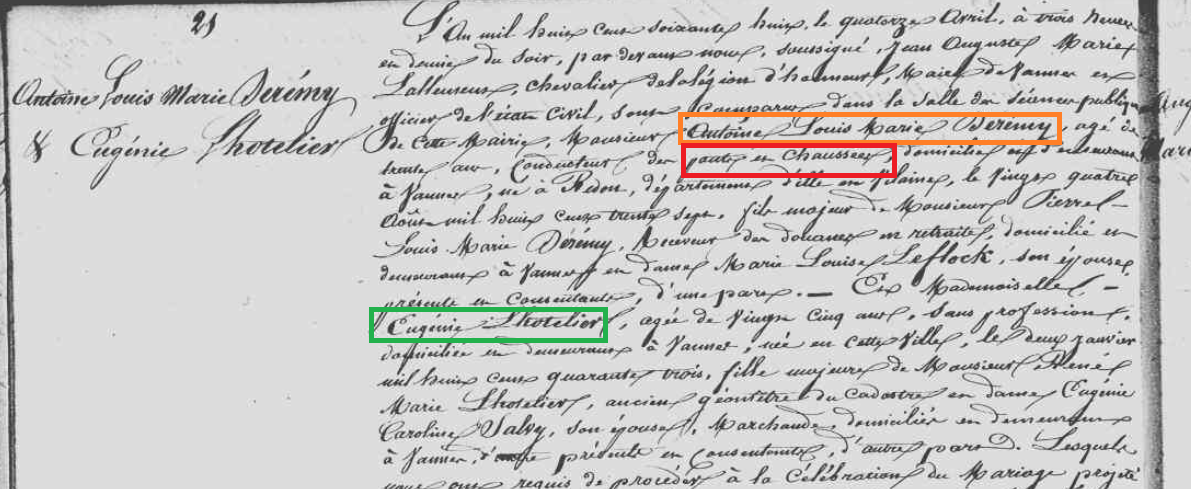

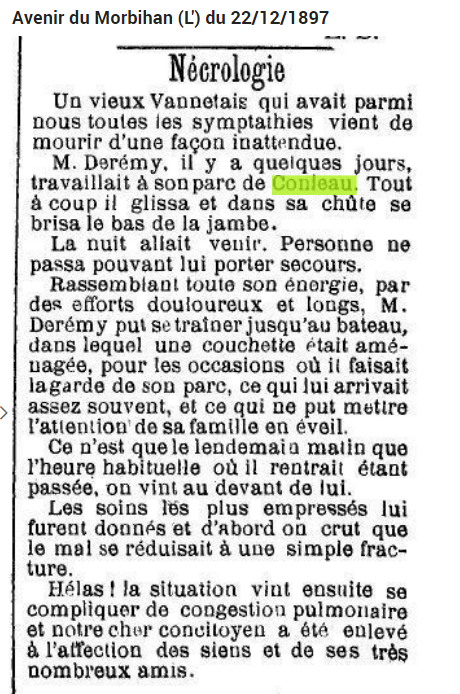

3-Antoine Louis Marie DEREMY

En utilisant les site de genealogie et le nom de famille DEREMY, pas très fréquent en Bretagne, on ai aiquillé vers les archives du Morbihan et leur base contenant les fiches de matricule des soldats de 14-18. Il y a bien des soldats au nom de DEREMY et avec un prénom contenant Antoine. Cependant, ils sont trop jeunes, mais se sont les fils d'un certain Antoine Louis Marie DEREMY [Redon 24/08/1837 - 18/12/1897 Vannes]. Son acte de mariage nous dit qu'il était conducteur aux Ponts & Chaussées. C'est sans doute la personne qui a donné son prénom à la statue.