La ferme de Bilherbon est connue des Sinagots et des touristes. Située sur la route qui va du bourg au Passage, ces vieilles batisses coincées en léger contre-bas d'une digue font face à l'anse de Mancel et plus loin au Golfe du Morbihan (lire Histoire de l'Anse de Mancel). Elle est d'autant plus connue, qu'elle abrite une entreprise équestre qui propose des balades en calèches dans notre commune. Le promeneur peut en effet observer sur ces terres drainées, des pouliches et autres chevaux paitre l'herbe grasse. Comme on le verra, la présence de chevaux à Bilherbon ne date pas d'aujourd'hui...

Cette vue aérienne nous montre la route-digue avec au nord des parcelles de terres tirés au cordeau, dessinant autant de chenaux drainant l'eau vers l'anse de Mancel. Tout autour de ces terres, la ferme d'Ozon avec ses serres et ses retenues d'eau, le village de Cressignan et celui de Kerleguen.

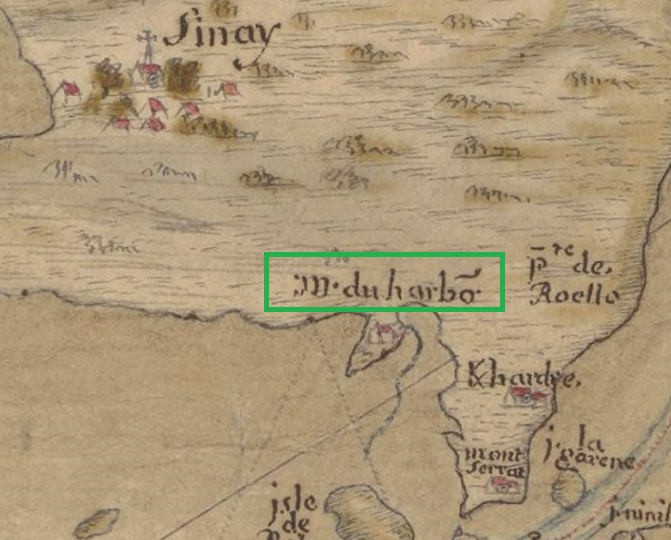

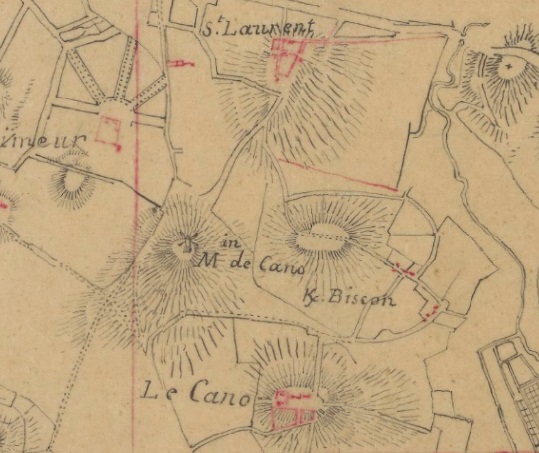

Le lieu a pourtant profondément changé au cours des derniers siècles. Cette vielle carte datée de 1700, indique déjà la place d'un moulin du Harbo. Un moulin? Les terres alluviales où paissent les chevaux sont le lit d'une ancienne anse summersible qui s'est comblée avec le temps. Cette retenue d'eau abritait une moulin à marée comme jadis aussi à Cantizac. (Lire histoire des moulins).

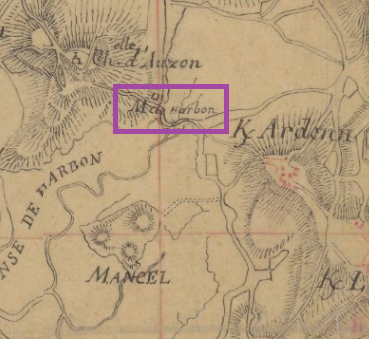

La carte de Cassini, de la fin du XVIII°siècle, représente mieux la présence d'une anse d'eau de mer barrée par une digue et son moulin à marée.

A marée montante, l'eau gagnait le fond de la anse. A marée basse, l'eau regagnait la mer actionnant au passage la roue du moulin.

Cependant, avec le temps et l'érosion, l'anse naturelle s'est comblée et sa capacité motrice réduite. Au temps de Napoléon, le moulin n'est plus figuré. La retenue d'eau est devenue un étang d'eau douce que les populations vont finir par drainer et assécher.

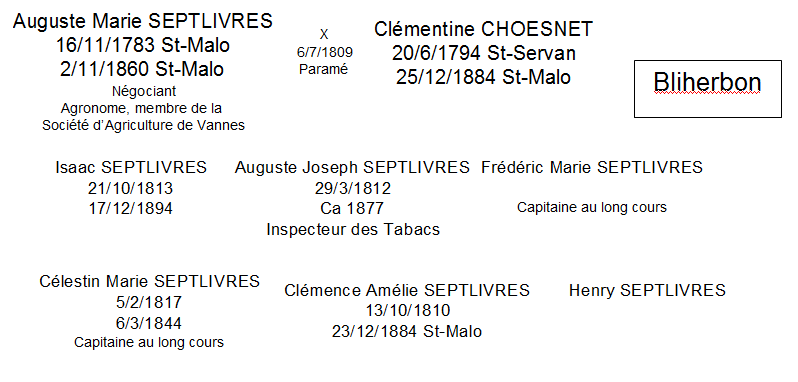

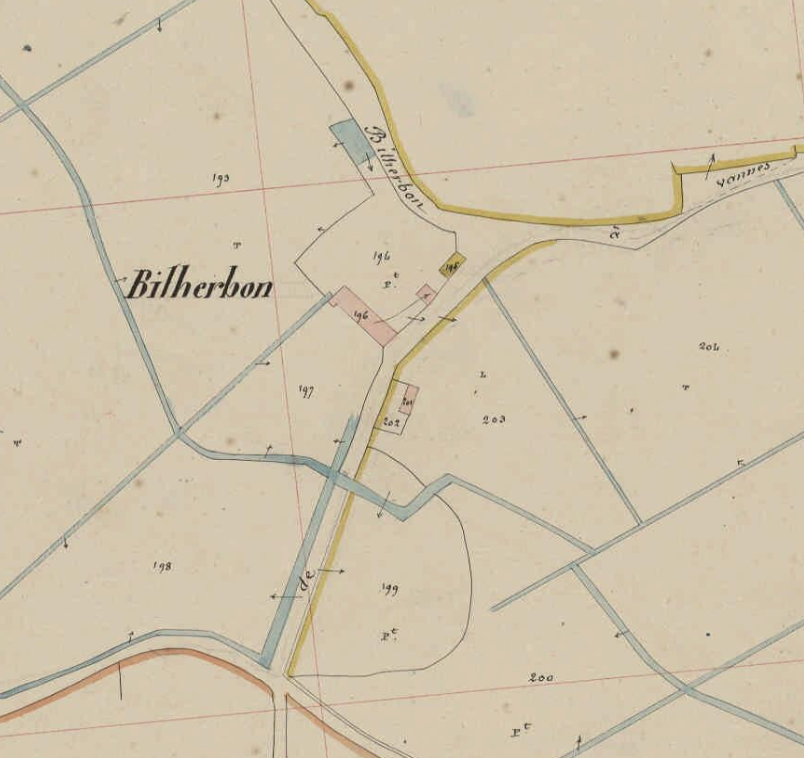

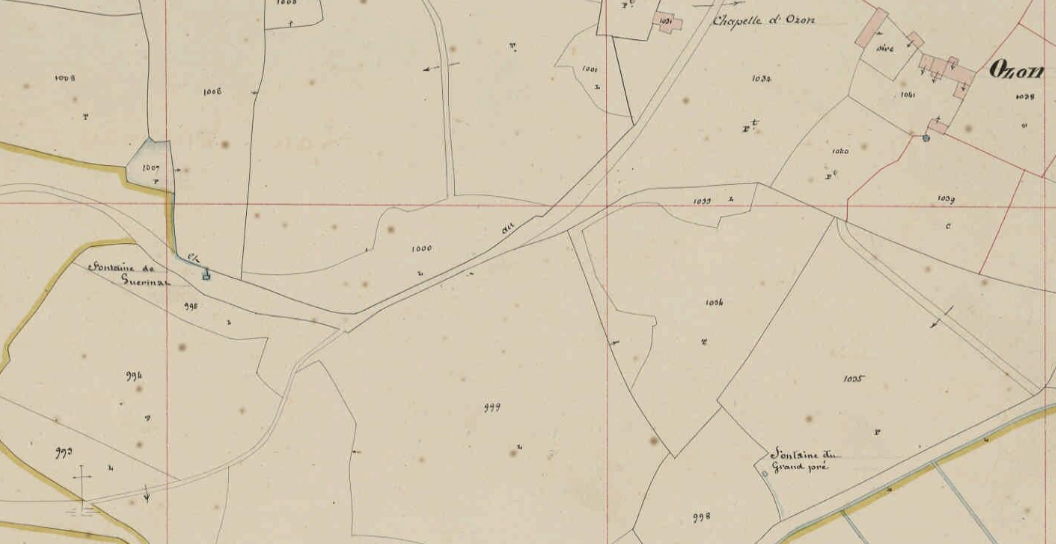

La feuille du cadastre de 1845 nous montre la zone qui va de l'ancien étang jusqu'au rivage du Golfe du Morbihan. Edouard LOROIS [1792-1863], qui sera Préfet du Morbihan, est parvenu à faire construire une digue entre la pointe du Bil et l'ïle la Villeneuve, créant aini un polder aménagé en terres agricoles et en marais salants. L'agrandissement ci-dessous montre l'emplacement de la ferme de Billorois. Il la vendra à Auguste Marie SEPTLIVRES [16/11/1783-2/11/1860], agronome, natif de Saint-Malo, qui en chagera le nom pour Bilherbon, revenant aux origines du lieu.

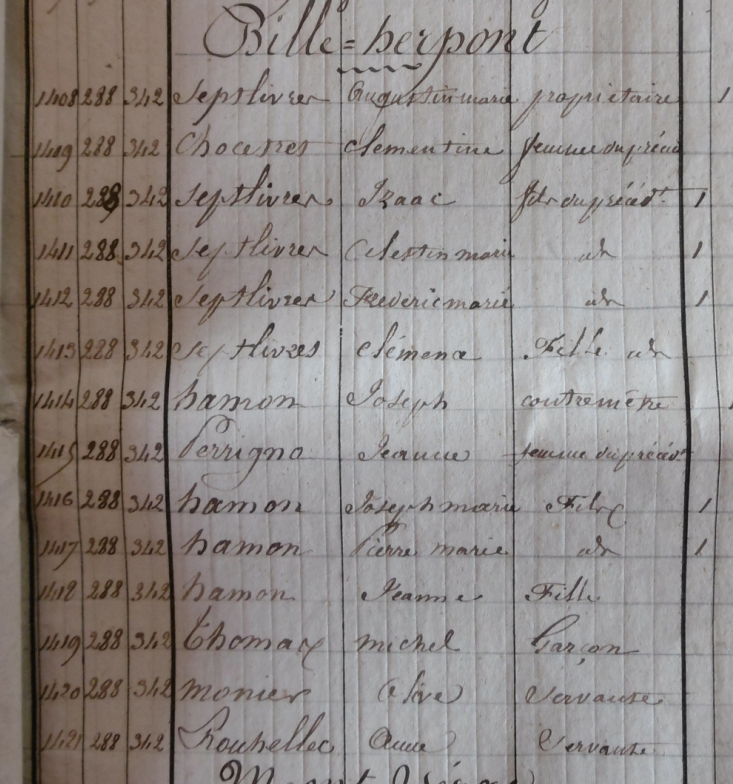

Lors du dénombrement de 1845, la ferme de Bilherbon est prospère et emploie un contre-maître, Joseph HAMON, sa famille et des gens de maison. En contre-bas de la digue, une construction aujourd'hui disparue.

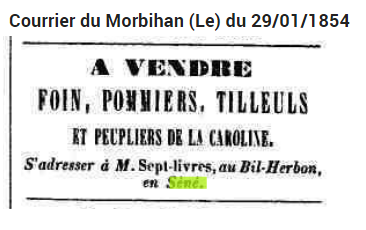

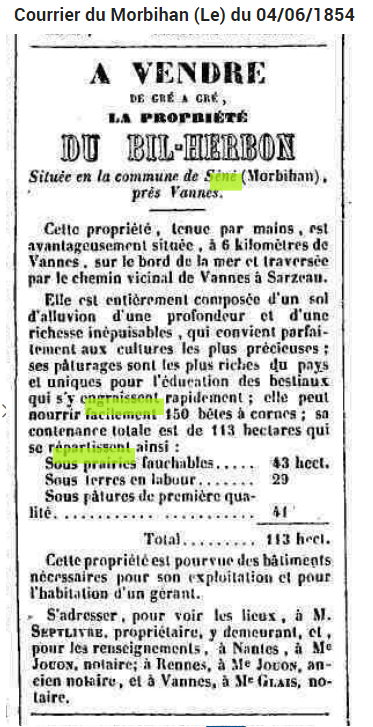

On produit à Bilherbon, du foin sur les pâtures gagnées sur la mer, des pommes dans des vergers aménagés et les parties les plus humides sont propices à la culture de peupliers, comme en témoigne cette annonce parue dans le Courrier du Morbihan en 1854.

Cette même année, la famille Septlivres, qui vit désormais à Nantes, met en vente la ferme de Bilherbon qui offre 113 ha de terres dont 43 ha de prairie pour le foin (fauchables) et 29 ha de terrres labourables et 41 de prés.

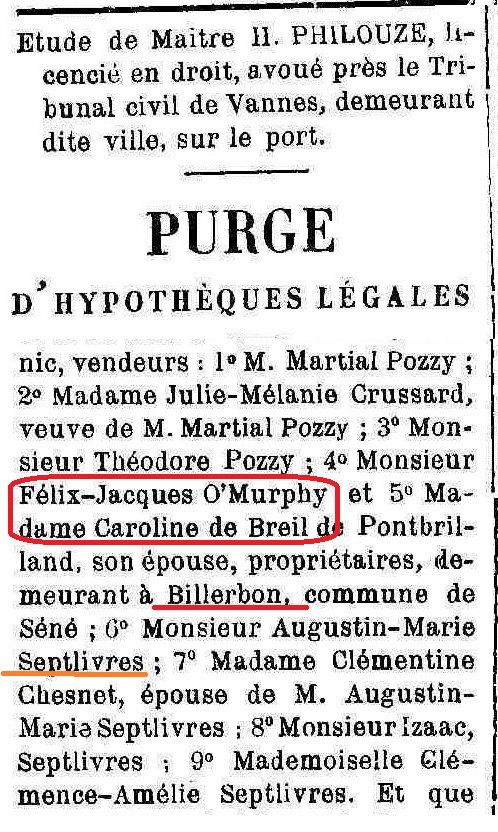

La ferme de Bilherbon est alors acquise par la famille malouine de Felix Jacques O'MURPHY [29/3/1795-9/7/1876] et son épouse Caroline de BREIL de la CANNELAYE de Pont Brillard [4/6/1804-10/10/1884], comme nous l'indique cette purge d'hypothèques.

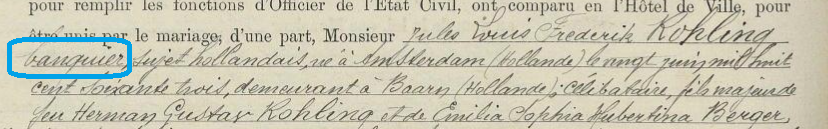

Elle est revendue ensuite à la famille De Castellan-Bouan. Henry François Joseph BOÜAN de CHEF du BOS [15/11/1835-31/3/1918] la scinde en deux lots vers 1901. Les terres au sud sont acquises par le marchand de bois BROUARD, sans doute à l'origine du bois de la Villeneuve. Il revendra à M. FLEURY qui installera une ferme modèle.(Lire histoire de la Villeneuve). La ferme et 66 ha de terres attenantes sont acquis par Anna Eugénie JEGO et son mari Jules ROHLING, banquier, comme stipulé dans son acte de mariage.

Elle est revendue ensuite à la famille De Castellan-Bouan. Henry François Joseph BOÜAN de CHEF du BOS [15/11/1835-31/3/1918] la scinde en deux lots vers 1901. Les terres au sud sont acquises par le marchand de bois BROUARD, sans doute à l'origine du bois de la Villeneuve. Il revendra à M. FLEURY qui installera une ferme modèle.(Lire histoire de la Villeneuve). La ferme et 66 ha de terres attenantes sont acquis par Anna Eugénie JEGO et son mari Jules ROHLING, banquier, comme stipulé dans son acte de mariage.

Jules Louis Frédérik ROHLING [20/6/1863-8/8/1938] est né à Amsterdam. Il épouse à Bordeaux le 5/11/1901, la lorientaise Anna Eugénie JEGO. Le citoyen hollandais aura-t-il été séduit par ces terres de polder lui rappellant son pays natal? Il finira ses jours à Cognac, où les Hollandais sont établi comme distillateurs et négociants d'alcools.

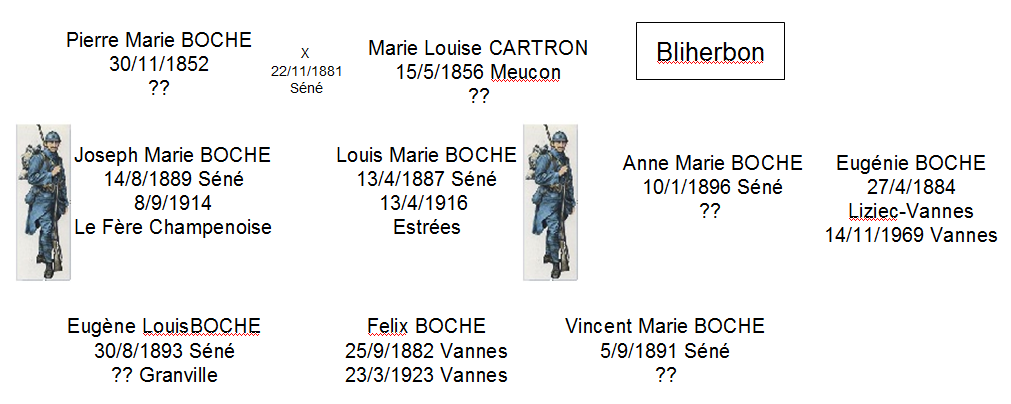

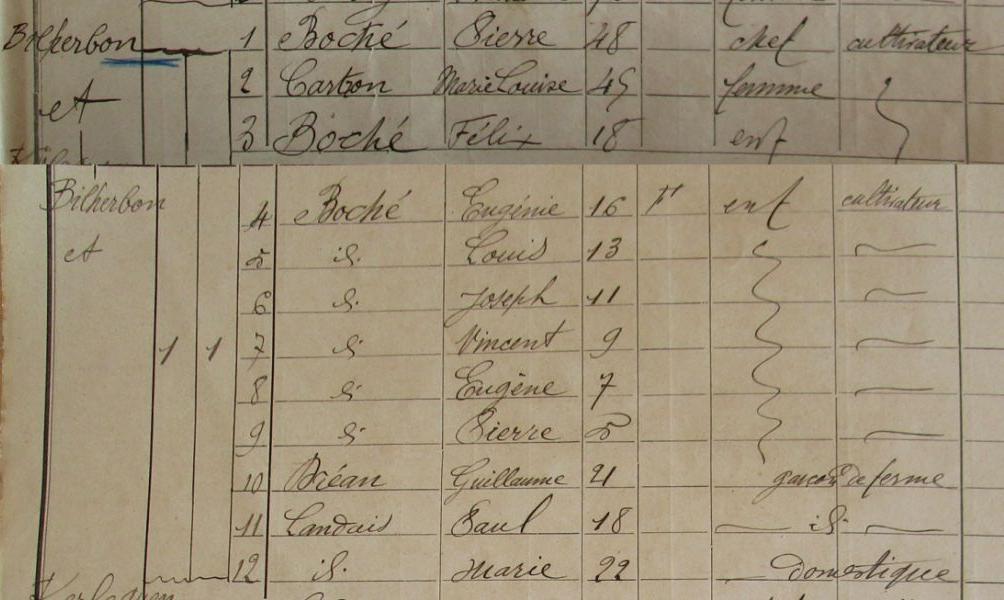

Au début du siècle dernier, Jules ROHLING emploie à la ferme la famille Boché dont les membres seront cultivateurs jusqu'à la guerre de 14-18. La famille sera meurtrie par ce conflit, comme nous le rappelle cette généalogie. Sur les 7 enfants, les 5 garçons seront mobilisés. Joseph Marie et Louis Marie n'en reviendront pas. Bien que natifs de Séné, leurs noms figurent au monument aux morts de Vannes, ville où étaient établis ces jeunes hommes avant la mobilisation.

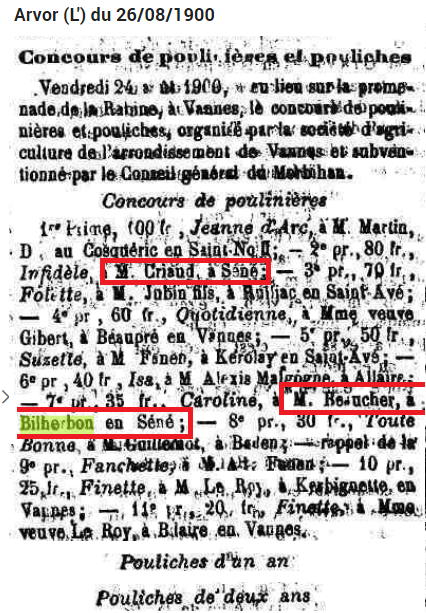

Pierre BOCHE se livre à l'élevage de chevaux comme nous l'indique ce prix reçu en 1900 avec un autre Siangot, Criaud, installé à Keravelo. Ces deux terroirs de Séné, Keravelo et Bilherbon, possèdent des praires drainées par des canaux, propices à la pousse de l'herbe et au sécahge du foin pour les chevaux.

Pendant la guerre, les Autorités Militaires occupent la ferme sans doute pour les besoins de la cavalerie.

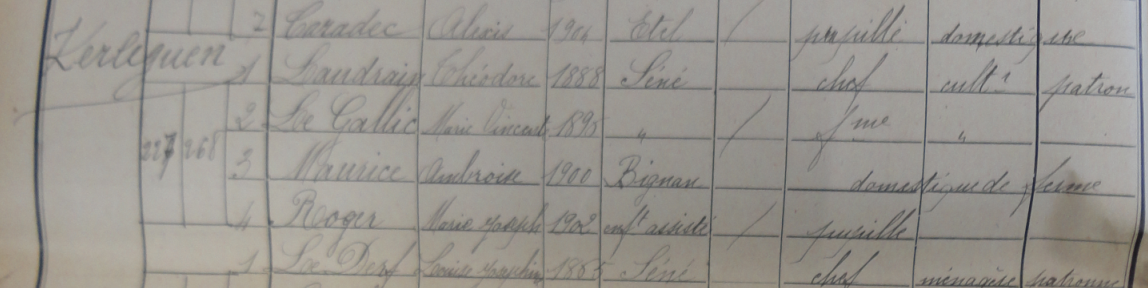

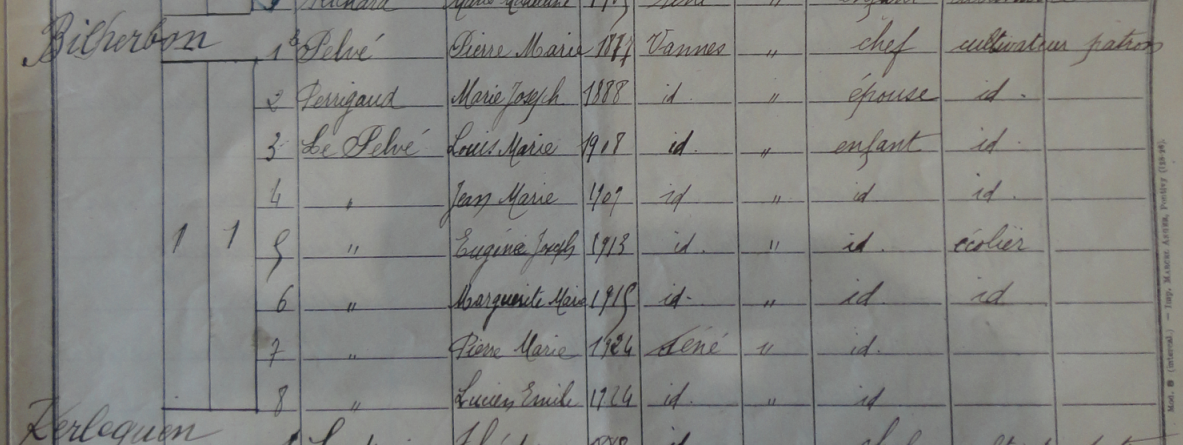

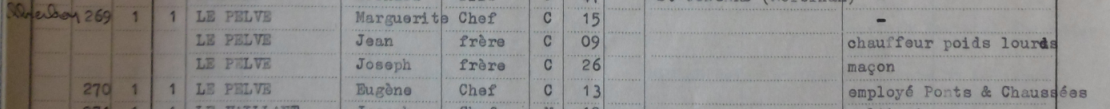

Après guerre, la ferme semble inhabitée, on ne la retrouve pas indiquée au dénombrement. Les terres sont alors cultivées par Théodore LAUDRAIN. En 1927, une association syndicale se met en place pour entretenir la digue de Billorois. Mme ROHLING, qui vivait à Vannes, est propriétaire de la ferme. En 1928, le dénombrement nous indique un changement de fermiers. Pierre Marie LE PELVE [21/10/1877 Vannes - 7/7/1954 Séné] et son épouse sont cultivateurs à Bilherbon.

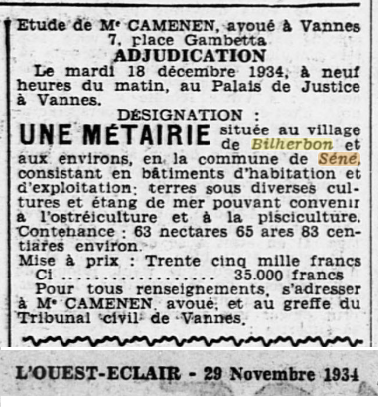

M. et Mme ROHLING se font âgés; ils ne concourrent pas à la protection de la digue; une première inondation a lieu en 1927. La ferme est mise en vente par décision judiciaire en novembre 1934.

Elle est acquise par la famille LE PELVE en 1934-35. La deuxième rupture de la digue intervient en avril 1938; la guerre éclate en septembre 1939. L'anse de Mancel restera engloutie par la mer.

La famille LE PELVE perd quelques hectares de terre et des moutons noyés par l'innondation. Malgré ce drame, elle demeure propriétaire de Bilherbon pendant la guerre et jusqu'aux années soixante. La propriété est alors scindée entre deux membres de la famille. Une partie est vendue mais l'autre reste encore propriétés des héritiers de Pierre LE PELVE.

Depuis, les terres de Bilheron accueillent quelques chevaux et on ne fane plus les foins en été.

Selon Camille ROLLANDO, [Livre Séné d'Hier et d'Aujourdh'ui], il existait un manoir à Balgan, propriété de la famille Jégou de Séné, puis du vicomte Olivier II de Rohan (en 1316).

Le 22 décembre 1316 : "Guillaume, fils de Jégou de Séné, donne au vicomte Olivier II de Rohan son manoir de Balgan avec toutes les terres et appartenances, et tout le bois d'environ et d'après le dit manoir, en la paroisse de Séné, en échange de terres à Quenet Ysac et aux environs". Quenet Ysac = Cantizac.

En 1427, Balgan appartient au Sieur de Gavre qui y demeure et a pour métayer Jehan DERIAN.

L'édifice a aujourd'hui totalement disparu.

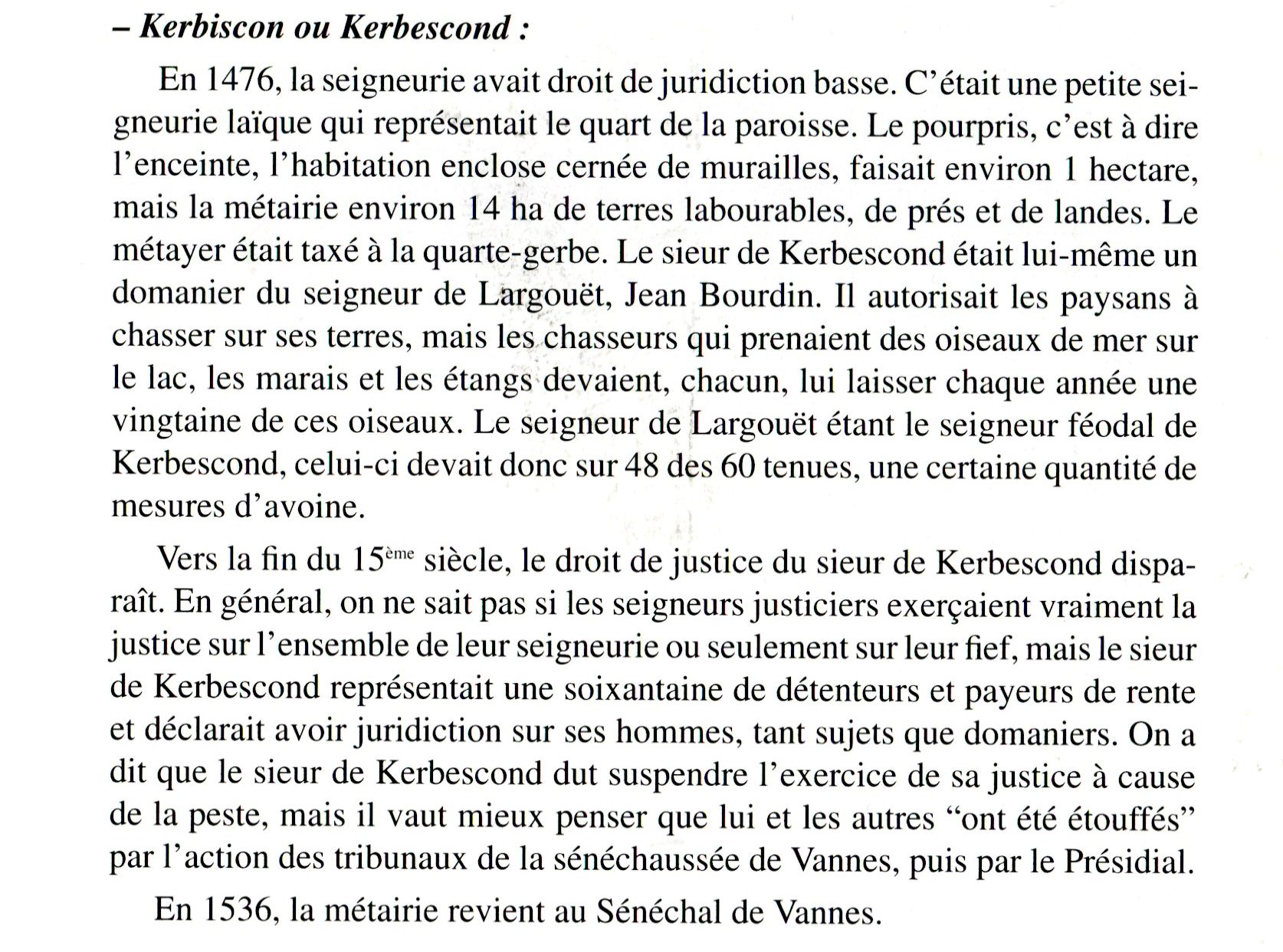

Rolland ajoute dans son livre à propos de Kerbiscon :

Les états de noblesse nous indiquent que "la seigneurie, le manoir, la métairie noble de Kerbescont ou Kerembescont, par Pierre, fils de Perrot Bourdin (1464), Geoffroy de la Tertrée et Françoise Gibon, fille de Pierre Gibon (1536), Jean de la Tertrée, leur fils (1539), les enfants de Pierre de Kerberruet (1603), Jacques Sorel, écuyer (1638), Fr. de Coué, chevalier, seigneur du Brossay (1700)."

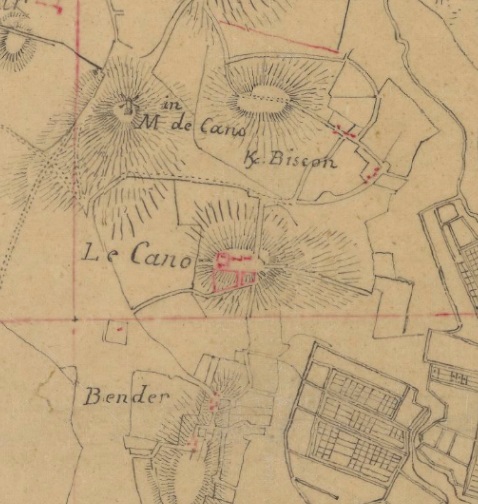

Lors du relevé de Cassini, le lieu-dit de Kerbiscon est figuré tout comme Bezidel, Cano, Saint-Laurent, Limur, Quenepitur ou Keravelo. La toponymie sinagote est déjà en place.

Lors du relevé effectué par le cartographe entre 1771-1785, le hameau de Balgan apparait à côté de celui de Kerbiscon.

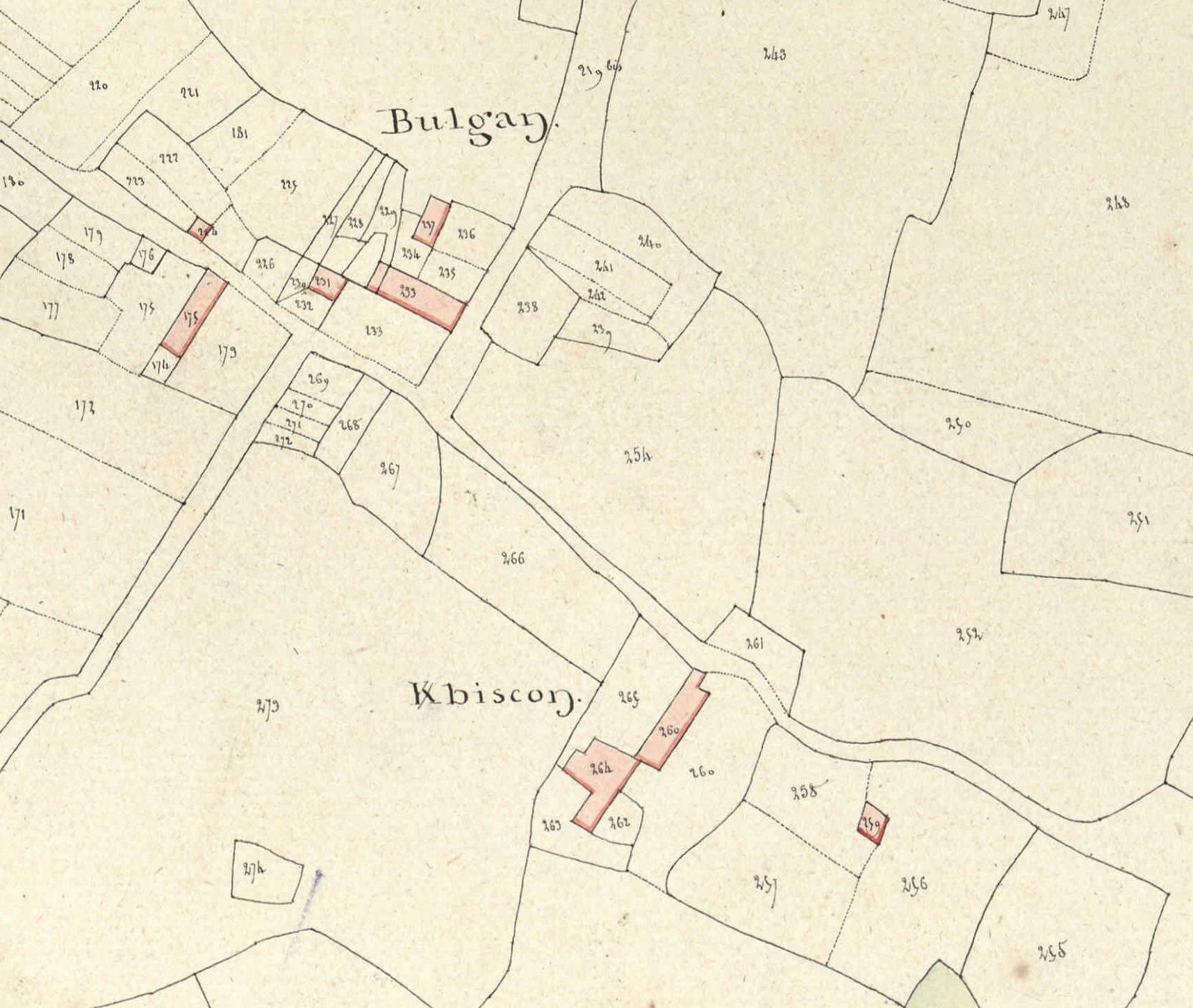

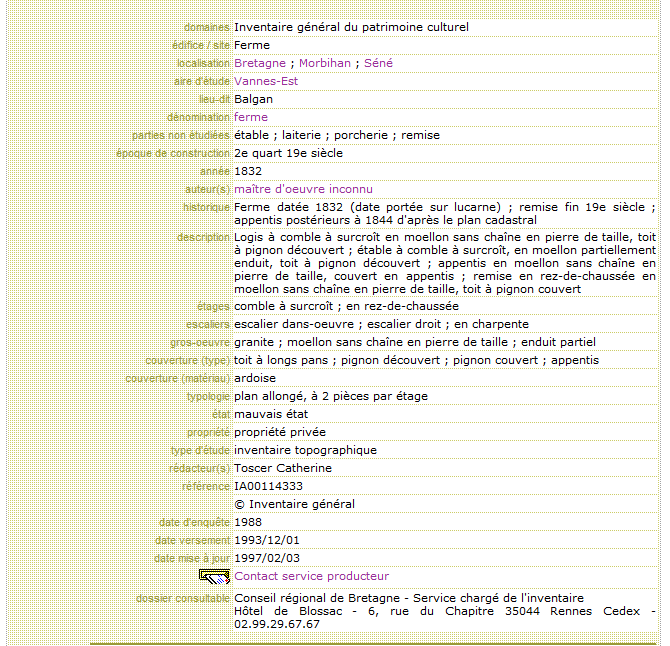

Les villages de Balgan et de Kerbiscon nous nous sont décrits au cadastre de 1810. Balgan compte alors 5 constuctions. Sur la parcelle 175, une construction qui sera remodelée en 1832.Cette longère nous est décrite dans l'Inventaire du Patrimoine de Bretagne.

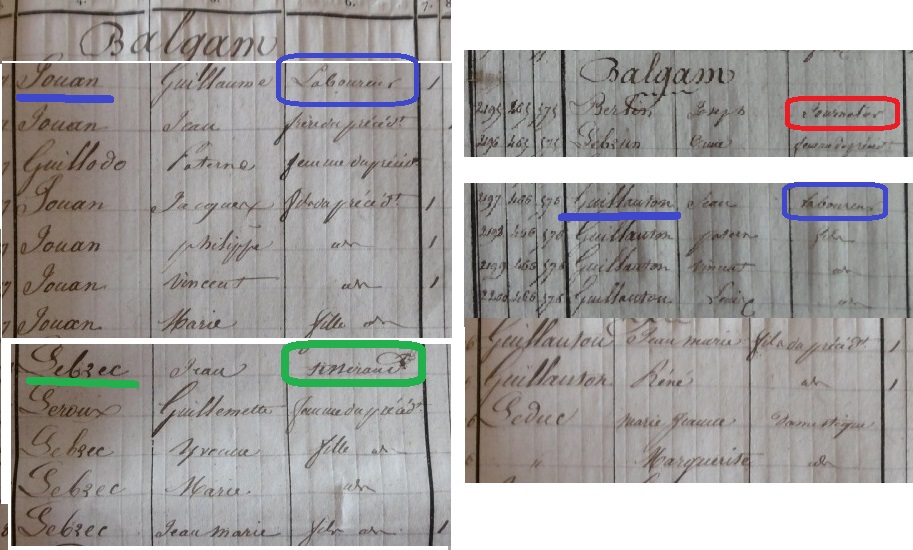

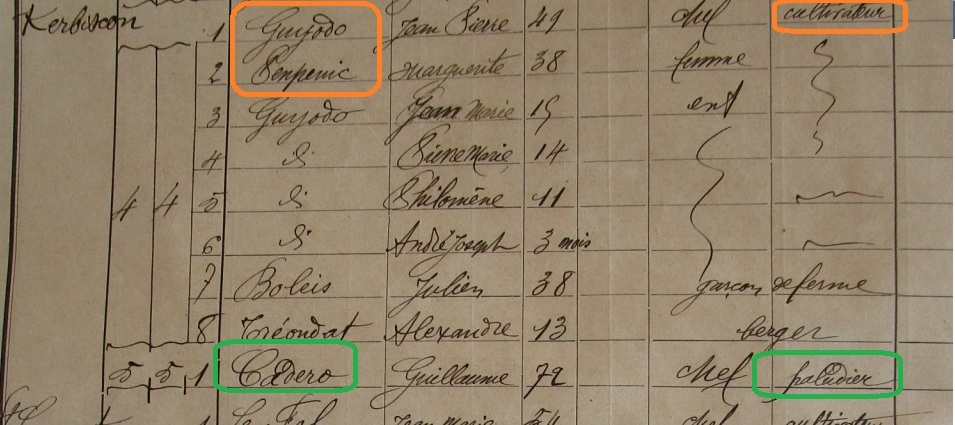

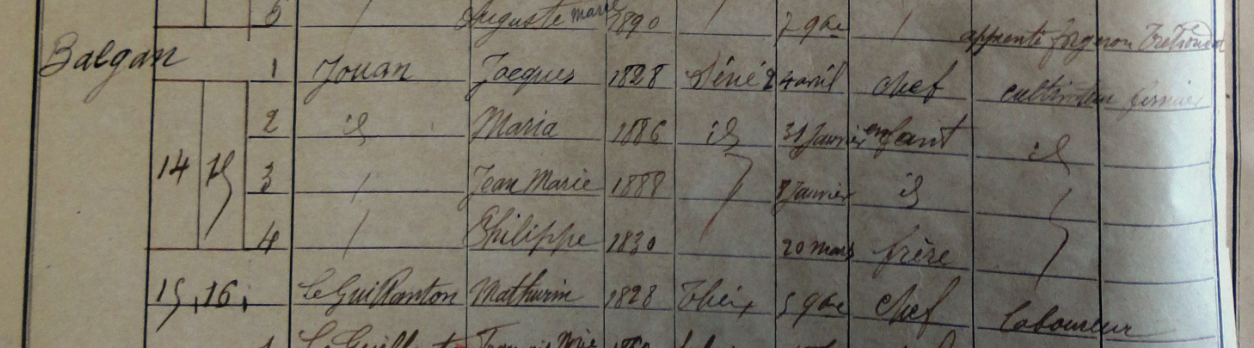

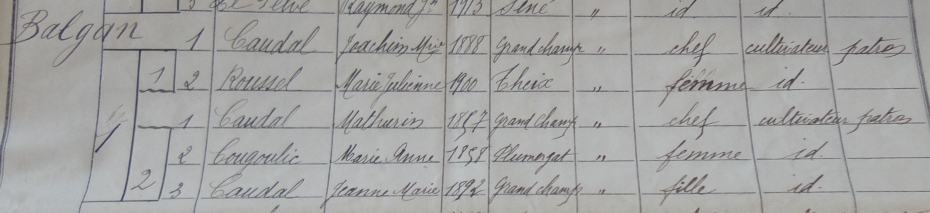

Le premier dénombrement à Séné, en 1841:

Il nous indique la présence de quatre familles au lieu dit-dit Balgan et d'une famille à Kerbiscon, ferme située au bout du chemin de Balgan, qu'on ne confondra pas avec la caserne de Kerbiscond, située au plus près de la saline éponyme et où résident les familles de douaniers;

Jean LEBREC est tisserand à Balgan avec sa femme et ces deux enfants. Un couple de journaliers, Bertin x Lebrun travaille sans doute auprès des deux laboureurs de Balgan, la famille GUILLANTON et JOUAN.

Les paludiers à Kerbiscon (Balgan) laisseront la place à des cultivateurs:

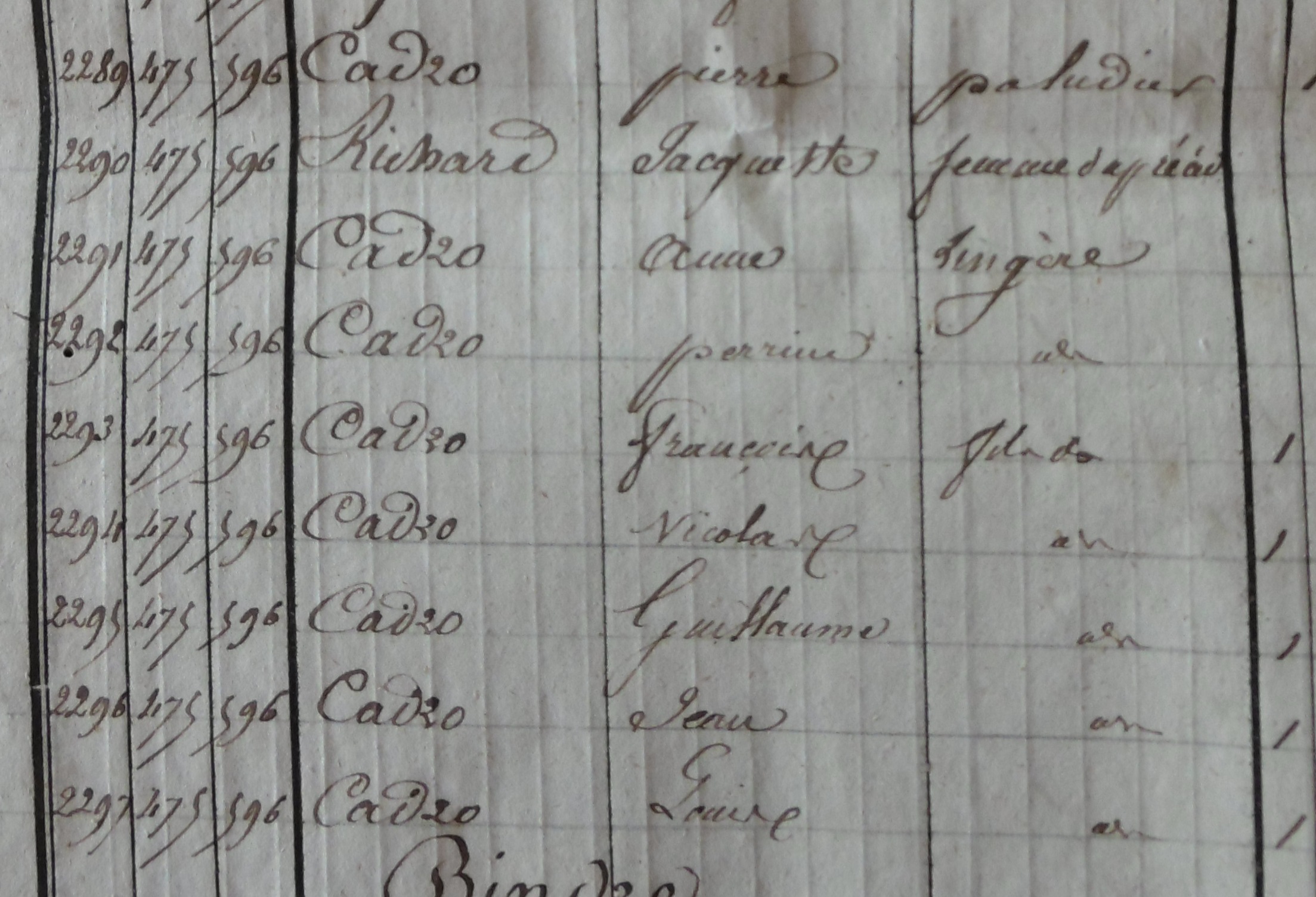

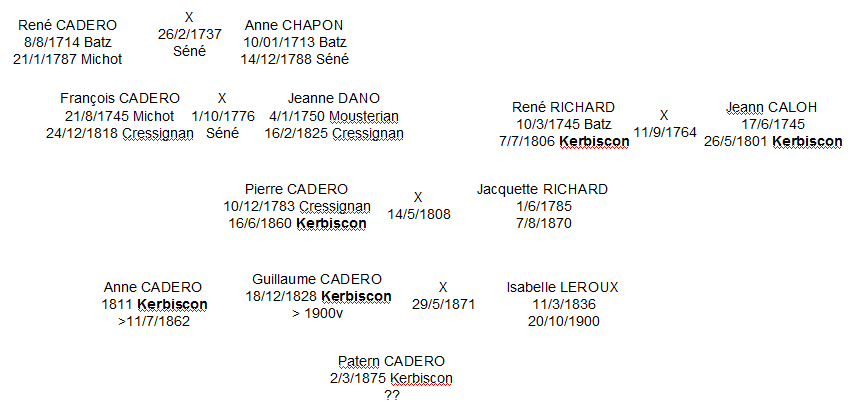

Le dénombrement de 1841, nous indique qu'à la ferme de Kerbiscon vivait une famille de paludiers. Pierre CADRO, petit-fils d'un paludier de Batz sur mer venu à la fin du XVIII siècle, marié avec Jacquette RICHARD, fille de paludier de Batz. Les dates de décès de Réné Richard et son épouse Jeanne Calo, nous indique que la famille Richard s'est établie à Kerbiscon au tournant du siècle révolutionnaire.

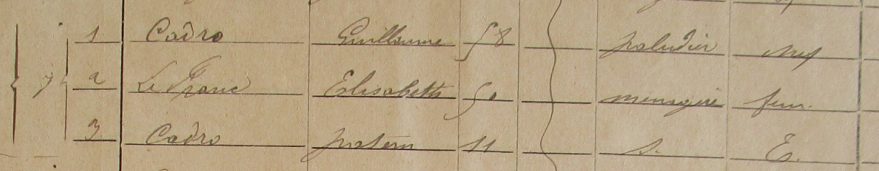

Les Cadro sont encore présents à Kerbiscon lors des dénombrements de 1886 et 1891. Presque 50 ans plus tard, Guillaume CADRO [18/12/1828 - >1900] est paludier aux côtés de son épouse Isabelle LEROUX [11/3/1836-20/10/1900]. Il sera le dernier paludier installé à Kerbiscon. La saliniculture rapporte moins. Son fils Patern CADERO de la classe 1895 sera mobilisé pendant la guerre. Il déclare alors la profession de domestique. Après l'armistice, il s'engagera dans la gendarmerie.

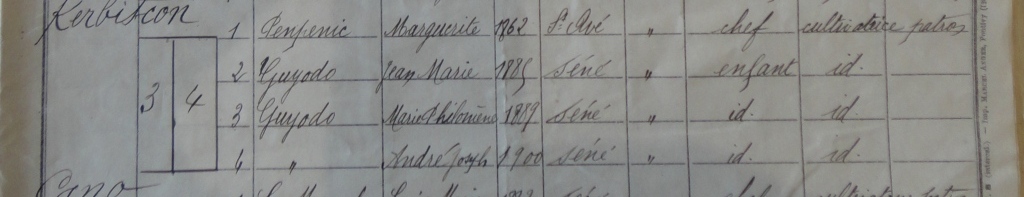

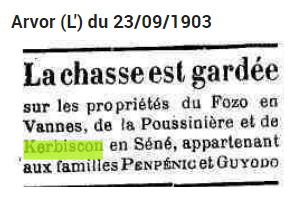

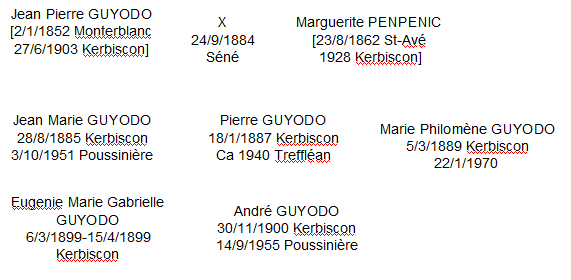

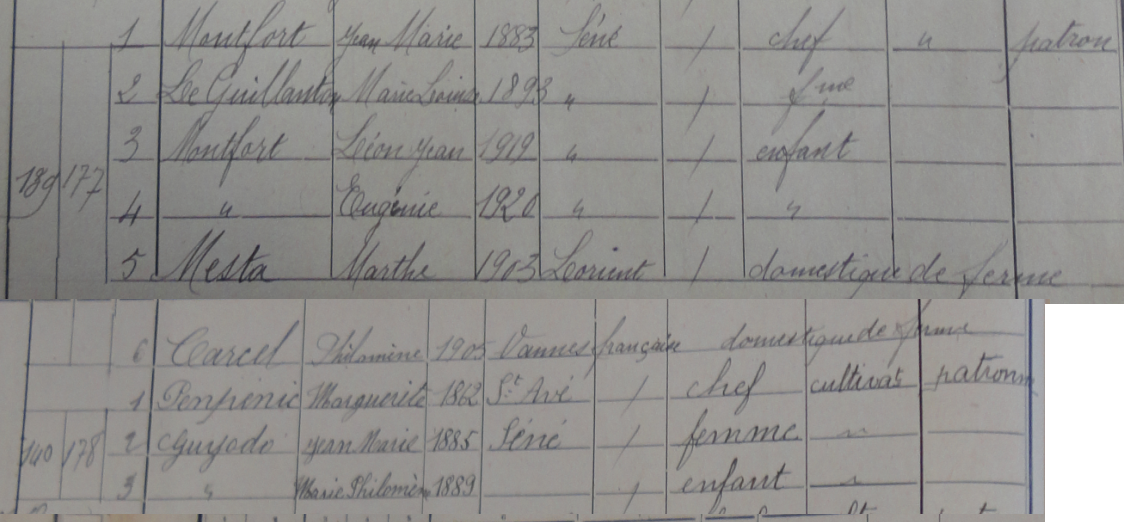

Au dénombrement de 1886, la famille GUYODO-Penpenic est également installée à Kerbiscon. Jean Pierre GUYODO [2/1/1852 Monterblanc - 27/6/1903 Kerbiscon] et son épouse Marguerite PENPENIC [23/8/1862 St-Avé - 1928] sont cultivateurs avec leur fille âgée de 1 an. Marguerite PENPENIC est issue d'une famille de cultivateurs installéee à La Poussinière à Séné. La ferme emploie 4 gagistes et une bergère. En 1891, la famille compte deux enfants et emploie 4 domestiques. Leurs 5 enfants naitront à Kerbiscon comme nous le précise les sites de genealogie.

Le lieu du décès de son épouse Marguerite nous indique que les Guyodo seront cultivateurs à Kerbiscon jusqu'aux années 1930, ce que confirme les dénombrements de 1921 et 1926. La famille cultivera également des teres à Bézidel.

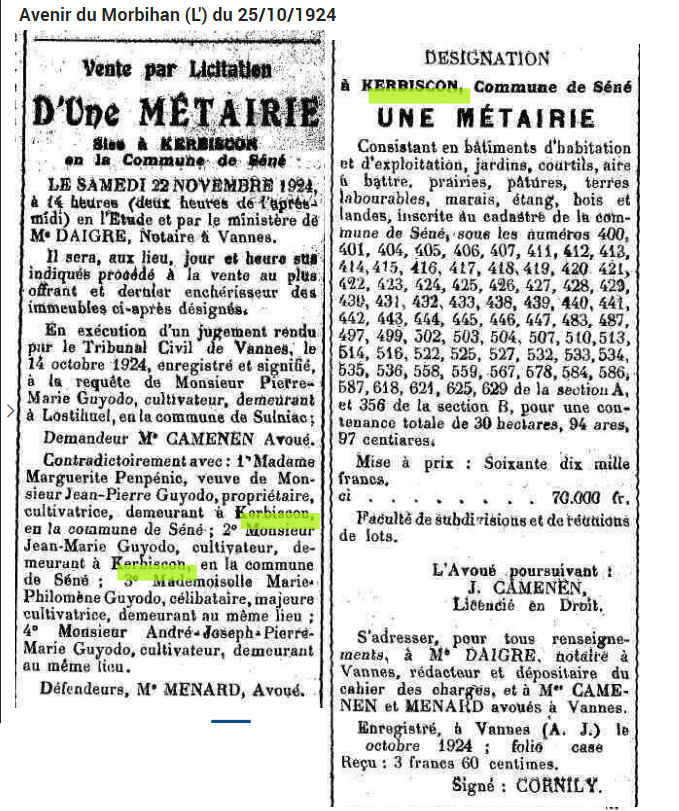

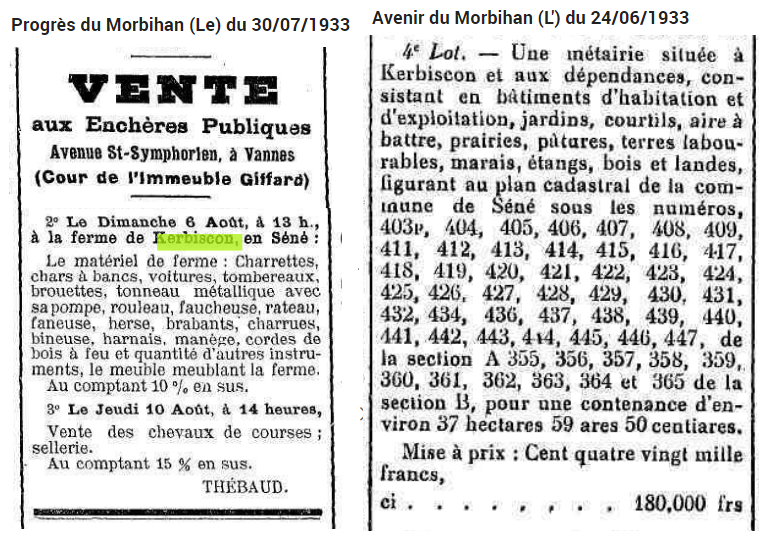

Le dénombrement de 1926 nous indique que Jean Marie GUYODO [27/8/1885 - 3/10/1951] a pris la tête de la ferme avec son frère André et sa soeur Marie Philomène. La famille accueille leur mère Marguerite qui décède en 1928..Au dénombrement de 1931 on retrouve Jean Marie et marie Philomène GUYODO installés à la ferme de La Poussinière. La ferme de Kerbiscon change de main comme nous l'indeique cette annonce notariale.

Au début des années 30, la ferme de Kerbiscond passe à la famille de Jean Marie RIGUIDEL [30/11/1886-22/10/1959] d'Arradon qui a épousé Anne Marie Mathurine LE PELVE. Cette période concorde avec les dates de naissance de ses 3 filles qui naissent à Vannes en 1924, et à Theix en 1926 et 1928. Sa fille, Anne RIGUIDEL reprendra l'exploitation agricole avec son mari Jean QUESTEL. Après le décès de Jean Marie RIGUIDEL, Cependant, cette annonce de 1933 nous indique que l'activité agricole cesse à Kerbiscon à cette période.

Albert LE PELVE [38/4/1919-26/2/2003}, neveu par alliance rachète le corps de ferme. La ferme de Kerbiscon, au bout du chemin de Balgan reste encore aujourd'hui propriété familiale.

Les Guillanton-Montfort, laboureurs à Balgan :

.La consultation des dénombrements successifs à Séné permet de retracer les familles qui vécurent à Balgan.

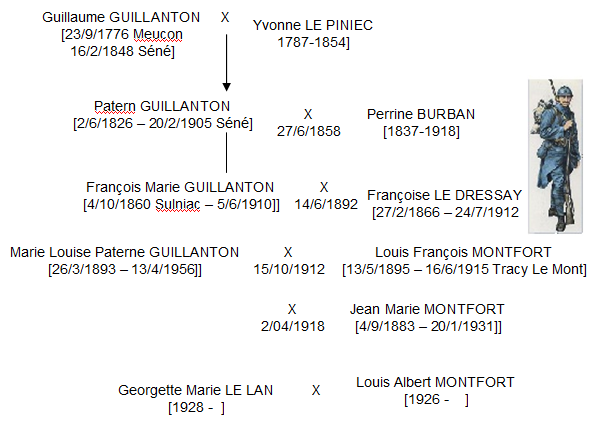

La famille GUILLANTON est présente à Balgan en 1841. L'aieul Guillaume LE GUILLANTON originaire du village de Meudon en Saint-Nolff, décèdera à Balgan, Séné en 1848. Son fils, Patern GUILLANTON, vit en 1841 avec ces 4 enfants et un domestique. En 1901, le petit-fils, François LE GUILLANTON et son épouse Françoise LE DRESSAY vivent avec leurs 6 enfants et la ferme emploie un berger, un domestique et une bergère. . En 1906, la famille compte désormais 8 enfants et n'emploie plus qu'un domestique.

Après la 1ère Guerre Mondiale, qui a vu la mort de son premier mari, Louis MONTFORT,dans les tranchées de l'Oise, sa veuve Marie Louise LE GUILLANTON, épouse son beau-frère, Jean Marie MONTFORT.

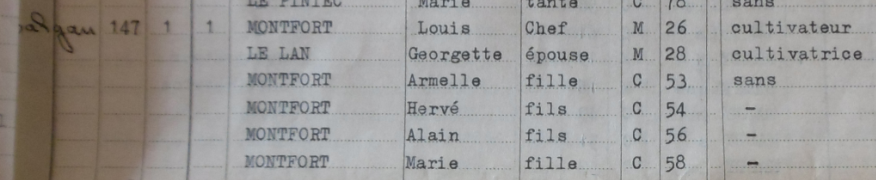

Leur plus jeune garçon, Louis Albert MONTFORT reprendra le fermage de Balgan. La famille est encore pointée lors du recensement de 1962.

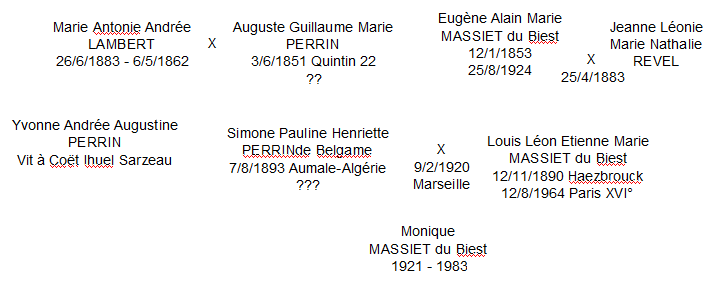

A la retraite de M. Monfort, vers 19xx, Les soeurs PERRIN de Belgamme, installées au château de Coet Ihuel en Sarzeau, dont une, Simone, s'est mariée à Marseille avec Louis MASSIET du Biest, issu d'une famille de militaires d'Hazebrouck, , propriétaires des terres à Balgan, décident de vendre.

La famille LE ROUX de Limur rachète alors la propriété. La batisse reste inoccupée pendant plusieurs années. Le bâtiment était dans un état d'abandon et nous devons au propriétaire actuel, sa restauration.

Les Jouan-Caudal, fermiers à Balgan :

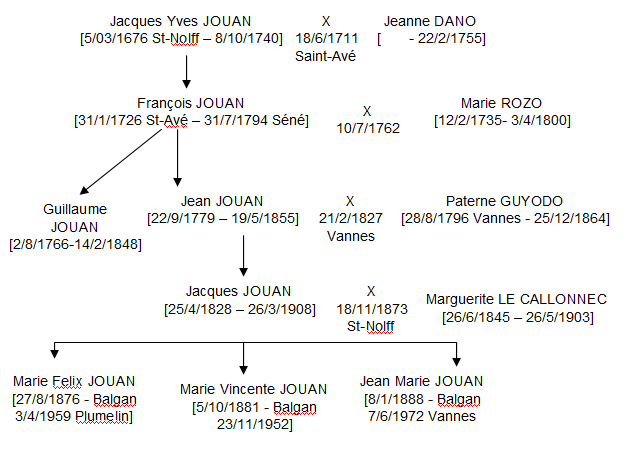

En face la ferme Guillanton-Montfort, existe dès 1810 un autre corps de ferme à Balgan. En 1841, la famille JOUAN est pointée lors du dénombrement.

La famille JOUAN est originaire de St-Nolff et St-Avé. En 1841, les deux frères Guillaume et Jean JOUAN sont à Balgan. En 1886, Jacques JOUAN et son épouse Marguerite LE CALONNEC sont cultivateurs à Balgan. On retrouve le couple âgé au dénombrement de 1901.Leurs enfants, Marie Félix, Marie Vincente et Jean Marie naissent à Balgan.

En 1906, c'est leur fils Jacques JOUAN [1828-1908], devenu veuf qui est cultivateur, aidé de ses deux dernières filles et de son frère Phillipe JOUAN.

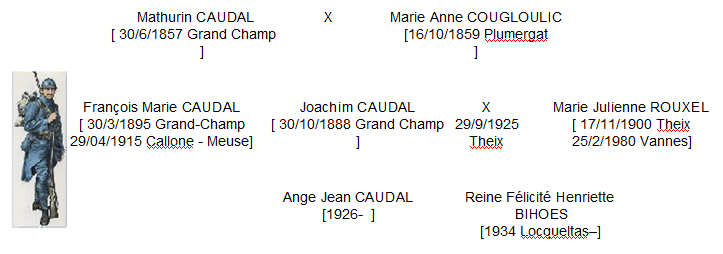

Après le décès de Jacques JOUAN, la ferme passe à la famille CAUDAL, avec à sa tête Mathurin CAUDAL.[vérifier si fermiers ou propriétaire] La famille est originaire de Grand-Champ (dénombrement de 1911 et 1921). Le corps d'habitation a dû être remodelé. La date de 1910 figure à la lucarne principale.

La famille est endeuillée pendant la Première Guerre Mondiale. François Marie CAUDAL est tué à l'ennemi à Callone dans les tranchées de la Meuse en avril 1915.

En 1926, son frère Joachim CAUDAL est toujours pointée à Balgan. avec son épouse Julienne ROUXEL. Le couple de cultivateurs est aidée par les beaux-parents. Leur fils, Ange Jean CAUDAL sera à leur suite cultivateur à Balgan. Il se marie en 1953, avec Reine BIHOES, dont les parents tenaient un café à Saint-Léonard. Au début des années 1970, il fera construire la maison néo-bretonne en amont du chemin de Balgan.

De nos jours :

De nos jours, le village de Balgan compte un agriculteur-fleuriste, les Jardins de Balgan; installé depuis 1984, la néo-bretonne de Caudal; l'ancienne ferme des Caudal mise en vente par les héritiers et la longère des Guillanton-Monfort toute restaurée. Au bout du chemin, l'ancienne caserne des douaniers reconfigurée en maison d'habitation.

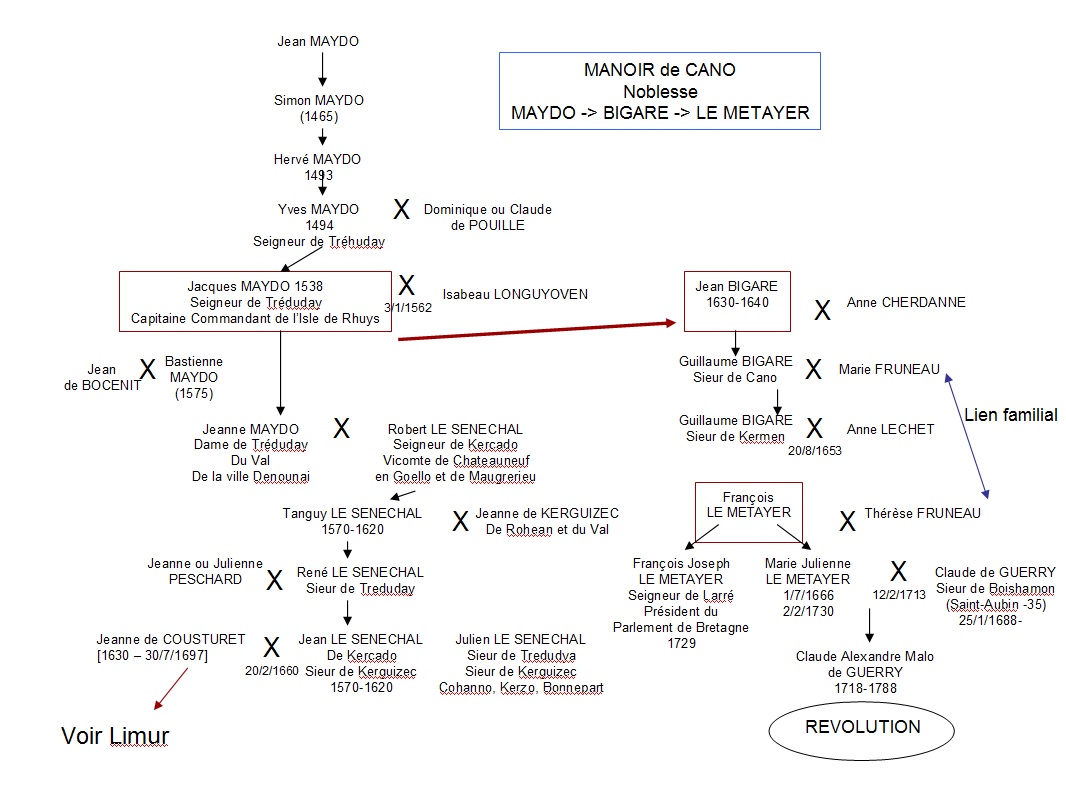

Camille Rollando nous livre la succession des propriétaires du manoir de Cano dans son ouvrage "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui" que l'on peut compléter avec des relevés de réformation de la noblesse et les informations des sites de généalogie.

En 1427, le Sieur de Cano s'appelait Ollivier LOUBELOUS et son métayer Guillaume Le Douarier.

Ainsi la seigneurie de Canno a appartenu successivement à la famille MAYDO : Jean, fils de Simon Maydo (1465), Jacques Maydo et sa mère Dominique de Pouille, veuve d'Yves Maydo, sieur de Tréduday (1539 et 1540), Jean de Bocenit et Bastienne Maydo (1575).

Puis elle est sans doute vendue à Jean BIGARRE, Sieur de la Landelle et de Cano, procureur des nobles bourgeois et habitants de la ville et faubourgs de Vannes, fabricien de la cathédrale, abbé de la confrérie des trépassés et contrôleur des décimes du diocèse x Anne Chedaime, puis à son fils Guillaume BIGARRE X Marie Trumeau. (1643).

La propriété échoit (vente ou succession) à François LE MEILLEUR (1672), François-Xavier LE MEILLEUR (1681), François-Joseph LE MEILLEUR, seigneur de Larré, président au Parlement de Rennes (1729). Une succession la fait parvenir au sen de la famille de GUERRY : Claude de GUERRY x Marie LE MEILLEUR et ensuite Claude Alex Malo de GUERRY..

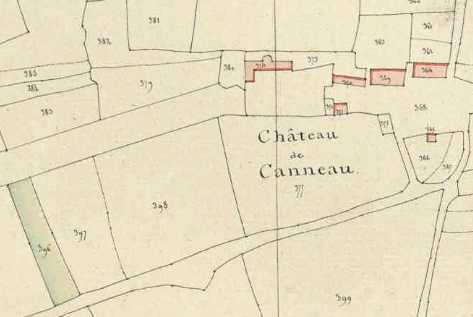

Carte de Cano avec le moulin entre 1771-1785

A la Révolution les cartes sont rebattues. Le manoir de Canneau ou Cano a du être nationalisé puis vendu.

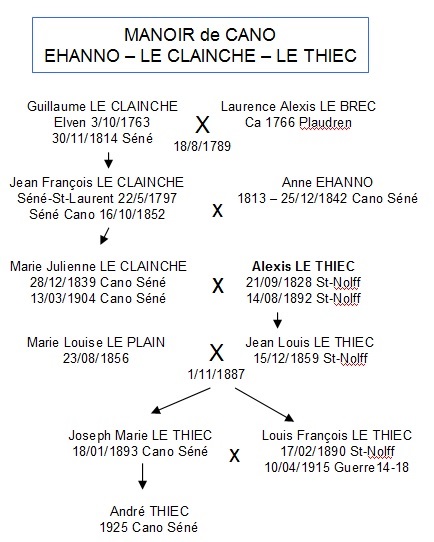

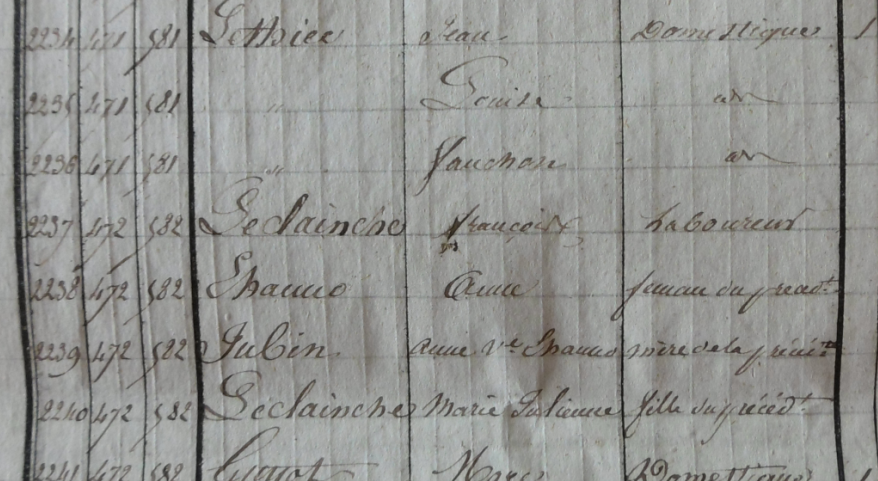

Il échoit à la famille LE CLAINCHE puis passera par succession à la famille LE THIEC.

Après son mariage avec Laurence Alexis LE BREC, le 18/8/1789, Guillaume LE CLAINCHE [3/10/1763-30/11/1814] s'établit à Séné. Il sera d'ailleurs maire de la comune de 1807 à son décès en 1814., (lire la page sur les maires de Séné). Son premier enfant, Guillaume nait à Saint-Laurent le 7/02/1794, comme Jean François LE CLAINCHE [22/05/1797-16/10/1852] qui mourra à Cano x Anne EHANNO [1813-25/12/1842]. Leur fille Marie Julienne LE CLAINCHE [28/12/1839-13/03/1904] se marie avec un laboureur de Saint-Nolff, Alexis LE THIEC [21/09/1828-14/08/1892].

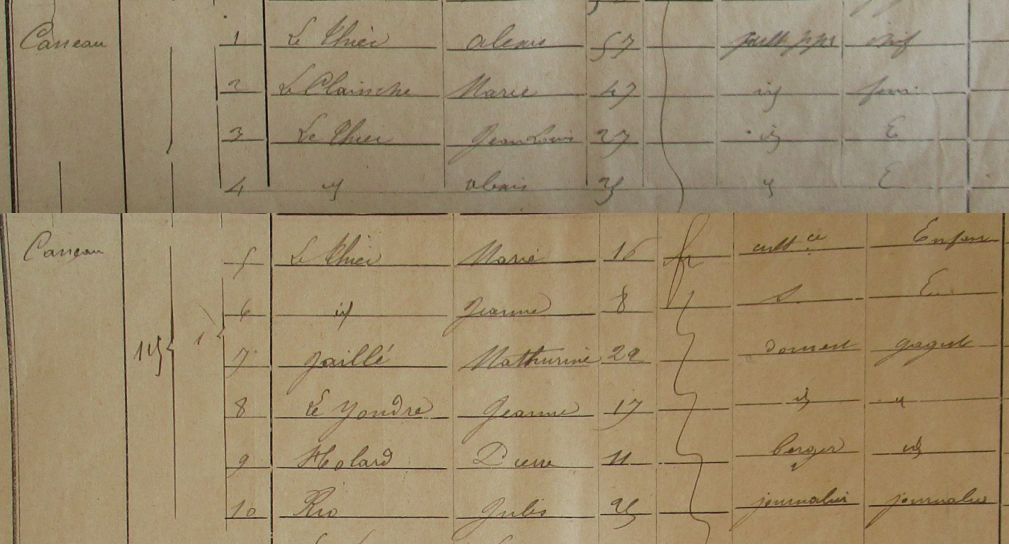

Au dénombrement de 1841, la famille LE CLAINCHE apparait à Cano.

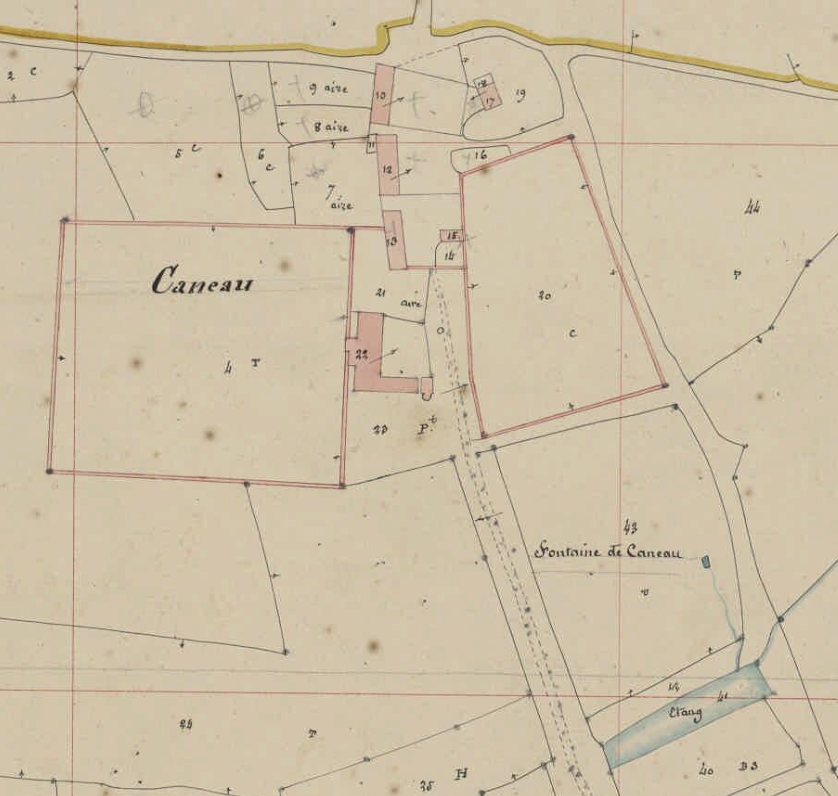

La confrontation des cadastre de 1810 et 1844 montre l'évolution du bâtis. Le manoir semble ceinturé d'un murêt. Il est à proximité d'une fontaine et d'un étang. Le village de Cano s'est constitué autour du manoir.

Le plan de 1810 laisse apparaitre un demi-cylindre face nord qui pourrait figurer la présence d'un four. Le cadastre de 1844 montre qu'un mur est accolé désormais à "ce four". Sur un autre bâtiment on devine une petite construction accolée au mur qui semble signifier la présence d'un four, aujourd'hui disparu.

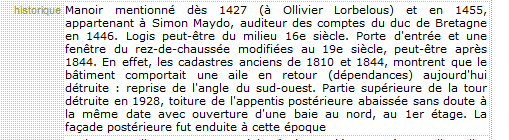

Le relevé de la Drac nous donne quelques précisions sur le bâti :

Au dénombrement de 1886, Alexis LE THIEC et sa famille sont installés à Cano.

Louis François LE THIEC sera mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et mourra dans la Meuse en avril 1915.

La manoir échoie à son frère Joseph Marie et restera dans la famille jusqu'en 2004. Le nouveau propriétaire du manoir a entrepris de gros travaux de restauration des batiments, notamment la tour détruite en 1928 et la réfection des toitures.

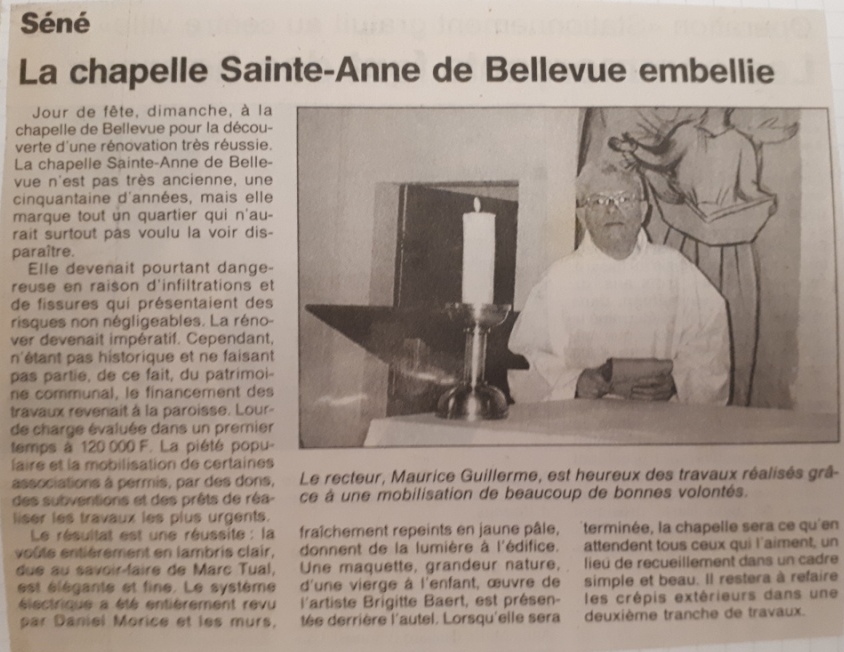

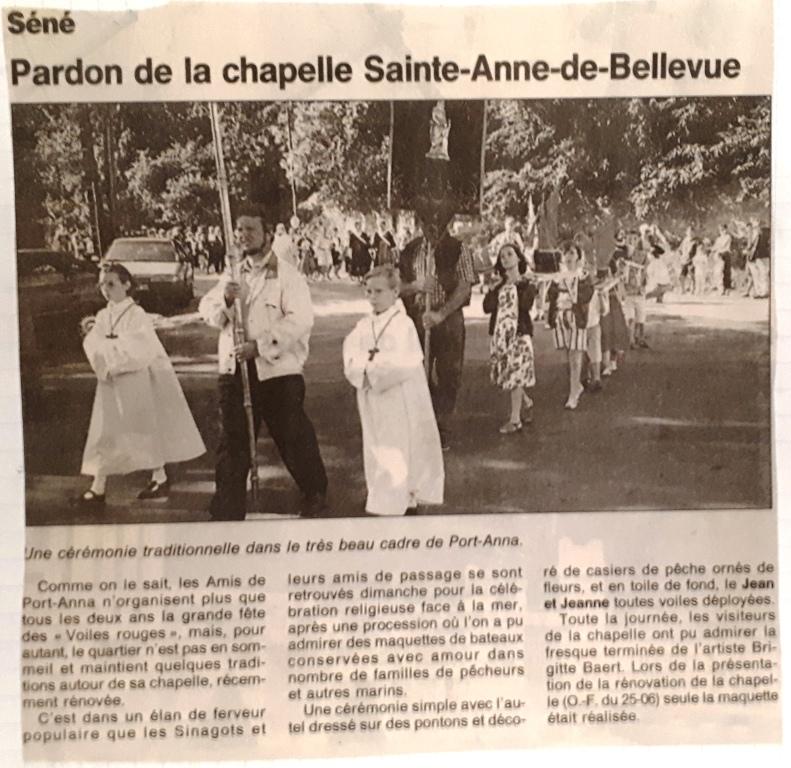

Camille Rollando nous donne l'histoire de la construction de cette chapelle :

Mademoiselle Marguerite Baro m'a raconté l'histoire de cette chapelle. Dans les années 48/49, le recteur François Marie Poëzivara, recteur de 1932 à 1956, avait conçu le dessein, dans un but de décentralisation, de faire construire une chapelle dans la presqu'île de Langle. Le général Le Meut, de Cariel, lui ayant fait un don d'un terrain, il fit du porte-à-porte auprès de ses paroissiens afin de recueillir des subsides. Quand il eut obtenu la coquette sonne de 600.000 francs (anciens), il fît commencer les travaux au milieu de l'année 1950. De nombreux bénévoles mirent la main à la pâte, si bien qu'elle pût être inaugurée par Mgr Le Bellec le 31 décembre 1950.

C'est évidemment une chapelle de service, sans caractère particulier. De forme rectangualire, fenêtres cintrées, murs en ciment. Seule la façade est en moëllons. Au-dessus du portail, une niche contient une statuette en Pierre de Saint-Pierre, patron des pêcheurs et au pignon, le mur se continue dans le clocheton en bâtière."

A l'intérieur, une voûte arrondie en bois et des murs blancs. On y découvre une statue de sainte Anne à qui est dédiée cette chapelle. Derrière l'autel, une peinture murale représentant Sainte Anne et Marie a été réalisée par Brigitte Baert.

Les vitraux posés aux fenêtres cintrées en 2001 éclairent et réchauffent le lieu.(lire article sur les vitraux de Séné)

En 2010 des bénévoles ont entièrement rénové la chapelle. Extrait du Télégramme du 31/07/2010 :

Le permis accordé, en novembre1949, de nombreux bénévoles se mettent à l'oeuvre. «Ils ont pris les pierres pour les fondations dans les champs alentours, tandis que le bois de la charpente provient de la propriété Le Normand, plus connue sous le nom de ?la maison rose?, qui était autrefois une cidrerie», explique Jean Robic, le président de l'association Les Amis de la chapelle Sainte-Anne. L'inauguration a eu lieu le 31décembre 1950, pour un coût total de 230.000EUR. Jusqu'en 1992, un office y avait lieu toutes les semaines. La chapelle peut aussi s'enorgueillir de la présence d'une magnifique fresque, représentant Sainte-Anne et Marie. «Elle a été réalisée par Brigitte BAERT, artiste renommée ayant notamment oeuvré à la chapelle Sixtine», explique Jean Robic. En 2001, plusieurs vitraux, intégralement financés par des dons, ont enrichi les murs. Après de premiers travaux urgents, en 1998, la chapelle a connu un nouveau coup de jeune ce mois-ci, quelques bénévoles ayant consolidé les murs et entièrement repeint l'intérieur et l'extérieur. Des travaux notamment financés, comme en 1998, par Les Amis de Port-Anna.

Photo extraite du bulletin paroissial Le Sinagot.

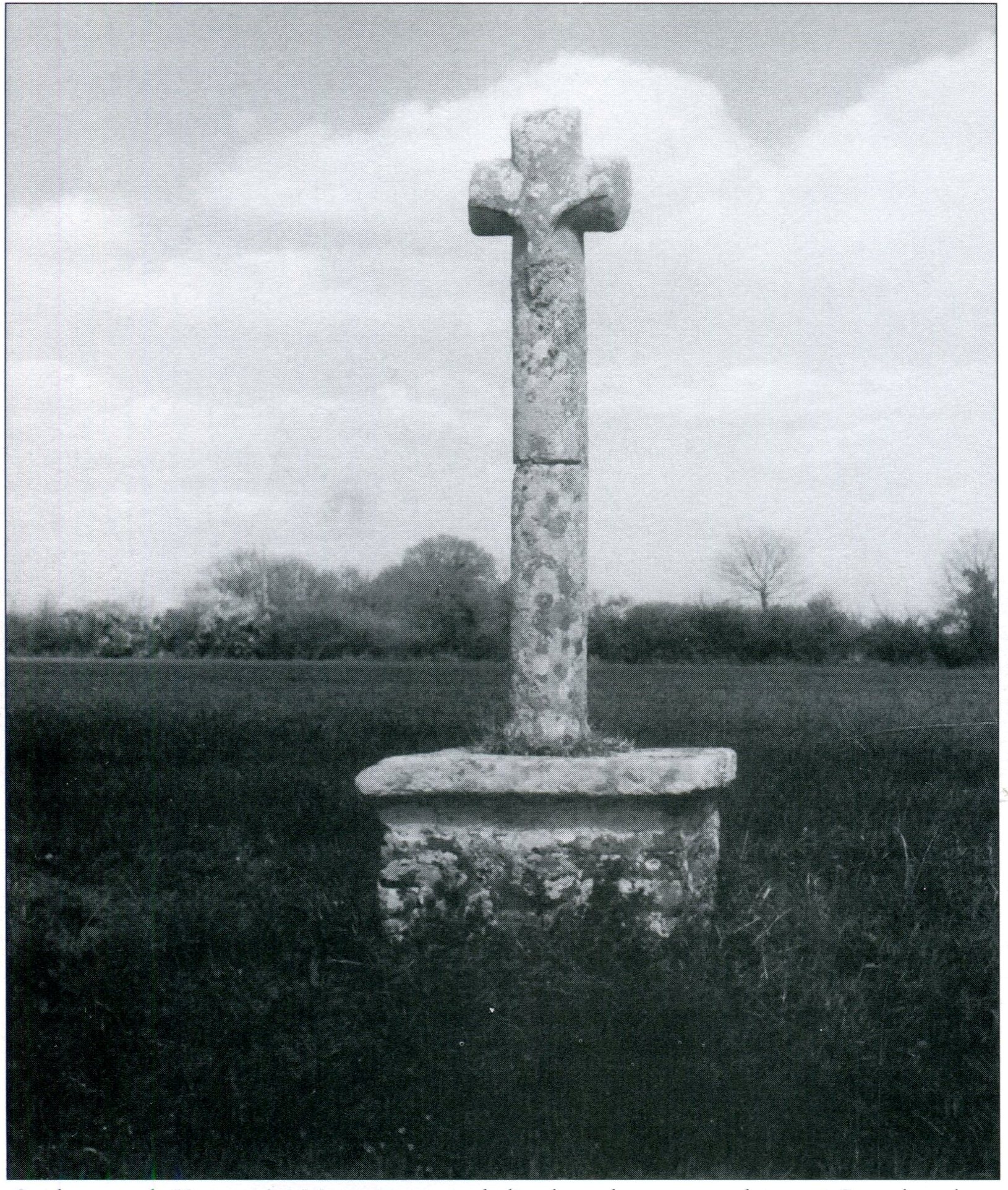

Les croix de Penhoët et Kervello se resemblent par leur taille et leur discrétion.

Voici ce qu'écrivait sur la croix de Penhouët, l'ancien curé de Séné, Joseph Le Roch [1968-1980], très érudit, qui insérait de temps à autre dans le bulletin paroissial "Le Sinagot" des articles sur l'histoire de Séné, et notamment son patrimoine chrétien.

Il accompagnait la photo noir et blanc de la croix de Penhouët qu'il appelait "La Croix de la Cité du Bourg" de ce texte :

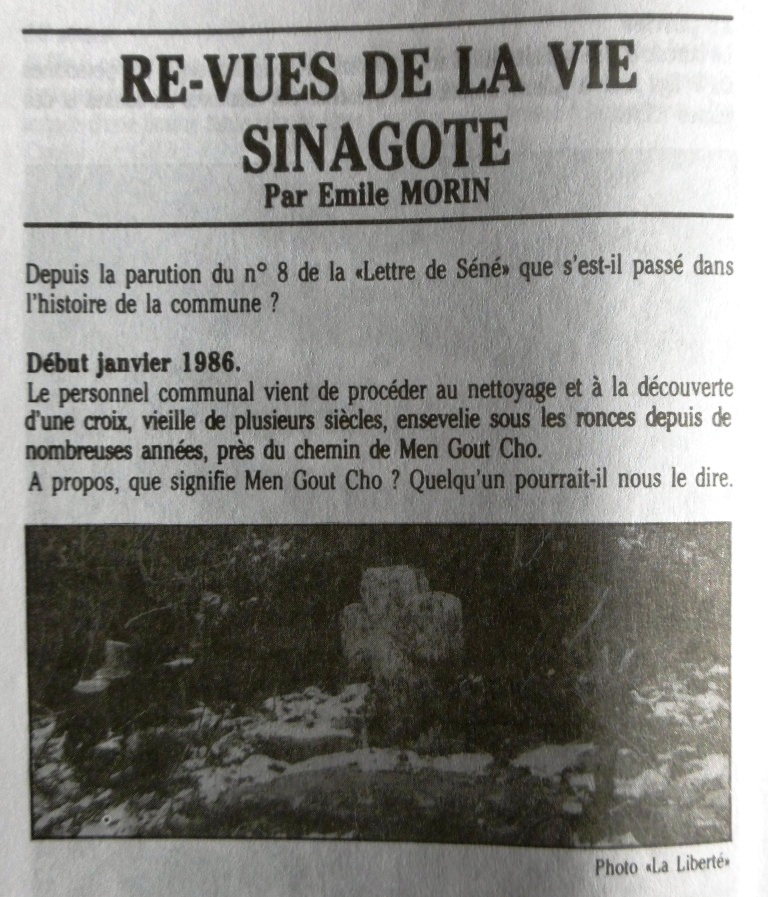

Comment l'appeller autrement cette petite croix ignorée de la plupart des Sinagots, alors qu'elle ne se trouve qu'à 200 mètres de l'église paroissiale ? Nous pouvns la voir maintenant à la périphérie, côté Est, de la Cité du Bourg, à l'entrée du chemin qui mène de cette cité au hameau de Gout-Men-Cho (nouveau lotissement).

Cette croix, disposée sur une table de granit, à même le sol, rapelle, par ces proportions, celle de Keravelo : environ 0,60 m de haut et 0,50 m de large. Les enfants du bourg, autrefois, aimaient s'ébatre tout à l'entour. Ils veanit la fleurir et certain d'entre eux, bien longtemps après, ont craint de la voir disparaître au moment de l'implantation de la nouvelle Cité. Dieu merci ! il n'en est rien ! et nous espérons que les habitants de cette cité veilerons ésormais à l'entretien de ce minuscule, mais combien émouvant, témoin de la Foi des Siangots du bourg.

L'existence de cette croix nous est relatée par Emile MORIN dans deux articles du journal municipal de 1986. Elle fut "redécouverte" à la faveur de travaux pour le nouveau lotissement et ensuite replacée par la municipalité dans son lieu actuel.

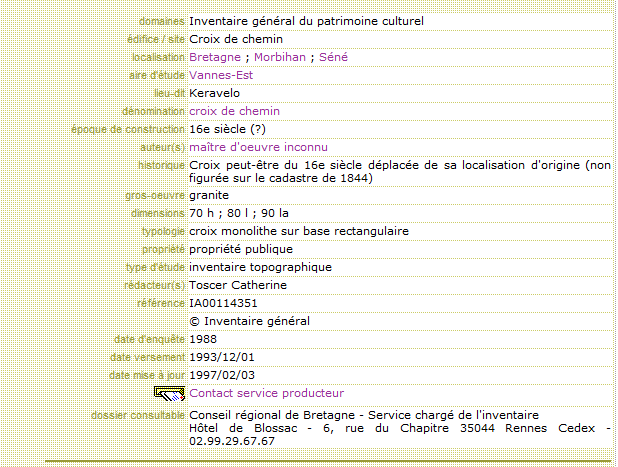

Une autre croix, au lieu-dit Keravello lui ressemble.

En face de la ferme de Keravello, sur un talus, se voit une petite croix de granit encastrée dans un socle également de granit. Elle ressemble un peu à la croix de Penhoët.

Cette croix monolithique sur une base rectangulairedaterait du XVI° siècle et aurait été déplacé de son lieu d'origine.

Elle est toutefois situé sur l'ancienne voie principale qui reliait Séné à Vannes, avant que la digue du moluin de Cantizac soit élargie et transformée en véritable route.

IA00114351

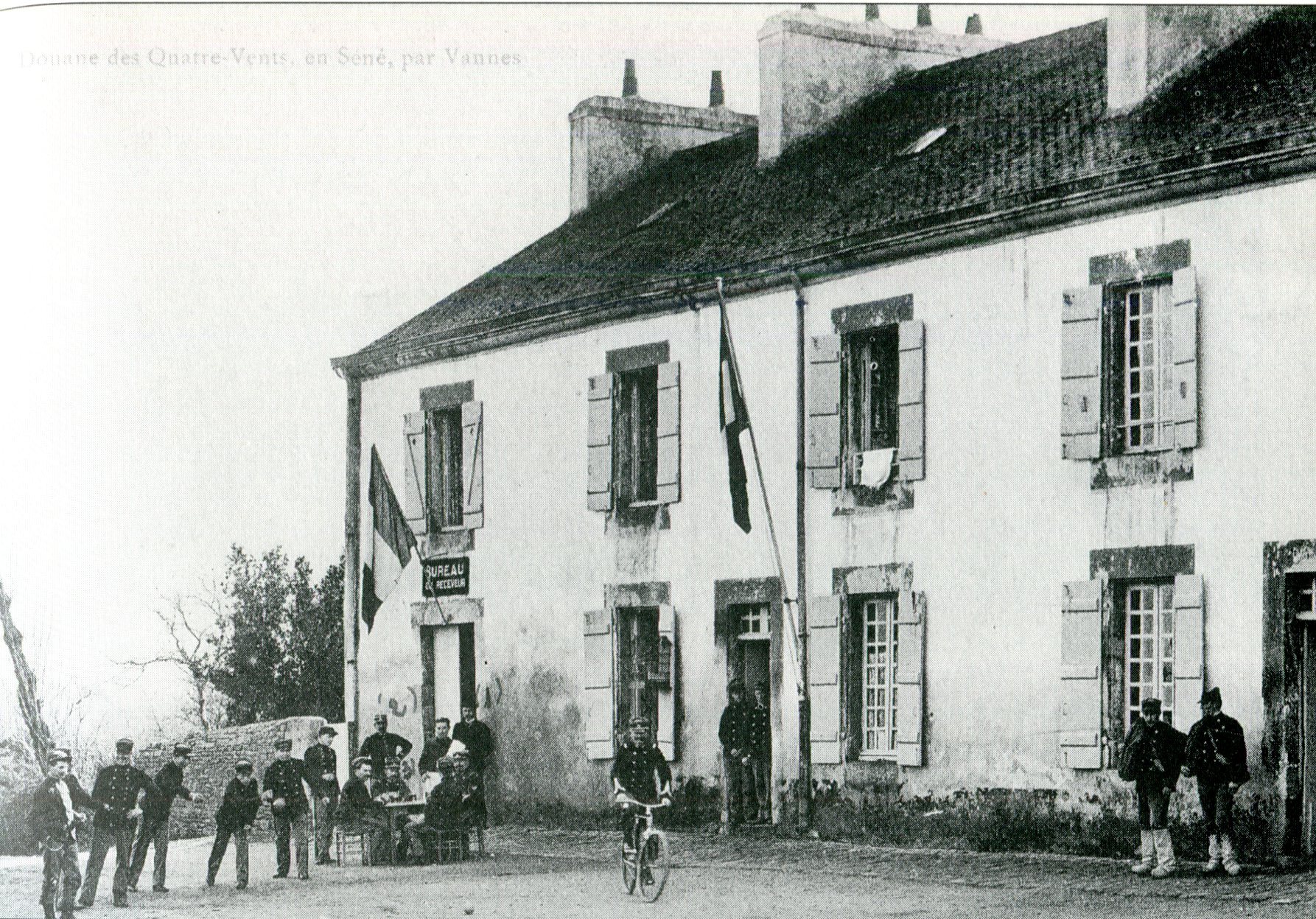

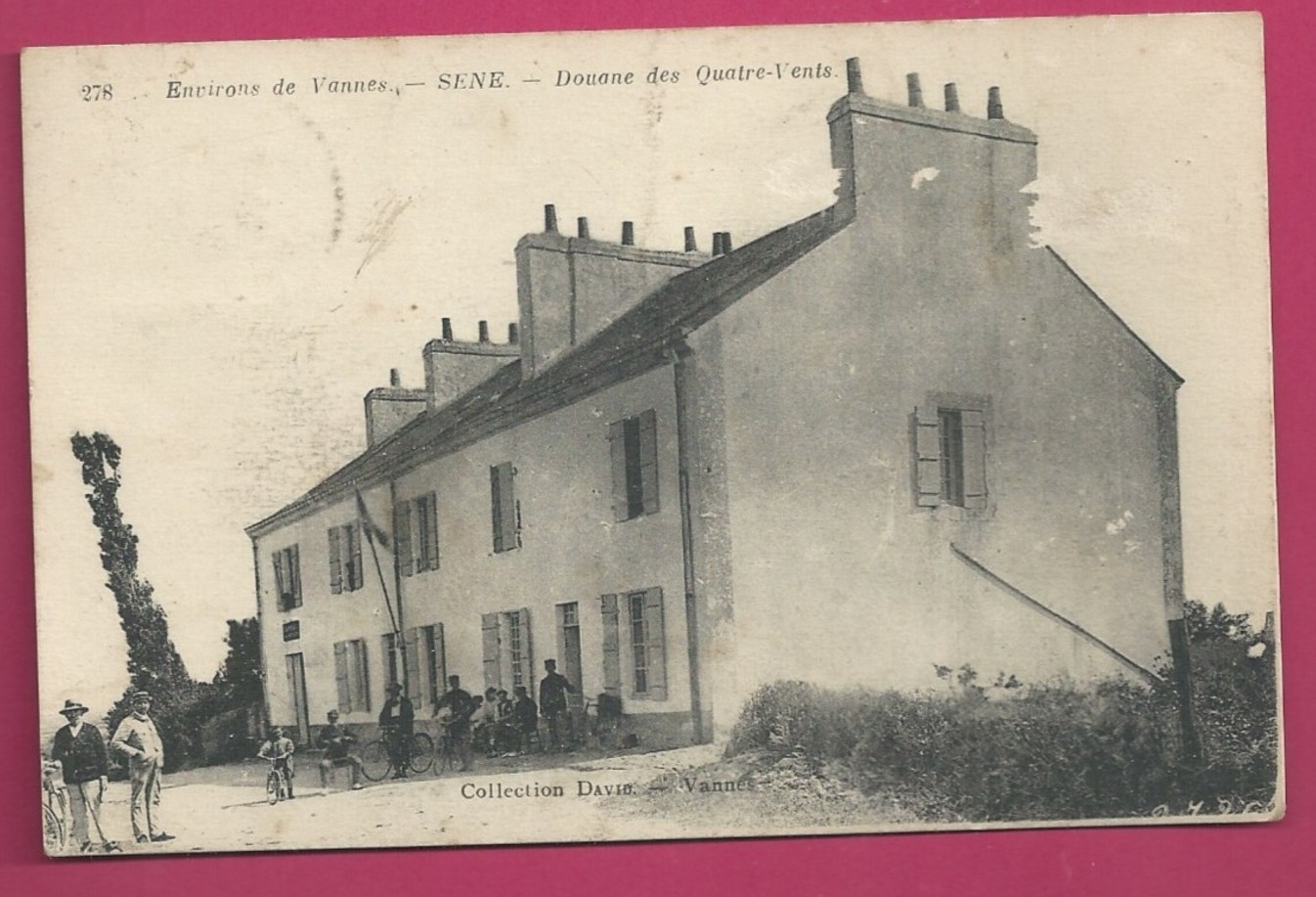

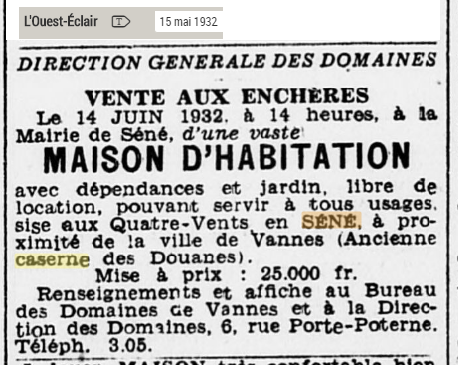

La caserne des Quatre Vents à Séné

La caserne des Quatre Vents était la caserne des douanes la plus importante construite à Séné. Située au centre des marais, elle abritait le bureau du receveur où l’on venait s’acquitter des droits d’enlèvement des sels et où les préposés conduisaient les fraudeurs qu’ils avaient capturés pour rédiger, en leur présence, le procès verbal d’arrestation.

La construction de la caserne

Le 30 août 1808, une adjudication est établie pour la construction d’une caserne sur la commune de Séné dans la lande communale connue sous le nom des Quatre Vents.

En avril 1809, la commune de Séné et l’administration désigne des experts pour déterminer l’étendue et la qualité de l’emprise de la caserne et, le 1° août 1809, monsieur de Sannois, Inspecteur des Douanes impériales et monsieur Brunet Debaines, architecte nommé pour surveiller la construction, procèdent à la réception de la caserne. (AD56 P203)

Vendue dans les années 30, la caserne des Quatre Vents fut achetée par la paroisse St Paul de Vitry qui y installa une colonie de vacances. Revendue, c’est aujourd’hui une propriété privée.

L'abbé LE ROCH se lamentait dans le bulletin paroissial de la disparition de croix qui étaient sur nos chemins depuis parfois des temps immémoriaux. Croix de Cantizac, Grande Croix, Croix d'Ozon, Croix Vaden, Croix de la Traie, Croix du Poulfanc. que sait-on d'elles?

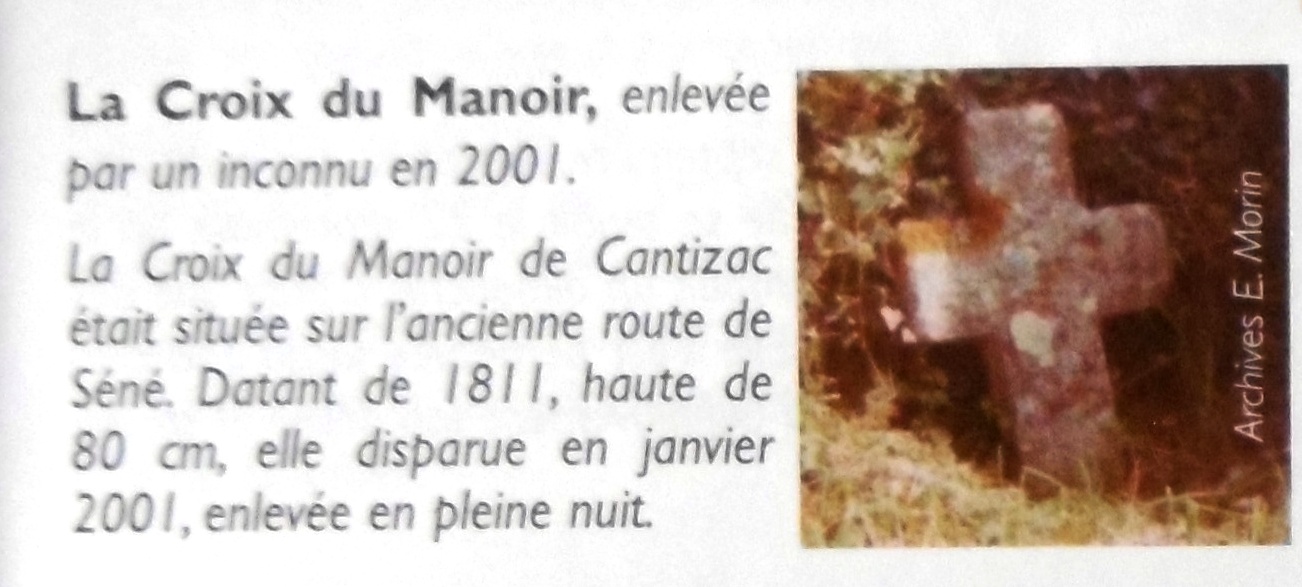

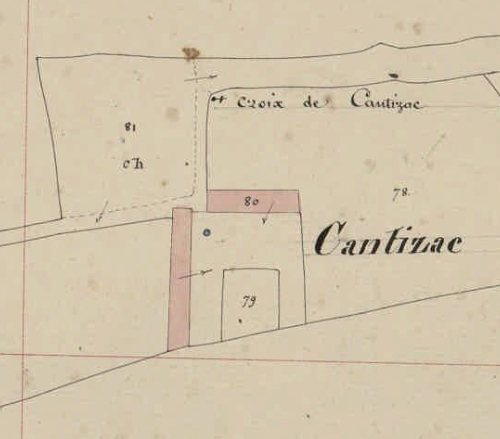

La croix de Cantizac était située près du manoir éponyme et avait été figurée sur la cadastre de 1844. Datant de 1811, haute de 80 cm, elle a disparu en janvier 2001, en plein nuit. Emile Morin, en avait recuilli une photo en 2001.

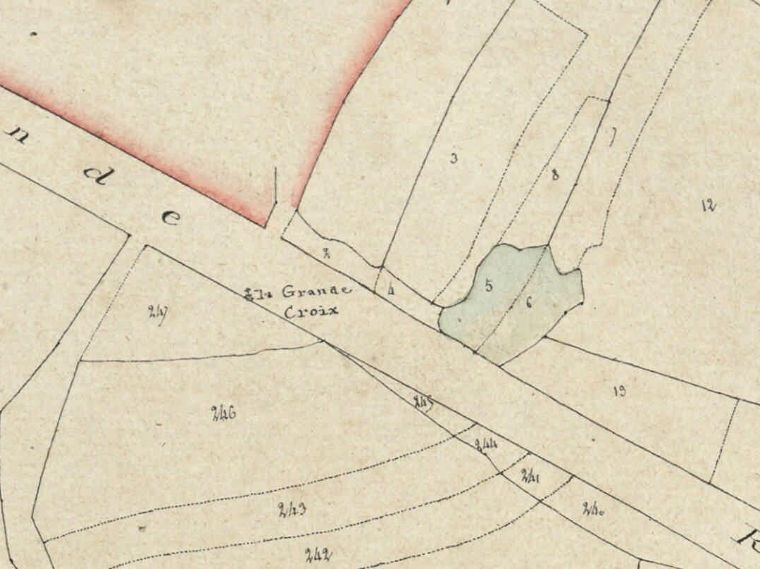

La "Grande Croix" devait se trouver rue du Verger près de l'ancienne longère, dite Maison Rouge, aujourd'hui remplacée par des immeubles comme nous l'indique le cadastre de 1844.

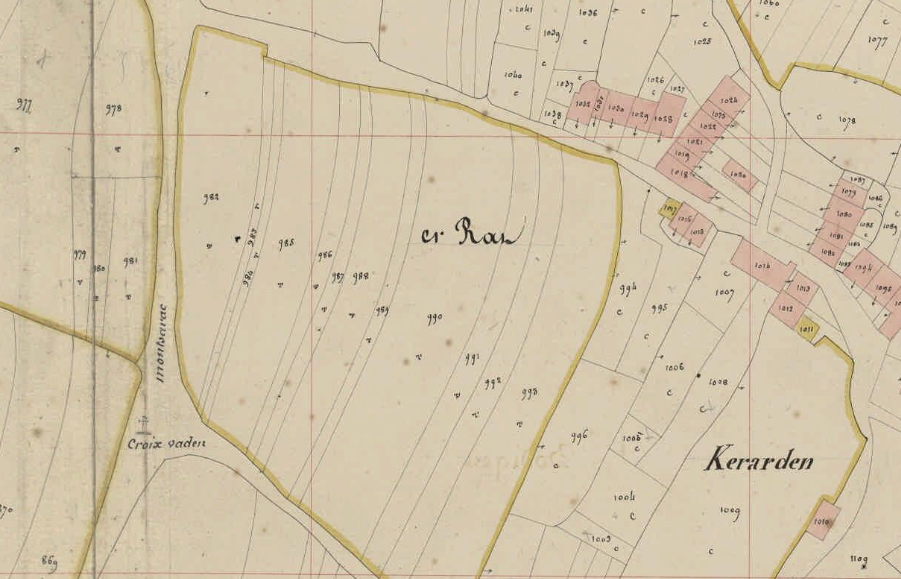

Si on en croit le cadastre de 1844, il y avait une croix sur un chemin d'Ozon vers le bourg, qu'on nommera Croix d'Ozon et une autre croix en bas du village de Kerleguen, dite "Croix Vaden".

L'abbé LE ROCH termine son recensement des croix de Séné par un message toujours actuel :"Pour terminer cette étude sur LES CROIX ET CALVAIREES DE SENE il faudrait ajouter qu'une 19ème croix existait, [que l'on pourrait nommer croix de la Traie], il y a une dizaine d'années, en bordure de mer, entre les rochers à l'extréminité de la plage qui mène au Passage Saint-Armel à la ferme du Traie (Centre aérée de Montsarrac), pas loin du château de Bot Spernem. Elle a disparu sans que personne ne s'en aperçoive,...sans laisser de trace, sans témoin! Cette disparition devait être un avertissement pour tous. VEILLONS au maintien de ce beau patrimoine de nos croix! N'hésitons pas à prevenir qui de droit (ou la mairie, ou le presbytère) lorsqu'un préjudice est comis à leur égard. Ce serait une reconnaissance bien légétime vis-à-vis de nos ancêtres qui nous ont légué toutes ces CROIX SINAGOTES."

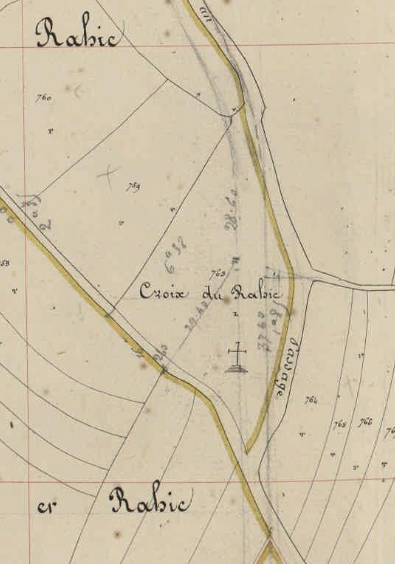

Joseph LE ROCH accorde une place importante à la croix qui existait à l'actuel croisement des rue du Verger et de la Route de Nantes. Il l'appellait "Croix du Poulfanc" quand le cadastre de 1844 la nomme "Croix de Gorez". Il s'appuie sur un texte de Louis Marsille, de la Société Polymathique du Morbihan de 1942, intitulé "LES CROIX DE VANNES et sa BANLIEUE".

![]()

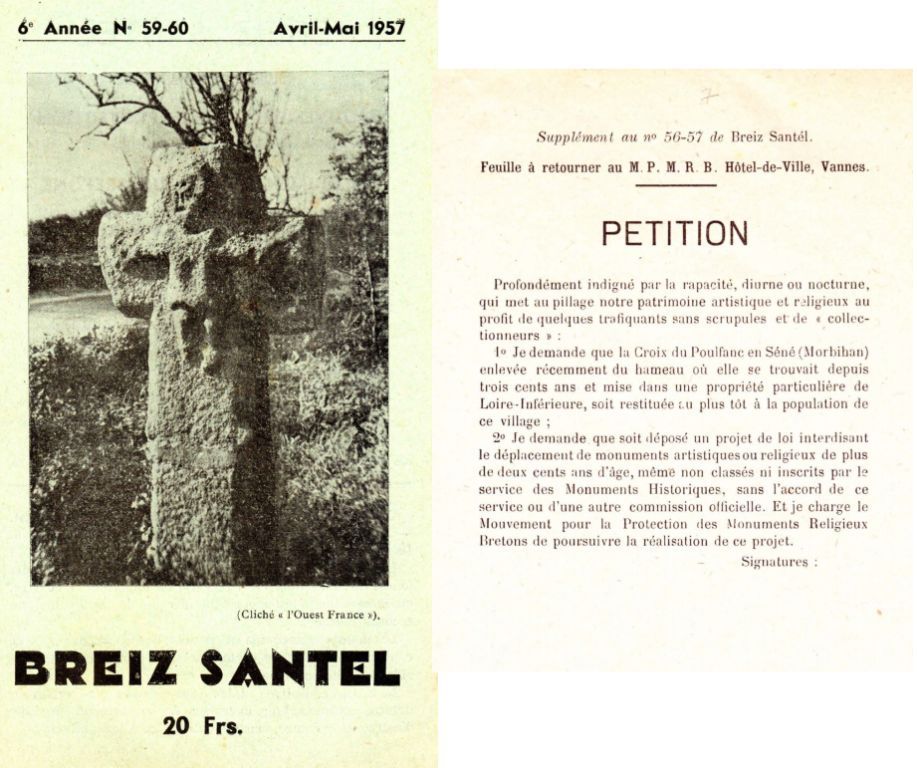

3.LA CROIX DU POULFANC

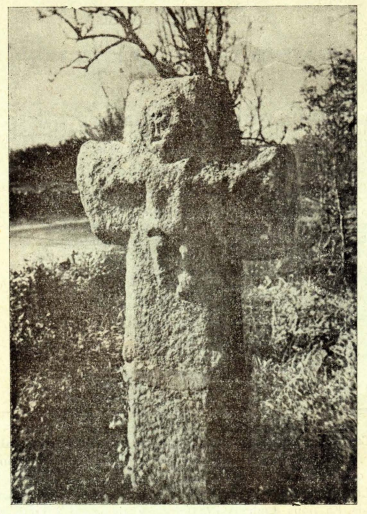

"A une demi-lieue de Vannes, sur la route de Nantes, à l'intersection de cette route et d'un autre chemin venant de Vannes par la Garenne, au lieu-dit : "Le Poulfanc", dans une haie d'uabépine, est plantée une croix grossière de granit, Le piédestal manque, et aussi, semble-t-il, une partie du fût. Ce qui reste, en deux morceaux, mesure 2 m. de hauteur; la traverse à 0,70 m de largeur"

C'est en ces termes que M. Louis MARSILE décrivait la Croix du Poulfanc dans son intéressant article "Les Croix de vannes et de sa banlieue", paru dans le bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, en l'année 1942.

Depuis cette croix du Poulfanc située à lintérsection des deux routes arrivant de Vannes et se rejoignant à angle aigu à cet endroit, enlevée par un collectionneur nantais. Il n'en restait après l'acte de vandalisme qu'un trou béant et un fragment de socle brisé. ..Aujourd'hui, l'emplacement est occupé par la route et le carrefour de la rue du Verger...Mais continuons la description de cette croix que nous a laissé Louis Marsile, et dont Ouest-France de l'époque nous a donné une photo.

"Sur cette croix, mal équarrie est étendu un Christ aux contours usés et frustes. Le visage est défiguré par l'exploitation de la pierre et par le soutrages des hommes. La tête est une grosse boule, le visage est sans expression, les yeux sont représentés par des trous, le nez et la bouche par des traits informes. Les bras sont horizontaux, les pieds sont cloués séparément sur le fût comme sur les anciens crucifix, mais il ne faudrait pas invoquer ce détail, pas plus d'ailleurs que la grossièreté du travail, pour conclure à l'ancienneté du Christ du Poulfane. Un jupon plissé part de la ceinture et descend aux genoux. Le corps entier mesure 0,65 m. de hauteur et l'ouverture des bras a également 0,65 m.

Ce qui fait l'intérêt de la croix du Poulfanc, c'est l'ornement de son fût. Ce fût de 0,35 m. de largeur et de 0,25m. d'épaisseur a les angles abattus, mais présentant de distance en distance, et inégalement, des nodosités en relief, des bosses. Suivant une croyance populaire, ces nodosités indiquentc que la croix a été érigée durant une épidémie de peste bubonique pour obtenir la cessation du fléau. Les partisans de cette opinion font remarquer ici que la croix du Poulfanc est située entre la chapelle Saint-Laurent dont l'érection a pour origine la peste désignée sous le nom de "Mal des Ardents" et dont le titulaire est invoqué pour la guérison des boutons, clous ou furoncles (1), et un lieu-dit "La Maison Rouge" (2) sur le chemin de Vannes, par la Garenne, et où avait dû autrefois exister un asile de pestiférés.

(1)"Les plus clairs revenus de la chapelle, écrivait en 1890 le Dr Mauricet sont les paquets de clouts donnés sans comper pour se délivrer du mal de ce nom".

(2) Les murs extérieurs étaient, d'après la satyre Ménippée, peints en rouge avc flammnes afin de signaler aux passants un local contaminé.

Je ne crois pas à cette explication. Que l'on ait érigé au cours de nombreuses épidémies qui ont, au Moyen-âge et à l'époque moderne, dévasté tant de pays, dont le nôtre, des monuments dans le but de "toucher le ciel" et d'obtenir la cessation du fléau, cela est vrai. Mais, au cours de ma longue enquête sur les Croix, j'ai trouvé des "croix de peste" dont les fûts étaient parfaitement lisses, comme d'autres, dont le fût était écoté et noueux, avaient été dressés hors le temps "de la contagion".

Il faudrait d'ailleurs admettre que nos pères n'aient connu qu'une seule maladie épidémique la peste bubonique. La vérité est que ce nom de "peste" qui a de nos jours un sens précis et désigne la peste bubonique ou la peste pulmonaire, était autrefois employé pour toutes les grandes maladies épidémiques de nature inconnue. Ecots et nodosités sont de simples motifs d'ornementation, une interprétation du mot "arbor" "arbor decora et fulgida" .. La Croix du Poulfane n'est pas antéri>2üre au XVIIème Siècle."

Contrairement à ce qu'écrit Louis Marsille, nous pensons que cette croix vénérée des Vannetais rappelait une épidémie de peste particulièrement violente .. Elle devait être contemporaine de la construction de la chapelle de Saint-Laurent "dont les plus clairs revenus, écrivait en 1890 le Docteur Mauricet sont les paquets de clous donnés sans compter pour se libérer des abcès, clous et phlegmons"clous et phlegmons". Le pardon du mois d'août était très fréquenté par toute la région vannetaise.

Quant à l'établissement de pestiférés situé au lieu dit "La Maison Rouge", les murs extérieurs étaient, d'après la satyre Ménippée, peints en rouge avec flammes afin de signaler aux passants un local contaminé.

Tous ces détails concordent bien avec le culte du martyr Saint Laurent brûlé vif sur un gril incandescent, et donne raison à la tradition populaire : "il n'y a guère, en ce domaine des traditions bretonnes, de fumée sans feu".

Ajout de wiki-sene :

Le vol de la Croix du Goret ou Croix du Poulfanc eut à l'époque, automne 1956, un retentissement régional. La revue Breiz Santel, alertée de cette disparition se mobilisa pour sa restitution...La revue lança même une pétition:

La croix du Poulfanc en Séné, dont le journal « Ouest-France" a bien voulu nous offrir un cliché pour la couverture de Breiz Santél, continue à nous valoir un important courrier. Un millier de signatures sont déjà revenues pour notre pétition. Et tant de preuves d'intérêt de la part des lecteurs de Breiz Santél nous touchent profondément. Nous avons maintenant le ferme espoir, grâce à tous les appuis qui s'offrent et vont encore s'offrir chaque jour, d'obtenir gain de cause.Rappelons que la pétition, qui a été encartée dans le dernier N° de Breiz Santél, et l'a été ou le sera dans différentes revues Bretonnes (qui nous en ont commandé jusqu'ici environ 3.000 exemplaires), demande : 1° La restitution de la croix du Poulfanc. 2° Le dépôt d'un projet de loi interdisant le déplacement des monuments artistiques ou religieux de plus de 200 ans d'âge sans l'accord d'une commission officielle."

Cette croix suscita l'intérêt d'un "acquéreur' anonyme sans doute à la suite d'un article paru dans Paris-Match [à retrouver] courant 1956 et qui en fit une description élogieuse. Un négociant en oeuvres d'art sacré, ou un brocanteur peu scrupuleux, vint avec quelques comparses arracher la croix à Séné. Originaire de Nantes, il fut identifié par la revue Breiz Santel à laquelle il avait écrit pour défendre son bon droit...

Malgré la pétition, et quelques articles dans la presse locale...la croix ne fut jamais restituée.

Dans le bulletin paroissial de Séné, LE SINAGOT, l'abbé LE ROCH en parle en ses termes :

Ce calvaire ne retient pas l'attention par des caractéristiques spéciales. Signalons cependant que la croix, très sobrement taillée, de 1.70m de haut, monolithe, est à bras courts, comme plusieurs des autres calvaires de Séné. Mais aucune inscription, aucune date ne nous permet de l'époque ou la rasion de son érection à cette entrée du Bourg.

Elle apparait dans le cadastre de 1844.

Répertoriée par la DRAC de Bretagne réf : IA00114331

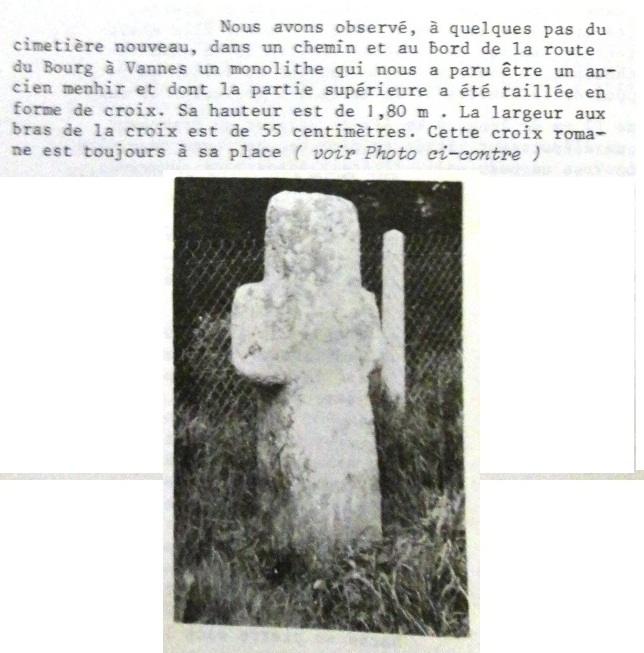

Si on en croit l'abbé Le ROCH, cette croix aurait été taillé dans un ancien menhir.

Dans le bulletin paroissial, l'abbé LE ROCH en fait une description :

"Elle est située à l'embranchement de la route du Brouël. Son soubassement est en maçonnerie et une dalle quelque peu ébréchée forme le socle. Le fût, en deux parties, est rond et se termine par une petite croix avec le Christ sculpté dans le bloc.

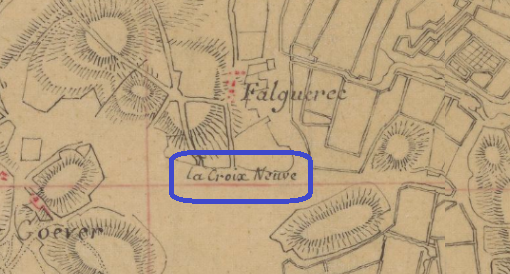

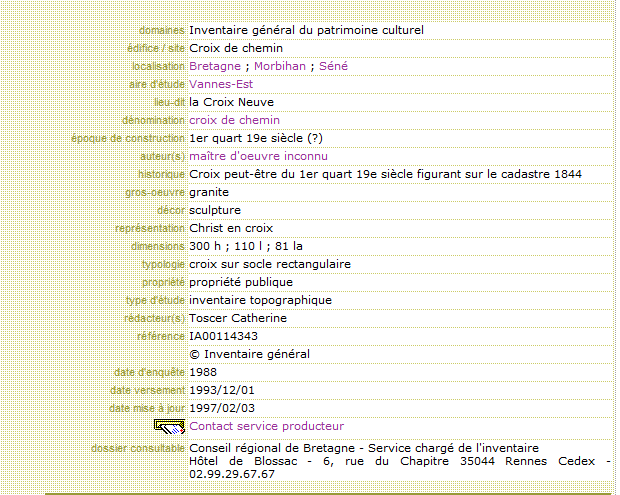

Elle est indiqué au cadastre de 1844 sous le nom de croix de Falguérec et elle est répertoriée par la DRAC de Bretange réf IA00114343.

Cette vue (source Emile Morin) permet de se rendre compte de l'essor de l'urbanisation ces dernières décennies.

La carte de 1771-1875 l'indique, laissant supposer une existence plus ancienne.