La croix de Cadouarn :

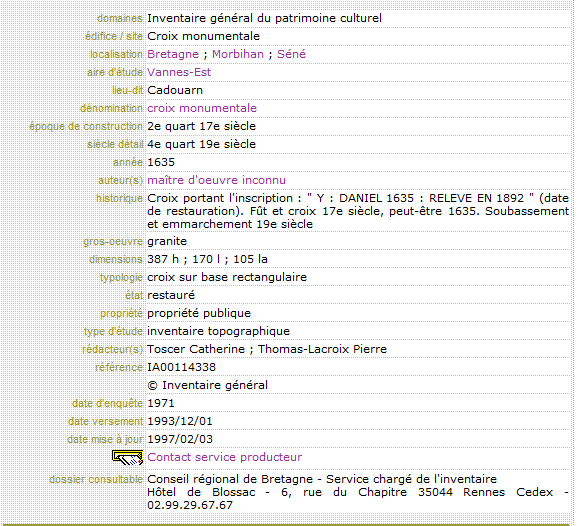

Le bulletin municpal de Séné rappelle que lors de sa restauration en 1892, on y découvre une inscription "Daniel 1635" permettant de dater cette croix en granite de 3.87 m de haut du XVII° siècle. La croix de Cadouarn est dite "hosannière", car on s'y rendait en chantant "Hosannah filio David" le diman che des Rameaux.

Dans le bulletin paroissial, l'abbé LE ROCH écrivait à son sujet :

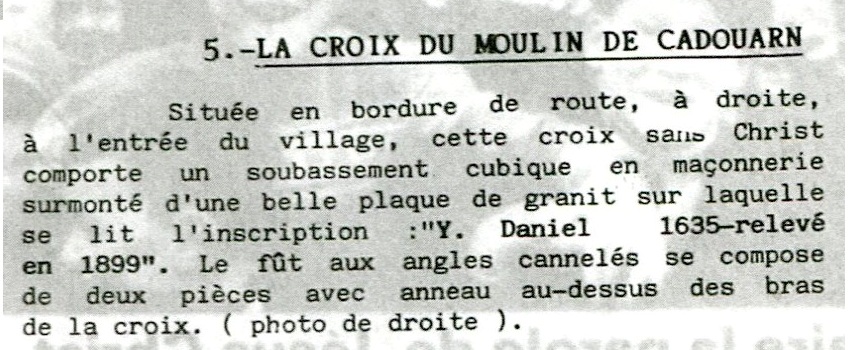

Située en bordure de route, à droite, à l'entrée du village, cette croix sans Christ comporte un soubassement cubique en maçonnerie surmonté d'une belle plaque de granit sur laquelle se lit l'inscription : Y Daniel 1635 - relevé en 1899. Le fût aux angles cannelés se compose de deux pièces avec anneau au-dessus des bras de la croix."

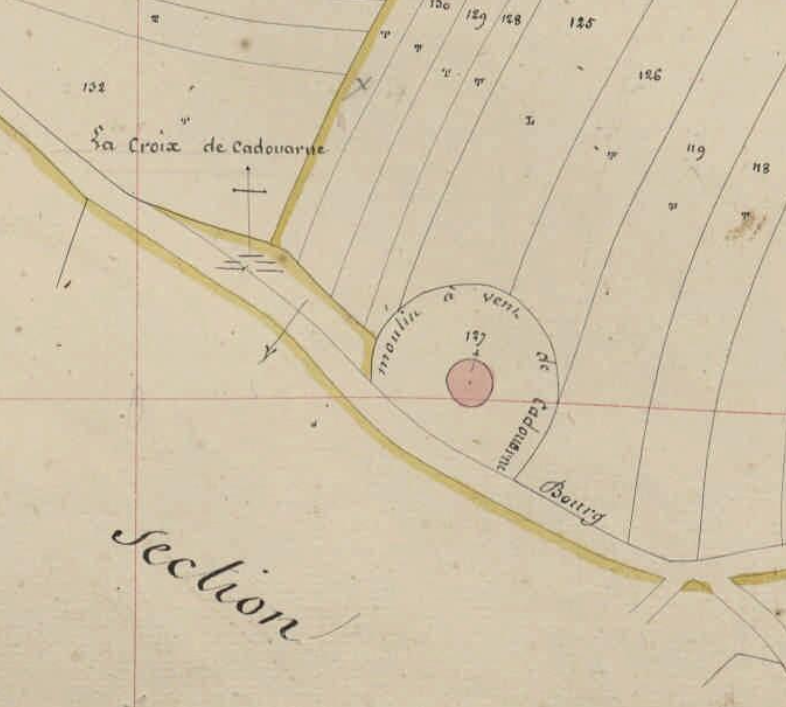

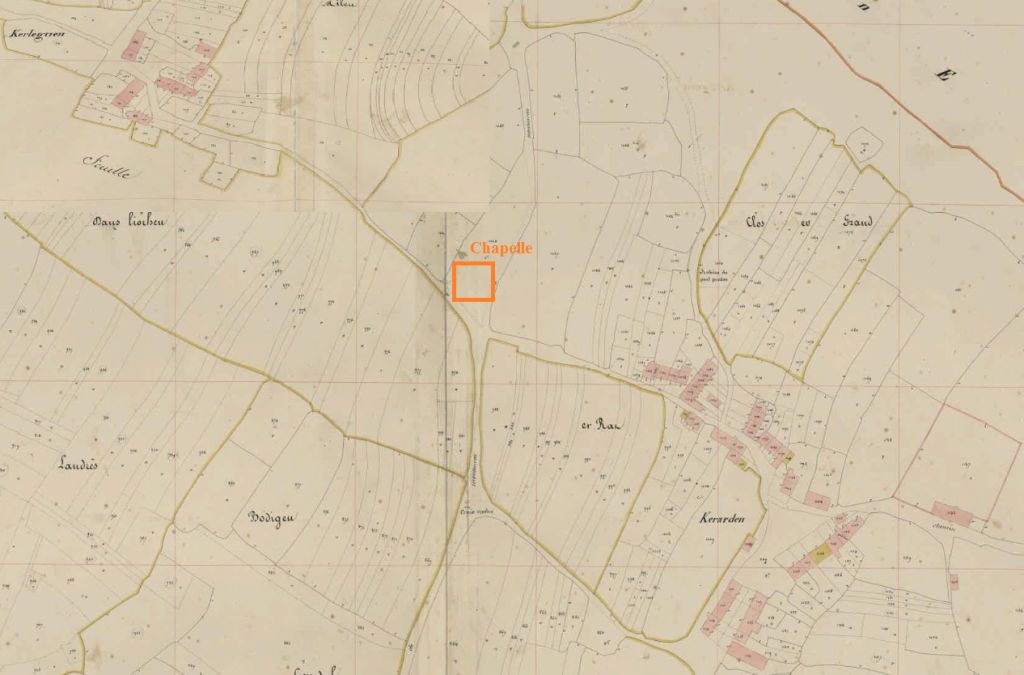

Elle est répertorié par la CRAC de Bretagne ref : IA 00114338 et figure au cadastre de 1844 à coté du moluin à vent de Cadouarn.

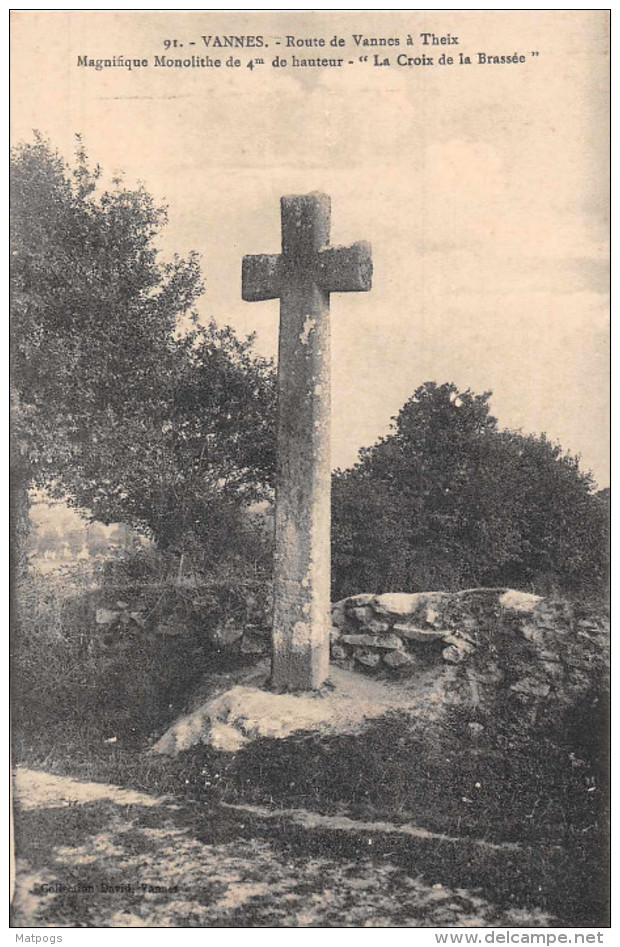

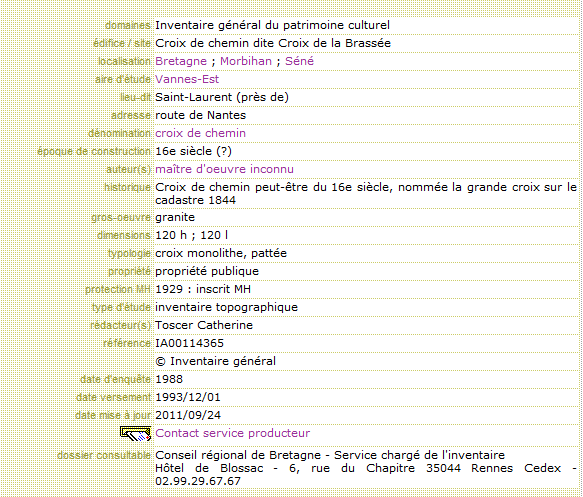

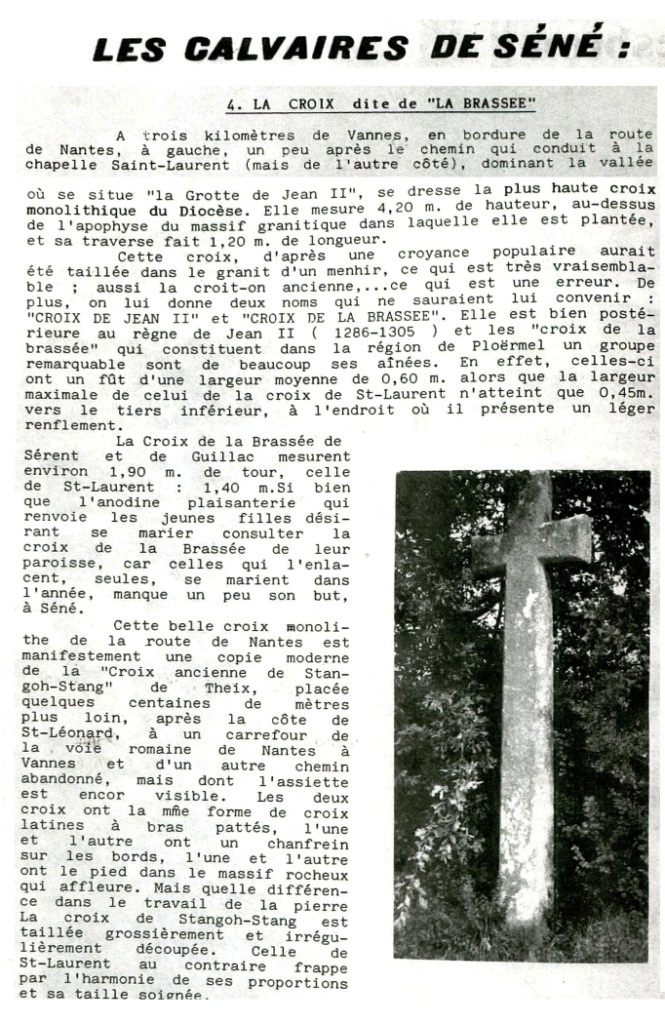

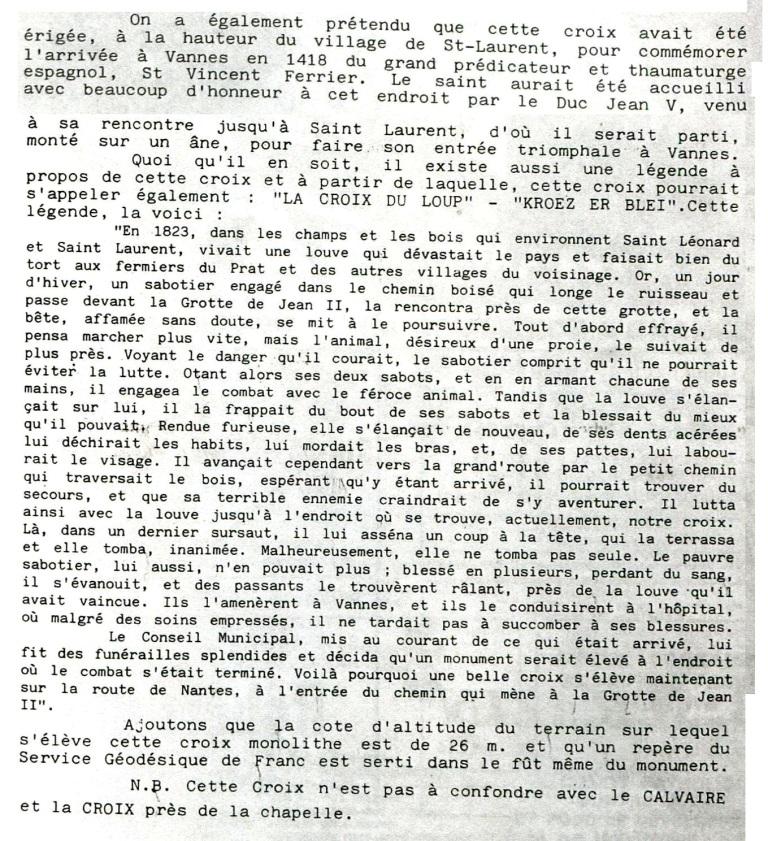

La croix de la Brassée ou croix de Jean II (XIXème siècle). Il s'agit de la plus haute croix monolithe du Morbihan.

La tradition la faisait enlacer de leurs bras par les jeunes filles qui désiraient se marier dans l'année. On raconte qu'elle aurait été élevée en ex-voto par un sabotier qui aurait tué un loup sur le lieu en 1823 .

Croix de la Brassée ou Croix de Jean II

Ce qu'en disait le bulletin municipal de Séné :

En bordure de la route de nantes, se dresse la plus haute croix monolithique du Diocèse. En forme de croix latine, elle mesure 4,2 m de haut et sa traverse fait 1,2 m de long. On a prétendu qu'elle avait été érigée pour commémorer l'arrivée à Vannes de Saint Vincent Ferrir en 1418. En réalité, elle serait beaucoup plus récente et semble être une copie de la très ancienne croix de Theix dite "Stangoh-stang". Une autre légende raconte qu'lle aurait été élevée pour commémorer la mort d'un sabotier, victime d'une louve. Ainsi l'appelait-on au XIX°siècle"Kroez et bleî" : la croix du loup.

La croix figure bien au cadastre de 1844 sous le nom de "Grande croix" et elle est répertoriée à la DRAC réf IA00144365.

Dans son livre "LE PAYS DE SENE", 'Emile MORIN nous relate la légende de la croix Brassée, en s'appyant sur la travail de l'abbé LE ROCH (lire plus bas)

En bordure de la route de Nantes, sur le territoire de Séné, peu avant la chapelle de Saint-Léonard, se dresse une grande croix, magnifique bloc de granit d'un seul tentant.

Tous l'ont vu, mais peu connaissent son histoire. En tant qu'enfant, le seul souvenir que j'ai gardé de cette croix était qu'il fallait l'entourer de ses bras avant de contracter mariage. Avec une circonférence de 1,40 mètres cela donnait une épouse d'une certaine corpulence ! Appelée croixde la Brassée, on lui donne également le non de Croix de Jean II (Duc de Bretagne), de par son emplacement située près de la grotte du même nom. Haute de 4,20 mètres et ayant une traverse de 1,20 mètre, les fermiers du coin lui donnent aussi le nom de croix du loup (Kroez er Bleiz).

La légende de la croix de la Brassée

En 1823, dans les champs et les bois qui environnaient Saint-Laurent, en Séné, ainsi que Saint-Léonard en Theix, vivait une louve qui dévastait le pays et faisait bien du tort aux fermiers du Prat et autres villages voisins. Or un jour d'hiver, un sabotir, engagé dans le chemin boisé qui longe le ruisseau et passe devant la grotte de Jean II, la rencontra près de la grotte. La bête affamée, sans doute, se mit à le poursuivre. Tout d'abord effrayé, il pensa marcher plus vite, mais l'animal désireux d'une proie le suivait de plus en plus près. Voyant le danger qu'il courait, le sabotier compris qu'il ne pourrait éviter la lutte; ôtant alors ses deux sabots et en armant chaucne de ses mains, il engagea le combat avec le féroce animal. Tandis que la louve s'élançait sur lui, il la frappait du bout de ses sabots et la blessait du meixu qu'il pouvait. Rendue furieuse, elle s'élançait de nouveau, de ses dents acérées lui déchiraient les bras et de ses pattes lui labouraient le visage. Notre brave sabotier avançait dependant vers la grnde route par le petit chemin qui traversait le bois, espérant y trouver du secours et que sa terrible ennemie craindrait de s'y aventurer. Il lutta ainsi avec la louve jusqu'à l'endroit où se trouve actuellement la croix. Là, dans un dernier sursaut, il lui asséna un coup sur la tête qui la terrassa et elle tomba inanimée. Malheureuseement, elle ne tomba pas seule. Le pauvre sabotier lui aussi n'en pouvait plus; blessé en plusieurs endroits, perdant son sang, il s'évanouit eet des passants le trouvèrent, râlant près de la louve qu'il avait vaincue. Ils l'emmenèrent à Vannes et ils conduisirent à l'hôpital où malgré les soins empressés, il ne tarda pas à succomber à ses blessures. Le conseil municipal de Vannes ou de Séné ?, mis au courant de ce qui était arrivé, lui fit des funérailles splendides et décida qu'un monument serait élevé à l'endroit ou le combat s'était terminé. Passants, ne manquez pas de saluer cet héroïque Sinagot qui débarras les environs d'un véritable fléau intrecommunal !

Sept ans auparavant, le 13 février 1816, le Préfet du Morbihan précisait le montant des primes attribuées pour la destruction des loups "18 franc poir la destruction d'une louve pleine, 15 francs pour celle d'une louve non pleine, 12 francs pour celle d'un lup et 3 franc pour un louveteau". Celui qui y aura droit sera tenu de se présenter chez le maire de sa commune et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge, son sexe et pour une louvesi elle est plaine ou non pleine. cette première formalité remplie, la tête de l'animal sea envoyée, ainsi que le procès verbal dressé par lemaire, ou sous-préfet qui délivrerra un mandat du montant de la prime sur le payeur du départment dès qu'il existera pour les dépenses variables des fonds destinées à cette nature d'encouragement".

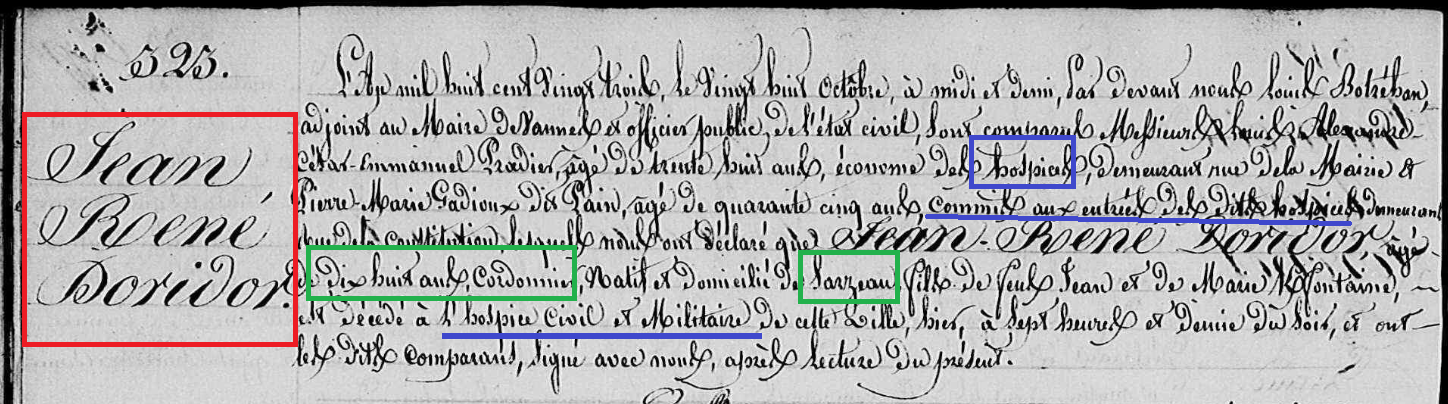

Et si le sabotier avait vraiment existé ?

En consultant les registres de décès de la ville de Vannes pour l'année 1823, on ne trouve pas de sabotier mais bel et bien un cordonnier de Sarzeau, Jean René DORIDOR, né le 1er Messidor An XIII (20 juin 1805) qui est décédé à l'Hôspice Civil et Militaire de Vannes à l'âge d e18 ans.

Extrait du bulletin paroissial :

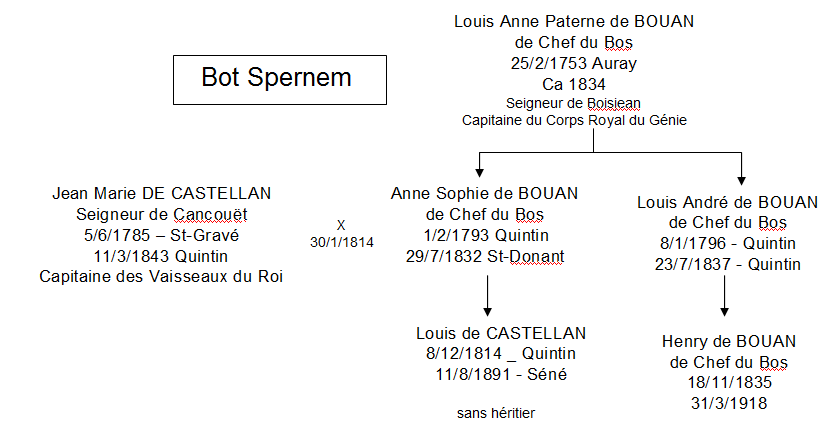

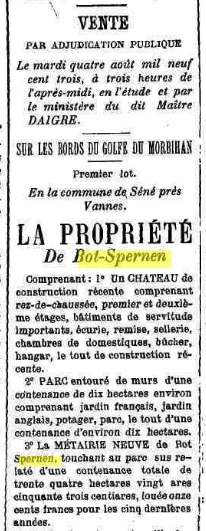

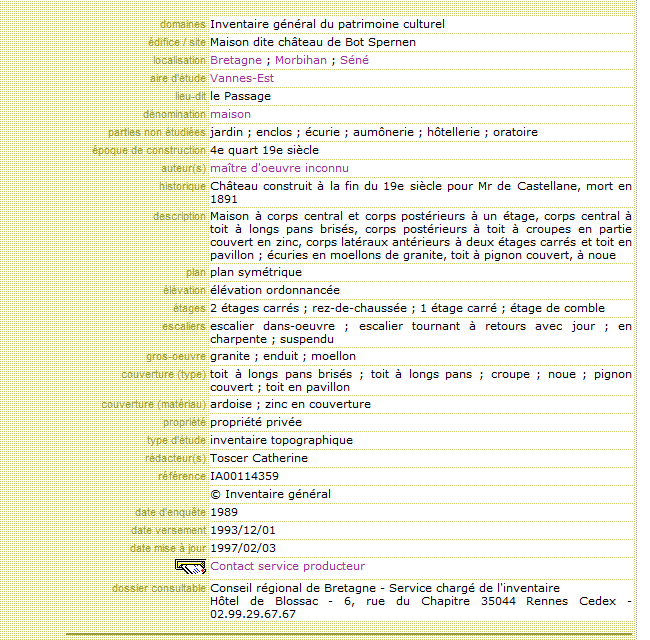

Histoire d'une demeure : le château de Bot-Spernem.

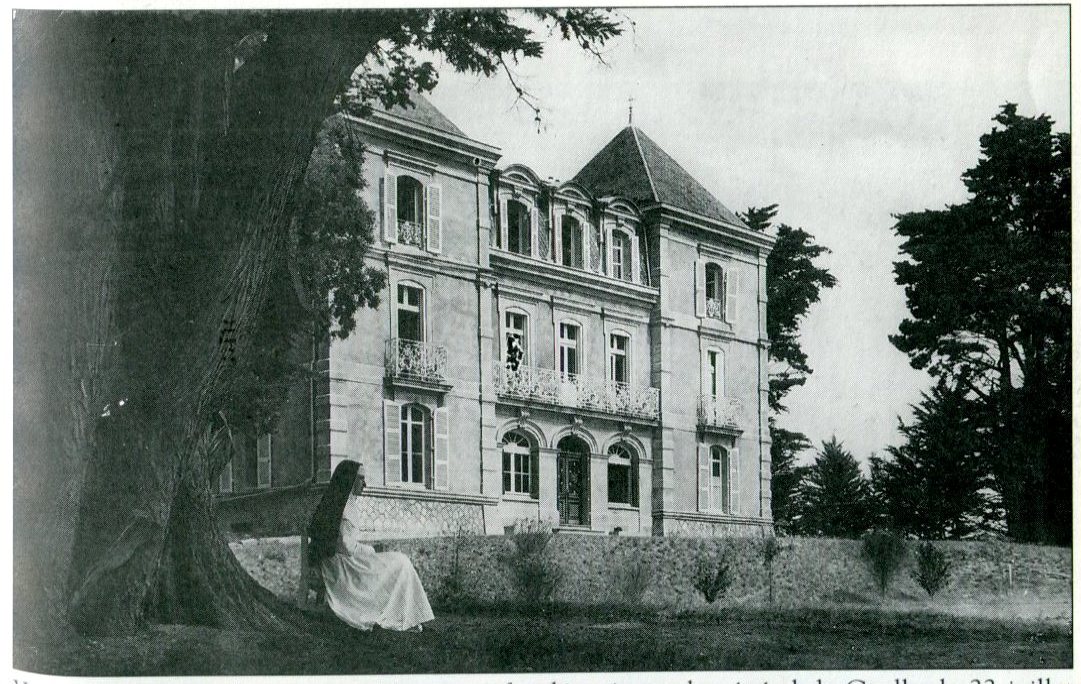

L'édifice de deux étages est orienté vers le port de Montsarrac, possède au premier étage un balcon avec garde-fous ornementé. De style classique, sa façade symétrique est composée d'un corps central avec combles à la Mansart et lucarnes surmontées de frontons bombés, jouxté de deux ailes carrées aux toits d'ardoise en pavillon. Les encadrements des ouvertures sont en pierres taillées, sauf au rez-de-chaussée ou ils sont moulurés. Trois souches de cheminée émergent du pan nord-ouest de la toiture donnant sur l'anse de Mancel, avec son parc, c'est l'une des plus belles demeures de Séné.

Dans son livre intitulé "Le Pays de Séné", Emile MORIN dresse la généalogie de cette belle demeure située sur la route du Passage à Séné.

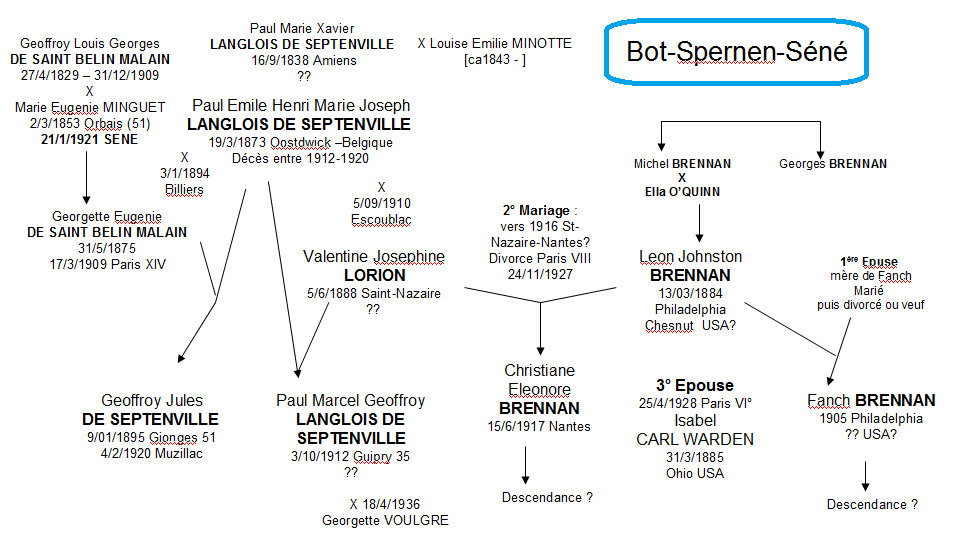

Reprenons ces noms de familles et tachons de préciser les choses et de les illustrer.

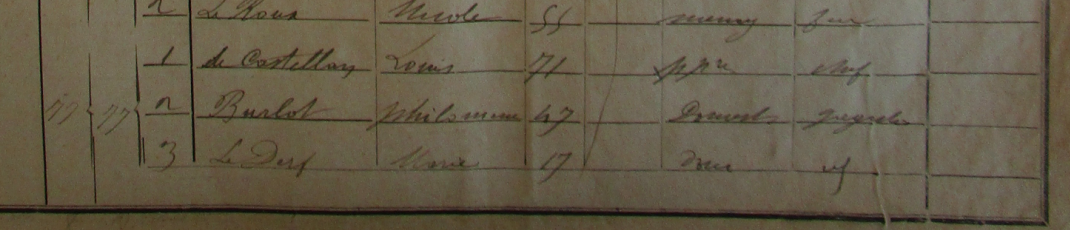

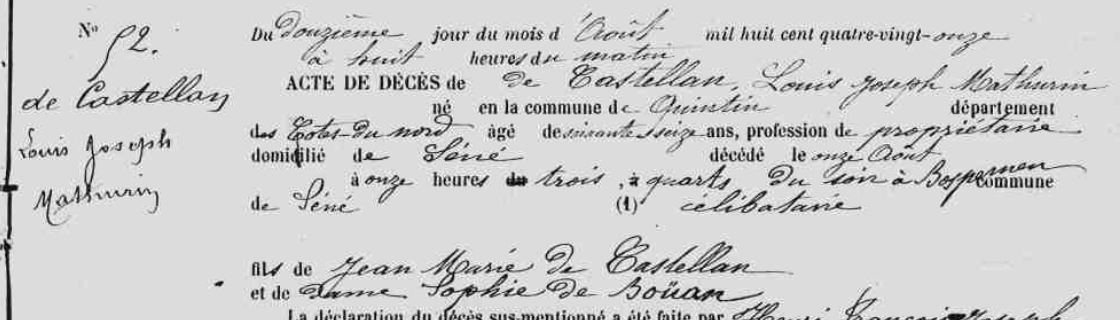

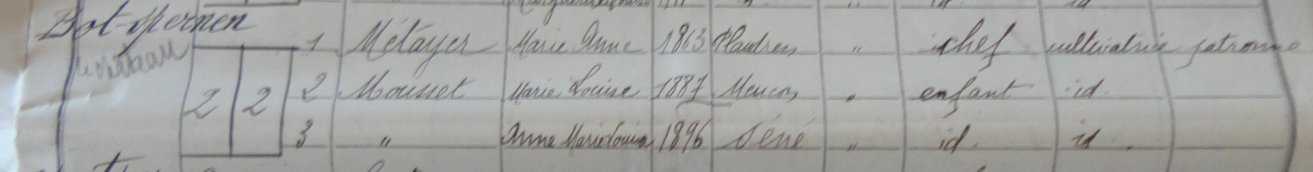

Le château de Bot-Spernen a été édifié par Louis Mathurin de CASTELLAN, né à Quintin (Côtes d'Armor) qui résida dans son château comme en témoigne le dénombrement de 1886.

Il décède à Séné à l’âge de 76 ans et sans enfants. Sa tombe subsisite au cimetière [lire article sur la visite du Cimetière]

La propriété passe alors à son cousin Louis André de BOUAN qui détient également des terres à Bilherbon. Cependant, le Tribunal civil de Vannes en date du 11/6/1903 ordonne la vente au enchères du château qui était saisi à la demande de plusieurs débiteurs de Louis de Castellan.

Le château serait resté propriété des De Bouan jusqu'à sa vente en 1916 à Auguste Emile Marie BEDEAU de l'ECOCHIERE [29/09/1880 La Chapelle/Erdre - 17/9/1917 Séné ] qui y décède. Son fils Michel BEDEAU de l'ECOCHERE naitra à Bot Spernem [4/08/1913 Séné - 16/1/1977 Marseille].

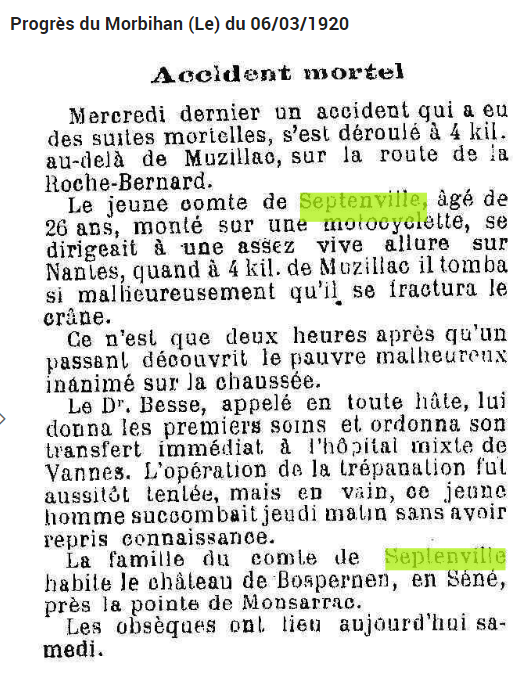

Après guerre, le château est revendu à Paul Emile de LANGLOIS de SEPTENVILLE [19/3/1872 Belgique - 1914 Escoublac] ou à sa femme, Georgette Eugénie de SAINT BELIN MALAIN [31/5/1875 - 17/3/1909 Paris XIV], qu'il épousa à Billiers le 3/1/1894. De cette première union est né Geoffroy Jules de SEPTENVILLE [9/1/1895 Gionges 51 - 4/03/1920 - Muzillac ].

Après la mort de sa première femme en 1909, il épouse le 5/9/1910 à Escoublac, en seconde noces, Valentine Josephine LORION [Saint- Nazaire 5/06/1888 - ], dont il aura un enfant, Paul Marcel Geoffroy de SEPTENVILLE [Guipry 3/10/1912 - ca1944].

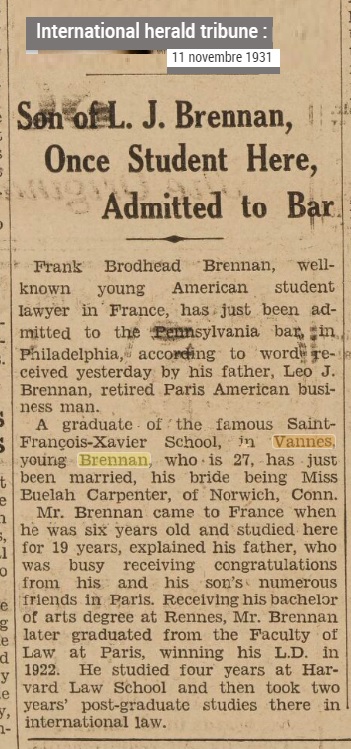

Après le décès de Paul Emile, sa deuxième épouse, Valentine LORION se remarie avec Leo Johnston BRENNAN dont elle a une fille Christiane Eleonore BRENNAN [Saint Nazaire 16/6/1917 - ]. Leo BRENNAN est né à Philadelphie aux Etats-Unis, divorcé ou veuf, il est père de Franck né en 1904.Leo BRENNAN est un homme d'affaires qui fait notamment du négoce de blé sur Nantes et Saint-Nazaire où il a dû rencontrer Valentine LORION...

Son fils Franck sera scolarisé au Lycée Saint François Xavier de Vannes. Il fera des études à la Sorbonne à Paris avant de rentrer au Etas-Unis.

La famille est endeuillée en 1920 par le décès accidentel de Geoffroy de SEPTENVILLE qui se tue dans un accident d'automobile près de Muzillac en mars 1920.

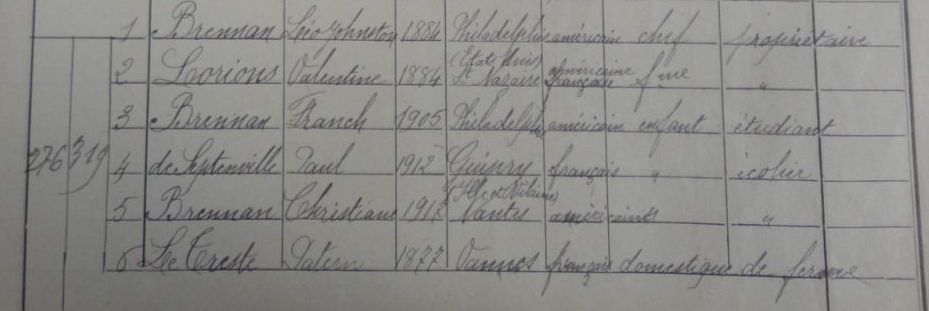

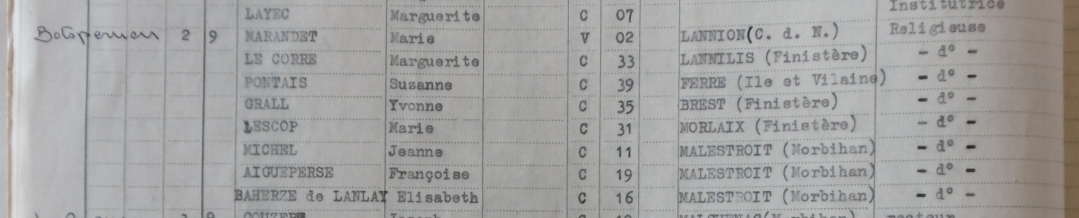

Ces explications de genealogie permettent de comprendre la liste nominative des personnes qui déclarent résider au château de Bot Spernen en 1921.

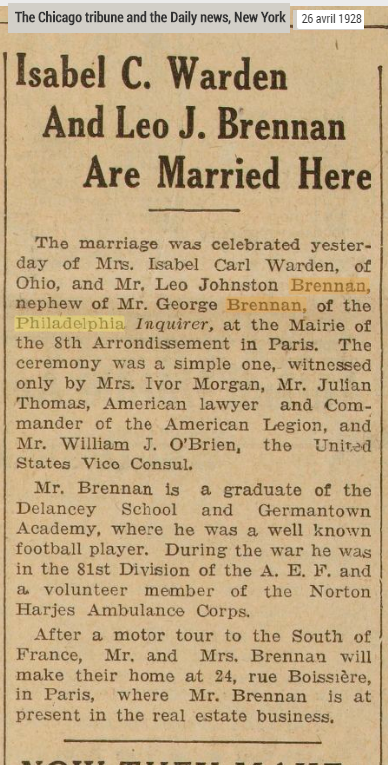

Qui était Leo Johston BRENNAN ? Un Américain qui vit à Séné en 1921 mérite qu'on approfondisse les recherches!

Cet article du Chicago Tribune nous indique que Leon Johston BRENNAN, citoyen américain né à Philadelphie en 1884, est le neveu de Georges Brennan, propriétaire du journal de Philadelphie, l'Inquirer. Jeune, il suit une scolarité à la Delancey School (à approfondir) et ensuite il poursuit ses études au sein de la prestigieuse université, Germantowm Academy.

Pendant la Première Guerre Mondiale, il sera volontaire au sein du Corps d'Ambulances "Norton Harjes" et au sein de la 81° Division de l'American Expéditionnary Force (A.E.F.).

La 81e division d'infanterie (81st Infantry Division) est une division de l'US Army formée à l'occasion des deux guerres mondiales. Elle est créée pour la première fois en août 1917, au sein du Camp Jackson, en Caroline du Nord. À l'origine, elle est organisée autour d'un petit cadre d'officiers de l'armée régulière, tandis que les soldats sont principalement issus de la conscription et des États du sud-est. Les premiers éléments de l'unité connaissent leur baptême du feu en septembre, en défendant le secteur de Saint-Dié, jusqu'au début du mois d'octobre. Elle est ensuite rattachée à la 1re armée en préparation de l'offensive Meuse-Argonne et elle attaque les lignes allemandes lors des ultimes jours de la guerre, le 9 novembre 1918. Après la cessation des hostilités, elle reste en France jusqu'en mai 1919, date à laquelle elle s'embarque pour les États-Unis où elle est démobilisée le 11 juin 1919.

L'American Volunteer Motor Ambulance Corps également connu sous le nom de Norton Harjes Ambulance Corps, est une organisation fondée fin 1914 par Richard Norton. Sa mission fut d'assister les troupes Alliés sur les champs de bataillede la 1ère Guerre Mondiale. Elle débuta avec 2 voitures et 4 chaufferus. Le service fut associé à la Croix Rouge Britannique et à la St-Jhon Ambulance.

Le surnom de "Harjes" fait référence à Henry Herman HARJES, un banquier franco-américainqui décida d'aider Noton par des legs. La "Norton Harjes" incorpora le romancier John Dos Passo et les poètes Robert W. Service et E.E. Cummings.Le corps d'ambulaniers s'illustra sur le schmaps de batialle de la Somme.

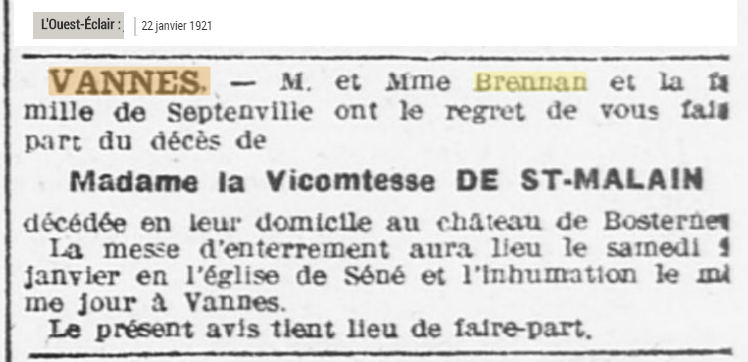

Ce faire part de décès nous indique que Mme de SAINT BELIN MALAIN, née Marie Eugénie MINGUET [2/3/1853-21/1/1921], occupait le château à Bot-Spernen, bien de sa famille. A son décès le château sera mis en vente par ses héritiers.

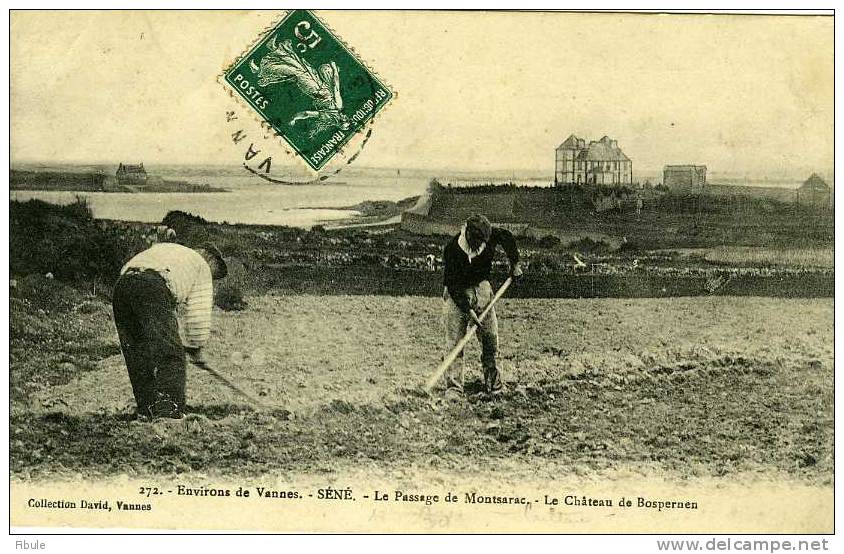

C'est dans les années 20 qu'est prise cette photo depuis la butte de Montsarrac.

Le dénombrement de 1926 nous apprend que les "propriétaires" ne résident plus au château. Les seuls occupant sont la famille Métayer qui exploite les terres agricoles.

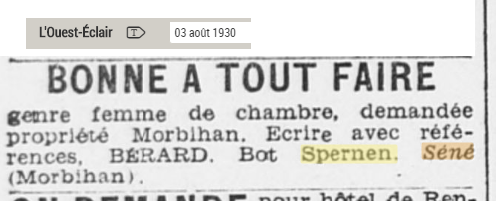

La famille américaine a quitté Séné et c'est l'industriel BERARD (épouse Magdeleine Henriette ALLANIC), qui achète Bot Spernem. Il a fait fortune dans la production de pantouffles dont la semelle en caoutchou est fabriqué par les Etablissements Dubo à Nantes. Emile BERARD [27/1/1865 -Voreppe Isère- 29/7/1944] décède au château. Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands occupent le château. Après la succession, le château échoie à une communauté religieuse.

A la Libération, il devient la propriété successive de l'Evêché de Vannes puis de l'imprimeur rennais André OBERTHUR [1906 -1985].

Avant de retrouver une fonction religieuse, il demeure un temps la propriété de la famille HIRGLAIR.

En 1957, les Soeurs Augustines de la Miséricorde y ouvrent un noviciat connu sous le nom de Domaine de Yvonne Aimée, en l'honneur de la réligieuse qui fut béatifiée mais aussi décorée par le Général de Gaulle.

On retrouve au recensement de 1962 le nom des soeurs qui logaient au château de Bot Spernem.

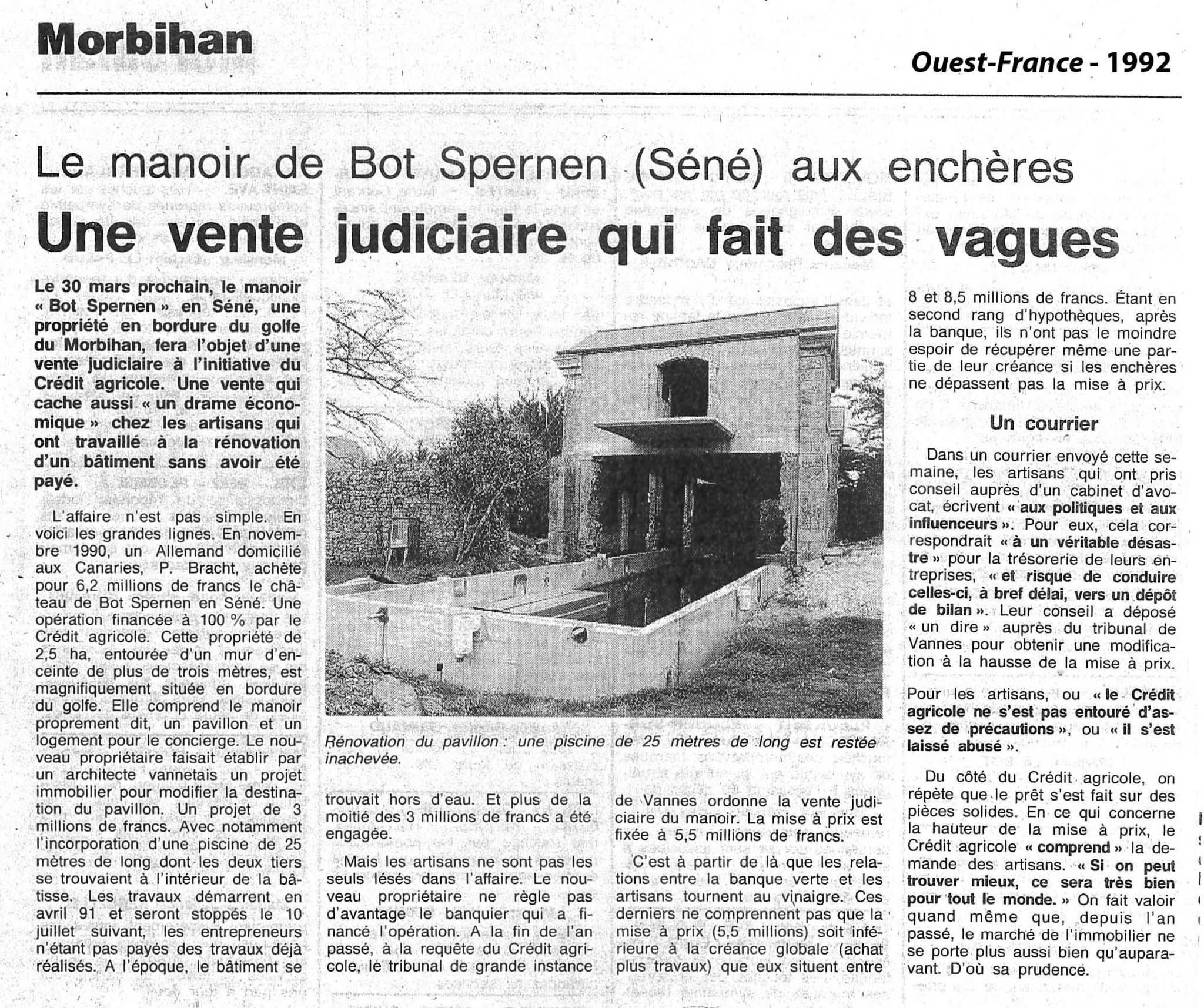

Vers 1989, le transporteur L'HARIDON, acquiert le château dont il se séprarera vers 1993 pour une famille allemande BRACHT. Celui-ci entreprend de gros travaux. Sa faillite personnelle entraine la vente du château par le Crédit Agricole, lésant au passage les artisans qui avaient entreprise les travaux.

Vue de l'arrière du château-1965

Ensuite il est acheté par M. MOURET, conseiller municipal à Séné, dirigeant de société, qui la revendu en 2xxx à l'actuel occupant.

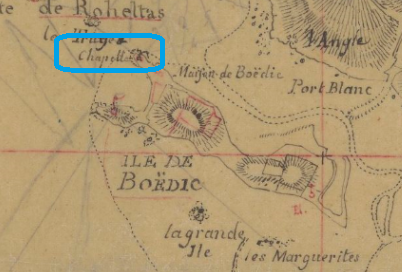

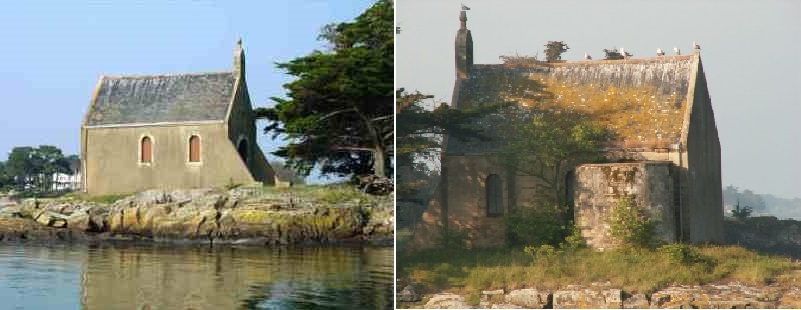

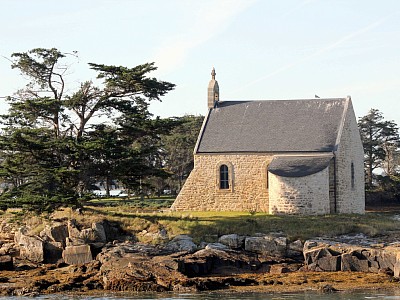

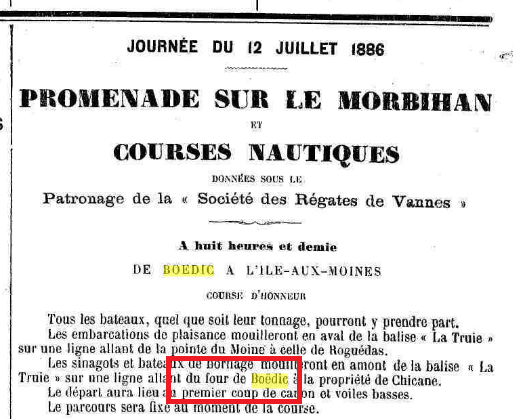

Cet article s'in téresse à la chapelle de Boëdic. Lire également l'Historie de l'île de Boëdic".

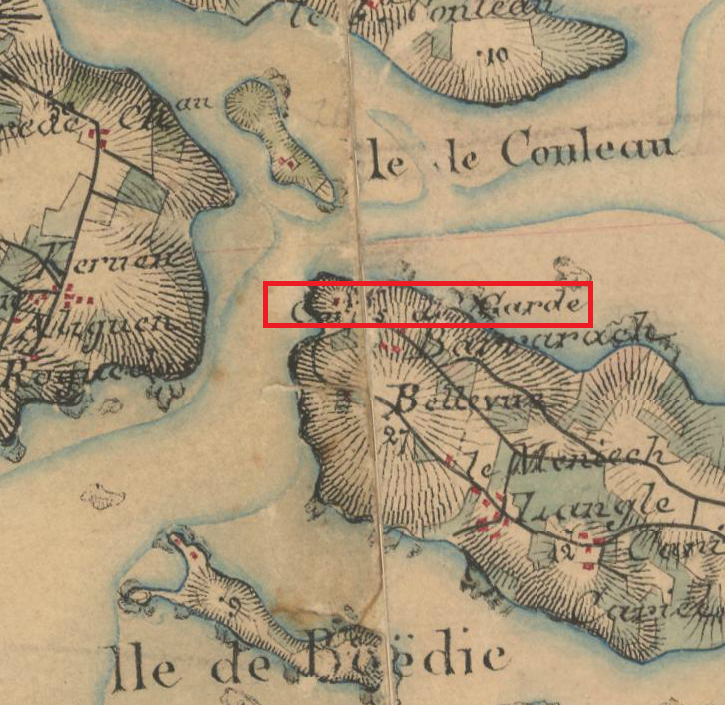

"La chapelle de Boëdic, située sur la pointe de l'île de Boëdic, à l'entrée du goulet de la rivière de Vannes, elle constitue un amer remarquable pour les navires venant du large", écrit Camille Rollando.

Elle est mentionné dans une carte de Séné de 1771-1785. Un travail remarquable de restauration a été effectué par le juge Metzer qui avait acheté l'île de Boëdic.

"A l'origine, c'était un bâtiment à usage domestique, de forme rectangulaire, avec deux fenêtres au midi et son pignon à l'ouest. Si on en croit cet article daté de 1886, la chapelle aurait pu accueillir un four avec un foyer extérieur attenant au batiment, sur le modèle de celui de Bézidel. (lire article sur les four de Séné).

Selon Rollando, le bâtiment aurait été transformé en chapelle en 1923 par le propriétaire de l'île; M. Passot, en le dotant d'un petit clocheton au pignon. (et des fenêtres en oigive ) Cette chapelle est maintenent désaffactée, mais des cartes postales montrent qu'alors, on y disait la messe et que le poublic pouvait y accéder".

La Drac dans son inventaire ajoute à propos de Boëdic :

Ferme peut-être du 18e siècle, début 20e siècle. Chapelle postérieure à 1840 antérieure à 1880, complétant peut-être un corps de garde de douanier existant sur les cadastres de 1810 et 1844. Maison fin 19e ou début 20e siècle. La château signalé sur le cadastre de 1810 correspond à la ferme actuelle. La ferme (cadastre de 1810) a disparu.

En 1878, le peintre vannetais Louis PEDRON présente au salon o Paris un tableau intitulé "Le vieux prieuré dans l'île de Boëdic."

On peut résumé ainsi : une chapelle primitive, remaniée en un corps de garde, puis transofrmée en four et qui sera restaurée sous sa forme originelle en chapelle.

Cadastre de 1810 : corps de garde rectangulaire, château

Cadastre de 1844 : ajout du foyer, longère

Source : texte de l'abbé Joseph LE ROCH paru dans le bulletin paroissial Le Sinagot, illustré et complété données Drac et Rollando.

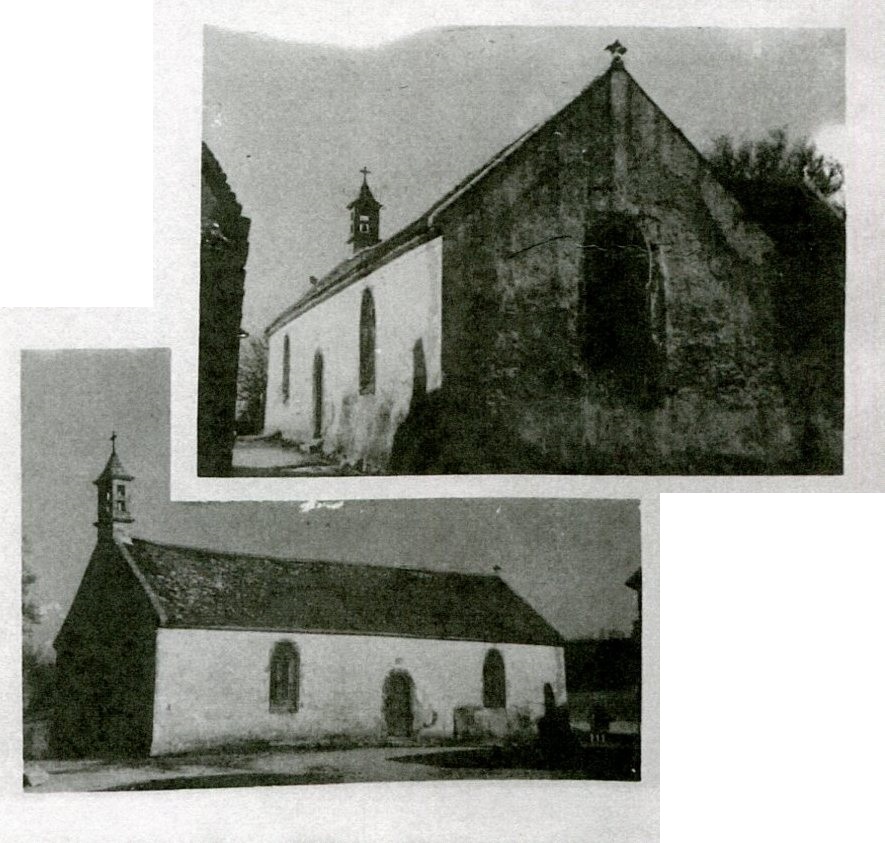

La chapelle de Saint-Laurent se trouve dans la partie Nord-Est de la Commune de Séné, en bordure de la route de Nantes.

Rollando indqiue qu'entre 1515 et 1519, elle fut pourvue de trois portes neuves, de clavures et de vitres. Elle subit d'autres réparation en 1645 et 1678. Sur le linteau de sa porte, se lit la date de 1855.

C'est celle d'une restauration qui a malheureusement fait perdre à cet édifice une grande partie de son cachet. Ses origines sont beaucoup plus anciennes. Quand Saint Vincent Ferrier vint pour la première fois à Vannes, "le samedi avant le dimanche de Loetare", c'est à dire le 20 mars 1418, l'évêque Amaury de la Motte et son clergé, accompagné d'une foule nombreuse, se rendit à sa rencontre, nous dit-on, jusqu'à la chapelle de Saint-Laurent. Il n'est pas précisé s'il fut accueilli dans la chapelle elle-même ou plus probablement sur la route où il cheminait avec son cortège de pénitents. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait déjà à cette époque une chapelle Saint- Laurent.

Rollando ajoute que son existence est mentionnée dès 1393 à propos d'une indulgence accordée par le pape Clément VII.

http://www.infobretagne.com/saint-vincent-ferrier.htm

Vincent FERRIER ne pourra regagner sa ville natale de Valence en Espagne et mourra à Vannes.

Quand en 1451, les revenus de la Paroisse de Séné furent attribués au Châpitre de Vannes, les offrandes faites à la chapelle étaient recueillies par les Chanoines, qui en retour devaient assurer son entretien et faire les réparations. La Paroisse se rendait en procession à Saint-Laurent les lundis des rogations de mai, et ce jour-là, c'était chanoine qui célébrait la messe.

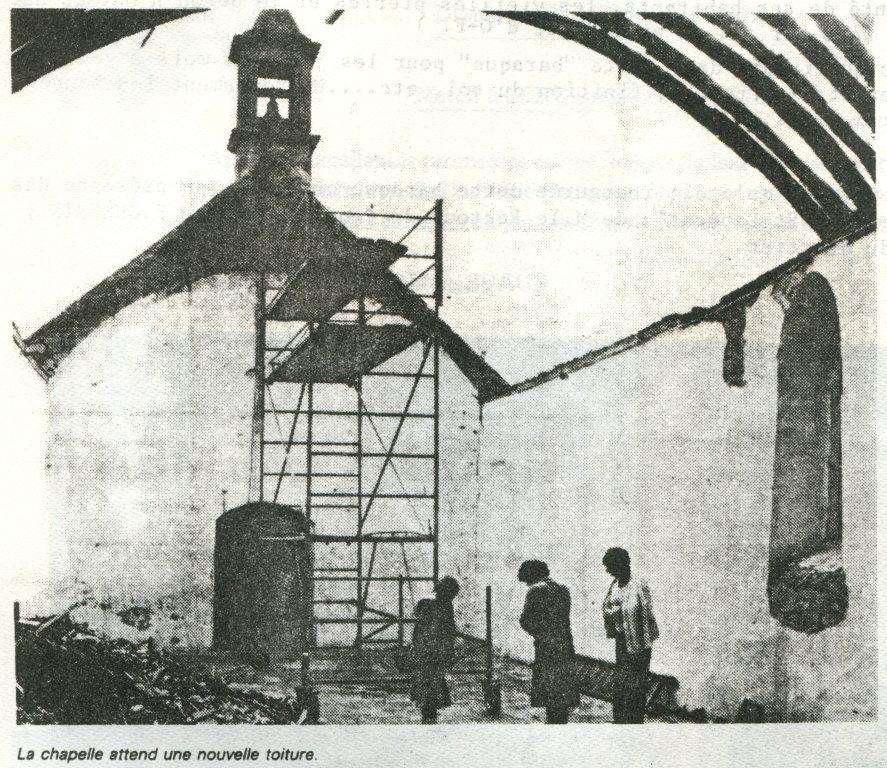

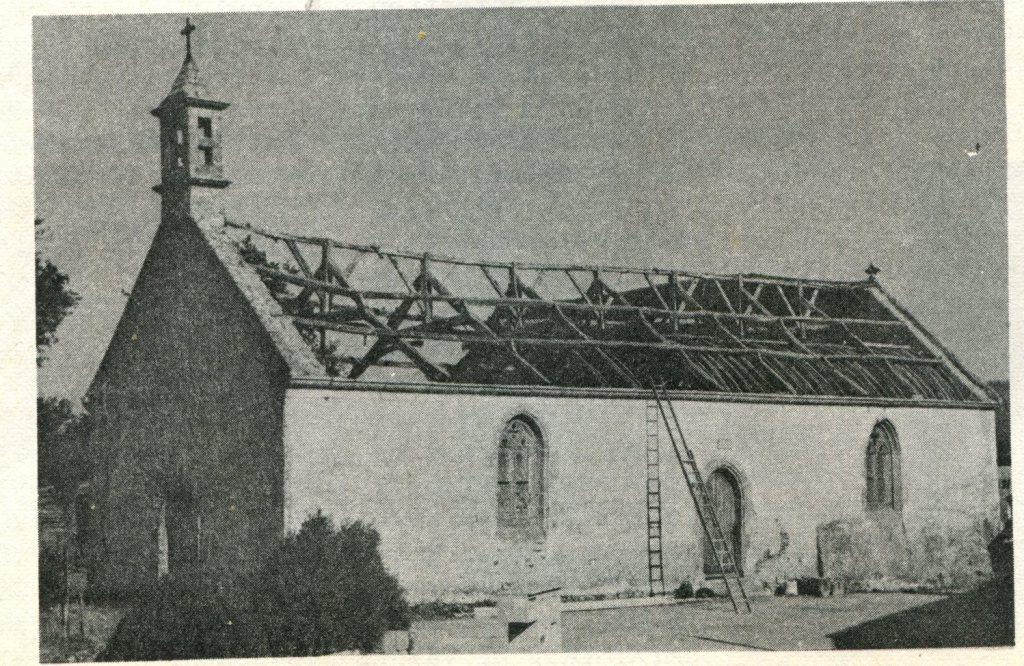

La chapelle actuelle, dans son ensemble remonte au XVème siècle. Depuis, elle a connu plusieurs restaurations. Son pavement est daté de 1762 (Drac). La dernière date de 1979 et a consisté dans la réfection totale de la voûte, et du mur Ouest (à partir de l'absidiole jusqu'au fond). Il reste encore à mettre en place une voûte - ce qui ne saurait tarder)...

Cliché Le Sinagot bulletin paroissial

La chapelle dessine un rectangle sur lequel est venu se greffer, du côté nord-ouest, une chapelle secondaire, l'absidiole dont nous venons de parler. La façade ouest est percée d'une fenêtre de cintre sobrement moulurée, et conserve des traces de colonettes à chapiteau. Au sommet du pignon se dresse un clocheton quadrangulaire cerné d'une double corniche au-dessous et au-dessus dela chambre de la cloche. Il est coiffé d'une courte flèche pyramidale.

Du côté de la route, s'ouvrent trois baies en arc brisé : une porte ornée d'une moulure et, disposées symétriquement de part et d'autre, deux fenêtres dont les amatures de pierre en forme de trèfles à trois et quatre feuilles indiquent qu'elles remontent aux origines de la chapelle.

Par contre, la grande fenêtre du choeur, avec ses flammes unies, accuse une époque plus tardive, comme d'ailleurs la petite croix faite de quatre arcs de cercle adossés, qui se dresse au sommet du pignon. Cette fenêtre comporte un morceau de vitrail très ancien représentant la Crucifixion : le Christ en croix, sa mère et Saint-Jean. (Lire article sur les vitraux de Séné).

La chapelle du Nord, elle aussi, est postérieure à la nef principale. Elle a pu être construite à la fin du XVIème siècle. Les ouvertures sont en arc brisé, et la grande fenêtre, à demi-obstruée, est moulurée en creux, tant à l'extérieur, qu'à l'intérieur. Elle débouche sur la grande chapelle par un bel arc en plein cintre, d'un profil très élégant qui est reçu sur deux piliers engagés dans les murs er décorés de vigoureuses moulures, tant à la base qu'au sommet.

Le maître-autel, en bois, avec des angelots aux angles, est d'un type commun, inspiré du style Louis XV, style resté longtemps en honneur chez nous...

De part et d'autre, les deux statues en bois de Saint-Laurent, avec son gril, et de l'Evangéliste Saint-Mathieu, peuvent être du XVIIIème siècle.

La chapelle latérale abrite d'authentiques oeuvres d'art. On y a relégué deux autels en bois et une statue en plâtre de Saint-Joseph. Celle-ci est sans valeur, mais, par contre, la petite croix de bois aux extrémités fleurdelisées est déjà plus digne d'intérêt. Mais on y voit aussi les statues de Saint François-Xavier et de Saint Vincent Ferrier qui semblent du XVIII ème siècle et proviennent de la chapelle désaffectée du château de Limur. Celle de Saint Vincent Ferrier mériterait d'être mise en honneur pour rappeler son passage à Séné...Deux petites statues, que lon portait sans doute en procession figurent l'une Saint Pierre, et l'autre, un saint évêque, peut-être Saint Patern, le patron de la Paroisse. Mais la plus ancienne et la plus belle est une Pietà en bois où la Vierge, tenant son fils Jésus sur les genoux porte le buste très haut. Dans le mur de la nef de cette chapelle latérale, se creuse une piscine à tablette saillante, encadrée de colonnettes et coiffée d'un fleuron. C'est là que les fidèles déposaient les clous que l'on offrait à Saint-Laurent.

Toutes ces richesses révèlent en effet que cette chapelle de Saint-Laurent a connu la ferveur non seulement des paroissiens de Séné mais des chrétiens d'alentour. Saint-Laurent est un diacre martyr dont la mémoire était vénére à Rome dès le IXème siècle, et qui a été chez nous l'objet d'un culte fervent àpartir du Moyen-äge. Ses chapelles sont habituellement très belles et sa fête y est célébrée le 10 août. A Séné, le "pardon" est reporté au dimanche qui précède le 22 septembre, date à laquelle se tenait une des foires les plus importantes du pays. Elle n'est pas étrangère à la prospérité de la chapelle, car les transsactions donnaient lieu souvent à de riches offrandes remises entre les mains du procureur, ou déposées dans les troncs. La chapelle de Saint-Laurent a sans doute aussi bénéficié du voisinage de la résidence ducale de Lestrénic.

Mais elle vivait surtout de la dévotion des pélerins. Ils venaient tout particulièrement y demander la guérison des furoncles et de diverses maladies inflammatoires. Pour appuyer leurs prières, ils offraient des clous, sans doute parce que les furoncles avec l'apsect et le nompopulaire de "clous". Une telle pratique n'était peutêtre pas absolument pure de toute superstition, mais elle n'était pas davantage inutile à la chapelle, car dans les comptes des trésoriers d'église figurent souvent des achats de clous pour la réparation des toitures.

Il appartient aux habitants de ce quartier de Séné de veiller jalousement sur leur chapelle, à une époque où se multiplient les vols d'objets sacrés. Mais ils se doivent d'avantage encore de conserver et de transmettre la dévotion àl'égard de Saint-Laurent, qui demeure un des grands témoins de la Foi Chrétienne.

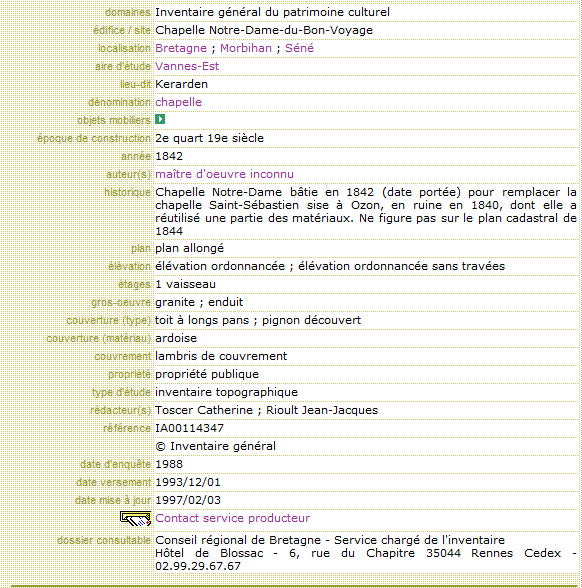

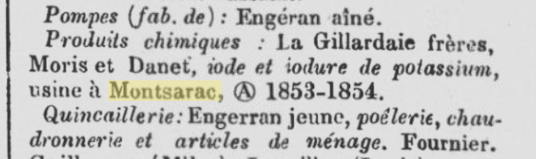

Cette chapelle a été édifiée par les soins de Jean¬René THOUMELIN, de Carnac, recteur de Séné de 1822 au 12 décembre 1868, date de son décès [lire histoire des Recteurs]. Elle date de 1846. Alors existait, non loin de Kerarden, à la Garenne de Montsarrac, une importante usine fabriquant la soude et l'iode à partir du goëmon et du varech [lire hisoire de Montsarrac]. Des voiliers montaient jusqu'à ce point extrême du Golfe pour l'approvisionner en matières premières. Ouvriers et marins y affluèrent si bien que la population de Montsarrac s'était considérablement accrue. Il devenait nécessaire d'y créer un nouveau lieu de culte.

Telle fut l'origine de la chapelle de Kerarden, dédiée à la Vierge sous le vocable de NOTRE-DAME de BON-VOYAGE, vocable charmant pour un pays de marins. Bon nombre de pierres furent apportées de la chapelle privée du manoir d'OZON, situé à proximité. Cette dernière vieille chapelle était dédiée à Saint Sébastien et à Saint Roch ( dont les statues ornent maintenant le rétable de Kerarden ), et elle se trouvait en ruines. [Lire article sur les chapelles disparues]

En bon état à l'extérieur depuis son recrépissage du début de l'année 1971, munie de remarquables bancs de chêne provenant du Grand Séminaire en Juin 1969, elle aura besoin sous peu de grosses réparations à la toiture et à la voûte intérieure. Deux "ex-voto" offerts par les mar-Lnc / voir photcs c i.--dessous ) sont suspendus - dans 1 'unique nef, et, pour en éviter le vol, la chapelle reste fermée toute la semaine. Mais on peut la visiter en en demandant la clef à la gardienne bénévole qui habite le village.

La messe y est dite pour le moment tous les dimanches à 9 Hres 15 (sauf aux grandes fêtes) et le Pardon de Notre-Dame de Bon-Voyage est célébré le dimanche suivant le 15 Août. L'église paroissiale est munie depuis 1978 d'un vitrail en l'honneur de Notre Dame de Bon-Voyage : on y voit la Vierge bénissant deux voyageurs, par-dessus la Rivière de Noyalo dans le Golfe et au bord de laquelle figure la chapelle elle-même.

Le complément de wiki-sene :

Le relevé de la DRAC ci-dessous reproduit indique que la chapelle de Kerarden fut batie en 1842 (date portée) pour remplacer la chapelle de Saint-Sébastien sise à Ozon, en ruine en 1840, dont elle a réutilisé une partie des matérieux. Elle ne figure pas au cadastre de 1844.

Date figurant sur la chapelle

N° inventaire : IA00114347.

La chapelle dédiée à la Vierge, sous le vocable de Notre Dame de Bon Voyage a les caractéristiques des chapelles du 19°siècle. De forme rectangualire, avec une sacristie au chevet, elle fut construite en moellons revetus d'un enduit. Les portes et fenêtres sont de plein cintre. A l'ouest, surmontant le pignon, un clocheton à baies rectangulaires en pierres de taille, avec sommet de forme pyramidale. Au-dessous un oculus domine le portail.

Ci-après clocheton et oculus.

Dans le bulletin paroissial de Séné, Le Siangot, un article de février 1971 rappelle que l'enduit fut refait.

"Début février : Heureuse surprise pour tous, mais surtout pour les habitants du quartier de Kerarden, en ce début de février ! Des échafaudages se mettent à encercler la chapelle. Le vieux crépi, lézardé et tout lépreux, commence à tomber...et dans quelques jours, ce sera une chapelle rénovée entièrement à l'extérieur, et,..espérons-le, blanchie à l'intérieur ! qui accueillera désormais les fidèles de ce quartier. Ce travail était prévu par la municipalité depuis un bon moment déjà et ce qui n'était que projet est devenu réalité grâce à la diligence de Mr Pierre Le Gallic et de l'entreprise Giannérini et de ses ouvriers. MERCI à TOUS !"

Source Camille Rollando :

Depuis quelques années, une association de défense du Patrimoine a vu le jour sous le nom des "Amis de Kérarden". Elle s'est donnée pour principal objectif, l'entretien et l'embellissement de la chapelle. Aussi, à ce jour, peut-on admirer un certain nombre de réalisations à mettre à son actif.

En 1994, une nouvelle cloche a été mise en place, l'ancienne comportant des fêlures et émettant des sons discordants. En 1996 et en 2000 quatres vitraux ont été posés (Lire article sur les vitraux de Séné). A la même époque, le verre blanc de l'oculus a été rempalcé par un petit vitrail représentant une croix celtique (Triskell).

Ces cinq vitraux sont l'oeuvre du maître verrier D. Brioullet de Brandivy. dans la nef, devant l'autel, on peut admirer, suspendue à la voûte une petite croix de bois ornée de jolis émaux offerte par un artisan local, C. Le Petit.

L'édification de cette chapelle a donné lieu, dès l'origine, à un pardon annuel très suivi, dont la date se situe toujours au mois d'août.

En début d'après-midi, les fidèles partaient en procession vers le calvaire-autel de Montsarrac...monument classé qui a été dépeint par André Viaud Grand Marais dans le bulletin de la Société Polymathiuqe du Morbihan, qui date de la fin du 16°siècle.

Après une pause prolongée, durant laquelle avait lieu une cérémonie de prières et de chants, les processionnaires revenaient vers la chapelle pour la célébration des vêpres.

Au cours de la procession, les jeunes filles portaient la statue de Notre dame de Bon Voyage ainsiq ue des bannières dont les cordonets étaient tenus par des petites filles. Les garçons portaient fièrement des ex-voto représentant des voiliers, ainsi que des avirons, rappellant de cette façon l'ascendance maritime des Sinagots.

Après les vêpres, se déroulait la fête profane avec jeux divers...mât de cocagne, boule pendante, jeux de boules, courses de sacs etc. tous les amusement habituels des kermesses du pays.

POURQUOI L'EDIFICATION DE CETTE CHAPELLE ?

Certains on tcur y voir un rapport avecles marais salants. ce n'est pas mon avis, ceci pour plusieurs raisons.

- La chapelle date de 1846; les marais salants ont été opérationnels dès 1728, c'est à dire 118 ans auparavant. Pourquoi aurait-on attendu plus d'un siècle pour prendre une décision ?

- Les salines ont fourni leur plein rendement entre 1740 et la Révolutin. Ce fut l'âge d'or. Il eut alors été plus judicieux de la construire à ce moment-là.

- les salines de Kerarden n'étaient pas les plus importantes, tant s'en faut.

Pour ma part, je vois d'autres raisons à l'édification de la chapelle.

La chapelle d'Auzon venait de disparaître.on pouvait donc utiliser les matériaux et les statues.

Un but de décentralisation. Il était intéressant d'avoir une chapelle de quartier, comme celle de Saint-Laurent et comme on fera plus tard pour la chapelle de Bellevue-Langle. Quant à l'emplacement, Kerarden était très indiqué, car le village est le centre d'uen zone habitée qui comprend Bot Spernem, la Garenne, Montsarrac, Kerleguen, Michottes, Cressignan, Auzon et Bilherbon.

Accroissement de la population de Montsarrac résultant de l'implantation d'une importante usine d'alginates à la garenne à la même époque.

Benitier de la chapelle de Kerarden

L'emplacement du magnifique calvaire-autel de Montsarrac, donnait l'opportunité à Kerarden de créer un pardon annuel en procession entre les deux édifices religieux.

La chapelle Saint-François-Xavier (XVIIIème siècle), située à l'entré du Château de Limur a été édifiée par Noël Bourgeois (Lire article sur l'histoire du Château de Limur). C'est un petti édifice rectangulaire en moëllons Les baies en arc segmentaire : deux fenêtres surle choeur, une grande porte au sud et une autre à l'est, toutes ces ouvertures entourées de pierres en tuffeau. Corniche moulurée au sommet des murs et toiture en ardoises, surmontée d'une croix de fr" (Source Camille Rollando).

Camille Rollando de citer Hervé de Halguet qui indique que cette chapelle fut dédié d'abord à Saint Uferier (Saint Vincent Férier) avant de l'être à Saint François-Xavier. On y desservait une chapellenie fondée le 22 mars 1749.

Voilà ce qu'en disait les auteur de l'ouvrage colelctif intitulé "La Bretagne contemporaine", édité en 1865 et illustré par Felix Benoist : "Dans une propriété des environs de Vannes, remarquable par ses belles avenues, à Limur, en Séné, existe une petite chapelle placée sous le vocable d'un sint qui, dit-on, fait marier, dans l'année, les filles qui le viennent invoquer.

La première chose qui frappe de vue, en entrant dans l'édifice, c'est la statue de saint Uférier dont l'un des pieds

est criblé d'épingles. A ceux qui s'enquièrent du motif de cete espèce de profanation, voici qu'on répond : " ce sont les jeunes filles de l aparoisse, qui, impatientes de se marier, transofrment ainsi en pelotte l'un des pieds du

vénérable Uférier. Heureusem celle qui parvient à y planter solidement son épingle! elle peut compter qu'un amoureux la viendra bientôt demander à sa famille. Mais nulle espérance pour la pauvre enfant dont l'épingle s'est détachée : saint Uférier renvoie certainement son mariage à plus tard."

Le mobilier religieux a été transféré à la chapelle Saint- Laurent.

Les promeneurs qui empruntent le sentier côtier qui va de la cale de Barrarach vers Port-Anna, distingue dans la végétation une croix à côté d'une "maisonnette", une cahute, malheureusement, en mauvais état, avec une ouverture sous le toit murée de parpaings.

Cette construction n'est autre qu'un poste de douane et Camille Rollando, dans un livre "Séné d'Hier et Aujourd'hui" nous en livre son origine.

"C'est un promontoire, surmonté d'un ancien poste de douane, d'où la vue panoramique plonge sur la rivière de Vannes au nord-est, sur la rivière du Vincin au nord-ouest et au sud sur le Golfe...Pourquoi un poste de douane à cet endroit? Il faut savoir qu'avant 1862, date de l'arrivée du chemin de fer, le trafic des marchandises se faisait beaucoup par voie de mer. Il fallait donc un poste de douane maritime (patache) pour vérifier les cargasions des navires allant à Vannes."

On retrouve la trace de cette "patache" de douaniers dès le cadastre de 1844, et les relevés qui succèdent ne manque pas de la faire figurer dans les cadastres, cartes d'état major et carte géographique de Séné.

Cadastre 1844

Carte 1866

Carte 1882

L'inventaire de la DRAC de Bretagne nous indique sans trop de précison que la construction daterait de la fin du XVIII° siècle, avec des ouvertures et une toiture modifiée courant XIX°siècle.

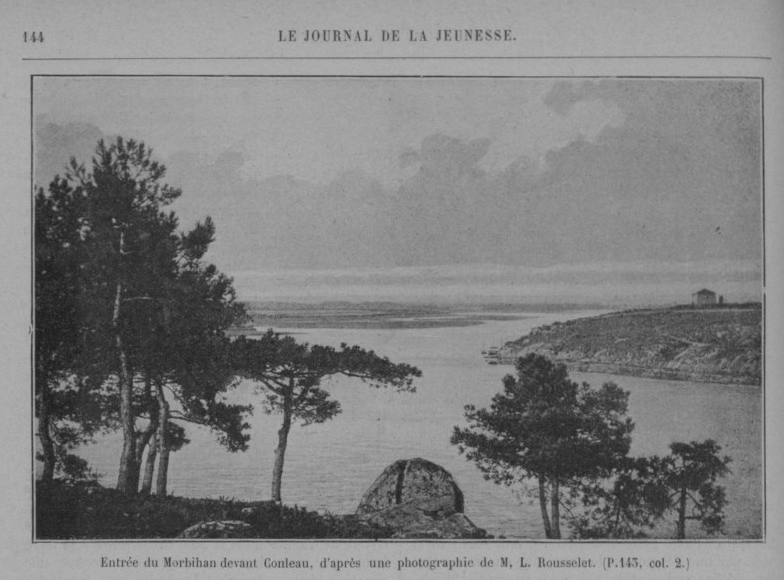

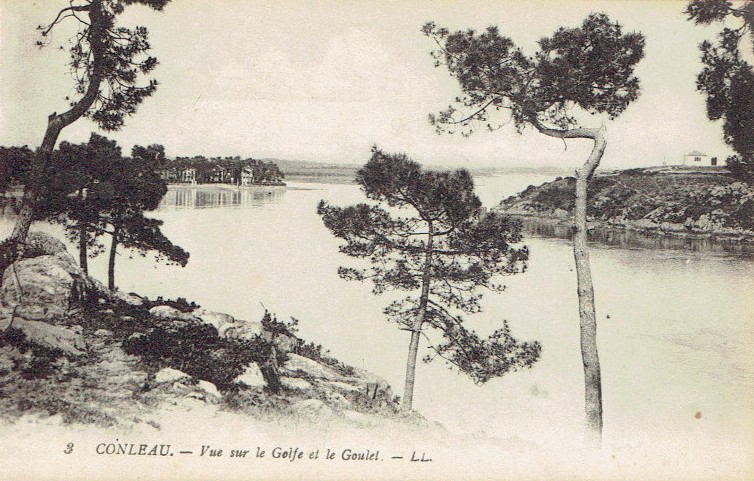

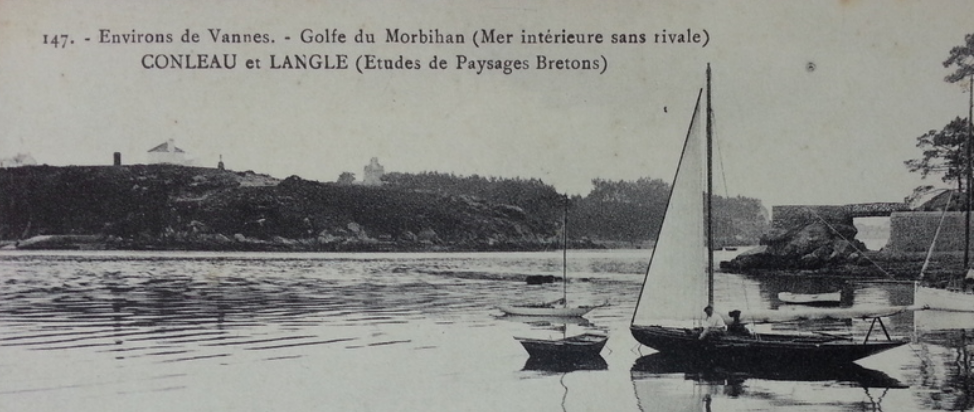

Cette photographie date de 1899, extraite du Journal de la Jeunesse montre le corps de garde pris en photo depuis Moréac-Arradon Comme partout sur le littoral du Golfe, le paysage est dénudé, sans arbre, de la lande et des rochers.

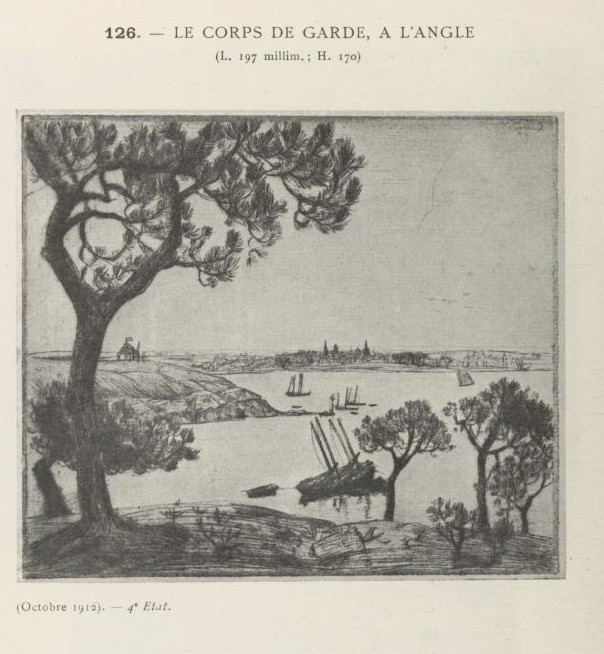

Gravure de Jean frélaut 1912 depuis Conleau,

vue sur La butte de Langle avec le Corps de Garde

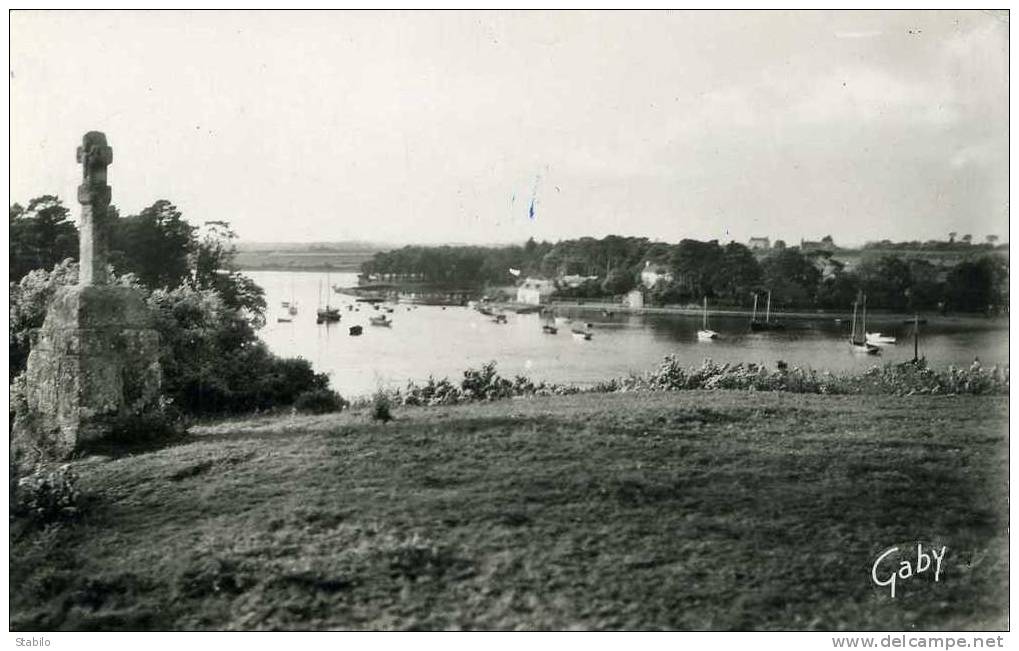

En 1912, Jean FRELAUT nous en donne une représentation avec un drapeau tricolore au sommet. Le peintre l'a également représentée lors des Régates de Conleau, c'était un point de ralliement des spectateurs massés sur la butte pour regarder les régatiers.

En pretant attention aux vieilles cartes postales, on peut observer l'évolution de la construction au fil du temps. La butte de Barrarach n'a pas toujours été couverte d'un bois de résineux comme nous l'indique la gravure de Frélaut et cette vieille carte postale qui présente une vue prise depuis Moréac en Arradon..

Cette autre photographie est prise depuis la plage de Conleau.On distingue la patache et la croix à son côté gauche et l'abri du douanier à droite.

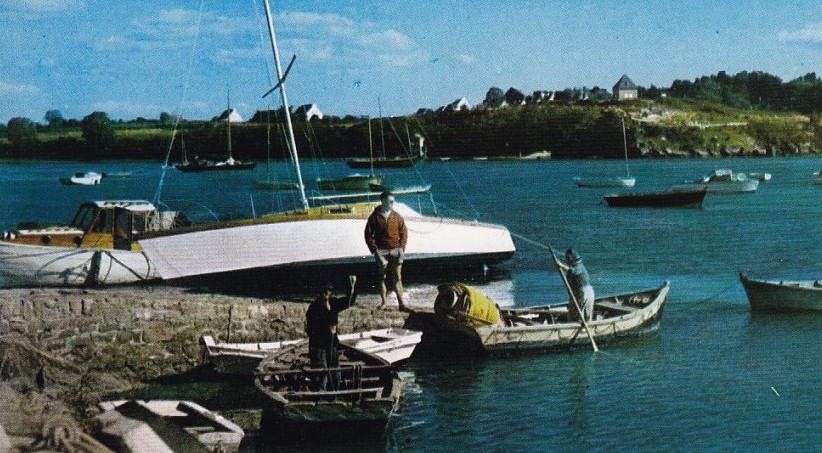

En 1964 Beranrd MOISAN filme les ostréiculteur à Port-Anna. On distingue le corps de garde.

Cette vue en couleur est prise depuis la cale de Conleau. Sur la barque sans doute une passeuse de Séné qui accoste.

Erigée au sommet de la butte de Barrarach, le cahute des douaniers mériterait d'être restaurée et insérée dans un sentier patrimonial autour de Port Anna.

L'abbé LE ROCH endit quelques mots dans son recueil sur le patrimoine de Séné :

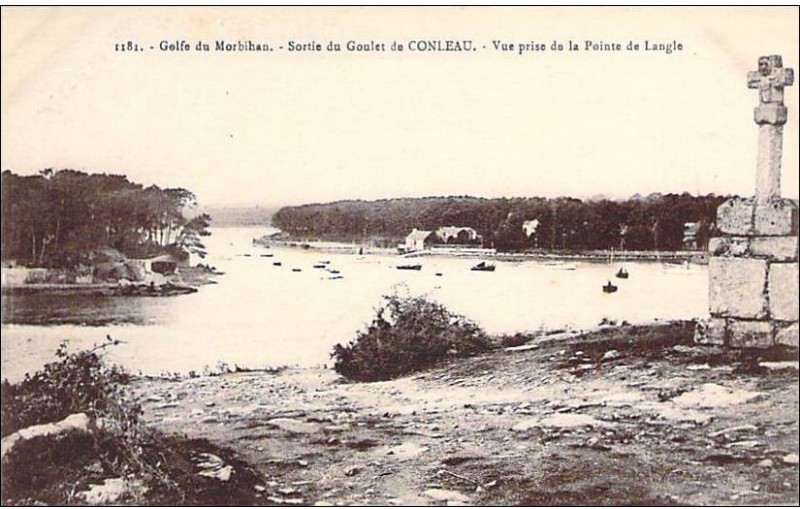

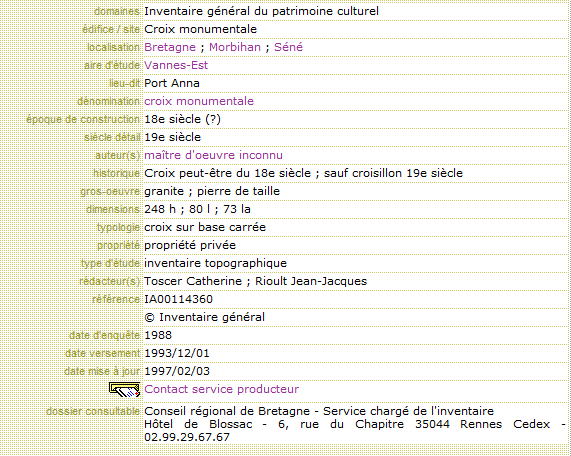

"Ce qui caractérise la croix morbihannaise et en particulier les croix du Pays Vannetais, c'est le peu de portée de leurs bras. La traverse est toujours courte. La croix de Bellevue, qui surplombe le goulet de Conleau, à l'intérieur d'une propriété privée, est de ce type".

On distingue un Christ stylisé sur une de ses faces, bien visible sur cette vue.

C'est une croix très ancienne puisque elle est figuré sur la plus vieille cart de Séné, datant d'environ 1780. On la retrouve également dessinée par le cartographe du cadastre de 1844 aux côtés du Corps de Garde des douaniers sur la butte de Belelvue.

Inventaire DRAC n° IA00114360

La croix a été de tout temps prise en photo pur réaliser notamment des cartes postales en des temps où la butte de Barrarach était dénudée pour accueillir la foule lors des fameuses régates de Conleau.

Vue de la croix de la butte de Barrarach de 1908; une jeune femme transporte dans un panier d'osier dans sa brouette de bois, sans doute le fruit de la pêche.

Photos archives 56 : avril 1921, jeune fille en habit du dimanche pose devant la croix de la butte de Barrarach, dont on a refait les joints..

Il est des croix de chez nous, sur nos chemins ou nos places et d'autres pourtant si familières qu'on aimerait les savoir sinagotes: croix de Kernipitur, croix de Calmont, croix d'Arcal, croix de Saint-Léonard.

"Si, après le château de Limoges (à vannes) l'on quitte la route actuelle de Séné pour prendre, à gauche, celle conduisant au passage de Saint-Armel, on trouve bientôt deux belles croix monolithes en granit. Ainsi écrivait Marselin de la Société Polymathique du Morbihan en 1942, dans un articl econsacrée au croix en périphérie de Vannes, ici la croix de Kernipitur et celle de Calmont.

A/La croix de Kernipitur que l'on peut voir aujourd'hui dressée près du parc PIBS, en face de l'arret du bus, se trouvait avant sur la commune de Séné à mi-chemin entre les fermes de Grand et Petit Kernipitur, comme l'indique le cadastre de 1844. Elle devait être assez familière des Sinagots car elle était situait sur la principale voie reliant Séné, via le Pont d'Argent pour franchir le ruisseau de Cantizac, et vers la "Rue de Séné", aujourd'hui rue Monseigneur Trehiou. L'abbé Le Roch en fait une description dans le bulletin paroissial, Le Sinagot.

![]()

11. CROIX de la ROUTE du PASSAGE St-ARMEL

Après le cimetière de Calmont Haut, l'on quitte la route actuelle de Séné, pour prendre à gauche celle conduisant au Passage St-Armel, on trouve bientôt, sur la droite une belle croix monolithe en granit. A vrai dire, cette croix ne se trouve pas sur le territoire de Séné, mais elle est si familière aux Sinagots qui empruntent cette route pour se rendre à Vannes que nous la mettons sur la liste des croix de Séné.

Elle se dresse dans le talus, avec une hauteur de 2,20 m.,une largeur de fût de 0,36 m. à la base et de 0,30 m. sous la traverse qui, elle, mesure 0,70 m. Ce qui rend cette croix intéressante, c'est la gravure qu'elle porte au milieu du fût. C'est une sorte de fuseau ou de lentille placée verticalement, dans le sens de la hauteur, et mesurant: 0,30 m. de long sur 0,12 m. dans sa plus grande largeur, au milieu. Certains ont voulu y voir représenté l' "IXTHUS" grec, emblème symbolique du Sauveur. (Chaque lettre de ce mot grec qui signifie "POISSON" , d'où la forme de lentille allongée, rappelant la silhouette du poisson, donne en raccourci l'identité, pour ainsi dire, du Christ : I = Iésus, X(CH) = Christus, TH (Théou) = Dieu, Uios = Fils(en grec), S = Sauter (Sauveur) .. Soit : Jésus-Christ le Fils de Dieu, Sauveur). A quoi l'on peut répondre que si telle avait été l'intention du graveur, il eût placé ce dessin symbolique à l' intersection des bras de la croix et non sur le milieu du fût ... Mr.Viaud-Grand-Marais, reprenant son interprétation du marteau sculpté en relief surla croix du Bondon, près de Vannes Nord-Ouest, a vu encore ici une marque de Corporation, de Confrérie ou tout au moins celle d'un groupe de donateurs : Pêcheurs ou Poissonniers de Séné.

B/ La croix de Calmont : L'abbé LE ROCH nous en parle dans le bulletin paroissial.

12.DEUXIEME CROIX de cette ROUTE du PASSAGE

Mais une deuxième croix était familière aux Sinagots qui empruntaient voici une vingtaine d'années cette Route du Passage St-Armel elle se trouvait dans le dernier virage très prononcé avant d'aboutir sur la route de Calmont. Voici la description qu'en faisait la "polymathique en 1942 :

La prmeière, à 200 mètres de la bifurcation et à un coude de la route, est un morceau mesurant 3m50 de hauteur au dessus de la dalle placée ras-le-sol qui lui sert de base. La traverse est de petites dimensions : 0.65m environ. L'épaisseur varie de 0.15m à la base à 0.10m au sommet. Elle est ornée d'un filet en creux qui en suit tout le contour à quelques centimètres du bord. Elle ne manque pas d'élégance. Malheureusement elle incline fortement en avant et il est à craindre qu'elle ne se brise un jour au ras de la dalle dans laquelle est est fixée.

Voici ce que nous savons à son sujet, et qui a paru dans Ouest-France du 4 Août 1961 :

"L'IRREPARABLE OUTRAGE "- Il existait, sur la petite route conduisant de Vannes au Passge St-Armel , une magnifique croix de granit, monolithe, datant de plusieurs siècles. Ces humbles monuments, témoins de la foi de nos ancêtres, forment un trésor inestimable sur lequel nous devons jalousement veiller. Cette croix monolithe' se trouvait, comme par hasard, (comment l'aurait-on pu prévoir il y a 3 ou 4 siècles?) sur le parcours qu'emprunte à travers champs la canalisation amenant dans le Morbihan le GAZ DE LACQ. Les bulldozers sont passés par là, et la pauvre croix a été fauchée. Elle gît à l'entrée d'un champ, brisée en deux morceaux. Le fait est d'autant plus regrettable que des personnes, dûment autorisées, avaient attiré l''attention sur cette croix et avaient même trouvé un emplacement pour la transporter ailleurs (en bordure de la route de Séné, où elle aurait été bien en vue) . Le mal est pratiquement irréparable".

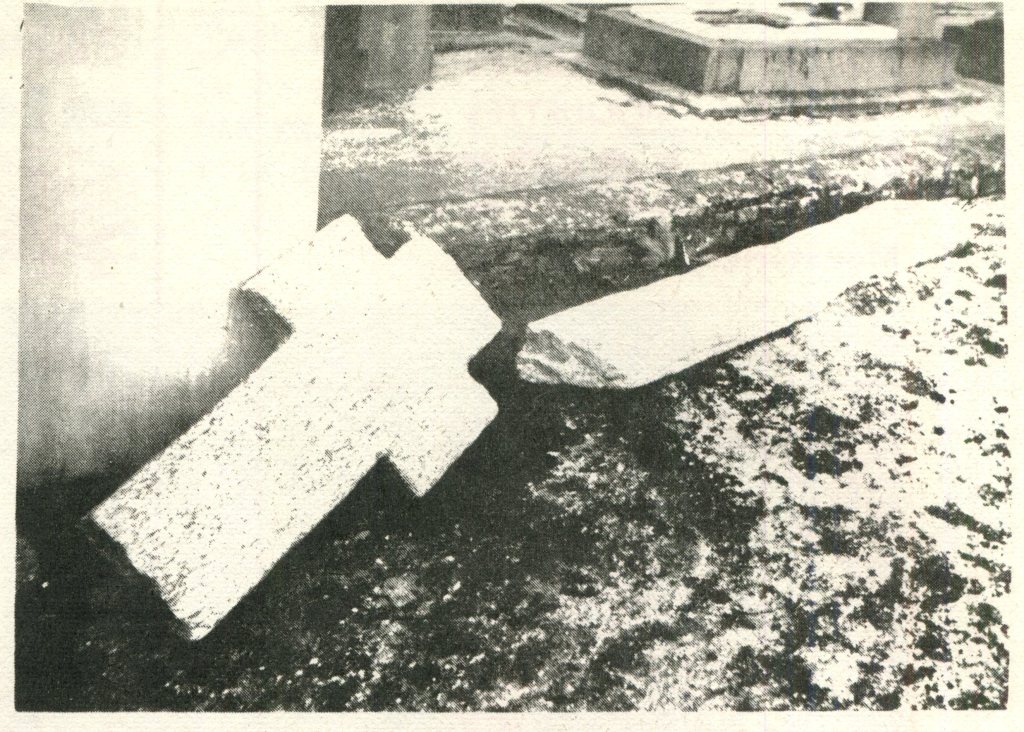

Cette croix, qui gît aujourd'hui, cassée en deux, au Cimetière de Bois-Moreau en Vannes, (voir photo du haut de cette page ) était un beau morceau de granit, plat, mesurant 3, 50 m. de hauteur au-dessus de la dalle, placée au ras du sol, qui lui servait de base. La traverse était de petite dimension 0,65 m. environ. L'épaisseur, de 0,15 m. à la base, atteignait 0,10 m. au sommet. Elle était ornée d'un filet en creux qui en suivait tout le contour à quelques centimètres du bord. Elle ne manquait pas d'élégance. Malheureusement, el le inclinait fortement en avant du côté de la route et il était à craindre qu'elle ne se brisât un jour en tombant. C'est ce qui lui est arrivée, très aidée par la force aveugle d'un bulldozer!

C/ La croix d'Arcal : 16.LA CROIX d'ARCAL

A une demi-lieue de Vannes, au sortir de la commune de Séné, au village d'Arcal, s'élevait, il y a quelque quinze ans, dans le talus, à droite, une croix de granit, sculptée. Cette croix, que bon nombre de Sinagots, avant de pénétrer dans leur paroisse au retour de Vannes, ont pu saluer durant longtemps, et dont ils se rappellent, à coup sûr, le souvenir, a été transférée, après accord donné par l'autorité compétente et par la population du quartier, sur le parvis de la nouvelle église Notre-Dame de Lourdes de Trussac, par Mr. l'abbé Nicolas, rectaur à ce moment de cette paroisse. Bien que ne faisant plus partie désormais de "l'environnement" sinagot, nous tenons toutefois à la rappeler à la mémoire de nos paroissiens.

Cette croix se compose :

1°-d'un monolithe formant la croix proprement dite, de 0,85m de hauteur, 0,75m dans sa plus grande largeur et 0,20m d'épaisseur.

2°-d' une colonne cylindrique de 1m de hauteur et 0,17m de diamètre.

3°-d'un piédestal de 0.85m de haut, de 1,10m de large et 1,40m d'épaisseur.

La croix est sculptée sur les deux faces: celle aspectant la route, représente le Christ mourant, les yeux mi-clos, la tête penchée sur l'épaule droite. Les bras, sans être rigides, sont horizontaux, la main droite manque, la main gauche a les doigts largement écartés. Les pieds superposés et percés d'un seul clou sont attachés directement sur le fût. Le Christ porte autour des reins une sorte de jupon. Rien n'apparaît au-dessus du croisillon, mais, en dessous, la pierre décrit un médaillon en forme de trapèze isocèle, où sont sculptés en relief la"Mater Dolorosa"(la Vierge des Douleurs) et l'apôtre Saint Jean pleurant et priant aux pieds du divin crucifié.

Sur la face opposée, est sculpté le buste d'une sainte, les mains posées sur la poitrine et la tête couverte d'un voile qui encadre son visage et retombe sur ses épaules. On pense naturellement à la Vierge Marie qui orne si souvent. le revers de nos croix. Cependant, la tradition veut voir ici la Duchesse de Bretagne Françoise d'Amboise.

Cette croix ne possède ni le petit pignon des croix des XV° et XVI° siècles, ni le dais des croix du XVII°. C'est une oeuvre moderne de piété populaire con fiée à un tailleur de pierre du pays qui avait vu quelque croix du XV° siècle,dont il s'est manifestement inspiré.

Sinagots ! S'il vous arrive de passer du côté de Trussac, allez jusqu' à l'église N.D.de Lourdes et vous pourrez revoir cette croix qui fut "presque" vôtre durant des siècles !

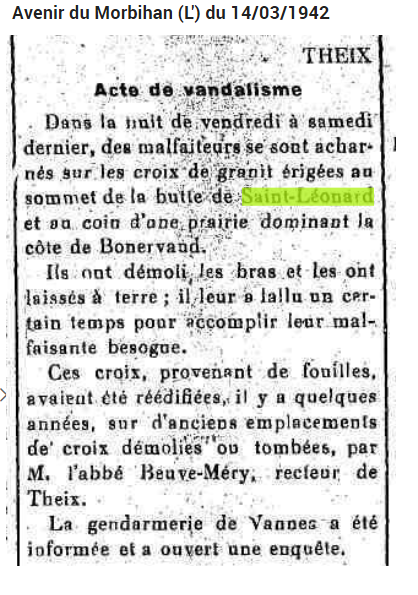

D/ La croix de Saint-Léonoard : 17. LA CROIX DE St-LEONARD

Sur la route de Nantes, on rencontre la Croix de St-Léonard, en la paroisse de Theix, mais non loin de la limite de Séné et familière aux Sinagots du coin ... (ne pas confondre cette croix qui domine la route sur la gauche en montant, avec celle de "La Brassée" ou de "Jean II" qui se trouve du même côté, mais sur le territoire de Séné, avant d'aborder la descente et les virages de St-Léonard). Elle a été restaurée vers 1940, ainsi que celle de Bonervaud, située plus loin sur la même voie, avec les débris des deux croix géminées trouvées dans le

fossé de la route.