LA FOIRE DE SAINT-LAURENT

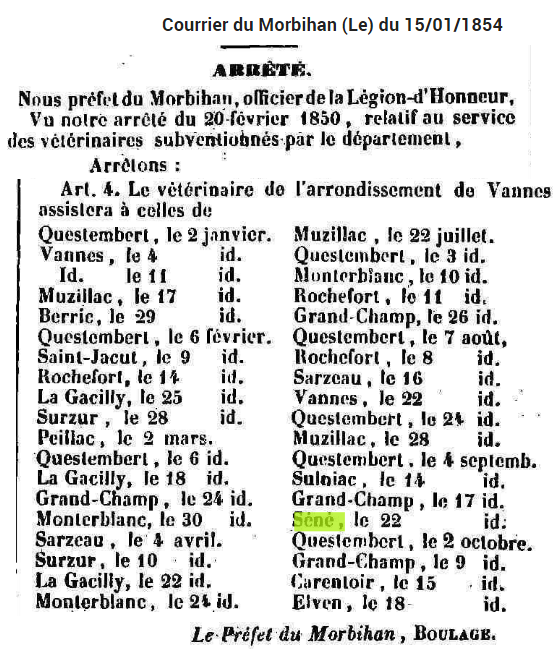

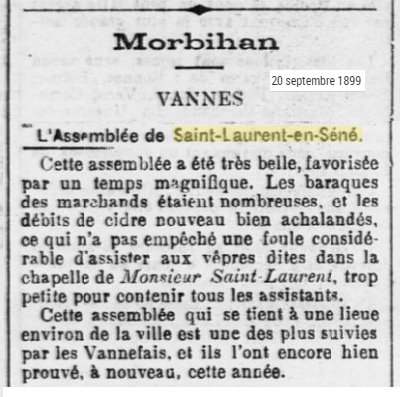

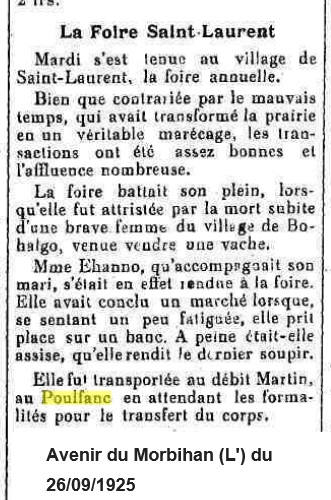

Elle se tenait dans le voisinage de la chapelle le 22 Septembre ou le lendemain quand cette date tombait un dimanche. C'était une des plus importantes de la région et l'on s'y rendait d'assez loin. Elle s'est perpétuée jusqu'à la dernière guerre de 39-45 qui a vu définitivement son déclin et sa disparition.

On y présentait toutes sortes d'animaux, bon an mal an, une cinquantaine de vaches, autant de cochons, une centaine de chevaux et encore des boeufs. Chaque catégorie avait son foirail traditionnellement réservé. Les vaches étaient surtout de vieilles bêtes que l''on vendait pour la boucherie en fin de saison. Les boeufs venaient de la région de Questembert. Un maquignon de Ruffiac arrivait régulièrement dès la veille avec une quinzaine de chevaux que les fermiers du village accueillaient dans leurs écuries. Les marchands de Locminé se reconnais¬saient à la longue blouse bleue qui leur tombait presque sur les sabots, à leur chapeau de velours et à leur cravache.

Une foule nombreuse se pressait à la foire, paysans des campagnes et bourgeois de la ville. On y accourait à pieds, à cheval ou en chars-à-bancs, qu'une capote parfois abritait du soleil ou de la pluie. Cette assemblée attirait les marchands qui étalaient leurs éventaires en bordure du chemin ou dans les prairies. On vendait de tout : de la soupe, du ragoût, du pain, des charcuteries, des sardines grillées et naturellement toutes sortes de friandises du far, des fruits, des berlingots et des cacahuètes ... Comme il cied en Bretagne, les débitants de café et de boissons ne demeuraient pas en reste. On y exposait même du matériel agricole paniers, brouettes, instruments aratoires et jusqu'à des charrues et des brabants.

La foire se doublait d'une fête foraine avec son cortège de baraques, de manèges et de balançoires et son accompagnement de flonflons. Au son d'un orgue de Barbarie et à la grande joie des enfants, les chevaux de bois tournaient, entraînés par un cheval, celui-ci en chair et en os.

Pour s'en retourner, bêtes et gens étaient parés d'éventails et de mir li tons multicolores, et au collier des chevaux les grelots tintaient joyeusement. Avec la foire de Saint-Laurent, c'était la belle saison qui tirait vers sa fin, et la Joie de la fête qui cédait le pas au recueillement d'un long hiver sans radio ni télévision.

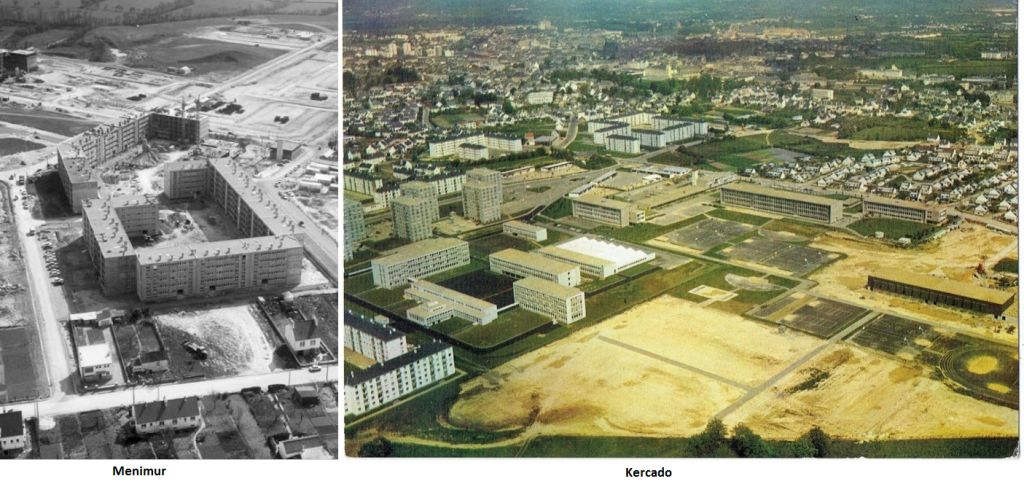

Dans les années 1960-70, pour accueillir de nouvelles populations sur Vannes, on créait de grands ensembles de logements à Kercado et Ménimur.

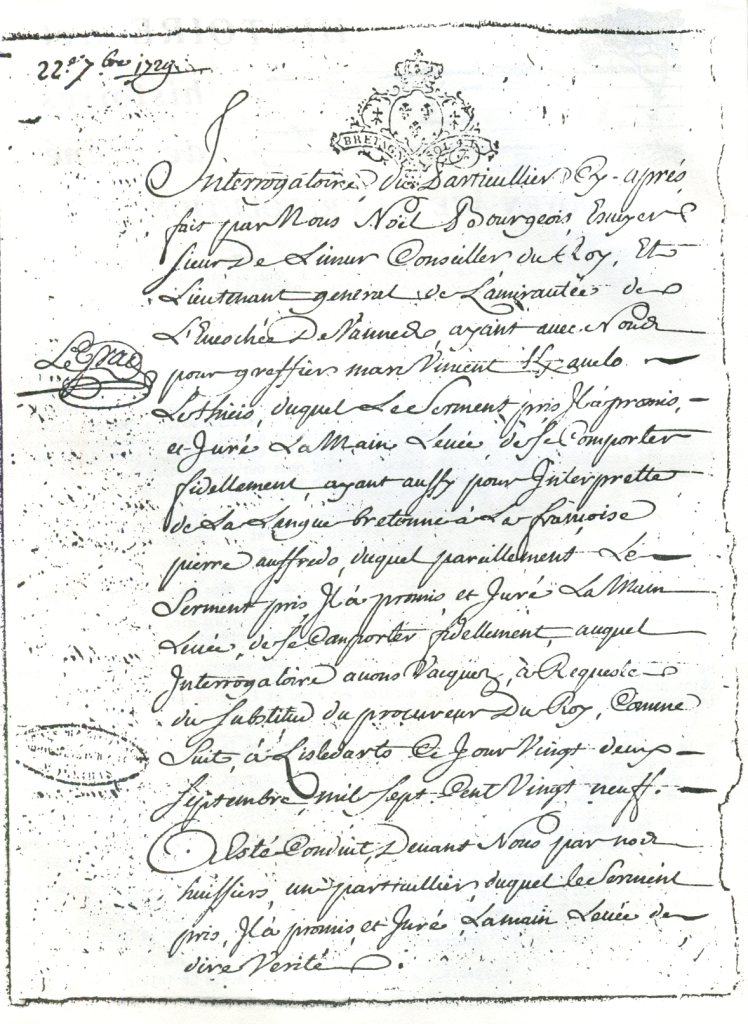

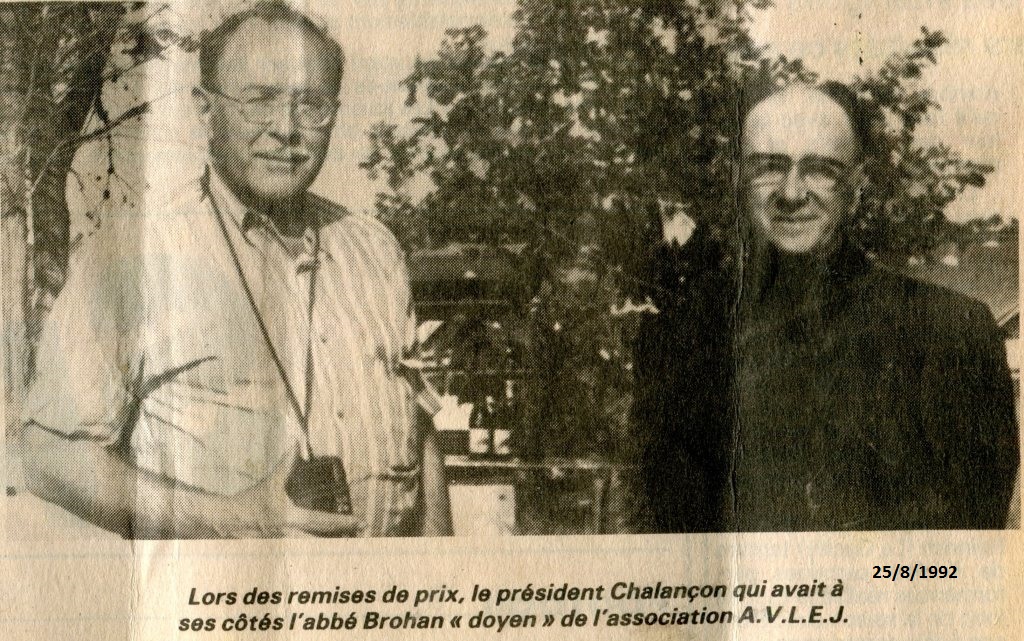

Dès les années 1965, L'Abbé Francis Brohan [xxx - 1997 Ile'd'Arz ] à l'époque aumonier auprès des écoles Saint-Joesph à Vannes, s'émeut de voir beaucoup d'enfants désoeuvrés à ne rien faire au bas de leur immeubles...

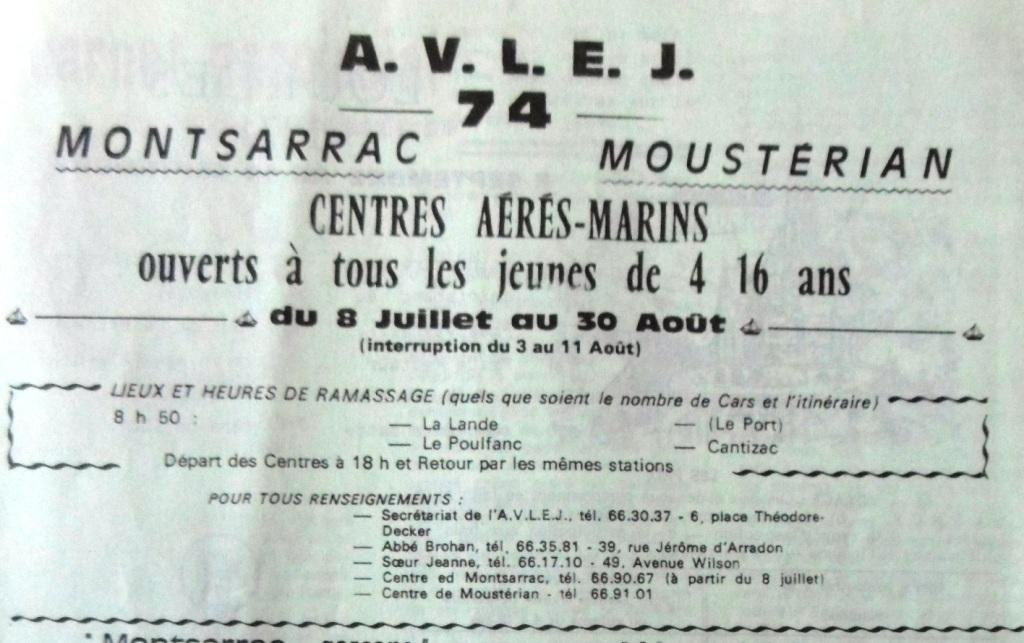

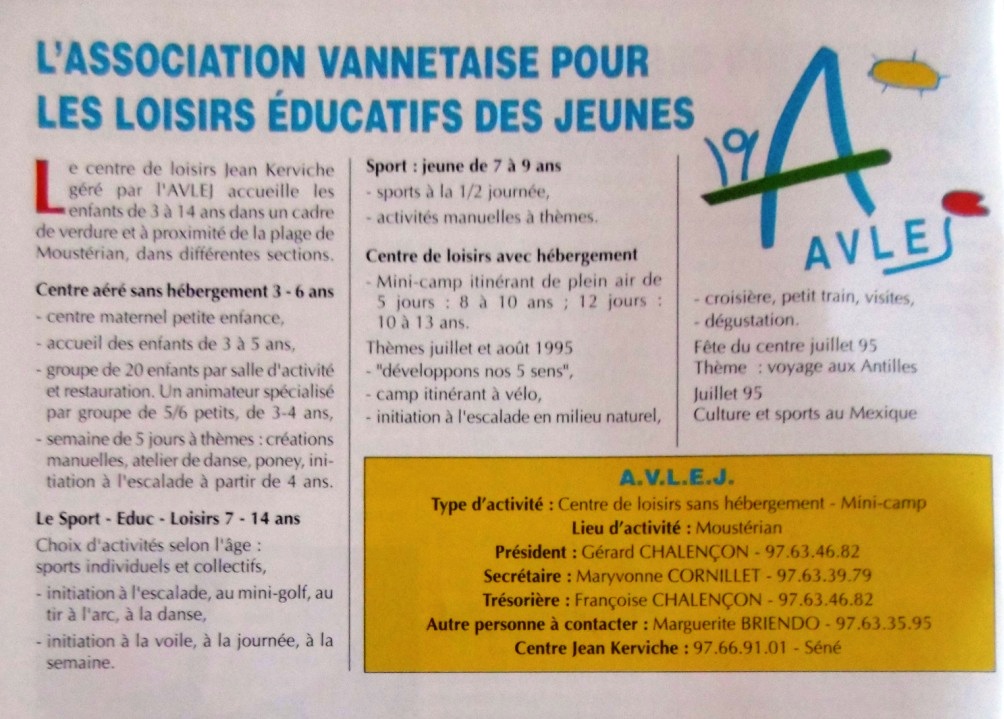

Avec l'aide de l'industriel Jean GUYOMARC'H [1923-8/12/1996], propriétaire de l'ancienne ferme du Traire, derrière le château de Bot Spernen, plus connue sous le nom de ferme de la Villeneuve, ils créent un centre de loisirs, géré par une association : Association Vannetaise pour les Loisirs Educatifs des Jeunes, l'AVLEJ.

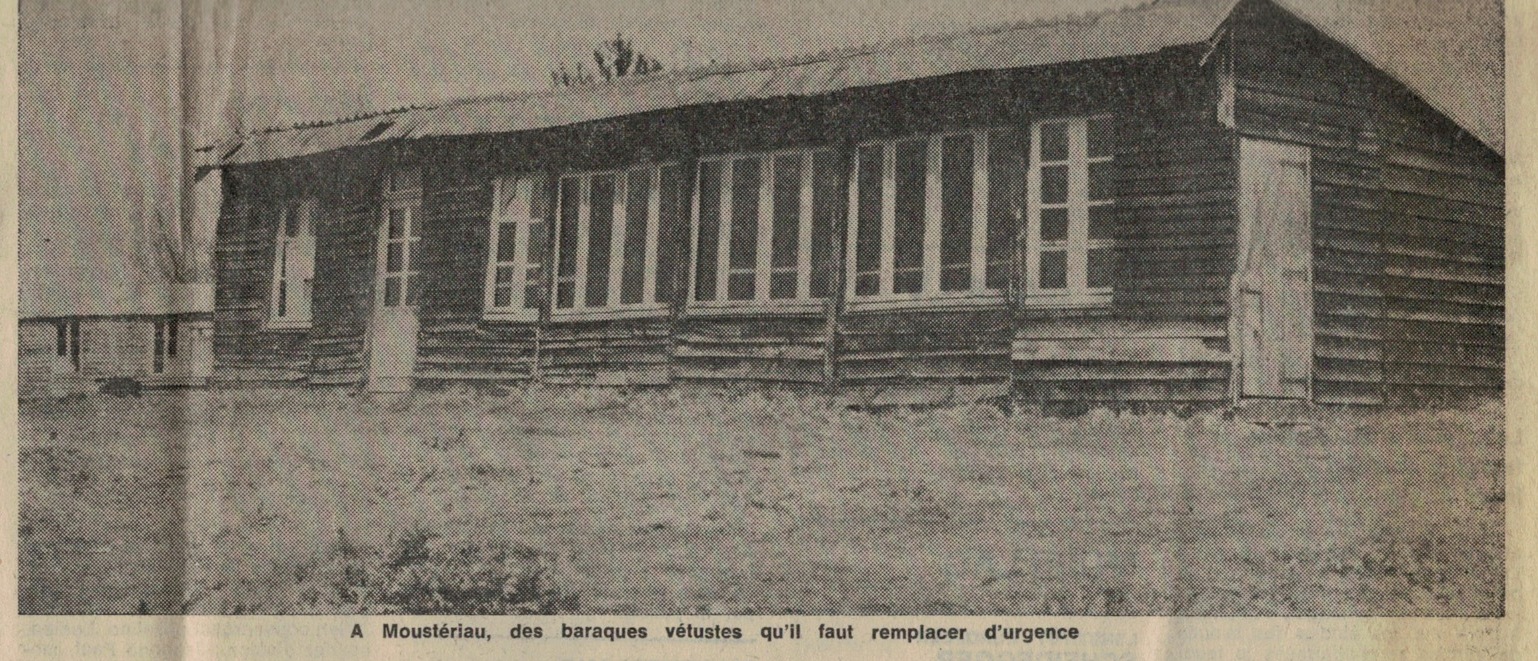

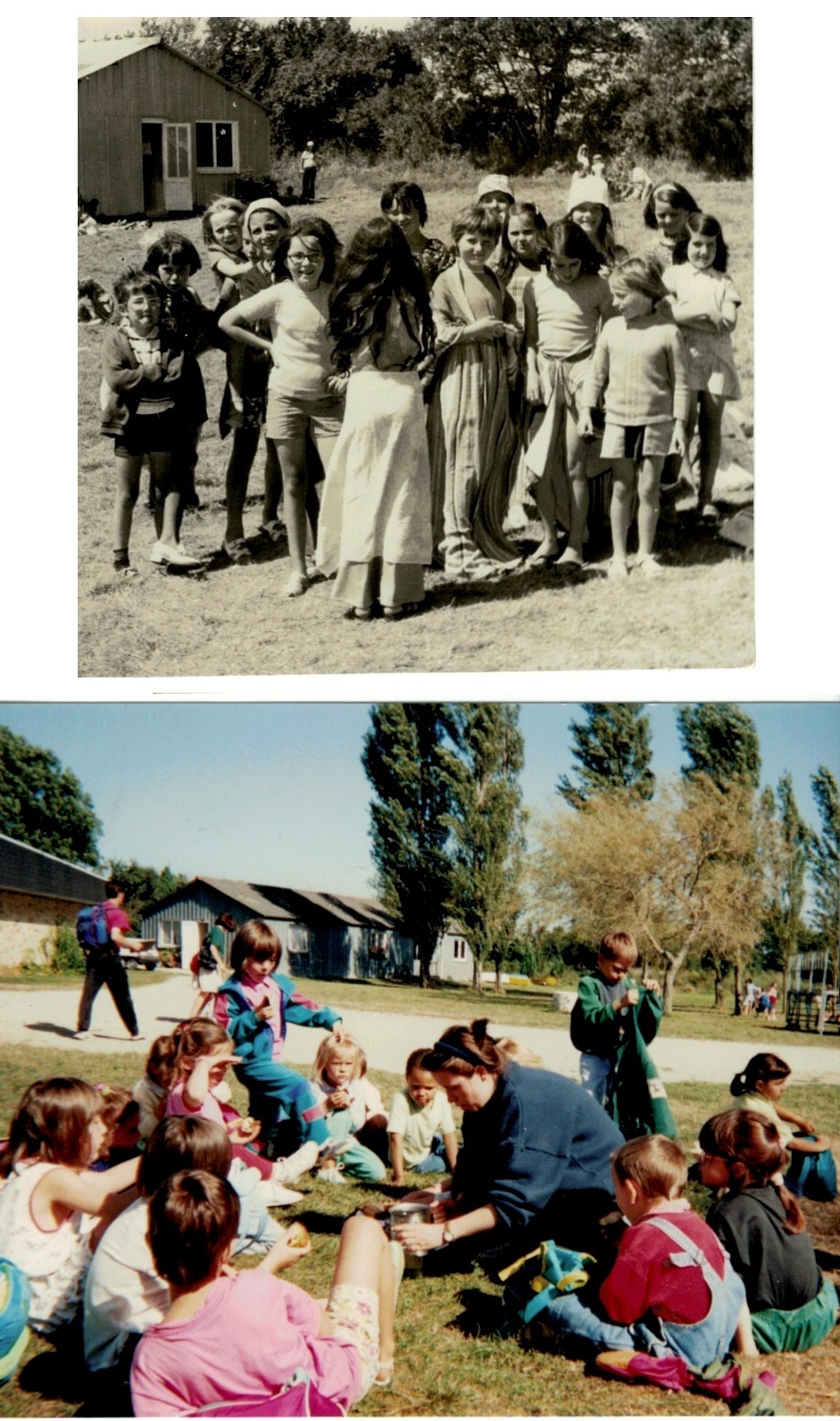

Ils aménage cette ancienne ferme près de Montsarrac et en 1965 et l'association, dont la présidente n'est autre que l'épouse de M. Guyomarc'h, Mme Emma Marcelle CHARLET, devient propriétaire d'un terrain près du village de Mousterian, acheté à Mme Marie Joseph JOUAN épouse MORIO du Morboul pour 17.000 Frs. Sur ce terrain de 11 ares73 ca, on construit un premier barraquement mais très vite, face au succès auprès des enfants, de nouveaux bâtiments plus "modernes" seront réservés aux filles. En 1965, le centre de loisir accueillit 200 enfants et en 1970, 800 répartis en 6637 journées pour les filles à Mousterian et 7777 journées pour les garçons à Montsarrac où est créé le toute première école de voiles de Séné.

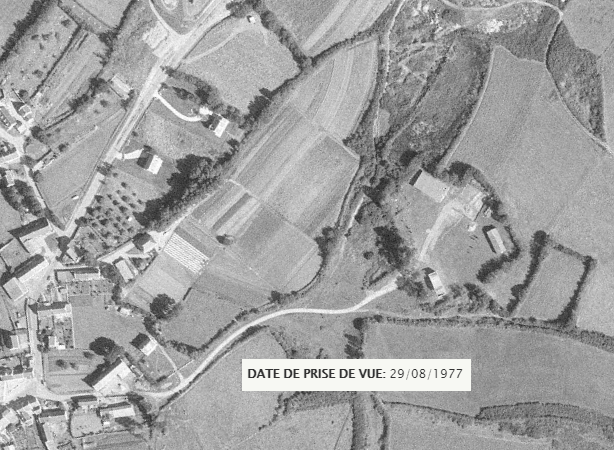

Ces photographies aériennes montre l'évolution de bâti sur cette parcelle de Moustérian:

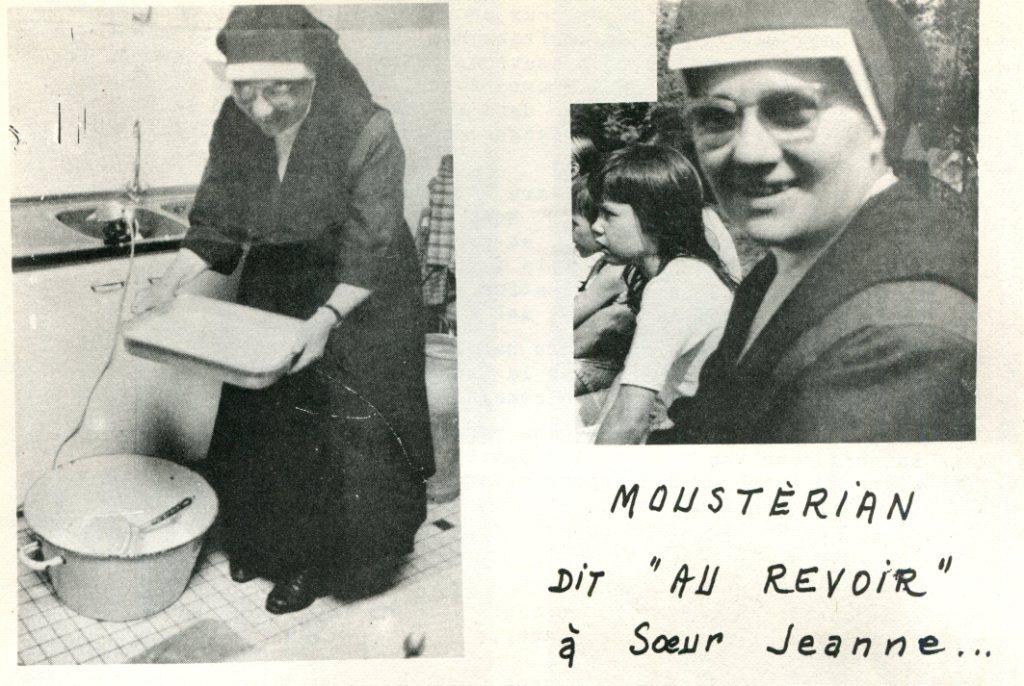

Rapidement, aux côtés de l'abbé Brohan, M. Jean KERVICHE [1910-1975], du Secours Catholique et Soeur Jeanne font tourner l'association. Le professeur de sciences naturelle, Mme Solange RABADE, du lycée de Menimur, rejoindra également les bénévoles de l'AVLEJ. On organise un rammassage des enfants avec des autocars. Le 20 janvier 1976, l'abbé Brohan recevait la médaille de la Jeunesse et des Sport et ce jour-là, il fut décidé de donner au Centre de Loisirs le nom de Jean Kerviche décédé un an plus tôt. Nom qui sera repris ensuite pa rla commune de Séné pour nommer la rue qui va du village de Moustérian au centre de loisir.

Quant à Soeur Jeanne, elle demeurera active pendant une vingtaine d'années. Le recteur de Séné, Joseph LE ROCH, en "bon reporter de sa paroisse", restituait dans le bulletin LE SINAGOT, la cérémonie de départ de Soeur Jeanne.

Le 19 septembre, en soirée, le Conseil d'Administration de l'AVLEJ, les Amis de Moustérian, autour de l'Abbé Brohan, en présence de Mr Chazard, Conseiller Général, de Mr Rivière représentant Mr Chapal député-maire de Vannes, se sont réunis au Centre Aéré pour dire "au revoir" à celle qui fut pendant 20 ans infatigable animatrice des "Vacances vannetaises en Pays Sinagot" : elle quitte la côte bretonne pour la côte normande.

A cette occasion, l'Abbé Brohan se faisant l'interprète de l'Association Vannetaise pour les loisirs éducatifs des Jeunes, prononça ces quelques mots: "Votre discrétion et votre modestie ne peuvent m'empêcher de parler...D'autres vous diront "au revoir" ailleurs et autrement (ceux du 3ème Age); mais il se devait qu'ici se retrouvent tous ceux que nous représentons: .Association, parents, animateurs...et surtout ces nombreux petits (et plus grandes) que vous avez vu passer...Merci pour votre bonté! Parler de "Bonne Soeur"; à notre époque, a une résonnànce un peu péjorative, mais pas quand on vous connait. Car la BONTE a rayonné ici depuis ces débuts héroiques du Moustérian des anciennes baraques junqu'à cette résidence d'été, devenue un peu votre résidence secondaire, où le tandem Soeur Jeanne-Solange (bien connu du voisinage) aura passé des vacances inoubliables, malgré les soucis et les fatigues...des genoux. Mais c'était pour le bonheur des enfants et des jeunes...et on le sait, jamais pour un quelconque profit. C'est à Solange Rabade que reviendrait le droit de rappeler ces quelques vingt ans de souvenirs communs. Elle a préféré, je le sais, vous le dire en particulier.

Mais l'AVLEJ vous doit tellement d'avoir Até accueillante, intendante, patiente, souriante, soignante, consolante à. l'occasion. Elle veut vous le manifester par quelques modestes souvenirs que vous aurez bien le loisir de regarder de la Bretagne à la Normandie, il n'y a qu'un pas; on veut vous donner l'occasion de comparer les beautés de deux provinces voisines et soeurs (vous y trouverez bien quelques sujets de méditation). Dans la collection des diapositives prises depuis 15 ans que nous oeuvrons ensemble, vous retrouverez le souvenir, de ce qui fut beau et bon à Moustérian...et vous le ferez découvrir aux Normands. De loin nous le porterons dans le souvenir et dans la prière. Et si on s'est aussi intéressé à vos.bagages, c'est bien pour faciliter un " Aller-Retour" ...quand vous voudrez.

A un MERCI qui mériterait d'être écrit non loin du nom de "Jean KERVICHE", j'ajouterais volontiers: "PARDON" Soeur Jeanne, de vous avoir souvent taquinée, quelquefois beaucoup demandé, et parfois un peu bousculée.: pendant que vous voyiez toujours l'"ENFANT" et la famille modeste qui vous le confiait, je voyais peut-être surtout une organisation à faire fonctionner et réussir... en fin de compte, on n'a pas eu trop de mal à se comprendre.

Merci d'avoir toujours répondu par le sourire d'une "BONNE-SOEUR", et d'avoir été parmi nous une "Fille de la Charité" que reconnait sür-ement Saint Vincent de Paul que vous célébrerez la semaine prochaine sur la côté normande.

En vous voyant partir, non sans regret, je vous entends nous dire à tous "Mais laissez donc venir à moi les petits enfants...ne les empêchez pas". Vous en trouverez d'autres sur d'autres rivages. Mais ils continueront à venir ici, de Vannes et sa banlieue, et il y aura, j'en suis sür, une autre "Soeur Jeanne" pour les accueillir et prendre la relève. Ce n'est jamais du temps perdu que de s'intéresser à l'ENFANT !

Alors, pardon un peu, merci. beaucoup, et au revoir seulement...Vous savez que Moustérian accueille en toutes saisons...si vous avez quelques vacances, Solange vous trouvera une place..."

A.V.L.E.J.

Monsieur Chapal, Maire àe Vannes, retenu au Conseil Régional, faisait offrir â Soeur Jeanne un três bel ouvrage sur le Morbihan. Monsieur le Recteur de Séné joignait son Merci au nom des familles de Sêné.

Mr Guyomard, Maire de Séné, retenu au jury des Assises, s'était fait excuser.

Le centre de loisirs va fonctionner encore pendant toute la fin du XX°siècle. Il abandonnera les locaux de la ferme de Villeneuve pour se recentrer sur Moustérian..

Il sera vendu vers 2012 à des investisseurs, qui proposent aujourd'hui, à Porh Kerviche, la location des salles et bâtiments pour des mariages, associations sportives ou salons professionnels.

LES MOULINS SINAGOTS

LE PAYS SINAGOT! ...Essayons, dans ce chapitre, de faire revivre un metier qui a disparu, non seulement de Séné, mais de presque tout le Pays Vannetais : LE MEUNIER ...

On trouvait, il y a quelques dizaines d'années, des moulins à farine dans toute la région: moulins à marée de Bomper (BADEN ), du BONO, ... Moulins sur ruisseaux et étangs (GRANDCHAMP ), sur LE SAL en PLOUGOUMELEN, ... moulins à vent de la PRESQU'ILE de RHUYS et à L'ILE D'ARZ ( deux moulins). Séné possédait au début du siècle deux moulins, le MOULIN de CADOUARN, moulin à vent et le MOULIN de CANTIZAC, moulin à marée avec ruisseau et étang.

Voici ce que nous avons pu recueillir sur ces deux moulins...

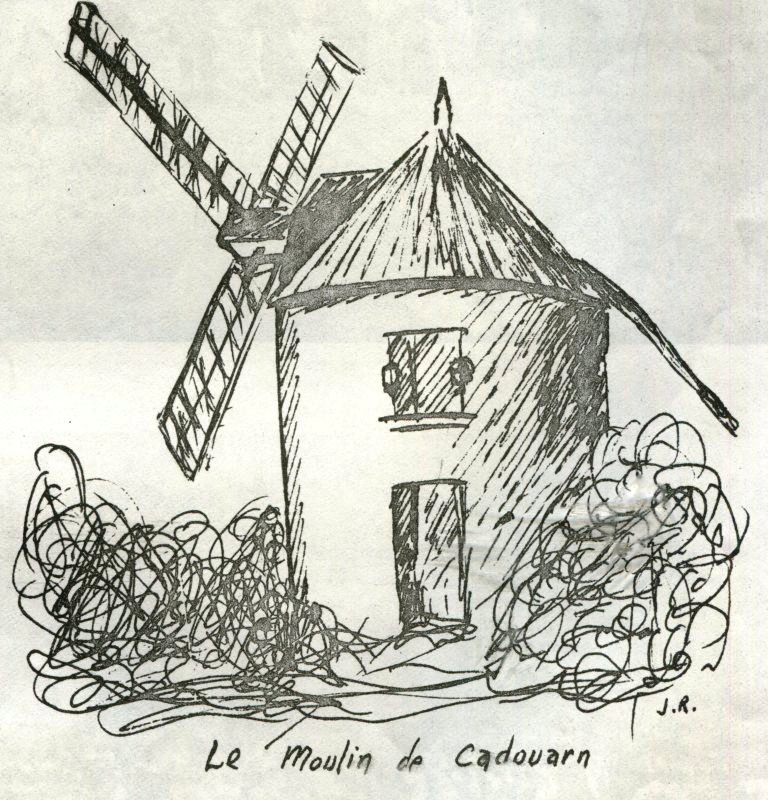

LE MOULIN de CADOUARN

De ce moulin, toute trace a disparu, mais dans les mémoires des Anciens de Séné, sont restés gravés quelques vieux souvenirs, datant des années 1890-1900.

Le moulin de Cadouarn devait avoir fière allure sur la butte, près du calvaire (encore existant) . Il eut comme meunier Mr. GAREC. Celui¬ci débuta au Moulin de Kernoël, à l'Ile d'Arz. Il eut comme première femme une Ildaraise. A la mort de celle-ci, il abandonna le Moulin de Kernoël, qui dès lors cessa de tourner. C'est à Cadouarn qu'il contracta un second mariage avec Joséphine Cadéro, tante de la famille Cadéro actuelle. Il eut huit garçons. Il aimajt montrer la machinerie du moulin aux enfants du village, et leur recommandait bien de ne pas

trop s'approcher des ailes qui tournaient, sinon gare à la "môjad" (giffle). On raconte même qu'un cheval, lui, un peu trop curieux, ne résista pas à cette "môjad" et qu'il en perdit la vie !

Pendant de nombreuses années, le moulin travailla. Les familles de Cadouarn et des environs avaient des lopins de terre, dans lesquels quelques sillons étaient réservés à la culture du blé. C'est dans les aires à battre des fermes, utilisant le fléau, que l'on séparait le grain de la paille. Celle-ci était soigneusement ramassée pour servir soit de rembourrage dans les paillasses des lits, soit de couchettes à bord des bateaux sinagots: Beaucoup se souviennent de la raideur et de l'odeur de cette paille ! Le grain était amené au moulin. Il en sortait une délicieuse farine que l'on amenait, par famille, chez le boulanger. Celui-ci fabriquait de gros pains ronds de 12 livres, que l'on avait peine à tenir dans les bras ... mais que les gamins aimaient faire rouler sur la table. D'ailleurs, au bout de huit jours, ce pain avait gardé la fraîcheur de sa cuisson ... et la bonne odeur du vrai pain.

Aux jours de noces, les repas se faisaient dans les prés et les cuisiniers et cuisinières, en tabliers blancs, venaient au moulin attendre les mariés, en portant un plat de viande, du pain et du cidre. L'on dansait alors deux ou trois ridées autour du moulin, qui s'arrêtait de tourner un moment...

Mais les affaires du moulin périclitaient avec l'arrivée des grandes minoteries du "continent", et l'abandon de la culture familiale du blé. Un beau jour, ses ailes s'arrêtèrent ... et notre meunier GAREC s'en alla travailler comme ouvrier agricole à Kressignan.

Dès lors, le moulin se dégrada bien vite, et bientôt servit de terrain de jeu aux gamins du village ... jeu de cache-cache, ... courses sur le pourtour des murs, ... pierres descellées. Et bientôt, vers 1920, démolition pure et simple de ce bon serviteur qui a laissé son nom au village et à sa rue : LE MOULIN de CADOUARN.

LE MOULIN DE CANTIZAC

Voici ce que nous avons pu recueillir sur le' MOULIN de CANTIZAC grâce à la solide mémoire du fils même du dernier meunier de Cantizac: M. l'abbé Louis GACHET, Sinagot authentique, ancien recteur de Locquénin-Plouhinec.:

"Avant que le souvenir même du Moulin de Cantizac ne meure complètement, voici quelques renseignements. Les anciens Sinagots ont connu deux moulins, qui, tous les deux, étaient des moulins à eau de mer, donc à marée.

Le premier moulin a disparu vers 1890-95 ? C'était un moulin à aubes comme on en voit encore un peu partout en Bretagne. Depuis quand existait¬il? Depuis assez longtemps probablement.

Mais les moins anciens Sinagots n'ont connu que la petite minoterie construite vers 1890-95 (?) et qui a tourné pendant une quinzaine d'années pour s'arrêter en 1907, et c'est dire que l'auteur de ces notes, bien que très intéressé, n'avait au plus que 7 ans quand le moulin était encore en activité.

De cette minoterie il ne reste que la maisonnette égarée actuellement sur le terre-plein de Cantizac. Cette maisonnette, petite partie du moulin, était réservée à un appareil moteur à vapeur et donc aussi à une chaufferie, alimentée au charbon, qui faisait tourner le moulin aux jours ou aux heures où l'eau de l'étang (eau de mer et aussi eau douce en hiver) , ne suffisait pas.

C'était à gauche de cette bâtisse que le moulin proprement dit s'élevait dans les limites restraintes que délimitent les murs encore existants. Il était à un étage peut-être (??) , peut-être deux plus probablement, le premier étage contenait surtout les cylindres (3), et aussi nécessairement les élévateurs qui, dans toute minoterie, se dressent et y fonctionnent de haut en bas et de bas en haut.

Au deuxième étage, ou bien au grenier, il y avait les bluteries (plansischter) qui servent au tamissage (ou blutage) des différentes moutures et séparent les farines et le son, jusqu'à ce que ayant monté et descendu - remonté et redescendu, tout ne tombe dans les chambres à farine pour attendre, ou dans des sacs prêts à être enlevés.

Le moulin avait son pignon EST, côté Séné, une lucarne d'où s'échappaient après un dépôt (de grains cassés - ou de sable grosses saletés ), les poussières que, à tout le moins, on trouvait alors après le vannage ou le battage dans tous les froments du pays.

Pendant que le moulin "tournait", l'éclairage électrique y était assuré - de même d'ailleurs qu'à la maison d'habitation du meunier assez proche. (Une merveille qu'un pareil éclairage en ce temps-là ! ! ! ).

Il y avait deux étangs. Le grand était délimité au SUD par une digue assez étroite, qui servait de route vicinale Vannes-Séné, bordée de chaque côté par un muret (côté Séné) ; elle l'était vers Vannes que d'un seul côté (côté Rosvellec) ... Il y avait une autre digue plus étroite encore, simple passage ou presque pour une voiture, qui allait à la maison du meunier. Cet étang s'étendait depuis le moulin jusqu'à la route de Vannes-Kéravello¬Montsarrac, et occupait donc toute la prairie du camping actuel ... Un deuxième étang indépendant du grand, était tout petit, par une petite canalisation. D'ailleurs, il est les étangs et les digues, ce n'est qu'après la du terre-plein en a changé l'aspect." ....

L'abbé GACHET qui nous donne en vrac ces renseignements se souvient d'un premier incendie sans trop de gravité qui prit naissance dans la "chambre des poussières", matière très inflammable quoi qu'on en pense, et qui dut être causé par l'approche d'une bougie ou par une étincelle électrique

Le moulin disparut dans un deuxième incendie qui bbrûla tout, quelque 10 ou 15 ans après son arrêt, par la faute très probable d'un "clochard" qui dut y chercher un soir un gîte pour la nuit. Mais il était presque vide de tout appareil, cylindres ou plansischter (bluterie), depuis quelques années. Les murs, devenus danger public furent abattus peu longtemps après?

Mais mieux que tout cela, l'abbé GACHET se rappelle certains "à-côtés" de Cantizac :

Les pêches "miraculeuses" de l'été quand on vidait l'étang, et une belle cotriate de mulets surpris par un hiver précoce et gelés (déjà!) sous la glace, pour s'être introduits dans lepetit étang par la petite canalisation dont l'ouverture doit se voir encore face à Rosvellec, à quelques 15 mètres du moulin.

Ét aussi sa chute encore dans le petit étang avec pour résultat une mauvaise fracture de la jambe. Plusieurs mois d'immobilisation et maintes visites douloureuses du "rebouteux" de la gare de Ste-Anne ... Cette chute eut lieu le jour des "Inventaires" à l'église de Séné, et en l'absence des parents au bourg évidemment. Ce fut Mme TREHUIDIC "Jeanne-Louise, gardienne de la maison, qui entendit les cris, pleurs et appels du gamin de 6 ans, et le "rapporta" au lit .... Le même gamin (le narrateur) faillit d'ailleurs avoir un accident plus grave vers la même époque, mais ... ceci n'intéresse que sa propre personne ... le Bon Dieu existe pour les enfants trop curieux !

Conclusion de Mr. l'abbé GACHET : "Le seul avantage de ce bavardage sera de noter sur papier - pour plus tard - ce que tous les anciens de 75 -80 ans et plus, savent, et certains d'entre eux, mieux que le narrateur, qui, bien qu'assez curieux pour son âge (7 ans en 1907), ne pouvait moins bien voir que d'autres curieux qui pouvaient avoir alors 15 ou 20 ans. A eux d'essayer de rectifier." Abbé Louis GACHET

Et pour finir, quelques idées sur nos moulins à marées ou à vent ... Quelques idées sur la réputation des meuniers:

Si le moulin à vent fut introduit en Bretagne au temps des Croisades, le moulin à eau nous vient du temps de l'occupation romaine. En général, ils étaient pourvus de deux paires de meules, l'une en pierre de Rouen, l'autre en pierre de Champagne la première, dure et poreuse, servait surtout pour l'orge, le seigle et l'avoine ; la seconde, plus douce, était réservée au froment et au sarrasin. Le prix de la mouture, ou plutôt ce que le meunier prélevait en nature sur chaque boisseau pour son salaire, variait du 12% au 16% du poids du grain, mais ne pouvait atteindre le 1/4 .....

Pauvrement équipé sur le plan technique, le moulin de campagne n'était pas toujours muni d'un blutoir la farine est livrée mélangée au son, il faudra, à la fermière, la passer au tamis avant de s' enservir pour la confection du pain ou des crêpes .... Beaucoup de moulins ont un commis ou "portéour" qui, avec sa charette, s'en va chercher dans les villages le grain à moudre, puis ramêhe la farine quelques jours plus tard ... Le prélèvement du meunier est trop souvent abusif aux yeux du paysan qui le taxe de friponnerie. Ses légendes et ses chansons populaires ne le ménagent guère :

Er melinéer, laér, laér, Pochad bled étal é rèr" - Le meunier, voleur, voleur, Sac de farine...au bas du dos".

A côté du paysan pauvre, le meunier jouit d'une certaine aisance: il engraisse beaucoup de cochons et élève de nombreux canards sur son étang. Les jous de pardon, parmi les "kramaillons" noirs, sa veste bleue bordée de velours attire les regards des jeunes filles.

Alexandre BOUET qui écrivait au temps de Louis-Philippe, note ceci sur les meuniers "Outre leur probité douteuse, pour ne pas dire leur mauvaise foi, leur ignoble ivrognerie paraît choquante. Pour achever leur réputation; ils affichaient des moeurs relâchées ... Une jeune femme redoute plus la rencontre d'un garçon meunier que celle d'un grenadier ! ... Aussi, pour venger la morale publique, le curé n'hésite pas à apostropher le meinier du haut de la chaire ! Ce dernier s'y fait et n'en rougit même plus !"

Il se rend si bien compte de l'état fâcheux de sa conscience qu'il ne vient faire ses Pâques qu'en rechignant. Un peu comme chez le Curé de Cucugnan, le dernier jour de la semaine du temps pascal est pour lui tout seul ; on l'appelle "dé er melinerion" (le jour des meuniers) . Assis modestement au bout du banc (penn ar bank) , il attend son tour de confession et dieu sait comment il s'en tire ! ...

Aller à confesse au Pays de Vannes, c'est "aller au moulin moudre son grain ("monet de valein er gran") . Aller voir son confesseur, c'est aller voir son meunier .... Le confesseur, comme le meunier, ne porte¬t-il pas aussi le sac, le sac des péchés de ses pénitents ?.... Un ancien recteur des environs d' Hennebont reçoit un jour une vieille femme qui parle

en breton:

-Me garehé kovésat, Aotrou Person.

-Ia, mès, più é hou melinée?

-Me melinér?

- Ia, hou melinér !

-Jozobn ag er melin Rouz...

-Pas, più é hou kovésour?

-O men Doué! biskoah kementral!

Je voudrais me confesser, M. Le recteur?

-Oui, mais, quel est votre meunier ?

-Mon meuniers ?

-Oui, votre meunier !

-Jozon, de « Melin Rouz ».

-Mais non ! votre confesseur ordinaire !

-Jozon, de Melin Rouz

-Mais non ! votre confessseur ordinaire !

-Omon Dieu ! Jamais autant !

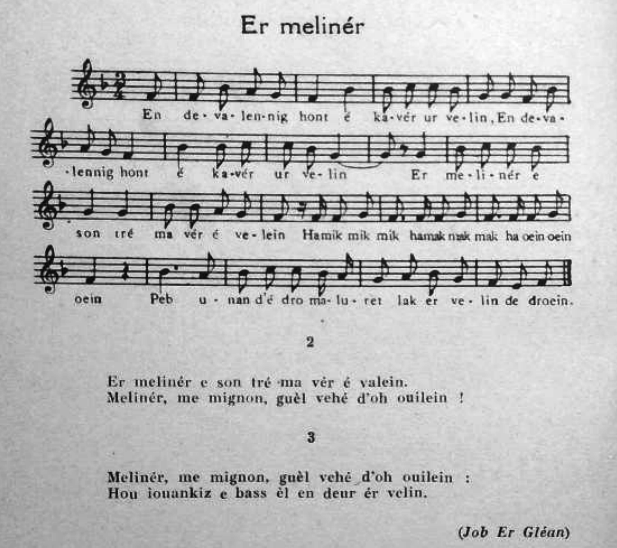

Et pour finir notre "prospection" sur les moulins sinagots, voici, en hommage déférent aux "melinerion" du Moulin Gachet de Cantizac et du moulin Garec de Cadouarn, les chansons de Botrel [Théodore Botrel (1868-1925)], Les conseils du Vieux Moulin et Job er Glean [alias, l'abbé Joseph-Marie Le Bayon (1876-1935)], Er Meliner.

I Le vieux moulin de grand-père,

Assis au bas du coteau,

Chante la journée entière.

Couché tard et levé tôt :

Or, à force de l'entendre, "Tic, tac"

J'ai fini par le comprendre, "Tic, tac"

Travaillez avec entrain

Le soir est près du matin'

"Tac. tic, tac. tic. tac. tic, tac"

Voilà quel est le refrain

Du vieux moulin !

II Il moud le blé qu'on lui donne

Dès le matin du lundi,

Mais ne moud plus pour personne

Dès 1e soir du samedi :

"Quand on la moud le dimanche, Tic, tac!

La far.ine est bien moins blanche! Tic, tac!

Reposez-vous en chemin :

Vous marcherez mieux demain!

"Tac, tic, tac, tic , tac , tic , tac !"

Voilà quel est le refrain

Du vieux moulin !

III Pour le riche et l'humble hère .

Il a toujours travaillé :

Le richard ne payait guère...

Le gueux n'a jamais payé :

"Quand j'aurai rogné ta miche, Tic, tac!

En serai-je bien plus riche? Tic, tac!

Donnez à votre prochain

La moitié de votre pain !

Tac,tic,tac,tic,tac,tic,tac ! "

Voilà quel est le refrain

Du vieux moulin !

IV Il écoute les commères

Du lavoir de son étang

Dont les langues de vipères

Ne font pas trève un instant :

"Lave donc ma pauvre fille,

Tic, tac,

Ton linge sale en famille!...

Tic, tac,

Et passe au bleu tout le tien

Avant celui du voisin!

Tac, tic, tac, tic, tac, tic,

Voilà quel est le refrain

Du vieux moulin

( En ralentissant peu à peu)

V Le vieux moulin, que Dieu garde,

A moulu plus de cent ans ...

Mais voilà qu'il se lézarde

Et tremblote à tous les vents

"Que m'importe la ternpête!

Tic, tac!

Je puis crouler sans chagrin,

Car j'ai molu tout mon grain!

Tac...tic...tac...tic..."

Tel fut le dernier refrain

Du vieux moulin!

LES MOULINS SINAGOTS

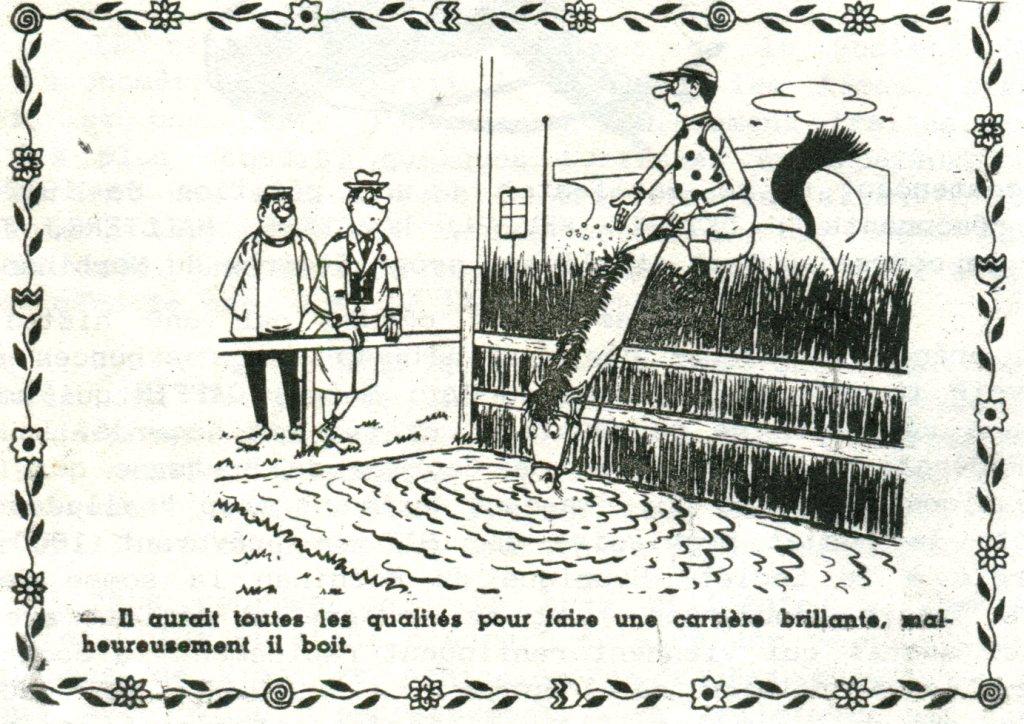

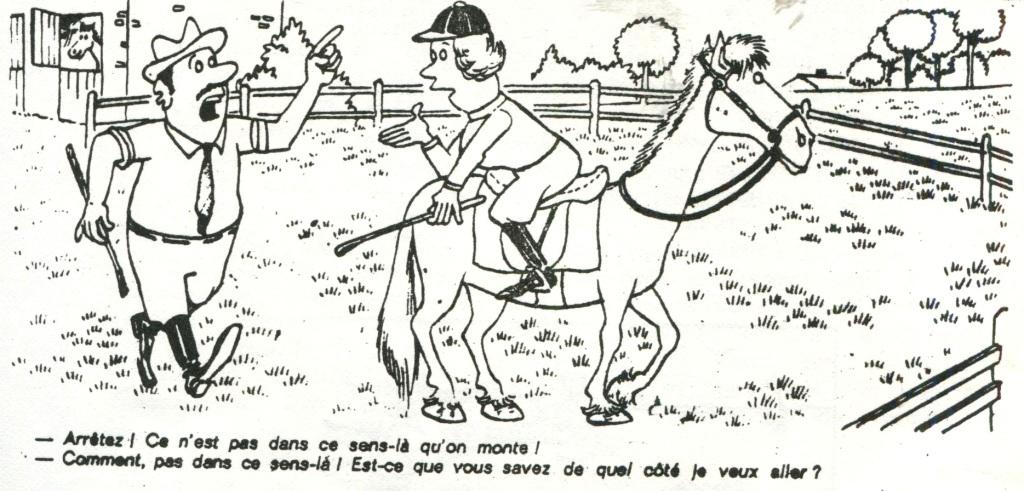

Il n'est point vrai, tout d'abord, qu'en remontant dans "l'antique", le premier vers de l'Enéide:"Arma virumque CANO" s'applique à notre champ de courses local. Les Vénètes n'y livrèrent pas non plus de combat naval à César, bien qu'il soit probable qu'à cette époque les marais Rose aient constitué une anse reculée du Golfe entièrement liquide. La première escarmouche plausible "in his locis" est celle qui opposa, au XIVème siècle, un Sieur de CANO, vassal fidèle de Charles Chauve, rappelé à l'ordre par celui-ci "manu militari" et qui y trouva la mort :"Victi sunt apud CANO".

Mais nous arriverons rapidement au fait rapporté par le "Morbihan" du 17 Septembre 1842.

"Les membres de la Société formée dans le Morbihan pour établir à Vannes des courses de chevaux avaient été convoqués mardi dernier à l'Hôtel de la Mairie .... L'assemblée s'est occupée de la nomination d'une Commission chargée de recueillir de nouvelles adhésions, de rechercher un hippodrome, d'arrêter le programme des courses, de faire rentrer la montant des souscriptions individuelles. La Commission centrale a été composée comme suit: Mr. TASLE, Président - MM. DE KERMOISAN, ROPERT, DE COETYHUEL, DE KERVANOET.

Mr. VIGUIER, député, s'inscrit pour 100 F. sur la liste de souscription, M. DE LA COURDONNAYE, député, pour 20 F. En outre, tous nos députés ont promis (sans obole) de réunir leurs efforts afin d'obtenir un prix important en 1843. Il est certain que, dès la première année, les Courses de Vannes auront autant d'éclat que la plupart de celles qui ont lieu dans les départements voisins."

Et voici comment dans son numéro du le Morbihan interprêtait les deux premières journées de qui eurent lieu sur les Landes de CANO: "La nouveauté du spectacle avait attiré un grand nombre de curieux autour de l'hippodrome. Son emplacement nous a paru heureusement choisi. Mais il est facheux que les pluies des jours précédents aient paralysé les bonnes dispositions prévues par les Commissaires".

Suit l'exposé technique des différentes épreuves des deux journées des dimanches et lundi de réunissant une poyenne de 4 partants. Apparition du fléau N°1 de la Société dont il sera fait mention par la suite: 71 années sur 100.

En 1844, le succès des Courses s'affirme pour le compte-rendu des Courses du'28 et 29 Août :

"Depuis quelques jours, une affluence extraordinaire d'étrangers accourus de tous les points du Département et de la Bretagne avaient changé la physionnomie de notre ville, d'ordinaire si calme et si paisible. La réunion du Conseil Général, l'ouverture des Assises, l'époque avancée à laquelle nos Courses ont été fixées, 28-29 Août, fait de Vannes un point de réunion et de rendez-vous. Tout a contribué cette année à donner à nos fêtes hippiques une solennité et un succès inespéré. 18 chevaux avaient été engagés et parmi eux des vainqueurs d'hippodromes renommés tels Angers, Nantes.

A midi, dès son arrivée à l'hippodrome, le Jury des Courses, composé de MM. TASLE, maire de vannes, avec la collaboration d'un cahier de notes , de F. D. I. des archives de la Société , de M. C. VIGUIER, député, de KERMOISAN, ROPERY et RONEL,.,. en présence de M. LOROIS, préfet, a fait annocer que les allaient commencer par le Prix qui réunit 6 partants.

L'amphithéâtre est garni de dames en brillantes toilettes. L'hippodrome est environné par la foule accourue de toutes parts. Une longue file d'équipages, de voitures, de maîtres, d'omnibus, de fiacres, de chars-à-bancs, de véhicules de toutes espèces se suivent presque sans interruption le long de la route de Vannes jusqu'à la Lande de CANO.

Il reste dans les archives de la Société deux temoins d'époque le chronomêtre qui servit à calculer les temps, signé Rieussac, horloger du Roi, et une carte d'entrée artistiquement traitée, où, sous un saut de haies des plus réussis, quelques turfistes en apparence indifférents au spectacle regardent une dame à robe de crinoline se faisant conter fleurette par un officier, les armes de Vannes couronnant le tout. Mais Mr.TASLE était surtout botaniste. Une fois le train sur les rails (et c'était d'époque) il démissionne et cède le pas à M.DE LAGATINERIE.

Les vingt années qui suivent 1844 consacrent le développement et le succès des Courses de CANO. On voit poindre souvent des nuages à l'horizon et déverser quelquefois des trombes sur l'hippodrome, mais il n'est jamais fait mention d'embarras de trésorerie, ni même de trésorier. Le ton des chroniqueurs devient plus lyrique sous Napoléon III où le journal de Vannes du 1er Juillet 1869 parle des Courses de façon originale:

"Nos courses ont été très brillantes ; jamais sur notre hippodrome, un soleil plus éclatant n'aurait éclairé une réunion plus nombreuse. Jamais les équipages de luxe et véhicules de toutes sortes ne s'y étaient donné rendez-vous avec plus d'empressement. Les toilettes des dames étaient franchement au beau temps. Rien, chez nos élégantes, ne trahissait cette indécision qui naît d' un nuage aperçu à l'horizon, au moment des derniers apprêts. La musique de l'orphéon, est-il besoin de le dire, se trouvait réunie au grand complet sur une tribune d'où elle nous octroyait ses meilleurs morceaux avec cette libéralité et ce merveilleux entrain dont elle a le secret.

Quant aux courses et aux chevaux engagés, leur nombre répondait à l'importance des prix. Pour qu'il ne manquât sur notre turf rien de ce qui constitue ces sortes de réunions, quelques cocottes y étaient venues étaler leurs grâces douteuses. Le Prix dé la Société des Courses (300 F-4000 mètres ) fut gagné par le cheval Photographe devant 5 concurrents. Le prix du Département ( 1900 F.-2000 mètres ) revint à Mélanie devant Pure Vérité et 6 autres concurrents. La Course de Haies qui clôturait la réunion sur 4000m. ne réunit que 3 concurrents, mais dura un long moment par suite d'incidents multiples qui divertirent l'assistance".

Voilà ce qui se passait au temps de Sadowa [bataille entre la Prusse et l'Autriche en juillet 1866], après quoi le secrétariat de la Société des Courses devait être assuré par un homme d'épée plus que de plume si l'on en juge par les comptes-rendus épisodiques 1869- 1900, où l'effet de la pluie sur les réunions de CANO reste un des thèmes préférés des chantres de l'époque, avec mention spéciale pour l'année 1885 où l'effondrement de la tribune officielle blessa le Président d'alors, M.TASLE, père de président, et le chronométreur de la Société M.PEDREGLIO qui eut la jambe cassée.

1900 - La Belle Epoque - non pour la Société des Courses de Vannes. Pendant les 29 années qui vont suivre, le fléau N° 2 apparaît : il s'appelle "Déficit". Il est dû au fléau N° 1 la pluie qui embourbe les pistes, oblige plusieurs fois à reculer les dates des réunions, freine l'ardeur populaire aussi bien que celle des concurrents. Un homme s'attache pourtant à des drainages excellents pour améliorer les pistes. Il s'appelle M.COUDRIN, fait partie du Comité au même titre que certains noms d'alors, sympathiques, connus au cours du demi-siècle MM. TASLE, CHEVRINAIS, ROUSSIN, MALLIERE, CREDEY, JEGOUREL, DAI GRE, VERGE. Le Président est le Comte DE KERSAUZON. Les trotteurs commencent à se manifester ; une pétition de 1912 est signée de noms bien résonnants DETORE, MEVIAN, ROZETZKI, MALLIERE, JACQUET, demande de réserver la course au trot attelé aux propriétaires du Morbihan.

Le Comité est fort occupé par une histoire de "closet" à sable et préoccupé par le désir de trouver des ressources supplémentaires. Il croit avoir trouvé en demandant au Pari Mutuel CAFFIN qui nous régit encore aujourd'hui une réduction de pourcentage, ce qui est accordé. La Société s' affilie à la Fédération des Sociétés de Courses de Bretagne qui lui donnera ses dates de réunions annuelles que d'aucuns trouvent trop "balladeurs". L'Assemblée Générale note le budjet provisoire de 1917 en prévoyant 1800 F. de prix de courses, prêté à la Société Hippique du Morbihan la somme de 190 F. (qui ne lui sera jamais remboursée) et ce, malgré un déficit avoué de 391 F. ?) Mais les années qui viennent renflouent rapidement la Société, écrit d'une plume légère le secrétaire de l'époque E. BOUILLON, qui occupera le poste 30 ans ...Ceci est du 7 Juillet 1914 ... Il faudra attendre 5 ans pour la nouvelle Assemblée.

Celle-ci a lieu le 20 Février1920. Bien des membres manquent à l'appel et le nouveau Bureau élit comme Président le Colonel LE DIBERDER, ... comme Commissaires MM. ROUSSIN, CHEVRINAIS, TASLE A .... comme Trésorier: M. CERGE. On parle des prix prohibitifs pour le reprise : Pesage à 15 F. - Cotisation à 30 F. Le montage des tribunes coûte 4900 F. au lieu de 1900 F. en 1914. L'exercice de 1920 se clôt par un bénéfice de 995 F. MM.FABRE, DUCROQUET, D.LE PLAIN entrent au Comité.

Le projet d'un cross-country est adopté après délimitation des droits de chaque riverain. Ce n'est pas une réussite et le déficit de l'année 1922 se monte à 2200 F., imputable au montage et démontage des tribunes en bois. On parle pour la première fois de tribunes en ciment armé dont le coût et l'amortissement effrayent bien des membres. M.RIBOUCHON.obtient l'adjudication des buvettes et ne la quittera que 20 ans après. 1923 le déficit est de 3600 F. Les dépenses augmentent. Les recettes diminuent. La suppression de la deuxième journée de Courses est envisagée. Accentuation en 1924, où les frais d'installation des tribunes montent à 9000 F. Le Colonel LE DIBERDER insiste sur l'état difficile de la Trésorerie et pense à des solutions de désespoir.

C'est pourtant à partir de 1924 que la Société des Courses de Vannes va fournir un effort considérable et persistant, qui, 30 ans plus tard, donnera un résultat tangible certain. Un sang nouveau s' infuse au Comité sous l''impulsion d'une équipe dynamique par Francis DECKER qui y fera preuve des qualités d'administrateur dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Ces hommes s'appellent DUCROQUET, MARCEL, JACQUET, LE CORRE ; ils se conduiront souvent en mécènes discrets et généreux, et ils méritent qu'on évoque leur souvenir , Un Comité des Fêtes se crée, qui, en 10 ans, procurera 45000 F. de ressources exceptionnelles. On sollicite le Commerce Vannetais ou l'adhésion de membres fondatreurs et souverains nouveaux (104 en une année) . Les Sociétés mères ont ccnscience de ces efforts et encouragent notre Société pécuniairement. On s "attaque à un gros morceau : la construction des tribunes en ciment. Le projet est très discuté et semble folie à certains ... et pcurtant c'est ce qui va sauver la Société,, les montage et démontage des tribunes-bois constituant la plus lourde des charges. La création de membres fondateurs est votée ainsi que des membres-sociétaires à 40 F. Pour parfaire à 500 F. le surplus de la somme nécessaire, un emprunt par émission de bons à 500 F. (intérêt 6%) est lancé. A lui seul, M. Julien BENOIT prend 500 actions - s'il a le portefeuille plus facile que le caractère - retenons son nom comme l'un des bienfaiteurs de la Société des Courses de Vannes. La somme de 1 500 000 F. est bientôt atteinte et dans l'euphorie générale, il est décidé la création d'une troisième journêe de courses en Septembre .

Cette innovation, que le grand ovale de l'hippodrome méritait ne sera jamais bénéfique. Son succès sportif est grand (record de partants en 1930 ) , mais manque d'empressement du public et manque de subventions supplémentaires de Paris. Et pourtant, le lundi est supprimé et remplacé par un autre dimanche, initiative heureuse et maintenue "ad oeternum" après avis des sociétés à jours suivis. Pourtant, on rembourse ceux qui ont fait confiance et on emprunte à des conditions plus avantageuses 130 000 F. au Crédit Agricole pour dix années à raison d'une annuité de 16 000 F. Mais en 1930 et 1931, il pleut cinq journées sur les six. Nouveau déficit et nouvel emprunt. Arrive 1932. Le Colonel LE DIBERDER qui n'a pas eu une présidence exempte de soucis, donne sa démission pour raison de santé. M. A. TASLE prend le gouvernail. MM. DE SERVIGNY, L. BOEDEC prennent leurs fonctions ; avec Francis DECKER, déjà nommé, ce quatuor fait le point, et en 20 annnées, conduira le navire en eaux calmes, sinon profondes. Oh ! les vents ne seront pas toujours alisés. Il y aura quelques bourrasques:

a/le procès qu'un homme de la terre madré, s'appuyant sur des conventions très nébuleuses du siècle précédent, fera à la Société pour quelques arpents non foulables par ses ruminants.

b/un conseil judiciaire sévère pour les imprudents engageant des dépenses injustifiées .

Mais la situation s'améliore. En 1923, les 2 journées de courses réunissaient 33 partants. En 1937, il y eut 112 partants. Les charges diminuent , l'emprunt se résorbe. Il n'est plus que de 55 000 F. lorsque la deuxième guerre éclate. Il devient sans intérêt en 1944 parce que, dans un geste élégant, Francis DECKER rembourse la somme au Crédit Agricole, la prenant à son compte. Son exemple est suivi. Les membres du Comité, entre eux, se cotisent pour assurer un prêt de démarrage, il s'agit de remettre en état l'hippodrome après les dommages de guerre subis. C'est chose faite en 1946 où une réunion est donnée. C'est chose définitive en 1947 où le cycle des deux dimanches mai-juin s'établit. Ces années seront bénéfiques, et, en 1952, tous les emprunts remboursés, la Société annonce à ceux qui l'ont fidèlement suivie qu'un fond de réserve de 350 000 F. et un capital de 780 000 F. existe, juste récompense pour les membres d'un Comité, qui, à force de patience, de volonté et de désintéressement, a su mener à bien une tâche centenaire, sous les présidences successives de MM. TASLE, VIGUIER, TASLE S., DE LAGATINERIE, DE KERSAUZON, LE DIBERDER, TASLE A.

ESSAI SUR LA TOPONYMIE (Etude des noms de lieux) DE LA COMMUNE DE SENE

Pour connaître la signification des noms de lieux actuels (villages, hameaux, lieux-dits), il est nécessaire de faire appel aux formes anciennes de ces noms en compulsant les archives (état des sections du cadastre, actes officiels, chartes, titres de propriété, etc...) et en tenant compte de la prononciation locale. Il faut aussi observer la situation topographique des lieux en question, car bien souvent, le nom provient de la position ou de l'environnement, et connaître l'histoire de leur passé. Bien des déformations ont pu se produire au long des siècles tant dans les écrits que dans le langage populaire, et, pour rétablir les appellations d'origine, trouver leur véritable sens, il convient de faire de nombreuses et patientes recherches. Efforçons-nous, à l'aide des moyens dont nous disposons, de découvrir, dans la mesure du possible, la signification des toponymes de la commune de SENE.

Tout d'abord, le nom du chef-lieu communal SENE est une évolution normale du terme gallo-romain : "SENAC" qui a donné "SINAGOT". Le terme s'est trouvé figé du fait que l'occupation bretonne s'y est sans doute fait tardivement. Tout près du centre romain de Darioritum ou VANNES, SENE a dû constituer, longtemps après l'arrivée des Bretons en Armorique, au Vème - Vlème siècle, un îlot gallo-romain tenace et la transformation de SENAC en SENE a eu le temp, de se produire comme dans beaucoup d'autres localités de FRANCE.

"SENE, héritage gallo-romain "SENACUM", au lieu de produire SENAC, a donné SENE, comme dans les régions dont la bretonnisation fut moins marquée à l'origine ou retardée ... On pourrait cependant y voir une interprétation bretonne correspondant au gallois SENEDD, le SENATUS latin du conseil des anciens. "SEN" êquIvaut à "HEN" : vieux, et il se peut qu'il y ait quelque rapport avec SEINIZ, SEIN qui sont des îles".

Le nom s'apparente certainement au terme "sénat, sénateur", et l'on sait que lors de la bataille navale qu'il livra aux Vénètes au large du golfe du Morbihan, Jules César fit exterminer tous les membres du Sénat de ce peuple...Appliqué au territoire qui porte ce nom, SENE signifie donc : "le pays occupé par ses vieux habitants : Armoricains, Vénètes et Romains." Les langue gauloise et latine y furent parlée plus tard que dans les territoires envahis par les Bretons d'Outre-Mer, après 460. Les "SENACES" ou SINAGOTS primitifs étaient les habitants gallo¬romains de ce centre.

Il est des toponymes dont il est inutile de recherche le sens tant il saute aux yeux. Ce sont, pour la plupart, des dénominations modernes. Ainsi: BELLE-ETOILE, BELLE-VUE sont des villages placés sur les hauteurs d'où l'on découvre de vastes horizons, les beautés d'alentour.

QUATRE-VENTS, LA CROIX-NEUVE, I.A VILLENEUVE, KER-ANNA, PORH-ANNA, KERFONTAINE, KERCOURSE, CHAMP DE COURSES, LA POUSSINIERE (élevage de volailles) se comprennent également sans difficulté.

Les appellations de SAINT LAURENT, SAINT LEONARD sont en relation avec les chapelles qui existent à proximité.

Trois noms de village paraissent remonter comme SENAC à l'occupation romaine, mais habités peut-être plus tôt par les Bretons, leur terminaison s'est trouvée figée.

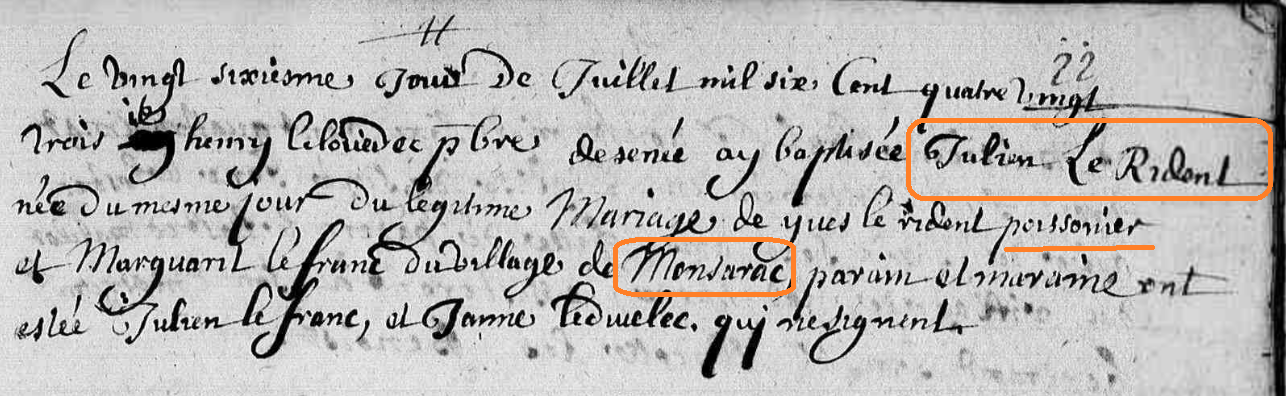

Ce sont: MONTSARAC, de "MONT" et "SAR" qui signifie rivière : hauteur dominant le bras de mer de Saint-Léonard.

CANTIZAC, déformation probable de GANKIZ ou CANKIZ : maison de plaisance à la campagne, plessis. Ce lieu a appartenu, avec le moulin qui en dépendait, à un seigneur de VANNES ayant pour armoiries : "écartelé au 1 et 4 d'argent, à la bande de gueules chargée de trois alérions d'or''.

Les noms donnés par les Bretons aux groupes d'habitations formés par eux ou déjà existants sont faciles à reconnaître. Ce sont POULFANG : trou de boue ou marécage, francisé en "LA GRENOUILLERE" ou mare aux grenouilles, agglomérations qui se touchent.

GOH-FETEN: vieille fontaine ; GOHO qui a le même sens que COSQUER: les habitations vétustes ; BOD-SPERNËN : buisson d'épines ;

LESTRENIC : l'endroit (léh) ou la cour seigneuriale (léz) où poussent les ronces, c'est-à-dire la ronceraie ; GORNEVEZ pour KER-NEUE : nouveau village ;. CRESSIGNAN doit être décomposé en : CREC 'H ou CREAC'H : éminence, crête et CHIGNAN : grenouille, d'où butte des grenouilles ; GOUAVERT pour GOAH-VER: court ruisseau ; KERARDEN, contraction de Kér-ar-deuen : village sur la côte ou falaise ; KERBISCON : village

du vicomte (ancienne seigneurie) ; KERAVELOT : village des vents (auéleu) ou exposé au vent du rivage (Kèr-auél-aod) ; KERSTANG: village des marais ou de la retenue d'eau ; KERVILIEU : village .des galets ou cailloux des grèves (bilieu) ; KERLEGUEN : pour Kér-léz- guen, village de la blanche cour (seigneuriale) ; LE MENIEC pour Manéeg la butte rocheuse ; CANO : les plaines ou vallons ; CANNIVARH , de Can: vallon et ivarh chemin creµx, soit vallon du vieux chemin ; CRANUAH: de Cran: crête et nuah : dénudée ; FALGUEREC : mauvais petit village (Kérig) ; LIMUR est sans aucun doute une résidence seigneuriale (léz ou liz) vaste (meur).

MOUSTERIAN rappelle l'existence en ce lieu d'un établissement monastique datant du Xême siècle ; ce terme vient de monastère, moûtier, moustoir. La finale "Yann" peut être un souvenir d'un couvent des chevaliers-hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Leur patron, St Jean Baptiste avait un autel en l'église paroissiale où le prêtre Jean BERTIN fonda, en 1656, une chapelleie.

BALGAN provient de Bal (balle, bally) éminence et de Can: vallon;

BEZIDEL sent le buis (beuz, beuzit : la buissière) et les Romains qui entouraient de cet arbuste leurs retranchements .

BILLAREC signifie : la cressonnière, de Beler, Bilaire

BARRARAC'H, mot quelque peu barbare, qui vient de BAR et de BARAC'H: buissonneux BARACH est un nom de lieu qui se rencontre aussi à PLOERDUT, LANGONNET, MELLIONNEC, parfois avec deux R, avec le sens très ancien de "buissonneux ". Au FAOUET, ont trouve BARREGAN; à LANGONNET : BARLEGAN : vallons broussailleux; à NIVILLAC : BARAGAN ; à MESLAN : BARHALACH.

BILERBON se décompose en Biler : cresson et "bon" qui veut dire rivière (abona) ou borne, limite de la pénétration des eaux, soit village à l'entour de la cressonnière.

BROUEL correspond à un site maritime indiquant une limite comme le terme gaulois Brogilt, Bruel, Breil. On trouve un BROUEL à AMBON (village et salines), à ARZAL (château et village), à SARZEAU, à l'ILE D'ARZ et l'ILE AUX MOINES, en bordure de mer.

CADOUARN, chef-lieu de la plus longue des "sous-presqu'îles" et le plus important des villages de SENE, comporte un vocable très ancien. Il est le reflet de CAIHERN ou CATHOUARN, nom que l'on rencontre au Vlème siècle. L'origine de ce toponyme est : Cad : combat, et houarn fer, soit le combat du fer.

KERDAVID est certainement le village d'un dénommé David et

OZON ou AUZON, le nom du personnage qui l'a légué au château qu'il construisit.

CARIEL est un ancien Ker-lel ou Ker-Niel, peut-être le nom d'un saint que l'on retrouve en d'autres localités, par exemple à RIANTEC (Saint Niel).

KERGRIPPE rappelle une éminence rocheuse où l'on s'agrippe, comme à GROIX.

LANGLE signifie une pointe, un promontoire et a quelque analogie avec la langue de terre s'avançant dans la mer.

MORBOULE correspond à dès flaques d'eau de mer (mor-pouleu),

MICHOTTE vient peut-être du breton Michod qui a le sens de mûr à point, de blet, à moins que ce ne soit une variante familière de Michel (Michaud),

LE RANQUIN est une déformation de Run : éminence, hauteur, et de guen : blanc.

LA GARENNE qui évoque un terrier à lapins, s'applique souvent à des souterrains et à des monuments mégalithiques (tumulus, dolmen).

LE PURGATOIRE , si l'on se réfère aux hameaux de même nom rencontrés dans plusieurs autres paroisses,. signalerait la présence en ce lieu d'une antique léproserie, lieu de séquestration et de souffrances des lépreux du Moyen-Age.

LES ILOTS DE BOUED et de BOEDIG faisant partie jadis de la terre ferme en ont été détachés par suite de l'envahissement de la mer. Ces termes veulent dire en breton "nourriture" et se rapportent soit à l'appât aux poissons (bouet) que les Sinagots d'antan allaient chercher sur ces terrains, soit plutôt aux pâtures qui s'y trouvaient. Sur ces pâtures s'est édifiée la petite chapelle de Saint Vital, prenant la suite de l'enceinte mégalithique considérée comme un temple paien (vestiges de cromlech et de dolmens).

Nous en avons terminé avec les noms des villages et hameaux de SENE. La liste des 55 lieux-dits n'est sans doute pas complète et nous aimerions connaître les autres appellations en usage dans le pays. Il reste quelques toponymes dont la signification est difficile à déterminer soit qu'ils comportent de vieux termes disparus, soit qu'ils aient été tellement modifiés qu'on ne retrouve plus les dénominations primitives. De ce nombre sont : BINDRE, DOLAN (2) , KERNEPITUR, PIRINEAU (3) et LE VERSA.

En tenant compte du sens que nous avons donné des différents villages, il sera possible aux habitants de SENE de choisir des noms adaptés à leurs demeures et villas, d'après leur situation sur le territoire de la cotmnune.

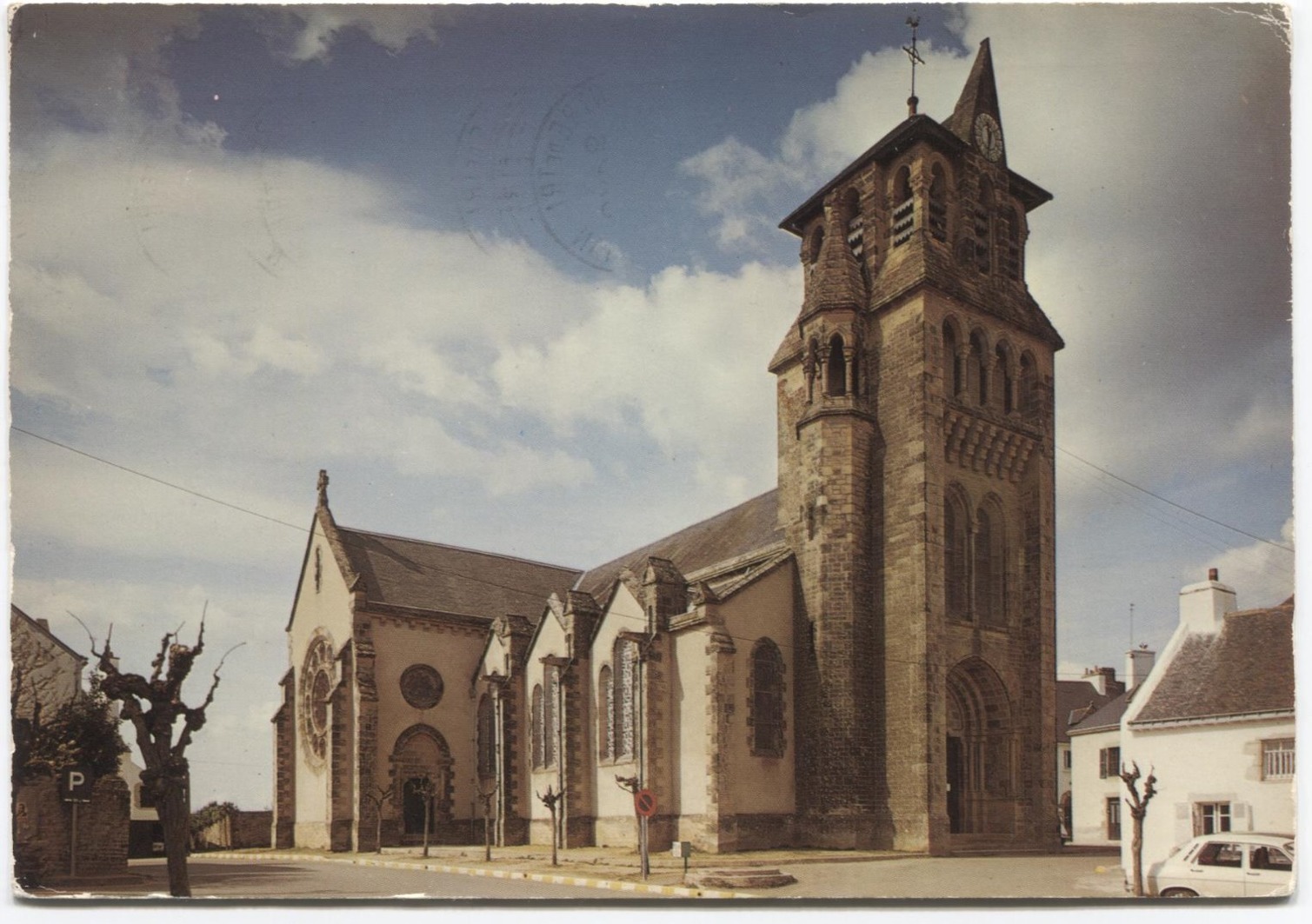

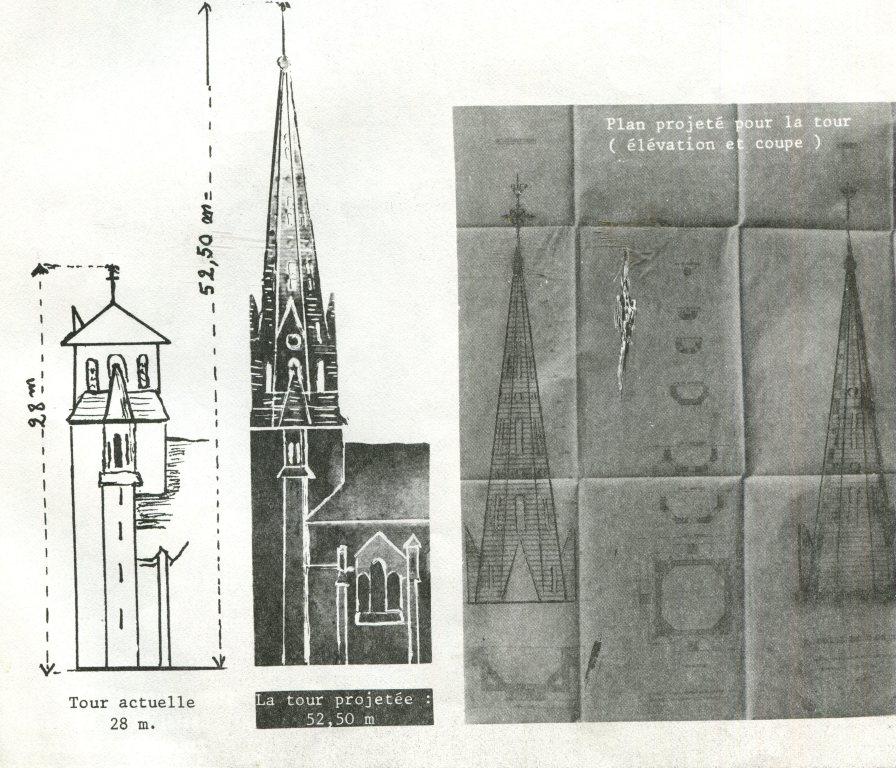

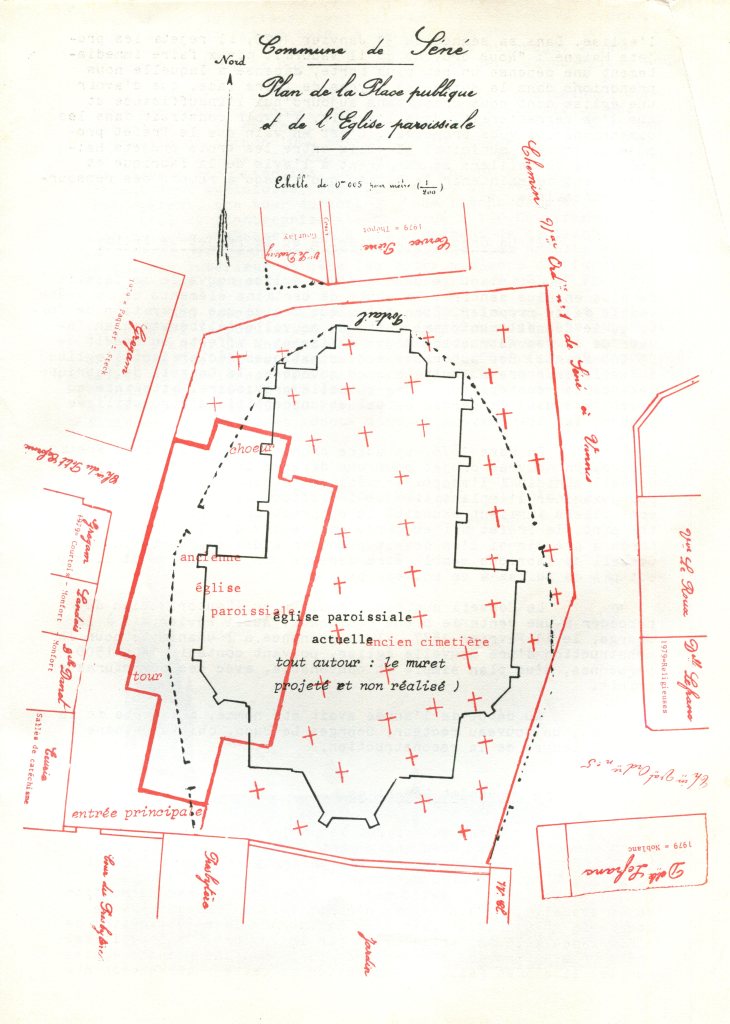

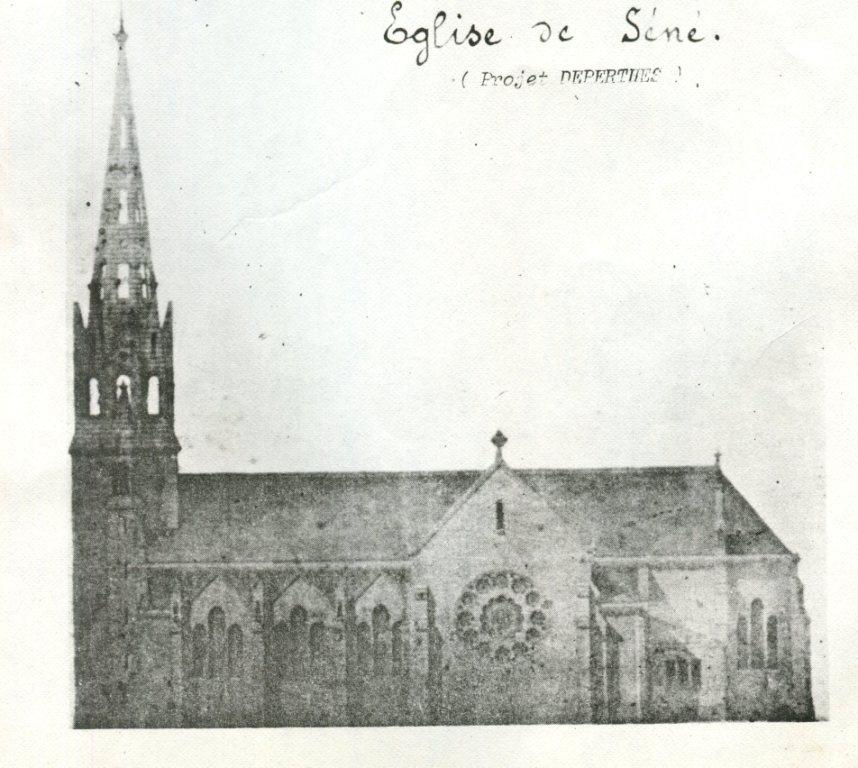

L'église actuelle de SENE est donc celle que l'architecte DEPERTHES a dessinée en 1877 et qui a été réalisée de 1878 à 1894. Construite en moellons de granit recouverts d'un enduit, elle laisse apparâître de belles pierres de taille dans son soubasement, le long de la corniche à modillons, dans les contreforts et les chaînages d'angle, sur tout le pourtour des baies, ce qui lui donne une physionomie bien bretonne. Elle est fille de notre sol.

Les aspects extérieurs :

Longue de 45 mètres, pour une largeur maximale de 30 mètres, elle forme une croix latine avec un choeur terminé par un chevet polygonal, un transept sur lequel se greffent, du côté du Sud, deux absidioles, et une large nef de trois travées. Dans la partie haute, deux sacristies latérales et un appentis viennent compliquer un peu la belle régularité de ce plan.

De vastes fenêtres en triplets s'ouvrent dans chacun des trois pans du choeur et dans les travées de la nef où elles s'inscrivent dans des pignons triangulaires que séparent les contreforts à gargonville et pinacle. D'immenses rosaces trouent les pignons des transepts surmontées dans le haut du triangle par une baie étroite. Sur chacun des croisillons, du côté du Sud donne une porte en arc brisé, à tympan aveugle et linteau droit sur corbelets, décorée de deux colomettes de granit.

Privée de sa flèche, la tour perd beaucoup de son élan. Elle constitue un puissant massif de granit à trois étages: celui du portail, celui de la tribune et celui de la galerie supérieure. Deux tourelles polygonales l'accompagnent dans sa montée, coiffées d'une lanterne et d'un toit pyramidal. Vus de face, les deux premiers étages s'enfoncent en retrait de la maçonnerie qui leur forme comme deux contreforts latéraux. Le portail, voûté d'un arc brisé, s'orne de six colonnettes, deux sur sa face antérieure et les quatre autres au fond qui reçoivent des moulures toriques. Un linteau droit le tarre dans toute sa largeur et sur le tympan appareillé se détache la statue d'un guerrier, Saint Vital, ramené de son ancienne chapelle de l'île de Boëd. Au-dessus, deux grandes fenêtres jumelles, en arc brisé, séparées par une colonne, éclairaient l'étage de la tribune.

Un puissant encorbellement de sept corbelets à quatre copeaux ramène au droit du mur la galerie à qautre arcades brisées portées sur des colonnettes. C'est la partie la plus originale et la plus ouvragée de cette belle façade qui donne prix au jeu de la lumière et des ombres.

A partir de la corniche qui couronne le massif de la tour, s'amorce sur chacune des faces un talus qui ménage la transition avec la chambre des cloches. Celle-ci, ouverte, comme il se doit, aux quatre vents par une triple baie garnie d'abat-sons appartient déjà à la flèche, tout de suite interrompue par une coiffe d'ardoises qui hisse tout de même la croix et son coq à la hauteur de 28 mètres. Sur la face antérieure, un pignon aigü contient le cadran de l'horloge.

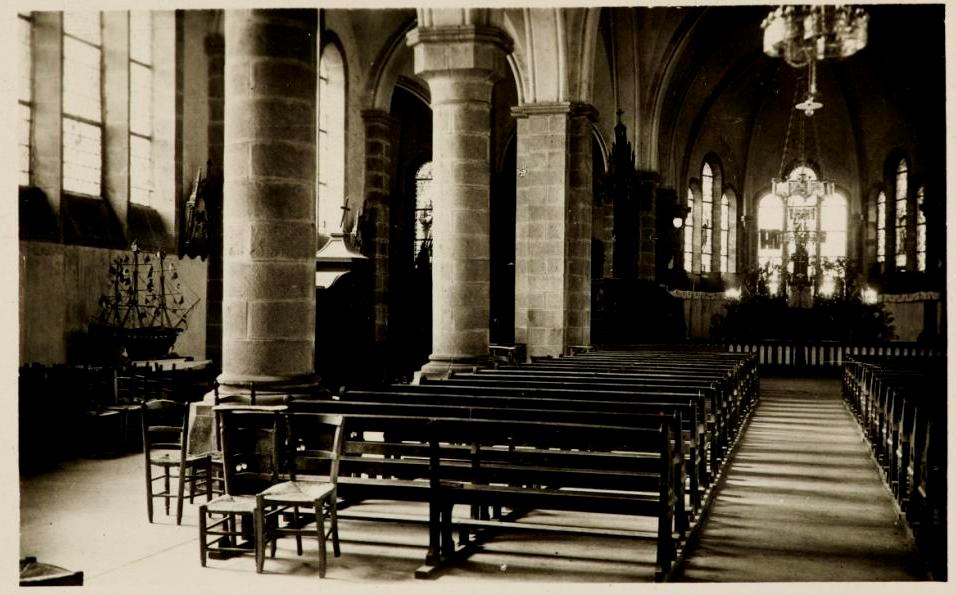

Le vaisseau intérieur

Grâce à ses piles de granit et à sa voûte de brique et plâtre, aux arcs en trois point moulurés d'un bandeau entre deux tores, le vaisseau intérieur présente une belle unité et un aspect gothique, tout en opposant les teintes sombres des supports à la blancheur de la couverture.

Large de huit mètres, la nef principale est séparée des tas-côtés par des piles cylindriques dont la base, régulièrement moulurée, repose sur un support quadrangulaire. Malheureusement, les corbeilles des chapiteaux attendront toujours leurs sculptures. Les tailloris polygonaux reçoivent les arcades latérales, les doubleaux de la voûte principale et ceux des collatéraux oui s'appuient d'autre part sur des pilastres de granit engagés dans les murs. Au fond de la nef, une grande arcade, largement ébrasée englobe à la fois l'étage du portail et celui de la tribune qui pèse de tout son poids sur un arc segnentaire étayé latéralement par deux colonnes de granit.

Le transept, d'une largeur égaile à celle de la nef, est cantonné de piles cruciformes et sur ses ailes, du côté du Sud s'ouvrent d'abord une arcade, puis l'absidiole où se loge une petite chapelle.

Deux arcades brisées délimitent latéralement l'avant-choeur et ménagent un passage vers les sacristies tamis que le choeur proprement dit se compose d'une travée droite et d'une abside à trois pans.

L'effet d'ensemble est heureux et la réduction en largeur de la nef lui a assuré de meilleures proportions. D'autre part, ce vaisseau vaste, aéré, bien éclairé se prête admirablement au déroulement des cérémonies liturgiques.

Le choeur

Les vitraux récemment placés dans les trois fenêtres du choeur y déversent une lunière généreuse et colorée où dominent les ors au centre, les bleus à droite et les oranges à g:iuche. Ils se sont substitués à une première série où figuraient Saint-Patern, Saint-Pierre et Saint-Jean. Autour du sujet principal : Saint-Patern, Saint-Pierre et Saint-Joseph sont disposés des symboles ou des scènes qui évoquent la paroisse de SENE: la tour de l'église et la croix de Montsarrac, et ses activités agricoles et maritimes. C'est une invitation à consacrer à DIEU l'existence et le travail des honmes.

Cette chaude lunière introduit dans le sanctuaire un climat de fête. L'ancien autel de bois, sculpté par LE BRUN de LORIENT demeure en place. Sur sa face antérieur, cinq statuettes en ronde basse représentent la Sainte Famille: au centre Jésus et de part et d'autre, la Vierge et Saint-Joseph, Sainte Anne et Saint-Joachim. Elles sont disposées dans des arcatures qu'encadrent deux colonnettes.

Aux extrémités, deux compartiments s'ornent de simples tentures. En arrière de l'autel, faisant corps avec lui, mais le débordant de toutes parts s'élève un retable¬tabernacle. Au bas, de chaque côté, se voient les statues de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Le tabernacle s'encastre dans deux gradins sculptés de pampres et de rinceaux et de part et d'autre quatre panneaux lui font cortège, ornés d'arcs trilobés, de gables et de pinacles fleuris, à la manière néo-gothique très en faveur à l'époque.

Les stalles, oeuvres du même artisan, ont disparu mais aux murs de la travée du choeur s'adossent, les statues en plâtre, de Saint-Patern, le titulaire de l'église et de Sainte Anne, patronne de la Bretagne

Le transept :

Dans le transept s'imposent au regard les deux irmnenses rosaces qui violent le mur et leur leur dimensions, le dessin des douze petites roses de granit et des médaillons cerclés de fer, lui donne l'apparence d'une claustra. Les vitraux primitifs continuent de déverser leur douce lumière colorée de bleu et de rose. Le médaillon central figure, à l'Est, la Pêche Miraculeuse et à l'Ouest, l'Education de la Vierge. Autour gravitent d'autres médaillons où apparaissent, d'un côté, les Quatre Evangélistes et leurs Symboles ; de l'autre, le Christ, Saint-Jean, Saint¬Joseph et Saint-Joachim et des phylactères à la louange de Sainte Anne. Sous les verrières, on a suspendu un trois mâts et un Sinagot qui gardent le souvenir de la marine à voiles.

Les petites chapelles qu'abritent les absidioles sont dédiées : celle de l'Ouest au Sacré-Coeur, celle de l'Est à la Vierge du Rosaire. Les autels rectangulaires comportent le même décor d'arcatures et de colonnettes avec pour motif central, là, un Sacré-Coeur, ici, le monogramme de Marie. Celui du rosaire a conservé son retable-tabernacle en escalier, orné d'arabesques. Malheureusement, les deux vitreaux du Sacré-Coeur et de Saint-Dominique s'altèrent gravement. Les chapelles sont en outre, habitées par les statues de plâtre de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de Sainte-Jeanne d'Arc et celles, plus anciennes et en bois, de Sainte¬Barbe et de Saint-Isidore, toutes deux visiblement de la même main. Debout près de la tour qui lui servit de prison, Barbe, vêtue d'une robe serrée à la taille

et d'un manteau qui lui barre le corps, une palme à la main et les cheveux flottant librement sur ses épaules, prie le Seigneur. Dans une attitude un peu semblable, Isidore, en " bragon bras" , cerclé d'une large ceinture à boucle, serre dans son bras gauche une épaisse gerbe de blé.

Contre les piles du Sud, on a placé les statues en plâtre de Saint-Pierre dde Notre-Dame.des Sept-Douleurs et de Saint-Cornely, protecteur des bêtes à cornes:

Vis-a-vis, Saint-Antoine de Padoue etait l'objet d'une grande dévotion de la part des tertiaires de Saint-François. De l'autre côté, à la pile du transept s'adosse une croix reliqquaire de fer forgé semblable à celle de Saint-Patern de VANNES et de la meme main. Elle avait été introduite dans l'ancienne église, en 1766, et placee. sur un petit autel, a l'entrée du choeur, au milieu d'un décor de boiseries, de tapisserie et de tableaux. Haute de trois mètres, le fut a 0,28m de largeur et 0,17m d'épaisseur: la traverse mesure 1 m 60. Les surfaces sont garnies d'arabesques et de roses de métal. Les extrémités s'arrondissent pour contenir une sorte de palmette à partir de laquelle s'épanouit une fleur de lys dorée. Au coeur de la croix, un cercle de fer enveloppe une monstrance rayonnante où se trouvait placée

la relique. Ce travail de ferronnerie s'apparente à celui que l'on voit aux chaires de JOSSELIN et de CARNAC, oeuvres d'Eustache ROUSSIN. Il est regrettable que le Recteur G. JALLAY et les fabriques qui ont sollicité du chapitre cathédrale, la permission de la placer dans l'église, ne nous aient pas livré de renseignements plus précis.

Il n'y a pas si longtemps figurait dans le transept la chaire réalisée en 1892 par E. BLAIS. Elle a été démontée mais les éléments en sont conservés et notarrment la cuve polygonale dont les pans sont délimités par des colonnettes en forme de tourelles et sculptés en haut relief des images du Christ et des Quatre Evangélistes.

La nef :

La nef a reçu désormais une garniture complète de vitraux non figuratifs en dalles de verre qui tamisent la lumière. Du côté de l'Est, les tonalités, des bleus et des verts, sont froides, équilibrées heureusement par les couleurs plus riches et plus graves des fenêtres qui leur font face.

Une scène unique anime les deux verrières de la tribune. Par-dessus, la rivière de Noyalo et une Île du Golfe, deux pélerins se tournent vers Notre-Dame de Bon Voyage, salués par un maraîcher qui travaille en compagnie de sa femme.

De part et d'autre du portail sont ménagées deux petites chapelles qui abritent l'une l'autel de Notre-Dame de Lourdes et l'autre le baptistère. Au devant de l'autel, une triple arcature contient une image en relief de la Grotte

de Lourdes, entre un lys et un rosier. Le gradin surélevé encadre un faux tabernacle qui sert de support à la statue de l'Apparition et des motifs végétaux meublent encore des arcatures aveugles. La fontaine baptismale, en marbre sombre, du modèle courant à l'époque, comporte un pied en fonne de balustre et une cuve ovale. Les vitraux de Notre-Dame de Lourdes et de Saint-Jean-Baptiste datent de 1900 et sont l'oeuvre du verrier vannetais LAUMONNIER. Deux confessionnaux, sans style, hérités de l'ancienne église, complètent le mobilier avec les 14 stations du Chemin de la Croix.

On a voulu voir parfois dans l'église de SENE une construction néo-romane, sans doute à cause de ses fenêtres en. triplets. Pourtant, L'utilisation constante, à l'intérieur plus encore qu'à l'extérieur, de l'arc brisé lui donne un aspect beaucoup plus gothique. En réalité, l'architecte DEPERTHES empruntait des éléments à des styles divers, se réservant de les utiliser, de les interpréter et de les assembler selon ses idées et ses goûts. Comme la Basilique de Sainte¬Anne d 'Aura y, l'Eglise de SENE est une oeuvre écléctique et vaut par ses proportions intérieures et sa parure de granit.

Le vaisseau ample et net de lignes offre, en effet, un vol une agréable et pratique. L'excès de lunière et la discrétion du mobilier le rendaient un peu trop austère. Maintenant qu'il a reçu une parure de vitraux, il est habité par une atmosphère festive qui favorise la rencontre avec DIEU et annonce le ciel. N'est-ce oas là le rôle de l'église?

On se prend à rêver à ce qu'elle aurait pu être si sa construction avait été conduite à son terme, selon le plan prévu. Quand on l'aperçoit de loin, sa masse domine les maisons blanches du bourg. Visiblement, il lui manque cette flèche qui. aurait hissé la croix à plus de 50 mètres et lui aurait permis de prendre place dans cette couronne de cloches dont les aiguilles, depuis Locmariaquer jusqu'à Arzon, par Baden et Arradon, esquissent un diadème autour du prestigieux Golfe du Morbihan.

Chanoine Joseph DANIGO.

CONSECRATION DE L'EGLISE DE SENE 25 SEPTEMBRE 1887

Extrait de la "Semaine Religieuse" du Diocèse de vannes du Jeudi 6 Octobre 1887-N° 40 P-586-587

Admirable fête qui laissera dans cette chrétienne paroisse un impérissable souvenir. On connait cette population laborieuse, composée en grande partie de pêcheurs,· dont les barques aux voiles rouges sillonnent chaque jour les eaux de notre Golfe du Morbihan .

Après avoir bâti une belle église romane qui, malgré ses énormes rosaces et ses voûtes surbaissées, rappelle le talent d'un habile architecte, M. DESPERTHES, qui a également réalisé là superbe basilique de Sainte-Anne d' Auray, la population était là tout entière pour assister à la Consécration du monument.

Mgr BECEL - Mgr TREGARO - Mgr KERSUZAN

Cette belle cérémonie a été présidée par Mgr BECEL, évêque de Vannes, accompagné de deux vénérés prélats que notre diocèse a eµ la gloire de donner à l'Eglise Mgr TREGARO, évêque de Séez et Mgr KERSUZAN, évêque du Cap-Haïtien.

A huit heures et demie, une longue procession se rendait de l'église paroissiale au couvent des Soeurs où, sur un autel entouré de gracieux décors, avaient été déposées les saintes reliques. Puis, après la récitation des prières solennelles, la procession reprit sa marche vers le sanctuaire en suivant une longue allée de verdure.

La grande cérémonie commença. Nous ne pouvons qu'en indiquer les principaux détails tout est beau dans cette liturgie où l'Eglise, par des paroles et des actes solennels, revêt pour ainsi dire d'une majesté toute divine le temple qui sera la Maison de Dieu. Les aspersions extérieures et intérieures, la solitude de la nef où ne pénetrera pas la foule, les lettres latines et grecques tracées dans la cendre sur le pavé, les croix fixées au mur que les évêques consacrent avec· le Saint-Chrême, les onctions faites sur la pierre de l'autel, tout cet ensemble, où le. symbolisme exprime si bien la réalité, est plein d'une incomparable grandeur.

Mgr l'évêque de Séez célébra la messe, à l'autel nouvellement consacré, en présence de la foule recueillie qui remplissait l'église·. Dans l'après-midi, les vêpres furent solennellement. chantées. Mgr l'évêque de Vannes félicita le dévoué pasteur et les habitants de Séné de leur zèle pour la maison de Dieu et céda la parole à Mgr KERSUZAN qui, dans une allocution

bretonne religieusement écoutée, rappela la grandeur du temple spirituel qu'est notre âme rachetée par le Sang de Jésus. Avec une onction tout apostolique, il recommanda la fermeté dans la Foi, et parlant de la Mission lointaine qu'il va bientôt revoir, il supplia son auditoire de prier pour ces pauvres âmes afin de les gagner à Dieu.

Avant la Bénédiction du Saint-Sacrement, la foule chanta· avec enthousiasme un pieux cantique composé pour la circonstance, sur un vieil air breton, par le Révérent Père LARBOULETTE, le dévoué missionnaire bien connu chez nous. En contemplant leur belle église," les paroissiens de Séné aimeront à méditer les strophes de ce cantique et à redire avec le poëte :

"Saùet hunès iliz-nem, Eit hous inourein, Ô men Doué !; Pliject genoh perpet amen, Skuill hou kréseu get larganté".

"Nous avons bâti cette église Pour vous glorifier, Ô mon Dieu; Qu'il vous plaise toujours ici De répandre vos grâces avec abondance".

II - LA CONSTRUCTION DE L'EGLISE (suite) 1878-1887

1° - La première tranche de travaux

Le 17 Décembre 1877, le Conseil de fabrique, par le moyen de son Trésorier, Joseph Guyot, concLut, avec l'entrepreneur Hippolyte Ruer, un premier marché comprenantt toutes les parties de l'édifice dont les travaux n'avaient pas été ajournés, pratiquement la totalité du bâtiment, à l'exception de la tour. Il se montait à 86.279,25 Frs, non compris les honoraires de l'architecte calculés à 5% sur le prix du devis. La fabrique s'engageait à acquitter la dépense, par acomptes successifs, jusqu'à la réception définitive des travaux.

Ceux-ci devaient conmencer, en mars 1878, avec la démolition de l'ancienne église, et se poursuivre, sans interruption pour être achevés, à la fin de l'année 1880. Mais l'entrepreneur promettait de livrer, dans le courant de l'été 1879, le sanctuaire, le choeur, le transept et une des sacristies, sans doute afin de pouvoir les utiliser immédiatement, avant même la construction de la nef.

Ce programme semble s'être déroulé sans accroc puisque le financement était pratiquement assuré d'avance. La souscription lancée dans la paroisse rapporta, en 1878, 8.983 Francs sur les 12 000 escomptés. La majeure partie des offrandes se situait entre 5 et 15 Francs. Les plus pauvres donnaient 1 Franc , 0,50 Franc et même 0,35 franc, l'obole de la veuve; les familles aisées de 20 à 50 Francs, les plus riches 100 Francs et au-delà. Le Maire, Pierre-Marie Laurent, avait promis 600 Francs, de même la famille Gachet. Le Premier Adjoint François Surzur versa 300 Francs comme Marc Pluniau du Versa et Toussaint Le Douarin d'Auzon. L'évêque s'était engagé pour 1 000 Francs, le Député Dubodan pour 500, le recteur pour 300, les vicaires pour 200 et 100. Des dons étaient venus de l'extérieur, notamment du village de Rosvellec voisin de Séné ; de Vannes et d'ailleurs, ainsi que de plusieurs membres du Clergé. On récolta 2030 Francs en 1879 et 1 923 Frs en 1880, ce qui permit même de dépasser légèrement la somme attendue.

De son côté, la commune avait aliéné 12 hectares de communs qui produisirent 19700 francs, au lieu des 13700 prévus. Comme les charrois n'avaient pas été faits par les cultivateurs, le Conseil municipal demanda de consacrer une partie de l'excédent à couvrir cette dépense. Le Préfet donna son acquiescement mais recommandait de retarder le plus possible la vente des rente sur l'Etat.

Le Trésorier versait régulièrement leurs acomptes à l'entrepreneur et à l'architecte. Il dépensa ainsi 31 000 Frs en 1878, 35 000 en 1879 et 9 000 en 1880.

A cette date, la première tranche des travaux aurait être terminée et le Maire commençait déjà de s'inquiéter. L'entrepreneur n'arrivera au bout de sa tâche que le 4 Février 1881. Appelé de suite, l'architecte eut la désagréable surprise de constater des malfaçons et il refusa la réception des travaux, exigeant la réfection de la couverture du transept, de l'abside et des chapelles, en raison de la mauvaise qualité des chevrons et du voligeage". L'entrepreneur se retourna contre les artisans avec qui il avait sous-traité et dut engager contre eux des poursuites. Il faudra attendre ie 8 Septembre 1882 pour qu'il accepte de se plier aux requêtes de l'architecte. Il ne sera complètement remboursé de ses avances et des retenues légales que le 26 Avril 1883.

2° - La construction de la tour

Entre temps, il avait conclu de nouveaux marchés pour la poursuite des travaux. Mais autant la première série de travaux s'était déroulée conformément au plan prévu, autant la suite s'avéra lente et difficile. C'est que la situation politique a changé aussi bien au plan local qu'au plan national. A partir de 1879, la République passe complètement aux républicains ; les gouvernements se montrent de plus en plus hostiles à l'Eglise et l'administration peu encline à coopérer avec elle. Sur place, des discordes avaient éclaté au sein du Conseil municipal auxquelles la reconstruction de l'église n'était peut-être pas étrangère. En Janvier 1881, eurent lieu des élections au terme desquelles, l'ancien Maire Pierre Laurent fut réélu à l'unanimité mais sans doute cette désignation fut-elle annulée puisque le

17 Juillet, les conseillers votaient à nouveau et, cette fois, François Surzur, jusque là 1er Adjoint, l'emporta par 15 voix sur 20 votants. Il était acquis aux idées et à la politique du gouvernement.

Dès le milieu de l'année 1879, on envisageait la continuation des travaux de la tour, nécessaires pour clore la nef. Le 1er Dimanche de Juillet, le Conseil de fabrique exprime son avis :"Il pense, et c'est d'ailleurs le voeu de tous les habitants, que la tour devrait être élevée au niveau du faîte de l'église, sinon terminée en même temps que l'église, pour éviter les frais de reprise et d'échafaudages considérables".

Le devis prévoyait pour ces parties une dépense de 17 393 frs qu'il fallait trouver. La fabrique, évaluant sa mise (en y comprenant le prix de la chapelle provisoire et la valeur de la maison qu'elle avait sacrifié pour l'emplacement de l'église) à 55 000 Francs, demandait a la commune de consacrer au financement des travaux le surplus de la vente des communs et de solliciter du département et de l'Etat un secours de 13 000 Frs. Dans sa seance du 20 Juillet 1879, le Conseil municipal émit un voeu dans le même sens: "On ne pouvait, estimait-il laisser la façade de l'église inachevée et ouverte".

Dans sa session d'Août 1879, le Conseil général accorda à la commune de Séné un secours de 2 000 Francs, mais le 23 Février 1880, la réponse du ministre des Cultes tombait sèche et catégorique: les fonds sont réservés à des églises rurales pauvres et l'on ne saurait en "affecter aucune partie à des travaux de luxe ou, comme dans l'espèce, à des projets d'églises monumentales". Il fallait donc faire appel aux finances communales. Plutôt que d'imposer des centimes additionnels, la municipalité consentit à une nouvelle aliénation de biens communaux, de l'ordre de 25 000 Francs qui fut a ccordée par le Préfet, le 12 Avril 1880.

C'est, semble-t-il, vers cette époque qu'apparurent des divergences entre le Conseil municipal et le Conseil de fabrique. Ce dernier cherchait désormais à réserver ses ressources et la vente de ses biens aliénables pour les consacrer aux aménagements intérieurs, notamment à la réalisation du dallage et à la fabrication des autels et du mobilier. Aussi, la direction des travaux va glisser aux mains de la municipalité.

C'est elle qui conclut avec Ruer, le 9 Mars 1881, un second marché pour "complèter la partie inférieure de la tour jusqu'à une hauteur de 13 mètres, au-dessus du socle". Cette tranche, inscrite au devis pour la somme de 9 206 Frs, correspondait à l'étage de la tribune. Elle sera reçue définitivement par l'architecte, le 31 Mars 1883.

Un troisième marché interviendra, le 14 Mai 1882, ayant pour objet de "terminer la partie inférieure de la tour", moyennant la somme de 9 500 Francs. Les travaux devaient être exécutés dans l'année même, mais lors de sa visite du 4 Septembre 1884, l'architecte signala des défauts à rectifier et la réception définitive n'eut lieu que le 30 Septembre 1886.

Ce dernier marché avait été signé par le nouveau maire François Surzur. Fort de ses appuis préfectoraux, il escomptait mener à son terme la construction de l'église et hisser les cloches dans le nouveau clocher. A peine entré en charge, le 31 Juillet 1881, il fit le bilan de la situation et, estimant épuisées les possibilités locales, solliciter du ministre des Cultes une subvention de 17 000 Francs pour achever les travaux selon le devis initial. Cette demande demeura sans écho.

Et c'est alors que s'envenimera le conflit ouvert ou latent entre la municipalité et la paroisse. Sous prétexte que les murs prenaient de l'eau, le Maire aurait voulu obtenir du Conseil de fabrique qu'il prit à sa charge le crépissage extérieur de l'église qui comptait parmi les travaux ajournés. Le Conseil municipal demanda, à la fabrique le 10 Décembre 1882, de vendre à cet effet une partie de ses biens.

Elle rétorqua que la plupart de ses biens étaient grevés de services religieux et qu'elle était toujours disposée à vendre cinq parcelles de terre mais pour en consacrer le produit aux travaux intérieurs de l'église. D'ailleurs, l'eau qui s'était infiltrée dans l'édifice ne provenait pas des murs mais des vitraux.

Pensant déjà aux élections futures, le Maire avait demandé, dans cette affaire, l'appui du Préfet : "A la tête d'une population de 3 000 habitants et tous clérical (sic), lui écrivait-il, à mon âge et après 50 ans de services, vous comprendrez qu'il serait très contrariant pour moi d'être battu par eux".

Le Préfet ordonna donc une inspection du bâtiment par l'architecte départemental Maigné ; celui-là dont le projet avait été écarté. Son rapport nous donne un aperçu de l'état d'avancement des travaux, au 1er octobre 1883. Restaient à faire les enduits extérieurs et la partie haute de l'édifice (la flèche). A l'intérieur, les enduits avaient été appliqués mais beaucoup d'autres travaux n'étaient pas encore exécutés. Dans sa conclusion, l'architecte estime qu' il faut d'abord réaliser les enduits extérieurs pour mettre les murs à l'abri de l'humidité, puis daller, carreler ou bétonner le sol intérieur, "afin d'éviter la poussière considérable qui doit se produire toutes les fois que le public entre dans cettte église" , ce qui confirme son utilissation pour le culte.

Le Préfet intervint alors auprès de l'évêque pour obtenir que la fabrique se préoccupe de faire les enduits avant d'entreprendre les travaux extérieurs. Il ne fut sans doute pas entendu car, après une entrevue avec le Maire, il décida de laisser les choses en l'état jusqu'aux élections municipales. Il ne fait pas de doute que le problème de l'achèvement de l'église fut au centre de la campagne électorale de 1884 et il semble que déjà le Maire avait renoncé à construire la flèche pour établir un beffroi de charpente qui permettrait de sonner les cloches.

3°- La bataille des cloches

François Surzur sortit vainqueur des élections municipales du 4 Mai 1884 et le 10, il adressait à "son cher Monsieur Le Préfet", une lettre triomphante : "Cette Sainte Patrie ne s'est pas démentie : 415 bulletins émargés, 411 trouvés dans l'urne, 5 ne donnent plus une désignation suffisante, il ne restait que 406. Maire sortant 385, donc à une animité (sic) moins 21 voix, une preuve que tous les votants étaient avec moi".

Fort de cette victoire, il croit pouvoir exercer une sorte de chantage sur le Préfet et déclare hésiter à accepter un nouveau mandat tant les difficultés lui paraissent insurmontables ; commune ruinée, tour inachevée, cloches montées sur des tréteaux de bois dehors, et supplie de lui accorder une aide : "Daignez essayer, Monsieur et Cher Préfet, je ne suis pas gourmand, je ne demande que 3000 Frs

pour couvrir ma tour et monter une charpente de bois dans laquelle j'établirai la chambre de mes cloches. Si cette tour viendrait (sic) à prendre de l'eau, toute la population me détesterait" . Si satisfaction lui est donnée : " Je vous promets de na pas les quitter jusqu'à la mort; mais si je voyais mes adminisitrés retomber aux mains des cléricaux, après mettre donner (sic) tant de peine pour barrer l'exprit (sic) et faire d'eux des républicains, je vous prie de croire que ma mort ne serait pas une mort heureuse".

Il attendait la réponse souhaitée pour le 18, jour de réunion du Conseil municipal et sans doute de l'élection du Maire et la nouvelle d'une subvention de 3 000 Frs aurait été la bienvenue. C'était vouloir aller trop vite en besogne et le Préfet, tout en reconnaissant les sacrifices consentis par la commune et la preuve qu'elle venait de fournir de son attachement aux constitutions de la République, répondit que pour obtenir la subvention, il était nécessaire d'établir une demande en règle, qui serait appuyée par lui en haut lieu.

François Surzur fut réélu Maire mais par 13 voix sur 21 votants, ce qui prouve que l'unanimité ne règnait pas au sein du Conseil municipal. La question du clocher était aussi à l'ordre du jour. Tirant les conséquences du refus de la subvention, le Conseil municipal reconnait "que d'ici longtemps

il ne pourra se procurer les ressources nécessaires pour l'achèvement des travaux" et, doit se borner à faire ce qu'il y a de plus urgent et que pour lui la première chose à faire est l'installation des cloches qui non seulement appellent les habitants aux cérémonies religieuses mais qui de plus sont le seul moyen d'appeler du secours en cas d'incendie. En conséquence, il vote une somme de 500 Francs à cet effet et mandate le Maire pour obtenir du département et du Ministère des Cultes une subvention de 3 000 Francs.

La chambre des cloches était prévue dans la partie inférieure de la flèche et l'architecte consulté indique que son devis pour cette partie se monte à 11 400 Francs. Comme la subvention demandée n'est que de 3 000 Francs, le Préfet, sans doute d'accord avec le Maire, estime qu'il y a lieu de modifier le projet et qu'il serait préférable de s'adresser à un architecte local. C'était écarter Deperthes et renoncer à l'achèvement du clocher. "Je refuserai formellement, ajoutait-il, d'autoriser toute nouvelle dépense de la part de la commune, celle-ci s'étant ruinée dans ia construction de l'église et devant réserver pour les écoles les quelques ressources qui lui restent encore".

Dans sa séance du 23 Juin 1884, le Conseil municipal rejette donc le plan Deperthes et décide que les cloches seront montées sur la tour, à l'abri d'une charpente de bois. Un artisan de VANNES, nommé Borde, établit un devis de 4 761 45 Frs qui est adppté au mois d'Août par les conseillers municipaux.

Cette solution n'est pas du tout du goût ni du Conseil de fabrique, ni du clergé, ni sans doute de la majeure partie de la population. Dans sa session d'Août, l'Assemblée départementale accorda un nouveau subside de 1 000 Francs à la commune, dont on peut se demander s'il était voté pour aider ou pour gêner le Maire car il fut obtenu à la demande d'un conseiller de droite.

De son côté, le Préfet s'adressa au Ministre, le 5 Octobre, pour appuyer la subvention réclamée par le Maire. Ce fut l'occasion pour lui d'exposer la situation et de manifester les motivations de sa politique. "C'est sous l'Ordre moral. écrivait¬il, que fut décidée la reconstruction de l'église de Séné" et le Conseil municipal était a lors entièrement réactionnaire. La direction des travaux fut confiée à la fabrique qui ne les a pas contrôlés. Se disant démunie, elle demande à la commune de tenniner l'entreprise. Bien qu'elle ait consacré 56 000 francs à la dépense, elle conserve encore des immeubles qu'elle pourrait aliéner. La commune, qui a déjà versé 50 000 Francs pour les travaux de l'église, refuse de se déssaisir de ses derniers communs car elle a mieux à faire puisqu'il lui faut absolument agrandir ses écoles devenues insuffisantes et construire celles qui lui sont indispensables.

La municipalité républicaine actuelle n'eut jamais donné son approbatation au projet de la fabrique mais elle souhaite que les cloches soient placées "et en cela elle est l'interprète fidèle de toute la population de Séné". Ce désir est poussé à un tel point que, s'il n'est pas exaucé, le Conseil municipal donnera sa démission qui entrainera forcément celle du Maire et c'est ce que cherchent la fabrique et l'évêque en s'opposant à la réaliration du dernier projet. "Il redoute encore, non sans raison, que ce provisoire ne devienne définitif, ce qu'ils désirent à tout prix éviter car, ayant entrepris une construction luxueuse qu'ils n'ont pu terminer, ils veulent absolument l'achever, mais avec l'argent de la commune, ce que je ne permettrai jamais.

En conséquence, le Préfet insiste pour que soit accordé à la commune de. Séné un secours de 3 700 Francs, "afin surtout de ne pas enlever au Morbihan, où elles ne sont pas dèja si nombreuses, une municipalité libérale et entièrement dévouée au gouvernement de la République".