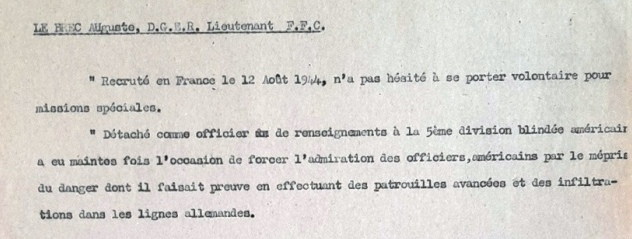

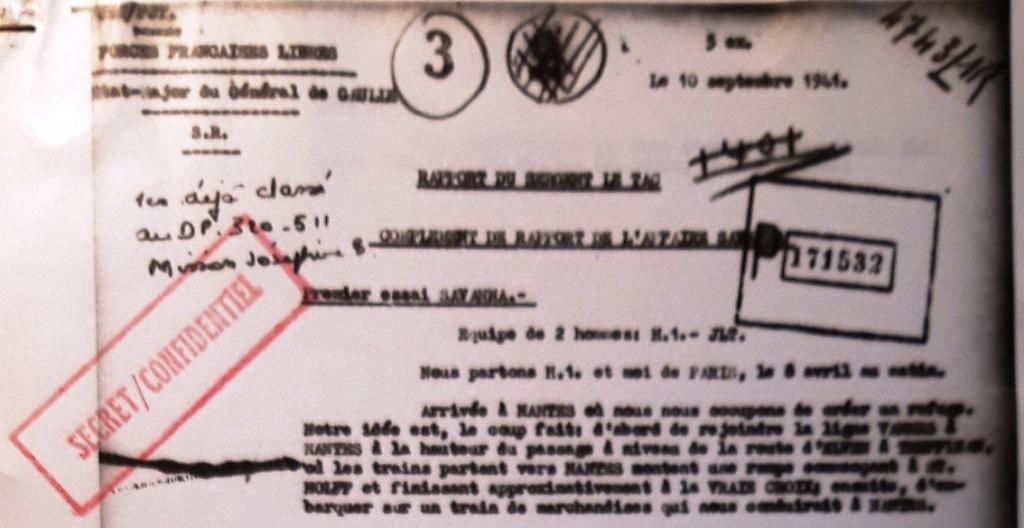

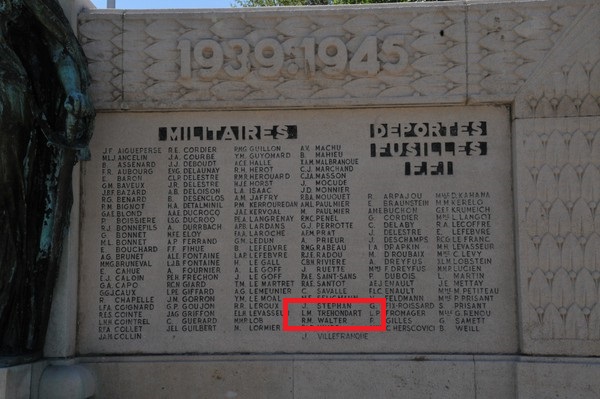

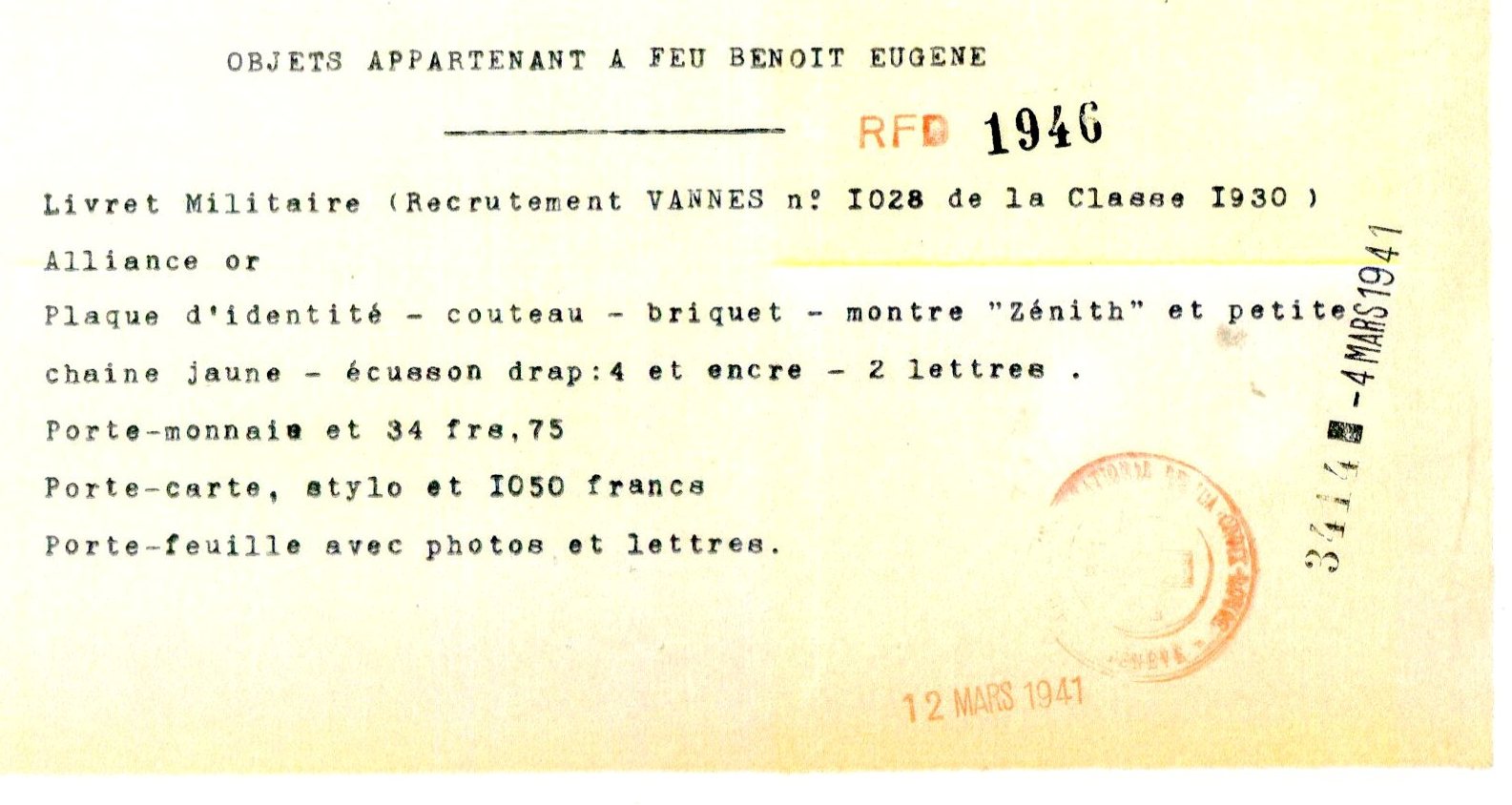

Guerre 39-45

- LE HAY Jean Marie résiste à Périgeux

- Le compte rendu du procès 4/4

- Le déposition de Leontine LE YONDRE 3/4

- La traitresse de Kerdavid 1944

- LE RAY, SEVENO, LE ROI et GUELZEC, déportés sinagots

- Joseph PIERRE, timonier sur le "Curie" par Pierre OILLO

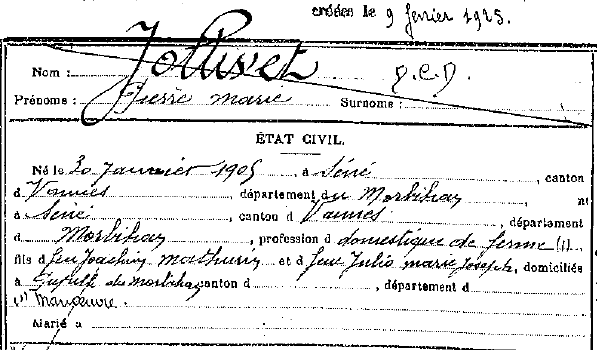

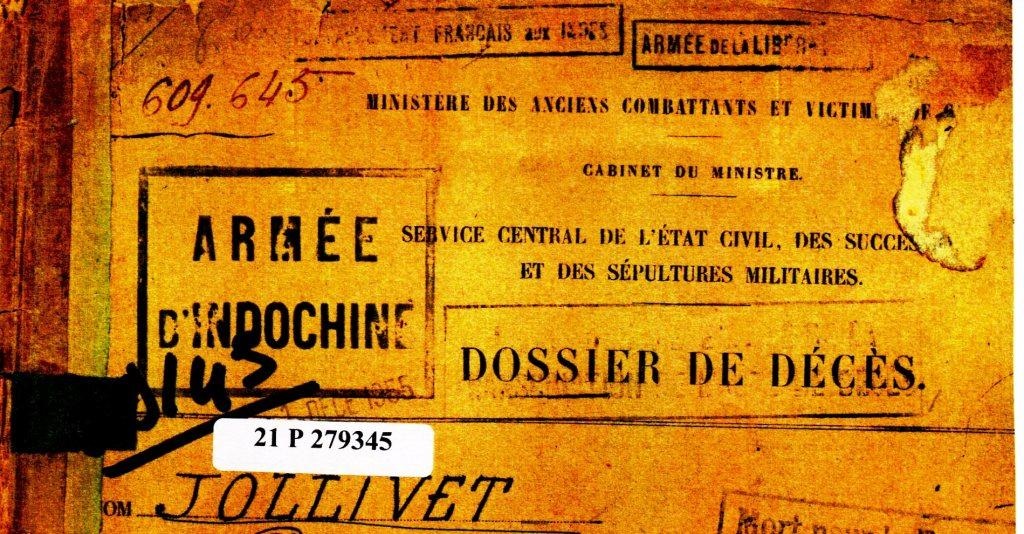

- JOLLIVET, décède en Indochine occupée par les Japonais

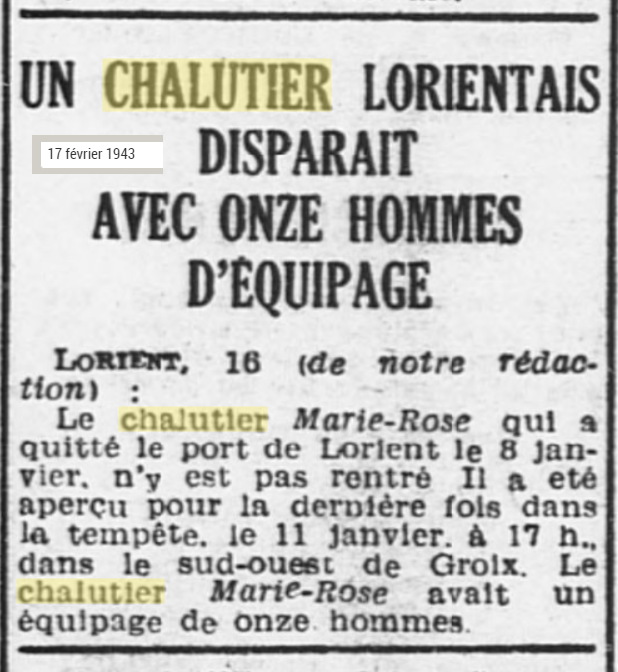

- Marins sinagots des FNFL

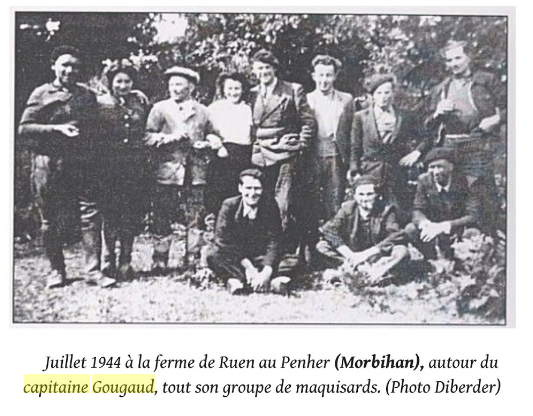

- Les FFI sinagots

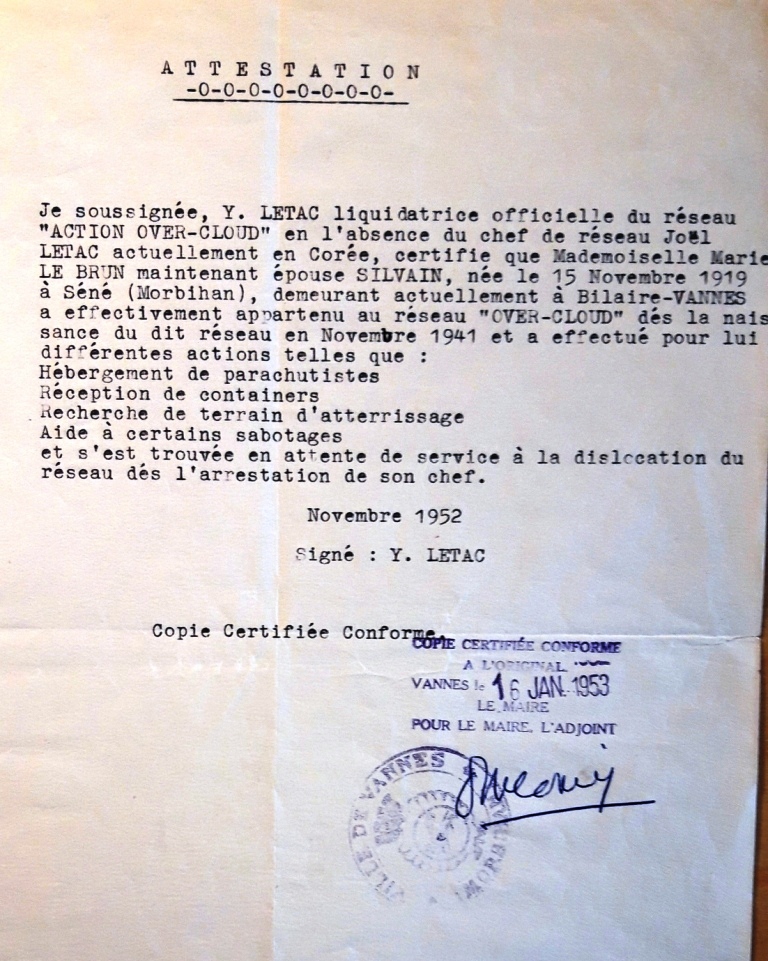

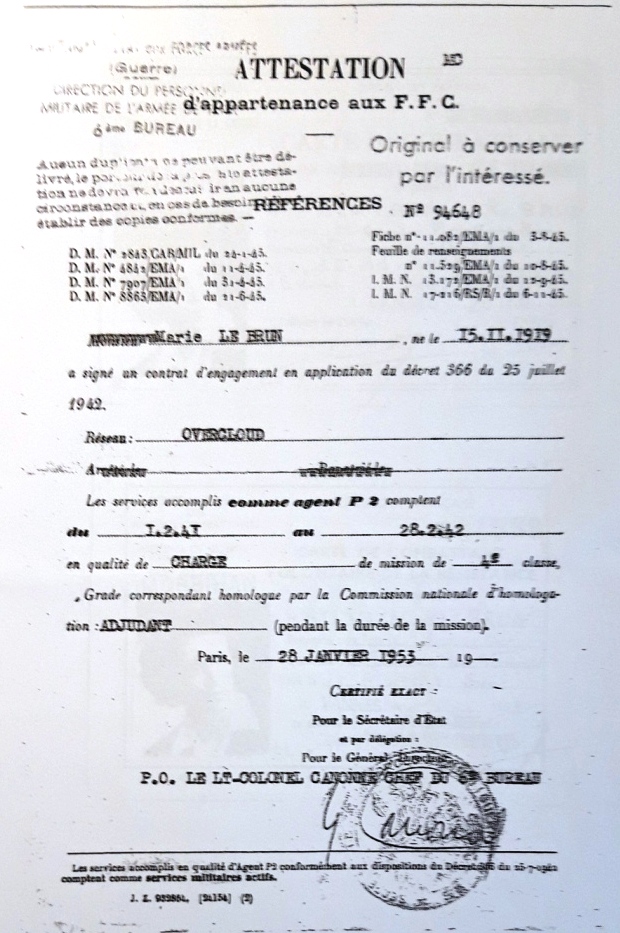

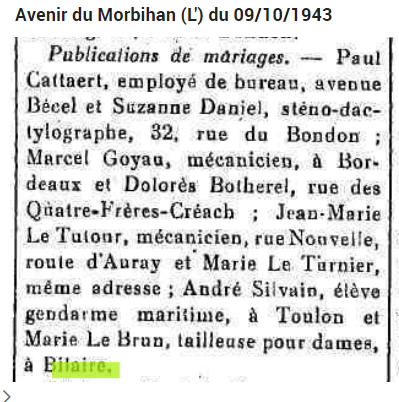

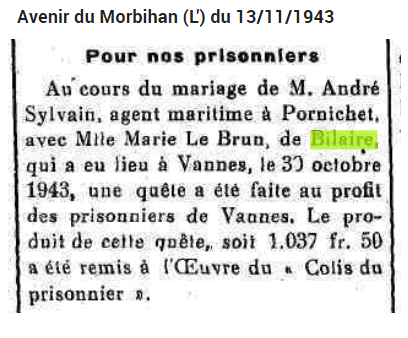

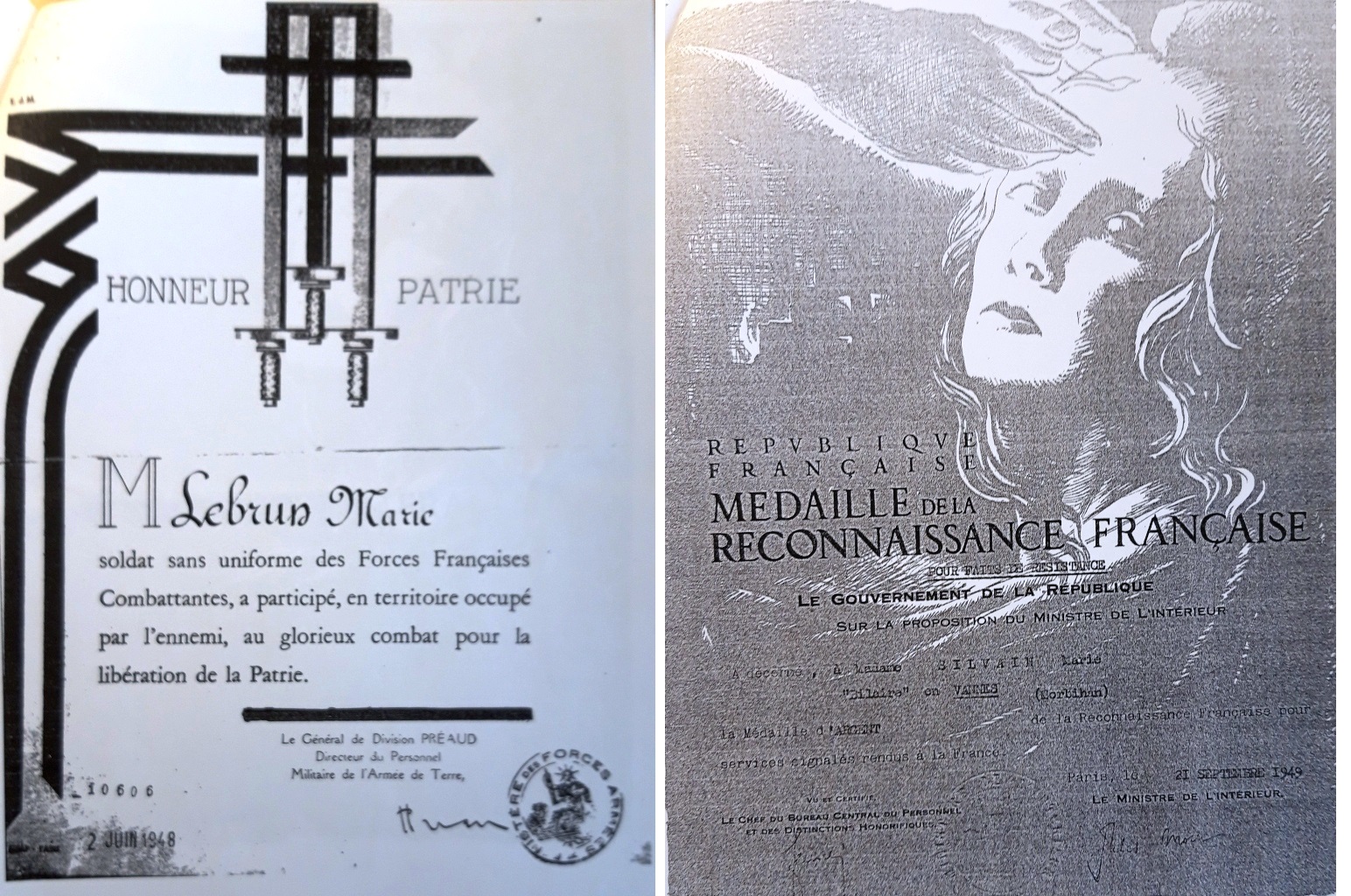

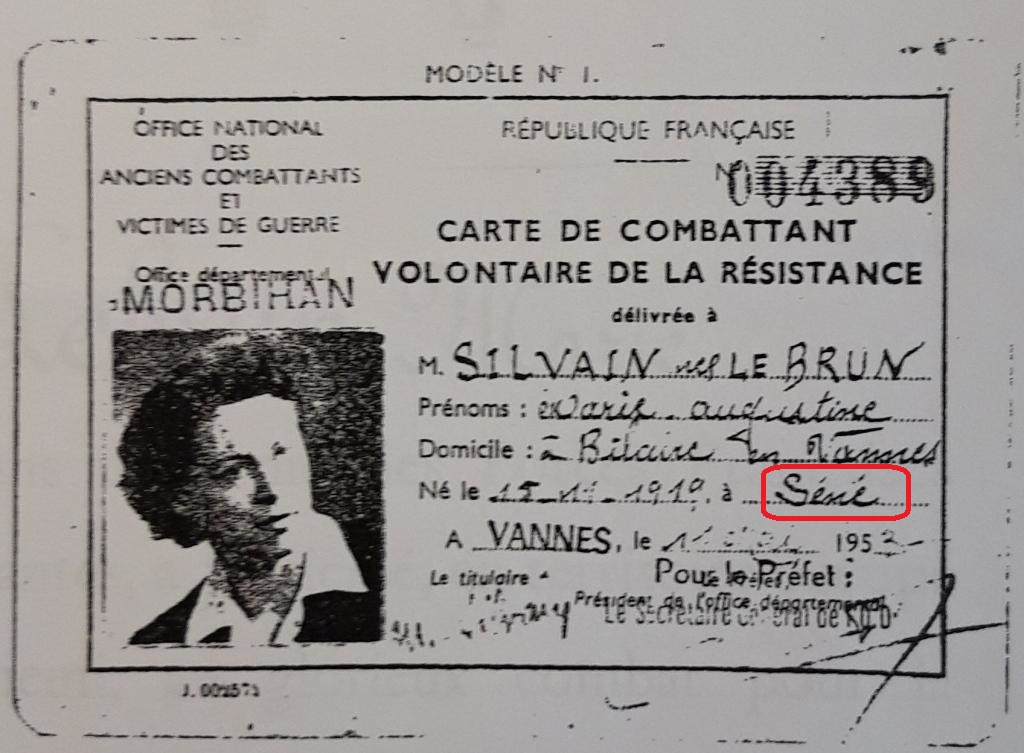

- Marie Augustine LE BRUN, Résistante

- Marie Augustine LEBRUN, hommage

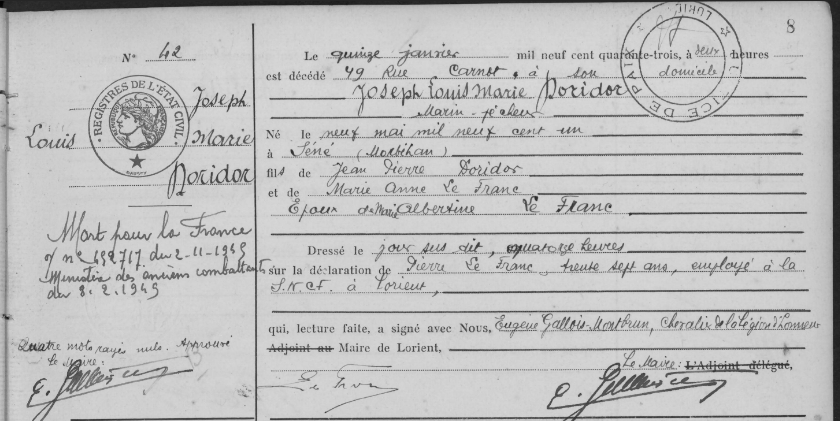

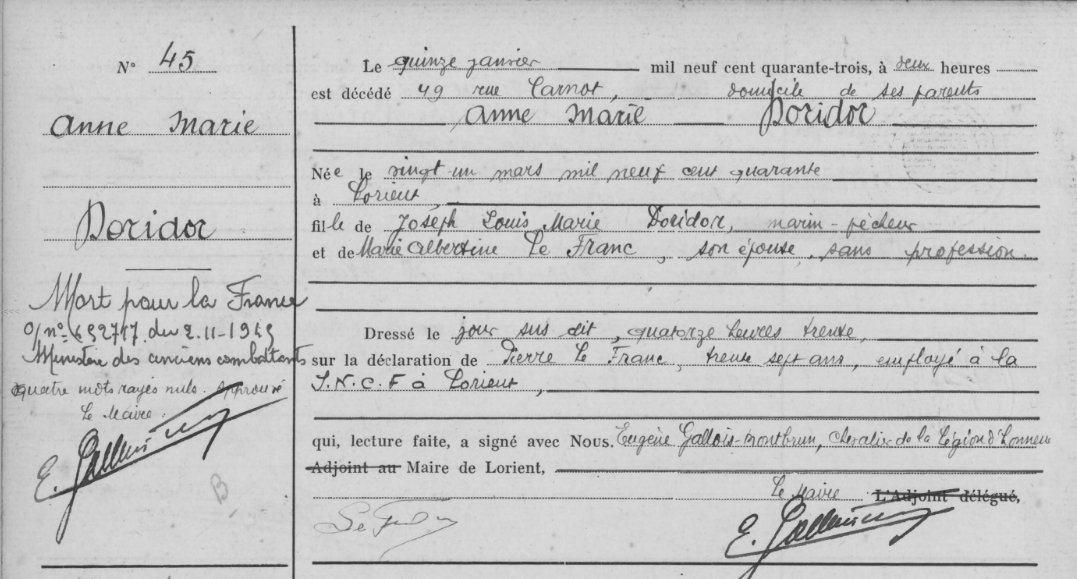

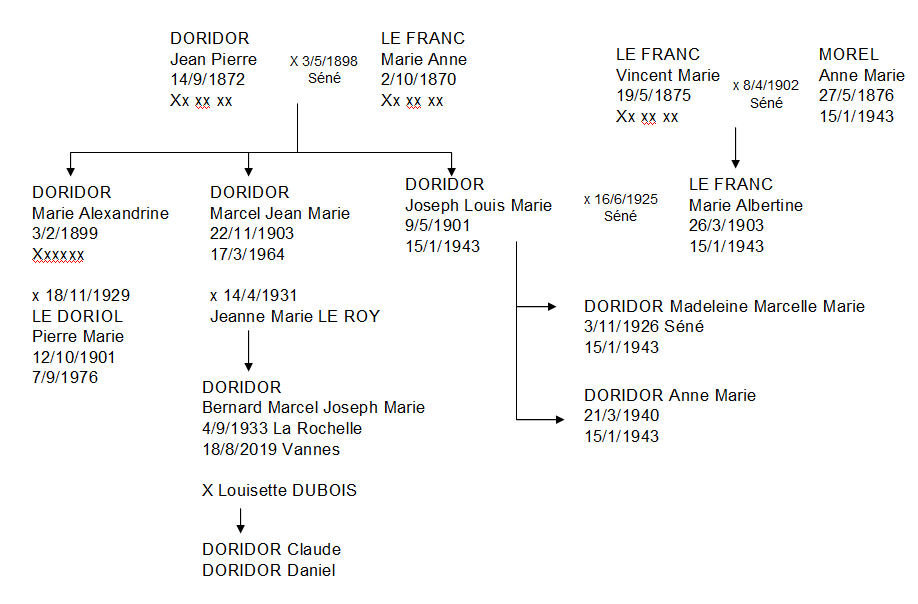

- Les DORIDOR victimes de guerre, Lorient, 1943

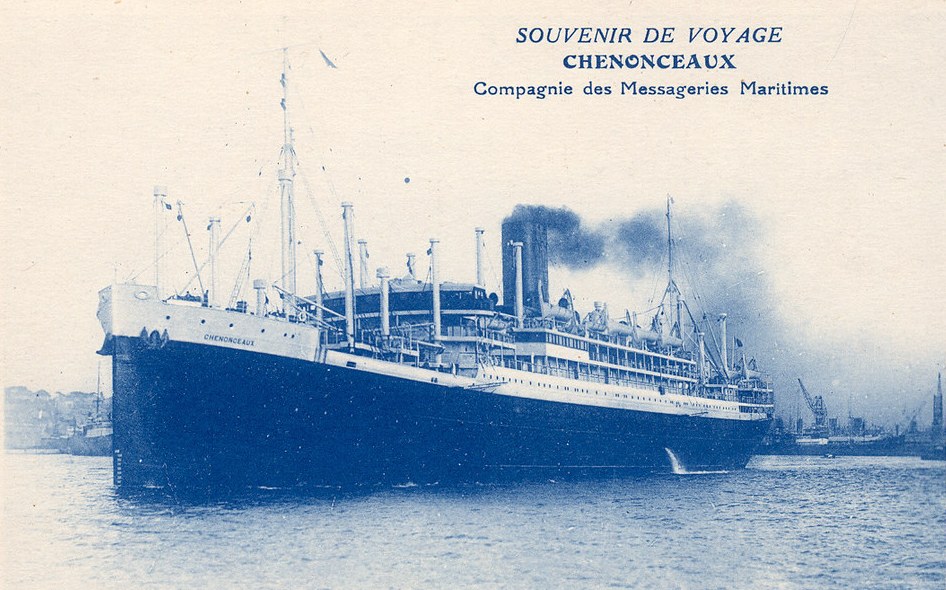

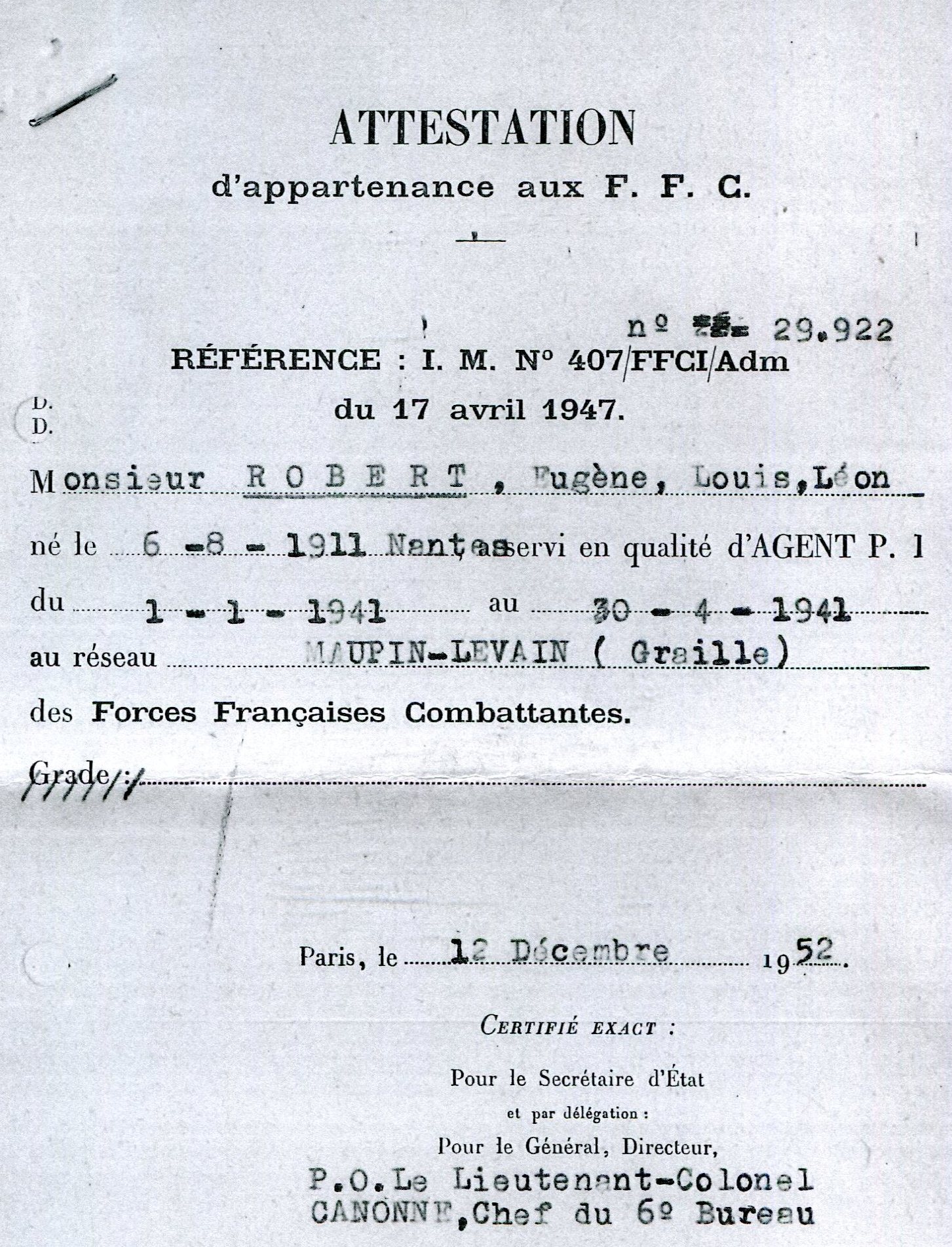

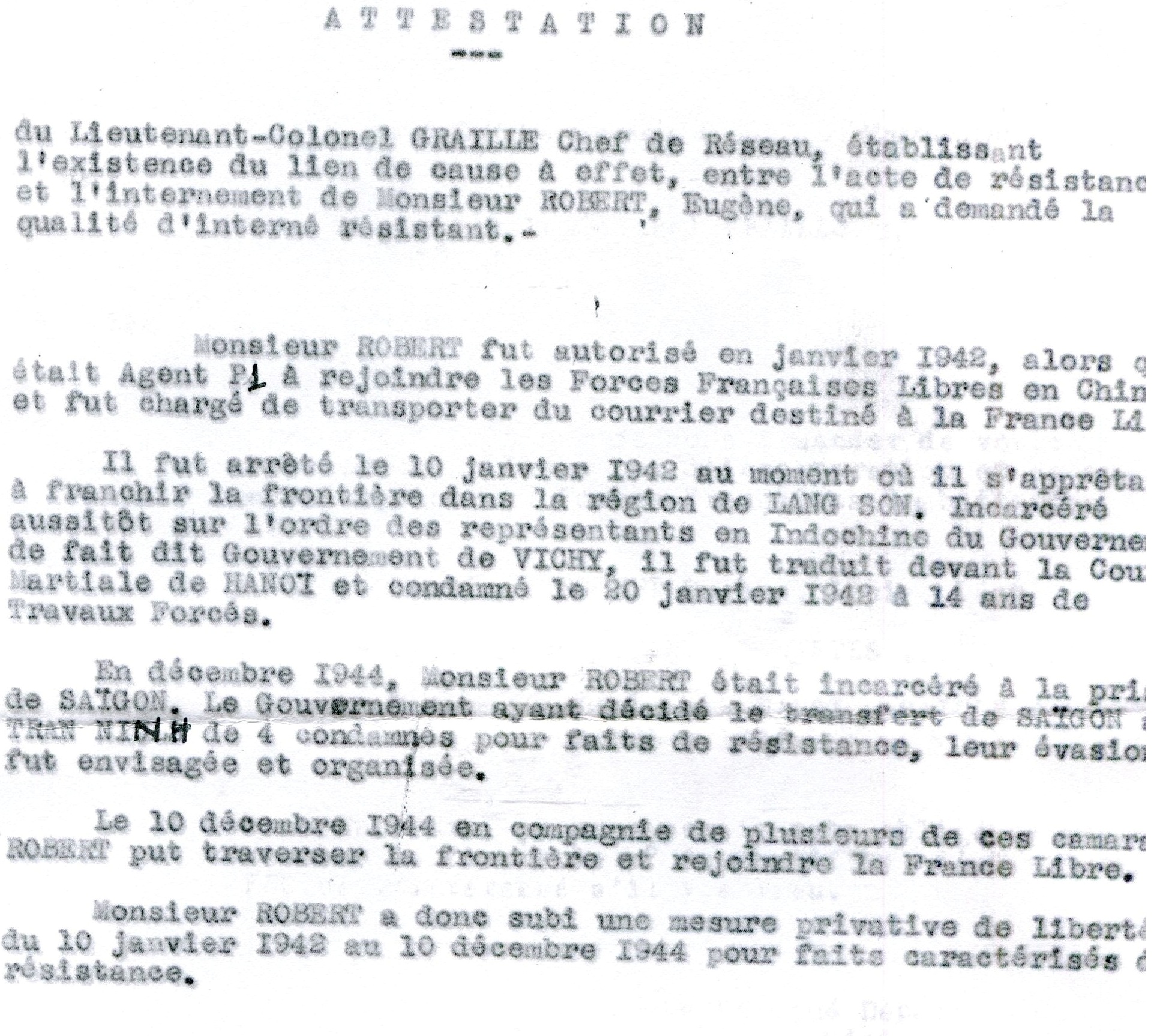

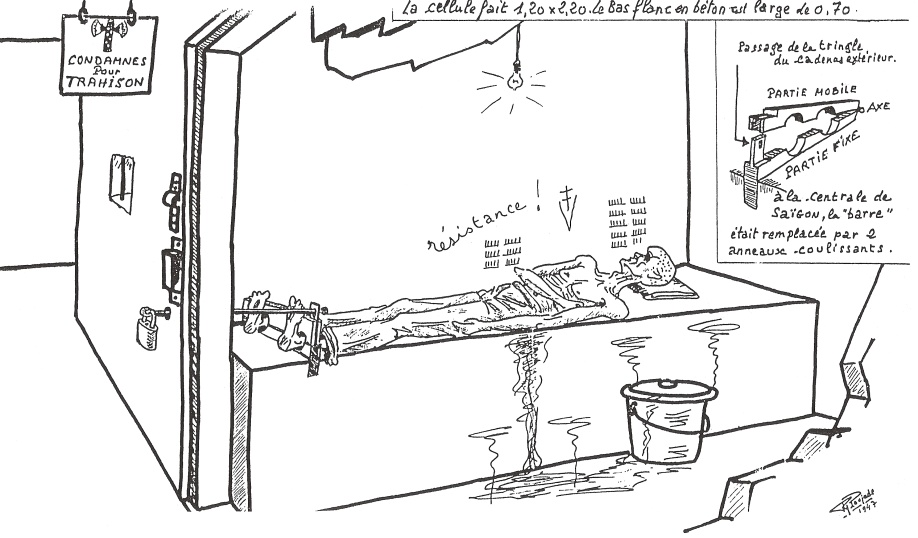

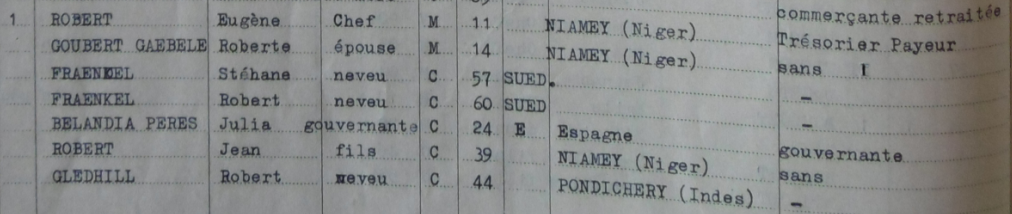

- ROBERT Eugène, prisonnier de Vichy en Indochine

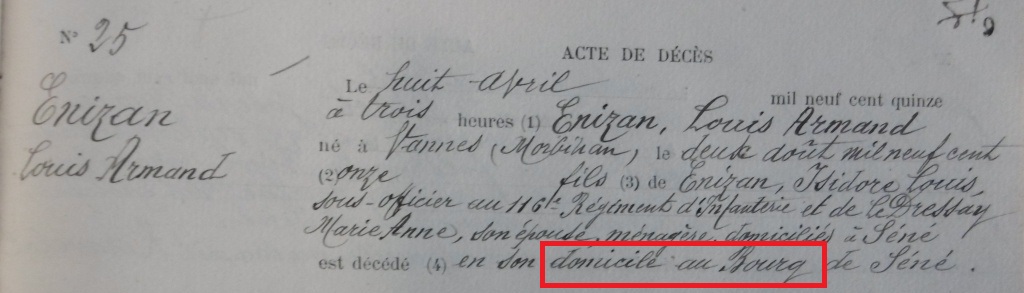

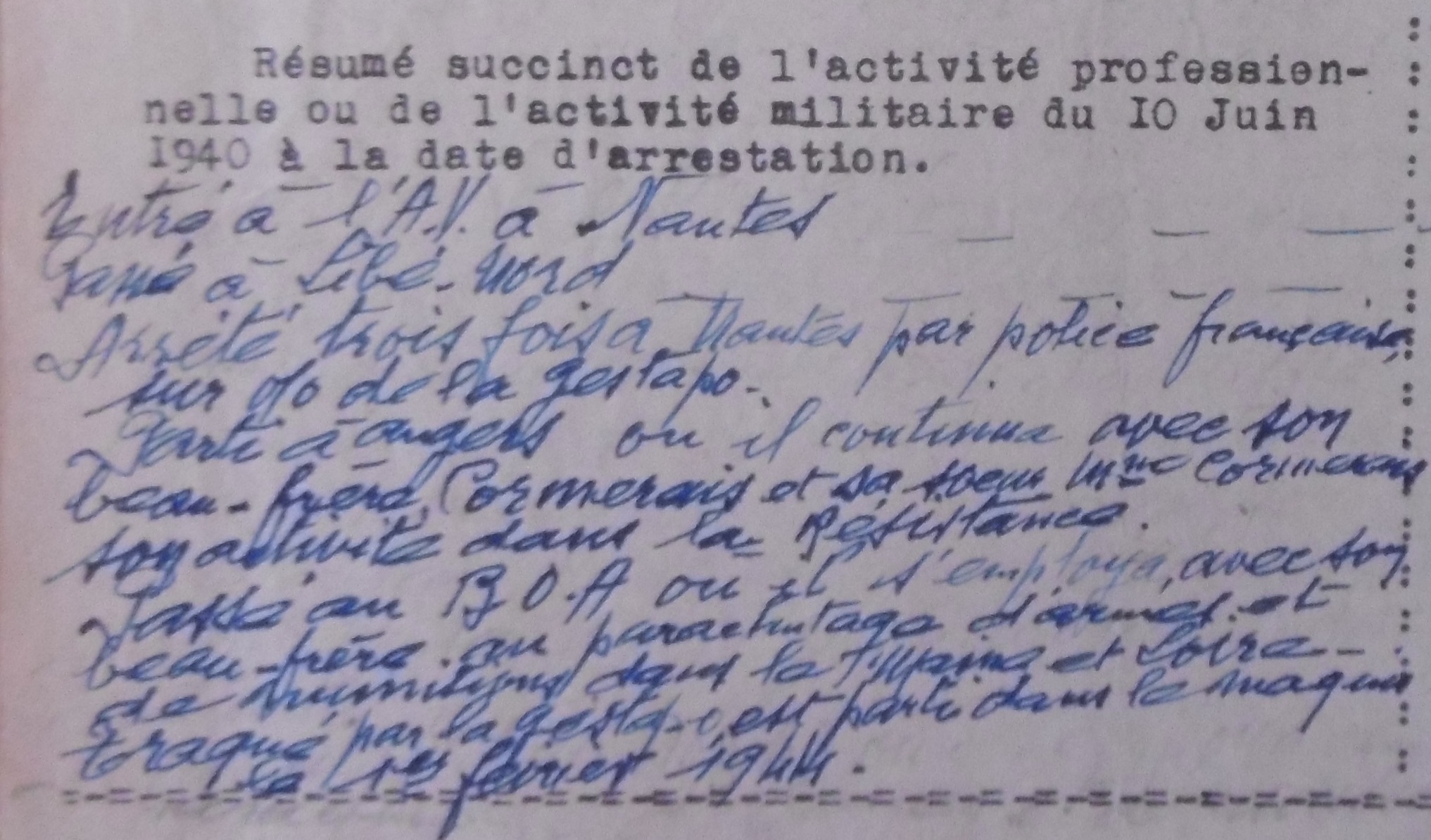

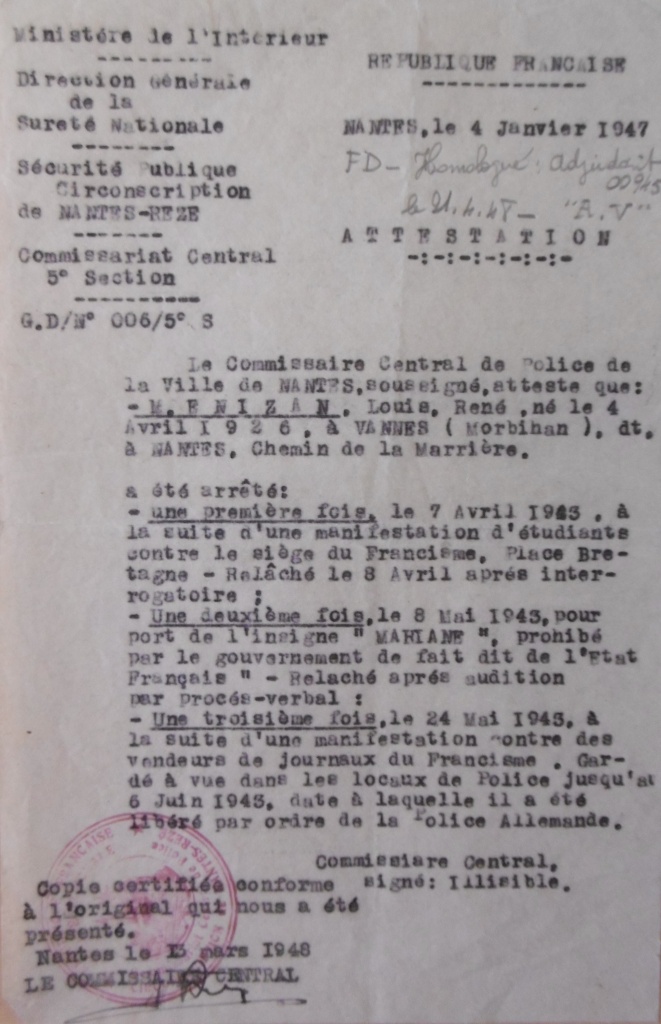

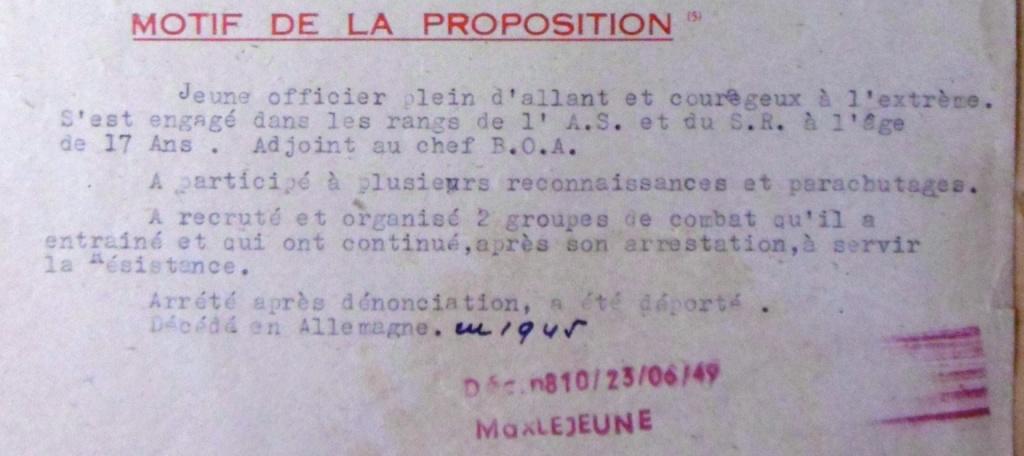

- ENIZAN, déportés,1945

- 39-45 : Combattre pour libérer la France : 3/3

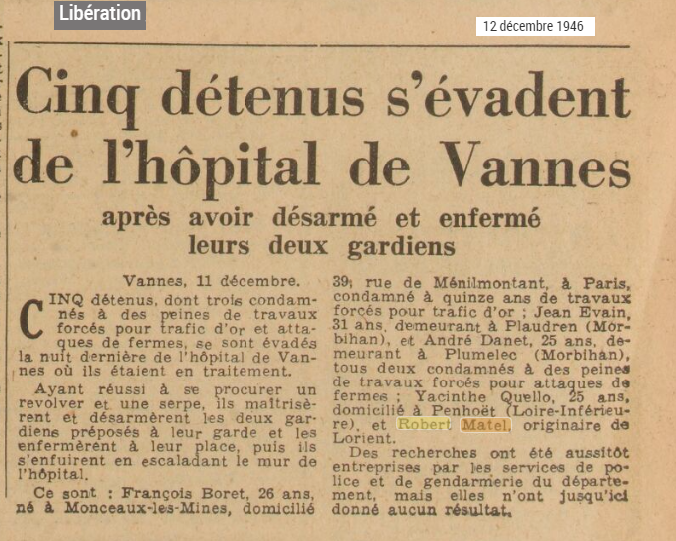

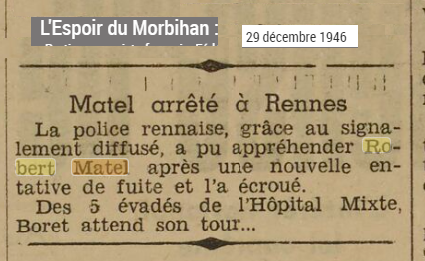

- La version de MATEL Robert 2/4

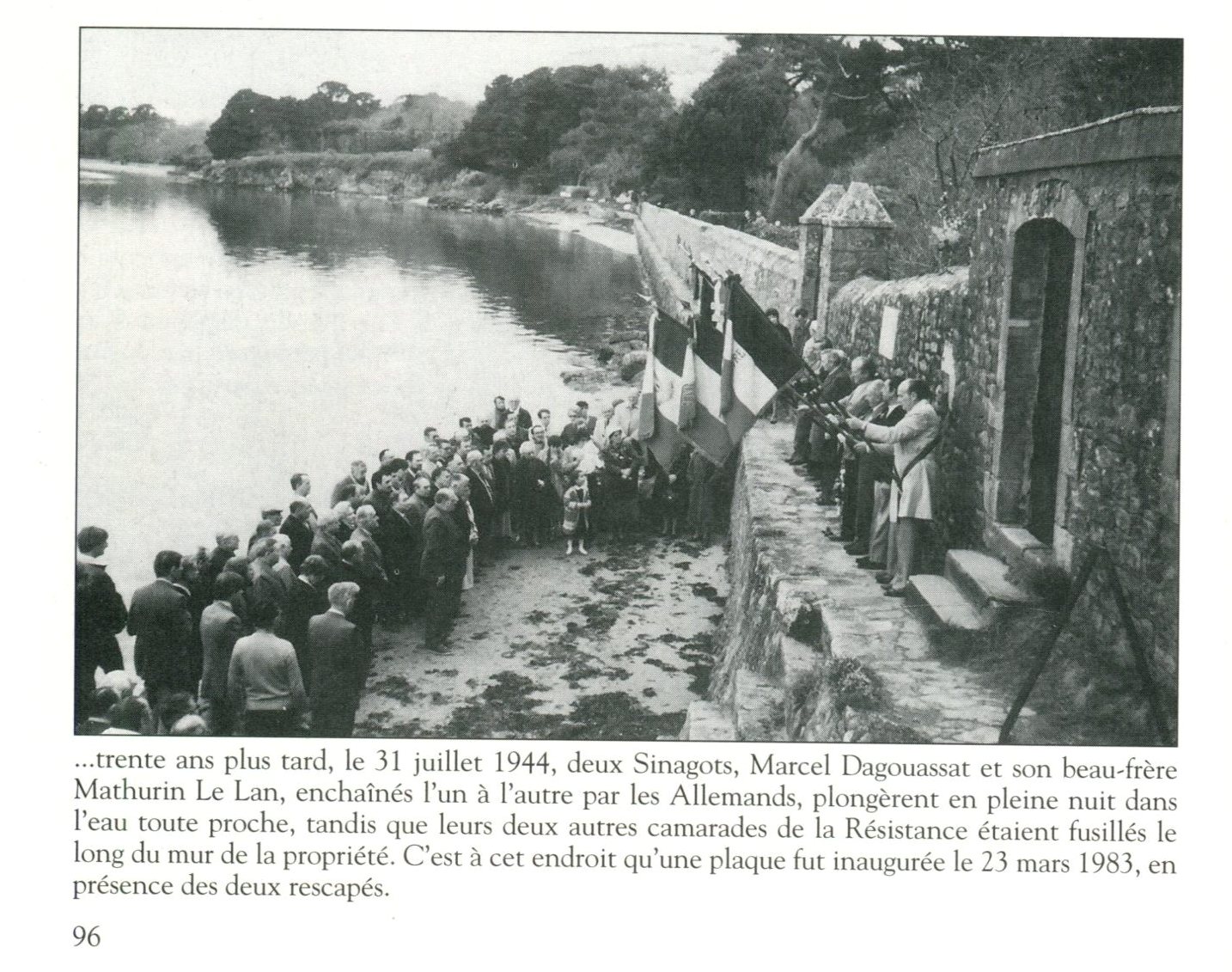

- 2 Sinagots échappent à leur exécution, 1944 1/4

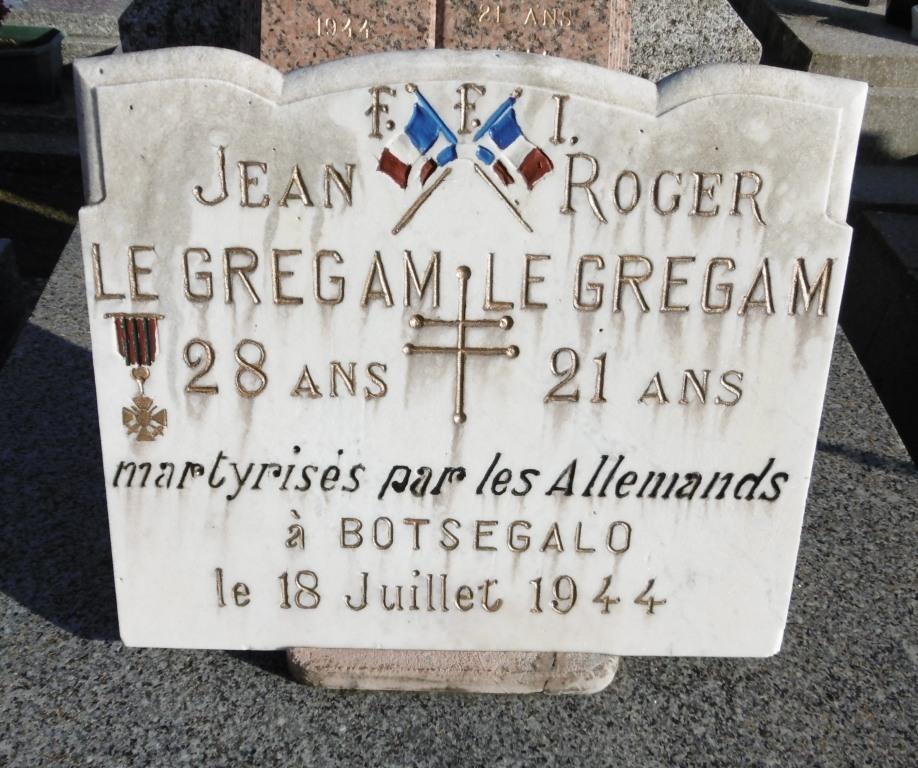

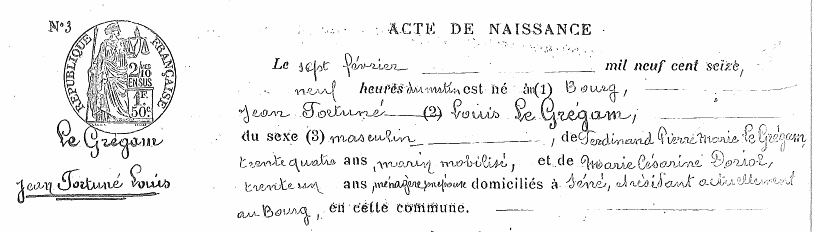

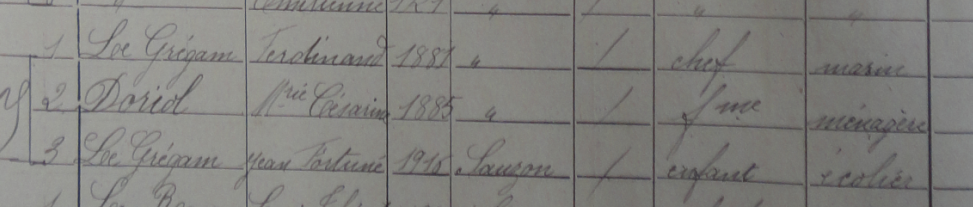

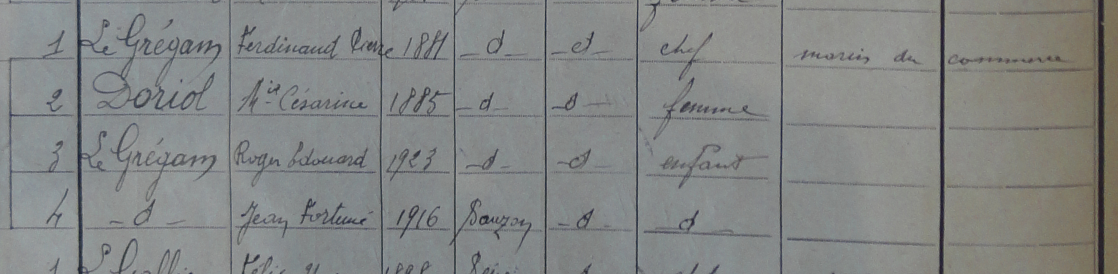

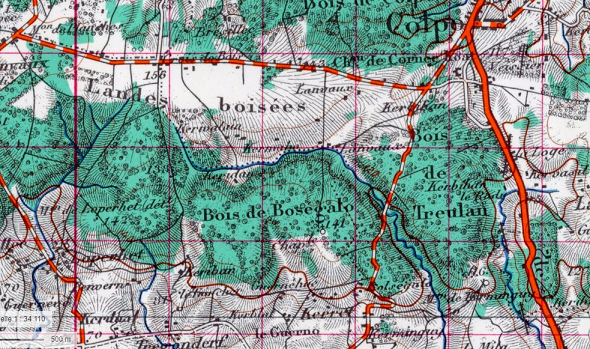

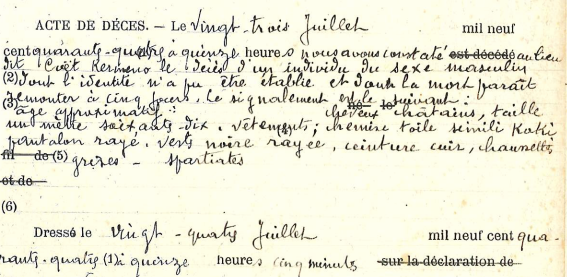

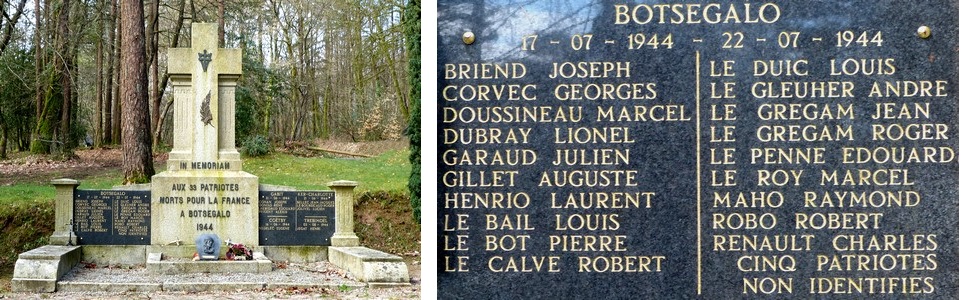

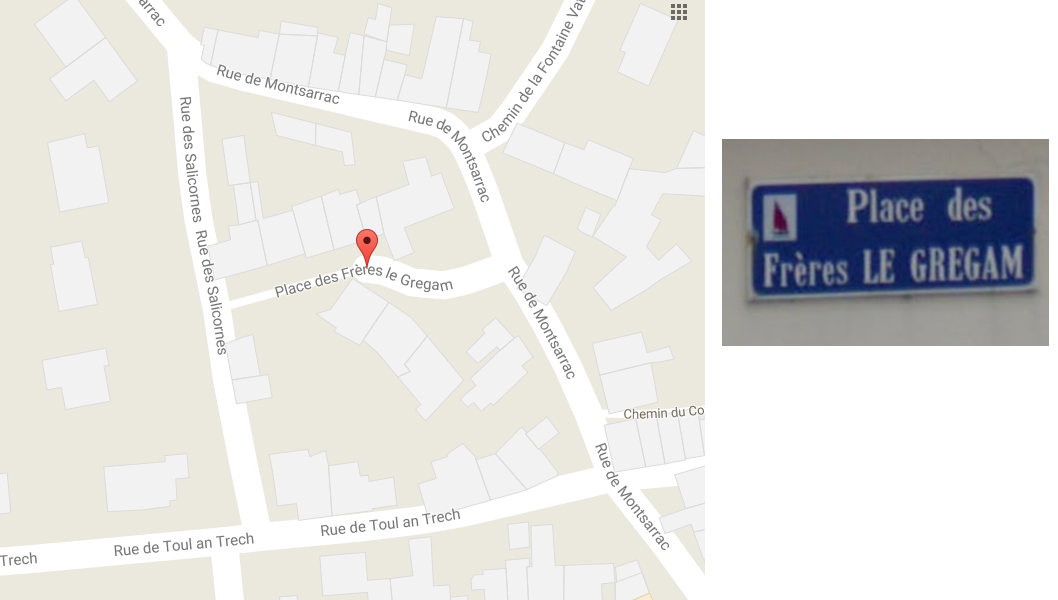

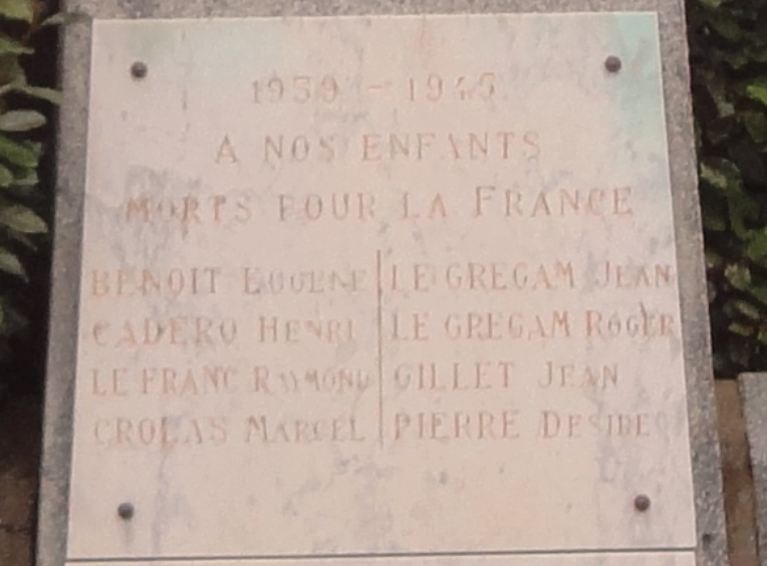

- Les frères LE GREGAM, résistants,1944

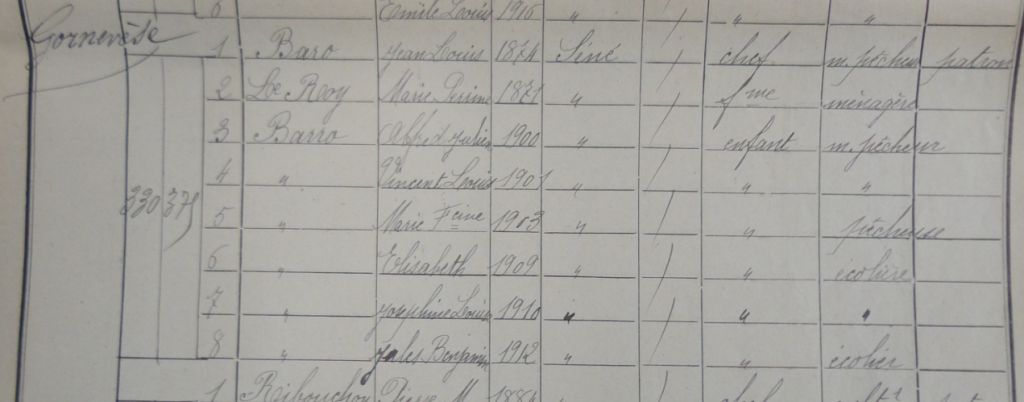

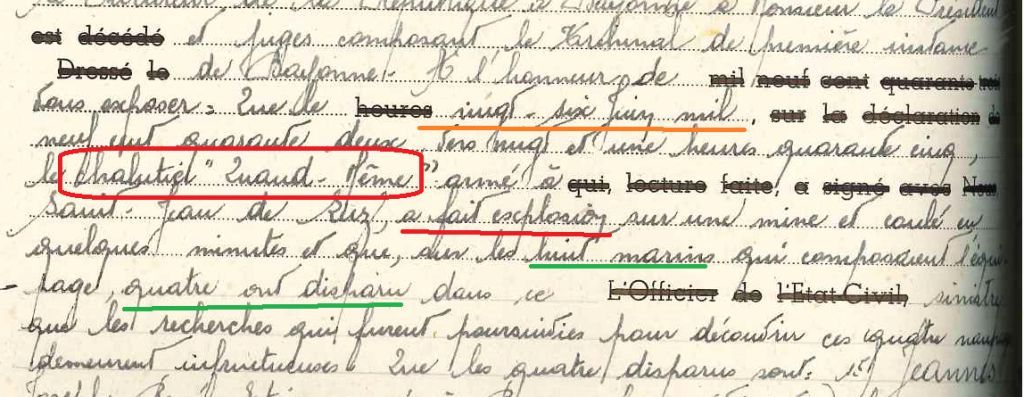

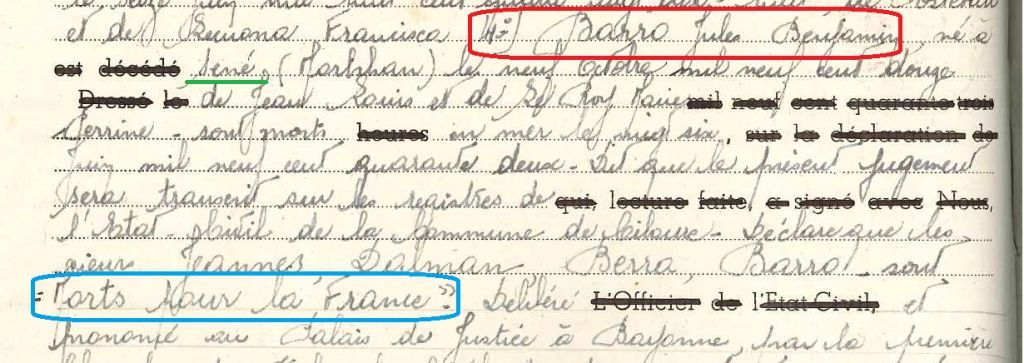

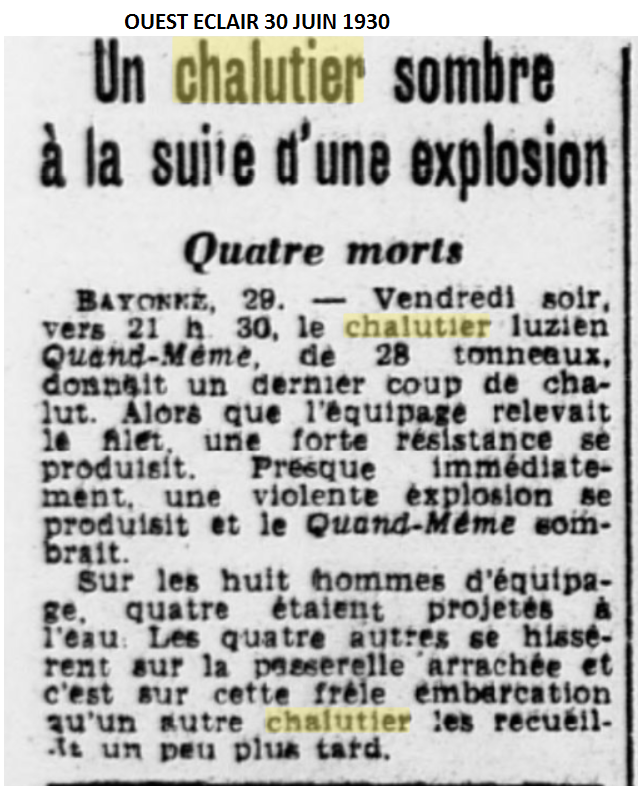

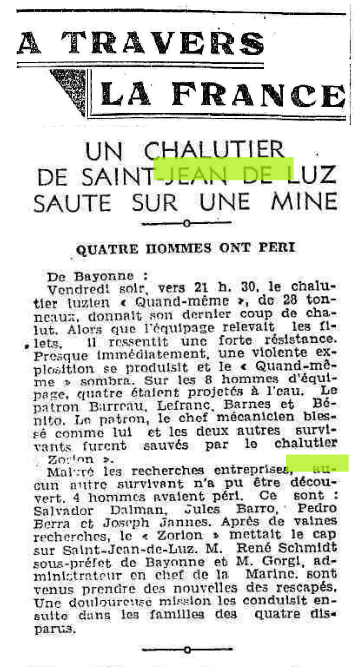

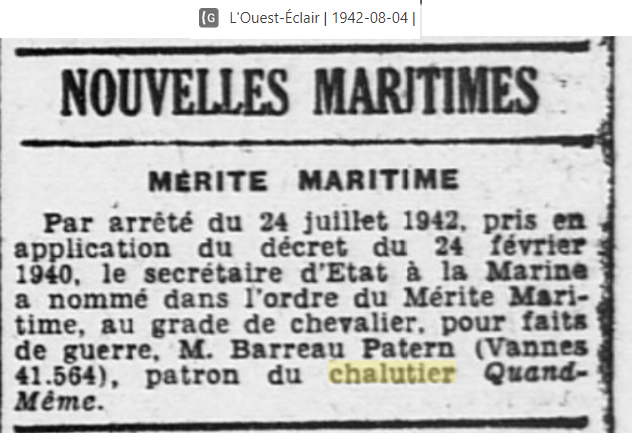

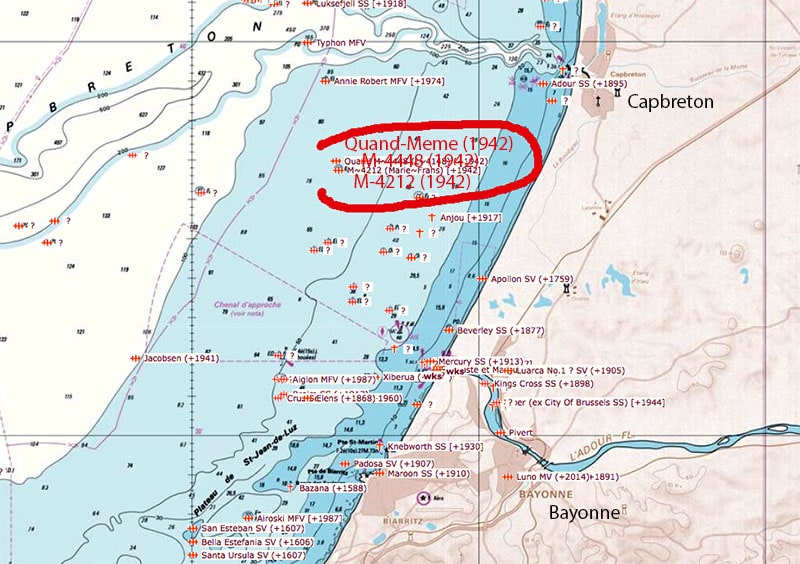

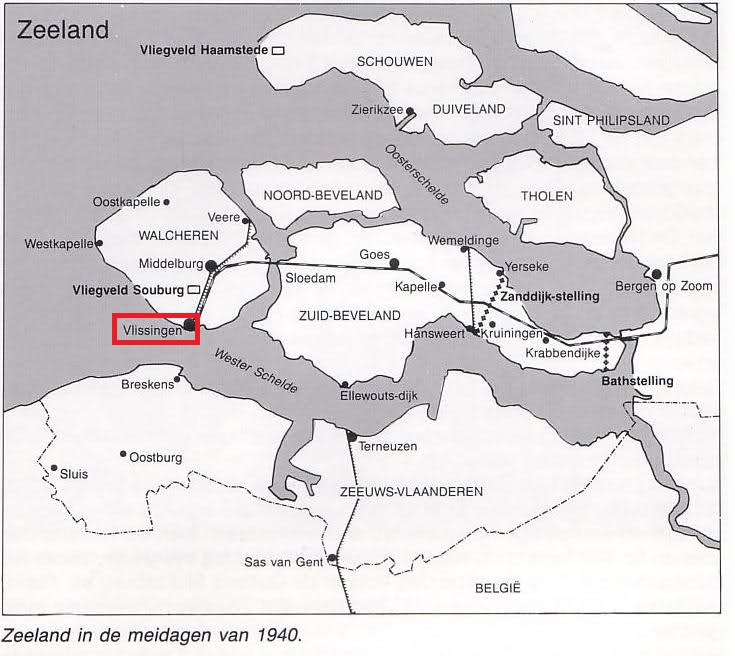

- 39-45 : Deux pêcheurs victimes de mines : 2/3

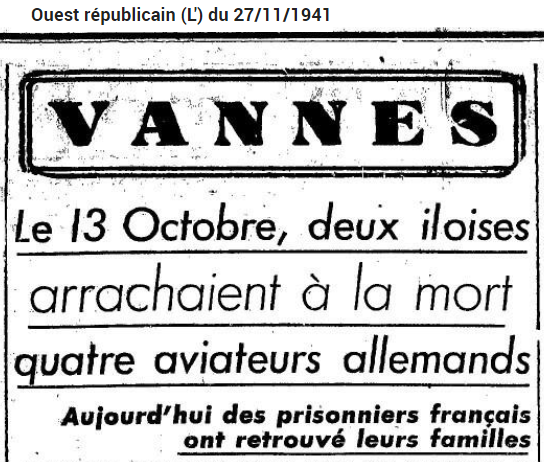

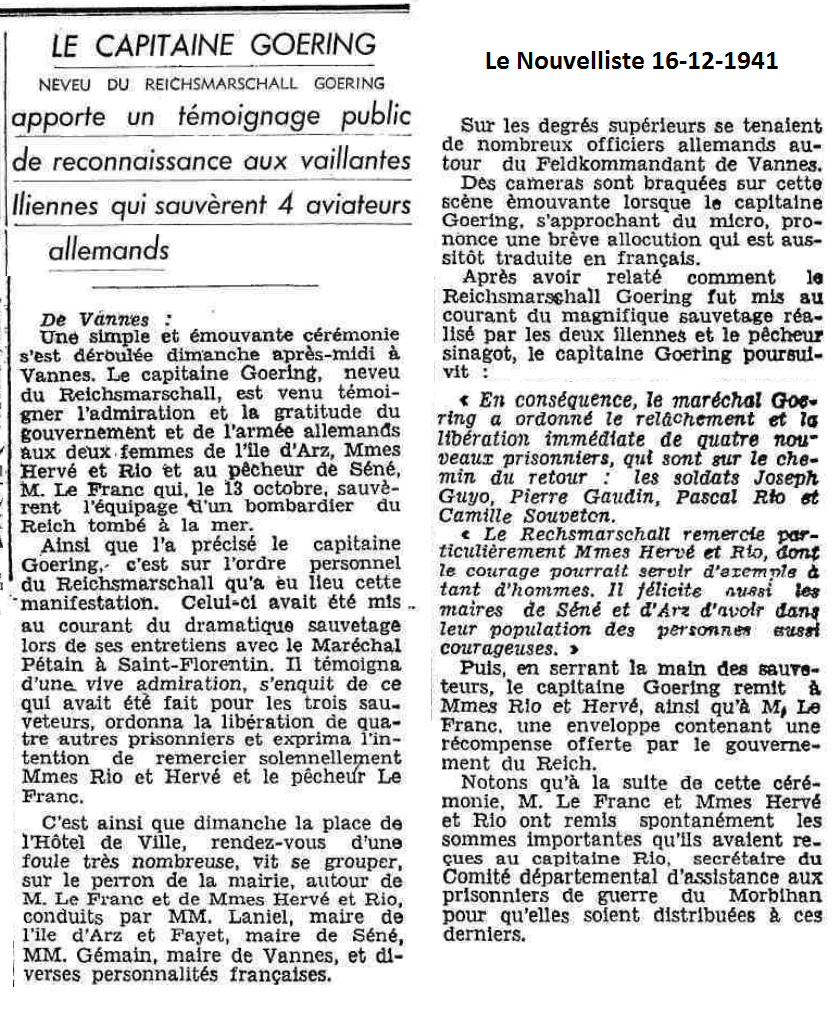

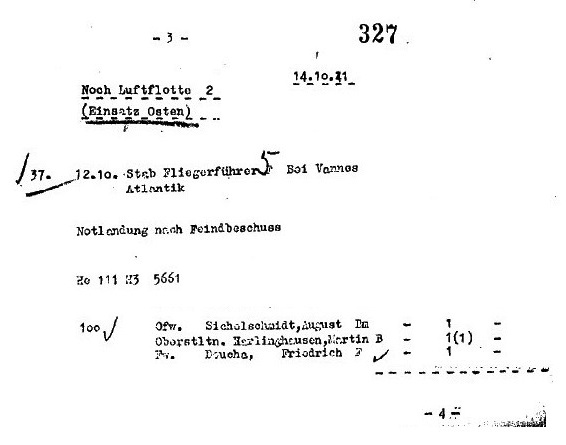

- Sauvetage de 4 aviateurs allemands, 1941

Guerre 39-45

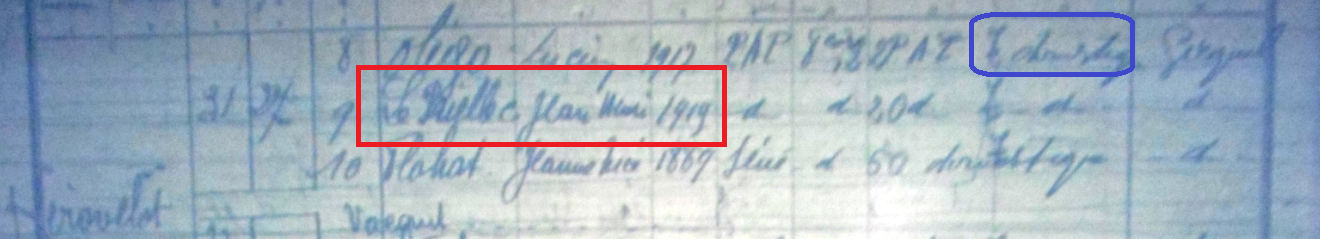

LE HAY Jean Marie résiste à Périgeux

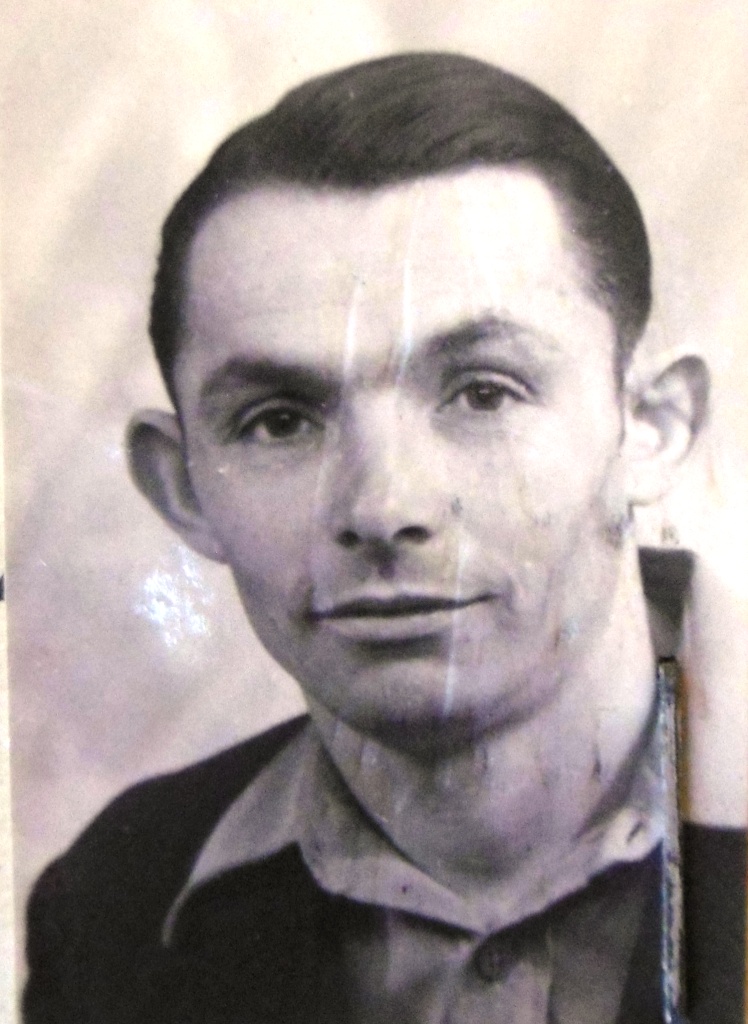

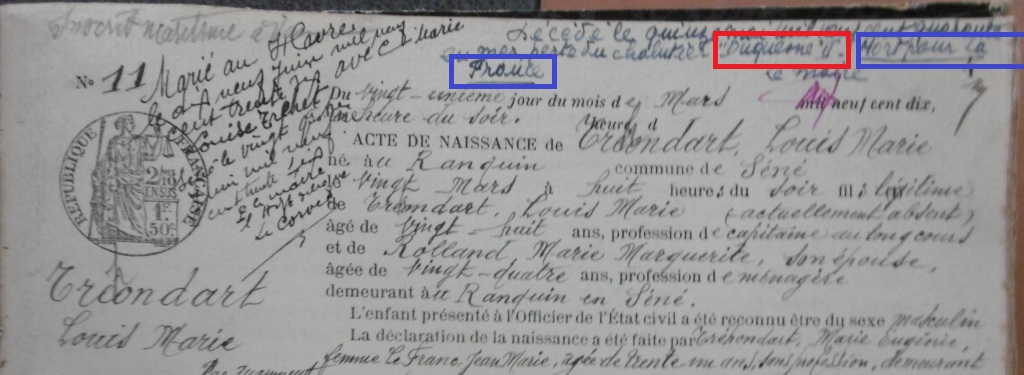

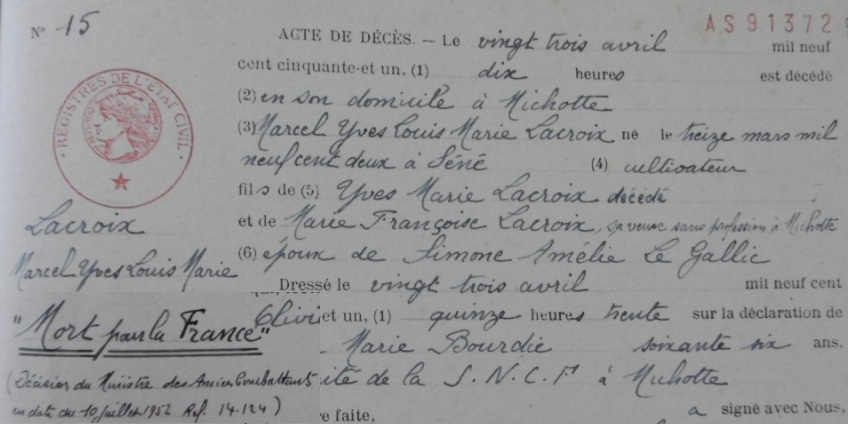

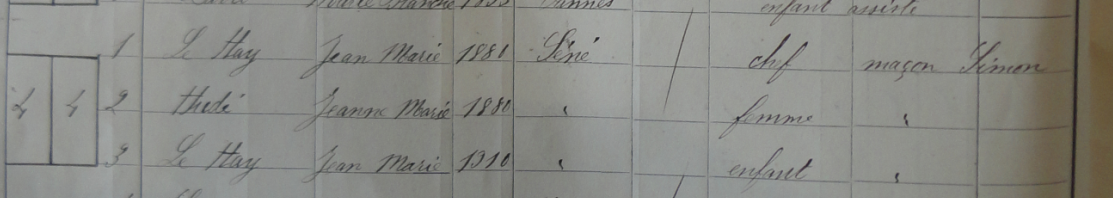

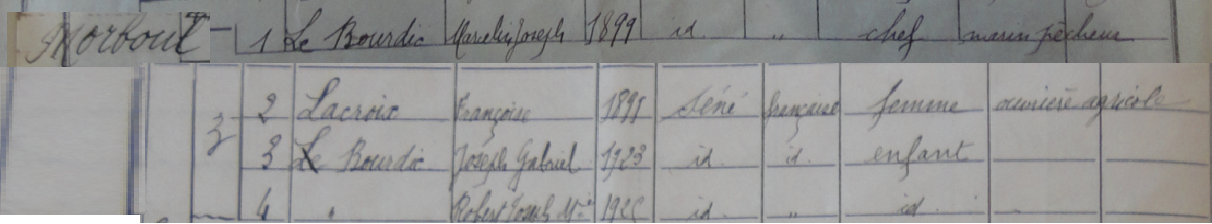

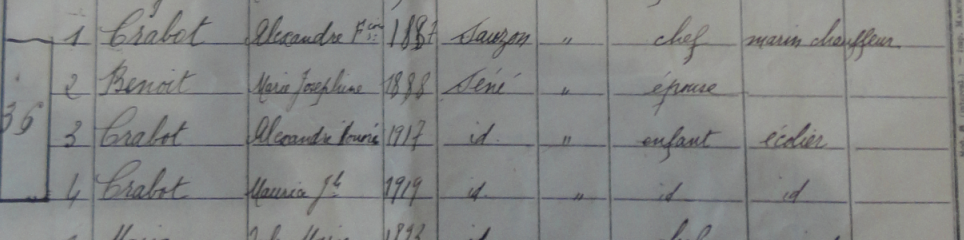

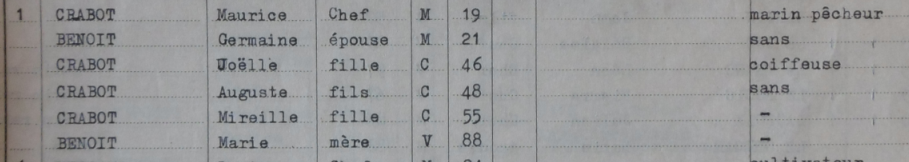

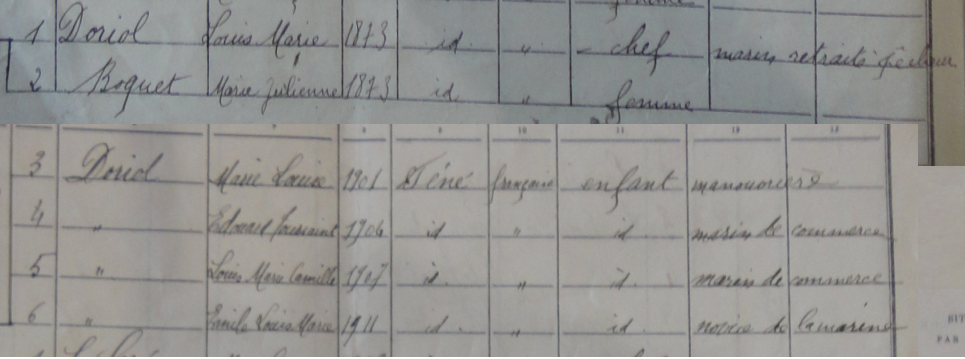

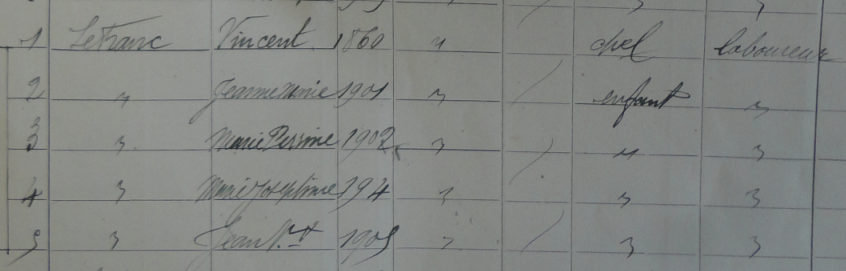

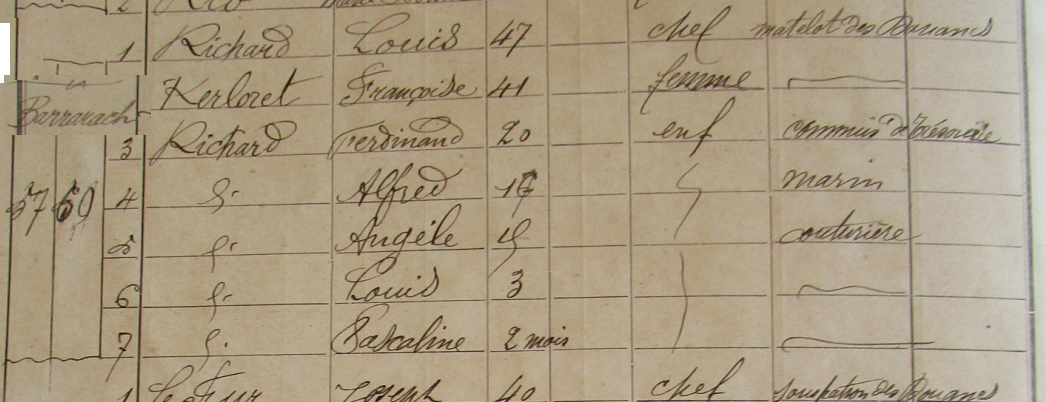

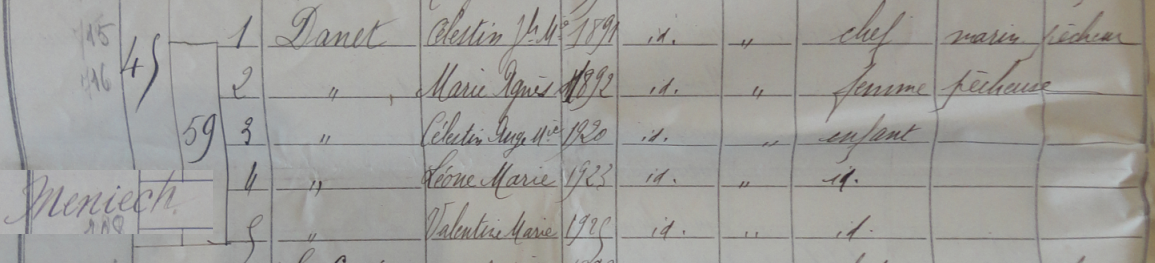

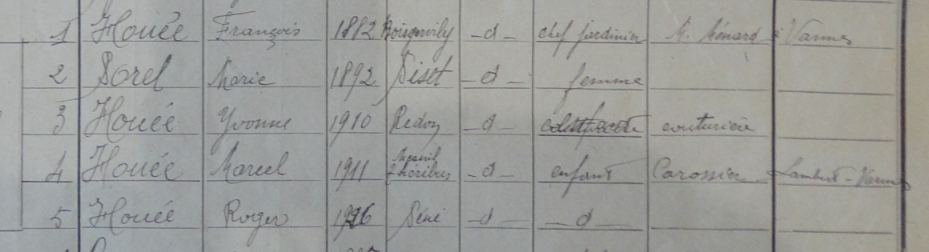

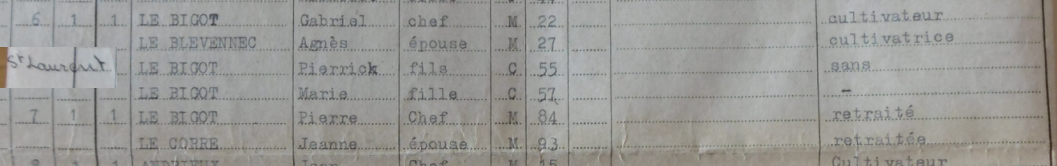

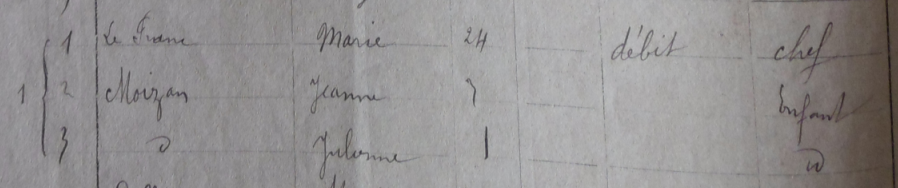

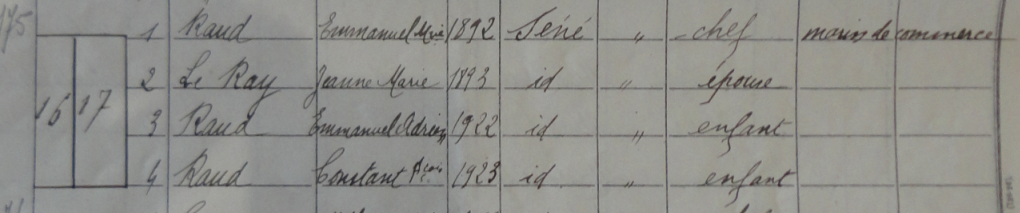

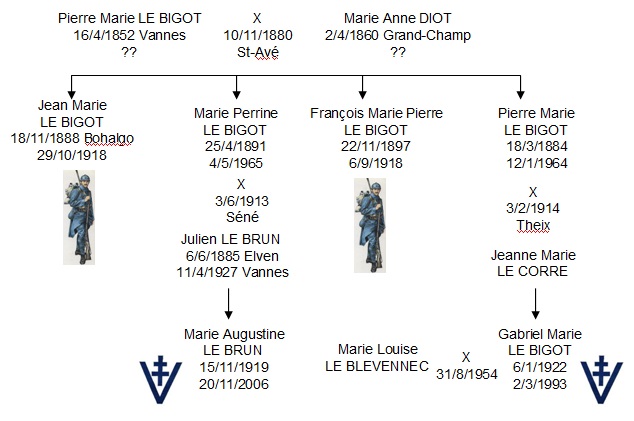

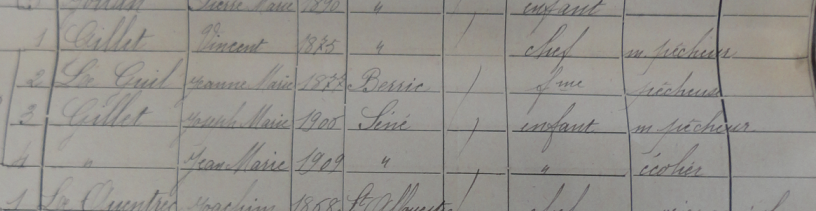

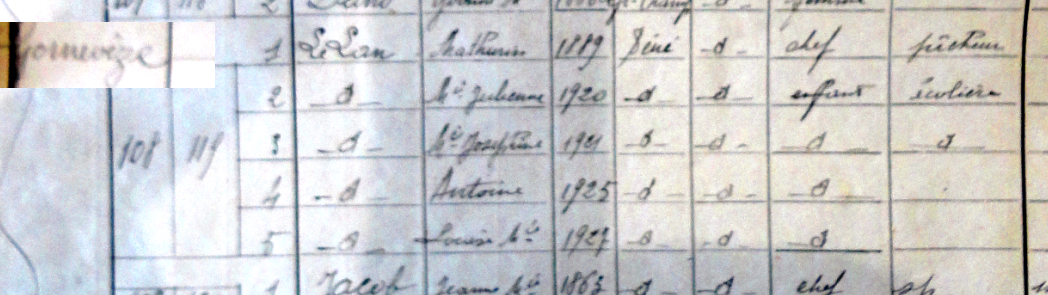

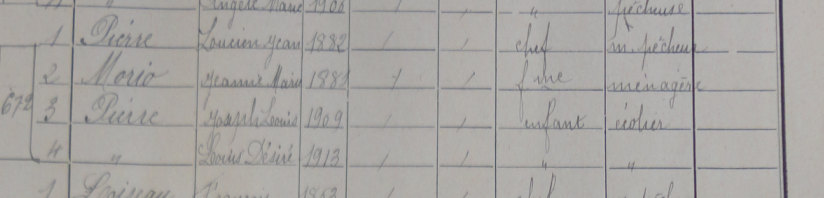

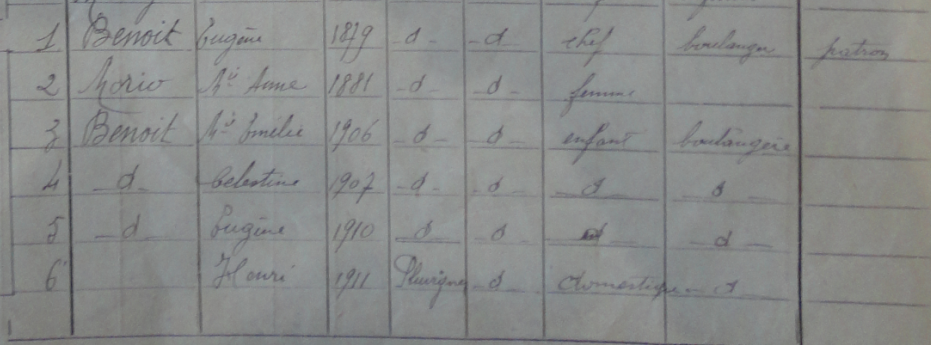

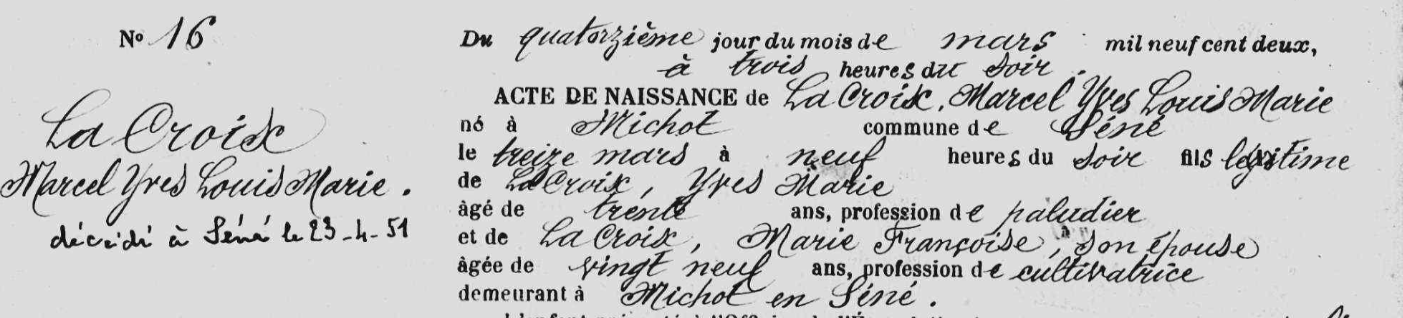

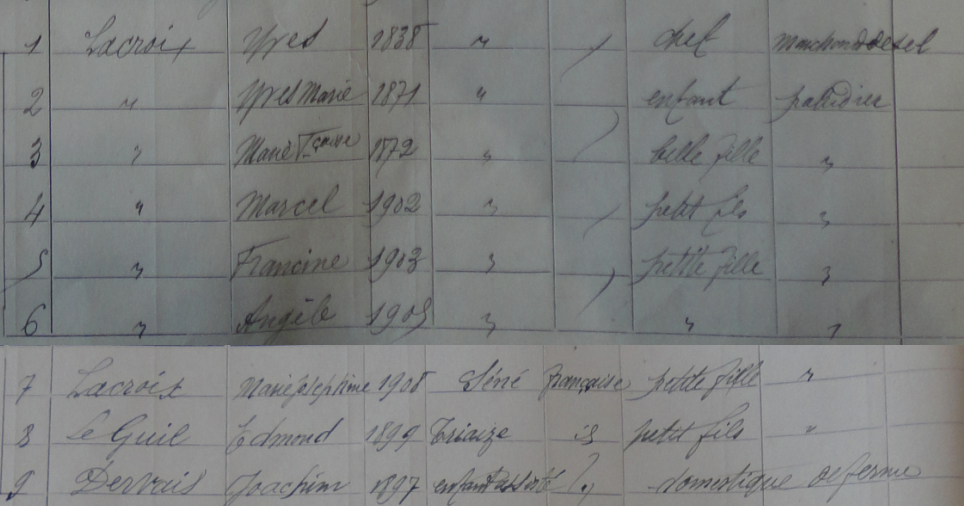

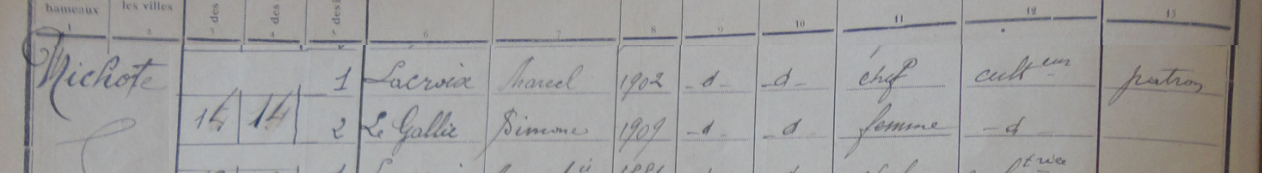

Jean Marie LE HAY nait le 10 aout 1910 à Moustérian. Sa mère Marie Louise HUDE a épousé son père l'année dernière le 6 octobre 1909 à Séné. Son père est maçon comme l'atait son grand-père. La famille apparait lors du dénombrement de 1911.

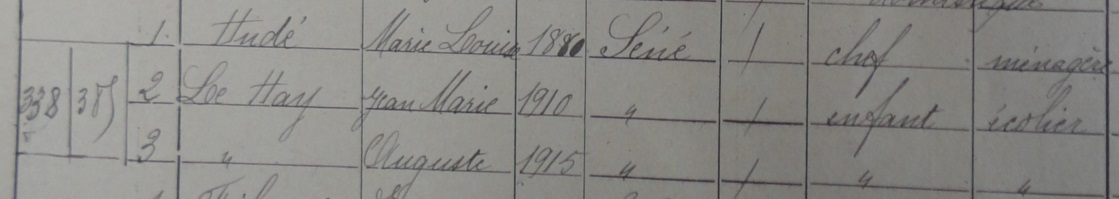

Le destin de la famille bacule lors de la Première Guerre Mondiale. Son père est mobilisé. Alors qu'il est au front, son épouse accouche en 1915 d'un enfant nommé Auguste. Blessé , il est ensuite hospitalisé et on lui détecte la tuberculose. Il quitte l'hopital militaire en mars 1917 et regagne son foyer à Séné où il décède le 9 juillet 1917. Il est inhumé à Séné le 10 juillet où sa tombe est encore visible au cimétière.

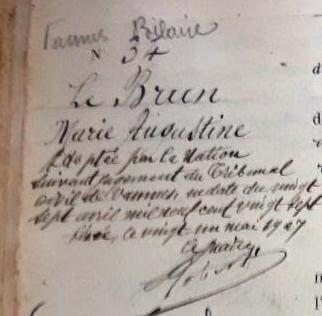

Le 29 juillet 1919, le jeune Jean Marie est "adopté par la Nation. Sa mère et ses 2 garçons son recencés en 1921. Elle ne se remariera pas.

Comme son père et son grand-père, Jean Marie sera maçon. Le 9 septembre 1934, âgé de 24 ans, il épouse Hélène Marielle Renault au Cours (56).

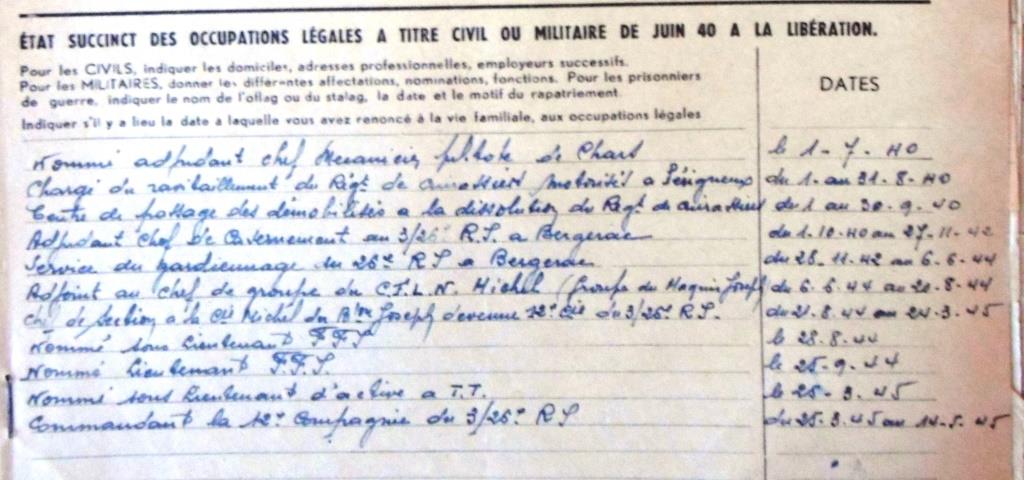

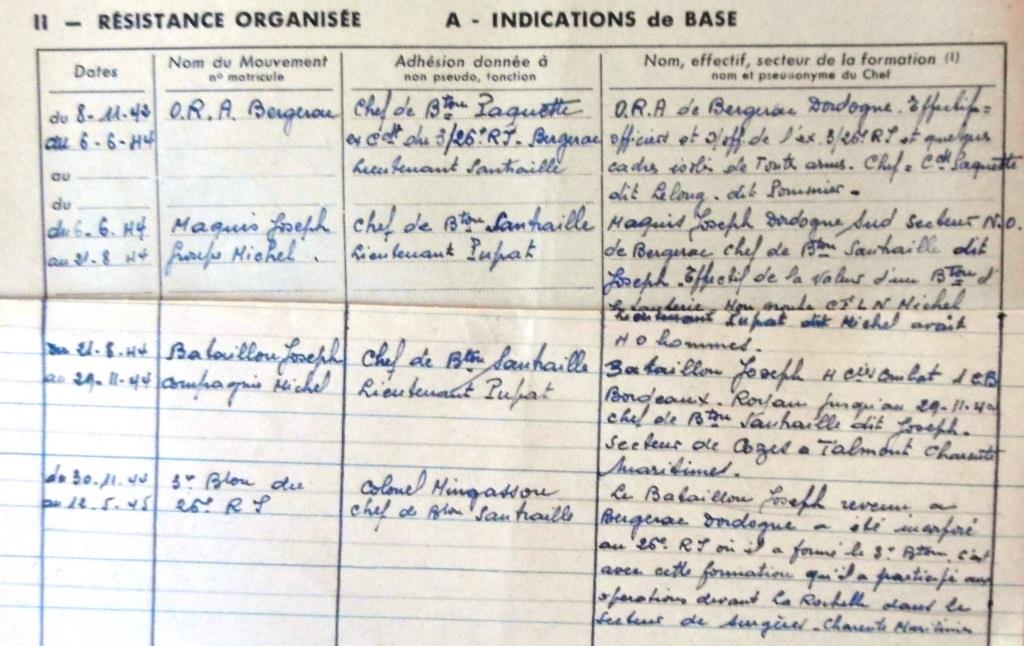

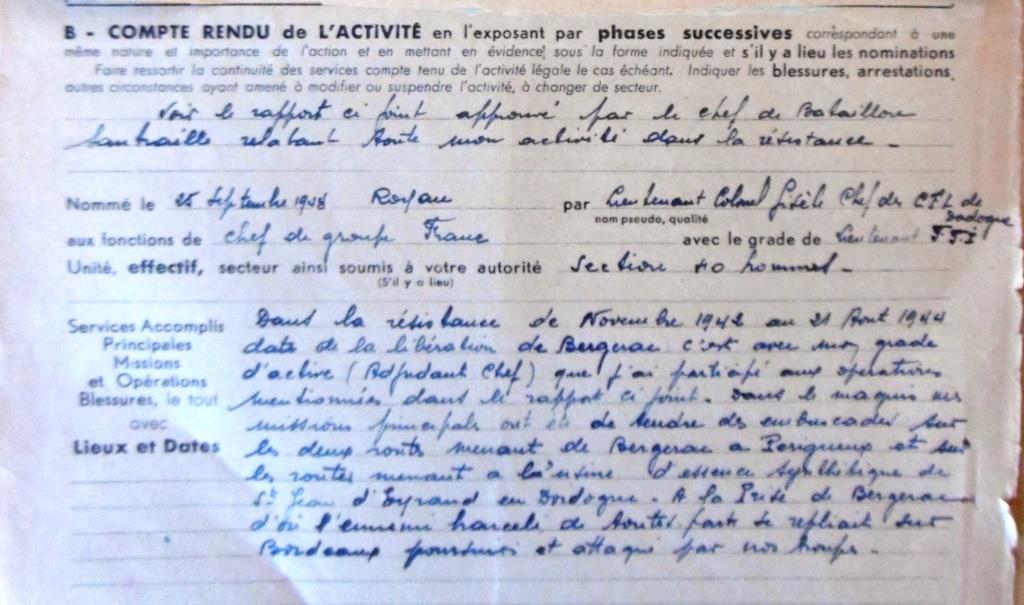

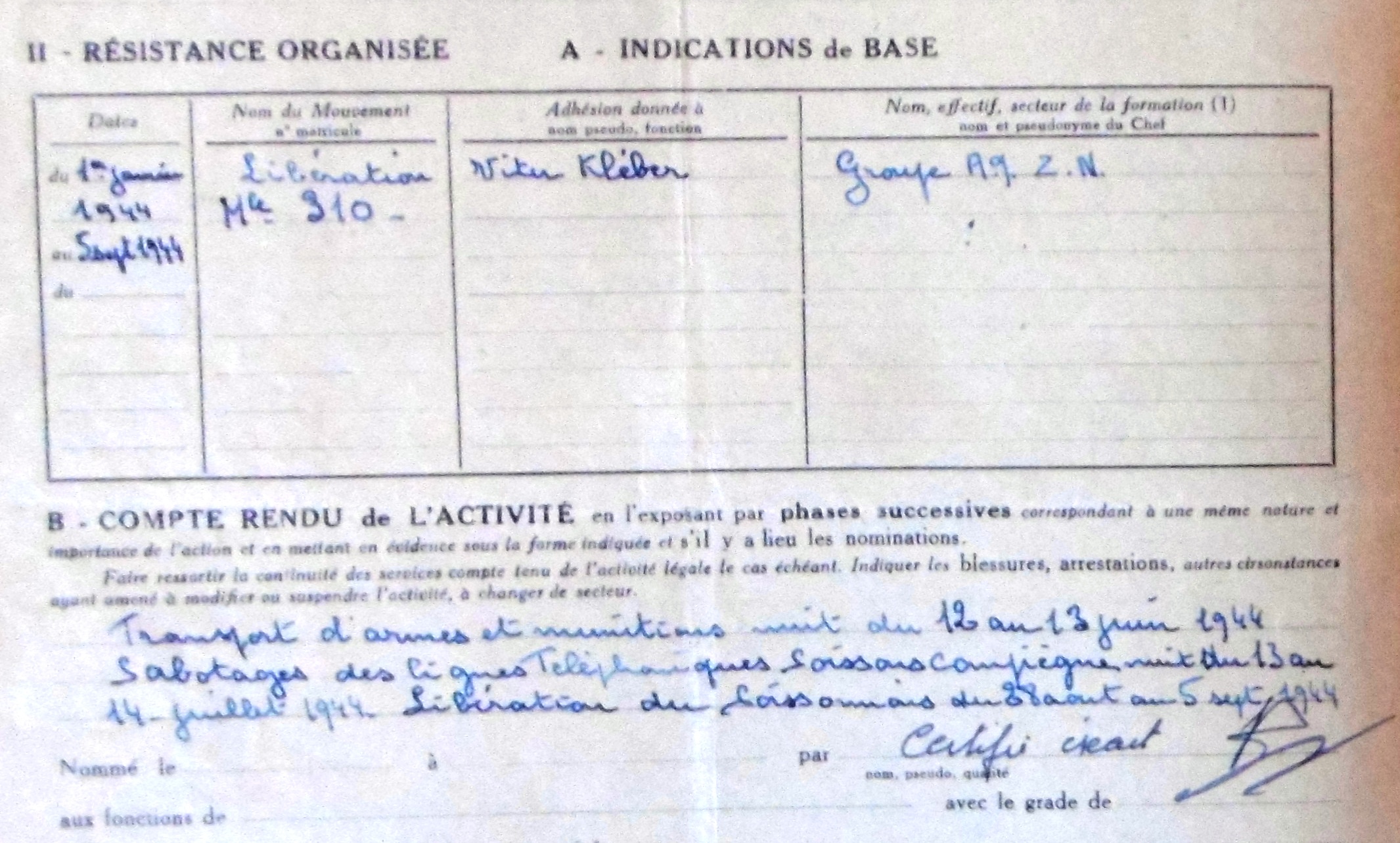

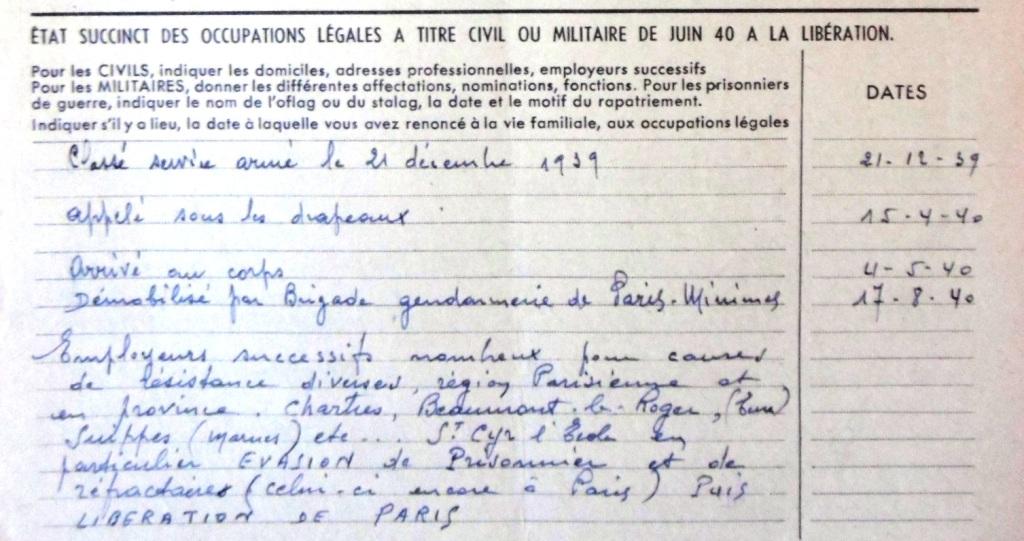

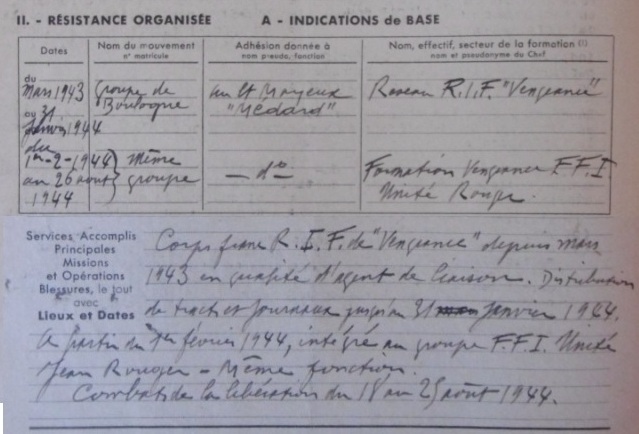

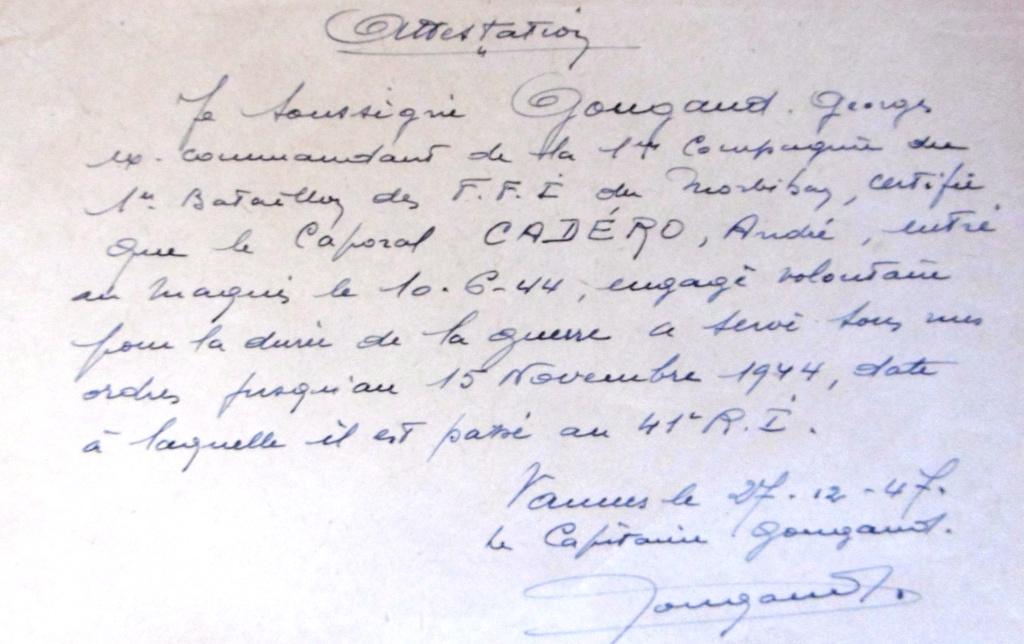

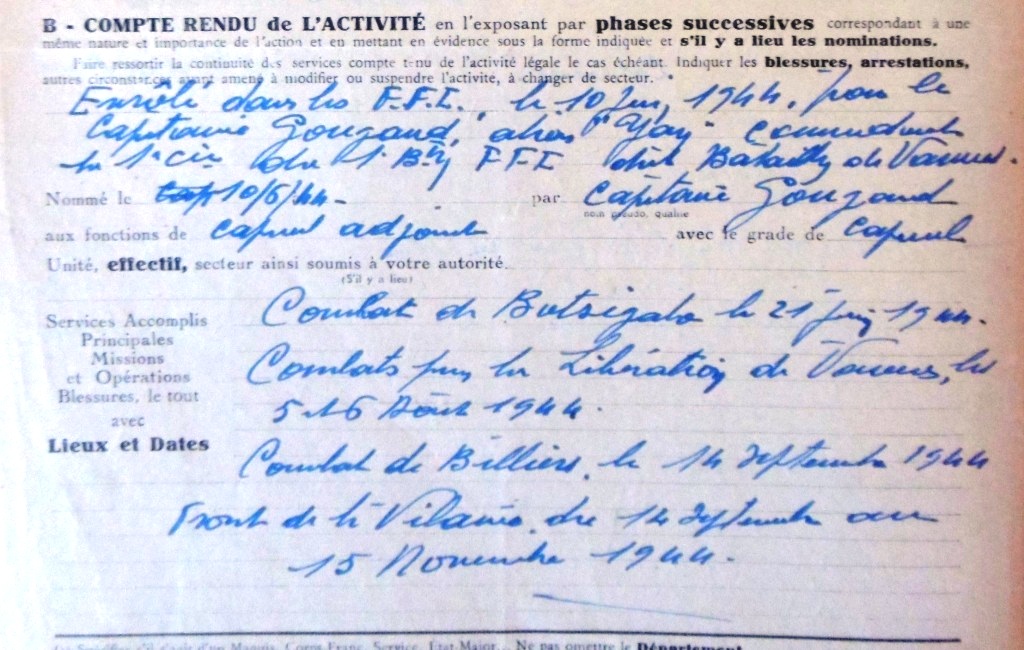

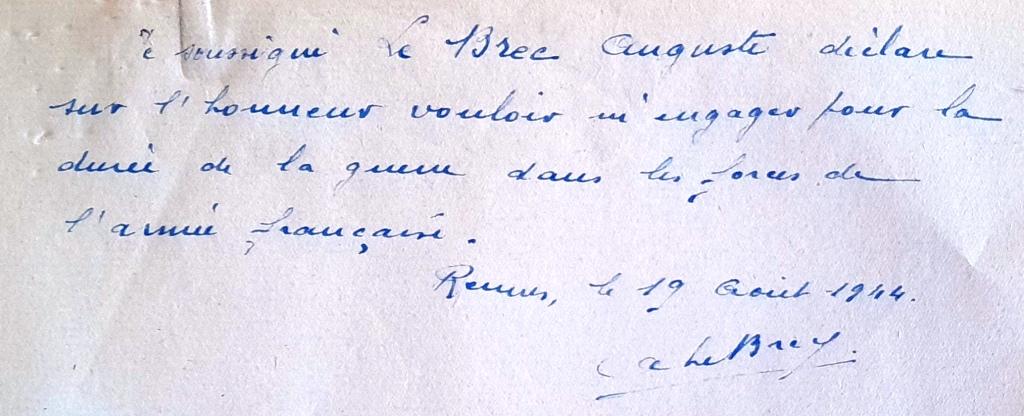

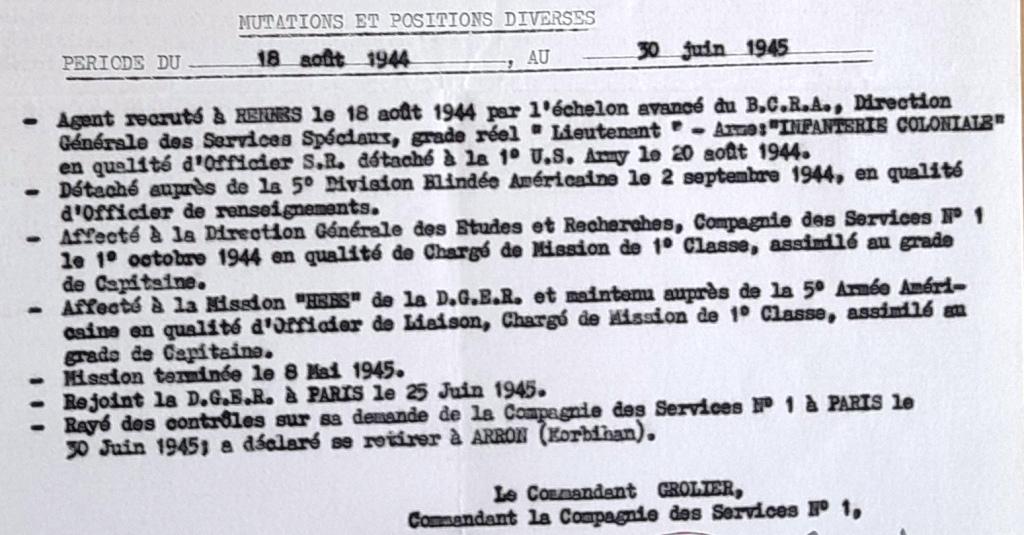

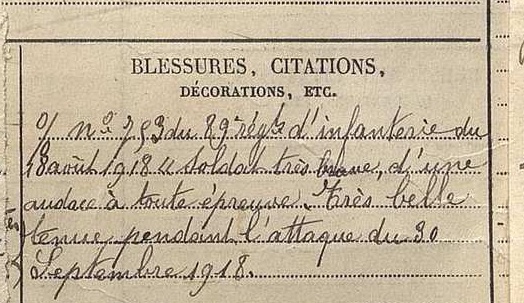

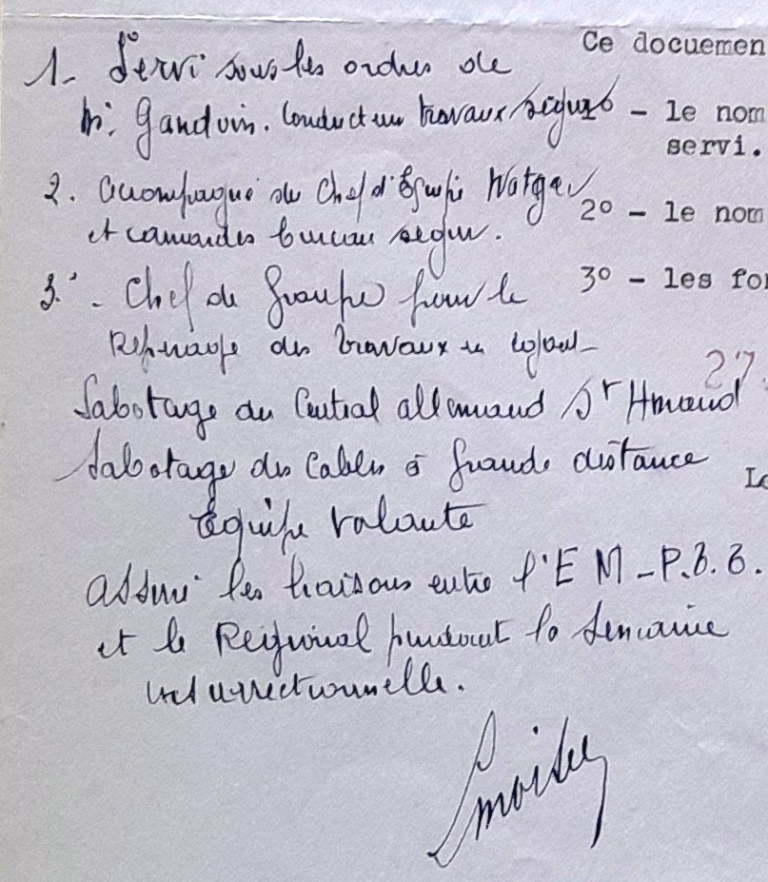

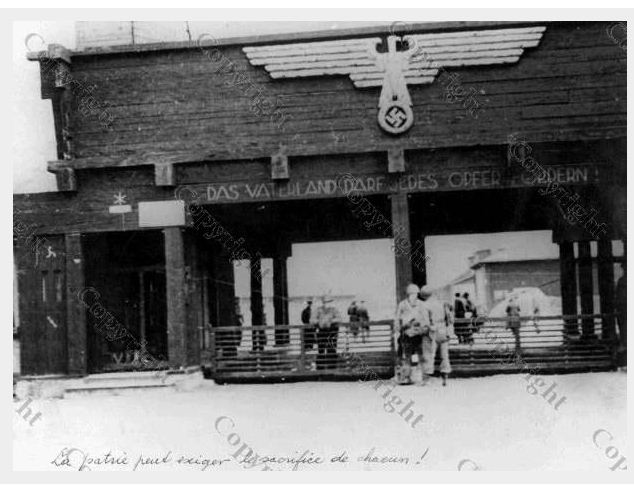

Lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, il est âgé de 29 ans et il est mobilisé au sein du régiment de Chars de Combat RCC de Tours. Il est affecté à la surveillance et à l'entretien des chars à Périgeux. Dès novembre 1942 il rejoint un groupe de résisitants et mène différentes actions (lire ci-dessous). A l'été 1944, il participe à la libération de Périgueux.

Plusieurs mention à son dossier : "A participé activement au camouflage d'armes de l'armée d'artmistice (armée de Vichy) , a travaillé admirablement à l'organisation de l'ORA locale [Organisation de Résitance d'l'Armée] , se trouvait à l'hôpital le 6 juin, a rejoint le maquis sans attendre la fin de sa convalescence, a fait preuve de qualités d'energie d'ordre et d'une grande expérience des hommes. Chef de tous, très dynamique, est au dessous de toute éloges".

Démobilisé, il vit un temps à Marseille en 1948. Il finit par rejoindre Séné.

Il décède à Séné le 24 septembre 1964.

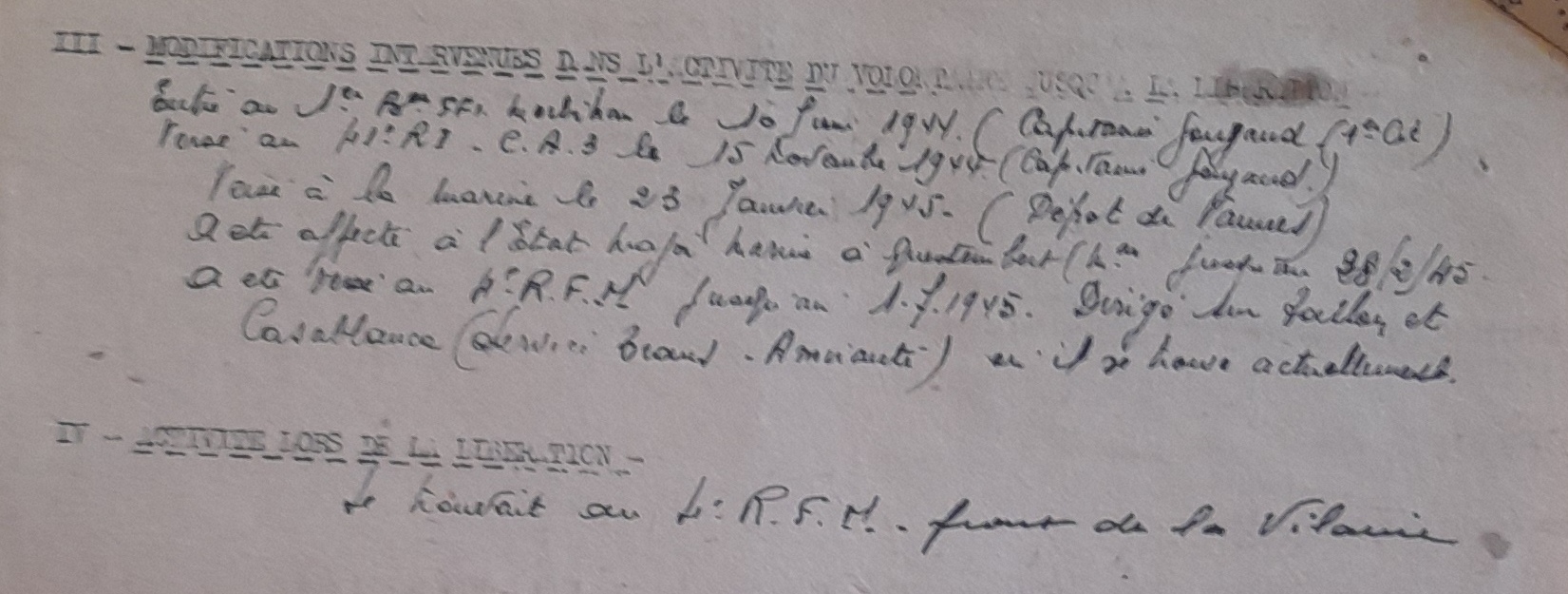

Son dossier de résitant conservé aux archives de Vincennes renferme son témoignage:

"A la démobilisation de l'Armée en novembre 1940, j'ai sorti et camouflé chez des particuliers une grande quantité de matériel de couchage, d'ameublement et tout l'outillage des ateliers.

Ce matériel a été en partie distribué aux services de la place Bergerac, la garde mobile et l'intendance a emporté tous les draps. Le reste du matériel (800 couvertures et 60 matelas) ont été camouflés chez M. Hertzog, notaire rue du Pont Saint-Jean à Bergerac. J'ai fait remettre une centaine de ces couvertures à un groupe du maquis (M. Belin ébéniste à Bergerac) et le reste du groupe Joseph.

Entré à la résistance au groupe militaire du Commandant Paquette ex-chef du bataillon du 3/26 RT en novembre 1942.

J'étais particulièrement chargé de l'entretien et du camouflage du matériel d'armement et des munitions qui se trouvaient en dépôt dans le bois de M. Durteu près de Pombonne.

Quelques temps avant le débarquement, j'ai effectué sur l'ordre du Comandant Paquette, le transport de dépôts d'armes chez M. Imbert Henri à Buade, commune de Ginestet où avec l'aide des camarades Guyon, Chauvin, Begin et Lenne nous avons procédé à leur remise en état.

Le dépôt comprenait alors 20 mitrailleuses Hochkies, 9 mitrailleuses allemandes, 24 mitraillettes anglaises, 60 lances grenades de 50 et une quarantaine de révolvers.

Avec la capitaine François 1er (Feyri) et la camionnette de M. Gardcette, nous avons fait l'échange des boites de chargeurs de F.M.24 détenus au dépôt Garcette à Bergerac par le groupe civil de M. Bergerte actuellement sous-préfet à Bergerac.

Croyant les opérations de débarquement des Anglais imminentes, j'ai procédé toujours sur l'ordre du Commandant Paquette à la distribution des révolvers à tous les membres du groupe connaissant bien la mitraillette anglaise, j'avais prélevé sur le dépôt du groupe un engin que je transportais à tour de rôle chez les camarades et l'instruction terminées, je l'ai remise au groupe. A.L. (M. Wyrth) avec lequel j'étais en liaison.

Egalement chargé des transports, j'ai été mis en relation avec mon collègue du groupe civil M. Berthomeu, peintre à Bergerac pour coordonner le travail des deux groupes.

J'étais également en liaison directe avec l'Adjudant-Chef Courdesse dit Bernard chargé du service camouflage de Matériel(CDM).

J'ai participé aussi à l'instruction du groupe de résistance de Peymylou (Père Brunet et M. Chambon).

Avec le Chef de Bataillon Santraylle, j'ai participé à des déplacement de nuit sur les terrains de parachutage.

Etant en relation avec MM Belin et Fournier, j'ai participé au camouflage des réfractaires au STO en les dirigeant vers les maquis.

En services au gardiennage du 3/26°RT à Bergerac, je servais de relais entre le Commandant et les camarades sous-officiers du groupe, de ce fait j'ai effectué de nombreuses missions de liaison parfois éloignées surtout lorsqu'il fallait aller chez le Colonel Paquette au delà de Montpont en Dordogne occupée Menesplet.

Les Boches ayant réquisitionné le garage Sygala à Bergerac, j'ai sorti et camouflé chez moi une moto CDM. Le Service CDM m'avait bien promis les papiers qui attesteraient que cette moto m'appartenait en propre, mais ils ne m'ont jamais été remis et ma famille n'a pas été à l'aise lorsque les Boches ont occupé ma maison quelques jours après le 6 juin 1944.

Le garage ne devait sans doute pas les intéresser car ils n'y ont pas mis les pieds.

Entré à l'hôpital militaire et opéré d'une fistule à l'anus le 3 juin, je suis néanmoins sorti clandestinement de ct établissement 4 jours après et fait de la moto pour aller livrer un dépôt de 6400 litres d'essence aux forces de la résistance. Ce dépôt était dans la propriété de M. Durieu à Saint-Sauveur.

Dès ma guérison, je suis entré au maquis à Saint Julien de Crempse avec le commandant Santrailles. Le Colonel Adeline, par l'intermédiaire de l'Adjudant-Chef GYOT, m'avait fait savoir au 6 juin qu'il me considérait comme faisant partie des troupes de la résistance mais qu'il m'interdisait de sortir de l'hôpital avant ma complète guérison.

Affecté au groupe Michel comme adjoint au chef de groupe, j'ai participé aux opérations du secteur Nord-Ouest de Bergerac, à la prise de Bergerac et aux opérations devant Rpyan jusqu'au 1er décembre 1944.

A la formation du 26°RI à Bergerac, le 1er décembre 1944, le groupe Michel qui était devenu Compagnie Michel du Bataillon Joseph a été transformé en 12Cie.

Le 22 janvier, le bataillon quittait Bergerac pour participer aux opérations devant La Rochelle ou nous nous trouvons toujours.

ASP 53223, le 24 février 1945

Le Lieutenant LE HAY (FFI°

Signé LE HAY.

Le lieutenant Pupat, comandant la 12° compagnie du 26°RI, certifie exacte les déclarations du Lieutenant Le Hay en ce qui concerne son activité au maquis depuis son entrée au Groupe Michel. Ayant le Lieutenant Le Hay comme adjoint, depuis cette date et sans interruption, c'est à dire depuis plus de 7 mois, je ne peux que m'en féliciter;

Excellent chef de section et sachant commander, possédant les connaissances militaires nécessaires pour commandes une compagnie et l'ayant fait à maintes reprises, je ne regrette qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas encore été homologué car il a effectivement exercé ces commandements;

Signé Pupat.

A

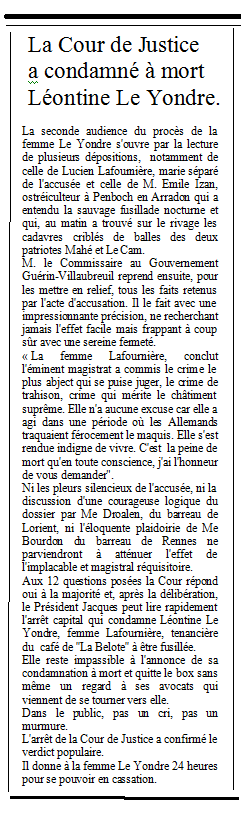

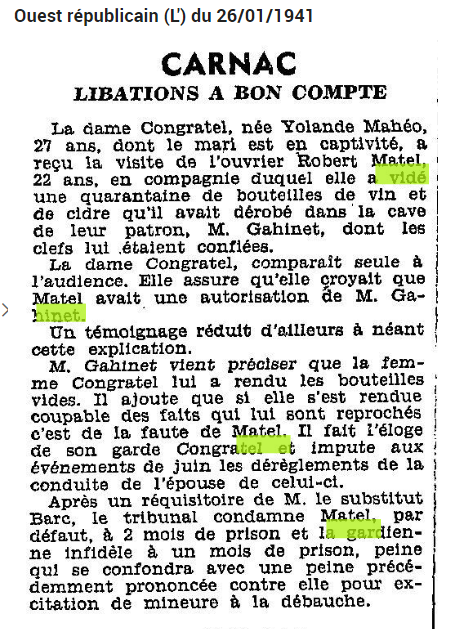

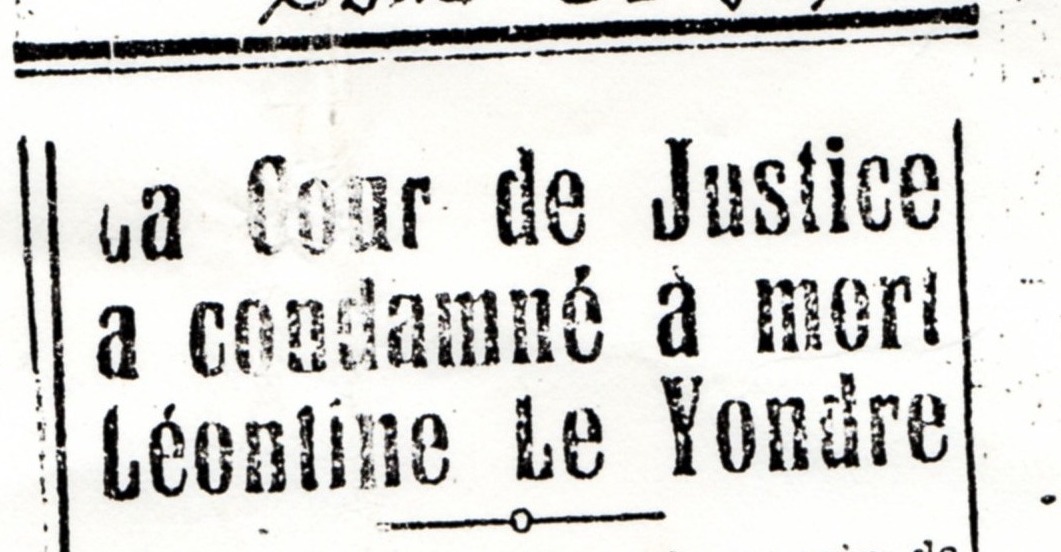

Le compte rendu du procès 4/4

La Liberté du Morbihan, samedi 10 mars 1945

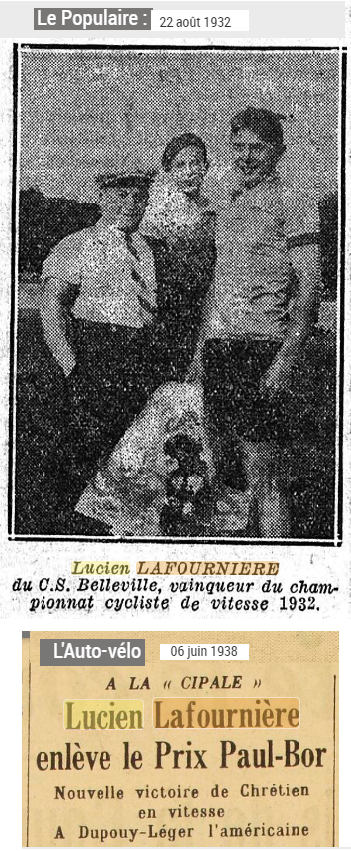

La patronne de “La Belote” devant la Cour de Justice

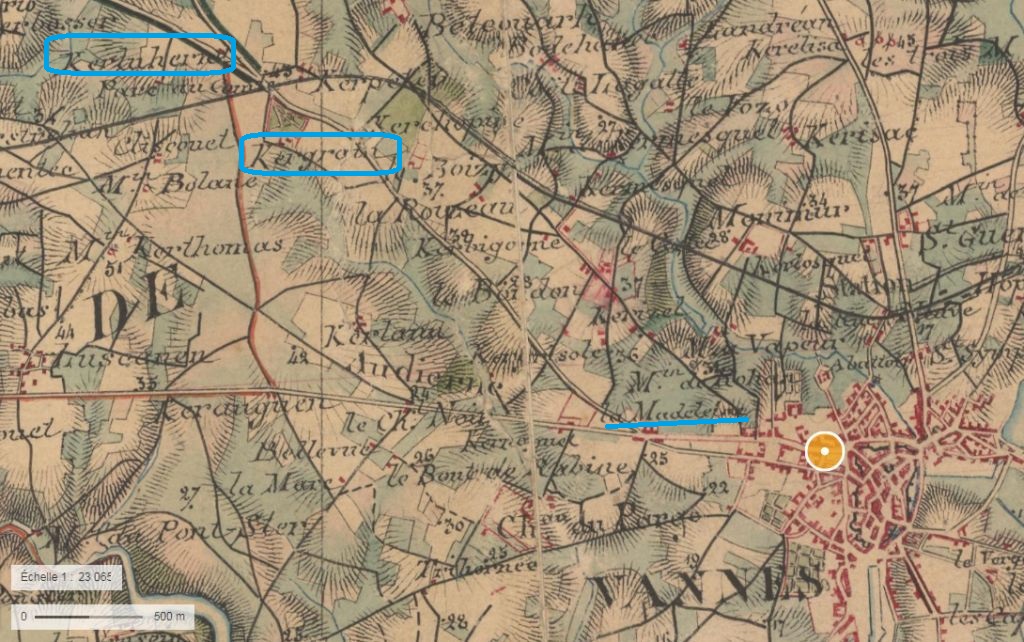

Vers la fin de juillet 1944, un homme – Robert MATEL – entrait au bar de «La Belote” vers midi. La patronne du café, Léontine LE YONDRE, épouse séparée de l’ex-coureur cycliste Lucien LAFOURNIERE, sort peu après en sa compagnie. Il la conduisit au Café de la Rabine, puis au-delà du café tenu par Mme Vve RUAULT à la Madeleine. Elle le suivit sur la route de Sainte-Anne. Au cours de leur traversée du Bois de Kerluherne, il lui fit voir une mitraillette, puis ils semblèrent oublier l’un et l’autre ce qui les avaient amenés au sein de cette verte solitude et ils en profitèrent à la manière banale de bien des couples d’amoureux. Chacun des partenaires donnera sur ce voyage une version psychologiquement différente. Quant à ce qui se passa, ce fut aussi simple que cela.

Pourquoi l’accusée eut-elle le désir de repasser seule au retour au débit de Mme Vve RUAULT ? Pourquoi le maquisard MATEL retourna-t-il le soir en compagnie de deux camarades à «La Belote”? Là-dessus les thèses s’affrontent. Ce qui est certain, c’est que la visite au débit RUAULT fut suivie de l’arrestation de la débitante par la feldgendarmerie et que la venue des trois amis au bar de la femme LAFOURNIERE provoqua une opération de police et par conséquence, l’arrestation des deux amis de MATEL. D’autre part, le lendemain de la promenade au bois de Kerluherne, la ferme de Kergrain fut perquisitionnée d’une manière brutale et crapuleuse par la feldgendarmerie et la famille LE ROUX, famille paisible de braves gens, eut gravement à souffrir de cette sauvage descente de police, à laquelle participa en uniforme allemand la tenancière de « La Belote ».

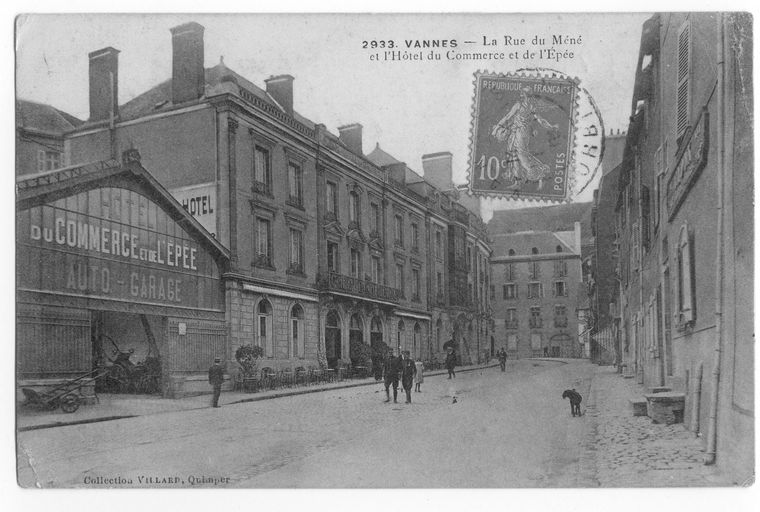

Ce fut le 31 juillet vers midi que MATEL engagea rue du Mené un combat à mort avec les Allemands, après qu’un coup de feu eut été tiré sur lui par un feldwebel alors qu’il se trouvait en compagnie du Lieutenant LE FLOCH.

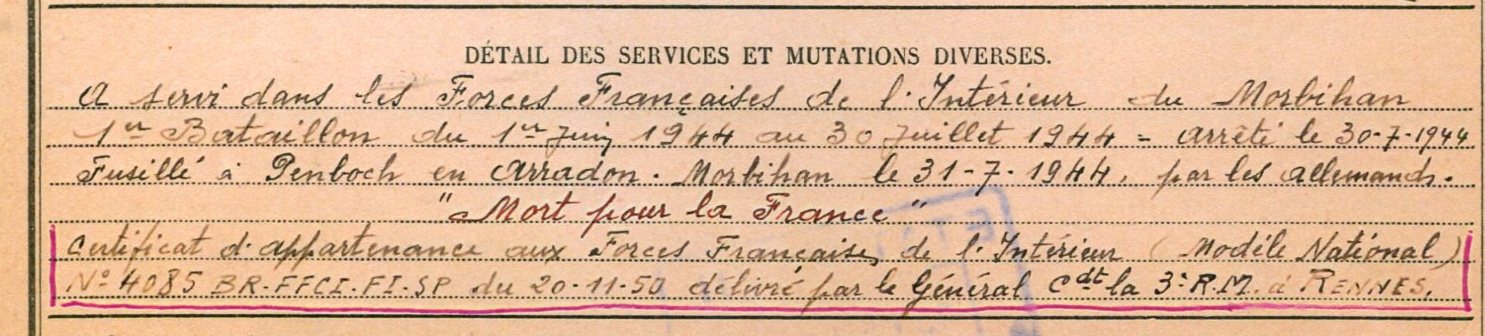

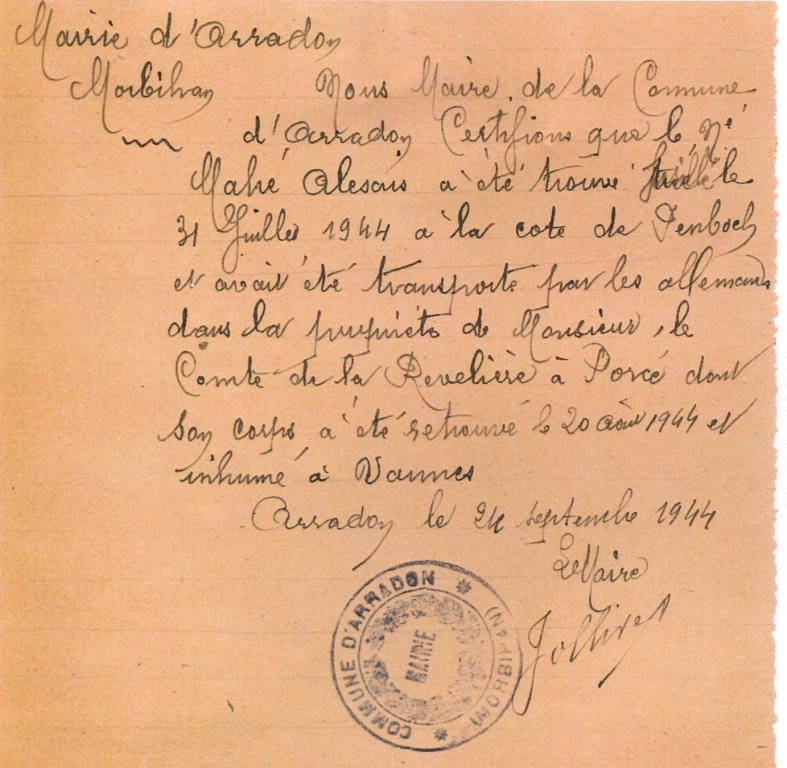

Cet officier de la résistance devait succomber ce jour-là à une blessure au ventre. Notons que son témoignage aurait peut-être permis d’éclaircir, au cours des débats, certains points demeurés obscurs en dépit des efforts de M. Mérour, le consciencieux magistrat à qui revint la lourde charge d’instruire cette affaire dont le caractère s’aggrave de cette circonstance douteuse que deux des jeunes gens tombés aux mains des Boches, les jeunes MAHE et LE CAM, ont été fusillés à Arradon et que deux de leurs camarades n’ont dû qu’à un miracle de surhumaine énergie d’échapper à leurs bourreaux.

Fixé par tous les yeux, Léontine LAFOURNIERE va rapidement s’asseoir à l’extrémité du box, la plus rapprochée du siège du Commissaire du Gouvernement, occupé par M. GUERIN-VILLAUBREUIL. Elle semble en proie à une brusque émotion dès que ses premiers regards se portent sur la Cour. M. le Président JACQUES a pour assesseurs MM. LE BOULCH, JOLLIVET, PRASLON et MARTIN, aux côtés desquels deux juges suppléants, MM. THEBAUT et TAMAREILLE sont venus prendre place.

Elle a à répondre de trahison, d’entretien en temps de guerre et sans autorisation du Gouvernement, de relations avec des agents de l’Allemagne, de dénonciations.

Elle écoute attentivement l’appel des témoins. Sa servante et accusatrice Simone PASCO ne répond pas. Elle ne viendra pas déposer. Une récente maternité la retient à Rennes.

Le Président évoque l’enfance de l’accusée, aînée de six enfants. Jusqu’en 1940, son père a tenu le café de «La Belote ». "Ca fait juste un an aujourd’hui qu’il est mort", fait-elle remarquer.

De son passé elle n’est pas fière.

D-- Les renseignements qu’on a recueillis sur votre compte vous sont défavorables.

R--Ce n’est pas de ma faute. M. le Président.

D--Votre conduite et votre moralité ne sont pas exemplaire.

R--Faut savoir comment j’ai été élevée.Et elle ajoute en baissant le ton : "je mérite les reproches qu’on peut me faire."

Elle estime que son café n’était pas un plus mauvais lieu que quelques autres établissements de Vannes. Elle y recevait dit-elle des femmes qui travaillaient avec les Allemands. L’accusation lui reproche aussi d’avoir reçu des femmes de prisonniers.

Si elle a été condamnée à six mois de prison pour vol elle fait ressortir que c’est avec sursis en même temps qu’une amie principale coupable qui, elle a eu une peine de deux ans d’emprisonnement. Sa première condamnation pour violences lui a été infligée à l’occasion d’un échange de coups avec une maitresse de son mari. La seconde c’était pour avoir frappé l’infidèle.

On revient en arrière. Dans son enfance elle ne fut pas heureuse avec son père qui lui préférait ses sœurs. C’est la raison qui l’a poussée dit-elle à quitter Vannes à seize ans après avoir fait un apprentissage chez une tailleuse pour hommes.

D--Là vous avez sombré dans la débauche et la prostitution puis vous avez connue LAFOURNIERE coureur cycliste qui est devenu votre amant. Vous avez vécu avec lui. C’était un amant complaisant ? L’accusé ne répond pas.

-Il a profité de l’exercice de votre séduction. Pendant 16 ans, vous avez partagé avec lui vos ressources – si j’ose dire – Au bout de 16 ans vous vous êtes mariée avec lui…Pourquoi ?

-Parce qu’en 1939, ma mère, étant malade, m’a offert de prendre la suite du café. Mon mari y voyait un intérêt. Moi j’avais une occasion de me racheter. L’affaire se fit le 24 septembre 1940.

D-Les Boches étaient déjà là ?

R-« Ils » étaient déjà là…Le café était déjà fréquenté par les Allemands. C’était près de la gare et il n’y avait pas beaucoup de civils. Le café était très coquet. J’avais fais des frais.

Le Président fait allusion au mari dont l’accusée vit aujourd’hui séparée. Coureur, il courait dans le sillage d’un autre coureur quelque part du côté de Pluvigner. Cela ne plaisait pas à son épouse.

-Ce n’était pas par jalousie, précise-t-elle, mais il partait à Paris « faire la foire » emportant l’argent de la maison.

Léontine LAFOURNIERE se défend d’avoir dénoncé son mari aux Allemands. Elle dit n’avoir jamais su qu’il avait été prisonnier et avoir été victime d’une vengeance d’intérêt. A ce propos elle se hâte de généralise : « Il n’y a que des vengeances dans ce procès ! ».

Quand le Président lui fait observer que le café de «La Belote” était le quartier général de la Feldgendarmerie elle proteste : "Quand la Feldgendarmerie vient dans un café, les autres clients s’en vont…"

Pourtant, elle trouva une occasion de fréquenter la Feldgendarmerie. Son café ayant été fermé par suite d’un bal clandestin elle intervint – en vain d’ailleurs –auprès des Allemands pour faire reporter cette mesure. Ca prouve, triomphe-telle que je n’étais pas aussi bien qu’on le dit avec les Allemands qui à trois reprises m’ont dressé contravention.

On fait allusion à la vie intime de l’accusée.

-Vous avez été la maitresse d’un Allemand : Hans Heintz. Alsacien, M. le Président.

Le Président proteste. Elle réplique :"Moi, je dis ce qu’il m’a dit."

Cette liaison dura un an, Heintz fut remplacé par un Français.

Il est question de quelques policiers boches de marque que la patronne de «La Belote” dit ne pas avoir connus plus particulièrement. Et elle ajoute: "J’avais aussi la police Pétain qui venait dans mon café."

Elle se défend d’avoir été une indicatrice. L’interrogatoire porte ensuite sur les menaces dont elle a été l’objet. Il lui est reproché de na pas en avoir saisi la police française.

Elle n’était pas armée répond-elle.

Ses excellentes relations avec une dame vertejaune, indicatrice des Allemands luis sont rappelées. Elle affirme n’avoir connu son rôle que quand à son retour de Paris elle a appris que cette femme avait été abattue par les patriotes. Elle avoue n’avoir donné, pour sa part, aucun renseignement aux Allemands. Pourtant l’accusation retient contre elle la dénonciation du jeune Marcel OUDAGE et de ses deux amis qui avaient exprimé leur indignation de la voir si intime avec les Boches. Elle discute les faits les plus amples qui vont tout à l’heure être rappelés par le témoin et se prétend étrangère à cette dénonciation.

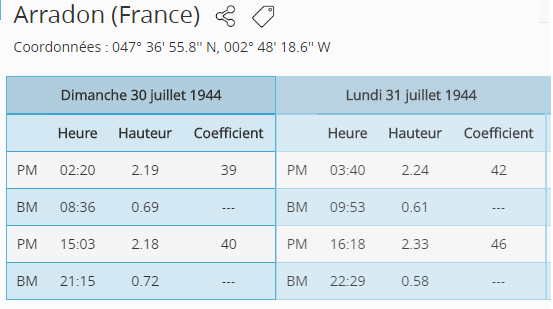

Enfin, il est question de la visite du jeune MATEL . C’était le 30 juillet 1944, un dimanche matin. L’accusée venait d’Arradon où elle couchait depuis les bombardements du camp de Meucon.

« Quand il est entré, dit-elle il a commandé un vin blanc, puis demandé qui était Mme LAFOURNIERE. Quand il a su que c’était moi, il m’a dit "j’ai un ordre de vous descendre". Je l’ai fait pénétrer dans la cuisine. Je lui ai déclaré que j’étais innocente. Il m’a commandé de faire ma prière braquant sur moi un révolver. Je l’ai supplié de ne pas mettre la menace à exécution. J’ai eu très peur. Ma bonne était là. Elle s’est mise à crier. Il a fermé toutes les portes. On a discuté. J’ai réclamé des preuves. Il a parlé d’un Lieutenant dont il n’a pas cité le nom. Il m’a fait voir la pochette en dentelle bretonne me questionnant pour savoir si elle était à moi ou à ma bonne. Je lui ai répondu que cette pochette n’était pas à nous et je l’ai invité à déjeuner avec nous. Il a refusé disant qu’au maquis on mangeait mieux que cela. Pendant que nous déjeunions il a bu deux ou trois vins blancs puis il m’a donné l’ordre de le suivre pour voir disait-il son lieutenant sur la Rabine et me prévenant que si je faisais un signe de la tête ou du regard il m’abattrait comme une bête. Dans la rue de la Fontaine nous avons croisé une patrouille allemande et nous sommes passés devant la Feldgendarmerie. Ca m’aurait été facile alors si j’avais voulu de la « donner » comme vous le dites. Je ne l’ai pas fait parce que j’avais peur. Je n’ai jamais pensé que c’était un patriote. J’ai pensé qu’il voulait m’entrainer dans le maquis…

D-Vous ne vous sentiez pas tellement en danger ? constate le président.

Léontine LAFOURNIERE resta seule pendant vingt minutes au café de la Rabine. Puis MATEL revint la chercher. Il la ramena à "La Belote” où il reparla du mouchoir de dentelle. De "La Belote” il la fit l’accompagner à la Madeleine, au café RUAULT Ils passèrent par l’Avenue Victor Hugo, la rue et l’avenue Hoche. Chez Mme RUAULT le malheureux MAHE vint rejoindre MATEL puis ce dernier parti alors seul vers la route de Sainte-Anne avec l’accusée.

Nous nous sommes arrêtés dans le bois de Kerluherne. Là, il a sais une mitraillette qui était cachée sous la fougère. Il m’en a menacée. Le voyant monter et démonter cette mitraillette après m’avoir emmenée jusque là, j’ai eu l’impression que c’était un fou. Nous avons aperçu un couple. Il a aussitôt tiré un coup de feu en criant aux promeneurs : »Vous fermez vos gueules ». Ces gens ont répondu »Vous pouvez y aller ». A ce moment il m’en a menacée (sic) de sa mitraillette. Je l’ai supplié de ne pas tirer lui disant que je ne méritais pas la mort car je n’avais dénoncé personne. Il m’a répondu qu’il avait un ordre de l’abattre, mais il adit aussi :’Je ne veux pas vous descendre parce que je ne vois pas mon lieutenant ». Je ne comprenais plus rien. Il a alors caché sa mitraillette et n’a gardé que son révolver à la main. En marchant il m’a fait une déclaration d’amour. Le reste vous le savez ».

Le Président : « C’est vous qui avez joué la scène de la séduction.

Léontine: Non, Monsieur le Président.

Le Président : C’est vous qui lui avez proposé vos faveurs.

Léontine: C’est lui qui…

Le Président: Enfin cela revenait à la même.

Léontine: Ah non Monsieur le Président. Il m’a dit que c’était malheureux de me descendre. Il m’a demandé de l’argent. Et c’est pour réclamer 20.000 Frs qu’il est revenu le soir à mon café.

D-Pourquoi êtes vous retournée au café de Mme RUAULT ?

R-Pour voir quelle physionomie (sic) elle aurait fait en me revoyant seule.

D-Vous vouliez savoir le nom de MATEL.

R-Non, je n’ai rien demandé à Mme RUAULT. Dans le bois MATEL m’avait dit qu’il s’appelait ROGER.

Quand le soir il revint au bar de «La Belote” avec ses camarades, l’accusée l’a assure-t-elle entendu dire à ceux-ci : « Elle ne perd rien pour attendre ». Elle a pensé qu’il attendait le départ des Allemands pour mettre à exécution ses menaces.

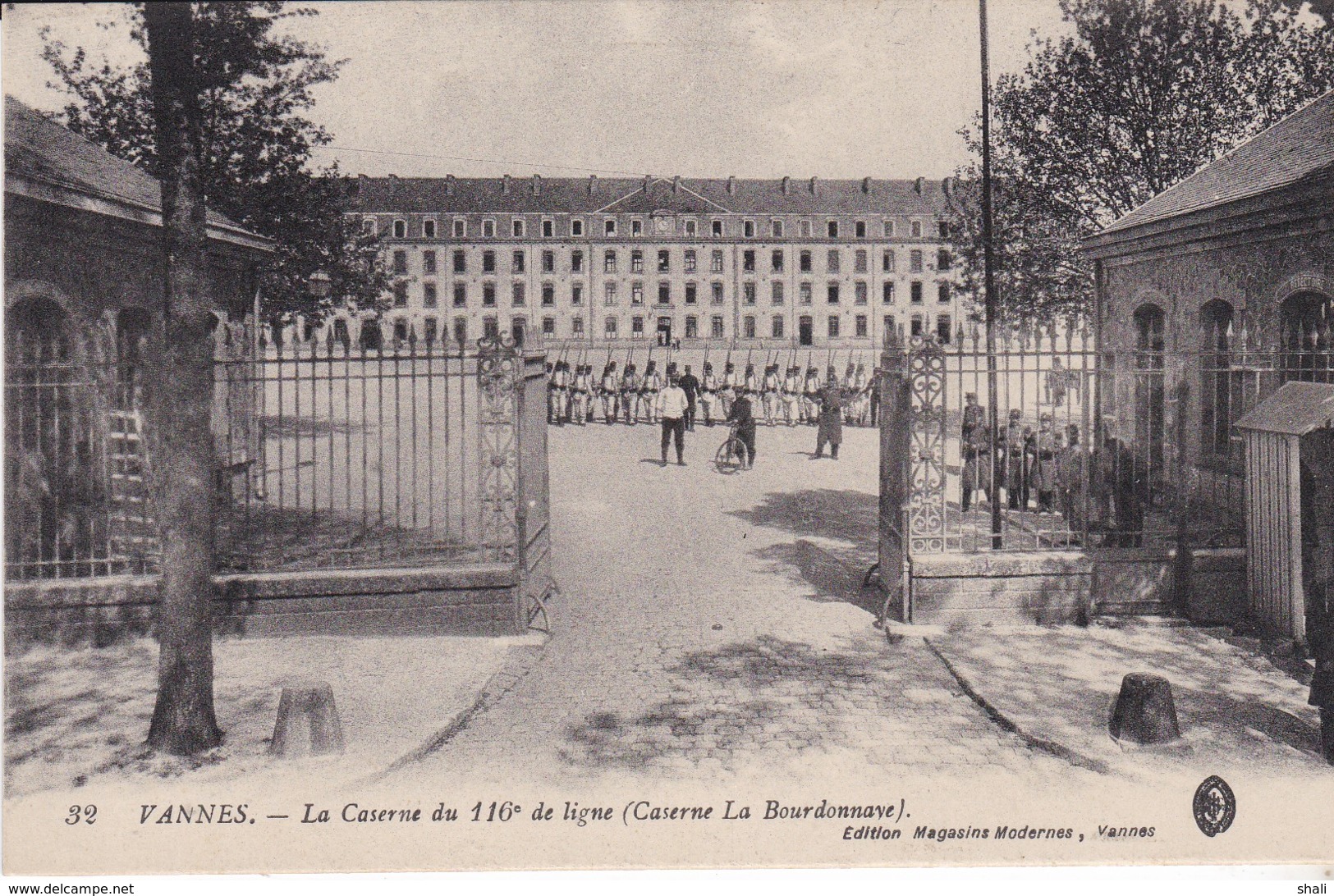

Prise d’affolement, je suis allée à la Caserne de La Bourdonnaye où j’ai dit au chef de poste qu’il y avait un terroriste qui me menaçait dans mon café.

D-Vous avez fait état de trois terroristes.

-D’un seul.

D-Vous avez dit trois.

C’est à la suite de cette démarche que MAHE et LE CAM furent appréhendés près du pont de chemin de fer, tandis que MATTEL qui avait un vélo, réussissait à s’enfuir.

-Je ne suis pas responsable de ces arrestations, proteste l’accusée.

-Pourtant, réplique le Président, après cette arrestation vous avez, selon votre bonne répété aux Allemands : »Très bon, très bon ».

Interrogée par les Allemands sur ce qui s’était passé au cours de la journée, la femme LAFOURNIERE a fait le récit complet de ce qui s’était passé, d’où l’enquête de la feldgendarmerie. Les témoignages en marqueront les étapes.

A cours de la confrontation avec Mme RUAULT, cette débitante rappelle l’accusée m’a traitée de garce et m’a giflée.

Le Président- On ne peut pas dire que cette gifle vous l’avez volée.

Le soir, la patronne de «La Belote”fut l’hôte choyée de la feldgendarmerie qui désormais allait veiller sur elle au point de l’emmener à Auray. Sa présence y fut constatée au café Josso à l’heure même où éclatait à Vannes la fusillade dramatique de la rue du Mené et au cours de laquelle le témoin MATEL crut reconnaître une femme parmi les uniformes allemands qu’il apercevait dans la bagarre. Cet alibi de l’accusée, indiscutablement prouvé par l’instruction, constate le Président, fait la lumière sur un incident important, une partie de la presse ayant imprimé que c’était la femme LE YONDRE qui accompagnait les Allemands au moment où l’un de ceux-ci ouvrait spontanément le feu sur MATEL.

L’accusée s’est bien travestie en militaire allemand mais ce fut pour accompagner les enquêteurs de la feldgendarmerie à la ferme des LE ROUX, près du bois de Kerluherne. Elle avait mis des lunettes noires.

--Ils m’avaient fait boire du Cognac, explique-t-elle et j’avais ce jour-là autant peur des Allemands que la ville j’avais peur de MATEL.

Elle assure que ce n’est pas elle qi a mené les Allemands à la ferme dont elle déclare n’avoir pas connue l’existence. Ce sont eu, dit-elle, qui l’ont conduite à cet endroit.

--Je suis innocente de la dénonciation des LE ROUX.

Elle précise qu’elle n’a pas, comme on le lui reproche procédé elle-même à un interrogatoire. Elle prétend avoir seulement répété les questions posées et être restée pendant la perquisition sur le seuil de la porte.

Le Président –Vous avez dans cette double mort une incontestable responsabilité morale : votre part de responsabilité est écrasante, car c’est à cause de votre intervention que ces deux jeunes gens ont subi leur sort tragique. S’il y a eu cet enchainement d’évènements, c’est que vous aviez peur. Si vous aviez peur il fallait partir. »

--Je n’avais dénoncé personne, je n’avais donc pas à partir.

D—On vous soupçonnait d’être une indicatrice.

R—Il n’y a aucune preuve. Je suis innocente.

L’interrogatoire, qui a duré trois heures et demie se termine sur l’évocation de l’arrestation de l’accusée à Paris. L’audience est suspendue. Tenant compte des avertissements du Président, l’auditoire très dense n’a cessé de demeurer calme et digne. Il fera preuve du même sang-froid pendant les dépositions.

Pendant deux heures les témoins vont se succéder à la barre.

Le lieutenant Michel LE BOUCHER, 39 ans de la sécurité militaire, ayant découvert la retraite à Charenton de l’accusée, a obtenu l’autorisation d’aller l’arrêter. Il la ramena à Vannes. Elle lui a dit-il, offert près de 100.000 Frs pour qu’il la laisse libre.

--Je n’ai jamais proposé d’argent, répond la femme LAFOURNIERE.

M. Jean LAIGO, 38 ans, rédacteur au CCRB dit qu’ayant entendu dire par un cheminot que la patronne de «La Belote”était dénonciatrice, il l’a lui-même signalée à MATEL qui recherchait le propriétaire d’un mouchoir e dentelle. Il ne peut dire le nom du cheminot.

Voisine du café de « La Belote », Mme PREJEAN, née Parisot, a vu l’accusée dans une auto allemande, mais n’a jamais entendu dire qu’elle avait dénoncé des patriotes.

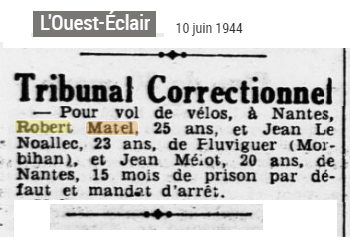

C’est au milieu de l’attention générale que Robert MATEL, 27 ans, poseur de voies, s’avance vers la cour. Il parle lentement. La blessure qu’il s’est faite à la gorge pour échapper aux Allemands, le jour de la fusillade de la rue du Mené le gêne. Mais il ne semble pas y avoir que cette gêne physique. S’il donne des détails précis sur le combat des rues de vannes au cours duquel il déclare avoir tué plusieurs Allemands et en avoir blessé un aussi grand nombre, il est d’une extrême discrétion sur la façon dont il persuada l’accusée de l’accompagner au bois de Kerluherne et sur les choses hors du sujet qui s’y passèrent.

C’est le 29 juillet alors qu’il faisait l’enquête sur la provenance du mouchoir de dentelle que le témoin LEGO l’a orienté vers le café de «La Belote”où il est allé à onze heures puis à midi pour rencontrer la patronne.

--Elle disait qu’elle n’était pas une dénonciatrice. Nous autres on ne peut rien faire sans ordre.*C’est pourquoi il tenait à voir le lieutenant LE FLOCH qu’il ne trouva pas.

D—Vous ne lui avez pas dit que vous vouliez la descendre ?

R—Non, il m’était impossible de le dire à ce moment. En face du café il y avait un train en gare.

Au banc de la défense Mes Bourdon et Droalen s’étonnent que les choses se soient passées si facilement. On parle de la pochette de dentelle.

--Cette pochette avait été portée par une dénonciatrice de patriotes que nous voulions identifier.

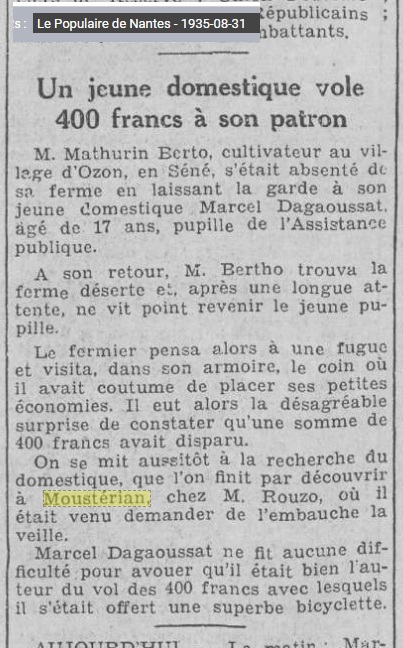

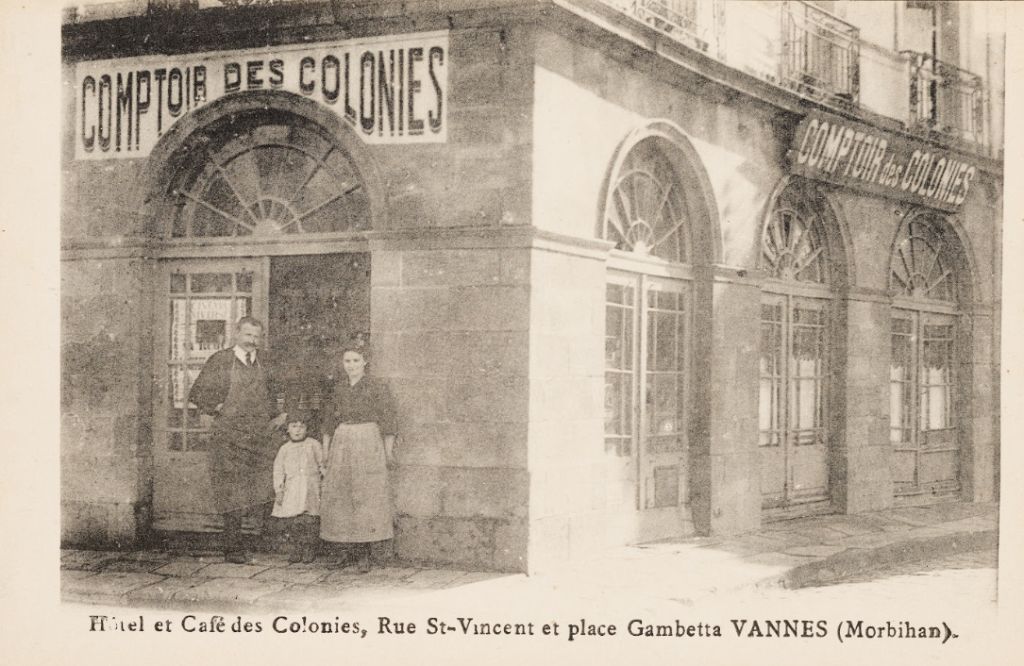

Il a laissé l’accusée au café de la Rabine pour aller voir si le lieutenant LE FLOCH en présence de qui il voulait la xxxxxx était au café des Colonies.

De quoi a-t-il été question dans le bois ? De somme offerte, d’après le témoin qui ajoute que, quand le couple passe, le coup de feu partit seul.

D—Vous n’avez pas menacé la femme LE YONDRE de votre mitraillette.

R—Je l’avais sur le dos. Je lui ai dit que je n’avais pas l’ordre de la descendre. Et le témoin MATEL confirme que ce qu’il savait sur la femme LAFOURNIERE il le tenait seulement du témoin LEGO.

Il faut bien en venir à la bagatelle. Elle me l’a proposée elle-même, explique le jeune caporal-chef.

Pourquoi est-il retourné le soir même à «La Belote”? « C’était un peu risqué » constate le Président. Quand il a vu l’accusée s’éclipser il a lui-même dit à ses camarades : « ça sent mauvais ».

La défense veut connaître le casier judiciaire du témoin.

On apprend qu’il a deux minimes condamnations et qu’actuellement il est détenu en vertu d’un extrait de jugement du tribunal de Nantes le condamnant à 13 mois de prison pour avoir acheté 900 Fr un vélo volé.

Le Président oppose à cette ombre les cinq balles dont a été atteint le témoin, les tortures qu’il a subies et la condamnation à mort à laquelle il n’a échappé que par le départ précipité des Allemands.

Après Mme RUAULT du café de la Madeleine et son fils qui furent maltraités par les feldgendarmes, on entend le jeune Marcel OUDAGE qui, consommant à «La Belote”et ayant devant les Allemands traité la patronne de « viande à Boches » fut avec deux camarades signalés par celle-ci à une patrouille allemande, alors qu’il était réfractaires et maquisards. Ils furent tirés d’embarras par leur employeur.

Mme LE ROUX et son fils, qui raconte la scène de Kerluherne et leur arrestation montrent l’accusée travaillant à l’enquête en collaboration avec les Allemands.

La femme LAFOURNIERE nie en bloc la sincérité de tous les témoignages ce qui ne semble pas servir sa cause.

L’audience est levée à 20H15.

Repris à 11H cet après-midi les débats sont consacrés au réquisitoire et aux plaidoiries. L’arrêt semble devoir être rendu en fin d’après-midi.

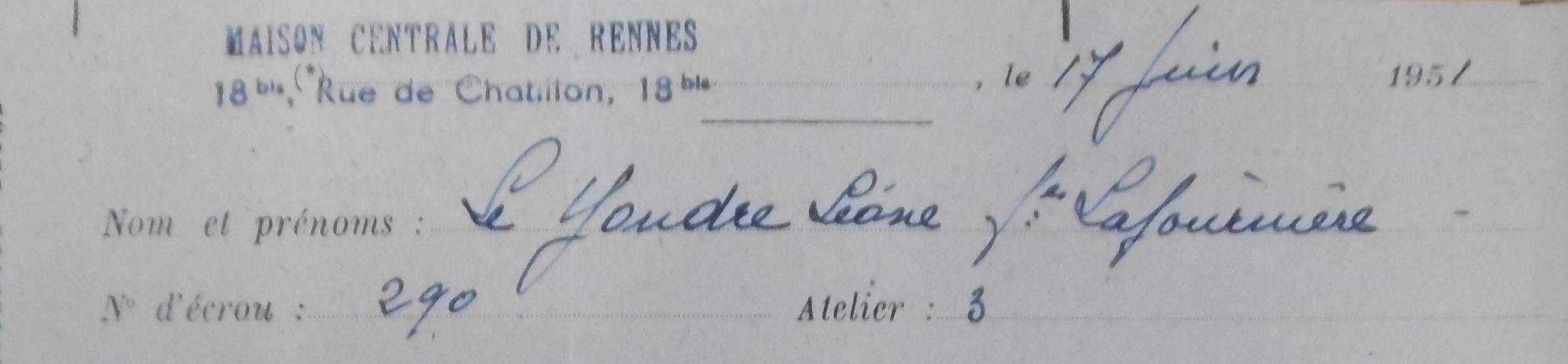

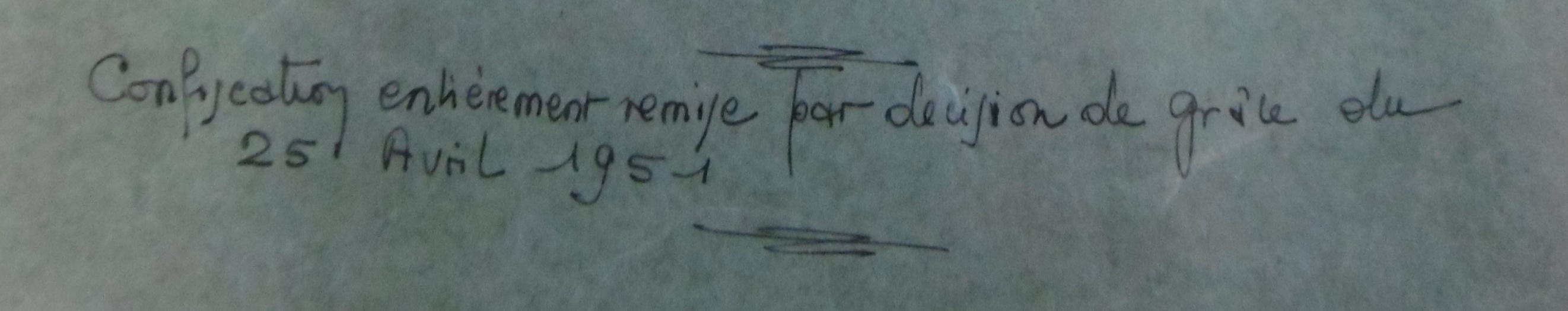

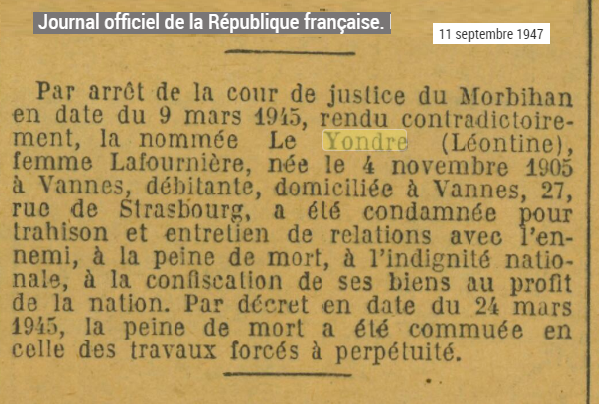

EPILOGUE : L'article de presse ci-dessus, reproduit pour en faciliter la lecture, indique de Léontine LE YONDRE fut condamnée à l'issue du procès à mort et à être fusillée. Ses biens devaient lui être confisqués au profit de l'Etat. Elle est incarcérée à la prison de Rennes. Elle se pouvoit en cassation el 10 mars 1945.

Cependant, le Général De Gaulle la gracie par décret du 24 mars 1945 et sa peine de mort est communée en une peine pour travaux forcés en peprpétuité.

Léontine Eugénie Joséphine LE YONDRE bénéficie d'une grâce le 25/4/1951 et ses biens confisqués lui furent restitués. Elle quite la Bretagne?

Léontine LE YONDRE née à Vannes le 4/11/1915, divorcée de Lucien LAFOURNIERE, se remariera en 1965 à Ormes (71). Sa dernière adresse connue était à Revigny (Jura). Elle décède à l'hôpital 2 rue Regard de Lons Le Saulnier (39) le 13 décembre 1977.

Le déposition de Leontine LE YONDRE 3/4

1ère déclaration de Léontine LE YONDRE le 25/10/1944 (texte en noir) complété par sa 2° déposition du 2/11/1944 (texte en bleu)

Déclaration de madame LE YONDRE Léontine, femme LAFOURNIERE, née le 4 novembre 1905 à Vannes, sans enfant, sans condamnation.

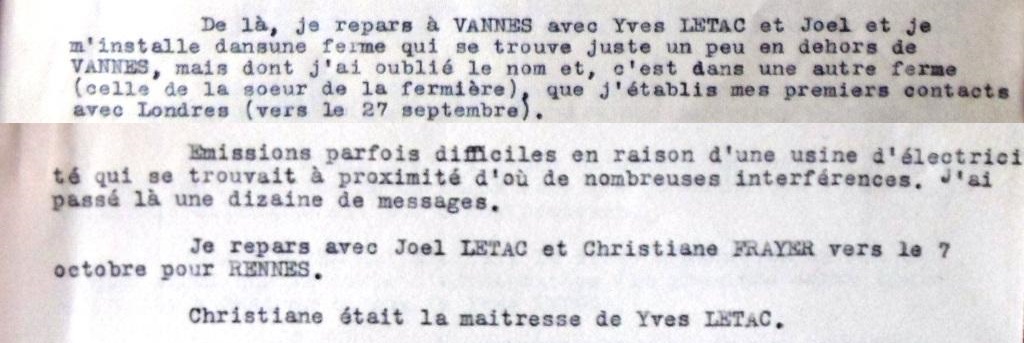

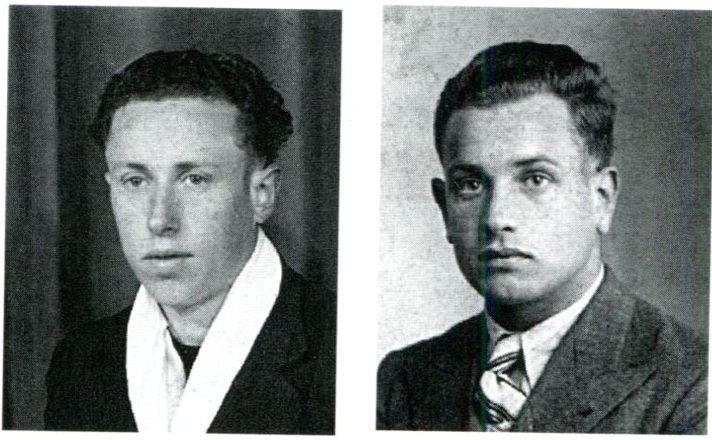

Depuis le 24 septembre 1940, je tiens le café de ‘’La Belote’’ rue de Strasbourg à Vannes. Pendant un an et demi, j’ai vécu en bonne intelligence avec mon mari. Depuis nous sommes séparés de corps ; par la suite j’ai eu plusieurs amants dont un nommé Hans HEINTZ, sujet allemand (ou Alsacien selon sa maitresse) , il travaillait comme chauffeur à la Kriegsmarine. Cela a duré environ 7 à 8 mois. Ensuite, j’ai fréquenté un nommé Georges DEBLED, gendarme à la gendarmerie maritime qui occupait le château de Boloré à Arradon.. (Sur la photo ci-dessous, Léontine et Hans devant la porte du café de la Belote)

L'inculpée, Léontine Eugénie Joséphine LE YONDRE:

La tenancière du bar de la Belote est la fille ainée de Marie Madeleine LE MEITOUR [1/4/1878-7/1/1943] et de Jean Marie LE YONDRE [24/5/1876 Ploeren-6/3/1944 Vannes]. La fratrie comptera 4 soeurs et 2 frères sur les 9 enfants mis au monde par leur mère. Sa jeune soeur Odile, témoignera lors du procès en rappelant que son père, ''un homme violent et sujet à l'intempérance'', l'avait contraint à quitter le foyer dès quelle le put, comme plus tard deux autres membres de la famille.

Dès sa naissance, Léontine est placée en nourrice à Plougoumelen, chez une tante, la dame LE MOUROUX, qui l'a élevée pendant onze années. C'est à Plougoumelen qu'elle est scolarisée dans une école de soeurs. A l'âge de 11 ans, ses parents qui habitaient alors rue de Bel-Air à Vannes, la reprennent auprès d'eux. Ils l'envoie d'abord à l'école des soeurs Jeanne d'Arc, puis à l'école publique Sévigné, rue Le Hellec qu'elle quitte à l'âge de 14 ans environ, après avoir obtenu le Certicicat d'Etudes Primaires Elémentaires. Quelques mois après sa sortie de l'école, Léontine est placée en apprentissage chez Mme Picard, née EPAUL Victorine, demeurant à Vannes, place de l'Hôtel de Ville. Elle est apprentie couturière puis tailleuse pour hommes. Sa soeur dira d'elle qu'elle avait un caractère très changeant et plutôt faible qui la pousse à de mauvaises fréquentations d'hommes algériens rencontrés à l'Hotel du Cheval Noir. Elle perd son emploi et décide de "monter à Paris".

En région parisienne, elle rencontre Lucien Léon LAFOURNIERE, né le 16/7/1908 à Bautain en Haute Marne, alors courreur cycliste professionnel. Elle vivra avec lui 16 ans en concubinage avant de l'épouser dans la commune des Lilas en banlieue parisienne, le 17/9/1940. En tant que femme, elle ne doit pas pouvoir reprendre en son nom la gestion du Café de La Belote a son père, si bien qu'elle se trouve un mari pour l'occasion. Sa mère décède en janvier 1943. Elle divorce le 8/6/1943, lassé de ses infidélités et n'ayant plus l'utilité pour conserver son commerce [vérifier ces points]. Son père décède l'année suivante en mars 1944, avant la Libération de Vannes à l'été 1944.

Pendant toute l’Occupation, mon café était surtout fréquenté par des Boches.

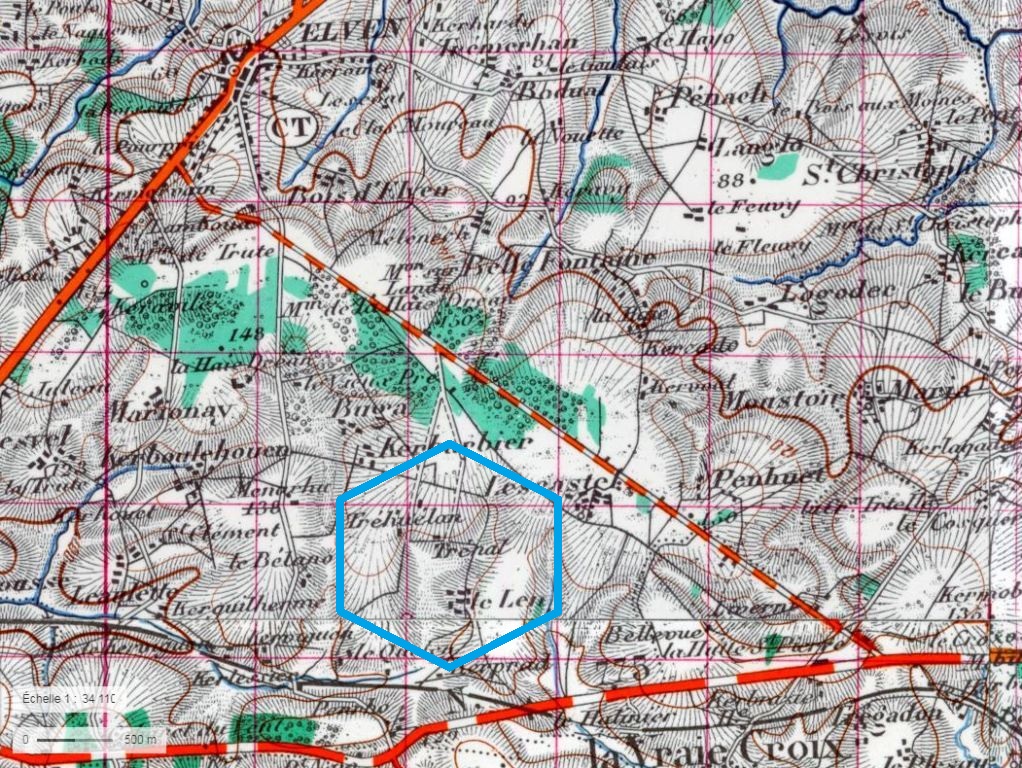

Le dimanche 30 juillet, vers 13H30 il est venu me chercher en me disant de le suivre et m’a emmené au bois de Kerluherne, en passant par le café de l’Océan, Place Gambetta et le café tenu par Mme RUAULT à la Madeleine où nous avons consommé. De là nous nous sommes dirigé vers Sainte Anne. Avant d’arriver au Pont de Kerluherne, MATEL m’a fait entrer dans le bois qui est à gauche de la route. Nous avons atendu un bon moment, il fallait parait-il avoir l’ordre du lieutenant..

Dans le bois, le nommé MATEL a déniché une mitraillette, il me la fait voir et voulait s’en servir pour me descendre ; depuis notre départ il attendait l’ordre de son lieutenant ; ne l’ayant pas reçu et ne voulant pas me descendre, il a recaché sa mitraillette. Il était environ 17H.

Il a profité de la circonstance pour abuser de moi et m’a demandé une somme de 20.000 frs. Ensuite m’a relâchée en me donnant rendez-vous chez moi vers 19H. Je suis parti seule et me suis arrêté en cours de route au café RUAULT, déjà précité, et où j’ai pris une consommation. Je suis rentré chez moi, 18 Heures.

A ce moment, j’ai ouvert le café, ma bonne étant là, c’était elle qui servait quant à moi, je restais au comptoir à côté d’elle.

J’ai vu toujours vers 19 heures arriver MATEL, qui était suivi de LE CAM et MAHE, sont venus le rejoindre. MAHE je l’avais déjà remarqué au café RUAULT à la Madeleine; Un des trois hommes a demandé à ma bonne à quelle heure je fermais mon café et se sont intéressés au départ des militaires allemands.

.A ce moment, j’ai eu peur car ils étaient ivres j’ai demandé à ma vosine Mme Préjean d’avertir ma bonne et qu’elle vienne me rejoindre à la Feldgendarmerie. Quant à moi, je suis partie téléphoner aux Feldgendarmes depuis la Caserne de la Bourdonnaye. J’ai dit au téléphone que l’homme qui était venu m’attaquer chez moi était dans mon café et consommait avec ses camarades, les nommés LE CAM et MAHE. Je suis resté à la Bourdonnaye environ ¾ d’heure puis je me suis rendue à la Feldgendarmerie. J’ai trouvé la bonne dans une pièce au 1er étage ma bonne y était déjà, plus tard dans la soirée, on m’a mis en présence de Mme RUAULT. A ce moment là je lui ai dit « que je défendais ma peau ayant été attaquée à main armée dans la journée ». Ma bonne et moi avons couchées ce soir là à la Feldgendarmerie.

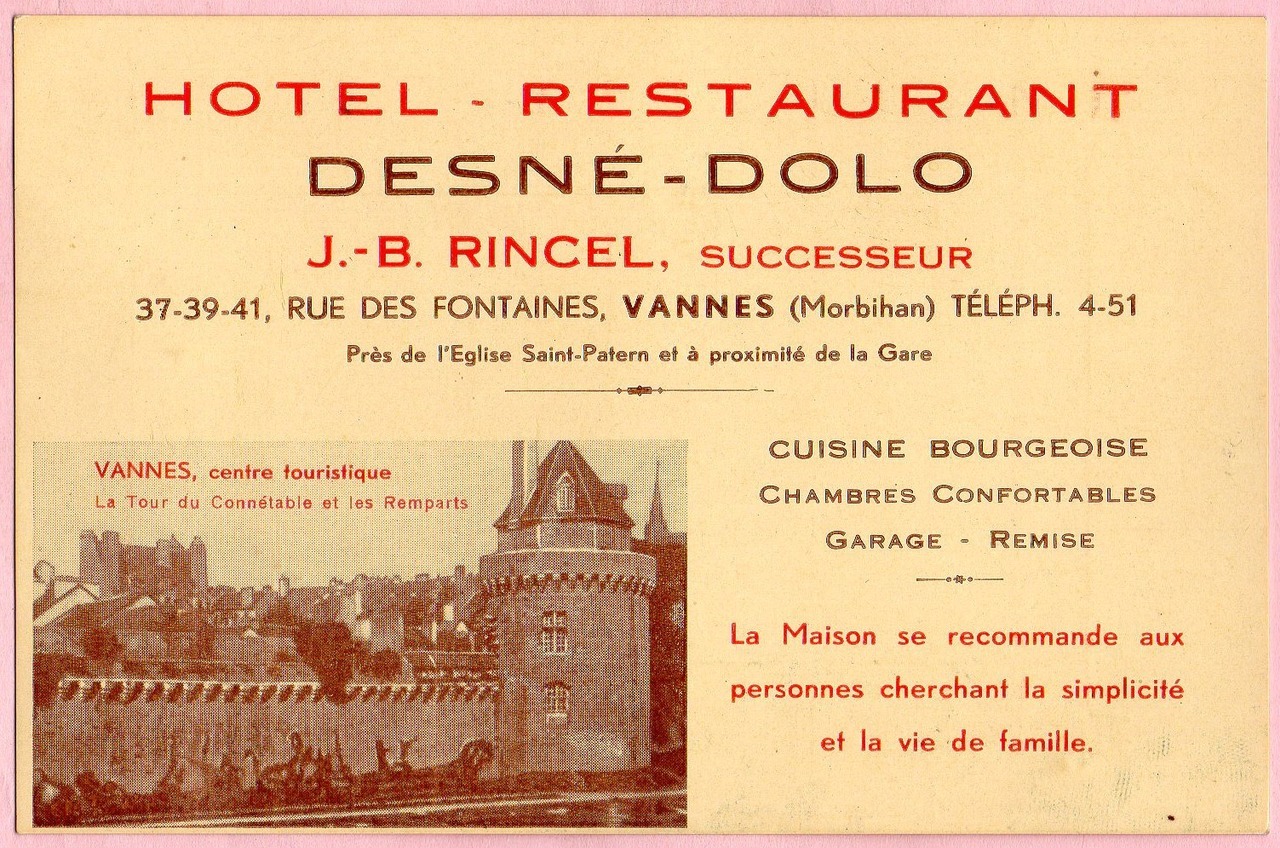

La Feldgendarmerie à Vannes était située rue des Fontaines, certainement à la place de l'hotel Desne-Dolo, à l'opposé de l'église de saint-Patern. Léontine LE YONDRE et sa bonne Simone PASCO pouvaient dormir dans les anciennes chambres de l'hôtel.

Le lendemain matin, lundi, je n’ai pas bougé de la Feldgendarmerie nous sommes parties ma bonne et moi avec les feldgendarmes à Auray. Nou sommes passsés par Arradon, j’avais du linge à y déposer. A notre retour, il était 12 heures 30 environ, nous avons mangées chez Dréano . Avant de déjeuner, vers 11H30, on est venu me chercher dans ma chambre pour voir si je reconnaissais un homme qui était allongé par terre, la figure tuméfiée, j’ai reconnu l’agresseur de la veille, ensuite nous sommes allé manger ma bonne et moi au café Dréano accompagnée de gendarmes allemands. J’ai dit au feldgendarmes qu’il m’avait sauvé la vie et qu’il avait empêché ses camarades de me descendre.

L’après-midi, vers 15 heures 30, ils sont venus me chercher dans la chambre, Ils m’ont habillé en sous-officier allemand pour aller reconnaître les agresseurs de la veille. , ils donné une capote allemande, une casquette et une paire de lunettes noires. Je suis montée dans la voiture habillée de cette façon, nous avons pris la rue des Fontaines, place Lyautey, rue du Mené, rue Hoche, toute de Sainte Anne, et nous nous sommes arrêtés au pont de Kerkuherne.

Il y avait deux voitures allemandes et neuf boches. Ils ont commencés à fouiller le bois, après m’avoir demandé où se trouvait la mitraillette de MATEL, nous avons fait des recherches dans tout le bois mais je n’ai pu retrouver l’endroit ; voyant que l’on ne trouvait rien nous sommes allés à la ferme Le ROUX à Kergrain que je connaissais pas qui se trouvait pas loin de là.

Mme LE ROUX était au champs avec deux ou trois personnes ? Je suis allé moi-même lui demander si son fils n’était pas lieutenant. J’ai ajouté ‘’pourtant les Allemands disent qu’un lieutenant terroriste loge chez vous. Mme RUAULT a nié. Les Allemands lui ont demandé de les suivre à la ferme. Auparavant ils avaient cerné celle-ci. LE ROUX ne se trouvant pas à la ferme, ils sont allés le chercher et l’ont ramené Alors que nous nous trouvions les Allemands et moi dans la cour, le fils LE ROUX est arrivé. Les Allemands l’ont frappé et l’ont contraint à ce mettre contre un mur les bras en l’air, tout cela c’est passé en ma présence. C’est à ce moment qu’une personne agée que je ne connaissais pas est venue demander à Mme LE ROUX s’il elle pouvait lui prêter une charrette et un cheval pour emmener une bête qui était malade. Les Allemands ont cru qu’ils complotaient. J’ai dit à l’interprète que les paroles de ces personnes étaient correctes. Ils ont appelés la belle-fille, Mme LE ROUX et la personne âgée et les ont placé contre le mur, dans la même position que le fils. Ensuite ils ont fouillé la maison. Pendant ce temps j’étais dans la cour avec deux Allemands. Ils ont demandé au fils LE ROUX ses papiers, quel métier il exerçait, il a reconnu de lui de menuisier. L’Allemand lui a demandé à plusieurs reprises s’il était Lieutenant, à chaque fois il a répondu « Non ». ils l’ont encore frappé puis l’ont remis au mur. Tout cela se passait en ma présence. Lors de la perquisition, les Allemands ont trouvé un costume de soldat de couleur kaki, ils lui ont demandé d’où il provenait l’ont obligé à la prendre et à les suivre. LE ROUX marchait devant moi vers les voitures, il est monté dans la première, moi dans la seconde avec trois Allemands et nous nous sommes rendus à la Feldgendarmerie. Ils m’ont demandés si je connaissais le nommé LE ROUX, je leur répondis que non, ils ont fait monté LE ROUX dans la voiture en le frappant et en le bousculant ; quant à moi, je suis montée dans la seconde et nous avons fait la route vers la Feldgendarmerie.

En cours de route, j’ai enlevé l’uniforme boche que je portais. A notre arrivée, j’ai quitté le costume de sous-officier allemand. Le soir, moi et ma bonne avons soupé au Café Dréano et couché à la Feldgendarmerie. Le mardi, j’ai déjeuné chez Dréano. Vers les 15 heures environ je me suis rendu accompagnée d’un Allemand chez Choubert. Le soir après diner, je me suis rendu vers les 20 heures, et accompagné de duex Allemands, chez moi, en traversant la cour de la gare. Nous avons rendu visite à Mme MAHE qui habite rue de Strasbourg prolongée, pour prendre la gérance du café ; Mme MAHE nous a offert une consommation et nous avons trinqué ensemble, m abonne m’accompagnait. Le soir, j’ai couché au Cheval Noir avec ma bonne.

Le soir je me suis rendu, accompagnée de ma bonne et d’un Allemand chez Dréano où nous avons déjeuné. Après déjeuner, je me suis rendue à la Feldgendarmerie, pour leur demander de me conduire à Arradon. Ils ont alors accepté car ils se rendaient à Auray, et afin de me rendre service, repassèrent le soir à Arradon. Nous sommes rentrés vers 18 heures, avons soupé le soir chez Dréano et couché au Cheval Noir.

Le jeudi, nous sommes allées, ma bonne et moi, à la Feldgendarmerie pour y prendre son vélo, car elle avait l’intention de se rendre chez elle, c’est alors qu’un Allemand est venu la chercher pour la conduire à l’hôpital parce qu’elle avait contaminé un soldat allemand. J’ai déjeuné seule chez Dréano, vers 14 heures. L’après-midi, je me suis rendu seule, rue Pasteur, afin d’essayer de trouver une occasion pour partir, j’ai quitté Vannes par un camion dont je ne connaissais pas le chauffeur. Je suis allé à Paris où j’ai pris en gérance un café, au 7 rue Victor Hugo à Charenton où l’on est venu m’arrêter le 18 octobre 1944.

Je regrette tout ce que j’ai fait, je l’ai fait sans aucun ordre je n’ai jamais touché d’argent et ne suis inscrite à aucun parti politique.

A Vannes le 23 octobre 1944.

Lu persiste et signe.

La traitresse de Kerdavid 1944

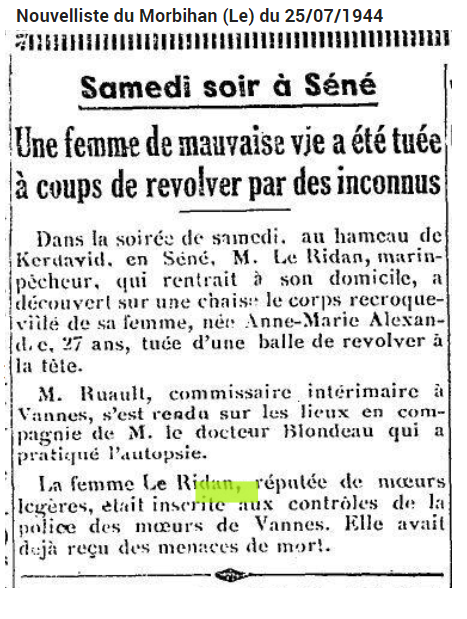

C'est par ce titre, dans son livre intitulé "1939-1945 La Wermarcht en Bro-Gwened, que Jean RICHARD nous relate l'histoire de l'épouse d'un marin sinagot qui fut assassinée en juillet 1944. Sans cet effort de mettre par écrit la mémoire de nos anciens, cette anecdote de l'Occupation aurait été oubliée...

Une femme tuée par une arme à feu, cela doit laisser des traces?

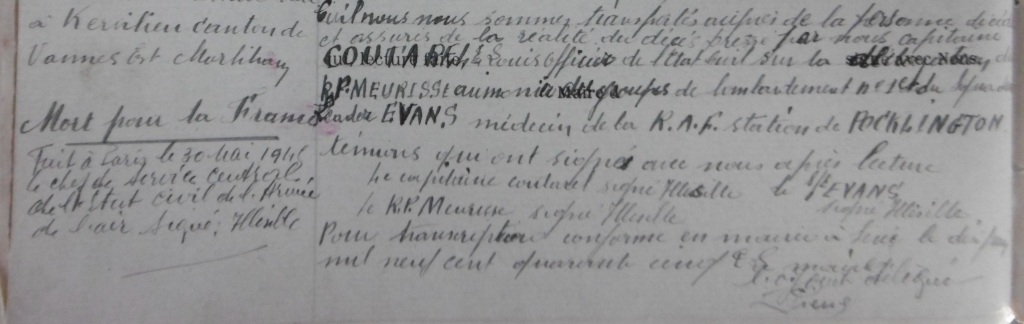

En cherchant sur le site des Archives du Morbihan avec le nom de son mari RIDAN et en se limitant au mois de juillet 1944, on trouve "bingo" un article qui rend compte de la mort de Anne Marie ALEXANDRE, femme du marin sinagot RIDAN de Kerdavid.

Il aura suffit d'un seul coup de révolver pour tuer Anne Marie ALEXANDRE épouse RIDAN, assise sur une chaise à son domicile dans le village de Kerdavid. On va en mairie chercher son acte de décès pour toujours vérifier les identités des personnes. Il nous apporte la précision sur l'heure dee l'assasssinat: 23H. Le commissaire intérimaire RUAULT fut dépêché sur les lieux. Le médecin militaire Jean Albert BLONDEAU [6/7/1876 Figeac - 4/2/1962 Vannes], ancien du 265° Régiment d'Infanterie de Vannes fit l'autopsie.

Que sait-on sur la victime?

Anne Marie ALEXANDRE [12/7/1917 Vannes - 22/7/1944 Kerdavid Séné] était la fille du couvreur puis ouvrier au télépgraphe, Léon Marie ALEXANDRE [11/4/1885 Vannes - 24/121954 Vannes]. Elle vient au monde alors que son père est mobilisé sur le front. Son père perdra son épouse Anne Joséphine GUEDO [1/11/1887 Vannes - 13/6/1939] et il se remariera le 8/3/1941 avec Marie Françoise AUDO. Elle avait une soeur, Odette ALEXANDRE, née après la démobilisation de son père. [11/5/1919-22/7/2006 Rebais-77].

Souffant de problèmes pulmonaires, son père Léon Aexandre est plusieurs fois en convalescence pendant l conflit.. Bléssé à deux reprises, il est gazé en octobre 1918. Est-ce à cause de ces années de guerre que sa fille, dans un jugement en date du 14 octobre 1930, sera "adoptée par la Nation"?[rechercher l'acte].

A l'âge de 23 ans, la jeune femme épouse un marin sinagot, Ernest Louis RIDAN [30/3/1912 Cadouarn - 10/2/1979] le 8 mai 1940 à Vannes. Il était le 3° enfant au sein d'une famille de de marins comptant 6 enfants: Ernest, 1912, Ange, 1908, Louis, 1910, Désirée, 1917, Robert, 1926, Jean André, 1929.

Ernest Louis RIDAN était décoré depuis 1937 de la Médaille d'Honneur de la Marine de Commerce. Il se remariera le 17/9/1946 à Saint-Port sur Gironde avec Odette Ida Taphanel.

Que sait-il pasé pendant l'Occupation?

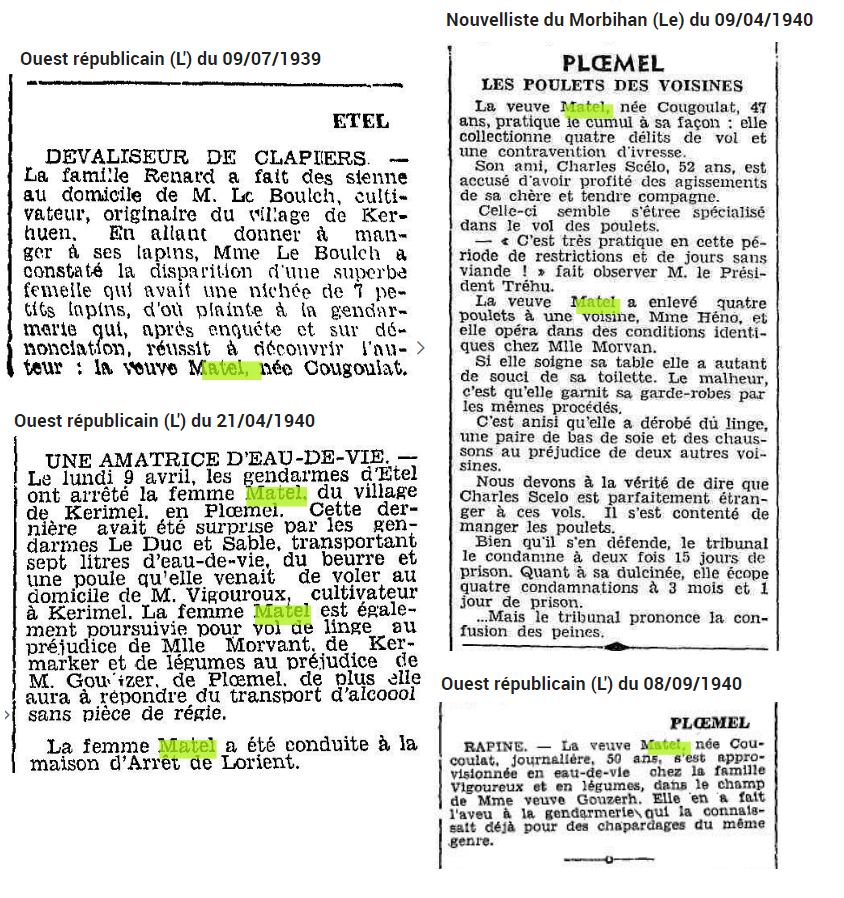

Son époux, Ernest a été sans doute mobilisé en 1939, âgé de 27 ans. L'acte de mariage nous indique que lors d'une permission, le quartier maître chauffeur dans la marine vint à Vannes épouser Anne Marie ALEXANDRE. A-t-il été fait prisonnier? L'article de presse ajoute que la victime était "inscrite aux contrôles de la police des moeurs de Vannes" et avait reçue des menaces de mort. Il semble que la victime se soit donnée à de la prostitution, peut-être fréquenté les soldats allamends et doné ou divulgué par maladresse des informations sur les résistants sinagots à quelques semaines de la Libération.

Que sait-on sur l'auteur de ce réglement de compte?

Un dénommé "Bouboule" aurait tué d'un coup de révolver la traitresse de Kerdavid, le samedi 22 juillet 1944 vers 23H. Ce pseudonyme était fréquent pendant la guerre au sein des résistants. La rumeur courrait que femme Ridan allait dénoncer une quinzaine de jeunes Sinagots pour leur engagement dans la Résistance...Sur son acte de décès enregistre par René FAYET, le maire nommé par Vichy, aucune mention de sa mort violente.

Pour quelle raison en était-elle arrivé-là?

Plus...

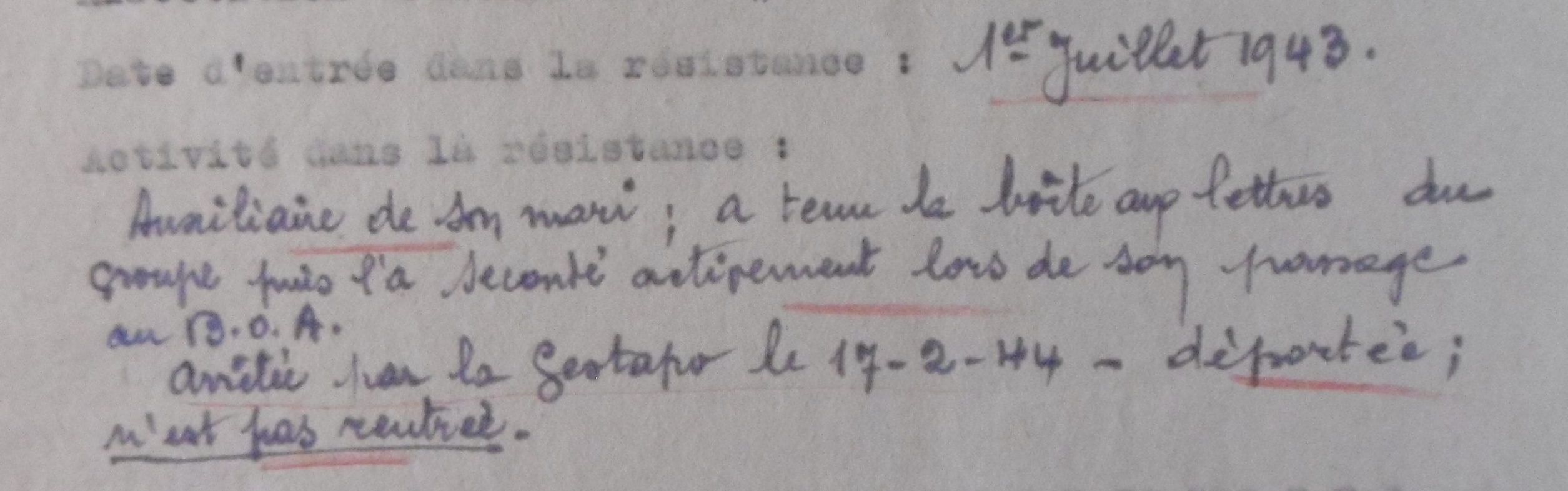

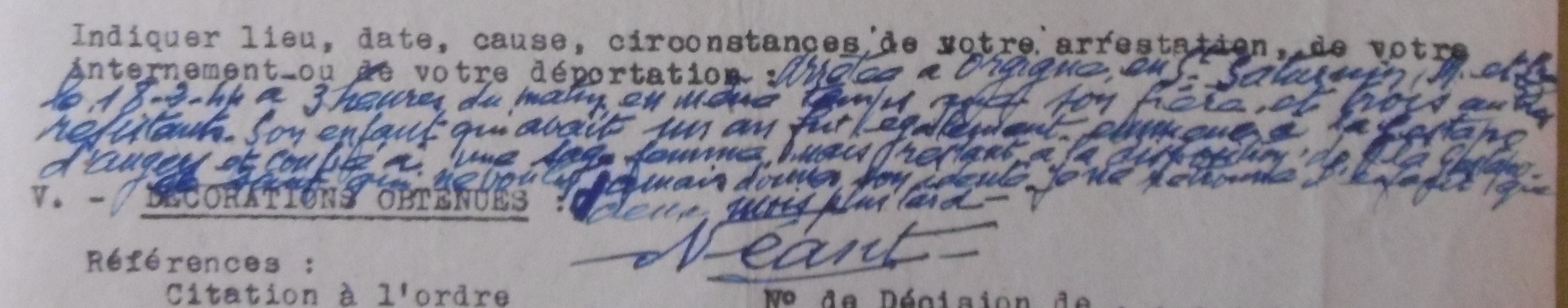

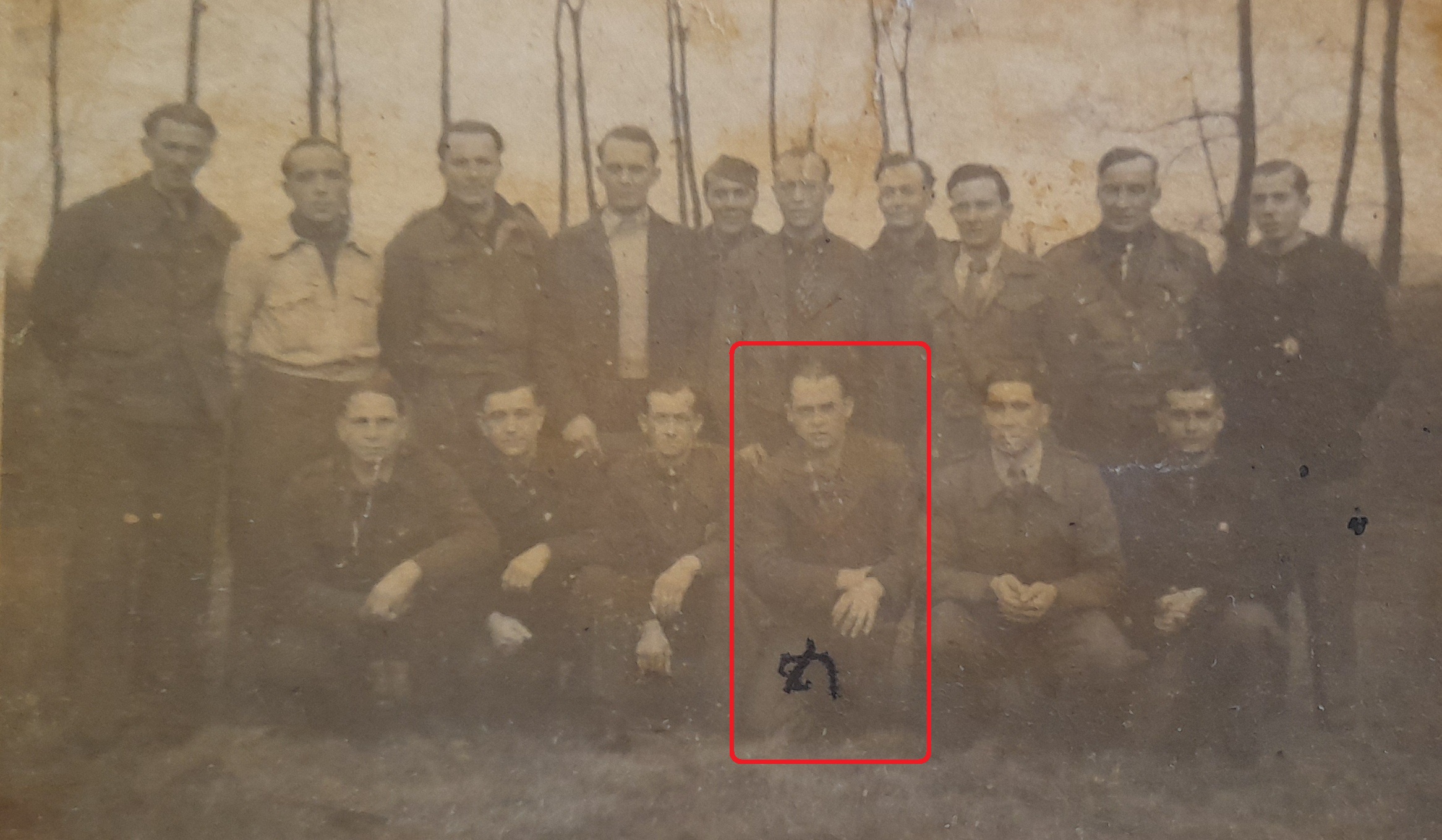

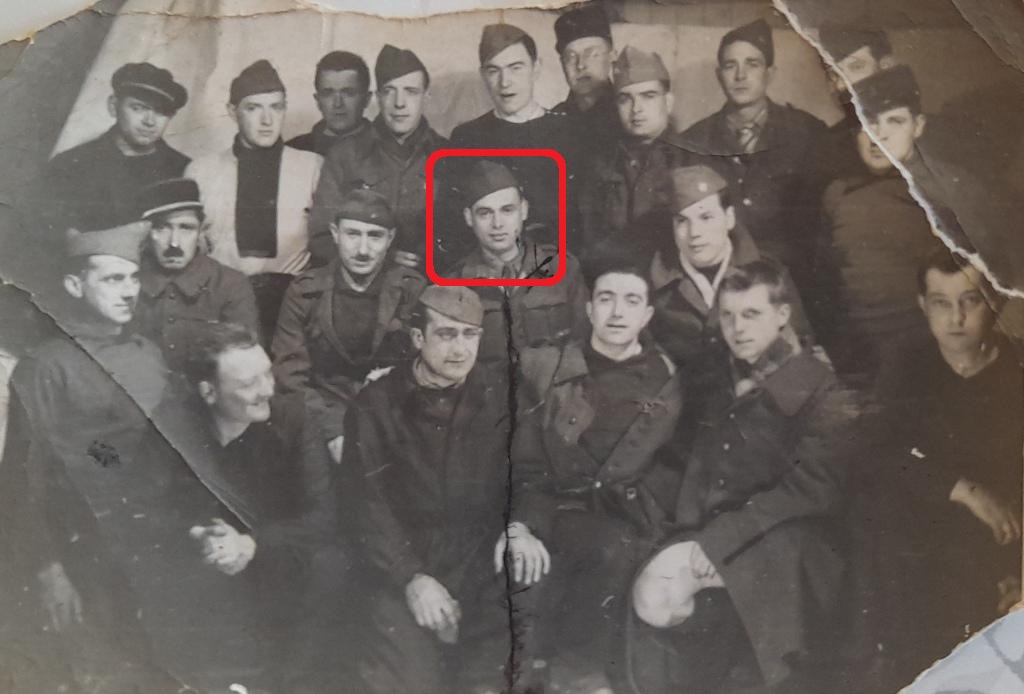

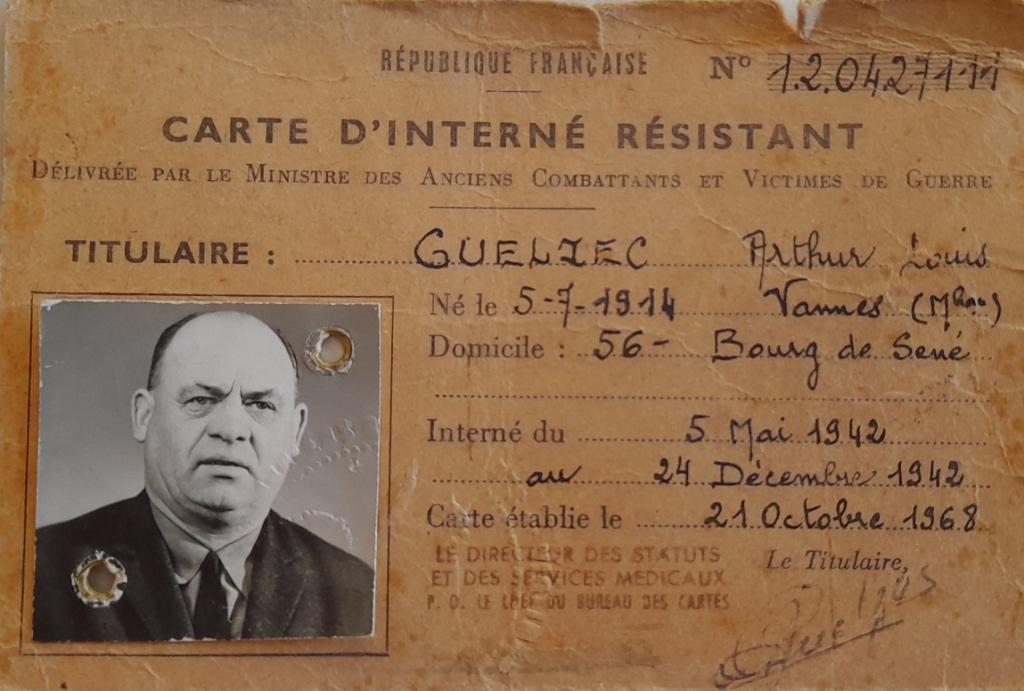

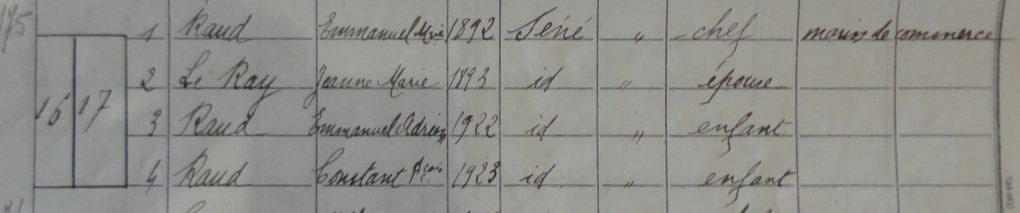

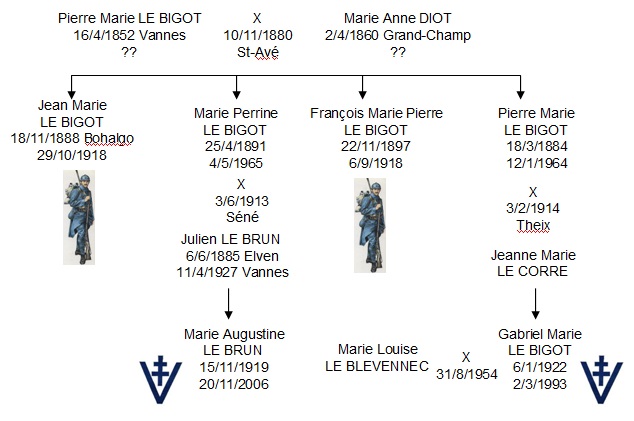

LE RAY, SEVENO, LE ROI et GUELZEC, déportés sinagots

L'historien amateur qui s'intéresse à la Seconde Guerre Mondiale commence par résencer et relater les Sinagots Morts pour la France. Ensuite, il s'intéresse aux résistants bien répertoriés par le Service Historique de la Défense. Comment ne pas dès lors chercher si des Sinagots n'ont pas été déportés par les Allemands?

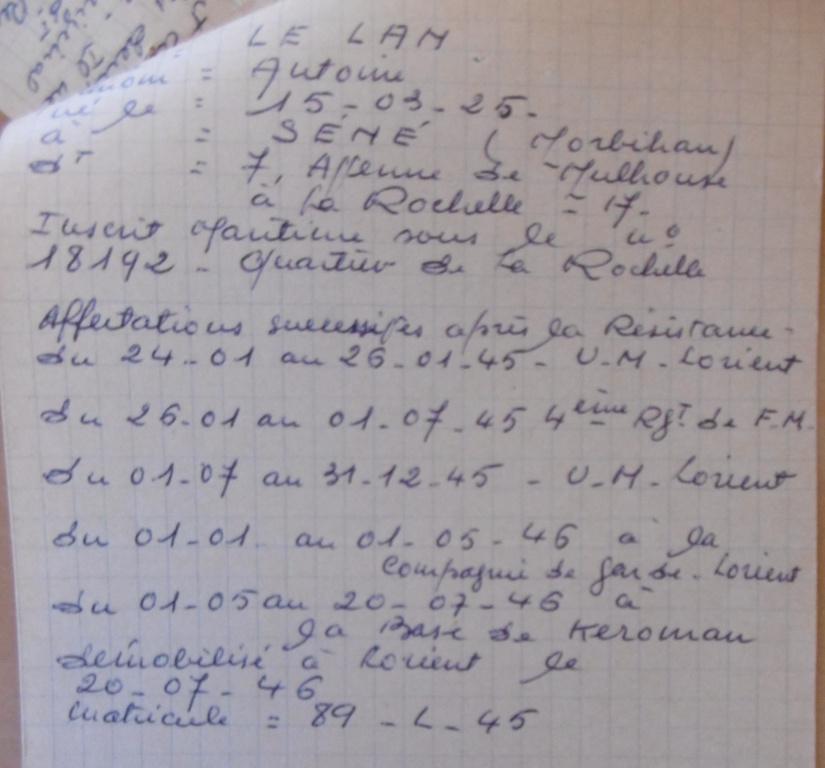

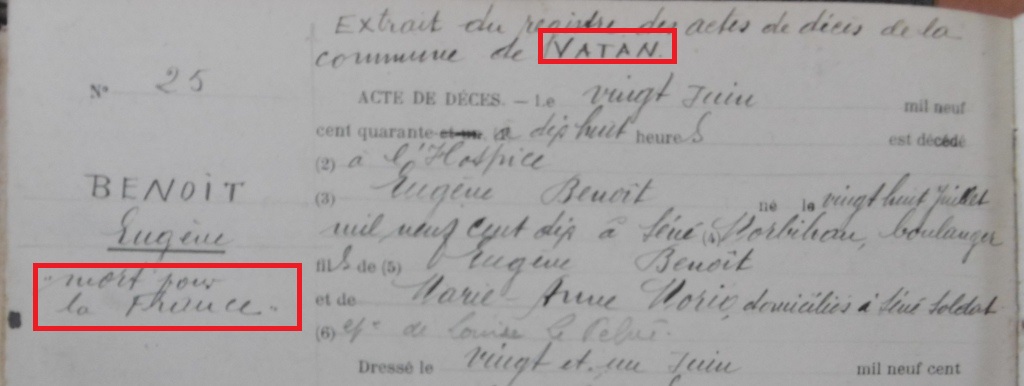

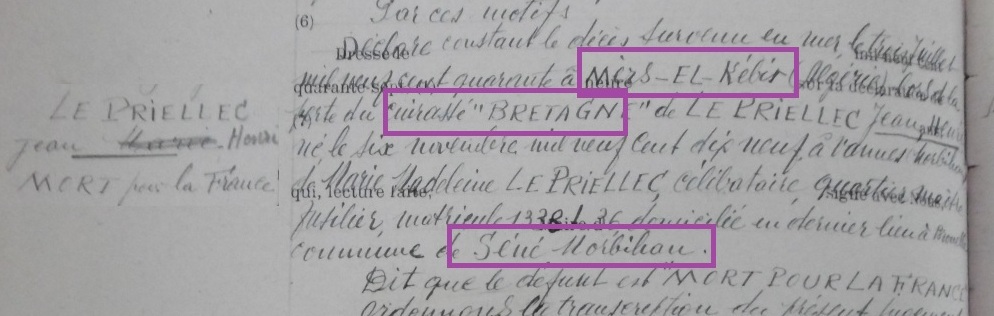

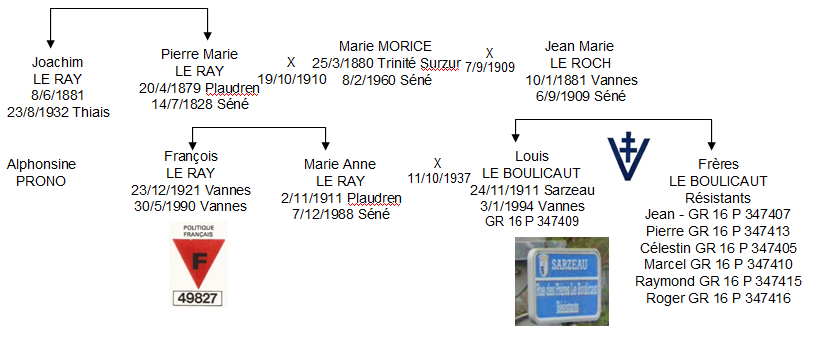

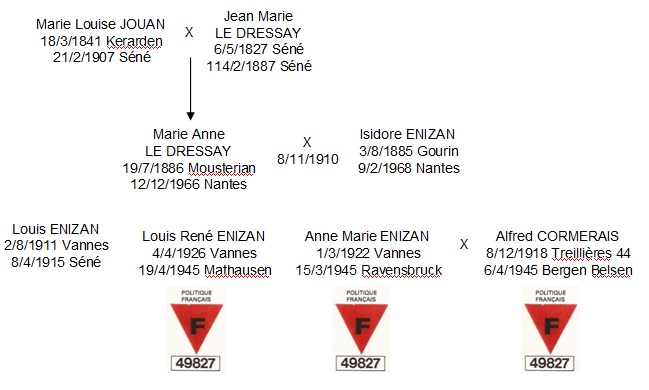

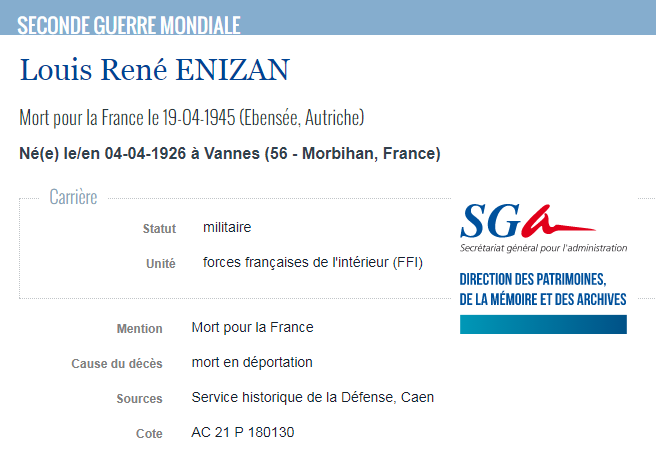

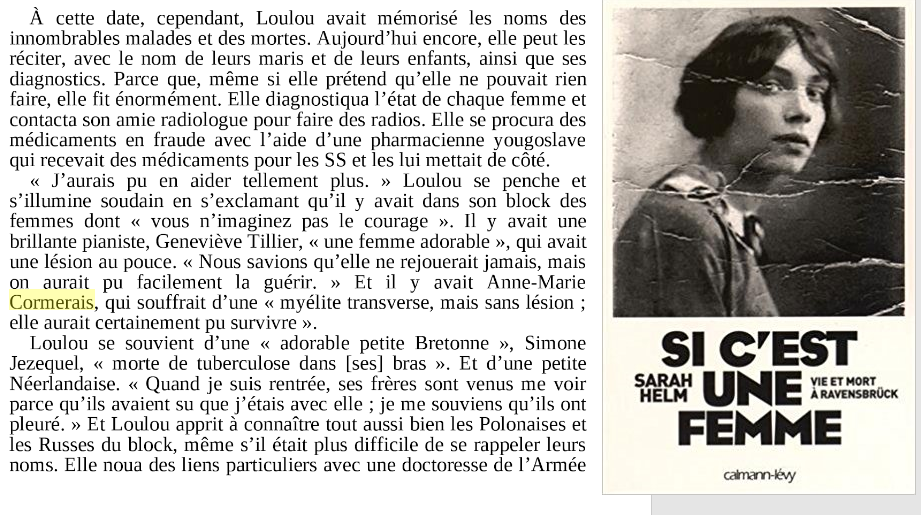

On se souvient de Louis et Anne Marie Enizan dont les parents étaient orginaires de Séné. A ce jour, trois autres Sinagots ont été identifiés comme déportés en Allemagne. Il s'agit de François LE RAY [23/11/1921 Vannes- 30/5/1990 Vannes], de Joseph SEVENO [4/8/1914 Séné - 28/12/1982 Concarneau]? d'Albert LE ROI [29/12/1912 - 31/5/1944 Paris] et d'Arthur GUELZEC [5/06/1914 Vannes - 21/12/1984 Séné]. Si les trois premiers furent libérés de leurs geôles allemandes par les Alliés, GUELZEC réussit à s'évader.

1-François LE RAY [23/11/1921 Vannes- 30/5/1990 Vannes],

Déportation : à la mémoire de François

Texte de Louis LE BOULICAUT, neveu de François LE RAY, paru dans le journal. L'auteur choisit de faire parler son oncle défunt en puisant dans les souvenirs des conversations qu'il eut avec lui.

Le 3 septembre 1939, à notre entrée en guerre, moi, François LE RAY, né le 23 novembre 1921 à Vannes, je vivais au Versa à Séné, chez ma mère, veuve depuis le 14 juillet 1928. Je travaillais comme plâtrier chez Botze, entrepreneur vannetais, rue du Roulage, où j’avais appris mon métier.

Pour conforter leurs installations chez nous, les ‘’Fridolins’’ entreprirent de fortifier les façades maritimes et je me suis retrouvé sur le chantier de la base sous-marine de Lorient.

Fridolin: Surnom donné aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale

Est venu ensuite le temps de l’application des accords franco-allemands relatifs au Service du Travail Obligatoire, le ‘’STO’’) en Allemagne. Après quelques visites de gendarmes français chez ma mère, je me suis ‘’réfugié’’ dans les fermes de la campagne vannetaise, pour échapper à ce ‘’STO’’.

Jeune inconscient, je me suis fait surprendre à Vannes le 10 décembre 1943, après le couvre-feu, par une patrouille de « Fridolins’’. Je m’étais attardé avec deux copains à l’entrée du porche donnant accès à une cour située à l’arrière de l’actuel bar-PMU de la rue du Maréchal Leclerc (ancienne rue du Roulage).

Pour m’arrêter, les ‘’Fridolins’’ m’ont coursé jusque sur le toit d’un immeuble voisin où étaient domiciliés mes deux copains. Le lendemain, mes deux copains et moi avons été transférés à Redon. Là-bas, nous avons eu à subir de nombreux interrogatoires très « musclés ». Puis ce fut le retour sur Vannes, à la prison Nazareth.

Le 13 mars 1944, on me poussait en gare de Vannes, au fond d’un wagon à bestiaux. D’instinct, je m’arrangeais pour être bloqué contre une petite ouverture, ce qui m’a permis, tout au long d’un atroce et interminable voyage, de bénéficier de l’air extérieur et de l’eau de pluie.

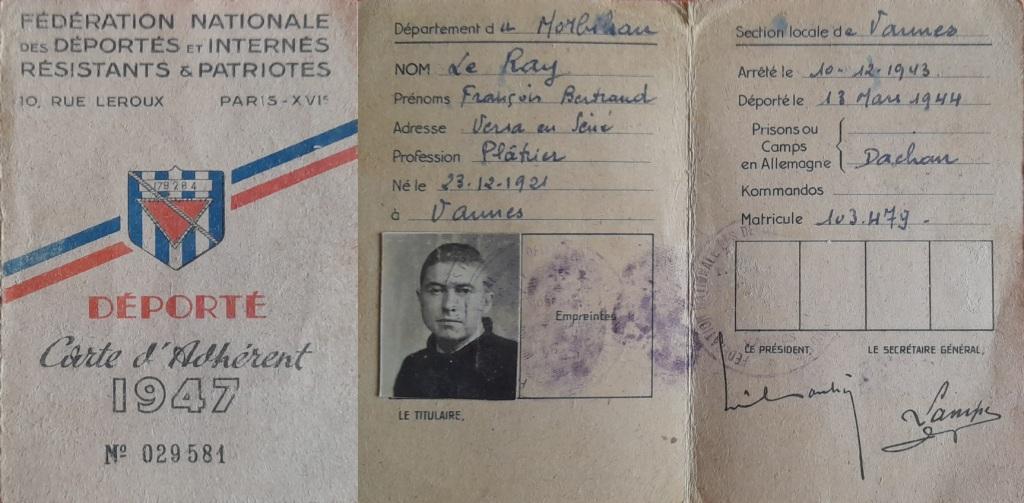

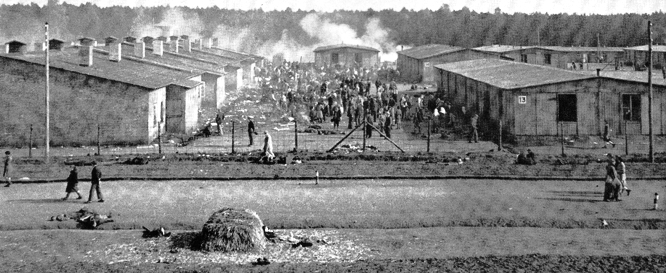

On nous a sortis brutalement de notre cage puante à Natzweiler et conduits à pied au camp de Struthof. Là, je suis devenu le matricule 103.479 et j’ai dû abandonner mes vêtements pour un léger pyjama rayé dans le sens vertical et deux semelles de bois munies de lanières…

C’est en mai 1945 que les Alliés ont rattrapé notre troupe de zombies, faible reliquat des déportés entrainés par les Boches fuyant Dachau à l’approche des Alliés. Les limaces et les escargots gobés pendant notre sinistre errance m’avaient permis de survivre encore une fois. Dans cet ‘’exode’’ celui qui ne suivait plus était massacré sur place et jeté en bordure du chemin.

Au Struthof, il y avait eu le froid, la boue, la neige, les degrés abrupts des escaliers à gravir ou à descendre en portant des pierres, la nourriture a minima de survie. Tout cela relevant d’une stratégie démoniaque destinée à nous briser et à nous conduire à petit feu vers la mort.

Après cette mise en condition, il y a eu, pour moi, Buchenwald, puis Dachau. J’y ai vu et subi tout ce que des cerveaux dérangés peuvent générer d’atrocités monstrueuses [..]

Toutes ces besognes étaient de notre ressort sous les coups de schlague généreusement distribués par des kapos sélectionnés parmi les droits communs les plus pervers. J’ai vu des enclos où l’on laissait mourir de faim des prisonniers soviétiques totalement privés de nourriture. J’ai vu des pendaisons et des décapitations à l’occasion de nos interminables appels quotidiens dans le froid, la boue, la neige, la chaleur, la poussière. Exécutions publiques, pour l’exemple, à la suite d’une simple esquisse de révolte ou d’une tentative de fuite. J’ai vu des phalanges tranchées, à la hache, toujours à l’occasion de nos rassemblements, pour un chapardage de nourriture, réussi ou tenté.

[..] J’ai du des réveils au petit matin, entouré de camarades morts pendant la nuit ; des injections de produits à expérimenter ; des compagnons se jetant sur les barbelés ou se précipitant vers les miradors pour trouver la délivrance par la mort ; des Boches venir en famille se promener les jours de fête devant nos barbelés. Je pourrais encore en rajouter mais est-ce vraiment nécessaire ?

Pour survivre, je me glissais le plus souvent possible, dans la corvée aux cuisines, où j’arrivais, à la dérobée, à laper dans les bidons d’eaux grasses.

J’ai retrouvé ma mère au Versa en Séné, au mois de mai 1945. J’avais 23 ans et j’étais très abîmé au moral comme au physique. Mes deux copains de la rue du Roulage ne sont jamais revenus.

Le 30 mars 1990, la grande faucheuse m’a foudroyé sur ma bicyclette rue des Quatre Frères Créa’ch à Vannes alors que j’allais, comme tous les jours, sur la tombe de mes parents, de mon épouse et de ma sœur.

Que peut-on ajouter à ce récit émouvant d'un jeune Sinagot soumis à la barbarie nazie?

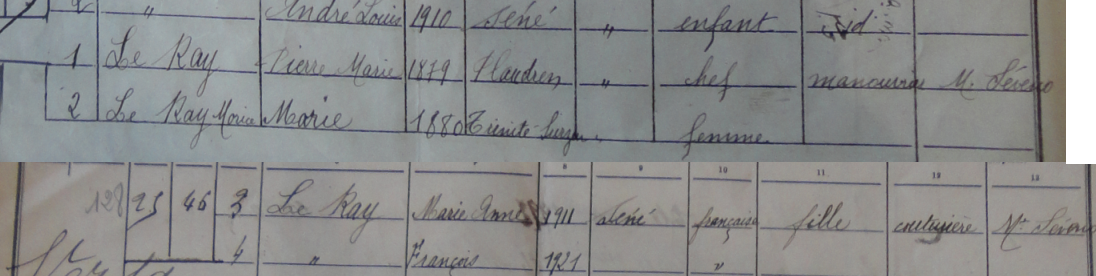

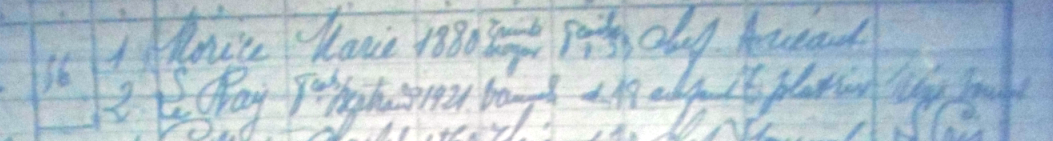

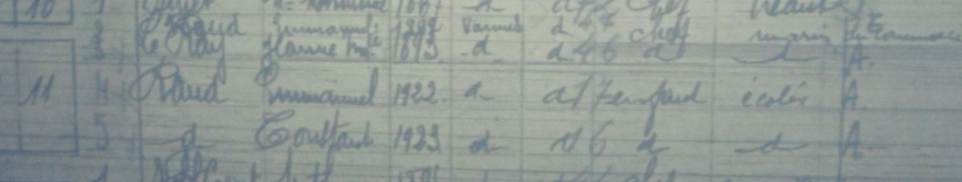

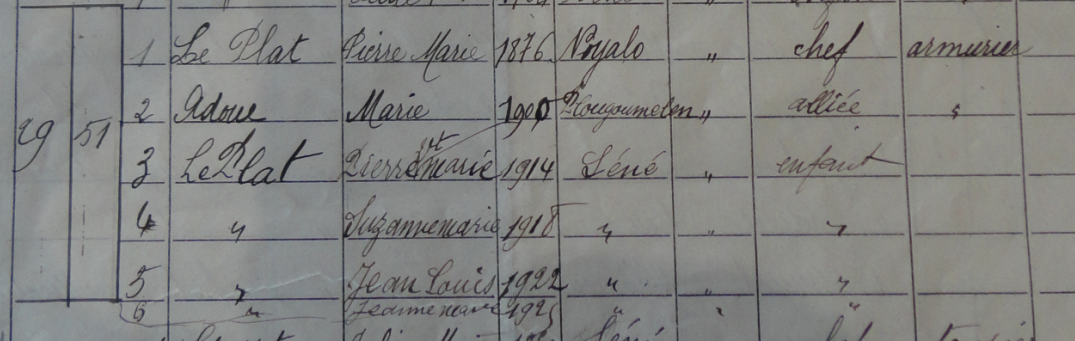

François LE RAY nait au sein d'une famille originaire de Plaudren. Son père, Pierre Marie LE RAY épouse Marie MORICE, veuve de Jean Marie LE ROCH. Leur premier enfant, Marie Anne nait à Plaudren en 1911. La famille s'installe à Séné courant 1912 au Versa.

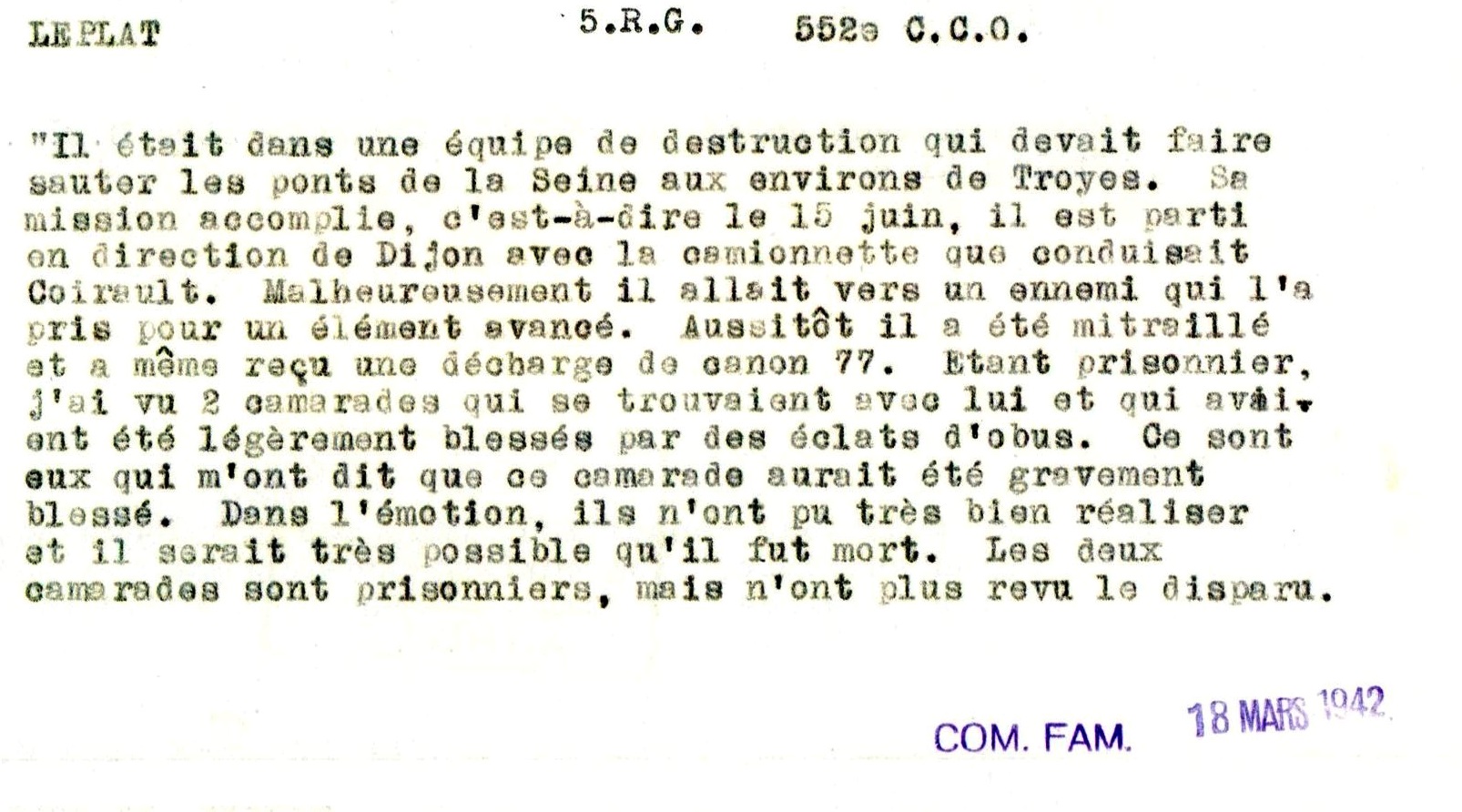

Sa fiche de matricule nous indique, que Pierre Marie LE RAY est mobilisé et blessé le 9/9/1914 à la cuisse gauche avec raccourcissement de la jambe, lors de la bataille des frontières. Passage à l'hôpital de Bourgueil puis à celui de Tours le 13/4/1915. Il sera renvoyé dans ses foyers.

La famille a acheté la maison à langle de Versa et de la route vers Bohalgo. Les ''Le Ray'' apparaissent lors des dénombrements de 1921 et 1926 établis au Versa. Ce trois pièces logent trois familles. Après guerre, il travaille à la forge de Kérino à Vannes. Il décèdera en 1928, victime du tétanos. Il laisse une veuve avec deux enfants, Marie Anne, 17 ans et François 7 ans. qui est sans doute scolarisé sur Bohalgo ou Vannes. A l'âge de travailler, François LE RAY est pris en apparentissage comme ouvrier platrier chez l'entreprise BOLZE, rue du Roulage à Vannes. Fin 1937, sa soeur ainée se marie et quitte le petit logis familial.

Quand la guerre éclate en septembre 1939, François LE RAY y travaille encore chez BOLZE. Trop jeune pour être mobilisé, il continue a travailler pendant les début de l'Occupation. La construction est à l'arrêt aussi se tourne-t-il vers Lorient, où les Allemands construisent la base de sous-marins. Son petiti-fils se rappelle qu'il réussit à voler un pistolet à un Allemand qu'il cachera dans son jardin à Séné. Quand le Gouvernement de l'Etat Français instaure le Service de Travail Obligatoire, le jeune LE RAY, ne répond pas aux autorités. Recherché par la gendarmerie, il se cache dans les fermes des alentours, à Balgan ou Bézidel. Comme il le raconta à son neveu, par maladresse, il se fait cueillir entant que réfractaires au STO. Il est arrêté lors d'une rafle rue du Roulage avec Robert GUILLO [17/02/1923 La Neuvilette 51-29/11/1944 Gotenhofen] et André EHANNO [9/06/1924 Vannes - 3/5/1945 Lübeck], déportés comme lui et non rentrés. On le soupçonne d'appartenir à un réseau de résistants et le voilà condamné à la déportation.

A son retour, il sera interrogé par la gendarmerie dans le cadre de la constitution de son dossier de déporté. Il déclarera: "Le 10 décembre 1943, vers 23 heures, je me trouvais rue du Général Leclerc à Vannes, lorsqu'au cours d'une rafle effectuée par la feldgendarmerie, j'ai été arrêté et conduit à leur bureau ru des Fontaines, d'où dans la même nuit j'ai été dirigé à la maison d'arrêt de vannes. Là, je suis resté une dizaine de jours puis transféré à Redon où après un séjour de trois semaines, j'ai été dirigé sur un camp de concentration à Natzwiller (Bas-Rhin) et par la suite sur différents camps de déportés politiques en Allemagne, notamment à Dachau. J'ai été libéré par les Américians au début de mai 1945 et je suis rentré dans ma famille le 16 du même mois. Si les Allemands ont maintenu mon arrestatin c'est je le suppose parce qu'ils ont découvert sur moi une fausse carte d'identité que je m'étais procurée pour éviter le service du travail obligatoire, auquel j'étais régulièrement astreint."

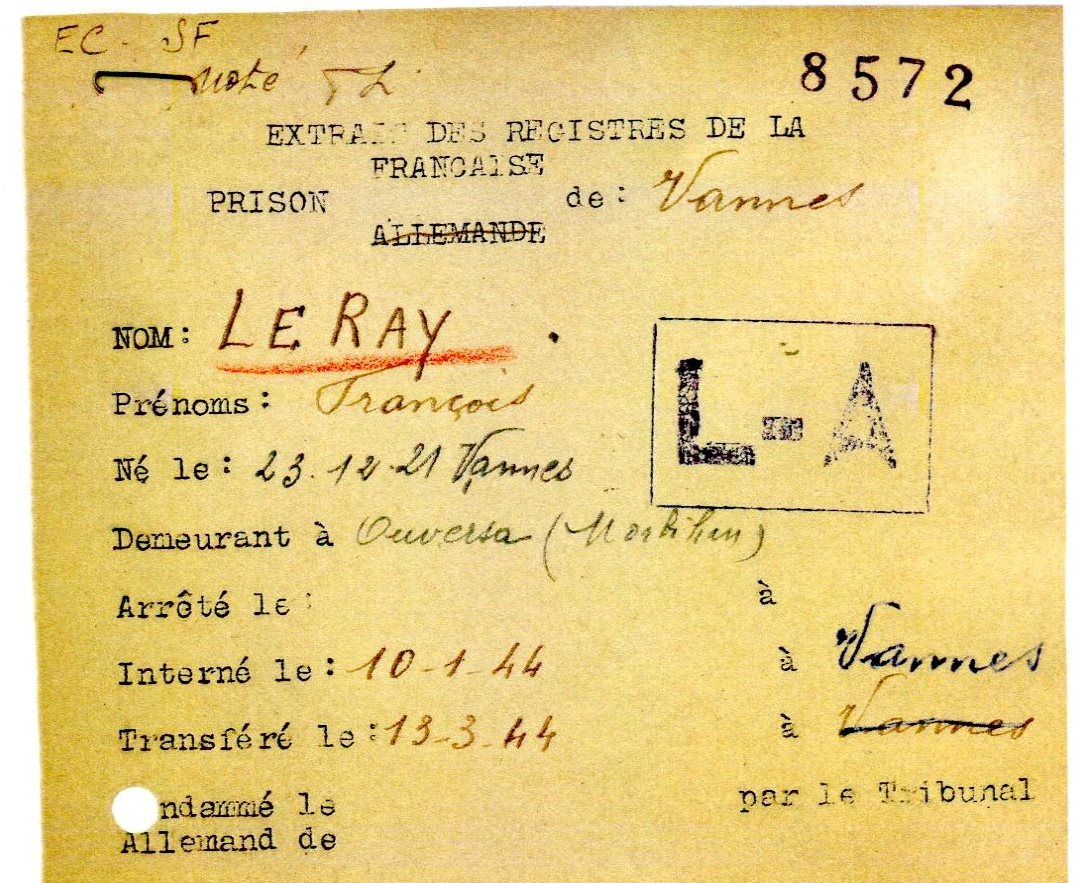

Arrêté à Vannes, il est conduit à Redon avant d'être incarcéré à la prison de Vannes du 10/1/1944 au 13/03/1944, comme l'atteste cet extrait des registre de la prison de Vannes. Il est embarqué dans un wagon à bestiaux en gare de Vannes pour Paris où le 6 avril 1944, son train redémarre vers le camp de concentration KL Natzweiler-Strudhof en Alsace à nouveau annexée au sein du III° Reich.

Après le débarquement et l'avancée des Alliés sur tous les fronts, les camps de concentrations sont peu à peu évacués vers l'intérieur de l'Allemagne. François LE RAY est évacué parès 3 mois passé dans le camp du Struthoh pour celui de Buchenvald et ensuite le camp de Dachau. Avant que les Américains n'arrivent, les Allemands fuient ce camp avec les derniers prisonniers encore valides, pour une dernière marche funèbre. Son convoi pédestre prendra fin intercepté par les Alliés.

Il revient sur Séné où il retrouve sa soeur, mariée depuis 1937 à Louis LE BOULICAUT (père), et sa mère.

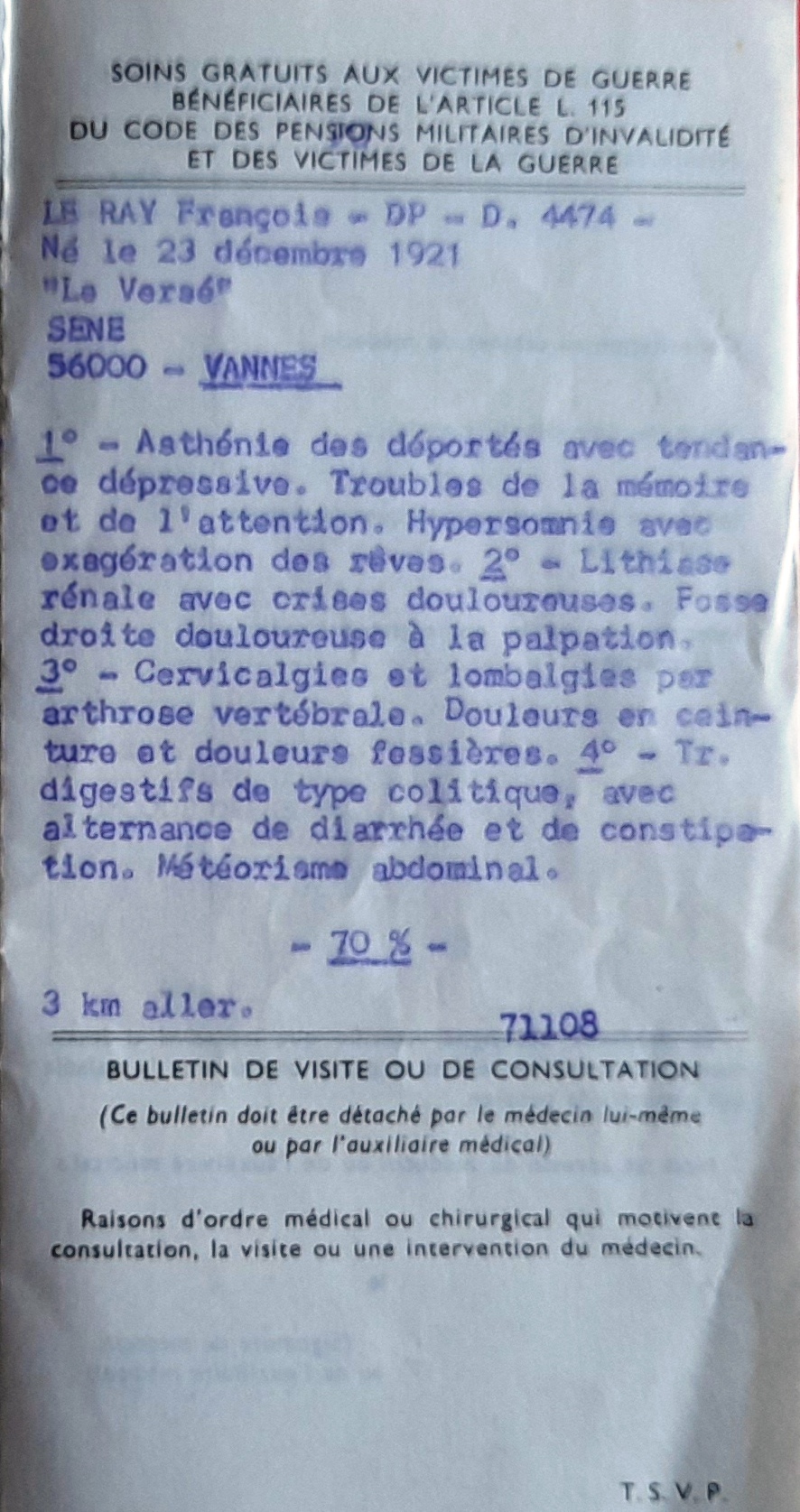

Son état de santé est fragile. Cauchemars, crises de psychose, problèmes rénaux, sont répertoriés dans son carnet de santé. Il obtiendra sa carte de Déporté en 1947 n°029581 et bénéficera d'une petite pension qu'il n'essaiera pas d'améliorer malgré un état de santé précaire.

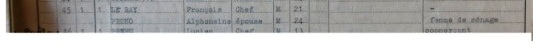

Il se marie vers 1953-54 avec Alphonsine PRONO à Ploeren. Il reprend des chantiers mais aura une vie professionnelle cahotique altérée par les séquelles de ses mois d'internement. Homme de constitution robuste, mais meurtrie par la déportation, François LE RAY vivra très chichement dans la maison familiale où il refusera l'installation de l'eau courante et l'arrivée de l'électricité, préférant sa lampe à pétrole. Il possédait un vélo pour ses déplacements. A ses heures perdues, cet ancien ouvrier du bâtiment allait chiner dans les décharges pour y récupérer des matériaux afin d'aménager son logis et son jardin. Lui et sa femme feront l'acquisition d'une mobylette qu'ils utiliseront que peu de temps;

Homme simple, solitaire et endurci par la déporation, il se confiera facilement à ses neveux quand ils eurent l'âge de comprendre, let qu'ils venaient rendre visites à leur grand-mère à Séné. Il leur racontait sa vie au camp, les sévices subis, le quotidien d'un prisonnier, les expériences faites sur les détenus et malgré tout sa chance d'en être revenu.

Il était assidu aux visites au cimetière, où reposent sa soeur et sa mère; c'est en allant à bicyclette se recueillir sur la tombe familiale qu'il décède, probablement d'une crise cardiaque, le 30 mai 1990. L'enterrement eut lieu dans l'intimité. Il fut inhumé dans la tombe familiale au cimetière de Boismoreau.

2- Joseph SEVENO [4/8/1914 Séné - 28/12/1982 Concarenau] AC 21 P 674-600

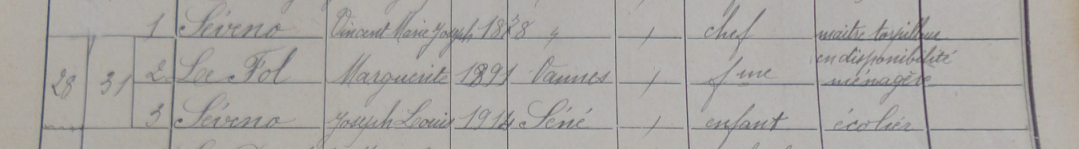

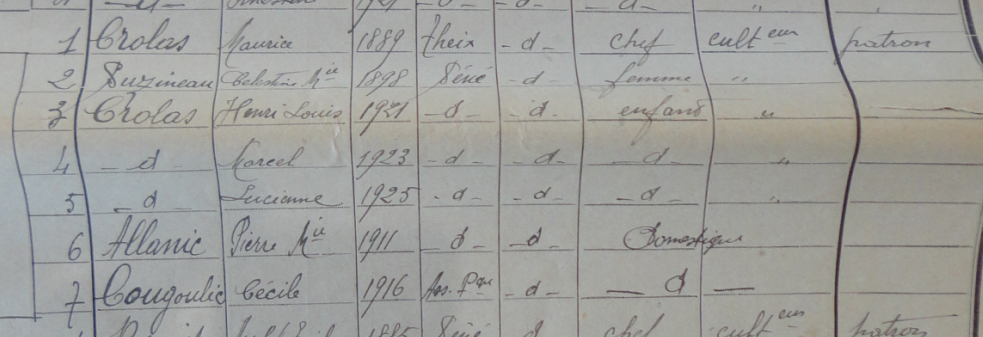

Joseph Louis Théophile SEVENO nait au bourg de Séné au début de la Première Guerre Mondiale. Son père, Vincent Marie [22/9/1878-28/7/1947] déclare alors la profession de second maître mécanicien, pour ce marin militaire engagé qui fera la Grande Guerre [voir au SHD de Lorient son parcours]. Selon l'acte de mariage de son fils, il était décoré de la Légion d'Honneur. Lors du dénombrement de 1921, la famille Seveno est pointée au bourg. Le grand-père Seveno n'était autre que le maréchal ferrant et forgeron du bourg.

Au dénombrement de 1936, Joseph Séveno est revenu à Séné et déclare la profession d'employé de banque. Il est ensuite clerc de notaire à l'étude de Maître Laudrin Prosper à Vannes avant la guerr et au début de celle-ci. [trouver son dossier de soldat]. Après l'Armistice il revient à Séné, il est alors âgé de 25 ans. Le site de la résistance su Morbihan nous livre ces éléments:

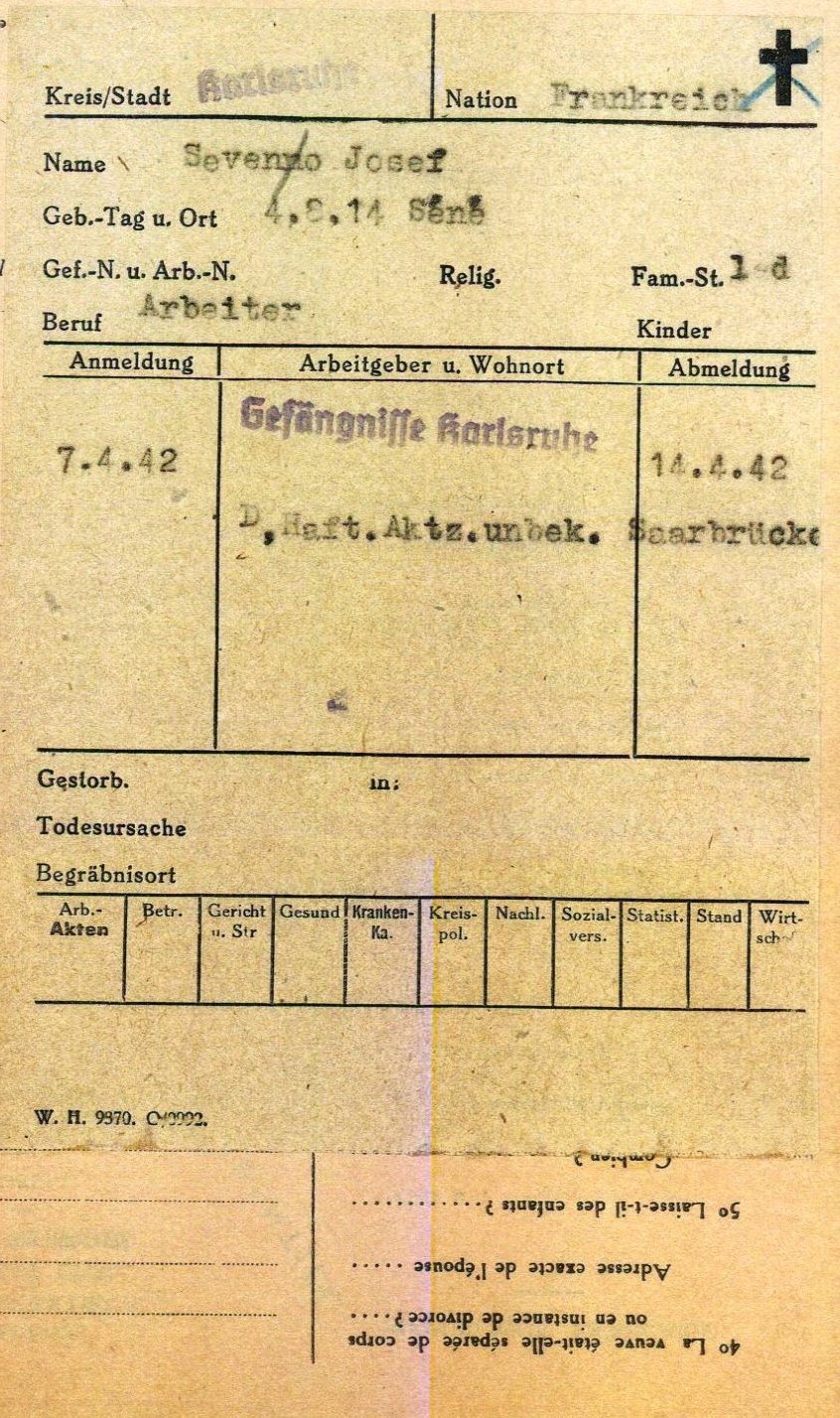

"Chaque lundi du mois d’avril 1942, des départs de détenus extraits des prisons de la Santé, de Fresnes ou du Cherche Midi étaient embarqués dans un train de voyageurs, pour être conduits sous la garde de Feldgendarmes vers la prison de Karlsruhe. Parmi les 6 détenus déportés ce 6 avril 1942, se trouvaient François ALLANO né le 23.01.1907 à Vannes et Joseph SEVENO, né le 04.08.1914 à Séné. Arrêtés pour détention illégale d’arme, vraisemblablement un fusil de chasse, ils ont été tous les deux condamnés à 5 ans de travaux forcés. De Karlsruhe, ils étaient transférés à la prison de Sarrebruck, puis à celle de Rheinbach et enfin à celle de Siegburg."

Dans on dossier, on peut lire qu'au cours d'une perquisition faite à son domicile à Séné les Autorités Allemandes on découvert un fusil de chasse qu'il n'avait pas remis à la Mairie. Comme François Allano, il est incarcéré à la prison de Vannes du 18/2/1942 à fin mars 1942. Il est ensuite trnasféré à la prison de Fresne. Dans un convoi de déporté il arrive en Allemagne où il est interné dans différentes prison : Sarrebruch, Trèves, Cologne, Manneheim, Lutwigshafen, Rheinbarch, Cologne et enfuin Siegburg.

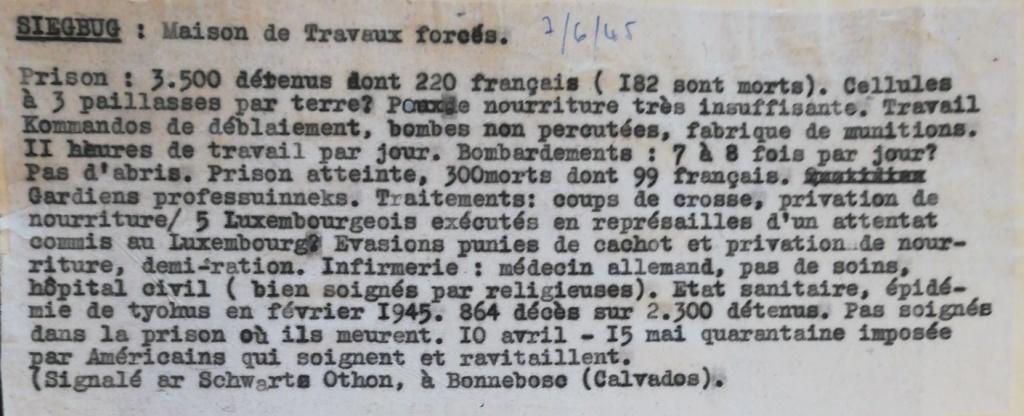

Dans le camp de Siegburg, il cotoie le déporté résisitant G. Lepinard, qui reprendra son activité de marbrier à Vannes. Ils seront libérés par les Alliés qui ont établi plusieurs rapports sur l'état de cette prison et de ses détenus.

Un autre document conclut:"En résumé, la situation effroyable des détenus de Sieburg a été notifiée 2 jours après l'entrée des troupes américaines: Les mesures médicales prises par le Medical Corps vont enrayer le typhus. Les mesures humanitaires prises par le Major Scarborough vont permettre aux détenus d'attendre avec patience, la fin de leur quarantaine et leur évacutation."

Survivant après 3 ans de détention dans ces conditions effroyables, Joseph SEVENO subit une période de quarantaine avant d'être libéré le 10/4/1945. Il rentre en France. Il sera reconnu "déporté politique" par l'administration française.

Il se marie le 1/7/1947 à Vannes avec Antoinette MATEL et il déclare la profession de clerc de huissier; il réside à Séné. Il se remarie le 14/8/1958 à Concarneau avec Yvette DREAU. Il décède à Concarneau le 28/12/1982.

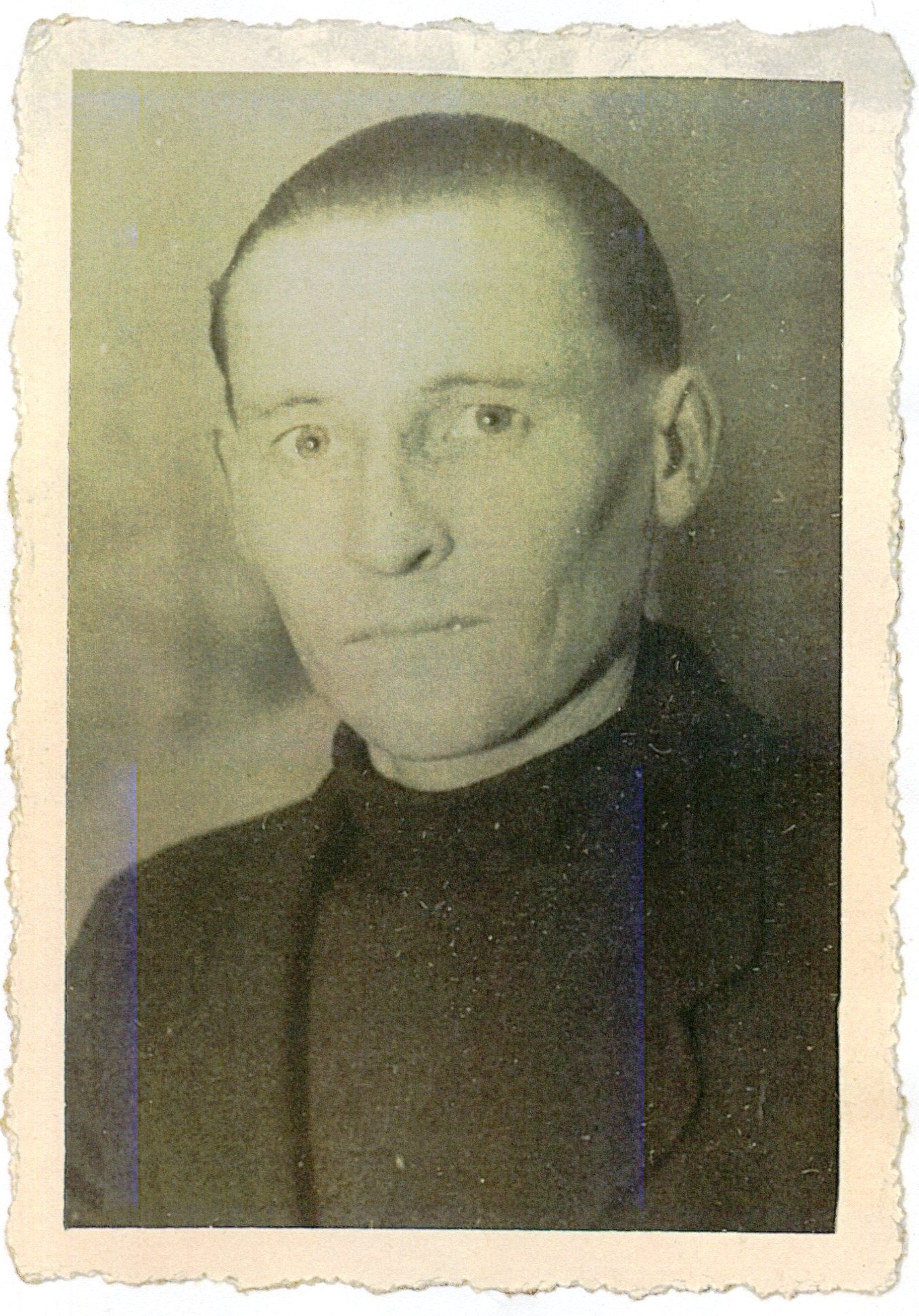

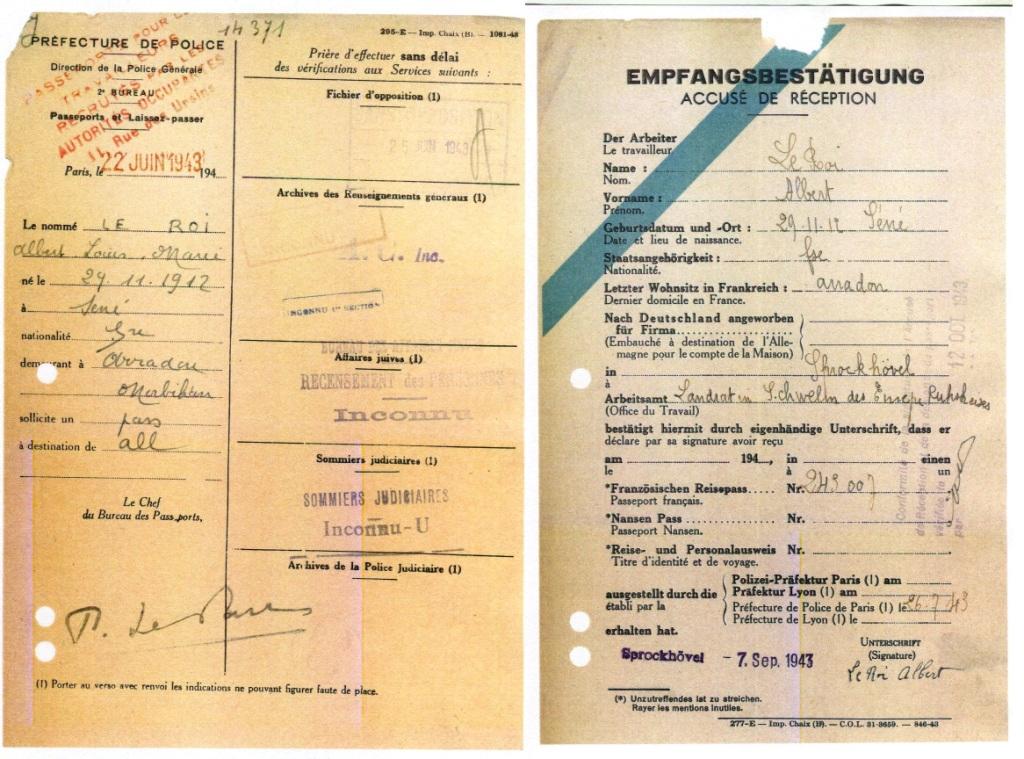

3-Albert LE ROI [29/12/1912 - 31/5/1944 Paris] dossier AC 21 P 476 519

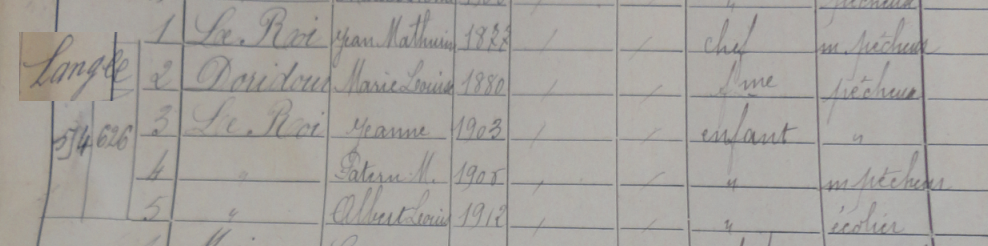

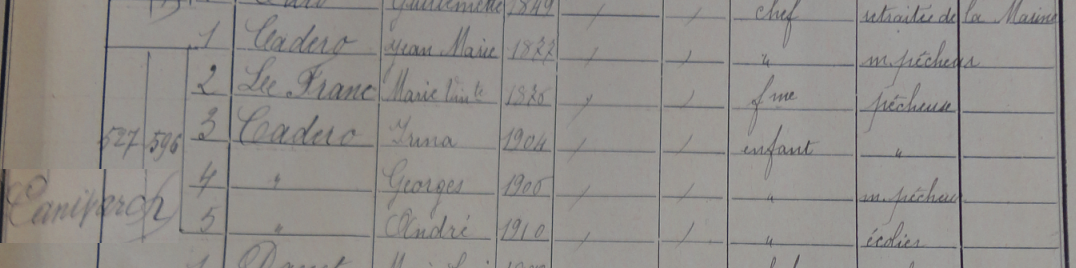

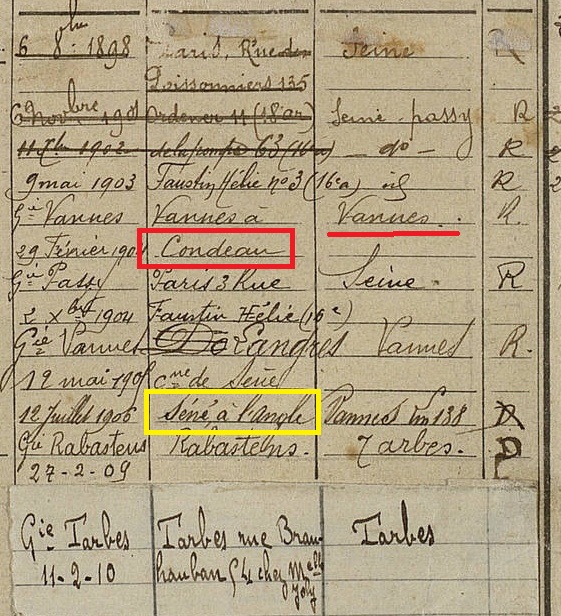

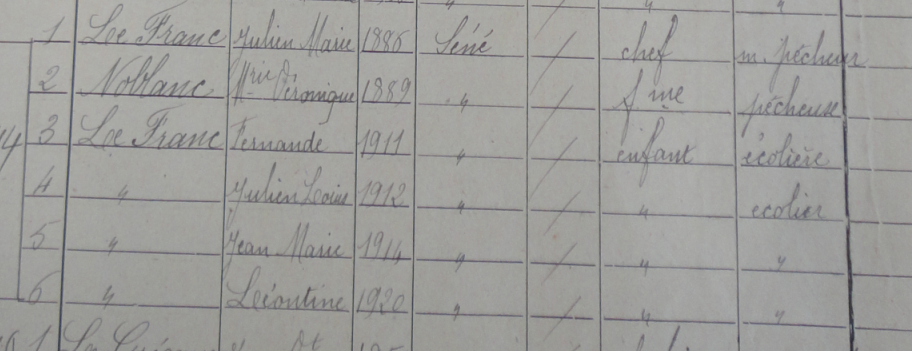

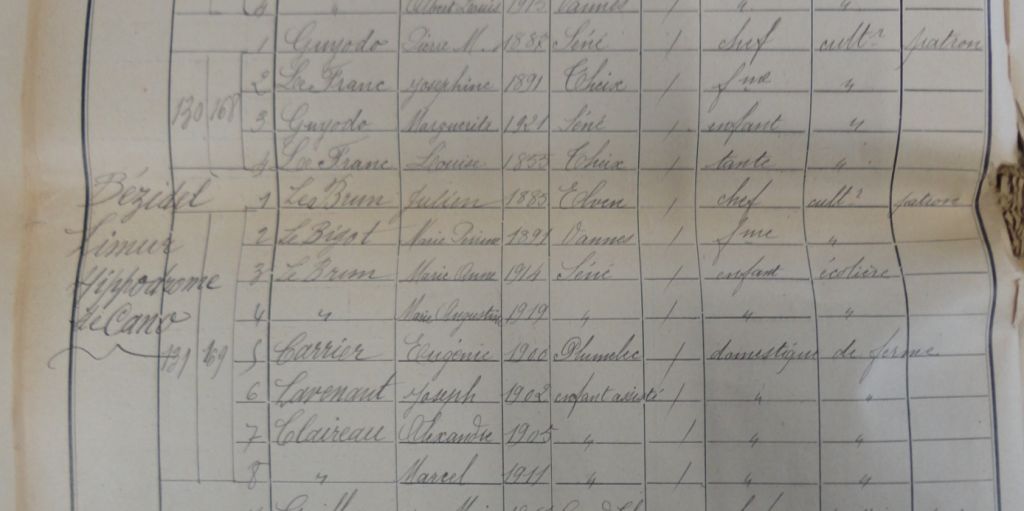

Dans l'attente de la consultation de son dossier de victime de guerre au SHD de Caen, que sait-on d'Albert Louis LE ROI. Il nait au village de Langle. Son père est marin pêcheur. La famille est recensée au dénombrement de 1921, 1926 et 1931à Langle.

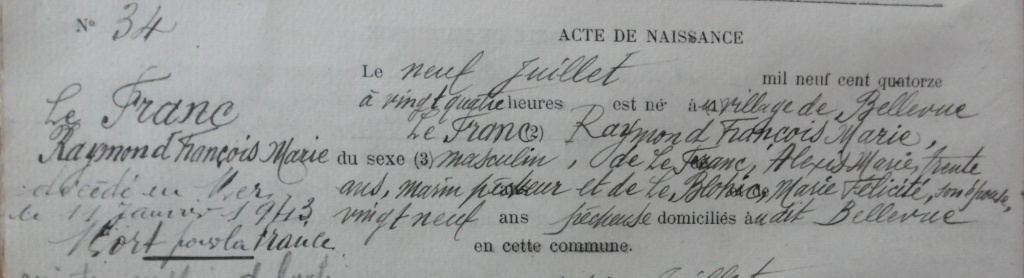

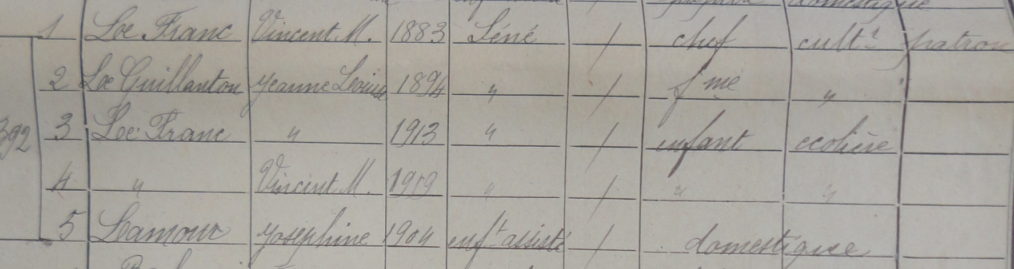

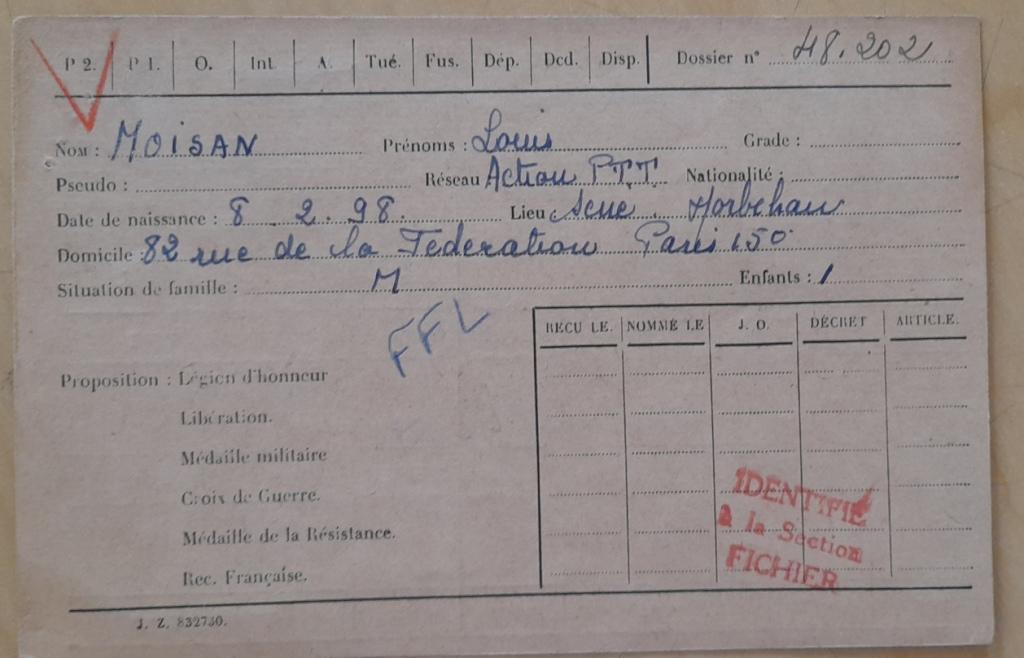

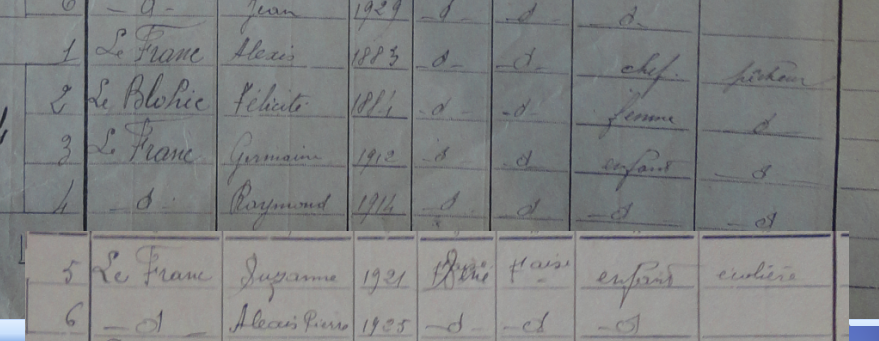

Le 27/1/1936, il se marie avec Reine LE FRANC [30/4/1918-26/10/1979 Eaubonne], dont il divorcera le 15/4/1940. Lors du dénombrement de 1936, le couple vit à Langle et accueille au foyer sa mère veuve. Avant guerre, il est marin de commerce. Pendant l'Occupation, sans travail, il se fait embaucher au port de Vannes; il vit alors à Arradon. Il revient sur Canivarch en Séné. Il est déporté en Allemagne au titre de travailleur requis le 18/12/1942. Il se retouve dans un camp à Srpochavel en Westphalie.

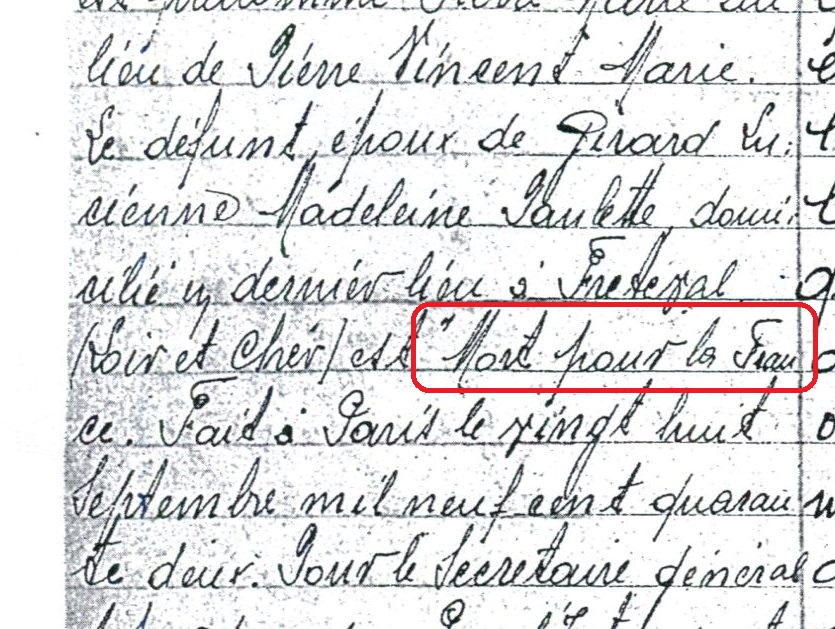

Il tombe malade en Allemagne où il contracte la tuberculose pulmonaire. Il rentre en France où il est accueillie par sa soeur Jeanne LE ROI au Blanc-Mesnil en région parisienne.. Il est alors quelque temps forgeron. Il est admis le 28/12/1943 à l'hôpital Saint-Antoine à Paris où on lui confirme sa tuberculose pulmonaire bilatérale (les deux poumons sont atteints). Il décède le 31/05/1944.

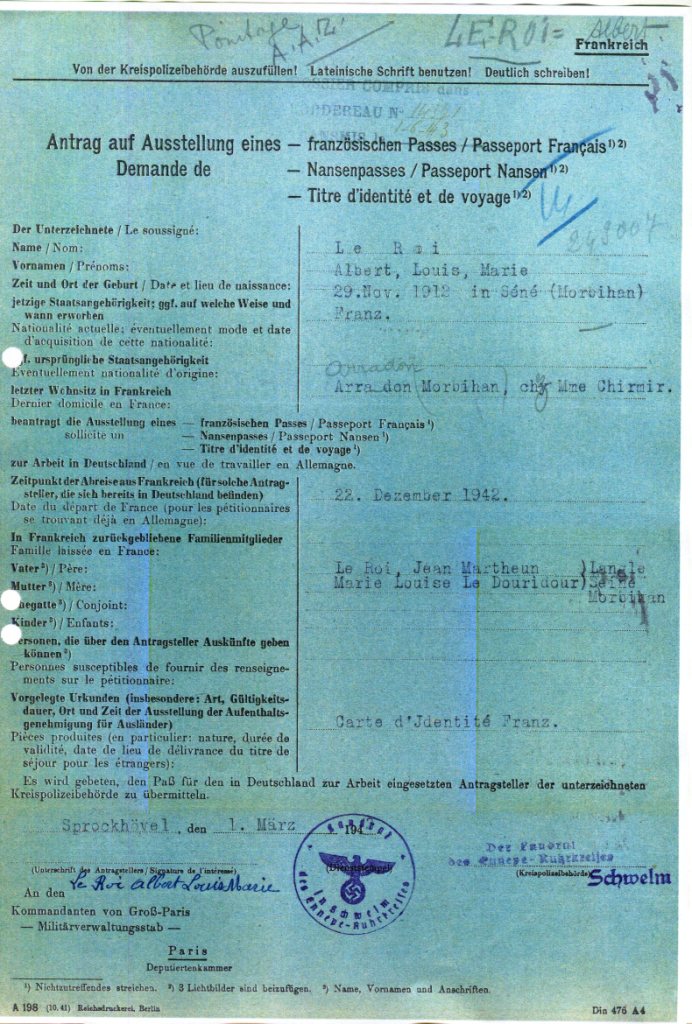

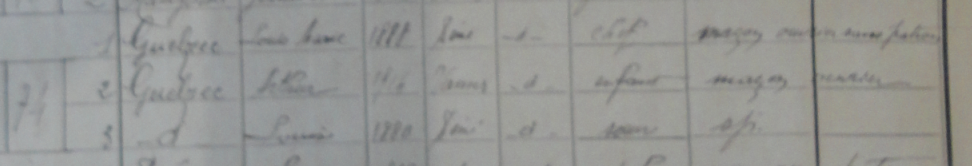

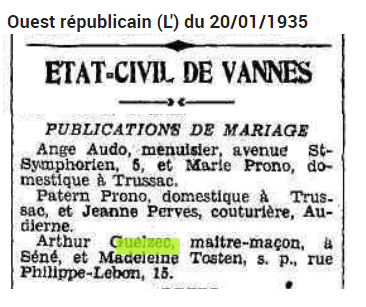

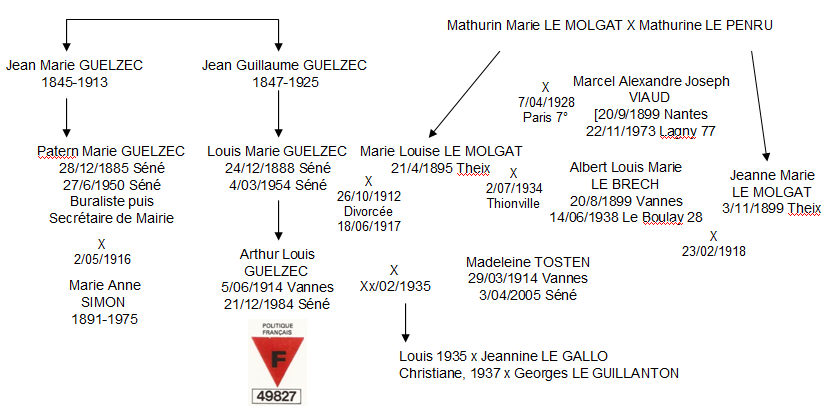

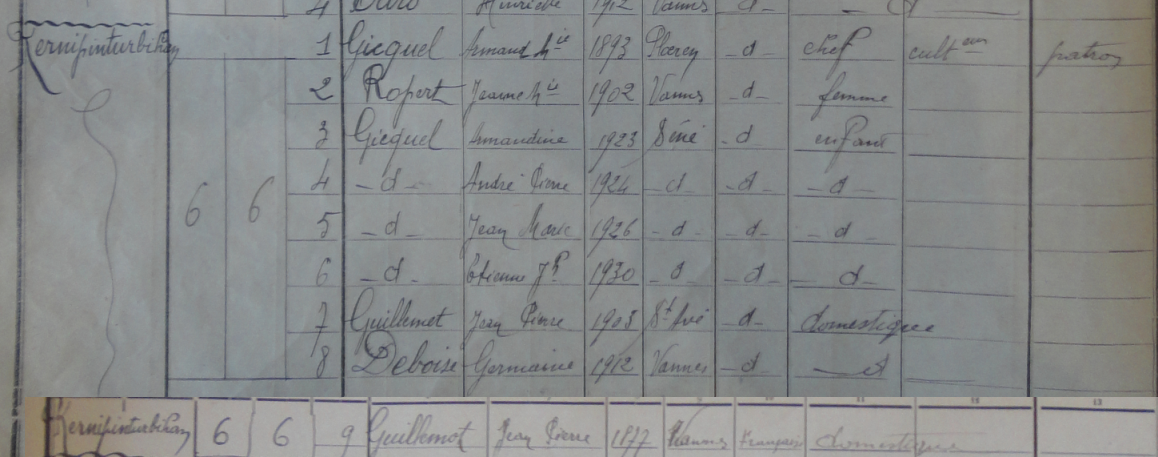

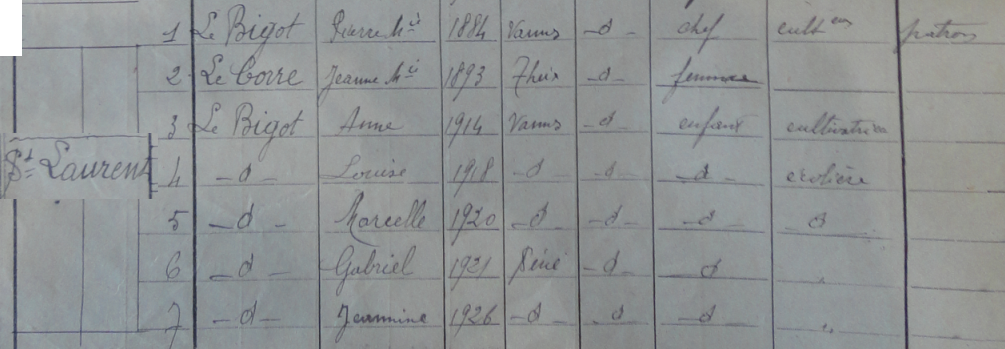

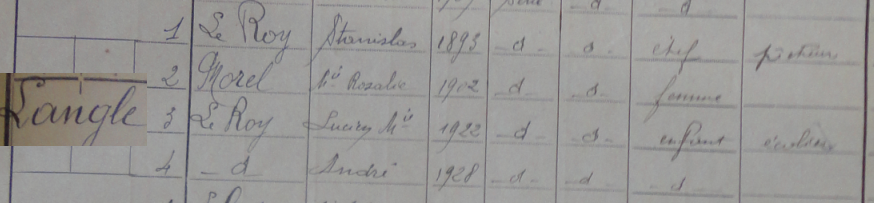

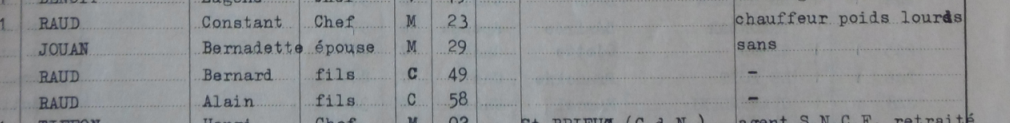

Arthur Louis GUELZEC [5/06/1914 Vannes - 21/12/1984 Séné].

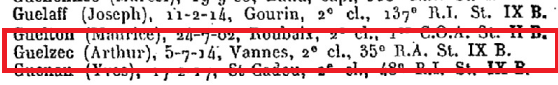

Les parents d'Arthur GUELZEC se marient le 26/10/1912 à Vannes. Louis Marie GUELZEC est maçon de son métier. Il sera mobilisé en août 1914 au sein du 34° régiment d'artillerie. Tombé malade, il est admis à l'hôpital militaire de Rennes où il finira la guerre.

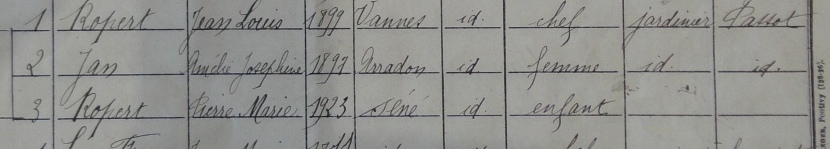

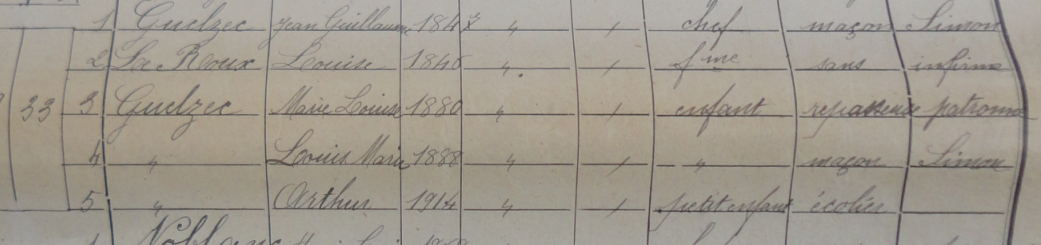

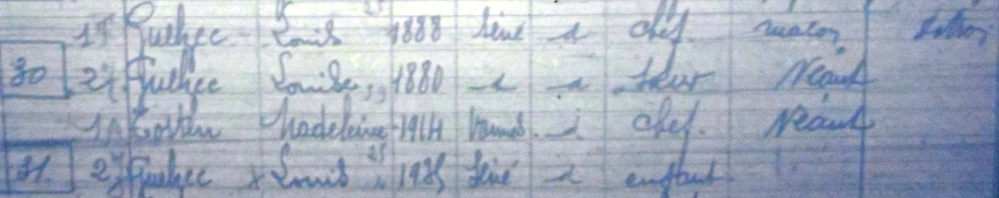

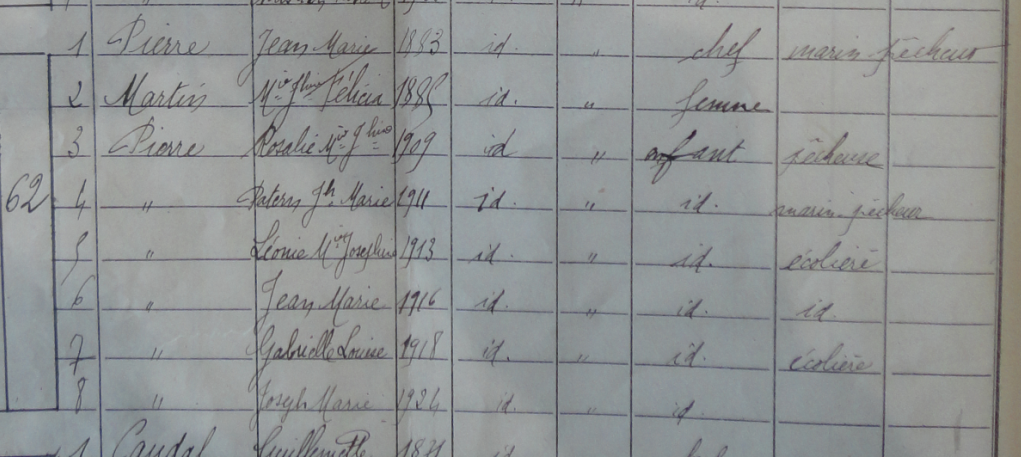

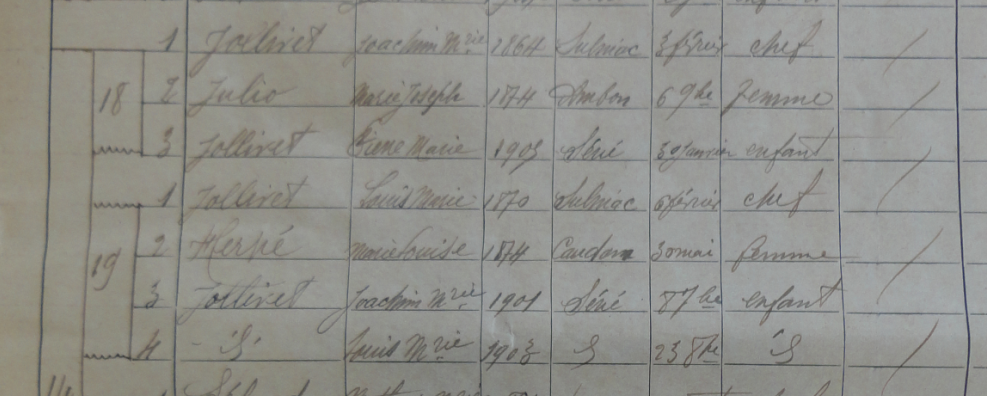

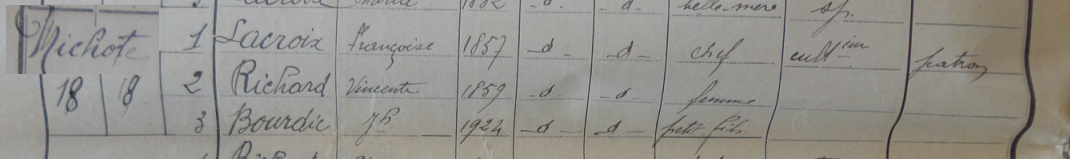

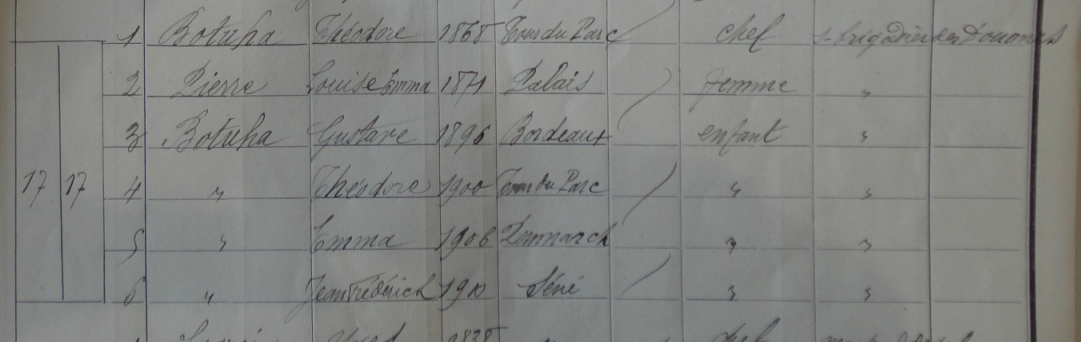

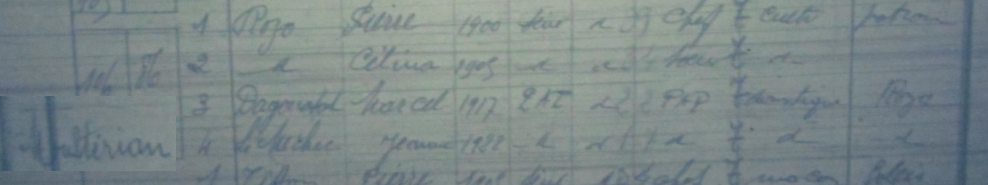

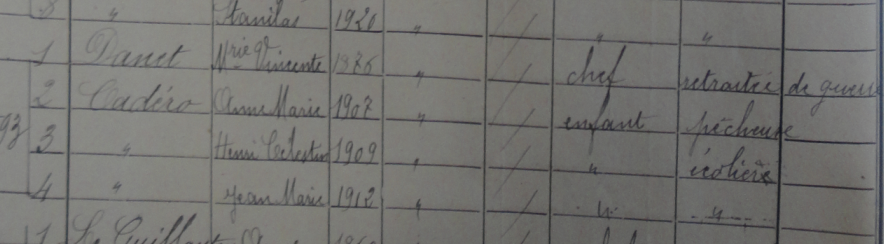

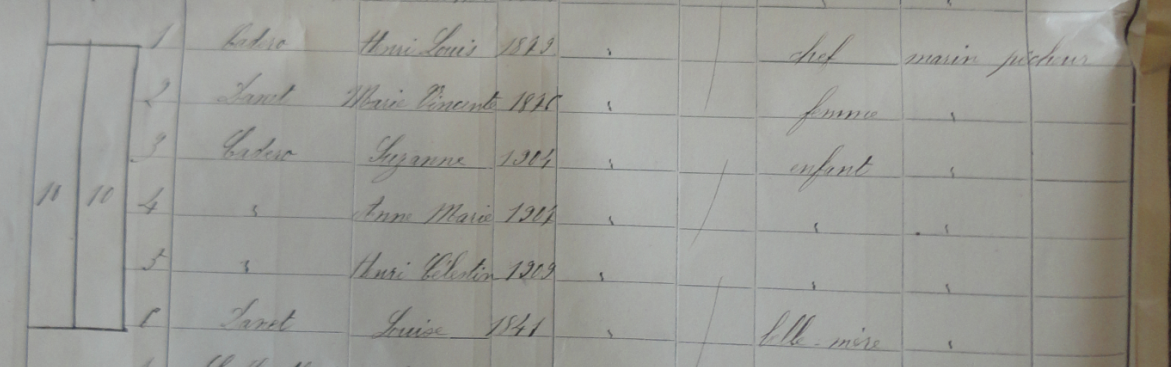

Ce n'est pas un mariage suffisamment solide en cette période de guerre. Le couple divorce en 1917. Marie Louise LE MOLGAT quitte le foyer et son fils est confié à son grand-père Jean Guillaume et à sa grande-tante. Après l'armistice, la famille quitte le 3 Rue de l'Etang à Vannes et gagne la petite maison rue des Vierges à Séné, où cohabient 3 gnérations comme l'indique cet extrait du dénombrement de 1921.

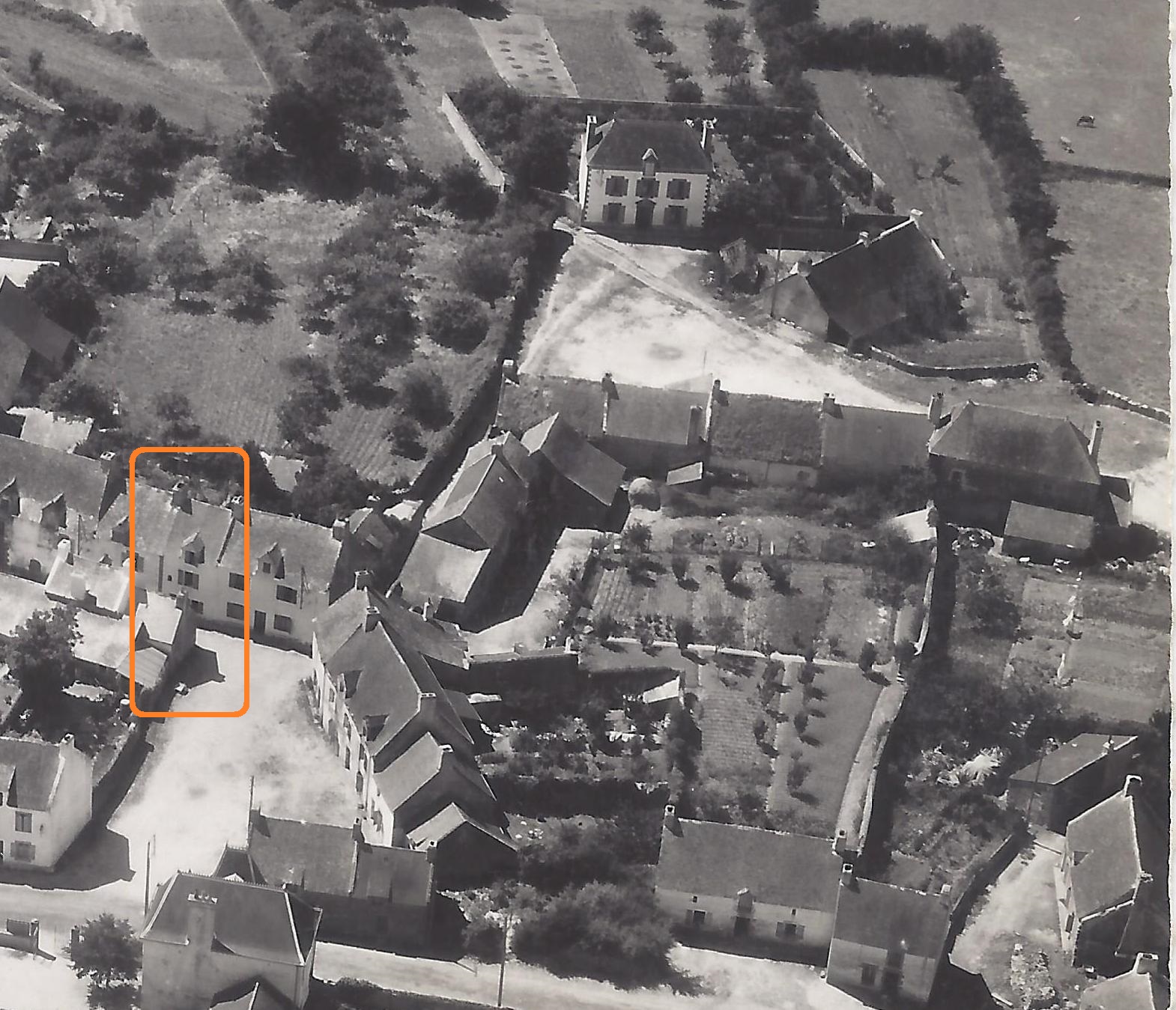

Cette maison et l'autre mitoyenne furent détruites pour faciliter l'accès à ce qui allait devenir la place Coffornic. Louis et son fils vivent à l'étage dans environ 20m² et le grand-père et sa soeur vivent au rez-de-chaussée. La famille Guelzec est recensée en 1931.Arthur, son père et sa tnate vivent sous le même toit reu des Vierges.

De la classe 1914, Arthur fait son service militaire vers 1934-35 au sein du régiment d'artillerie.

Il se marie en février 1935 avec Madeleine TOSTEN. Il est maçon comme son père. La famille s'agrandit de Louis, né en 1935 puis Christiane née en 1937.

Au dénombrement de 1936, Arthur GUELZEC est absent, il doit accomplir son service militaire. Son épouse Madelien TOSTEN veille sur son fils Louis et sur son beau-père Louis et sa soeur.

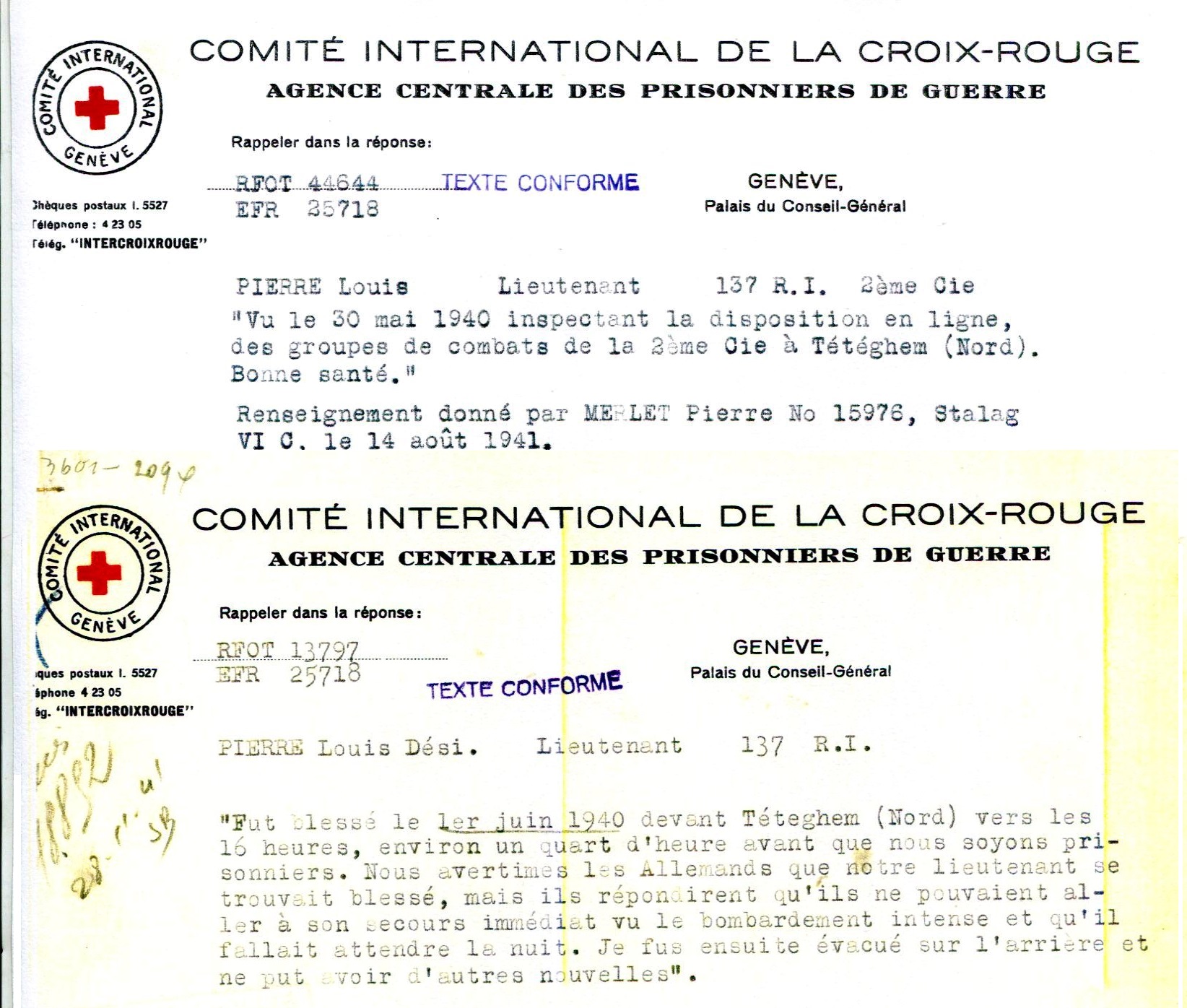

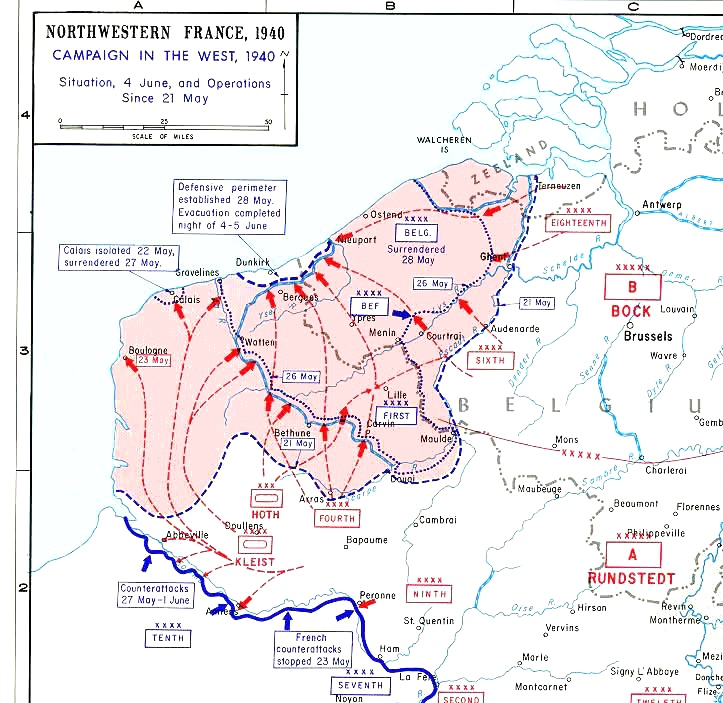

Quand la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, il rejoint le 35° Régiment d'Artillerie qui est posté en Belgique pour contrer une possible pénétration allemande qui se fera par les Ardennes. Cette armée du nord se replie sur Dunkerque pour aider à l'embarquement des Britanniques. Lors de la Bataille de la "poche de Dunkerque", le Sinagot Louis Désiré PIERRE [3/08/1913 - 2/06/1940] décèdera.

- Source wikipedia: le 35e Régiment d'Artillerie Divisionnaire (35e R.A.D.) fut crée le 1er janvier 1934, venant du 35e R.A.C. en garnison à Vannes dissous. Intégrée à la 21e DI le 10 mai 1940, sous les ordres du général Lanquetot. En juin 1940, le 35e R.A.D. est anéanti aux deux tiers protégeant l'embarquement des forces alliées à Dunkerque ( nom de code Opération Dynamo ). Après la Seconde Guerre mondiale, reconstitué en avril 1947 à Tarbes, il devient le 35e R.A.L.P.

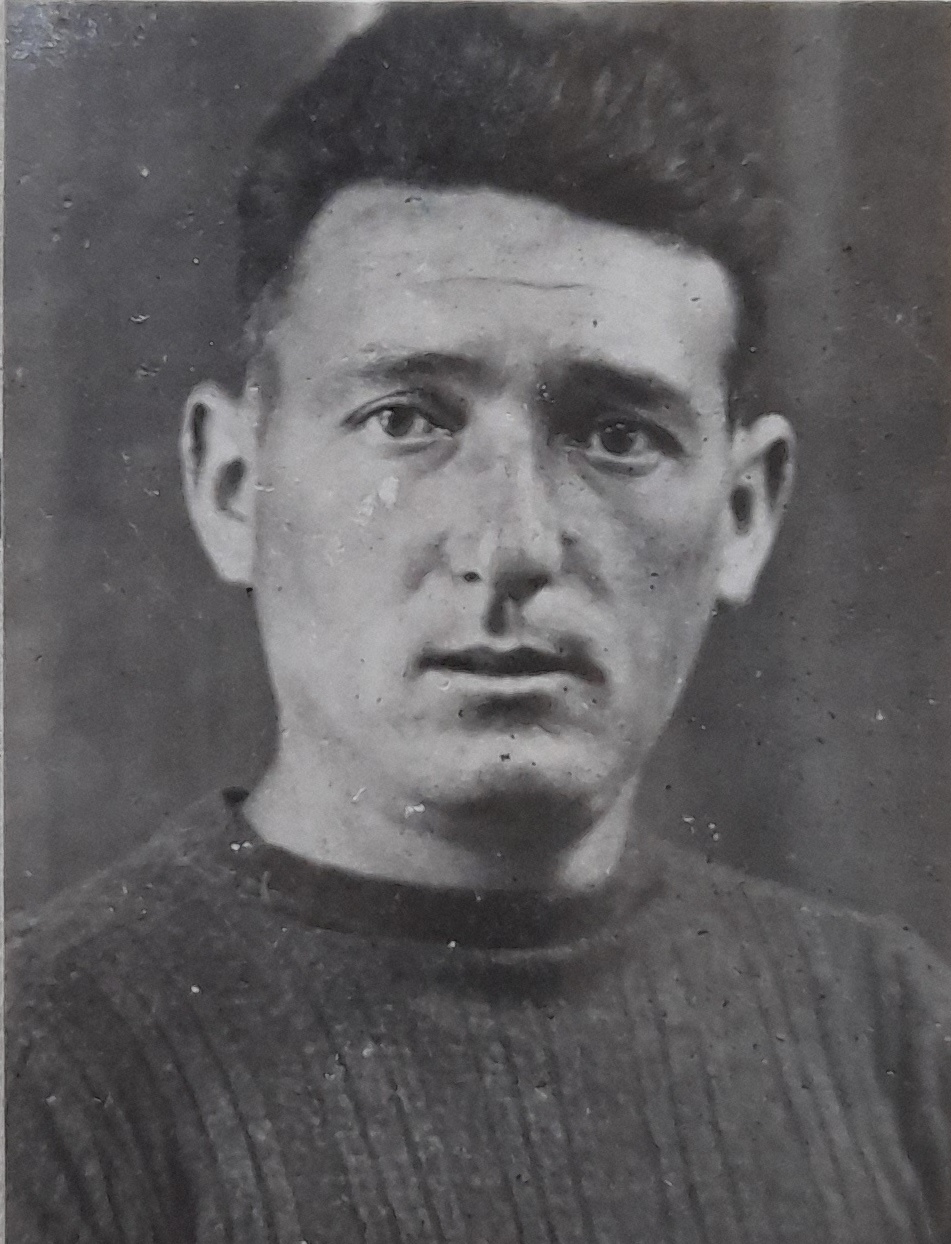

Arthur GUELZEC est fait prisonnier et comme d'autres soldats, il est conduit à pied vers des camps en Allemagne. Le sien se situe à la frontière avec la Pologne annexée par le III° Reich.

[aller au SHD de Vincennes pour consulter son dossier GR 16 P 274043]

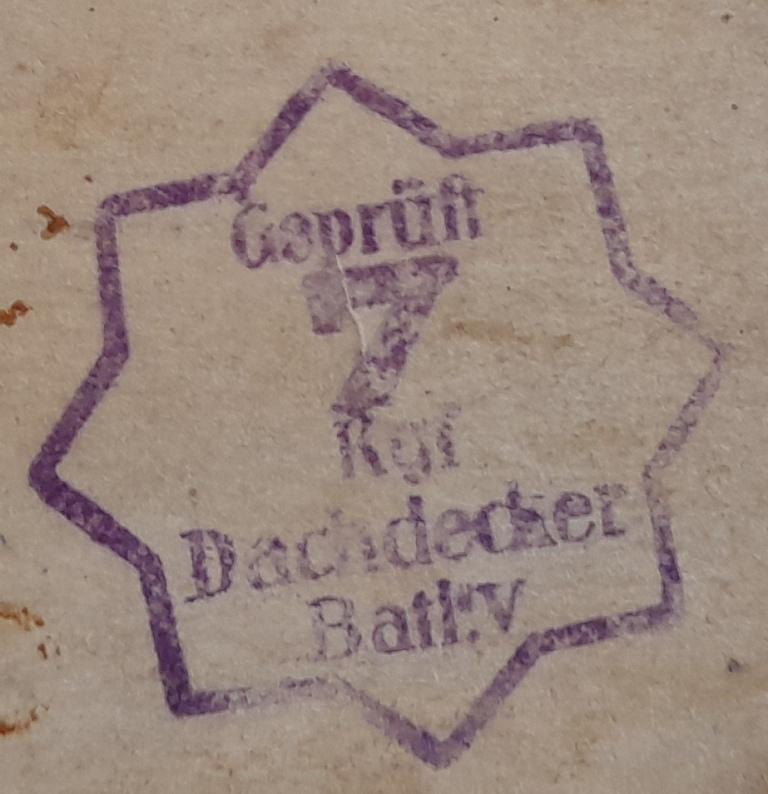

Selon sa fille, il réussira au bout de trois tentatives à s'évader et regagnera la France. Après sa seconde évasion, il est expédié dans le camp disciplinaire de Rava Ruska, aujourd'hui en Ukraine, à l'époque en Pologne. Il y restera du 5 mai 1942 au 24 décembre 1942. Ce séjour lui vaudra d'être reconnu comme Interné Résistant. De retour à son Stalag il travaille come couvreur pour les Allemands (en allemand dachdecker). A verso des photos communiquées à la famille, ce tampon en allemand où on lit : Gaprüft: vérifié et Dachdecker : couvreur).

Malgré une ambiance sportive, comme le montre ses photos prises dans le camp et envoyées en 1943 à la famille, Arthur GUELZEC orgnaise uen 3° tentative d'évasion fin 1943, début 1944.

Il s'évade du Stalag avec un camarade, Roger MORICE de Rennes [à identifier]. Ils marchent la nuit et arrivent à voyager cachés sous un train. Ils arrivent à Paris et regagnent la Bretagne.

Une fois à Séné, les Autorités Allemandes avertis de sa présence, le recherchent. Prévenu par la mairie de Séné , où Patern GUELZEC, le cousin de son père, est le secretaire de mairie, il quitte la maison rue des Vierges et se cache à Vannes au Pargo, chez sa tante Marie Vincente LE MOLGAT [28/5/1885-12/9/1968] mariée avec Louis Marie COURTOIS.

Rue des Vierges, les soldats allemands font une descente à la recherche du moindre indice trahissant la présence d'Arthur GUELZEC chez les siens, notamment des tickets de rationnement. Soldats casqués, mitraillette à la main, impressionnent les deux enfants, d'autant que leur mère est emmenée à la Commandatur de Vannes, place de la République. Elle sera libérée au bout de 10 jours grâce à l'appui de femmes allemandes chez qui elle était allée faire le ménage.

Après la Libération, il participe au déminage de Lorient pour lequel il suit des cours à Saint-Germain en Laye. Maçon comme son père, il fonde son entreprise qui comptera jusqu'à 20 ouvriers. Au début des années 1950, il achète 1.000 m² de landes à M. Noblan où il construit le hangar pour son enteprise puis une belle demeure toujours présente à Bel Air.

Il décède à Séné à quelques jours de Nöel 1984.

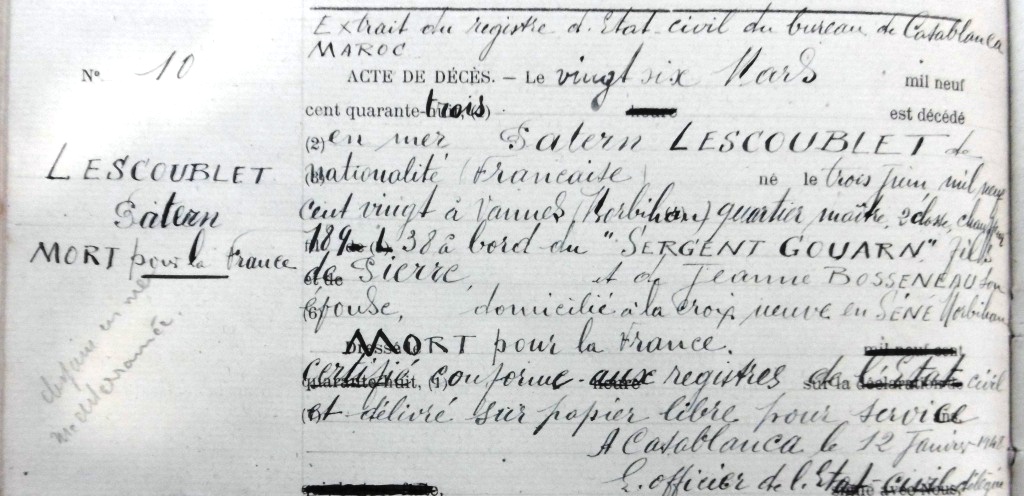

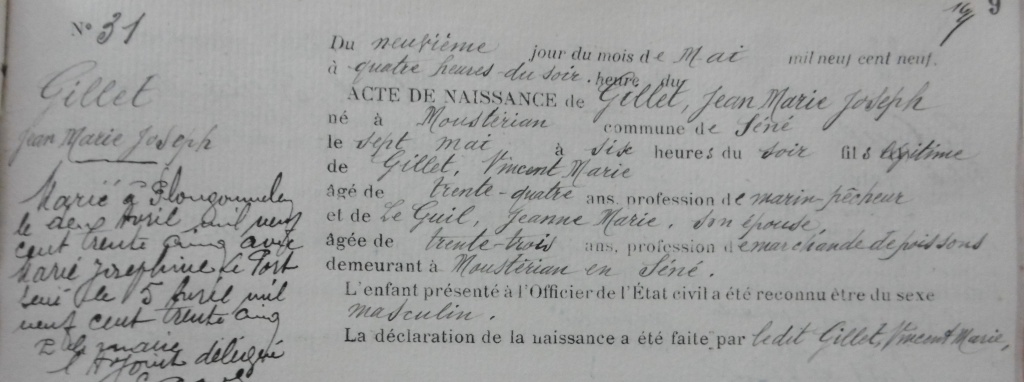

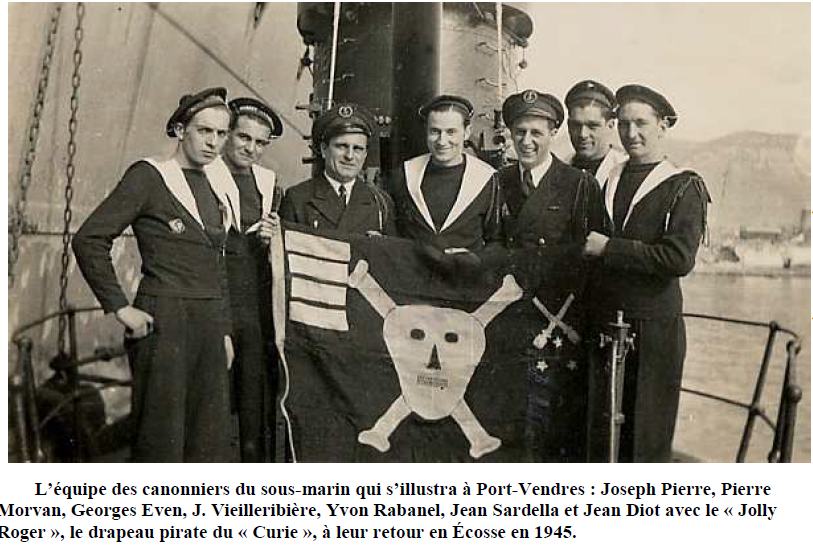

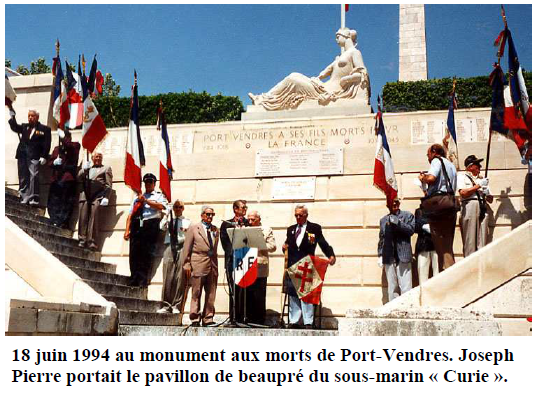

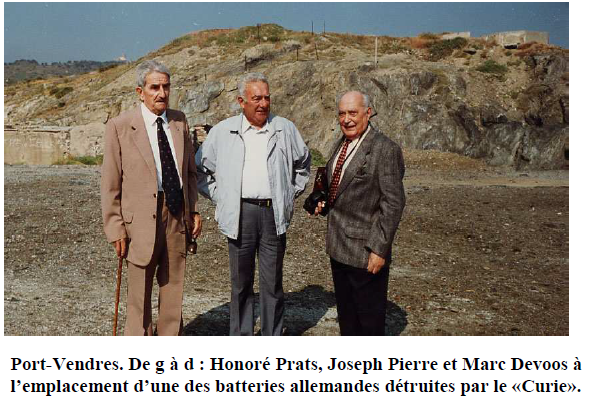

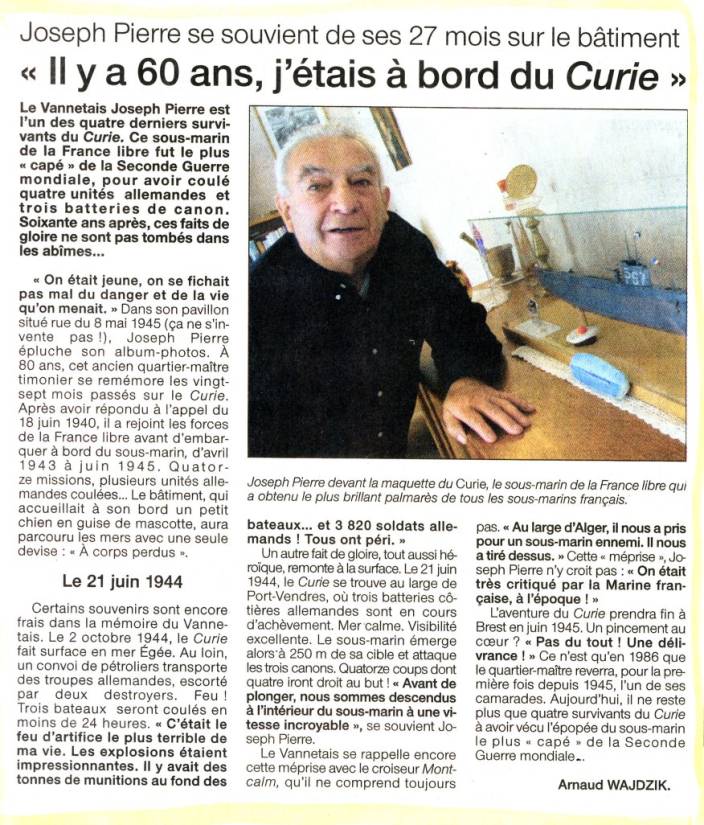

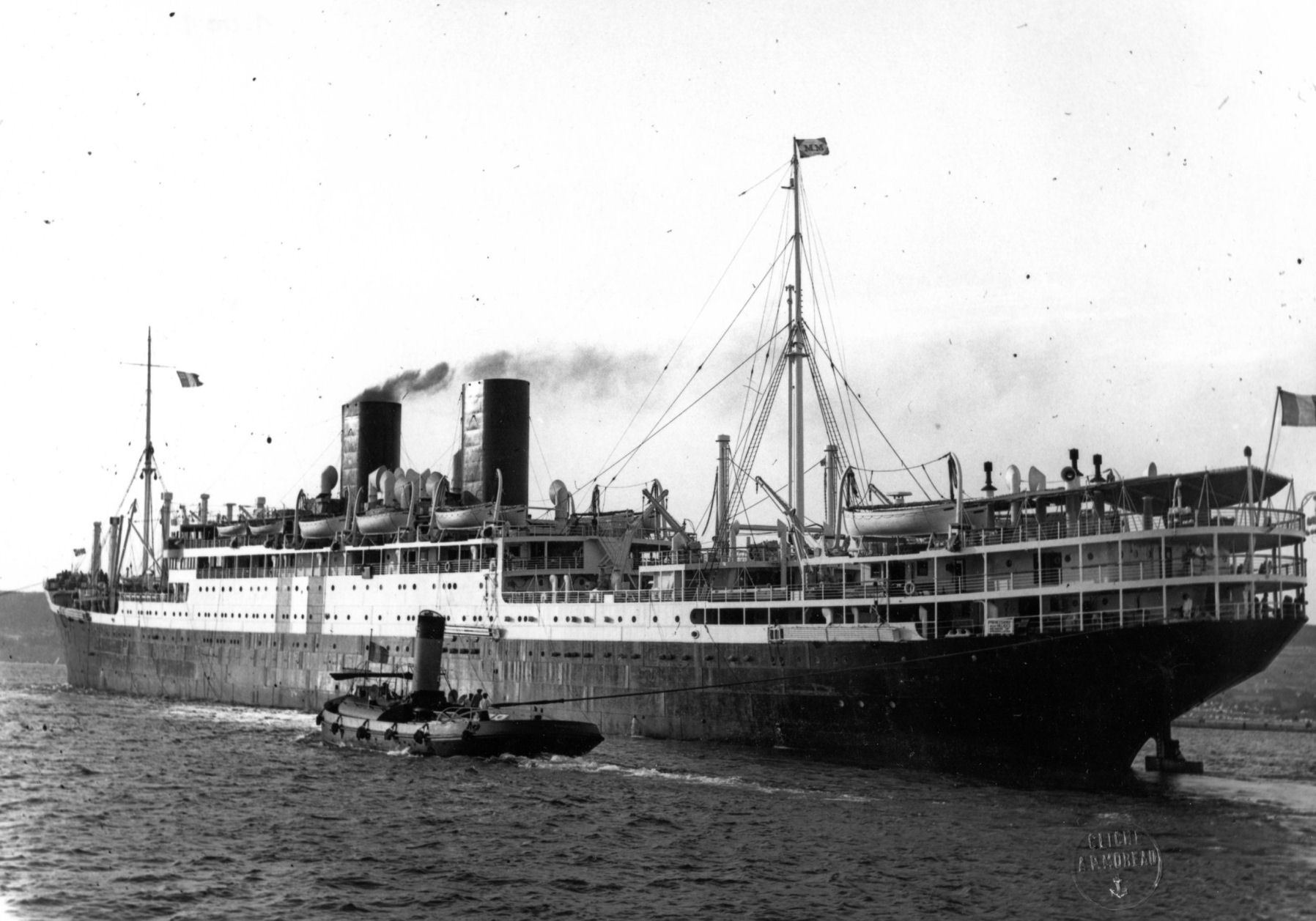

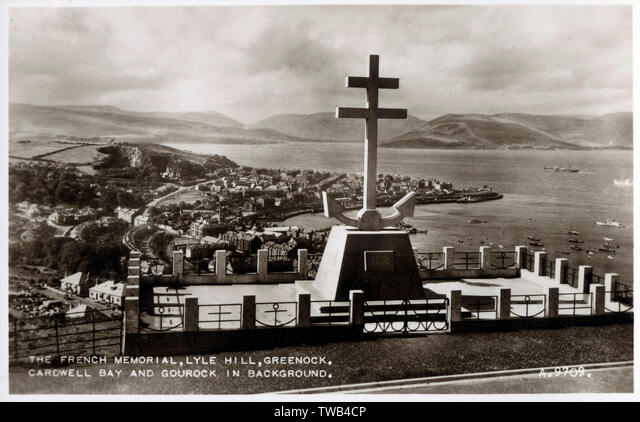

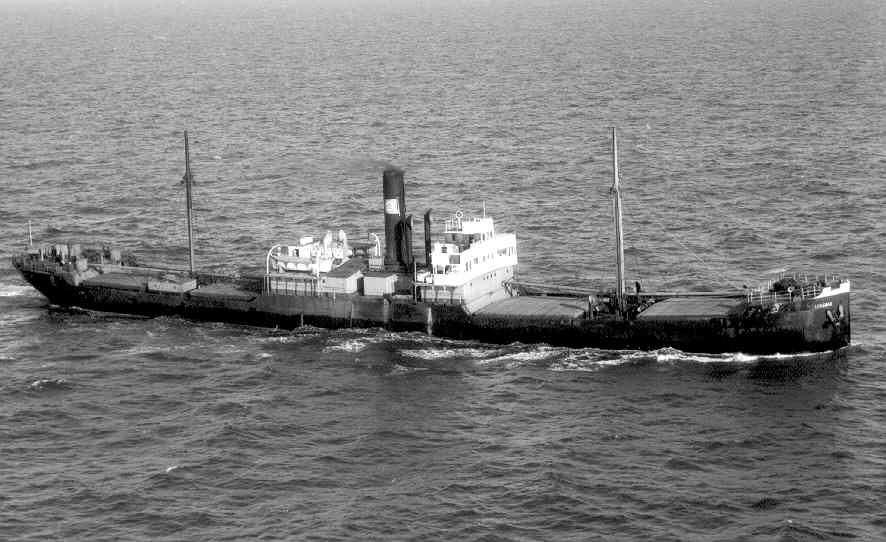

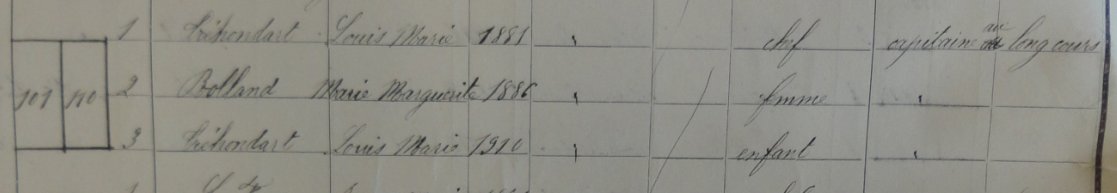

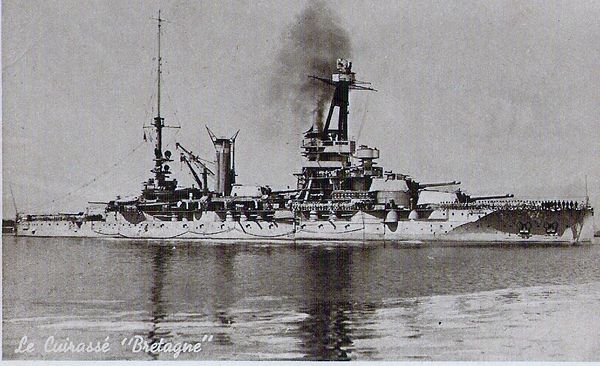

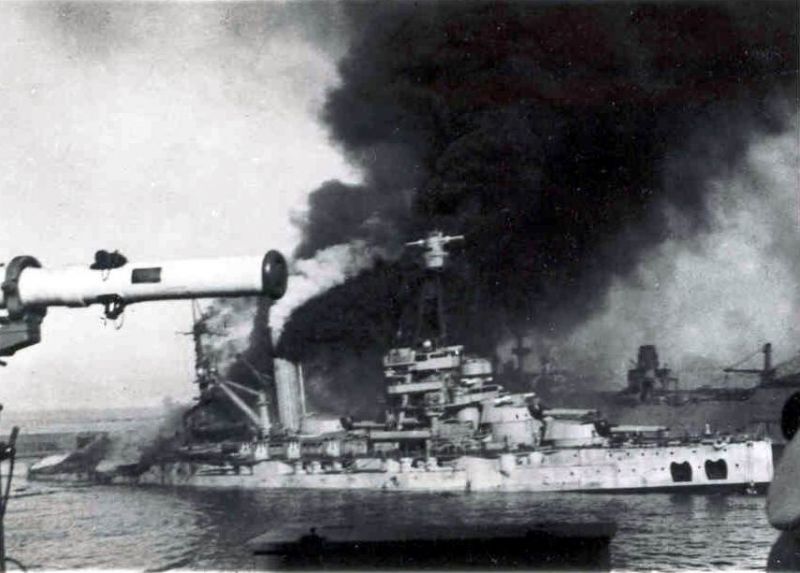

Joseph PIERRE, timonier sur le "Curie" par Pierre OILLO

Article repris sur le site france-libre.net, écrit par M.Pierre OILLO. quelques rajout de wiki-sene. Original en pièce jointe.

JOSEPH PIERRE, TIMONIER SUR LE «CURIE»,

SOUS-MARIN DES FORCES NAVALES FRANÇAISES LIBRES

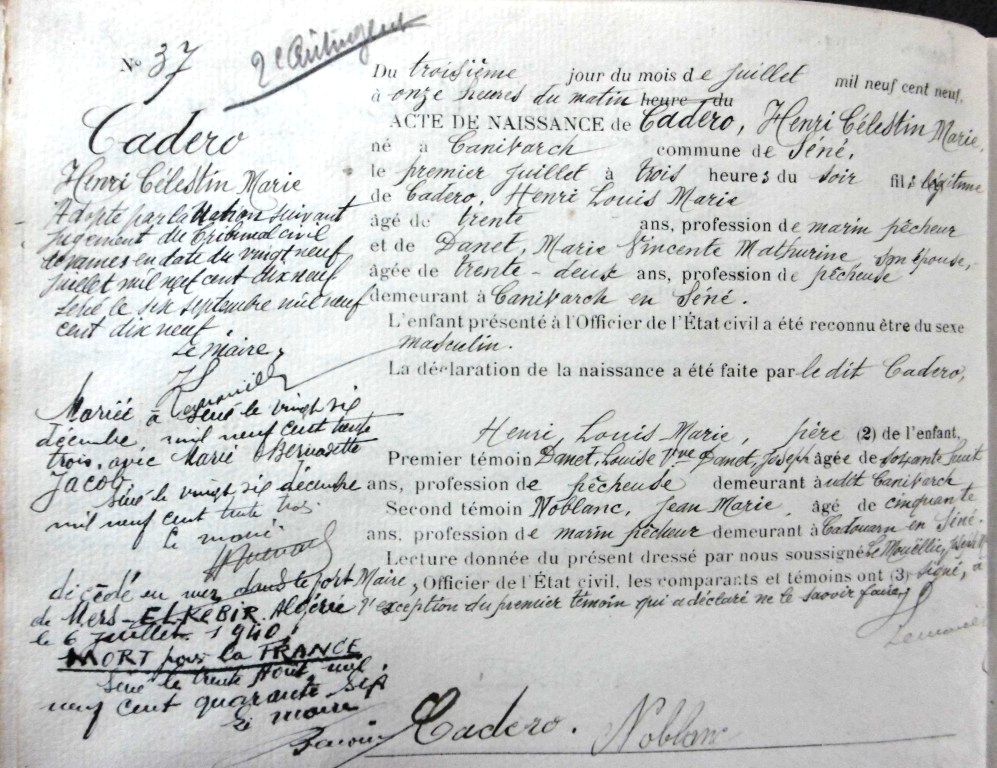

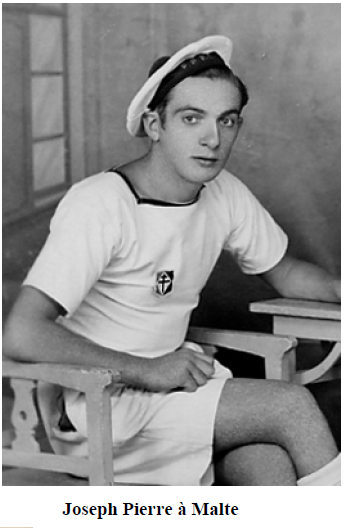

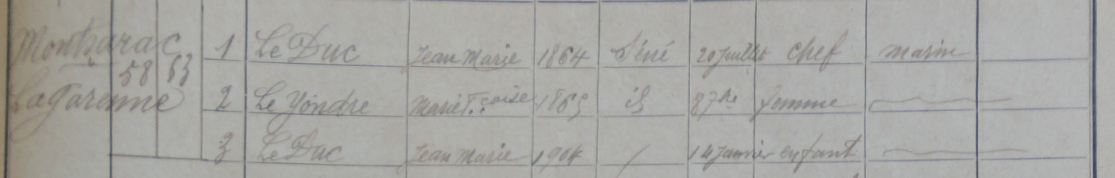

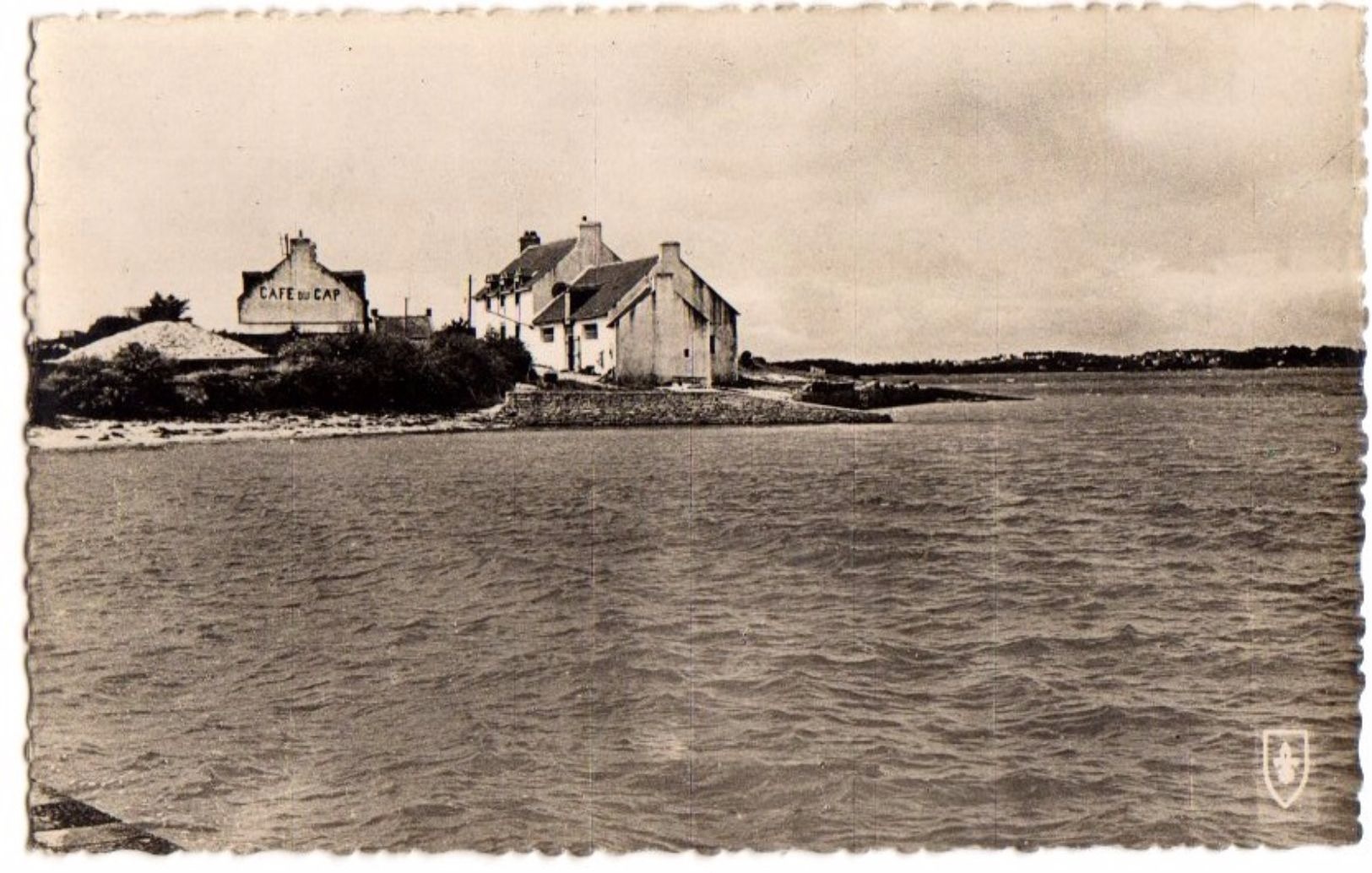

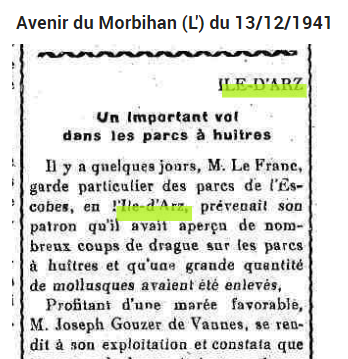

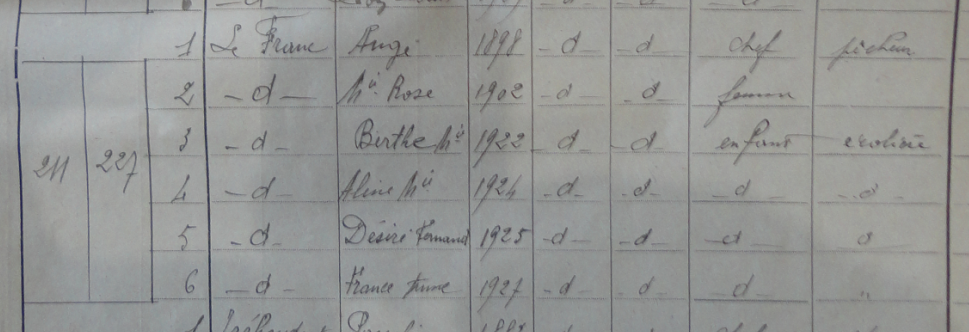

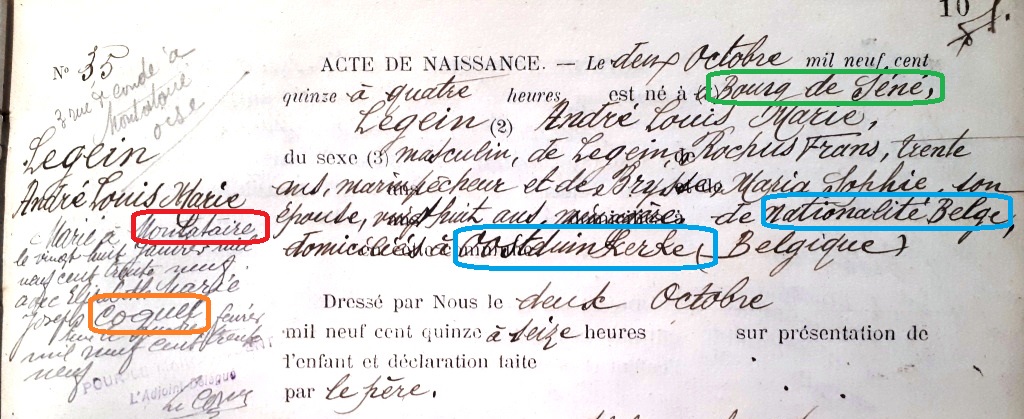

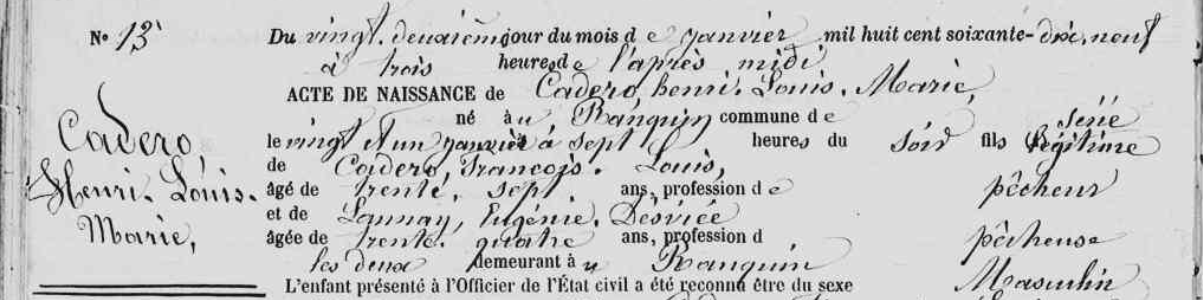

La famille de Joseph PIERRE [31/3/1924-22/4/212] est originaire de Séné où il est né le 31 mars 1924. La famille est pointée lors du dénombrement de 1926 et vit au village de Cadouarn. Tous les enfants sont nés à Séné. Joseph reprend le prénom de son frère mort nourrisson en 1923. Son père, marin-pêcheur à Séné va s'installer à l'Île d'Arz vers 1930 pour y exploiter des parcs à huîtres. Ses parents décèderont sur l'île aux Capitaines.

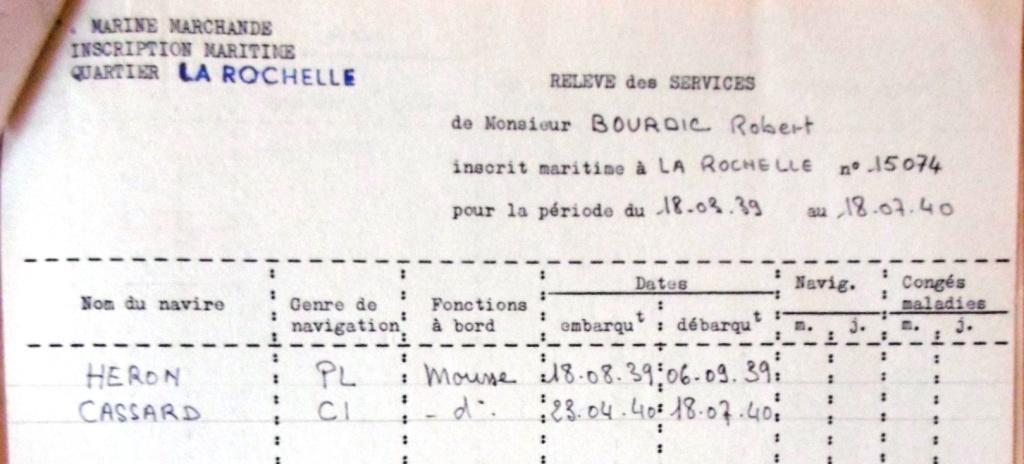

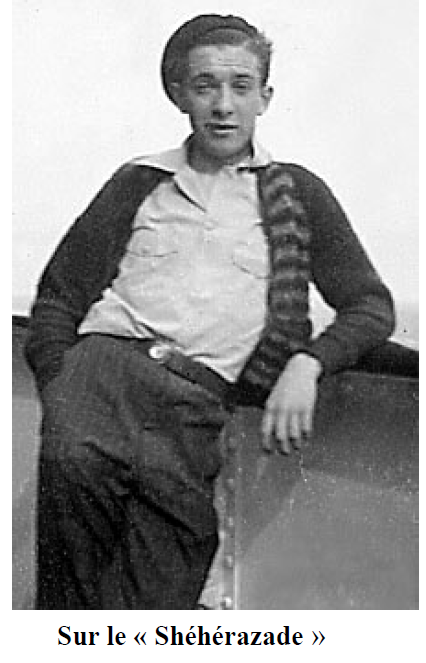

Dès son plus jeune âge, comme de nombreux jeunes originaires de cette île du golfe du Morbihan, il sait qu’il répondra à l’appel de la mer ; non pas comme marin-pêcheur mais qu’il s’engagera dans la marine marchande et voyagera à travers le monde. Il est d'abord mousse en août 1938 sur le Suzanne; Au début de 1939, Joseph n’a que 14 ans, quand il embarque comme mousse dans le port de Lorient sur un cargo charbonnier : l’Armenier.

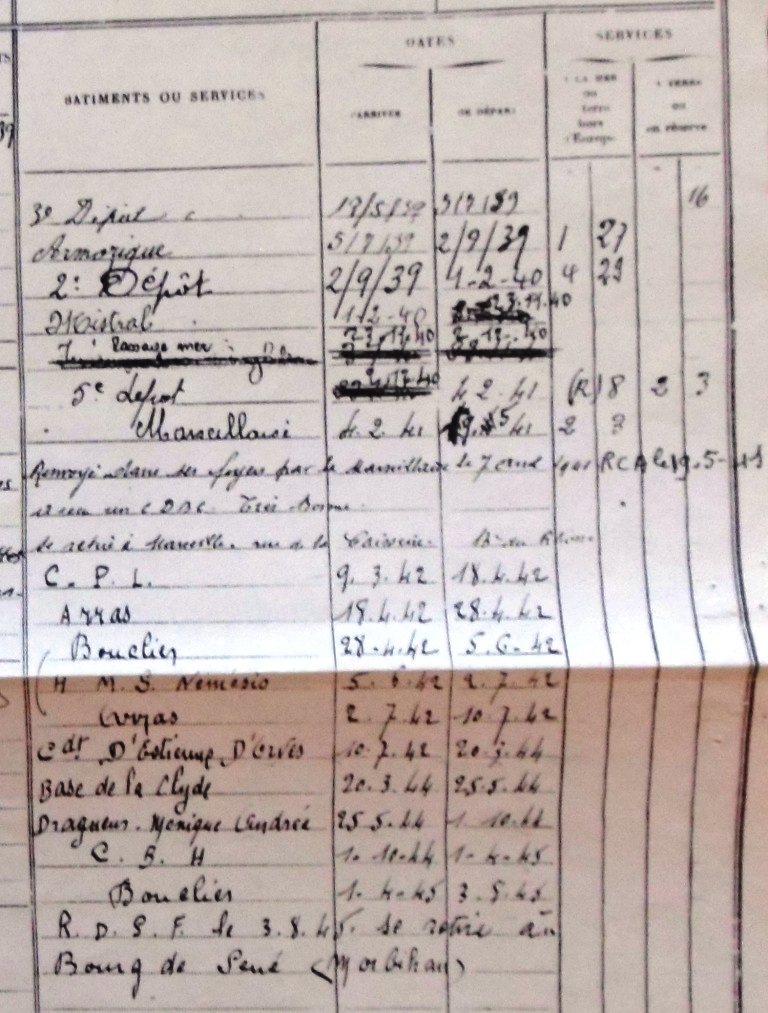

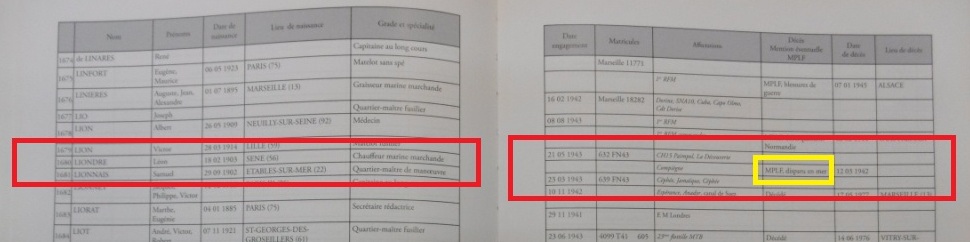

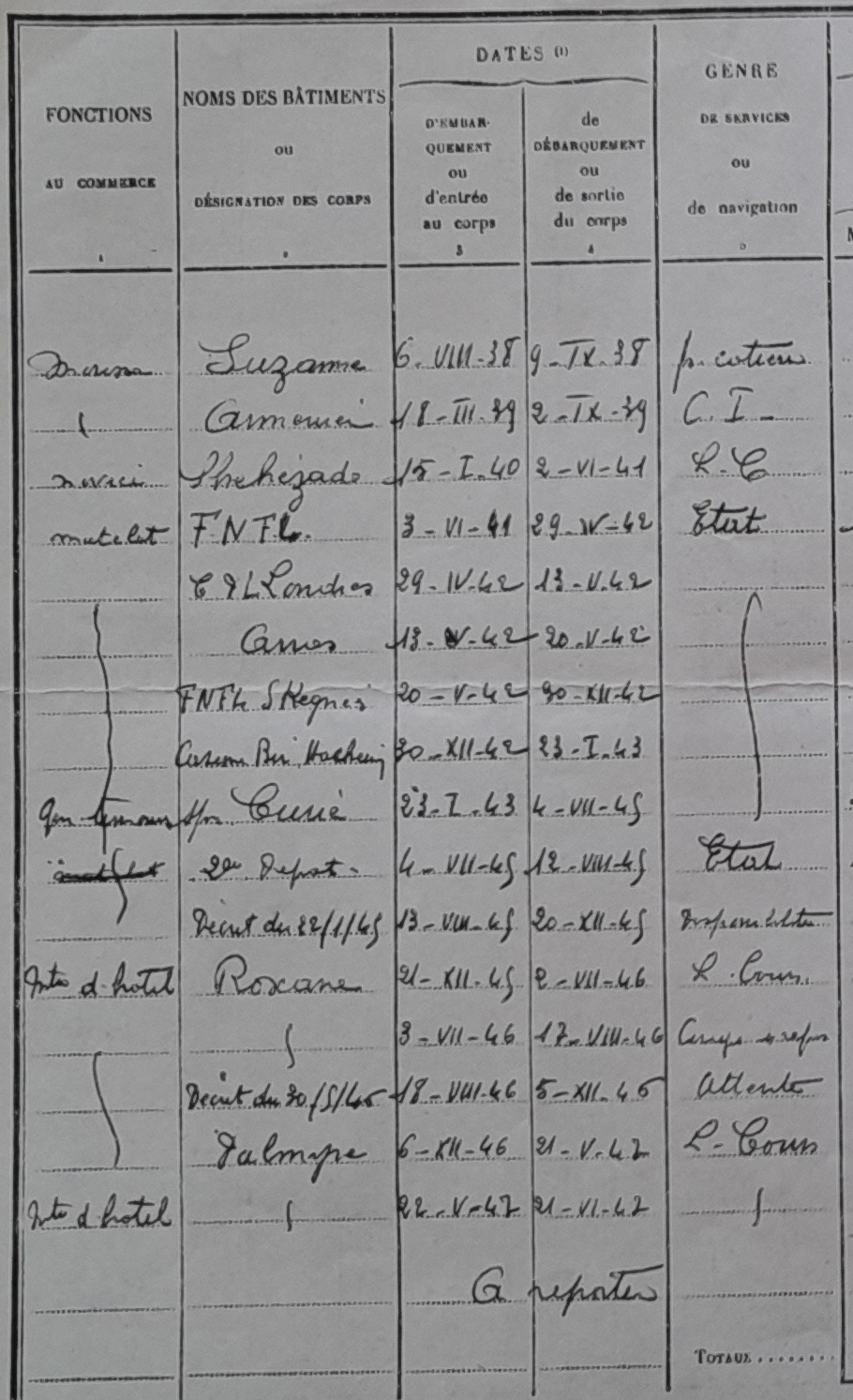

La fiche d'inscrit maritime de Joseph PIERRE nous retrace précisément son parcours de marin. Le 3 septembre 1939 la France déclare la guerre à l’Allemagne. C’est la mobilisation générale. Son bateau étant réquisitionné, Joseph est trop jeune pour être mobilisé. Il est débarqué le 3 septembre et revient à l’île d’Arz en attendant de trouver un embarquement sur un navire de la marine du commerce. L’occasion se présente en janvier 1940.

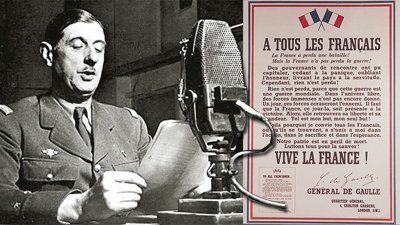

Un poste de novice lui est proposé sur le « Shéhérazade », un pétrolier qui transporte jusqu’au Havre, de l’essence qu’il va chercher à Corpus Christi au Texas dans le Golfe du Mexique. En juin 1940, alors que le déchargement vient d’être terminé et que l’arrivée des Allemands est imminente, le « Shéhérazade » quitte Le Havre pour Brest puis Le Verdon à l’embouchure de la Gironde. C’est là que l’équipage entend l’un des messages du général de Gaulle qui appelle les Français pour leur demander de refuser le déshonneur de la défaite et poursuivre la lutte à ses côtés. Le pétrolier rejoint Casablanca. Après une escale d’une quinzaine de jours, il part pour New Orleans, port sur le Mississipi.

Prisonnier des Américains puis des Anglais

L’armistice ayant été signé par le gouvernement de Vichy, les relations avec les Etats-Unis doivent être réexaminées. Le pétrolier est mis sur un mouillage qu’il lui est interdit de quitter. Joseph Pierre et tout l’équipage du « Shéhérazade» sont consignés à bord. C’est un régime de semi-liberté, relativement souple qui va durer sept mois. Ils sont autorisés à aller à terre par petits groupes. Joseph aimerait bien rejoindre les Forces Françaises Libres mais aucune opportunité ne lui est offerte. Il se méfie de certains membres de l’équipage et des représentants français dans le pays car beaucoup sont restés fidèles au maréchal Pétain. Les relations commerciales ayant été rétablies entre les États-Unis et le gouvernement de Vichy, le « Shéhérazade » est autorisé à aller à Bâton Rouge, au nord de New Orleans, pour faire un chargement d’essence qu’il doit transporter à Casablanca. Nous sommes au début du mois de juin 1941. A environ trois jours des Bermudes, le pétrolier qui fait route vers le Maroc est arraisonné par un croiseur anglais et dérouté vers Hamilton au Canada. Tout l’équipage est interné dans un camp à terre.

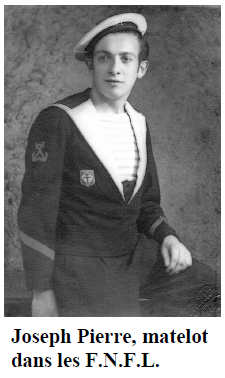

Le 28 juin 1941, à 17 ans, Joseph Pierre rejoint la France Libre.

Dans la semaine qui suivit leur internement, les marins du « Shéhérazade » reçurent la visite du commandant Ortoli des Forces Navales Françaises Libres. Le sous-marin « Surcouf » qu’il commandait étant en réparation à Hamilton, il demanda à rencontrer ses compatriotes pour leur proposer de rejoindre les rangs des F.N.F.L. Sur les 42 hommes d’équipage, seulement 8 acceptent de poursuivre la lutte avec le général de Gaulle. Joseph PIERRE qui n’a que 17 ans, est l’un d’entre eux. Peu après, il embarque sur un navire F.N.F.L, le bananier « Maurienne ». Le 16 juin 1940, le bananier Maurienne a appareillé de Basse-Terre en Guadeloupe à destination de Brest. En mer, son commandant, le capitaine au long cours Yves Salaun capte le 18 juin la BBC et entend l’appel, malgré un message de l’amirauté des Antilles lui intimant l’ordre de rejoindre Bordeaux et un autre de celle de Casablanca le 22 juin, il met le cap sur Halifax où il arrive le 28 juin 1940 avec son chargement de bananes. Il n’y eut aucune objection de l’équipage à rallier la France Libre. Depuis son passage au FNFL, il ravitaille les îles anglaises des Bahamas et de la Jamaïque à partir des ports canadiens de Montréal et d’Halifax. C’est dans ce dernier port que ce bateau coule le 7 février 1942 à la suite d’un incendie accidentel. Pendant deux semaines, son équipage est hébergé au Seamen’s Club d’Halifax. C’est enfin sur un bananier norvégien que Joseph PIERRE voit son souhait de rejoindre la Grande-Bretagne enfin exaucé. Il embarque comme passager en direction de Liverpool.

En Angleterre

A peine débarqué, il est dirigé vers Londres et Patriotic School, lieu de passage obligatoire pour tous les étrangers qui arrivent au Royaume-Uni.

Patriotic Scholl à Londres

Les Anglais se méfient et craignent la présence d’espions parmi les arrivants. Joseph qui a déjà servi dans les Forces Françaises Libres n’y passa que 48 heures alors que d’autres qui avaient plus de mal à justifier leurs motivations ou qui paraissaient suspects y firent un séjour beaucoup plus long. Le bruit circulait entre ceux qui devaient subir les interrogatoires des services anglais, que desagents de l’ennemi détectés parmi les nouveaux arrivants avaient été liquidés.

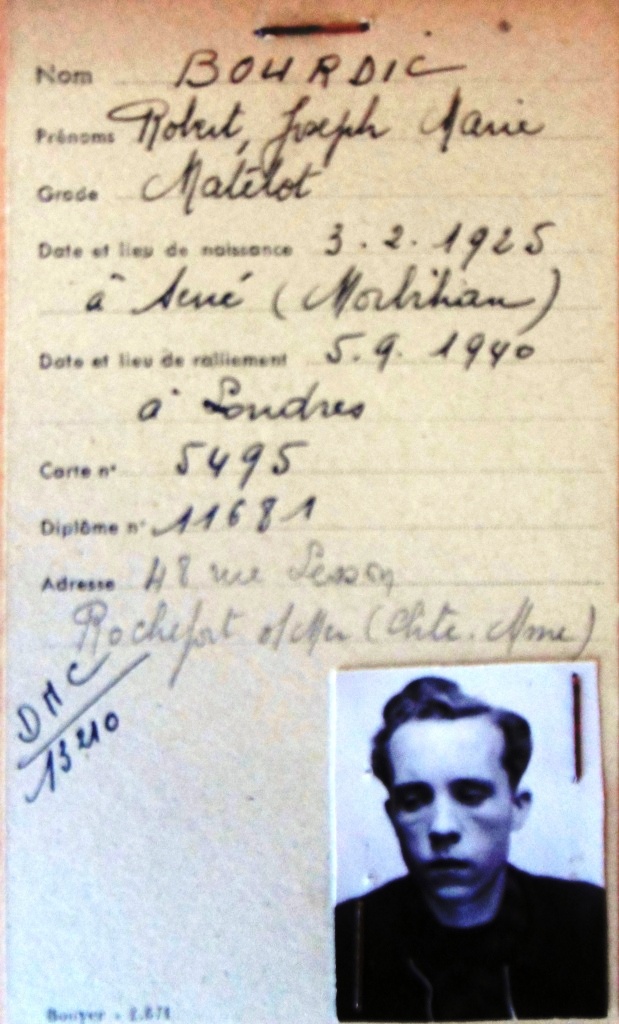

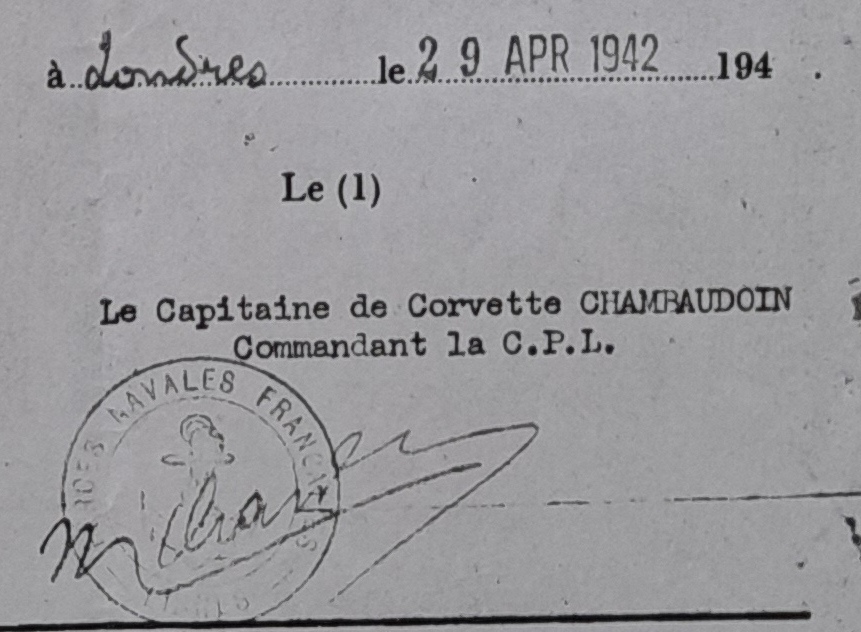

En quittant Patriotic School, Joseph PIERRE est géré par l'administration française en Grande Bretagne,. Le bureau du CPL, la Compagnie de Passage à Londres l'enregistre officiellement le 29/4/1942 mais c'est la date de son engagement en mer du 5/6/1941 qui sera retenue.

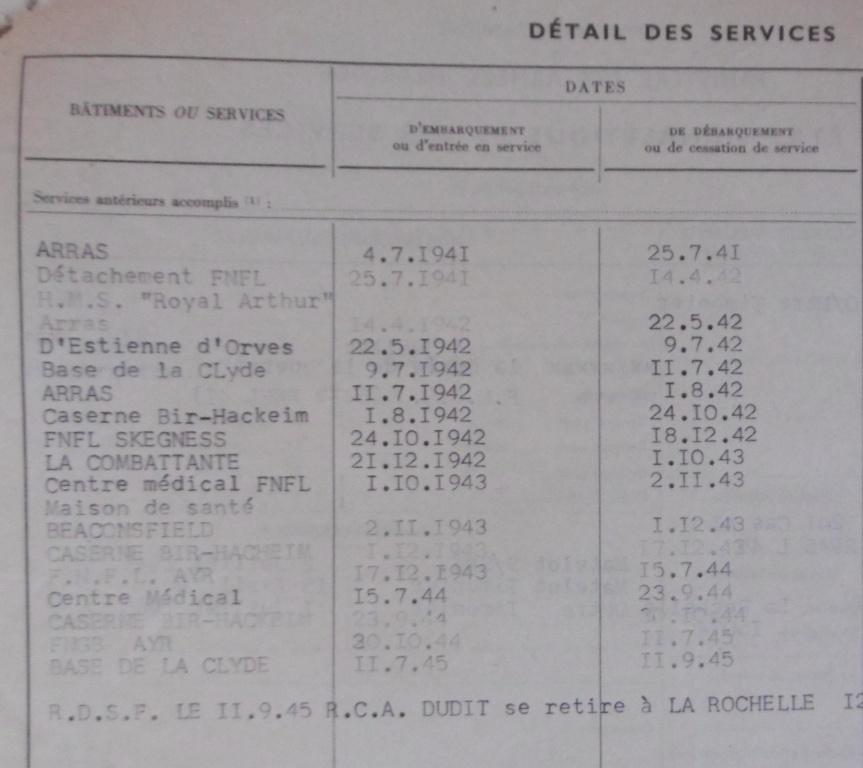

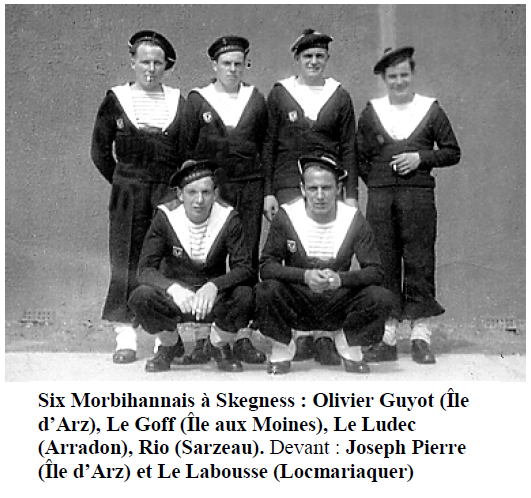

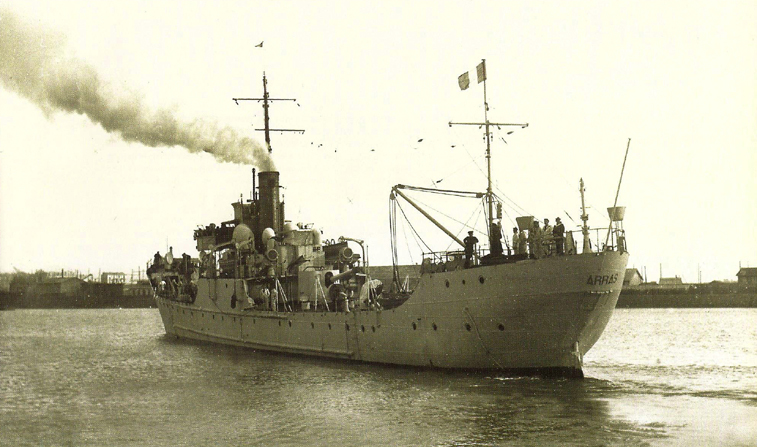

Il est dirigé sur Portsmouth où se trouve le bateau dépôt « Arras » où il est incorporé dans les F.N.F.L. et reçoit son matricule portant le n° 6291 FN 41, et son paquetage. Il assiste à des raids de bombardiers allemands sur la ville et découvre le comportement admirable de la population anglaise. Il rejoint ensuite le HMS Royal Arthur à Skegness, un camp d’entraînement à terre de la Royal Navy situé au Nord Est de l’Angleterre. Pendant huit mois, jusqu’en mars 1943, il va recevoir une formation et un entraînement militaire complétés par des cours de timonier qui vont le préparer pour son futur embarquement.

«Où diable avons-nous mis les pieds ? »

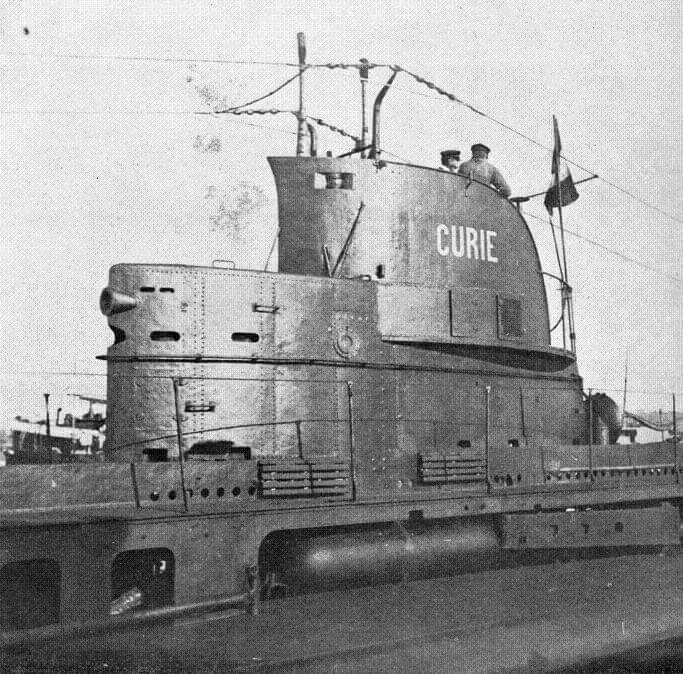

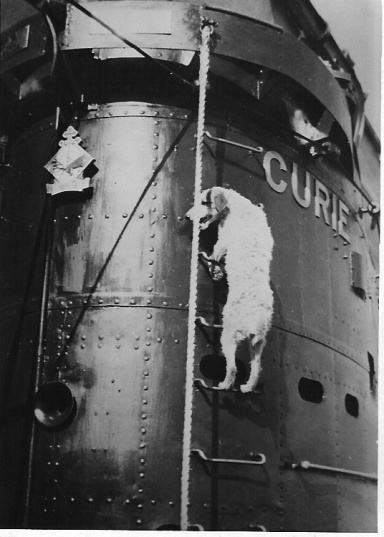

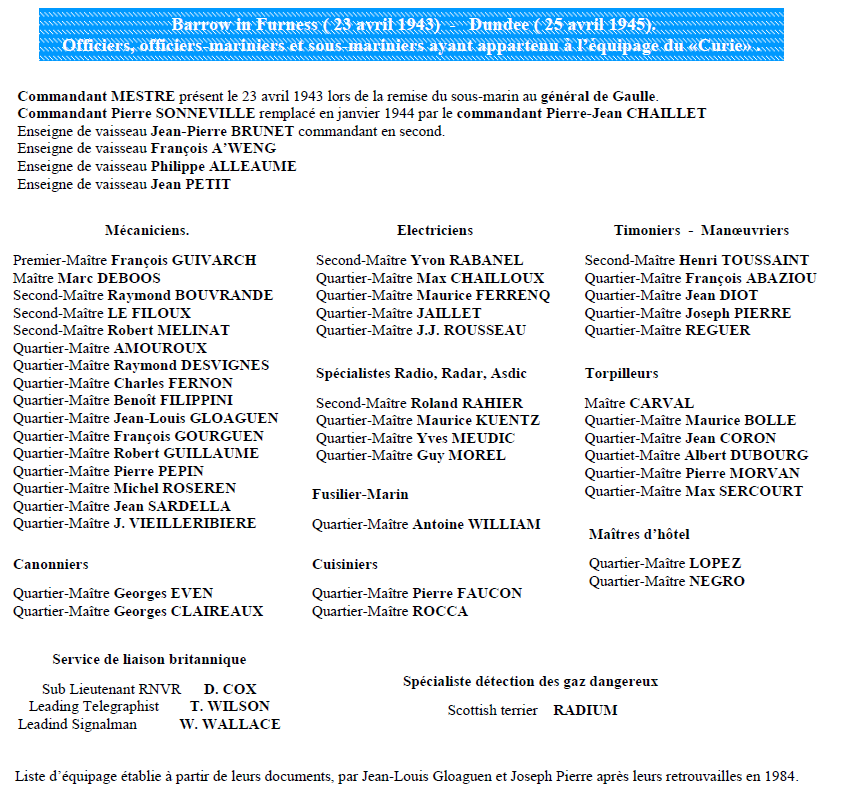

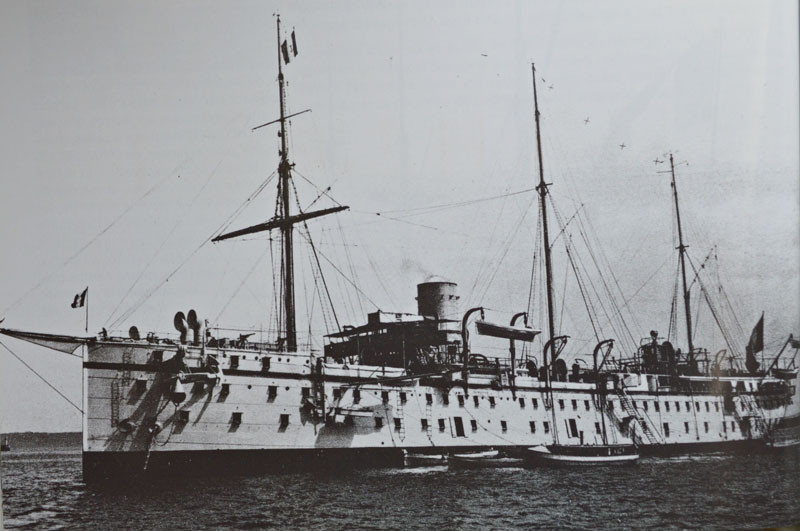

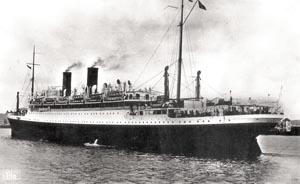

A sa sortie de Skegness, Joseph PIERRE, reçoit son affectation. Il va embarquer comme timonier sur le «Curie». Ce sous-marin vient de sortir des chantiers Vickers Amstrong de Barrow in Furness.

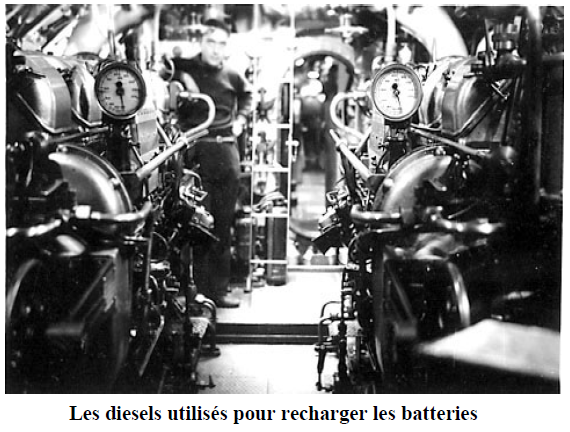

C’est un sous-marin anglais du type «U» dont le premier, construit en 1936 était l’« Unity ». Mieux équipé que les sous-marins français des F.N.F.L, le «Curie» est doté des derniers perfectionnements : sondeurs à ultrasons, loch électrique, ASDIC (ancêtre du SONAR), radar permettant une détection à plus de 15 milles nautiques, dont l’écran était un disque d’une quinzaine de centimètres de diamètre.

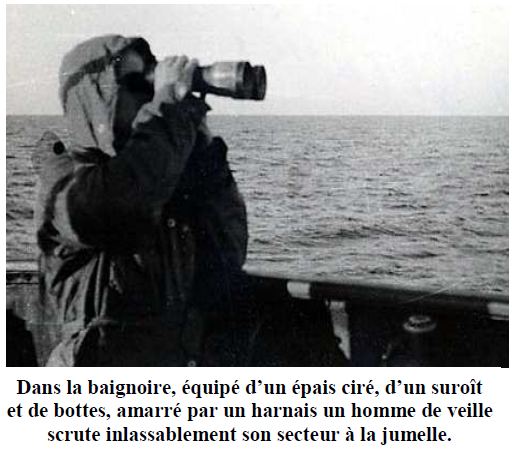

En attendant la fin des travaux, l’équipage suit l’instruction propre aux sous-mariniers et découvre que pour servir à bord d’un sous-marin, chacun doit apprendre à vivre dans l’espace réduit qui lui est attribué, connaître avec précision les manoeuvres qu’il doit effectuer et aussi, qu’à bord, la polyvalence est de règle. En plus du second-maître Even, pour une attaque au canon, il fallait être au moins six hommes donc tous les hommes d’équipage furent initiés à la manoeuvre du canon de 76. L’instruction alternait avec des visites du bâtiment par petits groupes pour permettre à chacun de trouver ses repères et de s’habituer à vivre dans l’exiguïté d’un sous-marin. La longueur de 61 mètres était rassurante mais à sa partie la plus large, il ne mesurait que 4 mètres 85. « Comment allions-nous vivre dans un espace si réduit ? Claustrophobes s’abstenir ! ».

Le rôle d’équipage était complet en février 1943. Le sous-marin était placé sous le commandement du capitaine de frégate Mestre , nommé par le général de Gaulle. Les officiers et officiers mariniers avaient déjà servi dans les sous-marins F.N.F.L. Junon et Minerve mais dans leur presque totalité, les hommes de l’équipage découvraient ce type de bâtiment. De part et d’autre du kiosque, l’inscription P 67 était peinte en gris et le nom « Curie » figurait en lettres de bronze. Sur l’avant du kiosque, l’emblème du « Curie » dessiné par l’enseigne de vaisseau de 1°classe François A’Weng : un cerf qui charge au-dessus de la devise « A corps perdu », était en place mais le sous-marin était toujours anglais alors que l’envie de participer à la lutte était grande chez l’équipage qui avait hâte de prendre la mer.

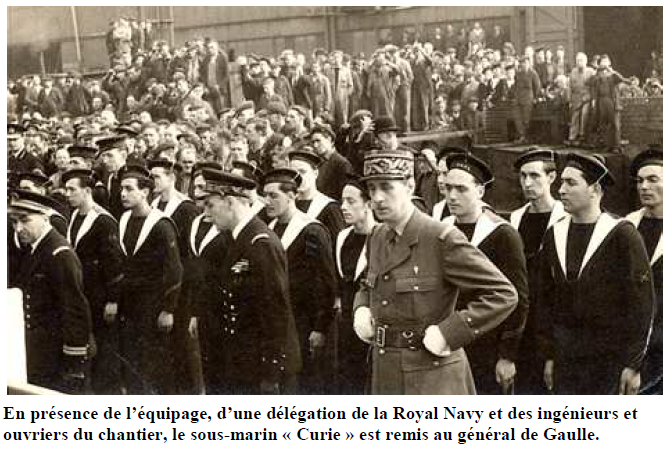

Enfin, le 23 avril 1943, en présence de l’amiral Auboyneau qui a remplacé l’amiral Muselier à la tête des Forces Navales Françaises Libres, le sous-marin est remis au général de Gaulle, chef de la France Libre. C’est le capitaine de frégate Mestre, camarade de promotion de l’amiral Auboyneau qui est présent à la cérémonie.

Dès avril 1943, c’est sous son commandement que les essais et exercices commencent. Le lieutenant de vaisseau Pierre Sonneville, envoyé en mission en France afin de créer un réseau de résistance, venait de rentrer par lysander (avion monoplane) en Angleterre. Comme il a déjà commandé le sous-marin « Minerve », l’amirauté anglaise souhaitait le voir prendre le commandement du nouveau sous-marin qui allait travailler avec une escadrille anglaise. Le général de Gaulle ayant finalement donné son accord, le 10 mai, le commandant Sonneville embarquait sur le « Curie ». C’est avec lui que le sous-marin termine ses essais avant de partir le 29 juin 1943 pour une patrouille au départ de Scape Flow en direction du nord de la Norvège puis pour des patrouilles d’endurance qui duraient chacune deux semaines avant de revenir au mouillage dans le fjord la Clyde près de Glasgow. Le « Curie » et son équipage sont enfin prêts à effectuer la mission qui leur est confiée et à rejoindre la zone d’action qui leur est attribuée : la Méditerranée.

Le Curie opérera en Méditerranée

Le 20 août 1943, le sous-marin, accompagné par la « Minerve » appareille pour une destination inconnue. Peu après le départ, la « Minerve » est attaquée par erreur dans l’ouest de la Manche par un avion de la Coastal Command. Il y a trois morts sur le sous-marin et les avaries l’obligent à faire demi-tour. Après avoir patrouillé le long des côtes françaises de l’Atlantique, au bout de 21 jours particulièrement éprouvants, le « Curie » arrive le 10 septembre 1943 à Gibraltar. Il était temps car les vivres commençaient à manquer. Pendant les trois derniers jours du trajet, l’équipage ne disposait plus que de quelques boîtes de conserve et des biscuits de mer à se partager pour les repas. Surprise, dès l’accostage à Gibraltar, des sous-mariniers anglais, les bras chargés de pain frais, de fruits et même de bouteilles de vin attendaient le « Curie » qui allait faire partie de leur escadrille. Joseph Pierre et ses amis découvraient la solidarité qui existait au sein des équipages des sousmarins anglais.

Depuis le 3 août 1943, les Forces maritimes d’Afrique du Nord restées fidèles à l’amiral Darlan ont fusionné avec les Forces Navales Françaises Libres. Malgré cela, les contacts furent difficiles avec l’équipage d’un croiseur français qui faisait escale à Gibraltar. Joseph n’a pas oublié : « Dans les rues, certains pompons rouges de la marine dite« nationale » n’avaient pour nous que mépris, nous traitant de traîtres, de rebelles vendus aux Anglais. Alger fut notre escale suivante. Quel allait être l’accueil de nos compatriotes d’Afrique du Nord et surtout des marins qui, nous l’espérions, avaient enfin découvert qui était le véritable ennemi ?

Le 17 septembre 1943, le « Curie » accosta contre le «HMS Maistone », notre bateau-mère de la Royal Navy et de la 8° escadrille de sous-marins anglais à laquelle nous étions rattachés. Notre présence dans une unité anglaise était-elle à l’origine de la haine manifestée par ces marins français ? Ils avaient choisi la fidélité au vieux maréchal et accepté l’occupation de leur pays par une armée ennemie alors que nous avions fait le choix de suivre le général de Gaulle et de participer avec lui et les alliés, à la poursuite de la lutte pour que la France retrouve sa dignité.

A Alger, en ce mois de septembre 1943, il ne faisait pas bon porter l’insigne à Croix de Lorraine sur les quais du port. Notre premier maître mécanicien Guivarch en sait quelque chose puisqu’il fut molesté par des marins d’un contre-torpilleur. La présence à notre bord de trois marins anglais, un officier de liaison, le sub-lieutnant Cox, un radio, T. Wilson et un timonier, W. Wallace ne justifiait pas non plus ce comportement. Nous étions sur un sous-marin confié aux Forces Navales Françaises Libres pour la durée de la guerre, battant pavillon français et dont le mât de beaupré portait le drapeau à Croix de Lorraine de la France Libre.

Par contre nous fraternisions avec les Français Libres qui, depuis 1940, se battaient depuis la Syrie et le coeur de l’Afrique, eux aussi aux côtés des Anglais, et qui s’étaient distingués par leur courage lors des combats de Koufra, Bir Hakeim, Tobrouk, pendant les campagnes de Libye et de Tunisie.