Pendant de nombreuses années les Sinagots étaient pour beaucoup des paysans qui élevaient des animaux et cultivaient les champs. La production de céréales était nécessaire pour alimenter les bêtes et produire de la farine. Il fallait moudre ces céréales pour produire des aliments pour le bétail et des farines alimentaires comme la farine de blé, la farine de seigle ou de sarrasin (blé noir).

Pour moudre le grain il faut un moulin, une meule et une force motrice pour l'actionner. L'histoire montre que l'activité meunière s'est souvent développé le long des cours d'eau pour tirer avantage de la force du courant régulier.

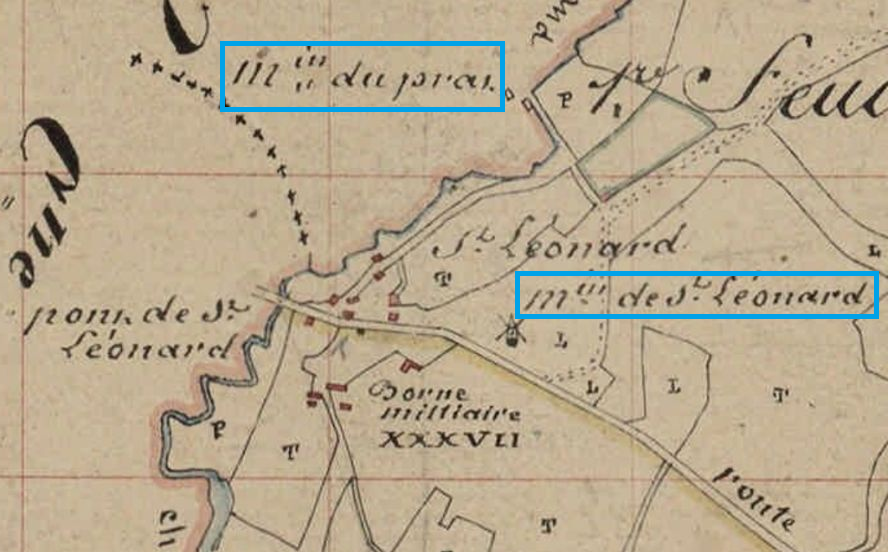

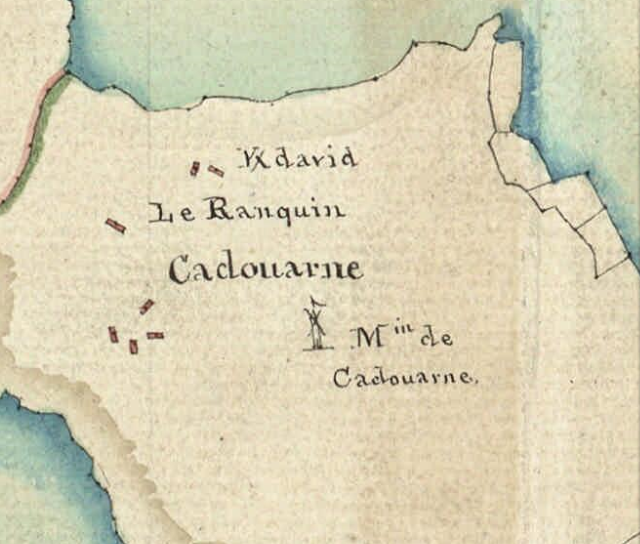

Cet extrait du cadastre de 1844 montre qu'il existait le moulin du Prat sans doute situé sur la rivé gauche du Liziec à Vannes. Près de la chapelle de Saint Léonard à Theix, existait un autre moulin à vent sur la butte.

En France, les moulins sont le troisième patrimoine bati après les églises et chapelles et les châteaux.Notre commune a compté 3 moulins à vent à Cano, Cadouarn et Leigne-Roch (Gorneveze) dont aucune trace ne subsiste et de 2 moulins à marée, le moulin de Bilherbon aujourd'hui disparu et celui de Cantizac qui nous est parvenu.

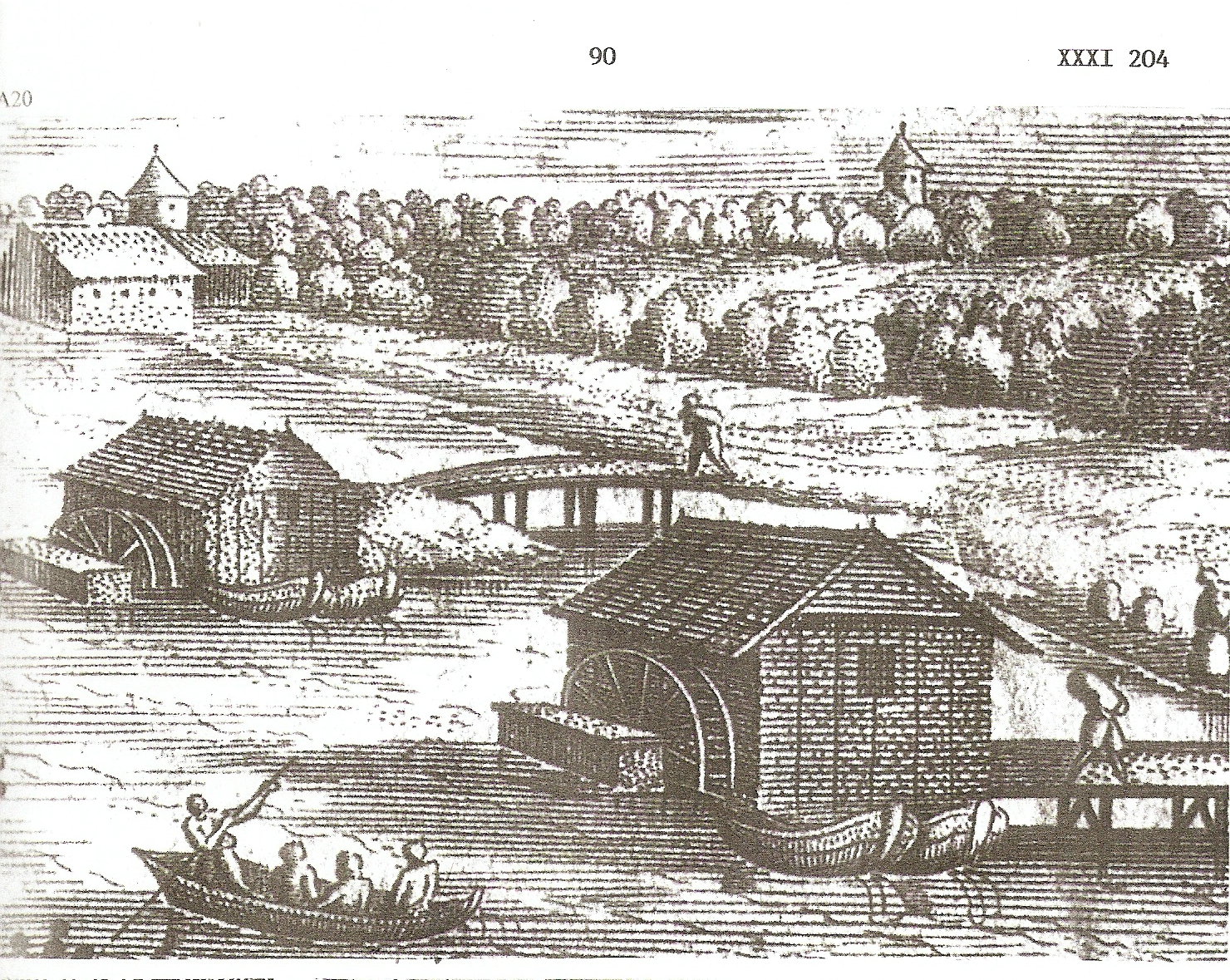

Et peut-être un moulin bateau à Barrarach ?

Un internaute m'a fait remarqué que la carte de Cassini positionne le symbole d'un moulin en bas de la butte de Barrarach.

Sous l'ancien régime, il était fréquent que des meuniers installent un ponton ou une barque sur la rive d'une rivière pour tirer avantage de la force motrice du courant. Au goulet de Conleau, aux heures des marées, le Golfe du Morbihan développe un courant suffisamment puissant pour qu'un meunier ait installé une machine pour moudre le grain. Il faudrait trouver trace du-dit meunier dans les actes d'état civil d'avant la Réolution pour confirmer cette hypothèse.

Le meunier banal jusqu'à la Révolution

Les seigneurs exercent un véritable monopole en instaurant l'obligation d'utiliser le moulin banal pour toutes les personnes qui habitent dans l'aire du moulin. Fixée approximativement à une lieue.

Les paysans ont recours au moulin banal moyennant un prélèvement sur le grain appelé "émolument". Le meunier, lui, touche à titre de salaire, une rétribution en nature, "la mouture". Il travaille la plupart du temps avec un apprenti et quelquefois avec un chasse-pochée, qui va chercher le grain dans les fermes et livrer la mouture.

A partir du XIVè siècle, pour éviter au meunier de prendre trop d'importance dans la filière du pain, la profession de boulanger lui est interdite. Dès le XVIIè siècle, pour se diversifier, le meunier essaie d'assurer le transport de la marchandise de sa clientèle boulangère et de faire le commerce des grains et de la farine.

La prolifération des moulins en 1789

Au fil des siècles, le droit de moulin est de plus en plus remis en question. Le moulin du seigneur ne suffit pas toujours à la demande, les temps d'attente sont trop longs, et faute de concurrence, la qualité de la mouture s'en ressent.

Les révoltes des Moulinets se multiplient.

La Révolution met fin aux banalités en mars 1790, ce qui entraîne la multiplication des moulins qui deviennent alors des entreprises privées. Posséder un moulin est alors un signe d'indépendance, de richesse, et de symbole de prospérité.

Les grands changements dans la profession

Ces changements interviennent sous le Second Empire, vers le milieu du XIX ème siècle.

La meunerie traditionnelle laisse la place à la minoterie moderne avec l'arrivée des manufactures, et l'introduction des évolutions techniques. La machine à vapeur libère les usines des contraintes des énergies naturelles et les meules sont remplacées par des cribles cylindriques en "bluteau" , ce qui permet un meilleur nettoyage des grains.

Les moulins à vent et les petits moulins à eau sont les premiers à disparaître par milliers vers 1860.

Le moulin de Cadouarn...

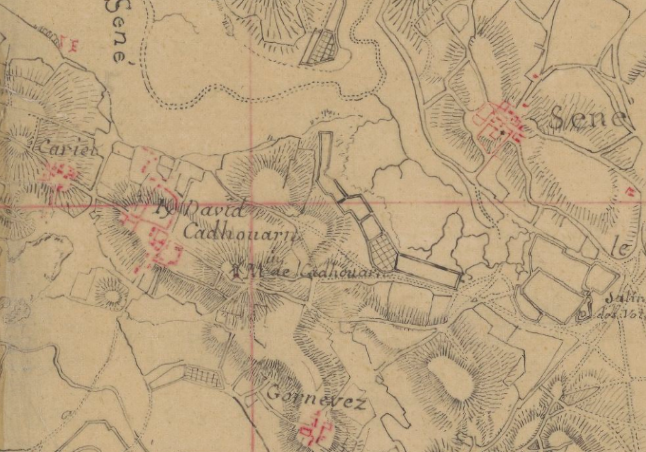

Une vielle carte de Séné datant de la fin du XVIII siècle mentionne déjà le moulin de Cadouarn que l'on retrouve également sur plusieurs cartes le long du XIX°s. On doit sa construction à la décision de la famille de la Roche, détentrice de la seigneurie de Kerdavy à Séné.

Jean de la Roche de Kerdavy épousa Nicole FOLIART; il fut inhumé dans l'église des Cordeliers à Vannes le 18 août 1701. Robert LOYER et son épouse Nicole de la Roche décédée à Rennes le 10/2/1695, paroisse de Saint-Pierre en Saint-Georges, ville où ses enfants Renée Jeanne (30/1/1684), Pierre Mathieu (22/9/693) et Louis Eugène (21/12/1694) étaient nés. On pense que leur mère décède des suites de dernier accouchement...

"Ce jour neuvième de mai 1688 devant nous notaires royaux à Vannes, ont comparu en personne noble homme Jean de la Roche, sieur de Kerdavy, marchand en cette ville de Vannes, y demeurant rue du Poids du Roy (actuelle place du Poids Public), paroisse de Sainte-Croix et Robert Loyer, sieur de la Boulonnerie, demeurant en même maison que ledit sieur de Kerdavy, et Nicolas Cordier, maître maçon et tailleur de pierres, demeurant en la rue de la Petie Garenne, paroisse de Saint-Patern, d'une et autre part, entre lesquels a été fait le présent marché par lequel ledit Cordier s'oblige de faire et construire la maçonne du moulin à vent que ledit sieur de Kerdavy et ledit sieur de la Boulonnerie ont dessin de faire bâtir près le lieu de Cariré (Cariel aujourd'hui) paroisse de Séné, conformément et semblable au moulin à vent que fait bâtir le sieur de Sourville à sa maison de Poignant, fors qu'il sera plus large d'un pied. (il existait un moulin au lieu-dit Poignant à Vannes, près de l'actuel restaurant la Gourmandière) Pour l'oeuvre de mainb seulement et les matérieux seront fournis par lesdits sieurs de Kerdavy et de la Boulonnerie et commencera à travailler et continuera jusqu'à l'avoir construit et pour lo'euvre de main ledit sieur de Kerdavy et ledit sieur de la Boulonnerie paieront audit Cordier la somme de 135 livres, payable à mesure que le travail avancera et rendra le renable prêt dans un mois et demi prochain, garantira l'ouvrage les uns et le sautres sur tous leurs biens meubles et immeubles présent et futurs pour un défaut, y être contraints par exécution et vente de leurs biens. Et a reconnu ledit Cordier avoir reçu la somme de 12 livres à valoir sur le présent marché".

Le 5 juin 1688 devanti nous notaires royaux (Etude Maître Jarnao) à Vannes a comparu Nicolas Cordier, maître maçon et tailleur de pierre lequel a reconnu avoir reçu de Nicole de la Roche compagne de noble homme Robert Lohier, sieur de la Boulonnerie, la somme de 84 livres à valoir au marché et ce non compris les 12 livres a lui payées par ladite demoiselle Lohier lors de la passation dudit marché, desquelles les deux sommes, faisant ensemble 96 livres.

Le 28ème jour d'août 1690 avant midi devaint nous notaires royaux à Vannes ont comparu en personne noble homme Robert Lohier sieur de la Boulonnerie demeurant en la ville de Rennes (rue Saint-Melaine) et présent en cette ville (de Vannes) d'une part, et Benoit Danet, [ca1641 -17/5/1707 Montsarrac] charpentier demeurant au village de Montsarac paroisse de Séné d'autre part, entre lesquels a été fait le présent acte de transaction par lequel pour ledit danet demeure quitte de l'action lui faite par le sieur Lohier pour le droit de moute des grains qu'il a cessé de moudre au moulin à vent de Kerdavy appartenant au sieur Lohier. Ils ont accordé pour le droit de moute à la somme de 30 sols et pour les fraiter à 4 livres 10 sols à valoir enlaquelle somme ledit Danet a présentement payé audit Lohier 4 livres et 10 sols pour les fraiter et les 30 sols de droit de moute, il leur paiera dnas huit jours, à quoi ledit Danet s'oblige.

En 1690, on lit sur les régistre paroissiaux que François Langlo, époux de Julienne Le Franc est meunier au moulin de Cadouarn.

Un acte notairé daté du 30 juin 1705, [AD56 6 E 768] indique que Guillaume CLERC, sieur de Coffornic en Sarzeau éxécute en tant que tuteur des enfants de Nicole et jean de la Roche, décédés, des travaux au moulin de Kerdavy-Cadouarn. Cette liste de travaux nous en dit plus sur les pièces qui composaient alors le mécanisme d'un moulin à vent.

"Le trentième jour de juin 1705 avant midi, par devant nous notaires royaux héréditaires gardenottes à Vannes avec soumission et prorogations de juridiction, ont comparu en personne noble homme Guillaume Le Clerc sir de Coffornic, (proucreur du Roi, avocat de la juridiction de Rhuis) avocat à la cour, tuteur des enfants mineurs de défunt noble homme Robert LOYER et de demoiselle Nicole de la Roche, demeurant dans sa masion de Cofournic ile de Rhuys, paroisse de Sarzeau et Yves Bobes charpentier amoulageur demeurant en cette ville de Vannes rue Saint-yves, paroisse de saint-Patern, d'autre-part entre lesquels s'est fait les réparations requises et nécessaires au moulin à vent de Kerdavy, situé en la paroisse de Séné, (appartenant aux dits mineurs) savoir changer le marbre du moulin et en mettre un neuf, deux branches et refaire le rouet (partie endentéee sur le pivot, en bois de pommier, entrainant les duex meules) le tout à neuf, mettre un maître guivre (queue en bois à l'arrière du moulin pour faire pivoter la tourelle). Mettre les averrons (vergues placées dans le smortaises des 2 bras des ailes) en la place de ceux qui sont cassés, réparer la couverture dudit moulin et y mettre une douzaine et demie de chevrons neufs, quatre milliers dessus de clous et lattes nécéssires, changer le dormant en place, étant remués d'environ 3 à 3 pouces, et racommoder le grand fer cassé d'environ un pouce, et rallonger d'environ trois pouces étant trop court. Mettre à neuf le palier d'ahaut qui conduit le grnad fer d'environ 8 à 9 pieds de long, mettre à neuf toutes les voiles dudit moulin, et oblige ledit Bobes à travailler incessamement et le rendre le tout en bon état (à partir) de ce jour en six semaines. Les dites réparations, ledit siuer de Coffornic en qualité de tuteur seulement convient avec ledit Bobes à la somme de 180 livres."

Le 23 août 1714, les religieuses de la Visitations de Vannes acquirent le moulin de Cadouarn ainsi que des maisons et métairies à Kerdavy et Cariel. Ces biens furent vendues en la juridiction de l'abbaye Saint-Georges de Rennes poour la somme de 15.050 livres (sources ADM, B 315 p 69 Présidial).

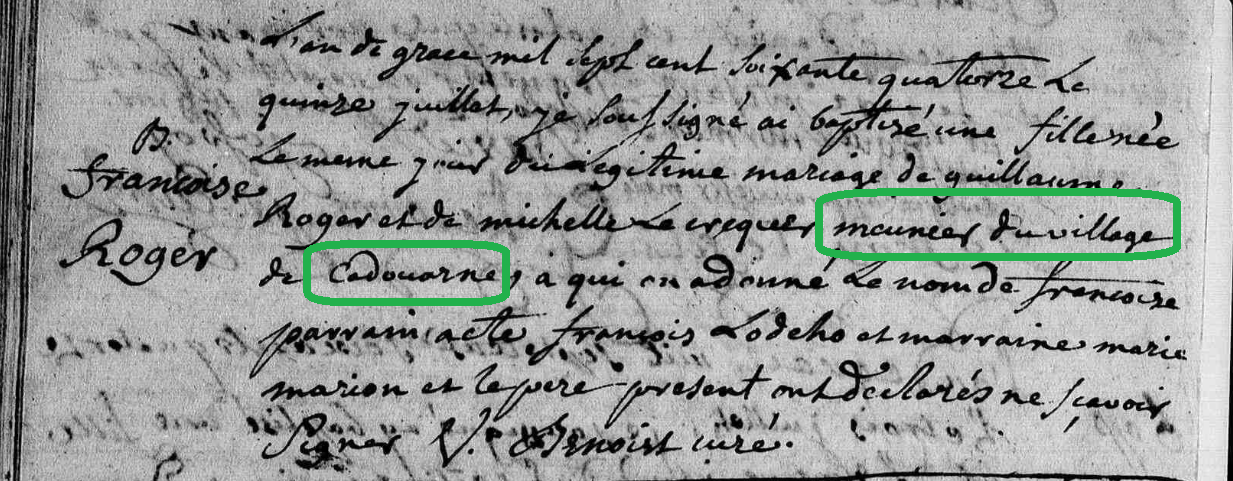

Cet acte de naissance du 15/07/1774 nous indique que Guillaume ROGER [4/1/1745 Sarzeau - 12/6/18787 Kergantec-Ile aux Moines] est meunier à Cadouarn. Il s'est marié le 4/2/1766 avec Michèle CLEQUER [4/8/1746 Séné - 26/9/1823 Baden]. Lors de la naissance de leur premier enfant, Marie Josèphe [1768-1770], il est meunier à Cadouarn. Il est encore quand nait son fils Jean en 1770, dont la marraine n'est autre que Jeanne MAGRE, femme du meunier de Cantizac. La famille ne reste pas longtemps à Cadouarn dont le rapport ne doit pas être élevé; leur enfant Marc nait à Ile aux Moine en 1786.

A la Révolution, les biens furent confisqués et vendus comme biens nationaux. (comme le moulin de Cantizac également propriété des Soeurs de la Visitation)

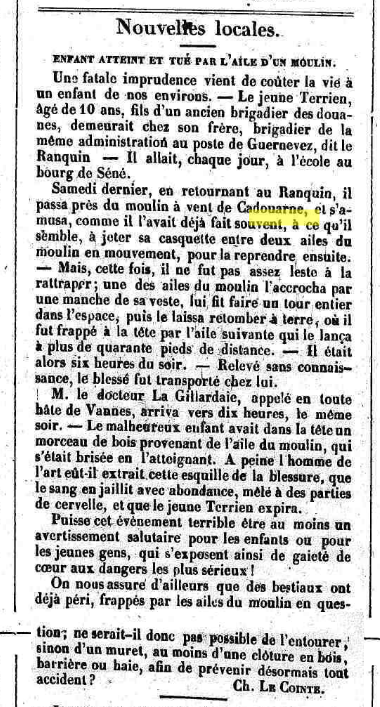

Une vieille coupure de presse permet d'attester son activité en 1851. Le récit de ce malheureux accident survenu en juin de 1851 quand le jeune Terrien âgé de 10 ans heurta les ailes du moulin..

Toutefois, si le dénombrement de 1841 indique le meunier présent à Cano, les dénombrement de 1886 et 1891 ne mentionnent pas un meunier à Cadouarn.

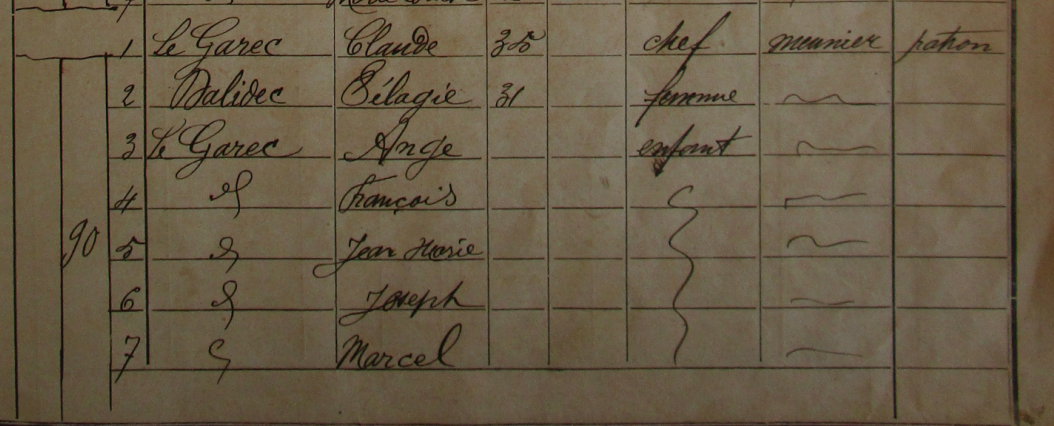

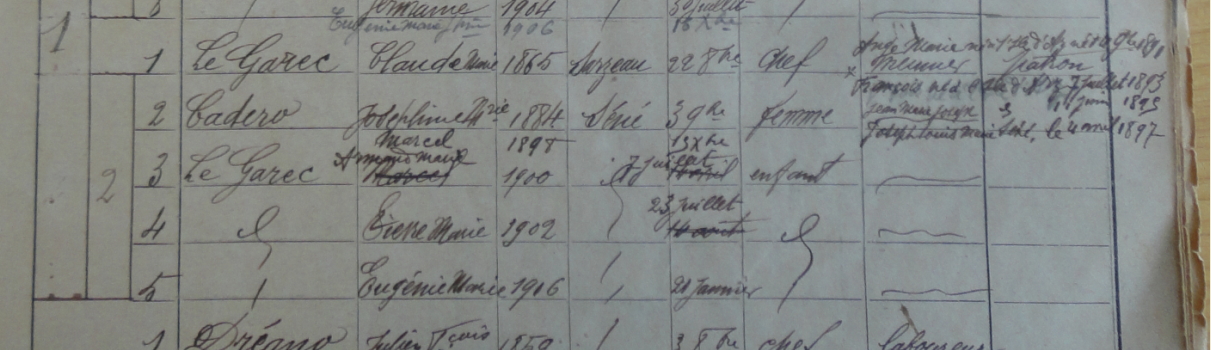

On retrouve pourtant au dénombrement de 1901 la famille Le Garec installée à Cadouarn et déclarant la profession de meunier. Claude Marie LE GAREC [23/10/1865 Sarzeau - 30/09/1949 Séné], dont le père était meunier à Sarzeau, s'est marié à l'ïle d'Arz le 6/11/1890 avec Pélagie Marie DALIDEC. Il déclare alors la profession de meunier.

Claude Le Garec et son épouse Pélagie Le dalidec (source Luc Brulais)

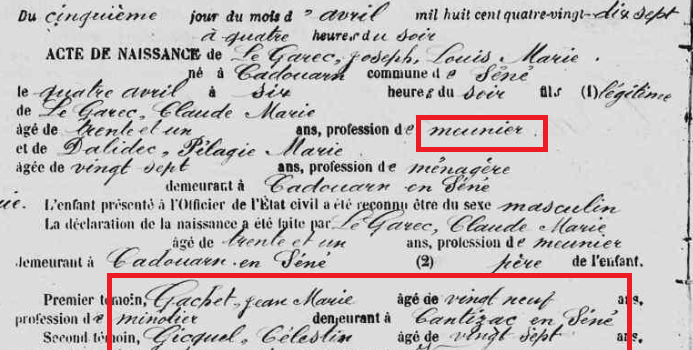

Le lieu de naissance de ses enfants permet de dater sa venue à Cadouarn. Joseph Louis nait le 4/04/1897 à Séné et un témoin à sa naissance n'est autre que Jean Marie Gachet minotier à Cantizac ! preuve d'une bonne entente entre confrères meuniers.

NB : Un des enfants du meunier GAREC sera mobilisé pendant la Première Guerre Mondiale et décèdera des suites d'une maladie pulmonaire. Son nom figure au monument au morts de Séné. Jean Marie Joseph GAREC [11/06/1895-18/10/1917].

Au dénombrement de 1906 la famille est recomposée. Veuf le 8/08/1902, Claude LE GAREC épouse le 18/06/1905, Joséphine Marie CADERO, fille de pêcheur à Cadouarn et lavandière.

L'abbé Gachet Louis, fils de Jean Marie Gachet a livré au recteur de Séné ses souvenirs d'enfance dans le bulletin paroissial de 1975. Voir document pdf ci-joint.

"Les familles cultivaient du blé qui après moisson et battage était apporté au moulin pour en faire de la farine. Chacune reprenait sa farine qui était ensuite apportée au boulanger. La paille servait pour faire des matelas ou des couchettes sur les bateaux."

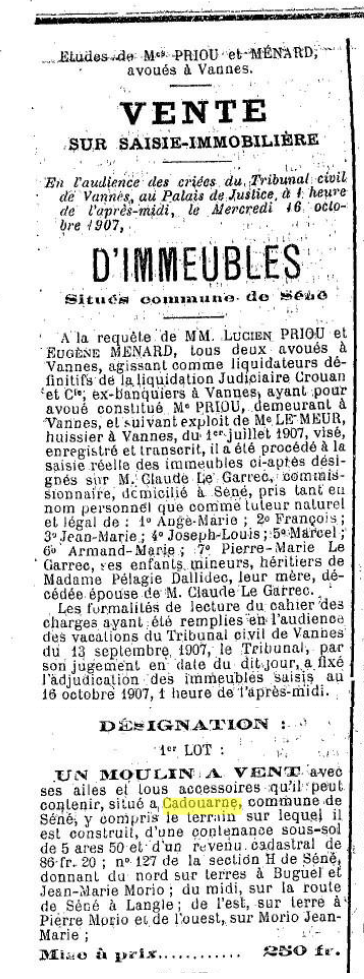

Que c'est-il passé ? Le moulin à vent de Cadouarn est-il toujours compétitif face à la nouvelle minoterie de Gachet ? Le moulin est mis en vente en octobre 1907.

Luc Brulais dans son ouvrage La paroisse de séné au siècle des lumières, nous en donne la raison. "Le moulin de Cadouarn fut saisi en 1907 par les créanciers du meunier Claude Le Garec pour un emprunt non remboursé, il ne fut jamais remis en exploitation, il finit par tomber en ruines.

Le compte rendu de la saisie immobilière (ADM Q art 15041) nous indique la vente du moulin et d'une parcelle de landes attenantes.En vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d'une obligation au rapport de Maître Leclaire, notaire à Vannes en date des 21,23 et 25 mai 1897, enregistré constatant le prêt fait par Mademoiselle Lucie Gadioux-Pain [1846-2/6/1908] sans profession demeurant à Vannes, à M. Claude Le Garec et Pélagie Le Dalidec son épouse, débiteurs conjoints et solidaires d'une some principale de 2.000 Frcs, de l'expédition d'un acte au rapport de Maître Leclaire notaire à Vannes en date du 24 mars 1899 enregistré contenant notamment transport au profit de M.M. Crouan et Cie banquiers à Vannes, par Mlle Gadioux-Pain, des causes de l'obligation sus énoncée, desquels actes copies entières a été donnée une première fois en conformité de l'article 877 du code civil et une seconde fois à M. Claude Le Garec, commisionnaire domicilié à Séné, pris tant en son nom personnel que comme tuteur naturel et légal de ses enfants mineurs Le Garec Ange, Françaois, Jean Marie, Joseph, Marcel, Armand, Marie, Pierre Marie, lesdits enfants héritiers de leur mère Mme Pléagie Le Dalidec, leur mère décédée épouse de Claude Le Garec sus nommé en tête du comandement qui lui a été signifié en ses dites qualités suivant l'exploit du ministère de l'huissier soussigné en date du 10 mai 1907 enregistré. A été faite par le sieur Le Garec es-qualité d'avoir satisfait au dit commandement Jean Pierre Marie Le Meur huissier audencier près du tribunal civil de commerce de Vannes, y demeurant rue du Mené 32bis soussigné, porteur des titrres sus énoncés et d'un pouvoir spécial à moi doné par Maître Priou et ... requérants es-qualités suivant acte sous seings privés en date à Vannes du 27 juin 1907n et enregistré le 29 du même mois folio 57 Ce 441. Me suis trasnporté dans la commune de Séné, canton et arrondissement de Vannes, département du Morbihan, où étant j'ai réellement saisi les immeubles dont la désignation suit, sur et devant lesquels je me suis transporté. - article premier : un moulin avec sesa iles et tous ces accessoires qu'il peut contenir (l'huissier soussigné déclarant n'avoir pu y pénétrer, la porte étant fermée à clé) situé à Cadouarn commune de Séné avec le terrain sur lequel il est construit, d'uen contenance sous-sol (sic) de 5 ares 50 centiares, et un revenu cadastral de Séné sous le numéro 127 de la section H, et donne du nord sur les terres Buguel et Jean Marie Morio, du midi sur la route de Séné à Langle, de l'est sur la terre à Pierre Morio et à l'ouest sur la terre de Jean Marie Morio."

Il sera démolli en 1920 pour laisser aujourd'hui place plus tard à un transformateur EDF. La rue du Moulin près du Ranquin témoigne de son existence.

L'abbé Le Roch, dans le bulletin paroissial Le Sinagot, se risque à un croquis pour illustrer à quoi ressemblait le moulin à vent de Cadouarn. Etait-il construit de pierre comme ce moulin qui existait à Saint-Armel.

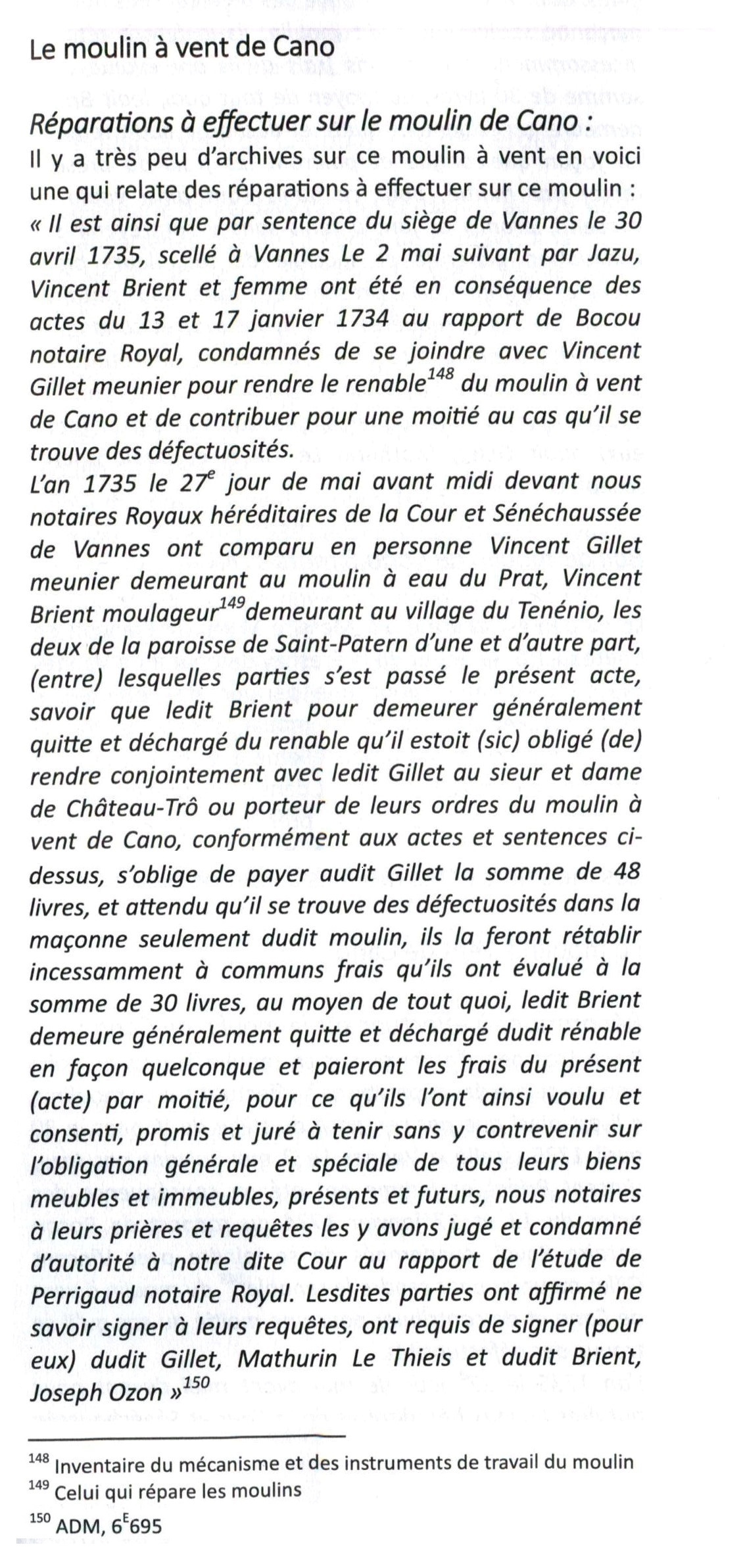

Le moulin de Cano...

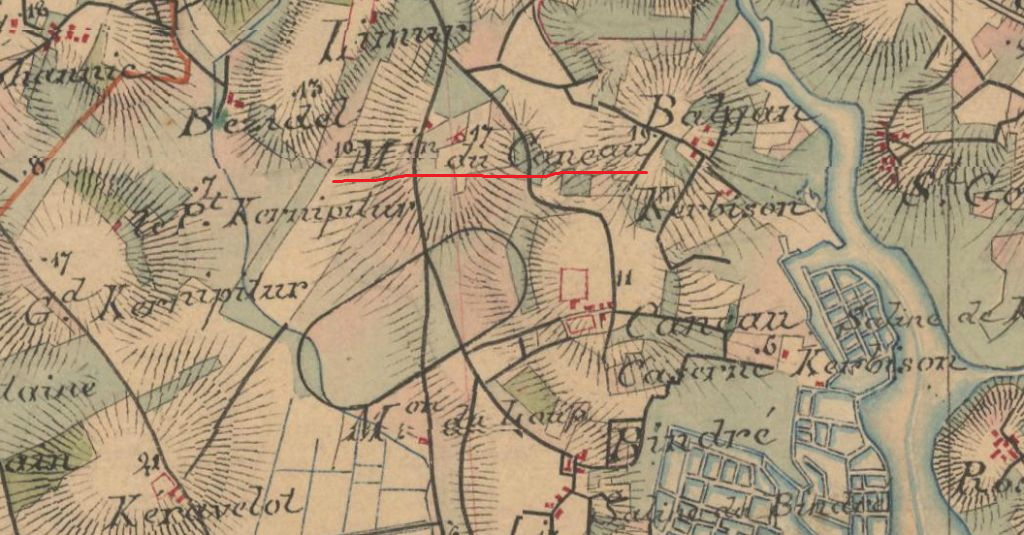

L'autre moulin à vent en Séné était situé sur une butte à Cano comme nous l'indique ces extraits de vieilles cartes. Aujourd'hui, dans le quartier de Kercourse les rues Er meliner et le clos Melin rapellent son existence.

En 1735, le meunier est Vincent GILLET.

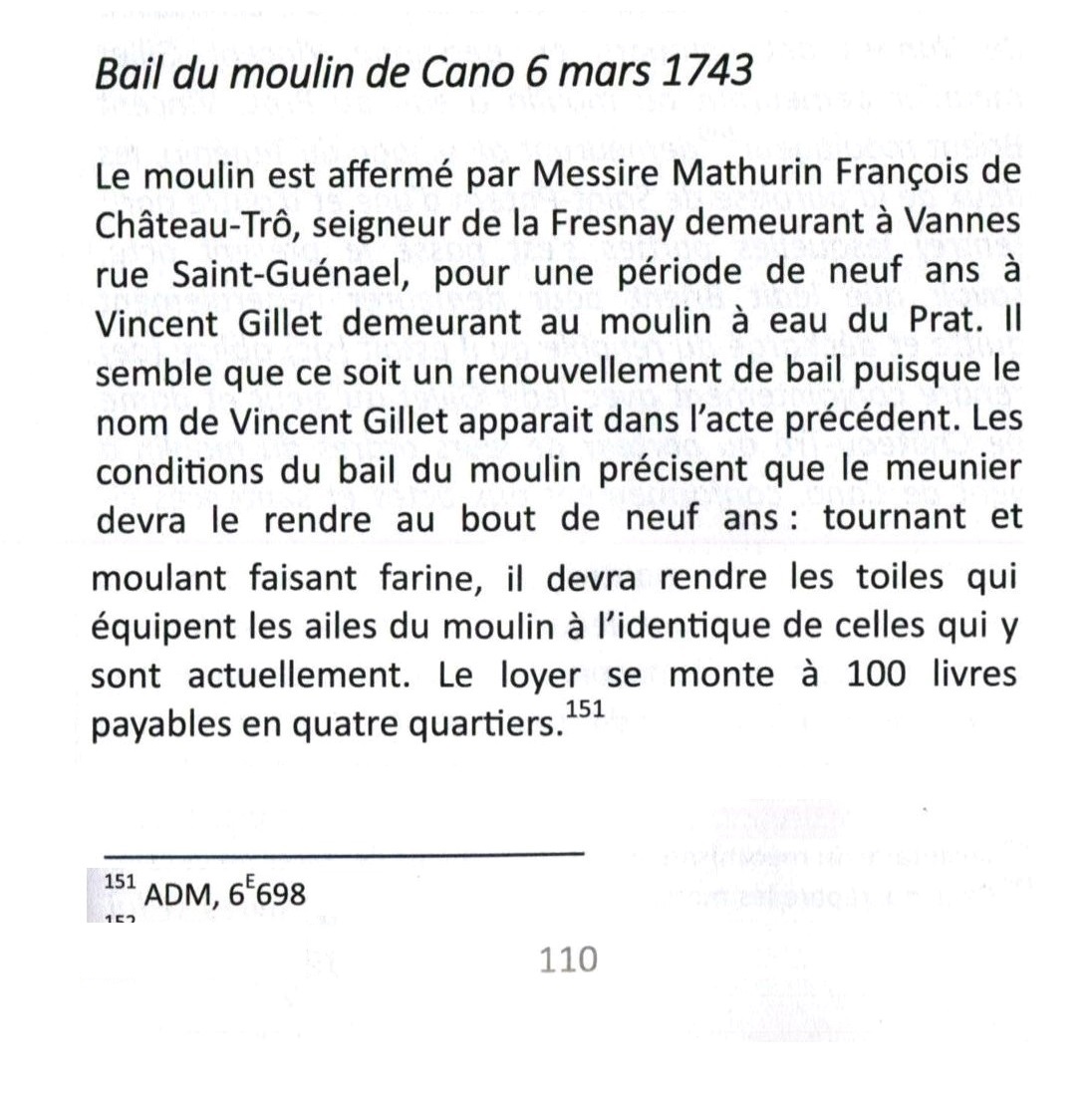

Ce bail de 1743 nous indique que le moulin appartient à messire Mathurin François de Châteu-Trô, noble chevalier, seigneur de la Fresnaye, de la paroisse de Réminiac [8/8/1682-ca 1749] et le meunier est Vincent GILLET. Ce moulin comme les autres a dû être nationalisé pendant la Révolution puis vendu.

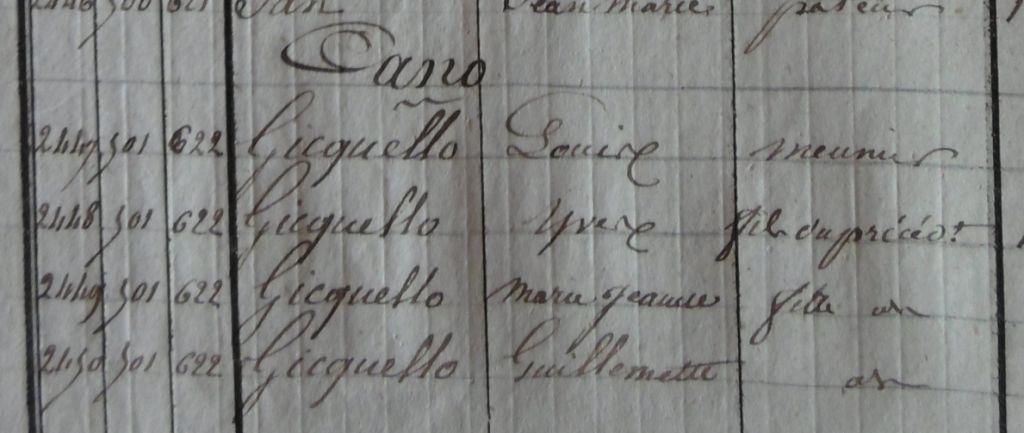

Sur l'Etat Nominatif des Habitant de 1841, on retrouve la trace de la famille Gicquello installée à Cano. Louis GICQUELLO a épousé le 28/9/1830 Vincente JACQUES à Séné, attestant son installation à Cano à cette époque. En 1841, il est désormais veuf et s'active avec son fils Yves et ses deux filles.

Le moulin est encore mentionné dans la carte d'Etat major 1820-1866 :

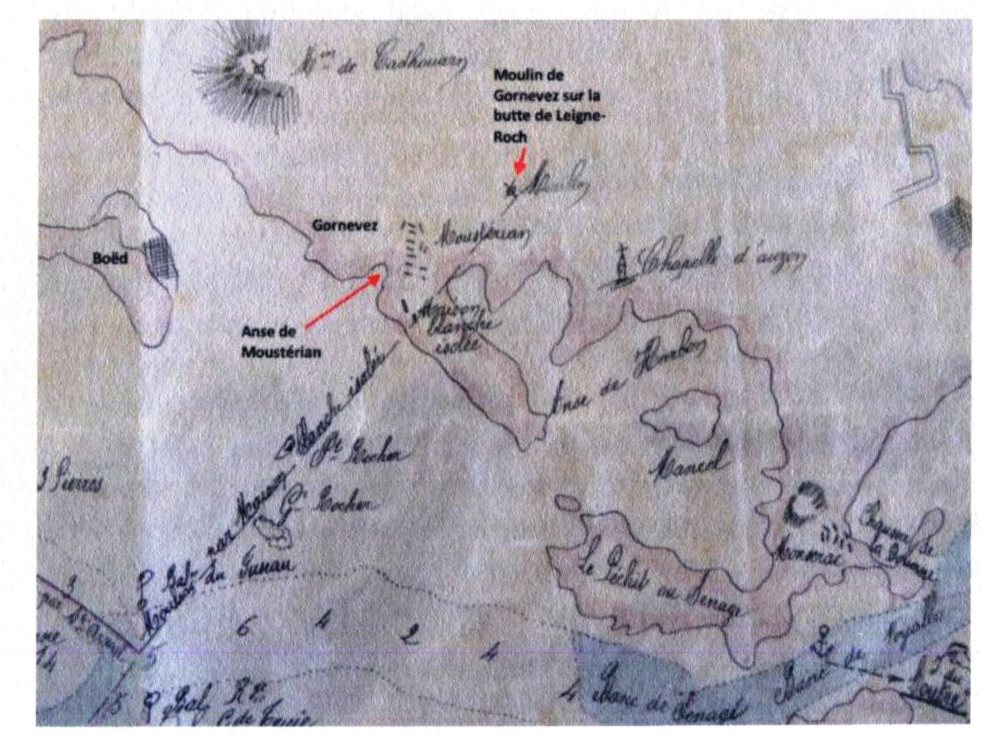

Le moulin de Gorneveze

Le compte rendu de l'acte de saisie des biens du meunier de Cadouarn, Claude Le Garec, établi le 27 juin 1907 (ADM Q art 15041) nous rend compte de ces 2 propriétés. L'une sise parcelle 127 plan H indique le moulin et l'autre parcelle 918 section G pour une lande. Sur cette ancienne lande était édifié un autre moulin à vent, en ruine en 1907. Cette vielle carte des huitrières du Golfe mentionne bien les 2 moulins à vent de la presqu'île de Langle.

Le moulin a marée de Bilherbon...

La force des courants des marées a été utilisé sur 2 sites de la commune : le moulin de Cantizac et le moulin de Bilherbon.

En 1714 encore, le 22 février, par acte au rapport de M. Le Barbier, « Messire Jean de la Monneraye, [5/12/1666-16/12/1737] chevalier, seigneur de Bourgneuf, et dame Marguerite Le Mézec,[10/12/1682-25/11/1755] son épouse d'Auray, vendirent aux Religieuses de la Visitation .... les deux moulins à mer de Cantizac et d'Herbon, avec leurs chaussées, étangs, refouls, logements, issues et franchises ;

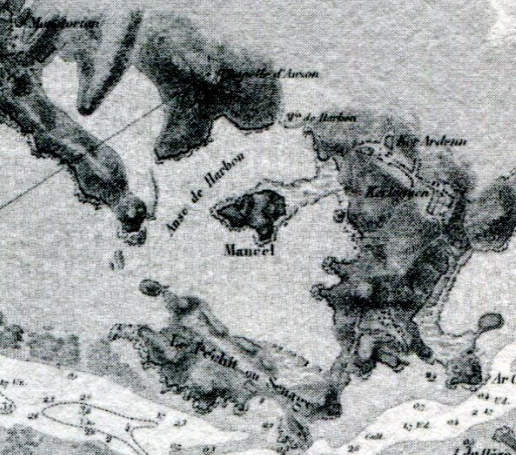

Il existait un étang à Auzon et comme le montre la carte de Cassini, une petite roue faisait actionner un moulin. Le cadastre napoléonien de 1810 montre que l'étang existe encore sans mentionner de moulin.

Le moulin est encore attesté dans la carte marine (Shom) de 1887 et disparait lors de l'assèchement de l'anse de Mancel.

Le site accueillera un casernement de douanier à situer sur l'île de Mancel au plus près des salines.

Avec la destruction de la digue en 1937, l'eau de mer reviendra toucher le bord de la digue de Bliherbon. Aujourd'hui le site est une propriété privée où des chevaux trottent près du ruisseau d'Auzon.

L'activité minotière a plus durée sur le site de Cantizac à l'entrée du bourg de Séné. (Lire article sur le sujet).