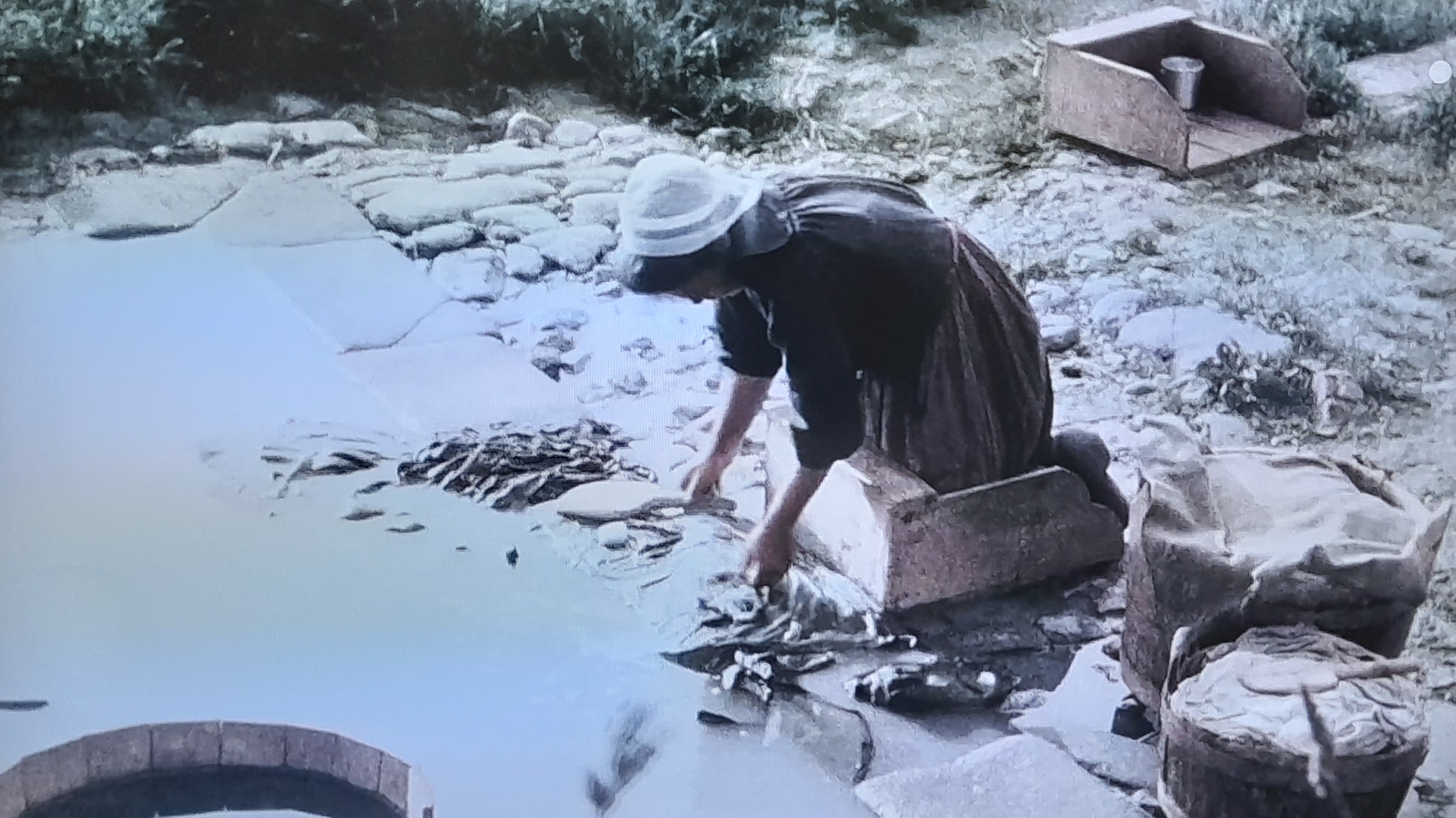

La laveuse à la fontaine - Jean FRELAUT

De tout temps il a fallu lavé le linge salle. A des époques où l'eau courante à la maison n'existait pas, il fallait aller au lavoir du village, souvent un lieu de rencontre entre les lavandières.

A Séné, il est évident que la fontaine de Langle était également un lieu pour le lavage du linge. Le grand bassin de pierre en contrebas de la fontaine servait surement aux lavandières des villages de Langle ou Cariel.

Non loin de Langle, près du village de Barrarach, il y avait un lavoir comme l'indique le cadastre de 1844. Il était alimenté par une source, la fontaine de Barrarach. Marielle D. se souvient: "Je ne peux pas être plus précise car j’étais petite. J’accompagnais ma grand-mère quand j’étais en vacances à Bellevue et les moments au lavoir étaient intéressants car elle y retrouvait ses copines et ensemble elles échangeaient les derniers potins. Le lavoir était le premier réseau social !". Le point d'eau est toujours visible dans le jardin de la maison sise à cet endroit.

Les lavandières - Jean FRELAUT

Il nous reste également le vestige d'un autre lavoir à Séné mais "il faut le savoir" pour imaginer qu'on y lavait du linge.

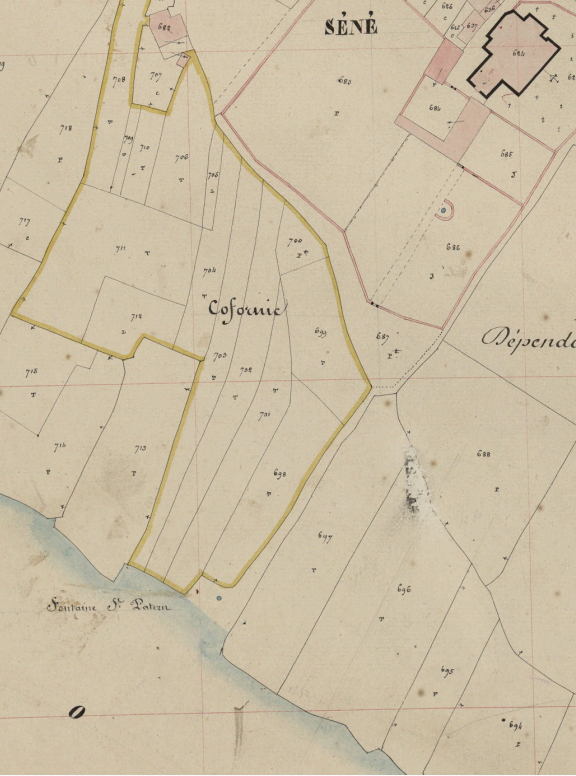

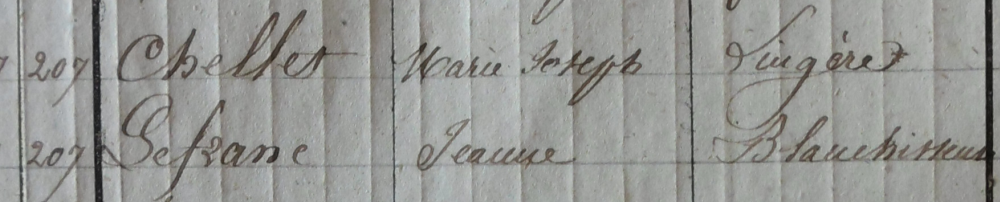

En descendant le sentier qui part de l'église Saint-Patern au bourg vers les rives du Golfe du Morbihan, il existait une fontaine, dite fontaine de Saint-Patern, comme nous l'indique le relevé cadastral de 1844.

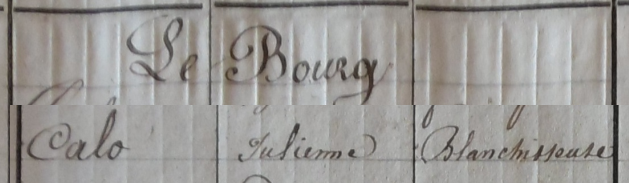

Au dénombrement de 1841, il y avait une blanchisseuse installée au bourg en la personne de Julienne CALO. Au village de Cadouarn, Marie Josèphe CHELLET était lingère et Jeanne Lefranc, blanchisseuse.

Aujourd'hui à son emplacement, on peut voir deux alignements de blocs de pierres polis par le temps qui interrogent le randonneur. On peut trouver une réponse en comparant ce site avec des scènes figées sur de vieilles cartes postales.

Ainsi ces lavandières d'Arradon sont regroupées autour d'une mare. A l'aide d'une brouette, elles ont améné leur linge. A genoux, les jambes repliées et protégées dans un caisson de bois, elles frottent leur linge sur des pierres disposées sur les rives de la mare.

Cet autre lavoir, mieux conservé, permet d'imaginer le fonctionnement du lavoir. Les pierres de lavages délimitent le bord d'un bassin.

Cette peinture de Jules Breton lève les derniers doutes. On y voit des lavandières près d'un ruisseau d'eau douce à son "embouchure" vers la mer salée. Cette reconstitution, montre des lavandières à genoux dans leur caissons de bois, rincer le linge dans le basin et le frotter sur les pierres de lavage.

Au point d'eau douce de la fontaine de Saint-Patern, entre les deux alignements de pierres de lavages, il devait y avoir une mare, une retenue d'eau pour les lavandières qui frottaient leur linge et le rinçait périodiquement. Les Sinagotes se faisaient face, appuyées sur les pierres, avec entre elles, un petit ruisseau d'eau ou une mare rudimentaire pour retenir l'eau pour le lavage du linge. Afin de rendre moins pénible leur labeur, elles pouvaient discuter entre elles. Les jours où l'eau ne coulait pas, elles pouvaient puiser au fond du puits l'eau douce nécessaire aux lessives.

Didier DAUBER, le fils du forgeron se souvient; "La retenue d'eau était juste à côté des pierres , elle était ronde et fermée par le dessus par une plaque circulaire en métal . Au retour de la lessive, on pouvait faire sécher le linge ; on remontait le petit sentier et il y avait un espace d'où partait , sur la gauche ,un sentier menant à Coffornic, planté de poteaux métalliques entre lesquels étaient tendus des fils pour accrocher le linge. Voilà mes souvenirs vieux de plus de soixante ans."

Avec le temps, la fontaine de Saint Patern qui affleurait en bas du talus a été fermée par une dalle de béton qu'on peut voir aux cotées des pierres.

Pour lever les doutes, il faudrait faire quelques fouilles entre les pierres pour voir si on ne retourve pas de trace d'un ancien lavoir.

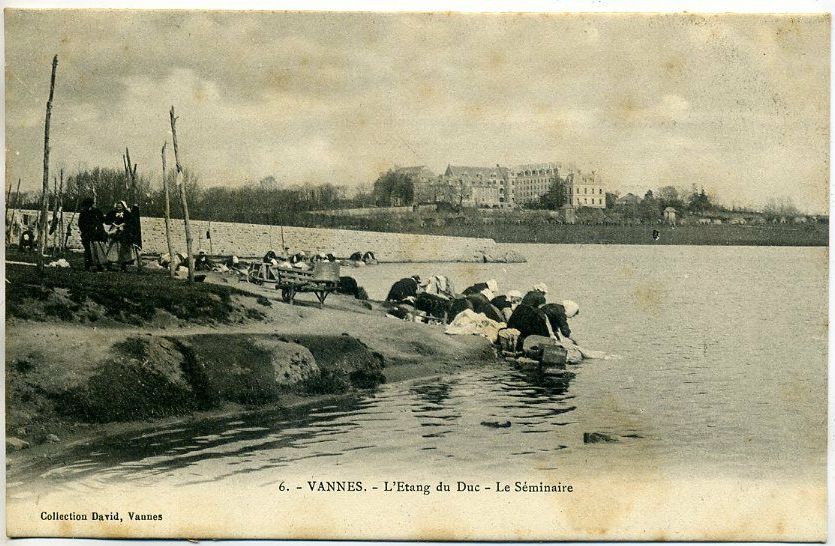

Cette autre vieille carte postale montre des femmes, au début du XX°siècle, en train de laver du linge sur les rives de l'étang au Duc à Vannes. En effet, il faut de l'eau douce pour que le savon agisse. On peut penser que sur le territoire de Séné, qui comporte plusieurs mares, les femmes sinagotes utilisaient ces "bassins" naturels pour aller laver et rincer le linge. Il y avait-il des pierres disposées sur le bords des mares pour frotter le linge, aujourd'hui sans doute disparu sous la végétation et les talus.

Dans son documentaire intitulé La Grande Histoire de la Bretagne, Frédéric Brunnquell montre cette scène de la lessive au lavoir.

Le lavoir de Poul Mor au Versa:

Petit garçon, Louis Le Boulicaut, aujourd'hui habitant du Versa, vivait dans un logis étroit rue Briand à Vannes. Il avait l'habitude de venir les jeudis et les dimanches voir sa grand mère au Versa. Il se souvient qu'après guerre, il allait jouer dans le ruisseau du Liziec avec ses camarades. Les enfants en pataugeant dans l'eau soulevaient de la vase qui troublait l'eau des lavandières installées plus en aval. Ces lavandières allaient laver le linge dans un lavoir improvisé au lieu-dit Poul Mor, sur la rive du Liziec. Sur cette photo aérienne du Versa de 1965, on distingue au bord du Liziec, entre les arbres une tolle ondulée sous laquelle les lavandières se protégeaient du soleil et de la pluie.

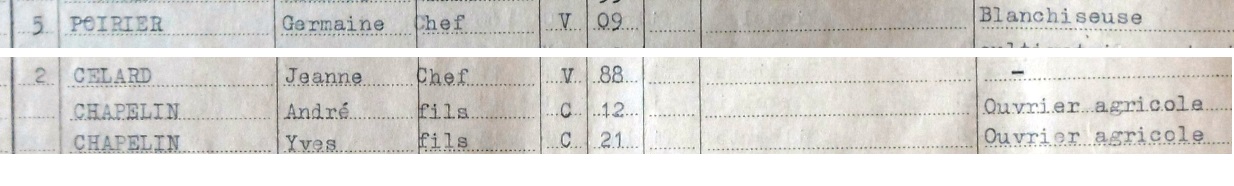

Au dénombrement de 1962, Germaine POIRIER, veuve de Alexis GUILLEMOT déclare la profession de blanchisseuse.Jeanne CELARD, veuve CHAPELAIN, dite Janon, était la patronne des blanchisseuses. Ces blanchisseuses, se souvient Louis Le Boulicaut avaient des lissiveuses chauffées par du bois.

Plus tard viendra le temps des lessiveuses à la maison alimentées par l'eau du puits, avant l'arrivée de l'eau courante, de la chaudière, de l'électricité et de la machine à laver.

Plus récemment, on a vu apparaitre des pressings au Poulfanc. Accompagnant le développement du centre commercial Intermarché, PRESCOR propose un service de pressing vers1990. En 1994, le commerce est repris sous le nom de Pressing du Poulfanc.

En novembre 2001, il est repris par la Sarl KANNDI d'Isabelle LE GUILLY, d'abord sous le nom de LIGNE BLEUE, puis sous le nom de PRESSING DU POULFANC.

Bien que chacun de nos foyers dispose d'une machine à laver, on a vu apparraitre des laveries proposant de laver des linges encombrant (dessus de lit, couettes) dans des machines à laver de grande capacité tout comme elles permettent à de jeunes étudiants ou de jeunes travailleurs de laver leur linge quand leur appartement ne dispose pas de la machine à laver.

La première laverie était installée derrière le tabac-presse du Poulfanc, la Laverie du Poulfanc fut active de janvier 2005 à novembre 2019.

En juilet 2022, KERWASH gérée par Pascale MAESTRE ouvrira une laverie automatique. Désormais, sur le parvis du centre Intermaché, LAVERIE REVOLUTION propose un ensemble de machines à laver.